Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Второе дыхание» китайской стратегии «нить жемчуга». Часть 2

Нина Лебедева

Иностранные наблюдатели не могли не заметить, что с введением особого режима антипиратской кампании вокруг Африканского Рога Пекин стал проявлять повышенный интерес к порту в Адене, куда перевозились горючее, пресная вода и продовольствие для судов, которые делали частые заходы в порт Cалала на побережье Омана.

В целом, с начала нового тысячелетия китайский флот уже проделал несколько грандиозных плаваний, включая одно вокруг света, посетив 23 страны Азии, Африки, Америки, Европы и Океании. По непроверенной информации, китайские суда пересекали Магелланов пролив. Подобные заокеанские вояжи были не только акциями морской дипломатии и демонстрации флага в ведущих портах мира, но и, похоже, сбором информации о крупнейших каналах – Суэцком, Панамском и др., к которым Пекин присматривался давно в связи с расширявшимися нефтяными и ресурсными интересами.

И ныне можно констатировать, что Пекин явно перекраивает мировую карту транспортных потоков по всем азимутам. Так, на изломе веков Пекину удалось перехватить у США концессии сроком на 50 лет на эксплуатацию Панамского канала и аренду сроком на 25 лет портов в Бильбао и Кристобаль по обе его стороны. К концу 2014 г. будут завершены значительная модернизация межокеанского канала и строительство идущих вдоль него трубопроводов, железной дороги и шоссе. После углубления дна канал сможет пропускать большее число судов в сутки с дедвейтом до 120-130 тыс.т. Существенно, что выдавливание китайцами США из Панамского канала означало не только победу в конкурентной борьбе, но и снижение позиций Вашингтона в Латинской Америки в целом.

Столь же тщательно осваивал Китай зону Суэцкого канала. В район Порт Саида в начале 2000-х гг. внедрились несколько китайских компаний с надеждой в дальнейшем создать здесь «свободную экономическую зону». Переговоры между Египтом и КНР, которые проводились в это же время, завершились подписанием соглашения, разрешавшего кораблям китайской компании COSCO (China Ocean Shipping Co) использовать портовое оборудование вдоль всего канала. К 2012 г. в Порт Саиде действовали два сооружения для разгрузки контейнеров с дешёвыми китайскими товарами. После «арабской весны» возникли проблемы в его использовании из-за ограничений трафика, разгула пиратства возле Сомали и в Аденском заливе, а также возможных актов терроризма, как это чуть не случилось в августе 2013 г., но попытка была удачно предотвращена.

Чтобы обезопасить от возможных рисков выстраиваемую систему контроля над сетью транспортных коммуникаций, Пекин инициировал в 2012 г. альтернативу Панаме и Суэцу – строительство «сухого канала» через Колумбию. Проект, однако, оказался дорогостоящим и невыгодным – по железной дороге один состав перевозит 6-7 тыс.т, а средняя грузоподъёмность одного парохода составляет около 70 тыс.т. И о нем забыли.

Непосредственно к зоне Индийского океана китайские власти проявили завидную последовательность, особенно в последние годы. Модернизированный Китаем в первое десятилетие ХХI века крупный порт в Гвадаре был передан в феврале 2013 г. под управление китайской государственной компании “Chinese Overseas Port Holding” в связи с недовольством пакистанских властей итогами шестилетней деятельности сингапурской фирмы. Гвадар, который, по информации СМИ, может быть быстро трансформирован в военную базу, а также строящийся опорный пункт с огромными хранилищами, многочисленными причалами для одновременного приёма более 30 судов и нефтеперерабатывающим заводом в Хамбантоте на юге Шри Ланки (пакет инвестиций в проект — 1,2 млрд. долл.). Все это, а также другие объекты по северной дуге океана несколько ослабляют угрозы потокам энергоресурсов в Китай через Индийский океан.

И тем не менее Пекин продолжал искать новые возможности закрепиться на восточном побережье африканского континента, ставшим важнейшим источником разнообразных ресурсов для мощного подъёма китайской экономики. В 2011 г. Пекину удалось заключить соглашение о строительстве базы на Сейшелах для заправки и отдыха с перспективой расширить ее функции. Но китайцы потерпели поражение на Мальдивах, где с одной стороны, им было отказано в праве на создание базы, а с другой,- всячески приветствовали их экономическое внедрение.

После длительных дискуссий с правительством Кении, Пекин приступил в 2013 г. к строительству в Ламу (к северу от Момбасы) огромного комплекса — крупного порта с причалами на 32 корабля, трёх международных аэропортов, железнодорожной линии в 1 тыс.миль и шоссе в 1,1 тыс.миль для транспортировки нефти и прочих ресурсов из Судана, Эфиопии и других районов Восточной и Центральной Африки. В Ламу проектируется также нефтеперерабатывающий завод. В перспективе планируется связать этот комплекс с подобными объектами на атлантическом берегу Африканского континента.

Пожалуй, лишь «Малаккская дилемма» все еще остаётся самым «крепким орешком» для китайских стратегов, что вынуждает их на продолжение поисков ее решения. По большому счету и поныне проблема также остра и не снята с повестки дня, хотя в 2014 г. вступили в строй нефтепроводы от берегов Мьянмы в Бенгальском заливе до провинции Юньнань, открыты более 60 пунктов-ворот на построенных китайскими рабочими дорогах между китайскими провинциями и приграничными странами АСЕАН. У Китая появилась возможность стать полноправным пользователем Малаккского пролива в силу активизации его участия в международных акциях против пиратов (без формального присоединения к ReCAAP – Соглашению по региональному сотрудничеству по борьбе с пиратами и вооружённым разбоем против кораблей в Азии), которые, по мнению военных в Пекине, менее опасны для кораблей Китая, чем возможность блокировки пролива США самостоятельно или совместно с их верным союзником Японией.

Китай заполучил в 2012 г. статус постоянного наблюдателя в общерегиональной организации сотрудничества 19 стран Индийского океана (АРСИО), чего он добивался с 2000 г., но не в созданном Индией в 2008 г. Морском симпозиуме Индийского океана из-за противодействия Дели.

Китай планомерно создаёт очаги своего влияния, изобретает различные варианты обходных путей, но далеко не всегда достигая желаемого. Так, проект постройки канала через перешеек Кра в самой узкой части на территории Таиланда и Мьянмы, к которому Пекин проявлял повышенный интерес ещё в минувшем веке и был готов выделить свыше 25 млрд. долл, вот уже в который раз откладывается. Его прокладка сократила бы в два раза путь по сравнению с Малаккским проливом и подняла бы пропускную способность до 200 судов в сутки. Выдвигались несколько вариантов строительства, к участию в котором желали бы примкнуть (наряду с главным исполнителем — Китаем) ЕС и США, Япония и Индия, Вьетнам и Камбоджа и др. Лишь Сингапур реагировал негативно, опасаясь конкуренции и потери части доходов из-за снижения числа кораблей в Малаккском проливе.

Среди причин неоднократных переносов начала сбора средств на строительство таиландские власти, помимо мирового экономического кризиса, называли: рост сепаратизма на юге страны; сложности юридического оформления владения будущим каналом и сохранения суверенитета над ним (следуя поговорке — «кто платит, тот и заказывает музыку»); опасения чрезмерного активизма и влияния Китая со стороны возможных региональных участников проекта, реализация которого займёт примерно 10-15 лет.

Продолжая испытывать давление «Малаккской дилеммы», Китай разумно стремится расширить спектр рычагов для её преодоления и продвижения своих интересов и открывает для себя новые геостратегические направления:

1). Пекин сумел добиться хороших результатов в освоении Северного морского пути (СМП), интерес к которому, как и к Арктике в целом, он не скрывал с начала ХХI века, установив в 2004 г. первую полярную исследовательскую станцию Най-Алесунд на Шпицбергене, приступив к строительству неядерного ледохода и заполучив в мае 2013 г. статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете. Уже в августе того же года первый китайский сухогруз «Юн Шен» достиг Роттердама, успешно совершив переход по СМП на две недели раньше, чем если бы использовались маршруты Индийского океана и Суэцкого канала. Американский журнал “The Wall Street Journal” 20 августа 2013 г. прокомментировал это плавание как заметное достижение, которое не только сэкономило китайцам свыше 820 тыс. долл. на топливе, оплате труда моряков и т.п., но и снизило риски транспортировки сырья, нефти и грузов через ЮКМ и Малаккский пролив. По оценкам китайских экспертов, транзит по СМП может составить к 2020 г. 15% объема внешней торговли Китая. Обращает на себя внимание и оборотная цель «открытия» СМП для Китая – установить по СМП регулярные, менее затратные связи с Гренландией и Исландией. После подписания соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с Исландией в 2013 г. Пекин намерен начать разработку шельфовых углеводородов. Гренландия уже не одно десятилетие является объектом внимания многих горнорудных компаний. Среди наиболее активных фирм из Австралии, США и др., жаждущих обрести права на разработку урана и редкоземельных металлов, есть и Китай. Через участие в проекте английской компании “London Mining”, занимающейся в Исуа разработкой железной руды на юго-западе острова, Пекин уже вложил в его финансирование 2,3 млрд. долл., а также строит порт, аэродром и дороги. В перспективе при успешном завершении данного проекта у Пекина будут основания плавно перейти к самостоятельной добыче золота и медной руды, а на гренландском шельфе – нефти и газа.

2). Впереди на очереди ещё одна многообещающая задача – китайская компания построит межокеанский канал в Никарагуа стоимостью в 40-50 млрд. долл. и получит концессию на его эксплуатацию сроком на 100 лет. Несмотря на протесты местных «зелёных» из-за опасений, что сооружение канала может нанести ущерб окружающей среде, конгресс и правительство Никарагуа летом 2013 г. одобрили проект с надеждой получить значительную прибыль. По оценкам, этот современный канал (благодаря его пропускной способности крупных судов с грузоподъёмностью в 270 тыс.т — а за такими будущее), по всей видимости, станет конкурентом Панамскому. Но его строительство сможет обеспечить уже в 2014 г. рост экономики страны на 10%. Китаю БНК (Большой Никарагуанский канал) позволит надвое рассечь Тихий океан и открыть стратегически важный и более короткий маршрут в Атлантику, страны Латинской Америки и Западной Африки.

3). Китай стремится изменить баланс сил в свою пользу в Южных морях Тихого океана. Здесь взамен экономической помощи, подачкам местной верхушке, инвестициям в местное слабое производство и рыболовство, небольшой военной помощи в охране ИЭЗ, передачи военной техники и иным методам китайской «мягкой силы» Пекин пытается заполучить право на создание пунктов опоры и военные базы на Фиджи и Тонга.

Некоторые западные аналитики сразу же окрестили политику Пекина в Океании местным вариантом стратегии «нити жемчуга». Достаточно долго используемая в Индийском океане стратегия, судя по многим примерам, уже вышла за его границы. Накопленный опыт и разнообразные механизмы её реализации оказались вполне эффективными для внедрения в иные регионы, чтобы продвигать и здесь глобальные и региональные интересы Пекина.

* * *

Возвращаясь к китайским учениям начала 2014 г., нельзя не сделать некоторые комментарии по поводу бурной реакции на них со стороны Австралии, США, Индии и др. Её сердцевину составляет привычный набор призывов к большей сплочённости против «китайской угрозы», поднятию уровня многосторонних манёвров в регионе, расширению информационных связей “navy-to-navy”, необходимости плотного мониторинга передвижений китайского флота.

В “Australian” прозвучали намёки на нежелательность вторжения китайских кораблей в восточные пространства Индийского океана, которые, между прочим, являются международными. Высказывались также пожелания общими усилиями интегрировать Китай в глобальную «систему правил», в том числе и на море, все ещё жёстко устанавливаемых Вашингтоном, что трудно соотнести с реальным продвижением Поднебесной к статусу второй глобальной державы.

В практическом плане тренды к сближению Индии с Австралией, Японией и Индонезией получили дополнительный импульс к развитию. А США даже при сохранении в ближайшие годы нынешних преимуществ на морях, как представляется, не смогут задержать Китай в пошаговом обретении контроля в точках глобальной значимости и протягивании новых «нитей жемчуга» в глобализирующемся мире.

Страны Северной Атлантики обсудят влияние глобального потепления на промысел.

С 17 по 19 июня в городе Илулиссат (Гренландия) пройдет 19-й конференция министров рыболовства стран Северной Атлантики. Главной темой встречи станет воздействие изменения климата на промысловые популяции рыб и управление их запасами в регионе.

В Копенгагене прошло совещание по организации 19-й конференции министров рыболовства стран Северной Атлантики. В подготовке принимали участие представители Канады, Норвегии, Фарерских островов, России и Гренландии.

Как сообщили Fishnews в центре общественных связей Росрыболовства, стороны одобрили основную тематику предстоящей конференции – влияние изменения климата (глобального потепления) на распределение промысловых популяций рыб и управление их запасами в Северной Атлантике. На конференции планируется обсудить изменение характера миграций рыб, исследования по изменению климата, влияние потепления на морские экосистемы и управление водными биоресурсами. Также будет рассмотрена возможность адаптации управления рыболовством к изменениям климата.

В первый день конференции стороны собираются заслушать доклады участников, а затем провести двусторонние встречи глав рыбохозяйственных ведомств по наиболее актуальным вопросам дальнейшего сотрудничества. По результатам работы конференции будет подготовлено итоговое коммюнике.

Исландию возмутило пренебрежение советами науки в «макрелевом вопросе».

Исландия заявила о своем отказе участвовать в договоре о наделении квотами на добычу макрели в 2014 г. По мнению исландской стороны, при установлении лимитов Норвегия и Евросоюз не следовали рекомендациям Международного совета по исследованию моря.

По словам исландских чиновников, макрелевая квота для ЕС, Норвегии и Фарерских островов, присоединившихся к соглашению, составила 1,047 млн. тонн. Это почти на 18% больше предельно допустимого вылова североатлантической макрели, определенного Международным советом по исследованию моря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ЕС и Норвегия договорились добывать вместе 100% от максимального разрешенного объема, рассчитанного учеными - 890 тыс. тонн макрели. А чтобы к соглашению присоединились Фареры, к установленной квоте была присоединена доля, которую они запрашивали. В результате разрешенный вылов макрели в 2014 г. на 18% превысил определенное наукой ограничение.

Исландский министр рыболовства Сигурдур Инги Йоханссон заявил, что его страна участвовала в переговорах для того, чтобы получить честную долю, основанную на совете ученых, в отличие от Фарерских островов, желавших лишь увеличения собственной квоты. По словам министра, этим и был обусловлен отказ от соглашения, а вовсе не претензиями Гренландии, как заявили некоторые европейские эксперты и СМИ.

Норвегия не пошла на «макрелевый» компромисс.

Неудачей завершились заключительные консультации ряда прибережных государств по распределению общего допустимого улова макрели на северо-востоке Атлантики. На этот раз с предложенным компромиссным решением не согласилась Норвегия.

В Эдинбурге с 3 по 5 марта прошел финальный раунд серии консультаций между Евросоюзом, Норвегией, Исландией и Фарерскими островами по проблеме распределения квот на добычу макрели в северо-восточной части Атлантического океана.

ЕС, как председатель, предложил компромиссное решение, которое приняли Исландия и Фареры, но отвергла Норвегия. По мнению представителей европейской комиссии по вопросам рыболовства, условия для достижения договоренности были идеальные, а позиции сторон - как никогда близки. Поэтому участники встречи были вдвойне разочарованы ее итогами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Евросоюз намерен продолжить двусторонние переговоры с Норвегией. Планируется согласовать такой размер квот на добычу макрели, который позволит сделать промысел этого вида устойчивым.

Исландия и Фарерские острова теперь будут сами определять для себя лимиты вылова макрели. ЕС призвал этих участников ответственно отнестись к назначению промысловых объемов.

Особенно огорчили неудачные консультации рыбопромышленников Шотландии. По словам главы Шотландской федерации рыбаков, отсутствие соглашения после четырех лет непрерывных встреч и переговоров – это не тот результат, на который они рассчитывали. Отсутствие договоренности между сторонами означает, что шотландские суда не смогут заходить на промысел в воды Фарер.

Эксперты полагают, что участники переговоров не смогли прийти к компромиссному решению из-за недавнего заявления Гренландии. Она сообщила, что намерена назначить себе автономную квоту на добычу макрели в этом году.

Ученые обнаружили четыре новых галоген-содержащих органических вещества, которые могут разрушать озоновый слой атмосферы. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем можно прочитать на сайте университета Новой Англии.

Три из четырех являются хлорфторуглеродами, то есть содержат только атомы фтора, углерода и хлора. В состав четвертого вещества также входит водород. Все они при нормальной температуре являются газами.

Обнаружить вещества удалось при анализе химического состава газовых пузырьков, заключенных во льду Гренландии. Керн, получающийся при бурении льда, ранее неоднократно использовался для изучения динамики состава атмосферы.

Как показали масс-спектрометрические исследования, четыре новые вещества стали накапливаться в воздухе с начала 60-х годов прошлого века. Концентрация двух из них продолжает расти до сих пор. Общую массу выброшенных к 2012 году в атмосферу веществ ученые оценивают в 74 тонны. По сравнению с миллионом тонн годовых выбросов фреонов в 80-х годах, это немного. Однако происхождение новых веществ остается неизвестным, а их вредное воздействие на озоновый слой не вызывает сомнения.

Хлорфторуглероды и некоторые другие подобные вещества выступают катализатором разрушения озона. При облучении ультрафиолетом в верхних слоях атмосферы, они разлагаются с образованием атомарного хлора. Последний отнимает у озона (O3) атом, превращая его в кислород (O2), а сам регенерирует, вступая в новый цикл реакции. Благодаря инициированному в 1987 году Монреальскому протоколу производство хлорфторуглеродов в мире практически прекратилось около 15 лет назад. Тем не менее, по расчетам ученых (которые еще не учитывают новые данные), последствия выбросов будут полностью нивелированы только к 2050 году.

Атлантическому морзверю обеспечат выживание.

На Совете по морским млекопитающим Северной Атлантики обсуждались вопросы поддержания стабильного состояния популяций этих животных и их рационального промысла. Россия участвовала в сессии в качестве наблюдателя.

В столице Норвегии Осло завершилась работа 22-й сессии Совета по морским млекопитающим Северной Атлантики (НАМККО). В работе приняли участие ученые, менеджеры, представители добывающих компаний членов организации – Норвегии, Гренландии, Исландии, Фарерских островов, а также и наблюдатели из России, Японии, Канады и Дании. Кроме того, на совещаниях присутствовали специалисты от международных природопользовательских и природоохранных организаций – Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) и Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). Российскую Федерацию представляли ученые ПИНРО, ВНИРО и специалисты Ассоциации добытчиков морских млекопитающих Чукотки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, в ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов, при этом основное внимание специалисты уделили деятельности научного комитета, управлению запасами китообразных и ластоногих. Также обсуждался вопрос о роли морских млекопитающих в морских экосистемах, поскольку эти животные являются хищниками по отношению к промысловой ихтиофауне и оказывают существенное влияние на рыболовство.

По итогам сессии приняты решения по рациональной эксплуатации морских млекопитающих с учетом осторожного подхода. Выработанные рекомендации рассчитаны на поддержание запасов морского зверя на стабильном уровне, без ущерба для его популяций. Решения сессии будут направлены в ФАО, ООН и ЮНЕСКО.

В начале февраля с.г. Европейский парламент принял два решения по одной из 26 своих т.н. «заморских стран и территорий» - Гренландии:

1. Одобрено участие Гренландии в так называемом «процессе Кимберли» - международном договоре, регулирующем продажу алмазов на внешние рынки. Это облегчит задачу по привлечению в Гренландию инвесторов для развития горнорудной промышленности.

Решение Европейского парламента апеллирует к последним исследованиям, которые показывают «наличие значительных запасов алмазов в недрах Гренландии, которая, однако, не имеет достаточных внутренних ресурсов для ведения полноценной добычи природных ископаемых».

Тем самым, доступ Гренландии на рынок алмазов может быть обеспечен в два этапа: с одной стороны – путем нового таможенного регулирования торговли необработанными алмазами между Гренландией, ЕС и третьими странами; с другой – расширением действия директивы Евросоюза, регулирующей участие ЕС в процессе «Кимберли», на Гренландию.

Гренландия стала первой «заморской территорией» ЕС, присоединившейся к «процессу Кимберли».

Справочно: Европейский Союз участвует в «процессе Кимберли» с начала 2000 года, когда мировое сообщество в южноафриканском городе Кимберли (Kimberley) ввело запрет на продажу т.н. «кровавых алмазов» в ряде нестабильных стран, таких как Ангола, Конго, Берег Слоновой Кости, Либерия и Сьерра Леоне, где обращение необработанных адмазов стало одним из средств финансирования кровавых конфликтов.

2. Объединенная Европа в ближайшие 7 лет выделит Гренландии 217,8 млн. евро на развитие экономической конкурентоспособности. Данная мера поддержки будет оказана в рамках ассоциированного договора ЕС с Гренландией.

По заявлению главы гренландского представительства в ЕС Лиды Леннерт (Lida Lennert), большая часть выделяемой суммы пойдет на развитие средних общеобразовательных школ и профессиональной подготовки для увеличения доли молодых людей, получивших конкурентоспособное образование.

«Берлингске Тиденде»

По данным гренландского туристического агентства “Visit Greenland”, в 2013 году более 1 тыс. китайских туристов посетило Гренландию, что вдвое превышает показатель 2011 года. Несмотря на значительные расходы, связанные с посещением острова, он привлекает китайцев своей загадочной зимней природой и возможностью увидеть полярное сияние. В связи с увеличением интереса к Гренландии и известной щедростью китайских путешественников, “Visit Greenland” будет уделять особое внимание привлечению жителей Поднебесной.

Ежегодно Гренландию посещает более 70 тыс. туристов, преимущественно, из Скандинавии, Германии, США, Англии и южной Европы.

«Берлингске Тиденде»

Группа из 13 ученых во главе с известным геологом, профессором Копенгагенского университета, Миником Росингом (Minik Rosing), представила доклад, который показал, что в ближайшие 20-50 лет гренландская экономика благодаря добыче полезных ископаемых едва ли сможет стать независимой от Дании.

В настоящее время так называемая «блоковая помощь», оказываемая Данией Гренландии, составляет 3,6 млрд. крон (более 650 млн. долл.) или примерно треть ВВП островного самоуправления.

По расчетам ученых, Гренландии необходимо, по меньшей мере, 24 действующих рудника, доходы от которых при нынешних нормах налогообложения позволили бы ей стать независимой от «блоковой помощи». Однако в обозримом будущем Гренландия может рассчитывать на введение в строй только 3-5 новых горнорудных шахт. Добыча же нефти и газа на шельфе – весьма туманная перспектива, поскольку пока не было найдено реальных доказательств наличия больших нефтегазовых месторождений у берегов острова.

Таким образом, заключает автор статьи, обещания в ближайшем будущем объявить о полной независимости Гренландии, щедро дарованные нынешним председателем гренландского самоуправления Алекой Хаммонд (Aleqa Hammond) своим избирателям, остаются только мечтами, если под независимостью понимать также и экономическую самостоятельность.

В продолжение темы, в своей статье, директор датской компании “MT Højgaard Mining”, занимающейся разработкой природных ископаемых, Йоаннес Никлассен (Joannes Niclassen) заявил, что, несмотря на предполагаемые залежи природных ресурсов, Гренландия в настоящее время не является привлекательной для иностранных горнорудных компаний и инвесторов. В последнее время в гренландском обществе переоценили зарубежный интерес к потенциальным недрам острова.

Для того, чтобы природные богатства стали привлекательны для инвесторов, необходимо тесное сотрудничество Дании и Гренландии по реализации целенаправленных программ повышения инвестиционной привлекательности региона. Опыт Канады, Австралии и Аляски в этом направлении может послужить хорошим примером.

Одной из мер повышения инвестиционной привлекательности острова может стать создание специального фонда (по аналогии с Экспортным кредитным фондом Дании), который финансировал бы развитие инфраструктуры, необходимой для нормального функционирования горнорудной промышленности.

«Берлингске Тиденде»

Объединение датских судовладельцев объявило о желании ввести более жесткие правила судоходства в арктическом регионе в рамках Содружества государств Дания-Гренландия-Фареры.

В настоящее время нет особых международных требований, предъявляемых к судам, плавающим в Арктике и Антарктике.

В начале 2013 года Россия ввела правила, регулирующие судоходство по «Северному морскому пути» к северу от своих территорий.

Международная организация судоходства и мореплавания “IMO” разрабатывает Полярный кодекс, который должен установить требования по безопасности и защите окружающей среды, предъявляемые к курсирующим в полярных водах судам. Ожидается, что Полярный кодекс вступит в силу в 2016 или 2017 гг.

Датское объединение судовладельцев (далее – объединение) помимо международного кодекса хочет принять особое датско-гренландское соглашение, содержащее более жесткие требования к судоходству в арктическом регионе. По заявлению заместителя директора Объединения, Яна Фрица Хансена (Jan Fritz Hansen), это делается в целях безопасности, охраны окружающей среды и, одновременно, поддержки датских предпринимателей.

«Разрабатываемые нами правила безопасности более жесткие, чем те, которые будут прописаны в Полярном кодексе. Это не протекционизм, но очевидно, что более жесткие правила пойдут на пользу датским судоходным компаниям», - заявил Я.Ф. Хансен. Он надеется, что к датско-гренландскому соглашению, которое планируется разработать к концу лета 2014 года и принять не позднее 2015 года, присоединятся также Норвегия и Канада.

Новое соглашение, по мнению г-на Хансена, должно установить порядок, по которому судоходные компании, продемонстрировавшие соответствие правилам, получат более легкий доступ на рынок; в случае же несоответствия – выход на рынок будет запрещен. Предполагается, что датским компаниям будет легче соответствовать новым правилам, чем другим, и тем самым они получат преимущество.

Первым шагом к созданию особого соглашения стало проведение семинара в г. Ольборг, в котором приняли участие представители Объединения судовладельцев, компании “Royal Arctic Line” (гренландский монополист в сфере поставок товаров повседневного спроса) и Датской морской администрации, для которых важно обеспечить датские и гренландские рабочие места при потенциально возможном бурном развитии арктического региона. На семинаре были обозначены приоритетные для Дании направления развития судоходства в Арктике: специальные суда для работ на офшоре; круизное судоходство; производство пригодного в арктических условиях оборудования; технический сервис в условиях Арктики; морской транспорт для горнорудной промышленности; а также морские перевозки к северу от России и Канады.

Многие компании, такие как датско-гренландская “Royal Arctic Line”, британская “Lloyd’s” и датская “Nordic Bulk Carriers”, занимающаяся перевозкой насыпных грузов по «Северному морскому пути» (к северу от территории России), сетуют на то, что разработка международных регламентирующих норм не поспевает за реальным развитием полярного судоходства.

Правительственный план развития судоходства «Синяя Дания» подразумевает усилия по отмене или интернационализации локальных технических требований к морским судам. В связи с этим редакция газеты “Berlingske” попросила министра предпринимательства и экономического развития Хенрика Сасс Ларсена (Henrik Sass Larsen) прокомментировать отношение правительства к созданию особого датского договора, идущего дальше Полярного кодекса в ужесточении требований к безопасности. В письменном ответе министра содержится следующее:

«В рамках Содружества государств Дания-Гренландия-Фареры высоким приоритетом является повышение безопасности судоходства у берегов Гренландии. Мы находимся в тесном сотрудничестве с гренландским самоуправлением, контролируя выполнение жестких требований, предъявляемых к курсирующим у берегов Гренландии пассажирским судам с более 250 пассажирами на борту. В продолжение стратегии «Синяя Дания» вполне естественным представляется обсуждение экономических возможностей морского судоходства в Арктике».

Движение по «Северному морскому пути» становится все более интенсивным. В 2010 году к северу от России прошли всего 4 коммерческих судна, в 2012 году их количество возросло до 46, а в 2013 году - до 71.

Крупная датская судоходная компания “Torm” закупила шесть судов, предназначенных для прохода в арктических водах. Кроме того, компания, в случае необходимости, может привлечь еще 10-12 специальных судов у своих внешних партнеров. В то же время, технический директор компании “Torm” считает, что из-за ограниченного сезона перевозок и высоких издержек движение по арктическим водам в ближайшие годы не произведет революции в коммерческом судоходстве.

Другая датская компания “Nordic Bulk Carriers”, специализирующаяся на сухогрузных перевозках по «Северному морскому пути», в 2012 году совершила 10 рейсов на этом направлении. С приобретением еще 6 судов, которые будут поставлены в 2016 году, компания сможет значительно увеличить интенсивность коммерческих перевозок по «Севморпути».

Директор “Nordic Bulk Carriers” Кристиан Бонфилс (Christian Bonfils) считает, что из-за короткого периода судоходства в арктических водах едва ли следует ожидать, что морские перевозчики будут строить свой бизнес только по одному направлению – либо «Северо-восточному», либо «Северо-западному пути» (вдоль канадского побережья). “Nordic Bulk Carriers” делает ставку на оба направления.

«Берлингске Тиденде»

Арктическое рыболовство на распутье

24-46 февраля в столице Гренландии Нуук проходит совещание пяти приарктических государств по проблемам рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана. Чем вызвано такое внезапное внимание к рыбному промыслу в Арктике? И что собственно представляет собой арктическое рыболовство?

Арктика – это широкое понятие. На сегодняшний день большинство исследователей и политиков считают южной границей Арктики Северный полярный круг. В этом районе находится пять государств, у которых 200-мильная исключительная экономическая зона выходит непосредственно в арктические моря и Северный Ледовитый океан. Это Норвегия, Дания, Канада, США и Россия.

Однако за пределами 200-мильных экономических зон в центральной части Северного Ледовитого океана образовался открытый район, или, как можно сказать по аналогии с Охотским, Беринговым или Баренцевым морями, громадный анклав. Это самый большой в мире анклав, окруженный экономзонами пяти приактических государств. Его площадь составляет 2,8 млн. кв. км, для сравнения – это две площади Баренцева моря.

Рыболовство в Северном Ледовитом океане и прилегающих морях интенсивно осуществляется только в Северо-Западной Арктике – в Баренцевом, Гренландском морях и северной части Норвежского моря. Объем вылова всех приарктических государств в этих районах составляет около 1,5 млн. тонн, из них 1 млн. тонн осваивает российский рыболовный флот, базирующийся на Северном бассейне и частично в Калининграде.

Казалось бы, причин для беспокойства о ближайшем будущем открытой части арктических вод пока нет. Но по данным ученых, в результате потепления в Арктике центральная часть Северного Ледовитого океана освобождается ото льда почти на 40%. В связи с потеплением в Баренцевом море наблюдаются интенсивные миграции большинства промысловых рыб в северном и северо-восточном направлении. Например, исследования Полярного научно-исследовательского института показали, что палтус – один из желаемых объектов промысла – уже вышел к северной части Новой Земли, а на севере Шпицбергена он давно попадается рыбакам. Аналогичным образом мигрируют треска и другие виды морских рыб.

Кроме того, в этой зоне обитают виды арктического происхождения. Это сайка, или, как ее называют, полярная тресочка, и в определенной степени мойва. Есть основания предполагать, что в освободившихся ото льда районах центральной части Северного Ледовитого океана ряд государств, не граничащих с арктическими морями, может начать исследования и рыбный промысел. Такие намерения вызывают беспокойство пяти приактических держав, поскольку рыбные запасы являются трансграничными. В связи с этим необходимо заблаговременно, до начала нерегулируемого промысла в Арктике, разработать механизм договоренностей или соглашение, которое бы регулировало управление запасами и не давало возможности вести неконтролируемый лов. И совещание в Нууке – один из этапов выработки этого соглашения.

В свое время рыбаки Северного бассейна высказались за то, чтобы такое соглашение было разработано и как можно скорее подписано всеми пятью странами региона Арктики. В его основу должны быть положены широкие научные исследования всех приарктических государств по единой программе с общим финансированием. Только на основании научных данных можно будет принимать решение о целесообразности или запрете промысла в полярных водах.

Нужно учитывать, что освобождаются ото льда и 200-мильные экономические зоны приактических государств. Это особенно актуально для России, ведь у нас самая большая ИЭЗ в Арктике, которая охватывает Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское моря. Регулярный промысел, как я уже говорил, осуществляется только в Баренцевом море, но мы не вели широких исследований в других акваториях.

Поэтому сейчас на первый план выходит задача обновления научно-исследовательского флота, в частности ПИНРО и дальневосточных институтов, с тем чтобы разработать единую программу по изучению состава ихтиофауны в этих морях. Не исключено, что там будут обнаружены промысловые запасы, которые могут стать дополнительной сырьевой базой для российского рыболовного флота. Безусловно, это должны быть комплексные исследования, которые бы охватывали не только выявление сырьевых ресурсов, но и их рациональное использование, а также выработку из них той продукции, которая бы пользовалась повышенным спросом, прежде всего, на внутреннем рынке.

На мой взгляд, руководству Росрыболовства и других организаций, которые работают в Арктике, в частности Русского географического общества, необходимо уделить этим вопросам как можно больше внимания, чтобы мы оказались здесь на передовых позициях. По некоторым сведениям, целый ряд государств, начиная с Норвегии, сейчас строит научно-исследовательский флот ледового класса, предназначенный для использования как раз в арктических водах. Так что впереди нас ждет сложный диалог по Арктике и серьезный вызов нашему арктическому рыболовству, но без масштабного обновления научного потенциала России достойно ответить на него будет очень тяжело.

Вячеслав ЗИЛАНОВ, Председатель Координационного совета «Севрыба»

Для контроля за рыболовством в Арктике разработают новые меры

Арктические государства обсудят на совещании в Гренландии соглашение по рыболовству в Северном Ледовитом океане. К работе планируется привлечь и другие страны, которые также могут вести промысел в этом районе.

Соглашение об управлении рыбными ресурсами в открытых водах Северного Ледовитого океана обсудят представители приарктических государств на встрече, которая будет проходить встрече в столице Гренландии Нуук 24-26 февраля 2014 г. В совещании примут участие Норвегия, Дания, Канада, США и Россия.

Как сообщили Fishnews в представительстве Международной арктической программы фонда Пью (Pew Charitable Trust), в ходе встречи страны могут договориться о мерах, необходимых для предотвращения нерегулируемого рыболовства в малоизученных водах центральной части Арктики. Делегаты также намерены рассмотреть план дальнейших действий по привлечению к переговорам заинтересованных неарктических государств. По словам сотрудников фонда, целесообразным является отказ от коммерческого рыболовства в некоторых районах центральной Арктики, пока не будут собраны соответствующие научные данные об обитающих там гидробионтах. Также предварительно должно быть введены меры регулирования промыслом для обеспечения устойчивого вылова.

В последние годы площадь освобождаемых летом ото льда открытых арктических вод достигает 40%. Усиление таяния льдов наиболее заметно к северу от Берингова пролива в районе, граничащем с водами России, США и Канады. Потенциальный объект промысла в этих водах – сайка – является малоизученным видом, который тем не менее считается ключевым кормовым видом в морских экосистемах Арктики. Подрыв популяции этого биоресурса может вызвать негативные последствия для арктических экосистем.

Первая международное совещание, посвященное рыболовству в Северном Ледовитом океане, состоялось в 2010 г. в Осло. В последующие два года вопрос о регулировании рыболовства в центральной части океана обсуждался как на национальном уровне в каждой из пяти приарктических стран, так и на международных конференциях и симпозиумах. В 2011 г. по инициативе США был подготовлен проект международного соглашения, направленный на предотвращение нерегулируемого рыболовства в районе открытого моря Северного Ледовитого океана.

В 2012 г. российский Экспертный совет по Арктике и Антарктике в докладе Совету Федерации указал на необходимость регионального соглашения между указанными пятью государствами об охране рыбных запасов в центрально-арктическом регионе. Обсуждение соглашения было продолжено в апреле 2013 г. на встрече в Вашингтоне, а затем в октябре того же года в норвежском городе Тромсе.

Согласно последнему докладу Российского совета по международным делам (РСМД), предлагаемый проект соглашения «полностью отвечает интересам Российской Федерации и других прибрежных арктических государств и обеспечит новый стимул для сотрудничества, и в том числе в области проведения исследований в центральной части Северного Ледовитого океана».

Восток — дело тонкое

«Мы первыми проникли в озеро Восток. Американцы, не желающие быть вторыми, делают вид, что наше достижение не так уж важно», — рассказывает начальник Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин

Это была интрига из интриг, да, собственно, и сейчас она продолжается. Два года назад, 5 февраля 2012-го, мир облетела новость о том, что российские полярники наконец-то добурились до озера Восток, расположенного в Антарктиде под шапкой льда толщиной в 3769 метров. А что дальше? О том, какие политические и технические преграды стояли на пути полярников к покорению древнейшего водоема Земли и зачем вообще нужна эта миссия, «Итогам» рассказал заместитель директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института, начальник Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.

— Валерий Владимирович, как было открыто озеро Восток?

— Это достаточно длинная и очень интересная история. Вообще впервые идею о возможности существования подледниковых озер высказал российский географ, более известный как политический деятель, отец анархизма Петр Кропоткин. В конце XIX века вышли его публикации, где он теоретически предположил, что под ледниками может образовываться талая вода, способная скапливаться в озера. Самый крупный ледяной покров находится в Антарктике — больше таких районов в мире нет. Во время первых Комплексных антарктических экспедиций Академии наук советские пилоты полярной авиации, выполнявшие рекогносцировочные полеты вглубь материка, обратили внимание на ровное как стол обширное пространство посреди снежной бугристой поверхности. Второй пилот одного из экипажей, человек с иностранной фамилией Робинсон, написал об этом небольшую заметку в бюллетень Антарктической экспедиции, где высказал предположение, что такая ровная поверхность может располагаться только над водой. Публикация прошла в конце 50-х. В 1959—1960 годах географ Андрей Петрович Капица во время 5-й и 6-й Антарктических экспедиций выполнял сейсмические наблюдения в районе открывшейся 16 декабря 1957 года станции Восток. Он с коллегами получил одну непонятную для интерпретации границу между льдом и коренной породой. Первоначально определили ее как слой рыхлых осадков — ничего другого в голову не могло прийти.

В начале 60-х годов проблемами антарктических ледников занялся Игорь Алексеевич Зотиков, ставший впоследствии известнейшим гляциологом и членом-корреспондентом Академии наук. Так сложилась судьба: он окончил МАИ, работал у Королева газоаэродинамиком, рассчитывал сопла для ракет, но в силу неизвестных мне обстоятельств увлекся исследованиями ледников. Ему удалось впервые рассчитать зависимость температуры плавления ледника от определенного давления. Температура ледника повышается от поверхности ко дну, потому что на поверхности он имеет контакт с холодной атмосферой, а чем глубже, тем становится теплее. Кроме того, чем больше давление, тем температура также выше. В итоге ученый рассчитал, что при определенном давлении могут возникать условия для таяния ледника. Как известно, вода несжимаема, поэтому после таяния она уже никуда не денется. Если есть углубление в коренном ложе, то вода будет скапливаться именно там. Тогда и была впервые высказана теоретическая возможность существования подледниковых озер в Антарктике.

К концу 70-х американские, британские и советские исследователи начали активно внедрять радиолокационные методы измерения толщины ледников. Радиолокатор устанавливался на самолет, и тот галсами покрывал Антарктику на больших расстояниях. В некоторых районах были получены совершенно отличные от обычной формы отражения радиолокационного сигнала. В том числе и вблизи станции Восток. Думали, что это ошибка измерений, какой-то сбой аппаратуры. Никто всерьез не говорил о существовании подледникового озера в Антарктике.

— Когда стали подтверждаться догадки?

— В начале 90-х. Европейцы запустили спутник ERS-1 с высокоточным альтиметром, измерявшим высоту подстилающей поверхности. Когда стали обрабатывать результаты его измерений над центральной и восточной Антарктикой, обнаружили в районе станции Восток достаточно большую ровную площадку длиной более двухсот и шириной несколько десятков километров. После этого Зотиков и Капица вместе с британскими коллегами сопоставили новые сведения с имевшимися сейсмограммами и результатами радиолокационных съемок. Так родилась гипотеза о существовании большого подледникового озера. Сообщение об этом сделали в июле 1994 года в Риме — на международной открытой конференции Научного комитета по антарктическим исследованиям. Я сам присутствовал при этом событии. Делал доклад Капица. По его предложению озеру дали имя Восток в честь станции.

В 1995 году в журнале Nature появилась публикация об этом открытии. Дальше, естественно, гипотезу нужно было подтвердить. Разумеется, в 90-е годы у нас никто на это денег не выделял. И мы с моим очень хорошим другом Валерием Николаевичем Масоловым, начальником антарктической геофизической партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции, базирующейся под Санкт-Петербургом в Ломоносове, на свой страх и риск организовали специальные сейсмические исследования на станции Восток. Мы искали доказательства существования под ледником водного слоя. Затем дополнили эти данные наземными радиолокационными исследованиями. На авиационные у нас денег не было. К тому же наземные исследования давали намного более высокую точность географического определения береговой черты. В общем, пошли по пути управляемого эксперимента. Транспортер тащил за собой балок с радиолокационной аппаратурой, которая фиксировала сигналы, отраженные от воды и от коренных пород. Мы пересекали береговую линию, разворачивались и под углом шли обратно. Так и ездили змейкой, что помогло очень четко определить положение береговой черты. Таким образом, за десять лет, с 1997-го по 2007-й, мы обошли весь периметр озера.

— Получается, что до 2007 года параметры озера еще не были известны?

— Мы имели некое представление по космическому снимку, но радиолокация давала нам точные данные. Например, в 2000—2001 годах американцы облетели на самолете с радиолокационным измерителем всю акваторию озера, но карты береговой черты не смогли построить, потому что интервалы между галсами у них составляли пять — семь километров. Точность наших наблюдений оказалась намного выше.

Параллельно, чтобы получить объемную картину, мы продолжали сейсмические наблюдения. Радиолокация ведь давала сведения только о наличии воды, но не могла определить толщину водного слоя и положение дна. К 2008 году были построены хорошие трехмерные карты дна, толщины водного слоя и ледника. Мы получили полное представление о толщине осадочных пород и конфигурации береговой черты.

— Каковы основные характеристики озера?

— По площади водного зеркала оно равняется Ладожскому озеру — это 15,5 тысячи квадратных километров. 280 километров в длину, 70 километров в ширину. Максимальная толщина водного слоя — 1200 метров. Но, естественно, всех интересовала сама вода. Мало кто знает, что вообще-то бурить ледник мы начали в 1968 году. Сделали четыре скважины, но скважину 5Г, в которой все происходит сейчас, начали бурить только в 1990 году.

— Зачем бурили, если про озеро еще ничего не знали?

— Мы хотели реконструировать палеоклиматические изменения по данным ледяного керна. Лед же образуется из снега, выпавшего из атмосферы, значит, в нем есть информация о состоянии атмосферы за миллионы лет. С помощью изотопных анализов можно определить возраст, температуру, газовый состав атмосферы на момент замерзания. Можно реконструировать палеоклиматические изменения за многие промежутки времени.

В 1998 году, уже после доклада Капицы и наличия некоего представления об озере, на пятой скважине мы достигли отметки 3623 метра. К этому моменту уже определили, что толщина льда в районе скважины составляет 3750 плюс-минус 20 метров. Но международное сообщество проявило крайнюю обеспокоенность типом заливочной жидкости, которую мы использовали при бурении. По свойствам лед можно при определенных ситуациях рассматривать как твердо-упругое тело, а при других — как вязкотекучее. Что особенно неприятно — при больших глубинах скважина начинает заплывать. Что имеется в виду? Сухое бурение ледника возможно только до 500-метровой глубины. Дальше сказывается эффект так называемого горного давления, когда диаметр скважины вверху на какие-то миллиметры начинает уменьшаться. Бурить дальше можно, но буровой снаряд наверх уже не поднимешь. И поэтому при бурении горных пород ствол скважины обычно заполняют проникающим веществом, имеющим плотность окружающих боковых стенок и противодействующим этому эффекту. Плотность льда составляет 0,91 грамма на кубический сантиметр. В качестве заливочной жидкости мы выбрали смесь керосина и фреона. Микст этих жидкостей дает плотность такую же, как и у льда. Таким образом, эффект горного давления ликвидируется.

На Западе пошли разговоры, что керосин и фреон очень вредны для экологии, поэтому потребовали остановить бурение. Мы были вынуждены согласиться. Тем более что годом ранее Россия ратифицировала Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике. Мы остановили бурение, и в конце 1998 года Министерство науки и технологий объявило открытый конкурс на разработку экологически чистой технологии отбора проб из поверхностного слоя подледникового озера Восток.

Конкурс выиграл совместный коллектив Санкт-Петербургского государственного горного института, который стоял у истоков бурения ледника, и нашего Арктического и антарктического НИИ. В марте 2001 года мы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Но нужно было добиться одобрения международного сообщества. На XXIV консультативном совещании по Договору об Антарктике в Петербурге летом 2001 года мы сделали доклад об этой технологии. Это была сенсация!

— В чем суть технологии?

— Идея экологически чистого проникновения в том, что скважина заполняется заливочной жидкостью, которая ни в коем случае не должна попасть в озеро. Наша технология состояла в том, что мы искусственно делаем недокомпенсацию давления заливочной жидкости, то есть сознательно понижаем ее верхний уровень. Создается отрицательный дефицит давления, и по всем известным законам физики после проникновения вода пойдет вверх по стволу скважины и вытеснит заливочную жидкость. Кроме того, как известно, керосин сам по себе гидрофобный. Он ни при каких условиях не смешивается с водой.

— Международное сообщество удовлетворили?

— Нам сказали, что в соответствии с Протоколом об охране окружающей среды мы должны сделать всестороннюю оценку воздействия этой технологии. Мы такую оценку провели и представили ее на следующий год на XXV консультативном совещании в Варшаве. Международная комиссия написала свои замечания. Мы снова составили ответ и на следующем совещании в Мадриде представили пересмотренную всестороннюю оценку воздействия. Получили несколько замечаний, но ответить на некоторые вопросы без продолжения бурения мы не могли. Сначала мы получили разрешение на бурение дополнительных 50 метров, потом 70. С каждым малейшим шагом мы знакомили международное сообщество.

— Похоже, что вам просто вставляли палки в колеса.

— Было все достаточно напряженно, и эта проблема из научной, технологической превратилась в политическую. Ведь все считали, что российская наука давно умерла, более того, в 90-е годы международное сообщество поджидало, когда мы вообще уйдем из Антарктики.

— Как удалось прорваться через международную бюрократию?

— Мы выполняли абсолютно все регламенты, что вообще-то, честно говоря, для русских несвойственно. Не нарушали ни одного требования протокола по Антарктике. Если положено было после 90 дней представить какой-то документ, мы его присылали на 92-й день, но никак не на 89-й, чтобы не получить отказ из-за нарушения регламента. Все выполнялось, но существовала главная проблема, которую решить было невозможно. Международное сообщество предлагало, а скорее даже требовало, чтобы мы проверили чистоту нашего эксперимента на каком-нибудь другом водоеме. А где найдешь такой водоем, как там создашь подобную инфраструктуру? На совещаниях я приводил пример: при таких требованиях американцы для полета на Луну, наверное, до сих пор бы оформляли документы. Но это никого не интересовало. Природоохранное лобби стояло на своем. Но везет сильнейшим. Я люблю эту поговорку. Она из области спорта, которому я отдал в свое время много лет жизни. Оказалось, коллеги из Дании бурили ледник на севере Гренландии. Он был немножко тоньше нашего, но тоже глубже трех тысяч метров. И они бурили с той же самой заливочной жидкостью — смесью керосина и фреона. Лучше не придумать! В результате бурения они вдруг угодили в какую-то водную линзу, успели выдернуть снаряд, чтобы он не замерз в скважине. Вода, естественно, пошла наверх. На следующий год они разбурили этот свежезамороженный керн, отдали его на различные международные экспертизы, которые выявили, что керосином оказался загрязнен только верхний 10-сантиметровый слой. Дальше шел лед — абсолютно чистый. Таким образом, наши коллеги из Дании провели, сами того не желая, натурный эксперимент по проверке чистоты российской технологии проникновения в озеро Восток. Крыть оппонентам стало нечем. Конечно, кое-кто лязгал зубами. Природоохранная Коалиция по Антарктике и Южному океану в своей газетке писала, что «к сожалению, Россия выполнила все требования». Сожалели, что остановить русских уже нельзя и теперь они точно загрязнят реликтовые воды. Кампания была жуткая, но мы ее выдержали. В 2010 году получили окончательное разрешение на работы, представив все необходимые документы на очередном консультативном совещании в Уругвае. 5 февраля 2012 года в соответствии с планами мы осуществили экологически чистое проникновение в воды озера.

— Расскажите подробнее, как зафиксировали этот момент.

— На буровом снаряде стояли три датчика, показания которых поступали на электронный пульт управления. Во-первых, регистрировалось давление в забое. Оператор оценивал, какое усилие нужно дать режущему инструменту, когда он давит на лед. Во-вторых, контролировалась скорость вращения бура. Кромку льда он режет с одной скоростью вращения, потому что преодолевает усилие, а когда попадает в воду, скорость меняется. В-третьих, следили за показаниями датчика электропроводимости, которая у льда и воды различная. На глубине 3769,3 метра мы получили сигналы датчиков о контакте с водой, и сразу же была дана команда поднимать бур. Когда его вытащили, вода пошла вверх по скважине, как и планировалось. Я при этом не присутствовал. Мне позвонил руководитель работ, заведующий кафедрой бурения скважин Санкт-Петербургского горного университета Николай Иванович Васильев.

— Что почувствовали, когда пришло это известие?

— Естественно, это был фурор! Многие звонили, поздравляли. Это был выходной день, воскресенье. Незадолго до события предпоследним рейсом со станции Восток улетел министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев вместе с руководителем Росгидромета Александром Фроловым. Но они еще даже не успели прилететь на станцию Прогресс, когда осуществилось проникновение. Наверное, локти кусали.

Так получилось, что на следующий день после проникновения вся буровая группа улетела, потому что это был заключительный рейс самолета. Дело в том, что в районе станции Восток в это время уже осень, а авиация летает до температуры минус 50 градусов. В принципе летать можно, но нельзя ни сесть, ни взлететь, потому что, как известно, шасси убираются или выпускаются с помощью гидравлики, а она замерзает.

— Какие-нибудь работы проводили в озере после проникновения?

— На зимовку тогда остались два человека, которые следили за состоянием скважины. На следующий сезон, в декабре 2012-го, на станцию снова приехали специалисты и стали разбуривать свежезамороженный керн. Но вода, скажу честно, поднялась на непредсказуемую высоту. Мы думали, что она поднимется метров на 60—70, а она поднялась на 400 с лишним и, естественно, замерзла. Мы снова оказались на глубине 3350 метров. Из-за чего это произошло, точно сказать не можем. У буровиков есть предположения, что, скорее всего, произошел гидроразрыв в боковой стенке из-за большой разницы в давлении. Такие случаи в практике бурения скважин на нефть или газ в порядке вещей. Заливочная жидкость ушла в этот разрыв, и таким образом вода поднялась на большую высоту.

— Теперь надо бурить заново?

— Да. В прошлом году мы пробурили свежезамороженный керн до отметки 3460 метров, а потом по независящим от нас причинам произошло отклонение положения снаряда от старого ствола скважины. На 4 февраля этого года глубина скважины составила 3724,4 метра. В этом сезоне мы до озера уже явно не достанем, будем проникать в него в следующем, но теперь мы уже точно знаем толщину ледника. К тому же нам есть с чем работать: 350 миллилитров озерной воды попали в буровой снаряд и были переданы ученым Петербургского института ядерной физики. Руководитель группы Сергей Булат использовал для исследования около 160 миллилитров. Были сделаны фантастические открытия! Во-первых, по изотопным анализам удалось выяснить, что начиная с глубины 3535 метров лед снизу имеет не атмосферное происхождение, то есть состоит не из уплотненного снега, а из замерзшей воды. Можно, анализируя этот керн, получить представление о поверхностном слое озера. В керне были найдены ДНК бактерий-термофилов, которые живут в воде температурой свыше 60 градусов по Цельсию. Их обычно находят на подводных курильщиках, в гейзерах на японских островах и в Йеллоустонском национальном парке. И этот же тип бактерий оказался в леднике на глубине более трех с половиной километров! Мы написали статью в Nature, где ее четыре месяца обсуждали, после чего отказались публиковать под предлогом, что находка — это артефакт. Переслали статью в Science — такая же реакция. Мы поняли, что международное сообщество даже не хочет нас слушать.

А открытия продолжились. В прошлом году Булат обнаружил в воде из озера неизвестный вид бактерии. В мае 2013 года ему доставили новые образцы из свежезамороженного керна, и он сейчас заканчивает их обработку. Думаю, интересных результатов стоит ждать в конце февраля.

— Каковы дальнейшие планы по изучению озера?

— На следующий год планируем совершить очередное проникновение и уже с помощью специальной аппаратуры отбирать пробы воды. Специальный пробоотборник позволит брать воду в жидком виде и доставлять ее как для микробиологических, так и гидрохимических анализов. У нас появится зонд для измерения гидрофизических параметров воды: вертикального распределения, температуры, электропроводимости, давления, растворенного кислорода, уровня pH, Eh и т. д. Также разработан так называемый биохимический зонд, при помощи которого будет исследоваться возможность содержания аминокислот, то есть появления живых организмов в воде. И, наконец, установим на буре направленные во все стороны видеокамеры.

— Вдруг динозавр проплывет какой-нибудь.

— Нет, динозавров мы там не рассчитываем увидеть.

— А на что рассчитываете? Какая конечная цель бурения?

— Главная цель — изучение такой совершенно неизвестной человечеству природной среды, как водный слой и донные отложения подледниковых озер. Никто толком не знает, что они собой представляют. Есть только две гипотезы. Одна говорит о том, что это озеро образовалось в результате таяния льда на нижней поверхности ледника, а вторая — что это озеро существовало еще до оледенения Антарктиды.

Можно использовать гипотезу суперконтинента Гондвана, который развалился, и из него образовалась современная Антарктида, которая сейчас занимает центральное приполюсное положение. Согласно предположениям тогда она находилась намного севернее, и это показывают геологические находки, например окаменевшие растения на побережье. Оледенение началось, по оценкам геологов, 30—40 миллионов лет назад. Может быть, это озеро существовало еще до того, и там была своя жизнь, которая законсервировалась и стала развиваться по совершенно иным законам эволюции, которые мы даже не знаем.

Вторая цель — выяснить, что собой представлял континент Антарктида до оледенения. Мы сможем это узнать, когда возьмем пробы донных отложений. Ведь сейчас никто не знает, что там, под ледяным покровом.

И третья цель — отработка инженерных решений и технологий для поиска жизни на различных объектах Солнечной системы. Антарктида предоставляет для этого идеальнейшие условия. Например, известно, что средняя температура поверхности Марса составляет минус 90 градусов по Цельсию. Абсолютный минимум, зарегистрированный в 1983 году на станции Восток, равен минус 89,2 градуса. Сейчас, когда разыскивают следы органической жизни на Марсе, ищут в первую очередь воду, потому что жизнь может зародиться только в ней.

— Теперь-то международное сообщество от вас наконец отстало?

— Проникновение в озеро Восток оценено международным сообществом как одно из наиболее выдающихся научных достижений XXI века. Но несмотря на это, продолжает существовать определенное мнение, что русские применили грязную технологию.

— Есть ли в мире альтернативные технологии, которые могут считаться чистыми?

— В 2002 году Национальный научный фонд США дал своим инженерным центрам заказ срочно разработать технологию быстрого бурения ледника. Эта технология была разработана и представлена заказчику, и волею обстоятельств я присутствовал на ее презентации в калифорнийском университетском городе Санта-Круз. Технология основана на бурении горячей водой. Формально, с точки зрения человека, который в этом деле ничего не понимает, бурить с помощью горячей воды для экологии намного безопаснее, чем с помощью керосина и фреона. Но оказалось, что данная технология допустима для бурения ледника толщиной 3,5 тысячи метров при условии, что на поверхности стоит электростанция мощностью 1 мегаватт. Представляете, сколько надо завезти дизельного топлива для обеспечения ее работы? Не буду даже упоминать про негативное влияние такого объема дизельного топлива на окружающую среду — это дело десятое, при таком методе бурения, даже если удастся достать образцы воды из водоема, вместо бактерий получат суп из них, бульон. Далее выяснилось, что эта технология даст позитивный результат при бурении ледника толщиной 3,5 тысячи метров, только если температура на поверхности ледника выше, чем минус 35 градусов по Цельсию. Постоянная температура ледника на станции Восток составляет минус 55 градусов. И тогда американцы поняли, что в районе озера Восток им ничего не светит, потому что мощность электростанции нужно увеличивать в геометрической прогрессии. Из-за этого начиная с 2003 года антарктическая программа США прекратила оказывать помощь России в доставке полярников на станцию Восток. Наша авиационная промышленность не делает самолетов на лыжно-колесных шасси, которые могут обеспечивать полеты на станцию Восток. Мы выкрутились и в этой ситуации — нашли возможность арендовать самолеты.

Кроме нас, сегодня на озере Восток больше никто не работает. Это самое большое подледниковое озеро. Я все время привожу один пример: это событие одного масштаба с высадкой американцев на Луну. В СССР активно развивалась лунная программа, работало несколько сотен исследовательских, проектных институтов, конструкторских бюро. Но американцы тогда оказались первыми, и у нас все закрылось, людей переквалифицировали, они стали заниматься другими делами. Все кончилось, потому что вторыми мы не хотели быть. В исследовании озера Восток мы оказались первыми. Американцы, не желающие быть вторыми, делают вид, что наше достижение не так уж важно и актуально, мол, есть другие озера, не менее интересные для исследований. Да, найдено более 200 похожих объектов, но масштаб не тот. В сезоне 2012—2013 года британцы начали проект по проникновению в подледниковое озеро Элсуорт, расположенное в западной Антарктике. Там толщина ледника поменьше, чем у нас: 3100 метров, размеры озера 4х2 километра и толщина водного слоя 200 метров. У него и происхождение другое, и прочие параметры сильно отличаются от озера Восток не в лучшую сторону. Американцы одновременно стали исследовать на восточной периферии шельфового ледника Росса подледниковый водоем Уилланс. Там толщина ледника всего 800 метров.

— Чем эти истории закончились?

— Британский проект остановлен в декабре 2012 года из-за серьезных технических проблем. Вопрос о возобновлении проекта пока не стоит.

Американцы пробурились. Но знаете, какая толщина водного слоя оказалась у их водоема? Два метра! И что там исследовать? Близко к российским результатам никто в международном сообществе не подобрался, и в ближайшее время этого не предвидится.

— Вы постоянно сравниваете проникновение в озеро Восток с успехами в космосе. А по стоимости работ можно провести аналогии?

— Мне сложно говорить конкретно об исследовании озера Восток как об отдельном проекте. Могу сказать, что на всю Российскую антарктическую экспедицию в год тратится 1 миллиард 180 миллионов рублей, то есть около 40 миллионов долларов. В эти расходы включено обслуживание двух судов, содержание пяти станций, аренда авиации, межконтинентальные и внутриконтинентальные полеты, вертолеты, организация двух санно-гусеничных походов со станции Прогресс на Восток, доставка всего необходимого, содержание состава. Не могу сказать, что это мало, но на сегодня Россия занимает шестое место в Международном антарктическом сообществе по стоимости своей национальной программы. Для сравнения: США тратят в год порядка 280 миллионов долларов. На втором месте идет Япония — около 130 миллионов, потом Германия — 90 миллионов, Великобритания — 85 миллионов и Китай с бюджетом около 50 миллионов долларов.

— Сколько времени лично вы провели в Антарктиде?

— В Антарктиде я был 18 раз, сейчас улетаю в 19-й. Планы не совсем связаны с моей непосредственной деятельностью, они в большей степени генеральские. Дело в том, что 15 февраля исполняется 10 лет со дня открытия первого и единственного православного храма в Антарктике. Я стоял у истоков его создания, и сейчас меня туда пригласила миссия Русской православной церкви. Очень рассчитываю, что и впредь окончание каждого летнего сезона на самом южном континенте будет приносить только хорошие новости. Мы и на Бога надеемся, и сами не плошаем.

Санкт-Петербург — Москва

Владимир Крючков

7 февраля британские полярные исследователи Бен Сандерс (Ben Saunders) и Тарка Л'Эрпиньер (Tarka L'Herpiniere) завершили легендарную экспедицию <Терра Нова> (1910-1912 гг.) капитана Роберта Фолкона Скотта (Robert Falcon Scott).

Пройдя порядка 3000 км от берега Антарктиды до Южного полюса и обратно, Бен и Тарка установили мировой рекорд, завершив самую продолжительную в истории пешую полярную экспедицию.

Путешествие, которое продлилось 105 дня, расширило границы физических возможностей и душевного мужества человека, установив высочайшую планку для будущих полярных экспедиций.

Бен и Тарка тянули за собой сани весом 200 кг и ежедневно преодолевали порядка 23 км при температуре до -50 ЬC и сильнейшем ветре, в среднем проводя по 9 часов в пути.

Бен Сандерс сказал: <То, чего мы достигли, невозможно до конца осознать. Завершение экспедиции <Терра Нова> было мечтой всей моей жизни, и я сделал все возможное для того, чтобы оказаться здесь, на финише. День за днем это путешествие испытывало нас на прочность: как физически, так и эмоционально>. <В условиях невыносимого холода, сильнейшего ветра и хронического недоедания, помноженного на множество других сложностей пребывания в высоких полярных широтах, порой мы оказывались гораздо ближе к краю гибели, чем я мог вообразить до начала экспедиции. В эти моменты мы ощущали сильнейший страх и глубочайшее уважение к выносливости, упорству и силе духа капитана Скотта и его команды>, - добавил он.

Более века назад капитана Скотт и его команда погибли, преодолев практически 2600 км - более ¾ от всего пути. За последние 100 лет 12 человек побывали на луне, свыше 500 - в космосе и больше 5 000 покорили Эверест. Но до этого момента экспедиция капитана Скотта оставалась незавершенной. Land Rover* и Intel выступают партнерами этой экспедиции и сыграли важную роль в подготовке проекта. Land Rover помогла Бену в физической подготовке к экспедиции: тренировки проходили во многих удаленных уголках Великобритании, Европы и Гренландии.

Корпорация Intel выступила технологическим партнером проекта, предоставив Ultrabook на базе новейших процессоров Intel Core 4го поколения, с помощью которого Бен и Тарка в режиме реального времени вели блог (www.scottexpedition.com/blog) и делились фото и видео материалами прямо из Заполярья.

Инженеры Intel на протяжении полугода работали над тем, чтобы техническое оборудование без перебоев функционировало в суровых климатических условиях Антарктиды. Например, они тестировали Ultrabook в специальной термокамере, замораживая устройство до -40 ЬC.

<Для нас огромная честь внести свой вклад в этот невероятный проект. Корпорация гордится, что технологии Intel и усилия наших инженеров сделали эту экспедицию по-настоящему инновационной и позволили каждому следить за ее ходом и стать свидетелем знакового момента в истории полярных исследований>, - Патрик Бреймер, региональный директор Intel в Северной Европе.

Марк Камерон, директор по развитию бренда Land Rover: <Я каждый день следил за путешествием Бена и Тарки через блог, сопереживая им. Чтобы завершить такую экспедицию необходима невероятная физическая и психологическая подготовка. Нам всем необходимы герои, яркие личности, которые бы вдохновляли нас на достижение поставленных целей. Поздравляем вас, Бен и Тарка>.

Проект осуществляется при поддержке Фолкона Скотта (Falcon Scott) (внук известного капитана) и Роберта Свона (Robert Swan) (первый покоритель Северного и Южного полюса).

Скорость движения самого быстрого ледника Гренландии достигла рекордных значений

Скорость продвижения гренландского ледника Якобсхавн, от которого когда-то откололся погубивший "Титаник" айсберг, достигла рекордных значений. "Скорость движения Якобсхавна возросла в четыре раза по сравнению с 1990 годами, когда он и так считался одним из самых быстрых ледников", - цитирует Daily Mail Яна Джосина из Вашингтонского университета. В прошлом году ледник "проходил" по 46 м в день, что в итоге составило 17 километров. С подобной скоростью не продвигался еще ни один ледник в Гренландии, остальной части Арктики или в Антарктике.

Опасность, по словам специалистов, состоит в том, что на ходу от Якобсхавна откалываются глыбы льда разного размера. Внушительные осколки превращаются в айсберги, подобные тому, на который в 1912 г. наткнулся "Титаник", а более мелкие тают, что приводит к повышению уровня Мирового океана.

"С 2000-го по 2010 год отколовшегося от Якобсхавна льда хватило, чтобы повысить уровень Мирового океана на миллиметр. С увеличением скорости в течение следующего десятилетия, этот показатель возрастет", - пояснил Джосин, добавив, что ледник направляется к побережью Гренландии, однако ему мешают глыбы, которые откалываются со стороны острова. За прошлые два года они отодвинули ледник в глубь острова на километр.

Якобсхавн - крупнейший ледник Гренландии, на который приходится 6,5% площади островного льда. Он образует 10% айсбергов Гренландии, сбрасывая в океан 35 млрд т льда.

В апреле прошлого года американские ученые пришли к выводу, что в рекордном таянии гренландского льда виноваты облака, которые создали своеобразный парниковый эффект. Специалисты подсчитали, что если на острове растает весь лед и вода окажется в Мировом океане, то его уровень поднимется на 6 м, что приведет к катастрофическим последствиям.

Greenpeace в 2014 году не будет патрулировать воды России

Экологи не смогут этого сделать, так как их единственный ледокол все еще находится под арестом

Суда экологической организации Greenpeace в 2014 году не намерены патрулировать воды России, рассказал на пресс-конференции в Варшаве программный директор Greenpeace в Польше Роберт Цыгельский. Как передает РИА Новости, вместо этого активисты намерены исследовать воды у берегов США, Норвегии и Гренландии.

Цыгельский пояснил, что экологи анализируют политическую и дипломатическую обстановку вокруг Арктики. Кроме того, активистов интересуют инвестиционные планы топливно-энергетических компаний, в частности, «Газпрома» и Shell. Отказ от патрулирования российских вод Цыгельский объяснил тем фактом, что единственный ледоход Greenpeace Arctic Sunrise все еще находится под арестом, а без него это невозможно.

Ледокол оказался под арестом после того, как в сентябре 2013 года активисты Greenpeace попытались провести митинг на платформе «Приразломная». Акция закончилась задержанием экологов и последующим заключением их под арест. Первоначально активистов обвиняли в пиратстве, однако затем обвинение было переквалифицировано на статью «хулиганство», что и позволило 30 экологам выйти на свободу по амнистии, объявленной в честь 20-летия Конституции.

Дания и Гренландия подали в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение принадлежащей им территории морского дна за пределами 200-мильной экономической зоны.

Согласно документу Дания и Гренландия претендуют на 62 тыс. км² к северо-востоку от Гренландии. Это – четвертая заявка из пяти, которые Дания намерена подать в комиссию с целью расширения территории королевства в пяти арктических зонах общей площадью 1 млн. км². Ответ на заявку ожидается не ранее 2018-2019 гг.

Заявка на самую большую зону – около 600 тыс. км² к югу от Фарерских островов – была подана в 2010 году.

Заявка, согласно которой Дания претендует на Северный полюс, должна быть подана не позднее 2014 года. На эту территорию претендуют также Канада и Россия.

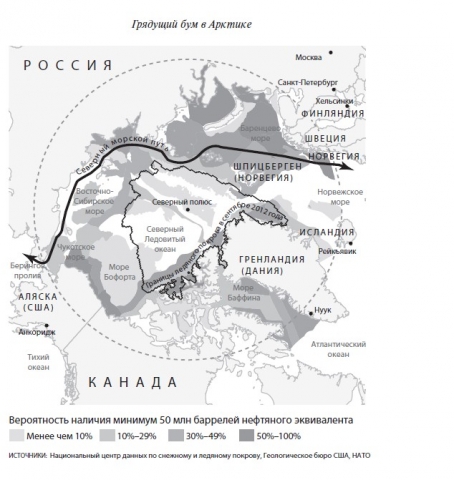

Если «права» на Северный полюс имеют символическое значение, то на других арктических территориях, как предполагается, имеются гигантские месторождения углеводородов и других полезных ископаемых. Согласно Институту геофизики США в регионе может находиться до 13% ещё не разведанных запасов нефти и 30% природного газа.

Согласно международным конвенциям, государство может расширить свою экономическую зону в сторону моря, если сумеет доказать, что соответствующая территория является «естественным продолжением его континентального шельфа».

В основе датских претензий на территории Арктики лежит тезис о том, что ведущий к Северному полюсу подводный хребет Ломоносова является частью шельфа Гренландии. Однако, по мнению российских ученых, хребет Ломоносова является продолжением Сибирской континентальной платформы.

Каждой стране дается 10-летний срок для обоснования и заявления своих претензий после ратификации статьи 76 Конвенции ООН по морскому праву. Россия ратифицировала Конвенцию в 1997 году, Дания – в 2004 году.

«Бёрсен»

Арктику поделят между собой только сильные

Сергей Петухов, обозреватель

После прозвучавших на этой неделе заявлений правительства Канады о претензиях на Северный полюс и министра обороны России Сергея Шойгу о создании группировки войск для защиты интересов РФ в Арктике "арктический паззл окончательно сложился.

Стало ясно, что череда громких заявлений и резонансных событий в Арктике и вокруг нее выходит за рамки тривиального раздела пока еще во многом мифических залежей углеводородов под дном Северного Ледовитого океана. В мировой геополитике появилась новая реальность: начался процесс суверенизации "всемирного природного наследия человечества" – огромных и до сих пор как бы "ничейных" пространств на карте Земли.

Свою позицию по арктическому бассейну наша страна четко обозначила и подкрепила как теоретическими научными данными, так и практическими шагами. На очереди другой полярный регион – Антарктика.

Ветер северный

В Арктике и вокруг нее в этом году происходило необычно много событий – по крайней мере, по сравнению с прошлыми годами.

Президент России обещает заняться очисткой арктического бассейна от копившегося там десятилетиями мусора. В ходе "Прямой линии" он советует народу "начать праздновать" 21 мая новый праздник — День полярника и подписывает соответствующий указ. В прямом эфире (в режиме видеоконференции в Ситуационном центре Минобороны) президент принимает доклад о возобновлении работы военных аэродромов "Тикси" и "Темп" (на Новосибирских островах).Барак Обама утверждает первую в истории США американскую стратегию в Арктике — исключительно для охраны "хрупкой экосистемы" Арктики, уточняет он. А министр обороны США Чак Хагел раъясняет суть новой доктрины: "в условиях беспрецедентного таяния арктических льдов" Америка должна обеспечить "свой суверенитет на Аляске и вокруг нее", а для всего остального Северного Ледовитого океана — "свободу морей".

Активисты Greenpeace International, озабоченные судьбой белых медведей, отправляются в круиз по Карскому и Баренцеву морям и после серии провокационных нападений на российские научные суда и буровую платформу оказываются в мурманском ИВС.

Премьер-министр Канады Стивен Харпер сообщает, что Северный полюс находится на исконно канадской территории, потому что является естественным продолжением северного канадского острова Элсмир, только под водой. Административно остров Элсмир — часть канадской территории Нунавут (Канада делится на 10 провинций и 3 территории), а в дословном переводе с языка индейцев-инуитов (эскимосов по-нашему) Нунавут означает "Наша земля". Министр окружающей среды Леона Аглуккак, первая женщина-эскимоска в канадском кабмине, так прямо и заявляет насчет Северного полюса: "Мы определяем последнюю границу Канады".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявляет о создании в России арктических войск, после чего перед мысленным взором рядового гражданина невольно возникает картина удалого празднования арктическими дембелями своего профессионального праздника в Парке Горького — в декабрьскую стужу, с разбиванием льда в фонтане.

Словом, ярких и громких событий в Арктике в этом году было необычно много, и в их калейдоскопе трудно было рассмотреть, что кроется за ними. Однако заявка Канады на Северный полюс и распоряжение президента России завершить развертывание воинских частей на арктическом направлении в 2014 году, словно последние фрагменты детского паззла, уложились на свои места, и арктическая картинка стала простой и понятной любому человеку. Стало очевидно, что раздел Арктики перешел в практическую плоскость.Жажда нефти

История дележки Северного Ледовитого океана началась не вчера. Желающие ее изучить могут это сделать, задав в любом интернет поисковике вопрос: "Чья Арктика?" Там отыщется много интересного, но если читать внимательно, то можно заметить, что на протяжении долгого времени речь шла скорее об ответственности приполярных стран за их зоны в Арктике, а не о суверенитете над ними.

Пять приполярных государств, чья территория омывается Северным Ледовитым океаном – Россия, Норвегия, Канада, США (штат Аляска) и Дания (остров Гренландия) – провели пять условных линий от своих границ до Северного полюса, и Арктика оказалась нарезанной на пять ломтей. Самый большой был у России, потому что у нас самое длинное арктическое побережье, но остальных это не сильно трогало.

Ситуация изменилась в последней четверти прошлого века, когда технологии позволили бурить на морском шельфе. Шельф (в буквальном переводе с английского – полка) в геологии считается продолжением материков, только залитого морской водой после очередного поднятия уровня мирового океана. На этой подводной полке лежат запасы нефти и газа. И тут арктический шельф приполярные страны начали делить по-настоящему.

Масла в огонь подлила Геологическая служба США, по оценкам которой на арктическом шельфе сконцентрирована чуть ли треть всех мировых залежей углеводородов. Довольно странное заявление, не имеющее рационального научного объяснения. С чего вдруг треть нефти и газа на планете оказалась на ее маковке?