Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

НЕАФК определила лимиты по сельди, скумбрии и путассу

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (NEAFK, НЕАФК) на 43-й сессии утвердила меры регулирования промысла и установила общие допустимые уловы для пелагических видов рыб на 2025 г.

В Лондоне завершилась 43-я ежегодная сессия НЕАФК. Представители Великобритании, Дании (в отношении Фарерских островов и Гренландии), Евросоюза, Исландии, Норвегии и России рассмотрели вопросы сохранения морских экосистем и эксплуатации водных биоресурсов в районах регулирования комиссии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, НЕАФК установила общий допустимый улов (ОДУ) путассу на 2025 г. на уровне 1447054 тонн. Предусмотрена возможность как переноса до 10% недоосвоенных объемов с 2024 г. на 2025 г., так и заимствования с 2025 г. на 2026 г. Квота российской стороны (без учета возможного переноса) составит 107371 тонну.

Комиссия приняла рамочную рекомендацию (без деления на национальные квоты) по мерам сохранения и управления запасом норвежской весенне-нерестующей (атланто-скандинавской) сельди. ОДУ для этого объекта промысла в 2025 г. определен на уровне 401794 тонн.

Для скумбрии рекомендован ОДУ в размере 576958 тонн.

НЕАФК пролонгировала на 2025 г. рекомендацию по пикше, определяющую границы запретного для промысла района на банке Роколл в целях охраны молоди. Кроме того, в районе регулирования комиссии запрещен целевой промысел атлантического большеголова с 2025 по 2028 гг., сельдяной акулы — с 2025 по 2026 гг.. Общий вылов катрана в подрайонах ИКЕС 1-10, 12 и 14 не должен превышать 22309 тонн в 2025 г. и 22594 тонн в 2026 г.

Fishnews

Как сделать строительство судов ледового класса массовым

Светлана Задера,Сергей Тихонов

Согласно планам развития Северного морского пути (СМП), к 2030 году для этого направления потребуется более 100 судов ледового класса. Для их строительства рассматриваются верфи Китая, Индии, а также другие страны, рассказал "РГ" глава минвостокразвития Алексей Чекунков. По мнению экспертов, китайские верфи в ближайшее время загружены, а у Индии нет сертификатов для строительства подобных судов.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев отмечал, что при дефиците грузового флота ледового класса для СМП в не менее 70 судов мощность российских верфей позволяет построить до 2030 года только 16.

"Мы ведем переговоры с нашими стратегическими партнерами о том, чтобы задействовать и зарубежные верфи, поскольку в Арктике сейчас реализуются масштабные инвестиционные проекты, которые дадут более 100 млн тонн грузов уже в начале 2030-х годов. Для их проводки нужны не только ледоколы, компетенциями в строительстве которых мы обладаем в полной мере, и это максимально локализованный продукт, но и нужно более 100 судов ледового класса", - рассказал Чекунков.

Часть из них производится на таких предприятиях, как ССК "Звезда".

Но в полной мере этот вопрос будет решаться с привлечением в том числе китайских, возможно, индийских и других верфей, отметил министр.

Казалось бы, постройка таких судов в Китае или Индии может помочь решить проблему. Но нам в первую очередь нужны газовозы и танкеры ледового класса Arc7. Большую часть грузопотока по СМП должен был обеспечить сжиженный природный газ (СПГ) с арктических проектов "Новатэка" и нефть с проекта "Восток ойл" компании "Роснефть". Один из проектов "Новатэка" "Арктик СПГ-2" запущен, работает первая линия сжижения газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Но Европа уже отказалась от него, вести СПГ остается в Азию, то есть по СМП в восточном направлении. Круглогодичную навигацию по этому маршруту разрешено вести только судам ледового класса Arc7. Использование судов классом ниже запрещено.

Можно отправлять груз на запад, в обход Европы. Здесь возможно использование судов более низкого ледового класса. Но будет дорожать логистика. А с учетом нестабильности на Ближнем Востоке и проблем с проходом судов через Красное море стоимость транспортировки будет зашкаливать. Кроме того, ЕС запретил перегрузку российского СПГ в своих портах, а значит, ее придется производить в море, что не всегда возможно.

Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, КНР уделяет немало внимания созданию судов, способных работать в арктической и антарктической зонах. Пока их количество не столь велико, но заметно, что Пекин нацелен на расширение компетенций в сфере "арктического" судостроения. Но создание судов ледового класса, и тем более таких сложных, как газовозы, - задача примерно десятилетия. Поэтому вопрос, дождутся ли перспективные российские СПГ-проекты китайских газовозов.

По словам руководителя практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максима Малкова, китайские судостроительные мощности загружены до 2027-2028 годов. А в Индии подобных компетенций нет, потому что индийские судостроительные компании не лицензировались ведущими держателями технологий резервуаров. Индийские верфи могут строить нефтяные танкеры, танкеры-химовозы, балкеры, но не СПГ-танкеры.

Координатор Экспертного совета проектного офиса развития Арктики Александр Воротников отмечает, что Китай уже обладает компетенциями по строительству судов ледового класса.

"Он уже имеет опыт постройки нескольких ледоколов, которые используются в Арктике и, естественно, получил там необходимый опыт и по эксплуатации, и конструированию. Китайские компании уже принимают заказы на строительство судов в арктическом исполнении. В частности, Spliethoff (Нидерланды) уже разместила большой заказ в компании Wuhu Shipyard на строительство восьми сухогрузов, которые смогут перевозить бумажную продукцию, насыпные грузы, проектные грузы и контейнеры. Суда имеют низкий, но арктический класс 1А. Конечно, для работы в Арктике этого недостаточно, но на мой взгляд, профессионализм китайских судостроителей, с учетом использования российского опыта даст свои результаты. Это возможно в рамках соглашения о сотрудничестве по СМП, заключенного между КНР и Россией", - говорит Воротников.

Что касается Индии, то опыта строительства таких судов у нее нет, но "Росатом" готов с ней сотрудничать по строительству неатомных ледоколов, отмечает эксперт.

"С учетом желания Индии сотрудничать с Россией в Арктике и заинтересованности в арктических энергетических ресурсах это может быть перспективно. Тем более, Индия имеет достаточно верфей (государственных и частных), где можно разместить заказы и достаточно технически грамотных и компетентных специалистов. С кадрами проблем не будет, если Росатом поможет и организует переподготовку с привлечением наших специалистов. А опыт такой у "Росатома" есть и широко практикуется при строительстве АЭС за рубежом", - добавила он.

С вывозом нефти по СМП у России вроде пока проблем нет. А вот с вывозом СПГ уже есть. То есть в первую очередь нам нужны газовозы. И судя по всему, построить их получится только своими силами. Китайские компании нам могут помочь, но напрямую поставлять газовозы санкционному проекту они едва ли будут. К примеру, в этом году китайская компания Wison New Energies, строившая модули для "Арктик СПГ-2", объявила о приостановке деятельности в России, а Индия заявила, что не будет покупать российский СПГ с подсанкционных проектов.

Без новых судов ледового класса нет большого смысла реализовывать крупные многомиллиардные нефтегазовые проекты в Арктике, поскольку они ориентированы главным образом на экспорт. Но финансировать строительство дорогостоящих судов ледового класса под не до конца реализованные или только перспективные проекты, которые находятся под санкциями, не станет никакой иностранный инвестор. То есть строить суда и платить за них придется своими силами. По-видимому, какие-то части могут быть собраны на верфях Индии и Китая, но здесь будет велика вероятность, что придется сильно переплачивать за риск. Деньги получится занять также только в России, а при нынешней ставке ЦБ такой кредит будет даже не золотым, а платиновым.

При этом нужно учитывать, что у Китая в принципе большие амбиции по судоходству в Арктике, и это не равно интересу только к Северному морскому пути. В Арктической политике страны, принятой в 2018 году, установлено, что Китай будет участвовать в развитии арктических морских маршрутов, включая Северный морской путь, Северо-Западный проход и Трансполярный морской путь. И по последнему маршруту Китай работает активнее всего, в 2017 году их ледокол MV Xue Long первым прошел через арктические льды от Исландии через Гренландию и Северный полюс до Аляски.

Вообще, западные эксперты считают, что Трансполярный морской путь в перспективе может стать более быстрой и выгодной альтернативой СМП, но только когда льды растают. Пока с учетом ледовой обстановки, отсутствия портов и систем безопасности это направление не подходит для грузоперевозок. Но даже с учетом этих рисков, по мнению доцента кафедры географии Вашингтонского университета Мии Беннетт, Россия, как исторически арктическая страна с самым большим в мире флотом ледового класса, будет оказывать влияние и на этот маршрут.

Гольфстрим перестанет согревать Европу? Чем вызван пугающий прогноз международной группы климатологов

Эксперт Золина рассказала, чем грозит России затухание Гольфстрима

Александр Емельяненков

Много шума вызвало открытое письмо международной группы климатологов (44 авторитетных специалиста из 15 стран), адресованное руководству Евросоюза, и в первую очередь главам государств Северной Европы. В ближайшие 30-35 лет здесь предсказывают перемены катастрофического характера. Причина - коллапс доминирующих течений в Атлантическом океане.

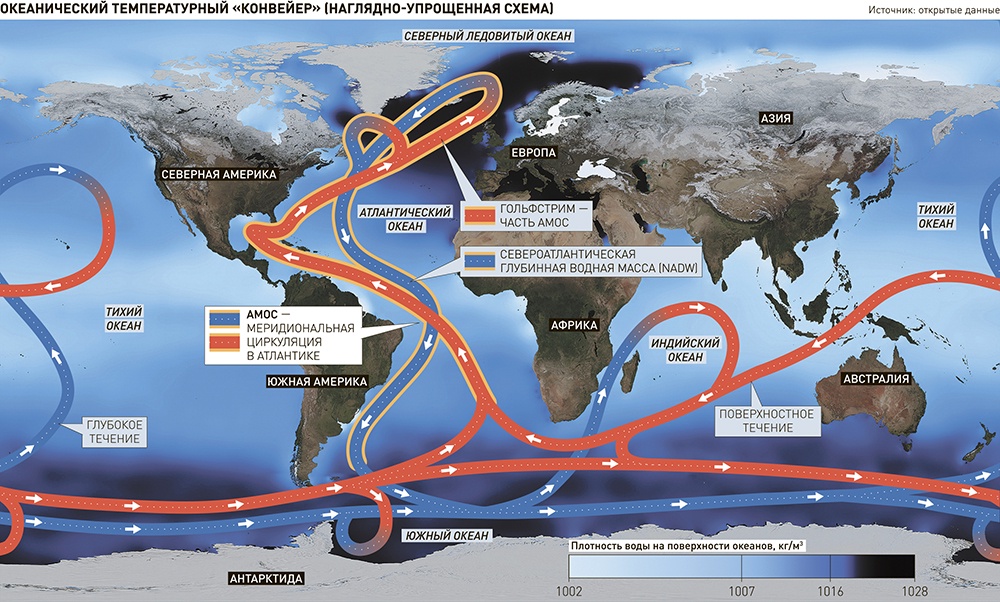

Объяснение самое короткое и простое сводится к тому, что уже на рубеже 60-х годов нынешнего века Гольфстрим перестанет доносить тепло в Северное полушарие. А более сложная трактовка, требующая специальных терминов, связана с Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОС), которая играет важную роль во всей климатической системе планеты Земля.

Проведенные к этому дню исследования показывают замедление АМОС в результате глобального потепления. А это, утверждают авторы письма, грозит погружением планеты в климатический хаос. Делая такой вывод, ученые-климатологи заявляют, что "риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены".

По уточненному прогнозу, первый и самый чувствительный удар придется на север Европы - Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию

По уточненному прогнозу, первый и самый чувствительный удар придется на север Европы (Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию). Этот регион ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. В северо-западной Европе неизбежно пострадают сельское хозяйство и другие, прямо связанные с погодными условиями отрасли экономики.

Неблагоприятные последствия в случае коллапса АМОС затронут и далекие от океанского побережья регионы. Тропические муссонные системы, говорится в письме, сдвинутся на юг и могут вызвать катастрофические последствия для экосистем и сельского хозяйства. Вдоль атлантического побережья США прогнозируют повышение уровня моря, что создает угрозы подтопления и проблемы для рыболовства…

Это письмо, создавшее резонанс в медийной сфере и научных кругах, направлено в Совет министров Северных стран и призывает принять кардинальные шаги в поддержку Парижского соглашение по климату 2015 года. Цель соглашения, напомним, - удержать к 2100 году рост глобальной температуры на уровне 1,5-2 градусов. По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, этого не добиться, "если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации".

АМОС: что о ней необходимо знать

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (сокращенно - АМОС, от англ.: Atlantic meridional overturning circulation) наряду с сугубо научным названием имеет и другое, более образное: Атлантический меридиальный круговорот.

Что такое круговорот - понятно, а прилагательное от слова "меридиан" указывает на доминирующее направление течений - преимущественно вдоль меридианов: через экватор с севера на юг и в обратном направлении - с юга на север.

А если смотреть шире, что в нашем случае просто необходимо, это часть гигантского океанического конвейера, который обеспечивает температурный обмен между нагретой экваториальной зоной и холодными приполюсными районами Земли.

"Конвейер" весьма сложный и, что признают сами ученые, не до конца изученный. Главную сложность задают так называемые термохалинные океанические течения. В отличие от ветровых поверхностных течений, термохалинная циркуляция создается за счет перепада плотности воды.

А плотность - производное от температуры и солености: чем холоднее вода и больше в ней соли, тем выше плотность. И наоборот: речные стоки, таяние ледников увеличивают долю пресных вод, а значит, снижают ее плотность. Добавьте к этому общий рост температуры над поверхностью земли и океана…

Если все по классике, то массивы поверхностных течений при движении на север постепенно охлаждаются, их плотность возрастает, и они, как принявшая балласт подводная лодка, уходят с поверхности на глубину. И там, у самого дна, разворачиваются в обратном направлении, образуя Североатлантическую глубинную водную массу (North Atlantic Deep Water).

Это учеными исследовано и доказано: плотные океанические воды на больших глубинах перемещаются в сторону, противоположную направлению поверхностных ветровых течений.

Прогноз экспертов и взгляд со стороны

Обозначив ключевые термины и понятия, вернемся к предмету сегодняшнего разговора: что не так с АМОС?

Суть: до сего дня Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (ее частью является и Гольфстрим) приносила до 25 процентов тепла в северное полушарие и поглощала в нем большое количество углекислого газа из атмосферы. Коллапс АМОС в ближайшие 35-40 лет, а именно так ставится вопрос в открытом письме международной группы климатологов, может иметь глобальные негативные последствия для климата всей Земли.

Под документом, как уже сказано, стоят подписи 44 авторитетных ученых из 15 стран. В алфавитом порядке эта география выглядит так: Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Китай, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

Никого из российских ученых-климатологов и специалистов смежных областей (океанология, геофизика, экология, экономическая география, метеорология и др.) - среди авторов письма не оказалось. Почему? К коллегам в России обращались, но они не решились такой прогноз подписать? Или их мнением попросту пренебрегли?

На просьбу о комментарии несколько ученых мужей решили отмолчаться: "Не наш вопрос… Некогда вчитываться - собираюсь в экспедицию… Тут чистая политика, позвоните кому-то другому…".

Первой на звонок "Российской газеты" откликнулась женщина - Ольга Золина, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор физико-математических наук. Она же - ведущий научный сотрудник МФТИ, заведует там лабораторией динамики климата. Участвовала в подготовке доклада (2021 год) Межправительственной группы экспертов по климату (МГЭИК) и предметно занималась главой об изменениях водного цикла.

Прямая речь

Ольга Геннадиевна, может, это письмо-обращение к руководству ЕС и главам государств Северной Европы навеяно политикой - в пику саммиту БРИКС, который проходил в России и вызвал немало желчи у тех, кто желал бы ему провала? Такая, знаете, попытка переключить внимание, перебить новостную повестку?

Ольга Золина: Я бы так не сказала. Документ серьезный. Подписались авторитетные ученые, треть из которых я знаю лично, половину или даже две трети - по публикациям. Если убрать алармистские, скажем так, посылы из этого письма, то проблема абсолютно реальная. Больше того: она и не новая.

Как они ставят вопрос? Говорят, что в Межправительственной группе экспертов по изменению климата (анг.: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) недооценили вероятность коллапса АМОС - необратимых перемен в термохалинной циркуляции. Они считают, что в отчете IPCC вероятность занижена, на самом деле она выше - больше 30 процентов.

Почему столь пристальное внимание именно к термохалинным течениям?

Ольга Золина: Это такая циркуляция на разных глубинах, которая связывает все океаны. И ее важная часть приходится на Северную Атлантику. Более того: тут она запускается. В морях Ирмингера и Лабрадор происходит конвекция, то есть опускание более тяжелой соленой воды на дно. И, соответственно, запускается вся эта циркуляция, включая Гольфстрим. И если по каким-то причинам вода становится более пресной, она, соответственно, становится более легкой. Значит, опускание воды в глубь океана станет более медленным. Или - что и означает коллапс! - не будет происходить вовсе. А это уже серьезная вещь...

Вы с таким гипотетическим прогнозом согласны?

Ольга Золина: Мне ближе позиция и прогноз IPCC. Соленость океана в Северной Атлантике регулируется сложно. Это результат разных процессов: взаимодействие океана и атмосферы, таяние ледников, речной сток. Чтобы конвекция замедлилась, вода должна становиться менее соленой. И стать совсем пресной, чтобы циркуляция прекратилась.

В конце 60-х годов прошлого века в этой части океана происходило нечто подобное и было названо Great Salinity Anomaly. Причиной аномального снижения солености стал вынос большого количества льда из Арктического бассейна к востоку от Гренландии и его таяние. Но океан все сам "отрегулировал" - отыграл обратно, и никакого коллапса не случилось. Да, произошло временное ослабление термохалиной циркуляции, но она не остановилась.

А сейчас, если следовать письму, нам дают срок 30-35 лет, до рубежа 60-х, и все - в Северной Атлантике циркуляция встанет…

Ольга Золина: Вероятность этого есть. Но говорить с такой определенностью, как сказано в письме, я бы не стала. При этом абсолютно согласна с коллегами в том, что Парижское соглашение должно выполняться. И не столько из-за гипотетического коллапса в океане, а по другим причинам, связанным с потеплением.

Соглашаясь с этим, я бы не стала хвататься за голову, куда-то бежать и что-то делать. А в письме призывают к немедленным действиям. К каким? Что нужно сделать? Прекратить добывать углеводороды и не сжигать их? Но это нереально.

По мне, главные действия - глубже изучать это дело. В частности, создавать модели океана с более тонким и точным разрешением. А пока у них довольно грубое разрешение - один градус...

В письме сделан акцент на страны Северной Европы: что грозит Норвегии, Швеции, Дании, чем аукнется Финляндии. А российский Северо-Запад это разве не затронет?

Ольга Золина: Если случится коллапс термохалинной циркуляции, это затронет всю Землю, затронет всех. Но, конечно, наиболее сильно - северные страны, которые находятся под влиянием Гольфстрима. В эту зону попадают и наше Заполярье, и Балтика, и островные территории в западном секторе Арктики…

На границе с Финляндией и Норвегией похолодание не остановится? Придет и на Мурманск, в Карелию, Поморье?

Ольга Золина: Повторю: это коснется всей планеты, если вдруг произойдет. Наиболее сильно проявится в Скандинавии, в наших северных районах, на островах. А дальше по цепочке потянется и вглубь материка. Как минимум поменяется режим увлажнения (дожди-засухи) на всей территории Европы, включая Россию.

Для промысла по «международке» готовят еще один документ

Росрыболовство разработало проект перечня видов водных биоресурсов, по которым из объема добычи, назначенного в соответствии с международными договорами, определяется общий допустимый улов для установления квоты РФ.

В мае был принят федеральный закон, согласно которому при отсутствии решений межгосударственных органов по международным договорам в отношении видов водных биоресурсов и объемов их добычи в исключительной экономзоне РФ на конкретный год виды и объемы определяются в порядке, установленном правительством России.

Затем правительство внесло дополнение в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству. Теперь ведомство утверждает перечень видов водных биоресурсов, применительно к видам которых из объема, установленного в соответствии с международными договорами РФ, определяется общий допустимый улов в целях установления квоты, предоставляемой Российской Федерации.

Проект такого перечня размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Общественное обсуждение документа продлится до 2 октября.

В список вошли путассу, треска, пикша, мойва, палтусы, морской и пресноводный окуни, сельдь, скумбрия, сардина, сардинелла, сардина-иваси, ставрида, анчоус, лемонема, лещ, судак, сиг, ряпушка, щука и плотва. Это промысловые виды в районах действия отраслевых соглашений России с Норвегией, Данией, Фарерами, Гренландией, Марокко, Японией, Польшей, Литвой, Эстонией. А также в районах регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (Комиссия ЮТО).

Планируется, что утверждающий перечень приказ Росрыболовства вступит в силу с 1 декабря 2024 г.

Fishnews

Волшебник из Заполярья. Кто и как управляет погодой

Почему западные климатологи ошиблись в оценках глобального потепления

Сергей Зимов (руководитель научной Северо-Восточной станции Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской Академии наук. г. Черский, Заполярье. Автор знаменитого проекта "Плейстоценовый парк", Якутия)

На Еремея (1 мая) погоже, то и уборка хлеба будет пригожа.

Вл. Даль "Толковый словарь"

Кто управляет погодой - управляет миром. Это в 1961 г. сформулировал тогда еще вице-президент США Линдон Джонсон. Сегодня борьба с потеплением климата стала идеологической основой западного глобализма. Запад, обладая знаниями о климате, ресурсами и технологиями, обещает спасти цивилизацию от гибели. Это его сакральная миссия. Это дает глобалистам право перераспределять ресурсы и контролировать численность населения. (Правда, кто им дал такое право и, во сколько оно им обошлось, они умалчивают).

Природные катастрофы - это норма жизни. Стволы у деревьев такие толстые, чтобы выдержать ураган, который случается раз в 100 лет, а долины у рек такие широкие, чтобы вместить рекордный паводок. Земля большая, и все время что-то случается. Сегодня, в век информации, самые пугающие картинки этих событий тут же расходятся по миру. А за кадром голос Греты Тунберг, генсека ООН, президента США и всей его администрации:

"Люди страдают. Люди умирают".

"Эпоха глобального потепления закончилась: наступила эпоха глобального кипения.

Воздух непроходим.

Жара невыносимая".

"Потепление климата страшнее ядерной войны". А Джон Керри пригрозил тем странам, кто не подчиняется климатической повестке, военными действиями.

Россия последние годы собирает невиданные урожаи с посевных площадей и стала главным экспортером пшеницы. В США увидели в этом угрозу своей гегемонии и готовятся использовать против России климатическое оружие - распылять в стратосфере соединения серы, чтобы уменьшить нагрев Земли Солнцем. А что в России?

Сегодня Россия противостоит всему объединенному Западу, и успехи есть на всех фронтах, кроме климатического. Здесь и Россия, и наши союзники в плену западного Зеленого курса. Здесь у нас нет суверенитета. Наши либералы готовы все сельхозземли засадить осиновыми лесами, а народ кормить жареными кузнечиками. Стоит еще раз напомнить, что революция в России началась не с холостого выстрела "Авроры", а с кровавой бомбардировки южной столицы Одессы броненосцем "Потемкин", и спровоцировала этот бунт попытка накормить команду червивым мясом. Вначале наших энергетиков пугали углеродными квотами, потом санкциями, а сейчас в их объекты летят ракеты.

Россия на климатические вызовы должна и может ответить по-крупному - разрушить климатическую стратегию Запада. Есть у России и климатическое оружие, об этом писали и говорили во всех западных СМИ.

Зеленый курс сбился с курса

Любая война - это искусство обмана. Россияне в главном правы: западный Зеленый курс - это обман. Но он успешен, потому что в нем много правды, за которой обман умело прячется. Простаков, которые уверены, что леса - легкие планеты, обмануть несложно. Вот кратко то, что нужно знать, чтобы не быть обманутым.

Климат чувствителен ко всем изменениям, даже таким небольшим, как изменения яркости солнца или орбиты Земли. Многие плохо представляют масштаб человечества. В среднем каждый человек сжигает в день 3,4 кг ископаемого углерода - немного. Но в год на всех это 10 миллиардов тонн - гигатонн (Гт). Это то же самое, что сжечь поленницу дров длиной километр, шириной километр и высотой 40 километров. В вулканах ничего не горит, это большая форсунка, которая разбрызгивает пыль. Эмиссия СО2 всех вулканов в 100 раз меньше, чем эмиссия наших труб. Для сравнения: во всех лесах России углерода 45 Гт, в лесах мира 500 Гт, в атмосфере еще на 900 Гт, а нефти - 200 Гт. В ходе фотосинтеза растения ежегодно поглощают 50 Гт, и приблизительно столько же его возвращается в атмосферу при гниении органики и пожарах. Такой же круговорот и в океане, но океанская биота - это в основном планктон, и в ней углерода всего 3 Гт.

Человек уже давно влияет на климат. Уничтожена целая природная зона планеты: все степи и прерии распаханы. В Африке ежегодно сжигать все саванны стало "культурной традицией". Есть и положительный опыт, у россиян он самый большой. В прошлом громадная территория от Молдавии до Алтая и от юга Тульской области до Кавказа была зоной суховеев, а зимой здесь ветра сдували снег с полей в овраги. За несколько послевоенных лет эта почти безлесая территория была превращена в плодородную саванну - климат стал мягче, суховеи исчезли. Власть поверила ученым, и сегодня эта территория стала главной мировой житницей.

Наша атмосфера прозрачна для видимого солнечного света, и он, проходя ее без потерь, нагревает поверхность Земли. От нее нагревается приземный воздух и стремится подняться. Взамен где-то холодный воздух опускается, начинается конвекция, поднимается ветер. Если поверхность - это вода или растительность, то часть энергии солнца тратится на испарение воды. Растворимость воды в воздухе сильно зависит от температуры. При температуре 20 градусов в кубометре воздуха можно растворить 20 грамм воды, а при минус 20 - только 1,7 грамма. Когда влажный воздух остывает, невидимый водяной пар превращается в капли и снежинки, появляются облака. Мощность этой климатической машины в первую очередь зависит от альбедо Земли. Это какую часть энергии Солнца Земля отражает. Лес и вода темные, они поглощают до 90 процентов энергии. Поля и пустыни белесые, они поглощают меньше, а те же поля, покрытые белым снегом, и белые облака отражают в космос до 90% энергии. Нагретые солнцем поверхность и воздух начинают сами излучать невидимые инфракрасные волны. Главные газы атмосферы - азот и кислород - их не задерживают, а вот содержащиеся в малом количестве вода, СО2 и метан задерживают очень сильно. Из-за этих парниковых газов тепло не уходит в космос, а нагревает атмосферу.

Первым рассчитать параметры глобального климата смог советский климатолог М.И. Будыко. Он показал, что если покрыть всю Землю льдом и снегом, альбедо планеты увеличится с 32% до 80%, и средняя температура воздуха на планете снизится с сегодняшних 15 градусов до минус 60 градусов. При таких температурах водяного пара в атмосфере практически не останется и из-за исчезновения парникового эффекта температура еще больше снизится - до минус 87 градусов. С тех пор появились сложные модели атмосферы, но эти оценки не изменились.

Предсказание погоды на десятилетия - сложная задача. Например, леса, посаженные на сельхозполях, будут 70 лет, пока не засохнут, не сгниют или сгорят, изымать СО2 из атмосферы. Это ее немного охладит. Но эти леса круглый год темные, и будут очень сильно нагревать атмосферу. Особенно заметно это весной, когда солнце сильное, а на полях еще лежит белый снег.

Среди врачей есть врачи от Бога, а есть "не дай Бог". Так же и в климатологии. В сложных ситуациях может разобраться только лучший специалист.

Советские ученые правильно рассчитали, как лесополосы повлияют на климат степей - в результате накормили страну. А миллионы фермеров на западе США поверили своим климатологам, которые утверждали, что "дожди идут за плугом", и, несмотря на засуху, пахали и сеяли, и до последнего держались за свою землю. И в итоге умерли от голода. Это пример "от Бога" и "не дай Бог". В начале 70-х годов прошлого века было опубликовано 20 прогнозов изменения климата, и все они предсказывали, что наблюдаемое в то время похолодание продолжится. За последние полмиллиона лет было четыре долгих ледниковья, разделенных теплыми короткими межледниковьями. Земля уже 10 тысяч лет пребывает в таком межледниковье, и ей уже пора скатываться в новое оледенение. Климатологи обсуждали эту опасность и пугали народ холодом и угасанием земледелия.

Революция случилась в 1972 г. в Ленинграде, когда на конгрессе климатологов Будыко сообщил, что из-за антропогенной эмиссии и роста СО2 в атмосфере в ближайшее время начнется глобальное потепление. Западные климатологи встретили это с негодованием, человек не может менять климат.

20-й век был пыльным и дымным, пожары войны, сотни ядерных взрывов в атмосфере, стратосферная авиация. Миллионы дымящих труб выбрасывали соединения серы в атмосферу. Сернокислотные дожди разрушали леса и памятники. Планета была в белесой дымке, которая охлаждала климат, но постепенно концентрация СО2 повышалась, и Будыко правильно рассчитал, когда связанное с этим парниковое потепление превысит похолодание. Он показал, что из-за небольшого роста СО2 станет немного теплее, из-за этого в атмосфере станет больше отепляющего водяного пара - еще теплее. Из-за этого на севере становится короче зима, меньше белого снега и льда, - еще теплее. Еще больше водяного пара... В итоге - заметное потепление. Тогда же он опубликовал свои прогнозные графики роста температур и ледовитости северных морей на сто лет вперед.

Прогноз на 50 лет

После этого, действительно, началось потепление, и это со временем признали все климатологи. Появились компьютеры, и климат начали рассчитывать с помощью сложных моделей. С тех пор появилось множество, казалось бы, более точных прогнозов. Но недавно американские ученые собрали все 102 прогноза и сравнили с реальными графиками. И увидели, что с реальной картиной совпадает только прогноз, сделанный в СССР. Будыко - климатолог от Бога, он единственный, кто сумел дать точный прогноз на 50 лет.

Будыко - отец глобального потепления, самый титулованный климатолог. Его прогноз - это научный базис западной климатической гегемонии. Но о нем сегодня даже в России очень немногие вспоминают.

А теперь, в чем главный обман. Потепление - это только часть прогноза Будыко, а вторая часть сегодня под большим запретом. Запад всех пугает, что из-за роста СО2 мы скоро все умрем, а Будыко предсказал, что из-за этого климат на всей планете станет комфортным и теплым на всех широтах. В пустынях станет больше дождей, повсеместно начнут собирать небывалые урожаи.

Представьте конец 80-х прошлого века. Острейшее противостояние Запада и СССР. Весь мир следит за борьбой двух идеологий. В то время закладывался "научный" базис западной климатической гегемонии. На Западе предсказывали, что из-за потепления участятся засухи и голодать будут даже в США. И в это же время в журнале New Scientist выходит статья с заголовком: "Советский климатолог предсказывает парниковый рай". СССР предложил бесплатно надежду всему миру. В итоге нет СССР, и о Будыко стараются не вспоминать.

Мы уже прошли больше, чем треть по пути потепления. В Европе уже сожгли всю свою нефть, и в США ее осталось лишь на несколько лет. Содержание СО2 в атмосфере уже повысилось в полтора раза, и глобальная температура поднялась на 1,5 градуса. Можно подвести промежуточные итоги.

Пугающих кадров о стихийных бедствиях на телевидении с каждым годом все больше. Но обратимся к сухим фактам. Климат на людей в первую очередь влияет через урожаи зерновых. Это главная пища. Наводнения, ураганы, град, заморозки и особенно засуха снижают урожай, из-за этого голод и гибель часто миллионов. Если урожаи высокие, значит, погода была хорошая, все довольны. А гибель урожая - стихийное бедствие. На Западе обещали засуху, а Будыко - небывалые урожаи.

Данные по большинству стран об урожайности зерновых есть от 1961-го по 2021 год. Это время наиболее быстрого роста СО2. Громче всех, что мы все умрем, говорят в США и Европе. Смотрим. В США урожайность была 25,2 центнера с гектара, стала - 82,7, в Германии было 24,2, стало 70; в Испании 10,8 - 42,3. И на других континентах схоже: Бразилия 12,5 - 44,8; Индия 9,5 - 34,8; Австралия 14,7 - 41,5; ЮАР 11 - 38,4. В среднем по миру было 11,7 - стало 41,5 - рост в 2,83 раза. А во многих странах с засушливым климатом увеличение урожайности в пять и более раз. Причем график роста урожайности повторяет график роста СО2. Оба растут с ускорением. Чтобы понять, как и в какой мере СО2 повлиял и будет влиять на урожаи, надо знать факты, лежащие в основе учения Будыко.

При образовании Земли на поверхности остались легкая вода океана и газы атмосферы. На ¾ это был азот, остальное содержащие углерод СО2 и метан. Часть этих газов была растворена в океане, между ним и атмосферой все время идет газообмен. Кислорода в той атмосфере не было, он весь был связан с водородом в воде и в минералах.

Жизнь появилась в океане, и со временем организмы научились с помощью энергии солнечного света разрывать молекулы СО2 и воды, и из атомов углерода и водорода создавать сложные молекулы. Кислород был побочным продуктом и уходил в океан и атмосферу, где он быстро окислил весь метан. С появлением кислорода появились организмы, которые начали поедать богатую энергией органику, вновь превращая ее в СО2. Начался биокруговорот. Но при этом продолжался и геологический круговорот. Где-то суша воздымалась, реки пропиливали в горных породах долины, а песок и ил уносили в понижения, туда, где земная кора проседала. Здесь накапливались мощные осадочные толщи. Вместе с песком и илом в недра опускались и не успевшие разложиться остатки органики, иногда это были целые пласты. Так углерод из атмосферы уходил и уходит в недра планеты. Из-за этого в атмосфере СО2 снижается, а кислород накапливается. Из-за столкновения континентов осадочные толщи часто вновь воздымались и разрушались. Древняя органика оказывалась на поверхности, окислялась, и углерод возвращался в атмосферу. Понемногу СО2 в атмосферу возвращают и вулканы, но в целом на протяжении всей эволюции шло изъятие СО2 из атмосферы, и содержание СО2 снизилось в 1000 раз. Углерод ушел в недра, в том числе образовав залежи угля, нефти и газа.

Когда первые растения вышли из океана на сушу, чтобы не высохнуть, они свои листья покрыли влагонепроницаемыми оболочками. Но им надо дышать. Пища для всех растений - это СО2, и чтобы захватить молекулу СО2 из атмосферы, листья всех растений открывают малюсенькие ротики - устьица. Летающие в воздухе молекулы СО2 случайным образом залетают в эти мокрые устьица и переходят во влажную среду листьев. Все растения дышат с помощью тривиального механизма диффузии: внутри листа СО2 потребляется, поэтому его здесь становится меньше, чем в атмосфере. Поэтому СО2 движется из атмосферы в листья. Кислорода из-за фотосинтеза в листьях, наоборот, становится больше, чем в атмосфере, поэтому он через открытые устьица уходит в атмосферу. При всем этом неизбежно мокрые устьица теряют, испаряют воду, и чтобы не засохнуть, растения вынуждены корнями из влажной почвы добывать воду и по длинным капиллярам подкачивать ее в листья.

Когда первые растения вышли на сушу, СО2 в атмосфере было еще много, и чтобы захватить одну молекулу СО2, расходовался лишь десяток молекул воды. Ведра воды хватало, чтобы получить килограмм биомассы. А ведро воды на квадратный метр - это всего 10 мм осадков. Это как в самых сухих пустынях. Сухие территории на земле были всегда. Но раньше это были не пустыни, достаточно было один раз в год промочить дождем почву, и этого хватало, чтобы эти территории весь год были покрыты сомкнутой зеленой растительностью.

Когда содержание СО2 в атмосфере уменьшилось, то чтобы поймать одну молекулу СО2, устьица пришлось держать открытыми пропорционально дольше. Соответственно, потери воды при той же продуктивности увеличились.

Сегодня, чтобы поймать одну молекулу СО2, растение тратит 500 молекул воды, и мест на планете, где воды хватает, чтобы использовать все ресурсы света, немного. Большинство растений сегодня, как говорят ботаники, все время выбирают, от чего умереть: от голода или жажды. Им, экономя воду, приходится подолгу держать устьица закрытыми, а в сухой сезон даже сбрасывать листья. В засушливых регионах растения тратят большую часть углерода не на листья и семена, а на добычу воды - на корни. Даже во влажных местах в полдень, когда испарение сильное, многие растения голодают.

По мере снижения концентрации СО2 охлаждался климат. 35 млн лет назад появились ледники в горах Антарктиды. Климат здесь стал холоднее, из-за каскада положительных связей в итоге все покрылось ледниковой шапкой. Но в северном полушарии еще было тепло. На севере Сибири росли широколиственные леса.

Пока воды всем хватало, растения конкурировали за свет. Поэтому растения много углерода тратили на стволы и ветви, чтобы подняться повыше. А чтобы не быть съеденными, тратили ресурсы на шипы, яды, горечь. Но 20 млн лет назад содержание СО2 снизилось настолько, что вода стала дефицитным ресурсом, и тогда появилось новое, самое молодое семейство растений - злаки. Это вершина эволюции растений. Пшеница, рис, кукуруза, сорго, сахарный тростник... это злаки. Домашних животных мы кормим злаками. Многолетние злаки - главные растения пастбищ. Злаки отказались от дорогого многолетнего ствола, зато обзавелись густой корневой системой. Например, у одного растения ржи суммарная длина всех корней - 600 км. Злаки сэкономили на защите, у них мощный фотосинтез, и они быстро растут. Только злаки выдерживают многократное скашивание: чем чаще косишь газон, тем он гуще. Но из-за этого им требуется обильное минеральное питание, и его обеспечивают крупные травоядные. В их теплых желудках злаки за день превращаются в удобрения и возвращаются в почву. Пастбищные экосистемы - рекордсмены по скорости биокруговорота и в норме должны быть предельно насыщены животными, чтобы все, что выросло, быстро превращалось в удобрения. Такие экосистемы очень агрессивны. Слоны, мамонты валили и объедали деревья, копытные обгладывали кору и выедали подрост деревьев. Эти молодые экосистемы, вытесняя леса, вскоре захватили весь мир. И в Гренландии, и на Севере Сибири были саванны. При этом они сами изменяли климат. Чтобы не перегреваться и меньше испарять, листья злаков стали значительно светлее, чем листья деревьев. Из-за этого вся планета стала светлее и... холоднее.

В теплых широтах органики (углерода) в почве мало, все быстро сгнивает. А на севере содержание органики на порядок выше. В российских лесах содержание углерода обычно 5 кг на квадратный метр. А в наших черноземах - до 100 кг. Сегодня суммарное содержание углерода в почвах земли 1500 Гт. В три раза больше, чем во всех лесах планеты. 30 лет назад многие западные климатологи об этом не знали и в своих моделях не учитывали.

Шапка для Сибири

Когда появились светлые саванны, похолодало, и почвы саванн севера начали накапливать углерод. Содержание СО2 в атмосфере из-за этого снижалось, становилось еще холоднее, еще больше белого снега... В результате Гренландия и Арктические острова покрылись белыми ледяными шапками, и моря побелели. В итоге появилась мерзлота. Но пастбищные экосистемы не погибли. Многие злаки хорошо растут в арктическом климате, главное, чтобы почвы были унавожены. Мамонтовые степи занимали всю не покрытую льдами территорию, от Арктических островов до Китая, и от Испании до Калифорнии, и продолжали перекачивать углерод из атмосферы в почвы.

Западные климатологи представляли, что мамонтовые степи Сибири были похожи на полярные пустыни, и в своих моделях цикла углерода принимали, что в среднем содержание углерода в них было 50 грамм на квадратный метр. Но здесь не надо ничего сочинять. Эти почвы до сих пор сохранились в мерзлоте Сибири и Аляски. В них много свежих корешков трав, спящих микробов, костей животных, и везде содержание углерода в них не меньше 50 кг на квадратный метр. Климатологи ошиблись в тысячи раз. Во многих регионах мамонтовой степи в прошлом незаметно накапливалась пыль. Доли миллиметра пыли в год, но за многие тысячи лет накопились многометровые толщи мерзлых почв. Сегодня в этих почвах (в мерзлоте) углерода 1600 Гт. И весь он был перекачан сюда из атмосферы. В результате 18 000 лет назад на пике последнего оледенения концентрация СО2 в атмосфере стала меньше 0,02%. Даже в Париже появилась мерзлота. В это время от жажды и голода на планете погибло большинство деревьев. Их было в 10 раз меньше, чем сегодня. И даже злаки голодали. По плотности костей и скелетов в мерзлоте удалось рассчитать массу животных на пастбищах севера Сибири. 30-50 тыс. лет назад было холоднее, чем сегодня. Тем не менее, здесь на каждом квадратном километре пастбищ в среднем обитало: 5 взрослых бизонов, 7 лошадей, 15 оленей, 1 мамонт, плюс молодняк и более редкие овцебыки, носороги, антилопы, львы, волки, росомахи. А в почвах, накопленных на пике оледенения, плотность костей снизилась на порядок.

Сегодня Гольфстрим несет теплую воду на север. Там она, нагревая атмосферу, остывает, становится тяжелой и опускается на дно океана. Во время оледенения океан был сильно стратифицирован. Красное море из-за сильного испарения очень соленое, оно пресную воду с дождями возвращало на поверхность океана, а свою очень тяжелую воду сливало на дно океана. Поэтому поверхностные воды океана были легкими, их соленость была на 4 промилле меньше, чем в глубинах океанов. Поэтому тепловой конвейер не работал. Но за долгое ледниковье вода на дне океана нагрелась теплом из недр, стала легче, и 15 тыс. лет назад в океане вновь началась конвекция (подробнее об этом можно узнать из лекции: "Кто завел научное сообщество в тупик"). Заработал Гольфстрим, стало теплее, мерзлота Европы и юга Сибири начала таять. Когда мамонтовые почвы оттаивают, просыпаются микробы и начинают доедать древнюю органику, превращая ее в СО2 и метан. Из-за их парникового эффекта стало еще теплее... В результате вся мерзлота Европы растаяла и отдала атмосфере, лесам и океану 1000 Гт запасенного в ней углерода. Концентрация СО2 в атмосфере повысилась до 0,3%. Продуктивность растений на земле возросла. Многие пустыни вновь покрылись зеленым ковром.

Вот как об этих драматических событиях на пике оледенения писал в своей последней вышедшей в 2000 г. статье Будыко (это его статья-завещание): еще немного, и случилось бы оледенение всей планеты, а еще из-за нехватки СО2 "задохнулись" бы все растения. Биосфера была близка к гибели.

Будыко предсказал небывалые урожаи по всей земле. Так и случилось. Если в 1961 г. в засушливых районах приходилось выращивать растения, у которых почти все ресурсы уходили на корни, то сегодня дышать легче, и на тех же пашнях выживают новые сорта растений с большими колосьями и плодами. Из-за потепления климата высокоурожайные, но требовательные к теплу растения, например кукуруза, заменили холодоустойчивые, но низкоурожайные. Из-за потепления климата во многих районах стали собирать не один, а два урожая. Из-за роста СО2 и осадков меньше голодают и дикие растения. Спутниковый мониторинг показал, что площадь зеленых листьев (и фотосинтез) увеличилась на всех континентах. Раньше саранча сбивалась в громадные голодные стаи и уничтожала урожаи на сельхозполях. А сегодня саранча сытая. И потери от ее набегов повсеместно сократились в несколько раз. Леса горят то чаще, то реже, но пожары последних десятилетий в разы слабее пожаров начала века.

Будыко предсказал, что климат на всей планете станет более комфортным. В чем здесь эффект? Содержание водяного пара в атмосфере сильно зависит от температуры. В жарких тропиках его много, а на севере зимой его почти нет. Здесь очень холодно. Поэтому климат, управляемый водяным паром, контрастный, с "сильными сквозняками". А содержание СО2 и метана в атмосфере на юге и на севере, зимой и летом, днем и ночью меняется мало. В теплой атмосфере СО2 мало влияет на ее температуру. Здесь все определяет водяной пар. Перегреть атмосферу невозможно. Избыточный нагрев вызовет сильное испарение с океана и растительности. В результате появятся белые облака. Они увеличат альбедо и немедленно в разы снизят нагрев земли солнцем. СО2 в атмосфере существенно повышает температуру там, где и когда холодно. Из-за роста СО2 на севере становится теплее, зимы становятся мягче и короче, ночных заморозков меньше. И этот прогноз Будыко сбывается. В мире в среднем потеплело на 1,5 градуса, при этом на севере на 3-6 градусов.

В России теплеет в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по планете. А на юге местами (например, в Индии) вообще не потеплело. На планете потеплело, но лето жарче не стало. Стали короче холодные зимы. Климат меняется очень гуманно. Теплеет сильнее всего там, где потеплению особенно рады. Количество осадков на континентах из-за возросшего испарения с океана увеличивается, но из-за потепления увеличивается и испарение. Поэтому баланс тепла и влаги существенно не меняется, поэтому уровень, например, Каспия, существенно не меняется.

Люди чаще умирают во время погодных стрессов. Человек исходно, генетически - тропический вид, и даже эскимосы не разучились потеть всем телом. Поэтому во всех странах от холода умирают чаще, чем от жары. В Индии, например, в 7 раз. Летом во время полуденной жары в мире умирают тысячи, и об этом на телевидении много говорят, но мало говорят, что зимними ночами (а снег иногда выпадает даже в Сахаре) от холода на планете погибают миллионы. Зимние ночи стали теплее, поэтому в итоге глобальное потепление спасает жизни людей. Много россиян, в том числе и сибиряков, нашли работу в самых жарких странах Африки, и никто из них не погиб от жары. Так что за привычных к жаре африканцев переживать не стоит.

Нас пугают тропическими болезнями, но лето жарче не стало. Роспотребнадзор проверил всех клещей и комаров. Новые опасные вирусы не обнаружены.

Любые перемены создают какие-то проблемы. Последние годы на телевидении все чаще появляются новые страшилки - наводнения в пустынях. Ужас, в долинах рек появилась вода! Но при этом не говорят, что пустыни при этом наконец-то покрылись зеленым ковром, а в колодцах появилась вода.

Нас пугают: "ледники растают, всех затопит". Растаять могут льды Гренландии и западной Антарктиды. Это поднимет уровень океана на 10 м. Но произойдет это, по всем расчетам, за тысячи лет, то есть, по 2 мм в год. Петербург и Владивосток с такой скоростью поднимаются. А порт Зеленый Мыс поднимается по 10 мм в год. А вот порт Дудинка опускается 200 мм в год. Но это никого не пугает.

Прогнозы западных климатологов, на которые опирается климатическая гегемония, не сбываются. Вначале они предсказывали похолодание, а идет потепление. Потом предсказывали снижение урожаев, а они растут. А у Будыко сбылись все прогнозы. Он был климатолог от Бога. Надо следовать его заветам и советам его учеников.

Глобалисты якобы для спасения природы предлагают уничтожить коров, отказаться от детей, питаться насекомыми. Это способ всех нас уморить. Это сатанизм. А снижение СО2 в атмосфере - это универсальный способ заставить голодать всю биосферу.

Западная гегемония и их климатическая повестка рушатся. Три десятилетия борьбы с СО2 без результата. Рост концентраций парниковых газов в атмосфере только ускоряется. Все страны обещают сократить выбросы СО2, но мощности угольной генерации наоборот наращивают. У Запада остался только один способ замедлить эмиссию СО2. Это глобальный экономический кризис, для этого у них, похоже, все готово. Но и это уже не поможет. Самая большая климатическая бомба "задымила". О том, что российская мерзлота начала активно таять, наш президент трижды сообщил с высоких трибун. Из-за этого в Сибири станет еще теплее, и эмиссия СО2 и метана из мерзлоты усилится. И это не мультики. Рост концентраций атмосферного метана после этого удвоился. А тут еще Гольфстрим забарахлил и готов затормозить. На Западе идейный хаос и истерика. В Белом доме слова "климат" и "ядерная война" слились в одну фразу. Как в этой сложной политико-климатической ситуации действовать России, как нам видится будущее?

Углерод - самый главный и самый дефицитный элемент жизни. Многие миллионы лет недра планеты воровали углерод у биосферы. Человек - единственный биологический вид, который сумел возвращать украденное. Для устойчивых урожаев аграрии вносят удобрения на поля. Как писал еще К.Э. Циолковский, уголь и нефть - самые мощные удобрения. Превращая их в СО2, мы удобряем всю биосферу, причем если азот на поля надо вносить каждый год, то СО2 в атмосфере достаточно повысить один раз, а дальше этот углерод будет в круговороте. Когда урожай будет съеден, углерод опять вернется в атмосферу.

Кукурузное масло для Чингисхана

Тысячи лет злаки были энергетической основой цивилизации. Были империи пшеницы, кукурузы, риса, а империю Чингисхана кормили дикие многолетние злаки. Сегодня мы - цивилизация нефти. Но ее все меньше, и она будет все дороже. Как жить без нее? Нефть - это тривиальная смесь углеводородов, и ее легко делать, например, из злаков - смешать кукурузное масло с пшеничным спиртом. А можно не смешивать, а сразу заливать их в баки тракторов и автомобилей, что уже давно делают в разных странах. За последние десятилетия СО2 в атмосфере прибавилось на 50%. А урожайность по миру увеличилась почти в три раза. Сегодня Россия уже собирает 10 млн тонн зерна. Рост СО2 продолжится, лето станет длиннее, урожайность удвоится, и станет как сегодня в США - 82,7 центнера с гектара. И тогда с тех же площадей будем собирать 300 млн тонн. А если распахать залежи, то и 500. А это уже по массе как вся годовая нефтедобыча России. Так что без топлива для тракторов и автомобилей страна не останется. Земли́, которая вскоре попадает в зону земледелия, в России очень много.

Ускорить таяние мерзлоты несложно, но его можно и замедлить. Это возможно при реализации проекта "Плейстоценовый парк". В мире это самый обсуждаемый экологический проект. О нем много раз писала "Российская газета". На последнем климатическом саммите в Дубае организованный российским бизнесом павильон "Плейстоценовый парк" был самым посещаемым.

Бог создал землю и все сущее, и вершиной его творения стали сады Эдемские. Сюда он поселил человека.

Человек, как биологический вид, появился в саваннах, самых эволюционно молодых, самых высокооборотистых и богатых пищей экосистемах. Саванны и парковые леса с сотнями миллионов крупных животных были главными экосистемами на территории России. Здесь, среди прочих, как и в Африке жили львы, леопарды, гепарды и гиены. Но во время последнего потепления человек расселился по планете, и везде при этом снижалась численность животных. Замедлился биокруговорот, почвы потеряли плодородие, и во многих регионах деревья, кустарники и мхи вытеснили злаки. А на мерзлоте Сибири поверх плодородных почв мамонтовой степи сформировался убогий новодел - пояс заболоченных мохово-комариных редколесий и тундр. Мох - примитивное растение, он низкопродуктивный, его никто не ест (ягель - это лишайник), у мха нет корней, он не может высушить почву. Климат в Сибири меняется особенно быстро, эти сообщества погибают. Чем их заменить?

Суть проекта "Плейстоценовый парк" - возродить настоящую исконную природу - вернуть в Россию саванны. Заменить мхи на злаки, которые будут кормить богатую фауну. Многолетние эксперименты по возрождению пастбищных экосистем и математические модели показали, что эти экосистемы способны охладить мерзлоту на несколько градусов и остановить ее таяние. А еще эти экосистемы будут глобальной важности резервом протеинов и плодородных почв.

* * *

Изменение климата - проблема глобальной важности, и решать ее может, должна и будет Россия. Только у нашей страны достаточно знаний и ресурсов для этого. У нас лучшая школа климатологов. Наши недра и почвы - самые большие резервуары углерода. У России самая большая территория, на которой мы по своему желанию можем менять альбедо.

Западная климатическая повестка - это угрозы, страхи и насекомые. А Россия обеспечит всех комфортным климатом, высокими урожаями и вернет в природу Земли главные консервативные ценности: плодородные злаковые поля и тучные стада.

Пентагон опубликовал стратегию по Арктике

Иван Сысоев

Американское военное ведомство представило обновленную стратегию США по Арктике. Высокие широты теперь объявлены Вашингтоном "регионом стратегического противостояния".

В соответствии с документом главной задачей американцы видят "обуздать амбиции России и Китая в Арктике". Вашингтон не может успокоиться из-за того, что "стратегические конкуренты" - Москва и Пекин - расширяют свое сотрудничество в Арктическом регионе. В частности, приводятся данные, что более 80 процентов добычи природного газа и почти 20 процентов добычи нефти России приходится на Арктику. Причем Китай все чаще принимает участие в финансировании арктических проектов и закупает все больше ресурсов из региона. Из-за климатических изменений добыча полезных ископаемых в высоких широтах стала более рентабельной. Именно поэтому США стремятся резко активизироваться на северном направлении. Среди угроз, исходящих от Арктики, в Пентагоне указывают на российские стратегические ядерные возможности, китайские подводные дроны и в целом военное присутствие КНР в Арктике. Антироссийская и антикитайская направленность политики США на Севере по традиции скрывается за расплывчатыми терминами по типу "интегрированного сдерживания" и "повышения уровня общей безопасности".

Обновить арктическую стратегию США решили после вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Северные страны обладают опытом работы в регионе, в том числе военным, чем не преминул воспользоваться Вашингтон. "Арктические союзники по НАТО обладают боеспособными вооруженными силами, - говорится в документе. - Расширение НАТО создаст новые возможности для совместного планирования, обмена информацией и учений". Конкретные планы США в Арктике в стратегии не расписаны, однако в целом документ определяет регион как "критически важный" и предписывает вооруженным силам США "повысить готовность к операциям в высоких широтах". Пентагон делает акцент на необходимости увеличения расходов на высокотехнологичные военные системы. Речь идет о различных датчиках слежения и радиолокационных системах. Кроме того, предписано вкладываться в разработку военной техники, приспособленной к работе в условиях низких температур. Уделено внимание и вопросам модернизации инфраструктуры, включая глубоководные порты. Отдельно упоминается американская военно-космическая база Питуффик на северо-западе Гренландии. Ей отводится ключевая роль в проведении операций с задействованием военно-космических сил. Американское министерство обороны уверено, что именно космические технологии позволят "лучше прогнозировать метеорологические и океанографические условия Арктики", что необходимо для планирования боевых действий.

Почему изменение климата - проблема глобальной важности, а решать ее может, должна и будет Россия?

Первыми рассчитать параметры глобального климата смогли советские климатологи

Сергей Зимов (руководитель научной Северо-Восточной станции Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, автор проекта "Плейстоценовый парк", Якутия)

Климат чувствителен ко всем изменениям, даже таким небольшим, как изменения яркости солнца или орбиты Земли. Многие плохо представляют масштаб человечества. В среднем каждый человек сжигает в день 3,4 кг ископаемого углерода - немного. Но в год на всех это 10 млрд тонн - гигатонн (Гт). Это то же самое, что сжечь поленницу дров длиной километр, шириной километр и высотой 40 км. В вулканах ничего не горит, это большая форсунка, которая разбрызгивает пыль. Эмиссия СО2 всех вулканов в 100 раз меньше, чем эмиссия наших труб. Для сравнения: во всех лесах России углерода 45 Гт, в лесах мира 500 Гт, в атмосфере еще на 900 Гт, а нефти - 200 Гт. В ходе фотосинтеза растения ежегодно поглощают 50 Гт, и приблизительно столько же его возвращается в атмосферу при гниении органики и пожарах. Такой же круговорот и в океане, но океанская биота - это в основном планктон, и в ней углерода всего 3 Гт.

Человек уже давно влияет на климат. Уничтожена целая природная зона планеты. Все степи и прерии распаханы. В Африке ежегодно сжигать все саванны стало "культурной традицией". Есть и положительный опыт, у россиян он самый большой. В прошлом громадная территория от Молдавии до Алтая и от юга Тульской области до Кавказа была зоной суховеев, а зимой здесь ветра сдували снег с полей в овраги. За несколько послевоенных лет эта почти безлесая территория была превращена в плодородную саванну - климат стал мягче, суховеи исчезли. Власть поверила ученым, и сегодня эта территория стала главной мировой житницей.

Наша атмосфера прозрачна для видимого солнечного света, и он, проходя ее без потерь, нагревает поверхность Земли. От нее нагревается приземный воздух, и стремится подняться. Взамен где-то холодный воздух опускается, начинается конвекция, поднимается ветер. Если поверхность - это вода или растительность, то часть энергии солнца тратится на испарение воды. Растворимость воды в воздухе сильно зависит от температуры. При температуре 20 градусов в кубометре воздуха можно растворить 20 грамм воды, а при минус 20 - только 1,7 грамма. Когда влажный воздух остывает, невидимый водяной пар превращается в капли и снежинки, появляются облака. Мощность этой климатической машины в первую очередь зависит от альбедо Земли. Это какую часть энергии Солнца Земля отражает. Лес и вода темные, они поглощают до 90% энергии. Поля и пустыни белесые, они поглощают меньше, а те же поля, покрытые белым снегом, и белые облака отражают в космос до 90% энергии. Нагретые солнцем поверхность и воздух начинают сами излучать невидимые инфракрасные волны. Главные газы атмосферы - азот и кислород, их не задерживают, а вот содержащиеся в малом количестве вода, СО2 и метан задерживают очень сильно. Из-за этих парниковых газов тепло не уходит в космос, а нагревает атмосферу.

Первым рассчитать параметры глобального климата смог советский климатолог М.И. Будыко. Он показал, что если покрыть всю Землю льдом и снегом, альбедо планеты увеличится с 32% до 80%, и средняя температура воздуха на планете снизится с сегодняшних 15 градусов до минус 60 градусов. При таких температурах водяного пара в атмосфере практически не останется и из-за исчезновения парникового эффекта температура еще больше снизится - до минус 87 градусов. С тех пор появились сложные модели атмосферы, но эти оценки не изменились.

Советские ученые правильно рассчитали, как лесополосы повлияют на климат степей - в результате накормили страну. А миллионы фермеров на западе США поверили своим климатологам, которые утверждали, что "дожди идут за плугом", и, несмотря на засуху, пахали и сеяли, и до последнего держались за свою землю. И в итоге умерли от голода. В начале 1970-х годов было опубликовано 20 прогнозов изменения климата, и все предсказывали, что похолодание продолжится. За последние полмиллиона лет было 4 долгих ледниковья, разделенных теплыми короткими межледниковьями. Земля уже 10 тысяч лет пребывает в таком межледниковье, и ей уже пора скатываться в новое оледенение. Климатологи обсуждали эту опасность и пугали народ холодом и угасанием земледелия.

Революция случилась в 1972 г. в Ленинграде, когда на конгрессе климатологов Будыко сообщил, что из-за антропогенной эмиссии и роста СО2 в атмосфере в ближайшее время начнется глобальное потепление. Западные климатологи встретили это с негодованием, человек не может менять климат.

ХХ век был пыльным и дымным, пожары войны, сотни ядерных взрывов в атмосфере, стратосферная авиация. Миллионы дымящих труб выбрасывали соединения серы в атмосферу. Сернокислотные дожди разрушали леса и памятники. Планета была в белесой дымке, которая охлаждала климат, но постепенно концентрация СО2 повышалась, и Будыко правильно рассчитал, когда связанное с этим парниковое потепление превысит похолодание. Он показал, что из-за небольшого роста СО2 станет немного теплее, из-за этого в атмосфере станет больше отепляющего водяного пара - еще теплее. Из-за этого на севере становится короче зима, меньше белого снега и льда, в итоге - заметное потепление. Тогда же он опубликовал свои прогнозные графики роста температур и ледовитости северных морей на сто лет вперед.

Прогноз на 50 лет

После этого, действительно, началось потепление, и это со временем признали все климатологи. Появились компьютеры, и климат начали рассчитывать с помощью сложных моделей. С тех пор возникло множество, казалось бы, более точных прогнозов. Но недавно американские ученые собрали все 102 прогноза и сравнили с реальными графиками. И увидели, что с реальной картиной совпадает только прогноз, сделанный в СССР. Будыко - единственный, кто сумел дать точный прогноз на 50 лет.

Будыко - отец глобального потепления, самый титулованный климатолог. Его прогноз - научный базис западной климатической гегемонии.

Потепление - это только часть прогноза Будыко, а вторая часть сегодня под большим запретом. Запад всех пугает, что из-за роста СО2 мы скоро все умрем, а Будыко предсказал, что из-за этого климат на всей планете станет комфортным и теплым на всех широтах. В пустынях станет больше дождей, повсеместно начнут собирать небывалые урожаи.

Представьте конец 1980-х. Острейшее противостояние Запада и СССР. Весь мир следит за борьбой двух идеологий. В то время закладывался "научный" базис Западной климатической гегемонии. На Западе предсказывали, что из-за потепления участятся засухи, и голодать будут даже в США. И в это же время в журнале New Scientist выходит статья с заголовком: "Советский климатолог предсказывает парниковый рай". СССР предложил бесплатно надежду всему миру. В итоге нет СССР, и о Будыко стараются не вспоминать.

Мы уже прошли больше трети по пути потепления. В Европе уже сожгли всю свою нефть, и в США ее осталось лишь на несколько лет. Содержание СО2 в атмосфере уже повысилось в полтора раза, и глобальная температура поднялась на 1,5 градуса. Можно подвести промежуточные итоги.

Пугающих кадров о стихийных бедствиях на телевидении с каждым годом все больше, но обратимся к сухим фактам. Климат на людей в первую очередь влияет через урожаи зерновых. Это главная пища. Наводнения, ураганы, град, заморозки, и особенно засуха снижают урожай, из-за этого голод и гибель часто миллионов. Если урожаи высокие, значит, погода была хорошая, все довольны. А гибель урожая - стихийное бедствие. На Западе обещали засуху, а Будыко - небывалые урожаи.

Данные по большинству стран об урожайности зерновых есть от 1961-го по 2021 год. Это время наиболее быстрого роста СО2. Громче всех, что мы все умрем, говорят в США и Европе. Смотрим. В США урожайность была 25,2 центнера с гектара, стала - 82,7, в Германии было 24,2, стало 70; в Испании 10,8 - 42,3. И на других континентах схоже: Бразилия 12,5 - 44,8; Индия 9,5 - 34,8; Австралия 14,7 - 41,5; ЮАР 11 - 38,4. В среднем по миру было 11,7 - стало 41,5 - рост в 2,83 раза. А во многих странах с засушливым климатом увеличение урожайности в 5 и более раз. Причем график роста урожайности повторяет график роста СО2. Оба растут с ускорением. Чтобы понять, как и в какой мере СО2 будет влиять на урожаи, надо знать факты, лежащие в основе учения Будыко.

При образовании Земли на поверхности остались легкая вода океана и газы атмосферы. На ¾ это был азот, остальное содержащие углерод СО2 и метан. Часть этих газов была растворена в океане, между ним и атмосферой все время идет газообмен. Кислорода в той атмосфере не было, он весь был связан с водородом в воде и в минералах.

Жизнь появилась в океане, и со временем организмы научились с помощью энергии солнечного света разрывать молекулы СО2 и воды, и из атомов углерода и водорода создавать сложные молекулы. Кислород был побочным продуктом и уходил в океан и атмосферу, где он быстро окислил весь метан. С появлением кислорода появились организмы, которые начали поедать богатую энергией органику, вновь превращая ее в СО2. Начался биокруговорот. Но при этом продолжался и геологический круговорот. Где-то суша воздымалась, реки пропиливали в горных породах долины, а песок и ил уносили в понижения, туда, где земная кора проседала. Здесь накапливались мощные осадочные толщи. Вместе с песком и илом в недра опускались и не успевшие разложиться остатки органики, иногда это были целые пласты. Так углерод из атмосферы уходил и уходит в недра планеты. Из-за этого в атмосфере СО2 снижается, а кислород накапливается. Из-за столкновения континентов осадочные толщи часто вновь воздымались и разрушались. Древняя органика оказывалась на поверхности, окислялась, и углерод возвращался в атмосферу. Понемногу СО2 в атмосферу возвращают и вулканы, но в целом на протяжении всей эволюции шло изъятие СО2 из атмосферы, и содержание СО2 упало в 1000 раз. Углерод ушел в недра, образовав залежи угля, нефти и газа.

Когда первые растения вышли на сушу, СО2 в атмосфере было еще много, и чтобы захватить одну молекулу СО2, расходовался лишь десяток молекул воды. Ведра воды хватало, чтобы получить килограмм биомассы. А ведро воды на квадратный метр - это всего 10 мм осадков. Это как в самых сухих пустынях. Сухие территории на земле были всегда. Но раньше это были не пустыни, достаточно было один раз в год промочить дождем почву, и этого хватало, чтобы эти территории весь год были покрыты сомкнутой зеленой растительностью.

В засушливых регионах растения тратят большую часть углерода не на листья и семена, а на добычу воды - на корни. Даже во влажных местах в полдень, когда испарение сильное, многие растения голодают.

По мере снижения концентрации СО2 охлаждался климат. 35 млн лет назад появились ледники в горах Антарктиды. Климат здесь стал холоднее, из-за каскада положительных связей в итоге все покрылось ледниковой шапкой. Но в северном полушарии еще было тепло. На севере Сибири росли широколиственные леса.

Пока воды всем хватало, растения конкурировали за свет. Поэтому растения много углерода тратили на стволы и ветви, чтобы подняться повыше. А чтобы не быть съеденными, тратили ресурсы на шипы, яды, горечь. Но 20 млн лет назад содержание СО2 снизилось настолько, что вода стала дефицитным ресурсом, и тогда появилось новое, самое молодое семейство растений - злаки. Это вершина эволюции растений. Пшеница, рис, кукуруза, сорго, сахарный тростник... это злаки. Домашних животных мы кормим злаками. Многолетние злаки - главные растения пастбищ. Злаки отказались от дорогого многолетнего ствола, зато обзавелись густой корневой системой. Например, у одного растения ржи суммарная длина всех корней 600 км. Злаки сэкономили на защите, у них мощный фотосинтез и они быстро растут. Только злаки выдерживают многократное скашивание, чем чаще косишь газон, тем он гуще. Но из-за этого им требуется обильное минеральное питание, и его обеспечивают крупные травоядные. В их теплых желудках злаки за день превращаются в удобрения и возвращаются в почву. Пастбищные экосистемы - рекордсмены по скорости биокруговорота и в норме должны быть предельно насыщены животными, чтобы все, что выросло, быстро превращалось в удобрения. Такие экосистемы очень агрессивны. Слоны, мамонты валили и объедали деревья, копытные обгладывали кору и выедали подрост деревьев. Эти молодые экосистемы, вытесняя леса, вскоре захватили весь мир. И в Гренландии, и на Севере Сибири были саванны. При этом они сами изменяли климат. Чтобы не перегреваться и меньше испарять, листья злаков стали значительно светлее, чем листья деревьев. Из-за этого вся планета стала светлее и... холоднее.

В теплых широтах органики (углерода) в почве мало, все быстро сгнивает. А на севере содержание органики на порядок выше. В российских лесах содержание углерода обычно 5 кг на квадратный метр. А в наших черноземах - до 100 кг. Сегодня суммарное содержание углерода в почвах земли 1500 Гт. В три раза больше, чем во всех лесах планеты. 30 лет назад многие западные климатологи об этом не знали и в своих моделях не учитывали.

Шапка для Сибири

Когда появились светлые саванны, похолодало, и почвы саванн севера начали накапливать углерод. Содержание СО2 в атмосфере из-за этого снижалось, становилось еще холоднее, еще больше белого снега... В результате Гренландия и Арктические острова покрылись белыми ледяными шапками, и моря побелели. В итоге появилась мерзлота. Но пастбищные экосистемы не погибли. Многие злаки хорошо растут в арктическом климате, главное, чтобы почвы были унавожены.

Западные климатологи представляли, что мамонтовые степи Сибири были похожи на полярные пустыни, и в своих моделях цикла углерода принимали, что в среднем содержание углерода в них было 50 грамм на квадратный метр. Но здесь не надо ничего сочинять. Эти почвы до сих пор сохранились в мерзлоте Сибири и Аляски. В них много свежих корешков трав, спящих микробов, костей животных, и везде содержание углерода в них не меньше 50 кг на квадратный метр. Климатологи ошиблись в тысячи раз. Во многих регионах мамонтовой степи в прошлом незаметно накапливалась пыль. Доли миллиметра пыли в год, но за многие тысячи лет накопились многометровые толщи мерзлых почв. Сегодня в этих почвах (в мерзлоте) углерода 1600 Гт. И весь он был перекачан сюда из атмосферы. В результате 18 000 лет назад на пике последнего оледенения концентрация СО2 в атмосфере стала меньше 0,02%. Даже в Париже появилась мерзлота. В это время от жажды и голода на планете погибло большинство деревьев. Их было в 10 раз меньше чем сегодня. И даже злаки голодали. По плотности костей и скелетов в мерзлоте удалось рассчитать массу животных на пастбищах севера Сибири. 30-50 тыс. лет назад было холоднее, чем сегодня. Тем не менее, здесь на каждом квадратном километре пастбищ в среднем обитало: 5 взрослых бизонов, 7 лошадей, 15 оленей, 1 мамонт, плюс молодняк и более редкие овцебыки, носороги, антилопы, львы, волки, росомахи. А в почвах, накопленных на пике оледенения, плотность костей снизилась на порядок.

Сегодня Гольфстрим несет теплую воду на север. Там она, нагревая атмосферу, остывает, становится тяжелой и опускается на дно океана. Во время оледенения океан был сильно стратифицирован. Красное море из-за сильного испарения очень соленое, оно пресную воду с дождями возвращало на поверхность океана, а свою очень тяжелую воду сливало на дно океана. Поэтому поверхностные воды океана были легкими, их соленость была на 4 промилле меньше, чем в глубинах океанов. Поэтому тепловой конвей6ер не работал. Но за долгое ледниковье вода на дне океана нагрелась теплом из недр, стала легче, и 15 тыс. лет назад в океане вновь началась конвекция. Заработал Гольфстрим, стало теплее, мерзлота Европы и юга Сибири начала таять. Когда мамонтовые почвы оттаивают, просыпаются микробы и начинают есть древнюю органику, превращая ее в СО2 и метан. Из-за их парникового эффекта стало еще теплее... В результате вся мерзлота Европы растаяла и отдала атмосфере, лесам и океану 1000 Гт запасенного в ней углерода. Концентрация СО2 в атмосфере повысилась до 0,3%. Продуктивность растений на земле возросла.

Будыко предсказал небывалые урожаи по всей земле. Так и случилось. В засушливых районах приходилось выращивать растения, у которых почти все ресурсы уходили на корни, то сегодня дышать легче, и на тех же пашнях выживают новые сорта растений с большими колосьями и плодами. Из-за потепления климата высокоурожайные, но требовательные к теплу растения, например кукуруза, заменили холодоустойчивые, но низкоурожайные. Из-за потепления климата во многих районах стали собирать не один, а два урожая. Из-за роста СО2 и осадков меньше голодают и дикие растения. Спутниковый мониторинг показал, что площадь зеленых листьев (и фотосинтез) увеличилась на всех континентах. Раньше саранча сбивалась в громадные голодные стаи и уничтожала урожаи на сельхозполях. А сегодня саранча сытая. И потери от ее набегов повсеместно сократились в несколько раз. Леса горят то чаще, то реже, но пожары последних десятилетий в разы слабее пожаров начала века.

Будыко предсказал, что климат на всей планете станет более комфортным. В чем здесь эффект? Содержание водяного пара в атмосфере сильно зависит от температуры. В жарких тропиках его много, а на севере зимой его почти нет. Здесь очень холодно. Поэтому климат, управляемый водяным паром, контрастный, с "сильными сквозняками". А содержание СО2 и метана в атмосфере на юге и на севере, зимой и летом, днем и ночью меняется мало. В теплой атмосфере СО2 мало влияет на ее температуру. Здесь все определяет водяной пар. Перегреть атмосферу невозможно. Избыточный нагрев вызовет сильное испарение с океана и растительности. В результате появятся белые облака. Они увеличат альбедо и немедленно в разы снизят нагрев земли солнцем. СО2 в атмосфере существенно повышает температуру там, где и когда холодно. Из-за роста СО2 на севере становится теплее, зимы становятся мягче и короче, ночных заморозков меньше. И этот прогноз Будыко сбывается. В мире в среднем потеплело на 1,5 градуса, при этом на севере на 3-6 градусов. В России теплеет в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по планете. А на юге местами (например, в Индии) вообще не потеплело. На планете потеплело, но лето жарче не стало. Стали короче холодные зимы. Климат меняется очень гуманно. Теплеет сильнее всего там, где потеплению особенно рады. Количество осадков на континентах из-за возросшего испарения с океана увеличивается, но из-за потепления увеличивается и испарение. Поэтому баланс тепла и влаги существенно не меняется, поэтому уровень, например, Каспия, существенно не меняется.

Люди чаще умирают во время погодных стрессов. Человек исходно, генетически - тропический вид, и даже эскимосы не разучились потеть всем телом. Поэтому во всех странах от холода умирают чаще, чем от жары. В Индии, например, в 7 раз. Летом во время полуденной жары в мире умирают тысячи, и об этом на телевидении много говорят, но мало говорят, что зимними ночами (а снег иногда выпадает даже в Сахаре) от холода на планете погибают миллионы. Зимние ночи стали теплее, поэтому в итоге глобальное потепление спасает жизни людей. Много россиян, в том числе и сибиряков, нашли работу в самых жарких странах Африки, и никто из них не погиб от жары. Так что за привычных к жаре африканцев переживать не стоит.

Прогнозы западных климатологов, на которые опирается климатическая гегемония, не сбываются. Вначале они предсказывали похолодание, а идет потепление. Потом - снижение урожаев, а они растут.

Глобалисты якобы для спасения природы предлагают уничтожить коров, отказаться от детей, питаться насекомыми. Это способ всех нас уморить. А снижение СО2 в атмосфере - это универсальный способ заставить голодать всю биосферу. Западная гегемония и их климатическая повестка рушатся.

Углерод самый главный и самый дефицитный элемент жизни. Многие миллионы лет недра планеты воровали углерод у биосферы. Человек - единственный биологический вид, который сумел возвращать украденное. Для устойчивых урожаев аграрии вносят удобрения на поля. Как писал еще К.Э. Циолковский, уголь и нефть - самые мощные удобрения. Превращая их в СО2, мы удобряем всю биосферу, причем если азот на поля надо вносить каждый год, то СО2 в атмосфере достаточно повысить один раз, а дальше этот углерод будет в круговороте. Когда урожай будет съеден, углерод опять вернется в атмосферу.

Кукурузное масло для Чингисхана

Тысячи лет злаки были энергетической основой цивилизации. Были империи пшеницы, кукурузы, риса, а империю Чингисхана кормили дикие многолетние злаки. Сегодня мы - цивилизация нефти. Но ее все меньше, и она будет все дороже. Как жить без нее? Нефть это тривиальная смесь углеводородов, и ее легко делать, например, из злаков - смешать кукурузное масло с пшеничным спиртом. А можно не смешивать, а сразу заливать их в баки тракторов и автомобилей, что уже давно делают в разных странах. За последние десятилетия СО2 в атмосфере прибавилось на 50%. А урожайность по миру увеличилась почти в 3 раза. Россия уже собирает 10 млн тонн зерна. Рост СО2 продолжится, лето станет длиннее, урожайность удвоится, и станет как сегодня в США - 82,7 центнера с гектара. И тогда с тех же площадей будем собирать 300 млн тонн. А если распахать залежи, то и 500. А это уже по массе как вся годовая нефтедобыча России. Так что без топлива страна не останется. Земли, которая вскоре попадет в зону земледелия, в России очень много.

Ускорить таяние мерзлоты несложно, но его можно и замедлить. Это возможно при реализации проекта "Плейстоценовый парк". В мире это самый обсуждаемый экологический проект. О нем много раз писала "РГ". На последнем климатическом саммите в Дубае организованный российским бизнесом павильон "Плейстоценовый парк" был самым посещаемым.

Суть проекта - возродить настоящую исконную природу - вернуть в Россию саванны. Заменить мхи на злаки, которые будут кормить богатую фауну. Многолетние эксперименты по возрождению пастбищных экосистем и математические модели показали, что эти экосистемы способны охладить мерзлоту на несколько градусов и остановить ее таяние. А еще эти экосистемы будут резервом протеинов и плодородных почв.

Изменение климата - проблема глобальной важности, и решать ее может, должна и будет Россия. Только у нашей страны достаточно знаний и ресурсов для этого. У нас лучшая школа климатологов. Наши недра и почвы - самые большие резервуары углерода. У России самая большая территория, на которой мы по своему желанию можем менять альбедо.

Западная климатическая повестка - это угрозы и страхи. А Россия обеспечит всех комфортным климатом, высокими урожаями и вернет в природу Земли главные консервативные ценности: плодородные злаковые поля и тучные стада.

Наука предложила квоты для районов НАФО

Научный совет Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО, NAFO) рекомендовал общие допустимые уловы на 2025 г. Для российского промысла важны объемы морского окуня, черного палтуса и трески.

Летняя сессия научного совета НАФО прошла с 31 мая по 13 июня в канадском Галифаксе в смешанном формате. В заседаниях приняли участие в общей сложности 52 специалиста из Великобритании, Дании (включая экспертов из Гренландии и Фарерских островов), Евросоюза, Канады, Норвегии, Российской Федерации, США, Украины, Японии, сотрудники секретариата НАФО, а также наблюдатели от ряда международных организаций.

В состав делегации РФ вошли представители Росрыболовства, Центрального института и Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Возглавлял делегацию начальник отдела многостороннего международного сотрудничества ВНИРО, доктор биологических наук Сергей Мельников. Российские специалисты приняли активное участие в работе всех четырех постоянных комитетов научного совета НАФО.