Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По данным компании Knight Frank, цены на жилую недвижимость в Дубае за 9 месяцев текущего года поднялись в среднем на 28,5%, что является рекордным показателем для всех рынков недвижимости, отслеживаемых этой компанией. И это несмотря на то, что рост цен в третьем квартале замедлился, и составил 4,5% по сравнению с 7,3% во втором квартале.

На втором месте по темпам роста цен стоят Пекин и Шанхай, цены на жилье в которых поднялись на 21,6% эа этот же период времени. На третьем месте находится Гонконг с 16,1% роста, а на четвертом – Тайвань с 15,4% прироста цен за 3 квартала текущего года. В целом по миру цены на жилую недвижимость поднялись на 12,7% по сравнению с ценовым «дном», зафиксированным в июне 2009 года. Наиболее пострадавший от кризиса ирландский рынок недвижимости показал в третьем квартале рост в 4%, а два года назад этот рынок падал со скоростью 5,4% в квартал.

Пока рано говорить о том, как отреагирует рынок недвижимости на победу Дубая в конкурсе на проведение Экспо-2020, некоторые аналитики считают, что уверенность в этой победе уже стала одной из движущих сил быстрого роста цен в этом году, и потому официальное объявление Дубая местом проведения Всемирной выставки окажет на цены не слишком резкое влияние.

По материалам The National

АРМЕНИЯ СОБИРАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ARMPHONE И ARMTAB

Правда, собирать их планируют в США и Гонконге

В Армении планируют начать выпуск собственных смартфонов и планшетов, рассказал на заседании правительства страны премьер-министр Армении Тигран Саркисян. Его слова передает местный русскоязычный ресурс Versia.am.

Заниматься производством станет армяно-американская компания Technology and Science Dynamics Inc/Armtab Technologies. Собственно армянская часть производства - это разработка аппаратного и программного обеспечения гаджетов. Собирать их будут в Гонконге и США. Саркисян сказал, что к армянской части работы над девайсами приступят 25-50 местных специалистов.

В итоге новые смартфон и планшет должны, по мнению главы армянского правительства, стать гораздо дешевле западных аналогов, не уступая им в качестве. Поступить в продажу Armphone и Armtab должны уже в 2014 году.

Сегодня же, 6 декабря, председатель российского правительства Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам продемонстрировал свой YotaPhone. Как и армянский Armphone, это отечественная разработка, которая собирается за границей из частей иностранного производства. О своем намерении пользоваться отечественным смартфоном уже заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. По словам чиновника, он сделает это "из лично профессионального интереса, и из патриотических соображений"

Американские ученые из Исследовательского института Скриппс (TSRI) (Калифорния, Сан Диего) пришли к выводу, что китайский птичий грипп H7N9 пока не может передаваться от человека к человеку, поэтому этот штамм не так опасен, как считали некоторые вирусологи. В феврале этого года весь мир был напуган сообщениями из Китая, где была зафиксирована вспышка смертельно опасного птичьего гриппа: вирус H7N9 впервые появился на востоке страны.

За четыре месяца было зафиксировано 132 случая заражения людей этим штаммом гриппа, 37 человек умерло.

В мае появилось несколько публикаций, в которых авторы утверждали, что вирус способен мутировать и передаваться не только от домашних птиц к человеку, но и от человека к человеку. Это могло вызвать настоящую пандемию. Например, подобные мутации штаммов вируса гриппа стали причиной страшной пандемии «гонконгского гриппа» в 1968-1969 годах, когда погибло около одного миллиона человек. В 1957-58 гг пандемия «азиатского гриппа» унесла жизни двух миллионов человек во всем мире. Некоторые исследователи также утверждали, что H7N9 встречается у мышей, хорьков и обезьян, т.е. имеет способность поражать млекопитающих.

«К счастью, вирус H7N9, как показала наша работа, не приспособлен к тому, чтобы связываться с рецепторами человека», - говорит ведущий автор исследования, руководитель отдела структурной биологии и биоинформатики TSRI, профессор Айян Уилсон (Ian Wilson).

«Поскольку в некоторых публикациях в настоящее время говорится о том, что вирус способен передаваться от человека к человеку, мы должны четко заявить о своих результатах. Наша работа показывает, что такой опасности пока нет», - добавляет профессор Джеймс Паулсон (James Paulson), руководитель отдела клеточной и молекулярной биологии TSRI, также принимавший участие в исследовании.

Как утверждают авторы, изолят вируса H7N9, который они изучали (он был взят из крови пациента из Шанхая) не может образовывать прочных сцеплений с рецепторами клеток человека, таких сцеплений, которые вирус формирует с рецепторами клеток птиц.

Используя рентгеноструктурный анализ, ученые обнаружили, что ключевой белок оболочки вируса, гемагглютинин, не способен идеально точно цепляться за особые выступы, хвосты сиаловых кислот, на клетках человеческих легких, что необходимо для проникновения вируса в организм человека.

Однако, по словам Уилсона, опасные мутации могут происходить в будущем, поэтому очень важно продолжать наблюдать за тем, как поведет себя вирус. «Если у этого штамма гриппа произойдет мутация, в результате которой появится рецептор специфичный человеку, тогда вирус будет распространяться среди людей с гораздо большей скоростью, тогда он будет представлять гораздо большую опасность», - добавляет Паулсон.

Результаты исследований профессора Уилсона и его коллег опубликованы 6 декабря в журнале Science.

Цены и продажи жилья в Гонконге снизятся в 2014 году – прогноз.

Снижение будет обусловлено продолжающимися охлаждающими рынок недвижимости мерами правительства страны.

Продажи жилья в Гонконге снизятся до 45 тыс. объектов в 2014 году по сравнению с 53 тыс. в 2013 году и 80 тыс. в 2012 году. Такой прогноз делает Томас Лан, директор гонконгского офиса компании Knight Frank. Об этом сообщает портал Property Wire.

Специалист считает, что на рынке недвижимости Гонконга в 2014 году будут доминировать продажи первичной недвижимости, цены на которую не провосходят стоимость объектов на "вторичке". Он также полагает, что большинство покупателей будут конечными пользователями этого жилья, однако в 2014 году на рынок начнут возвращаться и иностранные инвесторы.

Томас Лан предсказывает спад цен на недвижимость в Гонконге на уровне 10-15% в 2014 году, из-за охлаждающих мер правительства и ограниченного запаса жилья. Цены на элитное жилье будут более устойчивыми и опустятся всего на 5-10%.

Отметим, что это уже не первый прогноз по снижению цен на недвижимость в Гонконге в ближайшие годы.

Авиакомпания "Трансаэро" подвела итоги своей работы в летнем сезоне 2013 года. Они свидетельствуют о значительном росте ее показателей в различных сегментах рынках. С апреля по октябрь число перевезенных авиакомпанией пассажиров превысило 8,65 млн., что на 21% больше, чем в летнем сезоне предыдущего года. Пассажирооборот компании составил более 29,5 млрд. пкм - на 13% больше, чем в прошлом летнем сезоне. Число маршрутов, по которым авиакомпания осуществляла свои полеты, превысило 190, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост пассажирского потока "Трансаэро" наблюдался как на внутренних, так и на международных направлениях. Компания открывала новые маршруты, увеличивала частоту полетов по наиболее востребованным направлениям.

Так, рост объема перевозок по России составил: в регионах Сибири и Дальнего Востока 31%, а в европейской части страны 29%.

Существенно вырос пассажиропоток компании в страны СНГ. Число пассажиров, перевезенных "Трансаэро" между Россией и Арменией, увеличилось на 67%, а между Россией и Украиной - на 37%.

На направлениях полетов в страны дальнего зарубежья высокий прирост пассажирских перевозок авиакомпания продемонстрировала на европейских маршрутах. В частности, на рейсах между Россией и Австрией число пассажиров авиакомпании увеличилось на 77%, Россией и Чехией на 51%, Россией и Кипром на 45%.

Хорошие результаты были показаны "Трансаэро" на итальянском и французском направлениях. Однако, как известно, регулярные полеты авиакомпании в Италию и Францию были начаты лишь со второй половины летнего сезона 2012 года, поэтому корректное статистическое сравнение по периодам на этих рейсах можно будет дать, начиная с зимнего сезона 2013-2014.

На азиатских маршрутах "Трансаэро" наибольший рост пассажирских перевозок был на линиях Москва - Гонконг (+226%) и Москва - Хошимин (+124%).

В летнем сезоне 2013 года "Трансаэро" выполняла полеты из всех трех аэропортов Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Особенно активно развивалась авиакомпания в аэропорту Внуково, на базе самого современного терминала А которого она последовательно реализовывала планы по созданию мощного узла для прямых и трансферных полетов между городами России и СНГ и городами США, Западной Европы и Ближнего Востока.

"Трансаэро" последовательно наращивала объем перевозок из города своей регистрации - Санкт-Петербурга. В летнем сезоне число пассажиров, перевезенных авиакомпанией через аэропорт Пулково, увеличилось на 66% по сравнению с летним сезоном 2012 года.

"Трансаэро" продолжила развивать прямые беспосадочные полеты из регионов России к местам массового отдыха россиян за рубежом, минуя авиационные узлы Москвы и Санкт-Петербурга. Такие рейсы выполнялись из более чем 20 городов нашей страны. Так, программа полетов в Барселону выполнялась "Трансаэро" сразу из 13 российских городов, в Хургаду - из 12, в Ларнаку - из 10, в Пафос - из девяти. По сравнению с летним сезоном 2012 года число пассажиров, перевезенных на региональных международных маршрутах авиакомпании, выросло на 18%.

"Трансаэро" принимала самое активное участие в реализации государственной программы субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока. С апреля по октябрь услугами авиакомпании воспользовались более 154,5 тыс. дальневосточников-льготников, что на 15,8% больше, чем за летний период прошлого года.

В течение летнего сезона авиакомпания продолжала совершенствовать качество своего продукта. Уникальный первый класс обслуживания Империал был доступен уже на 15 внутренних и международных маршрутах компании.

В летнем сезоне активно велась работа по подготовке к введению уникального продукта - класса Империал на узкофюзеляжных воздушных судах за счет переоборудования самолетов Boeing 737-800. Первый из таких самолетов уже пополнил парк компании.

В рамках развития системы Transaero Connect число воздушных судов компании, оборудованных высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет, к концу сезона достигло 13 и продолжает увеличиваться. В ближайшие месяцы число дальнемагистральных и среднемагистральных самолетов "Трансаэро" с Интернетом достигнет 30.

Продолжалось оборудование воздушных судов авиакомпании новейшими системами развлечений на борту - Lumexis, Rockwell Collins и Row44.

Весьма успешно развивалось сотрудничество авиакомпании со своими партнерами.

Летом 2013 года "Трансаэро" подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с авиакомпанией "ЮТэйр". Оно направлено на развитие внутрироссийского и международного рынков авиационных перевозок. Новые широкие возможности для пассажиров открываются за счет того, что обе авиакомпании базируются в московском аэропорту Внуково.

Что касается зарубежных партнеров "Трансаэро", то на конец летнего сезона у компании было заключено семь договоров код-шеринга и 88 интерлайн и прорейтовых соглашений с ведущими авиаперевозчиками мира. Новыми партнерами "Трансаэро" за летний период стали тайваньская авиакомпания China Airlines, британская компания easyJet, американская компания Virgin America, канадская WestJet, а также американская JetBlue.

В период летнего сезона 2013 года работа "Трансаэро" была отмечена престижными международными наградами.

Компания стала победителем учрежденной агентством Skytrax премии World Airline Awards в глобальной номинации "Авиакомпания мира, добившаяся наибольшего прогресса". Она - первая российская авиакомпания, получившая премию Skytrax в данной номинации.

Также первой из российских перевозчиков "Трансаэро" стала обладателем премии GlobeRunner Awards, учрежденной американским порталом Frequent Business Traveler в номинации "Лучшая авиакомпания Европы, Ближнего Востока и Африки".

Генеральный директор "Трансаэро" Ольга Плешакова в рейтинге американского журнала Fortune вновь - второй год подряд - вошла в число 50-ти самых влиятельных деловых женщин мира. Она является единственной россиянкой, представленной в этом престижном списке.

Результаты работы в летнем сезоне 2013 года создали прочную базу для дальнейшего устойчивого развития авиакомпании. Они стали еще одним наглядным подтверждением того, что стратегия и тактика компании "Трансаэро" реализуются успешно.

Сразу на 20 ступенек повысила свою позицию наша страна в рейтинге Doing Business, который ежегодно делают эксперты Всемирного Банка.

Рывок вверх России удалось сделать за счет улучшения условий создания нового бизнеса, получения разрешений на строительство, подключение к электросетям (хотя здесь мы остаемся в числе аутсайдеров, тратим на подключения 162 дня, а не 60, как американцы) и регистрации собственности.

Рейтинг Doing Business ежегодно делается Всемирным банком на основе опросов частного бизнеса и экспертов, оценивающих состояние инвестиционного климата в городах — крупнейших деловых центрах большинства стран мира.

Большая часть стран (114 государств) существенно — на 18% — ускорили темпы совершенствования норм регулирования предпринимательской деятельности по сравнению с предыдущим годом. «Более благоприятный бизнес-климат, который позволяет предпринимателям строить бизнес и инвестировать в развитие общества, является основой местного и мирового экономического роста, — подчеркнул президент группы Всемирного Банка Джим Ен Ким. — Доклад „Ведение бизнеса“ демонстрирует, что страны с более благоприятными условиями регулирования предпринимательской деятельности предоставляют больше возможностей местным предпринимателям для создания новых рабочих мест».

Лидеры прежние

Возглавил мировой рейтинг благоприятности условий для предпринимательской деятельности Сингапур. В первую десятку также вошли Гонконг, Китай, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Дания, Малайзия, Республика Корея, Грузия, Норвегия и Великобритания.

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода, которые получают высокие рейтинги по большинству направлений, сосредоточили свои усилия на реформах, направленных на упрощение процесса регистрации предприятий и совершенствование налогового администрирования.

Государства Европы и Центральной Азии продолжили поддерживать высокие темпы проведения регуляторных реформ — 19 стран региона провели 65 реформ.

Наша страна среди лучших в БРИКС

Среди стран группы БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, Южная Африка) наибольших успехов добилась Россия, вышедшая на 92-е место. Продвижение вперед нашей страны произошло в результате улучшения условий создания нового бизнеса, получения разрешений на строительство, подключения к электросетям и регистрации собственности. Например, по критерию регистрации собственности Россия уже вышла на 17-ю позицию, а по исполнению контрактов — даже в первую десятку.

Особенно отрадно, что нашей стране удалось обойти по условиям ведения бизнеса Китай (96-я позиция) и Индию (134-я ступенька), которые международные эксперты часто ставят нам в пример. Ниже России в рейтинге также оказалась Бразилия (116-е место).

Значительных успехов достигли многие страны Африки к югу от Сахары, которые активно проводят реформы, направленные на устранение административных барьеров и укрепление правовых институтов. По сравнению с 2005 г. в 2012—2013 гг. число африканских стран, проведших реформы, выросло более чем в два раза. Из 20 стран, которые достигли наибольших успехов в улучшении предпринимательской деятельности с 2009 г., девять находятся в регионе Африки к югу от Сахары — Бурунди, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Руанда, Того, Бенин, Гвинея, Либерия и Кот-д'Ивуар.

Политика мешает аутсайдерам

В то же время правительства стран Ближнего Востока и Северной Африки зачастую сталкиваются с существенными проблемами реформирования норм регулирования предпринимательской деятельности из-за политических и социальных конфликтов. Так, бизнес-климат в 2012—2013 гг. больше всего ухудшился в Сирийской Арабской Республике.

Некоторые страны проявили себя в роли региональных лидеров проведения реформ. К примеру, Колумбия стала лидером в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, Руанда — в Африке к югу от Сахары, а Польша — среди стран ОЭСР с высоким уровнем дохода.

Наряду с рейтингом благоприятности условий для предпринимательской деятельности каждый год в докладе Всемирного Банка выделяются страны, которые больше всего улучшили свои результаты по измеряемым индикаторам. На этот раз в список десяти стран, больше всего улучшивших свои позиции по сравнению с предыдущим годом, вошли Украина, Руанда, Российская Федерация, Филиппины, Косово, Джибути, Кот-д'Ивуар, Бурунди, Республика Македония и Гватемала.

Вместе с тем, несмотря на значительные улучшения, в данных странах все еще существуют проблемы, требующие решений. Так, пять из десяти стран в этом списке — Бурунди, Кот-д'Ивуар, Джибути, Филиппины и Украина — остались в низшей половине мирового рейтинга благоприятности условий для предпринимательской деятельности.

«В целом можно ясно проследить тенденцию конвергенции во всем мире. Страны с самыми дорогостоящими и сложными процедурами и самыми слабыми правовыми институтами постепенно перенимают некоторые практики, которые применяются в лидирующих странах. Этот процесс влечет за собой сближение результатов по многим направлениям, измеряемым докладом „Ведение бизнеса“», — комментирует результаты рейтинга директор отдела глобальных индикаторов и анализа Группы Всемирного банка Аугусто Лопез-Кларос.

Дмитрий Титов, "Экономика и жизнь", №43 (9509), 31 октября 2013 года

Ученые получили новые данные об охотоморских млекопитающих

Специалисты Совета по морским млекопитающим (СММ) провели полевые работы по проекту изучения западно-охотоморской популяции белухи. Также участники экспедиции собрали новые сведения о косатках и китах, обитающих в регионе.

Экспедиция проходила в Шантарском районе и Сахалинском заливе Охотского моря. Исследования проводились при финансовой поддержке Океанического парка Гонконга (Ocean Park Corporation Hong Kong).

Работы осуществлялись двумя группами. Первая вела наблюдения вдоль побережья от Удской губы до Ульбанского залива, перемещаясь по морю на надувной лодке. Исследователи фотографировали белух, собирали пробы кожи, записывали акустические сигналы животных и наблюдали за их поведением.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета по морским млекопитающим, ученые встречали различные группы белух: стада самок с детенышами и отдельные группы взрослых самцов. База данных индивидуальных «фотопортретов» поможет определить состояние здоровья животных и идентифицировать каждого из них. Лабораторный генетический анализ позволит понять степень родства белух различных стад и изолированности особей западной части Охотского моря от их северо-восточных «соседей».

Также специалисты провели попутные наблюдения за гренландскими китами и косатками плотоядного экотипа (питающихся другими видами морских млекопитающих). До начала исследований в Шантарском районе об этой популяции косаток не было известно. Считалось, что на Дальнем Востоке преобладают рыбоядные косатки. Однако оказалось, что их плотоядные собратья населяют западную часть Охотского моря.

В ходе экспедиции ученые картировали места встреч косаток, сделали фотографии новых для дальневосточного каталога особей, взяли биопсии кожи и подкожного жира для генетического анализа. Новые сведения о «диете» косаток помогут понять межвидовые взаимоотношения различных морских млекопитающих у Шантарских островов.

Охотоморская популяция гренландского кита занесена в Красную Книгу РФ как находящаяся под угрозой исчезновения. С 2000 г. никаких работ по изучению Шантарского стада не проводилось. Поэтому полученные данные о численности и распределении гренландских китов представляют особую важность. Ученые выяснили, что теперь в летнее время киты предпочитают кормиться в вершине Ульбанского залива, хотя 20 лет назад они концентрировались в заливе Константина. Предположительно такое перераспределение вызвано изменениями количества и распределения основных кормовых объектов.

Кроме того, китов наблюдали в Удской губе, где их не изучали никогда. По словам сотрудников СММ, большинство встреченных и сфотографированных особей выглядели упитанными и имели естественные «метки», которые позволят узнавать этих китов в будущем. Также на животных имелись шрамы от зубов косаток и следы от сетей.

Собранный генетический материал позволит уточнить численность шантарского стада охотоморской популяции гренландского кита. Однако в ходе исследований у специалистов появилось не меньше новых вопросов, чем ответов на старые. В частности, у некоторых китов обнаружены признаки кожных заболеваний, которые невозможно дистанционно диагностировать, и обширные шрамы неизвестного происхождения.

Вторая группа специалистов работала в Сахалинском заливе, в районе островов Чкалова и Байдукова. Там ученые наблюдали за белухами и собирали материал для оценки состояния их здоровья. В ближайшее время будут проведены анализ крови на содержание антител к основным вирусным и бактериальным инфекциям, а также проверка жира на органические загрязнители.

Результаты работ будут представлены в виде научных докладов на 8-й международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики», которая состоится осенью 2014 г. в Санкт-Петербурге.

Посткризисные перспективы стройсектора: Азия (ч.1)

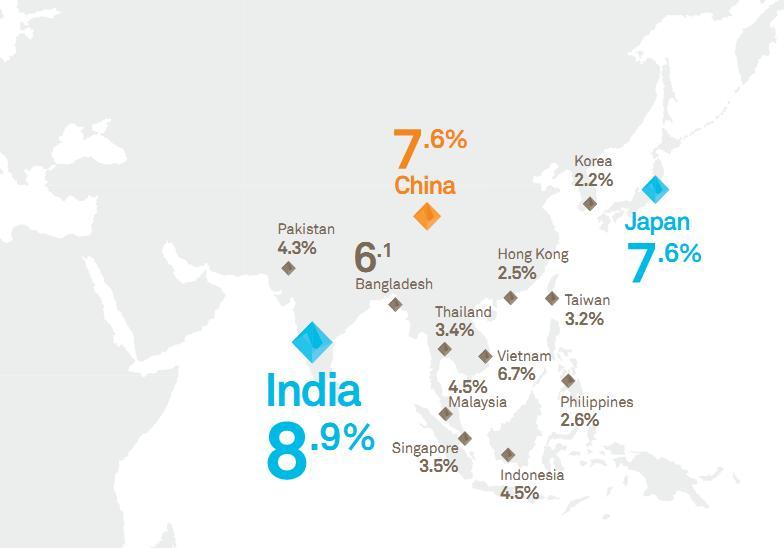

Даже в период глобального экономического спада азиатский регион сохранил и укрепил роль самого быстрорастущего в мире строительного рынка. Увеличение внутреннего спроса и урбанизация населения остаются главными драйверами для его дальнейшего роста.

На рынок Азии уже сегодня приходится около трети глобальных объемов строительства, через 6 лет доля региона, согласно прогнозам, достигнет 45% (в настоящее время – 40%). Это означает, что расходы на строительные работы в Азии к 2020 г. составят $ 5 трлн., к 2025 г. – $ 6,7 трлн.

Как ожидается, в течение следующих 5 лет азиатские страны с развивающейся экономикой ежегодно будут инвестировать в инфраструктуру $ 16,5 млрд., до 6% общего объема ВВП этих стран. Преимуществами данного региона на глобальном строительном рынке являются более низкие капитальные затраты и доминирование госрасходов в финансировании крупных инфраструктурных проектов.

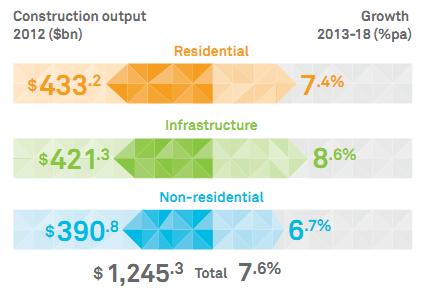

Расходы на строительство по странам в 2012 г. ($ млрд.)

После некоторого замедления строительной активности в 2012-2013 гг., вызванной стагнацией мировой экономики, азиатские государства будут наращивать объемы финансирования новых крупных проектов, ведь потребности в развитии инфраструктуры в Азии по-прежнему не удовлетворены. В ряде стран (Китай, Сингапур, Гонконг и Малайзия) правительства направляют значительные средства на строительство государственного жилья, чтобы снять социальную напряженность из-за высоких цен на недвижимость. Не стоит забывать и о таком факторе как выборы в ряде азиатских стран, в преддверии которых обычно вырастает объем госрасходов на строительство.

Во многих странах региона (Индонезии, Малайзии и Филиппинах), темпы прироста стройработ могут дополнительно ускориться благодаря возможности привлечения частных инвесторов. В Индии – наоборот, бюрократические преграды тормозят привлечение частных инвестиций в стройсектор, что сдерживает темпы развития потенциально очень емкого рынка.

Согласно предварительным оценкам, в 2013 г. рост строительного рынка Китая составит 8%, Индии – 5,75%, Японии – 1,5%. Прирост стройсектора в странах ASEAN ожидается на уровне 6%.

Китай

Строительная отрасль Китая традиционно была движущей силой быстрого экономического роста. В 2012 г. китайский стройсектор обеспечил до 19% ВВП страны. Расходы на строительство, по прогнозам, будут расти на 8% в год в ближайшие пять лет, выше среднего уровня по региону.

На инфраструктуру приходится 34% всех расходов в строительстве, жилой и нежилой сектора – 35 и 31% соответственно.

В целом, объем рынка страны ($1,25 трлн. в 2012 г.) составляет около 41 % от расходов на строительство в Азиатско-Тихоокеанского регионе.

В минувшем году в КНР отмечено сокращение капитальных расходов из-за ухудшения внешней конъюнктуры, охлаждения спроса на рынке недвижимости. Однако в текущем году с запуском второго плана стимулирования госрасходы вновь увеличиваются, поддерживая высокий спрос на жилье, промышленную и транспортную инфраструктуру.

Согласно среднесрочному прогнозу, расходы на строительство в секторе жилья и нежилых помещений останутся относительно стабильными, в то время как расходы на инфраструктуру будут расти быстрее (до 9% в год). В рамках очередной пятилетки на 2011-2015 гг. на эти цели выделено $526 млрд. Только в 2013 г. на расширение сети железных дорог, включая высокоскоростные ж/д линии между городами, будет ассигновано $ 85 млрд., больше, чем в любой другой стране мира. Кроме того, в стране активно продолжается строительство автомобильных дорог, аэропортов, морских портов и энергетической инфраструктуры. В долгосрочной перспективе рост урбанизации вновь поднимет темпы увеличения жилищного строительства.

Прогноз роста по секторам стройрынка КНР на период до 2018 г.:

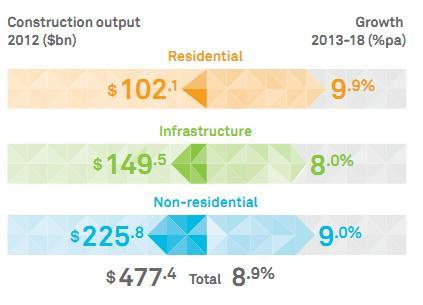

Индия

На долю нежилого сектора приходится приходилось почти половина от общего объема расходов строительства в 2012 г. На инфраструктуру – около трети, и только менее четверти расходов составляет жилой сектор. В 2012 г. строительный рынок страны освоил $ 477 млрд., около 22% ВВП Индии.

При численности населения, сопоставимой с Китаем, индийский строительный сектор составляет лишь около одной трети стройрынка КНР. Это, с одной стороны, показывает огромный потенциал роста для Индии, с другой, демонстрирует типичные для страны проблемы – дефицит средств, неумение правительства стимулировать рост инвестиций и давление бюрократии.

Потенциал роста сектора оценивается в 9% ежегодно до 2018 г. Однако на фоне правительственного замораживания расходов реализация этого потенциала будет зависеть от возможности увеличения частного финансирования. В Дели надеются, что частные инвестиции в развитие инфраструктуры вырастут с 30% до 50% в течение ближайших пяти лет. Перспективными являются крупные проекты такие как промышленный коридор Дели – Мумбаи и Ченнаи – Бангалор. Страна требует ускорения развития инфраструктуры – расширения энергоснабжения, транспортного сообщения, ввода новых объектов торговой недвижимости.

Япония

В 2012 г. объем строительного рынка страны в минувшем году составил $490 млрд. Краткосрочный всплеск строительной деятельности в стране обусловлен работами по реконструкции инфраструктуры и жилого фонда, пострадавших от цунами и землетрясения. Природные катаклизмы обеспечат сектору стабильный рост расходов до 2018 г.

В целом же, учитывая демографическую стагнацию и консервативную денежно-кредитную политику, в долгосрочной перспективе японский стройсектор будет расти темпами в среднем не более 2-3% в год.

Важным для перспектив стройрынка фактором является энергетический курс страны. Если Япония откажется от использования ядерной энергии и закроет АЭС, это потребует инвестиций в создание компенсирующих мощностей.

Южная Корея

Страна, относящаяся к первому поколению «азиатских тигров», в последние годы снизила темпы роста, в т.ч., и в стройсекторе. С прогнозируемым в 2012-25 гг. среднегодовым приростом рынка в 3,5% страна находится в числе самых медленных в Азии. Причины те же, что и в Японии – падение рождаемости, замедление темпов экономического роста и сокращение государственных расходов на инфраструктуру.

В числе ключевых проектов инфраструктуры – начатое в конце сентября строительство нового международного терминала в международном аэропорту Инчхон (стоимость – $ 2,5 млрд.). На следующем этапе расширения главного международного аэропорта страны предполагает строительство второго транспортного центра и вспомогательной инфраструктуры ($ 2 млрд.).

Гонконг

Расходы на строительство в Гонконге составили $14,1 млрд. в 2012 г. и, по прогнозам, будут расти на 2,5% в год в ближайшие пять лет. Доли жилого и нежилого секторов примерно равны, в то время как расходы на инфраструктуру несколько меньше.

Правительство Гонконга сегодня ставит задачу увеличить высвобождение земель для строительства жилья, что позволит снять проблему высоких цен.

В долгосрочной перспективе, тем не менее, расходы на инфраструктуру будут расти опережающими темпами (около 3% годовых в течение следующих пяти лет). Инвестиции будут направлены на улучшение транспортного сообщения между Гонконгом и материковым Китаем.

Прогноз среднегодового роста по странам Азии до 2018 г.:

Георгий Карпенко

Использованы данные исследований IHS Global Insight и Aecom Asia Construction

Американское здравоохранение раскритиковали за низкую эффективность

Жители США тратят на здоровье огромные деньги, но едва доживают до 80 лет. А в других странах медицинское обслуживание стоит в разы меньше, а продолжительность жизни людей там даже больше. Куда уходят миллиарды долларов, потраченные американцами на свое здоровье, и почему врачи не горят желанием спасать людей даже за деньги? Качество медицинских услуг в США уже долгое время обсуждается экспертами.

Большинство специалистов пришло к общему мнению, что система здравоохранения США - одна из худших в мире. По крайней мере, если оценивать её по соотношению "цена-качество". По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Мексике, например, при расходах на медобслуживание 1000 долларов в пересчете на душу населения продолжительность жизни составляет чуть меньше 75 лет. В Италии люди платят за услуги медицинского обслуживания около 3000 долларов, а средняя продолжительность жизни достигает 82,5 лет. Иными словами, чем больше люди тратят на здоровье, тем дольше в среднем и живут.

Но в США эта закономерность не работает: на долю среднего американца приходится 8500 долларов, потраченных на медицинские расходы, но продолжительность жизни граждан Соединенных Штатов не дотягивает до 80 лет. Нетрудно посчитать, что если бы качество медобслуживания соответствовало затратам линейно, то американцы жили бы на 28 лет дольше, чем жители Мексики, то есть доживали бы до 103 лет. Но на деле выходит, что граждане США умирают едва ли не раньше, чем жители бедных развивающихся стран.

И это лишь один из примеров негативной оценки американской общественной медицины. Согласно показателям рейтинга Bloomberg, США по эффективности своей медицинской системы занимает 46 место среди 48 стран, уступая лишь Сербии и Бразилии. Особенно наглядно этот упадок демонстрирует пример Гонконга, где на здравоохранение уходит чуть более 1000 долларов на душу населения, а люди доживают до 90 лет. Кстати, эффективность медицинской помощи там самая высокая в мире.

"Я много поездил по миру и продолжаю путешествовать, а потому мне есть с чем сравнивать. Могу сказать, что в Скандинавии и Великобритании если систему здравоохранения и нельзя назвать идеальной, то там, по крайней мере, существует полное покрытие медицинских расходов. За последние 6-7 месяцев я поездил по странам Ближнего и Среднего Востока, и даже там, вне зависимости от уровня ваших доходов, вы получаете медицинскую помощь. Для этого Вам нужно просто обратиться в клинику, - рассказал эксперт инициативы "Постглобализация" американский журналист Рамзи Баруд. - А когда вы приезжаете в США, вы сталкиваетесь с системой здравоохранения, которая находится вне здравого смысла. Ведь это совершенно универсальное понятие, что у человека должна быть возможность получить помощь врача. И это не должно стоить огромных денег, а доступ должен быть максимально простым".

По информации CIA World Factbook, США занимают сегодня 72-е место по общему уровню здоровья нации, ко всему прочему у Штатов самый плохой показатель детской смертности среди развитых стран - 41 место. Согласно текущим оценкам, расходы на здравоохранение в США составляют 16 % ВВП, по этому показателю США занимают второе место среди государств-членов ООН, после Восточного Тимора (World Health Statistics 2009). Как прогнозирует Министерство здравоохранения, к 2017 году расходы на медицину вырастут ещё на 6,7 % и составят 19,5 % ВВП ("National Health Expenditure Dat a: NHE Fact Sheet").

Так куда же уходят такие огромные деньги пациентов из США, при том, что прямого результата они не приносят? Прежде всего, деньги расходятся по страховым компаниям. Но, вероятно, в этом процессе есть и другие выгодоприобретатели.

"В США постоянно идёт борьба фармацевтических компаний, у которых есть своё лобби в Вашингтоне, и которое тратит миллиарды долларов на то, чтобы быть спокойными - что бы не решило правительство, это будет в их интересах и более того - за счёт бедных, - констатирует Рамзи Баруд. - В то время, как военно-промышленный комплекс растет, огромное количество простых американцев не могут получить доступ к медицине, притом к самым элементарным услугам. Это вопиющий факт, что дебаты такого рода о доступе к медицине всё идут, пока посредством СМИ правительство хочет выглядеть в глазах простых граждан Америки защитником их интересов".

Очевидно, что американской системе здравоохранения не нужны выздоровевшие пациенты. Её цель - попросту выкачать как можно больше денег из тех, кто обратился за помощью. Здравоохранение в США - это хорошо налаженный бизнес, представляющий собой замкнутый круг: страховщики и фармкомпании играют на чувствах людей, которые цепляются за надежду вылечиться от своего недуга и несут последние деньги врачам. Качество оказанных пациенту услуг при этом оставляет желать лучшего. Но для циничной системы это и неважно: тысячи долларов, потраченные пациентом, уже направляются на разработки новых лекарств, за которые можно получить ещё больше денег.

Жилищный рынок Японии может встретить целую волну китайских частных инвесторов, бегущих от высоких цен на недвижимость в собственной стране.

В отличие от Гонконга и Сингапура - "горячих точек" для как никогда активных китайских инвесторов - рынок недвижимости Японии был практически лишен внимания сто стороны материковых покупателей, передает портал CNBC. Теперь же на рынок возвращается уверенность.

Дональд Хан, управляющий директор по недвижимости консалтинговой компании Chesterton Singapore, считает, что Япония в настоящее время находится в выгодной позиции с учетом перегретого азиатского рынка недвижимости. Согласно данным Земельного института, средние цены на кондоминиумы в центре Токио взлетели на 12,2% за год, отражая динамику на жилищном рынке страны. Ведь несмотря на то, что Токио является третьим по дороговизне жизни городом, покупка недвижимости здесь все еще представляется недорогим вложением по сравнению с приобретением жилья, например, в Гонконге, который является шестым по дороговизне городом в мире. К примеру, квартира с тремя спальнями в одном из элитных кондоминиумов Токио, "Parkhouse Gran Chidorigafuch", стоит $236 720 за кв. м , в соответствии с данными Jones Lang La Salle . Аналогичная квартира в Гонконге обойдется покупателю почти в $322 800 за "квадрат".

Несмотря на напряжение между Китаем и Токио из-за ситуации в Восточно-Китайском море, китайские инвесторы не отказались от своих планов на недвижимость в Японии и составили значительную долю от 10% иностранцев, купивших жилье в этой стране в 2012 году.

Китайцы пьют и будут пить: завершенная международная ярмарка вина в Гонконге явствовала, что ведущие производители возлагают большую надежду на Китай, пишет Бизнес Грузия

Согласно октябрьскому отчету Morgan Stanley, из-за снижения спроса мировое производство вина сократилось до минимума последних 40 лет. Однако это не касается Китая и Гонконга, где с 2007 до 2011 года потребление вина возросло на 142%.

"Я убежден, что китайский рынок будет расти и в будущем. Сложно делать прогноз по конкретным сегментам, но в целом рынок увеличивается. Для больших слоев населения вино становится доступным. Если взять только голые факты, их 1,3 миллиардов, и они любят вино"- заявил представитель германской дистрибьюторской компании Schmidt Vinothek в Гонконге Патрик Фестли.

Абсолютным чемпионом на китайском рынке является Франция, доля которой в вине, импортированном в Китай в начале текущего года, составила 46,7%. На втором и третьем местах Австралия (12,7%) и Испания (11,3%).

Популярность вина в Китае первым делом связана с ростом благосостояния среднего класса, а вино для китайского среднего класса является атрибутом моды и западного порядка жизни.

Свою продукцию на выставке вина в Гонконге привезли более 1000 производителей из 40 стран. В том числе грузинские, иорданские, литовские, черногорские и марокканские виноделы.

Китайская статистика ещё более достоверна и точна, чем российская, и никак не менее гибка. Достаточно вспомнить, как в тревожном для Китая августе 2013 года сотрудник Пекинского университета опубликовал несколько работ, в которых доказал, что официальный показатель ВВП КНР больше реального не на какие-то там пару-тройку миллиардов рублей, а на триллионы долларов. Тем не менее, другой статистики у нас нет, а потому на основе известных цифр мы и делаем выводы.

Портовые колебания

По итогам трёх кварталов 2013 года грузооборот морских портов Китая составил 5,46 млрд. тонн. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2012 года. В речных портах тоже всё хорошо: рост в отношении 2012 года 10% и грузооборот 2,48 млрд. тонн. То есть в целом по всем трём кварталам рост есть, хотя для Китая такие темпы значительными и не назовёшь.

В первом квартале 2013 года грузооборот морских портов КНР (1,742 млрд. тонн) снизился на 0,808 млрд. тонн по сравнению с показателями четвёртого квартала 2012 года (2,55 млрд. тонн). Грузооборот речных портов составил в рассматриваемый период 1,03 млрд. тонн.

Вероятно, сезонные факторы сыграли свою негативную роль. Во втором квартале 2013 года грузооборот, судя по отчётности, вырос по отношению к первому, а затем снова снизился в третьем квартале.

В период с января по октябрь 2013 года портовый грузооборот составил 8,85 млрд. тонн. При этом, в морских портах грузооборот составил 6,07 млрд. тонн, в речных - 2,78 млрд. тонн.

Контейнерооборот, исходя из статистики, радует своими успехами в сравнительной годовой динамике: 125,7 млн. ДФЭ в морских портах, что на 7,4% больше, чем за три квартала 2012 года, в речных портах - 15,17 млн. ДФЭ, это на 8,3% больше, чем годом ранее.

Однако, если к аналогичному периоду грузооборот прошлого года вырос (а как бы он не вырос?) - в первом квартале 2013 года рост контейнерооборота по сравнению с показателями последнего квартала 2012 года составил порядка 10%, то квартальная динамика показывает, что роста контейнерооборота либо нет, либо он несущественный.

Судя по статистике, во втором квартале контейнерооборот снизился, что соответствует лёгкой панике, которая прокатилась по миру в это время – Китай заподозрили в том, что он слегка привирает, и что макроэкономические показатели Китая ниже официально заявленных.

В первом полугодии 2013 года контейнерооборот составил 91,4 млн. ДФЭ. В морских портах показатель перевалки составил 14, 2 млн. ДФЭ. В частности, по итогам I полугодия 2013 года контейнерооборот порта Шанхай составил 16,34 млн. ДФЭ. В речных портах в тот же период контейнерооборот составил 1,8 млн. ДФЭ.

По итогам девяти месяцев 2013 года - 140,87 млн. ДФЭ, спустя месяц (январь - октябрь) контейнерооборот увеличился до 156,87 млн. ДФЭ. Соответственно, в морских портах этот показатель составил 140,05 млн. ДФЭ; контейнерооборот Шанхая в этот период достиг 25,16 млн. ДФЭ. Контейнерооборот порта Гонконг за 10 месяцев составил 18,3 млн. ДФЭ. В речных портах контейнерооборот составил 16,81 млн. ДФЭ.

Порты в минус, порты в плюс

Возможно, наиболее примечательной тенденцией последних нескольких лет является продолжающееся снижение значимости порта Гонконга. Пока весьма условное, так как контейнерооборот этого порта всё равно огромен. По итогам 2012 года грузооборот порта сократился на 5,3% в сравнении с показателем 2011 года и составил 23,1 млн. ДФЭ. В январе 2013 года контейнерооборот порта составил 1,87 млн. ДФЭ, это несколько меньше, чем в декабре 2012 года, когда контейнерооборот составлял 1,9 млн. ДФЭ (с учётом погрешности статистической, можно сказать, что не изменился показатель).

С января по июнь 2013 года контейнерооборот Гонконга составил 10,72 млн. ДФЭ, что меньше, чем во втором полугодии 2012 года, когда контейнерооборот составлял 11,34 млн. ДФЭ. По итогам января – сентября 2013 года объёмы перевалки составили 16,34 млн. ДФЭ, в октябре - 18,3 млн. ДФЭ. До конца года, чтобы сравниться с итоговым показателем 2012 года нужно более 4 млн. ДФЭ за два месяца. Что, судя по устоявшейся динамике, вряд ли возможно.

Своеобразной сенсацией года является порт Шеньчжень, сместивший со своей позиции (третьей в мире) порт Гонконг. Хотя сенсационного ничего нет, Гонконг давно уже испытывает проблемы с расширением территории, а Шеньчжень имеет возможность отстраивать новые терминалы. Многие эксперты прогнозировали, что Гонконг уступит по показателям контейнерооборота Шеньчженю уже в 2012 году. Но Гонконг не уступил.

Предположительно, Шеньчжень займёт третье место по контейнерообороту по итогам 2013 года. Но следует, во-первых, дождаться итогов 2013 года и посмотреть на тенденции 2014 года, чтобы делать выводы о том, что Гонконг «уже не тот». Возможно, «взлёт» Шеньчженя временное явление, потому что ограничены возможности пропускного канала для мегаконтейнеровозов (контейнерооборот порта в 2012 году увеличился не так уж значительно – на 1,6% по сравнению с 2011 годом) в этом порту.

Лидер 2012 года – порт Шанхай, судя по всему, останется крупнейшим в мире и по итогам текущего года. И будущего. И не только года. Так как в основе современного портового комплекса Шанхай - глубоководный порт Яншань, созданный сумрачным китайским гением концентрации капиталов, производства и транзита. Вместе с портами Усуном и Вангаоцяо, Яншань может забирать до 38 млн. ДФЭ мирового контейнерооборота и растёт по 10% в год независимо от того, есть в мире экономический кризис или нет. В первом полугодии 2013 года Шанхайский комплекс перевалил 16,34 млн. ДФЭ. Правда, если в январе 2013 года контейнерооборот Шанхай составлял 2,92 млн. ДФЭ, то в июне – 2,7 млн. ДФЭ.

Грузооборот в большинстве китайских портов продолжит расти. Пока не совсем ясно, в каком всё-таки состоянии находится китайская экономика, то ли она растёт на самом деле, то ли коммунистическая партия Китая по привычке приукрашивает (и часто путается в своих приукрашиваниях). Есть предположение, что период безудержного роста китайской экономики завершён, тогда это неизбежно скажется и на развитии портового хозяйства и мы увидим постепенное замедление роста объёмов грузооборота во всех портах Китая. в этом случае, Гонконг просто первым дошёл до пределов развития. Так как развивался дольше всех как центр трансокеанской торговли. Также следует обратить внимание на более высокие темпы роста речных портов, - возможно, они уже отреагировали на объявленную правительством КНР переориентацию на внутренний рынок.

По материалам изданий Fairplay. SeaNews, пресс-службы Шанхайского порта Shanghai International Port (Group) и ряда других источников

Евгений Новожилов

По мнению компании Colordarcy, эту страну ожидает дальнейшее снижение цен на жилье. Тем не менее, аналитики отмечают, что этот рынок, как и другие названные в числе худших, несет в себе большой потенциал для дальнейшего роста, поскольку достиг самого дна.

На втором месте в рейтинге худших рынков недвижимости мира оказалась Венгрия. В 2013 году цены на жилье в этом государстве упали на 8,2%. Об этом сообщает портал OPP Connect.

Третью позицию в списке «неудачников» заняла Испания, где цены на жилье снизились на 7,6% за последний год. По мнению компании Colordarcy, в этой стране продолжится ценовое снижение.

Четвертое место аналитики отдали Хорватии, в которой цены на жилье упали в 2013 году на 5,5%.

На пятом месте рейтинга расположилась Италия, где стоимость недвижимости в 2012 году уменьшилась на 5,1%.

Отметим, что тем временем самыми "горячими" рынками недвижимости мира были названы Дубай, Гонконг и Тайвань.

За октябрь розничная торговля Сянгана выросла на 6,3%

По итогам октября 2013 г., общий объем розничной торговли специального административного района Сянган (Гонконг) составил 37,8 млрд сянганских долларов ($4,9 млрд). Это на 6,3% больше, чем за октябрь 2012 г. За вычетом фактора изменения цен прирост составил 5,8%, сообщил Статистический департамент правительства региона.

В течение октября текущего года продажи ювелирных изделий, часов и других ценных вещей в Сянгане увеличился на 16,8% в годовом исчислении, одежды – на 4,8%, пищевой продукции, спиртных напитков и табачных изделий – на 2,3%, автомобилей и запчастей к ним – на 9%.

По итогам января-октября 2013 г., объем розничных продаж потребительских товаров в Гонконге увеличился на 11,9% в стоимостном выражении, а также на 11,3% в количественном выражении относительно уровня января-октября прошлого года.

Ранее сообщалось, что к концу октября 2013 г. объем резервов в иностранной валюте Сянгана составил $309,6 млрд. Это на более чем $6 млрд больше, чем месяцем ранее. Валютные активы региона более чем в 7 раз превышают объем наличных денег, находящихся в обращении на территории Гонконга.

К концу сентября 2013 г. объем официальных финансовых резервов региона в иностранной валюте достиг $303,5 млрд. Это на $400 млн меньше, чем в конце августа текущего года.

Напомним, что к концу сентября 2013 г. общий объем остатков валютных резервов КНР достиг $3,66 трлн. За июль-сентябрь этого года данный показатель вырос примерно на $160 млрд относительно уровня июня 2013 г. Темпы роста достигли максимума с начала текущего года.

18-метровая надувная конструкция в виде ярко-желтой утки наконец добралась и до Дубайской бухты. Ранее ее уже можно было заметить в водных гаванях Амстердама, Осаки, Сан-Паулу, Гонконга, Сиднея и других городов. Ее "визит" в Дубай несет две цели – экологическую и торжественную. В первую очередь, цель акции компании GeoWash, производителя экологически чистых средств для мытья машин (именно эта компания "смастерила" утку) подчеркнуть важность сохранения пресной воды, а во вторую – поздравить жителей ОАЭ с годовщиной со дня объединения страны и победой Дубая в конкурсе на проведение всемирной выставки "Экспо-2020".

Стоит отметить, что Арабские Эмираты практически не имеют возобновляемых водных ресурсов, однако процент потребления воды на душу населения остается одним из самых высоких в мире. Так, каждый житель ОАЭ потребляет около 550 литров воды в день. Для сравнения, в Иордании этот показатель составляет всего 85 литров.

За последние пять лет местная недвижимость подорожала в два раза.

Цены растут ежемесячно, но экономически это необоснованно, пишет Global Property Guide, ссылаясь на мнение профессора Йельского университета и лауреата Нобелевской премии Роберта Шиллера.

«Я не могу утверждать, что на бразильском рынке образовался «пузырь», но подозреваю, что это именно так», - предостерег Шиллер.

Напомним, что именно он точно спрогнозировал крах американского рынка жилья. Поэтому не доверять специалисту нет никаких веских причин. Но бразильские политики с выводами профессора не согласны и объясняют всплеск цен отложенным спросом.

«В период с 1984 по 2002 год недвижимости обесценились. Стагнация в экономике, гиперинфляция, снижение уровня заработной платы, высокая безработица – все это характерно для Бразилии тех лет. Поэтому все, что мы наблюдаем в последующие годы, является восстановлением после краха», - сказал Теотоньо Резенде, вице-президент по кредитованию недвижимости государственного банка Caixa.

Помимо Бразилии, Шиллер подозревает, что «пузыри» могут образоваться и на других развивающихся рынках, в таких странах как Китай, Россия, Индия, Канада, Колумбия, Гонконг и Тайвань.

Сянганские предприниматели отметили снижение конкурентоспособности

В специальном административном районе Сянган (Гонконг) 60,2% опрошенных глав предприятий отметили снижение конкурентоспособности региона в 2012 г. Еще 73% респондентов считают, что Сингапур больше подходит на роль торгового и финансового центра. Об этом сообщили аналитики Торговой палаты Сянгана в своем докладе о коммерческих перспективах.

Как отмечают специалисты, в регионе повышается себестоимость ведения бизнеса, нет долгосрочной программы развития, а техническая подготовленность рабочих оставляет желать лучшего на фоне нехватки рабочей силы. Рост себестоимости вызван взлетом размера платы за аренду офисных помещений, увеличением гарантийного минимума зарплаты и девальвацией денег. Все эти факторы приводят к снижению конкурентоспособности Гонконга.

Кроме того, в регионе возник дефицит земельных участков, выделяемых под промышленные и торговые объекты. Это препятствует развитию среднего и малого бизнеса.

Отметим, что в рейтинге конкурентоспособности за 2013 г., который подготовил Международный институт развития менеджмента в швейцарской Лозанне (IMD) Сянган занял третье место. В прошлом году регион находился на первой позиции.

В Швейцарии 11,6% мультимиллионеров — женщины

По показателю данного соотношения Швейцарская Конфедерация оказалась на 14 месте в мире

Швейцария заняла 14 место в мире по показателю процентного отношения женщин-мультимиллионеров в стране к общему количеству миллионеров. С показателем в 11,6%. Такие данные британская исследовательская организация Wealthinsight.

Такой же показатель относительного количества женщин-мультимиллионеров, как в Швейцарии, зафиксирован, например, в Чили.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация вполне ожидаема и оправданна — учитывая тот факт, что в советах директоров швейцарских компаний, по статистике, женщин всего 12%, а на руководящих должностях и того меньше — 4%.

При этом среднемировой показатель доли женщин среди мультимиллионеров составляет 10%.

В целом в рейтинге Wealthinsight на первом месте идет Португалия — в этой стране женщины составляют 23,8% от общего числа мультимиллионеров в государстве. На втором месте, как ни удивительно, Филиппины — 21%. Третье место занимает Перу – 18,3%. На четвертой строчке идет Гонконг с показателем в 18% ровно. Пятая Турция — 17,4%. Россия — на 39 месте (из 42) с показателем в 5,7%. Замыкает список Япония (3,7%).

"Еврохим" и китайский производитель калийных удобрений Migao Corporation создали совместное предприятие "Еврохим Migao" - завод на юге республики стоимостью 36 миллионов долларов будет запущен уже в декабре, следует из сообщения российского химхолдинга.

СП учреждено в Гонконге. "Еврохиму" и Migao принадлежит по 50% компании.

В настоящее время партнеры в рамках СП строят комплекс по производству удобрений в провинции Юннань. В частности, в декабре 2013 года будет введена в действие первая очередь по выпуску 100 тысяч тонн бесхлорных комплексных удобрений (NPK) в год. Запуск производства нитрата калия мощностью 60 тысяч тонн в год и второй очереди на 100 тысяч тонн NPK ожидается в 2014 году.

Стоимость проекта - 36 миллионов долларов, инвестиции осуществляются партнерами на паритетных условиях, уточнили агентству "Прайм" в "Еврохиме". Завод будет ориентирован полностью на рынок Китая, где уже сейчас "Еврохим" продает более 200 тысяч тонн NPK, сообщал ранее директор по финансам и экономике "Еврохима" Андрей Ильин.

Компания "Еврохим", основанная в 2001 году, является одним из ведущих производителей азотных и фосфорных удобрений в мире. Чистая прибыль по МСФО в 2012 году выросла на 1,7% - до 32,6 миллиарда рублей, выручка - на 26,8%, до 166,5 миллиарда рублей. Основной акционер "Еврохима" - компания Eurochem Group SE (контролируется Андреем Мельниченко и Дмитрием Стрежневым).

Migao Corporation владеет рядом заводов по производству удобрений по всему Китаю, производит специальный ассортимент калийных удобрений (нитрата калия и сульфата калия).

Меры по охлаждению рынка недвижимости в Гонконге наконец подействовали. Аналитики ожидают существенного снижения цен на жилье в ближайшие несколько лет.

С июля по сентябрь 2013 года цены на элитное жилье в Гонконге снизились на 1,5%, а за год к настоящему моменту – на 5,6%, однако они до сих пор остаются на 10,4% выше показателей 2012 года. Цены на таунхаусы снизились за квартал на 1,6%, за 2013 год на 5,2%, однако выросли на 6,8% по сравнению с 2012 годом. Об этом сообщает портал OPP Connect.

Общее число продаж элитной недвижимости в ведущих районах Гонконга уменьшилось на 75% с конца 2012 года до самого низкого уровня за последние 12 лет. Такие данные опубликовала компания Savills.

Саймон Смит из компании Savills говорит: «Мы ожидаем, что эта тенденция в ближайшее время продолжится».

Сектор коммерческой недвижимости также пострадал, и цены на торговые площади снизились впервые за несколько лет.

«В то время как спрос со стороны покупателей постоянно уменьшается, а правительство продолжает охлаждающую рынок жилищную политику, цены на жилье во всех секторах рынка недвижимости в ближайшие месяцы будут снижаться, несмотря на низкие процентные ставки и ограниченный запас объектов», - говорит Саймон Смит.

В Китае насчитывается 157 миллиардеров

В КНР насчитывается 157 людей с миллиардным состоянием, средний возраст которых составляет 53 года – на 9 лет меньше, чем среднемировой показатель. Об этом сообщили аналитики UBS и Wealth-X.

По данным исследователей, 89% китайских миллиардеров сколотили свое состояние с нуля, 5% из них – продолжили семейное дело, еще 6% – накопили богатство на основе наследства. В среднем на каждого китайского миллиардера приходится $2,4 млрд. Из этой суммы 10% приходятся на текущие активы. Большинство богачей проживают в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне.

Ранее сообщалось, что Китай вышел на второе место в мире по количеству миллиардеров. На первом месте пока находится США. Общая сумма богатства миллиардеров материкового КНР составила $384 млрд. Это на 1,1% больше, чем годом ранее. Сфера недвижимости по-прежнему остается самой популярной отраслью для инвестиций китайских богачей.

Сянган занял седьмое место в мире по количеству миллиардеров. В 2013 г. в регионе работают 75 этих бизнесменов. Это на 2,7% больше, чем в 2012 г. Общее состояние богачей Гонконга достигло $224 млрд, увеличившись на 7,2% в годовом выражении. Примерно 25% миллиардеров региона родились в Сянгане. Более 60% из них прибыли из Китая.

Во всемв мире насчитывается 2170 людей с аналогичным уровнем благосостояния.

Китайские инвестиции за рубежом выросли на 20%

По итогам января-октября 2013 г., объем прямых инвестиций Китая в нефинансовый сектор экономики других стран составил $69,5 млрд. Это на 20% больше, чем за десять месяцев 2012 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

При этом объем инвестиций, направленных из внутренних районов Поднебесной за десять месяцев текущего года в Сянган, АСЕАН, ЕС, Австралию, США, Россию и Японию, достиг $48,9 млрд. На долю этого показателя пришлось 70% от общей суммы прямых китайских капиталовложение за рубежом. Инвестиции в Сянган сократились на 13,2% в годовом исчислении, а в Японию – на 37,3%. Капиталовложения в Россию выросли на 858%, в США – на 227%, в ЕС – на 92,4%, в Австралию – на 94%, в АСЕАН – на 25%.

До 90% китайских инвестиций поступили в сферу обслуживания, оптовую и розничную торговлю, горнодобывающую, строительную и обрабатывающую промышленность.

Напомним, что в январе-октябре 2013 г. общий объем капиталовложений десяти азиатских стран и районов в Китай составил $83,63 млрд, инвестиции США – достигли $3,04 млрд, стран ЕС – $6,4 млрд. Эти показатели выросли на 7,18%, 12,41% и 22,26% соответственно.

В настоящее время экспертным сообществом широко комментируются заявления малазийского премьер-министра Н.Разака, министра внешней торговли и промышленности М.Мохамеда, генерального секретаря правительства А.Хамсы и других членов Кабинета о результатах рейтинга Всемирного банка Doing Business Report-2014, где Малайзия заняла 6 место среди 189 стран мира после Сингапура, Гонконга, Н.Зеландии, США и Дании (Россия - 92 место). При составлении рейтинга учитывались 10 критериев, принципиально важных, с точки зрения экспертов Всемирного банка, для ведения бизнеса для малых и средних предприятий (подключение к электросетям, разрешение на строительство, регистрация собственности, трансграничная торговля и др.). Малайзия, в частности, заняла первое место по критерию «получение кредита» и шестой год подряд держит четвертое место по критерию «защита инвесторов». По мнению экспертов, высокое место Малайзии в рейтинге Всемирного банка будет способствовать улучшению ее имиджа как страны с благоприятным климатом для торгово-экономического сотрудничества и инвестиционной деятельности и, соответственно, - привлечению в страну иностранных инвестиций. Правительство, со своей стороны, выражает удовлетворение тем, что Малайзия вошла в десятку стран-лидеров ранее намеченных сроков (2015 год) и считает, что созданный в стране благоприятный для торгово-экономической и инвестиционной деятельности климат во многом обусловлен эффективной реализацией государственной программы модернизации малайзийской экономики, а серьезный прорыв с 96-го на 43-е место по критерию «разрешение на строительство» достигнут во многом благодаря реализации в стране масштабных проектов по строительству транспортной (в первую очередь, железнодорожной) инфраструктуры. Учитывая серьезные успехи в развитии национальной экономики, правительство Малайзии ставит на ближайшую перспективу амбициозную задачу войти в первую пятерку стран и на равных конкурировать лидером рейтинга – Сингапуром. Для этого основное внимание необходимо будет сосредоточить на тех направлениях, где существует реальный потенциал роста: качество образования, привлечение квалифицированных кадров, развитие инноваций, а также снижение преступности и борьба с коррупцией.

Картина китайского живописца продана за рекордную цену

Картина китайского художника Цзинь Шанъи "Таджикская невеста" была продана за рекордную цену в $14 млн. Произведение реализовано на торгах, организованных китайской аукционной компанией "Цзядэ".

Стартовая цена картины составляла 9 млн юаней ($1,5 млн). Она стала самой дорогой работой Цзинь Шанъи, который является выдающимся мастером живописного портрета.

Напомним, что на первых осенних торгах Sotheby's в специальном административном районе Сянган (Гонконг) картина современного китайского художника Цзэн Фаньчжи продана за рекордную сумму в 160 млн сянганских долларов ($20,5 млн). Это в несколько раз больше, чем начальная цена лота. Полотно "Тайная вечеря" размером 4 м на 2,2 м художник написал в 2001 г. На аукционе Sotheby's также были выставлены работы Чжао Уцзи, Чан Юй и У Гуаньчжун. Всего на торги поступило более 60 произведений современного китайского искусства.

Другой знаменитый аукционный дом Christie's вышел на рынок материковой части Китая. Ранее аукционы Christie’s проходили главным образом Гонконге. Так, последние торги состоялись с 23 по 28 ноября 2012 г. в Сянганском центре конференций и выставок. Более 4000 лотов были оценены в $282 млн.

Объединенные Арабские Эмираты остаются страной с наиболее благоприятной налоговой системой среди 189 государств мира.Как следует из результатов анализа специалистов международной бухгалтерско-консультативной компании PricewaterhouseCoopers по результатам исследования налоговой ситуации в 189 государствах мира, Объединенные Арабские Эмираты в 2014 году останутся страной с наиболее благоприятным налоговым режимом, в то время как налоговая политика Чада признана наименее привлекательной.

При проведении анализа, озаглавленного Paying Taxes 2014, экспертами учитывались размеры налоговых сборов , а также сложность и время необходимое для ведения налоговой отчетности для компании среднего размера, с включением в совокупный размер налоговой нагрузки не только сборов по подоходному налогу, но и выплаты по социальному страхованию, налоги на недвижимость, налог на прирост капитала, налог на финансовые операции, сборы оплачиваемые работодателями в счет их работников, и целый ряд прочих обязательных платежей.

Как следует из опубликованных результатов, средняя налоговая нагрузка на компании в мире сегодня составляет 43,1%, при необходимости выплаты за год около 27 обязательных налоговых платежей, при этом время на ведение и сдачу налоговой документации для них равно 268 рабочим часам.

В сравнении с данными первого т анализа такого рода проведенного 9 лет назад, корпоративная налоговая нагрузка в мире за указанный период в среднем сократилась на 9%, а количество обязательных платежей уменьшилось на 7, сократив общие усредненные затраты на выполнение норм налогового контроля за год на 55 часов.

Как уже указано выше, Объединенные Арабские Эмираты признаны страной с наиболее благоприятным налоговым режимом в 2014 году, в которой компании среднего размера необходимо сделать лишь 4 обязательных налоговых платежей в год, а время на надлежащее ведение налоговой отчетности не превышает ежегодно 12 часов, при этом суммарная налоговая нагрузка в стране составит около 14,9%.

В первую пятерку лидеров также вошли Катар, Саудовская Аравия, Гонконг и Сингапур.

В число стран с наименее привлекательным налоговым режимом, помимо Чада, вошли Центрально-Африканская Республика, Венесуэла и Гвинея, налоговая нагрузка в которых составляет от 61,7% до 91,2%, а количество обязательных налоговых ежегодных платежей достигает 71.

В данном списке Россия оказалась на 56 месте, Украина на 164-ом, Казахстан на 18-ом.

Среди развитых стран мира, Германия заняла 89 позицию в общем рейтинге налоговой привлекательности, США – 64-ую, Великобритания 14-ую, Канада – 8-ую и Ирландия 6-ую.

Оценивая региональную ситуацию, эксперты указывают на то, что наиболее благоприятный налоговый режим в настоящее время установлен в странах Ближнего Востока ( где лидером по налоговой привлекательности являются уже упомянутые выше OAЭ, Катар и Саудовская Аравия) и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ( где лидерами признаны Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия), а наименее благоприятный в странах Африки и в странах Южной Америки.

Завершено строительство золотохранилища в Шанхае на 2000 т

В Шанхайской зоне свободной торговли завершено строительство хранилища золота, которое может вмещать до 2000 т драгоценного металла. Этого объема достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности Китая в торговле золотом в течение двух лет.

Золотохранилище в Шанхае стало седьмым по счету инвестиционным проектом компании Malca-AmitGlobal, которая является одной из крупнейших мировых компаний по хранению и транспортировке ценностей.

В 2012 г. эта компания на свои средства построила хранилище объемом 1000 т драгоценных металлов в Сянгане. Кроме того, был увеличен объем аналогичного хранилища в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2013 г., предприятия Китая выпустили 192,82 т золота. Это на 8,94% больше, чем за аналогичный период 2012 г.

За первую половину текущего года объем спроса на драгоценный металл в стране прибавил 53,7% относительно уровня января-июня прошлого года и достиг 706,36 т. Поднебесная является мировым лидером по производству золота. По итогам 2012 г., в стране было произведено 403,05 т этого металла.

MICROSOFT ВСТУПИЛ В БОРЬБУ С МИРОВОЙ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

В штате нового центра числятся около 100 адвокатов, следователей, технических экспертов и судебных аналитиков

Корпорация Microsoft открыла Центр по борьбе с мировой киберпреступностью, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, подразделения центра будут функционировать в Пекине, Берлине, Боготе, Брюсселе, Дублине, Эдинборо (США), Гургаоне (Индия), Гонконге, Мюнхене, Сингапуре, Сиднее и Вашингтоне.

Целью созданного центра является выявление максимального количества киберугроз и IP-преступлений. Как отметили в пресс-службе, центр будет противодействовать online-преступлениям, в том числе распространению вредоносных программ и бот-сетей, нарушению прав интеллектуальной собственности и защите прав детей в Интернете. "Используя передовые технологии, профессиональные знания и инновации, мы можем сделать Интернет безопаснее для всех", - сказал Дэвид Финн, помощник главного юрисконсульта Microsoft Digital Crimes Unit. Как отмечается, созданный центр предусматривает сотрудничество в области кибербезопасности со сторонними партнерами. В штате центра числятся около 100 адвокатов, следователей, технических экспертов и судебных аналитиков.

"В борьбе с киберпреступностью на уровне государства опыт частных компаний, таких как Microsoft, имеет большое значение - он позволяет эффективней защищать граждан от преступлений в Интернете. Чтобы опережать преступников, сообщество специалистов по компьютерной безопасности должно действовать скоординировано", - заявил исполнительный директор Interpol Global Complex for Innovation Набору Накатани.

В последние годы в связи с возросшей важностью роли Интернета в жизни человека количество преступлений, совершаемых в сети, резко возросло. 16 ноября текущего года стало известно, что хакеры, связанные с международной группировкой Anonymous, тайно получили доступ к компьютерам правительства США, принадлежащим многочисленным государственным агентствам. Они присвоили секретную информацию американского государства

К разработке Генплана Москвы и ее новых территорий привлекут специалистов из Азии. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в интервью телеканалу «Москва 24».

«Мы встречались с министром транспорта, с министром строительства Гонконга, с главным архитектором. Нам понравилось то, как они разработали генеральный план, мастер-план. Мы пригласили их в качестве консультантов при разработке Генплана города Москвы или новой территории столицы», - сказал В. Жидкин.

По его словам, многое можно позаимствовать из решений, принятых Гонконгом при строительстве транспортно-пересадочных узлов.

Напомним, в настоящее время специалисты Комплекса градостроительной политики и строительства ведут работу по актуализации Генерального плана развития Москвы. В первую очередь это вызвано увеличением территории Москвы почти в 2,5 раза, а также изменившейся градостроительной политикой столицы, которая предполагает стабилизацию застройки в историческом центре города, увеличение объемов строительства дорожно-транспортной инфраструктуры и создание новых центров деловой активности на всей территории города.

Откорректировать Генплан предлагается на основе предложений участников международного конкурса на разработку концепции развития Московской агломерации. С учетом материалов, представленных конкурсантами, Москомархитектура разработала техническое задание, на основе которого будет проведена корректировка Генерального плана Москвы.

Актуализировать главный градостроительный документ Москвы предполагается до конца 2014 года.

Информационная служба портала

Нефинансовые инвестиции Китая в США превысили $14 млрд

К концу сентября 2013 г. объем нефинансовых инвестиций китайских компаний в экономику США достиг $14,33 млрд. На нефинансовые китайские капиталовложения в США пришлось 2,9% от всех китайских нефинансовых инвестиций за рубежом, сообщило Министерство коммерции КНР.

К концу сентября текущего года в Соединенных Штатах начата реализация 63 000 проектов с участием китайских инвестиций. Объем реальных вложений на эти цели достиг $72,6 млрд. При этом только за 2012 г. объем прямых нефинансовых инвестиций китайских компаний в американскую экономику составил $3,65 млрд. По итогам января-сентября 2013 г этот показатель достиг $3,08 млрд. Он вырос на 251,1% относительно уровня января-сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2013 г. объем прямых инвестиций Китая в нефинансовый сектор экономики других стран составил $61,64 млрд. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2012 г. По итогам девяти месяцев текущего года, китайские капиталовложения в экономику специального административного района Сянган (Гонконг), стран АСЕАН, Европейского Союза, Австралии, США, России и Японии достигли $42,47 млрд. На долю этих инвестиций пришлось примерно 68,9% от общей суммы прямых инвестиций Поднебесной за рубежом. Это на 3,2% больше, чем годом ранее. В то же время объем капиталовложений в Сянган упал на 11,7%, в Японию – на 45,5%, а в США вырос на 25%, в ЕС – на 108,1%, в Австралию – на 83,6%, в АСЕАН – на 26,4%, в Россию – на 22,2%.

Большая часть инвестиций – примерно 90% – вложена в горнодобывающую, строительную и обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю.

По мнению Норберто Йаухара (Norberto Yauhar), Министра сельского хозяйства Аргентины, подписание протокола о включении в список экспортируемой продукции яблок и груш может состояться уже в ближайшие недели в ходе визита аргентинских чиновников в Китай.

- Если мы сможем достигнуть договоренности с китайской стороной, это будет очень важно для нас,- сообщил Марсело Лойарте (Marcelo Loyarte), Исполнительный директор Организации садоводов Аргентины (Cafi).

Специалист также добавил, что в настоящее время страна осуществляет поставки семечковых фруктов в Гонконг, но не на материковый Китай. А подписание протокола будет означать, что аргентинский Минсельхоз убедил власти Китая в фитосанитарной безопасности своей продукции.

Напоминаем, что около 56% всех выращенных в Аргентине фруктов потребляются на внутреннем рынке, а остальная продукция отправляется на экспорт. У груш процент поставок на внешние рынки достигает 77%, а у яблок – 80%. Именно на эти два вида фруктов приходится почти половина экспорта свежих плодов, выращенных в Аргентине.

В 2014 году вступит в силу закон об удвоении налога на прирост капитала. Самое ощутимое налоговое бремя ляжет на плечи иностранцев и юридических лиц.

Для резидентов Малайзии продажа недвижимости в четвертый год после покупки облагается налогом в 20%, в пятый год - 15%. И лишь через шесть или более лет после приобретения объекта его можно будет продать без уплаты налога, сообщает Global Property Guide. Для нерезидентов и юридических лиц ставка налога еще выше - 30% в течение первых пяти лет и 5% - в любой из последующих годов.

Кроме того, минимальная стоимость жилья, которое позволено приобретать иностранцам, будет увеличена в два раза и составит $314 564 вместо прежних $157 282. Застройщикам будет запрещено использовать схему, при которой покупатель выплачивает им проценты по займу в течение периода строительства объекта. Между тем, эта схема была излюбленной у инвесторов, планирующих перепродать недвижимость сразу по окончании строительства.

Эксперты утверждают, что антиспекуляционные меры не должны отпугнуть инвесторов и процветанию рынка недвижимости Малайзии ничего не грозит. Жилье и коммерческие объекты в этой стране по-прежнему намного дешевле, чем в Гонконге или Сингапуре. Немаловажным является и полное отсутствие гербового сбора, в отличие от упомянутых стран-соседей.

С 1 апреля 2015 года планируется отмена налога с продаж, составляющего на текущий момент 6%. Власти страны также повышают квоты на строительство недорогого жилья. Так на программу Народного жилья будет выделено $181,82 млрд для строительства 16 473 новых домов. На жилье под аренду будет выделено $45, 93 млрд., при этом арендная плата составит от $9 436 до $11 009 в год. По жилищной программе PR1MA $314,56 млрд. будут выделены на строительство 80 тыс. единиц жилья для продажи по цене на 20% ниже рыночной. Бюджет также предусматривает создание Национального совета по жилищному строительству, который будет отвечать за планирование, разработку стратегии, координацию и мониторинг развития жилищной ситуации в стране.

Валютные резервы Аомэня превысили $17 млрд

В сентябре 2013 г. валютные резервы специального административного района Аомэнь (Макао) достигли 130,281 млрд аэмэньских патак (более $17 млрд). Об этом сообщила администрация региона.

По итогам января-июня текущего года реальный экономический рост Аомэня составил 10,5%. К началу осени 2013 г. основные резервы в объеме финансовых активов региона составили 111,921 млрд аомэньских патак.

Ранее сообщалось, что к концу сентября 2013 г. общий объем остатков валютных резервов КНР достиг $3,66 трлн. За июль-сентябрь этого года данный показатель вырос примерно на $160 млрд относительно уровня июня 2013 г. Темпы роста достигли максимума с начала текущего года.

К концу июня 2013 г. объем остатков по внешнему долгу Китая, за исключением специальных административных районов Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао) и Тайвань, составил $771,95 млрд. В том числе объем зарегистрированного долга составил $462,45 млрд, а задолженность по торговым кредитам между предприятиями – $309,5 млрд. Остатки по средне- и долгосрочному внешнему долгу Поднебесной достигли $173,323 млрд, а по краткосрочному долгу – $598,627 млрд.

Стабильность со знаком «плюс»

Активизация спроса при избытке предложения способствуют относительному постоянству цен на прокат в Китае

В первой половине ноября ситуация на китайском рынке стали заметно улучшилась. Продолжавшийся на протяжении двух месяцев медленный спад сменился таким же медленным повышением цен. При этом, рынок выглядит теперь более сбалансированным, чем в начале текущего квартала, что, по мнению металлургов, может способствовать сохранению положительной тенденции на ближайшее время.

Основной причиной увеличения стоимости стальной продукции в Китае стала активизация спроса. Как сообщают китайские промышленники, в октябре объем экспортных заказов – в первую очередь, со стороны США вышел на максимальный уровень за последние 11 месяцев. Внутри страны расширяется производство автомобилей, морских судов, бытовой техники. Наконец, в последнее время возросли объемы строительных работ, что способствовало подорожанию конструкционной стали. Складские запасы проката в конце октября – начале ноября сокращались, так что металлурги рассчитывают на некоторое увеличение видимого спроса в конце года.

Некоторую роль, бесспорно, сыграл и немного сократившийся объем предложения. Среднедневная выплавка стали в октябре уменьшилась на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Причем, в последнюю декаду прошлого месяца этот показатель впервые с лета снизился до менее 2,10 млн. т. Ряд крупных компаний запланировали на ноябрь проведение ремонтов оборудования, что, в частности, должно привести к 6%-ному сокращению производства горячекатаных рулонов по сравнению с октябрем.

Наконец, в пользу увеличения котировок действует сырьевой фактор. Цены на железную руду на региональном рынке остаются высокими, а металлолом поднимается на протяжении последних полутора месяцев. Кроме того, в октябре китайский рынок коксующегося угля прошел крайнюю точку спада и вступил в стадию медленного и неуверенного, но бесспорного роста.

Впрочем, несмотря на все эти положительные изменения существенного повышения цен на прокат в Китае в обозримом будущем, очевидно, не произойдет. По мнению некоторых аналитиков, ноябрьское улучшение имеет кратковременный характер. Как сообщает гонконгский банк HSBC, значение рассчитываемого им индекса PMI, отражающего объем новых заказов, при увеличении общеэкономического показателя конкретно для металлургической отрасли сократилось в октябре по сравнению с сентябрем, причем, это уже второй месячный спад подряд. Это можно понять и так, что дистрибуторы не считают оживление в национальной промышленности продолжительной тенденцией и поэтому не планируют существенного увеличения складских запасов и расширения закупок.

Кроме того, последние публикации в китайской прессе показывают, что правительство страны, судя по всему, признало свое поражение в борьбе за ограничение производственных мощностей в металлургической отрасли. Ни ужесточение экологического законодательства, ни различные административные ограничения не в силах помешать строительству небольших предприятий, которые часто сооружаются без всяких разрешений и лицензий, но при молчаливой поддержке местных властей. А банки несмотря на грозные указания из Пекина продолжают финансирование убыточных сталелитейных компаний, так как опасаются невозврата выданных ранее кредитов. Судя по всему, перепроизводство становится для китайской металлургической отрасли перманентной проблемой, решить которую в обозримом будущем не удастся.

По крайней мере, корпорация Baosteel, считающаяся неформальным лидером металлургической отрасли КНР, отказалась от повышения цен на декабрь. Может быть, не все производители стали в стране последуют ее примеру, но значительного роста котировок на прокат в Китае в обозримом будущем не ожидает никто.

Виктор Тарнавский

В октябре 2013 г. в КНР выданы кредиты на $82 млрд

По итогам октября 2013 г., объем китайских юаневых кредитов достиг 506,1 млрд юаней ($82,4 млрд). Это более чем на 700 млн юаней больше, чем годом ранее, сообщил Народный банк Китая.

За десять месяцев текущего года в КНР были выданы кредиты в общем объеме 7,78 трлн юаней. Это на 557,7 млрд юаней больше, чем за январь-октябрь 2012 г.

По итогам октября 2013 г., объем новых банковских вкладов в национальной валюте в кредитных учреждениях Поднебесной на 402,7 млрд юаней. Это на 122,7 млрд юаней меньше, чем в октябре прошлого года. При этом за второй осенний месяц текущего года внешнеторговые расчеты в юанях составили 385,3 млрд юаней.

Ранее сообщалось, что к концу сентября 2013 г. общий объем остатков валютных резервов КНР достиг $3,66 трлн. За июль-сентябрь этого года данный показатель вырос примерно на $160 млрд относительно уровня июня 2013 г. Темпы роста достигли максимума с начала текущего года.

К концу июня 2013 г. объем остатков по внешнему долгу Китая, за исключением специальных административных районов Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао) и Тайвань, составил $771,95 млрд.

СТАВКИ В СТОЛЕШНИКОВОМ НИЖЕ В 6,5 РАЗА, ЧЕМ НА КОЗВЭЙ БЭЙ В ГОНКОНГЕ

Хотя за год выросли на 17,6%

Козвэй Бэй в Гонконге удержала позицию самой дорогой торговой улицы мира, говорится в отчете компании Cushman & Wakefield "Основные торговые улицы мира". В этом году средняя ставка здесь выросла на 14,7% и преодолела барьер в 3 тысячи долларов за квадратный фут (24983 евро за квадратный метр).

В отчете представлена информация по ставкам аренды на 334 улицах в 64 городах, также он включает в себя рейтинг самых дорогих улиц мира.