Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"Шутники" и "Рыцарь" приедут

Платоновский фестиваль в Воронеже стартует с новой программой

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Из-за "антивирусных" ограничений зарубежные артисты в Воронеж не приедут, но их заменят известные коллеги из России. Х Платоновский фестиваль пройдет в новом формате с 14 по 27 сентября.

Так, зрители смогут бесплатно - по предварительной записи - посмотреть видеоверсии спектаклей, поставленных режиссерами, чьи имена ранее стояли в афише 2020 года. Французский хореограф Анжелен Прельжокаж прислал запись своей "Белоснежки", немец Михаэль Тальхаймер - "Трамвай "Желание", латыш Алвис Херманис - "Ревизора". Кроме того, на экране покажут "Джулию" в постановке Кристианы Жатахи из Бразилии и оперные спектакли, поставленные для фестиваля в Экс-ан-Провансе в сотрудничестве с ведущими музыкальными театрами Европы.

- Это будет первое появление оперы на Платоновском. Привозить такие спектакли мы не могли, поскольку в Воронеже нет сцены с современным оборудованием, - отметил худрук Платоновского Михаил Бычков.

"Вживую" можно будет увидеть спектакли из программы "Золотой Маски", "Шутников" с Константином Райкиным, трактовку рассказов Платонова от Вахтанговского театра. Программу дополнили две забавные и жизнеутверждающие столичные постановки - "Lе Тартюф. Комедия" (Театр на Таганке) и "Рыцарь пламенеющего пестика" (Московский драмтеатр имени Пушкина).

Впервые на Платоновском масштабно покажут премьеры местных театров. Среди них - "Бальзаминов" Камерного театра, "Маскарад" Кольцовского, "Двенадцатая ночь" Никитинского, современная хореография на сцене Театра оперы и балета, Достоевский в театре кукол.

- Как нам кажется, эти спектакли появились под влиянием фестиваля. Он десять лет знакомит Воронеж с новыми веяниями в мировом искусстве, стимулирует обмен творческим опытом, - пояснил Михаил Бычков.

"Гвоздем" музыкальной программы остался сольный концерт пианиста Михаила Плетнева. Выступит в Воронеже и звезда мировой оперы - сопрано Ольга Перетятько в дуэте с солистом Мариинского театра Владиславом Сулимским. Вместо "Модильяни-квартета" (Франция) выступит секстет молодых солистов: скрипачи Гайк Казакян и Никита Борисоглебский, альтисты Андрей Усов и Федор Белугин, виолончелисты Александр Рамм и Борис Андрианов. Музыкантов из Израиля и Южной Кореи заменит дуэт Бориса Березовского (фортепиано) и Никиты Борисоглебского (скрипка). Скрипача Шломо Минца - Андрей Баранов, первая скрипка квартета имени Давида Ойстраха. Купленные ранее билеты на концерты, где поменяли солистов, действительны.

От большинства уличных мероприятий пришлось отказаться по рекомендации Роспотребнадзора. Но книжная ярмарка - с участием сотни издательств и выдающихся литераторов - все-таки состоится. Она пройдет с 25 по 27 сентября на Советской площади.

Прямая речь

Михаил Бычков, художественный руководитель Платоновского фестиваля:

- Большинство культурных проектов этого лета отменилось. Но мы приложили все усилия к тому, чтобы спасти десятый фестиваль и провести его именно в 2020 году, вопреки всему. Пусть и в сентябре, а не в июне. Переход в онлайн мы не рассматривали: это совершенно не подходит к формату городского праздника. К сожалению, из-за закрытия границ организовать гастроли зарубежных участников было невозможно. Но мы постарались максимально компенсировать их отсутствие. И очень благодарны нашей публике, которая в столь непростое время сохранила доверие к фестивалю и тягу к искусству. Большинство зрителей, купивших билеты в феврале, не сдавали их и терпеливо ждали, когда объявят финальную программу.

Дарвин не пройдет

Музеи Британии разберутся с прошлым экспонатов

Текст: Ариадна Рокоссовская

Британские музеи проводят ревизию экспозиций - специалисты выявляют все экспонаты, даже очень отдаленно связанные с рабством и колониализмом. Залы, статуи и выставленные в музее предметы, которые можно счесть "оскорбительными", будут переименованы, соответствующим образом подписаны или удалены.

Движение Black Lives Matter вдохновило британские музеи на "перетряхивание" залов и запасников в поисках артефактов, которые можно считать неполиткорректными. Так, по информации издания Daily Mail, среди сотрудников лондонского музея естественной истории распространили доклад исполнительного совета, члены которого "очень заинтересованы" в этом вопросе. В документе подчеркивается, что "наука неразрывно связана с расизмом и колониальным господством", и предлагается публично признать тяжелое наследие прошлого, чтобы музеи стали "менее расистскими".

Среди прочего внимание активистов привлекла коллекция образцов экзотических птиц, собранная натуралистом, создателем теории эволюции Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на "Бигле" на Галапагосские острова. Эта экспедиция названа в докладе "колониалистской научной экспедицией", одной из целей которой было "позволить британцам лучше контролировать эти районы". Так что и памятник великому ученому, встречавший гостей в главном холле музея, "зашатался", правда, пока что в переносном смысле.

Гораздо меньше повезло бюсту основателя знаменитого Британского музея Ханса Слоана. В конце августа директор этого музея Хартвиг Фишер сообщил журналистам, что Слоана в буквальном смысле "сбросили с пьедестала", объяснив это тем, что он был рабовладельцем. Руководство музея совершенно не смущает, что его основатель был также врачом, который всю свою жизнь лечил людей, выдающимся ученым, в 1727 году сменившим Исаака Ньютона на посту президента Королевского научного общества. Именно собранные им во время путешествий минералы, монеты, книги и диковинки со всего света - всего 71 тысяча экспонатов - легли в основу экспозиции Британского музея. Теперь бюст ученого станет частью выставки, посвященной рабовладельчеству. По данным Daily Mail, "этот шаг является частью реорганизации коллекций музея, цель которой - отобразить его связь с рабством и колониализмом". "Мы не должны ничего скрывать. Излечение невозможно без знания", - уверен Фишер. Поэтому и многие другие экспонаты, в том числе артефакты, привезенные первооткрывателем Джеймсом Куком из его путешествий, будут снабжены подписью, что они были добыты в ходе "колониальных завоеваний и грабежей".

Комментарий

Константин Северинов, профессор Университета Ратгерса (США), Сколтеха

Безусловно, профессиональные взгляды ученых формируются под влиянием общества и времени, в котором они живут. Результаты их прозрений оказываются в учебниках, формируют наши теперешние представления и взгляды. Именно по такому вкладу в "копилку знаний" всего человечества оценивается труд великих ученых, а не по их политическим пристрастиям, сексуальным преференциям и другим не связанным с научной деятельностью критериям, которые не могут быть объективно оценены нами сегодняшними. Поэтому действия, подобные тем, которые якобы предпринимаются Лондонским музеем, на мой взгляд, бессмысленны и вредны. Они не способны изменить вклад Дарвина в современное естествознание как создателя теории эволюции, а связаны с сиюминутной политической конъюнктурой. Кстати, сам Дарвин в своей книге, описывающей путешествие на "Бигле", с откровенным негодованием относился к рабовладению в Бразилии и для своего времени очень смело отмечал интеллектуальные способности у аборигенов Огненной Земли, попавших на корабль и путешествовавших вместе с ним.

Подготовил Юрий Медведев

Клиент выходит в плюс

В пользу потребителей взыскано более 53 млрд рублей

Текст: Владислав Куликов

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что требования российских потребителей удовлетворяются в 85 процентах исков. За год суды взыскали в их пользу более 53 миллиардов рублей.

Эти данные прозвучали на форуме председателей верховных судов стран БРИКС, который прошел в режиме онлайн. Одной из тем форума была защита потребителей.

"Обращение в суд является востребованным, эффективным и доступным способом защиты прав потребителей: в 2019 году судами России рассмотрены 428,8 тысячи дел о защите прав потребителей, при этом требования потребителей удовлетворены по 85 процентам дел (363,1 тысяча), - рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. - За прошедшие 10 лет количество ежегодно поступающих в суды дел этой категории увеличилось на 50 процентов (с 286,6 тысячи дел в 2010 году)".

Сумма же взысканий в пользу потребителей за 10 лет выросла более чем в два раза. В 2010 году в пользу потребителей было взыскано 23 миллиарда рублей.

Как подчеркнул Вячеслав Лебедев, гражданин в данных спорах является более слабой стороной. Зачастую он не может влиять на условия договора. Он один, а на стороне компании ресурсы и штат юристов.

"В этой связи законодательство РФ предусматривает дополнительные императивные требования к договорам с участием потребителей, которые исключают навязывание потребителям явно обременительных условий, предоставляют им дополнительные возможности для защиты нарушенных прав и законных интересов, - сказал Вячеслав Лебедев. - К их числу относится право потребителя обратиться с иском о возмещении вреда не только к продавцу, но и к изготовителю товара, которые обязаны возместить причиненный потребителю имущественный вред, компенсировать моральный вред, выплатить неустойку и штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке".

В соответствии с правовой позицией Верховного суда России исполнение ответчиком обязательств перед потребителем после предъявления иска в суд не освобождает его от уплаты штрафа, так как наличие судебного спора указывает на несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований гражданина. Проще говоря, если продавцы пошли на попятную и, скажем, заменили товар уже после подачи иска, это поздно, им все равно придется заплатить клиенту штраф.

"При этом штраф подлежит взысканию в пользу потребителя независимо от того, заявлялось ли такое требование истцом, - рассказал Вячеслав Лебедев. - Отсутствие в решении суда указания на взыскание штрафа является основанием для пересмотра судебного акта в апелляционном и кассационном порядке".

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА АЛЕКСАНДРА НОВАКА ДЛЯ ЖУРНАЛА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»

Сервис на перспективу

В последние месяцы ситуация на мировом нефтяном рынке остается достаточно волатильной. К фундаментальным факторам, которые оказывают влияние на отрасль уже не один год, присоединились экономические последствия распространения в мире коронавирусной инфекции. В пик пандемии цены на нефть опускались до уровня 20 долларов за баррель, а на фьючерсы американской марки WTI - даже до отрицательных значений. В результате для стабилизации рынка нефти ведущие нефтедобывающие государства в апреле заключили историческое соглашение – по количеству и составу стран-участниц (помимо 24 стран ОПЕК+ готовность участвовать в балансировке рынка выразили ряд представителей G20), по объемам сокращения (в первые месяцы суммарный объем сокращения достиг 9,7 млн б/с), по продолжительности (горизонт действия сделки - 2022 год с постепенным восстановлением добычи).

Совместные действия стран-производителей нефти привели к тому, что цена барреля постепенно возвращается к равновесной. В среднем по текущему году мы, скорее всего, не увидим слишком высоких котировок на «черное золото». Таким образом, сложившаяся с начала года конъюнктура сказывается не только на бюджетах нефтедобывающих стран и нефтяных компаний, но и на смежных отраслях. В первую очередь, речь идет о сфере нефтесервисных заказов, спрос на которые в короткие сроки снизился в разы.

Современный нефтесервис представляет собой целый комплекс услуг – это сейсмические и геофизические исследования, буровые работы, работы по запуску скважин в эксплуатацию и их последующему обслуживанию, создание сопутствующей инфраструктуры. В России нефтесервисная отрасль как самостоятельный сегмент рынка сформировалась сравнительно недавно – в течение последних двух-трех десятков лет. Изначально сопутствующие нефтедобыче работы проводили сами нефтяные компании, затем постепенно специализированные подразделения начали выделяться в отдельные предприятия. Если еще 10 лет назад для нефтесервисной деятельности привлекались в основном иностранные партнеры, в последние годы все больше игроков на российском нефтяном рынке по возможности делает выбор в пользу отечественных компаний. Параллельно проводится масштабная работа по импортозамещению высокотехнологичных сервисов, где пока еще превалируют иностранные подрядчики.

К настоящему моменту объем отечественного рынка нефтесервисных услуг оценивается в 1,5 трлн рублей в год, среди которых большая часть – около 46 % - представлена российскими независимыми предприятиями, 36 % рынка занимают нефтесервисные подразделения крупных российских нефтяных компаний, еще 18 % - иностранные корпорации. Что касается структуры, то наибольшая доля нефтесервисных услуг в России приходится на эксплуатационное бурение – более 25 %, далее следуют услуги по капитальному ремонту скважин (10,1%) и гидроразрыву пласта (9,6 %). В период с 2009 по 2019 год количество активных буровых установок возросло с 842 до 1762 единиц, флотов ГРП – с 62 до 127 установок, проходка бурением увеличилась с 14,6 млн м до 29, 6 млн м. То есть в течение 10 лет наша страна произвела качественный и количественный скачок в этом сегменте.

В то же время в связи с последствиями пандемии в текущем году мы видим затягивающуюся стагнацию на мировом рынке нефтесервисных услуг, которая началась еще в 2014 году с резким падением цен на нефть. Ситуация объяснима, так как нефтесервис ориентирован на заказы добычных компаний, которые, в силу снижения спроса и цен на сырье, сокращают свои затраты, замораживают часть проектов, соответственно, уменьшается потребность в сопутствующих услугах.

По данным Baker Hughes, к маю текущего года число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире упало до минимума с апреля 1999 года. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), глобальные капитальные затраты нефтекомпаний в 2020 году сократятся примерно на 32% по сравнению с прошлым годом - до 335 млрд долларов. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает снижения до 450 млрд долларов. Эти показатели являются самыми низкими за последние 13 лет. При этом до пандемии коронавируса ОПЕК прогнозировала сохранение объемов капитальных затрат на разведку и добычу на уровне прошлого года.

В свою очередь о снижении в 2020 году CAPEX последовательно сообщили крупнейшие нефтесервисные компании мира: Schlumberger - на 30%, Halliburton - на 33%, Maersk Drilling - на 50%. Из-за уменьшения спроса на свои услуги корпорации были вынуждены сократить численность персонала, при этом в течение года ожидаются дальнейшие волны увольнений.

Что касается ситуации в российских компаниях, то снижение рынка нефтесервисных услуг в 2020-2021 годах может составить почти половину от уровня 2019 года. В результате мы видим риски значительного сокращения маржинальности нефтесервисных организаций. Снижение объемов заказов неизбежно обострит конкуренцию на рынке, что в свою очередь, может повлечь необратимые экономические последствия для ряда компаний.

Согласно оценкам Минэнерго России, в случае бездействия, то есть непринятия системных мер поддержки отрасли, рыночная доля иностранных нефтесервисных компаний может возрасти до более чем 50% в период до 2022 года. Российской нефтесервисной отрасли это грозит потерей ключевых компетенций по высокотехнологичным направлениям, в том числе таким стратегически важным, как геофизические и сейсмические исследования скважин, а также специализированное программное обеспечение. При этом минимальный уровень загрузки для сохранения конкурентоспособности нефтесервисного сегмента составляет около 80 % от 2019 года.

В то же время уже в 2023-2025 годах аналитики ожидают снижение мирового предложения нефти за счет недостаточных инвестиций в добычу в 2020 году на фоне последствий коронавируса и падения цены на нефть. В текущем году в добычу нефти и газа будет инвестировано на 170 млрд долларов меньше, чем в прошлом году, в 2021 году инвестиции, вероятно, также не восстановятся полностью. Такой затяжной период низких инвестиций, согласно прогнозам Rystad Energy, может привести к выпадению 5 млн баррелей в сутки мировой добычи. Когда спрос начнет возвращаться к докризисным уровням, для России, как и других нефтедобывающих стран, будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуть долю рынка и, возможно, даже нарастить ее в условиях пониженной конкуренции между производителями. Перспективы оперативного наращивания добычи в будущем зависят от уровня поддержки нефтесервиса в настоящем.

В этой связи в течение последних месяцев Минэнерго России приняло целый ряд мер для обеспечения устойчивости сегмента и максимального сохранения рабочих мест. На сегодняшний день в нефтесервисе в общей сложности занято более 300 тысяч человек. К настоящему моменту в перечень системообразующих организаций российской экономики уже включены 12 нефтесервисных организаций, еще 5 находятся в стадии проработки. Одновременно по поручению президента России проводится работа по созданию условий для формирования фонда незаконченных скважин. В этой связи подготовлены предложения по дополнению Налогового кодекса Российской Федерации новыми статьями в части установления налогового вычета на создание резерва новых объектов по добыче углеводородного сырья. Речь идет о государственной поддержке деятельности по бурению скважин даже при отсутствии производственной необходимости в период действия сделки ОПЕК+, когда для стабилизации рынка происходит скоординированное сокращение добычи нефти.

Реализовать так называемую программу «Незавершенная скважина» предполагается в период действия соглашения ОПЕК+, то есть с мая 2020 года по апрель 2022 года. Механизм будет действовать следующим образом: ВИНК и синдикат банков формируют специальную компанию (SPV) c долями участия 2% и 98% соответственно. Часть кредитных ресурсов будет предоставлена коммерческими банками при поручительстве ВЭБ.РФ. В свою очередь, недропользователь, входящий в ВИНК, будет заключать договоры генерального подряда с SPV, по которым спецкомпания строит скважины и объекты обустройства за счет заёмных средств. При этом за ВИНК остается техническая сторона управления проектом - формирование заказов, управление бурением, надзор. По окончании работ вновь созданные объекты остаются на балансе SPV до выполнения согласованных условий недропользователем, после чего тот принимает объекты строительства у SPV, производит оплату, вводит объекты в эксплуатацию и регистрирует право собственности. Именно в момент передачи скважин на баланс нефтедобывающим компаниям государство предоставляет им налоговый вычет. Налоговый вычет будет применяться в течении трех лет с 1 января 2022 года. Его могут получить нефтедобывающие компании, которые в 2019 году выплатили НДПИ с более 1 млн тонн нефти. Размер налогового вычета равен ключевой ставке ЦБ с суммы расходов SPV на строительство объектов или расходам недропользователя на обслуживание кредитных ресурсов. Вычет будет применяться в течение трех лет с налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2022 года, в размере ключевой ставки ЦБ с суммы расходов SPV на строительство объектов или в размере расходов недропользователя на обслуживание кредитных ресурсов.

По оценке Минэнерго России, внедрение подобного механизма позволит обеспечить нефтесервисные компании необходимыми заказами в период с 2020 года по апрель 2022 года и построить около 2,7 тысяч скважин. Совокупный размер налогового вычета, уплата которого придется на период 2022–2025 годов, составит 32,15 млрд рублей. В то же время сумма вычета будет полностью компенсирована за счет налоговых поступлений от новых скважин, вводимых в эксплуатацию, уже в 2023 году. В результате общий объем дополнительных доходов бюджета России от реализации механизма оценивается в 1,15 трлн рублей за период действия программы поддержки, а планируемый объем инвестиций недропользователей достигнет 300-400 млрд рублей. Таким образом, механизм будет экономически выгоден для всех сторон - государства, ВИНК, банков, нефтесервисных компаний.

В настоящее время также обсуждается возможность расширения программы за счет включения в нее газодобывающих предприятий и проектов добычи газа. Такое предложение вызвано сохраняющейся низкой экономической активностью на основных рынках-потребителях газа, что связано как с пандемией коронавирусной инфекции, так и с заполненностью европейских хранилищ с зимнего сезона, а также высокой базой поставок. С начала года вслед за падением мировых цен на нефть стоимость газа на рынках Европы и Азии демонстрирует исторические минимумы. В результате снижение спроса на газ привело к переносу реализации дорогостоящих зарубежных СПГ проектов, ориентированных на ключевые экспортные рынки для российских производителей газа.

Несмотря на то, что сегодня мы уже видим предпосылки к восстановлению спроса на рынках Азии и Европы, падение инвестиционных программ бурения оценивается в 40 %, что также напрямую отражается на нефтесервисных подрядчиках, работающих на газовых проектах. По нашему мнению, включение объектов газовой отрасли в программу поддержки позволит сохранить потенциал отечественных производителей газа и долю России на мировых рынках.

Помимо принимаемых на федеральном уровне мер поддержки, способствовать преодолению кризиса могут и должны сами нефтесервисные компании. Наблюдающееся обострение конкуренции - хороший повод к оптимизации и ускоренной цифровизации производственных процессов, повышению эффективности и производительности труда. В некоторых случаях целесообразно рассмотреть возможность частичной переориентации предприятий. Согласно анализу агентства Rystad Energy, 40% выручки 50-ти крупнейших нефтесервисных компаний мира потенциально могут быть заменены участием в проектах по возведению инфраструктуры для объектов «чистой» энергетики и услугами по развитию производства возобновляемых источников энергии. При этом сектор «зеленой» энергетики в нашей стране активно развивается, для чего постоянно внедряются меры нормативного характера и совершенствуются механизмы поддержки. В результате в 2019 году в эксплуатацию введено 531 МВт новой мощности ВИЭ, что выше показателя 2018 года на 35,6%. До 2025 года в рамках продления программы поддержки мощность генерации на основе ВИЭ должна достигнуть около 6 ГВт. То есть сегмент отличается высокой перспективностью и наличием пока еще значительного количества свободных бизнес-ниш. Кроме того, он имеет высокий экспортный потенциал. Таким образом, сотрудничество по линии объектов альтернативной энергетики может стать не только временным вариантом решения проблемы недостатка заказов для нефтесервисных компаний, но и выделиться в самостоятельное направление работы. Разумеется, это не исключает, а лишь дополняет усилия по сохранению и развитию компетенций по традиционным для нефтесервисных компаний сферам.

По мнению экспертов, восстановление рынка нефтесервисных услуг до докризисного уровня не будет быстрым и может занять порядка двух-пяти лет. Поэтому и государству, и нефтяным компаниям, которые заинтересованы в стабильном предоставлении необходимых для работы услуг, сегодня общими усилиями предстоит поддержать нефтесервисный сектор в этот непростой период. Еще раз подчеркну: от уровня развития нефтесервиса зависят будущие добычные возможности российской нефти, которая по-прежнему будет оставаться одной из ключевых составляющих мирового энергобаланса. В абсолютных значениях спрос на углеводородные ресурсы в среднесрочной перспективе будет расти, и при изменении конъюнктуры на нефтегазовых рынках крайне важно иметь возможность оперативно нарастить добычу углеводородных ресурсов, чтобы сохранить и приумножить традиционно лидирующие позиции России на мировых энергетических рынках. Без качественных отечественных услуг нефтесервиса сделать это будет практически невозможно.

Россия вошла в топ-25 стран, готовых запустить "зеленый" транспорт

Россия попала в список из 25 стран, в которых возможна полномасштабная эксплуатация электромобилей. Его составила аудиторская компания KPMG из Нидерландов, оценив готовность экономики и инфраструктуры к массовому использованию этого вида транспорта.

Голландцы при составлении рейтинга учитывали такие факторы, как количество зарегистрированных электромобилей, долю в годовых продажах от всего автотранспорта, развитие инфраструктуры и объемы инвестиций в эту сферу.

Лидируют Нидерланды, Швеция и Норвегия. В этих государствах сильны “зеленые” настроения, а общий объем продаж электромобилей относительно высок. Эксперты расположили Китай, где зарегистрировано более трех миллионов электрокаров, лишь на 20 место. Россия оказалась на 23-й позиции, обойдя развивающиеся Индию и Бразилию.

Эксперты насчитали в России тысячу современных электромобилей и всего 150 зарядных станций, которые сконцентрированы в нескольких крупных городах.

Впрочем, в ближайшее время ситуация может и измениться. Все больше автоконцернов выводят на российский рынок электрокары. Например, можно официально приобрести Jaguar I-Pace с электродвигателем, а летом 2020 года компания Audi начала продажи своей e-tron.

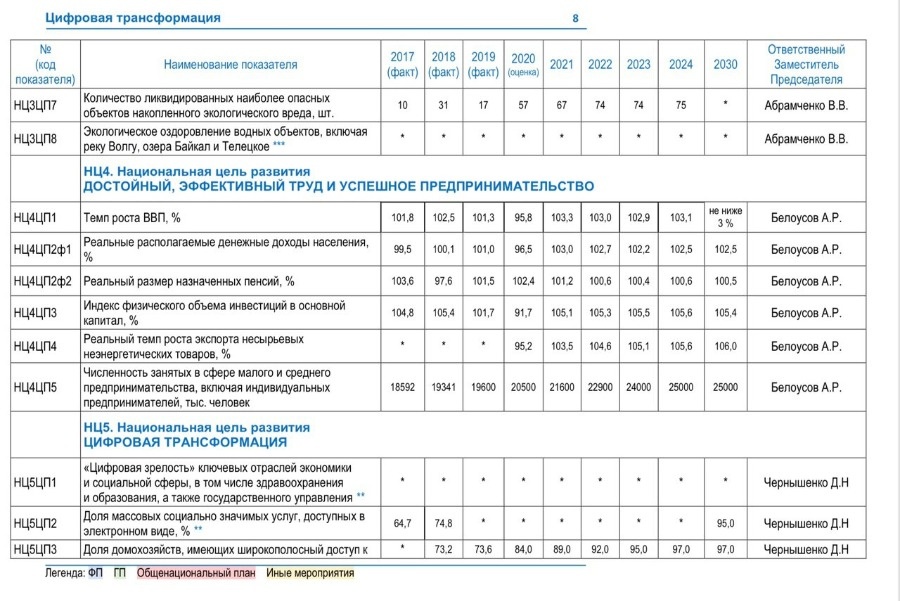

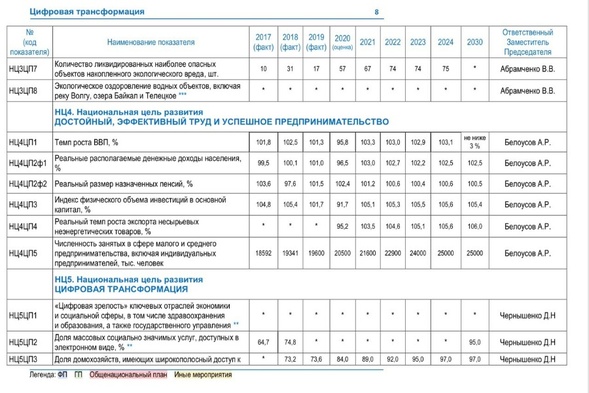

Национальные цели: государство запланировало цифровую трансформацию

«Новые известия» продолжают изучать национальные цели страны. Две цели из названных властью – развитие человеческого потенциала и цифровая трансформация – имеют прямое отношение к будущему граждан. Фактически правительство сделало переход в цифровую экономику главным направлением. С образованием все сильно сложнее.

Елена Иванова, Наталья Сейбиль

В России существует множество программ по переходу на цифровые технологии. Они есть в каждом министерстве, на федеральном и региональных уровнях, в медицине, образовании, строительстве и космической индустрии. До сегодняшнего дня все они, на которые тратились миллиарды долларов бюджетных денег, существовали отдельно друг от друга. Пришло время свести все цифровые усилия воедино. Власть взялась за будущее и назвала цифровую трансформацию одной их национальных целей.

Цифровая трансформация

То, что две цифры из десяти - 0 и 1 - стали главными в наше время, уже никто не спорит. Но путаница в терминологии стоит порядочная. Между тем, между понятиями: оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация – есть существенная разница, говорит Юрий Хохлов, научный руководитель кафедры цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Оцифровка переводит аналоговые материалы в цифровой формат. Раньше мы слушали пластинки и смотрели фильмы на кассетах, а теперь стриминговый поток единиц и нулей дает нам высококачественный звук и видео.

Цифровизация улучшает аналоговые процессы с помощью цифровых технологий, но радикально их не меняет.

Цифровая трансформация подразумевает качественные изменения, появление того, чего раньше не было.

План правительства

- Когда мы говорим о цифровой трансформации, мы понимаем, что это – кардинальные изменения в поведении и гражданина, и организации, и власти под воздействием цифровых технологий. Это смена парадигмы, - уточняет Юрий Хохлов.

Под воздействием технологий изменяется не только экономика страны, но и вся социальная жизнь. Поэтому на вопрос, какие органы власти и управления будут участвовать в цифровой трансформации, эксперт отвечает коротко: все. В 2017 году была разработана национальная программа «Цифровая экономика», которая позже вошла в национальные проекты. Она и создавала условия для цифровой трансформации.

Каждый начальник на всех уровнях начинал свой цифровой проект. Например, в национальном проекте «Здравоохранение» есть проект «Цифровой контур», который призван трансформировать систему здравоохранения РФ. Национальный проект «Образование» включает «Цифровую образовательную среду». Есть ведомственный проект «Цифровая энергетика», который должен внедрить цифровые технологии в электроэнергетике, нефтегазовой и угольной промышленности.

- Проектов и инициатив у нас выше крыши, но базовая проблема, которая при этом есть, и она не решена – отсутствие единой точки сборки, где бы все эти инициативы были бы скоординированы. Это базовый изъян, который присущ всем многочисленным проектам, связанным с использованием цифровых технологий и цифровых данных, - говорит эксперт.

Цифровая трансформация проводилась, в зависимости от желаний и ее понимания распорядителей соответствующих бюджетов, деньги расходовались на собственное усмотрение и в зависимости от уровня компетенции или фантазии ответственных чиновников. По сути, никто не знает, сколько страна уже потратила на все эти программы совокупно. Но наступление пандемии и весеннее падение цен на нефть положили конец этой вольнице. Сама программа «Цифровая экономика» сейчас секвестируется, а в лесу инициатив нужно будет навести порядок. Как сказал вице-премьер Белоусов, отвечающий за трансформацию, цифры появятся через месяца полтора, не раньше. Заказчику – президенту Путину – проект представят 30 октября.

- Сколько будет потрачено из бюджета – никто не знает. Надо собирать все инициативы, о которых я вам говорил. Как федеральные, так и отраслевые и региональные. Речь может идти о десятках, если не о сотнях миллиардов долларов в год. Эти деньги заложены в самых разных программах. Кроме того, есть ещё и деньги бизнеса, которые также вкладываются в развитие цифровой трансформации,- говорит Юрий Хохлов.

Тем не менее, некоторое представление проект, опубликованный модным цифровым способом на телеграм-канале, о направлениях вложения бюджетных денег дает. Государство намеревается перевести все общение государства с гражданами в Интернет. Доля социальных услуг в электронном виде вырастет с 74,8% в 2018 году до 95% в 2030-м. 9 из 10 госуслуг должны быть доступны в электронном виде. 90% документооборота между чиновниками и ведомствами должно идти по Интернету. Эксперты говорят, что электронное правительство результативнее, а уровень коррупции ниже. ООН ввело индекс развития электронного правительства. Самые высокие показатели в 2018 году у Дании, Австралии и Южной Кореи. Россия тоже была в середине списка.

Цифровая трансформация – это не придумка российских властей. Министры G20 подготовили рекомендации для перехода в цифру в экономике, социальной сфере и в госуправлении. Кроме удобства и прозрачности, у такого способа общения с гражданами есть вполне материальный интерес: общение в сети в 50 раз дешевле личного, в 20 раз телефонного и в 30 раз пересылки документов по почте, цитируют «Ведомости» Отчет о цифровой эффективности правительства Великобритании.

Граждане России активно пользуются порталом Госуслуги. Там зарегистрировались в 2019 103 миллиона человек. В 2018 году самой популярной госуслугой в России было получение информации о размере пенсии – об этом спросили 5, 5 миллиона человек.

Слабым звеном российского электронного правительства остаются муниципалитеты. Только каждый десятый муниципалитет отвечает по уровню цифровизации требованиям вхождения в систему.

России есть на кого равняться. Лидером по уровню развития электронного правительства в Европе стала маленькая Эстония. Она создала для граждан единый аккаунт для общения с властями, а страна экономит на электронной коммуникации 2% ВВП в год. В России данные аккумулируются на уровне отдельных отраслевых систем.

Новые технологии – интернет вещей, блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение - создают «симфонический оркестр», по определению Deloitte. Достигаемые синергии многократно повышают эффективность работы всего государства. В конце этого долгого пути граждане должны будут иметь только один документ – удостоверение личности. Все остальное должно храниться и обрабатываться электронно.

Постепенно платформа начинает взаимодействие и с другими отраслями жизни. В июле этого года Минкомсвязи предложило ЦИАНу и Avito подключать идентификацию пользователей через Госуслуги. Авто.ру (принадлежит Яндексу) и «Юла» ( группа Мейл.ру) тоже думают об этой опции. 20 мая этого года запущен электронный сервис по получению пособий на детей. Эта услуга стала доступной в 65 регионах, за первые часы были поданы 70 тысяч заявлений. Два региона – Москва и Нижегородская область – голосовали по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года онлайн. Этой услугой воспользовался 1 миллион избирателей. Еще два региона – Курская и Ярославская области – смогут воспользоваться этой возможностью в сентябре на региональных выборах.

По июльскому голосованию, сообщений о нарушениях в электронном голосовании не было. Но и эксперимент не мог дать достаточно полной картины. Лишь повсеместное введение программы «Электронный избиратель» даст возможность проследить, как государство обращается с голосами граждан.

Доступность Интернета

Еще один показатель цифровой трансформации – доступность Интернета. Если в этом году широкополосный интернет придет в 84% домохозяйства, но через 10 лет практически все население страны - 97% - будут иметь онлайн-доступ.

- Есть универсальная услуга связи, когда со всех операторов собирается 1,5% и отправляется в бюджет фонда универсальной услуги связи, из них покрывают расходы на устранение так называемого цифрового неравенства. Как правило, работы по подключению небольших населённых пунктов реализует Ростелеком. Ему компенсируют эти расходы. Этот проект идёт очень давно. Все медицинские организации и все школы страны обязательно должны быть подключены за счёт средств бюджета, и там должны появиться беспроводные точки доступа. В рамках устранения цифрового неравенства все населённые пункты с населением свыше 250 человек тоже должны быть подключены за счёт средств бюджета, и там должны появиться беспроводные точки доступа, говорит Юрий Хохлов.

Появился в план и загадочный показатель – «цифровая зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы». Но о нем практически ничего не известно ни публике, ни экспертному сообществу. В 2017 году Росатом выделил бюджет на создание индекса цифровой экономики, рассказывает Юрий Хохлов. Вторая попытка была предпринята в 2018 году в рамках G20:

- В нашей методологии оценки развития уровня цифровой экономики таких показателей около сотни, которые сворачиваются в полтора десятка основных факторов, которые характеризуют и развитие человеческого капитала в стране, и какая инфраструктура есть в стране или регионе для развития цифровой экономики, и так далее. Это инструмент, чтобы спланировать цифровую трансформацию.

Но пока инструмент не готов, или не разглашаются детали. Видимо, его испытание и презентацию публике не стоит ожидать до то, как его одобрит высокое начальство.

Школьное образование

Образовательные цели

Согласно майскому указу президента Путина от 2018 года, в 2024 году Россия должна войти в десятку лучших стран по школьному образованию. Этот показатель рассчитывается по результатам международных исследований, оценивающих уровень общеобразовательной подготовки школьников: PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста), TIMSS (Международное исследование качества математического и естественно-научного образования) и PISA (Международная программа по оценке достижений учащихся).

Альтернативные результаты

Средневзвешенный индекс – это среднее значение результатов всех трех тестов. Правительство взяло данные с сайта Министерства просвещения. По ним, в 2019 году этот показатель составил 12,5. Независимые эксперты рассчитали средний показатель и пришли к другому, значительно более скромному результату – 16,1.

До этого года российские школьники участвовали в тестах каждые три года. Теперь Рособрнадзор решил проводить проверку ежегодно. Как качество образования связано с количеством тестов, чиновники объяснить не могут. Беда в России в том, что существует большое количество откровенно слабых школ. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отмечает, что доля детей, не достигших базового уровня функциональной грамотности в исследовании PISA, составляет в России 25%. Тем временем, летом 2019 года российские школьники на международных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, астрономии и астрофизике, географии и информатике завоевали 20 золотых, 15 серебряных и одну бронзовую медали. 21 лауреат учится в московских школах, 6 человек в петербургских, а 10 человек учатся в других городах страны. Для улучшения качества образования правительство должно сосредоточиться на проблеме статуса учителя и повышения уровня оплаты труда. Учитель, работающий на полторы-две ставки , не может поднять успеваемость детей, независимо от того, сколь часто школьники будут писать тесты Пизы.

Высшее образование и наука

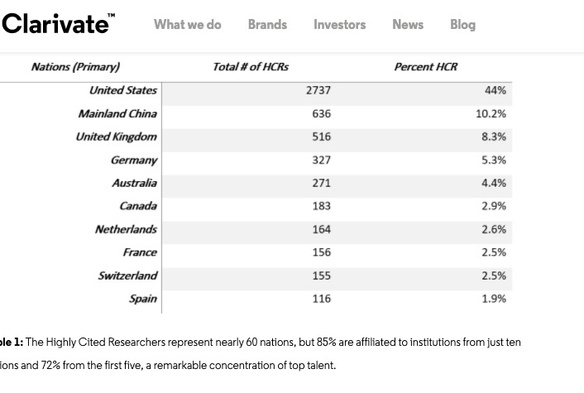

Отдельной строкой плана правительства значится место России в научных разработках. Член-корреспондент РАН, профессор, завкафедрой молекулярной биологии МГУ, заведующий лаборатории Института биологии гена РАН Сергей Разин о рейтинге не слышал:

- Я такого рейтинга не знаю, и как его можно определить, тоже не понимаю. У нас всегда вводят какие-то количественные показатели. Скажем, сейчас министерство требует, чтобы больше было число статей на вложенный рубль. Иногда они говорят, что статьи не те. Но вклад в науку определяется не количеством статей, а статьями, которые опубликованы в топовых журналах, таких, как Nature, Science, на худой конец, Nature Communications – то есть все журналы с рейтингом больше 10. А большинство статей, которые публикуют и в рейтинговых журналах, пускай они будут и из первой половины, их никто не читает и просто не замечает.

Индекс цитируемости

В мире индекс цитируемости – это основной показатель вклада исследователей в мировую науку. В 2019 году 44% пришлось на американских ученых, 10% - китайских. России в десятке нет.

Финансирование науки – это отдельная история. В России есть сильные лаборатории, но финансирование мало учитывает, какие лаборатории сильные, а какие слабые. Созданный некоторое время назад Российский научный фонд финансово поддерживает ученых и лаборатории. Но ученые академических институтов живут на гранты. Сергей Разин вспоминает недавнюю историю по распределению миллионных грантов. В результате финансирование получили организации, которые в мировой науке ничего не значат. Максимальные баллы получили прикладные направления, которые занимаются техникой, технологией, медициной, но не наукой. Никакой экспертизы на эти большие деньги не было, констатирует ученый:

- Даже если у нас вкладывают деньги в науку, нужно учитывать, что значительная часть денег уходит впустую. У нас много такого было, федеральные университеты, или еще что-то. Бессмысленно вливать деньги куда-то. Надо вливать деньги туда, где есть что развивать. Если на пустое место потратить очень много денег, там научная школа не сложится. Надо посмотреть, какие школы где остались, где возникли новые, и их надо поддерживать. Они станут центрами кристаллизации, если так можно выразиться, с тем, чтобы в дальнейшем развилось какое-то научное направление.

Российская наука отличается от западной по своей структуре. В США, безусловном научном лидере, большая часть науки делается в университетах, поэтому и индекс цитируемости в университетах очень высокий. В России науку делают академические институты. Поэтому гнаться за рейтингом университетов было бы ошибочно, считает профессор Разин. Но университеты поддерживать тоже необходимо.

- Вы же знаете, какая в университете зарплата. Средняя зарплата – тысяч тридцать. Конечно, это неправильная система финансирования профессорского состава. Поэтому кадры в университете возрастные. А кто пойдет на такие деньги работать? Даже если смотреть по науке – там есть гранты. У нас в академических институтах разрешается из грантов выплачивать зарплаты, поэтому в моей лаборатории обозначенная Путиным цифра в 140 тысяч рублей выполняется из-за грантов. В большинстве мест, и уж тем более, в университете это не выполняется. Просто для того, что примирить ситуацию с параметрами, берут и переводят людей на четверть ставки, чего-то там им доплачивают из фонда экономии. Формально все получается хорошо, но в итоге все это влияет на качество образования.

Ситуация в науке стала улучшаться, говорят ученые. После 90-х годов, которые, как катком, проехались по ученым, наука начала восстанавливаться. Но основная масса лабораторий до мирового уровня не дотягивает, признается Сергей Разин. И снова возникает старая проблема. В Московском университете есть большое количества программ развития, деньги крутятся большие. Но идут они не на ученых, а на строительство корпусов, на создание базы. Но кто будет работать на этой базе, задается вопросом профессор.

План реализации национальных целей ответа на этот вопрос не дает.

Дмитрий Глушко отметил профессионализм российских педагогов на встрече министров образования «Группы двадцати»

5 сентября состоялась встреча министров образования стран-участниц «Группы двадцати» в формате видео-конференц-связи. В мероприятии также приняли участие представители международных организаций – ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирного банка.

В ходе встречи страны сфокусировались на трёх основных приоритетах, предложенных Саудовской Аравией в 2020 году в рамках «Группы двадцати»: дошкольном образовании, интернационализации в образовании и повышении устойчивости систем образования к будущим кризисам. Каждый из делегатов поделился лучшими практиками и опытом.

Министерство просвещения Российской Федерации представлял первый заместитель Министра Дмитрий Глушко. По его словам, в этом году приоритеты «Группы двадцати» полностью совпали с приоритетными направлениями российской государственной политики. Первый заместитель Министра рассказал коллегам о ключевых направлениях деятельности Министерства в данный момент. Это строительство детских садов, обновление содержания дошкольного образования, реализация программ повышения квалификации дошкольных педагогов, создание условий для получения детьми с ОВЗ качественного образования, разработка специального портала с информацией о центрах поддержки для родителей.

Дмитрий Глушко отметил профессионализм российских педагогов, который они в полной мере продемонстрировали во время эпидемии коронавирусной инфекции.

«Как показал этот год, профессионализм педагогов и их умение адаптироваться к чрезвычайным условиям позволили организовать дистанционную работу с детьми в условиях режима самоизоляции», – сказал он.

По итогам встречи принята Декларация министров образования «Группы двадцати», согласован Отчёт по интернационализации образования, в который вошли лучшие практики двадцати стран по этому направлению и который будет доступен другим странам мира, а также одобрена концепция проекта ОЭСР по проведению среди стран «Группы двадцати» исследования по вопросу использования цифровых технологий для обучения и развития детей младшего возраста.

Венесуэла: в Бермудском треугольнике между Китаем, Ираном и США

Интервью эксперта в сфере энергетики, редактора сайта geopolíticapetrolera.com Мигеля Хаймеса

До недавнего времени Венесуэла была одним из крупнейших производителей нефти в мире. Но приход к власти в США Дональда Трампа, лавина санкций и пандемия коронавируса кардинально изменили положение. Сегодня Боливарианская республика вынуждена лавировать между Китаем, Ираном и США в попытке выправить положение.

Насколько глубоко погрузилась Венесуэла в топливный кризис и как нынешняя ситуация сказывается на геополитических взаимоотношениях между этой страной, США, Китаем и Ираном, читайте в интервью эксперта в сфере энергетики, редактора сайта geopolíticapetrolera.com Мигеля Хаймеса, подготовленного Институтом развития технологий ТЭК специально для «Нефти и Капитала».

Во время правления Рафаэля Кальдеры с 1993 по 1998 год, средний доход Венесуэлы от экспорта нефти составлял $15,217 млрд в год. После прихода к власти Уго Чавеса в 1999 году цена на сырье поползла вверх, что внезапно стало серьезно пополнять казну. В среднем Каракас получал от продажи нефти $56,5 млрд ежегодно в течение 17 лет — с 1999 по 2016 годы. Но позже президентом США стал Дональд Трамп, который резко ужесточил политику в отношении Венесуэлы и ввел санкции в отношении любой международной компании, сотрудничающей с Каракасом. В 2020 ко всему прочему разразилась пандемия, из-за которой Николасу Мадуро пришлось покупать бензин у Ирана, поскольку собственными силами производить топливо страна была не в состоянии.

— Дружба между Ираном и Венесуэлой, странами, одновременно находящимися под санкциями США, она все-таки необходима этим странам или, наоборот, усугубляет положение?

— Когда любая латиноамериканская страна решает установить взаимоотношения с Ираном, который находится под давлением США и которому на континенте открывает двери Венесуэла, для США это удар. И громадные проблемы. Потому что США чувствуют, что в районе, который традиционно считался Вашингтоном «своим», кто-то пляшет не под их дудку. Это для них проблема. Технологии, совместные проекты Ирана и Венесуэлы — это новое веяние. Особенно если речь идет об отношениях с четвертой страной-производителем нефти в ОПЕК, коей является Иран. У него есть технологии, а Венесуэла в данный момент очень нуждается в этих технологиях, в этом импульсе. Это прямая помощь. У Ирана существует стратегия помощи Венесуэле через перезапуск своего производства нефтепродуктов.

США считают, что это их территория, их «задний двор». Если им что-то не нравится, они реагируют жестко и резко.

Но Каракас все равно продолжает строить свои отношения с Тегераном, в Венесуэле уже появляются иранские франшизы. Так что Венесуэла рассчитала все риски, предпочтя поступить именно так.

— Удается ли Венесуэле балансировать между Китаем, США и Ираном в попытке спасти свое нынешнее положение?

— США поддерживает дипломатические, а также экономические отношения с Китаем. И это несмотря на то, что Вашингтон всячески критикует Пекин, называя своим врагом. Но Китай нужен Соединенным Штатам, он способен покрывать их производственные потребности. При этом Китай последние 20 лет серьезно помогал Венесуэле.

Комментарий ИРТТЭК: По данным на 2019 год, Венесуэла получала от Китая ежегодно более $9 млрд в год от продажи нефти. Кроме того, соглашения с Промышленно-коммерческим банком Китая приносили Венесуэле еще €2,4 млрд, согласно внутренней отчетности государственной нефтяной компании, которая датируется 2013 годом.

Венесуэла получила от этого сотрудничества большую выгоду, как и сам Китай. Ни одна страна в мире не откажется от сотрудничества с Китаем, от возможности выхода на китайский рынок.

Что касается Ирана, то Венесуэла давно ставит задачу укрепить свои позиции в ОПЕК, а Иран в эту организацию входит. Так почему же они не могут сотрудничать более плотно? США попытались ограничить возможности Венесуэлы, но тут появился Иран, который готов подать руку. Республиканцы, которые не прекращают свое давление всевозможными способами на Венесуэлу, должны понять, что всем выгоднее вернуться к сотрудничеству, и не должны удивляться, почему Каракас в таких условиях подружился с Тегераном.

— Какие негативные последствия могут ожидать Китай и Иран от продолжения сотрудничества с Каракасом?

— Китай и Иран сами постоянно ищут новые рынки, это для них важнее, чем оглядываться на недовольство США. Мир меняется, общество нуждается в общении и налаживании новых и новых связей, сотрудничества, взаимообменов самого разного типа. Соединенные Штаты никак не могут наладить баланс в тех регионах, куда приходят, потому что они идут в эти регионы преследовать собственные цели и решать собственные задачи. Почему-то США имеют право на все, а другие нет. Но каждая страна Латинской Америки имеет право на уважение. В богатую нефтью долину реки Ориноко Китай пришел еще 20 лет назад.

Комментарий ИРТТЭК: В 1999 году, когда к власти пришел Уго Чавес, предыдущее правительство Рафаэля Кальдеры уже имело несколько нефтяных соглашений с Пекином, которые Чавес разрывать не стал. Отношения между двумя странами укрепились во время так называемого «товарного бума» — этапа, который начался с 2000 года и длился до экономического кризиса в 2008 году, когда цена на сырье росла каждый год из-за спроса в Китае и Индии. Латинская Америка, продавая в Китай железо, нефть, медь и соевые бобы, тоже имела высокие темпы роста.

Согласно данным Центра межамериканского диалога и Бостонского университета, Венесуэла получила китайских кредитов больше, чем все остальные страны Латинской Америки: с 2007 по 2016 год цифра составила около $62 млрд. За ней следует Бразилия, крупнейшая экономика Латинской Америки с $42 млрд. Почти треть кредитов, которые Китай дал Венесуэле, так и не была погашена.

— Что предлагает Каракас тем, кто хочет с ним сотрудничать?

— Для Китая и Ирана Венесуэла очень важна. В том числе геополитически. У нее всегда был серьезный вес в регионе, она создавала такие международные организации, как UNASUR, CELAC. Китай и Иран, как и многие другие страны мира, вроде России и ближневосточных государств, с неудовольствием смотрят на намерения США контролировать абсолютно все мировые взаимоотношения, в том числе торговые. Поэтому они поддерживают тех редких смельчаков, которые смеют противостоять этой политике США, чтобы соблюдался некий баланс в мировых взаимоотношениях. Китай и Иран видят в Венесуэле тот самый баланс, а Венесуэла ищет в них новые рынки. И эти две страны могут дать Венесуэле куда больше, чем давали США на протяжении многих лет взаимоотношений с Каракасом.

За 20 лет отношений с Китаем было достигнуто больше, чем за 100 лет с США.

Комментарий ИРТТЭК: На нефть приходится 96% притока иностранной валюты в страну (2019 г.), а на долю Китая приходится почти десятая часть этой суммы.

— Сами США продолжают каким-то образом сотрудничать с Венесуэлой?

— В Оринокском нефтегазоносном бассейне, где находятся залежи венесуэльской нефти на территории в 55 тыс. кв. км, работают 26 компаний из 22 стран. Там работают китайцы, кубинцы, индусы. Но также и американцы. Там работает компания Petropiar. Именно они обращались к президенту Дональду Трампу, чтобы он разрешил им продолжать разрабатывать месторождение в Венесуэле. И чтобы отношения между странами не влияли негативно на американские инвестиции. Конечно, дипломатические отношения разрушены.

Но есть очень серьезные инвестиции из США. Венесуэла надеется восстановить отношения с Соединенными Штатами. Есть надежды, что так и произойдет.

— Стоит ли ожидать каких-либо изменений в отношении Венесуэлы в ближайшем будущем?

— Венесуэла очень нуждается в спасении своего энергетического сектора. Это очень непросто. В лучшие времена Венесуэла экспортировала в США 1,759 млн б/с, с Китаем планы были еще грандиознее, планировалось двойное увеличение этой цифры. Необходима диверсификация индустрии. Венесуэла производит нефть уже на протяжении 100 лет. Что будет в следующие 100 лет? Весь мир прекрасно понимает, какими запасами обладает Венесуэла, но в данный момент все ждут, когда в стране наступит стабильность, в том числе экономическая. Ждут гарантий. Необходимо усилить ОПЕК. Необходимо пригласить новые страны в ОПЕК. Это сыграло бы на руку всем.

Венесуэла смотрит в сторону перспективных рынков. В сторону Китая и Ирана. В Иране проживает 75 млн человек, в Китае — 1,355 млрд человек. Это очень перспективные рынки, которым нужно топливо. И сейчас, в данных условиях, строить новые взаимоотношения с покупателями нефти после того, как твой нефтяной сектор контролировался США на протяжении 100 лет, — это непросто. Но нет ничего невозможного. Нечего бояться. Почему другим можно, а Венесуэле нельзя?

Михаил Вакилян, зарубежный корреспондент ИРТТЭК

Критикам российской вакцины от коронавируса пора поискать бревно в глазу

Кирилл Дмитриев

Это перевод колонки генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, подготовленной для агентства Sputnik на английском языке.

С самого начала запуска российской вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрированной Минздравом России 11 августа, Россия видела интерес и надежду со стороны многих стран и уже получила заявки на покупку более одного миллиарда доз вакцины. Тем не менее мы также столкнулись с критикой и вопросами от ряда западных стран и компаний, особенно тех, кто разрабатывает собственные вакцины, зачастую основанные на технологиях, которым пока лишь предстоит доказать свою безопасность и эффективность. К таким технологиям, в частности, относятся платформы мРНК и аденовирусных векторов обезьян. После публикации результатов первой и второй фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" в медицинском журнале The Lancet мы хотели бы суммировать ответы на эти вопросы, а также задать свои.

Вопрос 1. Вы украли свою вакцину?

Нет, мы не крали ее. В вакцине используется уникальная технология двух аденовирусных векторов человека, которую для профилактики коронавирусной инфекции больше не использует никто в мире. Векторы — это генно-модифицированные вирусы, неспособные к воспроизводству и несущие в себе генетический материал внешней оболочки коронавируса. В технологии применяется два различных аденовирусных вектора человека — 5-го и 26-го серотипа для первой и второй инъекции соответственно. Эта технология позволяет преодолеть предсуществующий иммунитет к аденовирусам. Для вакцинации против коронавируса Россия удачно модифицировала уже существовавшую двухвекторную платформу, разработанную в 2015 году против лихорадки Эбола. Эта платформа прошла через все стадии клинических исследований и помогла победить эпидемию лихорадки Эбола в Африке в 2017 году.

Очевидно, что после первоначальной шумихи вокруг этого вопроса даже самые жесткие критики России о нем быстро забыли из-за его безосновательности, тем не менее мы считаем важным напомнить об этом моменте как о попытке очернить российскую вакцину еще до ее регистрации.

Вопрос 2. Когда будут опубликованы результаты фазы I-II клинических исследований?

Эти данные были опубликованы 4 сентября в издании The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире, пройдя процесс экспертной оценки. Это лишь начало целой серии публикаций о вакцине. Ниже — ключевые факты, которые приводятся в статье.

1. В результате фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" не обнаружено серьезных нежелательных явлений (СНЯ, Grade 3) ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин кандидатов варьируется от одного до 25 процентов.

2. У 100 процентов участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", в 1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Для сравнения: у британской фармацевтической компании AstraZeneca уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией. Стоит также отметить, что в рамках клинических исследований вакцины "Спутник V" у всех добровольцев сформировался Т-клеточный иммунитет, представленный как CD4+, так и CD8+ клетками. Эти клетки обеспечивают распознавание и уничтожение зараженных SARS-CoV-2 клеток, формируя основу для долгосрочного иммунитета.

3. Специалисты НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи сумели доказать эффективность использования платформы аденовирусных векторов человека, несмотря на опасения о наличии у вакцинируемых предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека. Подобрана такая оптимальная безопасная дозировка, которая позволяет добиться эффективного иммунного ответа у 100 процентов вакцинированных, даже у тех, кто недавно перенес аденовирусную инфекцию. Опасения по поводу предсуществующего иммунитета к аденовирусным инфекциям были одной из главных причин для появления альтернативных методов, таких как платформы на основе вектора аденовируса обезьяны или мРНК, которые не были изучены и проверены на протяжении многих лет. Доказанная эффективность "Спутника V" снижает необходимость ускоренной разработки вакцин на основе этих платформ в ущерб безопасности.

4. Благодаря использованию двух разных векторов — на основе аденовируса человека 5-го и 26-го серотипов — в двух отдельных прививках удается добиться более эффективного иммунного ответа. В случае использования одного и того же вектора для двух прививок иммунная система запускает механизмы защиты и начинает отвергать препарат во втором уколе. Таким образом, использование двух разных векторов в вакцине "Спутник V" помогает избежать возможного нейтрализующего эффекта и создает более сильный и длительный иммунитет.

Вопрос 3. Не было ли слишком мало добровольцев в первой и второй фазе клинических испытаний?

При поверхностном подходе может показаться, что испытания вакцины "Спутник V" с участием 76 добровольцев были скромнее по охвату, чем, например, испытания вакцины компании AstraZeneca на 1077 человек. Тем не менее дизайн испытаний "Спутника V" был более эффективным и основывался на правильных научных предположениях. Поначалу AstraZeneca проводила свои испытания только с одним уколом, но это оказалось ложным предположением, поскольку только модель с двумя уколами позволяет сформировать долгосрочный иммунитет. Компания сама призналась в этом после испытаний. В результате этих ложных предположений AstraZeneca протестировала модель с двумя уколами только на десяти людях из 1077. Таким образом, общее число людей, которые получили два укола вакциной "Спутник V" в рамках первой и второй фазы клинических исследований превысило количество людей, которые получили два укола вакциной AstraZeneca, в четыре раза. Большинство СМИ проигнорировало этот момент.

Вопрос 4. Будут ли проведены клинические исследования на большем количестве добровольцев?

Пострегистрационные клинические исследования, включающие более 40 тысяч добровольцев, начались в России 26 августа, до того, как AstraZeneca начала фазу III своих клинических исследований в США с привлечением 30 тысяч добровольцев. Клинические исследования "Спутника V" в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах, Индии и Бразилии начнутся в этом месяце. Предварительные результаты фазы III клинических исследований "Спутника V" будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.

Вопрос 5. Почему вакцина "Спутник V" получила регистрацию по ускоренной процедуре?

Регистрация была осуществлена по ускоренной процедуре благодаря положительным результатам первой и второй фазы клинических исследований и тому, что платформа на основе аденовирусных векторов человека подтверждена в качестве самой безопасной платформы в мире в ходе десятилетий исследований, включающих 75 публикаций в международных научных журналах и более 250 клинических исследований.

Ученые представили убедительные данные о безопасности использования вакцин и лекарств на базе аденовируса человека по всему миру, основанные на исследованиях, которые проводятся с 1953 года. Согласно этим данным, с 1971 года более десяти миллионов военнослужащих армии США были привиты вакцинами на основе аденовируса человека. Препарат для лечения рака Gendicine, основанный на аденовирусных векторах человека, использовался для лечения более чем 30 тысяч пациентов в Китае уже на протяжении 15 лет. В клинических исследованиях вакцин на основе технологии аденовирусных векторов человека с использованием тех же векторов, что и в "Спутнике V", уже приняли участие более 25 тысяч человек во всем мире. С 2015 года более трех тысяч человек были привиты вакцинами от лихорадки Эбола и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS), созданными в НИЦЭМ имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора человека.

Вакцина была зарегистрирована в России, так как в ее основе лежит ранее доказавшая свою безопасность и эффективность платформа аденовирусных векторов человека. После регистрации вакцины "Спутник V" в Российской Федерации другие страны также объявили о планах последовать примеру России и применить ускоренную регистрацию для своих вакцин. Вакцина компании Sinovac Biotech получила одобрение по подходу, похожему на российский. Правительство Великобритании и глава Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств США Стивен Хан изменили свою позицию и сообщили о возможности рассмотреть ускоренную регистрацию вакцин британских и американских производителей.

Вопрос 6. Кто-то еще использует похожую технологию для производства вакцин?

Некоторые другие компании используют платформы на основе аденовирусных векторов человека для создания вакцин против коронавируса. Например, компания Johnson & Johnson использует только вектор 26-го серотипа, а китайская компания CanSino использует вектор 5-го серотипа. "Спутник V" использует оба этих вектора. Работа Johnson & Johnson и CanSino не только подтверждает достоинства российского подхода, но и показывает преимущества вакцины "Спутник V", поскольку исследования продемонстрировали, что использование двух векторов дает лучшие результаты, чем использование одного вектора.

Наши вопросы

С учетом всего вышесказанного, Россия как очевидный и признанный лидер в создании вакцин и как страна, которая создала самую безопасную и эффективную вакцину против коронавируса, также хотела бы задать вопросы разработчикам западных вакцин, которые используют платформы на основе вектора аденовируса обезьяны или мРНК. Теперь мы хотим спросить у критиков: "Что ты смотришь на соринку в глазу своего брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна?"

Вопрос 1. Были ли проведены долгосрочные исследования рисков возникновения онкологических заболеваний и влияния на фертильность технологий на основе мРНК и аденовирусных векторов обезьян? (Подсказка: не были)

Вопрос 2. Не стало ли именно их отсутствие причиной того, что некоторые ведущие фармацевтические компании, разрабатывающие вакцины на основе этих технологий, обсуждают с государствами — покупателями этих вакцин пункты соглашений, которые защитят их от юридических последствий в случае возникновения серьезных непредвиденных эффектов?

Вопрос 3. Почему западные средства массовой информации не сообщают об отсутствии исследований вакцин на основе технологии мРНК и аденовирусного вектора обезьяны на протяжении длительного периода времени?

Вакцина человека или вакцина обезьяны

Вакцины на основе технологий мРНК и аденовирусных векторов обезьян ранее не использовались и никогда не получали одобрения регуляторов. Исследования их эффективности отстают от аналогичных исследований платформ аденовирусных векторов человека как минимум на 20 лет. Тем не менее производители уже обеспечили себе контракты на миллиарды долларов от правительств Запада и могут обратиться за ускоренной регистрацией, заранее защитившись от возможных юридических последствий. У вакцины на основе технологии мРНК много достоинств, которые могут играть важную роль в будущем, но наличие доказательств долговременной безопасности к ним пока не относится.

Некоторые руководители фармацевтических компаний говорят об этом открыто. Топ-менеджер компании AstraZeneca Руд Доббер заявил об "уникальной ситуации, в которой мы как компания просто не можем взять на себя риски, если через четыре года наступят негативные последствия от применения вакцины. В наших контрактах мы просим об освобождении от ответственности".

Мы считаем, что необходимо рассказать людям о рисках, сопряженных с одобрением новых непроверенных решений, таких как платформы на основе мРНК и аденовирусного вектора обезьяны. Мы очень ценим намерение западных фармацевтических компаний в ближайшее время опубликовать так называемый манифест безопасности. При этом мы надеемся, что такой манифест коснется не только кратковременных результатов клинических исследований, но и позволит убедиться в отсутствии существенных долгосрочных рисков возникновения онкологических заболеваний и влияния на фертильность из-за этих вакцин. Эта информация позволит защитить здоровье людей и даст миру возможность долгосрочного планирования.

Не все вакцины созданы равными

Подводя итог, стоит отметить, что платформы для вакцин отличаются между собой. "Спутник V" построен на самой безопасной и доказанной платформе и получил регистрацию для использования в экстренных случаях в полном соответствии со всеми российскими законами и процедурами. Некоторые регуляторы на Западе также рассматривают возможность ускоренной регистрации препаратов для использования в экстренных случаях, но уже в отношении вакцин, созданных на основе новых непроверенных технологий.

Мы надеемся, что наши вопросы о долгосрочных рисках получат ответы — так же, как и любые другие вопросы о непроверенных вакцинных платформах, которые могут появиться в будущем. Самая сильная пандемия за столетия заставила нас всех искать решения. Но мы надеемся, что наши критики будут соответствовать тем же строгим стандартам безопасности и прозрачности, которых они придерживались, критикуя российскую вакцину. Все-таки мы должны бороться с пандемией вместе, лишенные всяческих предрассудков, и в условиях полной прозрачности и доверия.

Индия обогнала Бразилию по числу заражений коронавирусом: в стране зарегистрировано 4,2 млн инфицированных COVID-19. В стране второй день подряд фиксируется рекордный прирост числа заразившихся, сегодня там было выявлено более 90 тыс. новых случаев заболевания, пишет Reuters.

Больше всего заболевших коронавирусом остается в США – там задокументировано более 6 млн случаев COVID-19. В Бразилии, ранее занимавшей второе место по числу инфицированных, выявлено 4,1 млн пациентов с коронавирусом.

На Форуме «Евразия Global» обсудили перспективы развития молодежного сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества и Арктического совета

4 сентября в рамках деловой программы Международного молодежного форума «Евразия Global» состоялись сессии Проектных офисов международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – Организация исламского сотрудничества» и «Россия – Арктический совет».

В ходе сессии Проектного офиса «Россия – ОИС» к участникам с приветственным словом обратилась начальник отдела международной деятельности Росмолодежи Татьяна Селиверстова, а также первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

В число спикеров вошли председатель общественной организации «Академия молодежной дипломатии» Диана Фазлитдинова, директор ГБУ города Казани «Молодежный центр «Сэлэт»Айгуль Габдрахманова, президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничестваАйхан Таха, а также руководитель Евразийского отделения Молодежного форума «Организация исламского сотрудничества» Эльмаддин Мехдиев.

Кроме того, была организована Лаборатория международного сотрудничества, в ходе которой участники выработали ряд предложений и инициатив по расширению взаимодействия со странами ОИС в различных сферах.

В рамках сессии Проектного офиса «Россия – АС» выступили начальник Международного отдела Росмолодежи Татьяна Селиверстова, заместитель директора – начальник управления государственной молодежной политики департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Козлов, а также председатель Арктической молодежной сети Себастьян Молгат.

В ходе обеих сессий были рассмотрены особенности работы с молодежью в Республике Татарстан и Ямало-Ненецком автономном округе, а также презентованы основные направления деятельности и планы работы проектных офисов. Состоялось обсуждение наиболее перспективных направлений взаимодействия между молодежью России и стран ОИС и АС.

Напомним, в 2020 году Росмолодежью совместно с правительствами ряда субъектов Российской Федерации запланирован запуск Проектных офисов международного молодежного сотрудничества по четырем направлениям: «Россия – Арктический совет» (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард), «Россия – Организация исламского сотрудничества» (Республика Татарстан, г. Казань), «Россия – БРИКС» (Ульяновская область, г. Ульяновск) и «Россия – Центрально-Азиатский регион» (Омская область, г. Омск). Главной целью деятельности проектных офисов станет поддержка системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций Российской Федерации с молодежью и молодежными организациями иностранных государств по соответствующим направлениям.

ДЕНИС МАНТУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ВЗГЛЯД НА МИР, ЕВРОПУ И ИТАЛИЮ»

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участиев 46-ом ежегодном форуме «Взгляд на мир, Европу и Италию».

В рамках сессии «Мир после пандемии COVID-19: глобальные вызовы и влияние на бизнес» Денис Мантуров рассказал о мероприятиях, направленных на укрепление экономической устойчивости России в пост-ковидный период.

По словам главы Минпромторга России, эпидемия COVID-2019 стала одним из самых тяжёлых испытаний за многие десятилетия. Для минимизации трагических последствий в первую очередь для людей, за последние месяцы России пришлось в круглосуточном режиме перестраивать всю систему противодействия эпидемиологической угрозе. Государством были предложены беспрецедентные, комплексные меры поддержки, которые вошли в общенациональный план восстановления экономики, на реализацию которого выделено около 65 млрд евро.

Правительство России делает упор на продолжение долгосрочных структурных изменений экономики с акцентом на стимулирование высокотехнологичных секторов промышленности и поощрения неэнергетического экспорта. В числе наших приоритетов остаётся реализация обновлённых планов импортозамещения в целях организации собственного производства ключевых комплектующих – на это в текущем году будет направлено свыше полумиллиарда евро - прокомментировал Денис Мантуров.

Министр обратил внимание, что в условиях сокращения международного грузопотока чрезвычайно важным становится самостоятельное продовольственное обеспечение.

В этой части мы научились полностью полагаться на свои силы. Дополнительно поддержали агропромышленный комплекс и связанные сектора машиностроения, расширив программы поддержки лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования для пищевой промышленности. В целом за счёт поддержки государства по итогам этого года мы рассчитываем сдержать снижение экономики в пределах 5%, и уже в следующем вернуться к росту - отметил Денис Мантуров.

В своем выступлении глава Минпромторга России обозначил новые вызовы, возникшие в условиях распространения коронавируса.

Главный из них – это недостаточная скоординированность стран в противодействии пандемии. Зачастую каждый пытается решать проблемы внутри себя, полагаясь только на собственные силы. Очевидно, что это менее эффективно, чем если бы мы, отбросив прошлые взаимные претензии, объединили свои усилия в борьбе с глобальными угрозами - отметил Министр.

Денис Мантуров обратил внимание, что в нынешней ситуации ещё более очевидной стала несостоятельность протекционистского подхода в международной торговле и что Россия была и остаётся открытой к сотрудничеству по всем направлениям.

Выступая за последовательное устранение искусственных барьеров, мы призываем международных партнёров к более активному взаимодействию в области стандартизации и технического регулирования. Ведём этот диалог на различных площадках, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества - прокомментировал Денис Мантуров.

Говоря о сотрудничестве России и Европы, в числе актуальных задач глава Минпромторга России назвал расширение взаимных расчётов в национальных валютах. Использование национальных валют стабилизирует торговые связи и стимулирует расширение товарооборота, создавая комфортные условия для совместного развития бизнеса. Ещё одно важное направление сотрудничества – противодействие неблагоприятным климатическим изменениям и ускоренное развитие «зелёной экономики». По словам Дениса Мантурова, Российские промышленные предприятия развиваются в соответствии с духом Парижского соглашения по климату, последовательно уменьшая уровень выброса углекислого газа, в том числе благодаря международной кооперации.

Усилий одной страны не хватит для борьбы с общемировыми угрозами. Мы предлагаем сделать правильные выводы и призываем отказаться от протекционизма и изоляции в пользу открытого глобального сотрудничества - резюмировал Денис Мантуров.

Замминистра финансов Тимур Максимов принял участие в презентации проекта Национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов

Максимов Тимур Игоревич

Заместитель Министра

Презентация Национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов состоялась в рамках стратегической сессии «Качественные инвестиции в инфраструктуру. Ключевые аспекты», которая прошла в онлайн-формате с участием представителей ВЭБ.РФ, Национального Центра ГЧП и AECOM. Разработка данной системы проходила при поддержке Минфина России в рамках внедрения принципов качественных инфраструктурных инвестиций.

Выступая в рамках сессии заместитель Министра финансов Тимур Максимов напомнил, что в июне прошлого года лидеры стран G20 одобрили рамочный документ в котором сформулированы ключевые принципы, которые должны применяться к качественным инфраструктурным инвестициям. Говоря о требованиях и подходах, которые применяются к инфраструктурным инвестициям, он отметил, что сегодня требований к инфраструктурным инвестициям и проектам гораздо больше. «На традиционную финансово-экономическую модель накладывается повестка устойчивого развития, инфраструктурные инвестиции должны не только отвечать заданным финансовым требованиям, но и должны еще вносить дополнительный вклад в социальное, экологическое развитие страны и отвечать всем тем новым критериям, которые постоянно предъявляются», - отметил он.

Замминистра финансов Тимур Максимов обратил внимание на большую тему, касающуюся многосторонних банков развития. «Последние годы было создано много новых банков, в том числе с российским участием, у каждого из этих банков определенный инвестиционный мандат, все они заточены на зеленую экономику, инфраструктуру, устойчивые инвестиции. Очень мощная капитальная база этих институтов, плюс определенный кредитный рычаг позволяет им уже сегодня направлять миллиарды долларов в страны на цели развития инфраструктуры», - сказал он.

«Тот кто умеет работать на финансовых рынках уже сегодня привлекает деньги от данных институтов и зарабатывает на такой модели, правильно инвестируя, показывает хороший финансовый результат», - отметил Максимов.

Говоря об инвестиционных проектах банков развития замминистра финансов отметил важность информированности сторон: «Мы хотим знать и обмениваться лучшими практиками. Инвесторы и международные банки должны быть открытыми и обмениваться информацией.

Мы со своей стороны, как Министерство финансов, будем всячески поддерживать, продвигать эту тему в международных форматах, за которые отвечаем, прежде всего на «Двадцатке», - подчеркнул Тимур Максимов.

«Хочу сказать спасибо коллегам за то, что эта инициатива развивается не сверху, а идет от рынка. Мы чувствуем запрос со стороны и финансовых и нефинансовых организаций. Если необходимы какие-то регуляторные изменения в части долгового, финансового рынка, мы готовы будем поддержать такие инициативы, которые направлены на активную имплементацию этих норм. И если необходимо, инкорпорируем их в российское законодательство», - сказал Максимов.

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе заседания СМИД БРИКС в формате видеоконференции, Москва, 4 сентября 2020 года

Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!

Приветствую Вас на заседании СМИД БРИКС, которое по понятным причинам проходит в формате видеоконференции, но не становится из-за этого менее важным. Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем возобновить очное общение.

БРИКС утвердился как влиятельный фактор международной политики и экономики. В основе нашего стратегического партнерства – приверженность диалогу, многосторонности, суверенному равенству государств и принципам Устава ООН.

В этом году, когда мы отмечаем создание ООН, и предшествовавшее этому событию 75-летие Победы во Второй мировой войне, как никогда востребован наш солидарный, коллективный голос в поддержку демократического многополярного миропорядка. Миропорядка, в основе которого лежит взаимное уважение законных интересов всех государств, невмешательство в их внутренние дела, уважение норм и принципов международного права.

Роль государств нашего объединения в глобальной торговле и мировом хозяйстве неуклонно возрастает. К 2020 г. суммарный ВВП пяти стран составил 25% от общемирового (21 трлн долларов США), а доля в международном товарообороте – почти 20% (6,7 трлн долларов США). Что особенно важно – взаимный экспорт «пятерки» за пять лет вырос на 45%.

Эта тенденция сохранится и в будущем, какие бы коррективы не вносил глобальный коронавирусный кризис. Подтверждение тому – поступательное развитие стратегического партнерства БРИКС в период текущего российского председательства. Объединение подтвердило готовность гибко реагировать на меняющуюся обстановку в мире. Совместными усилиями мы сохранили преемственность и устойчивость всего комплекса направлений нашего сотрудничества. За весь год пройдет свыше 150 мероприятий, пусть, многие из них и в онлайн-режиме.

В полную силу работает Новый банк развития (НБР). Одобрено порядка 60 проектов в наших странах на общую сумму около 20 млрд долларов США. НБР своевременно и эффективно реагировал на вызовы пандемии, объявил о создании специального кредитного механизма с целью преодоления последствий коронавирусной инфекции. В общей сложности на проекты содействия восстановлению стран БРИКС уже выделено 4 млрд долларов США, а весь пакет помощи может достичь 10 млрд.

Напомню, недавно была зарегистрирована первая российская вакцина против COVID-19 «Sputnik V». Российскими учеными разработаны препараты против коронавирусной инфекции. Мы готовы делиться этим опытом с другими странами, в том числе с нашими друзьями по БРИКС.

Опираясь на поддержку партнеров, планируем подойти к концу российского председательства в «пятерке» с хорошим багажом новых договорённостей. В их числе – уже согласованная Антитеррористическая стратегия БРИКС и обновленная Стратегия экономического партнерства на период до 2025 г. На завершающей стадии проработки находится ряд инициатив нашего председательства по укреплению отраслевого взаимодействия БРИКС. Расширяются гуманитарные и культурные связи, контакты по линии экспертов и гражданского общества.

Важно, что БРИКС и все наши страны неизменно открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Наше объединение становится центром притяжения для многих участников международных отношений, прежде всего из числа развивающихся стран и государств с формирующимися рынками.

Убежден, что БРИКС может и должен принять самое деятельное участие в формировании глобальной архитектуры «постковидного» мира.

Сегодня мы обсудим взаимодействие стран БРИКС по актуальным вопросам международной повестки дня, а также ожидаемые результаты российского председательства в «пятерке» в 2020 году.

А теперь перейдем к повестке дня нашего заседания.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран БРИКС, Москва, 4 сентября 2020 года