Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Пандемия COVID в странах АСЕАН: первые уроки и последствия

Страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) оказались относительно более уязвимы перед COVID-19, что обусловлено высокой плотностью городского населения, протяженной границей ряда из них с КНР, а также интенсивными, в том числе людскими, контактами с Китаем, явившимся очагом коронавирусной инфекции. Первый случай заболевания COVID-19 за пределами Китая был зарегистрирован именно в ЮВА в январе 2020г.

«Единая АСЕАН — единый ответ»

Нормы надзора за заболеваниями и оперативной отчетности, прозрачности, обмена информацией, социального дистанцирования и других мер неоднократно внедрялись в региональные и национальные планы готовности к различным эпидемиям. Предыдущий опыт борьбы с атипичной пневмонией в 2003г. или H1N1 в 2009г. позволил АСЕАН создать ряд важных механизмов для проведения ответных мер, которые немедленно привели в действие с появлением новостей c неизвестном вирусе в Китае.

Региональные механизмы способствовали своевременному и точному обмену информацией и техническими данными о природе болезни, распространению превентивных и контрольных мер, включая реакцию на ложные новости и дезинформацию, утверждению протоколов профилактики коронавирусной инфекции, таких как тестирование, отслеживание контактов, изоляция и карантин. Сеть региональных лабораторий предоставляла экспертные знания и техническую поддержку лабораториям государств-членов. Скорость, с которой были задействованы эти механизмы, значительно помогла странам принять своевременные меры по предотвращению и остановке распространения COVID-19.

Страны АСЕАН провели ряд встреч на высшем уровне для согласования региональных медицинских и экономических мер по борьбе с пандемией. Он заключили соглашение о создании запасов основных медицинских материалов и оборудования, а также Фонда восстановления АСЕАН для оказания помощи государствам-членам. Чтобы смягчить экономические последствия COVID-19, стороны договорились обеспечить беспрепятственный поток товаров первой необходимости, воздерживаясь от введения ненужных нетарифных мер во время пандемии и укрепляя взаимосвязанность и устойчивость цепочки поставок. В ноябре 2020г. члены Ассоциации также договорились о создании «коридоров путешествий», которые способствовали би восстановлению туристической отрасли региона.

Региональные усилия носят комплексный характер, что отражает намерение АСЕАН совместно работать над сдерживанием COVID-19. Однако проведение множества коллективных мер в области здравоохранения и экономики столкнулось с проблемами. Некоторые меры, такие как быстрый обмен информацией о распространении пандемии и борьбе с ней, оказалось проще реализовать, в то время как другие, такие как продвижение общих протоколов здравоохранения или же создание «коридоров путешествий», реализовать оказалось сложнее. Тем не менее эти вызовы не остановили региональных усилий по реагированию на глобальную угрозу.

Неоднородность результатов борьбы с COVID-19

На начало февраля 2021г. в расчете на 1 млн населения в ЮВА было зарегистрировано значительно меньшее количество подтвержденных случаев COVID-19 и связанных с ним смертей, чем в большинстве других регионов мира. Хотя картина по региону весьма неоднородная — с абсолютными лидерами в предупреждении COVID-19 в основном на материковой части, за исключением Мьянмы, и серьезно отстающими от них некоторыми государствами на островной.

Национальные меры существенно различались по странам, будучи более жесткими в одних странах и довольно мягкими в других. Они менялись по мере изменения кривой роста заболеваемости, с преодолением одних вспышек и возникновением новых. Даже в пределах одной страны меры реагирования на пандемию имели порайонные различия.

Однако не меры сыграли решающую роль в деле борьбы с пандемией. Ряд факторов определил, почему в одних странах дела шли лучше, в то время как другие испытывали сложности. Это политическая стабильность, сильное руководство, более централизованная и лучше скоординированная национальная кампания борьбы с пандемией, четкое информирование населения, информационно-пропагандистская работа и строгое соблюдение рекомендаций общественного здравоохранения. Лучшие результаты показали страны с высоким уровнем общественной солидарности, где граждане понимают, что их поведения влияет на окружающих, и где высокий уровень доверия, в том числе к государственным органам.

Большинство сдерживающих мер было принято в соответствие с действующими национальными законодательствами. Правительства некоторых стран, таких как Сингапур и Вьетнам, завоевали доверие граждан, осознав проблему на раннем этапе, задействовав существующие институты, проведя эффективные меры по смягчению последствий. Правительства, установившие нечеткие правила, вызывали нежелательные общественную панику и недовольство. В таких странах, как Таиланд, Филиппины, Индонезия, меры были не только раскритикованы, но и послужили поводом для массовых протестов.

Воздействие COVID-19 на экономику

Несмотря на то, что страны ЮВА относительно хорошо справились с распространением COVID-19, пандемия повлекла за собой серьезные последствия не только для здоровья, но и для экономики. Прекращение международных контактов, ограничение передвижения людей, сокращение мирового спроса, а также потока товаров и услуг вызвали резкий спад в экономике стран региона.

Пандемия серьезно ударила по развитию туризма, служащего главным источником дохода для многих страна ЮВА. Приостановка туристической отрасли повлекла за собой сокращение притока иностранного капитала, экспорта услуг, снижение уровня занятости, и, следовательно, резкое замедление экономического роста. Опасения повторного всплеска не позволяют государствам АСЕАН полностью ослабить ограничения на поездки. В качестве альтернативы некоторые из них разрешили внутренние поездки и начали снимать ограничения на визиты в соседние страны. Другие начали разрешать въезд иностранцам с деловыми целями, но ввели строгие правила, включая 14-дневный карантин, туристическую страховку с большим покрытием и медицинские справки.

Вирус негативно воздействовал и на промышленное производство, которое в начале 2020г. столкнулось с отсутствием поставок необходимых комплектующих из Китая, а затем с глобальным нарушением производственно-сбытовых цепочек, логистических операций и снижением мирового спроса. По региону сотнями закрывались фабрики, тысячи людей теряли работу. COVID-19 спровоцировал также кризис энергопотребления, который ударил по странам региона, чьи экономики зависят от закупки углеводородов.

В странах ЮВА произошло заметное снижение экспорта и доходов от него, что, безусловно, стало весомым фактором падения темпов экономического роста, учитывая экспорториентированную направленность их экономик.

С началом пандемии серьёзно изменились потоки передвижения рабочей силы. Многие мигранты потеряли работу и вернулись домой, другие оказались в уязвимом положении в странах, где работали. Тем самым, COVID-19 подорвал еще один канал стабильности региона — денежные переводы от мигрантов.

COVID-19 спровоцировал рост безработицы, усилил социально-экономическое неравенство, ослабил продовольственную безопасность более уязвимых категорий населения.

Новые волны COVID-19 и «вакцинный национализм»

Ситуацию усугубляет новый всплеск заболеваемости, который требует ответных мер и ограничений, а также замедляет экономическое восстановление. В политически нестабильных странах ЮВА он вновь вызвал массовые выступления и протесты. С начала января 2021г. зарегистрированы тысячи таких заражений в Индонезии, Филиппинах и Малайзии, сотни в Мьянме и Таиланде, десятки в Камбодже и единицы в Лаосе. В начале февраля в канун главного праздника нового года, во Вьетнаме началась третья и самая большая по масштабам волна, вызванная британским штаммом инфекции.

Однако руководства стран ЮВА не прибегает к повторному локдауну и запрету на перемещение. Позиции властей лучше всего отражены словами вьетнамского премьер-министра: «Нельзя перегородить реку, нельзя закрыть торговлю на рынке». Пока не будет проведена глобальная массовая вакцинация, даже самые успешные в деле борьбы с COVID-19 страны, такие как Вьетнам, столкнутся с постоянной угрозой повторного появления вируса.

И хотя британское медицинское сообщество заявляет о возможности снижения эффективности вакцин из-за обнаруженной в британском штамме вируса новой мутации, правительства возлагают надежду на программы вакцинации, которые уже стартовали в отдельных странах, таких как Индонезия и Сингапур. Некоторые страны ведут собственные разработки вакцины, в т.ч. СРВ, однако большинство зависит от иностранных поставок.

В то время как вакцина «Спутник» пока в основном применяется в России, а продукцию «АстраЗенека», «Пфайзер», «Модерна» получают США и страны Европы, вакцина от «Синовак» стала первой, попавшей в оборот в большинстве стран АСЕАН. Это дает Китаю значительное преимущество в зарождающейся «вакцинной дипломатии», которая окрашивает следующий этап конкуренции за влияние в регионе. Пекин играет огромную роль в раннем доступе стран ЮВА к вакцинам.

Однако общественность по всей Юго-Восточной Азии демонстрирует сильное предпочтение американским и европейским вакцинам, особенно после новостей о том, что испытания «Синовак» в Бразилии показали эффективность всего 50,4%. Признание авторитетным американским медицинским журналом «Ланцет» высокой эффективности российской вакцины «Спутник» от НИЦЭМ им. Гамалея способствует росту доверию к ней со стороны жителей ЮВА.

Самый подходящий вариант: почему металлоконструкции оптимальны для редевелопмента и строительства?

С помощью металлических каркасов можно не только укрепить постройку, но и решить целый ряд других задач — обновить внешний вид фасада, сделать прочнее несущие стены, надстроить дополнительные этажи, расширить полезную площадь здания.

Почему именно металл?

Многие считают, что редевелопмент, да еще и с применением металлоконструкций — это процесс дорогостоящий, долгий и трудозатратный. Поэтому проще снести объект и построить на его месте что-то новое. Иногда это действительно так. Но когда речь заходит о реконструкции исторических зданий, такой вариант, разумеется, исключен. И здесь использование сталей станет оптимальным решением. Каковы их преимущества?

Во-первых, всесезонность технологии. В отличие от монолита сборку и обшивку металлокаркаса можно выполнять при любой погоде независимо от времени года — избыточная влажность и низкие температуры процессу не помешают.

Во-вторых, минимум на 3-4 месяца сокращаются сроки строительства за счет того, что не нужны дополнительные работы, как в случае с железобетоном. Например, зимой на прогрев бетона и уход за ним нужно закладывать запас времени. Учтем и то, что бетон производится непосредственно на стройке в отличие от металлоконструкций промышленного изготовления. То есть пока идет этот процесс, можно заниматься какими-то другими работами параллельно. Не скажу, что металлический каркас делать быстрее, но ведь его можно заказать заблаговременно, чтобы это не останавливало весь процесс. Предусмотрительные клиенты заказывают у нас конструкции уже на стадии котлована, и к моменту окончания фундаментных работ они готовы и могут монтироваться.

В-третьих, возвращаясь к реконструкции, как правило, встает вопрос не только сохранения исторического облика, но и увеличения полезных площадей здания. И здесь высокопрочные стали — самый подходящий вариант. Существует несколько способов, но все они сводятся к тому, что объект можно либо надстроить, либо расширить. Однако в среде плотной застройки (памятники культурного наследия, как правило, расположены в центре) второе маловероятно, поэтому прибегают к надстройке. Пример — здание дома на Брестской в Москве, которое стало в два раза выше, чем было изначально, благодаря использованию металлического каркаса.

В-четвертых, за счет незначительного веса металлокаркаса на реконструируемое здание не возлагается чрезмерная дополнительная нагрузка, которая требует усиления несущих стен и фундамента.

Это дорого?

Казалось бы, железобетон, который продолжают массово применять, — самый дешевый вариант. Но не будем забывать про площадь сечения несущих колонн, которая в этом случае будет существенной. Стальные конструкции этим не страдают, но обходятся дороже, поскольку затраты на производство выше. Однако рассматривать экономическую модель только в этом ключе неправильно.

Заказчику одного из наших проектов на московском Кузнецком Мосту мы предложили симбиоз, поскольку основные несущие конструкции не требовали специальной площади и занимали в основном технические этажи. Верхний ряд колонн можно было сделать из высокопрочной стали, но по затратам этот вариант обходился вдвое дороже, чем железобетон. Однако когда выяснилось, что при этом высвободится около 12% площадей (в абсолютных значениях — порядка 220 кв. метров), стало очевидно, насколько это выгодно: «лишние» площади можно сдать в аренду, а в данной локации 1 кв. метр стоит от 3,5 млн рублей. Поэтому наше решение позволило не только сэкономить, но и заработать.

В среднем по стоимости высокопрочные конструкции обходятся девелоперам и собственникам дороже, чем бетон, на 60-70%. Но за счет снижения металлоемкости и сокращения монтажных работ этот разрыв сокращается уже до 3-4%, а преимущества очевидны.

Когда мы к этому придем?

По данным британского Steel Construction Institute, в Соединенном Королевстве на стальном каркасе строится 70% многоэтажных зданий, в Швеции — порядка 65%, в Норвегии — 48%. За последние 3-4 года этот тренд начинает набирать обороты и в России, особенно в северных регионах.

Данными технологиями начали интересоваться наши законодательные проектные институты: они меняют строительные нормы, добавляя в них высокопрочные стали. Коммуникацию с этими учреждениями помогает налаживать Ассоциация стального строительства, в которой я состою в качестве эксперта. Заказчики, в свою очередь, все чаще хотят реализации проектов именно с использованием металлоконструкций. Металлурги тоже перестраиваются, увеличивая освоение стали.

Да, пока мы находимся на начальном этапе воплощения данных технологий в жизнь. Но уже есть достаточно реализованных проектов, которые можно оценить с точки зрения экономического эффекта и временных затрат. Есть специфика производства в плане сварочных, а также подготовительных работ, и это производство уже налажено. То есть девелоперам больше «не страшно» входить в проект с высокопрочными сталями, как 5-7 лет назад, когда материалы было негде купить. Жилищное строительство в нашей стране пока остается железобетонным, и металл туда приходит медленными темпами. Тем не менее в Подмосковье, например, имеются целые микрорайоны, сделанные на металлокаркасе, при этом один — даже на высокопрочном. Ну и, конечно, районы Крайнего Севера и вечной мерзлоты технологию осваивают гораздо охотнее, поскольку она не требует проведения мокрых работ. Знаю даже компанию, которая изготавливает металлоконструкции в Москве, а потом везет их в Анадырь — и это экономически целесообразно.

Вместо вывода

Металлоконструкции высокорентабельны и при строительстве с нуля, и в случае реконструкции зданий. Несмотря на более высокую изначальную стоимость, они позволяют добиться долговременной экономии. Низкая трудоемкость, возможность проведения работ в любое время года и без использования специального оборудования в итоге снижают себестоимость и улучшают эксплуатационные характеристики объекта.

Авторы: Александр ЦАРЕВ, эксперт рынка металлоконструкций и сварки сталей, основатель завода металлических конструкций МАМИ

Номер публикации: №08 04.03.2022

Ядерный щит России и военная операция на Украине

Запад остерегается прямого столкновения

Владимир Овчинский Юрий Жданов

Не все на Западе хотят выглядеть безумцами, толкающими Россию в прямой военный конфликт с НАТО и США. В этой связи характерна статья одного из ведущих политологов корпорации RAND Сэмюэля Чарапа в Financial Times от 2 марта 2022 года о том как не допустить перерастания военной операции России в прямой конфликт с НАТО, где он подчеркивает, что любые ошибки могут привести к худшему исходу - ядерной войне между Россией и НАТО.

Чарап пишет, что ни Россия, ни НАТО не хотят воевать друг с другом. Но история изобилует примерами, когда государства вступали в войну, изначально не собираясь воевать, а также случаями, когда небольшие конфликты приводили к более масштабным войнам. А обстоятельства российской военной операции создают особенно значительные риски эскалации.

«Россия начала крупнейшую военную операцию в Европе по меньшей мере за поколение в стране, которая граничит с четырьмя союзниками по НАТО на суше — Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией — и имеет общую морскую границу с другой страной — Турцией.

В связи с наращиванием масштабов крупных операций возрос риск катастрофы, например, когда российский военный самолет вторгается в воздушное пространство НАТО во время ведения боевых действий.

Сообщается, что российские крылатые ракеты уже поразили цели достаточно близко к польской границе, чтобы включить сирены на другой стороне.

Ошибка прицеливания, ведущая к нанесению удара по территории НАТО, гораздо более вероятна в тумане войны.

Российские вооруженные силы, которые сейчас ведут почти экзистенциальную борьбу, могут неверно истолковать усилия НАТО по усилению союзников как попытку интервенции против них в Украине и вполне могут отреагировать соответствующим образом.

Если его ядерные силы действительно сейчас находятся в состоянии повышенной боевой готовности, как утверждает президент Владимир Путин, то дополнительные барьеры против быстрой эскалации были снижены.

Продолжающиеся попытки помочь украинцам противостоять российской военной операции также сопряжены с риском. На этой неделе появились сообщения о том, что украинские пилоты должны были отправиться в Польшу, чтобы забрать подаренные самолеты советского производства и отправить их обратно в бой. Как только об этом стало известно, план вызвал тревогу, и его быстро отменили. Но желание «помочь» может привести к другим столь же рискованным идеям.

Короче говоря, операция России на Украине повышает риск несчастного случая, инцидента или просчёта, которые перерастут в войну между НАТО и Россией.

Нет также никаких сомнений в том, что российский президент рассматривает санкции как часть кампании по свержению своего правительства. Ощущение, что такая кампания набирает обороты, может привести к тому, что он отомстит напрямую.

Российские кибератаки на западные финансовые институты могут вызвать на Западе давление с целью эскалации, что еще больше усугубит ситуацию».

Чарап делает вывод, что «беспокойство по поводу эскалации не должно мешать Западу жестко реагировать на действия России. Но можно предпринять шаги, которые могут снизить риски.

Во-первых, военное командование США и НАТО должно поддерживать имеющиеся у них каналы связи со своими российскими коллегами. Хотя многие существующие консультационные механизмы с Москвой были разорваны, эти связи необходимы, чтобы избежать просчетов.

Во-вторых, на этапе активных боевых действий России эти каналы могут быть использованы для обеспечения дополнительной прозрачности — если это не подрывает оперативную безопасность — о характере передвижений сил США и НАТО в союзные государства, граничащие с Украиной. В интересах США и их союзников, чтобы российские военные в то время, когда они действуют под экстремальным давлением, не были удивлены активностью НАТО и неверно истолковали развертывание войск у союзника как интервенцию на Украине.

В-третьих, Запад может использовать некоторые санкции, чтобы подтолкнуть Путина к отказу от его основной цели — обезглавливания украинского правительства и установления пророссийского. Использование ослабления санкций центрального банка, например, для принуждения к прекращению огня и урегулированию путем переговоров, не только сведет к минимуму человеческие страдания в Украине, но также может сигнализировать об ограниченности намерений Запада, давая понять, что санкции не направлены на свержение путинского режима.

В-четвертых, помощь украинским военным должна координироваться между союзниками, тщательно калиброваться и осуществляться вне поля зрения общественности. Военные лидеры США и их союзников должны учитывать опасения по поводу эскалации при принятии решения о том, что доставлять и как это доставлять.

Поскольку Запад налагает издержки, он должен делать это таким образом, чтобы избежать войны, которая привела бы к еще большим смертям и разрушениям».

Не только отдельные политологи высказывают опасения и преостерегают о войны НАТО с Россией. В публикации на сайте ВВС 1 марта 2022 года "Сколько ядерного оружия есть у России и стоит ли его опасаться?" прямо пишут о том, что приказ российского президента Владимира Путина перевести ядерные силы страны в особый режим несения дежурства следует рассматривать как предупреждение другим странам не вмешиваться в ситуацию на Украине.

Сколько ядерного оружия есть у России? Это главный вопрос, который задают аналитики ВВС.

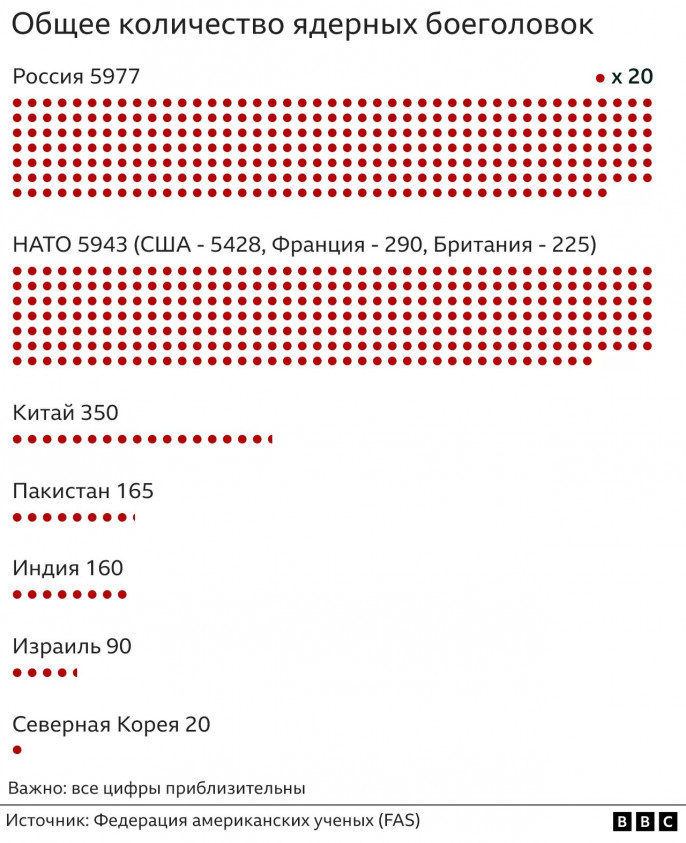

О количестве ядерного оружия можно говорить лишь с большой степенью приближенности, однако, по оценкам Федерации американских ученых, Россия располагает 5977 ядерными боеголовками, то есть собственно устройствами, вызывающими ядерный взрыв. Это цифра, по их мнению, включает около полутора тысяч боеголовок, которые уже списаны и подлежат утилизации.

Из остающихся примерно 4500 большинство считается стратегическим ядерным оружием, то есть баллистическими ракетами, которые могут доставить ядерные боеголовки на большие расстояния. Именно такое оружие и считается оружием ядерной войны.

Остальное оружие - это менее разрушительное тактическое ядерное оружие для применения на поле боя или на воде.

Все это не означает, что Россия располагает тысячами ракет дальнего радиуса действия, готовыми к применению.

По оценкам экспертов, около полутора тысяч российских ядерных боеголовок просто размещены на базах, аэродромах или подводных лодках.

Как обстоят дела с ядерным оружием в других странах? Это следующий вопрос ВВС.

В настоящее время ядерным оружие обладают 9 стран. Это Китай, Франция, Индия, Пакистан, Израиль, Россия, США, Великобритания и Северная Корея.

И последний вопрос - насколько разрушительно ядерное оружие?

Главаная задача ядерного оружия заключается в том, чтобы причинять максимальный урон. Мощность ядерного оружия зависит от целого ряда факторов, в том числе:

От размера боеголовки;

От высоты, на которой взрывается эта боеголовка;

От особенностей местности, де применяется ядерное оружие.

Мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в конце Второй мировой войны, составляла "всего" 15 килотонн, но при этом погибли 146 тыс. человек.

Мощность современной ядерной боеголовки может превышать тысячу килотонн.

В непосредственной зоне взрыва такой боеголовки практически ничего не остается.

После ослепительной вспышки возникает гигантский огненный шар (формально это очень интенсивное световое излучение) и ударная волна, которые в совокупности уничтожают все строения в радиусе нескольких километров.

В докладе Исследовательской службы Конгресса США "Ядерное оружие России: доктрина, силы и модернизация" от 1 марта 2022 года особое внимание обращено на заявление еще в декабре 2020 года президента России Владимира Путина о том, что около 86% стратегических ядерных сил России составляют современные вооружения, и, по его прогнозам, в 2021 году эта цифра возрастет до 88%.

В докладе подчеркнуто, что Россия модернизирует свои межконтинентальные баллистические ракеты, заменяя последние ракеты, оставшиеся с советских времен, новыми ракетами с одиночной и разделяющейся боеголовками. По данным разведки США, Россия, вероятно, завершит эту модернизацию примерно к 2022 г. Ожидается, что после модернизации российские межконтинентальные баллистические ракеты будут опираться в основном на две ракеты: моноблочную SS-27 Mod 1 ("Тополь-М") и SS -27 Mod 2 ("Ярс"), который может нести до 4 боеголовок РГЧ.

Россия разрабатывает новую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету, известную как "Сармат" (SS-X-30), которая, как ожидается, будет иметь 10 или более боеголовок на каждой ракете. Она также может нести новый гиперзвуковой планирующий аппарат "Авангард". Согласно несекретным сообщениям, Россия занималась другими проектами, в том числе версией средней дальности SS-27 Mod 2 (известной как РС-26) и железнодорожной мобильной межконтинентальной баллистической ракетой под названием "Баргузин".

Баллистические ракеты подводных лодок Стратегические военно-морские силы России входят в состав ВМФ России. Подводные лодки с баллистическими ракетами развернуты на Северном флоте со штабом в Североморске в Мурманской области и на Тихоокеанском флоте со штабом во Владивостоке.

В составе ВМС стратегического назначения имеется 10 стратегических подводных лодок трех различных типов: класса "Дельта", "Тайфун" и "Борей".

Последняя подводная лодка класса "Тайфун" используется в качестве испытательного стенда для пусков ракеты "Булава", которая размещается на подводных лодках класса "Борей". Каждая из подводных лодок класса "Дельта" и "Борей" может нести по 16 БРПЛ с несколькими боеголовками на одной ракете, «что в сумме дает максимальную загрузку более 700 боеголовок».

Тяжелые бомбардировщики Подразделения стратегической авиации России входят в состав Командования Дальней авиации Воздушно-космических сил России. В состав этого командования входят два дивизиона самолетов Ту-160 и Ту-95МС, которые в настоящее время составляют основу российского флота стратегических бомбардировщиков.

По оценкам несекретных источников, на вооружении России находится от 60 до 70 бомбардировщиков — 50 из них учитываются в соответствии с новым договором о СНВ. Около 55 из них — бомбардировщики Ту-95МС "Медведь"; остальные бомбардировщики Ту-160. Первый может нести до 16 крылатых ракет с ядерным вооружением АС-15 (Х-55), второй — до 12 крылатых ракет с ядерным вооружением АС-15.

Недавно Россия модернизировала оба своих бомбардировщика, оснастив их новой системой крылатых ракет: обычной AS-23A (Х-101) и ядерной AS-23B (Х-102). Более новая версия Ту-160, которая, как ожидается, будет иметь улучшенные характеристики малозаметности и большую дальность полета, должна начать производство в середине 2020-х годов.

Эксперты считают, что флот будет включать около 50-60 самолетов, а в конечном итоге разработка нового бомбардировщика-невидимки является частью долгосрочных планов России.

Многие из российских ракетных комплексов средней и средней дальности, в том числе крылатая ракета морского базирования "Калибр" и баллистические и крылатые ракеты "Искандер", имеют двойное назначение и могут нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Это также, вероятно, относится к новой крылатой ракете наземного базирования 9М729.

В России развернута обширная система раннего предупреждения. Система, управляемая Воздушно-космическими силами, состоит из сети спутников раннего предупреждения, которые передают данные в два командных центра: один на Востоке, в Хабаровском крае, и один на Западе, в Калужской области. Затем данные передаются в командный центр в Московской области. Россия также имеет разветвленную сеть наземных радаров по всей России, а также в соседних Казахстане и Белоруссии, которые используются для раннего предупреждения о пусках ракет и наблюдения за объектами на низких околоземных орбитах.

***

Ядерный щит России позволяет решать все поставленные задачи.

Нефть в чеченских войнах: не главная, но заметная роль

В который раз оживает общественная дискуссия по поводу современной Чечни, где при внимательном взоре на историю складывается слово «нефть».

Недавняя эпопея с семьей Янгулбаевых и скандал вокруг офицера чеченского спенцаза Ильяса Солтаева, отметившего 27-летие новогоднего штурма Грозного постом в Instagram о «разгроме федералов» и «тысячах трупах оккупантов», в который раз оживили общественную дискуссию по поводу современной Чечни. Конкретнее — об особенностях и смысле ее пребывания в составе России. Точно ли две ожесточенные и кровавые кампании были за то, что в итоге вышло? Если нет, то за что? Помимо сохранения территориальной целостности и крайне запоздалой помощи русскому населению республики, нужно помнить о причудливом калейдоскопе геополитических, геокоэкономических, кланово-корпоративных и даже личных мотиваций. Из нескольких кусочков этого калейдоскопа при внимательном взоре складывается слово «нефть».

Второго Кувейта не вышло — переквалифицируемся в нефтекрадов

Говоря о нефтяном факторе чеченских войн, нужно разделять этот вопрос на две части: Чечня как место производства и переработки своей нефти и Чечня как место транзита нефти сторонней. Пункт, упомянутый первым, хронологически стал актуальным раньше.

Чеченская земля еще до революции вошла в число наиболее многообещающих нефтяных точек не только по российским, но и по мировым меркам. Советская эпоха с присущим ей духом индустриализации и модернизации даже самых традиционных обществ и мест их проживания, лишь укрепила данный статус. К нефтяной отрасли, составлявшей 70% от промышленного производства республики, относилась нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия и производство нефтяного оборудования. До 90% авиационных масел в Союзе производились из нефти Чечено-Ингушской АССР.

К концу 1980-х — началу 1990-х разведанные запасы черного золота в республике заметно иссякли. Но и то, что было, не говоря уже о неразведанных пластах, обещало светлое будущее для очередного детища крупнейшей геополитической катастрофы XX века — «республики Ичкерия». Ее лидер генерал Дудаев обещал построить «второй Кувейт», в котором у каждого чеченца будет на кухне, дословно, «золотой краник с верблюжьим молоком». Для продвижения своего амбициозного проекта Дудаев ездил в США и арабские монархии Персидского залива, включая аутентичный Кувейт.

С краником дело не заладилось, а цивилизованная нефтедобыча при фактической независимости деградировала вопиющим образом. Зато едва ли не пуще прежнего расцвела хищническая нефтепереработка. В 1991–1994 гг. республика получила около 50 миллионов тонн нефти, которые после переработки продавались в десятки стран мира по «серым» схемам и без какой-либо пользы для федерального бюджета. Егор Гайдар, 1992 г. де-факто возглавлявший российское правительство, затем оправдывал поставки нуждой Чечни и всего Северного Кавказа в ГСМ для сельхозработ. Но очевидно, что на самом деле речь шла о солидной финансовой подпитке дудаевского режима и его контрагентов в серьезных московских кабинетах и коридорах.

Простым чеченцам, еще недавно завороженным картиной золотого краника на кухне, никаких особых выгод не перепадало: работники самой нефтепромышленности, как и все, сидели месяцами без зарплаты. В окружении же генерала-президента шли яростные склоки за аппетитные куски пирога.

Москву до поры до времени все более-менее устраивало. Слишком многие кланы и ведомства устраивали пикантно-неопределенный статус и содержание ичкерийской квазигосударственности. Оффшор, финансовая «прачечная», аферы с легендарными «чеченскими авизо», да те же схемы с нефтью — Грозный многого хотел и многое мог предложить. Но нарастали и противоречия и недовольство высшего кремлевского руководства излишней самостоятельностью и восточной хитростью Дудаева. Одной из первых ласточек, предвещавших будущее силовое решение, стала докладная записка вице-премьера Шахрая на имя президента. В ней помимо прочего говорилось, что поставки нефти в Чечню коррумпируют систему российской государственной власти и дают Дудаеву материальную базу уже для самой настоящей, удобной исключительно ему самому независимости с рядом вытекающих угроз российской национальной безопасности.

Одни сидят на деньгах, другим нужны трубы

Между тем усилилась внешнеполитическая составляющая вопроса. Первая половина 1990-х прошла под знаком восхищения Каспийским морем как Персидским заливом № 2 и новой всемирной кладовой нефти — и одновременно яростной дискуссией прикаспийских государств о статусе море в условиях послесоветской геополитической системы (уместно называть ее Мальтийско-Беловежской). Азербайджанский президент-националист Эльчибей оба вопроса был склонен решить в буквальном смысле в обход России. Он договорился с западными нефтяными компаниями о контракте без участия представителей российского бизнеса, а с Турцией — о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан вместо проложенного перед самой перестройкой маршрута Баку-Новороссийск.

В самое ближайшее время Эльчибея при поддержке РФ сверг полковник Сурет Гусейнов, яркий персонаж Первой Карабахской войны. Он призвал на царство Гейдара Алиева, по старой советско-номенклатурной памяти казавшегося Кремлю покладистым младшим партнером. Такая постановка вопроса оказалась неверной — Гейдар Алиевич, конечно, был намного мудрее и опытнее националистического романтика Эльчибея, но все равно ориентировался на свои, а не на российские интересы.

Новый вариант сделки по разработке в азербайджанском секторе Каспия предусматривал привлечение российского бизнеса в лице компании ЛУКОЙЛ, но по-прежнему не учитывал позицию России относительно международного статуса Каспия. Да и проект Баку-Джейхан оставался актуальным. В итоге 20 сентября 1994 года был подписан знаменитый «Контракт века» на разработку месторождений «Азери», «Гюнешли» и «Чираг», а буквально через недели неутомимый полковник Гусейнов попытался свергнуть уже Алиева. Показательно, что накануне переворота (в итоге неудавшегося) он назвал грубой ошибкой подписание контракта без предварительного соглашения с Россией.

19 декабря Россия предприняла еще один акт давления на Азербайджан — закрыла границу под предлогом…пресечения поставок оружия ичкерийским боевикам и переброски наемников на подмогу им же. А незадолго до того в Лиссабоне были подписаны документы «Энергетической хартии», согласно которым Запад был готов конструктивно сотрудничать с Россией в топливно-энергетической сфере, но при условии бесперебойности и стабильности поставок. Безопасность и значение маршрута Баку-Новороссийск, проходившего через чеченскую территорию, приобретали особое значение.

Но и турецкие конкуренты не сидели сложа руки. Еще до начала боевых действий Анкара приняла решение о резком ограничении прохождения танкеров через Босфор и Дарданеллы под предлогом экологической безопасности, но явно желая затруднить вывоз каспийской нефти из Новороссийска. После начала войны турки по своим каналам оказывали определенную помощь дудаевцам. Кроме того, они предприняли зеркальный аналог российской операции в Чечне — наступление против курдских группировок в зоне предполагаемого прохождения трубопровода Баку-Джейхан. Вообще связь между чеченским и курдским вопросами в нефтяном и в более широком контексте подмечалась в те годы многими наблюдателями. Турецкая пресса открыто писала, что если Россия, как повелось еще в советские времена, помогает курдам, то не грех официально признать Ичкерию и открыть посольство в Грозном.

Какая ж нефть без англичанки

После Хасавюртовских соглашений в августе 1996 г. возникла иллюзия: пусть мир достигнут не совсем так, как предполагалось, благодаря поражению, а не победе федерального центра, условия для функционирования трубопровода через Чечню все равно зародились. Начались сложные переговоры между Баку, Москвой и Грозным, и азербайджанская позиция после подписания в январе договора о транзите была уже не главной проблемой. Поддержку российским государственным структурам оказывала только «Транснефть», как собственник и оператор системы магистральных трубопроводов. ЛУКОЙЛу же, имевшему свой пай в каспийской нефти, по большому счету было все равно, как она попадет к мировым потребителям. Грозный в свою очередь пытался выторговать несусветные тарифы на транзит. Лишь после угрозы вице-премьера Бориса Немцова проложить обходную трубу через Дагестан соглашение подписали в сентябре 1997 года.

Параллельно возникла еще одна любопытная коллизия, связанная с фигурой Ход-Ахмеда Нухаева, ичкерийского политика-авантюриста, каковое определение, впрочем, можно считать тавтологией. Он предложил создать «Кавказский общий рынок» по модели Европейского общего рынка и с подразумевающейся особой ролью Ичкерии. Затем он зарегистрировал в США Кавказско-американскую торгово-промышленную палату и принялся ее продвигать в тесном взаимодействии с двумя британскими дельцами, связанными с британской разведкой (тоже, в общем-то, тавтология): лордом Алистером Макалпайном и Мацеем (Мансуром) Яхимчиком, банкиром польско-еврейского происхождения, последовательно принявшим сначала католическую, а затем мусульманскую веру. Осенью Макалпайн, представлявший влиятельную финансовую группу Голдсмита, посетил Грозный и подписал с масхадовцами протокол о намерениях: аренда всего ТЭК республики и местного участка бакинско-новороссийской трубы в обмен на помощь в послевоенном восстановлении.

Весной Масхадов совершил ответный визит в Лондон. Ему довелось пообщаться с членами деловой и политической элиты, а самой статусной была встреча с «железной леди» Маргарет Тэтчер, сохранявшей политическое влияние и к тому же числившейся консультантом British Petroleum. Может показаться сомнительным дружеское общение с главой режима, продолжавшего попустительствовать геноциду русского населения, убийствам западных граждан и их похищениям с целью выкупа, а также введшего шариатский суд с публичными казнями и отсечением конечностей. Но западная политика и конкретно политика в нефтегазовой сфере поднимала моральные соображения на щит довольно выборочно. Примерно в то же время разворачивался флирт американской компании Unocal с первой редакцией «Талибана» (запрещен в РФ) ради строительства газопровода ТАПИ, правда, закончившийся безрезультатно. С Масхадовым же и компанией, в конце концов, взаимодействовала и сама Россия.

Не обрели конкретного практического наполнения и британо-ичкерийские договоренности, даром что Масхадов Лондоне располагал к себе собеседников старой чеченской легендой, мол, однажды Туманный Альбион и его король спасут Чечню. Преемник Дудаева, сам кровно и лично заинтересованный в «кормлении» с трубы, постепенно терял контрольный пакет власти в республике, где на первый план выходило многоголосье различных полевых командиров. Нефти эта конкуренция касалась особенно: и внутренние трубопроводы, и транзитная «нитка» были усеяны как врезками от рядовых расхитителей, так и более солидными делянками боевиков. Воровство шло с размахом, печально памятный Басаев, по местной легенде, даже привез из Германии мини-НПЗ. Попытки Масхадова выиграть внутривидовую борьбу нередко заканчивались кровь, так, 18 марта 1999- го был убит командир спецбатальона по охране трубопровода Баку-Новороссийск М.Чараев.

Нормальные герои всегда идут в обход?

Многострадальному маршруту приходилось выдерживать атаки с двух сторон, ибо Масхадов шантажировал Москву его судьбой, выбивая пеню за охрану от конкурентов. Стоит ли удивляться, что прокачка шла то объеме трети или четверти от плановых показателей, то вообще приостанавливалась. Москва пыталась успокоить раздраженный Азербайджан обещаниями построить обходной трубопровод через Дагестан и предложениями паллиативных мер вроде вывоза неотправленных через Чечню объемов для хозяйственно-экономического использования в северокавказских регионах и на Ставрополье. Но к лету 1999 г. Алиев уже особо не скрывал, что считает лучшим выходом прокладку маршрута до Джейхана. Вдобавок ичкерийские ваххабиты, отряды которых приобретали все более международно-исламистский характер, начали все отчетливее становиться опасностью для Дагестана, угрожая тем самым и обходному маршруту, предлагаемым Москвой. Все эти обстоятельства по времени и по сути вплелись в набор причин и предпосылок Второй Чеченской.

Контртеррористическая операция не повлияла на желание Алиева договориться с Турцией, во всяком случае, не повлияла в лучшую для России сторону. Подписания соглашения наметили на стамбульский саммит ОБСЕ в ноябре, и подгонка вроде бы сугубо топливно-экономического вопроса к политическому мероприятию открыто намекала, что дело не в одной лишь экономике и нефти, но и в большой региональной стратегии. Москва обещала в кратчайшие сроки победоносно завершить войну, вновь упирала на обходную трубу, а когда это не подействовало, перед самой стамбульской встречей взялась за кнут: обвинила визави в укрывательстве боевиков, ввела визовый режим, приостановила авиасообщение и пропуск автомашин с транзитными грузами из Ирана и Турции.

Саммит на берегах Босфора стал одной из последних международных гастролей Бориса Ельцина, и провел он ее ярко и жестко, нападая на Запад из-за критики им Чечни, после чего Билл Клинтон смягчил формулировки на этот счет. Но вот с подписанием пакета соглашений о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан (точнее, Баку-Тбилиси-Джейхан) ничего сделать не удалось. Кроме того, «при свидетельстве» США была подписана декларация о привлечении к проекту дополнительной нефти из Казахстана и Туркменистана. И, наконец, президенты Туркменистана, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции заверили межправительственную декларацию о транскаспийском газопроводе, имевшую явно антироссийский запашок, насколько вообще можно говорить о запахе документов.

А в это время президент «Роснефти» Сергей Богданчиков по просьбе премьера Путина занимался восстановлением нефтяной инфраструктуры Чечни. В общей боевой обстановке созидательный труд тоже давался с боем — ремонтные бригады удаляли многочисленные врезки в трубах под охраной конвоев, защищавших работников от недовольных «врезчиков». Затраты на безопасность мало что оставляли от прибыли, но, по мнению известного эксперта в энергетической сфере Тейна Густафсона, именно тогда Владимир Путин осознал преимущества государственных нефтяных компаний. Впрочем, это, как и дальнейшая судьба добычи и транзита нефти в Чечне, тема уже другого разговора.

Итого

Считать нефть главной и единственной интригой кровавых чеченских событий девяностых, разумеется, нельзя. Такой подход страдал бы серьезным и недопустимым упрощением, как и любой одномерный подход к серьезным историко-политическим и социально-экономическим вопросам. Абсолютизировать рассмотренный нами фактор нельзя, но и недооценивать тоже. А есть ли вообще за последнее столетие хоть один значимый вопрос, не окрашенный ни одной нефтяной каплей? Еще одна тема для отдельного разговора…

Станислав Смагин

Разведчики и шпионы

Литературный обзор

Олег ФОЧКИН, книгочей

Ну вот и весна, и 8 Марта на носу, и цветы завозят перед праздничной страдой, но про любовь и романтику сегодня как-то не читается. Не тот фон, слишком уж громыхает вокруг. Тогда, может, полистаем книжки «про шпионов»? А заодно и попробуем поискать ответ на давний вопрос, который время от времени возникает перед читателями: чем все-таки мужественный разведчик отличается от подлого шпиона?

Дмитрий Поляков-Катин «Эпицентр»

Роман, построенный на исторических реалиях, продолжает книгу «Берлинская жара», отмеченную неподдельным читательским интересом. По описанной эпохе и стилистике «Эпицентр» также очень близок к классике жанра — «Семнадцати мгновениям весны» Юлиана Семенова. Хотя тема день ото дня актуальнее. Там про гонки на опережение между Германией, США и СССР, стремящимися создать ядерную бомбу, а тут невольно лезут в голову жутковатые мысли о том, что сейчас в подобную гонку втянуты люди с ядерными кнопками под рукой. И чем это все закончится, никакой Штирлиц в шифровке не предскажет. Что ж, если заглянуть не получается даже в ближайшее будущее, будем оглядываться назад — к «Эпицентру».

Мик Герон «Хромые кони»

Это первый роман из цикла «Слау-башня» английского писателя, которого уже называют новым Джоном Ле Карре за цикл книг о шпионах. По этой и другим произведениям Apple TV сейчас снимает сериал с Гари Олдманом в главной роли. «Хромыми конями» на своем сленге контрразведчики называют сослуживцев, попавших на крючок на компрометирующих обстоятельствах — пьянка, наркотики, дамы-прелестницы и все такое прочее. Этих бедолаг ссылают в спецподразделение, где они просиживают штаны до пенсии, много и неряшливо едят и занимаются самой грязной работой. Один из героев постоянно выдает унылые афоризмы типа: «Порой чувство юмора серьезно осложняет жизнь» или «Мне одному кажется, что веселые времена закончились где-то в конце семидесятых?».

Впрочем, юмора и сарказма на все вкусы хватает. Без них, видимо, трудно приоткрывать подноготную темного шпионского мира с его предательствами, подставами и подлостями. Написано все цинично, грубо, реалистично и: интересно. Оказывается, в забегах хромых коней тоже можно делать ставки.

Бен Макинтайр «Шпион и предатель»

Книга британского историка и писателя Бена Макинтайра касается одного из самых известных предателей в советской разведке — Олега Гордиевского. Тоже уже классика жанра, недаром Билл Гейтс включил эту книжку в топ-5 обязательного чтения во время пандемии. Кстати, Бен Макинтайр до этого отлично написал и о Киме Филби — деятеле из руководства британской спецслужбы МИ-6, который работал на СССР. И вот тут почувствуйте разницу: имя Гордиевского, в отличие от Филби, вызывает в нашей стране гнев и ненависть. А ведь он плоть от плоти советской системы госбезопасности. Его отец работал в НКВД, брат был нелегалом-разведчиком КГБ, сам Гордиевский окончил МГИМО, после чего поступил на службу в Первое главное управление и дослужился до звания полковника. И больше 10 лет работал на МИ-6, стал одним из ключевых агентов британской разведки, сыгравшим немалую роль в истории холодной войны. По словам Гордиевского, сделал он это исключительно из идейных соображений, а уж ваше дело — верить ему или не верить.

Приведенные в книге интервью с Гордиевским дают нам возможность взглянуть на события с его точки зрения: почему потомственный советский разведчик избрал скользкий путь шпиона? Стоит прочитать тут же и работы наших историков, чтобы не стать жертвой обаяния британского исследователя.

Кажется, в этих хитросплетениях сам черт не разберется. Но попробовать все-таки стоит.

Придется слишком многое начинать заново

Будет ли реальная работа над ошибками?

Александр Киденис

Любые войны, как их ни назови, рано или поздно заканчиваются, переходя в стадию «восстановления разрушенного хозяйства» — процесса многолетнего и очень затратного. Россия не будет исключением, даже если посчастливится избежать бомбежек и прочих дьявольских напастей. Но экономика все равно грозит оказаться в руинах. Неслучайно премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, что Кабмин подготовил решения, «направленные на спасение и поддержку российской экономики».

Авторитетный эксперт Константин Сонин, профессор Высшей школы экономики и Чикагского университета, отвечая на вопрос, каковы будут долгосрочные последствия уже наложенных или готовящихся санкций, ответил категорично: они не оставляют России шансов на устойчивое экономическое развитие. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал санкции Запада против России «необычайно эффективными» и заявил, что страны Евросоюза будут добиваться коллапса российской экономики. Аналогичные обещания звучат из многих столиц Запада. Президент США Байден заявил, что конфликт на Украине «сделает Россию слабее, а весь остальной мир — сильнее...»

Но есть и другие мнения. Известный российский экономист, доктор наук Никита Кричевский, специалист в области государственного управления экономикой, утверждает, что зарубежные санкции помогут России критически проанализировать экономическую политику последних лет и обещают «стать началом движения к восстановлению социальной справедливости». Причем движения сразу по трем направлениям: равенство прав и свобод, предоставление доступа к основным социальным благам, в первую очередь к образованию и медицине; перераспределение доходов и богатства в пользу бедного большинства посредством прогрессивного НДФЛ, повышения ставок налогов на активы наиболее богатых, учреждения новых социальных выплат и пособий, возвращение пенсионного возраста к прежним рубежам, перевод из офшоров прав собственности на российские активы; эффективное противодействие коррупции с посадками наиболее одиозных персонажей, приоритет малого бизнеса и всех, кто создает рабочие места, с присвоением статуса «личный друг президента (губернатора)», всемерное содействие в некоммерческой горизонтальной кооперации.

Дополнительно Никита Кричевский предлагает разобраться с руководством ведущих экономических ведомств. Например, Центрального банка России. Ибо по итогам первого полугодия 2021 года (последние доступные данные) из общего объема международных резервов ЦБ, составивших 585 млрд долларов, 48,6% пришлось на вложения в активы Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии, Канады. В золоте хранилось лишь 21,7% резервов, причем за год эта доля уменьшилась. «Почему это произошло? — вопрошает экономист. — Почему в прошлом году за рубеж было вывезено практически все добытое в стране золото. Кто это допустил?»

Не менее серьезные претензии к Минфину и Минпромторгу, к кураторам производственных и инфраструктурных отраслей экономики. К примеру, только что выяснилось, что часть лизинговых активов госкомпаний на самом деле принадлежит не респектабельным лизинговым фирмам, а офшорным прокладкам, за которыми стоят наши же чиновники.

Так что отставки и аресты неизбежны, заключает Кричевский. Ой ли? Ведь неизбежно возникает вопрос: почему этих отставок не было раньше? Сегодня власть принимает срочные и жесткие меры для пополнения государственных валютных запасов — взамен тех, что хранятся и действительно попали (или попадут) под заморозку в странах, присоединившихся к антироссийским санкциям.

В долларах у Центробанка хранится 6,6% золотовалютных резервов, во французских активах — 12,25%, в японских — 10%, в германских — 9,5%. Эта часть активов, около 300 млрд долларов, ныне недоступна для России, и взамен президент указом обязал бизнес продавать государству 80% текущей валютной выручки. Аналитики «ВТБ Капитал» уже прикинули: при текущих ценах на основные статьи российского экспорта выручка за 2022 год по товарам составит порядка 600 млрд, по услугам — 50 млрд долларов. То есть казна пополнится солидной суммой на более чем полтриллиона «зеленых». Одновременно Минфин занимается подготовкой новой амнистии ранее вывезенного из страны капитала с расчетом, что государство получит немалую финансовую поддержку бизнеса. Но сможет ли Россия в условиях санкций купить даже за большие деньги именно то, что нам нужно?

А ведь у страны давно был другой вариант: не копить деньги в западных банках, а пустить их на инвестиции в отечественную высокотехнологичную промышленность и инфраструктуру. Именно этого несколько лет миллиардер Олег Дерипаска требовал от правительства и Центробанка: давайте вкладывать деньги в нашу экономику! А ему отвечали: нет, мы создаем подушку безопасности на черный день. Ну и где эта подушка, кому она нынче греет бока? Учтем к тому же, что на каждый государственный рубль или доллар, вложенный в экономику, бизнес обычно добавляет втрое — впятеро больше частных денег. То есть вместо нынешних замороженных в чужих банках 300 млрд Россия имела бы реальных активов на 1,2 трлн все тех же долларов. Чтобы было понятнее, приведем пример: это инвестиции в российскую автодорожную сеть на 150 лет вперед. Представляете, по каким хайвеям мы бы сегодня катались?

А еще эти деньги можно было вложить в создание современной электронной промышленности — как во Вьетнаме, которому Intel всего за 1,5 млрд долларов построила суперсо-временный завод коммуникационных микросхем с поддержкой 5G и центральных процессоров. Спрашивается: почему этот завод строился не в России, ведь нынешних санкций с запретом микроэлектронных поставок еще не было! А теперь есть, и правительство срочно вводит льготы IT-компаниям для удержания в стране разработчиков программного обеспечения — освобождают от НДФЛ и военной службы, сулят ипотеку в 5%. Однако на чем они будут работать, ведь современного электронного «железа» в стране отчаянно не хватает, и теперь ой как не скоро появится! Тайваньская TSMC, а это крупнейший в мире производитель полупроводников, уже объявила, что в полной мере будет соблюдать правила экспортного контроля в отношении России. И есть опасения, что прекратятся поставки не только чипов американских разработчиков, таких как Intel или, например, Qualcomm, но и отечественных. Потому что Россия только проектирует процессоры, но сама их не производит.

Еще лучше было бы заняться восстановлением базовых отраслей обрабатывающей промышленности, и прежде всего машиностроения. Долгие годы нахлебничества на нефтегазовом экспорте сильно разбаловали россиян: мол, всегда сможем купить у лучших мировых производителей. Теперь выясняется, что не всегда. А в ближайшие годы может случиться, что и «купилок» не хватит — немецкий канцлер Олаф Шольц уже рассказал о среднесрочных планах по изменению каналов импорта газа, 60% которого пришлось в прошлом году на Россию. Одновременно Саудовская Аравия сообщила об открытии на своей территории пяти новых крупных месторождений природного газа. «Зеленый» курс развития энергетики, принятый индустриальной Европой и другими странами, снизит и потребности человечества в нефтепродуктах, а Россия продолжает сидеть на «игле».

Тормозится даже отрасль, в которой мы теоретически лидируем, — авиастроение. Нынешние санкции со стороны концернов Boeing и Airbus оставляют нашу страну без гражданской авиации — их самолеты составляют до 75% всего авиапарка России. Кроме того, около 55% всех самолетов наших авиакомпаний, по данным агентства Cirium, находятся в лизинге у иностранных собственников. Это 515 из 980 авиалайнеров. А санкции исключают возможность перезаключить лизинговые контракты и обязывают расторгнуть действующие. На чем же летать нам, гражданам самой протяженной в мире державы?

А ведь еще в 2017 году в России поднялся в небо отечественный среднемагистральный самолет МС-21, не уступающий по километражу и вместимости Boeing 737 и Airbus А319, но дешевле их. Правда, «американец» состоит из зарубежных комплектующих лишь на 10%, «европеец» — на 20%, а «россиянин» — аж на 40%. Тем не менее еще минувшей осенью компания «Россия» должна была начать эксплуатацию МС-21-300, а заказов на него уже было 175 (в основном от российского «Аэрофлота»).

Однако взлететь российским лайнерам не позволили из-за незаконченной международной зарубежной сертификации. А ведь производители, корпорация «Иркут» и ОКБ имени Яковлева, рассчитывали продать за рубеж не меньше 1500 самолетов. Теперь на прожектах впору ставить крест.

Тем временем над Россией без всяких проблем и зарубежной сертификации летают отечественные военные самолеты, считающиеся одними из лучших в мире. Почему же нельзя было еще пять лет назад запустить в наше небо изготовленные в России отечественные пассажирские лайнеры? А параллельно работать и над их международной сертификацией, и над поэтапным импортозамещением зарубежной начинки — не в ожидании санкций, а для повышения высокотехнологичности российского авиастроения. Именно по такой схеме действуют китайцы, перенимая у Запада лучшие технические и технологичные новации, а затем быстро или постепенно «китаизируя» их...

И таких прорех в нашей экономике — пруд пруди. Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики заявил: «Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия. Убрать лишние административные барьеры. И сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов. Максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные требования. Такие шаги позволят направить больше средств на реализацию новых проектов на территории нашей страны. А импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности».

Сколько раз подобные речи уже звучали. А теперь в России фактически предстоит заново создавать эффективную экономику.

Цены цветных металлов переживают этап сильной турбулентности

В четверг, 3 марта, цены цветных металлов выросли на момент завершения торгов на LME, реагируя на быстро изменяющуюся рыночную конъюнктуру. Трехмесячный контракт на алюминий вырос в цене на бирже до нового максимума, финишировав на отметке $3716,5 за т, по сравнению с $3569 за т днем ранее. В ходе сессии котировки цены алюминия выросли до $3755 за т. Объемы торгов алюминием составили 32805 лотов, превысив показатель среды – 24961 лот.

«Мы наблюдаем продолжение «разогрева» сектора без каких-либо признаков ослабления. Если быть более точным, то происходит сдвиг в ценообразовании, который, предположительно, прекратится, когда рынки «спишут» и не будут принимать во внимание большую часть или весь вклад в мировые цепочки поставок алюминия, который вносит Россия, – отмечает аналитик ED&F Man Эдвард Майер. – Будут ли определенные виды российского сырья исключены из санкционного пространства, на данный момент неважно. Значительная часть мира «не различает» российские активы, отстраиваясь от покупок, продаж, поставок или финансирования всего российского».

Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца выросла до $26897 за т, с $25879 за т по состоянию на завершение торгов в среду. Продажи никеля составили 10812 лотов.

«Почти все цветные металлы сейчас находятся в дефиците, и уменьшающиеся запасы уже являются слабым буфером для рынка с точки зрения его возможности пережить будущие проблемы, – говорит старший аналитик ING Вэнью Яо. – Неудивительно, что рынок становится все более уязвимым к ценовым рывкам в сегменте металлов, поставки которых в значительной степени зависят от России. РФ является крупным производителем таких металлов, как палладий, алюминий и никель и экспортирует их значительные объемы на ряд рынков».

Цена меди с поставкой через 3 месяца выросла в четверг до $10351 за т по сравнению с $10166 за т по состоянию на момент завершения торгов в среду. Между тем объемы продаж олова снизились до 25071 лота по сравнению с 30536 лотами днем ранее.

Трехмесячный фьючерс на цинк финишировал на отметке $3920,5 за т по сравнению с $3861 за т в среду.

Олово с поставкой через 3 месяца подорожало до $46412 за т, с $45628 за т по итогам предыдущей сессии.

На утренних торгах пятницы, 4 марта, цены на алюминий снова двигались в направлении новых исторических рекордов на фоне обострения опасений нарушения поставок металла из-за санкций против России. По состоянию на 8:55 мск стоимость трехмесячного контракта на алюминий выросла на 2,1%, до $3794 за т, выйдя в ходе торгов на рекордное значение $3850 за т. С начала недели металл подорожал на 13,1%.

Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца выросла на торгах на 2,7%, до $27635 за т, приблизившись к 7-летнему максимуму $27976 за т, который был кратковременно достигнут в четверг. С начала недели цена никеля выросла на 13,4%.

По словам одного из сингапурских трейдеров, нарушения российских поставок вызовут рост цен на сырье в обозримой перспективе.

Цена меди на LME выросла на 1,5%, до $10505,5 за т, ранее обновив максимум мая 2021 г.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:16 моск.вр. 04.03.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $3834.5 за т, медь – $10537.5 за т, свинец – $2428 за т, никель – $28610 за т, олово – $46950 за т, цинк – $4016.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3812.5 за т, медь – $10505 за т, свинец – $2431 за т, никель – $27925 за т, олово – $46735 за т, цинк – $4003.5 за т;

на ShFE (поставка март 2022 г.): алюминий – $3730.5 за т, медь – $11551 за т, свинец – $2448 за т, никель – $30106 за т, олово – $54333 за т, цинк – $4093 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка май 2022 г.): алюминий – $3739.5 за т, медь – $11551 за т, свинец – $2460 за т, никель – $29308.5 за т, олово – $54261.5 за т, цинк – $4105.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка март 2022 г.): медь – $10630.5 за т;

на NYMEX (поставка июнь 2022 г.): медь – $10582 за т.

ArcelorMittal покупает шотландского переработчика John Lawrie Metals

Как сообщает ценовое агентство Argus, компания ArcelorMittal приобрела шотландскую группу по переработке металлов John Lawrie Metals.

Сделка была завершена 2 марта, все подробности будут объявлены в ближайшее время. John Lawrie Metals является одним из крупнейших переработчиков отходов в Шотландии и заявляет на своем веб-сайте, что перерабатывает 200 000 тонн металла в год. Компания перерабатывает лом как черных, так и цветных металлов на площадках в Абердине, Эвантоне, Монтроузе и Леруике на Шетландских островах, а также ведет деятельность по выводу из эксплуатации крупных нефтяных месторождений, подводной и промышленной инфраструктуры.

У группы также есть два предприятия по поставке стальных труб в Великобритании и США, но пока не подтверждено, включены ли они в покупку ArcelorMittal.

John Lawrie является крупным поставщиком лома черных металлов через каботажное судно в Испанию, и вполне вероятно, что ArcelorMittal будет использовать его для повышения надежности поставок лома для своих испанских заводов, включая электродуговую печь Sestao (EAF) недалеко от Бильбао.

ArcelorMittal также планирует к 2025 году построить электродуговую печь мощностью 1,1 млн тонн на своем заводе в Хихоне, северная Испания.

У Российской армии – миротворческая миссия

Авторитетный политолог объяснил, кто реально стоит за кризисом на Украине.

По мере освобождения армиями ДНР и ЛНР при активной поддержке Вооружённых Сил РФ своих исконных территорий от националистического диктата руководства современной Украины, насаждаемого подразделениями ВСУ, и прежде всего вооружёнными формированиями нацистского образца, информационное пространство стало всё больше засоряться досужими рассуждениями доморощенных экспертов и откровенными фейками. В подобной обстановке важно услышать компетентное и взвешенное мнение специалистов, досконально разбирающихся в глубинных процессах внутренней и международной политики, послуживших основными побудительными мотивами для принятия судьбоносных решений и реальных действий. Один из таких специалистов – политолог, публицист, писатель, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Сегодня мы предлагаем читательскому вниманию его интервью.

– Алексей Алексеевич, можно ли было избежать горячего развития событий и иным способом решить все спорные и даже противоречивые вопросы, связанные с ситуацией в Донбассе и на Украине в целом?

– Каким путём можно решить длящуюся уже немало лет войну? Её можно только закончить, что сейчас Вооружённые Силы Российской Федерации и делают. У Украины был шанс бескровно решить этот сложный вопрос и интегрировать Донбасс обратно в свою территорию. Это был «Минск-2». Но они (руководство Украины. – Авт.) этим шансом не воспользовались. Вместо этого стали получать оружие из западных стран и обстреливать Донбасс из тяжёлого вооружения. Как прикажете действовать в этих условиях?

Если базировать своё мнение на фейках, которые в настоящее время в обилии производит украинская сторона, то, безусловно, можно обвинить Россию. Но по факту, если отбросить эмоции и абстрагироваться от рефлексии, которой буквально насыщено информационное пространство, то именно Россия сейчас решает проблему европейских стран, в частности Германии и Франции, которые за семь лет действия минских соглашений и палец о палец не ударили, чтобы они были выполнены.

– Насколько своевременными были решения руководства нашей страны?

– Российское руководство взяло на себя все имиджевые и репутационные риски и поступило так, взвешивая сложившуюся позицию исходя из объективных данных. Далеко не все обладали таким объёмом информации, каким владели члены Совета Безопасности Российской Федерации, когда принимали соответствующее решение. Поэтому когда какой-то досужий эксперт или политик начинает рассказывать, что это было неправильно, мы видим перед собой просто некомпетентного и малоответственного человека.

– Что, на ваш взгляд ещё нужно сделать в нашей стране, чтобы народ окончательно убедился в необратимости взятого курса?

– Не надо никого ни в чём убеждать. Если ты убеждаешь, то вызываешь подозрение в том, что каким-то образом хочешь использовать это положение. Просто необходимо иметь прозрачную позицию, регулярно объяснять её простыми словами, не стараясь что-то скрыть. Гражданское общество адекватно воспринимает такого рода общение и информацию и, как правило, встаёт на сторону той политической силы, которая принимает такие решения.

– К России уже давно применяют различные санкции и продолжают пугать новыми. Нам есть чем ответить на них?

– Конечно, нам есть чем ответить. И Российская Федерация уже начала отвечать. Я не могу раскрывать широкому кругу читателей, среди которых не только россияне, все эти «сюрпризы», приготовленные нашим западным партнёрам. У нас есть полный арсенал ответных мер. Кроме того, надо сказать, что в значительной степени, когда были введены так называемые антироссийские санкции, в первую очередь пострадали как раз западные компании. И это, как говорится в подобных случаях, медицинский факт.

– На ваш взгляд, есть ли перспектива объективной международно-правовой оценки действий нацистов в Донбассе?

– Эта перспектива возникнет, когда состоится международный трибунал и будут вынесены решения, аналогичные Нюрнбергскому процессу. И такой трибунал необходимо создать усилиями России и внимание – Украины, её гражданского общества. Тогда этот трибунал будет очень эффективен.

– Какие шаги ещё необходимо предпринять, чтобы убедить военнослужащих ВСУ прекратить бессмысленное кровопролитие?

– Все необходимые шаги уже предприняты. Кроме того, в этот процесс необходимо включить различные гуманитарные миссии, в том числе с участием Минобороны России. Следует активизировать Россотрудничество и Министерство иностранных дел для формирования определённой информационной среды для людей, которые не желают воевать на стороне нацистской Украины. Но делать это надо, подчёркиваю, в рамках гуманитарных миссий.

– Какую, на ваш взгляд, роль сыграли заокеанские и европейские партнёры Украины в том, что сейчас в ней происходит?

– К сожалению, самую трагическую роль. С учётом того что Украина полностью потеряла суверенитет, вся ответственность за произошедшее лежит на Великобритании, Польше и Соединённых Штатах Америки в первую голову. Именно они являются модераторами, организаторами, исполнителями этой войны и её главными бенефициарами.

– Алексей Алексеевич, как человек, в своё время прошедший службу в армии, можете оценить, насколько эффективно действуют наши Вооружённые Силы в этой спецоперации?

– Сейчас это совсем другая армия по сравнению с той, в которой я служил. Российская армия – армия нового типа. Современная, с мощно выраженной миротворческой миссией. Мне кажется, это самое главное. Осуществление гуманитарных программ – вообще новое слово в ведении войны. Американская армия действует как разрушительная машина. Мы же несём созидательный потенциал, чем принципиально отличаемся от всех других известных мне армий.

– Спасибо за беседу.

Олег Грозный, «Красная звезда»

Запад вынудил Россию защищаться

Проводя спецоперацию в Донбассе, наша страна устраняет реальную угрозу своей безопасности.

В основе российских действий на Украине лежит рациональная причина – обеспечение собственной безопасности. Об этом на днях написал американский журнал The American Conservative («Американский консерватор»), подчеркнув, что «мы дошли до такого положения, когда Россия оказалась прижатой к стене, а Соединённые Штаты, пододвигая НАТО всё ближе к границам России, ещё больше загоняли её в угол. Загоняли до такой точки, что Москва предпочла пойти на военную спецоперацию против Украины, чем смириться с судьбой и тем будущим, которое, по её мнению, приготовил Запад для матушки-России».

К сожалению, на Западе таких трезвых оценок сегодняшнего кризиса вокруг Украины не так уж много. Там больше раздаются обвинения нашей страны в неких имперских намерениях, стремлении подмять под себя Украину и всё ближайшее зарубежье, восстановить Советский Союз. Исходя из этого, Запад призывает теснее сплотиться вокруг США и продолжать давление на Россию, используя прежде всего санкционную политику, чтобы как можно больше ослабить нашу страну.

Хотя очевидно, что начиная с 2008 года Соединённые Штаты, которые стремятся выстроить мировой порядок по своим лекалам, и Североатлантический альянс, которым они руководят и который активно используют в своих интересах, целенаправленно проводили курс на обострение ситуации в Европе. Тому свидетельством является расширение НАТО на восток и наращивание военного присутствия Североатлантического альянса у российских границ, планы на включение в него Украины и Грузии, потенциальное расширение ЕС с приданием ему всё более открытого антироссийского характера, угроза появления у Киева ядерного оружия.

В этих условиях Россия предложила США и НАТО заключить договоры, дающие нашей стране гарантии безопасности. Но в своих ответных посланиях Вашингтон и Североатлантический альянс проигнорировали ключевые требования России о гарантиях безопасности. А они, напомню, включали отказ от дальнейшего расширения НАТО, отзыв «бухарестской формулы» о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса, отказ от создания военных баз на территории постсоветских государств, не входящих в НАТО (включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности), возврат военных потенциалов и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО.

Отсутствие готовности у США и их союзников договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения безопасности нашей страны вынудило её принять, как она и предупреждала, соответствующие меры, в том числе и военно-технического характера. Тем более что Запад продолжал накачивать Украину, реальная власть в которой принадлежит радикалам и нацистам, оружием и боевой техникой. Инструкторы из США обучали украинских солдат, в том числе наступательным операциям. Проводились крупные учения НАТО – Украина. На территории незалежной появились военные базы по формату баз НАТО.

И сегодня, когда Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, США и НАТО продолжают подливать масло в костёр войны, оказывая незалежной военную помощь.

Так, по сообщениям информагентств, президент США Джо Байден поручил госдепу выделить Украине такую помощь на 600 миллионов долларов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 февраля заявил, что альянс наращивает поставки Киеву переносных противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов. 26 февраля партия военной помощи поступила на Украину из Польши. Правительство Чехии решило предоставить Киеву оружие на 7,6 миллиона евро – это 30 тысяч пистолетов, 7 тысяч автоматов, 3 тысячи пулемётов и около миллиона патронов. Бельгия направит ВСУ две тысячи пулемётов.

Примеры накачивания военных мускулов у киевского режима можно перечислять практически до бесконечности. Одновременно США и НАТО стали направлять на Украину наёмников и сотрудников частных военных компаний для участия в боевых действиях против российских военнослужащих. Так, американское издание Vice опубликовало интервью с бывшим британским военным, специалистом по ПВО, и показало видео его прохода через КПП погранслужбы на западе Украины. По его словам, он обучен сбивать воздушные суда с помощью зенитных систем, в том числе противоракетных, и надеется, что его навыки пригодятся в этой войне.

СМИ сообщили, что в парламенте Латвии разрешили своим гражданам воевать на стороне ВСУ. Своё намерение направиться на Украину выразили наёмники из «Великой Албании». Поступает также информация, что американские спецслужбы готовятся перебросить на Украину террористов «Исламского государства» (ИГ запрещено в РФ) и членов других радикальных группировок.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранцев, которые хотят воевать на стороне ВСУ. Более того, Киев готовит для противостояния Вооружённым Силам РФ интернациональный легион. Вступить в него могут граждане любой страны, кроме тех, которые признаны Украиной «государствами-агрессорами». Между тем эксперты не исключают, что под видом наёмников на Украине могут появиться и воинские подразделения стран НАТО.

Тем временем, ощущая такую поддержку, ВСУ переходят все границы ведения боевых действий. Оказавшись в безвыходном положении, украинские военнослужащие и особенно боевики националистических батальонов используют население в качестве живого щита, применяют запрещённые фосфорные боеприпасы, разбрасывают на улицах оставляемых городов противопехотные мины. После преступной раздачи оружия местному населению банды мародёров и националистов с автоматами бесчинствуют практически по всей Украине.

Однако Запад не желает этого замечать и всё более демонизирует Россию и её Вооружённые Силы, развернув против нашей страны настоящую информационную войну. В соцсетях множатся фейки, в том числе и подготовленные соответствующими службами стран НАТО, с недостоверными сообщениями как о ходе самой операции в Донбассе, так и связанные с ней заявления, якобы сделанные российскими ведомствами и политиками. В ход идут видео и фото, не имеющие отношения к нынешнему конфликту, в мессенджерах украинские и проукраинские ресурсы раздают задания фрилансерам, монтирующим фейковые баннеры, новости.

Всего по соцсетям гуляет 1,2 млн фейков о спецоперации по защите Донбасса. Для их подготовки некоторые каналы (например, «Подработка военное время») предлагают своим подписчикам участвовать в постановке взрывов для съёмки и дальнейшего распространения в СМИ и соцсетях. При этом даже указаны расценки за работу. «Нужны люди на три часа ночи сымитировать взрывы в разных районах [Киева]. Пиротехника. 1700 грн [около 5 тысяч рублей]», – говорится, как сообщают информагентства, в одном из постов (орфография и пунктуация сохранены).

Наиболее распространённый тип фейков, заполонивший соцсети во всём мире, призван давить на эмоции аудитории – для их изготовления используют фото с детьми, женщинами, пожилыми людьми. Эти материалы нацелены на то, чтобы у зрителя возникло чувство несправедливости, и как следствие, они создают агрессивный настрой и порождают атмосферу ненависти в обществе.

Так, по соцсетям и СМИ разошлись кадры из якобы киевского метро, где прячутся дети. Картинки используются в сети для подтверждения «масштабных разрушений» в столице, произошедших якобы в результате действий российских ВС. На самом деле кадры с детьми были сделаны в Дружковке Донецкой области, их изначально публиковали в британском Daily Mail, а затем те же фото были распространены в других СМИ с подписью «о киевском метро».

Никакого отношения ни к Украине, ни к спецоперации в Донбассе не имеет и видео с маленькой девочкой, кричащей на солдата на фоне танка. Оно было сделано во время палестино-израильского конфликта девять лет назад. Этот фейк разоблачили авторы ресурса «Война с фейками», созданного в России для противодействия распространению недостоверной информации о спецоперации в Донбассе.

Оценивая все эти действия вокруг Украины, напрашивается вывод, что США и их союзники намерены превратить эту страну в подобие Афганистана и на много лет погрузить Европу в хаос. А это повышает риски столкновения сил России и НАТО, так как в таких условиях нет гарантий, что не возникнет каких-то инцидентов. И это должны осознать те западные политики, которые во имя своих интересов стремятся разыграть украинскую карту. Что же касается России, то она будет продолжать спецоперацию в Донбассе, пока не достигнет поставленной перед ней цели – демилитаризации и денацификации Украины.

Алексей Подберёзкин

директор Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, доктор исторических наук, профессор МГИМО.

В Москве создали штаб гуманитарного реагирования по Украине

Текст: Юрий Гаврилов

В населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от границы с РФ, наши военные с соблюдением всех мер безопасности привезли большую партию груза для мирных жителей. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения", - рассказали в ведомстве. Жителям, в первую очередь женщинам, детям и пожилым людям, передадут крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.

По данным Минобороны России, для отправки на Украину уже подготовлены тысячи тонн гуманитарных грузов. Такая работа проводится очень интенсивно. Колонна с гуманитаркой уже прибыла из Крыма в населенные пункты на Юге Украины. Завершается формирование колонн в Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Помимо продуктов питания, они повезут стройматериалы и предметы первой необходимости.

Накануне стало известно, что в военном ведомстве РФ на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Необходимость его формирования продиктована ситуацией на Украине. "Понимая исключительную важность гуманитарной составляющей в ходе проведения специальной военной операции на Украине, решением руководства страны в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию", - проинформировали в Минобороны России.

Штаб уже работает в круглосуточном режиме. В его составе представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, а также субъектов РФ. Открыты круглосуточные многоканальные телефоны горячей линии (+7 (495) 498-43-54, +7 (495) 498-41-01 - для международных контактов). В Минобороны России обещают, что звонок любого гражданина из любой точки мира, в том числе из Украины, примут, обработают и реализуют в соответствии с запросом.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, на штаб возложена задача оказания всесторонней гуманитарной помощи населению в контролируемых нашими военными районах Украины, а также жителям ДНР и ЛНР. Кроме того, штаб займется обеспечением безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан. Для этого в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах развернуты специальные группы.