Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По инициативе Вьетнамской корпорации угля и полезных ископаемых (Vinacomin), Минпромторг Вьетнама выступил с предложением к правительству по снижению природоохранного сбора на бокситовую руду с нынешнего уровня 30-50 тыс. вьетнамских донгов за тонну (1,5-2,5 долл.) до 4 тыс. донгов за тонну.

Предложение аргументируется тем, что существующий уровень сбора неоправданно высок - равен себестоимости добычи одной тонны бокситовой руды, при том, что данный вид полезных ископаемых не является вредным (период восстановления почвы после разработки – 3-4 г., после чего она может быть передана назад для использования домашними хозяйствами).

Ранее Vinacomin получил согласие правительства на беспошлинный ввоз в течение 5 лет 2 видов химических реагентов, необходимых для функционирования производства глинозема, в соответствии с ежегодной заявкой со стороны корпорации. В настоящее время Vinacomin ведет работу по сооружению во Вьетнаме 2 пилотных проектов глиноземных комбинатов – Lam Dong и Nhan Co. Работы по сооружению глиноземного завода. Lam Dong завершены, состоялись промышленные испытания, продукция поставляется на продажу. Сооружение проекта Nhan Co завершено на 52%, ввод в эксплуатацию намечен на 3 квартал 2014 г.

Проект Lam Dong финансируются на заемные средства, полученные от вьетнамских и зарубежных коммерческих банков, выпуска облигаций корпорации, а также за счет собственных средств корпорации по средней ставке 4-5 % годовых для кредитов в долл. и 13 % во вьетнамских донгах. Проект Nhan Co финансируется за счет эмиссии облигаций Vinacomin с доходностью 12% годовых, а также собственных источников компании.

(Dau tu)

Компания Vietnam Airlines планирует сэкономить 60 млн. долл. при покупке новых самолетов благодаря планируемому вступлению в 2015 г. в Кейптанскую конвенцию и протокол воздушных судов. Ожидается, что основные кредиторы – банки Export-Import Bank of the U.S. и European Export Credit Agencies (European ECAs) смогут снизит кредитную ставку с 3% до 2%.

В 2014 г. планируется закупить 10 воздушных судов А321 со скидкой в 6 млн. долл., и еще 26 млн. долл. компания прогнозирует сэкономить при покупке 8 самолетов Boeing787-9 Dreamliner. К 2018 г. Vietnam Airlines наметила израсходовать 2,4 млрд. долл. на приобретение 20 новых самолетов.

(Saigon Times)

Согласно утверждённому премьер-министром Вьетнама плану реструктуризации государственных активов в наиболее эффективных отраслях и предприятиях, Генеральная компания государственных инвестиций (SCIC) сконцентрирует свое акционерное участие в таких ведущих компаниях как FPT Telecom, Vinamilk, Hau Giang Pharmaceutical и Vietnam National Reinsurance Corp. Согласно предварительным данным, в 2013 г. во многом благодаря этим 3 компаниям SCIC заработала более 1 млрд. долл.

В частности, акции Vinamilk выросли на 40% и принесли SCIC около 70 млн. долл. дивидендов. В FPT Telecom Генеральная компания государственных инвестиций владеет более 50% активами. SCIC сохраняет контрольные пакеты акций в 26 крупнейших компаниях в сфере наземного и водного транспорта, туризма, добычи полезных ископаемых, торговли, сервиса и инвестиций. Извлечен государственный капитал из 376 предприятий, в т.ч. из компании Vinaconex, FPT Group, Bao Viet Holding, Binh Minh Plastic и Tien Phong Plastic. К 2015 г. ожидается рост активов SCIC до уровня 2,38 млрд. долл.

(Vietnam News)

Согласно опубликованному агентством Vietnam Report и газетой Vietnamnet ежегодному списку «Топ-500 вьетнамских компаний» (VNR500) корпорация нефти и газа «Петровьетнам» уже в седьмой раз заняла первое место. При подготовке учитывались такие показатели, как, объем доходов, прибыль, темпы роста, совокупные активы. Государственные компании заняли 8 мест в первой десятке. Общий доход десятки составляет 39% доходов 500 компаний, обследованных агентством. В этом году в списке появились160 новых участников, больше 40% из них частные компании, 23% - иностранные. В декабре также был опубликован список «500 крупнейших частных компаний Вьетнама», который возглавила Doji Gold and Gems Group. Следом за ней идут Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company or Vinamilk, Intimex Group Joint Stock Company, FPT Corporation, and Asia Commercial Bank.

Топ-10 (VNR500):

1. Vietnam National Oil and Gas Group (PetroVietnam)

2. Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd

3. Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex)

4. Electricity of Vietnam (EVN)

5. Viettel Group

6. Vietnam Post and Telecommunication Group (VNPT)

7. Vietsovpetro Joint Venture

8. Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited (Vinacomin)

9. PetroVietnam Oil Corporation (PV OIL)

10. Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

(Vietnam news)

Судя по сообщениям Министерства промышленности и торговли СРВ, в 2014 г. рынок ГСМ Вьетнама по-прежнему останется под контролем и будет регулироваться Правительством.

В частности, до сих пор не выдано разрешение на право продажи ГСМ участниками консорциума по строительству нефтеперерабатывающего завода Nghi Son, объем инвестиций в который составляет 9 млрд. долл., где 75 % - это доля иностранных инвесторов. Кроме того, участникам консорциума буде запрещено строить аналогичный завод в северной части Вьетнама в течение 10 лет с момента ввода в эксплуатацию создаваемого предприятия.

(Doanh Nhan Saigon, № 271, 2013)

По сообщениям Министерства сельского хозяйства и аграрного развития СРВ, задача Вьетнама обеспечить объем добычи морепродуктов к 2020 г. на уровне 2,4 – 2,6 млн.т/год. При этом объем добычи морепродуктов в прибрежных водах с текущих 1,2 млн. т снизится до 0,8 -0,87 млн. т. Добыча в удаленных водах должна вырасти с 1 млн. т/год до 1,4 – 1,45 млн. т/год. Для выполнения этой задачи необходимо модернизация рыболовецкого флота страны, который сейчас насчитывает 130 тыс. судов.

В течение ближайших 7 лет общая численность судов снизится до 110 тыс. При этом доля судов с мощностью двигателя до 20 л.с. с нынешних 49 % уменьшится до 34,5 %, а число судов с двигателями более 90 л.с. возрастет с 20,7 % до 27,3 %, а с двигателями 20-90 л.с будет увеличено с 30,4 % до 38,2 %.

(Thoi bao Kinh te Sai Gon, № 48, 2013)

Во Вьетнаме обозначился резкий рост цен на газ. По прогнозам, в декабре стоимость 1 т газа увеличится на 199 долл., и составит 1094 долл./т. Это самая высокая цена на газ за последние 15 лет.

В декабре цена 12 кг баллона газа возрастет на 60 тыс. донгов и более, достигнув 465 – 470 тыс. вьетн. донгов.

(Thoi bao Kinh te Sai Gon, № 48, 2013)

Национальное собрание Вьетнама ратифицировало новый закон о тендере (государственных закупках). В соответствии с новым законом, подрядчикам предоставляются преференции в случае, если доля местного производства составляет не менее 25 % от общей стоимости предложения.

Кроме того, преференции предоставляются местным подрядчикам и партнерствам местных и иностранных подрядчиков, если доля местных подрядчиков не менее 25 %; предприятиям, с долей женщин, ветеранов войны или инвалидов не менее 25 % от общего числа работников, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.

(Vietnam Investment Review)

По сообщениям Главного статистического управления СРВ, по состоянию на 15 ноября годовой план по наполнению государственного бюджета выполнен на 80,6 %.

При этом от деятельности на внутреннем рынке поступления составили 79,3% (от нефтегазовой отрасли в бюджет поступило 97,9 % годового плана). Поступления от экспортно-импортной деятельности зафиксированы на отметке 73,9 %.

(Kinh Te Viet Nam)

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг совершил визит в Японию. В ходе переговоров с японским Премьер-министром Синдзо Абэ стороны подтвердили намерение развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Японией. Официальная помощь развитию, выделенная Японией Вьетнаму на вторую половину финансового года 2013 г., составила 1 млрд. долл.

Деньги выделены на пять проектов: строительство двух секций автомагистрали Север-Юг, два инфраструктурных проекта в порту Хайфона, программа поддержки по преодолению последствий изменения климата, программа повышению конкурентоспособности.

(Vietnam News)

По данным ГСУ Вьетнама, в 2013 г. рост ВВП составит 5,42 % (2012г. – 5,25 %) в ценах 2010 г., инфляция выросла на 6,04 % (2012 г. – 6,81 %), что является самым низким показателем за последние 10 лет. Объем производства сельхозпродукции, морепродуктов и лесного хозяйства вырос на 2,67 % (почти уровень 2012 г.), промышленное производство увеличилось на 5,43 % (2012 г. – 5,75 %), прирост в сфере услуг - 6,56 % (2012 г. – 5,9%). Общий объем капвложений составил 30,4 % ВВП. Прямые иностранные инвестиции увеличились на 54,5 % и достигли уровня 21,6 млрд. долл. (зарегистрированные и оплаченные). Планом 2014 г. предусматривается увеличение размера ВВП на 5,8 %, в 2015 г. – 6-6,2 %.

(Thoibaokinhte, Nhandan)

Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг на встрече с сотрудниками Правительственной инспекции подчеркнул необходимость усиления контроля и повышения эффективности работы по противодействию коррупции и противоправным действиям. Согласно отчету Правительственной инспекции о проделанной работе за последние два года, за отчетный период было проведено 390 тыс. проверок, было обнаружено ненадлежащих расходов на сумму 3,9 млрд. долл., были приняты меры в отношении 3 тыс. организаций и 5,5 тыс. физических лиц.

(Vietnam News)

В Ханое состоялись два вьетнамо-британских семинара по тематике подготовки квалифицированного персонала для атомной отрасли СРВ. Выступая на пресс-конференции руководитель ВАРАНС (Вьетнамское агентство по радиационной и ядерной безопасности) заявил, что Вьетнам в течение ближайших 2-х лет рассчитывает направить на учебу в Англию как студентов, так и преподавателей для получения специализированного образования.

Указанные семинары явились следствием подписания 28 ноября 2013 г. меморандума о взаимопонимании в вопросе использования атомной энергии в мирных целях. В свою очередь, Ян Джексон (директор по стратегическому развитию бизнеса Национальной ядерной лаборатории Великобритании), сказал, что для обеспечения работы 4-х блоков Вьетнаму потребуется 2000 человек, в том числе 1200 техников-специалистов.

(Vietnam news)

Конец и новое начало

Итоги декабря и 2013 года в целом на мировом рынке стали

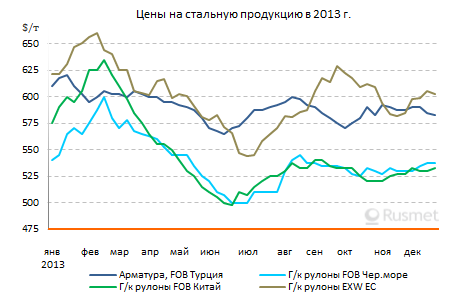

Мировой рынок стали закончил 2013 год на минорной ноте. Повышения котировок в последний месяц ушедшего года так и не произошло, в результате цены на стальную продукцию в конце декабря оказались на большинстве региональных рынков на $20-40 за т ниже, чем 12 месяцами ранее. В лучшем случае металлурги завершали 2013 год на тех же позициях, что и начинали его. В принципе, большинство экспертов считают, что крайняя точка спада уже пройдена, и в текущем году обстановка на мировом рынке стали начнет улучшаться. Но в ближайшие месяцы этого, скорее всего, все же не произойдет.

Проблемная стабильность

Декабрь 2013 года продолжил тенденцию стабильности, которая поддерживается на мировом рынке стали, по меньшей мере, с августа. В последние пять месяцев прошедшего года колебания цен на большинство видов стальной продукции происходили в интервале $20-30 за т. В течение декабря котировки в одних случаях остались практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, в других приподнялись на $5-10 за т. Ожидавшегося некоторыми аналитиками традиционного предпраздничного подъема на этот раз не произошло. Спрос на прокат, как правило, оставался вялым, а во второй половине декабря фактически сошел на нет.

Рынок по-прежнему остается под влиянием двух основных негативных факторов – избыточного предложения и недостаточного спроса. Причем, судя по всему, они продолжат свое воздействие и в начале текущего года.

По данным World Steel Association (WSA), глобальное производство стали в первые 11 месяцев 2013 года составило около 1,448 млрд. т. Это на 3,4% больше, чем в тот же период годичной давности. При этом, объем выплавки в Китае увеличился на 8,2%, а в странах остального мира – сократился на 0,9%. И тот, и другой показатель, похоже, является избыточным.

Китайская экономика в 2013 году сохранила весьма высокие темпы роста – порядка 7,6%. Промышленное производство в стране прибавило более 9,5% по сравнению с показателями годичной давности. Однако спрос на прокат в Китае увеличивается гораздо медленнее, чем раньше. Местные компании сталкиваются с теми же проблемами, что и их западные конкуренты. Существующие производственные мощности достаточны и даже избыточны, потребности в новых инвестициях в основной капитал значительно сократились. Соответственно, производителям поступает меньше заказов на промышленное оборудование. Кстати, это способствует уменьшению спроса на сталь не только в самом Китае, но и в западных странах – например, Германии, чье машиностроение в последние годы держалось, во многом, на китайских заказах.

В первые годы после начала кризиса китайское правительство пыталось поддержать промышленность и строительство за счет стимулирования внутреннего спроса – в частности, за счет государственных инвестиций. Однако в 2013 году власти были вынуждены ограничить объемы финансирования, так как продолжение подобной политики поставило под угрозу стабильность национальной финансовой системы. В последние месяцы прошлого года китайские госбанки ужесточали режим кредитования, что привело к снижению темпов роста инвестиций в промышленность и строительство.

Фактически сейчас основную поддержку китайской металлургической промышленности оказывает внутренний потребительский рынок. В 2013 году в стране высокими темпами увеличивались продажи автомобилей и бытовой техники. Кроме того, значительный прогресс наблюдался в таких отраслях как судостроение и железнодорожное машиностроение. Однако всего этого было недостаточно, чтобы поддержать прежние темпы роста потребления стальной продукции. В 2013 году они не превышали 5-6%, а в 2014 году, как ожидается, сократятся до около 4-5%.

В то же время, в Китае продолжался ввод в строй новых металлургических мощностей. Их совокупный объем, по оценкам национальной металлургической ассоциации CISA, превысил 1 млрд. т в год. Выплавка стали в 2013 году оценивается примерно в 775 млн. т, так что средний уровень загрузки составляет менее 75%. Китайцам не помогло даже 12%-ное расширение экспорта, до 57 млн. т в январе-ноябре. Емкость мирового рынка стальной продукции ограничена, так что увеличение внешних поставок из Китая привело, прежде всего, к ценовой стагнации.

Правительство Китая уже давно заявляет о необходимости сокращения избыточных мощностей. В частности, в конце прошлого года была принята очередная программа, предусматривающая закрытие до 2017 года предприятий, выпускающих порядка 80 млн. т стали в год. Однако, как показывает опыт, из строя выводятся, в основном, небольшие устаревшие заводы, которые так или иначе были бы обречены на скорую ликвидацию. Между тем, основной рост производства приходится на достаточно эффективные современные предприятия. По прогнозам CISA, в 2014 году в национальной металлургической отрасли прибавится еще более 30 млн. т новых мощностей, а выплавка стали возрастет до около 810 млн. т. Вследствие этого избыток предложения проката сохранится, а цены на него останутся на относительно низком уровне на неопределенно долгий срок. Как считают специалисты китайского металлургического интернет-ресурса Mysteel, в 2014 году средний уровень внутренних котировок на прокат будет на 2,5-3% ниже, чем в прошлом году.

При этом, одной из основных причин продолжения депрессии на мировом рынке стали китайские аналитики называют снижение цен на сырье – прежде всего, железную руду. В течение 2013 года ее стоимость, как правило, находилась на высоком уровне вследствие повышенного спроса со стороны Китая. Даже в декабре, когда закупки сырья китайскими металлургами резко сократились, она удержалась на отметке, близкой к $135 за т CFR. Но в 2014 году темпы роста выплавки стали в Китае должны снизиться, а поставки руды – существенно возрасти, так что на вторую половину текущего года аналитики из американских и европейских инвестиционных банков прогнозируют понижение железорудных котировок до $120 за т CFR Китай и менее. А удешевление сырья, безусловно, потянет вниз котировки на стальную продукцию.

Впрочем, проблема избыточного предложения при недостаточном спросе в 2013 году была актуальной не только для Китая. В той или иной степени от нее страдали металлурги и из других регионов.

Естественные процессы

В течение всего 2013 года наиболее депрессивным регионом мирового рынка стали был европейский. Ничего не изменилось в этом отношении и в декабре. В начале месяца европейские металлурги предприняли попытку повышения котировок при заключении контрактов на первый квартал 2014 года, однако успеха, причем, ограниченного, им удалось достичь только в секторе длинномерной продукции. Ее стоимость немного поднялась благодаря намеченному на декабрь-январь сокращению выпуска. В то же время, плоский прокат в середине декабря снова подешевел из-за слабого спроса. Ни дистрибуторы, ни конечные потребители в то время не спешили с новыми закупками.

Спрос на стальную продукцию в Европе в 2013 году сократился, по оценкам различных экспертов, на 1-3% по сравнению с предыдущим годом. Правда, на 2014 год те же специалисты предсказывают рост примерно на ту же величину. Но эти умеренно оптимистичные прогнозы могут не оправдаться.

Спад на европейском рынке стали обусловлен, в первую очередь, сокращением финансирования строительного сектора государством и частными инвесторами, а также дефицитом кредитных ресурсов у промышленных предприятий. Но в этом отношении пока ничего не меняется. Европейские страны продолжают политику жесткой экономии, сокращая бюджетные расходы. Вследствие этого по-прежнему уменьшаются объемы государственных инвестиций, а безработица практически не снижается. В банковском же секторе обстановка в 2014 году может даже несколько ухудшиться по сравнению с прошлым годом.

Специалисты связывают это с проектом создания в ЕС банковского союза с централизованным режимом банковского регулирования. Это означает, что надзор над деятельностью около 130 крупнейших финучреждений еврозоны будет осуществлять Европейский центральный банк. Как ожидается, он будет проводить более жесткую политику, чем национальные регуляторы, и, в свою очередь, потребует от банков скорейшего оздоровления своих активов и списания безнадежных долгов. Однако вследствие этого банки, очевидно, будут и дальше сворачивать более рискованное для них кредитование компаний из реального сектора экономики, особенно, некрупных. Кроме того, из-за необходимости покрытия потерь прошлых лет в их распоряжении может просто оказаться меньше финансовых ресурсов.

В прошлом году многие европейские дистрибуторские компании жаловались на проблемы с привлечением финансирования. Доходило до того, что некоторые крупные металлургические группы предоставляли покупателям товарные кредиты. Судя по всему, в 2014 году ситуация в этом плане, по меньшей мере, не улучшится.

Не способствует росту европейской металлургии и климатическая политика Европейской комиссии, направленная, в первую очередь, на сокращение эмиссии углекислого газа. Для производителей стали это означает увеличение затрат на приобретение разрешений на выбросы (до 2013 года эти разрешения были для них бесплатными, но в дальнейшем предполагается ликвидировать эту льготу). Кроме того, розничные цены на электроэнергию в ЕС растут вследствие увеличения доли в генерации более дорогостоящей ветровой и солнечной энергии.

В 2013 году Европейская комиссия приняла План действий по стали, в котором, правда, не было предложено решения ни одной из этих насущных проблем. Поэтому не исключено, что в 2014 году выплавка стали в ЕС продолжит сокращаться. По крайней мере, на какие-либо иные способы стабилизации внутреннего рынка стали европейским металлургам в обозримом будущем не стоит рассчитывать.

Вообще, спад потребления либо снижение темпов его роста в 2013 году было характерно почти для всех основных рынков. Индия переживает самый тяжелый экономический спад с 2009 года, а потребление стальной продукции в стране в апреле-декабре прошлого года превысило уровень аналогичного периода годичной давности всего на 0,5%. В Бразилии завершается подготовка к Чемпионату мира по футболу, что в этом году приведет к уменьшению спроса на прокат в строительстве. Резко замедлились темпы роста российской экономики, спровоцировав спад в национальной металлургии. Не в лучшем состоянии находились в 2013 году и такие динамично развивающиеся страны как Турция, Корея, Вьетнам. При этом, специалисты и там в обозримом будущем не ожидают существенных изменений к лучшему.

Расширение спроса на прокат может дать только реальный сектор. Это показывает прошлогодний пример США, чью экономику буквально вытягивает на себе нефтегазодобывающая промышленность, демонстрирующая рекордные темпы роста. Расширение добычи нефти и газа способствует увеличению потребностей в трубах и соответствующем оборудовании, а доступная нефть и недорогой газ, в свою очередь, вызвали подъем в американской нефтехимической и химической промышленности. Правда, безработица в стране остается на высоком уровне, а государственные финансы пребывают в расстройстве, зато производство автомобилей в 2013 году оказалось наивысшим за последние шесть лет.

Не удивительно, что американский рынок стали выглядит намного более благополучным, чем другие регионы. В отличие от всего прочего мира, цены на прокат в США возросли в течение 2013 года. При этом, если в прошлом январе разница в стоимости горячекатаных рулонов в ЕС и США составляла около $70 за т, до к концу прошлого года она расширилась до около $140 за т (с учетом изменений валютных курсов).

Больше десяти лет тому назад, когда мировой рынок стали тоже находился в состоянии длительной депрессии, было высказано предложение осуществить согласованное выведение из строя избыточных мощностей в глобальной металлургической отрасли. Причем, в Комитете по стали ОЭСР по этому поводу было даже проведено несколько конференций, участники которых, впрочем, ни о чем не договорились, а вскоре подъем мировых цен на сталь в 2004 году сделал эту проблему неактуальной. В начале 2014 года аналогичное предложение высказал глава «Северстали» Алексей Мордашов, но и в этот раз оно вряд ли к чему-то приведет.

В этом году на мировом рынке стали, скорее всего, продолжится прошлогодняя стагнация. Прекратится же она, очевидно, только в силу «естественных» причин – расширения спроса или, что пока выглядит более вероятным, сокращения мирового производства стали вследствие хронической убыточности некоторых предприятий.

Виктор Тарнавский

На китайско-лаоской границе открылся КПП Мэнкан

Контрольно-пропускной пункт (КПП) Мэнкан открылся на границе Китая с Лаосом. Это позволит нарастить торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

КПП Мэнкан размещен в городе Пуэр, который находится на территории юго-западной китайской провинции Юньнань. Со стороны Лаоса к границе прилегает провинция Пхонгсали. Пограничный пункт уже прошел государственную приемку. Через него планируется провозить уголь, древесину, сахарный тростник, сельскохозяйственную технику и другие товары.

Ранее сообщалось, что в ходе десятой ярмарки Китай-АСЕАН, на которой были представлены павильоны Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама, заключены договоры и соглашения об экономическом сотрудничестве на 100 млрд юаней ($16,12 млрд). Так, китайские компании заключили с зарубежными партнерами 73 договора на $8,6 млрд. В частности, с представителями стран АСЕАН подписано 23 договора на $3,42 млрд. Это на 30% больше, чем на предыдущей ярмарке. В то же время объем инвестиций по 94 контрактам между исключительно китайскими предприятиями оценивается в 68,1 млрд юаней.

Проекты международного сотрудничества касаются аграрного сектора, добычи полезных ископаемых, промышленности, транспорта, энергетики, инфраструктуры, туризма и др. Кроме того, соглашения заключены в сфере развития "зеленых" технопарков, биотехнологий, электронной торговли и туризме.

ВВС Израиля атаковали боевиков в секторе Газа в ответ на обстрел

Израильская авиация атаковала в четверг группу боевиков в секторе Газа, откуда ранее был обстрелян армейский патруль, сообщили военные.

Представитель палестинского минздрава Ашраф аль-Кидра заявил, что после авиаудара госпитализированы двое мужчин и ребенок. Среди израильских военнослужащих, по которым боевики выпустили три минометных снаряда, пострадавших нет.

"После сегодняшнего минометного обстрела из Газы мы атаковали террористов, которые собирались выпустить ракеты по Израилю", — сообщила армейская пресс-служба.

По палестинским данным, удар с воздуха был нанесен по окрестностям южного города Хан-Юниса. Его целью стали два боевика, ехавших на мотоцикле. Аль-Кидра уточнил, что оба мужчины ранены осколками израильской ракеты, а ребенок, который находился рядом с местом бомбардировки, пострадал от выбитого стекла.

В минувшем году Вьетнам стал крупнейшим поставщиком головоногих моллюсков на рынки стран-коллег по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Стоимостный объем вьетнамского экспорта только в Таиланд за 11 месяцев 2013 г. составил 38,5 млн. долларов.

Поставки головоногих моллюсков (цефалоподов) из Республики Вьетнам в другие государства,входящие в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), начали расти с начала 2013 г. Однако в то же самое время произошло и сокращение объемов экспорта на три других крупнейших рынка – Южной Кореи, Японии и ЕС.

Как сообщает корреспондент Fishnews, крупнейшим импортером вьетнамских головоногих моллюсков стал Таиланд. Среди стран АСЕАН его доля достигла 79%. Общая стоимость поставок вьетнамских цефалоподов в эту страну за 11 месяцев 2013 г. составила 38,5 млн. долларов, что на 12% больше результата за аналогичный период прошлого года.

На втором месте по объему закупок среди стран АСЕАН находится Малайзия, однако здесь, напротив, импорт сократился до 6,2 млн. долларов, упав по сравнению с прошлым годом на 5%.

Еще одна авиакомпания, базирующаяся в аэропорту "Борисполь", WindRose ("Роза Ветров"), приступила к выполнению дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану (Доминиканская Республика). Сезонная программа полетов перевозчика в аэропорт на юге островного государства в Карибском море стартовала 27 декабря 2013.

Компания использует на маршруте широкофюзеляжный самолет Airbus 330, салон которого в двухклассной конфигурации вмещает более 320 пассажирских кресел. Несмотря на значительную емкость воздушного судна, первые беспосадочные полеты WindRose в Пунта-Кану отличаются высокой загрузкой, свыше 85%, что свидетельствует о растущей популярности туристического направления.

Ранее, 27 ноября, рейсы из "Борисполя" в Пунта Кану запустила еще одна украинская компания, "Авиалинии Харькова".

В целом на сегодняшний день из крупнейшего украинского аэропорта осуществляются 8 дальнемагистральных рейсов в города Таиланда, Индии, Вьетнама и Доминиканской Республики.

Кроме WindRose и "Авиалиний Харькова" прямые авиарейсы на дальние расстояния из "Борисполя" также выполняет компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), планирующая в этом году значительно расширить сеть трансконтинентальных воздушных линий. К регулярным рейсам Киев-Бангкок, открытым МАУ в декабре прошлого года, в период летней навигации 2014 г. перевозчик намерен добавить беспосадочные перелеты в Нью-Йорк, Торонто и Пекин.

Обстоятельства времени: евреи бывшего СССР в зеркале американского проекта мемориализации Холокоста

Юлия Бернштейн – независимый исследователь, переводчик.

1. Предисловие

К началу 1950-х годов в СССР, Европе и США были накоплены десятки тысяч свидетельств тех, кто уцелел в Холокосте: дневники и рукописи, фотографии и интервью. Некоторые из них возникли по собственной инициативе уцелевших, некоторые – в ответ на запросы судебных или общественных организаций. Последняя и самая многочисленная группа свидетельств начала оформляться в конце 1970-х годов. Она возникла в процессе создания обширных архивов аудио- и видеоинтервью с теми, кто остался в живых, пройдя Холокост. Долгое время анализом записей таких интервью занимались литературоведы, социологи и исследователи психики: психиатры, психологи, психоаналитики – various psys, как определила их французский историк Аннет Вьевьорка[1].

Вместе с тем у историков эти интервью, как правило, не вызывали интереса. Их смущало обилие неточных дат, неверных имен участников и географических названий. Согласно историографии того времени, записанные интервью не могли считаться историческими источниками, потому что нередко содержали «очевидные ошибочные понимания самих событий»[2]. Известный американский еврейский историк Люси Давидович даже полагала, что эти интервью могут принести исследователю «больше вреда, чем пользы»[3]. Однако с течением времени устные свидетельства, анализируемые в соответствующем историческом контексте, стали полноправными документами в изучении коллективной памяти о Холокосте.

Помимо уникальности каждого индивидуального опыта, свидетельства, накопленные различными проектами мемориализации памяти о Холокосте, отражают культурные приоритеты общества в тот момент, когда эти свидетельства были собраны. В мотивации вопросов и ответов присутствует контекстуальная историческая компонента.

В этой перспективе совмещения личной памяти и культурных рамок заслуживают внимания интервью, взятые американским архивом «Фонд Шоа» у евреев бывшего СССР во второй половине 1990-х годов. В Советском Союзе память о войне и судьбе евреев на оккупированных территориях долгие годы была на полуофициальной периферии дискурса о войне. Появившаяся в начале войны документальная и художественная литература о Катастрофе надолго исчезла после процесса над Еврейским антифашистским комитетом (1948–1952). Как заключает Илья Кукулин, в условиях запрета на неофициальные источники информации о прошлом «литература в СССР была основой структур... неофициальной памяти», косвенно легитимирующей частную биографическую память[4]. В отсутствие литературы о Холокосте не выработались и персональные формы повествования о еврейском опыте войны.

С перестройкой пришла потребность и возможность осмыслить Холокост без оглядки на официальную советскую версию войны. Как раз в этот момент, когда еще не наметились ориентиры нового взгляда на еврейское прошлое, архив видеодокументов «Фонд Шоа» предложил советским ветеранам поделиться военными воспоминаниями с неведомыми им американскими зрителями и воображаемыми будущими поколениями. Каким образом советские ветераны справились с этой задачей – создать собственное спонтанное повествование, инициированное американским проектом мемориализации Холокоста? Пытаясь ответить на этот вопрос, обратимся к интервью с бывшими узниками немецких лагерей для военнопленных. Им приходилось ежеминутно отслеживать и подавлять в себе те черты поведения, которые могли их выдать как евреев. Они должны были четко осознавать представления окружающих военнопленных о евреях и их отношение к нацистской политике геноцида. Можно было бы предположить, что бывшие военнопленные будут особенно ясно помнить эпизоды, связанные с ощущением себя евреем, и найдут нарративные стратегии для такого рассказа.

2. Архив «Фонд Шоа»

Концепция архива видеодокументов «Фонд Шоа» заслуживает небольшого отступления. Начнем с предыстории его создания. В конце 1970-х годов в США, Франции и Израиле начинается систематический сбор аудио- и видеосвидетельств европейских евреев, избежавших «окончательного решения» в странах, оккупированных или контролируемых (как Словакия, Венгрия) нацистской Германией, или в самом «третьем рейхе». В Америке к тому времени их стали устойчиво называть survivors. На идею массово записывать свидетельства «рядовых» участников Катастрофы и на само содержание свидетельств повлияли перемены, произошедшие в западных обществах после войны. Во-первых, к этому времени история геноцида евреев начинает оказывать большое влияние на формирование идеологии и политического дискурса США и стран Западной Европы. Во-вторых, происходит демократизация исторического дискурса. Люди, не принадлежащие к социальной верхушке, почувствовали себя «действующими лицами» истории[5]. Об этом свидетельствовали и французские волнения 1968 года, и массовые движения против войны во Вьетнаме и угрозы атомной войны.

Одним из показателей этих изменений стала дискуссия, развернувшаяся вокруг показа телесериала «Холокост». Этот четырехсерийный телевизионный фильм был показан осенью 1978 года на американском телевизионном канале NBC и привлек в общей сложности 120 миллионов зрителей. Фильм прослеживал путь немецкого врача-еврея Вейса и его жены к самоубийству. Из их двоих детей удается уцелеть лишь сыну, сначала сражающемуся в Сопротивлении, а потом уезжающему в Палестину. За показом сериала последовали многомесячные дебаты. Его обвиняли в «романтизации» Катастрофы, в превращении ее в «голливудскую продукцию»[6]. На страницах «The New York Times» Эли Визель назвал сериал «неверным, оскорбительным и дешевым»[7]. Фильм показывал, как в трагических обстоятельствах герои приходят к решению умереть. В нем отсутствовали массовые убийства, голод, унижение, моральная деградация, бессильный гнев. Вместо того, чтобы представить зрителям обреченность героев – заключает американский историк Лоуренс Лангер, – фильм подтверждал традиционную для американской культуры «идею выбора человеком своей судьбы»[8].

«Там было не так», – утверждал Эли Визель. Рассказать о том, как было там,могли только оставшиеся в живых узники гетто и лагерей. Попыткой рассказать о Холокосте словами уцелевших стал проект создания документального фильма на основе свидетельств проживающих в Коннектикуте европейских эмигрантов, прошедших через гетто и лагеря. В 1979 году в Нью-Хейвене журналистка Лорел Влок и доктор Дори Лауб записали первые видеоинтервью. О смонтированном из этих интервью документальном фильме «Свидетель: голоса Холокоста» («Witness: Voices of the Holocaust») с энтузиазмом писали газета «The New York Times» и журнал «Time». Начатый Лауб и Влок проект интервьюирования уцелевших в Холокосте к 1982 году перерос в «Fortunoff Archive» Йельского университета, сейчас насчитывающий 3600 свидетельств.

Лауба как психиатра-психоаналитика интересовала проблема выживания и неослабевающего воздействия на человека воспоминаний о травме, которую он пережил[9]. Идея Влок собрать видеоинтервью и показать их на экране привлекала его также своим терапевтическим потенциалом. Он считал, что «каждым уцелевшим движет настоятельное желание рассказать и таким образом узнатьсвою историю»[10]. Задавая перед камерой вопросы, он стремился помочь интервьюируемым найти способ описать свой военный опыт. Он поощрял выражение эмоций и воспринимал его как важную часть процесса свидетельства, однако уточнение исторических фактов не входило в его цели.

Появление в 1993 году «Списка Шиндлера» – нового американского художественного фильма о Холокосте – стало причиной создания еще одной, на это раз огромной, коллекции видеосвидетельств. В 1994 году режиссер фильма Стивен Спилберг объявил о создании архива видеодокументов «Фонд Шоа», который частично финансировался кассовыми сборами «Списка Шиндлера». В архив вошли видеоинтервью с 56 тысячами человек, соприкоснувшихся с Холокостом: узниками гетто и лагерей; военнослужащими советской и союзнических армий и партизанами; евреями, жившими под чужим именем на «арийской» территории; прятавшихся в чужих домах мужчин и женщин. Их интервьюировали в разных странах в домашней обстановке и на родном языке. Как объяснял Спилберг в интервью французской газете «Liberation», его намерением было «сохранить историю [Холокоста] такой, как она передана нам теми, кто жил в это время и сумел уцелеть. Очень важно видеть их лица, слышать их голоса и понимать, что они – обычные люди, такие, как мы, которые сумели пережить жестокости Холокоста»[11].

Хотя и йельский архив, и архив Спилберга обязаны своим появлением успеху художественных фильмов, их концепции различны. Внимание йельского архива сосредоточено на личности уцелевшего человека, навечно оторванного от общества чудовищным испытанием геноцида. Главная идея архива «Фонд Шоа» – идея возвращения к нормальной жизни после «кораблекрушения войны»[12]. Архив видит своих свидетелей психологически устойчивыми к испытаниям Холокоста. В центре внимания «Фонда Шоа» – передача истории последующим поколениям, при этом сами субъекты этих свидетельств не рассматриваются создателями архива как носители пережитой психологической травмы. Различие между этими проектами может быть описано как различие между «археологией памяти» о Холокосте и его мемориализацией. Коллекция «Фонда Шоа» – собрание повествований о пережитом, сформировавшихся под влиянием культуры и идеологии стран, где рассказчики жили после войны.

Повествования ветеранов часто разворачиваются как истории о необъяснимой власти свидетельствующего над собственной судьбой. Каждая следующая победа в поединке со смертью как будто бы «увеличивает расстояние» между ним и опасностью. Интересно, что в интервью людей, сформировавшихся в западной культуре, например, американских евреев-военнопленных, эта власть рационализируется и приписывается правильным решениям самого рассказчика. Повествовательная рамка советских ветеранов отличается от этой схемы. По словам Ирины Паперно, в конце 1990-х бывшие советские мемуаристы видят себя не субъектом истории, а людьми, попавшими под ее колеса[13]. Ту же тенденцию можно обнаружить и в свидетельствах советских людей из «Фонда Шоа», где собственным решениям рассказчики отводят подчиненную роль, а чудесная власть над их судьбой приписывается внешним силам.

После этого отступления можно перейти к самим воспоминаниям бывших советских военнопленных. Остановимся подробно на трех интервью: Исаака Могилевера, Самуила Ставицкого и Эсфири Вартанян. Все три рассказчика в деталях описывают фатальные опасности, подстерегавшие их каждую минуту жизни. Тем не менее, поскольку их интервью – история победы над смертью, гибель заключенных при всей своей трагичности, не ошеломляет слушателя. На фоне «ландшафта смерти», окружавшего свидетелей, особенно очевидно могущество силы, заслонявшей их от опасности.

3. Могилевер и партия

Нередко источником внешней спасительной власти оказывается партия, иногда родовое начало – семья, иногда – непреложный органический закон взросления. В повествовании Исаака Семеновича Могилевера этой силой является партия. Она вступает в его повествование с первых же слов, он предъявляет себя как орудие в ее руках:

«Избрали на освобожденную комсомольскую работу... Отправили на учебу в Полтаву в Военно-политическое училище. [...] Выдвинут в политуправление 12-й армии. [...] Член военной прокуратуры».

Попав в июле 1941 года в окружение в районе Умани, он с группой офицеров пытается прорваться к своим и попадает в плен. Этот эпизод Могилевер описывает с позиции армейского политработника:

«На моих глазах люди кончали жизнь самоубийством. Чтобы не сдаваться в плен к немцам. Рядом со мной была одна [...] украинка-женщина… она меня просила, чтобы я ее дострелил. Я не мог этого сделать, так она саперной лопаткой била себя по голове, пока не скончалась. При мне покончил с собой начальник штаба двенадцатой армии... помощник начальника политуправления армии по комсомольской работе».

В обязанности комиссара входило разъяснение взгляда политического и армейского руководства на самоубийство[14]. Как политработник Могилевер знал, что если в мирное время самоубийство в Красной армии признавалось слабостью, своего рода «болезнью быта», то сдача в плен считалась «тяжелым воинским преступлением», «изменой Родине». В соответствии со 193-й статьей советского Уголовного кодекса она каралась расстрелом с конфискацией имущества; 58-я статья этого кодекса не оставляла возможности плена даже для раненых военнослужащих. 28 июня 1941 года приказами НКВД и Прокуратуры СССР вводилась уголовная ответственность для членов семей изменников Родины. Особенно беспощаден закон был к офицерам. По вышедшему уже позднее (16 августа 1941 года) за подписью Сталина указу № 270 сдавшиеся в плен командиры и политработники приравнивались к дезертирам. Если им удавалось вернуться на советскую сторону линии фронта, их ожидал расстрел перед строем[15].

Исаак Могилевер тоже решает покончить с собой. Из-за тяжелого ранения правой руки стреляет левой и промахивается, его отправляют в лагерь для военнопленных. В лагере – Уманской яме – смерть опять обходит его стороной. Тяжелораненый, голодный, раздетый, он чудом избегает расстрела. В конце концов, ему удается бежать. После долгих мытарств Могилевер добирается до Днепра в районе Черкасс и пытается его переплыть. Ранение дает о себе знать, он возвращается, не проплыв и 20 метров. В этот момент рассказ о спасении опять обращается к партии. Могилевер вспоминает свой родной город Бершадь:

«Леса вокруг Бершади, детство, что я все это знаю, вспомнил, что нас учили в военно-политическом училище,.. что, если мы попадем в окружение, организовывать подпольно-партизанское движение. Решил двигаться в Бершадь».

В Бершади, входившей в зону румынской оккупации, к этому времени уже существовало гетто. Помимо бершадских евреев – Могилевер считает, что их было свыше 5 тысяч человек, – там находились еще 20 тысяч депортированных румынских евреев. Это были евреи из аннексированных Советским Союзом в 1939 году Бессарабии и Буковины, отправленных правительством Антонеско в Транснистрию – часть территории Южной Украины и Молдавии. По договору между Румынией и Германией (август 1941 года), Транснистрия находилась под юрисдикцией и контролем румын. Хотя с февраля 1942 года на этой территории были прекращены массовые расстрелы еврейского населения, десятки тысяч местных и приезжих евреев были заперты в гетто и лагеря. Зимой 1941–1942 года большинство жителей бершадского гетто, особенно из числа депортированных, погибли от голода и тифа. Исаак Могилевер утверждает, что той зимой погибли 94% населения гетто.

И вновь в ситуации обреченности взгляд повествователя обращается к партии: «Узнал о том, что райком партии оставил одного человека... для организации подпольно-партизанского движения». Могилевер сумел его найти и договориться о совместных действиях. Несокрушимая сила партии хранила рассказчика и тогда, когда он организовывал в гетто ячейку сопротивления:

«Мало смотрел на то, что это было гетто; всюду ходил. Потому что я был ответственный, организовывал подпольную работу».

Подпольщики под его руководством наводили ужас на румынских военных, за голову Могилевера было обещано 500 000 лей. Даже румыны, по его воспоминаниям, ощущали его таинственную связь с партией: «Когда брали какого-то человека, говорили: “Кто ваш бог – Исаак Могилевер или Сталин?”».

В конце августа 1943-го группа Могилевера получила приказ центрального командования вступить в открытую борьбу. Многие евреи-подпольщики не решились присоединиться к партизанам из страха за жизнь своих близких. Имена оставшихся оказались в руках немцев, и 326 подпольщиков были расстреляны. А Исаак Могилевер последовал приказу партии и остался жив. Он был избран руководителем подпольно-партизанского движения этой местности, «мстил немцам,.. пускал под откос поезда» и в 1944 году вернулся в Бершадь, освобожденную советскими войсками.

4. Взросление Ставицкого

Так же, как свидетельство Могилевера, рассказ Самуила Абрамовича Ставицкого о плене начинается с эпизода самоубийства командира: «На наших глазах застрелился командир полка».

На Самуиле Ставицком – замполите роты – тоже лежала обязанность разъяснять бойцам, что единственный способ избежать обвинения в измене Родине – самоубийство:

«Ведь сам, как замполит, говорил, что в плен сдаваться нельзя, что становишься изменником. И вот сам попал... Я... не имел даже возможности покончить с собой, потому что меня захватили внезапно».

На этом сходство с предыдущим свидетельством заканчивается. Два бывших военнопленных рассказывают совершенно разные истории о своем опыте. Повествование Ставицкого – история взросления, в которой трагические испытания представлены этапами на пути возмужания рассказчика, а силой, которая сохраняла Самуила Ставицкого, была органическая сила внутреннего развития и созревания.

В начале рассказа герой повествования – доверчивый, дружелюбный и веселый парень, призванный на фронт со скамьи Московского института философии, литературы и истории. Он и его товарищи – попавшие вместе с ним в плен однополчане – не разлучаются и стоят друг за друга горой. Все знают, что Ставицкий – еврей и политрук, но, рискуя собой, подтверждают легенду о его матери-татарке, настоявшей на обрезании сына. Ставицкий вспоминает:

«Ко мне подошел молодой парень-полицай:

– Скидывай штаны.

– Я обрезанный. У меня татарка мать.

Товарищи рядом стояли мои. Подтвердили это».

Постепенно волею обстоятельств Самуил Ставицкий остается один, попадает в рабочий лагерь «Шталаг 4Б» в Мюльберге-на-Эльбе и заболевает тифом. В лагерном лазарете в бреду он рассказывает о себе всю правду главному врачу барака – советскому военнопленному. Врач продержал его в лазарете до конца эпидемии тифа, но ни разу не дал понять, что знает о его тайне. Ставицкий усваивает урок осмотрительности.

Выздоровевший Ставицкий – осторожный и сдержанный человек. Он налаживает контакт с бывшим уголовником, веселым парнем, которого и свои, и немцы уважали за огромную физическую силу, приобретает популярность у солагерников, благодаря своим пересказам приключенческих романов. Благодаря знанию немецкого и моральному авторитету, он «выдвинулся в лидера лагеря», выполнял роль третейского судьи. «Мне, молодому парню, которому было 22 года, – вспоминает Ставицкий, – доверяли. Конфликты бывали ведь, и всегда мне доверяли, как я рассужу». Последним испытанием на пути к зрелости героя повествования становится история завершающих дней войны, когда Ставицкий с группой бывших заключенных решают самостоятельно двигаться на восток к советскому сборному пункту:

«Нашлись тут десяток брошенных велосипедов, и вот молодежь нашего лагеря во главе со мной уселись на эти велосипеды и поехали. Проехали километров десять и подумали: “Что же мы делаем? Самая молодая часть, мы оставили наших пожилых и инвалидов. Давайте возвращаться назад”».

Когда уехавшие на велосипедах возвращаются, упреки заключенных обращаются в первую очередь на Ставицкого: «Мне прежде всего говорят: “Мы верили в тебя”», – вспоминает он. После этого эпизода рассказчика выбирают командиром колонны, хотя среди заключенных были офицеры старше его по званию. Последние дни пути в советский полевой военкомат – апогей истории взросления. Заключенные достали ему красную повязку на руку. На забитой в обе стороны дороге бывшим заключенным попадаются советские офицеры, которые признают в Ставицком командира: «Я руку подниму, они знали, что я командир, говорят: “На восток, на восток”».

5. Сны Вартанян

Детство и юность Эсфири Ильиничны Вартанян не предвещают ее удивительной судьбы. Повествование подчеркивает заурядность героини. Она была «нежеланным ребенком», потом «коммунистическим зернышком, октябренком, пионеркой, комсомолкой, перед войной студенткой Московского юридического института, вступила в кандидаты в партию. Ушла добровольцем на фронт». Любимыми литературными героями Вартанян были «“Овод” Войнич, Д’Артаньян, конечно, и Павел Корчагин». Под их влиянием сложилось ее «жизненное кредо» – быть бесстрашной. Женщин среди ее любимых литературных героев нет.

Пружина рассказа Вартанян – состязание героини повествования с мужчинами в уме и храбрости. Оно началось 22 июня 1941 года. В тот день она пошла в военкомат записываться добровольцем на фронт. Поглядев на хрупкую, маленькую Вартанян, военком отказался ее мобилизовать, сказал: «Пока я жив, ты на фронт не пойдешь». Уже через две недели рассказчица записывается в народное ополчение. Она – бесстрашный санинструктор. Отвага Вартанян упомянута в книге «Солдаты Красной Пресни» и в радиопередаче 1969 года «Как рождаются герои».

В первых числах октября 1941 года под Ельней батарея Эсфири Вартанян попадает в окружение. Несколько дней спустя она оказывается в лагере для военнопленных, где прибавляет к фамилии бывшего мужа-армянина имя Нина и, благодаря минимальному знанию армянского, успешно выдает себя за армянку Нину Ильиничну Вартанян. Не страшась лагерного начальства, она дерзила вышестоящим и произносила патриотические речи перед заключенными. В июне 1943 года ей удается бежать к партизанам. Вартанян попадает в диверсионную бригаду и воюет наравне с мужчинами.

В начале октября 1941 года в занятом немцами Подмосковье Эсфирь Вартанян оказывается в огромной толпе окруженцев, собравшейся около шоссе. Она вспоминает, как к толпе подошли два офицера «и стали призывать сдать винтовки и сдаваться, потому что Москва пала. После читала в художественной литературе, что в этот день Сталин ходил по Казанскому вокзалу и говорил: “Уезжать – не уезжать; уезжать – не уезжать”, а я вышла и говорю солдатам: “Я не знаю, пала Москва или нет. Но Москва никогда не падет. Ее все равно заберут обратно. Поэтому давайте не будем сдаваться в плен”».

Вартанян важно доказать свое превосходство над мужчинами не только в доблести, но и в уме. Ее интеллектуальное превосходство признают даже немцы – два охранника, конвоировавших ее из тюрьмы в лагерь. В довоенном прошлом все трое были студентами; Вартанян объяснялась с ними на ломаном немецком. Получив представление о ее начитанности, «они были потрясены, говорили: “Какая ты умная, какая ты красивая”». Потом героиня повествования бросает вызов – правда, гипотетически – начальнику лагеря для военнопленных. Рассказывая о расстреле, от которого она чудом спаслась, Вартанян неожиданно отклоняется от повествования и замечает:

«Я бы сказала, что я еврейка, если бы у нас была полемика. Если бы со мной разговаривал комендант лагеря обер-лейтенант Лангут... Если бы он со мной разговаривал, я бы ему сказала: “Я еврейка, почему ты хочешь меня расстрелять: я умнее или я глупее?”».

Последний, кто признает недюжинный ум Вартанян, – офицер СМЕРШа. Это начальник проверочного лагеря, в который рассказчица попала после соединения своей партизанской бригады с советскими войсками. Как она вспоминает, на последнем допросе, завершавшем восьмимесячное дознание, начальник лагеря признает: «Какая ты умная».

Повествование Эсфири Вартанян о том, как она «уходила добровольцем на фронт, потому что ненавидела нацизм, расизм, фашизм», следовало своему курсу, когда берущая интервью сотрудница фонда спросила, верила ли она в Бога. «Нет», – ответила Вартанян, и тут же вспомнила о своем первом обращении к некой высшей силе: когда умирала ее мать, русская няня велела маленькой Эсфири повторять за собой слова православной молитвы. Этот эпизод влечет за собой признание, которое противоречит предыдущему описанию ее «типично советской» жизни. Неведомая сила, в соприкосновение с которой Вартанян приводит смерть матери, охраняла и защищала ее во всех испытаниях. «Уверена, что все то, что мне пришлось пережить в концлагерях… то есть каждая угроза расстрела, я была, видимо, под какой-то защитой». Позднее, рассказывая о том, как она избежала трех расстрелов, Вартанян заключает: «Я считаю, что кто-то меня охранял. Я считаю, что это был мой ангел-хранитель или Бог».

Помощь неведомой силы, мистическое избранничество – очень важный мотив в повествовании Вартанян. Она вспоминает, как впервые почувствовала вмешательство этой силы в свою жизнь:

«Я хочу вам сказать, что все, что со мной произошло... мне был вещий сон. Я, конечно, не знала, что это вещий сон. Уже потом, в окружении, в Смоленске, старый профессор Смоленского университета, когда я рассказала ему свой сон, сказал: “Вы это никому не рассказывайте, потому что это у вас вещий сон”».

Через обращение к авторитету университетского профессора сон наделяется статусом особого знания. Эсфирь Вартанян рассказывает:

«Этот сон снился мне три раза в жизни... Что я большая девушка, во лбу у меня горит звезда, по каким-то огромным катакомбам за мной гоняются люди в фашистской форме и мучают меня. Они меня и физически мучают, но особенно мучают духовно, переворачивают мне сердце, мою душу. [...] Я думаю, что это был сон, который был в жизни действительно реализован».

Интерпретация этого сна, мысль о том, что счастливое избавление оказалось «повторяющимся узором» на канве военной судьбы, – часть переживания сновидения об испытаниях в тесноте катакомб. Неявно рассказчица предлагает объяснение своей неуязвимости: во лбу героини светит звезда – знак ее причастности высшему миру. Такое совмещение сновидных образов с их рациональной интерпретацией Ирина Паперно назвала встречей между «незнающим и знающим “я”»[16]. Чтобы рассказать о «конфронтации с собой, со своим страхом, с деформацией своей личности, с своими компромиссами»[17], Вартанян прибегает к повествовательному приему, известному со времен Средневековья и характерному для жанра «онирической автобиографии». В рамках этого жанра «рассказы о сновидении представляют собой ключевые события в повествовании о жизни пишущего»[18]. Таким событием в рассказе Эсфири Вартанян становится вмешательство в ее судьбу высшей силы. Звезда во лбу делает героиню сновидения не только заметной для врагов, но и «видимой» обращенному на нее «взгляду» неведомого защитника.

Вторым доказательством мистического заступничества становится рассказ об одном тюремном эпизоде. Из-за доноса соседки по бараку Эсфирь Вартанян на несколько дней заключают в тюрьму; ей угрожает расстрел. Среди сокамерниц оказалась гадалка. Остальные заключенные упрашивают ее погадать им. Гадалка отказывается и заявляет, что погадает только «военной девушке» (остальные в камере – штатские). Из того, как разворачивается дальнейшее повествование, следует, что именно сокамерники уполномочивают гадалку открыть Вартанян ее будущее. Введение в повествование голоса сообщества (communal voice) характерно для представителей маргинальных групп, в том числе женщин[19]. В рамках этого приема сообщество (сокамерницы) наделяется повышенным повествовательным авторитетом, от лица и по поручению которого может говорить отдельный человек (гадалка).

Убеждая Вартанян в достоверности своего знания о будущем, гадалка рассказывает ей о ее прошлом. Как о самом главном в ее жизни, гадалка говорит о любви отца: «У тебя отец […] он очень страдает по тебе». Потом приступает к гаданию: «“Тебя не расстреляют, еще будешь воевать. После войны еще лет 10 с ним [отцом. – Ю.Б.] проживешь”. [...] Все, что она сказала, все свершилось».

В этом вердикте предстоятелем за Вартанян перед мистическим заступником оказывается род, выступающий в лице отца. Объяснение спасения посредничеством рода кажется противоречивым и архаичным на фоне многократных заверений Эсфири Вартанян в ее приверженности к рациональной просвещенческой традиции. Хотя разум – главная ценность в системе ее декларируемых приоритетов, силой, спасающей ее от смерти, оказывается мистическая сила рода.

5. Еврейская судьба не вписывается в нормативную структуру повествования

Многократные пересказы отфильтровали из воспоминаний Могилевера все, что не работает на образ непреклонного героя-коммуниста, которого окружающая действительность не в силах изменить. Единственное, что вносит в его повествование диссонанс, это именно «еврейские» эпизоды. В городке Гайсин Исаак Могилевер впервые становится свидетелем Катастрофы: «Я видел, как вели 15 тысяч евреев Гайсина на расстрел… Видел через… окно: голые, многие в одних рубашках». Гладкая энергичная речь прерывается, Могилевер замолкает.

«Правда никогда не будет записана», – писал о попытках исчерпывающе рассказать о пережитом опыте Катастрофы Эли Визель: «Как Талмуд, она будет передана из уст в уши, из глаза в глаз»[20]. Правду об этом опыте нельзя записать, но живая речь может с помощью интонации, повторов, остановок передать то, о чем невозможно рассказать словами. В живой речи мы можем услышать молчание, упирающееся в мучительный поиск слова. Когда Могилевер рассказывает о расстреле гайсинских евреев, в телекамеру больше не смотрит неуязвимый для смерти коммунист, сам выбирающий свою судьбу. Перед нами человек, ощутивший несопоставимость любых представлений о жизни с тотальным разрушением. «Голые, многие в одних рубашках», – единственное, что говорит он о последнем пути гайсинских евреев, их обреченность и оставленность не дает Исааку Семеновичу говорить.

Подробно, как профессиональный историк, описывая лагерь для военнопленных, Самуил Ставицкий добавляет, как будто об окружающем лагерь пейзаже: «На холмах, отдельно совершенно, евреи, приготовленные к расстрелу, евреи из оккупированных местностей, согнанные туда». Для попавшего в плен в самом начале войны Ставицкого это было первым столкновением с Катастрофой. Он ни слова не прибавляет к констатации этого факта; регистрирует то, что видели его глаза, и замолкает.

Вартанян описывает расстрел евреек из своего барака лишь через одну подробность: «Девочки плакали». Так же, без комментариев, она сообщает об антисемитизме партизан, к которым попала после побега из лагеря:

«Придя к партизанам, сказала свое настоящее имя и попросила сразу послать на диверсию. Другие ребята в группе говорили: “Ты просто особенная, вообще евреи трусливые”».

«Еврейские эпизоды», вплетенные в не раз проговоренное повествование, могут вызвать у зрителя интервью неоднозначную реакцию. Может, например, показаться спорным решение Могилевера отбирать скудный запас лекарств из больницы гетто в пользу еще не созданных партизанских групп. Он рассказывает:

«Они [Юденрат] получали медикаменты [от еврейских общин Румынии. – Ю.Б.] – больше половины мы забирали для того [...] чтобы потом мы могли действовать в партизанских отрядах и пользоваться этими медикаментами».

Могилевер и его соратники принуждали Юденрат освобождать подпольщиков от отправки в Николаев на тяжелые работы: ведь в будущем эти люди «должны будут открыто воевать против немцев». Уйдя по приказу командования с бойцами в лес, Могилевер бросает семейных подпольщиков гетто на произвол судьбы (правда, позже он героически пытается их спасти). Конечно, с позиции партии, стратегические решения не должны были соразмеряться с их «человеческой» ценой. Тем не менее смущает отсутствие в интервью Могилевера, пусть запоздалых, размышлений о последствиях своих действий для евреев гетто.

Неоднозначное впечатление производит и заключительный эпизод повествования Ставицкого о плене – допрос у офицера СМЕРШа в проверочном лагере. Сначала он регистрируется под своим лагерным «казацким» именем. Ночью – допросы шли круглосуточно, – Ставицкий сам возвращается к представителю СМЕРШа и открывает свое настоящее имя, но просит оставить ему его лагерную фамилию, потому что ему «неудобно перед ребятами». СМЕРШевец настоятельно советует ему назваться подлинным именем:

«Ну, вот вы смените фамилию, а что будет через год? Наши друзья станут нашими врагами […] наши союзники станут нашими врагами, и потом возникнет вопрос: “С чего вы сменили фамилию? А не шпион ли вы американский, английский или французский?”».

Похоже, перспектива лишиться авторитета, оказавшись не тем, за кого он себя выдавал, да еще и евреем, была невыносима для Ставицкого. Он не спорит со СМЕРШевцем, но просит направить его не в ту часть, куда определили его товарищей (потом страшно об этом жалеет). Он не комментирует своих мотивов. Говорит только: «Я же стал… Ставицким и очень стыдился этого момента».

Почему Самуил Абрамович не надеялся на понимание товарищей? У людей, выживших по одному из тысячи, такого рода «обман», казалось бы, должен был вызвать понимание. Но, как и многие «еврейские эпизоды» в рассказах советских ветеранов, история со сменой имени с трудом вплетается в ткань повествования.

Другой пример эпизода, неожиданного в контексте повествования, – рассказ Эсфири Вартанян о двух попытках поделиться военными воспоминаниями. Она рассказывает о первых месяцах мирной жизни:

«Должна была восстановиться в кандидаты в члены партии. Мне предложили написать свою подробную биографию. В это же время Эренбург предложил мне... чтобы я написала воспоминания, а он их отредактирует. Села писать, не могла. Что ни вспомню – то слезы. В войну никогда не плакала, а здесь каждую ночь снились сны. Не помню спокойной ночи: то меня расстреливают, то куда-то убегаю, то вешают. Не могла написать. А когда позвонили из парткомиссии и сказали в течение пяти дней написать воспоминания со ссылками на людей и географические пункты, я села и написала».

Как у всякого советского человека, у нее был опыт написания автобиографии для разных организаций: комсомола, партии, института. Она без труда изложила факты своего военного прошлого, которые интересовали партийную организацию. Однако просьбу Эренбурга, несмотря на его огромный авторитет как писателя и военного корреспондента, Вартанян так и не смогла выполнить. Специфически еврейский опыт войны оказался непередаваемым, а процесс воспоминания невыносимым.

Предложение Эренбурга могло быть связано с «Черной книгой» – одной из двух, запланированных Еврейским антифашистским комитетом (ЕАК, 1942–1948) книг свидетельств. «Черная книга» должна была повествовать о судьбе евреев на оккупированной территории, «Красная книга» – о мужестве, проявленном евреями в вооруженной борьбе с фашизмом. Проектом издания «Черной книги» руководили Илья Эренбург и Василий Гроссман. Весной 1943 года они опубликовали в газете ЕАК «Эйнинкайт» просьбу присылать личные свидетельства. В 1945 году было решено издать две версии книги: одна должна была содержать тексты свидетельств, вторая – их литературную обработку. В 1946 году обе книги были изданы в США. В СССР книга была послана в набор в июле 1947 года. В 1948-м набор был уничтожен, а в начавшемся в 1952 году процессе над ЕАК участие в издании «Черной книги» расценивалось как преступление.

Вероятно, Эренбург хотел опубликовать свидетельство Вартанян в обеих версиях книги и предложил ей вспомнить о пережитом с позиции жертвы Холокоста. Эта задача оказалась не по силам для рассказчицы. Как можно было сочетать прямоту и храбрость с унижением и покорностью, с которой она принимала антисемитизм соседок по лагерному бараку? Спустя пятьдесят лет после эпизода с Эренбургом Вартанян рассказывает:

«Сказали старшей, что сегодня утром баланду она [Вартанян] получит, а потом заберут и расстреляют. […] У меня был котелок, не у всех был. Думаю, пойду помою, а то потом найдут, скажут: “Вот, еврейка ведь была; не помыла после себя”. Ведь антисемитизм же такой был, чуть что – “жидовка”. Мне, другим, между собой».

Помимо ощущения страха и унижения, воспоминания о Холокосте были несовместимы с мечтой о счастливой жизни после войны. Человеку, пережившему тяжелейшие испытания и ставшему свидетелем моральной деградации окружающих, трудно было открыться навстречу безоблачному будущему. Включенный в воспоминание Вартанян рассказ о приснившейся девушке со звездой во лбу, неуязвимой для врагов, которые «особенно мучают духовно», – это попытка найти символическое выражение ее надежде выйти из военных испытаний психологически не искалеченной. По наблюдению Ирины Паперно, включая в повествования сновидения, мемуаристы задают встречу между их «преднамеренным и непреднамеренным (приснившимся) значением»[21]. Тем самым они раскрывают свое сложное отношение к задаче свидетельствовать о пережитом, к «разрыву между прошлым, настоящим и будущим, к самим себе»[22].

6. Заключение

Свидетельства Могилевера, Ставицкого и Вартанян привлекли меня не только красноречием, эмоциональностью и невероятной судьбой мемуаристов. Их интервью позволяют представить себе жизнь, в которой укоренен повествовательный голос рассказчика. В рамках архива видеодокументов повествовательный голос становится историческим свидетельством эпохи, которую он выражает, даже если уточнение исторического контекста не входит в задачи интервью.

Протоколы интервью для архива «Фонд Шоа» не содержат вопросов, которые бы заставили интервьюируемых вспомнить вытесненные на периферию их памяти эпизоды. Интервьюер не пытается пересечь границы пространства повествования, которое очерчивает сам рассказчик. Однако при всех ограничениях позиции «невмешательства» каждое интервью – диалог, в котором свидетель рассчитывает на сопереживание и одобрение интервьюера и гипотетического потомка, представителем которого выступает интервьюер.

Конечно, рассказчик заранее уверен в одобрении слушателя, если тема его повествования – спасение от смерти в Холокосте. В конце 1990-х годов американский психолог Генри Гринспан, говоря о поднявшейся волне интереса к свидетельствам уцелевших, обращал внимание на тенденцию превращать уцелевших в символы Холокоста. «На самом деле, – уточняет Гринспан, – они превращаются в символы наших собственных страхов и желаний, возникающих как реакция на Холокост»[23]. В контексте этих страхов и желаний каждое следующее избавление рассказчика от смертельной опасности опосредованно делает слушателя недосягаемым для собственных страхов.

Захваченные «эйфорией спасения», интервьюирующие и зрители меньше интересуются послевоенной жизнью рассказчиков. «Отрепетированная», не раз повторенная часть повествования охватывает, как правило, только период военных испытаний. Сами советские ветераны видят себя в первую очередь «свидетелями истории» и о послевоенной жизни говорят лишь в общих чертах. Тем не менее, понимая, что рассказчик говорит о прошлом с позиции современности, стоит искать смысл свидетельства в контексте всей жизни свидетелей. Она, незаметно для самих советских ветеранов, из истории победы над судьбой превращается в историю поражения.

Повествовательные фигуры, созданные рассказчиками, так и не пережили войны. Когда рассказ перемещается на послевоенную жизнь, его герои радикально меняются. Неустрашимая Вартанян безропотно выслушивает отказы в найме на работу под предлогом отсутствия вакансии. Она отлично знает, что вакансия есть, ей только что, думая, что она армянка, сказали об этом по телефону. Но, увидев ее паспорт, говорят, что вакансии нет, и Вартанян не возмущается, не произносит пламенных речей, как сделала бы героиня ее повествования о военных годах. Ставицкий после блестящего окончания университета долго мыкается, пока не находит в провинции работу лектора общества «Знание». О всепобеждающей силе дружбы он больше не вспоминает. Даже Могилевер, надежно укрытый, казалось бы, под крылом партии, жалуется на оскорбительный антисемитизм, встречающийся на каждом шагу.

Расцветший в военные годы, отчасти под влиянием фашистской пропаганды, антисемитизм пережил войну. Послевоенные кампании (например «Дело врачей»), клеймившие евреев как враждебных отщепенцев, привели к еще большему расцвету антисемитских стереотипов. Чудом уцелевшим в Катастрофе пришлось смириться с советским государственным антисемитизмом и с тем, что Холокост не стал частью официальной советской военной истории. По многим причинам его надлежало забыть[24].

В атмосфере начавшейся «холодной войны» в Советском Союзе заглохли попытки средствами искусства привлечь внимание к трагической участи евреев. Именно в этой системе представлений и атмосфере поддерживаемого властью антисемитизма создавались ранние версии повествований советских евреев, уцелевших в испытаниях войны. Эти повествования отражают антиеврейские предрассудки послевоенных лет, например, подчеркивают храбрость евреев, их стремление участвовать в опаснейших военных операциях. И нередко не находят слов для свидетельств об их массовом уничтожении. Рассказчики вспоминают только, что «видели» или «слышали» гибнущих евреев.

В 1960-е годы вследствие разных причин, в том числе процессов над несколькими нацистскими преступниками, например, Эйхманом в Иерусалиме, во всем мире началось осознание исторической уникальности Холокоста. В СССР в эти годы написаны поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр» (1961) и одноименный роман Анатолия Кузнецова (1966). На волне «оттепели» появилась «лейтенантская проза» – новое направление в советской военной литературе, попытавшееся отрефлексировать экзистенциальные вопросы, которые война ставит перед человеком. В книгах Василя Быкова, Бориса Балтера, Олеся Гочара и других авторов эти проблемы были представлены как испытания на пути к внутреннему этическому взрослению человека[25]. Но, хотя и Ставицкий, и Вартанян пользуются этим тропом военного взросления, он не дает им оптики, через которую можно было бы увидеть еврейскую трагедию и передать память о Катастрофе.

В 1990-е годы, когда историческое значение Холокоста было уже признано в Европе и США, советские ветераны неожиданно для себя оказались в ситуации, в которой им пришлось рассказывать о своем военном прошлом перед неведомой для них западной аудиторией. Неинтегрированность еврейских эпизодов в общую ткань их повествования свидетельствует о том, что они впервые включались в текст связного воспоминания. Будь они вплетены в ткань повествования давно, все противоречия и шероховатости были бы уже сглажены самими рассказчиками. Таким образом, внутренняя противоречивость и умолчания устных воспоминаний оказываются важным свидетельством, отсылающим как к непосредственному историческому опыту, так и к исторической специфике его репрезентации.

[1] Wieviorka A. The Era of the Witness. Ithaca; London, 2006. P. XIV.

[2] Ibid. P. XIII.

[3] Ibid.

[4] Кукулин И. Регулирование боли. Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 618.

[5] Wieviorka A. Op. cit. P. 97.

[6] Ibid. P. 99.

[7] Ibid. P. 100.

[8] Langer L. Admitting the Holocaust. New York; Oxford, 1995. P. 158.

[9] См.: www.holocausttestimonies.com.

[10] Wieviorka A. Op. cit. P. 109.

[11] Ibid. P. 110.

[12] Ibid. P. 111.

[13] Paperno I. Stories of the Soviet Experience. Ithaca; London: Cornell University Press, 2009. P. 13.

[14] Pinnow K. Making Suicide Soviet: Medicine, Moral Statistics and the Politics of Soviet Science in Bolshevik Russia 1920–1930. New York, 1998. Р. 27.

[15] Полян П. Жертвы двух диктатур. М., 2002. C. 84. В соответствии с «Боевым приказом № 8» от 17 июля 1941 года, подписанным группенфюрером СС Гейнрихом, попавшие в плен члены политсостава Красной армии и военнослужащие-евреи подлежали безусловному уничтожению (Там же. С. 74–76).

[16] Paperno I. Op. cit. P. 160.

[17] Ibid.

[18] Паперно И. Сны террора: сон как источник для истории сталинизма // Новое литературное обозрение. 2012. № 116 (http://magazines.russ.ru/nlo/2012/116/p18.html).

[19] Herman L., Vervaek B. Handbook of Narrative Analysis. Lincoln; London, 2005. P. 140.

[20] Greenspan H. On Listening to Holocaust Survivors. St. Paul, 2010. P. 39.

[21] Paperno I. Op. cit. P. 163.

[22] Ibid. P. 166.

[23] Greenspan H. Op. cit. P. 42.

[24] «Евреи составляли меньше 2% населения СССР, а русские – больше 50%, при этом число жертв среди еврейского гражданского населения – 2,6 миллиона человек – было выше числа русских жертв. Дело не только в стремлении руководства выстроить государственную идеологию вокруг идеи величия русского народа и его жертвы в период войны; 1,6 млн. евреев были уничтожены на территориях, оккупированных СССР в 1939–1940 годах. В то время, как советская пресса вплоть до начала войны держала этих евреев в неведении относительно расовой политики нацистских союзников, ничего не было сделано для их эвакуации. Более четверти европейских жертв Холокоста были недавними гражданами Польши, Румынии и балтийских стран, жителями территорий, захваченных СССР по договору с Гитлером. Предание гласности статистики Холокоста привлекло бы внимание к той части предвоенной истории, которую надлежало забыть. Память о геноциде не только вызывала нежелательные воспоминания. Уничтожить так быстро такое количество евреев фашистская армия, рвущаяся на восток и оставляющая минимум солдат в тылу, могла только при помощи местного населения. Массовый коллаборационизм на Украине, в Белоруссии, в аннексированной Восточной Польше и Прибалтике доказывал враждебность населения к советской власти. Кроме того, память о геноциде евреев порождала сомнения в этической природе “этнических чисток”, ставших привычными за годы войны переселениях “народов-изменников”» (см.: http://booknik.ru/context/all/voyina-i-mir-glazami-evreev-v-armiyah-sssr-i-ssha-19411948/).

[25] Кукулин И. Указ. соч. С. 621.

Опубликовано в журнале:

«Неприкосновенный запас» 2014, №1(93)

Купить остров. Новый сладостный олигархический стиль

Дмитрий Косырев утверждает, что вовсе не хотел пародировать азиатские рассказы Мастера Чэня, просто так получилось – Таиланд навеял.

— А начиналось все с Лёшика, – с ехидной улыбкой сказал Евгений, зачем-то посматривая на главную (и очень маленькую) площадь городка.

Евгений уже не первый год обитает в Таиланде, с постоянными заездами в Лаос, Вьетнам, Камбоджу и прочие соседние места. Он знает здесь всех – по крайней мере, всех русских. И он знает, с кого все начиналось и чем продолжается.

— Лёшик приехал сюда лет десять назад в одних резиновых тапочках, не считая майки, шорт, знания языка и тощей сумки на плече, – продолжил Евгений, все еще улыбаясь. – И поначалу был занят тем же, что и прочие, то есть приработками в качестве гида и переводчика для наших туристов. Начал пару предприятий, ну – не буду даже говорить, чем они закончились. Но тут по соседству поселился беглый олигарх Полянский, и его история дала старт для новой затеи Лёшика.

Что такое "по соседству", мне объяснять было не надо. Мы сидели под навесами кафе на пристани, среди запаха рыбы и урчания лодочных моторов. Дальше была расплавленная белая зыбь морской воды, черные точки лодок и грибовидные силуэты островов на горизонте, а ближе островов – еще одна пристань, такая же, как наша. С белым сараем под черепичной крышей, над которой развевался флаг. Там и тут ставили штампы в паспортах, эта пристань – еще Таиланд, а та – уже Камбоджа.

…Лёшик, конечно же, не мог знать, что вот-вот наступит 2013 год, черный для олигархов – особенно отдалившихся от родины. Черный потому, что какой, в сущности, смысл эту родину оставлять, если все кончается лондонской ванной и шарфиком, да еще и посмертными долгами? То есть, конечно, 2013-й принес много и других важных поучительных событий, даже совсем много, но если вы беглый олигарх, то вот эта история с шарфиком и ванной для вас неизбежно выходит на первое место.

Год несчастного олигарха. "Смерть в результате удушения" и "никаких следов борьбы не обнаружено" – это как? Для подобного финала и Лондона никакого не надо, а раз так, то зачем вообще всё?

А при чем здесь Лёшик? История такая: еще за пару лет до того он вдруг решил – за комиссию, конечно – помочь соотечественникам купить в теплых азиатских краях по острову. И вдруг у него получилось, сообщил Евгений.

Эта часть его рассказа, впрочем, меня не впечатлила. Что за проблема – купить здесь остров? А вот заплатить за то, чтобы на твой остров привезли на здоровенной ржавой барже большой бак для воды… А потом еще сделать так, чтобы в баке всегда была та самая вода… И высверлить в скале штольню, куда надо упрятывать ревущий генератор… Не говоря уже о доме на этом самом, вполне твоем, острове… Это уже деньги.

— И тут, после истории с островом, Лёшик с его резиновыми тапочками напал на золотую жилу, – заметил Евгений. – Он разработал программу "побыть олигархом", да что там – побыть Полянским. Пусть только неделю, на якобы своем острове. И клиенты вдруг полюбили программу и Лёшика в придачу. Вон там… Как раз на сегодня двое эту штуку заказали, в порядке разминки перед новогодним вечером.

И Евгений указал пальцем на яхту, замершую вдали на воде.

— Это такой аттракцион, – сказал он. – Под названием "да пошли бы вы все, козлы". Можно пошвырять в воду моряков с твоей яхты, Лёшик их нанимает, и недорого. Можно отправить поплавать за ними вслед людей, переодетых в полицейских, но тут, правда, вмешалась настоящая полиция. Дело в том, что в этих краях выдавать себя за официальное лицо – уголовно наказуемое преступление. После чего полиция предложила: а вы кидайте нас, в форме, когда мы не несем службы. Заработок все-таки… Процент – Лёшику, плюс его работа – поставка горячительных напитков в нужных для достижения эффекта количествах… Далее: один день в камбоджийской тюрьме. Это ведь незабываемо. Какие там сафари. Тюрьма – это для реальных пацанов. Тем более что тюрьма самая настоящая.

Мы помолчали. Теплая вода влажно плескалась о пирс у наших ног.

— Но тут добавились развлечения для подруг олигархов, – продолжил он. – Вот представь: она, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет мобильник так, что сыплются стразы Сваровского…

— Что, Лёшик организовал еще и поставку фальшивых стразов? – предположил я.

— Стразы самые настоящие, – невозмутимо отозвался Евгений. – Клиенты бы на меньшее не согласились. Ну, и скажи мне сам: за каким лешим нужен какой-то там холодный Лондон? Вот она – настоящая жизнь. Вот он, новый сладостный олигархический стиль.

Я проследил за его взглядом, вновь брошенным в сторону площади, с ее двумя магазинчиками и интернет-кафе: чего или кого он ждет?

— Ну и вон там, повыше на холме, – небрежно показал он через плечо большим пальцем. – Это так, пустяк… Для полного эффекта, поскольку Полянский стал тут уже культовой фигурой, вроде местного духа… Мелькают?

— Что-то и правда мелькает, – всмотрелся я в прогалины между деревьями на холме над городком. – Стой, они там что, голые?

— Ни в коем разе не голые. Бег по джунглям в одном полотенце на бедрах, три километра, с полицией на хвосте. Очень популярно. И ведь расходов для Лёшика никаких, кроме полотенец… А в счете строка стоит. И деньги вперед. А, ну вот… Сейчас я вас познакомлю.

Евгений снизошел даже до того, чтобы чуть развернуть корпус в сторону площади.

Из-за поворота появился снежно-белый "Бентли", плавно описал дугу, покачался на рессорах у входа на наш пирс. Его дверь не спеша открылась.

— Что – "ну вот"? – не понял я. – Это что, лично Полянский? Но ведь он же, как я понимаю, сейчас никак тут быть не может…

— Какой еще там Полянский? – сверкнул глазами Евгений. – Бери выше. Это – Лёшик.

Из тьмы салона "Бентли" высунулась нога в резиновом тапочке и замерла над раскаленным асфальтом.

Десантные корабли на воздушной подушке класса «Зубр» позволят Китаю развернуть войска в короткий период времени в спорных районах островов Дяоюйтай или Дяоюйдао (находятся в ведении Японии, острова Сенкаку , но на их претендуют и Китай и Тайвань) в Восточно-Китайском море и островов Спратли в Южно-Китайском море, пишет сегодня wantchinatimes.com со ссылкой на сообщение телеканала Shenzhen TV.