Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Другого выхода нет»: Россия спасет Дерипаску

Как правительство будет спасать «Русал»

Минфин пообещал помочь попавшему под санкции США «Русалу» краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк». При этом правительство отказалось закупать алюминий для госрезервов. Эксперты полагают, что Россия за ценой спасения не постоит: при текущей геополитической обстановке закрытие компании, которая уже предупредила о возможном техдефолте, показало бы слабость страны.

Не спасти нельзя

Правительство в очередной раз пообещало помощь «Русалу». «Это борьба не с конкретным представителем бизнеса, это борьба за рынки, борьба с крупнейшими поставщиками цветных металлов, которую развернули деловые круги США. Развернули ограничения, развязали торговую войну с Китаем, сейчас и к нам используют неконкурентные методы борьбы», — заявил 11 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. За дня дня до этого Медведев поручил вице-премьерам проработать конкретные меры поддержки пострадавшим от санкций компаниям.

Министр финансов Антон Силуанов в среду заявил, что правительство может помочь «Русалу» с краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк».

По словам министра, кабмин ведет переговоры с компаниями, попавшими под новые санкции США. «Мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку, будь то краткосрочная ликвидность или иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются», — заверил он.

«Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет «Русал» и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 тысяч работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», — сказал министр. При этом Силунов дал понять, что входить в капитал «Русала» государство не собирается, речи о покупке части капитала не ведется, однако власти рассматривают вариант закупки алюминия для госрезервов.

«Пока мы не планируем закупку в госрезервы алюминия или других каких-то металлов, за исключением золота», — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос о возможных покупках алюминия в госфонд.

«Русалу» дадут денег госбанков столько, сколько потребуется, уверен управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Необходимо помнить, что в какой-то степени все это делается на деньги налогоплательщиков, но другого выхода нет: компанию со 170 тыс. сотрудников нельзя просто закрыть, тем более в текущей международной обстановке это выглядело бы как слабость позиции России, добавляет эксперт.

О том, что государство должно поддержать отечественные компании, попавшие под санкции, говорил в среду и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы обязаны поддержать наши компании, наших производителей в условиях именно такого внешнего давления. Мы говорим о наших важнейших предприятиях. О жизни моногородов, где эти предприятия являются единственным местом работы, они обеспечивают фактически всю жизнь города. Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях, их жизненных планах и благополучии», — сказал он.

Как стать изгоем»

В новый антироссийский санкционный список Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, включая второго по размеру в мире производителя алюминия «Русал», аккумулирующую энергетические и металлургические активы Еn+, группу «ГАЗ», холдинг «Базовый элемент», «Евросибэнерго», попали в минувшую пятницу, 6 апреля. Все они были включены в специальный список — SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Кроме того, документом предусмотрены возможные вторичные санкции для нерезидентов США за сотрудничество с фигурантами данного списка.

Власти США предписали своим резидентам до 5 июня разорвать все операции и контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая — продать акции, долги и другое имущество «Русала», En+ и группы «ГАЗ». Под действие санкций также попал другой совладелец «Русала» Виктор Вексельберг и его группа «Ренова».

«Это первый случай попадания глобальной публичной компании в черный список. SDN — это плохие парни, которые наркотики перевозят, это Северная Корея, Иран, которые уже считаются изгоями. Чтобы крупнейшая в мире компания с листингом попала в SDN-лист — такого еще не было», — цитирует Reuters юриста международной юридической фирмы, пожелавшего остаться неназванным.

На фоне решения американского регулятора акции «Русала» и En+ начали снижаться еще 6 апреля. В понедельник обвал продолжился и на зарубежных площадках. Сам «Русал» предупредил инвесторов о возможности технического дефолта, чем усугубил падение котировок. За один день алюминиевый холдинг «подешевел» на Гонконгской бирже более чем на 50%, на Лондонской фондовой бирже стоимость депозитарных расписок на акции компании En+ упала на 25%, после чего биржа приостановила операции с этими бумагами. В России следом за «Русалом» пошли вниз котировки других компаний металлургического сектора, «утянув» за собой нефтегазовый сектор, Сбербанк и ряд других голубых фишек. Сам Дерипаска за сутки потерял пятую часть своего состояния.

Каждый новый день приносит алюминиевому гиганту новые потрясения. Так, во вторник Лондонская биржа металлов остановила работу с алюминием «Русала». Международный трейдер Glencore, владеющий 8,75% «Русала», заявил, что отказывается от конвертации доли в этой компании в расписки в En+, не уточнив своих дальнейших действий. Советы директоров «Русала» и En+ покидают иностранные представители.

11 апреля акции «Русала» на Мосбирже подешевели еще на 7,3%. Рейтинговые агентства Moody's и Fitch в среду отозвали кредитные рейтинги российской алюминиевой компании. Днем ранее провайдер фондовых индексов FTSE Russell сообщил, что с 13 апреля исключит акции «Русала» из двух индексов: Russell Global Index и Russell Emerging Markets Index.

Куда сбыть алюминий

Эксперты сходятся во мнении, что у «Русала» две главные проблемы: найти новые рынки сбыта своей продукции и рефинансировать долги, которые, по разным оценкам, у алюминиевого холдинга достигают 8,5-9 млрд долларов.

Сегодня любая помощь компании через «Просвязьбанк» или любой другой банк будет решать только краткосрочную задачу, уверен доцент института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

«Минфин старается решить краткосрочную проблему, а в долгосрочном плане нужна новая модель рефинансирования. Российские это будут банки или нет, я думаю, пока на этот вопрос не ответит ни «Русал», ни Минфин», — сказал эксперт.

На конец 2017 года общий долг «Русала» составлял $8,4 млрд, из которого 92,5% было номинировано в долларах, говорит Жарский. Все эти обязательства необходимо будет перевести в другие валюты, чтобы не произошло дефолта — это опасно не только для самого «Русала», но и для его кредиторов, Сбербанка и ВТБ, которые не могут допустить дефолта по своему кредитному портфелю. Нужно перевести долги в другие валюты и примерно треть этой суммы дать в виде субсидий, пока будут налажены продажи и логистика на других рынках, ведь доля продаж на рынках США и Северной Америки в целом составляет как раз 10 и 20% соответственно.

Что касается рынков сбыта, то эта проблема становится для «Русала» все более актуальной.

Лондонская биржа металлов заявила, что с 17 апреля перестанет пускать на свои склады алюминий от «Русала». Ограничение не распространяется на металл, попавший на склады биржи до 6 апреля, однако источники Reuters говорят, что немногие компаний захотят держать продукцию «Русала». «Запасы на LME вырастут, потому что банки, которые держат металл «Русала», будут сокращать позиции в нем», — сказал источник в компании, торгующей сырьевыми товарами.

Трейдер Glencore уже объявил форс-мажорными условия по поставке по контрактам около 50 тыс. тонн алюминия из-за их возможного «русаловского» происхождения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Русалу» будет непросто найти покупателей», — уверен Оливер Ньюджент из ING в Амстердаме.

На «Русал» приходится около 6% мировых поставок алюминия. В 2017 году холдинг произвел 3,7 млн тонн алюминия. Основная доля поставок приходится на Европу — 42%, в страны Азии холдинг поставляет около 17% продукции, в России и СНГ реализует 24%, в США — около 10%.

Эксперты не исключают, что алюминиевый холдинг со временем сможет переориентировать поставки на другие рынки, в первую очередь на Китай и другие страны АТР.

Санкции угрожают долларовым депозитам в российских банках?

Новые санкции могут предвещать конец любым операциям с американской валютой. О фантастических и реальных сценариях рассуждают эксперты Business FM

«Хочется надеяться, что мир не сошел с ума». Глава РСПП Александр Шохин в интервью Business FM прокомментировал возможный запрет на операции в долларах. Формально в американском законе о санкциях об этом ничего не сказано. Тем не менее, именно эта опция играет сейчас ключевую роль.

К примеру, у вас есть долларовый депозит в российском банке. Но это вам только кажется, что ваши американские деньги лежат в России. На самом деле, они находятся на счету вашего банка в одном из американских банков. И если вы задумали что-то с этими долларами сделать, то американцы должны сначала одобрить операцию.

Теперь представим, что ваш банк попал под американские санкции или же эта неприятность случилась с вами. Формально никто операции в американской валюте не запрещал. Но санкции запрещают американцам иметь дело с вами или с вашим банком. Соответственно, финансовый партнер из США может отказаться проводить операции в долларах. Что происходит дальше с вами и с вашим банком, объясняет бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин:

— Тогда у российского банка не будет возможности вам перевести эти средства, ну скажем, в Deutsche Bank в Германию, трансформировать евро, потому что не может распорядиться теми деньгами, которые там на корреспондентском счете. Не выдать вам наличных. Ну, если он это сумеет сделать, в объеме тех резервов, которые он уже как бы накопил в наличной форме. А дополнительные ему из Америки не пришлют.

— Конвертировать в рубли?

— Ну, тогда возникнет дисбаланс у него на балансе, потому что у него ликвидность будет нарушена. Тогда ЦБ должен его долгосрочно кредитовать, до момента разморозки.

Насколько вероятны риски? В ответ банкир объяснил Business FM свое видение: ощущение, что никто не знает, до чего могут дойти Штаты. Над нами как будто ставят эксперимент: посмотреть, к чему могут привести новые санкции. Хуже всего от этого эксперимента пришлось пока Дерипаске. В отличие от Вексельберга, санкции затронули не только его материнскую компанию, но и конкретные производственные предприятия: «Русал», ЕвроСибЭнерго, группу «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань».

Распродажа акций — это только начало. До 5 июня все американские партнеры обязаны прекратить все отношения с компаниями из санкционного списка. Это самая тяжелая часть санкций: до сих пор Вашингтон только ограничивал сотрудничество с российскими компаниями, тотального запрета работать с ними не было. Поэтому «Новатэк» и «Роснефть», например, с угрозой остановки долларовых платежей не сталкивались. Применение новых жестких санкций пока непонятно даже самим американским банкам. Вряд ли США прекратят работать со Сбербанком и ВТБ на основании, что они кредиторы «Русала». Но санкции страшны непредсказуемостью.

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

«Не думаю, что до этого дойдет, потому что, несмотря на эмоциональность президента Трампа и злобный характер девушки Мэй. Ну что делать, если не сложилась у нее личная жизнь. А эмоциональный характер у Трампа, потому что сложилась у него личная жизнь. Вот тут какое-то сочетание, горючая смесь. Так вот можно всего ожидать, но хочется надеяться, что мир не сошел с ума».

Репетиция уже была. Четыре года назад под тотальные санкции США попали банки Ковальчука и Ротенбергов. Часть средств оказалась заблокированной, в том числе и личные деньги российских граждан. Банкам пришлось временно приостановить валютные операции. Потом они их возобновили. Но, например, на сайте банка СМП в разделе «Валютный контроль» до сих пор висит красный текст: «В связи с санкциями со стороны США просим вас не осуществлять через наш банк платежи и денежные переводы в долларах США».

Вполне вероятно, что российские компании сейчас будут страховать риски и переводить свои средства в евро, благо ЕС пока санкции не поддержал, и есть надежда, что не поддержит. Самый фантастический прогноз — ограничение доллара в России. Это, кстати, будет серьезным ударом по американской валюте как универсальному средству платежей. Если вернуться в реальность, то пока никто ни в США, ни в России и Европе не может понять, как себя вести. Будут ли блокировать счета? Считается ли это партнерством, которое запрещено, или просто услуги по движению средств? Будут ли сажать за это в американскую тюрьму американских банкиров? Ответов нет. Остается надеяться, как выразился Шохин, что мир не сошел с ума.

Михаил Сафонов

Санкционная удавка: рубль падает на дно

США подготовили санкции против госдолга России

Екатерина Каткова

Новые антироссийские санкции США за два дня обрушили позиции рубля. Официальный курс евро вырос почти на 5 руб., доллара — на 3,8 руб. В некоторых столичных обменниках стоимость евро доходила во вторник до 80-90 рублей. Успокаивающие заявления чиновников не помогают национальной валюте, а продавцы импортных товаров уже анонсировали рост цен. США планируют ввести новые санкции — уже против госдолга РФ, поэтому падение курса рубля продолжится, считают эксперты.

Сорвался и полетел

«Черный» понедельник сменился «лихим» вторником, когда оживившийся было на открытии торгов рубль ушел еще дальше в красную зону.

Официальный курс евро, установленный Банком России на 11 апреля, вырос почти на 5 рублей до 76,85 руб., курс доллара — на 3,8 руб. до 62,36 руб.

В ходе торгов цена доллара на пике достигала 63,95 руб., стоимость евро перешагивала рубеж в 78 руб.

Так рынок отреагировал на новые санкции США, которые американский минфин опубликовал 6 апреля. Список лиц и компаний, попавших под ограничения, оказался настолько неожиданным, что изначально ни инвесторы, ни сами фигуранты не смогли оценить всю серьезность ситуации.

В перечень вошли 15 российских компаний и 24 чиновника и бизнесмена, включая главу «Газпрома» Алексея Миллера, предпринимателя Олега Дерипаску, главу ВТБ Андрея Костина и владельца «Реновы» Виктора Вексельберга. Среди предприятий, которые оказались в списке лиц особых категорий и запрещенных лиц, большую часть списка составляют компании, связанные с Олегом Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», инвестиционная компания B-Finance, «ЕвроСибЭнерго», «Русал», холдинг «Русские машины», группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и En+ Group.

Акции «Русала» начали падение еще в пятницу, снизившись в цене более чем на 20%, однако главный антирекорд алюминиевого холдинга был еще впереди — в понедельник на Гонконгской фондовой бирже бумаги «Русала» потеряли более 50% стоимости, а сама компания опубликовала релиз для инвесторов, в котором предупредила о возможности технического дефолта. Реакция инвесторов отразилась на всем российском рынке.

К моменту закрытия торгов во вторник курс рубля опустился до 63 единиц российской валюты к доллару, евро стоил 77,7 руб.

Падение стоимости рубля сейчас скорее паническое, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Масла в огонь подливает и то, что США уже анонсировали новые санкции после химической атаки в Сирии.

Если конфликт получит продолжение, то до уровня 65 рублей за доллар курс может долететь в считанные часы, предупреждает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Don't worry, be happy

Российские чиновники предпочли не воспринимать панику на фондовых площадках всерьез.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме заявила, что регулятор не видит сейчас рисков для финансовой стабильности России, и напомнила, что «у Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности». «На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры», — уточнила она, добавив, что повышенная волатильность на рынках — явление временное, а экономика РФ адаптируется к новым условиям.

Минфин заявил, что не планирует менять правила на валютном рынке из-за санкций, т.е. продолжит покупать валюту за дешевеющие рубли в прежнем объеме для пополнения ФНБ.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал произошедшее «хорошим тестом для макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет».

На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник заявил, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная.

Из общей благостной картины слегка выбилось решение Минфина не проводить в среду, 11 апреля, аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) «в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой». По данным Bloomberg, это первый отмененный Минфином аукцион ОФЗ с августа 2015 года.

Полгода ставок ждать

Негативное развитие ситуации с курсом рубля может в значительной степени обесценить двухлетние усилия ЦБ по обузданию инфляции, обращает внимание инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

ЦБ ставило ориентир по инфляции в 3–4% к концу 2018 года.

Если курс рубля к доллару не вернется в проторгованный с декабря прошлого года диапазон 57–59 рублей за доллар, а останется хотя бы на уровне 61 рубля, то мы получим за пару месяцев 7% инфляцию в годовом выражении. А если курс останется на уровне 63 рублей за доллар, то инфляция разгонится до 8-10%, подчеркивает Корякин. И вслед за инфляцией появятся проблемы с экономическим ростом, который и так едва заметен, добавляет эксперт.

Ситуация, которая сейчас наблюдается на фондовых рынках, серьезно на экономический рост не повлияет, однако потребует от ЦБ дополнительного внимания к инфляции, полагает бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Думаю, ожидать снижения ставки ЦБ в ближайшее полугодие уже не стоит», — сказал он.

ЦБ в этом году уже дважды снижал ключевую ставку — 9 февраля и 23 марта, каждый раз двигаясь на 25 базисных пунктов. В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта, однако еще раньше регулятор дал сигнал, что в 2018 году в снижении ключевой ставки может взять несколько пауз.

В нынешней ситуации с учетом роста инфляционных и политических рисков Банк России может сделать паузу в снижении ключевой ставки по крайней мере до июня-июля, а возможно даже и до сентября, когда прояснится ситуация с урожаем текущего года, полагает главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

Очевидно, что в условиях панических настроений на внутреннем валютном рынке Центробанк России не должен снижать ключевую ставку, соглашается главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. Снижение ставки может усилить негативные тенденции для рубля, повлиять на импортные цены, следовательно, повысить инфляцию и инфляционные ожидания населения, добавляет эксперт.

После очередного снижения ставки в марте Банк России обещал, что «продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году». Однако не исключено, что эти планы будут скорректированы.

Благодушие, с которым ЦБ взирает на обвал курса рубля, удивляет, сетует советник президента России Сергей Глазьев. «Вместо того, чтобы предпринять стандартные для финансового регулятора меры, руководство ЦБ обещает спекулянтам их не предпринимать, провоцируя атаку на рубль. При этом вопреки здравому смыслу заявляется, что свободное плавание курса рубля демпфирует внешние шоки, хотя очевидно, что, наоборот, оно их усиливает», — возмущается чиновник.

ЦБ может вмешаться в ход торгов валютой, обеспечив предложение доллара, ввести какие-нибудь ограничения или послабления для банков и, наконец, поднять ставку, отмечает Корякин. Пока ЦБ стоит в стороне, ожидая снижения волатильности и стабилизации курса на каком-то уровне, но если этого не произойдет, то повышение ставки будет неизбежным.

Если данная лихорадка на российском рынке быстро не закончится, то это будет означать изменение фундаментального взгляда на российские активы в целом, Центробанку придется тяжело и повышения ключевой ставки не избежать, возможно, даже не раз. Все придется начинать с начала, констатирует эксперт.

Новые санкции против России

Эксперты сходятся во мнении, что в дальнейшем настроения инвесторов во многом будут зависеть от мер, которые объявит правительство по поддержке санкционных компаний и дальнейшего ужесточения режима ограничений.

Если мы не увидим дальнейшей эскалации как в сфере санкций и контрсанкций, так и в области геополитики, то рынок может стабилизироваться и немного скорректироваться в ближайшие дни, отмечает Тихомиров.

Однако надежда на это слабая.

Так, конгресс США подготовил законопроект о дальнейшем расширении санкций, который в случае принятия введет запрет гражданам США, юридическим лицам и компаниям участвовать в операциях с суверенным долгом России.

Документ называется «Акт о солидарности с Великобританией против нарушений России».

Новый санкционный пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Кроме того, под ограничения могут попасть сделки с участием ценных бумаг, выпущенных Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Также под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

В качестве причины усиления санкционного давления в документе указано «участие» России в «деле Скрипаля» и «другие причины».

Как пишет Reuters, инициативу демократа Хоакина Кастро и республиканца Майка Тернера должен сначала рассмотреть комитет Палаты представителей по иностранным делам. В случае одобрения он будет вынесен на итоговое голосование в нижнюю палату Конгресса. Далее документ должен будет пройти через Сенат, после чего отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Хуже санкций против российских бизнесменов и компаний могут стать ограничения в отношении суверенного долга России. Такой ход стал бы настоящей экономической войной, считает глава РСПП Александр Шохин.

«Если еще, не дай бог, американцы решат нанести удар по суверенным бумагам, то не исключено бегство и из суверенных бумаг (помимо текущего оттока средств из акций подсанкционных компаний — прим.).

Но, надеюсь, до этого не дойдет, потому что это настоящая экономическая война — похлеще изоляции, которой подвергался СССР во время холодной войны», — заявил Шохин.

Судя по агрессивной риторике представителей стран Запада, они настроены достаточно серьезно, а значит, вполне следует ожидать очередных обвинений и угроз в адрес России, что, разумеется, будет сказываться отрицательно и на ценных бумагах, и на валюте, отмечает Мащенко. В условиях подобной неопределенности для долгосрочных инвесторов совершенно логично сокращать свои вложения в «токсичные» активы, добавляет он.

Что будет с рублем

Эксперты не исключают, что тренд на снижение курса рубля на этой неделе продолжится, а за ним и рост цен.

Если взглянуть на структуру российского импорта, то рост курса валют должен сказаться на ценах на сельскохозяйственное сырье и продукты (12,7% в структуре импорта) как напрямую, так и через рост себестоимости продукции, в производстве которой используется импортируемое сельскохозяйственное сырье,

рассуждает главный экономист ИК «Русс-инвест» Александр Арутюнян. То же самое можно сказать и о продукции, производимой иностранными инвесторами на территории России, если в их производстве используются импортные комплектующие, например, в автомобильной промышленности. В долгосрочной перспективе, по словам эксперта, рост цен может коснуться также продукции, производимой в РФ с использованием иностранного оборудования.

Продавцы и дистрибьюторы бытовой техники уже анонсировали рост цен на 10-15%. А в Ассоциации компаний интернет-торговли отмечают ажиотажный спрос россиян на бытовую технику и электронику.

В валютных обменниках стоимость евро во вторник уже поднималась выше 80-90 рублей.

При этом банки повышенного спроса со стороны населения на иностранную валюту не отмечают. «В части наличных операций с валютой никаких существенных отклонений не наблюдается, сохраняется штатный режим работы характерный текущему периоду года», — сказали в Альфа-Банке.

«В целом при росте оборотов активности клиентов сальдо за два дня находится вблизи нуля — на рынке есть и продавцы, и покупатели», — отмечают в Сбербанке.

Россияне опасаются повторения ситуации 2014 года, и часть из них на волне паники могут начать запасаться долларами и евро. В то же время население начнет избавляться от накоплений в иностранной валюте в преддверии майских праздников и сезона отпусков, отмечает ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Неясность новых санкций США против России сейчас можно назвать их главным риском, считает первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

"Самый главный момент текущего дня — что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи. И какие последствия будут они иметь", — сказал Швецов.

При этом он назвал "адекватной" текущую ситуацию с курсом рубля. По словам Швецова, регулятор не будет предпринимать каких-то мер для снижения волатильности.

"Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя", — добавил зампред Центробанка.

Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российским рынкам нужно некоторое время для адаптации к новым санкциям.

"Мы все знаем, что российская экономика — открытая экономика, у нас большая доля экспорта, много крупных компаний, экспортно ориентированных. Поэтому изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику", — подчеркнула она.

Также Набиуллина заверила, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию.

Новые санкции

На прошлой неделе США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников. В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа "ГАЗ", "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", группа "Ренова".

На этом фоне в понедельник началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима.

Курс доллара во вторник на торгах Московской биржи колеблется от 60,28 рубля до 63,95 рубля, курс евро — от 74,19 рубля до 78,77 рубля.

Сергей Васильев - о санкциях:"Могут взять и отрезать рынки"

Председатель совета директоров инвестиционной компании "Русские Фонды" Сергей Васильев объяснил, почему именно последние санкции оказались столь болезненными. По его мнению, на наших глазах в один день просто взяли и обрушили всю экономическую модель, создававшуюся десятилетиями.

"В чем причина такого обвального падения акций ведущих российских компаний, да и рубля в придачу? - пишет Сергей Васильев в своем фейсбуке. - Почему санкции против Олега Дерипаски и Русала оказались столь болезненными для всего нашего фондового и валютного рынка?

Казалось бы, Дерипаска не из самых приближённых к Кремлю олигархов. Русал - крупный холдинг, но не самый большой. Санкции против российских компаний действовали и ранее, но наш рынок так болезненно на них не реагировал до этого.

Глубинная причина такой реакции в том, что мы вынуждены сегодня поставить под вопрос саму модель экономики, которую долго строили.

В основе этой экономической модели был - экспортёр! Создать экспортера - это создать компанию мечты! Если ты наладил экспортно-ориентированный бизнес, значит ты на правильном пути.

Этому были посвящены все 1990-е, когда новоявленные младо-олигархи на залоговых и прочих аукционах выкупали у государства компании, ориентированные на экспорт. Собственно, только те из бизнесменов 1990-х, кто сумел отхватить какого-нибудь "экспортера" и стали олигархами.

Дерипаска и Русал, в этом плане, типовой пример создания такой компании-мечты.

В 90-х у бандитов и красных директоров он отвоевывал один за другим свои алюминиевые заводы, построенные ещё в советские годы.

Потом, в нулевые пришла пора консолидации, он собирал скупленные заводы в единый холдинг. Выкупались акции у одних партнеров, привлекались другие. Цены на алюминий то падали, то росли. Нужно было налаживать кредитные линии банков, обрастать трейдерами на Западе, расширять производство. На создание громадного набора активов ушло почти десять лет.

Тем временем пришел мировой кризис 2008-го года, когда неожиданно упало потребление и стали сворачивать кредитные линии западные банки и пришлось, засучив рукава и заняться эффективностью всего хозяйства, чтобы улучшить устойчивость и меньше зависеть от цен на мировом рынке.

За десять лет после 2008-го Дерипаске удалось справиться и с этим.

Выводя на IPO свою компанию En+ (в которою он объединил все свои металлургические и энергетические активы) он обозначил окончание этого этапа. Была создана глобальная вертикально-интегрированная структура, от производства самой дешевой электроэнергии на собственных гидроэлектростанциях, которые поставляют электроэнергию на свои же алюминиевые заводы, до логистики с железнодорожными составами, которые поставляют произведённый алюминий на внешний рынок.

Был проделан длинный тернистый путь, создана компания с длинной цепочкой электростанций, заводов и фабрик с десятками тысячами работников, с очень хорошей (маржа около 30%) эффективностью для производства и продажи алюминия на экспорт.

И вот оказалось, что в этой модели есть один большой изъян - тебе могут отрезать внешние рынки. Неожиданно и одномоментно.

Это и есть тот шок, к которому оказалась не готова наша модель.Нам думалось до этого, что выстроив модель эффективного экспортера – ты победил.

Но оказалось, что это – не так.

Это можно называть издевательством со стороны США, нарушением против правил ВТО, преступлением против всех рыночных принципов, форс-мажором, и т.д. и т.п., но факт остаётся фактом.

Русал встал перед фактом, пусть временной, но полной приостановки экспорта. Оказалось, что та экспортно-ориентированная модель бизнеса, которую десятилетиями настраивалась у нас, ДАЛА СБОЙ. И скажем честно, никто пока (за эти несколько дней) не придумал, как теперь с этим жить. Потому и такое недоумение у игроков и паника на рынках.

Наверное, шок пройдёт, и рынок придумает, как тактически обходить эти санкции, как торговать в обход и прочее. Рынок что-то придумает, но, тем не менее, уже приходит и понимание порочности самой "экспортной" модели, по которой мы жили.

Если бы мы были нацелены на наш собственный внутренний рынок, если бы росло потребление алюминия внутри России, то и не было бы этих проблем, никакие санкции нас бы не волновали.

Это и есть тот главный урок, который мы должны вынести из случившегося вчера "чёрного" понедельника.

Алюминиевые комбинаты, построенные ещё в советские времена, которые вошли с основу Русала, создавались в основном для внутреннего рынка СССР, он был огромным. Только 15-20% "советского" алюминия шло на внешние рынки. Экспорт был, но это был лишь добавок к внутреннему потреблению.

А сегодня цифры поменялись с точностью наоборот.

Сегодня 90% алюминия Русала идёт на экспорт и только 10% потребляется внутри.

В этом корень проблемы.

И чем быстрее мы запустим механизмы внутреннего роста, внутреннего спроса, тем быстрее мы защитим себя от подобных шоков".

Правительство РФ окажет поддержку подпавшим под санкции США компаниям.

Правительство окажет поддержку компаниям, подпавшим под новые санкции США, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Во-первых, поддержка этим компаниям оказывается и в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно - это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать", - сказал Дворкович.

Он отметил, что некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, до ужесточения санкций.

При этом Дворкович сказал, что не знает о возможной встрече бизнесменов, подпавших под санкции США, с членами правительства. "Я не знаю об организации какой-то общей встречи, практически с каждым из них практически каждую неделю встречаюсь. Мы постоянно эти темы обсуждаем", - добавил Дворкович.

Введение новых санкций уже отразилось на экономике. Так, в понедельник утром падение рынка акций РФ усилилось, индексы МосБиржи и РТС потеряли более 3-4%. Лидерами падения стали бумаги "РусАла" (-22,3%) и En+ (-14,7%), компании и их основные акционеры были включены в санкционный список США.

Пополнение в санкционном списке

В пятницу, 6 апреля, минфин США объявил, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ.

Со стороны бизнеса в "черный список" оказались внесены председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Андрей Скоч и Владислав Резник, глава Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель ВТБ Андрей Костин. Также санкции распространены на гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, члена правления "СИБУРа" Кирилла Шамалова.

Также в список внесены секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, бывший глава СВР и экс-премьер-министр РФ Михаил Фрадков, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, помощник президента РФ по кадровым вопросам Евгений Школов, бывший глава Минюста и Генпрокурор РФ Владимир Устинов, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России Тимур Валиулин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, начальник управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Олег Говорун, президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко.

Среди попавших под санкции компаний доминируют структуры Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". В "черный список" также включены группа "Ренова" Вексельберга, NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова и банк РФК (принадлежит "Рособоронэкспорту", который тоже оказался под санкциями).

В En+ рассказали о возможных последствиях от санкций США для компании.

Последствия санкций со стороны США на компанию En+ несут негативное влияние на бизнес и перспективы группы. Об этом говорится в сообщении En+.

«Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, защите интересов своих инвесторов, держателей GDR и партнеров», — говорится в заявлении компании.

Также в EN+ добавили, что группа планирует продолжать исполнять свои текущие обязательства.

Ранее сообщалось, что акции компании бизнесмена Олега Дерипаски «Русал» упали на 30% (19,8 руб. за бумагу) на открытии торгов Московской биржи.

Максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 руб. за бумагу.

В свою очередь глобальные депозитарные расписки EN+ Group Дерипаски снизились на 20%

Россия готовит ответ на санкции США.

МИД России прорабатывает список возможных ответных мер после введения новых санкций США. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются", - рассказала Захарова.

Однако, по ее словам, говорить о том, насколько жесткими будут ответные меры, преждевременно.

"Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности", - отметила официальный представитель МИД.

Тем не менее Россия по-прежнему стремится к сотрудничеству с США, сказала Захарова.

"Каждый раз мы говорим, что мы за конструктивный диалог, каждый раз мы говорим, что мы готовы за столом переговоров решать вопросы", - подчеркнула она.

Как сообщали "Вести.Экономика", в пятницу Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошли 24 российских чиновника и предпринимателя, а также 14 российских компаний.

В частности, в списке фигурируют Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Алексей Миллер, Андрей Костин, Михаил Фрадков и т. д.

В санкционный список внесены компании En+ Group, "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Рособоронэкспорт", группа "ГАЗ", группа "Ренова", "Газпром бурение" и т. д.

В числе должностных лиц, включенных в список, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко и т. д.

По следам санкций: как будут спасать пострадавших

Правительство обещает поддержку компаниям из санкционного списка

Во вторник правительство обсудит варианты поддержки компаний, попавших под санкции США. Пока в Минпромторге рекомендуют российским партнерам пострадавших компаний не отказываться от сотрудничества, а в Кремле и правительстве обдумывают стоит ли собирать пострадавших бизнесменов на общую встречу или решать их проблемы по отдельности.

Совещание во вторник состоится у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказал «Газете.Ru» правительственный источник. По его словам, звать ли на такие совещания представителей бизнеса еще не решено. Представитель Игоря Шувалова от комментариев отказался.

Подготовить варианты поддержки компаний, попавших под санкции, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству на совещании с вице-премьерами в понедельник, 9 апреля.

«Что касается наших компаний, которые попали под санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса»,— сказал премьер-министр.

«Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную, простую, прагматическую цель - решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи» - считает Дмитрий Медведев.

О том, что в Белом доме озабочены положением компаний, в понедельник сообщил и вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, «в нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем (эту поддержку оказывать) и заранее уже некоторые вещи обсуждали» — цитирует вице-премьера агентство ТАСС. Дворкович не знает «об организации какой-то общей встречи, но я практически с каждым из них каждую неделю встречаюсь, поэтому мы постоянно эту тему обсуждаем». «Поддержка будет в любом случае», - заключил вице-премьер.

О вариантах поддержки в правительстве пока не говорят, ссылаясь на необходимость оценить масштаб.

Обсуждение в правительстве поддержки компаний, попавших под санкции, спровоцировало их расширение в конце прошлой недели. В пятницу, 6 апреля Минфин США опубликовал список в отношении 24 российских граждан и 14 компаний. Наиболее быстро последствия отразились на группе компаний «Русал». Ее активы наиболее полно оказались перечисленными в последнем секционном списке. Уже в понедельник компания заявила о возможности техдефолта, после чего на Гонконгской бирже ее акции рухнули более чем на 50%. В опубликованный 6 апреля список попал и сам предприниматель Олег Дерипаска, и находящиеся под его контролем компании, в том числе «Русал», En+ Group, «Базовый элемент», группа «ГАЗ». На Лондонской фондовой бирже стоимость депозитарных расписок на акции компании En+ упали на 25%, после чего биржа приостановила операции с этими бумагами. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявил о приостановке листинга ценных бумаг компании для инвесторов из США.

Другая компания из санкционного списка – «Ренова» — в понедельник была вынуждена согласиться сократить свою долю участия в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer до 48,83%. Швейцарцы собираются до конца недели закрыть сделку о выкупе 15% своих акций, что бы минимизировать санкционные риски.

По мнению Эмиля Мартиросяна из Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС можно разделить вопросы поддержки на два варианта. «Первый связан с потерей выручки в текущем режиме. Второй, это компенсация заморозки инвестиционных проектов, которые находятся в стадии разработки, планировались или реализуются» – говорит эксперт. По его словам, «по первому пункту действенным инструментом поддержки государства могут быть предложения новых направлений и новых контрактов, в частности с партнерами в Азии.» Он считает, что государство сможет содействовать компаниям в выходе на азиатские рынки, которые исторически поддерживают Россию и нуждаются в российском ресурсе. Это Китай, Вьетнам, Индия, страны ЮВА, а также Бразилия и Аргентина. Для дополнительного стимулирования государство может помогать предоставлению достаточно дешевых кредитов и субсидировать процентные ставки не ниже ставки рефинансирования, «потому что переориентация на новые рынки потребует времени для адаптации своих производственных циклов».

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров также считает, что помощь может быть оказана в двух областях: предоставление кредитных линий от госбанков или через ФНБ для предотвращения дефолтов и размещением госзаказов в компаниях, попавших под санкции.

Директор аналитического департамента компании Локо-Инвест Кирилл Тремасов сказал «Газете.Ru», что «Русалу» «нужны деньги, «больше никаких мер поддержки ему не нужно». У «Русала» $7,6 млрд долга, очевидно, что упадут продажи, упадет выручка – у него проблемы в плане расчетов». «У «Русала», скорее всего, будут проблемы в расчетах в долларах, поэтому его сейчас будут поддерживать госбанки. По-моему, это основная мера». – считает Тремасов.

В понедельник же о поддержке попавших под санкции компаний объявил и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр обещал пресекать любые попытки бойкотировать работу с ними на российском рынке.

«Были некоторые прецеденты ранее по введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, некоторые потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний», – сказал Мантуров журналистам. «Что касается внутри страны, если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого там вводятся санкции, мы тоже так же будем относиться к этим структурам», – предупредил министр.

В Кремле уверены, что «правительство делает все необходимое для минимизации последствий». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песком в понедельник сказал, что оказание поддержки бизнесу и иные меры реагирования на последствия санкций целиком и полностью находятся в ведении правительства. Но не исключено, что к решению проблемы подключится и президент. Дмитрий Песков сказал, что пока в графике Владимира Путина нет запланированной встречи с пострадавшими бизнесменами, но «это не значит, что она не может состояться в случае необходимости».

Санкции в действии: «Русал» объявил о проблемах

После санкций США акции компаний Дерипаски падают на всех мировых биржах

«Русал» может пасть первой жертвой новых антироссийских санкций США - компания официально заявила о возможности техдефолта, после чего ее акции рухнули более чем на 40%. Эксперты предрекают Олегу Дерипаске и его структурам дальнейшие проблемы. Кроме того, из-за попадания в санкционный список группы «Ренова» и самого ее владельца Виктора Вексельберга компания вынуждена отказаться от контроля над швейцарской Sulzer.

Дефолт и обвал «Русала»

Попадание «Русала» в санкционный список минфина США поставило его на грань технического дефолта. Об этом в понедельник заявила сама компания, распространив соответствующий релиз для инвесторов Гонконгской биржи. После этого акции компании рухнули более чем на 49%. По данным на 9:05 мск

«По оценке компании, санкции OFAC [департамента минфина США по контролю за иностранными активами] могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании «Русал» и ее «дочек» – примечание «Газеты.Ru»)», — говорится в сообщении компании.

В опубликованный 6 апреля список попал и сам предприниматель Олег Дерипаска, и находящиеся под его контролем компании, в том числе «Русал», En+ Group, «Базовый элемент», группа «ГАЗ».

В сообщении «Русала» подчеркивается: компания считает высоковероятным, что санкции окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы его развития.

При этом «Русал» намерен исполнять текущие обязательства. «В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах», — говорится в сообщении компании.

Публикация годового отчета компании может быть отложена, также говорится в сообщении.

Компания сделала это заявление на фоне резкого снижения своих акций: на бирже в Гонконге они упали более чем на 40% вслед за включением компании в черный список США, сообщает агентство Bloomberg.

В ходе торгов акции опускались до 2,76 гонконгского доллара.

Публикация сообщения о вероятности технического дефолта на самом деле существенно увеличила саму его вероятность, отмечают эксперты. «Но при этом отсутствие информации относительно того, по каким именно обязательствам «Русал» объявит дефолт, сейчас создает вредоносную интригу и способствует росту объемов спекулятивных сделок. Я думаю, что в ближайшее время информация будет конкретизирована и паника сойдет на нет», — говорит гендиректор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Тем не менее, существенный урон, причиненный компании этой паникой, а так же введенные в ее отношении санкции, которые действительно могут воспрепятствовать развитию бизнеса за счет ограничений на доступ к иностранным инвестициям и заемному капиталу и даже ограничить поставки продукции на внешние рынки в связи с рисками, которые будут нести контрагенты, действительно существенным образом могут повлиять на политику «Русала» и аффилированных с ними структур Дерипаски по части погашения ранее сформированных долговых обязательств и, возможно, выплаты дивидендов.

Технический дефолт может, естественно, означать не банкротство, а пересмотр условий расчётов с текущим кредиторами, причём в итоге всё может быть даже выгодно для покупателей, особенно для тех, кто входит в них как раз в неспокойный период. Государство через свои банки может помочь с перекредитованием, тем более, что и некоторые из них являются держателями долга, отмечает Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets.

Ранее Олег Дерипаска, которого Минфин США в пятницу включил в санкционный список, называл попадание в черный список безосновательным, хотя и ожидаемым.

«События, произошедшие вчера, неприятны, но не неожиданны. Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», - передал журналистам слова бизнесмена его официальный представитель.

Дерипаска пообещал в понедельник проанализировать возникшую ситуацию с юристами и предоставить комментарий.

Швейцарцы забирают от «Реновы» контроль

В понедельник утром проявились первые плоды санкционного влияния на еще одну компанию, попавшую в новый список Минфина США. «Ренова» Виктора Вексельберга будет вынуждена расстаться с контролем над швейцарским машиностроительным концерном Sulzer.

Пресс-служба швейцарской компании сообщила 9 апреля, что накануне подписала обязывающее соглашение с «Реновой» о выкупе у группы Виктора Вексельберга 5 млн собственных акций.

На этот шаг Sulzer решила пойти, чтобы снизить возможность негативных последствий для своего бизнеса из-за санкций США, которые 6 апреля были введены в отношении самой «Реновы»и лично Виктора Вексельберга.

Сделку стороны планируют закрыть в течение недели. Покупать акции Sulzer будет исходя из средневзвешенной цены на Швейцарской фондовой бирже с 9 по 13 апреля 2018 года.

В настоящее время «Ренова» контролирует 63,42% Sulzer. После сделки ее доля снизится до 48,83%.

Sulzer также подчеркивает, что перечислит деньги «Ренове» только когда получит официальное подтверждение, что это не несет для нее санкционных рисков, уточняется в сообщении.

Текущая цена акций компании на бирже составляет порядка 117 швейцарских франков. При этом бумаги компании теряют более 6%. Вполне возможно, что санкционные новости скажутся на отношение инвесторов к ним и в дальнейшем. В результате цена выкупа, которая будет определяться, как средневзвешенная в рамках торгов с 9 по 13 апреля, может составить порядка 105 - 120 швейцарских франков, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

В другой крупной швейцарской компании, OC Oerlikon, у «Реновы» нет контроля: ей принадлежит 43,04% акций, и, таким образом, автоматически американские санкции на нее не распространяются, обращает внимание «Интерфакс».

Жертвы режима

Власти США 6 апреля расширили санкции против России, в обновленном списке — 24 физических и 14 юридических лиц, следует из материалов Минфина США. В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

На официальном сайте Минфина США говорится, что эти люди так или иначе связаны с ситуацией на Украине и в Сирии. Высокопоставленный представитель администрации США пояснил после обнародования досье, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России.

Также он считает, что «российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства». Ранее чиновник сообщил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России.

Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц.

Помимо этого, под санкции попадают компании, в которых половину доли и более прямо или косвенно контролируют фигуранты списка. Также по закону инвесторы, работающие в американской юрисдикции, должны будут в течение месяца избавиться от активов и акций, связанных с санкционными компаниями.

Между тем, российские власти прорабатывают ответные меры на новые американские санкции. Есть целый список возможных мер и есть люди, которые этим занимаются, заявила 8 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Нам-то очевидно, за что, это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это вообще такая стратегия, игра такая, «дави Россию», — подытожила представитель министерства иностранных дел.

США ввели самые жесткие санкции против россиян.

Минфин США опубликовал санкционный список против России: в нем указаны 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний.

В списке указаны Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Алексей Миллер, Андрей Костин, Михаил Фрадков и другие.

В список санкций внесены компании En+ Group, группа "ГАЗ", "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Рособоронэкспорт", группа "Ренова", "Газпром бурение".

Впервые под санкции попали бизнесмены с активами в крупнейших отраслях - металлургической и автопромышленной - Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. В список санкций попали и их активы - "Базовый элемент" и группа "Ренова". Под санкции попал и холдинг "Русские машины" с группой "ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань" и группа En+ Дерипаски. В "РусАле" Олегу Дерипаске принадлежит 48,13%, Виктору Вексельбергу вместе с Леонардом Блаватником - 26%. Этим Минфин США и объяснил внесение алюминиевого гиганта в "черный список".

После публикации заявления Минфина США курс акций En+ на Мосбирже упал на 22%, "РусАла" – на 12%. Бумаги En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) также подешевели - на 20%.

В "черный список" внесен и зампред правления "СИБУРа" Кирилл Шамалов и его компания "Ладога менеджмент", объединяющая его активы. Под санкции впервые попал Игорь Ротенберг и его нефтесервисная компания "Газпром бурение".

"То, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения - всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция", - заявили в "Ростехе".

В список внсены 17 новых должностных лиц. Среди них министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, помощник президента РФ Евгений Школов, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Скоч, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко.

Как сообщали "Вести.Экономика", в январе Минфин США представил конгрессу "кремлевский доклад", в котором упоминается 210 имен. В "кремлевский список" вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкомпаний, а также 96 бизнесменов с состоянием более $1 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин тогда заявил, что новые санкции США последуют за публикацией списка российских миллиардеров и высокопоставленных чиновников.

Министерство обороны Японии рассчитывает, что второй из трех военных спутников связи, который был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Ariane 5, начнет работу в июле текущего года.

Старт состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18.34 четверга по местному времени (00.34 пятницу мск). На борту ракеты также находился британский спутник связи HYLAS 4.

"Мы планируем, что спутник начнет работу в июле этого года после серии тестов", — отмечается в сообщении министерства обороны Японии.

"Кирамэки-1" стал вторым из трех космических аппаратов военного назначения, которые заменят гражданские аналоги, используемые до сих пор. Новые спутники будут обеспечивать прямую высокоскоростную связь между частями сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил самообороны Японии. Необходимость военного спутника объяснялась попыткой улучшить инфраструктуру коммуникаций на фоне ядерной и военной угроз со стороны КНДР.

Запуск "Кирамэки-1" изначально планировался на 2016 год, однако спутник был поврежден во время перевозки из Японии на космодром во Французской Гвиане. В результате первым из серии спутник был запущен "Кирамэки-2" в начале 2017 года. Третий спутник этой серии планируется отправить на орбиту в конце 2020 финансового года, который начнется 1 апреля 2020 года и завершится 31 марта 2021 года.

Спутник "Кирамэки-1" будет работать над Тихим океаном, "Кирамэки-2" будет функционировать над Индийским океаном, а "Кирамэки-3" — над территорией Японии. Все эти спутники рассчитаны на 15 лет работы и используют для коммуникаций X-диапазон.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков космических аппаратов ракетами-носителями семейства "Ариан". Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ.

Совет директоров 3 апреля одобрил участие ПАО "РусГидро" в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), с учётом ряда условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В частности, лимит ответственности РусГидро по обязательствам спонсорской поддержки, принимаемым в рамках привлекаемого для реализации проекта ТаАЗа проектного финансирования, не должен превышать 7.5% от стоимости достройки завода (не более $60 млн).

Стоимость входа РусГидров проект ТаАЗа, которая составит не более $319.5 млн, должна быть подтверждена независимым оценщиком. Порядок оплаты доли РусГидро: на первом этапе ОК "РУСАЛ" принимает в счёт частичной оплаты 42.75% акций ОАО "Иркутская электросетевая компания" (ИЭСК), принадлежащих РусГидро, по цене $150 млн.

Кроме того, предусмотрена рассрочка оплаты в размере $19.5 млн (в течение 3 лет после выхода ТаАЗ на проектную мощность - рассрочка предоставляется бесплатно, далее - начисляются проценты по средневзвешенной процентной ставке в рамках проектного финансирования).

Оставшаяся часть цены входа ($150 млн) оплачивается путём погашения СП задолженности перед компаниями группы ОК "РУСАЛ" по договору займа за счёт денежного потока после выхода на проектную мощность.

Также предусмотрены следующие условия: отсутствие ограничений для реализации права РусГидро на продажу доли в проекте; целесообразность применения к проекту налоговых льгот; предоставление РУСАЛу гарантий и обязательств по финансированию дополнительных капзатрат проекта ТаАЗа; зафиксированное решение, что реализация сделки предусматривает отказ сторон от совместной достройки Богучанского алюминиевого завода до заявленной проектной мощности (3-го и 4-го пусковых комплексов); предоставление совету директоров РусГидро заключения об экономической эффективности проекта по итогам проведения анализа чувствительности; совместная реализация механизма выхода РусГидро из проекта в случае, если до согласованной даты завод не выйдет на проектную мощность.

ОК РУСАЛ начал реализацию проекта по строительству ТаАЗа в 2006 году, но в 2009 году приостановил её. Проектная мощность завода - 428.5 тыс. т в год. Технология производства алюминия на ТаАЗе предполагает использование электролизеров РА-400. Исторические затраты РУСАЛа в проект оцениваются в $776 млн.

Запуск космической обсерватории "Джеймс Уэбб", самого большого и дорогого проекта НАСА, был официально отложен до мая 2020 года из-за непредвиденных проблем при сборке и тестировании телескопа, сообщили официальные представители космического агентства на брифинге в штаб-квартире НАСА.

"Учитывая то, как много ресурсов и времени и НАСА, и наши международные партнеры вложили в этот проект, мы планируем отодвинуть время запуска и использовать освободившееся время для того, чтобы систематически провести все оставшиеся тесты. Мы надеемся, что мы будем готовы к запуску в мае 2020 года", — заявил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения НАСА.

Новый телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST) должен стать официальной заменой для орбитальной обсерватории "Хаббл", которая проработала на орбите уже 25 лет.

Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но чрезмерно высокие затраты на его постройку и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, потом – на октябрь 2018 года, и затем — на июль 2019 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" проект из-за задержек в его сборке и выход за рамки бюджета.

В начале декабря 2016 года инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем у "Джеймса Уэбба" – акселерометры, установленные на корпусе телескопа, зафиксировали некие неназванные аномалии во время вибрационных тестов. Это заставило НАСА провести детальную проверку телескопа, так как подобные аномалии могли указывать на наличие повреждений или трещин в инструментах или в корпусе "Джеймса Уэбба".

Эти проблемы и другие неполадки в работе солнечного экрана телескопа, как уже сообщало РИА Новости, "съели" все резервные запасы времени, которые были выделены на постройку и проверку телескопа в рамках последней версии планов НАСА, предполагавшей его запуск летом 2019 года. В начале марта ревизоры НАСА заявили, что это может заставить агентство перенести запуск на 2020 год.

Вчера в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне прошел пресс-брифинг, на котором Цурбухен и Роберт Лайтфут (Robert Lightfoot), временный глава агентства, официально подтвердили эти слухи, заявив, что запуск телескопа будет отложен как минимум на год из-за появления неожиданных проблем в работе клапанов двигателей зонда и ради тщательной проверки всех его систем.

Для того, чтобы эти планы не были сорваны еще раз, НАСА создаст специальный независимый комитет, IRB, который в ближайшее время проанализирует ситуацию с "Джеймсом Уэббом" и даст рекомендации по тому, как следует проводить дальнейшие тесты и подготовку к запуску.

Самые большие проблемы будут ожидать "Джеймс Уэбб" не в космосе, а на Земле – если расходы на его постройку превысят бюджет даже на один цент, то Конгресс автоматически получит право на пересмотр всего проекта и его повторное одобрение. Если законодатели не одобрят расширение финансирования, то миссия будет автоматически закрыта через 18 месяцев.

Помимо выхода за рамки бюджета, этот шаг НАСА породил еще одну проблему – пока не понятно, сможет ли ЕКА выделить еще одну тяжелую ракету Ariane 5 для вывода телескопа на орбиту весной 2020 года, и когда произойдет этот запуск. Эти вопросы, как отметил Цурбухен, НАСА надеется решить до предполагаемого времени полной сборки телескопа и его отправки на космодром во Французской Гайане.

Рейтинг самых известных экологических проектов в России за 2017 год

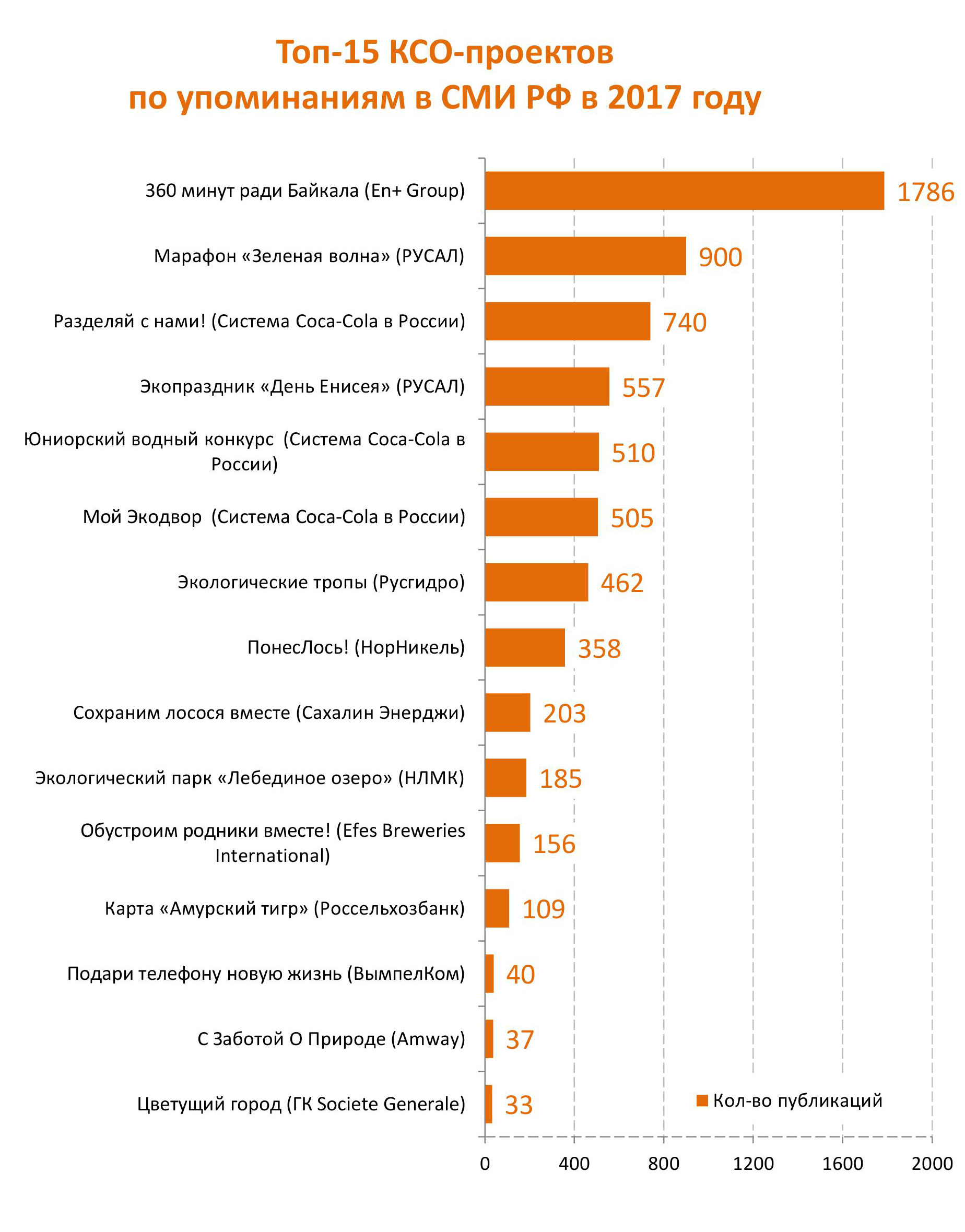

По итогам Года экологии в России аналитическое агентство «Смыслография» составило рейтинг наиболее цитируемых экологических проектов в области корпоративной социальной ответственности (КСО) в публикациях российских СМИ за 2017 год. В исследовании участвовали экологические инициативы крупных компаний. Рейтинг был сформирован по количеству публикаций за отчетный период.

В число лидеров медиарейтинга корпоративных экологических инициатив вошли экологический марафон En+ Group »360 минут» (1 786 публикаций), марафон «Зеленая волна“, организованный компанией РУСАЛ (900 публикаций), и проект “Разделяй с нами!» система Coca-Cola в России (740 публикаций).

«На протяжении 2017 года во всех регионах России проходили мероприятия, посвященные экологии. Основное внимание уделялось темам управления отходами, внедрению новых технологий, защите Байкала и прочих заповедных мест, сохранению водных и лесных ресурсов, – отмечают аналитики Смыслографии. Многие крупные компании запланировали старт собственных эко-проектов, что отразилось на медиаполе нашей страны. Можно утверждать, что в 2017 году этой теме было уделено повышенное внимание со стороны СМИ. При составлении Рейтинга мы учитывали именно проекты, посвященные защите окружающей среды, отдельные тематические мероприятия в рамках КСО программ крупных компаний в Рейтинг не вошли. Кроме того, в перечень участников Рейтинга включены проекты, в которых большой акцент был сделан на работу с местными сообществами».

В топ-3 все проекты так или иначе были посвящены теме борьбы с бытовыми и промышленными отходами, что показывает наиболее проблемные точки в экологии страны по мнению широкой общественности и СМИ.

Напомним, что, в соответствии с Указом Президента РФ, 2017-й был объявлен Годом экологии с целью привлечения внимания общества к вопросам развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. По данным официального сайта Года экологии, общий объём финансирования природоохранных проектов составил 475,6 млрд рублей, в том числе 112,79 млрд рублей в 2017 году.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Стратегия - рост отраслей, собирающих вторичные ресурсы / Примеры тренда - металлолом, бумага, пластик

Накануне нового, 2018 года, Президент Путин подписал законодательный пакет, известный как ФЗ 503-ФЗ от 31 декабря 2017 года, который позволяет развивать раздельный сбор мусора и переработку. А 25 января 2018 года, Указом Дмитрия Медведева была утверждена Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. В ней приведены некоторые важные цифры. У нас большая страна, но свалки грозят стать повсеместным явлением — их площади постоянно растут. Стратегия «видит» около 15 тыс. санкционированных объектов размещения отходов, которые занимают территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта территория ежегодно увеличивается на 300-400 тыс. гектаров. А сколько существует несанкционированных свалок? Можно только предполагать, насколько велик масштаб бедствия. Но динамика отходов, приведенная с Стратегии, во многом говорит сама за себя: если в 2005 году в Российской Федерации зафиксировано образование порядка 3 млрд. тонн отходов, то в 2015 году — более 5 млрд. тонн, то есть за 10 лет рост составил 166%, а объем возрос за 5 лет более чем в полтора (в 1,66) раза!

Не секрет, что в некоторых отраслях вторичное сырье, извлекаемое из отходов, ценится как существенная добавка к исходному сырью. Например, для металлургии — лом черных металлов как правило ценнее, чем сырье, добываемое из-под земли. Экономика и экология в вопросах переработки лома черных металлов находятся в замечательном согласии. В частности, для металлургии сырье в виде лома черных металлов является высоко востребованным товаром, имеющим высокие стоимостные показатели. Экспортный рынок металлолома оценивается величиной не менее миллиарда долларов (экспортная выручка за первое полугодие 2017 года составляет $570 млн.), в связи с чем государство постоянно пытается сократить объем экспорта и развить собственную метллопереработку. Однако делается это настолько неуклюже, что приносит вред отрасли в целом - см. дискуссию, произошедшую недавно по этому поводу в МИА, где прошла пресс-конференция на тему: «Сырьевая и экономическая безопасность в металлургии и ломоперерабатывающей отрасли России», которая была посвящена попытке законодателей Хабаровской краевой думы перекрыть экспорт металлолома. Только за последние 10 лет было три это уже третья попытка полностью перекрыть экспорт металлолома с территории Дальневосточного округа (предыдущие были в 2009 и 2012 гг). Осенью 2017 в хабаровскую Думу был внесен проект портовых ограничений, направленных на фактическую блокировку отправки металлолома из ДВО в Корею, путем указания портов отгрузки, не снабженных железными дорогами. А ранее и на уровне Правительства России принимались аналогичные постановления — например в 2009 году вводилось декларирование металлолома в Петропавловске-Камчатском (что подразумевает обязательный завоз металлолома в этот порт) или вообще отгрузку металлолома только через порт Магадан, «славящийся» тем, что там вообще нет железной дороги. Однако Амурский металлургический комбинат, который всякий раз предполагалось «поднять из руин» все никак не встанет на ноги, поэтому все попытки таким образом обеспечить его сырьем проваливались.

Все этим меры — из серии попыток отрегулировать соотношение экспорта и переработки сырья, не вкладывая достаточных денег в развитие самой системы. На примере лесной отрасли, которую много раз пытались «перестроить» путем запрещения экспорта кругляка, хорошо видно, что этот путь решения проблемы ведет в тупик – транспортный и ресурсный. Транспортные издержки и для лесной отрасли и для металлолома имеют зачастую решающее значение. Именно поэтому надо не закрывать, а наоборот — развивать работающие транспортные артерии движения сырья, что автоматически повысит эффективность первичной заготовки, которую можно нормировать – как это делают для лесов с помощью экологической сертификации (см. интервью на эту тему здесь). Вместо ограничений экспортной логистики надо было бы развивать мощности первичного сбора и доставки, что однако требует вложения серьезных средств и усилий – именно поэтому возникает соблазн сделать все легко – одним росчерком пера… Но не получается – все упирается в отсутствие инфраструктуры. Для кругляка это сеть лесных дорог, которая в России в 10 раз меньше, чем, например, в США. Для металлолома естественной инфраструктурой является сеть железных дорог, которые технологически можно сказать «притягиваются» к металлу, а кроме того – нужно развивать силы сборщиков металлолома и их оснащенность, которые до сего дня остаются самыми низкооплачиваемыми, хотя и весьма многочисленными специальностями. Вместо этого российские законодатели действуют ровно наоборот — принимают решения, разрушающее сложившуюся транспортную систему, в результате чего до 30 тысяч сборщиков первичного металлолома могут остаться без работы. Подобные подходы могут только разрушить первичные сети, что является одновременно приговором и металлургическому переделу — возрастающий вклад транспортной логистики убивает рентабельность, что называется «на корню».

Высокую планку упомянутому обсуждению задал представительный состав участников: . Вывод из весьма эмоционального обсуждения Возможно гораздо эффективной стратегией является как раз стимуляция сбора металла — сколько еще кораблей ржавеет по берегам и на дне рек, сколько бочек металлотары из-под ГСМ еще не вывезено с территорий северного завоза. Виктор Ковшевный в ходе это пресс-конференции сообщил, что российский металлофонд по черным металлам превышает полтора миллиарда тонн, но ежегодно Россия, в результате коррозии, теряет десятки миллионов тонн – при том, что собирают сборщики примерно 45 млн. тонн черного металла за год, причем примерно 30 млн. этого объема оправляется на экспорт.

Основной вывод, который следует из истории с металлоломом состоит в том, что не в механическом ограничении экспорта, а в увеличении объемов сбора (гигантские просторы территории ДВО отвечают огромным резервам в этом отношении) и росте масштабов переработки и транспортировки вторичного сырья (металлолома) видится прямой резон для наращивания усилий. Как мы увидим из последующего, этот вывод приобретает все большую и большую актуальность по мере анализа различных отраслей вторичной переработки в России.

Интересно на этом фоне отметить запрет на ввоз металлолома и еще 24 позиций вторичных отходов, осуществленный Китаем. Поднебесная империя наконец задумалась о том, сколько можно всего полезного собрать внутри страны – и приняла решение в конце 2017 года — закрыть импорт 24 видов отходов из других стран!

Справка Ecolife: В 2015 году США отправили в Китай более 16 миллионов метрических тонн металлолома на сумму более 5,2 миллиарда долларов – по $325/ тонна. По словам правительственных чиновников, только в 2015 году азиатский гигант купил 49,6 млн. тонн мусора. Европейский союз экспортирует половину собранных и отсортированных пластмасс, причем 85 процентов из этой половины поступало в Китай – до тех пор, пока в конце 2017 г. китайскими властями был запрещен ввоз 24 видов материалов, включая бумагу и пластик. По заявлению правительства страны, впредь они будут принимать только перерабатываемые материалы с уровнем загрязнения не более 0.3%. Очевидно, что запрет, наложенный Китаем, влияет на переработку по всему миру: это распространяется на страны ЕС-27, где 87% собираемого переработанного пластика доставляется непосредственно или косвенно через Гонконг в Китай. Япония и США также пользовались тем, что Китай скупал их переработанный пластик

Таким образом во всем мире разворачивается новый передел отходов. Как же делятся отходы в России? Стратегия рисует такую картину по структуре отходов: «На долю секторов экономики, не связанных с добычей полезных ископаемых, приходится порядка 8% образующихся отходов, наиболее отходоёмкими из которых являются металлургическое производство — 5,6 процентов, сельское и лесное хозяйство — 0,9 процента, энергетика и коммунальное хозяйство — 0,5 процента, пищевая отрасль — 0,4 процента, строительство, химическое производство и производство неметаллических минеральных продуктов — по 0,3 процента. В связи с программами реновации в г.Москве, сносом ветхого жилья в субъектах Российской Федерации, а также развитием строительной индустрии доля отходов строительства и сноса, по предварительным экспертным оценкам, будет иметь тенденцию к росту в пределах значений, составляющих примерно 1 процент». Из Стратегии следует, что на нас надвигается значительное увеличение доли строительных отходов и если ничего не предпринимать, то скорость захвата свалками новых территорий будет только увеличиваться.

Стратегия фиксирует и ситуацию с переработкой пластика: на отечественном рынке фиксируется дефицит вторичных ресурсов, представленных изделиями из пластмасс, полимерной тары, упаковки, утративших потребительские свойства. Производственные мощности переработчиков термопластиковых бутылок в России по состоянию на 2014 год составляли около 177 тыс. тонн в год и были загружены всего на 50-60 процентов из-за отсутствия необходимого количества сырья.

Однако, ставя на повестку дня важную проблему сбора пластика, Стратегия почему-то ничего не говорит об отсутствии автоматов первичного сбора пластиковой тары, с помощью которых решается вопрос с монетизации сбора пластиковых отходов.

Кстати автоматы обеспечивают и анонимность сдачи тары в странах Евросоюза и в Америке, тогда как для России проблема взимания НДФЛ со сборщиков пластика и макулатуры стала настоящим камнем преткновения. Взимать или не взимать налог 13% с тех «сверхдоходов» которые можно получить от сбора вторсырья? Этот вопрос служит предметом дебатов уже более десятка лет и лишь в 2016 году дело сдвинулось с мертвой точки в плане освобождения предприятий при реализации макулатуру от НДС. Что касается пластика и привлечения к сбору частных лиц — с освобождением их от пресловутого налога, депутаты все еще испытывают сомнения. »Они говорят: если принять этот закон, криминальные структуры начнут отмывать на этом деньги, — поясняет депутат Фокин, автор законопроектов об отмене НДС и НДФЛ. — Но если бы мошенники захотели отмыть на этом миллион рублей, то им пришлось бы собрать 200 тонн макулатуры — это семь еврофур бумаги. Даже бы если криминал начал это делать, представляете, сколько бы мы сэкономили деревьев, энергии, топлива и воды… Просто идиллия, и впору всем раздать медали». Будем надеяться, что законодатели сумеют «включить» усилия населения в сбор вторсырья — ведь многие еще помнят как успешно собиралась макулатура в СССР.

Кстати именно сборщики макулатуры в настоящее время наиболее активно выступают в русле формирующегося магистрального тренд на радикальное увеличение собираемости вторсырья. Положение дел в макулатурной отрасли такого — из примерно 13 млн. тонн образующейся за год макулатуры собирается примерно 3,5 млн. тонн. Однако загрузка мощностей по переработке макулатуры гораздо выше, чем для пластика — еще не так давно мощности были в дефиците, но и сейчас возможности отрасли находятся на уровне 4 млн. тонн, т.е. близки к цифре сбора. Например, по словам Дениса Кондратьева — руководителя Лиги переработчиков макулатуры*, норматив экологического сбора** надо поднимать от сегодняшних 10-20% до 60-70%, а ближайшей перспективе — ориентироваться на 100%.

*В Лигу переработчиков макулатуры вошло большинство предприятий по производству бумаги и картона, ставших держателями мощностей по переработке.

**Вопрос о повышении норматива сбора макулатуры, а заодно и пластика - разъяснения — см. здесь.

Дискуссия по поводу сбора макулатуры активировалась на площадке, которую организовала Ассоциация менеджеров, совместно с группой лесопромышленных компаний Segezha Group (входит в АФК «Система»), которые 2 марта 2018 года провели в МИА «Россия сегодня» круглый стол на тему «Ответственное потребление. Модный тренд или необходимость». Запись и расшифровку выступлений круглого стола — см. здесь.

Надо сказать, что замена пластиковых пакетов на бумажные, поставленная во главу угла организаторами конечно не панацея, но очень хорошая мера для развития мощностей в бумажной промышленности, что возможно станет основой для роста переработки макулатуры. Мария Василькова — вице-президент Segezha group по маркетингу сообщила, что бумажный пакет может выдержать чуть ли не вес человека и может быть достаточно долговечным, а представители компании IKEA поддержали ее, поделившись планами заменить пластиковые сумки в магазине на бумажные пакеты. Однако главное, что тренд на увеличения сбора сырья активно присутствует и развивается.

Несомненно существует целый спектр методов решения пластиковой проблемы, в каждом есть свои плюсы и минусы. Например возврат к бумажным пакетам с экологической точки зрения подвергается сомнению, поскольку бумага производится из деревьев. Замена полиэтиленовых пакетов биоразлагаемыми — к полиэтилену обычно добавляют полилактид, благодаря чему пакет разлагается за 3-6 месяцев. Однако часто спонтанный процесс разложения останавливается на уровне небольших гранул, которые попадая в трофические цепи питания отравляют рыб и птиц — особенно наглядно это видно в районах скоплений пластиковых отходов в океанах. Правда вклад России в океанский сток пластика минимален, для нас значительно актуальнее загряздение рек пестицидами. Существует и направление стимулирования потребителей к использованию различного рода авосек, а также крепких пакетов из полиэтилена.