Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Бастрыкин: Путину регулярно сообщают о коррупции в высших эшелонах власти

Девятого декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией, в рамках которого государства-участники Конвенции ООН информируют общественность о принимаемых мерах в этой области. О работе Следственного комитета России в противостоянии коррупции, равенстве чиновников всех уровней перед законом и признании криптовалюты имуществом рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Беседовала Дарина Хануна.

– Александр Иванович, сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Почему коррупция признается опасным преступлением на международном уровне?

– Коррупция – проблема транснациональная, которая подрывает социально-экономическое развитие любого государства. Она влечет за собой подрыв доверия к органам государственной власти, снижает инвестиционную привлекательность государства, а, следовательно, препятствует развитию бизнеса. Это явление давно вышло за границы отдельных стран, и его опасность признается на международном уровне. Так, 9 декабря 2003 года в Мексике для подписания была открыта Конвенция ООН против коррупции. К ней присоединилось большинство стран мира, среди которых и Россия. В связи с этим ежегодно, начиная с 2004 года, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день государства – члены ООН информируют общественность о принимаемых мерах по противодействию преступлениям коррупционной направленности.

Представители Следственного комитета на постоянной основе участвуют в работе международных организаций, деятельность которых связана с выработкой мер, направленных на борьбу с коррупцией. В текущем году сотрудники ведомства, в том числе в виртуальном формате посредством видео-конференц-связи, участвовали в заседании второй подготовительной конференции 28-го экономико-экологического форума ОБСЕ, посвященной вопросам профилактики и противодействия коррупции. СК России также принимал участие в пленарных заседаниях, заседаниях рабочих групп и семинарах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Все это значительно расширяет наши возможности по противодействию коррупционным преступлениям и отмыванию преступных доходов, позволяя нам обмениваться опытом с зарубежными коллегами.

– Как вы отметили, Россия стала участницей конвенции, а каким образом впоследствии развивалось антикоррупционное законодательство в нашей стране?

– В настоящее время есть несколько базовых документов, на основе которых развивается антикоррупционное законодательство. В первую очередь к ним относятся Указ президента Российской Федерации от 19.05.2008 №815 "О мерах по противодействию коррупции", а также Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" с последующими изменениями и дополнениями. В последнем, кстати, и содержится само определение коррупции.

Кроме того, наиболее важными специальными актами по борьбе с коррупцией являются федеральные законы от 25.12.2008 №274-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии коррупции", от 25.12.2008 №280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 и принятием вышеуказанного Федерального закона "О противодействии коррупции".

Наиболее тяжкие последствия коррупции наступают в случаях, когда речь идет о противоправных действиях чиновников, поэтому контроль за их расходами является одним из действенных инструментов противодействия коррупции. Как известно, Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ на них возложена обязанность не только представлять сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, но и указывать источники получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению имущества.

Таким образом, в настоящее время создан единый антикоррупционный механизм, перед которым чиновники всех уровней равны.

– Важнейшей составляющей расследования таких преступлений является возмещение причиненного ущерба. Каких размеров возмещения удалось добиться за прошедшие 10 лет с момента образования ведомства?

– С первых же дней образования Следственный комитет оперативно пресекает хищения бюджетных средств, выделенных на федеральные целевые программы, приоритетные национальные проекты, на укрепление оборонно-промышленного комплекса страны. Благодаря специализации следователей мы добиваемся конкретных результатов – в период с 2011 года по настоящее время в суд направлено свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 34 миллиарда рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 76,8 миллиарда рублей. В текущем году возбуждено 15 217 уголовных дел по фактам совершения коррупционных преступлений, что на 4% больше прошлого года. Расследовано 15 861 коррупционное преступление в отношении 7420 обвиняемых. В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей (по уголовным делам, расследование которых завершено). Сумма добровольно возмещенного, изъятого и арестованного имущества почти на 80% покрывает размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба.

В связи с непростой экономической обстановкой нам важно добиться того, чтобы адресная социальная поддержка со стороны государства дошла до многодетных семей, инвалидов, пенсионеров. В ходе работы по пресечению коррупции особое внимание уделяется защите социальных гарантий детей, особенно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по вопросам предоставления им жилья за счет бюджетных средств. Достаточно сказать, что в текущем году следователями возбуждено свыше 130 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье, в том числе о выделении детям-сиротам некачественных жилых помещений и о злоупотреблениях при освоении бюджетных средств. Среди фигурантов этих уголовных дел чиновники и коммерсанты из Алтайского и Красноярского краев, Орловской, Сахалинской областей и других субъектов. Все эти дела находятся на особом контроле, и по моему указанию во всех регионах совместно с органами прокуратуры нами непрерывно осуществляется мониторинг качества предоставляемого детям-сиротам жилья.

– На ваш взгляд, какие еще необходимы меры для увеличения размера возмещения ущерба?

– Анализ правоприменительной практики о противодействии коррупции показал, что хищения бюджетных средств совершаются, как правило, в форме мошенничества, присвоения или растраты. Касаясь возмещения имущественного ущерба, Следственный комитет всегда поддерживал идею о том, что лицо, признанное гражданским истцом по уголовному делу, освобождалось от того, чтобы дважды участвовать в судебных разбирательствах – вначале по уголовному, а затем по гражданскому делу. Наши предложения были учтены – Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 13.10.2020 №23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" обязал суды принимать исчерпывающие меры для разрешения гражданского иска и не допускать при постановлении обвинительного приговора необоснованной передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, нами предлагается дополнить статью 115 Уголовно-процессуального кодекса нормой, содержащей положение о сохранении наложенного в ходе уголовного судопроизводства ареста на имущество до фактического обращения на него взыскания при вступлении в законную силу обвинительного приговора, в котором судом исковые требования гражданского истца удовлетворены, либо за ним признано право на удовлетворение гражданского иска, и вопрос о размере его возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

– Сколько высокопоставленных чиновников предстало перед судом по делам о коррупции?

– В период с 2011 года перед судом предстало более 5,7 тысячи лиц, обладающих особым правовым статусом. Например, недавно завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова. В ходе следствия установлено, что в 2018–2019 годах он получил от предпринимателей взятки в размере более 30 миллионов рублей. Это были не только деньги, но и услуги имущественного характера по освобождению от обязанности ООО "Белинвест" оплатить работы по строительству торгово-офисного центра. Со своей стороны, Попков выдал разрешения на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Его задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 6 миллионов рублей в своем служебном кабинете. Купюры были помечены криминалистическим идентификатором, который обнаружен на руках чиновника. Вину он, кстати, так и не признал, но у следствия и без этого собрано достаточно доказательств.

Выявляются и случаи коррупционных фактов и среди губернаторов и их заместителей. В некоторых из них имела место их аффилированность с субъектами предпринимательской деятельности. К примеру, среди осужденных за коррупцию – бывшие губернаторы Брянской, Тульской, Сахалинской и Кировской областей, бывшие главы республик Карелия, Коми, заместители губернаторов Алтайского края, Вологодской и Челябинской областей и другие высокопоставленные чиновники. Слушается в суде дело заместителя губернатора Владимирской области Елены Мазанько, которая обвиняется в получении взяток за содействие отдельным юридическим лицам в победе в аукционах на ремонт здания и поставку оборудования, а также принятии и первоочередной оплате выполненных работ. В прошлом месяце возбуждено уголовное дело в отношении аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. Он обвиняется в хищении совместно с соучастниками из бюджета Ивановской области 700 миллионов рублей в период, когда он являлся губернатором области (в 2011 году).

О результатах работы по выявлению коррупции среди высокопоставленных должностных лиц регулярно докладывается главе государства.

– Расскажите подробнее о работе по противодействию организованной коррупционной преступности в текущем году.

– В общем массиве число этих дел незначительно. За 9 месяцев текущего года в суд направлено 66 уголовных дел в отношении организованных групп (количество дел по сравнению с прошлым годом выросло на 25%, тогда оно составляло 53 дела) по обвинению 235 лиц (в 2019 году – 135 лиц). Также было направлено шесть уголовных дел в отношении преступных сообществ (преступных организаций) по обвинению 11 лиц, в 2019 году подобных дел было три.

На днях завершены следственные действия по уголовному делу о хищении путем растраты денежных средств ПАО "Промсвязьбанк". В числе обвиняемых – пятеро бывших работников банка, которым предъявлено обвинение в растрате. В результате деятельности преступной группы, созданной братьями Ананьевыми, в которую входили обвиняемые, в 2017 году из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей, а затем легализованы. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Еще четверо соучастников преступления объявлены в федеральный розыск. При взаимодействии с ФСБ, МВД России, Росфинмониторингом нашему ведомству удалось установить имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 миллиардов рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время пятеро фигурантов уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела.

– Расскажите подробнее о работе по противодействию организованной коррупционной преступности в текущем году.

– В общем массиве число этих дел незначительно. За 9 месяцев текущего года в суд направлено 66 уголовных дел в отношении организованных групп (количество дел по сравнению с прошлым годом выросло на 25%, тогда оно составляло 53 дела) по обвинению 235 лиц (в 2019 году – 135 лиц). Также было направлено шесть уголовных дел в отношении преступных сообществ (преступных организаций) по обвинению 11 лиц, в 2019 году подобных дел было три.

На днях завершены следственные действия по уголовному делу о хищении путем растраты денежных средств ПАО "Промсвязьбанк". В числе обвиняемых – пятеро бывших работников банка, которым предъявлено обвинение в растрате. В результате деятельности преступной группы, созданной братьями Ананьевыми, в которую входили обвиняемые, в 2017 году из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей, а затем легализованы. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Еще четверо соучастников преступления объявлены в федеральный розыск. При взаимодействии с ФСБ, МВД России, Росфинмониторингом нашему ведомству удалось установить имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 миллиардов рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время пятеро фигурантов уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела.

– Расскажите подробнее о работе по противодействию организованной коррупционной преступности в текущем году.

– В общем массиве число этих дел незначительно. За 9 месяцев текущего года в суд направлено 66 уголовных дел в отношении организованных групп (количество дел по сравнению с прошлым годом выросло на 25%, тогда оно составляло 53 дела) по обвинению 235 лиц (в 2019 году – 135 лиц). Также было направлено шесть уголовных дел в отношении преступных сообществ (преступных организаций) по обвинению 11 лиц, в 2019 году подобных дел было три.

На днях завершены следственные действия по уголовному делу о хищении путем растраты денежных средств ПАО "Промсвязьбанк". В числе обвиняемых – пятеро бывших работников банка, которым предъявлено обвинение в растрате. В результате деятельности преступной группы, созданной братьями Ананьевыми, в которую входили обвиняемые, в 2017 году из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей, а затем легализованы. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Еще четверо соучастников преступления объявлены в федеральный розыск. При взаимодействии с ФСБ, МВД России, Росфинмониторингом нашему ведомству удалось установить имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 миллиардов рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время пятеро фигурантов уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела.

Недавно Следственный комитет завершил следственные действия по уголовному делу заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" Владимира Александрова, бывшего директора юридического департамента указанной организации Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. По данным следствия, в 2016-2017 годах Александров обеспечил заключение компанией "Аэрофлот" договоров на оказание юридических услуг с указанными адвокатами. При этом конкурсные процедуры проведены не были, а цена договоров оказалась значительно выше рыночной. Услуги адвокатов оплачивались по ставке 400 евро в час, при этом они привлекались по делам, не представляющим сложности, когда процессуальные оппоненты уже признавали исковые требования ПАО "Аэрофлот". Помимо этого, адвокатами в акты выполненных работ также включались работы и услуги, которые фактически не выполнялись. Всего соучастники похитили 250 миллионов рублей. Это вдвое превышает годовой фонд оплаты труда юридического департамента авиапредприятия, состоящего из 50 человек. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

– Насколько сложно отследить законность расходования средств, выделяемых на строительство или ремонт крупных объектов?

– Многие коррупционеры придумывают непростые схемы, зачастую вводя в заблуждение должностных лиц органов власти, и долгое время остаются безнаказанными. Но работа правоохранительных органов позволяет выявлять различные нарушения и пресекать их. Например, в настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. Чтобы осуществить поставку оборудования для систем видеонаблюдения, компания, которая выполняла работы, привлекла в качестве субподрядчика ООО "ГК "Охрана". Учредителем этой компании является Алексей Кобыща, объявленный на данный момент в розыск. Соучастники согласовали с представителями немецкой компании поставку, а затем, чтобы искусственно завысить стоимость товара, оформили ряд притворных сделок через знакомых посредников. В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже. В ходе следствия на денежные средства, недвижимое имущество некоторых фигурантов уголовного дела наложен арест. Также проверяются другие возможные факты хищений.

– В связи с принятием Федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте могут ли, на ваш взгляд, возникнуть дополнительные риски использования цифровой валюты в противоправных или преступных целях?

– Несмотря на принятие этого федерального закона, который вступает в силу с 1 января 2021 года, ряд аспектов требует дальнейшей регламентации. В частности, признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения.

Одновременно с участием Росфинмониторинга необходимо разработать механизм выявления и расследования преступлений, в которых может быть использована цифровая валюта: коррупционных и экономических, легализации преступных доходов, финансировании терроризма и других.

Армин-Паулюс Хампель: ФРГ нельзя прогнуться под США по "Северному потоку"

Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по международной политике, член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о том, зачем делегация его партии приезжала в Москву, что в ней думают о перспективах завершения строительства газопровода "Северный поток 2", и как Берлин должен вести себя в диалоге по этому вопросу с США, а также о том, как наладить отношения ФРГ и России, и что он думает о предстоящих выборах в германский парламент.

– Какие ожидания у АдГ относительно предстоящих выборов в Германии?

– Я считаю, что АдГ, с одной стороны, не только смогла войти в парламенты 16 земель, в Европейский парламент, а также в Бундестаг, где она представлена на протяжении уже многих лет, но она также нашла свой электорат. И опросные институты сообщают нам, что у нас 7-8% постоянных избирателей, это очень много.

Вы знаете, что наша партия на прошлых федеральных выборах (в 2017 году – ред.) набрала 12,6%. И я уверен в том, что мы такой результат сохраним. Хотелось бы, конечно, больше, и, возможно, так и произойдет при определенных обстоятельствах. В настоящее время немцы не согласны с мерами федерального правительства и руководства земель, введенными на фоне коронавируса. Люди уже устали. И мы относимся к критикам этих мер.

Мы убеждены, что если речь идет действительно о пандемии, то в таком случае федеральное правительство действовало неправильно, тогда было бы разумным еще весной обеспечить особой защитой людей, входящих в группы риска, обозначенными всеми экспертами. Около 85% инфицированных коронавирусом людей переносят его как легкий грипп, у оставшихся 15% иная ситуация, к этим 15% принадлежат пожилые люди и те, кто ранее имел заболевания. И мы с самого начала предлагали, чтобы эта группа риска была обеспечена особой защитой, чтобы благодаря этому избежать тотального локдауна для экономики и общества. Это актуально и сегодня.

На наш взгляд, меры федерального правительства избыточны и, самое главное, они не достигают цели, не предотвращают катастрофы, которой и является пандемия, они не защищают от угрозы пандемии. Прежде всего, необходимо было бы защищать группы риска. Но в действительности было не так. На наш взгляд, сегодня необходимо защитить эту группу, а затем посмотреть, имеет ли это эффект – получилось ли резко снизить количество зараженных.

Федеральное правительство действует иначе, оно приостановило большую часть общественной жизни, понесло экономические потери, которые оцениваются сотнями миллиардов евро. Если к весне следующего года люди перестанут воспринимать эти меры и поймут, что правительство выбрало неправильный путь, тогда, конечно, эта ситуация прибавит голосов АдГ. Ведь мы с самого начала настаивали на другом, более приемлемом пути.

– Ожидаете ли вы также, что АдГ сохранит статус самой большой оппозиционной партии в Германии?

– По крайней мере, мы претендуем на это. Мы видим себя единственной реальной оппозиционной партией в немецком Бундестаге. Другие партии, в сущности, заключили соглашение, они не только хотят оставаться в Бундестаге, но и не хотят делиться своей властью. И уж точно – не с новоприбывшей партией, как АдГ.

– Какие контакты в ближайшем будущем запланированы у представителей вашей партии с российской стороной? Планирует ли партия встречу с руководством нашей страны?

– Мы бы охотно встретились с вашим президентом и с радостью пообщались бы с ним. Но мы – маленькая оппозиционная партия в Бундестаге. Я не знаю, найдет ли российский президент для нас время. Если найдет, будем этому очень рады. Думаю, в действительности у нас очень много тем, по которым мы могли бы обменяться мнениями. Среди них те, которые мы во вторник обсудили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А также, возможно, мы предложили бы новую главу в истории германо-российских отношений, считаем это крайне необходимым.

С другой стороны, мы хотели бы также сконцентрироваться на экономических темах: санкции против России наносят вред не только российской экономике, но и германской. Так, например, в Саксонии, откуда родом мой коллега Тино Крупалла (сопредседатель "Альтернативы для Германии" – ред.), пострадала вся промышленность. Насколько я знаю, потери германской экономики из-за этих санкций за прошедшие годы составили около 120 миллиардов евро. Думаю, вскоре эта цифра перешагнет показатель в 200 миллиардов. Особенный ущерб это наносит немецкому среднему классу. И все это в скором времени можно закончить, к этому призывает АдГ с самого начала – к отмене санкций. Введение санкций редко к чему-либо приводило в истории, скорее, вообще никогда. Нам следует искать путь взаимопонимания, а не конфронтации.

Мы хотим также встретиться с представителями торговых палат, хотели бы получить пояснения по ситуации с санкциями с германской и российской стороны. Мы прибыли сюда, чтобы изучить все, хотим разобраться в ситуации в России. Мы хотим изучить возможности, в которых мы снова придем к общему мнению. И, конечно же, как оппозиционная партия мы хотели бы привезти с собой в Германию аргументы, которые бы представили в Бундестаге, оказав тем самым определенное давление на федеральное правительство – с тем, чтобы показать, что существуют альтернативы, есть возможности для компромисса, которые позволят вскоре вернуться к нормальным германо-российским отношениям. Для этого необходимо, прежде всего, доверие, которое мы, к сожалению, потеряли.

– Как вы считаете, может ли Германия отказаться от завершения "Северного потока 2" под давлением США?

– Фракция АдГ в Бундестаге Германии приняла стратегический документ под девизом "Настоящая политика в интересах Германии". Мы призываем федеральное правительство, прежде всего, сосредоточить внимание на национальных интересах Германии, чтобы затем координировать свои действия с нашими европейскими соседями, а также с нашими друзьями в США. Между США и Германией ведется спор по поводу завершения строительства "Северного потока 2", поскольку в американских интересах продавать природный газ в Европу, но это не в интересах Германии – этот газ дороже. Проект "Северный поток 2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением. Американский президент Дональд Трамп против этого проекта, но ведь он предприниматель. С ним и надо вести переговоры как с предпринимателем.

Я убежден, что мы найдем решение. В качестве примера: если бы Германия соответствовала тем критериям в 2%, то есть если бы она 2% своего внутреннего валового продукта выделяла на оборону, как того требуют американские партнеры, тогда был бы маневр для переговоров, чтобы и американцы согласились с "Северным потоком 2".

В споре с американцами нужно пытаться все прояснить, так работает реальная политика. Нужно противопоставлять свои интересы интересам других, но нужно и отстаивать их, исходя из интересов Германии. Проект также и в интересах России, он выгоден нам обоим. "Северный поток 2" обеспечивает нас важным источником энергии, в котором мы нуждаемся, независимо от третьих стран, которые могут перекрыть трубопровод в некоторых случаях, как уже случалось в прошлом.

– Верите ли вы в успешное завершение проекта?

– Я требую от федерального правительства, чтобы оно сделало все для того, чтобы обеспечить быстрое завершение строительства трубопровода. А также – чтобы оно заявило другим своим партнерам, в том числе Франции, глава которой высказывался против проекта, что мы дойдем до конца, что это в интересах Германии. Нужно проявить готовность к вступлению в спор. Иногда это необходимо. Этого не нужно бояться.

– На ваш взгляд, что может поспособствовать улучшению двусторонних отношений между Германией и Россией?

– Я думаю, что доверительные отношения между немецким правительством и президентом Путиным и его администрацией в последние месяцы и недели омрачились. И я считаю, что самая важная задача – чтобы это доверие вновь вернулось. Германия всегда считала себя брокером, посредником между Востоком и Западом. Эта роль хорошо ей подходит. У нас не только хорошие отношения с Россией, но и понимание России, чего, возможно, по большей части, у других западноевропейских стран нет. Таким образом, у Германии роль посредника предопределена, и она должна помнить о своих интересах. Наши интересы заключаются не только в экономических сферах, но также и во взаимопонимании с Россией. Если кратко: Россия обладает огромными ресурсами, а у Германии есть ноу-хау. У нас так много общего, над этим общим и нужно работать. Но что важнее – мы должны вновь создать основу для доверия. Доверие для любой беседы на уровне государств, правительств и людей является самым важным.

– Можете еще пару слов сказать по ситуации вокруг российского блогера Навального?

– Я уже сказал об этом в Бундестаге: за каких сумасшедших принимают у нас русских, если считают, что российское правительство при помощи оружия массового уничтожения убивает блогера, который не согласен был с позицией российских властей. А затем все это же правительство отправляет его самолетом в Германию, чтобы мы смогли собрать все доказательства. А вскоре и найти это вещество – "Новичок". Это же абсурдная история. Мне очень любопытно узнать, как все обстояло на самом деле, какова же правда.

– Как вы считаете, должен ли Берлин предоставить России всю информацию по его делу?

– Германская сторона постоянно заявляет, что Россия не возбудила следствия. В Германии действительно есть так называемое "предварительное расследование", его может начать прокурор, и если у него достаточно доказательств, тогда он может начать официальное расследование. Я слышал, что в России это несколько иначе – что предварительное расследование и является официальным. Русские начали предварительное расследование – они направили несколько запросов в Германию, чтобы получить данные от немцев. И я совершенно не понимаю, почему нам нельзя отправить эти данные российской стороне. Я знаю, что у наших правоохранителей, у нашего Федерального управления уголовной полиции и его российских коллег очень хорошее сотрудничество, немецкая сторона хвалила российских экспертов в этой сфере. Так почему бы не обменяться информацией по этому делу? Я не вижу причин, почему германское правительство этого не делает, это позволило бы прояснить факты. Крайне важно, чтобы это было расследовано, а российская сторона может начать расследование, если она получит данные, которые есть у Германии. Ведь господин Навальный достаточно оперативно был отправлен в Германию, и у российской стороны после этого не было возможности продолжать сбор данных.

Все петлички и лычки

Вышла в свет книга о 1000 героях

Текст: Елена Новоселова

Накануне Дня Героев Отечества в книжном клубе "Достоевский" прошла презентация нового проекта помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского "Война. Герои и подвиги. 1941-1945".

Представляя книгу, он вспомнил щемящие строки из "Я убит подо Ржевом" Твардовского: "И во всем этом мире, До конца его дней, Ни петлички, ни лычки С гимнастерки моей". "В этой книге скрупулезно собраны все "петлички и лычки", фотографии (часто крохотные, с комсомольских билетов), факты. Иногда было неизвестно имя героя, но мы сделали все, чтобы сохранить память о нем. Здесь всего около тысячи имен. Точное число назвать нельзя, - сказал Мединский. - В самолете Гастелло было три летчика, а мы знаем только одного".

Молодые практически ничего не знают о героях Великой Отечественной, считает помощник президента. В этом смысле печально-показательна история о том, как долго искали режиссера нового художественного фильма о Зое Космодемьянской, который мог бы что-то внятное сказать о ее подвиге. "Тех героев, кого знает нынешняя молодежь, можно пересчитать по пальцам одной руки, - констатирует помощник президента. - Но даже попавшие в книгу тысяча героев - это капля в море подвигов Великой Отечественной". Новая книга сделана как исторический календарь, где каждому дню соответствует история, которая потрясает.

"Материалы для книги готовились восемь лет, пять ушло на работу непосредственно над текстом. Попытки создать нечто подобное были. В лучшем случае получались хорошие справочники, для которых главное - полнота охвата. В худшем - плохие, где реальные подвиги реальных людей вымещало бесчисленное перечисление боевых операций, полков, дивизий, армий и фронтов, - рассказывает Владимир Мединский. - Здесь нет никаких авторских оценок, никаких интерпретаций, все строго соответствует фактам. Больше всего времени поэтому ушло на проверку и сличение источников. Но на мой взгляд, от своей сугубой документальности материалы книги-календаря "Война. Герои и подвиги" только выигрывает в эмоциональном воздействии".

Читать этот исторический календарь будет сложной работой для души. Просто сесть в уютное кресло и бесстрастно пролистать страницу, посвященную, к примеру, подвигу летчика Александра Мамкина, не получится.

11 апреля 1944 года в подбитом самолете он горел заживо. Он вывозил из оккупированной немцами зоны сирот полоцкого детского дома, у которых забирали кровь для раненых немецких солдат. Это была партизанская операция.

Мамкин сделал несколько вылетов и последним забирал 13 детей. Кабина пилота горела. Умер он в госпитале через несколько часов после того, как его туда доставили. Врачи не могли объяснить, как человек с такими ожогами мог посадить самолет.

"За этот последний рейс летчика Александра Мамкина не наградили. Дело в том, что он не был военнослужащим, а был летчиком гражданской авиации. Военно-бюрократическая машина не сработала правильно. Он не был награжден вообще ничем, кроме того, что все 13 спасенных им сирот называют себя детьми Мамкина. Все они Александровичи по отчеству. Мамкины дети. Я хотел бы, чтобы благодаря этой книге о герое вспомнили", - подвел итоги презентации Мединский.

Альцгеймер витает в воздухе

Ученые нашли нового виновника опасной болезни

Текст: Юрий Медведев

Новый взгляд на причины болезни Альцгеймера предлагают ученые сразу нескольких стран. До сих пор ее главным виновником считались генетические поломки и накопление в организме поврежденных белков определенного вида. Но в последнее время на первый план выходит загрязнение воздуха.

Ученые обратили внимание на неожиданный факт. Обычно признаки опасной болезни выявляются у людей в солидном возрасте. Но исследование показало, что они появились в мозге молодых жителей (30-40 лет) Мехико. Более того, ранние формы повреждения обнаружили даже у детей младшего возраста. Ученые уверены, что главная причина - загрязнение воздуха в городе, который считается в мире одним из самых неблагополучных. А затем схожие результаты дали исследования в "грязных" городах Великобритании, США, Швеции и других странах. Так, за период с 2005-2013 год изучали около 130 тысяч жителей Лондона в возрасте от 50 до 79 лет. Оказалось, что риск возникновения болезни Альцгеймера был намного повышен в тех районах, где в воздухе фиксировалась высокая концентрация загрязнения. Причем оно повышает вероятность заболевания даже у тех людей, у кого нет генетической склонности к этому заболеванию. А канадские специалисты, изучив шесть миллионов людей, обнаружили, что риск деменции у тех, кто живет в 50 метрах от крупной дороги, на 12-15 процентов выше, чем у живущих на расстоянии более 200 метров от той же дороги.

О какой "грязи" прежде всего идет речь? Это мелкие частицы, которые появляются при сжигании автомобильного топлива, а также угля и древесины. Такие частицы проникают в легкие и затем попадают в кровь, разрушая многие системы организма. Наиболее опасны содержащиеся в воздухе примеси размером в 1\30 волоса. Они проникают в легкие, а затем в кровоток, разрушая дыхательную и кровеносную системы, вызывая рак , инфаркты, инсульты, приводя к ранней смерти. Но считалось, что мозг от них надежно защищен так называемым гематоэнцефалическим барьером - специальной системой клеток, которая препятствует проникновению в мозг ядовитых веществ из крови. Но в последнее время показано, что это не так. Оказывается, мозг защищен от этой безжалостной угрозы не более , чем любой другой орган. Вредные частицы могут в него попадать, вызывая тяжелые последствия. Но помимо этих частиц есть и немало других врагов нашего мозга. Это и диоксид азота, и диоксид серы, и диоксид углерода, и соединения самых разных металлов, которые образуются при сжигании топлива.

Пока у ученых нет ответа, как загрязнение вызывает болезнь Альцгеймера. Каков механизм? Исследования затруднены, так как никто не будет просить людей подвергать себя на протяжении многих лет воздействию загрязненным воздухом, чтобы исключить все другие факторы. Но работы на животных показали, что долговременное воздействие вредных выбросов может менять работу мозга и вызывать раннее появление патологий, в том числе Альцгеймера.

По мнению ученых, их исследования дают надежду. Ведь пока известные препараты не помогают пациентам, а вот состояние окружающей среды все же можно контролировать. На данный момент лучшее, что мы можем сделать, это профилактика, снижение вредных воздействий окружающей среды. Кроме того, ученые в которой раз напомиают, что даже простые рекомендации способны противостоять Альцгеймеру. Прежде всего это постоянные физически упражнения. Они усиливают кровоток в мозге и увеличивают уровень специфического белка, который способствует росту нейронов и обеспечивает их работу.

Между тем

Еще один новый аспект выявлен у короновируса. Ученые обнаружили, что примерно 15 процентов вызванных им болезней связаны с загрязнением воздуха. И это в особенности актуально для стран Восточной Азии и Европы. В отчете специалистов говорится: "Когда люди вдыхают загрязненный воздух, мельчайшие частицы из него проникают через легкие в кровеносные сосуды, вызывая воспаления и клеточный стресс. В результате повреждается внутренняя выстилка артерий, они сужаются и теряют эластичность. Нечто похожее происходит и тогда, когда коронавирус тем же путем проникает в организм".

Выводы делались по итогу анализа статистики распространенности загрязняющих веществ в воздухе крупных городов и статистики смертности от COVID-19 в первой половине 2020 года. К примеру, в Чехии с загрязнением воздуха было связано почти 30 процентов смертей от COVID-19, в Китае, Германии, Швейцарии и Бельгии - 20-25 процентов. В городах Восточной и Южной Азии показатель доходил до 35-40 процентов. А вот меньше всего пострадали жители Новой Зеландии, Австралии и Израиля (соответственно 1,3,6 процентов). Для России показатель составлял 10-20 процентов в зависимости от уровня промышленного развития региона.

По мнению ученых, загрязняющие частицы и соединения в воздухе повышают активность рецепторов ACE2 на поверхности клеток легких, которые коронавирус использует для проникновения в тело. Загрязнение воздуха само по себе опасно. По данным учных, оно убивает около семи миллионов человек в год, а в случае короновирусом степень вреда увеличивается еще больше.

Проект "Власов"

Вышел англоязычный сборник о Русской освободительной армии

Текст: Елена Новоселова

По инициативе Института европейских, российских и евразийских исследований, Школы международных отношений Эллиота и Университета Джорджа Вашингтона состоялась онлайн-презентация книги "Дело Власова: история предательства". Это англоязычная версия изданного Росархивом и РГАСПИ сборника "Генерал Власов: история предательства" - три тома документов из 14 российских и зарубежных архивов об обстоятельствах сдачи в плен советского командарма, его встречах с верхушкой Рейха, истории создания Русской освободительной армии, аресте Власова и его сообщников и следствии по их делу. Что стояло за проектом "Aktion Wlassow", "РГ" рассказал научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин.

Трехтомник вышел в свет пять лет назад. Что вас подвигло перевести его на английский?

Андрей Сорокин: Инициативу проявили наши американские партнеры, подготовившие и отредактировавшие англоязычную версию. Немецкое издательство выпустило сборник в двух томах. Это достаточно полный вариант русского издания.

Американцев заинтересовала тема именно русского коллаборационизма. Но Росархив сделал несколько громких публикаций о национальных пособниках фашизма…

Андрей Сорокин: Вы правильно смотрите на проблему. Под эгидой Росархива выпущено три многотомных издания, посвященных теме коллаборационизма: первым вышел двухтомник "Украинские националистические организации во Второй мировой войне. 1939-1945", затем издание о генерале Власове, и два года назад - двухтомное издание "От национализма к коллаборационизму. Прибалтика в годы Второй мировой войны". Росархив целенаправленно занимается этой сложной страницей истории войны, опубликовав очень представительные подборки документов, характеризующие три масштабных очага коллаборационизма на территории Советского Союза. Но к настоящему моменту мы видим интерес со стороны зарубежных коллег только к одному проблемному полю - к русскому. Подождем, может быть, он будет развиваться, хотя в контексте развернувшихся войн памяти мало надежд на то, что коллаборационизм других стран Европы, включая упомянутые, станет предметом внимания зарубежных издателей.

До выхода сборника о Власове критики из-за рубежа, в частности, польская "Газета выборча", обвиняли российских архивистов в том, что, они "не осмеливаются" поднять архивы по Русской освободительной армии… Трехтомник был им ответом?

Андрей Сорокин: Мы помним, что нацизм победили не Российская Федерация, Украина, Беларусь или Казахстан по отдельности, а Советский Союз и советский народ. В составе антигитлеровской коалиции. И тема коллаборационизма на территории СССР для нас не имеет национальной окраски, определяемой современным политическим контекстом. Для нас это серьезная содержательная проблема, которая действительно распадается на некоторые территориальные ареалы, но с самого начала у нас была задача системно представить документы на эту тему. Появление трехтомника, посвященного Власову, ни в коей мере не связано с попыткой ответить на чьи-то упреки в наш адрес, что мы занимаемся "не своими проблемами". Это не так, мы действуем по собственному плану, и все эти проблемы считаем своими: мы правопреемники Советского Союза и наследники советского народа. И боль этого народа, его победы и трагедии - это наше общее прошлое. Разбираться в нем нужно совместными усилиями. Но российские архивисты, давайте скажем прямо, делают это более активно, более продуктивно и более ответственно, чем большинство их зарубежных коллег.

Как к феномену генерала Власова относились немцы?

Андрей Сорокин: Как к проекту. В немецких архивах так и зафиксировано: "Aktion Wlassow". Нацисты постарались целенаправленно использовать Власова и его сподвижников в качестве инструмента решения своих пропагандистских, политических и военно-политических задач в отведенном для них пространстве.

В сборнике около 700 документов. На какие бы вы посоветовали обратить внимание, чтобы понять суть явления?

Андрей Сорокин: Мое внимание обратили на себя один из первых в сборнике и один из последних по времени. В трехтомнике опубликованы документы, описывающие обстоятельства пленения Власова. Это чрезвычайно показательная история. Она мало что оставляет от мифа о героическом борце с большевистским режимом. Переодетый в солдатскую гимнастерку, он был пленен без единого выстрела и какого-либо сопротивления. Его задержали крестьяне Ям-Тесовского сельсовета под Лугой, а староста запер его в бане. И даже каким-то образом отобрал револьвер, который позже передал немцам.

Утром 12 июля в деревню староверов Туховежи на вездеходе приехала группа германской военной разведки. Староста открыл баню и приказал задержанному выйти. "В открытой двери, - докладывал на следующий день командованию 18-й немецкой армии зондерфюрер Пельхау, - показался худой, высокий русский солдат, одетый в типичную длинную гимнастерку без знаков различия и без орденов. На лице на горбатом носу - роговые очки. Солдат сказал на ломаном немецком: "Не стрелять, я генерал Власов".

Ну, а в закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда уже после окончания Великой Отечественной войны, отвечая на вопрос о причине перехода на сторону немцев, генерал ответил просто: "Смалодушничал". Чтобы понять суть феномена Власова и существо нацистского проекта, заинтересованному читателю желательно, конечно, ознакомиться со всем массивом публикуемых документов, или, хотя бы его частью. И сам Власов, и большинство командиров, которые приняли участие в этом нацистском проекте, по моему убеждению, иначе как предателями названы быть не могут. Власов, будучи обласкан советской властью и лично Сталиным, изменил присяге, предал страну и армию, которым он присягал на верность. Как измену свое поведение квалифицировал и он сам. Это определило вектор его поступков и сегодня определяет отношение к нему большинства российских граждан.

Чьи сокровища будут?

Суд в США изучит сделку 1935 года

Текст: Ариадна Рокоссовская

В Верховном суде США начался процесс потомков еврейских антикваров против немецкого Фонда прусского культурного наследия о продаже в 1935 году "сокровища Вельфов". В случае, если судьи сочтут возможным рассмотрение этого дела, будет создан прецедент использования американского суда для разрешения такого рода споров.

"Сокровище Вельфов" - это коллекция, состоящая из 42 произведений церковного искусства, включая алтари, кресты и другие христианские реликвии, изготовленные из золота в период с XI до XV века и пожертвованные благородными рыцарскими семействами Брауншвейгскому собору. Согласно инвентарному списку 1482 года, в соборе насчитывалось 140 реликвий, которые в середине XVII века были переданы старейшему европейскому роду Вельфов. В 1929 году один из наследников этой династии герцог Эрнст-Август Брауншвейгский продал 82 предмета из этой коллекции трем франкфуртским антикварным фирмам.

Антиквары заплатили за золотое собрание Вельфов 7,5 миллиона рейхсмарок, после чего выставили их на аукционы. До 1932 года 40 экспонатов на сумму около 1,5 миллиона рейхсмарок были проданы в частные и государственные коллекции в США. В 1935 году оставшиеся непроданными 40 объектов, находившихся на тот момент в Амстердаме, купила Пруссия. Прусский министр-президент Герман Геринг преподнес "сокровище Вельфов" в подарок рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру. Из-за этого подарка, за который Геринг заплатил 4,5 миллиона рейхсмарок, потомки антикваров уже 12 лет судятся с Фондом прусского культурного наследия. Истцы утверждают, что один из торговцев еврей Сэми Ройзберг был вынужден продать коллекцию за две трети от ее реальной стоимости, в противном случае он сам и его семья не смогли бы эмигрировать из нацистской Германии.

В Фонде прусского культурного наследия считают, что продажа была осуществлена добровольно и по справедливой рыночной цене. Президент фонда Герман Парцингер призвал американский суд отклонить иск, мотивируя это тем, что дело, связанное с продажей немецкими торговцами немецких произведений искусства немецкому государству, нужно рассматривать в Германии.

Деньгами знания не исправишь

Текст: Игорь Дунаевский

Власти Нью-Йорка дали указание открыть двери 850 городских школ несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в мегаполисе только растет, из-за чего ранее и были закрыты учебные заведения. Пока за парты вернулись 190 тысяч школьников младших классов

По новым правилам каждая школа обязана еженедельно тестировать 20 процентов всех посещающих ее. Причем родители, желающие вернуть чадо в класс, обязаны подписать на это официальное согласие. В прошлом месяце власти перевели учебный процесс на удаленку после того, как скорость распространения инфекции в городе достигла трех процентов.

Однако родительское сообщество буквально взорвалось, настаивая, что это слишком низкий порог для закрытия такого важного общественного института, как школы, ведь, например, рестораны или фитнес-клубы оставались открытыми. При этом, согласно последним исследованиям, школы в США оказались местами с низким уровнем риска по коронавирусу. В результате власти уступили, увеличив требуемый для полного закрытия школ порог до девяти процентов. Посетив одну из открывшихся школ в Бронксе, мэр рассказал журналистам, что дети счастливы вернуться в классы, "надев маски и вооружившись антисептиками для рук". В то же время решения о возвращении в классы школьников старших классов пока нет.В США школы нередко оказываются не первыми в списке тех учреждений, кому разрешено оставаться открытыми во время пандемии, что у многих вызывает растущее раздражение. На другом конце США, в Калифорнии, газета Los Angeles Times вышла с редакционной статьей, призывающей власти оставить классы открытыми.

А вот власти Германии отдают образованию однозначный приоритет. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, власти в первую очередь закрыли бары, рестораны и фитнес-центры, а школы остались открытыми. Как объясняют немецкие эксперты, те проблемы, которые возникают из-за закрытия школ, деньгами потом не исправишь.

Ускорение по кругу

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Визуализирован внешний облик здания одного из крупнейших объектов Новосибирского научного центра (ННЦ) - Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).

"СКИФ" - флагман программы развития ННЦ "Академгородок 2.0", входящей в нацпроект "Наука", и один из самых крупных для Новосибирской области по объему строительства, привлеченным средствам и наукоемкости. На его создание выделяется 37,1 миллиарда рублей. Источник синхротронного излучения поколения "4+" с энергией 3 гигаэлектронвольт будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Создание источника планируется завершить в 2023 году, что позволит уже в 2024-м начать на нем проведение международных научных исследований.

Как сообщил директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, руководитель проектного офиса ЦКП "СКИФ" Валерий Бухтияров, на проектирование объекта направлен один миллиард рублей.

Концепция внешнего облика СКИФа разработана проектировщиками Центрального проектно-технологического института "Росатома", который имеет опыт проектирования объектов атомной энергетики, а синхротронный источник относится к ним же. Разработчики представили эскизы основного здания, концепцию генплана территории СКИФ и 3D-модели визуализации отдельных фрагментов проекта.

Председатель СО РАН, вице-президент РАН Валентин Пармон сообщил, что сейчас на экспериментальном производстве Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разрабатывается уникальное научно-техническое оборудование - ускорительные комплексы, которые используют ИЯФ и другие научные центры в России и за рубежом. В ближайшее время эта производственная база будет задействована для создания ключевых элементов ЦКП"СКИФ".

В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поручил рассмотреть возможность модернизации опытного производства ИЯФ и других опытных производств. По его словам, сейчас ведется работа в рамках контракта по производству элементов установки класса мегасайенс FAIR для партнеров в Германии, следующий этап - производство оборудования для ЦКП "СКИФ". "Впереди нас ждет строительство еще нескольких установок класса мегасайенс. Поэтому логично ставить вопрос о модернизации производственных мощностей ИЯФ и запускать программу на несколько лет. Мы должны успешно реализовать федеральную научно-техническую программу до 2027 года", - сказал Валерий Фальков.

Первый спецпоезд Китай – Европа с товарами электронной торговли отправлен из Шэньчжэня

5 декабря контейнерный поезд Китай – Европа с товарами электронной торговли Bay Area Code отправился с грузовой станции Шэньчжэня, Пинхунань, в Будапешт.

Границу поезд пересечет через Алашанькоу и достигнет столицы Венгрии ориентировочно через 16 дней. Это первый поезд провинции Гуандун, запущенный по новой схеме специально для целей онлайн-торговли. В Будапешт он везет 206 тыс. посылок. В основном это бытовая техника, предметы первой необходимости, электроника и подобные товары, произведенные в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Товары прибудут в пункт назначения и после таможенного оформления будут распределены по различным странам Европы.

У Хайбо, председатель Шэньчжэньского центра по надзору за логистикой внешней торговли, сообщил журналистам, что в прошлом товары электронной торговли экспортировались через экспрессы Китай – Европа, что является общепринятым способом экспорта таких товаров. Одна таможенная декларация в этом случае ограничена 50 типами товаров. Но в случае электронной торговли товаров гораздо больше, что приводит к существенным трудностям и задержкам таможенного оформления. Для Bay Area Code таможня приняла режим декларирования «9610», в формате push-уведомлений, что упрощает работу с таможенными кодами, снижает требования к данным и значительно сокращает время таможенного оформления. Налицо снижение корпоративных расходов и эффективное содействие развитию корпоративной трансграничной электронной коммерции.

Первый поезд Bay Area Code был отправлен еще в августе, и спрос на его услуги оказался очень высоким. Уже два поезда Bay Area Code отправляются по маршруту регулярно — в Германию и Венгрию.

Bay Area Code поможет иностранным торговым компаниям реализовать создание логистических каналов по всему Китаю.

Российский дипломат отверг призывы Запада к "улучшению" соглашения СВПД

Постоянный представитель России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов откликнулся на призывы Запада улучшить ядерную сделку 2015 года между Ираном и мировыми державами.

«Некоторые аналитики выступают за «лучшую сделку с Ираном». Они забыли, что идеальное - враг хорошего. Возвращение к первоначальной сделке само по себе является большой проблемой. Любая попытка улучшить ее потребует многих лет переговоров без каких-либо гарантий положительного результата», - сказал российский дипломат в своем твиттере в воскресенье, сообщает Tehran Times.

Твит Ульянова, похоже, был опубликован в связи с недавними замечаниями некоторых европейских чиновников и ученых мужей о том, что они называют необходимостью улучшить ядерную сделку с Ираном, от которой Дональд Трамп отказался более двух лет назад.

Джо Байден пообещал присоединиться к ядерной сделке.

Тем не менее, европейские стороны, подписавшие соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), публично призвали расширить его, включив в него оборонную ракетную программу Ирана и его влияние в регионе.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прямо настаивал на такой сделке в своем недавнем интервью Der Spiegel.

«Возврата к прежнему соглашению все равно будет недостаточно. Должно быть своего рода «ядерное соглашение плюс», что также в наших интересах. У нас есть четкие ожидания от Ирана: никакого ядерного оружия, но и никакой программы баллистических ракет, которая угрожает всему региону. Ирану также нужно играть иную роль в регионе», - сказал Маас немецкому журналу, добавив:«Нам нужно это соглашение именно потому, что мы не доверяем Ирану. Я уже согласовал это со своими французскими и британскими коллегами».

«Нужна перезагрузка»: Лавров выступил перед немецкими политиками

Лавров заявил о наличии проблем в отношениях России и Германии

Ангелина Мильченко

Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что российско-немецким отношениям необходимо переосмысление, так как в них накопилось много проблем и разногласий по различным вопросам. Министр призвал стороны к диалогу и поиску баланса интересов, а не нагнетанию конфронтации. По его словам, Берлину и Москве необходимо найти точки соприкосновения.

Отношения России и Германии требуют перезагрузки, переосмысления, так как в них накопилось много проблем, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас с Германией много вопросов, по которым мы занимаем разные позиции, порой противоположные позиции, но в современном мире это естественная вещь, и ситуация, прежде всего нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требует как раз диалога», — сказал глава ведомства на встрече с делегацией партии «Альтернатива для Германии» в Москве.

Лавров констатировал, что в отношениях между Москвой и Берлином «накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться». Для сторон сейчас важно вести диалог по всем линиям — межправительственной, межпарламентской и межобщественной, уверен глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что стороны должны прежде всего искать баланс интересов, а не нагнетать конфронтацию и не пытаться препятствовать диалогу.

По его мнению, приезд немецких политиков в Москву — хорошая возможность продолжить диалог и искать точки соприкосновения сторон, несмотря на то, что Берлин пытался помешать этой поездке. Лавров заметил, что немецкие политики устраивали «препоны и создавали протокольные сложности».

«Особенно нас удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия. <...> Мы, со своей стороны, никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозиции», — заверил российский министр.

В качестве примера он привел рабочие поездки своего немецкого коллеги Хайко Мааса в Москву. По словам Лаврова, глава МИД ФРГ всегда встречается с деятелями, которые жестко критикуют политику Кремля. «И никаких попыток с нашей стороны возбранять такие контакты не предпринимается», — заключил он.

Лавров заметил, что «Альтернатива для Германии» — крупнейшая оппозиционная фракция в бундестаге, у которой есть свои представители во всех 16 землях страны.

«Мы как раз считали бы, что в нынешней ситуации, наоборот, с учетом непростого времени в наших двусторонних отношениях было бы важно развивать контакты между всеми представителями российского общества и германского общества на всех уровнях, особенно между теми, кто выступает не только за сохранение потенциала нашего взаимодействия, но и за преодоление существующих проблем», — добавил министр.

Отношения России и Германии обострились после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, которого, как считают в Германии, якобы отравила российская сторона. Хотя российские медики, которые первыми обследовали Навального, заверили, что не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ. По их мнению, у блогера произошло нарушение обмена веществ. Тем не менее, стороны продолжают рабочий диалог на уровне глав государств.

Накануне состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как отметили в пресс-службе Кремля, собеседники затронули такие темы, как распространение коронавируса, ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах, а также развитие процесса урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

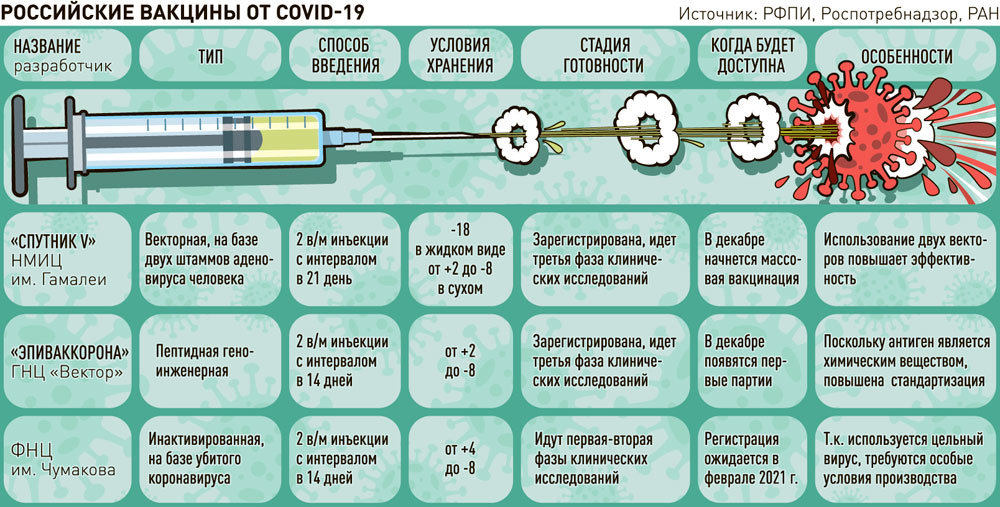

Обсуждая ситуацию вокруг пандемии коронавируса, стороны подтвердили необходимость взаимодействия министерств здравоохранения в вопросе создания вакцин от инфекции. Путин обсудил с Меркель перемирие в Нагорном Карабахе. Они подчеркнули, что в этом регионе необходимо, прежде всего, помогать местным жителям, пострадавшим от боевых столкновений, в решении проблем бытового характера.

Относительно темы внутриукраинского конфликта собеседники отметили, что в регионе процесс не особо продвигается, несмотря на практически полное соблюдение перемирия, которое было объявлено летом этого года.

Сказки в пандемию

Василий Бархатов ставит в Мариинском театре оперу Оффенбаха

Текст: Владимир Дудин

В Мариинском театре готовится к постановке опера "Сказки Гофмана" Оффенбаха. Над ее новой редакцией работает Василий Бархатов, который спустя семь лет вернулся в театр. В 22 года дебютировал здесь в постановке оперетты Шостаковича "Москва, Черемушки", после чего осуществил ряд постановок, среди которых "Енуфа" Яначека и "Мертвые души" Щедрина. Василий Бархатов ответил на вопросы "РГ".

Вы как-то внезапно исчезли с российских театральных радаров. Переключились на европейскую волну?

Василий Бархатов: Просто так получилось, что мои контракты стали появляться чаще в Европе. Европейские театры всегда были в поиске новых интересных имен, следуя тенденции, развиваемой еще Жераром Мортье, и не только им. Конечно, много лет существует свой "пантеон", куда входят Клаус Гут, к примеру, Кристоф Лой, Барри Коски, Стефан Херхайм, Митя Черняков и более старшее поколение. Появился Саймон Стоун - кино- и драматический режиссер, начавший с "Мертвого города" Корнгольда в Базеле и добравшийся до Зальцбургского фестиваля. Мне очень близок Тобиас Кратцер.

Каков был алгоритм вашего попадания в Европу?

Василий Бархатов: Началось все с драматического спектакля "Коварство и любовь" Шиллера, поставленного мной в "Приюте комедианта", который отправился в Дрезден на гастроли. После спектакля ко мне подошел шеф-драматург Шиллеровского фестиваля в Мангейме и пригласил туда с этим спектаклем. А на том фестивале уже интендант Мангеймской оперы предложил мне поставить у них "Осуждение Фауста" Берлиоза. А композитор Сергей Невский случайно познакомил меня в Берлине с куратором фестиваля современной оперы Лаурой Берман. Она спустя год пришла в Базель заниматься оперой и пригласила меня поставить "Хованщину" на открытии сезона. Позже она стала интендантом оперы в Ганновере, где я поставил "Тоску". И дальше все стало активно развиваться в этом направлении.

У каждого режиссера своя репутация. Когда приглашают Василия Бархатова, чего от него ждут?

Василий Бархатов: Никто никогда так не формулирует вопрос, никто не станет направлять меня, там нет советских худсоветов, на которых стали бы говорить, что от меня хотят. Но я иногда слышу в разговорах с интендантами такую фразу: "О, вот это абсолютно твое произведение!" Если посмотреть подряд несколько спектаклей, становится понятен некий код, язык того или иного режиссера. Мы понимаем, как разнятся языки постановок Боба Уилсон аили Ромео Кастеллуччи, или Стефана Херхайма. Херхайм скоро заступит интендантом в Венский театр "Ан дер Вин", где я буду дважды ставить. Одно название могу выдать - "Норма" Беллини, перенесенная с прошлого сезона из-за карантина. Второе пока не могу назвать.

Театр "Ан дер Вин" идеологически очень гибок, задает определенные тренды. Наверное, поэтому у вас с ним складываются очень хорошие отношения?

Василий Бархатов: Я ставил там на малой сцене "Антигону" Траэтты. Художественный руководитель Себастьян Шварц хотел, чтобы я поставил барочную оперу. Я долго искал, рассматривал даже русскую барочную оперу, в том числе те, арии из которых записала Чечилия Бартоли. "Антигона" мне очень понравилась, она была написана для Екатерины II. После этого мне предложили поставить "Норму" на основной сцене. Я на низком старте с расписанным клавиром готовился к репетициям с певцами. Тогда никто не догадывался, как затянется карантин и что ситуация окажется не такой, какой виделась вначале.

И вот вы снова в Мариинском, откуда так весело и многообещающе стартовали в большой оперный мир. Какими вернутся "Сказки Гофмана" после ваших европейских странствий?

Василий Бархатов: Валерий Гергиев и Мариинский театр спасают огромное число людей от депрессии нынешних времен. Мариинский театр - особенное для меня место. Он для меня связан с понятием Дома, того волшебного театра, куда я нечаянно попал в 22 года и потом периодически возвращался. Новая постановка "Сказок" претерпит прежде всего музыкальную редактуру, поскольку пойдет в редакции "Метрополитен- опера". Это для меня новый драйв - пересказать все в другой редакции. Предыдущая была более полной, а эта стройная, сдержанная, голливудская. Идеологически "Сказки" останутся тем же спектаклем, но визуально сильно поменяются.

Справка "РГ"

Василий Бархатов в 2005-м окончил ГИТИС, факультет музыкального театра, кафедру режиссуры и мастерства актера музыкального театра (мастерская Р.Я. Немчинской). С 2006 по 2013 год осуществил восемь оперных постановок в Мариинском театре. В 2010 году поставил мюзикл "Шербурские зонтики" Леграна в театре "Карамболь" и оперетту "Летучая мышь" Штрауса в Большом театре. Был режиссером "Оливье-шоу" и Yesterday live, в 2011-м - "Призрак оперы" на Первом канале. В качестве кинорежиссера снял фильмы "Атомный Иван" (2012) и "Супер Макс" (2013).

На Луну до востребования

"Немецкая почта" готовится доставлять посылки на спутник Земли

Текст: Екатерина Забродина

Прорыв в будущее или рекламный трюк? Дочка "Немецкой почты", компания Deutsche Post DHL, принимает заявки на отправку первой партии посылок... на Луну. Как пишет Die Welt, небывалая операция в сфере "космической логистики" может состояться уже в следующем году.

Все зависит от того, когда аппарат Peregrine ("Странник") американской компании Astrobotic "прилунится" на поверхности естественного спутника Земли. Вообще-то его старт, анонсированный еще три года назад, уже не раз переносился, но разработчики уверяют, что теперь-то "Странник" точно прибудет на место назначения до конца 2021-го.

Для предстоящей высадки уже выбрали Озеро Смерти в северной части видимой стороны Луны. Это лунное море лежит между Морем Холода и Озером Сновидений - что и говорить, неплохое местечко для отгрузки почты. Каждый клиент получит подробную карту лунной местности, фото и видео с подтверждением доставки и именной сертификат. Акция явно рассчитана на эксцентричных романтиков, мечтающих отправить послание в космическое пространство.

В теории услугой сможет воспользоваться житель любого уголка планеты, который готов отдать 460 долларов за крохотную "лунную капсулу" шириной всего полдюйма (1,2 сантиметра) - это минимальный размер лунной посылки. За дюймовую ячейку придется выложить уже 1660 долларов. Конечно, по запросу можно попробовать пристроить на Луну и более габаритные вещи, однако килограммовая посылка будет стоить уже космические 1,2 миллиона - такие вот расценки за неземную логистику в 384 тысячи километров. Так что тех, кто давно мечтает избавиться от старого шкафа или еще какой-нибудь рухляди, ждет разочарование. А вот послать на Луну прабабкино кольцо, локон возлюбленной или первый выпавший молочный зуб своего чада вполне реально. Главное требование к такой посылке - ничего жидкого, скоропортящегося или органического.

"Сплавить в космос вредного босса, сварливую жену или экс-бойфренда вам не удастся, зато можно запечатать в лунный бокс фотографию "бывшего" и отправить восвояси - с глаз долой, из сердца вон", - шутит портал mobilegeeks.de. Правда, не обошлось без маркетинговой уловки. В отличие от научного оборудования, которое непосредственно выгрузят на лунный грунт, контейнер с посылками останется на борту аппарата. Да и получателей в бездушном космосе не будет - так что отправления останутся на Луне до востребования.

За квартиру за январь

В России запускается программа социальной аренды жилья

Программу социальной аренды жилья запускает ДОМ.РФ. Первый дом будет представлен в середине декабря в Воронеже. Часть арендной платы жильцов воронежского дома будет компенсироваться компанией ДОМ.РФ и региональным бюджетом, рассказал генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Снижение итоговой стоимости аренды, по данным РИА "Недвижимость", может составить до 80% от среднерыночной. Предполагается, что в аренду по льготной ставке может быть передано до 25% квартир. Пока запланировано, что программа будет действовать до 2023 года.

Снять квартиру по программе можно будет в первом воронежском арендном доме ДОМ.РФ "Современник". Еще осенью 2019 года ДОМ.РФ выкупил у застройщика в этом жилом комплексе 165 квартир и 40 машино-мест в подземном паркинге. Квартиры будут передаваться в аренду с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой, сообщал ранее директор по арендному жилью ДОМ.РФ Алим Битоков. Следующий регион, где появится арендный дом от ДОМ.РФ - Мурманская область. Его строительство начнется в 2021 году.

О необходимости создания в России арендного социального жилья эксперты говорят уже не первый год. Около 40% россиян из-за низких доходов не купят жилье в ипотеку ни при каких, даже нулевых ставках, ранее отметил в интервью РБК гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Предполагается, что арендовать жилье в воронежском арендном доме по сниженным ставкам смогут семьи, которые стоят в очереди на квартиры, рассказал он.

В Германии, по данным НП "ЖКХ Контроль", доля наемного жилья составляет 57%, в Нидерландах - 43,5%, в Дании и Австрии - 42%. В России арендуют квартиры около 6 млн семей, и большая часть аренды находится в "теневом" секторе, отмечают в ДОМ.РФ. У нас в стране, говорит директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина, в 2017 году 87% квартир было в собственности. Это негативно влияет на экономику, отмечает она. Если развит рынок арендного жилья - люди очень легки на подъем, хорошая миграционная активность. Человека не останавливает "привязка" к собственности, если ему, например, предложили работу в другом городе.

Квартиру, которую очередник получил в обычном порядке по договору социального найма, он может приватизировать, и для новых нуждающихся в жилье семей необходимо строить новые квартиры за счет бюджета", - отмечает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. С арендным жильем не так: квартира предоставляется внаем, приватизировать нельзя. Если она освобождается (жители решили переехать или купили свое жилье), в нее въедет другая семья.

Понятие нового типа жилья - наемного дома коммерческого или социального использования - появилось в Жилищном кодексе несколько лет назад. "В наемном доме социального использования не менее 50% квартир должны предоставляться по новому виду договора некоммерческого найма льготным категориям граждан. Размер оплаты найма по такому договору ограничивается (может быть в 2-3 раза ниже рыночного), но может включать не только текущие расходы, но и частично компенсировать затраты на создание этого жилья. Не обязательно за 2-3 года, это, может быть, займет 20 - 25 лет. Но понемногу жильцы будут возвращать эти затраты, чтобы можно было построить еще один такой дом", - отмечает Косарева. Оплата в таком доме будет ниже рыночной, но выше, чем, например, по договору социального найма (того, что платят жильцы неприватизированных квартир). К сожалению, пока в стране есть лишь единичные примеры наемных домов социального использования. Пилотный проект в Воронеже - пример поиска новых форм доступного арендного жилья для семей с невысокими доходами, отмечает Косарева.

Цены на аренду такого жилья в разных странах регулируются по-разному. Обычно устанавливается процент от рыночной ставки, в Англии и Израиле, например, "льготники" платят 80% от стандартной цены, говорит гендиректор Фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов. Во Франции двухкомнатная социальная квартира может стоить 250 евро, или менее 10 евро в сутки, но за квартиру в хорошем новом доме плата может быть в несколько раз выше. В любом случае это не сравнится с проживанием в гостинице, менее чем за 10 евро сегодня можно снять разве что спальное место в хостеле в не самых развитых странах.

"Необходимо принять решения, в основе которых будет лежать принцип, что расходы семей на оплату квартиры должны составлять не более 30-40% от дохода. При этом ставка может быть субсидирована", - говорил в начале года управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Захарин. Сейчас через мобильное приложение ДОМ.РФ уже можно отправить заявку на бронирование квартиры (обычной, несоциальной) в воронежском арендном доме. Базовые цены - от 14 600 рублей за студию, от 24 600 рублей за "двушку" и от 34 400 рублей за "трешку".

Государство обязано обеспечить жильем более чем 4 млн семей, из них 2,4 млн очередников. Запуск строительства некоммерческого арендного жилья позволит обеспечить жильем более 980 тысяч семей до 2024 года и построить дополнительно около 56 млн кв. м. Стоимость строительства такого объема жилья - около 4 трлн рублей, затраты бюджета в 2020-2024 годах составят около 650 млрд рублей для субсидирования арендной ставки, подсчитали в ДОМ.РФ.А как у них?

Бразилия

Бразилия занимает пятое место в мире по численности населения и вместе с тем входит в число стран с самым высоким уровнем неравенства. Дефицит жилья и большое число граждан, чьи доходы не позволяют приобрести собственный дом, привели к разрастанию фавел. К примеру, в 2005 году средней бразильской семье, чтобы купить недвижимость стоимостью в 60 тыс. реалов (862,4 тыс. рублей), нужно было обладать доходом, в 10 раз превышающим минимальную зарплату. В последнее же десятилетие на фоне быстрого экономического роста и громких международных мероприятий (ЧМ по футболу в 2014 году и летние Олимпийские игры в 2016-м) по всей стране проводилась амбициозная социальная политика. В частности, в 2009 году стартовала госпрограмма "Мой дом, моя жизнь", направленная на то, чтобы сделать покупку жилья доступной за счет предоставления высоких субсидий и низких ежемесячных платежей. В проекте заложено восемь экономических категорий граждан и три уровня зарплат. Ставка по кредиту для наиболее обеспеченных бразильцев не превысит 5%, а самые бедные смогут получить беспроцентный кредит и выплачивать ежемесячно порядка 9 долларов уже после переезда в новое жилье.

Сейчас построено около 4,5 млн домов. В то же время программу критикуют: новоселы жалуются на слишком удаленное расположение домов от центра и нехватку объектов социальной инфраструктуры, что во многом напомнило ситуацию 60-70-х годов, когда обитатели фавел были переселены в районы Вилла Кеннеди и "Город Бога". Оба поселка в итоге приобрели черты все тех же фавел: отсутствие коммуникаций, криминал и антисанитария.

Китай

Самая густонаселенная страна в мире, Китай поражает темпами строительства. Однако из-за роста цен на жилье оно стало недоступно для большей части населения. Чтобы решить эту проблему, власти Китая придумали оригинальный способ - социальное жилье здесь можно выиграть в лотерею. Участник должен иметь ежемесячный доход не более 570 долларов на семью, проживать в квартире площадью не более 10 кв. м на человека и иметь проблемы со здоровьем. Жилье по этой программе сдается или продается по цене в 6,5 раза ниже рыночной. Площадь типового жилья составляет 48-90 кв. м, а строить его могут только избранные властями застройщики. Такие квартиры должны состоять из спальни, кухни, гостиной, санузла, кладовой и балкона.

Германия

В Германии с середины ХХ века началась масштабная стройка социального жилья для малоимущих. Сейчас таких квартир насчитывается около 1,5 млн, и получить их сможет тот, кто докажет, что его уровень доходов не позволяет ему купить или снять обычное жилье - для этого достаточно предоставить справку о низких доходах. Как правило, программа рассчитана на получателей определенного пособия. Однако на такое жилье могут претендовать также родители-одиночки, студенты (обычно при получении госпомощи на основании закона о содействии образованию), инвалиды, пенсионеры и иностранцы со статусом постоянного резидента. Доступных квартир в городах много, иногда это целые дома. И в случае строительства дома в центре с участием города часть квартир, скорее всего, будет отдана под социальные нужды.

При этом нормы площади похожи на те, что в Китае: в пределах 45-50 кв. м на одного человека, 60 кв. м на семью без детей, не менее 75 кв. м для семьи с одним ребенком. Интересно, что в случае с социальным жильем в первое время государство берет на себя и оплату ЖКУ (а это порядка 250 евро в месяц за основные услуги, а также до 50 евро за домоуправление и до 40 евро за уборку территории).

Подготовила Евгения Акулова

Марина Трубилина

Кадры с видом на ферму

В Липецкой области озаботились привлечением специалистов в сельскую местность

Текст: Анна Скрипка

Для того чтобы сделать условия жизни и работы в селе более привлекательными, необходимы совместные усилия власти и бизнеса. Мысль простая, а задача сложная: зачастую чиновники и инвесторы действуют порознь. Что нужно сделать в первую очередь для изменения ситуации?

Умножение рубля

Итоги прошедшего сельскохозяйственного года в Липецкой области и чиновники, и сами аграрии посчитали удачными. Однако, как отметил глава региона Игорь Артамонов, несмотря на великолепные финансовые результаты агропромышленных предприятий - а они за год заработали 38 миллиардов рублей, - жизнь на селе в большинстве своем остается "зоной ответственности исключительно администрации области, района, поселения". Он напомнил, что налоговые поступления от предприятий отрасли с учетом преференций, предоставленных на федеральном уровне (например, отсутствие необходимости платить налог на прибыль), не так высоки - всего пять миллиардов рублей. Если казне и раньше было непросто справиться с обеспечением социальных обязательств на селе, то теперь, когда экономика региона подорвана пандемией коронавируса, ситуация усугубляется.

- У нас есть хорошие примеры сотрудничества, когда сельхозпроизводители совершают целый ряд добрых дел, - отметил глава региона. - Но некоторые на липецкой земле еще позволяют себе жить не по примерам лучших практик.

Сотрудничество региональных властей и аграрного бизнеса выгодно всем: в первую очередь потому, что отрасль уже испытывает колоссальную нехватку кадров. Люди не стремятся жить в селе, ведь уровень комфорта в городах выше. Директор Добринского сахарного завода Владимир Арустамов рассказал, что в нынешнем году в благоустройство территорий, социальную инфраструктуру, памятники и религиозные объекты компания планировала вложить 33 миллиона рублей, а в результате израсходовали на эти цели значительно больше - 41 миллион. Кроме этого, свыше 15 миллионов рублей вложено в благоустройство сельских территорий, и примечательно, что благотворительностью руководитель предприятия это не считает.

- Сейчас очень тяжело с кадрами: в городе есть определенный уровень комфорта, и на самом деле в сельские территории денег вкладывается гораздо меньше, - посетовал он. - А люди хотят жить в сельской местности с тем же уровнем комфорта, что и в городе. И наша задача - повысить этот уровень. Только тогда молодые люди будут работать на наших предприятиях, перестанут уезжать.

Измерить в рублях ценность каждого привлеченного сотрудника сложно, и Владимир Арустамов оценивает другой показатель - сумму привлеченных в село бюджетных средств. В нынешнем году, к примеру, к вложенным компанией средствам получилось добавить из федеральной и областной казны 78 миллионов рублей.

- То есть на каждый рубль из бюджета получили еще два, - пояснил он. - Это хороший рычаг для привлечения средств на территорию.

Квартирный ответ

Еще одна проблема сельских территорий - жилищная. Молодые и перспективные специалисты хотят жить в новых домах и квартирах, но построить их сегодня не каждому под силу. Чиновники вынуждены констатировать: даже при нынешнем разнообразии кредитных продуктов на рынке приобрести сельским специалистам зачастую попросту нечего. Пример компании "ЭкоПтица" - тому доказательство. Ее учредитель Эдуард Кирьянов отмечает, что предприятие вынуждено строить жилье для сотрудников самостоятельно. За несколько лет на эти цели уже направлен 181 миллион рублей, а совсем недавно компания заложила коттеджный поселок на 132 дома. 15 из них уже построено. Зачастую такие инвесторы привлекают для строительства - поскольку жилье для сотрудников считается непрофильным активом - заемные средства под высокий процент. Однако, по мнению главы области, гораздо выгоднее субсидировать специалистам первоначальный взнос на ипотеку, а потом, возможно, и проценты по кредиту.

Пока в регионе по программе "Сельская ипотека" с заманчивой процентной ставкой от 2,7 процента выдано кредитов на 700 миллионов рублей. По мнению главы региона, этот показатель должен быть значительно выше. Вариантов для решения пресловутого квартирного вопроса несколько: компания-работодатель может строить сама и потом продавать сотрудникам жилье после их льготного кредитования, а может поддерживать потенциальных клиентов банков, приобретающих квартиры у застройщика. И тот и другой варианты предприятиям использовать выгоднее, нежели строить и предоставлять жилье по нынешней схеме.

Учение - в Сеть...

Система подготовки кадров для отрасли также вызывает нарекания от потенциальных работодателей. Учебные заведения готовят специалистов, не учитывая ни количественных, ни качественных потребностей аграрных компаний. В итоге агрохолдинги и другие хозяйства вынуждены переучивать выпускников под свои задачи, тратить время и деньги. Последние, к слову, вкладывает и государство.