Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Названы самые популярные страны для переезда

Оказалось, россияне чаще всего хотят перебраться в США.

Ситуация. Согласно отчёту, составленному международным сервисом денежных переводов Remitly, в 2020 году выросло количество поисковых запросов, касающихся переезда за границу. С января по октябрь глобальный поиск в Google по запросу «как переехать за границу» увеличился на 29%.

Рейтинг. Аналитики Remitly проанализировали среднемесячный объём поиска по фразам, связанным с желанием переехать в другую страну, чтобы выявить самые популярные направления для жителей 101 государства по всему миру. В результате, места распределились так:

1.Канада

2.Япония

3.Испания

4.Германия

5.Катар

6.Австралия

7.Швейцария

8.Португалия

9.США

10.Великобритания

Подробности:

-Канада, в которую задумываются переехать граждане 30 других стран, сильно обогнала конкурентов благодаря репутации одного из самых безопасных мест для жизни, а также низкому уровню безработицы наряду с большим количеством программ иммиграции.

-Однако выяснилось, что сами канадцы стремятся переехать в Японию, занимающую второе место, – страну, известную потрясающими пейзажами, безопасностью и широким спектром возможностей для трудоустройства.

-Оказалось, что россияне чаще всего задумываются о переезде в США. Украинцы стремятся в Польшу, белорусы – в Литву, а в поляки и чехи – в Германию.

Автор: Виктория Закирова

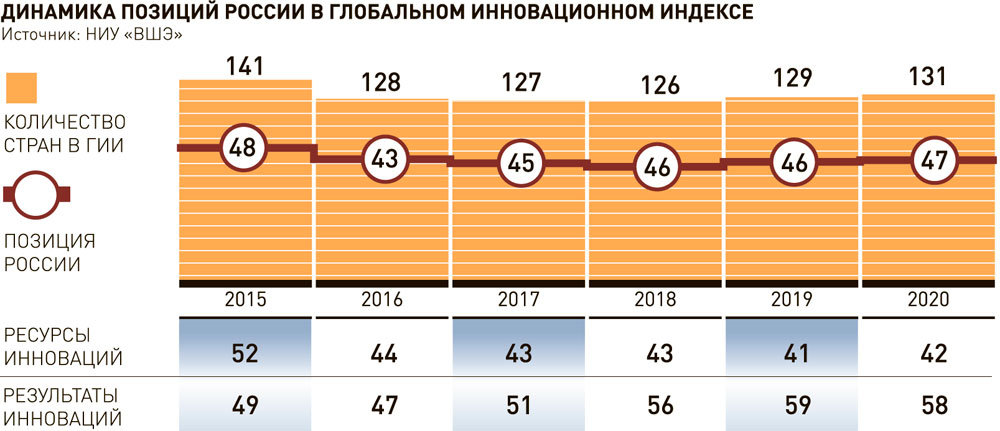

Экономика завянет без мозгов

Россия входит в десятку мировых лидеров по расходам на науку.

Но эффективны ли эти расходы, если ни громких научных прорывов, ни Нобелевских премий, ни даже патентной активности у нас особо не наблюдается?

Любую экономику двигают вперед прежде всего человеческие умы и передовая наука. Эти банальные истины не стоило бы здесь напоминать, если бы о них помнили наши столпы чиновничества, которые определяют, кого профинансировать, а кому дать захиреть, так и не сделав важное открытие, не создав нечто новое и выгодное для рынка, не оформив даже нового патента…

ЛЕГКО ЛИ ОФОРМИТЬ ИЗОБРЕТЕНИЕ?

И вот, кстати, выясняется, что та самая патентная активность, которая является важным показателем реального состояния дел в научной среде, в нашей стране значительно ниже, чем во многих других странах.

Вот немного статистики: на 1 миллион долларов, затраченных на исследования и разработки, в России приходится 0,7 патентной заявки, тогда как в Германии этот показатель составляет 1,3, в Швейцарии - 2,3, а в Японии - 2,8.

Здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: эффективность государственных и частных вложений в научные разработки у нас в два раза ниже, чем в ФРГ, не говоря уж о японцах. В чем же дело?

- За ответом не надо далеко ходить, - рассуждает доктор экономических наук Сергей Завьялов. - Главный фактор неэффективного прожирания государственных денег у нас не столько бесхозяйственность и отсталость научно-производственной базы, сколько элементарная коррупция. Найдется ли хоть один крупный государственный заказ, который обошелся бы без отката? То-то и оно, вот поэтому сколько ни выделяй на науку денег, их всегда будет мало, потому что много просто воруют.

Эксперты считают, что для исправления недостатков в управлении интеллектуальной собственностью надо, во-первых, разумно поменять режим налогообложения, особенно наукоемких отраслей. Во-вторых, следует изменить подходы к инвестиционной политике. Не стоит чрезмерно вкладывать миллиарды, скажем, в пустующие потом стадионы, офисные и прочие мегамоллы, не дающие в нынешних условиях никакой прибыли. Зато стоит вкладывать их в разработки IT, новых эффективных лекарств, современных материалов.

Это понятно даже неспециалисту, однако у нас продолжают, как в тучные нулевые, финансироваться странные проекты вместо четких научных направлений, которые точно принесут прибыль в обозримом будущем, приведут к открытиям и внедрениям, которые будут запатентованы.

Но здесь есть и еще один нюанс. Изобретатель в России - бесправный и, как правило, нищий человек. Так уж исторически повелось. А сегодня, чтобы вести делопроизводство и подать патент, надо до 100 тысяч рублей. Это отталкивает от патентования тысячи российских Кулибиных, поэтому и заявок в год у нас кот наплакал - 30 тысяч. Для сравнения: в Китае в год заявок на регистрацию изобретений подается 2 миллиона, там это сделать легко и просто. Вот потому их наука и производство шагают вперед, а мы топчемся на месте уже который год.

КОГДА УТЕКАЮТ МОЗГИ

Для ученого, особенно молодого, крайне важно признание, общественная оценка его заслуг. И если этот ученый добился какого-то маленького прорыва в науке, его надо, что называется, холить и лелеять. Оформление того же патента ему должно субсидировать государство, кровно заинтересованное в изобретениях. (Эксперты подсчитали, кстати, что на такое субсидирование страна потратит не более 2 млрд рублей в год - крохи для бюджета, зато какие выгоды от научных прорывов мы можем получить!)

А пока этого нет и, увы, не предвидится, талантливые молодые ученые всеми силами рвутся уехать туда, где их пригреют, оценят и внедрят на пользу своей экономике их изобретения. То есть на Запад. Бегство умов, по некоторым оценкам, приняло в последние десятилетия у нас катастрофический характер.

По данным на 2019 год, Россию покинули уже более 11 миллионов человек. Страшно то, что бегут из страны профессионалы с высшим образованием (до 70% уезжающих), а прибывают разнорабочие из Средней Азии. О каком развитии науки, о каком росте патентования изобретений мы можем говорить в таких условиях?

Мозги в современном мире - это деньги и прибыли. И если российские чиновники не осознают данный постулат, то убыток производственных секторов российской экономики от убыли мозгов и изобретений из страны будет только расти.

Уже сегодня, по подсчетам экспертов НИУ ВШЭ, этот убыток превышает 3,5 триллиона рублей в год. Упущенные доходы от экспорта превышают 2,2 триллиона рублей, а потери творческого сегмента - около 300 миллиардов рублей.

Некритично для мощной экономики РФ? Ну возможно… Скажете: пусть себе бегут, переживем? Конечно, переживем… и вам в ответ радостно улыбнется укладчик бордюров с бывшего советского юга.

Евгений Малякин

Британскую рыбу пока не поделили

На переговорах Великобритании и Евросоюза по торговой сделке ключевой проблемой стал вопрос о праве на вылов в водах Соединенного Королевства. Стороны упорно торгуются и не могут прийти к согласию.

Об итогах второго дня очередного раунда обсуждений будущей сделки журналисты поинтересовались у главы делегации ЕС Мишеля Барнье. Он ответил одним словом: «Рыба».

Накануне дипломат провел консультации с министрами рыболовства Бельгии, Франции, Ирландии и Нидерландов – стран, территориальные воды которых находятся в непосредственной близости к Великобритании. На встрече также были представители Дании, Германии и Испании.

Мишель Барнье предложил вернуть Соединенному Королевству 15-18% от того объема, который рыбаки Евросоюза добывают в британских водах сейчас. Ирландский национальный вещатель RTE подсчитал, что в денежном выражении это составляет 117 млн евро в год.

Британский таблоид The Sun приводит слова источника в правительстве Соединенного Королевства: предложенные Мишелем Барнье объемы «смехотворны».

Как сообщает корреспондент Fishnews, «рыбный» вопрос стал одним из камней преткновения на переговорах о сделке по Brexit. Великобритания продолжает настаивать на необходимости подписания с ЕС соглашения, подобного ранее заключенному с Норвегией. Этот документ предполагает ежегодные переговоры о квотах и доступе рыбаков в воды друг друга.

В ноябре Великобритания приняла новый закон о рыболовстве. Он, в частности, позволит стране прекратить автоматический доступ судов Евросоюза в британские воды, а также обязать иностранные суда получать лицензию и выполнять правила Соединенного Королевства.

В конце декабря Великобритания собирается отказаться от Общей политики ЕС в области рыболовства и стать независимым прибрежным государством.

Fishnews

Статья Посла России в Австрии Д.Е.Любинского в австрийской газете «Винер Цайтунг» от 1 декабря 2020 года

Pacta sunt servanda

9 декабря 2020 исполняется год со дня проведения Парижского саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). Настало время подвести промежуточные итоги и оценить, как в действительности обстоят дела с реализацией согласованных в его ходе договоренностей. Все другие проблемы современной Украины, как, например, обращение со статусом русского языка, являющегося родным для 40% населения страны, в этой статье я оставлю за скобками.

«Совместно согласованные итоги» Парижского саммита содержали семь конкретных шагов, которые должны были быть выполнены к апрелю 2020 года. Что же удалось реализовать к настоящему моменту? Голые факты свидетельствуют - не особо много: удалось реализовать только два пункта, да и то лишь частично.

1. В декабре 2019 года и апреле 2020 года между Киевом и Донбассом состоялся обмен 234 удерживаемыми лицами. При этом украинская сторона не в полной мере выполнила свои обязательства по юридической очистке от преследования части из освобожденных.

2. В июле 2020 года с большим трудом из-за противодействия Киева Трехсторонняя контактная группа одобрила «меры по усилению режима прекращения огня», которые опять-таки соблюдаются только частично.

Остальные пять важных договоренностей остаются нереализованными исключительно из-за позиции Украины.

Прежде всего Киев уклоняется от согласования с Донбассом всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в украинское законодательство все еще не интегрирована «Формула Штайнмайера» (предусматривает вступление в силу закона об особом статусе в день проведения местных выборов).

К сожалению, вновь и вновь приходится сталкиваться с тем, что украинская сторона каждый раз пытается по-новому трактовать основополагающий правовой принцип pacta sunt servanda. Возникает логичный вопрос – а всерьез ли заинтересовано киевское руководство в разрешении внутриукраинского конфликта? В состоянии ли президент Зеленский и его команда обеспечить выполнение принятых на себя в «нормандском формате» обязательств?

Вместо реализации решений глав четырех государств из Киева слышны лишь отговорки. Попытки дезавуировать достигнутые с большим трудом и четко очерченные шаги в рамках Комплекса мер, видимо, также являются частью этой стратегии. Отсутствие политической воли нельзя просто так бесконечно списывать или маскировать постоянными обвинениями Москвы во всех смертных грехах.

Совсем недавно Украина представила так называемый «Joint Steps Plan», который в одностороннем порядке полностью перечеркивает дух и содержание Минских и Парижских договоренностей.

Объективности ради хотел бы обратить внимание на последние доклады Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ). Так, миссия сообщает о переброске в зону конфликта украинской военной техники – только за последнее время в регион было направлено более 70 танков и десятки крупнокалиберных орудий.

От кого исходит агрессия, показывает и доклад СММ о трагических жертвах среди гражданского населения - почти 75% общего числа жертв обстрелов по обе стороны от линии соприкосновения приходятся на жителей неподконтрольных Киеву территорий. Всего за период с начала 2017 года по сентябрь 2020 года в Донецкой области зафиксировано 750, в Луганской области – 196 жертв среди гражданского населения. Видимо, политикам в Киеве важнее собственные политические интересы, чем окончание войны. Наши партнеры в Берлине и Париже должны бы четче оценить эти факты.

Таким образом, перспективы проведения следующего саммита в «нормандском формате» становятся все более туманными. Ведь переговоры имеют смысл лишь тогда, когда все стороны готовы выполнять выработанные на них договоренности. Пока это, к сожалению, далеко не так.

Публикация: https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2084070-Pacta-sunt-servanda.html

Последнее интервью Ирины Антоновой РИА Новости

Это последнее интервью с президентом Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, ветераном войны Ириной Антоновой готовилось к 75-летию Великой Победы, но публиковать его она внезапно сочла неуместным, нескромно говорить о себе, когда в стране такие проблемы, связанные с пандемией. О работе медсестрой в госпитале в годы войны, восстановлении ГМИИ, сокровищах Дрезденской галереи и выставке подарков Иосифу Сталину Антонова рассказала корреспонденту РИА Новости Анне Горбашовой. Публикуется с разрешения пресс-службы музея.

— Ирина Александровна, вы помните первый день войны?

— Я только окончила первый курс Института философии, литературы и истории (ИФЛИ), у нас, студентов, был такой душевный подъем у всех, мы сдали все экзамены, а на завтра узнаем, что началась война. Полгода примерно не работал наш вуз и университет, с которым его объединили. А потом, в январе, МГУ открылся, мы учились и одновременно работали, кто кем, я — в госпитале, предварительно я окончила короткие курсы медсестер. И всю войну я училась и работала в госпитале, даже в двух: сначала на Красной Пресне с весны 1942 года, потом на Бауманской.

— Страшно было совсем еще молодой девушке-искусствоведу ежедневно видеть страдания, боль и смерть?

— По-настоящему страшно не было. Когда уже прошло много лет, я подумала, как же было страшно, но в то время — нет. Мы занимались в холодных аудиториях, в валенках и пальто слушали лекции. Иногда преподаватели приглашали нас домой, там было немного теплее и веселей, педагоги угощали чаем. В госпитале на Красной Пресне мы в основном работали по ночам, днем мы все-таки занимались. Я работала медсестрой на операциях. Привозили раненых — совсем еще мальчишек — летчиков, практически моих ровесников, которых в кратчайшие сроки обучили летать. Часто надо было оперировать если не в ночь, то рано утром. Это были очень напряженные месяцы работы. Я недавно была в этом госпитале, он располагался в школе на Красной Пресне, и сейчас там опять школа. Я приехала в эти стены. Вошла в аудитории, где были операционные, вспомнила… И это меня очень взволновало…

— В ГМИИ имени Пушкина вы пришли за месяц до Победы, сразу после института, сильно ли пострадал музей, каким он перед вами предстал?

— Музей был в сильной разрухе, очень пострадала кровля, у нас же три стеклянных покрытия на крыше, они все были разбиты. Скульптор Сергей Меркуров по каким-то своим связям нашел дефицитное стекло, и мелкими кусочками ему удалось как-то перекрыть крышу. Но все равно все везде протекало, все было чудовищно. Когда я стала директором в 1962 году, первой задачей было восстановление кровли. Все экспонаты в войну, кроме слепков, были эвакуированы в Новосибирск, они хранились в здании замечательного оперного театра и вернулись в музей в конце 1944-го — начале 1945 года.

— В 1945 году вы в составе советской группы должны были поехать в Германию для описи найденных нашими военными шедевров Дрезденской галереи, но командировка не состоялась, вы знаете, почему?

— Меня вызвал к себе зам по науке профессор Борис Робертович Виппер — очень глубокий, живой человек, чудный собеседник. С ним всегда было интересно. Он сказал, что меня включают в группу художников — несколько человек, до конца июня 1945 года я должна поехать в Германию разбираться, что осталось от коллекции Дрезденской галереи, которая была спрятана в хранилищах. Виппер мне сказал: "Вы поедете с людьми, которые понятия не имеют, что там". Я была в полном восторге, в необыкновенном состоянии духа, но через какое-то время он меня вызвал и сказал, что меня решили не посылать. Я, конечно, расстроилась очень…

— Но в ГМИИ вы принимали коллекцию Дрезденской галереи, которую в 1945-м привезли в СССР?

— Да, в конце июля в галерею стали приезжать машины, и все эти сокровища стояли перед музеем в автомобилях, мы, хранители, метались между ними, составляли списки работ. Примерно 760 работ только из Дрезденской галереи там было. Мы поначалу ничего не знали, приносили ящики в зал, мы открывали, а там "Сикстинская мадонна" Рафаэля — это такое было волнение… Через десять лет, в мае 1955 года, была открыта выставка из собрания Дрезденской галереи, в экспозицию которой вошли не только "Сикстинская мадонна", но и "Спящая Венера" Джорджоне, "Портрет мальчика" Пинтуриккио, "Девушка, читающая письмо" Яна Вермера Дельфтского, "Святая Инесса" Хусепе де Риберы…

Наши научные сотрудники и реставраторы восстанавливали пострадавшие от войны шедевры мировой живописи все эти годы. Выдающийся русский живописец и реставратор Павел Дмитриевич Корин вместе со своей женой Прасковьей Дмитриевной в течение многих лет был главой реставрационного отдела ГМИИ. Все эти картины прошли через его руки, он многие спас, 30 процентов были в ужасном состоянии, немцы же их прятали в сырых хранилищах. Корин великолепно знал живопись старых мастеров.

— Все, что было на выставке в 1955 году, мы вернули в Дрезденскую галерею, даже то, что не числилось в описях ГМИИ, как, по-вашему, это справедливо?

— Когда выставка еще не была открыта, я случайно на Сретенке в антикварном магазине увидела одну картину и поняла, что это работа немецкого художника эпохи Ренессанса Лукаса Кранаха "Курфюрст в брачном венке". Я попросила мне ее показать и сразу сообщила директору ГМИИ, что нашла картину Кранаха, что ее надо изъять. Мы ее забрали, заплатив тогда за нее тысячу рублей. Ее тоже вернули в Дрезденскую галерею. Когда я была в Германии в галерее, я рассказала немецкому коллеге, как я ее нашла. Мы действительно вернули немцам всю Дрезденскую галерею после выставки в Москве. Это мало кто делал. Ведь из чего состоят коллекция Лувра и коллекции всех крупнейших музеев мира? Из того, что было захвачено в результате военных действий, кем-то куплено, а иначе бы все галереи мира состояли из картин художников своей страны, но это же не так.

Когда все вернули, очень многим казалось, что это несправедливо, что немцы должны как-то расплатиться за этот ужас, на каком-то этапе я тоже так думала, а потом, побывав в Дрездене уже после возвращения картин, я поняла, что эта галерея и есть сам Дрезден, она составляет смысл этого города, без нее его нет.

— Мы сделали то, что не делал никто, но до сих пор раздаются голоса, что мы должны вернуть Германии все "награбленные" в войну произведения искусства…

— То, что кто-то топает ногами, — это вопрос их морального облика. Можно говорить все что угодно. То, что уничтожено у нас, ни с чем не сравнимо: это более 400 российских музеев, масса художественного материала. А нас все должны только благодарить, встать на колени и молиться за то, что сокровища мирового искусства были сохранены нашими реставраторами.

— Что экспонировалось в Пушкинском музее после войны до 1955 года?

— С конца 1949 по 1953 год в большинстве залов музея разместилась выставка подарков Сталину вплоть до смерти вождя народов. Тогда, в 1949-м, в ГМИИ въехал Музей революции. Там была директор товарищ Толстихина — решительная женщина, которая одним движением отстранила всех нас от работы, многих людей уволили, но меня оставили, я тогда была хранителем. От самой выставки подарков Сталину нас тоже отстранили, мы не водили по ней экскурсии. Но у нас было много своей работы, связанной с реставрацией, охраной музея. После смерти Сталина в марте 1953 года выставку закрыли, в декабре была открыта обновленная постоянная экспозиция Пушкинского музея. Вопрос с крышей был по-прежнему не решен, мы все по ночам дежурили два раза в неделю вместе с милицией, делали обходы: везде текло. Когда я уже была директором, мне звонили ночью: "Льет на такую-то картину ночью", я садилась в машину и приезжала, без меня не могли снимать картину со стены. Только в 1974 году вся крыша наконец была сделана по-настоящему.

Была целая история, как я ходила к министру культуры СССР Фурцевой, я ее высоко ценила, но тут она что-то недопонимала. Я написала письмо Косыгину. И что меня потрясло — это то, что я получила ответ на следующий же день, оно было адресовано Фурцевой и переслано мне. И началась энергичная работа.

— Как вы отмечали День Победы в 1945 году и как планируете отметить в этом?

— В 1945-м мы в музее услышали, что закончилась война, нас было немного человек, все вышли на колоннаду. Потом мы все отправились в центр, первое, куда мы пошли, — к американскому посольству: они же были союзники и посольство располагалось недалеко от нас, там, где гостиница "Метрополь" сейчас. На балконе стояли американцы и махали нам руками, а мы — им. Потом мы пошли на Красную площадь, большая часть людей плакали, было много солдат, офицеров и просто москвичей, незнакомые люди бросались друг другу в объятия. Мы там покрутились и пошли к посольству Франции — тоже наши союзники, и так до позднего вечера мотались по Москве. Необыкновенный это день был. Сейчас никого из моих сверстников — коллег из музея не осталось, это грустно, но мне очень много лет. Если вся эта ужасная история с карантином закончится, я буду, как всегда, в музее — отмечу День Победы с нашими сотрудниками.

Россия и Германия прорабатывают дорожную карту по водородной энергетике

Россия и Германия прорабатывают различные формы взаимодействия в сфере водородной энергетики, включая создание совместной дорожной карты и пилотные проекты по производству и поставке водорода в ФРГ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках конференции, организованной Российско-Германским сырьевым форумом (РГСФ).

"Полагаю, что именно российско-германское сотрудничество в водородной энергетике может быть достаточно перспективным и интересным обеим сторонам", - сказал Новак.

"В настоящее время мы с коллегами прорабатываем различные формы взаимодействия, среди которых: разработка совместной российско-германской дорожной карты развития водородной энергетики; создание технологических партнерств с немецкими компаниями и реализация совместных пилотных проектов по производству и поставке водорода в ФРГ", - добавил он.

Кроме того, вице-премьер в числе направлений совместной работы отметил также сотрудничество между российскими и германскими научно-исследовательскими институтами и обмен опытом в области госрегулирования развития водородной энергетики.

"При этом не менее важным остается взаимодействие и в традиционных отраслях ТЭК, где, как я уже отметил, заложен прочный фундамент", - подчеркнул Новак. Он напомнил, что Энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает развитие водородной энергетики и вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.

"В число первоочередных целей для достижения поставленных задач входят: увеличение масштабов производства водорода из природного газа с использованием возобновляемых источников энергии и атомной энергии; разработка отечественных низкоуглеродных технологий производства водорода; государственная поддержка создания инфраструктуры транспортировки и потребления водорода; стимулирование спроса на внутреннем рынке; ... расширение международного сотрудничества", - резюмировал Новак.

С углеводородами прощаться рано

В ближайшие десятилетия углеводороды сохранят свою значимость и будут оставаться ведущими источниками энергии, уверен вице-премьер РФ Александр Новак. «Мы также видим, что углеводороды останутся ведущим источниками энергии в течение ближайших десятилетий и важно обеспечить их использование в максимально чистом виде наравне с задействованием новых источников энергии», — сказал он на Российско-германском сырьевом форуме.

При этом, отметил вице-премьер, Россия поддерживает международные усилия по противодействию изменения климата, охране окружающей среды и рациональному природопользованию, обеспечению всеобщего доступа к энергии и внедрению чистых технологий. Ряд крупнейших российских компаний уже объявили о задаче достижении «углеродной нейтральности» к 2050 году.

По словам Новака, Россия планирует к 2035 году увеличить долю экологически чистой генерации — газ, ветер, солнце, а также гидрогенерация и атомная энергия — с текущих 84,2% до 88,6%.

«Более четырех пятых (84,2%) произведенной электроэнергии уже сегодня приходится на безуглеродные или низкоуглеродные источники, а к 2035 году — этот показатель будет уже почти 90% (88,6%)», — сказал он.

По его словам, уже сейчас российский топливно-энергетический баланс — один из самых чистых в мире и соответствует логике низкоуглеродного мира. Полностью безуглеродные источники электрогенерации составляют в выработке более трети (34,5%): ГЭС — 16,0%, АЭС — 18,3%, ВИЭ — 0,2%. Из углеродных источников половина (49,7%) выработки приходится на газ — экологически чистый вид углеводородного топлива.

Доля водорода в мировом энергобалансе, считает Новак, может существенно вырасти к 2050 году и составить от 7% до 25%. «Особое место в конфигурации энергетики будущего может занять водород. Согласно оценкам экспертов, когда удастся решить проблемы высокой стоимости и преодолеть вызовы, связанные с транспортировкой, доля водорода в энергобалансе может достигнуть от 7% до 25% к 2050 году», — сказал Новак.

По его словам, Россия обладает серьезным потенциалом в области водородной энергетики и располагает значительной ресурсной базой, имеет незагруженные мощности по производству электроэнергии и научные компетенции. Среди конкурентных преимуществ также географически удобное расположение к основным рынкам сбыта водорода — странам Евросоюза и АТЭС. Энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает развитие водородной энергетики и вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.

Лукашенко вновь озаботился тарифами на транспортировку газа в ЕАЭС

На встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поднял вопрос о тарифах на транспортировку газа в ЕАЭС. «Мы договаривались о том, что мы наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего, рынка природного газа. В нем единственный вопрос, который не согласован, — это вопрос справедливой цены на тарифы по транспортировке газа. Для нас это важно и для других», — цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

В ноябре Белоруссия и Россия, напоминает «Интерфакс-Запад», вступили в переговоры по условиям поставки газа в 2021 году после того, как Минск погасил задолженность за поставки в 2020 году. В прошлые годы традиционно переговоры по энергоресурсам сопровождались обострением двусторонних отношений. Контракт на поставку газа в 2020 году был подписан только в середине февраля 2020 года. Ранее белорусское руководство неоднократно настаивало на снижении стоимости поставок российского газа до уровня Смоленской области РФ. В текущем году стоимость поставок газа составляет $127 за 1 тыс. кубометров. Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа.

Вопрос тарифов на транспорт газа обсуждается в рамках ЕАЭС в течение последних трех лет в рамках запланированного создания с 2025 года единого рынка газа. Для Белоруссии вопрос тарифов на транзит является принципиально важным, поскольку от него в значительной степени зависит стоимость поставок газа в республику.

О несправедливости тарифа Лукашенко говорил еще в мае 2018 года, озвучив позицию на саммите ЕАЭС в ходе публичной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, газ на границе со Смоленской областью обходится Белоруссии по цене почти $130 за 1 тыс. кубометров, а установленная оптовая цена для потребителей в Смоленской области России — $70. Это почти в два раза ниже. Лукашенко утверждал, что с учетом расстояния по доставке газа «Белоруссия имеет даже худшие условия, чем Германия».

Путин тогда подтвердил готовность к выработке плана движения к единому рынку газа.

К слову, в конце ноября Белоруссия уведомила Россию о желании со следующего года увеличить тариф на транзит российской нефти на 25%. «Транснефть» подтвердила получение предложений от РБ и обсуждает его.

Отказ от «Северного потока-2» приведет к росту немецкого импорта вредного газа из США

В бундестаге приветствуют возобновление прокладки «Северного потока-2» в 2020 году. «Я приветствую тот факт, что строительство газопровода „Северный поток-2“ продолжается. Это показывает, что большинство вовлеченных компаний не запуганы США. Тем не менее некоторые из угроз санкций США работают, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL», — заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст, отметив, что «ЕС нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в нашу энергетическую политику».

«Нам нужен этот трубопровод», — подчеркнул Эрнст, указав на то, что отказ от проекта приведет к росту цен на газ и увеличению импорта газа из США, добытого вредным для окружающей среды методом фрекинга, «и то, и другое произойдет, если не будет достроен «Северный поток-2».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до €950 млн каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Однако оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG объявил в субботу о планах возобновить строительство в декабре, отмечают РИА «Новости».

Финалисты курса RT «ТВ- и онлайн-журналистика» поделились своими впечатлениями о полученном опыте

Финалистами заключительного модуля курса RT «ТВ- и онлайн-журналистика» стали участники специальной группы Росмолодежи, в которую на начальном этапе вошли 18 человек. Среди лучших слушателей – Светлана Глушкова, Екатерина Микуляева, Никита Шихатов. Финалисты успешно справились со всеми заданиями и получили возможность пройти стажировку в редакции RT.

Светлана Глушкова, когда подавала заявку на обучение в школу RT, уже имела журналистский опыт: «Но те знания, которые я получила на курсе, совсем отличаются от привычных, полученных на работе или в вузе. У RT совершенно другой подход к журналистике. Они ломают шаблоны и меняют формат. Задания все сложные, но интересные: приходится выходить из «зоны комфорта». Считаю, что курс подойдет и для тех, у кого есть опыт, особенно для региональных журналистов, ведь те фишки, те знания, которыми делятся педагоги, – все это можно внедрять и у себя на канале».

Екатерина Микуляева отмечает, что все преподаватели и кураторы демонстрировали пример для подражания: «Их взгляд на новости открыл для меня новую профессиональную перспективу, с которой я теперь могу оценивать и собственные тексты. В ходе выполнения заданий мне очень помогло знание иностранных языков, филологическое образование. Все работы я выполняла на английском языке (за что получила бонусные баллы). Участники, знающие немецкий, могли получить вакансию уже после половины курса».

По мнению Никиты Шихатова, школа позволила глубже погрузиться в журналистику: «И в конечном итоге журналистика меня очень зацепила. Сейчас я думаю, что хотел бы заниматься ей профессионально. Благодаря курсу я почувствовал в себе силы для реализации собственного проекта. На последних стадиях обучения я начал вести видеоблог. Сейчас я делаю короткие видео на 4-5 минут о жизни в Германии, где в данный момент прохожу обучение, стараюсь уделить побольше внимания общественным проблемам, истории».

На протяжении трех месяцев слушатели курса «ТВ- и онлайн-журналистика» выполняли задания и получали опыт от профессиональных журналистов. В рамках курса начинающие специалисты научились грамотно подавать новости, создавать запоминающиеся репортажи, узнали, как распознать фейк и привлечь внимание зрителей.

Нашего полку LTE прибыло

Компания "ТЕНЕТ" завершила первый этап коммерческого тестирования базовой станции 4G из опытно-промышленной партии с отечественным программным обеспечением. Базовая станция интегрирована в сеть МТС.

Юлия Мельникова

Об этом корреспонденту ComNews рассказал руководитель проекта по разработке базовой станции (БС) LTE компании "ТЕНЕТ" Александр Алехин. При разработке базовых станций ООО "ТЕНЕТ" не приобретало сторонние патенты, а использовало собственные разработки. "Программное обеспечение мы полностью пишем сами. Все ПО, реализующее функционал БС, является исключительно нашим, - рассказывает Александр Алехин. - Мы прошли тесты на коммерческой сети МТС, подтвердили работоспособность большинства сервисов базовой станции и сформировали список доработок. После того как мы доработаем БС, приступим ко второму этапу тестирования. "ТЕНЕТ" готовится предложить продукт не только МТС, но и другим заинтересованным компаниям. Мы еще не начали производство БС под развертывание сетей 5G, но спецификация нынешнего оборудования такова, что мы сможем при необходимости быстро модифицировать ее под другой стандарт".

В ответ на вопрос корреспондента ComNews о том, сколько базовых станций будет интегрировано в сеть МТС на втором этапе и каковы показатели по результатам тестирования, Александр Алехин сказал, что данная информация является коммерческой тайной.

21 сентября 2020 г. "ТЕНЕТ" совместно с МТС ввели в эксплуатацию в тестовом режиме базовую станцию в коммерческой сотовой сети в Казани. Аппаратная часть устройства собрана из импортных комплектующих с возможностью замены части из них на российские аналоги. "БС собрана на китайских компонентах. Но у "ТЕНЕТ" есть коммерческое предложение от российской компании, готовой разработать и наладить производство всех необходимых радиокомпонентов: от усилителей до SDR, - отметили в пресс-службе МТС. - Пока речь только о тестовой партии, поэтому вопрос о цене не поднимался".

По данным ComNews, "ТЕНЕТ" написал ПО на языке C++11 с оптимизацией под архитектуру процессоров Intel Core i7. Программная разработка функционирует под управлением операционной системы Linux Ubuntu Server, при этом возможен ее перенос на Astra Linux или аналогичные отечественные системы. Тестирование БС предполагает несколько этапов по мере усовершенствования решения.

Вице-президент по технике ПАО "МТС" Виктор Белов отметил, что МТС заинтересована в возрождении в России производства конкурентоспособного электронного и телекоммуникационного оборудования. "Для этого мы осуществляем венчурные инвестиции, поддерживаем стартапы, сотрудничаем с отечественными исследовательскими центрами, разработчиками и производителями, включая небольшие высокотехнологичные предприятия. Мы с 2008 г. работаем с компанией "ТЕНЕТ", и по результатам тестирования их разработки примем решение о создании на коммерческой сети МТС в Татарстане пилотного фрагмента с использованием этих базовых станций. Считаем, что задачу импортозамещения в электронной промышленности можно решить в том числе и за счет создания равных и конкурентных условий для поддержки инноваций со стороны государства и крупных корпораций", - прокомментировал Виктор Белов.

"ТЕНЕТ" - не единственный российский разработчик решений для сетей LTE. Например, базовую станцию LTE разработал концерн "Созвездие". Директор НТЦ перспективных разработок ОАО "ГлобалИнформСервис" (входящего в концерн "Созвездие") Вадим Белявский сообщил корреспонденту ComNews, что БС разработана практически полностью на отечественном "железе" (самостоятельная разработка) и ПО. "Мы завершили разработку первого продукта в линейке БС, завершаем сертификацию ССС. Сейчас ведем переговоры об установке решения на сети, но пока реальных инсталляций нет. Мы завершаем разработку второй БС в нашей линейке - для диапазона 1800 МГц, планируем в начале 2021 г. передать образцы операторам для полевых тестов", - рассказал Вадим Белявский. На вопрос о происхождении ПО он ответил, что на часть куплена лицензия на право использования и модификации исходных кодов, а часть - полностью собственная разработка.

Пресс-служба ПАО "Ростелеком" отметила, что в фокусе внимания этой компании - оборудование для 5G, однако заинтересованные производители могут принять участие в закупочных процедурах на поставку оборудования для 4G, а предварительно инициировать проверку корректности работы оборудования на сети оператора в R&D-центрах. "По решению государства сети 5G в России будут создаваться на базе отечественного оборудования, поэтому "Ростелеком" планирует тестировать российские базовые станции, когда их предоставят вендоры. Масштабное тестирование ожидается в 2023 г. Напомним, что госкорпорация "Ростех" на форуме ЦИПР-2020 представила прототип базовой станции 5G", - сообщила пресс-служба "Ростелекома".

В Tele2 готовы рассмотреть возможность тестирования отечественных решений на сети. "Но пока предложений именно от российских разработчиков не поступало. В целом наши требования к отечественному оборудованию стандартны: оно должно быть качественным, конкурентоспособным по цене и совместимым с международными протоколами", - отметила пресс-служба сотовой "дочки" "Ростелекома".

Старший вице-президент ООО "ЗТИ-Связьтехнологии" (ZTE в России) Тигран Погосян рассказал корреспонденту ComNews, как следует поступать при сертификации нового продукта (компонентов для БС): "Количество семейств стандартообразующих патентов (SEP) в сфере 5G, поданных ZTE в Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI), достигло 2561. Согласно новейшему отчету Федерального министерства экономики и энергетики Германии, ZTE вошла в тройку мировых лидеров по количеству отраслевых патентов. В эти патенты входят как алгоритмы обработки сигналов, протоколы, так и решения по аппаратной части. При сертификации нового продукта необходимо пройти экспертизу на отсутствие нарушений в области патентного права, что позволит в будущем избежать потенциальных исков со стороны патентодержателей, а также при необходимости предусмотреть соответствующие расходы для расчета себестоимости оборудования. Мы всегда приветствуем возможность работы в правовом поле и создания конкуренции, в том числе и по российскому оборудованию. На наш взгляд, кроме обязательной сертификации, должны быть проведены и тесты по интеграции оборудования различных производителей с целью создания "бесшовной" среды для конечных пользователей".

Досье ComNews

ООО "ТЕНЕТ" зарегистрировано в Казани в апреле 2002 г. Основное направление деятельности - разработка и внедрение решений для телекоммуникационного рынка. Единственным собственником компании является Зариф Закиров, а генеральным директором - его сын Тимур Закиров. Наряду с МТС, в числе клиентов "ТЕНЕТ" называет оператора фиксированной связи "Телеком21", "Таттелеком" и его сотовую компанию "Летай", "Баштел", контакт-центры "Цифровые технологии" и "Таксофон", а также ООО "Единая справочная". Выручка "ТЕНЕТ" в 2019 г. составила почти 36 млн руб., а в 2018 г. - 46 млн руб.

«КуйбышевАзот» обеспечивает самарские больницы медицинским кислородом

Как отметил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко, на предприятии создан резерв в 1 000 тонн жидкого кислорода, что примерно соответствует общей месячной потребности всех медучреждений региона в этом продукте.

ПАО «КуйбышевАзот» посетила делегация правительства Самарской области во главе с заместителем председателя правительства региона Александром Фетисовым. Во встрече также приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Визит на предприятие обусловлен тем, что на промплощадке «КуйбышевАзота» расположено единственное в области производство кислорода. Поэтому главной целью делегации стало посещение ООО «Праксайр Азот Тольятти» (ПАТ) – совместного предприятия ПАО «КуйбышевАзот» и Linde Group (Германия) – мирового лидера по производству и инжинирингу в области промышленных газов.

В числе газов, выпускаемых ПАТ – медицинский кислород, который поставляется в лечебные учреждения Самарской области. В связи с продолжающейся пандемией COVID-2019 этот продукт является стратегически важным и высоко востребованным профильными больницами региона. Поэтому обеспечение бесперебойного снабжения организаций здравоохранения Самарской области медицинским кислородом стало основной темой состоявшегося на ПАО «КуйбышевАзот» совещания.

Руководители ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «Праксайр Азот Тольятти» заверили представителей правительства области, что коллективы предприятий делают все от них зависящее для решения этой задачи. Существующих в настоящее время мощностей ПАТ достаточно для того, чтобы удовлетворить текущие потребности в медицинском кислороде всех лечебных учреждений региона, а также, в случае необходимости, для увеличения объемов его поставок.

Генеральный директор ООО «Праксайр Азот Тольятти» Артур Илькамович Газизянов обратился к руководству региона с рядом предложений по дальнейшему улучшению условий для обеспечения стабильных и адресных поставок медицинского газа потребителям, в том числе с учетом сложной дорожно-транспортной обстановки в осенне-зимний период.

По итогам совещания А.Б. Фетисов выразил благодарность руководству и коллективам ПАО «КуйбышевАзот» и «Праксайр Азот Тольятти» за весомый вклад в развитие социально-экономического потенциала региона и отдельно – за помощь в обеспечении медицинским кислородом самого высокого качества лечебных учреждений Самарской области.

Максим Решетников: самое важное в условиях кризиса - не терять контакт с бизнесом

Об этом заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса. Максим Решетников подчеркнул важность поддержания постоянного контакта с бизнесом в текущих реалиях. «Этот год показал, насколько важно держать руку на пульсе, обсуждать происходящее и своевременно, быстро разрабатывать меры, и так же быстро их реализовывать», - подчеркнул министр.

Цифры свидетельствуют о том, что экономика России прошла весенний кризис достаточно спокойно. В частности, во 2м и в 3м кварталах динамика ВВП была лучше, чем в других крупных странах, где были введены жесткие карантинные ограничения. «Несмотря на тревожные эпидемиологические показатели, степень открытия российской экономики остается высокой; регионы, несмотря на непростую ситуацию, не вводят серьезных ограничений, за редким исключением», - уточнил Максим Решетников. «Разработанные антикризисные программы, в первую очередь поддержки населения, поддержки малого и среднего бизнеса, сработали неплохо», - добавил глава ведомства.

Максим Решетников подчеркнул, что европейский бизнес продолжает инвестировать в российскую экономику. Согласно исследованию Ассоциации европейского бизнеса, проведенному в текущем году среди 90 компаний, более 40% респондентов не планируют пересматривать свои инвестиционные планы, а примерно треть – рассчитывают увеличить инвестиции в ближайшие 2-3 года. «Даже в этих непростых условиях европейский бизнес продолжил вкладывать средства в совместные проекты; мы видим, что и по начатым инвестиционным проектам идет работа», - отметил Максим Решетников.

«Мы внимательно смотрим, что происходит с бизнесом, и адаптируем антикризисные программы на следующий год уже с учетом текущей ситуации», - подчеркнул Максим Решетников.

Глава ведомства озвучил одно из новых ключевых решений – запуск механизма СЗПК для поддержки крупных инвестпроектов. Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений подразумевает не только неизменность условий по ключевым налогам, землепользованию, градостроительству, господдержке, но и компенсацию расходов на инфраструктуру, которая необходима для реализации инвестпроектов.

В ходе своего общения с представителями АЕБ Максим Решетников подчеркнул важность инвестирования в совместные с европейским бизнесом проекты. Одни из самых свежих примеров - сотрудничество компании АстраЗенека (Швеция) и «Р-Фарм» по запуску полного производственного цикла по выпуску вакцины против коронавируса на территории Ярославской области; партнерство компании Байер (Германия) с ОАО «Нижфарм» и ООО «Макиз-Фарма» по производству 4х безрецептурных препаратов в Нижегородской области.

Еще малы - уже талантливы!

Телеконкурс "Щелкунчик" стартует в Зале Чайковского

Текст: Татьяна Эсаулова

Как обычно Торжественное открытие XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" пройдет в прямом эфире телеканала "Россия-Культура" (1 декабря, в 20.05). На сцене Концертного зала Чайковского с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии и дирижером Михаилом Шехтманом выступят лауреаты "Щелкунчика" прошлых лет и члены жюри нынешнего конкурса. В программе будут звучать сочинения разных эпох и стилей: от Бетховена и Чайковского - до Уильямса и Вилла-Лобоса. В этот же день, по традиции, пройдет жеребьевка, которая определит порядок выступления участников.

В этом году на формат мероприятия, безусловно, повлияли ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. Открытие конкурса состоится при 25-процентной заполненности зала с соблюдением всех мер безопасности. I и II туры пройдут в органном концертном зале Московской средней спецшколы имени Гнесиных с минимальным количеством зрителей, а решающий III тур в Зале Чайковского проведут вообще без публики.

Как отметили в пресс-службе телеканала, пропустить конкурс, не проводить его в этом году было невозможно, ведь по условиям, предельный возраст участников - 14 лет. Кстати, самой маленькой участнице "Щелкунчика-2020", пианистке Мяо Исюань (Китай / Канада) только исполнилось семь лет! Остальные ребята гораздо старше - от 10 до 14. Поэтому для тех, кто скоро отметит свое 14-летие (а таких по всем специальностям - почти половина), участие в "Щелкунчике-2020" - единственный шанс "вскочить в последний вагон этого сказочного волшебного поезда, отправляющего таланты к вершинам музыкального мастерства". Напомним, что получившие в свое время лауреатство на "Щелкунчике" Александра Довгань, Варвара Кутузова, Даниэль Лозакович, Даниил Харитонов, Анастасия Кобекина, Дмитрий Шишкин, Даниил Трифонов и другие стали блистательными музыкантами нашего времени. И теперь на сайте конкурса красуется мощный девиз: "Наших лауреатов знает весь мир"!

Не лишним будет сказать, что за 20-летнюю историю со "Щелкунчиком" дружили многие выдающиеся музыканты, среди них Вера Горностаева, Владимир Докшицер, Георгий Гаранян, Наталья Шаховская, Саулюс Сондецкис, Михаил Воскресенский, Лиана Исакадзе, Денис Мацуев, Сергей Доренский, Марк Пекарский, Александр Князев, Алексей Уткин, Екатерина Мечетина, Александр Чайковский, Аркадий Шилклопер, Игнат Солженицын. И этот список можно продолжать…

Мудрость и опыт старших коллег, а также их добрые пожелания, помогают конкурсу открывать новые имена и развиваться дальше:

Прямая речь

Денис Мацуев, пианист:

- "Щелкунчик" - это потрясающее начинание телеканала "Культура", единственный в России детский телевизионный конкурс. Кроме того, у "Щелкунчика" нет налета интриг, сплетен и скандалов, которые сопутствуют любому большому конкурсу, за что он особенно ценен!

Дмитрий Башкиров, пианист и педагог:

- Иногда на детских конкурсах, например, таких как как "Щелкунчик", природные таланты проявляются даже ярче, чем потом, когда люди взрослеют.

Александр Гиндин, пианист:

- Замечательно, что в нашей стране есть такой мощный славный детский конкурс, широко освещаемый телевидением и прессой.

Светлана Безродная, скрипачка и дирижер:

- Это самый трогательный конкурс, из всех, какие я знаю. Послушав юных участников, мы сами многому научились.

Сергей Накаряков, трубач:

- "Щелкунчик" является дополнительным стимулом для тех, кто интересуется классической музыкой, и для тех, кто благодаря этому конкурсу может ею заинтересоваться.

Кстати

Трансляции событий конкурса, как и в предыдущие годы, можно смотреть в эфире "Культуры", на сайте телеканала, а также на новой онлайн-платформе ВГТРК "СМОТРИМ".

Для тех, кто подробно следит за состязаниями юных музыкантов прямая трансляция II тура по всем специальностям состоится 3 декабря.

"Струнные инструменты" можно будет послушать в 11:15, "Духовые и ударные инструменты" - в 14:10 и 15:10, "Фортепиано" - в 17:15.

Повтор II тура в записи соответственно по всем специальностям покажут 4, 5 и 6 декабря в 12:40.

8 декабря, в 19:10 - прямая трансляция Финала и Торжественного закрытия конкурса.

Справка "РГ"

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" - один из важнейших проектов телеканала "Россия-Культура", открывающий новые имена, дающий возможность заявить о себе талантливым музыкантам.

В этом году 48 юных музыкантов из 23 стран мира и 12 городов России соревноваться за звание золотого, серебряного и бронзового "Щелкунчика" в номинациях - "Фортепиано", "Струнные", "Духовые и ударные инструменты".

В музыкальном судействе "Щелкунчика-2020" - пианисты: Анна Цыбулева (Россия), Георгий Вачнадзе (Грузия-США), Владимир Харин (Россия-Германия-Австрия); виолончелист Александр Рудин (Россия), скрипачи: Максим Федотов (Россия) и Никита Борисоглебский (Россия), саксофонистка Валентина Мишо (Франция-Швейцария), кларнетист и дирижер Иван Столбов (Россия), трубач Вадим Эйленкриг (Россия) и флейтист Максим Рубцов (Россия).

Ветер с Севера

Как изменения климата влияют на развитие Северного морского пути

Текст: Сергей Тихонов

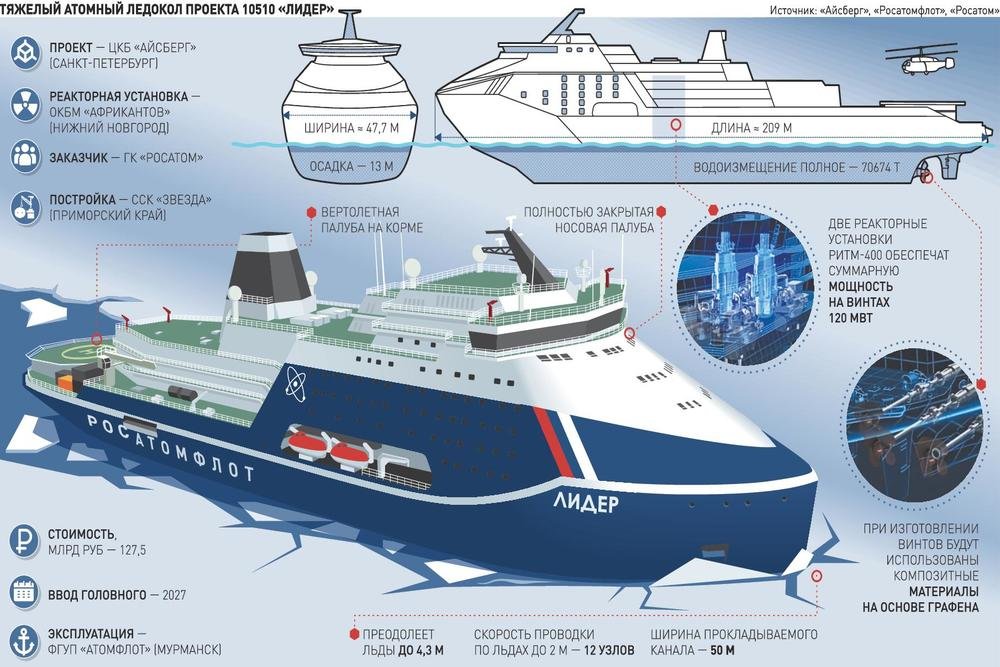

Площадь морских льдов российских морей в Арктике сокращается. Уже сейчас в конце лета она колеблется от 200 до 300 тыс. кв. км, что в 4-5 раз меньше, чем в 1980-х годах. Изменение ледовой обстановки является ключевым элементом развития Северного морского пути (СМП), поскольку непосредственно влияет на себестоимость перевозок по этому маршруту.

"В июле этого года был зафиксирован новый абсолютный минимум ледовитости Арктики за всю историю наблюдений, - говорит советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. - Ее снижение в морях, где проходит СМП, как облегчит непосредственно доступность и навигацию по данному направлению, так и снизит общие эксплуатационные издержки. Изменение климатической ситуации позволит уменьшить расходы на специальное оборудование, ледоколы, соответствующий экипаж, оснащение береговых объектов. Это не только упростит проход судов через Северный морской путь, но и повысит его конкурентоспособность по сравнению с другими транзитными маршрутами".

В 2019 году по СМП было перевезено 31,5 млн тонн грузов. В 2024 году планируется увеличить трафик до 80 млн тонн грузов, в 2030 году - до 90 млн тонн, а в 2035 году - до 130 млн тонн. Это следует из утвержденной Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. С 2025 года СМП должен быть доступен круглогодично и в западном, и в восточном направлениях. Последнее особенно важно, поскольку долгое время считалось, что восточный маршрут в зимнее время непроходим. Для решения этой задачи сейчас в том числе создается ледокольный флот.

За 30 лет температура воздуха в районе арктических морей значительно выросла. По данным Росгидромета, рост температуры в районах арктических морей, включая повышение температуры атмосферы в районе Карского моря, составил до 4,74 градуса по Цельсию. "Существует ряд исследований, прогнозирующих полное исчезновение летнего льда в районе Севморпути во второй половине этого века, - говорит Руслан Эдельгериев. - Ученые Университета Гамбурга полагают, что даже при удержании роста глобальной средней температуры приповерхностного слоя атмосферы в пределах 2 градусов Цельсия, что является целью Парижского соглашения по климату, арктический морской лед в летние периоды все равно, скорее всего, исчезнет к 2050 году".

Сейчас в сентябре площадь льда по всему СМП составляет всего 30 тыс. кв. километров, что очень мало, по сравнению с данными конца ХХ века. Например, в 1983 году в восточном секторе Арктики 9 октября был раздавлен сухогруз "Нина Сагайдак", чего сейчас бы произойти никак не могло, рассказал "РГ" заведующий лабораторией долгосрочных ледовых прогнозов и ледового режима "ААНИИ", к. г. н. Александр Юлин.

Зачем же тогда Россия создает мощный ледокольный флот? Ответ на поверхности. Зимой необходимость ледокольной проводки никто не отменял, и без нее навигация в этот период невозможна. Кроме того, Арктика - непредсказуемый регион, и возможно образование ледяных заторов в восточном направлении даже поздним летом. Также нужно принимать во внимание, что крупнейшие порты, где начинают свой путь арктические суда, находятся в морских заливах и устьях больших рек, которые промерзают значительно сильнее открытых вод. И здесь без ледокольной проводки обойтись не получится.

Как ранее заявлял "РГ" зампред правительства - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, "мы все-таки живем сегодня и не можем сидеть, ждать потепления и ничего не делать. Арктика - это стратегическая для России территория. Она дает нам целый ряд новых возможностей. Будем строить ледоколы, а если потеплеет, накопленные компетенции пригодятся для строительства судов неледового класса".

В связи с таянием арктических льдов возникают и проблемы с погодой. "Площадь открытой воды становится больше, а арктические шторма никуда не делись, - говорит заведующая лабораторией взаимодействия атмосферы и океана Института физики атмосферы, д.ф-м.н Ирина Репина. - Сейчас они стали сильнее и чаще, что сильно осложняет навигацию. С этой точки зрения СМП в последние годы стал значительно опаснее".

Именно поэтому очень важны постоянный мониторинг и прогнозирование климатических изменений и ледовой обстановки в Арктике. Как рассказал Руслан Эдельгериев, для этого используются обширная статистическая база, прямые наблюдения и ледовая разведка. Мониторинг также осуществляется с бортов летательных аппаратов и непосредственно кораблей для дальнейшей передачи информации навигационным службам. Существуют большие возможности для дальнейшего совершенствования этой системы, включая применение беспилотных летательных аппаратов с суши или непосредственно с борта судна, а также использование данных с космических аппаратов.

Среди последних наибольшую ценность представляют спутники, которые могут производить измерения в радиолокационном диапазоне, то есть получать точные данные вне зависимости от времени суток, климатических условий и облачности. В 2021 году для наблюдения за ледовой обстановкой и климатическими изменениями в акватории СМП планируется запуск спутника "Арктика-М", который будет работать в радиолокационном, видимом и инфракрасном диапазонах.

Большая четверка

В ноябре сразу четыре ключевых разработчика сделали заявления о высокой эффективности своих препаратов

Текст: Ирина Невинная

Следить за гонкой вакцин против COVID-19 становится все увлекательнее. В ноябре сразу четыре ключевых разработчика один за другим сделали заявления о высокой эффективности своих препаратов.

Это напоминало спурт на финише в лыжных гонках - когда бегущие "ноздря в ноздрю" соперники стараются опередить всех и, пересекая финишную черту, выкидывают вперед лыжу, едва не растягиваясь в шпагате. На самом деле финиша придется подождать - анонсированные результаты делались на основании промежуточных "контрольных" точек в испытаниях, а исследования продлятся примерно до мая следующего года.

Вот краткая хронология. Первым о 90% эффективности своей вакцины объявил американский фармгигант Pfizer со своим немецким партнером BioNTech - это было 9 ноября. Через два дня "выстрелил" наш "Спутник V" - НИЦ имени Гамалеи и РФПИ заявили о его 92% эффективности. 16 ноября появилось сообщение инновационной американской компании Moderna - 94,5% эффективности. Буквально через день Pfizer повысил оценку эффективности своей вакцины до 95%. 23 ноября интриги добавила шведско-британская AstraZeneca, представив данные по оксфордской вакцине - от 62 до 90% эффективности в зависимости от схемы введения, а в среднем 70%. Наконец, день спустя снова выступил РФПИ - подтвердив эффективность "Спутника V" 91,4% на 28-й день после первой инъекции, там заявили что к 42-му дню этот показатель превысил 95%.

Похоже, лидеры определились: у всех заявленная эффективность превосходит самые оптимистичные прогнозы. Ведь еще недавно в ВОЗ говорили, что будут считать успешной любую вакцину, эффективность которой превысит 70%, а применять рекомендуют и при 50% (кстати, примерно на таком уровне - 40-60% - работают противогриппозные вакцины).

Параллельно с доработкой вакцин практически все компании активно готовят почву к их продвижению на рынки. Объем мирового рынка вакцин от COVID-19 может превысить $10 млрд в год (оценка Morgan Stanley и Credit Suisse), примерно ту же цифру назвали и в РФПИ. Уверенности производителям добавили последние данные исследований, подтвердивших возможность повторного заражения ранее переболевших. Это значит, что COVID-19, скорее всего, станет сезонным заболеванием, при этом будет требоваться регулярная вакцинация - по примеру гриппа.

Понятно, что на американском рынке прежде всего ждут американские препараты, Европа ориентируется и на AstraZeneca, и на Pfizer, ведет переговоры с Moderna, J&J и другими разработчиками. В свою очередь, РФПИ, занявшийся продвижением "Спутника V", взял курс на азиатский регион (Южная Корея, Индия, ОАЭ, Филиппины) и латиноамериканские страны (Бразилия. Венесуэла), а также наших соседей - Белоруссию, Казахстан.

Российскую вакцину наш минздрав зарегистрировал еще в августе - правила вывода препаратов на рынок правительство смягчило из-за пандемии. Такой подход за рубежом сначала жестко критиковали.

Но постепенно отношение к "Спутнику V" становится более лояльным. На днях британские специалисты по вакцинам сообщили канадскому телеканалу CBC, что нет причин сомневаться в данных по эффективности, представленных НИЦ Гамалеи, и назвали нашу вакцину в числе четырех самых перспективных на данный момент.

К слову, вслед за нашей страной и США, и ЕС тоже решили, что в условиях непрекращающейся пандемии ускорение регистрации - это правильный ход. В результате Pfizer и его партнер BioNTech подали заявку в FDA (регулятор лекарственного рынка США) на получение экстренного разрешения на применение их вакцины - также до окончания всех испытаний. В правительстве США рассчитывают, что вакцина будет одобрена в первой половине декабря, и сразу же начнется массовая вакцинация.

Великобритания также завершает процедуру регистрации и заключила с Pfizer соглашение на поставку 40 млн доз. Здесь рассчитывают получить первые 10 млн и начать вакцинацию уже в начале декабря.

Похоже, фармкомпания уже готова начать поставки. Два дня назад первые партии начали развозить чартерными авиарейсами в расположенные в США и Европе (Бельгия и Германия) специальные склады. Ведь особенность этой вакцины - в условиях хранения и перевозки: -75°С.. Компания также разработала специальные боксы, чтобы развозить препарат по медклиникам.

Что касается компании Moderna, она из всей четверки лидеров назвала самую высокую цену, оценив одну дозу своей вакцины в 25-37 долларов. До конца этого года компания намерена произвести 20 млн доз, часть из этого объема. Препарат будет доступен в Европе. Кроме того, уже достигнуто соглашение с Японией о поставках 50 миллионов доз.

Компании AstraZeneca, скорее всего, придется провести дополнительные испытания, сообщил исполнительный директор Паскаль Сорио. Ряд экспертов раскритиковал только-только объявленные результаты эффективности, усомнившись в качестве проведенных исследований: выяснилось, что некоторым участникам тестирования по ошибке ввели половинную дозу вакцины, также возникли вопросы по возрасту испытуемых. При этом претензий к качеству самого препарата не прозвучало, так что можно предположить, что, сняв вопросы по тестированию, AstraZeneca без помех начнет поставки. У компании самый крупный портфель предварительных заказов - на шесть миллиардов доз, и самый впечатляющий заявленный объем производства - 3 млрд доз в год. А цена, напротив, самая доступная - до $10 за введение двух доз, что обеспечивает хорошие условия для конкуренции на рынках небогатых стран.

Когда верстался номер пришла информация о еще одной разработке. Американская компании Moderna заявила, что испытания ее вакцины не показали ни одного случая тяжелого заболевания COVID-19. Эффективность вакцины, как заверяет производитель, составила 94,1 процента. В испытаниях препарата приняли участие более 30 тысяч человек, большинство из которых перенесли вакцинацию без заметных последствий

Что касается нашей страны, кроме "Спутника V" у нас на выходе еще две вакцины - "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", и вакцина от ФНЦ имени Чумакова. Первая из них также зарегистрирована, проходит третью фазу испытаний, при этом вывод в гражданский оборот ожидается также в декабре. Регистрация чумаковской вакцины запланирована на февраль 2021 года. Еще один перспективный проект - китайская вакцина от CanSino Biologics - эта компания договорилась с нашим "Петроваксом" провести положенные испытания в России и начать производство на площадке предприятия в Подмосковье. Объем производства вакцины будет зависеть от потребностей рынка. Сегодня мощности предприятия позволяют производить в год более 40 млн доз вакцин. В настоящее время в рамках сотрудничества с компанией CanSino Biologics "Петровакс" реализует проект по расширению производственных мощностей.

Между тем

Германия стала одной из первых стран в Европе, утвердивших конкретный план создания инфраструктуры для массовой вакцинации граждан от ковида. Работа уже идет полным ходом. Как пишет "Немецкая волна", к 15 декабря по всей стране должны построить 400 специальных стационаров, рассчитанных на установку гигантских морозильных камер и большую пропускную способность. Обычные прививочные кабинеты в клиниках для этого не подойдут.

В земле Северный Рейн-Вестфалия откроют 53 таких центра, в Гессене - 30, в Бранденбурге - 10. Столичные власти рассчитали, что в Берлине будет достаточно шести. Причем их не станут создавать с нуля. Для вакцинации здесь переоборудуют терминалы заброшенных аэропортов Тегель и Темпельхоф, несколько выставочных павильонов, велодром, а еще ледовую арену, где ради общего блага придется временно потесниться хоккеистам и фигуристам. Издание отмечает, что каждый из этих центров готов принимать в день по 3300 берлинцев. То есть всего за сутки смогут привиться около 20 тысяч человек. Правда, поначалу "забронированных" доз вакцины хватить лишь на 450 тысяч жителей 3,7-миллионного города. Поэтому первыми в очередь на инъекцию от "короны" стоят пенсионеры, персонал домов престарелых, врачи, а также сотрудники полиции, школьные учителя и воспитатели в детских садах. Не исключено, что только их вакцинация растянется до лета. Региональные минздравы срочно приобретают мединские инструменты. Для Бранденбурга заказали три миллиона одноразовых шприцов и три с половиной миллиона спиртовых тампонов. При этом юристы предупреждают: перед тем как начать массово прививать население от ковида, не помешало бы принять закон, в котором пропишут все нюансы, включая ответственность за риски от возможных побочных эффектов - иначе суды будут завалены исками. Вслед за ФРГ общенациональную программу вакцинации объявили испанцы. Премьер Педро Санчес распорядился подготовить 13 тысяч действующих прививочных пунктов под новую задачу. А в Британии подумывают над тем, чтобы использовать спортзалы, городские ратуши и даже религиозные объекты.

Подготовила Екатерина Забродина

.jpg)

Рукотворный круговорот

Ученые предложили пополнить запасы подземной воды и нашли для этого источники в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Если подземные горизонты на годы вперед станут основным источником водоснабжения Крыма, то рано или поздно возникнет проблема их засоления, а потом и невозможности использования. Это аксиома, которую знают все специалисты. Как же быть? Ведь Крым уже третий месяц живет только за счет артезианских скважин и будет брать оттуда еще больше. Выход есть. Одни ученые предложили пополнять подземные водоносные горизонты, другие знают, как это делать.

Увы, подземные запасы тоже не безграничны: в месте, где происходит забор воды, возникают так называемые депрессионные воронки, области, которые всасывают уже не пресную, а соленую не пригодную ни на что жидкость. Для Крыма это особенно актуально, учитывая, что полуостров со всех сторон окружен морем, а на севере еще и рапой Сиваша. Однако проблема решаема, если подземные источники регулярно пополнять. За счет чего? За счет поверхностной воды. Подойдет любая пресная, главное, чтобы она соответствовала ГОСТу очищенной.

- Это могут быть поверхностные воды рек, водохранилищ, озер, каналов, временных водотоков, ливневые и талые, из других водоносных горизонтов, - говорит младший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства Крыма Николай Иванютин. - Пригодны даже коллекторно-дренажные и очищенные сточные.

С помощью инженерных сооружений, тех же эксплуатационных скважин, такую воду закачивают в засолившиеся водоносные горизонты, и через некоторое время их химический состав восстанавливается, они снова могут быть пригодны для человека. Метод на самом деле не новый, говорит ученый, его давно и успешно используют во многих странах. С проблемой засоления подземных источников сталкиваются не только такие засушливые регионы, как Крым или Израиль, но относительно благополучные Германия, Нидерланды и Швеция.

- В американских штатах Калифорния, Невада, Техас, Аризона функционируют системы инфильтрационных траншей и поглощающих скважин, - говорит Николай Иванютин. - В городе Атлантис в ЮАР более 20 лет очищенные городские ливневые и бытовые сточные воды используют для восполнения подземных. А в Лондоне искусственное пополнение водоносного горизонта, применяемого для питья, проводится с 1960 года за счет предварительно очищенных речных вод.

Эмират Абу-Даби использует подземные горизонты для хранения опресненной морской воды. Интересно, что и Крым в советское время, когда бесперебойно работал Северо-Крымский канал, использовал подземные воды в гораздо больших объемах, чем сегодня. Например, в 1975 году Крымская область брала из земли почти 747 миллионов кубометров, а в минувшем году регион получил из этих же подземных горизонтов всего 177 миллионов. Эксперименты с пополнением скважин на полуострове проводили уже в 70-е годы прошлого века, закачивая туда воду из канала. Результаты были обнадеживающие.

Но откуда сегодня взять эти поверхностные источники, если большинство стоков рек в Крыму уже используется человеком? Они есть, говорят ученые. Специалисты Крымского федерального университета еще несколько лет назад разработали инновационную систему очистки сточной воды, делающую ее пригодной, в том числе для пополнения подземных горизонтов. Ноу-хау состоит в уникальной системе дренажа из перфорированных и обычных труб с использованием аэробных и анаэробных бактерий.

- Правильнее говорить о доочистке, - говорит автор проекта, кандидат биологических наук Владимир Подопригора. - Наша система ставится после традиционных очистных сооружений, которые не дают глубокой фильтрации, и удаляет из нее все вредные примеси. Фактически происходит моделирование естественных природных процессов. Нитраты и нитриты, которыми богаты стоки, переходят в газообразное состояние азота и улетучиваются из влаги.

Это уже не лабораторная установка, а рабочая система, говорят ученые. Пять лет назад симферополец Михаил Адамов в качестве эксперимента согласился смонтировать такую установку у себя дома. За это время она отлично себя зарекомендовала, и в бассейне со сточной водой, очищенной таким методом, уже много лет живет рыба.

- Нашей установкой заинтересовался бизнес, коммерсанты готовы ее внедрять и предлагать своим клиентам, - говорит Владимир Подопригора. - В этом году мы уже смонтировали четыре таких установки. В городском парке Севастополя ею оборудовали фонтан "Мальчик с кораблем".

Сейчас университет ведет переговоры о монтаже инновационной станции на очистных сооружениях Первомайского района. Это уже промышленный масштаб производительностью 300 кубических метров стоков в сутки и бюджетное финансирование. После этого воду можно будет использовать для орошения любых сельскохозяйственных культур, не рискуя им навредить. Возможно, через некоторое время изобретение крымских ученых будет применяться в каждом хозяйстве, в том числе и для пополнения подземных горизонтов.

Справка "РГ"

В Крыму общий эксплуатационный запас подземных вод в 2019 году составил около 390 миллионов кубических метров. Суммарный забор водных ресурсов (поверхностных и подземных) оценивался в 340 миллионов кубометров, из которых на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды потрачено 82 миллиона кубометров.

Гостиничный рынок — 2020: изрядно ощипанный, но непобежденный

В отрасли ожидают, что на полное восстановление рынка потребуется до пяти лет. Какие объекты пострадали больше всего, а какие оказались самыми устойчивыми?

Если все пойдет по более или менее оптимистичному сценарию, снижения до докризисного уровня доли свободных помещений на основных торговых улицах Москвы можно ожидать не ранее середины, а при пессимистичном варианте — не ранее конца 2021 года, считают аналитики столичного сегмента стрит-ретейла. У их коллег из другого сегмента подобные прогнозы вызывают реакцию в диапазоне от грустной усмешки до истерического хохота: а как вам такое — на полное восстановление рынка потребуется до пяти лет? Именно так гостиничные эксперты оценивают последствия того, что натворил в их палестинах уходящий 2020-й с его карантинами, запретами, ограничениями, сокращениями и всем прочим.

Нет, отельеры пытались сражаться: предлагали гостиницы в качестве средств размещения медиков, разрабатывали программы из серии «Стань туристом в собственном городе», убеждали, что уютная гостиница вполне может стать для многих не менее уютным коворкингом, настойчиво добивались от государства льгот и субсидий. И их вроде бы даже слышали: гостиничный бизнес включили в список наиболее пострадавших отраслей экономики в результате пандемии коронавируса, что, по идее, давало право на отсрочки по арендным платежам, беспроцентные займы, а в Москве даже на госсубсидии (скольким отельерам удалось воспользоваться этими мерами поддержки — разговор особый); правительство продлило программу туристического кешбэка, параллельно смягчив ее условия; в октябре Совет Федерации выступил с инициативой до конца первого квартала 2021 года освободить от уплаты налогов игроков туристического рынка, в число которых Ассоциация туроператоров России попросила включить и гостиницы, а буквально на днях Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму предложение снизить для классифицированных гостиниц ставку НДС с нынешних 20% до 7%.

Авторы инициативы, слова которых приводит «Российская газета», указывают, что в Бельгии для гостиниц действует ставка НДС в 6% при базовой для страны ставке 21%, в Греции — 6,5% (базовая ставка 23%), в Германии — 7% (базовая ставка 19%), во Франции — 10% (базовая ставка 20%), в Венгрии — 18% (базовая ставка 27%). «Пониженная ставка НДС приносит ощутимый экономический эффект указанным странам. В России высокие затраты на налоги и дополнительные платежи заставляют отельеров поднимать стоимость на услуги размещения», — отмечают разработчики документа.

Здорово, конечно, хотя преувеличивать действенность всего этого не стоит: даже сумасшедший всплеск внутреннего туризма, благодаря которому по итогам августа, например, загрузка гостиниц Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга приблизилась к докризисным показателям, даже сверхудачный высокий сезон, по ходу которого гостиницы Краснодарского края и Крыма с лихвой перекрыли прогнозную заполняемость в 75-80%, не позволят гостиничному сегменту закончить год со щитом. Но все-таки и не на щите, уверена партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

— Каким оказался этот год для гостиничного сегмента — чего уж спрашивать. Но если бы вас попросили назвать три ключевых цифры, которые характеризуют положение дел, какие бы это были цифры?

— Первая — антирекорд по загрузке в апреле. За все время наблюдений (то есть с конца 1990-х годов) впервые рынок качественных гостиниц Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов показал загрузку на уровне 5-10% (снижение до 90% по сравнению с 2019 годом). Вторая: средние цены номеров изменились менее значительно, чем загрузка, — на 20-30%, а люксовые гостиницы даже нарастили цены за счет перераспределения спроса с корпоративного сегмента на индивидуальный. И третья — цифра октября 2020 года: качественные гостиницы Сочи показывают рост доходности на номер на 17%, притом что все направления делового туризма снизили доходность номеров на 30-50%. Пандемия дала толчок развитию внутреннего туризма. Несмотря на остановку деятельности курортов практически до середины июня, высокий туристский сезон прошел по основным направлениям, предлагающим отдых, даже лучше, чем обычно. Рост спроса в третьем квартале 2020 года, по предварительным оценкам, составил до 40% по сравнению с прошлым годом.

— А гостиничным рынкам каких городов было в этом году тяжелее — столичных и вообще крупных, средних, мелких? И почему?

— Конечно, в выигрыше оказались курортные города, пригородные гостиницы, объекты «на природе», поскольку горожане, уставшие от ограничений апреля-мая, поехали отдыхать в июле-августе, как только такая возможность представилась. Многие москвичи и жители других крупных городов отправились в Краснодарский край, как только было объявлено об отпусках в конце апреля. Гостиницы и санатории были закрыты для отдыхающих (с конца апреля до середины июня), но это не остановило желающих провести время самоизоляции с большим комфортом, чем в собственной квартире в городе. Некоторые остались в курортных зонах (Краснодарский и Ставропольский край, Крым — для центральной части России, Сибирь отдыхала на Алтае) работать в удаленном режиме. Соответственно, проживали такие гости как в гостиницах и санаториях (после их открытия), так и в частном секторе (до легального открытия курортов, да и после него тоже). Несмотря на запреты и штрафы, на основных туристических направлениях частный сектор составил мощную конкуренцию гостиницам. Повышенным спросом пользовались коттеджи в аренду — как частные (от Подмосковья и далее), так и в составе загородных гостиниц. Некоторые областные гостиницы были полностью выкуплены организациями под размещение своих сотрудников в период самоизоляции. Городские гостиницы, работающие в основном с деловым спросом, с MICE и командированными, оказались в большей степени под ударом из-за снижения деловой активности и передвижений между регионами. А пакетные продажи были затруднены из-за сложностей с планированием: никто не мог точно сказать, когда начнут летать самолеты и откроются двери отелей. Поэтому в начале лета, да и потом, спрос концентрировался вокруг тех городов и направлений, до которых было комфортно доехать на личном автомобиле. А сегодня городские гостиницы размещают те категории клиентов, которые ранее были для них далеко не главными. В частности, в Москве это сами москвичи — как семьи, так и романтические пары.

— Даже в этом сложном году открывались новые гостиницы. В Москве, например, появился первый в России отель категории «пять звезд» Movenpick на Таганке. Правильно, что открывались? Или просто деваться было некуда, вот и открывались, а по-хорошему делать этого не стоило бы?

— Открытие гостиниц в кризис или сразу после него — это закон инерции. Объект строится не один год, и, когда он готов, нет смысла его держать закрытым. В ходе пандемии было сделано интересное наблюдение: те гостиницы, которые в разгар режима ограничений закрылись, потом сложнее адаптировались к рынку после возобновления деятельности, чем те, которые продолжали работать. Это в том числе было связано с проблемой персонала: в разгар локдауна многие гостиницы сокращали штат, а те, что полностью закрывались, могли потерять наиболее квалифицированных специалистов.

— Когда пандемия утихнет, какие ее последствия отельный сегмент сможет преодолеть быстро, а на борьбу с какими уйдут годы?

— Гостиницы, особенно в городах, смогут восстановить спрос только после оживления межрегиональных деловых связей, в том числе после открытия MICE и прочих массовых мероприятий: выставочной, концертной, фестивальной и тому подобной деятельности. Мы прогнозировали, что MICE-сегмент восстановится осенью 2020 года, тогда гостиницы в городах могли бы прибавить в загрузке в четвертом квартале 2020 года, а более устойчивый рост ожидался бы в феврале-марте. Сейчас можно все эти прогнозы сдвигать как минимум на два квартала. В любом случае на полное восстановление рынка потребуется до пяти лет. Быстрее восстановятся рынки массового отдыха и основные туристские направления (Байкал, Алтай, Карелия и так далее). Но если эти направления не прибавят в уровне обслуживания, то после возобновления нормального передвижения между странами (а может быть, и раньше) они потеряют наиболее платежеспособных и требовательных к качеству продукта туристов.

Как признают многие игроки отрасли, в самом уязвимом положении оказались малые гостиницы и хостелы. «В этом году в Москве из нескольких тысяч хостелов и малых гостиниц уже закрылось около 800, остальные на грани выживания», — цитирует «Российская газета» председателя Лиги малых отелей и хостелов Ольгу Воинову. Весной отели ушли в минус, к августу спрос восстановился, и все ждали отличных осенних и новогодних показателей, но не случилось — и теперь гостиницы снова работают в лучшем случае в ноль.

Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, да и, наверное, во всех крупных городах с серьезным туристическим потенциалом. И что тревожит, самым сложным для индустрии руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова называет грядущий период с ноября по март. «По многим бюджетным платежам сейчас действует отсрочка, по выплате кредитов также предусмотрены каникулы до конца года. Многие платежи придутся уже на начало 2021 года», — поясняет эксперт.

Какие отели и почему оказались наиболее устойчивы к агрессивной внешней среде? Как пандемия изменила портрет постояльца гостиниц и самого гостиничного бизнеса? Об этом Business FM побеседовала с президентом компании Becar Asset Management Александром Шараповым.

— Если говорить про ключевые изменения, которые игроки гостиничного рынка отметили в этом году, то каков топ-3 этих изменений?