Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию

Азербайджан договорился об увеличении поставок газа в Турцию на 3,5 млрд куб. м с 2023 года — до 9,5 млрд куб. м, сообщил журналистам министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Он заявил, что Баку договорился с Анкарой о продлении контрактов на поставку газа. «Да, у нас в последующие годы, к тому что 6 млрд поставляем, еще по новому контракту будет плюсом на уровне 3,5 млрд кубометров в среднем, начиная с 2023 года, с первой фазы Шах-Дениза», — цитирует министра «Интерфакс». Шахбазов отметил, что контракт еще не подписан, но «договоренность уже есть».

Азербайджан в настоящее время осуществляет поставки газа по «Южному газовому коридору» мощностью 16 млрд куб. м., из которых 10 млрд куб. м. предназначено для Европы, 6 млрд куб. м. — для Турции. Покупателями газа являются Италия, Греция и Болгария. На 2021 год объем поставок азербайджанского газа в эти страны предусмотрен на уровне 5-5,5 млрд куб. м, но ожидается, что объемы будут значительно больше.

Что пришло на смену трем буквам

Спектакль «Территории» рассказал о граффити – искусстве, замешанном на адреналине

Сергей Бирюков

Не знаю, как вам, а мне всегда хотелось узнать, что означают граффити, покрывающие, будто татуировки, заборы вдоль железнодорожных линий. Просто мазня резвящихся юнцов, у которых «гормон поет», или нечто большее? За ответом отправился на спектакль-бродилку режиссера Кирилла Люкевича, идущий в рамках международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», что в 16-й раз проходит в эти октябрьские дни в Москве.

Автором и единственным исполнителем оказался один из тех, кто такие живописные вылазки практикует уже много лет. Петербургскому актеру Никите Касьяненко 23 года, он любит свою профессию, играет в театре, снимается в кино — но ничто из этого не отменяет страсти к рисованию, владеющей им с отрочества. Нас, московских зрителей, Никита повел по железнодорожным задворкам между Рижским и Савеловским направлениями, где чувствует себя почти как дома — он постоянно наезжает в Первопрестольную, как и в десятки других городов, и даже, случается, стран, чтобы порисовать. А уж где совместное путешествие, там, понятно, рассказы, ответы на вопросы и даже распитие... чая, конечно, а вы про что подумали?

Первый вопрос — зачем рисовать? Может, это искусство как-то монетизируется? На мое предположение Никита делает круглые глаза: при чем здесь деньги, если это для души?! Хотя бывают и заказы. Вот, к примеру, мэр города Луги написал у себя в инстаграме: молодые дарования, чем развлекаться на вагонах и заброшках, распишите лучше бетонный забор на набережной... Никита приехал и расписал. Никакой реакции — ни словами, ни купюрами — не последовало. Но, видимо, работа понравилась: не стерли — уже приятно. А однажды в кафе на ребят, обсуждающих краски и баллоны, обернулся дядька солидного вида: «Рисуете? Вот вам пять тыщ, нарисуйте «ЛДПР»... Ребята накупили красок и нарисовали — GASP. Нехорошо, конечно, но, с другой стороны, политики, и не так дурят нашего брата.

GASP — это ник Никиты, в переводе с английского — «удушье». Говорит, подобрал, просто ткнув пальцем в словарь, но — понравилось, с настроением. Такой ник есть у каждого, кто рисует. И он его пишет сообразно с умением и представлением о прекрасном. Вот на этом сарае надпись гламурная, многоцветная — видно, что делали опытные люди, но души в ней мало. А рядом — одной-единственной краской, и рука дрожит: так и видишь школяра лет 12, ради баллончика экономившего на школьных обедах, пишущего впервые в жизни, озирающегося, но преодолевающего страх — адреналин зовет!

А вот гигантский, по линейке выведенный трафарет «ЦСКА». Ну зачем это, расстраивается Никита. Дело не в том, что он из города, где принято славить другую команду — просто сделано без выдумки, притом закрыли наверняка человек тридцать других граффитистов.

Закрыть коллег — дело малопочетное. Ведь оставляя автограф, ты как бы осваиваешь мир. Самые мощные команды дорастают до «транснационального» статуса, их филиалы действуют в Италии, Греции... Те, кто попроще, ездят сами: Никита, например, бывал в Риме, Стамбуле, Тбилиси...

Конечно, с точки зрения закона дело это, мягко скажем, сомнительное. Я даже не о случаях написания древнего слова из трех букв, что однозначно — хулиганство и вандализм. Хотя... Вы заметили, что с расцветом граффити то хулительное слово с заборов практически исчезло? Его просто некуда пихать. А вы говорите — никакой пользы от моды на граффити. Но, с другой стороны, если «молодое дарование» вздумало разукрасить своими каракулями, допустим, электричку (на жаргоне — «собаку», что особенно ценится: ты поди еще поймай движущийся объект!), то это кому-то в авральном порядке придется смывать: поезд не может выйти на линию не в фирменной окраске. Впрочем, «строгость российских законов...» — дальше вы сами знаете. Доходит до смешного: на воротах одного подмосковного депо Никита увидел записку: забор — 500 рублей, вагон — 1000. Охранник спокойно берет деньги и говорит: у вас 6 минут, дальше вызываю полицию.

Договориться, утверждает Никита, можно и с полицией, но сложнее, и ставки другие: однажды его маме пришлось выложить за отпущение грехов своего ребенка, тогда еще школьника, вздумавшего рисовать прямо напротив окон РОВД, красивую красную бумажку с круглой цифрой.

Тех, кто с сильными мира сего на короткой ноге, граффитисты не любят. Например, Покрас-Лампаса, «российского Бэнкси»: после крупных бизнес-проектов с мегамоллами и автогигантами он для них такой же граффитист, как Баста — рэпер, судящий шоу «Голос»... Тут я попытался поспорить с Никитой: многим москвичам нравится, например, портрет Плисецкой, несколько лет назад появившийся на стене одного из домов прямо у ее памятника в центре города. А кого-то умиляло и лубочное изображение Пушкина с Натальей Николаевной на стене здания напротив церкви, где они венчались. «Но это же не граффити, а стрит-арт», — решительно открещивается от «официоза» Никита.

Если честно, чего в граффити больше — настоящего творчества или того самого «гормона», которому просто надо дать «попеть», я в ходе нашей бродилки так и не понял. Хотя и нам в конце дали порисовать — точнее, разукрасить буквы (конечно же, GASP), которые уже были намечены на специально натянутом полиэтилене. Наш провожатый и сам признал, что с окончанием пубертатного периода страсть метить стенки у большинства проходит.

А если все-таки не проходит? Такое, как говаривал классик, редко, но бывает, и вот — история, рассказанная нам «под занавес». В группе Никиты сперва было 12 человек: Пашок, Саша Афикс, Таня Аптека, Саня Стар... Саша уже не рисует, Таня вышла замуж, Стар увлекся дачей и шашлыками... Отпали все — кроме Пашка, который, отслужив в армии, снова сел на велосипед и только за 2021 год сделал уже 357 рисунков, иногда по 8 за ночь. Когда Никита задал ему вопрос, с которого мы начали эту заметку — «зачем», ответил: боюсь смерти, хочу, чтобы меня после нее помнили.

Понятное желание. Только каким же должно быть творение на стене или заборе, чтобы оно пережило своего создателя? И на какую короткую жизнь надо рассчитывать, чтобы граффити показалось долговечнее?

Метро «Дмитровская» — Савеловский вокзал

Церковь проведет фестиваль православных СМИ

Текст: Елена Яковлева

Живя в соцсетях, не живем ли мы в сюжете "похищенного времени"? Или это миф и, наоборот, гиперинформационное общество - это благо, человеку в нем не заморочишь голову просто так? Произошла бы Октябрьская революция в 1917 году, существуй в то время интернет? Верно ли замеряется в соцсетях общественное мнение? - все эти вопросы будут обсуждаться на фестивале православных СМИ "Вера и слово", который Церковь в этом году собирает в 9-й раз. Его главная тема актуальна не только для верующих: "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации".

- В фестивале участвуют далеко не только православные и далеко не только СМИ, - подчеркивает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, уточняя при этом, что он собирает самых разных людей. А если учесть, что Русская православная церковь - это не церковь РФ, то неудивительно, что на фестиваль приезжают делегаты из Украины, Беларуси, Молдавии, Сербии, Греции, Ливана.

Обычно проходящий раз в два года, фестиваль из-за ковида пропустил возможность собраться в прошлом году, но в этом его организаторы получили благословение Патриарха и собираются провести его при строгом соблюдении всех основных санитарных мер. На фестиваль можно приехать только с результатами свежих ПЦР-тестов, а в пансионате "Клязьма", где он обычно проходит, будут организованы экспресс-тестирование и медицинское наблюдение.

Собравшихся на нем делегатов фестиваль обычно обучает и дает им возможность обменяться опытом. Тем более что объявленная тема требует, как заметил Владимир Легойда, "честного, спокойного, без алармистского накала, но серьезного разговора". Мастер-классы на фестивале проведут такие платформы, как "Яндекс-дзен", "ВКонтакте", "Одноклассники", "ТикТок", "Фейсбук" и "Инстаграм". Участники могут постичь секреты и особенности функционирования этих соцсетей. И коснуться таких важных тем, как "Цензура в медиа и интернет" или "Действия Фанара на Украине".

В кулуарном общении на фестивале можно будет посмотреть фильм Андрея Кончаловского "Грех" и дистанционно пообщаться с режиссером. Кроме того, делегаты съезда посмотрят рабочую версию еще не вышедшего на экраны фильма Владимира Котта "Непослушник", который Владимир Легойда отрекомендовал как "комедию с моралью".

Телеканал "Спас", по словам его генерального директора Бориса Корчевникова, поддержит фестиваль телесюжетами и совместным напряженным поиском ответа на вопрос, как в современном мире говорить о Боге. Цифровая же реальность, опережая дискуссии по главной теме, заявил Борис Корчевников, сегодня становится сюжетом о похищенном времени. Миф об украденном времени не готов поддерживать главный редактор радио "Вера" Илья Кузьменков, он уверен, что высокая информированность общества - это благо, своеобразный возврат в домедийную эпоху, когда новость звучала на площади, и в этом было больше честности.

Политолог Магомед Омаров рассказал, как формировался процесс переписи населения в разных странах

15 октября стартует Всероссийская перепись населения. В течение месяца переписчики будут ходить по домам и квартирам россиян и проводить анкетирование. Также в этом году жители России впервые смогут поучаствовать в переписи самостоятельно, заполнив опросник на портале «Госуслуг». Политолог Магомед Омаров рассказал, как менялся процесс переписи населения, а также о том, почему он важен для каждого государства.

— Когда впервые в истории возникла потребность в переписи населения? В какой стране ее провели?

— Учет населения велся с древнейших времен. Первые переписи проводились в Древнем Китае, Японии, Месопотамии, в Древней Греции и Риме. В первую очередь учет населения преследовал финансовые и военные цели. Любое государство, как мы понимаем, существует за счет налогоплательщиков, именно с этой точки зрения важно было знать количество населения. Также перепись имела целью понять, сколько мужчин, способных принимать участие в военных действиях, проживало в государстве. Соответственно, первые переписи населения не носили всеобщий характер, так как охватывали только податное мужское население и воинство.

Одна из первых переписей населения, отдаленно приближенная к современной, прошла при римском императоре Тулии в Ι веке до н.э. Все жители приносили в храм по монете разного достоинства, в зависимости от пола и возраста. Соответственно, подсчет монет давал примерное понимание численности и возраста населения. Такой процесс переписи получил название цензы. Обычно, когда приходили цензоры (переписчики), главы семей должны были под клятвой сообщить сведения о семье, имуществе и доходах. Постепенно система совершенствовалась: начали вести земельное описание, кадастры, которые заносились в писцовые книги. Они велись постоянно, по ним определяли размеры подати с населения, кроме того, эти документы давали право на владение землей и имуществом, то есть были аналогом современного свидетельства о собственности.

— А когда учитывать населения начали в Европе?

— В Западной Европе более-менее регулярные переписи начались с XIV–XV веков, когда начали учитывать имущество, домохозяйства, доходы населения и тому подобное.

Первая большая перепись населения в современном понимании этого слова прошла в США в 1790 году, ею руководил Томас Джефферсон. По домам ходили полицейские в сопровождении чиновников. В первой анкете было примерно шесть пунктов, которые касались возраста, пола, рода занятий. В 1800 году большую перепись провела Швеция. В 1801 году подобные переписи провели в Англии, Дании, Бельгии и Франции. Позже, в 1851 году перепись населения была проведена в Китае, в 1871 году — в Японии.

— Когда в России возникла первая необходимость провести перепись населения?

— Первые переписи населения проводились русскими князьями для сбора дани и определения воинства. Проводились переписи и монголо-татарами для учета населения, которое платило дань. В XVII–XVIII веках в России перепись велась по количеству дворов, то есть считали не жителей, а число хозяйств. Тогда же был образован Счетный приказ, который выполнял функции нынешних Росстата и Счетной палаты.

Первая большая перепись в Российской империи в современном формате прошла 9 февраля 1897 года, когда переписали практически все население. Ею руководил известный российский ученый, географ и статистик Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. До этого 1,5 года шла масштабная подготовка, во время которой населению объясняли, что их будут переписывать не для увеличения налогов, а чтобы иметь представление о современном российском обществе.

В переписи принимали участие известные русские деятели, писатели и ученые: Лев Толстой, Антон Чехов, Дмитрий Менделеев, который потом написал книгу «К познанию Руси». Тогда перепись получилась качественной, масштабной, объемной. Полученные данные обрабатывались шесть лет, на их основе вышло 119 книг, в каждой из которых содержался краткий обзор наиболее важных данных в виде статистических таблиц. Было получено много интересной информации. Например, тогда выяснили, что в Российской империи проживает 49,7% женщин и 50,3% мужчин, то есть практически поровну — этот показатель существенно отличается от современной ситуации. Там же были данные, которые отразили, что 87% населения проживали в деревнях, а в городе — всего 13%.

С тех пор в России проводилось много переписей. Была перепись 1920–1921 гг., в которой учитывалось только городское население. В 1937 году также была проведена перепись, но основной массив ее данных засекречен. До этого, как мы помним, был голод во многих регионах России и большой террор, полученные результаты не соответствовали ожиданиям руководителя страны. Следующая перепись прошла в 1939 году, а в 1949 году переписи не было, так как в годы войны погибло более 27 млн человек, ситуация была очевидной. В 1989 году была последняя перепись перед распадом СССР. Данные этого года, например, показали, что в Тольятти на 1000 женщин проживает 1200–1300 мужчин. Тогда стали говорить, что Иваново — город невест, а Тольятти — город женихов.

— Есть ли в истории еще какие-то интересные способы проведения этого процесса? Как в разных странах сейчас происходит перепись?

— В основном везде переписчики по домам ходят, но в каждой стране какие-то свои особенности. Например, в Китае для последней переписи привлекли 6 млн переписчиков, учитывая огромное количество жителей страны. Там переписи всегда предшествует длительная подготовка и агитация. Во Франции перепись носит перманентный характер, там проводятся опросы постоянно в разных регионах, это позволяет примерно за пять лет получать представление об экономике и населении страны. В США перепись населения проводится различными методами: обследования, анкеты. Переписчики оставляют там записки у дома с просьбой прийти и заполнить бланк. В Израиле, например, ортодоксальные евреи не принимают участия в переписи по религиозным соображениям, а в Швейцарии перепись — обязательная процедура, в последней из них участвовало 99,87% населения.

— В этом году россияне смогут пройти перепись самостоятельно на портале «Госуслуг», есть ли какие-то страны, где переписчики уже не ходят по домам?

— В Финляндии и Эстонии перепись проводится на основании общедоступных данных из интернета, у них высокий уровень цифровизации и достаточно законопослушное общество. Но это скорее исключение, ведь переписчики, которые ходят по домам, могут увидеть своими глазами то, что невозможно отразить через современные технологии. Он не может дополнить данные, но может задать дополнительные, наводящие вопросы, чтобы опрашиваемый мог ответить более подробно.

— Есть ли сегодня смысл переписи с учетом того, что мы живем в век цифровизации, когда все данные о нас и так находятся на поверхности?

— Перепись — это очень важный и значимый процесс для каждого государства. Он отражает состояние общества, его результаты позволяют улучшать качество жизни, планировать развитие экономики, регулировать дисбаланс в таких сферах, как наука, сельское хозяйство, безработица, образование и т.д. Конечно, существуют ведомства, где хранится большой объем данных о жителях страны — налоговая инспекция, МВД, пенсионный фонд, ЗАГСы и т.п. — но специалисты Росстата говорят, что перепись важна для определения текущего положения дел, а все эти ведомства заточены под свои определенные цели и не смогут отразить необходимую полноту данных.

РФ возобновляет регулярное авиасообщение с Финляндией, ОАЭ Австрией и Швейцарией

Россия с 9 ноября 2021 года снимает ограничения на авиасообщение с Финляндией, ОАЭ Австрией и Швейцарией, а также ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

С 9 ноября 2021 года возобновляется на взаимной основе регулярное авиасообщение с: Багамами, по маршруту Москва – Нассау; Ираном, по маршрутам Москва – Тегеран, Сочи – Тегеран; Нидерландами, по маршрутам Москва – Амстердам, Москва – Эйндховен, Санкт-Петербург – Амстердам, Жуковский – Амстердам, Екатеринбург – Амстердам, Калининград – Амстердам и Сочи – Амстердам; Норвегией, по маршрутам Санкт-Петербург – Берген и Санкт-Петербург – Осло; Оманом по маршруту Москва – Маскат; Словенией, по маршруту Москва – Любляна; Тунисом по маршрутам Москва – Монастир, Санкт-Петербург – Монастир; Швецием, по маршрутам Санкт-Петербург – Стокгольм и Санкт-Петербург – Гётеборг; Таиландом (с учётом требований страны, только для российских, вакцинированных против COVID, по маршрутам Москва – Бангкок и Москва – Пхукет.

Кроме того, с 9 ноября 2021 года увеличивается количество регулярных рейсов в: Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Мальдивы, Мальту, Македонию, Францию.

В Екатеринбурге прошел форум симфонических коллективов страны

Текст: Ирина Муравьева

Оркестры, дирижеры и их директора, руководители филармоний и продюсеры собрались в шестой раз на Симфонический форум в столице Урала. Аналогов этому "съезду" в музыкальном мире нет. Он проходит каждые два года (начиная с 2011) в залах Свердловской филармонии и включает в себя и цикл концертов российских оркестров и дискуссионный блок по актуальным темам оркестровой жизни в стране. Кроме прочего в программе форума - выставки, лекции, трансляции. В этом году на сценах Свердловской филармонии в рамках форума выступили почти тысяча музыкантов - это восемь российских оркестров: Российский Национальный Молодежный, Российский Национальный, Уральский филармонический, оркестры из Красноярска, Уфы, Томска, Ульяновска, Якутска.

Представить такой размах события во времена пандемии особенно сложно. Между тем Свердловская филармония всю программу, ею же и организованную, провела без потерь и не отступила, даже когда уже в процессе форума в Екатеринбурге объявили об ужесточении ограничительных мер и когда не смог прилететь на концерт-закрытие дирижер Александр Лазарев. С Уральским оркестром в тот вечер успешно выступил Алексей Богорад, исполнивший симфонии Брамса и Шуберта. Уральский оркестр и открывал форум, причем, не только на правах резидента: в тот день выдающемуся российскому коллективу исполнилось 85 лет. У оркестра, ровесника и базового коллектива Свердловской филармонии, богатейшая история, он работал крупнейшими музыкантами, среди которых Глиэр, Шостакович, Голованов, Кнушевицкий, Гилельс, Ойстрах, Нейгауз, Ростропович, Пендерецкий, Колобов, Плетнев, Гергиев и многие другие.

Но на свое 85-летие Уральский оркестр, которым уже больше четверти века руководит Дмитрий Лисс, предстал коллективом экстра-класса, способным создавать не только эталонное звучание, но и продвигать на новый уровень понимание даже хорошо известных сочинений. Так, в исполнении оркестра Вторая симфония Рахманинова прозвучала с таким суровым драматизмом, плотностью рахманиновской красоты и воли, с таким внутренним напряжением, что эта музыка открылась в каком-то профетическом ракурсе, будто была написана не в дореволюционные годы, а на полтора десятилетия позже, когда мир, вдохновлявший Рахманинова, был разрушен и безвозвратно утрачен, обратился в миф, в "русскую Атлантиду". Миф этот сверкал в оркестре округлостями "золотых луковиц" меди, растекался в безбрежное и строгое звуковое пространство струнных, звучал голосами "душ" в соло духовых, с героической удалью выстраивал "атаки" и богатырский по масштабу финал. Это был одновременно сказ, эпос, глубинная красота - суровая, подлинная.

Совершенно в другом образе предстал в следующий вечер Российский национальный молодежный симфонический оркестр с греческим дирижером Димитрисом Ботинисом, буквально взорвавший зал своим молодым энтузиазмом и колоссальным драйвом, напомнившем о раннем периоде знаменитого Молодежного оркестра им. Симона Боливара. Сложнейшая программа, в которую вошли Седьмая симфония Бетховена, Вальс Равеля и симфоническая поэма Рихарда Штрауса "Веселые проделки Тиля Уленшпигеля", прозвучала на мощной динамике, крупным звуком, технически великолепно, но стилистически однородно и массивно, без звуковой детализации, что, вероятно, объяснялось не точным попаданием в акустику зала.

Среди гостей форума оказались два коллектива, которыми руководит итальянец Фабио Мастранджело - Ульяновский государственный академический симфонический оркестр "Губернаторский" и Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica из Якутии. Оба оркестра показали крепкую профессиональную форму и интересный репертуар. Ульяновский оркестр с дирижером Юрием Ткаченко исполнили программу "Италия", объединившую "Римский карнавал" Берлиоза, произведения Пуччини и Мартуччи, "Итальянскую" симфонию Мендельсона. В первую очередь сюрпризом была оригинальность выбора оркестровых сочинений Пуччини и Мартуччи, которые редко звучат даже в Италии, в то время, как симфонические традиции в итальянской музыке, оказавшиеся в тени оперных достижений, поддерживались на протяжении всего ХIХ века. Ульяновскому оркестру удалось не просто передать характер партитур, звучавших в этот вечер: медитативность пронзительно печальной красоты "Ноктюрна" Мартуччи и грациозность его Жиги, колористическое мастерство молодого Пуччини в Симфонический прелюдии и сияющий праздничный бег "Итальянской" симфонии, но произвести впечатление культурой оркестрового звука. А молодой якутский оркестр Symphonica ARTica, выступивший вместе Фабио Мастранджело, подготовил для форума объемную программу русской музыки: свежо и сказочно прозвучавшая "Богатырская" симфония Бородина, зарядившая энергией гротеска и иронии прокофьевская Седьмая, репертуарная редкость - музыка к балету "Поцелуй феи" Стравинского, с ее изысканной игрой с цитатами из музыки Чайковского. Молодой якутский коллектив смог удивить публику и ясным оркестровым ансамблем, и своей энергичной звуковой харизмой.

Но суть Симфонического форума для российских оркестров намного шире, чем концертное выступление: для больших коллективов музыкантов это уникальная возможность прямых творческих контактов, это стимул для них создавать новые программы и это реальный шанс продвигать в стране оркестровое искусство.

Инвестиции и иммиграция: где россияне предпочитают покупать недвижимость

Несмотря на кризис, COVID-19 и закрытые границы, россияне продолжают интересоваться зарубежной недвижимостью. В первую очередь это связано с желанием выехать за границу во время пандемии. Какие страны и по каким причинам выбирают россияне рассказала вице-президент Russia Sotheby’s International Realty Елена Мариничева.

Причины покупки

Есть три основных причины, по которым россияне приобретают зарубежную недвижимость. Первая — приобретение недвижимости для себя, для личного пользования. Вторая — недвижимость для инвестиций, для сохранения или преувеличения капитала. И третье направление — приобретение недвижимости для оформления вида на жительство (ВНЖ) или гражданства.

Надо отметить, что первое направление — покупка недвижимости «для души» — значительно сократилось во время пандемии. По данным Цетробанка, во втором квартале 2020 года объем инвестиций в зарубежную недвижимость со стороны россиян упал в 2,6 раз по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Виной тому закрытые границы и отсутствие возможности приехать лично, чтобы посмотреть варианты и подобрать самый комфортный.

Однако приобретение недвижимости с целью инвестирования или оформления иммиграционного статуса — пользуется большой популярностью. Обе этих задачи можно совместить: приобрести инвестиционно-выгодный объект с последующим получением иммиграционного статуса. Мы составили рейтинг стран, где это можно сделать.

Рейтинг стран

На первом месте нашего рейтинга стоит Турция. Оформить гражданство Турции можно после приобретения недвижимости на сумму от 250 тыс. дол. США. Рынок недвижимости Турции сейчас привлекает максимальный интерес инвесторов: в июле 2021 года инвестиции в недвижимость Турции из-за рубежа составили на 64% больше, чем в тот же период годом ранее, согласно статистике Partners Global. Стамбул занял первое место по количеству продаж (1 951), затем идут Анталья (931) и Анкара (312). Особенный спрос наблюдается среди инвесторов из России: по данным института статистики Турции, россияне за 2020 год купили 3 078 объектов недвижимости, что на 6% больше, чем в 2019 году. Россия заняла третье место по числу иностранцев, которые приобрели жилье в Турции (после Ирана (7 189) и Ирака (6 674). Доходность от апартаментов в Турции в среднем начинается от 5% годовых.

На втором месте — Португалия. Огромным спросом пользуются прибрежные регионы: Порту, Лиссабон, Алгарве: иностранные инвесторы делают 80% от всего объема продаж на рынке недвижимости. Рост цен на недвижимость в Лиссабоне и Порто с 2016 до 2020 года составил 49 и 83% соответственно. Жилая недвижимость в этих регионах привлекает настолько много инвесторов, что власти Португалии решили убрать ее из программы Golden Visa. При покупке недвижимости от 280тыс. евро можно получить ВНЖ, а уже через пять лет нахождения в этом статусе есть возможность подать на ПМЖ или гражданство.

На третьем месте расположилась Греция. В этой стране весьма интересный инвестиционный рынок: там мало новых объектов недвижимости, но, когда они выходят на продажу, их раскупают очень быстро. В Греции при покупке от 250 тыс. евро можно оформить ВНЖ на 5 лет. Также есть объекты, которые приносят доход 4-5%, в том числе и в центральных локациях. Неудивительно, что такое сочетание получения ВНЖ и доходности привлекает большое количество российских инвесторов: в 2020 году россияне заняли третье место среди иностранцев, получающих ВНЖ Греции — всего было одобрено 363 заявления. Для оформления ВНЖ Греции нужно инвестировать от 250 тыс. евро, а процедура оформления занимает всего два-четыре месяца.

Четвертое место в нашем рейтинге заняла Испания, где есть интересные инвестиционные предложения в виде коммерческой недвижимости. Как правило, это стрит-ритейл, который позволяет инвестировать в центральных локациях и получать доход 4-6% от долгосрочной аренды. Более того, там можно приобрести помещение с уже подписанным договором аренды на несколько лет вперед, что избавляет инвестора от лишних хлопот по поиску арендатора и оформлению документов. А при покупке недвижимости от 500 тыс. евро можно оформить ВНЖ Испании.

Еще одно направление, которое попало в наш топ-5 — Дубай с возможностью оформления ВНЖ за инвестиции от 204 тыс. долл. США Программа больше интересна для молодых инвесторов и предпринимателей: она открывает множество возможностей для ведения бизнеса. Из отличительных особенностей Дубая: простое и быстрое оформление ВНЖ и высокая рентабельность недвижимости (средняя доходность достигает 8%). Аналитики Emirates Estate сообщают, что спрос на недвижимость в Дубае со стороны россиян увеличился на 53% с начала 2021 года.

Справочно:

Russia Sotheby’s International Realty — российское представительство крупнейшей мировой сети, созданной аукционным домом Sotheby’s. Сегодня Sotheby’s International Realty насчитывает 1000 офисов в 72 странах мира. Московский офис специализируется на трех направлениях: продаже и аренде премиальных объектов в Москве и Подмосковье, подборе зарубежной недвижимости и получению гражданства за инвестиции в недвижимость в странах ЕС, США и Карибского бассейна.

Елена Мариничева, вице-президент Russia Sotheby’s International Realty. Специализация: иммиграционные программы ЕС, США, стран Карибского бассейна через инвестиции, зарубежные рынки lifestyle и доходной недвижимости. Входит в топ-100 федерального информационного проекта «Мир женщин». Выпускница Государственного университета Управления, Института профессиональной оценки и Московской школы управления Сколково.

Авторы: СГ-Онлайн

Информационно-разведывательная война против Китая

ЦРУ, историки, политологи и экономисты США объединились в разведывательных и информационно – психологических атаках против КНР

Владимир Овчинский

На фоне продолжающегося экономического, социального и военного подъёма Китая ЦРУ создает новый центр, ориентированный исключительно на сбор разведданных о Китае, что является еще одним признаком того, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к всеобъемлющей многолетней борьбе с Пекином.

В обращении к персоналу агентства 6 октября директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс охарактеризовал новый Китайский разведцентр как попытку «еще больше укрепить нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21 веке, - со все более враждебным китайским правительством».

Описывая усилия, в которых задействованы все стороны шпионского агентства, высокопоставленный чиновник ЦРУ сравнил борьбу с Советским Союзом в период холодной войны, но сказал, что Китай более грозный и сложный соперник, учитывая размер его экономики, которая полностью взаимосвязана с США, а также с собственным глобальным охватом, которым обладает Китай.

Бывший директор Джон О. Бреннан, который курировал радикальную реорганизацию ЦРУ при администрации Обамы, приписал Бернсу новый подход к Китаю.

«Если и есть страна, которая заслуживает своего собственного разведцентра, так это Китай, который имеет глобальные амбиции и представляет собой величайший вызов интересам США и международному порядку», - сказал Бреннан.

При предшественнице Бернса, Джине Хаспел , ЦРУ начало отказываться от позиций военного времени, в которых оно было в основном сосредоточено на проникновении и уничтожении террористических сетей, и начало возвращать свое внимание на так называемые «твердые» цели, в основном Китай, но также и Россию, Иран и Северная Корея.

Бернс сказал, что внимание к этим другим странам не уменьшится, ЦРУ также продолжит контртеррористическую миссию. Но создание нового китайского центра явилось четким указанием на то, что эта страна является и, вероятно, останется целью агентства №1.

На вопрос, почему руководители агентства считают, что против Китая нужен собственный разведцентр, когда они фактически закрывали его на других направлениях, высокопоставленный чиновник назвал Китай уникальным, потому что ни в одной отдельной стране не требуется работа, которая охватывает все области миссии агентства, где требуются сборщики разведывательной информации, аналитики, лингвисты и технологи.

Как и в случае с Советским Союзом, ЦРУ направит значительное число таких специалистов в страны по всему миру для сбора разведданных и противодействия интересам Китая, сказал высокопоставленный чиновник, который на условиях анонимности выступил с заявлением, чтобы ещё более полно разъяснить позицию Бернса.

По словам чиновника, агентство также будет набирать и обучать больше носителей китайского языка. Он добавил, что теперь Бернс будет еженедельно встречаться с главой разведцентра, а также с другими высшими руководителями со всего агентства, чтобы разработать согласованную стратегию.

Признавая прошлые сбои в системе безопасности, не комментируя их напрямую, высокопоставленный чиновник сказал, что ЦРУ, кроме китайского, создает еще один центр по разработке технологий, которые укрепят его методы шпионажа.

Этот новый центр будет также охватывать транснациональные угрозы, такие как изменение климата, вспышки болезней и гуманитарные кризисы.

«Ловушка Фукидида» как информационное оружие

Американская профессура недалеко ушла от ЦРУ ( а может быть даже обогнала его) в нагнетании китайской угрозы. Учёные США всё чаще смотрят на растущую мощь Китая как на угрозу. Многие опасаются, что соперничество между Китаем и США может привести к войне или конфликту, который будет иметь глобальные последствия.

В Америке становится все более популярной теория, которая основана на трудах Фукидида - историка Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой.

Один из ведущих американских экспертов в области международных отношений - профессор Грэм Эллисон из Центра науки и международных отношений имени Роберта и Рене Белферов при Гарвардском университете – несколько лет назад издал книгу "Обреченные на войну: Могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?". Она уже стала настольной для многих политиков, ученых и журналистов.

Профессор Эллисон

Профессор Эллисон рассмотрел события мировой истории за пять веков и нашел 16 примеров того, когда растущая новая держава вступала в соперничество со старой державой. В 12 из 16 случаев конфликт перерос в войну.

Как считает ученый, сегодня можно говорить, что будущее международных отношений будет определять соперничество между Вашингтоном и Пекином.

Китайский синдром лунатизма и его сдерживание

Ещё одну концептуальную идею для информационной войны с Китаем выдвинул извесный теоретик нескольких американских администраций Джозеф Най (PS,04.10.2021).

По его мнению, поскольку администрация президента США Джо Байдена выбрала стратегию великодержавной конкуренции с Китаем, нужны исторические метафоры, чтобы объяснить это усиливающееся соперничество. Многие вспоминают начало Холодной войны, но есть более тревожная историческая метафора – начало Первой мировой войны. В 1914 году все великие державы ожидали всего лишь краткой третьей Балканской войны. А вместо этого, как пишет британский историк Кристофер Кларк, они, «действуя как лунатики, устроили пожарище, длившееся четыре года, уничтожившее четыре империи и погубившее миллионы людей».

В тот момент мировые лидеры не уделяли достаточного внимания переменам в международном порядке, который ранее получил название «Европейский концерт». Одной из важных перемен стала нарастающая сила национализма. Национализм оказался привлекательней социализма для рабочего класса Европы – и привлекательней капитализма для европейских банкиров.

Кроме того, усиливалось равнодушное отношение к мирному положению. В Европе великие державы не вели войны уже 40 лет. Конечно, были кризисы (в Марокко в 1905-1906 годах, в Боснии в 1908-м, ещё раз в Марокко в 1911-м, Балканские войны в 1912-1913 годах), но все они были управляемыми. Между тем дипломатические компромиссы, позволившие урегулировать эти конфликты, усиливали чувство разочарования и поддержку ревизионистских идей. Многие лидеры начали верить, что короткая, решающая война, в которой победит сильнейший, могла бы принести позитивные изменения.

Третьей причиной потери гибкости в миропорядке начала XX века была немецкая политика – амбициозная, но неясная и путанная. Великодержавные устремления кайзера Вильгельма II были ужасающе неловкими. Нечто схожее Най видит в «Китайской мечте» председателя Си Цзиньпина, «в его отказе от терпеливых подходов Дэн Сяопина, в эксцессах националистической дипломатии «боевых волков» Китая».

Поэтому Най пишет, что сегодня политики должны быть встревожены подъёмом национализма в Китае, равно как и популистским шовинизмом в США. Учитывая агрессивную внешнюю политику Китая и историю противостояний и неудовлетворительных компромиссов по поводу Тайваня, существует перспектива непреднамеренной эскалации между двумя державами.

Успешная стратегия должна предотвращать возникновение такого синдрома лунатизма.

Успешная стратегия США в отношении Китая, по мнению Ная, должна начинаться дома. Она предполагает защиту демократических институтов, которые привлекают, а не принуждают союзников; инвестиции в научные исследования и разработки, которые помогают сохранить технологические преимущества Америки; сохранение открытости США к миру. Что касается внешних аспектов, то Америка должна реструктурировать устаревшие военные силы, адаптируя их к изменениям в технологиях; укреплять союзные структуры, в том числе НАТО и договорённости с Японией, Австралией и Южной Кореей; расширять отношения с Индией; укреплять и дополнять международные институты, которые США помогли создать после Второй мировой войны для установления стандартов и управления взаимозависимостью стран мира; сотрудничать с Китаем (там, где это возможно) по транснациональным вопросам. Пока что администрация Байдена следует именно такой стратегии, однако 1914 год остаётся постоянным напоминанием о необходимости благоразумия.

В ближайшей перспективе, учитывая агрессивную политику Си, Америке, по мнению Ная, вероятно, придётся тратить больше времени на сторону соперничества в этом уравнении. Но подобная стратегия может стать успешной только в том случае, если США будут избегать идеологической демонизации и вводящих в заблуждение аналогий с Холодной войной, а также сохранят свои альянсы.

Вывод Ная: Америка не может сдержать Китай, но она может ограничить варианты действий для Китая, сформировав окружение, в котором происходит подъём этой страны

Ожидание/желание падения Китая

Что касается американских экономистов, то всё их внимание обращено на проблемы в китайской экономике. Как пишет Стефан Роач из Йельского университета, «все глаза (в США) устремлены на тёмную сторону Китая. Такое уже было. Азиатский финансовый кризис в конце 1990-х годов, рецессия доткомов в начале 2000-х, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов – Китай всегда изображали страной, которая вот-вот упадёт. Но вновь и вновь китайская экономика опровергала эти мрачные прогнозы, демонстрируя устойчивость, которая для большинства наблюдателей была совершенно неожиданной (PS, 27.09.2021).

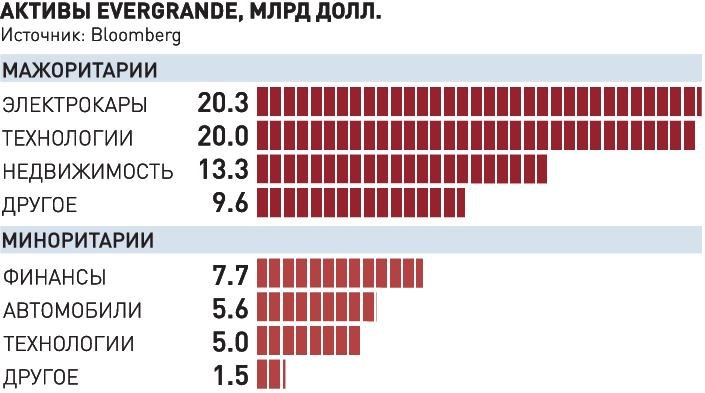

Сейчас, например, многие американские экономисты считают, что ситуация с компанией Evergrande Group является серьёзной проблемой или даже катализатором некоего переломного момента. Но Роач иного мнения. Да, второй крупнейший девелопер недвижимости в Китае столкнулся с потенциально фатальными проблемами. Да, его долговой навес в размере около $300 млрд создаёт широкие риски для китайской финансовой системы и потенциально грозит эффектом домино на глобальных рынках. Но масштаб этого эффекта, вероятно, будет значительно меньшим, чем ожидают эксперты, называющие Evergrande китайским Lehman Brothers и предполагающие, что мы стоим на пороге нового «момента Мински» (быстрое схлопывание финансовых активов – В.О.).

Против этого мнения у Роача есть три аргумента. Во-первых, у китайского правительства есть масса ресурсов, позволяющих выдержать дефолты по кредитам Evergrande и оградить другие активы и рынки от потенциальных негативных последствий. Обладая примерно $7,5 трлн внутренних сбережений и ещё $3 трлн валютных резервов, Китай имеет более чем достаточный потенциал для амортизации краха Evergrande по худшему сценарию. Эту идею подчёркивают недавние крупные вливания ликвидности Народным банком Китая.

Во-вторых, Evergrande – это не классический кризис «чёрного лебедя», а, скорее, сознательное и умышленное следствие китайской политики, направленной на снижение кредитной нагрузки и рисков, а также защиту финансовой стабильности. В частности, за последние годы Китай добился значительного прогресса в сокращении активности теневого банковского сектора, что снизило потенциал распространения негативных кредитных событий на другие сегменты финансового рынка. В отличие от краха Lehman и вызванного им катастрофического побочного ущерба, проблемы компании Evergrande не стали неожиданностью для китайских властей.

В-третьих, риски для реальной экономики, которая вошла в период временного замедления, ограничены. Спрос на китайском рынке недвижимости поддерживается продолжающейся миграцией сельских работников в города. И этим китайская ситуация очень отличается от краха спекулятивных пузырей на рынке недвижимости в других странах, например, Японии и США, где избыток предложения не поддерживался спросом. Доля китайского населения в городах сейчас едва превышает 60%, то есть у неё ещё масса пространства для роста – пока она не достигнет уровня 80-85%, типичного для стран с более развитой экономикой. Несмотря на недавние сообщения о сокращении населения городов (что заставляет вспомнить о былых ложных тревогах по поводу изобилия городов-призраков в Китае), фундаментальный спрос на городское жильё остаётся сильным, что ограничивает негативные риски для экономики в целом, даже в случае банкротства Evergrande.

Но, одновременно, Роач считает, что наиболее серьёзные проблемы Китая в меньше степени связаны с Evergrande и в большей – с серьёзным пересмотром его модели экономического роста. Изначально Роач был встревожен натиском регуляторов, написав в конце июля, что новые меры строго нацелены против интернет-компаний Китая и грозят задушить «животный дух» в некоторых наиболее динамичных отраслях экономики страны, таких как финтех, видеоигры, онлайн-музыка, онлайн-услуги такси, частные уроки, доставка еды и других товаров, услуги по дому.

Так было. Теперь же китайское правительство удвоило этот натиск, а председатель Си Цзиньпин всю силу своей власти направил на кампанию по достижению «общего процветания», которая призвана устранить неравенство в уровне доходов и богатства. Интересы регуляторов расширилась, и дело не только в запрете криптовалют, но и в том, что они превратились в инструмент социального инжиниринга: правительство включило электронные сигареты, деловые попойки, а также культуру фанатов знаменитостей в свой непрерывно растущий список дурных социальных привычек.

Всё это лишь усугубляет тревоги, которые Роач высказывал два месяца назад. Новый двойной удар китайской политики – перераспределение плюс перерегулирование – бьёт прямо в сердце политики рыночных «реформ и открытости», которая служит основой экономического чуда Китая со времён Дэн Сяопина в 1980-х годах. Он подавит предпринимательскую активность, которая является столь важным источником энергии для динамичного частного сектора Китая, и это приведёт к длительным последствиям для следующей, инновационной фазы китайского экономического развития. Без «живого духа» развитие отечественных китайских инноваций невозможно.

Атака регуляторов, в сочетании с требованием перераспределения доходов и богатства, по мнению Роача, отматывает назад кино китайского чуда. Не сумев соединить отдельные точки в общую картину, лидеры Китая рискуют опасно ошибиться в своих расчётах.

Удивительная логика рассуждений весьма рассудительного и осведомлённого в делах Китая человека. Неужели Роач реально думает, что запрет коллективных попоек и ограничение иных дурных социальных привычек может негативно повлиять на «живой дух» предпринимательства в Китае?

Индийский исследователь Раджурам Раджан отдельно рассматривает зачистку финансового сектора в экономической стратегии Китая (PS, 29.09.2021).

На протяжении уже как минимум 15 лет Китай пытается провести ребалансировку своего экономического роста, переключившись с экспорта и капитальных вложений на рост внутреннего потребления. Сейчас эти усилия приобрели особую актуальность на фоне конфликтов с США и другими странами.

Для того чтобы китайское внутреннее потребление увеличивалось, должны расти как зарплаты, так и доходы домохозяйств от инвестируемых сбережений. А для этого Китай неизбежно должен попрощаться с моделью роста, которая до сих пор опирается на жёсткую государственную политику, помогающую удерживать на низком уровне зарплаты работников и доходность, выплачиваемую вкладчикам. Это означает, что нужны отрасли, требующие более высокой квалификации и позволяющие больше платить работникам, и нужна инвестиционная деятельность при посредничестве хорошо развитого финансового сектора, который способен генерировать приличную доходность даже без доступа к дешёвому капиталу.

Такой переход является трудным при любых обстоятельствах, но он особенно труден сегодня из-за действий Китая в прошлом. Ранее Китай делал акцент на инвестициях в капитальные активы, и поэтому сейчас ему приходится иметь дело с огромным навесом заимствований у девелоперов и квазигосударственных структур, которые не в состоянии обслуживать свой долг. При реструктуризации перекредитованных структур китайские власти обычно заставляют инвесторов брать на себя убытки, распределяя их так, как они считают необходимым. Однако, когда появляется опасения, что может исчезнуть общая уверенность (особенно среди иностранных инвесторов), тогда подобные структуры, наоборот, спасают. Именно поэтому всё внимание сейчас устремлено на ситуацию с компанией Evergrande, крайне перегруженную долгами девелопера недвижимости.

Председатель Си Цзиньпин решительно настроен сохранить позиции Коммунистической партии Китая (КПК) на вершине китайского общества и бизнеса. Начав кампанию по борьбе с коррупцией, он в дальнейшем занялся повышением роли госпредприятий, хотя обычно они являются наименее производительными игроками китайской экономики. Несмотря на поддержку центральным правительством госпредприятий, частный сектор сильно вырос (обычно при поддержке местных властей), а богатые предприниматели, подобные со-основателю компании Alibaba Джеку Ма, захватили общественное воображение и иногда даже смеют критиковать государственную политику.

Власти утверждают, что атаки на магнатов, подобных Ма, и их компании проводятся в интересах «общего процветания». Они представляют их мерами борьбы с экстремальным частным богатством (то есть с миллиардерами), с корпоративным монополизмом (компании Alibaba и Tencent якобы используют силу своих интернет-платформ для ограничения выбора у пользователей), с эксплуатацией работников интернет-платформами. И они представляют их мерами в защиту безопасности персональных данных (защищая их от корпораций, но не от государства) и против трансграничных потоков данных, а также иностранного влияния, включая листинг китайский компаний на иностранных биржах.

Власти старательно подчёркивают, что эта компания нацелена против самых богатых и самых известных предпринимателей (особенно тех, кто явно не вносит большого социального вклада).

Индийский исследователь и многие учёные в США полагают, что эта новая атака окажется в итоге контрпродуктивной: «вероятнее всего, она будет сдерживать инновации и готовность частного сектора брать на себя риски, одновременно навязывая излишне консервативные предпочтения партии тем видам деятельности, которые поощряются. Такой исход вряд ли поможет необходимому Китаю переходу к высококвалифицированному производству с высокой стоимостью».

Кроме того, предпринимаемые сегодня действия, по мнению оппонентов китайского руководства, нельзя будет с лёгкостью отменить завтра. Как только доверие к рынкам или правительству теряется, его уже трудно восстановить. Это особенно касается доверия к финансовому сектору, где миллионы китайцев связали свои сбережения с незаконченным жилым строительством и с финансовыми продуктами, которые продают плохо регулируемые инвестиционные фирмы.

Критики говорят, что попытка правительства контролировать частный сектор серьёзно затруднит доступ китайских корпораций к международным рынкам, а это важный фактор экономического роста страны.

Но, здесь явное извращение логики.

Ведь поворот на внутренние рынки и ужесточение политики по отношению к доморощенным олигархам как раз и сделан в Китае из – за того, что Запад стал закрывать свои рынки для КНР. То, что происходит, - вынужденные меры, которые являются гораздо более «мягкими», чем в предыдущие периоды развития Китая. Поэтому они вряд ли сыграют негативную роль, и, наоборот, помогут Китаю успешно развиваться в ближайшие годы.

***

Возвращаясь к проблемам организации разведки США против Китая, важно определить, какая методология будет лежать в основе сбора данных и их анализа. Ждать экономического падения Китая в результате ужесточения антикоррупционной политики и борьбы с социально аномальными привычками – явно тупиковый путь.

В Симферополе открыли памятник советскому разведчику Дмитрию Быстролетову

В Симферополе открыли памятник легендарному советскому разведчику Дмитрию Быстролетову. Он родился в Крыму в 1901-м. В торжественной церемонии участвовали председатель Российского исторического общества (РИО), руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, глава Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Память пробуждается. Она дремала годами, с трудом пробиваясь сквозь всяческие запреты, отметая стандартные, удобные на все случаи жизни отговорки "не надо, не пришло еще время, давайте подождем..." Но ждать было нечего. Под грузом лет, камнепадом событий, возникновением новых героев, подчас похожих на антиподов типичных антигероев, уходили в небытие действительно великие. Сделавшие честь не только разведке, а всей стране, они пребывали в безвестности или, в лучшем случае, были почитаемы узким, сугубо профессиональным кругом.

И в том, что в последние годы занавес начал подниматься все чаще, заслуга РИО, военно-исторического общества и их руководителей. История не должна томиться под амбарным замком, сварганенным и нацепленным еще в 1950-е, а то и раньше.

В Челябинске открыт памятник ранее абсолютно неизвестному герою - нелегалу Искаху Ахмерову. Что он сделал? А если скажу, что во многом предотвратил нападение Японии на СССР в предвоенные годы? В недавние дни голосования обрела название улица старинного города Кашина. Теперь это улица разведчика Артузова. Здесь неподалеку в семье швейцарского сыровара родился Артур Евгений Леонард Фраучи. Он же один из основателей отечественной внешней разведки Артур Христианович Артузов.

А в Симферополе - памятник Дмитрию Александровичу Быстролетову. Кем он был? Ошибусь, если скажу разведчиком-нелегалом. Он был гением, и не только разведки. В нем сплелись единым целым все те качества, которыми должен обладать нелегал. Да и тот, кто хочет достичь совершенства в любой профессии - публичной или на время от любопытных глаз закрытой.

Поверьте, мало, очень мало разведчиков удостоились такой чести, как Дмитрий Александрович Быстролетов. Его имя золотыми буквами выбито на мраморной доске Зала славы СВР рядом с фамилиями еще нескольких десятков людей, сумевших обеспечить безопасность Родины от внешних угроз.

Популярный до войны термин - путевка в жизнь, трансформируется по отношению к Быстролетову в путевку в разведку, которую дал ему сам Артур Артузов. Короткий разговор с русским парнем-студентом, сбежавшим в Прагу, как бежали из Крыма накануне прихода красных тысячи и тысячи. Мгновенная оценка Артузовым привлекательной внешности и вышколенных манер кандидата в разведку, за пять лет до революции 1917-го получившего высочайшее подтверждение родства с графами Толстыми. И желание Дмитрия работать на страну.

Но даже Артузов не разглядел и не мог разглядеть в Быстролетове то, что дала природа. Он видел в нем скорее вербовщика-соблазнителя - и не ошибся. Молоденькая секретарша-француженка воровала ради него секретные шифры, а суровая и немолодая немка-фашистка захотела обратить его в свою веру, для чего передавала чистому арийцу секретнейшие документы из высоких гитлеровских канцелярий.

Но и Артузов не мог предположить, насколько же дерзок Быстролетов. Его смелость граничила с наглостью, а актерское мастерство ни разу не подвергалось сомнению даже эсэсовцами. Он обманул их, превратившись в безумного британского лорда, - кусающегося и бросающегося на первого встречного. И тут уже было не до проверки документов лорда, лишь бы не укусил. Он не укусил, да еще провез на поезде Рим - Берлин, через две границы, новейший пулемет, дуло которого предательски торчало из чехла, в котором хранились клюшки для гольфа. Пограничникам было не до ствола, лишь бы поскорее отделаться от рычащего лорда.

Великий Абель считал его гением перевоплощения. Не зная ни слова по-венгерски, Быстролетов путешествовал по Европе по сапогам, так называли тогда в ЧК поддельные документы, венгерского графа Переньи де Киральгаза. И когда волею судьбы встреча с соотечественником, как и провал, оказались стопроцентно неизбежными, он моментально нашел выход из петли. Жесточайше и на полном серьезе напился, очнувшись уже после отъезда так и не дождавшегося его венгра. Он знал 20 языков, но не труднейший венгерский.

Его греческий коммерсант Александр Галлас, не стесняясь своего так и прущего хамства, покупал и вымогал у дипломатов подлинные документы. Он выдал замуж за мерзавца-итальянца собственную любимую жену, которая похищала из сейфа протеже Муссолини ценнейшие документы. Для Быстролетова не существовало этических норм, которые бы не позволяли отказаться от выполнения задания. Нет, не Центра, не Лубянки и Сталина, а Родины.

И в благодарность за 12 лет беззаветной нелегальной работы 20 лет ГУЛАГа. Он, конечно, не выжил бы в мерзлоте, голоде и ночных поножовщинах с уголовниками, которых охрана словно собак натравливала на политических. Но там, еще в нелегальном далеко, он как бы шутя и в свое удовольствие закончил медицинский институт. А доктора в лагерях были нужны, их просто так не убивали, дозволяли выжить.

В 1954 полуслепой, перенесший инсульт он был освобожден, а через два года амнистирован. В 1970-е ему разрешили снять художественный фильм, в котором через проходные клубничные кадры проглядывала истинная работа разведчика. А еще Дмитрий Быстролетов написал 17 книг. О вкусах не спорят, но его многотомный "Пир бессмертных" - для меня непревзойденный шедевр, пик той самой лагерной прозы, которую открыл нам Варлам Шаламов.

Чекисты первыми вспомнили о нем в 1970-х. Стали привечать, помогать, приглашать. Странно, но у одного из лучших нелегалов разведки не было даже воинского звания. Не успели оформить: сначала был далеко за рубежом, потом в тюрьме. Он, чтобы прокормить себя и новую семью (первая жена после его ареста наложила на себя руки), работал переводчиком в скромном медицинском учреждении. А еще рисовал. Его картины - немыслимый замес вековой грусти и непонятно откуда взявшегося, так его не оставлявшего оптимизма.

Благодаря ему Дмитрий Быстролетов, прошедший все круги радости и ада, дожил почти до 75 лет. И возвращается к нам книгами, пусть и малыми тиражами, но издающимися. А теперь вот и памятником.

Николай Долгополов

Сербия просит самый дешевый газ и параллельно строит газопровод из Болгарии

Обеспечить минимальные в ЕС цены для страны попросил сербский президент Александр Вучич у своего российского коллеги Владимира Путина. Биржевую стоимость газа Сербии позволить себе не может, а просьба к России рассчитана на то, что для «Газпрома» экспорт 2 млрд кубов в год для Белграда по стабильной цене не будет обременительным.

При этом Сербия не менее активно занимается вопросом развития импортных каналов поставок газа. Когда соединительный газопровод с Болгарией на 1,8 млрд кубов будет готов, у Вучича и его приемников появится куда больше пространства для маневра при разногласиях с «Газпромом». Получать газ в случае чего Сербия будет с СПГ-терминалом в греческом Александруполисе и из Азербайджана. Строительство спонсирует Евросоюз через Европейский инвестиционный банк, выделивший на проект €49,6 млн дотаций.

В настоящее время «Газпром» увеличивает оценку средней цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 2021 год с недавних $270 до $295-330 за тысячу кубометров, пишут аналитики Sova Capital по итогам закрытого семинара «Газпрома» и «Газпром экспорта». При этом эксперты отмечают, что оценка в $295 является очень консервативной. На основе текущих форвардных цен показатель может составить $330 и выше.

Напомним, что «Газпром» после рекордных цены на газ в Европе переводит хранилища на отбор, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. 7 октября австрийское хранилище «Хайдах» на один день переключалось с закачки на отбор. Тогда же на отбор переключалось ПХГ «Йемгум» в Германии. В следующие дни — 8 октября и 9 октября (последний день в оперативной статистике GIE) — закачка в эти объекты продолжилась.

Из хранилищ, которые используются «Газпромом», на паузе (ни закачки, ни отбора) стоит германское ПХГ «Катарина» (заполнено на 43,54%) и «Бергермеер» в Нидерландах (27,30%). «Газпром» также располагает мощностями хранилищ «Дамборжице» в Чехии и «Банатский Двор» в Сербии, но данные по ним не отображаются в системе Gas Infrastructure Europe. В целом в Европе по итогам газовых суток 9 октября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 76,39%. Это на 14,37 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Правда, если в середине июля этот разрыв достигал 16,568 пунктов, то сейчас он сокращается день ото дня.

Какие страны для покупки недвижимости предпочитают россияне

Спрос на квартиры и дома за рубежом в период пандемии у наших соотечественников не только не упал, а по отдельным направлениям даже заметно вырос. О том, в каких уголках Европы интересуются недвижимостью наши соотечественники «Строительной газете» рассказал старший партнер и совладелец Propriete Generale Group, одной из ведущих компаний на европейском рынке недвижимости, Иван Яринковский.

Выбираем «по-нашему»

При выборе страны наши соотечественники ориентируются на три ключевых фактора.

Самый главный – это наличие перспектив стать резидентом страны с помощью инвестиций в недвижимость. Большим плюсом для россиян является возможность получения документов для проживания на постоянной основе сейчас или в перспективе. Поэтому ключевой спрос приходится на страны, в который существуют понятные и доступные для российского гражданина программы инвестиционного вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, так называемой «Золотой визы».

На втором месте находится уровень жизни в стране. В данном случае речь идет о довольно емком понятии, в которое входит уровень безопасности, состояние экономики, качество здравоохранения и образования, хорошая экология, лояльное отношение к мигрантам и другое.

На третьем месте – климат. Российские инвесторы при покупке недвижимости активно рассматривают приморские регионы в странах со сбалансированным теплым мягким климатом, с не очень жарким летом и комфортной теплой зимой.

Исходя из данных предпочтений страны Европы, которые пользуются спросом можно условно разделить на две группы. В первую входят южные государства – Португалия, Греция, Мальта, Испания, в которых существуют специальные государственные инвестиционно-миграционные программы. Участие в них позволяет за инвестиции в недвижимость или экономику страны получить ВНЖ и гражданство в ней на льготных условиях.

Например, программа «Золотой визы» Португалии позволяет, вложив в недвижимость страны сумму от 280 тыс. евро, получить в течении пять-шесть месяцев ВНЖ для себя, жены, детей не старше 26 лет, а также родителей обоих супругов в возрасте от 65 лет. Вид на жительство страны открывает доступ к образованию и медицинскому обслуживанию в странах Шенгенского соглашения, предоставляет возможность свободно путешествовать по ЕС, а через пять лет претендовать на гражданство Португалии.

Во второй группе – страны с самыми развитыми экономиками и рынками недвижимости: Германия, Великобритания, Франция, Италия и Монако.

По данным аналитиков General Immigration, пандемия усилила тренд на интерес россиян к недвижимости в теплых странах. Столкнувшись с закрытием границ и самоизоляциями, наши соотечественники, которые ранее также активно приобретали квадратные метры в самых разных уголках Европы (Великобритании, Германии, странах Скандинавии) задумались, зачем жить в холодном среднеевропейском климате, если можно проводить время в теплых странах у моря. В итоге многие начали более активно рассматривать возможность покупки недвижимости в тех странах, которые им были знакомы по путешествиям.

Дорогое удовольствие

С точки зрения бюджета за покупкой недвижимости за границей обращаются россияне, которых можно условно объединить в три больших группы. Первая, самая многочисленная, располагает суммой от 50 до 200 тыс. евро. Данная аудитория в большинстве своем представлена теми, кто присматривает недвижимости для переезда в теплую страну с целью постоянного проживания. Как правило, это люди от 45 до 60 лет.

Далее идут покупатели с бюджетом от 200 до 700 тыс. евро. В данной категории есть как люди, которые ищут недвижимость для переезда в более дорогих направлениях, так и инвесторы, вкладывающиеся в недвижимость с целью получения прибыли. Инвесторы – в большинстве своем это люди в возрасте от 30 до 45 лет.

В последнюю категорию входят наши соотечественники, которые готовы вкладывать в покупку недвижимости за рубежом от 700-800 тыс. евро. Это состоятельные люди, для которых данные суммы не являются последними деньгами, как для первых двух категорий. Они приобретают недвижимость в Европе как для проживания, так и целью диверсификации портфеля недвижимости, чтобы не хранить активы только в одной стране.

Курс на жилье

Предпочтения при выборе объекта недвижимости за границей среди россиян разняться в зависимости от того, насколько человек знаком с жизнью в Европе.

У тех, кто не имеет богатого опыта путешествий, соответственно, не понимает, как различные страны устроены с точки зрения жизни и рынка недвижимости, сформировался четкий стереотип своего будущего объекта за границей – небольшой двухэтажный домик на берегу океана или моря. Если спросить практически любого жителя Россия не знакомого с зарубежной недвижимостью, будь он из Москвы, Санкт-Петербурга или отдаленных областей Урала, Сибири и Дальнего Востока, то скорее всего он нарисует данный образ.

Люди, которые жили, учились или работали в Европе, гораздо более четкое формулируют свои запросы. Они могут указать желаемый тип недвижимости, выбрать регион.

На практике россияне в абсолютном большинстве случаев приобретают в Европе объекты жилой недвижимости – квартиры или дома. Это касается и тех, кто покупает для себя, и инвесторов, рассчитывающих на прибыль.

Для жизни наши соотечественники приобретают либо дома с бассейном и земельным участком, либо большие квартиры с тремя-четырьмя спальнями.

С целью инвестиций российские граждане приобретают либо новостройки, либо ликвидную защищенную «вторичку». Новостройки инвесторы, как и в России, реализуют по спекулятивной модели, покупая объекты на начальной стадии строительства и перепродавая по более высокой цене ввода объекта в эксплуатацию.

На вторичном рынке приобретают квартиры и дома в центральных локациях крупных городов, которые будут востребованы не только у других иностранцев, но и на внутреннем рынке страны. Такие лоты очень ликвидны для сдачи в аренду.

Нежилые помещения у российских инвесторов в зарубежную недвижимость не так востребованы. Главная причина в том, что понимание коммерческой недвижимости в Европе отличается от российского. У отечественных инвесторов самым популярными активами являются помещения формата стрит-ритейл с арендаторами. В Европе таких объектов продается немного. Европейские инвесторы вкладываются в покупку долей в отельном бизнесе или в офисы.

Таким образом, пандемии не снизила спрос у россиян к зарубежной недвижимости. Наоборот, столкнувшись с закрытием границ и ограничениями свободы передвижения, наши соотечественники стали активнее интересоваться квадратными метрами за границей как для сохранения своих средств, так и с целью переезда. Наибольшей популярностью пользуются государства с самыми развитыми и стабильными рынками недвижимости, а также страны, которые предлагают государственные инвестиционно-миграционные программы для нерезидентов, упрощающие за покупку недвижимость возможность получить право на постоянное проживание в стране и возможность свободного передвижения по странам Евросоюза.

Не валяй дурака, Британия. Вот те валенки - мерзнешь, небось

Европа ищет виноватых

Олег Шевцов, политический обозреватель «Труда»

Удивительно, но оказалось, что масштабный кризис может случиться в одной из самых благополучных стран Европы — без революций, землетрясений и прочих катаклизмов. Великобритания после Брекзита успела порадоваться независимости от Брюсселя, но недолго. Кто бы мог подумать, что массовое увольнение дальнобойщиков в ЕС стремительно опустошит полки универсамов и заставит сынов Альбиона часами стоять в очередях на бензоколонках, будто все они разом угодили в СССР эпохи застоя. Новость о том, что водитель Криштиану Роналдо проторчал на заправке семь часов, но так и не смог заправить Bentley миллиардера-футболиста, уже никого не удивляет.

В Британии, которая объявила о своем лидерстве в «озеленении» экономики и выпуске исключительно электромобилей с 2035 года, никто не ждал приступа щемящей тоски по бензину и солярке. Сначала из-за перебоев с доставкой горючки бензовозами более четверти автозаправок страны остались без топлива. Автомобилисты, понятно, начали запасаться им впрок, и тут в шлангах пересохло. Трейдер EG Group ограничил объем разовой заправки суммой в 30 фунтов стерлингов. И возникла паника, в результате дефицит топлива отмечен на 89% заправок Британии.

Как следствие — в Британии впервые после Второй мировой войны возникли перебои с доставкой продуктов в магазины и снабжением мясом и птицей. Дефицит дальнобойщиков — румын, болгар и украинцев — никак не компенсировался национальными кадрами. Ну не нашлось в 70-миллионной империи нескольких тысяч водил со спецправами, чтобы закрыть узкое место. Правительство, скрипя зубами, согласилось выдать временные визы на работу 5 тысячам водителей и 5,5 тысячи работников птицеферм. Последние задыхаются от избытка помета и неупакованных яиц, но проблема не решается. Сам Джонсон признал, что пока в Великобританию согласились приехать всего 127 водителей, поскольку трехмесячная подачка никому не интересна. По оценкам профсоюзов, свободны 100 тысяч вакансий водителей большегрузов. Все усугубила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права не проводились во многих странах.

«Трудности адаптации» — так мягенько премьер-министр Борис Джонсон определил кризисную ситуацию. Повсюду не хватает рук для простой, слабо оплачиваемой работы. Британцы раздражены не на шутку, и едва ли две сотни военных, которые сядут за руль грузовиков вместо тысяч водителей из ЕС, смогут что-то изменить, отмечает немецкий телеканал Welt. Джонсон говорит про повышение уровня жизни британцев и достижение экономического роста с опорой на собственные силы, а не на низкооплачиваемых мигрантов, но Financial Times не верит лозунгам премьер-министра.

Впрочем, перебои с бензином не самая страшная проблема Великобритании. Общемировой дефицит «немодных» углеводородных энергоносителей обещает еще больнее ударить по уровню жизни англичан. Достаточно сказать, что на недавнем пике цена на электричество в Британии в семь (!) раз превышала показатель 2020 года. В сентябре из-за пожара на подстанции был поврежден один из двух кабелей, по которым из Франции через Ла-Манш Британия импортирует электроэнергию. Восстановить снабжение обещают к марту 2022-го, а пока рост цены газа в Европе и связанной электрогенерации душит британцев.

На открытии торгов 6 октября биржевые котировки на газ в Европе выросли на 28% и достигли исторического максимума — 1900 долларов за 1 тысячу кубометров. Это в 30 раз выше по сравнению с маем 2020 года. Кстати, «Газпром», несмотря на расхожее мнение в польских СМИ, это вовсе не радует. Продолжающийся рост котировок может привести к серьезному кризису в газовой отрасли Европы, что заденет потребителей и поставщиков, заявил начальник управления ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев. Закрываются заводы в Европе, например по производству удобрений, разоряются и розничные поставщики газа, импорт может упасть. Это также заденет и соседнюю Англию.

Еврокомиссия публично признала причиной энергетического кризиса в ЕС ... неблагоприятные рыночные условия. В разгар паники с дорогим газом зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс на заседании Совета ЕС по экологии указал на источник беды: «Спрос на энергоресурсы достиг максимальных показателей за 25 лет, что и создает пики цен». Слабый ветер в Европе подло уменьшил отдачу ветряков! Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон «успокоила» европартнеров: цены на газ в Европе в течение зимы останутся высокими, но к весне начнут снижаться. Как европейцам зимовать без газа, она не рассказала. Группа стран ЕС — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Польский премьер, конечно же, и здесь видит злой умысел России!

А Борис Джонсон уверен, что все это просто досадное совпадение. Причиной энергокризиса в Европе являются ошибки самой Еврокомиссии, доходчиво растолковал премьер-министр Венгрии Орбан. Лидер другой страны, получающей трубный газ из России по цене 260 долларов, Александр Вучич прямо связал энергетический кризис с несвоевременным заключением газовых контрактов с РФ, назвав другой причиной углеродный налог. Венгрия и Сербия довольны, что подключены к «Турецкому потоку» и гарантировали себе стабильный рынок энергии и, соответственно, билет на выход из кризиса.

С объяснением Орбана и Вучича трудно поспорить. Еврокомиссия еще до Брекзита 10 лет упорно работала над созданием в ЕС свободного от труб «Газпрома» рынка газа и электричества, уверяя, что с повсеместным внедрением «зеленой» энергетики это в конечном счете приведет к снижению цен на энергию в Европе. Только не учли, что возобновляемые источники энергии производят более дорогое электричество по сравнению с углеродами. И что ВИЭ ненадежны в критических условиях. Когда они наступили, а предложение газа осталось тем же, цена на углеводороды и электричество по законам созданного ЕК энергорынка скакнула до небес. Так что придется Евросоюзу и примкнувшему Лондону как-то с небес спускаться, тормозить «зеленый» переход, запускать новые газопроводы, открывать бензоколонки и включать запрещенные АЭС.

В Нижнем Тагиле открывается XI Международная Демидовская ассамблея

Татьяна Хорошилова

В Нижнем Тагиле открывается одиннадцатая Международная Демидовская ассамблея, организованная Международным Демидовским фондом.

Демидовы - выдающаяся промышленная династия российских горнозаводчиков, которые создали на Урале гигантский промышленный регион, заложив основы отечественной металлургии. В честь Акинфия Демидова назван международный аэропорт Екатеринбурга и за этот выбор проголосовал народ.

В рамках ассамблеи пройдет научная конференция "Демидовские коллекции и музеи", приуроченная к 365-летию со дня рождения родоначальника династии Демидовых, 320-летию уральской металлургии. Сегодня важен сбор и актуализация информации по музеям и демидовской коллекции, которая получила международный отклик. В ассамблее примут участие более 200 человек и зарубежные гости из 7 стран, а также потомки Демидовых. В ходе ассамблеи будут прочитаны доклады из 46 музеев мира - из них 28 очно и 16 в онлайн-формате. Среди них - сотрудники Третьяковской галереи и Русского музея, итальянского университета Пизы, ученые института прогрессивных исследований Финляндии и другие.

Демидовская ассамблея, во время работы которой будут представлены доклады о "новом сибирском металле", малахитовой коллекции, скульптуре, коллекциях живописи Демидовых в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, в музеях Крыма, Финляндии, Флоренции, Франции, Греции имеет важное значение в изучении истории Среднего Урала, так и в разработке туризма и создания единого электронного пространства демидовских артефактов. По итогам международного форума будет подписан меморандум о создании "Единого демидовского музейного пространства" и подготовлено издание "Демидовские коллекции и музеи" на русском и английском языках.

- Отрадно, что событие проходит в год 365-летия со дня рождения основателя рода Демидовых, оружейных дел мастера Никиты Демидова и 180-летия создания Павлом Николаевичем Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал", - считает глава глава "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова. - Сохранение исторической памяти является одним из национальных приоритетов развития государства. Свердловская область - флагман среди российских регионов в этом плане. На протяжении многих лет Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" ведет музейно-выставочную работу в промышленном центре - Екатеринбурге. В 2018 году совместно со Свердловским областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера был создан Музей памяти представителей Императорского дома Романовых "Напольная школа в городе Алапаевске". Музей в Алапаевске стал новым объектом "Императорского маршрута", который развивается в 22 регионах России.

Через пару дней в Екатеринбурге откроются Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения, посвященные 150-летию основания Уральского общества любителей естествознания и Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, а также участию представителей императорского дома Романовых в развитии научной жизни на Урале.

Цены на газ привели к расследованию в ЕС

Пять стран Евросоюза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в регионе. Совместное заявление министров экономики и финансов опубликовано на сайте министерства экономики Франции.

Как говорится в документе, «функционирование европейского рынка газа необходимо расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны».

Для смягчения скачков цен пять стран предлагают установить общие правила по объемам запасов газа, а также повысить координацию при покупках для улучшения общих позиций.

Кроме того, авторы заявления считают необходимым провести реформу европейского рынка электроэнергии и связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, действующей в сообществе.

А тем временем 5 октября фьючерсы на природный газ в Европе подорожали более чем на 20%. Цена превысила $1600 за 1 тыс. кубометров.

Академик М.А. Островский о Нобелевских премиях по медицине и физиологии в 2021 году

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 году стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Лауреаты выяснили, каким именно образом возникают нервные импульсы, которые передаются в мозг и благодаря которым организм ощущает тепло, холод, прикосновение, давление. Здесь важное слово – «именно». Ибо стало ясно, какие именно молекулярные механизмы обеспечивают возникновение этих ощущений. За понимание молекулярных механизмов работы органов чувств за последние пятьдесят с лишним лет была получена уже не одна Нобелевская премия.

Ощущения, восприятие внешнего мира – эти загадки с древних времён волновали человечество. Философы античного мира пытались дать ответ. Древнегреческий философ Эмпедокл (около 490 до н. э.) первым сказал: «Процесс чувственного восприятия зависит от строения телесных органов». Понадобилось две с половиной тысячи лет, чтобы строение и механизмы работы «телесных органов», то есть органов чувств, были поняты, причём поняты на молекулярном уровне.

Исторически, первый прорыв в понимании молекулярных механизмов работы органов чувств был сделан в отношении зрения. Был подробно изучен светочувствительный белок родопсин и было выяснено, как именно при поглощении кванта света он запускает зрительный акт. За родопсин Нобелевскую премию получил ещё в 1967 году американский физиолог Джордж Уолд. В Советском Союзе в 70-х – 80-х годах успешно выполнялся междисциплинарный проект «Родопсин», организованный вице-президентом Академии Наук, академиком Ю.А. Овчинниковым. Достижениями проекта стали установление полной аминокислотной последовательности и топографии молекулы родопсина в биологической мембране (академик Ю.А. Овчинников), описание фотохимических и конформационных перестроек родопсина при поглощении им света (академик М.А. Островский), механизм работы бактериального родопсина (академик В.П. Скулачёв).

Сегодняшний, очередной прорыв в молекулярной физиологии органов чувств, увенчанный Нобелевской премией — это молекулярные механизмы ощущения тепла и холода, осязания, давления, боли. Прорывы в науке, как правило, зависят от появления новых методов и удачных находок. Для Дэвида Джулиуса и его коллег из Калифорнийского университета в Сан-Франциско такой находкой стал ген, кодирующий белок ионного канала, способного реагировать на тепло. Благодаря такому живому термометру – терморецептору клетка ощущает тепло и холод. На основе этого фундаментального открытия возникла новая практическая область биологии – термогенетика. Работы по термогенетике активно ведутся сейчас в Институте биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН. Используя белки-рецепторы из семейства термочувствительных ионных каналов, стало возможным с помощью теплового воздействия управлять нейронами в живом организме. А это открывает путь для лечения ряда тяжёлых неврологических заболеваний. Другой лауреат Нобелевской премии - Ардем Патапутян, работающий в Институте Скриппса в Калифорния нашёл ген механочувствительного ионного канала, назвав его Piezo1 от греческого слова «давление». Затем был открыт второй ген, названный Piezo2, ответственный как за осязание, так и за «чувства тела» — положения и движения тела в пространстве (проприоцепции). Механочувствительные ионные каналы регулируют такие ключевые физиологические процессы как артериальное давление, дыхание, наполнение мочевого пузыря. Трудно переоценить важность этих фундаментальных открытий в молекулярной физиологии для медицины.

Физиология органов чувств – «телесных органов» была и остаётся «горячей точкой» фундаментальной, биологической науки. Нобелевская премия 2021 года – ещё один, яркий тому пример.

Академик РАН,