Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

MEPS: тенденция к снижению цен на рулонную сталь в Европе сохраняется

Как сообщает анадитическое агентство MEPS International Ltd., несмотря на более ранние ожидания того, что дно цикла достигнуто, цены на рулонную сталь в Европе в течение последнего месяца продолжали снижаться.

В ряде случаев фабрики продают продукцию по цене или ниже предельных издержек производства.

Это должно заполнить пробелы в их книгах заказов, использовать избыточные запасы сырья и готовой стали, способствовать возмещению постоянных затрат и генерировать денежный поток.

Тем не менее, большинство клиентов в Европе откладывают свои покупки, поскольку материал им не нужен немедленно.

Уровень запасов у дистрибьюторов и конечных потребителей вряд ли будет адекватно снижен к началу/середине сентября, чтобы вызвать значительный рост покупательской активности и последующее оживление цен в период сразу после летних каникул.

Запасы были относительно высокими в первые месяцы 2022 года, прежде чем панические покупки, вызванные военным российско-украинским конфликтом, привели к их дальнейшему увеличению.

Темпы потребления запасов были медленнее, чем ожидалось, на фоне замедления экономической активности.

Европейские производители плоского проката останавливают производство чугуна и стали, закрывают прокатные линии, переходят на сокращенный рабочий день и «закрывают краны» своих действующих печей, чтобы сбалансировать рынок.

MEPS отмечает, что некоторые покупатели считают, что цены на горячекатаный рулон в Европе достигли своего минимума, и интересуются поставками в конце 2022/начале 2023 года, надеясь зафиксировать предложение при текущих относительно низких цифрах.

Хотя общее мнение указывает на умеренное повышение базовых значений к октябрю, ряд биржевиков сомневаются в устойчивости любого повышения из-за ожидаемого экономического спада.

Краткосрочные перспективы рынка весьма неопределенны.

Несколько факторов могут существенно повлиять на будущее направление цен и спроса на сталь в Европе. К ним относятся низкий уровень воды в реке Рейн, нехватка газа, продолжающийся военный конфликт в Украине и рост инфляции в Европе.

Salzgitter надеется получить освобождение от возможных мер по распределению газа

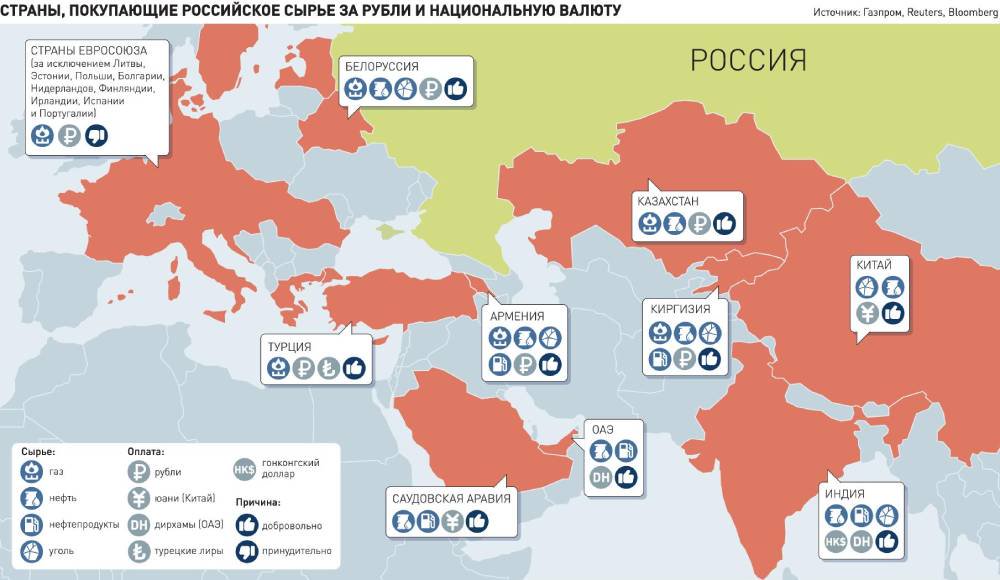

Как сообщает Yieh. Com, поскольку «Газпром» сократил объем поставок природного газа в Европу, крупный немецкий сталелитейный завод Salzgitter ведет переговоры с регулирующим органом, надеясь получить освобождение от возможных мер по распределению природного газа.

В июле «Газпром» объявил, что из-за форс-мажора природный газ, экспортируемый компанией в Европу по «Северному потоку-1», будет сокращен до одной пятой от первоначального объема. Несколько других крупных сталелитейных заводов приняли тот же подход, что и Salzgitter, надеясь получить иммунитет.

Между тем, ThyssenKrupp рассматривает возможность остановки производства из-за недавней проблемы с подачей природного газа.

Цены на нержавеющую сталь в Европе обусловлены увеличением цен на энергию

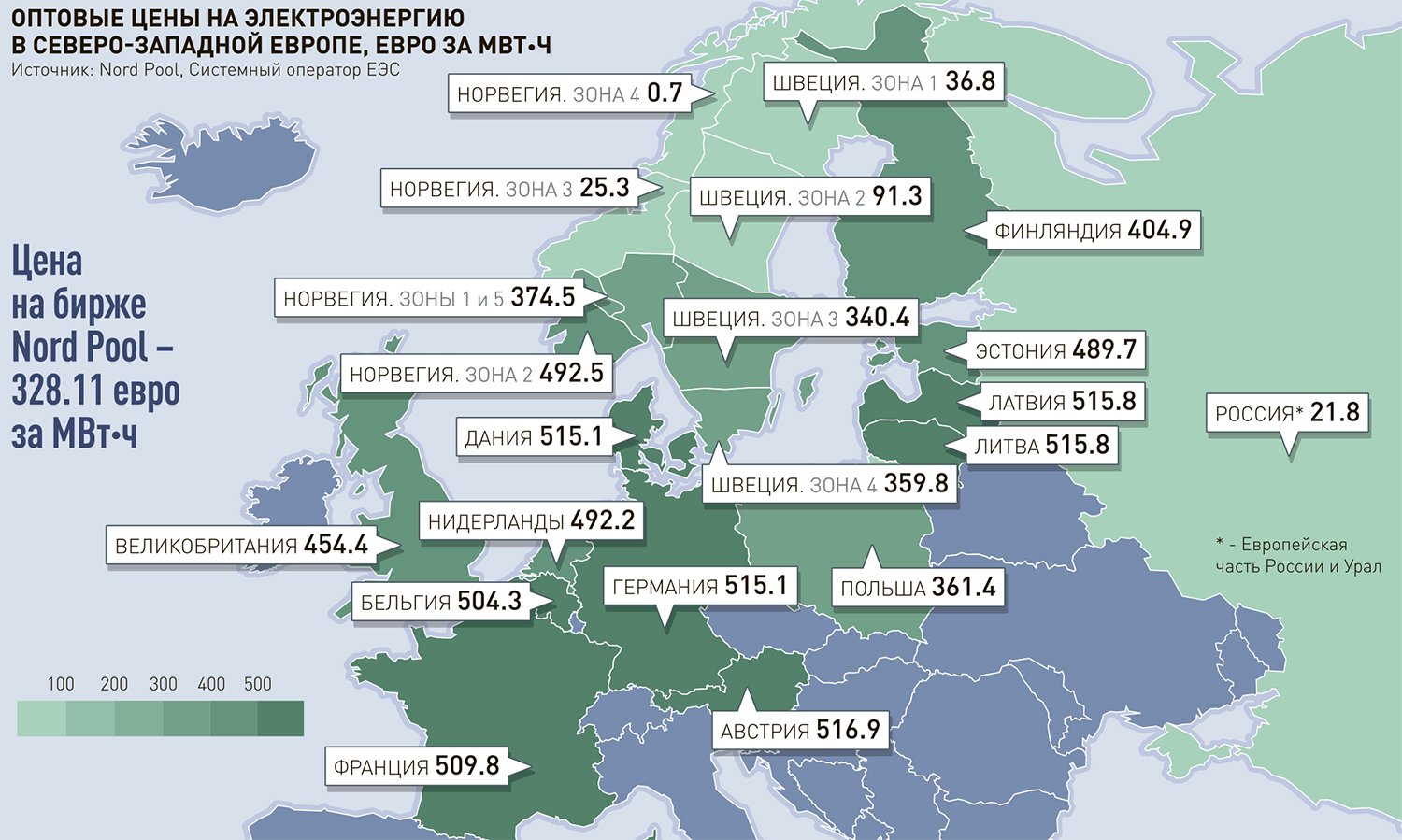

Как сообщает Yieh. Com, Европа сильно зависит от импорта энергоресурсов. Цены на уголь, природный газ и сырую нефть выросли после российско-украинского конфликта, что привело к постоянному росту цен на электроэнергию. Таким образом, Европа сталкивается с более сильным инфляционным давлением, а местные производители нержавеющей стали также испытывают давление со стороны затрат, что привело к росту цен на нержавеющую сталь.

Из-за высоких цен на европейский газ, электроэнергию и надбавки за выбросы углерода надбавки за электроэнергию могут оставаться высокими, но их влияние было компенсировано продолжающимся снижением надбавок за сплавы.

Европейские цены на нержавеющую сталь, как правило, высоки из-за различных тарифных ограничений ЕС на нержавеющую сталь, включая защитные меры, антидемпинговые, компенсационные и другие меры. Кроме того, на фоне продолжающегося инфляционного давления в Европе, летних каникул и слабого потребления спрос на нержавеющую сталь резко сократился.

Боррелл: Иран ответил на предложенный текст СВПД разумно

Глава внешнеполитического ведомства ЕС назвал разумным ответ Ирана на предложенный ЕС текст.

"Аль-Джазира" процитировала главу внешнеполитического ведомства Европейского союза, написавшего, что ответ Ирана на предложение Европейского союза о возобновлении ядерного соглашения был разумным.

«От меня как координатора переговоров поступило предложение… и ответ из Ирана, который я счел разумным. Боррелл сделал это замечание, явно ссылаясь на ответ, отправленный Ираном на прошлой неделе.

На очередном раунде венских переговоров в начале августа после пятимесячного перерыва ЕС выдвинул «окончательный текст» проекта решения о возрождении иранской ядерной сделки, известной, как СВПД. Иран направил свой ответ в ЕС и теперь ожидает ответа Вашингтона на свои предложения по достижению окончательного соглашения.

Академик Александр Чубарьян: Учебники истории стали предметом противоборства

Елена Новоселова

Сколько учебников истории должно быть в школе? Можно ли поступать в магистратуру с дипломом специалиста? Что будет с ЕГЭ по истории? В канун нового учебного года "РГ" поговорила с научным руководителем Института всеобщей истории РАН, академиком Александром Чубарьяном.

Александр Оганович, минобрнауки готовит новую систему изучения истории в вузах. Часы на изучение истории должны увеличиться почти вдвое. Но не станет ли это профанацией, как было когда-то: всем, кто хоть раз побывал на лекции, ставили зачет автоматом?

Александр Чубарьян: В минобрнауки впервые на моей памяти создан экспертный совет по развитию исторического образования, возглавляемый самим министром. Мы сейчас серьезно размышляем над тем, как улучшить качество преподавания истории и в профильных вузах, и в гуманитарных вузах неисторического профиля, и в технических, медицинских, инженерных и прочих. Но вузовская история не должна быть повторением школьного курса.

С моей точки зрения, важно выявить ключевые вопросы отечественной и мировой истории. Министерство планирует провести осенью специальное заседание по вопросу исторического образования. Также каждый год мы проводили встречу заведующих кафедр и деканов исторических факультетов. Пандемия нарушила эту традицию, но мы ее в декабре восстановим и продолжим обсуждение вопроса о системе и методах преподавания истории в школе.

В условиях очень жесткого противостояния и нападок на нашу страну со стороны США и Европейского союза содержательная сторона российского исторического образования требует особого внимания. Особенно важен вопрос поддержки преподавателей Донбасса. Сейчас им оказывается помощь и в организационном плане, и по фактуре лекций и семинаров.

Что будет с ЕГЭ по истории?

Александр Чубарьян: ЕГЭ по истории очень существенно изменился. Сейчас все большее место в нем занимает не тестовая система, которую критиковали за бездумное натаскивание на правильные ответы, а задания-эссе, по которым можно судить об индивидуальных способностях каждого ученика. Поэтому я думаю, что нужно сейчас не отменять ЕГЭ, а работать над совершенствованием этого экзамена. В минпросвещения есть мнение, что "единый" по истории не стоит делать обязательным, а нужно оставить за ним статус "по выбору".

Весь мир не удовлетворен преподаванием истории и ищет новые подходы к предмету. А у нас все в порядке?

Александр Чубарьян: Начнем с нашей высшей школы. В последнее время в центре внимания профессиональных и общественных дискуссий - Болонская система. На нее существуют разные точки зрения, поэтому задачей на ближайший учебный год будет выработка предложений по консолидации и стабилизации отечественной системы преподавания в вузах. Я лично не сторонник резких движений и шараханий из стороны в сторону. Нужно очень тщательно продумать, что можно взять из старого опыта. Ведь за последние годы наши университеты приспособились к двухуровневой системе обучения - бакалавриат и магистратура. Хотя и специалитет (пятилетнее образование) продолжал существовать, к примеру, в инженерных, медицинских, творческих вузах.

Оптимальное решение, с моей точки зрения, - предоставить учебным заведениям больше инициативы, автономии в решении вопроса, как учить. Потому что даже в рамках одного университета, как показал опыт, могут существовать разные подходы, разные варианты обучения.

Есть еще нюанс. Один из показателей эффективности работы вуза - это количество иностранных студентов. Все иностранцы - из Азии, Латинской Америки - приверженцы двухуровневой системы. Это надо учитывать, чтобы не потерять иностранный контингент. Всем этим должны заниматься специальные рабочие группы под эгидой минобрнауки.

Как вы относитесь к предложению разрешить закончившим пятилетний специалитет поступать в магистратуру?

Александр Чубарьян: Да, этот вопрос сейчас дискутируется. В такой ситуации магистратура могла бы быть не два года, а год. Но вообще-то во всем мире существует тенденция к увеличению срока обучения в университетах.

Есть еще одна инициатива: дать возможность студентам, обучающихся, к примеру, на гуманитарных специальностях, первые два года подумать о выборе специальности. То есть сделать программу для начального периода преподавания общегуманитарных образовательных предметов. Государственный академический университет гуманитарных наук, где я президент, сейчас над этим работает. Сегодня я не вижу пока устоявшихся курсов, которые могли бы быть полезны и интересны всем гуманитариям в первые годы обучения. Их нужно создавать.

Планируется ли как-то исправить ситуацию, когда очень небольшой процент аспирантов, завершивших обучение, защищает диссертацию?

Александр Чубарьян: Я считаю, что нужно обязать человека по окончании аспирантуры сделать какую-то итоговую работу. Сейчас часто случается так, что он просто получает справку, что прошел курс аспирантуры.

Во многих вузах в этом году был недобор. С системой выпускных приемных экзаменов что-то не так?

Александр Чубарьян: Последняя приемная кампания выявила много недостатков. Желающих получить высшее образование много, а некоторым вузам пришлось второй раз проводить прием. Эта ситуация, конечно, сигнализирует о том, что нужно искать новый подход к проблеме приемных испытаний - экзаменов. Я, например, не уверен, что это хорошо, когда будущие студенты подают заявления в пять вузов, распыляют свои интересы и внимание. В принципе выбор, конечно, должен быть, но не такой широкий.

Если говорить о школьной истории, вас полностью устраивает культурно-исторический стандарт, по которому сейчас сделаны учебники?

Александр Чубарьян: Он требует, как всякая программа, усовершенствования с учетом того, что происходит в мире. Следует усилить внимание особенно к тем периодам и событиям, которые пытаются пересмотреть и просто исказить многие общественные деятели, журналисты или представители науки в странах Запада. Например, в последнее время мы сталкиваемся с попытками отменить или обесценить наше культурное наследие. В этой связи следует изменить преподавание в школах истории, в частности, тех тем, которые касаются роли русской культуры. Я специально посмотрел все учебники, которые сейчас действуют. Как правило, проблемы развития культуры в России - это просто перечень имен. Я думаю, школьникам нужно обстоятельно и исчерпывающе рассказать, какое огромное значение сыграли отечественные культура, искусство и наука в мировом развитии.

После принятия стандарта мы выпускали специальные брошюры, где были ответы на так называемые трудные вопросы истории. Учителя очень просят продолжать эту работу, чтобы быть в курсе новых подходов к историческим сюжетам. Это особенно касается истории, в частности, древнего периода нашей страны в связи с тем, что на Украине активно проводят ревизию истории происхождения Древнерусского государства, преувеличивая украинский феномен. Сходная картина и в освещении многих других периодов нашей истории.

Есть планы сделать культурно-исторический стандарт для всеобщей истории, которую тоже изучают в средней школе?

Александр Чубарьян: Подготовлена концепция преподавания всеобщей истории. От имени Российского исторического общества (РИО) ее направили в Минпросвещения России.

Концепция прошла широкое общественное обсуждение в Академии образования и в крупных университетах. Через Ассоциацию учителей истории с ней познакомились все учительские объединения. В ответ мы получили массу замечаний, дополнений и уточнений, в частности, от участников заседания в историко-филологическом отделении РАН.

Одна из главных задач концепции по преподаванию всеобщей истории состоит в том, чтобы преодолеть так называемый европоцентризм, уделив больше внимания истории Азии, Африки, Латинской Америки. В ближайшее время предстоит подготовить брошюры по трудным вопросам, связанным с историей этих стран. Я беседовал с учителями, которые признаются: нужна помощь в преподавании истории, например, Китая, Индии, других азиатских стран.

Многие критикуют идею свести преподавание истории в школах к одному учебнику. А вы?

Александр Чубарьян: Да, есть тревожная тенденция ограничить каждую школьную дисциплину одним учебником. И, как я вижу на учебно-методическом совете при министерстве просвещения, эта идея поддерживается. РИО высказалось против. Против одного учебника выступает и глава Российского военно-исторического общества и помощник президента Владимир Мединский. Напомню, в 2014 году, когда принимали культурно-исторический стандарт, было решено, что в распоряжении учителя должно быть минимум три линейки учебников на выбор. Это оптимально и для того, чтобы не было противостояния издательств и авторов. Послушайте, даже в советское время можно было выбирать учебники по физике, математике и другим предметам. И вдруг сейчас у нас появится какой-то монополизм в этом вопросе.

Но, конечно, все учебники должны быть рекомендованы министерством и должны базироваться на культурно-историческом стандарте.

К слову, в продолжение прошлогоднего Всемирного конгресса учителей истории на конец сентября в Санкт-Петербурге при поддержке РИО намечена встреча авторов учебников. В нынешней ситуации многие европейские авторы не выразили готовность приехать. Но мы получили согласие на участие авторов учебников всех стран СНГ, многих стран из Африки, Азии. Евразийский контекст этой встречи сейчас очень актуален.

Рассчитываю также, что мы сможем обменяться мнениями с нашими коллегами из европейских стран. По крайней мере у меня есть сведения, что многие представители учительского сообщества этих стран не разделяют тех настроений, которые есть в их элитах, и готовы к продолжению сотрудничества с российскими преподавателями.

Во всем мире история становится предметом острых дискуссий и противоборства. И в сложной ситуации попыток ее переписать, спекулировать историческими фактами и использовать их в противостоянии с нашей страной очень важно усилить внимание и интерес к этому предмету.

Фурам из ЕС разрешат возить фармпрепараты в Россию

Дарья Худякова

Перебоев с импортными лекарствами в России не будет. Ввоз лекарственных средств, фармпрепаратов, а также скоропортящихся продуктов в Россию транспортным компаниям из ЕС запрещать не будут. Разрешить ввозить эти товары напрямую без перегрузки предложил Минпромторг, рассказали "РГ" в министерстве.

"С учетом позиции промышленных предприятий и торговых организаций Минпромторгом России сформированы предложения по перечню товаров, характеристики которых исключают возможность их перевозки автомобильным транспортом с использованием перегрузки или перецепки на границе в связи с риском потери качественных характеристик", - отметили в минпромторге. Как пояснили в министерстве, например, под исключение планируется включить такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что европейским фурам запретят въезжать в страну с 1 октября в качестве зеркального ответа на санкции ЕС. Официально ни минпромторг, ни минтранс эту информацию еще не подтверждали.

Письмо с просьбой вывести из-под запрета еще и алкогольную продукцию первому вице-премьеру Андрею Белоусову направил председатель президиума АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли) Игорь Караваев. Он пояснил "РГ", что такой запрет несет серьезные риски для ценовой и физической доступности ассортимента импортной алкогольной продукции в преддверии новогодних праздников. "Стоимость логистики вырастет до 50%. В результате оборот легальной алкогольной продукции в пиковый сезон может снизиться до 40%", - отметил он. Необходимость "перецепки" и перегрузки алкогольной продукции на границе усиливает риски ее боя и порчи, а также снижения уровня безопасности и качества отдельных категорий алкогольной продукции, которые требуют сохранения специального температурного режима, опасаются в АКОРТ.

Опрошенные "РГ" участники рынка в целом с опасением относятся к возможному ограничению на въезд фур из ЕС. Логистика импорта в страну и так сильно усложнена из-за санкций, новые ограничения снова вызовут рост тарифов на перевозку. Но если и вводить ограничения, то список товаров, которые ввозить можно, должен быть обязательно, подчеркивают они.

"Если мы не хотим "назло бабушке отморозить уши", то необходимо составить список товаров, попадающих под исключения", - говорит Алексей Чернышев, коммерческий директор компании AKFA.

По его словам, в списке разрешенных для ввоза грузов должны быть скоропортящиеся товары и товары, требующие особых условий хранения и транспортировки. В первую очередь это товары медицинского назначения, лекарства, определенные продукты питания.

Если запрет будет введен, основным бенефициаром станет Беларусь. В ней незамедлительно будут расширены мощности по организации перегруза из европейского транспорта, считает Чернышев. Также выиграет железнодорожный транспорт: часть груза, который возили ранее автотранспортом, пойдет по железной дороге.

Сейчас существует два способа доставки товаров из ЕС автотранспортом: первый - напрямую из ЕС в Россию через погранпереходы с прибалтийскими странами; второй - когда перевозчик ЕС едет на границу с Беларусью, где происходит перегрузка/перецепка на авто перевозчиков из РФ и РБ, а далее уже осуществляется доставка товаров до места назначения, рассказывает Дмитрий Аржаных, соучредитель группы компаний "СЛК". Если запрет для въезда европейских перевозчиков введут, первый вариант отпадет и для перевозчиков из ЕС останется один вариант доставки грузов через Беларусь.

Ставки на перевозку немного подрастут, считает Аржаных. Варианта доставки прямой машиной больше не будет, а перегрузка на границе РБ - это лишние деньги, которые будут включены в стоимость фрахта.

Для принятия решения о запрете на въезд фур из ЕС время выбрано не совсем корректно, считает Григорий Григорьев, генеральный директор Novelco. Это связано с тем, что обычно треть общегодового объема грузоперевозок приходится на четвертый квартал. Поэтому планировать в этот период столь существенные изменения в цепи поставок - значит подвергать их дополнительному риску потерь из-за простоев. Однако само решение Григорьев поддерживает: сейчас российские перевозчики в сравнении с европейскими работают в неравных условиях. Так считает и Евгений Дятлов, руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России. Объем импорта к концу года обычно возрастает, поэтому установление запрета именно в этот период выглядит запоздалым решением, говорит он. Кроме того, прямая автомобильная доставка из ЕС в РФ часто является безальтернативным вариантом для фармацевтической продукции, при перевозке которой не допускается перегрузка или перецепка в пути. В случае введения запрета на въезд фур из ЕС потребуется значительное усложнение логистики, наличие площадок разгрузки/погрузки и временного хранения грузов, говорит кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета "Синергия" Екатерина Федюкович. Поэтому неизбежно возникнет вопрос о страховании грузов в процессе перегрузки из-за повышения возможностей его порчи и утраты, говорит эксперт. Затраты компаний на доставку вырастут, увеличатся ее сроки, это приведет к повышению цен для конечных потребителей.

ЕС поддержит развитие рыбного хозяйства Финляндии

Европейский фонд морского, рыбного хозяйства и аквакультуры (European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, EMFAF) выделил Финляндии средства для развития аквакультуры и рыболовства. Общий объем финансирования составляет 140,3 млн евро.

Финансирование планируется направить в том числе на стимуляцию модернизации и инноваций в рыбной отрасли республики, сообщает корреспондент Fishnews.

Вслед за заключением соглашения о партнерстве на 2021-2027 гг. с Финляндией Еврокомиссия приняла программу EMFAF для этой страны, пишет The Fish Site. По его данным, общий объем поддержки составит 140,3 млн евро, из которых непосредственно ЕС передаст 71,8 млн евро.

Деньги фонда предполагается потратить на поддержание доступности местной рыбы, развитие мелкомасштабного промысла, исследования и инновации для повышения эффективности и цифровизации по всей производственно-сбытовой цепочке, а также на защиту биоразнообразия и рыбных запасов в водах Финляндии.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс заявил, что новая программа фонда будет поддерживать инновационные проекты в Финляндии, ускоряя ее переход к «зеленым» и цифровым технологиям в рыболовстве и аквакультуре. По словам чиновника, Финляндия является активным сторонником устойчивого развития и модернизации в этих областях, отмечает пресс-служба Еврокомиссии.

Виргиниюс Синкявичюс также выразил уверенность в том, что программа защитит морскую среду и условия для сохранения рыбных запасов, одновременно поддерживая прибыльность отрасли.

Fishnews

Почему Россия такая большая

Елизавета СМИРНОВА

Время идет быстро. Многие из нас хорошо помнят времена национального унижения и позора в девяностых, когда страной правила пресловутая «семибанкирщина», кучка олигархов, сумевших урвать по большому куску развалившейся империи, а национальным символом являлась клетчатая сумка «мечта оккупанта», с помощью которой, перевоплотившись в мешочников, зарабатывали себе на пропитание бывшие деятели культуры и науки. И вот маятник, похоже, наконец, качнулся в другую сторону. Россия, которая десятилетиями отступала и в прямом, и в переносном смысле, снова переходит в наступление.

Проходят столетия, а все развивается по одному и тому же сценарию. Наша страна проходит через некую кризисную точку, «разбирает» себя на части, а затем постепенно вновь восстанавливается, «расширяется». Почему так происходит? Есть ли в том некие закономерности, что действуют почти так же, как и законы физики? Наши «западные партнеры» во все времена любили вешать на Россию негативные ярлыки — «тюрьма народов», «страна рабов», «империя зла» и так далее, подразумевая, что единственной силой, связующей эту огромную территорию и множество национальностей, является грубое принуждение, военная мощь да еще неразвитость обитателей. Но могло ли столь противоречащее внутренним устремлениям людей государство просуществовать примерно в одних и тех же границах сотни лет? Даже после катастрофы распада СССР Россия потеряла примерно 25% своих исторических территорий. Британская империя — 99%.

В этой теме номера мы попытались, прежде всего, посмотреть назад, чтобы понять, почему Россия всегда была столь масштабной страной и что заставляло населяющие ее народы жить вместе, а не разбегаться по своим «квартиркам», как это случилось в той же Европе. Не претендуя на научную глубину анализа (оставим это исследователям вроде Фернана Броделя), мы, тем не менее, вывели некие закономерности, характерные как для имперского, так и для советского периодов истории. Обобщая, речь идет, в первую очередь, о гарантиях безопасности, которые русские предоставляли другим народам. Это, в свою очередь, давало им возможность оставаться «уникальными», сохранять свою культуру, обычаи, религию, используя при том все преимущества большого интернационального пространства. Для примера можно просто сравнить судьбу армян в Российской и Османской империях. Точно такие же принципы — возможности для социального и культурного развития вне зависимости от национальности — были заложены и в основу советского проекта.

Сегодня часто можно слышать точку зрения как со стороны либеральной оппозиции, так и от самых махровых «патриотов» — мол, России сегодня просто нечего «предложить миру». Нет у нас никакой «великой идеи», «мессианского проекта», чтобы возбудить им народы нашей планеты. Между тем, эта идея вытекает из нашего исторического опыта. Более того, подспудно мы уже действуем по «заветам предков», помогая целым странам, уже обреченным на «заклание», вернуть свой суверенитет, как это происходит, например, в Сирии. Решение по Донбассу тоже лежит в этой плоскости — признание народных республик позволит миллионам людей оставаться в поле русской культуры, откуда их хотели изгнать насильственной украинизацией. Нет сомнения, сегодня в мире существует огромный запрос на силу, которая бы помогала сохранять национальную самобытность и культуру, противостоять массовой культуре американского происхождения, которая, приходя на любой континент, штампует для всех одинаковые гамбургеры, фильмы и парки аттракционов.

С другой стороны, особенно если речь идет о пространствах бывшего СССР, Россия может помочь гражданам соседних государств и в решении массы вполне практических задач. Речь о хорошем образовании, о личном развитии, о карьере. Мы можем вернуть нашей стране статус «большого творческого пространства», где можно реализовать себя вне зависимости от национальности. Тем более что даже примкнувшие к ЕС прибалтийские республики такой площадки не обрели — недавно композитор Раймонд Паулс в очередной раз сетовал на то, что «Латвия стала глухой провинцией».

***

Рэндалл Коллинз, известный американский социолог, определял цивилизацию как «зону престижа». Так, в своей статье Civilizations as Zones of Prestige and Social Contact он отмечает, что сильная цивилизация работает подобно магниту, который стягивает к себе периферию за счет создания так называемых «символических объектов».

Речь идет не только о культурных центрах, которые «производят» картину мира, но и об институтах, обеспечивающих социальную мобильность (проще говоря — работу социальных лифтов). Вместе они создают такую эмоциональную энергию, в которой и вызревает престиж, притягивающий к себе периферию.

Таким образом, главным ресурсом для такой цивилизации выступает человеческий капитал, движение которого, как считает Коллинз, имеет два направления. С одной стороны, соблазняясь энергией престижа, люди начинают проникать в эту цивилизационную зону. А последняя, таким образом, насыщается новыми специалистами и идеями, в то время как коммуникационная среда становится все более сложной и многомерной.

С другой стороны, начинается движение изнутри этой зоны престижа наружу. Это движение, по мнению социолога, обеспечивается силой мягкой экспансии, когда пограничная ойкумена начинает «вспахиваться» культурным и идейным ресурсами центра. Их несут за собой миссионеры, учителя или специалисты, выросшие и воспитанные внутри цивилизации. В итоге, резюмирует Коллинз, сильная цивилизация создает целую сеть глубоких культурных, гуманитарных и экономических контактов, непрерывно работающих на ее престиж.

Конечно, если погрузить эту концепцию в историческую реальность, откроется множество нюансов и сложностей, которые значительно снизят ее интерпретационную силу. Особенно, когда речь идет о становлении и расширении российского государства, которое было исполнено трагедий, чудовищных ошибок и досадных неудач. Однако суть расширения России объясняется коллинзовской моделью довольно точно. Поглощая или втягивая в себя новые территории и народы, российская цивилизация всегда стремилась обеспечивать их, с одной стороны, безопасностью, а с другой — правом сохранять свой быт, ритуалы и локальную культуру, получая при том возможность осваивать культуру центра, избегая жесткой ассимиляции, какую использовали те же британские или французские колонизаторы.

Другими словами, престиж российской цивилизации, с которым она двигалась из центра наружу, всегда сводился к тому, что она двигалась под флагом универсальной идеи. Россия никогда не втягивала в себя периферию под знаменами национальной идеи или соблазняя ее особенным жизненным стилем, как это не без успеха удавалось США на излете прошлого столетия. Напротив, обеспечить единство в многообразии и осуществить колонизацию без эксцессов ассимиляции — так можно описать базовую идею или, если угодно, мечту распространения российского государства. Это престиж возможности оставаться самим собой даже после формальной интеграции в российское пространство. И без понимания этой формулы все нынешние разговоры по поводу бледности и слабости российской «мягкой силы» не имеют смысла.

Показательно, что внутри процесса расширения российской цивилизации можно выделить три модели расширения — стихийная, имперская и федеративная (то есть советская), каждая из которых хоть и имеет свои исторические особенности, достоинства и недостатки, однако так или иначе подчинена этой сквозной логике мягкой российской экспансии.

Стихийная модель

«История России есть история страны, которая колонизируется». Эта известная формула историка Василия Ключевского, описывающая логику развития и расширения российского государства, как нельзя лучше подходит для характеристики первоначальной, стихийной модели экспансии, сложившейся в доимперский период.

По сути, как считал Ключевский, периодизация российской истории — «это ряд привалов или стоянок, которыми прерывалось движение русского народа по равнине и на каждой из которых наше общежитие устраивалось иначе, чем оно было устроено на прежней стоянке». Причем факторы и география этого расширения всегда были разными.

Например, в период феодальной раздробленности это движение было обусловлено вопросами безопасности и поиском новых пахотных земель. То же бегство людей и политического капитала из Киева было связано с тем, что последний так и не смог обеспечить свою безопасность перед лицом степи, а затем перед волной татаро-монгольского нашествия.

Так начинается освоение территорий Верхней Волги, донского и средневолжского чернозема, с дальнейшим углублением экспансии на Европейскую равнину. К слову, нередко в авангарде этого географического распыления были отшельники, уходящие в глубь лесов, вокруг которых затем складывались монастыри, а вокруг монастырей — новые города. Итогом же этого масштабного движения славянских народов стало появление удельно-княжеского типа власти. А итогом борьбы между княжескими столами — возвеличивание Москвы и становление Московской Руси, в логике расширения которой господствуют уже иные мотивы — главным образом, экономические.

Так, после завоеваний Ивана Грозного, когда в Московскую Русь были включены Казань и Астрахань, под контролем оказался выгодный с торговой точки зрения Волжский путь через Великую степь. А после сокрушения Сибирского ханства и превращения монголоязычных ламаистских калмыков в вассалов Москвы открывается большой путь на Восток. Весь XVII век прошел под знаком освоения Сибири. И это освоение, как показала дальнейшая история, было уникальным по двум причинам.

Во-первых, движение по освоению Сибири поначалу во многом было стихийным. Например, знаменитый поход Ермака связан с частной просьбой купцов Строгановых, которые попросили атамана организовать поход против хана Кучума, вредящего их коммерческим интересам. А позднее освоение Сибири — например, после Смутного времени — шло путем перманентной миграции «охочьих» людей, то есть крестьян, посадских, казаков.

Во-вторых, включая новые сибирские территории в состав царства, Москва не проводила на них жестокую колонизацию, подобную той, что была в Северной Америке. «Расширяясь на Восток, государство руководствовалось иными соображениями, чем те, кто осваивал Северную Америку, — объяснил «Культуре» Юрий Петров, директор Института российской истории РАН. — В Америке нужны были земли, ради чего индейцев отправляли в резервацию или истребляли. В России же земель было много, а государственный интерес был в том, чтобы новые народы исправно платили налоги. Поэтому в отличие от США в России ни один народ и ни одно племя не исчезло».

Именно поэтому, считает историк, расширение территории российского государства и присоединение других народов нельзя считать колонизацией, поскольку за присоединением народов следовало слияние элит, несвойственное для классических колониальных режимов. «Местная элита со временем становилась полноправной частью элиты центра, а затем — элиты империи, и это обеспечивало сплоченность государству», — замечает Юрий Петров. При этом в присоединенные территории сразу же отправлялись миссионеры, которые приносили местным народам письменность. Основывались монастыри, что становились местными культурными и образовательными центрами. Возникали новые города.

Таким образом, расширение российского государства в первый период обеспечивалось не только классической скупкой лояльности в обмен на привилегии по отношению к местным элитам, с одной стороны, и требованием платить налоги в обмен на безопасность по отношению к локальным народам, с другой. Уже тогда Москва за счет миссионерской работы распространяла образование и культуру в тех регионах, которые переходили под ее контроль, создавая, насколько это было возможно, единое культурное пространство, толерантное к плюрализму. Так прокладывалась дорога к империи, где задачи по освоению и удержанию периферии приобретали иное измерение.

Имперская модель

«Проблема окраин» существовала в Российской империи с самого ее зарождения. Новые земли, присоединявшиеся после завоеваний, нужно было не только «юридически оформлять», но и интегрировать в общее культурное и политическое поле, заранее нейтрализовав в них всевозможные конфликты. А конфликты могли разразиться по множеству линий, прежде всего это были национальные и религиозные разногласия.

В отличие от европейских государств, Россия не стремилась создать унифицированное пространство, скорее расширяла зону своего влияния. И эта задача требовала совсем иного подхода. Необходимо было создать привлекательный образ, показать, что войти в состав Российской империи — это благо и даже престижно.

Одной из таких витрин для Европы стала Финляндия. После русско-шведской войны 1809 года Россия получила в свое владение Великое княжество Финляндское. Несмотря на то, что в манифесте о присоединении говорилось, что все жители, города, селения и крепости отныне должны были состоять в собственности российского самодержца, Финляндия получила широкую автономию.

Прежде всего — право формировать правительство. А в 1860-х годах княжеству и вовсе было позволено решать многие вопросы по управлению землями самостоятельно. Еще большая свобода была закреплена в 1878 году, когда, согласно военной реформе, княжество получило право создавать собственную армию. К тому же лояльное отношение финнов к Российской империи подкреплялось и тем фактом, что после присоединения местные элиты практически ничего не потеряли ни в социальном, ни в материальном отношении. А многие финские дворяне и вовсе перешли на службу в России по собственному желанию. Пестрота народностей и религий в рамках одной границы, несмотря на доминирующее православие и русскую нацию, безусловно, привлекала. Ведь, с одной стороны, это позволяло находиться под защитой императора, а с другой — реализовываться в рамках имперских государственных институтов, не теряя своей самобытности и автономии.

Другим стратегическим направлением империи в XlX веке был Балканский полуостров, «пороховой погреб Европы». В регионе к тому времени сложился клубок из разного рода противоречий: здесь сталкивались интересы европейских держав с Османской империей и интересы мусульманского мира с населявшими полуостров христианскими народами. Ситуация обострилась еще сильнее после русско-турецкой войны в 1878 году, когда на карте Балкан появился ряд самостоятельных христианских государств. Глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II Александр Горчаков считал Балканы зоной жизненных интересов России. Ведь присутствие в регионе позволяло не только контролировать проливы, но и в целом закрепляло присутствие России в Европе. В тот период сложились и традиционные методы ведения российской политики на полуострове. Прежде всего — поддержка христианского населения и его требований, помощь в проведении переговоров с правительством Османской империи по конкретным вопросам. Но, помимо дипломатических методов, применялись и культурно-просветительские. Христианские жители Балкан могли получать образование в Российской империи. Русские учителя и врачи отправлялись работать на полуостров, а Православная церковь жертвовала немало средств на поддержку монастырей, храмов, и школ. Все это, вместе с готовностью защищать христианское население с оружием в руках, формировало образ Российской империи в регионе.

Империя наоборот

В 1958 году американский журналист Питер Грот написал: «Америка является страной с наиболее развитой индустрией рекламы, но, когда дело касается наиважнейшей рекламной кампании — рекламы самих себя и демократического образа жизни, мы заметно отстаем от коммунистов».

Озабоченность американского журналиста объяснима. Приближающиеся шестидесятые годы стали триумфом Советского Союза в борьбе за мировую идеологическую и политическую гегемонию. Но секрет этого успеха во многом скрывался во внутреннем политическом устройстве страны, и меньше — в ее умении выстраивать навязчивый пиар за рубежом.

В наследство от империи Союз получил огромные территории и множество народностей, которые на них проживали. Централизованное устройство имперской России оставило за собой тяжкий груз социального неравенства и национальные противоречия. Разрешить их методами европейских империй, которые при завоевании новых земель просто подвергали их эксплуатации на благо колонизатора, не вкладываясь в развитие, значило бы воспроизводить в первом в мире социалистическом государстве порочную логику западных капиталистов.

Идеологически заряженное молодое советское правительство не могло себе этого позволить. К тому же на первых порах требовалось сохранить целостность государства, и сделать это только при помощи военной силы было просто невозможно. Большевики изобрели иной способ включения бывших имперских земель в новое советское пространство.

Начиная с 1917 года, идея объединения народов на основаниях религии и нации уступила место идее объединения на основе классовых интересов. Интернациональная повестка, минуя конфессиональные и национальные разногласия народов, стала доминирующей на территории бывшей Российской империи и противопоставила строительство советского государства логике нацстроительства других стран. По сути, Советский Союз предложил миру альтернативный набор универсальных и прогрессивных ценностей: модернизация, социальное равенство и интернационализм.

При этом отказ большевиков от эксплуатации своей периферии и вложения в их модернизацию зачастую был даже в ущерб России, то есть главенствующей республике в Союзе. Как говорит в одном из своих интервью политолог Юрий Солозобов, Советский Союз был «империей наоборот». «Это была империя, где метрополия жила хуже, чем периферия, у которой было меньше прав, чем у периферийных колоний», — считает Солозобов.

Объяснения такому механизму управления разнятся в зависимости от периода, который переживала страна. В первые годы, когда еще жива была вера в мировую революцию, Советский Союз стремился так притянуть к себе все страны, желающие обрести свободу, показывая им привлекательность советского устройства. Республики становились прообразами будущей жизни во «всемирном Советском Союзе».

Например, Казахстан, за десятилетия прошедший путь из XVII века в настоящее, был блестящей витриной, привлекавшей сторонников Союза по всему миру. Чего нельзя было сказать в тот момент о европейских державах, по сути, консервирующих отсталость в своих колониях, что в итоге через несколько десятилетий и толкнуло их в объятия Советского Союза.

Позднее, когда мировую революцию отложили в долгий ящик, появилась возможность протянуть интернационалистскую руку помощи тем самым бывшим европейским колониям, в которых активизировались национально-освободительные движения. Но чтобы быть привлекательными в их глазах, опять-таки миру было необходимо показывать масштабный и успешный модернизационный проект на своей территории. Это заставляло еще больше вкладываться в национальные республики, поддерживать развитие местной интеллигенции, корпуса научных работников и номенклатуры. Союз, как мы уже говорили, представлял собой «перевернутую империю», которая вкладывалась в свои периферийные земли больше, чем в центр, и тем была привлекательна. Именно это устройство, подкрепленное интернационалистским пафосом и коммунистическими ценностями, было концептуальным содержанием советской зоны престижа. Модернизированный советский Казахстан против британской Танзании выигрывал с разгромным счетом.

Для продвижения своих ценностей и положительного образа за рубежом уже в первые годы советской власти была создана огромная сеть культурных и научных организаций. Важность идеологической и культурной экспансии Советы оценивали не ниже, чем дипломатическую работу, установление политико-экономических связей с мировыми элитами или военную поддержку революционных движений. В 1925 году было открыто Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС), у истоков его стоял легендарный нарком просвещения Анатолий Луначарский. Прежде всего целью общества было продемонстрировать преимущества советской культуры для иностранных государств. В ходе своей работы ВОКС организовывало заграничные поездки для творческой интеллигенции, международные выставки, а также продвигало советское искусство на зарубежных площадках. Это был прообраз народной дипломатии или «мягкой силы», как мы понимаем их сегодня.

Проблема, однако, в том, что СССР не смог выдержать взятый темп. Как замечает в одной из своих статей Тимофей Бордачев, известный исследователь-международник: «Главной причиной распада Союза стала неспособность самой России дальше выдерживать давление возникших в его рамках обязательств». При этом исследователь справедливо добавляет: «СССР был уникальным экспериментом по преобразованию колониальной европейской империи XIX века в современное федеративное государство».

Об истинных объёмах поставок западного оружия

поможет ли она киевскому режиму надолго затянуть противостояние с русской армией?

Николай Сорокин

Масса вопросов поступает ко мне разными путями насчёт обстрелов и терактов.

Ребят, всё очень просто.

Украина и Запад терпят поражение за поражением на поле боя. Никакого «контрнаступа», сколько бы об этом не болтали разнообразные фрики, типа Арестовича или Кулебы, даже и не предвидится: на него нет ни сил, ни средств.

Кадровая армия Украины на 70-80% разгромлена, попросту говоря, уничтожена.

При этом нужны «перемоги». Как воздух и вода, как горилка и гашиш они нужны Зеленскому. Во-первых, зреет массовое недовольство у населения, почти в каждой семье есть убитые или раненые, правда, на это ему, в целом, плевать, организованного бунта всё равно не будет, любые инициативщики давно задавлены спецслужбами и разобраны по косточкам.

Но PR-истерия о перемогах как-то подзатихла, и клоунам из Квартала-95 и их службам информационно-психологического воздействия такое явно не по душе.

Во-вторых и главных, нужно отчитываться перед хозяевами, они и так, на фоне постоянных поражений ВСУ резко сократили в июле-августе поставки оружия.

Они начали разочаровываться в возможностях Украины не победить, нет, понятно, что серьёзные спецы в это никогда не верили, а хотя бы заставить Россию надолго увязнуть в этой войне.

Словом, надо что-то делать.

И вот, по подсказке кураторов из MI6, крайне опытных в этом деле пареньков, они избрали единственно доступное средство, т.н. оружие слабейшего, т.е., терроризм.

Когда не можешь победить врага, нужно просто отравить колодец, гласит древняя шумерская мудрость, и украинские властители в полной мере приняли её на вооружение. А мы, много лет не сталкивающиеся с актами терроризма и боевыми диверсиями на своей территории, даже в чеченскую войну похожих атак не было, оказались к такому не до конца готовыми и, мне кажется, даже на пару дней впали в прострацию.

На Украине вновь заговорили о победах, о разносе российских складов, об уничтожении Крымского моста, о предстоящих ударах по Белгороду, Ростову, Сочи, Москве. При этом на фронте у них дела с каждым днём обстоят всё хуже и хуже, Авдеевка практически в полукольце, в Соледаре, предместьях Северска, Артёмовске - городские бои, Марьинка близка к освобождению, изюмская группировка ведёт бои на подступах к Славянску, на южном фасе накапливаются войска в предместьях Николаева, в Харьковской области - натуральный разгром ВСУ.

Поэтому выход один: диверсионные группы и обстрелы PR-знаковых объектов, типа ЗАЭС и Крымского моста. Чтобы Запад снова поверил. Чтобы дали ещё пару десятков Химер и сотню гаубиц.

Точно так вели себя бандеровцы и "лесные братья", моджахеды во время советско-афганской войны, боевики Дудаева-Масхадова, будучи задавленными на поле боя: массовый террор, запугивание населения и, вытекающая из этого, западная помощь.

Так как же на самом деле обстоят дела с западной помощью? Насколько она эффективна? Поможет ли она киевскому режиму надолго затянуть противостояние с русской армией? Разберёмся.

Сначала посмотрим, кто и какие системы вооружений вообще поставлял и поставляет Украине.

Германия

С 21 июня правительство Германии открыто ведет в интернете реестр вооружений, оборудования и других материалов, направляемых для помощи Украине.

Среди уже поставленных видов оружия - сотни противотанковых систем и переносных зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в этом списке стрелковое оружие, включая 16 млн патронов, 100 000 ручных гранат и 5300 фугасов. Что касается нелетального снаряжения, то Германия предоставила автомобили и бензин, палатки и продовольствие, а также медицинские материалы.

За артиллерийскими установками PzH 2000, должны были последовать другие системы тяжелого вооружения: 10 000 артиллерийских снарядов, 30 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 снарядов, а также еще 53 000 снарядов для зенитных установок. Также ещё в июне была подтверждена поставка новейшей системы противовоздушной обороны IRIS-T, радара слежения и 3-х (трех) реактивных систем залпового огня (РСЗО) из запасов бундесвера.. Прекрасно, но заметим, что пока поставлены только патроны, фугасы, гранаты и около десятка САУ PzH 2000, все, понятно, давно уничтожены.

Также обещано дополнительное разведывательное оборудование, включая 32 беспилотника, более 150 автомобилей, ряд из которых бронированные, и медицинское оборудование. Вы, уважаемые читатели, всматриваясь в эти цифры уже начинаете ощущать лёгкое недопонимание, не правда ли?

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил правительство Германии, но в то же время выразил надежду на еще более сильную поддержку. Алексей тогда не знал, что не будет даже слабой.

США

Президент США Джо Байден ещё в конце мая объявил, что США увеличат поставки тяжелых систем вооружений Украине. В частности, речь шла о реактивных системах залпового огня MLRS ("Мыльницы") или более легкой версии HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System - ("Химеры), использованию которых вскоре будут обучаться украинские солдаты.

Оба типа РСЗО представляют собой мобильные платформы, способные запускать различные типы ракет. Основное отличие между ними заключается в том, что у HIMARS ракетная установка находится на бронированном грузовике, а не на гусеничной машине, как у тяжёлой MLARS. Это ограничивает проходимость, что ещё скажется поздней осенью, если, конечно, к тому времени останется хоть один комплекс, зато автомобили на колесах потребляют гораздо меньше топлива. Самое главное, что их вес на треть меньше, и это позволяет транспортировать их самолётами.

Обе системы способны запускать тактические ракеты с радиусом действия в несколько сотен километров. Однако правительство США пока отказалось поставлять Киеву такие модификации этих РСЗО. Украинские вооруженные силы получают ракеты с максимальной дальностью действия 80 км. Цель - отразить нападение России на украинскую территорию. Также украинским военным должна помочь радиолокационная система противоартиллерийской обороны из США. При этом в Вашингтоне заявили, что Украина обязалась не использовать американские РСЗО для ударов по российской территории, ну а в Крыму можно, це ж ведь с т.з. американцев - Украина. Всего ВСУ получили 16 мобильных комплексов и около 300 ракет. Как вы думаете, такими средствами можно выиграть войну с Россией? И чем эти комплексы могут помочь в реальном противостоянии на фронтах?

США были самым крупным поставщиком оружия в Украину с начала российской операции. В частности, переносные ракетные комплексы Javelin (ПТРК) и Stinger (ПЗРК) сыграли важную роль на ранних этапах столкновения с нашими войсками, пока Генштаб в корне не изменил тактику.

Дания

Дания поставила неизвестное количество американских противокорабельных ракет типа Harpoon, тех самых, которые из своей малозаметной для любых систем ПВО/ПРО траектории, фактически, по гребням волн смертельно ранили флагман ЧФ "Москва", понятно, что очень немного, иначе зная повадку PR-вояк из окружения Зеленского, пользовались бы значительно чаще. Тем более, что после уничтожения склада с Harpoon в одесской порту около месяца назад, об этих действительно прекрасных в технологическом смысле изделиях ничего не слышно и они не задействованы.

В НАТО считают, что всепогодные противокорабельные ракеты Harpoon, обещанные Данией, заметно повысят шансы на защиту черноморского побережья Украины. Возможно, они даже помогут прорвать морскую блокаду, которая в значительной степени отрезает Украину от мировых рынков. Ключевое слово здесь - обещанные. Новые ракеты Датское Королевство так за 2 месяца и не поставило; либо их просто нет, либо «самим нужно».

Великобритания

Британское правительство, согласно собственной информации, поставило Украине целый ряд систем вооружения. К ним относятся, в частности, различные виды переносного оружия, такие как ракетные комплексы Javelin и Stinger..

Украинские военные используют противотанковые системы Javelin и постоянно матерят их за огромный процент брака, недееспособны чуть ли не половина всех поставленных установок.

Причина проста, как мечты старшеклассницы: англичане передают Украине старые, подлежащие списанию комплексы, десятилетиями лежавшие на складах.

По словам депутата британского парламента Джеймса Хиппи, в Украину также должны быть поставлены «сотни» ракет Brimstone-1, которые могут уничтожать танки, артиллерийские батареи, а также легкие бронированные катера. Кроме того, будут переданы 120 бронетранспортеров Mastiff с мощной противоминной броней, а также небольшие транспортные беспилотники для снабжения передовых позиций пайками и боеприпасами.

Ключевые слова: «должны быть», «будут». Уже заканчивается август, а российская армия этих систем не видит.

Чешская Республика

Считается, что Чехия уже поставила Украине неизвестное количество боевых машин пехоты и танков советского производства, реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также, возможно, боевых вертолетов советской разработки. И, возможно, Прага хочет поставлять больше тяжелого вооружения. Важна преемственность, заявила в конце мая министр обороны Яна Чернохова, очередная европейская женщина - министр обороны, дань либеральному безумию. Но его больше нет, этого оружия.

Другие государства

По данным из различных источников, ряд других государств, в том числе Канада, Италия, Греция, Норвегия и Польша, намерены поставить Украине артиллерийские системы, включая десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Нидерланды, как и Германия, хотят поставить несколько самоходных гаубиц PzH 2000.

Скажу больше. Министерство обороны США на днях сообщило о новом пакете помощи для Украины на $755 млн, сумма уже несколько настораживает, не правда ли? В пакет войдут оружие, боеприпасы, беспилотники и противолокационные системы.

Также в Пентагоне анонсировали, что передадут Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS через несколько месяцев. Если, конечно, через несколько месяцев их будет кому передавать.

В новый пакет помощи от США войдут:

боеприпасы для HIMARS;16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов;15 беспилотников ScanEagle;противолокационные ракеты HARM;1000 тяжелых противотанковых ракет TOW;

1000 противотанковых комплексов Javelin и другие.

Вы ничего не замечаете? С учётом растяжки поставок по времени на многие месяцы, «пропажи» от трети до половины изделий ввиду их коммерческого использования украинскими околоуголовными схематозниками, т.е., перепродажи третьим странам, потерь от ударов российских систем при транспортировке и разгрузке, естественной убыли артсистем и снарядов в результате непрекращающихся перманентных ударов на линии соприкосновения и в тылу, торговли ВСУ с противником западными системами, осознавая наш повышенный интерес, особенно к передовым разработкам - это капля в море, почти ничего..

Напомним, накануне группа авторитетных экспертов, военных и дипломатов из США призвали власти страны более решительно помогать Украине оружием. Ведь наступает решающий момент. Это был буквально вопль отчаяния.

«Администрация Байдена должна действовать быстрее и более стратегически в реагировании на запросы Украины на определенные виды вооружения. И когда принимается решение предоставить более сложные системы – как HIMARS – их нужно давать в большем количестве, чтобы добиться максимального результата на поле боя. Украине нужны дальнобойные системы, чтобы срывать российское наступление, в частности логистику, поставки топлива и боеприпасов. А это означает, что США должны предоставить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые позволят бить по российским военным целям где угодно на территории Украины, включая Крым», – подчеркнули эксперты.

Обращение подписали

бывшие главнокомандующие объединенными силами НАТО в Европе генералы Филипп Бридлав и Уэсли Кларк;бывшая должностница Госдепа и Пентагона Дибра Кейган;бывший посол в Финляндии и Турции Эрик Эдельман,доктор Эвелин Фаркас – экс-замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии;посол Дэниел Фрид – бывший заместитель госсекретаря по Европе; бывший посол США в Украине Джон Гербст;экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес;бывший посол в Германии Джон Корнблум;бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер;бывший первый заместитель министра обороны Йен Лодал;

бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Все «экс». Все бывшие. Все с психологией 90-х - нулевых, когда Россия была в глубоком ауте, а Штаты - глобальным лидером.

А почему вопль? А вот почему.

Дело в том, что западные страны резко снизили поставки всего для Вооруженных сил Украины. Соответствующие данные приводит обозреватель украинского Forbes Владимир Даценко.

Согласно собранной им информации, больше всего упали поставки артиллерии: с 90 единиц M777 в апреле до нуля в июле.

Значительно снизился подвоз техники. Если раньше подвозили более 200 единиц в месяц, то в июне и июле практически ничего нет. Кроме того, уменьшились поставки вертолетов и дальнобойных ракетных систем.

Ранее официальные лица оборонных ведомств США и стран Евросоюза высказывали недовольство падением собственной обороноспособности из-за помощи Киеву. Запрос ВСУ был таков: 300 реактивных систем залпового огня, 1000 гаубиц и 500 танков. The Guardian отмечала, что такую «скромную просьбу» американцам будет тяжело удовлетворить. Так, например, 647 реактивных систем – это, на всякий случай, весь арсенал армии США.

Напомним, издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.

По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложения и побудить Украину пойти на уступки..

На этом фоне в июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление».

Мы уже писали, как Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией.

Основная проблема в том, что страны НАТО вкладывают деньги в Украину, а военных успехов у их коммерчески одарённых союзников нет, от слова «совсем». Подавляющее большинство западных лидеров прекрасно осознают, что рассчитывать на серьёзные победы ВС Украины им не приходится. Вопрос лишь в том, как долго они смогут затягивать конфликт. Таким образом, «партнёрам» Зеленского нужен формальный повод для сокращения помощи до минимальных значений. Поводом может стать, например, невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, его-то, как мы уже писали в начале, и пытаются сублимировать с помощью разных PR-ухищрений и, в первую очередь, с помощью ракетных и артиллерийских ударов по различным объектам, находящимся под контролем России..

Кроме того, и это весьма немаловажно, у Запада есть не только финансовые, но и чисто военные причины для сокращения объемов помощи. В НАТО осознают, что военные поставки в интересах ВСУ – это, по сути, передача зарубежных технологий в распоряжение ВС России. Наши специалисты в результате боев захватывают западные образцы техники, изучают, а потом изобретают средства борьбы, или же, наоборот, создают аналоги в тех направлениях, где мы отстаём; в основном это касается микроэлектроники.

Не только захватывают, как я уже отмечал, но и покупают, интендантские службы ВСУ отлично зарабатывают, главное условие здесь - правильно заносить командирам.

Например, среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине, в рамках форума "Армия-2022" оказалась представлена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. А это ведь top secret, оно им надо? HIMERS, гаубицы M777 "Три топора" давно изучаются российскими специалистами, это общеизвестно. Остальное - засекречено.

Ещё одна проблема заключается в том, что происходящее на Украине Запад воспринимает как собственное поражение, которое возымеет тяжелые геополитические последствия. В результате лидеры стран-участниц НАТО будут увеличивать военные бюджеты и готовить свои армии к крупным военным конфликтам. Ранее американцы и европейцы ввиду самими же насаждаемого либерального идеологической мифа о слабости России, о её недееспособности, о «потёмкинских деревнях» в оборонной комплексе и прочей тупорылой пропагандистской мишуры, этим вопросом не занимались, а тут вдруг все воочию узрели как медведь скалит зубы и какие именно у него зубы.

И из этого фактора напрямую вытекает последняя причина, возможно, самая существенная, мы, собственно уже об этом вскользь упоминали. Советник (или уже экс- советник, не очень понятно) главы офиса украинского президента Алексей Арестович объяснил, почему страны Запада перестали поставлять оружие на Украину. По его словам, оружия у Запада просто нет, об этом он заявил в интервью израильскому "Лучшему радио".

Надо сказать, что Арестович отнюдь не идиот, и когда не занимается тупым враньём и пропагандой (это у него получается не лучшим образом, слишком наиграно, хотя, что называется «пипл хавает», существенная часть, по крайней мере), то говорит вполне разумные вещи.

«У них его просто нет. Тут никакой тайны в этом нет. Дело в том, что западные страны хорошо поставляли вооружение в середине восьмидесятых, когда готовились противостоять пятимиллионной советской армии, прущей к Ла-Маншу за две недели. Потом они решили, что конец истории наступил, Фукуяма им об этом официально объявил, поставил печать и все дружно разоружились», – сказал Арестович, видео опубликовано в Telegram-канале издания "Страна.ua.

По его словам, ставка западных стран в основном на авиацию. «Артиллерия – это сильно вспомогательные войска. А в советской модели, в которой до сих пор преимущественно пребывает украинская армия, как раз на артиллерию основная ставка. Они самолеты пока не поставляют, да ещё в таком количестве. Самолёты поставить можно, невозможно поставить систему применения авиации, подготовки, на которую они потратили сотни миллиардов долларов и много-много лет», – пояснил Арестович..

Дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии, сообщает газета Die Welt..

«Все наши просьбы были записаны и зафиксированы. Но пока что это не привело ни к какому эффекту», — рассказал газете источник в Киеве.

По данным Die Welt, с начала лета в Министерстве обороны Германии проходили встречи с представителями Украины. На них присутствовала и глава немецкого военного ведомства Кристина Ламбрехт. На встречах украинские дипломаты просили поставить им больше самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) Mars II.

Киев также настаивал на передаче ему 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard 1. Концерн Rheinmetall, который в годы Второй Мировой войны занимался производством пулеметов для вермахта, выразил готовность поставить эти машины Украине еще в апреле, однако не получил одобрения от правительства Германии..

Die Welt также пишет, что на прошлой неделе состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с его немецкой коллегой Ламбрехт. В минобороны Германии, по данным газеты, заявили, что это оружие нужно самому Берлину, чтобы выполнять обязательства в НАТО. Просто потому, что у Германии, например, чуть более 200 танков из них менее 50 полностью годны к боевой эксплуатации.

Точно такая же либо худшая ситуация сегодня имеет места во всех странах ЕС: оружия в обрез, советское передали всё, западное - всё, что могли.

Конечно, заявления из серии «у партнёров закончилось вооружение и БК, предназначенные для Украины», которые звучат от американских чиновников и украинских генералов, не должны вводить в заблуждение.

В нынешней обстановке, когда в проекте «антиРоссия» участвуют как минимум 50 государств, серьёзного критического дефицита оружия и боеприпасов украинские формирования испытывать не будут ещё какое-то время. По крайней мере, до тех пор пока на Украине существует ж/д сообщение и пока они контролируют крупнейшие города. Но при этом даже для минимальных локальных побед - оружия будет не хватать.

Всё больше западных политиков и представителей бизнеса осознают, что Зеленский и его основные союзники - радикальная крикливая внепартийная фракция в Конгрессе США и Великобритания - тянут за собой Европу и весь мир в пропасть. Что мир балансирует на грани коллапса и главными пострадавшими будут именно Европа и США. Именно поэтому объёмы поставок падают, что бы кто не кричал и не вещал с соросовских экранов, объёмы падают, и это непреложная истина. И по мере продвижения русской армии к государственной границе СССР, уверяю всех, они будут продолжать падать.

Нидерланды удвоили импорт российского необработанного хрома в I полугодииПо данным статистической службы Евросоюза, в июне 2022 года европейские страны импортировали из России 1 тыс. тонн необработанного хрома, что на 72% больше, чем в мае, и на 6% больше, чем год назад. Импортная цена составила 11,5 евро за кг.

Ведущая страна-импортер — Нидерланды — нарастила импорт данной продукции в первом полугодии до 6,1 тыс. тонн (3,3 тыс. тонн во II полугодии 2021 года).

Всего за первые шесть месяцев 2022 года из России в страны ЕС было экспортировано 6256 тонн необработанного хрома, что на 22% больше, чем за тот же период 2021 года. В денежном выражении поставки выросли на 122%.

Экспорт стали из Японии упал в июле почти на 19%

Согласно данным Министерства финансов Японии, в июле экспорт стали из Японии составил около 2,45 млн тонн, сократившись на 18,9% в годовом исчислении.

Среди них экспорт в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южную Корею, Китай, ЕС и США составил примерно 924 000 тонн, 424 000 тонн, 308 000 тонн, 104 000 тонн и 63 000 тонн соответственно в годовом исчислении или снижение на 11,4% до 33,6%.

Импорт стали в Японию в июле вырос третий месяц подряд до 591 000 тонн, увеличившись на 4,9% в годовом исчислении. Среди них импорт из Южной Кореи, Китая и АСЕАН составил около 259 000, 109 000 и 44 000 тонн соответственно.

Газпром сообщил об остановке "Северного потока" на трое суток

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 31 августа 2022 года будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. На период технического обслуживания ГПА Trent 60 DLE с 31 августа 2022 года по 2 сентября 2022 года транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет приостановлен. Об этом сообщает Газпром.

По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки. Комплекс регламентных на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

В соответствии с технической документацией Siemens, каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха, подчёркивается в сообщении.

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Прибыль Газпрома по МСФО за 2021 год составила 2.16 трлн руб. по сравнению со 162.4 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 151% до 3.68 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 85% до 5.65 трлн руб. с 3.05 трлн руб. Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки увеличилась 44% до 2.59 трлн руб. Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата увеличилась на 81% до 882.15 млрд руб.

Тройка ЕС провела телефонные переговоры с Байденом по ядерной сделке с Ираном

Главы трех европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, провели совместные телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом по поводу ядерной сделки Ирана.

Временный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в совместных телефонных разговорах обсудили текущие переговоры по иранской ядерной сделке 2015 года.

Согласно заявлению Белого дома, главы трех европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, а также президент США Джо Байден рассказали о текущих переговорах по ядерной программе Ирана и подчеркнули необходимость поддержки партнеров в западноазиатском регионе и совместных усилиях для сдерживания и ограничения так называемой дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе.

На прошлой неделе представители Белого дома заверили своих израильских коллег, что, несмотря на утверждения в прессе, никаких новых уступок Ирану не поступало, заявили представители США.

Представитель Госдепартамента США также сообщил «Аль-Джазире»: «Мы поддерживаем регулярные контакты с Европейским союзом (по поводу ответа Ирана), и за обсуждениями с Европейским союзом следим в частном порядке».

«Сделка может быть ближе, чем две недели назад, но результат остается неопределенным, поскольку остаются некоторые пробелы. В любом случае, это не кажется неизбежным», — сказал Axios официальный представитель США, описывая сообщение, которое было дано израильтянам.

СВПД был подписан в 2015 году между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Бывший президент США Дональд Трамп вышел из сделки в 2018 году, а нынешний президент США Джо Байден заявил о своей готовности вернуть Вашингтон в сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут переговоры с Ираном о восстановлении первоначального формата СВПД с апреля 2021 года.

Недавно глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил текст и Вашингтону, и Тегерану, и последний направил свой ответ на текст ЕС в понедельник в полночь.

США и ЕС заявили, что обсуждают ответ Тегерана и объявят о своем ответе в ближайшие дни.

США откладывают ответ на предложения ЕС по СВПД

Заявив, что путь переговоров все еще продолжается, представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Исламская Республика Иран до сих пор была свидетелем задержки Соединенных Штатов в представлении своего ответа на предложения ЕС.

Выступая перед журналистами на своем еженедельном брифинге для прессы в понедельник, Насер Канани, описывая последние события в области внешней политики Ирана, подчеркнул, что Исламская Республика Иран не будет ждать ответа других участников СВПД.

Вначале он сначала поздравил с годовщиной возвращения военнопленных на родину и назвал возглавляемый ЦРУ переворот 1953 года в Иране, в результате которого было свергнуто иранское правительство во главе с премьер-министром Мохаммедом Мосаддыком, позорным документом американского и британского вмешательства.

"Иран и великая нация исламского Ирана являются настоящими и практичными знаменосцами борьбы с терроризмом, за что они заплатили высокую цену", - сказал он, повторив, что Иран и благородная нация исламского Ирана являются самыми большими жертвами черного терроризма.

Канани подчеркнул, что Исламская Республика Иран посвятила более 17 000 мучеников независимости нации и является одной из крупнейших жертв терроризма.

Затем он указал на 53-ю годовщину сожжения мечети Аль-Акса сионистами и назвал это еще одним символом агрессии и несоблюдения фальшивым сионистским режимом моральных, религиозных и гуманитарных принципов.

Обращаясь к введению жестких санкций, введенных против Ирана после славной победы Исламской революции, иранский дипломат сказал, что страна столкнулась с очень сложными условиями в регионе и мире из-за санкций, но принятие сбалансированной внешней политики и разумного взаимодействия, а также динамичная дипломатия в 13-м правительстве при президенте Раиси помогли в значительной степени продемонстрировать свои положительные результаты на практике.

Канани подчеркнул, что нынешняя администрация сосредоточилась на укреплении своих отношений со всеми странами мира, особенно с соседними странами, в качестве основы своей внешней политики.

В своем выступлении представитель МИД Ирана указал на неофициальные новости, отраженные в тексте венских переговоров, и на то, что Иран возобновит некоторые из своих ядерных обязательств по СВПД, заявив: “Мы все еще находимся на пути переговоров и пока не принимаем детали и следующий процесс, который еще не завершен".

В последнем раунде переговоров в Вене координатор Европейского союза представил предложения сторонам переговоров, включая Иран, и иранская сторона, основываясь на своем собственном конструктивном и ответственном подходе, дала свой собственный ответ на предложение европейской стороны в установленный срок, продолжил он.

Он набросился на официальных лиц США за то, что они откладывают ответ на предложения ЕС по ядерной программе Ирана, добавив: “Мы можем говорить об успехе этого раунда переговоров, когда европейская сторона объявит, что получила ответ от американской стороны”.

Далее он сказал, что Иран не будет ждать ответа от другой стороны, заявив, что высшие должностные лица Ирана неоднократно заявляли, что страна не будет привязывать процесс обеспечения средств к существованию людей и экономики страны к процессу переговоров, и страна рассматривает снятие санкций как один из важных шагов.проблемы в области его внешней политики.

“Мы, естественно, будем ждать ответа другой стороны в связи с переговорами о снятии санкций, но в области международных отношений, развития отношений с соседями, расширения внешнеэкономических связей, а также развития экономических и торговых отношений с разными странами, мы не будем ждать другую сторону переговорного процесса”, - добавил он.

На последнем раунде переговоров в Вене в начале августа после пятимесячного перерыва ЕС выдвинул "окончательный текст" проекта решения о возобновлении ядерной сделки с Ираном, известной как СВПД. Иран направил свой собственный ответ ЕС и теперь ожидает ответа Вашингтона на свои предложения по достижению окончательного соглашения.

Из "Искры" возгорится "Спутниковая связь"

Юлия Мельникова

Торги по продаже имущества оператора спутниковой связи АО "КБ "Искра", проведенные в рамках дела о его банкротстве, признаны несостоявшимися. Но часть лотов, на общую сумму 7,8 млн руб., досталась компании "Спутниковая связь" как единственному участнику торгов.

Арбитражный суд Красноярского края признал АО "Конструкторское бюро "Искра" банкротом 26 октября 2021 г. и открыл в отношении должника конкурсное производство (дело №А33-30849/2020). Общая сумма требований к "КБ "Искра" составляет около 3 млрд руб., более 90% из которой - от Сбербанка.

8 августа 2022 г. суд назначил должнику нового конкурсного управляющего - Максима Лапкина. 10 августа 2022 г. состоялись очередные торги в электронной форме по продаже имущества АО "КБ "Искра", однако они признаны несостоявшимися: по части лотов на участие в торгах не было подано ни одной заявки, а по лотам №32, 39, 40, 96, 100-105, 108-110 на участие в торгах допущен единственный участник - ООО "Спутниковая связь", которому они и достались: суммарно за 7 824 962 руб.

Максим Лапкин сообщил корреспонденту ComNews, что ООО "Спутниковая связь" является аффилированным к должнику лицом - генеральный директор ООО "Спутниковая связь" (Александр Кузминов) являлся руководящим сотрудником АО КБ "Искра", а также избирался (был кандидатом) в члены его совета директоров, а сын Андрея Ромулова - одного из бывших акционеров (акции были заложены в обеспечение мирового соглашения и проданы Сбербанком) "КБ "Искра" - Андрей Андреевич Ромулов является коммерческим директором ООО "Спутниковая связь".

"На этих и предыдущих торгах компания "Спутниковая связь" выкупила практически все ликвидное имущество АО "КБ "Искра" и всячески препятствует новому конкурсному управляющему (Максиму Лапкину из СРО "Авангард" - прим. ComNews) осматривать имущество и проверять его фактическое наличие", - рассказал Максим Лапкин корреспонденту ComNews.

Исполнительный директор ООО "Спутниковая связь" Евгений Тимербаев прокомментировал: "Это мнение нового конкурсного управляющего "КБ "Искра". Однако, принимая во внимание юридическое значение понятия "аффилированность", очевидно, что данное утверждение является некорректным и тенденциозным. Скорее всего, в данном случае имеет место переход профессионалов узкой специализации рынка услуг спутниковой связи из одного предприятия в другое - более успешное и перспективное".

Андрей Ромулов рассказал ComNews, что ООО "Спутниковая связь" не имеет никакого отношения к АО "КБ "Искра": "Этому предприятию Сбербанк продал здание и базовое центральное оборудование "КБ "Искра", лишив последнее возможности оказывать услуги клиентам, что, по мнению московской аудиторской компании "Мир аудита", привело предприятие к предбанкротному состоянию".

Действительно, в аудиторском заключении, выданном ООО "Мир аудита" (копия имеется в наличии у ComNews), главным фактором риска, который повлиял на деятельность общества и привел его к предбанкротному состоянию, названы действия основного кредитора - Сбербанка - по отчуждению имущества "КБ "Искра", заложенного в обеспечение мирового соглашения, приведшие к отсутствию у общества возможности оказывать услуги связи.

Максим Лапкин рассказал, что общая сумма требований к "КБ "Искра" составляет примерно 3 млрд руб. "Самый крупный кредитор - ПАО "Сбербанк", размер его требований составляет более 90% от включенных в реестр требований кредиторов "КБ "Искра". По итогам прошедших 10 августа торгов предложения заключить договоры купли-продажи направлены единственному участнику - ООО "Спутниковая связь", по цене, которую он указал в заявке. По оставшимся лотам заявок на участие в торгах не поступило. В случае, если на торги подана только одна заявка от единственного участника, организатор признает торги несостоявшимися и предлагает единственному участнику приобрести имущество по предложенной им цене. У единственного участника есть право отказаться от приобретения лота, в таком случае ему возвращается задаток, а лот выставляется на следующие торги по более низкой цене", - пояснил Максим Лапкин.

Стоимость проданного имущества составила 7,8 млн руб. Самые дорогие лоты - №39 (терминал Hughes HN7740S, цена 4,265 млн руб.), №96 (электропогрузчик, 924 тыс. руб., №40 (терминал HN9260, 854 тыс. руб.). По результатам 2020 г. доходы "КБ "Искра" составили 636 млн руб. без НДС, что на 262,57 млн руб. меньше, чем в 2019 г.

В марте 2017 г. АО "Стройкомплекс НПО ПМ" (дочерняя структура АО "КБ "Искра") в качестве генерального подрядчика заключило договоры на строительство стратегически важных энергетических объектов Республики Крым - Симферопольская ПГУ-ТЭС и Севастопольская ПГУ-ТЭС. Заказчик - ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ; ГК "Ростех"). "Стройкомплекс НПО ПМ" привлекал кредитные средства ПАО "Сбербанк".