Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Швейцария отказалась от ввоза российского золота

Власти Швейцарии ввели новый пакет санкций против России, запретив импорт золота из России, говорится в заявлении швейцарского правительства, сообщает Интерфакс.

Согласно заявлению, с 3 августа вступает в силу "запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России".

"Любые услуги, связанные с этими товарами, также запрещены", - отмечается в заявлении.

Швейцария также ввела санкции против Сбербанка, заморозив его активы.

При этом, в тексте заявления указано, что "ни одни из санкций, введенных против России, не направлены против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Россией". В правительстве Швейцарии добавили, что, как и ЕС, сделали два исключения для операций, связанных с такой продукцией и с транспортировкой нефти в третьи страны.

В Швейцарии расположены четыре крупных аффинажных завода (по глубокой очистке золота), которые в совокупности перерабатывают две трети мирового золота. Большинство аффинажных предприятий Европы уже закрыты для российского золота, исключением была Швейцария, куда еще в июне, несмотря на военные действия на Украине и санкции, ввезли 3 тонны золота из России.

В Евросоюзе начали бороться с "серыми" поставками нефти из России

Сергей Тихонов

Власти Евросоюза рекомендуют импортерам нефти прописывать в своих контрактах пункт об отсутствии в их поставках сырья из нашей страны. Таким образом в ЕС хотят ограничить так называемые серые поставки нефти из России, когда отечественное сырье смешивают в танкере с нефтью из других стран.

Документ опубликован в "Журнале ЕС" и в нем также указывается, что доля "нероссийской" нефти в поставках, если ее возможно определить, может продаваться на рынке стран Евросоюза. Российская нефть (ее доля в поставке) к продаже в ЕС не допускается. Таможенные службы ЕС должны требовать у трейдеров документальные подтверждения, что в поставляемой в Евросоюз нефтяной смеси нет сырья из России. Если такие документы отсутствуют, то трейдеры могут провести химический анализ сырья в танкере для определения стран происхождения продукта.

Запрет Евросоюза на импорт нефти из России вступит в силу в декабре этого года, а нефтепродуктов в феврале 2023 года. Власти ЕС пытаются максимально ограничить даже саму возможность попадания сырья из России в Европу. Из-за отказа принимать российское сырье в некоторых портах Европы с марта этого года многие поставки из России производились инкогнито (без указания страны происхождения товара) или в составе смеси отечественной нефти с нефтью из других стран.

Россия ведет работу над перенаправлением поставок нефти с привычного западного рынка на восток, в первую очередь, Китай и Индию. Но сырье приходится продавать с большой скидкой. Дисконт к нефти марки Brent - до 33% (средний дисконт прошлых лет 1-3%). Ожидается, что в этом году наша страна сможет перенаправить в Азию до 50% объемов экспорта нефти, ранее предназначавшейся Европе.

Сложнее с отечественными нефтепродуктами. Бензин Россия экспортировала в небольших объемах, а вот дизельного топлива в Европу уходило до 50% от объемов производства. В Китае и Индии российские нефтепродукты возможно продавать только с очень большой скидкой, поскольку у стран есть свои нефтеперерабатывающие мощности.

Для Европы главная проблема заключается в том, что мощностей их нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) не хватает для обеспечения нужд внутреннего рынка. Кроме того, многие европейские НПЗ заточены под работу именно с российской нефтью. Их переформатирование под нефть из других стран или получение нефтяной смеси с характеристиками близкими к сырью из России требует времени и серьезных вложений.

Неудивительно, что по последним данным Financial Times, Европа увеличила импорт российского дизельного топлива на 22% год к году до 700 тыс. баррелей в сутки (более 50% от совокупного июльского импорта дизтоплива стран ЕС).

Россия заявляет о готовности к новому раунду конструктивных переговоров с Ираном

Постоянный представитель России при международных организациях, базирующихся в Вене, заявил, что российские переговорщики готовы к тому, чтобы завершить соглашение на переговорах по Ирану и P4 + 1.

"Похоже, что венские переговоры о восстановлении СВПД вскоре возобновятся. Делегации планируют вернуться в Вену после перерыва почти в 5 месяцев. Российские переговорщики готовы к конструктивным переговорам с целью завершения соглашения, заявил Михаил Ульянов в своем посте в Twitter в среду после того, как представители Ирана, ЕС и Соединенных Штатов заявили, что они отправятся на переговоры в Вену, чтобы возобновить переговоры после перерыва.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани заявил в среду, что иранская переговорная группа отправится в Вену для продолжения переговоров об отмене репрессивных санкций США.

Заявление представителя МИД Ирана прозвучало через несколько часов после того, как координатор ЕС по переговорам по СВПД Энрике Мора заявил, что отправляется в столицу Австрии Вену, чтобы обсудить предложение главы внешнеполитического ведомства ЕС Борреля по СВПД.

На прошлой неделе координатор ЕС по переговорам по СВПД призвал все стороны сделать последний шаг для завершения наилучшего возможного соглашения, которое было представлено на стол его боссом Джозепом Боррелем.

Недавно Боррелл написал в статье в Financial Times, что он предложил Тегерану и Вашингтону предложение в качестве наилучшего решения для завершения переговоров между Ираном и мировыми державами.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан вчера заявил, что Тегеран рассматривает предложение Борреля, в то время как официальный представитель МИД Нассер Канани заявил, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни.

Европейцы не предприняли никаких шагов для снятия антииранских санкций

Генеральный секретарь Высшего совета по правам человека Исламской Республики Иран заявил, что за последние годы европейцы не предприняли ни малейшего шага в отношении отмены репрессивных санкций США.

Казем Гарибабади, который является вице-президентом судебной власти по международным делам и генеральным секретарем Высшего совета по правам человека Исламской Республики Иран, выступил с замечаниями в телепрограмме IRIB во вторник.

Как признала Алена Дуган, Специальный докладчик ООН по правам человека, в своем недавнем пресс-релизе об Иране, санкции затронули все аспекты прав человека иранского народа, - сказал Гарибабади, указав, что европейцы не предприняли ни малейшего шага в отношении отмены репрессивных санкций США.

Ссылаясь на 25 000 жертв терроризма в Иране, иранский судебный чиновник осудил западные страны за укрывательство антииранских террористических групп.

Он сказал, что между судебными системами Ирана и Ирака было налажено хорошее сотрудничество в отношении дела об убийстве генерала-лейтенанта Касема Сулеймани.

Вьетнам рассчитывает на рекордный экспорт тунца

Во Вьетнаме отмечают рост цен и спроса на продукцию из тунца на внешних рынках. Специалисты прогнозируют рекордную выручку от экспорта этой рыбы по итогам текущего года.

Общемировой рост цен на продовольствие способствует увеличению экспорта продукции из водных биоресурсов в целом и тунца в частности. Об этом пишет информагентство Vietnam Plus со ссылкой на Вьетнамскую ассоциацию экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

По данным ассоциации, за первое полугодие страны Транстихоокеанского партнерства (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP), формирующие третий по объему рынок сбыта вьетнамского тунца после ЕС и США, ввезли этой рыбы на 68 млн долларов. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более того, стало известно, что Минсельхоз США сообщил о самой высокой инфляцией за последние 40 лет, в результате которой цены на продукты питания, в том числе наиболее доступный источник белка — курицу, выросли на 19% к среднему уровню за прошедшие 10 лет. В этой связи в VASEP полагают, что вьетнамский тунец может стать хорошим альтернативным источником белка для американских потребителей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в нынешнем году Вьетнам рассчитывает получить около 1,1 млрд долларов от экспорта тунца — на 45% выше, чем годом ранее. Такой прогноз делается с учетом уже состоявшегося 56% роста в первом полугодии, а также прогнозом роста поставок во втором полугодии, хотя и более умеренными темпами.

Fishnews

Незнание не оправдывает

Отечественная история должна быть предметом постоянного дискурса

Юлия Могулевцева

О миссии современного архива, особенностях биографического жанра и связи событий прошлого с тем, что происходит в наши дни, беседуем с научным руководителем Российского государственного архива социально-политической истории Андреем Сорокиным.

– Почему возникла необходимость хранения документов и когда в России появился первый архив?

– Такие потребности у человечества существовали с момента возникновения письменности, создания государственности и сводов законов, которыми регулировалась жизнь общества. Если мы, к примеру, вспомним один из первых таких сводов в истории человечества – свод Хаммурапи, то в данном случае функцию архивного хранилища выполняла диоритовая плита, на которой высекли этот правовой документ.

История становления государственности насчитывает тысячи лет. Везде и всегда оно сопровождалось созданием сначала обычного, потом писаного или формального права. Все комплексы документов во все времена и во всех уголках нашей планеты хранились под особым недрёманым оком специально обученных людей, которым это поручалось.

Современные подходы к хранению архивных документов в России, наверное, можно связывать с эпохой Петра Первого. Хотя и до него – в эпоху становления Российского государства – сформировалась централизованная – приказная – система управления. И в каждом приказе совершались действия не только по написанию и контролю исполнения распорядительных, нормативных и законодательных документов, но и по обеспечению их сохранности. Наиболее известные среди них – архивы Посольского, Поместного, Разрядного приказов. Поэтому до нас и дошло значительное количество документов российской государственности. При Петре I вместо приказов появляются коллегии, а в них и должности архивариусов, вводится в оборот и сам термин «архив». При нём в 1724 г. создаётся и первое архивное учреждение – Московский архив Коллегии иностранных дел.

Кстати, два года назад, в связи со столетним юбилеем современной архивной службы – Федерального архивного агентства, Росархив (так сокращённо называется это ведомство) проводил в Новом Манеже большую выставку «100 раритетов российской государственности», где можно было познакомиться в том числе и с древнейшими документами Киевской Руси, которые сохранили для потомков российские архивы.

Сегодня существует система федеральных архивов, которые хранят наиболее важные с точки зрения общегосударственных интересов документы. Таких архивов шестнадцать, десять из них находится в Москве, два – в Санкт-Петербурге, по одному – в Красногорске, Владивостоке, Самаре, Ялуторовске. Это архивы, организованные главным образом по проблемно-тематическому принципу. Есть, например, Российский государственный архив литературы и искусства; Российский государственный архив экономики; Российский государственный военный архив, Российский государственный архив кино-, фотодокументов и ряд других.

На федеральном уровне существуют ведомственные архивы, также чрезвычайно важные для решения общенациональных задач. Это Центральный архив Министерства обороны, например, два архива в составе Историко-документального департамента Министерства иностранных дел, Центральный архив Федеральной службы безопасности, Центральный архив Министерства внутренних дел. В каждом субъекте Российской Федерации существует своя система архивов, которые работают в рамках соответствующих управлений, подведомственных правительствам субъектов РФ.

В Москве есть исторические здания, связанные с первыми шагами существования архивного дела в России. Например, Российский государственный архив древних актов на Большой Пироговской улице занимает историческое двухэтажное здание Архива коллегии Министерства иностранных дел, построенного в начале XIX века. Здесь и тогда были специализированные помещения для хранения документов. Сегодня это здание инкорпорировано в большой комплекс архивного городка, расположенного здесь.

Что касается нашего архива, то это бывший Центральный партийный архив, который возник в результате слияния трёх партийных учреждений и соответствующих архивных подразделений, которые в них существовали: Института Ленина, Института Маркса и Энгельса, Института истории партии. Здание по адресу: Большая Дмитровка, 15, – это историческое здание Института Ленина, построенное в 1927 году в стиле советского авангарда будущим академиком архитектуры и автором генерального плана реконструкции Москвы Сергеем Чернышёвым. Внутри – большое 14-ярусное хранилище. Есть здесь и подземное хранилище, предназначенное для хранения подлинных документов Ленина. Кроме основного здания есть новая пристройка середины 1980-х годов – к той исторической части здания, которая выходит на бывшую Советскую площадь.

Центральный партийный архив хранил основополагающие документы Коммунистической партии Советского Союза и её руководителей. Здесь вы найдёте документы Политбюро, Центрального комитета, всех его управлений, а также съездов, пленумов, конференций; личные фонды Ленина, Сталина и других руководителей партии.

В нашем архиве хранятся также в копиях документы обкомов, крайкомов и Центральных Комитетов союзных республик Советского Союза за весь период существования СССР вплоть до 1991 года. Сюда был передан архив ЦК ВЛКСМ. Здесь же хранятся первые декреты советской власти, то есть декреты и постановления Совета народных комиссаров и ВЦИК Советов; документы Коминтерна и других международных коммунистических организаций, Профинтерна, Коминформа и целого ряда других организаций и деятелей зарубежных компартий.

– Все эти документы общедоступны?

– Да, но почти в любом архиве в России (как и за рубежом) есть документы, находящиеся на секретном хранении, регулируемом специальными законодательными актами. У нас действует закон «О государственной тайне», в котором сформулированы принципы отнесения сведений к государственной тайне и засекречивания этих сведений, представлен порядок засекречивания и рассекречивания сведений и их носителей. Секретные документы хранятся на особом режиме. Доступ к ним имеют те должностные лица и граждане, кто имеет на это соответствующий допуск по установленной нормативными актами форме.

В каждом из федеральных архивов и в субъектах РФ в архивах работают читальные залы, доступ в которые свободен. Для многих документов изготовлены электронные аналоги, микрофильмы (или документы на плёнке) с целью обеспечения сохранности подлинников.

На портале «Архивы России» вы можете обнаружить целый ряд огромных документальных комплексов в электронной форме. Назову некоторые из них. Например, созданный Росархивом сайт «Документы советской эпохи», в работе над которыми мы принимали самое активное участие. Вы можете найти здесь, например, полностью оцифрованный личный архив Сталина, который хранится в нашем архиве; документы Политбюро, оцифрованные пока до определённого момента, до середины 30-х годов, эта работа, как я надеюсь, будет продолжаться. Мы оцифровали документы Государственного комитета обороны, наши коллеги из Государственного архива РФ оцифровали и выложили на этом же сайте документы Совета народных комиссаров за период Великой Отечественной войны. Там же можно получить доступ к электронному архиву Коминтерна. Невозможно хотя бы не упомянуть такие интернет-проекты, как «Вторая мировая война в архивных документах», «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», реализуемые Росархивом.

– Расскажите о ваших наиболее ярких выставочных проектах.

– Действительно, наш архив активно занимается подготовкой историко-документальных выставок. В связи с этим сначала несколько слов о наших обширных музейных коллекциях. В середине 90-х годов в состав архива были переданы фонды Музея К. Маркса и Ф. Энгельса. Мы храним крупнейшую коллекцию документов, личных вещей Маркса и Энгельса и членов их семей, большое собрание музейных предметов и документов Эпохи Великой французской революции, артефактов Парижской коммуны. Мы храним уникальные гравюрные коллекции эпохи Великой французской революции, в которой более двенадцати тысяч единиц хранения; английскую политическую карикатуру конца XVIII – первой половины XIX в., немецкую гравюру XIX в. Многие из этих музейных коллекций используются нами в выставочных проектах.

Несколько лет назад в Царицыно мы организовали единственную в своём роде выставку британской карикатуры «Анатомия смеха». В ходе этой работы мы выяснили, например, что в нашей коллекции есть пятьдесят гравюрных листов, которых нет в коллекции Британского музея.

В музее «Бородинская панорама» под эгидой Российского исторического общества была проведена выставка и организован круглый стол к 200-летию Венского конгресса по нашим французским материалам.

Но главное для нас – историко-документальные выставки, посвящённые ключевым событиям отечественной истории ХХ века. В 2015–2019 гг. нами реализован масштабный выставочный проект на площадке Нового Манежа – «В штабах Победы. 1941–1945», в рамках которого каждому из пяти лет войны была посвящена специальная большая выставка. В центре внимания мы поместили тему государственного управления, до сих пор находящуюся на периферии научного и общественного внимания. Между тем именно здесь кроются ответы на многие сложные вопросы этого периода. Мы активно участвуем в выставочном проекте, реализуемом Росархивом, – «Лидеры советской эпохи», в рамках которого нами были организованы выставки «Ленин», «Хрущёв», «Маленков». В 2021 г., к 100-летию завершения польско-советской войны и подписанию Рижского мирного договора между Советской Россией, Украиной и Белоруссий, с одной стороны, и Польшей – с другой, были проведены историко-документальная выставка и круглый стол, посвящённый этим важнейшим событиям столетней давности. В течение вот уже восьми лет мы плодотворно сотрудничаем с Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством Русской православной церкви, в рамках которого мы ежегодно проводим историко-документальные выставки и конференции по узловым темам истории казачества. Мы активно участвуем в проекте «Вторая мировая война в архивных документах», реализуемом Росархивом по поручению президента Российской Федерации. В рамках межархивной выставочной составляющей этого проекта проведены уже две большие резонансные выставки – «Мюнхен-38: на пороге катастрофы», «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941». В настоящее время готовится следующая выставка цикла, посвящённая начальному периоду Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.). Рассказ о наших выставочных проектах можно продолжать очень долго, поскольку проектов в этой сфере проведено очень много. Все они, кстати, доступны в электронной форме на нашем сайте, а федеральные проекты – и на портале «Архивы России».

– В чём основные причины утраты архивных документов?

– Все документы, которые производят органы государственного управления, подлежат государственному хранению. Существуют нормативные документы, регулирующие порядок и сроки хранения тех или иных комплексов документов. Есть документы с ограниченным сроком хранения, по его истечении документ утрачивает своё значение, и проводится специальная процедура по списанию этих документов, по их уничтожению. Только применительно к комплексу документов постоянного хранения мы можем говорить об утрате.

Утраченными документами в массовом сознании принято считать документы, которые украли или повредили. Нормативные документы такого понятия, как «утрата», не знают. «Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда…» говорят о необнаруженных архивных документах, возможности розыска которых исчерпаны, и неисправимо повреждённые. Следует также знать, что в России существует так называемый страховой, т.е., проще говоря, копийный фонд, создание которого преследует цель предотвратить безвозвратную утрату документов Архивного фонда. Исключать утрату подлинного документа нельзя, но сохранить информацию, которую документ содержал, – можно и нужно.

В результате работы человека с документом его бумажный (чаще всего) носитель, конечно, с течением времени портится, разрушается. Поэтому всё активнее архивисты стремятся при использовании документов исключить работу с подлинниками, предоставляя пользователям копии (на плёнке или в электронной форме) из так называемого фонда пользования. Научными исследованиями установлено, в каких условиях обеспечивается наибольшая сохранность документа. В архивных хранилищах работает соответствующая аппаратура, техника, чтобы поддерживать постоянную циркуляцию воздуха, температуру в пределах + 17–19 градусов и влажность 50–55%.

Конечно, возможны стихийные бедствия. Методы работы с документами, которые подверглись воздействию либо воды, либо огня, давно отработаны в рамках Федерального архивного агентства. Действует специальная лаборатория (кроме того, своя лаборатория по реставрации документов есть почти в каждом архиве). Здесь осуществляется плановая работа по возвращению к жизни и предотвращению порчи документов, не подвергавшихся катастрофическим воздействиям.

– Что вам лично нравится в вашей работе? Чувствуете себя хранителем вечности?

– В некотором смысле да, одним из многих. Но говорить следует не только об обеспечении сохранности, что, конечно, является базовой функцией архива. Сегодня, помимо этого, представляется необходимым активнее использовать историко-документальное наследие в публичном пространстве. Мы не можем ни сформировать гражданина, ни думать о будущем, не зная своего прошлого. К великому сожалению, кризис исторического сознания, который случился с нами тридцать лет назад, не преодолён до сих пор. Он в значительной степени связан с тем, что мы разговариваем с прошлым языком спекуляции, умозрительных конструкций и произвольных интерпретаций, пренебрегая работой с архивным документом, с научно установленным фактом. Мне видится миссия современного архива в том, чтобы – не побоюсь этого слова – принудить массовое сознание уважать исторический факт, отказаться от произнесения общих слов по поводу исторического события или процесса до того момента, как ты познакомился с документами, в которых они зафиксированы. Только таким образом мы можем преодолеть раскол в обществе по вопросам исторического прошлого, мечтая о том, чтобы люди, по-разному смотрящие на российскую историю – а в истории есть на что смотреть по-разному, – перестали видеть друг в друге врага, научились договариваться. Такую основу дают комплексы архивных документов, которые в полном объёме представляют те или иные события и процессы отечественной истории.

– С какими документами следует ознакомиться писателю, взявшемуся за создание биографии исторической личности, и как в этом помогут архивы?

– Когда мы напоминаем публицистам, писателям, общественным и политическим деятелям о том, что история так же сложна и многомерна, как окружающая нас сегодня действительность, мы надеемся, что люди перестанут искать простые ответы на сложные вопросы.

От чёрно-белого видения истории нужно отказаться и перейти к многомерному системному анализу, видеть исторические процессы в целом и комплексы документов, их отражающие, понимать исторические контексты, в которых происходили те или иные события, действовали те или иные личности. И только после этого переходить к интерпретации, построению аналитических конструкций, которые позволяли бы объяснить те или иные процессы.

Именно поэтому, например, реализуется проект «Лидеры советской эпохи» – федеральными архивами проведены многочисленные выставки о главных деятелях советской истории, оцифровываются большие комплексы документальных данных.

Стоит также специально отметить, что Росархивом поставлена задача оцифровки всех описей документов, хранящихся в федеральных архивах. По завершении этой работы возможности использования документов Архивного фонда России возрастут многократно, а мы сможем сказать о беспрецедентно высоком уровне архивного дела в России в сфере электронной публикации документов. При этом любой пользователь уже сейчас, до завершения этой работы в полном объёме, имеет огромные возможности по поиску необходимой ему информации, используя уже созданные и функционирующие базы данных.

– Вы как консультант активно участвуете в работе над новой биографической серией «Страницы советской/российской истории». В чём, на ваш взгляд, ценность данного проекта?

– Биография начинает бытовать в формах, в которых такого рода литература, в общем, раньше не издавалась. Это большой проект, состоящий из десятков книг, в каждой из которых – огромное количество подлинных документов, воспроизведённых факсимильно, уникальных фотографий, специально отсканированных и обработанных для воспроизведения в цвете. Всё это, конечно, требует определённых затрат – и на поиск документов, и на их оцифровку, и на их достойное воспроизведение, и эти затраты оплачиваются структурами АФК «Система», которая реализует проект. Сочетание текста и подлинных документов, как мне кажется, имеет особую силу воздействия на читателя, но только в том случае, если текстуальное содержание не противоречит документам, которые они воспроизводят. При этом стоит и задача «увлекательной» подачи исторически достоверного материала. Именно поэтому часть книг написана и продолжает подготавливаться авторами, которые не имеют специального исторического образования: это публицисты, писатели, притом что в проекте участвуют и профессиональные историки. Различия в подходах мы можем легко увидеть. Историки предпочитают подавать свой материал, обеспечивая читателю возможность верификации того, о чём они пишут, сопровождая свои утверждения ссылками на архивные документы или монографические исследования. В любом случае в основе концепции проекта – принцип: приводимые факты, авторские интерпретации должны соответствовать документарной информации. Кто лучше справится с поставленными задачами – историки или «бойцы литературного фронта», покажет время.

Проект не предполагает постановки жёстких рамок, и представляется, что это может оказаться его преимуществом. Помимо создания произведений в жанре научной или научно-популярной биографии допускается художественная проза, один из таких романов уже вышел.

– Знание истории помогает прогнозировать будущее?

– Все основные проблемы, с которыми мы имеем дело сегодня, внутри страны, на международной арене, как мне кажется, коренятся в событиях недавнего или давнего прошлого, в частности в событиях 1917 года и Гражданской войны, расколовшей российский социум, последующих периодов исторического развития. Мы слишком часто и не задумываемся о связи исторического прошлого и современности, и не пытаемся прогнозировать будущее, опираясь на прошлый опыт, а делать это нужно.

Нельзя сказать, что историческое прошлое предопределяет перспективы нашего развития в будущем. В каждый конкретный день и час перед каждым человеком, принимающим то или иное решение, перед любым обществом и государством возникают альтернативы, но все они корнями – из исторического прошлого. Не понимая того, что происходило в прошлом, невозможно ни анализировать происходящее сегодня, ни прогнозировать развитие будущего.

– Исторические, политические кризисы можно пройти легче, зная какие-то параллели в прошлом?

– Куда пойдёт с той или иной базы исторический процесс, в огромной степени зависит от тех людей, которые в тот или иной момент делают определённый выбор, принимают те или иные решения. Повторюсь: весь спектр возможных решений вырастает из прошлого. Важно только видеть и понимать этот спектр возможностей широко, не упускать из виду важных факторов, которые привели к созданию той или иной ситуации, той или иной развилки исторического процесса. В этом смысл исторических исследований – предоставить максимально широкую базу для анализа настоящего и принятия решений о будущем.

Биографический жанр помогает избегать субъективных ошибок и в личном, и в социальном поведении. Многие, даже успешные, исторические деятели совершали в своей работе просчёты, обусловленные определёнными причинами. Эти причины часто лучше видны со временем и со стороны. «Большое видится на расстоянии» – Есенин, как мне кажется, не задумываясь об этом, отразил одну из важных особенностей исторических исследований.

– Как вы оцениваете происходящее в последние годы: фальсификацию истории, искажение итогов Великой Отечественной войны, отмену русской культуры? И что можем и должны сделать мы в такой ситуации?

– Отечественная история должна быть предметом постоянного дискурса. В науке этот дискурс существует. Но общество данным вопросом, к сожалению, занялось только в последние годы. Сегодня мы можем говорить о серьёзном повороте со стороны и общества, и государства к этой проблематике, к необходимости разговаривать об истории. В условиях информационного общества, обеспечивающего доступность огромных массивов документарной информации, вряд ли можно и должно позволять себе односторонние интерпретации исторического процесса, не говоря уже о фальсификациях. Произвольное обращение с историей неизбежно вернётся бумерангом.

В политике государств в любой части света мы найдём негативные и позитивные страницы. В нашей истории есть и то и другое, и не нужно бояться разговаривать с людьми на эти темы. Если ты говоришь с человеком ответственно, то разговор, как правило, получается. Как говорил Марк Твен: «Правду следует подавать, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце».

– Каким вам видится выход из сегодняшней ситуации (противостояние с Западом, санкции)? Что будет дальше на политической карте мира?

– Прежде всего отметим, что исторический опыт ясно свидетельствует о том, что санкции никогда не достигали поставленных перед ними целей.

Что касается политической карты мира, то мы являемся свидетелями и участниками процессов становления национальных государств, который начался больше ста лет назад на европейской арене. Принципы формирования политической нации, положенные в основание национального государства, предусматривают, что государство ко всем своим гражданам, неважно, какого ты этнического происхождения, вероисповедания, политических убеждений и взглядов, относится одинаково. Но есть прежний архаический тип национального государства, в рамках которого не гражданская, а этническая принадлежность является приоритетным параметром для определения качества гражданина. И, к сожалению, мы видим, что сегодня на международной арене реализуются разные подходы к строительству национальных государств, в том числе такие, в рамках которых национальные меньшинства, даже крупные, ущемляются по языковому и другим принципам. Какой из этих подходов реализуется в той или иной стране и как надолго, говорить нужно в привязке к конкретным обстоятельствам.

Национальные сообщества, государства ищут формы своей жизни, в том числе участвуя в межнациональных, надгосударственных структурах. И этот, процесс, судя по всему, продолжится. В нашем недавнем прошлом такой структурой в известном смысле можно считать Советский Союз, а ещё в большей степени – Совет экономической взаимопомощи, объединявший страны так называемого социалистического лагеря. Сегодня существуют Евросоюз, ЕврАзЭс, ШОС, целый ряд других региональных и межрегиональных, междунациональных объединений. Вступая в эти структуры, представители политических элит каждого национального государства принимают свои собственные решения, и мы с вами знать не можем, чем они при этом руководствуются, какие – национальные или личные – интересы преследуют. Поэтому предсказать то, как будут происходить эти процессы конкретно, довольно сложно. Но мы видим, что возникло огромное количество национальных государств, каждое из них борется за свою субъектность, независимость, очень часто закрывая глаза на то, что с реальной независимостью у них не всегда и не очень получается, и значительную часть своей субъектности они делегируют межгосударственным организациям и объединениям. Обстоятельства создания национальных государств не только на территории бывшего СССР, но и в Восточной и Центральной Европе хорошо известны. Они подлежат историческому анализу и должны находиться в зоне постоянного внимания государственных деятелей, принимающих политические решения. Слишком часто, однако, этого не происходит, и мы вдруг с удивлением обнаруживаем в историческом прошлом причины нынешних проблем, кризисов и рукотворных катастроф, лежащие, казалось бы, на поверхности, но для очень многих деятелей остающиеся до сих пор неизвестными. В этой связи стоит напомнить, что в римском праве существует хорошая максима: «Незнание не оправдывает».

«ЛГ»-досье

Андрей Константинович Сорокин – научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники. Автор более 100 работ по истории России. Руководитель и ответственный редактор энциклопедий «Россия в Первой мировой войне. 1914–1918 гг.» (в 3 т.), «Россия в 1917 году», «Россия в Гражданской войне. 1918–1922 гг.» (в 3 т.); автор-составитель изданий «Вождь. И.В. Сталин в документах и фотографиях. 1917–1953» (в 5 кн.), «В штабах Победы. 1941–1945. Документы» (в 5 кн.) и др.

На Западе убеждены, что мы им завидуем

Андрей Суздальцев о санкциях, проблемах экономики и перспективах схватки на Украине

Сухомлинов Владимир

Навязанное России противостояние, которое развернулось на Украине, затрагивает все сферы. Касается и вопросов экономики, управления народным хозяйством, его структуры, готовности кадров решать сложнейшие задачи. Об этом разговор с известным политологом Андреем Суздальцевым.

Андрей Иванович, на днях канцлер Австрии Нехаммер сказал, что «санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись… Российская армия и сама Россия за счёт размеров имеет устойчивость». Австриец заметил, что санкции повлияют на экономику России, но «потребуется время». Логики маловато: сама Европа уже страдает, а Россия устойчива. Зачем им такие санкции?

– И на Западе, в США и ЕС, и в других странах, особенно в странах БРИКС, которые тоже могут попасть под санкции и уже что-то на себе ощущают, внимание к теме большое. Считается, что санкции – обоюдоострое оружие. В реальности всё ещё сложнее. Да, это инструмент давления, но просматривается и психологический момент. Вот ввели запрет на импорт нашего золота. Объёмы экспорта в Европу у нас были неплохие, но по финансам это не сопоставимо с выручкой за поставки газа, нефти. От запрета именно золота пахнуло средневековьем. Для западников есть далёкая снежная страна, где много пушнины и золота в руках полудикарей. И возникает мысль: а давайте им золото закроем!

– А потом отберём вместе с пушниной!

– Кстати, есть греческий город Кастория, он знаменит с девятнадцатого века изделиями из меха. Там у мастеров сейчас проблемы – из-за упавшего спроса и отсутствия меха из России. Это опять психология. Как и угроза запретить нам шенгенские визы. На Западе многие это понимают так: русских отключают от рая.

– Типа жизнь у них скоро закончится...

– Да-да, именно так – своя картина мира. Всё нагляднее цивилизационное расхождение. Знаете, я как-то привёз в Париж супругу, для неё в первый раз. Поначалу всё ей нравилось, город-то для женщин: галерея Лафайет, сыры, каштаны, кофейни – всё прекрасно. В конце поездки спросил: «Осталась бы жить в Париже?» – «Да ни за что!» Есть там что-то не для житья русских. Это ни хорошо, ни плохо, это данность. Теснота, скачущие цены, мелькание рас и лиц, разноязыкие общины, предупреждения – туда не езжай, сюда не заходи. У нас гораздо спокойнее, на ментальном уровне никакого безумия. Но на Западе убеждены, что мы рвёмся к ним, завидуем им. Кстати, санкции они считают справедливым наказанием.

– Поучением со стороны цивилизованных.

– Не поучением, нет, а именно наказанием. Помните, когда в Штатах отбирали нашу дипломатическую собственность, пресс-секретарь Госдепа Псаки с гневом требовала: «Не смейте нам отвечать!» Для них, если мы отвечаем адекватно, это пик оскорбления. Мол, они имеют право наказывать, а нам – стоять-бояться.

– Но экономическое давление более конкретно.

– Дураков уже нет, все понимают, что санкции – элемент нерыночной борьбы. Это фактически создание закрытых рынков для себя. Но, ребята, раз вы начинаете закрываться, значит, не справляетесь! Кстати, то же и в информационном поле. Позакрывали русские ресурсы, какие могли. Дикость. Мы выросли, имею в виду старшее поколение, с пониманием, что Запад – это свобода информации: «Голос Америки», радио «Свобода» и т.п. Сейчас там тайно слушают наши источники. Ситуация зеркальная.

Также там ширится набор предрассудков, растёт зашоренность. В первые дни СВО мне довелось посмотреть интерактивный западный ТВ-канал (не буду пиарить название), русскоязычный. Женщина-киевлянка со слезами рассказывала, как подолгу сидела с ребёнком в подвале. И ни слова в передаче про женщин Донбасса, которые восемь лет маялись в подвалах или вблизи них. После сюжета тут же комментарий «эксперта»: из-за наших санкций Россия скоро сдохнет с голода.

– Да, в духе Нехаммера: Россию ждёт гиблая осень.

– Они не учли, что Россия, хоть наш ВВП не очень высок – близок к британскому, германскому, крепко вросла в мировую экономику и без нас международной торговле очень плохо. Введя максимально жёсткие санкции, они проявили себя как скверные экономисты. Лично у меня и так были сомнения в достойном уровне аналитической работы там даже в хороших университетах, а тут и вовсе выяснилось, что они не очень хорошо понимают нашу значимость в отдельных, иногда ключевых отраслях. Это-то и обусловило ошибки в их расчётах. В некоторых сферах мы даже подросли, а не сникли, как они полагали. Это вызвало там шок – не ожидали. Начались, можно сказать, подпольные попытки пробивать форточки к нам. Санкции вообще для контрабандистов, посредников – золотая пора: закрылись поставки нефти в США, её начали покупать подпольно, получать маржу.

– Как говорится, не было счастья…

– Да, но всё более всплывает вопрос политический. Они ведь не совсем уж двоечники, понимали, что санкции санкциями, а всё решится на поле боя. Думаю, изначально рассчитывали задавить нас именно там. И тогда никакой холодной зимы, всё будут получать от нас в виде репараций. Чувствовался и чувствуется такой подход: ещё чуть-чуть, и русских сомнём. Всё без шуток! Против нас порядка пятидесяти стран. Не полмира, но почти весь западный. В принятых санкциях вижу их ожидание, что мы провалимся на поле боя.

– Пока этого не происходит.

– С помощью энергетики мы кое-что отыграли. Уменьшились объёмы добычи, но цены помогли и продолжают расти, что сказывается и на курсе рубля. Он укрепляется даже во вред экспорту. На втором этапе, на что они рассчитывают, и о чём мы ведём у себя дискуссии, у нас могут возникнуть проблемы с промышленностью. А тут есть слабые места, нужно их видеть и оперативно все узлы развязывать.

– Если это решим – не рухнем?

– При всём том на Западе заметен слом в настроениях: всё реже говорят, что Украина победит на поле боя, а осознание этого для них очень серьёзно. Если Украина провалится, то для тех, кто возглавляет западные государства – просто катастрофа. Противостояние далеко не закончено, нас ожидает впереди много неожиданного. е

– Правительство принимает меры по поддержке промышленности, развитию отраслей. Михаил Мишустин стремится сделать управление экономикой и наукой более ответственным и современным. Разве не так?

– Тут вроде бы всё всем знающим людям понятно. Но не надо закрывать глаза на то, что мы в очень непростой ситуации. Правда, как говорится, редуты держим. Сначала нам прогнозировали 8 процентов потери ВВП за год, сейчас пересчитали до 6 с копейками. Честно скажу, эти два процента отыграло наше руководство, это здорово.

Но видим, что снижаются темпы роста экономики, нарастает технологический голод, не хватает ряда важных комплектующих, элементной базы. Это сказывается даже на оборонке. Нужны прорывные решения повсюду. Например, по микроэлектронике стоило бы собрать вместе все силы – что-то от госконцернов, что-то от частных компаний. Это, можно сказать, подход военный, но сейчас иначе нельзя…

Думаю, дела бы шли быстрее и лучше, если бы мы разрулили структурные проблемы. Скажем, по-прежнему слабоват малый бизнес. Президент постоянно напоминает, велит прекращать огульные проверки и прочее, но это бесполезно. Чем тогда жить властям некоторых регионов? Они буквально караулят тех, кто теплицы поставит, помидоры начнёт выращивать, кафе откроет или пошивочное ателье. И накидываются на них в виде чуть ли не «счетоводов мух», ведь надо же где-то деньги брать. Далеко не везде решён бюджетно-кадровый вопрос. Но решать его надо.

– Россия всё же сильна не теплицами, а большими заводами…

– Думаю, пока не в полной мере сложился крупный частный, бойкий, маневренный бизнес, который может на ходу отыскивать нужные решения, чем и сильна рыночная экономика. Его отсутствие вынужденно закрывается госконцернами, а это дети госкапитализма со всеми их болячками. По сути, они мало чем отличаются от крупных социалистических предприятий, которые так назывались, но представляли собой предприятия стандартного госкапитализма. Нужны серьёзные коррективы.

И ещё (если совсем сжато) я твёрдо уверен, что надо людей заинтересовать работать в полную силу и эффективно. И работать в России. Наиболее успешно это можно делать в гигантских частных корпорациях, у которых акции высоко котируются на всех биржах. Только тогда никакие проблемы, никакие санкции нашему развитию не помешают.

Если начнём быстрее ко всему этому приближаться, то победим в войне против пятидесяти стран Запада. Я верю в интерес людей как в двигатель прогресса. Слово «коррупция» должно быть заменено словом «заинтересованность» – всё открыто, легально, налогооблагаемо. Тогда произойдёт гигантский рывок. И только тогда сможем структурно перестроить нашу экономику, сделать её динамичной и устойчивой.

В свете складывающихся геополитических реалий

Деятельность ШОС способствует формированию Большого Евразийского Партнёрства.

Шанхайская организация сотрудничества становится полновесной организацией, способной противостоять курсу евроатлантического сообщества на навязывание народам планеты однополярного мира и западного диктата. Это ещё раз подтвердило очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – членов ШОС, состоявшееся 28–29 июля в Ташкенте.

Центральное место в повестке дня заняли вопросы подготовки заседания Совета глав государств – членов ШОС, которое пройдёт в сентябре в Самарканде. На саммите планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, определить приоритеты и практические меры по наращиванию деятельности ШОС на современном этапе. Особое внимание будет уделено повышению роли организации в мировых делах в свете складывающихся геополитических реалий.

Выступая по итогам заседания СМИД ШОС, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что в его ходе были рассмотрены прежде всего проекты документов находящейся в высокой степени готовности «Декларации Самарканда». Она, равно как и ряд других документов, которых подготовлен не один десяток, будет предложена на рассмотрение участников саммита. Наиболее существенные из них касаются дальнейшего углубления интеграционных процессов в экономической, социальной и культурной сферах.

Оценивая роль ШОС на международной арене, а в этом году исполняется 20 лет со дня подписания Хартии Шанхайской организации сотрудничества и 15 лет со дня подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств – членов ШОС, глава МИД России заметил, что на эту тему можно говорить долго. ШОС – одно из объединений, которое противопоставляет попыткам навязывания однополярного мира линию, опирающуюся на настоящую многополярность, многосторонность, основанную на принципах Устава ООН, включая базовый принцип уважения суверенного равенства государств.

В ШОС нет ведущих и ведомых. В организации не случается таких ситуаций, как в НАТО, когда США и их ближайшие союзники навязывают всем остальным членам альянса ту или иную линию. В Шанхайской организации сотрудничества не возникает такого положения, которое сейчас наблюдается в ЕС: суверенным странам буквально «выламывают руки», требуя от них либо прекращения закупок российского газа, либо сокращения его потребления в нарушение национальных интересов.

В ШОС действует принцип консенсуса, проявляется уважение к интересам стран-членов. Стороны избегают недружественных шагов по отношению друг к другу, действуют с прицелом на поиск баланса интересов. Это принципиально новая организация.

На таких же принципах, подчеркнул Сергей Лавров, основаны и работают и другие структуры на евразийском пространстве, например ЕАЭС и БРИКС. «Считаю это хорошим примером того, как необходимо решать международные проблемы, выстраивать региональные структуры и взаимодействие на таком важнейшем континенте, как Евразия», – сказал он при этом.

ШОС развивает связи с ОДКБ и СНГ. Между секретариатами трёх структур заключены меморандумы о взаимодействии. И на заседании СМИД ШОС речь шла как раз о том, что гармонизация усилий ШОС, СНГ и ОДКБ весьма востребована в плане мобилизации потенциала для борьбы с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

«Все эти процессы во взаимосвязи помогают формировать Большое Евразийское Партнёрство, о чём неоднократно говорил президент В.В. Путин. Видим в них благо для всего населения Евразийского континента», – подчеркнул Сергей Лавров.

Что касается расширения ШОС, в 2021 году, напомнил российский министр, Иран получил официальный статус кандидата. Запущен процесс его полноправного присоединения. Соответствующие документы будут дополнительно приняты в Самарканде. Есть также широкий консенсус о том, чтобы в Самарканде запустить процесс присоединения Белоруссии к членам Шанхайской организации сотрудничества. Существует ряд претендентов на статус наблюдателя, партнёра по диалогу.

На заседании СМИД ШОС большое внимание, по словам российского министра, было также уделено действиям, предпринимаемым нашими странами в международных организациях. Одним из результатов координационных договорённостей стало принятие Совместного заявления министров иностранных дел об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся событий на Украине, Сергей Лавров отметил, что главное состоит в том, что мы решаем проблему, напрямую связанную с безопасностью Российской Федерации, угрозы которой постоянно создавались в течение последних 10 лет. Все наши предложения по их снятию на основе принципа взаимного уважения интересов безопасности были проигнорированы и США, и ЕС, и НАТО. Пять раз Североатлантический альянс приближал свои границы к российским, несмотря на данные ранее заверения о нерасширении на восток.

На Украине, отметил глава МИД России, было запрещено всё русское: язык, образование, культура, СМИ. Представить, что запретили, например, французский язык в Бельгии или английский в Ирландии, а шведский в Финляндии, просто немыслимо. Когда же на Украине запретили русский язык, а украинское правительство продвигало неонацистские теории и практики, Запад не противостоял, а, наоборот, поощрял действия киевского режима и восхищался Украиной как «оплотом демократии». Западные страны поставляли киевскому режиму оружие и планировали строительство военно-морских баз на украинской территории. Все эти действия были открыто направлены на сдерживание Российской Федерации. В течение 10 лет мы предупреждали, что это недопустимо. Запад в категорической форме проигнорировал наши опасения.

Российский министр напомнил о событиях в Ираке, Ливии и Сирии. Тогда США без объяснения причин объявляли о том, что в 10 тысячах километров от американских границ возникла угроза их государственным интересам, и начинали бомбардировки и обстрелы этих территорий. Так, Соединённые Штаты сровняли с землёй Мосул и Ракку, убили сотни тысяч гражданских лиц, но какого-либо протеста со стороны «мирового сообщества» не последовало.

Относительно Афганистана Сергей Лавров отметил, что Россия сотрудничает с правительством этой центральноазиатской страны и признаёт его как сложившуюся «на земле» реальность. Российское посольство не покидало Кабул. Тем не менее для обретения признания легитимности правительство талибов должно выполнить данные при приходе к власти обещания. Речь идёт о создании инклюзивного правительства – не только с точки зрения этнического происхождения, но и в политическом плане, о наращивании усилий по борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Талибы также должны обеспечить защиту основополагающих прав всех граждан Афганистана.

В последние недели стремительно растёт напряжённость вокруг Тайваня, особенно в свете азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В этой связи журналисты спросили, обсуждал ли Сергей Лавров эту ситуацию с китайским коллегой? Возникают ли у Москвы опасения, что нынешняя эскалация может привести к боевым действиям?

По словам российского министра, позиция России о наличии только одного Китая остаётся неизменной. Такую же линию периодически на словах подтверждают США, но на практике их дела не всегда совпадают со словами. У России нет проблем с отстаиванием принципа суверенитета Китая.

Поинтересовались журналисты и относительно возможного телефонного разговора Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Вскоре стало известно, что такой разговор состоялся и российское внешнеполитическое ведомство опубликовало сообщение о его содержании. Согласно ему, стороны обсудили текущую ситуацию на Украине. При этом глава МИД России «изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что её цели и задачи будут полностью выполнены».

Сергей Лавров также обратил внимание Блинкена на ответственность США и НАТО за продолжающуюся накачку ВСУ и нацбатальонов оружием, которое «масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».

Российский министр подчеркнул, что Вооружённые Силы РФ строго соблюдают нормы международного права, а на освобождённых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.

Госсекретарь США был также проинформирован о деталях пакетной договорённости, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений. Сергей Лавров особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются.

Мария Томиленко, «Красная звезда»

Пражский бестиарий

о "Форуме свободных народов России" и метастазах сепаратизма

Кирилл Утюшев

В Праге 24 июля закончился "Форум свободных народов России". Мероприятие, в основе которого лежит извращённое понимание сущности нашей страны, завершилось вялым скандалом: оказалось, что самопровозглашённых лидеров общественного мнения – ютуб-аналитиков, твиттер-эссеистов и прочих соцсетевых историков – не допустили к обсуждению темы раздела вкусного российского пирога, дав им неправильный адрес – Сеть наполнилась истериками диванных деколонизаторов, притащившихся в пустой отель. Вместо них на мероприятии были лишь допущенные к кормушке Госдепартамента, отчётно сфотографировавшиеся, подписавшие декларацию о деколонизации России и сымитировавшие бурную деятельность.

Модный на Западе комплекс вины за колониальное угнетение и желание извиняться дошли и до русскоязычных либеральных деятелей, которых после весеннего исхода стало трудно называть «российскими либералами». Как это часто случается с борцами за прогресс, реализовать модные веяния оказалось крайне тяжело. Невозможность на практике осуществить покаяние за грехи русского колониализма не помешало им создать на «вертолётные» деньги Госдепартамента "Лигу свободных наций", которая якобы отстаивает права народов, оказавшихся под гнётом Кремля. Стоит отдельно обратить внимание на то, кто именно представляет «порабощённые» народы в этой лиге, чтобы понять, какой дешёвой опереткой является данное предприятие.

Руслан Габассов представляет башкирских националистов. Примечателен этот деятель, покинувший Россию в 2021 году, тем, что был осуждён в 2004 году за убийство, за которое и отсидел в Лефортово семь лет.

Независимость Татарстана в этой лиге отстаивают Рафис Кашапов и Фарит Закиев. Первый известен своими связями с чеченскими боевиками (конечно же, помимо пяти судимостей) и тем фактом, что был причастен к рэкетирам в 90-х. Второй же представитель, Фарит Закиев, не может похвастаться такими же связями и столь же большим количеством судимостей, как его друг Рафис, но своими действиями он продемонстрировал абсолютную идеологическую несостоятельность собственного движения "Всетатарский общественный центр"*. Так, на одном из митингов «за свободный Татарстан» люди выходили с плакатами: «1552 – Татарин! Не забывай!». То есть лучшее, что может предложить Фарит как аргумент в пользу сепаратизма, — это невероятно свежая рана от обиды, нанесённой Иваном IV четыреста семьдесят лет назад. Разумеется, оба лидера уже освободились от колониального гнёта России – Кашапов уже семь лет проживает в Великобритании, а Закиев покинул страну в марте этого года и сейчас находится в Турции, где пытается получить средства на поддержку своего движения, которые он, скорее всего, получал оттуда и до этого.

Права бурятского народа взялась защищать историк и журналист Раджана Дугар-Де Понте. Покинула она страну в 2009 году, сначала с целью стажировки в Польше, а в 2015 году окончательно переехала за океан. Десятилетнее отсутствие в собственном регионе ничуть не помешало ей и дальше писать о тяжкой судьбе своих уже бывших сограждан и призывать их к борьбе против режима. Неудивительно, что и сейчас её деятельность напрямую связана с нынешним местом проживания. Так, большая часть её материалов размещается на сайтах Sibreal** и Idelreal**, каждый из которых является одним из подразделений существующего за счёт Госдепа иноагента "Радио Свобода"**. Стоит отметить, что программный центр "Радио Свобода" сейчас находится в Праге, где и прошло второе заседании "Лиги свободных наций".

Помимо этого, на конференции отстаивались права на независимость от России других народов. К примеру, эрзян, которых почему-то представлял гражданин Украины Александр Болькин, известный своим участием в Евромайдане и членством в неонацистской партии "Свобода"***. Или казаков, которые на конференции позиционировались как отдельный этнос, чьи интересы надо защищать. Были представлены и ингерманландцы, о которых речь пойдёт ниже. Ингуши, калмыки, якуты, народы Севера – список впечатляет, если не принимать во внимание, что от каждой «порабощённой» группы на форум приехало полторы калеки, на которых клейма негде ставить.

Разумеется, и "Лига свободных наций", и "Форум свободных народов России", в мероприятиях которых участвовали вышеперечисленные деятели, не прошли бы без поддержки со стороны США. Ещё в 1990-х годах министр обороны США Дик Чейни предлагал президенту Бушу-старшему разделить Российскую Федерацию, дабы предотвратить возникновение оппонента американскому гегемону. Тогда сорок первый президент США отказал ему, решив, что Россия уже не сможет вернуть себе былого могущества. Однако эта идея не оставила Чейни и его сторонников полностью. В 2004 году авторитетный британский международник Джон Лафлэнд написал в статье "Чеченцы – американские друзья", что большинство боевиков времён конфликта в Чечне теперь живут в США и получают гранты от правительства. Подобная политика со стороны Америки – не что-то новое, так как они точно так же демонстрировали поддержку сепаратистов и в Югославии, а позже оказывали экономическую поддержку Гонконгу и Тайваню для ослабления Китая.

Потому нет ничего удивительного в том, что 27 мая этого года вышла статья "Деколонизировать Россию" писателя и журналиста Кейси Мишеля, а через месяц он же стал одним из спикеров на конференции ОБСЕ "Деколонизируя Россию: моральный и стратегический императив". Интересно, что провела собрание с подобным посылом именно ОБСЕ, которая раньше всегда позиционировала себя как независимая организация. Тем не менее, эта «независимая организация» отчитывается обо всех проведённых мероприятиях перед Конгрессом США. Кейси Мишель видит Россию исключительно через призму западного колониального мышления, не видя никаких противоречий с тем, что ранее сам регулярно критиковал антиколониальные воззрения и всячески демонизировал несогласные с политикой Штатов страны, хлебнувшие колониального горя: Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и Боливию. Пункты выступлений с конференции ОБСЕ легли в основу конференции "Лиги свободных наций" и прошедшего в конце июля "Форума свободных народов России", чья повестка и списки угнетённых народов России слово в слово повторяют повестку форума ОБСЕ.

Подобная попытка «помочь» угнетённым народам скрывает желание проамериканского мира вернуть своё влияние в странах, которые уже не так рьяно ему подчиняются. Влияние США в остальной Америке постепенно падает: Аргентина и Бразилия отказались накладывать продовольственные санкции на Россию. Куба, Венесуэла, Никарагуа и Боливия давно отпали от отжившей своё доктрины Монро, несмотря на попытку Вашингтона наладить отношения на прошедшем недавно провальном "Форуме Америк". А в Африке рейтинг популярности США почти сравнялся с показателями Китая, даже несмотря на куда более долгие отношения между Штатами и африканскими странами. В Азии Афганистан скинул с себя американское ярмо и вовсю работает над установлением новых дипломатических и экономических связей с соседями, в том числе с Россией.

Закат неоколониальных империй коснулся не только Америки, но и её европейских союзников. Великобритания, которая в последнее время находится не в лучшей форме, обречена увидеть распад Содружества наций вскоре после смерти Елизаветы II – об этом открыто заявляли политики из вчерашних колоний, холодно встречая членов королевской семьи во время официальных визитов в последние годы. Даже достаточно тесные отношения между метрополией и бывшим доминионом, Индией (к примеру, на пост британского премьер-министра претендует индиец Риши Сунак), не помешал Индии отказаться следовать за Лондоном в экономической войне с Россией. Более того, несколько дней назад в Нью-Дели прибыла первая партия российской стали, а в течение нескольких лет, если верить индийским чиновникам, индусы запланировали наладить экспорт своих автомобилей на прибыльный рынок России. Даже Франция, которую собственные граждане постоянно обвиняли в слишком тесных и односторонне выгодных отношениях с бывшими колониями, всё больше теряет хватку. Так, ни одна из стран Африки, в том числе и тех, что принадлежали Франции, не ввели никаких экономических ограничений против России. Страны в регионе Сахель и вовсе начинают высказывать пророссийские взгляды и выстраивать более прочные как экономические, так и стратегические отношения с нашей страной.

Но не стоит с удивлённым лицом всерьёз обличать лицемерие западных политиков, чьи болванчики рассуждают о деколонизации России, пока их собственные страны стремительно закипают, теряя внешнее влияние и внутреннюю легитимность власти. Нет нужды приводить цифры, доказывая, что в России «порабощённые» и «угнетаемые» национальности живут со тщательно защищаемыми правами и оберегаемыми культурными, языковыми и политическими особенностями – аргументированно отвечая на подобные вбросы, мы действуем в соответствии с планом врага, готового наклепать ещё дюжину конференций по сотне других поводов нас ненавидеть.

То, на что стоит всерьёз обратить внимание – насколько угроза принудительной деколонизации и нового парада суверенитетов реальна. Едва ли пара десятков никому не интересных политэмигрантов всерьёз рассматриваются вашингтонскими стратегами как надёжный способ борьбы с российским единством, но беда не в тех, кто (будем надеяться) навсегда покинул страну. Например, в Петербурге вполне открыто действует Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии под символичной аббревиатурой ЕЛЦИ – она, не скрываясь, получает деньги на проведение многочисленных выставок об истории Ингрии из Финляндии. Кстати, Теологический институт Церкви Ингрии получил лицензию Рособрнадзора в марте 2022 года – и ни у кого в профильном ведомстве не возникло даже тени подозрений. Если ещё несколько лет назад "Ингерманландия" была скорее развлечением для скучающих петербургских леваков, вдруг обнаруживших у себя корни выдуманной «старинной» культуры, то сейчас с каждым месяцем бездействия властей угроза становится всё серьёзнее. Метастазы сепаратизма бережно выращиваются не в Праге, на форумах бесполезных болтунов – пример Петербурга показывает, что они растут прямо у нас под носом.

* организация признана экстремистской и ликвидирована по решению Верховного суда Татарстана.

** СМИ, выполняющее на территории РФ функцию иностранного агента

*** запрещённая организация

Группа ММК и Виктор Рашников пополнили санкционный список США

СШАввели блокирующие санкции(SDN-List) против Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и его структур — инвесткомпани «ММК-финанс», турецкой MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi.

Сообщение обэтом появилось насайте МинфинаСША.

Вновый расширенный санкционный список США также вошел председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников.

Ранее Рашников попалвчетвертый пакетсанкций Евросоюза. Оноспорил это решениевЕвропейском суде, указав взаявлении, что вотношении него нарушен основополагающий принцип недискриминации.

MEPS о новых стальных мощностях в июле 2022 года

Аналитическое агентство MEPS International Ltd. представило отчет о новых стальных мощностях и модернизации существующих в июле 2022 г.

Европа

GravitHy, совместное предприятие, поддерживаемое несколькими энергетическими и строительными фирмами, объявило о строительстве нового завода по производству DRI недалеко от Фос-сюр-Мер на юге Франции. Консорциум, в который входит производитель заводского оборудования Primetals Technologies, рассчитывает получить финансирование ЕС в размере €2,2 млрд для проекта, который, как ожидается, будет иметь годовую производственную мощность в два миллиона тонн. Строительство планируется начать в 2024 году и, как ожидается, продлится три года.

Liberty Steel инвестирует 350 миллионов евро в установку двух электродуговых печей на своем предприятии в Остраве, Чешская Республика. Два 200-тонных агрегата могут плавить ГБЖ, ПВЖ и металлолом. Их совокупный годовой объем производства составляет до 3,5 млн тонн. Печи заменят четыре кислородных конвертера, работающих в настоящее время на площадке. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Также будет проложена новая высоковольтная линия электропередач, что позволит с 2027 года полностью утилизировать металлолом печи.

Компания Voestalpine объявила о завершении строительства нового автоматизированного завода по производству специальной стали в Капфенберге, Австрия. Завод, запуск которого ожидается осенью 2022 года, будет иметь годовую производственную мощность до 205 000 тонн. Он будет поставлять нержавеющие и специальные марки стали клиентам в международной авиационной, нефтегазовой, автомобильной и инструментальной промышленности. Первоначально компания выделила 350 миллионов евро на эти инвестиции, но недавно она пересмотрела эту оценку в сторону увеличения на десять-двадцать процентов.

Outokumpu модернизирует две слябовые МНЛЗ на своем заводе в Торнио, Финляндия, путем установки двух новых кристаллизаторов с усовершенствованными комплектами датчиков. В новом оборудовании в 30 раз больше датчиков температуры, чем в обычных формах. Это позволяет операторам лучше контролировать процесс литья, что приводит к улучшению качества поверхности слябов. Эта технология также помогает в обнаружении любых прорывов литейной формы. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2023 года.

Компания Beltrame объявила, что планирует модернизировать свое французское подразделение сортового проката Laminés Marchands Européens (LME) за счет установки новой печи с шагающими балками производительностью 90 тонн в час. Компания также оборудует свою дочернюю компанию Stahl Gerlafingen (SG) в Швейцарии новой толкательной печью. Оба блока должны быть введены в эксплуатацию в начале 2023 года.

Польский производитель сортового проката, Cognor, устанавливает новую линию обмотки и новый мелкосортный стан на своем предприятии в Кракове. Это оборудование, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах соответственно, расширит ассортимент продукции компании.

Северная Америка

Производитель заводского оборудования Danieli подтверждает, что он завершил первый этап контрактной модернизации мини-завода сортового проката Optimus Steel в округе Ориндж, штат Техас. На местном проволочном стане были установлены ножницы для обрезки прутка и новая линия отделки рулонов. Дальнейшая работа ведется. Это включает в себя установку высокоскоростной линии отделки прутка, которая будет введена в эксплуатацию в следующем году. В начале 2024 года также запланировано строительство нового двухпрокатного стана и связанной с ним нагревательной печи и водоочистного сооружения.

Азия

После одиннадцатимесячного периода строительства компания Shanxi Tongcai Industry & Trade ввела в эксплуатацию новую линию по производству горячекатаной полосы на своем предприятии в городе Линьфэнь. Новое оборудование способно производить до 650 000 тонн среднего и широкого проката в год.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что впервые за много лет количество курильщиков начало снижаться как среди мужчин, так и среди женщин. Если количество курящих женщин постепенно снижалось с 2000 года, то мужчины в развивающихся странах продолжали дымить, и за счет них рост продолжался. Объявив «важнейший сдвиг в течении глобальной табачной эпидемии», ВОЗ поспешила назвать главную причину этих изменений — «ужесточение позиции правительств по отношению к табачной промышленности».

График изменения потребления сигарет по годам для таких стран как Бельгия, Ирландия и Швейцария выглядит как относительно ровная линия, направленная вниз. Графики Австрии, Хорватии, Великобритании также направлены вниз, однако в них есть резкие всплески как в сторону быстрого увеличения потребления, так и в сторону уменьшения. Россия, Украина и Латвия демонстрируют перевернутую букву U: резкий рост популярности курения в 90-е годы и в дальнейшем достаточно быстрое снижение с постепенным переходом на плато. Многие страны юго-восточной Европы, например Албания, Болгария, Греция, а также Чехия, Литва, Эстония, показывают полную нестабильность – графики представляют собой ломаные линии, характеризуется чередующимися четко очерченными периодами повышения курения и спадами. Есть даже страна, которая еще до недавнего времени показывала только уверенный стабильный рост курения — это Беларусь.

Вывод исследователей состоит в том, что государственные меры по ограничению табакокурения не всегда приводят к устойчивому результату — на него влияют другие экономические и политические факторы. В частности, распад Советского Союза, быстрая приватизация экономики или развитие Евросоюза оказали определяющее влияние на курение во многих странах Европы. Поэтому использование сводных индексов количества принятых в стране политических решений по борьбе с табакокурением, как например индекс MPOWER, используемый ВОЗ, не охватывает всех факторов, которые определяют тенденции в изменении поведения курильщиков. А это, в свою очередь, может привести к ошибочным излишне оптимистичным выводам в этой области.

Возможно, европейским странам, включая Россию, стоит пересмотреть подходы к антитабачной политике, учтя опыт других континентов. Более гибкая, основывающаяся на научных данных стратегия может оказаться более эффективной, чем политика исключительных запретов и ограничений.

Число заболеваний оспой обезьян в странах Запада растет, но новой пандемии пока не ожидается

Василий Федорцев

В Евросоюзе постепенно растет тревога по поводу роста заболеваемости оспой обезьян. По данным ВОЗ, Европейский регион к настоящему моменту превратился в основной эпицентр распространения болезни - на него сейчас приходится более половины всех зафиксированных в мире случаев заболевания. Лидируют при этом страны Западной Европы - Испания, Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды, где счет больных идет уже на сотни и тысячи. На прошедших выходных власти Испании сообщили о первых двух смертельных исходах болезни, а на этой неделе в Германии ее впервые обнаружили у несовершеннолетних подростков.

Аналогичная тенденция наблюдается и в США. Штат Калифорния вслед за Нью-Йорком ввел режим ЧС из-за распространения этого заболевания.

Панических настроений пока нет, но еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес еще несколько дней назад разослала странам ЕС письмо, указывающее на необходимость "усиленных, согласованных и скоординированных действий" по борьбе с болезнью. Кириакидес при этом подчеркивала, что надо начать предпринимать срочные меры, включая "усиление эпиднадзора, выявление и регистрацию случаев, изоляцию, отслеживание контактов и вакцинацию, а также профилактику инфекций и ясные кампании по информированию о рисках во всех странах ЕС и Европейской экономической зоны", цитирует письмо еврокомиссара издание Euractiv.

Подавляющее большинство заболевших - мужчины гомо- или бисексуальной ориентации. Политики и эксперты этот факт не скрывают, но призывают граждан к тому, чтобы не делать акцента на какой-либо группе населения, отмечая, что риску заражения в той или иной степени подвержены все. При этом широкого распространения болезни медики все же не ожидают. Швейцарский инфекционист Пьетро Вернацца в интервью газете Neue Zurcher Zeitung указывает на то, что оспа обезьян передается только при видимых симптомах заболевания, а больные заразны только в течение короткого времени.

Правда, есть и другие мнения. В марте прошлого года Мюнхенская конференция по безопасности вместе с американской организацией Nuclear Threat Initiative провели игру, в ходе которой смоделировали эпидемию оспы обезьян, вызванную искусственно созданным штаммом. По результатам были сделаны выводы, что болезнь может затронуть треть населения планеты и привести к многомиллионным жертвам. Весной уже этого года, когда об этой оспе заговорили все мировые СМИ, прошлогодняя игра взбудоражила многих сторонников теорий заговора - в ее сценарии дата вспышки заболевания была назначена на 15 мая 2022 года и таким образом практически точно совпала с последующими реальными событиями. Представителям Мюнхенской конференции и NTI в результате пришлось публично оправдываться, разъясняя, что все это - не более чем совпадение.

Страны Евросоюза между тем начинают запасаться вакцинами, хотя пока и в не очень больших количествах из-за ее дефицита.

Европа может остаться еще и без американского газа

Сергей Тихонов

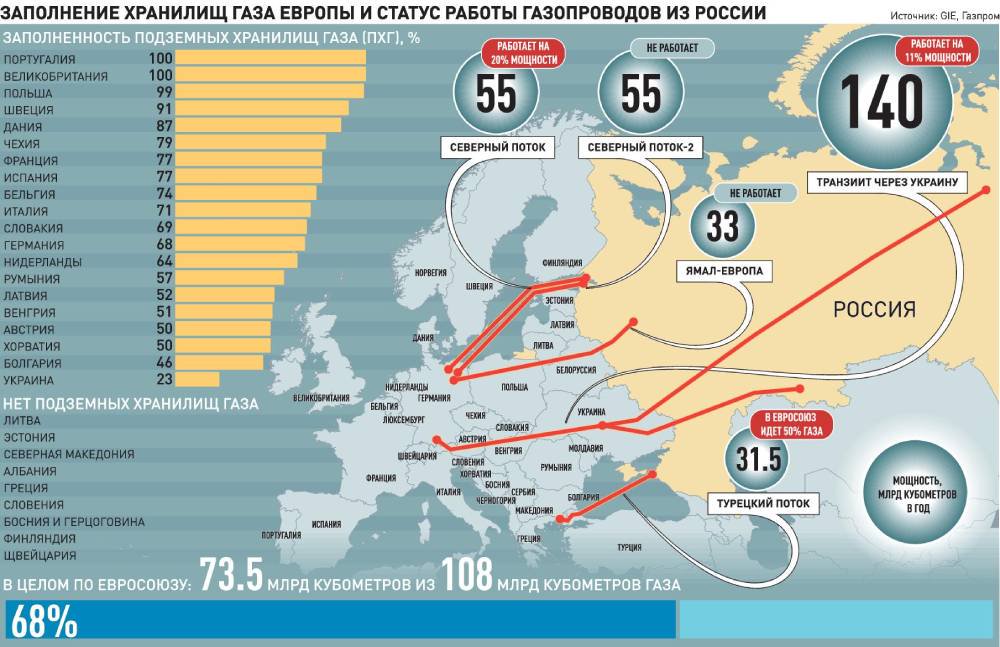

США могут ограничить экспорт своего сжиженного природного газа (СПГ) ради увеличения предложения на внутреннем рынке и заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). На фоне снижения импорта газа этим летом из России более чем вполовину для Европы такой сценарий может обернуться энергетической катастрофой.

Дело даже не в заполнении европейских ПХГ перед отопительным сезоном, их уровень загрузки уже сейчас в большинстве стран Европы выше 60%. Проблема в очередном витке роста цен на газ, который неизбежно спровоцирует такое решение. А если к этому добавится еще и запрет на экспорт газа из Австралии (он сейчас обсуждается), крупнейшего поставщика СПГ на мировой рынок, то даже сегодняшние котировки газа на европейской бирже - выше 2000 долларов за тысячу кубометров, покажутся детским лепетом.

Биржевая цена на газ в США в июле выросла на 65% - с 200 до 330 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным рекордом за последние 14 лет. Для сравнения: средняя цена в 2021 году была 140 долларов за тысячу кубометров, а в 2020 году - 72 доллара. В этих ценах не учтена доставка до потребителя и, что важно, регазификация, ведь в Европу газ поставляется только в сжиженном состоянии. Но даже с учетом этого из-за роста котировок на европейских биржевых площадках он обходился дешевле, чем поставки из других стран.

Поставки СПГ из США в Европу перестанут иметь экономический смысл при цене газа на Henry Hub (площадка для торговли газом в США. - "РГ") на уровне 840 долларов за тысячу кубометров. Но это при условии, что биржевые цены на газ на европейском рынке будут находиться на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров, поясняет директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Сегодняшние цены значительно выше, и если поставки СПГ из США в Европу сократятся до нуля, то странам Старого Света придется рассчитывать только на российский газ, а также не самые большие объемы СПГ из Африки и стран Ближнего Востока. Причем покупать и то и другое придется уже по европейским ценам. Поэтому сейчас американский СПГ - наиболее выгодный продукт для Европы. Проблема в том, что американским газодобывающим компаниям и в целом экономике США от этого никакой пользы нет.

Американцы продали весь СПГ европейским и азиатским трейдерам по формуле цена Henry Hub плюс фиксированные затраты на сжижение, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. При высоких ценах на газ именно трейдеры, а не американцы получают сверхприбыль. Единственная возможность "забрать" себе часть этих сверхприбылей, это рост цен на газ в самих США. Это помогает производителям углеводородов увеличить доходность, но, с другой стороны, ложится тяжелым бременем на потребителей газа в США, особенно для промышленности. И, разумеется, промышленное лобби в США будет стараться противодействовать новым СПГ-проектам.

По мнению Гривача, открыто ограничивать экспорт с действующих заводов власти США не будут, но это может происходить само собой, например, как на заводе Freeport в результате аварии или объявления профилактических работ.

Другой точки зрения придерживается Белова. Для осуществления экспортной деятельности каждый проект СПГ в США получает соответствующую лицензию, объясняет она. Одним из условий ее получения является отсутствие негативного влияния на экономику региона нахождения проекта. Поэтому теоретически можно допустить ситуацию, при которой властями может быть принято решение о приостановке действия данной лицензии, считает эксперт.

Что касается Австралии, то страна почти не экспортировала свой СПГ в Европу. Но для Азии это был главный поставщик газа. В 2021 году - 109 млрд кубометров, больше чем весь экспорт СПГ второй в мире страны по объемам производства сжиженного газа - Катара. Временный уход, пусть даже и неполный, Австралии с азиатского рынка повлечет за собой еще один виток газового кризиса и рост котировок во всем мире, но в первую очередь в Европе.

Чтобы решить проблему энергетического кризиса в ЕС, который зимой грозит перерасти в полноценный энергетический коллапс, европейцам нужно нормализовать отношения с основным поставщиком энергоресурсов - Россией, считает Гривач. Вероятно, это возможно оформить на уровне отдельных ключевых правительств. Например, запуск "Северного потока-2" - это доступная для Берлина быстрая опция. Но прежде нужно сесть за стол переговоров с Москвой, считает эксперт.

Президент Узбекистана обсудил с Верховным комиссаром ОБСЕ основные направления взаимодействия

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 августа принял Верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова, находящегося в нашей стране с визитом.

Были рассмотрены вопросы налаживания практического сотрудничества, а также перспективы реализации совместных проектов и программ в области обеспечения межнационального согласия и устойчивого развития.

С удовлетворением отмечен современный уровень конструктивного диалога и плодотворного взаимодействия с институтами ОБСЕ по приоритетным направлениям – в области безопасности, сферах экономики и экологии, гуманитарном измерении. Совместно осуществляется «дорожная карта», предусматривающая порядка 50 мероприятий на среднесрочную перспективу.

В ходе встречи Верховный комиссар дал высокую оценку осуществляемой в нашей стране политике по развитию культуры толерантности и гуманизма, обеспечению межнационального и гражданского взаимопонимания и согласия, воспитанию на этой основе молодого поколения.

Поддержаны инициативы Узбекистана по укреплению отношений дружбы, добрососедства и многопланового партнерства в регионе Центральной Азии, содействию мирному развитию и экономическому восстановлению Афганистана.

Достигнуты договоренности о проведении ряда совместных мероприятий – регионального семинара по вопросам обеспечения межнационального согласия и презентации международного опыта и рекомендаций ОБСЕ, а также участия делегации Узбекистана в «круглом столе» по проблемам межнациональных отношений.

Предусматривается также реализация проектов в области многоязычного образования, в том числе в рамках Центральноазиатской образовательной программы.

Продолжается падение экспорта российских железорудных окатышей в страны ЕС

По предварительным оценкам в июне экспорт российских агломерированных железорудных окатышей в страны ЕС составил около 240 тыс. тонн.

Объемы поставок упали на треть в месячном исчислении и на 70% - в годовом. Добавим, что майский экспорт этой продукции упал по сравнению с апрелем почти вдвое.

Средняя цена этой продукции в июне на границе РФ составляла примерно $145 за тонну.

Это на 9% выше цены мая и на 32% - цены в июне прошлого года.

ArcelorMittal ожидает, что спрос на сталь в Европе в этом году будет «как минимум стабильным»

По данным агентство Platts, компания ArcelorMittal ожидает, что реальный спрос на сталь в Европе в этом году будет «как минимум стабильным, если не слегка положительным».

В автомобильном секторе «мы можем с осторожным оптимизмом смотреть на увеличение объемов во втором полугодии, хотя в первом полугодии не было значительных улучшений», — сказал Дженуино Кристино на конференции с аналитиками после публикации результатов компании за второй квартал. «Прогнозы по-прежнему показывают рост производства [автомобилей] по сравнению с прошлым годом», — сказал он.