Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Шансы Украины стать кандидатом на вступление в ЕС зависят от Германии и Франции

Василий Федорцев

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский уверен, что Германия не желает вступления Украины в Евросоюз. Еврокомиссия тем не менее, по сообщениям СМИ, намерена рекомендовать предоставить Киеву статус кандидата на вступление. Но даже если он будет предоставлен, оставаться в таком статусе Украина может очень долго. Свое мнение Качиньский высказал в интервью изданию Gazeta Polska, добавив при этом, что для Берлина вступление Украины в единую Европу будет означать высокие финансовые и политические издержки.

Надо признать, что польский вице-премьер хорошо знает, о чем говорит. Варшава ежегодно получает из брюссельского бюджета десятки миллиардов евро финансовой помощи, и при этом политическая позиция Польши создает Германии множество проблем, в том числе при принятии ключевых решений на общеевропейском уровне. Вступление Украины значительно усилило бы возглавляемый Польшей "восточный блок" внутри ЕС и в конечном итоге могло бы привести к появлению своего рода "союза в союзе", похоронив таким образом все планы Берлина и Парижа по углублению евроинтеграции.

Качиньский считает, что Германия и Франция намерены превратить Евросоюз в централизованное государство под своим управлением, что, в принципе, не так далеко от истины. Но до сих пор все попытки Берлина и Парижа форсировать интеграцию, в том числе во внешнеполитической и военной сфере, наталкивались на сопротивление со стороны восточных членов Евросоюза, в первую очередь той же Польши. При этом сейчас Варшава явно склоняется к поддержанному Британией и США проекту нового восточноевропейского оборонного союза, и это уже прямая угроза общей оборонной политике Евросоюза, которую в Париже и Берлине рассматривают в качестве ключевого элемента превращения ЕС в полноценного глобального игрока.

С Украиной в своем составе, если та станет членом ЕС, такой восточный союз просто расколет общую оборонную политику на два рассинхронизированных направления. Такого раскола в Берлине опасались все последние годы, пытаясь свести воедино расходящиеся взгляды на безопасность между восточными и западными странами Европы. Теперь эти немецкие опасения начинают приобретать реальные очертания. 23 и 24 июня главы государств Евросоюза будут обсуждать вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление. Если верить изданию Politico, Еврокомиссия намерена рекомендовать принять положительное решение - именно с этой темой и был связан недавний визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Но последнее слово все равно остается за советом, и каким оно будет - зависит в первую очередь от мнения немецкого канцлера и французского президента. То, что Париж и Берлин настроены скептически, уже не является секретом. Как отмечает газета Washington Post, ссылаясь на дипломатические источники, такие скептические настроения сейчас весьма распространены за кулисами Евросоюза - не только немцы и французы, но и правительства ряда других стран сомневаются в том, что Украине стоит предоставлять статус кандидата, тем более форсировать ее вступление в ЕС.

В Париже, как сообщает Politico, к предстоящему Евросовету подготовили аналитическую записку, в которой говорится, что предоставление Украине статуса кандидата является несвоевременным шагом, а также обосновывается выдвинутая президентом Эмманюэлем Макроном идея создания Европейского политического сообщества. Это сообщество должно стать чем-то вроде интегрированного придатка Евросоюза, объединив в себе страны Западных Балкан, "Восточного партнерства" и других соседей ЕС. Берлин пока свою позицию ясно не озвучил - Олаф Шольц в характерной для него манере пока уклоняется от прямых заявлений. "Мы, Евросоюз, будем действовать сплоченно", - именно так, предельно кратко ответил на этой неделе канцлер на заданный ему вопрос о возможном предоставлении Украине статуса кандидата.

Впрочем, шансы получить кандидатский статус у Киева все же есть. Германия, а вслед за ней и Франция могут пойти на уступки требующим положительного решения восточноевропейским странам хотя бы для того, чтобы не допустить прямо сейчас того самого раскола по линии "восток - запад". Кроме того, для западных европейцев этот статус способен стать ключевым аргументом в текущем споре об украинском конфликте - стоит ли его продолжать или пора переходить к попыткам закончить дело дипломатическим путем. Но даже предоставив Украине статус кандидата, Евросоюз может затянуть процесс ее вступления на десятилетия - Турция, ведущая переговоры с Брюсселем с начала 2000-х годов, является в данном случае наглядным примером. За эти десятилетия многое может измениться, и не исключено даже, что предложенное Макроном Европейское политическое сообщество все же будет создано - сначала в виде временного, на период затянувшихся переговоров, а затем и постоянного решения для таких стран, как Украина.

Довезти в сохранности

Фармрынок России столкнулся с серьезными вызовами в логистике

Ольга Неверова

Фармацевтический и медицинский рынки всегда очень чувствительны к любой турбулентности или возможной непредсказуемости ситуации в политике и экономике: люди опасаются проблем с доступностью лекарств и медицинских изделий даже больше, чем нехватки продуктов.

Возникший с началом специальной военной операции ажиотаж в считаные дни смел из аптек не только ходовые, но даже и дорогостоящие препараты.

Да, аптечный дефицит многих лекарств рынок, имеющий запасы на оптовых складах, относительно быстро восстановил. Но не всех - по отдельным группам препаратов еще ощущаются перебои. И связаны они с более долговременными сложностями, которые возникли в логистических цепочках, во всей сложившейся системе доставки лекарств. Производителям и дистрибьюторам пришлось в очень сжатые сроки искать новые решения и выстраивать новые цепочки поставок на фоне непредсказуемого роста спроса на их продукцию.

Значительная часть лекарств (в натуральном выражении более 30 процентов) на фармрынке РФ импортируется. Стоит ли в дальнейшем опасаться возможных перебоев с ними? Об этом "РГ" поговорила с представителями крупных дистрибьюторских компаний.

Для доставки лекарств, сырья и компонентов для их производства всегда использовались три основных вида транспорта: авиация, автотранспорт и морские контейнерные перевозки. Как известно, с 24 февраля прекратилось прямое авиасообщение с Евросоюзом. И хотя авиатранспортом перевозился не столь большой объем грузов (в пределах 6-10 процентов) - это в основном дорогостоящие лекарства, которые чаще всего необходимы пациентам с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями.

Поставщики стали отправлять эти препараты через транзитные хабы пассажирскими рейсами - преимущественно через Стамбул и Дубай. Но от того, что количество рейсов также уменьшилось, транзитное время увеличивается, цены растут.

- Авиадоставка - это очень важный способ перевозки для термочувствительных лекарственных препаратов, - подчеркивает управляющий директор компании NC Logistic Гарольд Власов. - Для доставки таких лекарств зачастую требуется всего 72 часа, а иногда и 36 часов. И это не прихоть получателя, а требования к соблюдению холодовой цепи при транспортировке термолабильных грузов. В настоящих условиях для доставки таких грузов из Европы приходится выстроить цепь из двух автомаршрутов и двух авиаперелетов. Перезагрузка подготовленных хладоэлементов, как правило, недопустима ввиду отсутствия соответствующих условий, а в последнее время и самих хладоэлементов как таковых. Стоимость такой транспортировки становится неподъемной.

Для лекарств стоимостью в миллион рублей за упаковку подорожание транспорта в 3-4 раза, может быть, и не столь существенно. Но для лекарств массового спроса оно моментально отражается и на эффективности продаж, и на ценах.

- Стоимость поставок авиатранспортом серьезно изменилась. Так, доставка из Швеции термолабильных препаратов автотранспортом ранее стоила 2800 евро, а сейчас мы доставляем такой же груз самолетом за 17,5 тысячи евро, - дополняет и генеральный директор фармдистрибьютора "Ирвин" Михаил Степанов. - Кроме того, при доставке лекарств самолетом надо учитывать валидационные требования по температурному режиму и ограничения по объемам. Валидированный авиатранспорт есть, но стоимость его высокая, и спрос на подобную услугу увеличился. Безусловно, все это влияет на конечную стоимость лекарств, особенно незарегистрированных.

Основная часть лекарств, которые производятся в европейских странах, доставляется в нашу страну автотранспортом. Специализированные перевозчики обладают квалифицированным валидированным транспортом. Но из-за принятых Западом санкций в отношении российских и белорусских перевозчиков теперь они не могут осуществлять перевозки грузов по территории ЕС. Позже были приняты зеркальные санкции и со стороны Беларуси, что автоматически требовало перегрузки лекарств на границе. Ситуация накалилась, но в итоге были приняты послабления: лекарства и сырье для их производства стали доставляться без перегрузки.

- Руководство РФ, понимая важность обеспечения лекарствами населения, своевременно согласовало беспрепятственный проезд через границу Беларуси траков с лекарствами, следующих в Россию, - отмечает Гарольд Власов.

- Авиатранспорт занимает не более 0,5 процента в логистике нашей компании и применяется только в экстренных случаях, - рассказал "РГ" генеральный директор ЦВ "Протек" Дмитрий Погребинский. - В основном мы используем автотранспорт, поскольку затраты на авиадоставку в семь раз превышают затраты на него.

Но с уходом с российского рынка крупных логистических компаний сократилось и количество автотранспорта, спрос сейчас значительно превышает предложение.

- Если мы говорим о привычных маршрутах из Европы, то сроки или не изменились, или увеличились несущественно (1-2 дня). А вот стоимость автотранспортных перевозок выросла очень значительно, - поясняет Гарольд Власов. - Можно без преувеличения говорить о двукратном удорожании. К тому же многие страховые компании западных производителей отказались страховать перевозки по территории Беларуси.

И эти вопросы все чаще ложатся на плечи именно компаний-производителей. Многие вынуждены срочно искать новых партнеров и в ряде случаев переориентироваться на российских страховщиков, которые не всегда могут предложить необходимые условия на фоне растущих цен. Все это приводит к серьезному удорожанию.

И еще один момент: образовались серьезные заторы на границе при пересечении белорусско-польской границы. Раньше для транспортных средств, которые везут лекарственные средства, был приоритет при пересечении границы. Сейчас они нередко стоят в общей очереди.

Пожалуй, самой дешевой из всех прежде была доставка морем. Она была дольше - до 40 дней, но позволяла существенно оптимизировать расходы. Сейчас стоимость контейнера и здесь возросла в несколько раз.

В связи с этими трудностями компании-дистрибьюторы вынуждены создавать в России запасы, чтобы однократно привезти препараты и какое-то время их хранить, но это тоже приносит дополнительные затраты. Кроме того, долговременные запасы - например на полгода вперед - это замороженные средства, которые могли бы быть использованы для других закупок. К тому же у многих препаратов срок годности составляет всего два года. Создавая запас в шесть месяцев, компании рискуют тем, что в случае отсутствия спроса у лекарств снизится срок годности. А у закупщиков жесткие требования: лекарства со сроком годности меньше года на тендер вообще не принимаются. Так возникают риски, что в итоге они окажутся просто списанными.

- Правда, в логистике внутри Российской Федерации изменения в основном несущественные, - уточняет Михаил Степанов. - Хотя ряд перевозчиков также изменил тарифы, видимо, из-за роста стоимости обслуживания автотранспорта, а также из-за роста лизинговых платежей, так как у многих из них транспорт в лизинге.

- Если измерить "среднюю температуру по больнице", то стоимость логистики, включая транспортировку до границы, услуги по таможенной очистке, складские услуги, маркировку и транспортировку до дистрибьютора, ранее составляла 2-4 процента, теперь эта цифра возрастет до 8 процентов, - говорит Гарольд Власов. - Однако все зависит от цены реализации препарата. Для более дорогих - удорожание логистики оказалось несущественным: был один процент - стало полтора. Вроде бы как рост на 50 процентов, но по факту на стоимость влияния он не оказал. А вот для препаратов с низкой маржинальностью да при низкой регистрационной цене это становится фатальным. Ввозить и производить такие препараты стало нерентабельным.

Какие меры, по мнению игроков рынка, могут и должны принять сегодня регуляторы для сохранения непрерывности поставок лекарств?

- Необходимы опережающие решения, - полагает Михаил Степанов. - Прежде всего, доступ к льготному кредитованию предприятий, которые занимаются производством и дистрибуцией фармпрепаратов. Требуется заморозка лизинговых отчислений для валидированных под фармдеятельность транспортных компаний - по аналогии с тем, как это было сделано для ИT-сферы.

А потребителям лекарств остается лишь надеяться, что крупные компании-дистрибьюторы смогут преодолеть трудности и обеспечат рынок всеми необходимыми лекарствами.

Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей:

- Вопросы транспортной логистики сегодня вышли на первый план для компаний - членов ассоциации, им приходится очень серьезно перестраивать сложившиеся ранее цепочки поставок своей продукции для нужд здравоохранения, стараясь в максимально сжатые сроки адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации. Возможности воспользоваться услугами компаний-операторов и поставщиков услуг на логистическом рынке существенно сузились, лишая компании стабильности в планировании, вынуждая искать новые нестандартные каналы поставок. Спрос вырос, предложение на рынке логистических услуг сократилось, возросла стоимость. Но, как видим, эту задачу нашим компаниям, несмотря на все сложности, удается решать и не допускать дефицита.

Как проиграть в перетягивании газового каната

ВОЛЬФГАНГ МЮНХАУ

В прошлом журналист Financial Times, ведущий блога Eurointelligence.

Европейские покупатели природного газа много рассуждают о намерении диверсифицировать газовые закупки и снизить зависимость от России, но до сих пор их действия не вполне соответствуют громкой риторике.

Налицо разительный контраст между тем, какие аппетиты демонстрируют азиатские конкуренты ЕС по части подписания новых газовых сделок и вялостью Европы при заключении долгосрочных контрактов. Если Евросоюз решит окончательно отказаться от российского сырья или будет вынужден это сделать, неминуемы проблемы.

В течение этого года Китай подписал девять различных долгосрочных сделок по сжиженному природному газу с американскими поставщиками. Самый последний контракт между China Gas и Energy Transfer, был подписан в начале июня на 25 лет и предусматривает поставку 0,9 млрд кубометров СПГ в год. Китайские покупатели за последние несколько лет также заключили несколько крупных сделок с Катаром и ожидается дальнейшее расширение сотрудничества с 2025 года.

Для сравнения: Германия, крупнейший покупатель природного газа в Европейском союзе, заключила свой первый новый договор с США только пару недель назад. Немецкие покупатели также всё ещё торгуются с Катаром относительно продолжительности контракта и механизмов ценообразования, в которых китайские покупатели демонстрируют большую гибкость. Они не единственные конкуренты Европы в борьбе за потенциально ограниченные поставки СПГ в ближайшие годы. Индия также стремится расширить свою долю пирога, и Нарендра Моди поставил цель более чем удвоить долю природного газа в энергетическом балансе страны с 6,7 процента до 15 процентов. Petronet, индийский покупатель, надеется расширить сотрудничество с катарцами и увеличить нынешние объёмы поставок на 9,6 млрд кубометров в год, правда, Индия торгуется за конкретные условия. Текущие договорённости истекают в 2028 году.

Все эти активности имеют значение из-за среднесрочной картины рынка, с которой сталкиваются мировые покупатели СПГ. К 2025 г., согласно прогнозам Credit Suisse, мир может столкнуться с дефицитом более 125 млрд кубометров, это больше, чем годовое потребление газа в Германии. На рынке, где большая часть предложения покупается и продаётся в соответствии с долгосрочными контрактами, опоздание с подписанием договоров создаёт проблему для безопасности поставок.

Есть несколько объяснений, почему европейцы так непримиримы в отношении заключения сделок. Наиболее благожелательным является то, что более длительный срок действия долгосрочных контрактов (таких, как China Gas – Energy Transfer) несовместим с климатическими целями ЕС. В поддержку этих целей Европейская комиссия предложила запретить долгосрочные контракты со сроком действия, превышающим 2049 г., а это значит, что заключение 25-летних сделок после 2024 г. будет запрещено. Второе объяснение состоит в том, что покупатели газа всё равно делают ставку на лёгкую доступность российского газа, пусть даже правительства обещают постепенно от него отказаться. Если расчёты таковы, и они считают, что с Россией всё может вернуться на круги своя, зачем подписывать контракт на невыгодных условиях?

Однако ставка на возвращение к статус-кво с Россией кажется довольно смелым шагом. Боевые действия на Украине стали весьма неприятным и тревожным звонком для регуляторов и акционеров. Они осознают, что нынешняя ситуация, когда Владимир Путин может вызвать европейскую рецессию по своему желанию, очень неблагоприятна. Но до сих пор европейские покупатели газа и те, кто сейчас спрашивает с них, были чрезмерно наивны в отношении этой реальности. Продолжат ли они в том же духе?

Eurointelligence

Скрежет НАТО

Военный пейзаж Европы

Константин Сивков Игорь Шишкин

"ЗАВТРА". Константин Валентинович, Олаф Шольц заявил о том, что Германия намерена создать самую сильную сухопутную армию в НАТО. Как мы знаем, армия ФРГ отнюдь не на первых ролях в Североатлантическом альянсе, поэтому такие речи напоминают о временах, когда немцы тоже уповали на самую сильную армию. Конец её всем известен.

Константин СИВКОВ. Сейчас ситуация иная, чем накануне Второй мировой войны, и заявление Шольца связано с тем, что НАТО как организация разваливается. То есть ни Европа вообще, ни Германия в частности, на эту структуру в качестве гаранта своей безопасности теперь не рассчитывают и начинают заниматься созданием собственных вооружённых сил.

Но на создание такой армии потребуется время, и немалое, поскольку во всех европейских странах утрачен ряд важнейших военных компетенций.

"ЗАВТРА". Каких именно?

Константин СИВКОВ. Во-первых, у них есть только войсковая ПВО малой дальности, а зенитные ракетные системы большой и средней дальности не производятся, в отличие от России, Ирана, Китая и США. Россия тут вообще особняком стоит, создавая уникальные вещи.

Во-вторых, в Германии нет своей школы ракетостроения во всём его многообразии: противокорабельных ракет, ракет для удара по наземным целям, оперативно-тактических ракетных комплексов. Всё это им придётся создавать, с нуля запуская научные школы.

В-третьих, у Германии большие проблемы с самолётами. Последним полноценным собственно немецким военным самолётом был "Мессершмитт" Me.262 — реактивный истребитель, построенный в 1943 году и в 1945-м прекративший свои полёты! С тех пор немцы не строили ни истребителей, ни бомбардировщиков.

Кстати, между 1918 и 1939 годом немцы под видом гражданских самолётов создавали боевые самолёты: "Хейнкель" He 111, "Фокке-Вульф" Fw 200 "Кондор". Ничего подобного сейчас в Германии не создать. Да и невозможно сейчас, в отличие от середины ХХ века, гражданский самолёт переделать в боевой! Слишком разнятся современные требования к военным и гражданским самолётам.

Таким образом, Германия может наращивать имеющиеся силы, но создать реальную технологически суверенную армию она не сможет ещё лет пятнадцать-двадцать, судя по имеющимся данным.

"ЗАВТРА". Значит ли это, что более реальна угроза, идущая не от отдельно взятой Германии, а от Евросоюза в целом и возможной будущей объединённой армии Европы? Насколько имеют под собой основания заявления Борреля о создании отдельных от НАТО европейских вооружённых сил, учитывая, что Североатлантический альянс разваливается на глазах? Эти 200 миллиардов евро на оборонные инициативы в рамках ЕС действительно могут ощутимо преобразить военно-технологический «пейзаж» Европы?

Константин СИВКОВ.Ситуация в Евросоюзе, в основном за счёт Франции и отчасти Италии, конечно, во многом лучше. У Франции есть свои самолёты, свой атомный подводный флот, авианосный флот. У неё на вооружении баллистические ракеты среднего радиуса действия. Дальность стрельбы твердотопливной М20 составляет около 3 тыс. километров. У них есть атомные ракетные подводные лодки. Есть стратегическая авиация, точнее, «евростратегическая» — бомбардировщик "Мираж"-IV, устаревшая машина, к слову. У французов с британцами есть свои морские зенитные ракетные системы относительно большой (до 120 километров) дальности: "Астер" 30, в первую очередь.

Поэтому можно предположить, что, опираясь именно на французскую базу, Евросоюз может начать формирование своей армии. Но при этом надо чётко понимать, что Франция основательно отстаёт в сфере авиастроения от России, США и даже Китая.

"ЗАВТРА". А как же многоцелевые истребители "Рафаль"?

Константин СИВКОВ. "Рафаль", безусловно, имеет место. Но это — условно — "Рафаль 4+", а не "Рафаль 4++", скажем так. И это немаловажно. Франция может обеспечить создание наземных систем ПВО за счёт перевода на наземное базирование морских систем ПВО. Но ударного ракетного оружия, в частности ракет оперативно-тактических, у этой страны нет. У французов, конечно, были хорошие ракеты «во времена оны», но они не развивали это направление, предпочитая иметь под боком американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Вот противокорабельные ракеты у французов есть — этого, да, не отнять.

Современные противокорабельные ракеты есть и у Норвегии, малого радиуса действия. Но ракет большой дальности нет, а про гиперзвук вообще говорить не приходится.

Поэтому только консолидация усилий стран ЕС может привести в относительно нескорой перспективе (не ранее 10 лет) к созданию собственно европейской армии, насыщенной «еврооружием». Европейским оружием, а не собственно германским.

"ЗАВТРА". А какой вклад может внести Италия?

Константин СИВКОВ. У Италии имеются противокорабельные ракеты малой дальности, хорошие вертолёты. Но по зенитно-ракетным системам большой и средней дальности — провал.

Надо подчеркнуть, что у Германии сильная сторона — танкостроение. У немцев первоклассная школа в этой области, как и у французов. Полевая немецкая артиллерия тоже великолепна, тут ничего не скажешь. Но для создания полновесной «евроармии» ещё далеко. По самым скромным подсчётам, понадобится не менее 10 лет. Это, опять же, с учётом того, что все решения проработаны и будут претворяться в жизнь.

"ЗАВТРА". То есть это уже будет реальная угроза, особенно с учётом того, что Франция обладает ядерным оружием?

Константин СИВКОВ. Да, думаю, что так. Но надо учесть два фактора. Во-первых, степень готовности европейского населения погибать за «европейские ценности» и геополитические интересы Европы. Я сильно сомневаюсь в боевом духе современных европейцев! Во-вторых, а с кем собирается воевать будущая европейская армия? Война с Россией для Европы абсолютно бесперспективна. Поскольку если «евроармия» будет иметь хоть какой-то промежуточный успех и возникнет угроза целостности нашей страны, мы применим ядерное оружие. Если же армия европейцев сама будет загнана в угол, теряя территории, то она, в свою очередь, может тоже прибегнуть к ядерному оружию, но в ответ они будут гарантированно уничтожены.

Ядерный потенциал Франции (Великобританию в расчёт не берём, она всё же входит в «американский анклав») очень скромный — около 300 боеголовок. А у России — около 6500.

Когда мы говорим о ядерном оружии, надо учитывать, что Европа очень плотно заселена и территория её относительно невелика. В случае ядерной войны промышленный потенциал и численность населения имеют вторичное значение. Например, в Германии более-менее крупных городов, заслуживающих внимания, вряд ли наберётся более восьмидесяти. 80 германских городов — это всего-навсего половина боекомплекта с атомной подводной лодки 955 проекта "Борей" или проекта 667БДР "Кальмар"! Для всей Европы чуть больше потребуется: две-три лодки разгрузятся — и Европы не будет! Это только про подводные лодки разговор, без упоминания "Сарматов", "Стилетов", многого другого, что могут предложить противнику Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации.

Европа крайне уязвима. Получается, что армия, которую собирается создавать против России Боррель, будет малоприменима. Наступать на российскую территорию она по вышеназванным причинам не сможет.

"ЗАВТРА". Возникает вопрос: для чего выдвинули эту идею? Ведь и там просчитывают тоже. Зачем Европе выходить из-под ядерного зонтика НАТО, который обеспечивается силами США?

Константин СИВКОВ. Европейская армия, на мой взгляд, нужна для того, чтобы лучше выполнять волю Дяди Сэма, решать его задачи там, где не комфортно действовать ему самому. Африка, Латинская Америка — там, где американцы не хотят воевать.

"ЗАВТРА". Поэтому ещё пару лет назад говорилось о создании «евроармии» в форме экспедиционного корпуса для действий в странах третьего мира.

Константин СИВКОВ. Совершенно верно. Такая армия может быть создана довольно быстро — в течение 5—6 лет. В этом случае обеспечивать действия «евроармии» будут американцы, а европейцы под этим прикрытием будут пытаться решать свои задачи. Они ведь понимают, что создать свой флот, способный проецировать силу по всему земному шару, как это делают США, они не в силах.

Що, вмерла?

маниакальная фаза сменилась депрессивной

Кирилл Зайцев

Не секрет, что современная большая пресса за рубежом давно ушла от скучных фактов и сухого анализа событий к вспышкам эмоций и накачиванию ярких образов. Отсюда растут ноги у коллективной Людмилы Денисовой, открыто признающей лживость своих жутких историй про массовые убийства, изнасилования стариков и минирования детей, но оправдывающей эту лживость нуждой во внимании. Но у истерики, которую старательно в себе раскручивают как западная пресса, так и политическая элита, чьим голосом эта пресса является, есть один минус: она требует постоянного повышения градуса драмы. После геноцида в Буче, доказательств которому до сих пор не нашли даже западные следователи, после удара украинской ракетой по вокзалу украинского же Краматорска, после многочисленных побасёнок про мародёрства, изощрённые убийства и огромные потери российской армии врать стало просто не о чем. Вернее сказать, неограниченную фантазию бесноватых извращенцев сдерживало лишь слишком явное несоответствие реальности возможным фейкам. Это привело к тому, что маниакальная фаза сменилась депрессивной. Сменилась и риторика.

Ещё во второй половине мая в качестве единичных случаев в больших газетах стали появляться публикации, показывавшие, что на восточном фронте всё не так гладко. Разумеется, катализатором этого стала мастерски исполненная операция СБУ и международного сообщества по эвакуации защитников подвалов «Азовстали» в ростовские СИЗО.

Уже 18 мая The Washington Post опубликовала большую статью с размышлениями о том, так ли сильно нужна НАТО Восточная Европа. Уже сам факт появления подобных дум во флагмане американской журналистики резко контрастирует с насмешками, которым подвергалось российское руководство в декабре за требование гарантировать нерасширение НАТО на восток. 27 мая в той же газете прошёл большой материал о том, как живут украинские солдаты на линии фронта: едят по картошке в день, сходят с ума под бесконечными обстрелами, не могут контратаковать и дезертируют от безнадёги. Неделей позже WP описала положение ВСУ у Северодонецка как «Они в аду». Мысль читалась совершенно ясно: этим людям не хватает оружия, так что долг Европы – отдать им своё оружие, а долг США – продать европейцам что-нибудь взамен.

В эту же степь с началом июня ушёл и Bloomberg. Издание, специализирующееся на новостях торговли и финансов, вдруг судорожно начало подсчитывать, сколько Украине обещали военной помощи и сколько реально предоставили. Политические новости от издания тоже не отличались оптимизмом: Украину хотят видеть в Европе ещё меньше, чем прежде, а ситуация внутри России не даёт ни намёка на возможную смену курса.

CNN среди всех великанов медиарынка держался дольше всех: ещё 5 июня они писали о генерал-майоре Дэвиде Болдуине, чей однофамилец недавно прославился тем, что застрелил украинскую кинооператоршу. Болдуин, глава калифорнийского военного ведомства, в метафорическом смысле делает то же, что и его тёзка: убивает украинцев, по телефону консультируя украинских генералов по вопросам стратегии войны с Россией. Тем не менее уже 9 июня всё тот же CNN описал плоды этих консультаций, рассказав про обсуждения Евросоюзом, Британией и Штатами путей дипломатического решения украинского кризиса. Сам же предмет кризиса спросить забыли – в основном потому, что его требования парадоксальным образом растут вместе с кадровыми и территориальными потерями.

Wall Street Journal в этот ряд включать не совсем корректно, так как их позиция не слишком изменилась: в струю восторженных материалов про доблестные победы украинской армии WSJ особо не вливался. Риторика "Джорнала" всегда оставалась более-менее одинаковой, и важный их материал, опубликованный в рубрике "Мнения", идеально её иллюстрирует. «Байден слишком слабо поддерживает Украину, а значит, он втайне желает победы Москвы» – говорит нам издание.

The New York Times, которая, напротив, особенно ярко описывала ратные подвиги ВСУ, на прошлой неделе и вовсе принялась посыпать голову пеплом. Усилий Запада и его союзников мало, нейтральные страны не получается склонить на свою сторону, грядёт голод и энергокризис – пишет третья по тиражу газета США. Критика Байдена, которая у других деликатно напирает на недостаточную помощь Украине, в устах NYT превращается в хулу на бессильного главу партии страха и отчаяния (буквальные цитаты, неслыханное дело для газеты либеральных взглядов).

Такие настроения преобладают сегодня не только в американской прессе: британские Daily Telegraph, Guardian и Daily Mail тоже делятся подобными откровениями. При этом, что интересно, европейская пресса не ударяется в панику точно так же, как не испытывала восторга ранее. Лишь изредка большие газеты рассуждают о том, как ускорить или увеличить поставки оружия, да задаются вопросами о том, почему правительства крупных европейских стран саботируют эти поставки – такими на прошлой неделе отметилась Bild.

Дай бог здоровья Жозепу Боррелю! Его вспышка нетипичной для дипломата откровенности и прямолинейности дала нам главный тезис всей европейской дипломатии в отношении украинского кризиса. «Эта война будет выиграна на поле боя», – заявил 10 апреля глава европейской дипломатии. Да, тот же Жозеп уже 26 апреля переобулся, заявив, что России и Европе нужно сесть за стол переговоров, чтоб обговорить условия взаимной безопасности, но это уже не имеет значения.

Заявление о победе на поле боя раньше трактовали как выражение уверенности в том, что ВСУ способны разбить российскую армию и именно через это лежит путь к дипломатии. Теперь же, однако, те слова Борреля, особо не отсвечивающего, но неизменно вспоминаемого прессой в связи с этим самым заявлением, трактуются радикально иначе. Теперь это заверения в том, что европейская военная помощь Украине никак не связана с попытками Европы перестроить отношения с РФ – войны, конечно, выигрываются на поле боя, но нам и вне войн есть что обсудить.

11 июня отличился некто Джо Байден. Он объявил, что предупреждал Зеленского о грядущем нападении, но тот его не послушал. Данное откровение интересно двумя нюансами. Во-первых, о возможности конфронтации предупреждали не только Зеленского, но и самого Байдена, только он точно так же не послушал. Во-вторых, эта риторика подозрительно напоминает – едва ли не повторяя слово в слово – оправдания Белого дома в минувшем августе. Тогда, напомню, победы Талибана* объяснялись тем, что правительству Гани следовало более внимательно слушать советы Байдена, да и вообще, афганские солдаты не умеют воевать.

Во всей аналитике по поводу заявлений Байдена сквозит мотив желания соскочить с сомнительной украинской авантюры, понеся как можно меньшие потери. В те же дебри ударился в воскресенье аж целый генсек НАТО. Говоря о том, на что Западу придётся пойти ради мира, он в ряду свободы и демократии как бы невзначай упомянул территории. Намёк понятен: пока можете, отдайте им то, что требуют, а не то заберут вообще всё. В апреле после подобных заявлений можно было ждать выступления Зеленского, который в ответ на это предложение потребовал бы признания суверенитета Украины над Иркутской областью, но не сегодня. В рамках своего видеовыступления на азиатском саммите по безопасности "Шангри Ла Диалог" в Сингапуре Зеленский, этот глава азиатской державы, всего лишь скромно пообещал победить в этой войне. В преддверии дня России главный украинский пиарщик Арестович, давая интервью блогеру-иноагенту Фейгину**, кинул в адрес Европы очень странную угрозу: «Если Путин победит и к полуторамиллионной российской армии присоединится ещё пятьсот тысяч украинской армии и всё это тогда пойдёт в Европу, где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз Украины и России, если таковой случится, да плюс ещё Беларусь?»

Едва ли стоит всерьёз размышлять о мотивах киевской говорящей головы. Но его слова не могут не быть согласованы с теми, кто издалека курирует украинскую информационную политику. Украинские СМИ, в первые недели боёв беспрестанно порождавшие различных «Призраков Киева» и «Харьковских мясников», заметно приуныли и подустали. Депрессивная фаза выражается либо в рассказах о снарядном, оружейном и кадровом голоде, либо в материалах, полных нелепых эвфемизмов, вроде пресловутой «эвакуации с Азовстали», «тактических перестроений» и прочих «отрицательных наступлений».

Нельзя воспринимать эту перемену всерьёз. Такие новости рождают в нас ложное ощущение скорого успеха, успокаивают и убаюкивают. Вместе с этим они готовят идеальный депрессивный фон для новой вспышки маниакального безумия. Про Украину все давно забыли. Публика интересуется разводом Джонни Деппа, юбилеем Елизаветы II, месяцем гейской гордости, подорожанием бензина и исчезновением средств гигиены с полок американских магазинов. Для возвращения Украины на первые полосы газет нужно яркое шоу – тухлые попытки изобразить геноцид на грязных улицах не сработают. Применение химического оружия по многолюдной толпе, жуткие кадры зрелищных военных преступлений, техногенные катастрофы и рукотворные затопления целых регионов – что-то из этого, может статься, уже скоро нам придётся разбирать так же, как разбирали все предыдущие кровавые фейки. Если же в ближайшую пару недель не произойдёт ничего подобного, это будет означать, что Киев постепенно сливают.

* «Движение Талибан» признано террористической организацией по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** Юрист Марк Фейгин выполняет на территории РФ функции иностранного агента

Испания может остаться без алжирского газа. Виновата Россия

Давид Нармания

Запад с упорством, достойным лучшего применения, продолжает нести бремя белого человека — естественно, там, где этого никто не просил. Например, благодаря испанскому премьеру Педро Санчесу с новой силой разгорается застарелый конфликт в Западной Сахаре, а виновата во всем, конечно же, Россия.

Борьба бывшей колонии Мадрида за независимость началась еще в далекие 70-е прошлого века. Испания буквально уступила эту территорию Марокко и Мавритании, которые сами до того принадлежали Франции. В свою очередь, жители Западной Сахары создали Фронт ПОЛИСАРИО — организацию, призванную бороться за независимость страны от бывшей метрополии и соседей.

При поддержке Алжира Фронту удалось к 1979 году вынудить мавританцев отказаться от территориальных претензий. Противостояние же с Марокко развивалось для них не столь успешно, однако к 1991-му стороны заключили перемирие и договорились провести референдум, на котором предстояло определить, будет ли Западная Сахара суверенным государством или войдет в состав Марокко.

Но решить, кому можно участвовать в голосовании, участники конфликта не смогли. Страну разъединила "Стена позора" — цепочка укреплений, разделяющая территории, подконтрольные Марокко и ПОЛИСАРИО, а референдум так и не состоялся до сих пор.

Однако горячую фазу конфликта удалось остановить, стороны соблюдали перемирие до ноября 2020 года, когда обстановка обострилась. Причиной эскалации стали американские "миротворческие усилия" — куда же без них?

Стараясь обеспечить безопасность своего главного союзника на Ближнем Востоке — Израиля — Вашингтон, в котором тогда президентствовал Дональд Трамп, добился подписания "Соглашений Авраама", серии договоров между Тель-Авивом и несколькими арабскими странами, в том числе Марокко. Причем в рамках сделки Штаты признали его суверенитет над Западной Сахарой.

И противостояние вспыхнуло с новой силой. Из-за этого главный союзник Фронта ПОЛИСАРИО — Алжир — в августе прошлого года разорвал дипломатические отношения с Марокко, а затем прекратил поставки газа в Испанию по трубопроводу "Магриб — Европа", проходящему через марокканскую территорию, лишив соседа и ресурсов, и доходов от транзита.

При этом у Мадрида имелся запасной маршрут для получения топлива из Алжира — газопровод Medgaz. Отметим, что на долю этой североафриканской страны еще прошлой весной приходилась почти половина поставок газа в Испанию.

Как бы то ни было, теперь Испания, которая почти пятьдесят лет была сторонним наблюдателем в споре за судьбу своих бывших территорий, неожиданно решила проявить активность. В апреле Мадрид сообщил, что поддерживает позицию Марокко по урегулированию в Западной Сахаре и даже начнет туда реверсную поставку газа, получаемого из Алжира. Это заявление прозвучало после визита премьера Санчеса.

Алжирские власти такой маневр не оценили и заявили, что передача топлива любой стороне, не указанной в контракте, будет считаться его нарушением. После этого испанское правительство вынуждено было заявить, что речь шла о сжиженном природном газе, полученном от третьей стороны.

Однако отношения североафриканской республики с Мадридом продолжили ухудшаться. На прошлой неделе Алжир объявил о приостановке 20-летнего договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Более того, власти страны поручили банкам прекратить обслуживание транзакций, связанных с торговлей с Испанией. Это решение уже не осталось без внимания Брюсселя: по словам Жозепа Борреля, такой шаг ставит под угрозу отношения со всем Евросоюзом.

При этом подобная активность Санчеса удивляет многих в самой Испании: еще в прошлом году лидер Фронта ПОЛИСАРИО Брагим Гали лечился там от коронавируса — с согласия Мадрида. Да и в принципе резкий поворот от столь важного поставщика ресурсов к Марокко вызывает вопросы.

Отчасти это, конечно, можно объяснить стремлением угодить США. Формулировка о поддержке суверенитета над Западной Сахарой, которая должна получить статус автономии, полностью соответствует тексту "Соглашений Авраама".

Но, как мы уже отмечали ранее, по мнению Запада, во всем всегда виновата Россия.

Алжир — один из главных партнеров Москвы в регионе. В мае там побывал Сергей Лавров, причем визит был ответным: в апреле в Россию приезжал его коллега Рамтан Ламамра. Одним из ключевых итогов стало то, что стороны подтвердили приверженность обязательствам по распределению сфер влияния на газовом рынке.

А значит, еще один ключевой для Европы поставщик этого ресурса отказался занять нишу, которую Брюссель стремительно освобождает антироссийскими санкционными пакетами. Для поиска альтернативы на Юге для этого остается последняя возможность: проект газопровода "Нигерия — Марокко — Европа". Его строительство планировалось еще с 2016-го и должно начаться до мая 2023-го.

Проблема для ЕС в том, что российские компании намерены инвестировать в этот проект, причем Нигерия открыто заявляет о своей заинтересованности в российском участии.

Учитывая активную работу и усиление позиций России в Африке, осуществление этих планов сделает попытки европейцев преодолеть ресурсную зависимость от Москвы еще более труднореализуемыми даже в отдаленной перспективе.

ФТС России осуществляет всестороннее информирование участников ВЭД о мерах поддержки внешней торговли

ФТС России реализует комплекс мероприятий по всестороннему информированию участников ВЭД о мерах, предпринимаемых таможенными органами для упрощения таможенного администрирования и ускорения движения товаров в рамках реализации правительственного Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях экономических ограничений.

С этой целью территориальные таможенные органы на регулярной основе проводят консультативные советы, круглые столы, семинары и другие просветительские мероприятия для представителей делового сообщества, направленные на разъяснение изменений действующего законодательства и нововведений в части специальных экономических мер в сфере внешней и взаимной торговли. Всего с марта по начало июня проведено около 700 консультаций и рабочих встреч с участниками ВЭД как на уровне региональных таможенных управлений, так и в таможнях и на территории таможенных постов.

Кроме того, организовано регулярное проведение вебинаров по актуальным вопросам таможенного администрирования в официальном аккаунте ФТС России в социальной сети «ВКонтакте». Проведено более 15 вебинаров, в рамках которых даны разъяснения нормативно-правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, а также порядка предоставления таможенными органами государственных услуг.

Таможенными органами до участников ВЭД доведена информация о введении запрета или временного разрешительного порядка на вывоз за пределы Российской Федерации отдельных видов товаров, в том числе сахара белого и сахара-сырца тростникового, зерновых культур. Даны соответствующие разъяснения по вопросам применения тарифных и нетарифных квот на экспорт зерновых культур и иной сельскохозяйственной продукции, обнуления в отношении широкой номенклатуры товаров ставки ввозной таможенной пошлины.

Отдельное внимание уделяется проблемным вопросам совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в морских пунктах пропуска, обсуждается разработка новых логистических маршрутов для организации морских перевозок товаров между Россией и Латинской Америкой в условиях антироссийских санкций.

В фокусе внимания участников ВЭД легализация параллельного импорта, логистика доставки товаров из Китая, изменения вида транспорта с морского на железнодорожный, оформление транзита товаров через Казахстан.

При этом принципиально важной задачей таможенных органов является оперативное получение обратной связи от представителей бизнеса и своевременное реагирование на проблемные вопросы.

Предприниматели отмечают положительную динамику по импорту – европейские контрагенты начали частично осуществлять отгрузку товаров по ранее заключенным контрактам. В прежнем количестве осуществляются поставки расходных материалов и сырья из Китая. Российский бизнес выразил заинтересованность развития деловых отношений с азиатскими странами.

В сложном положении оказалась российская транспортная отрасль – об этом ФТС России сообщают представители логистических компаний. Затруднено авиасообщение, ограничена транспортировка товаров морскими судами под флагом РФ в порты ряда иностранных государств, запрещен въезд российского автотранспорта на территорию Евросоюза.

Представители транспортных компаний находятся в поиске альтернативных маршрутов доставки товаров, что осложняет ситуацию в некоторых пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС. Таможенные органы принимают необходимые меры поддержки: выделяются отдельные полосы для движения и проверки грузовых автомобилей, в приоритетном порядке проводится таможенный контроль транспортных средств международной перевозки, увеличивается количество должностных лиц в сменах, а в зависимости от нагрузки сотрудники перераспределяются на линиях контроля.

ФТС России на регулярной основе осуществляет информирование участников ВЭД о ситуации в пунктах пропуска. Выработанные Правительством РФ и другими ведомствами решения в части упрощения и ускорения таможенных и других контрольных процедур незамедлительно доводятся ФТС России до территориальных таможенных органов для их практической реализации. В каждом таможенном органе функционируют «горячие линии» для консультирования по вопросам таможенного дела физических лиц и участников ВЭД. Ежедневно в ФТС России проводятся заседания оперативного штаба, что позволяет быстро реагировать на запросы бизнеса.

Электромобилям освобождают проезд и стоянку

Баршев Владимир

Минтранс разослал методические рекомендации регионам о стимулировании приобретения электромобилей, а также их гибридных комбинаций. Об этом сообщают СМИ. Хотя сам минтранс пока на соответствующий запрос не ответил.

Тем не менее, по данным СМИ, минтранс предлагает создавать большое количество мест для зарядки электротранспорта. Понизить, а то и вовсе отменить транспортный налог для таких машин, отменить плату на проезд по платным дорогам. А также предлагается введение зон, куда въезд автомобилей с традиционными двигателями запрещен.

Также учитывается территориальное расположение регионов. Количество мест электрозарпавок должно быть больше в южных регионах.

Как все это реализуется в регионах?

Владивосток

Во Владивостоке начали оказывать услуги каршеринга электромобилей. Пока жителям и гостям города доступны 15 новых пятидверных кроссоверов. Один из авторов проекта - "РусГидро", в оперативном управлении которого находится крупнейшая в ДФО сеть зарядных станций для электромобилей.

Во Владивостоке строятся многоуровневые парковки, создается заправочная инфраструктура. Это хорошие перспективы для развития каршеринга в регионе, - сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Через год сервис будет предлагать к аренде сотню электрокаров.

Тюмень

В апреле этого года администрация Тюмени освободила владельцев электромобилей от платы за парковку в городе. Это стало следующей мерой стимулирования горожан приобретать такой транспорт. Ранее, в 2017 году, региональное правительство ввело льготы по транспортному налогу: от его уплаты освободили владельцев электромобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

По мнению тюменских обладателей "вольтов", именно бесплатная парковка сделала выгодной приобретение в личное пользование экологически чистого автомобиля.

Омск

В Омской области весной местные парламентарии приняли закон, освобождающий владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать до 31 декабря 2025 года. Омичи смогут воспользоваться ею уже при уплате налога за 2021 год.

Помимо этого в региональном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства создана специальная рабочая группа, координирующая размещение электрозарядных терминалов, в том числе и в сельских районах. В настоящее время 21 зарядная станция для электромобилей уже официально зарегистрирована, а к 1 июля откроют еще три.

Краснодарский край

В Краснодарском крае компания-разработчик сервиса электротакси до конца года планирует расширить парк электромобилей.

- Мы хотим поставить на линию 200 электрокаров уже российского производства, - рассказала "РГ" генеральный директор компании Electro.cars Мария Черникова.

Обслуживание электрокаров дешевле, чем автомобилей. Они требуют меньше ремонта. А также на километр пути топливо оценивается в 5,3 рубля, а электричество - в 2,8. Получается даже меньше, чем на метане. С поступлением новых электрокаров в Краснодарском крае понадобится увеличить сеть станций зарядки втрое. На сегодняшний день в регионе работают около 10 таких станций. В таксопарках Сочи и Краснодара насчитывается 40 электромобилей.

Как ранее сообщала "РГ", в прошлом году в Сочи открылся первый в России электротаксопарк.

Подготовили Ольга Журман, Константин Балагаев, Светлана Сибина, Ирина Белова

"Зеленая повестка" изначально была направлена против нашей страны. Евросоюз хотел ввести налог на то, что мы добываем нефть и используем ее и другие полезные ископаемые, - говорит заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. - Этим налогом предполагалось обложить российский экспорт углеводородов".

Теперь, когда маски сброшены, этот прием давления на Россию стал неактуален, отмечает эксперт. "Зеленая повестка" отошла на второй план в свете санкционной политики Запада. К тому же везде идет угольная генерация электричества. Электромобили были одним из видов такого давления.

"В планах по развитию личного электротранспорта много авантюрного. Эти автомобили очень дорогие. Их могут покупать жители крупнейших мегаполисов с высокими доходами", - говорит Цыганов. Однако сложно представить, что сейчас можно было бы обеспечить необходимой зарядной инфраструктурой хотя бы состоятельные семьи, обладающие несколькими автомобилями. В этом случае у каждого дома, где паркуются по несколько сотен машин, придется строить сеть заправочных колонок, от которых будут тянуться кабели к автомобилям, поясняет он.

Кроме того, в установку зарядных колонок придется сделать существенные вложения, так как придется прокладывать дополнительные электросети, при том, что земля в тех районах, где живут состоятельные люди, очень дорогая.

По мнению эксперта, пока в России стоит сосредоточиться на разработке технологий по очистке бензина, создании менее загрязняющих окружающую среду двигателей внутреннего сгорания.

Подготовил Евгений Гайва

Россия перестает выполнять решения ЕСПЧ

Владислав Куликов

Наша страна не будет выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта этого года. Пакет соответствующих законов публикует "РГ". Поправки вносятся в процессуальные кодексы.

Причина принятых изменений - прекращение членства нашей страны в Совете Европы.

Как подчеркнул один из инициаторов принятых законов, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, членство России в Совете Европы и возможность для граждан обратиться в Европейский суд по правам человека носили положительный характер. Однако в последнее время Страсбургская инстанция стала сильно политизироваться. В любом случае ситуация такова, что выхода нет. Необходимо юридически закрепить, что решения ЕСПЧ больше в нашей стране не имеют силы. Речь о тех решениях, которые вынесены после 16 марта этого года. Все прежние обязательства Россия выполнит. Это значит, что решения, которые мы должны исполнить, будут исполнены.

"После прекращения членства в Совете Европы необходимо юридическое оформление этого факта и внесение изменений в соответствующие законодательные акты Российской Федерации, нравится это кому-то или нет", - заявил "РГ" Павел Крашенинников.

Он напомнил, что Россия 15 марта официально объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, отметив, что будет выполнять решения Страсбургского суда при условии их соответствия Конституции РФ. В тот же день члены ПАСЕ проголосовали за исключение России из организации, ее членство было остановлено с 16 марта. Таким образом, Совет Европы не может требовать от России соблюдения условий документов, относящихся к праву организации.

ЕСПЧ в 2021 году принял 9432 жалобы от российских граждан. По общему числу РФ занимает второе место после Турции.

Если учитывать численность населения РФ, то по количеству жалоб мы занимали примерно среднее место в рейтинге. 219 нарушений конвенции было констатировано в постановлениях ЕСПЧ. За всю историю участия в конвенции с 1996 года эта цифра составила 2943.

Для обеспечения и защиты прав граждан Российской Федерации и во избежание образования некоего "вакуума" в исполнении решений закон предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

Еще один автор закона, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в свое время пояснил, что "наш развод с ЕСПЧ должен получить законодательное оформление. Планируем это сделать в соответствии с Конституцией и законами России".

При этом для защиты прав и свобод граждан закон расширил в УПК перечень оснований для пересмотра уголовных дел. Приговор может быть отменен, если Конституционный суд признает не соответствующей Основному Закону норму или толкование нормы, на основе которых был осужден гражданин.

Кто делает на здоровье деньги

Россия способна занять одно из ведущих мест в развитии профилактического здравоохранения

Автор: Доктор Матиас Рат, известный немецкий ученый, врач, исследователь

Доктор Матиас Рат был близким коллегой и другом нобелевского лауреата и лауреата Ленинской премии мира доктора Лайнуса Полинга при его жизни. В начале 1990-х годов после совместной исследовательской работы ученые опубликовали новаторские открытия, которые определили хронический дефицит витаминов как основную причину сердечно-сосудистых заболеваний - главного "убийцы" нашего времени. Исследовательские заявления о важности непатентуемых витаминов встретили яростное и колоссальное сопротивление со стороны западного фармацевтического инвестиционного бизнеса с патентованными лекарствами. Несмотря на это, революционные научные открытия исследователей являются фактором, способствующим значительному снижению смертности в мире от инфарктов и инсультов за последние три десятилетия. В данной статье доктор Рат высказывает свое мнение относительно причин осложнения геополитической ситуации, он также делится своим анализом нынешнего переходного периода человечества и видением глобальной лидирующей роли России в этом процессе.

Для кого-то покажется неожиданным, но я готов утверждать: западный фармацевтический инвестиционный "бизнес на болезнях" в ответе за крупнейший геноцид и глобальное разграбление в истории, а НАТО представляется как военная сила этого многотриллионного инвестиционного бизнеса. Так коротко можно охарактеризовать текущую ситуацию. Также уверен: научно обоснованные, естественные методики оздоровления видятся основой новой эпохи профилактического здравоохранения, а Россия и страны БРИКС могут возглавить переход человечества к новой модели здравоохранения - "здоровье для каждого".

XX век - век геноцида и глобального грабежа

XX век войдет в историю как век геноцида и организованного глобального грабежа, совершенного против человечества инвестиционным "фармбизнесом на болезнях". Его фундамент характеризуется следующим образом:

1. Прежде всего - это бизнес, не нацеленный на улучшение здоровья, а инвестиционная индустрия, встроенная в западную капиталистическую систему и нацеленная на увеличение прибыли акционеров.

2. Различные заболевания в глобальном масштабе - это, по сути, рынок сбыта для фарминдустрии. Увеличение "прибыли на инвестиции" (ROI) требует расширения рынка сбыта. Следовательно, профилактика и искоренение болезней несовместимы с этой бизнес-моделью.

3. Окупаемость инвестиций для фармбизнеса на болезнях определяется патентными отчислениями за производимые препараты, и вся эта бизнес-модель зависит от патентоспособности этих синтетических препаратов.

4. Природные (или натуральные) молекулы, такие как витамины, не подлежащие патентованию, принципиально несовместимы с этим инвестиционным бизнесом и являются самой большой угрозой для его существования.

5. Всем своим существованием данная бизнес-модель обязана сговору, цель которого - скрыть тот научный факт, что наиболее распространенные сегодня среди людей заболевания, как известно, не встречаются у других видов в аналогичных пропорциях. Инфаркты, инсульты, высокое давление, диабет, метастазирующие онкологические и другие заболевания, от которых ежегодно умирают десятки миллионов людей, в пандемических масштабах встречаются лишь у людей. Это объясняется тем, что предок человека в ходе эволюции утратил способность организма к выработке собственного витамина С.

6. Таким образом, на протяжении XX века "бизнес на болезнях" стал величайшим мошенничеством в истории человечества, буквально выгребая сотни триллионов долларов из бюджетов различных стран, а также непосредственно у населения с помощью хитрости. Изображая из себя главного защитника здоровья, но занимаясь при этом обратным, представители этого бизнеса продвигали болезни в качестве всемирного рынка патентованных лекарств за счет человеческих жизней.

Глобальные последствия деятельности "фармбизнеса на болезнях" таковы: по меньшей мере от 500 до 800 миллионов человек умерли от предотвратимых болезней. Таким образом, фармбизнес несет ответственность за крупнейший геноцид в истории человечества. Кроме того, десятки триллионов долларов США были украдены у человечества в виде государственных и частных расходов на здравоохранение. Важно отметить, что речь идет о расходах на лечение в основном от предотвратимых заболеваний. После обретения политической независимости бывшими колониальными государствами бывшие колонизаторы использовали фармбизнес для дальнейшего истощения экономик развивающихся стран и закрепления их экономической зависимости от метрополий. Под предлогом предоставления "западного уровня медицины" фармбизнес стал ничем иным, как новой формой колониализма.

Глобальная агрессия по своим масштабам пропорциональна глобально организованному мошенничеству. Обратимся к истории. В начале XX века немецкая химическая и фармацевтическая промышленность (Bayer, BASF и т.д.) уже обладала десятками тысяч патентов, что давало ей, по сути, монополию на высокотехнологичную продукцию в Германии. Первая мировая война стала попыткой Германии распространить эти инструменты экономического контроля на Европу и остальной мир.

После Первой мировой войны возникли новые угрозы. Открытие витаминов и распространение информации об их свойствах позволило утвердить непатентуемые природные молекулы как равные или даже превосходящие по эффективности запатентованные лекарства. К 1939 году огромная польза витаминов для здоровья была подтверждена уже двенадцатью Нобелевскими премиями. В сентябре 1939 года Германия начала Вторую мировую войну, технически и логистически опираясь на недавно созданный картель IG Farben, в который входили гиганты немецкой фармацевтической и химической промышленности. Роль картеля IG Farben во Второй мировой войне была вскрыта в ходе VI процесса Нюрнбергского трибунала по военным преступлениям, где несколько руководителей IG Farben были приговорены как военные преступники.

Согласно планам нацистов, новый мировой порядок альянса нацистов и IG Farben прямо предусматривал, что немецкое патентное право будет доминировать в экономике и обществе завоеванных стран (Нюрнбергское дело VI, док. 392a). После Второй мировой войны патенты IG Farben стали главной военной добычей западных союзников и легли в основу уже теперь их инвестиционного бизнеса. Россия никогда не участвовала в этой афере. В 1963 году глобальная афера продолжилась. Правительство Германии взяло под свою эгиду так называемую комиссию "Кодекс Алиментариус" (Codex Alimentarius) - сомнительный международный орган, добивающийся глобального запрета на терапевтическое использование витаминов и других непатентуемых веществ природного происхождения, используя такие организации, как ВОЗ и ФАО.

Годы переходного периода

На протяжении всего ХХ века "бизнес на болезнях", казалось, контролировал мировое здравоохранение. Затем, в начале 1990-х годов, этой глобальной эксплуатационной схеме был брошен беспрецедентный вызов. В начале 1990-х дефицит витаминов был определен как основная причина сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие впервые объяснило, почему инфаркты и инсульты распространены в пандемических масштабах среди людей и отсутствуют у других видов. Следовательно, оптимальное потребление витаминов и других натуральных непатентованных микронутриентов становится важнейшим подходом к искоренению этих заболеваний.

Вопреки яростному сопротивлению со стороны лоббистов фармбизнеса в западной политике, СМИ и медицине, за последние три десятилетия количество научных публикаций об эффективности витаминов и микронутриентов резко возросло, мировое производство витаминов увеличилось более чем в 30 раз, и, что самое главное, уровень инфарктов и инсультов значительно снизился в глобальном масштабе. Всего через десять лет после этих публикаций Китай стал первой крупной страной, включившей оптимальное обеспечение населения витаминами и микронутриентами в свою национальную программу здравоохранения, направленную на улучшение здоровья своих граждан, что в свою очередь, наряду с другими мерами, обеспечило экономическое процветание страны.

Статус-кво реагирует

Фармацевтический инвестиционный "бизнес на болезнях" стал основной индустрией всего западного капиталистического мира. Цель глобального фармбизнеса - это контроль всего мира из горстки стран, экспортирующих фармацевтическую продукцию. Западный капиталистический мир - его существование или же закат - неразделимо связан с фармбизнесом. Например, Комиссия ЕС - исполнительный орган "Брюссельского ЕС" - сегодня превращена в глобальное политбюро фармбизнеса, стремящегося подчинить себе все остальные страны, навязывая свои удушающие патентные законы. Вместо того чтобы распустить НАТО после распада Советского Союза в 1991 году, альянс превращается, так сказать, в "военную силу" инвестиционного фармбизнеса на патентованных лекарствах, призванную обеспечить дальнейшее существование этой многотриллионной схемы глобального грабежа.

В начале XXI века распространение знаний в области научно обоснованного естественного здоровья достигает новых масштабов: публикуются десятки тысяч исследований во всех областях медицины. Этот стремительный прогресс в области непатентуемого здоровья заставил заинтересованные стороны фармбизнеса в Западной Европе и США начать - гораздо раньше, чем ожидалось - борьбу за выживание своей системы. Нынешний международный кризис вызван прежде всего разоблачением фармбизнеса как глобального мошенничества и неизбежной гибелью политической системы, потворствовавшей ей. С этим связаны и нынешние агрессивные планы НАТО против России и Китая - ведь это страны, которые являются основными противниками "бизнеса на болезнях". Это две мировые державы, которые никогда не участвовали в глобальной грабительской уловке, описанной выше. Будучи ведущими военными державами, они способны защитить глобальный переходный период человечества, а также отстоять и сохранить право человека на мир и "здоровье для каждого".

Век освобождения и перехода к идеологии "здоровье для каждого"

В XXI веке на смену геноциду придут глобальные стратегии здравоохранения, которые можно охарактеризовать следующим образом:

1. В отличие от фармбизнеса, который процветает за счет распространения болезней как рынков сбыта, здравоохранение будущего будет сосредоточено на профилактике и, в конечном счете, на искоренении наиболее распространенных сегодня заболеваний.

2. Предпосылкой для достижения этой цели является признание научного факта - болезни начинаются на уровне клеток, а не органов. Витамины и другие биологически активные молекулы признаны ключевыми регуляторами клеточного метаболизма и множества биохимических реакций, а их дефицит является наиболее частой причиной клеточных сбоев, что приводит к заболеваниям.

3. Поэтому уместна и полезна добыча (производство) продуктов сельскохозяйственного или морского происхождения, которые можно культивировать и собирать практически в любой точке мира, получать из них натуральные биоактивные вещества, полезные для здоровья и тем самым обеспечивать основу глобальной модели "Здоровье для каждого".

4. Эта новая система здравоохранения, ориентированная на профилактику, больше не будет исключительной сферой деятельности медицинских специалистов, которые экономически и догматически воспитаны "западной медициной" и фармабизнесом. Она будет включать в себя независимых экспертов в области биологии, биохимии, молекулярной и клеточной биологии и т.д.

5. Реализация проектов по профилактике заболеваний и новой политики здравоохранения больше не будет исключительной задачей врачей, выписывающих патентованные препараты, а станет задачей всего общества в целом. Домашние хозяйства, школьные и общественные сады-огороды могут стать центральным элементом системы профилактического здравоохранения, а миллионы простых людей будут ее архитекторами.

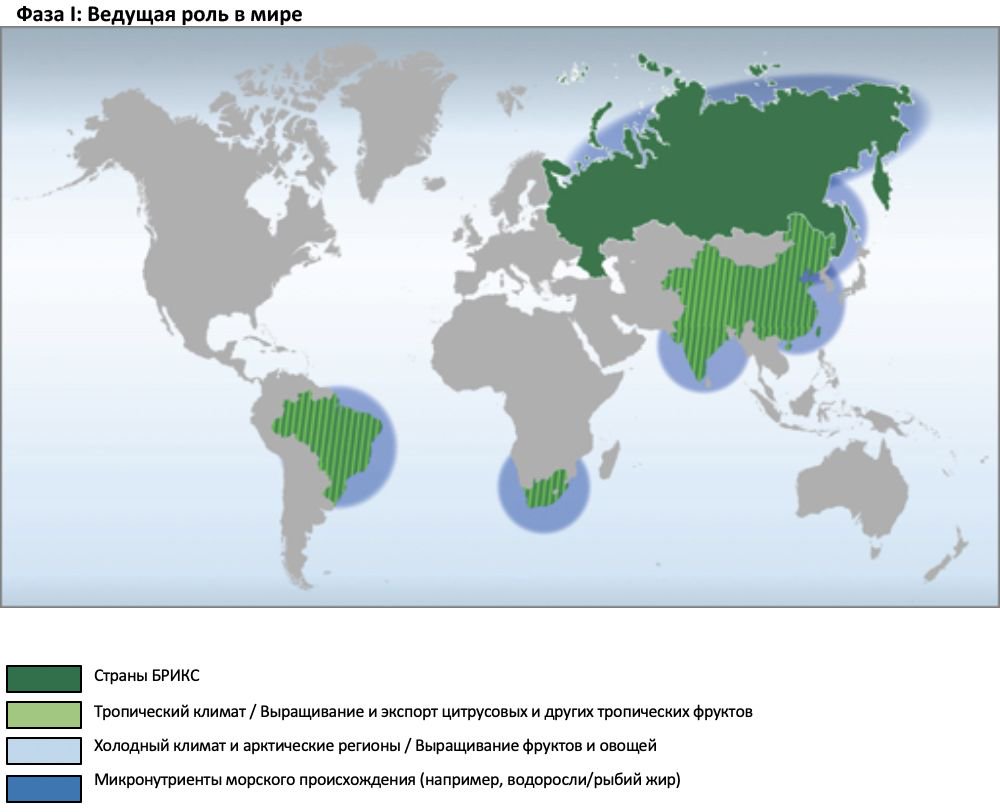

Россия как лидер глобального переходного периода

Как самой большой стране в мире, на мой взгляд, именно России предопределено возглавить исторический переход человечества к профилактическому здоровью. Огромная территория России предлагает неограниченный потенциал для производства богатых витаминами фруктов и овощей. Более того, разнообразная и обширная береговая линия может стать ресурсом для производства практически неограниченного количества таких важных для здоровья продуктов, как рыбий жир и водоросли, богатые различными микронутриентами.

Уникальные климатические условия Сибири и прилегающих регионов предлагают развитие новой области медицины - арктической медицины на основе растений, богатых полифенолами. Огромный научный потенциал России может быть использован для быстрого расширения и внедрения научных знаний о профилактических и терапевтических преимуществах для нашего здоровья этих биологически активных продуктов сельскохозяйственного и морского происхождения.

Производство и сбор таких продуктов, полученных на суше и в море, может стать основой новой национальной системы здравоохранения в России, ориентированной на профилактику, эффективной, безопасной, устойчивой и позволяющей сэкономить миллиарды рублей, вкладывая гораздо меньшие ресурсы в профилактику, нежели сейчас тратится на лечение. В то же время крупномасштабное производство таких натуральных продуктов для здоровья может стать основой для новой экспортной отрасли в России, которая по своим масштабам может соперничать с сегодняшним экспортом газа и других природных ресурсов.

Партнерство с Китаем и странами БРИКС

Тесное сотрудничество между Россией и Китаем было бы крайне полезно, помимо всего прочего, и по ряду "медицинских" причин. Китай уже принял общенациональную политику здравоохранения, обеспечивающую оптимальное снабжение детей и взрослого населения витаминами и микронутриентами. Кроме того, научные ресурсы этой страны в области традиционной китайской медицины могут принести большую пользу новой глобальной модели профилактического здравоохранения.

Перспективным видится и альянс со странами БРИКС. Они занимают около 25% суши, что значительно увеличивает потенциал выращивания продуктов для профилактической модели здравоохранения на суше и в море. Страны БРИКС, такие как Индия, Южная Африка и Бразилия, обладают собственными научно обоснованными знаниями и данными о здоровье коренного населения, которые могут быть использованы для быстрого продвижения человечества в направлении профилактики и устранения заболеваний.

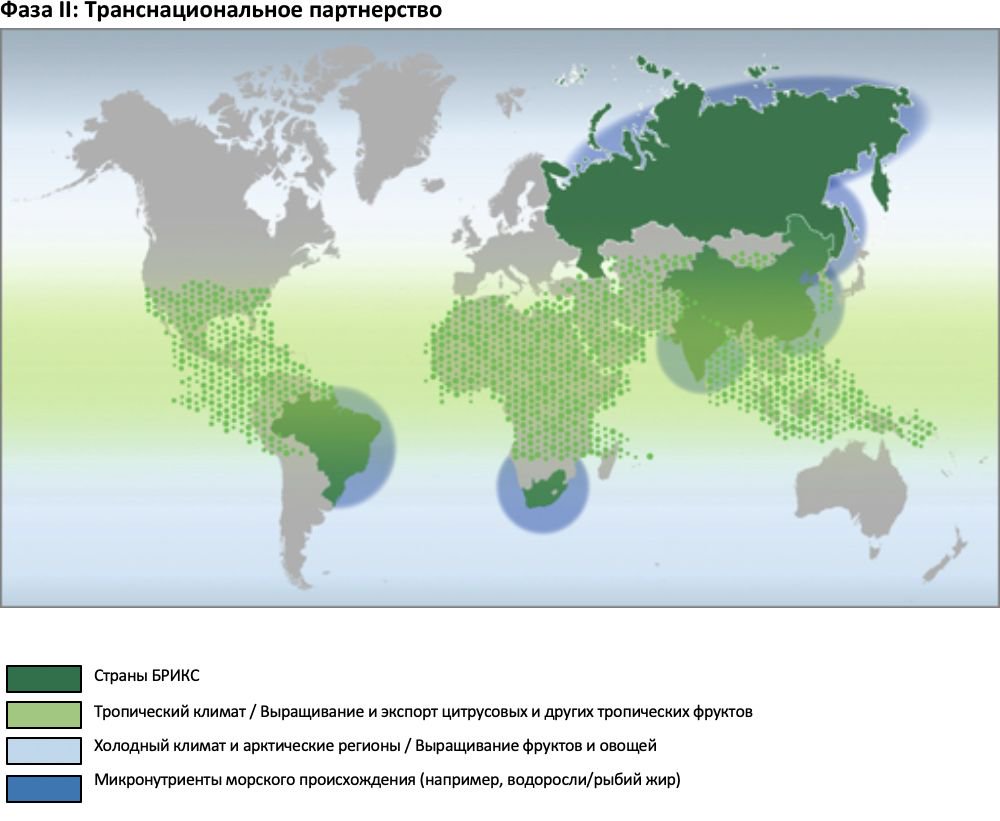

То, что некоторые из стран БРИКС являются развивающимися, послужит сигналом для других развивающихся стран о возможности присоединения к глобальному переходу к профилактической модели системы здравоохранения. К БРИКС смогут присоединиться другие страны, чтобы стать мирным глобальным противовесом НАТО, который одержим военной экспансией. То есть партнерство с развивающимися странами имеет перспективы. В конечном итоге от такой глобальной инициативы может выиграть весь развивающийся мир. Тропический и субтропический климат большинства развивающихся стран позволяет производить богатые витаминами фрукты, овощи и другие продукты для профилактики заболеваний на беспрецедентном уровне. Это послужит улучшению качества жизни сотен миллионов людей в этих странах и создаст основу для экспортной индустрии данных продуктов.

Важным условием сотрудничества с развивающимся миром является неэксплуатационная передача знаний и технологий в области профилактического здравоохранения. Данная информация должна бесплатно передаваться правительствам и другим государственным учреждениям развивающихся стран, минуя препятствия, связанные с процедурой патентования, чтобы ускорить их экономический рост и независимость от западного фармбизнеса.

Реализация такой глобальной стратегии положит конец столетнему глобальному грабежу со стороны фармбизнеса на болезнях и снизит постоянную угрозу мировой войны. Она также высвободит экономические ресурсы человечества для решения его величайших задач (помимо основной задачи - сохранения мира во всем мире) - ликвидации голода, неграмотности, массовой безработицы. В конечном итоге это поможет преодолеть колоссальный и постоянно увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными странами.

Европейские цены на сталь падают на фоне замедления экономики

Как сообщает агентство Bloomberg, европейские цены на сталь падают, поскольку ослабление производственного спроса сочетается с запасами, которые были пополнены после российско-украинского конфликта.

Горячекатаный рулон — эталонный плоский стальной прокат — упал почти на треть с момента достижения рекорда в марте. По данным Kalanish Commodities, в настоящее время цены торгуются ниже €1000 ($1042) за тонну впервые с февраля.

Снижение происходит по мере того, как экономика Европы замедляется, а высокие цены на сырьевые товары и растущая инфляция снижают потребление в блоке. Сервисные центры и фабрики также восстановили запасы после того, как война вызвала опасения по поводу перебоев с экспортом стали из России и Украины, что снизило потребность потребителей покупать продукцию по исторически высоким ценам.

«Мы пережили панику со стороны предложения из-за конфликта и нашли способы получить снабжение», — сказал Мэтью Уоткинс, главный аналитик консалтинговой компании CRU Group. «Между тем запасы заполнены, а спрос замедляется».

Падение цен может снизить прибыль сталелитейных компаний блока, которые получили непредвиденную прибыль от сырьевого бума, последовавшего за пандемией.

Уоткинс ожидает, что горячекатаный рулон упадет еще на €100-€150 за тонну в течение следующих двух месяцев, что усугубится сезонно слабым летним спросом. Это по-прежнему оставит цены намного выше, чем в предыдущее десятилетие, когда эталонная цена на сталь редко превышала €600 за тонну, свидетельствуют данные Kalanish Commodities.

Прайс утверждает, что предложение Ирана выходит за рамки СВПД

Подтверждая замечания министра иностранных дел Ирана относительно представления нового предложения о возрождении СВПД, Нед Прайс заявил, что предложение Ирана выходит за рамки СВПД.

Представитель Госдепартамента США на своей ежедневной пресс-конференции во вторник косвенно подтвердил слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахяна о том, что Иран выдвинул новое предложение о возрождении СВПД, но отказался прямо комментировать предложения Ирана.

«Как мы и наши европейские партнеры ясно дали понять, мы готовы немедленно заключить и реализовать сделку, о которой мы договорились в Вене, сделку, которая находится на столе уже несколько месяцев, для взаимного возвращения к полному соблюдению СВПД. Но для этого Тегеран должен решить отказаться от требований, выходящих за рамки СВПД, должен решить отказаться от вопросов, которые не относятся к СВПД», — заявил он, добавив: «Мы очень четко дали понять, что мы считаем, что если Иран примет это политическое решение, мы будем в состоянии заключить и добиться взаимного возвращения к соблюдению СВПД очень быстро. Если Иран этого не сделает, это еще больше поставит под угрозу шансы на то, что мы когда-либо сможем достичь взаимного возврата к соблюдению СВПД».

Далее он заявил: «Мы поддерживали регулярные непрямые контакты через Европейский Союз, поэтому мы не будем говорить о специфике – конкретной динамике этой дипломатии, кроме как сказать, что Энрике Мора играет важную роль посредника, и мы ожидаем конструктивного ответа от иранцев, ответа, который оставляет позади вопросы, не относящиеся к СВПД».

Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, который во вторник находился с визитом в Тегеране, Амир-Абдоллахян сказал, что Иран никогда не уклонялся от стола переговоров и что Исламская Республика не останется в стороне от логики дипломатии.

"Мы выложили на стол новый политический пакет и новую инициативу. Хотя американская сторона приняла инициативу, она также настаивала на принятии резолюции", - добавил он.

Высокопоставленный иранский дипломат подчеркнул, что США вместе с тремя своими европейскими союзниками представили резолюцию, чтобы оказать большее давление на Тегеран и добиться уступок в непрямых переговорах.

С апреля прошлого года иранская переговорная группа ведет марафонские переговоры с другими оставшимися сторонами СВПД — Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией — с целью вернуть США в сделку и снять санкции против Тегерана.

Однако переговоры в Вене были приостановлены с марта, поскольку Вашингтон настаивает на своем отказе исправить свои прошлые ошибки посредством таких мер, как исключение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка иностранных террористических организаций.

Сергей Катырин: большинство западных компаний не хотят уходить из России

Многие отрасли российской экономики стоят на пороге тектонического сдвига из-за санкций и изменения логистических цепочек. Зачем нужен реестр потребностей отечественных предприятий, может ли Запад перекрыть России параллельный импорт, и почему нужно максимально осторожно подходить к вопросу введения внешнего управления для иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка, в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Беседовал Серго Кухианидзе.

– Сергей Николаевич, санкционное давление на российский бизнес растет, мировая экономика на грани стагнации - каков настрой бизнеса в такой ситуации в преддверии ПМЭФ-2022?

– Конечно, обострение отношений между Россией и коллективным Западом влияет на общую атмосферу мероприятия, тем не менее более 90 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ. Это свидетельство того, что за 25 лет форум стал одним из значимых деловых событий и по-прежнему остается ведущей площадкой для встреч представителей деловых кругов, обсуждения важнейших экономических вопросов, которые стоят перед нашей страной и миром в целом.

Введенные против нашей страны ограничительные меры подтолкнули за собой целый клубок проблем: нарушение логистических и кооперационных цепочек, сложности со взаиморасчетами, изменение стоимости заемных средств и многое другое, все это – новая реальность, в которой мы вынуждены работать.

– Какие проблемы сейчас стоят острее?

– Сегодня многие компании озабочены риском столкнуться с серьезным дефицитом, связанным с тем, что запасы товаров, запчастей, комплектующих исчерпываются. Надо успеть возместить возможные потери, оперативно найти замену и, главное, по возможности наладить свое производство. А есть еще суперсовременное высокотехнологичное оборудование, и это тоже немалая проблема. Дело не только в том, что производство может вдруг остановиться из-за нехватки одной детали. В любой момент может быть прервано само программное обеспечение.

Неудивительно, что к нам поступили предложения создать своего рода реестр потребностей всех секторов экономики, чтобы бизнес знал и понимал, что конкретно надо выпускать, чтобы нехватка какой-то детали не нарушила работу крупного предприятия, например, машиностроительного завода. Власти приняли уже немало важных решений, поддерживающих бизнес. Будут и новые, нормативно-правовая база должна оперативно учитывать все нюансы меняющейся ситуации.

Еще одна серьезная проблема – дорогие кредиты, нехватка средств на техническое перевооружение, а без этого все обнаружившиеся дыры в импортозамещении сегодня просто не перекрыть.

– Многие называют сейчас самой главной проблемой логистику, точнее ее отсутствие. Ведь из-за санкций нарушены многие транспортные цепочки доставки товаров, запчастей, комплектующих…

– Это верно. ТПП объединяет различные компании, начиная от малого и среднего бизнеса и заканчивая крупными концернами, промышленными и финансовыми группами. Так вот на основе поступивших к нам обращений за последние три месяца можно сделать вывод, что изменение логистики – колоссальная проблема. Металлургические компании, к примеру, сейчас стоят на пороге тектонических изменений. После запрета на поставки в ЕС они вынуждены переориентироваться на восточное направление. Это потребует многократного увеличения дополнительных расходов, в том числе роста затрат на фрахт, быстрого развития экспортной логистики и инфраструктуры.

Логистические сложности существенно повлияли также и на пищевую промышленность. К примеру, Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") и Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") отмечают, что отрасль столкнулась с проблемами поставок нового оборудования, сырья, упаковочных материалов, что может привести в результате к сокращению ассортимента.

Из-за разрушенной логистики испытывает трудности и рыбная промышленность. Ассоциация добытчиков минтая уже предупредила о сложностях с замещением импортного лосося и тунца. Союз рыбопромышленников Севера сообщил, что российские добытчики краба испытывают затруднения со сбытом замороженного краба в США.

– Недавно Renault, McDonald’s продали свои российские активы. Станет ли это теперь трендом среди 750 иностранных компаний, которые уже приостановили свою деятельность в стране после 24 февраля?

– Говорить о том, что продажа российских активов станет трендом среди иностранных компаний, наверное, не хотелось бы. Большинство пока объявили лишь о приостановке работы, которая связана преимущественно с теми же логистическими трудностями. При этом важно, что компании остаются социально ответственными, продолжают выплачивать заработные платы российским сотрудникам и выполнять другие обязательства. Но в данном случае, как мы все понимаем, решение во многом зависит не от нас, и даже не от руководства компаний, так как огромное влияние на них оказывают зарубежные регуляторы, политики, общественность.

– Хорошо, а вообще с западными компания сегодня ведется какая-то разъяснительная работа, с ними пытаются найти общий язык, убедить их остаться, или они предоставлены сами себе?