Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Германии вновь заговорили о создании европейского ядерного оружия

Василий Федорцев

Германия меняет свое отношение к пацифизму, а вместе с тем и к ядерному оружию. Большинство немцев уже не против присутствия на территории их страны американских ядерных авиабомб, а некоторые считают, что стоит обзавестись и собственным арсеналом - если не чисто немецким, то по крайней мере общеевропейским.

Еще недавно ядерное оружие считалось в Германии неэтичным и аморальным. Подавляющее большинство немцев - порядка 80-90 процентов - требовали вывода с территории страны находящихся там американских водородных бомб и присоединения Германии к Договору о запрещении ядерного оружия. Эти требования, по крайней мере на словах, разделяли и многие политики, обещая если не присоединиться к договору, то как минимум решить вопрос с бомбами. Хотя никаких реальных шагов для этого не предпринималось - для Берлина американские бомбы всегда были возможностью участвовать в ядерном планировании НАТО с соответствующим правом голоса.

Но за последние несколько месяцев общественные настроения в Германии резко изменились. Сейчас уже более половины немцев выступают против вывода американского арсенала, а 20 процентов считают, что Германия должна иметь доступ к собственному ядерному оружию "в европейских рамках". Такие результаты показал опрос, проведенный социологической службой Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

То, что американское ядерное оружие будет оставаться в Германии вне зависимости от мнения населения, было понятно уже давно. И вошедшие в новое немецкое правительство партии, несмотря на свои предвыборные пацифистские заявления, практически сразу же, то есть еще в конце прошлого года, договорились о том, чтобы закупить для бундесвера новые самолеты, которые в случае необходимости должны будут доставить эти бомбы к целям. В марте было принято окончательное решение, что такими самолетами станут американские F-35, а деньги на их покупку планируется потратить из одобренного на днях бундестагом стомиллиардного пакета, предназначенного на перевооружение немецкой армии.

Теперь, однако, политики в Берлине, почувствовав за собой поддержку населения, вполне могут решиться и на более решительный шаг - попытаться действительно создать ядерный арсенал Евросоюза, доступ к которому будет иметь и Германия. Идея получить собственную бомбу путем "обобществления" французского или британского арсенала в ФРГ в послевоенный период возникала неоднократно. В последний раз она широко обсуждалась немецкими политиками и экспертами буквально несколько лет назад - на фоне прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа. Никаких практических решений за этим не последовало, но выводы о том, что общеевропейское ядерное оружие вполне возможно, тем не менее были сделаны.

Франция, в свою очередь, не раз сигнализировала о готовности предоставить Евросоюзу ядерные гарантии, но при одном условии: что окончательное решение о применении стратегических сил будет оставаться за Парижем. "И Макрон, и его предшественники на посту президента произносили речи, в которых упоминалось "европейское измерение" для французских ядерных сил. Все они также неоднократно делали предложения о диалоге в различных формах. Но всегда было ясно, что слова, сказанные когда-то Олландом, по-прежнему остаются в силе: "Наши силы сдерживания принадлежат только нам. Мы принимаем решение об их применении и ни с кем их не делим", - объясняет позицию Франции немецкий эксперт Юлия Бергхофер в интервью телеканалу ARD. По словам Бергхофер, в обмен за ядерные гарантии Париж может попросить у других стран ЕС софинансирования французских стратегических сил. О такой возможности не раз говорили и другие немецкие эксперты и политики. Но нежелание Франции делиться "ядерной кнопкой" Германию, похоже, не очень устраивает - по крайней мере, несмотря на все разговоры, никаких реальных подвижек в направлении "европеизации" французского арсенала до сих пор не наблюдалось.

В ЕС обсуждают санкции против покупателей российской нефти

Сергей Тихонов

В Евросоюзе обсуждают возможность применения вторичных санкций - затрудняющих перевозку, покупку и оплату нефти из России. В уже принятый шестой пакет санкций против нашей страны вошел запрет на страхование в Европе судов, перевозящих нашу нефть. Не решившись ввести полное прямое эмбарго на импорт российской нефти из-за дефицита сырья и роста котировок барреля, чиновники ЕС планируют помешать покупать ее другим.

Оставив в стороне политический аспект и правомочность таких действий, вторичные санкции могут стать серьезным препятствием для поставок российской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Облегченное нефтяное эмбарго ЕС едва ли ввело в заблуждение как самих европейцев, так и остальных ее покупателей. Исключения для трубопроводных поставок, шесть месяцев на отказ от морских поставок нефти и восемь на отказ от нефтепродуктов - это совсем не то, что планировалось изначально.

И дело совсем не в Венгрии, которую использовали как "плохого парня" Евросоюза. Ни одна европейская страна пока не смогла найти нового поставщика нефти. Возобновление импорта из ОАЭ в ЕС - капля в море. Для замены российской нефти поставки нужно увеличить в 45-60 раз. Обещание Саудовской Аравии нарастить добычу, с оптимизмом воспринятое на Западе, не имеет никакой юридической силы. Дословно саудиты сказали, что нарастят производство, только если оно сильно упадет в России, а, по-видимому, этого не произойдет. Едва ли стоит рассчитывать на "верную дружбу" нефтяного королевства с нашей страной, но пока мы более выгодный партнер для Эр-Рияда, чем Европа и Америка. Без России не будет сделки ОПЕК+, которая обеспечивает баланс на рынке и приемлемые для экспортеров цены.

В итоге как инструмент давления у ЕС остаются только вторичные санкции. Они будут влиять на объемы экспорта нефти не только в Европу, но и в страны, которые не присоединились к экономическим ограничениям против России. Например, это уже принятый запрет на страхование судов.

Едва ли кто-то из трейдеров рискнет перевозить нефть без страховки, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В этом случае не будет возмещен ущерб в результате претензий, ареста или потери как груза, так и судна. Но, по мнению эксперта, этот запрет легко можно обойти за счет страхования перевозок в других странах или в России. Например, перевозки иранской нефти, находящиеся под санкциями США, часто бывают застрахованы японскими компаниями, уточняет Пикин.

Нефтяной экспорт Ирана из-за аналогичных санкций США упал с 2,1 млн баррелей в сутки в 2017 году до 0,4 млн баррелей в 2020-м. Но у России технических и финансовых возможностей защитить свои поставки значительно больше. Хотя опыт Ирана мы действительно можем перенять. В стране работает пул из местных страховых компаний, которые обслуживают танкерные поставки нефти за рубеж, а также предоставляют гарантии возмещения потерь судовладельцев со стороны государства.

Значительно более серьезный удар по нашей торговле нефтью нанес бы запрет на ее перевозки танкерами из стран ЕС. Но его пока не ввели под давлением судовладельцев из Греции и Мальты, получающих баснословные прибыли на транспортировке нефти из России, отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Эта мера пусть на время, но могла сильно сократить отгрузки российской нефти из портов Балтики и Черного моря.

Возможности применения вторичных санкций не ограничиваются только перевозками. Под них могут попасть все покупатели российской нефти и банки, предоставляющие им свои услуги. С точки зрения Пикина, ЕС не пойдет на применение экстерриториальных санкций (в отношении физических и юридических лиц из третьих стран, покупающих нефть из России или обслуживающих такие сделки). Это будет противоречить всем ранее заявленным принципам Евросоюза. Со стороны США предложения применить такие санкции есть, но, судя по последним заявлениям президента Джо Байдена, который вдруг допустил возможность покупки российской нефти, но по низким ценам, окончательного решения по этому вопросу нет. В головах американских и европейских чиновников, по-видимому, "сейчас такой винегрет", отмечает эксперт.

Запад до сих пор не смог скоординировать свои санкции и определиться с тем, какие поставки под них попадают, согласен Симонов. В США, несмотря на запрет с марта покупать нашу нефть и нефтепродукты, продолжаются поставки дизельного топлива и мазута из России, но в составе так называемых смесей. В Швейцарии компаниям не запрещено работать с российской нефтью, но правительство подчеркивает, что из-за этого можно попасть под санкции США.

Здесь также можно добавить, что Германия и Польша, заявившие об отказе от поставок по северной ветке трубопровода "Дружба", будут вынуждены остановить минимум два нефтеперерабатывающих завода, а это грозит дефицитом топлива в обеих странах, которые и сейчас не страдают от его избытка. Оба предприятия заточены под работу с российской нефтью Urals. Производство можно перевести на другое сырье, но на это нужно время и большие средства.

По мнению Симонова, России стоит воспользоваться сложившейся ситуацией и вместе с Китаем и Индией выстраивать новую систему торговли нефтью. США, Великобритания и ЕС сейчас ведут очень опасную для себя игру, разрушая созданные ими же механизмы нефтяного рынка - биржевой торговли, привязки к доллару, фьючерсного рынка, логистики и страхования. А с учетом деклараций Запада об отказе от ископаемых видов топлива у России и стран, которые не готовы отказаться от нефти, есть возможность произвести передел рынка на своих условиях, считает эксперт.

Председатель правления Союза экспортеров зерна: Для внутреннего рынка зерна нам точно хватит. Мы не пострадаем

Татьяна Карабут

Из-за скрытых санкций Россия недоэкспортирует в этом сезоне 2-3 млн тонн зерна, хотя спрос на российское зерно в мире на максимуме. Страну пытаются "отменить" на зерновом рынке. Но это не получится сделать. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин рассказал "РГ", как препятствуют экспорту нашей пшеницы и что будет с новым урожаем зерна в стране.

По данным Росстата, запасы зерна в апреле увеличились в сравнении с прошлым годом. Значит ли это, что наше зерно в мире стали покупать меньше? Если так, то чем это объясняется?

Эдуард Зернин: Меньше зерна у нас точно покупать не стали. Сейчас экспорт тормозит не спрос (он на максимуме) и даже не столько сложная, дорогая логистика, а прохождение денежных расчетов. Наиболее распространенные барьеры - это блокировки банковских счетов и расчетов, заморозки кредитных линий и лимитов торгового финансирования, а также запрет на заход судов в российские порты. Говоря языком новомодной культуры отмены, российское зерно, похоже, решили попробовать отменить, несмотря на катастрофические последствия для мирового рынка.

Получится отменить?

Эдуард Зернин: Россия занимает слишком большую долю на мировом рынке зерна (пшеницы - около 16%), чтобы ее можно было безболезненно обнулить. У нас огромные резервы земель сельхозназначения, которые мы имеем сейчас и еще можем вовлечь в оборот (по некоторым оценкам, до 44 млн га). Этому также способствуют глобальные климатические изменения на планете.

Главное - не отставать в технологиях, подтягивать отечественную науку, не экономить и не стесняться скупать иностранную интеллектуальную собственность и мозги, как это делают наши китайские коллеги.

Но мы отдаем себе отчет в том, что агрессивные усилия наших бывших партнеров приведут к сжатию наших бизнес-возможностей. Это происходит прямо сейчас - при невероятном спросе на российское зерно наши экспортеры выбрали чуть более 70% экспортных квот от общего объема, в том числе порядка 60% по пшенице. Столь высокая невыборка обусловлена в первую очередь именно скрытыми санкциями.

В итоге в этом сезоне мы недопоставим 2-3 млн тонн зерна. Экспортеры ждут по два-три месяца денег, меняют банки, в платежках четко указано "зерно", продовольствие де-юре выведено из-под санкций, но платежи не проходят.

При этом скрытые санкции бьют прежде всего по малым экспортерам. Крупный бизнес работает на большом объеме, на собственном капитале и может жертвовать своей маржинальностью, чтобы поддерживать темп отгрузки. А небольшие предприятия работают от партии к партии. Если за партию затормозились расчеты, следующую они не могут купить.

Кто-то отказался от покупки нашего зерна? Топ основных покупателей изменился?

Эдуард Зернин: Нет, все те же - Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Азербайджан. Но надо понимать, что некоторые рынки завязаны на американское зерно и подвергаются давлению с той стороны: с нами не разрывают отношений, но от покупок российского зерна воздерживаются.

В следующем сезоне урожай зерна будет примерно на 9 млн тонн больше, чем в этом. Тоже недовывезем?

Эдуард Зернин: Если ситуация не изменится, в следующем сезоне можем недоэкспортировать около 10 млн тонн при общем потенциале экспорта в 50 млн тонн зерна. Этого допустить нельзя. Считаю, что в ситуацию должна вмешаться Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Ведь даже 2-3 млн тонн зерна - это годовая потребность многих стран.

Недавно Китай разрешил поставки нашей яровой пшеницы из всех регионов России (хотя раньше было только несколько не самых зернопроизводящих). Туда можно отправить недопоставленное?

Эдуард Зернин: Возможно, до конца года по сухопутной границе состоятся какие-то пробные, технические поставки на 100-150 тыс. тонн, не больше. И это будут поставки в первой половине сезона, поскольку во второй в России опять будет действовать квота на вывоз. Никому из экспортеров не захочется рисковать.

Звучат обвинения в адрес России в том, что мы развязываем "зерновую войну", провоцируя голод в беднейших странах. Есть в этих словах, кроме политики, доля правды? Мы кому-то отказали в покупке нашего зерна с конца февраля?

Эдуард Зернин: Это просто еще один способ давления на Россию. Мы - экспортеры зерна, а не политики. Мы забрали свою рыночную долю на мировом рынке в честной борьбе. У нас не было никогда ни административного, ни политического давления ни на одну страну, которая у нас покупает зерно. В отличие от американского зерна.

Против нас пытаются применить это оружие. Например, уход некоторых западных компаний, поставляющих на российский рынок семена, агрохимию и сельхозтехнику - это не что иное как попытка давления на мировой рынок продовольствия через снижение валового сбора зерна в нашей стране. Сейчас в России самообеспеченность зерном превышает 150%. Допустим, из-за ухода западных компаний производство снизится. Но для внутреннего рынка нам точно хватит, мы не пострадаем. Пострадают от недопоставок нашего зерна нуждающиеся страны. Уверен, ушедшие компании это осознают в полной мере.

В ситуации, когда и так существует много препон для вывоза зерна, зачем нужно сохранять экспортные квоты и пошлины?

Эдуард Зернин: Однозначно нужно. Красноречив пример Индии. Страна не вводила никаких ограничений, даже хотела заместить Украину на мировом рынке, а в итоге резко запретила экспорт зерна. Если бы мы не ввели ограничения, то мы могли бы, как индусы, столкнуться с проблемой нехватки зерна для собственных нужд. В определенный момент в Индии большие объемы зерна были выкуплены и уже готовились к вывозу международными спекулянтами. Зачем нам нужны такие проблемы?

Кроме того, в прошлом году Минсельхоз США без видимых причин снизил прогнозы по урожаю российского зерна сразу на 12,5 млн тонн. Это вызвало резкий рост мировых цен, пшеница в черноморских портах подскочила в цене сразу на 20 долларов. Вполне вероятно, что расчет спекулянтов был на взлет внутренних цен, запрет экспорта и уход России с мирового рынка. От развития этого катастрофического сценария нас спас как раз ценовой демпфер, который защитил внутренний рынок от волатильности.

Поэтому мы не против подобных механизмов, они обеспечивают продовольственную безопасность страны. Другое дело, было обещано растениеводам, что деньги, собранные через пошлины, вернутся им обратно, но этого пока не произошло. Такие ситуации немного демотивируют. Надеюсь, что вопрос все же будет решен.

Насколько сейчас важен такой инструмент, как интервенционный фонд?

Эдуард Зернин: Интервенционный фонд - самый мягкий инструмент регулирования рынка. Сейчас будет идеальный сезон для формирования госфонда, поскольку ожидается большой урожай при сохранении проблем с экспортом. На таком рынке можно сразу выкупить все 3 млн тонн зерна - тот неснижаемый объем, которым планировалось заполнить фонд.

В новом сезоне, по признанию западных экспертов, единственным местом в мире, где ожидается высокий урожай зерна, будет Россия. Согласны с такой оценкой?

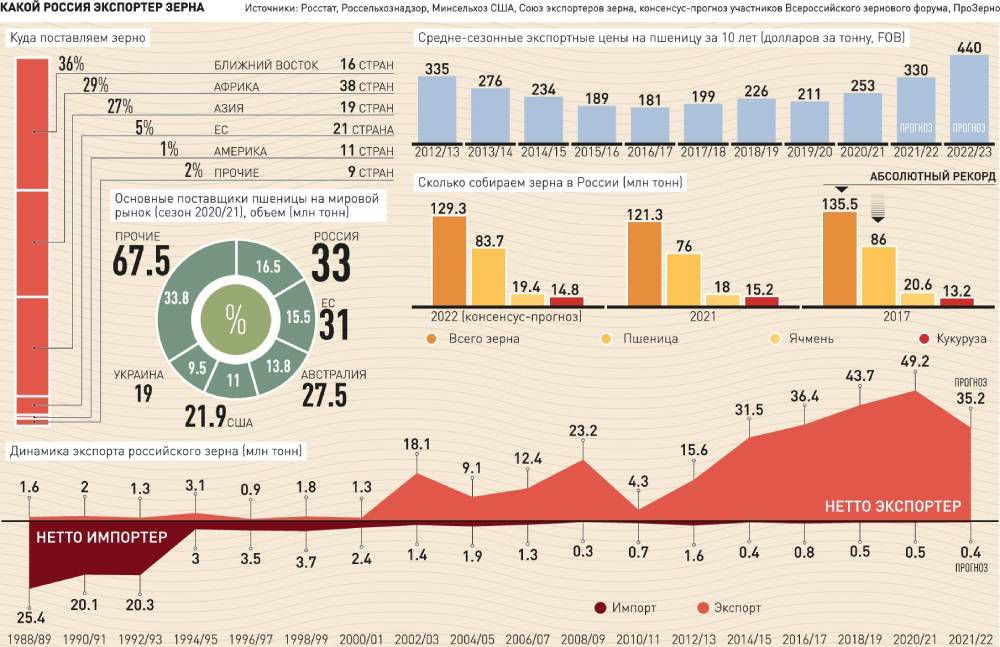

Эдуард Зернин: Очень на то похоже. Если погода не подведет, в России будет собран близкий к рекордному или даже рекордный урожай пшеницы и других культур. По оценке участников Всероссийского зернового форума, урожай зерна может составить 129,3 млн тонн, из них пшеницы - 83,7 (рекордный урожай зерна мы собрали в 2017 году - 133,5 млн тонн, из них пшеницы - 86 млн тонн).

Хороший урожай - значит, низкие цены. Или в этот раз такая формула не будет работать?

Эдуард Зернин: Высокие переходящие остатки и ожидания рекордного урожая, конечно, будут давить на внутренние цены. Здесь как раз сыграет свою роль интервенционный фонд - выкупив часть зерна на старте сезона, внутренние цены удастся удержать на приемлемом для аграриев уровне. Не исключаю и дополнительных мер господдержки в случае негативного развития ситуации. На внешнем рынке мы видим устойчивый спрос. С учетом климатических проблем у наших конкурентов, можно ожидать, что часть их традиционных покупателей будет искать варианты поставок из России, вследствие чего цены на черноморское зерно могут вырасти даже выше сегодняшних и без того высоких цен.

На зерновом форуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что планируется строительство флота для экспортеров зерна. Насколько острая в этом необходимость? Вы уверены, что верфи возьмутся за новые заказы с учетом того, что они не успевают строить рыболовецкие суда?

Эдуард Зернин: Сейчас у нас есть договоренности с отдельными партнерами о том, что они своим флотом забирают наше зерно (то есть работают на базе FOB). Острая проблема решена. Свои суда есть только у крупных экспортеров. Тут опять пострадал малый и средний бизнес. По факту они оказались отрезанными от мира: лодку они взять не могут, поскольку судовладельцам запрещено заходить в наши порты.

Да, у наших верфей сейчас сложилась пиковая загрузка. Но надо учитывать, что минпромторг работает с дружественными странами на этот счет - наши экспортеры строили много судов в Китае, там есть хорошие верфи, которые могут делать торговый флот. Также есть вторичный рынок.

Для нас главное - что для таких проектов может быть выделена господдержка. Если флот приравняют к сельхозтехнике и, тем более, если подключат соответствующую программу Росагролизинга, это будет прорыв.

В России уже много лет пытаются организовать биржевую торговлю зерном. Что не так мы делаем? И нужно ли вообще нам это?

Эдуард Зернин: Наверное, главная проблема была в острой конкуренции с западными провайдерами подобных услуг - биржевыми площадками и информационными агентствами. Сейчас, когда они буквально сбежали с нашего рынка, у отечественных игроков появился отличный шанс. У нас уже есть национальные ценовые индикаторы. Недавно Мосбиржа объявила о планах запустить на их основе расчетные деривативы. Главное, чтобы биржи и информагентства наладили контакт с рынком и предложили ему то, что будет действительно востребовано сельхозпроизводителями и трейдерами.

Попали в ощип

Мировые цены на пшеницу и мясо птицы продолжают расти

В мае 2022 года мировые цены на продовольствие немного снизились (на 0,6%), прежде всего за счет резкого падения стоимости растительных масел. При этом зерно и мясо продолжили дорожать - сейчас цены на базовые продукты на 29,2% выше, чем год назад.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), год назад пшеница была дешевле в полтора раза, цены растут четыре месяца подряд, а в мае 2022 года прибавила еще 5,6%. Такой резкий рост в мае эксперты ФАО объясняют введенным Индией запретом на экспорт зерна, опасениями по поводу состояния урожая в нескольких ведущих странах-экспортерах и снижением объема экспорта со стороны Украины. По разным оценкам, речь может идти о 4,5-20 млн тонн, которые оказались заблокированными в украинских портах.

Цены на мясо оказались в мае всего на 0,5% выше, чем в апреле. Но это новый абсолютный рекорд стоимости в связи с "резким ростом мировых цен на мясо птицы, который с запасом компенсирует падение цен на свинину и баранину". Цены на мясо птицы росли из-за сбоев в товаропроводящих цепях на Украине и новых случаев птичьего гриппа. При этом со стороны Европы и стран Ближнего Востока наблюдался высокий спрос на это мясо. Мировые цены на свинину, напротив, упали: мяса было много, особенно в Западной Европе, а спрос оказался низким.

После установления абсолютного максимума в марте растительные масла дешевеют второй месяц, в мае - на 3,5%. Тем не менее сейчас цены заметно выше, чем год назад. Стоимость пальмового масла в мае снизилась незначительно: уменьшился спрос, а Индонезия сняла запрет на экспорт "пальмы". Котировки подсолнечного масла упали, так как на Украине его товарные запасы продолжают увеличиваться в связи с логистическими трудностями.

Молочная продукция за месяц подешевела на 3,5%: при небольшом предложении и спрос был невелик. Стоимость сахара после двух месяцев резкого роста снизилась на 1,1%: на рынке его было достаточно, а спрос оказался небольшим.

Даже западные СМИ все чаще приходят к выводу, что главной причиной роста цен на продукты являются санкции в отношении России. Например, об этом пишет ABC News. В ЕС подскочили цены на энергоносители, а за ними неизбежно выросла стоимость продуктов и многих других товаров. Ведь, чтобы выращивать овощи в теплицах, нужно их отапливать и освещать. Хлеб надо привезти в магазин, а цены на бензин на Западе заоблачные. А поскольку санкций в отношении России становится все больше, в Европе ситуация усугубляется все сильнее.

"Очередные преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции. В конечном счете такие действия достигнут обратного результата - подорвут экономику и энергобезопасность ЕС. Ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить", - ранее комментировали в российском МИД.

"Для того, чтобы в целом улучшить продовольственную безопасность в мире, оптимизировать продовольственную ситуацию, нужно отказаться от взаимных санкций, и тогда цены на продовольствие станут ниже", - такую точку зрения высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Владимир Путин: Кто на самом деле препятствует экспорту украинской пшеницы

Кира Латухина

Президент Владимир Путин подробно изложил позицию нашей страны по ситуации с продовольственной безопасностью в масштабах всего мира. "РГ" публикует эту часть интервью полностью.

Первый вопрос главе государства касался обеспокоенности многих стран даже не столько продовольственным кризисом, сколько возможностью масштабного голода. Тем более, растут мировые цены не только на продовольствие, но и нефть и газ, а в современном мире все взаимосвязано. На этом фоне Запад во всем обвиняет нашу страну. Как складывается ситуация на этот момент и что будет дальше с рынками продовольствия и энергетики?

Владимир Путин: Да, конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы. Почему?

Потому что, во-первых, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе, на Украине. Она начала складываться еще с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели, и нужно было восстанавливать мировую экономику.

Ничего лучшего не нашли в тех же Соединенных Штатах финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики.

В целом и мы делали примерно то же самое, но я смею вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции.

Совсем по-другому складывалась ситуация в тех же Соединенных Штатах. За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6 процента.

Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар - мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так. Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак.

И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие. Это первое.

Вторая причина - это недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит. Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту "зеленую повестку" в том числе в энергетике.

Вроде бы все и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной, - это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объеме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов.

К чему это привело? Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного.

Все это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат - повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась - и сразу цены полетели вверх.

Кроме всего прочего, европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа в европейские страны, начали их тоже прикрывать. Многие еще работают, но начали прикрывать. Но это имело свое значение, негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чем.

Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счет газа. Все взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще - и объем удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причем цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков.

Но мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения.

Но следующий шаг, когда началась наша операция, европейские, американские партнеры, так называемые, начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе: и в продовольственном, и в секторе производства удобрений.

Между прочим, по удобрениям Россия занимает 25 процентов мирового рынка, а, скажем, по калийным удобрениям, как мне говорил Александр Григорьевич Лукашенко, - надо проверить, конечно, но я думаю, что это соответствует действительности, - по калийным удобрениям Россия и Белоруссия - 45 процентов мирового рынка. Это огромный объем.

А от количества удобрений, вложенных в почву, зависит и урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что если удобрений нет, нет и нужного объема производимой сельскохозяйственной продукции.

Одно цепляется за другое, и Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнеры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия.

Только что, кстати, пришла новость, что в новом санкционном европейском пакете - супруга главы одной из наших крупнейших компаний по удобрениям. К чему все это приведет, на Ваш взгляд?

Владимир Путин: Вот к чему: ситуация будет ухудшаться. Ведь британцы, потом американцы - англосаксы - ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы - нет. Сами в контактах со мной говорят: да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию.

Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх - вот и все. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик.

Но ведь Россию с очень высоких трибун обвиняют в том, что зерно-то есть в реальности, но оно в украинских портах, и Россия якобы не дает это зерно вывозить.

Владимир Путин: Это блеф. И вот почему. Во-первых, есть некоторые объективные вещи, я сейчас о них скажу. В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире, 800 миллионов тонн, - это 2,5 процента. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20 процентов - а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, - то это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы - это 0,5 процента, ни о чем. Это во-первых.

Во-вторых, 20 миллионов тонн украинской пшеницы - это потенциальный экспорт. На сегодняшний день и американские официальные органы говорят о том, что сегодня Украина могла бы экспортировать шесть миллионов тонн пшеницы - по данным нашего министерства сельского хозяйства, это не шесть, это примерно пять миллионов тонн, даже, допустим, шесть - и, это данные нашего минсельхоза, семь миллионов тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного.

В текущем сельскохозяйственном году - 2021-2022 годы - мы проэкспортируем 37 миллионов, а за 2022-2023-й, я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 миллионов тонн. Но это так, апропо, между прочим.

Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна.

Первый. Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна - Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту - это Украина заминировала.

Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста.

Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря, я об этом уже сказал. Это первое.

Второе. Существует другая возможность: порты Азовского моря - Бердянск, Мариуполь - находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна через эти порты. Пожалуйста.

Мы провели уже, заканчиваем работу по разминированию - украинские войска когда-то это заминировали в три слоя, - работы заканчиваются. Мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем. Это второе.

Третье. Можно вывозить зерно с Украины через Дунай и через Румынию.

Четвертое. Можно через Венгрию.

Пятое. Можно через Польшу. Да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять. Но это дело просто нескольких часов, и все.

И наконец, самое простое - это вывоз через территорию Белоруссии. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше - в любую точку планеты.

Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Но это не наш вопрос. Во всяком случае, президент Белоруссии Александр Григорьевич (Лукашенко) ставит вопрос именно так: если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ - через Белоруссию. Никто не мешает.

Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует.

Какой может быть логистика вывоза из тех портов, которые под нашим контролем? Какие могут быть условия?

Владимир Путин: Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении. Там, кстати, очень много судов застряло сегодня в украинских портах - иностранных, десятки судов. Их просто там держат взаперти, и, кстати, экипажи держат в качестве заложников до сих пор.

***

Во второй части интервью президент однозначно предупредил Запад о последствиях поставок дальних ракет Украине, а также рассказал, что российские ПВО "щелкают как орехи" иностранные ударные беспилотники. В намерении США отправить на Украину системы залпового огня нет ничего нового, у Киева уже есть такие вооружения, это просто восполнение уничтоженных, но если будут поставляться ракеты большей дальности, то Россия применит свои средства поражения для нанесения ударов по объектам, по которым пока их не наносит, предостерег Владимир Путин.

"Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства - "Град", "Смерч", "Ураган"", - перечислил президент. Дальность зависит не от самой системы, а от ракет. "То, что мы видим, слышим, знаем, это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием. Зависит от того, какие ракеты американцы им поставят. То, что мы сегодня слышим, то, что мы понимаем, это ракеты как раз, которые на 45-70 км в зависимости от типа летят", - заметил Путин. Это такая же дальность, как у уже имеющихся на вооружении.

"В боевом составе украинской армии находилось на момент начала нашей операции примерно 515 таких систем, 380 уничтожено. Но часть восстановлена, взята из запасов, как мы понимаем - где-то 360 у них в наличии", - сообщил цифры президент. "Эта поставка со стороны Штатов и ряда других стран связана с восполнением потерь этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути. Есть и заявки на поставку артиллерии, здесь примерно то же самое, - пояснил он. - Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий". А вот если Киеву будут поставляться ракеты большей дальности, то Москва будет "делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - предостерег президент.

Путин также рассказал об эффективной работе российских систем ПВО, которые "щелкают как орехи" иностранные ударные беспилотники. Они применяются эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО, напомнил он. А у России она есть: "Буки", "Торы", "Панцири" работают в высшей степени эффективно", оценил президент. "И так, чтобы никому не было обидно, но их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки", - сказал он про беспилотники.

Есть и разведывательные беспилотники на поле боя, их там полно, продолжил президент, они летали с самого начала, и все - иностранного производства. И наконец, третий тип таких аппаратов - разведывательные беспилотники стратегического характера - летают на высоте 8, 11, 10 километров. "Они использовались всегда, до начала операции - над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда. Но используются сейчас и использовались раньше", - заметил Путин. "Зачем их передавать Украине, мне не очень понятно. Ну… если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу", - предположил он. "Поэтому это ничего не меняет, и вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - заключил президент.

Какова ситуация в России со SWIFT-переводами в евро?

От SWIFT отключили только некоторые банки. Но проблемы у большего числа кредитных организаций. Business FM выяснила, что в банках, не попавших под санкции, трудно сделать SWIFT-перевод в евро за границу

В банках «Сбер», ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк и нескольких других, попавших под санкции, невозможно осуществить SWIFT-переводы. Но и в банках, не попавших под санкции, сделать SWIFT-перевод в евро за границу стало крайне затруднительно, нужно соблюсти ряд условий, причем в каждом банке набор этих условий свой. Росбанк выполняет переводы в евро, но только в отделении банка и строго на сумму выше 10 тысяч евро:

«У нас сейчас временно нет возможности осуществить переводы в евро. Данное ограничение было установлено в связи с замедлением исполнений платежей в евро со стороны именно банков-корреспондентов. Можете для проведения платежей использовать доллары США. На сегодняшний день переводы в евро доступны только в отделениях банка и только для сумм свыше 10 тысяч евро. Если вы будете делать перевод в иностранной валюте через отделение банка, если оформите пакет банковских услуг «Простой», то 2% будет комиссия за перевод, если «Классический» и любой другой, то 1,5%».

Почему разные банки дают разные условия? Говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«Сроки обеспечения платежей в евро сейчас фактически не зависят от SWIFT, операции проводятся с помощью корреспондентских отношений между банками. Как раз в этом смысле платежи в евро стали наиболее затруднительными, потому что все европейские банки существенно ужесточили комплайенс процедуру в отношении любых российских резидентов, неважно, попали они под санкции или нет. Если попали, запрет на любые операции, если банк или юридическое лицо не под санкциями, все равно пристально изучается целесообразность, при прочих равных банки стараются либо отказать в проведении операции, либо максимально затягивают с тем, чтобы проведение транзакций в евро для российских резидентов стало некомфортным. Если же мы говорим о долларах и других валютах, то есть возможность задействовать корреспондентскую сеть других банков, в том числе азиатских, ближневосточных, иногда даже из Южной Америки, и проводить платежи с помощью такого посредничества. Почему разные банки дают различные сроки, суммы условия, сейчас такой период турбулентности. У банков разная сеть корреспондентских отношений, то есть кто-то использует, условно говоря, одного посредника, кто-то использует несколько посредников, международные группы, которые еще пока присутствуют в России, могут вообще работать без посредников, но вводить свои дополнительные процедуры проверки. То есть сейчас нормальная ситуация, но одно понятно, что легкими и быстрыми платежи в евро и долларах уже никогда не будут».

После февральских событий от системы SWIFT для переводов за границу были отключены ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. В рамках шестого пакета санкций Евросоюз отключил от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ. «Сбер», как и Альфа, больше не может проводить международные переводы из-за блокировки корсчетов в банках США и попадания в список SDN.

16 мая ЦБ повысил для физлиц порог для переводов средств за рубеж. В течение календарного месяца, при наличии открытого счета, за границу можно переводить до 50 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. Раньше лимит составлял 10 тысяч долларов. Без открытия счета в месяц можно перевести не больше 5 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте.

Российские автопроизводители УАЗ и КамАЗ включены в санкционный список Евросоюза

Причина — использование их техники в рамках военной операции на территории Украины. Это следует из публикации Официального журнала ЕС

ПАО «КАМАЗ» и Ульяновский автомобильный завод включены в санкционные списки Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Брюссель считает, что компании обеспечивали Вооруженные силы РФ автомобилями, которые использовались в военных действиях на территории Украины. В документе уточняется, что речь идет об автомобилях КамАЗ-5350, КамАЗ-6350, КамАЗ-6560, а также «УАЗ Patriot».

К каким последствиям это может привести? Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Во-первых, у них всегда 90% выпуска — это был российский рынок. Тем более большая часть на армию на нашу, они крупнейшие производители еще и военной техники. Тут ничего по большому счету не изменится, потому что в той самой военной технике никаких иностранных комплектующих не используется по определению, ну и будут продолжать ее делать. Российский рынок сейчас настолько обеднел, что все, что они производят, будут покупать и здесь, и даже вывозить не надо. Но то, что смогут они производить, а что не смогут, сложно понять, потому что в последнее время все стоят. И КамАЗ работал три дня в неделю, сейчас вроде бы начал пободрее работать, и у УАЗа перебои были. И у того и у другого производства есть целый ряд старых моделей, которые можно выпускать вообще без импортных комплектующих, и российский рынок эти вещи возьмет, и даже соседние рынки с удовольствием. Опыт ГАЗа, который давно под санкциями, показывает, что предприятие выживает, как правило, находит себе новые рынки сбыта, находит себе новых поставщиков, хотя это, конечно, неприятно, потому что там обрываются какие-то финансовые цепочки, логистические и так далее».

В 2021 году КамАЗ экспортировал свою продукцию более чем в 50 стран. Суммарный объем экспорта вырос в прошлом году на треть. Выручка от экспортных продаж составила почти 23 млрд рублей. Однако это всего около 9% от всей выручки компании. Остальное — внутренний рынок.

Ульяновский автозавод по итогам 2021 года увеличил экспорт почти на 60%. В абсолютных цифрах это около шести тысяч машин, четыре тысячи из которых были произведены для стран СНГ. Любой внешний спрос на эти авто может быть замещен внутренним или дружественными странами ближнего зарубежья.

Кроме того, 21 мая вступил в силу ряд национальных и межгосударственных норм, упрощающих требования к техническим характеристикам автомобилей. Это снимает проблемы с запчастями и комплектующими. Комментирует гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Скорее всего, компании будут вынуждены в краткосрочном периоде корректировать производственные программы, это окажет влияние на объемы производства, возможно, на параметры производимых автомобилей с точки зрения комплектации, например. При этом уже в среднесрочной перспективе я думаю, что компании найдут выход из сложившейся ситуации с точки зрения поставок комплектующих для производства, с одной стороны. Ну а то, что касается рынков сбыта, то и для КамАЗа, и для УАЗа — да, у обеих компаний был экспорт, в том числе и в европейские страны, но этот экспорт был небольшим. Много стран, где можно закупать комплектующие, тот же самый Иран, который давно находится под санкциями, в котором решена эта проблема. Есть Индия, есть другие страны, в которых производят автокомплектующие, которые можно использовать и для серийного автомобиля, которые и так уже в том числе используются для серийного производства автомобилей. Да, есть определенные корректировки, какие-то корректировки должны будут сделать производители комплектующих, что-то производители автомобилей, но это процесс, который, безусловно, настраивается. Более того, при замене поставщиков компании, как правило, стараются найти лучшие варианты у новых поставщиков как с точки зрения параметров продукта, так и с точки зрения коммерческих условий. Поэтому я думаю, что хоть это и нежелательно, но это может стать толчком для развития российского автопрома».

В черном списке ЕС также оказались АО «Военторг», ПАО «Компания «Сухой» и другие компании, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Под санкции попал и Национальный расчетный депозитарий, который используется, в частности, в операциях по госдолгу.

Три балканские страны закрыли небо для самолета Сергея Лаврова

Речь идет о Черногории, Северной Македонии и Болгарии. Из-за этого борт министра иностранных дел РФ не может попасть в Сербию

Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом пишут сербские СМИ. Эту информацию подтвердила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

Лавров должен был прилететь в Белград, визит был намечен на 6–7 июня. Лавров планировал встретиться с президентом Сербии, с министром иностранных дел, с председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским.

Как пишет газета «Вечерние новости», ситуацию взял под контроль сербский президент Александр Вучич. Утром в понедельник он проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.

Закрытие неба даже для министра иностранных дел другой страны — насколько это прецедент и в чем тут могут быть причины? Комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин:

«Не все страны Балканского региона входят в Европейский союз — пока Македония не входит, не входит и Черногория. Раньше такой практики у нашего министра точно не было. Собщение обычными пассажирскими самолетами между Москвой и Белградом есть. По идее Сергей Лавров может воспользоваться обычным рейсовым самолетом, но, видимо, для нашего министра такой вариант не рассматривается. Сербия страна закрытая — раньше наши самолеты летали туда через Черногорию и страны Средиземного моря. Сейчас раз Черногория тоже присоединилась к европейским санкциям и закрыла воздушное пространство для самолета нашего министра иностранных дел, соответственно, чисто технически непонятно, с какой стороны может пролететь самолет с министром. Демарш этих стран весьма такой своеобразный. Все это логично вписывается в санкционную политику стран ЕС и тех стран, которые к ним присоединились, Черногория и Северная Македония являются кандидатами на вступление в Европейский союз, поэтому они практически дублируют все санкционные ограничения, которые принимает Брюссель. Министр иностранных дел присутствует в санкционном списке Европейского союза, а эти списки также поддерживаются Македонией и Черногорией. Болгария является членом Европейского союза, она на начальных этапах голосует за эти санкции, а потом их реализует».

Российский МИД пока никак не прокомментировал произошедшее с самолетом Лаврова.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отмечала, что считает правильной позицию Белграда принять Лаврова, чтобы предоставить ему возможность высказать свою позицию по нынешней международной ситуации.

Ранее на этой неделе президент Сербии Вучич заявил, что договоренность о визите главы российского МИД достигнута, но ситуация не будет окончательно ясна до тех пор, пока все точно не определится.

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», Москва, 4 июня 2022 года

Вопрос (перевод с сербского): Российско-украинский конфликт, санкции и ответные действия России — все это темы, о которых мы сегодня разговариваем с главой российской дипломатии С.В.Лавровым. Спасибо, что в непростой исторический период, в напряженном рабочем графике Вы выделили время, чтобы дать интервью для общественной телерадиокомпании нашей Республики.

С.В.Лавров: Считаю, что как раз в такие времена и нужно говорить подробнее, рассказывать о том, что реально происходит, учитывая ложь, которая буквально льется из средств массовой информации на Западе.

Вопрос (перевод с сербского): Этот печальный повод предоставил возможность, чтобы наши зрители, в т.ч. и из Европы могли услышать другую точку зрения – российской стороны. Начнем с российского-украинского конфликта. С 24-го февраля это стало главной мировой новостью. О том, что ей предшествовало, известно мало. Почему Россия решилась на специальную военную операцию на Украине именно в этот момент?

С.В.Лавров: В начале вопроса Вы сказали, что важно, чтобы в Европе, на Западе знали и другую точку зрения. Сербия (куда скоро состоится мой визит) делает всё, чтобы обеспечить свободу слова, выполнение своих обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, по предоставлению всем без исключения гражданам ОБСЕ доступа к информации. Запад не выполняет этих обязательств. То, о чем я Вам расскажу, едва ли будет воспринято средствами массовой информации в западноевропейских странах, в странах-членах НАТО, Евросоюза, вводивших и продолжающих вводить запретительные санкции в отношении вещания российских СМИ. Телеканалы, информационные агентства внесены в «черные списки».

Вы сказали до 24 февраля с.г. мало кто понимал, что происходит. Эта проблема из той же серии, о которой мы только что говорили. Запад все эти долгие годы «замалчивал» остроту ситуации, которая только нагнеталась.

Началось всё давно. Как минимум в 2014 г., когда вопреки гарантиям Франции, Германии и Польши, поддержавшим договоренность, достигнутую между Президентом Украины В.Ф.Януковичем и оппозицией, наутро после подписания документа неонацисты, ультрарадикалы захватили власть в Киеве. Германия, Франция и весь Евросоюз продемонстрировали беспомощность, а потом стали оправдывать свою неспособность заставить оппозицию выполнить договоренности, гарантированные Евросоюзом, тем, что это «часть демократического процесса». Насколько «демократическим» был процесс, стало известно мгновенно. Буквально на следующий день после захвата власти эти люди, включая представителей ультранационалистических партий, занесенных в качестве экстремистских в соответствующие списки западных стран, заявили, что они будут отменять все права русского языка, изгонять русских из Крыма. Они направили в Крым боевиков на штурм Верховного Совета. Вот когда все началось.

Запад об этом помалкивал. Широкому читателю, зрителю, слушателю не известно о том, как созревали предпосылки для нынешней ситуации. Все продолжилось, когда 2 мая 2014 г. захватившие власть на Украине неонацисты сожгли заживо 50 человек в Одессе. 2 июня 2014 г. (вчера была очередная годовщина) украинские вооруженные силы, боевая авиация бомбили центр Луганска и другие населенные пункты на востоке только за то, что они отказались принять результаты антиконституционного государственного переворота, жить в рамках абсолютно русофобских, экстремистских неонацистских правил, воспроизводящих все традиции Третьего рейха и почитающих в качестве героев тех, кто сотрудничал с нацистами.

Это хорошо всем известно, по крайней мере, на Украине, в России и соседних странах. Факт, что на Западе это долгие годы предпочитали не замечать. Точно так же в 2015 г., когда были подписаны Минские договоренности с участием Германии, Франции, России и Украины, был шанс сохранить территориальную целостность украинского государства. Если бы они были выполнены, не возникло бы необходимости защищать Донбасс.

В Минских договоренностях было написано о необходимости решить вопрос предоставления Донбассу особого статуса, включавшего в себя простые вещи: во-первых, право говорить на своем, русском языке; во-вторых, иметь собственную, местную полицию для обеспечения правопорядка; в-третьих, быть услышанными при назначении прокуроров и судей и иметь особые экономические отношения с Российской Федерацией.

Вспомните, как развивалась ситуация вокруг Косово. В 2013 г., еще до заключения Минских договоренностей по Украине, тот же Евросоюз провозгласил своим очередным успехом достижение договоренности между Белградом и Приштиной о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Это предполагало право пользования родным языком, автономию в сфере местного самоуправления и особые экономические, социальные, культурные связи с Сербией. Практически одно и то же. И в том, и в другом случае посредничал Евросоюз, и там, и там доказал свою полную несостоятельность, недоговороспособность, отсутствие какого-либо желания убедить в случае с Сербией – Приштину, в случае с Донбассом – Киев выполнять обязательства.

В случае с Минскими договоренностями еще «интереснее», поскольку они были одобрены Советом Безопасности ООН. Все равно ЕС наплевал на них, равно как и США. Они делали все, чтобы «потакать» киевскому режиму в его русофобской деятельности. За все годы, пока саботировалось выполнение Минских договоренностей, вместо предоставления права пользоваться русским языком хотя бы Донбассу (как это было записано) киевский режим запретил русскоязычное образование, СМИ, культуру, литературу и одновременно законодательно поощрял неонацистскую теорию и нацистскую практику, включая создание соответствующих батальонов и культивирование символов, прославивших гитлеровскую Германию. Европа взирала на это совершенно безучастно.

Это заставило многих наших историков, ученых, политологов вспоминать о том, как Европа поначалу относилась к Гитлеру, сколько европейских стран делегировали своих военнослужащих в армию Третьего рейха, в том числе для нападения на Советский Союз.

Всё это вызревало давно. Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение. Во-вторых, мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться, как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 г. В 2021 г. они проигнорировали ещё один проект, который мы предложили и США, и (отдельный договор) НАТО. Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины – не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы.

Параллельно (никаких сомнений не оставалось) Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счёту, управляют. Западные страны отказывались от всех наших разумных предложений и компромиссов и этим оправдали наши худшие опасения, что на практике из Украины создавали плацдарм для того, чтобы угрожать и сдерживать Российскую Федерацию. Вот почему у нас не осталось другого выбора, кроме как признать эти республики. ЛНР и ДНР должны были получить от Украины особый статус и остаться в составе Украины. В отношении них украинские вооруженные силы, «национальные батальоны» продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы. За годы саботажа Минских договоренностей 14 тысяч мирных жителей было убито в результате прямых обстрелов городов, гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады.

Жаль, что в Европе складывается впечатление, что до 24 февраля с.г. никто не понимал, что происходит. Это говорит только об одном – западные политики не хотели затрагивать данные темы в медийном пространстве, чтобы их население, избиратели понимали, что в реальности происходит.

Недавно Президент России В.В.Путин охарактеризовал Соединенные Штаты и возглавляемый ими «коллективный Запад» как «империю лжи». Она сформировалась давно: фильтрация медийного пространства, прямое нарушение обязательств в рамках ОБСЕ обеспечивать свободный беспрепятственный доступ к любой информации, к источникам, которые находятся, как в твоей стране, так и за рубежом. Всё это Западом давно уже похоронено.

Вопрос (перевод с сербского): Ситуация в Донбассе хорошо известна нашим зрителям, поскольку у нас работает специальный корреспондент, который постоянно, буквально ежедневно, информирует зрителей с места событий. В частности, в период ведения ожесточенных боев за Мариуполь и на металлургическом заводе «Азовсталь». Россию обвиняют в СВО, но при этом Запад постоянно шлет оружие Украине. Так кто участвует в конфликте: Россия и Украина или Россия и кто-то третий?

С.В.Лавров: Украина – это разменная монета, инструмент, которым манипулируют прежде всего США и Великобритания. Такой англо-саксонский коллектив, который сейчас возглавил Запад. Ему полностью послушны НАТО и Европейский Союз, утративший достаточно продолжительное время свою самостоятельность. Они управляют украинцами в качестве инструмента сдерживания нашей страны (как теперь говорят, её «истощения») и нанесения России поражения «на поле боя». Такие слова произносит и глава европейской дипломатии Ж.Боррель, и Б.Джонсон, и некоторые политики в США: Россия, Путин должны потерпеть поражение на поле боя.

Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров. Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию, состоялась провокация в н.п.Буча, которая очевиднейшим образом была инсценирована. Три дня спустя после того, как российские военнослужащие вышли из этого района: там жили люди, мэр разъезжал по улицам. И только через трое суток там нашли тела. До сих пор имена погибших в Буче, показанных западными телевизионными каналами и социальными сетями, никто никому не предъявил и не озвучил информацию, какого рода ранения были у этих людей, приведшие их к гибели. Это в очередной раз показывает, что Запад не хочет никому предъявлять никаких фактов. Для него важно вбросить провокацию, устроить из неё громкий шум. Потом, когда люди начинают пытаться разбираться в фактах, они это «убирают» в сторону и придумывают новую очередную фейковую новость.

Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь. Они при этом заявляют, что «воюют с русскими, погибают украинцы – пусть погибают, а мы только даём оружие», которое, в конечном итоге, приведёт к гибели ещё большего числа украинцев.

Мариуполь, «Азовсталь» - все задачи были решены и с минимальными потерями. Вы знаете, что Президент В.В.Путин отдал приказ не штурмовать «Азовсталь». В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона «Азов» просто сдались. Они сейчас дают показания. Думаю, что они много интересного расскажут о том, как эта неонацистская теория и практика воплощались в повседневную жизнь украинского государства, в том числе при Президенте В.А.Зеленском.

Вопрос (перевод с сербского): Для ослабления России Запад ввел шестой пакет санкций. Исключая только Венгрию, которая не хочет отказываться от российских энергоносителей. Все в Европе почувствовали экономические последствия. Насколько Россия ощутила на себе эти санкции?

С.В.Лавров: Мы достаточно давно утратили веру в договороспособность и надёжность наших западных коллег. Произошло это после 2014 г., когда были введены «крымские» санкции в отместку за свободное волеизъявление жителей Крыма. Напомню, что в Косово не было никакого референдума, а в Крыму был. На нём присутствовали многочисленные иностранные наблюдатели, пусть не от государств, но от ответственных общественных организаций. Это были честные люди, которые хотели видеть всё своими глазами. За это волеизъявление, нежелание крымчан подчиниться неонацистскому режиму, пришедшему к власти в результате госпереворота, вопреки гарантиям Запада, что такого не произойдёт, были введены санкции.

С тех пор начали полагаться на свои силы, на контакты и связи с надежными партнёрами. В результате предпринятых мер мы превратились в крупнейшую сельскохозяйственную державу. До этого долгие годы импортировали большое количество продовольствия.

В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета. Тем не менее, несмотря на это, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины. Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжёлые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долл. на милитаризацию своей страны. Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить её в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно.

Что касается нас, «шестого пакета», ограничений поставок углеводородов по морю. Нефть, по большому счёту, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи. Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей.

Мы извлекаем из всего этого урок. Никогда впредь не надо полагаться на этих людей. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они «перебесятся», посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае, отныне и вовеки, нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран.

Вопрос (перевод с сербского): Запад настаивает на своей исключительности. В ситуации российско-украинского конфликта он никому не позволяет быть нейтральным. Республика Сербская из-за сложной конфигурации Боснии и Герцеговины находится в более сложной ситуации, чем Сербия. Она защищает свои позиции, чтобы БиГ не ввела санкции против России. Учитывая, что некоторые послы в СБ ООН или Совете Европы находятся под прямым влиянием Сараево и выступают с позиции своих политических партий, а не государственных институциональных решений. Как Россия воспринимает позицию Боснии и Герцеговины?

С.В.Лавров: Позиция БиГ имеет значение, если только она опирается на принципы Дейтона, которые гласят, что все решения должны приниматься на основе согласия двух энтитетов и трёх государствообразующих народов. То, что сейчас Запад пытается противозаконно поощрять действия Сараево, принимать внешнеполитические решения без какого-либо учёта позиции Республики Сербской, – это грубейшее нарушение Дейтона.

Я привёл пример, когда Запад лгал: что НАТО не будет расширяться, что будут выполнены Минские договорённости по Донбассу, что будет создано Сообщество сербских муниципалитетов Косово. Точно так же он лжёт, что он привержен Дейтонским соглашениям. На самом деле, Запад делает всё, чтобы в рамках «избирательной реформы» уговорить, в частности хорватов, согласиться на то, чтобы их по-прежнему в общих органах представляли бошняки или люди, полностью с ними политически согласные. Не хочу сказать, что бошняки неправы в чём-то, а просто Дейтонские принципы требуют согласия трёх государствообразующих народов.

Насчёт самостоятельности Боснии. Обратите внимание, у американцев есть специальный посол по проведению избирательной реформы в Боснии и Герцоговине. Это много говорит о том, насколько «самостоятельны» власти в Сараево.

Вопрос (перевод с сербского): Не только у американцев такой посол, но у британцев есть специальный посланник, и у немцев тоже. Они считают, что могут вмешиваться во внутренние дела. В то же время любые слова российского посла в Боснии и Герцеговине, например, по вопросу НАТО, они называют вмешательством России во внутренние дела страны.

С.В.Лавров: Это западная манера, их мания величия и привычка постоянно врать для того, чтобы оправдать своё собственное беззаконие.

Вы упомянули специальных представителей. Есть Высокий представитель по БиГ, его функция действительно была заложена в Дейтонские соглашения. Там было чётко сказано, что он должен назначаться на непродолжительный период. Ещё в 2006 г. Руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения по БиГ принял решение, что пора «закрывать лавочку» и упразднять пост Высокого представителя. Но под разными искусственными, надуманными предлогами этот процесс был затянут. Когда истекал срок предыдущего Высокого представителя, мы сказали, что пора переходить к более уважительной политике по отношению к Боснии и Герцеговине. Страна независима уже не один десяток лет, ей по-прежнему управляет какой-то назначенный представитель, который имеет приоритет всеми государственными органами Боснии и Герцоговины. В ответ на это нам Запад сказал, что нужно обязательно продолжить эту практику. Единственная цель – держать в напряжении всю Боснию и Герцеговину и не отпускать от себя. Заодно непокорных, в лице Республики Сербской, тоже покорять и подчинять вот этому диктату.

Назначили К.Шмидта из Германии в грубейшее нарушение процедуры, которая должна была быть применена. Во-первых, эта процедура предусматривает выдвижение такой кандидатуры с согласия всех членов Руководящего совета, а Россию никто не спросил. Во-вторых, должно было быть согласие всех трёх государствообразующих народов. В-третьих, должно было быть решение Совета Безопасности ООН. От всего этого Запад отказался. В качестве компромисса мы и Китай предложили в Совете Безопасности ООН утвердить, как и положено, Высокого представителя, но сроком на один год. В течение этого года подготовить предложения как передавать полномочия управления своей страной самому боснийскому государству. Запад выступил категорически против, что означает только одно: он по-прежнему хочет манипулировать Боснией в своих интересах и делать из нее очередной плацдарм для распространения НАТО, для экспансии альянса на Балканах.

Вопрос (перевод с сербского): По причине непризнания К.Шмидта в качестве Высокого представителя, власти Республики Сербской почти ежедневно испытывают давление и критику со стороны Запада. В Сараево с нетерпением ждут дальнейших шагов К.Шмидта, которого Республика Сербская не признает Высоким представителем, чтобы он навязал очередное свое решение и запретил выдвижение кандидатуры М.Додика на предстоящих всеобщих октябрьских выборах в БиГ. Имеет ли такое должностное лицо, не утвержденное СБ ООН, вообще право принимать и навязывать какие-либо решения?

С.В.Лавров: Конечно, не может. Я уже сказал, что это противозаконная деятельность. Этот человек не обладает никакой легитимностью. У меня нет сомнений, что Запад будет пытаться творить очередное беззаконие. То, что делается в отношении М.Додика, – это возмутительно. Он один из немногих политиков, которые реально отстаивают принцип Дейтона. М.Додик не сделал ничего в Республике Сербской и в рамках работы Президиума, что противоречит Дейтонским соглашениям. Этим как раз занимаются западники и, к сожалению, бошняки. Запад хочет их использовать для того, чтобы лишить боснийские народы идентичности и превратить сербов, хорватов и бошняков в некое «гражданское общество» (как они говорят). Это требование забыть о своей культуре, традициях исключительно в интересах того, чтобы Запад достиг своих геополитических целей на Балканах. Это преступная политика.

Вопрос (перевод с сербского): Когда М.Додик говорит, что для сохранения БиГ необходимо вернуться к первоначальному Дейтону, и что необходимо вернуть Республике Сербской отнятые у нее полномочия, Запад интерпретирует это как угрозу сепаратизма. Вслед за США санкции в отношении М.Додика ввела и Великобритания. Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении президента РС Ж.Цвиянович. Одна из причин – это, якобы, влияние России на руководство боснийских сербов, их утверждения о том, что М.Додик является «человеком Путина» и действует по его указаниям. Как Вы на это смотрите?

С.В.Лавров: Я уже сказал, что М.Додик не делает ничего, что противоречит Дейтону. Наоборот он почти единственный, кто отстаивает Дейтон перед лицом агрессивной атаки на этот документ со стороны Запада. М.Додик – друг Российской Федерации, а мы являемся его друзьями. Вот, собственно говоря, и всё.

У нас есть такая пословица: «У кого что болит, тот о том и говорит». Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым. Он привык использовать всяких там шмидтов, чтобы всеми «руководить» и всех шантажировать, всем выдвигать ультиматум. Не надо судить по себе. У нас несколько иные манеры, иная культура, чем у Запада.

Вопрос (перевод с сербского): Общественность все чаще говорит о заявлении Президента России В.В.Путина, в котором он увязал вопрос Донбасса с прецедентом Косово, и о том, что Сербия из-за этого испытывает невероятное давление. Намерена ли таким образом Россия отказаться от поддержки Сербии, как предполагают некоторые СМИ, в том числе даже и в самой Сербии?

С.В.Лавров: Провокаторов везде много. Речь идёт, как я понимаю, о высказываниях Президента В.В.Путина относительно вердикта Международного суда ООН по поводу законности одностороннего провозглашения независимости Косово. Я слышал, как Президент А.Вучич упоминал об этом.

Думаю, здесь есть глубокое недопонимание. Во-первых, если взять историю, независимость Косово была провозглашена в 2008 г. Тогда не велись никакие боевые действия и существовала резолюция 1244, которую лидеры Косово категорически отказывались выполнять. Бывший Президент Финляндии М.Ахтисаари от имени ООН занимался переговорами между Белградом и Приштиной, чтобы выполнить ту самую резолюцию. Повторю ещё раз, что не было никакой угрозы ни населению Косово, ни соседним районам Сербии. Переговоры могли продолжаться, но вместо этого М.Ахтисаари вдруг сказал, что им нужно достичь договорённости в течение определенного периода времени. Как только он это сказал, косовары прекратили участвовать в переговорах. Была провозглашена независимость. А в Международный суд ООН с просьбой дать заключение относительно легитимности этого процесса обратилось правительство Сербии в августе 2008 г. Нас очень просили поддержать это обращение. Заключение, которое дал Международный суд, было инициировано Белградом, тогдашним правительством Сербии. Запад его активно пропагандировал и всячески приветствовал. Мы никаких эмоций не выражали.

В 2014 г. под воздействием событий, начатых кровавым антигосударственным приворотом на Украине и попыткой захватить Крым со стороны нацистов, крымчане провели референдум, и Запад стал возмущаться. Тогда Президент В.В.Путин сказал, что мы знаем хорошо их двойные стандарты. Помним, как они радовались, когда Международный суд ООН заявил, что одностороннее провозглашение независимости может происходить необязательно с согласия центральных властей. Он это сказал исключительно для того, чтобы показать абсолютное лицемерие, двуличие и двойные стандарты Запада.

Что касается отношения России к переговорам о будущем Косово, которые продолжаются и должны опираться на резолюцию СБ ООН 1244, то Президент В.В.Путин многократно и на встречах с Президентом А.Вучичем, и в своих публичных выступлениях подчёркивал, что мы целиком поддерживаем позицию Сербии. Мы поддержим такое решение, которое будет приемлемо сербскому народу.

Вопрос (перевод с сербского): На Сербию давят все сильнее – Запад настаивает на своей исключительности – непрерывно оказывает давление на Белград в целях признания односторонне провозглашенной независимости Косово. В начале следующей недели Вы будете находиться в Белграде. Будут ли обсуждаться с Президентом Сербии А.Вучичем темы урегулирования в Косово и поставок российского газа?

С.В.Лавров: Мы будем обсуждать любые темы, которые интересуют наших сербских друзей. Тему газа Президент А.Вучич обсуждал с Президентом В.В.Путиным. Они достигли принципиальных договорённостей, которые оформляются по линии соответствующих компаний. В отношении темы Косово я уже сказал, какая наша позиция.

Заинтересованы послушать оценки Президента А.Вучича и других сербских политиков о сложившейся сейчас ситуации, о том, как они расценивают посредническую роль Европейского Союза, который в 2013 г. смог добиться подписания Приштиной Соглашения о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово, и многом другом. Нам важно понимать оценки сербского руководства и его планы действий на дальнейший период, исходя из тех реалий, которые на сегодня сложились.

WSJ: «Совкомфлот» релоцировал часть операций и сотрудников в Дубай

Это крупнейшая танкерная компания РФ. По данным издания, ее руководство пошло на этот шаг, потому что уверено, что Эмираты не будут вводить санкции против местной «дочки» компании

Крупнейшая танкерная компания России «Совкомфлот» перевела большую часть бизнеса и некоторых сотрудников в Дубай. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних работников «Совкомфлота».

Как пишет издание, руководство компании перевело бизнес в Объединенные Арабские Эмираты, потому что уверено, что эта страна не будет вводить санкции против местной «дочки» компании.

Ранее «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза, Великобритании и Австралии, что осложнило его операционную деятельность.

«Совкомфлот» сдает в аренду нефтяные танкеры компаниям по всему миру, в том числе, французской Total Energies и саудовской Oil Co. Из-за санкций он не может в том числе страховать флот, проводить расчеты и заключать сделки.

Релокация в Дубай должна помочь сохранить бизнес, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова:

«Эмираты сейчас действительно очень благоприятная юрисдикция для морских судов, в том числе российских или бывших российских. И только в моей практике за последние полтора месяца две группы компаний также предприняли определенные шаги для того, чтобы переводить свои расчеты, свой флот и все свои активы именно туда. Дело, естественно, в том, что Эмираты сейчас не накладывают санкции, они не являются частью ЕС, в связи с этим напрямую они санкции не исполняют, которые накладываются и обязательны для стран ЕС. И эта юрисдикция просто спокойнее для общей работы в момент, когда вокруг сплошные препятствия. На компании санкции накладываются в связи со связями с конкретными лицами, и если новоорганизованное лицо будет не связано с какими-то людьми или компаниями, которые уже находятся в любых санкционных списках, то к их деятельности не должно задаваться никаких вопросов и чиниться никаких препятствий. Поэтому образуются принципиально новые юридические лица, компании, группы компаний, которые как раз работают свободно, к ним не предъявляют вопросы ни банки, ни контрагенты. Компания из Эмиратов может также владеть судами, в том числе под определенными флагами, в связи с этим здесь нет никаких ограничений. Главное убрать сейчас привязку к России, потому что сейчас бизнес находится немного в истеричном состоянии, и все, что связано с российским элементом, сразу же воспринимается в штыки. Даже если по сути компания не под санкциями, то она проходит усиленные проверки, а некоторые контрагенты и вовсе принимают решение, что они работать не будут, и даже не будут заморачиваться с этими проверками, просто к России близко не подходят. Физическая операционная деятельность, то есть банковский счет, адрес офиса, локация для проведения встреч и переговоров, если она отличается от российской, то, конечно, сразу же работать сейчас становится проще, потому что многие банки, повторюсь, и многие контрагенты просто не готовы сейчас в принципе даже в теории затрагивать российский элемент, хотя они и хотели бы работать, получать товары, получать услуги по морской перевозке и так далее».

В «Совкомфлоте» от комментариев отказались. Ранее сообщалось, что компания начала продавать «возрастную» часть флота, чтобы расплатиться с долгами на фоне санкций. По данным на конец февраля, флот собственных и зафрахтованных судов компании состоял из 134 судов: 108 танкеров, 14 газовозов и 11 специализированных судов.

Власти ОАЭ отказались вводить санкции против России. Они сообщали, что намерены соблюдать свои обязательства по сделкам в рамках ОПЕК+, в которую входит Россия, а также развивать сотрудничество с Россией в других сферах.

Губернатор Сицилии назвал закрытие НПЗ ЛУКОЙЛа «социальной бомбой для острова»

На данный момент 10% сырой нефти импортируется в Италию из России, и бензин может снова подорожать. Принадлежащий ЛУКОЙЛу нефтеперерабатывающий завод ISAB на острове Сицилия может закрыться в результате эмбарго на поставки российской нефти по морю.

В этом случае рабочие места потеряют 10 тысяч человек, пишет газета La Stampa.

Эмбарго Европы на российскую нефть вступит в силу в конце года и предусматривает прекращение импорта по морю. В 2021 году 10% сырой нефти, которую Италия импортирует, имела российское происхождение, что равно 5,7 млн тонн. И 10% импортируемых нефтепродуктов также поступает из России.

В то время как Европа ужесточает санкции против России, импорт российской нефти в Италию достиг 450 тысяч баррелей в день, что в четыре раза больше по сравнению с февралем и является самым высоким показателем с 2013 года.

Несмотря на то, что ЛУКОЙЛ не попал под санкции, в рамках ограничительных мер были перекрыты каналы кредитования предприятия ISAB (49% акций завода находятся в собственности ЛУКОЙЛа) - крупнейшиего НПЗ в Италии, закупающего 30–40% сырья в России. До пандемии COVID-19 объем производства ISAB составлял 10,6 млн тонн в год, это 13% общего объема переработанной нефти в Италии.

Расположенный на Сицилии НПЗ обеспечивает 40% островного рынка нефтепродуктов. После вступления в силу одобренного ЕС эмбарго через 8 месяцев ISAB останется без сырья. Губернатор Сицилии Нелло Музумечи сказал, что «это социальная бомба для острова».