Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Роснефть» стала третьим по величине нефтепереработчиком Германии.

В рамках договоренности с BP «Роснефть» увеличивает свою долю в капитале нескольких германских НПЗ, что обеспечит ей контроль 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны

«Роснефть» объявила о завершении сделки по расформированию созданной ранее совместно с BP в Германии компании Ruhr Oel GmbH (ROG). Окончательно соглашение вступит в силу с 1 января 2017 года. С этого момента «Роснефть» значительно увеличит свою долю в капитале нескольких германских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Доля «Роснефти» в капитале НПЗ Bayernoil (мощность 10,3 млн тонн, обеспечивает топливом Баварию и север Австрии) вырастет с 12,5 до 25%, доля в расположенном в Баден-Вюртемберге НПЗ MiRO (14,9 млн тонн) — с 12 до 24%, доля в бранденбургском PCK Raffinerie (11,6 млн тонн) — с 35,42 до 54,17%.

«В результате реорганизации «Роснефть» получит контроль над более чем 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объемом переработки 12,5 млн т в год. При этом компания становится третьим по величине нефтепереработчиком на немецком рынке и приступает к развитию собственного бизнеса в стране в рамках нового дочернего предприятия — Rosneft Deutschland», — отмечается в сообщении пресс-службы «Роснефти».

В компании пояснили, что PCK Raffinerie может получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба», что является серьезным логистическим преимуществом и даст возможность повысит эффективность операционной деятельности. А доступ к конечным потребителям позволит немецкой «дочке» «Роснефти» «максимизировать маржинальность реализации нефтепродуктов собственного производства».

В частности, «Роснефть» планирует наладить поставки авиатоплива в крупнейшие аэропорты Германии по прямым контрактам с авиакомпаниями и поставки корабельного топлива в морские порты Германии. Кроме того, компания намерена выйти на немецкий дорожно-строительный рынок со специальной линейкой полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), используемых в дорожном строительстве.

Приток иностранных инвесторов в энергетический сектор Ирана увеличивается

Иран привлекает все больше иностранных инвесторов, желающих возобновить работу в энергетическом секторе из-за низкой стоимости ведения бизнеса. Национальная иранская нефтяная компания (National Iranian Oil Company - NIOC) сообщила, что собирается заключить около 10 новых соглашений по добычи нефти и газа, так как растет желание работать в иранской нефтегазовой отрасли. Управляющий директор NIOC Голамреза Манучехри сообщил официальному информационному агентству Исламской Республики, что у международных энергетических компаний больше мотивации для сотрудничества, так как санкции были ослаблены. «Затраты на добычу нефти и газа в Иране очень низкие по сравнению с другими странами», - добавил он.

Иран в соответствии с условиями соглашения по сокращению производства, заключенного членами Организации стран-экспортеров нефти может продолжать работать над восстановлением своей доли на рынке, в то время как другие производители, как ожидается, собираются снизить объемы добычи.

Правительство намерено привлечь новых инвесторов в нефтяной сектор, который ранее был ограничен санкциями. Нефтесервисная компания «Шлюмберже», главные офисы которой находятся в Соединенных Штатах, недавно подписала меморандум о взаимопонимании с иранской нефтяной компанией для совместного обмена данными. Европейские игроки, такие как австрийская энергетическая компания OMV и французская Total теперь также задействованы в иранском энергетическом секторе после подписания меморандумов о взаимопонимании.

По мнению британского правительства, с точки зрения легкости ведения бизнеса, Исламская республика является «самым большим новым рынком, который собирается войти в мировую экономику» за последние 10 лет. Большинство секторов иранской экономики предоставляет значительные возможности, а запасы нефти и газа государства станут основными компонентами экономического роста, говорится в отчете из Великобритании.

Влияние европейских санкций ослабевает быстрее, чем влияние санкций, введенных Соединенными Штатами. Государственное иранское информационное агентство сообщает, что Министерство нефтяной промышленности не видит проблем в связи с избранием Дональда Трампа новым президентом США.

United Press International

Лиственные растения являются удивительными "фабриками", преобразующими солнечную энергию в химическую посредством фотосинтеза. Начиная с 1886 г., когда Джакомо Чамичан опубликовал результаты первого фотохимического эксперимента, ученые ищут способы воссоздать фотосинтез. Но долгое время им не хватало солнечного света, чтобы выполнить необходимое преобразование искусственным образом. Хотя некоторые успехи в этой области всё же были сделаны.

Новый искусственный лист произведет лекарства в любой точке мира. И даже на Марсе

Теперь же исследователи из Технического университета Эйндховена в Нидерландах нашли решение. Они совместили технологию концентрации солнечного света (так называемый люминесцентный солнечный концентратор — LSC) с очень тонкими микроканалами, через которые можно закачать жидкость.

Поясним, что материалы LSC поглощают поступающий свет, преобразуют его в специфическую длину волны и затем направляют фотоны к краям устройства.

Само устройство в виде листа создано из силикона с тонкими каналами LSC, пробегающими по искусственному листу в виде "вен".

Результатом труда инженеров стал крошечный листовидный генератор, который фокусирует солнечный свет на химические вещества, протекающие через крошечные каналы устройства. Но всё происходит при достаточно высокой интенсивности света, чтобы инициировать нужные химические реакции.

"Подобный процесс имитирует те, что происходят в листьях деревьев", — говорит ведущий автор исследования доктор Тимоти Ноэл (Timothy Noël). В связи с этим учёные создали крошечный генератор, который выглядит как кленовый лист, чтобы сделать акцент на схожесть. Хотя форма самого устройства не имеет никакого значения для его функциональности.

Подобная разработка может привести к тому, что однажды будут созданы "минизаводы", работающие на солнечной энергии, но при этом производящие лекарственные препараты, пестициды и другие химические вещества в любой точке мира.

По словам специалистов, с одной стороны листа исходные вещества будут входить в канал, проходящий по искусственному листу, а на другом выходить в уже преобразованном виде. Сконцентрированные солнечные лучи превратят исходные вещества в нужный препарат.

"Не в любом месте на планете есть доступ к электросетям, — говорит Ноэл. – Но в любой точке мира всегда есть немного солнца. С помощью нового устройства можно эффективно собрать солнечную энергию и использовать её для преобразования молекул в нечто полезное".

Исследователей особенно интересовало решение, которое работало бы даже в условиях, где нет большого количество солнечного света. И, кажется, им это вполне удалось.

"Даже эксперименты в пасмурные дни показали, что производство химических веществ проходит на 40 процентов интенсивнее, чем в аналогичных экспериментах без применения LSC", — говорит руководитель проекта.

По словам учёного, используя такой реактор, можно производить лекарства везде. "Например, создать средство от малярии в джунглях или парацетамол на Марсе. Всё, что нужно, — это солнечный свет и новая мини-фабрика", — говорит Ноэл.

Эти устройства могут оказаться полезной альтернативой другим способам производства препаратов, которым порой с качестве исходных требуются токсичные химические вещества, и энергия, созданная за счёт ископаемого топлива.

Промышленное производство химических веществ часто воспринимается как причина загрязнения окружающей среды. Но новый способ нидерландских учёных является простым и чистым решением этой проблемы. "Я надеюсь, что наше изобретение сделает химическую промышленность чище. А также, что это позволит изменить негативное отношение к химии", — добавляет Ноэл.

Исследование учёных и описание разработки, которая, возможно, изменит процесс производства лекарств, опубликовано в журнале Angewandte Chemie.

Добавим, что ранее учёные представили бионический лист, который превращает свет в жидкое топливо, а также искусственный лист, который будет генерировать кислород на Земле и других планетах.

Ирак подтвердил готовность сократить добычу нефти на 210 тыс. баррелей с 1 января - КУНА.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил готовность страны сократить среднесуточную добычу нефти на 210 тыс. баррелей с 1 января 2017 г. в соответствии с соглашением, достигнутым Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Об этом он заявил сегодня кувейтскому информационному агентству КУНА.

По его словам, Багдад "привержен договоренностям между ОПЕК и крупными странами-производителями вне организации по сокращению добычи". При этом он отметил, что Ирак "стремится к стабилизации мирового рынка нефти, а также к сокращению избытка нефти, из-за чего несут убытки страны- производители".

Говоря о соглашении по добыче аль-Лаиби подчеркнул, что этот шаг "направлен на поддержание уровня цен на сырье, что уже выразилось в постепенном росте цены (за баррель нефти) с момента объявления о договоренности". По мнению аль- Лаиби, при выполнении сторонами договоренностей цена на нефть достигнет 60 долларов за баррель.

Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. В ноябре Ирак, по данным картеля, производил 4,56 млн баррелей нефти в сутки. В конце ноября ОПЕК приняла решение сократить совокупную добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Ирак в этой схеме обязался снизить добычу на 210 тыс. баррелей.

Смерть денег: датский прецедент

Валентин КАТАСОНОВ

О расширении территории электронно-банковского концлагеря

На протяжении последних четырёх десятилетий наблюдается тенденция изменения пропорции наличных и безналичных денег в пользу вторых. Нас уверяют, что это «объективный» процесс: мол, безналичные деньги – «хорошие», а наличные – «плохие», при этом «хорошие» деньги вытесняют «плохие». А плохи наличные деньги тем, что государство не может контролировать их использование и циркуляцию. Отсюда - финансирование терроризма, коррупция, теневая экономика, уклонение от уплаты налогов и т.п. Плюс проблемы для граждан (наличные могут украсть или отнять). Плюс проблемы для центральных банков, которые отвечают за эмиссию и обращение наличных денег (высокие издержки на печать знаков, хранение запасов наличности, инкассаторские перевозки и т.п.). Уже четыре десятилетия ведётся непрерывная агитация в пользу безналичных денег.

Однако благими намерениями мостится дорога в ад. В данном случае – электронно-банковский ад. Система безналичных денег, основанная на электронных записях и электронных транзакциях банков, делает людей полностью беззащитными, когда банкиры, имевшие до этого статус хозяев денег, становятся хозяевами людей, рассчитывая стать хозяевами мира.

В начале ХХ века австрийский социалист Рудольф Гильфердинг, автор известной работы «Финансовый капитал», ввёл понятие «организованного капитализма», доказывая, что банки уже установили контроль над экономикой (он назвал новый порядок «финансовым капиталом») и начали вносить организующие начала в общественную жизнь. Гильфердингу, однако, и не снилось, какие возможности открываются перед «организованным капитализмом» («тоталитарным социализмом») в условиях полной отмены металлических денег, перехода на электронные счета и электронные расчёты.

Безналичные электронные деньги – это идеальный инструмент контроля в руках хозяев денег. В их руки стекается вся информация о держателе счёта. По мнению ряда экспертов, банки сегодня располагают порой гораздо более полными сведениями о человеке, чем спецслужбы. Впрочем, между банками и спецслужбами устанавливается тесное сотрудничество на почве обмена данными. Когда клиент будет полностью «эмансипирован» от наличных денег, из него можно вить верёвки. Можно безакцептно списать деньги со счёта (например, под видом каких-нибудь штрафных санкций), можно заблокировать счёт, можно ограничить объём и спектр операций. Всё это можно сделать в любом случае, когда хозяевам денег что-то не понравится в поведении клиента или мысли его покажутся «подозрительными».

Техника безналичных денег так продвинулась вперёд, что сегодня уже пластиковые дебетовые и кредитные карты считаются вчерашним днём. В тело человека вживляются микрочипы, которые выполняют функции карт, а также содержат все персональные данные о человеке. Это и есть то «начертание», о котором сказано в Откровении Иоанна Богослова [«И он (зверь) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что НИКОМУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ НИ ПОКУПАТЬ, НИ ПРОДАВАТЬ, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр., 13:16-17)].

Человек оказывается на электронном поводке у банкиров. США и Швеция стали первыми государствами, которые объявили о поголовной «чипизации» населения. Летом 2015 года премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что его страна становится третьим участником программы поголовной чипизации. По словам Ренци, уже в 2016 году микрочипы будут имплантированы всем новорождённым, а также госслужащим. Затем в течение 2017 года будет чипировано и остальное население страны. С 2018 года против тех, кто откажется от имплантации чипов, будут применяться тяжёлые санкции: начиная от штрафа в размере 3000 евро до 6 месяцев тюрьмы.

Это и есть электронный концлагерь. Возможно, итальянцы ещё сами не знают, как им повезло, что референдум 4 декабря привёл к отставке Ренци. Референдум, если не отменил, то по крайней мере заморозил реализацию программы поголовной чипизации.

В последние 2-3 года хозяева денег резко активизировали свои усилия по вытеснению наличных денег, и на то у них есть причины.

Во-первых, центральные банки ведущих стран Запада резко увеличили денежную эмиссию, деньги становятся очень дешёвыми (низкие ключевые ставки центральных банков), возник «денежный коммунизм». Для банков это серьёзная неприятность: они вынуждены понижать процентные ставки по депозитам. Кое-где процентные ставки по депозитам стали отрицательными, появилась угроза ухода денег с банковских счетов «под матрас».

Во-вторых, Запад постепенно готовится к новой волне финансового кризиса. Принимаются нормативные документы, предусматривающие, что схема спасения банков по схеме bail-out применяться больше не будет (проще говоря, банки нельзя будет спасать с помощью бюджетных средств). Будет использоваться схема bail-in, то есть почётная обязанность спасения банков ляжет на владельцев капитала банка (хозяев и инвесторов), а также клиентов - держателей денег на счетах. Схема bail-in уже была апробирована в 2013 году при спасении банков на Кипре. Спасение сопровождалось экспроприацией средств клиентов банков. А с 1 января 2016 года в Европейском союзе действует директива, которая узаконила кипрский прецедент.

Под влиянием всех этих событий деньги стали уходить из банков. В 2015 году объём наличных средств в странах ЕС вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствует Евростат. Лидером по обороту наличных операций стала Италия — на долю страны приходится около 26% денежного обращения евро. Несмотря на то, что максимальный порог наличных платежей для итальянских граждан составляет не более 3 тыс. евро за одну сделку, около четверти населения обходит закон. По мнению ряда экспертов, переживаемый в настоящее время острый банковский кризис в Италии – следствие того, что граждане пластиковым картам предпочитают бумажные купюры, а банкам – матрас.

В 2016 году мы стали свидетелями важных событий, говорящих о решительном наступлении банкиров на наличные деньги. Так, в еврозоне Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении эмиссии купюры достоинством 500 евро и её постепенном изъятии из обращения. А в Индии в настоящее время проводится денежная реформа, состоящая в изъятии одних знаков и введении в обращение других, но это не просто замена: итогом реформы станет сокращение доли наличных денег, население подталкивают больше пользоваться банками и банковскими картами. Одновременно в разных странах вводят всё новые, более жёсткие нормы предельных сумм сделок по купле-продаже, которые могут оплачиваться наличными.

На этом фоне настоящей сенсацией стало сделанное несколько дней назад заявление Национального банка Дании. С 1 января 2017 года датский Центробанк прекращает выпуск наличных денежных знаков – купюр всех номиналов (датские кроны). Начинается планомерное вытеснение наличных денег из обращения. Власти рассчитывают завершить процесс к 2030 году. Кампания ведётся под флагом борьбы с «теневым» сектором экономики. Организаторы уверяют, что повысят поступление доходов в бюджет на 30%. Дополнительным аргументом прекращения выпуска наличных денег стало то, что издержки банков при работе с дебетовыми картами в два раза ниже, чем при работе с наличными деньгами.

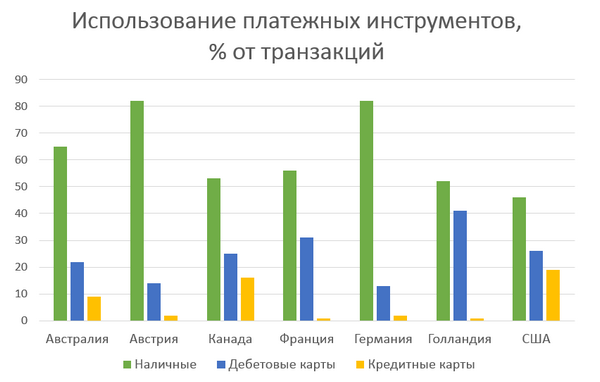

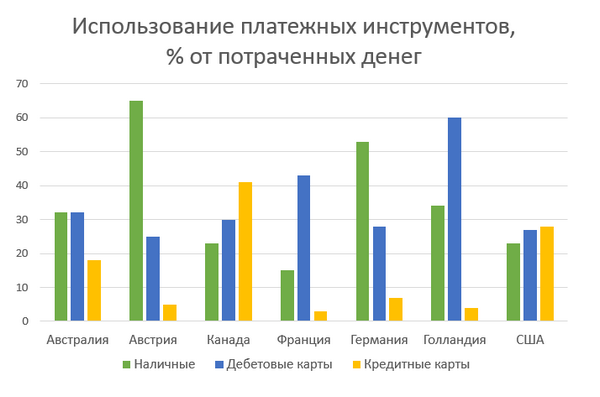

Денежные власти Дании с гордостью заявили, что их страна является передовиком в деле «зачистки» денежного обращения от наличных знаков. С 1991 по 2015 год доля наличных операций в общем объёме платежей сократилась, как заявили представители Центробанка Дании, с 83% до 25-30%. Для сравнения: доля платежей, совершённых с помощью наличных денег, составила в 2015 году, по оценкам статистического портала Statista, в Нидерландах, Франции и Швеции примерно 40%. В таких странах, как Великобритания, Бельгия, Канада доля наличных колебалась в диапазоне от 40 до 50%. Наиболее «отсталыми» в Европе считаются Греция и Италия, где расчёты с использованием наличных денег в несколько раз превышают безналичные расчёты.

Имеются и другие оценки доли наличных в обслуживании платежей, которые несколько отличаются от данных Statista. Крупнейшая в Европе компания, которая занимается обслуживанием наличного денежного обращения, - G4S. По её оценкам, в 2015 году наличные деньги обеспечивали в целом около 60% всех платежей Европейского союза (28 государств). Впрочем, в восьми государствах доля безналичных операций превысила 50%. Самый низкий показатель доли наличных в 2015 году, по данным компании G4S, не у Дании, а у Люксембурга – 29%. Далее следуют (%): Финляндия – 36; Дания – 37; Нидерланды – 37; Швеция – 38; Франция – 44; Эстония – 44; Великобритания – 45.

Швеция, скорее всего, может последовать по стопам Дании и прекратить эмиссию наличной кроны. Пока же Швеция наступает на наличное денежное обращение на других направлениях. Например, власти Стокгольма ещё в 2014 году ввели безналичную оплату проезда в наземном транспорте. С начала этого года в Швеции предприятиям розничной торговли разрешено полностью переходить на обслуживание клиентов с помощью безнала. Некоторые банки в Швеции уже не работают с наличной валютой (кстати, ещё больше таких банков в Норвегии).

У Дании и Швеции есть особенно веское основание бороться за ликвидацию наличного денежного обращения. Их центробанки – европейские лидеры в деле понижения процентных ставок по своим депозитам. Эти ставки сегодня отрицательные, что уже отразилось на процентной политике коммерческих банков обеих стран – ставки по депозитам упали до нуля и отрицательных значений. Дело дошло до того, что некоторые датские банки стали выдавать ипотечные кредиты под отрицательный процент. Скандинавский вариант «денежного коммунизма»!

Одной из защитных реакций наиболее дальновидных граждан на ускоренное строительство электронно-банковского концлагеря стал уход в драгоценные металлы. Люди не желают находиться в цифровом гетто. Если по каким-то причинам здание цифрового гетто рухнет, мир скатится к первобытному состоянию, когда обмены смогут совершаться на основе бартера либо с использованием драгоценных металлов.

Сегодня десантники отмечают день рождения легендарного командующего ВДВ генерала армии Василия Маргелова

27 декабря делегация командования Воздушно-десантных войск (ВДВ) России посетила Новодевичье кладбище, где военнослужащие и ветераны ВДВ возложили цветы к месту Героя Советского Союза генерала-армии Василия Филипповича Маргелова.

Генерал армии В.Ф. Маргелов был автором принципиально новой концепции применения частей и соединений ВДВ. Он инициировал разработку и серийное производство на предприятиях военно-промышленного комплекса парашютно-реактивных и многокупольных систем для десантирования бронетехники из самолетов военно-транспортной авиации. Под его непосредственным контролем создавались модификации стрелкового оружия, упрощающие его десантирование на парашюте – с меньшим весом и складывающимся прикладом.

По воспоминаниям генерала П.Ф. Павленко, «Маргелов понял, что в современных операциях успешно действовать в глубоком тылу противника смогут только высокомобильные, способные к широкому манёвру десанты».

Самые дорогие для российского десантника элементы формы одежды – голубой берет и тельняшка – также были утверждены «десантником №1».

Справочно:

Василий Филиппович Маргелов родился 27 декабря 1908 года. Окончил Объединенную белорусскую военную школу и Военную академию Генерального штаба. Участвовал в советско-финляндской войне. Принимал участие в обороне Ленинграда, в глубоких рейдах в тылу противника, в Сталинградской битве, в боях за Украину и Крым, в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Закончил Великую Отечественную войну в звании генерал-майора.

Его именем названы Рязанское высшее воздушно-десантное училище, проспекты и улицы городов, в том числе в Москве.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

"Газпром нефть" в 2017 г. увеличит добычу нефти менее агрессивно, чем планировала - до 5%.

"Газпром нефть" в 2017 году намерена увеличить добычу нефти на 4,5-5%, углеводородов - на 4-4,5%. До соглашения по сокращению добычи нефти, которое Россия заключила со странами ОПЕК и 10 другими государствами, план роста добычи был более агрессивным, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы планируем, что рост объемов добычи составит порядка 4-4,5% по углеводородам, 4,5-5% по жидким - нефти и газовому конденсату. В основном это будет рост добычи по нефти. Хочу объяснить, почему добыча вырастет, несмотря на рекомендации Минэнерго присоединиться к соглашению с ОПЕК: за точку отсчета выбрана среднесуточная добыча октября, за этот период мы увеличили добычу нефти на 10%, поэтому даже сокращение на 2,7% в среднем по году нам дает возможность увеличить добычу", - сказал он.

"Мы планировали, что будем наращивать добычу нефти в 2017 году более агрессивно и энергично, но в связи с договоренностями темпы роста будут ниже, чем мы первоначально планировали", - подчеркнул Дюков.

Отвечая на вопрос, каким образом "Газпром нефть" будет снижать добычу в рамках договоренностей с ОПЕК, Дюков отметил, что компания может регулировать производительность некоторых скважин. "Есть фонд скважин, производительность которых можем менять и делать это достаточно быстро. Регулируя производительность, мы можем регулировать добычу на том или ином месторождении", - пояснил он.

Также Дюков отметил, что есть низкоэффективные скважины, добыча на которых может быть остановлена. "Вполне возможно, что по ряду скважин будет принято решение о их временной приостановке. Как будет приниматься решение, это будет зависеть от того, чтобы сделать это максимально экономически эффективно для нас", - сказал он.

Глава "Газпром нефти" добавил, что компания согласилась на сокращение добычи, так как все участники рынка заинтересованы в снижении волатильности на рынке нефти и большей стабильности.

Принятые решения

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

РФ в первом полугодии следующего года снизит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. В марте Россия сократит добычу уже на 200 тыс. баррелей в сутки, а к концу апреля выйдет на сокращение в объеме 300 тыс. баррелей ежесуточно.

Министр энергетики России Александр Новак сообщал, что компании, добывающие 90%

нефти в России, подтвердили свою готовность в первом полугодии 2017 года добровольно снижать добычу пропорционально своим долям относительно октября 2016 года, мониторинг сокращения будет проводиться два раза в месяц. По его словам, сокращение будет пропорционально объемам добычи компаний, и условия для всех будут равными.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 11 месяцев 2016 года выросла в 15 раз до 45.5 млрд руб., свидетельствует сообщение ВТБ.

В ноябре чистая прибыль группы уменьшилась на 31.2% до 7.5 млрд руб. в годовом исчислении.

Чистые операционные доходы до создания резервов составили 39.3 млрд руб. в ноябре и 451.7 млрд руб. за 11 месяцев, увеличившись на 18.4% и 23.9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы составили 33.7 млрд руб. в ноябре и 378.1 млрд руб. за 11 месяцев, увеличившись на 24.4% и 48.3% соответственно.

Совокупные активы группы по состоянию на 30 ноября 2016 года составили 12980.4 млрд руб., увеличившись на 3.2% в ноябре и сократившись на 4.8% с начала года.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

Иранская полиграфическая промышленность выходит из рецессии

Иранская полиграфическая промышленность выходит из рецессии и находится на пороге на пороге высокого бума в развитии, сообщает Financial Tribune со ссылкой на министра культуры и исламской ориентации Ирана Сейеда Резу Салехи-Амири.

Он заявил об этом во время церемонии открытия 23-й выставки иранской печати, упаковки и соответствующих машин, начавшейся в Тегеране в Международном постоянно действующем выставочном центре.

Салехи-Амири призвал министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли признать печать сферой обрабатывающей промышленности, что сделало бы игроков этого сектора экономики более привлекательными для банковских учреждений.

"В Иране находится около 10 000 типографий и мастерских, и их усилия сделали страну почти самодостаточной и независимой от импорта. Например, производство бумаги, по оценкам, в ближайшее время увеличится до 1 млн. тонн в год, с нынешних 800 000 тонн", - рассказал он. Ежегодное потребление бумаги в Иране составляет 1,5 миллиона тонн.

В выставке, которая будет работать до 28 декабря, принимают участие более 660 иранских и зарубежных компаний из Китая, Турции, Германии, Италии, Ирака, Австрии, Тайваня и Франции, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Развитие упаковочного производства играет огромную роль для экспорта иранских товаров. Например, в течение последних двух месяцев, Россия вернула ряд экспортных грузов, а именно 19 тонн мандаринов, 20 тонн картофеля и 20 тонн сухого молока в Иран из-за неудовлетворительной маркировки и упаковки иранской продукции, не соответствующим нормам безопасности на импорт продовольствия, существующим в российском законодательстве.

В соответствии с международным таможенным законодательством, ответственность за экспортную упаковку лежит на экспортере, который должен гарантировать, что она может выдержать международную транспортировку. Тем не менее, функция упаковки не ограничивается только защитой груза при транспортировке. Упаковка представляет собой элемент маркетинга продукта.

Последствия плохой упаковки продукта являются проблемными для экономики и экспорта, и в частности, Ирана. В качестве одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров фиников, Иран экспортирует около 80% от фиников навалом или в нестандартных пакетах, что значительно понижает добавленную стоимость на этот продукт.

Кроме того, Иран поставляет около 85% шафрана, произведенного в мире, но большая часть продукта упакована в ОАЭ и является объектом реэкспорта под иностранными брендами.

Согласно официальной статистике, предоставленной Министерством сельскохозяйственного развития (джихада), 25-30 % сельскохозяйственной продукции теряется каждый год из-за отсутствия стандартной упаковки. Даже половина всех плодов, производимых в Иране, гибнет из-за неправильной упаковки.

Упаковка является неизбежным элементом в стоимости современной продукции питания, несмотря на затраты, которые могут быть весьма существенными в зависимости от типа продуктов питания и упаковки.

Почти все владельцы упаковочного бизнеса, опрошенные Financial Tribune на выставке в воскресенье, считают, что главная проблема их отрасли лежит в мышлении некоторых производителей, которые вместо того, чтобы опираться на долгосрочный взгляд и на экспортные рынки, пытаются сократить расходы за счет экономии на упаковке.

Нестандартная упаковка, в конечном счете, приводит к ограничению доходов от продаж и доходов от экспорта. Тем не менее, согласно оценкам специалистов, упаковочная индустрия претерпела позитивные изменения в последние годы, однако в этой сфере предстоит еще многое сделать.

На Сокольском ДОК внедрена первая в России система управления качеством склеивания швов

Первая в России система управления качеством склеивания швов введена в эксплуатацию на Сокольском ДОК (г. Сокол, Вологодская обл., входит в Segezha Group, АФК «Система»), сообщает пресс-центр Segezha Group.

Инновационная система автоматически позволяет отслеживать температуру каждого клеевого шва в каждой партии продукции, полностью исключая контроль в «ручном» режиме. Технология склеивания применяется на комбинате для производства клееных деревянных конструкций и балки, которые используются в производстве домокомлектов.

В прошлом качество склейки операторы проверяли вручную. Существовал риск, что на запрессовке могут проявляться «холодные» зоны, на которых клей будет нанесен в недостаточном количестве. Теперь благодаря двум системам датчиков, оператор видит все данные на экране. Одна из систем находится перед линией строгания, определяет температуру ламелей и фиксирует данные, вторая представляет собой инфракрасную камеру, которая замеряет температуру швов всей запрессовки в ТВЧ-прессе.

Использование системы управления качеством позволяет существенно экономить клей, так как оператор может регулировать объем клея и электроэнергию, затрачиваемую на процесс. Кроме того, система выполняет функцию логирования. Это сбор информации о технологии склеивания: расход клея, температура каждого ламеля, количество продукции в прессе и т.п. В целях дополнительного контроля сведения поступают в архив данных.

Операторы предприятия обучались работе с новой программой без отрыва от производства. Это первая система управления процессом и качеством склеивания, которая установлена на деревообрабатывающем производстве в России и третья система в мире (после Австрии и Румынии).

Компания "Украинское дунайское пароходство" сообщила на официальном сайте о получении 60 барж по контракту, заключенному в 1989 году.

Договор был подписан "Совкомфлотом", обязательства которого после распада СССР перешли "Украинскому дунайскому пароходству". При заказе был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, однако реализация контракта не раз откладывалась из-за войны в Югославии.

В 2015 году Украина договорилась о снижении задолженности на 90% в обмен на ее погашение до 30 ноября 2016 года. В ноябре долг был погашен, и 13 декабря была оформлена передача барж.

Россия в 2015 году выиграла суд у "Украинского дунайского пароходства", претендовавшего на комплекс зданий и земельный участок бывшего советского "Дунайского морского пароходства" в Вене. Верховный суд Австрии постановил, что все объекты недвижимости бывшего СССР принадлежат России.

ПАО "Мечел" подписало соглашения с группой ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям до 2022 года. Об этом говорится в сообщении Мечела.

В соответствии с подписанными соглашениями на 70.2 млрд руб. продлена отсрочка начала погашения основного долга до первого квартала 2020 года и срок погашения основного долга до первого квартала 2022 года. Одновременно были пересмотрены условия сделки по торговому финансированию, задолженность по которой составляет 45 млн евро, срок данной сделки продлён до апреля 2022 года.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

На фоне значительных финансовых и административных трудностей, которые вынуждена преодолевать в своей деятельности в секторе гражданской авиации канадская компания «Бомбардье», канадские эксперты отмечают заметные успехи, достигнутые её транспортным подразделением, прежде всего в части подписания новых контрактов на поставки железнодорожного подвижного состава и локомотивов. Так, 28 декабря 2016 года компания объявила о подписании контракта на поставку 300 пассажирских поездов типа «Талант – 3» для австрийской государственной железнодорожной компании на сумму около 1,8 млрд. Евро (около 2,5 млрд. долларов США).

По информации из официального вэб-сайта компании «Бомбардье» 21 состав электропоездов будет поставлен уже в 2019 году. Электропоезд типа «Талант – 3» отличается от поездов предыдущего поколения тем, что имеет на 50% большую вместимость. Австрийская государственная железнодорожная компания уже эксплуатирует 187 составов семейства «Талант». Около 1400 составов семейства «Талант» эксплуатируются в Европе и Канаде.

С ростом туристического потока на Кубу растет и количество международных рейсов в кубинские аэропорты. 12 декабря начала ежедневные полеты в Гавану американская авиакомпания Southwest Airlines.

Французские авиалинии Air Caraibes тоже начали полеты на Кубу. В 2016 году страну посетили 165,2 тыс. французов.

В декабре Turkish Airlines начала осуществлять 3 рейса самолетом Boeing 777 в неделю по маршруту Стамбул-Гавана-Каракас.

Всего за 2016 год Кубу посетили 3,7 млн туристов, а на 2017 год планируется 4,1 млн. посетителей.

Основной поток туристов приходится на граждан Канады, кубинцев, проживающих за границей, граждан США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Мексики и Аргентины.

Номерной фонд Кубы составляет 65 тыс. в отелях и около 17 тыс. в частном секторе.

На Кубу приходят новые авиаперевозчики - Austrian Airlines, Azur Air, Pegas, Virgin Atlantic, Alitalia, Itaca, Turkish Airlines, Eurowings и XL Airways. Из США в этом году начали полеты American Airlines, Jetblue, Delta, Spirit, United Airlines, Alaska, Frontier, Southwest и Sun Country.

«Гранма»

«У кризиса еврозоны политические причины»

Писатель и журналист Пол Мейсон о крахе капиталистической модели

Екатерина Копалкина

Мир погрузился в экзистенциальный кризис, а классическая модель капитализма себя изжила. Писатель Пол Мейсон, автор книги «Посткапитализм», в интервью «Газете.Ru» поделился своим видением того, есть ли место элите в новом мире, исчезнут ли монополии и заменят ли технологии людей в медицине и образовании.

— В своей книге вы говорите о крахе капитализма в его классическом виде. Какие ключевые события к этому привели?

— Самые ключевые и важные события — это, безусловно, технологические изменения. Мы получили сигнал от экономических моделей, которые перестали работать, и сейчас дебаты о посткапитализме являются более насущными и неотложными в связи с тем, какой стала макроэкономическая политика после финансового кризиса 2008 года.

Мой тезис заключается в том, что впервые в истории технологические изменения подорвали способность капитализма адаптироваться к кризисам.

— Как, по-вашему, миру нужна новая экономическая модель или капитализм может вобрать в себя какие-то изменения?

— Неолиберальная модель работала около 20 лет, но в основном она строилась на сдерживании роста зарплат. На Западе мы нашли решение этой проблемы — кредит. То есть мы побудили людей брать взаймы огромные суммы денег, понимая, что они не смогут их отдать. Если мировой долг поднимается со 100 до 300% ВВП, мы получаем неконтролируемую систему подъемов и спадов.

С момента кризиса 2008 года вся экономика находится на поддержке ЦБ, сделки с бондами упали до нуля. Некоторые люди в финансовых кругах Лондона шутят, что если сделки с облигациями упали до нуля, это уже не капитализм. Таким образом, стагнация — вещь вполне реальная, но даже до этого мы наблюдали фрагментацию всей глобальной системы. Нам стоит признать, что это самый настоящий экзистенциальный кризис.

— Имея постоянный доступ к современным технологиям, люди по-другому стали относиться к информации. А как это повлияло на социальную систему?

— Расцвет сетевых технологий и массовых коммуникаций в том, что нам удалось создать пространство, где есть организации, которые не управляют, программные обеспечения с открытым доступом, продукты с открытым доступом, как «Википедия», и виртуальные сетевые сообщества.

Самое важное — понять, какие отличия существуют у сетевого поведения. И главный вопрос в том, хотим ли мы, чтобы сетевые технологии были монополизированы какой-то гигантской компанией, или мы хотим распространить их силу и власть между всеми.

— В посткапиталистическом обществе молодым поколениям не придется «добывать» знания. Не приведет ли это к тотальной деградации, к обществу, не способному к критическому мышлению?

— Проблема в том, что в течение 30 лет неолиберализм коммерциализировал образование. Мы получили поколение людей, чье обучение было полностью построено на тестах и узкой специализации.

Как говорил Питер Друкер в своей книге «Посткапиталистическое общество», изданной в 1993 году, тип людей, который будет продвигать такое общество, — это всесторонне образованный человек.

— Последняя глава вашей книги называется «Проект ноль». Этим термином вы обозначаете некий крупномасштабный проект?

— Моя книга, и эта глава в частности, не предназначена для того, чтобы быть чьей-то политической программой. «Проект ноль» — это просто некий очерк методологии. Я считаю, что мы должны стремиться к обществу, где будем производить вещи с минимальными возможными издержками, с минимальными затратами труда, и что в таком обществе мы должны как можно меньше использовать углеводородную энергию. Как мы сможем построить это общество — это предмет споров, которые сейчас ведутся.

Чтобы сократить издержки производства, придется как-то напасть на монополии. Чтобы сократить ненужные рабочие места, необходимо ввести всеобщий базовый доход. Чтобы бороться с климатическими изменениями и сократить выброс углеводородов, необходимо убедить в этом ряд государств, которые до сих пор это делают.

Не подумайте, что я человек, который играет в компьютерную игру «Цивилизация» и задумал претворить это в жизнь.

Эта программа не заработает сама, должны быть люди, которые задумаются и будут искать решение. В моих мечтах последняя глава книги должна выглядеть как стена с сотней желтых бумажек с различными идеями.

— Один из главных вопросов нового мироустройства — кто будет оплачивать этот «банкет»? Сырье, ресурсы, транспорт, производство цифрового контента не могут быть бесплатными.

— Приведу конкретный пример. Я считаю, что мы должны сократить рабочую неделю. Если мы этого не сделаем, будет расти технологическая безработица, люди просто будут сражаться за право работать. Я не знаю, как в России, но в Англии самые известные актеры произошли из богатых семей. То есть богатые люди монополизируют привлекательные профессии. То же относится к юристам и инвестиционным банкирам, потому что это дефицитные специалисты. Если это распространится, например, на преподавателей или медицину, потому что технологии начинают заменять и эти профессии тоже, первое, что произойдет, — мы начнет воевать с мигрантами, второе — то, что уже идет в США, — начнется война полов, мужчины будут вытеснять женщин из профессии. Тот же феномен Трампа говорит нам, что мужчины разгневаны на женщин и на цветных.

Поэтому платить за шестичасовой рабочий день или 30-часовую рабочую неделю должны обе стороны общества. Все, что я пытаюсь делать в книге, — это разобрать, как разыгрывается долгосрочная динамика. Я делаю это в довольно абстрактном и теоретическом виде, потому что никто этой темой не занимается. Поэтому ответ на вопрос, кто будет платить, найдется в конкретизации этого плана.

— Но в идеале, если это произойдет, это должен быть некий пакт между государством и корпорациями?

— Я думаю, что на самом деле уже сейчас власти должны вмешиваться и постепенно разбивать монополии. Проблема информационного сектора в том, что там нет рынка и конкуренции. Британский закон предусматривает, что я должен иметь на выбор 4–5 банков, и если захочу перевести свой счет из банка А в банк Б, на мне это никак не отразится. Если мы сделали это с банками, то почему не можем сделать то же самое с информационными компаниями? Если нам это удастся, тогда феномен «нулевой цены» начнет работать.

— Да, но будет ли тогда развиваться информационное общество?

— Старая критика монополий заключалась в том, что они подавляют инновации. Теперь же они скорее подавляют инновации социальные. Чтобы посткапиталистический эксперимент удался, нам нужны изменения в регулировании, которые бы создали многообразие во всей системе.

Еще один важный момент, и он присутствует в книге, — это концепция экстерналий, внешних эффектов. Сетевой эффект, так называемый позитивный экстернализм, был без всяких споров отдан глобальным компаниям. Самый простой пример: все данные, которые есть у Apple, мы передаем им сами. Что делает собственно посткапиталистическая теория, так это порождает дебаты о том, кто владеет этой экстерналией и кто имеет право ее эксплуатировать.

Это сродни тому, что страны Ближнего Востока относительно недавно начали понимать, что это они владеют своей нефтью.

Если люди заявят права собственности на информацию о себе, технологические компании задумаются, как осуществлять инновации, а не даром забирать данные пользователей.

— А вы не допускаете мысль, что все текущие изменения — это дело рук именно корпораций? Что если посткапитализм выстроен в их интересах, а обществу подсунули очередную иллюзию свободы?

— Это будет мой ночной кошмар, но это возможно. Американский философ Джереми Рифкин в своей книге «Общество нулевых предельных издержек» писал, что мы можем перейти к посткапиталистическому обществу без больших социальных изменений. Я с ним не согласен, подозреваю, что такая затея провалится. У русских есть отличное слово, чтобы определить, что произойдет, — «потемкинские деревни».

— Как быть с армией, полицией? Очевидно, что люди продолжат совершать преступления, кто будет нести ответственность за них в цифровом обществе?

— Я совершенно уверен, что государство сохранится. Я подвергался критике со стороны анархистов и марксистов-автономистов именно за это убеждение, что государство никуда не денется. Я хочу, чтобы государство помогло произвести этот переход. И когда он завершится, у государства будут просто другие функции.

— У российских фантастов братьев Стругацких в романе «Обитаемый остров» есть неизвестные отцы, которые стоят за спиной общества и принимают все ключевые решения. Нет ли риска появления такой конструкции в посткапитализме, где традиционные институты государства утратят свое влияние?

— Я считаю, что элиты и неолиберальные олигархи функционировали именно как тайное общество.

Филип Мировски однажды сказал, что идеология неолиберализма стала тайной религией. На публике они (неолибералы. — «Газета.Ru») говорят, что бизнес должен заниматься благотворительностью, заботиться об экологии на планете. В частном же порядке большинство из них верит в учения Айн Рэнд.

Сейчас, по мере развития кризиса, мы наблюдаем, как рушится солидарность элит. Например, когда британская элита пытается подвергнуть российскую бизнес-элиту экономическим санкциям в связи с событиями на Украине. Это ситуация, которую описывал еще Самюэль Хангтингтон, когда говорил о «давосском человеке» (член глобальной элиты, для которой государственные границы — помехи, а правительства — пережиток. — «Газета.Ru»). Такого человека больше не существует. Вопрос в том, создаст ли технологическая элита в будущем это наднациональное глобальное тайное общество. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что вместо этого мы построим глобальную демократию «снизу».

— Как вы можете охарактеризовать то, что сейчас происходит с экономикой Европы?

— В книге я предсказываю, что, если мы не откажемся от неолиберлизма, глобализация рухнет. Я предлагаю: давайте спасем глобализацию и убьем неолиберализм. И мое предсказание сбывается. Элиты продолжают цепляться за неолиберализм, глобальные структуры распадаются.

Всякий раз, когда людям дается выбор, они каждый раз голосуют против существующей ситуации.

Сам по себе Brexit необязательно будет катастрофой, так как британская экономика уже наполовину отделена от Еврозоны. Катастрофа происходит из-за того, что Brexit осуществляет правительство, у которого нет плана. Я против Brexit и много критиковал Евросоюз, но на дальнейших примерах итальянского референдума и австрийских выборов мы видим, что итог всегда отрицательный. Все это является признаком того, что потенциально ЕС может распасться.

Банковская система ЕС настолько повреждена и находится в долгах, что может выжить только до тех пор, пока ее всю удерживает Европейский центральный банк (ЕЦБ). Как только ЕС распадется, все долги будут репатриированы, и немецкая и французская банковские системы переживут очень тяжелый стресс. Будем надеяться, что этого не произойдет. Но единственный способ это остановить — признать, что эта опасность существует, и остановить режим жесткой экономии, который был введен.

То есть, говоря о долгосрочной перспективе, в том, что касается технологического будущего человечества, я оптимист, но в краткосрочной перспективе я пессимист. Я думаю, что мы сейчас сталкиваемся с кризисом еврозоны, который был порожден именно политическими причинами.

Пятая победа Дональда Трампа

Автор: Александр ДРАБКИН. Политический обозреватель «Правды».

Многие в Америке (и в России) считают, что борьба между «слонами» (слон — графический символ Республиканской партии) и «ослами» (осёл — графический символ Демократической партии) закончилась — выборщики отдали свои голоса республиканцу Дональду Трампу. Однако немало и тех, кто думает иначе: серьёзные схватки «слонов» и «ослов» ещё впереди.

Та, кто получает пощёчины

Голосование 8 ноября 2016 года выявило симпатии избирателей — Трамп победил по числу выборщиков, которым штаты предоставили почётное право поддержать кандидатуру миллиардера-республиканца. Правда, по общему числу избирателей, отдавших за неё свои голоса, Клинтон опережает соперника на миллион голосов.

Подобные случаи в истории США бывали. В советское время главным аргументом в пользу несостоятельности американской избирательной системы считалась именно многоступенчатость голосования за пост президента США, которая отрицала вообще равное и тайное голосование. Сейчас этот советский тезис попытались использовать сторонники Хиллари Клинтон — дескать, именно её хочет видеть в Белом доме народ Соединённых Штатов. Трамп, реагируя на это, только выразительно пожал плечами: его избирательная кампания строилась в соответствии с Конституцией. Если бы в Конституции США были определены другие правила, он изменил бы стратегию своей игры и всё равно победил.

Реакция Трампа выглядела не как чувствительный удар по конкуренту, а скорее как звонкий шлепок: внимательнее читайте американскую Конституцию, господа. Так республиканец одержал свою первую электоральную победу. Первую, но не последнюю.

Вторая атака конкурентов выглядела как попытка провести своеобразную «цветную революцию» в Америке под антитрамповскими лозунгами. Трамп был спокоен, за него говорили хранители правопорядка: пока эти кричащие люди не нарушают закон, никто не собирается им мешать выражать своё мнение. А вот когда и если они нарушат закон, полицейские силы используют все свои возможности для наведения порядка. Вскоре крикуны (среди которых, по мнению экспертов, было немало оплаченных «борцов за справедливость») выдохлись. Остались лишь немногочисленные изолированные группки протестующих, на которых мало кто обращает внимание. Это была вторая электоральная победа Трампа. И выиграл он её не суровым нокаутом, а опять-таки звонким унизительным шлепком — спокойное безразличие иногда действует сильнее, чем громогласные заявления.

Потом была предпринята попытка пересчёта голосов в трёх штатах — сторонники Клинтон уверяли, что Трампу будет нанесён уничтожающий удар, он потеряет электоральное преимущество, а с ним и надежды на Белый дом. Новый счёт выявил новые цифры. Но они оказались… в пользу Трампа: у него голосов стало больше, у оппонентки меньше. На результаты выборов эти цифры не повлияли, но миссис претендент получила новый оглушительный шлепок. Ещё одна, третья победа республиканского претендента.

Затем в электоральные игры ввязался сам уходящий президент Барак Обама. Он поручил разведке расследовать «русский след» в хакерской атаке на штаб Клинтон. Соответствующая пресса подняла громкий крик о «русских шпионах, которые привели к президентской власти Дональда Трампа». Это был, пожалуй, очень сильный удар. И он заслуживает отдельного разговора. Однако здесь и сейчас Трамп опять победил. Семнадцать разведывательных служб, объединённых в мощнейшее разведсообщество США, так и не смогли (пока!) выработать единое мнение о наличии (или отсутствии) у Дональда Трампа связей с «русской разведкой». Однако тут есть о чём поговорить, но поговорим позже.

И, наконец, пятая победа Дональда Трампа — коллегия выборщиков подтвердила его избрание президентом США. Интересно, что многие сторонники Хиллари Клинтон уверяли всех, кто готов был их слушать, что именно выборщики дадут бой республиканскому выскочке. На сторону Клинтон надо было перетянуть 37 членов коллегии. Задача не казалась демократам слишком сложной. Не во всех штатах выборщики обладают «императивным мандатом» и должны отдать свои голоса в соответствии с предпочтениями электората. Они могут голосовать за кого угодно. По оценкам экспертов, в ход было пущено всё — от прямых угроз до коррупционных предложений.

Однако опять случился конфуз. Два выборщика отреклись от мнения избирателей, делегировавших их в коллегию, и не стали голосовать за Трампа. В стане Хиллари Клинтон таких перебежчиков оказалось в 2,5 раза больше. Опять оглушительный шлепок.

Теперь сторонники демократов ждут 6 января, когда глава коллегии выборщиков официально вручит вице-президенту Джо Байдену — демократу, председательствующему в сенате США, документ, который подтверждает избрание Трампа. Как считают некоторые коллеги-журналисты, время ещё есть и сторонники Хиллари Клинтон могут спроектировать какую-нибудь новую атаку на Дональда Трампа.

«Слон» победил «осла»?

Однако главной опасностью для избранного сорок пятого президента Соединённых Штатов Америки аналитики считают потенциально вероятный импичмент. Возможным основанием для него станет окончательный вывод разведсообщества о поддержке «русскими шпионами» кандидатуры Трампа на общеамериканских выборах. При этом ссылаются на «казус Никсона»: в августе 1974 года демократический «осёл» растоптал республиканского «слона». В вынужденную отставку ушёл 37-й президент США — надежда республиканской партии Ричард Милхаус Никсон.

Это был влиятельный и очень ловкий политик.

В начале 1952 года республиканцы решили выдвинуть на пост президента США генерала Дуайта Эйзенхауэра. Тогда в Вашингтоне сочли, что это будет лучшая кандидатура для постепенного выхода Соединённых Штатов из окопов «холодной войны», которая многим изрядно надоела, а главное — тормозила глобальное развитие американского бизнеса.

Расчёт был здравый. В Москве Эйзенхауэра ценили. Там признавали его заслуги в качестве Верховного главнокомандующего сил западных союзников, воевавших против гитлеровской Германии. «Большой Айк», как именовала Эйзенхауэра американская пресса, был кавалером высшей советской полководческой награды — ордена «Победа», что, несомненно, повышало его акции в Московском Кремле. При этом он резко отрицательно относился к засилью военно-промышленного комплекса в США.

Энергичный Никсон стал кандидатом в вице-президенты США. Пара «Большой Айк» — Никсон получила доверие избирателей и начала активные действия на международной арене. В 1953 году было подписано перемирие в войне Севера и Юга Кореи, в которой американцы воевали и умирали за интересы южнокорейского марионеточного режима. Перемирие это действует до сих пор.

При поддержке Эйзенхауэра—Никсона были установлены в 1955 году дипломатические отношения между СССР и ФРГ, что стало заметным вкладом в процесс послевоенной нормализации ситуации в Европе.

Тогда же был подписан Государственный договор о восстановлении демократической, нейтральной и независимой Австрии. Оккупационные войска США, СССР, Великобритании и Франции ушли из этой страны.

В Москве и Вашингтоне велась серьёзная дипломатическая работа, целью которой была выработка текста нового договора между СССР и США. Никсон приехал в Москву на открытие грандиозной американской выставки, развёрнутой в Сокольниках. Там посетителей угощали бесплатной пепси-колой и сигаретами «Кэмел». О содержании его бесед с советским руководством мало что досконально известно. Но американская пресса оповестила мир о том, что президент Эйзенхауэр летом 1960 года приедет в Советский Союз и для него уже строится роскошная вилла на берегу Байкала; вероятно, во время этого визита и будет подписан новый советско-американский договор.

Всё рухнуло 1 мая 1960 года, когда вглубь советской территории прокрался боевой американский самолёт, который пилотировал майор Пауэрс. В Москве это сочли коварным вероломством, самолёт сбили, визит Эйзенхауэра отменили. А Никсон, которого многие уже видели преемником Эйзенхауэра в Белом доме (что вполне соответствовало американской традиции — вице-президент становится следующим президентом), проиграл выборы Джону Кеннеди. Преимущество его было минимальным и, по некоторым оценкам, не вполне честным, но факт остаётся фактом: Никсон ушёл с политической арены, хотя и ненадолго.

В 1972 году Ричард Никсон всё-таки стал президентом США. И сразу же развернул активнейшую внешнеполитическую деятельность: слетал в Москву и Пекин, где заключил очень выгодные соглашения, вывел американские войска из вьетнамской мясорубки, решительно поддержал подготовку общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству (с участием США и Канады). Казалось бы, успехи американского президента были очевидны.

Но в Америке не всем это нравилось. В 1972 году началось расследование в связи с «противозаконными действиями Комитета Республиканской партии по избранию президента США» (знаменитое Уотергейтское дело). Оно не остановило Никсона на пути в Белый дом. Однако крот Истории, как известно, роет медленно. И пока Никсон метался по белому свету и набирал очки как миротворец, у него дома всё явственнее светилось кошмарное слово «импичмент».

Его страшное значение обозначилось в конце лета 1974-го, за полгода до проведения так называемых промежуточных выборов. Они могли серьёзно изменить состав конгресса, преобразить губернаторский корпус и привести к смене многих судей. В сочетании с продолжающимся расследованием Уотергейтского дела перед Никсоном обозначилась позорная перспектива лишения его президентского статуса.

Вице-президент Джеральд Форд активно защищал Никсона, ездил по стране и произносил пламенные речи в его поддержку. Тогда одна влиятельная газета опубликовала статью «Джерри, пора заткнуться». Форд всё понял и замолчал. А президент выбрал спокойный вариант добровольной отставки.

Многие эксперты видят в судьбе Никсона предвестие судьбы Трампа. Так же работает комиссия по расследованию противозаконных действий во время президентских выборов 2016 года. Так же через два года состоятся промежуточные выборы — появятся новые конгрессмены и сенаторы, губернаторы и судьи. Плюс ещё стойкие политические противники Трампа не сложили оружия: среди них — гиганты оборонно-промышленного комплекса, влиятельные бизнес-группы, пресса, лидеры многих государств, недовольных его внешнеполитическими заявлениями. Ну и, конечно, Демократическая партия США, готовая к продолжению борьбы. Так что пока неизвестно, насколько успешен будет республиканский «слон» в схватке с демократическим «ослом».

Европейцы хотят большего социального равенства, но меньшего влияния европейских институтов

Согласно опросу, проведенному в ЕС, на сегодняшний день социальное равенство рассматривается как приоритет и важнейший строительный блок для будущего Европы, хотя европейцы и выступают против создания экономического правительства ЕС. Специальный опрос международного проекта Eurobarometer под эгидой Еврокомиссии о будущем Европы, опубликованный 22 декабря, показывает, что европейцы более всего обеспокоены последствиями экономического кризиса, чем всем остальным.

Безработица рассматривается как главная проблема почти половиной европейцев (45%), затем следует социальное неравенство (36%).

Вопросы миграции (36%), терроризм и безопасность (31%) занимают третье и четвертое места в списке проблем.

В связи с этим большинство респондентов заявили, что больше внимания следует уделять социальному равенству и солидарности (46%), по сравнению с другими темами, такими как защита окружающей среды (31%) или прогресс и инновации (28%).

Европейцы высказывают меньше энтузиазма, когда дело доходит до предоставления большей роли институтам ЕС в управлении экономикой. Только один из пяти респондентов сказал, что экономическое правительство ЕС было бы полезным для будущего Европы. Большинство европейцев (53%) упомянули сопоставимые стандарты жизни во всех странах ЕС как более полезные для будущего Европы.

Хотя 68% европейцев высказались в пользу принятия решений на европейском уровне для стимулирования инвестиций и создания рабочих мест, более интегрированный европейский подход приветствуется в таких областях, как борьба с терроризмом (80%), продвижение демократии и мира (80%), а также защита окружающей среды (77%).

Страны Северной Европы и Австрия меньше других поддерживают европейский подход в области инвестиций и создания рабочих мест.

Несмотря на то, что Германия не спешит объединять финансовые ресурсы на уровне ЕС, подавляющее большинство немцев (67%) поддерживают усиление влияния Европы для создания рабочих мест и инвестиций в экономику, в то время как в таких странах как Польша, например, которая получает наибольшую выгоду от фондов ЕС, этот показатель составил 65%.

Хорошо для меня, плохо для всех остальных

Другой опрос Eurobarometer, также опубликованный 22 декабря, показал, что европейцы более пессимистичны в отношении национальных экономик в других странах, чем в отношении их собственной страны.

В то время как 56% респондентов оценили экономическую ситуацию в других странах отрицательно, 69% считает, что финансовое положение именно в их стране хорошее.

В то же время 45% респондентов считают, что влияние экономического кризиса будет ухудшать ситуацию на рынке труда и дальше, в то время как 42% ответили, что пик кризиса уже миновал.

Взгляды на будущее довольно пессимистичны. Более половины европейцев (56%) считают, что жизнь для их детей будет более трудной, чем для их собственного поколения.

Положительные мнения о ЕС

Что касается чувств европейцев в отношении ЕС, большинство придерживаются позитивного взгляда в отношении европейского проекта (69%), также как и в отношении Германии (70%) и Франции (69%).

Большинство респондентов (66%) согласны, что ЕС является стабильным регионом в неспокойном мире.

С учетом растущей оппозиции в некоторых государствах-членах по поводу усиления влияния ЕС, такие страны как Франция выступили за Европу «с двумя скоростями», чтобы наиболее проевропейские столицы могли двигаться вперед в этом процессе.

Тем не менее европейцы остаются разделенными в отношении этого вопроса. В то время как 47% респондентов отметили, что страны, которые выступают в пользу усиления обще европейской политики в ключевых областях, должны двигаться в этом направлении, не ожидая остальных, 41% респондентов не согласен с этим вариантом.

Специальный опрос Eurobarometer был проведен с 24 сентября по 3 октября 2016 года в 28 государствах-членах Евросоюза через несколько месяцев после референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС, когда большинство проголосовало за выход из Евросоюза.

Euractiv

Валерий Нестеров: «Наметился позитивный тренд по нефтяным ценам»

Одной из ключевых дат 2016 года для нефтяной отрасли стало 10 декабря, когда Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. Между тем, как заявил , подводя итоги 2016 года, министр энергетики Александр Новак, в этом году добыча нефти выросла на 2,5%, до 547,5 млн т, что на 5,7 млн т выше уровня 2015 года. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что плавное сокращение добычи нефти по договоренности с ОПЕК не повлияет на экономику России. «Мы считали бюджет 2016 года исходя из расчета $50 за баррель, а он оказался $40, - напомнил Путин. - Несмотря на это, мы сохранили резервы».

Нефтяные итоги года в интервью "Вестнику Кавказа" подвел аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров.

- Годовой рост цен на нефть превзошел прогнозы экспертов, высказывавшиеся год назад. Как долго цены продержатся на этом уровне и будут ли расти дальше?

- Проседание по году из-за такого тяжелого его начала все-таки продолжилось. Цена получилась $43 за марку Brent и где-то $42 за марку Urals. В январе-ноябре 2015 года цена на Urals была $52,6 за баррель. То есть, за 11 месяцев текущего года мы видим 20-процентное снижение. Это было бы плохо, если бы мы не видели, что тенденция переломилась, что в целом по году получается цена была 42-43 Urals. Brent обычно на пару долларов дороже. И цена нефти марки Urals в ноябре уже была $44 за баррель. Это - выше, чем в ноябре 2015 года. То есть, позитивный тренд наметился по ценам.

По поводу дальнейшего роста мнения расходятся. Есть оптимисты, вроде City Bank, которые обещают цену $70 за баррель. Но, мой взгляд, это маловероятно. Более-менее определенно можно говорить, что в первом квартале будущего года цена должна поддерживаться в интервале $50-60. Во втором полугодии предсказывать сложнее.

Больше оптимистов, которые говорят, что цена продолжит рост к концу года, а излишек складских запасов тоже будет в значительной степени проеден.

Неплохие прогнозы, но это совсем не гарантируемый результат. Будем смотреть за дисциплиной - как будут соблюдаться параметры соглашения о сокращении добычи 24 странами-подписантами. Сокращение наверняка будет меньше. Все страны вряд ли будут строго соблюдать договоренности, но если основные участники сократят (Россия на триста, Ирак на двести тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия - на полмиллиона), тогда все будет неплохо.

Некоторый оптимизм вселяют и планы Саудовской Аравии по сокращению бюджетного дефицита, потому что они примерно на треть увеличат нефтяные доходы. Если эта страна планирует улучшение своего состояния, своего бюджета, значит, она должна будет за это бороться, принимать меры. А мера может быть только одна - сокращение поставок своей нефти на рынок. Тогда, по их расчетам, в 2017 году доходы от отрасли увеличатся на 46%. Это неплохо, потому что сокращать добычу Саудовская Аравия собирается примерно на 5%, а доходы бюджета от отрасли могут увеличиться на 46%! Страна очень заинтересована в поддержании этих цен, как и Россия. Те, от кого зависит выполнение соглашения, реально заинтересованы в том, чтобы оно было выполнено. Во всяком случае, в первом полугодии. Если оно будет выполнено в большей части, все равно это окажет положительное влияние на цены.

Уже сейчас те ниши, которые образовываются или будут образовываться из-за недопоставок саудовской, российской нефти, иракской, будут заполняться конкурентами. Это сланцевая нефть США, а также производство в Канаде нефти из битуминозных песчаников. Туда опять пошли деньги, проекты будут запускаться. Добычу будут наращивать Норвегия и некоторые другие страны. Поэтому надо очень осторожно следить за состоянием рынка и не потерять его, ведь на наших глазах та же Саудовская Аравия, тот же Иран проникают на рынки Восточной Европы, угрожая интересам России на этом традиционно российском рынке.

-Каким был этот год для российской нефтяной промышленности?

- Этот год получился боевым, очень успешным, потому что темпы роста добычи на 2,5% выше, чем планировалось. Был реализован целый ряд крупных проектов, которые запущены в эксплуатацию - Пякяхинское, Мессояхское, Филановское месторождения. В отрасли в основном сохраняется налоговая стабильность. Сделаны определенные шаги по импортозамещению, вырос энергетический экспорт.

С другой стороны, упавшие цены не позволили энергетическому экспорту сыграть такую роль, как в былые годы. Нефть и газом сейчас обеспечивают примерно треть доходов бюджета, а до падения цен обеспечивали половину. Нефтяники сделали очень многое, успешно использовали слабость рубля, но, возможно, сейчас они уже достигли пика своих текущих возможностей.

Дальнейшие возможности роста, мягко говоря, сильно затруднены, в том числе, из-за финансовых санкций, недостатка импортного оборудования. Более того, успех достигнут за счет интенсивного разбуривания запасов, которые открыты. Это дорогой прирост. Сейчас темп роста или поддержания добычи нередко осуществляется за счет менее рационального использования ресурсов этих месторождений, за счет интенсивного разбуривания и тех «сливок», которые сейчас пытаются снять. Впрочем, так же ведут себя и американские нефтяные компании, которые сейчас бурят sweet-spots. С точки зрения рационального недропользования у нас не все благополучно.

-Насколько в итоге восстановился баланс спроса и предложения к настоящему времени?

- На рынке перепроизводство сохраняется. Оценки разные, их точно никто не знает. Называется от одного до двух млн баррелей в сутки.

-Какие тренды будут действовать на нефтяные цены в 2017 году?

- Существующий тренд может продолжиться, если будет соблюдаться соглашение, если оно будет распространено на вторую половину следующего года. Привести к единому знаменателю 24 очень разные страны, или даже пять основных производителей нефти очень сложно. Речь идет лишь о конъюнктурном временном улучшении. Поэтому не надо расслабляться. Соглашение может быть нарушено, и ответственность за это не будет нести ни Россия, ни Саудовская Аравия. Тогда траектория цен будет другая.

Сейчас важно то, что есть консенсус, и достаточно широкий. Всех - и ближневосточных экспортеров, и африканских, и американских производителей сланцевой нефти, и Россию устраивают цены $52 или $60. Хотелось бы, чтобы цена на таком уровне задержались, и в перспективе ближайших лет выросли и до $70.

Но гарантировать этот тренд на данном этапе невозможно, потому что нефтяная торговля - очень «нервная девушка». Ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная, нестабильность сохраняется и в других странах, и в Брюсселе, и в Африке. Поэтому делать очень четкие прогнозы не оправдано.

ОАО «Ивацевичдрев» открыло собственное мебельное производство

ОАО «Ивацевичдрев» (г. Ивацевичи, Брестская обл., Республика Беларусь) теперь выпускает не только древесно-стружечные плиты, но и широкий ассортимент мебели, об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».

Мебель выпускается под зарегистрированной торговой маркой MySTAR и изготавливается на современном высокотехнологичном немецком и австрийском оборудовании. На предприятии производятся гостиные, спальни, кухни, мебель для детских комнат, прихожих, а также мебель для офисов и сопутствующие товары.

Ирак задержит сроки исполнения соглашения ОПЕК о сокращении производства

На этой неделе Ирак стал причиной неопределенности в отношении целостности соглашения ОПЕК, намекнув на то, что не будет сокращать производство в следующем месяце, как этого требуют условия сделки. Государственная нефтяная компания Ирака (State Oil Marketing Organization - SOMO ) заявила о том, что сократит производство на 200-210 тысяч баррелей в сутки, в соответствии с условиями сокращения объемов добычи для страны в рамках соглашения ОПЕК, достигнутого 30 ноября.

Тем не менее SOMO добавила, что эти сокращения будут осуществлены в первой половине 2017 года, что идет в разрез с дедлайном, который картель установил на 1 января. Ирак был одним из сомневающихся членов ОПЕК перед встречей в Вене, утверждая, что ему необходимо производить как можно больше нефти, чтобы финансировать свою войну с ИГИЛ. Готовность Ирака подписать соглашение имела решающее значение для успеха в Вене. Теперь эта готовность страны поставлена под сомнение.

Еще больше масла в огонь добавляет недавнее сообщение BP о том, что объемы добычи на месторождении Румейла в южном Ираке растут. ВР заявила, что на сегодняшний день в Румейле добывается 1,45 миллиона баррелей в сутки, это рекордный показатель за последние 27 лет. На месторождении было произведено 3 млрд баррелей нефти после начала работы совместного предприятия компании PetroChina и Южной нефтяной компании Ирака в 2009 году. Консорциум достиг этой цели за счет значительной закачки воды в пласт с целью повышения пластового давления.

Скачок в производстве - свидетельством того, что Ирак, возможно, не сможет придерживаться своих обязательств в январе. Argus Media сообщает, что в графике экспорта из южной части Ирака «нет никаких признаков того, что государственная компания SOMO сократит поставки нефти из Басры в январе». Кроме того, экспорт, намеченный на январь, выше рекордного уровня экспорта в 3.41 миллионов баррелей в день, достигнутого в ноябре перед встречей ОПЕК.

Ситуация осложняется и тем, что в отличие от Саудовской Аравии, в Ираке значительно представлен частный сектор. ВР - одна из нескольких международных компаний, работающих в Ираке. Иракскому правительству, вероятно, придется сократить производство на государственных месторождениях вместо того, чтобы приказать международным компаниям снизить добычу, так как это не только отпугнет инвестиции, но и потребует компенсаций. Тем не менее чем выше производство частного сектора, тем более значительные сокращения потребуются от государства. Эта дилемма вызывает вопросы о готовности Ирака выполнить свое обещание о сокращениях производства в рамках соглашения ОПЕК.

Это первый признак потенциально возможного «обмана». Если Ирак не справится с задачей и несколько других стран последуют его примеру, то эффективность сделки ОПЕК начнет сходить на нет.

Oil Price

Банки группы ВТБ - ВТБ и ВТБ24 - проанализировали данные по "среднему чеку" депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака, говорится в сообщении ВТБ.

Самый крупный размер "среднего чека" по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Весов - 1.3 млн руб. Это на 100 тыс. больше, чем у занимающих второе место Близнецов. Замыкают первую тройку в "финансовом гороскопе" Львы, которые, в среднем, хранят в банках 1.19 млн руб.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

UniCredit делает ставку на увольнения и миллиарды от акционеров

Сергей Николаев

После пяти месяцев пребывания на капитанском мостике Жан-Пьер Мюстье, генеральный менеджер самого большого банка Италии, раскрыл подробности плана рекапитализации. По выражению журнала The Economist, «банкир не сдерживал себя». Он собирается списать €17,7 млрд плохих кредитов. Кроме того, вплоть до 2019 года планируется ежегодно экономить €1,7 млрд за счет сокращения еще 6,5 тыс. рабочих мест. О первом этапе сокращений, под которые подпадут 7,5 тыс. человек, было объявлено до этого.

В результате всех сокращений численность персонала уменьшится на 14%. Но даже столь решительного урезания расходов будет недостаточно. Банк планирует привлечь €13 млрд дополнительного акционерного капитала. Это всего на 2 млрд меньше рыночной оценки UniCredit накануне обнародования плана Мюстье, напоминает The Economist. Первоначальная реакция рынка была мгновенной и благосклонной. В ответ на публикацию плана акции банка взлетели на 16%, но затем откатились вновь.

Основная часть банковской карьеры Жана-Пьера Мюстье пришлась на Société Générale, где он провел больше 20 лет, занимаясь преимущественно корпоративным и инвестиционным банкингом. Однажды ему уже довелось работать в UniCredit на должности заместителя генерального менеджера. До нынешнего назначения он был партнером в лондонской инвестиционной группе Tikehau Capital.

За пять месяцев новый глава UniCredit успел проявить повышенную активность. Банк избавился от французской «дочки», занимавшейся управлением активами. Были выставлены на продажу акции в польском Bank Pecao и 30-процентная доля в итальянском онлайн-банке Fineco, над которым Unicredit собирается сохранить контроль.

Выручку от этих продаж перекроют расходы на списание плохих долгов и реструктуризацию. Однако, по расчетам Жан-Пьера Мюстье, распродажа собственности благотворно скажется на отношении акционерного капитала к взвешенным по риску активам. Данная пропорция служит одним из критериев при оценке устойчивости банковского капитала. С нынешней отметки 10,8%, что является вторым самым слабым показателем в еврозоне, она должна подняться как минимум до 12,5% к 2019 году.

Отвага, проявленная новым руководством, вполне своевременна, считает The Economist. UniCredit слишком долго двигался по наезженной колее. Хотя на Италию приходится меньше половины всей выручки банка, горестная ситуация в итальянской экономике и плохие местные долги сводили на нет все достижения.

Из €49,7 млрд так называемых непроизводительных кредитов (non-performing loans, NPL) итальянского происхождения основной объем (€43,2 млрд) датирован 2010 годом или предшествующими годами. Даже после недавнего взлета акции банка стоят дешевле, чем треть его балансовой стоимости. С начала 2016 года они обесценились примерно наполовину. Самое время для капитальной чистки, констатирует британский журнал.

Жан-Пьер Мюстье не обещает звезд с неба. Ему видится обычный коммерческий банк европейского масштаба. Он закладывает бюджет, при котором ежегодный рост выручки составил бы всего 0,6%. Низкие процентные ставки будут тянуть вниз прибыль, которую удастся получить на кредитовании.

Более высокое качество активов должно привести к уменьшению дефолтов. Будущему оздоровлению финансов должно способствовать также сокращение персонала, которое затронет и штаб-квартиру, и офисную сеть. Планируется закрыть 944 отделения в самой Италии, в Германии, где UniCredit владеет четвертым по размеру активов HypoVereinsbank, а также в Австрии. Там итальянцам принадлежит Bank Austria, второй по размеру банк в стране.

Наконец-то крупнейшее финансовое учреждение Италии сможет воспрянуть духом, пишет The Economist. В гораздо худшем положении, практически на грани коллапса, пребывает Banca Monte dei Paschi di Siena, третий в Италии и старейший банк в мире. Европейский регулятор потребовал, чтобы до конца года он привлек €5 млрд капитала за счет дополнительного размещения акций.

До последнего момента в банке надеялись на частные средства. Но инвесторы обходят его стороной, и без вмешательства государства дело все-таки не обошлось. 21 декабря парламент Италии проголосовал за выделение €20 млрд на спасение банковского сектора. Основная часть этих средств предназначена для Monte dei Paschi. По оценкам экспертов, для оздоровления балансов итальянским банкам требуется как минимум в два с половиной раза больше.

Прогноз на 2017 год для российских активов остается благоприятным

Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»

Уходящий 2016 год принес немало сюрпризов инвесторам на глобальных финансовых рынках, и они повлекли за собой массовую перетасовку портфелей активов. Наиболее запоминающимися событиями 2016 года стали шокирующие результаты референдума в Великобритании, на котором 51,9% проголосовавших высказались в пользу выхода страны из Европейского союза, а также неожиданная победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Наблюдатели отмечают, что на волне этих событий в мировом политическом устройстве начали происходить колоссальные изменения, что, безусловно, находит отражение и в финансах.

За решением о выходе Великобритании из ЕС последовала смена правительства в Великобритании. Сильно пострадала некогда прочная британская валюта, которая по итогам референдума впервые обновила 30-летний минимум. И при этом в 2017 году Великобритании и ЕС еще только предстоит договариваться об условиях «развода».