Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ураганы без нефтяного разгона

Ураганы в Мексиканском заливе и китайский импорт — положительные факторы для роста цен на нефть, но вторая волна COVID-19, которая уже активно накрывает американские штаты, опять сокращает спрос

Мировой нефтяной рынок входит в зону штормов. Циклонические вихри в Мексиканском заливе вкупе с ростом импорта углеводородов Китаем должны поддержать котировки «черного золота». Однако аналитики не склонны предаваться радостным прогнозам. По их мнению, пока вирус вместе с карантинными ограничениями еще в силе, рынком будет править спрос, а не предложение.

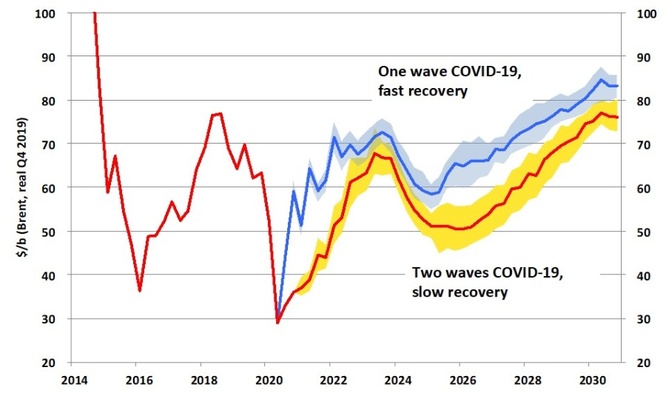

Тем не менее, днем 24 августа мировые цены на нефть росли. По состоянию на 13.54 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% — до $45,21 за баррель, октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,72% — до $44,69 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI росла на 0,66%, до $42,61 за баррель.

Напомним, что причиной такого оптимизма стали шторм «Лаура» и ураган «Марко» в Мексиканском заливе. Бюро по безопасности и экологическому контролю США сообщило, что из-за погоды американские нефтяные компании остановили более половины или около 57,6% добывающих платформ в заливе.

Еще одна положительная новость пришла от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, которое выдало разрешение лечить больных коронавирусной инфекцией с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов. Видимо, данная информация стала лучом надежды во мраке карантинных мер второй волны, обрушившихся на США.

Дополнительным приятным для нефтяного рынка фактором стало известие о рекордной закупке Китаем американской нефти.

По данным Bloomberg, на КНР в сентябре придется от трети до половины всех экспортных поставок американских нефтяников, которые в последние недели держатся в диапазоне 2,1-3,1 млн б/с. Под эту нефть уже зафрахтовано 19 танкеров суммарной вместимостью 37 млн баррелей. При этом отмечается, что Китай наращивает закупки американских сырьевых товаров для исполнения заключенной в январе «первой фазы» торговой сделки. Она требует, чтобы Поднебесная приобрела американских товаров на $200 млрд в течение двух лет, в том числе сырья на $52 млрд.

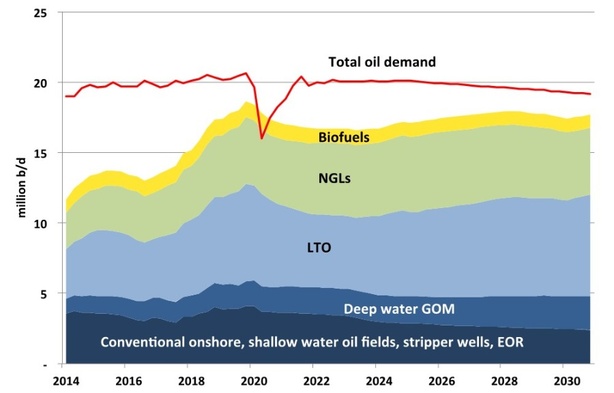

Впрочем, не обошлось в бочке меда и без ложки дегтя. Baker Hughes сообщила, что нефтедобывающие компании США к 21 августа увеличили общее число буровых установок на 11. Из них 10 нарастил сланцевый бассейн Permnian. Конечно, результат не великий, однако, в ситуации второй волны COVID-19 и он может подпортить настроения трейдеров, ожидающих сокращения предложений.

К тому же, согласно прогнозам Rystad Energy, около 1 млн баррелей сланцевой нефти в день вернется на рынок уже осенью.

Аналитики, опрошенные «НиК», считают, что ураганы в Мексиканском заливе и китайский импорт — это положительные факторы для роста стоимости углеводородов. В то же время они не склонны преувеличивать их значения, поскольку вторая волна COVID-19, которая уже активно накрывает американские штаты, опять сокращает спрос.

К ураганам все привыкли

Виталий Громадин, старший аналитик БКС: остановленная добыча в Мексиканском заливе превысила 1 млн б/с. Это существенные объемы для нефтяного рынка, но, с другой стороны, как только ураганы пройдут, будет проведена проверка глубоководных платформ, и в случае незначительного нанесенного урона добыча будет возобновлена сразу же. «Сезон ураганов для Мексиканского залива — это уже привычное событие, поэтому порядок действий отработан, и можно ожидать быстрого возвращения объемов на рынок. НПЗ на побережье Мексиканского залива также будут закрыты. Рынок потребления нефтепродуктов выглядел в последнее время все еще слабо, поэтому это также не должно оказать серьезного влияния», — заметил аналитик.

По его словам, фактором неопределенности будет служить нанесение ущерба в штатах Техас и Луизиана, который может повлиять на потребление нефтепродуктов в регионе на достаточно продолжительный срок. В целом можно заключить, что Мексиканский залив является ключевым регионом для нефтяного рынка, но влияние от ураганов можно оценить как ограниченное.

«Нефтяной рынок — это обычно целый ряд таких факторов, как компенсации от Ирака и Нигерии за превышение квот, возвращение добычи из Ливии, восстановление спроса после эпидемии и др.», — пояснил Громадин.

Рост буровых сильнее шторма

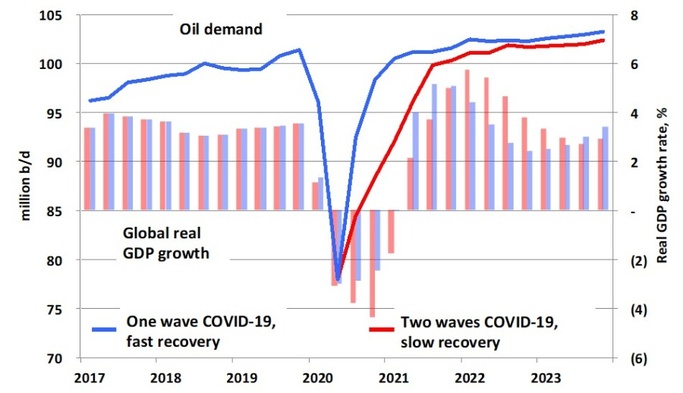

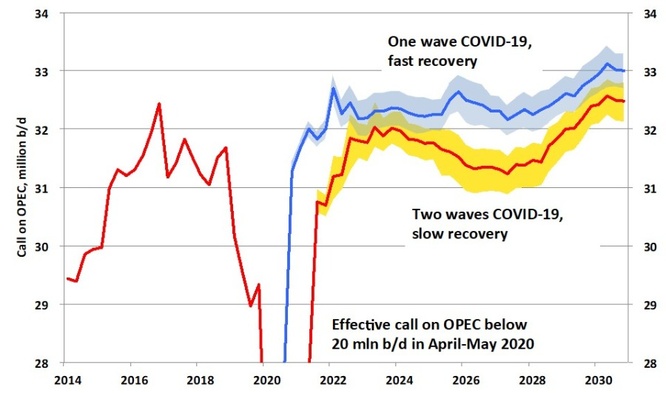

Екатерина Грушевенко, старший аналитик по нефтегазовому сектору, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО: безусловно, все перечисленные факторы оказывают влияние на рынок. Причем сейчас, в моменте, факторы оказывают повышающие давление на цены, в частности, закрытие буровых в Мексиканском заливе и закупка американской нефти Китаем.

«Тем не менее, рост буровых на суше в США указывает на небольшое ослабление на рынке и дает сигнал рынку о росте предложения, что, в свою очередь, оказывает понижающие давление на цены. Главным фактором сейчас остается ситуация с коронавирусом и состояние мировой экономики и мирового спроса на нефть на фоне локдаунов», — указала аналитик.

$45 по Brent — это результат восстановления спроса

Андрей Полищук, аналитик Райффайзенбанка: рынок восстанавливается и довольно быстро, но риск снижения спроса из-за второй волны эпидемии велик. «Если будут массово вводиться ограничительные меры, это существенно отразится на спросе. Такая картина наблюдается в ряде штатов США, например, Флориде, Теннеси: в какой-то момент спрос там уже начал превышать докризисный уровень, но с ростом заболеваемости вновь стал снижаться и ушел в минус.

Поэтому сейчас предложение не так сильно влияет на цену как спрос.

Стоимость $45 по Brent — это результат восстановления спроса, если он будет удерживаться, то цена сохранится; если пойдет вниз, то возможна коррекция ниже $40 за баррель. В долгосрочной перспективе, с появлением вакцин и восстановлением экономик мы рассчитываем, что цена будет расти, в первую очередь, благодаря спросу. Предложение регулируется, и любое падение добычи может быть легко компенсировано как странами, входящими в соглашение ОПЕК+, так и не входящими в него», — рассказал аналитик.

Он считает, что закупки Китаем американской нефти — положительный фактор, но он уже отыгран рынком: «Рынки даже немного опережают восстановление спроса. Нынешняя цена сформировалась, в первую очередь, на данных о том, что количество построенных интернет-маршрутов для личного транспорта в период кризиса увеличилось. Люди, чтобы оставаться в относительной безопасности, предпочитают ездить на собственных машинах. Поэтому потребление в мире по завершении эпидемии COVID-19 может вырасти, и это уже закладывается в цену нефти», — пояснил Полищук.

Политика «раздула» ураганы

Владимир Рожанковский, экономист, исполнительный директор «Trade one two three»: американской администрации нужно перед выборами делать хорошую мину при плохой игре.

«Добыча в Мексиканском заливе остановлена из-за того, что, по данным Минэнерго США, растут запасы.

Южные штаты вновь ввели карантин, в том числе Техас и Калифорния. Люди опять сидят дома. Пока США не победят вирус, их ситуация будет одной из наименее приятных в мире. Ураганчики эти слабые, каждый год такие формируются. Они не уровня „Катрины“. При таких ураганах спокойно работают нефтяные платформы в Мексиканском заливе», — считает эксперт.

Он отметил, что снижение добычи США — это положительная информация для рынка, так как эти действия могут снизить запасы и выровнять баланс спроса и предложения: «Если это снижение аргументирую ураганами, то это „сказка про белого бычка“. То есть я критикую аргументацию, а не действие», — подчеркнул Рожанковский.

Отвечая на вопрос, какие факторы влияют на рост числа буровых в США, он напомнил, что их количество постоянно меняется: «Число буровых в США постоянно идет то вверх, то вниз. Дело в том, что нефтяная индустрия Соединенных Штатов в существенной степени частная. Если компания получает лицензию, она бурит. В течение нескольких месяцев при карантине лицензии не выдавались. Карантин закончился, и нефтяные компании вновь стали получать лицензии. Эта ситуация никак не связана со спросом и предложением. Скоро этот всплеск выдачи лицензий закончится, и вновь уменьшится количество буровых», — пояснил эксперт.

Он также заметил, что Китай выходит из карантина, и экономическая ситуация в стране стабильная: «КНР будет покупать нефть и у Ирана, и у США, но это плановые моменты, которые уже учтены рынком. Факторов, которые могут начать новое ценовое ралли на рынке нефти, я не вижу. Сейчас сильным толчком для роста цен на нефть может стать транспортное сообщение. Пока международные перелеты не восстановятся в полном объеме, вся эта „мышиная возня“ будет лишь создавать небольшое локальное движение цен», — резюмировал экономист.

Китай восстанавливает нефтяной рынок

Алексей Калачев, аналитик ГК «ФИНАМ»: в целом объемы покупок нефти Китаем растут, и это очень важно для рынка. «Мы все привыкли смотреть на предложение, на то, что делают США со сланцевой нефтью или ОПЕК с добычей. Но мы все время забываем, что есть крупнейший потребитель нефти в мире — Китай. И только его сокращение импорта в феврале–марте на 30% фактически обрушило нефтяной рынок и привело к расторжению прежнего соглашение ОПЕК+ со всеми вытекающими последствиями.

Восстановление китайского импорта позволило ценам на нефть подняться до уровня выше $40 за баррель.

Поэтому объемы покупок нефти в КНР очень важны. Но я думаю, что КНР будет закупать американскую нефть не сверх своих потребностей, значит, они меньше купят у кого-то другого. Российский экспорт нефти в Китай идет по долгосрочным контрактам, поэтому на нем данные закупки вряд ли скажутся», — заявил эксперт.

Он отметил, что сейчас есть много факторов, влияющих на нефтяные котировки, но они не могут изменить динамику рынка: «Ураганы в Мексиканском заливе, рост количества нефтяных установок, рост или снижение товарных запасов США, намерение Ливии возобновить экспорт нефти — с разных сторон идут разные сигналы, но пока ни один из них не стал таким, который мог бы изменить динамику рынка. В целом динамика определяется медленным восстановлением спроса и наличием огромных избыточных запасов. Кроме того, медленное восстановление спроса компенсируется медленным восстановлением объемов добычи как со стороны стран, входящих в ОПЕК+, так и со стороны не входящих в соглашение производителей. Техническая картина пока не дает сигнала роста. Фундаментальные факторы (добыча или спрос) эту техническую картину сломать не могут», — указал эксперт. По его мнению, положительный сигнал поступит тогда, когда цена выскочит за $46 за баррель Brent.

Говорить о восстановлении нефтедобычи в США преждевременно

Иван Тимонин, аналитик VYGON Consulting: Мексиканский залив — один из крупнейших центров нефтедобычи США, обеспечивающий 16% всего производства сырой нефти страны. Однако существенного влияния на котировки черного золота остановка добычи на ряде платформ, осуществленная по соображениям безопасности, не оказала. Тропические штормы «Марко» и «Лаура» сформировались у берегов Америки 21 августа, к 24 августа октябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали лишь на 11 центов, достигнув $42,45 за баррель, спотовая цена за тот же период и вовсе потеряла 3 цента. Дело в том, что такие явления происходят постоянно: официально сезон ураганов в Атлантическом океане продолжается с июня по ноябрь. В связи с этим отрасль хорошо адаптирована и может достаточно эффективно балансировать краткосрочные дефициты.

Поэтому исторически подобные природные катаклизмы имеют весьма ограниченный эффект, связанный в большей степени с реакцией участников товарного рынка.

К примеру, даже в преддверии ураганов, имевших колоссальные разрушительные последствия, таких как «Катрина» и «Рита», цены на нефть увеличивались в пределах 3-7% на фоне ожидания катастрофы, однако, рост быстро сменялся падением, иногда даже до ее наступления», — рассказал аналитик.

Отвечая на вопрос о том, как повлияет на нефтяные цены информация о росте числа буровых установок в США, Тимонин заметил, что действующий фонд буровых установок в США действительно вырос со 172 до 183 единиц, однако, говорить о восстановлении американской нефтедобычи все же преждевременно: «Показатель от 14 августа — 172 установки — являлся рекордно низким с июля 2005 г. Для сравнения, еще в середине марта 2020 г. в Соединенных Штатах были активны 683 буровые, с тех пор их число устойчиво снижалось. Период от начала бурения до коммерческой добычи занимает в среднем 3 месяца, поэтому следует ожидать дальнейшего снижения производства жидких углеводородов в США. Так как фундаментальное влияние на цены оказывают запасы, в ближайшие месяцы их сокращение окажет положительный эффект на нефтяные котировки», — пояснил аналитик.

Екатерина Вадимова

Аятолла Хаменеи: Экономика страны не должна быть связана с внешними событиями

Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил в воскресенье, что экономика страны не должна быть связана с внешними событиями, поскольку это было бы «стратегической ошибкой».

«Не следует ждать отмены санкций или результатов выборов в какой-либо стране, чтобы планировать экономику», - сказал Лидер членам кабинета министров по видеоконференции, сообщает Tehran Times.

Он добавил, что необходимо устранить препятствия на пути производства и приложить больше усилий для решения проблем.

«Администрация должна использовать свой последний год пребывания у власти, как возможность послужить народу», - указал лидер революции.

Аятолла Хаменеи отметил, что производство является основным ключом к решению таких проблем, как «безработица, инфляция и падение стоимости национальной валюты».

«Вы должны приложить максимум усилий в этих областях», - добавил он.

Он отметил: «Конечно, определенные препятствия, такие как санкции и невозможность получения доходов от продажи нефти, не входят в компетенцию администрации, однако многие из препятствий являются внутренними и должны быть серьезно устранены».

Лидер сказал, что чрезмерный ввоз товаров является препятствием для производства, и назвал его «очень опасным».

Он также отметил, что противодействовать контрабанде должны вооруженные силы, судебная и исполнительная власть.

Лидер предложил усилить координацию, чтобы увеличить производство.

Аятолла Хаменеи также сказал, что различные школы мысли не смогли управлять Соединенными Штатами, отметив, что эта страна является «неудавшимся образцом для подражания».

«Человеческие ценности, такие как здоровье, справедливость и безопасность, попираются больше всего в Соединенных Штатах. В ходе своих предвыборных кампаний они признали, что каждый пятый ребенок в США голоден. Кроме того, в Соединенных Штатах очень высок уровень незащищенности и преступлений», - пояснил он.

Он добавил: «Помимо внутренних и управленческих проблем, убийства, разжигание войны и создание небезопасности являются обычными действиями, предпринимаемыми американцами в Сирии, Палестине и Йемене, а до этого в Ираке, Афганистане и таких регионах, как Вьетнам и Хиросима».

Он сказал, что правители в США унижают свою страну.

«Тот факт, что США возглавляют люди, которые являются источником унижения для этой страны, - еще один признак поражения западных моделей и упадка западной цивилизации в мире», - отметил лидер.

СТРЕМЛЕНИЕ К МЕНЬШЕМУ: ПРАВДА О РАСХОДАХ НА ОБОРОНУ

КЭТЛИН ХИКС

Директор программы по международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований. Семнадцать лет проработала в Пентагоне, в администрации Барака Обамы отвечала за стратегическое планирование и развитие вооружённых сил.

Что должны делать американские вооружённые силы и к чему они должны быть готовы? Если изучить военные расходы, становится ясно: хотя радикальное сокращение трат потребует опасных стратегических изменений, оно позволит сэкономить значительные средства. Но для этого нужно принять сложные политические решения. Результат – менее милитаризированные, но более конкурентоспособные Соединённые Штаты.

В вопросе о том, сколько тратить на оборону (как, впрочем, и во многом другом), мнения американцев разделились. По данным опроса Gallup 2019 г., 25% респондентов считают, что США тратят на военных слишком мало, 29% – что слишком много, а 43% считают расходы оптимальными. Значительное расхождение для политиков, пытающихся интерпретировать волю народа. Президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал «вернуть» мощь американских вооружённых сил и теперь подчёркивает, что добавлял «миллиарды и миллиарды долларов» в бюджет Пентагона каждый год своего президентства. Кандидаты от демократов предлагали двигаться в противоположном направлении. Чтобы найти средства на свою программу по здравоохранению, сенатор от Массачусетса Элизабет Уорнер планировала урезать военные расходы. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс заявляет: чтобы «инвестировать в семьи рабочих и защитить самых уязвимых в этой стране», Соединённые Штаты должны прекратить масштабные траты на «раздутый военный бюджет».

Однако дискуссии редко затрагивают главный вопрос оборонных расходов: что должны делать американские вооружённые силы и к чему они должны быть готовы? Если внимательно изучить военные расходы, становится ясно: хотя радикальное сокращение трат потребует опасных стратегических изменений, оно позволит сэкономить значительные средства. Но для этого нужно принять сложные политические решения, освоить инновационное мышление и попросить военных быть менее активными, чем раньше. Конечный результат – менее милитаризированные, но более конкурентоспособные Соединённые Штаты.

Вверх-вниз

После Второй мировой войны военные расходы США шли по отработанной схеме: увеличивались в период крупных операций и падали (хотя не на равнозначную сумму) после них. В 1950 г., в начале Корейской войны, расходы выросли на 290% за два года – до 692 млрд долларов (по нынешнему курсу), или 13% от ВВП. Затем с 1952 по 1955 год они упали на 51%. Во время войны во Вьетнаме они вновь выросли и достигли в 1968 г. 605 млрд долларов или 9% от ВВП, а 1975 г. упали на 25%. Но когда в конце 1970-х – начале 1980-х гг. напряжённость холодной войны возросла, президенты Джимми Картер и Рональд Рейган увеличили бюджет Пентагона. После распада Советского Союза военные расходы вновь стали уменьшаться при президентах Джордже Буше-старшем и Билле Клинтоне и в итоге упали на 34% в период с 1985 по 1997 год.

Потом случилось 11 сентября. Последовавшие войны в Афганистане и Ираке вызвали новый скачок военных расходов – в 2010 г. они достигли 820 млрд долларов, или 4,7% от ВВП. При администрации Обамы расходы продолжали расти до 2012 финансового года, когда произошло противостояние с Конгрессом, повлекшее автоматическое сокращение (или секвестр бюджета) в 2013 году. В следующие три года расходы снижались незначительно, в соответствии с бюджетными лимитами Конгресса.

Снижение продолжалось недолго. Россия аннексировала Крым, в Ираке и Сирии появилось «Исламское государство» (запрещено в России – прим.ред.), а Китай расширил претензии на территории в Южно-Китайском море. Военные расходы США вновь стали расти начиная с бюджета на 2016 финансовый год – последний при администрации Обамы. Они ещё подросли в 2017 г. после инаугурации Трампа, который в ходе предвыборной гонки пообещал наращивать военную мощь. За первые три года в Белом доме Трамп добился умеренного роста оборонного бюджета, чему способствовала готовность республиканцев повысить лимиты расходов, а финансирование операций за рубежом (Overseas Contingency Operations) – строка бюджета, не подпадающая под лимиты Конгресса, которая изначально была создана для обеспечения войны в Афганистане и Ираке, но сегодня используется в более широких целях. В 2020 финансовом году США потратят на оборону около 738 млрд долларов.

Это слишком мало, слишком много или то, что надо? Просто цифр недостаточно. С одной стороны, оборонные расходы сегодня составляют минимальную долю от ВВП и федеральных дискреционных расходов с 1962 года. С другой стороны, при пересчёте с поправкой на инфляцию Пентагон сегодня тратит почти столько же, сколько в 2010 г., на пике военного присутствия США в Афганистане и Ираке. Более важно взглянуть на то, как расходуются деньги. В целом можно сказать, что средства идут на три цели: подготовить вооружённые силы к сегодняшнему дню (боеготовность), к завтрашнему дню (инвестиции) и определить их формирования и численность (структура).

Рассмотрим некоторые новые задачи, которые взяли на себя американские военные, чтобы противостоять угрозе, которую представляет Россия после присоединения Крыма. Чтобы повысить боеготовность, была увеличена регулярность военных учений в Восточной Европе и сформированы новые соединения бронетехники. С точки зрения инвестиций активизировалась разработка ракет малой дальности и ЗРК. Что касается структуры, развёрнуты новые подразделения в Болгарии, Польше, Румынии и странах Балтии.

Как распределять ресурсы – в этом вопросе учитываются различные интересы США, в том числе ядерное сдерживание, борьба с терроризмом и обеспечение свободных торговых потоков в Тихом океане. Сейчас расходы делятся практически поровну на эти три категории. Чётко определённые приоритеты облегчают поиск компромиссов между миссиями и временными рамками, но найти идеальный баланс всегда трудно. Для этого нужно уметь прогнозировать глобальные и внутриполитические тренды, включая амбиции будущих политиков.

Неверный способ сокращения

Правильные стратегические решения позволяют максимально эффективно использовать военный бюджет, но не менее важно, чтобы Пентагон предельно точно исполнял эти решения. На практике усилия сберечь ресурсы с помощью их рачительного использования часто оказываются тщетными. Политики возлагают чрезмерные ожидания, добиваются краткосрочных результатов и избегают сложных решений.

Самая частая ошибка – пойти на лёгкие, а не умные сокращения, то есть урезать те статьи бюджета, где это можно сделать быстро, без политической борьбы. Хороший пример – исследования и разработки. В отличие от закупок, исследования и разработки можно легко и быстро сократить: прекращение производства систем вооружений грозит потерей тысяч рабочих мест, а закрытие программы на начальной стадии НИОКР влечёт значительно меньше подобных рисков. Но НИОКР – это основа будущего военного потенциала, и сделанные сегодня сокращения приведут к пагубным последствиям через десять лет, когда вооружённые силы лишатся преимущества или будут вынуждены вступить в дорогостоящую гонку за соперниками. Ещё один способ экономии расходов – поставить все корабли, самолёты и другое вооружение на плановое обслуживание. Эффект опять же проявится через годы: увеличится количество происшествий, снизится число боеспособных единиц. Плохое техническое обслуживание отчасти объясняет, почему в морской пехоте число авиаинцидентов возросло на 80% с 2013 по 2017 гг. и почему осенью 2019 г. все шесть авианосцев ВМС США, базирующихся на Восточном побережье, находились в сухом доке.

Ещё одна ошибка – рефлексивная тенденция концентрироваться на сокращении сотрудников штабов. Как и в корпоративном мире, сокращение высшего звена сигнализирует о готовности руководства разделить тяготы урезания бюджета. Действительно, в период президентства Клинтона и Обамы Пентагон пытался повысить эффективность расходов, сократив персонал, и прежде всего речь шла о гражданских сотрудниках. Нынешний министр обороны Марк Эспер пытался сделать то же самое. Но реальная экономия от этих усилий обычно значительно меньше ожидаемой. Например, хотя Конгресс потребовал от Министерства обороны уменьшить расходы на 10 млрд долларов с помощью административных мер в 2015–2019 гг., Пентагон не подтвердил, что ему удалось добиться этого показателя. Проблема в том, что работа, которую выполняли гражданские сотрудники, обычно перекладывается на военный персонал или передаётся подрядчикам. Поэтому глупо рассчитывать на экономию от этих мер при планировании будущих бюджетов, как обычно делают в Пентагоне.

Ещё одна ошибка – не рассматривать длительные миссии, хотя факты доказывают их необходимость. Самый яркий пример – нежелание администрации Джорджа Буша – младшего планировать оккупацию Ирака. С самого начала войны министр обороны Дональд Рамсфелд игнорировал призывы военных готовить дополнительные войска для стабилизации обстановки в стране, что привело к хаосу, человеческим жертвам, финансовым и стратегическим издержкам. Только спустя четыре года, когда Рамсфелд ушёл в отставку, Пентагон и Белый дом пересмотрели подход и в 2007 г. увеличили численность американского контингента. Специалист по стратегическому планированию или бюджету склонен считать, что сегодняшние проблемы исчезнут, а завтрашние волшебным образом разрешатся сами собой, но история говорит об обратном.

Политики совершают ошибку, пытаясь избежать политически сложных сокращений бюджета. Затраты на личный состав – одна из самых чувствительных тем. С учётом инфляции расходы на одного военнослужащего с 1999 по 2019 г. выросли более чем на 60%. Отчасти этот рост обусловлен увеличением денежных компенсаций, но в основном это льготы. За этот период стоимость медицинского обслуживания военных удвоилась. Политики предприняли лишь слабые попытки проверить взрывной рост расходов на личный состав, но им не удалось замедлить увеличение денежного содержания военных или привлечь страховые компании, как на рынке частных медицинских услуг. Любые изменения в этой сфере требуют учитывать цели по рекрутированию военнослужащих и сохранению профессиональных кадров, но статус-кво оставляет пространство для улучшений.

Закрытие военных объектов – ещё один политически опасный вопрос. Министерство обороны признаёт, что имеет 19-процентный избыток объектов в стране. Объединив или закрыв ненужные объекты, Конгресс обеспечит существенную экономию средств. Но законодатели, опасаясь политических последствий закрытия баз в своих округах, отказываются это делать. С последнего раунда закрытия военных объектов прошло пятнадцать лет, давно пора начать новый, который, несмотря на первичные издержки, позволит экономить несколько миллиардов долларов ежегодно. Точно так же политики не желают сокращать устаревшие программы закупок. Это обеспечило бы пространство для инвестиций, нацеленных на будущие вызовы, но политические издержки высоки: потеря рабочих мест, закрытие объектов, банкротство поставщиков. Нужно принимать непростые решения, а негативные последствия можно смягчить с помощью программ по смене работы, как это обычно делается при закрытии баз.

Стратегия и расходы

Стратегические ошибки также не способствовали экономии средств. Президент Трамп неоднократно обещал вернуть американские войска домой. Расходы на операции за рубежом – соблазнительная цель, поскольку сокращать их политически безопаснее, чем расходы дома. Но держать войска на территории союзников часто дешевле, чем выводить в США, где их присутствие не будет субсидироваться иностранными правительствами, следовательно, потребуются новые расходы на жильё, размещение и военную подготовку.

Или вспомним призыв Элизабет Уоррен полностью ликвидировать операции за рубежом как канал неограниченных ассигнований и направить высвободившиеся средства на невоенные приоритеты. Это ещё одно заблуждение. В основном средства идут не на обеспечение американского присутствия в Афганистане, Ираке и Сирии, а на содержание наземных и военно-воздушных сил в Европе, морские операции в Персидском заливе и Индийском океане и поддержание способности поднять самолёты над американскими городами в случае боевой тревоги.

Самым радикальным подходом к сокращению военных расходов, равнозначным масштабному разоружению, было бы принятие стратегии национальной безопасности в духе «Америка прежде всего». Можно представить себе способы сэкономить около 100 млрд долларов, а со временем эта сумма будет только расти. Соединённые Штаты могут полагаться исключительно на ядерное сдерживание, чтобы отпугивать агрессоров. Можно отказаться от обязательств по договорам, вместо постоянных альянсов создавать временные коалиции. Военные могут отказаться от традиционного проецирования силы, сократив сухопутные силы, но продолжать выполнять ограниченный набор задач: защита американской торговли, ответ на прямую атаку в случае необходимости, противодействие террористам. Десятки тысяч военных и госслужащих окажутся на улице.

Стоит напомнить, насколько радикальным поворотом окажется такая стратегия. Будет затруднительно обеспечивать защиту таких территорий, как Аляска, Гуам и Гавайи – вдали от континентальной части США. Американские граждане и компании за границей должны будут осознать, что их интересы и безопасность обеспечиваются дипломатическими и экономическими средствами, а не военной мощью страны. Активизируется ядерное распространение, поскольку бывшие союзники, лишившись американского щита, как и противники, почувствовавшие отступление США, будут стремиться обзавестись собственным ядерным арсеналом. И самое главное: если Соединённые Штаты изменят подход и решат восстановить военный потенциал, то, скорее всего, не смогут сделать это быстро, а за усилия придётся заплатить очень высокую цену. Таким образом, стратегию «Америка прежде всего» нельзя считать рациональным подходом или выгодной сделкой.

Другой путь

Есть вариант лучше. Разумная стратегия, совпадающая с общественным мнением, позволит укрепить доверие к обещаниям США и восстановить роль Америки как лидера в противодействии самым сложным глобальным вызовам, хотя очевидно, что американское доминирование уже не будет таким, как прежде.

В рамках этой стратегии Соединённые Штаты должны поддерживать, а не отталкивать союзников, и культивировать жизненно важные – но всё чаще оспариваемые – преимущества над Китаем и Россией.

Сотрудничая с государствами-единомышленниками, Вашингтон сможет защитить глобальную экономику, обеспечив процветание частной торговли и свободу перемещения людей даже в условиях роста авторитаризма. В то же время союзники должны будут взять на себя основную ответственность за собственную безопасность.

За рубежом США должны укреплять невоенные инструменты внешней политики – назначать послов, готовить кадры для дипломатической работы и программ развития. Дома нужно наращивать источники американской мощи – направлять больше ресурсов на образование (увеличение числа квалифицированных кандидатов позволит сократить расходы на обучение военнослужащих), инвестировать в НИОКР (которые генерируют инновации на благо вооружённым силам) и разрешить здоровый приток иммигрантов с научными, технологическими, инженерными и математическими знаниями, что также будет способствовать инновациям. Результатом станет уменьшение бремени, лежащего на военных, в частности в выполнении таких задач, как борьба с киберпреступностью и терроризмом. Соответственно, сократятся и военные расходы.

Тем не менее военные возможности по-прежнему будут играть важную роль. Американские вооружённые силы обеспечивают экономическое процветание страны и укрепляют альянсы. Американская дипломатия становится сильнее, опираясь на военную мощь, которая упрочивает как обязательства перед союзниками, так и угрозы противникам. Чтобы поддерживать этот уровень надёжности, Соединённым Штатам нужно сохранить военное присутствие за рубежом, особенно в Азии и Европе. Важно подтвердить обязательства по ядерному сдерживанию перед союзниками, что дополнительно укрепит режим нераспространения, так как у них не будет стимула обзаводиться собственным ядерным арсеналом. Нужно участвовать в совместной работе по снятию угроз в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве. Кроме того, нужно сохранить возможности для борьбы с терроризмом и для кризисного реагирования на Ближнем Востоке, даже если общая численность контингента в регионе будет сокращена.

Эта стратегия потребует переформатирования военного бюджета. Военным придётся приложить усилия, чтобы избежать болезненных ошибок и сохранить баланс между боеготовностью, инвестициями и структурой, поскольку все эти три типа расходов имеют ключевое значения для поддержания мира с Китаем и Россией. Поскольку эта стратегия предполагает меньшую численность вооружённых сил, Пентагон может меньше тратить на структуру, значит – уменьшится давление на две другие категории. С точки зрения инвестиций следует отдавать предпочтение долгосрочным программам, а не усовершенствованию имеющихся систем. Расходы на боеготовность должны остаться высокими, хотя в абсолютном выражении затраты снизятся из-за уменьшения численности вооружённых сил.

В то же время, пересмотрев общие приоритеты военных расходов, политикам стоит проявить политическую смелость и пойти на кардинальные изменения, чтобы добиться экономии внутри бюджета. Для этого должны совпадать цели внутренней и внешней политики. Общее снижение затрат на здравоохранение, например, должно включать снижение затрат на медицинское страхование военных, которое является вторым главным драйвером роста расходов на содержание военнослужащих (после денежных компенсаций). Инвестиции в образование, инфраструктуру и программы помощи в смене места работы позволят политикам отказаться от поддержки предприятий, производящих устаревшую технику. Средства можно будет вложить в развитие технологий будущего. Прочная торговля с проверенными партнёрами-демократиями снижает стоимость поставок для военных. Закрытие и консолидация избыточных военных объектов, возможно, самое сложное политическое препятствие, но Конгресс может с ним справиться, используя существующие программы помощи, стимулирующие коммерческое развитие районов, где планируется закрыть военный объект.

Чтобы добиться длительной экономии, военным нужно внедрить культуру инноваций и экспериментов. Этому можно способствовать. Например, министр обороны может создать специальный фонд, а подразделения и командования будут соперничать за финансирование своих идей из бюджета. Пентагон может также премировать за быстроту реализации и перспективные идеи.

Все эти решения – пересмотр общей стратегии, политически болезненные шаги, внедрение инноваций – обеспечат существенную экономию. После первичных инвестиций Министерство обороны может ожидать сокращения расходов на 20–30 млрд долларов в год.

Чего хотят американцы

Вашингтон слишком долго следовал милитаризированному подходу к национальной безопасности. Мир, в котором США постепенно утрачивают доминирование, требует иного подхода, особенно в контексте новых стратегий авторитарных конкурентов, которые стремятся ускорить упадок американской мощи. Пришло время стратегии, которая расширит арсенал внешнеполитических инструментов – помимо тех, которые дают военные расходы.

Да, экономии можно и нужно добиться, но не стоит забывать, что менее дорогостоящая армия обычно меньше по численности, редко воюет, живёт в плохих условиях и получает небольшое жалованье. Это не та армия, которую хотят видеть американцы и которая им нужна. Один за другим опросы показывают, что подавляющее большинство американцев считает, что их процветание и безопасность в значительной степени зависят от событий за пределами страны. Для защиты США от внешних угроз и интересов страны за рубежом обязательно потребуются дорогостоящие военные возможности.

Нужно также помнить, что главная финансовая проблема США – не дискреционные расходы, включая оборонный бюджет, а неспособность компенсировать разрыв между падением налоговых поступлений и ростом затрат на социальное обеспечение, а также увеличением процентов по госдолгу. Иными словами, Соединённые Штаты не смогут финансировать будущее, к которому стремятся только за счёт урезания оборонных расходов. Но для будущего можно выстроить более эффективную оборону.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs №2 за 2020 год. © Council on foreign relations, Inc.

США и Россия начали гонку по созданию боевого «вертолета будущего»

Каким именно будет новая машина, сказать сейчас не возьмется никто, равно как никто не возьмется назвать победителя в этом состязании

Парадоксально, но современные боевые вертолеты уже совсем не так современны, как принято думать. «Дедушка» современных ударных вертолетов, советский Ми-24, был запущен в серию в далеком уже 1971 году.

Виктор Кузовков

Американский ответ на него, а именно знаменитый и самый распространенный на сегодняшний день боевой вертолет AH-64 «Apache», начали разрабатывать несколько позже, в 1972 году. Первая серийная машина увидела свет одиннадцатью годами позже, в 1983-м. И все равно получается, что наиболее современным на сегодняшний день вертолетам почти 40 лет. А концепция таких машин появилась почти полвека назад – весьма серьезный срок по меркам любого вооружения.

На всякий случай давайте уточним, что советские Ми-28 и Ка-50, хоть и появились несколько позже, концептуально почти ничем не отличались от своего американского собрата. Конструктивные же отличия, которые в случае с Ка-50 можно назвать весьма значительными, принципиальной роли в данном случае не имеют – и по своим задачам, и по методам их реализации это почти такая же машина, как и два других упомянутых варианта наиболее современных на данный момент вертолетов.

Отчасти такой застой в инженерной и конструкторской мысли можно объяснить тем, что машины получились довольно удачными – они, с учетом модернизаций, до сих пор отлично показывают себя в так называемых «конфликтах малой интенсивности», то есть, практически незаменимы в самых разных ситуация: от рейдов вглубь контролируемых противником территорий до сопровождения и прикрытия с воздуха колонн с войсками и техникой. Случаев же проверить их в настоящей большой войне практически не было. С очень большой натяжкой сюда можно отнести американскую операция против Ирака, более известную как «Буря в пустыне», но и она, в общем-то, мало чем отличалась от борьбы с партизанами, настолько доминировала в воздухе дружественная авиация и настолько угнетена была вражеская ПВО.

Нельзя сказать, что попыток сделать шаг вперед не предпринималось вообще – например, США в девяностые, на фоне эйфории от успеха своих стелс-самолетов в Ираке, предприняли весьма амбициозную попытку создать стелс-вертолет. Проект RAH-66 «Comanche», по замыслу разработчиков и чаяниям американских военных, должен был стать решительным шагом вперед по сравнению с тем же «Апачем»: почти не уступая ему в мощи, он должен был стать малозаметным разведчиком и диверсантом.

Надо отметить, что у американцев это почти получилось. Эффективная площадь рассеивания электромагнитного излучения была у него более чем в 300 раз меньше, чем у Апача. Но цена тоже получалась нешуточной. А главное – активное развитие беспилотных средств ставило под вопрос все преимущества нового вертолета. Действительно, зачем рисковать жизнью двух пилотов и очень дорогостоящей боевой машиной, если задачу можно выполнить с помощью относительно недорогогобеспилотника? А раз так, к чему вообще городить весь этот дорогостоящий «огород», если комбинация из беспилотников и классических ударных вертолетов отлично справляется со всем спектром задач, которые могут встать перед вертолетами в конфликте малой интенсивности?

Вообще, сама технологий «стелс» кажется абсолютно избыточной, если речь идет о противопартизанской деятельности. Ну нет у партизан ничего, кроме, может быть, ПЗРК ближнего радиуса действия. А это неприятное оружие все равно применяется в пределах прямой видимости, при четком визуальном контакте, и стелс-технология вряд ли поможет вертолету, по которому запущена «Игла» или «Стингер». Что же касается настоящей войны с примерно равным по возможностям противником, то на тот момент она американскими аналитиками даже не прогнозировалась. И проект RAH-66 «Comanche» был благополучно закрыт в 2004 году…

С тех пор минуло уже немало лет. Изменились не только методы ведения боевых действий (хотя не так уж и сильно), но и геополитические реалии. В частности, усиление Китая и России вновь поставило американских стратегов перед призраком «большой войны» - конфликта, в котором противник США будет располагать всем арсеналом современных средств ПВО, авиацией и дальнобойными средствами поражения тактического звена. А значит, привычные вертолеты резко потеряют свою актуальность – срок их жизни над полем боя снова будет исчисляться секундами, а дислокация в пределах ста километров от линии фронта перестанет быть безопасной. А дальше уже не очень комфортно: при боевом радиусе в 200-250 километров и скорости на уровне 280-300 километров дислоцировать ударные вертолеты на удалении даже двухсот километров от линии фронта не очень рационально, так как ни время реакции, ни продолжительность нахождения в районе цели не будут достаточными для эффективного выполнения обычных для вертолета задач.

Вероятно, именно по этой причине в 2018 году американская армия инициировала разработку нового вертолета. Программа получила обозначение FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), и первоначально участие в ней приняли пять компаний. В марте текущего года Пентагон определил двух финалистов, концепты которых наилучшим образом соответствуют ожиданиям американских военных. Ими стали компании BellTextron с проектом Bell 360 «Invictus», и Sikorsky с вертолетом «Raider X». Оба разработчика известны давними и плодотворными связями с Пентагоном, а вертолеты Сикорского и вовсе являются одним из столпов вооруженных сил США.

В общем, все довольно закономерно. Но есть одна большая странность – представленные концепты так сильно отличаются друг от друга, что не совсем понятно, как они вообще попали на один конкурс? Тем более, вышли в его финал?!

Судите сами – «Invictus» представляет собой ни что иное, как более позднюю, «продвинутую» версию упомянутого выше вертолета «Команч». Ударная мощь «Апача» плюс относительная невидимость для радаров противника. Та же скорость, дальность, компоновка – в общем, «Команч» с немного измененным внешним видом. Традиционная компоновка с одним несущим и одним рулевым винтами. Более «зализанные» формы, внутреннее расположение оружия, мощный, порядка 3000 л.с., двигатель, новый прицельный комплекс – в общем, много нового, но в рамках старой концепции. Добавим вэтому радиус в 220 километров, и получим вполне обычный, хотя и достаточно продвинутый, вертолет.

Компания «Sikorsky», входящая сейчас в корпорацию «Lockheed Martin», представила нечто оригинальное. Её проект «RaiderX» предполагает создание так называемого «скоростного» вертолета, сочетающего соосный несущий винт и расположенный в хвосте толкающий винт. Что такое соосный винт, вы можете наблюдать на примере машин КБ Камова, в частности, Ка-52 – два винта расположены на одной оси и вращаются в противоположные стороны.

Предполагается, что подобная схема позволит «Райдеру» развивать скорость порядка 460-500 километров в час. Это намекает и на несколько больший радиус полета машины, однако, информация на этот счет не разглашается. Формы вертолета, наличие внутренних отсеков для вооружения, закрытые кожухами втулки предполагают, что разработчики и в этом случае уделяют серьезное внимание малой заметности нового вертолета для радаров. Но, опять же, судить об этом мы можем только по косвенным признакам – секретность…

Прототипы данных машин должны полететь в 2022 году. Если программа будет развиваться нормально, то один их прототипов со временем станет серийной машиной и примерно в 2028 году поступит на вооружение американской армии.

Прогнозировать исход этой гонки сейчас вряд ли кто-то возьмется. Оба варианта имеют серьезные козыри. В частности, « Invictus» хорош тем, что машина подобного типа не потребует серьезного переучивания пилотов, техников, военных аналитиков – все, как раньше, только лучше. Но это же «все как раньше» является и большим минусом – строго говоря, не очень понятно, за что в этом случае Пентагон будет платить большие деньги?

Козырь «Райдера» - скорость, быстрота реакции, больший (предположительно) радиус применения. Это серьезные бонусы для военных – сейчас, когда речь идет уже о трехсоткилометровой дальности даже для обычных, вроде бы, систем залпового огня, пора всерьез задуматься о том, чтобы держать дорогостоящую технику подальше от линии фронта, но не теряя, при этом, скорости реакции и возможности достаточно длительное время барражировать в непосредственной близости от мест боевых столкновений.

Интересно, что в 2017 году в России стартовала программа СБВ – Скоростной боевой вертолет. Оба наших конструкторских бюро представили свои варианты – это камовский Ка-92 и Ми-Х1 от КБ Милля. И вариант от КБ Камова очень во многом похож на американского «Райдера» - те же соосные несущие винты, тот же толкающий винт, аэродинамическое качество машины, внутреннее размещение оружия и т.д. Вот что сказал на этот счет Сергей Михеев, Генеральный конструктор КБ Камова:

«Дизайн вертолета будет совершенно другим. В моем сознании это дизайн скоростной машины: зализанный контур, размещение средств поражения внутри корпуса – исключительно аэродинамически совершенная машина, которая необходима и для другого качества – меньшей заметности»

Также предполагается, что машина КБ Камова сможет достигнуть рубежа 480-500 километров в час. Больше, к сожалению, достоверной информации на сей счет нет, что не удивительно – речь ведь пока идет о концептах, и конструкторы, как и эксперты, чаще говорят о теоретически возможных, нежели о реальных цифрах. Ну а с учетом секретности темы, удивляться сдержанности осведомленных лиц тем более не приходится.

И все-таки нужно признать – процесс создания «вертолета будущего» сдвинулся с мертвой точки. Каким именно он будет, сказать сейчас не возьмется никто. Равно как никто не возьмется назвать победителя в начавшейся гонке.

А ещё можно со все большей уверенностью говорить о том, что великие державы начинают подготовку к глобальному военному конфликту. Для которого только и могут понадобиться новые вертолеты, самолеты, ракеты, дальнобойные реактивные и артиллерийские системы… Случится он, или нет – это отдельная тема. Пока же просто примем, как факт – в воздухе пахнет грозой, и если мы хотим жить в мире, готовиться к войне все-таки придется…

НЕВИДИМАЯ СИЛА

УИЛЬЯМ БЁРНС

Американский государственный деятель и дипломат. Заместитель Государственного секретаря США в 2011–2014 гг. Посол США в Российской Федерации (2005–2008), посол США в Иордании (1998–2001).

ГЛАВА ИЗ КНИГИ УИЛЬЯМА БЁРНСА «НЕВИДИМАЯ СИЛА. КАК РАБОТАЕТ АМЕРИКАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ»

В издательстве «Альпина Паблишер» недавно вышел русский перевод книги видного американского дипломата, посла США в России в 2005–2008 гг. Уильяма Бёрнса «Невидимая сила. Как работает американская дипломатия». Автор подвергает критике внешнеполитическое поведение Соединённых Штатов и призывает пересмотреть подходы Вашингтона. С любезного разрешения издателя публикуем одну из глав.

Вызов, с которым пришлось столкнуться американской дипломатии, когда к власти пришёл Дональд Трамп, оказался несравнимо более серьёзным, чем я предполагал. За время его пребывания в президентском кресле как наше сравнительное влияние, так и наше стремление и способность контролировать ситуацию в мире постепенно ослабевали, причём этот процесс ускорялся. Наша роль становилась всё менее значимой, что приводило в замешательство наших друзей, радовало противников и подтачивало фундамент системы международных отношений, которую мы выстроили и сохраняли в течение семи десятилетий.

Глубоко саморазрушительная кампания против профессиональной дипломатии под девизом «Страх и трепет», развязанная новой администрацией, сделала этот вызов ещё более серьёзным. Придя к власти, администрация сразу же настояла на унилатералистском дипломатическом разоружении, что в равной степени стало следствием её идеологических предрассудков и вопиющей некомпетентности. Это произошло именно в тот момент, когда дипломатия начала приобретать большое значение с точки зрения защиты интересов США в мире, где Америка уже не была единственным влиятельным игроком, но по-прежнему оставалась великой державой, сохраняющей достаточно сильные позиции, позволяющие вести за собой мир в решении стоящих перед всеми нами проблем.

Окно наших возможностей определять стратегию в меняющемся международном пейзаже и играть ведущую роль в мире постепенно закрывается, но оно ещё не захлопнулось.

Стратегия, о которой идёт речь, потребует переосмысления роли дипломатии и нового пакта между ней и американским обществом, необходимого для восстановления нормального финансирования основных функций и направлений деятельности дипломатов и их успешной адаптации к новым вызовам и реалиям. Важно также осознать, что возможность обеспечения лидирующей роли США в мире напрямую зависит от внутреннего обновления в стране.

* * *

Кто бы ни занял пост президента в 2016 г., ему неизбежно пришлось бы столкнуться со множеством сложных проблем, порождённых как быстрым изменением международной обстановки, так и ростом недовольства внутри страны. Эти проблемы создал не Дональд Трамп. Если бы к власти пришла Хиллари Клинтон, ей тоже не удалось бы их избежать. Когда в ноябре 2016 г. американцы пришли на выборы, в мире уже начали происходить исторические сдвиги, которые потребовали бы от любой новой администрации как огромных затрат сил и средств, так и творческого подхода.

Возвращение к соперничеству между великими державами в каком-то смысле стало возвратом к более естественному состоянию международных отношений, чем то, в котором они находились в биполярном мире времён холодной войны или в период американского превосходства после её окончания. Вместе с тем оно несло в себе новые риски, а также ряд других положительных и отрицательных моментов, с которыми американской системе государственного управления не приходилось сталкиваться в прошлом. Стремление Китая восстановить своё традиционное доминирующее положение в Азии уже заставило пересмотреть многие наши привычные, сложившиеся после окончания холодной войны представления о том, как посредством интеграции в контролируемый США мировой порядок заставить эту страну отказаться от своих амбиций или хотя бы ограничить их. Председатель КНР Си Цзиньпин пытался демонстрировать своё влияние не только в Азии, но и в других регионах, вплоть до Европы и Ближнего Востока. И нашим традиционным азиатским союзникам, и новым партнёрам – таким как Индия – приходилось учитывать это и, соответственно, корректировать свои стратегические расчёты, что вело к росту напряжённости в регионе и усиливало ощущение неопределённости.

Динамизм Китая и в целом Азиатско-Тихоокеанского региона сделал более заметными проблемы и противоречия в Европе, страдающей как от внутриполитических кризисов, так и от давления извне, в том числе со стороны возрождающейся России. Путин продолжал провоцировать более сильных противников, используя разделение в Европе, стремясь отомстить нам на Украине и в Сирии и сея хаос во всех направлениях, вплоть до грубых попыток повлиять на президентские выборы в США.

На фоне трений между великими державами углублялся кризис регионального порядка, вызванный как усилением влияния отдельных региональных конкурентов, так и бессилием распадающихся государств. Чемпионом по количеству и сложности проблем и постоянным очагом нестабильности оставался Ближний Восток. Перестав играть традиционную роль мировых поставщиков энергетических ресурсов, большинство арабских стран утратили возможность поддерживать экономику за счёт природной ренты и драпировать проблемы, связанные с неравенством возможностей и неуважением к человеческому достоинству. Они балансировали на грани новых внутренних потрясений, а их слабостью пользовались экстремисты. Будущее Африки несло в себе и новые надежды, и угрозы, учитывая, что численность населения континента к середине XXI века могла удвоиться, а нерешённые проблемы, включая региональные конфликты, плохое управление, а также дефицит воды, продовольствия и медицинской помощи, приобретали угрожающие масштабы. Оба американских континента оставались главной естественной стратегической опорой Соединённых Штатов. «Тихоокеанский век» давал им определённые преимущества и открывал новые возможности, но им мешали диспропорции развития и недостаток внимания со стороны США.

Из-за непрекращающегося соперничества между государствами и разрушения основ региональной стабильности старый послевоенный мировой порядок трещал по швам. Его устаревшие институты уже не могли приспособиться к новым условиям. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН ревниво защищали изношенную систему, а международные финансовые и торговые организации сопротивлялись радикальным реформам. Между тем трансформационный эффект климатических изменений с каждым годом проявлялся всё сильнее. Таяние полярных льдов, повышение уровня Мирового океана и небывалые климатические аномалии, а также другие последствия катастрофического разрушения природной среды, вызванного человеческой деятельностью, создавали проблемы, требующие принятия срочных мер. Достаточно сказать, что всего через два десятилетия половина населения земного шара может столкнуться с острой нехваткой пресной воды.

По сравнению со скоростью изменений и сдвигов, вызванных технологической революцией, темпы перемен, обусловленных в своё время промышленной революцией, выглядят просто черепашьими. Достижения в области компьютерного обучения, искусственного интеллекта и биосинтеза мгновенно изменили ситуацию, не оставив государству и обществу времени на поиск путей максимального использования преимуществ новых технологий, минимизации их возможных негативных последствий и разработки эффективных международных «правил дорожного движения». Авторитарные режимы начали использовать новые технологии, которые, казалось бы, должны были играть децентрализующую роль, для усиления централизованного контроля над гражданами.

Конкуренция, коллизии и хаос, вызываемые всеми этими факторами, нарастали постепенно; их контуры наметились уже в сложный период после окончания холодной войны. В меморандуме, подготовленном в январе 1993 г. для вступившего тогда в должность госсекретаря Кристофера, я указывал на шизофреническую двойственность формирующейся новой системы международных отношений, разрываемой противоречием между двумя разнонаправленными тенденциями: глобализацией мировой экономики и фрагментацией международной политики. Баланс сил и сравнительные позиции конкурентов постоянно менялись, причём разобраться в этих хитросплетениях было непросто. «Результатом этих тенденций, – писал я, – стал хаос, заставляющий некоторых ностальгировать (или почти ностальгировать) по знакомой дисциплине и порядку времен холодной войны»[1]. Четверть века спустя мне всё ещё удавалось побороть ностальгию, но масштабы хаоса значительно возросли.

В этот период глубоких потрясений дипломаты, как и представители всех других оказавшихся под угрозой профессий, испытывали экзистенциальную тревогу и страдали от неуверенности в завтрашнем дне. За долгие годы службы я своими глазами мог наблюдать, как постепенно разрушается почти полная монополия на представительство, доступ к информации и возможность наблюдать за событиями изнутри и влиять на них, которой раньше обладали дипломаты, работавшие в иностранных столицах и напрямую контактировавшие с представителями государства и общества. В начале 1980-х гг., будучи начинающим дипломатом и служа на Ближнем Востоке, я отправлял в Вашингтон с дипломатической почтой так называемые аэрограммы – тщательно подготовленные, подробные аналитические материалы, которые доходили до адресата только через несколько дней. Высшие должностные лица посещали столицы зарубежных государств всё чаще, но низкая скорость коммуникаций делала дипломатические каналы важнейшим направлением работы. Дипломаты играли центральную роль, они были наделены значительными полномочиями и пользовались относительной самостоятельностью.

Десять лет спустя «эффект CNN», проявившийся во время войны в Персидском заливе, ознаменовал начало эпохи доступности информации в реальном времени, а в последующие годы интернет снёс последние препятствия для мгновенного распространения информации и налаживания прямых коммуникаций. Главы государств и высокопоставленные правительственные чиновники получили возможность общаться друг с другом напрямую; необходимость покидать для этого здание министерства иностранных дел или посольства стала восприниматься как анахронизм. Негосударственные акторы – главы крупных благотворительных фондов, активисты гражданского общества и руководители корпораций, а также представители других негосударственных организаций – пользовались все бóльшим влиянием в мире, ставя на повестку дня огромное количество стратегических проблем и финансируя их решение. Пример WikiLeaks наглядно продемонстрировал, что любое сообщение под грифом «секретно» может стать достоянием широкой общественности, а социальные сети разрушили некогда чёткие каналы формирования общественного мнения.

Несмотря на огромные усилия госсекретарей, представлявших обе партии, нам часто не удавалось грамотно адаптироваться к новой реальности. В результате наши базовые навыки атрофировались, а новые ещё не выработались, и мы не успевали вовремя реагировать на происходящие события, вызовы меняющейся политической ситуации и появление новых игроков и инструментов. После окончания холодной войны наши бюджеты значительно сократились – за период с 1985 по 2000 г. расходы на содержание Госдепартамента и внешнеполитическую деятельность в реальном выражении снизились наполовину. Госсекретарь Бейкер открыл более десять новых посольств в бывших республиках СССР, не требуя от Конгресса дополнительного финансирования, а при госсекретаре Олбрайт расходы на дипломатическую службу Госдепартамента фактически были сведены к нулю. После событий 11 сентября 2001 г. общая устойчивая тенденция к милитаризации и централизации управления получила чудовищное ускорение, в результате чего сила и дипломатия поменялись местами; влияние США ослабело, мы оказались в трагическом тупике войны в Ираке; стратегия развалилась, а дипломатические инструменты были повреждены.

Разумеется, нельзя отрицать, что угроза применения силы значительно повышает шансы на дипломатический успех. Нередко лучший способ прочистки мозгов упрямых партнёров за столом переговоров – наглядная демонстрация убедительного силового «аргумента» в фоновом режиме. Именно силовые аргументы помогали Бейкеру проявлять свой талант переговорщика на встречах с арабами и израильтянами в ходе подготовки к Мадридской мирной конференции, а Керри – блистать своим дипломатическим искусством при решении иранской ядерной проблемы. «Вы и представить себе не можете, – отмечал Джордж Кеннан, – каким прекрасным дополнением к дипломатическому обмену любезностями является небольшое, не бросающееся в глаза воинское формирование на заднем плане»[2].

Однако привычка чрезмерно полагаться на военные инструменты разрушительна для политики. Убедительным подтверждением этого может служить эпизод с линкором «Нью-Джерси», обстреливавшим Ливан в начале 1980-х гг. без привязки к реализуемой стратегии и дипломатии. Другое подтверждение, намного более печальное, – наш катастрофический провал в Ираке два десятилетия спустя.

Милитаризация дипломатии – это ловушка, ведущая к избыточному (или преждевременному и непродуманному) использованию силы и недооценке эффективности других инструментов, помимо военных.

Как любил повторять Барак Обама, «если из всех инструментов у вас есть только молоток, то все проблемы кажутся вам гвоздями». Даже Пентагон и военачальники вопреки своим интересам указывали на опасность нарушения баланса между силой и дипломатией. Министр обороны Боб Гейтс постоянно напоминал Конгрессу, что численность чиновников американских военных ведомств превосходит численность сотрудников дипломатической службы Госдепартамента, а одному из его преемников, Джиму Мэттису, принадлежит знаменитое высказывание о том, что сокращение расходов на дипломатию порождает рост расходов на боеприпасы.

Гейтс и Мэттис понимали, что усиление роли и возможностей вооружённых сил ведёт к ослаблению внимания к дипломатии и её способности решать свои главные задачи. В Ираке и Афганистане дипломаты обнаружили, что их постепенно начали использовать для поддержки стратегии военных, занятых борьбой с повстанцами, вынуждая решать задачи, связанные с переустройством социальной структуры общества и укреплением государства, – то есть задачи, которые в принципе не могли и не должны были решать американцы. Временами нас, казалось, заставляли заниматься тем, чем в XIX веке занималось британское Министерство по делам колоний, а не тем, чем подобало заниматься дипломатической службе Госдепартамента США. Нам приходилось использовать наши постоянно сокращающиеся кадровые ресурсы для долгой и тяжёлой работы, направленной на создание институтов государственного управления и экономических структур, построить которые могли только сами иракцы и афганцы. На самом же деле дипломаты, работавшие «на местах», должны были выполнять свои прямые обязанности, решая намного более серьёзные задачи. Они должны были вести кропотливую, чрезвычайно сложную работу с национальными лидерами, убеждая их преодолеть религиозные разногласия, минимизировать коррупцию и начать постепенно создавать некое подобие справедливого политического режима. В широком смысле задачей дипломатов было обеспечение региональной поддержки неустойчивых национальных правительств в зонах конфликта и ограничение внешнего вмешательства.

Ещё одной ловушкой для дипломатии, помимо милитаризации после событий 11 сентября 2001 г., стала чрезмерная централизация управления и склонность раздутого аппарата Совета национальной безопасности к микроменеджменту. Разумеется, в эпоху, начавшуюся после событий 11 сентября 2001 г., пяти десятков специалистов, работавших в аппарате СНБ при Колине Пауэлле в конце 1980-х гг., или примерно такого же количества сотрудников аппарата СНБ времён Брента Скоукрофта и Джорджа Буша – старшего было уже недостаточно для решения множества новых задач. Борьба с терроризмом набирала обороты, ситуация в мировой экономике диктовала свои требования, и Белый дом был вынужден расширять свои координационные функции. Но пятикратный рост аппарата СНБ за четверть века – это явный перебор. СНБ по-прежнему привлекал многих опытных политических назначенцев и лучших карьерных госслужащих из различных министерств и ведомств. Естественно, у них возникал соблазн брать на себя всё больше исполнительных функций. Близость к Овальному кабинету усиливала их ощущение избранности, а энергия, талант и энтузиазм обуславливали стремление не ограничиваться исключительно координационными функциями, но также участвовать в разработке и реализации политики.

Проблема состояла в том, что в результате, как и следовало ожидать, начались жалобы на недостаток инициативы и драйва в других министерствах, прежде всего в Госдепартаменте. На труднодоступных игровых площадках политической бюрократии Вашингтона Госдепартамент часто выталкивали за пределы поля. Заместителей госсекретаря, ответственных за важнейшие регионы, всё реже приглашали на заседания в Зале оперативных совещаний Белого дома, зато задняя скамья была до отказа заполнена сотрудниками аппарата СНБ. Видя, что их оттесняют ещё на взлёте, не допуская к участию в обсуждении стратегии и процессу принятия решений, даже самые добросовестные высокопоставленные сотрудники Госдепартамента, естественно, считали себя свободными от всякой ответственности за мягкую посадку, то есть за успешную реализацию стратегии. Это никоим образом не оправдывало неспособность нашего ведомства действовать более энергично, проявить изобретательность и решать проблемы собственными бюрократическими методами, оптимизировав организационную структуру и заставив работать корпоративную культуру. Но в условиях чрезмерной централизации и милитаризации делать это было чрезвычайно трудно.

Слишком много было прерванных взлётов и жёстких посадок. Ситуация в мире становилась всё более опасной. Все видели, что наши злоключения обходятся стране слишком дорого. Льётся кровь, тратятся деньги, которым можно было бы найти лучшее применение. Между вашингтонским истеблишментом, глубоко убежденным в необходимости мирового лидерства США, и американским обществом, не разделяющим этого убеждения, образовался и начал быстро расти раскол. Доказывать целесообразность ведущей роли Соединённых Штатов в условиях зарождающегося нового мирового порядка с каждым днём становилось всё труднее.

Администрация Клинтона столкнулась с первой версией этого вызова сразу после окончания холодной войны. Как мы писали госсекретарю Кристоферу, только что заступившему на свой пост, в переходный период, наступивший после окончания холодной войны, «госсекретарю и президенту придётся решать очень сложную задачу. Во время холодной войны оправдывать расходы на национальную безопасность и добиваться поддержки долгосрочных обязательств США за рубежом было относительно несложно. Теперь делать это будет несравнимо труднее». К 2016 г. такие магические формулы, как «либеральный мировой порядок», уже не работали за пределами внешнеполитического «пузыря», ограниченного кольцевой автострадой вокруг Вашингтона, а противоречие между нашей приятной вознёй вокруг ведущей роли Америки и сомнениями граждан США в том, что мы правильно расставили приоритеты, продолжало нарастать.

Наследие первого десятилетия XXI века, включающее две чрезвычайно дорогостоящие и изнурительные войны и глобальный финансовый кризис, не только усилило чувство усталости от зарубежных неурядиц, но и вызвало откровенное разочарование. Многие американцы на собственной шкуре ощутили рост неравенства доходов и возможностей, разъедающий наше общество, и убедились в неспособности ни одной из предыдущих администраций решить проблемы инфраструктуры. При этом они инстинктивно понимали, что некоторые наши решения, касающиеся зарубежных обязательств, оказались неудачными и к тому же были приняты в период, когда внешних угроз нашему существованию или чего-либо похожего на них было куда меньше, чем в любой другой период в течение последних десятилетий. Недоверие и сомнения усиливались вследствие явных успехов наших конкурентов и противников, особенно хорошо заметных на фоне наших потерь и ошибок. Никакие бюрократические реформы и законодательные инициативы не решат проблему, пока не будет преодолено это фундаментальное противоречие.

* * *

Администрация Трампа унаследовала проблемы, накопившиеся более чем за три десятилетия после окончания холодной войны, и способствовала их обострению. Она внесла свой вклад в сокращение возможностей США влиять на меняющуюся ситуацию в мире, разрушение американской дипломатии и углубление раскола внутри страны в вопросе о нашей глобальной роли.

Как и Барак Обама, Дональд Трамп понимал, что подход Америки к внешней политике требует серьёзной корректировки. Как и Обама, Трамп правильно поставил главный вопрос: как изменить стратегию США в период, когда наше доминирующее положение в однополярном мире, сформировавшемся после окончания холодной войны, кануло в историю, а общественная поддержка активной ведущей роли США в мире становится всё слабее? Оба президента видели необходимость восстановления баланса и в отношениях с союзниками, которые слишком долго несли непропорционально малую долю общего бремени, связанного с обеспечением безопасности, и в экономических отношениях с такими конкурентами, как Китай, которые продолжали пользоваться протекционистскими торговыми преимуществами, хотя их статус развивающихся стран давно остался в прошлом. Оба президента были готовы порвать с привычными представлениями и начать договариваться с противниками напрямую; оба с самого начала скептически относились к нашей ортодоксальной внешней политике. Однако их ответы на главный вопрос об изменении американской стратегии были совершенно разными.

Президент Обама стремился адаптировать к новым реалиям и лидирующую роль США, и мировой порядок, который мы в основном сами построили и поддерживали в течение семи десятилетий. Он опирался на понятие просвещённого эгоизма, определявшего американскую внешнюю политику в лучших её проявлениях со времён реализации в Европе плана Маршалла, нацеленного на то, чтобы всё больше людей и государств во всём мире были заинтересованы в соблюдении общих правил и участии в работе институтов, обеспечивающих безопасность и процветание. Его подход основывался на трезвом понимании пределов американского влияния. Хотя в кризисных ситуациях Обама вынужден был играть и короткие партии, он старался не браться за решение непосильных задач. Он был сторонником игры вдолгую, что иногда воспринималось как нерешительность. Но в основе его подхода лежало оптимистичное представление о том, в каком направлении пойдёт история Америки, если будет создана продуманная модель политической и экономической открытости, а участие в обновлённых союзах и партнёрствах будет выгодно отличать США от таких одиноких держав, как Китай и Россия.

В отличие от Обамы, президента Трампа трудно было заподозрить в нерешительности. Его целью была не адаптация, а разрушение. Он пришёл к власти с не основанным на историческом опыте твёрдым убеждением, что Соединённые Штаты оказались в заложниках у созданного ими самими мирового порядка; что Америка – это Гулливер, которому давно пора разорвать путы лилипутов. Союзы – тяжёлые жернова, многосторонние соглашения – помеха, а не инструмент влияния, а ООН и другие международные организации – только отвлекающий или вообще не заслуживающий внимания фактор.

Вместо понятия просвещённого эгоизма, на которое опирался Обама и которое в значительной мере определяло всю послевоенную внешнюю политику США, администрация Трампа, придя к власти, сделала упор на понятие «эгоизм», отринув понятие «просвещённый».

Под девизом «Америка прежде всего» Трамп начал варить дурно пахнущее варево из воинствующего унилатерализма, меркантилизма и непримиримого национализма. На международной арене новая администрация часто прибегала к силовой риторике и использовала бездоказательные утверждения для оправдания отказа от ранее принятых на себя обязательств и быстрого выхода из Парижского соглашения по климату, Транстихоокеанского партнёрства, иранской ядерной сделки и других международных соглашений. Разрушение, казалось, было самоцелью – ни о «Плане Б», ни о том, что будет дальше, когда всё будет разрушено, почти ничего не было слышно. Подход Трампа не был вызван минутным порывом – в его основе лежало стройное мировоззрение, в котором отчетливо просматривалась гоббсовская картина мира. Однако рассматривать его как некую стратегию было трудно. Неудивительно, что наши противники поспешили воспользоваться преимуществом, союзники – подстраховаться, а и без того обветшавшие институты зашатались.

Имиджу США как государству равных возможностей и уважения человеческого достоинства, который, несмотря на все наши недостатки, делал Америку такой привлекательной для многих в мире, был нанесён немалый ущерб. За долгие годы, что я представлял Соединённые Штаты за рубежом, я понял, что наш пример действует куда сильнее, чем вся наша пропаганда. Но теперь мы всё чаще подаём пример грубости, разделения и непродуманных действий, а наша пропаганда направлена не на защиту прав человека везде, где они нарушаются, но чаще всего на оскорбление союзников и оправдание автократов.

Нанося удар по Госдепартаменту, администрация Трампа исходила из своих идеологических предрассудков и природных инстинктов. Будем откровенны: разрушение американской дипломатии началось задолго до Трампа. Десятилетиями непропорционально большие объёмы финансовых ресурсов направлялись главным образом в оборону и безопасность, что привело к негативным последствиям. Сыграла свою роль и неспособность Госдепартамента контролировать собственную контрпродуктивную бюрократию и развивать корпоративную культуру. Но пренебрежительное отношение нового президента к профессиональным дипломатам, как и в целом его подход к роли Америки в мире, усложнил и без того сложное положение дипломатии и довёл её до кризиса.

В июле 2018 г. в Финляндии на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным Трамп назвал себя поборником «славных традиций американской дипломатии». Однако его политика отнюдь не походила на тщательно продуманную, хорошо подготовленную политику таких действительных приверженцев этих традиций, как Джим Бейкер[3]. Трамп воспринимал дипломатию не как институт, а как инструмент самовосхваления. Диалог был не привязан к стратегии; президент, видимо, отказывался понимать, что задача дипломатии – отстаивание реальных интересов США, а не «налаживание отношений» с такими конкурентами, как Путин, и что импровизации на важнейших встречах на высшем уровне – надёжный способ поставить себя в неловкое положение, особенно взаимодействуя с такими опытными автократами, как Путин, который никогда не делает необдуманных заявлений.

Для Белого дома Трампа Госдепартамент – царство ереси, «государство в государстве», прибежище сторонников Барака Обамы и Хиллари Клинтон, целью которых является сопротивление новой администрации. Это его главное, если не просто удобное, заблуждение. Во всяком случае карьерные дипломаты и другие госслужащие, работающие в Госдепартаменте, как правило, лояльны к ошибкам администрации; они обычно ищут возможности угодить ей и надеются, что их экспертные знания будут если не учтены, то хотя бы оценены по достоинству. Но Белый дом ответил им откровенной враждебностью, отражающей его неверие в их приверженность игре по правилам и ценность профессиональных экспертных знаний, лежащее в основе политического феномена Трампа и питающее энергией нового президента.

Первый госсекретарь Трампа Рекс Тиллерсон только усугубил ситуацию. Опытный руководитель, бывший глава Exxon, Тиллерсон придерживался закрытого, деспотичного стиля управления. На государственные учреждения он смотрел скептически, как генеральный директор частной корпорации, а на возможность реформировать дипломатию – линейно, как инженер. Он согласился на самое серьёзное сокращение финансирования в новейшей истории Госдепартамента; начал фатально ошибочный «процесс перестройки»; отдалился от большинства своих сотрудников и замов; вытеснил многих самых способных чиновников высшего и среднего звена; более чем на 50% сократил приём новых сотрудников в дипломатическую службу Госдепартамента и повернул вспять тенденцию, и без того развивавшуюся крайне медленно, к расширению гендерного и этнического разнообразия кадрового состава. Самым пагубным из всех его шагов стало внесение в чёрный список некоторых сотрудников только потому, что при предыдущей администрации они работали над решением таких неоднозначных вопросов, как, например, ядерная сделка с Ираном.

Яростная критика американской дипломатии, начавшаяся сразу после формирования и консолидации новой администрация Трампа, была не первым ударом по дипломатам в нашей истории, но во многих отношениях самым мощным. Пренебрегать дипломатией всегда преступно, но сейчас для этого самый неподходящий момент.

* * *

Алексис де Токвиль писал: «Величие Америки не в том, что это страна более просвещённая, чем какая-либо другая, а в её способности исправлять свои ошибки»[4]. Эпоха Трампа становится испытанием для нашей способности исправлять такие ошибки, которые Токвиль даже не мог вообразить. Было бы глупо недооценивать ущерб, нанесённый нашему положению и влиянию, а также перспективам формирования устойчивого мирового порядка, отвечающего вызовам нового века. Тем не менее наша способность к восстановлению и внутренние ресурсы всё ещё достаточно велики.

Не являясь более главным игроком, каким мы были после окончания холодной войны, и утратив возможность диктовать свою волю и влиять на события (как нам, по нашему мнению, удавалось делать это раньше), мы тем не менее по-прежнему остаёмся ведущей мировой державой, способной обновить мировой порядок с учётом новых реалий, защитив при этом наши интересы и ценности.

В течение следующих нескольких десятилетий, если мы сами не выроем себе яму, никакая другая страна не будет находиться в лучшем положении для того, чтобы играть эту ведущую роль и управлять сложными геополитическими сдвигами XXI века.

Наши возможности огромны. США до сих пор ежегодно тратят на вооружения больше, чем семь следующих за ними стран – лидеров в этой области, вместе взятых. Наша экономика, несмотря на риски перегрева и хронические диспропорции, остаётся самой мощной, гибкой и инновационной в мире. Энергетические ресурсы, нехватка которых когда-то была нашим слабым местом, теперь (благодаря быстрому развитию новых технологий, позволяющих использовать значительные запасы природного газа, а также экологически чистые и возобновляемые источники энергии) обеспечивают нам значительные преимущества. Демографическая ситуация тоже является нашей сильной стороной. По сравнению с крупнейшими конкурентами население США моложе и более мобильно, и если мы прекратим наносить себе материальный и моральный ущерб, решая вопросы иммиграции так, как мы их решаем сейчас, то сможем закрепить за собой это стратегическое преимущество на несколько поколений вперёд. Географическое положение также выгодно отличает нас от других держав – у нас есть два величайших «ликвидных жидких актива»[5] – Тихий и Атлантический океаны. Они до некоторой степени изолируют нас, защищая от многих угроз, чем не могут похвастаться другие ведущие державы. Дипломатия тоже должна стать нашим преимуществом. У нас больше союзников и потенциальных партнёров, чем у любой другой крупной дружественной или конкурирующей с нами державы, что в значительной степени расширяет наши возможности в области строительства коалиций и решения международных проблем.

Наши преимущества не образуются сами по себе и не сохраняются автоматически. Чтобы не утратить их, мы должны прилагать больше усилий, разумно поддерживая наши активы и используя их с умом и осторожностью. Утверждение, что эффективная внешняя политика начинается дома и требует постоянного внимания к национальным институтам внешнего влияния, – это трюизм. Несмотря на все травмы, которые мы нанесли себе сами в последние годы, – на все ошибки и удары и по дипломатии как инструменту реализации внешней политики, и по американской идее как источнику глобального влияния, – у нас всё ещё есть окно возможностей, позволяющее начать участвовать в строительстве нового, более прочного и долговечного мирового порядка, прежде чем это будет сделано без нас.

Разработка американской стратегии в мире, где США утратили своё неоспоримое превосходство, – задача не из лёгких. Самая известная американская стратегия послевоенной эпохи – концепция ядерного сдерживания Кеннана – в течение нескольких десятилетий, прошедших с момента её принятия до окончания холодной войны, претерпела множество изменений[6]. В её основе лежало обязательство поддерживать устойчивость сообщества демократических государств с рыночной экономикой, возглавляемого Соединёнными Штатами, и трезвое понимание того, что слабые места Советского Союза и неповоротливого коммунистического блока рано или поздно приведут к их распаду. Баланс военной силы, экономического могущества и осторожной дипломатии помог избежать прямого столкновения, предотвратить ядерную войну и контролировать конкуренцию в постколониальном мире.