Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ

Ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

АННА ЧАПЛЫГИНА

Эксперт по энергетике.

Тема соперничества России и Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке внезапно пришла к российскому читателю со страниц одного из самых влиятельных политических журналов мира[1]. В период длительного транзиционного кризиса 90-х годов как-то исчезла тема соревнования, тем более в экспорте нефти, добыча которой значительно снизилась за десятилетие с конца 80-х годов. В период неустойчивости цен на мировых рынках вопрос о соперничестве двух великих экспортеров нефти – России и Судовской Аравии – не должен восприниматься легко. Периодические намеки представителей стран ОПЕК на возможную войну цен в случае дальнейшего расширения российского экспорта нефти также заставляют задуматься о российских интересах на мировом рынке. Одновременно возникает и проблема «цены вопроса» уровня добычи и экспортных цен для самой Саудовской Аравии и на ее примере – для блока ОПЕК.

Новая роль России в мире вытекает из ее способности обеспечить большую стабильность для глобальной экономики на фоне замедленного возобновления роста в Северной Америке и Европейском Союзе, угрозы терроризма, и огромной роли нефтяного рынка в этотм контексте. Наконец-то надежность России как партнера стала очевидной и помогла открыть многие новые пути сотрудничества с США и странами ОЭСР в целом.

Сам по себе спотовый рынок нефти весьма подвержен колебаниям, спекулятивной игре, тем самым — воздействию политических факторов, слухов и специальных заявлений. Отсутствие долгосрочных контрактов возлагает значительный риск на производителей, особенно при расширении добычи. Состояние внутренних дел в любой стране – крупном производителе и экспортере (Россия или Венесуэла, Ирак или Кувейт) играет огромную роль для всего мира. Существует, разумеется, традиционное районирование поставок нефти – например, преимущественное движение нефти из Канады, Мексики и Венесуэлы в США. Дальше по важности – для США – идут Саудовская Аравия и Ирак, в будущем видно расширение поставок из Африки и, возможно, из России, Казахстана.

В этом отношении (см. Табл. 1) импорт нефти в США практически равен экпорту из России и Саудовской Аравии. После 11 сентября 2001 года для США встал вопрос о надежности снабжения нефтью в обозримом будущем. Этот же вопрос был решен У.Черчилем в дни 1 Мировой войны для Велибритании (чей флот перешел тогда с угля на нефть): «диверсификация, диверсификация, диверисфикация.» Не случайно, энергодиалог Россия-США выдвинулся на первый план, а предстоящий 1-2 октября 2002 г. Энергетический коммерческий саммит в Хьюстоне будет посвящен преимущественно нефтяному бизнесу.

Предположительно Россия может довольно быстро выйти на уровень 400 млн тонн добычи нефти в год, в частности, путем применения современных технологий на своих месторождениях[2]. При собственном потреблении в настоящем в 120-130 млн тонн это значительный вклад в мировой экспорт. Дальнейшее наращивание было бы связано с резким увеличением капиталовложений, хотя есть достаточно оптимистичные прогнозы лидеров нефтных компании России. Так, Председатель Правления «Юкос» М.Б. Ходорковский считает, что можно увеличить добычу нефти к 2010 году до 500 млн тонн; а Президент «Лукойл» В.Ю.Алекперов – до 560-610 млн тонн в 2015-2020 гг.[3] Увеличение добычи в Казахстане и Азербайджане еще более повышает роль СНГ на мировом рынке в обозримом будущем (и роль России для транзита нефти). Однако потребуется отдельный анализ, создаст ли это радикально новую ситуацию на мировых рынках. Очевидно, что это существенно способствовало бы диверсификации источников нефти в развитых странах.

Таблица 1. Запасы, производство, потребление и экспорт нефти в США, России и Саудовской Аравии в 2001 году (млн тонн и %)

*Потребление минус добыча, для США – импорт. Экспорт и импорт включает нефтепродукты.

Источник: “BP Statistical Review of World Energy”, June 2002.

Представляется важным объективно оценить ситуацию с экономическим

развитием Саудовской Аравии, роль нефти в ее экономики, оставляя в стороне внутри и внешнеполитические аспекты ситуации. Общеизвестно, что Саудовская Аравия – крупнейший в мире производитель нефти, и экономика этой страны теснейшим образом увязана с нефтяной отраслью. Доходы от продажи нефти и нефтепродуктов являются экономическим базисом развития страны и сопоставимы по порядку величин суммарным расходам бюджета Саудовской Аравии. Поэтому исключительно велика и зависимость страны от мирового уровня цен на нефть. При уровне добычи примерно в 7 миллионов баррелей в день повышение цены нефти на 1 доллар за баррель означает прирост порядка 2,5 миллиардов долларов доходов для казны. Этот дает порядок стоимости колебаний мировых цен для бюджета и благосостояния.

ВВП на душу населения в Саудовской Аравии составляет 8360 долларов[4], а общий объем ВВП составляет порядка 165 млрд долларов. Это уровень, тем не менее, существенно выше средних данных по всем странам ОПЕК, и чуть не втрое выше, чем в России по текущему курсу рубля к доллару. Население Саудовской Аравии составляет 21 млн человек. (по данным на 2001 год, не считая иностранцев), причем средний темп его ежегодного прироста за период 1994-2000 годов был равен 2,6%, а в 2000 году достиг уже 4%[5]. В силу этого душевой уровень ВВП постепенно снижается. Саудовская Аравия является практически моносырьевой экономикой, однако усилия правительства по диверсификации производства и нахождению новых устойчивых источников дохода постепенно начинают давать результаты. С 1980 по 1990 гг. доля сельского зозяйства в народном хозяйстве выросла с 1,1% до 6,5% от ВВП, и с 18,4% до 43,3% от ВВП для сферы услуг.

Таблица 2. Темпы прироста отраслей экономики

По-прежнему значительная часть ВВП приходится на долю добывающей промышленности – около 40% (43% по данным на 1990 год), в то время как доля обрабатывающей промышленности составляет лишь около 8% (7,6% по данным на 1990 год)[7]. При этом основная отрасль – это нефтехимия: на нее приходится 65% инвестиционного капитала, работающего в стране[8].

В последние годы правительство Саудовской Аравии все чаще говорит о необходимости диверсификации экономики, эта цель является главной в последних правительственных пятилетних планах развития. Основная причина для диверсификации – постоянно растущее молодое население, для которого необходимо создавать новые рабочие места, требующие большей квалификации. В качестве способа достижения диверсификации в Саудовской Аравии видят привлечение иностранных инвестиций и приватизацию, в частности, в области газодобычи и переработки нефти и газа. Общий объем портфеля инвестиционных проектов, предалагемых инвесторам в области переработки нефти и газа, составляет порядка 100 млрд долларов. Общий размер ожидаемых иностранных инвестиций на будущие 20 лет составляет 200 млрд долларов. В то же время саудовские капиталовложения в США оценивались в размере до 600 млрд долл. По последним сообщениям, вывод капиталов из США за последние время достигает 200 млрд долл., хотя это трудно подтвердить[9].

Для содействия государственной политике по увеличению числа рабочих мест и темпов экономического роста в мае 2000 года был принят новый закон об иностранных инвестициях. Теперь впервые иностранным инвесторам позволяется иметь 100%-ный пакет акций во вновь создаваемых компаниях, а также получать льготные кредиты с низкой процентной ставкой от Саудовского Фонда индустриального развития. Налоги на прибыли иностранцев были снижены с 45% до 30%. Однако многие сектора экономики страны остаются закрытыми для иностранцев: это добыча нефти и трубопроводы, СМИ и издательское дело, здравоохранение, страхование, телекоммуникации, оборонная промышленность, внутренняя торговля.

Наибольшая доля доходов от экспорта – 90% — приходится на долю нефти[10]. В 2000 г. доходы составили 62,6 млрд долл., оценка несколько ниже за 2001 год. Основные экспортные рынки для Саудовской Аравии – это США (17,6% от всего саудовского экспорта направляются в эту страну), Япония (16,4% экспорта), страны ЕС (15,3% экспорта), Южная Корея (11,3% экспорта), Сингапур (6,5% экспорта) и Индия (6,0% экспорта)[11].

Главные покупатели арабской нефти – США (где Саудовская Аравия занимала в 2001 – начале 2002 годов первое место среди поставщиков[12] с долей 18% от американских закупок) и страны ЕС. Конкуренция на нефтяном рынке в последние несколько лет обостряется, в связи с чем Саудовская Аравия постепенно наращивает добычу нефти (см. табл. 3). Основными конкурентами Саудовской Аравии на рынке США являются Мексика, Канада и Венесуэла, а в Европе – Россия. Характерная черта политики Саудовской Аравии на снижение квот добычи нефти в рамках ОПЕК объясняется именно тем, что при излишне высоких ценах на нефть на американском рынке ей начинают угрожать поставщики нефти из Латинской Америки (с более высокими издержками добычи).

Главными статьями импорта Саудовской Аравии являются самолеты, их части и соответствующее оборудование (10,5% от объема импорта со среднегодовым темпом прироста за последние 5 лет в 18,3%); автомобили для перевозки людей (6,6% от импорта и 6,8% прироста); телекоммуникационное оборудование (2,6% от импорта и 17,5% прироста); а также транспортные средства для перевозки грузов и фармацевтические товары и препараты[13]. Перечисленные выше товары поступают в Саудовскую Аравию главным образом из США (26,4% всего импорта со среднегодовым темпом прироста импорта за последние 5 лет в 8,3%), Японии (10,9% от импорта и 7,1% прироста), Германии (7,9%), Великобритании (6,6%), Италии (4,7%), Франции (4,3%), Китая (3,1%) [14]. С начала 2002 года произошло падение импорта из сша на 30% – самый низкий уровень за 12 лет. Особенно – вдвое – сократился импорт «Мальборо» и «Кока-колы» как явно американских продуктов. [15].

Нефть и инвестиции

Основой развития Саудовской Аравии еще надолго

останется нефть и газ. При нынешних объемах добычи запасов нефти хватит почти на сто лет. Кроме нефти в Саудовской Аравии находятся и крупные месторождения природного газа (четвертое место в мире). Государственная компания “Saudi Aramco” (бывшая «Арабо-Американская нефтяная компания») контролирует весь процесс добычи и дистрибуции нефти в Саудовской Аравии (ей принадлежит свыше 90% всех нефтяных и газовых месторождений страны). Компания является крупнейшей в мире по добыче нефти и шестой в мире по нефтепереработке. Наиболее крупный зарубежный проект “Saudi Aramco” – это приобретение в 1988 году в виде организации совместного проекта 50% добывающей и перерабатывающей нефтяной сети компании “Texaco” в Соединенных Штатах (“Star Enterprise Project” на востоке и в Карибском бассейне).

В середине 1997 года было проведено преобразование компании “Star Enterprise”, а совместный проект получил дальнейшее развитие в виде объединения в единую компанию “Motiva Enterprises” всех добывающих и торговых подразделений в данном районе, принадлежащих “Saudi Aramco”, “Texaco” и еще одной компании – “Shell Oil”. Получившаяся в итоге нефтедобывающая и торговая компания стала крупнейшей в США. Сотрудничество между тремя перечисленными компаниями является весьма тесным и продолжается и на территории Саудовской Аравии и других ближневосточных нефтяных государств. Как было заявлено министром нефти Саудовской Аравии Али-аль-Наими во время встрече с американскими высшими должностными лицами в Хьюстоне в апреле этого года, в недалеком будущем правительство намерено провести частичную приватизацию “Saudi Aramco”[16].

Что касается нефтепереработки, то ею в Саудовской Аравии занимаются восемь компаний, пять из которых принадлежат “Saudi Aramco”, и три являются совместными компаниями (при участии “Saudi Aramco”, “Shell” и “ExxsonMobil”), в том числе одна – в нейтральной саудовско-кувейтской зоне. Основная линия поведения компании “Saudi Aramco” заключается в осуществлении инвестиций в нефтепереработку в оффшорных зонах с целью стабилизации экспортных потоков и цен. В стране оперирует значительное число компаний из западных стран, Японии. В частности, ряд американских компаний (Бехтел и др.) участвуют в крупных строительных проектах.

В начале 2002 года государственная нефтяная компания Саудовской Аравии наняла фирму “Eni SpA” и других более мелких подрядчиков для разработки двух новых нефтяных месторождений на востоке страны, что позволит к 2005 году увеличить добычу на 650 000 баррелей в день. Это первое с 1998 года планируемое увеличение добычи (тогда страна вложила в проект $3 млрд, что позволило увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в день). На новых месторождениях будет добываться нефть с низким содержанием серы, которая пользуется наибольшим спросом на американском рынке.

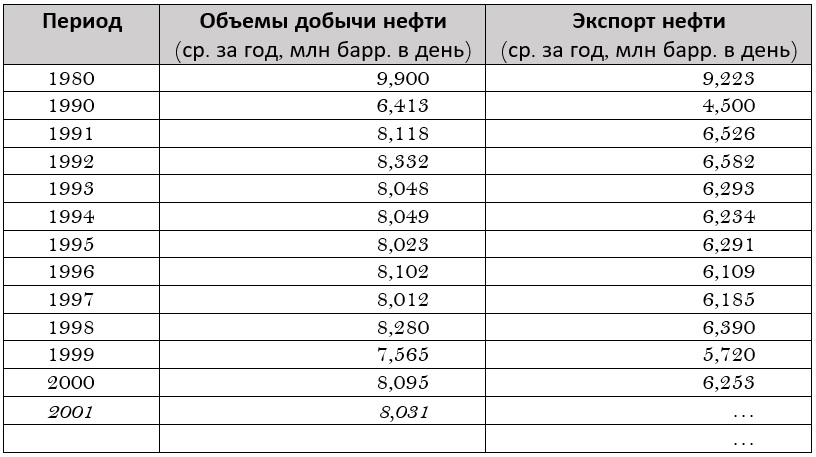

Таблица 3. Добыча и экспорт нефти[17]

Присоединение к этой организации позволит активнее реализовывать так называемую «Газовую инициативу», действующую с мая 2001 года и впервые допустившую иностранцев в добычу углеводородов. Правительство Саудовской Аравии надеется в результате вступления в ВТО привлечь в газодобычу до 25 млрд долл. иностра

нных инвестиций в течение 10 лет. Для реализации программы «Газовой инициативы» избрано три группы компаний, которые будут участвовать в добыче природного газа на основных газовых месторождениях страны: в Южном Гаваре – ExxsonMobil, Philips, British Petroleum и Shell; в Красном море – ExxsonMobil и Enron Oxidental, и, наконец, в Шайба – TotalFinaElf, Shell и Conoco. Однако по буквально последним сообщениям возможно страна пересмотрит свое намерение открыть этот сектор для прямого вложения иностранного каапитала.Одна из важных целей экономической политики Саудовской Аравии – вступление во Всемирную торговую организацию. В настоящее время переговорный процесс находится на стадии двухсторонних переговоров со странами-членами. Вступление в ВТО, как предполагается, подхлестнет экономическое развитие, позволив снизить уровень тарифной защиты (он в Саудовской Аравии высок и является одним из наиболее высоких в районе Персидского залива). Для вступления в ВТО проводится постепенная реорганизация неэффективной системы государственного субсидирования электроэнергетического, нефтехимического и телекоммуникационного секторов.

Социальная и бюджетная политика

Как это ни парадоксально, но относительно благоприятные социальные условия, созданные для своих граждан правительством Садовской Аравии за счет огромных нефтяных доходов, породили немало проблем. Достаточно высокий уровень жизни обусловил и высокий темп прироста населения, значительно опередивший темпы роста экономики страны, в известной мере привел её к нескольким годам устойчивого дефицита бюджета и роста внешнего долга.

Именно демографический взрыв вынуждает правительство тратить все больше средств на социальные выплаты и усовершенствование инфраструктуры экономики – главным образом в области электроэнергетики и опреснения воды. Кроме того, более 50% населения составляет молодежь до 18 лет, что создает дополнительное давление на рынке труда и увеличивает безработицу. Уровень безработицы в Саудовской Аравии (на конец 2001 года) составляет порядка 7% от численности рабочей силы, причем это официальные данные (и относящиеся только к мужской части населения). А по неофициальным оценкам, относящимся ко всей рабочей силе, безработица достигает 25% и выше. Численность рабочей силы составляет 7 млн человек, причем из них 35% составляют иностранные рабочие и служащие[18], причем в частном секторе до 90% занятых – иностранцы. В стране активно проводится так называемая политика саудизации для замещения местными порядка 60% иностранных работников из Пакистана, Индии, Индонезии, Египта. По некоторым оценкам, иностранные рабочие ежегодно отправляют из Саудовской Аравии на родину до 17 млрд долларов[19].

Нефть обеспечивает 75% доходов государственного бюджета Саудовской Аравии[20]. В 2001 году нефть по оценке дала примерно 49 из 61 миллиарда долларов дохоов бюджета. В целом бюджет Саудовской Аравии недостаточно сбалансирован, дефицит остается весьма существенным. Основная проблема (как считают специалисты банка Саудовской Аравии – Riyadh Bank) – ошибки в прогнозировании цен на нефть и, следовательно, увязанных с ними государственных расходов. В случае существенной ошибки резко возрастают незапланированные расходы бюджета и его дефицит. Лишь в 2000 году при очень высоких ценах на нефть впервые за два десятилетия был достигнут положительный бюджетный баланс. Фактически высокие социальные издержки могут быть рассчитаны на баррель добычи, что в большой степени выровняло бы ситуацию «добычи и использования доходов» российской и аравийской нефти.

Военные расходы (по данным на 2000 год) составляют 18,7 млрд долл. (около 70 млрд риалов). Весомая статья расходов – финансовое донорство: в 1993 году было израсходовано 100 млн долл. на цели реконструкции экономики Ливии, а с 1993 года оказывается регулярная финансовая помощь Палестине. Внешний долг страны составляет 26,3 млрд долларов (по данным на 2000 год). С 1998 года существенно уменьшились валютные резервы страны и с этого времени правительство стремится к их восполнению, как и иностранных активов. При этом с июня 1986 года курс валюты Саудовской Аравии привязан к доллару США по курсу 3,745 риала за доллар.

Внутренний долг также весьма велик – до 100% от ВВП, в основном находится у государственных финансовых институтов. Достаточно строгая денежная политика и политика государственных расходов после 1998 года нацелены именно на погашение внутреннего долга страны. В декабре 2001 года был представлен проект государственного бюджета Саудовской Аравии на 2002 год. Согласно проекту, доходы бюджета составят 157 млрд риалов (42 млрд долл.), расходы – 202 млрд риалов (54 млрд долл.)[21].

Предусмотренные госрасходы распределяются следующим образом:

-

на образование – 54,3 млрд риалов (рост на 1,9% по сравнению с 2001 годом);

-

на здравоохранение – 22,8 млрд риалов (рост на 4,1%);

-

инфраструктурные затраты – 10,1 млрд риалов (уменьшение на 9,8%);

-

муниципальные услуги и водоснабжение – 9,5 млрд риалов (рост на 9,2%);

-

транспорт и связь – 6,5 млрд риалов (рост на 12,1%).

Цены на нефть и развитие

Как следует из исторических данных, падение мировых цен на нефть весьма негативно сказывается на экономической ситуации в Саудовской Аравии (так было, например, в 1998 году). Однако при этом даже существенный рост цен на нефть не увеличивает значительно реальный ВВП страны[22], хотя и повышает доходы госбюджета. Квота Саудовской Аравии в ОПЕК колеблется около значения в 7,4 млн барр. в день при потенциальной технологической возможности добывать до 10,6 млн барр. в день. Страна имеет один их самых низких уровней использования мощностей по добыче: 66% против 77% в среднем по ОПЕК на начало 2002 года. Неиспользуемые мощности превышают 3,5 млн баррелей в день, что, в свою очередь, больше добычи любого другого члена ОПЕК. Теоретически эти мощности могли бы подстраховать выпадение почти любого крупного поставщика нефти на мировой рынок.

В целом за 2000-2001 годы доходы Саудовской Аравии от нефти составили величину очень близкую к доходам за три предшествующих года, что способствовало определенной маркоэкономической стабилизации. По понятным причинам правительство страны сушественным образом заинтересовано в стабильности мирового рынка при высоких ценах на нефть. Низкие экономические издержки добычи в Саудовской Аравии следует дополнить фактическими высокими социальными издержками, которые ложатся на каждую баррель добываемой нефти. Поддержание относительно низких квот добычи в ОПЕК (при ограничениях на добычу в Ираке) при экономическом росте в странах-потребителях нефти дала стабилизацию цен выше 20 долларов примерно года за два.

Двухлетнее падение цен на нефть на мировых рынках в 1998-1999 гг. (эквивалент ценовой войны) привело к тяжелым последствиям для всех экспортеров с точки зрения социальной стабильности развития. Ценовая война с откатом мировых цен до уровня 1998 года означала бы снижение доходов страны примерно на 40%. Одновременно падение цен на нефть выдавливало бы месторождения с высокими издержками в самих развитых странах и противодействовало бы процессам энергосбережения в мире. Так что обрушение нефтяных цен, разумеется, не в интересах всех сторон.

Россия стала в 2002 г. одной из опор стабильности поставок нефти на мировой рынок. Постепенно добыча приближается к уровню 80-х годов. Высокая зависимость бюджета РФ от нефтяных доходов для оплаты внешнего долга (причем странам-импортерам нефти[23]) известна, но экономика страны гораздо меньше зависит от нефти. Российские компании меньше платят в бюджет при падении экспортных цен, что также в определенной мере защищает их от ценовых колебаний. Российские компании повторяют путь своих предшественников (из других стран-нефтеэкспортеров), инвестируя в месторождения в других странах и в переработку и сбытовые сети за рубежом. Их выход на американский рынок – нормальное явление диверсификации импорта и экспорта.

В ближайшие два десятилетия можно ожидать огромных усилий стран ОЭСР по энергосбережению и переходу на возобновляемые источники энергии. Но пока миру нужна нефть. Диверсификация источников нефти импортерами в неустойчивом мире – закономерной процесс. Расширение поставок нефти российскими компаниями – также явление нормальное. Стабильность поставок – важная составляющая будущего мирового экономического подъема (об уровне цен – разговор отдельный). Ценовые войны экономически опасны для участников и потому маловероятны, конфронтации излишни. Можно предположить, что все основные участники глобального процесса экономического развития: и потребители нефти и экспортеры — заинтересованы все-таки не в «борьбе за доминирование», а в стабильности поставок и предсказуемости для принятия долгосрочных решений по вопросам обеспечения устойчивого глобального роста.

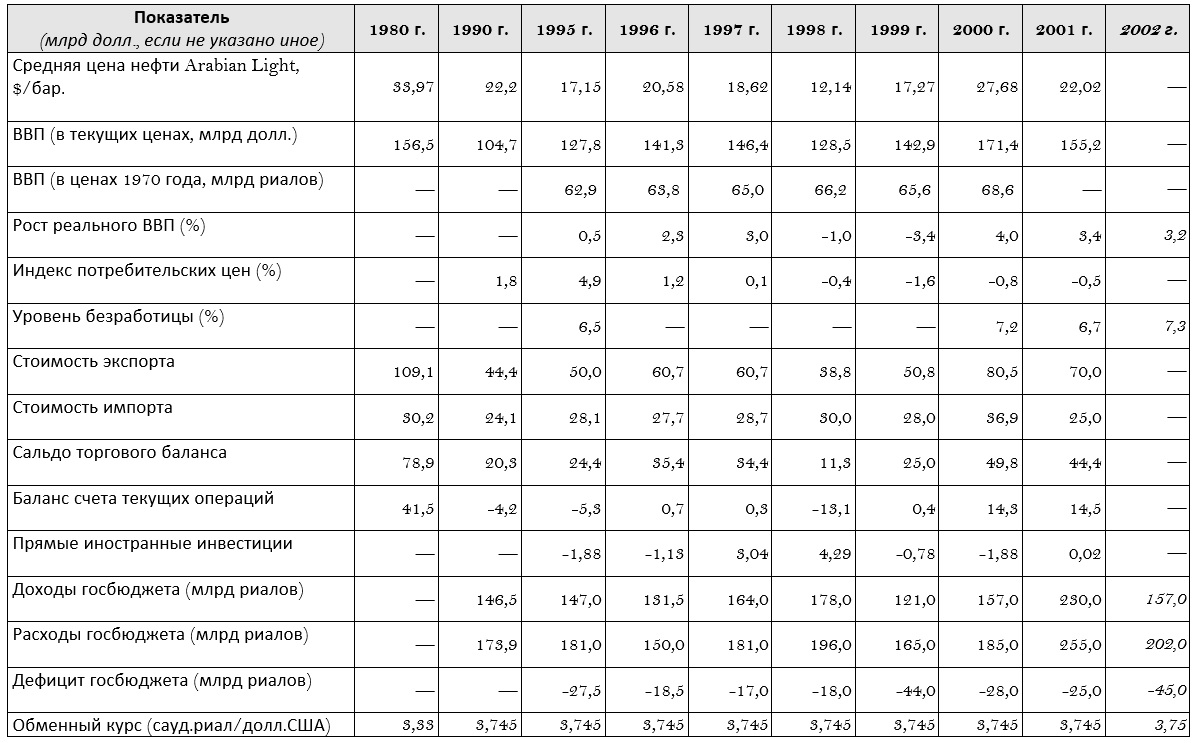

Основные индикаторы развития экономики Саудовской Аравии

Источники: “Saudi Arabia At A Glance”, World Bank, Development Economics Central Database, September 19, 200;. International Financial Statistics Database (на сайте www.imf.org). “Economic Panorama: History & Forecast”/”Trade Horizons”, Vol. IX, No. II. Economist Intelligence Unit, Spring 1999; “Country Profile: Saudi Arabia”. DRI-WEFA, Inc. (Canada), October 2001; “ SAMA Actuals and Est.”, 2001; “2000 OPEC Annual Statistical Bulletin”.“Saudi Arabia Country Commercial Guide-2002”, U.S. & Foreign Commercial Service, 2001; сайт “Saudia Online”; CSIS; Банк Саудовской Аравии Ryiadh Bank.

Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам

Максим Рубченко. На прошлой неделе котировки легкой нефти WTI несколько раз падали ниже 31 доллара за баррель. По мнению аналитиков, при такой цене рентабельны лишь четыре американские нефтегазовые компании, а более чем сотне предприятий сланцевой индустрии придется прекратить работу. Последняя надежда сланцевиков — то, что Россия вернется за стол переговоров с ОПЕК и согласится сократить нефтедобычу.

Выживут только четверо

При 31 долларе за баррель WTI безубыточны лишь Exxon Mobile, Chevron, Occidental Petroleum и Crownquest, констатировала норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

Для сотни с лишним сланцевых компаний новые скважины в таких условиях не по карману, а ведь технология подразумевает практически непрерывное бурение. Между тем на минувшей неделе WTI трижды падала ниже 31 доллара: в понедельник, четверг и пятницу.

"Это может оказаться одним из величайших потрясений, с которыми когда-либо сталкивалась нефтяная промышленность, — отмечает Rystad Energy в пресс-релизе. — Даже лучшие сланцевые операторы снизят активность, поскольку практически невозможно обеспечить положительный денежный поток при нынешнем уровне цен".

На самом деле речь идет о судьбе не только сланцевых компаний. Ведь сланцевики — малая часть так называемых падших ангелов — фирм с кредитным рейтингом BBB, лишь на одну ступень превышающем "мусорный" уровень.

Так, долги Occidental Petroleum — крупнейшего эмитента облигаций с рейтингом BBB — приближаются к 35 миллиардам долларов. Среди "падших ангелов" также сланцевые Canadian Natural Resources, Noble Energy, Apache Corp. и Concho Resources, а облигации Devon Energy, Hess и Continental Resources уже "мусорные" — по мнению как минимум одного из рейтинговых агентств.

Мало того, на опасной грани балансируют и ценные бумаги многих перерабатывающих компаний нефтегазового сектора: Williams, Kinder Morgan, MPLX и других, включая оператора нефтепроводов Energy Transfer и крупнейшего оператора СПГ-терминалов Sabine Pass Liquefaction.

Тут главный критерий — доходность, превышающая показатель государственных бумаг на десять и более процентов. По оценкам Financial Times, на прошлой неделе именно так торговались облигации американских нефтегазовых компаний на общую сумму в 175 миллиардов долларов.

Это значит, что инвестиционные рейтинги в ближайшее время понизят им до "мусорного" и тогда инвестфондам придется избавиться от этих активов. Такая распродажа почти наверняка заставит инвесторов отказаться и от облигаций других "падших ангелов" — а их общий объем сегодня превышает три триллиона долларов. И американский финансовый рынок столкнется с беспрецедентным кризисом.

Неудивительно, что неофициальный советник президента Трампа по энергетике и владелец сланцевой компании Continental Resources Харольд Хамм (потерявший за прошлую неделю около двух миллиардов долларов) обратился к Белому дому с призывом "предпринять любые возможные действия, чтобы защитить и сохранить американские нефтегазовые компании от несправедливого ущемления со стороны иностранных правительств".

Все на одного

Как сообщает американское издание Politico, в среду Дональд Трамп обсудил "волатильность энергорынка" с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Подтвердив, что разговор состоялся, Белый дом в детали вдаваться не стал. Но эксперты уверены, что речь шла о координации действий, чтобы облегчить последствия нефтяного кризиса для Саудовской Аравии и США, при этом максимально усложнив жизнь России.

Цель у Вашингтона и Эр-Рияда одна: заставить Москву вернуться к переговорам с ОПЕК и согласиться на сокращение добычи. Цена вопроса исключительно высока — тут напрямую затронуты личные политические перспективы как принца Мохаммеда, так и Трампа.

Для Саудовской Аравии низкие цены на нефть означают острейший бюджетный кризис, чреватый политическими потрясениями, вплоть до краха монархии и династии Аль Саудов. Положение американского лидера немногим лучше.

В ноябре в США пройдут очередные президентские выборы, и до сих пор вся кампания по переизбранию Дональда Трампа на второй срок строилась на успехах экономики, в первую очередь — росте фондового рынка. Однако нефтяной кризис, совпавший с пандемией коронавируса, быстро уничтожает все достижения последних трех лет.

С рекордных высот февраля биржевой индекс Dow Jones откатился к уровню мая 2017-го. Надвигающийся коллапс сланцевой индустрии усилит падение, а также резко повысит безработицу. По расчетам экспертов, пик кризиса придется как раз на выборы, и тогда у Трампа — никаких шансов.

Такой сценарий все реальнее: согласно данным крупнейшего американского сайта онлайн-прогнозов PredictI, на прошлой неделе Джо Байден впервые обошел Дональда Трампа в президентской гонке. В ответ на вопрос, кто выиграет выборы, 48% респондентов назвали Байдена и только 45% — Трампа.

Аналитики PredictI указывают, что дело не в успехах кандидата от демократов — число уверенных в победе Байдена выросло всего на один процентный пункт. Но действующий президент потерял пять пунктов — из-за паники на рынках.

Шокирующее предложение

После встречи Трампа с саудовским принцем давление ОПЕК и США на Россию резко усилилось, и это вряд ли совпадение. Саудовская Аравия предложила европейским потребителям нефть по 25 долларов за баррель, выразив готовность увеличить поставки втрое. Правда, эксперты считают это блефом: у саудитов просто не хватит танкеров.

Главные союзники Эр-Рияда по ОПЕК, Ирак, Кувейт и ОАЭ, заявили о снижении цен, при этом наибольшие скидки посулили покупателям в Европе — основном рынке для российских компаний.

Вашингтон, в свою очередь, наложил ограничения на еще одну дочернюю компанию "Роснефти" — швейцарскую TNK Trading International, обвинив ее в связях с Венесуэлой. "Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров. Сегодня мы ввели санкции против TNK Trading International S.A., усилив изоляцию режима и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию", — написал американский госсекретарь Майк Помпео в твиттере.

Однако в реальности главная цель удара — именно "Роснефть", получающая венесуэльскую нефть в счет погашения своих кредитов, так что прекращение сотрудничества с Каракасом означает для нее потерю немалых денег. К тому же под угрозой ареста оказались восемь танкеров, принадлежащих TNK Trading International, что сокращает возможности "Роснефти" по поставке черного золота клиентам.

Впрочем, давление на Москву результата не принесло. В четверг на совещании в Минэнерго представители российских нефтегазовых компаний договорились работать при низких ценах на нефть. Об этом сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов. И это очень плохая новость для Трампа.

Теперь Белый дом рассматривает идею льготных кредитов сланцевой индустрии. Однако даже в президентской администрации признают, что реализовать ее вряд ли получится — по политическим причинам.

Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса и заинтересованные в ослаблении предвыборных позиций Трампа, уже сообщили, что заблокируют любую помощь отрасли.

"Независимо от того, сколько нефтяных миллиардеров теряют деньги и просят помощи у президента Трампа, демократы палаты представителей будут заботиться в первую очередь о реальных потребностях американского народа и защищать финансовую безопасность работающих семей", — заявил журналистам представитель Комитета по ассигнованиям конгресса Эван Холландер.

В этой ситуации у президента США остается один вариант — обратиться за поддержкой к Москве, предложив в обмен на сокращение нефтедобычи масштабные льготы и уступки. Иначе американскую нефтегазовую индустрию и всю экономику ждет острейший кризис, а самого Трампа — поражение на выборах и бесславное завершение политической карьеры.

Дубай, ОАЭ. Власти Объединенных Арабских Эмиратов издали постановления о закрытии культурно-досуговых учреждений и отмене массовых мероприятий до конца марта 2020 года. К настоящему моменту подобные циркуляры, как сообщают местные СМИ, выпустили туристические ведомства Абу-Даби, Дубая и Аджмана. Меры связаны с целью недопущения распространения эпидемии коронавируса COVID-19 на территории страны.

В частности, в столице ОАЭ закрыты музей Лувр Абу-Даби и галерея Манарат Аль Саадият, форт Каср Аль Хосн и дворец Каср Аль Ватан, а также парки развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi, Yas WaterWorld, Ferrari World Abu Dhabi и CLYMB Abu Dhabi. Все туристические достопримечательности закрыты для посещения в городе Аль-Айн.

На территории эмирата приостановили работу кинотеатры, парки, пляжные и ночные клубы, отменены массовые мероприятия. Штрафы за несоблюдение правил составят от 3 до 10 тысяч дирхамов (до US$ 2,7 тысяч).

Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая также выпустил циркуляр об отмене всех массовых мероприятий, включая свадьбы, в том числе в отелях с 15 марта включительно. Инспекторы ведомства будут проверять соблюдение правил заведениями. В Дубае закрыты кинотеатры и ночные клубы, а также парки развлечений комплекса Dubai Parks and Resorts, Дубайскую рамку и достопримечательности, которыми управляет Дубайский муниципалитет. Кроме того, о закрытии обоих магазинов в Дубае сообщила международная компания Apple.

Департамент экономического развития выпустил циркуляр о закрытии фитнес-клубов, тренажерных залов, СПА и массажных салонов, а также спортивных лагерей до конца марта. Стоит отметить, что уведомления о закрытии распространили для пользователей танцевальные и йога-студии. Преждевременно завершила свой сезон и ярмарка Global Village, которая должна была работать до 4 апреля.

Стоит напомнить, что ОАЭ сообщили о приостановке выпуска всех въездных виз с 17 марта 2020 года. Кроме того, приостановлено авиасообщение с Ливаном, Ираком, Сирией и Турцией с 17 марта до особого распоряжения. Авиакомпания Emirates отменила рейсы в города Италии, за исключением Рима. Пассажиры, прибывающие из Рима, будут проходить усиленную проверку состояния здоровья по прибытии в ОАЭ.

Самые уязвимые страны — Ирак, Алжир и Нигерия

От резкого падения цены на нефть больше всего пострадают Ирак, Алжир и Нигерия, считает исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. По его словам, которые приводит CNBC, эти страны не диверсифицировали свою экономику и теперь находятся в «очень, очень сложной ситуации». «Они сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами. У многих из них возникнут трудности с выплатой заработной платы государственному сектору, с расходами на здравоохранение и образование, что, в свою очередь, может вызвать социальную напряженность в этих странах, — сказал Бироль, уточнив, что наиболее уязвим Ирак, поскольку его экономика является одной из наименее диверсифицированных среди других стран-членов ОПЕК.

Цены на нефть, напоминает РБК, упали после того, как странам ОПЕК+ не удалось договориться о новом сокращении добычи нефти. Саудовская Аравия выступила за снижение объемов на 1,5 млн баррелей из-за коронавируса, а Россия не согласилась на предложение ОПЕК дополнительно сократить производство. 9 марта стоимость Brent упала почти на 30%. На фоне этого обрушились мировые биржевые индексы.

Рука Москвы, заговор саудитов или тайный план Нью-Дели?

Не успели участники рынка отдышаться после эпохальной встречи в рамках ОПЕК+, на которой не удалось договориться о снижении добычи для балансировки цен, как новый удар нанес коронавирус: Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией, США закрыли свои границы для граждан ЕС, Россия ограничила авиасообщение с рядом европейских стран, фондовые и сырьевые рынки ответили на это беспрецедентным падением.

А затем — видимо, для придания законченности этой апокалиптической картине — ряд ближневосточных стран во главе с Саудовской Аравией сообщил о беспрецедентном демпинге и росте добычи нефти, то есть фактически объявил «нефтяную войну» другим сырьевым экспортерам.

Однако остается вопрос: кто против кого воюет и будут ли в этой войне победители?

11 марта Эр-Рияд объявил о своем намерении увеличить добычу до 12-13 млн б/с, а также нарастить объемы поставок нефти практически по всем направлениям и с огромной скидкой. Для этих целей Saudi Aramco уже зафрахтовала 19 супертанкеров. По данным Bloomberg, королевство собирается увеличить поставки в Европу в три раза и продавать нефть сорта Arab Light по $25 за баррель. Ирак и Кувейт также объявили о намерении нарастить свой нефтяной экспорт и снизить цены на сырье. Объединенные Арабские Эмираты пока заявили только о росте добычи с апреля 2020 года.

Как пишет Bloomberg, все это затевается прежде всего с целью вытеснения российского сырья с международных рынков. Однако пока ценовой удар Саудовской Аравии поразил американский сланцевый сектор, который и без пандемии и резкого падения цен на нефть уже и так замедлил свой рост в 2019 году. Поэтому, несмотря на бодрое заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он мог только мечтать о таких ценах на нефть, эксперты ждут до конца года замедления добычи в Пермском бассейне на территории Техаса. Небольшие и средние производители сланцевой нефти рапортуют об ухудшении финансовых результатов, а сланцевые компании находятся в числе антилидеров фондового рынка — бумаги ряда компаний рухнули на 30-50%.

Гендиректор компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд, которая является ведущим производителем в Пермском бассейне, считает, что, вероятно, 50% компаний, добывающих (сланцевую) нефть обанкротятся в течение следующих двух лет. Обвал цен сильно ударил даже по крупнейшим и наиболее финансируемым американским нефтяным компаниям. Акции ExxonMobil Corp. упали примерно на 12%, а бумаги Chevron Corp. снизились в цене приблизительно на 15%.

Аналитики Barclays предполагают, что текущая ситуация окажет существенное давление на темпы роста именно сланцевой добычи в США. Они могут оказаться отрицательными при цене WTI на уровне $40 за баррель. Эксперты Wood Mackenzie отмечают, что период низких цен на нефть может привести к сокращению денежного потока и инвестиций в нефтяном секторе США, что, в свою очередь, скажется на темпах роста уже в этом году. В Credit Suisse также считают, что избыток предложения снизит цены и заставит производителей, не входящих в ОПЕК, прежде всего, американский сланец, реагировать на перебалансирование рынков. Даже Shell в своем годовом отчете прогнозирует, что нехватка промышленных инвестиций в новые проекты добычи может привести к дальнейшему сужению рынка нефти США в ближайшие несколько лет.

Стоит предположить, что на «картину мечты» Дональда Трампа ситуация на нефтяном рынке явно не тянет. Напомним, что сланцевый сектор обеспечивает треть добычи Соединенных Штатов.

Альянс производителей энергоносителей США уже пригрозил России и Саудовской Аравии расследованием из-за обвала цен на нефть.

Москве и Эр-Рияду хотят предъявить обвинение о целенаправленном демпинге цен в ущерб американским производителям сырья.

Хотя Россия официально заявляет о своей непричастности ни к демпингу, ни к сговору: «Мы не были инициаторами выхода из соглашения. Напротив, Россия предложила продлить сделку на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На состоявшемся буквально накануне совещании у главы Минэнерго Александра Новака руководители ведущих нефтяных компаний России выразили готовность работать при низких ценах на нефть и назвали некритичными цены в диапазоне $8-10. «Татнефть» даже завила о возможности нарастить добычу, причем уже в марте. Однако это скорее ответ на агрессивную позицию ближневосточных экспортеров. Вместе с тем, как отметил член совета директоров компании ИНК Сергей Донской, на данном совещании российские нефтяники озвучили свои позиции: «Консенсуса нет пока. Компании высказали свои позиции. Окончательные выводы за Министерством энергетики. Минэнерго еще будет рассматривать различные варианты, в том числе и взаимоотношения с ОПЕК. Сейчас любые резкие движения приводят к тому, что творится на рынке. Вот и все», — указал Донской.

Все это говорит о том, что Россия пока только готовится отразить экономическую атаку со стороны других нефтяных экспортеров и ее сложно заподозрить в сговоре с Саудовской Аравией или другими нефтедобывающими странами.

Положение американского сектора добычи также оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли демпинг и предполагаемый рост добычи Saudi Aramco был согласован с Вашингтоном.

Остается только предположение, что Эр-Рияд решил таким способом выдавить российскую нефть с ее традиционных рынков, но возникает вопрос о последствиях такого решения.

Заливать импортеров дешевой нефтью — дело, безусловно, благородное, но на сколько хватит резервов самой Саудовской Аравии — как ресурсных, так и финансовых — это вопрос. Ведь до настоящего момента никто из экспертов даже не смог точно оценить, насколько страна смогла восстановить производство Arab Light после сентябрьской атаки на ее нефтяные объекты, поэтому пытаться делать прогнозы относительно того, как долго Саудовская Аравия сможет экспортировать нефть по $25 и как много сможет добывать, можно с невысокой степенью достоверности.

Вместе с тем аналитики отмечают, что кризис на нефтяном рынке может решить ряд политических и экономических вопросов в России, США и Саудовской Аравии, поэтому если бы коронавируса не было, его стоило придумать. И напоминают, что в последнее время главными бенефициарами сделки ОПЕК+ были Саудовская Аравия и США. Для России сделка представляла сомнительную выгоду. Однако при стоимости нефти $35 за баррель плохо стало уже всем.

Рыночный аналитик Reuters Джон Кемп напоминает, что нынешний обвал цен на нефть был основательно подготовлен, хедж-фонды еще до того, как продление сделки ОПЕК+ провалилось, начали вторую волну распродажи, связанную с нефтью, и заняли одну из наиболее активных «медвежьих» позиций начиная с ценового кризиса 2014–2016 годов. Были проданы бумаги по Brent на 60 млн баррелей, NYMEX и ICE WTI на 31 млн баррелей, по американскому бензину (25 млн баррелей) и дизелю (4 млн баррелей), а также европейскому газойлю (12 млн баррелей). 3 марта совокупная длинная позиция хедж-фондов снизилась до всего 392 млн баррелей, сократившись на 60% с 970 млн баррелей в начале этого года до самого низкого уровня с начала 2019 года.

Политолог Дмитрий Евстафьев заметил, что Саудовская Аравия в рамках сделки ОПЕК+ действовала исключительно в формате партнерства с США:

«Саудовцы в качестве сателлита США на глобальном углеводородном рынке расчищали место для американского сырья. В последние 8 месяцев это стало совершенно очевидно всем», — заявил эксперт.

Тем не менее, он уверен, что в нынешнем виде падение цен на нефть не выгодно никому и является стечением целого ряда обстоятельств, главным из них является реальность мирового глобального кризиса, при котором цены на нефть в любом случае упали бы: «Возможно, они не упали так резко при сохранении формате сделки ОПЕК+ в том виде, в котором лоббировала ее Саудовская Аравия. Причем в этой ситуации однозначным победителем был бы именно Эр-Рияд, даже не американские сланцевики. Поэтому мы имеем дело с кумулятивным процессом, на сегодняшний момент он относительно слабо управляем. Я думаю, что в течение 3-4 недель управляемость на рынке углеводородов установлена будет. Но в каком состоянии к этому моменту будет мировая экономика, никто не знает», — пояснил Евстафьев.

Как отметил в своем комментарии директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, перед выборами на второй президентский срок Дональду Трампу нельзя снижать объемы добычи нефти в стране: «Главный лозунг его избирательной кампании — много рабочих мест и низкие налоги. Ему не так важна нефтяная отрасль как таковая, но без растущей добычи он не сможет выполнить социальную программу. При безработице в нефтяной отрасли его будут линчевать», — пояснил эксперт. Он считает, что в том случае, если Саудовская Аравия сильно «заиграется», США могут быстро приструнить своего ближневосточного союзника:

«У Саудовской Аравии очень неэффективный военный бюджет, поэтому США могут их быстро поставить на место с помощью какого-то военного конфликта рядом с территорией этой страны», — указал Журавлев. При этом он считает, что логика Трампа как бизнесмена состоит из простых решений: «Это только нам может казаться, что затевать нефтяной кризис ради ослабления России очень накладно, а нынешний президент США вполне может мыслить в этой логике. У него может хватить ума устроить нефтяной кризис перед конституционной реформой в РФ», — заявил Журавлев.

По мнению члена экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России Эльдара Касаева, действия Эр-Рияда продиктованы именно внутриполитической ситуацией в королевстве: «Король Саудовской Аравии болен, стране предстоит смена первого лица государства, а популярность наследного принца падает. Социальная напряженность в стране растет и властям важно любой ценой избежать волнений. В этой ситуации спровоцированный кризис на нефтяном рынке и последовавшая за этим паника позволили Мухаммеду провести ряд жестких политических решений, таких как арест нескольких членов королевской семьи, находящихся в оппозиции, и укрепить таким образом собственные политические позиции», — поясняет Касаев.

Независимый эксперт Вячеслав Мищенко считает, что любые конспирологические домыслы о чьем-то сговоре не имеют под собой достаточной почвы, просто у политических элит основных нефтяных производителей различный менталитет: «Саудовская Аравия — это королевство. Там есть правящая династия, которая привыкла жить в несколько иной системе координат. Ранее она снисходила до партнеров для сотрудничества, теперь захотела диктовать свои условия. Как я понимаю, сделка была уже переподтверждена перед началом встречи, но в момент, когда российская делегация приехала, ей были неожиданно выдвинуты новые ультимативные условия. Не думаю, что это бы хорошо продуманный с чьей-то стороны план. Саудовская Аравия решила, что теперь она зальет мир нефтью и покажет, „кто в доме хозяин“. Это вызывает удивление. Возможно, какой-то спусковой механизм был, но верится с трудом», — рассказал эксперт. По его мнению, сейчас Россия вряд ли пойдет на уступки и согласится на предложение Эр-Рияда сократить добычу: «Предположить, что королевству за такой шаг заплатит Вашингтон, сложно, учитывая позицию Трампа, который совершенно не собирается кому-то за что-то платить», — считает Мищенко.

Он напомнил, что Трампу нужно показывать экономический рост, а драйвером в США является энергетическая отрасль: «Предыдущая цена около $60 за баррель позволяла американской сланцевой отрасли неплохо себя чувствовать, сейчас в краткосрочном периоде это кризис, который приведет к укрупнению игроков в этом секторе добычи за счет разорения более мелких компаний», — указал эксперт.

Он также отметил, что Саудовская Аравия уже пыталась выдавить Россию с ее традиционных рынков, но, как говорится, воз и ныне там:

«Наступать на грабли второй раз? Они не могут одномоментно выдавить Россию с ее традиционных рынков, как и заливать потребителей дешевой нефтью несколько лет подряд. Поэтому различные конспирологические теории не имеет отношения к реалиям рынка», — резюмировал Мищенко.

Старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов считает, что «разрыв сделки может краткосрочно повлиять негативно на цену на нефть, но это есть и шанс для российских нефтяников за счет сланцевых компаний, которые, возможно, уйдут с рынка, получить дополнительные рынки сбыта, поэтому для тех российских компаний, которые ориентируются на рост бизнеса и имеют перспективные инвестиционные проекты, это возможность выгодно вложить капитал и воспользоваться тем, что теперь нет ограничений по росту добычи».

Однако мы знаем, кто на самом деле стоит за всем этим! IHS Markit после «глубокого анализа» назвал наконец главного бенефициара падения нефтяных котировок. Им является Индия, которая импортирует более 80% энергоресурсов и пока не так сильно страдает от коронавируса. В прошлом месяце индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан отмечал, что был бы счастлив, если бы нефть стоила от $50 до $60 за баррель. Можно представить, как он обрадуется стоимости нефти в $35 за баррель. Может быть, действительно нынешний обвал нефтяного рынка — это тайный реализованный план Нью-Дели?

Екатерина Вадимова

Стратегия несбыточной сотни

Новые реалии мирового рынка нефти станут серьезным испытанием для стратегических планов ЛУКОЙЛа, которые глава компании Вагит Алекперов представил в январе президенту Владимиру Путину — инвестировать в новые проекты порядка $100 млрд в ближайшие десять лет. Намерение холдинга расширять свое присутствие в нефте- и газохимии выглядит перспективно в условиях низких цен на нефть, но не стоит забывать, что именно руководство ЛУКОЙЛа за последние годы наиболее активно прогнозировало высокие цены и первым выразило недовольство распадом сделки ОПЕК+. В добыче же, которую в новых условиях необходимо наращивать опережающими темпами, перспективы ЛУКОЙЛа зависят в первую очередь от того, как быстро ему удастся пополнить свой портфель шельфовых проектов.

Кэш-флоу всему голова

«Сейчас мы готовим новую стратегию развития, и за ближайшие десять лет инвестиции могут составить более 100 миллиардов долларов, в первую очередь в российские проекты», — заявил Вагит Алекперов в ходе встречи с Владимиром Путиным, состоявшейся 23 ноября. В пересчете на российскую валюту по курсу ЦБ РФ на тот момент анонсированная инвестпрограмма стоила 6,18 трлн рублей, при этом баррель нефти Brent стоил $62. На 12 марта, когда готовился материал, стоимость инвестиционной стратегии ЛУКОЙЛа увеличилась до 7,15 трлн рублей, а баррель Brent подешевел до $39.

Реакция ЛУКОЙЛа на обвал нефтяных цен в результате развала сделки ОПЕК+ хорошо известна. «Сделка, которая давала определенную экономическую стабильность в России, была разрушена, и последствия, на мой взгляд, будут долгосрочными. Я-то понимал, что произойдет, и сразу сказал, что это будет жесткий минус для Российской Федерации», — заявил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, оценив потери России в $100-150 млн в день и предсказав более жесткую ценовую войну на рынке, чем та, что шла в 2014–2016 годах.

На волне восстановления нефтяных котировок в 2017–2019 годах именно ЛУКОЙЛ едва ли не активнее всех российских компаний осуществлял «словесные интервенции», направленные на повышение цены.

Всего за день до встречи с президентом России Вагит Алекперов допустил возвращение нефти к $100 за баррель.

Спустя всего полтора месяца такой прогноз выглядит, мягко говоря, нереалистичным, а руководству ЛУКОЙЛа теперь наверняка предстоит серьезная ревизия заявленных инвестиционных планов. По оценке Forbes, на 10 марта Вагит Алекперов оказался лидером среди миллиардеров всего мира по объему падения личного состояния — всего за один день он потерял $2,8 млрд. Леонид Федун, чье состояние уменьшилось на $1,2 млрд, занял в этом списке третье место.

Тем не менее, финансовые результаты ЛУКОЙЛа за прошлый год, представленные на следующий день после «черного понедельника» 9 марта, должны порадовать акционеров компании.

Начиная с 2015 года, когда «ЛУКОЙЛ» начал публиковать отчетность по стандартам МСФО, было достигнуто максимальное значение по таким показателям, как EBITDA, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, а также свободный денежный поток. И это — несмотря на снижение выручки на 2,4%, которую компания объяснила прошлогодним снижением цен на нефть и нефтепродукты и уменьшением объемов трейдинга нефтепродуктами.

Если взглянуть на финансовые результаты ЛУКОЙЛа за последние пять лет, то становится вполне очевидно, что компания последовательно реализует стандартную для крупных англо-американских корпораций политику максимизации акционерной стоимости, то есть, попросту говоря, увеличения дивидендов для акционеров.

Особенно заметно это стало в 2018 году, когда свободный денежный поток ЛУКОЙЛа вырос в два, чистая прибыль для акционеров увеличилась почти в полтора раза, и совет директоров компании рекомендовал утвердить суммарные дивиденды в размере 250 рублей на одну акцию, что на 16% превышало соответствующий показатель 2017 года. В прошлом году свободный денежный поток ЛУКОЙЛа установил очередной рекорд, чистая прибыль заметно подросла, так что акционеры могут снова рассчитывать на щедрые дивиденды, тем более, что в рамках новой дивидендной политики компании основой дивидендов теперь выступает именно кэш-флоу.

Основные производственные и финансовые показатели ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2015–2019 годах

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

|

|

Добыча нефти, млн тонн* |

90 |

86,9 |

85,6 |

85,6 |

85,9 |

|

Суточная добыча углеводородов, тыс. бнэ |

2379 |

2276 |

2269 |

2347 |

2380 |

|

Выручка, млрд рублей |

5749,1 |

5227 |

5936,7 |

8035,9 |

7841,2 |

|

EBITDA, млрд рублей |

816,7 |

730,7 |

831,6 |

1114,8 |

1236,2 |

|

Чистая прибыль для акционеров, млрд рублей |

291,1 |

206,8 |

418,8 |

619,2 |

640,2 |

|

Свободный денежный поток, млрд рублей |

248,3 |

255,1 |

247 |

555,1 |

701,9 |

|

Капитальные затраты, млрд рублей |

607,2 |

497,1 |

511,5 |

451,5 |

450 |

* Без проекта «Западная Курна-2» (Ирак)

Источник: отчетность компании по МСФО

Открытий нет, но вы держитесь

Но если взглянуть на производственные показатели ЛУКОЙЛа, то перед нами открывается несколько иная картина: добыча углеводородов за последние пять лет уверенно стагнировала, а капитальные затраты сократились на четверть (причем в абсолютных цифрах, без поправки на накопленную инфляцию). Основные успехи компании в добыче за последние пять лет были сосредоточены в газовом сегменте — с 2015 по 2019 годы добыча газа выросла почти втрое, с 13 млрд до 35 млрд кубометров, причем ряд главных точек роста находился за пределами России, например, в Узбекистане.

Однако добыча нефти сокращалась — показатели 2015 года за последующие пять лет так и не удалось превзойти.

Отчасти это, безусловно, связано с участием России в сделке ОПЕК+, к которой руководство ЛУКОЙЛа относилось со сдержанной критикой. «Сегодня соглашение ОПЕК+ влияет на текущую цену нашего продукта, но американский рынок демонстрирует уникальные показатели — США стали крупнейшим производителем. Эти ограничения сдерживают наши инвестиционные возможности, поэтому к соглашению надо подходить точечно. Я считаю, что на длительный период времени ограничивать добычу нефти — значит сокращать инвестиционную составляющую в России» (цитата по «Интерфаксу»), — говорил Вагит Алекперов в январе прошлого года, добавив, что сланцевая добыча нефти в США скоро стабилизируется, поскольку она показывает признаки падения, а новые месторождения не открываются.

Похожие аргументы глава ЛУКОЙЛа привел и спустя год, поясняя, почему стоимость нефти может снова дойти до $100 за баррель: «Сегодня мы имеем дело с исчерпаемыми запасами — потребление растет, открытий, к сожалению, больших нет. Это возможно», — пояснил он, как такое может быть (цитата по ТАСС).

Тем временем в прошлом году сланцевая добыча в США снова показала рост, а вот у ЛУКОЙЛа запасы нефти за последние несколько лет существенно не увеличились — скорее, наоборот.

В 2017 году прирост доказанных запасов ЛУКОЙЛа составил 501 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), или на 28,6% ниже показателя 2016 года — за год суммарные запасы по классификации SEC снизились с 16,4 млрд до 16 млрд бнэ. По итогам 2018 года по итогам независимого аудита доказанные запасы углеводородов компании составили 15,9 млрд бнэ, что предполагало обеспеченность на 19 лет вперед, а последняя оценка запасов, обнародованная в середине февраля, показала результат в 15,769 млрд бнэ, или 18 лет. Такую динамику компания связала с негативным влиянием 11-процентного снижения цены на нефть и курса доллара, но если исходить из величины запасов, в целом понятно, почему именно ЛУКОЙЛ так активно прогнозировал нефть по $100 за баррель.

Трудный шельф

Главные перспективы наращивания запасов ЛУКОЙЛа связаны прежде всего с шельфовыми проектами, на которых Вагит Алекперов сделал особый акцент во время встреч с Владимиром Путиным и в этом, и в прошлом году. «Компания имеет компетенцию в бурении уже на глубине воды почти в 2–2,5 тысячи метров. Это и Западная Африка, и Каспий. Сегодня глубина в отдельных частях Каспийского моря превышает 600 метров. То есть мы набрались опыта, чтобы уже в дальнейшем такие глубины были нашим специалистам по плечу», — отмечал глава компании год назад. В ходе последней беседы с президентом России были названы еще большие глубины: 800 и 1200 метров в Западной Африке.

Спустя несколько дней после этой встречи появилась информация о просьбе Вагита Алекперова предоставить дополнительно три неразведанных участка на шельфе в районе острова Тюлений, относящегося к Республике Дагестан, в связи с тем, что ведущая добычу на каспийских месторождениях имени Корчагина и Филановского компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» испытывает дефицит в новых геологоразведочных проектах. В конце января Минприроды РФ сообщило, что «вопрос прорабатывается», однако решение его не обещает быть быстрым — конкурс на Тюлений с запасами порядка 30 млн тонн углеводородов постоянно откладывается начиная с 2010 года.

Большие надежды ЛУКОЙЛ возлагает и на партнерские проекты с российскими соседями на Каспии.

С 2018 года движется новый проект на казахстанском участке Женис, для разработки которого было создано совместное предприятие с «КазМунайГазом», а с Азербайджаном ЛУКОЙЛ намерен осваивать нефтегазовый блок Гошадаш и газовый Нахчыван. Решение об этом было принято в ходе встречи Вагита Алекперова с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе.

Кроме того, ЛУКОЙЛ имеет определенные перспективы на шельфе Балтийского моря, где промышленная добыча идет начиная с 2004 года. В прошлом году началась эксплуатация двух скважин с рекордной протяженностью на D41, а после 2020 года намечен запуск месторождений D33 с запасами 21,2 млн тонн нефти и D6-южное.

Однако давно обсуждаемый путь на арктический шельф для ЛУКОЙЛа, скорее всего, закрыт, и дело тут не только в том, что все перспективные участки на нем достались «Роснефти» и «Газпрому», о чем Вагит Алекперов говорил в середине января.

После того, как в прошлом году правительство России допустило, что частные компании смогут участвовать в разработке шельфа Арктики, ЛУКОЙЛ теоретически может рассчитывать на это направление, но главная проблема, опять же, упирается в стоимость нефти.

«Сегодня при той цене, которая складывается на международном рынке, конечно, очень низкая рентабельность. Мы делали попытку вхождения при цене от 80 до 120 долларов за баррель», — напомнил Вагит Алекперов минувшей осенью.

Гроссмейстерская пауза

«Гвоздем» десятилетней инвестпрограммы ЛУКОЙЛа должны были стать крупные проекты в нефтегазохимии, которым компания стала уделять повышенное внимание после того, как успешно провела модернизацию своих основных нефтеперерабатывающих мощностей, заметно опередив ряд конкурентов, включая «Роснефть». На этом направлении в прошлом году наметился ряд настоящих сенсаций.

Как сообщил в прошлом октябре вице-премьер Юрий Трутнев по итогам правительственного совещания по налоговым льготам для арктических проектов, ЛУКОЙЛ рассматривает возможность строительства у побережья Обской губы газохимического комплекса по производству метанола, этана и СУГ стоимостью 610 млрд рублей. Сырьевой базой для этого предприятия могли бы стать месторождения Большехетской впадины, где у ЛУКОЙЛа сконцентрированы основные российские ресурсы газа. Незадолго до этого Вагит Алекперов сообщал о другом потенциальном проекте — нефтехимическом комплексе на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» стоимостью более 200 млрд рублей.

«Мы видим нефтехимию как следующий большой драйвер развития группы — всего сегмента даунстрим», — заявил на ноябрьской конференции «Нефтехимия России 2020» старший менеджер Департамента развития нефтегазохимии ЛУКОЙЛа Сергей Коляда. Он же рассказал об обсуждаемых планах создания производства аммиака и карбамида в объеме 1,7 млн тонн в рамках Каспийского кластера компании, о намерениях расширить мощность по полипропилену на НПЗ в болгарском Бургасе с 80 до 150 тысяч тонн и других проектах.

Реалистичность этих начинаний теперь будет протестирована новой реальностью нефтяных цен, которая, возможно, окажется даже хуже самых пессимистичных прогнозов.

ЛУКОЙЛ представил их в конце прошлого года в своем докладе «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года». В наиболее слабом его сценарии утверждалось, что к середине следующего десятилетия цены на нефть упадут до $50 за баррель из-за низкого спроса на новые проекты по добыче, если ведущие экономики мира начнут активно вкладывать в проекты низкоуглеродной экономики, чтобы сдержать глобальное потепление. Характерно, что более благоприятный вариант развития событий, при котором к 2035 году нефть будет стоить порядка $70 за баррель, предполагал, что участники альянса ОПЕК+ будут продолжать свои усилия по поддержанию цены на комфортном для себя уровне, хотя к моменту презентации доклада сделка уже демонстрировала все признаки скорого развала. Плохое будущее имеет склонность наступать гораздо раньше, чем мы ожидаем, и теперь ЛУКОЙЛ определенно оказался перед вызовом той реальности, поверить в которую он так долго отговаривал рынок.

Максим Канищев, управляющий директор ООО «РусЭнергоПроект», бывший директор по энергетике бизнес-направления «Переработка и Торговля» ТНК-ВР уверен, что ЛУКОЙЛ продолжит тренд на повышение эффективности бизнеса: вывод на аутсорсинг сервисных служб, избавление от непрофильных активов (таких как проектные институты), унификацию оборудования с приоритетом продукции, произведённой на территории России, цифровизацию бизнеса в части создания электронных паспортов, интегрированного управления энергоэффективностью.

«Инвестиционный процесс рассчитан на долгосрочную перспективу и учитывает все возможные варианты развития событий на рынке, в том числе выход России из сделки ОПЕК+. В случае наступления этого события параметры программы могут быть скорректированы. Но это не будет «пожаром», а пройдёт по заранее продуманному и согласованному сценарию.

С ростом числа электромобилей в мире приоритет от производства топлива будет сдвигаться к производству продуктов нефтехимии, то есть НПЗ будут терять маржинальность, а нефтехимические производства, наоборот, наращивать.

Процесс небыстрый, но и сроки строительства нового завода с нуля — минимум 5-6 лет. Поэтому очевидно, что решение идти в нефтегазохимию, выбранное ПАО «ЛУКОЙЛ» — стратегически правильное», — пояснил Канищев.

Олег Богданов, ведущий аналитик инвестиционной компании QBF: «Для ЛУКОЙЛа очевидную привлекательность имеют шельфовые зоны, однако большинство из них сейчас недоступно компании — основная часть перспективных участков арктической территории уже разрабатываются «Роснефтью» и «Газпромом». Вполне вероятно, что часть инвестиций компании Вагита Алекперова будет направлена на освоение каспийских месторождений.

Если говорить о сделке ОПЕК+ и перспективах развития ЛУКОЙЛа, то я не думаю, что межгосударственное соглашение сильно ограничивает инвестиционные возможности российской нефтяной компании. Летом прошлого года Вагит Алекперов заявил, что соглашение стран-нефтеэкспортёров целесообразно сохранить навсегда, меняться могут лишь объёмы регулирования добычи», — пояснил аналитик.

«Преимущество установленных договорённостей состоит в том, что они позволили ликвидировать спекуляции на рынке сырой нефти.

Для ЛУКОЙЛа, в том числе для его инвестиционной активности, очень важен стабильный уровень цен на нефть.

Благодаря сделке ОПЕК+ стоимость чёрного золота удерживалась на достаточно высоком уровне, образовался даже коридор от $50 до $70 за баррель. Отказ от ограничения объёмов нефтедобычи, с моей точки зрения, будет оказывать на бизнес ЛУКОЙЛа негативное влияние. Аннулирование сделки ОПЕК+ способно привести к падению цен на нефть ниже уровня $40 за баррель. Столь резкое уменьшение стоимости сырья затруднит выполнение озвученной Вагитом Алекперовым программы инвестиций в российские проекты», — резюмировал Богданов.

Николай Проценко

США грозят расследованием

Американский Альянс производителей энергоносителей намерен расследовать возможный демпинг в сфере торговли нефтью со стороны Саудовской Аравии, России и других сырьевых держав в ущерб конкурентам в США, сообщил член исполнительного совета организации Гарольд Хамм. По его словам, ближневосточное королевство и Кремль действуют как одна команда, хотят насытить рынок углеводородами и ударить по Вашингтону. «Этому не бывать. Мы предпримем конкретные действия против них и проведем расследование на предмет демпинга со стороны этих двух стран и ряда других государств», — приводит слова Хамма телеканал Fox Business.

Накануне Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива. Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией заявили о скидках покупателям своей нефти. Ирак готов снизить апрельские цены на сырье на $5 за баррель при поставках в Азию, а Кувейт пообещал дисконт в $6. Кроме того, Багдад в апреле намеревается увеличить поставки нефти.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company, в свою очередь, сообщила о намерении нарастить добычу сырья в следующем месяце, что также окажет давление на его стоимость.

Из барреля выжимают остатки

Текст: Сергей Тихонов

Котировки барреля может окончательно обвалить решение Кувейта, Ирака и ОАЭ дать скидку на нефть покупателям на фоне объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса. А это нанесет удар по всей мировой экономике.

Глава минэнерго Александр Новак ранее заявлял, что в результате сделки ОПЕК+ Россия смогла накопить значительные резервы, которые помогут ей пережить текущую волатильность нефтяных цен. По словам министра, стоимость добычи нефти в России одна из самых дешевых в мире, что позволяет отечественному "черному золоту" оставаться конкурентоспособной на мировых рынках.

Кувейт и Ирак предоставили покупателям скидки для продукции, которую они будут отгружать в апреле, то ОАЭ дали скидку на нефть, уже отгруженную в феврале. Кроме того, Ирак, ОАЭ и Нигерия также вслед за Саудовской Аравией объявили и о наращивании производства в апреле.

Ценовые войны не выгодны всем сторонам. "Котировки могут пробить отметку 30 долларов за баррель, и опустится ниже, но ненадолго", - считает доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. По его мнению, долгое пребывание нефтяных цен на минимальных уровнях негативно отразится на всех игроках нефтяного рынка. Себестоимость нефти на сланцевых проектах в США начинается от 35 долларов за баррель, а бюджеты стран ОПЕК сильно зависят от нефтяных цен. Эксперт считает, что объективная цена на нефть - 40-45 долларов за баррель, но рынок сможет прийти к ней лишь во второй половине 2020 года.

Котировки нефти пока удерживаются выше 30 долларов, но продолжают снижение, начавшееся сразу после заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи до 13 млн баррелей в сутки и ускорившееся после объявления ВОЗ о пандемии. Неожиданную поддержку цены на нефть получили от США, где, по данным местного минэнерго, увеличились запасы "черного золота", но добыча снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки. Такой спад производства в другое время способен был дать толчок к росту цен, но сейчас лишь притормозил снижение.

Информационная опасность для нефти по-прежнему исходит от коронавируса. Фьючерсы на нефть Brent резко снижаются на фоне сообщений о том, что США запретили поездки из Европы после объявления вспышки коронавируса пандемией, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Котировки Brent в четверг днем потеряли около 6% к ценам закрытия предыдущего дня и колебались около 33 долларов за баррель. По мнению эксперта, дальнейшая перспектива остается неопределенной, но краткосрочные риски смещены в сторону снижения.

"Восстановление рынка будет долгим, поскольку ограничительные меры, оказывающие влияние на мировую торговлю товарами и услугами по мере роста числа заболевших, будут усиливаться", - считает профессор НИУ "Высшая школа экономики", партнер GKEM Analytica Евгений Гавриленков. По его мнению, падение рынков всегда бывает быстрым, а восстановление - медленным. Он отметил, что все прошлые годы мировая экономика функционировала в крайне искаженной макроэкономической среде - аномально низких процентных ставках. Это поддерживало экономический рост, но в значительной мере он был "искусственным", считает аналитик.

Все по-честному: чего ждать от цен на бензин в ближайшее время

Александр Лесных. Нефтяные котировки обрушились, и возникает резонный вопрос: что будет с ценами на бензин. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, на автозаправках мало что изменится. РИА Новости выясняло, почему не стоит надеяться на то, что из-за обвала рынков топливо в России подешевеет.

Рынок отреагировал

Срыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи вызвал самый сильный шок на сырьевом рынке с 1991 года, когда США вторглись в Ирак. Уже во вторник, 10 марта, фьючерсный контракт на черное золото эталонной марки Brent торговался на уровне 37,7 доллара за баррель — на 30% дешевле, чем в начале месяца.

Ждать быстрого восстановления котировок не приходится. В Bank of America и вовсе не исключают 20 долларов за баррель. Одна из главных причин — намерение Саудовской Аравии (ключевого члена ОПЕК) увеличить добычу на миллион баррелей в сутки и снизить цену на шесть-десять долларов. Это усилит разрыв между спросом и предложением на мировом рынке.

Вроде бы должны упасть цены и на автозаправках, но не все так просто. Дело в том, что большинство поставщиков бензина в России — это вертикально интегрированные компании — и добывающие, и перерабатывающие, и транспортирующие, и продающие.

Это значит, что они платят все акцизы и налоги, которые составляют львиную долю в конечной стоимости топлива. А сырье — это не больше 4-5%. Так что биржевые колебания практически не влияют на цену бензина и дизеля.

Зато и подорожание нефти на мировых рынках мало что меняет на автозаправках. Единственное, что может привести к серьезным скачкам цен на бензин, — дефицит топлива на внутреннем рынке. И чтобы избежать этого, еще в середине 2018-го правительство создало специальный демпферный механизм.

Нефтяникам полагаются компенсации из бюджета за недополученную прибыль, если экспортные цены на топливо выше внутрироссийских. Об этом в начале недели напомнил министр энергетики России Александр Новак, отметив, что демпфер позволяет "сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения".

С тем, что бензин не подешевеет, согласен и замминистра финансов Алексей Сазанов. Но и резкого роста можно не опасаться.

Дешевле не будет

Сейчас розничные цены на топливо стабильны и отстают от инфляции. Не подействовал даже февральский взлет оптовых котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Там за месяц, по подсчетам РИА Новости, тонна АИ-92 подорожала на 6,3% (до 47 969 рублей), АИ-95 — на 3,2% (до 49 843), а межсезонный "дизель" — на 1,8% (до 45 596). В то же время, по данным Росстата, на АЗС 92-й бензин прибавил всего 0,09%, 95-й — 0,07%, а "дизель" и вовсе подешевел на 0,06%. И это притом что средний рост потребительских цен в феврале — 2,3%.

На бирже 10 марта цена 92-го бензина снизилась до 44 237 рублей за тонну (на 6,7% с начала месяца), 95-го — до 45 664 (8%), "дизеля" — до 44 377 (2,7%).

Демпферный механизм предусматривает компенсации нефтяникам, только если экспортные цены выше внутрироссийских. В противном случае уже сами нефтяники должны отдать часть сверхприбыли в бюджет. Сумма рассчитывается как разница между экспортным тарифом (минус пошлина и транспортные издержки) и условной ценой на внутреннем рынке, которую в этом году установили на уровне 53,6 тысячи рублей за тонну бензина.

В Европе всего за несколько дней тонна премиального бензина в опте подешевела с 468 до 355 долларов. Если такая динамика сохранится, отечественным нефтяникам придется платить в госбюджет. По подсчетам экспертов, в сумме — 30 миллиардов рублей.

В последующие весенние месяцы отчисления могут еще увеличиться, ведь начнется дачный сезон. Спрос на топливо повысится, а значит, подрастут либо объемы торгов, либо биржевые цены на бензин и "дизель". Но ценники на АЗС в любом случае не обгонят инфляцию.

Эксперт: у США появилась новая мотивация для давления на Венесуэлу

Вашингтон ввел санкции против еще одной "дочки" "Роснефти", объяснив это поставками венесуэльской нефти на внешние рынки в обход введенных ограничений. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал свой взгляд на ситуацию.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение ввести санкции против TNK Trading International S.A. (швейцарской структуры "Роснефти") связано с желанием Вашингтона оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть", для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию", – написал Помпео в Twitter.

По версии Белого дома, "дочка" "Роснефти" осуществляет поставки венесуэльской нефти на внешние рынки в обход ранее введенных ограничений.

По утверждению Помпео, TNK Trading взяла на себя торговлю с Венесуэлой, которую вела ранее другая дочерняя структура "Роснефти", Rosneft Trading, попавшая под американские санкции 18 февраля.

Минфин США установил срок до 20 мая для сворачивания бизнеса по Венесуэле с дочерними структурами "Роснефти". После этой даты за сотрудничество с этими компаниями могут последовать американские санкции.

В российской компании ранее назвали санкции незаконными и необоснованными.

В эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал действия США.

"Для США важно убирать других игроков с рынка для того, чтобы американские компании могли быть на плаву: чтобы цена (на нефть) подросла, и они оставались рентабельными. Политическую мотивацию американцы имели и раньше – задушить экономически Венесуэлу. А сейчас у них появляется новая мотивация ужесточать санкции, поскольку уход венесуэльской нефти стал бы дополнительным вкладом в поддержание уровня цен на мировом рынке", – сказал Игорь Юшков.

Нефтяные котировки обвалились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ 6 марта не достигли договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия выступала за сохранение существующих условий, а Саудовская Аравия хотела дополнительно уменьшить добычу сырья. Теперь с 1 апреля обязательства по ограничению нефтедобычи официально прекратятся для всех стран-участниц соглашения в рамках ОПЕК+.

Вслед за Саудовской Аравией Ирак и Кувейт уже снизили цену на нефть на апрель.

Путин не планирует контакты с партнерами по ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не планирует контакты со странами-партнерами по ОПЕК+, позиция Кремля не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в четверг Песков сообщил журналистам, что контактов президента России с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по нефти не планируется, но при необходимости они могут быть оперативно организованы. В пятницу в ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос, не изменилась ли позиция Кремля по этому вопросу.

"Нет, никаких изменений нет", - сказал Песков.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

Техкомитета ОПЕК+ не будет

Технический комитет ОПЕК+ не соберется 18 марта, как было заявлено ранее, даже в режиме вебинара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций. «Не будет JTC», — сказал источник.

Приглашения ОПЕК разослала 11 марта, заседание должно было пройти по видеосвязи из-за угрозы распространения коронавируса.

Однако накануне источники Bloomberg сообщили, что Саудовская Аравия не будет участвовать в заседании. Более того, созывать в начале лета новый саммит альянса ОПЕК+ не имеет смысла, считает глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман. «Я не вижу повода для созыва встреч в мае–июне, чтобы только продемонстрировать наш неуспех в принятии необходимых мер для противодействия этому кризису и нужных действий», — сказал министр днем ранее.

При этом Saudi Aramco, ранее объявившая о готовности увеличить добычу до 12 млн б/с, теперь предлагает европейским потребителям объемы нефти в три раза больше, чем раньше и по цене $25 за баррель. Демпинговать начали также ОАЭ, Кувейт и Ирак.

6 марта участники сделки ОПЕК+ не договорились о дальнейших ограничениях по добыче нефти. Понедельник, 9 марта, стал днем рекордного падения не только нефтяного, но и фондовых рынков. Позже Россия и Казахстан заявили о необходимости проведения технических консультаций, поскольку хартия сотрудничества ОПЕК+ продолжает работать.

Теперь же и встреча, о которой объявлено прямо после заседаний в Вене 6 марта, отменена.

Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж, пишет газета «Коммерсант». Решение принято на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая угрожает бюджетам стран-производителей и подрывает рыночную стоимость котирующихся энергетических компаний, отмечает Bloomberg. Saudi Aramco снизила цены на свою нефть и заявила, что в апреле на рынок поставит на четверть больше нефти.

Ирак снизил официальную цену продажи своей нефти Basrah Light для покупателей в Азии на $5 за баррель в апреле. Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на $6. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей так же, как Саудовская Аравия. ОАЭ, единственный крупный производитель, который все еще устанавливает цены задним числом, снизил стоимость своих четырех сортов для февральских продаж на $1,63 за баррель с января.

Иракская государственная компания по сбыту нефти SOMO планирует увеличить экспорт в апреле, сообщил источник, который попросил не называть его имени, поскольку эта информация не является публичной. Согласно прайс-листу, Кувейт установил апрельскую экспортную цену на нефть OSP для азиатских покупателей с дисконтом в $4,65 за баррель к региональному стандарту.

Торги на российском рынке в среду, 11 марта, начались с восстановления стоимости рублевых активов. После обвала, произошедшего во вторник, коррекция на рынке не исключалась аналитиками, тем более что перед началом торгов нефть прибавляла в цене. По данным Reuters, в 8:30 мск стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent находилась на уровне $38,5 за баррель, что на 2% выше значений закрытия предыдущего дня.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн б/с, а с 1 апреля никаких обязательств по сокращению добычи нефти у стран нет, напоминает «Коммерсант».

Алексей Коренев: Никто не хочет дешевой нефтиМнение