Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Суббота, 13 июля, станет самым загруженным днем сезона для Международного аэропорта Дубая. Сегодня из главной воздушной гавани эмирата вылетят 286 тысяч человек, а за все выходные, с 12 по 14 июля, терминал обслужит 840 тысяч пассажиров.

Ранее Дубайский международный аэропорт объявил об ограничениях на вход в терминал, которые будут действовать в дни пиковой нагрузки. В период до 17 июля 2024 года в здание аэропорта будут пускать только пассажиров с билетами.

В связи с этим администрация аэропорта обратилась ко всем пассажирам с просьбой прощаться с семьей и близкими дома, чтобы не создавать дополнительный ажиотаже в терминале. Более того, подъезд к Терминалам 1 и 3 будет разрешен только общественному транспорту и автобусам-шаттлам.

В указанный период главная воздушная гавань Дубая обслужит 3,3 млн пассажиров, почти миллион вылетят из эмирата на летние каникулы. В среднем, аэропорт будет обслуживать около 274 000 путешественников ежедневно в пиковый период.

Пассажирам авиакомпании Flydubai рекомендуется прибывать в терминал как минимум за 4 часа до вылета, остальных авиакомпаний – как минимум за 4 часа. Для поездок в аэропорт следует использовать метро, поскольку на дорогах также ожидаются заторы.

В числе прочих рекомендаций путешественникам значатся следующие:

Ознакомьтесь с нормами провоза и правилами упаковки багажа, проверьте правила авиакомпании заранее.

Экономьте время на досмотре: переложите металлические предметы — часы, украшения, мобильный телефон, монеты, ремень — в ручную кладь и следуйте инструкциям по провозу жидкостей, аэрозолей и гелей.

Семьи с детьми в возрасте от 12 лет могут воспользоваться «умными» турникетами.

Не забудьте переложить в ручную кладь зарядные устройства и батарейки.

Виктор Васильев: Запад пытается оттянуть Армению от союзников

Запад пытается продвигать в странах Центральной Азии нарратив, что им не нужна Организация договора о коллективной безопасности, а Армению – оттянуть от этой организации, заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. О перспективах расширения ОДКБ, о диалоге с новыми властями Афганистана и о важных решениях, принятых на последних совещаниях, Васильев рассказал в интервью РИА Новости.

— В мае и июне в Алма-Ате состоялись заседания совета министров обороны и министров иностранных дел ОДКБ, а также заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ? Каковы итоги этих встреч?

— Министр обороны России Андрей Рэмович Белоусов и секретарь Совета Безопасности России Сергей Кужугетович Шойгу в своих контактах с коллегами – они были как в закрытом формате, так и на пленарных заседаниях – основной упор делали на укреплении системы коллективной безопасности. В первую очередь – ее военной составляющей, а также в области борьбы с терроризмом, наркотиками, нелегальной миграцией, предотвращении стихийных бедствий. Кроме того, сейчас на передний план выходит еще один острый вопрос – информационная безопасность.

Что касается встречи министров иностранных дел, то здесь главный акцент был сделан на политическом взаимодействии. Сергей Викторович Лавров также подробно информировал коллег о состоявшихся накануне его визита в Алма-Ату встречах президента Российской Федерации в КНДР и во Вьетнаме, что было воспринято коллегами с большим интересом. Кроме того, он привлек внимание министров к важности построения новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, о чем заявил Владимир Владимирович Путин в выступлении 14 июня на расширенной коллегии МИД.

Действительно, нынешняя система безопасности в Европе, – а, скорее, уже система отсутствия безопасности в Европе, – которая сложилась из-за действий западных непартнеров, требует новых подходов, нового видения к построению этой архитектуры. Инициатива, с которой выступил президент РФ, и которую развил в своих контактах с партнерами министр иностранных дел, в том числе нацелена на то, чтобы посмотреть, как мы можем выстроить новую архитектуру безопасности на евразийском пространстве, в том числе с участием государств и членов ОДКБ.

Уверен, что диалог на эту же тему будет продолжен и в более широком формате с участием государств и других региональных организаций, поскольку вопросы безопасности касаются стран, простирающихся как в Европе и Азии, так и в странах Ближнего и Среднего Востока, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что касается решений, принятых в ходе заседаний уставных органов ОДКБ, то они также носили весьма конкретный характер. Были приняты решения по развитию миротворческого потенциала, рекомендации по обучению соответствующих контингентов, план совместных учений и подготовки коллективных сил ОДКБ и ряд других документов.

На встрече министров иностранных дел были приняты совместные заявления по взаимодействию в сфере информационной безопасности, по мирному использованию космического пространства, по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 80-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков.

Все эти заявления и решения были поддержаны всеми нашими партнерами, за исключением Армении. Ее представители уже не первый раз не участвуют в заседаниях ОДКБ, но, тем не менее, армянская сторона не возражает против принятия согласованных шагов и действий другими странами-участницами. В целом же атмосфера всех заседаний была действительно конструктивной и плодотворной. Было условлено, что очередная встреча пройдет в Астане в ноябре.

— Можно ли сказать по итогам этих встреч, в каких регионах члены ОДКБ видят наиболее острую и потенциально опасную для себя обстановку?

— Когда мы говорим о безопасности и о роли ОДКБ, мы говорим о "зоне ответственности" организации. А зона ответственности – это внешний периметр, подчеркну, международно признанных границ государств-членов ОДКБ. Границы наши обширные – от Европы до Дальнего Востока. И, конечно, если пройтись по периметру этих границ, то мы видим, что ситуация там весьма разная.

Если брать Российскую Федерацию и Белоруссию, то, естественно, наибольшую угрозу для нас представляет вооруженный конфликт с объединенным Западом на территории Украины. Ситуации на Украине было уделено достаточно времени в ходе заседаний в узком составе. Руководители наших министерств и ведомств подробно информировали коллег о ситуации в зоне специальной военной операции. В частности, привлекли внимание к наращиванию военной техники и вооружений, поставкам со стороны стран НАТО и других непартнеров, использованию этого оружия как в зоне СВО, так уже и за ее пределами, то есть вглубь территории Российской Федерации.

Сложная ситуация складывается и в Кавказском регионе, где мы также видим неприкрытые попытки стран Запада раскачать ситуацию. Они стремятся не просто вбить клин, но и фактически оттянуть Армению от ее союзников. Естественно, все коллеги это отчетливо осознают. Мы видим на примере других ситуаций, в том же Закавказье, в той же Грузии, к чему это все приводит. Естественно, у нас не может не вызывать тревоги и опасений действия внешних игроков и руководства в Ереване, которые дестабилизируют ситуацию не только внутри самой Армении, но могут обострить ситуацию и за ее пределами.

Что касается Центральной Азии, то здесь главный вызов – угроза терроризма, экстремизма и национализма, которые истекают из этого региона. Коллеги достаточно откровенно обсудили в узком составе те проблемы, с которыми мы сталкиваемся как внутри государств-членов ОДКБ, так и за их пределами.

В рамках ОДКБ, под эгидой Комитета секретарей Советов безопасности действуют координационные советы по борьбе с террористической, нарко- и другими угрозами, в рамках которых ведется предметная работа, проводятся совместные операции. В частности, ведется список террористических организаций и лиц, причастных к террористическим организациям, который обновляется на регулярной основе, что позволяет предотвращать готовящиеся акты. Если вы видите по сводкам прессы, что ФСБ предотвратила террористический акт, то это стало в том числе результатом взаимодействия сил безопасности государств-членов ОДКБ. Диалог ведется на постоянной основе, он может быть не так афишируем, с одной стороны, к сожалению, а с другой стороны, такова специфика работы. Но главное — результат есть.

Один из главных вызовов – это ситуация в Афганистане, где располагаются значительные неподконтрольные официальным властям Кабула группировки, в том числе террористической направленности. Некоторые из этих группировок появились не случайно, так как были вытеснены или "завезены" из Ближнего Востока, в частности из приграничного региона между Сирией и Турцией. Понятно, что это не просто группировки и не просто беженцы. Это люди, прошедшие боевую подготовку, имеющие налаженное финансирование. Естественно, купирование соответствующих угроз является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ.

Возвращаясь к политическому сотрудничеству, то мы отмечаем, как сейчас налаживается тесное взаимодействие между ОДКБ в частности с ШОС. Естественно, ситуация на Дальнем Востоке тоже не может не вызывать беспокойства. Мы видим наращивание сил НАТО в регионе, попытки создания новых альянсов и блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это также представляет угрозу не только для РФ, но и для всех государств-членов ОДКБ.

— Страны Запада пытаются вмешиваться в положение дел в зоне ответственности в ОДКБ? В том же Афганистане есть сейчас какой-то западный фактор, или они полностью оттуда ушли?

— Афганистан не является зоной ответственности ОДКБ, но граница с этим государством — зона пристального внимания. Кроме того, заявлять о том, что западники полностью оттуда ушли, нельзя. Улетающие самолеты, за которые хватались остававшиеся в аэропорту люди, создали неприятную картинку, которую на Западе хотели побыстрее забыть. Но, образно говоря, не все самолеты улетели и не все агенты разъехались. Поэтому, естественно, каналы влияния остались, они задействуются. Еще раз отмечу, в стране находятся группы террористической направленности. Они носят различные наименования, имеют различный конфессиональный и национальный составы. Понятно, что любая организация требует финансирования. И это финансирование идет не из воздуха. Оно осуществляется целенаправленно и вполне с конкретными целями. Мы это не только видим, но и предпринимаем ответные меры, в том числе через диалог с действующими властями в Афганистане.

Но, наверное, если говорить о западном вмешательстве, да и прямом участии, то для нас, разумеется, более актуальна ситуация на Украине. Все разговоры с их стороны о мирном процессе, о мирных переговорах на следующий же день забываются на фоне объявлений о новых поставках вооружений, о новых суммах, которые выделяются на военную помощь и тому подобное. Безусловно, ситуация на Кавказе – и не только в Армении, в сопредельных странах. Эти попытки видны, очевидны. В том числе применительно к соседнему Ирану. Естественно, в случае дестабилизации ситуации на Кавказе, это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ.

— Совет министров иностранных дел ОДКБ в июне согласовал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о программе укрепления таджикско-афганской границы. Означает ли это, что работа над программой близка к завершению? Когда она может быть утверждена? Можете ли вы назвать предполагаемые сроки начала укрепления границы Таджикистана и Афганистана?

— Вопрос об укреплении границы Таджикистана с Афганистаном возник не сегодня. Первое решение было принято еще в 2013 году на сессии Совета коллективной безопасности в Сочи. С тех пор в его развитие уже предпринимались конкретные шаги на этом направлении, в первую очередь, по линии оборонных ведомств.

Что касается проекта нынешней Целевой межгосударственной программы, то он был рассмотрен и одобрен в ходе прошедших в Алма-Ате заседаний СМИД, СМО и КССБ ОДКБ. После чего он будет передан на подпись президентов. Имеется ввиду, что мы не будем ждать следующей сессии Совета Коллективной Безопасности, которая запланирована на ноябрь текущего года. Я надеюсь, в самые ближайшие сроки она будет утверждена президентами.

Программа состоит из трех этапов. В первоначальном своем варианте она рассчитана на 5 лет. В рамках первого этапа предполагается ее конкретизировать. С одной стороны, таджикская сторона должна выйти с предложениями по укреплению конкретных участков границы. С другой стороны, государства, которые будут участвовать в реализации этой программы, должны определиться с материальными и другими средствами, которые могли бы быть выделены для обеспечения охраны государственной границы Таджикистана. Рассчитываем, что этот этап займет около года.

Потом предусмотрены второй и третий этапы – в рамках пятилетнего периода, когда будут приняты конкретные меры по обустройству границы. Каждый из этих этапов, о которых я говорил, может быть скорректирован. То есть программа – не что-то, вырубленное в камне, она подлежит возможным изменениям и доработке.

— Какова будет стоимость этой программы?

— Пока речь идет только о проекте программы. Поэтому о какой сумме в конце концов пойдет речь, пока говорить рано. Но мы понимаем, по каким параметрам надо укреплять таджико-афганскую границу. Это, действительно, не дешево, учитывая протяженность границы, плюс многие точки находятся на высокогорье в трудно доступной местности.

— Все члены ОДКБ готовы участвовать в финансировании этой программы или в поставках техники по программе?

— Безусловно, решение было поддержано всеми государствами ОДКБ. Как я уже сказал, Армения сейчас занимает особую позицию. То есть она не возражает против принятия этой программы, но она и не подписала ее, поэтому на данном этапе не участвует в реализации.

Каждая страна, в зависимости от тех потребностей и возможностей будет определяться, чем она может помочь. Кто-то может помочь специалистами, кто-то обучением или техникой.

Отмечу, что межгосударственная программа обеспечения охраны таджикско-афганской границы – важный элемент, но не единственный. Мы продолжаем, в том числе и в рамках ОДКБ, поставки вооружения и военной техники в Таджикистан. Часть этой техники и вооружений используется для обеспечения охраны границы. Кроме того, в этом году запланирован ряд военных учений, в частности, коллективных сил оперативного реагирования центрально-азиатского региона, которые запланированы на осень этого года. Все эти мероприятия уже сегодня свидетельствуют о том, что члены ОДКБ уделяют пристальное внимание обеспечению безопасности на таджикско-афганской границе.

При этом подчеркну, что мы не должны ставить целью строить какую-то стену между государствами-членами ОДКБ и Афганистаном. Нужен диалог, к чему, собственно говоря, российская сторона и другие наши партнеры стремятся. Поэтому не случайно мы ведем активный диалог с действующими властями Афганистана с тем, чтобы предотвратить и недопустить обострения ситуации на границе. Этот диалог уже дает результаты с точки зрения борьбы с теми незаконными формированиями, которые находятся на территории Афганистана.

По тому же наркотрафику мы видим качественные изменения. Если раньше наркотики производились преимущественно на территории Афганистана, то сейчас Афганистан скорее становится транзитной зоной для провоза опиатов и других наркосредств на территорию государств ОДКБ, в том числе и в Россию.

— Возможна ли совместная борьба ОДКБ и властей Афганистана с этими неподконтрольными группировками?

— Надеюсь, что настанет момент, когда мы будем бороться совместными усилиями. Но надо быть реалистами: мы прекрасно понимаем отчасти религиозный, отчасти национальный характер этих группировок. Я уже говорил о финансировании их деятельности. Диалог достаточно чувствительный, но он ведется.

У каждого государства с Кабулом есть свои каналы взаимодействия. Российская сторона взаимодействует по двухсторонней линии с Кабулом, с действующими властями. Но, как известно, движение "Талибан"* в свое время было признано террористическим в Российской Федерации. Сейчас само движение претерпело существенные изменения. Действующая правовая база, включая резолюции Совета Безопасности ООН, позволяет осуществлять политические контакты с этим движением. Но, естественно, для того, чтобы вести уже полноценный диалог, для того чтобы устанавливать формальные связи, конечно, нам необходимо и в правовом поле принять соответствующие решения.

— Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявлял, что не исключает расширения организации. Ведется ли диалог с какими-либо странами об этом и с какими?

— К сожалению, не совсем правильно были интерпретированы слова генерального секретаря относительно расширения ОДКБ.

Устав ОДКБ, статья 16, предполагает возможность принятия новых членов, если они разделяют цели и принципы этой Организации. Поэтому сам принцип не подвергается сомнению. Однако каких-либо переговоров на этот счет не ведется.

Я бы сказал, если говорить о "расширении", то речь идет о расширении взаимодействия ОДКБ с отдельными государствами, организациями и объединениями. Например, подписан меморандум о взаимодействии между ШОС и ОДКБ. Есть много программ, которые осуществляются в рамках ШОС, – они во многом перекликаются с деятельностью ОДКБ. Так, в рамках ШОС действует региональная антитеррористическая структура, которая активно взаимодействует с соответствующим профильным Координационным советом ОДКБ. Учитывая, что Белоруссия недавно вступила в ШОС, то, за исключением Армении, все государства ОДКБ теперь являются и государствами-членами ШОС.

На территории Таджикистана планируется проведение в этом году антинаркотических учений, будет создан антинаркотический центр. Я уверен, что этот антинаркотический центр будет работать как в интересах ОДКБ так и ШОС.

Когда ОДКБ проводит свои мероприятия, будь то военные учения или специальные операции, мы всегда приглашаем наблюдателей. И зачастую, когда речь идет о борьбе с незаконной миграцией или опять же о борьбе с наркотиками, в этих операциях принимают участие до 50 государств в качестве наблюдателей или участников.

Есть меморандум о взаимодействии между ОДКБ и ООН, который в том числе подразумевает развитие взаимодействия в сфере миротворчества. Мы долгое время вели переговоры относительно возможности задействования миротворческих сил ОДКБ в различных миротворческих операциях по линии ООН. В силу ряда обстоятельств мы хорошо продвинулись в юридической основе, но в практической пока определенный ступор. Но вот совсем недавно миротворческие силы Казахстана были развернуты на Голанских высотах в качестве миротворческого контингента под флагом ООН. Эти миротворческие силы Казахстана проходили подготовку в рамках совместных учений государств-членов ОДКБ.

То есть вопрос расширения ОДКБ идет через установление партнерских отношений, взаимодействия, сотрудничества с организациями.

Я уже говорил о том, что президент Российской Федерации выступил с инициативой о создании архитектуры евразийской безопасности. Реализация данной инициативы подразумевает не только взаимодействие внутри ОДКБ, а также взаимодействие с другими международными организациями, в том числе СНГ, ШОС, со странами Персидского залива, АСЕАН.

Причем мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других. К сожалению, те предложения, которые неоднократно звучали от нас, не нашли встречного желания. Видим, что происходит в Европе, тот же конфликт на Украине. До этого была война в бывшей Югославии, в Сербии. Мы видим, что НАТО из зоны Североатлантической перетекает теперь уже и в зону Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, 3 июня в Астане проходило заседание Координационного совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, принята программа действий. Речь идет о том, чтобы Парламентская ассамблея ОДКБ играла более активную роль в подготовке юридической основы нашего взаимодействия. Потому что есть целый блок вопросов, которые требуют своего юридического регулирования.

Кроме того, взаимодействие наших парламентариев необходимо и на информационной площадке. Мы видим, что западные страны активно используют информационные ресурсы для продвижения своей повестки дня. К сожалению, это приносит свои негативные плоды. Здесь опять же требуется солидная юридическая база, надежная юридическая основа с тем, чтобы предотвращать проникновение западных информационных средств. Речь идет и о конкретных финансовых потоках, которые используются правительственными структурами государств-членов НАТО, в первую очередь США, для финансирования оппозиционно настроенных лиц на территории наших стран, а также использование каналов юридических и физических лиц для финансирования по сути антиправительственной и антигосударственной линии в государствах членов ОДКБ. Поэтому можно только приветствовать активизацию парламентского измерения ОДКБ.

— Мы знаем, что в некоторых странах-членах ОДКБ активно работают западные НКО и СМИ. Пытаются ли они продвигать нарратив, что ОДКБ этим республикам не нужен?

— Безусловно, этот нарратив продвигается с задействованием всех каналов. Я уже говорил о том, что ОДКБ предлагала НАТО открытый диалог по поводу того, чтобы вместе решать вопросы безопасности на евразийском пространстве. Но этот диалог был отвергнут, потому что со стороны НАТО и, в первую очередь, США, все понимали, что ОДКБ как структура, которая консолидирует государства на пространстве бывшего СССР, тем более в такой чувствительной сфере, как безопасность, весьма и весьма важна. И признавать само существование ОДКБ как организации для западников невыгодно.

Сейчас мы видим, что финансовый поток на деятельность неправительственных, некоммерческих организаций, как на территории России, Белоруссии, так и на территории стран Центральной Азии не истекает, а наоборот нарастает.

— Насколько реальна перспектива того, что миротворческий контингент ОДКБ примет участие в операции под эгидой ООН?

— Я уже отмечал, что между ОДКБ и департаментом операций по поддержанию мира секретариата ООН подписан меморандум о взаимодействии. Поэтому если такая потребность будет, то вся юридическая основа готова.

Но дело еще в том, что в миротворчестве ООН есть определенные критерии, правила, принципы. Например, позиция принимающей стороны. То есть принимающая сторона должна дать свое согласие на размещение миротворческого контингента. Кроме того, Россия как постоянный член Совета Безопасности в силу политических договоренностей не может принимать участие в миротворческих миссиях ООН на Ближнем Востоке. Кстати, это касается и военнослужащих США, Великобритании и Франции. Хотя мы видим их "немиротворцев" в регионе на постоянной основе.

Но важен и другой аспект – миротворческие силы ОДКБ создавались не только для миротворчества под эгидой ООН. Они создавались в том числе для возможного проведения миротворческих операций на территории государств-членов по решению СКБ ОДКБ. Ярким примером явилась операция в январе 2022 года в Казахстане, в результате чего удалось предотвратить государственный переворот в республике.

— Президент Лукашенко и другие представители Белоруссии говорят о тревожной ситуации на белорусско-украинской границе, что Украина накапливает там силы. Обсуждается ли эта тема на уровне ОДКБ?

— Президент Александр Лукашенко недавно выступал в связи с Днем Республики Беларусь и в связи с 80-й годовщиной освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Он еще раз подтвердил, что Республика Беларусь настроена на мирный путь развития, на мирное существование со всеми соседями. Но, говоря об этом, он также весьма жестко предостерег от возможных провокаций в том числе на украинско-белорусской границе. Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам. В рамках ОДКБ работает Объединенный штаб, там действует центр кризисного реагирования, который в режиме реального времени следит за развитием ситуации. Поэтому это вопрос к коллегам из Объединенного штаба. Но, еще раз подчеркну, что со стороны Республики Беларусь мы видим стремление к миру, а не к конфликту и к войне.

— Как известно, Армения заморозила свое участие в ОДКБ, в том числе не направляет свою долю финансирования в бюджет Организации. Обсуждается ли, как ее доля должна быть распределена между другими участниками организации?

— Если брать бюджет нынешнего, 2024 года, то это вопрос согласован. На заседаниях Постоянного совета и в рамках заседаний трех уставных органов ОДКБ в Алма-Ате уже приняты рекомендации по корректировке бюджета Организации на этот год. После чего они были вынесены на подписание руководителями наших стран в рабочем порядке.

Ситуация действительно нестандартная, учитывая заявления армянской стороны не выплачивать свой взнос в этом году. У Организации есть определенные финансовые резервы, которые были накоплены ранее. Они позволили скорректировать бюджет. Причем это не приведет к резкому его сокращению.

И еще важный момент – это не повлечет пересмотра шкалы взноса. То есть государства-члены, включая Россию, не будут платить больше, чем они должны были платить.

Ну а что касается самого принципа выплаты взносов, то в данном случае мы не являемся новаторами: это принцип деятельности международных организаций, что начисленные взносы государство-член обязано вносить. Мы надеемся, что армянская сторона все-таки пересмотрит свое отношение к участию в ОДКБ, и как государство, ответственный член международного сообщества, выполнит свои обязательства в отношении бюджета ОДКБ на текущий год.

Что касается предстоящего периода – 2025 года, – то это предмет дальнейших обсуждений.

— Если не секрет, Армения какую долю бюджета организации формировала?

— Это не секрет. Бюджет организации в установленной пропорции распределен между всеми государствами-членами. То есть 50% взносов выплачивает Российская Федерация. Остальные 50% распределены между другими пятью государствами-членами. Соответственно, каждый (кроме России) платит по 10% от бюджета, в том числе и Республика Армения.

— А на следующий год пока неизвестно, будут ли они платить?

— Это уже политическое решение. Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно будут подсчитаны все статьи. 10% от этой суммы будут начислены Армении. Будет она платить или не будет, это уже политическая воля руководства страны.

* Организация находится под санкциями ООН за терроризм.

Начались ж/д поставки коксующегося угля Кузбасса в Индию по МТК «Север – Юг»

Впервые из Кемеровской области в Индию по сухопутному Международному транспортному коридору «Север – Юг» (МТК «Север – Юг») со станции Западно-Сибирской магистрали были отправлены два состава с кузбасским углем в полувагонах.

Составы проследовали по восточной ветке через Казахстан и Туркменистан до Иранского порта Бендер-Аббас, откуда далее уголь отправлен морем через Персидский залив. Срок доставки до конечного получателя в Индии составит не более 30 дней, при этом транзитное время более предсказумо, чем при морской перевозке из порта Новороссийск, в котором суда могут простаивать на рейде до 5–7 дней из-за перегруженности направления и регулярных штормов в Черном море.

Как рассказал заместитель начальника Западно-Сибирского ТЦФТО (по транспортному обслуживанию) Кенан АБАСОВ, в этом году отмечается повышение интереса грузоотправителей Западной Сибири к МТК «Север-Юг». Восточный маршрут – это коридор для расширения торговли в первую очередь между Индией и Россией. Снижение транзитного времени и себестоимости перевозок по Восточному маршруту будет способствовать в перспективе увеличению объёмов перевозок каменного угля.

Западно-Сибирская железная дорога граничит с Республикой Казахстан на юге, что уменьшает транзитное время перевозок по Восточному маршруту коридора и повышает интерес со стороны грузоотправителей региона.

– Общий объем отправленного по МТК «Север-Юг» груза по итогам 6месяцев ожидается на уровне 208тыс.тонн, с 20% приростом к первому полугодию прошлого года, –отметил Кенан АБАСОВ.– Коридор интересен преимущественно отправителям каменного угля, зерновых грузов и продуктов их перемола, нефтепродуктов и химикатов, грузов в контейнерах и черных металлов.

Напомним, что международный транспортный коридор «Север – Юг» обеспечивает экспортно-импортные перевозки России в сообщении с Ираном, Индией, странами Персидского залива и Южной Азии.

ОАО «РЖД» для упрощения доступа к перевозкам по МТК «Север – Юг» предлагает сервис по доставке грузов, включающий в себя:

• оформление перевозочных документов (вт.ч. оформление коносамента);

• предоставление вагонов;

• погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, выгрузка, перегруз, перевалка);

• отправление в составе контейнерного поезда;

• оплата железнодорожного тарифа по территории РФ;

• экспедирование по территориям иностранных государств;

• морской фрахт и др.

По вопросам организации перевозок грузов по МТК «Север-Юг» обращайтесь в Центр продажи услуг ОАО «РЖД» по телефону 8(3812)44-24-44 или по электронной почтеsales-omsk@wsr.rzd.ru.

Группа ОМК опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2023 год

Промышленная группа ОМК представила итоги работы в области устойчивого развития за 2023 год. В отчете содержатся сведения о вкладе в реализацию национальных проектов России и в достижение Целей устойчивого развития ООН. Документ подготовили в соответствии с международными стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards).

«ОМК реализует комплексные, масштабные проекты в регионах присутствия, направленные на повышение качества жизни и благополучия наших сотрудников, их близких и всех жителей. Мы системно развиваем инфраструктуру, заботимся о здоровье работников предприятий и их семей, регулярно повышаем зарплаты и расширяем социальный пакет. Реализуем экологические программы. Мы возродили молодежные советы на заводах группы ОМК, развиваем наставничество, постоянно повышаем качество условий труда. Социальный годовой отчет, который мы подготовили, позволит узнать в подробностях о работе ОМК в области устойчивого развития в 2023 году», - прокомментировала президент промышленной группы ОМКНаталья Еремина.

В годовом отчете рассказывается, что в 2023 году в ОМК разработали и приняли политику «Устойчивое развитие и позитивные изменения» и социальную политику. В будущем компания планирует создать доступный для всех сотрудников курс по устойчивому развитию, а также продолжить развивать программу по внедрению инклюзии.

ОМК увеличила объем средств, которые вложила в 2023 году в решение социальных вопросов. Общий объем спонсорской и благотворительной помощи составил более 1,6 млрд руб.

В 2023 году ОМК объявила, что вложит в развитие инфраструктуры городского округа Выкса Нижегородской области около 30 млрд рублей в ближайшие годы. К 2030 году для сотрудников завода в Выксе планируется построить 5 тыс. квартир. Чтобы улучшить качество ЖКХ города, ОМК профинансировала разработку в Выксе проекта по строительству системы единого водозабора, блочно-модульных котельных, реконструкции и строительства дорог. В рамках развития инфраструктуры уже завершилась подготовка проектной документации современного клинико-диагностического центра «Медси», его планируется построить в Выксе в рамках ГЧП правительством региона в 2027 г. По ОМС и ДМС здесь будут обслуживать около 170 тыс. жителей Выксы и трех соседних районов.

Также при поддержке ОМК в Чусовом открыли образовательно-производственный кластер «Металлургия» на базе Чусовского индустриального техникума, лабораторию автомоделирования в детском технопарке и благоустроили городской парк «Ермак».

Комплекс мероприятий по заботе о здоровье и безопасности сотрудников на рабочем месте позволил в отчетном году на 10% снизить число случаев производственного травматизма (показатель LTIFR) по группе ОМК.

Компания масштабировала грантовый конкурс «ОМК Партнерство»: участие принимали социально ориентированные НКО и волонтеры 44 из 45 городов присутствия компании. ОМК продолжила объединение усилий с крупными региональными НКО. Программа по развитию соцпредпринимательства «Начни свое дело» также расширила географию.

Компания поддержала открытие Центра социализации для глухих и слабослышащих в Белгороде.

Группа ОМК и «Больше, чем путешествие» подписали соглашение о сотрудничестве и развитии туризма в Нижегородской области. А благовещенский завод ОМК включили в национальный онлайн-путеводитель по промышленному туризму России.

Благодаря проекту фонда «ОМК-Участие» по трудоустройству «Выкса. Работа есть» люди с инвалидностью получили работу, а проект «Выкса. Доступ есть» помог вовлечь инвалидов в культурную жизнь города.

Приоритетами группы ОМК в области охраны окружающей среды остаются эффективное использование всех ресурсов и снижение негативного воздействия на природу. За 2023 год ОМК увеличила долю повторного использования и переработки отходов выше 90% и на 29% снизила долю потребляемой воды. Компания также выстраивает и совершенствует систему управления потреблением энергии и энергоэффективностью. Результатами этой работы стало снижение на 1,2% доли валовых выбросов парниковых газов. На 3,1% снизился интегральный показатель по трем основным видам воздействия на окружающую среду.

В статистической части отчета обозначено, что число сотрудников ОМК в 2023 году достигло более 36 тысяч человек. Средний возраст – 42,3 года. В прошлом году на работу приняли 1 606 молодых специалистов после окончания учебных заведений.

Три принципа, пять домов «Шанхайского духа»

На этой неделе Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, дала прием, посвященный профессиональному празднику СМИ. Официальная часть приема была посвящена визиту председателя Си Цзиньпина в Казахстан и прошедшему в Астане Саммиту ШОС.

Подводя итоги этих событий, она подчеркнула, что встречи, подписанные документы главами двух наших государств продемонстрировали глубокую дружбу между ними, продолжение укрепления политического доверия, активное продвижение прагматичного сотрудничества, укрепление связей между народами.

«Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и основным направлением его экспорта. В ходе визита стороны договорились об удвоении двустороннего товарооборота в ближайшем будущем, о дальнейшем углублении сотрудничества в различных областях. Главы государств приняли участие в церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Китай-Европа, который придаст новый импульс высококачественному строительству «Один пояс и один путь» между Китаем и Казахстаном», -- отмела Цзян Вэй.

Она также высоко оценила год председательства Казахстана в ШОС. «На саммите были приняты «Астанинская декларация», Инициатива по построению справедливого и гармоничного мира на основе солидарности между странами, Заявление о принципах добрососедства, взаимного доверия и партнерства, а также 26 итоговых документов, охватывающих широкий спектр.

Генконсул напомнила, что во время саммита Председатель Си Цзиньпин призвал в условиях новых вызовов и изменений ШОС придерживаться трех принципов: «перед лицом реальных угроз мышления времен холодной войны следует защищать линию безопасности; перед реальными рисками «высоких стен и узких дворов» необходимо защищать права на развитие; перед реальными вызовами вмешательства и раскола следует укреплять силы единства. Он также отметил, что страны-участницы должны прочно укрепить осознание сообщества единой судьбы, поддерживать друг друга и стремиться к созданию «пяти общих домов»: дома единства и взаимного доверия; дома мира и спокойствия; дома процветания и развития; дома добрососедства и дружбы; дома справедливости и правосудия».

Будучи членами-учредителями, Китай и Казахстан поддерживают тесные связи и сотрудничество в рамках ШОС и играют важную роль в содействии развитию организации и сотрудничества в различных областях, напомнила госпожа Цзян Вэй.

«Спустя семь лет Китай вновь принял эстафету страны-председателя. Мы готовы продолжать совместно с Казахстаном вносить совместный вклад, укреплять единство и сотрудничество между государствами-членами организации, а также вместе с другими странами и международными организациями, разделяющими «Шанхайский дух», двигаться вперед. Мы будем способствовать новому этапу строительства сообщества единой судьбы ШОС, чтобы она стала конструктивной силой в поддержании мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире», -- заявила Цзян Вэй.

Генконсул ответила на вопросы журналистов. В частности, говоря о возможностях совместного развития транспортной логистики и промышленности, она напомнила о некоторых результатах:

«За первые пять месяцев этого года объем торговли между нашими странами достиг 17,62 млрд долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и дальнейшее развитие обещает быть успешным. В транспортно-логистической сфере, Китай и Казахстан активно развивают строительство третьей трансграничной железной дороги и углубляют сотрудничество по ТМТМ. По состоянию на 30 апреля этого года через погранпереходы Хоргос и Алашанькоу в Синьцзяне прошло более 5000 поездов Китай-Европа. Эти «железные караваны» играют всё более важную роль в обеспечении стабильности цепочек поставок и производственных цепочек вдоль Шелкового пути и во всем мире. Мы уверены, что недавно запущенное прямое движение грузов по ТМТМ Китай-Европа придаст новый импульс формированию многоуровневой и многоаспектной взаимосвязанности», сказала Цзян Вэй.

Госпожа Цзян Вэй также отметила перспективы сотрудничества двух стран в области научно-технических инноваций, напомнив об открытии совместной лаборатории дистанционного зондирования и применения, созданная Китайским институтом экологии и географии Синьцзяна и КазНУ имени аль-Фараби, что обеспечивает научно-техническую поддержку для строительства зеленого Шелкового пути и регионального устойчивого развития. Показательно и партнерство с Сучжоуской компанией JiMu Robotics, которая способствует развитию интеллектуального сельского хозяйства, и работа подкомитета по инновационному сотрудничеству в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Китаем и Казахстаном.

Интерес вызвали и вопросы о ходе Года туризма Казахстана в Китае. Госпожа Цзян Вэй привела такие данные:

«Представитель МИД Казахстана сообщил, что с 10 ноября прошлого года по конец марта т.г. количество китайских туристов, посетивших Казахстан, составило 126 тысяч человек, оно выросло более чем в 10 раз. Согласно статистике китайской стороны, с марта этого года количество бронирований авиабилетов в Казахстан увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все больше китайских туристов выбирают Казахстан для спонтанных поездок. Астана и Алматы стали самыми популярными местами для китайских туристов, а такие города, как Шымкент, Туркестан и Актау, также посещают всё больше и больше китайцев»Цзян Вэй.

Госпожа Цзян Вэй особо подчеркнула, что в Китае с радостью приветствуют казахстанских друзей.

Значение визита Си Цзиньпина в Казахстан: интервью с Послом КНР в РК

В эксклюзивном интервью для DKnews.kz Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо поделился деталями успешного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и его участием в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Посол рассказал о ключевых результатах визита, его значении для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в рамках ШОС.

Со 2 по 4 июля Председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Господин Посол, можете ли вы рассказать об основных деталях визита Председателя Си Цзиньпина? Какие результаты принес визит? Каково его значение?

По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Председатель Си Цзиньпин 2-4 июля успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

В ходе визита Председатель Си Цзиньпин и Президент К.К. Токаев несколько раз провели длительные переговоры, обсудив двусторонние отношения. Главы государств обменялись углубленными взглядами на сотрудничество в ключевых областях, а также на международную и региональную ситуацию, достигли широкого консенсуса и совместно подписали Совместное заявление между КНР и РК, которое наметило новый план вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. В присутствии глав двух государств подписаны межправительственные и межведомственные документы по сотрудничеству в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других приоритетных областях, что разработала новые планы для высококачественного совместного строительства «Одного пояса и одного пути» и всестороннего сотрудничества между двумя сторонами, также послужит новым толчком для высококачественного развития китайско-казахстанских отношений.

Во время визита в Казахстан, Председатель Си Цзиньпин также принял участие в саммите ШОС в Астане, где обменялся с лидерами стран-участниц углубленными мнениями по сотрудничеству в различных областях и текущим важнейшим международным и региональным вопросам в условиях новой ситуации, а также принял решения по дальнейшему развитию ШОС. Председатель Си призвал страны работать вместе, чтобы построить более тесное сообщество единой судьбы человечества.

Этот визит является пятым визитом Председателя Си Цзиньпина в Казахстан и знаменует собой вторую встречу глав двух государств за девять месяцев. Казахстан стал единственной страной, которую Глава КНР посетил дважды после эпидемии COVID-19. Все это в полной мере отражает высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений. Этот визит Председателя Си Цзиньпина - это поездка дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Он имеет большое значение для сохранения и укрепления традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном и открытия блестящих перспектив для сотрудничества между ними. Этот визит имел полный успех и принес плодотворные результаты, который не только придал мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений, региональной стабильности и процветанию, но также привнес больше стабильности, уверенности и позитивной энергии в нынешний неспокойный мир.

Положено начало нового «золотого тридцатилетия» китайско-казахстанских отношений. Вступая в новое «золотое тридцатилетие», наши отношения сталкиваются с новыми возможностями развития и вызовами. Находясь на новой исторической отправной точке, Китай готов работать с Казахстаном, поэтому визит Председателя Си Цзиньпина можно расценивать как возможность углубить политическое взаимное доверие, способствовать качественному развитию «Одного пояса и одного пути», совместно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и совместное построение сообщества единой судьбы Китая и Казахстана, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью.

Визит Председателя Си Цзиньпина имел насыщенную программу, дружественную атмосферу, многочисленные важные моменты и плодотворные результаты. Он вписал новую главу в добрососедскую дружбу между Китаем и Казахстаном и эффективно способствовал развитию вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана. Среди них особенно впечатляют следующие моменты.

Во-первых, этот визит в полной мере демонстрирует глубокую дружбу между двумя народами. Этот визит является неким путем продолжения традиционной дружбы, укрепления взаимного доверия и развития связей между людьми двух стран. Председателя Си Цзиньпина встретили тепло и приветственно, куда бы он ни направлялся. Казахстанские дети тепло встречали его в аэропорту и исполнили китайскую песню «Ода Родине». По пути люди размахивали национальными флагами двух стран, приветствуя друг друга. Эти теплые жесты гостеприимства мгновенно тронули сердца людей. Они в полной мере отразили дружбу между двумя народами, их уверенность и надежду на развитие добрососедских и дружественных отношений между двумя странами.

Во-вторых, этот визит в полной мере демонстрирует тесную дружбу и высокое доверие между главами Китая и Казахстана. Президент К.К. Токаев глубоко уважает Председателя Си и считает его самым высоким гостем, принимая его с высочайшей учтивостью и стандартами. Президент К.К. Токаев специально приехал в аэропорт, чтобы поприветствовать его, несмотря на свой плотный график. Он тщательно организовал торжественную церемонию встречи в аэропорту, провел торжественную церемонию встречи В резиденции Акорда и поужинал с Председателем Си Цзиньпином в приятной и теплой обстановке. Многие моменты общения глав двух государств были впечатляющими, полностью отражающими их хорошие рабочие отношения и глубокую личную дружбу.

В-третьих, этот визит в полной мере отражает особенность и высокий уровень китайско-казахстанских отношений. С момента установления дипломатических отношений 32 года назад, китайско-казахстанские отношения продолжают стремительно развиваться, сотрудничество в различных областях олицетворяет жизненную силу, достигая самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита главы двух государств разработали план развития китайско-казахстанских отношений в новую эпоху в стратегической и долгосрочной перспективе и подписали Совместное заявление между КНР и РК. Соответствующие ведомства обеих сторон подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве, что придало мощный импульс строительству сообщества единой судьбы Китая и Казахстана, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью.

В-четвертых, этот визит еще раз показывает, что Китай и Казахстан имеют сильное стремление к сотрудничеству и перспективы развития двусторонних отношений многообещающие. Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями по китайско-казахстанским отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли широкого консенсуса. Обе стороны подписали документы о сотрудничестве, охватывающие такие ключевые области, как экономика и торговля, взаимосвязь, энергетика, сельское хозяйство, наука и технологии, а также гуманитарные науки и т.д. Они будут продолжать использовать потенциал сотрудничества в смежных областях и продолжать создавать лучшие перспективы для сотрудничества в различных областях. Визит председателя Си Цзиньпина вызвал большое общественное внимание. Средства массовой информации, аналитические центры, ученые, эксперты и т.д. высоко оценили китайско-казахстанские отношения. Народы обеих стран с оптимизмом смотрят на то, что взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Казахстаном на высоком уровне принесет еще больше пользы.

В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения и сотрудничество в различных областях продолжали получать новое развитие. В ходе визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан лидеры обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений. Господин Посол, как вы оцениваете нынешние китайско-казахстанские отношения? Рассматривая этот визит как возможность, в каких областях двум странам следует укреплять сотрудничество в будущем?

Китай и Казахстан – добрые соседи, верные друзья, хорошие партнеры и братья, связанные горами и реками и имеющие общую судьбу. Еще в период древнего Великого Шелкового пути народы Китая и Казахстана обменивались знаниями и учились друг у друга, внося важный вклад в укрепление великого духа мирного сотрудничества, открытости и толерантности, взаимоизучения и взаимопознания, взаимовыгоды и обшего выигрыша. В течение 32 лет с момента установления дипломатических отношений взаимодействие между двумя странами выдержало испытание перипетиями на международной арене, и достигло беспрецедентной высоты, было налажено вечное всестороннее стратегическое партнерство, став примером добрососедства, дружбы, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов между соседними странами.

В ходе визита Председатель Си Цзиньпин и Президент Токаев провели углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, наметив курс и выработав стратегические договоренности по развитию китайско-казахстанских отношений в новом «золотом тридцатилетии» и сотрудничество в различных сферах, что является важной вехой в истории отношений между двумя странами.

На следующем этапе обе стороны должны сосредоточиться на сотрудничестве в следующих направлениях:

Во-первых, укрепить стратегическую коммуникацию. Продолжать использовать ведущую стратегическую роль дипломатии глав государств, чтобы направлять и ориентировать развитие китайско-казахстанских отношений. Эффективно использовать механизмы сотрудничества, такие как Китайско-Казахстанский межправительственный комитет по сотрудничеству, для активизации обменов между двумя сторонами на всех уровнях, укрепления стратегического взаимодействия, усиления координации политики, а также планирования и развертывания развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях.

Во-вторых, твердо поддерживать друг друга. Мы должны твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся национального суверенитета, безопасности, развития и других основных интересов, уважать независимый выбор и пути развития друг друга, соответствующих их национальным условиям, занимать четкую позицию против внешнего вмешательства и совместно продвигать региональную безопасность, стабильность, развитие и процветание.

В-третьих, заложить прочную основу для сотрудничества. Продолжать совместно качественно строить «Один пояс и один путь», расширять сотрудничество в сфере энергетики, полезных ископаемых, сельского хозяйства и других областях, способствовать строительству грузовых поездов Китай-Европа и Транскаспийского международного транспортного коридора, а также активно создавать новые точки сотрудничество в современном сельском хозяйстве, больших данных, искусственном интеллекте и других областях.

В-четвертых, укреплять дружбу между людьми. Мы должны использовать потенциал межличностного и культурного обмена, эффективно использовать местные механизмы сотрудничества, способствовать всестороннему развитию сотрудничества в области образования, науки и техники, культуры, средств массовой информации, молодежной и других областях, продолжать успешно проводить Год туризма Казахстана в Китае и заложить прочную основу общественного мнения для развития двусторонних добрососедских и дружественных отношений.

В-пятых, углублять международное сотрудничество. Добросовестно реализовывать Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, продвигать общие ценности всего человечества, укреплять тесное сотрудничество в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азия, формата «Китай – Центральная Азия» и других многосторонних механизмов, а также продвигать более справедливую глобальную систему управления, внести «вклад Китая и Казахстана» в разумное направление развитие.

Казахстан является местом, где впервые была озвучена инициатива «Один пояс и один путь», и имеет незаменимую и важную позицию в ее качественном совместном строительстве. Господин Посол, какое влияние этот визит окажет на развитие китайско-казахстанского сотрудничества в таких практических областях, как экономика, торговля, производственные мощности и связи?

Высококачественное совместное строительство «Одного пояса и одного пути» является важным вопросом китайско-казахстанского сотрудничества. В ходе государственного визита Председателя Си Цзиньпина главы двух государств обменялись углубленными мнениями по вопросам развития стратегического сотрудничества между Китаем и Казахстаном и дальнейшего содействия высококачественному строительству «Одного пояса и одного пути». Достигнув нового важного консенсуса о сотрудничестве, обе стороны подписали большое количество документов о сотрудничестве, охватывающих области экономики и торговли, транспорта, новой энергетики, сельского хозяйства, финансов, образования, науки и техники, культуры, СМИ и других областей, определили новые планы и договоренности на следующий этап сотрудничества между двумя сторонами и указали на новое направление развития.

Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива «Один пояс и один путь» и занимает уникальную и незаменимо важную позицию в качественном ее строительстве. Сотрудничество между Китаем и Казахстаном в совместном строительстве «Одного пояса и одного пути» изначально имеет прочную основу и достигло плодотворных результатов, задав модель и ориентир для сотрудничества в глобальном масштабе. В настоящее время обе стороны построили 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов, 2 трансграничные железные магистрали и 1 международный центр приграничного сотрудничества, тем самым осуществив всестороннюю, глубокую интеграцию взаимосвязи. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. С января по май этого года объем торговли между двумя странами увеличился на 18% в годовом исчислении, продолжая сохранять хорошую динамику роста. Такие проекты как, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, Акмолинский проект ветровой электроэнергетики, Алматинская электрическая станция, Северо-Казахстанский областной сельскохозяйственный парк привнесли устойчивый поток энергии в практическое сотрудничество между двумя сторонами и создали больше рабочих мест и возможностей для предпринимательства для местных жителей двух стран. По данным на 30 апреля, в текущем году количество грузовых поездов, прошедших через порты Синьцзяна и Казахстана – Хоргос и Алашанькоу – превысило 5 000, став «стальным караваном верблюдов», обеспечивающей стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок во всем мире.

В качестве следующего шага Китай и Казахстан воспользуются этим визитом как возможностью добросовестно реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, продолжат высококачественное совместное строительство «Одного пояса и одного пути», а также продолжат содействовать двустороннему сотрудничеству в таких практических областях, как экономика, торговля, производственный потенциал и связь, чтобы постоянно достигать новых прорывов и приносить больше пользы народам двух стран.

Во-первых, усилить стыковку политики. Мы должны продолжать углубление интеграции инициативы «Один пояс и один путь»» и экономической политики «Нового Казахстана», содействовать эффективной и прагматичной работе китайско-казахстанского межправительственного комитета по сотрудничеству и механизмов сотрудничества в различных областях между двумя сторонами, чтобы обеспечить надежные институциональные гарантии двустороннего сотрудничества.

Во-вторых, закрепить преимущества сотрудничества в традиционных сферах. Продолжать использовать потенциал сотрудничества источников энергии между двумя сторонами в таких областях, как энергетика, полезные ископаемые, инфраструктура, транспорт и.т.д., и выступать за «зеленое лидерство» и расширение технологических возможностей, помогать оживлять сотрудничество в традиционных выгодных областях и постоянно улучшать качество и эффективность.

В-третьих, открыть точки роста сотрудничества в новых сферах. Содействовать упрощению процедур торговли, информатизации и разведке, совместно развивать новые точки роста для сотрудничества в ключевых полезных ископаемых, новой энергетике, технологических инновациях, аэрокосмической отрасли, цифровой экономике и других областях, а также выводить практическое сотрудничество двух сторон на новый уровень.

В-четвертых, создать хорошие условия для практического сотрудничества. Поддерживать концепцию сотрудничества, ориентированного на людей, придерживаться принципов инклюзивного развития и взаимной выгоды с целью осуществления общего развития, способствовать построению открытой мировой экономики, выступать против односторонних санкций и протекционизма, а также активно создавать хорошие условия для двустороннего практического сотрудничества. Обе стороны должны также поддерживать сотрудничество университетов и развитие «Мастерской Лу Баня» в Казахстане, а также оказывать поддержку кадровых ресурсов для двустороннего экономического, торгового и промышленного сотрудничества.

В ходе визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан обе стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в области межличностного и культурного обмена. Господин Посол, как вы оцениваете обмены и сотрудничество между Китаем и Казахстаном в этой области? Каковы основные моменты? Каким образом две страны будут дальше укреплять связь между людьми?

Связь между людьми является источником жизненной силы для развития межгосударственных отношений. В ходе визита Председателя Си Цзиньпина две страны добились плодотворных результатов сотрудничества в гуманитарной сфере. Подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере образования, науки и технологий, культуры, средств массовой информации, местного сотрудничества и других областях, а также успешно открыты культурные центры двух стран и казахстанский филиал Пекинского университета языка. Китай принял решение открыть вторую «Мастерскую Лу Баня» в Казахстане и провести «Год туризма Китая» в Казахстане в следующем году. Обе стороны будут расширять сотрудничество в средствах массовой информации, аналитических центрах, кино, телевидении и других областях, поощрять большее количество провинций и городов к установлению крепких связей, чтобы создать благоприятное общественное мнение.

Сотрудничество между людьми с культурной точки зрения является важной частью китайско-казахстанских отношений, а также новой точкой роста в дружбе между народами двух стран. В последние годы Китай и Казахстан стали ближе друг к другу и установили новую модель межличностного и культурного обмена с хорошо налаженными механизмами и активным участием различных субъектов, постоянно придавая новый импульс развитию вечного всестороннего стратегического партнерства китайско-казахстанских отношений. Обмены между людьми и сотрудничество между двумя сторонами в основном характеризуются следующим:

Во-первых, это широкий спектр областей таких как образование, наука и техника, культура, туризм, молодежь, археология и многие другие области где были подписаны ряд прагматичных и высоко оперативных соглашений о сотрудничестве; во-вторых, обе страны создали 26 пар городов-побратимов, Китай создал 5 Институтов Конфуция в Казахстане, вторая «Мастерская Лу Баня» скоро откроется в Казахстане, а год туризма пройдет в обеих странах; в-третьих, молодежная группа активно участвует в мероприятиях и стала главной силой, постоянно привнося новую жизненную силу в культурное сотрудничество между двумя сторонами.

Однако сегодня международная ситуация сложная. Некоторые страны стремятся к гегемонии и власти, создают небольшие кружки и занимаются подавлением и вмешательством во внутренние дела государств. В международном сообществе звучат бесконечные слухи, такие как «теория превосходства цивилизаций» и «теория столкновения цивилизаций». В связи с этим Китай и Казахстан должны укреплять сотрудничество и работать вместе, чтобы противостоять различным рискам и вызовам. На следующем этапе мы готовы сотрудничать с казахстанской стороной для реализации консенсуса глав двух государств, продолжать углублять обмены и сотрудничество в области молодежи, СМИ, университетов, спорта, кино и телевидения, музеев и взаимодействие между регионами, а также превратить «Один пояс и один путь» в мост и связующее звено, чтобы заложить более прочную общественную основу для развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. С другой стороны, мы должны углублять международное сотрудничество, активно продвигать общие ценности всего человечества, активно реализовывать инициативу глобальной цивилизации, занять четкую позицию против «теории столкновения цивилизаций», «теории превосходства цивилизаций» и идеологической конфронтации, а также выступать за обмены, диалог, сотрудничество и взаимное обучение между различными цивилизациями. Что будет способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении.

В ходе визита в Казахстан Председатель Си Цзиньпин также принял участие в саммите ШОС в Астане. Господин Посол, как вы оцениваете этот саммит в Астане? Какую роль должна играть ШОС в текущих международных и региональных делах? Как Китаю и Казахстану следует углублять сотрудничество в рамках ШОС?

В ходе Астанинского саммита ШОС Председатель Си Цзиньпин и лидеры государств-членов приняли участие в ряде мероприятий, обменялись углубленными мнениями о текущей международной и региональной ситуации, содействии развитию ШОС и сотрудничеству в различных областях, а также подписали и опубликовали «Астанинскую декларация» ШОС и стали свидетелями подписания ряда итоговых документов ШОС в области экономики, торговли, межличностных и культурных обменов, а также совместной работы по определению курса на построение сообщества единой судьбы ШОС. Перед саммитом Беларусь официально стала членом ШОС, а «семья ШОС» вновь расширилась, продемонстрировав сильную жизнеспособность и блестящие перспективы развития ШОС. Саммит ШОС в Астане увенчался полным успехом и принес плодотворные результаты. Это не только лучшее подтверждение прагматичной и эффективной работы поочередного председательства Казахстана, но и неизбежный результат продвижения странами ШОС «Шанхайского духа» единства и сотрудничества, а также обеспечивает основу для нынешних перемен. Он привнес больше стабильности и позитивной энергии в неспокойный мир и сыграл образцовую роль в содействии построению нового типа международных отношений.

За 23 года с момента основания Шанхайская организация сотрудничества стала региональной организацией сотрудничества с самой большой территорией, самым большим населением в мире и огромным потенциалом развития, а также барьером для обеспечения безопасности, мостом сотрудничества, узами дружбы и силой конструктивности.

В настоящее время невиданные за столетие изменения происходят все более быстрыми темпами, мир вступил в новый период неустойчивости и трансформации, а страны сталкиваются с бесконечными проблемами. На этом сложном и неспокойном международном фоне значение и роль ШОС становятся все более заметными, а ожидания стран региона и международного сообщества в отношении ШОС еще более возрастают. ШОС должна и впредь придерживаться «Шанхайского духа», характеризующегося "взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, консультациями, уважением к многообразию цивилизаций, стремлением к совместному развитию", еще больше укреплять свое внутреннее единство, формировать консенсус по сотрудничеству, продвигать общие ценности всего человечества, придерживаться сотрудничества без закрытости, взаимной выгоды и беспроигрышного сотрудничества без игр с нулевой суммой, противостоять гегемонии и силовой политике, решительно отстаивать национальные интересы ШОС. Мы будем решительно отстаивать национальные интересы государств - член ШОС, региональную безопасность, стабильность, развитие и процветание, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества.

Будучи важными членами-основателями ШОС, Китай и Казахстан поддерживают тесное сотрудничество в рамках ШОС и совместно вносят важный вклад в установление, развитие и углубление сотрудничества в различных областях ШОС. За время своего пребывания на посту ротационного председателя ШОС Казахстан активно выполнил свои обязанности, действовал прагматично и эффективно, добивался плодотворных результатов. Внес важный вклад в развитие ШОС и получил высокую оценку всех сторон. Китай поздравляет вас с этим!

После саммита в Астане Китай принял на себя поочередное председательство в ШОС. Китай придаст этому большое значение и добросовестно выполнит свои обязанности председательства. Китай вместе со всеми сторонами продолжит высоко держать знамя «Шанхайского духа», укреплять институциональное строительство организации, углублять сотрудничество в областях политики, безопасности, экономики, торговли и межличностных обменов, а также способствовать высокому качеству развития ШОС, способствовать построению более тесного сообщества ШОС с единой судьбой и вносить больший вклад в поддержание региональной безопасности и стабильности и содействовать развитию и процветанию государств-членов.

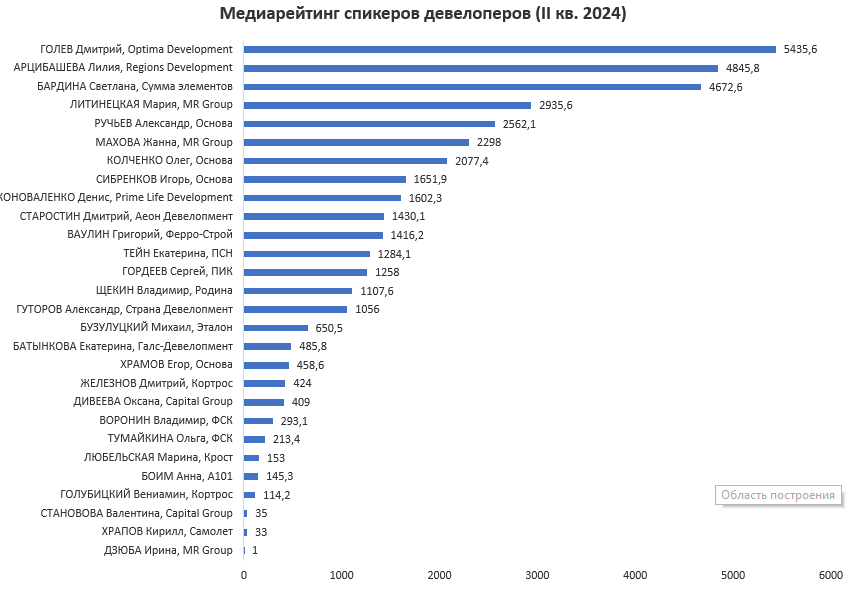

Девелоперы-лидеры по активности в медиа

«Строительная газета» совместно с «Медиалогией» (система аналитики социальных медиа и СМИ, лидирующая на рынке по количеству источников) подготовила традиционный ежеквартальный медиарейтинг персон девелоперских компаний за II квартал 2024 года. Рейтинг составляется по МедиаИндексу, который измеряет прежде всего качество контента. Лидерами стали коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева, директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

По результатам II квартала 2024 года лидером рейтинга спикеров девелоперских компаний, по данным «Медиалогии», второй раз подряд стал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, уже не первый год регулярно входящий в топ-3. Самой заметной новостью от Дмитрия Голева стало второе место премиального жилого квартала «Прайм Парк» по продажам в сегменте в I квартале.

Еще одной заметной новостью от коммерческого директора Optima Development стало признание «Прайм Парка» лучшим жилым проектом России. Квартал победил в номинации «Лучший проект многоквартирных и односемейных жилых зданий» Международного профессионального конкурса НООПРИЗ, опередив сотни конкурентов из России и зарубежных стран. Эксперты отметили «Прайм Парк» как лучший жилой проект РФ благодаря выразительной архитектуре, масштабным парковым пространствам, разнообразным планировкам, инновационным технологиям и выдающемуся уровню сервиса.

Также Дмитрий Голев активно участвовал в обсуждении запрета на проектирование микроквартир, уровня спроса на жилье в столице, повышения интереса москвичей к премиальным новостройкам, динамики цен на первичное жилье в мегаполисе, самых безопасных для аллергиков округов Москвы и столичных архитектурных доминант.

Второе место в рейтинге спикеров девелоперских компаний заняла его дебютант – коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева. Высокой позиции она достигла, прежде всего, за счет соцопросов покупателей квартир в премиальных жилых комплексах Dream Towers и «Преображенская площадь», которые стали полноценными исследованиями предпочтений клиентов премиум-класса. Самые высокие показатели МедиаИндекса были у опроса, посвященного приоритетам покупателей новостроек в Москве. Так, среди городских объектов, окружающих жилой комплекс, для клиентов на первое место по важности вышли парки – так считают 72% опрошенных. Еще один опрос компании Regions Development с высоким МедиаИндексом показал, что главными факторами выбора жилья для семей с детьми стали муниципальные детские сады и школы (92%).

Кроме того, Лилия Арцибашева рассказывала ведущим медиа о росте цен на новостройки, жилой недвижимости рядом с технопарками Москвы, темпах выхода на рынок новых проектов, перспективных для девелопмента речных и исторических локациях.

Топ-3 рейтинга спикеров девелоперских компаний замыкает директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина, второй раз подряд оказавшаяся в тройке лидеров. Самыми популярными новостями от Светланы Бардиной стали лидерство премиального небоскреба «Дом Дау» по продажам и объему предложению в ЦАО, создание архитекторами высотного комплекса концепции лобби с фонтаном и предметами искусства, внедрение в проекте гибких ипотечных программ без переплаты, формирование концепции архитектурного освещения сверхвысокого здания.

Также максимальный МедиаИндекс спикер набрала за счет экспертных мнений о небоскребах на первичном рынке столицы, запрещенных квартирах-студиях площадью до 28 кв. метров, развитии макролокации «Большой Сити», новостройках на пересечении Большой кольцевой линии метро и МЦД, нестандартных планировках в новостройках.

Четвертое место в медиарейтинге заняла генеральный директор MR Group Мария Литинецкая. Одновременно это первое место по упоминаемости глав девелоперских компаний. Высокой позиции спикер добилась, главным образом, за счет новостей о социальной и культурной повестке MR Group, а также о самых продаваемых проектах на рынке жилой недвижимости премиум-класса, среди которых несколько комплексов MR Group (JOIS, CITYZEN, Symphony 34, MOD, City Bay). В каждом проекте учтены высокие требования будущих резидентов, предусмотрены образовательные центры, рестораны, лаундж-зоны, фитнес-клубы со SPA и кофе-поинты.

Также высокая позиция Марии Литинецкая обусловлена экспертными мнениями о темпах выхода новых проектов на первичный рынок Москвы, перспективных для девелопмента исторических локациях, комплексном подходе к застройке территорий.

На пятой позиции рейтинга – председатель совета директоров и президент ГК «Основа» Александр Ручьев, который был представлен в информационном пространстве в первую очередь благодаря новостям об открытии новых термальных комплексов федеральной сети «Термолэнд». Особое внимание СМИ привлекла информация о возможной аренде компанией под термы площадей бывших магазинов IKEA в торговых центрах «Мега». Кроме того, Александр Ручьев комментировал в медиа возможность работы мигрантов по одному патенту в нескольких субъектах, подорожание металла в России, рост импорта стройматериалов из Беларуси и Ирана.

Согласно данным «Строительной газеты» и «Медиалогии», в первую десятку спикеров девелоперских компаний по МедиаИндексу также вошли директор по продукту компании MR Group Жанна Махова, акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко, коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков, управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко, управляющий партнер компании «Аеон Девелопмент» Дмитрий Старостин, управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

Столицы много не бывает: в Новой Москве растет спрос на жилье

1 июля Новой Москве исполнилось 12 лет. Именно в этот день в 2012 году административные границы российской столицы расширились за счет официального присоединения части Московской области. В результате площадь Москвы увеличилась примерно на 1 480 квадратных километров (в 2,4 раза), а у столичных застройщиков открылось новое огромное поле для работы.

Только за четыре месяца 2024 года рост продаж квартир в Новой Москве составил 66,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если за январь-апрель 2023 года здесь было продано 218 тыс. кв. м жилья, то в текущем году — уже 418 тыс. кв. м. Присоединенные территории уже перетянули на себя почти треть всех сделок в новостройках столицы. Аналитики маркетингового агентства AGM постарались разобраться в причинах такого роста и оценить его реальные перспективы.

Миллионы «квадратов» для рынка

Новая Москва активно застраивается. К концу текущего года, по прогнозу, общий объем ввода жилья здесь составит 31 млн кв. м, причем 11 млн кв. м — это результат работы местных застройщиков за последние четыре года.

С начала года на новых территориях уже введено в эксплуатацию почти 400 тыс. кв. м недвижимости, включая около 300 тыс. кв. м жилья, а всего в этом году в Новой Москве появится 2,1 млн кв. м жилой недвижимости.

По данным AGM, сейчас в Новой Москве работают 13 девелоперов. Они реализуют 42 проекта, из которых 40 находятся в Новомосковском административном округе (НАО). В этих жилых комплексах на данный момент не распродано 47,5 тыс. квартир (почти 50% из них будет сдано в ближайшие три года). В продаже находится 46 тыс. лотов жилья.

Лидерами по объему застройки на новых территориях являются ГК «Самолет» (в работе у компании 12 проектов на 19 тыс. лотов — это 40% предложения в Новой Москве на данный момент) и ГК «А101» (7 проектов на 14,4 тыс. лотов — 30% предложения). Доля каждого из остальных девелоперов не превышает 6% от совокупного объема нового строительства.

Продажи в Новой Москве идут бойко. По данным AGM, если в 2022 году здесь реализовали около 1 млн кв. м жилья (26,9 тыс. лотов), то в 2023-м — уже 1,54 млн кв. м (40,3 тыс. лотов). То есть за год продажи недвижимости на новых московских территориях выросли на 54%. А увеличение продаж квартир за 4 месяца этого года достигло 66,8%. Если в аналогичном периоде 2023 года было продано 218 тыс. кв. м жилья, то в 2024-м — уже 418 тыс. кв. м, подсчитали аналитики. Почти 95% сделок, по информации агентства, пришлось на квартиры класса «комфорт» и «эконом». Половина из них предлагалась покупателям с отделкой. По реализации жилья класса «комфорт» Новая Москва практически догнала столицу: если в Москве в 2023 году было продано 40,68 тыс. лотов жилья этого класса, то на новых территориях — 40,3 тыс. лотов.

Сейчас в предложении на территории Новой Москвы значится 46 тыс. лотов, из них 53% (25 тыс. лотов) — это однокомнатные квартиры и студии и 30% (15 тыс. лотов) — «двушки». На «трешки» приходится 15%, на четырехкомнатные — 2%. Спрос на небольшие лоты с минимальной стоимостью сохраняется.

По информации AGM, средняя цена жилья на новых территориях составила 255 тыс. рублей за «квадрат» при средней площади лота в 39 кв. м. Стандартный бюджет покупки жилья в Новой Москве на начало мая составлял 12 млн рублей. За прошлый год цены на недвижимость в агломерации выросли на 4%. Но, согласно данным сервиса подбора слов Wordstat, спрос на жилье на новых территориях остается высоким: если в декабре прошлого года было заключено 16,9 тыс. сделок, то в январе-феврале текущего спрос превышал 22 тыс. лотов.

Пять причин

Темп развития Новой Москвы увеличивается. Если в начале 2023 года на проекты в рамках новых территорий приходился 21% всех сделок в Москве, то сейчас — 28%. За последний год количество сделок с жильем в Новой Москве увеличилось на 54%, хотя в самой столице, согласно порталу ЦИАН, их число за тот же период сократилось на 4%. Спрос перетекает на новые территории. И у этого процесса есть минимум пять причин.

Во-первых, жилье на новых территориях более доступно для покупателей по цене. Многие семьи переезжают в агломерацию из столицы, чтобы за те же деньги приобрести более просторную квартиру, не потеряв статус москвича. Напомним, что по последним, ужесточившимся условиям ипотеки с господдержкой жители Москвы могут получить до 6 млн рублей в кредит с первоначальным взносом в 30%. В рамках этого бюджета в старых границах Москвы покупателям, по данным аналитического сервиса bnMAP.pro, сейчас доступно менее 2,5 тыс. лотов; преимущественно это небольшие студии (22-24 кв. м.) в районах за МКАД. А в Новой Москве за те же деньги можно позволить себе больше, выбрав из 7,2 тыс. доступных лотов не только студию, но и однокомнатную квартиру.

Вторая причина — активное развитие в районе социальной инфраструктуры. Да, пока ее строительство отстает от темпов возведения жилья, но местные власти обещают к 2035 году сбалансировать ситуацию, построив в Новой Москве почти 320 детсадов, 125 объектов здравоохранения и 170 школ. Это очень важно для пар в возрасте 25-35 лет (многие из которых уже имеют маленьких детей или как минимум планируют рождение первенца); именно такие пары заключают более 40% сделок по покупке жилья на новомосковских территориях.

Третья важная причина — развитие общественного транспорта. В частности, до конца текущего года здесь будут введено в строй 12 новых станций метро, и многие жители новостроек смогут буквально пешком ходить до подземки. Помимо метро, здесь планируется несколько маршрутов скоростного трамвая, а также создание сети дорог с развязками, в том числе крупными.

Четвертый важный фактор — хорошая экологическая обстановка. Действительно, до 70% площади отдельных поселений Новой Москвы занимают парки, сады и скверы. На новых территориях практически отсутствуют опасные промышленные производства. А самыми «неэкологичными» объектами агломерации сами местные жители называют шумный аэропорт Внуково и территорию законсервированного в 2007 году мусорного полигона в Саларьеве, который был крупнейшим в Европе, а сейчас рекультивирован. Для сравнения, в Москве, по данным агентства недвижимости NF Dom, только 8,5% всех квартир в новостройках находится рядом с зелеными зонами. Причем половина этого предложения относится к бизнес-классу со средней ценой сделки более 32 млн рублей. Пятая причина перетекания спроса в Новую Москву — формирование на новых территориях точек приложения труда. С момента основания здесь создано 200 тыс. рабочих мест (а с учетом ИЦ «Сколково» — 280 тыс.). Это в 3,3 раза превышает изначальный показатель. Причем к 2035 году количество вакансий на новых территориях должно вырасти до 1,1 млн. Все это значительно снизит «маятниковую миграцию» и нагрузку на район.

Районы активной застройки

Пока Новая Москва развивается неравномерно. В пятерку поселений — лидеров по объему строительства входят Филимонковское, Сосенское и Десеновское поселения, а также районы Московский и Мосрентген. В их границах ведется 28 из 42 текущих строек агломерации, где сосредоточено 82% нового предложения квартир.

Недавно в Мосгордуму был внесен законопроект об укрупнении муниципалитетов. В ближайшее время вместо поселений и городских округов на территории Новой Москвы будет образовано семь городских районов: Бекасово, Внуково, Вороново, Краснопахорский, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городской округ Троицк. Ожидается, что эта реформа обеспечит более равномерный экономический рост и развитие новых районов.

Справочно:

Новая Москва появилась в 2012 году. Площадь — 148 тыс. гектаров. Количество поселений — 14. Население — 750 тыс. человек. По данным AGM и администрации НАО, с 2012 года здесь построено 31 млн кв. м нового жилья. Средняя цена жилья — 237,6 тыс. рублей за «квадрат». Средняя площадь нового жилья — 39 кв. м. Средняя сумма сделки — 10 млн рублей. Инвестиции в развитие инфраструктуры района с 2012 года — 3 трлн рублей.

Авторы: Александр РУСИНОВ

Номер публикации: №26 12.07.2024

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ISSAM 2024 ПРОЙДЕТ В КРАСНОЯРСКЕ

Самое масштабное событие в Российской медицине, посвящённое Медицине «7П» и основам качественного долголетия мужчин и женщин, состоится 29 ноября – 01 декабря 2024 в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске.

Основная тема XVIII Международного конгресса ISSAM (International Society for the Study of the Aging Male) – ГОРМЕЗИС – подчеркивает важность понимания механизмов влияния стрессорных факторов на организм человека, изучения механизмов адаптации и их важности для сохранения здоровья. Понятия «гормезис», «стресс», «дистресс» широко распространены, но во многом различия между ними остаются недопонятыми, что приводит к ошибкам диагностики и лечения основных заболеваний современности. Основная цель восемнадцатого ISSAM – обобщить современные и передовые знания в области патогенеза неинфекционных заболеваний, характерных для современной популяции, с целью повышения эффективности их профилактики, диагностики и лечения.