Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Большой офшорный риф

Наконец стало известно, сколько прячут в офшорах налоговые «уклонисты»

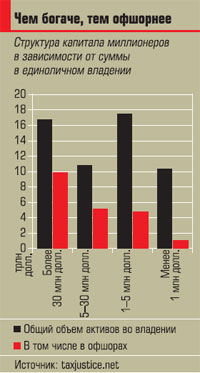

Международная организация по борьбе с бедностью и несправедливостью Oxfam обнародовала данные о сокрытых в офшорах средствах, объем которых по всему миру достигает 18,5 трлн долларов. Эта организация основывалась на исследовании швейцарского банка Credit Suisse. Оно выявило, что мировое богатство без учета недвижимости составляет примерно 94,7 трлн долларов. Доля средств, которые физлица держат в офшорах, исходя из данных Банка международных расчетов, Международного валютного фонда и квартальных отчетов структур, куда входят офшорные банки, — 19,5% от этой суммы. Как установила Oxfam, «уклонисты» ежегодно не доплачивают более 156 млрд долларов налогов путем вывода денег в офшоры.

Интересно, что более двух третей офшорного богатства (около 12 трлн долларов) сокрыто, по утверждению Oxfam, в налоговых гаванях Евросоюза, таких как Люксембург, Андорра и Мальта.

Данные Oxfam — еще не самые пессимистичные. Согласно отчету организации Tax Justice Network, подготовленному с участием McKinsey&Co, ежегодное уклонение от налогов может быть значительно больше — от 190 до 255 млрд долларов, а объем спрятанных в офшорах средств — достигать 31 трлн долларов.

Сегодня европейские власти основательно задумались о борьбе с уклонением от налогов. Например, в последние годы все члены Европейского союза, за исключением Австрии и Люксембурга, согласились обмениваться сведениями о вкладчиках (отказалась предоставлять такую информацию и Швейцария, не входящая в ЕС). Кипр после введения налога на депозиты и вовсе потерял привлекательность как офшор. В Оxfam считают, что пока не будет создан черный список налоговых гаваней и не будет заключено соглашение между странами-членами Евросоюза о введении санкции против налоговых убежищ и тех, кто их использует, к решению проблемы сокрытия доходов приблизиться не удастся.

РСТ: РАБОТА КОНСУЛЬСТВА ГРЕЦИИ НОРМАЛИЗУЕТСЯ К КОНЦУ ДНЯ

Российским туристам уже начали выдавать визы

Сбой в работе греческого консульства, из-за которого около 200 россиян в конце прошлой недели не смогли получить визы и вылететь на отдых, будет ликвидирован сегодня вечером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

По его данным, все те, кто должен был вылететь в Грецию 23-26 мая, уже получили визы. Однако пока остается неясным, состоятся ли вылеты, запланированные на 28 мая.

Как рассказал агентству гендиректор компании "Библио Глобус" Александр Туголуков, "остроту" проблемы удалось снять благодаря тому, что сотрудники консульства продлили свою работу 24 мая до 22:00 и вышли на службу в свой выходной, 25 мая. Туголуков добавил, что сам оператор также предпринял меры, чтобы отдых туристов состоялся. "Тем туристам, которые не смогли вовремя улететь в Грецию, туроператор предложил отправиться на Кипр. "Часть туристов воспользовались этим предложением и уже улетели", - рассказал глава "Библио Глобуса".

С тем, что ситуация с визами в Грецию начала стабилизироваться, согласился глава другой туристической компании - "Музенидис Трэвел" - Александр Цандекид. "Кто-то не смог улететь в субботу, кто-то в воскресенье, но в целом ситуация явно нормализовалась", - сказал он.

Посольство Франции увеличивает количество своих визовых центров в России. Начиная с июня, документы на получение шенгенской визы во Францию россияне смогут подавать в Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Новосибирске.

"Генеральное консульство Франции в Москве радо объявить даты открытия окошек Франции в сервисных визовых центрах в регионах. В Нижнем Новгороде центр начнет работать с 3 июня, в Ростове-на-Дону - с 10 июня, в Казани окно Франции открывается 17 июня, во Владивостоке - 17 июня, в Новосибирске - 24 июня", - сообщили РИА Новости в понедельник в посольстве Франции в Москве.

Участниками Шенгенского соглашения являются 22 из 27 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния и Болгария находятся на пути к вступлению в сообщество.

Пять лет назад лоукостер WizzAir зашел на украинский рынок с обещаниями развивать внутренние маршруты. Вначале так и было. Компания выполняла полеты между Киевом, Львовом и Симферополем. Анонсировала маршруты из Киева в Харьков и Запорожье. Однако постепенно WizzAir стал отказываться от полетов внутри страны, с июля компания прекращает летать по единственному внутреннему маршруту: Киев - Симферополь.

Издание Forbes побеседовало на эту и другие темы с генеральным директором "WizzAir Украина" Акошем Бушем и публикует самые интересные выдержки из разговора.

Об уходе с рынка внутренних авиаперевозок

Мы поняли, что наш тип самолетов не подходит для этих рейсов. Емкость наших самолетов – 180 мест, для внутренних рейсов подходят самолеты меньшей вместительности.

О причинах закрытия последнего внутреннего рейса Киев – Симферополь

Хендлинговая компания, с которой мы сотрудничали, была вынуждена существенно сократить объем предоставляемых нам услуг, и нас стал обслуживать Симферопольский аэропорт. У аэропорта более высокие расценки. Если нам вернут прошлый тариф, рассмотрим вариант возобновления полетов.

О том, когда компания начнет летать в Москву и Санкт-Петербург

Сроки пока непонятны. Госавиаслужба в марте дала добро, но от российской стороны мы не получали никакого официального ответа. У нас такое чувство, что они пытаются защитить свой рынок.

О планах открытия дочерних компаний в СНГ

Нам сложно получить назначение в странах СНГ, не говоря о том, чтобы базироваться там. Чтобы получить сертификат эксплуатанта в Украине, нужно иметь два авиалайнера. Если не ошибаюсь, в России стартуют с восьми. Есть ряд других объективных причин, в силу которых там сложнее начать бизнес. Но это не значит, что данный проект невозможен, просто он дорого стоит. Кроме того, страны очень защищают своих авиаперевозчиков. Белоруссия говорит открыто: мы не заинтересованы в новых перевозчиках, мы не дадим назначений.

О том, почему компания не летает по квоте WizzAir Венгрия, например, из Италии в Украину

У нас базы расположены в странах Восточной Европы. Теоретически мы можем летать в Украину из Италии или Испании – в рамках так называемого "горизонтального" соглашения, когда европейский авиаперевозчик может выполнять рейсы по Европе вне зависимости от того, где находится база. Но с эксплуатационной точки зрения это тяжело – летать оттуда, где базы нет.

О планах

Хотим создать во Львове базу для самолетов. Рассчитывали открыть ее там еще в прошлом году, но не определились с затратами. У нас несколько назначений из Львова, рейсов по которым мы не выполняем, поскольку наши самолеты базируются в Киеве. Учитывая, что увеличиваем количество рейсов из Донецка – их сейчас два, рассчитываем со временем открыть базу и там. Не обязательно после Львова, может быть и наоборот.

Почему компания не возвращается в "Борисполь", даже с учетом предложенных скидок

Мы не получали от "Борисполя" никаких официальных предложений. Но даже если они появятся, условия "Борисполя" должны перевесить плюсы "Жулян" – расположение аэропорта и наши с ними хорошие отношения.

О том, какие рейсы интересуют

Ждем назначений в Астану, Ереван, Баку, Тель-Авив, Прагу, Неаполь, Ларнаку, Стамбул, Салоники.

РСТ: СИТУАЦИЯ С ВИЗАМИ В ГРЕЦИЮ МОЖЕТ ПЕРЕРАСТИ В "СНЕЖНЫМ КОМ"

Растет число россиян, которые не могут вылететь на отдых из-за сбоя в работе консульства средиземноморской страны

Уже около ста россиян не могут вылететь в Грецию из России из-за сбоя в работе консульства средиземноморской страны в Москве, сообщила агентству РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. О сбое в работе дипломатического ведомства стало известно накануне, консульство не выдало клиентам "Библии Глобус" и CoralTravel паспорта с визами. Как сообщили в МИД Греции, это произошло из-за технических проблем обработки данных в греческой центральной системе выдачи шенгенских виз.

"К тем туристам, которые в четверг не смогли вылететь в Грецию, так как не получили паспорта с визами, добавились еще 26. Это клиенты компании "Библио Глобус", - пояснила Тюрина. По ее словам, туроператор опасается "снежного кома", так как основные заезды на курорты планируются в выходные.

В то же время руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова сообщила агентству, что у клиентов ее компании, которые должны вылетать в пятницу, проблем с визами нет. "Остаются только те 35 туристов, которые не получили визы для вылета в четверг", - сообщила она.

"Библио Глобус" и Coral Travel разместили своих иногородних туристов в гостиницах Москвы и предложили им питание. Как только будут готовы визы, они планируют отправить задержавшихся туристов в Грецию. При этом Coral Travel планирует пересчитать стоимость тура с учетом пропавших дней, а "Библио Глобус" может предложить туристам как альтернативный вариант поездку на Кипр.

В этом сезоне почти на всех местах для купания в Болгарии качество воды соответствует европейским стандартам, кроме Золотых песков.

Об этом говорится в докладе Европейского агентства по охране окружающей среды, сообщает портал NewsBG.ru.

Если выразить эти данные в цифрах, то 98,9% вод для купания на побережье страны, и 100% проверенных водных бассейнах внутри страны отвечают стандартам качества 2012 года, что на 2,3% лучше, чем в предыдущем году.

В рейтинге по качеству воды для купания призерами стали Кипр и Люксембург. Еще семь стран имеют показатели выше средних в ЕС – Мальта (97%), Хорватия (95%), Греция (93%), Германия (88%), Португалия (87%), Италия (85%), Финляндия (83%) и Испания (83%).

Меньше всего соответствуют требованиям ЕС зоны для купания в Бельгии (12%), Голландии (7%) и Великобритании (6%).

США И ЯПОНИЮ ПОБЕЖДАЮТ КИТАЙ И ЕВРОПУ В БИТВЕ ЗА КАПИТАЛ

НАТАЛИЯ ОРЛОВА

Предпочтения инвесторов, куда вкладывать свои капиталы, вновь меняются. Число скептиков относительно перспектив Китая и Европы растет, а Япония и США наоборот переходят в статус фаворитов

В последние месяцы настроения финансовых рынков сильно изменились. Во-первых, поменялись географические предпочтения. Китай, который был фаворитом последнее десятилетие, если не больше, в апреле констатировал, что темпы роста его экономики замедляются, не оправдывая оптимистичных ожиданий рынка. Индикаторы бизнес активности в Китае по последним данным за май сильно замедлились. Важно, что это происходит на фоне продолжающейся кредитной экспансии, что усиливает риски в банковском секторе, который по оценкам обременен зашитыми в балансы плохими долгами.

Растет нервозность рынков и по поводу состояния Еврозоны. Эта тема вновь вернулась в фокус инвесторов после кризиса на Кипре и ухудшения политической ситуации в Италии. По сути, рецессия европейской экономики является следствием жесткой бюджетной политики, навязанной Германией периферийным странам еврозоны. Она хороша для кредиторов, но приводит к росту безработицы и, в конечном счете, к росту социального недовольства, что наглядно продемонстрировали выборы в Италии. В результате, можно ожидать, что если Германия не смягчит своей позиции, достаточно быстро вопрос о сохранении валютного единства еврозоны вернется на повестку дня. Хотя, как и раньше, многие убеждены, что по политическим причинам, проект евро обречен на успех. Тем не менее, движение валютных курсов может быть очень непредсказуемым в ближайший год. По всей видимости, уже в ближайшее время пара доллар-евро может пойти на уровень $1,25, если не ниже.

Фаворитами инвесторов сейчас являются США и Япония. В США статистика свидетельствует о некотором улучшении экономических настроений, в частности, через снижение безработицы и рост сбережений населения, что нашло отражение в рекордном росте фондовых рынков США до своих исторических максимумов. Очевидно, что этот рост находит поддержку и в политике ФРС. Политика количественного ослабления продолжается и поддерживает избыточную ликвидность как в стране, так и мире. Хотя ряд руководителей США уже призывают к сворачиванию мер уже с лета 2013 года, комментарии Бернанке пока скорее говорят о том, что торопиться с жесткими мерами никто не будет.

Япония также приятно удивила всех решимостью запустить масштабную программу количественного смягчения, и теперь инвесторы ищут способы заработать на ожидаемом росте японской экономики, более активно инвестируя в страны азиатского региона, такие как, например, Малайзия.

Дмитрий Медведев дал интервью газете «Комсомольская правда»

Вопрос: Дмитрий Анатольевич, каковы для Вас главные итоги этого года? Что было самым важным, а заодно самым трудным, может быть, неожиданным и интересным?

Д.Медведев: Первое ощущение – Председателем Правительства работать не легче, чем Президентом. Правительство – это такая машина, которая крутится 24 часа: гигантское количество нормативной документации, которую оно обрабатывает и выпускает, оперативное управление экономикой, ежедневные проблемы страны. Это естественно, так работают Правительства во всех странах. Но это, наверное, первое эмоциональное наблюдение. Что касается года, то он, конечно, был совсем не простым. Не скрою, общая экономическая ситуация заставила принимать те решения, которые, может быть, в иной ситуации я предпочел бы не принимать.

Сейчас довольно активно обсуждается так называемое бюджетное правило – принесло ли оно пользу или же сковало экономику. Это правило обеспечивает выполнение социальных обязательств независимо от колебаний цен на нефть и газ. Уверен, что это правильное решение, но оно было принято в том числе потому, что нет уверенности в перспективах развития мировой экономики. Решение по бюджетному правилу было сложным, но важным. Оно позволяет нам жить исходя из реальных возможностей, а не так, как многие любят, – прожигая государственные средства.

Что касается общеэкономической ситуации в целом, я бы не хотел нагонять страстей. Все более-менее приемлемо. Другое дело, что нам нужно несколько другое качество роста. В прошлом году он был приблизительно 3,4%. Наверное, это не очень много, но в то же время всё-таки гораздо лучше, чем рост в Европе. Там даже не рост, а рецессия. У нас хорошие показатели по госдолгу. Ведь все должны жить по средствам. У нас долг по отношению к ВВП всего 10%. Большинство самых развитых стран – и Америка, и Британия, и Италия – имеют соотношение долга к ВВП практически 100%, а в Японии даже больше.

У нас весьма приличные показатели по безработице. Если в 2011 году безработица была выше 6%, то прошлый год мы закончили с показателем 5,5% – это ниже любого государства Европы и многих других стран мира, а это очень важно, от этого зависит социальное самочувствие людей. Я помню настроения людей, когда в 2008–2009 годах у нас резко стала расти безработица: они не были праздничными. И очень хорошо, что мы тогда смогли с этой безработицей справиться, задушили эту отрицательную тенденцию и создали много новых рабочих мест. Поэтому, если говорить о макроэкономических показателях, то они в целом приемлемые. Не могу сказать, что они меня очень радуют, потому что для развития нам нужны другие показатели, не менее 4–5% роста в год.

На одном из последних заседаний Правительства мы рассматривали три сценария развития российской экономики на перспективу 2014–2016 годов. Консервативный, когда мы растём приблизительно так же, как сейчас. Есть вариант умеренно оптимистичный – 4–5% в год, что позволяет нам решать важнейшие задачи, его мы и приняли за основной. И есть вариант прогрессивный, радикальный с темпами роста до 7% в год. Не уверен, что он имеет сейчас шансы на реализацию.

Вопрос: То есть вариант нулевого роста вы даже не рассматриваете?

Д.Медведев: Нет.

Вопрос: А критики Правительства говорят, что нам угрожает спад.

Д.Медведев: Бесконечного роста не бывает, рано или поздно возникает спад. Вопрос в том, к чему этот спад ведёт. Нельзя допустить не технической, а настоящей рецессии. Вот с этим Правительство будет бороться, и я думаю, что у нас есть все шансы этого не допустить. Притом что мировая экономика стоит на грани рецессии, нам нужно таким образом разогреть внутренний спрос, чтобы мы смогли справляться с неприятными тенденциями.

Вспомните, что происходило буквально три-четыре года назад. Наши нефть, газ, другие сырьевые товары, металлы упали в цене, и, естественно, поступление валютной выручки, за счёт которой мы в значительной мере формируем бюджет, снизилось. То же самое произошло с Бразилией, отчасти Китаем, хотя у них темпы роста были выше. А вот в Индии этого не произошло, потому что у них очень хорошо развит внутренний спрос. В то же время нельзя перегревать экономику, как это сделали американцы накануне кризиса, когда любой желающий мог получить ипотеку за полпроцента, и потом все лопнуло, как большой мыльный пузырь.

Вопрос: Мы много лет говорим о создании внутреннего спроса, но по-прежнему сидим на нефтяной игле.

Д.Медведев: Сидим, но давайте вспомним, сколько лет мы на неё подсаживались. Это как привычка к разным пагубным вещам. Она возникла не за один год, мы целенаправленно раздували свой углеводородный сектор. И, кстати, я не говорю, что это так плохо. За счёт этого в советский период мы смогли развить страну. Но нельзя жить только этим, мы обязаны поменять структуру нашей экономики. 1990-е годы не беру – это был бесконечный вялотекущий, а иногда и бурный кризис. За последние 13–14 лет мы просто не успели этого сделать. К тому же несколько последних лет было потрачено на выход из мирового кризиса, поэтому задача остается актуальной.

Вопрос: С начала года в России прекратили работу 400 тыс. индивидуальных предпринимателей. Почему рабочие места у нас увеличиваются в основном за счёт чиновников и проверяющих, которые только и думают, кого бы им ещё придушить?

Д.Медведев: Да, проверять мы умеем. Что касается ухода из бизнеса, я пока не вижу ничего фатального, люди сами для себя принимают решение, чем им заниматься. Конечно, если люди чувствуют, что у них нет перспектив, они будут уходить. Это создаёт необходимость корректировать и отдельные решения Правительства, и предлагать изменения в законы. Вы ведь имеете в виду ситуацию, которая сложилась с так называемым самозанятым населением? Люди начали считать, что для них выгоднее: сохраняться в качестве индивидуальных предпринимателей или работать по найму. Эти подходы могут быть скорректированы, в том числе и за счёт введения дифференцированной ставки страхового взноса, а также поддержки тех, чей доход не превышает 300 тыс. в год. Но главное – создавать условия, для того чтобы люди хотели быть в бизнесе. Нельзя ориентировать всю страну на переход в чиновники или в представители какого-то нового управленческого сословия, в сферу услуг, притом что в мире эти процессы идут. Объективности ради надо сказать, что в сфере государственных услуг трудится огромное количество людей и в других странах, но мы крайне заинтересованы в росте среднего класса, то есть малого и среднего бизнеса.

Вопрос: Мы можем говорить о каких-то конкретных мерах, которые были приняты за этот год, чтобы изменить настроения в обществе к лучшему?

Д.Медведев: Можем. Мы приняли 40 государственных программ, за ними содержательные решения и большие деньги. Конечно, нужно, чтобы они ещё были эффективно потрачены. Пример. Одна из программ касается поддержки научных кадров. Речь идёт о выделении в течение несколько лет сумм, измеряемых сотнями миллиардов рублей. Но это обычно людей не впечатляет. Говорят: ну вот, эти миллиарды опять неизвестно куда пойдут. Но важно, что мы разработали реальные инструменты поддержки людей, которые только окончили университет и выбрали для себя путь в науке. Предусмотрены очень приличные по размеру гранты, но ещё должно быть жильё. Нужна специальная социальная ипотека, чтобы университет или Академия наук планировали на это средства. То же самое касается инженерных кадров и стипендий от Президента и Правительства по различным инженерным специальностям, включая тех, кто занимается оборонкой.

Вопрос: Кстати, про оборонку. Не слишком ли много денег мы в неё всё-таки вкладываем?

Д.Медведев: Самое неприятное, что есть в работе Правительства, – это необходимость бесконечно делить деньги. Никогда не бывает ситуации, когда все всем довольны, и денег не бывает столько, чтобы все задачи решить. Мы недофинансировали государственный оборонный заказ и в 1990-е годы, и в нулевые, и только буквально в последние пять-семь лет на это появились средства. Да, деньги большие. Надо смотреть, чтобы их не растаскивали, чтобы они тратились на современные виды вооружений. При этом, во-первых, мы поддерживаем огромные коллективы, которые занимаются выпуском оборонной техники. И, во-вторых, эти инженерные решения потом используются для создания гражданских образцов техники, поэтому я считаю правильным, что мы на это тратим значительные средства. Но, конечно, определённый бюджетный маневр мы всё равно будем проводить, и то, что сейчас нельзя немедленно выпустить, мы можем сдвинуть на другой период или кредитные схемы использовать. Но ещё раз говорю: это очень важное направление реанимации российской промышленности.

Реплика: Людям важно услышать, что создаются рабочие места, кроме всего прочего.

Д.Медведев: И сохраняем, и создаём новые.

Вопрос: Нет ли при этом угрозы социальным программам? То есть знаменитое «пушки вместо масла».

Д.Медведев: Этого нет и не будет. Несмотря на то, что мы вынуждены ограничивать себя в условиях мирового экономического спада, ни одна социальная программа не свёрнута, ни одно социальное обязательство не остаётся неисполненным. Финансирование идёт в полном объёме. Это стратегический курс государства, курс Президента, курс Правительства. Так и останется!

Вопрос: Но ведь кому-то всё же придётся затянуть пояса?

Д.Медведев: Мы уже вводим режим экономии. Принято решение, что каждое ведомство должно отказаться от 5% поставок для государственных нужд или выполнения государственных услуг. В масштабах страны это миллиарды рублей. Это один из элементов жёсткой экономии. Я напомню, что ещё в 2010 году мною был подписан указ Президента о сокращении количества должностей в правительственном блоке на 20%. С известными оговорками это решение исполнено, хотя сокращаться всегда очень сложно. И я, и Владимир Владимирович получаем большое количество обращений с обоснованием того, что сократиться нельзя, иначе рухнет мир. Иногда мы это поддерживаем, а иногда всё-таки говорим: нет, ребята, надо сокращаться. Ну и целый ряд других решений, направленных на то, чтобы наша государственная служба не превышала необходимого размера. За последние годы количество госслужащих росло, это правда. Несмотря на сокращения, есть ещё чем заниматься, и не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Вопрос: Когда Правительство наконец разберётся с реформой пенсионной системы?

Д.Медведев: Мы долго создавали действующую пенсионную модель. Она работает, но она не идеальная. Уравниловки многовато, и люди не до конца понимают, что и как происходит. И, конечно, все хотят, чтобы пенсии были больше, и коэффициент замещения (то есть то, что ты получишь после перехода на пенсию по отношению к той зарплате, которую ты получал) был максимально высоким. Стремиться нужно к тому, чтобы коэффициент был, как во многих странах, не менее 40%. Что же касается текущей ситуации, мы приняли законы, которые формируют контуры новой пенсионной системы. В настоящий момент идёт обсуждение пенсионной формулы, для того чтобы она была понятна людям. Мы даже решили сделать такую модельку, пенсионный калькулятор, чтобы можно было в интернете или в Пенсионном фонде вбить туда свою зарплату и получить сумму пенсии, которую человек будет иметь по формуле. Тогда пенсионная система будет понятна и прозрачна. Но нам нужно, чтобы в её формировании участвовали все. С чем, например, связана проблема с малым бизнесом и самозанятым населением? Зачастую они практически не участвовали в формировании своей пенсии, а это не очень правильно. Они же не сверхбогатые люди, которые могут не думать о своей пенсии. Сейчас мы предложили людям сделать выбор, как будут делиться деньги, которые в последнее время шли на формирование накопительной системы. Появится возможность, чтобы часть денег шла в солидарную часть пенсии, а часть – в накопительную, но люди должны сами решить, интересно им это или не интересно.

Вопрос: Получается, вначале людей заставили поверить в одну пенсионную систему, а теперь её решили сломать и хотят заставить поверить в другую?

Д.Медведев: Мы её не ломаем. Общий смысл изменений заключается в том, что никто ничего не теряет. Выбор сохраняется. Скорее, это расширение возможностей по использованию своих пенсионных накоплений, а не какая-то модель, когда говорят: знаешь, вот у тебя было так, а теперь, мы решили, будет совсем по-другому. Мне кажется, основное достоинство пенсионной модели, которую мы предложили, в том, чтобы у людей было право выбора – или так, или иначе.

Вопрос: Есть три вопроса, касающиеся работы Правительства, которые вызывают в народе резонанс. Зимнее время – это просто хит. Второй – миграция. Третий – промилле. Какие новости нас тут ждут?

Д.Медведев: Если бы все наши проблемы сводились к этим хитовым вопросам, думаю, мы бы жили в очень счастливое время и в сверхкомфортных условиях. Основные-то проблемы другие. По зимнему времени все исследования, которые проводились, показывают, что приблизительно 50% людей за то, чтобы жить в старой системе координат, 50% – в новой. Конечно, есть и плюсы, и минусы. Когда-то я давал поручение предыдущему составу Правительства принять соответствующее решение. Оно было принято, и сейчас Правительство не видит смысла его пересматривать, потому что количество людей, которые будут недовольны, окажется приблизительно таким же. Но я не считаю, что этот вопрос вообще раз и навсегда закрыт. На протяжении ХХ столетия мы же многократно всё с часовыми поясами меняли. Но бесконечно тасовать нельзя. Тем более, ещё раз говорю, как только мы это сделаем, другая половина жителей скажет: зачем поменяли?

Вопрос: А промилле?

Д.Медведев: Эта тема очень серьёзная. У нас чудовищная ситуация с травматизмом и гибелью людей на дорогах, и в значительной степени это связано с употреблением алкоголя за рулём. Я бы хотел напомнить тем, кто подзабыл, что в советские времена никаких промилле не было, никто даже не ставил вопрос ни о точности приборов, ни о том, что, мол, мы хотим бокал-другой пропустить, а потом за руль сесть. Норма в Правилах дорожного движения о допустимости 0,3 промилле в отношении водителей появилась буквально несколько лет назад, а потом была отменена. Я свою позицию не изменил: она заключается в том, что за рулем пить нельзя, особенно в условиях специфических привычек, присущих значительной части наших людей. Если нарисовано какое-то промилле, человек это воспринимает как команду «можно выпить», а выпить у нас умеют. Чуть-чуть для начала, но многие на достигнутом не останавливаются, поэтому нам пока рано переходить к той системе, которая есть в других странах. Я не знаю, может быть, через много лет мы и будем такими же законопослушными. Хотя далеко не все страны разрешают выпивать за рулём так, как это, например, делается в США – у них 0,8 промилле. Но с чем я не могу не согласиться: измерительных приборов стало больше, какие-то из них более чувствительные, и, видимо, возможны манипуляции, поборы, в том числе и со стороны сотрудников правоохранительных структур. Никто не без греха, что называется, поэтому в законе должна быть позиция, связанная с отклонением точности приборов, чтобы из-за этого фактора люди не понесли ответственности.

Вопрос: То есть кефир можно пить?

Д.Медведев: Да кефир ничего не даёт! Это всё страшилки, которые распространяют разные люди, в том числе и лоббирующие интересы производителей алкоголя. Мои коллеги, не буду их называть, проводили над собой страшный эксперимент. Они пили кефир, пили лекарства, пили квас и дышали в алкотестеры. Жуть! Говорят, даже квас, который на самом деле содержит некоторое количество алкогольной субстанции, практически через полчаса после употребления не даёт никаких отклонений приборов, кефир и лекарства не дают вообще. Но чтобы исключить саму эту возможность, я, выступая в Государственной Думе, сказал: хорошо, давайте поговорим с учёными и выработаем максимальное отклонение приборов, которое не будет основанием для наказания. Всё остальное, мне кажется, от лукавого и просто основано на желании устранить ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Реплика: И, наконец, миграция...

Д.Медведев: Эта тема не является ни позитивной, ни негативной, это просто наша жизнь. Во-первых, мы живём в условиях открытой страны, когда люди приезжают-уезжают. Во-вторых, мы живём в условиях сложной демографии, когда нам нужны дополнительные рабочие руки. Вряд ли Россия в ближайшие годы и десятилетия сможет полностью отказаться от услуг приезжих, потому что сами мы уже не хотим работать, например, дворниками (я, кстати, подметал улицы, будучи студентом). Это неквалифицированная работа, не очень хорошо оплачиваемая. Но нужно, чтобы все, кто приезжает, соблюдали наши правила, наши законы, традиции, чтобы они владели русским языком – тогда будет спокойная ситуация. Нужно сделать процесс контроля над миграцией управляемым. Я недавно был в службе по миграционной политике в Нижнем Новгороде (там в режиме реального времени отслеживается число приезжих) и был удивлён, какое количество людей приезжает к нам работать из развитых государств – сотни тысяч человек из Германии, Нидерландов, Британии. Не туристов, не в Эрмитаж. Это те, кто приехал по рабочим визам. Это означает, что наша страна привлекательна для людей, которые получают неплохой заработок у себя дома. Огромное количество приезжает с Украины, Белоруссии, их число в отдельные дни измеряется миллионами. Ну и, конечно, из государств Центральной Азии, больше всего из Узбекистана и Таджикистана. Но самое главное – создать систему, которая позволит контролировать эти процессы. На это и направлены последние решения, в том числе связанные с необходимостью пользоваться международными заграничными паспортами, а не ездить по каким-то справкам и левым документам. Мы должны понимать, кто к нам приезжает – это проблема санитарно-эпидемиологическая, экономическая, это проблема безопасности. Так и будем этим заниматься.

Вопрос: Россия размещает средства своих суверенных фондов за границей под 1,5%, при этом займы за рубежом нам в среднем обходятся под 6,6%, а внутри страны – минимум под 14%. Почему мы кормим не свою экономику, а чужие?

Д.Медведев: Такая вроде бы нехитрая арифметика даже специалистов приводит к выводу, что мы на этом теряем большие деньги.

Реплика: Их даже посчитали – 35 млрд долларов убытков в год!

Д.Медведев: Да, их считают, а потом говорят, что мы кормим иностранные экономики. Это, конечно, совсем не так. Во-первых, мы тратим свои деньги, размещая их в иностранных долговых инструментах, потому что так поступает весь мир. Россия, Норвегия, некоторые арабские страны размещают деньги суверенных фондов в заграничные активы, чтобы снизить свои страновые риски. Наша страна очень сильно зависит от нефти и газа, поэтому мы стараемся класть деньги в высоконадёжные инструменты, которые хорошо защищены и не подвержены большим рискам колебаний. Конечно, могут произойти самые разные и весьма сложные события. И резервные валюты могут сдуться. Проблемы были у доллара. Сейчас он чувствует себя достаточно прилично. Теперь проблемы у евро. Но это не значит, что мы не должны хранить резервы в самых пока надёжных иностранных валютах.

Второе. Когда ведут такие подсчёты, забывают о том, что кредиты, которые наши компании получают на Западе под больший процент, и деньги, которые мы размещаем там под меньший процент, не носят абсолютно встречного характера. Обычно мы размещаем в долговых бумагах деньги на более короткий срок, а, например, кредиты получаем на более длительный срок, поэтому считать проценты, как вы сказали, один против шести – это неправильный экономический счёт.

Реплика: Мы не строим скоростные магистрали, не строим дороги, не развиваем Дальний Восток – оттуда все уезжают, а наши денежки лежат в кубышке.

Д.Медведев: Мы строим дороги, и с каждым годом всё больше и больше. Но мы не должны забывать, что живём в самой крупной стране в мире. Одно дело – покрыть сетью дорог, например, Голландию, а другое дело – Россию. У нас реально гораздо более сложные задачи, это, я надеюсь, все понимают. Мы строим много. Достаточно посмотреть на то, что происходило на Дальнем Востоке, на то, что происходит в Сочи и вокруг Москвы, где мы решаем очень сложные транспортные задачи. Но мы не должны все деньги, которые зарабатываем, переводить, например, в дороги. Нужно соблюдать макроэкономические пропорции. Мы не должны просто накачивать экономику деньгами. Давайте вспомним начало 1990-х годов, когда наша инфляция была 1500%. А сейчас инфляция составляет 6,5%. В этом году, надеюсь, будет ниже 6%. Мы защищаем накопления наших людей, а если мы сейчас возьмём и бухнем все деньги во внутренние проекты, то раскочегарим инфляцию, и она будет не 6%, а 10–15%. И наши же люди придут и скажут: «Слушайте, а что вы не защищаете наши накопления? Почему они каждый год так уменьшаются?» – и будут правы. У нас есть ещё более амбициозная цель – мы должны инфляцию задавить, вывести на уровень европейских государств, чтобы она стала 2–3 %. Тогда и ипотека будет других денег стоить, поэтому тот, кто говорит, что мы свои деньги размещаем задешево, а чужие получаем задорого, рассуждает непрофессионально.

Реплика: Вы говорите об удешевлении ипотеки, а у нас даже предприятия получают кредиты минимум под 12–14% годовых.

Д.Медведев: Это признак несовершенства работы нашей финансовой системы. Мы добились ситуации, когда инфляция у нас около 6%, а банки закладывают такую плату за риск, которая выводит кредитную ставку на уровень в 2 раза больший, чем инфляция, и существенно более высокий, чем ставка рефинансирования Центрального банка. И вот это уже неправильно. Об этом несколько раз в последний месяц был разговор. Мы, конечно, не можем банкам просто приказывать…

Вопрос: А если всё-таки банкирам позвонить и, так скажем, уговорить?

Д.Медведев: Это не рыночный метод, но всё-таки немножко погрозить им нужно. Мы сказали им: знаете, вы давайте соразмеряйте плату за риск с реальным состоянием экономики, а мы будет совершенствовать условия работы банков. Как меня информируют, банковское сообщество определённые сигналы услышало, тем более что у нас значительная часть банков государственная. Наверное, нам в будущем нужно будет более активно развивать частные банки, но сейчас значительная часть денег у нас, как известно, находится в Сбербанке, в ВТБ, в нашем институте развития – Внешэкономбанке. С руководством этих банков мы, конечно, разговаривали. Надеюсь, нам удастся улучшить условия кредитования на территории России. Это одна из амбициозных задач, которую предстоит решать новому руководству Центрального банка. Вперёд!

Вопрос: К осени можно надеяться?

Д.Медведев: Цыплят по осени считают (смеётся).

Реплика: Сегодня это ведь, по сути, запретительные ставки.

Д.Медведев: Очень большие, я согласен. Помню рассуждения на тему того, что как только у нас инфляция будет низкая, то плата за кредит, ипотека также будут низкие. У нас сейчас инфляция низкая (для России, конечно), а кредитные ставки достаточно высокие.

Вопрос: Ещё один парадокс: уже несколько лет доллар и евро практически не меняются в цене. Зачем мы держим искусственно сильный рубль? Ведь это бьет по отечественному производителю.

Д.Медведев: Не скрою, недавно в непубличной части заседания Правительства у нас шёл серьёзный разговор на эту тему. Позиции расходятся. Например, Центральный банк считает, что у нас нет избыточного укрепления рубля, другие ведомства – что рубль укрепляется слишком сильно. Мы сейчас с вами рассуждаем как макроэкономисты, но если бы мы начали рассуждать так, как рассуждает огромное число наших людей, то пришли бы к другому выводу: хорошо, что рубль такой крепкий. Помните, что у нас происходило в 2009 году, когда рубль ослаб? Люди заволновались, потому что одно дело, когда доллар, все знают, стоит около 25–30 рублей, а другое дело, когда он уже 35–37. Люди тогда не понимают, что происходит, не верят в национальную валюту и начнут избавляться от рублей, а это для нашей экономики тоже плохо. Тенденции на укрепление национальной валюты и на её мягкое ослабление всегда будут бороться, и это задача управления в текущей ситуации. Что выгоднее – поддержать экспортёров или импортёров? Что выгоднее – не допускать вообще никакой девальвации или немножко ослабить рубль?

Вопрос: Эксперты пугают россиян новым кризисом. Пора ли уже запасать тушёнку, гречку и спички?

Д.Медведев: С учётом того, что читателями вашей газеты являются очень разные люди с очень разными представлениями (это хорошо, значит, издание популярное), я должен ответить простыми словами. Кризиса в том смысле, который был в 2008–2009 годах, я уверен, нам удастся избежать. Никакую тушёнку, мыло и спички с солью запасать не надо! Но то, что мы находимся в условиях очень сложной международной экономической ситуации, никаких сомнений не вызывает. Не помогает нам и то, что у нас действительно тяжёлая структура российской экономики, которая нам досталась ещё с советских времен, поэтому будем справляться с этими вызовами, будем уходить от неприятных последствий, которые связаны с замедлением развития экономики. А людям нужно спокойно смотреть в будущее. Все социальные программы, все пенсионные накопления находятся под защитой закона и, на мой взгляд, управляются в достаточной мере эффективно.

Вопрос: Перед вступлением России в ВТО тоже было много страшилок, обещали экономический конец света. Какие результаты Вы сейчас видите как глава Правительства?

Д.Медведев: Во-первых, конца света не произошло. Ничего не развалилось, даже самые уязвимые отрасли, такие как сельское хозяйство, живут. И сейчас основной вызов для села – это не вступление в ВТО, а всё-таки виды на урожай, потому что аграрный бизнес очень сильно зависит от того, какие решения принимаются на небесах, от солнца и дождей. Тем не менее село должно получать более мощную государственную поддержку. Я имею в виду прежде всего производителей свинины и мяса птицы. Мы много денег и сил потратили на то, чтобы у нас была своя свинина и своя курица, и сейчас мы практически на 100% покрываем свои потребности. Нам не нужны больше ни «ножки Буша», ни, в ряде случаев, даже мясо, которое производится в других странах, хотя всегда важно поддерживать некоторый баланс, чтобы цена зависела не только от внутренних факторов. Но мы обязаны поддержать в первую очередь своих производителей, и поэтому мною было принято решение найти в бюджете дополнительные 42 млрд рублей, что совсем не просто, на поддержку селян. Есть проблемы и в некоторых других отраслях, но в целом никакой катастрофы не случилось.

Вопрос: Ну а плюсы мы хоть какие-то получили?

Д.Медведев: Плюсы ВТО на самом деле не в том, что это тарелка с голубой каёмочкой, на которой приносят вкусный кусок торта. Плюсы заключаются в том, что мы начали жить по общим правилам и наша продукция не сейчас, а, может быть, через год, два, три, пять лет будет отвечать основным критериям, которые существуют в странах – участницах ВТО, и мы сможем управлять себестоимостью этой продукции. Многие виды нашей продукции оказываются неконкурентоспособными именно из-за того, что мы наращиваем издержки, а мы должны научиться управлять ими так, чтобы наша продукция хорошо продавалась. Почему наши китайские друзья весь мир забросали своей продукцией? Потому что у них низкая себестоимость. И мы тоже должны предпринимать усилия, для того чтобы наша продукция могла продаваться. Мы можем делать очень многое и хорошего качества, но если это будет дороже не только китайского, но и европейского, вряд ли мы что-то продадим. ВТО – это свод правил. Как только мы погружаемся в них, мы становимся частью цивилизованной мировой торговли.

Реплика: Такое ощущение, что Правительство не подаёт достаточное количество сигналов экономике о том, что производительность труда – это сейчас самое главное для выживания.

Д.Медведев: Не могу с вами согласиться. Правительство подаёт эти сигналы.

Реплика: Это мнение высказал Михаил Прохоров.

Д.Медведев: Михаил Прохоров у нас представляет другую политическую силу. Вот когда он будет сидеть в этом кабинете, вы ему зададите такой же вопрос: а что же ты производительностью труда не занимаешься? Но пока у нас другая ситуация...

В целом проблема производительности труда действительно существует. За последние 10–12 лет мы смогли решить многие задачи, которые касаются большого количества людей. Мы увеличили зарплату и в бюджетной сфере, и на производстве, в коммерческом секторе. Но наша зарплата росла гораздо быстрее, чем производительность труда, и знаете, у меня нет к этому однозначного отношения. Многие коллеги-экономисты говорят: это неправильно, так нельзя, это противоречит экономическим законам. С этой точки зрения это, наверное, справедливо. Действительно, мы должны сейчас заниматься упреждающим ростом производительности труда. Но давайте вернёмся на землю: а какая зарплата-то была? Стыдно вспомнить. Я напоминаю тем, кто уже забыл. В 2000 году средняя зарплата по стране была 100 долларов, а сейчас в среднем она выше в 8–10 раз. Понятно, она отличается по регионам, но тем не менее. Я считаю, что задачей государства в последние 10–12 лет было вырваться из нищеты, чтобы наши люди стали получать бо?льшие деньги. Сейчас наши средние заработные платы абсолютно сопоставимы с заработной платой людей в странах Восточной Европы и уж точно куда выше, чем заработная плата на Украине, в Белоруссии, тем более в Средней Азии. Теперь нам нужно сконцентрироваться именно на производительности труда, но эта задача в полной мере не решается из этих кабинетов. Производительностью труда должны заниматься представители бизнеса, в том числе и упомянутый вами Прохоров, потому что, если человек занимается бизнесом, он должен прежде всего навести порядок у себя на производстве. Это задача для государственно-частного партнёрства в широком смысле этого слова.

Вопрос: Глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила децентрализовать экономически страну, а то 10 % населения России скопилось в Москве. Как Вы к этому относитесь?

Д.Медведев: Идея правильная, и она, кстати, возникла не сегодня. В бытность Валентины Ивановны губернатором Петербурга часть крупных компаний переехала именно туда, то есть децентрализация хотя бы между двумя столицами произошла. В Петербург уехал орган власти – Конституционный суд, сейчас в стадии решения задача по переезду других судов. А вот офисы крупных компаний, конечно, желательно распределить по всем регионам. Если взять западные страны, ту же Германию, США, куда ни приедешь, в любом городе есть штаб-квартиры крупнейших компаний. Но для этого руководители регионов должны создавать нормальные условия, включая школы, университеты, театры и музеи, определённый уровень инвестиционной привлекательности.

Реплика: Так говорят, что денег нет, всё Москва забрала.

Д.Медведев: В Москве действительно самое большое количество финансов сконцентрировано, но сегодня ситуация уже не такая, как была в 1990-е годы. Всё-таки регионы тоже научились зарабатывать, и у нас есть примеры сверхуспешных регионов, причём далеко не все из них являются нефтегазоносными провинциями. Например, в Белгородской области отличные животноводческие комплексы.

Вопрос: Составляется ли уже какой-то список по переезду, например, госмонополий?

Д.Медведев: Частным структурам по понятным причинам приказывать мы не можем, а на государственные структуры влияние имеем. По госкомпаниям, по всей вероятности, можно было бы принимать директивы Правительства.

Вопрос: То есть это поддержано на самом верху?

Д.Медведев: Мне кажется, это правильная идея. И потом, это должно сопровождаться разумным перераспределением доходных источников, потому что когда все налоги платятся по столицам, это, конечно, не очень хорошо.

Вопрос: Вы создали Министерство Дальнего Востока со штаб-квартирой в Хабаровске. А будет ли образована госкорпорация?

Д.Медведев: Надо найти наиболее приемлемый способ, как продвигать проекты на Дальнем Востоке. Хорошо идёт инвестирование, когда есть конкретная цель. Вот был АТЭС. Кто бы что ни говорил, но он позволил превратить Владивосток в современный город. Когда я туда приезжал пять лет назад, в нём, простите, канализации не было. Мы когда-то БАМ прокладывали, это позволило решить целый ряд задач. Нужны крупные инфраструктурные проекты и правильный механизм. Это может быть или тот фонд, который есть сейчас (но он пока не очень быстро раскручивается), или создание какой-то новой структуры. Госкорпорация, на мой взгляд, не нужна – госкорпорации объединяют в себе и управленческие начала, и коммерческие, а нам нужно именно продвигать бизнес. Есть идея создания так называемой публичной компании, которая работала бы по-новому.

Вопрос: А что это такое?

Д.Медведев: Публичная компания – это структура, которая создаётся государством для решения специальных задач, по сути, по заданию государства, но в то же время действует на коммерческих принципах. Аналог в значительной степени взят из практики стран англосаксонского права. У нас таких компаний пока нет, но нужно ещё взвесить, стоит ли её специально создавать для Дальнего Востока. Я не сторонник того, чтобы умножать количество различных инструментов. Компании создаются, деньги тратятся, а толку нет. У нас и так есть фонд, есть крупные инфраструктурные компании, включая РЖД, есть Министерство Дальнего Востока для реализации стратегии.

Вопрос: Вы предложили создать офшор на Дальнем Востоке. А это нам зачем?

Д.Медведев: Предложил, для того чтобы встряхнуть некоторых наших иностранных партнёров, а то они очень вольно ведут себя применительно к нашим банкам, нашим компаниям, к деньгам российских граждан. Знаете, можно по-разному относиться к тем, кто деньги хранил на Кипре, но там же были и деньги официально задекларированные, вполне честные, которые люди заработали в России. Ну да, они не очень верили в нашу банковскую систему, разместили свои средства в кипрских банках, а они взяли и всё это в одностороннем порядке, по-большевистски, рубанули. Я сказал: раз так, давайте тогда думать о таких налоговых режимах у себя. Наши зарубежные партнёры, которые обвиняют Кипр в том, что он стал прибежищем для разных денег, в том числе и из России, пусть прежде всего свои офшоры позакрывают. Пусть закроют Багамы, Британские Виргинские острова. Они на этом свои деньги зарабатывают, а нам говорят: нет, не смейте и у себя ничего открывать, и с Кипра валите. Поэтому я считаю, что можно рассматривать разные варианты. Другое дело, что специальная налоговая юрисдикция – штука небезопасная. У нас были такие места, как, например, Калмыкия, освобождённая от налогов, которые легко превращались в чёрную дыру.

Я, когда говорил об офшоре, имел в виду такой специальный режим, при котором низкие налоговые ставки применялись бы только для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, и тогда бизнес не в Белгород поедет и не в Ростов-на-Дону, а в этот регион. Сейчас этот вопрос не получил пока своего окончательного решения. Прежде всего мы должны ориентироваться на наши национальные интересы, а не на то, что нам скажут наши партнёры из-за рубежа. Они о нас особо не думают, когда принимают решения, например, в рамках Евросоюза. Мы с ними дружим, у нас хорошие отношения, но они руководствуются своими, евросоюзовскими интересами, а мы должны руководствоваться российскими.

Вопрос: Вы настаиваете на продолжении приватизации госпредприятий. Где гарантия, что на этот раз они не уйдут задарма, как это было в 1990-е годы?

Д.Медведев: Я считаю, что приватизацией заниматься надо, но разумно. У нас очень много неиспользуемых или плохо используемых государственных объектов, и мы за последнее время сумели вполне эффективно часть из них реализовать, а смысл двоякий. Во-первых, деньги в бюджет получить. Некоторые из объектов (это и порты, и транспортные предприятия, такие как «СГ-Транс») мы продали с коэффициентом в 5–10 раз против начальной суммы торгов – это миллиарды рублей. Но второе не менее важно: они должны получить эффективного хозяина. Я не говорю, что любой частник заведомо эффективнее государства, но в целом всё-таки частники более внимательно относятся к своим компаниям, чем это происходит в государственных структурах, поэтому я рассчитываю на этот эффект. Я, правда, не знаю, касается ли это средств массовой информации, которых у нас тоже хватает государственных.

Реплика: Вы говорили о том, что органы власти должны уходить из СМИ, а в итоге финансирование государственных СМИ выросло в 3 раза, во всех без исключения регионах страны созданы государственные холдинги. Рынок СМИ фактически разрушился, так как никакая конкуренция частных СМИ с госвливаниями в сотни миллионов рублей (даже в самых дотационных регионах) невозможна. Государственные СМИ прямо плодятся!

Д.Медведев: Жаль, что мы эту тему не довели до конца. Присутствия государства в СМИ не становится меньше, а в чем-то становится больше. Причём очень часто региональный руководитель хочет обязательно иметь своё государственное СМИ, а в конечном счёте это не способствует авторитету медиа. Люди начинают говорить: да там наш Иван Иванович в основном себя любимого показывает и лакирует действительность. Доверие и интерес к таким газетам и телеканалам падает.

Реплика: Ещё пять лет назад ничего подобного не было.

Д.Медведев: Знаете, у нас принято было на этот вопрос отвечать таким образом: у нас 88 или 90 тыс. СМИ, и из них 3% государственные, что вам ещё надо? А вся правда в том, какое СМИ мощнее. Это, конечно, зависит и от того, насколько удачным является частное СМИ. Вот ваше удачное, ну и слава богу. Я считаю, что в регионах уж точно вполне можно было бы обойтись без накачки государственных медиахолдингов. Тем более что у нас есть могучий федеральный ресурс, который мы можем использовать везде – ВГТРК способна донести государственную позицию до любого региона.

Вопрос: За год в кабмине произошло три отставки. Недавно его внезапно покинул вице-премьер – глава Аппарата Правительства Владислав Сурков. С чем это связано и будут ли продолжаться отставки?

Д.Медведев: Мы как-то забываем, что за последние годы (я не беру 1990-е) в Правительство люди приходили, уходили, увольнялись, по некоторым из уволенных (я сейчас не хочу никого упоминать) открывались уголовные дела. Я подчеркиваю – это было все годы работы нынешней власти, и в этом нет ничего необычного, потому что Правительство – это живой организм. Что же касается Владислава Суркова, то хочу сказать, что он хорошо работал руководителем Аппарата Правительства и очень многое сделал для укрепления дисциплины, что, на мой взгляд, очень важно. Это первое. Второе. Знаете, у каждого человека есть свои эмоции, свои ощущения, которые он может игнорировать, а может и прислушиваться к ним в разные периоды в жизни. В сложные периоды один человек сжимает зубы и работает дальше: я знаю, что я прав, я потерплю, я буду работать. А другой человек думает: а я всё поменяю в своей жизни, хватит. И это не означает, что первый прав, а второй не прав. Каждый у нас имеет право своей судьбой распоряжаться. Владислав Юрьевич Сурков принял решение уйти и написал заявление об уходе. К этому нужно относиться уважительно, это его выбор и такое событие, которое в любом Правительстве регулярно происходит. Ещё раз говорю, он хорошо и много работал, и у меня к нему претензий нет.

Вопрос: Министр образования Дмитрий Ливанов стоит в списке на выбывание?

Д.Медведев: Я уже об этом говорил: министр не должен нравиться всем и каждому, иначе возникает ощущение, что он просто играет на публику, занимается самопиаром. Вообще Правительство – это сложная управленческая команда, которая зачастую занимается непопулярными вещами. Я всё-таки имею право об этом судить, я и Президентом работал, и Председателем Правительства работаю. Президент должен быть над схваткой, защищён от суеты и рутины, потому что Президент – носитель государственного суверенитета, гарант Конституции, а Правительство – это, если хотите, такая рабочая лошадь. Правительство ни от чего не забронировано – ни от претензий, ни от критики, это нормально абсолютно. И Ливанова критикуют. Наверное, где-то правильно критикуют, потому что ему нужно быть в постоянных коммуникациях со всеми, в том числе, кстати, и с родной партией, «Единой Россией». Где-то, наверное, не вполне справедливо критикуют, потому что у него есть собственное видение и, я скажу честно, он пытается проводить реформы, которые нужны. Но, конечно, всё, что ты делаешь, ты должен объяснять, быть в диалоге без ненужных эмоциональных заявлений. Люди везде люди, и вот этому – многому мои коллеги, члены Правительства, должны ещё научиться.

Вопрос: Когда депутаты Госдумы потребовали отставки Ливанова, Вы за него просто грудью встали. Вы так за каждого министра готовы биться?

Д.Медведев: Правительство – это команда. Я их предложил Президенту для утверждения, и он всех поддержал, но я за них отвечаю. Если я считаю, что человек нормально работает, я, конечно, буду за него стоять, во всяком случае стараться объяснять его позицию и помогать ему, даже если этот человек вызывает на себя огонь критики. Мне кажется, это правильно для Председателя Правительства.

Вопрос: Но есть ли такие министры, которых Вы всё-таки готовы поменять?

Д.Медведев: Которых я готов отдать на заклание? Нет таких.

Вопрос: По Вашей инициативе чиновники стали отчитываться о своих доходах, а вскоре начнут подавать декларации о расходах. Как Вы относитесь к тому, что на свои скромные зарплаты чиновники покупают виллы за границей и ездят на шикарных авто, а Ваш первый заместитель Игорь Шувалов даже держал деньги в оффшорах? Каким же образом декларации помогают бороться с коррупцией?

Д.Медведев: Начну с того, что хорошо, что эти декларации есть. Когда-то я эту кашу заварил. Я бы мог этого не делать, но сказал: знаете, ребята, пора уже.

Реплика: И все говорили тогда: да ладно, декларации – это ерунда.

Д.Медведев: А вот не ерунда. Все за этим смотрят. Знаете, оказалось, что не так всё просто спрятать. Вот вы Игоря Шувалова упомянули. Вообще-то он долгое время занимался бизнесом, у него есть свои накопления. И те деньги, которые он где-то использует, насколько я понимаю, были заработаны им и членами его семьи, супругой, абсолютно законно. Другой вопрос, что члены Правительства, депутаты Госдумы, чиновники из администрации всё-таки должны разделять со своей страной, своей экономикой все риски. Если ты живёшь в России и управляешь ею, тогда отвечай за её экономику, понимая, что твои деньги в полной зависимости от того, как ты управляешь. Это же отчасти касается и недвижимости, хотя здесь ситуация более гибкая – нужно просто декларировать источники, на которые приобретена недвижимость. Я считаю, что это тоже правильно.

Более сложный вопрос касается иностранных активов. Мне кажется, мы всё-таки не должны отсекать в полной мере тех людей, которые, приходя на госслужбу, становясь депутатами, попадают в сложную ситуацию. Такому человеку говорят: немедленно продавай бизнес или мы тебя выгоним. Он, может быть, этим занимался долгое время и просто потеряет деньги... Но сейчас такая модель избрана, посмотрим, насколько она окажется работоспособной.

Вопрос: А не получится так, что эти люди просто уйдут из Правительства и других госструктур, чтобы сохранить свои деньги?

Д.Медведев: Я ничего не могу исключать, но это будет определённый сигнал об эффективности этих правил. Ведь наша цель не в том, чтобы обеспеченных людей из Правительства (включая регионы и муниципалитеты) или парламента выдавить. Мы хотим видеть в Правительстве, в числе депутатов успешных людей, а не людей, которые что-то спрятали и говорят: нет-нет, у нас всё хорошо, всё тихо, не волнуйтесь, мы зарабатываем три копейки.

Вопрос: Вы – первый премьер, такой активный в интернете. Ваш пресс-секретарь Наталья Тимакова недавно сказала, что Вас задевает панибратское отношение блогеров. Это правда?

Д.Медведев: Я думаю, что Наталья Александровна просто меня защищала как пресс-секретарь. Если совсем откровенно, меня вообще это не задевает. Есть вещи, которые мне не нравятся, это понятно. Но когда меня в интернете называют Димоном, это нормально абсолютно, по-человечески. Там же среда такая... Что Димон? Меня так и в детстве называли. Да ну, ерунда это. У нас, конечно, свои традиции в обращении – «Дмитрий Анатольевич», «Владимир Владимирович»... Это ещё с давних времён. Считалось, что если ты к кому-то обращаешься по отчеству, это означает, что ты очень уважаешь человека. Но во многих странах принято вообще обращаться к министрам, премьерам, президентам по имени, и это часть политической культуры. Может быть, на протокольных мероприятиях как-то иначе, но в принципе почти любой человек может обратиться к ним по имени. У нас в России свои традиции.

Вопрос: Ваш сын Илья в прошлом году поступил в МГИМО. Он посещает вуз или учится на дому? Приоткройте завесу.

Д.Медведев: Никакой завесы нет. По понятным причинам у детей руководителей государства есть свои сложности в жизни. Но для меня было очень важно, чтобы мой сын чувствовал себя обычным современным парнем. Он нормальный студент. Я считаю, что это полезно прежде всего для него.

Вопрос: Жениться не собирается?

Д.Медведев: Нет пока, слава богу. Надеюсь, что доучится хотя бы.

Реплика: Дмитрий Анатольевич, спасибо за то, что нашли время для подробного разговора с «Комсомольской правдой»! С первой годовщиной Вашего Правительства!

Д.Медведев: Спасибо!

ЭКСПЕРТ: "РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ КИПРА ЖДЕТ КРАХ"

После введения в действие нового закона, который обяжет владельцев ежегодно платить 1,9% от стоимости дома

В соответствии с новым законом, который может вступить в силу летом, вся недвижимость на Кипре будет облагаться налогом по прогрессивной шкале. Владельцы единственного жилья получат послабления. За дома и участки стоимостью от 40 тысяч до 120 тысяч евро придется заплатить 0,6% стоимости, то есть не более 720 евро.

Максимальный налог на недвижимость от 170 тысяч до 300 тысяч составит 2785 евро, на недвижимость от 300 тысяч до 500 тысяч максимальная сумма будет 5385 евро. Налог на недвижимость стоимостью свыше 3 миллионов евро определен в 54,944 тысячи евро.

Объекты же стоимостью дороже 3 млн евро потребуют оплаты налога по ставке в размере 1,9% годовых. К примеру, если особняк стоит 5 млн евро, ежегодная сумма налогов вырастает уже до 95 тысяч евро.

С помощью повышения налогов на недвижимость власти Кипра рассчитывают получать до 131 млн. евро дополнительных доходов в год.

"Налоги на недвижимость в размере 1,9% годовых - это очень много, - говорит председатель совета директоров Kalinka Real Estate Consulting Group Екатерина Румянцева. - Мы надеемся, что такой законопроект не будет претворен в жизнь, потому что в противном случае он приведет к полному краху рынка недвижимости республики. Владельцы дорогой недвижимости не смогут избавиться от своих вилл и апартаментов, потому что при таких высоких налогах их никто не будет покупать. Учитывая недавний кипрский банковский кризис, повышение налогов на недвижимость означало бы полностью лишить страну внутренних и зарубежных инвестиций, при таком сценарии кипрскую экономику не спасут никакие дотации. Напротив, для выхода из кризиса власти должны всеми доступными мерами стимулировать приток инвестиций, для этого требуется сохранять низкий уровень налогов и упрощенную процедуру регистрации недвижимости".

РОССИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В "ГРЕЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ"

Отечественная экономика не сможет расти больше, чем на 2% еще 10 лет. Это может привести Россию к греческому сценарию, считают исследователи компании "Ренессанс Капитал"

Экономика России еще 10 лет не сможет расти больше, чем на 2%. При этом страна может попасть в так называемую "греческую ловушку" - искать выход в наращивании долга. Таковы данные исследования "Ренессанс Капитала".

Почему аналитики инвестгруппы считают, что российская экономика исчерпала все "преимущества отстающего" и теперь сталкивается с ограничениями роста, Business FM рассказал главный экономист "Ренессанс Капитала" Иван Чакаров: "Мы пытались выявить как можно больше причин снижения темпа роста российской экономики за последнее время. Некоторые утверждают, что к нему привели инвестиции, потерпевшие неудачу после прошлогодних выборов. Снизились потребительские расходы, сыграл свою роль и негативный внешний фон, включая проблемы на Кипре. Я предлагаю более структурированное объяснение - сейчас Россия находится в так называемой "ловушке среднего дохода". Это обычно происходит со странами, уровень ВВП на душу населения которых достиг примерно 16 тысяч долларов. Это именно тот уровень, на котором Россия будет в этом году. Это значит, что уровень роста ее экономики составит примерно 1,5-2%".

Сценарий экономического роста российской экономики, который представил "Ренессанс Капитал", вполне реален, считает директор департамента по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин: "Не будут быстро расти у нас доходы, рынок недвижимости не будет сильно расти в цене, может быть, придется вернуться к тому, что молодые специалисты, которые приходят на работу, не так быстро, как раньше, будут получать повышение по должности. За последние 20 лет население привыкло к таким бурным темпам роста, которые были гораздо выше таких исторических оправданных. И после такого длительного периода роста, даже не только Россия, многие другие страны столкнутся с тем, что вернуться в те золотые времена, когда все очень быстро росло, очень быстро развивалось, будет очень сложно, если возможно. Я лично сомневаюсь, что мы действительно начнем залезать в долги, опыт прошлых лет сыграет свою роль, но то, что темпы роста будут низкими, это вполне реалистичный сценарий".

Заместитель начальника аналитического управления компании "Совлинк" Ольга Беленькая считает, что российская экономика вырастет больше, чем предсказывают в "Ренессанс Капитале": "Исчерпание прежней модели роста и ограничение достаточно очевидно. Конечно, вернуться к 5-6% роста тяжело, но более реальными видятся цифры 3-4%, чем 1-2%. Есть такой момент, как "ловушка среднего дохода". Но для нас это не столь актуально, как для Китая, поскольку в нашей экономике доминирует сырьевой сектор, а не обрабатывающая промышленность".

О будущем российской экономики спорят в эти дни в Лондоне на форуме "ВТБ-Капитал" - "Россия зовет". Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев накануне заявил, что в этом году рост ВВП при определенных условиях достигнет 5%. Но эксперты, опрошенные Business FM, такой прогноз считают слишком оптимистичным.Ослабленная кризисом российская экономика барахтается в потоке заявлений и экспертных мнений о том, что дальше может быть еще хуже

БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ СДЕЛАЮТ ЯВЬЮ

МИХАИЛ САФОНОВ

Такое решение, возможно, примут на саммите ЕС, который открывается сегодня. Ранее об этом говорил глава еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Эксперты считают, что повсеместное раскрытие финансовой информации - ближайшее будущее

То, что происходит в банковском секторе, можно сравнить с революцией в мире моды в прошлом веке. Прозрачная одежда, открытость...

Эксперты говорят, что в Европе есть два мнения по поводу банковской тайны. Доводы тех, кто за полную прозрачность приводит руководитель центра Европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Алексей Кузнецов: "Ведущие страны, да и не только ведущие страны ЕС прекрасно понимают, что банковская тайна, на сегодняшний день, в основном, связана с уклонением от налогов. И когда в той же Греции пытаются всяческими способами снизить бюджетный дефицит, то возникает всегда вопрос: а не проще ли найти тех, кто не платит налогов?".

Те, кто считают, что банковскую тайну все-таки хранить нужно, уверяют, что иначе Европу ждет бегство капитала. Специалисты уверены, что этот довод скоро перестанет быть актуальным.

Бежать в поисках укрытых гаваней скоро станет просто некуда. Не так давно раскрыть бенефициаров счетов согласились оффшорные Каймановы острова. Потом был кризис на Кипре, благодаря которому весь мир, в том числе и наши жители, узнали, где, оказывается, хранят деньги российские госкомпании.

Прозрачность и открытость - это стремительно восходящий тренд, считает главный научный сотрудник института Европы РАН Юрий Антонович Борко: "Одновременно ведутся переговоры между Европой и Соединенными Штатами Америки. Речь идет об обмене информации, о депозитах, о движении денег на депозитах. О транснациональных акциях, куда уходят: из какой страны в какую уходят деньги. Переговоры об этом идут и определенные договоренности достигнуты. Потому что, скажем, между американцами и канадцами нет таких проблем уже".

А незадолго до саммита ЕС появилась новость, на которую комиссары не могли не обратить внимание. Она касается государства, где очень любят европейские банки - России. Наши налоговики договорились с налоговыми службами стран из организации экономического сотрудничества и развития.

Коллеги будут обмениваться информацией о своих компаниях в автоматическом режиме. А не как сейчас: по отдельному бумажному запросу, который приходится долго ждать. То есть мировые финансовые секреты не просто перестают таковыми быть. Это еще и очень быстро происходит.

Андрей Костин информировал Президента о текущей деятельности банка, в частности о размещении акций ВТБ на Московской фондовой бирже, возобновлении работы банка и его дочерней компании на Кипре.* * *

В.ПУТИН: Андрей Леонидович, два вопроса. Первый – как прошло размещение [акций]. Второй – мы с Вами обсуждали эту проблему, но тем не менее: уже после анализа текущей ситуации как отразилась на Вашей группе работа на Кипре и кипрские проблемы.

А.КОСТИН: Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы буквально сегодня завершили сделку по продаже крупного пакета акций ВТБ на сумму 102,5 миллиарда рублей. Без преувеличения можно сказать, что это беспрецедентная сделка для российского фондового рынка. Прежде всего потому, что весь объём акций был продан в России и был инвестирован в акции, которые обращаются на Московской фондовой бирже. Вы такую задачу поставили 25 января текущего года на совещании по финансовым рынкам, и эту задачу мы выполнили.

В.ПУТИН: Вы боялись того, что работа на российской площадке не принесёт ожидаемых результатов. Какие же они, эти результаты?

А.КОСТИН: Действительно боялись, потому что многие эксперты – западные и российские – предвещали нам неуспех в этом вопросе.

В.ПУТИН: Именно потому, что на российской бирже, а не в Лондоне.

А.КОСТИН: Должен сказать, да, это действительно первая сделка, все предыдущие сделки были в основном в Лондоне. Вы абсолютно правильно говорите. Но хотел бы отметить, что за эти четыре месяца и Администрация Президента, и Правительство, и Центральный Банк многое сделали для улучшения инфраструктуры российского рынка. В том числе и законодательные меры были приняты, что сделало возможным наше размещение. Хотя работа ещё предстоит. Есть целый ряд моментов. Мы работаем вместе с Правительством, с ЦБ, чтобы эти вопросы решить.

Хотел бы отметить ещё одну характерную деталь нашей сделки – это качество новых акционеров. Тоже беспрецедентно, даже в мировой практике, чтобы сразу три суверенных фонда, а это суверенный фонд Норвегии, который стал нашим крупнейшим акционером, а также суверенный фонд Катара и Азербайджана приняли участие на крупные суммы. Они, в общем, выкупили более половины акций.

В.ПУТИН: Сколько они вложили?

А.КОСТИН: От 15 до 20 миллиардов рублей каждый вложил в эту сделку, ряд других очень интересных инвесторов из стран БРИКС, в частности из Китая, Бразилии, финансовые институты. То есть у нас набор уникальный, я бы сказал.

Чем важно участие суверенных фондов – это как знак качества для компании. Они вкладывают в будущие поколения и очень внимательно смотрят, куда вкладывать. Это сигнал для других инвесторов: если суверенный фонд пошёл, то за ним могут следовать другие.

Мы относимся комплексно к этому сотрудничеству. Эти суверенные фонды только начали сотрудничество с Россией, и будет ещё довольно широкое поле деятельности, чтобы инвестировали и в другие отрасли, другие объекты, другие проекты.

Что касается Кипра, то хотел бы доложить, что с 13 мая…

В.ПУТИН: Секундочку. Вы сами-то довольны этой работой, результатами?

А.КОСТИН: Да, очень доволен. Благодарим за помощь, а главное – за направление, которое Вы дали. Думаю, что это очень правильный путь. Конечно, в России работать будет лучше и легче. Думаю, это абсолютно оправдано. Мы дорогу проложили, другие компании теперь могут следовать нашему пути.

В.ПУТИН: Нужно посмотреть, тем не менее, на совершенствование законодательства, с тем чтобы ничего не мешало, а наоборот, были созданы максимально благоприятные условия для инвесторов, которые вкладывают средства в наши компании. Там, Вы знаете об этом, ещё немало предстоит сделать. Нужно, чтобы наши площадки, наша объединённая биржа ни в чём не уступала, а была бы по определённым параметрам лучше, чем международные площадки. Имея опыт наших партнёров, мы всё можем учесть и реализовать у себя.

А.КОСТИН: Мы готовы работать, конечно, с ЦБ, с Правительством, с Администрацией, чтобы на опыте ещё раз посмотреть, какие нужны дальнейшие шаги, чтобы это работало эффективно.

Что касается Кипра, то с 13 мая нынешнего года в связи с решением руководства Кипра банк ВТБ и его дочерняя компания, а также другие российские банки возобновили там работу. Ограничения на работу с российскими и другими международными клиентами были сняты. И фактически с учётом характера нашего бизнеса можно твёрдо сказать, что каких-либо финансовых потерь ни мы, ни наши российские клиенты не понесли во многом благодаря твёрдой позиции, которую заняло российское руководство, лично Вы. Чувствовалось, что киприоты пошли опережающими шагами в отношении российских финансовых институтов, тем более тех, которые работали там абсолютно нормально и не испытывали никаких проблем и никаких трудностей.

В.ПУТИН: В конечном счёте, это в интересах и кипрской экономики.

А.КОСТИН: Безусловно. Думаю, что они тоже это понимают. Но внутренняя ситуация там пока ещё до конца не решена. Но что касается нашей деятельности, многое предвещало и очень многие на Западе говорили о том, что российская экономика пострадает, банки пострадают. Ничего этого нет на самом деле, никакого негативного эффекта на наш банковский сектор это не оказало.

В.ПУТИН: Хорошо. Мы будем оставаться в контакте с нашими европейским и кипрскими партнёрами. Но, разумеется, и Вы, и Ваши клиенты всё-таки должны сделать определённые выводы и иметь эшелонированную систему защиты наших интересов.

Кипрская компания Oxford AMG-77 Limited намерена приобрести 96% акций ЧАО «Полтавский ликероводочный завод», о чем говорится в сообщении предприятия в официальном издании НКЦБФР в начале мая.

Oxford AMG-77 - структура холдинга Global Spirits бизнесмена Евгения Черняка, владеющего ЛВЗ «Хортица» и рядом других предприятий, консолидированная выручка которых в 2012 году достигла $770 млн, пишет Comments.UA

Ранее Global Spirits заявлял о намерении приобрести новое производство в Украине.

«Полтавский ЛВЗ» принадлежит трем физлицам, крупнейшие пакеты по 42% акций находятся у члена набсовета Леонида Некрасова и председателя правления Владимира Псеха. Семья Леонида Некрасова также владеет «Полтава-банком».

Греческая национальная организация туризма (ЕОТ) является юридическим лицом публичного права, действующая под руководством Министерства туризма Греции.ЕОТ была создана в 1950 году и с тех пор является основным государственным органом в сфере туризма.

Председатель ЕОТ – Христос Па?ллис

Генеральный секретарь – Панос Ливада?с.

С 1-ого января 2005 года структура ЕОТ включает в себя центральную службу со штаб-квартирой в столице Греции - в городе Афины, а также региональные службы туризма. Кроме того, ЕОТ располагает своими офисами и за пределами страны - в Океании (в Австралии), в Америке (в США), в Азии (в Китае, Японии, Израиле) и, естественно, в Европе - в Австрии, Болгарии, Франции, Италии, Голландии, Румынии, Испании, Бельгии, в Германии, Чехии, Швеции, в Великобритании и Ирландии, а также на Кипре и в России.

Согласно статистическим данным, в 2013 году в Грецию приедут на отдых примерно 17 млн. туристов, при этом наблюдается существенное увеличение числа туристов из России, которое в текущем году достигнет, как предполагается, 1 миллиона человек.

С учетом быстрого развития российского рынка, ЕОТ запустила 14 мая этого года свою страницу на русском языке на Фейсбуке -

Греция по чистоте и качеству воды для купания занимает четвертое место в годовом отчете Европейского агентства по окружающей среде, который опубликован во вторник.

В Греции во время купального сезона 2012 года были обследованы 2155 мест для купания, в том числе шесть - на озерах. Отличное качество воды отмечено на 93,4% пляжей побережья и 33,3% - озер.

На первом месте (100%) оказались Кипр и Люксембург, площадь которого около 2,6 тысячи квадратных километров и который не имеет выхода к морю. Чистота пляжных зон и воды выше среднего показателя по ЕС (78%) еще в восьми странах. Это Мальта (97%), Хорватия (95%), Греция (93%), Германия (88%), Португалия (87%), Италия (85%), Финляндия (83%) и Испания (83%).

По данным Европейской комиссии, ситуация в прошлом году стала лучше и сохраняется положительная тенденция, которая отмечается с 1990 года, когда начался мониторинг воды для купания. В начале 1990-х годов отличная вода была только на 60% мест для купания.

Сейчас в целом 94% мест для купания в ЕС отвечают минимальным стандартам качества воды. Больше всего пляжных зон, которые не соответствуют экологическим требованиям, в Бельгии (12%), Нидерландах (7%) и Великобритании (6%).

Мониторинг ведется в более чем 22 тысячах местах для отдыха в 27 государствах-членах ЕС, а также в Хорватии и Швейцарии. Более двух третей мест для купания находится на морском побережье, остальные - на реках и озерах. Геннадий Мельник.

Прощание с классикой

Разуверившись в акциях и валюте, инвесторы обратили свое внимание на альтернативные источники дохода, зарабатывая на земле, предметах роскоши и антиквариате

Привычные активы постепенно теряют свою привлекательность. Валюты нестабильны, акции не приносят былой прибыли (так, один из ключевых фондовых индексов Dow Jones Industrial Average за 2011-й вырос лишь на 6,2%, в прошлом году — на 8,2%), а золото, после беспрерывного роста в течение 12 лет, с начала 2013-го подешевело на 15%.

Всё это происходит на фоне слабого экономического роста, что в значительной степени снижает доходность классических активов. В апреле Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2013 году, посчитав, что он составит не 3,5%, а 3,3%. Причем реальный ВВП США вырастет лишь на 1,9%, а еврозоны и вовсе сократится на 0,3%.

Инвесторов откровенно пугает шумиха вокруг многих инвестиционных компаний и банков, которые оказались в центре судебных разбирательств и конфликтов из-за неправильной рисковой политики, а также жадности отдельных финансистов, в результате чего доверившие им свои деньги люди понесли многомиллионные убытки (см. «Зачинщики большого скандала»).

На фоне таких событий и тенденций постоянный рост интереса к альтернативным инвестициям — явление закономерное. Cогласно данным консалтинговой компании McKinsey, во всём мире сумма капиталовложений в альтернативные активы с 2005-го по 2011 год выросла более чем вдвое, достигнув 6,5 трлн долларов.

Исследование, проведенное консалтинговой компанией Intelligent Partnership в 2000–2010 годы, зафиксировало, что портфели, которые содержали минимум 20% альтернативных инвестиций, в среднем показали доходность за эти годы на уровне около 89%. В то же время стандартные портфели, наполненные акциями, облигациями или драгметаллами, за этот же период принесли не более 55%. «Инвесторы поступают правильно, пересматривая свои методы управления и диверсифицируя риски. Альтернативные инвестиции помогают создавать качественные портфели, показывающие хороший результат независимо от того, куда движутся рынки: вверх или вниз», — отметил исполнительный директор компании по управлению активами Natixis Global Asset Management в Северной, Южной Америке и Азии Джон Хаилер.

Разумеется, вложения в «экзотику» не гарантируют высокий заработок. Хотя бы потому, что далеко не всегда можно определить справедливую стоимость актива и обеспечить его высокую ликвидность. Кроме того, дополнительными сдерживающими факторами зачастую выступает отсутствие наработанных стратегий инвестирования (это в большой степени касается коллекционных вещей и антиквариата), а также банальное отсутствие информации о рынке сбыта того или иного актива, что, в свою очередь, усложняет прогнозирование реальной доходности.

Но уже сейчас можно выделить ключевые виды альтернативных активов, которые, судя по доходности фондов, ими оперирующих, в будущем смогут занять весомую долю в инвестиционных портфелях, значительно повысив их эффективность.

«Эксперт» обращает внимание читателей, что сектор альтернативных инвестиций показывает устойчивый рост как раз со времени финансово-экономического кризиса в 2008 году. Согласно данным компании Intelligent Partnership, за последние пять лет число «нестандартных» инвестиционных продуктов увеличилось более чем в четыре раза.

Антиквариат и предметы роскоши

Старинные автомобили, коллекционные вина, картины, марки, антиквариат, часы и ювелирные изделия — всё это может стать способом сохранения и приумножения своего капитала.

Общая проблема всех подобных активов — сложности в оценке их стоимости и отсутствие рынков сбыта в привычном понимании этого слова. Кроме того, подобные активы являются неликвидными, а их стоимость зависит от цены, которую покупатель готов заплатить. Понять, как чувствует себя этот рынок в конкретный момент времени, достаточно проблематично, хотя уровень заработка на «старине» порой достигает колоссальных значений.

Например, индекс инвестиционной стоимости вина LIV-EX 100 (рассчитывается ежемесячно и включает в себя цены ста лучших вин мира, более 90% которых — вина Бордо) поднялся на 7,24% за последние пять лет; индекс TOP HAGI, показывающий стоимость ретроавтомобилей, в 2012 году вырос на 18,31%, а Stanley Gibbons GB30 Rarities Index (индекс почтовых марок) за последние 40 лет взлетел на 6400%.