Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Преодолеть вместе

Санкционный кризис открывает новые возможности для взаимодействия РФ и КР

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Санкционное давление, оказываемое на экономику России, поможет предпринимателям РФ по-новому взглянуть на сотрудничество с кыргызскими коллегами. Такая мысль, в том числе, прозвучала на организованном "Российской газетой-Кыргызстан" семинаре-встрече, посвященном взаимодействию двух стран в условиях существенных сдвигов на мировых рынках. Участие в мероприятии приняли республиканские политологи, экономисты, чиновники и руководители некоторых госведомств РФ, действующих на территории страны.

Ранее на пресс-конференции свое мнение по этому поводу высказал посол Российской Федерации в КР Николай Удовиченко. "Мы исходим из наших союзнических отношений, принимаем все меры для ускоренного развития нашей интеграции в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ. Наступил период, когда проблем много, но эти же проблемы открывают новые возможности. Нам вместе и раскрывать эти возможности", - сказал он.

С такой точкой зрения согласился и.о. торгового представителя РФ в КР Айнур Саманов. "Если говорить о текущих событиях, то российские компании сегодня стали шире смотреть на рынок Кыргызстана. Речь идет уже не только о поставках продукции в республику, но и о создании здесь совместных производств. Для этого в КР есть все необходимые условия - хорошие сырьевая база, инвестиционная и налоговая политика. Это можно использовать для производства продукции и ее вывода на рынки третьих государств", - отметил он, выступая на дискуссионной площадке.

По словам заместителя министра экономики и коммерции Вероники Исаевой, вводимые сегодня санкции влияют на конечную стоимость производимой продукции. "Республика импортирует до 70 процентов товаров. Для того чтобы избежать влияния рестрикций, мы должны восстанавливать свою промышленность, и без деловых кругов, в том числе российских, в этом деле не обойтись. Республика готова работать в этом направлении", - сказала она.

Как подчеркнул Айнур Саманов, в ближайшее время планируется проведение в Кыргызстане нескольких масштабных мероприятий. "Это будут различные встречи, форумы, дискуссионные площадки, на которых российские и кыргызстанские предприниматели смогут договориться о совместной работе и сотрудничестве в новых условиях", - сообщил он.

Вода пошла

В республике в текущем году не допустят проблем с орошением угодий

Текст: Ирина Балакина (Бишкек)

В старину говорили: "Напои землю вдоволь весной, и осенью она отплатит тебе сторицей". В правдивости народной мудрости сегодня убеждены как земледельцы, так и специалисты всех причастных к делу обеспечения продовольственной безопасности учреждений и ведомств. Накопить воду и своевременно подать ее для орошения угодий республики - одна из основных задач коллектива Службы водных ресурсов (СВР) при минсельхозе КР.

Пик орошения

- Вегетация у нас началась с Лейлекского района Баткенской области в конце февраля - начале марта, в Джалал-Абадской и Таласской областях она проходит в апреле, в начале мая подключаются Чуйская и Иссык-Кульская области, а позже и Нарынский регион, - рассказывает директор службы Алмазбек Сокеев. - Полностью вегетационный период в республике заканчивается примерно в октябре - начале ноября. И с этого осеннего месяца мы уже начинаем готовиться к следующему поливному сезону. Так что работают наши сотрудники круглый год.

По словам Алмазбека Сокеева, на интенсивность деятельности службы в определенной степени влияет метеорологическая цикличность, когда в течение нескольких лет фиксируется малое количество осадков, а затем наступает период полноводья. К примеру, 2008, 2014, 2020 и 2021 годы были маловодными, а в 2010-м и 2016-м выпадало много снега и дождей. Вот и март 2022 года характерен такой особенностью. Благодаря дождливой весне в почве накопилось достаточное количество влаги. Графики поливных работ составляются на основании двух прогнозов Гидрометцентра республики: осадков и водности рек. Пик орошения приходится на июль, когда ледники начинают таять при ночной температуре не ниже плюс 20, а днем выше плюс 28 градусов. Соответственно, в это время реки наполняются вдвое большим количеством воды, и можно надеяться, что в текущем году проблем с поливом не будет.

Когда забот невпроворот

Сегодня в Кыргызстане есть 11 крупных и шесть небольших водохранилищ. Кроме того, действуют 10 бассейнов декадного регулирования и еще 50 - суточного. Объем накоплений в них превышает 1, 800 млрд кубометров воды в год, что позволяет гарантированно подавать ее на 260 тыс.. гектаров полей. Качество же орошения остальных сельскохозяйственных земель зависит от количества осадков и водности рек.

При этом республике не обойтись без строительства крупных сооружений, утверждают эксперты. Например, разработан проект большого водохранилища в Джалал-Абадской области на реке Кугар, однако из-за дороговизны (его реализация обойдется примерно в семь-восемь млрд сомов) дело пока продвигается крайне медленно. Всего же в государственную программу заложили возведение 46 объектов, часть их уже практически готова, но большинство еще предстоит соорудить. "Если мы, как планируется, построим еще примерно 17 водохранилищ, то сможем охватить поливом дополнительно 270 тыс.. гектаров земли. Ну и остальные площади тоже будут обеспечены водой без проблем", - сообщил глава Службы водных ресурсов КР.

Хватает забот и в решении проблемы водных потерь, которые возникают из-за частично устаревшей инфраструктуры. Вся протяженность Большого Чуйского канала составляет 142 километра. Построенный еще до 1991 года Обводной Чуйский канал (ОЧК) N1 протяженностью до 17 километров до сих пор работает довольно успешно. Но со временем на некоторых его участках, в том числе в районе городов Кант и Токмок, было зафиксированы факты подтопления: из-за особенностей расширения галечного русла вода уходит в грунт и там просто теряется. Ранее планировалось забетонировать русло, но идея так и не была реализована. Теперь кыргызстанцы намерены построить ОЧК N2.

- Проектирование нового Обводного Чуйского канала N2 отечественные специалисты выполнили в начале марта, а реализацией проекта будет заниматься китайская строительная компания, - пояснил заместитель директора Службы водных ресурсов при минсельхозе КР Валерий Гутник. - Финансирование работ должно осуществляться за счет гранта КНР. Потребности в поливе земель большие, но в настоящее время теряется примерно 25 кубометров воды в секунду. Чтобы исправить ситуацию, в период вегетации мы перекидываем часть потока в бетонные отрезки. В частности, с западной стороны Большого Чуйского канала расширяем пропускную способность с 50 до 75-80 кубометров в секунду. Работы идут также на Восточном БЧК в районе Бишкека. Строительство ОЧК N2 позволит аккумулировать и пригонять в нужное место гораздо больший объем поливной воды. В дальнейшем мы планируем довести ее до села с говорящим названием Маловодное, что в свою очередь позволит освоить 20 тыс. гектаров богарных земель в зоне рискованного земледелия.

Выгода дороже денег

В правительстве КР знают о сложностях в работе ведомства, отметили руководители Службы водных ресурсов. В последнее время ведомству выделяют больше средств на строительство объектов, закупку нового оборудования, капитальный и текущий ремонт ирригационных сетей. Только на очистку и покраску конусных затворов, агрегатов на шахтах аварийного назначения крупного Орто-Токойского водохранилища (построенного еще в 1963 году) потребовалось около двух млн сомов.

По оценкам экспертов, сегодня примерно треть сооружений на балансе службы нуждаются в обновлении - будь то ремонт, приобретение современных приборов, модернизация имеющегося оборудования или внедрение более эффективных технологий. На эти цели в прошлом году из бюджета страны выделили 162 млн сомов, из них 117 млн потратили на подготовку к вегетативному периоду. В частности, очищено механизированным способом 315 км магистральных сетей, отремонтировано 818 гидротехнических сооружений, 80 насосных станций и 14 скважин, приведены в порядок русла каналов общей протяженностью свыше 255 км, обновлено также более 780 гидропостов.

Учитывая актуальность задач орошения земель в республике, в текущем году правительство КР выделило на их решение миллиард сомов. По словам директора СВР, деньги направят на подготовку существующих ирригационных сетей и строительство новых водохозяйственных объектов.

Как отметил Алмазбек Сокеев, активизировалось сотрудничество с донорами - Всемирным банком, Исламским и Азиатским банками развития. "За счет инвестиций мы начнем строительство трех водохранилищ в Нарынской и Иссык-Кульской областях, разработан также план для Таласской области. По нашим расчетам, в ближайшие шесть-семь лет на эти цели будет привлечено около 370 млн долларов", - сказал он.

Выявить число потерь

По поводу сотрудничества с Россией Алмазбек Сокеев сообщил: у россиян приобретается ирригационная техника. В текущем году, например, планируют закупить 72 насосных агрегата (считается, что они лучше китайских по качеству). "С российскими заводами мы давно контактируем, благодаря ЕАЭС партнерство укрепляется. Прямые связи с коллегами из регионов РФ налажены и у сотрудников нашего отраслевого института", - отметил глава службы.

Благодаря материальной поддержке удалось повысить эффективность реформ в водном секторе. Продолжается ротация кадров в областных подразделениях, осуществляется переход на безналичный расчет за услуги по поставке воды. На всех головных заборах вводится современная система учета, что позволит в реальном времени видеть, сколько забирается и какое количество воды подается фермерам. Внедрение специальных приборов также дает возможность выявить конкретное число потерь и уточнить процентную составляющую водных остатков. Наряду с этим завершена оцифровка имеющихся оросительных сетей и уже проводится инвентаризация орошаемых площадей, в том числе и богарных земель, которые до сих пор не числились среди поливных.

- Цифровизация поможет выявить первоочередность задач, в особенности на проблемных участках, - констатировал глава СВР. - В частности, даст возможность определить реальный фронт работ по очистке и ремонту 300 сооружений - с земляным, бетонным или облицованным покрытием. Причем впервые это касается не только объектов, состоящих на балансе Службы водных ресурсов, но и ирригационных каналов, которые находятся в ведении айыл окмоту. Полученные данные постепенно передаются в Единый информационный центр и в онлайн-режиме отмечаются на карте республики. Благодаря финансовой поддержке Всемирного банка до конца 2022 года будут приобретены семь дронов и камеры слежения на местах, с помощью которых будем мониторить состояние водных объектов, ход ремонтных действий, работу насосных станций, а также фиксировать другие интересующие специалистов показатели в каждой из областей нашего горного края.

Аскарбек Джаныбеков, министр сельского хозяйства КР

Эффективная ирригация - один из важных факторов, влияющих на судьбу будущего урожая. Не случайно особое внимание уделяется повышению качества работы соответствующих ведомств, взаимодействию с айыл окмоту, непосредственно с фермерами. Главным требованием для всех заинтересованных сторон остается экономное использование водных ресурсов. Добиться успеха помогут строительство и реабилитация ирригационной инфраструктуры, современные методы орошения на богарных и поливных землях, создание и ускоренное внедрение капельных систем полива. Важным фактором является применение современных устройств для учета и справедливого распределения поливной воды. Значимая роль в смягчении конфликтов, возникающих по поводу орошения, отводится также укреплению потенциала ассоциаций водопользователей, с которыми успешно сотрудничает Служба водных ресурсов при минсельхозе КР.

Перевезти семью в Россию

Снижение уровня безработицы в КР связано с трудоустройством кыргызстанцев за рубежом

Текст: Лариса Ли (Бишкек)

По данным министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, в прошлом году численность граждан республики, имеющих официальный статус безработных, снизилась на 0,9% и составила 76 тыс. человек. Всего в стране, по данным неофициальных источников, насчитывалось свыше 150 тыс. нетрудоустроенных кыргызстанцев при том, что количество занятого населения, по данным Нацстаткома, достигает 2,4 млн человек. По сравнению с показателями пятилетней давности уровень безработицы каждый год снижался и к началу 2022 года достиг 5,8%. Как считают некоторые эксперты, этому способствует не столько появление новых рабочих мест в Кыргызстане, сколько активизация деятельности, направленной на стимулирование трудовой миграции.

Подтверждением этому факту служат переговоры представителей дипломатического корпуса Кыргызстана за рубежом об облегченной процедуре трудоустройства наших граждан в тех странах, с которыми у правительства до сих пор не было соответствующих соглашений. Недавно принять на работу кыргызстанцев согласилась Япония. Но попасть в страну Восходящего солнца будет сложно, учитывая требования, которые предъявляются к кандидатам. В первую очередь это знание языка.

Представители посольств КР в Германии, Великобритании, Турции, в арабских странах во время встреч с официальными лицами этих государств помимо традиционной темы о выгодах инвестирования в Кыргызстан все чаще стали зондировать почву на предмет трудоустройства наших граждан хотя бы на несколько месяцев. Так, чрезвычайный и полномочный посол в Республике Корея Аида Исмаилова в апреле провела переговоры и заручилась согласием властей на реализацию программы найма кыргызстанцев на сезонные сельскохозяйственные работы сроком до пяти месяцев. Акция проводится в рамках подписанного соглашения о дружественном обмене между южнокорейским уездом Хамянг и Узгенской районной государственной администрацией Ошской области.

Была достигнута договоренность о пробной отправке 70 граждан КР, которые будут заняты на выращивании и сборе лука, клубники, яблок, грибов, других овощей и фруктов. Это первый опыт такого сотрудничества, хотя между странами давно действует двустороннее соглашение о приеме на работу кыргызстанцев в организованном порядке. Чтобы получить долгожданную рабочую визу, необходимо пройти обязательное обучение корейскому языку и подтвердить свою профессиональную квалификацию. Трудный экзамен, как правило, выдерживает меньше половины соискателей, поэтому ежегодная квота, выделяемая Республикой Корея, оказывается незаполненной.

Если первый опыт найма кыргызстанцев на сезонные работы в сельскохозяйственные провинции этой страны окажется успешным, то корейская сторона готова каждый год привлекать рабочую силу из республики. Главное условие - местные органы власти КР должны гарантировать, что все граждане по окончании работ вернутся домой.

Для организаторов эксперимента, особенно с кыргызстанской стороны, это настоящее испытание. Не секрет, что Республика Корея чрезвычайно привлекательна для трудовой миграции из-за высоких заработков, хороших условий на производстве, лояльного отношения местных жителей к иностранцам. Эти плюсы нередко толкают людей, которые въезжают в страну по туристической визе или в гости, на нарушение миграционного законодательства. В Корее на нелегальном положении находятся тысячи граждан из разных государств мира, есть среди них и наши соотечественники.

Ранее в марте между Центром трудоустройства граждан за рубежом при министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и одной из британских компаний было подписано соглашение о предоставлении гражданам республики возможности участвовать в местной государственной программе, объявившей набор на сезонные работы. Получить квоту могут не более тысячи человек. Переговорщики с нашей стороны предлагали увеличить это количество, а также просили найти другие сферы применения рабочей силы из Кыргызстана в экономике островного государства на более длительные сроки.

Заметное повышение активности властей КР, направленной на поиск новых стран для трудовых мигрантов, во многом объясняется опасением, что трудовые мигранты возвратятся домой, и сокращением денежных трансфертов из России, которая сейчас испытывает санкционное давление. Одни экономисты говорят об уменьшении их доходов почти на треть по сравнению с 2021 годом из-за падения курса рубля, другие предрекают потерю работы сотням тысячам кыргызстанцев из-за сокращения кадров или закрытия предприятий. А ведь вклад трудовых мигрантов в экономику Кыргызстана превышает два миллиарда долларов ежегодно. Даже в сложный период пандемии этот показатель не снижался и оставался стабильным.

Стоит отметить, что пока эти пессимистичные предсказания не сбываются. Никто в республике не заметил массового возвращения трудовых мигрантов из российских регионов. Это подтверждают слова эксперта в области трудовой миграции Нурбюбю Керимовой. Она считает, что оттока как такового не предвидится, но денег из России в республику будут присылать меньше, чем раньше. А все потому, что многие мигранты начнут перевозить в Россию свои семьи. В настоящее время это экономически целесообразнее, чем переводить заработанные рубли домой в условиях санкционного давления, ударившего по банковской системе.

Между тем

В целях снижения уровня безработицы в городах Бишкеке, Оше, Нарыне и Караколе были открыты профориентационные центры для оказания консультационных услуг молодежи при выборе востребованной на рынке труда профессии.

Индустрия торговли

В республике появятся новые логистические центры

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Строительство индустриально-торгово-логистического центра (ИТЛК) "Алатау" обсудили заместители глав правительств Казахстана (РК) и Кыргызстана Бахыт Султанов и Арзыбек Кожошев. Перспективный объект, призванный способствовать товарообороту и экономическому сотрудничеству между странами, появится в приграничье. Местом его дислокации избран район у пунктов пропуска "Ак-Тилек" и "Карасу".

Тема ИТЛК стала одним из основных вопросов, поднятых на выездной встрече чиновников. Вице-премьеры провели переговоры на границе, у упомянутых выше пунктов пропуска. Проект строительства центра затем вынесли на обсуждение кыргызско-казахстанского межправительственного совета. Его заседание прошло в Бишкеке.

Индустриально-торгово-логистический центр на границе КР и РК, как предполагается, позволит обеим странам достичь ранее заявленной цели: улучшить транспортную инфраструктуру и увеличить объем товарооборота как минимум в два раза - до двух миллиардов долларов. Саму же идею проекта и его концепцию - создание одного из центров трансграничного сотрудничества - стороны одобрили еще в прошлом году.

В минторговли и интеграции Казахстана подчеркивают, что рассматривают его как новую точку роста для развития реального сектора экономик и экспортоориентированных предприятий обеих стран. "Создание ИТЛК даст возможность разместить производственные линии в экономически привлекательном регионе, обладающем значительными объемами сырья и развитой инфраструктурой", - отметили ранее в ведомстве.

В правительстве Кыргызстана, в свою очередь, подчеркивают, что "Алатау" будет пилотным проектом, а в будущем планируется открыть еще несколько таких центров. По задумке, первый центр начнет функционировать как свободная экономическая зона, чтобы быть привлекательным для частных инвестиций. В ИТЛК смогут заниматься переработкой сельхозпродукции, производством продуктов питания, одежды и других товаров.

Интерес к созданию и развитию логистики в Кыргызстане проявил и российский бизнес, который рассматривает республику в качестве удобной локации. Так, в КР открылся первый распределительный центр крупнейшего в РФ интернет-магазина, который считается одной из крупнейших торговых площадок в Евразии. Площадь объекта составила тысячу квадратных метров. В центре не только сортируют товары, поступающие в страну, но и принимают продукцию от местных предпринимателей, изъявивших желание сотрудничать с площадкой. Российский интернет-магазин позволяет им поставлять товары на рынки ближнего и дальнего зарубежья и при этом сокращать собственные затраты на логистику.

Драгоценное соглашение

КР надеется вернуть себе статус надежного поставщика золота

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Официальный Бишкек приступил к переговорам, которые, как надеются в правительстве, смогут вернуть ему возможность поставлять большие объемы золота на мировой рынок. Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Великобритании Улан Джусупов встретился с исполнительным директором и главным юристом Лондонской ассоциации рынков драгоценных металлов Сахилой Мирзой. Как сообщает МИД КР, стороны обсуждали решение важной для республики проблемы - возвращение ей статуса "надежного поставщика", который позволял активно торговать добытым на Тянь-Шане драгоценным металлом. До 2021 года золото оставалось главной экспортной статьей горной страны.

Ассоциация (Лондонская биржа или LBMA. - Прим. ред.) лишила кыргызскую сторону престижного статуса еще осенью прошлого года. Причиной послужила жалоба частных компаний. Одна из них выступала инвестором на местном золотом руднике, а вторая приобретала добытое в республике золото. Представители обеих утверждали, что государственное аффинажное предприятие, принадлежащее госконцерну "Кыргызалтын", сорвало поставку почти половины метрической тонны золота драгметалла и якобы даже пыталось перехватить крупную сумму, которой покупатель должен был расплатиться за товар.

Кыргызская сторона поспешила обвинения опровергнуть. В госконцерне заверили, что соблюдают все международные правила, нормы, положения и стандарты. Однако в то же время были вынуждены признать нелицеприятный факт: поставка действительно была сорвана. Объяснялось это форс-мажорными обстоятельствами - временной приостановкой лицензии на экспорт золота, о чем, как утверждают в "Кыргызалтыне", покупателя уведомили. "Надеемся, что данная ситуация благополучно разрешится", - подчеркнули в госконцерне.

Так или иначе, но скандал со срывом поставки имел для республики далеко идущие последствия. Кыргызское предприятие исключили из списка "надежных поставщиков", что ограничило ему доступ к основному рынку сбыта золота. Крупные банки, занимающиеся операциями с драгоценными металлами, предпочитают иметь дело с продукцией аффинажных заводов, рекомендуемых Лондонской биржей. Альтернативных же площадок, на которых кыргызская сторона могла бы продавать золото в тех же объемах, официальный Бишкек найти не смог. В результате в течение года экспорт драгоценного металла из республики сократился примерно в три раза.

Потеря статуса "надежного поставщика" стала следствием другого, не менее громкого события. За несколько месяцев до инцидента с LBMA руководство Кыргызстана решилось на беспрецедентный в истории республики шаг - установление контроля над рудником "Кумтор", работающим на одноименном золоторудном месторождении, которое считается крупнейшим на Тянь-Шане. До 2021 года это предприятие управлялось канадским инвестором - корпорацией Centerra, одним из акционеров которой выступал Кыргызстан. Иностранную компанию часто критиковали различные местные политические группы. Чаще всего - оппозиционные, поскольку власти предпочитали конфронтации с инвестором сотрудничество. Корпорация не менее двух десятков лет входила в число крупнейших налогоплательщиков, а на долю "Кумтора" приходилось около десяти процентов ВВП страны.

Все радикальным образом изменилось после прихода к власти в Кыргызстане нового президента и его сторонников. Садыр Жапаров выступал за передачу "Кумтора" под управление республике задолго до того, как сам смог возглавить страну. Он и его соратники объясняли свою точку зрения тем, что сотрудничество с канадским инвестором было крайне невыгодным для республики. Корпорация, на их взгляд, оставляла львиную долю прибыли себе и вела добычу золота, не считаясь с экологическими требованиями республики.

В первой половине 2021 года правительство ввело на руднике временное внешнее управление, и контроль над "Кумтором" на месте фактически перешел к кыргызской стороне. Параллельно с этим процессом велся и еще один - уголовное расследование, фигурантами которого стали как представители менеджмента золотодобывающего предприятия, так и бывшие высокопоставленные чиновники. Одним из свидетелей по делу стал экс-президент КР Аскар Акаев, во время правления которого некогда и запустили проект. Новые власти пытались доказать, что добыча золота на Кумторе привела к масштабному распространению коррупции в верхах, и в сделках участвовали лица уровнем не ниже премьера.

За рубежом отнеслись к этой кампании настороженно. Местные и зарубежные эксперты указывали, что внешнее управление не может быть способом решения проблемы и ситуация нуждается в юридическом урегулировании. Иностранный инвестор и правительство республики поочередно заявляли, что ведут переговоры о статусе золотодобывающего предприятия, однако поиск компромисса занял почти год. Все это время над золотым проектом висел дамоклов меч разбирательства в международном суде.

Наконец в первой половине апреля 2022 года руководство Кыргызстана сообщило, что судьба "Кумтора" решена. Президент КР Садыр Жапаров торжественно объявил, что стороны достигли мирового соглашения и отказались от взаимных судебных претензий. Республика согласилась передать инвестору свою долю акций в корпорации, а та, в свою очередь, отказалась как от прав на объект, так и от партии золота, срыв поставки которого за рубеж и привел к осложнениям в отношениях Кыргызстана с LBMA.

- Это реально поворотный момент для страны, - заявил Садыр Жапаров. - Именно такой должна быть защита национальных интересов республики. Переговоры были очень тяжелыми. Были попытки представить нас международному сообществу дикарями, захватчиками. Но мы все выдержали и выстояли.

Заключение мирового соглашения уже успело получить оценку со стороны международных финансовых институтов, выразивших надежду, что урегулирование спора благоприятно скажется на экономическом развитии Кыргызстана.

Так, к примеру, в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) назвали подобный исход событий важным и позитивным шагом.

- Улучшение внутреннего инвестиционного и делового климата - ключ к укреплению частного сектора, который сможет вносить еще больший вклад в процветание республики, - заявили в ЕБРР.

Урегулирование спора между тем позволяет официальному Бишкеку надеяться и на благоприятный исход в переговорах с лондонской биржей. По словам посла КР в Великобритании Улана Джусупова, согласование и урегулирование претензий сторон в отношении "Кумтора" призваны восстановить доверие и интерес иностранных инвесторов к сотрудничеству с республикой. В том числе и со стороны LBMA, правила и процедуры которой кыргызская сторона обязалась соблюдать "строго и в необходимые сроки".

Руководство Лондонской биржи тем не менее не исключает, что изменит позицию по отношению к кыргызскому поставщику в ближайшей перспективе. Как заявила на встрече с Уланом Джусуповым исполнительный директор LBMA Сахила Мирза, в организации благодарны республике за тесное взаимодействие и усилия, направленные на снятие имеющихся вопросов. "Мы надеемся, что КР продолжит вносить существенный вклад в повышение доверия инвесторов к списку надежных поставщиков ассоциации", - подчеркнула она.

Вместе с тем

Согласно официальным данным, в прошлом году на месторождении "Кумтор" добыли около 14,5 тонны золота, что практически равноценно показателям прошлых лет. Однако в связи с временной утерей статуса надежного поставщика и затянувшимися переговорами вокруг крупнейшего на Тянь-Шане рудника экспорт драгоценного металла за рубеж значительно сократился. Если в 2020 году Кыргызстан продал за рубеж 17,6 тонны золота, то в 2021-м - примерно 5,6. Основными покупателями драгоценного металла из КР выступили Великобритания (около 4 тонн), Швейцария (чуть больше тонны) и Китай (примерно 0,3 тонны).

Начнут с малых

Россия поможет Кыргызстану развивать энергетику

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Россия и Кыргызстан в течение ближайших четырех лет намерены реализовать несколько совместных проектов в сфере гидроэнергетики на территории республики. РФ готова помочь в проектировании ГЭС и инвестировать в их строительство.

Как сообщают в кабинете министров КР, правительства двух стран уже договорились о создании двусторонней рабочей группы для подготовки дорожной карты по реализации нескольких проектов. Кыргызскую сторону в ней представит профильное ведомство - министерство энергетики. Российскую - проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект", который входит в структуру РусГидро. Некоторые из гидроэлектростанций, которые появятся в республике в результате подобного сотрудничества, могут сдать в эксплуатацию до 2026 года.

Договоренность о развитии связей в сфере энергетики достигнута в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Ее заседание прошло в Москве. Делегацию от Кыргызстана возглавлял первый зампредседателя кабинета министров республики Арзыбек Кожошев.

"Гидропроект" - не единственный институт, который может помочь Кыргызстану в развитии энергетики. Схожую задачу взяло на себя одно из предприятий госкорпорации "Росатом", которое также планирует построить несколько малых ГЭС в республике и уже разработало технико-экономическое обоснование для строительства малой гидроэлектростанции "Лейлек" в Баткенской области. Оно же выступит основным поставщиком оборудования.

Примечательно и то, что новую гидроэлектростанцию также оснастят оборудованием местного производства, включая турбину, которую изготовили на заводе в городе Оше. Завершить строительство ГЭС планируют в следующем году.

По данным Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР), мощность объекта составит 5,9 мегаватта. ГЭС будет вырабатывать около 26,3 млн киловатт-часов в год, что позволит обеспечить энергией несколько населенных пунктов области и создать новые рабочие места. Как заявил председатель РКФР Артем Новиков, это первый подобный проект в Баткенской области.

Основное финансирование строительства ГЭС "Лейлек" взял на себя РКФР. Фонд выделил на реализацию проекта льготный кредит на сумму в 5,6 млн долларов. В целом же стоимость проекта оценивается в семь млн долларов.

- В Кыргызстане ведется большая работа по реформированию энергетического сектора, - подчеркнул Артем Новиков. - Часть этой работы направлена на создание привлекательных условий для инвестиций в эту сферу.

Досье "РГ"

Институт "Гидропроект" входит в число ведущих мировых проектных организаций в сфере гидроэнергетики и считается одним из старейших на постсоветском пространстве. На территории России, ближнего и дальнего зарубежья им спроектировано свыше 300 ГЭС, а также крупные гидротехнические сооружения.

Платежом красен

Рост объема внешнего долга Кыргызстана ускоряется

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Свыше 360 млн долларов намерен привлечь до конца года Кыргызстан из-за рубежа в виде заимствований, что в пять раз больше, чем в 2021-м. По данным минфина КР, этот шаг необходим для исполнения всех обязательств по госпрограммам и бюджетным статьям. Почти половину объема кредитов, как сообщают в ведомстве, предоставят три международные организации - Евразийский фонд стабилизации и развития, Всемирный банк (ВБ) и Азиатский банк развития (АБР). На их долю придется 48,7% привлекаемых в 2022 году займов.

Свыше 110 млн долларов, которые намерен привлечь Кыргызстан до конца года, направят непосредственно на поддержку бюджета. Основным донором госказны КР станет Евразийский фонд стабилизации и развития. Кредит от него в объеме 80 млн долларов республика намерена направить на бюджетные программы полностью. Вклад Всемирного банка и АБР в ту же сферу составит менее 33 млн долларов.

Если республике удастся привлечь кредиты в указанном объеме, ее внешний долг превысит 4,5 млрд долларов и увеличит долю госструктур в объеме займов за рубежом. На данный момент Кыргызстан уже является лидером по этому показателю среди стран ЕАЭС. Согласно подсчетам Евразийской экономической комиссии, примерно 48% долгового бремени КР приходится на органы госуправления. У основных торговых партнеров Кыргызстана - России и Казахстана (РК), к примеру, этот показатель меньше в четыре и пять раз соответственно. В РК, по данным ЕЭК, преобладает долг по прямым инвестициям в экономику. В России - обязательства других секторов.

Новые заимствования вместе с тем повлияют и на другую динамику. Кыргызстан может войти в число лидеров по приросту объема внешнего долга, хотя в последние годы и стремился к обратному. В 2021-м, к примеру, республика заняла за рубежом чуть более 77 млн долларов, что увеличило объем ее обязательств перед иностранными кредиторами на 2,3%. Этот показатель чуть выше среднего по ЕАЭС (2,1%). Первенство по росту заимствований в 2021 году удерживала Армения (7,2%), за ней следовала Россия (2,8%). В Казахстане в то же время рост внешнего долга составил всего 0,3%, а в Беларуси вообще начал сокращаться (-0,2%).

Впрочем, внешняя финансовая помощь, которую Кыргызстан получает из-за рубежа, гораздо больше объема займов. "В последние годы средства часто предоставляются нам безвозмездно, - поясняют в минфине Кыргызстана. - Например, средства, которые нам выделяет Россия, Китай или ЕС, нередко являются грантовыми. То есть они никак не влияют на долговую устойчивость страны. Кроме того, согласно условиям финансовой помощи Всемирного банка и Азиатского банка развития, 50% суммы предоставляется именно в виде гранта. Привлекаемые средства направлены на решение стратегических задач - экономическое развитие, развитие регионов, улучшение инфраструктуры, ирригационной системы".

Садыр Жапаров, президент КР

Мы подходим к пику выплат по внешнему долгу. В 2026 году нам необходимо вернуть иностранным кредиторам 350 миллионов долларов. То есть больше, чем когда-либо ранее. Но мы справимся с этой задачей, можем сказать уверенно. К 2030 году мы завершим выплаты. Мы уже определили, по какому плану и из каких источников будем это осуществлять. У нас есть большой потенциал и возможности.

Бизнес-миссия в шоуруме

Предприятия Рязанской области РФ представили в Бишкеке образцы своей продукции

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Новую форму презентации возможностей бизнеса опробовали в Бишкеке. В столице КР открылся так называемый шоурум - место, в котором выставили образцы производимой продукции более 60 компаний из Рязанской области РФ.

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) продолжает практику приглашения в республику бизнес-миссий. В страну приезжают делегации предпринимателей, чиновников из разных регионов России для установления рабочих контактов с представителями деловых кругов Кыргызстана. В 2022 году, по словам председателя правления РКФР Артема Новикова, таких встреч будет несколько. Одну из них уже провели в необычном формате.

Республику во второй половине апреля посетили бизнесмены из Рязанской области РФ. Делегацию возглавлял губернатор Николай Любимов, что говорило о серьезности намерений гостей. Как рассказал журналистам глава региона, целью поездки была активизация торгово-экономического сотрудничества между областью и республикой.

- Мы уже экспортируем различную продукцию в Кыргызстан и импортируем из страны. Но нам необходимо расширять линейку товаров, подписывать новые контракты. Рязань может, к примеру, предложить местным сельхозпроизводителям специализированное оборудование - конвейерные линии для плодоовощных комбинатов или технику для молочных заводов. Я выступаю за долгосрочное партнерство с Кыргызстаном, потому что оно помогает совместно развивать наши экспортные мощности, - пояснил Николай Любимов.

Необычным же приезд рязанских бизнесменов сделал формат, в котором они презентовали свои продукцию и производственные возможности, - многоотраслевой шоурум. Как сказал Артем Новиков, это первая подобная миссия, когда любой желающий может прийти и познакомиться с выставленными на показ образцами различных товаров - от мелких продовольственных (конфет и мороженого) до крупных промышленных (оборудования для работы энергообъектов).

Но суть многоотраслевого шоурума не только в этом. Главное - возможность провести деловые переговоры, найти новых бизнес-партнеров, завязать контакты на будущее, получить четкое представление о возможностях рынка.

Рязанская область станет 18-м регионом РФ, с которым, по словам главы правления РКФР Артема Новикова, фонд подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве. В целом товарооборот между областью и Кыргызстаном в 2021 году составил шесть млн долларов, по сравнению с 2020-м он увеличился на 25 процентов. В структуре поставок из российского региона в КР лидируют нефтепродукты, лакокрасочные материалы, мебель, парфюмерно-косметические средства, изделия из пластмассы. В обратном направлении идут сельхозпродукция, компоненты оборудования для солнечной энергетики.

По словам губернатора Николая Любимова, Рязань находится близко к Москве. "В радиусе 500 километров - около 45 млн потребителей товаров и услуг. Высококачественная продукция кыргызстанского производства может стать широко востребованной, особенно если производить ее у нас, избегая тем самым логистических затрат", - сказал он.

Иван Никитичев, представитель Ассоциации производителей детских автокресел и колясок

Цель нашего приезда в республику и участия в многоотраслевом шоуруме - познакомить кыргызстанцев с нашей продукцией, найти здесь бизнес-партнеров, которых заинтересовало бы взаимовыгодное сотрудничество. Мы изучили республиканский рынок, и, на наш взгляд, у него есть большой потенциал. Детские автокресла необходимы для безопасной перевозки маленьких пассажиров в транспортных средствах независимо от того, требуют этого правила дорожного движения или нет.

Рыбный союз надеется на прогресс в вопросе контроля мышьяка

Бизнес-сообщество поддерживает стремление правительства актуализировать нормативы содержания мышьяка в рыбной продукции. Главное, не затягивать этот вопрос на годы, подчеркнул председатель Рыбного союза Александр Панин.

Гармонизация внутрироссийских требований к допустимому содержанию мышьяка в рыбной продукции с международными стандартами не только упростит экспорт, но и откроет для некоторых видов рыбы и морепродуктов путь на внутренний рынок, о чём уже много лет просят российские рыбаки. Информация о намерении в ближайшее время внести предложения по решению этого вопроса в план по развитию экономики появилась в телеграм-канале вице-премьера Виктории Абрамченко. Зампредседателя правительства обратила внимание на важность разделения органического и неорганического мышьяка и отдельного их нормирования.

«Это замечательное событие, — заявил Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин. — Мы считаем, что столь пристальное и погруженное в детали внимание Виктории Абрамченко к этому вопросу — это реакция на планомерную работу, которую совместно вели Федеральное агентство по рыболовству и отраслевые ассоциации. Очень надеемся, что такой подход правительства позволит нам решить этот вопрос буквально в ближайшее время».

В Рыбном союзе отметили активное участие в решении многолетней проблемы с мышьяком Совета Федерации и лично первого зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.

В частности, рекомендация правительству «проработать вопрос» о внесении изменений в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» по нормированию содержания мышьяка в рыбной продукции включена в постановление, принятое по итогам апрельского выступления в СФ вице-премьера Андрея Белоусова. Сенаторы указали на необходимость приведения соответствие правовых актов Таможенного союза с международными правовыми актами в этой сфере.

«Как известно, в международных правовых актах, в частности, в Кодексе Алиментариус, вообще мышьяка нет», — прокомментировал решение верхней палаты Сергей Митин и добавил, что будет ждать информации о соответствующих действиях Роспотребнадзора и других заинтересованных ведомств.

«Роспотребнадзор считает, что для того чтобы двинуть этот вопрос дальше, внести его в ЕЭК и решить, необходимо провести комплексную оценку рисков. В принципе мы с этой позицией согласны, — рассказал Александр Панин. — Единственное, сейчас обсуждается, сколько времени на это нужно, и не уйдет ли еще несколько лет на проведение исследований. Если это работа условно на квартал-полгода, то мы обеими руками за. Мы выступаем за сбалансированный научный подход. Главное, чтобы опять не затянули этот вопрос на годы».

Fishnews

На четырёх ногах

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Института права и развития ВШЭ-Сколково факультета права НИУ ВШЭ, LLM (Harvard).

КИРИЛЛ МОЛОДЫКО

Ведущий эксперт Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково факультета права НИУ ВШЭ, MPA (Harvard), Ph.D.

--

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Иванов А.Ю., Молодыко К.Ю. На четыре?х ногах // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 3. С. 161-176.

На некоторых товарных рынках, в том числе газовом, естественным эволюционным путём сложилась система «четырёхногого стула» организации торговли, включающая:

- долгосрочные контракты;

- относительно краткосрочные фьючерсы;

- спотовый рынок;

- развитую товарную биржу, на которой реально представлены интересы ключевых производителей и покупателей товара из разных государств.

Однако на международных рынках продовольствия нет элементов 1 и 4, в силу чего эти рынки напоминают стул на двух ножках, то есть, крайне шаткую, неустойчивую и нестабильную конструкцию.

Разумеется, горячей темой является сейчас идея перехода к торговле природным газом на российские рубли, а также возможного перевода на рубли иных стратегически важных товаров, в том числе нефти и пшеницы. Тем не менее пока газовая сфера остаётся в долларах и евро – их просто нужно полностью обменивать на рубли на Московской бирже. Но используемые в торговле денежные единицы априори должны выполнять хотя бы четыре из пяти традиционных функций денег (без пятой спорной функции так называемых «мировых денег»): средство платежа, мера стоимости, средство обращения, средство накопления стоимости. В противоположном случае реальный физический товар фактически предлагается передавать за символы, за которые ничего невозможно встречно приобрести взамен. Мы полагали, что в этих условиях расчёты по экспорту будут переведены из безналичных долларов и евро в наличные. Этого не происходит, но возможно, объясняется тем, что российские власти стратегически выбрали путь учреждения общей платёжной единицы вместе с пулом стран Востока.

Право Всемирной торговой организации (ВТО) идеологически базируется на постулате, что товар можно купить за деньги. Создание ВТО в 1995 г. было нацелено в первую очередь на удешевление товаров. Да, в рамках регуляторного поля ВТО допускается возможность ограничений по мотивам национальной безопасности[1], но никто не предполагал, что оно будет столь широко применяться в торговле невоенными товарами и услугами. Право ВТО, которое в основных своих положениях действует сейчас в редакции 1995 г. с мизерными добавками, сфокусировано на том, чтобы удешевить товары путём снижения импортных пошлин, запрета экспортных пошлин, установления ограничений на введение антидемпинговых, компенсационных и защитных мер.

Но в ситуации, когда товары вообще нельзя купить за деньги, не стоит исключать выхода России из ВТО и перехода на прямые двусторонние договоры с торговыми партнёрами.

Кроме того, даже цель снижения цен в рамках ВТО в целом призрачна, так как её невозможно достичь без антимонопольного регулирования. На заре международного регулирования торговли в 1947 г. обоснованно предлагалось начать создавать международную торговую систему в рамках GATT – предшественника ВТО – именно с антимонопольного регулирования[2]. Но попытки были торпедированы американским правительством. И в целом краеугольный принцип ВТО (Most Favoured Nation, MFN) лежит в руинах.

Деградация происходит даже в антидемпинговой сфере, где ВТО была относительно эффективна ещё пять-десять лет назад. Так, Евросоюз попытался обосновать, что якобы нерыночное ценообразование на газ внутри России приводит к несправедливому занижению цен российского экспорта. И это, в свою очередь, должно являться основанием для применения антидемпинговых пошлин против российских товаров. Указанный спор (о так называемых «энергокорректировках») Россия выиграла в рамках ВТО в первой инстанции (июль 2020 года). Но решение уже почти два года не вступает в силу, так как ЕС подал апелляцию[3]. Рассмотреть её некому, ибо Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 г.: полномочия всех его членов постепенно истекли, а назначение новых блокируют Соединённые Штаты.

В среде специалистов по интеллектуальной собственности широко обсуждается отмена в ряде случаев выплаты вознаграждений западным правообладателям за использование их патентов в России. А также происходящая сейчас в России легализация параллельного импорта, которая последние десять лет торпедировалась лоббистами западного бизнеса. При этом встречно от России, наоборот, настоятельно требовали разрешить параллельный импорт. Так, в 2012–2017 гг. «Газпром» вёл тяжбу с Еврокомиссией, которая считала антимонопольным нарушением запрет в контрактах «Газпрома» одним странам реэкспортировать газ внутри ЕС в другие страны, пользуясь разностью цен. В конечном счёте «Газпром» уступил требованиям комиссии[4].

Не имея возможности в пределах ограниченного объёма нашей статьи вдаваться в технические детали так называемого гронингенского принципа, применяемого при формировании стоимости природного газа, отметим, что соответствующие долгосрочные контракты пока выполняются. Они позволяют покупателю чётко понимать, что он получит нужные объёмы газа, избавляют его от головной боли поиска сырья, например, в период пикового спроса. Однако если газ становится биржевым товаром, он наследует проблемы нефтяного рынка, главная из которых – непредсказуемость цен, возможность их скачков, что затрудняет развитие экономики. Но и продавцу долгосрочные гарантии сбыта облегчают принятие инвестиционных решений[5]. Тем не менее вместо укрепления стабильности международных товарных рынков путём поощрения долгосрочных контрактов Европейская комиссия в декабре 2021 г. приняла прямо противоположное решение. А именно – обнародовала план постепенного запрета долгосрочных газовых контрактов[6].

Долгосрочные газовые контракты комплексно стабилизируют взаимосвязанные рынки. Это касается, в частности, связки международного рынка газа и национальных рынков электроэнергии. По мнению главы Enel Франческо Стараче, «необходимо продлевать сроки договоров купли-продажи электроэнергии и, следовательно, устанавливать цены на электроэнергию в зависимости от цен на её закупку на более длительный срок – пять или десять лет… При продаже электроэнергии в долгосрочной перспективе у генераторов тоже появится причина закупать газ по долгосрочным контрактам»[7].

Политическая нестабильность в любой стране с крупной долей какого-либо товара на мировом рынке приводит к росту цен на него. Наглядный пример – январское обострение ситуации в Казахстане, которое моментально вызвало существенный рост цены урана (доля страны на мировом рынке превышает 40 процентов)[8]. Но критичен ещё и вопрос логистики, то есть возможности физической поставки. Не случайно 7 января 2022 г. во время дебатов в парламенте Киргизии о направлении сил в Казахстан в рамках миссии ОДКБ председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал Камчыбек Ташиев обосновывал необходимость направить войска в том числе критической зависимостью страны от физических поставок муки из Казахстана[9].

Обострение продовольственной ситуации в мире

Ещё в начале января текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (FAO) заявила о том, что цена на зерновые достигла максимального уровня с 2012 года. Рост мировых цен за 2021 г. составил: на пшеницу 31 процент, кукурузу – 44,1 процента, растительное масло – 65,8 процента, мясо – 12,7 процента, молочную продукцию – 16,9 процента. «В обычных условиях высокие цены ведут к увеличению объёмов производства, однако рост цен на ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и всё более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году», – заявил 6 января 2022 г. старший экономист FAO Абдулреза Аббассян[10].

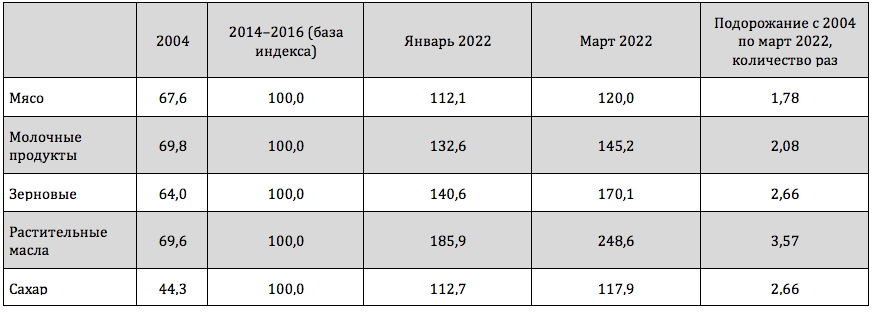

Но стремительный рост продовольственных цен продолжается и в 2022 году. FAOежемесячно рассчитывает и публикует так называемый FAO Food Price Index, в котором за базу (100 процентов) принята усреднённая цена соответствующего вида продовольствия в 2014–2016 годах. Среднемировые цены в 2004 г. и в текущем году по данным, которые FAO опубликовало 8 апреля, таковы[11]:

Таблица 1. Среднемировые цены на продовольствие

От подачек до торговых правил – политики ищут способы сгладить эффект от роста цен. Будь то хлеб, рис или лепешки, правительства во всём мире знают, что за рост цен на продовольствие придётся заплатить политическую цену. Дилемма в том, смогут ли они сделать достаточно, чтобы избежать необходимости платить эту цену. И вряд ли ситуация изменится к лучшему, поскольку экстремальные погодные условия, резкий рост стоимости грузоперевозок и удобрений, узкие места в судоходстве и нехватка рабочей силы усугубляют проблему. Сокращение валютных резервов также препятствует способности некоторых стран импортировать продовольствие[12].

После очередной волны ковида в Африке разрушена неформальная система социальной защиты жителей, состоящая в финансовой поддержке от родственников, друзей и соседей, которая помогала беднякам выжить при отсутствии государственной поддержки. Теперь голод стал определяющей причиной увеличения пропасти между богатыми странами, возвращающимися к нормальной жизни, и бедными, всё глубже погружающимися в кризис[13].

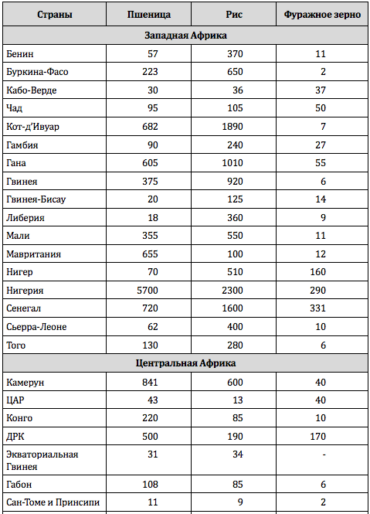

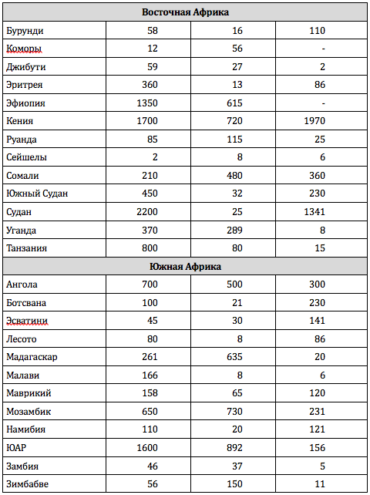

Ситуация в ряде африканских стран характеризуется острой потребностью в импорте зерновых, что отражено в приведённой ниже таблице, сформированной нами путём структурирования официальных данных, которые FAO опубликовало в феврале текущего года.

Таблица 2. Текущая годовая потребность в импорте, тысячи тонн

Источник данных: FAO[14]

Некоторым из указанных африканских стран запланировано оказать международную продовольственную помощь по линии FAO, предполагается её оказание и таким неафриканским государствам, как Бангладеш, Непал, Афганистан, Сирия, Йемен, Гаити. Но проблема в том, что международная продовольственная помощь «размазывается» на большое количество стран и в подавляющем большинстве случаев не покрывает даже 10 процентов от суммарной потребности конкретной страны в импорте зерновых[15]. Всё остальное она должна сама закупать на открытом рынке на коммерческих принципах.

В России в 2020 г. введены экспортные ограничения (квоты и пошлины) на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Отдельные западные исследователи тогда утверждали: «Ещё большую тревогу, чем ограничение Россией экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения экспорта Россией для получения политических рычагов влияния. Россия может использовать экспорт пшеницы в качестве оружия для принуждения других стран, чьи проблемы с продовольствием, вызванные климатическими изменениями, не оставляют им выбора. Россия доказала умение вести гибридную войну и использовала в качестве оружия другие ресурсы – например, ископаемое топливо. Учитывая творческое использование Россией ресурсной мощи, её роль на мировых рынках пшеницы вызывает озабоченность. Поведение России в 2010 г. и сейчас во время пандемии коронавируса, будь то в целях внутренней продовольственной безопасности или международной гибридной войны, предвещает новые опасности в условиях потепления климата… Если запасы зерна будут находиться под управлением международной организации, она сможет обеспечить поставки в нуждающиеся страны в следующий раз, когда Россия ограничит экспорт – из-за пандемии, изменения климата или по геополитическим причинам. В каждом кризисе имеется возможность. Вопрос сейчас в том, кто воспользуется этой возможностью: Россия или союзные страны?»[16].

Однако в условиях низкой по сравнению со многими конкурентами себестоимости производства пшеницы в России российские конкурентные позиции объективно укрепляются в условиях относительно низких цен на рынке.

Соответственно, повышение общего уровня цен делает более конкурентоспособными продукцию конкурентов, у которых себестоимость производства выше. В 2020 г. вышеуказанные российские экспортные ограничения были введены вовсе не с целью обкатки механизмов международной продовольственной войны, а в силу лоббизма российских животноводов, которые желали сбить цену на внутреннем рынке.

Вместе с тем действительно возможен сценарий параллельной работы двух конкурирующих международных зерновых союзов вследствие дискриминационно мизерного числа голосов ряда государств в Международном зерновом совете (International Grains Council, IGC). С высокой степенью вероятности Россия выйдет из IGC, поскольку там используются две разных системы распределения голосов в зависимости от того, какой вопрос поставлен на голосование. При первой системе из двух тысяч голосов Россия имеет 86, Казахстан – 29, Индия – 42, ЮАР – 15 голосов, а США, Европейский союз, Австралия, Канада и Япония суммарно 1307 голосов. При второй системе из двух тысяч голосов Россия имеет 56, Казахстан 19, Индия – 28, ЮАР – 31 голосов, а Соединённые Штаты, ЕС, Австралия, Канада и Япония суммарно 1084 голоса[17]. Бразилия и Китай не входят в IGC.

Геополитическое обострение 2022 г. действительно может стать толчком к продовольственным войнам. Государства будут максимально концентрировать физическое продовольствие в пределах своей территории. Мы уже наблюдаем, по сути, почти разрешительный порядок экспорта продовольствия и необходимых для их производства минеральных удобрений из России – с экспортными пошлинами, квотами и специальными разрешениями. Квотирование экспорта пшеницы и муки ввёл Казахстан. Предполагалось, что падение поставок на мировой рынок подсолнечного масла из черноморского региона будет частично компенсировано индонезийским сырым пальмовым маслом, но Индонезия запретила его экспорт. Экспортные продовольственные ограничения ввели даже некоторые страны ЕС – Болгария и Венгрия. Решения, поставлять продовольствие в ту или иную страну или нет, вероятно, скоро будут определяться тем, как та или иная страна голосует в Генеральной Ассамблее ООН. Соответственно, поставки российской пшеницы, на наш взгляд, скорее всего, будут сфокусированы на правильно (с точки зрения российских властей) голосующих: Сирийская Арабская Республика, Центральная Африканская Республика, Мали, Габон, Эфиопия, Эритрея, Конго, Бурунди, Алжир, Зимбабве (с оговоркой, что Республика Зимбабве экономически устойчива, почти самодостаточна по зерновым и, возможно, что ей существенные поставки из России и не нужны).

Поскольку возможности поставок из альтернативных источников сузились, а цена взлетела, это способно вызвать осенью текущего года многомиллионные потоки голодных беженцев в ЕС из ряда других стран Африки.

Мы ожидаем и роста офсетных сделок, когда поставки продовольствия будут обусловлены жёсткими требованиями встречных поставок конкретных товаров и услуг со стороны покупателя продовольствия.

Продовольственные резервы

В литературе указывается на неудачу попыток создать хотя бы небольшие международные резервы риса в рамках маленьких пулов азиатских стран[18]. Типичная западная логика – учредить нечто сверхмасштабное и непременно под управлением международных бюрократов. Предлагалось, например, создать глобальный продовольственный резерв риса, пшеницы и кукурузы под управлением Международной продовольственной программы ООН (WFP) за счёт добровольных взносов[19]. Но не было оговорено, кто же в реальной жизни согласится делать взносы в резерв, да ещё и в необходимых объёмах.

В другом проекте описывалось формирование под управлением Всемирной продовольственной программы ООН небольшого резервного Фонда зерна на независимых складах и большого «виртуального» фонда для интервенций в период взлёта цен[20].

Также предлагалось сделать упор на региональную кооперацию. Запасы продовольствия могут более эффективно накапливаться на региональном уровне. Неурожаи, события на местах и в целом все циклические факторы, влияющие на продовольственную безопасность, часто ограничиваются одной страной или отдельными её регионами. В таких случаях регионально интегрированные национальные запасы могут смягчить последствия голода, как это делают региональные продовольственные резервы Всемирной продовольственной программы ООН. Такая совместная «виртуальная» эксплуатация продовольственных резервов посредством продаж или займов, вероятно, уменьшит скачки цен и спекулятивное поведение рынка. Самая большая проблема, по понятным причинам, заключается в условиях, при которых запасы будут автоматически высвобождаться: сегодня отсутствует «региональное право на продовольствие» в достаточных количествах. Действует только одна такая схема – Соглашение о чрезвычайных запасах риса «АСЕАН плюс три» (APTERR), подписанное 7 октября 2011 года. Это один из нескольких политических инструментов для управления рисками продовольственной безопасности в рамках эффективного регионального сотрудничества. Он предусматривает высвобождение международных запасов продовольствия для реагирования на чрезвычайные обстоятельства на местах. Однако на практике его функционирование ограничивается окном добровольной продовольственной помощи[21].

Однако, многие бедные страны не выдерживали и среднегодовых цен на зерновые. Поэтому борьба с кратковременными всплесками цен – это не решение проблемы. И нам сложно представить себе скоординированное поведение – особенно в периоды обострения международной обстановки – довольно большого количества стран-экспортёров, иногда с противоположными интересами и конфликтами между собой. Кроме этого, многие правительства небогатых стран справедливо полагают, что надёжными продовольственными резервами могут считаться только те, которые находятся в физическом виде на складах на их территории под собственным контролем.

Пока речь идёт не о будущих «виртуальных обязательствах», а о реальных физических товарах на резервных складах, ситуация с ними неутешительна. В настоящее время спрос на рис в АСЕАН составляет 500 тысяч метрических тонн в день, а это означает, что запасов APTERR в размере 787 тысяч метрических тонн хватает только на полтора дня потребления[22]. Вместе с тем Альфредо Хеберли предлагает интересную идею, к которой мы ещё вернемся ниже: «Следует изучить альтернативные варианты, например частные и организованные резервы в рамках правительственного мандата на обеспечению продовольственной безопасности, чтобы минимизировать эксплуатационные расходы, коррупцию и негативное влияние на другие способы уменьшения волатильности цен»[23].

По всей видимости очень серьёзные продовольственные резервы предусмотрительно создал Китай. Но что делать государствам, у которых нет китайских возможностей?

Система поставочных контрактов, товарная биржа и резервные склады

Во многих развивающихся странах существуют государственные закупки импортной пшеницы на международных тендерах. Их организаторами выступают, например, египетское Генеральное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC), Торговая корпорация Пакистана (TCP), Государственная торговая корпорация Ирана (GTC), Алжирское межпрофессиональное зерновое управление (OAIC), Саудовская зерновая организация (SAGO), Главное управление продовольствия Народной Республики Бангладеш (DGF) и так далее. В некоторых из них участвуют российские компании либо российское зерно там продаётся через международных посредников. По своей сути это внебиржевая спотовая торговля.

В последнем квартале 2020 г. цена за тонну на условиях CIF в тех из указанных тендеров, по которым есть официальная или хотя бы неофициальная информация, колебалась в диапазоне 254–280 долларов за тонну[24]. Но уже спустя год в ноябре 2021 г. цена, по которой российская пшеница закуплена на египетском тендере GASC составила около 363 долларов за тонну CIF, из которых фрахт – около 32 долларов[25]. А текущие реалии таковы. Египетский государственный оператор GASC 13 апреля 2022 г. приобрёл на международном тендере продовольственную пшеницу по средней цене 451,3 доллара/т FOB, или 486,17 доллара/т C&F, что на 133,3 доллара/т FOB, или 147,62 доллара/т C&F, выше, чем его же закупки на торгах 17 февраля. Практически одновременно (на этой же апрельской неделе) Государственное алжирское агентство ОАIС приобрело на тендере продовольственную пшеницу по цене 460 долларов/т C&F[26]. Однако выдержат ли Египет и Алжир, другие африканские страны такой уровень цен в долгосрочной перспективе?

Население Африки составляет сейчас порядка 1,4 млрд человек. На основе анализа ВВП на душу населения, торгового баланса и баланса текущего счета за последние годы мы ожидаем относительно благополучную ситуацию только в ЮАР (население 60 млн человек), Ботсване (2,4 млн), Замбии (18,4 млн) и Зимбабве (15,2 млн). Два последних государства даже почти самодостаточны по зерновым. Пристойный резерв пшеницы по китайскому образцу создал Алжир (44,5 млн)[27], который к тому же может рассчитывать на особую персональную поддержку со стороны Франции. Таким образом, в континентальной Африке из около 1,4 млрд человек только около 150 млн проживают в четырёх странах «южноафриканского благополучного кластера» и Алжире. Остальные страны с суммарным населением в районе 1,25 млрд человек, которое к тому же ещё и растёт, вызывают у нас очень глубокую озабоченность. Но даже в относительно благополучной «пятерке» ситуация может ухудшиться, если к ним прибудут миллионы голодных беженцев из соседних стран. Неясно, смогут ли эти пять государств жёстко изолироваться от своих соседей?

Очень амбициозную программу наращивания экспорта пшеницы до 15 млн тонн в год объявила Индия. Однако она никогда не экспортировала более 6 млн тонн пшеницы в год, и спорно, что у неё есть реальные логистические возможности для такого резкого роста поставок. Важно также отметить, что цифра в 15 млн тонн охватывает полностью весь 2022–2023 маркетинговый год, то есть по 31 марта 2023 г. включительно, а проблема будет острой уже в сентябре текущего года. Кроме того, у Индии довольно серьёзные фитосанитарные проблемы по качеству зерна[28]. Наконец, вряд ли Индия предложит пшеницу по ценам существенно ниже рыночных – и неясно, где небогатые африканские страны возьмут деньги на закупки в достаточном количестве? Вместе с тем несомненны успехи Индии в продвижении экспорта своего риса в Китай (пускай даже за счет дешёвых сортов не очень высокого класса), что способствует нормализации отношений этих государств, ухудшившихся после пограничного конфликта в Аксайчине. А вопрос организации совместных с Индией поставок пшеницы действительно очень интересен.

Также представим себе, что Россия предложила бы странам Азии и Африки десятилетние поставочные контракты на крупные партии пшеницы. Зафиксировав, например, на первые три-четыре года цену в 250 долларов за тонну на условиях поставки CIF и предложив прозрачную объективную формулу ценообразования на следующие годы. Под эти контракты реально закупать пшеницу третьего класса у российских товаропроизводителей, себестоимость производства которой сейчас составляет 100–110 долларов за тонну, а также профинансировать расширение производства. Это реальная альтернатива экспортным ограничениям.

Выводы

Цены поставочных контрактов Чикагской биржи на пшеницу объективно отражают баланс спроса и предложения внутри США. Но неприемлемо, что нередко они используются как ценовой ориентир и в Восточном полушарии. Здесь необходимо создание отдельной международной товарной зерновой биржи. Проблематика отсутствия в России нормальной товарной биржи не нова[29], но сейчас появился уникальный шанс создать внутреннюю и международную товарную биржу, так сказать, в одном флаконе. Следует приветствовать разработку инструментов биржевой торговли товарами на уровне Евразийской экономической комиссии и Федеральной антимонопольной службы России. Но в идеале международная товарная биржа должна объединить прежде всего страны ЕАЭС, БРИКС, Аргентину, пул стран-импортёров и стать базой для создания новой международной зерновой организации.

Также необходимо проводить работу со странами Азии и Африки по выстраиванию рынка долгосрочных десятилетних продовольственных поставочных контрактов, используя пшеницу в качестве пилотного проекта. Указанным государствам следует оказать всемерное содействие в создании резервных продовольственных складов для физического хранения продовольствия на своей территории. Обеспечение реальной продовольственной безопасности стран Азии и Африки станет надёжным предохранителем против расшатывания политической ситуации в указанных государствах.

--

СНОСКИ

[1] Детали см.: Van den Bossche P., Akpofure S. The Use and Abuse of the National Security Exception under Article XXI(b)(iii) of the GATT 1994 // WTI. Working Paper No. 03/2020. URL: https://www.wti.org/media/filer_public/50/57/5057fb22-f949-4920-8bd1-e8ad352d22b2/wti_working_paper_03_2020.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[2] Havana Charter // Interim Commission for the International Trade Organization. 1948. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[3] DS494 European Union – Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia – (Second complaint) // URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm (дата обращения: 22.04.2022). Формально по некоторым аспектам толкования встречную апелляцию подала и Россия. Краткое изложение сути дела см.: Исполинов А. Такая близкая и такая далёкая: победа России в ВТО в споре с ЕС по энергокорректировкам // Zakon.ru. 5.08.2020. URL: https://zakon.ru/blog/2020/8/5/takaya_blizkaya_i_takaya_dalekaya_pobeda_rossii_v_vto_v_spore_s_es_po_energokorrektirovkam (дата обращения: 22.04.2022).

[4] Калюков Е., Подобедова Л., Басисини А. Газпром» согласился снять ограничения на реэкспорт газа Европе // РБК. 13.03.2017. URL: https://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75 (дата обращения: 22.04.2022).

[5] Ценообразование // Pro-gas. URL: http://www.pro-gas.ru/price/price_full/ (дата обращения: 22.04.2022).

[6] European Commission. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen // Brussels. 15.12.2021. URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-revised-gas-markets-and-hydrogen-directive.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[7] Стараче Ф. Кризисы всегда объясняются задним числом // Коммерсант. 26.10.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5041601 (дата обращения: 22.04.2022).

[8] Li Y., Stapczynski S. Uranium Jumps as Unrest Hits World’s Top Supplier Kazakhstan // Bloomberg. 6.01.2022. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/turmoil-in-uranium-rich-kazakhstan-threatens-to-elevate-prices (дата обращения: 22.04.2022).

[9] «Не дай бог у нас завтра такое же будет!» Парламент Кыргызстана отправил войска в Казахстан, вот как это обсуждалось // Currenttime.tv. 7.01.2022. URL: https://www.currenttime.tv/a/31643981.html?fbclid=IwAR0a0k1_pZYYJ0gCqooRRPN0OgzMg6ayHISXt2ACH056auWLL4Er2oBUnFw (дата обращения: 22.04.2022).

[10] ФАО: цены на основные продукты питания в декабре снизились, а в целом за прошлый год – выросли //

Новости ООН. 6.01.2022. URL: https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416562 (дата обращения: 22.04.2022).

[11] World Food Situation // FAO. 8.04.2022. URL: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ (дата обращения: 22.04.2022).

[12] De Sousa A., Diamond J. Priciest Food Since 1970s Is a Big Challenge for Governments // Bloomberg. 15.09.2021. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/priciest-food-since-1970s-is-a-big-challenge-for-governments?sref=fgHqaWRV (дата обращения: 22.04.2022).

[13] Goldbaum C. No Work, No Food: Pandemic Deepens Global Hunger // The New York Times. 6.08.2021. URL: https://www.nytimes.com/2021/08/06/world/africa/covid-19-global-hunger.html (дата обращения: 22.04.2022).

[14] Cereal supply and demand balances for sub-Saharan African countries – Situation as of February 2022 // FAO. 2022. URL: https://www.fao.org/3/cb8895en/cb8895en.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[15] Crop Prospects and Food Situation // FAO. Quarterly Global Report No. 1. March, 2022. P. 41-43. URL: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8893en (дата обращения: 22.04.2022).

[16] Goodman S., Summers C. Will Russia Weaponize Its Wheat As the World Combats the Coronavirus? // The National Interest. 18.07.2020. URL: https://nationalinterest.org/feature/will-russia-weaponize-its-wheat-world-combats-coronavirus-165031(дата обращения: 22.04.2022).

[17] International Grains Council. Report for Fiscal Year 2019/2020 // International Grains Council. January, 2021. P. 17. URL: http://www.igc.int/downloads/publications/rfy/rfy1920.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[18] Например, в рамках Agreement On The ASEAN Food Security Reserve New York 4 October 1979 // ASEAN. 4.10.1979. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/images/2012/Economic/AMAF/Agreements/Agreement%20On%20The%20ASEAN%20Food%20Security%20Reserve.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[19] Aragon C. The United Nations Must Manage a Global Food Reserve // UN.org. URL: https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-must-manage-global-food-reserve (дата обращения: 22.04.2022).

[20] Von Braun J., Torero M. Implementing Physical and Virtual Food Reserves to Protect the Poor and Prevent Market Failure // IFPRI Policy Brief. 10.02.2009. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Implementing-physical-and-virtual-food-reserves-to-Braun-Torero/519135153121da543fa4e1da1a87a4e560e493bf (дата обращения: 22.04.2022).

[21] Häberli C. After Bali: WTO rules applying to public food reserves // Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2014. P.11-12. URL: https://www.fao.org/3/i3820e/i3820e.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[22] Kim K., Plaza P. Building Food Security in Asia through International Agreements on Rice Reserves // Asian Development Bank Institute. Policy Brief No. 2018-1. August, 2018. P. 8. URL: https://www.adb.org/publications/building-food-security-asia-through-international-agreements-rice-reserves (дата обращения: 22.04.2022).

[23] Häberli C. Указ. соч.

[24] Данные специализированного сайта IDK.Эксперт. URL: https://exp.idk.ru/news/ (дата обращения: 22.04.2022).

[25] Пшеница подорожала до 9-летнего максимума после египетских и саудовских тендеров // ProFinance. 2.11.2021. URL: https://www.profinance.ru/news/2021/11/02/c3wx-pshenitsa-podorozhala-do-9-letnego-maksimuma-posle-egipetskikh-i-saudovskikh-ten.html (дата обращения: 22.04.2022).

[26] Египетский GASC приобрел на тендере пшеницу по 486,17 $/т C&F // Oilworld.ru. 14.04.2022. URL: https://www.oilworld.ru/news/wheat/329322 (дата обращения: 22.04.2022).

[27] Grain: World Markets and Trade // United States Department of Agriculture, 2022. P. 23 URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[28] Quality Matters in India’s Drive to Fill Global Wheat Export Gap By Pratik Parija and Abdel Latif Wahba // Bloomberg. 19.04.2022. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/quality-matters-in-india-s-drive-to-fill-global-wheat-export-gap (дата обращения: 22.04.2022).

[29] Belozertsev A., Markham J.W. Commodity Exchanges and the Privatization of the Agricultural Sector in the Commonwealth of Independent States—Needed Steps in Creating a Market Economy // Law and Contemporary Problems. 1992. Vol. 55. No. 4. P. 119-155.

После СССР – опыт тушения геополитических пожаров

Из дипломатического дневника

АНАТОЛИЙ АДАМИШИН

Чрезвычайный и полномочный посол, выдающийся советский и российский дипломат.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Адамишин А.Л. После СССР – опыт тушения геополитических пожаров // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 3. С. 71-98.

Даже если исходить из того, что распад СССР был неизбежен, те, кто его санкционировал, избрали второпях далеко не лучший для России вариант, в том числе с точки зрения внешней политики, её важнейшего параметра – отношения с соседями.

19 декабря 1991 г. я, посол в Италии, не знаю, правда, какого государства, ожидаю на аэродроме Бориса Николаевича Ельцина. Формально он приглашён президентом Франческо Коссига как Президент РСФСР, фактически приезжает как глава новой страны: Советский Союз 11 дней как раскассирован. Должен сказать, что у меня, как, наверное, у многих в тогдашнем российском обществе, отношение к Ельцину было смешанным. Его радикализм и решительность, призывы к быстрейшему переходу к рынку и демократии представлялись вполне оправданными. Произошедшая метаморфоза поначалу казалась выходом из положения. Тем более что смерть СССР подаётся как его воскрешение в лице «более демократически действенного союза».

Нельзя было не видеть одновременно, что движет Ельциным жажда власти, настораживали его разрушительные инстинкты, бьющий сверх краёв популизм.

Цинично звучали из его уст слова о потерпевшем поражение «коммунистическом эксперименте, который был навязан нашему народу». Как будто сам он не принимал активного участия в этом эксперименте и не навязывал его. Уже в беседах в Риме резанули слова: «Что итальянский фашизм, что советский коммунизм – одно и то же». Одни итальянцы радостно поддакивали, другие отворачивались.

Оправдывая «исторически неизбежный распад СССР», Ельцин уверял, что в Беловежье был избран «самый мягкий вариант» и дальнейший мирный процесс «пойдёт без единой кровинки». Нравилось Б.Н. это выражение: за день до кровавых столкновений осетин и ингушей в 1992 г. он сказал мадам Лалюмьер из Совета Европы, что «ни капли крови не пролилось в межнациональных конфликтах на территории России» (за пределами её границ в бывших советских республиках не в счёт). Ельцин убеждал итальянских руководителей, что «через 10–15 лет успокоятся чувства национальной неадекватности, начнётся обратная интеграция, к которой примкнут в какой-то форме даже прибалты».

Приехавшие из Москвы ссылались на беловежский документ: сохраняются общие пространства – внешнее стратегическое и экономическое, «не пойдёт и речи о разделе армии». Словом, всё то же, только без Михаила Горбачёва, первого и единственного Президента СССР. Не это ли в первую очередь цель всей операции? Полновластным хозяином страны со всем её богатством становится российский президент. Точку поставит в 1992 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: «Без России Союз не распался бы».

Сошлюсь на мнение украинского учёного Сергея Плохия, работавшего над этой темой в Гарвардском университете: «Последние пять месяцев перед коллапсом ни одна из союзных республик не выступала за полный развал империи. Среднеазиатские республики и не думали бороться с Союзом за политическую независимость. После августовского путча неизбежным был уход лишь Прибалтики. Судьба Казахстана, Киргизии, Украины и Белоруссии не была предопределена вплоть до декабря 1991 года».

Вспоминаю слова Александра Николаевича Яковлева, сказанные мне в те дни: «Союз в его прежнем виде надо было разрушить, спасти его силой было немыслимо, но если бы не Ельцин, единое государство можно было сохранить. Остались бы многие полезные конструкции, которые в СНГ пошли на слом. Единое государство имело бы больше веса и авторитета на международной арене, чем одна Россия, ослабевшая и вынужденная гасить конфликты и внутри и вдоль своих границ. Мы проиграли, – сокрушался Яковлев, – но винить в этом некого, кроме себя самих». Запомнилась горечь, с которой Александр Николаевич говорил о Западе, предавшем перестройку.

Даже если исходить из того, что распад СССР был неизбежен, те, кто его санкционировал, избрали второпях далеко не лучший для России вариант, в том числе с точки зрения внешней политики, её важнейшего параметра – отношения с соседями. Границы между союзными республиками, по которым пошёл разрыв, на 70% не были проведены окончательно. Территориальные споры уже сотрясали Кавказ, Молдавию. Громыхали подземные толчки взаимных претензий. Не позаботились российские беловежцы ни о Крыме, незаконно переданном в украинское административное управление Хрущёвым, ни о правах русских людей, живших за пределами России и в одночасье оставшихся без родины. Цифры назывались тогда разные от 20 до 26 миллионов человек.

Многое из того тяжёлого и драматичного, что переживает сегодня Россия, имеет истоком Пущу. Война в Грузии и на Украине есть нагнавший нас через четверть века распад Союза.

Удержать Украину – фактически это был главный довод героев Беловежья, его же постоянно развивал Ельцин в ходе визита в Италию. Мне, родившемуся в Киеве и проучившемуся в деревенской школе на украинском языке, Украина была родной, так что довод и мне сначала показался решающим. Прозрение пришло быстро. Привожу свою дневниковую запись от 2 января 1992 г.: «По всему видно, что СНГ, провозглашённое в Беловежской Пуще, создаётся не столько для того, чтобы сохранить Союз, сколько для его раздела, и не столько для того, чтобы удержать Украину, сколько обеспечить её “мягкий”, но от этого не менее определённый уход». Кризис в отношениях, особенно обострившийся с 2014 г., с очевидностью показывает, что и Союз развалили, а Украину, которую умасливали все эти годы, потратив немалые средства, так и не «удержали».

Одно слово о последствиях внутренних. Академик Николай Петрович Шмелёв (мы дружили с университета) впоследствии привёл цифры: 70–80% населения России оказалось у черты бедности или за ней. Отпуская цены, Ельцин обещал, что они поднимутся не более чем в два раза. На деле они выросли в 10—15 раз и более. В глубокую яму рухнуло народное хозяйство: по такому показателю, как ВВП, на уровень 1991 г. вышли в 2008 году. Реальные денежные доходы сравнялись с последним советским показателем лишь в 2007 году.

Всё это стало видно много позже. А тогда меня поражало, с каким равнодушием было встречено такое драматическое событие, как упразднение СССР. Вот оно, проклятие старца, как говорил Риголетто. Вот когда сказалась отстранённость людей от политической жизни, насаждаемая десятилетиями ради удобства правящей элиты. Короткого периода перестройки не хватило, чтобы преодолеть вековую апатию.