Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Военные Ил-76 доставили в Афганистан гуманитарный груз и вывезли 214 человек

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны России организовало воздушный мост в Афганистан. По поручению президента России три военно-транспортных Ил-76 выполнили рейс в Кабул, выгрузили там 36 тонн гуманитарного груза, приняли на борт людей и отправились в обратный путь.

Эту опасную миссию наши военные летчики выполняли в третий раз с момента прихода к власти в Афганистане членов запрещенного в РФ движения "Талибан". Разумеется, пилоты серьезно рисковали. И дело не только в "сюрпризах", которые могли ожидать их в кабульском аэропорту. Взлетно-посадочная полоса располагается среди гор, на высоте 1800 метров над уровнем моря. При приземлении важно учитывать множество факторов - от скорости переменчивого афганского ветра до уровня давления за бортом. Опытные летчики с трудностями справились.

Накануне в Минобороны России заявляли, что будут эвакуированы 380 человек. На каждом борту их ждали военные врачи и медсестры. Для пассажиров запасли воду, продукты и теплые одеяла. Кое-что из этих запасов использовать не пришлось. В транспортники погрузились 214 граждан России, Киргизии и афганские студенты, возвращающиеся на учебу в наши вузы.

"Эвакуируемых самолеты доставят на подмосковный аэродром Чкаловский", - сообщили в середине дня в Минобороны России. И добавили, что Ил-76 приземлятся для дозаправки на аэродроме Гиссар в Таджикистане и на российской авиабазе Кант в Киргизии.

Способна ли Россия возводить новые мегаполисы

Способна ли Россия возводить новые мегаполисы

Текст: Владимир Емельяненко, Елена Новоселова

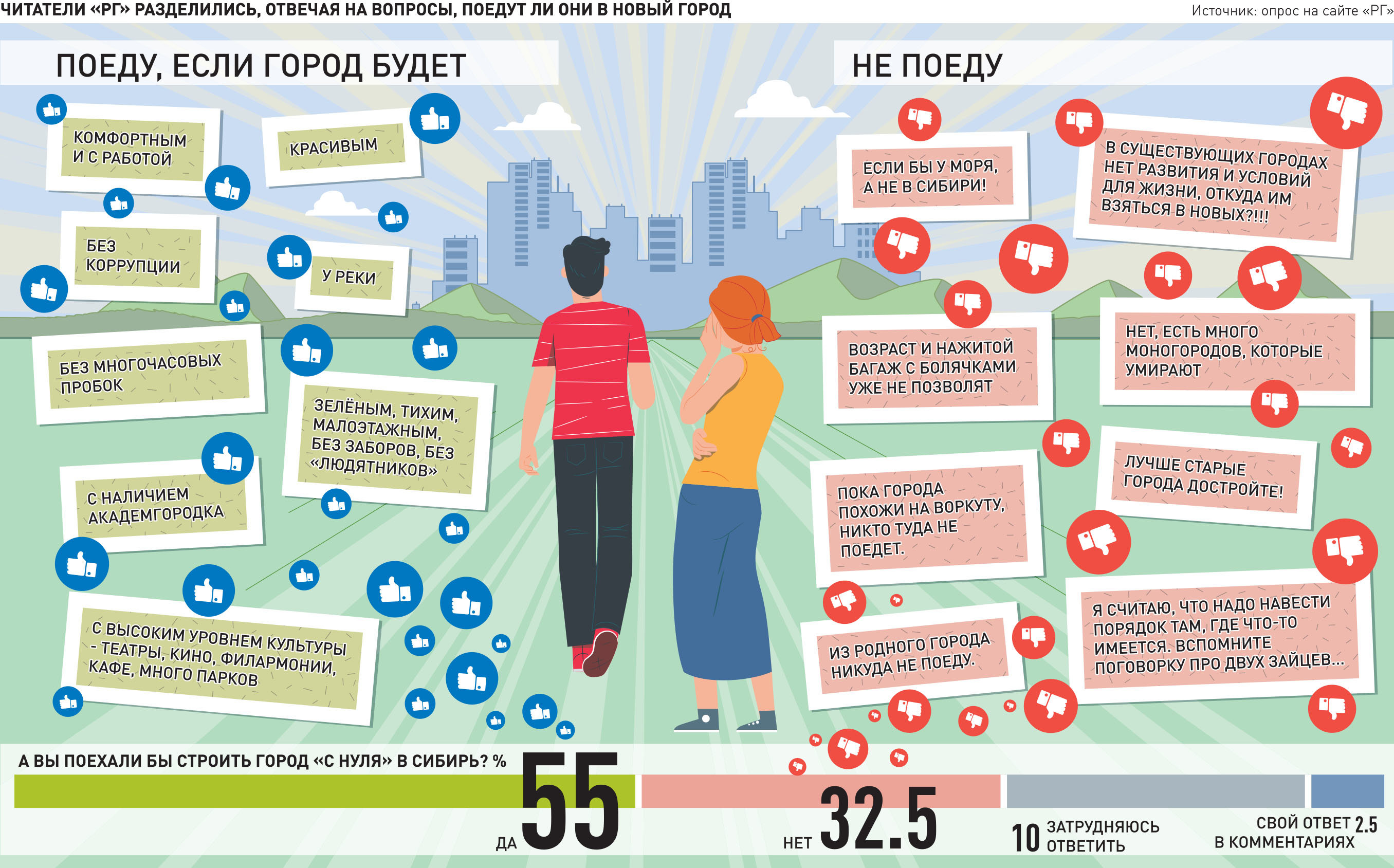

Совершенно не случайно министр обороны Сергей Шойгу озвучил идею - застроить Сибирь новыми городами. Эксперты "РГ" рассказали, что первые города могут появиться у границ Хакасии и Красноярского края - в Минусинской долине, названной декабристами "сибирской Италией", и на острове Русский. Там берет старт стратегия "Русского ковчега" - места, откуда начнется переустройство жизни, с наукоемкими производствами, городами-усадьбами, где центр мироздания - человек. Но поедут ли туда люди? И способна ли страна возводить новые мегаполисы?

Тренд на "человейники"

По числу солнечных дней Минусинская долина превосходит Крым. Но не в погоде же все дело. Каким должен быть этот новый город мечты, чтобы люди захотели там жить?

Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Москва: Проблема в том, что выросло поколение политиков, неспособных мыслить городами, хотя градостроительство - не обуза, а странообразующая отрасль. Мы перестали строить города к середине 1960-х. Мало кто помнит, что за пятнадцать послевоенных лет на Дальнем Востоке СССР построил 52 города. Потом резкий спад. Исключение - Набережные Челны и Тольятти. С их сооружением в стране остановилось созидание городов как принцип.

Можно упомянуть новую столицу Ингушетии Магас, но он был построен как продолжение Назрани…

Михаил Щукин, писатель, Новосибирск: Чтобы люди захотели переехать, город должен быть новым. Но не в смысле зданий или благоустроенности, а по образу отношений. Когда обсуждают проблему незаселенности Сибири, обычно сначала вспоминают, что это кладовая России с запасами "мягкой рухляди", каменного угля, газа… Но в идее, которую озвучил Сергей Шойгу, заключена более глубокая, чем экономика, мысль. Есть прекрасный пример - Новосибирский академгородок, который возник посреди соснового бора. Здесь не только построили институты, но создали неповторимый стиль жизни, особую атмосферу вольности, таланта, поиска. Мне кажется, что и в строительство новых городов должен быть привнесен особый смысл человеческого общежития, которое стало очень трудно вести в современных условиях.

Ольга Воробьева, главный научный сотрудник Института демографических исследований РАН, Москва: Мировой опыт показывает, что с нуля успешны города, куда сначала приходят экспортно-ориентированные наукоемкие технологи и компании-гиганты, а прицепом за ними идет индустрия недвижимости и банки, а не наоборот, как у нас. Наш человек не против разумного комфорта, но не он определяет качество и смысл жизни, их определяют занятость и доступ к ней. Они - в городах-мегаполисах. Требуется переустройство пространственного мышления элит, стремление к равномерной занятости. И тогда мобильность населения может стать не вынужденной, как сегодня - в поисках работы, а естественной.

Михаил Щукин: Я разговорился в новом Сочи с таксистом. Оказалось, он сварщик из Челябинска. Утверждает, что его земляков среди сочинских "водил" больше половины. Такие мегаполисы, как пылесосы, высасывают с великих наших пространств человеческие ресурсы. Опустошают страну. Стоит свернуть с благоустроенной федеральной трассы - везде необихоженная пустая земля. Я не экономист и не аналитик, мыслю образами и деталями. Так вот картина: мимо брошенных деревушек подъезжаешь к славному городу Тюмени и вдруг видишь этот огромный лес высоток! Может, не нужно в эти "человейники" впихивать народ, который проживает на необъятных сибирских пространствах? Малые поселения более живучи, да и жить там безопасней. Тут нужно подумать, что мы собираемся строить: только город или еще и жизнь?

Леонид Бляхер, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, Хабаровск: Мы исследовали огромную опустевшую территорию по реке Лена. Ни власть, ни статистика эти пространства просто не видит. Нет дорог, нет мобильной связи, единственный транспорт - это река. И оказалось, что там много неместных людей. Некоторые строят себе усадьбы, которые недешево им обходятся - надо по воде или по зимнику завозить продукты и строительные материалы. Эти люди юридически и экономически остаются в городах, но живут в другом месте, потому что города теряют свою главную функцию: обеспечивать связи и доверие. В этих новых поселениях завязываются дружбы, которые уже почти невозможны в мегаполисах - они не выдерживают конкурентной среды. В глушь, чтобы дружить и жить, а в города - работать "вахтой". Это такое отходничество наоборот. Речь идет, конечно, не о персонах первого ранга. Если, скажем, Дерипаска уезжает в пустоту, это не он спрятался, а глушь стала знаменитой. Чем крупнее город, тем более некомфортно становится в нем жить. И пандемия с самоизоляцией это еще раз доказала. С дистанционкой неожиданно всплывшая идея мировой деревни, информационного коттеджа.

Не хочется все время оглядываться назад, но вспоминаются веселые и молодые поезда, которые с комсомольскими песнями ехали на БАМ. А кто будет строить "Русский ковчег"?

Ольга Воробьева: Как СССР, когда Комсомольск-на-Амуре, Академгородок в Новосибирске или БАМ строили и обживали пассионарии, не получится. СССР за тридцать лет сооружения городов вырос на 30 миллионов человек. А Россия за тридцать последних лет уменьшилась на 30 миллионов. Ресурс пассионариев есть, но он не возместит отток населения с Дальнего Востока "на материк". Остаются мигранты. Большой, если не больной вопрос. Даже в мигрантоемких странах - Таджикистане, Узбекистане, Киргизии - новую жизнь и дороги строят … китайцы. Соседи Сибири. Китай имеет опыт инвестирования, сооружения и заселения новых городов по миру.

"Народишко - дрянь: бедняков совсем нет"

Логичен вопрос, кем будем заселять новые города? Откуда возьмем людей? Как их заинтересовать?

Ольга Воробьева: С точки зрения национальной безопасности, появление новых городов в Сибири оправдано. Гигантские земли за Уралом обезлюжены. Москва видит эту проблему, обозначенную еще царями и Сталиным. Да, проектом строительства новых городов два года занимались в федеральном правительстве и регионах. Да, еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме президент Путин поручил правительству и РАН проработать вопрос использования Минусинской долины. Есть план, пока похожий на идею. А идея без тщательной проработки - утопия.

Михаил Щукин: Думаю, народ для новых городов найдется. Тысячи наших соотечественников остаются за рубежом. Если мы позовем: "Ребята, давайте на новое место - строить новую жизнь!", - люди откликнутся. Кстати, откликнутся и те, кто живет в переполненных человейниках. Но чтобы услышали, нужна своего рода пропагандистская компания... Уже слышу свист банных шаек, которыми в меня будет кидаться передовая общественность, но, убежден, что именно это и стоит делать. У меня на полке стоит замечательная книга, которая называется "Азиатская Россия", год издания 1914. Том с тиснением в прекрасной обложке. А кто издатель? Переселенческое управление. То самое, которое в период Столыпинской реформы занималось переселением в Сибирь. И эта книга не единственная. Необходим некий медиапроект. И мое глубокое убеждение, что этим должны заниматься те, кто живет в Сибири. Ничего не получится, если в это впрягутся люди, для которых российская биография завершается за пределами МКАД.

В дореволюционной России была мощная издательская программа, агитирующая за переселение, от маленьких брошюрок для переселенцев про то, куда они должны обратиться, до солидных научных трудов. Но ведь только этим не обойдешься?

Михаил Щукин: Но, послушайте, Новониколаевск, будущий славный город Новосибирск, не предусматривался как город. Здесь строили поселок, который должен был обслуживать только депо и мост. Но на голое место, еще ничем не занятое, первыми устремились купцы из богатого села Колывань, поставили магазины. Почему пришли? Здесь была свобода, не было связывающих отношений. То же самое произойдет и на новом месте, где нет еще своих элит, которые все уже поделили и распределили. Здесь должна начаться новая жизнь по новым правилам. Это важно и привлекательно.

Леонид Бляхер: Уверен, какие-то обещанные льготы решают далеко не все. В истории есть такой пример. После введения льгот в 1861 году еще 20 лет желающих переселиться в Приамурье почти не было. Пока не наладили регулярное сообщение из Одесского порта сначала в Николаевск-на-Амуре, а потом и во Владивосток. Мало того, важно было и то, что власти в тех местах практически не было: большая часть войск Приамурского военного округа, большая часть полицейских числилось только на бумаге. Не было ни чиновников, ни землемеров - главных выразителей власти на краю империи. А крестьяне прибывали. Включилась самоорганизация, предприимчивость. И льготы были фантастические. Что там "дальневосточный гектар", давали сто девять гектаров на одну семью (сто десятин). 20-летнее освобождение от налогов и освобождение от двадцати рекрутских наборов. Возникло супер-богатое крестьянство.

Один из первых советских руководителей Дальнего Востока господин Гамарник писал возмущенное письмо в ЦК, мол, народишко здесь дрянь, опереться не на кого, бедняков совсем нет.

Здесь был самый высокий по стране процент иностранцев. Причем большая часть из них пыталась попасть в статус крестьян, потому что все эти льготы распространялись только на них.

Все в сад и на дачу!

Ольга Воробьева: Мы строим много, но народ метко называет пустующие, якобы элитные высотки, "Припятями". С этим не поспоришь: декларируемые 20 квадратных метров на человека - это не для России, обладающей огромными пространствами. В "человейниках" не будет больших семей с детьми. Это не дома для жизни, это капсулы для ночёвки. Если так застраивать и новые города, то проект точно станет утопией. Тем более, города Сибири не перенаселены. Может, параллельно в них и селах рядом надо создать такие условия, чтобы туда люди потянулись?

Есть интересный опыт Японии, которая тоже перезапускает свои города и изучает опыт русских дач…

Константин Малофеев, заместитель главы Всемирного русского народного собора: 70 лет назад, выбираясь из Великой депрессии, США провозгласили "беби-бум". Там в 40-60-е годы шло переселение людей из городских квартир в частные загородные дома. Это была одна из составляющих роста рождаемости: собственнику, у которого есть дом и сад, не до революций, он трудился и рожал под аккомпанемент всеобщей автомобилизации страны. По тому же пути пошли программа пригородного строительства "Китайская мечта", рассчитанная до 2050 года, и программа королевства Саудовской Аравии NEOM. Шейхи строят малоэтажный аналог Кремниевой долины для многодетных семей, вложив в него свыше 500 миллиардов долларов и считая, что это дает шанс слезть с "нефтяной иглы".

Но ведь устойчивый демографический рост невозможно обеспечить только переселением в комфортные усадьбы-пригороды?

Константин Малофеев: Конечно, надо не механически перенимать чужой опыт, а, развивая новую русскую усадьбу, культивировать традиционные семейные ценности. Но не камлать о них, а поучиться у Израиля, где у обывателя глубоко в сознании: "Быть не то что холостым, однодетным неприлично". Там такими категориями мыслит и "средний класс". У нас в стране он до 30 процентов перешел на дистант и вполне может, переехав в пригороды-усадьбы, стать драйвером усадебной жизни и политики устойчивого демографического роста.

Ольга Воробьева: В 90-е годы я работала в ФМС (Федеральная миграционная служба - прим. ред. 1994 год). На миллион 100 тысяч убыли населения более 920 тысяч человек миграционного прироста. Для кризисной полуголодной страны просто подарок: большего прироста уже не было. И куда в основном ехали? В деревни и моногорода центральной части страны. Люди обустроили свои "избушки" и хотели в них жить…Но за пять-семь лет почти все переселились туда, где есть главное - работа. Объективности ради, замечу: это глобальная проблема. В США люди оставляют малоэтажные города, когда там исчерпывается ресурс занятости. Тут уж не до любви к месту. Не стоит идеализировать "дачность" или "усадебность". Хотя любить свое место жизни - часть нравственной осудлости человека. Человек по природе не перекати-поле, которое ветер гонит по степи.

Перекати-город

За строительством новых и перезапуском старых городов не последует ли перенос столицы?

Ольга Воробьева: Прекрасная идея. Ее смысл в создании новых точек роста и переноса национальной энергетики элит и материальных ресурсов на дремлющие территории. Москва не даст им шанса роста. Она, как супермегаполис, все замыкает на себя, и как, феодал "Московского княжества", не видит смысла делиться. Хотя "подросли" до уровня столиц Екатеринбург, Томск, Омск. Особенно перспективен, с точки зрения инноваций и наукоемких технологий, Новосибирск. Эти города являются готовыми мульти-инфраструктурными плацдармами, объединяющим опорные магистрали - железнодорожную, трансполярную, авиационную, речную. Хотя все надо тщательно считать.

Юрий Крупнов: Дело и в приоритетах. Или мы встроимся в управление глобальными процессами, идущими в Северо-восточной Азии, и создадим в Сибири и Приморье один из центров мирового развития, или Россия отстанет, а то и потеряет часть Дальнего Востока. Нет, не территориально, но ментально и экономически Дальний Восток, если продолжится оттуда отток населения, будет поглощён центрами мирового развития, которые перемещаются к Тихому океану - Китаем, Кореей, Тайванем, Японией, Канадой и США. Перенос столицы ближе к берегу Тихого океана позволит стране превратиться в океаническую державу. Но столица на Дальнем Востоке удалит ее от европейской части и Урала. Мне одним из мест новой столицы видится Красноярск - город в центре Сибири и России. Или упомянутый Омск. По оценкам стратегического ресурса "Стратфор" (США), именно Омск задает "Русскую перспективу XXI века". Это определяется и его расположением на 73-м меридиане по оси Нур-Султан - Омск - Карачи, что сопрягает Арктику и Севморпуть, Западную Сибирь и Центральную Азию с Индийским океаном, что складывает макрорегион - Новый Средний Восток, стабилизирует мир, дает заработать на генерации его богатств.

Другая ось развития - Красноярск - Владивосток - о. Русский - Тихий океан (газ, высокие технологии, наука, транспортная артерия, рыбный промыслы).

Пока опыт строительства столиц - Бразилиа в Бразилии и Астаны (Нур-Султан) в Казахстане - показывает, что элиты на выходные самолетами "вырываются" в Рио-де-Жанейро и Алма-Ату "пожить по-человечески", а потом возвращаются "тянуть лямку" на "домик у моря"... По-другому бывает?

Ольга Воробьева: Кстати, есть и обратный вектор: из "сельского" Вашингтона на выходные чиновники едут "оторваться" в Нью-Йорк, где ближе к пенсии открывают свой "маленький свечной заводик".

Но строительство столиц на пустом месте имеет другие цели. И они с издержками, но достигаются: власть "освежает кровь" и мозги, она концентрируется в другой географической точке, более стратегически значимой. Вспомните успешный опыт со столичностью Санкт-Петербурга, ставшего городом мира. Впрочем, города "с нуля", как это было с нашей северной столицей, очень долго оформляются в привлекательные поселения.

В мире строят около 150 новых городов. Относительно успешно - Кейк (King Abdullah Economic City) или KAEC (араб. - Экономический город короля Абдаллы) в Саудовской Аравии и Путраджая - "интеллектуальный город-сад Малайзии". Последний сумел привлечь чуть более 90 тысяч жителей вместо заявленных 350 тысяч, Кейк еще меньше. В Китае пустыми стоят города-призраки. Как нам избежать их?

Ольга Воробьева: Мировой опыт, как и свой - советский, проскочить не удастся. Его издержки: в городах "с нуля" часто участки под строительство за копейки куплены лицами, аффилированными с чиновничеством. Затем они перепродаются государству и девелоперам по спекулятивным ценам. Бизнес упирается, не идет туда, люди неохотно едут - дорого, не всегда есть работа или нужная квалификация. России не удастся избежать этих издержек. А вот чтобы снизить их нагрузку, нужно быть Канадой, где, как и у нас, холодный климат, но миграционный прирост квалифицированной рабочей силы составляет 200-250 тысяч человек в год. России не получится быть Саудовской Аравией, где есть проблема перенаселения, но надо учитывать ее демографический опыт. Там в новых городах создаются благоприятные условия по жилищной ипотеке, есть малоэтажное жилье, но в местах новых поселений падает рождаемость. Раньше она составляла более трех детей семье, в новых городах - до двух. Одна их причин - высокая конкуренция на рынке труда. Ее пока выигрывают как мигранты из стран ЕС и США - на наукоемком рынке, так и рабочие из стран Юго-восточной Азии. И тех, и других саудиты держат в ежовых рукавицах вахт и контрактов, не допуская их укоренения, но и местные не укореняются и не плодятся. Выходит, надо всем миром искать: как в центр мироздания поставить человека и найти тот самый заветный Ковчег, где человеку захочется вернуться к ветхозаветному укладу бытия.

Леонид Бляхер: Можно посмотреть и на исторический опыт собственной страны. Я бы напомнил, что в Российской империи сложилась особая ситуация периферии, когда у власти, кроме как обеспечивать безопасность, больше ни на что реально сил не хватало. И для того чтобы управлять страной из центра, были построены так называемые имперские города. Они возникают не как естественный результат агломерационных процессов, то есть стягивания людей, производственных мощностей и т.д, а как политические центры. Образно это выглядит так: есть некая мощная ГЭС в столице, но страна огромная, поэтому строятся подстанции передачи энергии власти. По существу Хабаровск, Владивосток, Харбин, Иркутск, Томск, Омск, а если брать южнее, то это Фергана, Усть-Каменогорск, это и есть имперские города. Элите этих городов предоставляется довольно большая свобода в обмен на полнейшую лояльность. Так же был организован и Советский Союз. Структура, которая стягивала империю, тоже была городская. Столицы нацреспублик, столицы краев и областей выполняли ту же самую функцию имперских городов. Хозяйственная функция там была вторичной. Как правило, города связывались в пары: имперский город и хозяйственно-имперский город. Для нашего края - это Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Для Приморского края - Владивосток и Находка.

Вопрос, зачем строить новый город, если есть уже готовый, населенный, приспособленный, который строился как имперский? Скажем, Хабаровск или Владивосток не являются де-факто миллионниками. Но на своей территории они выполняют функцию мегаполиса. То же самое с Иркутском. Миллионники - Красноярск, Новосибирск, Омск, крупный центр Томск.

Как поселок Новониколаевск стал городом Новосибирском

Новониколаевск, будущий славный город Новосибирск, не предусматривался как город. Здесь строили поселок, который должен был обслуживать только депо и мост.

Уже в 1893-й, первый год существования поселка в российской печати, появилось сообщение о том, что в районе строительства железнодорожного моста через Обь вырос с невероятной быстротой населенный пункт, который, по-видимому, должен иметь солидное будущее как крупный торговый центр. Поселок получил имя императора Александра III (Александровский), а в 1895 году поселок переименовали в честь нового царя в Новониколаевский.

В 1902 году появились первые открытки с видами поселка на русском и французском языках, выпущенные московской фонотипией Шерера и Набгольца, а в 1904-м подготовлен первый альбом видов города.

В этот период поселок претендует на выделение в самостоятельную административную единицу, на ранг посада или города. К 1903 году ему удается получить права безуездного города в упрощенном виде, затем, через пять лет, добиться полного городового положения. В эти годы в городе появляются отделения крупнейших российских банков - государственного, русско-азиатского, имевшего отделения не только в России, но и в Париже, Пекине, Тянь-Цзине, Иокогаме и Нагасаки, русского для внешней торговли банка, сибирского и др. Открывается главная сибирская контора "Международной компании жатвенных машин", созданной Морганом (США).

В 1905 году Новониколаевск являлся безуездным городом Томской губернии. Численность его населения, согласно данным первой однодневной переписи, проведенной 23.10.1905 года составляла 26 028 человек, из которых 10 769 являлись домохозяевами и членами их семей и 11 949 человек - квартиросъемщиками. К производственным зданиям города относились 4 паровых и 11 водяных мельниц, лесопильный, пивоваренный, кожевенный и 10 маслобойных заводов, 12 прядильных и 2 шубные мастерские, 35 кирпичных сараев, 22 прачечные. Кроме того, действовало около 200 столярных, слесарных, кузнечных, сапожных, пошивочных, хлебопекарных мастерских, 212 торговых заведений, 5 трактиров и 11 постоялых дворов, до десятка винных и пивных складов. Внутригородские перевозки осуществляли 250 легковых и 400 ломовых извозчика. Обыватели имели свыше 4 тысяч голов скота, в основном лошадей. На ситуацию в городе повлияла начавшаяся в 1904 году русско-японская война, следствием которой стали массовый призыв в армию части горожан и появление в городе гарнизона численностью в 1182 человека.

В первый же год своего существования, по инициативе инженера-строителя железнодорожного моста Будагова, в городе открываются школа и народный театр, а 22 мая 1897 года закладывается добротный каменный собор Александра Невского. В 1898 году по инициативе Янкелевич-Чариной создается музыкально-драматический кружок, через два года предпринимателем Литвиновым открывается типография.

В 1902 году открыто детское учреждение для подготовки девочек и мальчиков (начиная с семилетнего возраста) к поступлению в иногородние гимназии. В 1905 году оно преобразовано в женскую прогимназию с четырехлетним сроком обучения (в 1916 году преобразуется в первую Новониколаевскую женскую гимназию).

В 1906 году начинает работать библиотека, основу которой составили 700 книг классиков художественной литературы, подаренных купцом Руниным. Редактор Курский и издатель Литвинов начинают издавать городскую газету "Народная летопись" В этом же году открывается частное мужское училище, готовящее юношей для поступления в технические вузы, а также детский сад.

В 1912 году Новониколаевск становится первым городом России, в котором вводится всеобщее начальное образование. В следующем году создается оркестр в составе 25 балалаечников, скрипачей, свирельщиков и других музыкантов. В 1916 году открывается первая музыкальная школа Заводовского по обучению игры на фортепиано, скрипке, виолончели и других оркестровых инструментах.

Встреча с председателем совета директоров KAZ Minerals Олегом Новачуком

Глава Российского государства провёл встречу с председателем совета директоров компании KAZ Minerals Олегом Новачуком.

В.Путин: Добрый день!

Олег Николаевич, расскажете про компанию? Знаю, что вы работаете и в странах Содружества [Независимых Государств], и в России, и у вас появляется большой, солидный проект на Чукотке.

О.Новачук: Да.

В.Путин: Пожалуйста.

О.Новачук: Наша компания взяла своё начало в Казахстане. Мы начали разрабатывать месторождения, которые имели маленькое содержание меди, и в основном они выигрывали за счёт своих масштабов. На сегодняшний день мы самый крупный производитель меди в Казахстане. Мы также имеем проекты в Киргизии, являемся вторыми по производству золота в Киргизии.

Когда мы начали изучать потенциал, который возможен, где наш опыт можно применить, мы изучили 92 медных проекта во всём мире и посмотрели, что потенциал России просто невероятно большой. Когда мы начали сравнивать, месторождение, о котором я Вам сегодня хотел доложить, – это Баимское месторождение, которое находится за полярным кругом, в Чукотском автономном округе, – оно по своим масштабам занимает четвёртое место в мире.

Если посмотреть на графике, на самом деле первое месторождение находится в Америке, Пеббл называется. Третье месторождение, Реко-Дик, находится в Пакистане. Первое месторождение не сможет быть отработано, потому что уже 35 лет они не могут экологическое разрешение получить, то есть это месторождение скорее всего не будет никогда отработано. А Реко-Дик находится в Пакистане, на северо-западе, где уже 12 лет идут судебные тяжбы между инвесторами и местным правительством, которое не подчиняется центральному, то есть когда возьмутся за разработку, тоже непонятно.

Поэтому если эти два месторождения убрать, то наше месторождение будет второе в мире.

В.Путин: А это?

О.Новачук: Это Удокан, тоже в России. То есть два крупнейших в мире месторождения находятся в нужном месте. Я Вам попозже расскажу стратегию, как мы видим это всё. Находятся в нужном месте, как раз нужного масштаба.

Наше месторождение [Баимское] обладает огромными ресурсами, включая прогнозные, – это 23 миллиона тонн меди, две тысячи тонн золота. Это запасы, наверное, первые в мире, если медно-золотые брать, потому что первый, Пеббл, – там тоже две тысячи тонн запаса.

Мы планируем, что срок отработки этого месторождения будет 60 лет. Планируется начать производство в начале 2027 года. Объём переработки будет 70 миллионов тонн руды.

Мы планируем построить две обогатительные фабрики по 35 миллионов тонн в год каждая – это самые крупные в мире на сегодняшний день. И медный эквивалент производства планируется 400 тысяч тонн меди в год.

Это месторождение было открыто в 1972 году. Но самая большая проблема, почему столько лет это месторождение не разрабатывалось, – там низкое содержание меди в руде, всего полпроцента. Где-то 25 лет назад такого плана месторождения не считались месторождениями, это были забалансовые запасы, никто на них просто не смотрел. Кстати, все месторождения, кроме Удокана, в первой пятёрке – они тоже не считались месторождениями.

Где-то около 25 лет назад появились новые технологии, появилось крупномасштабное оборудование, про которое я Вам тоже доложу попозже, и на такие месторождения стали смотреть, они стали экономически целесообразными.

Но у нас, в наших условиях, в России, здесь ещё вторая проблема – это инфраструктура. Конечно, когда полное отсутствие инфраструктуры, никакая технология не помогает.

Третий слой проблем таких месторождений – это климатические условия, особенно на Чукотке. Проблема в том, что, когда есть навигация, четыре месяца, ты можешь морем привезти груз, разгрузить в порту, но не можешь по дороге довезти, потому что расстояние от порта до месторождения 600 километров – если по прямой, так-то побольше получается, – летом болотистая местность, доставить невозможно.

Получается, ты зимой всё привозишь, оставляешь, потом по зимникам возишь, но закрывается навигация. Поэтому для того, чтобы мне на следующую зиму завезти всё, я должен сегодня уже покупать, пока контракт идёт. Если чуть-чуть, немножко ты ошибаешься или неправильно запланируешь, то это вызывает задержку проекта на год. А проекты такого масштаба, как у нас…

Я как раз хотел Вам показать, этот проект мы уже посчитали, мы закончили банковское технико-экономическое обоснование, мы запланировали, что он нам обойдётся в 620 миллиардов рублей – 8,5 миллиарда долларов. На сегодняшний день 44 миллиарда рублей мы уже потратили.

Мы планируем, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят более триллиона рублей – это на сто процентов увеличивает бюджет Чукотки и впервые делает Чукотский автономный округ бездотационным.

Во время строительства мы планируем создание новых рабочих мест – около 11 тысяч человек, а во время эксплуатации проекта, планируется, что будут работать более пяти тысяч человек.

В дополнение к этому мы на два миллиона тонн увеличиваем грузопотоки по Северному морскому пути. Увеличивается производство меди в России на 25 процентов благодаря такому объёму и на четыре процента увеличивается выпуск золота в России.

Таким образом, этот проект на Чукотке становится системообразующим. Кроме того что создаются рабочие места у нас на проекте, вокруг нашего бизнеса ещё другие выстраиваются: транспортные компании, кейтеринговые компании, которые обеспечивают еду, обслуживающие. То есть там малый и средний бизнес вокруг, мы даже ещё не посчитали, сколько людей вокруг нас ещё будет выстраиваться.

Мы проводим впервые, наверное, на Чукотке скоростной интернет. Когда я там побывал, там есть места, где не то что интернет – телефон просто не работает. И благодаря тому, что наш проект нуждается в интернете, – я попозже тоже доложу о технологиях, которые мы используем, – регион уже потихоньку заживёт.

Конечно же, самая большая задача, которая перед нами стоит, чтобы это месторождение смогло использовать технологии, которые мы хотим внедрить здесь, – это создание инфраструктуры.

Конечно, огромное Вам спасибо за то, что Вы поддержали проект по созданию малых атомных станций плавучих – это «Росатом» и Объединённая судостроительная компания, мы с ними довольно хорошее партнёрство наладили сейчас. Благодаря этим станциям – первое, что нас больше всего привлекло, – гарантируется стабильная цена на электроэнергию на протяжении 40 лет. Только с атомной электроэнергией возможно было взять и рассчитать этот проект и поднять финансирование. У нас были и другие идеи, но с другим топливом это, конечно, невозможно, поскольку цены на все остальные энергоносители меняются.

Мы договорились с «Росатомом», что они строят четыре баржи примерно по 110–115 мегаватт каждая, то есть установленная мощность строительства плавучих электростанций будет 440 мегаватт. Одна [баржа] будет стоять в резерве, три будут генерировать электроэнергию для нас.

Кроме этого, для того чтобы эти баржи разместить, требуется строительство порта. Раз мы об этом говорим, мы подумали, посмотрели, мы будем строить новый порт, который располагается близко к нам. Изначально был план, что мы будем пользоваться инфраструктурой существующего порта: государство планировало строительство дороги 860 километров до порта Певек, но понятно, что возить на 800 километров два миллиона тонн груза машинами туда – это очень [сложно].

Когда я приехал на место, мы наметили новое место, которое всего в 400 километрах от месторождения – всего по сравнению с 800 [километрами]. «Росатом» предложил новые технологии. У них есть уже атомная электростанция в Певеке, это станция «[Академик] Ломоносов». Но это – это новое поколение, то есть они ставят уже другие, более мощные установки сюда. Это установки, которые работают на ледоколах. В принципе, это тот же самый ледокол, поэтому мы посчитали это возможным.

Мы договорились, что мы строим порт, мы также строим дорогу и строим электролинии 330-киловольтные благодаря поддержке государства: тут, конечно, большую роль сыграло Правительство, Председатель Правительства [Михаил Мишустин], Юрий Петрович Трутнев тоже курирует этот проект.

В.Путин: В дальневосточную концессию вас включают?

О.Новачук: Включают, но у нас теперь несколько разных взаимодействий идёт.

Во-первых, по строительству круглогодичного порта Председатель Правительства на совещании поручил Министерству финансов и Министерству транспорта выделить 20 миллиардов рублей на гидротехнические сооружения, а мы строим уже грузовой терминал, платим 15 миллиардов рублей, то есть это государственно-частное партнёрство здесь получается.

По воздушной электролинии выделили на строительство в виде субсидий 29 миллиардов рублей, но это только сами линии, а мы взяли на себя обязательство построить подстанции, переключательные станции. И в случае если вдруг окажется, что расчёты были сделаны неверно и этих 29 миллиардов рублей не хватит, то мы добавим собственные средства сюда. Это тоже партнёрство получается.

Также мы договорились о строительстве круглогодичной автомобильной дороги, [договорились] поделить её пополам: мы берём 35 миллиардов на себя, и государство выделяет в виде дальневосточной концессии тоже 35 миллиардов. Получается, эта концессия будет работать так, что государство даёт нам гарантию, мы поднимаем кредит, строим эту дорогу, а потом на протяжении какого-то периода, 12–15 лет, государство оплачивает этот кредит, а мы обслуживаем проценты по этому кредиту. Тоже очень гибкая, очень интересная схема, с которой не приходилось раньше сталкиваться.

Таким образом, мы закрываем все вопросы инфраструктуры. Но кроме того, что инфраструктура обслуживает наш проект, самое интересное получается, что впервые здесь появляется круглогодичный порт, можно забыть о понятии «зимний завоз».

Мы сейчас ведём переговоры с «Росатомом» о строительстве персонального ледокола, который будет обслуживать наш проект, и трёх судов ледового класса, которые позволят завозить и продукты, и всё, что нужно, круглый год. То есть мы вот эту континентальную часть Чукотки обеспечим.

А кроме того, у нас ещё есть дорога, которая связывает наш проект с Якутией. Получается, эта дорога, существующая…

В.Путин: Сколько километров?

О.Новачук: Если я не ошибаюсь, около 250 километров. И получается, что Якутия, вот эта часть Якутии, тоже будет связана с этим портом, можно будет…

В.Путин: И туда завозить, для Якутии.

О.Новачук: Да, это можно распространять всё на Якутию в том числе.

Мы сейчас прорабатываем также с автомобильной дорогой ещё другие идеи, о которых я хотел с Вами посоветоваться. Мы сейчас смотрим, каким образом это всё построить, какие компании мы привлечём, чтобы максимально с российскими компаниями взаимодействовать. Понятно, что «Росатом» – стопроцентное содержание, а строительство линий, дорог – постараемся тоже с российскими компаниями исполнить это.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

На пути к устойчивому восстановлению — борьба с пандемией в регионе Европы и Центральной Азии

Усиление систем здравоохранения | Защита беднейших и наиболее уязвимых слоев населения | Поддержка предпринимательской деятельности и сохранения рабочих мест | Закупка вакцин и развертывание вакцинации

Ниёзмох Мирзоева, 62-летняя бабушка из Таджикистана, столкнулась с тяжелейшими трудностями в последние полтора года. В начале 2020 года муж Ниёзмох, электрик, погиб в результате несчастного случая на производстве, а вскоре после этого ее сын мигрировал в Россию в поисках работы. Не имея возможности найти работу из-за долговременной нетрудоспособности, Ньозмох изо всех сил старалась обеспечивать остальных членов своей семьи, в том числе маленьких внуков.

Ниёзмох Мирзоева и ее внук возле своего дома (Всемирный банк)

Огромные трудности, которые возникли у Ниёзмох, усугублялись тем, что в середине 2020 года по территории Таджикистана стремительно распространилась пандемия COVID-19. Как и ее семья, беднейшие домохозяйства по всей стране были вынуждены значительно сократить расходы на основные потребности, чтобы выжить. Четыре из десяти таджикских домохозяйств сообщили, что были вынуждены сократить потребление продуктов питания, а каждая пятая семья заявила, что не смогла получить медицинскую помощь.

Таджикистан — одна из беднейших стран региона Европы и Центральной Азии, был в числе первых стран, получивших экстренную поддержку со стороны Всемирного банка в целях реагирования на пандемию. В апреле 2020 года Банк одобрил финансовую помощь в размере $11,3 млн для того, чтобы помочь усилить имеющиеся возможности системы здравоохранения, оказать экстренную денежную помощь беднейшим домохозяйствам и организовать эффективное информирование населения о том, как предотвратить распространение коронавируса. Для последующего усиления поддержки в борьбе с COVID-19, оказания помощи наиболее незащищенным домохозяйствам с детьми, обеспечения закупки и распространения вакцин от COVID-19, а также расширения масштабов ранее проводимых мероприятий, Банк предоставил дополнительное финансирование в размере $21,2 млн.

Подобно Таджикистану, все страны региона Европы и Центральной Азии серьезно пострадали от COVID-19. Чтобы помочь странам справиться с медико-санитарными, социальными и экономическими последствиями пандемии, на сегодняшний день Всемирный банк выделил более $1,8 млрд на общую поддержку региона.

Усиление систем здравоохранения

С самого начала вспышки заболевания первоочередной задачей правительств была защита здоровья людей. В связи с этим Всемирный банк оперативно оказал экстренную поддержку правительствам стран региона в целях противодействия распространению COVID-19, реализовав проекты во многих странах региона.

Видео:

свадьба в режиме ожидания: истории о коронавирусе из Грузии

Эти проекты помогли профинансировать закупку жизненно важного оборудования, такого как новые реанимационные кровати, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты (СИЗ), а также строительство новых больниц и расширение мощностей существующих медицинских учреждений.

Так, например, в Армении в апреле 2020 года по просьбе Министерства здравоохранения Банк выделил $3 млн для удовлетворения неотложных потребностей страны в оборудовании и расходных материалах для интенсивной терапии пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В феврале 2021 года система здравоохранения Армении вновь получила поддержку в виде дополнительного финансирования в размере $7,4 млн, что позволило предоставить доступ к качественному медицинскому обслуживанию более 137 000 человек в двух малообеспеченных регионах страны — Гегаркуник и Вайоц Дзор.

Видео: герои-медики Армении на фронте борьбы с COVID-19

В Молдове — одной из беднейших стран Европы, Банк оказал поддержку системе здравоохранения в борьбе с пандемией посредством запуска Проекта по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них в условиях эпидемии COVID-19, который помог увеличить число коек интенсивной терапии до 430 в 19 определенных больницах, что соответствует среднему числу коек интенсивной терапии в европейских странах.

Также для 55 молдавских больниц, где лечат самые сложные случаи COVID-19, было закуплено необходимое медицинское оборудование, в том числе 400 кислородных концентраторов, 292 аппарата искусственной вентиляции легких, 20 кислородных генераторов, 1 млн наборов средств индивидуальной защиты, 8 машин скорой помощи и многие другие незаменимые единицы оборудования.

Видео: врачи и пациенты в районной больнице Флорешты, Молдова

В Таджикистане в начале периода пандемии благодаря проекту «Чрезвычайная ситуация с COVID-19» в медицинских учреждениях появилось около 100 новых полностью оборудованных коек в отделениях интенсивной терапии (ОИТ), был повышен общий потенциал системы здравоохранения по лечению лиц, инфицированных COVID-19. Кроме того, были закуплены крайне необходимые материалы для выявления и профилактики COVID-19, включая наборы для тестирования, лабораторные реагенты и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.

В Грузии в начале периода пандемии Всемирный банк был одним из первых доноров, оказавших поддержку правительству. В тесном сотрудничестве с правительством и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций Всемирный банк разработал проект экстренного реагирования на COVID-19, который вступил в силу в мае 2020 года. Основной целью проекта было спасение жизней и защита медицинских работников. Было закуплено и распределено по больницам Грузии многочисленное медицинское оборудование, инструменты, диагностическое оборудование и тесты.

В Узбекистане Всемирный банк поддерживает усилия правительства по укреплению потенциала национальной системы здравоохранения в области лечения пациентов с COVID-19. В рамках финансируемого Всемирным банком проекта на сегодняшний день закуплено 1115 единиц современного медицинского оборудования стоимостью около $21,5 млн. Оборудование включает в себя аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы, мониторы пациента, аппараты для ПЦР диагностики, ультразвуковые и рентгеновские аппараты. Это оборудование было передано 35 больницам по всей стране.

Фото: поставка медицинского оборудования, закупленного в рамках проекта, Узбекистан (Министерство здравоохранения, Узбекистан)

Кроме того, в рамках проекта Министерство здравоохранения Узбекистана планирует дополнительно закупить оборудование стоимостью около $20 млн. Оно позволит медицинскому персоналу эффективнее диагностировать и лечить пациентов с COVID-19.

На Украине правительство получило $25 млн в рамках реструктурированного проекта «Служение людям, улучшение здоровья» для незамедлительного реагирования на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в сфере здравоохранения. Это финансирование было поддержано дополнительными $135 млн, которые были направлены на модернизацию и переоборудование важнейших больниц, а также на столь необходимое дополнительное обучение тысяч украинских врачей.

Фото: медицинский персонал на Украине (фотограф: Евгений Малолетка)

Всемирный банк также выделил $90 млн в рамках нового проекта «Реагирование на чрезвычайную ситуацию и вакцинация против COVID-19», направленного на расширение ответных мер сектора здравоохранения Украины на пандемию, поддержку развертывания вакцинации среди приоритетных групп населения, закупку вакцин и совершенствование инфраструктуры для хранения вакцин и логистики.

Наверх >

Защита беднейших и наиболее уязвимых слоев населения

Помощь Всемирного банка региону Европы и Центральной Азии включала в себя поддержку доходов беднейших и наиболее уязвимых домохозяйств, а также безработных. Это означает работу с национальными и местными органами власти по улучшению и расширению инициатив в области социальной защиты.

В Узбекистане Всемирный банк оказал содействие правительству в расширении охвата населения системой социальной защиты, чтобы поддержать большее число людей, пострадавших от экономического кризиса. Так, с ноября 2020 года по февраль 2021 года более 1 млн домохозяйств получили пособия для малоимущих семей на общую сумму $51,8 млн. Кроме того, с декабря 2020 года по май 2021 года потерявшим работу гражданам было выплачено более 75 тыс. пособий по безработице на общую сумму $3,7 млн.

Фото: доставка продуктовых наборов нуждающимся, Узбекистан (Министерство по поддержке махалли (местных общин) и семьи Узбекистана)

В Молдове проект Всемирного банка по борьбе с пандемией COVID-19 не только поддерживал ответные меры на пандемию сектора здравоохранения, но и включал в себя поддержку, направленную на то, чтобы помочь бедным и наиболее незащищенным слоям населения справиться с непосредственными последствиями пандемии. На сегодняшний день в рамках проекта бедным домохозяйствам оказана социальная и финансовая помощь на сумму около $26 млн.

В Таджикистане Всемирный банк финансировал программу, в рамках которой более 65 000 малоимущих семей с маленькими детьми получили единовременные экстренные денежные выплаты. В условиях, когда многие семьи в результате стремительного роста цен на продовольствие были вынуждены урезать порции еды, эти экстренные денежные средства помогли обеспечить их достаточным количеством еды. Благодаря дополнительному финансированию, утвержденному Банком в феврале 2021 года, в Таджикистане такую помощь получат еще 70 000 человек.

Пациенты и посетители у здания Центральной районной больницы в Варзобе, Таджикистан (Фото: Всемирный банк)

В Грузии проект экстренного реагирования на COVID-19 также помог справиться с экономическими последствиями кризиса. Около 750 000 бедных и наиболее незащищенных граждан воспользовались денежной поддержкой в виде различных видов социальной помощи и пособий по безработице. К октябрю 2021 года было предоставлено около $72 млн временных чрезвычайных пособий для наиболее уязвимых домохозяйств, а также временные пособия по безработице и единовременные пособия для самозанятых лиц.

На Западных Балканах пандемия оказала беспрецедентное воздействие на занятость, особенно среди молодежи и женщин. Страны региона незамедлительно предприняли шаги по поддержке людей, потерявших работу или иной источник дохода, а также для защиты существующих бенефициаров их программ материальной поддержки на крайний случай.

В Северной Македонии, например, правительство обеспечило продолжение выплат социальной помощи, несмотря на условия, сложившиеся в связи с пандемией. Правительство также оперативно приняло меры по изменению критериев отбора для участия в программе поддержки доходов в крайнем случае (гарантированная минимальная помощь), чтобы охватить бедных людей, пострадавших от пандемии, которые в противном случае не имели бы на нее права. Это позволило гибко расширить охват программы.

Всемирный банк оказал помощь правительству в модификации систем социальной помощи в ответ на кризис, а также в предоставлении финансирования для поддержки расширения ГМП через проект «Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в связи с COVID-19 в Северной Македонии».

На Украине, в рамках Второго дополнительного финансирования ответных мер на COVID-19 по проекту модернизации сетей социальной защиты, было выделено $300 млн для улучшения работы системы социальной помощи и социальных услуг Украины для домохозяйств с низким уровнем дохода и обеспечения поддержки доходов домохозяйств, пострадавших от экономических последствий пандемии.

Наверх >

Поддержка предпринимательской деятельности и сохранения рабочих мест

Всемирный банк предоставляет правительствам консультации по вопросам политики и финансовую помощь, чтобы они могли помочь микро-, малым и средним предприятиям пережить кризис и вернуться к активному росту. Это крайне важно для обеспечения выживания предприятий и возвращения людей на рабочие места.

В Турции микро- и малые предприятия являются основным источником занятости для бедных и близких к бедным домашних хозяйств, на них приходится более 40 % занятости в производственном секторе. Средства Всемирного банка в объеме $300 млн помогли микро- и малым предприятиям в рамках проекта «Быстрая поддержка микро- и малых предприятий» Турции.

В рамках проекта было предоставлено возмездное вспомогательное финансирование для производственных предприятий и других инновационных молодых компаний, ориентированных на производство, научные исследования и разработки, а также компьютерное программирование.

Фото: небольшая производственная компания, Турция (Агентство «Анадолу»)

В Грузии Всемирный банк быстро мобилизовал мощный пакет финансовой поддержки для предприятий страны в рамках проекта «Помощь и восстановление для микро-, малых и средних предприятий» стоимостью €85 млн, который был разработан для содействия правительственной программе создания рабочих мест и поддержки до 6000 ММСП, наиболее пострадавших от пандемии, особенно в таких сильно пострадавших секторах, как сельское хозяйство и туризм.

В Кыргызской Республике проект «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» предоставил финансовую помощь и поддержку в восстановлении до 65 000 микро-, малых и средних предприятий страны, которые пострадали от локдауна, потери доходов и упущенных торговых возможностей. Кроме того, средства проекта помогли обеспечить своевременную выплату пенсий и других пособий по социальному страхованию, находящихся в ведении Социального фонда, на срок до шести месяцев.

В Северной Македонии после остановки работы предприятий, которая произошла в марте 2020 года, правительство обратилось во Всемирный банк за поддержкой в виде софинансирования реализации схемы субсидирования заработной платы. Эта поддержка помогла жизнеспособным компаниям, работающим в сфере туризма и транспорта — двух наиболее пострадавших во время пандемии секторах. Примерно 20 000 компаний воспользовались схемой субсидирования заработной платы, оказав помощь более 120 000 работникам в Северной Македонии.

Фото: автомеханик, Северная Македония (Томислав Георгиев, Всемирный банк)

Наверх >

Закупка вакцин и развертывание вакцинации

Справедливый, широкий и быстрый доступ к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 критически важен для спасения жизней и ускорения экономического восстановления. Всемирный банк выделяет 20 миллиардов долларов США, чтобы помочь развивающимся странам мира в финансировании закупки и внедрения вакцин против COVID-19.

В Молдове Всемирный банк в апреле 2021 года дополнил свое первоначальное реагирование на COVID-19 на $30 млн, чтобы закупить вакцины примерно для одной трети населения и оказать техническую и финансовую поддержку в развертывании вакцинирования для половины населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, к середине ноября 2021 года в стране, где проживает около 2,7 млн человек, было вакцинировано более 1,5 млн человек.

В феврале 2021 года Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование проекта Чрезвычайной ситуации с COVID-19 в Таджикистане, включая $8,63 млн на закупку и доставку соответствующих вакцин. При поддержке других партнеров по развитию и через COVAX к середине ноября в Таджикистане было ввезено более 5 млн доз вакцины.

На Украине финансирование Всемирного банка помогло правительству закупить вакцины для более чем 2 млн человек, в настоящее время Банк планирует дополнительное финансирование в размере $150 млн для закупки еще примерно 20 млн доз вакцин, что позволит обеспечить вакцинацию более 10 млн человек, почти четверти населения Украины. К середине ноября в стране была проведена вакцинация почти 21 млн человек.

На Украине, как и во многих странах региона Европы и Центральной Азии, сохраняется высокая степень недоверия к вакцинации. Особенно сложной задачей является повышение уровня применения вакцины среди наиболее уязвимых групп населения, включая людей старше 60 лет. В связи с этим власти применяют различные меры, начиная от коммуникационных и пропагандистских кампаний и заканчивая финансовыми стимулами и «зелеными пропусками».

Банк поддержал правительство Украины в этих усилиях, в том числе путем финансирования горячей линии, которая предоставляет информацию по всем вопросам, связанным с COVID-19. На сегодняшний день обработано более 1,3 млн звонков на Национальную контактную линию по вопросам, связанным с COVID-19, в том числе более 410 000 звонков по вопросам вакцинации.

Кроме того, в настоящее время Банк готовится предоставить Украине дополнительные ресурсы для усиления ее коммуникационных и информационно-просветительских кампаний, а также для наращивания их потенциала, чтобы развеять неверные представления о вакцинации.

В Грузии Банк оперативно поддержал кампанию по вакцинации населения, в том числе выделив $34,5 млн на закупку и использование вакцин, а также инвестиции в системы холодильных установок, предоставление услуг, утилизацию медицинских отходов и цифровые системы здравоохранения. Банк ретроактивно финансирует более 1 млн доз вакцин, что достаточно для охвата почти 30% населения, имеющего право на вакцинацию. К середине ноября в стране было распространено более 1,9 млн доз вакцин.

Недоверие к вакцинам в Грузии также стало проблемой в борьбе страны с пандемией. Чтобы помочь решить эту проблему, Банк поддержал национальную коммуникационную кампанию правительства, включая новый брэндинг, видеоролики и региональные встречи с гражданами. Посредством технической помощи и обмена знаниями Банк также поддержал несколько инициатив правительства, включая введение зеленого проездного билета и финансовых стимулов для пенсионеров.

Пандемия оказала серьезное медико-санитарное, социальное и экономическое воздействие на людей и сообщества в регионе Европы и Центральной Азии, как и во всем мире. Всемирный банк продолжит оказывать поддержку странам для обеспечения того, чтобы все люди могли воспользоваться преимуществами устойчивого и всеобъемлющего восстановления.

Фото: медицинские работники, Узбекистан (Министерство здравоохранения Узбекистана)

Наверх >

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на тему «Приоритеты внешней политики России» на «правительственном часе» и ответы на вопросы в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Москва, 1 декабря 2021 года

Уважаемая Валентина Ивановна,

Уважаемые сенаторы,

Плодотворный диалог между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Федеральным Собранием уже стал традицией. Нынешняя встреча тому подтверждение.

Благодарю за приглашение выступить в рамках «правительственного часа».

Высоко ценим принципиальную позицию российских сенаторов по актуальным проблемам международной повестки дня, неизменную готовность всячески содействовать продвижению российских приоритетов на мировой арене – как по двусторонней линии, так и на различных многосторонних парламентских площадках.

Придаем большое значение дальнейшему наращиванию взаимодействия с обеими палатами Федерального Собрания, их комитетами в интересах укрепления международных позиций страны. Дипломатам необходимо чувствовать «пульс» общества, ощущать настроения граждан. Магистральным направлением всех наших профессиональных усилий остается создание максимально благоприятных и прежде всего – безопасных внешних условий для динамичного внутреннего развития страны, повышения благополучия и качества жизни наших граждан. Именно такая цель зафиксирована в утвержденной Президентом России В.В.Путиным в ноябре 2016 г. Концепции внешней политики Российской Федерации и всех других доктринальных документах. Поддержка со стороны отечественных законодателей, выражающих интересы и чаяния россиян, для нас особенно важна.

Бесценным подспорьем в нашей каждодневной работе служат принятые в прошлом году в ходе всероссийского голосования поправки в Конституцию, имеющие внешнеполитическое измерение. Они выводят на принципиально новый уровень усилия по защите суверенитета и территориальной целостности страны, отстаиванию прав и интересов наших соотечественников, сохранению исторической правды.

Уважаемые коллеги,

В ходе расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел 18 ноября с.г. Президент России В.В.Путин не только дал принципиальные оценки ситуации на ключевых направлениях деятельности российской дипломатии, но и поставил перед нами масштабные практические задачи на перспективу.

Ситуация в мировых делах остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина – неготовность Вашингтона и его западных союзников признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силовым путем с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов – от задействования односторонних экономических санкций до прямого вмешательства во внутренние дела суверенных государств в духе «цветных революций».

Дошло до того, что западники целенаправленно разрушают сформированную по итогам Великой Победы международно-правовую ооноцентричную архитектуру, пытаются подменить ее выгодным только им неким «порядком, основанным на правилах». Эти «правила» вырабатываются келейно в удобных Западу форматах ограниченного состава в обход ООН, а затем их пытаются навязывать всем остальным.

В числе наиболее одиозных «прожектов», появившихся под маркой этого «миропорядка», – инициатива США по созыву «саммита за демократию». Он пройдет 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Американцы сами решили, кого приглашать на этот свой «междусобойчик», а кого – нет. Между тем после бомбежек Югославии, Ирака, Ливии, после двадцатилетнего «эксперимента» в Афганистане и прочих авантюр, потуги Вашингтона узурпировать право определять степень «демократичности» того или иного государства выглядят просто циничными. Очевидно, что взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах – на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя «вершителями судеб человечества», и других членов мирового сообщества.

В этих условиях нет и не может быть разумной альтернативы проводимому Россией самостоятельному, открытому внешнеполитическому курсу. Мы никому ничего не навязываем, никого ничему не учим. Неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми – на прочной основе международного права, принципов Устава ООН. При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном, тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши дела. Ответ всегда жесткий и решительный. Разговор с любым собеседником может быть исключительно взаимоуважительным, нацеленным на поиск баланса интересов.

Такая линия, предполагающая последовательную защиту национальных интересов и одновременно выстраивание добрых отношений с зарубежными партнерами на всех географических направлениях, в полной мере доказывает свою эффективность. Позволяет углублять взаимовыгодное сотрудничество с подавляющим большинством государств мира, в которых проживает более 80 процентов населения планеты.

Россия – великая евразийская, евро-тихоокеанская держава, постоянный член Совета Безопасности ООН – осознает свою особую ответственность за поддержание мира и стабильности на планете. Продвигаем объединительную глобальную и региональную повестку, направленную на мобилизацию коллективных усилий в целях эффективного решения насущных проблем современности – от борьбы с терроризмом до преодоления последствий пандемии коронавируса. Именно эта философия легла в основу инициативы Президента России В.В.Путина о созыве саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Речь не идет о формировании какого-то «клуба избранных», принимающих решения за остальных. Тем более что в условиях появления новых мировых центров развития это просто невозможно. Наша страна принимает самое деятельное участие в работе целого ряда инновационных структур глобального управления, отражающих реалии многополярного мира. Прежде всего это БРИКС, ШОС, где нет «ведущих» и «ведомых», «учителей» и «учеников», а решения принимаются на основе выверенного консенсуса. Отмечу также такую структуру, как «Группа двадцати», куда переместилось обсуждение многих важнейших финансово-экономических вопросов и где представлены члены западной «семерки», а также страны БРИКС и их единомышленники, причем представлены на абсолютно равных правах.

На обширном евразийском пространстве плодотворно работают такие подлинно демократические межгосударственные объединения с участием России, как СНГ, ЕАЭС, СГ (Союзное государство), ОДКБ.

Говоря о процессах в Евразии, отмечу и беспрецедентно высокий уровень российско-китайских стратегических отношений, которые носят действительно всеобъемлющий характер и играют важную стабилизирующую роль в региональных и международных делах. Продвигаются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Углубляются связи с большинством партнеров в АТР, в том числе с АСЕАН. Ведется работа по сопряжению потенциалов ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь», укреплению связей между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, гармонизации интеграционных процессов на всем нашем огромном континенте. Все это создает хорошие предпосылки для реализации инициативы Президента В.В.Путина по формированию Большого Евразийского партнерства в интересах не только устойчивого экономического роста на континенте, но и выстраивания там контура равной и неделимой безопасности.

На принципиально новый уровень выходит сотрудничество с государствами Африки. Этому способствует последовательная реализация договоренностей, достигнутых на первом в истории саммите Россия-Африка в Сочи в октябре 2019 г. Совместно с африканскими друзьями работаем над подготовкой второй встречи в верхах. Углубляются связи с Латинской Америкой как по двусторонней линии, так и с многочисленными субрегиональными структурами.

Наша страна, внесшая особый вклад в процесс деколонизации, категорически отвергает любые попытки навязывать внешнюю волю независимым странам и народам. Для нас неприемлемы ни попытки бывших метрополий заявлять некие особые права на африканский континент, ни стремление Вашингтона действовать в духе «доктрины Монро» в Западном полушарии. Продолжим защищать право каждого государства, народа самому определять пути и модели своего развития.

В фокусе пристального внимания остаются усилия по преодолению многочисленных региональных конфликтов. Россия вносит конкретный вклад в урегулирование таких кризисов. Это и наши усилия по разгрому террористов и продвижению политического диалога в Сирии, и ключевая роль в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе и поиске устойчивых решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном. Мы активно вовлечены в работу по Афганистану, Ливии, Йемену, по ситуации вокруг иранской ядерной программы, палестино-израильским делам, по Корейскому полуострову и другим «горячим точкам».

«На особом контроле» – положение дел на Украине. Наша позиция неизменна – преодолеть внутриукраинский кризис можно лишь путем полного и последовательного выполнения Минского «Комплекса мер», который был одобрен резолюцией 2202 СБ ООН

и стал неотъемлемой частью международного права. Залог успеха – прямой диалог между сторонами конфликта: Киевом, Донецком и Луганском. Россия готова и далее прилагать посреднические усилия в рамках Контактной группы и «нормандского формата».

К сожалению, ситуация серьезно осложняется откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее (по выражению Президента России В.В.Путина) в «анти-Россию». Расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные маневры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи наших границ. При этом нам пытаются диктовать как должны себя вести Вооруженные силы России на нашей собственной территории.

В соответствии с поручением Президента России В.В.Путина добиваться долгосрочных надежных гарантий обеспечения безопасности России на западных рубежах готовим соответствующие инициативы. На любые недружественные шаги продолжим реагировать жестко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов.

Гораздо разумнее и полезнее объединить усилия по решению глобальных проблем – таких, как «зеленый» переход, цифровизация, чем заниматься нагнетанием напряженности и русофобской риторики. Россия, будучи здесь в числе передовых стран, открыта к самому широкому сотрудничеству под эгидой ООН. Будем пресекать попытки Запада, в частности США и Евросоюза «приватизировать» право определять климатическую повестку дня, использовать ее для внедрения новых форм протекционизма и недобросовестной конкуренции.

Продолжим продвигать подлинно универсальные договоренности по всестороннему обеспечению укрепления режимов ядерного нераспространения и Конвенций по запрещению химического и биологического оружия.

В числе безусловных приоритетов – защита прав и интересов наших граждан и соотечественников, продвижение позиций русского языка, отечественной культуры и образования, поддержка российских деловых кругов на мировых рынках.

Будем и далее оказывать содействие регионам страны в развитии их международных контактов. Хорошо зарекомендовал себя Совет глав субъектов Российской Федерации при МИД России. Очередное заседание состоялось на прошлой неделе, были одобрены развернутые рекомендации. Хорошо зарекомендовала себя практика презентации потенциала регионов иностранным партнерам на площадке нашего Министерства и наших загранучреждений.

Уважаемые коллеги,

Действуя ответственно и предсказуемо, Россия – совместно с союзниками и единомышленниками – будет и впредь последовательно работать над укреплением миропорядка, зафиксированного в Уставе ООН в результате Победы во Второй мировой войне, твердо пресекать попытки переписать ее итоги. Будем добиваться демократизации межгосударственного общения, упрочения коллективных, правовых начал в мировых делах.

Подтверждаю интерес к дальнейшему наращиванию тесного товарищеского сотрудничества с представителями органов законодательной власти Российской Федерации, сопрягая потенциалы классической и парламентской дипломатий. На это будет нацелена и деятельность созданной по поручению Президента Комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. До конца декабря с.г. планируем провести её первое заседание.

Вопрос: Какова позиция МИД по вопросам противодействия проявлениям нетерпимости по национальному признаку по отношению к российским соотечественникам, жителями государств Центральной Азии, о случаях которых (в Казахстане, Киргизии, Узбекистане) уже сообщали средства массовой информации?

С.В.Лавров: Наша позиция по отношению к проявлению нетерпимости, связанной с этническим происхождением или какими-то другими особенностями того или иного народа, универсальна: мы не допустим этого в отношении кого бы то ни было, не только наших соотечественников (естественно, это приоритет). Все проявления расизма, шовинизма, других форм ксенофобии в любом государстве мира неприемлемы.

Россия является традиционным инициатором, вместе с большой группой соавторов, более 50 ежегодных резолюций ГА ООН о недопустимости героизации нацизма, расизма, ксенофобии, любых проявлений ненависти. Эта резолюция набирает подавляющее большинство голосов. К сожалению, весь Евросоюз воздерживается. США вместе с Украиной голосуют «против». Объясняют это тем, что любые призывы избегать или пресекать проявления расизма, шовинизма, являются, по мнению Запада, наступлением на свободу слова. Понятно, что эта свобода слова не может быть оправдана ничем. С подписанием Устава ООН и его ратификацией сторонами все без исключения члены Всемирной организации согласились с решением Нюрнбергского трибунала. Для нас здесь никаких сомнений быть не может. Вот Евросоюз, ему стыдно. Это видно по нашим контактам с европейскими партнерами, но его тянут в сторону «воздержания» прибалты, Польша и прочие страны, которые «спустя рукава» относятся к возрождению откровенного нацизма, героизации в виде факельных шествий нацистских преступников, обрушению памятников победителям и возведению их коллаборационистам.

Что касается пространства СНГ, то у нас есть специальные механизмы в рамках Содружества, которые рассматривают эти вопросы. Мы не хотим, чтобы эти единичные страны стали отражать системные проблемы. Обратили внимание на то, что в Уставе СНГ продекларировано создание Комиссии СНГ по правам человека. Где-то полтора года назад привлекли внимание наших друзей по Содружеству к тому, что эта Комиссия была бы весьма полезна, если бы мы её запустили в практическом виде. Такое согласие получено. Надеюсь, в ближайшее время сможем доложить, как это дело продвигается.

Вопрос: Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные изменения в привычные форматы реализации совместных с зарубежными странами проектов в сфере культуры. Какими видятся в новых реалиях особенности и перспективы культурного сотрудничества и, в частности, проведение перекрестных Годов культуры?

С.В.Лавров: Коронавирусная инфекция повлияла на все виды контактов, особенно на культурные, учитывая, что это крупные мероприятия с большим количеством участников, предполагающие поездки друг к другу, выступления театральных коллективов и т.д. Но ни один перекрестный Год у нас не был отменен. Где-то перенесли на полгода начало мероприятия, где-то сделали большинство этих мероприятий в режиме видеоконференций. Во всех случаях сохранились очные встречи, пусть и не в таких масштабах, как если бы это было в обычных условиях. Мы привержены этой форме взаимодействия (это могут быть недели культуры, фестивали, кинофестивали, театральное искусство). Она реально позволяет задействовать ресурс государства совместно с народной дипломатией, дипломатией культуры. Это у нас сильнейший аргумент в наших международных действиях. Пандемия, не только в сфере культурных обменов, но и на площадке других контактов, в том числе межгосударственных и межправительственных, показала, что часто можно, уже вернувшись к обычной жизни, использовать онлайн формат. Это будет эффективно, с пользой для дела дополнять контакты «вживую». Мы сейчас эту практику начинаем применять, расширяя наши очные контакты. Сегодня отправляюсь в Стокгольм, где состоится Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Все члены ОБСЕ будут там представлены очно. Но при подготовке таких мероприятий видеоформат будет использоваться более эффективно, даже когда пандемия закончится.

Вопрос: Взаимоотношения России и Турции всегда находятся в фокусе особого внимания. Мы видим, что Турция активизировалась, проводит активную внешнеполитическую политику на территории стран постсоветского пространства. Означают ли поставки турецких ударных беспилотников «Байрактар» вооруженным силам Украины, что Турция начинает играть негативную роль в деле урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины?

С.В.Лавров: Это не секрет, что Турция активно «работает» не только на непосредственно прилегающих пространствах, но и на более отдаленных просторах. Уважаем право каждой страны использовать свои возможности для продвижения интересов установления более тесных контактов с тем или иным государством, особенно если там проживают соплеменники. Мы тоже активно работаем на этом направлении. Есть только одно условие: все действия такого рода со стороны каждого государства должны быть легитимными, связанными с продвижением законных интересов. Эта аксиома нашими турецкими партнерами не оспаривается. На постсоветском пространстве Турция действительно активно работает с центральноазиатскими государствами. Все из них, кроме Таджикистана, входят в семью тюркоязычных народов.

Турция активно работает с закавказскими партнерами, прежде всего с Азербайджаном. Она имеет особую позицию по украинскому кризису и сохраняет её по Крыму. Все, по-моему, понимают, что этот вопрос окончательно закрыт. Тем не менее, Турция регулярно делает официальные заявления о недопустимости аннексии Крыма. Она участвовала в сходке под названием «Крымская платформа», которую Президент В.А.Зеленский провел при поощрении США и их союзников.

Турция, как и многие другие, заявляет о необходимости полностью выполнять Минские договоренности, но вкладывает в этот призыв специфический смысл, даже не намекая, а просто предлагая, чтобы Россия активнее выполняла «свои обязательства», каковых в тексте Минского Комплекса мер и не содержится. Там прямо, черным по белому прописаны адресаты: Киев, Донецк и Луганск. Данный подход проявился в недавнем заявлении Президента Р.Т.Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль, в лице пресс-секретаря Президента Д.С.Пескова, уже отреагировал на эту тираду, сказал, что мы не являемся стороной конфликта. Сейчас наблюдаем, как реагируют в турецкой прессе на эти заявления и на реакцию пресс-секретаря Президента. Планируется телефонный разговор наших лидеров. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться.

Позитивная специфика отношений между руководителями России и Турции, министрами иностранных дел и другими членами правительств заключается в том, что при всей серьезности целого ряда рассуждений о важных международных проблемах обсуждение различий и того, как с этими проблемами можно более эффективно справляться, происходит всегда в товарищеском, откровенном, взаимоуважительном ключе. Именно так необходимо вести дела между всеми без исключения государствами. Мы будем добиваться этого, в том числе выполняя поручения Президента России В.В.Путина, которые он подтвердил на форуме «Россия зовет»: добиваться долгосрочных, надежных, юридически обязывающих гарантий безопасности Российской Федерации в связи с тем, что происходит на наших западных границах. Только такой взаимоуважительный разговор может разрядить напряженность, которую сейчас Запад сознательно «накачивает».

Вопрос: Как Вы оцениваете возможность выполнения официальным Киевом Минских соглашений? Существует ли вероятность введения Российской Федерацией санкций в отношении Украины за невыполнение Минских соглашений?

С.В.Лавров: Мы в принципе против односторонних санкций. В случае с Украиной они явились бы односторонними. Сама Украина «санкционировала» многих наших граждан, отдельные предприятия. Эти предприятия не вносят вклада в ВВП Украины. При этом прекрасно продолжаются экономически взаимовыгодные связи. Никто не возмущается. Возмущаются по поводу ситуаций, которые можно «разгонять» в медийном пространстве без какого-либо ущерба для себя. Это специфическая черта украинских руководителей. Мы тоже в ответ приняли необходимые меры по отношению к заядлым, записным русофобам, которые ежедневно отмечаются на медийной площадке с неприемлемыми заявлениями.

Что касается перспектив выполнения Минских договоренностей, мы пытаемся добиться их выполнения. Украина, по-моему, уже потерянный случай с точки зрения выполнения гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН. Мы слышали, как Президент В.А.Зеленский в первые недели, месяцы своего правления заявил, что Минские договоренности – это плохо, их нужно сохранять, чтобы продолжать санкции Запада против Российской Федерации. Всё. Тут лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь. Многочисленные заявления премьер-министра, вице-премьеров, министра иностранных дел, министра обороны, командиров операций объединенных сил, командующего вооруженными силами Украины – Минские соглашения устарели.

Вот недавно, вновь «испеченный» А.Ю.Резников, который был вице-премьером, потом занимался в «Контактной группе», а сейчас стал министром обороны, заявил, что это политический документ, его нельзя рассматривать как какое-то международное правообязательство. Тогда как оценивать резолюцию Совета Безопасности ООН? Дескать, этот документ устарел, его принимала прошлая администрация, надо что-то новенькое: американцев, англичан привлечь, и всё будет хорошо. Одновременно идет законодательная подготовка разрушения Минских соглашений, по крайней мере в том, что касается обязательств Украины. Имею в виду уже принятые законы о языке, об образовании (которые прямо дискриминируют русский язык). Там сначала украинский язык был вынесен на приоритетное место по сравнению со всеми другими языками национальных меньшинств. Впоследствии, как мы и предполагали, для языков Евросоюза было сделано исключение. Русский оказался единственным полностью дискриминированным не только в сфере образования, но и в быту. Так, например, в магазине ты можешь просто нарваться на уголовное дело, если будешь обращаться к какому-то строптивому продавцу или продавщице на русском языке, а им это не понравится.

Сейчас готовится самый главный закон. Президент России В.В.Путин не раз обращал внимание Канцлера ФРГ А.Меркель и Президента Франции Э.Макрона на закон «Об особенностях государственной политики переходного периода», который просто перечеркивает Минские соглашения. Там, где должна быть поголовная, безусловная амнистия всех участников событий (когда были военные действия), записана люстрация и прямо прописывается уголовное преследование руководителей этих двух регионов, Донецкой и Луганской Народных Республик. Вместо организации выборов и включения в конституцию особого статуса Донбасса, написано, что там будет создана (без всяких выборов) гражданско-военная администрация. Записано, что вооруженным силам Украины необходимо восстановить территориальную целостность страны. После того как туда введут войска, объявят, что создана военно-гражданская администрация, и можно будет забыть и про статус, и про выборы, и про все остальное. Наш Президент в разговоре с А.Меркель и Э.Макроном, несколько раз ставил этот вопрос. Они заверили, что сделают все, чтобы этот закон не был принят. Но процесс идет. Украинцы направили этот закон в Совет Европы, Венецианскую комиссию, которая, несмотря на обозначенную нашими членами Комиссии позицию, что закон прямо противоречит Минским договоренностям и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, не учли этот аргумент вообще. Они разбирали его с точки зрения юридической техники. В итоге написали, что здесь надо подправить, а тут немного изменить, а так всё. Мы были вынуждены предать огласке мою переписку с коллегами из Франции и Германии. Это сугубо конкретные вещи, которые были положены на бумагу. Они обиделись. Но не могли ничего сказать по существу. Нам уже многие годы обещают воздействовать на Киев, чтобы он был вразумлен, но ничего не происходит. Наоборот, Киев становится все более и более наглым в своей агрессивности по отношению к Минским договоренностям, к Российской Федерации и в попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений. Пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается. Но мы никогда не будем срываться, и никогда не скажем: «Всё, умерла, так умерла». Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Вопрос: Какие приоритетные меры Вы могли бы выделить, которые предпринимаются для усиления гуманитарной составляющей евразийской интеграции, в частности, в плане поддержки русского языка, русской культуры и защиты нашей общей истории в странах Евразийского экономического союза? Чем можем помочь в Совете Федерации тем усилиям, которые предпринимаются по линии МИД России?

С.В.Лавров: В последние годы этой теме уделяется повышенное внимание Президентом России и руководителями Федерального Собрания. В.И.Матвиенко инициировала программу создания русских школ, начиная с Центральной Азии, но не только. В Армении такая программа будет готовиться. У нас ведь делалось немало. Хотя, если брать финансовую подпитку, неизмеримо меньше, чем делает Запад через свои культурные центры: Британский совет, Альянс Франсез, Институт Гете и т.д. Но и у нас есть Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина, госпрограммы «Русский язык за рубежом» и «Русская школа за рубежом», Фонд поддержки публичной дипломатии им.А.М.Горчакова, Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, Фонд «Русский мир» (получающий приличное государственное финансирование).