Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"С моей точки зрения, ожидания у кыргызстанцев от России и Евразийского экономического союза даже несколько завышенные. Часто бывая в республике, иногда слышу: "Ну вот сейчас придет Россия, Казахстан, и все у нас будет хорошо и идеально. Однако так будет лишь в том случае, если с пришедшими Россией и Казахстаном сам Кыргызстан будет знать, что он хочет для своего экономического развития", - считает руководитель сектора экономического развития постсоветских стран Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Елена Кузьмина.

"Все в республике говорят о том, что нужны инвестиции, дайте нам их, однако при этом кыргызстанскому бизнесу абсолютно непонятно, куда они пойдут. Вернее, понятно, кто их хочет, но непонятно, в какие конкретные проекты они будут направлены. И когда этот бизнес начинает говорить с представителями Российско-Кыргызского фонда развития, то здесь и возникают эти вопросы. И в самом фонде отмечают, что у большинства заявок, которых подано уже немало, нет никакого приличного бизнес-плана, неясно, на что конкретно предполагается расходовать эти инвестиции, какое время должно пройти и т. д.", - поясняет российский эксперт.

Еще одной большой проблемой Кузьмина называет несопоставимость экономик обеих стран по объемам. Подчеркивая, "то, что для Кыргызстана является достаточно серьезным бизнесом, как минимум средним, для России это микробизнес".

Говоря об участии Кыргызстана в евразийской экономической интеграции, Елена Кузьмина отметила, что в среднесрочной перспективе основные акценты будут сделаны на сельское хозяйство и продукцию аграрного комплекса, а также текстильное производство.

"Но это не значит, что этим будет ограничена повестка дня. Большие возможности у индустрии стройматериалов, определенный потенциал есть в гидроэнергетике. Этим занимается крупный бизнес, российские крупные госкорпорации. А если говорить о малом и среднем бизнесе, здесь другая ситуация, и будут работать другие механизмы. И поэтому проекты в энергетике выведены за рамки данного фонда, вопросы решаются на уровне двусторонних отношений", – поясняет руководитель сектора.

«Вечерний Бишкек»

Кыргызстан может предложить зарубежным инвесторам такие направления по развитию легкой промышленности, как переработка хлопка и шелкопрядство. Об этом рассказал глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики «Легпром» Фархад Тологонов. «Необходимо хотя бы пересмотреть деятельность относительно переработки хлопка.

В год мы имеем более 60 тыс. тонн хлопка и весь этот объем экспортируется в виде сырья. Также мы можем предложить инвесторам шелкопрядство. В советское время данный вид промышленности был очень развит и популярен», сказал Ф.Тологонов. По его словам, в Кыргызстан приезжают инвесторы из Китая, Кореи, Турции. Также они проводили расчеты относительно строительства текстильных компаний, однако еще не было сделано значительных шагов в этом направлении.

«Вся переработка советских времен уже встала, не действует, поэтому очень тяжело все это реанимировать. Также сложность по восстановлению заключается в том, что мы расположены рядом с Китаем. Соседом, который располагает огромным выбором. Китай может выдать продукцию огромным объемом, на любой вкус и по различным ценам. Поэтому рядом с таким соседом очень тяжело будет восстанавливать данное направление», отметил глава ассоциации.

Также Ф.Тологонов сообщил, что помимо налаживания производства ткани встает проблема конкурентоспособности данной продукции. «Те компании, которые производят ткань менее конкурентоспособны по сравнению с китайским рынком. Китайский рынок все поглотит. К примеру, мы построим одну фабрику и будем выпускать одно наименование ткани, в Китае таких будет 1020 и по более низкой цене, так как в Поднебесной более дешевая рабочая сила», сказал он.

Tazabek

Для Кыргызстана 4 октября был исторический день, сказал президент Алмазбек Атамбаев на встрече с международными наблюдателями за выборами в Жогорку Кенеш.

Он поблагодарил их за то, что они смогли приехать в республику и помочь провести по-настоящему честные и прозрачные выборы.

«Для Кыргызстана вчера был исторический день. Со дня оглашения республикой независимости было несколько парламентских выборов, и всегда после этих выборов у нас были митинги и волнения. Два раза после президентских выборов у нас были народные революции. Нам необходимо было научиться проводить честные выборы, наравне с развитием армии, устойчивым развитием страны», - сказал он.

Глава государства вновь повторил, что «несколько дней до выборов не спал от переживаний». «Не спал и этой ночью от счастья, что сбылась моя мечта – проведение честных выборов было глубоко личным делом. Во время последних революций мои 19 сторонников были осуждены, некоторые отсидели до 4 лет. Одна из них сейчас работает заместителем омбудсмена. Ее задержали за то, что она поймала за руку человека за вброс. Сегодня самый счастливый день: ни митингов, ни волнений, что казалось невозможным в нашей стране», - сказал глава государства.

По его словам, подготовка к выборам на базе информационных технологий сопровождалась истерией, вопрос о сборе биометрических данных дошел до Конституционной палаты. «Это исполнялся чужой заказ. Проведению выборов даже был посвящено заседание Совета обороны. Хочу поблагодарить правительство и Центризбирком за огромную работу по проведению выборов, председателя ЦИК Туйгунаалы Абдраимова за решительность. Даже я поддавался иногда истерии, думал, надо было отложить применение современного оборудования на выборах, но я рад, что мы пошли этим путем», - отметил А.Атамбаев.

«Бишкек (АКИрress)»

Торгово-промышленная палата Кыргызстана представила кыргызстанскую продукцию представителям уральской торговопромышленной палаты и уральским предпринимателям. Об этом стало известно в ходе 23-й Международной универсальной выставки-ярмарки «Бишкек-2015».

Российские предприниматели и представители торгового ведомства ознакомились с парфюмерно-косметической продукцией, чистящими и моющими средства, товарами легкой промышленности, продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией, безалкогольными и алкогольными напитками, упаковкой, тарой, этикеткой и полиграфией, машиностроением, запасными частями и оборудованием, телекоммуникацией и информационными технологиями, банковскими технологиями, оборудованием и услуга ми, бытовой техникой, мебелью и интерьером, охранными системами, безопасностью, средства спасения и противопожарной защиты, канцелярскими товарами.

По словам первого вице-президента Уральской Торгово-промышленной палаты Александра Макарова, делегация уральских предпринимателей состоит из руководителей 11 предприятий, готовых предложить кыргызстанским партнерам металлопродукцию, электротехнику, крановое оборудование, абразивные материалы, автоприцепы специального назначения и другую продукцию, которая может быть полезна на территории Кыргызстана. «Первое впечатление — очень разнообразно. Все продукты питания выглядят очень привлекательно и вызывают здоровых аппетит.

Кыргызстанские товары, которые могут быть полезны на территории Уральского региона — это товары легкой промышленности, потому что собственных мощностей легкой промышленности на Урале не достаточно, а продукция Кыргызстана, именно в дешевой ценовом сегменте может быть востребована, кондитерская продукция. В отношении алкогольной продукции важен вопрос, насколько бренды продвинуты и узнаваемы», сказал А.Макаров. По его мнению, посещения такой выставкаярмарки сразу же оказывает влияние на доход производителя. Первый вице-президент ТПП КР вицепрезидент ТПП КР Амангельды Давлеталиев добавил, что продовольственная продукция, представленная на ярмарке является органически чистой. «Приезд уральских коллег не случаен. Мы налаживаем и усиливает сотрудничество с теми регионами, с которыми у нас есть традиционные торгово-экономические отношения. Урал — это металл, лес, камень, строительные материалы и так далее. Для нас это особенно важно сейчас, в условиях работы в Таможенной союзе. Не так много конкурентоспособной продукции у нас, которые мы смогли бы предложить на рынке. Сложности есть, поэтому такой контакт с нашими друзьями из России очень важен», сообщил А.Давлеталиев. «Экономики наших стран дополняют друг друга. Многие предприятия Кыргызстана работают на оборудовании, произведенном на уральских заводах. Запчасти, обслуживание, модернизация этих предприятий — в этом мы тоже можем помочь», сказал А.Макаров.

Tazabek

Киргизия выслушала и приняла разъяснения США по поводу награждения премией госдепа "Правозащитник года" осужденного в Киргизии Азимжана Аскарова, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Эрлан Абдылдаев по итогам переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в субботу.

Ранее Киргизия расторгла соглашение с США о сотрудничестве из-за награждения этнического узбека Азимжана Аскарова премией госдепа США за 2015 год. На родине Аскаров приговорен к пожизненному заключению за разжигание межнациональной розни и участие в убийстве милиционера.

"Этот вопрос обсуждался, мы еще раз высказали свою позицию. Мы выслушали и приняли те разъяснения, которые были даны госсекретарем. Мы решили, что еще будем обсуждать этот вопрос. И решили двигаться дальше", — заявил и.о. главы киргизского МИД, отвечая на вопросы журналистов.

"США уважают суверенитет и строительство демократии в Киргизстане. Киргизстан очень упорно работает над построением демократии в этом сложном регионе. Нам известно, что эта награда вызвала определенную озабоченность в правительстве (Киргизии — ред.). Я хочу всех заверить в том что эта награда была выдана за всю работу на протяжении всей жизни этого человека, но, к сожалению, ее связывают с определенными событиями (межэтническими столкновениями на юге Киргизии в 2010 году — ред.). США никоим образом не намерены вмешиваться в вопросы безопасности в Киргизстане. Мы об этом поговорили очень откровенно. Мы хотим продвигаться дальше", — заявил со своей стороны Керри.

Пресс-конференция с участием Абдылдаева и Керри прошла в конгресс-холле государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. Керри принял участие в открытии нового здания посольства США в Киргизии, а также нового кампуса Американского университета в Центральной Азии (АУЦА).

Как ранее сообщила пресс-служба госдепа США, с 28 октября по 3 ноября Керри посетит Австрию, Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. В ходе визита в Бишкек, Самарканд, Астану, Душанбе и Ашхабад он проведет двусторонние переговоры с высокопоставленными официальными лицами этих стран. Это первый визит Керри в Центральную Азию и первый визит госсекретаря США во все пять центральноазиатских республик во время одной поездки.

Госсекретарь США Джон Керри, посетивший в субботу Киргизию, рассказал о начале конфликта в Сирии и о роли соцсетей в его зарождении.

"В Сирии один вышел в знак протеста и сжег себя, что стало поводом к выходу молодежи с протестами. Их разогнали, что, в свою очередь, обозлило их родителей. Так все началось в Сирии", — рассказал Керри во время выступления на открытии американского университета Центральной Азии в Бишкеке.

Он подчеркнул, что сегодня "весь мир связан между собой, каждый имеет смартфон и каждый может управлять процессом, выражать себя в Facebook, Instagram и задавать вопросы". По словам Керри, сегодня существуют вызовы, такие как насилие и терроризм, и образование играет большую роль в решении всех этих проблем. Он сказал, что сам продолжает учиться и будет учиться всю жизнь.

"Сегодня высокие требования ко всем, чтобы у них были знания. Поэтому мы оказали помощь университету, выделив 30 миллионов долларов, и продолжим это делать", — пообещал Керри и добавил, что они также выделили тысячи стипендий студентам из Афганистана.

В начале своего выступления он поздоровался с присутствующими на киргизском языке, заметив, что он очень хорошо говорит по-киргизски. Он также подчеркнул, что его приезд в страну — это "особый момент".

Доклад «Ведение бизнеса 2016» отмечает, что страны Центральной Азии оказались в числе стран-лидеров по улучшению регулирования предпринимательской деятельности

АЛМАТЫ, 30 октября 2015 г. – Сегодня Группа Всемирного банка в Центральной Азии представила новый доклад «Ведение бизнеса 2016: оценка качества и эффективности регулирования», согласно данным которого Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан осуществили в общей сложности 14 реформ, охватывающих 9 из 10 показателей, измеряющих степень благоприятности условий ведения бизнеса.

В видеоконференции, во время которой был представлен новый доклад, приняли участие эксперты из Алматы, Астаны, Бишкека, Душанбе и Ташкента. Представители государственных и научных кругов, деловых сообществ и СМИ обсудили результаты, достигнутые странами региона в области улучшения условий ведения бизнеса, и отметили особую роль благоприятствующей деловой среды в привлечении инвестиций, поддержке предпринимательства и создании новых рабочих мест.

Казахстан, занимающий 41-ое место в глобальном рейтинге и вошедший в этом году в первую десятку глобальных лидеров по улучшению условий для предпринимательской деятельности. За прошедший год страна провела наибольшее количество реформ в мире - семь реформ в таких сферах, как регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, обеспечение исполнения контрактов и разрешение вопросов неплатежеспособности. Стоит особо отметить улучшения в создании бизнеса путем отмены требования печати компании, регистрационого взноса и сокращения времени регистрации, а также в защите миноритарных инвесторов путем повышения прозрачности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, обеспечение расширенных возможностей сбора доказательств для судебных разбирательств, ограничение возможности изменения прав акционеров и повышение прозрачности информации о других занимаемых должностях членов совета директоров.

Кыргызская Республика, занявшая 67 строчку глобального рейтинга, в этом году провела две реформы, позволившие облегчить процесс регистрации собственности за счет широкого введения онлайн-процедур получения сертификатов, а также улучшения доступа к кредитной информации.

Таджикистан улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 6 пунктов по сравнению с показателями предыдущего года и заняв 132 строку. Это стало возможным благодаря улучшению регулирования в области налогообложения и международной торговли. Также, Таджикистан облегчил ведение торговли путем предоставления возможности подачи таможенной декларации в электронном виде.

Узбекистан, занимающий в этом году 87 позицию рейтинга, также вошел в десятку стран-лидеров по улучшению условий для предпринимательской деятельности. Власти страны упростили процедуру регистрации новых предприятий путем внедрения простой онлайн-регистрации и упорядочивания регистрационных правил. Помимо этого, был улучшен доступ к кредитным средствам за счет принятия ряда законов об обеспеченных сделках, позволивших упростить общее описание активов, предоставляемых в качестве залогового обеспечения, и создавших современный единый уведомительный реестр. Наконец, был упрощен процесс передачи собственности за счет упразднения требований по предоставлению целого ряда сертификатов.

“Для Центральной Азии этот год оказался очень успешным – каждая страна в регионе продвинулась вперед в области повышения качества и эффективности регулирования деловой среды путем введения двух или более успешных реформ”, - сказал Сародж Кумар Джа, Региональный директор Всемирного банка по странам Центральной Азии. “Например, десять лет назад предпринимателям требовалось в среднем 276 дней для того, чтобы начать свое дело. Сегодня этот процесс в регионе занимает в среднем 8 дней – 5 в Казахстане, 10 в Кыргызской Республике, 11 в Таджикистане, и 6.5 в Узбекистане, что сопоставимо с показателями стран ОЭСР с высоким уровнем доходов”.

В то же время, в докладе отмечаются те области регулирования деловой среды, в которых страны Центральной Азии продолжают отставать от других стран региона Европы и Центральной Азии. В частности это касается новых показателей, измеряющих качество регулирования. Средние значения по трем из четырех новых показателей – таких, например, как качество управления земельными ресурсами, надежность и прозрачность энергообеспечения – в целом оказались ниже, чем в среднем по региону, что говорит о необходимости уделения особого внимания качеству реализации реформ на местах. При этом стоит отметить, что такой показатель, как качество строительного контроля, входящий в группу «получение разрешений на строительство», во всех четырех странах превысил среднее значение по региону.

Группа Всемирного Банка обновила свой ежегодный рейтинг стран по лёгкости ведения бизнеса (Doing Business). Первое место в рейтинге-2016 занял Сингапур. Пальму первенства эта азиатская юрисдикция удерживает уже десятый год подряд.

Рейтинг Doing Business описывает количественные индикаторы регулирования бизнеса и защиты права собственности в 189 странах мира.

Первая 10-ка обновлённого рейтинга выглядит следующим образом:

Сингапур

Новая Зеландия

Дания

Южная Корея

Гонконг

Великобритания

США

Швеция

Норвегия

Финляндия

Украина в новом рейтинге поднялась за год на 4 позиции (с 87-го на 83-е место) - в основном за счёт значительного упрощения процесса регистрации нового бизнеса. Россия за тот же период поднялась на 3 позиции и заняла 51-е место. Самый впечатляющий рывок совершил Казахстан, поднявшись за год сразу на 12 позиций и заняв 41-е место.

Результаты заочного «капиталистического соревнования» среди республик бывшего СССР выглядят так:

Эстония (16)

Литва (20)

Латвия (22)

Грузия (24)

Армения (35)

Казахстан (41)

Беларусь (44)

Россия (51)

Молдова (52)

Азербайджан (63)

Кыргызстан (67)

Украина (83)

Узбекистан (87)

Государства-члены ЕАЭС договорились внести изменения в законодательство своих стран для гармонизации правовой базы в сфере администрирования акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Соответствующее соглашение было подписано по итогам восьмого заседания Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при коллегии Евразийской экономической комиссии.

Заседание состоялось под председательством члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Т.М. Сулейменова. Открывая заседание, он обратил внимание участников на то, что стороны впервые встречаются в формате «пятерки» после присоединения Республики Армения и Кыргызской Республики.

Участники обсудили вопросы имплементации Договора о ЕАЭС в национальное законодательство Армении, а также вопросы практического применения Приложения 18 к нему – «Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».

Стороны проводят мониторинг проблемных вопросов практического применения норм Раздела «Налоги и налогообложение» Договора ЕАЭС, включая функциональную часть и переходные положения в рамках взаимного обмена опытом в целях создания единых условий для конкурентной среды.

В ходе работы Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию проведены консультации по вопросу разработки проекта Протокола об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС для осуществления налогового администрирования, признана целесообразность и своевременность его разработки. В своем выступлении заместитель руководителя ФНС России А.Л. Оверчук подчеркнул важность информационного обмена между странами как одного из элементов эффективного международного сотрудничества. Введение оперативного обмена информацией в электронном виде значительно повысит эффективность взаимодействия в рамках объединения.

ФНС России предложила к рассмотрению проект протокола об обмене информацией и формы запроса и ответа. Обмен налоговой информацией с применением таких форм взаимодействия существенно повысит прозрачность налогового администрирования.

Кроме того, участники заседания рассмотрели проекты международных соглашений о принципах ведения налоговой политики в части сближения акцизов на алкогольную и табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.

Гармонизация ставок акцизов является одной из приоритетных задач, стоящих перед Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Армения и Кыргызской Республикой, входящих в Евразийский экономический союз. Это создаст условия для справедливого налогообложения и здоровой конкуренции среди производителей акцизных товаров на единой таможенной территории стран-членов ЕАЭС.

В заседании приняли участие заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь Э.А. Селицкая, директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан, заместитель Председателя Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Российскую сторону представляли заместитель руководителя ФНС России А.Л. Оверчук и начальник Управления стандартов и международного сотрудничества Д.В. Вольвач.

В рамках заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) было подписано Соглашение об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах — участниках СНГ. В заседании приняли участие министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, представители Азербайджанской и Киргизской Республик, Туркменистана, Украины, а также Республик Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана.

Глава Минкомсвязи России отметил, что механизмы ценообразования играют важную роль в системе государственного регулирования телекоммуникационной отрасли: конкурентные цены на тарифы позволяют операторам сокращать затраты на производство. Николай Никифоров сказал, что необходимо применять справедливые нормы в законодательстве стран Регионального содружества в области связи (РСС) на национальном уровне, в частности по вопросам двойного налогообложения, правил осуществления тарификации, а также принципов регулирования.

«Подписанное сегодня соглашение — еще один шаг к преодолению дискриминации при оказании услуг международной связи. Соглашение создаст новые возможности для расширения услуг международной связи, повысит их качество и доступность. Уверен, что благодаря принятому документу информационное обществ стран СНГ будет развиваться еще более динамично и эффективно», — сказал Николай Никифоров.

Подписанное соглашение также позволит руководителям телекоммуникационной отрасли стран — участниц СНГ вносить соответствующие поправки в отраслевые законодательства.

Напомним, проект соглашения обсуждался на совместном заседании Совета глав администраций связи и Координационного совета государств — участников СНГ по информатизации при РСС, который состоялся в июле 2014 года в Астане.

Справка

Проект «Соглашения об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах — участниках СНГ» разработан во исполнение «Соглашения о сотрудничестве в развитии использования систем сотовой подвижной связи» от 17 января 1997 года и решения Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года «О состоянии конкуренции на рынке телекоммуникации государств — участников СНГ». Проект соглашения был одобрен на заседании Экономического совета СНГ 11 сентября 2015 года.

Казахстан поднялся на 12 строчек в рейтинге Doing Business-2016

Айша Тулеубекова

Согласно опубликованным данным Всемирного банка, в рейтинге Doing Business-2016 Казахстан поднялся с 77 места на 36 пунктов, заняв 41-ю позицию. Как сообщили представители Министерства национальной экономики, с 2016 года начнется работа над субнациональным рейтингом Doing Business, который в свою очередь поможет улучшить позиции Казахстана в рейтинге - 2017. Доклад “Ведение бизнеса” составляется уже 13-й раз и охватывает 189 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов. Возглавляет мировой рейтинг десятый год подряд Сингапур. Кроме него, в десятку лидеров вошли Новая Зеландия, Дания, Южная Корея, Гонконг, Великобритания, США, Швеция, Норвегия, Финляндия.

По словам директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Галии ДЖОЛДЫБАЕВОЙ, в рейтинге Doing Business-2015 Казахстан занимал 77-е место. Между тем в этом году методика расчета рейтинга была скорректирована, а прошлогодний рейтинг пересчитан, поэтому, согласно скорректированному рейтингу, в прошлом году Казахстан находился на 52-й позиции. Таким образом, Казахстан улучшил свое положение на 12 строчек. Из стран постсоветского пространства лидирующую позицию занимает Эстония (16-е место), за ней следуют Литва (20), Латвия (22), Грузия (24), Армения (35). Ниже Казахстана по рейтингу располагаются Беларусь (44), Россия (51), Молдова (52), Азербайджан (63), Киргизия (67), Украина (83) и Таджикистан (132).

Как отметил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций председатель правления института экономических исследований Максат МУХАНОВ, “Doing Business - всемирно известный рейтинг, которым пользуются инвесторы перед тем, как вкладывать средства в проекты в той или иной стране. Такой рывок в рейтинге говорит о том, что развитие предпринимательства стало на деле реальным приоритетом для деятельности правительства, проведены большие системные изменения”. Также он добавил, что со временем сам рейтинг меняется. Так, первый рейтинг 2003 года включал 133 страны по пяти базовым показателям, а на сегодня он расширился до 10 базовых показателей и участвуют в нем 189 стран. Несмотря на такое расширение, Казахстан, по его мнению, находится на таких позициях, которые характерны для развитых стран, стран ОЭСР.

В свою очередь Галия Джолдыбаева сообщила, что планы по развитию не завершаются. Готовится четвертый пакет изменений. Причина такого резкого скачка, по ее данным, заключается в росте индикатора международной торговли, где Казахстан поднялся со 185 места до 122. В индикаторе получения разрешений на строительство страна поднялась со 154 места на 92-е. “Очень большое улучшение показывает регистрация предприятий - на 34 позиции (с 55 до 21). Всего из десяти направлений рейтинга мы повысили свои позиции по семи. На сегодня Казахстан считается лидером в реформировании. По двум позициям у нас еще продолжаться работа должна, но там мы находимся в первой двадцатке: по налогообложению мы с 17-й позиции спустились на 18-ю, регистрация собственности с 14-го места снизилась на 19-е место”, - пояснила г-жа Джолдыбаева.

Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ.

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов взаимодействия в финансовой, социальной, правоохранительной и гуманитарной областях, а также ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Список глав делегаций государств – участников СНГ:

Премьер-министр Республики Армения Овик Аргамович Абраамян;

Исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Белоруссия Андрей Владимирович Кобяков;

Премьер-министр Республики Казахстан Карим Кажимканович Масимов;

Исполняющий обязанности Премьер-министра Киргизской Республики Темир Аргембаевич Сариев;

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев;

Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода;

Первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглы Эюбов;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Белоруссия, постоянный представитель Республики Молдова при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Георге Хиоарэ;

Заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Сатлык Сатлыков;

Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Адхам Ильхамович Икрамов.

Документы, подписанные по завершении заседания Совета глав правительств государств – участников СНГ:

– решение Совета глав правительств СНГ о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года;

– решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года;

– решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий, посвящённых 25-летию Содружества Независимых Государств;

– решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий на 2016–2017 годы по реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года;

– решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий на 2016–2018 годы по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств до 2020 года;

– соглашение об условиях осуществления межоператорских взаиморасчётов при оказании услуг международной электросвязи в государствах – участниках СНГ;

– решение Совета глав правительств СНГ о деятельности Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств в 2011–2014 годах;

– решение Совета глав правительств СНГ о деятельности Координационного совета руководителей налоговых служб государств – участников СНГ;

– решение Совета глав правительств СНГ о деятельности Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии в 2006–2014 годах;

– решение Совета глав правительств СНГ о деятельности Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности;

– протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года;

– решение Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в Решение Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ;

– решение Совета глав правительств СНГ об уточнении Перечня пилотных межгосударственных инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

– решение Совета глав правительств СНГ о Комплексе мер по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств государств – участников СНГ на период до 2020 года;

– решение Совета глав правительств СНГ о состоянии конкуренции на товарных рынках лекарственных средств государств – участников СНГ;

– протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года;

– решение Совета глав правительств СНГ об Основных направлениях дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах – участниках СНГ на период до 2020 года;

– протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 22 января 1993 года;

– решение Совета глав правительств СНГ о прекращении действия решений Совета глав правительств Содружества Независимых Государств;

– протокол о внесении изменения в Соглашение о сотрудничестве в области экологического мониторинга от 13 января 1999 года;

– решение Совета глав правительств СНГ об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств в 2014 году;

– решение Совета глав правительств СНГ о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств в 2016 году;

– исполнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 2002 года;

– решение Совета глав правительств СНГ о Регламенте компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц;

– решение Совета глав правительств СНГ о создании Международного учебного центра по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов государств – участников СНГ в области производства, транспортировки, хранения и использования природного газа в качестве моторного топлива на базе Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина;

– решение Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в Положение о Совете руководителей государственных органов по регулированию рынков ценных бумаг государств – участников Содружества Независимых Государств;

– решение Совета глав правительств СНГ о придании федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» статуса базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке кадров в области государственного управления;

– решение Совета глав правительств СНГ о придании федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» статуса базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере электроэнергетики;

– решение Совета глав правительств СНГ о базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

– решение Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области исследования проблем противовоздушной обороны от 30 мая 2012 года;

– решение Совета глав правительств СНГ о повышении уровня финансовой грамотности и развитии финансового образования в государствах – участниках СНГ;

– решение Совета глав правительств СНГ об исполнении единого бюджета органов Содружества Независимых Государств за 2014 год;

– решение Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в единый бюджет органов Содружества Независимых Государств на 2015 год;

– решение Совета глав правительств СНГ об изменении размеров долевых взносов государств – участников Содружества Независимых Государств в единый бюджет органов СНГ;

– решение Совета глав правительств СНГ о приостановлении

на 2016 год действия положений решений Совета глав правительств СНГ, касающихся ежегодной индексации денежного содержания в межгосударственных структурах СНГ;

– решение Совета глав правительств СНГ о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств на 2016 год;

– решение Совета глав правительств СНГ о результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств, проведенной в 2014 году;

– решение Совета глав правительств СНГ о Председателе Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств;

– решение Совета глав правительств СНГ о заместителе Руководителя Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств;

– решение Совета глав правительств СНГ о проведении очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В Академии Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России состоялось совещание руководителей профильных учебных заведений в области пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС государств - членов организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В работе совещания приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, представители ООН, руководители образовательных учреждений и представители заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации, республик Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизии.

Открылось мероприятие выступлением главы Регионального офиса ООН по координации гуманитарных вопросов для Кавказа, Центральной Азии и на Украине Вассена Марселя (Нидерланды). Он проинформировал участников совещания, профессорско-преподавательский состав и слушателей Академии об основных направлениях деятельности ООН по подготовке к реагированию на международные чрезвычайные ситуации, в первую очередь определив основные принципы этой работы: гуманность, беспристрастность, нейтральность и независимость. А основной задачей Вассен Марсель назвал работу по координации деятельности многочисленных организаций, работающих в сфере оказания помощи пострадавшим в зонах военных конфликтов.

На состоявшемся затем совещании генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей были подведены итоги совместных учений государств - членов ОДКБ «Взаимодействие-2015», «Нерушимое братство-2015» и «Гром – 2015». На основании этого доклада участниками совещания было признано целесообразным ходатайствовать перед руководством МЧС России о формировании ведомственных исследовательских групп для участия в подготовке и проведении подобных учений. В их состав могут входить представители профессорско-преподавательского состава базовых вузов по списку ОДКБ и слушатели этих ВУЗов.

Второй вопрос, обсуждавшийся на совещании, был посвящен рассмотрению мер поддержки учебных заведений и организаций государств-членов ОДКБ.

Председатель совещания начальник Академии ГПС МЧС России Шамсутдин Дагиров рассказал участникам совещания об имеющемся опыте подготовки специалистов в области пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС для государств - членов ОДКБ - в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. После чего участники совещания высказали предложение о создании на базе Академии Центра международного сотрудничества, основной задачей которого станет координация образовательной и научной деятельности всех учебных заведений подобного профиля в странах ОДКБ.

После совещания участники ознакомились с учебно-материальной базой Академии и образцами инновационной пожарно-спасательной техники, в разработке которых принимали участие ученые Академии и специалисты МЧС России.

Экономика ЕАЭС: повестка дня

Евгений Винокуров, Тарас Цукарев

Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Тарас Цукарев - руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Резюме ЕАЭС — молодое интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — молодое интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда является сердцевиной интеграционного проекта.

Создание ЕАЭС – серьезное достижение его участников после нескольких «интеграционных фальстартов» 1990-2000-х годов. В перспективе им предстоит преодолеть еще множество препятствий. Глобальные проекты с трудом пробивают себе дорогу. Несмотря на наличие ряда нерешенных задач, идея глубокой экономической интеграции обретает конкретные практические очертания.

Что нужно сделать для достижения максимального положительного эффекта ЕАЭС? На наш взгляд, повестка дня на ближайшие 10 лет предусматривает следующие важнейшие шаги:

завершить формирование единого рынка товаров и услуг, устранив имеющиеся изъятия;

максимально ликвидировать и/или унифицировать нетарифные барьеры внутри союза;

эффективно координировать макроэкономическую политику, включая валютно-финансовые вопросы, и тем самым не допустить «расползания» экономического союза;

создать сеть зон свободной торговли и соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, включая двух ключевых торгово-инвестиционных партнеров – ЕС и Китай.

Реализация этих мер и ряда более узких инициатив (развитие инфраструктуры, промышленной политики, АПК, рынка труда, формирование единого пенсионного пространства, активизация научного и образовательного сотрудничества и т.п.) позволит существенно увеличить эффект от интеграции.

Прежде чем подробно раскрыть суть этих задач в рамках ЕАЭС, напомним вкратце об эволюции евразийской интеграции и ее институтов.

Эволюция евразийских институтов

Начальной точкой реализации масштабного межгосударственного проекта можно назвать выступление в марте 1994 года в МГУ Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Его доклад содержал принципиально новую для того времени интеграционную парадигму, основная суть которой заключалась в создании Евразийского Союза с упором на экономику.

Есть такое выражение: «в России надо жить долго». Оно в полной мере подтвердилось и в отношении региональной интеграции. Для ее практического воплощения понадобилось 20 лет работы, сопровождаемой несколькими фальстартами.

Все это время действовали механизмы Содружества Независимых Государств (СНГ), сдержавшие многие губительные дезинтеграционные процессы. Особую роль сыграли отраслевые советы по транспорту и электроэнергетике, которые много сделали для сохранения технологического единства и электроэнергетических систем. И все же, нельзя отрицать, что в силу ряда объективных причин СНГ как организации не удалось продвинуться дальше задачи «цивилизованного развода».

В 1995 году «тройка» стран (Белоруссия, Казахстан и Россия), которые и в настоящее время являются ядром интеграционного объединения,[1] подписала Соглашение о Таможенном союзе. Документ предполагал устранение препятствий для свободного экономического взаимодействия между хозяйствующими субъектами сторон, обеспечение свободного товарообмена и добросовестной конкуренции. Фальстарт.

В 2000 году пятью государствами было учреждено Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).

В 2003 году Президенты Белоруссии, Казахстана, России и Украины подписали соглашение о формировании Единого экономического пространства. «Оранжевая революция» 2004 года поставила крест на этом начинании, что до сих пор вызывает глубокое сожаление, ведь участие Украины в евразийских интеграционных процессах было глубоко осмысленно и экономически целесообразно. Второй фальстарт.

В октябре 2007 года Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза (ТС). Тогда же утвердили План действий по его созданию. Поставленная цель — обеспечение свободного перемещения товаров во взаимной торговле, создание благоприятных условий торговли с третьими странами, а также развитие экономической интеграции.

Мало кто верил в успех новой попытки, но, по истечении плановых двух лет подготовки, 19 декабря 2009 года в Алма-Ате А. Лукашенко, Д. Медведев и Н. Назарбаев подписали Совместное заявление о формировании Таможенного союза, после чего 1 января 2010 года вступил в силу единый таможенный тариф. Успех во многом был обеспечен экономическим кризисом, который подтолкнул страны к объединению. [2]

Уже в 2011 году ТС Белоруссии, России и Казахстана начал функционировать в нормальном режиме. Создана единая таможенная территория и единый таможенный тариф.

С 1 января 2012 года в силу вступили 17 соглашений, формирующих основу Единого экономического пространства (ЕЭП). Они регламентировали ряд ключевых тем экономического сближения «тройки» — от координации макроэкономической политики до трудовой миграции.

И, наконец, 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе. Со 2 января 2015 года к интеграционному объединению присоединилась Армения, а в мае — Киргизия.

Институты ЕАЭС

«Семья» институтов ЕАЭС также сформирована. Принципиальные вопросы деятельности союза, его стратегию, направления и перспективы развития интеграции утверждает Высший Евразийский экономический совет, в который входят главы государств-членов. Евразийским межправительственным советом в лице глав правительств государств-членов осуществляется работа по 10 полномочиям, в том числе, обеспечение контроля за исполнением Договора о ЕАЭС и одобрение проекта бюджета. В полную силу заработал единый наднациональный институт, который является регулирующим органом союза и движущей силой интеграции — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). На наднациональный уровень Комиссии переданы 140 властных полномочий.

Среди других ключевых органов ЕАЭС необходимо выделить следующие.

Суд Евразийского экономического союза — специализированный судебный орган, который рассматривает споры по вопросам реализации международных договоров в рамках союза и решений органов союза. Его решения, например, по Единому таможенного тарифу, имеют прямое действие.

Финансовые механизмы евразийской интеграции реализуются через Евразийский банк развития (ЕАБР) и Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). ЕАБР (6 государств-участников, 1,6 млрд. долл. капитала и около 5 млрд. долл. инвестиционного портфеля) состоялся как авторитетный международный финансовый институт. Он реализует в приоритетном порядке проекты, увеличивающие взаимную торговлю и трансграничные инвестиции. ЕФСР с капиталом с 8,5 млрд. долл. и шестью участниками — ключевой механизм антикризисного регулирования и финансовой стабилизации в регионе.

Основным правовым документом ЕАЭС является Договор о Евразийском экономическом союзе. Документ изложен на 680 страницах, из которых сам Договор занимает 100 страниц, остальное — приложения к нему. [3]

Таким образом, в настоящее время сформировано региональное интеграционное объединение с общим рынком в 180 млн. человек и совокупным ВВП 2,2 трлн. долл. Ключевые по масштабу экономики союза — Россия и Казахстан (Таблица 1).

Таблица 1. Индикаторы социально-экономического развития стран ЕАЭС, 2014 год

* Оборот внешней торговли рассчитан на основе данных ЕЭК по внешнеторговому обороту с третьими странами и обороту взаимной торговли

** Данные по объему внешней торговли рассчитаны на основе платежного баланса Киргизии.

Источник: МВФ, национальные статистические ведомства, ЕЭК, расчеты ЕАБР.

При этом сегодня мы видим определенные положительные результаты в евразийской интеграции. Например, согласно данным Мониторинга взаимных инвестиций в странах СНГ (ведется Центром интеграционных исследований ЕАБР), на фоне общего существенного падения взаимных инвестиций в СНГ, страны-участницы Евразийского союза удерживают стабильный уровень инвестиционного взаимодействия (25,1 млрд. долл. взаимных инвестиций в ЕАЭС). [4]

Население поддерживает евразийскую интеграцию. По данным проводимого ЦИИ ЕАБР с 2012 года мониторинга общественного мнения в рамках проекта «Интеграционный барометр ЕАБР», уровень одобрения таможенного союза находится на комфортном уровне в 65 -78%. [5]

Важнейшие составляющие повестки дня на ближайшие годы

Ликвидация оставшихся изъятий из единого рынка товаров и услуг

Дальнейшее развитие евразийской интеграции зависит от того, насколько успешной будет реальная «интеграция снизу» — рост взаимной торговли, трансграничных инвестиций, цивилизованной трудовой миграции. Для этого необходимо создание единых «правил игры» в экономике ЕАЭС. Конечной целью на перспективу до 2025 года должно стать доведение охвата общего рынка, максимально близкого к 100%.

Необходимый и важный процесс для модернизации и кооперации экономик государств-участников ЕАЭС — ликвидация изъятий из единого рынка. Так, например, стороны договорились о создании до 1 января 2016 года единого рынка фармацевтических и лекарственных средств.

Начинается подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. После утверждения ЕЭК концепции формирования единого электроэнергетического рынка будет подготовлен межгосударственный договор. Появление единого рынка планируется на 2019 год.

Прорабатывается вопрос создания к 2022 году финансового мега-регулятора ЕАЭС — наднационального финансового института, ответственн ого за формирование единых правил работы на финансовых рынках союза, соответствующее регулирование и надзор.

К 2025 году должен возникнуть единый рынок нефти, газа и нефтепродуктов. Столь отдаленный срок связан с чрезвычайной важностью нефтегазового сектора в формировании национальных бюджетов.

Ликвидация и унификация нетарифных барьеров

Одной из важнейших составляющих повестки дня ЕАЭС на ближайшие годы является постепенная унификация и отмена нетарифных барьеров (НТБ) в торговле товарами и услугами. Они существенно обременяют взаимные потоки товаров и услуг между странами ЕАЭС, снижая эффективность общего рынка, препятствуя развитию и кооперации технологичных отраслей.

Центр интеграционных исследований ЕАБР провел масштабное исследование и впервые дал развернутую оценку влияния НТБ на взаимную торговлю в ЕАЭС и рекомендации по их устранению. На основе опроса предприятий Белоруссии, Казахстана и России подсчитано, что НТБ «крадут» 15-30% стоимости экспорта. Другими словами, в каждом долларе экспорта между странами ЕАЭС все еще «зашито» 15-30 центов издержек, связанных с барьерами. [6]

Условно НТБ можно разделить на две группы. К первой относятся такие нетарифные барьеры, как санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, квоты, запреты и меры количественного контроля. Ко второй — нормы ценового контроля и меры, влияющие на конкуренцию (институт специмпортеров, ограничения в области сбыта и государственных закупок, субсидии). Вторая группа барьеров часто называется «песком в колесах», поскольку затрудняет движение товаров и в принципе может быть полностью ликвидирована. Эксперты ЦИИ ЕАБР установили, что именно эти нетарифные барьеры оказывают более негативное влияние на торговлю. Таким образом, основные усилия нужно направить на устранение «песка в колесах» взаимной торговли.

Согласно проведенному ЦИИ ЕАБР исследованию, в среднесрочной перспективе наибольший выигрыш от снижения НТБ будет у Белоруссии: ее реальный ВВП может вырасти на 2,8%, а благосостояние на 7,3% накопленным итогом. В Казахстане благосостояние увеличится на 1,3%, тогда как прирост реального ВВП составит 0,7%. Эффекты для России могут быть менее значительными: благосостояние вырастет на 0,5% кумулятивно, а реальный ВВП — на 0,2%. Это связано как с большими размерами экономики, так и меньшей значимостью для России торговли внутри ЕАЭС по сравнению с другими странами.

Исследование показало, что наибольший выигрыш в случае снижения НТБ получат производители машин и оборудования. В этом секторе экономики издержки от НТБ находятся на самом высоком уровне. Заметные преимущества также получат предприятия целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, производители кожи, обуви, резиновых и пластмассовых изделий.

Кроме того, с высокими издержками от нетарифного регулирования торговли сталкиваются экспортеры химической продукции (в Белоруссию и Россию), продукции деревооб работки (в Казахстан и Россию), сельскохозяйственной продукции (в Белоруссию), а также электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в Казахстан).

Макроэкономическая и валютно-финансовая координация

Для стран ЕАЭС крайне важна согласованная макроэкономическая политика. Данный механизм предусматривает обеспечение макроэкономической стабильности, формирование единых принципов функционирования экономики, согласование параметров основных показателей в целях повышения устойчивости и углубления интеграции экономик участников.

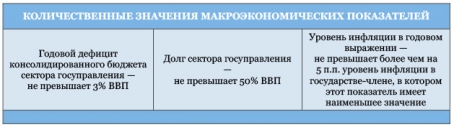

Задача критической важности для будущего ЕАЭС — добиться полноценной координации макроэкономической политики, как в монетарной сфере, так и в фискальной. Близкие и очень умеренные темпы инфляции, сближающаяся цена финансовых ресурсов и их взаимная доступность, сближение рисковых премий, стабильные и устойчивые темпы роста, устойчивость долга, сбалансированность внешней торговли, сбалансированность в налогово-бюджетной сфере (Таблица 2) — все это предстоит реализовать в рамках ЕАЭС. В Договор заложены три критерия: соотношение госдолга к ВВП, уровень инфляции и дефицит бюджета. Но как добиться их соблюдения государствами-участниками? Вот задача, для которой необходимо найти решение.

Таблица 2. Основные макропоказатели, определяющие устойчивость экономического развития государств-членов ЕАЭС

Источник: Договор о ЕАЭС.

Одним из важнейших условий успешного функционирования монетарного союза является налогово-бюджетная координация. Невыполнение этого условия может свести на нет все усилия, связанные с созданием союза.

Характерен пример Греции и некоторых других стран южной Европы. При создании зоны евро инвесторы стали воспринимать их как малорискованных заемщиков. Однако при отсутствии фискальной координации рост долга и госрасходов приобрел бесконтрольный характер. В итоге это привело к пересмотру рисковых премий и суверенным долговым кризисам. Таким образом, о монетарном союзе необходимо говорить только в контексте контроля над дефицитом бюджета и уровнем государственного долга.

Нужно ли при этом вводить единую валюту? Последнее время рассуждения на тему введения единой валют и создания единого центрального банка стали популярны. По нашему мнению, в настоящий момент данная дискуссия не оправдана и даже контрпродуктивна.

Основная среднесрочная цель валютно-финансовой координации — добиться менее волатильной динамики взаимных валютных курсов внутри ЕАЭС, исключить их «разбегание», представляющее угрозу для стабильности единого экономического пространства. Это позволит снизить издержки взаимной торговли, увеличить ее объем, а также откроет путь для взаимных долгосрочных инвестиций. Для инвесторов предсказуемость и стабильность ситуации на валютных рынках (особенно для малых стран) имеет первостепенное значение.

При этом выгоды от валютно-финансовой координации, которая является оправданным и закономерным шагом на пути развития и укрепления ЕАЭС, очевидны. Формирование единых правил валютного регулирования и платежно-расчетных операций, скоординированной монетарной и фискальной политик даст массу преимуществ. Среди них:

интенсификация взаимной торговли за счет снижения транзакционных издержек и волатильности валютных курсов;

благотворное влияние на развитие общего финансового рынка и инвестиционных потоков. Снизятся издержки и риски взаимных инвестиций, а это означает, что объем взаимных инвестиций вырастет;

уменьшение цены заимствования за счет стабилизации инфляции и процентных ставок, что особенно важно для экономик малых стран ЕАЭС. Валютный союз позволит «импортировать» экономическую стабильность в те страны, где инфляция традиционно выше.

В последнее время среди аргументов против монетарно-финансового сближения часто называют валютный кризис в России в декабре 2014 года. Наше видение здесь противоположное. Последние четыре квартала показали, что валюты стран ЕАЭС де-факто сильно зависят от рубля. По прошествии времени они, так или иначе, корректируются вслед за российской валютой. Целесообразно сделать этот механизм прозрачным и регулируемым, чтобы избежать краткосрочных дисбалансов.

Приведем пример.

В Белоруссии в январе 2015 года экспорт в Россию упал на 39% при общем падении экспорта на 25%. Причина не одна. Однако курсовые проблемы, а именно связанная с ними потеря конкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке, сыграли важную роль. В I квартале 2015 года по отношению к соответствующему периоду 2014 года ослабление курса белорусского рубля к доллару составило 51%, в то время как российская валюта за аналогичный период обесценилась почти на 80% (казахский тенге и армянский драм подешевели на 9% и 16% соответственно).

Адаптация к согласованию курсовой политики в Белоруссии должна происходить при гораздо более высоких уровнях инфляции. С этим связаны потенциальные проблемы в текущем счете. Мы провели предварительные расчеты такого сценария. Результаты показывают, что накопленный дефицит счета текущих операций за 4 года может составить 7-8% от ВВП дополнительно к базовому сценарию. Соответственно необходимо будет искать источники внешнего финансирования.

Странам ЕАЭС предстоит также ответить и на другие вопросы, которые затрагивают интеграцию в финансовой сфере:

либерализация услуг банковского сектора, включая вопросы участия иностранного капитала в банковской системе, открытия филиалов иностранных банков и снятия ограничений на движение капитала;

выравнивание условий по операциям капитального счета;

либерализации доступа на рынок ценных бумаг, в части брокерской деятельности, включая возможность свободного размещения и обращения ценных бумаг для национальных эмитентов в странах ЕАЭС;

либерализация доступа на рынок ценных бумаг в части депозитарной деятельности.

Создание сети зон свободной торговли и соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве Евразийского союза

Широкий спектр вопросов предстоит решить в части торгово-экономического сотрудничества. Дело в том, что правила мировой торговли претерпевают тектонические изменения. И очень часто не в пользу стран ЕАЭС. Нужно признать, что сегодня ЕАЭС — с его ВВП в размере 2,2 трлн. долларов США и 182 млн. человек (92,9 млн. человек экономически активного населения) — не представляет собой самодостаточный рынок. Это всего 3,2% мирового ВВП! Любые попытки отстроить «крепость Евразию» самоубийственны.

Какие могут быть решения в текущей ситуации кризиса отношений с Западом?

Во-первых, необходимо выстраивать сеть зон свободной торговли (ЗСТ). Первое — с Вьетнамом — было подписано в мае текущего года. В настоящее время также прорабатываются соглашения о ЗСТ ЕАЭС с Египтом, Индией и Израилем. Другие потенциальные партнеры — Южная Корея, Чили, Южная Африка, Иран и т.д.

Во-вторых, перспективна активизация переговорного процесса между ЕАЭС и его крупнейшими торгово-экономическими партнерами — ЕС и КНР. В данном случае оптимальная политика ЕАЭС может быть сформулирована в духе китайских дацзыбао — «Стоять на двух ногах». Другими словами, Евразийский союз не может позволить себе опираться лишь на одного партнера. [7]

В данном направлении уже есть определенное движение. Начался диалог между ЕАЭС и КНР по разработке Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Активно обсуждается участие ЕАЭС в новой стратегической концепции КНР «Экономический пояс Шелкового пути». Несомненно, перспективы взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС и КНР должны придать дополнительный серьезный импульс региональному развитию, транспортному, энергетическому и финансовому взаимодействию в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. [8]

Возрос интерес к экономическому сотрудничеству и интеграции между ЕС и ЕАЭС . Для формирующегося Евразийского союза глубокая экономическая интеграция с ЕС чрезвычайно важна. Во-первых, ЕС — это крупнейший торговый партнер России и Казахстана, более половины товарооборота Российской Федерации приходится на ЕС (Россия, в свою очередь, является третьим по значимости торговым партнером Евросоюза). Во-вторых, ЕС мог бы сыграть важную роль в решении проблем модернизации стран ТС. В-третьих, зарождающийся Евразийский союз в настоящее время инициирует ряд соглашений о свободной торговле с более мелкими партнерами. В этом контексте ЕС также следует рассматривать как основного долгосрочного партнера. [9]

Безусловно, мы не ожидаем быстрого прогресса в отношениях с ЕС в условиях текущего кризиса отношений, но в 10-летней перспективе многое может стать возможным.

Чтобы иметь больше шансов на успех, соглашения между ЕАЭС и важнейшими экономическими партнерами должны носить максимально всеобъемлющий и прикладной характер. Причина следующая: «голая» зона свободной торговли невыгодна, например, России и Казахстану, экспорт которых носит в большей степени сырьевой характер. Из-за существующей структуры торговли Россия и Казахстан не заинтересованы в узко сформулированном режиме свободной торговли (это верно и для Белоруссии, хотя в меньшей степени). При этом очевидные проблемы, связанные с уступками в торговле, должны быть компенсированы выгодами в других сферах. Нужен существенный прогресс по другим направлениям экономического сотрудничества для того, чтобы идея зоны свободной торговли обрела смысл.

Возможные варианты соглашений должны охватывать не только вопросы товарной торговли, но и торговлю услугами, электронную торговлю, инвестиционные режимы, техническое регулирование, нетарифные барьеры в торговле, либерализацию доступа на финансовые рынки, развитие международной транспортной инфраструктуры, механизмы рассмотрения и урегулирования торговых конфликтов и т. д. [10]

Примером потенциальной интеграции между ЕАЭС и наиболее заинтересованными экономиками-партнерами может послужить всестороннее торгово-экономическое соглашение (Сomprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), которое выступает юридической формой принципиальной договоренности, достигнутой, например, в 2013 году между ЕС и Канадой. Также полезно изучение структуры Трансатлантического партнерства по торговле и инвестициям (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) — глубокое экономико-торговое соглашение по своей форме, охватывающее массу вопросов наряду с либерализацией торговли товарами и услугами. [11]

ЕАЭС не должен быть нацелен на создание «крепости Евразия». Необходимо стремиться к максимально взаимовыгодному сотрудничеству с любым из своих партнеров.

Первая ЗСТ Евразийского экономического союза

30 мая 2015 года в Казахстане между ЕАЭС и Вьетнамом подписано соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), устанавливающее, в том числе, особый режим работы для совместных производственных проектов в этой стране.

Документ предусматривает постепенное взаимное открытие рынков договорившихся сторон. Средний уровень импортного тарифа стран ЕАЭС к 2025 году сократится с 9,7% до 2%, Вьетнама — с 10% до 1%. При этом уже после ратификации парламентами (предположительно, на это уйдет полгода) будут обнулены пошлины примерно по 60% позиций взаимной торговли, по окончании переходного периода — по 88%. Минэкономики РФ ожидает удвоения торгового оборота с Вьетнамом к 2020 году (с $3,7 млрд. в 2014 году).

В пакете подписано соглашение «Об особом режиме для российских инвесторов и поставщиков услуг», которое, в частности, закрепляет возможность комп аниям из РФ вести бизнес во Вьетнаме на таких же условиях, что и местные фирмы. Речь, в частности, идет о совместных проектах автопроизводителей (ГАЗ, КамАЗ, УАЗ), а также о вложениях в электрогенерацию, транспортную инфраструктуру и нефтепереработку.

Уроки других интеграционных объединений

Немаловажным является опыт развития других интеграционных объединений. ЕАЭС внимательно следит, например, за процессами, происходящими в том же ЕС, и извлекает для себя уроки.

Первый урок — степень интегрируемости стран в первую очередь зависит от экономической составляющей, т.е. положительный результат интеграции основывается на реальных экономических эффектах.

Второй урок — единая валютная зона нуждается в подготовке надежного фундамента в виде реального, эффективного согласования макроэкономических политик. Своя Греция Евразийскому союзу не нужна.

Третий урок — для успеха интеграционного проекта необходима активная информационная политика.

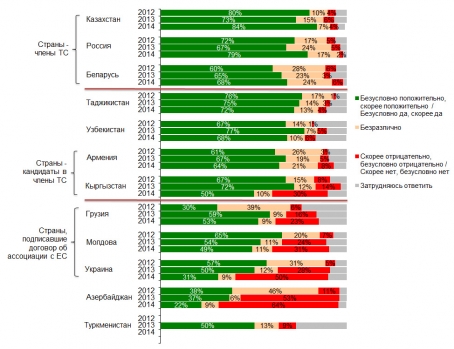

Важным моментом является отношение и интерес общества к интеграционному проекту. Это задает общий положительный фон и во многом определяет динамику, а также дает мощный импульс политическим элитам к действию. Восприятие населением успехов и недостатков евразийской интеграции отражены в результатах оценки уровня одобрения ТС и ЕЭП гражданами СНГ. Так, репрезентативный опрос в рамках Интеграционного барометра, проведенного ЦИИ ЕАБР летом 2014 года, выявил, что одобрение ТС И ЕЭП находится в Казахстане, России, и Белоруссии на высоком уровне – 84%, 79%, и 68% соответственно (рисунок 1). В Армении данный показатель составил 64%, в Киргизии — 50%. Рассматривая отношение населения стран, не являющихся членами ТС и ЕЭП, нужно отметить, что наиболее высокая поддержка была зафиксирована в Таджикистане (72%) и Узбекистане (68%). Население этих стран ориентировано на экономическое взаимодействие со странами бывшего СССР, и, прежде всего, с Россией. На наш взгляд, это является аргументом в пользу активизации интеграционного взаимодействия ЕАЭС с этими двумя государствами. [12]

Рисунок 1. Вопрос для стран-членов ТС: Белоруссия, Казахстан и Россия объединились в Таможенный союз, который освободил торговлю между тремя странами от пошлин, и создали Единое экономическое пространство (по сути — единый рынок трех стран). Как вы относитесь к этому решению? Вопрос для стран вне ТС: Белоруссия, Казахстан и Россия объединились в Таможенный союз, который освободил торговлю между тремя странами от пошлин, и создали Единое экономическое пространство (по сути — единый рынок трех стран). Считаете ли вы, что нашей стране желательно присоединиться к этому объединению?, %

Источник: Интеграционный барометр ЕАБР – 2014.

ЕАЭС с позиции иностранных инвесторов

Иностранные инвесторы и торговые партнеры могут быть заинтересованы в работе на рынке Евразийского экономического союза в силу следующих причин:

Во-первых, единое пространство ЕАЭС позволяет инвестору выбрать удобную с точки зрения его стратегии локализацию производства. Например, разместив производственные мощности на севере Казахстана, можно одновременно работать на регионы Центральной Азии, Южной Сибири и Урала.

Во-вторых, единое таможенное и экономическое пространство позволяет выстраивать эффективные товаропроводящие сети, пользуясь всеми преимуществами интеграции.

В-третьих, иностранные инвесторы имеют возможность использовать наработанный потенциал научно-производственных кластеров и инфраструктуры для создания на их основе эффективных производств с удобным выходом на региональные рынки.

Согласно данным Мониторинга и анализа прямых иностранных инвестиций ст ран ЕАЭС на евразийском континенте, который реализуется ЦИИ ЕАБР, отобранные пять стран Евразии (Австрия, Турция, Индия, Вьетнам и Китай) демонстрируют положительную динамику ПИИ в страны ЕАЭС. За 2008 – 2013 годы показатель увеличился на 69% (до 58,3 млрд. долл.).

При этом самая впечатляющая динамика ПИИ наблюдается у Китая. Если еще 5 лет назад Китай был сопоставим с Индией на постсоветском пространстве, то теперь он ее значительно превосходит. Однако такое соотношение обеспечивается благодаря масштабному присутствию китайских ТНК в нефтегазовом секторе Казахстана. В другие отрасли китайцы до 2014 года почти не шли. Есть основания полагать, что в настоящее время ситуация кардинально меняется. [13]

Для потенциальных иностранных инвесторов вывод будет следующий : инвестировать в экономику ЕАЭС с учетом факта существования единого экономического пространства. Соответственно, выбирать для этого локализацию, выстраивать логистику, пользоваться «конкуренцией юрисдикций», продвигать создание ЗСТ своих стран с ЕАЭС.

Таким образом, ЕАЭС является новой реальностью для инвесторов. Создан общий рынок на территории пяти государств, дающий возможность работать практически из любой точки. При всем текущем несовершенстве механизма работы союза он уже представляет собой единое экономическое пространство с достаточно четкой дорожной картой развития и перспективами роста.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/

[1] Идея «интеграционного ядра» евразийской интеграции количественно обоснована в: Винокуров Е. (ред.) (2010) Система индикаторов евразийской интеграции. ЕАБР: Алматы.

[2] Стандартный теоретический аргумент состоит в том, что кризисы препятствуют интеграции, т.к. повышается уровень протекционизма. Вопреки этой аргументации, мы обосновываем, что экономические кризисы могут выступать катализатором интеграционных процессов при условии наличия тесных связей между странами и отсутствия реальных альтернатив: Vinokurov E., Libman A. (2014) Do Economic Crises Impede or Advance Regional Economic Integration in the Post-Soviet Space? Post-Communist Economies. Vol. 26 (3): 341–358.

[3] http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/Documents/Договор о Евразийском экономическом союзе.pdf

[4] ЦИИ ЕАБР (2014) Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ. Доклад №26. Санкт-Петербург. Доступно на: http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/invest_monitoring/ ; ЦИИ ЕАБР (2015) Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ. Доклад №32, Санкт-Петербург (сентябрь).

[5] ЦИИ ЕАБР (2012-2014) Интеграционный барометр ЕАБР 2012, 2013, 2014. Соответствующие доклады доступны на http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/

[6] ЦИИ ЕАБР (2015) Оценка экономических эффектов отмены нетарифных барьеров в ЕАЭС. Доклад №29. ЕАБР: Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2015/НТБ-29/doklad_29_preview.pdf

[7] Vinokurov E., Libman A. (2012) Eurasian Integration: Challenges of Transcontinental Regionalism. Basingtoke and New York: Palgrave Macmillan.

[8] Аналитический доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». Экономический пояс «Шелкового пути» и приоритеты совместного развития евразийских государств. Москва, Июнь 2015. Доступно на: http://valdaiclub.com/publication/77920.html

[9] Vinokurov E. (2014) Mega Deal Between the European Union and the Eurasian Economic Union. Russia in Global Affairs, No. 4 October-December, 2014.

[10] ЦИИ ЕАБР (2014) Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и Евразийского экономического союза: методологические подходы. Доклад №23. ЕАБР: Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Колич%20анализ%20эк%20интеграции/doklad_23_ru_preview_web1.pdf

[11] Hamilton, Daniel S., ed. (2014) The Geopolitics of TTIP: Repositioning the Transatlantic Relationship for a Changing World. Washington, DC: Center for Transatlantic Relations.

[12] ЦИИ ЕАБР (2014) Интеграционный барометр ЕАБР – 2014. Доклад №25. ЕАБР: Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-2014/EDB_Centre_Analycal_Report_25_Full_Rus_1.pdf

[13] ЦИИ ЕАБР (2014) Мониторинг прямых инвестиций России, Беларуси, Казахстана и Украины в странах Евразии. Доклад №28. Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/МПИ-2014/doklad_28_preview.pdf

В нем приняли участие делегации министерств обороны государств-членов ШОС - Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и представители Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации.

Как сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации Сергей Кошелев на заседании были подведены итоги выполнения решений, принятых на Совещании министров обороны государств - членов ШОС в июне 2015 г. в Санкт-Петербурге, по совершенствованию форм взаимодействия в сфере безопасности военных ведомств «шанхайской шестерки».

Делегации обсудили подходы и согласовали необходимые документы по реализации российской инициативы создания механизма сотрудничества оборонных ведомств государств - членов ШОС, направленного на организацию координации военного сотрудничества, обмен информацией и проведение консультаций.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

ТАМОЖЕННИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ВЛИЯНИИ ВТО

Руководитель ФТС РФ Андрей Бельянинов рассказал о том, что членство Казахстана во Всемирной торговой организации (ВТО). угрожает потерями для бюджетов стран Таможенного союза. Ранее Казахстан, который наряду с Россией, Белоруссией, Арменией и Киргизией является членом Евразийского экономического союза, ратифицировал соглашение о присоединении к ВТО, таким образом, вступление в организацию должно завершиться до конца 2015 года.

Вступление в ВТО влияет на экономику разных стран по-разному. Так, Китай вышел на новый этап экономического развития, вызванный его присоединением к ВТО и Пекин настойчиво продолжает претворять в жизнь программу либерализационных мероприятий, предусмотренных соглашениями с ВТО. Россия вступила в ВТО в 2012 году и спустя год никаких существенных изменений в экономике в связи с этим не произошло.

В Кыргызстане начался сев озимых зерновых культур.

В Кыргызстане развернут массовый сев озимых зерновых. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и мелиорации КР в среду.

«В настоящее время во всех регионах Кыргызстана развернут массовый сев озимых зерновых колосовых. Уже посеяно всего 79,6 тыс. га или 40,3% к намеченному», - сообщили в министерстве.

Как уточнили, что в том числе посеяно 71,6 тыс. га пшеницы и 8,0 тыс. га ячменя.

Лучше остальных регионов республики обстоит дело в Чуйской области, где посеяно 58 тыс. га из намеченных 112,5 тыс. га или 51,6%, что на 7,9 тыс. га больше прошлогоднего уровня.

Принятая полпредствами правительства республики в областях, совместно с министерством сельского хозяйства и мелиорации КР, программа проведения озимого сева под урожай 2016 года составляет 197,4 тыс. га озимых зерновых колосовых культур. В том числе 182,9 тыс. га – озимой пшеницы и 15,4 тыс. га озимого ячменя.

Решен вопрос с засыпкой необходимого объема семян, проводится работа по максимальной их сертификации. В настоящее время в целом по республике на площади 127,9 тыс. га проведена вспашка почвы под посев озимых, а на площади 92,4 тыс. га – предпахотный полив.

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств совершенствует нормативно-техническую базу энергосистем СНГ.

23 октября в Алматы состоялось 48-е заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ).

В мероприятии приняли участие руководители органов управления электроэнергетикой и главы энергокомпаний девяти государств Содружества: Российский Федерации, республик Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджанской и Кыргызской Республик, а также Координационного диспетчерского центра «Энергия» (осуществляет координацию параллельной работы энергосистем в рамках ОЭС Средней Азии).

В составе российской делегации участие в заседании принял Председатель Правления ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», Председатель Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) Борис Аюев.

В ходе заседания ЭЭС СНГ были рассмотрены вопросы подготовки энергосистем государств Содружества к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2015/2016 года, выполнение Сводного плана-графика формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ, работа и проекты документов, подготовленные рабочими группами Электроэнергетического Совета по охране окружающей среды, энергоэффективности и возобновляемой энергетике, вопросам работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ, надежности работы оборудования и охране труда, а также по метрологическому обеспечению электроэнергетики СНГ.

По итогам заседания были утверждены новые редакции Методики мониторинга участия энергосистем стран СНГ и Балтии в регулировании частоты и перетоков активной мощности и Правил и рекомендаций по регулированию частоты и перетоков активной мощности. Доработка этих нормативно-технических документов осуществлялась рабочей группой КОТК «Регулирование частоты и мощности». Основной причиной доработки стала необходимость их актуализации в соответствии с изменениями, внесенными в нормативно-технические документы государств-участников ЭЭС СНГ, регламентирующими области применения данных документов, в частности – с национальным стандартом Российской Федерации в области оперативно-диспетчерского управления ГОСТ Р 55890–2013 «Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования», вступившим в силу 1 сентября 2014 года.

Проекты Методики и Правил были согласованны на 29-м заседании Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, состоявшемся 24–25 сентября 2015 года в Москве.

Электроэнергетический Совет СНГ рекомендовал органам управления электроэнергетикой государств-участников СНГ руководствоваться новыми редакциями Методики и Правил при разработке соответствующих национальных документов.

Участники заседания единогласно переизбрали Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака Президентом Электроэнергетического Совета СНГ сроком на три года. Впервые он был избран на этот пост в мае 2012 года. Вице-президентом ЭЭС СНГ на очередной срок переизбран Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Усмонзода Усмонали Юнусали.

Денис Мантуров: Россия и другие страны БРИКС расширят научно-технологическое сотрудничество.

Научные организации стран БРИКС решают задачу сохранения технологической независимости и повышения конкурентоспособности продукции. Необходимо вместе определить приоритетные направления научных исследований и объединить усилия – это поможет существенно снизить затраты и ускорить их реализацию. Об этом шла речь на пленарной сессии «Промышленная политика России в объединении БРИКС: реализация производственного и экспортного потенциала» в рамках Глобального университетского саммита БРИКС, который прошел в МГИМО МИД России 27 октября 2015 года в Москве. В работе саммита принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.