Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Смоленске открылась золотошвейная выставка

Татьяна Ткачёва

Увидеть семь редких экспонатов церковного искусства, выполненных в технике лицевого шитья в XVI-XVII веках, смогут жители и гости Смоленска в музее "Русская старина". Они узнают, как выглядела "живопись иглой" и какие иконописные образы передавали мастерицы с ее помощью.

Лицевое шитье появилось на Руси после принятия христианства. Эта техника использовалась в Византии, с которой тогда поддерживались тесные связи. Вышивать пелены и покровы для храмового убранства считалось богоугодным делом. Золотошвейные мастерские ("светлицы") имелись не только в женских монастырях, но и во дворцах князей и бояр, в купеческих домах. Богато украшенные изделия передавали церквям и обителям в качестве вклада.

- Известны мастерские Софьи Палеолог, Соломонии Сабуровой, Старицких, а также Строгановых, круг произведений которых настолько широк, что исследователи пишут о стиле строгановского шитья. Для него характерны безупречное исполнение и разнообразие швов, - отметили в Смоленском музее-заповеднике. - Расцвет строгановского шитья приходится на 1650-1660-е годы.

В строгановских мастерских делали церковные пелены, завесы для царских врат, покровы на гробницы святых, хоругви, а также покровцы для богослужебных сосудов, воздухи и антиминсы.

Работали артельно. Сначала иконописец "знаменил" - рисовал узор на бумаге. Затем переносил его на ткань чернилами, белилами или мелом, иногда расписывал красками. "Словописцы" (мастера каллиграфии) выводили на полотне необходимый текст, "травники" - растительный орнамент. Далее в дело вступали собственно вышивальщицы, причем у каждой был свой профиль. Одна занималась только ликами, другая - складками одежды или цветочными узорами.

- Вышивали на восточных или итальянских шелковых тканях - цветными шелковыми, золотными и серебряными нитями. Нити были волочеными (когда проволока вытягивалась до тонкости волоса) или прядеными, то есть навитыми на шелковую нить. Шелк использовали для вышивки гладью, так называемым атласным швом, ликов и рук. Металлические же нити накладывали на ткань сверху параллельными вертикальными рядами и потом прикрепляли тем же шелком, - пояснили специалисты.

Исследователь строгановского лицевого шитья Александр Силкин насчитал в музейных коллекциях 176 предметов этого стиля. Из них семь хранится в "Русской старине". Среди экспонатов выставки - покровцы, воздухи, палица, крест с омофора и епитрахиль. В средней части каждого изделия традиционно вышиты библейские сюжеты и изображения святых, на каймах - литургические и вкладные надписи. Все представленные предметы были созданы в мастерской Анны Строгановой в Сольвычегодске в середине XVII века, при правлении царя Алексея Михайловича и в период церковной реформы патриарха Никона.

Ученые предложили новый взгляд на загадку памяти

Юрий Медведев

Настоящей сенсацией стало сообщение научного руководителя Института высшей нервной деятельности РАН академика Павла Балабана на заседании президиума академии. Он рассказал об экспериментах, которые заставляют переосмыслить парадигму о работе мозга, в частности о механизме формирования долговременной памяти. Об этом с ученым беседует корреспондент "РГ".

Павел Милославович, наука уже много лет пытается разгадать, что такое память. Поставлено, наверное, десятки тысяч экспериментов, предложены различные гипотезы, но ответ так и не удалось найти. Ученые вынуждены признать: мы не знаем, что такое мозг, что такое память. Вы говорите о переосмыслении нынешних представлений о мозге. Что имеете в виду?

Павел Балабан: В основе этих представлений лежит практически постулат: главное действующее лицо в мозге - это нейроны. Так вот, сейчас оказывается, что это большое заблуждение.

Не на того ставили? Кто же фаворит, который выходит из тени?

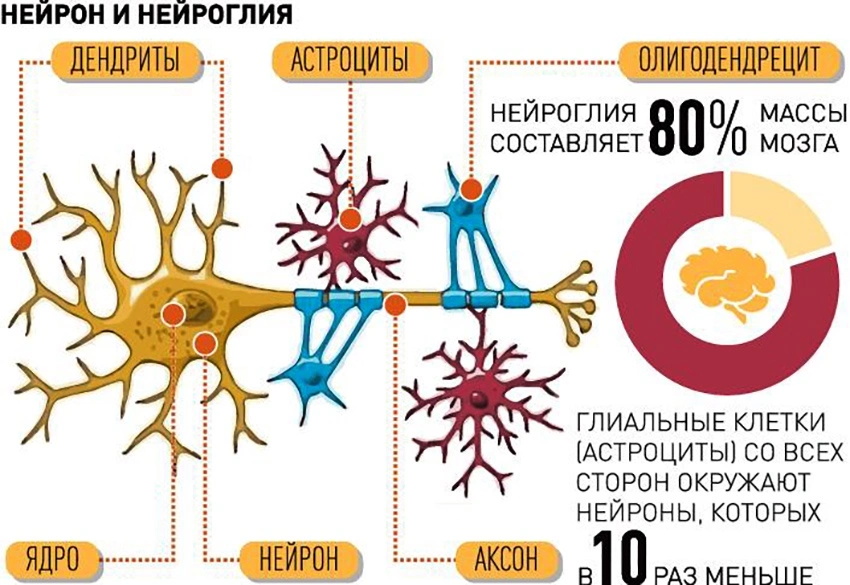

Павел Балабан: Это так называемые глиальные клетки, или астроциты. Интересно, что их в мозге почти в 10 раз больше, чем нейронов, они главное население мозга, но их функции были почти неизвестны. Считалось, что астроциты что-то вторичное, этакая подсобка для прокорма нейронов. Однако последние эксперименты показали, что все ровно наоборот! Что ключевым участником при формировании памяти являются вовсе не нейроны, а астроциты.

Как это удалось увидеть?

Павел Балабан: Например, британские ученые в экспериментах на моллюсках наткнулись на странный эффект. Кратковременная память о событии переходила у них в долговременную не сразу. Тесты показали, что около часа после обучения память отсутствует. А для формирования полноценной памяти потребовалось 3-4 часа. Этот таинственный период поставил ученых в тупик: где она скрывалась все это время?

Почти одновременно мы проводили на улитках аналогичные опыты и увидели тот же феномен. Память после обучения куда-то пропадала, а потом неожиданно всплывала.

А как эти трюки с памятью вообще удалось зафиксировать? Расскажите подробнее об этих тонких экспериментах.

Павел Балабан: Вначале улиткам даем пищу, сочетая с нейтральным запахом. А потом только запах, и видим, что животное сразу начинает искать пищу. То есть у него сформировалась кратковременная память на тандем запах - пища. Вроде бы все, как и должно быть. Но мы продолжили опыт. Стали давать запах каждые десять минут, и вот тут начались сюрпризы. Улитки вообще перестали на него реагировать. И это молчание продолжалось около часа, а потом животные вдруг "проснулись". Как будто к ним вернулось воспоминание о запахе, и они вновь начинали искать пищу.

То есть кратковременная память только через несколько часов превратилась в долговременную? И где же она так долго скрывалась?

Павел Балабан: Как сейчас становится понятно, в тех самых глиальных клетках, астроцитах, на которые никто не обращал внимания. Становится понятно, что природа создала для формирования долговременной памяти довольно изощренный механизм. В общих чертах он работает примерно так. Сначала нейроны реагируют на те внешние стимулы, которые надо запомнить. Это может быть что угодно - запах, портрет человека, счет матча и т.д. При этом нейроны выделяют в окружающую среду специфические гормоны. Затем включается диффузия - гормоны проникают к соседям, в глиальные клетки. А те в ответ вырабатывают свои вещества и отправляют их обратно нейронам. Вот именно эта взаимная диффузия и занимает часы. В этот длительный интервал как раз и оценивается важность, надо или нет надолго запоминать запах, портрет или счет.

Кем оценивается? Вот я посмотрел на портрет Пушкина. Как я его запоминаю?

Павел Балабан: В том-то и дело, что здесь возможны варианты. Пушкин может как сохраниться в вашей памяти, так и промелькнуть мимо. Все зависит от того, насколько сильный след от образа Пушкина с момента, когда вы первый раз увидели, остался в ваших нейронах.

Но если есть след, значит, Пушкин уже впечатался навсегда?

Павел Балабан: Нет. Только следа недостаточно, что и показал эксперимент с улитками. Информация сохраняется в долговременной памяти только после прихода ответа от глиальных клеток. Говоря образно, этот интервал в часы дается мозгу, чтобы оценить, надо вам запоминать Пушкина или нет. Насколько важная для вас эта информация.

То есть след и ответ от астроцитов - это как два ключа, чтобы открыть сейф?

Павел Балабан: Так и есть. Сигнал от астроцитов не кодирует память, но без него сейф не откроете.

А зачем вообще такая сложная система? Ждать ответ от астроцита? Разве нельзя проще: нейрон отреагировал, запомнил - и образ запечатлен надолго.

Павел Балабан: Но тогда мозг будет запоминать все подряд. И хранилище быстро переполнится! А при работе по принципу "ключей к сейфу" идет отбор. Мусор отделяется! У мозга есть достаточно времени отобрать важное и отсеять второстепенное.

Итак, в сейфах долговременной памяти лежит самая разная, важная для каждого из нас информация. Но почему мы часто ее забываем? Человек учил географию, но не помнит, к примеру, что Брюссель - это столица Бельгии!

Павел Балабан: Может, для него эта информация была не важна, и нужные гормоны в нейронах не выработались для образования следа. Но в памяти остаются сенсорные образы. Если человеку показать сотни столиц, то, увидев Брюссель, он вспомнит, что вот это он уже где-то видел, но не может связать именно с Бельгией. Между ними в его мозгу нет связи. Но мы уже знаем, как ее можно восстановить. При слове "Брюссель" в памяти будет выскакивать Бельгия.

Вернуть память? Сделать двоечника отличником? Неужели такое вообще возможно?

Павел Балабан: Возможно. Попробую объяснить в самых общих чертах. Придется обратиться к генетике. Как я говорил, при формировании памяти астроциты посылают в нейрон ответные сигналы. Так вот они регулируют активность генов именно тех нейронов, которые связаны с долговременной памятью. В этом и есть суть механизма ее формирования. То есть память напрямую связана с работой генов.

Но тогда это действительно прорыв! Сегодня изменение активности генов - это мировой тренд. Значит, с помощью такой технологии можно и память восстанавливать?

Павел Балабан: Совершенно верно. Что мы продемонстрировали, сделав нашим улиткам-"двоечникам" укол специального препарата. У них полностью восстановилась память.

Как с помощью этих знаний помочь человеку?

Павел Балабан: Во-первых, надо подчеркнуть, что на наших глазах происходит смена парадигмы. Можно с полной уверенностью утверждать: основное "население" мозга уже не нейроны, а астроциты. Именно они играют решающую роль в формировании долговременной памяти. А это кардинально меняет весь подход к борьбе с когнитивными болезнями, в том числе с Альцгеймером, деменциями и многими другими. Если раньше главной мишенью исследований были нейроны, то теперь это должны стать глиальные клетки, астроциты. Нам понятно, где искать, куда идти. А это в науке самое главное.

Смена парадигмы - это революция в науке. Как отреагировали на эту работу ваши коллеги? История показывает, что вначале на революционные идеи, а тем более смену парадигм обрушивается лавина критики. Нужно много времени, чтобы научное сообщество приняло новый взгляд. Вы уже получили свою порцию?

Павел Балабан: Это самая свежая работа, статью мы только готовим к публикации. Так что вся дискуссия еще впереди.

Что надо знать о Рождественских чтениях

Елена Яковлева

"Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" - главная тема открывающегося на днях в Москве уже известного в стране форума - XXХII Международных рождественских образовательных чтений.

В рамках форума также состоятся уже традиционные Парламентские встречи - на этот раз на площадке Совета Федерации.

На Рождественских чтениях речь всегда идет об образовании, но полноценном, невозможном без воспитания и без учета традиционных ценностей российской истории, жизни и культуры.

- Это уникальная площадка для обмена опытом, дискуссий и презентации региональных проектов, - подчеркивает председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации, глава оргкомитета чтений митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Форум развернет свою работу в Москве на 70 площадках, начиная от храма Христа Спасителя и патриарших палат Кремля и кончая аудиториями православных университетов.

По словам митрополита Евгения, на форум соберутся "лучшие педагоги и лучшие ученики", программа так насыщена, что умещается лишь в толстую брошюру, а особо продвинутые в пользовании гаджетами легко скачают ее на мобильный телефон.

191 участник зарегистрировался на пленарное заседание во время Рождественских встреч в Совете Федерации, 125 - на "круглые столы" в рамках парламентских встреч, рассказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Особое внимание будет уделено обсуждению роли России в мировом гуманитарном пространстве. По словам Лилии Гумеровой, на опыт России по сохранению традиционных ценностей сегодня смотрит весь мир, и тем более к нему должны быть внимательны мы сами. Они, подчеркивает Гумерова, и являются средством достижения настоящего суверенитета России - политического, культурного и цивилизационного.

На форуме будет предоставлено слово новым территориям России, и особое место займет тема семьи.

Как всегда, на таких форумах важна эмоциональная, душевная составляющая общей атмосферы - все обычно рады друг друга видеть, а дискуссии, не снижая остроты, не теряют доброжелательности.

Пьер Малиновски: Политика меняется, а связи между людьми - никогда

Как молодой француз, ставший гражданином России, помогает сохранять общую память о героях

Елена Новоселова

Когда мировые СМИ облетела новость, что некий француз нашел в России останки школьного друга Наполеона, которые не могли отыскать с 1812 года, этому сначала поверили немногие. За заслуги в налаживании российско-французских отношений во времена, когда Запад трясет от недружественности, президент нашей страны дал ему гражданство. Сегодня Пьер Малиновски, в прошлом капрал Иностранного легиона Франции и помощник депутата Европейского парламента, занимается раскопками и захоронением солдат Русского экспедиционного корпуса Первой мировой. Выступает за возвращение городу на Волге имени Сталинград и убежден, что французы никогда не предадут свою благодарную память о русских воинах. Что двигает этим упрямым, бескомпромиссным и азартным человеком?

Пьер, для россиян вы пока личность таинственная, чуть ли не персонаж Жюля Верна. И если одно из западных издательств предложило вам написать книгу о своей жизни, значит, наше впечатление не обманчиво?

Пьер Малиновски: Я всегда мечтал о путешествиях - есть во мне и азарт, и даже некая толика авантюризма, что ли. В 17 с половиной лет поступил в Легион, после этого несколько лет проработал в Европарламенте, но политика - не мое, хочется делать что-то более важное, свои проекты создавать. По поводу книги скажу так: мемуары в 36 лет писать рано, но у меня вышла в свет монография "В поисках потерянной могилы" о погибшем под Смоленском генерале Гюдене, соратнике Наполеона. Предисловие к ней написала Элен Каррер д'Анкосс - постоянный секретарь Французской академии наук и большой специалист по российской истории. К сожалению, в минувшем году ее не стало.

Но издательство, о котором вы вспомнили, интересовала совсем другая история. Я участвовал в нескольких секретных миссиях. Одна из них заключалась в спасении французских летчиков, которые попали в тюрьму в Доминиканской Республике, и им грозил большой срок. Я тогда работал в Европарламенте, ко мне обратились коллеги с просьбой вызволить соотечественников. Выяснилось, что пилоты обвинены в том, чего они не совершали, и я, как бывший военный, даже из солидарности обязан был им помочь. Я решил ввязаться в эту непростую историю. Летчики вернулись на родину. К сожалению, о каких-то деталях я говорить не могу, поскольку это относится к гостайне. Но об этом скоро выйдет на Netflix фильм.

Летом 2022 года президент своим указом дал вам российское гражданство. В этом документе вы названы президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Еще лет десять назад могли ли вы предположить, что будете жить на две страны?

Пьер Малиновски: Что вы, даже пять лет назад я об этом не думал. Но вот впервые еще по делам Европарламента приехал в Россию и понял: мое место!

Признаюсь, что мои преставления поменялись радикально. Я очарован этой страной, какими-то ее парадоксами, можно сказать, что влюблен. Народ здесь очень сильный. Я заметил, если люди видят, что ты понимаешь, ради чего все затеваешь, тебя начинают уважать. Во Франции достаточно сложно с реализацией любых проектов. Я гражданин двух стран. Политика меняется, а связи между людьми - никогда. Это и является основой моей работы, построенной на истории, общих воспоминаниях, на жертвах, принесенных друг за друга.

В ноябре этого года на русском военном кладбище близ французской деревушки Курси под Реймсом состоялось торжественное захоронение троих солдат Русского экспедиционного корпуса, сражавшегося на стороне Франции во время Первой мировой войны. Если бы не вы, наши люди так бы и остались лежать на полях, засеянных капустой и свеклой?

Пьер Малиновски: Наша семья жила в местах кровопролитных боев Первой мировой. Как раз там, где стояла 1-я пехотная бригада Русского экспедиционного корпуса. В детстве я все окопы там облазил. Эта земля буквально звенит от артефактов войны. Отец приобщил меня к археологии и истории, мы постоянно что-то находили. Впервые я увидел останки солдата в пять лет. Был, конечно, в шоке. До тех пор наши прогулки и поиски мне казались развлечением. Но этот момент перевернул мои представления об истории, о том, что мы обнаруживали. Даже будучи совсем ребенком, я понял: этот человек, чьи кости лежат передо мной, десятки лет назад отдал свою жизнь за то, чтобы я сейчас мог вот так гулять и играть…

В 10 лет я услышал от отца о Русском экспедиционном корпусе. Был в очередной раз поражен. В 2013 году отслужив в армии, я опять вернулся к мыслям о погибших россиянах. Почему до сих пор их никто не нашел и не похоронил с почестями, которые они заслужили? Поиски заняли четыре года. А интерес к этой теме все больше разгорался. Подумал, что найти всех и похоронить - мой долг перед историей моей же страны и памятью тех, кто за нее погиб.

Что самое сложное в вашей работе? Наверное, не копать?

Пьер Малиновски: Понимаете, в чем дело: между Россией и Францией сегодня не так много открытых каналов. Поэтому так важно найти какие-то вечные символы нашей общей истории. С моей точки зрения, это "Нормандия - Неман" и Русский экспедиционный корпус, в котором было 20 тысяч солдат. Около 5 тысяч были убиты в сражении близ Реймса, и ни один из них до последнего времени не был найден.

Мы обыскали 300 гектаров, сделали 1500 ям на глубину два метра и больше. Искать было сложно, ведь во время Первой мировой не было такой локализации погибших, как, например, во Вторую мировую. И протокол подъема останков довольно сложный. Сами мы не имеем права к ним прикасаться. Приезжает полиция, антропологи, все оформляют. Таким образом, шестеро солдат были подняты с поля. У пятерых оказались жетоны, то есть мы сразу определили их имена. Поисковики знают, что такая удача выпадает одному проценту археологов. Четверо из опознанных были моложе 20 лет - почти мальчишки! Самому старшему из солдат, по фамилии Бушуев, - 39. Мы выяснили, что и его сын находится в братской могиле, еще не поднят. По меньшей мере 17 человек остались еще в месте захоронения.

Но процесс пока законсервирован - по не зависящей от меня причине... Я хочу, чтобы мир узнал: вот эти 23 русских солдата (в ряду других пяти тысяч) пали на поле боя за освобождение Франции! К февралю нам обещали разрешить возобновление раскопок и поиска.

Западные СМИ писали, что во Франции захоронение солдат Русского экспедиционного корпуса прошло незамеченным…

Пьер Малиновски: Во-первых, похороны троих героев состоялись на Русском военном кладбище с военными почестями. Минобороны Франции их с большим уважением оплатило. Об этом российскому послу в Париже было направлено официальное письмо. Мало того, республика будет финансировать раскопки, а также поездки двух членов семьи каждого найденного солдата к месту гибели. И это дипломатический мост между нашими странами. Торжественное захоронение - символический шаг. О нашей находке пока мало знают, но, когда мы поднимем остальных солдат, это вызовет эффект разорвавшейся бомбы - оказывается, русские воевали за Францию и побеждали! Думаю, для сегодняшней сложной ситуации, связанной с конфликтом России и Украины, - это архиважно.

Пьер, не связан ли ваш интерес к Русской экспедиции с тем, что в ней принимал участие будущий маршал Победы Родион Малиновский?

Пьер Малиновски: Нет, мы просто однофамильцы. Отец мой имеет польские корни и никакого отношения не имеет к героическому маршалу. А мама - француженка. Совпадение только в том, что у отца оказалась часть архива Русского корпуса, ну и бои шли там, где стоял родительский дом.

Волонтеры, которые участвуют в раскопках, называют вас "тираном"... Сами копаете или только командуете?

Пьер Малиновски: Да, это знают все, кто со мной работает. Что поделаешь, я очень строг и требователен, почти перфекционист. Во время раскопок мне нужно контролировать буквально все. И кому-то такой интенсивный стиль кажется очень тяжелым, почти неприемлемым. Но поверьте, все это ради результата. Да и, несмотря на сложности, участие в таких проектах оставляет память на всю жизнь. Я сам копаю, орудую лопатой с детства. И это мне доставляет удовольствие, потому что делается ради понятной и важной для истории цели.

В одном из интервью вы рассказали, что таким жизненным ритмом "заразились" в армии. Позвольте, процитирую: "Служба навсегда останется важнейшим этапом моей жизни. Я научился дисциплине, пунктуальности, организованности, физической культуре, гордости за защиту родины". По вашему мнению, если бы каждый молодой человек получил военный опыт, хотя бы на несколько месяцев попав в армию, стало бы больше "настоящих мужчин" и меньше "курящих всякую дрянь двадцатилетних" или "псевдореволюционеров, выходящих на улицы, чтобы сбежать из школы". Последнее очень хлестко, но точно…

Пьер Малиновски: Именно так. В армии мне привили строгие требования к жизни, которые очень помогают сегодня в работе. Сейчас возьму небольшой отпуск, чтобы приступить к мечте всей своей жизни - раскопкам на Бородинском поле.

Во французской истории Бородинское сражение называется битвой у Москвы-реки…

Пьер Малиновски: Там погибли мои предки. Чтобы копать на Бородинском поле, нужно официальное решение самого высокого уровня, поскольку это ответственное и масштабное мероприятие. Будет все непросто в плане протоколов и разрешений. Бородино известно всему миру благодаря Льву Толстому и роману "Война и мир". И имена Наполеона и Кутузова у каждого образованного человека на слуху. В проекте примут участие эксперты российской и французской академий наук, известные археологи и историки. Уже два года ведется подготовка. Мы нашли семьи участников сражения: Кутузова, Раевского, Тучкова (пропал без вести во время битвы), Багратиона. С французской стороны - Мюрата, де Коленкура, Монбрена, Мариона и Ромефа (все генералы, кроме Мюрата, пропали без вести на Бородино). Потомки героев войны 1812 года примут участие в раскопках в качестве волонтеров. Работы будут происходить на Батарее Раевского - знаковом месте битвы, где за несколько часов погибли тысячи солдат.

На руках у своего одноклассника Наполеона в 1812 году во время сражения за Смоленск умер от ран (ядром ему оторвало ногу) известный французский полководец - генерал Шарль Этьен Гюден. Его останки искали более 200 лет. Вы нашли. Как?

Пьер Малиновски: Согласен, такое нечасто случается, если речь, конечно, идет об известных исторических персонажах. Однако Смоленск не такой уж большой город, да и в архивах была информация, правда, всего лишь две строчки. Мы действовали вместе с Институтом археологии РАН. Предполагаемое захоронение французских военных находилось в одном из парков Смоленска. Я подумал, а если бы я был Наполеоном, где бы я похоронил своего друга? Стали копать. Это "пятачок" всего лишь 25 на 25 метров. Мало, кто верил в успех, но мы все же нашли, что искали.

Для идентификации подходили только близкие родственники Гюдена, жившие с ним в одно время. Во Франции были эксгумированы останки матери и сестры генерала. Нужно было срочно доставить туда найденные нами материалы. Дело в том, что в России есть некоторые сложности при проведении таких тестов, много запретов и препятствий, много времени потребовалось бы, чтобы их преодолеть. Во Франции с этим попроще. Мне не терпелось узнать результат, и я решил перевезти останки в обычном багаже. Генерал путешествовал со мной в рюкзаке, и никто даже представить не мог, "кто" летит в самолете. Признаюсь, я испытал огромный душевный стресс и не хочу больше повторять такой эксперимент. Но дело стоило того: мы смогли доказать, что останки, найденные в Смоленске, принадлежат легендарному французскому генералу.

Впрочем, самой тяжелой частью таких проектов является не сам процесс археологических раскопок, а его, скажем так, "политическая составляющая". Нам было сложно убедить французские власти, что это дело чести для страны захоронить останки генерала Гюдена рядом с его другом Наполеоном в Доме Инвалидов.

Может быть, эти сложности связаны с тем, что во Франции вас считают "пропагандистом Кремля"? Все, кто связан с Россией, даже найденный под Смоленском свой собственный герой войны, - это "персона нон грата"?

Пьер Малиновски: Я стараюсь не зацикливаться на том, что пишет наша пресса. Но я слышал, что меня так называют. Это извращенное представление обо мне и моей работе. Все проекты приносят пользу обеим нашим странам. Разве Франция не была заинтересована, чтобы один из главных героев наполеоновской войны нашел свое законное место упокоения? Именно Россия пошла мне навстречу в его поисках, мне разрешили забрать останки Гюдена. Я не представляю, что где-нибудь в другой стране я сделал все это в такой короткий срок, без лишней административной волокиты. Никогда я не получал каких-то указаний, где и как копать, никто не сомневался, что то, что я делаю, важно, в том числе и для дипломатических связей между нашими странами. Мне полностью доверяют, поскольку я уважаю российские законы, хотя это и непросто мне дается, поскольку отодвигает сроки проектов. Я благодарен России за то, что именно в этой стране у меня появилась возможность личной реализации.

Не так давно отмечалось 80-летие разгрома фашистов в Сталинградской битве, которой был посвящен один из ваших проектов. У нас в очередной раз поднялась дискуссия о переименовании Волгограда в Сталинград. На фоне обвинений России во всех смертных грехах во Франции не собираются предпринять обратные шаги: переименовать бульвар Сталинград и метро?

Пьер Малиновски: Может быть, я кого-то сейчас шокирую, но скажу: я как раз за то, чтобы дать легендарному городу название Сталинград. Это более адекватно отражало бы его героическую историю, память о том, что там происходило. Рядовые граждане Франции не поддержали идею сменить название метро. Поднялась такая буря протеста, и новаторы отступили. Одно дело политика, другое дело - мнение обычных людей. Это часто не совпадает. Менять что-то вообще не в ментальности французов. Народ отдает дань истории, хранит ее. Ну да, кое-что в Париже поменяли, но, когда речь идет о такого уровня сражениях, как Сталинградская битва, во имя свободы и жизни всего человечества, менять ничего нельзя. Сталинград стал именем нарицательным, это слово обозначает грандиозную силу духа, и это навечно.

Вторая мировая война, сопротивление, де Голль… То, что нас объединяло, теперь стало разъединять. В Европе СССР приравнивают к фашистской Германии, пересматривают историю. Как это произошло?

Пьер Малиновски: Я, как и многие в европейских странах, не подвержен пропаганде западных СМИ. Обвинять народ, который потерял 27 миллионов жизней в борьбе с этим злом! Подобное можно услышать от политиков Франции, но в своем кругу я не знаю ни одного человека с таким мнением. К тому же французы помнят историю и помощь России и в Первую, и во Вторую мировые войны. Мы связаны одной Победой.

Преподаванием истории в школе недовольны во всем мире. По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона несколько лет назад Совет Европы начал изучать этот вопрос, назвав проект "Обсерваторией". Но это высокие материи, а вам нравились уроки истории в вашей школе? Когда вы полюбили этот предмет?

Пьер Малиновски: Действительно, есть определенное недовольство. Я не могу сказать, что страсть к истории зажгла школа. Раскопки вместе с отцом подпитывали интерес к истории и к чтению книг. А это, в свою очередь, привело к тому, что я преуспевал на школьных уроках. Если во Франции, например, спросить молодых французов, что вы знаете о Наполеоне, надеюсь, вспомнят победу в битве при Аустерлице и его разгром в российской кампании. Думаю, что благодаря проекту с Гюденом я смог всколыхнуть интерес к прошлому Отечества, да и мира тоже. Франция и Россия имеют вековую историю взаимоотношений, и мне важно донести до молодых эту связь, чтобы помнили о взаимопомощи и взаимовыручке.

Хватает ли вам сил еще на что-нибудь, кроме работы?

Пьер Малиновский: Я очень стрессоустойчив. Иногда возникает ощущение, что плыву против течения, один против всех. Я прекрасно понимаю, что сил и энергии на долгую жизнь мне не хватит. И уж точно не хочу скучно и спокойно прожить до старости и бесследно раствориться в небытие, не оставив никакой памяти о себе. В этом смысле я амбициозен. Живу и горю своей работой, у меня нет ни семьи, ни детей.

Пьер, привыкли ли вы к нашей еде? За каким столом встретили Новый год?

Пьер Малиновски: Я все перепробовал и стараюсь соблюдать традиции места, где живу. Но все-таки новогоднего русского стола я побаиваюсь - несколько килограммов набежит. А это помешает быть в хорошей физической форме перед новыми раскопками. Я прекрасно знаю, что такое борщ, пельмени и каши. Признаюсь, трюфели и шампанское люблю больше. Но и в России есть блюда, с которыми ничто не может сравниться. Я оценил русскую водку и икру: во Франции пытаются приготовить что-то похожее, но никогда в этом не преуспеют. И морепродукты Камчатки - моя гастрономическая любовь. Я здесь пристрастился к чаю. Во Франции принято пить кофе. К сожалению, пока не говорю по-русски, хотя многое уже понимаю и могу читать. Я это к тому рассказываю, чтобы подчеркнуть: когда я общаюсь и выпиваю с красивыми русскими женщинами, я говорю очень хорошо (смеется).

В связи с этим новогодним заявлением задам последний вопрос. Вот смотрю на вас, а вижу д'Артаньяна. Умный, бесстрашный, хитрый и неотразимый, необыкновенно удачливый. Своим умом добивается всего, о чем мечтал, в том числе покровительства короля и королевы… Ну похож же?

Пьер Малиновски: Я польщен, таким меня пока никто не увидел. Но я не могу назвать себя блестящим и целиком публичным человеком, у меня довольно закрытая личная жизнь. В ней я далек от мечтаний о славе и регалиях, люблю простые вещи, друзей детства и новых из России. Кто-то даже может назвать меня человеком сложным и недипломатичным. И характер у меня пробивной и сильный, на меня нельзя повлиять извне. Единственный человек, который это может сделать, Андрей Анатольевич, благодаря поддержке которого Фонду удается реализовывать столь масштабные, социально и культурно значимые проекты. А я просто делаю свою работу, в которую верю. Когда делаешь то, во что ты веришь, и имеешь благородную цель, получаешь отличный результат.

В метро тестируют новый способ оплаты проезда

Александр Мелешенко

Способов оплаты за проезд в общественном транспорте в столице великое множество, но это не мешает транспортникам искать, как сделать их еще удобнее. Не успели еще пассажиры привыкнуть к биометрии, как началось тестирование новой системы - теперь открыть турникеты можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Сама система многим уже хороша знакома - она позволяет переводить деньги между счетами в разных банках без комиссии, а также оплачивать всевозможные товары и услуги с помощью QR-кода. Такая возможность появилась и в подземке - ее уже тестируют на всех турникетах как в метро, так и на МЦК.

"Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном, - говорит заммэра Москвы Максим Ликсутов. - Важно, что СБП - российская технология, которая принадлежит Банку России, а значит, абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно".

Напомню, после введения санкций некоторые смартфоны лишились функции дистанционной оплаты - например, с помощью iPhone теперь открыть створки турникетов нельзя. А вот смартфоны на платформе Android такой возможности не лишились. Однако СБП дает возможность заплатить за проезд с помощью смартфона независимо от его марки и других характеристик.

Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, нужно скачать приложение "Метро Москвы", зайти в личный кабинет и оформить подписку на СБП. Делается это в пару кликов, нужно лишь выбрать банк и счет, с которого будут списываться деньги при проходах в метро. Позже выбор можно будет изменить.

Ну а дальше все еще проще - при подходе к турникету в том же приложении нужно сгенерировать QR-код для оплаты, это тоже делается в пару кликов. На каждом турникете под обычным валидатором есть сканер - к нему и нужно поднести код, после чего створки откроются. Со счета за один проход спишут 61 рубль - столько же, как при оплате банковской картой. Это дороже, чем в случае оплаты "Тройкой", где спишут 54 рубля, но дешевле, чем, например, покупать единый билет на одну поездку за 65 рублей.

Вообще сервис оплаты через СБП может быть особенно удобен как резервный. Например, если вы забыли дома "Тройку", то можно не идти в кассу, а просто поднести телефон к турникету - главное, не забыть и его тоже. Правда, надежнее всего все же сдать биометрию и проходить в метро, что называется, по лицу - умные камеры на турникетах вас узнают и спишут деньги за проезд с привязанной банковской карты. Голову дома точно забыть не получится, к тому же этот способ оплаты самый выгодный - поездка обойдется всего в 50 рублей.

Впрочем, право выбора способа оплаты остается за пассажиром. В столичном департаменте транспорта говорят, что все вопросы о работе сервиса оплаты через СБП можно задать ведомственному чат-боту Александре в Telegram или по телефону 3210. А своим мнением об оплате по СБП на турникетах можно поделиться в письме на электронную почту: support@mosmetro.tech. В теме нужно указать: СБП. Это поможет разработчикам проверить работу технологии на разных устройствах и сделать сервис надежнее и быстрее.

Лучшим добровольцам вручили знаки "Волонтер Москвы"

Любовь Проценко

Более 1,2 миллиона москвичей занимаются волонтерской деятельностью. Помогают детям-сиротам, инвалидам, пожилым одиноким людям. Участвуют в проведении городских форумов, выставок, конгрессов, фестивалей. Заботятся о животных, выступают в защиту окружающей среды... В городе с 12-миллионным населением занятие по душе найдется и школьникам, и пенсионерам, и горожанам, казалось бы, по горло загруженным на основной работе. Лучшим из добровольцев во вторник, 16 января, заммэра Москвы Наталья Сергунина вручила знаки "Волонтер Москвы".

Среди награжденных - Дмитрий Хлестов. 39 лет, последние пять из них он работает директором государственного бюджетного учреждения "Центр досуга "Личность", а еще занимает пост главы муниципального округа Царицыно. Но именно волонтерство, точнее, проект "Москва помогает" с самого начала СВО у Дмитрия на первом плане. "Практически каждый месяц выезжаем на новые территории, - рассказал он "РГ". - Побывали уже почти везде - в Мариуполе, Луганске, Донецке, Шахтерске... Везем гуманитарку - каждый раз по четыре-пять шестиметровых "газелей": бронежилеты, шлемы, одежду, генераторы...Более 100 тонн доставили". Когда есть возможность, едут прямо на первую линию - поддержать бойцов, среди которых много и москвичей. "А к Новому году в Шахтерске, например, устроили елку в школе - с концертом и подарками ребятам - война-войной, но праздник у детей должен быть! - продолжает Дмитрий.

Команда Хлестова - это сенатор Андрей Хапочкин - с позывным Барсук, Евгений Фурашов - Майор, девушки из "Центра досуга "Личность" с позывными Вишня, Искра и Фиска... У самого Хлестова позывной Товарищ Хлебов: "Как-то в одном из списков во время поездки мою фамилию перепутали, ну, мы и решили - так тому и быть". 31 января команда Хлестова снова готовится в дорогу.

...Москвичке Римме Некрасовой - 70 лет. Экономист-математик одного из столичных институтов, трудовую деятельность она закончила. Но дома ее точно не застанешь: "Я не сразу поняла, что фотографии, которые я снимаю и раздаю на память ветеранам в нашем ЦСО - это волонтерство, - вспоминает женщина. - "Серебряные волонтеры" сами нашли меня и пригласили расширить свое поле деятельности". Последние три месяца Римма Константиновна чуть не каждый день проводит на ВДНХ, где координирует работу медиаволонтеров на выставке-форуме "Россия": "Вот уже третий месяц туда приходят миллионы посетителей. Чтобы всем было комфортно, удобно, мы интересуемся у пришедших, как им экспозиции регионов, все ли увидели, что хотели, на основе нашей информации в работу павильонов вносятся изменения".

И еще один доброволец из 30, награжденных во вторник, - Алексей Губатенко. Алеша школьник, учится в девятом классе школы N 2120 в Новой Москве. Но и он волонтер уже со стажем - занимается этим делом с начальных классов. "У меня в активе 2,5 тысячи часов участия в разных проектах", - по-деловому проинформировал мальчик корреспондента "РГ". И пояснил: "Помощь другим - часть моей жизни". На вопрос, кому и чем именно помогает, рассказал о последней поездке: в День матери с друзьями они устроили в Зеленограде для детей из семей, которые находятся в трудном положении, чемпионат по настольным играм, а для их мам - мастер-класс по рисованию, чтобы могли передохнуть от повседневных забот.

Источником заработка для многих москвичей с инвалидностью стали хендмейд-вещи

Ангелина Зеленькова

Источником заработка для многих москвичей стал хендмейд - вещи, сделанные руками людей с тяжелыми заболеваниями. Продавать их горожанам с инвалидностью помогают благотворительные организации. Тысячи товаров ежедневно уходят с маркетплейсов, а мастера чувствуют себя полезными и нужными.

Благотворительные фонды, по сути, превратили любимые занятия в бизнес, который приносит доход. Необычные и качественные вещи, изготовленные в процессе этой работы - керамическую посуду, рисунки для чашек и чайников, мягкие игрушки и многое другое, можно приобрести на государственном социальном маркетплейсе "Москва - добрый город", на виртуальных полках которого выставляются мастера из 40 некоммерческих организаций. Там, кстати, уже более 1,5 тысячи эксклюзивных изделий на любой вкус и кошелек. К примеру, оригинальная подставка для телефона из дерева обойдется всего в 150 рублей, а уютный вязаный плед - в пять тысяч рублей.

Саша Пронина работает в инклюзивной мастерской "Сундук" на Варшавском ш., 68, которую еще в 2013 году открыл фонд помощи людям с ментальными особенностями "Единение". Саша плохо видит и почти не говорит, но вышивает потрясающие картины. В прошлом году ее коллекция воротничков с вышивкой заняла первое место в Национальном конкурсе театров мод и студий костюма В. Зайцева. Сейчас фонд помогает ей продавать декоративные подушки с вышивкой - за каждую девушка получает не менее двух тысяч рублей. Как и свыше других 200 подопечных фонда, она работает в статусе самозанятого, который позволяет получать хороший доход при пониженном налоге в 4%, не теряя при этом городские доплаты и льготы.

"Для многих людей с ограниченными возможностями устроиться на работу или получить образование - невыполнимая задача, - рассказала Нина Петровская, программный директор благотворительного фонда помощи людям с ментальными особенностями "Единение". - В мастерских работает команда психологов и мастеров-наставников, которые помогают подопечным почувствовать себя полноценными членами общества и жить без ограничений, потому что могут сами зарабатывать".

Свыше 350 семей каждый месяц получают поддержку этого фонда. Их товары продаются как штучно, так и большими партиями. Корпоративные клиенты заказывают сувенирку из керамики к праздникам, зная, что в масс-маркете такого не найти.

С мастерами сотрудничают как крупнейшие маркетплейсы (Ozon, Яндекс Маркет), так и сетевые магазины города, на сайте которых появляются "Добрые полки", предлагая фондам льготы на хранение на складах, а также поддержку всех организационных процессов: от логистики до продвижения товаров.

Магазины заранее проводят опросы покупателей и узнают, какие товары они хотели бы приобретать, а затем предлагают фондам выгодное сотрудничество. "Каждый месяц у нас становится на 1500 покупателей больше. Самые популярные товары - расписные пряники, печенье с предсказаниями, открытки, свечи, кружки, арома-соли с травами для ванн. Нравятся москвичам также игровые наборы, например, карточки безопасности от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" - игра помогает детям запомнить, как вести себя в экстренных ситуациях", - рассказала София Белеенко, менеджер благотворительных проектов "ВкусВилл".

Какие исторические здания возродили за год инвесторы

Сергей Жуков

Девять объектов городской недвижимости арендовали в минувшем году инвесторы в Москве по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Что из этого получилось, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Программа помогает реставрировать и сохранять объекты культурного наследия, а также открывать в городских зданиях частные школы, детские сады, гостиницы", - пишет глава города. В выигрыше, по его словам, остаются все: город преображается, а бизнес пользуется недвижимостью по символической цене. Механизм такой: здания выставляются на торги, а победитель берет на себя затраты по реставрации. После того как работы завершены, город отдает инвестору помещения в аренду на 49 лет по льготной ставке. За десять лет в Москве таким образом новую жизнь обрели более 20 памятников. В их числе - здания Московской межевой канцелярии, жилой дом Эдуарда фон Беренса, дом купца Николая Баулина, усадьба Матвеевых...

В прошлом году, например, инвесторы арендовали дом, в котором жил скульптор Николай Андреев в 1900-1932 годах. Комплекс из трех строений находится в Большом Афанасьевском переулке. Еще одно здание - дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке. Это образец деревянного зодчества конца XIX века. Его фасад украшен резным карнизом с окантовкой в виде зубцов. В советские годы в доме были жилые квартиры и различные учреждения. В этом же списке - Городская усадьба Шубиных. Главный ее дом построили в начале XIX века, а позже неоднократно перестраивали. В 1833-1834 годах здесь жил декабрист Михаил Орлов, у которого бывали поэты Александр Пушкин и Евгений Баратынский. Позже в усадьбе располагалась рисовальная школа, которая потом вошла в состав Строгановского училища, а в 1920-е годы - Московский институт журналистики.

Интерес к программе, говорят в департаменте культурного наследия, продолжает расти. Торги по некоторым зданиям идут несколько часов. По программе, в частности, планируется восстановить дореволюционную водонапорную башню из темно-красного кирпича у Павелецкого направления железной дороги. Раньше она использовалась для снабжения водой находящегося рядом депо и подъезжающих паровозов. После реставрации инвестор собирается проводить в ней выставки.

В Азове нашли склеп XIV столетия с домашним питомцем

Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

При раскопках золотоордынского города Азака археологи обнаружили склеп XIV столетия с останками человека и кота. За всю историю раскопок на юге России и Северном Кавказе настолько древних подобных артефактов не обнаруживали.

Склеп сделан не из кирпича. "В Азаке XIV века наблюдался дефицит камня. Горожане сооружали деревянные семейные склепы, обшивая стенки могильной ямы дубовыми досками. Подобные захоронения на территории Золотой Орды нигде более не встречаются", - рассказал завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. Однако вскоре раскоп преподнес еще один сюрприз - в могиле рядом с человеком обнаружили останки взрослого кота, что не характерно для ордынских или мусульманских захоронений. По ряду признаков ученые установили, что животное оказалось в склепе не случайно.

"Существует несколько версий, как домашнее животное туда попало. Мы склоняемся к тому, что здесь был похоронен довольно влиятельный человек, указавший в завещании, чтобы после смерти к нему поместили и его любимого питомца. Животное расположено строго в ногах усопшего, тем самым указывалось место, где оно любило спать", - говорит ученый. С помощью современных методов можно установить возраст, породу, ареал обитания животного, восстановить его внешний облик. Стоит добавить, что в 2018 году подобные останки находили при раскопках монастыря в селе Савватьево под Тверью. Они принадлежат коту, жившему в XV веке.

На Дальнем Востоке в число льготных авиарейсов стали включать маршруты внутри округа

Дина Непомнящая (ДФО)

На Дальнем Востоке расширяется география авиарейсов, в том числе и на субсидированные маршруты. В январе начались регулярные полеты из Владивостока и Магадана в Красноярск, готовятся к запуску авиарейсы из Улан-Удэ в Горно-Алтайск и Сочи. Чуть ранее появились и новые маршруты внутри округа - из Хабаровска в Амурзет (Еврейская автономная область), а также из Владивостока в Курильск.

Жители ДФО отдаленность своего региона зачастую ощущают не столько географически, сколько финансово. Не так сложно потратить восемь часов на перелет из Хабаровска до Москвы, чтобы попасть в центральную часть страны, но сколько будет стоить авиабилет, уже совсем другой вопрос. При покупке заранее благодаря "плоским" тарифам приобрести его можно по относительно доступной цене 12-14 тысяч рублей в одну сторону. А вот при необходимости купить билет в день вылета он может обойтись в сумму больше 40 тысяч (и это с пересадкой). А если мест в "экономе" не окажется, предложат брать "бизнес" ценой более чем в 100 тысяч.

Благо с 2009 года действует программа субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока в города европейской части России. Сначала купить билеты по сниженным ценам могли только льготные категории граждан - молодежь младше 23 лет, пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды. А в 2021 году их сделали доступным для всех, кто зарегистрирован на территории. Билеты тогда разделили на две категории стоимости. Дешевле - для льготников, дороже - для остальных. Так льготный билет из Владивостока в столицу стоит 7400 рублей, из Хабаровска - 7200, а из Анадыря - девять тысяч. Дальневосточникам, не имеющим льгот, он обойдется в 10200 рублей.

В этом году за счет средств субсидий федерального бюджета будет запущен новый прямой рейс Улан-Удэ - Горно-Алтайск. Кстати, этой льготой может воспользоваться любой житель России. А еще в список субсидированных перелетов в рамках постановления правительства РФ вошли направления из Улан-Удэ в Иркутск, Томск, Кызыл, рейсы между Красноярском и двумя населенными пунктами на севере Бурятии - это Таксимо и Нижнеангарск, а также в Южно-Сахалинск - единственный дальневосточный маршрут.

В то же время отметим такой парадокс: все меры поддержки привели к тому, что путешествия на запад страны стали гораздо доступнее, чем внутри ДФО. Впрочем, и эту проблему государство стремится решить. Еще в 2021 году, по поручению президента, для расширения маршрутной сети внутри округа создали Единую дальневосточную авиакомпанию.

- Благодаря программе социально значимых перевозок авиаперелеты между регионами ДФО стали удобнее. Крупнейшие города Забайкалья - Чита и Улан-Удэ, связаны регулярными рейсами с Владивостоком и Хабаровском. Небольшие населенные пункты, еще недавно почти недоступные для путешествий, стали связаны с крупными аэропортами ежедневными регулярными авиарейсами, - делятся успехами в авиакомпании. - Раньше, чтобы попасть из Анадыря на Чукотке на соседнюю Камчатку требовалось двое суток для перелета через Москву и не менее 75 тысяч рублей. Сегодня есть прямой авиамаршрут Анадырь - Петропавловск-Камчатский. Перелет занимает чуть больше четырех часов, билет стоит 7,5 тысячи.

Медленно, но верно география полетов действительно расширяется. Например, из Благовещенска без пересадок можно улететь в Улан-Удэ, Читу, Магадан, Южно-Сахалинск, Якутск, Владивосток и Хабаровск. С посадкой в Благовещенске летают самолеты из Хабаровска в Зею и Тынду.

Сеть социально значимых маршрутов постоянно дополняется новыми направлениями. А запуск авиасообщения из Хабаровска с селом Амурзет стал примером даже не создания нового, а возрождения старого маршрута. Ведь в советское время полеты из райцентра ЕАО в столицу соседнего региона были для людей делом привычным. Но три десятилетия назад они прекратились. Учитывая, что крупных воздушных ворот в автономии нет, именно Хабаровск для местных жителей выступает связующим звеном с центральной частью страны. Но чтобы добраться туда автотранспортом из Амурзета, нужно было потратить целый день. Теперь же вертолет Ми-8 перевозит пассажиров всего за два часа по "смешной" цене в 500 рублей. На сегодняшний день такое путешествие - это еще и самый дешевый способ полететь на вертолете вообще.

В декабре впервые начались перелеты из Владивостока в Курильск. Раньше добраться до Курильских островов из Приморья можно было только через Южно-Сахалинск. Появление нового прямого маршрута экономит и время, и деньги. Полет в одну сторону занимает 2,5 часа, а билет стоит 5640 рублей.

Не за горами открытие регулярных перевозок на остров Парамушир. Там начали строить аэропорт, а в октябре прошел первый в истории тестовый полет. Рейс на остров северной группы Большой Курильской гряды совершил из Петропавловска-Камчатского самолет Ан-28.

В то же время, несмотря на все меры поддержки, путешествия внутри округа пока не стали доступнее, чем полеты на запад. Если льготнику перелет, например, из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский обойдется в 2,5 тысячи рублей, то для всех остальных - от 7,7 тысячи до 28 тысяч рублей в одну сторону (в зависимости от того, как срочно нужно полететь). Полет в Южно-Сахалинск для особых категорий пассажиров стоит всего тысячу рублей. А остальным придется выложить от 10 до 28 тысяч. И этот список можно продолжать.

Аэропорт Екатеринбурга 5 января запустил субсидированные рейсы в Архангельск - средства на льготные билеты выделены из бюджета Свердловской области. Субсидированные перелеты из Екатеринбурга в Петрозаводск и Сыктывкар будут компенсироваться из бюджетов принимающих регионов, а также федеральной казны.

Из аэропорта Архангельска субсидируются полеты в Нарьян-Мар, Котлас, Сыктывкар, Екатеринбург. В этом году, как рассказали в администрации Ненецкого автономного округа, цена билета Архангельск - Нарьян-Мар по субсидированному тарифу будет фиксированной, но не более 5 238 рублей с багажом.

Отметим, что в 2024 году в НАО сохранится субсидируемая программа в восемь городов России - в стоимость всех таких авиабилетов включен багаж. В маршрутную сеть полетов по компенсируемым из бюджета тарифам вошли рейсы из Нарьян-Мара в Санкт-Петербург, Казань и Киров - три раза в неделю, в город Жуковский - четыре раза, в Архангельск, Сыктывкар и Уфу - два. А вот Екатеринбург из этого списка исключили, заменив его на Пермь - по словам представителей власти НАО, аэропорт Перми имеет статус международного и является крупным транспортным узлом, более удобным для перелетов по территории России и за рубеж.

Подготовила Татьяна Сухановская

В метро без лаптей. В Есенин-центре открыта выставка о Есенине и Маяковском

Андрей Васянин

Выставкой "Рог времени трубит нами" - Владимир и Сергей" московский Есенин-центр, отдавая должное минувшему юбилею Владимира Маяковского, включился в тему взаимоотношений двух поэтов-антиподов, по своему решая вопрос неизбежности их противостояния.

Выставка открывается, однако, сшибкой не Владимира с Сергеем, а Сергея с Сергеем. При участии Владимира. Первое, что мы видим - это вышитую крестиком рубашку Есенина (когда-то переданную в Музей его дочерью Татьяной). Уж не в ней ли (и в лаптях) впервые увидел поэта в одной питерской квартире в начале 20-х Маяковский, тогда же предупредив Есенина, что скоро тот бросит "лапти да петушки-гребешки"? Есенин не отнесся к пророчеству всерьез, но на другой стене зала - есенинские шляпа, галстук, рубашка и даже гамаши, которые он надел через пару лет, его же чемодан, с которым поэт путешествовал по миру...

"Вы пишете не стихи, а агитезы! - А вы - кобылезы". "Мать - это поэзия. Сыночки-убийцы - имажинисты!" "- Знаешь, почему я поэт, а Маяковский так себе...? У меня родина есть!.. А у него - шиш!" В пространстве небольшого зала организаторы стараются побольнее столкнуть поэтов, цитируя их скандальные мнения друг о друге, противопоставляя манифесты футуристов и имажинистов, размещая одно напротив другого большие панно с групповыми фото главных героев выставки и их соратников. Но оба здесь же признаются в любви к Москве, помогавшей поэтам сочинять, - и Есенин и Маяковский, когда слова и рифмы не шли на ум, вышагивали километры по городу и возвращались со стихами, которые оставалось лишь записать.

Среди настоящих раритетов, кроме рубашки Есенина - его карманное зеркальце, правленые его рукой машинописи стихов, оригинал 1921 собранного соратником Есенина поэтом Рюриком Ивневым и оформленного художником Петром Кончаловским сборника автографов поэтов той поры - Брюсова, Сологуба, Цветаевой, Андрея Белого... Здесь же редкие, изданные в те годы книги - "Все, написанное Владимиром Маяковским" 1919 года, "Харчевня зорь" - сборник стихов Есенина, Мариенгофа и Хлебникова, репринт манифеста "2×2=5. Листы имажиниста" Шершеневича, афиши поэтических вечеров тех лет.

Содержательные задачи на выставке тут и там решаются изобразительными средствами, за которые отвечает художник Сергей Попов, делающий рука об руку с худруком Музея Сергея Есенина поэтом и актером Владом Маленко уже не первую экспозицию в Есенин-центре (до этого были выставки о Леониде Филатове и Нине Шацкой, проект к 80-летию актёра Ивана Бортника). Имя "Сергей" на стоящей посередине зала колонне отливает металлом, а "Владимир" набрано будто бы деревянными буквами: Есенин был человеком жестким и неуступчивым, а Маяковский вопреки внешней суровости - стеснительным и мягким. Кроме стального Есенина и деревянного Маяковского здесь панно с фантазиями на темы оформления "Кафе поэтов" и "Стойло Пегаса", отсылающие зрителя к поэтическим "тусовкам" 20-х.

Переводя литературную борьбу в карикатурную, Сергей Попов пускает гулять по стенам выставки кудрявого Есенина и брутального Маяковского - они гоняют чаи и орут в мегафон, меряются ростом, держа в руках таблички с цифрами 165 и 189 (это рост Есенина и рост Маяковского), делают, обнявшись, двойное селфи на смартфон...

В последнем зале кураторы пытаются помирить антиподов. Тут под стеклом сборники, на обложках которых фамилии Есенина и Маяковского стоят рядом, стены опять оформлены цитатами из поэтов - на сей раз уже с заочными признаниями друг друга. "Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, и многие об него споткнутся", - привечает коллегу Есенин. А Маяковский в письме Асееву пишет о том, что Есенина надо вытаскивать из болота пьянства - "ведь он чертовски талантлив". Конечно, тут и отдельное, 1925 года, издание стихотворения Маяковского "Сергею Есенину", его отклик на смерть поэта - с обложкой Родченко.

Точку в этой истории поставил МЦД-3. Пока кураторы выставки раздумывали, как обыграть тему присутствия в Москве станции метро "Маяковская" и отсутствие имени Есенина на транспортной карте столицы - в строй был введен третий диаметр со станцией "Есенинская". И Сергей Попов тут же белым по черному отрисовал русокудрого поэта, мчащегося на поезде МЦД к Маяковскому, присевшему на "М".

В Москве состоялись переговоры Сергея Лаврова с главой МИД КНДР

Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел во вторник переговоры с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи, прибывшей с визитом в Россию. Это далеко не первое ее посещение нашей страны. Она приезжала в Москву не раз еще в статусе директора департамента Северной Америки МИД КНДР, затем заместителя главы внешнеполитического ведомства. Женщина сопровождала лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во время его визитов в Россию в 2019 и 2023 годах. За жесткие высказывания в адрес США Цой Сон Хи называют "железной леди Страны чучхе". В отношении России глава северокорейского внешнеполитического ведомства всегда была настроена благожелательно.

В ходе встречи главы МИД двух стран обсудили как двусторонние вопросы, так и международную повестку, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. "Время, которое мы выбрали для нашей встречи, как нельзя лучше подходит для того, чтобы подвести предварительные итоги той активной работы, которая была начата для выполнения договоренностей, достигнутых в ходе сентябрьского саммита между президентом Владимиром Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Соответствующая работа уже активно ведется", - отметил Лавров.

По его словам, контакты между представителями двух стран, визиты и обмены на министерском и региональном уровнях (глава МИД России сам побывал в октябре 2023 года в Пхеньяне) - это "лишь начало трудоемкой, но плодотворной и благодарной работы, направленной на всестороннее развитие наших взаимоотношений". Особо Лавров выделил культурные мероприятия, в частности, предстоящие гастроли Приморской сцены Мариинского театра в Пхеньяне и участие российских коллективов в традиционном фестивале "Апрельская весна".

Как заявил глава МИД, Россия всегда выступала за налаживание переговорного процесса без предварительных условий, в том числе по ситуации на Корейском полуострове. По словам Лаврова, "политика США и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует продвижению в позитивном направлении". В связи с этим Россия продолжит призывать к отказу от любых шагов, ведущих к эскалации напряженности. Среди угроз безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Лавров выделил попытки США и их союзников создавать закрытые, блоковые форматы и пытаться продвигать в этот регион инфраструктуру Североатлантического альянса.

Министр также отметил то плодотворное сотрудничество, которое развивают Москва и Пхеньян на различных международных площадках, в том числе ООН, где наши страны поддерживают друг друга. В ответ Цой Сон Хи заверила, что КНДР будет прилагать все усилия для дальнейшего развития отношений с Россией. "Я считаю, что наша встреча, которая проводится в первые дни нового года, станет важным моментом в поднятии в этом году двусторонних отношений на новый уровень, а также в достижении реальных благ для народов двух стран", - указала глава МИД Северной Кореи. По ее мнению, столь частые встречи министров иностранных дел (предыдущая была всего три месяца назад) являются "еще одним доказательством того, что корейско-российские дружественные отношения, с давней историей дружбы и традициями, энергично продвигаются вперед в соответствии с замыслами лидеров двух стран". Цой Сон Хи выразила надежду, что дальнейшие обмены на разных уровнях помогут укрепить отношения между Москвой и Пхеньяном, тем более что в этом году исполняется 75 лет со дня заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между нашими странами. В связи с этим она напомнила о приглашении Владимиру Путину посетить в любое удобное время Пхеньян, которое сделал лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре во время визита в РФ. Тот исторический визит глава МИД Северной Кореи назвала одним из "важных моментов для поднятия дружественных отношений между странами на новый уровень".

В Воронеже в результате атаки беспилотников повреждены 35 квартир

Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже во вторник была объявлена чрезвычайная ситуация городского масштаба. ПВО сбило три беспилотника. Один из дронов врезался в балкон жилого дома, вызвав пожар и ранив 10-летнюю девочку.

К счастью, третьеклассница пострадала несильно: осколки стекла порезали ей шею, руку и ногу. Медики скорой помощи обработали царапины, госпитализация не понадобилась. Балкон, в который врезался беспилотник, выгорел полностью. Ударная волна от взрывов дронов выбила окна в 35 квартирах трех домов.

"Режим ЧС не влияет на жизнь граждан и работу предприятий. Он позволяет оперативно принимать решения по ликвидации последствий, привлекать бюджетные средства для ремонта и выплаты компенсаций за поврежденное имущество", - рассказали в мэрии.

Необходимо заменить 130 оконных и балконных конструкций в трех домах. В микрорайоне Тепличном развернут оперативный штаб, где от жителей принимают заявления о повреждениях квартир и пострадавшем имуществе. Представители УК и районной администрации обходят пострадавшие дома, уточняя ущерб.

Установка окон взамен выбитых уже началась. Сейчас главное - закрыть тепловой контур, чтобы сохранить нормальный температурный режим в домах. Окна в подъездах вставят после того, когда закончат стеклить квартиры. Опустевшие на время жилища взяла под охрану полиция, а сотрудники спецслужб выясняют и документируют подробности ночных взрывов.

Корреспонденты "РГ" проехали по новой трассе Москва - Казань

Новая платная скоростная трасса М-12 "Восток" Москва - Казань проходит через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, через Чувашию и Татарстан. Корреспонденты "РГ" решили протестировать ее в каждом регионе. И выяснить, насколько она удобна, куда можно доехать, какие достопримечательности посмотреть и сколько это будет стоить.

Едем без остановок

Из Москвы дорога начинается на пересечении юго-восточной части Московского скоростного диаметра и МКАДа.

Советуем заправиться на столичной АЗС в 2,2 км от МКАДа. Подкрепиться кофе с гамбургером и, что особенно важно, сходить в туалет. Это же касается и нижегородского участка, где только одна АЗС у Арзамаса на 421 км. До нее от предыдущей в Муроме - 108 км. До следующей - 129 км.

Вдоль трассы - сплошь заборы от диких животных из металлической сетки. Это гарантирует безопасность на дороге. Для зверей построили экодуки - широкие мосты над трассой, засаженные травой и кустами. По нему они пересекают дорогу, не калеча ни себя, ни людей.

На трассе вообще нельзя останавливаться. На краях обочины нанесена желтая разметка. Она предупреждает не только цветом, но и гудком, если на нее наехать. Сделать это можно лишь в экстренном случае. Через 15 минут приедут инспекторы и либо решат проблему, либо выпишут штраф. Так что, если прихватит сбегать "в лесок" не получится. Мчитесь без остановок и терпите.

Цены по дороге

Впрочем, на подмосковном отрезке долго терпеть не придется. Недавно на 54-м километре от МКАД открылась новая АЗС с шикарным туалетом, где есть даже кабинка для инвалидов-колясочников.

В кафе сами готовят блюда, а не разогревают привозные. За гречневую кашу, жареную рыбу и кофе "Американо" заплатили 497 рублей. За суп с белыми грибами, тефтели с овощами, ржаную булочку и чай с чабрецом - 592 рубля. По московским меркам недорого. И, надо признать, вкусно. А бонусом стали приветливые улыбки от молоденьких сотрудниц кафе.

Гуманными оказались цены и в кафе АЗС на нижегородском участке: можно хорошо перекусить рублей на 500. Еще гуманнее - на казанском. Полный обед обойдется в 250-300 рублей. А вот на владимирском участке обед оказался дороговатым. Хотя заправок здесь достаточно: на 170 км - три пары. Большие, современные. Цены, да, кусаются: кофе 200 рублей, омлет с беконом - 400.

С транспондером - дешевле

М-12 - трасса платная. Вся! Но шлагбаумов и пунктов взимания денег здесь нет.

Плата начисляется при помощи безбарьерной системы, когда машина пересекает рамку с датчиками фиксации. У владельцев транспондеров деньги спишут автоматически, причем со скидкой в 15%. Если его нет, оплата пройдет после распознавания номерных знаков. Лазерные сканы определят габариты и категорию машины. Проезд без транспондера надо оплатить в течение пяти рабочих дней на "Госуслугах" или на сайте "Автодора" и в банкоматах "Элекснет".

Оплата невидимая настолько, что на первый взгляд кажется, будто платить и вовсе не надо. На оранжевые надписи над дорогой "Оплата на avtodor-tr.ru" внимание обращают далеко не все. Прозрение наступает через пару месяцев, когда на телефон начинает звонить робот от "Автодора" и скучным голосом требует погасить задолженность с пени. Особенно неприятно это командировочным, ибо оплаченный через несколько месяцев проезд к авансовому отчету уже не пришьешь.

И не стоит жульничать. Некоторые автомобилисты думают, что если залепить цифру госномера снегом, то можно ехать "зайцем". На самом деле это не так. В госкомпании "Автодор" не раз заявляли, что система вычислит авто по цвету, модели, производителю. Просто чуть дольше будет обработка данных. Но счет обязательно придет. Так что не расслабляйтесь! Не оплатите проезд за пять дней - нарветесь на штраф.

Отдых - в перспективе

На любых трассах, в уж на современных тем более - важны площадки для отдыха.

На владимирском участке их шесть. Просторные, расчищенные, с отдельными парковками для грузовиков и легковушек. На этом пока все: ни лавочек, ни туалетов. Посреди одной площадки стоял заснеженный вагончик. На нем было красиво описано, какие многофункциональные заправки строит фирма: с душами-туалетами и даже с выгулом для собак. Вспомнили Буратино с нарисованным очагом и поехали дальше.

На нижегородском участке - две стоянки для отдыха: на 355 и на 486 км. Здесь ситуация получше - есть туалеты и беседки. Но и это пока далеко от того, что мы рассматривали на заснеженном вагончике. Ближе, на наш взгляд, многофункциональные зоны дорожного сервиса в Татарстане. Это заправка и отдых в одном месте. Их уже четыре из запланированных шести.

Заруливаем на одну. Есть детская площадка и воркаут-зона, кафе, душевые, молельная комната, летняя веранда. Не все еще работает. Трассу открыли на семь месяцев раньше срока. Идет монтаж оборудования в душевых, доделывают молельную. В перспективе - на всей дороге появятся многофункциональные зоны сервиса с гостиницами по типу кемпингов, ресторанами, детской игровой и спортивной площадками, аптекой и прочим.

Зарплата стала выше

Почти все работники АЗС на трассе - жители окрестных деревень и городов. Разговорились с девушками на АЗС в Московской области .

- Открытие трассы улучшило жизнь местных жителей? - спрашиваем у Ольги Громовой.

- Конечно! Для нас это зарплата, соцгарантии. Когда всю трассу открыли, посетителей стало больше. И зарплата тоже.

Новые перспективы открывает дорога и для экономики регионов. "У меня есть друг, он на днях ездил в Москву по М-12, и вы не представляете его восторг. Как у ребенка! - рассказал "РГ" мэр Казани Ильсур Метшин. - Если раньше по М-7 он из-за пробок и ограничений скорости ехал 12 часов, то по новой трассе добрался за шесть с половиной. Дороги и скорость на них - это наши кровеносные сосуды. Одно дело, когда средняя скорость 50 км в час, и совсем другое - 110. Это иной уровень доставки грузов и перемещения людей".

Дублер - не вариант

В пути мы расспрашивали о "Востоке" и водителей. Например, Шавкат уже второй раз едет по ней из Москвы до Йошкар-Олы и обратно.

- Почему не по дублеру - бесплатной М-7? - интересуемся (по закону, у каждой платной трассы должен быть бесплатный дублер).

- Раньше ехал до 14 часов, теперь вдвое меньше.

- А цена?

- Послушайте, пара тысяч - это не та цена, которую жалко потратить на сохранение собственных нервов и времени.

- Нет светофоров, пробок, психологической и физической усталости, - это уже отвечает водитель Александр. - Шансы попасть в ДТП - минимальны. Дежурят инспекторы, в случае чего - отбуксируют куда надо.

Учтите это!

М-12 проходит вдалеке от населенных пунктов. С сотовой связью могут возникнуть проблемы, как и с мобильным интернетом. Так что карты в навигатор лучше скачать заранее.

Это особенно поможет на владимирском участке. А в Нижегородской области Гугл карты М-12 не видят, в отличие от Яндекс карт.

И еще - запомните этот номер: *2323. Бесплатный телефон "Автодора". Даже если не работает интернет, по нему вы можете, например, узнать точки, где поблизости ремонтируют шины. Как мы выяснили, он действует и в самых сложных ситуациях. Помогли с его помощью одному парню.

Кстати, на 77-м километре находится Служба дорожного сервиса. Она пригодится тем, кто въезжает на трассу со стороны Москвы. Здесь можно получить консультацию по платным дорогам "Автодора", работе транспондеров T-pass, приобрести его или взять в аренду. Консультанты помогут пополнить лицевой счет, привязанный к транспондеру. Мобильный пункт работает каждый день с 9.00 до 21.00.

Фарфор и пулемет "Максим"

В Московской области Орехово-Зуево мы выбрали как город, который больше всего подходит для туристов.

Павловский Посад с его знаменитыми на весь мир платками и Покровско-Васильевским монастырем остался без съезда. А на Орехово-Зуево он есть - на дорогу А-108. Следующая развязка - уже во Владимирской области, в районе Петушков. В Орехово-Зуево паломников обязательно заинтересует пятикупольный собор Рождества Пресвятой Богородицы постройки XIX века, а также Гуслицкий Свято-Преображенский мужской монастырь.

Стоит посетить и историко-краеведческий музей. Есть здесь фарфоровая выставка "Два века истории", начиная с кузнецовского и заканчивая нашим дулевским фарфором. Возьмите на заметку! Потому что, свернув с трассы М-12, быстро попасть в музей фарфора в Дулево не получится.

А еще в музее есть настоящий пулемет "Максим". До этого экспоната, как и до других, вас доведет "главный хранитель фонда" - кот Симба.

Старший брат Владимира

На берегу Оки стоит город Муром. Очень старинный - он на 300 лет старше Владимира, Москвы и Суздаля.

Несмотря на то, что Муром дал миру главного русского богатыря вкупе с эталоном супружеской любви и верности (Петр и Феврония тоже отсюда родом), город остался в стороне от турмаршрутов. И очень зря!

Здесь Иван Грозный молился об удаче на взятие Казани. Обретя оную, заложил в городе монастырь. В его соборе хранятся мощи муромских князей. Рядом женский монастырь - не такой древний, XVII века. Между ними, в саду - памятник Петру и Февронии. Позади их фигур сидит бронзовый заяц, символ плодородия с натертым до блеска носом. Местные гладят его на удачу, погладили и мы. Заяц работает - успели вернуться во Владимир до закрытия Успенского собора.

Выкса - город чугуна

Если хотите посетить такие мощные туристические кластеры как Арзамас, Большое Болдино или Саров - съезжайте с трассы в Арзамасе. Других шансов у вас не будет.

Неплоха для посещения и Выкса - но это надо сворачивать сразу после Владимирской области, за Навашино. Здесь находится один из старейших центров металлургии Выксунский завод, основанный братьями Баташевыми в XVIII веке. Из выксунского чугуна сделаны кони Триумфальной арки и фонтан Большого театра. Сегодня производство можно увидеть - для туристов старше 14 лет организованы экскурсии.

Аншлаг, еще аншлаг!

На четвертом участке трассы перед туристом встанет вопрос: готов ли он проделать от 20 километров в сторону Казани до 60 в сторону Иннополиса - самого молодого города России или потратить еще 20 км - к острову-граду Свияжску.

То же и в Чувашии. 80 километров от трассы до Алатыря, где в этом году открылся Музей русской провинции, и 100 - до самих Чебоксар. "Многое будет зависеть от местных властей, - отмечает директор туркомпании Раиль Хайруллин. - Когда вы едете по Татарстану, на аншлагах можно узнать о тех или иных достопримечательностях по пути. Если поставить такие аншлаги вдоль новой трассы, людям будет проще ориентироваться в местных красотах".

От авторов за рулем

Андрей Полынский (Московская область):

- Трассу М-12 часто позиционируют не просто как автобан, по которой можно быстро доехать до нужного места, но и как дорогу для автотуристов. Но это явно не отрезок пути по Московской области.

Здесь ее прокладывали практически по прямой с маленьким количеством съездов. Но ехать приятно. Я вдруг поймал себя на мысли, что это одна из немногих моих дальних поездок, во время которой я совсем не встретил раздраженных людей. И, действительно, чего раздражаться, когда все довольны?

Антон Валагин (Владимирская область):

- Путешествие по М-12 на участке, проходящем по Владимирской области, напомнило поездку на спортбайке: быстро, дорого, не очень удобно и очень на любителя. С учетом бензина, кофе и придорожных сандвичей проезд обошелся в 4260 рублей. Сервиса за такие деньги явно мало. Быстрее, дешевле и удобнее ехать в электричке - от 672 рублей с человека.

Антон Дерябин (Нижегородская область):

- Дорога приятная, скоростная, 130 км в час ощущаются как 60 по городу. На мой взгляд, не подойдет тем автотуристам, кто хочет насладиться красотами и достопримечательностям или остановиться в отеле (их на трассе просто нет). Кругом лес, забор и минимальная инфраструктура.

Олег Платонов (Чувашия-Татарстан):

- Трасса идеально подходит для спокойного путешествия на любом транспорте. Без топлива вы не останетесь - заправки каждые 80-120 километров.

С сервисом пока есть проблемы, но в течение полугода многие вопросы будут решены. Главное - это трасса нового уровня, которая позволяет работать и путешествовать с комфортом. За который все-таки придется платить.

Четырьмя экипажами по новой скоростной трассе М-12 "Восток" Москва-Казань мы проехали более 800 км. Общая сумма, затраченная на проезд, составила около 4500 рублей.

БПЛА "Инферно": Каким получился аналог ковровой бомбардировки в большой авиации

Александр Степанов

В зоне специальной военной операции появились новейшие ударные беспилотники "Инферно", способные сбрасывать на позиции ВСУ боеприпасы с осколочными и кумулятивными типами боевых частей.

Дроны "Инферно" можно назвать легкими беспилотными бомбардировщиками, работающими на тактической глубине. Как рассказал представитель компании-производителя "Рустехдрон", этот дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат. "В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает "бомболюки" и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику", - сообщил РИА Новости представитель компании.

Inferno с итальянского переводится как пекло или преисподняя. Такое внушающее ужас название дрон получил потому, что действительно способен наводить панику в рядах противника. "Инферно" несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы для сброса с коптеров с осколочными и кумулятивными типами боевых частей. Радиус действия БПЛА составляет пять километров.

Дрону нет необходимости зависать над окопами, где находятся бойцы ВСУ. За счет наличия дополнительной направленной вниз прицельной бомбардировочной камеры аппарат бросает бомбы в движении. Это резко повышает выживаемость беспилотников, в то время как зависший дрон можно сбить из стрелкового оружия.

По словам производителя, "Инферно" относится к FPV-дронам, то есть к беспилотникам, которые управляются при помощи очков виртуальной реальности.

Производитель передал уже сотни таких беспилотных бомбардировщиков "Инферно" подразделениям, находящимся на линии боевого соприкосновения.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, в последнее время поставки различных дронов тактического звена в зону военной спецоперации кратно увеличились. "Можно сказать, что Россия постепенно завоевывает лидерство в гонке БПЛА-вооружений, которая сейчас началась по всему миру. Если раньше у нас были единичные проекты в этой сфере, то последний год, благодаря госпрограмме по беспилотной авиации, заметен масштабный прорыв в этой сфере", - подчеркнул Леонков. По его словам, в разработку и производство дронов включились оборонная промышленность и частные компании.

Гражданские производители сейчас насыщают передовую такими эффективными FPV-дронами, как "Упырь", "Овод", ВТ-40, "Бумеранг" и другими. Если на начало СВО у нас практически не было FPV-дронов, то сейчас мы превосходим противника и количественно, и качественно. У наших дронов лучше аппаратура, лучше связь и выше грузоподъемность. А оборонка разработала и запустила в серию спецбоеприпасы для таких дронов. Появление большой линейки дронов тактического звена вносит существенную лепту в бои на линии боевого соприкосновения.

"В тактической зоне, то есть в 30-километровой зоне в ту и другую сторону от линии боевого соприкосновения, такие беспилотники дополнили существующие средства поражения, такие как артиллерия, системы залпового огня, минометы, армейскую авиацию и так далее", - отметил эксперт.

Такие дроны способны работать как высокоточное оружие. Если мы говорим о дронах-камикадзе, то здесь принцип "один дрон - одна цель". Если о легких бомбардировщиках, то они способны держать в напряжении позиции противника, точно поражая живую силу, находящуюся в окопах.

"Конечно, тактика применения дронов и защита от них постоянно совершенствуется, и окончательного облика данных средств на поле боя пока нет. Но можно сказать, что они уже вплелись в общую картину общевойскового боя тактической зоны", - сказал Леонков.

По его словам, сейчас идет совершенствование боеприпасов, которые способен нести дрон, инженеры работают над различными комбинациями боеприпасов, которые используют дроны, совершенствуется защита от воздействия РЭБ.

В целом можно сказать, что нацпроект по развитию беспилотной авиации уже начал приносить свои плоды. Вместе с тем нужно всегда смотреть в будущее, прогнозировать, как пойдет развитие данного направления. "Пока мы видим, что дроны эффективны в тактической зоне, а в оперативно-тактической зоне, если у противника есть противовоздушная система обороны, их эффективность ниже. Соответственно, в стратегической она стремится к нулю", - сказал Леонков.

Он также отметил, что уже сейчас необходимо планировать дальнейшее развитие дронов на перспективу. Уходить в разработку дронов, которые могут летать на звуковых и сверхзвуковых скоростях. Создавать новые семейства беспилотников, когда на одной платформе производятся ударные, разведывательные дроны и беспилотники-ретрансляторы. Интегрировать их в совместные боевые операции с тактической авиацией.

Хроника СВО: российские военные продвигаются вперед на Харьковском направлении

Юрий Гаврилов

Хваленые немецкие танки продолжают гореть в зоне специальной военной операции. Во вторник в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ВСУ потеряли еще пару "Леопардов-2".

Их бойцы группировки войск "Запад" сожгли в ходе отражения атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Там наши подразделения практически каждый день продвигаются вперед.

На языке армейских штабистов это именуется "улучшением тактического положения". Говоря по-простому - враг отступает. Пока еще не бежит, но под напором российских частей одну за другой теряет свои позиции. А вместе с ними теряет людей и технику, в том числе западного производства.

По данным Минобороны России, только на Купянском направлении и только за сутки командование ВСУ недосчиталось до 160 человек, трех танков (в том числе уже упомянутых "Леопардов)" и двух пикапов.

Еще большие потери противник понес на Краснолиманском и Донецком направлениях СВО. Под Червоной Дибровой в ЛНР и у Ямполовки в ДНР, где действует группировка войск "Центр", российские подразделения отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

При этом на поле боя остались две украинские боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Были убиты и ранены до 250 националистов.