Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжает активную разработку ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных и непродуктивных животных

Подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») продолжает разработку вакцин, призванных бороться с опасными заболеваниями животных. Ежегодно специалисты «ВНИИЗЖ» разрабатывают до 10 новых препаратов, благодаря которым поддерживается благополучие сельскохозяйственных животных.

За 2022 год ФГБУ «ВНИИЗЖ» были произведены и зарегистрированы 6 вакцин:

1. Вакцина ассоциированная против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи и пастереллеза КРС «БовиРес-Паст»;

2. Вакцина против бешенства диких плотоядных животных «ФЕРАРАБИВАК»;

3. Вакцина против инфекционного ринита кур«АвиКор-3»;

4. Вакцина против гриппа птиц «АвиФлуВак»;

5. Вакцина против классической чумы свиней;

6. Вакцина против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости-76 и метапневмовирусной инфекции птиц «ТЕТРАВАК Мульти».

Активная работа продолжается в 2023 году. Зарегистрирована вакцина «ВНИИЗЖ-Бимивак», предназначенная для профилактики респираторного микоплазмоза и инфекционного синовита птиц в благополучных, угрожаемых и неблагополучных птицеводческих хозяйствах, а также вакцина «ВНИИЗЖ-ИББ+РЕО» — средство против инфекционной бурсальной болезни и реовирусного теносиновита птиц в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах различного направления выращивания.

Прошла регистрацию вакцина «Карникан-4». Она предназначена для профилактики вирусных заболеваний собак: чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов собак, а также аденовирусной инфекции собак первого серотипа.

Поданы на регистрацию следующие препараты:

- «ЗУД вак» (вирусвакцина против заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота);

- «Карникан-5R» (вакцина против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусной инфекции и бешенства собак);

- «ВНИИЗЖ НБ-Эн» (вакцина против ньюкаслской болезни из штамма «ВНИИЗЖ НБ-Эл»).

До конца года планируется зарегистрировать вакцину против клинических и субклинических маститов коров, мультивакцину против гриппа птиц H9 и ньюкаслской болезни, вакцину против панлейкопении, калицивироза и вирусного ринотрахеита кошек, вакцину против инфекционного некроза поджелудочной железы, фурункулеза, виброза, холодноводного виброза и зимней язвенной болезни лососевых рыб, а также вакцину против репродуктивно–респираторного синдрома свиней.

Россельхознадзор готов развивать двустороннее научно-техническое сотрудничество в области борьбы с болезнями животных с компетентным ведомством Нигерии

27 июля Россельхознадзор на полях саммита «Россия – Африка» провел переговоры с начальником отдела животноводства и клинических исследований Департамента ветеринарной службы и службы контроля за вредителями Республики Нигерия доктором Инувой Муссой Мохаммедом.

Стороны отметили близость позиций двух государств по многим вопросам международной повестки, а также определили возможные направления российско-нигерийского сотрудничества в области ветеринарного надзора.

Так, в ходе переговоров доктор Инува отметил, что главным фактором в области обеспечения безопасности животноводческой продукции в стране является недостаток вакцин, особенно против ящура, сибирской язвы и гриппа птиц.

По его словам, в Нигерии на 36 штатов и 1 федеральную столичную территорию существует один научно-исследовательский центр и 20 ветеринарных лабораторий. Доктор Инува выразил крайнюю заинтересованность в развитии научно-технического сотрудничества между Нигерией и Россией, а также в рассмотрении возможности провести обучение нигерийских специалистов.

Помощник Руководителя Россельхознадзора Артем Даушев заверил в готовности российской стороны проработать вопрос всестороннего развития партнерства в области обеспечения безопасности животноводческой продукции.

Кроме того, в рамках визита в Россию доктор Инува посетил Северо-Западный филиал Федерального центра охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») с целью ознакомления с системой ветеринарного контроля.

Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Воронежской области

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Воронежской области, а также провёл рабочую встречу с губернатором региона Александром Гусевым.

Воронежская область – в числе лидеров в машиностроении и химической индустрии, кроме того, в регионе развита радиоэлектронная промышленность. С 2019 года в регионе наблюдается положительная динамика промышленного производства. Индекс по нему за январь – май 2023 года составил 103,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первым предприятием, которое посетил Денис Мантуров, стал Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения – один из ключевых представителей отрасли электронного машиностроения в Российской Федерации и старейшее предприятие – разработчик и изготовитель специального технологического оборудования для производства изделий микроэлектроники. Предприятие занимается разработкой и производством интегральных микросхем, транзисторов, различных модулей.

«Воронежская область – один из крупнейших центров радиоэлектронной промышленности нашей страны. Имеющийся научно-технический и производственный потенциал предприятий радиоэлектронного комплекса Воронежской области, а также их тесное взаимодействие с Минпромторгом России позволяют эффективно реализовывать проекты любой сложности. Предприятия радиоэлектронного комплекса региона активно используют федеральные меры государственной поддержки, охватывающие все этапы разработки, производства и реализации продукции. Эти меры помогают отрасли достичь амбициозной цели – обеспечить наш внутренний рынок к 2030 году российской электронной продукцией не менее чем на 70%», – сказал Денис Мантуров.

Вторым объектом, который посетил Денис Мантуров, стал Научно-исследовательском институт электронной техники (НИИЭТ), где ему показали производственные цеха сложных изделий микроэлектроники. Отметим, что НИИЭТ – это единственное в России предприятие, которое занимается серийным производством и поставками GaN-транзисторов на кремнии. Кроме того, предприятие с привлечением займа ФРП в следующем году реализует создание сборочного производства по корпусированию и выпуску изделий в металлополимерных корпусах. Объём производства составит до 10 млн микросхем в год. Они будут применяться для счётчиков учёта электроэнергии, бытовой электроники, автомобильной промышленности, телекоммуникационного и навигационного оборудования.

Кроме того, Денис Мантуров посетил концерн «Созвездие», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается разработкой и созданием систем, комплексов и средств связи, которые успешно выполняют задачи Вооружённых Сил, иных воинских формирований, ведомств и силовых структур, а также отраслей народного хозяйства. Вице-премьеру представили первые отечественные DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи.

«Благодаря накопленным компетенциям в области военной связи специалисты концерна сделали рыночный продукт, востребованный сегодня как в силовых структурах, так и в корпоративном секторе», – отметил Денис Мантуров.

В ходе поездки Денис Мантуров встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. На встрече обсудили промышленный потенциал региона и достижения, а также инструменты поддержки и работу регионального фонда развития промышленности. В частности, было принято решение проработать вопрос о создании кластера радиоэлектронной промышленности.

«Мы с главой региона договорились создать кластер электроники в Воронежской области. Это сегодня крайне востребовано, тем более что микроэлектроника была высоко развита в Воронеже ещё в советское время. В этой связи логично было бы сформировать кластер. Отмечу, что по тем правилам, которые сегодня есть в Минпромторге, при формировании кластерного подхода у предприятий-участников будет возможность получения от государства дополнительных преференций. Считаю, что сегодня это было бы крайне востребовано и полезно, особенно для тех компаний, которые находятся на стадии роста», – отметил Денис Мантуров.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил необходимость развития научных производств.

«Мы видим, как растут объёмы производства и планы по производству до 2024-го и в последующие годы. Конечно, кроме того, чтобы заниматься кадровой политикой, необходимо и увеличение численных составов предприятий. И без модернизации с этой задачей просто не справиться. Когда реализуются идеи создания кластеров радиоэлектронной промышленности, это поможет им системно выходить к органам государственной власти за поддержкой, не дублируя частные заявки, которые могут поступать от самих предприятий напрямую. Когда предприятия будут объединены, это гораздо более эффективно будет реализовываться. Со своей стороны тоже готовы в этом направлении с предприятиями работать, в том числе через региональный фонд поддержки промышленности, господдержки, которая существует по нашему 67-му закону, по части поддержки инвестиций. Поэтому уверен, что планы, которые есть у предприятий, и планы, которые будут Минпромторгом дополнительно транслированы, – на наших предприятиях всё будет исполнено», – сказал Александр Гусев.

В заключение Денис Мантуров и Александр Гусев осмотрели опытный лайнер Ил-96-400М на авиастроительном предприятии «ВАСО», созданный в рамках программы модернизации самолётов семейства Ил-96. Самолёт получит новые эксплуатационные и транспортные возможности за счёт модернизации пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, удлинения фюзеляжа на 9,35 м и установки более мощных двигателей ПС-90А1. В аэродинамической компоновке, конструкции и системах самолёта применяются решения, обеспечивающие высокий уровень безопасности и эксплуатационную эффективность. Новый лайнер уже получил ливрею в фирменном стиле Объединённой авиастроительной корпорации.

Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока

Распределение арендного жилья в регионах ДФО и предоставление инвесторам Дальнего Востока субсидий на возмещение затрат при строительстве инфраструктуры обсуждалось на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Первый вопрос связан с предложениями Минвостокразвития России по распределению 10 тыс. арендных квартир в дальневосточных регионах. Средства на строительство арендного жилья на Дальнем Востоке выделены по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина из Фонда национального благосостояния. Глава государства поставил задачу построить не менее 10 тыс. арендных квартир на Дальнем Востоке, платежи по которым для граждан будут существенно ниже рыночных за счёт субсидий из федерального и регионального бюджетов. На эти цели выделены средства в размере 87 млрд рублей», – открыл заседание Юрий Трутнев.

По итогам прошлого президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития совместно с регионами ДФО проработать вопрос по распределению квартир, которые планируется приобрести в рамках программы «Доступное жильё в Дальневосточном федеральном округе». От дальневосточных регионов поступило заявок суммарно на 14,8 тыс. квартир. Из федерального бюджета были предоставлены средства на покупку 10 тыс. квартир. Распределение численности арендных квартир между регионами ДФО было связано с учётом заявок самих регионов, соотношения квартир и численности населения, готовности приступить к созданию жилого фонда строительными комплексами регионов, запуском новых инвестиционных проектов и потребностей в привлечении специалистов из других регионов страны. Принято решение о создании следующего количества арендных квартир в регионах ДФО: 531 арендной квартиры в Приморье, 1648 – в Хабаровском крае, 850 – в Якутии, 827 – в Забайкалье, 300 – в Бурятии, 2072 – в Амурской области, 1152 – в Сахалинской области, 686 – на Камчатке, 495 – в Еврейской автономной области, 1073 – в Магаданской области, 366 – на Чукотке.

«Предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры инвестиционных проектов – одна из основных мер поддержки инвесторов на Дальнем Востоке. Её главное условие – бюджетный мультипликатор проекта не должен быть ниже 30%. Всего в преференциальных режимах Дальнего Востока реализуется 2819 инвестиционных проектов. 646 из них введено в эксплуатацию, создано 119 тыс. рабочих мест. В экономику макрорегиона вложено 3,2 трлн рублей инвестиций. За восемь лет инфраструктурную поддержку получили 29 проектов на общую сумму 44,8 млрд рублей, в том числе 13 приоритетных проектов, отобранных президиумом (29,4 млрд рублей). Сегодня рассмотрим заявки ещё пяти резидентов на общую сумму 8,56 млрд рублей», – сказал Юрий Трутнев.

Минвостокразвития России проведён конкурсный отбор инвесторов в целях получения субсидий из федерального бюджета на строительство и развитие инфраструктуры инвестпроектов на Дальнем Востоке. На заседании были представлены заявки от инвесторов, осуществляющих проекты в Амурской области, Приморье и Бурятии. Одобрено предоставление субсидии пяти проектам.

Поддержано предоставление федеральной субсидии двум проектам ТОР «Амурская». Компания «Жилой микрорайон» строит жилой микрорайон в городе Свободном. ООО «Газпром гелий сервис» создаёт комплекс по производству сжиженного природного газа. На первой очереди строительства производительность СПГ составит 1,5 тыс. кг/час.

Поддержку получат инвесторы Приморья. Компания «Русагро-Приморье» создаёт вертикально интегрированный свиноводческий кластер в статусе резидента ТОР «Михайловский». ООО «Морской порт “Суходол”», резидент свободного порта Владивосток, строит новый специализированный порт.

Одобрена заявка инвестора Республики Бурятия ООО «Озёрное», который завершает строительство горно-обогатительного комбината в Еравнинском районе.

«Выделяя средства на инфраструктуру, мы должны быть уверены в том, что проекты будут успешно реализованы, а инфраструктура, создаваемая при поддержке государства, – востребована, что предприятия принесут реальную пользу экономике регионов», – подвёл итоги заседания Юрий Трутнев.

Торможение

Подольский завод держит оборону

Дарья Игольникова

Оборонные предприятия нарастили выпуск продукции. О том, с какими трудностями они порой сталкиваются, в Совете Федерации недавно дискутировали члены Экспертного совета, обсудившие проблемы и риски для стабильной работы стратегически значимых предприятий РФ.

По словам сенатора Елены Афанасьевой, такие заводы, увы, сталкиваются с прессингом со стороны силовых структур. На это надо реагировать, искать пути их поддержки, в том числе посредством развития нормативной базы. В качестве примера в СФ рассмотрели ситуацию с подольским АО "ПТС". Завод 25 лет выпускает сертифицированные дыхательные аппараты для спецподразделений. Это один из основных производителей спасательного и защитного снаряжения. Президент АО "ПТС" Сергей Барбулев говорит: продукция зачастую превосходит мировые аналоги, некоторая - уникальна. И вдруг в 2021 году заводится уголовное дело...

Адвокат Юрий Ширинян сообщил, что оно было "возбуждено при отсутствии какой-либо претензии или какой-либо переписки со стороны госзаказчика", по 159-й статье УК РФ. Ее можно применить и при споре, который мог бы рассудить арбитраж. "Уголовное дело - это всегда грань банкротства", - считает депутат Госдумы Артем Кирьянов. Предприятие попадает под силовой прессинг: изъятие документов, арест счетов, разрыв контрактов, невозможность восстановить технологический процесс...

Завод заподозрили в завышении цен при исполнении контрактов с Росгвардией. В соответствии с условиями контрактов прибыль поставщика не должна превышать 20% от их цены. АО "ПТС" инициировало ряд экспертиз, в частности, аудиторской организацией ООО "КСК АУДИТ". В мае-июне 2023-го ЭКЦ МВД России по городу Москве провел дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу. Выводы: ни по одному из спорных контрактов АО "ПТС" не получило прибыль выше 20%. Она составляла примерно 15-17%, завод даже недополучил то, на что имел право. Несмотря на эти заключения и ходатайства защиты, дело не прекращено.

Неужели госструктурам проще просить о возбуждении дела, чем идти в арбитраж? У экономических споров срок исковой давности - 3 года. Дождись, пока он истечет, иди к силовикам, и вот тебе дело по 159-й статье. Часть госаппарата, подметил депутат Госдумы Михаил Делягин, привыкла "решать хозяйственные споры уголовными атаками, заниматься "рейдерством" под предлогом... "споров хозяйствующих субъектов".

Декриминализация отношений между госструктурами и предприятиями гособоронзаказа видится в том, чтобы споры о цене решались в арбитражных судах. Иначе задача достижения технологического суверенитета может остаться невыполненной - бизнес не рискнет работать даже с оборонзаказом. Может, ввести норму о неприемлемости обращений о возбуждении уголовных дел в случаях, когда есть возможность решить вопрос в арбитражном процессе?

"Уголовное преследование в сегодняшних реалиях должно быть последним шагом, - резюмирует член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе. - Иначе мы не дадим возможности работать тем добропорядочным подрядчикам, тем компаниям, которые повышают обороноспособность нашей страны".

В Нигере военные отстранили "профранцузского" президента Мохамеда Базума

Александр Ленин

В Нигере военные объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума, который занимает эту должность с апреля 2021 года. Силовики призвали третьи страны не вмешиваться в ситуацию и заявили о закрытии государственных границ. На территории республики объявлен общенациональный комендантский час, работа всех госучреждений приостановлена.

По телевидению перед гражданами выступил полковник Амаду Абдраман, вместе с которым в телестудии находились еще девять человек в униформе. Офицер объявил о гарантиях безопасности смещенному главе государства. Действия повстанцев он мотивировал ухудшением экономической и социальной ситуации. "Мы решили положить конец режиму, который вы знаете", - отметил Абдраман. Некоторое время спустя главный штаб вооруженных сил Нигера заявил о поддержке сместивших президента сил. На фоне этого, как пишут журналисты, в столице республики Ниамее проходит серия демонстраций в поддержку главы государства. К счастью, кровопролития пока удается избежать.

"Представители некоторых государств региона предпринимают попытки организовать прямые переговоры между военными и властями Нигера", - отметил глава нигерского дипломатического ведомства Асуми Масуду. В прессе, в частности, упоминалось, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в столичный город Ниамей. Реальной причиной мятежа могли стать намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Именно после этого президентский дворец был заблокирован и произошли события, за которыми последовало отстранение от власти нигерского лидера.

В министерстве иностранных дел России с обеспокоенностью наблюдают за развитием обстановки в Нигере. "Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. По данным посольства России в Мали, курирующего Нигер по совместительству, пострадавших в ходе нигерского конфликта россиян нет. В дипведомстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Нигер.

Ситуацию в Нигере затронут на форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обойти вниманием такие события на Африканском континенте невозможно. СМИ называют отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума ставленником Франции. Он был в числе руководителей тех африканских стран, которые решили не приезжать в Санкт-Петербург.

Президент Эмманюэль Макрон, который в эти дни занят иной повесткой, находясь в Индо-Тихоокеанском регионе, как сообщила газета Le Figaro, "на протяжении долгого времени" обсуждал ситуацию в Нигере с министром обороны Себастьяном Лекорню. Что и понятно, констатирует издание, ибо "дестабилизация президента Мохамеда Базума в высшей степени тревожит Францию". И этому есть немало причин, ибо Нигер, подчеркивает Le Figaro, "является привилегированным союзником Франции, куда после вынужденного ухода из Мали была переброшена большая часть французского военного контингента, ранее задействованного в операции "Бархан". Поэтому здесь начинают задаваться неприятным вопросом: а не постигнет ли идентичная судьба и этот один из главных военных хабов Парижа в Африке? В газете Le Monde прямо говорится о том, что "силовая акция в Нигере может серьезно изменить ситуацию в ущерб Западу", ибо эта страна была "одним из последних его союзников в Сахаро-Сахельском регионе". Как считает эксперт в африканских делах Морган Ле Кам, "хотя задержание господина Базума стало для него шоком", Париж не намеревается "выходить в создавшейся ситуации на передний план" в атмосфере, когда "антифранцузские настроения на континенте постоянно нарастают". Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских АЭС. По словам Стефана Ломма, директора Центра по наблюдению за атомной промышленностью, "цель французского военного присутствия - обеспечить поставки урана, залежи которого находятся на севере Нигера". В мае французская компания, специализирующаяся на ядерном топливе, Orano подписала с правительством Нигера контракт об эксплуатации вплоть до 2040 года крупнейшего уранового месторождения Имурарен.

Передал Вячеслав Прокофьев (Париж)

Собянин открыл 8-й современный вокзал на МЦД-1

Любовь Проценко

Жители Тимирязевского и Бутырского районов столицы, которым удобнее всего передвигаться по городу на МЦД-1, выйдя сегодня из поезда на станции "Тимирязевская", не сразу поняли, куда попали. Вместо их остановки, открытой всем дождям и ветрам, высокие новые платформы под навесами во всю длину, где можно укрыться и от непогоды, и палящего солнца. Под ними - лавочки и стойки информации о прибытии поездов. А для того, чтобы перейти на другую сторону Дмитровского шоссе, больше не надо взбираться на высокий деревянный мост - для этого в подземном вестибюле открыты восемь эскалаторов и пять лифтов.

В едином контуре со станцией метро "Тимирязевская", а не на расстоянии нескольких сотен метров, как было прежде, расположились кассы, туалеты, удобная система навигации… И все это на месте, где многие еще помнят гигантский хаотично разбросанный рынок!

"Такой классный городской вокзал получился, думаю, вам понравился, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, обращаясь к москвичам, которые пришли посмотреть на изменения под окнами своих домов. - Спасибо железнодорожникам, это наш совместный проект". Он напомнил: для того, чтобы не лишать москвичей на время стройки возможности ездить на поездах, работы велись без остановки движения - для этого была создана временная инфраструктура.

По словам Собянина реконструкция станции сделает поездки на МЦД-1 для жителей севера столицы быстрее и удобнее. И в самом деле - на пересадку с электрички на подземку им теперь потребуется всего пара минут, причем идти нужно по теплому тамбуру, а не по морозу зимой.

Более 270 тысяч москвичей в сутки пользуются самым первым железнодорожным диаметром, ставшим в Москве в 2019 году городским общественным видом транспорта. А к 2030 году, по оценке департамента транспорта, пассажиропоток только на Тимирязевский вырастет больше чем вдвое - с 14,2 до 29,4 тысячи человек в сутки. Но на новом вокзале запас пропускной способности создан еще больше и городские власти уверены: обновленная станция будет стабильно функционировать многие десятилетия.

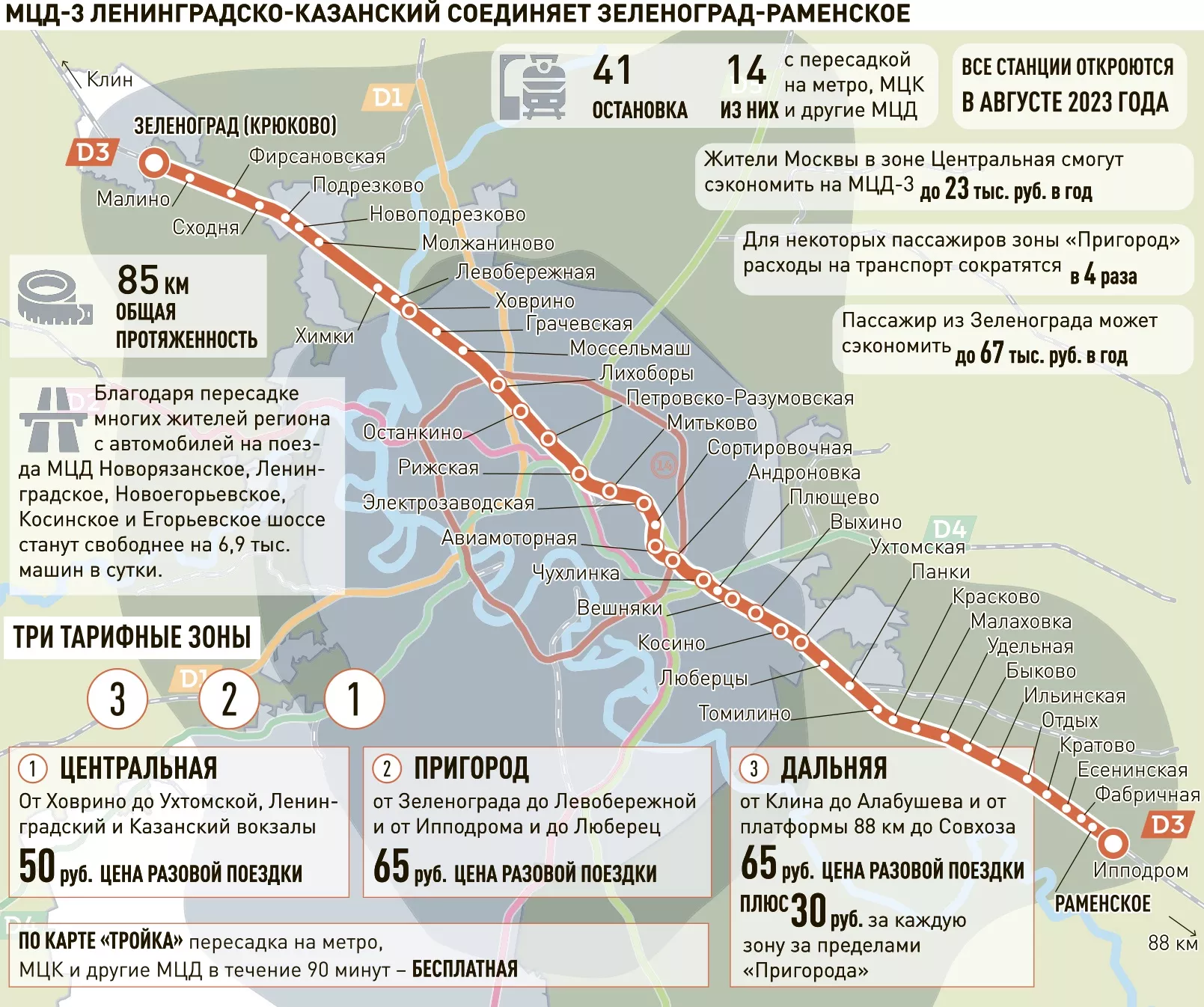

Вокзал на "Тимирязевской" стал уже восьмым по счету на первом диаметре из реконструированных и работающих по новому стандарту московского транспорта. Такую же работу город ведет вместе с РЖД и на работающем также с 2019 года МЦД-2. В ближайшее время планируется запуск еще двух диаметров - МЦД- 3 и 4. Вдоль их маршрутов реконструировано еще 14 железнодорожных станций. О востребованности московских диаметров говорит такая цифра: ими сейчас пользуется каждые сутки 620 тысяч жителей столицы и Подмосковья.

Новые вокзалы на диаметрах решают и еще одну важную проблему столицы, во многих местах разрезанной рельсами. При их строительстве везде, как и на станции Тимирязевской, обязательно предусматриваются удобные безопасные пешеходные подземные переходы через крупные магистрали. "Мне больше всего нравятся эскалаторы, - поделился с корреспондентом "РГ" Александр Лазорев, житель улицы Вучетича. - Мне по пути в нашу поликлинику на Яблочкова было так тяжело лазить на этот мост…"

Обновляется и расположенная по соседству улично-дорожная сеть, благоустраивается прилегающая территория. По ней, хорошо освещенной, с уютными сквериками, становится не страшно ходить даже поздним вечером.

Интерес к покупке парковочных мест в России вырос за год незначительно, а в Москве спрос на машино-места в новостройках и вовсе упал на 40%

Марина Трубилина

Интерес к покупке парковочных мест в России вырос за год незначительно, а в Москве спрос на машино-места в новостройках и вовсе упал на 40%. Это связано с желанием россиян экономить, считают эксперты.

Спрос на покупку машиномест в России в первом полугодии 2023 года увеличился на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает "Авито Недвижимость". Годом ранее (в 2021 году по сравнению с 2020-м) рост был гораздо значительнее - на 35%. Среди крупных городов наибольший рост спроса на машино-места сейчас - в Екатеринбурге (на 41%), Перми (31%), Челябинске (+29%) и Новосибирске (+20%). В то же время он заметно упал в Омске (-30%), Самаре (-10%) и Воронеже (-7%). Средняя стоимость машиноместа выросла за год на 6,5%, до 799 тыс. руб. Самый большой скачок цен был в Перми - с 300 тыс. руб. до 580 тыс. руб. При этом средняя арендная ставка машино-места за год не изменилась.

Спрос поддерживает динамика цен на авторынке, считает руководитель категории коммерческой недвижимости на "Авито" Олег Изотов. "Стоимость автомобилей продолжает расти в связи с ослаблением рубля и повышением утилизационного сбора. Поэтому россияне предпочитают покупать автотранспорт до более значительного подорожания, а вместе с ним также приобретают и машиноместа", - говорит он.

В Москве покупатели новых квартир стали интересоваться машино-местами гораздо реже, чем годом ранее. Объем сделок с машиноместами упал за год на 40%, сообщает Urbanus.ru со ссылкой на данные Росреестра. Покупатели квартир комфорт-класса все чаще рассматривают приобретение машино-места как необязательную опцию. Если год назад машино-место приобретал покупатель каждой шестой квартиры, то в нынешнем - каждый одиннадцатый. В бизнес-классе соотношение упало с одного машино-места на каждые две квартиры до одного на три квартиры. Только в квартирах премиум-класса наблюдается некоторый рост - в прошлом году продавалось три машино-места на шесть квартир, а в нынешнем - четыре.

Причин такой тенденции несколько, говорит коммерческий директор ASTERUS Вера Стефан. Первая половина прошлого года была стрессовой и кризисной, и многие искали, куда вложить средства, некоторые инвестировали деньги в машино-места. Это тот продукт, который становится все более востребованным с приближением сдачи дома и заселения жителей. Кроме того, жители часто откладывают покупку машино-места на последний момент, а сейчас на рынок выходит много новых объектов на стадии котлована, это тоже может быть причиной такой тенденции. Может повлиять также улучшение работы общественного транспорта, считает Стефан. Чем ближе станция метро или электрички, тем меньше требуется обеспеченность машиноместами.

Главная причина уменьшения спроса на парковки в этом году - снижение покупательской способности, говорит коммерческий директор Time Development Юрий Раловец. Квартиры приобретаются практически на 80% по ипотеке, тогда как паркинг нельзя купить в ипотеку, никакие стимулирующие инструменты на это предложение не действуют. Могут быть лишь акции со стороны застройщика типа "купи квартиру и получи машиноместо в подарок". Инвесторы редко покупают машино-места, отмечает он, паркинг - продукт для внутреннего потребления, только для жителей жилого комплекса.

Тенденция такова, что покупатели берут квартиры меньшей площади, отказываются от балконов и гардеробных и хотят, прежде всего, решить жилищный вопрос, говорит основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. А машино-место - скорее, уже роскошь и не самая необходимая покупка. При этом строительство паркинга - это одна из самых дорогих частей стройки и самая невыгодная. Поэтому застройщики стали сокращать количество машиномест в продаже. Влияют и ставки по ипотеке, добавляет Зубик. Если раньше кредит на нежилое помещение можно было взять под 8-10%, то сейчас это уже более 12%.

В Минстрое ранее отмечали, что строительство двух этажей подземных парковок увеличивает себестоимость дома на 30%. При этом, как сообщали в НОСТРОЙ, продаются машино-места медленно, в течение нескольких лет после сдачи дома. Вице-премьер Марат Хуснуллин и Минстрой неоднократно призывали регионы уменьшать нормативы по количеству парковочных мест в новостройках и вместо этого развивать общественный транспорт.

В непростые времена люди экономят не только в регионах: москвичи, планируя покупку машиномест, рассчитывают именно на приобретение городской собственности. Цены на такие места в паркингах гораздо ниже, чем в среднем по рынку. По словам заммэра Владимира Ефимова, по сравнению с прошлым годом спрос на такие машиноместа вырос в два раза. С января по июнь уже реализовано 5 тысяч таких мест.

Город продает такие места через электронные аукционы. Располагаются такие парковки как в подземных паркингах, так и в многоуровневых гаражах. В среднем на каждый лот претендуют по три покупателя. Чем популярнее и престижнее район столицы, тем выше конкуренция на торгах. Например, на одно машиноместо на бульваре Маршала Рокоссовского претендовали 46 москвичей. Ажиотаж легко объяснить: если средняя цена машиноместа по рынку в Москве сейчас составляет более миллиона рублей, то на городских торгах она более чем в два раза ниже.

А в домах, построенных по программе реновации, по решению мэра Москвы Сергея Собянина горожанам из снесенных домов, которые переезжают в новые квартиры, при покупке машино- места в подземном паркинге еще и предоставляется 40-процентная скидка. Как сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, только за первое полугодие этого года переселенцы купили на таких условиях 1051 машино- место, а всего с начала старта программы уже 5245 машино- мест.

Подготовил Сергей Буланов

Операция под присмотром саперов: Хирурги извлекли неразорвавшийся снаряд из ноги бойца СВО

Иван Петров

На операционный стол отдельного медицинского отряда Тульского соединения ВДВ, которое сейчас дислоцируется в ЛНР, привезли раненого десантника с передовой, у которого в бедре застрял снаряд. Причем он мог сдетонировать в любую секунду. Поэтому от действий хирургов зависела не только жизнь бойца, но и самих медиков.

Боец был в сознании и даже успел рассказать, как получил ранение. Он помогал эвакуироваться сослуживцам, несмотря на то что сам был ранен.

"Мы ехали на задание с ребятами, под Артемовском нашу машину подорвали, - рассказал десантник с позывным Цыба. - Мы все были ранены, но я увидел, что у меня бедро в крови, только после того, как помог ребятам покинуть автомобиль. Нужно было быстро действовать, о себе думать просто не было времени. Помню, после взрыва упал из машины головой вниз, а потом собрал всех, мы отбежали на несколько метров. И через две минуты машина взорвалась, а потом нас эвакуировали".

При этом военнослужащий до последнего думал, что у него в ноге обычный осколок.

"У бойца в ноге было крупное инородное тело, - сообщили врачи. - Оно вошло в верхнюю треть левого бедра и, минуя кость, пошло по задней поверхности, где и застряло. Мы срочно вызвали саперов, и бойца отвезли в операционную, попросив не шевелиться".

По снимкам с томографа саперы определили - в ноге у бойца застрял снаряд от 30-миллиметровой автоматической пушки 2А42. И уже под их руководством хирурги проводили операцию. На врачей и пациента пришлось надеть бронежилеты. Операцию проводили под наблюдением саперов.

"Кость не была задета и вена не повреждена, но нужно было торопиться, ведь могло пойти заражение крови", - рассказал военный хирург с позывным Кавказ.

Пока Цыбу готовили к операции, медики подбадривали бойца как могли. Хотя у самих на лбу от волнения выступал пот.

"Ты сейчас уснешь, братан, и все будет хорошо", - успокаивал бойца анестезиолог.

Извлекали снаряд больше часа. Когда вытащили, положили в специальный контейнер и передали саперам. Они уже вывезли его в безопасное место, где уничтожили.

"Из-за сложности и большого риска в мире насчитываются единицы успешно проведенных операций по извлечению засевших в теле человека боеприпасов, но военные медики ВДВ, проявляя мужество и героизм, с риском для собственной жизни успешно проводят очень опасные операции и спасают жизнь раненым боевым товарищам", - прокомментировали в Минобороны России.

Операция прошла 23 июля. Сейчас Цыба чувствует себя хорошо. Через несколько дней врачи уже могут разрешить ему вставать. После реабилитации Цыба собирается снова вернуться в войска, сразу, как только заживут раны.

В ноябре прошлого года хирурги в Белгородской области проводили подобную сложнейшую операцию. Тогда граната застряла в грудной клетке бойца, которого ранило на передовой. Причем пациент еще сам выбрался из машины скорой помощи со снарядом в груди. Его быстро уложили на каталку и отвезли в операционную, где врачи, также в бронежилетах и касках, извлекли из его тела гранату.

Операция прошла успешно. Боец восстановил здоровье.

"Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай бог, рванет", - рассказывал после операции младший сержант Николай Пасенков.

Хирургу Дмитрию Киму после той операции вручили медаль "За спасение погибавших".

Бизнес-омбудсмен Борис Титов: Льготный налоговый режим для блогеров не нужен

Екатерина Свинова

Списки для налоговых проверок предпринимателей, в том числе блогеров, сейчас формируют с помощью автоматического алгоритма, а вводить специальный налоговый режим для блогеров не нужно. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью "Российской газете" рассказал о том, как стоило бы поменять налогообложение бизнеса и на что сейчас жалуются предприниматели.

Борис Юрьевич, все продолжают обсуждать налоговые дела блогеров. На ваш взгляд, кто помимо них также может попасть в списки налоговой службы для проверок?

Борис Титов: Налоговая сегодня работает, опираясь на риск-ориентированный подход. У них роботы следят за налогоплательщиками, и они видят, что у кого-то на счету выбивается из нормы. Допустим, предприятие платит меньше налогов, чем другие в этой отрасли, из этого региона. Или платят зарплаты меньше, значит, есть какие-то теневые конверты. Все это отслеживают, и любая аномалия поступает тревожным звоночком в налоговую службу, и туда идет проверка.

Можете перечислить какие-то конкретные отрасли?

Борис Титов: Надо сказать, что многие такие задачи решаются программно и направлены на обеление секторов. Например, возврат НДС, на котором многие в свое время заработали большие деньги, и это была такая теневая схема, особенно по сырьевым товарам, вторичному алюминию, металлолому.

В целом таких предприятий практически не осталось. Были вопросы у золотодобытчиков и тех, кто занимается добычей серебра, по коэффициенту по НДПИ, и несколько крупных предприятий закрылось. Сейчас этот вопрос на стадии решения. Мы пытаемся найти решение, чтобы и отрасль не пострадала, но и теневой сектор ушел в прошлое.

Нужно ли для блогеров вводить особые налоговые режимы?

Борис Титов: Блогеры - это творческая профессия, сродни артистам. Это умение разговаривать, получать условные аплодисменты каждый день в виде лайков. Блогинг не является такой приоритетной для страны отраслью.

Это не продовольственная безопасность страны, не IT-технологии, не туризм (то есть те сферы, которые создают огромное количество рабочих мест). Вот эти направления имеют большее значение для развития, поэтому там нужно создавать специальные льготные режимы.

Мне кажется, что не надо трогать блогеров никакими увеличением или снижением специальных налоговых режимов. Пусть работают в нормальном режиме, и если хотят много тратить, пусть платят с этого налог на роскошь, предусмотренный законодательством. Эта сфера, как известно, весьма высокодоходная.

За последний год экономика страны пережила проверку на прочность пожестче, чем в ковидные 2020-2021 годы. Как изменились обращения предпринимателей?

Борис Титов: В некоторых вещах мы за последнее время совершили прогресс, например, в области административного регулирования: давление со стороны регуляторики снизилось, проверок стало реально меньше.

Бизнес наконец-то вздохнул. Но проблем у предпринимателей остается много, и к ним присоединяются новые. Так, мы продолжаем заниматься вопросами возмещения прямого ущерба от обстрелов, который наносится бизнесу на приграничных территориях. Это и Воронежская, и Брянская, и Белгородская, Липецкая области и другие. От государства мы добились того, чтобы ущерб пострадавшим компаниям был компенсирован.

Появились за последний год и другие болевые точки в отдельно взятых субъектах. В Крыму и Севастополе, например, сегодня нелегко туристическому бизнесу. Там серьезно просели заказы из-за оттока туристов, и в определенный момент их вообще было минимальное количество на лето. Поэтому бизнесу частично компенсировали убытки из бюджета. Выделили средства на зарплаты сотрудникам при условии, что фонд оплаты труда будет сохранен в размере 80%.

Кроме того, обострились вопросы импорта и экспорта, международных расчетов и высоких таможенных пошлин на наши товары в дружественных странах. Всем этим приходится заниматься в связи с санкциями.

Сейчас много обращений, связанных с имуществом и вопросами приватизации. Говорил уже не раз и повторюсь: прежде чем думать о новой приватизации, необходимо защитить "старую". Но при этом, кстати, жалобы малого и среднего бизнеса на снос торговых точек практически исчезли. Раньше, даже во время пандемии, было огромное количество обращений - то там что-то сносят, то здесь (законно или незаконно) и таким образом приводят города в порядок. Сейчас такие обращения не поступают вообще.

Плюс, конечно, бизнес сетует на дефицит кадров, особенно технических специальностей. Мы уже много лет предлагаем сделать специальную программу дотируемого арендного жилья для повышения мобильности рабочей силы. Давно говорим и о снижении страховых взносов - для перевода этих денег на повышение зарплат. Предлагали выпускать сертификаты на профессиональную переподготовку.

Сейчас определенные программы начались, но там есть вопросы, все должно работать в комплексе, человеку должно быть интересно приехать на новое место, где есть дефицит кадров. Здесь и мобильность, и зарплаты, и жилье. Кстати, в спецдокладе президенту предложили как раз еще и упростить приезд мигрантов и высококвалифицированных специалистов. В правительстве уже разрабатывают определенные новые правила для быстрого предоставления вида на жительство работникам с высокой квалификацией.

А к налоговикам вопросы у бизнеса остались?

Борис Титов: Претензии идут, но налоговая, к слову, сегодня серьезно работает. Кое-что даже быстро решаем, например, те технические проблемы, о которых мы говорили в части Единого налогового счета. ФНС сейчас очень быстро закрывает проблемы изменением регламентов, можно только порадоваться такому исходу. Много жалоб, связанных с дроблением бизнеса. В докладе президенту как раз поднимали эту проблему, просили, в частности, сформулировать и нормативно закрепить признаки взаимозависимости и подконтрольности налогоплательщиков, критерии так называемого дробления. Схема законом не запрещена, но в последний год все чаще этот подход рассматривается как нелегальный уход от налогов.

Вы сказали, что часть вопросов бизнеса с ФНС удается решать довольно быстро. А каких еще изменений в налоговой политике страны ждут предприниматели? И есть ли у вас, как у бизнес-омбудсмена, предложения, которые пока не удалось реализовать?

Борис Титов: В налоговой сфере у нас остаются нерешенные проблемы. Например, продолжительность камеральных проверок. Они приостанавливаются и идут в два-три раза дольше. Изымается документация, которую нет смысла изымать. Или возвращают ее не быстро. Кроме того, считаю, нет смысла вести налоговую отчетность, поскольку на сегодняшний день вполне достаточно бухгалтерской. Компьютеры облегчили ситуацию, но смысл в том, чтобы прекратить вести двойной учет. Сегодня уже достаточно развитые технологии, и налоговая могла бы все сводить сама.

Фактическая налоговая нагрузка тоже растет. 2022 год стал рекордным по доначисленным к уплате налогам и сборам: 10 191 выездная проверка в 2022 по сравнению с 8128 в 2021-м (рост на 25%). Доначислено недоимки в 2022 году 685,7 млрд рублей, на 81% больше, чем годом ранее.

Штрафов, которые Федеральная налоговая служба накладывает "по КоАП" (то есть не за нарушения уплаты налогов, а за иные огрехи), в прошлом году тоже взыскано существенно больше, чем в 2021-м. 3,26 млрд рублей против 2,8 млрд. Основная масса таких штрафов - за нарушение валютного законодательства.

Это, конечно, несколько "скрадывает" эффект от регуляторных послаблений. Впрочем, в любом случае налоговая служба у нас в стране - одна из самых передовых в мире в техническом плане.

Однако вот сама система налогов... Здесь можно серьезно поработать, во-первых, обеспечить пресловутый бесшовный переход с упрощенных режимов на общий (как сделали в общепите, например), во-вторых, для растущих промышленных предприятий сделать специальные правила упрощенного режима - применять его до 5 млрд выручки и 500 работников, сделать реальный инвестиционный налоговый вычет из всех налогов на 50% от суммы инвестиций, ускоренную амортизацию на 150% стоимости оборудования, снизить страховые взносы до 7,6%, а для тех, кто применяет общую систему - как в ТОСЭР, - налог на прибыль 0% первые 5-7 лет. Кроме того, нулевой налог на имущество и землю. Можно подумать и над правом использовать НДС для уэсэнщиков.

А что касается сверхналога для компаний с прибылью больше 1 миллиарда - лучше было бы на системной основе брать повышенный налог при высокой доходности и пониженный - при низкой, при этом такую матричную систему строить в зависимости от отраслей, их приоритетности для развития экономики.

В целом сегодня как можете охарактеризовать бизнес-климат в России?

Борис Титов: Бизнес в связи с последними событиями практически мобилизовался. Страна поддержала его, не только конкретными стимулирующими пакетами, но и чисто даже морально, эмоционально. И бизнес опять, в очередной раз, спас Россию. Он нашел схемы борьбы с теми ограничениями, которые принесли санкции, он выстроил новые товарные цепочки и начал работать по другим направлениям. И еще, что очень важно, спрос на внутреннем рынке очень высокий, он не просел. Конечно, это программы, связанные с новой структурой нашей экономики, где огромные средства идут на оборонный комплекс, что помогает создавать новые рабочие места и стимулировать потребительский спрос на рынке. Поэтому, в принципе, можно сказать, что состояние экономики сегодня достаточно стабильное.

Вы сказали о проблемах некоторых территорий в туристической отрасли. А на какой стадии находится инициатива по вводу кешбэка на некоторые категории товаров и услуг?

Борис Титов: Кешбэк существует уже давно, ну самый известный пример - это, конечно, как вы правильно заметили, туристический. Кроме этого, есть разные формы непрямого кешбэка или похожие на него механизмы. Как, допустим, утилизационный сбор автомобиля. По сути, это такой же точечный стимулирующий механизм для тех или иных секторов, необходимых стране. Кешбэк и подстегивает спрос, и создает специальные условия для производства. То есть снижает издержки.

В этом году планируется ваша встреча с президентом, на которой вы с главой государства обсудите свой очередной доклад. Какие еще тезисы, кроме тех, что вы обозначили ранее, хотели бы выделить?

Борис Титов: С большим интересом мы слушали доклад главы государства на последнем ПМЭФ и, наконец, услышали, что страна будет главной своей задачей считать не макроэкономическую стабильность, а все-таки в приоритете у нас теперь развитие, прогресс и инвестиции. За счет предложений мы начнем обеспечивать нашу главную задачу - блага для населения. Причем мы будем это делать не за счет экспорта нефти и перераспределения дохода от него в импорт. Как руководитель Научного совета нашего института им. Столыпина Яков Миркин называет такую модель экономики - "нефть в обмен на бусы".

Россия должна стремиться к другой модели, когда мы создаем новые рабочие места в новых отраслях или модернизируем старые отрасли. Прежде всего это касается производства, сферы IT, инноваций в образовании и медицине.

В связи с крутыми изменениями, которые происходят и в мире, и у нас в экономике (да и не только), президент дал понять, что нацелен на то, что мы предлагали для экономического развития страны еще много лет тому назад. Это нас очень радует, и мы бы хотели в очередной раз с ним обсудить эту тему.

Путин назвал основные направления сотрудничества с Африкой

Уже в ближайшие месяцы Россия готова бесплатно поставить зерно особо нуждающимся африканским странам и в целом в состоянии заменить для континента продовольствие с Украины. Такое обещание президент Владимир Путин дал на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, который начал работу 27 июля в Санкт-Петербурге. В пятницу, 28 июля, откроется уже политический саммит Россия - Африка, на котором ожидается значимое программное выступление российского лидера.

Завтра главный день встречи Владимира Путина с руководителями африканских стран. "Президент выступит с большим заявлением, даст оценку современному состоянию системы международных отношений, в том числе формированию нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств", - анонсировал помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, основное внимание российский лидер уделит перспективам дальнейшего развития отношений с упором на содействие национальному суверенному развитию африканских стран, обеспечению справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям, энергоресурсам.

В Санкт-Петербург приехали представители 49 из 54 стран Черного континента, причем 17 представлены первыми лицами. Первый саммит в подобном формате состоялся в Сочи в октябре 2019 года. Его результатом стало то, что российско-африканский товарооборот в 2022-м достиг 18 млрд долларов, обратил внимание глава государства в начале своего выступления в четверг. Только за первое полугодие 2023-го объем экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть. Свыше половины российских поставок в Африку - это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие.

"Понимаем, какое значение имеет бесперебойное снабжение африканских стран продуктами питания, это важно для социально-экономического развития и для поддержания политической стабильности, - заверил Владимир Путин. - Поэтому всегда уделяем и будем уделять особое внимание поставкам африканским друзьям пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур, в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии продовольственной программы ООН". Президент констатировал, что Запад препятствует поставкам зерна и удобрений, лицемерно обвиняя Россию в мировом продовольственном кризисе.

При этом за год существования зерновой сделки с Украины вышло 32,8 млн тонн грузов, более 70% из которых поступило в богатые страны, а в беднейшие страны Африки - менее 1 млн тонн. Из 260 тысяч тонн заблокированных в Европе российских удобрений только две небольшие партии отправили в Малави и Кению. По мнению главы государства, реальной помощью беднейшим странам было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Также Россия готова безвозмездно поставить по 25-50 тысяч тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику, Эритрею.

Россия продолжит поддерживать нуждающиеся государства и дальше, поскольку стремится активно участвовать в формировании справедливой системы распределения ресурсов, прикладываем максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Наша страна готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий. "При применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка", - пообещал Путин.

Важное направление сотрудничества - проекты в сфере электроэнергетики, которые прорабатываются с 16 странами Африки. Их общая мощность составляет около 3,7 гигаватт. "Росатом" может поделиться уникальным опытом в области неэнергетического использования мирного атома, в том числе в медицине и сельском хозяйстве.

По словам Путина, наша страна рассчитывает и на скорый запуск российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала в Египте. Уже в этом году начнут возводить первые производственные мощности, а в дальнейшем выпущенные там товары будут экспортироваться по всей Африке. Наладить удобные поставки российских товаров на континент позволит международный транспортный коридор "Север - Юг".

Отдельно Владимир Путин остановился на образовании. Россия планирует открыть в Африке филиалы своих ведущих вузов и поможет в развитии среднего и общего образования, подготовке учителей, также стоит изучить возможность открытия в Африке школ с изучением предметов на русском языке. "Реализация таких проектов изучения русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества", - не сомневается президент РФ.

Не менее важна работа по формированию общего информационного пространства России и Африки. В его рамках аудитории будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях. Ведется работа по открытию представительств ведущих отечественных СМИ в Африке, в том числе "Российской газеты".

Российский лидер уверен, что необходимо переходить в сделках на нацвалюты, включая рубль. Москва готова развивать финансовые инфраструктуры Африки, в том числе подключать их к российской системе платежей. Кроме того, Россия готова расширять на континенте сеть российских торговых представительств, увеличить число атташе и специалистов, межправкомиссий.

Новый банк развития БРИКС хотел бы увеличить количество операций в национальных валютах, заявила его глава Дилма Руссефф. "Новый банк развития будет получать деньги на разных рынках и в разных валютах, не только в долларах и евро, а в разных валютах всех стран, которые входят в понятие развивающегося мира", - пообещала она.

В свою очередь председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани подтвердил, что государства континента готовы работать с Россией по всем направлениям и видят в Москве особого партнера для стран континента. По его словам, форум проходит в особый момент для Африки, недавно создана африканская зона свободной торговли.

"Мы также развиваем африканскую повестку на период до 2063 года. И все это, все эти проекты должны вылиться в новые возможности как для местных, так и для международных предприятий, которые готовы инвестировать в Африку", - подчеркнул глава Афросоюза.

Для консультаций России и Африканского союза по ряду насущных тем должен быть создан постоянный механизм, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями региональных организаций континента. "Качественно дополнить инструментарий взаимодействия России и Африканского союза могло бы создание нового постоянно действующего диалогового механизма для консультации по таким насущным темам, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной, информационные и экологической безопасности", - сказал он. Путин отметил, что из числа региональных организаций именно Африканский союз - основной партнер России. "Сегодня будет одобрен масштабный совместный российско-афросоюзовский план действий до 2026 года", - сообщил он. Документ предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности, разрешения кризисных ситуаций.

Форум - это не только пленарное заседание, но и серия двусторонних встреч. Владимир Путин отдельно пообщался со своими коллегами из Бурунди, Зимбабве, Мозамбика, Уганды и другими африканскими лидерами.

Президент РФ Владимир Путин на саммите прокомментировал журналистам Первого канала ситуацию с так называемым контрнаступлением ВСУ. По его словам, так называемое широкомасштабное контрнаступление началось с 4 июня, "это очевидный факт", и о нем говорит в том числе задействование стратегических резервов вооруженных сил Украины. "Что касается последних дней - да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара - на Запорожском направлении", - сказал Владимир Путин. По его словам, в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, и российские бойцы показали лучшие примеры массового героизма. "Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями", - сказал он. По словам главы государства, украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, "которые они оставили вчера на поле боя", но были рассеяны российскими войсками.

Как Россия торгует с Африкой

Доля стран Африки в российском товарообороте выросла с 2,3 до 3,7%. Об этом на полях форума Россия - Африка сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов. "Совершенно очевидно, что освобождающееся место недружественных стран, которые не хотят с нами работать, занимается государствами, готовыми с нами сотрудничать, в том числе странами Африки", - отметил глава ФТС.

По его словам, увеличение товарооборота во многом обеспечил рост объема грузоперевозок по международному транспортному коридору Север - Юг. Порядка 90% поставок приходится на морской транспорт, уточнил он. Так, объем контейнерных перевозок через Новороссийск вырос за первое полугодие 2023 года на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а значительный вклад в этот прирост вносят именно страны Африки.

Давыдов рассказал о диалоге с африканскими партнерами по взаимному признанию статуса уполномоченного экономического оператора. Соглашения об этом с Египтом и Алжиром уже подписаны. Кроме того, подписана дорожная карта по взаимному признанию статуса уполномоченного экономического оператора на саммите глав таможенных ведомств стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Сроки выполнения соглашения составляют от шести месяцев до года, уточнил глава ФТС.

По данным фонда "Росконгресс", в Африке сосредоточено до 40% общемировых запасов золота и до 90% запасов хрома и платины. Также там находятся самые большие на планете запасы кобальта, алмазов и урана. На долю Демократической Республики Конго, например, приходится около 70% мировой добычи кобальта. А в Гвинее сосредоточено 35% мировых запасов бокситов. Кроме того, на долю Африки приходится 65% мировых пахотных земель и около 10% внутренних возобновляемых источников пресной воды, что позволяет говорить об огромном сельскохозяйственном потенциале. Средние темпы роста экономики африканских стран в 2023 и 2024 годах ожидаются на уровне около 4%.

Подготовила Екатерина Свинова

У российских и африканских городов немало общего, пришли к выводу участники одной из сессий форума "Россия - Африка". Так, Тафадзве Мугути, уполномоченный администрации президента Зимбабве по вопросам развития провинции Хараре, рассказал: в его провинции, где быстрыми темпами развивается промышленность и куда люди из сельской местности "следуют за деньгами", остро стоят вопросы маятниковой миграции, которые хорошо знакомы и жителям Подмосковья, и Ленинградской области.

Есть в африканских странах и свои исторические трудности. Все крупные города Африки были построены по генпланам еще колониальной эпохи, и это сегодня ощутимо мешает их развитию, нужны новые городские стратегии. Резко увеличившееся население городов страдает из-за недостаточного доступа к воде и общественному транспорту. Плохо развиты или совсем отсутствуют подземные коммуникации. Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин увидел в этом возможность для того, чтобы поделиться опытом. "Москва сегодня стала одним из самых красивых, комфортных и безопасных городов мира. Вы говорили о старых стандартах, принятых еще в колониальные времена, - мы могли бы обмениваться опытом в этой сфере, в том числе опытом цифровизации городского хозяйства", - сказал он. И рассказал о цифровом двойнике Москвы, с помощью которого можно увидеть историю постройки каждого дома. "Это позволяет быстро принимать серьезные градостроительные решения благодаря анализу больших данных, модернизировать транспортную инфраструктуру, делать комфортнее городскую среду. Мы готовы рассказать об этих технологиях нашим коллегам", - заверил Черемин.

Процесс укрупнения городов не только создает проблемы, но и открывает возможности, уверен Томас Мксолиси Каунда, мэр городского округа Этеквини из Дурбана. Он рассказал, что Дурбан поставил перед собой цель стать первым "умным городом" в Африке. Власти, например, используют компьютерные модели для борьбы со стихийными бедствиями.

Подготовил Владислав Краев, "Российская газета", Санкт-Петербург

Текст: Дмитрий Гончарук

Евгений Примаков: Украина переписывает и ненавидит свою историю

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются Русские дома в Европе, где сегодня находится "материк адекватности", и почему американцы, переезжающие в Россию, хотят жить под Серпуховом.

— Вы ранее говорили о том, что под Серпуховом построят "американскую деревню" для граждан из недружественных стран, которые хотят жить в России. На ваш взгляд, насколько перспективен этот проект?

— Проект очень перспективный и интересный. Некоторое количество иностранцев обращались в администрацию президента (России — ред.), в МВД, в другие органы, в том числе и к Россотрудничеству с просьбой облегчить переезд в Россию. Они сами говорили о том, что они хотят получить землю где-то под Серпуховом.

Под Серпуховом есть часть американцев, которая переехала, – это не бедствующие люди. Не могу сказать, что богатые, но среднего достатка, у которых в США были ферма или бизнес, который они продали или готовы продать и переехать. Они едут сюда не побираться. Это состоявшиеся люди, почти у всех многодетные семьи. Люди чаще всего традиционных ценностей, верующие крестьяне, которые необязательно православные и имеющие хоть какое-то отношение к России и, возможно, не имеющие никаких корней и предков в России. Просто они считают, что Россия – это то место, где их дети могут вырасти свободными, гармоничными, адекватными людьми с нормальной нравственной шкалой и они хотели бы, чтобы их дети росли именно в такой атмосфере — в России. Я называю это материком адекватности.

— На какое количество жителей будет рассчитана "американская деревня"?

— Первоначальная переписка была года три назад, я тогда только пришел в Россотрудничество. Речь шла примерно о тридцати семьях.

— Не кажется ли вам, что строительство отдельной "деревни" для иностранцев — проявление сегрегации?

— Мне кажется, радоваться надо тому, что какое-то количество иностранцев, которым привычно и комфортно общаться друг с другом, хотят переехать в Россию. Они хотят быть в России. Я считаю, что тут задача не в том, чтобы задуматься а правильно ли мы их поселяем. Они едут жить в Россию и хотят связать с ней свою жизнь. Надо им помочь. Не нужно думать о сегрегации.

— Недавно посольство России в Румынии вынуждено было приостановить работу Русского дома в Румынии. Какие еще РЦНК приостановили свою деятельность?

— Довольно давно у нас остановилась работа в Британии. Там закончилась командировка у нашего представителя, а новую визу не выдали. Закрылись в Хорватии, Словении, Словакии, Черногории, Северной Македонии. Сейчас, видимо, в Румынии. В Евросоюзе мы вообще под санкциями. Причем в Румынии мы готовы были продолжать работу как отдел по культуре при посольстве.

Кстати, надо отметить важный момент, что нигде в Европе нет представительства Россотрудничества — это либо отдел по культуре при посольстве, либо культурный центр, который к Россотрудничеству не имеет отношения. Поэтому когда их закрывают со словами, что это Россотрудничество, с юридической точки зрения, это неправильно и несправедливо.

— Все ли случаи связаны с антироссийской риторикой стран?

— По закрытию все связаны с антироссийской риторикой. Причин других нет. Я полагаю, что такая практика может продолжиться. Есть много культурных центров, которые испытывают большие проблемы с работой, так как местные власти эту работу блокируют. Особенно тяжело строится работа культурных центров в Польше, Чехии. Есть сложности у Русского дома в Берлине. Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, а их работа затруднена.

— Информируют ли Россотрудничество о ходе расследования пожара в Русском доме на Кипре? Есть ли новая информация по ходу расследования?

— Расследование идет, но вяло. Мне кажется, что они пытаются его замылить. Я по-прежнему убежден, что это был теракт по простому признаку, что сделано это было для того, чтобы запугать и наших сотрудников, и людей, которые ходят в культурный центр учить русский язык. Я считаю, что это был акт запугивания. К счастью, жертв не было, имущество не пострадало, но, тем не менее, по тому, что мне сказали сотрудники культурного центра — это были бутылки с зажигательной смесью. Насколько я знаю, полиция пыталась обернуть дело так, будто там что-то загорелось во время ремонта, но ремонтные работы в этот момент не шли. Конечно, им не хочется признавать, что на территории Кипра действуют террористы и украинствующее, я предполагаю, подполье. Неприятное для признания обстоятельство.

— Ранее РФ передала полиции Молдавии фото укравшего флаг с Русского дома в Кишиневе. Был ли в итоге найден и задержан человек, который это сделал?

— Нет, он не был найден. Полиция Молдавии заявила, что они не могут опознать этого человека и найти.

— Но вы писали в телеграм-канале, что его лицо попало на камеры видеонаблюдения.

— Ну, вот чудо.

— В Киеве начались работы по демонтажу герба Советского Союза с монумента "Родина-мать". Вместо советского герба будет установлен герб Украины — трезубец. Как бы вы могли прокомментировать такое решение украинских властей?

— Мне кажется, говорить об этом — банальный набор слов. Банальный в том смысле, что это очевидное переписывание истории, отрицание к собственной истории и ненависть к ней. Я считаю, что это варварство. Люди полагают, что продолжая бороться с силами своего собственного прошлого, они каким-то образом сделают себя счастливее или победят в спецоперации, или что-то с ними прекрасное произойдет. Очевидная глупость. Пусть лучше улицы подметают.

Александр Андреев: вывод миротворцев из Приднестровья приведет к конфликту

В Молдавии и непризнанном Приднестровье 29 июля будут отмечать 31-ю годовщину начала миротворческой операции. Она считается одной из самых успешных в мире, так как с 1992 года миротворцы России не допустили ни одного случая возобновления боевых действий между конфликтующими сторонами. Демонтаж механизмов миротворческой операции может негативно повлиять на процесс урегулирования и привести к эскалации конфликта, заявил РИА Новости сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от Российской Федерации Александр Андреев. В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, чем грозит региону уменьшение российских дипломатических возможностей в Молдавии, а также о позиции Москвы в отношении нахождения российских войск и боеприпасов на территории непризнанного Приднестровья.

– Двадцать первого июля на берегах Днестра отметили 31-ю годовщину подписания соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровьем. В Кишиневе в последнее время начали обсуждать возможный выход из данного документа. Есть ли риск того, что молдавская сторона все-таки выйдет из данного соглашения в одностороннем порядке, и к чему это может привести?

– Этот вопрос в последнее время приобретает актуальность. Некоторые политики и эксперты в Кишиневе озвучивают доводы в пользу выхода из соглашения. Мы надеемся, что руководство Республики Молдова осознает пагубные последствия подобного шага. Соглашение 1992 года уже 31 год обеспечивает мир на Днестре и является основой приднестровского урегулирования.

– Недавно Парламентская ассамблея ОБСЕ предложила преобразовать миротворческую миссию в Приднестровье в "многостороннюю гражданскую миссию". Как в России относятся к таким инициативам? Что может произойти в регионе, если миротворцы здесь перестанут выполнять свои задачи?

– Отчасти этот вопрос связан с предыдущим. Тема преобразования действующего миротворческого механизма не дает покоя желающим вытеснить Россию из процесса урегулирования. Документы приднестровского урегулирования однозначно увязывают возможность такой трансформации с окончательным урегулированием приднестровской проблемы. Демонтаж механизмов миротворческой операции взамен на новый международный формат может негативно повлиять на процесс урегулирования и привести к эскалации конфликта. Такое уже случилось в 1992 году, когда гражданская миссия не смогла предотвратить кровопролитие в Бендерах. Думаю, для значительной части голосовавших на Парламентской ассамблее за соответствующую резолюцию это был чисто политических жест, предпринятый в русле общих антироссийских установок Запада. Вряд ли они пытались разобраться в непростых нюансах мирогарантийного процесса на Днестре, включая его исторический контекст. Позиция Парламентской ассамблеи нереалистична, не имеет адекватных правовых, а также, что немаловажно, морально-нравственных обоснований.

– Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Однако в Кишиневе продолжают требовать вывода оперативной группы российских войск. Можно ли теперь говорить о том, что вопрос о выводе российских войск из Приднестровья и вывозе боеприпасов со складов в населенном пункте Колбасна официально снят? И почему важно сохранить в регионе российское присутствие в лице ОГРВ?

– Вопрос о ДОВСЕ комплексный и очень обширный. В качестве аргумента для обоснования требований вывода российских военных молдавской стороной и ее партнерами часто приводятся так называемые Стамбульские обязательства. Это порядка двух десятков односторонних, двусторонних и многосторонних заявлений, зафиксированных в Стамбульском документе 1999 года. Этот же документ содержит обязательства подписантов по ратификации адаптированного ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Однако в итоге ратифицировали его только четыре страны СНГ, включая Россию. Ни одна из западных стран этого не сделала под предлогом якобы неисполнения нами обязательств по выводу военных и вывозу боеприпасов из Молдавии и Грузии. При том, что эти обязательства в качестве предусловия для ратификации нигде не обозначены. Не хочется и далее вдаваться в юридические нюансы, призываю попытаться оценить ситуацию с точки зрения целей ДОВСЕ. Произошли геополитические изменения (в частности, распад СССР и расширение НАТО). В течении ряда лет стороны готовили всеобъемлющий адаптивный документ, учитывающий новый баланс сил и опасения участников в сфере безопасности. Выверяли малейшие нюанс. После длительного и трудного обсуждения, наконец, подписали его. В итоге страны НАТО отказываются даже сделать первый шаг – ратифицировать адаптированный ДОВСЕ. А ведь речь идет о глобальной безопасности! Показательно, что Россия добросовестно начала выполнять требования документа (начиная с 1999 года вывезены десятки эшелонов с боеприпасами, общее количество российских военных сократилось более чем вдвое). Так и не дождавшись от западных стран принятия на себя своих обязательств, с 2007 года наше участие в ДОВСЕ было приостановлено, а 29 мая текущего года денонсировано. Ситуация с ДОВСЕ – еще один пример недобросовестности Запада в международных отношениях, который идет в копилку к нарушению обязательств о нерасширении НАТО на Восток, намеренному обману при подписании Минских соглашений, подрыву Северных потоков и так далее.

Что касается ОГРВ. Оперативная группа российских войск осуществляет охрану российских военных складов в Колбасне, а также обеспечивает ротацию военнослужащих российского миротворческого контингента, и в этой части является по сути элементом миротворческой операции. Военнослужащие ОГРВ, как правопреемника 14-й армии, так же как и миротворцы, находятся в Приднестровье на основаниях Соглашения 1992 года. Россия не отказывается от диалога по теме вывоза или утилизации российских боеприпасов. С учетом множества сложных технических и юридических нюансов этой проблемы, громкие заявления молдавских политиков на международных площадках менее продуктивны чем общение профильных специалистов. В выработке соответствующего решения должны участвовать совместно Москва, Кишинев и Тирасполь. На наши предложения молдавской стороне провести консультации на уровне оборонных ведомств, сделанные в 2019 году, так и не был получен ответ.

– В Молдавии приняли решение сократить число российских дипломатов в посольстве в Кишиневе. Какие риски и угрозы это несет для миротворческой операции на Днестре и гражданам России, которые живут в Приднестровье?

– Российская оценка заявлениям молдавской стороны о сокращении персонала посольства России в Кишиневе уже была дана в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Такой шаг разрушительно скажется на двустороннем сотрудничестве, затруднит гуманитарные, культурные личные связи между нашими дружественными странами, сократит возможности консульского и иного содействия, как российским гражданам, в том числе проживающим в Приднестровье, так и гражданам Молдавии, которых в России несколько сотен тысяч. Отдельно остановлюсь на негативном эффекте сокращения российского дипломатического присутствия для сохранения мира и безопасности на Днестре. Наша страна является основным участником мирогарантийного процесса, именно действия России в 1992 году позволили остановить конфликт. Наши дипломаты участвуют в работе Объединенной контрольной комиссии – органа управления миротворческой операции. Россия также основной посредник в процессе приднестровского урегулирования, в значительной мере наши посреднические усилия также реализуются через посольство. Уменьшение российских дипломатических возможностей грозит серьезными сбоями в работе механизмов, которые более 30 лет обеспечивают мир и создают возможности для переговорного процесса.

– С 1 июля этого года был продлен на полгода мандат миссии ОБСЕ в Молдавии. представители России поддержали это решение с условием, что миссия обеспечит прогресс в переговорном формате "5+2". А как вы видите работу миссии ОБСЕ, представители которой также принимают участие в заседаниях Объединённой контрольной комиссии? Что она может сделать для процесса урегулирования?

– К сожалению, основная площадка приднестровского урегулирования – Постоянное совещание по политическим вопросам, также известное как формат "5+2", – не созывается уже три с половиной года. Подчеркиваю, не с начала специальной военной операции, как это иногда преподносится, а с ноября 2019 года, когда представители Молдавии отказались подписать протокол в Братиславе. Российская позиция заключается в необходимости активизации международного посредничества, очевидный путь к этому – возобновление работы всеми признанного формата "5+2". Пытаемся стимулировать миссию ОБСЕ в Кишиневе предпринять для этого необходимые усилия, которые будут полностью в рамках ее мандата. Именно поэтому Россия согласилась продлить его еще на полгода. Российская делегация в ОКК достаточно конструктивно взаимодействует с представителями ОБСЕ в комиссии. Полагаем, что непосредственное участие сотрудников миссии в работе органа управления миротворческой операции дает им понимание важности и безальтернативности нынешнего миротворческого формата.

Мал город, да важен: стали известны победители конкурса по благоустройству

Во Владивостоке завершил свою работу всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». C 2018 года это мероприятие традиционно собирает сотни представителей региональной и муниципальной власти и профессионалов отрасли: архитекторов, урбанистов и экспертов — всех, кто активно участвует в жизни своих городов и поселений и делает многое для их обустройства.

Главным событием форума стала пленарная сессия, на которой выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Небольшие населенные пункты — опора нашей страны, — отметил он. — Их существенное большинство, и они отражают многообразие России, хранят ее культуру, историю, традиции, вносят значительный вклад в экономику страны. Это и известные туристические центры, среди которых и Плёс, и Переславль-Залесский, и Сергиев Посад, и Болгар, и промышленные моногорода — Череповец, Губкин, Кировск, и порты — такие как Находка, Выборг, Магадан. Ну и конечно, наукограды — это Мичуринск, Кольцово, Обнинск. Именно такие города формируют каркас нашей страны от Анадыря до Балтийска, от Певека до Дербента. Зачастую они больше всего нуждаются в поддержке государства. Ведь чем меньше город, тем сложнее найти средства на его обновление, на его благоустройство, обеспечение современных, удобных для проживания условий, чтобы люди не уезжали из родных мест, а оставались там работать, создавать семью. Поэтому улучшение жизни в малых городах и исторических поселениях является стратегическим приоритетом для государства, без чего невозможно достичь национальных целей развития, поставленных перед нами президентом».

Конечно, в таких населенных пунктах много проблем и задач по их решению. Первая из них — решение жилищного вопроса. Чтобы большинство россиян могли приобрести собственное жилье, властями и ведется системная работа, о которой много говорилось на форуме.

Благоустройство во благо Сегодня в малых городах России проживает около 40 млн человек. Еще более 30 млн — в сельской местности, и для них город — это центр социальной, культурной, экономической жизни. И конечно, подчеркнул Михаил Мишустин, им всем нужны обустроенные парки, набережные, стадионы, чистые, ухоженные, хорошо освещенные улицы — места, где просто приятно проводить время.

По словам председателя правительства, отношение к благоустройству руководителей регионов и муниципалитетов очень серьезно изменилось. И тех, кто не применяет формальный подход, стало очень много, «потому что понимают: фонтан на центральной площади, пусть и очень красивый, может и не обрадовать горожан, если им на самом деле нужны сквер, уютные дворики, детские либо спортивные площадки рядом с домом. Эти изменения имеют смысл и приносят пользу только тогда, когда соответствуют ожиданиям людей».

Поэтому важно слышать мнение жителей, предлагать им самим выбрать — что больше нужно и важно и где это должно быть. Один из действенных инструментов получения обратной связи от граждан — это всероссийское онлайн-голосование по вопросам благоустройства. Оно было запущено два года назад, и население все активнее принимает в нем участие. В этом году проголосовало уже свыше 14 млн человек — на 3,5 млн больше, чем в прошлом. Территории, которые нужно привести в порядок, выбирали около 1,5 тыс. муниципальных образований почти во всех регионах страны. Впервые в опросе учитывалось мнение и жителей новых субъектов РФ (проголосовало более 130 тыс. человек).

«Мы продолжим совершенствовать эту платформу, -— добавил Михаил Мишустин. — На ее основе уже создан сервис, который позволяет не просто голосовать за объекты и мероприятия, но и, что очень важно, определять их наполнение и решать, что нужнее. В августе совместно с регионами начнем вносить в отдельный модуль данные по объектам, которые сегодня уже реализуются, чтобы можно было в онлайн-формате наблюдать за ходом выполнения работ.

До конца этого года регионы смогут самостоятельно запускать свои голосования, и жители будут делиться предложениями, какие мероприятия и территории стоит включить в повестку благоустройства, затем уже из них и выбирать».

Самые-самые

Традиционно в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» подводятся итоги конкурса по благоустройству. В столице Приморского края как раз и были объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе и его второго дальневосточного этапа.

«Главная задача конкурсов — это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг, — пояснил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. — В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий. Городская среда — это не только комфорт и удобство, это новые рабочие места и центры притяжения. За последние годы мы проделали большой путь — от простого благоустройства к сложным проектам городского развития. Благодаря нашей совместной работе создано более 16 тыс. рабочих мест, а также в поселениях появилось более 4 тыс. объектов коммерческой и предпринимательской активности».