Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Программа реновации обновляет не только жилье и городскую среду, но и саму стройку

Любовь Проценко

Недавно на "Деловом завтраке" в "РГ" журналисты спросили депутата Госдумы трех последних созывов Владимира Ресина: "Как вам переселение москвичей из пятиэтажек в новостройки? Вы ведь, можно сказать, стояли у истоков программы реновации?"

И услышали в ответ: "О том, что Собянин делает с Москвой, мы могли только мечтать. Я так и сказал как-то Сергею Семеновичу. Реновация в Москве - сейчас одна из крупнейших государственных программ, базируется на российском законодательстве, в котором все детально расписано. Более 100 тысяч москвичей по ней уже справили новоселья, вдвое больше переедут в новые квартиры в ближайшие три года..."

Тридцать лет тому назад

Бывшему главе стройкомплекса Москвы есть с чем сравнивать. В начале 90-х, когда Владимир Ресин с бывшим тогда мэром столицы Юрием Лужковым запускали первую программу сноса пятиэтажек, Москва была бедной. В бюджете - не триллионы, как сейчас, а миллиарды рублей. Не было и инвесторов, готовых вкладывать деньги в строительство жилья. Но даже в ту пору городские власти понимали: если не начать заниматься ветхим жильем сейчас, то пройдет еще немного времени и город одномоментно получит 25 миллионов квадратных метров аварийных зданий. Они поставили перед собой задачу переселить москвичей в новые дома хотя бы из самых плохих, самых ветхих 1722 домов, хотя проведенное обследование показывало, что и остальные 8 тысяч их сверстников тоже имели высокую степень морального и физического износа. И хотя из пятиэтажных "панелек" жителей переселяли тогда тоже в "панельки" - только 17-этажные, увековеченные Рязановым в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром", первой волной реновации город занимался почти 20 лет. Последняя пара сотен домов из той программы сносилась уже при Сергее Собянине.

И тогда еще стало понятно: в обновлении столичного жилья пора делать следующий шаг. Только цель новое правительство Москвы поставило перед собой уже более масштабную. "Главной идеей программы реновации стало не просто строительство новых домов, - рассказывал недавно участникам "Российской строительной недели-2023" руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, - но и создание открытых и комфортных городских пространств для здоровой и счастливой жизни человека".

Строить жилья в год больше, чем территория Монако

Стартовала программа, как известно, в 2017 году. Прошло пять лет огромной организационной работы, необходимой для запуска гигантского проекта, равного которому нет не только в нашей стране, но и в мире. Приняты городской и федеральный законы о реновации, утвердившие ее стандарты. Проведена работа с жителями, а это, напомню, миллион человек, для которых вместо 5175 пятиэтажек город обязался построить новое жилье. Разработаны проекты планировок новых кварталов и концепции развития обновленных микрорайонов. И все это не просто на бумаге. Более 109 тысяч москвичей уже обживают новые квартиры или находятся в процессе переезда . Темпы переселения с каждым днем нарастают. "Только до конца этого года мы введем в строй около 80 домов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров, - рассказал Рафик Загрутдинов. - В 2024-м переселенцы могут рассчитывать уже на 1,9 миллиона "квадратов", а в 2025-м в планах увеличить ввод жилья до 2,5 миллиона "квадратов".

По словам главы департамента, это позволит справить новоселья более чем четверти миллиона москвичей. Лидерами по вводу новых домов в эксплуатацию для переселенцев в этом году станут Восточный административный округ, где к сдаче готовятся 19 новостроек, Северо-Восточный округ - на его территории введут 11 домов и еще 10 - в Северном.

В новый век - с новыми стандартами

Теперь еще о том, что отличает московскую реновацию-2 от реновации-1. Это прежде всего новые стандарты квартир, о которых предшественники Собянина, пожалуй, и мечтать не могли. Получая те квартиры, новоселы 90-х и начала 2000-х годов были счастливы. Бумажные обои в цветочек, санузлы, покрашенные масляной краской, и с самой дешевой сантехникой, на полу - линолеум, который начинал желтеть и пузыриться вскоре после переезда. Поэтому хотя квартиры по реновации и тогда город предоставлял переселенцам бесплатно, но новоселы годами ремонтировали их, тратя немалые деньги на то, чтобы как-то осовременить новое жилье.

Сейчас стандарт реновации основан на принципе: заезжай и живи. Все квартиры на 25-30 процентов просторнее, чем были у переселенцев в старых домах. К моменту заселения они полностью отделаны.

На полу в жилых комнатах - светлый ламинат не ниже 32-го класса. Самый износостойкий, в кухне, прихожей и санузлах - керамогранит, а стены в ванной и туалете целиком под керамической плиткой. Хорошего качества, как и предусмотрено законом, и сантехника - ванны, смесители, раковины, полотенцесушители. На окнах - двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты. Надежные и долговечные, способные годами поддерживать в квартире комфортную температуру. Хорошо вписываются в любой интерьер и межкомнатные двери из бруса или слоеного шпона, с защитным слоем, который предотвращает случайные сколы и потертости. Лоджии и балконы обязательно остеклены. Это позволяет всему дому надолго сохранять красивый фасад, который не портит самодеятельность жильцов при оборудовании лоджии каждым на свое усмотрение.

Но если и возникают у новоселов отдельные нарекания к отделке, их немедленно исправляют застройщики. "Поэтому у нас три-четыре уровня приемки квартир, - пояснил Рафик Загрутдинов на "Деловом завтраке" в "РГ". - Сначала каждый плинтус, покрытие на стенах, укладку ламината на полу принимает заказчик - Фонд реновации, затем - департамент городского имущества, потом префектура и только после этого сам житель. До тех пор, пока будущий хозяин не поставит на акте приемки свою подпись: "Претензий не имею", подрядчик обязан устранять недостатки, а квартира не будет считаться принятой".

Упростить эту работу по приемке квартиры призван суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Запущенный в ноябре 2020 года по поручению мэра Москвы, нынче, как сообщили "РГ" столичные власти, он пополнится новинками: запланировано, в частности, открыть пользователям доступ к электронной услуге, позволяющей жителям подписывать согласия или отказы дистанционно с использованием электронной подписи. Здесь же новоселы смогут подавать заявления на устранение дефектов.

Машина - в паркинге, магазин - на первом этаже

Перед запуском программы реновации горожане больше всего опасались, что при застройке их района более высокими домами трудно будет с парковкой личных авто. Но и эта проблема оказалась решаемой. В большинстве районов реновации строятся многоуровневые паркинги, а многие дома для переселенцев - еще и с подземными паркингами. Машино-места в них, конечно, надо покупать, но не по рыночным ценам - с августа 2021 года действует 40-процентная скидка для участников программы. Благодаря ей в домах, построенных по реновации, машино-место можно купить в среднем от 0,9 до 1,4 миллиона рублей при средней цене в городе 2,1 миллиона. Стоимость во многом зависит от района - чем дальше от центра Москвы, тем паркинг дешевле.

Правда, не все москвичи готовы тратить и эти деньги. Зачем, рассуждают они, если можно приткнуть машину бесплатно? Зато те, кто ценит свое время и не хочет нарезать круги вокруг дома в поисках свободного места, теперь не нарадуются. "Мы приобрели два машино-места в своем доме, - рассказал корреспонденту "РГ" житель Митино Виктор Иванович Моисеенко. - И теперь и дочь, и я спускаемся к своим машинам с одиннадцатого этажа на лифте в любой мороз в теплую кабину".

А кто-то из новоселов может вообще особо никуда не ездить. Все первые этажи новостроек по реновации занимают нежилые помещения, которые целиком передаются малому и среднему бизнесу. Благодаря этому жильцы получают прямо в своем доме магазины, кафе, салоны красоты и другие предприятия услуг. Кто-то из них ходит туда как покупатель или посетитель, а кто-то находит там для себя и работу. "Это способствует повышению экономической активности москвичей", - считает первый замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Александр Сибрин. На панельной дискуссии "Программа реновации - новый этап по управлению проектами" в рамках Российской строительной недели он привел такие цифры: "Только в сданных в 2022 году зданиях для ведения бизнеса уже используется почти 55 процентов нежилых помещений. В среднем на один дом приходится три коммерческих объекта. Всего до 2032 года благодаря программе реновации будет создано более 220 тысяч рабочих мест как за счет коммерческих, так и за счет учебно-образовательных объектов. При этом, поддерживая предпринимательскую инициативу, Москва обеспечивает шаговую доступность наиболее востребованных товаров и услуг для жителей".

Бюджетные инвестиции в программу поддерживают спрос смежных со строительством отраслей и имеют мультипликативный эффект. Реновация обеспечивает рост доходов Москвы от реализации коммерческих объектов, увеличение налоговых поступлений в бюджет города от возведения и дальнейшей эксплуатации недвижимости, снижение затрат на содержание коммунальной инфраструктуры, а эффективное использование новых и заброшенных территорий стимулирует инвестиционную активность в городе. Использование новых стандартов энергоэффективности домов снижает расходы жителей на коммуналку в среднем на 10 процентов.

Активно город развивает в районах реновации и социалку - вместе с жильем запланировано построить более 400 поликлиник, школ, детсадов, спортивных центров и других объектов.

От панелек - к ТИМу

Эксперты уверены: при любых финансах реновация в таких масштабах в столице была бы невозможна, если бы за последнее десятилетие кардинально не изменилась сама строительная отрасль Москвы. После 2010 года, когда городское правительство возглавил Сергей Собянин, власти отказались строить типовое панельное жилье, которое с 70-х годов прошлого века плодило одноликие спальные районы. Владельцам домостроительных комбинатов пришлось на деле заняться модернизацией своих мощностей, призывы к которой они до тех пор игнорировали. Теперь по программе реновации дома строятся только по индивидуальным проектам. Но обновление ДСК даром не пропало. Для новостроек из монолита они отливают типовые узлы, их высокое качество гораздо легче обеспечить в теплом цехе, чем на стройплощадке. Именно так производятся санузлы - сразу под плиткой и со всей необходимой проводкой и инженерией, лестничные пролеты и другие элементы.

Придать каждому из домов индивидуальный облик помогают навесные вентилируемые фасады. Их многослойные панели утеплены, что сохраняет в доме комфортную температуру и защищает жителей от шума мегаполиса. Облицовка же бывает самой разной - керамогранитной плиткой, фиброцементными и HPL-панелями, клинкерным кирпичом, что делает фасады яркими, а главное, узнаваемыми.

"У нас уже есть целая библиотека типовых решений, - рассказал недавно журналистам на пресс-конференции Рафик Загрутдинов. - Это позволяет собирать дома из разных деталей как детский конструктор "Лего"". Но если попробовать подсчитать детали, из которых состоит дом, то их тысячи. Под одним названием "арматура" могут скрываться сотни изделий из разного металла и различного диаметра, то же и с бетоном - разные марки цемента и его предназначения. Поэтому собрать дом гораздо сложнее, чем машину, уверен глава департамента. Это побудило московских строителей еще с 2010 года заняться технологиями информационного моделирования (ТИМ), которые предполагают не только трехмерное проектирование, но и оцифровку всех бизнес-процессов при строительстве любого объекта, всех типовых узлов решений. "И все это будет прописано в каждом контракте. Проектировщику не придется придумывать дом с нуля, ему проще встроить в свой проект готовые детали, что существенно сократит сроки проектирования и самого строительства", - говорит Рафик Загрутдинов. Первый дом по программе реновации с использованием ТИМ появится уже в этом году в районе Нагатинский затон.

Важно и другое: реновация в Москве - это еще и часть работы над национальным проектом "Жилье и городская среда". В соответствии с ним в 2023 году в городе должно быть введено 4,8 миллиона квадратных метров жилья, а в 2024-м и 2025-м - по 5,2 миллиона "квадратов". И уже в этом году 25 процентов в предстоящем вводе приходится как раз на реновацию.

Пример для всей страны

Когда программа реновации в столице только стартовала, в одном из регионов страны родилась шутка: "В Москве уже сносят то, что у нас еще не построили". Но строит Москва новые дома целиком на свои деньги. Из городского бюджета, до 60 процентов доходной части которого - это НДФЛ, то есть отчисления с зарплат москвичей.

Из федерального бюджета на реновацию столица не получила ни копейки.

К счастью, большая часть жителей регионов это понимают. Именно поэтому еще в 2020 году Госдума РФ приняла закон о комплексном развитии территорий, толчком к разработке которого стала как раз московская программа реновации. Цель его и состоит в том, чтобы ускорить расселение аварийного жилья и обновление городов по всей России. Именно так восприняли документ десятки городов, взявшись за эту работу практически сразу после принятия закона уже в 2021-м: Казань, Тюмень, Новосибирск, Кемерово.

Политика и большая любовь. В Театре им. Вахтангова сыграли "Варшавскую мелодию" Леонида Зорина

Ольга Штраус

Такое нечасто случается, чтобы дипломный спектакль выпускников училища сходу вошел в репертуар столичного театра, требуется и мастерство, и вдохновение, и высокопрофессиональная работа режиссера. Постановщик выпускного спектакля Щукинского училища Владимир Иванов все это продемонстрировал сполна. Его спектакль на курсе мастера Анны Дубровской "Варшавская мелодия. Перекресток" стал событием и для училища, и для Вахтанговского театра.

Пьеса Леонида Зорина, написанная на излете оттепели, в 1967 году, сразу стала хитом - в России ее поставили более полутора сотен театров, успешные постановки были и за рубежом. Но мало кто знает, что спустя тридцать лет, в 1997 году, Зорин написал сиквел этой драмы - "Перекресток". Здесь те же влюбленные герои случайно встречаются в аэропорту, чтобы завершить свой жизненный диалог. Подвести, так сказать, итоги прожитой судьбы.

Постановщик соединил две эти пьесы в одну, причем начал с итогов. А лирическая драма юной польки и советского солдата подается в спектакле как воспоминание из 1947, потом - из 1957 года.

Пожалуй, одно из самых сильных впечатлений спектакля - как юные студенты Полина Рафеева и Иван Захава справляются с такими разновозрастными образами. Двадцатилетняя Гелена - хрупкая, игривая, кокетливая, полная юмора и искрящегося девичьего обаяния, удается актрисе так точно, что честное слово - она затмевает всех иных исполнительниц этой роли. Прелестна, например, мизансцена в консерватории: если поначалу Гелена-Рафеева слушает Шопена, вся отдаваясь музыке, то после антракта (видно по тончайшей мимике актрисы!) ее занимают уже совсем иные мысли…

Юный Виктор кажется поначалу этаким неуклюжим увальнем, он набирает вес, красоту и достоинство с годами, как это часто происходит у мужчин. Их встреча в Варшаве - встреча двух успешных, красивых, вполне благополучных людей. И только его сдавленный голос (невыплеснувшийся крик?) и ее чрезмерная ироничность (надежная броня?) являют нам истину о силе их несвершившейся любви.

Играть стариков молодым людям непросто. Но сцены в аэропорту, где семидесятилетние герои продолжают словесную дуэль-исповедь, удались артистам вполне. Рафеева здесь с ее польским акцентом, тонким юмором и чудесной пластикой отчетливо напоминает горячо любимую россиянами, хотя и заметно постаревшую Барбару Брыльску. А "тяжелый на подъем" Захава, кажется, только в этих сценах раскрывает свой артистический потенциал.

Думается, Зорин написал "Перекресток" как политическое завещание, как эпилог нежной и трогательной "Варшавской мелодии", чтобы усилить идеологический смысл пьесы. Да, политика и сегодня, как, впрочем, во все иные времена, мешает влюбленным соединиться. Но спектакль вахтанговцев не об этом. Точнее, не столько об этом.

Трусость в любви, как ты ее не назови (чувством долга, верностью службе) всегда мстит за себя. И острой горечью отдает послевкусие последней встречи: ведь в мире ином друг друга они не узнали. Точнее, он не узнал. Она-то, любящая своего героя всю жизнь, конечно, его опознала. Но - не подала виду, утешившись после его исповеди вечным утешением всех женщин: он все-таки меня любил.

Отдельно надо сказать про оформление спектакля (сценография и костюмы Максима Обрезкова, художник по свету Руслан Майоров). В лаконичной, почти монохромной черно-белой гамме, очень важны детали. Они здесь чрезвычайно точны. И тесноватое скромное пальтецо Гелены в 1947-м в сочетании с ее огромными вязаными варежками. И модное, точно сейчас с картинки из журнала "Uroda", ее платье в 1957-м. И чемодан на колесиках в 1997-м.

На щитах-трансформерах - изображения фрагментов интерьеров. Они тоже черно-белые, мутноватые, как старые фотографии. К тому же эти фрагменты то и дело "засыпает" хлопьями падающего снега: так нашу память, наше зрение замутняет быстротечное время…

Возможно, современному зрителю монологи постаревшего Виктора про международную обстановку, про историю с географией, про катаклизмы века XX и грядущего XXI покажутся чересчур пафосными. Но трудно не удивиться прозорливости драматурга, который в конце минувшего века предвидел обрушившиеся на нас перемены.

Зорин, увы, оказался прав: разногласия в большой политике во все времена побеждают любовь. Может, если было бы наоборот, мы все были бы счастливее?

Дань памяти мастеру: В Театре Виктюка состоялась премьера, посвященная его основателю

Инга Бугулова

В Театре Виктюка - премьера "Во всем виноват театр". Спектакль посвящен основателю театра Роману Виктюку.

Как рассказывают его создатели, это сценическая фантазия о любви к театру и о любви в театре. Герои - супружеская пара пожилых актеров, служащих в разных труппах, но одинаково преданных искусству. Однажды в жизнь идеальной семьи врывается несчастье в виде молодой актрисы, и кажущаяся вначале невинной интрига оборачивается драмой. Но любовь - настоящая, не сценическая, оказывается сильнее.

Фантазию Романа Виктюка восстановили из его архивов и адаптировали для сцены его ученики. Режиссер постановки - Александр Карпушин, художник-сценограф - Владимир Боер, в ролях: Людмила Погорелова, Анна Нахапетова, Владислава Крюкова, Михаил Половенко, Олег Исаев.

"Этот спектакль - наша дань памяти мастеру, всю свою жизнь отдавшему его величеству Театру, который стал для него смыслом жизни и главной страстью", - подчеркивают авторы постановки. Театр требует жертв. Не потерять себя, не заиграться, не утратить искренность чувств и возможность верить близкому человеку - очень сложно: "Не играть роль, когда за тобой закрываются двери дома, - важно для любого человека и вдвойне важно для артиста".

Премьерные показы пройдут 24 и 31 марта.

Михаил Швыдкой: Марина Лошак ушла с поста директора ГМИИ им. А.С. Пушкина с чувством сделанного дела и собственного достоинства

Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)

20 марта, в день, когда Ирине Александровне Антоновой исполнился бы 101 год, в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина открылась выставка-инсталляция "Мои полторы комнаты". По времени она совпала с еще одной датой - без малого десятилетним пребыванием на посту директора ГМИИ Марины Лошак, которая в этот день объявила о своем уходе.

В нашем случае важно, что два эти события оказались связанными друг с другом. Как и две комнаты в историческом здании музея на Волхонке. Архитектор-философ Александр Бродский, автор этого художественного проекта, соединил воедино небольшой кабинет директора, в 1944 году выгороженный в историческом здании ГМИИ С. Д. Меркуровым, и где И. А. Антонова провела все свои директорско-президентские десятилетия, - с более обширной приемной, где всегда принимают гостей. Когда И. А. Антонова стала Президентом ГМИИ, новый директор - М. Д. Лошак обосновалась в этой приемной, закрытая дверь изолировала два рабочих пространства. Сегодня они соединились, образовав "полторы комнаты", - вызывающее, но в данном случае уместное название, отсылающее к петербургскому музею-квартире Иосифа Бродского, общее архитектурное решение которой принадлежит тому же Александру Бродскому. Он обладает удивительным мастерством наполнять незримыми образами пустое пространство.

Два пустых стола, по настольной лампе на каждом, стоят друг напротив друга, разделенные распахнутым дверным проемом, и им же связанные. Рабочие столы, один из которых принадлежал еще И. В. Цветаеву. За ними некогда сидели живые люди, великие визионеры, сформировавшие представления о предназначении музея.

На пригласительном билете два женских силуэта - Ирина Антонова и Марина Лошак. Деяния Ирины Александровны, которая начала работать в музее в 1945 году, директорствовала с 1961 года по 2013, а потом была Президентом до самой кончины в 2020-м, завершили ее долгий ХХ век. Десятилетие Марины Лошак, которая покинула пост директора именно 20 марта 2023 года, прокладывает путь в век ХХI. Завершенное всегда величаво и совершенно. Новое полно энергичной открытости и дерзкой попытки заглянуть в неизвестное. Эти два директора были едины в понимании того, что музей - не просто коллекция прекрасных древностей, но место для реализации творческих фантазий, умножающих его силу, расширяющих его миссию, вовлекающих в его проекты новых зрителей. Место высокого просветительства прекрасным, которое должно открыться людям. Именно поэтому в пустом пространстве "полутора комнат" размещены отзывы зрителей на главные выставки ГМИИ последних семидесяти лет.

Господи, чего же здесь только ни было! Простой перечень даже избранных событий не может не восхищать: от шедевров Дрезденской галереи в 1955-м, Пикассо в 1956-м, "Моны Лизы" в 1974 -м, "Москвы-Парижа" в 1981-м до выставок коллекций Щукина в 2019-м и Морозова в 2022-м, и совсем недавних - "Египетские мумии. Искусство бессмертия" и "Всеобщий язык". Перечисление всех выставочных шедевров не уместилось бы на целой газетной полосе. Вновь возвращаясь к ним, к истории ГМИИ им. А. С. Пушкина минувших десятилетий, понимаешь какую великую миссию несли ее директоры, пробивая сквозь идеологические заслоны советского времени и финансовую недостаточность новейшей России, уникальные музейные творения, выдающиеся послания российской и мировой публике, так остро ей необходимые.

Ирина Александровна долго и придирчиво искала себе преемника или преемницу. Первый разговор об этом у нас случился накануне ее 80-летия в моем министерском кабинете. Обычно старался встречаться с ней в ее кабинете на Волхонке, но на этот раз она приехала ко мне сама. Для того, чтобы говорить о своей отставке, впрочем, уверенная в том, что она ее не получит. "Вы будете работать столько, сколько Вы захотите", - в моем ответе на ее слова не было лукавства. Но И. Антонова была умной женщиной, и не прекращала поисков. И в них она была придирчива и подозрительна. Ее выбор оказался безупречным, и она это знала, даже, когда выказывала недовольство новыми порядками.

Говорил не раз, повторю и сегодня, - одним из лучших кадровых назначений В. Мединского в бытность его Министром культуры РФ было утверждение Марины Лошак на посту директора ГМИИ. Она, выросшая на свободе галерейной жизни, тем не менее уже была готова к тому, чтобы возглавить этот музей. При понимании, что ей предстоит нелегкий путь компромиссов с Ириной Александровной. Но она знала и то, что эволюционный процесс может принести больше плодов, чем любые революционные преобразования. Смелая в своих творческих решениях, она оказалась в высшей степени мудрым руководителем. Именно поэтому она смогла так творчески наполнить уникальным содержанием работу музея в три труднейших последних года, когда были прерваны все международные связи. У широкой публики, которая выстраивалась в очереди перед зданием на Волхонке, не было ощущения изоляции, - выставки поражали восприятие своей художественной энергией и одновременно продуманностью, разнообразием экспонатов, которые открывали неведомые прежде свойства, помещенные в новый выставочный контекст.

М. Лошак утвердила славу ГМИИ как подлинного центра московской культурной жизни, сделав его душевно притягательным для всех - от мала до велика, вне зависимости от материального достатка и физического здоровья.

Перед началом концерта в честь дня рождения И. А. Антоновой М. Д. Лошак выступила с прощальным словом. Ни в коей мере это не было отчетом о проделанной работе, хотя за минувшее десятилетие ей есть чем отчитаться - и перед коллегами, и перед широкой публикой. Это было слово о будущем музея, о новых выставках, о новых проектах, которые должны быть реализованы в ближайшие годы. Она ушла из музея, который переживает настоящий творческий расцвет. Ушла с чувством сделанного дела и собственного достоинства.

Это дано не каждому.

Эстафета творческих поисков: ГМИИ им. Пушкина возглавит искусствовед Елизавета Лихачева

Инга Бугулова

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина сменилось руководство: Марина Лошак покинула пост директора, который занимала с 2013 года. Ее заявление об уходе по собственному желанию было подписано 20 марта - об этом сообщили в Министерстве культуры РФ. Министр Ольга Любимова уже подписала приказ о назначении на эту должность искусствоведа Елизаветы Лихачевой.

"Под руководством Марины Лошак было запущено свыше 60 ярких выставочных российских и международных проектов", - говорится в сообщении Министерства. "Воплощены в жизнь спецпроекты для младшего возраста, а также проект "Пушкинский. Ю", который объединяет все молодежные программы музея, вовлекая юных зрителей в культурную среду. Открылась программа "Друзья Пушкинского", что помогло создать большое сообщество постоянных посетителей музея", - обращают внимание в ведомстве, подчеркивая: за время, что ГМИИ им. Пушкина возглавляла Марина Лошак, ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии.

Об искусствоведе Елизавете Лихачевой, с 2017 года руководившей Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры им. Щусева (а проработала она в нем гораздо дольше - почти 17 лет), в ведомстве рассказывают: "За последние шесть лет, с момента, как Елизавета Лихачева заняла пост директора, посещаемость музея увеличилась в четыре раза - с 27 до 110 тысяч человек ежегодно. Музей архитектуры встал в линейку самых популярных музеев Москвы, вновь став одним из ведущих культурных учреждений России и центральной институцией в области истории архитектуры".

За время руководства Елизаветы Лихачевой в Музее архитектуры было организовано более 80 выставочных проектов. Расширилась и постоянная экспозиция - музей представил публике уникальные фрески затопленного Троице-Макарьева монастыря в Калязине.

"Один из наиболее ярких проектов Елизаветы Лихачевой - работа в Доме Мельникова. За эти годы под ее руководством было описано более 28 тысяч предметов мемориальной обстановки и творческого архива Константина Мельникова и его сына - Виктора Мельникова. Главный итог работы филиала Музея архитектуры - подготовка реставрации Дома Мельникова. В 2018-2020 годах было проведено полное предреставрационное обследование", - говорится в сообщении Минкультуры.

После перехода на новую должность Елизавета Лихачева продолжит консультативную поддержку реставрации, начало которой запланировано на май 2023 года.

Напомним, Константин Мельников - один из самых известных русских архитекторов XX века, а Государственный музей Константина и Виктора Мельниковых - филиал Музея архитектуры имени Щусева. Громкой стала временная (закрылась в феврале этого года) выставка, посвященная 130-летию архитектора, - "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF", благодаря которой отметку в 40 тысяч посетителей музей в 2022 году смог преодолеть всего за два месяца.

На пост директора Музея Щусева Елизавета Лихачева была назначена по итогам конкурса, на котором претенденты на должность показывали свои концепции развития музея. При этом поначалу коллектив воспринял ее в штыки и даже просил не допустить ее назначения - из-за отсутствия у нее подобного опыта. Однако результаты говорят сами за себя.

Новым директором Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева станет Наталья Шашкова, занимающая до этого времени должность заместителя директора по учетно-хранительской работе - главного хранителя этого учреждения. В должность она вступит 22 марта.

Марина Лошак:

- Мое жизненное кредо - двигаться дальше. Десять лет для директора - достойный срок. Музей стоит на верных рельсах, у меня есть проекты и идеи, которые я хочу реализовать в новых условиях, с новой динамикой, но с теми же целями: искусство для всех, новые смыслы, надежды на будущее. Я была директором музея 10 лет. Дальше нужно, чтобы пришел следующий человек с новой энергией, с новыми мыслями, и с новыми амбициями продолжал начатое другими.

Заповедные территории готовятся к наплыву туристов

Светлана Задера

Тюльпаны, подснежники и весенние водопады - в национальных парках подготовили весенние программы для туристов. О самых интересных экологических маршрутах "Российской газете" рассказали в Росзаповедцентре.

Прежде всего весной путешественников - любителей природы приглашают полюбоваться тюльпанами. Посмотреть на краснокнижные цветы трех сортов - душистый, двуцветковый, Биберштейна - можно в Богдинско-Баскунчакском заповеднике (Астраханская область).

Вначале нужно добраться до Астрахани, а оттуда до города Ахтубинск. Электричка между городами идет почти четыре часа. Билет обойдется в 200 рублей, а экскурсия - 300-400 рублей. В нацпарк можно приехать отдыхать с палаткой. За 500 рублей в сутки предоставят деревянный настил под палатку, стол со стульями и туалет. Так как заповедник находится на границе с Казахстаном, иностранцам для посещения нужно специальное разрешение ФСБ России. Заявление можно направить на astrakhan@fsb.ru .

Самая большая из сохранившихся популяций краснокнижного тюльпана Шренка находится на участке "Маныч Гудило", который является составной частью заповедника "Черные Земли" (Калмыкия). Вход на заповедную территории стоит 200 рублей, экскурсия обойдется в 750 рублей. Стоит отметить, что для любителей цветов там даже есть специальный маршрут "Тюльпаны Маныча". Он достаточно легкий - 2,4 км (40-90 минут). Во время этого путешествия вас переправят на остров Пятисотка, где и пройдет сам маршрут вдоль полей цветущих белых, красных и черных тюльпанов. В заповеднике можно остаться на несколько дней. Проживание на кордоне (с предоставлением палатки) стоит 200 рублей, койко-место в гостевом доме, вагон-доме или юрте стоит 500 рублей. Но надо быть готовым к долгой дороге до заповедника - от Элисты до ближайшего к заповедной зоне поселка Манычский около трех часов на машине.

На туристических объектах Сочинского национального парка (Краснодарский край) ранней весной вовсю бушуют краснокнижные первоцветы: несколько видов подснежников, цикламен и морозник кавказский.

"Любоваться цветами можно только со стороны. Их сбор категорически запрещен, однако из-за своей красоты и привлекательности растения часто становятся жертвами браконьеров и появляются на прилавках уличных торговцев. Поэтому уже с середины января в нацпарке усилено патрулирование в местах произрастания первоцветов", - отмечают в Росзаповедцентре.

Посещение нацпарка стоит 200 рублей, билет можно купить на официальном сайте заповедной территории. А если ходить по лесу не хочется, можно заглянуть в "Дендрарий", советуют специалисты. Вход стоит 320 рублей.

Полюбоваться первоцветами можно и в Карелии. В заповеднике "Кивач" после таяния снега главная достопримечательность заповедной территории - водопад Кивач - приобретает небывалую мощь, наполняясь водой. К водопаду проложен экомаршрут, пройдя по которому, в мае можно увидеть подснежники и цветущее волчье лыко. До заповедника достаточно легко добраться - около часа на машине. Вход стоит 250 рублей. Стоимость посещения экотроп до водопада составляет от 200 до 500 рублей, в зависимости от маршрута. Стоит отметить, что все маршруты в заповеднике достаточно легкие, так что оценить красоту карельского леса сможет каждый.

Есть весенние маршруты и для любителей животного мира. В национальном парке "Куршская коса" (Калининградская область) в черноольховом лесу к северо-востоку от поселка Лесной располагается крупная (около 100 гнезд) гнездовая колония серой цапли.

"В конце февраля она оживает - серые цапли вновь занимают свои гнезда. Сейчас, когда еще нет листвы на деревьях, птиц хорошо видно. Колония серых цапель и лес, где она находится, - ценный компонент природного разнообразия Куршской косы", - рассказывают в Росзаповедцентре.

Чтобы попасть в нацпарк, нужно вначале добраться до Калининграда, там сесть на поезд до Зеленоградска, а дальше пересесть на рейсовый автобус до Куршской косы. Дорога займет чуть больше часа. Билет для пешего посещения стоит 300 рублей, его можно оформить на сайте.

Путешествия в национальные парки станут комфортнее. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие рекреационной деятельности и туризма на особо охраняемых природных территориях. По закону организовать туристическую деятельность в государственных природных заповедниках можно будет только на специально выделенных участках, которые не включают естественные экологические системы, природные комплексы и объекты и не являются средой обитания растений и животных, для сохранения которых создавался заповедник. Строительство объектов, не связанных с выполнением задач заповедника, на его территории запрещено. Не допускается строительство здесь жилых домов. В национальных парках предусматривается осуществление рекреационной деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта.

В Нижнем Новгороде установили автоматы для сбора мусора за деньги

Антон Дерябин (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде утиль теперь можно сдать за деньги. Причем получить их можно сразу, не отходя от кассы. Точнее, автомата.

В трех местах города установили красно-синие вагончики с надписью "Твоя новая экопривычка". Это автоматические пункты приема вторсырья, которые с помощью искусственного интеллекта сами определяют различные виды макулатуры, принимают металлические банки и пластиковые емкости, а после этого сразу перечисляют сдатчику деньги на его банковскую карту через систему быстрых платежей.

Алексей, житель жилого комплекса "Олимпийский", уже оценил появившуюся недавно новинку.

- Говорят, это первый в мире умный пункт, если это правда, то приятно, что именно мы пионеры. Я вот второй раз всего пластиковую бутыль выбрасываю. Выбрал опцию "бесплатно" - что мне с этих копеек. А вот дочка все время сюда что-то носит. Она у нас за экологию, ей нравится сам процесс. К тому же за неделю получила рублей 20. Я так понимаю, эти пункты экономят всем время и деньги.

Деньги сдатчик действительно получает небольшие: за сжатую алюминиевую банку - 25 копеек, за пластиковую бутылку - 20 копеек, за килограмм газет или журналов - 3 рубля. За счет большого окна приема можно сдать несколько пачек макулатуры, несколько бутылок или банок за один раз.

По словам генерального директора компании-разработчика Антона Турченко, автоматы работают на основе запатентованной компанией технологии, которая определяет качество сдаваемого сырья с точностью до 95 процентов. Вторсырье принимается круглосуточно. С помощью нейросети аппараты распознают вид, количество и качество вторсырья, выявляют попытки мошенничества и обнаруживают посторонние предметы. Сдатчик сразу видит оценку качества вторсырья: загорелся зеленый огонек - вторсырье подготовлено к сдаче идеально; желтый - нужно смять банку или бутылку, а макулатуру связать в пачку; красный - такое не принимаем.

- Кстати, корпус и другие элементы - полностью наши разработки, и все производится внутри страны, - добавил генеральный директор. - Электроника частично закупается в Китае. Но процентов 80-85 - полностью российское производство.

Всего на территории города планируется разместить 30 таких автоматов.

Центральный московский ипподром закрывается на реконструкцию

Ирина Огилько

С 1 апреля на Центральном московском ипподроме нельзя будет услышать ни лошадиного ржания, ни стука копыт. Реконструкция территории площадью 40 гектаров практически в самом центре Москвы, вокруг которой ходило столько слухов, начинается. Действительно ли она необходима, что несет она владельцам племенных рысаков и любителей конного спорта, выяснили корреспонденты "РГ".

Центральный московский ипподром располагается в пяти километрах от Московского Кремля. Построен он в 1834 году, когда здесь еще была загородная территория. Призовые дорожки последний раз тут ремонтировали в начале 1990-х годов. А главный павильон, построенный после пожара в 1955 году архитектором Жолтовским, капремонта не видел вообще. И сейчас местами в нем видны обрушения конструкций, частично утрачена роспись потолков. На входных воротах отсутствуют детали, зрители на трибунах, прежде чем занять место, с опаской поглядывают на потолок - не упадет ли из его трещин на голову кусок бетона. Во многих помещениях на стенах следы минувших протечек крыши. Пару лет назад в морозную зиму еще и прорвало трубу отопления. Здание больше чем на сутки осталось без тепла: специалисты никак не могли залатать изношенную систему. К счастью, конюшен эта авария не коснулась, так как они расположены на другой стороне ипподрома. Впрочем, и у них еще тот видок: зеленая краска на постройках 1970-х годов облупилась, решетки денников проржавели. Но лошадиные морды за ними вполне довольные: у них сейчас есть главное - пять дней в неделю тренировки и каждую субботу - соревнования.

Впервые о реконструкции московского ипподрома заговорили лет десять тому назад. Но вопрос уперся в средства. Инвесторы были готовы профинансировать проект - в обмен на застройку части ипподрома элитным жильем. Зоозащитники не дали его реализовать. Потом была попытка избавиться от исторических беговых дорожек. Посягательства инвесторов прекратила Москомархитектура, включив объект в охранный список как памятник истории и архитектуры. И вот новый проект, представленный общественности.

"Территория имущественного комплекса ЦМИ является охранной зоной объекта культурного наследия регионального значения, - рассказал "РГ" президент АО "Росипподромы" Дмитрий Зайцев. - Главное здание, призовые дорожки, территория конюшенного комплекса останутся в своих сегодняшних границах. Никакая жилая и офисная застройка не предусмотрены утвержденной концепцией реконструкции".

Согласно проекту, сократится лишь на 200 метров тренировочная дорожка для рысаков. В центре поля появится парковка на сотни машин и манеж для конкура - сейчас там стоят рекламные щиты. Еще одно новшество - тоннели. Впервые такие подземные ходы опробовали при реконструкции парижского ипподрома. В Москве один тоннель предполагается создать для заезда на парковку машин, второй - для вывода лошадей, а третий для зрителей. Главный павильон отреставрируют под жестким контролем специалистов Мосгорнаследия. Внутренние помещения переделают под современное использование. Сохранится и хозяйственный двор: обновят постройки для фуража, ремонта качалок, лазарет, ветклинику и многое другое. Конюшни тоже станут современными. "Наша задача - вернуть ипподрому славу, сделать его снова точкой притяжения для москвичей".

Понятно, что лошадям не место на стройплощадке, в которую на время превратится ипподром. По словам Зайцева, скаковые и спортивные лошади уже выехали, их конюшни начали разбирать. До конца марта должны перебазироваться еще около 500 голов племенных лошадей рысистых пород. На вопрос "РГ", куда именно, Дмитрий Зайцев ответил, что этим занимаются владельцы коней, так как у самого ипподрома животных нет. "Готовятся для приема лошадей рысистых пород на ипподромах в Раменском, Воронеже, Тамбове, Ульяновске, Казани, Орле и других - пояснил он. - Например, на Раменском ипподроме в Подмосковье отремонтировали существующие конюшни и строят еще две новых на 374 головы рысистых лошадей. Введены в эксплуатацию 100 денников в Воронежском ипподроме, еще 200 готовятся к вводу, там же планируется создать всепогодную дорожку. Большинство тренеров и коневладельцев определились с местом нового постоя и тренинга лошадей".

Однако оставшиеся владельцы утверждают, что ехать им особо некуда. "Лошадь - не автомобиль, - напоминает один из собственников коней Валерий Гаврилин. - Ей нужны тренировки, иначе испортится здоровье, потеряется спортивная форма. А где искать для этого дорожки?". Еще один наездник и тоже коневладелец Георгий Макаревич считает, что проблем было бы меньше при поэтапной реконструкции. "Места в денниках хватило бы, но главное остались бы тренировки", - говорит он. Опасается, что выселение животных нанесет ущерб племенной работе и спортивным карьерам и представитель конезавода Казакова Мария Томчина.

Однако в АО "Росипподромы" уверены, что трагедии нет, в стране работают десятки ипподромов, где постоянно ведутся тренировки, проходит до 80 процентов спортивных мероприятий всероссийского уровня. За два с половиной года руководство акционерного общества обещает завершить реконструкцию и в 2025 году открыть Центральный московский ипподром в обновленном виде. Владельцы орловских рысаков - породы, которой в 2026 году исполнится 250 лет, очень хотят в это верить.

В отелях Москвы за месяц стало на 12 процентов больше гостей

Сергей Буланов

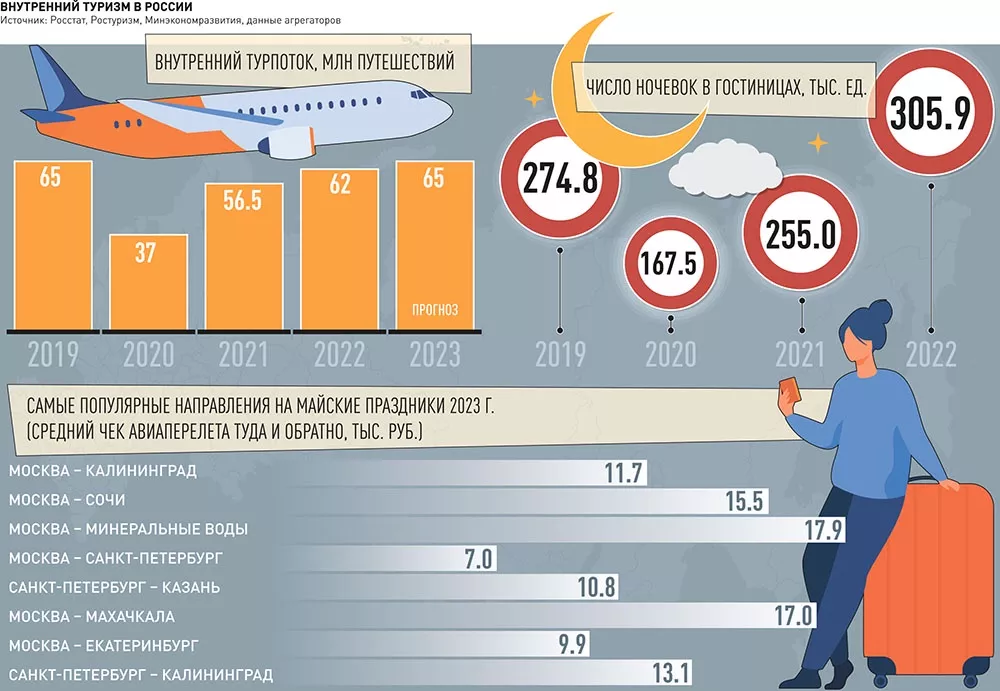

За последний месяц наполняемость московских гостиниц выросла без малого на 12 процентов. А их выручка, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин, приблизилась к 5 миллиардам и вот-вот догонит допандемийные доходы.

По словам главы города, ренессанс столичной гостиничной сферы связан с развитием внутреннего туризма. По оценке экспертов, в ближайшее время оживет и иностранный турпоток. Особые надежды они возлагают на Индию и Китай. "Индия уже вошла в список стран-лидеров по количеству туристов из дальнего зарубежья, посетивших нашу столицу, - подчеркивает председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. - Одна из самых популярных целей поездок - деловые визиты".

Москвичи надеются, что и в весенне-летний сезон деловой туризм не снизится: ведь многие предприниматели двух стран обменялись контактами, а снятие многих пандемийных ограничений позволит вернуть двусторонние форумы, конференции и выставки.

А вот китайский турист преимущественно ездит в Москву не по делам, а на отдых. Правда, с 2020 года после введения жестких антивирусных мер выезд из Китая был ограничен. И только в феврале первая организованная группа туристов из КНР прибыла в Россию. По данным Мостуризма, примерно половина китайских гостей России первым делом едет в столицу. Визитеров больше всего интересует культура: театр, балет, многие едут не только на наземные экскурсии, но и знакомятся с расширившимся в Москве метро.

"Среди любимых блюд русской кухни у китайцев - хлеб, борщ, салат оливье. Из сладостей - торты "Медовик" и "Птичье молоко", мороженое и конфеты", - говорит начальник управления международного взаимодействия Мостуризма Булат Нурмуханов.

Интересно, что высокие гости часто выбирают не центральные гостиницы. Например, председатель КНР Си Цзиньпин и его многочисленная делегация остановилась в отеле Soluxe в парке "Хуамин" у метро "Ботанический сад". Это первый в Москве люкс-отель китайской сети. Перед ним воссоздан в миниатюре ландшафт вокруг Императорского дворца в Китае, у постояльцев имеется постоянный доступ ко всем телеканалам и другим информационным ресурсам КНР.

Но выбор отелей для туристов с любым достатком в Москве очень широкий. Во время пандемии их загруженность сократилась с 76 до 44 процентов, а сейчас превышает 55. Это означает, что хотя туристическая активность уже восстанавливается, рынок пока должен подстраиваться под гостя: свободные места есть всегда.

Врачи взяли под контроль здоровье миллиона москвичей с хроническими заболеваниями

Любовь Проценко

Пилотный проект по диспансерному динамическому наблюдению за здоровьем москвичей с хроническими заболеваниями, стартовавший несколько месяцев назад в двух поликлиниках, в этом году расширили на весь город. Власти надеются, что это не только увеличит продолжительность, но и улучшит качество жизни хроников. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития города Анастасия Ракова, на учете у врачей находится уже около миллиона жителей столицы.

Спектр заболеваний, с которыми, по мнению медиков, пациентам требуется постоянное наблюдение, достаточно широк. Сахарный диабет второго типа и артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и язвенная болезнь - в общей сложности девять нозологий. Как рассказал корреспонденту "РГ" главный врач Диагностического центра N 5 доктор медицинских наук Павел Гуляев, диспансерные группы в нашей стране были у каждого участкового врача еще с 60-х годов прошлого века. Поднять эту работу на новый уровень столице помогли новые технологии. Сейчас в Москве, например, у каждого горожанина имеется электронная медицинская карта, а в ЕМИАС - специальный цифровой сервис "Диспансерное наблюдение". Благодаря этому у врача всегда перед глазами полная картина состояния любого пациента, взятого под контроль. Сдал человек анализы? Любое отклонение от нормы будет автоматически отмечено в карте. Попал диспансерный больной в больницу? В карту поступит выписной эпикриз из стационара. Не останется незамеченной и информация о вызове скорой. Таким образом, врач всегда может отследить ухудшение состояния больного и пригласить его на внеплановый прием, не дожидаясь, пока он сам обратится за помощью.

Впрочем, главное преимущество диспансерного наблюдения состоит в том, что именно такое динамическое наблюдение, а не встречи с доктором от визита до визита, может предупредить ухудшение здоровья. "Для этого пациент с сахарным диабетом, например, каждые три месяца сдает анализ на гликированный гемоглобин, который показывает, скомпенсировано ли у него заболевание, а также общий и биохимический анализы крови, анализ на липидный спектр, делает ЭКГ, получает консультацию офтальмолога, - рассказала "РГ" участковый врач ДЦ N 5 Оксана Силина. Поликлиника, в которой она работает, подключилась к пилотному проекту лишь в прошлом августе, но двух пациентов за это время доктору пришлось госпитализировать сразу после сдачи анализов: сахар у них буквально зашкаливал, а сами они об этом и не подозревали.

"Пациенты с гипертонической болезнью у нас обследуются дважды в год, - продолжает рассказ Оксана Силина. - Каждый раз им делают ЭКГ, раз в году ЭХО сердца, ну и обязательные анализы: на микроальбумин, липидный спектр, холестерин и другие нужные показатели. При отклонении от нормы можем откорректировать принимаемые препараты, привлечь к консультации кардиолога и других специалистов". Доктор Силина взяла уже на проактивное диспансерное наблюдение 470 пациентов. Как же она управляется с таким количеством? Ведь только пригласить каждого на прием сколько времени нужно! Для этого у нее теперь есть помощник врача, который находится на постоянной связи с москвичами. В столице таких помощников уже 400, а при необходимости, отметила Анастасия Ракова, город готов довести их численность до 600. Помощники не только напоминают пациенту о необходимости побывать у доктора, но и помогают записать его на нужное исследование, если вдруг с этим возникла проблема.

"Новый формат работы помог нам взять под динамическое диспансерное наблюдение уже 15 тысяч пациентов, или практически каждого третьего с хроническими заболеваниями", - поделилась результатами Нателла Парсадян, главный врач городской поликлиники N 218, одной из самых первых, с которых в столице начинался этот проект. А как его оценивают сами москвичи? "С большой благодарностью, - сказала "РГ" Лидия Толстова, которая лечится в ДЦ N 5. - Сходить лишний раз к врачу мне не трудно, но зато теперь я вообще не знаю, что такое повышенное давление".

Каждый пациент, взятый поликлиникой на проактивное диспансерное наблюдение, получает индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы у врача, обязательные исследования и консультации узких специалистов, при необходимости - перечень дополнительных анализов и приемов врачей. Врач в динамике отслеживает состояние больного и если требуется, вносит изменения в эту программу. Помощник врача следит за тем, чтобы пациент получил перед каждым визитом к доктору и исследованием СМС- напоминание. У москвичей есть возможность скачать свою программу диспансерного наблюдения в формате PDF-файла. Диспансерное наблюдение с 2023 года в Москве входит в перечень бесплатных услуг по полису ОМС. Чтобы лечебные учреждения были заинтересованы в ведении пациентов с хроническими заболеваниями, введен отдельный тариф на комплексное диспансерное наблюдение в дополнение к подушевому финансированию поликлиник.

Какие "ловушки" ждут водителей на платных парковках, объяснил департамент транспорта Москвы

Александр Мелешенко

Почему я протянул с оплатой парковки всего пять минут, а меня все равно оштрафовали? А в другом месте оплатил стоянку вовремя, но машину даже эвакуировали? Где справедливость? Посты с такими вопросами столичных водителей в соцсетях не редкость. Они то и дело появляются и всегда вызывают бурные споры: кто прав, а кто виноват. В большинстве случаев оказывается, что к штрафу или эвакуации привела банальная невнимательность или незнание правил. Но каких именно?

Объяснить это на днях попытался столичный департамент транспорта - там рассказали, на что в первую очередь следует обращать внимание, когда вы ставите авто на платную парковку. Прозвучавшие советы и впрямь могут оказаться полезными. Например, москвичи любят вставать на полукруглой разметке, которой обычно обозначены начало и конец парковочной зоны. При этом она запрещает стоянку, а уж если находится в зоне действия соответствующего знака с табличкой "Работает эвакуатор", то помимо штрафа придется заплатить еще и за эвакуацию авто. И оплаченная парковка не поможет.

Дело в том, что полукруглую разметку наносят обычно возле выездов на дорогу - и если там поставить машину, то вы перекроете обзор другим автомобилистам, что может привести к аварии. Нельзя стоять и там, где на краю дороги нанесена желтая сплошная линия - она прямо запрещает парковку.

Еще одна распространенная ошибка водителей - искать глазами знак парковки и не обращать внимания на таблички ниже. Так тоже можно не только получить штраф, но и найти потом машину на штрафстоянке. Например, в Москве уже около двух тысяч мест для владельцев парковочных разрешений - встать там могут только местные жители, об этом предупреждает табличка под парковочным знаком. Если у вас такого разрешения нет, следует поискать для стоянки другое место. Это особенно важно с учетом того, что мест только для местных становится с каждым годом все больше - в прошлом году их число выросло почти в полтора раза.

А еще в центре довольно много платных парковок только для грузовиков и автобусов. Они тоже отмечены знаками парковки, под ними есть стандартные таблички о платной стоянке, но ниже висят еще одни - с изображением грузовика или автобуса. Такие места нужны, чтобы оперативно разгружать или загружать товары, а также для туристов, которых привозят автобусы. Жертвой такой "ловушки" недавно едва не стал корреспондент "РГ" - я так устал искать свободный пятачок возле парка "Зарядье", что занял освободившееся место без лишних раздумий. Меня спасла лишь привычка проверять знаки уже после парковки - так я понял, что занял место, предназначенное для грузовика. Закончиться это могло тем, что мою машину увезли бы на эвакуаторе.

Наконец, водители в Москве регулярно получают штрафы за то, что просто не оплатили парковку. Но далеко не все идут на это нарушение осознанно. Часто к штрафу приводит короткая пятиминутная остановка. Еще несколько лет назад на оплату парковки водителям давали 15 минут и многие этим пользовались - вставали ненадолго бесплатно. Потом меняли парковочную зону и снова стояли 15 минут бесплатно.

С тех пор время на оплату парковки сократили до пяти минут, так что заняться оплатой стоянки лучше сразу после остановки. Тем более что на некоторых местах за своевременностью оплаты следят стационарные камеры - они выпишут штраф как только истекут те самые пять минут. В случае с пешими инспекторами или автопарконами времени может пройти больше.

В Крыму расследуют террористическую атаку украинских дронов

Юрий Гаврилов

Произошли события, географически отдаленные от зоны спецоперации, но, как и инцидент с американским дроном MQ-9, с ней явно связанные.

Точнее, они связаны с прозвучавшими из Вашингтона заявлениями, что после потери беспилотника (заметим, собиравшего сведения о российских войсках в Крыму) авиация США продолжит полеты в интересующих страну районах мира. В минувший понедельник таким районом оказалось Балтийское море.

В тот день Национальный центр управления обороной РФ сообщил: "20 марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.

В целях идентификации и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе.

После удаления иностранных военных самолетов от границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования".

В сообщении было подчеркнуто, что полет наш истребитель выполнял в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Такую же формулировку Минобороны России использовало вчера в сообщении о плановом полете пары стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря. По данным ведомства, в небе самолеты провели более 7 часов. На маршруте их сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Можно предположить, что, учитывая ряд особых обстоятельств, в частности, пристальное внимание США к этому региону и тот факт, что полет наших "стратегов" над Японским морем совпал по времени с государственным визитом в Россию председателя КНР, известие о появлении над Японским морем Ту-95МС США и их союзников не обрадовало.

А в Минобороны России свое сообщение дополнили важным пояснением. Было сказано, что "летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана".

Это на самом деле так. Более того, если обратиться к заявлениям наших военных по поводу плановых полетов Ту-95МС и Ту-160 в различных регионах мира, легко заметить: подобное уточнение есть практически в каждом таком сообщении.

Анализируя эти два события, приходишь к однозначному выводу. Если в США не извлекли уроков из инцидента с MQ-9 и продолжат нагнетать обстановку в приграничных с Россией регионах, Москва не станет безучастно взирать на эти провокации. Подходящий и жесткий ответ на них всегда найдется.

То же касается террористической атаки украинских дронов на гражданские объекты в крымском Джанкое в ночь на вторник. Хотя беспилотники сбила наша ПВО, их начиненные взрывчаткой и шрапнелью обломки упали на город. Они ранили 33-летнего жителя, повредили несколько зданий и объектов электросети. "Следственный комитет возбудил уголовное дело", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Но вернемся к ситуации на линии боевого соприкосновения. Наряду с Артемовском одной из самых "горячих" точек на карте СВО сейчас является Авдеевка. Оттуда сообщают, что в пригородах уже пятые сутки идут ожесточенные бои.

Российские войска пытаются взять населенный пункт в окружение, охватить его с юга и севера. Противник, не считаясь с потерями, этому препятствует. Тем не менее нашим военным удалось еще больше сузить полукольцо вокруг Авдеевки.

О последних событиях в зоне СВО вчера рассказал и официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Самое важное - противник за сутки потерял более 400 человек, десятки бронемашин, гаубиц, другую технику, включая артсистему М777 производства США.

Уничтожены еще три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, наши истребители сбили в воздушном бою украинский штурмовик Су-25.

Сергей Шойгу прокомментировал заявление замминистра обороны Великобритании о поставках на Украину "урановых" снарядов

Юрий Гаврилов

Вечером 21 марта глава военного ведомства России Сергей Шойгу прокомментировал заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставках на Украину снарядов, содержащих обедненный уран и обладающих повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.

Шойгу считает, что после таких слов ступеней к опасной черте остается "все меньше и меньше". "Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить", - заявил министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Его фрагмент журналист Павел Зарубин вчера выложил в своем телеграм-канале.

Шойгу напомнил, что страны НАТО уже применяли такие боеприпасы во время событий в Косово, Сербии, "когда они массированно, без всяких санкций, без всяких разрешений бомбили мирные города, разрушали мосты".

Между тем вчера и позавчера произошли события, географически отдаленные от зоны спецоперации, но, как и инцидент с американским дроном MQ–9, с ней связанные.

Точнее, они связаны с прозвучавшими из Вашингтона заявлениями, что после потери беспилотника (заметим, собиравшего сведения о российских войсках в Крыму) авиация США продолжит полеты в интересующих страну районах мира. 20 марта таким районом оказалось Балтийское море.

В тот день Национальный центр управления обороной РФ сообщил: "20 марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В–52Н ВВС США.

В целях идентификации и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су–35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе.

После удаления иностранных военных самолетов от границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования".

В сообщении было подчеркнуто, что полет наш истребитель выполнял в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Такую же формулировку Минобороны России использовало вчера в сообщении о плановом полете пары стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря. По данным ведомства, в небе самолеты провели более 7 часов. На маршруте их сопровождали истребители Су–30СМ и Су–35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Можно предположить, что, учитывая ряд особых обстоятельств, в частности, пристальное внимание США к этому региону и тот факт, что полет наших "стратегов" над Японским морем совпал по времени с государственным визитом в Россию председателя КНР, известие о появлении над Японским морем Ту–95МС США и их союзников не обрадовало.

А в Минобороны России свое сообщение дополнили важным пояснением: "Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана".

Анализируя эти два события, приходишь к однозначному выводу. Если в США не извлекли уроков из инцидента с MQ–9 и продолжат нагнетать обстановку в приграничных с Россией регионах, Москва не станет безучастно взирать на эти провокации. Подходящий и жесткий ответ на них всегда найдется.

То же касается атаки украинских дронов на гражданские объекты в Джанкое в ночь на вторник. Беспилотники сбила наша ПВО. Но их начиненные взрывчаткой и шрапнелью обломки ранили 33-летнего жителя, повредили несколько зданий и объектов электросети. "Следственный комитет возбудил уголовное дело", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

О событиях в зоне СВО вчера рассказал и официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ВСУ за сутки потеряли более 400 человек, десятки единиц техники, включая артсистему М777 производства США.

200 метров до врага. Как бойцы ДНР несут службу на передовых позициях под Авдеевкой

Руслан Мельников

Старенькая "буханка" в камуфлированном окрасе останавливается у продуктового магазина. Именно через эту точку проходит путь на передовые позиции под Авдеевкой. Идет ротация бойцов, а раз уж к линии соприкосновения выезжает машина, есть возможность забросить в "красную зону" воду, сигареты и продукты. Еще там большим спросом пользуются энергетики: энергии на передке требуется много. Быстро грузим покупки, проезжаем через разбитый обстрелами Киевский район, сворачиваем к Ясиноватой, едем дальше.

Изредка похрипывает рация старшего группы с позывным Француз. Позывной не случайный: старший родом из Луганска, с детства жил во Франции. А в 2014 году приехал воевать за Донбасс. Делаю мысленную пометку о том, что с Французом нужно сделать отдельный материал. Но сейчас командир не разговорчив: впереди опасная дорога.

Общаюсь с бойцом, которого сослуживцы называют медведем, то ли из-за внушительных габаритов, то ли по позывному. Медведь в прошлом - тайбоксер. Говорит, что на ринге бывает даже страшнее, чем в бою. Но зато жесткий спорт помог развить реакцию и интуицию, которая сейчас спасает жизнь.

- Это то, что у нас называют чуйкой, - объясняет собеседник. - Со мной, например, такое было: иду и вдруг возникает ощущение, что дальше идти не нужно. Вот не нужно и все. Возвращаюсь. Потом выяснилось, что не дошел метров пяти до ПМНок: там начиналось минное поле.

Сегодня на маршруте три позиции. Их лучше не называть, чтобы при прослушивании радиопереговоров у противника не было привязки. Ротация сложная: в трех точках нужно высадить одних бойцов и забрать других.

Заезжаем на первую позицию. Когда-то здесь был то ли ангар, то ли гараж. Сейчас все разнесено в хлам. Видно, что шли серьезные бои и обстрелы. Но главное - на строении сохранилась крыша. "Буханка" прячется под нее. Крыша дырявая, побитая, но все же укрывает людей и машину от всевидящего ока вражеских дронов. Погода сегодня ясная, почти безветренная, идеальная для работы "птичек" - разведки, наведения арты и сбросов взрывоопасных сюрпризов с БПЛА. Быстро разгружаемся, одни бойцы остаются здесь, другие запрыгивают в машину. Едем дальше.

Француз вызывает по рации следующую позицию. Эфир молчит.

- Наверное РЭБ глушит. А может батареи у ребят сели. Там кабель взрывом перебило, народ без электричества сидел, а рации негде зарядить - негромко переговариваются в "буханке". Через некоторое время все же удается установить связь. Спрашиваем, чистое ли небо. Отвечают, что "птички" летают, но не часто. Здесь это считается более-менее безопасно.

Жуткое тряское бездорожье сменяется участками разбитого асфальта. По рытвинам машина едва ползет, по асфальту проскакивает быстро. Мне объясняют, что противник хорошо пристрелялся к дороге. Погромыхивающая "буханка" виляет между воронками, искореженными ржавыми остовами автомобилей, словно гоночный болид. Мастерство водителя вызывает восхищение. Кстати, хорошие водители и машины здесь всегда востребованы. А "Нивы" и такие вот "буханки" пользуется повышенным спросом. Без них на передке как без рук.

"Нашему подразделению еще бы пару-тройку таких машин", - говорят бойцы. Информация для волонтеров, кстати.

Следующая позиция расположена в районе моста на дорожной развязке. Звук ленивой "стрелкотни" и взрывы здесь - обычный фоновый шум. Машина прячется в тени пробитого мостового полотна, жмется к посеченным осколками до арматуры опорам, чтобы укрыться от беспилотников.

- Хотя уже были попытки забросить сюда бомбочку рикошетом или закатить под мост. И еще у противника недавно появилось развлечение: с дронов стараются попасть по противотанковым минам на дороге, прикрывающим подступы к позиции, - рассказывают местные автоматчики.

Между укрытиями на солнышке вальяжно гуляет пара бесстрашных котят, еще один ластится к АК, прислоненному к патронным ящикам. Кто-то колет дрова: пора готовить обед. На одеяле, словно камешки, лежат гранаты. В привычный шум вялотекущей позиционной перестрелки вдруг врывается неприятный шуршащий звук. И сразу - близкий взрыв. Над мостом медленно рассевается завораживающее белое облачко. Невольно вспоминаю рассказы об использовании украинской стороной химоружия. Бойцы суетятся.

- Журналиста в укрытие! - командует кто-то.

Интересуюсь, что это было. Объясняют: скорее всего сработал самоликвидатор выпущенной ВСУ гранаты РПГ-7.

- Стреляли по нам?

- Да.

Под мост заскакивает пикап. На запыленном капоте знак "V". В кузове - пулемет на турели с бронещитком для стрелка. Бойцы загружают БК и уезжают. При штурме от такой легкой техники здесь, на авдеевском направлении, перерытом окопами, утыканном мощными укрепами, усеянном лабиринтами промки и пригородов, проку мало, но для огневой поддержки и перевозок на опасных направлениях она сгодится.

Мы выдвигаемся еще ближе к противнику. На следующей позиции нет зданий или мостов. Окрестности хорошо просматриваются и простреливаются со стороны Авдеевки, а для дронов тут и вовсе открытое пространство - как на ладони. Поэтому выдвижение происходит по отработанной схеме: "буханка" подлетает к окопам, мы хватаем воду, продукты и сразу ныряем в блиндаж. Вернее, в сеть подземных укрытий. Машина уезжает обратно к спасительному мосту.

Я осматриваю ходы подземелья. Бревна, поверху - слой земли. Все сделано добротно, качественно. Не только ВСУ умеют возводить фортификации. Здесь чувствуешь себя защищенным и от сбросов БПЛА, и от мин, да и не всякий снаряд, наверное, пробьет такое укрытие. Стрелковые ячейки обложены мешками и ящиками с песком. Дополнительной защитой являются толстые округлые колонны, составленные из старых покрышек с землей. Мне объясняют, что такую преграду не пробьет ни пуля, ни осколок.

В одном из блиндажей на газовой горелке булькает чай. Здесь обедают недавно прибывшие добровольцы:

- Все кроме шашлыков у нас здесь есть. Кормят хорошо. Можем угостить, - радушно приглашают они.

В баклажках стоит питьевая вода. Это большая ценность: воду приходится завозить с риском для жизни. Есть электричество. Но не всегда. Осторожно выныриваем из укрытия. Мне показывают куда недавно прилетало. Хорошо видны места разрывов мин и "сюрпризов" от "птичек": темные пятна на желтом песке из изорванных пулями и осколками мешков. Три такие отметины - как раз там, где проходит кабель. Пришлось тянуть новый.

- Еще там прилет был, там, там и там… - показывают мне. - Вот "полька" прилетела - мина из бесшумного польского миномета. Артиллерия, работает, минометы, стрелковое. Дроны постоянно над нами кружат. У нас задача держать эту позицию, наблюдать, корректировать огонь. И могу сказать, что оборона противника уже трещит по швам, - рассказывает боец с позывным Странник.

- Из-за бруствера сильно не высовывайся. Снайперы работают, - предупреждает Француз. - Вон там уже передовые украинские позиции. Дальше лесополоса, там еще три их позиции. Справа - фильтровальная станция. Она пока тоже под ВСУ. Слева промзона. Там - карьер. На некоторых участках мы потихоньку наступаем, но Авдеевку ВСУ долго готовили к обороне, поэтому продвигаемся медленно по 100-200 метров. Но во время штурмов занимаем важные точки.

На самом деле трудно что-то различить, если не выглядывать из-за бруствера. Снимаю через поднятый над головой телефон.

- От нас до ближайших украинских позиций 500 метров, но противник часто выдвигается еще ближе. Вон туда, к бетонным плитам, в двухстах метрах от нас,- добавляет боец с позывным Тасман, тоже, кстати, француз. - Оттуда работают из подствольников, бьют снайперы. Часто провоцируют. Один стрелок стреляет, а второй, действующий в паре с ним, пытается подловить, если мы отвечаем. В общем, они бьют по нам, ну а мы - по ним.

На позиции действительно то и дело вспыхивают перестрелки.

Возвращаемся в укрытие и, как казалось, вовремя. Откуда-то сверху доносится жужжание моторчика. То чуть слышное, то погромче. Будто над позициями кружит невидимый Карлсон.

"Птичка", - спокойно констатируют бойцы. Такой несерьезный, вроде бы, звук то слабеет, то усиливается. Мне советуют отойти от входа в блиндаж: "гостинец" могут сбросить прямо на порог, тогда осколки полетят внутрь.

- Можно по звуку определить, что за аппарат? - спрашиваю я.

- В принципе, да, - отвечают мне. - Обычный дрон с четырьмя пропеллерами - негромкий. Если 6 или 8 лопастей - уже пошумнее. Сейчас над нами, судя по звуку, летает второй или третий Мавик. Такие небольшие квадрокоптеры ВСУ используются и для наблюдения, и для сбросов ВОГов или гранат. При этом сбить такую мишень, если нет средств РЭБ, непросто. Нужно чтобы несколько человек сразу стреляли.

"Птичка" улетает. Пользуемся моментом, мы тоже вызываем "буханку", быстро грузимся, уезжаем.

Новая льготная ипотека пользуется спросом в регионах

Наталья Решетникова,Татьяна Ткачева

Льготная ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), запущенная в 2022 году, начала пользоваться спросом и в Воронежской области. В числе первых заемщиков в регионе оказался Артем Жудин.

Они с женой давно мечтали о загородном жилье, но никак не могли решиться на стройку. Расширение льготной ипотеки на частный дом дало семье шанс исполнить мечту. "Программа предусматривает покупку земли на ипотечные средства. Купили участок в поселке рядом с городом, куда легко провести свет и газ", - рассказал Артем Жудин.

По данным Единого института развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ", в 2022 году по программе "Льготная ипотека" в регионе выдали более 4,6 тысячи кредита. Из них 32 - на индивидуальный дом.

IT-ипотека - тоже сравнительно новая льгота. Специалисты этой отрасли в Воронежской области получили 81 льготный ипотечный кредит, в том числе три - на индивидуальное строительство.

В Новосибирской области банки одобрили уже свыше 650 заявок от ИТ-специалистов на получение ипотеки под 5%. У некоторых банков ставка еще снижена - до 4,5-4,7%. В минцифре региона считают эту меру поддержки, предусмотренную нацпроектом "Цифровая экономика", одной из самых действенных для привлечения кадров.

Сотрудник центра разработки банка Ярослав Ярославцев свой выбор остановил на квартире площадью 100 квадратных метров. "Выбрал ипотеку под 4,7% за счет кредитного страхования жизни в Банке ДОМ.РФ, - рассказал он. - Срок составил 22 года на сумму почти 8,5 миллиона".

С февраля банки начали работать по новым условиям ИТ-ипотеки, что значительно повысило ее доступность. В числе нововведений - оформить льготную ипотеку теперь могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте до 50 лет (ранее - до 44 лет). В городах-миллионниках для оформления ИТ-ипотеки доход должен быть не менее 120 тысяч рублей в месяц (ранее - 150 тысяч). В остальных этот показатель снижен со 100 до 70 тысяч.

По федеральной оценке, дефицит ИТ-кадров в России - миллион человек. Поэтому решение кадровой проблемы остается в приоритете. На сегодня банки одобрили уже 16,9 тысячи заявок и выдали почти 6 тысяч жилищных кредитов по программе льготного кредитования для ИТ-специалистов.

По "Льготной ипотеке" с 6 января ставка составляет 8%, действие программы на данном этапе определено до 1 апреля 2023 года включительно.

Микромаркеты повсюду: В городах и сельской местности появляются магазины без продавцов и очередей

Владислав Краев

Магазины без продавцов, касс и очередей, свежие продукты из холодильников, забрать которые можно после оплаты на экране смартфона, причем не только в городах, но и в сельской местности.

Такие условия для покупателей и ретейлеров создает компания Briskly при помощи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Он создает российским предпринимателям условия успешно развивать бизнес и выходить на внешние рынки. Одним из тех, кому проект открыл новые возможности для развития, стал стартап IT-компании Briskly по производству микромаркетов - автономного оборудования для продажи товаров без участия персонала. Их можно установить в бизнес-центрах, фитнес-клубах, жилых комплексах, на автозаправках, зонах вылета аэропортов, в любых предприятиях сферы торговли и услуг.

Главный офис Briskly находится в Москве, часть команды работает в коворкинге в Санкт-Петербурге. Но сегодня это уже не только "беловоротничковая", но и успешная производственная компания. Весной 2021 года компания приобрела Выборгский завод холодильной техники, производивший брендированные холодильники для напитков, другое холодильное и тепловое оборудование для ретейла и общепита. Предприятие реального сектора понадобилось айтишникам, чтобы наладить выпуск умных автономных холодильников-микромаркетов, оплачивать покупки в которых можно с помощью мобильного приложения B-Pay в смартфоне, планшете или через терминал бесконтактной оплаты.

Покупатели открывают микромаркет через приложение B-Pay, сканируют штрихкоды выбранных товаров и оплачивают их в смартфоне - без участия кассира, без стояния в очередях. После завершения покупки микромаркет автоматически блокируется и ожидает следующего покупателя. Подключиться к платформе и организовать пункт автономной торговли может любой предприниматель. Как подчеркивают в компании, программные решения и устройства компании могут быть использованы в ретейле разного масштаба: от 1 кв. метра до полноценного "беспилотного" магазина. Сегодня завод в Выборге производит шесть видов микромаркетов, более десяти - коммерческих холодильников, другое торговое оборудование. А также автономные зерновые кофе-машины с возможностью оплаты кофе и других напитков через приложение.

Микромаркеты уже установлены в 92 городах России, Беларуси и Казахстана. Получив поддержку на федеральном уровне, в феврале 2023 года руководство внесло изменения в бизнес-план. И планирует выйти на самоокупаемость не за пять лет, а всего за год-полтора.

Помог нацпроект и другим предпринимателям. Например, волгоградская компания "Броня", продукция которой защищает от огня и воды здания по всему миру, стала одной из первых компаний, которая получила сертификат "Сделано в России" по новой процедуре. Для компании это еще одно подтверждение качества товара.

Брянский предприниматель Никита Малыгин продает уникальные воротные системы. Они открываются и закрываются в минимально возможном пространстве. Это актуально для техпомещений, производств и частных домов. Найти новых покупателей в Азербайджане Никите помогло участие в крупнейшей международной строительной выставке в этой стране. А попасть туда он смог благодаря нацпроекту.

Наши производители получают помощь при выходе на международные рынки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Среди мер господдержки для экспортеров - финансирование их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров. Государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

Для экспортеров работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно получить услуги в режиме "одного окна" онлайн. Проконсультировать экспортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России. Адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom.gov.ru.

Почему в России отказались от идеи увеличивать потребление рыбы

Татьяна Карабут

Минсельхоз предлагает исключить из госпрограммы цель увеличить потребление рыбы в России до 25 кг на человека в год (с нынешних 22,6 кг). Рыбы в стране в полтора раза больше, чем надо. Да и сейчас ее едят в достаточном количестве, считают в министерстве.

По предварительным данным, потребление рыбы и рыбопродуктов в России в 2022 году составило 22,6 кг на человека, сообщили в минсельхозе. А минздрав рекомендует съедать 22 кг в год. В России уровень самообеспечения рыбой в 2022 году составил 153,3%. Это гораздо больше, чем установлено в Доктрине продовольственной безопасности (85%), подчеркивают в министерстве.

Так что цель увеличения потребления рыбы до 25 кг на человека минсельхоз предлагает исключить из госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, поскольку это количество "косвенно дублирует показатель по уровню самообеспечения рыбой". В любом случае на реальное потребление рыбы в стране это никак не повлияет.

По данным Росстата, на историческом максимуме потребление рыбы на душу населения находилось в 2013-2014 годах - 22,3 кг на человека. Это больше, чем во времена СССР, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Но потом потребление снижалось.

Впрочем, официальные подсчеты не совсем корректны, говорит управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Мы же не едим в рыбе хвосты, головы, потроха. А если посчитать без них, то реальное потребление составит примерно 14-16 кг рыбы и морепродуктов на человека в год. И это сильно ниже, чем во многих соседних странах: например, в Норвегии или Японии рыбы съедают более 50 кг на душу населения в год.

В России любят охлажденную красную рыбу - семгу, форель. А в последние несколько лет цены на нее существенно выросли.

Кроме того, в последний год наблюдаются проблемы с импортом красной рыбы с Фарерских островов и Чили. То есть ее на рынке стало физически меньше, говорит Березнюк.

В этой ситуации с учетом ограниченной покупательной способности население все больше переходит на более дешевый источник белка - курицу. Тем более что цены на нее в России снижаются.

В госпрограмме планируются и другие изменения. В частности, предлагается больше не добиваться лидерства на мировых рынках - не менее 25% доли рынка ЕС в продукции из минтая и атлантической трески (пикши) и не менее 10% доли рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона в продукции из лососевых видов рыб. Рынки сбыта рыбной продукции в Европе, США и Канаде для нас закрыты, поясняют в минсельхозе.

Спрос падает вместе со стоимостью аренды: Дачи на лето подешевели

Марина Трубилина

Аренда загородных домов на лето за год подешевела примерно на 20%, а спрос упал на 15%, рассказали "РГ" представители рынка недвижимости. Эксперты видят в этом последствия прошедшей пандемии.