Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Недоступный тубкабинет

В Ленинском районе из-за неудобного режима работы профильной службы страдают больные

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Жителям Ленинского района угрожает эпидемия туберкулеза - так считает керченский врач-фтизиатр Елена Мосалева. Все из-за того, что в 2019 году противотуберкулезный кабинет Ленинской ЦРБ перенесли из Керченского тубдиспансера в больницу поселка Багерово. И это очень плохо сказалось на качестве лечения: если до "переселения" в районе ежегодно выявляли около 15 больных, то в прошлом году - лишь семь, причем троих - посмертно, после вскрытия.

Противотуберкулезный кабинет поликлиники N 2 Ленинской центральной райбольницы в течение 60 лет, до 2019 года, работал на базе Керченского противотуберкулезного диспансера (ПТД).

- Еще Советское государство определило, что для Багерово и 30 окрестных сел с суммарным населением 22 тысячи человек такое расположение кабинета оптимально. Керченский противотуберкулезный диспансер - диагностический центр, обладающий всеми необходимыми возможностями, - рассказывает врач Елена Мосалева, до недавнего времени медицинский сотрудник Ленинской ЦРБ.

В мае 2019 года кабинет вопреки протестам сотрудников противотуберкулезной службы, в том числе и Мосалевой, переместили в больницу Багерово, что в 20 километрах от Керчи.

- Нуждающихся в профильной медицинской помощи жителей района лишили возможности обследоваться должным образом, потому что в багеровской больнице нет ни необходимой лаборатории, ни специального рентген-кабинета (установленный там рентген-аппарат способен выявлять лишь подозрение на туберкулез), ни томографа, - сетует врач. - В итоге одни больные тихо умирали у себя дома, пока другие куда только ни направляли жалобы. В ответ от руководства Ленинской ЦРБ и Керченского противотуберкулезного диспансера приходили нелепые отписки, в которых утверждалось, что в багеровской больнице все хорошо и здорово. В одной из отписок чиновники сообщили: "При отсутствии у медорганизации возможности выполнения необходимых диагностических исследований исследования проводятся в других медицинских организациях, которые располагают возможностями для качественной диагностики туберкулеза". И в качестве примера такой организации привели Крымский республиканской клинический центр фтизиатрии и пульмонологии. Но почему-то не Керченский противотуберкулезный диспансер, который является обособленным структурным подразделением этого центра.

По словам Мосалевой, со временем больные перестали посещать противотуберкулезный кабинет, из-за чего в районе снизилась эффективность лечения и резко повысилась смертность от туберкулеза. К примеру, за восемь месяцев работы кабинета в 2019 году, то есть уже в Багерово, выявили только одну больную - да и то она сама обратилась к фтизиатру, минуя иных специалистов. Учитывая актуальную статистику - один на 22 тысячи человек случай впервые выявленного туберкулеза за столь немалый отрезок времени, возникает резонный вопрос: неужто в районе был побежден туберкулез? Увы, статистика следующего года дала на него отрицательный ответ.

- В 2020 году у троих из семи больных заболевание выявили посмертно, при вскрытии, - рассказывает врач. - То есть люди не дошли до туберкулезного кабинета, их даже не поставили на учет. И это в ХХI веке! Хотя при "переселении" нашего кабинета в Багерово официальные лица заверяли, что это делается "для доступности фтизиатрической помощи" и "усовершенствования противотуберкулезных мероприятий". Хотя никаких условий для этого в Багерово нет, а помещение не соответствует санитарным правилам и нормам.

Как ни удивительно, но спустя пять месяцев после перемещения противотуберкулезного кабинета в Багерово, в октябре 2019-го, замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский со ссылкой на тогдашнего главу регионального минздрава Игоря Чемоданова сообщил, что последний поручил главврачу Ленинской ЦРБ арендовать для противотуберкулезной службы района кабинет в Керченском противотуберкулезном диспансере. Правда, чиновник заметил, что в тот момент его помещение не соответствовало требованиям санитарных норм и правил и потому нуждалось в ремонте, который был запланирован на 2020 год.

Год прошел, о ремонте - был он или не был, - ничего не известно, а противотуберкулезный кабинет поликлиники N 2 Ленинской ЦРБ и ныне там. То есть где-то между Керчью и Багерово. Но только не в Керченском тубдиспансере, где размещался более полувека.

Самое интересное: как утверждает Мосалева, ссылаясь на жалобы больных, жителей Ленинского района отказываются принимать в Керченском ПТД. Зато без малейших оговорок принимают в Симферопольском тубдиспансере, за полторы-две сотни километров от их сел.

- Вот только где письменное распоряжение о том, что жители Ленинского района не имеют права обследоваться в Керченском противотуберкулезном диспансере? - задается вопросом Елена Ивановна. - Его никому из них, пытавшихся попасть на прием, никто так и не продемонстрировал.

И это при том, что именно в Керченском ПТД можно сделать принципиально важные для постановки диагноза и назначения эффективного лечения культуральный анализ мокроты и ПЦР на туберкулез, а также томографическое исследование, особенно важное при деструкции легочной ткани, что встречается у 80-90 процентов впервые выявленных больных.

В январе 2021-го специалисты противотуберкулезной службы района начали вести прием и в поликлинике N 2 Ленинской ЦРБ в Керчи. А безуспешно добивавшиеся возвращения тубкабинета в противотуберкулезный диспансер опытные врач Мосалева и медсестра Светлана Змеева прекратили работу в противотуберкулезной службе района. По их словам, из-за разногласий с главврачом больницы относительно принципиальных вопросов организации их труда. В итоге штат службы сократился вдвое, остались один врач-фтизиатр и одна медсестра.

- Таким образом в четверг - день, когда мы традиционно посещали свои участки, выезжали в очаговые районы, - оставшийся врач только проводит консультацию в Керчи, остальные дни недели работая в Ленино, - поясняет она. - А медсестра, которая в понедельник, среду и четверг находится в Керчи, во вторник и пятницу приезжает в кабинет, который расположен в райбольнице в Багерово и в котором находится лаборатория, где можно провести только бактериоскопию мокроты.

- Неужели жизнь человека ничего не стоит? - спрашивает Мосалева. - Неужели, чтобы противотуберкулезный кабинет вернули в Керченский противотуберкулезный диспансер и работающие в нем врачи полноценно выполняли свои задачи, необходима эпидемия, причем наиболее опасных, почти не поддающихся лечению форм туберкулеза? Какие еще нужны факты, которые бы подтвердили прямую связь активного распространения туберкулеза в Ленинском районе с фактическим уничтожением противотуберкулезной службы в Багеровской зоне?

Светлана Фатеева,общественный активист пациентской организации ТBPeople:

- В соответствии с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются медорганизацией в соответствии с принципом приближенности к месту жительства, месту работы или обучения. В данном случае нет ни такой доступности, ни возможности адекватного обследования. Тубкабинет поликлиники N 2 Ленинской ЦРБ официально существует, но фактически его нет, поскольку единственный фтизиатр ведет прием больных в этой самой поликлинике один день в неделю. Кроме того, выглядит странным, что жителей Ленинского района, судя по их отзывам, отказываются обслуживать в Керченском противотуберкулезном диспансере.

Официально

В комментарии "РГ" замглавы минздрава РК Антон Лясковский сообщил, что главный внештатный фтизиатр министерства Лилия Мамотенко, проанализировав работу тубкабинета Ленинской ЦРБ в 2020 году, признала ее неудовлетворительной, поскольку помощь больным там оказывалась не в полной мере. Кроме того, в минздраве рекомендовали руководству Ленинской ЦРБ заключить договор с Крымским республиканским клиническим центром фтизиатрии и пульмонологии на проведение исследования мокроты. Однако на вопрос, рассматривают ли в министерстве вариант возвращения тубкабинета в Керченский противотуберкулезный диспансер, Лясковский ответа не дал.

Вместе с тем замминистра заверил, что в диспансере оказывают помощь жителям Ленинского района. Так, в прошлом году в стационаре учреждения лечились девять человек, сейчас лечатся трое пациентов, шести в этом году помощь оказали амбулаторно.

Ух и Ах идут в поход

В Крыму организаторы экстремальных туров рискуют жизнью и здоровьем туристов

Текст: Галия Шакирова (Симферополь)

Пандемия коронавируса закрыла мир для путешественников. Но дала шанс внутреннему туризму, особенно активным и даже экстремальным видам отдыха. Введенные в городах ограничения мотивируют россиян все чаще отправляться в походы, сплавы по рекам, в пещеры и на вершины. Таких маршрутов в бескрайней России хватает. И все больше становится гидов- самоучек, приглашающих в походы по опасным маршрутам с риском для жизни. Как не стать жертвой гидов-нелегалов, выяснила корреспондент "РГ".

Экстрим без чека

Жительница Севастополя Ирина Манпель и ее молодой человек отправились в экстремальный спелеопоход на Караби-яйлу. Объявление увидели в группе популярного крымского турсообщества в соцсетях. "Масса положительных отзывов, ни одной негативной реакции, поэтому ничего не смутило - даже оплата наличными, без чека", - рассказывает Ирина. О лицензии и документах, позволяющих гиду проводить такие мероприятия, конечно, тоже не узнавали.

- Во время спуска в пещеру Крубера была грубо нарушена техника безопасности, - описывает крымчанка свой экстремальный тур. - Не было обязательного предварительного инструктажа - вообще никакого. Спуск сложный - глубина пещеры с 10-этажный дом. А среди 15 участников были новички и даже несовершеннолетние девочки. Второго инструктора, который бы контролировал наши действия, находясь в пещере, тоже не было. Организатор похода Миша вывалил веревки со словами: "Ну чего вы стоите, распутывайте!" И это - людям, которые вообще не знают, как правильно это делать. Спуск и подъем проходили одновременно по параллельным веревкам. Они, естественно, путались. Когда пришла моя очередь, то сначала все шло хорошо - до того момента, когда снизу поднимали девочку. Ее Миша отправил без фонаря. В темноте она случайно пристегнулась жумаром (механическим зажимом для подъема по веревке - Прим. Ред.) к моей веревке. Ее не могли поднять, потому что я тянула вниз, а я не могла спуститься, потому что веревка ползла вверх. Как правильно поступать в такой ситуации, ни она, ни я не знали. Еле доорались... С горем пополам нас вытащили.

Обратная дорога была не менее экстремальной - навигатора у гида не было, и он заблудился. Вернуть деньги клиентам отказался. Но Ирина решила добиться справедливости. Девушка нашла более десятка "соратников", которым подобные прогулки едва не стоили здоровья и жизни. Вместе они подали коллективную жалобу (имеется в распоряжении "РГ") в региональное министерство туризма, прокуратуру РК, МЧС РК, Совмин РК. "Мы считаем, что категорически нельзя отправлять людей в такие походы. Это опасно для жизни", - резюмировала Ирина Манпель.

Авантюрный тур

Впрочем, пока ни сам гид, ни его клиенты отказываться от острых ощущений, похоже, не собираются.

- На выходных я встретил его группу и подошел. У меня были замечания к их снаряжению. К тому же было штормовое предупреждение. Но они меня послушали, улыбнулись и пошли в Холодный кулуар на Чатырдаге, - рассказал "РГ" начальник алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-спаса" Дмитрий Русин.

По его словам, законных оснований запретить такие приключения сегодня нет ни у МЧС, ни у "Крым-спаса", ни у лесников, ни даже у полиции. МЧС может лишь рекомендовать туристам регистрировать свои группы перед выходом в лес и горы.

- Но никакого контроля за "черными" турфирмами и ИП нет. В горах никто не имеет права ограничить или запретить кому-либо и куда-либо идти, - объяснил спасатель.

А вот ликвидировать печальные последствия таких экстрим-туров приходится регулярно. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Крым-спаса", в 2020 году из 2983 выездов 209 пришлось по вызовам в горах. Спасли 346 человек.

- Общее число вызовов спасателей впечатляет, - признается начальник Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас" Максим Козлов. - Причем надо четко разграничить действительно несчастные случаи, которые возможны, даже если предусмотреть абсолютно все, и системные ошибки, неизбежно приводящие к ЧП и даже трагедиям. К таким базовым нарушениям можно отнести недостаток снаряжения, незнание района гидом, отсутствие у участников соответствующей условиям обуви и одежды, некорректное информирование участников, несоответствие их физподготовки сложности похода и много другое.

В "Крым-спасе" признают: неквалифицированные и потенциально опасные гиды-авантюристы работали всегда, но раньше они были незаметны в огромной армии профессионалов. Теперь же, когда экстрим-туризм становится все более популярным и востребованным, в эту сферу приходит все больше самонадеянных новичков. И лишь некоторым из них суждено стать настоящими профессионалами, набив шишек под руководством более опытных гидов.

Гиды в законе

Обязательную аккредитацию и аттестацию экскурсоводов и гидов-проводников должны ввести в российское законодательство. 15 июля 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Именно он призван защитить интересы и здоровье потребителей туристских услуг. "Такой закон будет полезен, если в аттестационных комиссиях будут представители турбизнеса, спортивного туризма и спасательных служб", - считает Максим Козлов.

А вот его коллега Дмитрий Русин, напротив, полагает, что новый закон заставит уйти в тень тех, кто сейчас хотя бы пытается работать по правилам. "Любое ужесточение правил игры должно сопровождаться грамотным сопровождением изменений: учебные центры, документооборот, подзаконные акты, разъяснения профильных ведомств. И самое главное - кто и как будет осуществлять контроль", - отмечает он.

Член правления Федерации альпинизма России, глава Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов рассказал и о поправках в федеральный закон "О туризме".

- Федерация альпинизма России в свое время разработала профстандарт для гида-проводника по альпинизму и горному туризму, - рассказывает он. - Есть программа, и она начала работать. Но сейчас готовятся изменения в ФЗ "О туризме", касающиеся новых правил аттестации. Согласно им, обучающая организация и организация-экзаменатор должны быть разными. Сейчас по закону для обучения гида-проводника достаточно лицензии на образовательную деятельность и программы обучения по профстандарту. Некоторые выезжают в поле, в горы, а другие делают курсы заочными. Поэтому сложно отсеять хороших от плохих. Поправки должны ограничить число таких организаций - хотя бы обучающих в горной местности. Когда закон "О туризме" в новой версии заработает, то всех игроков рынка через определенное время ждет переаттестация.

Пока законы не приняты, специалисты рекомендуют обращать внимание на стоимость предлагаемого экстрима и отзывы о гиде в интернете, ведь безопасный отдых не бывает дешевым, а негативные отзывы, как и шило в туристическом мешке, не утаишь.

Вадим Погорелов, ведущий юрист компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры":

- Собираясь в поход, советую обязательно заключать договор, и желательно с профильными организациями, оказывающими услуги прохождения туристских маршрутов. По федеральному закону N 132 "Об основах туристской деятельности в РФ" они обязаны привлекать профессиональных инструкторов-проводников. Также надо требовать документ (квитанцию), подтверждающий оплату услуг и указывающий лицо, принявшее деньги. В этом случае шанс вернуть деньги и получить возмещение ущерба значительно возрастает.

Официально

Министерство курортов и туризма РК ведет реестр субъектов и объектов туристской индустрии, в который включают сведения в том числе об экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках и инструкторах-проводниках горно-пешеходного туризма. Сейчас в реестре есть сведения о 1459 субъектах деятельности, в том числе 1387 экскурсоводах (гидах) и гидах-переводчиках и 72 инструкторах-проводниках республики. Чтобы попасть в реестр, заявитель должен предоставить копии документов об образовании, о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "экскурсовод (гид)", о прохождении курсов повышения квалификации (один раз в три года). Такие курсы в Республике Крым проводятся на базе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Миллиарды на леса и стройки

В РК в 2021 году профинансируют 11 нацпроектов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Крым продолжит участие в 11 нацпроектах - "Культура", "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", "Экология" и других. Все они реализуются в Крыму уже не первый год. Строительство некоторых объектов растянулось на несколько лет из-за большого объема работ.

Затянулась и рекультивация переполненных мусорных полигонов. Финансирование пяти из них включено в ФЦП, а еще - в нацпроект "Экология". В 2021 году начнется рекультивация отслуживших свой век полигонов в Белогорске и Судаке. Работы продлятся до 2024 года и обойдутся в 1,2 миллиарда рублей.

Нацпроект "Экология" увеличит на 300 гектаров площадь крымских лесов: саженцы высадят осенью в Белогорском, Бахчисарайском, Раздольненском, Судакском, Старокрымском и Евпаторийском лесничествах. Также в 2021-м очистят от ила, наносов и бытового мусора 119 километров русел рек, включая более 10 километров Салгира, водой из которого сегодня фермеры орошают сотни гектаров полей. В Феодосии уже начали чистить реку Отуз и ручей Кизилташский. Вдоль берегов этих водоемов живут около 300 тысяч человек, для которых вопрос очистки русел - не только эстетический. На эти цели из бюджета РФ выделено 1,2 миллиарда рублей. Недостающие средства добавит бюджет РК, ведь софинансирование - обязательное условие реализации нацпроектов.

- На реализацию 11 национальных проектов в бюджете Крыма на 2021 год предусмотрено 14 миллиардов 363 миллиона рублей, - рассказала начальник Главного управления по реализации нацпроектов Наталья Писарева. - Сегодня уже потрачено шесть процентов этой суммы, или 69 миллионов.

Самая большая статья расходов - ремонт дорог: в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" на 21 объект выделено 16 миллиардов рублей. Из них 200 миллионов уже потратили.

- Контракты заключены в отношении каждого объекта, на четырех из них работы уже ведутся, - рассказал и. о. начальника Службы автодорог Крыма Валерий Васякин.

В рамках профильного нацпроекта за год капитально отремонтируют два дома культуры и три детские школы искусств, создадут две модельные библиотеки, откроют виртуальный концертный зал. Почти 500 сотрудников смогут повысить квалификацию. Поселки Большой Ялты, Кировского, Первомайского, Советского и Черноморского районов получат пять передвижных автоклубов. Это в дополнение к тем пяти, что уже приняли в прошлом году Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Ленинский и Симферопольский районы. На все это потратят 160 миллионов рублей. Кстати, помимо данной суммы, на сферу культуры в ФЦП выделено еще 1,9 миллиарда. Плюс 139 миллионов - из крымской инвестпрограммы.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на благоустройство общественных территорий в семи городах потратят 617 миллионов рублей. В Феодосии это скверы им. Андрея Первозванного, "Чернобыльцам", сквер на пересечении улиц Чкалова и Шевченко, "Городской сад", "Вечный огонь" и "Комсомольский парк". В Евпатории - аллея и детская площадка в парке им. Фрунзе, парк им. Франко, общественная территория в микрорайоне Исмаил-бей и парк "Приморский". В Бахчисарае - территория на улице Фрунзе, в Армянске - сквер "Титан", а в Красноперекопске - пешеходная зона на улице 50 лет Победы.

В Симферополе на средства нацпроекта реконструируют сквер им. Сергия Радонежского, а на деньги из бюджета Москвы - площадь им. Ленина, площадь им. Куйбышева, бульвар им. Франко, скверы на улице Казанской, Балаклавской и общественную территорию на улице Селим-Герай.

Интерактивную карту объектов нацпроектов Крыма можно найти на сайте правительства Республики Крым: https://rpo.rk.gov.ru/karta

Дышать с "Комфортом"

Как восстановить легкие после болезни?

Текст: Аксинья Донская

В Ростове успешно применяется схема восстановительной терапии легких после перенесенных заболеваний дыхательных путей. Теперь на страже здоровья россиян стоят ингаляторы и небулайзеры отечественного производителя "Алмаз".

Слово небулайзер происходит от латинского nebula - туман, облачко. История применения небулайзеров (ингаляторов) насчитывает около 150 лет. И сегодня ингаляторы все шире используются в домашних условиях.

Существует целый ряд лекарственных препаратов, которые воздействуют посредством ингаляторов, но их применение должно проводиться после консультации специалиста.

Грамотная терапия после перенесенных вирусных инфекций, а также при лечении сезонных простудных заболеваний сегодня является одной из наиболее актуальных тем. Так, к примеру, коронавирусная инфекция часто приводит к повреждению легких, а ее осложнением может стать пневмония.

Коронавирус проникает в нижние отделы дыхательных путей, под удар попадают легочные альвеолы, участвующие в акте дыхания и отвечающие за газообмен с легочными капиллярами. Вирус разрушает стенки альвеол, что приводит к нарушению этого процесса, а также накоплению в альвеолах воспалительной жидкости. Воспаление легких, особенно если было поражено более 25 процентов, является основной причиной развития хронической дыхательной недостаточности и других заболеваний, например, пневмофиброза, при котором происходит замещение нормальной легочной ткани соединительной с образованием рубцов.

Для восстановления проходимости дыхательных путей необходимо провести комплексную терапию, включающую дыхательную гимнастику, ингаляцию, вибрационный массаж, физиотерапию. Одним из важнейших элементов восстановительной терапии является ингаляция. Она максимально увлажняет слизистую оболочку и стимулирует иммунную защиту организма, позволяя ему быстрее восстановиться.

Именно поэтому сегодня ингалятор становится в доме столь же необходимой вещью, как и термометр. А непосредственное воздействие лекарства на дыхательные пути сокращает время лечения, а также позволяет уменьшить дозировку таблеток и уколов, что снижает риск нежелательных побочных реакций.

Для эффективной доставки лекарственных препаратов в нижние отделы дыхательных путей необходим ультразвуковой небулайзер, например, "Комфорт" производства компании "Алмаз", поскольку он способен преобразовывать лекарственную смесь в мелкодисперсный аэрозоль с размером частиц менее трех микрометров (мкм), что позволяет им проникать в наиболее глубокие отделы бронхов и легких, достигая альвеол. Следует помнить, что любые ингаляции назначаются только специалистом.

Потрошители книг

Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"

Текст: Елена Новоселова

Формат жилья, главным украшением которого была "Всемирка" (200 томов мировой классики), уходит в прошлое. Современные интерьеры большого книжного шкафа не предполагают. А молодежь, даже очень образованная, выбирает букридеры, считая книги устаревшим носителем информации. Куда же можно пристроить домашнюю книжную коллекцию? Почему библиотеки не принимают советские подписные издания? Что покупает букинистический магазин? Об этом расскажут эксперты "РГ".

Некрасов пойдет в макулатуру

Подруга разъезжается с семьей сына. На полу в стопках ни больше ни меньше, а 1027 томов. Среди них десять собраний сочинений (советский дефицит). Достоевский, Некрасов, Пушкин, Мопассан, Жюль Верн, Чехов, Леонов, Бальзак, Диккенс и 90-томный академический Толстой. Есть книги с автографами и памятными надписями. И в новую однушку они не поедут, с тяжелым сердцем осознает хозяйка. Разорение библиотеки, которую начал собирать еще ее дед, стало испытанием. Всю ночь мы переписываемся в мессенджере, обсуждая, что можно раздать, а что обязательно оставить. В итоге, знакомые забирают лишь четверть.

Вариант - вынести оставшееся в подъезд, не рассматривается: для некоторых бумажная книга все еще предмет, наполненный сверхценным смыслом. К тому же несколько потертых томов уже пылятся на столике рядом с консьержкой с прошлой весны.

Тогда в библиотеку. Но в Москве и Подмосковье, как выяснилось, это не выход. Мы обзвонили пять. В двух сразу отказали, не поинтересовавшись, какие книги предлагаем. В третьей взяли только те, которые из школьной программы. В четвертой ответили, что из-за коронавируса прием закрыт, а в пятой заявили, что советские собрания сочинений не берут: "Некрасов? Уже есть. Скорее всего пойдет в макулатуру". Как ни кощунственно это звучит, но фирмы, забирающие книги в макулатуру, пользуются сегодня очень большим спросом. За один килограмм "Гоголя и Пушкина", к примеру, в Подмосковье, они платят до шести рублей. А за тонну книг - от трех до четырех тысяч. Если оторвать обложку, килограмм пойдет дороже. "Работаем без выходных и праздников", - сказала телефонная трубка.

Шаг благородный, но требующий усилий, времени и денег, - рассылать книги в неизбалованные провинциальные библиотеки. О такой помощи рассказывают несколько сайтов и групп в соцсетях. Например, "Помощь сельским библиотекам Русского Севера" в "ВКонтакте". В этой группе создана картотека нуждающихся по регионам, с точным адресом, а также списками заявок читателей. Среди них в основном любовные романы и детективы, журналы по рукоделию, кулинарии, домашнему и приусадебному хозяйству. Нужны и детские книжки, а также развивающие игры, материалы для творчества.

Можно пристроить книги и через ресурсы типа "Отдам даром" в "Живом журнале" или "Авито". Во втором случае, советуют завсегдатаи таких групп, цену нужно ставить символическую. Иначе не купят.

Можно запустить книгу в кругосветку. В 2004 году появился российский портал bookcrossing.ru, на котором к концу 2020 года зарегистрировалось около 45 тысяч участников. Ими "отпущено" (оставлено) свыше 120 тысяч книг на 1235 "безопасных полках" - специальных местах для книг.

Еще один путь цивилизованно найти своим книгам новых хозяев - интернет- сообщества любителей определенных жанров, писателей или серий. На все есть ценители, главное, чтобы было время наладить с ними логистику. К примеру, в группе, где объединились любители боевого фэнтези, масса предложений по купле-продаже подборок о космических кораблях, пиратах и чужих планетах. А любители научной фантастики с удовольствием заберут ваши залежи Тимоти Зана.

Впрочем, все проблемы большой домашней библиотеки такими способами, конечно, не решить.

10 рублей за том Пушкина

Книги теоретически можно сдать в магазин. Однако тех букинистических, к которым привыкли люди дефицитной на книги советской эпохи, практически нет. По словам известного москвоведа Алексея Дедушкина, большинство старых магазинов перепрофилировалось.

"Знаменитый книжный в Столешниковом переулке переехал на Трубную улицу и основной акцент теперь делает на книжном антиквариате. Из знаменитых советских закрылись "Книжная находка" в Театральном проезде, букинист на Сретенке. Еще лет пять-шесть назад сохранялся самый старый из советских букинистических в маленьком павильончике у метро "Парк культуры". Но теперь там оказывают услуги копирования. Есть несколько отделов в обычных книжных, например, всем известный отдел в магазине "Москва". Но того, что творилось в столице лет 40-50 назад, уже нет", - рассказывает Алексей.

Сдать за достойную цену можно только редкие и старинные книги, антиквариат, вышедший 50 и более лет назад. С удовольствием возьмут подарочные издания позапрошлого века. Для примера, букинистический магазин "Антикварный дворик" продает за 1 миллион 880 тысяч рублей издание "Московский кремль" Бартенева. Оно было выпущено ограниченным тиражом для высших чинов и императорской семьи к 300-летию Романовых. Советский каталог "Ликеро-водочные изделия" времен хрущевской оттепели предлагается за 58 тысяч рублей.

Собрания сочинений русских и зарубежных классиков букинисты почти не берут. "Это же касается книг по абонементам, которые когда-то обменивались на 20 кг макулатуры. Не имеют ценности и подписки, за которыми мы гонялись, например, "Мир приключений". Или "Антология советской фантастики", которая мелькает в фильме "Чародеи". Сейчас вбей название в поисковик и скачивай на здоровье", - объясняет библиофил Дедушкин, библиотека которого насчитывает две тысячи томов.

Букинистические скупки в интернете только делают вид, что приобретают книги... После разговора с сонным продавцом одного из них стало понятно, что это скорее сбор макулатуры. "Хочу продать дедушкину библиотеку", - говорю с печальными нотками в голосе. На том конце провода переводят разговор на деловые рельсы: "Примерно сколько килограммов?". "Собрание сочинений Пушкина 70-х годов сколько будет стоить?" - "10 рублей за том". - "А Лермонтов зелененький 50-х годов?". - "Тоже по десять".

Резьба по книге

Самый варварский, с моей точки зрения, способ избавиться от книг - это так называемый буккарвинг (в переводе с английского) "резьба по книгам". Из томов делают модные аксессуары, используют книги как материал для инсталляций, сажают в них цветы. Как скульпторы режут по дереву, так буккарверы по стопке страниц, удаляя все лишнее, чтобы получилась объемная картинка, барельеф, портрет. Мода на вторичное использование вещей породила мебель из книг. Самое знаменитое изделие книжных скульпторов - это диван Альваро Тамарита. Но есть и книжные полки из книг, торшеры, тумбочки, кресла.

По мнению доцента кафедры теории литературы филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Алексея Холикова, книга как декорация и украшение интерьера - не новость. "Буккарвинг" - искусное продолжение вчерашней моды. Вид эстетического удовольствия, напоминающего прогулку по неизвестному заморскому кладбищу, на котором все напоминает парк, по-своему радует глаз, но надписи не читаются либо оставляют равнодушными, не проникают в сердце. Из всех известных мне способов избавления от книг "буккарвинг", пожалуй, самый красивый. Но веет от него каким-то кладбищенским холодом..." - анализирует явление ученый.

К чести российской литературоцентричной нации, не мы его придумали. Но буккарвинг быстро набирает апологетов и в рунете. На Ютьюбе полно мастер-классов. Например, "Мастер креатива" дает новую жизнь старым ненужным книгам, делая из них цветы, а канал "Идеи для жизни" учит, как сделать оригинальный ежедневник: использовать оторванную обложку романа Гюстава Флобера. Прикол в том, что ты будешь писать в книжке, принадлежащей французскому писателю. Или еще совет: из книги можно сделать карандашницу, вырезав в ней дырку, правда, для стиля нужна старинная, с красивой тисненой обложкой.

"Буккарвинг" порожден отношением к книге как устаревшему носителю информации, которую можно без труда получить из другого источника. И как следствие, глобальным распространением новой информационной культуры, убежден Алексей Холиков. "Резьба по книге" сводит ее к "материальной", "вещной" составляющей даже в тех случаях, когда художник с помощью ножа или скальпеля вырезает нечто, имеющее отношение к рассказанной писателем истории, как это делает, например, Сью Блэквелл со сказками Андерсена. Ведь что восхищает зрителя таких "книжных скульптур"? Техника. Мастерство. Умение обработать исходный материал, придав ему новую форму, - размышляет филолог. - А что коробит нормального (пока еще) читателя? Каким бы концептуальным ни был продукт этого нового творчества, книга в нем - всего лишь "сырье", "бумага".

Ученый задается вопросом: может ли мастер по "буккарвингу" пустить в расход книгу, над которой смеялся или плакал в детстве? Легко. Это подтверждает обилие поделок из сказок, представленных в Сети.

"Говорят, под переработку чаще всего идут "устаревшие" справочники и прочая "макулатура". Но как по мне, даже такие книги имеют ценность. Они хранят историческую и культурную память, связывают поколения, подобно семейным библиотекам. Под выцветшими обложками (а иногда непосредственно на них) - следы чьих-то жизней. Возвращение к таким книгам - путешествие во времени. Не всегда, впрочем, приятное, - подчеркивает он. - Электронное издание более уязвимо с этой точки зрения. "Цифра" может быть стерта, забыта, безвозвратно изменена, а бумажный текст (вспомним призыв Мандельштама) сохранит чью-то речь навсегда..."

За мертвыми душами

Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки России, член Национального союза библиофилов:

- Если новые книги отвечают сегодняшним интересам и потребностям общества, то домашние библиотеки более консервативны, они накапливают смыслы и отражают предыдущую эпоху. Если эпоха длится долго - более одного поколения, как это было с советским временем, то библиотеки логично переходят от родителей к детям. Смена эпох сопровождается пересмотром системы ценностей, и библиотека в глазах нового поколения "устаревает". Так было всегда. В пушкинскую эпоху ушли в "устаревшие" произведения античных авторов. После Великих реформ 1860-х годов "ненужными" оказались семейные библиотеки, наполненные французскими романами и книгами "пушкинской поры" (есть такое замечательное произведение известного библиофила начала ХХ века - Сергея Минцлова "За мертвыми душами", в котором герой ездит по помещичьим усадьбам в поисках старых библиотек и находит их в сараях, покрытых птичьим пометом, заброшенными и скупает их задешево как "мертвые души" Чичиков).

Другое дело, что во все предыдущие эпохи на смену одним библиотекам приходили другие, а сегодня преемственность в сфере бумажной книги не очень просматривается.

Бумажная книга попала в руки дизайнеров. Из нее создают столики и стулья, вырезают фигуры - она стала благодатным объектом для визуального искусства. Но книга - необычный материальный предмет. Тысячелетия ее существования создали вокруг нее очень сильную смысловую ауру, и те же дизайнеры и зрители, рассматривающие их произведения, даже не осознавая этого, относятся к книге и "изделию" из нее особо. Ваза из книги или из керамики воспринимаются по-разному. По сути, смысл книги, ее содержание вышло за пределы текста, стало элементом ее материальной конструкции.

По мере того как овладение новой информацией переходит к иным каналам, книга, освобождаясь от этой функции, но сохраняя свою культурную ауру, будет все более становиться эстетически значимым и символическим предметом. (Уже сегодня мы покупаем красивый томик Пушкина не для того, чтобы узнать что-то новое...). И домашняя библиотека у нового поколения будет, но она будет больше походить на ту, которую высмеивали еще три десятка лет назад, когда цвет корешка будет не менее важен, чем название книги. И это ни хорошо ни плохо - это другое время и другая реальность....

Раскатали снежные горки

Сахалин заметает, а в Арктике мигрируют медведи

Текст: Александр Гавриленко, Юлия Гарднер, Мария Голубкова, Марина Ледяева

Глядя сегодня в окно, трудно представить, что где-то не хватает снега. Даже Крым занесло. А в Арктике, оказывается, без него страдают белые медведи. Корреспонденты "РГ" передают, что показывает зимний барометр в разных регионах нашей страны.

Медведи ушли на юг

В Арктике высота снежного покрова недотягивает до нормы. На архипелаге Земля Франца-Иосифа инспекторы нацпарка "Русская Арктика" даже на снегоходах не могут ездить. И давно уже не видели белых медведей. Обычно по осени самки залегали в берлоги в этих краях, чтобы произвести потомство.

В апреле ученые проведут учет берлог и сопоставят эту информацию с данными об осадках. Как пояснил "РГ" замдиректора нацпарка Иван Мизин, вероятно, медведи устроили свои "роддома" на крутых склонах южного берега острова, где бывают снежные заносы.

На одном из островов архипелага - Земля Александры - круглый год работает полевая база "Омега". Сейчас на ней зимуют два полярника, принявших вахту в декабре. По словам начальника базы Дениса Менникова, так мало снега, как в этом году, они никогда не видели.

Скудный снежный покров также лежит на Новой Земле и других территориях Архангельской области. А в Ненецком округе из-за нехватки снега в тундре долгое время не могли обустроить зимники. "Высота снежного покрова и его плотность в этих регионах ниже нормы, поскольку не было оттепелей, - пояснила ведущий гидролог Северного УГМС Наталья Соломатова. - Высота снега достигает 45 сантиметров при норме 67, примерно столько же и в Архангельской области". Прошлой зимой сугробы в Поморье доходили до 130 сантиметров. По прогнозам синоптиков, больших снегопадов в этих регионах пока не предвидится.

Подвезу бесплатно!

Во вторник утром Хабаровский край накрыл снежный циклон. Сильный снег и ветер парализовали автосообщение. В регионе не ходят междугородние автобусы, закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

Хабаровск встал в десятибалльных пробках. Спецтехника не успевает убирать снег, который идет, не прекращаясь. Водители объединялись, помогая автомобилям выбраться. В соцсетях появились объявления: "Кого вытащить? Я на внедорожнике". "Подвезу домой бесплатно". Кроме того, в центре города дежурил снегоболотоход "Лось", который тоже помогал автолюбителям выбраться из снежного плена.

Впрочем, обратная сторона медали тоже была. Таксисты взвинтили цены в два, а то и в три раза. Некоторые пассажирские автобусы из-за стихии закончили работу раньше обычного, поэтому горожанам приходилось соглашаться и на повышенную стоимость.

Днем ранее циклон накрыл Сахалин и Курилы. Шел сильный снег с дождем, видимость не превышала 500 метров. Детей оставили дома - учиться дистанционно, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады работают в штатном режиме.

Дон разливанный

Шквалистый западный ветер, который дул несколько дней в Ростовской области, нагнал аномально высокий уровень воды в низовье Дона из Азовского моря. Солонцеватой водой в дельте реки подтопило несколько станиц и хуторов. В некоторых местах глубина подтопления достигла 25-30 сантиметров. Проблема усугубляется наступившими холодами - вода замерзла и превратила села в огромные ледяные поля.

Как сообщили в администрации Елизаветинского сельского поселения, такие подтопления случаются примерно раз в один-два года. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв и серьезных разрушений. Сейчас в районе подтопления установилась тихая безветренная погода. И это дает надежду, что вода скоро сойдет.

Лебеди во льду

В Новгородской области из ледового плена пришлось спасать лебедей. Они остались зимовать у набережной города Сольцы. Белые и серые, вероятнее всего, родители и дети. Скорее всего, старшие не захотели оставлять младших.

Грациозным птицам приходилось непросто - в регион пришли суровые морозы. И свободной воды на реке Шелонь оставалось все меньше и меньше. Появилась угроза, что лебеди могут вмерзнуть в лед. Расширить полынью взялись Никита Смирнов, Алексей Чистяков и Александр Василенко. Потратили на это часа четыре: работали ломом, бензопилой, топором и лопатой. Сейчас все хорошо. Местные жители продолжают их подкармливать.

Сильно страдают от морозов и лебеди в Калининградской области. Есть информация, что нуждается в помощи большая стая лебедей - более десятка - на озере в районе населенного пункта Валетники.

Черные покупатели в квадрате

В Краснодаре мошенники удаленно похищали квартиры у одиноких стариков

Текст: Анна Юркова ("Российская газета", Краснодарский край)

В столице Кубани разгорается громкий скандал. Группа аферистов провела серию сделок по договорам купли-продажи недвижимости, присвоив себе имущество многих пожилых одиноких людей. Долгое время пострадавшие даже не догадывались, что стали бездомными. По материалам прокуратуры возбуждено пять уголовных дел.

Всего этого могло и не случиться, если бы пожилые собственники квартир приняли меры безопасности. Они очень просты и не требуют расходов. Но мало кто о них знает.

Открыли ящик Пандоры

Ветеран труда 86-летняя Лидия Фомина живет в однокомнатной квартире в центре Краснодара. В 1974 году справила здесь новоселье. И спустя почти 47 лет осталась без квартиры.

Узнала об этом случайно. При оплате коммунальных услуг соседка увидела в квитанции в графе "владелец"... чужую фамилию. "Сначала мы подумали, что это ошибка, - рассказала "РГ" женщина. - Но в Росреестре сообщили: квартира продана в мае 2020 года. И якобы я за нее получила один миллион 250 тысяч рублей. Никаких деловых бумаг я не подписывала, с покупателем не встречалась, да и продавать жилье не собиралась". Когда взглянула на копию договора, сразу определила: подпись чужая. А персональные данные были ее.

Лидия Семеновна обратилась в прокуратуру Краснодара. Там запросили данные о покупателе и словно открыли ящик Пандоры. Выяснилось, что за полгода указанный в договоре человек купил более десяти объектов недвижимости в разных частях города.

Жертвой мошенников стала и 82-летняя Елена Киселева. Вместе с мужем она недавно выписалась из больницы после ковида. И от сотрудников прокуратуры узнала, что больше не является хозяйкой своей квартиры. И... не замужем. В регистрационном деле якобы ее рукой подписано заявление, что в законном браке она не состоит.

За то время, которое потерпевшие живут уже в чужих квартирах, их никто не беспокоил. Новый собственник не пытался заявить о своих правах. По всей видимости, аферисты хотели тихо дождаться, когда старики один за другим перейдут в мир иной.

Обвели вокруг денег

Еще более драматичная история произошла с 82-летней Евгенией Зенковой, тоже потерявшей единственное жилье. В марте прошлого года тот же "черный" покупатель приобрел ее участок с домиком на улице Красных Партизан. А через неделю перепродал подставному лицу. Сумма "сделки" оказалась значительно ниже рыночной стоимости.

После того, как дом ловким росчерком перешел в чужие руки, пожилой женщине посоветовали нанять адвоката. Тогда никто не мог предположить, чем обернется для нее знакомство с юристом из Новороссийска, неким Юрием Агачкиным. Вместо того чтобы писать жалобы во все инстанции, мужчина предложил заключить задним числом фиктивный договор займа под залог дома.

Якобы такое соглашение даст ему преимущество оспаривать в суде право "фиктивного" собственника. Сумму прописал 10 миллионов рублей. И даже напечатал расписку, мол, "получил все деньги, претензий не имею". Но дату не поставил...

- Теперь по решению Октябрьского районного суда Новороссийска я обязана вернуть ему уже 20 миллионов 600 тысяч рублей со всеми процентами и пеней, - с горечью заключает Евгения Тихоновна.

Она говорит об этом и до конца не верит в происходящее. Ведь никаких денег женщина и в глаза не видела. Дело Зенковой сейчас расследуют правоохранители, назначена почерковедческая экспертиза. Но даже если дом удастся вернуть, "юрист" может запросто отобрать его за мифические долги.

В суд не явился

"Мы направили материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), - сообщила помощник прокурора Центрального округа Краснодара Анастасия Зарицкая. - Сценарий везде одинаков: составлялся договор купли-продажи, а затем недвижимость спустя короткий промежуток времени перепродавалась. Все квартиры и домовладения пострадавших расположены в старом фонде и в ликвидных местах".

Круг участников этой беспрецедентной схемы - тех, кто предоставлял персональную информацию, - еще предстоит устанавливать следствию. Так же как и то, каким образом специалист многофункционального центра "Мои документы" проверял личности сторон сделки и готовил заявление о регистрации перехода права собственности. А еще все сделки оформлялись в нотариальных конторах. Кто их проворачивал - тоже установят.

Пока же слушания первого гражданского дела Лидии Фоминой о признании сделки недействительной вторично отложили из-за неявки ответчика. Такова процедура. "Российская газета" будет следить за ходом этого процесса.

Как защитить свое жилье

Обезопасить себя от махинаций с квартирой можно в любой момент. Достаточно обратиться в Росреестр, сообщил "РГ" юрист Михаил Кривецкий. Или в МФЦ "Мои документы" - что еще легче.

Там следует написать заявление, что регистрировать все сделки с вашей квартирой можно только при личном присутствии собственника. "И тогда, - поясняет юрист, - никто не сможет тайно переписать на себя квадратные метры, даже если мошенник предоставит нотариально заверенную доверенность от вас. Такие сделки сразу отклоняются органом регистрации прав".

Росреестр и МФЦ "защитную" услугу предоставляют бесплатно. Срок ее проведения всего пять рабочих дней с момента обращения.

А специалисты Кадастровой палаты еще советуют вносить контактную информацию (электронный или почтовый адрес и т.д.) о правообладателе жилплощади в базу Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если с квартирой будут совершаться какие-либо действия, собственник сразу же получит оповещение об этом. И сможет оперативно обратиться в правоохранительные органы.

Число мошенничеств с квартирами растет по всей стране. Эксперты били тревогу достаточно давно: действующий порядок, когда договор о продаже квартиры можно составить чуть ли не на коленке, слишком упрощает жизнь аферистам.

"За пять лет прирост преступлений в сфере оборота недвижимости составил 18 процентов, - говорит директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина. - При этом надо отметить, что не все сделки, которые имеют признаки мошенничества, становятся предметом разбирательства в рамках уголовной юрисдикции. Очень часто они идут как гражданско-правовой спор. За последние пять лет прирост таких споров составил порядка 173 процентов. Подчеркну: это ситуации, когда люди пытаются через суд вернуть свое жилье, оспорив сделку".

Чаще всего страдают от мошеннических действий в сфере оборота недвижимости пенсионеры и предприниматели. Таковы данные специального исследования, проведенного Финансовым университетом. Почему пенсионеры, причины понятны. Что же касается предпринимателей, социологи объясняют это тем, что бизнесмены - люди с ограниченным количеством времени. Они обращаются к первым попавшимся "черным риелторам" и попадают на мошенников.

"Необходимо законодательно закрепить обязательность заключения сделок с недвижимостью только с участием нотариуса, - подчеркивает Венера Шайдуллина. - Практика передовых зарубежных стран говорит о том, что этот инструмент достаточно эффективен".

Подготовил Владислав Куликов

Эффект турбазы

Инвесторы начали скупать недорогие базы отдыха и гостиницы

Текст: Евгений Гайва, Марина Трубилина

Турбазы, базы отдыха и недорогие гостиницы впервые за несколько лет стали пользоваться спросом. Эти объекты, плохо востребованные в последние годы, сейчас активно продаются.

Туристическая отрасль испытала серьезные потрясения в 2020 году, но некоторые покупатели решили воспользоваться ситуацией и приобрести ликвидные площади в выгодных локациях, говорит руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито Недвижимость" Тимур Зайцев. Спрос на гостиницы в целом вырос в 2020 году на 20%. Больше всего - в Ставрополе (+59%), Воронеже (+53%), Омске (+50%), Ижевске (+35%), Уфе (+33%), Новосибирске (+25%) и Сочи (+23%). Средняя по стране цена на гостиницы поднялась по сравнению с 2019 годом на 6%. При этом количество предложений тоже увеличилось - на 8%. Интерес не спадает и в 2021 году - в январе спрос на гостиницы был выше, чем год назад, на 28%, а цены поднялись на 16% к январю 2020 года. Средняя стоимость такой недвижимости сейчас - 54 979 рубля за кв. м. Однако есть предложения и гораздо более дешевые. Например, в Ростовской области можно купить турбазу площадью 300 кв. м всего за 4,2 млн рублей.

В 2020 году удалось продать практически все туристические объекты нижнего и среднего ценового диапазона, которые продавались последние два года, говорит заместитель гендиректора Российского аукционного дома Ирина Ольшанникова. Общая сумма сделок компании по этим объектам оказалась в четыре раза выше, чем год назад. "До пандемии и закрытия границ спроса на эти объекты не было вообще или же их приобретали исключительно для строительства коттеджных поселков. Сейчас они покупаются для использования по прямому назначению, и есть запросы от инвесторов на поиск таких объектов. Появились покупатели, которые берут турбазы для отдыха своих сотрудников, это новый формат, своего рода отголосок советского прошлого. При этом инвесторы, как правило, не планируют там больших инвестиций и серьезной модернизации", - рассказывает Ольшанникова.

Турбазы с устаревшими стандартами приема и размещения, с высокой степенью износа, а то и вовсе в состоянии "под снос" представляют, скорее, земельный актив, считает руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. Их стоимость равна цене участка с коммуникациями за вычетом затрат на снос строений. При этом старые турбазы имеют ряд преимуществ: хорошая транспортная доступность (в том числе с точки зрения общественного транспорта), инженерные коммуникации, у них есть своя история и "свои" клиенты, что сокращает расходы на маркетинг. На всплеске интереса к внутреннему туризму при тотальной нехватке качественной инфраструктуры реновированные турбазы, как и старые пионерлагеря, превращаются в загородные отели, которые затем успешно работают на рынке, отмечает Смирнова.

Популярность загородных домов, турбаз и отелей растет с прошлого года, говорит президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. "В Подмосковье, около Санкт-Петербурга, вокруг Казани, Екатеринбурга и других крупных городов загородная недвижимость пользуется огромным спросом. В период пандемии многие снимали загородные коттеджи, пользовались огромным спросом и качественные загородные отели. Например, в Тверской области вокруг озера Селигер все было занято", - говорит он.

На этой волне интерес к загородным объектам сформировался и у инвесторов. Больше всего туристами были востребованы качественные отели, но инвесторы надеются привести в порядок и использовать также небольшие турбазы, отмечает эксперт. Однако вряд ли можно говорить о том, что спрос на этом рынке резко вырос - он стал немного выше, чем был, но без ажиотажа, замечает вице-президент федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Определенная логика в приобретении загородных турбаз есть, признают эксперты. Пока пандемия продолжается, пригородные отели и турбазы будут заполняться. Но вкладываться стоит в те объекты, которые расположены в хорошем месте и находятся в сносном состоянии, то есть если затраты на ремонт не будут слишком большими. "Конечно, инвесторам, которые решили войти в этот бизнес, стоит смотреть на инфраструктуру, на местоположение. Востребованы турбазы, расположенные в пределах 150-200 километров от крупных городов", - отмечает Ламшин.

Очень важна транспортная доступность, добавляет Прасов. При этом, по его мнению, крупные качественные отели все же имеют больше шансов быстрее окупиться, так как работают с большим объемом целевой аудитории, могут предоставлять услуги для корпоративных клиентов. "Мини-отели не при всех условиях легко окупаются", - говорит он. После восстановления выездного туризма спрос на загородные дома, конечно, снизится, отмечает Ламшин. Однако в целом с развитием внутреннего туризма предложения загородного отдыха в перспективе могут быть востребованы, считает он.

Слово и дело

Частная автодорога в Ростове станет бесплатной

Текст: Николай Грищенко ("Российская газета", Ростов-на-Дону)

После публикации в "РГ" о платной дороге в Ростове-на-Дону городские чиновники заявили, что до конца месяца проезд для легковых и грузовых автомобилей по улице Тракторной станет бесплатным.

"Такое решение связано с социальной значимостью этой задачи. После того как процедура будет полностью завершена, к многоквартирному дому будет обеспечен беспрепятственный проезд", - сообщили в мэрии.

Кроме того, право бесплатного проезда получат и другие горожане, так как данная дорога является единственной и дублирующих путей нет.

Напомним, что автомобильная дорога на улице Тракторной с 1 февраля была перегорожена шлагбаумом, и проехать по ней можно лишь за 50 или 100 рублей. Автомобилям коммунальных и экстренных служб проезд был оставлен бесплатный. Дело в том, что дорога оказалась проложенной по территории частного участка. Стоимость работ превысила один миллион рублей.

Одним движением

Россияне все чаще оформляют недвижимость удаленно

Спрос на услуги по экстерриториальному оформлению недвижимости увеличился в 2020 году. За год Росреестр обработал 478 тысяч таких заявлений на госрегистрацию прав и кадастровый учет.

Наиболее востребованы эти услуги были в Центральном и Приволжском федеральных округах: 160,2 тысячи и 83,7 тысячи заявлений соответственно. На их долю приходится 51% от числа всех экстерриториальных сделок в стране. В числе лидеров также Южный (59,6 тысячи сделок) и Северо-Западный (62 тысячи) федеральный округа. Чуть меньше таких заявлений было подано на Урале (здесь жители просили зарегистрировать объекты в других регионах 42,4 тысячи раз) и Сибири (39 тысяч заявлений).

Среди регионов наибольшую активность показали Москва и Московская область - 32 тысячи и 56,5 тысячи экстерриториальных заявлений. Далее следуют Краснодарский край (29 тысяч), Санкт-Петербург (24 тысячи), Пермский край (22 тысячи) и Тверская область (18,5 тысячи).

Экстерриториальный принцип позволяет обращаться за регистрацией прав и проведением кадастрового учета независимо от места расположения недвижимости.

Сейчас Росреестр и минэкономразвития прорабатывают механизм, которым предполагается в 2021 году организовать прием документов по экстерриториальному принципу во всех МФЦ страны, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Пока это можно сделать только в филиалах Кадастровой палаты по предварительной записи (записаться идет через личный кабинет на портале Росреестра) и во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве.

Марина Трубилина

Не бойтесь, она ручная кладь

Изменились правила провоза животных в поездах

Текст: Евгений Гайва, Ольга Игнатова

С 1 сентября вступят в силу новые единые правила перевозки домашних животных железнодорожным транспортом. Они будут действовать до 1 сентября 2027 года. Их утвердил минтранс.

Изменения затронут перевозку сельхозживотных. Правила же проезда кошек и собак в основном определяют сами компании. В РЖД "Российской газете" пояснили, что по новым правилам будут перевозиться сельскохозяйственные и цирковые животные. Они транспортируются как грузы, но возрастает ответственность за них перевозчиков. "Обновленные правила несут в себе положительные моменты для животных, а соответственно, и для их владельцев в плане спокойствия за их жизнь и здоровье, - пояснил "РГ" адвокат Виталий Ревзин. - Со стороны отправителя появляется обязанность обеспечения отправляемого животного безопасными для него кормами, емкостями для достаточного количества воды, которая должна быть в запасе, а также подстилками, что очень актуально в плане гигиены. Специальные вагоны и крытые составы создадут безопасность и комфорт животным. Перевозчик и проводник же, со своей стороны, должны обеспечить и запас воды, и уборку пространства во время стоянок поездов. Что очень актуально в наше время, так это необходимость оповещения ветеринарного надзора о случаях заболевания животных, а также об отказе от еды и воды".

Но в то же время , по словам юриста, перевозка всех животных должна будет осуществляться в спецвагонах и крытых составах. А мелких зверей можно перевозить в клетках или ящиках в несколько ярусов. Актуально это будет для отправки крупных пород собак, а не только лошадей или крупных сельхозживотных.

Означает ли это, что при посадке придется сдавать мелких животных в багаж? Как поясняет Ревзин, сохраняет юридическую силу та норма, при которой мелких домашних животных и птиц можно перевозить в ручной клади, если вагон это подразумевает. "Если тип вагона не позволяет перевезти мелкого питомца в ручной клади, то владелец животного может рассмотреть вариант перевоза в спецвагоне. Либо поменять сам вагон на тот, в котором перевозка домашнего животного допустима", - пояснил юрист.

Так, по правилам компании "Гранд Сервис Экспресс", занимающейся перевозками в Крым, пассажир может взять питомца с собой в купе. Но на это должны быть согласны пассажиры, которые едут на соседних местах. Такое согласие заранее получить крайне сложно. Поэтому те, кто отправляются к морю с животными, часто просто выкупают купе.

В поезда, идущие в Крым, допускаются кошки, собаки, в том числе крупные собаки, птицы, грызуны, ежи, хорьки, ханорики, ласки, а также рыбки. Перечень животных есть на сайте компании. Перевозить крупных собак можно только в намордниках, с поводком и только в отдельном купе под наблюдением их владельцев с оплатой полной стоимости всех мест в купе. Число проезжающих в купе крупных собак и их владельцев или сопровождающих не должно в сумме превышать числа мест в купе. Санитарно-гигиенический режим в вагоне обеспечивает владелец животных. Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов бесплатно.

Президент поручил...

Как помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам

Текст: Алексей Дуэль, Игорь Зубков, Кира Латухина, Роман Маркелов, Марина Трубилина

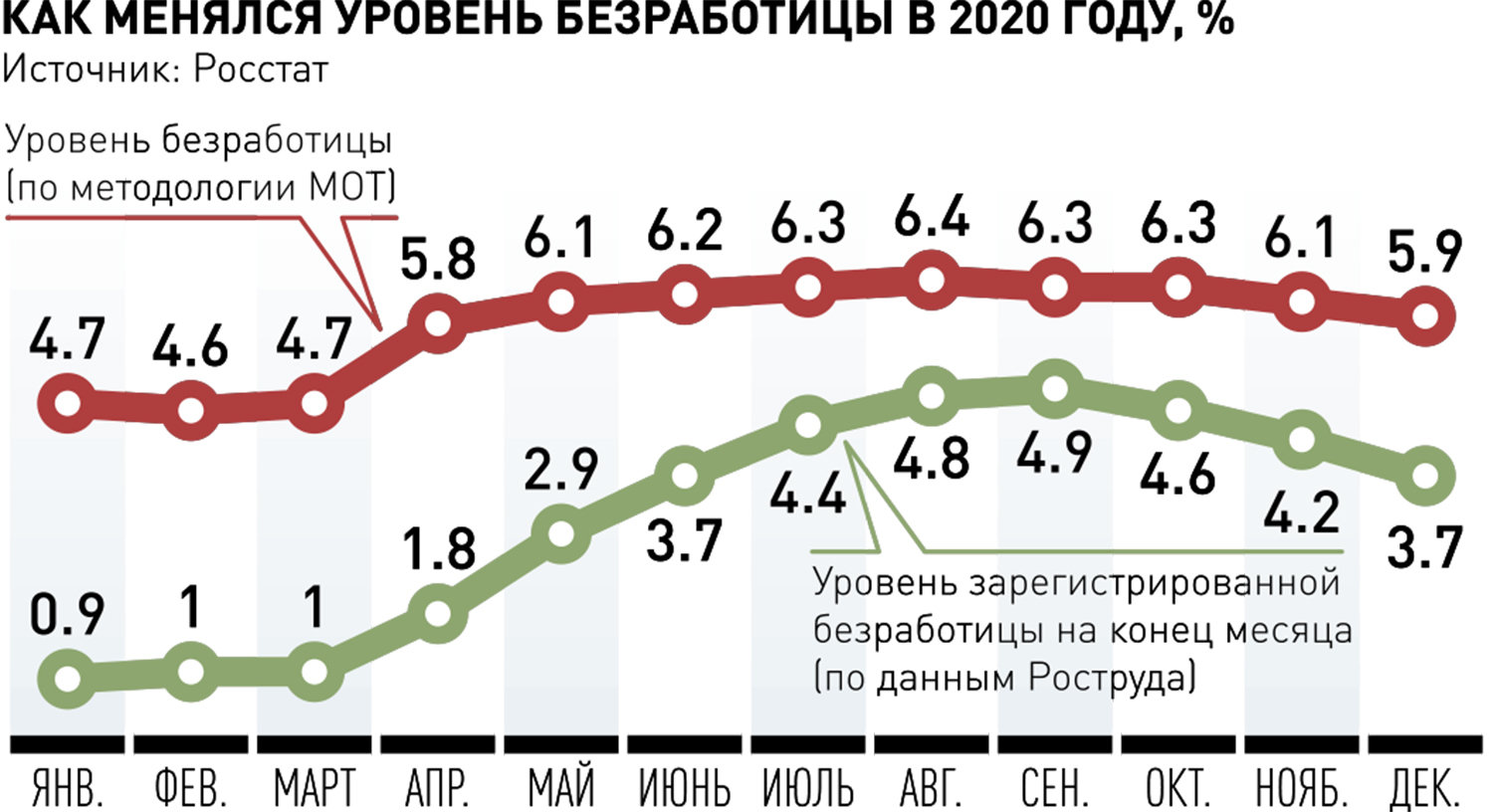

По итогам совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин указал в краткие сроки принять меры по трудоустройству безработных, рассмотреть возможность снижения ставки льготной ипотеки, ускорить помощь обманутым дольщикам и защитить граждан на рынке ценных бумаг. Подробности "Российская газета" узнала у профильных ведомств и экспертов.

1. Ставки по ипотеке для семей с детьми могут стать ниже

Банк России и правительство должны представить предложения по льготным ипотечным программам на 2021-2024 годы, в частности, до конца марта - предложения о снижении ставки по ипотеке для семей с двумя и более детьми.

"Без доступной ипотеки будет невозможно выполнить ту амбициозную программу строительства 1 млрд кв. м жилья, которая стоит перед нами", - говорит вице-премьер Марат Хуснуллин. Уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для сетей с детьми, отметил он. "Мы считаем, что их необходимо расширять как на многоквартирные дома, так и на индивидуальное строительство".

Программа льготной ипотеки запущена в апреле прошлого года. Благодаря этой поддержке за 2020 год выдано на 35% больше ипотечных кредитов, чем в 2019 году (1,7 млн), и на 51% больше по объему (4,3 трлн рублей). Ставки в рыночном сегменте ипотеки ниже прошлогодних примерно на 1 процентный пункт. Льготная ипотека помогла поддержать строительную отрасль, которая "паровозом" тянет за собой и другие сектора. Но есть экспертные точки зрения, что ее стремительный рост приводит к созданию "пузыря" и порождает риски появления людей, которые могут впоследствии косвенно приравняться к обманутым дольщикам, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Хотя нынешняя система уже страхует от этого", - добавил он. Президент поручил принять решение, которое наилучшим образом соответствовало бы интересам, в первую очередь, людей, объяснил Песков. Сторонники двух точек зрения как раз и будут приходить к единому решению. Пока льготная программа действует до 1 июля.

Кредиты в рамках программы "Семейная ипотека" для семей с детьми при верхней планке в 6% выдаются сейчас в среднем под 4,82%, сообщает ДОМ.РФ. Всего с февраля 2018 года, когда была запущена программа, выдано 129,4 тысячи кредитов, в прошлом году на нее пришлось около 16% всех ипотечных кредитов на новостройки.

"Инструмент позволяет не только взять новый кредит, но и рефинансировать имеющийся", - отмечают в ДОМ.РФ. Семьи, изначально взявшие ипотечный кредит под 9-10%, могут при помощи программы снизить свой ежемесячный платеж примерно на четверть, отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Программа "Семейной ипотеки" за три года стала, по его мнению, одной из главных мер поддержки граждан и рынка жилищного строительства. В семьях, улучшивших с ее помощью жилищные условия, родилось около 130 тысяч детей. "Значение программы выходит за пределы сугубо жилищной повестки. Для многих семей жилищный вопрос - принципиальный при принятии решения о рождении второго и последующего детей. Программа помогает не только улучшить жилищные условия, но и способствует повышению рождаемости и достижению целей национального проекта "Демография"", - говорит Гольдберг.

2. Безработные получат субсидии и гранты

Правительству к 1 марта поручено обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также обучение безработных.

"Программа по субсидированию найма поможет трудоустроить более 220 тысяч человек из числа безработных, - сообщили в минтруде. - На каждого трудоустроенного будут возмещены затраты на заработную плату, равную величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов и районный коэффициент".

Компания, взявшая в штат человека, зарегистрированного безработным до 1 января 2021 года, получит субсидию в размере трех МРОТ (с учетом обязательных платежей и районных коэффициентов). При трудоустройстве безработного компания получит первый МРОТ после завершения первого месяца работы, второй - после третьего, а третий - после седьмого. Так создаются условия для удержания новых сотрудников в коллективах, добавили в минтруде. Всего на эти цели заложено 12 млрд рублей.

Гранты для обучения востребованным на рынке профессиям получат не сами безработные, а НКО, которые будут проводить занятия. Субсидия на одного студента должна составить порядка 59 тыс. рублей.

С учетом всего комплекса мер задача вернуть к концу года рынок труда к уровню 2019 года будет выполнена, заявили в минтруде.

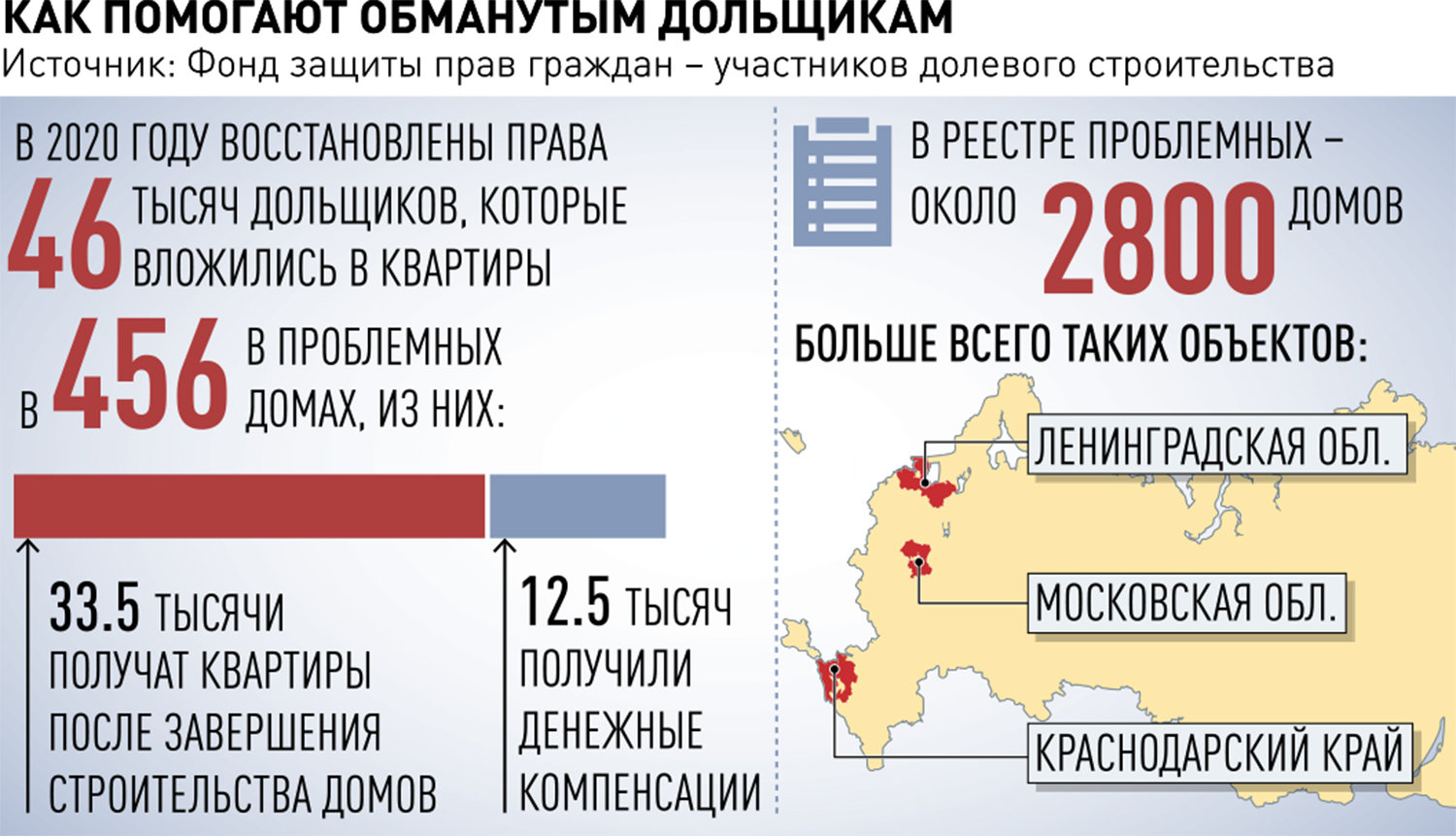

3. Проблема обманутых дольщиков может быть "закрыта" досрочно

Президент поручил правительству рассмотреть увеличение финансирования мер по решению проблем покупателей жилья, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

"В прошлом году по поручению президента были выделены дополнительные средства на решение проблемы обманутых дольщиков, и мы смогли втрое увеличить темпы решения данной проблемы, - отметил Марат Хуснуллин. - Эту проблему, несомненно, необходимо решать как можно скорее, поэтому мы оперативно проработаем возможность выделения дополнительных средств и в этом году и доложим президенту".

К середине января в едином реестре проблемных объектов числилось 2828 домов, где около 200 тысяч дольщиков.

В 2020 году Фонд защиты прав дольщиков принял решения по 456 проблемным домам, они касаются 46 тысяч покупателей жилья. В 2021 году фонд мог бы определить судьбу еще 600-700 проблемных домов, отмечал ранее в интервью "РГ" гендиректор фонда Константин Тимофеев. Однако финансирование в начале января было предусмотрено лишь на 250 объектов. Сейчас насчитывается еще 285 домов, у которых высок риск стать проблемными в ближайшем будущем, сообщала недавно пресс-служба фонда. Это 3,4% от общего количества жилищных строек. В их числе дома, которые строятся с отставанием от графика, где рассматривается дело о банкротстве застройщика или, например, дело о признании недействительным выданного разрешения на строительство.

4. Расширяется использование инфраструктурных облигаций

Правительство должно разработать концепцию строительства и реконструкции инфраструктуры с использованием механизмов долгового финансирования. В том числе облигаций специальных обществ проектного финансирования и бюджетных кредитов.

В России уже есть опыт размещения инфраструктурных облигаций, но их не много, отмечает менеджер Группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин. "Основная проблема связана с уровнем доходности, по которой будут предлагаться такие облигации участникам рынка. Ведь им придется конкурировать с другими, более доходными инвестиционными продуктами. Поэтому государству нужно будет не только брать гарантии по инфраструктурным облигациям на себя, но и компенсировать часть выплачиваемой купонной доходности". Участникам рынка интереснее, если государство возьмет на себя функцию размещения инфраструктурных облигаций, а застройщику уже выдаст заем или кредит беспроцентный или под очень низкую процентную ставку (не более 1-2%), считает он.

Наиболее популярные инфраструктурные проекты, уже реализованные в России, - это платные дороги и туристическая инфраструктура в Сочи. Также, с точки зрения экономики, участникам рынка могут быть интересны проекты по строительству мостов, развитие различных видов общественного транспорта, прокладка коммуникаций для обеспечения жилых и коммерческих объектов электричеством и теплом, развитие рекреационных и туристических зон. Это варианты, где застройщик может увидеть прозрачную для себя положительную экономику проекта, отмечает Чемерикин.

5. Правительство сможет потратить на стройки больше

Из поручений президента также следует, что для инфраструктурной программы правительство может увеличить расходы федерального бюджета в 2021 году. Причем для этого не понадобится вносить изменения в закон о бюджете.

Реализация программы будет решать широчайший спектр проблем российских регионов и способствовать привлечению частных инвестиций, считает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. Она затронет не только федеральный, но и региональные бюджеты, так как финансирование программы подразумевается в том числе на региональном уровне и в качестве его источников планируется использовать привлеченные регионами заемные деньги, пусть и очень дешевые (то есть бюджетные кредиты), отмечает он. Такие кредиты должны выдаваться на длительный период и прецеденты уже есть - это бюджетные кредиты на Олимпиаду, чемпионат мира по футболу, Универсиаду и так далее.

В минфине на момент подписания номера в печать не ответили на вопросы "РГ" о возможных объемах финансирования инфраструктурной программы. По словам Паршина, оценить объем средств, который для этого потребуется, довольно сложно, поскольку ни перечня требований к проектам, ни списка потенциальных проектов пока еще нет.

6. Неопытных инвесторов защитят от чрезмерных рисков

До 15 июля правительство и Банк России должны дополнительно защитить неопытных инвесторов в ценные бумаги. Законопроект на этот счет, разработанный при участии Банка России, в январе внесен в Госдуму, поручение гарантирует ему принципиальную поддержку со стороны правительства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина резко раскритиковала банки за продажу неподготовленным инвесторам сложных финансовых продуктов. Законопроект предполагает заморозку таких продаж до апреля 2022 года. Обязательное тестирование граждан на понимание рисков переносится на полгода ранее - на 1 октября 2021 года (а по части продуктов - на 1 апреля). Банки при этом будут обязаны раскрывать риски, требования к раскрытию установит ЦБ РФ. С запуском тестирования продажи сложных продуктов будут разморожены. У Банка России появляется право останавливать продажу финансовых продуктов, если они потенциально "вредны" для инвесторов без опыта и специальных знаний или если информация по ним неполна или недостоверна. Из американского опыта в законопроект вошло в качестве крайней меры право ЦБ потребовать обратного выкупа у граждан финансовых продуктов, проданных без должного информирования после вступления закона в силу.

Все это должно оградить граждан от покупки "мутных" финансовых продуктов. Первый зампред Банка России Сергей Швецов оценивал в январе их объем на руках у граждан в 600 млрд рублей, прежде всего это структурные облигации со сложными условиями и непрозрачным ценообразованием, которые продали банки.

Пока законопроект не принят, может появиться указание Банка России, фактически приостанавливающее продажу гражданам сложных облигаций, а также производных финансовых инструментов.

Кроме того, Банк России решил серьезно ужесточить минимальные требования к инвестиционному и накопительному страхованию жизни (ИСЖ и НСЖ), учтя недобросовестные практики банков по их продаже в качестве альтернативы депозитам.

Россия обучила турецких атомщиков по программе подготовки персонала для АЭС «Аккую»

Представители четвёртого выпуска студентов из Турции, прошедшие обучение в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), получили дипломы о высшем образовании в области атомной энергетики.

В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, церемония вручения дипломов состоялась в формате видеоконференции. В ней приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в России Мехмет Самсар, генеральный директор Управления ядерной энергетики и международных проектов Министерства энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Ибрагим Халиль Дере, директор образовательных программ Департамента управления персоналом госкорпорации «Росатом» Валерий Карезин, директор по персоналу АО «Аккую Нуклеар» Андрей Павлюк, а также выпускники из Турции, Вьетнама и

Поздравляя четвертый выпуск турецких атомщиков по программе подготовки персонала для АЭС «Аккую», Мехмет Самсар заявил: «АЭС «Аккую» — один из важнейших элементов сотрудничества между Россией и Турцией. В рамках этого проекта многие наши студенты проходят обучение в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». Благодаря высококачественному образованию, которое наши студенты получают в области ядерной энергетики в России, турецкие выпускники НИЯУ МИФИ будут работать на проекте АЭС «Аккую» и тем самым построят новые мосты дружбы в отношениях между Турцией и Россией. Мы гордимся успехами, которых они достигают в процессе обучения, гордимся всеми нашими студентами. В этой связи я хочу поблагодарить господина ректора, всех членов профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза за постоянную заботу и поддержку, которую они оказывают нашим студентам. Я поздравляю всех наших выпускников и желаю им дальнейших успехов в жизни».

С окончанием обучения молодых специалистов также поздравил Ибрагим Халиль Дере: «На сегодняшний день мы преодолели уже целый ряд важных этапов на пути реализации проекта АЭС «Аккую», строительство атомной станции идёт полным ходом. Много лет назад вы поверили в перспективы развития атомной энергетики в Турции и, следуя неизвестным вам курсом, отважились начать долгий и трудный курс обучения вдали от родины, и сегодня вы пожинаете плоды проявленного вами мужества. От имени Министерства энергетики и природных ресурсов Турции я искренне поздравляю всех наших молодых специалистов и каждого из вас в отдельности. Вскоре вы, точно так же, как и ваши коллеги, выпускники программы предыдущих лет, приступите к работе в компании «Аккую Нуклеар», и станете пионерами атомной отрасли в Турции. Мы гордимся тем, что вскоре вы станете частью этого проекта. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто не жалел труда для того, чтобы вы получили образование, — вашим преподавателям, сотрудникам Akkuyu Nükleer A.Ş. и посольства Турции в РФ, а также вашим семьям, которые верили в вас и оказывали вам свою поддержку».

Поздравляя турецких выпускников, Андрей Павлюк отметил: «Для нашей компании особенно важно, что сегодня дипломы о высшем образовании получают представители уже четвёртого выпуска молодых турецких специалистов атомной отрасли. Вам предстоит в своей родной стране развивать одну из самых высокотехнологичных отраслей в мире. От ваших успехов будет зависеть насколько динамично Турция будет перенимать опыт передовых российских технологий и формировать основу для собственных разработок в области атомной энергетики. Уверен, что вы ещё многому научитесь у своих опытных руководителей и наставников. Теперь вы вместе с нами будете активно участвовать в реализации проектов экологически чистой и безопасной генерации электроэнергии».

От группы турецких выпускников с благодарностью в адрес преподавателей вуза выступили дипломированные специалисты. Ханде Нур Якар, в частности, сказала: «Я приехала в Россию в 2014 году, и сразу начала учить русский язык на подготовительном факультете в городе Обнинске. Там я проучилась 1 год, после чего переехала в Москву. В московском кампусе НИЯУ МИФИ я училась на специалиста в течение 5,5 лет. Занятия в университете вели опытные преподаватели. Практические и лабораторные занятия позволяли нам развиваться в профессиональном плане. Особенно мне запомнилась практика в Волгодонске, где мы узнали много полезного об основном оборудовании атомных электростанций, более того, я своими глазами увидела процесс изготовления такого оборудования на заводе «Атоммаш». Для меня это был очень полезный опыт. Я счастлива, что получила такое хорошее образование в НИЯУ МИФИ. За время учёбы здесь я накопила много незабываемых впечатлений, и теперь я возвращаюсь в Турцию, чтобы работать специалистом на АЭС «Аккую». Очень хочу сохранить связь с НИЯУ МИФИ и с Россией, которая стала моей второй родиной. Огромное спасибо за всё нашему вузу, деканату и особенно – коллективу кафедры автоматики!»

В этом году НИЯУ МИФИ окончили 43 турецких выпускника, из них 18 обучались в городе Обнинск, в филиале вуза – Институте атомной энергетики (ИАТЭ), и 25 – в центральном кампусе НИЯУ МИФИ в Москве. Выпускники получили специальность «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Они обучались по трём профильным направлениям: «Проектирование и эксплуатация атомных станций», «Радиационная безопасность атомных станций» и «Системы контроля и управления атомных станций». По возвращении на родину молодые специалисты получат от АО АККУЮ НУКЛЕАР предложения о приёме на работу и вскоре после этого приступят к выполнению своих должностных обязанностей на площадке строительства первой атомной электростанции в Турецкой Республике.

Для справки:

Программа целевой подготовки персонала для АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке АЭС “Аккую” в Турецкой Республике» с целью подготовки специалистов из числа граждан Турецкой Республики и их дальнейшего приёма на работу в АО «Аккую Нуклеар». Образовательная программа инициирована компанией в 2011 году, расходы на обучение специалистов покрываются за счет российской стороны.

Обучение проходит в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого (СПбПУ). Первые студенты из Турции приступили к обучению в российских вузах в 2011 году по программе специалитета «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг». В марте 2018 года еще 35 человек, в феврале 2019 года — 53 человека завершили курс обучения и были приняты на работу в компанию АО «Аккую Нуклеар». В феврале 2020 года еще 55 турецких молодых специалистов завершили обучение. Таким образом, в общей сложности уже 143 выпускника целевой программы подготовки персонала для АЭС «Аккую» присоединились к коллективу АО «Аккую Нуклеар» и успешно трудятся на проекте сооружения первой в Турции атомной электростанции. В настоящее время обучение в МИФИ и СПбПУ продолжают 107 турецких студентов, ещё 25 выпускников бакалавриата турецких вузов планируется отобрать в марте 2021 года для учёбы в англоязычной магистратуре СПбПУ по направлениям «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника».

«Белгородэнерго» в 2020 году построило 28 км сетей наружного освещения на автодорогах

В 2020 году в рамках заключенных контрактов «Россети Центр Белгородэнерго» построил 28 километров сетей наружного освещения на ранее не освещённых участках дорожной сети региона.

Для освещения трасс смонтировано 608 светодиодных светильников и включено в автоматизированную систему управления наружным освещением региона.

Современное наружное освещение появилось на участках дорог в Белгородском, Борисовском, Краснояружском и Корочанском районах области в пределах восьми населенных пунктов: п. Комсомольского, сел Ближнее, Березовка, Илёк-Пеньковка, Вязовое, Колотиловка. Ивица и Нечаево.

Максимальный объем работ выполнен на участке трассы «Крым» — Комсомольский — Красиво" в районе села Березовка Борисовского района. Здесь проложено 9,5 км линий и смонтировано 174 LED-светильника наружного освещения. 137 новых светильников освещают дорогу Илёк-Пеньковка — Вязовое, 129 смонтировано в Колотиловке, 95 на участке Ивица — Нечаево.

Помимо дорожных участков, филиал в прошлом году выполнил дооснащение новыми светоточками населенных пунктов в Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Яковлевском городских округах, Корочанском, Красногвардейском и других районах области.

Общая количество светильников в области достигло 216 тысяч. При этом 99,7% наружного освещения региона обслуживают специалисты Белгородэнерго по контрактам с муниципальными образованиями области, обеспечивая высокий уровень качества и управляемости наружного освещения области.

Заседание Правительства

В повестке: проекты федеральных законов, бюджетные ассигнования.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Правительство продолжает работу по дальнейшему совершенствованию системы местного самоуправления. По поручению Президента подготовлен законопроект, который даст гражданам возможность более активно участвовать в публичных слушаниях и общественных обсуждениях.

Даже в самых небольших населённых пунктах такое голосование станет доступно через единый портал государственных услуг или на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления. Обязанность которого – предоставить людям техническую возможность высказать своё мнение, отправить предложение или проголосовать в электронной форме.

Важно, чтобы при обсуждении инициатив мнение каждого жителя было услышано, когда речь идёт о проектах городского благоустройства, строительстве социально значимых объектов, то есть всех вопросах, которые прямо касаются качества жизни людей, их настроения и самочувствия. Эту тему мы неоднократно обсуждали в ходе рабочих поездок по регионам, на встречах с представителями муниципалитетов и общественности.

Сегодня в повестке заседания Правительства – законопроекты, которые касаются первой в России федеральной территории «Сириус».

По инициативе Президента в конце прошлого года это место в Сочи, где расположен научно-технологический университет, было наделено особым статусом. В связи с этим вносим необходимые поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.