Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Прошедшим летом путешественники реже планировали поездки заранее: 30% билетов были куплены за 2-3 дня до отправления поезда (в 2019 году этот показатель составлял 21%), следует из результатов исследования, проведенного для сайта Gudok.ru аналитиками сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, согласно исследованию, 19% россиян планировали поездки за день (год назад так поступали 12%). 19% россиян приобретали билеты в среднем за неделю до поездки (год назад — 16%), 15% — за две недели, и этот показатель практически не изменился. А вот за 15-44 дня — самый популярный горизонт планирования прошлым летом (24% билетов) — в 2020 году бронировали только 15% поездок. На месяц и дальше рассчитывать железнодорожные поездки и вовсе стали единицы путешественников — всего 2% (год назад — 9%). Правда, и в день покупки был готов уехать всего 1% (в 2019 году — 4%).

Что касается типов вагонов, то этим летом россияне чаще всего путешествовали в плацкарте — доля бронирований билетов этого типа составила 42% и практически не изменилась по сравнению с 2019 годом. Сидячих билетов было куплено 34% — это больше, чем год назад (тогда было 26%). Вероятно, люди старались меньше времени проводить в поездке и потому покупали билеты на скоростные поезда, в которых места чаще всего именно сидячие, отмечают аналитики. А вот в купе стали ездить меньше — 22% против 30% прошлым летом. Доли продаж в люкс и общие и мягкие вагоны за год не изменились: они составили 2% и менее 1% соответственно.

Ранее Gudok.ru со ссылкой на OneTwoTrip сообщал, что самыми популярными железнодорожными направлениями этим летом оказались Москва, куда было куплено 25% всех железнодорожных билетов, и Санкт-Петербург (12%). На третьем месте рейтинга, как и год назад, оказался Краснодар. Кроме того, в список наиболее популярных направлений вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи (поднялся на две строки в 2020 году и занял шестое место), Екатеринбург, Адлер, Тюмень, Казань и Хабаровск.

Путешествие на поезде этим летом оказывалось выгоднее, чем год назад: средняя стоимость билета составила 2,5 тыс. руб. (год назад — 2 750 руб.).

Анна Булаева

Закон что дышло: как в России отбирают машины с армянскими номерами

Сотрудники ГИБДД взялись за любителей сэкономить на покупке авто. Первыми под раздачу попали владельцы транспортных средств, приобретенных в Армении. И как это уже водится в России, виной всему — пробелы в законодательстве.

Дарья Вознесенская

Причины покупки транспортных средств в Армении до боли просты и понятны: дешевая растаможка (10% против 48-54% в России), низкий транспортный налог по месту регистрации и приятный бонус — в виде отсутствия иностранных номеров в базе ГИБДД России, благодаря чему владельцы таких авто не получают штрафы.

«Отлов» водителей на машинах с армянскими номерами начался в январе 2020 года с Нижневартовска. Там таможенники изъяли «Тойоту Камри» у владельца. Вернуть транспортное средство обещали за 800 тысяч рублей — нет, это не взятка, это разница таможенных пошлин в России и Армении.

В марте волна изъятий докатилась до Северодвинска, где забрали два авто. В июне в Кургане задержали уже пять машин. В июле охота на «нарушителей» дошла до Челябинска, а затем коснулась Ставрополья и Краснодарского края, где число изъятых авто исчисляется сотнями. В ГИБДД объясняют: все нарушители якобы ездят на авто, зарегистрированных недолжным образом. Хотя машины поставлены на учет правильно, но на территории другой страны — Армении, которая входит в Евразийский таможенный союз.

«У жены автомобиль на армянских номерах. Куплен в октябре 2018 года. У нас начались просто облавы на дорогах. Машины отбираются. Ставятся на штрафстоянки. В Кургане и Челябинске уже есть факты быстрой продажи арестованных машин через аукционы. Что нам предпринять сейчас? Как действовать? Абсолютное большинство из нас законопослушные приобретатели. И пользовались той возможностью, которое государство давало на тот момент. Получается, что более трети миллиона семей могут остаться без транспортных средств только потому, что кто-то где-то накосячил», — написал на открытой площадке в интернете Андрей Третьяков.

«Сам владею авто на армянском учете, и при покупке авто не было никаких ограничений и правил, а тут опомнились… Люди не от хорошей жизни поехали туда за машинами, а потому что тут „помойки“ (авто среднего сегмента) за непомерные деньги впихивают, когда интереснее за небольшую сумму взять надежное японское авто», — добавил Иван Калашников.

При этом россияне, купившие авто в Армении, все как один рассказывают, что перед покупкой спрашивали у таможенников, смогут ли они беспрепятственно ездить по России, не грозит ли им чего за это. Их уверяли, что все будет хорошо. Сейчас число владельцев авто с армянскими номерами составляет в России порядка 300 тысяч. И теперь они стоят перед сложным выбором, в котором ничего хорошего нет: проходить растаможку в России, которая будет стоить в 2-3 раза больше самого автомобиля, продавать машины в Армении по крайне низким ценам из-за перенасыщения рынка, либо отдать транспортное средство на разборку.

Жительница Ставропольского края Алла Амирханян рассказала NewsTracker, что решила приобрести авто в Армении из-за соотношения «цена-качество». При таможенном досмотре на посту «Грузия — Россия» (Верхний Ларс) она поинтересовалась, как ей поступить, чтобы не возникло проблем. На что ей ответили, что в рамках таможенного союза ей «в зеленый коридор», единственное — необходимо оформить страховку.

«Какое-то время я была счастливой обладательницей автомобиля из Армении. Но в начале июля начались волнения, штрафы, и мы оказались пострадавшей стороной», — отметила Амирханян.

С 2017 года транспортные средства, зарегистрированные в Республике Армения и ввезенные на территорию России, до сегодняшнего дня являются товарами таможенного союза для личного пользования, говорит юрист Давид Паразян. Однако в ГИБДД считают, что владельцам необходимо задекларировать данный товар и заплатить разницу таможенной пошлины, уплаченной в Армении, и единой таможенной пошлины, утвержденной ЕАЭС.

По словам Амирханян, она приобрела автомобиль 2012 года выпуска за 400 тысяч рублей. Теперь, чтобы растаможить машину в России, ей необходимо заплатить порядка 900 тысяч рублей. Таким образом, авто обойдется уже в 1,3 млн рублей — именно столько стоит новая машина этой марки, говорит Амирханян.

В противном случае ее, как и других владельцев армянских авто, привлекут к административной ответственности по ч. 1 статьи 12.1 КоАП (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). Она влечет штраф в размере от 500 до 800 рублей, при повторном задержании — 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Кроме того, при отсутствии таможенных документов владельцу авто с армянскими номерами грозит штраф в размере 500 рублей с задержанием транспортного средства (ч. 1 статьи 12.3 КоАП — управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД).

Однако владельцы армянских авто считают, что сотрудники ГИБДД не в праве применять к ним данные санкции. В петиции под названием «У нас хотят отобрать машины», которую они создали на сайте Change.org, говорится, что «все граждане России, купившие автомобили в Республике Армения, имеют при себе свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на граждан Российской Федерации».

«Таможенные органы должны были обязать граждан России декларировать купленные ими транспортные средства в Республике Армения прямо на посту таможенной службы „Грузия — Россия“, и оформлять временный ввоз транспортных средств на территорию РФ. Но данные действия со стороны таможенной службы не проводились, поэтому ни у одного гражданина России, купившего транспортное средство в Республике Армения, нет документов, подтверждающих временный ввоз, и налоговой декларации», — сообщают пострадавшие автовладельцы.

В петиции они предлагают правительству предоставить упрощенную систему регистрации автомобилей в России с уплатой государственных пошлин, разрешить постановку машин на временный учет, а также объявить мораторий на изъятие транспортных средств.

«Мы приобрели автомобили в Республике Армения, привезли их на территорию РФ, прошли все таможенные посты: это армяно-грузинская граница и грузино-российская граница. Таможенники выполнили все свои процедуры и беспрепятственно выпустили нас на территорию РФ, гражданами которой мы являемся, чтобы мы могли пользоваться своим имуществом. Пользовались мы сравнительно недолго: с 2017 по 2020 год. А летом стало известно, что наши ТС считаются иностранными товарами и подлежат таможенному декларированию. Я как юрист, изучив законодательство в этой области, понял только одно — есть просто коллизия в нормах права», — рассказал Паразян.

Он считает, что требование о растаможке незаконно. «Потому что вопрос таможенного декларирования — это наше право. Мы можем наше право использовать, а можем не использовать», — отметил юрист.

Юрист, правозащитник, руководитель «Центра помощи автомобилистам» Сергей Кузин также полагает, что имеет место некорректная работа Федеральной таможенной службы. По его мнению, в России должна быть создана единая автоматизированная система. «Таможенная служба, когда пускает автомобиль с иностранными номерами в Россию, должна собрать необходимые данные о человеке, который на нем въезжает на территорию страны. То есть, нужно привязать номер автомобиля к живому человеку, нужно взять информацию о месте его проживания, куда ему штрафы будут приходить. И когда человек захочет покинуть территорию России, выпустить его, только если он оплатит все эти штрафы», — поделился Кузин в разговоре с «Новыми Известиями».

Подобная схема была предложена еще в 2013 году. Тогда планировалось создать единую базу данных, куда ФТС будет вносить данные о пересекающих границу машинах. Камеры ГИБДД тогда смогли бы устанавливать по иностранным номерам владельцев машин и выписывать штрафы. Однако до сих пор это не сделано.

Но проблема - не только в дорожных штрафах. Под российские таможенные пошлины выстроена целая система расчетов и отношений - как с бюджетом, так, например, с мировыми автопроизводителями, которые открывают свои заводы в России под обязательства государства пресекать массовый ввоз бэушной техники из других стран и других рынков. Армянская "самодеятельность" наносит ощутимый урон этой системе.

Ну а кроме того, ездить на авто с иностранными номерами - абсурд для любой уважающей себя страны. Законы, в том числе и таможенные, должны быть едины для всех граждан.

Бочек хватит на всех

Жители Симферополя скупают емкости для воды из-за веерных отключений

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

После того как в Симферополе и прилегающих селах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели "веерные" ограничения на подачу воды, спрос на емкости вырос в несколько раз. Как выяснил корреспондент "РГ", несмотря на это, дефицита тары в крымской столице не наблюдается.

Как ранее сообщил гендиректор государственного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, по плану в Симферопольском водохранилище должно быть 36 миллионов кубометров воды, но в конце августа в нем оставалось всего семь миллионов. В связи с этим власти республики приняли решение о поэтапном ограничении водоснабжения в Симферополе и прилегающих селах Симферопольского и Бахчисарайского района. В полночь 24 августа коммунальщики отключили горячую воду. Со 2 сентября прекратили водоснабжение по ночам. А с 7 сентября ввели почасовую подачу воды: по три-четыре часа утром и вечером. В случае ухудшения ситуации воду будут подавать в разные районы крымской столицы через день.

Индивидуальный предприниматель Денис Каравай из Симферополя рассказывает, что спрос на бочки за последнюю неделю вырос в два-три раза. В основном люди покупают небольшие емкости от 100 до 200 литров.

- В Крыму три завода производят эту продукцию, но ни один из них стоимость не повысил. Например, столитровая стоит сегодня от 1,3 до полутора тысяч рублей, - рассказывает бизнесмен. - Цена напрямую зависит от литража. Владельцы кафе, ресторанов и представители госучреждений приобретают большие емкости, один-два кубометра. Полуторакубовая стоит 10 тысяч, двухкубовая - 12.

Сам предприниматель, живущий в многоэтажке в поселке ГРЭСовском, купил себе столитровый пластиковый бидон.

- Думаю, если воду будут отключать дважды в сутки, ста литров на текущие нужды должно хватить, - считает он.

В магазине хозяйственных товаров Bor Chokrak "РГ" сообщили, что покупателей пластиковых баков за последнюю неделю стало больше в пять раз.

- В основном люди себе домой приобретают небольшие бочки, по сто, двести, четыреста и пятьсот литров, - рассказали в магазине. - Большие емкости покупают преимущественно торговые центры. Вот только что купили четыре штуки по два с половиной куба, а незадолго до этого - шестикубовую.

Цены, как пояснили в магазине, остаются прежними. Дефицита товара тоже нет.

Правда, из-за резко возросшего спроса на продукцию покупателям иногда приходится день-два дожидаться поступления новых партий. Сколько продлится такой режим, пока сказать сложно. Власти вместе с учеными сегодня рассматривают сразу несколько вариантов того, как наполнить Симферопольское водохранилище. В частности, предлагается начать разработку подземных месторождений и создать систему сбора дождевой воды.

Не видят границ

В Крыму региональный минсельхоз потребовал отменить генплан Феодосии

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Министерство сельского хозяйства Крыма подало административный иск в Верховный суд республики о признании недействительным генерального плана Феодосии в части включения земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов.

Документ, о котором идет речь в иске, был принят горсоветом города в октябре 2018 года. Однако в минсельхозе Крыма "РГ" сообщили, что изначально в представленной на согласование и размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) редакции проекта генплана Феодосии расширение границ населенных пунктов за счет земель сельхозназначения не предусматривалось.

В октябре 2017 года министерство уведомили о размещении проекта генплана в ФГИС ТП. Однако осенью 2018-го горсовет Феодосии принял другой документ. В нем земли сельхозназначения уже были включены в границы населенных пунктов.

"Согласно картографической части генплана не предусматривается расширение существующих границ населенных пунктов за счет земель сельхозназначения общей площадью около двух тысяч гектаров, - пояснили в ведомстве. - Это и послужило основанием для решения министерства согласовать проект генерального плана".

В минсельхозе подчеркивают, что включение в границы населенных пунктов сельхозземель противоречит нормам Земельного кодекса РФ. Нарушение градостроительного законодательства подтвердили проверки минстроя и прокуратуры Крыма.

Возможно, это так и осталось бы предметом разбирательств между ведомствами, если бы не инициатива нескольких предпринимателей, которые решили заняться бизнесом и вложить свои средства, руководствуясь опубликованным документом. Они приобрели землю, чтобы затем изменить ее целевое назначение и заняться жилищным строительством. Об этом уже писала "РГ" ("Трудности перевода", N 182 (8236) от 18 августа 2020 г.). Так, инвестор из Сыктывкара Олег Винокуров, сверившись с генпланом Феодосии, купил в селе Береговом три земельных участка, рассчитывая изменить существующий сельскохозяйственный вид разрешенного использования этих участков, чтобы затем построить там дачный поселок для северян. Согласно принятому Феодосийским горсоветом осенью 2018 года документу, все три участка включены в границы села. Норма же Земельного кодекса РФ гласит: землями населенных пунктов признаются участки, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Не дело редакции выносить ту или иную оценку этой правовой коллизии, в ситуации разберутся представители фемиды. Предприниматели, столь неудачно вложившие свои деньги, также следят за тем, как Верховный суд Крыма отреагирует на административный иск крымского минсельхоза.

Если суд примет это заявление к производству, собственники земельных участков намерены ходатайствовать о привлечении их к участию в деле в качестве заинтересованных лиц и отстаивать свою позицию.

КАД по-ростовски

Принята концепция Ростовского транспортного кольца

Текст: Николай Грищенко

Транспортное кольцо вокруг Ростовской агломерации должно соединить между собой 12 автодорог федерального, регионального и местного значения. Причем некоторые участки автомагистралей будут проложены с нуля. Дороги вокруг города станут удобными и безопасными, а Ростов освободится от транзитного транспорта. Как заявил накануне министр транспорта России Евгений Дитрих, ведомство полностью поддерживает этот проект.

Крупнейшее инфраструктурное решение позволит создать вокруг донского мегаполиса новую маршрутную сеть наподобие Московской кольцевой автодороги. Протяженность ростовской трассы составит 130 километров.

Необходимо отметить, что магистраль М-4 "Дон", пересекающая Ростовскую область с севера на юг, - основа федеральной дорожной сети региона. Увы, автодорога давно исчерпала свою пропускную способность. В период пиковых нагрузок на ее отдельных участках интенсивность движения достигает 117 тысяч автомобилей в сутки при нормативной нагрузке около 40 тысяч.

Некоторые участки будущего кольца уже построены. Возведены две очереди северного обхода Ростова, проведена реконструкция южного въезда. В активной фазе строительство транспортной развязки на девятом километре трассы Ростов - Таганрог, третьей очереди северного объезда и объезда города Аксая.

Развязка в обход города-спутника Ростова-на-Дону не только позволит улучшить экологическую ситуацию и транспортную доступность в донском мегаполисе, но и сделает удобным прохождение транзитного транспорта. По словам директора ростовского филиала ГК "Автодор" Дмитрия Рябова, время в пути из центральных регионов на Черноморское побережье сократится на полтора часа. Скорость, с которой можно будет двигаться по трассе, - 130 километров в час.

Новая объездная дорога пройдет через девять муниципалитетов. Власти рассчитывают и на рост числа туристов, так как автомобилисты получат возможность, избежав заторов, посетить местные достопримечательности, например, станицу Старочеркасскую, знаменитую столицу донского казачества.

Часть объезда пройдет по донской пойме, где будет построено 24 инженерных сооружения, путепровода и мостовых перехода, из которых самым крупным станет мост высотой 20 метров и протяженностью 1800 метров - в три раза длиннее Ворошиловского моста, визитной карточки Ростова. Из-за особенностей рельефа строителям придется уложить более 23 миллионов кубометров грунта, площадь дорожного покрытия достигнет двух миллионов квадратных метров, а его толщина будет в полтора раза больше, чем предусмотрено российскими нормами. Аксайский обход намечено сдать в 2024 году.

Подготовлено техническое задание на проектирование западной хорды, важнейшего участка Ростовского транспортного кольца. Эта дорога протяженностью 13,5 километра позволит решить уже назревшие транспортные проблемы Левенцовского микрорайона Ростова-на-Дону и прилегающего Мясниковского района.

По слова губернатора Василия Голубева, кольцевая дорога вокруг донского мегаполиса имеет большое значение не только для ростовчан, но и для всей Ростовской агломерации.

- Мы договорились ускорить реализацию проекта. Это приоритетный план на ближайшие несколько лет. Такие проекты реализуются один раз на много лет вперед, и качество работ должно быть максимально высоким, - отметил глава региона.

Кстати

В Ростовской области до конца 2024 года планируется восстановить 37 аварийных мостов на дорогах регионального и межмуниципального значения. Нынешней осенью завершится реконструкция путепровода в Кагальницком районе на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь. Будет капитально отремонтирован мост через реку Журавку на подъезде от автодороги Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск - Константиновск - Тацинский к хутору Авилов в Константиновском районе.

Вышли в плюс

Текст: Олег Филиппов (доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС)

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки у большинства малых, средних и крупных компаний финансовые показатели значительно снизились. Ряд организаций вынужден был закрыться в связи с отсутствием оборотных средств и рентабельности или же невозможностью трансформировать свой бизнес под новые условия деятельности. Однако отдельным компаниям и даже отраслям удалось использовать текущую конъюнктуру для развития и получения дивидендов.

Конечно, здесь каждому приходят на ум в первую очередь маски и перчатки, производство которых увеличивалось в геометрической прогрессии. Но этим перспективные направления далеко не исчерпываются.

Медицина и фармацевтика в целом вышли из "коронакризиса" в значительном плюсе. Произошла переоценка этих отраслей с позиции как населения, так и органов власти. С одной стороны, и это подтверждает статистика продаж в аптечных сетях, по причине отсутствия лекарства от COVID-19 люди стали активно скупать антибиотики, противовирусные препараты и медицинские изделия. С другой стороны, государство (так случилось во всех странах, в том числе и в России) в связи с пандемией пересмотрело свои программы здравоохранения: срочно началось перепрофилирование многих больниц, активизировалось финансирование новых проектов здравоохранения. К примеру, в Новой Москве это клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Перепрофилирование и строительство новых объектов означает привлечение подрядчиков на строительно-монтажные работы, закупку медикаментов, приобретение медицинского оборудования (а соответственно, и его производство) и многое другое. То есть вложения в здравоохранение дают эффект для целого ряда отраслей экономики.

Для остальных бизнесов возросла роль удаленных сервисов и дистанционных коммуникационных услуг. Компании вынуждены были работать удаленно, при этом многие решили перевести своих сотрудников на такой режим на постоянной основе, даже после снятия карантина. Образовательные учреждения, застигнутые пандемией в середине учебного года, стали в спешном порядке организовывать для всех учащихся дистанционные занятия, а потом и удаленный прием документов на новый учебный год. Как свидетельствует статистика фондовой биржи, акции компании Zoom Technologies только за один месяц выросли в цене в десять раз. Ситуация подтолкнула многие компании к тому, чтобы ускорить развитие новых программных продуктов, которые до пандемии не использовались настолько активно.

Несомненный стимул к развитию получил также туризм, хотя он по праву входит и в число наиболее пострадавших отраслей. Ранее низкорентабельная индустрия гостеприимства в России, которой было достаточно сложно конкурировать с Грецией, Кипром и Турцией, смогла значительно увеличить объемы продаж и прибыли в силу возросшего спроса. Особенно это коснулось компаний в Крыму и Сочи.

Если рассматривать общие тенденции, то уже становится очевидно, что многие страны (США, Россия, страны Западной Европы, Великобритания) постепенно начинают отходить от идеи глобализации, выбирая путь локализации и экономического сепаратизма. И это связано не только с риском новых волн заражения COVID-19, но и с политическими, а главное - с экономическими интересами как государств в целом, так и крупных национальных компаний.

Коронакризис продиктовал

Пандемия заставила промышленников перестраивать свои предприятия

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Ажиотажный спрос на "антивирусные" приспособления позволил предприятиям ЦФО не только удержаться на плаву при сокращении традиционных заказов, но и нарастить объемы производства. Какие идеи выстрелили на фоне коронакризиса, изучила "РГ".

Шейте на здоровье

Самым очевидным был дефицит защитных масок и костюмов. Причем если шить их готовы были чуть ли не все текстильные фабрики и ателье, то с сырьем вышла заминка. Для "правильных" СИЗов нужны нетканые материалы, которые в России в таком огромном количестве попросту не делали. Ивановское ООО "Спанлаб", где выпускают как раз синтетические полотна, весной переключило более половины своих мощностей на производство спанбонда для средств индивидуальной защиты. Как рассказала вице-губернатор Людмила Дмитриева, благодаря этому швейные компании региона смогли оперативно перестроиться на пошив СИЗ. С апреля по август в регионе произведено более 850 тысяч костюмов и около 20 миллионов масок. Выручка же "Спанлаба" за полгода почти вдвое превысила показатель за весь 2019 год. Гендиректора компании Маис Казарян сообщил, что планируется расширение производства и закупка оборудования для выпуска нового нетканого материала - спанлейса. Он обладает улучшенными характеристиками, применяется в медицине, косметологии, автосервисе и в быту.

В Тульской области защитные комбинезоны из спанбонда с мая шьют в мастерских УФСИН. Сегодня мощность этого производства - тысяча штук в сутки.

Антисептик вместо кваса

На поверхности лежала и бизнес-идея со средствами для дезинфекции. Подразделение группы "Арнест" в Тульской области (ООО "Аэрозоль Новомосковск") еще в марте срочно переоснастило десять производственных линий для выпуска таких препаратов. В день начали делать около полумиллиона флаконов.

- Для нашего региона было предоставлено 150 тысяч единиц, - рассказали в региональном минздраве. - Также продукция предприятия отгружалась в Московскую агломерацию, Челябинскую и Липецкую области. Одно из дезсредств, которое является запатентованной разработкой "Арнеста", прошло дополнительные испытания в ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи". В результате подтверждена его вирулицидная активность, в том числе в отношении коронавируса.

Занялось антисептиками и несколько предприятий химпрома в Смоленской области. А местный завод "Варница", который вообще-то делает пиво, квас и лимонады, приспособил под новые нужды оборудование для розлива напитков в кеги. Тару здесь делают сами, выдувая из готовых пластиковых преформ. Часть кегов продают пустыми - другим производителям. Так вот, оказалось, что в таких больших емкостях удобно хранить растворы для дезинфекции.

- Это позволило сделать процесс обработки помещений проще и экономичнее, - пояснил гендиректор компании Александр Егоров. - Дезинфектант используется непосредственно из кегов, нет нужды переливать его в более мелкие емкости. Мы используем такой способ для обработки своих грузовиков.

Кровати для больниц

Ряд тульских предприятий сосредоточился на выпуске мебели и оборудования для оснащения ковид-центров. Так, ООО "НПО Промет", где делают с десяток разных видов медицинских кроватей, увеличило выпуск продукции до 900 штук в сутки. Изделиями обеспечили инфекционные госпитали домашнего региона, крупные столичные центры лечения COVID-19 ("Крокус-экспо", "Ленэкспо") и медицинские организации по всей России. С марта по июль реализовали более 26 тысяч кроватей, тысячу тележек для перевозки больных, 15 тысяч прикроватных тумб, 15 тысяч специальных матрасов и 10 тысяч шкафов, отметили в тульском минздраве.

Завод медоборудования ЗАО "Атриум" за две весенние недели на 500 с лишним процентов нарастил выпуск систем кислородной поддержки пациентов. Газораспределительные консоли, увлажнители смесей лечебных газов и газовые коробки делали круглосуточно, привлекая смежные производства.

"Выпуск отдельных позиций - кислородных клапанов - доходил до тысячи штук в сутки (ранее изготавливали 200 в неделю), - подчеркнули в минздраве региона. - Помимо госпиталей Тульской области, продукция предприятия поступила в лечебные учреждения Москвы, в том числе временные госпитали, а также Тверской, Воронежской, Тюменской, Краснодарской областей и Чечни. Активно закупало продукцию "Атриума" Минобороны. Всего за период активного переоснащения больниц под прием больных с коронавирусом было поставлено более 30 тысяч единиц оборудования".

Как дышится?

Набрало обороты и производство респираторов. Один из крупнейших игроков этого рынка - международная компания "ЗМ", имеющая завод в Волоколамске. С января она удвоила глобальный объем производства изделий N 95 (по эффективности фильтрации схожи с респираторами второго класса защиты FFP2), доведя суммарную мощность своих площадок до миллиарда штук в год. К весне 2021-го планируют довести показатель до двух миллиардов.

- Сегодня наш производственный комплекс в Подмосковье работает круглосуточно в режиме максимальной загрузки. Там выпускается полная линейка противоаэрозольных полумасок всех классов защиты, чашеобразные и складные конструкции, в том числе с клапаном выдоха, - рассказал "РГ" гендиректор ОАО "ЗМ Россия" ("дочка" известной американской корпорации) Матс Фриберг. - Производство респираторов полностью автоматизировано, на каждую линию требуется один оператор, который загружает в машину основные компоненты, в основном производимые также на заводе в Волоколамске.

Однако именно медицинские респираторы в России и СНГ фирма не продает. Поставки ведутся на предприятия критически важных отраслей промышленности, а также в розничные сети "для удовлетворения социальных нужд, возникших в связи с пандемией". Некоторые люди надевают респираторы при езде в маршрутках. Ну а врачи "усиливали" эти средства защиты до нужного уровня с помощью фильтров, присоединяемых через пластиковый переходник. Переходники им, как писала "РГ", бесплатно печатали на 3D-принтерах волонтеры. В Воронежской области, к примеру, сообщество "Мейкеры против COVID-19" подарило медикам около 540 таких приспособлений.

Не просто свет

В Смоленске начали производить бактерицидные лампы для рециркуляторов воздуха. Весной их рынок буквально "взорвался". На заводе осветительных приборов Ledvance вовремя поняли, какой потенциал для роста здесь заложен, и переориентировали производство. Тем более что спрос на базовую продукцию - со стороны строительных компаний - в тот момент упал.

Прежде завод, будучи единственным в Европе производителем традиционных источников света, делал ставку на люминисцентные лампы. В год выпускали около 75 миллионов штук. Также делали лампы накаливания, натриевые лампы для уличных фонарей и сопутствующее оборудование - от стартеров до светильников. Часть изделий продавали в виде полуфабриката (стеклянной трубки) - в основном в Италию и по России. Готовые лампы экспортировали в 30 стран. Львиная доля продаж приходилась на Германию и ОАЭ.

С лета на том же оборудовании начали делать безозоновые бактерицидные лампы низкого давления - они наиболее безопасны для человека. С помощью специальной установки на поверхность стеклянной колбы наносится защитное покрытие. Оно обеспечивает бактерицидный поток на уровне 35-40 процентов от номинальной потребляемой мощности. По этой характеристике смоленские лампы на пять процентов эффективнее российских и зарубежных аналогов, а срок их службы дольше на одну-две тысячи часов, рассказали на заводе. Под воздействием облучения ДНК опасных микроорганизмов разрушается, и они перестают размножаться.

- Раньше бактерицидные лампы использовали по большей части в медучреждениях и лабораториях с "чистыми" помещениями. Применялись они также на химических, фармацевтических и пищевых предприятиях, на продовольственных складах, в детсадах и оздоровительных учреждениях. Теперь же для профилактики коронавирусной инфекции применять рециркуляторы-облучатели рекомендуется всем бюджетным и коммерческим организациям с большим скоплением людей. Заказы поступают со всего мира, - пояснил директор АО "Ледванс" Александр Селиверстов.

Пока среди покупателей - российские производители оборудования для дезинфекции. Для экспорта в Европу начата сертификация. Технологически изделия соответствуют международным требованиям.

На бактерицидные лампы сегодня приходится около половины общего объема производства, пояснила "РГ" менеджер компании по развитию бизнеса Екатерина Журавлева:

- На первом этапе изготовлено и реализовано по предварительным заказам около 600 тысяч штук. Производственные мощности позволяют выпускать до 80 тысяч в день. Наладить производство в полном объеме мешает дефицит комплектующих. В частности, полуфабрикатов трубок из увиолевого стекла, которое пропускает эффективные для обеззараживания УФ-лучи спектра "С", но препятствуют озонированию воздуха. Мы активно ищем новые каналы поставок комплектующих, так как прогнозируем, что высокий спрос на бактерицидные лампы в ближайшее время сохранится. Ведь это расходники, которые подлежат регулярной замене.

Кроме того, завод планирует наладить производство бактерицидных рециркуляторов воздуха под собственным брендом.

Форт Заказы на бактерицидные лампы для рециркуляторов сегодня поступают со всего мира

Что выгодно производить сегодня

Матс Фриберг, гендиректор компании ОАО "ЗМ Россия" (производство защитных изделий и инновационных материалов):

- Сегодня спрос на средства индивидуальной защиты значительно превышает предложение, и это вызов всей индустрии. Поэтому мы рассматриваем глобальные проекты сотрудничества для увеличения объемов производства. К примеру, совместно со стерилизационными компаниями наши инженеры прорабатывают способы обеззараживания имеющихся респираторов для их повторного использования в медучреждениях. В партнерстве с Ford планируем в шесть раз увеличить выпуск силовых респираторов с принудительной подачей воздуха. Они могут служить альтернативой одноразовым. В силовых респираторах используются противоаэрозольные фильтры, и наращивать их производство мы будем вместе с Cummins (специализируется на дизельных двигателях).

Еще одна идея родилась в процессе совместной работы 3М и производителя медицинского оборудования Nissha Medical Technologies. Мы узнали, что эта компания хочет создать незапотевающую защитную маску, чтобы повысить комфорт медработников во время длительных смен. А у 3М есть гидрофильная пленка, которая препятствует впитыванию и накоплению влаги, а также помогает жидкости стекать по поверхности материала в нужном направлении. Мы адаптировали свой материл для применения в сфере здравоохранения и совместно с Nissha оперативно разработали защитные экраны для лица с незапотевающей пленкой. Уже через несколько недель они были доступны врачам.

Владимир Буйвидис, руководитель BM Group "Фабрика инноваций" (производство мультимедийного оборудования):

- Измерение температуры, маски и антисептики на каждом шагу - новая норма жизни. В связи с этим будет расти рынок интерактивного оборудования и устройств самообслуживания. Они позволяют сократить количество "живых" контактов и оптимизировать бизнес-процессы. В период пандемии образовалась новая ниша - автоматические санитайзеры и прочие устройства, которые предотвращают распространение эпидемий. Спрос на них будет расти, так как многим компаниям дешевле приобрести профилактическое оборудование и отслеживать состояние сотрудников, чем платить штрафы и закрывать офис в случае заболевания. Мы не остались в стороне и запустили цех по производству бесконтактных санитайзеров на своем заводе в подмосковном Лыткарино. Спрос на прежнюю продукцию компании не упал, однако большинство клиентов не торопилось переходить к реализации сделок, и ряд проектов пришлось заморозить. За счет диверсификации бизнеса мы этого почти не почувствовали. Например, в период карантина детские садики перестали покупать сенсорные столы, а промышленные предприятия, наоборот, начали активнее заказывать сенсорные терминалы для автоматизации производства.

Дмитрий Кравченко, генеральный директор Acer в России (производство компьютерной техники и электроники):

- Пандемия дала толчок рынку компьютеров, который продолжает расти двузначными темпами в связи с тем, что для продуктивной работы и учебы, особенно в дистанционном формате, современный производительный ПК незаменим. У многих частных и корпоративных пользователей сформировалась отложенная потребность, которая теперь активно удовлетворяется. В России она далека от насыщения. При этом на рынке уже ощущается некоторой дефицит поставок: невозможно в короткие сроки столь резко нарастить производство всех ключевых компонентов. Поскольку на фоне "удаленки" в сознании потребителей произошел сдвиг относительно важности обладания современным компьютером, в среднесрочной перспективе можно прогнозировать рост рынка ПК независимо от ситуации с коронавирусом.

Казак казака

Захар Прилепин встретился с читателями в станице Вешенской

Текст: Елена Яковлева

Начало Московской книжной ярмарки писатель Захар Прилепин встретил в библиотеке станицы Вешенской. Поездка сюда - часть его начавшейся работы над книгой о Шолохове, которая выйдет в серии "ЖЗЛ" и, может быть (таковы амбиции автора), расставит все точки над "и" в сумасшедше-драматических спорах об авторстве "Тихого Дона".

Едва библиотечный зал с нарисованным на сцене античным портиком наполнился до конца, выяснилось, что Прилепин тоже казак. Даже если бы родословная на этот счет молчала, спорить вряд ли бы кто стал - и в Вешенской библиотеке, и вообще. Столь недостающая обществу (особенно его женской части) смесь мачизма с умом сегодня точно может быть универсальным пропуском в казаки. Ну, если Прилепин не казак, то кто.

Но и родословная тоже не молчала. Писатель почти сразу сообщил, что одна из линий его предков - липецкие казаки, и его всегда волновали их история, казачьи песни и Пугачев. Но когда он стал глубоко погружаться в родословную писателя Шолохова, и выяснилось, что его самый древний из известных предков - пушкарь из-под Рязани Фирс Шолохов - ходил в 1696 году в знаменитые походы на Азов, и в эти же походы ходил предок писателя Захара Прилепина (с той же фамилией), и проплывали они, между прочим, вместе или порознь, но мимо Вешек - то будущая его книга сразу обрела нечто такое… А если еще учесть, что одним из походов руководил Фрол Минаев, сподвижник Стеньки Разина, про которого Прилепин как раз пишет сейчас роман… В общем, так все прет только у казаков, и остается лишь сослаться на "русскую хтонь", на которую ссылаются все модные писатели в Москве. И Прилепин в Вешенской библиотеке тоже, пусть даже в жанре интеллектуальной скороговорки.

Вопрос о более прозаических причинах, как пришла в голову идея писать о Шолохове и не подсказал ли кто ее, был отвергнут даже публикой. И так все ясно, раз предки вместе ходили в поход мимо Вешек в 17 веке.

Вообще встреча с читателями - жанр с подвохом. Сверхостроумный Евгений Водолазкин одну из встреч с непробиваемо-теточной, не дающей никакой реакции на шутки публикой, прокомментировал: тяжело - сам шутил и сам смеялся.

Прилепину с реакциями вешенской публики повезло. Все - от старых дедов, готовых грозно и поминутно спрашивать с любой власти "Доколе?", до мужчин среднего возраста, пишущих стихи и без ложной скромности тут же читающих их заезжему большому писателю, или современных девочек, готовых вступать в партию "Новые люди" из-за веры в ее название, были, несмотря на "это все", живыми людьми. В их почти сразу начавшихся выступлениях (не один Прилепин тут казак - мы тоже) и вопросах чувствовался абсолютный отклик писателю. Слова, может быть, не всегда были те, но чувства явно попадали во что метили. Но писателю вряд ли важны чужие прицелы, важнее свой.

Я, честно говоря, чуть не присвистнула, когда услышала, что в рязанском городе Скопин, где он в детстве жил, родился блистательный философ Хоружий, и вырастал крупный идеолог Сурков ("Вот так напротив дом стоял…"). Какая там Вешенская с ее претензиями на звание "литературной станицы", когда в Скопине Хоружий, Прилепин и Сурков чуть ли не на одной улице. Я даже не успела подумать, кто тут знает про Хоружего, кроме сидевших в первом ряду внука писателя и депутата Александра Шолохова с женой и меня грешной, явившейся на встречу просто читателем, которому нравится роман "Обитель".

Что считывает Прилепин на таких встречах - типажи, токи общения, повороты мыслей, энергию заблуждения - мы, наверное, поймем, читая его дальше, а вот что можно было "считать" из его выступления, ясно уже сейчас. Он выступил скромным, но сильным рыцарем правды. Не пафосным, но четким.

Нет, Есенин не был убит "кровавыми чекистами", и думать так оскорбительно, говорил человек, недавно написавший о поэте книгу в более чем тысячу страниц. Нет, только Шолохов написал "Тихий Дон", как бы нашему сознанию не льстили детективные сюжеты о краже чужих рукописей и низости гениев. "Все, от Томаса Манна до Сартра, понимали, что кража такого романа невозможна", - говорил он, и вешенская публика вспоминала, что она знает, кто такие Манн и Сартр. В том числе и потому, что писатель говорил так, будто она их знает. А когда с тобой говорят как со знающим Манна, Сартра и Хоружего - это всегда имеет хороший эффект.

У Прилепина спрашивали про насущнейшее: "Почему мелеет Дон и когда его почистят?" (отвечал депутат Шолохов). Отвечая же на вопрос, где сегодня место казаку, он рассказывал про казачью суть погибшего два года назад на Донбассе Захарченко. И как он сам, оказавшись на той войне, почувствовал себя в "Тихом Доне": "Сидишь в окопе и обращаешься к Гришке Мелехову". Он напоминал, наверное, неочевидную в Вешках (несмотря на все претензии зваться "литературной станицей") и спорную максиму "Литература больше, чем жизнь". И настаивал, что книжный магазин, как в его детстве, должен сегодня стоять в каждой деревне, даже если там читают один подросток и два пенсионера. Считал смехотворной склонность впечатляться фильмом Дудя о ГУЛАГе после того, как прочтены Шаламов и Солженицын. Напоминал, как любили Есенина все его рафинированные жены, выходящие потом замуж за более рафинированных мужей. И отвечал на вопрос, который ему не задавали: "За что его так любили?". За свет, отвечал, который в мучениях открывается тем, кто к нему проходит. И дальше - самое важное - про этот свет опять скороговоркой.

Моя двоюродная сестра пошла к нему за автографом на роман "Обитель", который дался ей мучительно, но запомнился навсегда. Другая поправляла кофточку, достойную светского раута, одетую специально для московского писателя. Народ клубился вокруг него спокойно, но очевидно. Было интересно.

Страсти по Чайковскому

Новый сезон в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Текст: Мария Бабалова

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко также открыл новый, уже 102-й сезон гала-концертом "Чайковский. Страсти по опере", что посвящен 180-летию великого композитора. Он также по первоначальной задумке должен был состояться в самый разгар карантина 7 мая - в день рождения Петра Ильича. Под интригующе-провокативным названием (причисляющим Чайковского к евангелистам) скрывался дайджест всех оперных сочинений автора. А потому свет рампы увидели и незаконченные, уничтоженные сочинения, такие как "Ундина" или "Ромео и Джульетта", наряду со всемирно известными хитами "Евгений Онегин" и "Пиковая дама". В концерте приняла участие практически вся оперная труппа за исключением только безоговорочных лидеров Хиблы Герзмавы и Нажмиддина Мавлянова, в репертуаре которых, конечно же, есть оперы Чайковского.

Исполнение фрагментов из некоторых опер ("Иоланта" или "Мазепа") выглядело как анонс будущих премьер. Но пока ситуация с вирусом не разрешится, театр не объявляет свои планы на сезон. Над сценическим воплощением гала Чайковского работали главный художник театра Владимир Арефьев, режиссер Людмила Налетова и главный художник по свету Майя Шавдатуашвили, доказав, что жанр концерта совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. К тому же было заметно, что после нескольких месяцев, проведенных в изоляции, солистам крайне волнительно выходить на сцену и трудно взаимодействовать с оркестром.

Лучше коллег с подобными сложностями справились Елена Безгодкова (Лиза из "Пиковой дамы"),Виктория Каркачева (Орлеанская дева) и Станислав Ли (Роберт из "Иоланты"). При этом абсолютно все были счастливы возможности вновь выступать на публике.

Главный дирижер театра Феликс Коробов, дебютировавший в этом концерте в звании народного артиста России, подчеркнул: "Наш концерт - это не просто мероприятие к дате. Мы сознательно попытались насытить программу фрагментами, сценами, ариями и ансамблями из тех произведений, которых нет в репертуаре московских театров. Нам хотелось увидеть другого Чайковского - не привычного и знаемого наизусть солистами и слушателями, а того Чайковского, который "Евгения Онегина" заканчивает в Сан-Ремо, а "Пиковую даму" начинает во Флоренции. Того, который едет в Америку открывать Карнеги-холл. Хочется увидеть не просто портрет на стене в Большом зале Консерватории, не юбилейный профиль на советской монете и почтовой марке, а живого человека - не совсем привычного, но фантастически искреннего и абсолютно гениального..."

Небо в кровавых алмазах

В конкурсе Венецианского кинофестиваля прошел фильм Андрея Кончаловского

Текст: Валерий Кичин

Творчество серьезного художника всегда много глубже любых других его публичных высказываний. Потому что в творчестве, кроме исходных тезисов, часто помимо воли автора, отражается то, что в подкорке. Нечто вербально неформулируемое. То, что составляет его "люблю" и "ненавижу", его интуитивные прозрения, ощущение исторических закономерностей.

В этом смысле новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", показанный в главном конкурсе 77-го Венецианского кинофестиваля, при всем драматизме его коллизий, при его открытой, непривычной для позднего Кончаловского экспрессивности, прежде всего адресуется к интеллекту зрителя, его способности считывать внутренние течения кинематографических образов, ощущать их заводи и гольфстримы. Отразившийся в фильме скол советской истории 1960-х - настолько очевидная проекция в сходные коллизии любых времен, включая наши, что фильм кажется пророческим.

Сюжетно картина воспроизводит трагические, тщательно засекреченные события 1962 года в Новочеркасске, когда после того, как цены на продукты подскочили сразу на треть, а зарплаты урезали, в городе начались ропот и брожение. Закончилось все тем, что снайперы КГБ при поддержке армейских расстреляли демонстрацию доведенных до отчаяния рабочих местного электровозостроительного завода. В фильме все это рассказано так последовательно и детально, что, иногда кажется, в основу сценария легла соответствующая статья в Википедии. С упоминанием о том, что на заводе полно бывших заключенных, то есть, в понимании парторганов, - бандитов. С приездом в мятежный город высоких чинов под водительством членов Политбюро Козлова и Микояна - портретное сходство соблюдено. Подчеркнуто рутинные эпизоды в магазине, где прилавки осаждают бушующие толпы, а в подсобке щедро отоваривается партактив. Полные экспрессии сцены с бастующими рабочими, запершимся в каком-то бункере начальством, картины волнующихся народных масс и методичного отстрела людей с крыш даны без натурализма, но безжалостно, в упор.

Вот фон для главной фабульной линии. А сюжетно это история партийной дамы, отвечающей в горкоме за идеологию, прирожденной активистки, еще не успевающей подумать, но уже готовой тянуть руку и бежать к трибуне. По типу и темпераменту похожей на Елизавету Уварову в фильме Глеба Панфилова "Прошу слова". Она горяча, резка и предельно искренна. И совершенно бескомпромиссна - даже спит с товарищем по парткому. Но в городе назревает голод, за съестным свалки, настроения близки к панике, и уже идут рабочие волнения, трудяги грозят забастовкой, руководство градообразующего предприятия в осаде, в город стягивают войска и сам Хрущев заинтересовался невиданной смутой в казацком городе. И когда в грохоте уличных войн с народом пропадает родная дочь, героиня испытывает тектонический душевный слом: рушится вся ее вера, все, на чем так крепко стояла ее жизнь…

Андрей Кончаловский задумал эту картину давно, причем не последнюю роль в выборе темы сыграла его супруга, актриса Юлия Высоцкая, родом из Новочеркасска. И работает она в этой истории о родном городе истово, на разрыв души: ее Людмила - из лучших созданий актрисы. Постепенно прозревая страшную правду о природе системы, которой она так убежденно служит, и героиня и мы вместе с ней ощущаем, как уходит земля из-под ног. Сотворенный лучезарными фильмами, песнями и поэмами миф, в который она абсолютно верила, вдруг обнаружил свой оскал: изобретенный, согласно песням, для народного счастья, советский строй обернулся строем суровых молодцов, стреляющих в тот самый народ.

И на родных улицах безуспешно пытаются смыть кровь с тротуаров. И оркестр наяривает "Рио-Риту", заглушая стоны раненых. И люди десятками просто исчезают, невесть где закопанные в безымянных могилах. Фильм полон таких контрапунктов, душераздирающих контрастов, он совмещает несовместное, лишая и мундиры голубые, и послушный им народ всяческого поэтического ореола. Его драматизм - это драматизм реальных событий, реальных воспоминаний и документов.

Фильм черно-белый и начинается гимном Советского Союза, звучащим как из старой радиотарелки на стене. В нем оживает сам дух тех времен с их официальным бодрячеством, с пересудами и вечной оглядкой, с немудреным счастьем от дефицитных консервов, "выброшенных", как тогда говорили, в гастрономе. Лейтмотивом проходит ликующий "Весенний марш" Дунаевского из комедии "Весна". Сначала в безоблачных кадрах марширующих по Охотному ряду спортсменок. Потом, в трагическую минуту, к нему приникает героиня, пытается снова наполнить сдувшийся шарик воздухом народной мечты. И последние слова, которые прозвучат с экрана, будут полны почти чеховской несгибаемой веры: "Мы станем лучше...". А зритель, уходя под провожающие его звуки "Весеннего марша", уже знает: лучше не станет.

Блокадная симфония

Писатель Михаил Кураев: Осажденный Ленинград был величав и прекрасен

Текст: Михаил Кураев

Сегодня исполняется 79 лет начала блокады Ленинграда. Дата не круглая, но есть события, о которых неплохо бы вспоминать ежегодно. Когда бывшие блокадники смотрят современные фильмы об этом событии, они говорят: "Из этих фильмов понятно, как мы страдали. Но непонятно, почему мы выстояли?" На этот вопрос отвечает известный писатель и сценарист Михаил Кураев, сам переживший блокаду в детстве. Позже он познакомился с Музой ленинградской блокады Ольгой Берггольц. У Михаила Кураева своя точка зрения на то, почему выстояли ленинградцы. Но об этом расскажет сам писатель...

Мой дядя Юра, Юрий Алексеевич Крылов, командовал батарей тяжелых 152-мм орудий. Позиция его батареи была прямо на территории Ижорского завода. Наблюдательный пункт на одной из остывших труб вспомогательного цеха. Когда появлялась редкая возможность, он приезжал в город домой в Фонарный переулок. Случилось ему быть в городе и в январе 1942 года. "Если бы ты знал, каким красивым был в это время город! Я его никогда таким не видел. Он был сказочно красив..." Сказанному можно поверить. У Юрия Алексеевича был отменный слух и художественный вкус, после войны он даже возглавлял мозаичную мастерскую Академии художеств в Ленинграде. Город с вымершими и засыпанными снегом улицами, с оборванными и покрытыми инеем проводами уличного освещения, трамваи и троллейбусы в ледяном оцепенении... Черные глазницы убитых домов...

А город величав и прекрасен! Так и должно быть.

Ужасное и прекрасное. Могут ли они стоять в одном ряду?

Вот запись из дневника медсестры, бойца местной самообороны, спасавшей тех, кого еще можно было спасти в очагах поражения после артобстрелов и бомбежек. Лето 1942 года. Она идет к сестре. Артобстрел застает ее на Cтрелке Васильевского острова: "За Зимним дворцом поднимались столбы дыма и пыли. Так здорово стреляли, что дух захватывало". Медсестра? Да уж не сам ли бомбардир Петр Алексеев восхищается своими иноземными учителями?

Ленинградцы отравлены чувством прекрасного, оно в крови. Сентябрь 1942 года. Теплый ясный день. Наш истребитель сбил немца над городом. Летчик выбросился с парашютом. Приземлился у пивного ларька на Стародеревенской улице. Милиционер помог ему встать и отряхнул пыль. (Представьте себе берлинского полисмена, отряхивающего пыль с нашего летчика!) Присутствовавшая при этом женщина записала в дневник: "Летчик еще совсем молодой, лет 25, с орденом Железного креста и внешностью очень красивый". Враг, убийца, фашист, отмеченный наградой палач... Красивый! Художественное качество реальности воспринимается на подсознательном уровне.

Такой город. Такие горожане.

Город парадоксален. Его биография эксцентрична. По правилам сначала возникал город, огражденное от внешнего мира пространство, потом в нем возникала цитадель, кремль, крепость. Здесь все наоборот. Сначала на окраине державы воздвигли крепость, потом к ней пристроили город. Столицы не устраивают на краю государства, на расстоянии пушечного выстрела от границы. И снова вопреки правилу через девять лет после закладки крепости выросший рядом с ней город был объявлен столицей империи. Основанный в рабовладельческой стране, символ непреклонного самодержавного всевластия, этот город будет рваться к свободе и в конце концов станет могильщиком самодержавия. Такая вот историческая эксцентрика.

Порожденный европейской культурой, о чем не любят вспоминать, фашизм объявил себя смертельным врагом порожденной европейской же культурой коммунистической идеи и врагом первому опыту ее исторического воплощения - Советскому Союзу. Немцы, испанцы, итальянцы, даже румыны пришли под окопы Ленинграда, чтобы уничтожить, стереть с лица земли самый европейский город в России. Круг замкнулся. Змея пожирает свой хвост.

А дальше - невероятное, небывалое в истории войн, как подсчитали педанты, 872 дня город-фронт выдерживал осаду, устоял. "Какой ценой?" "Надо ли защищать эти камни?" "Вот Париж сдали, и ничего..." Сострадательные разумники не читали гитлеровских директив (а нынче уже могли бы!) относительно уготованной Ленинграду и ленинградцам участи. Немцы не предполагали сносить с лица земли Париж... Покоренная за два месяца Франция благополучно работала на воюющую Германию, не зная ни Бабьего Яра, ни Хатыни, ни Майданека... Неужели нужно какое-то особое зрение, чтобы видеть, что война на Западе и война на Востоке - совершенно разные войны! Александр Вертинский рассказывал Ольге Федоровне Берггольц, как терпел в бельгийской эмиграции во время войны, когда вместо яиц по карточкам выдавали - о ужас! - яичный порошок. Что ответила на это Ольга Федоровна, в печатном издании привести нельзя.

А защищали мы не камни, а, если угодно, ту самую Европу, что в лукавой слепоте дала взрасти и обрести чудовищную силу германскому фашизму, итальянским, испанским и прочим фашизоидам.

Что же противопоставил этой силе Ленинград? Взращенных им ленинградцев.

"Феномен ленинградца" достоин изучения, это особенная ветвь, по законам естества отмирающая на усыхающем древе русской интеллигенции.

И здесь - снова парадокс. Рожденные и обученные в лоне победившего материализма мы твердо знали, что действительность первична, а искусство вторично. И аргументация здесь была вполне убедительной. Но вот - блокада Ленинграда, читайте хронику день за днем, и вы увидите, как искусство, если не "творило действительность", то сообщало ей качество, какое редкоземельные металлы - вольфрам, ванадий, иридий, молибден сообщают железу стойкость брони. Искусство именно в этом качестве становилось реальной материальной силой. Сегодня потребителям продукции индустрии антидепрессантов и всевозможных стимуляторов жизненной активности трудно представить, как негромкий доверительный, слегка грассирующий голос Ольги Берггольц, без пропагандистского пафоса читавшей свои стихи и прозу, мог мобилизовать жизненные силы не меньше, а может быть, и больше, чем дрожжевой суп.

"Я не геройствовала, я жила..." - скажет Берггольц.

Берегу маленькую в ладонь величиной книжку в голубоватой обложке. На обложке коричневые пятна от ожогов коптилки, страницы заскорузлые, словно побывали в соленой воде... Ольга Берггольц, "Ленинградский дневник", издано в Ленинграде в 1942 году. Мама носила эту книжку в своей сумочке рядом с карточками, документами и деньгами, это было ее удостоверение блокадницы. Впрочем, едва ли она об этом думала, просто носила, и все. Мама никогда ни до войны, ни после не видела Ольгу Федоровну, но жили и выжили они вместе.

А город не позволял своим непреклонным обитателям забыть о том, что мир прекрасен! Напоминал доступными ему средствами. В годы блокады весной город гремел соловьиными трелями! Соловьи строят гнезда в кустах довольно низко над землей. И в городе у них главный враг - кошка... Кошек не осталось, и не только по зеленым берегам Кронверки и Карповки, Смоленки и Охты, не только в Летнем саду и Юсуповском, даже на Невском в сквере у Александринского театра гремели соловьи! Пусть кто-то скажет, что это случайность, но одно из лучших лирических стихотворений военной поры "Соловьи" написано фронтовиком-поэтом Михаилом Дудиным в Ленинграде. Вот и за душу берущая песня Соловьева-Седого на слова Фатьянова "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат..." родилась тоже в Ленинграде. И город был их вдохновителем и соавтором.

Поэты, журналисты, художники, музыканты в осажденном городе создали человеческую общность, сообщили, пробудили в людях самых разных профессий и судеб самосознание воинов, стойкость, превосходящую человеческие силы. Принято думать, что всякая общность в разной степени нивелирует личность. И только, наверное, искусство, подлинное искусство, соединяя людей, помогает человеку узнать самого себя в другом, раскрыть в себе силы, о которых он даже не догадывался.

Я больше не могу смотреть фильмы о блокаде... Почему? Да потому, что жанр трагедии, почитавшийся издревле высшим жанром в искусстве, нам нынче не по зубам.

Проработав немало лет в кино, я готов отдать должное коллегам, берущимся поведать сегодняшней публике о блокаде, впрочем, им приходится считаться с нынешними вкусами, не забывать поразвлечь занятным сюжетом, эффектными взрывами и разговорами хорошо пообедавших (и слава богу!) артистов о голоде.

И все-таки трагическая муза нашла себе прибежище! Музыка! Именно ей, не обремененной необходимостью строить декорации и отыскивать автомобиль, похожий на "эмку", подвластен дух! Именно музыка, приняв светоч из рук блокадной поэзии, может рассказать то, что не по силам даже слову.

Выступая по радио, Дмитрий Шостакович в сентябре 1941 года рассказал о работе над "Ленинградской", как она будет позже поименована, симфонией. Это было, быть может, первое свидетельство очевидца. И сегодня, слушая поступь первой части, мы становимся жителями сорок первого года. Великий художник обратил наши души к трагической героике войны и блокады.

А через семьдесят восемь лет, в ноябре 2019 года, в Санкт-Петербургской академической капелле Большой симфонический оркестр Владимира Федосеева, смешанный хор, хор мальчиков, солисты и чтецы исполнили ораторию-роман Антона Лубченко "Ленинградский дневник" на стихи Ольги Берггольц.

Лубченко? Кто такой Лубченко? - спрашивают, когда я произношу это имя. И прежде чем назвать его восемь симфоний, оперы, вокально-драматические сочинения и музыку к кинофильмам, я говорю о его возрасте - 33 года! Мне близок этот музыкант, продолжающий ттрадицию Мусоргского и Прокофьева. Как удалось молодому человеку угадать душу Ольги Берггольц, прошедшую тягчайшие испытания?

Только музыке доступно рассказать о том исступленном напряжении, в котором ленинградцы выживали, жили, сдерживали врага на пороге своего дома все 872 дня. Оратория Антона Лубченко "Брестская крепость" была исполнена прямо в Брестской крепости 22 июня в 75-ю годовщину начала войны. "Ленинградский дневник" в канун 75-й годовщины Победы.

Музыка Лубченко обладает удивительной магией, она мелодична, красива, а там, где звучит тема человеческого страдания, она поднимается до подлинно трагических высот...

Вот так, возвращаясь в художественное пространство блокады, можно противостоять злокачественному забвению, потугам в принижении высокого достоинства жизни, прожитой теми, кто подарил нам возможность жить сегодня.

Ошибки.net

Каким будет ЕГЭ-2021 по русскому языку

Текст: Ксения Семенко

Опубликованы проекты демоверсии ЕГЭ в 2021 году. О новшествах на экзамене по русскому языку в интервью "РГ" рассказал эксперт ЕГЭ, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы в Москве Роман Дощинский:

- Изменения минимальные, но есть. Во-первых, прибавился балл за один критерий в сочинении - комментарий проблемы исходного текста. Теперь за него можно получить не пять, а шесть первичных баллов. Во-вторых, изменился сам этот критерий, вместе с формулировкой задания 27 (сочинение). Раньше выпускнику нужно было привести два примера-иллюстрации из исходного текста, пояснить их и указать между ними связь. Теперь же ее нужно не просто указать, но и проанализировать, а именно - раскрыть, конкретизировать, пояснить.

Объясню на примере. Что делали выпускники 2020 года? Они писали, допустим, что первый пример противопоставлен второму. Или первый пример дополняет второй. А почему противопоставлен? В чем дополняет? Об этом экспертам, проверяющим работу, приходилось только догадываться. Может быть, у героев разные характеры? Может быть, они поступают совершенно по-разному в похожей ситуации? Вот за эти рассуждения и дается еще один балл. Таким образом, в ЕГЭ по русскому языку еще больше усилена аналитическая работа с текстом.

Ну и третье изменение - в девятом задании. В проекте демоверсии оно звучит так. "Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая гласная корня". Формулировка - чуть-чуть изменилась. И слегка произошла коррекция подобранного материала: если раньше выпускнику для ответов предлагались списки слов с пропущенными буквами, то теперь пропущенных букв нет. Все слова написаны полностью. Например, "увековечить", "исполнитель", "прославлять".

Кстати

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал демоверсии и для ОГЭ в будущем году. Материалы касаются 14 школьных предметов, по которым девятиклассники сдают выпускной экзамен. При этом изменений нет только в трех из них: по русскому языку, географии и информатике.

- Из-за эпидемиологической ситуации ОГЭ в нынешнем году проведен не был. Тем не менее в проекты 2021 года внесен ряд изменений, - рассказали в Рособрнадзоре.

Так, количество заданий в ОГЭ по математике уменьшилось на одно за счет объединения заданий на преобразование алгебраических и числовых выражений в одно - оно теперь под номером 8.

В ОГЭ по литературе - новое задание на анализ фрагмента произведения. В ОГЭ по истории общее число заданий увеличено с 21 до 24. В работу включены три задания на проверку знаний по всеобщей истории (истории зарубежных стран). В ОГЭ по физике увеличилось число заданий с развернутым ответом: добавлена еще одна качественная задача. Расширилось содержание задания 17 (это экспериментальное задание на реальном оборудовании): добавлено исследование зависимости одной физической величины от другой, включающее не менее трех прямых измерений с записью абсолютной погрешности.

Все это сейчас - на общественном обсуждении. Все замечания и предложения принимаются до 30 сентября.

Пленники Ачишхо

Найденных в горах детей вертолетом доставили в Сочи

Текст: Ирина Белова (Сочи)

Более 12 часов длилась спасательная операция по поиску пропавших в горах Сочи 11 туристов из Твери, среди которых восемь детей от девяти до двенадцати лет. Группу возглавлял 34-летний тренер СДЮШОР по лыжному спорту. К счастью, все оказались живы и здоровы. Но тем не менее СК проверит, почему взрослые, которые повели детей в поход, не уведомили МЧС о предстоящем маршруте.

В понедельник детей успешно эвакуировали со склона горы Ачишхо. С помощью бортовой лебедки и спасательной косынки сотрудники ЮРПСО МЧС России подняли их на борт вертолета Ми-8.

До ближайшего населенного пункта - поселка Красная Поляна - восемь километров. Группа находилась на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. После приземления туристов осмотрели бригады "скорой помощи". Медики оказали им психологическую поддержку.

- Все восемь детей доставлены к нам, - рассказала главный врач городской больницы N 8 Марина Бралюк. - Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В больницу их помещать не будут - патологических состояний нет. Детям оказана психологическая помощь - просто поговорить, успокоить, утеплить. Мы будем наблюдать за ними в дальнейшем.

Как выяснилось, утром 6 сентября незарегистрированная группа туристов из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи отправилась тренироваться в поход к озеру на высоту 2320 метров на горном курорте "Роза Хутор", без подъема на канатных дорогах, своим ходом, но заблудилась. Ночевать им пришлось в горах, где минимальная температура ночью опускается до плюс семи градусов. Когда дети не вышли на связь, родители забили тревогу.

Для поисков в труднодоступных местах привлекли спасателей на квадроциклах, конно-кинологические расчеты на пяти лошадях и вертолет Ми-8. Всего участвовали 198 человек и 18 единиц техники. Оперативный штаб возглавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Инцидент с пропавшими в горах Сочи детьми вызвал большой общественный резонанс. С одной стороны, спасатели и их помощники сработали слаженно и безупречно. А с другой - спортивные тренеры, находившиеся со своими подопечными, которые, казалось бы, должны показывать пример своими поступками, проявили поразительную беспечность.

В Сети особенно бурно обсуждают второе. Мало того, что взрослым нужно было заранее зарегистрировать маршрут у соответствующих служб, да к тому же, не зная местности, взять проводника. Ведь, образно говоря, сами постоянно переходя дорогу на красный свет, вы никогда не научите своих детей следовать на зеленый.

А Следственный комитет России напоминает о том, что все туристические группы и отдельные туристы обязательно должны информировать о своем маршруте специализированные поисковые службы. Ради безопасности себя и своих близких. Из этой истории нужно вынести правильный урок.

Как сообщил начальник управления по Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников, оценку спасательной операции поставят позже. СК и прокуратура Кубани инициировали проверки, в том числе касающиеся организации отдыха детей.

СБУ арестовала учительницу

Текст: Андрей Васильев

Херсонский областной суд поместил под стражу до 9 октября преподавательницу русского языка Татьяну Кузьмич.

Арест учительницы, которую Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в государственной измене, назван независимыми юристами и наблюдателями грубым нарушением гражданских прав и свобод. Вина учительницы русской словесности, по версии стороны обвинения, заключается в том, что она "шпионила на Москву в Херсонской области" и якобы была завербована, когда находилась в Крыму пять лет назад. Кроме того, учительнице вменяют ни много ни мало - создание агентурной сети на Украине. Видимо, по данной версии украинских спецслужб, этому способствовала незначительная сумма российских рублей, найденная у нее во время обыска, а также российские издания. Кузьмич грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как отмечает издание "Политнавигатор", недовольство украинских силовиков вызвало то, что Татьяна Кузьмич, в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей, регулярно с 2008 года принимала участие в фестивале "Великое русское слово", который проводился в Крыму. По словам бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, учительница известна своей активной деятельностью в популяризации русского языка в этой стране. "Уголовное преследование Кузьмич - это очередная попытка СБУ притеснения русскоязычных на Украине", - отметил Алексей Журавко. Задержание учительницы было проведено с грубым нарушением уголовно-процессуальных норм, без предъявления доказательств содеянного. Обвинение выдвинуто в рамках статьи 208 УПК Украины (во время совершения преступления), которая часто применяется в политизированных делах для запугивания людей, неугодных нынешнему украинскому режиму. По словам Журавко, задержание происходило в крайне грубой форме, "лицом в пол". "Отправка до суда в изолятор временного содержания психологически совсем не то, что прибытие в суд с отправленной заранее повесткой и нанятым заранее адвокатом", - подчеркнул украинский политик.

Ее коллеги пояснили, что Кузьмич является заслуженным и уважением педагогом, имеет звание кандидата наук и многолетний опыт преподавания в различных школах Херсона. В 2014 году она защитила диссертацию по теме "Формирование социальной компетентности старшеклассников средствами славянской культуры". Она также является соавтором учебника по русскому языку для 8 и 9 классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения, вышедшего в 2008 году, и руководит научно-методической лабораторией управления учебными заведениями "Херсонская академия непрерывного образования" Херсонского облсовета. Наконец, Татьяна Кузьмич является активной общественницей, возглавляя организацию "Русская национальная община "Русичъ", которая проводила мероприятия для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на Украине, в России, конкурс "Пушкинская красавица", объединительный культурный проект "Земля славянская".

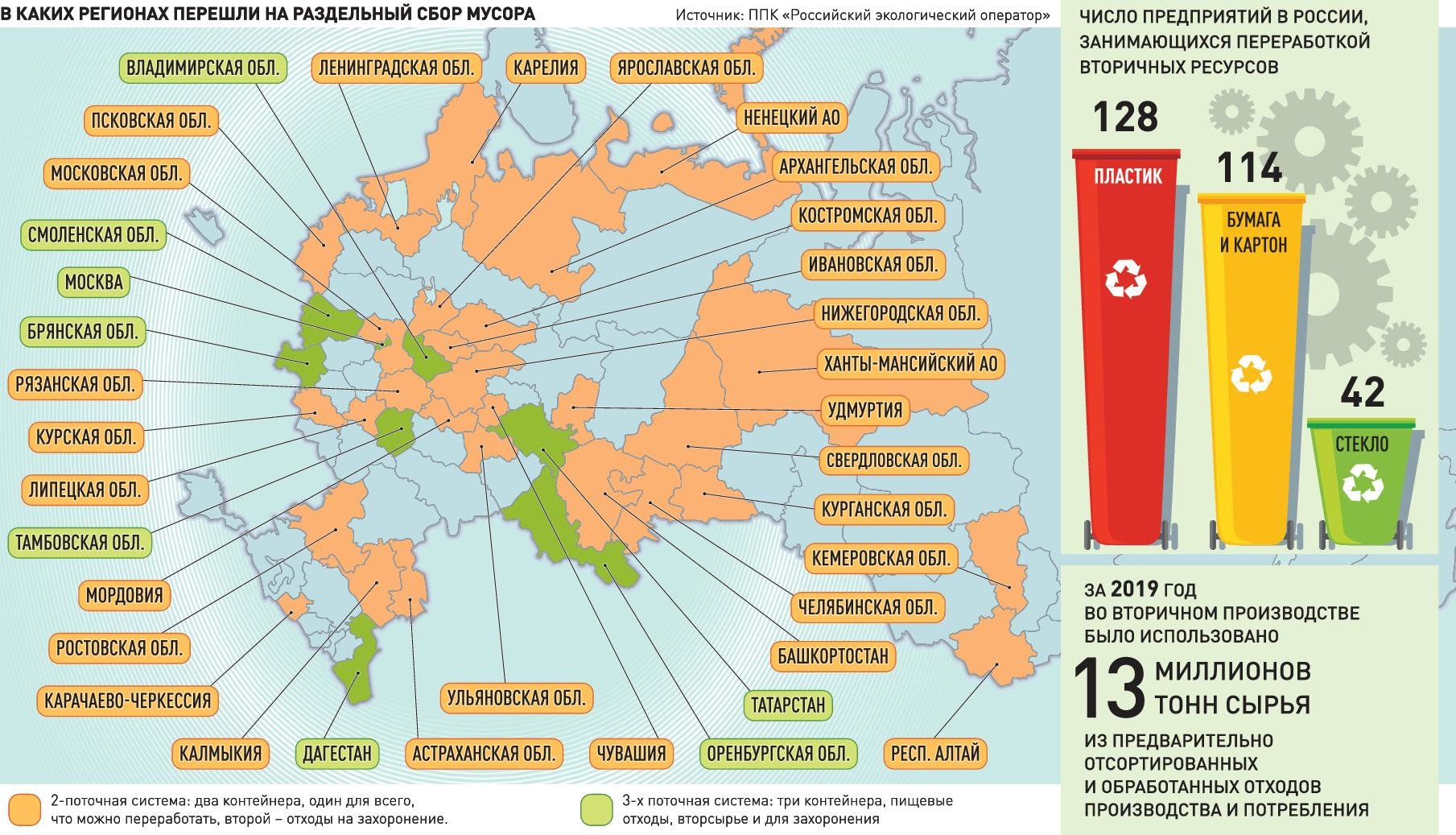

Разделяй и властвуй

Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, что мешает начать массово сортировать мусор

Текст: Никита Зайков, Алена Ларина, Елена Мационг, Руслан Мельников, Роман Мерзляков, Наталья Решетникова, Анна Шепелева

Минприроды России запускает большой проект по переходу к замкнутой системе обращения с отходами в семи регионах страны. Это означает, что в них будет создана инфраструктура, обеспечивающая не только раздельный сбор и утилизацию отходов, но и производство готовой продукции из вторичных ресурсов.

Как говорят эксперты-экологи, 80 процентов содержимого мусорного ведра можно пустить в переработку. Пока цифры утилизации отходов не впечатляют. В дело идет 80 процентов железа, только половина бумаги, 10 процентов пластика и столько же - стекла. Все остальное "добро" хоронят на полигонах.

Между тем, по словам переработчиков, им уже сегодня не хватает отсортированных и чистых отходов. Доходит до того, что переработчики готовы закупать отходы для переработки за рубежом. Так что нам мешает начать массово сортировать мусор и извлекать из него выгоду? Какие регионы готовы поделиться опытом, - разбирались корреспонденты "Российской газеты".

Зачем на кухне три ведра?

- Только не называйте в своей статье отсортированные отходы мусором - это настоящее сырье, чистое, готовое к переработке, - эмоционально замечает организатор общественного проекта "Зеленая белка" из Новосибирска Анна Воскресенская. - Да пока, возможно, не хватает экологической грамотности населения: кто-то может выбросить в контейнер для пластика недопитую бутылку с кефиром, например, хотя это пищевые отходы. Но большинство людей уже сегодня готовы сортировать мусор. Не раз замечала, что многие в магазине проходят мимо продуктов в упаковке, понимая: то же самое можно купить без нее.

По мнению Анны Воскресенской, к раздельному сбору готов и бизнес, сегодня есть предприятия, готовые принимать для переработки и стекло, и пластик, и бумагу, и батарейки. Но более чем в полуторамиллионном Новосибирске установлено всего около двух тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Кроме того, не выстроена транспортировка, досортировка, накопление, цепочка участвующих переработчиков - то есть нет самой системы.

Главная наша проблема в том, что в стране большое количество природного сырья.

И еще больше пустой земли, куда можно закопать отходы, отмечает зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам новосибирского областного Заксобрания Вадим Агеенко. Обладание такими богатствами не стимулирует цивилизованный подход к переработке.

Для внедрения культуры раздельного сбора отходов, по мнению депутата, не хватает стимулирующих инструментов. Обязать население сортировать мусор по различным пакетам, пригрозив штрафами не получится. А пунктов приема макулатуры или пластика за деньги практически нет. "Зачем домохозяйке заводить на кухне три ведра вместо одного, если для нее это не принесет никакой выгоды?" - отмечает Вадим Агеенко.

И все же некоторые шаги в этом направлении предпринимаются. В этом году в Новосибирске начали работать семь приемных пунктов по приему стеклотары, они расположены в районах с плотной многоэтажной застройкой и высоким пешеходным трафиком.

- Если количество поступившего стеклобоя позволит окупить затраты на организацию и содержание точек, мы увеличим их число, - отметил директор по развитию компании "Сибстекло" Сергей Лукьянцев.

По словам эксперта, одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 тонны природных компонентов. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые десять процентов вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на три процента. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа, а стекловаренные печи выгорают не через семь-десять лет, а через десять-пятнадцать.

Роману пластик отправляют посылками

А вот волгоградский эколог и предприниматель Роман Себекин уже сегодня готов завалить Китай переработанным мусором. Он занимается вторсырьем по собственным технологиям. И даже построил для своей семьи дом из переработанного пластика. Это позволило не только утилизировать отходы, но и почти в два раза снизить цену стройматериалов. При этом они прошли всю необходимую сертификацию. А иначе, как признается Роман, он бы не поселился с семьей в таком жилище.

- Сейчас в Китае введен запрет на ввоз вторсырья. Там повышаются экологические требования и теперь им нельзя импортировать обычный прессованный пластиковый мусор. Но мы можем поставлять первично переработанный пластик, например, в виде гранул. Китайцы даже готовы вложиться в строительство крупного завода по первичной переработке пластика, но для этого нужны огромные объемы, собирать которые можно только всем миром, - объясняет Роман.

По его словам, речь идет о 200-300 тоннах пластиковых отходов в месяц. Только так можно загрузить простаивающие заводские мощности в Поднебесной. Роман увидел в этом возможность заработка не только для себя.

- Мы открываем пункты приема вторсырья, действующих по тому же принципу, по которому когда-то работали пункты приема макулатуры и бутылок. Получается очень эффективная бизнес-модель, позволяющая решить многие социальные проблемы, в том числе и с трудоустройством пожилых людей. Схема действует таким образом: мы помогаем человеку, который хочет попробовать себя в качестве предпринимателя, запустить пункт приема, население сдает ему пластик по 7 рублей за килограмм, а мы уже покупаем у него - по 15-16 рублей.

Желающих участвовать в таком бизнесе оказалось немало. По словам Романа, в менталитете россиян уже произошел перелом. Пластик экологу-предпринимателю на переработку привозят и из других регионов, более того - отправляют даже по почте.

- Да-да, приходят самые обыкновенные почтовые посылки, набитые утрамбованными пластиковыми бутылками, - смеется Роман.

Кстати, разработанной в Волгограде продукцией из переработанного пластика уже интересуются за рубежом. Например, шпалы из вторичного пластика оказались дешевле, долговечнее, крепче и легче деревянных или бетонных аналогов. Турция уже готова купить технологию изготовления таких шпал. Кроме того, из Европы, Африки и Индии поступают заказы на волгоградские технологии производства стройматериалов из вторичного пластика. Недавно две из них были проданы в Пакистан и Гану.

Еще один перспективный проект эколога-предпринимателя - изготовление деревокомпозитных изделий из переработанных упаковок тетрапак.

- Такая упаковка состоит из нескольких слоев пленки, бумаги и алюминия. Стандартными способами их очень сложно отделить друг от друга и пустить в переработку. Поэтому мы сейчас разрабатываем новую технологию, позволяющую использовать это сырье. В результате можно будет, например, производить доски с улучшенными характеристиками, которые не впитывают воду, не трескаются и не требуют дополнительной защиты от грибка, - объясняет Роман.

Полностью перейти на раздельный сбор мусора в Волгоградской области надеются к 2024 году.

#Немузеймусора и элитные кварталы

В Екатеринбурге между тем второй год действует #Немузеймусора, куда со всего города люди везут чистые, тщательно отсортированные отходы. А самые интересные "экспонаты" из мусорного ведра становятся частью увлекательно-познавательной экспозиции. Какак легендарный холодильник "ЗИЛ". Часть самых добротных вещей - одежду, обувь - ребята тут же приводят в порядок и раздают всем нуждающимся.

- Мы подсчитали, чтобы мусор начал приносить прибыль, нужно за месяц собирать не меньше 80 тонн чистых отсортированных отходов, - рассказывает один из организаторов проекта Илья Капустин. - Пока мы не дотягиваем, собираем около 50 тонн. Но самое главное, есть коммерческий спрос на вторсырье. Более того, его не хватает. Украина, например, покупает картон. Многие европейские страны готовы брать различные мусорные фракции. И в России все больше переработчиков отходов. Их число, уверен, будет еще расти, когда появится чистое отсортированное сырье. Пока именно в этом проблема.

Вообще если рассматривать сбор мусора как бизнес, то тут все серьезно. Цена на макулатуру, например, скачет, как доллар на бирже: от двух до шести рублей за килограмм. Нужно внимательно смотреть, кому выгоднее продать. То же самое с металлом, пластиком и т. д.

А еще в Екатеринбурге два месяца назад начался важный эксперимент. Жители 165 домов сейчас делят домашний мусор на два вида: отходы, которые годятся для переработки, и остальные, которым дорога на полигон.

Одна из пилотных площадок - элитный микрорайон "Московский квартал". Четыре высотки объединены закрытым двором, что отвечает условиям эксперимента: к контейнерным площадкам не должно быть доступа посторонних, чтобы не набросали в промаркированные емкости что попало. Идею поддержали больше 80 процентов собственников жилья. Отсортированные отходы забирают разные мусоровозы. И это ответ тем, кто сомневается, не попадет ли разделенный на фракции мусор потом в общую кучу.

Как показывают первые итоги эксперимента, пока соотношение контейнеров с отсортированными отходами и общим "винегретом" - один к трем. Но лиха беда начало. Сегодня главная задача - объяснить людям, как правильно сортировать отходы. Категорически нельзя смешивать сухие отсортированные отходы с мокрыми. Загрязненное остатками пищи вторсырье уже не годится в переработку, тогда сама идея разделения ТКО теряет смысл.

Платить по факту, а не по нормативу

Есть и прямой материальный стимул делить отходы. Если до перехода на раздельный сбор мусора участники пилотного проекта платили за вывоз отходов по нормативам, то теперь могут перейти на расчеты "по факту", то есть по объему и количеству контейнеров.

Подобный эксперимент около года назад начался и в Новокуйбышевске Самарской области. Здесь мусор делят по принципу "сухое-мокрое", то есть то, что годится в переработку и что идет на захоронение.