Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ГК «Хевел» ввела в эксплуатацию 7 солнечных электростанций общей мощностью 173,5 МВт

Прогнозируемый объём выработки электроэнергии составит 213 млн кВт*ч в год, что сэкономит 64 млн кубометров природного газа и позволит избежать 113 000 тонн выбросов углекислого газа ежегодно.

Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию семь солнечных электростанций: Домбаровкую СЭС в Оренбургской области установленной мощностью 25 МВт, вторую очередь Ининской СЭС 15 МВт и Усть-Коксинскую СЭС 40 МВт в Республике Алтай, первую очередь Малодербетовской СЭС 15 МВт и первые две очереди Яшкульской СЭС 33,5 МВт в Республике Калмыкия, Лиманскую СЭС 30 МВт в Астраханской области и Хоринскую СЭС 15 МВт в Республике Бурятия. С 1 декабря 2019 года новые энергообъекты начали отпуск электроэнергии в единую сеть.

На сегодняшний день общая установленная мощность солнечных электростанций, построенных Группой компаний «Хевел», достигла 587,5 МВт, или 48% совокупной установленной мощности построенных СЭС в России. По прогнозам инжиниринговой компании Severin Development, осуществившей строительный аудит проектов Группы компаний «Хевел» на общую установленную мощность 432,5 МВт, суммарная величина установленных мощностей солнечных электростанций в России уже к 2022 году может превысить 2,0 ГВт.

Крупные учения МЧС на транспорте начались в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах России, ими руководит глава ведомства Евгений Зиничев.

"Поскольку это первые учения такого рода, я бы их назвал исследовательскими. Наша задача здесь - выявить проблемы в алгоритмах наших совместных действий", - сказал Зиничев подчиненным на селекторном совещании.

Учения проходят в два этапа на шести учебных точках в разных регионах, в том числе в московском аэропорту "Шереметьево", на участке федеральной трассы М-11 Москва - Петербург в Тверской области и в морском порту Новороссийска.

На второй день учений, 11 декабря, в "Шереметьево" планируется отработать аварийную посадку с последующим пожаром пассажирского самолета Boeing 747-400, на борту которого вместе с экипажем будут находиться 432 человека. К ликвидации последствий этого происшествия будут привлечены 170 человек и 69 единиц техники.

В этот же день на 386-м километре М-11 в населенном пункте Лыкошино "столкнутся" пассажирский автобус, грузовик и два легковых автомобиля. Длина пробки, в которую попадут более 1 тысячи легковых автомобилей, 210 грузовых машин и пять междугородних автобусов, составит семь километров в каждую сторону.

В новороссийском морском торговом порту будет отработано столкновение нефтеналивного танкера с контейнеровозом с разливом 25 тонн нефти и последующим пожаром. Демонстрационную часть этого учения будут обеспечивать 161 человек, 14 единиц техники, 15 морских судов, а также вертолет Ми-8.

Нарушения при использовании средств поддержки сельхозпредприятий Южного федерального округа в 2017-2019 годах составили 447 миллионов рублей, в основном по линии Минсельхоза РФ, сообщила Счетная палата по итогам проверки.

"Проверка выявила финансовые нарушения при использовании средств поддержки на общую сумму 447 миллионов рублей. Из них 380,5 миллиона – это нарушения Минсельхоза России", - говорится в сообщении.

В частности, по данным аудиторов, министерство не направило Республике Крым и Ростовской области требования по возврату средств, в связи с недостижением ими показателей результативности использования субсидий. В результате федеральный бюджет недополучил расчетно 35,3 миллиона рублей. Также в 2019 году Минсельхоз нарушил условия предоставления субсидий Ростовской области на 345,2 миллиона рублей.

Остальные нарушения общим объемом 66,4 миллиона рублей приходятся на Минсельхозпрод Ростовской области, пишет СП. Так, по данным аудиторов, региональное министерство неправомерно завысило размер возмещения затрат на выполнение мелиоративных мероприятий для 25 сельхозпроизводителей. При максимально установленном размере компенсаций в 50% от фактически понесенных затрат, было компенсировано 60,5%. Общая сумма неправомерно возмещенных затрат составила 44,55 миллиона рублей.

Среди других нарушений - необоснованное предоставление субсидий на поддержку производства и реализации шерсти, утверждает СП. Помимо этого, Минсельхозпрод Ростовской области нарушал правила предоставления грантов малому бизнесу, предоставлял повторные платы и заниженные субсидии без учета утвержденных ставок.

По данным фактам СП направила обращение в Генпрокуратуру. Вместе с тем, замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, который присутствовал на коллегии аудиторов пообещал, что будут приняты все меры по устранению выявленных нарушений.

Встреча стран-участниц "астанинского" формата - России, Ирана и Турции - со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном началась в Нур-Султане на полях 14-го раунда переговоров по Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

До этого во вторник делегации России, Ирана, Турции, Дамаска и ООН провели ряд двусторонних переговоров.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что участники встречи в "астанинском" формате обсудят ситуацию во всех частях Сирии, в том числе вопрос присутствия США в регионе. Кроме того, по его словам, Москва обсудит с Педерсеном содействие продвижению политического процесса и работе конституционного комитета Сирии.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства Сирии ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс.

Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать

Власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Ставрополья, Псковской, Томской и Кировской областей перенесли рабочий день со вторника 31-го на последнюю субботу года — 28 декабря

Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря. В частности, такое решение приняли власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Ставрополья, Псковской, Томской и Кировской областей.

Все началось с идеи губернатора Томской области подарить женщинам-госслужащим выходной: мол, им еще салаты резать. Инициативу стали обсуждать по всей стране. Работодатели, опрошенные Business FM ранее, выступали против введения дополнительного выходного, но практически в один голос высказывались за перенос рабочего дня на последнюю субботу года. Потому что 28 декабря еще есть шанс заставить людей работать, а 31-го — нет, говорит председатель крымского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Олег Свешников, собственный бизнес которого связан со строительством.

— Давно надо узаконить то, что и так все делают. Все 31 декабря отдыхают уже, потому что у людей свои семейные заботы. Даже если кто-то работает — это максимум до обеда. Он по факту полурабочий день, если вообще не рабочий.

— По вашим ощущениям, по наблюдениям как у руководителя, последний продуктивный рабочий день в декабре — когда? Потому что конец декабря — это, как правило, уже какие-то полуформальные мероприятия, там коллеги друг с другом как-то что-то отмечают, друг друга поздравляют.

— Это все зависит от того, работаете ли вы с бюджетом или нет. Если вы работаете с бюджетом, то у вас работа до конца, пока вы не подпишете все формы и не получите все деньги. 30-е — вполне рабочий день, а поздравить партнеров по работе — это тоже работа.

У главы Агентства кадастра и технической инвентаризации объектов недвижимости Наталии Ашихминой из Кирова ситуация несколько иная: есть работа — все работают, но 31-го дел обычно уже нет, поэтому суббота 28-го — хороший вариант.

— Так как мы частная компания, в принципе, я 31 декабря всегда делаю выходным днем. Обычно уже все контракты закрыты, работы не так много, и можно себе это позволить. Возможно, еще и 30-го буду выводить, посмотрим по ситуации.

— А по вашим наблюдениям как руководителя, последний продуктивный день декабря — это примерно какой?

— Ну, это где-то число 27–28-е. Мы не банковская структура: после 27 декабря уже потока клиентов как такового нет.

Частный бизнес решает сам. Например, для ретейла закрыться 31-го — это потерять деньги. Ну а чем больше бюджетников в предпраздничное время будут свободны, тем больше потенциальных клиентов, говорит директор псковского гипермаркета «Империал» Николай Рассадин:

«Да, 30-31 декабря — это как раз пик продаж, потому что кто-то приходит за тем, что не успел купить, кто-то приходит для того, чтобы купить какие-то подарки, какие-то продукты. У нас и продовольственные, и непродовольственные товары. Это такой достаточно насыщенный день для нас. Мы будем работать в любой день».

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря на территории всей страны. Однако Минтруд объяснил, что реализовать это в уходящем году уже невозможно — только в следующем. Мэр Москвы Сергей Собянин также высказался по теме: 31 декабря 2019 года в столице будет рабочим.

Иван Медведев

День, который всегда с тобой

Защита прав человека - критерий цивилизованности жизни

Текст: Татьяна Москалькова (Уполномоченный по правам человека в России)

Международный день прав человека, отмечаемый 10 декабря, берет свое начало 10 декабря 1948 года. В этот день Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Она содержит перечень фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, которые в большинстве своем имплементированы в национальное законодательство и являются основой устойчивого развития цивилизационного пространства.

Текст Всеобщей декларации переведен более чем на 350 языков, и ее положения нашли отражение в текстах национальных конституций почти 90 государств мира. В развитие Всеобщей декларации прав человека в 1966 году были приняты Пакт о гражданских и политических правах и Пакт об экономических, социальных и культурных правах. В современном праве эти три фундаментальных документа, составляющие знаменитый Международный билль о правах, стали главным камертоном в настройке национальных правовых систем, нацеленных на защиту прав и свобод человека и гражданина.

Российская Конституция, принятая в 1993 году на крутом изломе истории нашего Отечества, опираясь на эти международно-правовые ориентиры, признала естественный характер прав человека, утвердив важнейшее положение о том, что "основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения" (ч. 2 ст. 17). Это означает, что право на жизнь, на свободу, на личную неприкосновенность и социальное обеспечение и многие другие права принадлежит ему от рождения до смерти вне зависимости от политических режимов, военных столкновений и общественного строя.

Впервые буквой закона самой большой юридической силы стало и установление о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И в этом суть новой концепции прав человека, ориентирующей все ветви власти на бережное и уважительное отношение к этим главным ценностям личности.

А в системе конституционных органов, обеспечивающих гарантии прав человека, впервые был закреплен Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (ч. 1 ст. 103 Конституции РФ).

Таким образом, права и свободы человека, отраженные в российских законах, представляют собой важнейший политико-юридический и социальный институт, а степень их защищенности - объективно существующий индикатор уровня цивилизованности и демократии общества как на национальном, так и на международном уровне.

Роль и место института уполномоченных по правам человека в системе конституционных гарантий определяется спецификой его правового статуса: он является государственным персонифицированным независимым органом, назначается Госдумой на федеральном уровне и законодательным органом субъекта Российской Федерации - на региональном, а стало быть является парламентским органом и обладает компетенцией - на федеральном уровне - в соответствии с Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", а на региональном уровне - в соответствии с законами субъекта Российской Федерации. Главная его функция - работа с обращениями граждан.

Замечательный писатель Фазиль Искандер как-то заметил: "...что у человека должно быть место, куда пожаловаться. А если такого места нет, то у человека опускаются руки". Уполномоченные по правам человека, убедившись в том, что человек пострадал несправедливо, обязан представить аргументы и побудить орган власти или должностное лицо отменить незаконное решение или, напротив, принять законное решение и восстановить нарушенное право.

Работа с индивидуальными жалобами и обращениями позволяет уполномоченным выйти и на системные проблемы, сформулировать свой взгляд на общую ситуацию с правами человека. Уполномоченный по правам человека в РФ обязан представить результаты своей работы президенту РФ, обеим палатам парламента, правительству, высшим органам судебной власти, Генеральному прокурору и Следственному комитету России, а уполномоченные по правам человека в субъектах РФ - соответственно главе и законодательному органу субъекта РФ, другим органам. Возможность получить независимое мнение о ситуации с правами человека в регионе или в целом в стране позволяет высшим должностным лицам своевременно отреагировать и внести изменения в законодательство и правоприменительную практику.

Разумеется, ситуация с правами человека в каждой конкретно взятой стране не может быть окрашена одним цветом. Религия, традиции, политика, экономика - всё это оказывает огромное влияние на права человека и гражданина, на уровень его жизни и ее восприятия.

На фоне общих позитивных процессов по укреплению гарантий прав человека, развития процесса международной и межгосударственной интеграции просматривается тенденция появления новых вызовов и угроз этим непреходящим ценностям. Как это ни прискорбно, но мы являемся свидетелями того, что тема защиты прав человека нередко становится инструментом политического, экономического и гуманитарного давления на оппонентов: ее пытаются использовать для манипулирования общественным мнением. Нельзя также не отметить, что в зарубежной практике последних лет наметилась крайне опасная политика двойных стандартов и подмены понятий. Вместе с тем именно деполитизация правозащитной сферы - главное условие создания эффективной системы уважения и соблюдения прав человека, оказания ему помощи в поиске правды и справедливости независимо от расы, пола, языка и религии, его благосостояния и должности. Только такой подход в построении работы Уполномоченного по правам человека в его кооперации с зарубежными коллегами - омбудсменами может обеспечить защиту прав и свобод конкретного человека. Данный принцип взаимодействия помогал вести диалог с омбудсменами других государств о возвращении наших соотечественников из заключения на Родину, об оказании медицинской помощи гражданам другого государства, оказавшимся в СИЗО пенитенциарной системы России, о других проблемах.

Как говорил на встрече с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ экс-генеральный секретарь Совета Европы Т. Ягланд, "нет ни одной страны, чтобы в ней не нарушались права человека. Но важно, чтобы нарушенные права восстанавливались и общество осуждало нарушение прав человека". Эти слова нам близки и понятны. И созданная в стране система сдержек и противовесов как раз и нацелена на формирование оптимальных инструментариев, создающих атмосферу, в которой не допускается игнорирование законов со стороны органов власти и должностных лиц, принимаются меры, направленные на отмену ошибочно принятых решений и возмещение вреда, причиненного человеку.

Крайне важно также, говоря о защите прав человека, учитывать нравственные начала, исторически сложившиеся устои общества, потому что далеко не все ценности западной культуры, которую нам предлагают порой слишком настойчиво, одобряются и воспринимаются им. Вошедший в нашу правовую систему по настоянию Совета Европы российский институт уполномоченных по правам человека за годы его развития приобрел свое собственное лицо, если так можно сказать национализировался, сформировал национальные черты и признаки. Он построен исходя из общественного запроса. Именно поэтому за более чем 20 лет работы института уполномоченных по правам человека большая часть восстановленных прав связана с судьбами людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в жилищной и трудовой сфере, в сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Ко мне поступило обращение от гражданина, который жаловался на то, что стал регулярно получать телефонные звонки с угрозами убийства, и самое ужасное в этой истории, что местные правоохранительные органы не предприняли никаких действий, чтобы защитить гражданина. Права человека были восстановлены. Рада тому, что эта ситуация разрешилась положительно, но ведь сама проблема носит более масштабный характер и затрагивает всю страну.

В связи с этим вместе с другими государственными органами мы активно включаемся в процесс совершенствования законодательства, поддерживая новое качество диалога между государством и гражданским обществом и, как мне представляется, мы научились слушать и слышать друг друга.

В адрес уполномоченных по правам человека по всей России ежегодно поступает порядка 200 000 обращений. Только в Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ за 11 месяцев текущего года уже поступило 36 000 заявлений от людей, считающих, что их права нарушены. Кроме этого, непосредственно на личных приемах Уполномоченным и сотрудниками Аппарата были приняты свыше 3500 человек. Практикуются и выездные приемы граждан. В этом году мы работали на выезде: в Московской, Нижегородской, Брянской и Омской областях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Республике Татарстан, Приморском крае, в том числе с применением видео-конференц-связи - в Республике Саха (Якутия) и Бурятии.

Тематика обращений, поступающих к уполномоченным, очень разнообразна. Если выстроить обращения "по степени остроты", то наибольшее количество жалоб ежегодно поступает по вопросам, возникающим в социальной сфере и области реализации уголовно-процессуального законодательства. Причем от участников уголовного процесса: потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, свидетелей количество жалоб значительно увеличилось. В них указывается на несправедливые отказы им в возбуждении уголовного дела, длительные сроки предварительного следствия, отказы в приобщении к делам оправдательных доказательств и т.д.

Вторую строчку в этом печальном рейтинге занимают обращения по поводу нарушений жилищного законодательства - пресловутый "квартирный вопрос", отравляющий жизнь граждан с незапамятных времен. Не только Уполномоченного, но и его региональных коллег продолжают также беспокоить проблемы здравоохранения, образования и социального обеспечения.

Сегодня на повестке дня стоит вопрос о повышении уровня жизни значительной части населения России, которая находится за чертой бедности или около нее. В этой связи перспективными представляются звучащие предложения об освобождении от уплаты подоходного налога малоимущих граждан.

Вместе с тем следует отметить, что количество обращений о переселении из ветхого и аварийного жилья значительно уменьшилось благодаря специальной госпрограмме, которая реализовывалась вплоть до 2016 года, а сейчас возобновилась в новом формате. По сравнению с 2018 годом на 50 процентов меньше стало обращений по вопросам участия в долевом строительстве жилья, переселения из аварийного жилищного фонда, постановки на жилищный учет, платы за жилье и оказания коммунальных услуг. Это результат в том числе совершенствования законодательства, решения некоторых системных вопросов. При этом проблемы остаются.

Нас беспокоят вопросы несоразмерности применяемых государствами репрессивных мер по отношению к правонарушителям за совершенные ими проступки. Представляется, что данная ситуация должна развиваться в контексте экономии репрессивных мер со стороны государства и повышения качества профилактической работы.

Обеспокоенность вызывают существующие заминки при оказании помощи людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на то, что в минуты беды, пожаров, наводнений власть и общество сплачиваются, чтобы помочь пострадавшим, позднее бюрократическая система затягивает выплаты материальной помощи людям. В результате порой решить вопросы удается только благодаря взаимодействию уполномоченных по правам человека с компетентными органами государственной власти.

В рамках своей компетенции мы стараемся помочь всем. Благодаря эффективному диалогу уполномоченных по правам человека с органами государственной власти при непосредственной поддержке президента России удалось помочь многим тысячам граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда уже все известные средства защиты исчерпаны: получили помощь в сохранении жилья более 20 тысяч семей ипотечных заемщиков; предоставлены социальные выплаты сотням граждан России, подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур"; обеспечены жильем сотни бывших военнослужащих, проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя; выплачена заработная плата более 6000 строителям космодрома Восточный; с Украины возвращены рыбаки судна "Норд" и заключенные россияне; более 100 тысяч заключенных получили свободу благодаря принятию закона о кратном зачете времени содержания под стражей. Хороший синергетический эффект в защите прав граждан дало взаимодействие уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и прокуроров в проверках информации о пытках в местах принудительного содержания. И всё же очень печально звучат слова благодарности в адрес Аппарата Уполномоченного одной заявительницы: "Радостно от того, что с Вашей помощью я смогла отстоять свое право, и грустно от того, что право приходится отстаивать, а оно должно быть просто реализовано".

Увы, закон не совершенен. Но именно по результатам рассмотрения обращений и личного общения с людьми нам удается выявить острые, злободневные проблемы, для решения которых требуются законодательные инициативы, над которыми мы постоянно работаем. В уходящем году в адрес госорганов и должностных лиц нами было направлено около 40 предложений по вопросам совершенствования законодательства. Часть из них были учтены в законотворческой деятельности органов государственной власти. К примеру, правительством РФ были внесены в Госдуму законопроекты, предусматривающие право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи его места жительства или места жительства его близких родственников. Внесены поправки, регулирующие порядок учета людей, относящихся к коренным малочисленным народам. Принят федеральный закон, предоставивший призывникам право на отсрочку в связи с обучением по программам среднего профессионального образования и другим.

Важным для института уполномоченных по правам человека, равно как и для каждого, кто обращается за защитой своих прав, стало принятие Госдумой в первом чтении законопроекта "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", который внесен группой членов Совета Федерации и в разработке которого принимали участие уполномоченные по правам человека в регионах. Он призван создать равные возможности для граждан в доступе к механизмам защиты прав и свобод на территории различных регионов России, вывести институт региональных уполномоченных на новый уровень развития. Впервые по результатам представления Доклада Уполномоченного для реализации рекомендаций в Госдуме создана межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав человека в РФ, которая осуществляет работу на постоянной основе.

Налаживается и конструктивный диалог между институтами гражданского общества и структурами власти. Мы стараемся добиться того, чтобы все федеральные и территориальные подразделения соответствующих органов власти получили четкий и недвусмысленный импульс по своим "вертикалям": сигналы от Уполномоченного и региональных уполномоченных по правам человека - это предмет для серьезной работы, и это не критиканство, а помощь в охране прав граждан людей и правопорядка. Ведь институт уполномоченных по правам человека омбудсменов должен быть чувствителен к различным социальным и политическим вызовам и рискам нарушения прав и свобод человека.

На сегодняшний день взаимодействие Уполномоченного по правам человека в РФ и региональных уполномоченных осуществляется на постоянной основе в рамках работы совещательного органа - Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, созданного еще в 2001 году. На заседаниях Координационного совета с участием руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей гражданского общества обсуждаются наиболее острые для всех уполномоченных по правам человека вопросы. Главная цель работы Координационного совета - выработка консолидированных решений относительно основных направлений деятельности российских уполномоченных, решение системных вопросов, типичных для большинства регионов, обсуждение первостепенных правозащитных задач. Однако нет пределов совершенству, и для повышения уровня коммуникаций уполномоченных сегодня необходим единый цифровой контур.

ООН, а вслед за ней и международные региональные организации призывают разработать глобальную стратегию, направленную на утверждение принципов и стандартов прав человека. Эта идея заслуживает поддержки. Омбудсменов и иные правозащитные институты объединяет общая цель - содействие верховенству прав и свобод человека и гражданина, где бы он ни находился. Потому взаимовыручка и помощь - важнейший принцип нашей работы. Сегодня существует 20 соглашений с омбудсменами разных государств о двустороннем сотрудничестве. В этом году уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с Омбудсменом Узбекистана и с Национальным центром Узбекистана по правам человека, при этом ряд соглашений планируется к подписанию в середине декабря уходящего года.

Отдельно скажу о Евразийском альянсе омбудсменов (ЕАО), созданном в 2017 году. Это совершенно новый для нас формат многостороннего сотрудничества с омбудсменами стран Евразии, который себя полностью оправдал. Создание Альянса было продиктовано требованием времени. Он является региональным профессиональным правозащитным интеграционным сообществом, которое объединяет усилия омбудсменов континента, и открыт для всех государств. Сегодня в него входят национальные институты защиты прав человека от РФ, Республики Кыргызстан, Армении, Ирана, Монголии. Альянс гарантирует постоянный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать проблемные вопросы граждан своих стран за рубежом. ЕАО не является наднациональной структурой. Это объединение независимых институтов, которые готовы встать на защиту тех, кто ущемлен в правах, у кого нет возможности бороться с несправедливостью.

Конечно, сфера защиты прав человека не может отставать от темпов развития страны и мира в целом. На ближайшую перспективу президент России обозначил вектор ее развития.

Одна из современных реалий нашей работы по защите прав граждан - невозможность реагировать на действия организаций, не являющихся государственными органами. Вместе с тем невыплаты заработной платы работникам обанкротившихся предприятий, случаи издевательств в психиатрических больницах, отравления фальсифицированными лекарствами остро затрагивают права граждан. В связи с проведением административной реформы эти и многие другие вопросы сместились из госсектора в сферу частных интересов. Поэтому в целях оказания защиты прав граждан можно было бы рассмотреть вопрос о расширении компетенции уполномоченных, предоставив им право рассматривать жалобы на действия (решения) негосударственных организаций, выполняющих публичные функции.

Во-вторых, чтобы достойно пройти путь от провозглашения прав человека до их реальной, повседневной реализации нужна новая парадигма развития России: Национальная стратегия защиты прав и свобод человека. В этом вопросе Уполномоченный возлагает большие надежды на созданный в 2019 году при поддержке президента РФ на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Научно-образовательный центр по правам человека, основными задачами которого являются как реализация образовательных программ, так и научно-исследовательская, методическая и экспертная деятельность в области защиты прав и свобод человека. К сожалению, невысокой остается правовая грамотность служащих, работающих с жалобами граждан. Но это относится и к правовой образованности самих граждан. Более двух третей всех обращений показывают, что люди часто не могут прочитать закона, не понимают, что в нем написано и как это применять. Не знают, как действует государственная система, путаются в практике правоприменения. Поэтому было бы важно разработать Национальную программу правового просвещения. Это то немногое, что мы реально можем и должны сделать буквально сегодня. Завтра нам предстоит свершить намного больше!

В Международный день прав человека хотелось бы сказать всем: помните, если будем относиться друг к другу с тем же уважением, что и к самим себе, то многие проблемы защиты прав и свобод человека изживут себя, оставив нам в наследство гуманное, процветающее общество.

Попасть в торговые сети со своей бутылкой практически невозможно

Текст: Андрей Кириленко

Почти все виноделы одной из главных проблем называют сбыт. Например, фермерам несколько лет назад законодательно разрешили производить свое вино, но не разрешили продавать его без специальной лицензии. В итоге им приходится придумывать хитроумные способы для того, чтобы выжить. Посетители частных шато оплачивают экскурсию по предприятию, а вино с производства им просто "дарят". Производители надеются, что этот казус исправят в новой редакции закона о виноделии. Многие рассчитывают увеличить продажи через интернет, если закон это позволит.

Но самая главная сложность - попасть в сетевые гипермаркеты. По словам аграриев, несмотря на закон о торговле, многие сети так или иначе требуют определенную мзду за попадание на полку. В итоге многие хорошие, но небольшие производители не могут себе этого позволить, а достучаться до массового покупателя иначе невозможно. Люди, может быть, и покупали бы новые бренды, но они их просто не могут увидеть в рознице.

- Некоторые эксперты и журналисты справедливо сравнивают нынешнее положение отрасли с началом XX века, когда князь Голицын в Крыму за свои деньги фактически создал в России новую индустрию - виноделие и производство игристых вин. Он сотворил чудо. За несколько лет Россия, которую считали чуть ли не дикой периферией Европы, внезапно начала выигрывать ведущие международные конкурсы и выставки. Если бы не трагичные события, которые обрушивались на нашу страну все прошлое столетие, сегодня мы были бы одной из главных винных держав мира. Но нет никаких причин думать, что мы не сможем наверстать упущенное, - резюмирует редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Во многом успех будет зависеть от дальнейших действий государства. Очевидно, что создать индустрию можно, только если дать максимальную свободу производителям. Необходима слаженная работа различных институтов, производителям нужно предоставить все возможные виды поддержки и преференций, обеспечить свободу предпринимательства и максимально ограничить бюрократию. Параллельно прививать людям правильные гастрономические привычки, воспитывать вкус, в том числе при помощи телевидения и интернета, и так далее. И тогда через какое-то время мы вдруг увидим, что у нас все получилось.

Виноград по прибыли обогнал свеклу

Текст: Леонид Федоров

В 2019 году производство столового винограда на Юге России станет самой доходной отраслью сельского хозяйства, уверяют опрошенные "РГ" фермеры. Еще пару лет назад самым прибыльным агробизнесом они называли производство сахарной свеклы, но из-за падения цен на сахар (и, соответственно, на сырье - корнеплоды) многие производители хотят вообще отказаться от ее возделывания.

- После 2014 года на Кубани существенно вырос туристический поток. Больше людей стали приезжать к нам на Черноморское побережье, часть едут транзитом в Крым. Так что в последние два сезона спрос на виноград вырос в несколько раз. В Темрюкском и Анапском районе вообще настоящий бум, - рассказал председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев. - Еще несколько лет назад была проблема сбыта, но сейчас местные власти помогают организовывать фермерские ярмарки, да и наши многочисленные базы отдыха поняли свое уникальное торговое предложение для туристов из Москвы и Питера и начали оптом закупать хороший столовый виноград для своих постояльцев. Так что спрос уже сейчас большой, и он растет.

Люди видят выгоду и расширяют площади. Сегодня на Кубани фермерскими виноградниками занято примерно 800 гектаров, из них примерно половина - столового винограда (остальное идет на вино), отмечает Виктор Сергеев.

К слову, к таким же выводам о маржинальности виноградного бизнеса пришли аналитики Deloitte. Минувшим летом они оценили инвестиционную привлекательность разных секторов российского АПК в условиях пяти лет продовольственного эмбарго. И оказалось, что доходность производства столового винограда выросла с семи процентов в 2014 году до 27 процентов в прошлом. А в 2017-м этот показатель и вовсе составил фантастические для сельского хозяйства 36 процентов.

- При этом еще выгоднее сегодня продавать черенки винограда для посадки. Спрос на элитные сорта огромный, - рассказывает донской предприниматель Алексей Михеев. - Причем не только от фермеров, но и от рядовых садоводов и дачников. Некоторые выращивают для себя - ведь хороший виноград нынче стоит дорого. Но большинство покупают под собственный бизнес. Ведь через три-четыре года каждый кустик уже начнет давать прибыль.

Кстати

В 2019 году в России была заложена рекордная площадь виноградников - 6,7 тысячи гектаров, говорится в предварительных отчетах минсельхоза. Это стало возможным благодаря двукратному росту господдержки на закладку новых виноградников - с 1,4 миллиарда рублей в прошлом году до трех миллиардов в нынешнем. Таким образом, общая площадь виноградников в России сегодня превышает 90 тысяч гектаров. При этом цели у российских виноградарей весьма амбициозные - увеличить этот показатель до 150 тысяч в ближайшие 10-15 лет.

Вливаемся в элиту?

Текст: Андрей Кириленко

За последние 20-30 лет мировой рынок вина покорили так называемые страны новой волны: Чили, Аргентина, ЮАР, Австралия, США и Китай. У России в XXI веке есть все шансы повторить их успех. Ведь у нас не только тысячи гектаров идеальных терруаров от Северного Кавказа до долины Дона, но и хорошая научная школа, развитая селекция, а также есть возможности для изучения лучших мировых практик и привлечения практически любых специалистов.

В Дагестане собрали рекордный за последние 30 лет урожай винограда, 189,4 тысячи тонн. Примерно 140 из них пойдет на производство вина и коньяка.

- Еще несколько лет назад мы выращивали виноград на арендованных землях и частично докупали сырье у местных производителей. Но с 2014 года мы активно увеличиваем площади виноградников, уже довели их до 2,3 тысячи гектаров. С этого года для производства будем использовать уже только свое собственное сырье, - с гордостью рассказывает гендиректор Дербентского завода игристых вин Магомед Садулаев. - Этого удалось достичь благодаря растущей в последние годы господдержке. Нам возмещается часть затрат на рекультивацию земель и посадку новых виноградников, на установку шпалеры, оборудование капельного орошения и так далее.

Нередко можно услышать мнение, что российский потребитель не избалован хорошим вином. И даже если сегодня развивать качественное виноделие, спрос на такие продукты будет невысоким. Но не все согласны с такой оценкой.

- Каждый человек хочет употреблять качественные продукты. Причина того, что у нас пьют много плохого вина, проста: им завалены все полки магазинов, - отмечает и советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Некоторые говорят, что если мы начнем бороться с дешевым вином, то на полках останутся дорогие напитки, которые не по карману среднему покупателю. Но это чушь. Чем больше будет собственного производства, тем выше конкуренция и ниже цены. Раньше у нас на Дону было 13 тысяч гектаров виноградников, а сегодня, наверное, около двух с половиной. Если вернуться к тому производству, которое было в начале 1980-х, свободная конкуренция все расставит на свои места. Вас же не удивляет качественное и вкусное вино на европейских прилавках ценой пять-шесть евро за бутылку? Мы сможем делать еще дешевле. Да уже сегодня в Ростовской области делают вино, которое выигрывает престижные международные конкурсы и стоит в рознице при этом не более 600-700 рублей.

Расширение виноградников на юге России уже идет впечатляющими темпами. Например, за последние три года Краснодарский край увеличил закладку молодых виноградников в полтора, а производство отечественных саженцев - в два с лишним раза. Успехи поражают даже европейских винных специалистов, подчеркивает вице-губернатор Андрей Коробка.

- В России существуют две полярные точки зрения на то, как дальше развивать отрасль. Одни говорят, что виноделам, если они хотят хорошо зарабатывать, нужно ориентироваться на массовый сегмент классических сортов вина: мерло, шардоне, каберне-фран и так далее. Другие уверяют: нет смысла пытаться конкурировать с мировыми лидерами в этих сортах, такими как Франция, Италия или Испания, а лучше сосредоточиться на своих уникальных, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Я уверен, что мы можем развиваться в обоих направлениях. Вытеснить дешевый импорт можно только своим массовым качественным вином. При этом нужно понимать: в ближайшие 20-30 лет мы не удивим мир новыми мерло или каберне-совиньон, ведь та же Франция совершенствовала их производство веками. Но вот вино из, например, старинного казачьего сорта "красностоп" или "цимлянский черный" уже выигрывает престижные международные премии. Гастрономические свойства этих сортов еще неизвестны на мировом рынке. Пресыщенные ценители ищут такие "уникальности" по всему миру и готовы платить за них большие деньги.

С Беляевым согласны и местные виноделы.

- На Кубани, на Ставрополье и в Крыму есть огромные площади с подходящим климатом. Они должны заниматься в первую очередь массовым вином в больших объемах. А вот мы, жители более северных широт, сможем зарабатывать только в сегменте люксового эксклюзивного, - говорит винодел Юрий Малик. - Ростовская область является самым северным регионом страны, пригодным для возделывания винограда. Виноград здесь можно выращивать только укрывной, то есть перед каждой зимовкой вручную нам нужно прикапывать кусты. Это очень сильно повышает себестоимость. То есть производство на Дону бюджетного столового вина из собственного винограда экономически неэффективно. А для производства действительно эксклюзивных марок себестоимость винограда не имеет существенного значения. Ценители будут покупать качественные напитки практически по любой цене. Уже покупают. И с каждой новой крупной выставкой наша узнаваемость растет. Мы только учимся позиционировать себя на рынке, но видим, что интерес к русскому вину огромный. Пока для мира это скорее экзотика, но, если будет стабильное качество, мы точно найдем своего покупателя.

Компетентно

Из Франции виднее

Филипп Калдье, независимый агрожурналист (Бургундия, Франция):

- Если Россия хочет стать полноценной винной державой, нужен здоровый протекционизм - в магазинах, в ресторанах, в самолетах и поездах. Посмотрите на Францию, мы в винных делах неисправимые шовинисты. В отличие от других европейских стран, таких как Великобритания, в наших магазинах и ресторанах очень мало иностранных напитков. За исключением, пожалуй, Чили, Испании и государств Магриба.

Ваша дорога будет трудна, потому что в сознании потребителей Россия - это холодная страна, а русские вина в мире совершенно неизвестны и непонятны. Известна только водка. Я согласен с тем, что у таких новичков на мировом рынке мало шансов стать успешными в "классических дисциплинах" и лучше сосредоточиться на необычных, уникальных и оригинальных сортах. Вам нужно привлечь к себе внимание покупателя, а потом сразить его качеством. Это самый короткий путь к успеху.

Подготовил Александр Гавриленко

В России ожидают принятия "революционного" закона о виноделии

Текст: Александр Гавриленко ("Российская газета", Ростов-на-Дону)

Законопроект о виноградарстве и виноделии готовится ко второму чтению в Госдуме. Документ, который сами производители называют эпохальным, создавался несколько лет в горячих дискуссиях.

Перед законотворцами стояла непростая задача - учесть пожелания и крупных производителей, и малого бизнеса, защитить потребителей от некачественной продукции и соблюсти коммерческие интересы отрасли, найти средства на комплексную господдержку, но при этом не спустить государственные деньги в песок. Одной из главных препон отрасли называли большую зарегулированность, а также незащищенность российских производителей перед иностранным некачественным виноматериалом. Но ко второму чтению экспертам удалось услышать мнение всех заинтересованных сторон.

- Без сомнений, наша главная проблема сегодня - дешевый некачественный импорт. В Россию на танкерах в огромных количествах привозят так называемый балк и винный концентрат, их разливают на наших заводах и продают потом под видом натурального российского вина. В стране ежегодно выпивается примерно полтора миллиарда "отечественных" бутылок, хотя своего сырья, винограда, у нас наберется только процентов на 40 от этого объема, - констатирует управляющий директор Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Андрюс Юцис.

Причем производители нередко добавляют в него различные химические присадки, улучшители цвета и вкуса. Они маскируют недостатки напитка, но делают его при этом вредным для здоровья. По оценке главы Союза виноградарей и виноделов России Дмитрия Киселева, около половины "российского" вина на полках магазинов сегодня сделано из дешевого импортного виноматериала.

Поэтому одна из главных новаций - ужесточить требования к информации о продукте. Например, на этикетке нельзя будет писать "сделано в России", если это иностранный "шмурдяк", который привезли в цистернах с другого конца света.

Еще одно изменение, которого ждут все производители, - возможность реализации натурального вина из отечественного сырья на выставках, ярмарках и через интернет. По некоторым оценкам, это может повысить продажи до 30%.

При этом в законопроекте остаются и некоторые спорные моменты. Например, фермеры жалуются на то, что законодатели проигнорировали проблемы малого виноделия. В начале этого года инициативная группа аграриев разработала дополнительную статью о фермерском виноделии, но она не прошла в первом чтении.

При этом в законопроекте остаются и некоторые спорные моменты. Например, фермеры жалуются на то, что законодатели проигнорировали проблемы малого виноделия. В начале этого года инициативная группа аграриев разработала дополнительную статью о фермерском виноделии, но она не прошла в первом чтении.

По мнению замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, у российского виноделия большой потенциал, но предстоит много работы для того, чтобы его раскрыть. "Необходимо еще решить широкий спектр вопросов, связанных с аудитом и рекультивацией старых виноградников, развитием питомников и производством посадочного материала, сокращением производственных и логистических затрат, техническим оснащением предприятий. Кроме того, важной задачей является популяризация качественного российского вина на внешнем рынке", - говорит замглавы ведомства.

При этом в Союзе виноградарей и виноделов предупреждают: определенных трудностей при переходе к новым правилам не избежать. Переходный период с новой маркировкой, учетом и изменениями господдержки может продлиться несколько лет. "Но через пять лет отрасль станет совершенно иной. Это небыстрый процесс. Вино - это не водка, его быстро не сделаешь", - отмечает глава Союза виноделов.

Комментарий

Виноматериалы - еще не вино

Екатерина Балдина, директор магазина российских вин (Пермь):

- Желание законодателей упорядочить многие спорные вопросы в отрасли и тем самым помочь отечественным виноделам можно только приветствовать. Но при этом у участников рынка возникают опасения - не станет ли поддержка отечественных виноделов причиной запрета в России зарубежных виноматериалов?

Виноматериалы - это еще не вино, а сырье для дальнейшего производства. Практика закупки виноматериалов распространена по всему миру. Так, например, во Франции некоторые вина производятся из испанского сырья. На такую продукцию, как правило, есть спрос, ведь высокое качество можно получить по приемлемой цене. В России такой метод производства вин тоже широко распространен, поэтому жесткий запрет на использование зарубежных виноматериалов больно ударит по добросовестным российским производителям.

Помимо этого, запрет на использование импортных виноматериалов ограничит возможности потребителей. Так, например, сегодня в продаже есть игристое вино, названное по имени одного из создателей российского виноделия, которое выпускает завод в Санкт-Петербурге. В предновогодние дни оно пользуется большим спросом у покупателей, да и эксперты от него в восторге: в прошлом году вино получило две золотые медали на XXII Международном конкурсе вин и спиртных напитков в Москве. Для его производства сырье закупается у винодельческих хозяйств Южной Африки и Австралии. В дальнейшем оно перерабатывается на заводе в Крыму и поступает в Санкт-Петербург. Если в законопроект не будут внесены соответствующие поправки, позволяющие производителям использовать сертифицированные импортные виноматериалы, то известная марка, скорее всего, исчезнет с полок магазинов, а производителям сложно будет восполнить появившийся пробел за счет отечественных виноматериалов.

На мой взгляд, для защиты прав потребителей, а именно эту задачу российские законодатели видят в числе основных, достаточно подробно указать на этикетке информацию о технологии изготовлении вина, использованном сырье и другие данные, которые помогут им совершить свой выбор.

Подготовил Алексей Трапезников, Пермь

Очереди сократятся

Для выдачи российских паспортов жителям Донбасса в Ростовской области увеличат количество пунктов

Текст: Александр Гавриленко ("Российская газета", Ростов-на-Дону)

В Ростовской области до конца этого года увеличат число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов РФ жителям Донбасса. На Дону работают уже шесть таких пунктов, но из-за растущего числа заявок решили открыть еще два: в приграничном шахтерском городке Красный Сулин и в Родионово-Несветайской слободе.

Об этом корреспондету "РГ" рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

- Как показывают наши прогнозы, спрос на российское гражданство в ближайшие месяцы будет только увеличиваться, и нам необходимо сократить сроки получения документов для людей, - отметил депутат.

Упрощенная процедура для жителей Донбасса проходит в три этапа. Сначала нужно встать в электронную очередь. Это можно сделать в любом почтовом отделении. На специальном квиточке будет указана дата и время для посещения миграционных органов. В указанный час вы приходите в паспортный стол по месту прописки и сдаете документы. Процесс автоматизирован, так что на все про все уходит не больше пяти минут.

А дальше все делают за вас - документы отвозят в Россию, проверяют, готовят новые бумаги, а затем заранее звонят и говорят, в какой день и откуда вас отвезут на выдачу. Это уже только лично.

Сегодня в донской регион на получение документов из ДНР и ЛНР ежедневно приезжает по несколько автобусов. Всего с апреля текущего года, по данным МВД России, в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячим лиц уже приняты решения о приеме в гражданство.

Кстати, по словам людей, процесс шел бы гораздо быстрее, если бы они заранее оформили свои республиканские паспорта.

- С украинским паспортом никакой упрощенной процедуры нет и быть не может. Поэтому нам нужно сначала получить свой "местный" паспорт и только потом - российский, - поясняет одна из новоиспеченных россиянок предпринимательница Дарья. - К сожалению, многие из нас замешкались с оформлением местных документов. В итоге я, например, свой элэнэровский паспорт ждала четыре месяца. Зато российский потом сделали за три недели.

Проезд в Россию за документами для людей бесплатный, оформление тоже. Сам паспорт, госпошлина и сопутствующие расходы в итоге не превышают пяти тысяч рублей. После получения гражданства нужно оформить ИНН, СНИЛС, медицинскую страховку и прописку. По закону на оформление прописки дается неделя, но есть еще временная регистрация. С ней все гораздо проще. Например, студенты оформляют только временную - по ней можно оперативно вселиться в общежитие.

- Мне недавно исполнилось 20 лет. По закону нужно менять паспорт ДНР. Как только я это сделаю, сразу подам документы на российское гражданство, - говорит студентка Южного федерального университета, уроженка Донецка Екатерина Кравченко.

Напомним, указ об упрощенном получении российского гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины, был подписан президентом России 24 апреля 2019 года. А в конце июля президент наделил таким правом всех жителей этих регионов, включая прописанных в подконтрольных Киеву районах.

Мнимые похороны

Солдата осудили за ложь о смерти родных

Текст: Юрий Гаврилов

Достаточно необычное уголовное дело рассмотрели в гарнизонном военном суде Ростова-на-Дону. Там разбирались с солдатом-срочником из войсковой части 11659 Андреем Чередниченко. В течение полугода он умудрился трижды съездить домой в краткосрочный отпуск - якобы на "похороны" родственников, которые на самом деле были живы-здоровы.

Столь частая кончина близких рядового Чередниченко в конце концов вызвала у офицеров вполне понятное сомнение в правдивости этой информации. Чтобы выяснить, что же в реальности произошло с родными солдата, они обратились в военный следственный отдел СК России по Новочеркасскому гарнизону.

Там организовали проверку, и правда быстро выплыла наружу. Оказалось, что в феврале, апреле и июне 2019 года рядовой Чередниченко подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам в связи со смертью сначала брата, затем отца и, наконец, матери. По результатам их рассмотрения командир воинской части предоставлял бойцу отпуска продолжительностью 10 суток каждый.

Вернувшись в гарнизон, солдат всякий раз вручал командованию копию свидетельства о смерти того или иного родственника. В ходе следствия выяснилось, что представленные им документы на самом деле являлись фиктивными и были изготовлены с помощью компьютерной техники.

Когда дело дошло до суда, Чередниченко признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях по части 1 статьи 339 УК РФ - "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами". Но от дальнейшей дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

Разумеется, это не спасло его от заслуженного наказания - по приговору суда солдат получил 8 месяцев дисбата.

Оставим на совести молодого парня мотив, который сподвиг его на поездки из армии домой. Хотя, согласитесь, он выглядит кощунственным. "Хоронить" родную мать, отца и брата лишь для того, чтобы на несколько дней избавиться от казармы, - это как-то не укладывается в голове. По-видимому, о нравственности юноша знает только понаслышке.

Автору этих строк доводилось встречать военнослужащих, тоже искавших уловки для поездки домой. Один, к примеру, просился в отпуск то для регистрации брака, то для его расторжения. Отпускали - куда деваться. Но ему и в голову не приходило ссылаться на смерть родственников. А вот Чередниченко такая, с позволения сказать, причина ничуть не смущала.

Есть немало вопросов и к чисто юридической стороне этого дела. По действующим в армии правилам, военнослужащего отпускают домой на похороны родных на основании присланной в воинскую часть телеграммы. Ее с соответствующей пометкой должны отправлять из почтового отделения, убедившись, что текст, извещающий о кончине близкого родственника солдата, заверен местным военкомом. А сам комиссар, прежде чем заверить телеграмму, обязан иметь на руках копии свидетельства о смерти человека и документа, подтверждающего родство почившего с военнослужащим.

Похоже, что в ситуации с Чередниченко досконально проверить представленные солдатом документы никто не удосужился. Более того, как следует из материалов следствия, изготовленные на компьютере фиктивные копии свидетельств о смерти брата, отца и матери солдат почему-то представлял командиру части уже по возвращении в гарнизон.

С поезда на бал

Суворовцы, нахимовцы и кадеты съедутся в Гостиный Двор

Текст: Иван Петров

1500 юношей и девушек со всей страны и ближнего зарубежья примут 17 декабря участие в уже ставшем традиционным международном благотворительном кадетском балу. Пресс-конференция, посвященная подготовке к этому масштабному мероприятию, прошла в понедельник в "Российской газете".

По словам руководителя этого проекта Юлии Кирпичниковой, кадеты в столицу съедутся из 65 регионов страны. Впервые будут представлены Краснодарский край, Омская, Новосибирская и Тюменская области. Приедут ребята из кадетских учреждений Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик.

"Площадка международная, и нам хотелось, чтобы количество стран только множилось - мы обращались к западным странам, но по каким-то причинам их кадеты не смогут приехать на этот бал", - добавил председатель оргкомитета предстоящего кадетского бала Николай Антошкин.

На бал приедут лучшие из лучших суворовцев, нахимовцев и воспитанников кадетских учреждений Росгвардии, Следственного комитета, МВД, Минобороны, МЧС. Всего будет представлено 237 учреждений. Отбор конкурсантов производило непосредственно руководство каждого из учреждений. Конкурсантами участников бала можно назвать, поскольку на балу будут выбраны принц и принцесса.

По словам Юлии Кирпичниковой, все кадеты, которые приедут, должны владеть 18 бальными танцами. В кадетском учреждении Следственного комитета заранее был проведен мастер-класс. Видеозапись была разослана во все довузовские училища и корпуса.

"Бал воспитывает хорошие манеры, - отмечает Герой России Сергей Липовой. - Ранее офицер мог украсить любое светское общество. Сейчас мы постепенно возвращаемся к этому. И стоит отметить, что это не просто дискотека, это полноценный церемониал, сравнимый разве что с парадом".

Хотя без дискотеки все-таки не обойдется. Она завершит программу после основной части - непосредственно бальной части, разбавленной выступлениями известных артистов и конкурсами.

Кроме того для всех гостей бала будет организована обзорная экскурсия по Москве с посещением музеев.

В этом году бал приурочен ко Дню Героев Отечества, а также проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мафия вас везде найдет

По итогам фестиваля "Созвездие мужества" определены лучшие спасатели, пожарные, кинологи, водолазы, медики

Текст: Тимофей Борисов

МЧС России определило лучших по профессии по итогам ежегодного конкурса "Созвездие мужества". Названы 11 передовых подразделений ведомства и 15 лучших специалистов. Всероссийский фестиваль по безопасности и спасению людей проводится в 11-й раз. В этом году церемония награждения состоялась в стенах Академии государственной противопожарной службы.

Больше всего внимания досталось поисковой собаке и ее хозяйке кинологу Екатерине Свищевой. Лабрадору по кличке Мафия из Южного регионального поисково-спасательного отряда - 9 лет. Она натренирована на поиск людей. В ее родном Сочи нередко теряются в лесу и горах грибники и туристы. И это тот случай, когда Мафия, во всех смыслах слова, любого хоть из-под земли достанет.

Мафия не раз работала и в других регионах, искала людей под завалами рухнувших зданий. За это ей и ее хозяйке в этом году и вручили главный приз - "Строитель МЧС".

К слову, призы из года в год не меняются. Победителям конкурса, как и в самый первый раз, когда министром был еще Сергей Шойгу, вручается бронзовая статуэтка строителя МЧС, коим когда-то и был Сергей Кужугетович. Наградную скульптуру архитектор лепил с него. Денежного выражения награда не имеет. Только почет, но это для сотрудников МЧС очень много значит.

- Благодаря решительности и самоотверженности, высокому профессионализму наши сотрудники спасли более 200 тысяч человеческих жизней. Это и есть самый высокий результат работы для всего ведомства, - сказал на открытии церемонии глава МЧС России Евгений Зиничев.

Лучшему водолазу Геннадию Мишаткину из Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда в этом году, например, приходилось погружаться на дно высокогорного чеченского озера Кезеной-Ам. Причем зимой.

На вопрос корреспондента "РГ", не холодно ли в студеной воде, водолаз ответил, что костюм-то часа два выдерживает, но дело не в нем. Оказалось, что самое тяжелое - дышать холодным воздухом, который охлаждается, пока подается по трубкам из баллонов. А если вода мутная и грязная, то бывает такое, что забиваются клапаны и невозможно сделать даже малейший вдох.

К сожалению, этот год не обошелся без потерь. Например, ему пришлось доставать погибших людей, в том числе и в его родном Черкесске. В канал глубиной до 7 метров свалился автомобиль. Несовершеннолетний водитель, не справившийся с управлением, и его мать, которая купила ему машину на 14-летие и сама разрешила ездить за рулем без прав, увы, погибли. На тяжелый и крайне неприятный вопрос: не бывает ли ему страшно искать и доставать мертвых, Геннадий Мишаткин ответил: "Если мне становится страшно, я закрываю глаза и продолжаю работать".

В номинации "Лучший начальник караула" в этом году стал Никита Семашкин. В Татарстане, где его часть охраняет казанский Кремль, он не один такой Семашкин-победитель. До него в разные года четыре приза бронзовую статуэтку призера увозил Семашкин-старший, отец Никиты.

Лучшим врачом в этом году признан Кирилл Чернов из Тулы. Находясь летом на ликвидации последствий опустошительного наводнения в Тулуне, отряд спасателей из 20 человек получил тревожный сигнал, что в Восточных Саянах стало плохо профессиональному альпинисту из Челябинска. Трудно найти человека в сложном рельефе местности и посадить вертолет в ущелье на камни. К счастью, через три часа альпинист был найден и спасен. К слову, летчик, который пилотировал в тот день Ми-8, также был признан лучшим по профессии.

Еще одна номинация досталась спасательно-воинской части в Колпино. Там сотрудникам нередко приходится рисковать жизнью, обезвреживая неразорвавшиеся снаряды. В этом году почти в самом центре Питера пришлось повозиться с немецкой авиабомбой весом в тонну. А рядом со знаменитым Невским пятачком довелось снимать снаряды с найденного поисковиками в болоте штурмовика Ил-2.

Ну а лучшим региональным подразделением в системе МЧС в этом году признан главк МЧС по Камчатской области.

Войска в стиле модерн

В приоритете - ядерная триада

Текст: Юрий Гаврилов

В военном ведомстве России определили приоритеты в поставках армии и флоту в 2020 году современной боевой техники и вооружения. Это - стратегические ядерные силы, высокоточное оружие и воздушно-космическая оборона. Именно они, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут в первую очередь оснащаться по последнему слову науки и техники.

В понедельник на селекторном совещании министр озвучил и главную цель такой работы: долю нового и модернизированного арсенала в Вооруженных силах России необходимо довести в будущем году до 70 процентов и в дальнейшем поддерживать этот уровень. Понятно, что столь сложные и амбициозные задачи генералы не определяют исключительно самостоятельно. Их военным в первую очередь ставит Верховный главнокомандующий президент страны Владимир Путин.

Шойгу напомнил, что на прошлой неделе в Сочи глава государства провел с руководством Минобороны серию совещаний. Там обсуждались ключевые направления развития Военно-морского флота России, а также исполнение гособоронзаказа по линии строительства, модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружения и военной техники ВМФ.

Кроме того, 22 ноября под руководством Владимира Путина состоялось заседание Совета безопасности России, где речь шла о перспективах совершенствования военной организации государства на предстоящее десятилетие.

- Верховный главнокомандующий поставил перед Вооруженными силами задачу обеспечить сбалансированное развитие видов и родов войск за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов, - сказал Шойгу. Министр обороны добавил, что в армии и на флоте также необходимо улучшать систему управления.

По конкретным типам оружия и боевой и специальной техники ситуация выглядит так. В составе ВМФ в 2020 году предстоит увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Кроме того, будет расширена номенклатура беспилотников, оружия на новых физических принципах и роботизированных комплексов.

А вот в ВКС кое-какие результаты уже достигнуты. Так, по оценке министра, заметное усиление за счет обновления действующего парка Дальней авиации и создания новых самолетов и вертолетов получил воздушный компонент нашей ядерной триады. "В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", - отметил министр.

Новую боевую технику военные станут активно использовать на своих маневрах (их запланировано более 4800), в том числе на стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", оно пройдет в сентябре будущего года.

Если говорить в целом, то, по словам Шойгу, основное внимание в новом учебном году армейское руководство уделит внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров к нестандартному решению поставленных задач. "Строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", - подчеркнул министр.

Класс NEXT

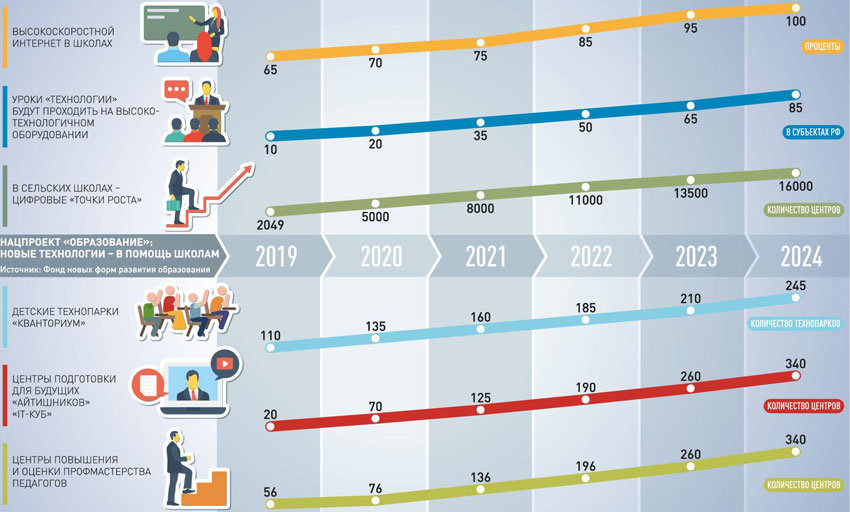

Как нацпроект "Образование" изменит школы

Текст: Ксения Колесникова

Решат ли пятиэтажные школы проблему второй и третьей смены? Когда 100 мегабит в секунду пропишутся в каждом классе? Зачем нужен "хедхантер" для учителей? Об этом "Российской газете" рассказала заместитель министра просвещения, администратор нацпроекта "Образование" Марина Ракова.

Марина Николаевна, нынешний учебный год поставил своеобразный рекорд: оказалось, в одной школе может быть 10, 15 и даже 24 первых класса! От "А" до "Ш". Многие ребята продолжают учиться во вторую и даже третью смену. Нацпроект "Образование" все-таки решит проблему?

Марина Ракова: Уже решает. К концу этого года в общей сложности будет введено более 160 тысяч новых мест для детей в школах - это более сотни зданий. А к 2025 году должно быть построено из различных источников финансирования около миллиона мест. Причем не пустых "коробочек". Внутри будет самое современное оборудование: интерактивные панели, компьютеры, физические и химические лаборатории. Что касается третьей смены, сейчас эта проблема остается актуальной только для трех регионов: республик Дагестан, Чечня и Бурятия. В третью смену продолжает учиться около 0,2 процента от общего числа школьников. Уже к 2021 году эта цифра должна быть "по нулям" - ликвидирована. Еще 12 процентов ребят учатся во вторую смену.

Но задачи полностью от нее избавиться в нацпроекте не стоит. Скажу, наверное, крамольную мысль, но для системы дополнительного образования вторая смена - это не так уж и плохо. В системе дополнительного образования детей сегодня задействованы около 54 тысяч организаций: спортивные школы, центры творческого развития, детские технопарки… И они у нас в первую половину дня, мягко говоря, недозагружены.

Теперь разрешено строить школы в пять этажей. Не все родители уверены, что это хорошо.

Марина Ракова: Хочу успокоить. Школы строятся по типовым проектам, которые находятся в реестре Минстроя. И пятиэтажные здания будут строиться только с учетом современных требований: по безопасности, нагрузке и т.д. Например, размещать спортивные и зрительные залы можно будет только на первых двух этажах, а на 4-м и 5-м могут быть учебные помещения, рассчитанные только на 8-11 классы, но не более 25 процентов от общего числа учащихся школы. Сейчас в пилотных регионах разработают проектно-сметные документации пятиэтажных зданий. После того как первые школы по новым проектам будут построены, они попадут в реестр, и все остальные регионы возьмут их на вооружение.

Это реально изменит ситуацию к лучшему. Особенно в мегаполисах и больших городах с быстрорастущими новыми микрорайонами. Когда мы видим огромное количество многоэтажек, а земли не хватает… Когда малышей много, а везти их далеко неправильно. Поэтому увеличение этажности школ - это реальное решение проблемы. Но это перспектива будущего года.

Вы запустили две с лишним тысячи центров "Точка роста" по всей стране. Правда ли, что они появились в школах, где раньше не было ни современных компьютеров, ни другой техники?

Марина Ракова: Правда. "Точки роста" - это центры образования цифрового и гуманитарного профилей в малых городах и селах. В этом году мы открыли 2049 центров в 50 субъектах Российской Федерации. Для их создания мы действительно выбирали школы, где за последние пять лет отсутствовали поставки нового высокотехнологичного оборудования. Те же 3D-принтеры, которыми в московских классах уже никого не удивить, здесь вызывали восторг и интерес.

А еще в "Точках роста" есть очки виртуальной реальности, квадрокоптеры, фото- и видеоаппаратура. Пятиклассники с удовольствием делают мультфильмы, моделируют архитектурные объекты для собственных сел и тут же печатают их из пластика. Эффект просто фантастический. До конца 2024 года таких центров в России будет не менее 16 тысяч. Это огромная цифра.

Кроме того, мы создали сеть, в которой уже 110 детских технопарков "Кванториум". Это не просто центры научно-технического творчества, где дети креативят и знакомятся с профессиями будущего. Это инженерная и научная база для школ и педагогов всего региона. Этим летом в "Кванториумах" прошли обучение более 2,5 тысячи учителей.

Ну и, конечно, "IT-кубы" - центры по подготовке будущих "айтишников". Ребята в них могут учиться бесплатно по одному из шести направлений - от системного администрирования и программирования до больших данных и даже виртуальной реальности. Мы открыли уже 15 таких центров в Дагестане, Вологде, Липецке и других городах. А всего их должно быть 340.

Про новые технологии в образовании сегодня не говорит только ленивый. Но пока даже высокоскоростной интернет есть далеко не везде. Когда 100 мегабит в секунду "пропишутся" в каждом классе?

Марина Ракова: В 2021 году все школы будут подключены к высокоскоростному интернету. Сельские "получат" 50 мегабит в секунду, городские - 100 мегабит в секунду. И это минимум. В реальности скорость может быть даже выше. Например, мы тестировали скорость интернета в Сочи - он "разгонялся" до 250 мегабит в секунду. Причем те школы, которые мы подключили, получают не просто "кабель" - до 2024 года им полностью оплачивается весь интернет-трафик.

Сможем ли мы провести сеть во все классы, кабинеты и учительские? Здесь, вы правы, определенные сложности есть. Они связаны с тем, что в проекте федерального бюджета на это не было выделено отдельных средств. Но в правительстве было принято решение о направлении дополнительных трех миллиардов рублей на эти цели. Первые 13 регионов получат финансовую поддержку на создание физической интернет-сети внутри школ уже в 2019 году.

Среди них - Алтайский, Пермский край, Кемеровская, Новосибирская, Челябинская области и другие. Кстати, именно в этих регионах мы уже тестируем внедрение "Цифровой образовательной среды".

Что в нее войдет?

Марина Ракова: Первый блок - управленческий. Это облачная бухгалтерия и отчеты, которые будут формироваться в один клик. Это электронное расписание, дневники и журналы. Блок серьезно снизит нагрузку на учителей - им больше не придется вручную заполнять сотни бессмысленных бумаг. Эту задачу возьмет на себя машина.

При этом все обезличенные и зашифрованные данные о жизни школ будут направляться в федеральный хаб. Результаты экзаменов и промежуточных аттестаций, участие школьников в олимпиадах и кружках, повышение квалификации педагогов, вся финансово-хозяйственная деятельность... Это позволит принимать ключевые управленческие решения на основе анализа больших данных. А вся персональная информация об учителях, детях, родителях остается исключительно на уровне региона и будет полностью защищена.

И здесь же будет образовательный кадровый сервис для учителей. В российских школах сегодня работают более 1 млн педагогов. Система будет "видеть" всю их урочную и внеурочную нагрузку, образовательные результаты детей, квалификацию, зарплату. Доступ к системе получит каждый директор школы в стране - и сможет переманить к себе учителя, к примеру, из другого региона. Это повысит и престиж профессии, и конкуренцию за лучшие кадры.

В тестовом режиме вы также запустили "маркетплейс" - платформу с образовательными сервисами на любой вкус. Откуда берете контент?

Марина Ракова: На первом этапе мы используем материалы Российской электронной школы: виртуальные лаборатории, видеоуроки, интерактивные тесты… Онлайн-задачки от Яндекс.Учебник, Учи.ру, Кодвардс. В будущем любой разработчик сможет зайти на платформу и предложить свой контент. Но прежде чем обучающий материал станет доступен всем пользователям, он пройдет обязательную экспертную оценку.

Это могут быть не только "традиционные" онлайн-курсы. Обучающие игры, тренажеры для 3D-очков, инструкции по сборке роботов - все, на что хватит фантазии. К примеру, у нас есть идея создать виртуальную игру для школьников по типу "построй свой умный город". Это может быть мегаполис в средней полосе России, подводный город или город в Арктике, поселение на орбите Земли. Юному создателю придется решать проблемы с водо- и теплоснабжением, пробками и т.д. Нужна будет и математика, и физика, и география с экономикой.

Что важно, к маркетплейсу можно будет подключить любую "дневниковую" систему - от Московской электронной школы до Дневник.ру.

Платформа будет анализировать успехи ребенка в учебе, его интересы, собирать "цифровой" след и предлагать самые интересные и полезные сервисы, проекты, мастер-классы. Или, к примеру, онлайн-олимпиады. Этими же инструментами на маркетплейсе сможет пользоваться учитель, чтобы сделать уроки современными и интересными. Все это будет абсолютно добровольно.

Пользователи будут сами решать - что им нравится, а что нет, выставлять свои оценки. Любой школьник, учитель, родитель сможет зайти в систему с компьютера или мобильного телефона и выбрать понравившийся сервис.

А для родителей цифровые "новинки" появятся?

Марина Ракова: Уже появились. Мы запустили навигатор - портал растимдетей.рф. Зачем он нужен? С одной стороны, сайтов с полезной информацией для мам и пап хватает. С другой, никто не проверяет, насколько советы из интернета действительно полезны и безопасны для ребенка. Информация на всех этих бесчисленных порталах никем не верифицируется.

Мы создали федеральную площадку, где собраны статьи ведущих специалистов - психологов, педагогов, физиологов, дефектологов. Например, о том, как подготовить ребенка к школе, выбрать первого учителя, помочь с домашней работой. Что делать, если малыш обманывает или жалуется на одноклассников? Как реагировать на грубость подростка? Здесь собраны ответы экспертов на самые острые - и вместе с тем жизненные вопросы, которые волнуют абсолютно всех. Портал только начал работу, но им уже воспользовались более десяти тысяч родителей.

Кстати, здесь же можно найти адреса и телефоны специальных центров помощи, которые заработали в рамках нацпроекта "Образование" во всех регионах страны. Здесь семьи могут получить реальную консультацию и помощь, начиная с ухода за младенцем и заканчивая вопросами подготовки к ЕГЭ. Уже до конца года эти центры проведут примерно два миллиона консультаций.

Визитная карточка

Марина Ракова родилась в 1983 году в городе Горняк Алтайского края. Окончила барнаульскую гимназию № 17. Уже в 15 лет - автор 31 теоремы в области классической планиметрии. Изучала фундаментальную математику в МГТУ имени Н.Э. Баумана и сравнительно-правовой анализ в Алтайской академии экономики и права. Издала монографию "Сравнительно-правовой анализ миграционной политики стран Евросоюза и России". Была менеджером по международным связям программы "Шаг в будущее" МГТУ им. Н.Э. Баумана, руководителем бизнес-проектов, лидером инициативы АСИ "Новая модель системы дополнительного образования детей". 2016-2018 гг. - генеральный директор ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". С октября 2018 года - заместитель министра просвещения РФ.

Кстати

18 декабря в московском Манеже стартует финал Международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада". Все 450 юных изобретателей прошли очень серьезный отбор: в заочном этапе участвовали 324 команды из 59 российских регионов и 14 иностранных команд. Они соревновались по десяти направлениям: "Гибкая электроника", "Инструменты редактирования генов", "Оптимальный захват", "Психоэмоциональный тренажер", "Бесшовный навигатор", "Умная энергетика", "Трансформируемый модуль космической станции", "Аэротакси", "Канатная дорога", "Low Cost High Tech". Задача была - с нуля создать свои уникальные разработки по заданным параметрам.

- "Кванториада" - это не обычная олимпиада или конкурс. Здесь нет индивидуальных зачетов, ребята работают над инженерными проектами сообща, решают нестандартные задачи. В финале выступят 92 команды, которым предстоит усовершенствовать свои изобретения. Например, если на заочном этапе они разрабатывали автомобиль, который может автономно передвигаться на альтернативных источниках топлива на 50 метров, то в финале может быть предложено обеспечить передвижение автомобиля на 100 метров, буксируя груз весом 25 килограммов при температуре -30 градусов на наклонной поверхности, - рассказала Марина Ракова. - За три дня на площадке московского Манежа ребята должны самостоятельно улучшить свои устройства. Победителями станут все команды, чье изобретение заработает в новых условиях. Но будет выбран и абсолютный лидер - команда, показавшая лучшие технические характеристики.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека – консультативного органа по содействию реализации конституционных полномочий главы государства в этой сфере.

Участники заседания, которое прошло в День прав человека, обсудили широкий круг вопросов, в частности совершенствования судебной системы, поддержки соотечественников за рубежом, защиты прав несовершеннолетних.

День прав человека установлен в 1950 году решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций спустя два года после принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

* * *

В.Путин: Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги!

Наша встреча проходит в День прав человека, который широко отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

У нас сегодня тоже насыщенный событиями день. Утром был торжественно открыт Дом прав человека, где собрались уполномоченные по правам граждан изо всех регионов России. И думаю, что их работа – не думаю, уверен, и вы наверняка с этим тоже согласны – нуждается в постоянной поддержке, потому что они работают прямо на местах. Защита законных интересов людей, которые живут с ними бок о бок – чрезвычайно важная вещь и, на мой взгляд, может быть очень эффективной.

В уходящем году в повестке Совета, его постоянных комиссий и рабочих групп были актуальные для граждан и общества вопросы. Продолжалась практика проведения выездных заседаний.

У Совета сейчас новый председатель – Валерий Александрович Фадеев. Прошёл естественный процесс ротации. Михаил Александрович Федотов занимал этот пост дольше других председателей – девять лет – и внёс, я хочу это подчеркнуть, большой вклад в совершенствование работы Совета.

Она продолжается. СПЧ стал для общества и средств массовой информации уже привычной аббревиатурой. Но в названии нашего Совета, как и в его деятельности, есть ещё одно, не менее важное направление – это развитие гражданского общества.

Считаю, что оно сейчас требует особого внимания и дополнительных усилий всего Совета. Рассчитываю, что и Валерий Александрович сделает для этого всё необходимое и в организационном, и в содержательном плане, в том числе опираясь на лучшие практики Общественной палаты.

Уважаемые коллеги!

Три последних года ко Дню прав человека у нас было приурочено вручение Государственных премий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Она имеет огромное значение для нашего общества, для страны, для граждан.

В связи с этим мною принято решение приравнять статус Госпремий в этих сферах к Государственным премиям за вклад в развитие науки, техники, литературы, искусства, за достижения в области гуманитарной деятельности. Это касается и размера премий, и самой процедуры награждения.

Сегодня опубликован Указ о присуждении премий 2019 года. В области правозащитной деятельности лауреатом стала одна из самых опытных членов нашего Совета – Мария Артёмовна Большакова.

Она 18 лет является лидером общественной общероссийской организации «Союз семей военнослужащих России» и вместе с единомышленниками всемерно поддерживает родственников военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Я от всей души поздравляю Вас. Спасибо Вам большое.