Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Возрастание масштаба: реализация проектов КРТ нуждается в применении более эффективных мер

На минувшей неделе в обеих палатах Федерального Собрания Российской Федерации обсуждались вопросы комплексного развития территорий (КРТ). Сначала на состоявшемся 12 декабря заседании Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете по строительству и ЖКХ Государственной Думы был рассмотрен вопрос «Формирование эффективных механизмов планирования и контроля реализации региональных градостроительных программ и проектов в условиях КРТ». Под председательством депутата Госдумы, члена профильного комитета, главы Экспертного совета Владимира Ресина приглашенные представители власти и эксперты обсудили две темы. Одна из них — формирование эффективной системы договорных отношений для планирования, другая — реализация инвестиционно-строительных проектов и влияние инструментов федерального проекта «Инфраструктурное меню» в условиях КРТ на развитие экономики субъектов РФ. Затем 15 декабря заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко провела заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно- коммунального комплекса при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы комплексного развития территорий: законодательное регулирование и правоприменительная практика».

Такое практически одновременное обращение сенаторов СФ и депутатов ГД к теме КРТ можно объяснить тем, что ровно три года назад, в декабре 2020-го, Государственной Думой был принят и Советом Федерации одобрен федеральный закон №494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения комплексного развития территорий», механизм которого и оказался в центре внимания парламентариев.

За градпотенциал — в ответе

Характеризуя систему договорных отношений для планирования и реализации инвестиционных строительных проектов по решениям КРТ, принявший участие в заседании первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин сообщил, что сейчас в проработке находится порядка 1 100 территорий общей площадью почти 30 тыс. гектаров с градостроительным потенциалом более 193 млн квадратных метров, из которых только жилья — почти 140 млн «квадратов». По состоянию на 1 декабря было заключено 411 договоров о КРТ, в том числе по результатам торгов 200, по инициативе правообладателей 179, и 32 договора заключил «ДОМ.РФ».

Продолжая тему, председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что механизм КРТ должен быть развит до такой степени, что станет понятен и востребован в каждом населенном пункте, однако сейчас его реализация началась пока лишь в нескольких крупных городах. «Для основной массы страны механизм непонятен вообще, даже на уровне мэрий. Поэтому надо просто перестать обманывать друг друга: никакой пока этот механизм не рабочий, но он очень перспективный», — констатировал председатель профильного комитета.

Говоря о перспективах совершенствования механизма КРТ, Сергей Пахомов подчеркнул, что должен измениться подход к комплексной застройке территорий, с тем, чтобы бизнес следовал за планами власти, а не наоборот. Для этого должны быть созданы четкие и понятные всем правила и планы развития территорий, в соответствии с которыми решение о застройке земельного участка будет опережать решение о выделении или о приобретении инвестором этого участка.

В идеале мэр любого города должен предложить пришедшему к нему потенциальному инвестору на выбор — в зависимости от его возможностей — объекты, которые тот может построить. Однако, как утверждает глава думского комитета, стоит недалеко отъехать от Москвы, как зачастую убеждаешься в недостаточной подготовке людей, занимающихся в муниципалитетах градостроительной политикой. В большом количестве городов, в которых побывали депутаты, после расселения аварийного жилья земельные участки, на которых оно расположено, годами не вовлекаются в оборот и не приносят бюджету доход. При этом регионы выстраиваются в очередь за поддержкой в развитии инфраструктуры. «Нам нужно сегодня развивать стремление регионов заниматься градпланированием.

Градпотенциал — это слово, которое вообще должно стать самым главным в нашей работе, в нашей жизни на ближайшее время. Мы передали регионам кучу полномочий, да все почти полномочия по градпланированию мы передали регионам. Давайте посмотрим теперь, как они их исполняют», — призвал Сергей Пахомов и заверил, что в следующем году профильный комитет поднимет вопрос об ответственности за вовлечение регионами в оборот инвестиционно привлекательных земельных участков. «Нам надо искать, как реализовать тот потенциал, который у нас есть», — подчеркнул депутат.

Управлять гибко

Чтобы в ходе реализации проектов КРТ вовлечь в оборот каждый метр пригодной для строительства земли, необходимо прежде всего разработать концепцию развития инфраструктуры на долгосрочный период. О работе над этой концепцией рассказал директор Департамента строительства правительства Российской Федерации Максим Степанов. Он напомнил, что перед стройкомплексом страны поставлена задача довести объем ежегодного ввода жилья до 120 млн кв. м. Согласно проведенным расчетам, это означает, что к 2030 году надо построить 1 млрд кв. м жилья и не менее 350 млн кв. м коммерческой недвижимости и вовлечь в оборот порядка 250 млн гектаров земли, обеспечив все новые объекты необходимой инженерной инфраструктурой.

Чтобы решить эту задачу, подразумевающую комплексное развитие территорий, по словам главы департамента, необходимо максимально повысить гибкость управления пространством и градостроительным развитием. С этой целью надо внести изменения в стратегию пространственного развития, упростить правила корректировки генпланов, правила землепользования и застройки, упорядочить разработку градостроительной документации в части проектов планировки, повысить прозрачность данных по земле и недвижимости. В этой связи большое значение имеет работа Росреестра в рамках национальной системы пространственных данных и создание сервиса «Умный кадастр». Кроме того, предстоит подготовить новые стандарты для комплексного обновления населенных пунктов, регламентирующие в том числе плотность застройки. «Нам для того, чтобы комплексно развивать территорию, нужно всю эту подготовительную работу провести, и самое главное — нормативно дать все возможности максимально гибко, при этом соблюдая баланс публичных и частных интересов, управлять градостроительным процессом», — отметил Максим Степанов. Он высоко оценил принятый Госдумой в последний день осенней сессии 2023 года федеральный закон, направленный на развитие механизма комплексного развития территорий. По его словам, этот закон вносит в действующие инструменты КРТ несколько важных поправок, обеспечивающих возможность привлечения регионами и муниципалитетами своих региональных операторов, синхронизации разработки строительной документации, дает дополнительные полномочия Фонду развития территорий и АО «ДОМ.РФ».

О чем поют финансы

Участники заседания поделились опытом реализации закона о КРТ и предложили конкретные меры по его доработке. Так, министр строительства Иркутской области Александр Галкин внес предложение регламентировать на законодательном уровне возможность и порядок внесения изменений в решение договора о КРТ, определить основания для таких изменений и порядок их согласования. Например, необходимость во внесении изменений в договор возникла с самого начала реализации проекта КРТ в городе Усолье-Сибирском.

Второе предложение, сделанное Александром Галкиным, состоит в том, чтобы расширить параметры КРТ и дать возможность включения в него сразу нескольких программ, таких, например, как «Инфраструктурное меню» или «Формирование комфортной городской среды». Данная необходимость связана с тем, что на небольших земельных участках, площадь которых не превышает нескольких гектаров, рядом с жильем не удается разместить объекты социальной инфраструктуры: для них просто не остается места. А для реализации проектов КРТ на больших площадях сумма необходимых для этого кредитов очень велика. Например, для обновления инфраструктуры на большой территории Иркутска — в предместье Рабочем общей площадью около 250 гектаров и градпотенциалом порядка 1,5 млн кв. м жилья — регионом было решено взять инфраструктурный бюджетный кредит в размере около 5 млрд рублей. Но, как утверждает Александр Галкин, ни в одном другом городе Иркутской области, кроме областного центра, без совмещения нескольких программ невозможно было бы получить такой большой кредит из-за низкой маржинальности строительства жилья.

Горизонты мастер-планирования

Практика КРТ показала также несомненные преимущества мастер-планирования, о которых говорили участники заседания в Госдуме. Например, генеральный директор ООО MASTER’S Plan Юлия Зубарик рассказала о мастер-плане как инструменте раскрытия инвестиционной привлекательности города на примере мастер-плана Грозного, в процессе разработки которого она убедилась, что мастер-план, не являясь документом территориального планирования, служит основой для развития любого города в перспективе 10-15 лет и раскрывает его инвестиционный и градостроительный потенциал.

Именно через мастер-планирование можно увязать между собой программы развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур города, считает руководитель по параметрам развития территорий в подразделении «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» АО «ДОМ.РФ» Анна Должанская. Она предложила поэтапно перейти от такого громоздкого и сложного документа, как генеральный план, к мастер-планированию.

Весомая доля КРТ

В ходе обсуждения в Совете Федерации механизмов эффективной реализации проектов КРТ вице-спикер СФ Инна Святенко рассказала, что проведенный сенаторами мониторинг в субъектах выявил затруднительность реализации проектов в границах зон охраны объектов культурного наследия, на приаэродромных территориях и отсутствие возможности реализации проектов на территориях, полностью занятых ветхими объектами индивидуального жилищного строительства, а также ветхими домами блокированной застройки и садовыми домами.

По поводу отмеченных сенатором недочетов принявший участие в заседании по ВКС министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что предложения по их устранению будут реализованы в I полугодии следующего года. Он также сообщил, что Минстрой совместно с регионами осуществляет работу по градостроительному анализу муниципальных и региональных территорий, уже заключены меморандумы о мерах по увеличению градостроительного потенциала и определены целевые показатели до конца 2030 года. Если на конец 2023 года общий градостроительный потенциал составил 403 млн кв. м, в том числе в рамках КРТ 76,3 млн кв. м, то к 2030-му предполагается его увеличить до 502 и 198 млн кв. м соответственно. Другими словами, если сейчас доля КРТ в градостроительном потенциале страны составляет менее 20%, то через семь лет она должна возрасти вдвое.

Без принятия кардинальных мер по совершенствованию механизма КРТ таких показателей, конечно, не достичь, и выступившая вслед за министром аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова обозначила требующие безотлагательного решения главные проблемные вопросы. Прежде всего она отметила, что практически все нынешние проекты КРТ не обеспечены даже на 15% рабочими местами для проживающих на этих территориях граждан, предусмотренные же в них немногочисленные места для приложения труда создаются, как правило, лишь в сфере услуг и в социальном секторе. Поэтому, чтобы достичь той самой комплексности, ради которой и разрабатываются проекты КРТ, треть их площадей должна быть отдана под экономические функции — как это и закреплено в соответствующем стандарте.

Не менее важно добиться и повышения качества строящегося по проектам КРТ жилья. Сейчас в ряде субъектов доля однокомнатных квартир превышает 60%, и, по мнению аудитора, надо найти баланс между однушками и двух-трехкомнатными квартирами. Кроме того, исследования показывают, что большинство граждан хотят жить в зданиях не выше 12 этажей, в реальности же около половины строящихся сейчас многоквартирных домов выше 25 этажей.

В заключение Наталья Трунова остановилась на обеспеченности территорий транспортной, инженерной и социальной инфраструктурами. Она констатировала, что темпы строительства «социалки» из года в год отстают от темпов ввода жилья. В связи с этим аудитор считает, что надо или вернуть в программу «Стимул» социальные объекты, или провести тотальную синхронизацию отраслевых программ с планами по вводу жилья. При этом ее главное предложение заключается в том, чтобы к проектам, реализуемым с использованием госпрограмм или институтов развития, предъявлять требования стандарта КРТ.

Выступивший по ВКС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков напомнил, что нацобъединение анализирует как лучшие практики, так и проблематику КРТ на территории всей Российской Федерации. Исходя из этого анализа, президент НОСТРОЙ обратил внимание участников заседания на паритетность существующих договоров КРТ. На сегодняшний день они защищают интересы правообладателей, поскольку в любой момент из договора КРТ без последствий может выйти многоквартирный дом, а также интересы органов публичной власти, которые могут без судебного разбирательства расторгнуть такой договор. Но при этом на договор КРТ не распространяется до момента получения разрешения на строительство на первый объект соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Поэтому для того, чтобы инвесторы и застройщики охотнее заключали договоры КРТ, глава нацобъединения предложил предусматривать в них все финансовые риски. «В противном случае, честно говоря, особенно на фоне существующих процессов повышения себестоимости строительства, участие в подобных проектах, довольно долгих и дорогих, становится не очень привлекательным», — отметил Антон Глушков.

Владимир РЕСИН, председатель Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству:

«Правительство России во главу угла всей государственной политики обеспечения безопасности и суверенитета страны ставит взаимоувязанное государственное планирование капитальных вложений во всех отраслях народного хозяйства, развитие и комплексное обновление территорий городских и сельских поселений. На принципах проектного управления, инновационного отраслевого развития и корпоративной культуры государственно-частного партнерства должен работать первый и главный принцип законодательства о градостроительной деятельности: обеспечение комплексного и устойчивого развития на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий»

Авторы: Алексей ТОРБА

Номер публикации: №48 22.12.2023

Малоэтажный уют: необходимо активизировать комплексную малоэтажную и индивидуальную застройку

В рамках VI Международного форума «Малоэтажная Россия 2023» в Торгово-промышленной палате РФ недавно состоялось пленарное заседание на тему «Совершенствование механизмов увеличения объемов жилищного строительства в Российской Федерации», участники которого сфокусировались на обсуждении ключевых проблем развития малоэтажного жилищного строительства в стране, а также представили ряд перспективных проектов и предложений, нацеленных на развитие рынка индивидуального жилищного строительства.

Модератором заседания выступил почетный президент НОСТРОЙ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, руководитель Комиссии Общественного совета при Минстрое РФ по вопросам образования и кадрового потенциала в сфере строительства и ЖКХ Ефим Басин. Он подчеркнул крайнюю востребованность индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в частности, для улучшения демографии, поскольку все большую заинтересованность в приобретении такого типа жилья выражают молодые семьи. «Мы надеемся, что в этом году тоже будет поставлен рекорд по вводу жилья в целом, и что до 60% составит при этом доля ИЖС, — отметил он. — Россия — это ведь не только города-миллионники, но и малые, и средние — тысячи городов, которые надо развивать. Именно малоэтажное строительство будет занимать все более достойное место».

Концепция меняется

Депутат Московской городской Думы Елена Николаева охарактеризовала малоэтажное жилищное строительство как одно из важнейших отраслевых направлений ввиду высокого спроса населения, обусловленного появлением типовых проектов и актуальной нормативной базы, активным кредитованием банками профильных строительных программ.

При этом принципиальным является не только объективный рост спроса платежеспособных клиентов на объекты малоэтажного жилого строительства, но и смена самой его концепции, ведь сегодня загородные дома все чаще рассматриваются гражданами в качестве основного (а не дополнительного) места проживания, поэтому они должны строго соответствовать всем установленным стандартам градостроительного законодательства в сфере социальной и транспортной инфраструктур.

Спрос возрос, законодательство в динамике

Координатор Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и Национального объединения застройщиков и проектировщиков (НОПРИЗ) по СФО Максим Федорченко выступил с докладом «Малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство в проектах комплексного развития территорий (КРТ)», назвав в числе главных достижений последних лет внедрение льготных ипотечных программ. По данным «ДОМ.РФ», за 10 месяцев 2023 года на строительство частных домов было выделено около 89 тыс. кредитов на 388 млрд рублей, что практически втрое превышает аналогичный показатель за весь предыдущий год.

Сегодня доля применения древесины в строительстве составляет не более 10%. По словам Максима Федорченко, в настоящее время активизируются меры поддержки деревянного домостроения и набирают обороты новые цифровые технологии, посредством которых граждане получают возможность выбрать понравившийся проект, дистанционно подать заявку на строительство частного дома, оформить ипотеку.

Максим Федорченко отметил, что уже внесен законопроект о распространении эскроу-счетов на строительство частных домов самими гражданами с привлечением подрядных организаций. Он также сообщил о намеченных правительством РФ на 2024 год системных мерах поддержки ИЖС и инфраструктурного строительства, о пересмотре региональных нормативов градостроительного проектирования с учетом обеспечения возможности предоставления для ИЖС земельных участков, на которых размещались аварийные многоквартирные дома.

Однако, несмотря на принимаемые меры, проектов комплексной индивидуальной жилой застройки пока еще мало. Кроме того, в частном жилом секторе довольно высок процент износа. Как свидетельствуют данные Росстата, в 2021 году в стране насчитывалось 18 млн индивидуальных жилых домов, из которых 45% имели износ 30-65%, 1,5 млн домов — износ около 70%, а 500 тыс. — выше 70%. По официальным данным, 30% индивидуальных домохозяйств нуждается в улучшении жилищных условий, что свидетельствует о целесообразности реновации территорий, занятых объектами ИЖС. Естественно, далеко не каждая семья имеет возможность радикально обновить жилье самостоятельно, поэтому уместно поставить вопрос о включении участков, полностью занятых ИЖС, в проекты КРТ.

«Мы будем планомерно и последовательно работать в этом направлении. В первую очередь, необходимо спросить мнение граждан, проживающих в частных домах, особенно в тех, которые располагаются внутри городов. И если бы была возможность учета их мнения, то они могли бы проголосовать за включение своей территории, занятой ИЖС, в проекты КРТ, тогда как сейчас они лишены права выразить свое мнение о дальнейшем развитии таких территорий», — подчеркнул Максим Федорченко и предложил предусмотреть в национальном проекте «Жилье и городская среда» отдельный плановый показатель, характеризующий объем ввода малоэтажного жилья в рамках проектов КРТ, выразив убеждение, что эти меры помогут активизировать комплексную малоэтажную и индивидуальную застройку. А значит, повысят качество жизни граждан в малых городах и на селе.

Авторы: Елена МОРОЗ

Номер публикации: №48 22.12.2023

С 27 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово) в Дубай (аэропорт Аль Мактум). С 29 декабря воздушное сообщение будет выполняться из аэропорта Кольцово (Екатеринбург).

С 17 января по 19 февраля рейсы будут выполняться трижды в неделю, с 19 февраля — ежедневно. Как сообщил первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов, в ближайшее время перевозчик восстановит практически все направления в Азию, в том числе в Азербайджан, Узбекистан и Армению.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила ранее заявленные полетные программы в Дубай из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, а также из Москвы. Рейсы планировались с 21 декабря в аэропорт Аль Мактум (DWC).

Полетное расписание из российской столицы в международный аэропорт Дубая (DXB) остается в силе. Пассажирам, купившим авиабилеты, предложат возврат денег или альтернативные маршруты с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге.

Возможной причиной отмены рейсов специалисты называют избыток авиаперевозки в ОАЭ. Из всех трех региональных городов в Дубай летает эмиратская авиакомпания flydubai, кроме того, из Екатеринбурга – «Уральские авиалинии», из Новосибирска – S7. В Казани и Екатеринбурге есть еще и маршруты Air Arabia в Шарджу.

Как сообщалось ранее, объемы бронирований новогодних туров в Объединенные Арабские Эмираты в этом году превысили прошлогодние показатели. Согласно прогнозам экспертов, Эмираты могут стать самым востребованным новогодним направлением.

Наибольшей популярностью на праздничные даты у туристов пользуется эмират Дубай. Свыше 55%, приобретающих туры в Эмираты, выбирают Дубай. Это обусловлено не только узнаваемостью Дубая, но и некоторыми другими факторами. Например, большим количеством авиарейсов, отельной инфраструктурой и пр.

Большая часть туристов на новогодних каникулах выбирают семидневные туры. Туристы на отдых отправляются до 1 января. На предстоящих новогодних праздниках большая часть отельеров Эмиратов не стала повышать цены. Сделано это в целях наращивания турпотока.

В Евпатории началось строительство второго этапа Федерального детского реабилитационного центра

На территории будущего Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории строители начали возводить новый корпус общей площадью около 4,5 тыс. кв. м.

«Строители приступили к строительно-монтажным работам по второму этапу реализации Федерального детского реабилитационного центра. В настоящее время ведутся монолитные работы по устройству конструкций надземной части здания в корпусе с обеденным и актовым залами, которые рассчитаны на 300 мест в каждом. Кроме того, для организации детского досуга в здании предусмотрены проектно-конструкторские мастерские вместимостью по 5-10 детей с родителями, а также мультимедийный зал для интерактивных игр. Все помещения будут адаптированы для маломобильных пациентов», - сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев.

В 2024 году также планируется начать строительство пансионата, который входит во второй этап реализации центра. Он будет предназначен для проживания детей и их родителей.

«В настоящее время на территории медучреждения строится стационар для детских отделений и консультативно-диагностический корпус (первый этап). В обоих зданиях уже завершены работы по устройству внутренних перегородок, ведётся отделка внутренних помещений, монтаж окон, устройство инженерных сетей и фасадов. При этом в здании стационара специалисты уже приступили к монтажу лифтов и дверей», - отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Детский реабилитационный центр в Евпатории общей площадью около 100 тыс. кв. м строится на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Многопрофильный центр создаётся как «умная» клиника, где для реабилитации будут использоваться инновационные методы.

Строительство первого и второго этапа Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории планируется завершить в 2024-2026 гг. Объект включён в комплексную госпрограмму «Строительство», куратором которой является Минстрой.

По поручению Президента России ведётся строительство ещё одного детского реабилитационного центра мирового уровня в Новосибирской области. В июне 2023 года президент России Владимир Путин посетил Федеральный детский реабилитационный центр в Подольске.

Сибирское отделение РАН выполнило государственное задание за 2023 год на 100 %

Об этом сообщил на последнем в году заседании Президиума СО РАН главный ученый секретарь Сибирского отделения член-корреспондент РАН Андрей Александрович Тулупов.

«Наш отчет будет подписан председателем СО РАН академиком Валентином Николаевичем Пармоном и направлен в РАН», — отметил А. Тулупов. В 2023 году работа Сибирского отделения РАН состоит из трех разделов государственного задания.

«Мы провели 19 российских научных конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров и других мероприятий. География обширная — это города на территории Сибирского макрорегиона плюс одна конференция прошла в Махачкале. Кроме того, с участием СО РАН были организованы и события международного уровня по самым разным тематикам», — рассказал Андрей Тулупов.

В 2023 году многие сибирские ученые были удостоены наград, которые вручаются Сибирским отделением РАН. «Двое наших коллег из Республики Беларусь стали почетными докторами СО РАН», — добавил А. Тулупов.

Большое внимание СО РАН уделяет популяризации науки: с участием управления по пропаганде и популяризации СО РАН прошли выездные научно-популярные лекции в школы Новосибирской области, организован крупный всероссийский форум по научным коммуникациям SciComm-2023, а также Новосибирск стал площадкой федеральной акции «Открытая лабораторная». «Выставочный центр СО РАН провел большую и активную работу. Кроме того, СО РАН участвует в глобальной выставке “Россия”, которая проходит на ВДНХ в Москве», — отметил А. Тулупов.

В 2023 году вышло в свет 32 научных журнала и было издано 18 монографий.

Еще одним пунктом в государственном задании Сибирского отделения РАН является проведение экспертиз по разным направлениям науки, а также аналитические материалы, включая предложения в доклады Академии наук, президенту РФ и Правительству РФ.

Завершая свой доклад, Андрей Тулупов сообщил, что в январе отчет по выполнению государственного задания будет представлен на заседании Президиума РАН в Москве.

«Наука в Сибири»

Глава МИД Ирана: США замешаны в преступлениях Израиля

Министр иностранных дел Ирана привлек США к ответственности за пособничество сионистскому режиму в преступлениях геноцида против народа Газы.

В телефонном разговоре в четверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и его оманский коллега взвесили планы по поддержке палестинского народа и прекращению войны в Газе.

Высокопоставленный иранский дипломат заявил, что правительство США несет международную ответственность за свою непоколебимую поддержку военных преступлений израильского режима и геноцида в секторе Газа.

Он также приветствовал регулярные встречи и контакты между официальными лицами Ирана и Омана, заявив, что соглашения, подписанные президентом Ирана и султаном Омана, находятся в процессе реализации.

Со своей стороны, министр иностранных дел Омана Сайид Бадр Альбус Сейди подчеркнул необходимость укрепления братских связей между двумя соседями.

Он также подчеркнул необходимость принятия международным сообществом эффективных мер для обеспечения прочного прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи палестинскому народу в осажденном анклаве.

По меньшей мере 20 000 палестинцев были убиты в результате израильских нападений на Газу с 7 октября.

Переход транспорта на метан позволяет экономить деньги и беречь природу

Денис Гонтарь

С 2015 года количество газовых автозаправочных станций в России увеличилось более чем в три раза - до 942. Опорная сеть создана и представляет существенный потенциал для увеличения потребления природного газа на транспорте.

Мощность действующей инфраструктуры оценивается в возможность заправки полумиллиона автомобилей - это почти вдвое больше, чем существующий в стране автопарк на метане. Доля природного газа в общем объеме потребления моторного топлива пока 2 процента, но при этом экономический эффект от масштабной газификации транспортной системы страны очевиден. По итогам прошлого года благодаря переходу на метан для заправки своей техники отечественные компании сэкономили более 55 миллиардов рублей.

Цены на бензин и дизель растут. Газ в этом плане остается куда более стабильным и экономичным видом топлива. С начала 2023 года среднемесячная стоимость компримированного природного газа (КПГ) выросла всего на 1,6 процента, при этом стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 за тот же период поднялась почти на 7 процентов - до 50,26 рубля и 54,89 рубля соответственно. А рост цен на пропан-бутан и вовсе побил рекорды: средняя стоимость выросла более чем на 40 процентов - с 19,4 рубля в январе до 27,21 в ноябре.

При пробеге в сто тысяч километров коммерческий малотоннажный транспорт при переходе с бензина на метан экономит более 260 тысяч рублей в год. Городской автобус - около миллиона рублей, магистральный тягач - свыше одного миллиона рублей.

Для регионов России газификация транспорта - эффективный инструмент снижения себестоимости перевозок, повышения конкурентоспособности предприятий. Для жителей регионов - сдерживание роста цен на товары и услуги. Для экологии - сокращение выбросов парниковых газов. Только за девять месяцев 2023 года благодаря применению метана вместо дизеля и бензина в атмосферу не попало свыше 2 миллионов тонн CО2-эквивалента. Эксперты посчитали, что для компенсации таких объемов потребовалось бы высадить 500 тысяч гектаров леса, что сопоставимо с двукратной площадью Москвы.

Если автопарки муниципалов и компаний с государственным участием чаще всего пополняют новые газомоторные машины - автобусы, коммунальная техника, спецтранспорт, то для бизнеса и владельцев личного транспорта самым быстрым способом перехода на метан остается переоборудование. До недавнего времени многих останавливала необходимость вкладывать деньги в покупку газового оборудования для машины. Но с 2023 года в части регионов России водители получили возможность перейти на природный газ как топливо фактически бесплатно. Это произошло благодаря увеличению доли субсидирования переоборудования машин на метан, региональному софинансированию, а также программам стимулирования "Газпром газомоторное топливо". С июня 2023 года такая возможность появилась в 68 регионах страны благодаря запуску проекта "Народное топливо".

Проект по масштабному переоборудованию автотранспорта на метан "Народное топливо" создан единым оператором от ПАО "Газпром" по развитию рынка газомоторного топлива - "Газпром газомоторное топливо". Компания предлагает комплекс решений, который отвечает интересам всех сегментов потребителей.

"Проект "Народное топливо" фактически стал ответом на внешнеэкономические вызовы. Уже сейчас можно сказать, что он обеспечил 71 процент годового прироста техники на компримированном природном газе в автопарке страны", - отмечает генеральный директор компании Денис Корниенко.

Сегодня компании принадлежат почти 380 метановых заправок. Из них 37 начали работать в этом году. Три экологичные станции открыты в городах-участниках проекта "Чистый воздух": в Череповце, Искитиме и Новокузнецке. Газозаправочной инфраструктурой полностью обеспечена федеральная трасса М-4 "Дон". Началось проектирование новых объектов на участках Москва - Нижний Новгород - Казань автодороги М-12. В декабре завершилось строительство двух газозаправочных станций в Сочи.

Подать заявку на участие в проекте "Народное топливо" до конца 2023 года можно на сайте единого оператора. Как говорится, успевайте поучаствовать в газификации собственного транспорта. Экономия очевидна.

В Сибири строят инфраструктуру для электромобилей

Наталья Решетникова (Новосибирск)

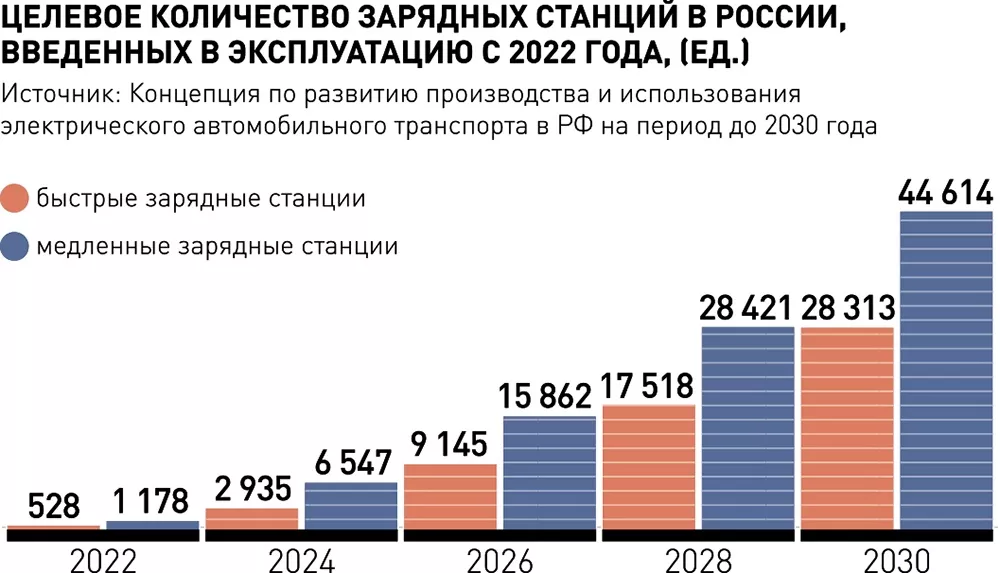

Во многих регионах страны в последние годы активно создается инфраструктура для зарядки электромобилей. К концу 2024 года в России должны заработать не менее 9,4 тысячи электрических зарядных станций (ЭЗС), из которых почти три тысячи - так называемые "быстрые". Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей - одно из необходимых условий для развития этого вида автомобильного транспорта. В свою очередь, это способствует созданию современной и комфортной городской среды.

До конца 2030 года в стране планируется запустить в эксплуатацию 72 тысячи зарядных станций, из которых 28 тысяч - "быстрые" мощностью 150 киловатт. Это предусмотрено утвержденной правительством РФ концепцией по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года. Инерционный сценарий концепции предполагает, что общее число электромобилей к 2030 году составит 540 тысяч единиц, сбалансированный - 1,4 миллиона.

По данным аналитического агентства "Автостат", на 1 июля 2023 года в России насчитывалось 25,8 тысячи электромобилей, или всего 0,06 процента от общего количества зарегистрированных легковых машин. К примеру, даже в городе-миллионнике Новосибирске пока не так много электрокаров на дорогах - 550 единиц, в области - свыше 800. Но уже к 2030 году их число должно достигнуть 42 тысяч, а через 70 лет количество автомобилей без выхлопных труб вырастет в 100 раз. Чтобы действительно произошел переход к более экологичному виду транспорта, нужна удобная, комфортная зарядная инфраструктура. Мало приятного встать посреди трассы или города и не иметь возможности заправить свой электромобиль.

- В Новосибирске пока немного электрокаров, и, возможно, причина как раз в отсутствии необходимой зарядной инфраструктуры, которая начинает появляться. Мы рассчитываем, что широкое распространение ЭЗС будет стимулировать автолюбителей пересаживаться на экологичный, удобный, перспективный вид транспорта, - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В этом году в городе запущен пилотный проект "Сибирь заряжает". Благодаря ему до конца года будут открыты 40 ЭЗС, в следующем - еще столько же. Этот же проект действует в Красноярске, где уже работают свыше 50 ЭЗС, также он стартует в Барнауле.

Руководитель проекта развития автомобильных зарядных станций Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Витковский рассказал, что под брендом "Сибирь заряжает" объединились организации, желающие развивать электромобильную инфраструктуру в регионе. В их числе - энергетические компании, представленные в Новосибирске: СГК, "Региональные электрические сети", Новосибирская городская сетевая компания, электросетевая компания СЭТ-54. Поддержку проекту оказывает мэрия города. Кроме того, свои станции открывают другие операторы.

- В первую очередь при установке станций мы учитываем интенсивность движения автомобилей и плотность населения. В местах, где проживает наибольшее число горожан, выбраны трансформаторные подстанции, тепловые пункты, позволяющие подключить ЭЗС. Также обращаем внимание на наличие парковочных мест, запас мощности трансформаторной подстанции для последующего увеличения количества оборудования, удобство заезда. Зарядные станции установлены таким образом, чтобы как можно больше потенциальных владельцев электромобилей могли ими воспользоваться. Упор сделан на установку "медленных" станций, предназначенных для зарядки электромобилей в ночное время, - поделился опытом Андрей Витковский, выступая на форуме "Городские технологии".

По данным мэрии, для зарядки более 40 тысяч "электричек" Новосибирску потребуется не менее 2 тысяч зарядных станций. В создание сети ЭЗС в городе необходимо вложить 1,3 миллиарда рублей, часть средств может быть государственными субсидиями. Вложения в приобретение и установку одной "быстрой" станции (такими, например, оборудуют парковки при торговых центрах) оцениваются в 3-5 миллионов рублей, "медленной" (обычно их запускают рядом с жилыми кварталами, офисами) - от 350 тысяч рублей.

Рынок зарядных станций только формируется, и у инвесторов на этапе финансово-экономического планирования нет понимания, как себя поведет оборудование, какими будут операционные затраты. Эксперты отмечают, что слабым местом у "быстрых" станций являются зарядные кабели, разъемы которых часто ломаются. Экономика проекта зависит и от локации, как известно, в городе непросто найти свободные земельные участки и дешевые, с точки зрения присоединения энергомощности.

Что касается самих электромобилей, то они достаточно надежны, отметил вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Алексей Паршиков.

- Ломаться там нечему, в них нет двигателя внутреннего сгорания, но есть батарея. Ее жизненный цикл - 8-10 лет. Многие производители внедряют бизнес-модель, когда покупаешь кузов, а батарея идет по подписке. Вносишь определенную сумму в месяц и не переживаешь, что батарея "умрет", потеряет емкость. Но однозначно должна появиться новая технология сохранения электроэнергии - более дешевая и компактная, чем литий-ионная. Это - следующий этап развития, - сказал он.

Тем временем Новосибирский государственный университет (НГУ) и Сибирская генерирующая компания в этом году договорились о создании центра компетенций по развитию инфраструктуры и ИТ-обеспечения для электромобилей. Он задуман как федеральный консалтинговый центр, который объединит разработчиков, инвесторов и предпринимателей. Идею поддержали ученые, а также участники рынка оборудования и программного обеспечения.

Что нагадала в Большом театре новая "Пиковая дама"

Мария Иванова

Большой театр показал новый полнометражный балет "Пиковая дама" Юрия Посохова. Мировая балетная премьера сейчас - скорее явление уникальное. Большой театр при этом смог собрать для нового проекта такую команду, которой позавидует любая мировая сцена. Музыка Чайковского пропущена через современные фильтры композитором Юрием Красавиным, сценография и костюмы принадлежат Полине Бахтиной, свет - Глебу Фильштинскому. Объединяет всех хореограф Юрий Посохов, который превратил свою "Пиковую даму" в гимн любви грандиозному стилю Большого театра и труппе, в которой он когда-то вырос и для которой ставит пятый большой спектакль.

Для Большого театра "Пиковая дама" в балете - явление не новое: около 20 лет назад одноименный балет стал козырной картой театра при его возвращении на мировую арену, когда в Москву удалось заполучить француза Ролана Пети. Его спектакль, тоже на музыку Чайковского, преимущественно симфоническую, был в одном акте и сосредоточен на многомерных отношениях Германна и Графини.

Нынешний балет задан совершенно иначе. Посохов, многие годы танцевавший на Исторической сцене Большого и выпустивший для нее "Нуреева", как никто понимает ее требования, ее энергию и ее подавляющую мощь. Его "Пиковая дама", задумывавшаяся по мотивам интимной повести Пушкина о человеческих страстях и наваждениях, неизбежно привела хореографа к одноименной опере Чайковского, сфокусированной на многоликости любви.

Либретто Валерия Печейкина подробно рассматривает не только отношения Германа (в балете он не случайно получил оперный вариант имени) с Лизой, но и Лизы с незнакомым Пушкину Елецким, Графини с Сен-Жерменом, Томского с Полиной, Германа с картами. Это открыло хореографу свободное поле для так нужных любому балету любовных дуэтов. Но либреттист не рассчитал, что четыре пары способны потопить даже Макмиллана - гения любовных адажио. Зато он почти не оставил хореографу пространства и времени для того, чтобы возвыситься над пересказом сюжета. Хотя такие решения, как показала "Чайка", предыдущий балет Посохова в Большом, с наибольшей полнотой раскрывают этого хореографа.

Зато Печейкин и Посохов смогли выстроить спектакль с динамичностью современного сериала: сцена может объединять петербургский игорный зал и Версаль, прошлое и настоящее. Впрочем, что такое в этой "Пиковой даме" прошлое, а что - настоящее? Здесь авторы нашли то самое универсальное "балетное время", мастерами которого были Петипа и Григорович. Их история не принадлежит ни пушкинской эпохе, ни времени оперы Чайковского. Графиня в молодости носит прекрасный огненный парик, мундиры офицеров напоминают старые царские.

Но Юрий Красавин, "пересказавший" хрестоматийные фрагменты оперы, а также Третью симфонию, "Детский альбом" и другие произведения Чайковского, с помощью аккордеона и ударных выталкивает музыку в космическое безвременье. Полина Бахтина выстраивает графитно-сине-белоснежное пространство, заключенное в роскошную модерновую раму, намекающую на каком-нибудь старинный римский кинозал. При этом сцены отделяются виртуозной и эффектной системой запахивающихся занавесов, движение которых подчеркивает стремительный бег времени.

Современная ирония разлита в музыке, сценографии, костюмах (они, пожалуй, наиболее уязвимая часть спектакля). Не менее иронична и пластика персонажей. Спектр ее широк - от утрированности, с какой поставлены танцы карт и "птичек" из фривольной баллады Томского, до игривой шаловливости менуэтов Графини в молодости, от изящного подмигивания хореографа. подкидывающего доверчивому зрителю узнаваемые цитаты хороводов "Березки", в котором стелются прислужницы Старой графини, до устрашающего гротеска ее дуэтов с Германом.

По старинной балетной традиции, партию Старой графини хореограф отдал мужчине. Причем выбрал на эту роль Вячеслава Лопатина и Дениса Савина - танцовщиков, которые стали его "талисманами" в Большом. Исполняя один и тот же хореографический текст, они создают совершенно разные образы и - шире - выстраивая вокруг себя разные спектакли: страшный, в кафкианском духе Грегора Замзы у Лопатина, пластика которого в этом балете напоминает насекомого, иронично-высокомерный у Савина, сохраняющего аристократичность повадки даже в фантасмагории германовых видений.

Но в одном из составов в главные герои все же вырывается Герман - Алексей Путинцев. Он выглядит не романтическим героем, а обычным парнем из нашего города, в котором заводятся не демоны, а сомнения и страхи. Они прорастают постепенно, заставляя переступить сначала через Графиню, потом через Лизу, а затем - через самого себя.

Собирая такие разные составы своего спектакля, хореограф Посохов хочет показать все актерское богатство и разнообразие, порой спрятанное в гигантской труппе Большого театра. Но при этом ему в который раз удается гораздо более редкое - вызывать сострадание ко всем своим героям.

Балет впервые обратился к "Пиковой даме" впервые еще в 1937 году. Тогда миниатюру на музыку Чайковского поставил в Париже Серж Лифарь. Он же развернул ее в спектакль в 1960 году, показав в декорациях Юрия Анненкова в Лозанне и Монако. После этого "Пиковую даму" ставили Николай Боярчиков, Александр Полубенцев, Кирилл Шморгонер, Андре Проковски, Лиам Скарлетт, Иняки Урлезага и другие.

Следствие выясняет обстоятельства смерти в поезде 12-летней школьницы

Андрей Куликов (Саратов - Тюмень), Ирина Никитина

Следственное управление СК по Пензенской области возбудило уголовное дело после трагедии в поезде: 12-летняя школьница из Луганска скончалась по пути домой с отдыха. Всю группу ехавших в поезде школьников - 124 ребенка - госпитализировали в саратовскую инфекционную больницу. Ход расследования взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Дети из ЛНР отдыхали в круглогодичном оздоровительном лагере "Олимпийская ребячка", который находится в 40 километрах от Тюмени на берегу озера Полушинское в сосновом бору. В дорогу домой дети отправились 19 декабря. Как рассказывает руководитель лагеря Елена Шептун, в течение смены детям три раза в день измеряли температуру, а перед отправкой домой вся группа прошла медицинский осмотр - заболевших и с повышенной температурой не выявили. Тем не менее оперативные и санитарные службы проводят в корпусах эпидемиологическое расследование. Где подростки подхватили грипп А, еще предстоит выяснить.

Дети ехали в плацкарте, так что полноценной возможности изолировать в вагоне заболевших, судя по всему, не было. Когда поезд проходил по Пензенской области, вечером в среду 20 декабря резко ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки.

В управлении Приволжской железной дороги рассказали, что начальник поезда Томск - Адлер N 115, когда ему сообщили о чрезвычайном происшествии, действовал по инструкции. Состав сделал внеплановую остановку на ближайшей станции Колышлей, туда вызвали скорую помощь. Но к моменту осмотра врачей ребенок скончался. В пути из Тюмени до этой пензенской станции дети находились 34 часа.

Еще через три часа на следующей большой станции в Балашове в Саратовской области врачи приняли решение всех детей снять с поезда. После взятия анализов в мобильной лаборатории Роспотребнадзора их доставили в областную инфекционную больницу в Саратове. Как сообщили в министерстве здравоохранения РФ на следующий день, у 86 детей проявились симптомы ОРВИ, у семерых поднялась температура, у остальных состояние удовлетворительное. Лечение школьников координирует Федеральный центр медицины катастроф, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы.

По словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, дети получают всю необходимую помощь. Областная инфекционная больница в Саратове - это новое медучреждение, его сдали два года назад, там работают опытные врачи и есть все необходимое оборудование. Еще 38 детей и 11 сопровождающих их взрослых находятся в провизорном блоке на карантине.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области, которое провело лабораторные анализы, сообщило о случаях выявленного гриппа А. "Тяжелобольных среди детей нет. За состоянием здоровья остальных наблюдают врачи", - рассказал Олег Костин.

В областном Минздраве сказали, что заболевание у погибшей девочки развивалось стремительно, а причины смерти теперь должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Если бы не трагедия, дети, у которых нормальное самочувствие, могли бы и дальше продолжать путь, в сопровождении медиков, но врачи решили понаблюдать за ними.

Можно ли умереть от гриппа?

К сожалению, очень многие люди считают грипп неопасной инфекцией. Но, например, к варианту А относятся "птичий", а также "свиной" грипп, вызвавший пандемию 2009-2010 года. Большинство заразившихся выздоравливает, но у некоторых развиваются осложнения, вплоть до летального исхода, пояснила "РГ" врач-педиатр, заместитель главного врача клиники "Ниармедик" Регина Григорьева.

- По данным ВОЗ, в этом сезоне встречаются новые подварианты известных штаммов гриппа. Заболевание новыми вариантами может протекать с осложнениями - гайморитом, отитом, фронтитом, пневмонией, и в самых тяжелых случаях заболевание может закончиться летально. Как правило, осложнения бывают у ослабленных людей. К этой группе относятся маленькие дети или пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, заболеваниями сердца, дыхательной системы.

В этом сезоне мы отмечаем курсирование сразу нескольких инфекций вместе: грипп, коронавирус, микоплазма и другие респираторные сезонные инфекции. Пневмония, возникающая во время гриппа, а также хронические заболевания дыхательных путей, как и диабет, выступают в качестве основных причин летального исхода. Наиболее эффективный и безопасный, хотя и не стопроцентный, способ профилактики гриппа - ежегодная вакцинация. Прививка помогает снизить заболеваемость, защитить от опасных осложнений и гибели представителей групп риска - тех, для кого грипп наиболее опасен.

Подготовила Ирина Невинная

Сибирские врачи вернули зрение пациентке, пересадив нерв с ноги

Наталья Граф (Томск)

Уникальную операцию по восстановлению зрения провели томский микрохирург Андрей Байтингер и новосибирский офтальмолог Евгений Башняк. Они вернули чувствительность роговицы пациентке при помощи пересадки нерва.

Несколько лет назад 43-летняя томичка перенесла тяжелую операцию по удалению опухоли мозга. Женщину спасли от смерти, однако после хирургического вмешательства у нее начались осложнения. Левую сторону лица парализовало из-за повреждения нервов.

- У пациентки развился нейротрофический кератит. Роговица полностью потеряла чувствительность, - рассказал "РГ" хирург Томского НИИ микрохирургии, кандидат медицинских наук Андрей Байтингер.

Томичка боролась с болезнью изо всех сил: консультировалась с многими специалистами, решилась на операцию по пересадке роговицы, но организм начал отвергать чужую донорскую ткань. Молодой женщине грозила полная потеря глаза.

В отчаянии пациентка пришла к местным микрохирургам. В прошлом году Андрей Байтингер и офтальмолог Евгений Башняк провели первую операцию в Сибири по пересадке икроножного нерва пациенту из Алтайского края, практически утратившему зрение. У мужчины сразу начал закрываться глаз. А после реабилитации у него уменьшилось бельмо, и он стал различать контуры предметов.

- Мы решили использовать этот опыт и попробовать "подключить" к роговице аутотрансплантат с икроножного нерва, - объяснил Андрей Байтингер. - Для этого взяли у пациентки несколько сантиметров нерва, отвечающего за чувствительность мизинца и края стопы. Один конец этого нерва я пришил к нерву на здоровой части лица, а Евгений Башняк подсоединил другой конец нерва к роговице.

Операция длилась несколько часов. Нерв, диаметром меньше миллиметра, пришивали нитками, которые в два раза тоньше человеческого волоса.

- Пока пациентка находится в стадии реабилитации, - объяснили коллеги. - О первых результатах можно будет говорить спустя полгода. Но наш предыдущий опыт свидетельствует о том, что зрение к ней обязательно вернется. У пациента из Алтайского края нерв продолжает восстанавливаться, и с каждым днем мужчина видит все лучше и лучше.

Новый электропоезд ЭП3Д начал курсировать в Иркутской области

Это уже девятый поезд этой серии, поступивший на полигон магистрали за последние три года

На Восточно-Сибирскую железную дорогу поступил состав электропоезда модификации ЭП3Д в шестивагонном исполнении. С 21 декабря он начал курсировать на маршруте Кая – Черемхово в Иркутской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Это уже девятый поезд серии ЭП3Д, поступивший на полигон магистрали за последние три года. В нем шесть вагонов, оснащенных инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. Кроме того, у каждого пассажира есть возможность зарядки гаджета от usb-розеток, расположенных под креслами.

Напомним, что поезда серии ЭП3Д – это современные, комфортабельные электрички, полностью разработанные и собранные в России. Они соответствуют передовым стандартам обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных.

Отметим, что на Восточно-Сибирской железной дороге ежемесячно увеличивается пассажиропоток. Так, с начала года в пригородном сообщении в границах ВСЖД перевезено 8,5 млн пассажиров. Это на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири установит новое силового оборудования на подстанциях сверхвысокого напряжения 500 кВ «Юрга» и «Ново-Анжерская» в Кемеровской области.

Это обеспечит условия для увеличения пропускной способности кузбасского отрезка Транссиба, а в перспективе – подключения новых потребителей. Компания инвестирует в проект 3,3 млрд рублей.

На каждом из объектов введут в работу новые автотрансформаторы по 250 МВА, благодаря чему мощность «Юрги» вырастет в 1,5 раза – до 750 МВА, а «Ново-Анжерской» увеличится на 20% – до 1 752 МВА.

Агрегаты российского производства оснащены устройствами регулирования напряжения под нагрузкой и системами мониторинга состояния изоляции высоковольтных вводов.

Для подключения нового оборудования энергетики реконструируют открытые распределительные устройства. На них смонтируют элегазовые выключатели, отличающиеся высокой надежностью, пожаробезопасностью, длительным сроком службы.

«Юрга» и «Ново-Анжерская» обеспечивают энергетическую связь Кузбасса с соседними регионами, а также питают тяговые подстанции Транссибирской железнодорожной магистрали. От надежной работы первого объекта зависит электроснабжение города Юрги, машиностроительного и ферросплавного предприятий, завода по производству кровельных и гидроизоляционных материалов. От «Ново-Анжерской» зависит электроснабжение Анжеро-Судженска, а также крупных предприятий угледобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Реконструкция подстанций проводится в рамках второго этапа макропроекта по развитию схемы внешнего электроснабжения Восточного полигона РЖД.

Специалисты компании «Верхнечонскнефтегаз», которая входит в нефтегазодобывающий блок «Роснефти», внедрили новое отечественное роботизированное оборудование для соединения и разъединения замков бурильных труб при спускоподъемных операциях на скважине.

Благодаря использованию робота-манипулятора каждое соединение труб занимает всего около 30 секунд, что в два раза быстрее, чем при традиционном механическом способе. С учетом того, что для спуска колонны в скважину глубиной 3,5 км необходимо 145 соединений и разъединений труб, экономия общего времени составляет до десяти часов.

Механизм представляет собой выдвижной манипулятор, на котором установлен блок универсальных ключей. Управление производится оператором дистанционно при помощи пульта, что повышает уровень промышленной безопасности.

Ключ-манипулятор и программное обеспечение разработаны в России. На данный момент такими устройствами оснащены пять буровых установок, работающих на объектах «Верхнечонскнефтегаза» в Катангском районе Иркутской области.

Справка:

АО «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. Предприятие также является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.

СГК заменила в Новосибирске 25% критически изношенных тепломагистралей

В 2022–2023 годах модернизирована четверть критически изношенных теплосетей Новосибирска в собственности Сибирской генерирующей компании. Суммарно это 23 км, в том числе 10 км — в 2023 году.

Об этом сообщил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. На начало 2022 года в Новосибирске было 89 км из 750 км собственных теплосетей СГК, состояние которых оценивалось как критическое.

«За два года действия инвестпрограммы в Новосибирске поменяли 23 км — около 25% таких теплосетей, которые на карте города у нас помечены красным, как подлежащие приоритетной замене», — рассказал Игорь Лузанов.

За 2022 год по программе опережающих инвестиций компания заменила около 13 км магистральных тепловых сетей с высоким износом — примерно 14% от их протяженности. В 2023 году переложили еще свыше более 10 км аварийных магистральных сетей, принадлежащих СГК.

В результате число дефектов снижается: например, с начала отопительного сезона 2023-2024 годов на магистральных теплосетях их стало меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18% — до 241.

В 2023 году суммарные вложения энергокомпании в теплотранспортный комплекс в Новосибирске составили 6,2 млрд рублей. Всего за два года СГК заменила по инвестпрограмме в Новосибирске почти 28 км теплосетей за 2022-2023 годы на общую сумму около 8 млрд рублей.

Большая часть инвестиций стала возможна за счет перехода Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения. Новосибирск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения распоряжением правительства РФ от 21.01.22 № 55-р.

В феврале 2023 года мэрия Новосибирска и СГК заключили концессионное соглашение по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных, что позволило энергокомпании не только эксплуатировать и поддерживать муниципальные тепловые сети, но и вкладывать средства в их развитие.

В целом за 10 лет в рамках перехода Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения запланированы инвестиции в объеме 19,2 млрд руб. (с НДС). Еще 5,9 млрд рублей — вложения в рамках концессионного соглашения. Директор филиала отметил необходимость и дальше работать над повышением надежности теплоснабжения.

«Недавно мы прошли период сильных морозов, получили немало жалоб на качество теплоснабжения. Во всех случаях вопросы решались индивидуально: специалисты регулировали режимы подачи тепла, обследовали оборудование внутри самих домов. Делаем выводы, анализируем ситуацию и обращения. Эти холода проверили и энергоэффективность жилого фонда — отдельная большая тема для разговора», — отметил Игорь Лузанов.

Дииминовые комплексы палладия как новые противоопухолевые препараты с мультимодальным механизмом действия

С целью разработки новых эффективных противоопухолевых препаратов сотрудники Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН совместно с коллегами из Городского университета Гонконга (КНР) выдвинули идею, заключающуюся в получении полифункциональных комплексных соединений платиновых металлов, способных запускать сразу несколько механизмов гибели раковой клетки.

Авторы работы предположили, что координация к иону палладия плоских ароматических аценафтен-дииминовых (Ar-bian) и бипиридиновых (R-bipy) молекул с ярко выраженной склонностью вступать в окислительно-восстановительные реакции приведёт к комплексным соединениям, способным, с одной стороны, эффективно связываться с молекулами ДНК (ковалентное связывание и образование супрамолекулярных аддуктов), а с другой, генерировать активные формы кислорода (АФК) в клеточной среде.

В ходе исследования получена и всесторонне исследована серия из восьми комплексов палладия состава [Pd(Ar-bian)Cl2] и [Pd(Ar-bian)(R-bipy)](CF3SO3)2.

Показано, что большинство из полученных комплексов палладия проявляют противораковую активность в диапазоне микромолярных концентраций, что выше цитотоксичности клинически используемого препарата цисплатина. Установлено, что комплексы связываются с молекулами ДНК, что приводит к их повреждению в раковых клетках. Выявлено, что степень и способ связывания с ДНК зависит от стерических свойств Ar-bian.

Найдено, что полученные комплексы вызывают образование митохондриальных АФК, что не типично для соединений палладия и платины и определяется окислительно-восстановительной активностью комплексов в биологически доступном окне редокс-потенциалов. Установлено, что окислительно-восстановительные переходы центрированы на лиганде Ar-bian и не затрагивают палладиевый центр.

Таким образом, дииминовые лиганды играют ключевую роль в противоопухолевой активности синтезированных комплексов палладия, способствуя как связыванию с ДНК, так и генерации АФК.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ (№ 21-13-00092) и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Результаты опубликованы журнале Inorganic Chemistry (ИФ 4,6).

Источник: ИНХ СО РАН.

Оптимизация процесса получения «зелёного» этилена из биоэтанола

Специалисты ФИЦ Институт катализа СО РАН создали кинетическую модель промышленного процесса получения этилена из биоэтанола, чтобы проверить, как влияют примеси в исходном сырьё на качество и выход целевого продукта. Исследование показало, что примеси изопропанола повышают селективность получаемого «зелёного» этилена за счёт того, что сильно подавляют образование побочных продуктов.

Этилен — один из самых крупнотоннажных химических продуктов, который необходим для производства химических реагентов, полимеров, товаров бытовой химии, текстиля и т. д. Производят его из нефтепродуктов методом пиролиза, но также развивается направление получения «зелёного» этилена из альтернативного сырья — биоэтанола.

Ученые ИК СО РАН исследуют метод синтеза этилена из биоэтанола на основе непищевого растительного сырья. В качестве него могут использоваться отходы сельского хозяйства, например, шелуха или солома зерновых культур — овса, пшеницы или риса. Получаемый этилен позиционируют как источник для производства продуктов малотоннажной химии с высокой добавленной стоимостью — многослойных углеродных нанотрубок, полиэтилена, сверхвысокомолекулярного полиэтилена и композитов на их основе.

Биоэтанол содержит в виде примесей такие побочные продукты брожения, как бутанол, изопропанол, изобутанол и другие спирты. Учёные решили проверить, как наличие примесей в сырье будет влиять на получение этилена — эти данные необходимы для того, чтобы понять, насколько процесс будет экономически выгодным при переработке реального сырья.

«Получение чистого этанола без примесей — довольно дорогая процедура, которая занимает более 20 % энергозатрат от производства самого спирта. Нам было важно понять, возможно ли использовать этанол с примесями без предварительной глубокой очистки в производстве этилена, и оценить, как это повлияет на экономику нашего каталитического процесса. Мы разработали математическую модель влияния примесей на конечный продукт, чтобы можно было предсказать, как будет вести себя процесс и продукт какого качества мы получим. Это необходимо, чтобы провести экономические расчеты и найти сбалансированную чистоту биоэтанола для более выгодного проведения реакции», — рассказывает старший научный сотрудник отдела технологии каталитических процессов ИК СО РАН к.т.н. Елена Овчинникова.

Исследователи смоделировали получение в промышленном реакторе этилена из биоэтанола чистотой 92 % с содержанием примеси изопропанола 0,03–0,3 %. Оказалось, что наличие примесей тормозит образование побочных соединений, что повышает выход целевого продукта.

«Вместе с этиленом в ходе реакции у нас получаются побочные продукты — например, бутилен и ацетальдегид. Примеси изопропанола тормозят все реакции, но в большей степени именно реакцию образования ацетальдегида. Селективность по всем продуктам в сумме равна 100 %, и если селективность побочных продуктов снижается, то селективность целевого — этилена — увеличивается. Мы выяснили, что образование ацетальдегида тормозится в семь раз сильнее, чем образование остальных продуктов. По нашим данным, это делает процесс более экономически выгодным, потому что не требуется глубокой очистки этанола», — поясняет учёный.

Исследователи обосновали целесообразность развития малотоннажной технологии получения «зеленого» этилена на основе трубчатых реакторов, состоящих из тысяч трубок, в которые загружен специальный алюмооксидный катализатор. В ИК СО РАН запатентовали экологически чистый способ производства этого катализатора. По оценкам исследователей, оптимальная мощность производства «зеленого» этилена в трубчатых реакторах — 20–60 тысяч тонн в год. Описание процесса опубликовано в журнале Catalyst.

На следующем этапе учёные проверят полученные результаты моделирования для промышленного реактора на пилотной установке. На ней уже синтезировали пилотные партии этилена для композитов для кабельной промышленности и высокопрочных композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и многослойных углеродных нанотрубок.

Источник: ИК СО РАН.

Структура поверхностного сплава полученного электронно-пучковым способом

Сотрудниками лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов и лаборатории материаловедения покрытий и нанотехнологий Института физики прочности и материаловедения СО РАН совместно с коллегами из Институту сильноточной электроники СО РАН и Томского государственного архитектурно-строительного университета был проведён комплекс исследований фазово-структурного состояния и физико-механических свойств нового класса поверхностных сплавов, синтезированных с помощью низкоэнергетического сильноточного электронного пучка (НСЭП).

Данный тип поверхностного сплава был получен путм жидкофазного перемешивания системы «плёнка Ti/подложка 03Cr17Ni14Mo3 сталь» НСЭП на установке РИТМ-СП (Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск). Обнаружено, что поверхностный сплав характеризуется градиентной и нанокомпозитной структурой, состоящей из фаз на основе α-титана, силицидов титана и оксидов железа.

Обнаружено, что синтез поверхностного сплава приводит к изменению характеристик смачиваемости поверхности и повышению твердости (в ~1,4 раза) слоя толщиной ~300 нм. Так, после формирования поверхностного сплава углы смачивания и поверхностная энергия уменьшаются, а модуль упругости возрастает с 146 ГПа до 190 ГПа. В работе обсуждаются возможные перспективы использования электронно-пучкового способа для создания новых материалов с повышенными прочностными характеристиками.

Работа выполнена в рамках исследований по проекту FWRW-2021-0007 государственного задания ИФПМ СО РАН. Исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.

Источник: ИФПМ СО РАН.

Аэропорт Пекина не принимает новые рейсы «Аэрофлота» из Владивостока, Красноярска и Иркутска

Администрация пекинского аэропорта «Дасин» отказалась принимать рейсы авиакомпании «Россия», части группы «Аэрофлот», сообщает «Коммерсант».

«Россия» отменила три рейса: 18 и 20 декабря из Владивостока, 19 декабря из Красноярска и 21 декабря из Иркутска.

В ноябре «Аэрофлот» сообщал, что со второй половины декабря «Россия» начнет летать в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла на встречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт «Дасин». Пассажиры без взимания дополнительной оплаты были пересажены на другие рейсы группы "Аэрофлот"»,— говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота».

Источник РБК в авиаотрасли сообщает, что Пекин, в частности, отказался принимать рейсы потому, что «Россия» не успела заключить необходимые договоры. Пресс-служба «Аэрофлота» говорит, что «Россия» получила разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска 17 декабря.

«Авиакомпания обратилась в министерство транспорта РФ за помощью в решении вопроса, Китай проигнорировал запрос», — пишет «Коммерсант».

Как победить кадровый голод:

опыт крупной добывающей компании

Во многих отраслях не хватает квалифицированных кадров. Вакансий много, желающих – гораздо меньше. Впрочем, остро нуждающийся в человеческих ресурсах крупный бизнес рук не опускает, а находит выходы. Какие? Об этом РИА Новости рассказала вице-президент по персоналу и организационному развитию крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" Татьяна Волкова:

– Татьяна Александровна, какова сегодня "вилка" между предложением квалифицированной рабочей силы и растущими кадровыми потребностями компаний?

– Когда мы говорим про рынок труда, мы видим две глобальные тенденции. Первая: сокращение численности населения. Сказалась "демографическая яма" 90-х годов. Разница между количеством граждан в самом привлекательном для работодателя возрасте (35-45 лет), когда достигается максимальная производительность труда и склонность к технологическим новациям, и новым поколением, которое идет ему на смену (25-30-летние), составляет почти 10 миллионов.

Вторая тенденция – это нехватка отраслевого, высококвалифицированного персонала как среди специалистов, так и среди рабочих. С другой стороны, мы видим, как активно развивается, наращивает мощности бизнес, организации во всех сферах деятельности внутри страны. И вот эти потребности с этими возможностями сегодня, в моменте, не совпадают.

Сегодня мы можем говорить о рынке зарплат. Многие компании пытаются решить проблему путем повышения оплаты труда. Но это временное решение комплексно проблему не решает. Поэтому предприятиям нужно создавать что-то новое и искать другие варианты выхода из этой ситуации.

– Какие отрасли испытывают сложности с кадрами наиболее остро?

– Мне кажется, все. Проблемы в строительном бизнесе – серьезная нехватка людей. В перевозках – дефицит водителей. Более-менее неплохо начинает себя обеспечивать ИТ-отрасль, потому что она набирает популярность, особенно среди молодежи. И вовлечение в профессию специалистов ИТ проходит быстрее в отличие от тех, кому нужен специализированный отраслевой опыт. Те же операторы АСУТП (автоматическая система управления технологическими процессами), геомеханики – это специалисты, которые долго входят в профессию, приобретают опыт и быстро экспертами не становятся.

Для работодателей, у которых есть вахта, эта проблема – кратная. Потому что популярность вахты за последние три года сильно просела.

Рабочие же самого продуктивного возраста на вахту в текущих реалиях уже не хотят. Поэтому работодатели применяют творческий подход, конечно.

На сегодняшний день классический метод подбора кадров перестает быть эффективным. Искать на рынке персонал традиционными инструментами и ресурсами – СМИ, бегущие строки, интернет – не эффективно. А перед HR стоят задачи обеспечить не только текущую потребность, не только заменить увольняющихся или уходящих на пенсию, но и найти сотрудников для работы на новых активах и новых проектах с новыми компетенциями.

– Возможны ли быстрые решения? Или это – долгая история?

– Проблема – надолго. А решить ее так же просто, как налить стакан воды, не получится. Необходимо комплексное решение. Нужно заниматься и внутренней эффективностью, и вовлеченностью, и удержанием одновременно. Но если ты – эффективный, думающий управленец, то точно найдешь решение. Оно есть, просто на перезагрузку нужно время.

Это важный момент. То есть, у нас в обучении большая часть посвящена не теории, а именно практическим безопасным навыкам, которые новые сотрудники обкатывают уже в производственных условиях.

Почему это важно? Когда подходишь к большегрузному самосвалу, а он – размером с дом, то без получения практических навыков на нем в карьер нельзя. Ты должен привыкнуть, на полигоне научиться выполнять все основные маневры, учитывать особенности условий работы в карьере. Постепенно сложность увеличивается. Эти и другие направления включены в нашу корпоративную программу подготовки водителей карьерной техники. В результате ее реализации мы поняли, что научились готовить новых сотрудников, интегрировать их в производство и не чувствовать разницы между ними и опытными рабочими уже через два с половиной месяца – времени специальной подготовки. Мы это сделали бесшовно. А для кандидатов с рынка труда – это возможность приобрести профессию с нуля, обеспечить себя работой на стабильном предприятии. Таким образом, сегодня бизнес играет еще и социально-значимую роль. Ведь он обеспечивает людей высокооплачиваемой работой.

– Наверное, страх потерять опытных сотрудников – головная боль работодателей?

– Да, персонал мигрирует из одной производственной компании в другую. Но нужно выстроить работу таким образом, чтобы это не стало риском для бизнеса. С этой целью реализуем проекты, которые обеспечивают нашу квалификационную и управленческую защищенность. Формируем резерв с возможностью быстрого восполнения, обеспечиваем квалификационную подготовку внешних кандидатов.

– Может ли искусственный интеллект посодействовать в решении проблемы?

– Это направление мы у себя развиваем, идем в общих трендах развития бизнес-технологий. Мы начали учить искусственный интеллект решать наши задачи. Запустили проекты по цифровым советникам. И уже видим, как они помогают структурировать все объемы технологических данных, интерпретировать их. Я могу сказать, что у нас получается. И мы видим большое поле применения искусственного интеллекта во многих функциях бизнеса.

– Можно ли труд рабочих заместить каким-то высокотехнологичным процессом?

– Конечно, можно. Это решает много задач. Во-первых, это позволяет заменить очень много рутинного ручного операторского труда, объемных аналитических процессов. Во-вторых, это все-таки высокая интеграция с разными другими системами. То есть, это то, чего как раз не может человек.

– Вы говорили об упрощении требований к кандидатам на "входе"?

– Да, идет максимальное упрощение. Традиционные подходы к организации любого процесса не работают. В том числе, с точки зрения найма.

Мы наладили централизованный управляемый поток в режиме "одного окна". Создали наше внутреннее агентство занятости "Полюс Резерв". И благодаря ему будем обеспечивать комплектацию всех активов. Внутренний аутстаффинг позволит рассматривать к трудоустройству кандидатов, не предъявляя к ним повышенных требований, и квалификационно готовить по необходимым нам профессиям, по единым программам, со стажировкой непосредственно в местах производства работ. Более того, мы используем такой инструмент, как опережающий найм – это когда актив еще не вошел в фазу эксплуатации, а мы уже персонал подобрали, обучили, отправили на стажировки на другие активы, чтобы к моменту пуска у нас уже был тот объем персонала, который нам требуется.

– Как вы решаете проблему кадров управленческого уровня?

– Мы запустили программы обучения и проводим совместные мероприятия на всех активах, чтобы выявить молодых, активных, инициативных ребят. Этот проект называется "Модульная программа" и состоит из четырех блоков обучения. В течение года участники объезжают все рудные активы компании. Таким образом они расширяют свои производственные горизонты. Они теперь понимают, чем производственный процесс на Олимпиаде отличается от процесса на Наталке, что все переделы на предприятии – единая цепочка, которая работает на один производственный результат.

В рамках модульной программы мы создаем профессиональное сообщество, которое сплачивается. И это уже элемент удержания. Кроме того, у этих ребят появляется возможность карьерного роста, в том числе на других активах. Их уже заметили, потому что в рамках каждого модуля управляющие директора предприятия встречаются с участниками модульных программ, выслушивают их экспертные предложения, управленческие рекомендации по улучшению производственных процессов. И вот эти ребята сейчас – наш потенциал. Программа уже показывает эффекты через новые назначения. Кто-то в Магадане, кто-то в Красноярске, кто-то в Алдане. У нас уже состоялся ряд назначений на управленческие позиции из числа участников модульной программы.

Или возьмем наши трехлетние программы развития экспертизы. Аналогов нашей корпоративной программе обучения по геомеханике в стране нет. Это уникальное обучение. И только для сотрудников компании. Такие же программы разработаны по другим самым сложным функциональным направлениям: геологии, горному планированию, буровзрывным работам, обогащению, АСУТП и другим.

– Насколько охотно молодежь идет работать в компанию? Какие тенденции вы наблюдаете? Какая мотивация самая эффективная?

– Технические специальности среди молодежи не слишком популярны. Доля выпускников с этими специальностями – всего 28%. Из них 14% – это ИТ. Итого на весь промышленный сектор остается 14% выпускников. Мало. Как решать этот вопрос? Включаться во все элементы профориентации, начиная со школы. Физика, математика, химия – это не самые популярные направления при выборе предметов для сдачи ЕГЭ. Но это именно те направления, выбрав которые, можно поступить на профильные направления вузов, которые готовят специалистов для горнодобывающего сектора.

"Зажечь" ребенка, старшего школьника можно. Но ему надо об этой профессии рассказать. Одним из таких инструментов для нас стал образовательный проект "Полюс Класс", в рамках которого мы работаем со старшеклассниками: проводим профориентационные мероприятия, обеспечиваем дополнительные занятия по профильной математике, физике, химии для подготовки к ЕГЭ, ведем проектную деятельность, знакомим с деятельностью компании – возим на экскурсии на наши горно-обогатительные комбинаты. Опыт оказался очень хорошим.

Мы сейчас работаем еще в одном важном направлении – популяризируем регионы присутствия компании. Кто бы мог представить, что заинтересуем студентов турпоездкой в Магадан? Многие пугаются региональной удаленности. Мы пытаемся это изменить. Предложили ребятам ответить на вопросы анкеты по золотодобыче, и первые ответившие получили путевку в Магадан. Отклик превзошел наши ожидания. Определили счастливчиков, и эти ребята поехали в "Тур впечатлений". Во-первых, они посмотрели уникальные красоты Магаданской области. Во-вторых, они, конечно же, побывали на современном золотодобывающем предприятии, сделали нереально красивые фотографии, стали внутри своего круга общения нашими амбассадорами.

– Сколько лет надо, чтобы вырастить классного специалиста?

– Все зависит от сотрудника, его желания расти, проявлять свои профессиональные компетенции. Если ты пришел из профильного вуза, завершил обучение по нашей корпоративной программе подготовки, конечно, карьерный взлет не заставит себя ждать. А еще быстрее он будет, если у сотрудника есть идеи по улучшению процессов, повышению производительности труда и так далее.

В продолжение темы управленческой защищенности запустили программу ротаций и стажировок разного уровня. Первый шаг в программе – ротация, когда ее участник занимает позицию руководителя другого предприятия и полностью начинает исполнять его роль с правом принятия всех решений. Мы начали с верхнеуровневых позиций – управляющих директоров предприятий – и стали готовить дублеров на эти важные управленческие позиции.

Второй шаг в программе – организовали стажировки резервистов между бизнес-единицами и управляющей компанией, чтобы убрать все коммуникационные барьеры между теми, кто осуществляет управление, и теми, кто на местах управляет активами. Это тоже элемент удержания, вовлеченности. Кроме того, сотрудник, который приехал с одного предприятия на другое или из управляющей компании, теперь видит картину более широко и комплексно, как элементы большого пазла. И это видение помогает ему в принятии управленческих решений. На протяжении всей программы мы сопровождаем резервистов, видим их сильные стороны и отмечаем зоны для развития. Результат не заставил себя долго ждать. Уже есть результаты программы и первые назначения на управленческие позиции. Будем развивать это практику.

– Насколько HR сегодня определяет стратегию развития бизнеса?

– Роль HR меняется. Он не только должен реагировать на изменения, но и сам инициировать их. Стратегическая роль HR заключается в выработке новой модели поведения: пока многие говорят и обсуждают, мы делаем. Для этого мы провели централизацию HR-функций, что обеспечило нам повышение экспертизы, увеличение скорости реакции на внутренние запросы и внешние вызовы, а также гибкую обратную связь. Для этого мы обеспечиваем унифицированные подходы и единые сценарные условия на всех предприятиях компании. Один из принципиальных моментов: мы всегда делаем акцент на потребности бизнеса. Функция HR в "Полюсе" показывает важность гибкости, умения находить нестандартные варианты решения задач, используя для этого гибридные инструменты и действуя на опережение.

Всем сестрам по вендорам. Почти каждый сотовый оператор в РФ обзавелся близким разработчиком базовых станций

Леонид Коник