Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Владивостокский рыбный порт зафиксировал рекордные показатели грузооборота

43,9 тыс. тонн рыбы и 1000 тонн грузов снабжения были перегружены через Владивостокский морской рыбный порт в августе. Это абсолютный рекорд грузооборота, зафиксированный с начала работы порта. Предыдущий максимальный результат, достигнутый в августе 2018 г., был меньше на 4%.

Несмотря на сложные погодные условия, прохождение тайфунов порт работал в штатном режиме. Рыбопродукция выдавалась на крытых рампах и навесах, продолжалась ежедневная отгрузка в рефконтейнеры, автотранспорт и железнодорожные вагоны.

За август в составе холодных контейнерных поездов отправлено более 11 тыс. тонн рыбопродукции по маршрутам Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург, сообщили Fishnews в пресс-службе компании. Около 7 тыс. тонн рыбы ушло в рефконтейнерах на экспорт линейным сервисом.

Сегодня у причалов Владивостокского морского рыбного порта одновременно находятся 4 судна с рыбопродукцией. Она выгружается в холодильные мощности группы компаний Владморрыбпорта и отправляется в рефрижераторных контейнерах по всей России и на экспорт. Одновременно с выгрузкой свежего улова продолжается погрузка грузов снабжения для подготовки судов к очередным рейсам.

Владморрыбпорт входит в пятерку крупнейших контейнерных терминалов страны.

В 2022 г. контейнерооборот составил 290 тыс. ТЭУ, в том числе 54 тыс. рефрижераторных ТЭУ, в 2024 г. ожидается увеличение общего контейнерооборота до 500 тыс. ТЭУ.Площадь морского контейнерного терминала составляет около 70 000 квадратных метров, вместимость — более 11000 ТЭУ.

Fishnews

Денис Азаров, Антон Федоров и Марат Гацалов поставят премьеры в МХТ им. Чехова

Инга Бугулова

В новом сезоне МХТ им. Чехова выпустит 11 премьер. Зрителя будут ждать на всех трех площадках - Основной, Новой и Малой сценах, но совершенно особенным станет октябрь - месяц, в котором прославленный театр будет праздновать свое 125-летие. О ближайших и не очень планах (труппа снова смело глядит на несколько лет вперед), а еще о том, почему артистам важно дать возможность похулиганить, на традиционном сборе после каникул рассказал художественный руководитель Константин Хабенский.

Новый сезон в МХТ открыт, но ещё до его начала Константин Хабенский вместе с артистами удивили неожиданным визитом - побывали в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Знаменитым гостям провели экскурсию, где дали почувствовать перегрузки в центрифуге и даже провели мастер-класс по приготовлению космической еды. Но ездили, конечно, не за этим, а с важной миссией - передать нашим космонавтам, Олегу Кононенко и Николаю Чубу, которые уже 15 сентября отправятся на МКС, юбилейную мхатовскую чайку. Теперь она будет существовать и в самой настоящей невесомости.

А перед запуском "Союза" - 14 сентября - мхатовцы приедут на Байконур с музыкально-поэтическим вечером "Смотришь в небо и видишь - звезда..." Марины Брусникиной. Так родится новая традиция и большая дружба - теперь каждый экипаж перед отправкой в космос будет смотреть спектакль МХТ.

- А 26 октября, в день рождения театра, космонавты поздравят нас прямо с Орбиты. Мы и дальше будем с ними общаться, - заверил Константин Хабенский.

Практически космические планы у театра и дальше. Первыми премьерами станут спектакли режиссеров, уже работавших с труппой МХТ в прошлом сезоне. Денис Азаров представит юбилейный спектакль "9 ряд. 10 и 11 место" - это история о любви, о взаимоотношении двух молодых людей, которые нашли друг друга в театре. На Основной сцене Петр Шерешевский ставит "Маскарад с закрытыми глазами", в роли Арбенина - Игорь Верник.

Специально для МХТ новую пьесу под названием "Стоики" написал Дмитрий Данилов, спектакль по ней репетирует Марат Гацалов. Премьера запланирована весной.

Поработает на сцене в Камергерском и главный режиссер новосибирского театра "Старый дом" Антон Федоров - что именно он поставит, пока обсуждается. В режиссерское кресло, кстати, в новом сезоне снова сядет и сам худрук.

- Я буду репетировать небезызвестную пьесу, которая связана с Художественным театром, пока не скажу, какую. Но с точки зрения художественного хулиганства, мне кажется, все должно состояться, - отметил Хабенский.

Одно можно сказать точно: это будет не "Театральный роман" - этот булгаковский текст на сцене воплотит вновь Денис Азаров.

Рассказал худрук и о том, что МХТ разработал стратегию развития театра сразу на три года вперед. За этими скучными, казалось бы, словами на самом деле важная идея: "Мы должны понять, что Художественный театр - это первый театр страны, и он должен быть таким по всем показателям: и экономическим, и художественным. Пока мы продумали план на три года, всё сразу сделать не получится, но мы понемногу начинаем движение в эту сторону", - объяснил Константин Хабенский.

Театр продолжит и свои успешные проекты, начатые в прошлом сезоне, - экспериментальную лабораторию "Артхаб", проект "Ландшафтный театр", благотворительный марафон "Театр помогает" и снова, во второй раз, вручит Премию Художественного театра молодым деятелям искусства. Закрепят дружбу также с Чеховским театральным фестивалем в Мелихове - МХТ в этом году вновь будет курировать программу, но теперь более плотно поучаствует в афише.

И все это - с особым, хулиганским почерком.

- Хулиганить и своим хулиганством будоражить сердца - это наша профессия, я так был воспитан своим мастером и стараюсь нести это и дальше, - отметил худрук.

Будут, конечно, и гастроли. Среди зарубежных - Токио, а кроме того, ведутся переговоры с Китаем.

Игорь Золотовицкий, актер, ректор Школы-студии МХАТ:

- В этом году 40 лет, как я служу в Художественном театре. И так это удивительно - из его 125 лет я здесь целых 40! Честно вам скажу, в отпуск летом я особо не уходил, поэтому соскучился, конечно, не по стенам, а по ритму жизни театра. Есть такое расхожее мнение, что репертуарный театр - это театр-дом. Мне кажется, МХТ этому определению более, чем соответствует. Сегодня сбор труппы - и для многих из нас это один из лучших дней в году. Кого больше всего хотелось обнять? Станислава Андреевича Любшина, и я это сделал.

Отъезжая от Москвы: Плюсы и минусы общественного транспорта в регионах

Владимир Аносов/ РГ

Константин Бахарев (Пермь),Сергей Винник (Сиферополь),Николай Грищенко (Ростов-на-Дону),Тимур Алиев (Махачкала),Светлана Цыганкова (Петрозаводск),Елена Мационг (Екатеринбург),Нина Рузанова (Новосибирск),Олег Корякин (Казань),Антон Дерябин (Нижний Новгород),Ирина Чечурина (Самара),Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург),Татьяна Дмитракова (Хабаровск),Элина Труханова (Кострома),Дмитрий Лапин (Красноярск),Юрий Гень (Владикавказ),Оксана Ильина (Ижевск),Анна Скрипка (Курск),Екатерина Ковалевская (Краснодар),Андрей Куликов (Саратов)

В России - бум личных автомобилей. Тем не менее, все больше людей предпочитает общественный транспорт. Аргументы в его пользу понятны: более быстрый, доступный, экономически выгодный. Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более 10 миллиардов человек, плюс на метро 3 миллиарда, более 1 миллиарда пользуется пригородным транспортом. Московский регион в очередной раз показал пример - президент РФ Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров вместе запустили МЦД-3. Сразу после открытия прошло еще и заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. А что в регионах с электричками, автобусами и метро? Можно ли быстро и с комфортом добраться, допустим, из Казани в Ижевск, и на каком транспорте приходится ездить жителям регионов, разбирались собкоры "РГ".

Не стареть, а молодеть

Регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев назвал средний возраст общественного транспорта в РФ: у автобусов - около 8 лет (при сроке службы до 10 лет), у троллейбусов 15 лет (при сроке службы 15 лет), у трамваев 25 лет (при сроке службы 25 лет).

"Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена", - заявил президент Владимир Путин и поручил кабмину разработать необходимые меры.

В регионах пока картина противоречивая. Где-то по городу снуют новенькие автобусы, а где-то гремят и создают аварийные ситуации допотопные маршрутки.

Курский губернатор Роман Старовойт, выступая на Госсовете, рассказал о положительном опыте транспортной реформы в своем регионе. Шустрые маршрутки с кричащими вывесками здесь почти канули в Лету. Теперь по городским улицам курсируют или зеленые, или белые автобусы с возможностью безналичной оплаты и использования льгот. Маршрутная сеть полностью обновлена. Большие автобусы курсируют по главным магистралям областной столицы, городские - подвозят людей к важным городским объектам, подводящие - из самых отдаленных уголков города доставляют курян к двум предыдущим видам транспорта.

А вот в Петрозаводске реализация транспортной реформы, о которой заявили городские власти, проходит не только со скрипом, но и со скандалом. Работой шести перевозчиков в городе недовольны не только власти, но и жители. По улицам ездят ободранные маленькие ПАЗики, водители этих автобусов нередко попадают в полицейские сводки: то они нарушают правила дорожного движения, то они едут за рулем, одновременно разговаривая по телефону, то они отказываются везти одинокого пассажира до конечной остановки. Так как нет конкурентов, цену они устанавливают сами - 50 рублей. Здесь таких цен раньше не было.

Вместе с тем в России есть города, где до сих пор вообще нет полноценного общественного транспорта, и среди них даже столица субъекта. Это Махачкала, где единственный востребованный транспорт в городе - маршрутные такси. Но их не хватает, особенно по пригородным направлениям. А добраться до места назначения в южную 40-градусную жару в переполненном салоне - настоящий квест.

Последний троллейбус

Вместе с тем уже сегодня по улицам многих городов России ходят ни в чем не уступающие столичному транспорту троллейбусы или трамваи. Например, в Красноярске за два года парк городского электротранспорта удалось обновить на 90 процентов. При этом вся техника - самая современная. Как внутри, так и снаружи есть кнопки вызова водителя или кондуктора для посадки или высадки маломобильных пассажиров, камеры видеонаблюдения, мониторы для информирования пассажиров и USB-порты зарядки гаджетов. В салоне, рассчитанном на 90 человек, также имеется бесплатный Wi-Fi. Кстати, троллейбусы проще назвать электробусами: благодаря аккумуляторам они могут проехать около 20 километров без присоединения к контактной сети, что позволяет спокойно объезжать пробки и места ДТП.

Маршрутная сеть подобных инновационных троллейбусов-электробусов с динамической зарядкой продолжает развиваться и в Петербурге. Ключевой элемент - литий-ионные аккумуляторные батареи. Они позволяют проезжать троллейбусу значительные расстояния без подключения к контактной сети (электробус может проехать в таком режиме, в зависимости от модели, от 7,5 до 20 километров). Станций подзарядки не требуется. Где есть контактная сеть - происходит зарядка батареи, где нет - идет автономно. Это позволяет запустить транспорт в новые отдаленные густонаселенные микрорайоны, такие как Славянка.

При всех очевидных плюсах, сразу в нескольких городах решили отказаться от троллейбуса. Например, на улицах Костромы рогатых уже не встретишь. Здесь троллейбусы, катавшие горожан без малого полвека, перестали ходить 1 июля нынешнего года. Со второго летнего месяца в городе стартовала транспортная реформа, полностью исключившая электротранспорт из системы местных пассажирских перевозок. Как объяснили городские и областные власти, троллейбусы заменили автобусами, поскольку автопарк "рогатых" устарел, а контактная сеть и тяговые подстанции, введенные в эксплуатацию в 1973 году, обветшали. Кроме того, город разросся, из-за чего существовавшие троллейбусные маршруты, по мнению властей, уже не отвечали потребностям жителей и были мало востребованы.

Вместо троллейбусов и старых пазиков выигравшие конкурсы перевозчики, с которыми теперь заключены брутто-контракты (при такой системе их работу оплачивают не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение графика), выпустили на линии 250 новых низкопольных автобусов большой вместимости с климат-контролем, системой безналичной оплаты, датчиками учета пассажиров, видеорегистраторами и прочими современными удобствами. Правда, проезд в этих автобусах подорожал сразу с 25 до 35 рублей (при оплате наличными), а маршрутная сеть оказалась заметно обновлена, что до сих пор вызывает недовольство жителей и заставляет власти периодически вносить корректировки.

Решение на рельсах

Отказаться всегда проще, чем развивать. Во Владикавказе тоже сначала хотели пойти по легкому пути и ликвидировать трамвайное сообщение. Но прислушались к мнению горожан: в городе трамвай - самый популярный вид транспорта. И на радость местным пассажирам закупили и запустили по городским линиям 28 новеньких трамвайчиков. Однако все они могут быстро сломаться - трамвайные пути и контактные провода на маршрутах находятся в таком изношенном состоянии, что с трудом несут современную технику и требуют срочной модернизации.Осталось "всего ничего" - найти на это несколько миллиардов. Но таких денег в казне города нет.

А в Хабаровске до сих пор можно встретить трамваи полувекового возраста. Порой их состояние пугает пассажиров. Несколько таких трамваев выходят на маршрут №1, а большинство "старичков" обслуживают линию №5.

Этот факт городские власти не скрывают: на маршрутах действительно встречаются "старожилы". Среди них - хабаровские РВЗ-6, которые были введены в эксплуатацию в 1978 году, а срок их службы 16 лет. Чуть "моложе" этих трамваев модели с Усть-Катавского завода - КТМ. Они прибыли в краевой центр с 1985 по 1987 годы.

Между тем в последние годы все больше регионов делают ставку именно на этот вид электротранспорта, он экологичен и удобен, пробки для него не помеха. В Пермь уже несколько лет поступают новые трамваи. Так, в этом году вагонный парк пополнится еще 44 единицами техники марки "Львенок".

В Краснодаре впервые почти за четверть века запустили движение по новой трамвайной линии на улице Московской. Этого очень ждали жители весьма разросшегося в последнее десятилетие микрорайона "Музыкальный". Протяженность новой линии составила 5,5 километра.

В Челябинске трамвай готовится заменить законсервированный проект метро, которое здесь строилось с перерывами с 1992 года: были возведены в черновом варианте две станции и часть перегонных тоннелей. Однако в 2021 году было объявлено об использовании первого участка метрополитена для создания трех линий скоростного трамвая, запуск планируется до конца 2025 года.

А в Волгограде наземный скоростной рельсовый трамвай как альтернатива метро уже есть. Он соединяет пассажирским сообщением пять районов города из восьми. Интервал движения в часы пик составляет 3-6 минут, в межпиковое время - 6-7 минут. Протяженность линии - 17,3 километра, из которых 7,1 километра - подземный участок. В данный момент находится на реконструкции. Также ветки метротрамвая строят в Краснодаре и Красноярске.

Под землей: метро не сразу строилось

Жители даже городов-миллионников не перестают удивляться, какими темпами развивается метро в московском регионе. Чуть ли не каждые полгода открываются по несколько станций, запускаются диаметры.

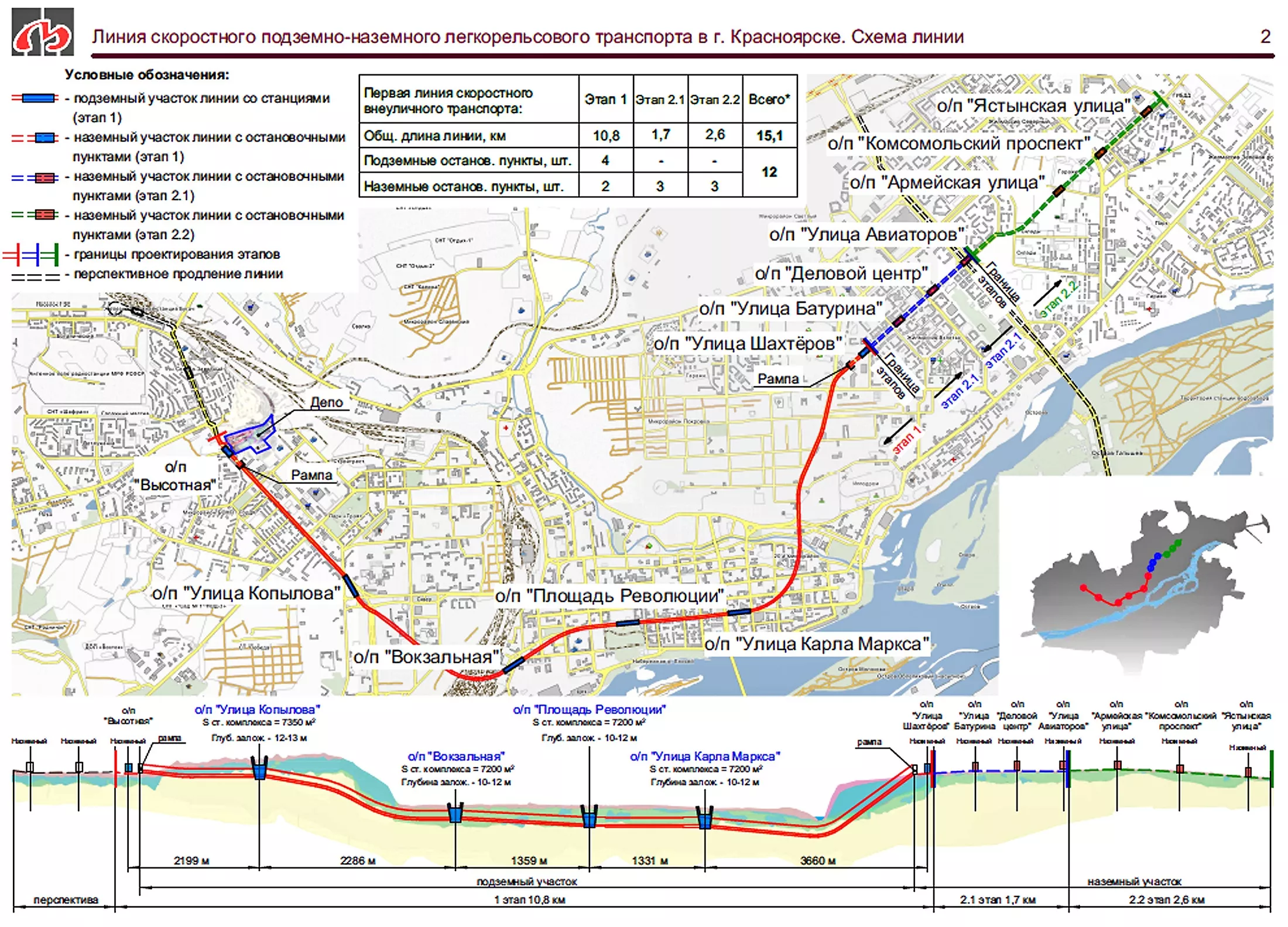

В Красноярске метро строится с большими перерывами с 1995 года. И вот, наконец-то решили взяться за него основательно. Не так давно там с инспекцией побывал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он проинспектировал ход работ по строительству метрополитена, осмотрев первую площадку станции городского метро "Улица Шахтеров" и другие объекты разворачивающегося строительства.

Метростроевцам предстоит в рамках первой очереди работ проложить 17 километров подземных коммуникаций скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта, включая перегонные тоннели и притоннельные сооружения. Кроме того, построить две наземных и четыре подземных станции.

Судя по всему, увиденным в Красноярске Марат Хуснуллин остался доволен - он выразил уверенность в том, что строительство красноярского метро пройдет в установленные сроки и завершится в 2026 году. Городу-миллионнику это важно и нужно.

А что в других городах? На сегодняшний день метро есть в семи городах: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Самара. Самое большое количество станций в Москве (258) и Петербурге (72). Меньше всего в Самаре (10) и Екатеринбурге (9). При этом строительство станций продолжается в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.

В Самаре метро строят с 1980 года, но в настоящий момент действует всего 10 станций. Однако новую станцию "Театральную" планируют построить в рекордные сроки. Уже в октябре 2024 года она должна принять пассажиров, что увеличит загрузку подземки на 15% и сократит время ожидания поезда до 7 минут.

Пятнадцатую и пока последнюю на сегодня станцию нижегородского метро - "Стрелка" - построили в 2018 году к Чемпионату мира по футболу, прямо возле нового стадиона. К концу 2026 года в городе запланировано открыть еще четыре станции.

В Новосибирске первую за 12 лет станцию метрополитена "Спортивная" предполагали ввести в эксплуатацию еще год назад, однако сроки неоднократно сдвигались - из-за проблем с поставками импортного оборудования. В этом году рассчитывали сдать в июне, однако сроки опять сдвинулись - на конец года.

В казанском метрополитене, который насчитывает 11 станций, сейчас ведется строительство второй ветки и сразу 4 станций. Открыть их планируют в 2027 году, но только при условии, что финансирование работ сохранится на том же уровне.

Отменены и законсервированы проекты метрополитенов в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Омске и Челябинске.

Сэкономить на проезде

Все больше городов перенимают опыт столицы, где существуют бесплатные пересадки на городском общественном транспорте (в течение 90 минут), а также с МЦД на метро и МЦК.

Жители Курска признаются, что для них самый интересный момент в нынешней городской транспортной реформе - две бесплатные пересадки в час, которые призваны нивелировать тот же "подвоз" из отдаленных микрорайонов. Услуга будет доступна только при оплате картой на маршрутах, которые обслуживают новые автобусы и троллейбусы. Карту необходимо прикладывать к терминалу или валидатору после каждой пересадки.

В Южно-Сахалинске внедрили единую транспортную карту, которая позволяет делать бесплатные пересадки с маршрута на маршрут в течение 45 минут с начала поездки.

"Но мы пошли еще дальше и обеспечили интеграцию с железнодорожным транспортом. Построено два транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Житель микрорайона садится на автобус, где платит транспортной картой 30 рублей, подъезжает к ТПУ и пересаживается в рельсобус, поездка в котором для него ничего не стоит. Далее он за восемь минут перемещается на другой узел, выбирает нужный ему автобус и едет в любую часть города. Эта поездка также будет бесплатной, - объясняет схему директор Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александр Попов. - В результате пассажиропоток рельсобуса уже увеличился с 500-600 человек в месяц до почти 6000 и продолжает расти".

Между тем в Хабаровске в августе и сентябре проводится эксперимент по бесплатной пересадке между различными видами электротранспорта. На площади железнодорожного вокзала, где сходятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, пассажиры могут пересесть с троллейбуса №2 на любой трамвай и наоборот. Главное - сохранить билет на первую поездку и предъявить его при пересадке. В конце сентября подведут итоги этой практики и решат ее дальнейшую судьбу.

А совсем недавно решили присоединиться к этой хорошей компании и в Новосибирске, где планируют внедрить новую билетную систему до конца этого года.

"Можно купить билет из одного конца города в другой, пересаживаясь на различные виды транспорта за одну плату", - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Из Казани в Нижний с ветерком

На заседании президиума Госсовета, посвященном общественному транспорту, говорили и о перспективах - о ВСМ (высокоскоростных магистралях). "Но это, безусловно, должен быть только первый этап этой работы, - заметил президент. - Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний Новгород, в Воронеж и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион. Когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса и часа от одной крупной агломерации в другую - это подтолкнет развитие образования, науки, промышленности, высокотехнологичных сфер экономики". Как сейчас быстро наземным траспортом добраться до соседней агломерации?

Казань уже давно стала одним из самых популярных туристических направлений России. Только в прошлом году ее посетили более 3,7 миллиона гостей. Понятно, что, как крупный турцентр, столица Татарстана имеет хорошо разветвленную сеть междугороднего сообщения, современную транспортную инфраструктуру. Попасть сюда можно множеством способов из разных уголков страны, равно как и казанцы могут без особых проблем отправиться в города других регионов. Только автовокзал позволяет выбрать десятки направлений от Ульяновска и Чебоксар до Уфы и Челябинска.

Налажено и железнодорожное сообщение со столицей Марий Эл. Электричка "Казань-Йошкар-Ола" очень востребованный в народе маршрут. Причем, если раньше он был сезонным (с апреля по октябрь), то в 2023 году стал круглогодичным. Для удобства пассажиров с 26 мая время поезда в пути сократили и теперь оно занимает 2,5, а не 3,5 часа. Цена билета - 366 рублей.

С более дальним соседом Нижним Новгородом Казань разделяет почти 400 километров. Махнуть туда на машине решится не всякий - дорога займет 7-8 часов. Гораздо удобнее сделать это на ускоренных поездах - их пару между городами запустили в августе 2022 года. А спустя три месяца, из-за востребованности, назначили еще пару. За год по маршруту "Казань - Нижний Новгород - Казань" перевезли более 260 тысяч пассажиров.

Ехать до Нижнего на поезде одно удовольствие - он современный, комфортабельный, с климат-контролем, телевизором, детским уголком с манежем, адаптирован для людей с ОВЗ. Время в пути - 6 часов. Цена билета - 1375 рублей.

Регулярно ходят до Нижнего Новгорода и автобусы. Но ехать на них придется 7-8 часов. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2000 рублей.

Ежедневные электрички связывают Казань с Ижевском. Отправиться в столицу Удмуртии можно либо рано утром, либо вечером. Время в пути - 5 часов 40 минут. Цена билета - 839 рублей. Автобусный вариант и дольше, и дороже: почти семь часов, цена - от 2200 рублей.

"Дешевые, но удобными электрички явно не назовешь, - заключила корреспондент "РГ", проехав почти шесть часов из Ижевска до Казани. - Это был мой первый опыт такого путешествия из Казани в Ижевск и, скорее всего, последний. Лучше уж мягкий автобус и 7 часов в пути или обычный поезд с собственной полкой.

С удобствами как повезет: Какими были пять часов в электричке "Ижевск-Казань" / Автор:

Оксана Ильина

Смутило сразу же: билеты продают без указания места. При этом в составе есть и вагоны, где стоят обычные лавки. Туалет - отдельная история. Очень грязный, дырка в полу, еще один привет из прошлого. Вместо кондиционера - открытые окна, отсеков для багажа нет. Чемоданы стоят в проходе, мешая пассажирам.

Пассажиров, которые едут исключительно из точки К в точку И, на самом деле не так много. Может, поэтому железнодорожники и не запускают на этом маршруте "Ласточки" с минимумом остановок, опасаясь, что вагоны не будут заполняться".

Быстрым транспортным сообщением между городами озаботились и в Крыму. "Крымская железная дорога" и "Южная пригородная пассажирская компания" стали менять подвижной парк электричек, отправляя в запас отслужившие 40 лет вагоны и локомотивы ЭР2К, получая вместо них современные составы производства Демиховского машиностроительного завода ЭП2Д. Но, прежде чем перейти на новую технику, в Крыму капитально реконструировали, а фактически заменили около 3 тысяч километров железнодорожного полотна, чтобы увеличить скорость подвижного состава. Стыки рельсов сварили и теперь на "бархатном" пути не слышно привычного стука колес, а скорость в пути достигает 100 километров в час.

В самих вагонах дело не только в мягких креслах. Новые электрички - это микроклимат в салоне, информационные табло, экологически чистые, просторные туалеты в каждом вагоне (в том числе для людей с ограниченными возможностями), система перевозки маломобильных пассажиров, а также бесплатный Wi-Fi и кронштейны для велосипедов. Время в пути от Симферополя до Севастополя занимает 1 час 22 минуты, а полная стоимость билета - 112 рублей 46 копеек.

Керчь с Анапой связал еще и скоростной рельсобус "Ласточка". А в будущем году в Симферополе начнут строить аэроэкспресс - новую железнодорожную ветку протяженностью 14 километров, которая свяжет аэровокзальный комплекс с существующей железнодорожной инфраструктурой. В мае Главгосэкспертиза одобрила проект.

Уже сейчас "Ласточки" пользуются большой популярностью у жителей Петербурга, откуда на них с ветерком можно домчаться до Петергофа и Ломоносова (а в скором времени и до Пушкина). А в Ивановской области совместно с областным центром соединили несколько малых городов. До Кинешмы, Шуи, Гаврилова Посада летают "Иволги".

Что звенит в кармане водителей

Помимо финансирования и обновления парка общественного транспорта в регионах не менее острая проблема - кадровая. Зарплата водителей сегодня в большинстве регионов ниже средней по региону. Но даже где она и высокая - очередь к баранке не стоит. По словам курского губернатора Романа Старовойта, зарплата для водителей автобусов в Курске существенно превышает среднюю по региону и составляет 53500 рублей в месяц. Однако нехватка кадров все равно колоссальная.

Удивительно, но факт: в Ростове-на-Дону зарплата в 70-80 тысяч рублей не прельщает многих шоферов, и потому они уходят работать в такси или на грузовой транспорт. В результате на линию выходит 70 процентов автобусов. А ведь эта зарплата в два раза выше средней по региону (40 тысяч рублей).

Еще больше получают водители автобусов в Саратове - от 60 до 100 тысяч рублей. Это в полтора-два раза выше, чем в среднем по региону. Однако и там некомплект шоферов городского общественного транспорта достигает 40 процентов.

"Проблема очень серьезная, техника может работать две смены, но зачастую работает одну, потому что людей не хватает", - говорит гендиректор одного из крупнейших областных автотранспортных предприятий "Межгородтранс" Михаил Любарский.

Кадровая проблема - это еще и безопасность перевозок. Возраст водителей автобусов, которые возят пассажиров на городских маршрутах, приближается к пятидесяти годам. Молодежь на такую работу не стремится, даже несмотря на высокую зарплату. Отпугивают молодых людей серьезные нагрузки и высокие профессиональные требования. Достаточно сказать, что водителю автобуса нужно встать в половине четвертого утра, чтобы выйти вовремя на маршрут.

Судя по предложениям госпредприятия "Нижегородпассажиравтотранс", водителям городских автобусов готовы платить от 65 до 85 тысяч рублей в месяц. Уровень для Нижнего Новгорода неплохой. Приезжим гарантируют бесплатное жилье на территориии Зеленого Города - элитного поселка под мегаполисом. Шоферы могут рассчитывать на досрочную пенсию в 55 лет. Однако дефицит работников постоянный. В чем дело?

"Люди приходят, а вскоре многие увольняются, - рассказывает Алексей С. из окна ЛиАЗа на конечной остановке в центре Нижнего Новгорода. - Водитель должен работать не более 40 часов в неделю, на деле получается больше опять же из-за нехватки людей. График работы рваный - то утром приходится вставать в 2.30, то вечером возвращаться ночь за полночь. При таких условиях зарплата в 65 тысяч уже не кажется такой уж большой".

Его слова подтверждает доцент кафедры "Автомобильный транспорт" Нижегородского государственного технического университета Михаил Корчажкин: "Кроме того, водителю надо совершить за месяц определенное количество рейсов, выработать часы, обеспечить выполнение плана по выручке вместе с кондуктором. Выполнить эти требования непросто".

Одной из причин острой нехватки кадров на нижегородском предприятии называют тот факт, что с 2018 года не проводилось обучение на водителей общественного транспорта. Возобновили учебу только в декабре 2021 года. И так почти во всех регионах.

Александр Морозов, член экспертного совета Министерства транспорта РФ, научный руководитель Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта:

"Главная проблема общественного транспорта - отсутствие ответственности органов власти за качество транспортного обслуживания. Сегодня около 50 процентов подвижного состава и 70 процентов инфраструктуры находятся за пределами нормативных сроков, что приводит к ежедневным авариям и сходам, кардинальному ограничению скорости движения. Скажем, в Саратове ежедневно происходит до девяти аварий инфраструктуры в день, приводящих к остановке движения трамвая или троллейбуса - в том числе до пяти сходов вагонов с путей, до пяти обрывов контактной сети и обесточивания. В этих условиях ни о каком качестве перевозок говорить не приходится.

Следует признать, что общественный транспорт, прежде всего в городских агломерациях, - это не способ "заработать на пассажирах", а государственная услуга, социальная гарантия возможности добраться на работу для каждого. В связи с этим законодательство должно быть перестроено на новых принципах: услуга предоставляется не водителем "за вход в автобус", а государством - как постоянно действующей системы".

Павел Крашенинников напомнил о возможности оформить гараж в упрощенном порядке

Владислав Куликов

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в рамках проходящей гаражной амнистии оформить гараж можно без излишней бюрократии. В некоторых случаях достаточно принести членскую книжку кооператива или квитанцию об оплате электроэнергии.

Он напомнил, что в начале сентября исполнилось два года, как в России действует гаражная амнистия.

"Множество гаражей в стране существует полулегально: они не оформлены в официальном порядке, их владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению, - сказал Павел Крашенинников. - Ни в Советском Союзе, ни в современной России не было законодательства о гаражах. Потребовалось время, чтобы подготовить законодательную базу".

В итоге был принят комплексный законодательный акт о праве собственности на гаражи. Сейчас закон действует уже два года.

"В законе мы предложили для граждан механизм упрощенного бесплатного оформления прав на гаражи, находящиеся в их фактическом пользовании, и одновременно на землю под ними, - пояснил Павел Крашенинников. - Обращаю внимание, что это право граждан, но не обязанность. Для оформления прав граждан на гаражи можно представить любые документы, прямо или косвенно свидетельствующие о праве обладания этим объектом, например, квитанции за электроэнергию или членскую книжку в кооперативе".

По информации от Росреестра, по состоянию на второй квартал 2023 года за весь период действия гаражной амнистии оформлено прав на 141 886 объектов гаражного назначения, включая земельные участки под гаражами. Лидерами по количеству оформленных прав собственности являются Омская область (6150), Московская область (5263), Пермский край (5220), Республика Татарстан (5213), Саратовская область (5057). В Свердловской области за все время действия гаражной амнистии в собственность оформлен 2241 объект.

Также Павел Крашенинников напомнил, что с 1 октября этого года вступает в силу закон о гаражных объединениях. Документ формирует общий подход к определению таких объектов недвижимости, как гаражи, к их государственной регистрации. Вводятся понятия "территория гаражного назначения", "гаражный комплекс".

В законе большое внимание уделяется вопросам общей собственности, управлению ею и закреплению положений о доле каждого собственника гаража в гаражном комплексе или машино-места в праве собственности на общее имущество.

"Теперь дан четкий ответ: в гаражных объединениях будет общее имущество, владеть которым люди должны сообща. Никто не сможет стать собственником отдельной лестницы или ворот в гаражном комплексе. Закон дает владельцам гаражей гарантии и защищает их права", - подчеркнул Павел Крашенинников.

Общее имущество будет находиться в общей долевой собственности владельцев машино-мест и нежилых помещений. Каждый собственник обязан участвовать в уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с общим имуществом.

А если кто-то вдруг начнет забывать оплачивать счета, с того деньги могут быть взысканы через суд. Товарищами и соседями.

Самые загадочные артефакты на вокзалах страны

По исторической ценности крупнейшие вокзальные комплексы с лёгкостью дадут фору многим музеям и галереям.

Количество архитектурных деталей и художественных изображений на вокзалах впечатлит даже самую искушённую публику. Например, Витебский или Казанский вокзал – здесь можно гулять бесконечно долго, разглядывая лепнину, различные панно, арки, люстры, лестницы и другие элементы, которыми щедро украшали здания архитекторы. Но это и неудивительно, ведь эти вокзалы находятся в двух крупнейших городах России. А что в регионах?

В Дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) считают, что вокзальные комплексы во многих регионах не уступают столице ни в оригинальности, ни в размахе проектов. Яркий пример – Сочи. Лично Сталин стал инициатором строительства вокзала для самого большого курорта СССР. Здание выглядит практически как дворец. Но главное, чем обычно запоминается сочинский вокзал туристам, – это необычные башенные часы.

Их загадочный циферблат не даёт покоя ни мистикам, ни историкам. Архитектор Алексей Душкин добавил в круг созвездия Гончих Псов, Лебедя и Змеи, удалив Водолея, Тельца и Скорпиона. Остальные знаки он перемешал, оставив на своих местах лишь Льва, Деву и Весы. Зачем он так сделал – загадка. Кто-то считает, что на циферблате можно прочитать описание народа, живущего на этой территории, а некоторые увидели там дату окончания строительства.

Необычной достопримечательностью может похвастать и вокзал Новосибирск-Главный. Это стул.

В начале 2000-х сюда прибыла северокорейская делегация во главе с руководителем страны Ким Чен Иром. Перед поездкой лидер КНДР направил в сибирский город просьбу: найти стул, на котором сидел его отец Ким Ир Сен во время посещения города, прошедшего за 20 лет до приезда наследника. Просьбу выполнили: стул поставили на постамент в центре зала. Глава Северной Кореи подошёл к нему и низко поклонился. Легендарный экспонат и сегодня хранится в зале официальных делегаций.

Ещё один вокзал, куда спешат не только пассажиры поездов, но и заядлые путешественники, находится в Иваново. Он уникален сам по себе – это самый крупный вокзал в стране, построенный в стиле конструктивизм. Как рассказали в ДЖВ, три года назад самый большой на Северной дороге вокзал, который к тому же является памятником архитектуры, обновили. Здание стало не только важным объектом транспортной инфраструктуры, но и центром культурных и общественных мероприятий всего региона. Проект 2020 года дал Красному залу новую функцию: здесь заработала первая в России арт-резиденция на железнодорожном вокзале.

Сейчас, чтобы узнать о необычных достопримечательностях на вокзалах, вовсе не обязательно изучать и анализировать исторические источники. Более чем на 15 вокзалах реализуется экскурсионный проект «Вокзалы России», благодаря которому пассажиры могут отправиться на познавательную прогулку по территории комплексов. На таких вокзалах, как Сочи, Новосибирск-Главный, Иваново, Витебский и Казанский, у посетителей есть возможность сделать это самостоятельно, воспользовавшись аудиогидом, а на Ленинградском вокзале столицы – в формате иммерсивной аудиоэкскурсии.

Игнат Вьюгин

Минэкономразвития хочет подталкивать производителей алюминия к переработке

Минэкономразвития может рассмотреть введение дополнительных мер стимулирования глубокой переработки алюминия в РФ, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином.

"Еще на один момент хотел обратить внимание - это касается алюминия. Нам надо более активно подталкивать компании к переработке. Мы в 2020 году создали ОЭЗ "Красноярская технологическая долина" и коллеги брали на себя достаточно большие обязательства по инвестпроектам - 6 проектов было заявлено, 16 млрд рублей (планируемые инвестиции ). Но, к сожалению, пока ни один из этих проектов не запущен. Мы с инвесторами встречались, и стройка начинается. Но очень важно, чтобы крупнейшие алюминиевые компании страны все-таки вкладывались активно в переработку", - сказал Решетников.

"Важно, чтобы крупнейшие компании алюминиевые страны вкладывались активно в переработку. Нам нужна переработка, спрос большой на это есть. Может, мы подумаем над дополнительными мерами стимулирования в глубокую переработкуи дестимулирования в каком-то будущем вывоза первичного продукта с низкой добавленной стоимостью", - сказал министр.

В свою очередь помощник президента РФ Максим Орешкин обратил внимание на то, что вектор, который обозначил Решетников, "касается не только алюминиевой отрасли - он касается и леса, и других природных ресурсов, которые вырабатываются в Сибири".

Строительство транспортного коридора через Красноярск в западный Китай обсудили на совещании с Владимиром Путиным

Строительство нового транспортного коридора в западный Китай через Красноярский край и Монголию обсудили на совещании по социально-экономическому развитию региона под председательством президента РФ Владимира Путина.

«В Красноярске есть мостовой переход, по которому фактически идет сегодня основной ход Транссиба. Этот мостовой переход, он, что называется, в один путь. <...> Основания моста сделаны, но вот второй путь пока не появился. С одной стороны, включение этого объекта в инвестиционную программу РЖД позволило бы заранее подготовиться к расширению движения на Восточном полигоне <...>, а с другой стороны, это бы нам дало выход в западный Китай. <...> Этот вопрос пока требует серьезного экспертного обсуждения», — цитирует ТАСС слова врио губернатора региона Котюков.

Затем этот транспортный коридор можно продолжить через Енисей и вывести транспортные потоки на Северный морской путь, уточнил врио.

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил президенту, что проект обсудят на транспортной комиссии при правительстве РФ и отметил, «надо смотреть в целом насколько этот коридор даст дополнительную возможность и дополнительную грузовую базу» в дополнение к развивающимся транспортным коридорам — в восточном направлении, Азово-Черноморского бассейна и «Север — Юг».

«Все равно тема интересная, потом доложите, пожалуйста», — ответил Владимир Путин.

В октябре 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил на форуме «Сделано в России», что Россия вместе с партнерами намерена расширять два приоритетных транспортно-логистических коридора на Восток, цитировали премьера РИА Новости.

Речь шла о международных транспортных коридорах (МТК):

«Север — Юг» (страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии — европейская часть Российской Федерации — Азербайджан — Иран — Индия, Пакистан и другие);

«Восток-Запад», предназначенный для выхода грузов из российских портов на границы Китая, Монголии, КНДР, Казахстана.

Заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов принял участие в торжественной линейке в школе «Газпром Кыргызстан»

В День знаний заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов на торжественной линейке в общеобразовательной школе «Газпром Кыргызстан» в Бишкеке поздравил школьников с началом учебного года и передал слова поздравления от Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

«Очень приятно, что на линейке дети исполнили поочередно русский, а затем киргизский народный танец. Это символизирует братские отношения двух народов. Пусть сегодняшний звон школьного колокольчика станет для вас точкой отсчета в новом учебном году», – сказал заместитель Министра просвещения РФ.

Денис Грибов вместе с заместителем министра образования и науки Киргизской Республики Расулом Абазбек уулу и директором школы «Газпром Кыргызстан» Татьяной Кузнецовой совершил экскурсию по образовательной организации и оценил современные решения для качественного образования школьников Бишкека.

Школу «Газпром Кыргызстан» открыла в столице Киргизской Республики в 2019 году компания «Газпром». Образовательный комплекс международного стандарта построен в рамках программы «Газпром – детям». Школа рассчитана на 960 учеников и включает 33 учебных аудитории, в том числе классы для хореографии, борцовский зал и спортзал со скалодромом, два бассейна.

Преподавание в школе ведут 75 педагогов. Программы школы «Газпром Кыргызстан» реализуют три направления вектора специализации – физико-математическое, химико-биологическое и информационно-технологическое.

На базе школы в ближайшее время откроется один из трех центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России в Киргизской Республике. Оператором центра выступает Башкирский государственный педагогический университет. Помимо обучения русскому языку российские специалисты будут оказывать методическую поддержку педагогам школ региона, где преподают русский язык и преподавание предметов ведется на русском языке.

В пяти регионах России открылись образовательные центры, работающие по модели «Сириуса»

В День знаний состоялись официальные церемонии открытия центров поддержки и развития талантливых детей в Хабаровском крае, Магаданской области, республиках Алтай, Калмыкия и Крым. Все они начали работать по модели Образовательного центра «Сириус».

Региональные центры реализуют различные образовательные программы по направлениям: «Наука», «Спорт» и «Искусство». Также они включатся в научно-технологические проекты «Сириуса»: конкурс «Большие вызовы», «Сириус.Лето» и «Уроки настоящего». Работа центров направлена на то, чтобы система выявления, развития и сопровождения талантов охватывала всю страну.

В Хабаровском крае Центр «Сириус 27» открылся на базе Краевого центра образования. Он сможет принимать до 270 детей на профильные программы во время учебного года и до 450 школьников каникулы. Во время учебы ребята будут проживать в краевом детском центре «Созвездие». В октябре региональный центр проведет программу «Погружение» с углубленным изучением математики, физики, информатики, химии, биологии и экологии. Участниками интенсива станут 220 школьников.

В региональном центре «Перспектива» Магаданской области образовательные интенсивы проводятся с февраля 2023 года. За это время 250 детей прошли обучение по пяти образовательным программам. С сентября ребята помимо основных направлений также смогут заниматься хореографией, гончарным искусством, пулевой стрельбой и шахматами. Для проживания детей ведется строительство кампуса на 200 мест. В настоящее время профильные программы проходят в лагере «Северный Артек», который принимает одновременно до 100 детей. Планируется, что обучение в Центре в этом году пройдут порядка 3,2 тыс. школьников.

Крымский центр «Импульс» размещает школьников в собственном кампусе на 120 мест. В новом учебном году для ребят здесь проведут 15 профильных программ длительностью 21 день, а также 17 дистанционных программ и 10 регулярных программ, которые дети смогут посещать без проживания в жилом корпусе. Всего обучение пройдут около 1,5 тыс. школьников республики.

Центр «Теегин одн» Республики Калмыкия реализует в сентябре 11 профильных программ. Помимо основных направлений ребята пройдут обучение по уникальным образовательным модулям «Прогрессивное растениеводство» и «Калмыцкие народные инструменты». Проживание детей в рамках образовательных интенсивов будет организовано на базе Центра развития одаренных детей, который может принимать по 30 школьников на каждую программу.

Региональный центр «Алтай.Сириус» открылся на базе Республиканского классического лицея. В лицее организовано 30 мест для проживания детей во время обучения. В августе в центре прошли олимпиадные учебно-тренировочные сборы для победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также профильная киносмена «Пегас». С сентября школьники пройдут обучение по самбо, веб-дизайну и народному творчеству. Для них открыты более 20 секций по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство», которые дети смогут посещать без проживания в кампусе.

В Год педагога и наставника региональные центры, работающие по модели образовательного центра «Сириус», откроются еще в десяти регионах, а в 2024 году центры будут работать в 84 субъектах Российской Федерации и городе Байконуре.

Виктория Абрамченко: С 1 сентября 2023 года в 29 городах стартует эксперимент по квотированию вредных выбросов

С 1 сентября 2023 года к эксперименту по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ подключатся ещё 29 городов, преимущественно из Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщила Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко. Совокупно в этих городах проживает почти 7 миллионов человек. Поручение о расширении перечня городов, участвующих в эксперименте по квотированию выбросов, дал Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию.

«Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта. В списке – 29 городов, где по итогам наблюдений отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. В каждом городе будут проведены сводные расчёты загрязнений и утверждён комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. То есть для каждого города необходимо будет предусмотреть отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя – строгую ответственность за соблюдение экологических норм», – сказала Виктория Абрамченко.

Для включения новых городов к эксперименту по квотированию была подготовлена методика для определения высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Учитывались наибольшие разовые концентрации отдельного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, повторяемость превышений ПДК (предельно допустимые концентрации) и средние значения концентраций пяти загрязняющих веществ, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха города.

«До конца 2024 года предстоит завершить работу по проведению сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха в новых городах, а уже в 2025 году будут утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов. По поручению Президента России в этих городах предстоит снизить выбросы загрязняющих веществ к 2030 году в два раза. Также подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях для повышения ответственности компаний за выбросы», – сообщила Виктория Абрамченко.

Всего с учётом текущих участников в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология» будет 41 город-участник. С начала реализации проекта в эксперименте участвуют следующие города: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Также присоединятся города из 16 регионов:

Республика Бурятия: Гусиноозёрск, Селенгинск, Улан-Удэ

Республика Дагестан: Махачкала

Республика Тыва: Кызыл

Республика Хакасия: Абакан, Черногорск

Алтайский край: Барнаул

Забайкальский край: Петровск-Забайкальский

Красноярский край: Ачинск, Лесосибирск, Минусинск

Приморский край: Уссурийск

Хабаровский край: Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын

Астраханская область: Астрахань

Иркутская область: Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов

Кемеровская область: Кемерово

Курганская область: Курган

Новосибирская область: Искитим

Ростовская область: Новочеркасск, Ростов-на-Дону

Сахалинская область: Южно-Сахалинск

«Проблема грязного воздуха в городах очень давняя, в основании её много вопросов, которые копились десятками лет. На старте “Чистого воздуха” в городах были устаревшие производства и общественный транспорт, чадящие котельные, частный сектор на угольном отоплении. Благодаря системной работе федерального центра, регионов и бизнеса ситуация начала меняться для первых 12 промышленных центров, а теперь изменится ещё для 29. Работы много, важна каждая отдельная задача, ведь речь идёт о качестве жизни, здоровье людей, сохранении экологии городов. Это приоритет номер один у государства», – отметил Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Видеообращение Михаила Мишустина по случаю открытия Иркутского суворовского училища

Уважаемые товарищи, дорогие друзья!

Хочу от всей души поздравить вас со знаменательным событием –открытием Иркутского суворовского училища Министерства обороны Российской Федерации.

Первые специализированные средние военно-учебные заведения в нашей стране были созданы ещё в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Они получили имя великого русского полководца – Александра Суворова, прославившего своими победами наше Отечество.

За эти десятилетия благодаря уникальной подготовке, практическим навыкам выпускники училища стали элитой Вооружённых Сил страны. Среди них – видные военачальники, государственные и общественные деятели, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации. Спустя 80 лет традиции военного образования продолжаются. По поручению Президента в городе Иркутске создано первое суворовское училище в Сибирском федеральном округе.

Два года назад во время нашей рабочей поездки в ваш регион мы осмотрели историческое здание, где раньше располагались военная гимназия и авиационное инженерное училище. У него очень богатая история. Многие его выпускники стали генералами, прославились своими успехами.

И тогда же вместе с губернатором определили дату открытия нового учебного заведения – 1 сентября 2023 года. Я это очень хорошо помню.

Сегодня воспитанники смогут получать здесь современные знания, блестящую военную подготовку, приобретать практический опыт, учиться науке побеждать и умению проявлять взаимовыручку, чувство ответственности и долга.

Хотел бы поблагодарить всех, кто вложил в этот проект свой труд и энергию. И конечно, руководству, командно-преподавательскому составу, воспитанникам Иркутского суворовского военного училища хочу пожелать удачи. Пусть новый учебный год будет для вас успешным. С праздником!

Открытый урок «Разговор о важном»

1 сентября, в День знаний, глава государства провёл открытый урок «Разговор о важном» в рамках проектов Министерства просвещения, Росмолодёжи и платформы «Россия – страна возможностей». В мероприятии приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов.

Перед началом встречи со школьниками Владимир Путин посетил новый образовательный кампус Мастерской управления «Сенеж» под названием «Агора». Благодаря его запуску в эксплуатацию обучение одновременно смогут проходить до полутора тысяч человек. Главу государства сопровождал ректор «Сенежа» Андрей Бетин.

Мастерская управления «Сенеж» создана в 2019 году АНО «Россия – страна возможностей» и специализируется на подготовке управленческих кадров для федеральных и региональных органов власти.

* * *

В.Путин: Добрый день!

Я рад вас всех видеть.

Если вы обратили внимание, наверное, знаете, мы сейчас с Президентом Киргизстана положили начало процессу строительства трёх школ с преподаванием русского языка, или, точнее, с преподаванием всех предметов на русском языке в Киргизстане.

В этой связи хочу вот на что обратить внимание. Киргизстан – это республика бывшего Советского Союза. Вы знаете, мы жили в одной, единой стране. Но всё очень быстро забывается, всё очень быстро расходится, кроме одного – кроме культуры. Но и её надо поддерживать. Культура, язык – чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе любого социума. И то, что у наших друзей в Киргизстане такой интерес к русскому языку – а на удивление, русский язык на законодательном уровне в Киргизстане объявлен государственным языком – это чрезвычайно важная вещь, которой, безусловно, нужно дорожить. И мы это делаем вместе с руководством Киргизстана, запланировали там целую сеть, создание [сети] школ на русском языке. Это, безусловно, способствует поддержанию всего того самого лучшего, что было достигнуто тогда, когда бывшие республики Советского Союза жили в едином государственном пространстве.

А затем с Министром просвещения России поприсутствовали, провели мероприятие, связанное с открытием новых школ, дошкольных детских заведений. Должен сказать, что в целом мы двигаемся очень уверенно по пути организации нового образовательного пространства, его совершенствования, это радует. Но, конечно, здесь ещё очень много нерешённых вопросов.

Но мне хотелось бы тем не менее начать нашу сегодняшнюю встречу с самого главного – поздравить вас и всех школьников, студентов, преподавателей, всех членов семей студентов, школьников и преподавателей с новым учебным годом, с Днём знаний, с 1 сентября. И хочу всем вам пожелать успехов в новом учебном году.

Учебный год — это ведь один из самых любимых праздников в стране, так же как Новый год. Ведь Новый год связан с чем? Связан с ожиданиями чуда, связан с ожиданиями какого-то обновления. То же самое и новый учебный год, он поэтому так и называется — «новый учебный год». Он тоже связан с чем-то новым: с новыми открытиями, с новыми друзьями, с новыми знаниями, с ещё одним шагом вперёд в своём развитии.

Это очень важно, и это затрагивает практически каждого человека в стране. Нет, наверное, такого человека, который так или иначе не был бы связан с событиями 1 сентября: у кого-то дети, у кого-то внуки, кто-то преподаёт и так далее. Это такой действительно очень добрый всенародный праздник и, повторяю ещё раз, в том числе связанный с новыми шагами в развитии страны и человека.

В этой связи хотел бы вот что сказать. Конечно, всё, что происходит в сфере образования — первый этап в образовании, — конечно, связан с семьёй, с тем, как в семье относятся к образованию. Вот именно это отношение к образованию и зарождает у маленького ещё человека интерес к собственному развитию, к получению знаний.

Сейчас мне коллеги рассказывали много о том, как развивается эта площадка — «Сенеж», как развиваются различные проекты на площадке «Россия — страна возможностей». Их много, они очень интересные, но нет одного, который, на мой взгляд, был бы самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова.

Нет никаких чисто семейных соревновательных проектов — мы сегодня с коллегами с утра говорили об этом и сейчас только с руководителем «Сенежа» вспоминали. Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребован и был бы наверняка очень интересным. Мы договорились о том, что с 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идёт о семьях с детьми, и нам бы очень хотелось — когда я говорю «нам», то имею в виду и своих коллег в Администрации Президента, в Правительстве, — чтобы в нём принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит всё наше государство.

Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесёт свой вклад в развитие как раз тех ценностей, о которых я сказал и которые составляют основу нашего развития. Это в том числе наряду с теми знаниями, которые вы получаете в школе, а затем в университетах, в высшей школе, в институтах, будет помогать молодым людям реализовываться в жизни. Первое — выбирать свой путь в жизни и дальше, идя по этому пути, добиваться максимального результата.

Это очень важный, ключевой момент в жизни каждого человека — выбор того пути, по которому он должен пойти. Наверняка мы об этом сейчас будем говорить. Если человеку удаётся найти себя в жизни и, как в известном произведении «Два капитана» говорилось, получить возможность раскрыть все потенциальные силы своей души, выбрать такое дело, то это основной и главный гарант успеха в будущем для каждого человека.

Идя по этому пути, развиваясь, добиваясь результата, конечно, вы будете получать удовлетворение от своих собственных успехов, от своих собственных достижений и будете вносить вклад в развитие всей страны. Это одно с другим очень тесно связано. Потому что если человек просто увлечён искусством, наукой, но, как бы там ни было, даже если он занимается каким-то отвлечённым делом, всё равно в конечном итоге где-то в глубине души человек рассчитывает на общественное признание того, что им сделано и достигнуто, признание другими людьми.

Мы все живём в социуме, и это, безусловно, чрезвычайно важная вещь — признание. Признание своих успехов — это придаёт человеку новые силы, это является ещё одним толчком для внутреннего развития. Я уверен, что, действуя таким образом, вы будете добиваться самых больших, самых значимых, нужных для страны результатов по всем направлениям нашего развития: это строительство, космос, дороги, инфраструктура, медицина, экология — несть числа тем задачам, которые стоят перед нами и в будущем перед каждым из вас.

Я хочу вам всем пожелать удачи на этом пути и ещё раз поздравляю вас с началом учебного года. Я на этом хотел бы закончить, мы с вами поговорим. Вы хоть и молодые люди, но люди продвинутые, не знаю, смогу ли я ответить на все ваши вопросы: даже предлагаю нашу встречу всё-таки сделать не днём ответов и вопросов, а обменом мнениями. Мне кажется, так будет даже интереснее.

Пожалуйста, я с удовольствием передаю вам слово.

Т.Едышева: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Татьяна Едышева, я лектор Российского общества «Знание». В первую очередь как молодая мама благодарю Вас за выбранную тему для нашего «Разговора о важном».

Сегодня мы с моей коллегой Анастасией Баскаковой — советником [директора] по воспитанию юридической гимназии города Ростова-на-Дону — с Вашего позволения будем Вам помогать.

Сейчас с нами в классе присутствуют победители «Детской школы наставничества», все они являются победителями всероссийских конкурсов и предметных олимпиад. Я думаю, что все будут счастливы сегодня задать Вам вопросы. Можно?

В.Путин: Я предложил всё-таки не «вопрос-ответ», а обмен мнениями. Мне кажется, так будет интереснее. Вопросы – конечно, с удовольствием, с этого начнём.

Мне было бы интересно услышать и ваше мнение по поводу того дела, которым вы занимаетесь, и ваше мнение по поводу того, как вы думаете, нужно было бы организовать то, чем вы занимаетесь, и какая нужна была бы вам поддержка со стороны взрослых людей — каких-то чиновников, администраций различного уровня. Можем мы так, немножко попробуем переформатировать нашу встречу?

Т.Едышева: Конечно.

В.Путин: Пожалуйста.

Т.Едышева: Я бы предложила дать первое слово Руслану Шарко, город Санкт-Петербург. Руслан, пожалуйста.

В.Путин: Привет землякам!

Р.Шарко: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Я как раз Ваш земляк, я из Санкт-Петербурга, мне 17 лет. Я уже перешёл в 11-й класс сейчас, 1 сентября, и учусь в школе № 94. Я активист Российского движения детей и молодёжи, и я соавтор этого проекта, ведь участвовал с самого его начала, с самых его истоков и развиваю его вместе с ребятами.

У нас есть ценности, очень важные ценности, которые мы храним, с которыми мы живём. И одна из ценностей – это крепкая семья. Это как раз та тема, которую Вы затронули.

У меня есть бабушка, Галина Владимировна. Она великий человек, человек с большой буквы, как говорится. Я могу сказать то, что я начал интересоваться историей своей семьи ещё давно, и когда я начал это делать, я обратился именно к ней.

Мы вместе рассуждали о том, как можно запомнить все знания, как можно запомнить всю историю нашей семьи, и мы написали своё древо, написали целых шесть поколений нашей семьи. Мы просмотрели все фотографии, «отрыли» все архивы – всё перерыли, чтобы узнать и разобраться в этом. Как раз-таки мы делали с бабушкой это не одни, а всей моей большой семьёй. Это один пример того, как можно взаимодействовать с семьёй, как можно сузить это расстояние между поколениями и как можно провести свободное время – просто так, без какой-либо весомой причины.

Владимир Владимирович, у меня к Вам такой вопрос: как Вы считаете, нужно ли создать специальный сборник, который будет помогать делать родословную? Может быть, разработать некий альбом, в котором будет храниться вся история семьи, и дальше этот альбом можно будет передавать из поколения в поколение.

Я полностью поддерживаю Вашу идею про совместные мероприятия, когда вся семья вместе, три поколения участвуют в каком-то одном общем деле и делают что-то хорошее для страны.

Спасибо.

В.Путин: Во-первых, идея хорошая, и я, безусловно, постараюсь её поддержать. Надо только понять, что нужно для этого сделать. Здесь есть коллеги из Администрации [Президента], они тоже слышат, видят. Конечно, поддержим.

Я хочу обратить внимание вот на что. Вы сказали, что хорошо собраться всем вместе и без всякой видимой причины над чем-то общим и интересным поработать. Причина есть, она очень важная, Вы тоже об этом сейчас сказали, – это связь поколений и сдвижка во времени того, что было, и того, что происходило с людьми, которых Вы, может быть, никогда не видели и не знали, с тем, что происходит сейчас вокруг Вас и в Вашей жизни.

Я не помню, я говорил или нет, но мне достались письма моего деда, которого я не видел, – он ушёл из жизни ещё до того, как я на свет появился. Мне достались его письма, которые он писал своему сыну – моему дяде, получается – на фронт.

Вы знаете, на что я обратил внимание?

Во-первых, мой дед – крестьянин, он жил в деревне в Тверской губернии, здесь, рядышком. Вы знаете, на что я обратил внимание? Во-первых, он к своему сыну обращается на «вы», а его сын к своему отцу тоже обращается на «вы».

Я вот о чём подумал. Это же простой деревенский человек – он и писал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа! Это удивительно.

У меня большой круг общения, и разные люди есть: и деятели искусства, и учёные, и военные, и так далее. Многие считают даже особой забавой крепкое словцо использовать и так далее. А у простого деревенского человека вот какая была внутренняя культура, о которой я сказал: к родному сыну обращается на «вы», а тот к отцу на «вы». Это в обычной русской деревне.

Когда я прочитал, я как-то стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому и начал думать о том, что неплохо было бы равняться на всё лучшее в истории нашей семьи.

Он пишет, в том числе описывает, как бабушка погибла, и как она умирала на его руках: шли бои, и пуля – они лежали где-то в окопах, жители деревни, – и пуля немецкая попала ей в живот, она умерла на его руках. И вы знаете, слова какие – мне просто в душу запали. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки. Она понимала, что уходит из жизни, и он понимал, и она ему говорит – это он пишет сыну своему на фронт – деду, своему мужу, говорит: не плачь, не расстраивай меня. Вы представляете, какая глубина отношений? Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается, так она и сказала, и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь? Но как же нам не брать с этого примеры?

Когда мы говорим о наших традиционных ценностях, мы имеем в виду в том числе и это, вот эту внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе.

И потом даёт характеристику, даёт наказ своему сыну на фронте: «Бейте этих гадов!». В письме, в обычном семейном письме. Вы знаете, таковы наши ценности, как же их не беречь? Они составляют основу нашего бытия, нашей жизни. И поэтому то, чем вы занимаетесь, – составлением истории своей семьи, на мой взгляд, чрезвычайно важная вещь, чрезвычайно. Желаю вам всяческих успехов в этом начинании, и всё, что от нас зависит, постараемся сделать для того, чтобы Вас поддержать.

Р.Шарко: Спасибо большое.

В.Путин: Кстати говоря, когда я прочитал как бы наказ деда своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся. Чрезвычайно важная вещь. Вот только одна зарисовка из истории семьи, а таких семей у нас – подавляющее большинство. Это очень важно.

Т.Едышева: Спасибо.

Я предлагаю дать слово, если Вы не против, золотому медалисту международной олимпиады Ярославу Шастину, Республика Мордовия.

Я.Шастин: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Шастин Ярослав, я из города Саранска, учусь в республиканском лицее для одарённых детей и перехожу в 11-й класс.

Наш лицей специализируется на олимпиадном движении, и я за свою олимпиадную жизнь достиг уже немалого. У меня есть золотая медаль на Международной научной олимпиаде, я дважды призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. И я иногда задаюсь таким вопросом: состоялся ли я в этой сфере?

И у меня, наверное, есть цель по жизни – это состояться как человек. И хотелось бы узнать Ваше мнение и мнение ребят: что означает лично для Вас состоявшийся в жизни человек?

В.Путин: Я уже говорил, с этого начал: человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовывать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно, потому что сам по себе результат очень важен, но человеку нужна обратная связь.

Вот Пушкин:

«Я памятник воздвиг себе нерукотворный,

К нему не зарастёт народная тропа,

Вознёсся выше он главою непокорной

Александрийского столпа».

Пушкин писал о себе. Он, как говорят, наше всё, да, он основатель современного русского языка, он гениальный писатель, поэт. И он ждал и хотел этого общественного признания – и говорил об этом.

А это связано с необходимостью настроить себя на служение обществу: а) добиваться максимального результата на том поприще, который избрал; и б) посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова и стране, в которой ты живёшь. Мне кажется, сочетание этих компонентов и делает человека счастливым.

Я.Шастин: Спасибо.

Т.Едышева: Юный изобретатель Алёна Варлашова, Пермский край.

А.Варлашова: Здравствуйте!

Меня зовут Варлашова Алёна. Я живу в городе Пермь, и с раннего детства я активно проявляла себя в жизни. Я сейчас являюсь активистом Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», юным изобретателем, юным геологом. Наверное, одно из моих самых значимых событий в жизни – это подтверждение реализации идей моего эксперимента на борту Международной космической станции. Суть эксперимента заключается в том, чтобы отправить бактерии-нефтедеструкторы…

В.Путин: Бактерии?

А.Варлашова: Нефтедеструкторы. Это те бактерии, которые съедают нефть.

В.Путин: А зачем нам съедать нефть? Это та, которая разливается?

А.Варлашова: Да. Это для утилизации разливов нефти. Если они там мутируют и станут чуть более эффективными, то, я считаю, это сможет помочь нам решать экологические проблемы.

В.Путин: Алена, я не понял, Вы что-то запустили уже? Какие-то бактерии?

А.Варлашова: Это готовится к запуску.

В.Путин: То есть Вы хотите запустить какие-то бактерии в космос, они там мутируют, а потом будут съедать нефть?

А.Варлашова: Да. На Земле это будет использоваться эффективно.

В.Путин: Они нас не съедят?

А.Варлашова: Не съедят.

В.Путин: Слава богу. Это очень важно, чтобы они нас не съели, потому что если что-то мутирует… Я, кстати, не шучу. Надо всё держать под контролем.

А.Варлашова: В эксперименте есть проверка на патогенность. Проверка – будут ли они безопасными.

А так, наверное, очень значимой для меня стала поддержка «Кванториума» и Пермского университета, Пермского политеха. Именно благодаря этому и участию в конкурсе мой проект развился до такого масштаба.

Я считаю, что очень важна поддержка со стороны профессионалов. Но тем не менее основы закладываются в школе. Мне очень нравятся предметы: математика, физика, химия, биология. Но есть предметы, которые мне не очень нравятся.

А у Вас, очень хотелось бы узнать, какой у Вас был самый нелюбимый предмет в школе и чем он пригодился в жизни?

В.Путин: Садись, пожалуйста.

Во-первых, я желаю тебе успехов в мутировании этих букашек, чтобы они всё съели, что нам не нужно, и до нас не добрались. Это во-первых.

Во-вторых, очень рад, что у тебя это получается, у тебя есть люди, которые рядом и помогают. Там действительно всё идёт нормально, там нужно что-то поддержать? Можно попросить руководство «Роскосмоса», чтобы они поддержали твои проекты. Стоит это сделать? Или там всё уже запланировано у вас?

А.Варлашова: Сейчас уже готовится к запуску. А так, наверное, было бы очень приятно получать поддержку не только мне, но и другим школьникам от университетов, если это изобретатели, возможно, от представителей бизнеса.

В.Путин: Ну хорошо, я переговорю с руководством «Роскосмоса», чтобы они обязательно обратили на это внимание, хотя я знаю, что «Роскосмос» имеет профильные учебные заведения – не высшие, а именно школы – во многих субъектах Российской Федерации. Но обязательно к этому вернёмся.

Что касается основной части вопроса – любимые и нелюбимые предметы и какие были у меня любимые и нелюбимые. Я в старших классах учился в школе с химическим профилем и с углублённым изучением физики, математики, а решил для себя быстро очень, что я хочу поступать на юрфак, и поэтому я сразу задумался о том, какие нужно сдавать предметы. А предметы нужно было сдавать, экзамены, как раз по истории, литературе, русскому языку, иностранному языку, поэтому мне пришлось начинать заниматься именно этими предметами.

Вообще, что касается любимых, нелюбимых – я как-то никогда об этом не думал, не задумывался. Я скажу откровенно, честно: просто исходил из того, что есть набор предметов, обязательных к изучению, и просто занимался ими, вот и всё.

Но что хотел бы сказать? На мой взгляд, это такое существенное замечание. Во-первых, любимые, нелюбимые – связано, конечно, с желанием познать больше и связано, конечно, с преподавателями, которые интересно либо не очень доносят до своих слушателей, своих учеников те или иные знания, в области которых они являются специалистами. Можно быть хорошим, глубоким специалистом, но не иметь возможности… Бывает, нет у человека такой жилки, чтобы он интересно подал материал. Это нормально, ничего здесь необычного нет в том смысле, что все должны постоянно работать над собой, учиться, получать дополнительное образование, в том числе и преподаватели. Но это отдельная тема.

А вообще, мне кажется, любимый предмет или нелюбимый – это даже не очень важно. Важно, что… Знаешь, даже то, что кажется не важным, имеет значение. Например, есть естественные науки: математика, физика, химия, а есть гуманитарные. Человек думает – и не только думает, а стремится быть журналистом, литератором, историком, специалистом в области лингвистики и так далее, ему кажется, что зачем ему заниматься математикой, физикой, химией? Он никогда не будет применять эти знания. Зачем время тратить? И наоборот, человек, который увлечён естественными науками, думает: зачем мне время тратить на историю какую-то, на литературу? Я вот здесь буду добиваться успеха.

Во-первых, знания у нас накапливаются не только для того, чтобы мы их конкретно применяли. Знания, особенно из разных областей, формируют личность, характер, они формируют мировоззрение, вот что очень важно, и дают такие навыки, которые, безусловно, пригодятся в жизни. Скажем, будущий литератор, журналист, лингвист, занимаясь математикой, формирует навыки логического мышления, он учится считать в широком смысле этого слова, не «шесть на ум пошло, а семь с ума сошло», а вот эти навыки логического мышления чрезвычайно важны в любом виде деятельности.

И наоборот, человек, который занимается, условно, математикой или физикой, если ему кажется, что ему, скажем, история не нужна, тогда ему очень трудно будет и определиться с пониманием того, ради чего он занимается своими исследованиями.

Как я уже говорил, очень важна обратная связь с обществом, в котором ты живёшь. Если ты его не чувствуешь, не понимаешь, где ты живёшь, не знаешь ни истории своей собственной семьи, ни истории своей собственной страны, то сориентироваться в системе ценностей очень сложно. И поэтому важно то, что все называют, взрослые люди называют, гармоничным развитием. Да, нужно, конечно, углубляться в конкретную сферу деятельности и специализироваться на чём-то, но при этом, безусловно, нужно иметь широкий взгляд на жизнь, на вещи, которые тебя окружают. Иначе получать удовольствие от жизни будет очень сложно или практически невозможно.

Так что я считаю целесообразным уйти от понятия «любимый», «нелюбимый», а стараться работать в плане своего собственного развития по широкому кругу вопросов, углубляясь, конечно, в конкретную дисциплину. Но, мне кажется, тебе это удаётся. Удачи!

Т.Едышева: Алина Новосёлова, Омская область. Алина в своём возрасте уже имеет второй разряд по швейному делу.

А.Новосёлова: Здравствуйте!

Меня зовут Новосёлова Алина, я из Омской области, село Шипуново.

Дважды являюсь победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «технология», имею статус ассистента учителя, занимаюсь швейным делом. Кстати, на мне сейчас рубашка, которую я сшила сама.

Здесь [на стене в зале] присутствует очень значимая для меня цитата: «Большой талант требует большого трудолюбия». И для меня как для человека, развивающего свой талант, создающего что-то новое своими руками, очень важна тема трудового воспитания. В моей школе к трудовому воспитанию относятся как к традиции: все с мала до велика дежурят в классе, делают генеральную уборку, старшеклассники дежурят в столовой и следят за порядком в школе в целом. Это, по моему мнению, развивает внутренний стержень человека, ответственность, пунктуальность, готовит школьника к самостоятельной взрослой жизни.

Было бы здорово, если бы в рамках трудового воспитания в каждой школе были бы созданы мастерские с современным оборудованием – швейные машинки, станки, где ребята могли бы развиваться по своим интересам, то есть создавать что-то новое для себя и для общества в целом.

В.Путин: Мы так и стараемся делать и в рамках того курса, о котором Вы говорите. Там очень много направлений деятельности: и швейное дело, и кулинария, и IТ-технологии, и беспилотный транспорт. Там очень много направлений, и это, конечно, поддерживается и будет поддерживаться. Конкретные навыки, конечно, важны, в том числе и для ранней профориентации молодого человека. Это, безусловно, очень важно.

Вы правы ещё и в том, что это, может быть, даже если не сыграет большую роль в профориентации, то это дисциплинирует внутренне, это очень важно. Очень важно человеку осознавать, что он что-то умеет делать своими собственными руками.

Я уже говорил об этом публично и с гордостью могу ещё раз повторить. Я в стройотряде работал, мне была присвоена квалификация «плотник четвёртого разряда». Я до сих пор этим горжусь. Хотя я не стал плотником пятого или шестого [разряда], у меня, как видите, по-другому сложилась судьба, но я это помню и с удовольствием об этом говорю, потому что научился что-то делать своими руками, а это важно.

А идея абсолютно правильная. Мы так и намерены двигаться по этому направлению дальше.

А.Новоселова: Спасибо большое.

Т.Едышева: Владимир Владимирович, у нас на уроке сегодня присутствует, возможно, будущий лётчик гражданской авиации. По крайней мере об этом мечтает Булат Нургалиев из Республики Татарстан.

Б.Нургалиев: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Я Нургалиев Булат из Республики Татарстан, город Казань.

Я увлекаюсь эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, сам их собираю, на них летаю, ещё я моделирую для них рамы. За этот год я успел поучаствовать в 33 соревнованиях, и в 20 я выиграл. Как уже сказали, в будущем я мечтаю стать пилотом гражданской авиации.

У меня к Вам больше не вопрос, а просьба. После введения ограничений стало проблематично летать на дронах и особенно тренироваться. Могли бы ли Вы построить несколько коптер-парков по всей России, чтобы люди, как я, могли спокойно летать легально?

В.Путин: Ты занимаешься беспилотными летательными аппаратами, а сам хочешь пилотировать самолёт.

Б.Нургалиев: Да.

В.Путин: Понятно. Ладно.

Беспилотная техника, вообще, имеет собственный вектор развития, чрезвычайно важна и приобретает всё большее и большее значение в мире в самых различных отраслях: это беспилотная авиация, беспилотные автомобили, морской транспорт и так далее. Причём применяется, наверняка ты об этом знаешь, везде: и на почте, и в сфере оборонной безопасности, и в сфере лесоохраны — очень много направлений использования беспилотной, в данном случае летательной, техники.

То, что ты этим увлекаешься, — это очень здорово. У нас есть программа: по-моему, до 2030 года мы должны подготовить миллион специалистов в этой области. Не знаю, даже, может быть, и этого ещё не хватит, потому что эта область развивается очень быстро.

Но, конечно, есть ряд ограничений. Мы с твоими взрослыми коллегами несколько месяцев назад встречались, говорили на эту тему, и они тоже обращали внимание на то, что, безусловно, всегда ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности, но тем не менее многие из них мешают развитию этого направления деятельности.

Эти парки, о которых ты сказал…

Б.Нургалиев: В Москве [их] несколько.

В.Путин: В Москве есть. Я уверен, что наш с тобой разговор услышат и в Татарстане. В Татарстане руководители очень гибкие, мобильные, творческие – правда. Я знаю, они очень хорошо поддерживают все новейшие начинания. Думаю, что и там это можно будет сделать и наверняка сделают.

Б.Нургалиев: Спасибо.

Т.Едышева: Булат даже на смену привёз с собой дроны и показывал нашим участникам.

В.Путин: Отлично.

Т.Едышева: Уманская Каролина, Запорожская область.