Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На «Технопроме-2023» обсудили программу «Чистый уголь — Зеленый Кузбасс»

В рамках XМеждународного форума технологического развития «Технопром» прошла панельная сессия «Формирование и реализация комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Чистый уголь — Зеленый Кузбасс». Это первая в России КНТП, получившая поддержку на федеральном уровне.

«КНТП в России набирают обороты. Нам очень повезло, что КНТП “Чистый уголь — Зеленый Кузбасс”, которая была утверждена в 2022 году, а сейчас полноценно реализуется, курирует Министерство энергетики Российской Федерации. Хочется отметить также отдельную роль Роспатента и Федерального института промышленной собственности в формировании нашего КНТП. В чем комплексность нашей программы? Помимо технологий, которые увеличивают добычу угля, обеспечивают его переработку и нивелирование воздействия на окружающую среду, мы еще говорим о сохранении здоровья человека в промышленном регионе. Мы не можем с промышленностью двигаться вперед, если не подумаем о технологиях здравоохранения», — прокомментировала директор Научно-образовательного центра «Кузбасс» Ирина Александровна Ганиева.

О персонифицированной программе профилактики болезней системы кровообращения в промышленных регионах рассказала директор НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний академик Ольга Леонидовна Барбараш: «Вполне закономерно наш НИИ вошел в реализацию этой КНТП, так как чистый уголь и зеленый Кузбасс в первую очередь необходимы жителям Кемеровской области. Мы занимаемся разработками мирового уровня, которыми сегодня пользуется не только Россия, но и зарубежье. Огромный пласт исследований в НИИ КПССЗ сосредоточен на особенностях жизни населения региона. В КНТП мы вошли тремя очень важными работами, среди которых профилактика болезней системы кровообращения, создание изделий медицинского назначения — в особенности создание биодеградируемых сосудов, которые распадаются в организме и на их месте из клеток образуется собственный сосуд и вполне удовлетворительно функционирует. Сегодня мы находимся на стадии исследования этих образцов на приматах. Еще один блок работ посвящен вопросам замещения пораженных клапанов сердца искусственными биологическими протезами. Мы также находимся на этапе формирования системы для повторного протезирования клапанов сердца».

С докладом о проектах Института угля ФИЦ угля и углехимии СО РАН, в котором реализуется наибольшее количество работ КНТП «Чистый уголь — Зеленый Кузбасс», выступил заместитель директора ИУ по научной работе кандидат технических наук Алексей Николаевич Стародубов. «В рамках программы мы пытаемся вести разработку высокоэффективных технологий, не имеющих аналогов в мире. В горнодобывающей отрасли есть масса проблем, поэтому необходимо внедрять принципиально новые подходы. Для повышения безопасности горных работ изготовлены комплекты специального оборудования, апробация которых уже идет на действующих предприятиях. Для работы с трудноизвлекаемыми полезными ископаемыми создаются роботизированные конструкции различных крепей, что позволяет повысить полноту извлечения запасов из мощных пластов, также обезопасить людей благодаря дистанционному регулированию — уже испытан образец системы гидравлической шагающей крепи. Имеет большой потенциал разработка собственных систем управления автономными транспортными средствами. Комплексность присутствует в каждом из наших проектов», — сказал А. Стародубов.

«Наука в Сибири»

Генетика и селекция для сельского хозяйства

Круглый стол, посвященный приложениям генетики в интересах сельского хозяйства и биотехнологической промышленности, прошел в рамках Х Международного форума технологического развития «Технопром».

Одним из спикеров выступил директор ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» академик Алексей Владимирович Кочетов. Он обрисовал современные методы и технологии генетики и селекции, которые ускоряют процесс получения новых сортов и их вариаций. «Эти технологии, применяемые учеными ИЦиГ, позволяют, например, получать сорта зерновых культур с заданным сроком колошения и устойчивостью к комплексу заболеваний, они специально приспособлены для выращивания в регионах Сибири и Дальнего Востока. Такие сорта востребованы у сельхозпроизводителей», — рассказал А. Кочетов.

Еще одно направление исследований, которое развивается в ФИЦ ИЦиГ СО РАН в рамках участия в консорциуме «Курчатовский геномный центр» — это применение и отработка технологий геномного редактирования. Так, впервые получен более удобный в обработке голозерный ячмень из пленчатого сорта при полном сохранении всех характеристик. Новая сфера использования таких технологий — ускоренная доместикация дикорастущих форм сельскохозяйственных растений. Другими словами, с помощью новых генетических методов воссоздается процесс одомашнивания, что позволяет быстро привести растения к культурной форме, однако сохранить полезные качества, например усиленную устойчивость к патогенам, характерную для дикого варианта.

«Наша работа будет востребована всегда, потому что меняются климат и водный режим, постоянно появляются заболевания и вредители, поэтому нужно будет получать новые адаптированные к тем или иным условиям сорта растений», — считает Алексей Кочетов.

Научный руководитель ФИЦ ИЦиГ СО РАН академик Николай Александрович Колчанов рассказал о создаваемой информационно-компьютерной платформе, позволяющей интенсифицировать работы по созданию штаммов-суперпродуцентов с целевыми свойствами. Он сообщил, что это комплекс нескольких их модулей. В частности, один из них потребовал разработки методов автоматического извлечения знаний и фактов о структурно-функциональной организации микроорганизмов из научных текстов. «Модуль содержит около 15 тысяч семантических шаблонов, и этого достаточно, чтобы автоматически извлекать знания из предложенных элементов. Большое количество информации экстрагировано, — прокомментировал Николай Колчанов. — Здесь мы видим свою задачу в том, чтобы всем, кто занимается микробиологией, дать доступ к гигантским информационным ресурсам».

В числе других программных модулей — предназначенные для автоматической компьютерной аннотации бактериальных геномов и реконструкции генных сетей и метаболических путей микроорганизмов, а также для предсказания 3D-структуры белков по их аминокислотным последовательностям и локализация функциональных сайтов в 3D-структуре.

В завершение своего выступления Николай Колчанов предложил под эгидой Курчатовского геномного центра на разных площадках проводить ежегодные рабочие совещания по проблемам промышленных биотехнологий полного цикла.

«Наука в Сибири»

Встреча с врио главы ДНР Денисом Пушилиным

Президент провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

В.Путин: Денис Владимирович, добрый день!

Д.Пушилин: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Как дела, Денис Владимирович?

Д.Пушилин: Владимир Владимирович, всё контролируемо. Сложно, тяжело, напряжённо, но контролируемо.

Хотел бы доложить по ситуации. Первое – то, что больше всего волнует, то, на чём руку держать нужно и держим на пульсе, – это, конечно, ситуация с обстрелами. К сожалению, за последние три летних месяца она ухудшилась именно для гражданского населения, потому что противник начал применять кассетные боеприпасы.

В.Путин: В том числе по гражданским объектам.

Д.Пушилин: В первую очередь это опасно для гражданских лиц. Почему? Потому что кассетные боеприпасы, они достаточно обширного действия, как раз влекут за собой неконтролируемые потери, потому что люди не совсем понимают, как реагировать. Более того, не все кассетные боеприпасы детонируют сразу, они валяются. Совсем недавно строители погибли – [пошли] на смену, один из строителей нашёл кассету, принёс показать, а она сработала именно тогда, когда он показывал. Три человека погибли, три человека ранены. Это, к сожалению, не единичный случай.

За последние дни также были обстреляны как раз объекты: и станция скорой помощи, и станция переливания крови. Конечно, это болезненно и отражается, как я говорил, в первую очередь на гражданских лицах. То есть здесь соучастниками являются те, кто принял эти решения – поставлять кассетные боеприпасы – вопреки и здравому смыслу, и своим заявлениям. Вы же тоже слышали, как американцы были против применения кассетных боеприпасов, а теперь говорят, что это вполне нормально. Я Вам скажу, что в целом, если в цифрах, на 23 процента увеличилось количество обстрелов за летние месяцы по сравнению с предыдущими тремя, и 10 процентов – это кассетные боеприпасы. Это что касается гражданских.

Тем не менее боевой дух ребят на передовой на высоком уровне, все прекрасно понимают и видят, что происходит, и понимают задачу, которая перед ними стоит, – как можно дальше отодвинуть противника. Это единственная возможность, чтобы по нашим городам, по нашим районам не прилетали эти снаряды.

Самые горячие участки – это, конечно же, на Южно-Донецком направлении, тут рубеж Урожайное – Старомайорское, там постоянно идут атаки противника, постоянно противник пытается закрепиться, но делают всё возможное и невозможное наши ребята. Совместные подразделения на самом деле, это грамотно выстроенная работа.

Другая горячая точка – это Артёмовское направление, то есть по флангам. Тоже ситуация сейчас – я бы сказал свою оценку, осторожную, – что ситуация стабилизируется именно сейчас.

По Артёмовску, если затронули: вчера в дороге застали тревожное известие по поводу гибели Евгения Пригожина. Для нас это болезненная тема, потому что погибли ещё и ребята, «вагнера́», а для нас как раз при освобождении Артёмовска… Конечно же, мы с тревогой и с большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но, увы, понимаем, что имеем, с каким противником имеем дело, и понимаем, что противник ни перед чем не останавливается.

В.Путин: Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.

Пригожина я знал очень давно – с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как в эти последние месяцы.

Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами.

Но что совершенно точно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время.

Сейчас проводятся экспертизы: и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время.

Д.Пушилин: Уверен, специалисты разберутся. Это важно для всех нас.

Владимир Владимирович, хотел по предыдущим поручениям, по просьбам, которые были, буквально коротко пробежаться.

По воде. Мы знаем, какую сложную ситуацию вызывало как раз отсутствие воды – водная блокада, которая была устроена киевским режимом для Донецкой Народной Республики. Тем не менее строительство первой нитки водовода завершено. Соответственно, сейчас появилась [возможность] увеличить и количество часов подачи воды по графику – по графику пока ещё, безусловно, но тем не менее.

Нельзя сказать, что везде проблема решена, это было бы неправдой, но тем не менее где-то мы сейчас уже переходим на график: была раз в три дня вода, сейчас уже где-то через день, где-то пытаемся сделать, чтобы была ежедневно, по часам, но ежедневно. Но где-то ещё не удалось добиться определённого успеха, потому что изношенность сетей местами достигает 80–90 процентов.

Поэтому работают и коммунальные службы, и все профильные министерства, для того чтобы как можно быстрее эту ситуацию изменить к лучшему, чтобы не было водопотерь, которые достигают порой 60 процентов. 60 процентов водопотерь при таком дефиците воды – это, конечно, недопустимо.

Проводится работа, начинаем подготовку к отопительному сезону, и здесь, конечно, вопросы все сопряжены. Поэтому считаем, что в последующем, когда будет и вторая нитка достроена, конечно же, мы закроем проблемы и потребности людей до того периода, пока будет освобождена полностью территория Донецкой Народной Республики и канал Северский Донец, чтобы тогда в полном мере от этого вопроса отойти.

Что касается болезненного вопроса, который мы с Вами неоднократно поднимали, – очереди на КПП. Я Вам скажу, существенная разница за счёт тех мер, которые были предприняты и по увеличению количества контрольно-пропускных пунктов, и по их расширению, и по строительству и ремонту дорог. Ситуация, я Вам скажу, такая, что точечно очередь скапливается, но все соответствующие службы это очень быстро решают.

«Экзаменом» для нас была как раз ситуация с Крымским мостом, когда по сухопутному коридору поехали потоки машин. Менее чем за сутки ситуацию удалось купировать, то есть отработали профессионально министерства, силовые структуры, которые отвечают непосредственно, Росгвардия отработала, прямо молодцы, и, конечно же, волонтёры, с которыми у нас уже выстроена работа, то есть молодёжные организации, которые помогали сразу. Очередь была сосредоточена, это очень быстро удалось сделать – опять же благодаря и перехватывающим парковкам, которые были обустроены. Мы к этому уже оказались готовы.

Помните, были очереди за паспортами, это была проблема, я обращался к Вам, чтобы эту ситуацию исправить? С миграционной службой очень серьёзно отработали. Сейчас я могу сказать: очередей конкретно за паспортами нет. Очереди ещё фиксируются, но это уже за вторичными: за пропиской, поменять фамилию или какие-то ещё штампы поставить, – а так сейчас люди уже могут спокойно получить паспорта. Маломобильные граждане получают паспорта на дому, работа тоже выстроена, миграционной службой опять же, волонтёрами этот вопрос закрыт.

И, конечно же, госуслуги, по которым было поручение. На данный момент уже 32 МФЦ, до конца года планируется 41 многофункциональный центр, то есть люди по-другому смотрят, как может работать государство, как могут оказываться услуги – в одном месте. И я Вам скажу, это вселяет большую надежду, когда работа отлажена, когда есть уже большой опыт. Регионы-шефы здесь тоже очень серьёзную поддержку оказали, всё выстроено по всем стандартам. Поэтому здорово, эта проблема тоже, я считаю, закрыта.

По пенсиям, пересчёту пенсий. Были достаточно серьёзные сложности, опасались, что пересчёт пенсий затянется и прочее. Было принято решение, спасибо большое, что пенсия, когда бы человек ни обратился, пересчитывается всё равно с 1 марта. Поэтому это ситуацию «сбило», это раз. Во-вторых, сейчас уже 223 тысячи [человек], уже даже чуть больше, на пересмотр пенсии подали. И разница, средняя пенсия, которая уже с пересчётом, уже на пять тысяч выше, то есть уже порядка 19 170 рублей. У нас была порядка 13 тысяч, 13 800. Поэтому здесь это тоже для людей уже определённое подспорье. И ситуация продолжает улучшаться.

В.Путин: 1 сентября, да?

Д.Пушилин: Да, 1 сентября, Владимир Владимирович, – для нас это вопрос крайне важный. Я Вам показал [в презентации]. Многие школы [отремонтировали] – регионы-шефы, Минстрой. В общем, это то, что было и какие сейчас получаем школы непосредственно к 1 сентября.

Мы таких школ во многом не видели. Если даже говорить не про ту школу в Невском, которая открыта, это фантастика, я Вам скажу, это отмечают все, кто туда приезжает.

В.Путин: Замгубернатора Петербурга там работает?

Д.Пушилин: Это военные строители, они же квартал Невский построили. В целом сейчас те подрядчики, которые работают с Минстроем, с ВСК, они везде ставят рекорды. Рекорды ставят и по качеству, потому что делают как для себя, обустроено всем. А что такое российские стандарты, мы теперь начинаем понимать. И наши учителя смотрят и осознают, что такое заботиться в первую очередь о людях – как о преподавателях, так и об учениках. Это прямо вызывает очень большое уважение.

Болезненно для нас, конечно же, то, что дистант [дистанционное обучение]. У нас очень долго дистант был, и очень много обращений родителей, потому что дети – ковидный год, потом специальная военная операция – слишком много теряют, образование не то, всё-таки очное [должно быть].

Мы планируем к 1 сентября увеличить практически в два раза и довести до 72 процентов количество школ, которые будут работать очно. При этом у родителей будет возможность выбирать, если родители переживают, потому что сейчас, к сожалению, может прилететь везде. Вопрос безопасности здесь должен стоять на первом месте. Родители сами принимают решение. Мы в силу своих возможностей обеспечиваем безопасность.

Безусловно, в самых обстреливаемых районах школы будут работать в дистанте. Я говорю про школы в Горловке, в части районов Донецка, в части районов Макеевки, Ясиноватой – конечно, там будет дистант. Там, где тыл, где есть возможность в какой-то степени обеспечить безопасность, там будет очное обучение. Для нас это очень важно.

В целом ещё по ремонтам, чтобы понимать в цифрах. У нас школы – 130–147 до конца года будет отремонтировано, часть – до 1 сентября и часть – до конца года; 122 дошкольных учреждения и пять техникумов, училищ. Для нас это на очень высоком уровне.

По медицине – я Вам скажу большое спасибо. Родители благодарят до сих пор за то, что была проведена диспансеризация детей: были выявлены очень многие болезни на ранних стадиях. Это дало возможность врачам очень быстро подключиться…

В.Путин: Сейчас очень важно после диспансеризации наметить план работы по тем детям, которым требуется дополнительная помощь.

Д.Пушилин: Да, эта работа ведётся. Но сейчас самое важное – начинает набирать обороты и взрослая диспансеризация.

В.Путин: Да, я знаю.

Д.Пушилин: Спасибо большое за это решение.

Самая большая проблема в медицине – это, конечно, персонал, то, что сейчас ощущается. Дефицит по персоналу составляет более 50 процентов. При этом за время с начала специальной военной операции у нас 1700 медицинских сотрудников [работали] в качестве помощи и волонтёрской помощи – это профессиональная помощь, конкретно медики, которые на постоянной основе, меняясь, оказывают поддержку жителям Донецкой Народной Республики. Это заслуживает большого уважения, просто большое спасибо. И регионы-шефы во многое включены, видят, какие проблемы в подшефных территориях, и стараются специалистами точечно закрывать. Поэтому здесь только слова благодарности.

В.Путин: Здесь и оборудование, и материально-техническое состояние учреждений, и подготовка кадров, конечно. Надо включаться в общероссийскую программу подготовки и переподготовки медперсонала.

Д.Пушилин: По техническому и материально-техническому обеспечению – мы такого не видели. Количество оборудования, количество вообще приборов, количество материально-технических улучшений, которые есть, это самое яркое: у нас не было столько МРТ, у нас не было столько рентгенаппаратов. И это же современное всё. Наши медики, конечно, только благодарны.

Теперь только обучать, создавать условия. У нас же медицинский университет очень хороший, он сохранил и свою квалификацию, он действительно и аккредитацию прошёл самым первым. Теперь важно, чтобы молодые специалисты оставались в регионе.

В.Путин: К выборам готовитесь?

Д.Пушилин: Конечно, Владимир Владимирович, готовимся и защитили программу, буквально вчера, стратегию разработали, наметили планы. Здесь и партийная активность достаточно серьёзная. Я считаю, что мы готовы. Безусловно, вопросы безопасности волнуют, но опять всё это выстроено, система с силовым блоком отработана: оперативный штаб, на регулярной основе мы собираемся, здесь к работе, считаю, очень грамотные подходы. С ЦИКом тоже у нас никаких вопросов нет, все рекомендации, все требования – всё соблюдено согласно российскому законодательству. Поэтому это для нас такой тоже экзамен, в полной мере – с Вашего благословения – готовы подходить и готовы для людей делать всё возможное.

В.Путин: Хорошо.

Туризм на Байкале: более 60 тыс. пассажиров перевезла «Нерпочка» по КБЖД

В составе поезда три вагона, которые вмещают в себя 222 посадочных места

В январе – июле 2023 года пригородным поездом «Нерпочка» по Кругобайкальской железной дороге перевезено 63,4 тыс. пассажиров. Ещё 19 тыс. пассажиров перевезено туристическими поездами, сообщает служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги.

Всего за семь месяцев 2023 года путешествие по КБЖД совершили 83 тыс. человек.

Напомним, в этом году по «Золотой пряжке Транссиба» курсирует обновлённая «Нерпочка»: в её составе теперь три вагона, которые вмещают в себя 222 посадочных места (в два раза больше предыдущего поезда).

Для удобства пассажиров обновляется и инфраструктура КБЖД. Перед началом туристического сезона был выполнен комплексный ремонт семи пассажирских платформ, отремонтированы вокзалы на станции Слюдянка-1 и Байкал, установлены современные модульные туалеты на четырёх станциях, организована подсветка стелы «Кругобайкальская железная дорога» и подпорной стены на станции Итальянская Стенка и другие работы.

Новая автомобильная дорога в Иркутской области будет способствовать вводу 147 тыс. м² жилья

В деревне Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутской области продолжается реализация проекта по развитию дорожной инфраструктуры нового микрорайона «Хрустальный парк». В рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда» здесь реконструируют автомобильную дорогу по улицам Ягодной и Дорожной протяжённостью 3,4 км, которая обеспечит транспортную доступность застраивающегося микрорайона.

«Федеральная программа «Стимул» помогает регионам быстро и качественно развивать всю необходимую инфраструктуру новых микрорайонов, которая является необходимостью для комфорта горожан. Так, благодаря мерам господдержки в Иркутской области реконструируют автомобильную дорогу, ведущую к перспективному микрорайону «Хрустальный парк» в деревне Новолисихе. Реализация проекта жилищного строительства позволит ввести порядка 147 тысяч квадратных метров нового жилья», – сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Согласно проекту, реконструкция автодороги проходит в два этапа. В этом году, в рамках первого этапа, ведутся работы на участке от дороги в СНТ «Строитель» до подстанции в Новолисихе. На втором этапе в 2024 году будет отремонтирован участок до съезда с Байкальского тракта в Новолисихе. На новой двухполосной автодороге обустроят пешеходные тротуары с ограждением, автобусные остановки и уличное освещение. Кроме того, здесь построят систему ливневой канализации с очистными сооружениями и оборудуют 70 съездов во дворы, а также 34 примыкания на улицы.

«В настоящее время на объекте продолжаются работы по устройству основания дорожной одежды и ливневой канализации. Для обеспечения безопасности дорожного движения и информирования водителей новые дороги оборудуют светофорами, дорожными знаками, а также будет нанесена дорожная разметка со светоотражающими элементами», – рассказал генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

С 2019 года контроль в ходе реализации объектов в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Российской Федерации обеспечивает подведомственное Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».

Управленческие команды Сибирского федерального округа обсудили актуальные вопросы введения ФГОС и ФООП

В Иркутске прошло окружное совещание по актуальным вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и федеральных основных образовательных программ (ФООП). Организаторы мероприятия – Минпросвещения России и Институт стратегии развития образования.

Участниками совещания стали управленческие команды из десяти регионов Сибирского федерального округа: республик Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской области – Кузбасса, Новосибирской, Омской и Томской областей.

«В центре нашего внимания сегодня должны быть вопросы управления качеством образования, поиска и внедрения современных методик и практик достижения предметных, метапредметных и личностных результатов, формирования функциональной грамотности и усиления воспитательного потенциала образовательной деятельности», – подчеркнула в своем выступлении заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева.

Эксперты Института стратегии развития образования рассказали о системе оценки образовательных достижений, об итогах исследований по вопросам обновления содержания общего образования, представили конструкторы учебных планов и рабочих программ на платформе «Единое содержание общего образования».

Участники совещания обсудили эффективные решения и актуальные практики по обеспечению введения обновленных ФГОС и ФООП. Своим опытом поделились представители институтов развития образования Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия, Омской и Иркутской областей.

Представители региональных команд рассказали об успешном опыте работы с ассоциациями учителей-предметников, о межмуниципальном взаимодействии и организации адресной поддержки управленческих команд школ.

Одновременно с окружным совещанием состоялся методический семинар «Особенности разработки рабочих программ по учебным предметам в условиях введения ФООП» для учителей Иркутской области, объединивший более 450 преподавателей русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, истории и обществознания, английского языка и ОБЖ.

Запись методического семинара по предметным направлениям доступна по ссылкам:

«Введение обновленных ФГОС и ФООП: методический аспект».

«Русский язык и литература».

«Физика».

«Химия и биология».

«Математика».

«Английский язык».

Все рабочие программы представлены на портале «Единое содержание общего образования».

Сибирский федеральный округ принял эстафету флага Всероссийского конкурса «Мастер года»

В Томске состоялась церемония передачи флага Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы профессионального образования «Мастер года». Сибирский федеральный округ принял флаг от Уральского федерального округа. Конкурс «Мастер года» организован Минпросвещения России.

Эстафета флага конкурса «Мастер года» стартовала в феврале 2023 года. За это время она успела охватить пять федеральных округов Российской Федерации.

В Томск прибыли делегации представителей региональных органов исполнительной власти в сфере образования и победителей конкурса прошлых лет.

«Развитие кадрового потенциала и формирование высококлассных специалистов, способных отвечать вызовам современной экономики, – один из приоритетов стратегии социально-экономического развития нашей страны. И педагогические работники вносят неоценимый вклад в ее реализацию. Конкурс «Мастер года» очень важен для системы среднего профессионального образования, ведь именно он помогает выявлять и поощрять талантливых специалистов, дает возможность им обмениваться лучшими практиками. Особенно это актуально в Год педагога и наставника», – обратился к участникам торжественной церемонии директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

В день церемонии гости приняли участие в мастер-классах от мастеров образовательно-производственных кластеров региона.

Сегодня в Сибирском федеральном округе 500 колледжей и техникумов, в которых обучаются 450 тысяч студентов и работают 22 тысячи педагогов.

Справочно

Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения «Мастер года» проводит Минпросвещения России. Конкурс направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных мастеров производственного обучения и преподавателей.

В 2022 году победителем конкурса стала преподаватель Донского колледжа информационных технологий Ирина Демихова, поэтому в 2023 году конкурс принимает Тульская область. Состязание пройдет с 28 сентября по 2 октября и будет приурочено к празднованию Дня среднего профессионального образования. Начиная с 2023 года победитель конкурса «Мастер года» будет получать денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей.

Сергей Кравцов рассказал об изменениях в системе образования в новом учебном году на августовских совещаниях в четырех регионах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил в режиме видеосвязи на августовских педагогических совещаниях в Республике Хакасия, Забайкальском крае, Ивановской и Тюменской областях. Он рассказал о тех изменениях, которые появятся в системе образования с нового учебного года.

«Сегодня как никогда все понимают, что одна из важнейших профессий – профессия учителя. Год педагога и наставника еще раз подчеркивает значимость профессии учителя. Мы еще раз говорим слова благодарности вам, учителям, педагогам, руководителям системы образования, за ваш нелегкий самоотверженный труд», – сказал Сергей Кравцов, обращаясь к педагогам.

Глава Минпросвещения сообщил, что на федеральном и региональном уровнях принимаются меры по поддержке учителей, в том числе работают институты повышения квалификации. По его словам, вводится дополнительные квалификации «педагог-наставник» и «педагог-методист», и это еще одни возможности для профессионального роста.

Сергей Кравцов также рассказал, что по всей стране продолжаются масштабные программы по обновлению инфраструктуры системы образования, реализуются программы строительства школ и детских садов, капитального ремонта учебных заведений. В новом учебном году вводятся единые программы по всем предметам, программа профориентации для учеников с 6-го класса. Кроме того, продолжатся внеурочные занятия «Разговоры о важном», церемонии поднятия Государственного флага РФ и исполнения Государственного гимна.

«Мы выстраиваем суверенную систему образования, что обеспечит высокое качество обучения школьников вне зависимости от того, в какой школе они учатся», – отметил Министр просвещения.

Сергей Кравцов информировал, что в Тюменской области активно реализуется нацпроект «Образование», строятся и ремонтируются школьные здания. Всего с 2019 года построено 24 школы. Он поблагодарил губернатора региона Александра Моора за внимание, уделяемое системе образования, а также за организацию в прошлом году финального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Слова благодарности за развитие образования Министр просвещения адресовал также губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому за реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту.

Он добавил, что в регионе решены все вопросы, касающиеся поставок в школы нового учебника по истории. Все одиннадцатиклассники будут обеспечены учебниками.

В новом учебнике по истории для старших классов в том числе говорится о причинах начала специальной военной операции, вхождении в состав Российской Федерации новых регионов.

Также на августовском совещании в Забайкальском крае Министр просвещения отметил, что в регионе решаются все задачи нацпроекта «Образование». В Забайкалье построено четыре школы, до конца 2024 года планируется построить еще порядка десяти школ, идут капитальные ремонты, всего они будут проведены в 49 школах.

Массовое использование беспилотного транспорта выявило комплекс проблем с безопасностью

Яков Шпунт

Практическое применение беспилотных и автономных систем обнажило целый комплекс проблем с безопасностью, причем значительная их часть неустранима с помощью традиционных ИБ-инструментов. Эксперты не исключают, что по мере массового распространения беспилотных систем начнут проявляться новые специфичные угрозы.

Как отметил директор департамента по управлению цифровыми активами АО "Газпромбанк" Александр Гришканич, выступая на круглом столе "Безопасность беспилотного транспорта" в рамках 10-го Форума технологического развития "Технопром 2023", угрозы для автономного транспорта вполне реальны, что называется, здесь и сейчас. По его мнению, они связаны с возможным перехватом управления из-за несанкционированного доступа или полной потерей управления вследствие неисправностей или внешнего воздействия.

Заместитель директора по развитию Центра компетенций национальной технологической инициативы "Технологии доверенного взаимодействия" Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслан Пермяков назвал главным подводным камнем безопасности беспилотного транспорта нерешенные вопросы идентификации устройств при межмашинном взаимодействии. При массовом применении, по его мнению, также остро встанет проблема предполетных и предрейсовых осмотров и то, чем и как заменить данную процедуру. Руслан Пермяков предложил использовать для решения данной задачи технологии цифровых двойников, но это повышает значимость данных телеметрии и необходимость их защиты.

При этом Александр Гришканич обратил внимание, что многие традиционные подходы к ИБ, апробированные при защите ИТ- и производственной инфраструктуры, на беспилотных системах работают плохо или даже не функционируют вообще. В случае тех же беспилотных аппаратов невозможно использовать комплексы защищенной связи, применяемые в традиционной авиации: как напомнил представитель Газпромбанка, их габариты и масса больше, чем у основной массы дронов. Александр Гришканич также указал, что целый комплекс проблем пока себя никак не проявляют, но они могут стать заметны и значимы уже в ходе массовой эксплуатации беспилотных и автономных систем. Также он напомнил, что широкое распространение квантовых вычислений полностью скомпрометирует традиционную криптографию. По некоторым оценкам, это может случиться уже совсем скоро.

Руководитель направления ООО "КуРэйт" Сергей Чеусов констатировал тот факт, что беспилотные системы давно уже не являются игрушками, их эффективность доказал в том числе опыт боевого применения, обнаживший, однако, слабые места, которыми являются операторы и пункты их размещения, ограниченный радиус действия и уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы. Многие из данных проблем, как заявил эксперт, позволило решить использование технологий интернета вещей (IoT). Однако, как напомнил Сергей Чеусов, слабыми местами IoT является ненадежная криптозащита каналов связи. Но при этом, по его оценке, применение квантовых и постквантовых средств криптозащиты (СКЗИ) позволит устранить эту уязвимость. Тем не менее, как предупредил Сергей Чеусов, может возникнуть проблема с регуляторами, что во многом обусловлено сложностью сертификационных испытаний квантовых и постквантовых СКЗИ.

Заместитель руководителя новосибирского филиала ООО "ИнфоТеКС" Валентин Селифанов напомнил, что в России уже есть сертифицированные квантовые СКЗИ ViPNet QSS. По его мнению, адаптация таких криптосредств для беспилотного транспорта является вполне реальной задачей. Также Валентин Селифанов заявил об успешной адаптации для защиты беспилотного транспорта решения ViPNet SIES, изначально ориентированного на работу в сетях IoT, в частности, в системах учета электроэнергии. По крайней мере, на уровне тестов, как заявил представитель "ИнфоТеКС", данное решение показало работоспособность.

Ведущий специалист по международной деятельности, доцент кафедры математического моделирования и цифрового развития бизнес-систем Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) Дмитрий Казначеев назвал одним из способов решения многих проблем, связанных с беспилотным транспортом, применение искусственного интеллекта. Переход на автономное управление, как он заявил, практически полностью исключит риски перехвата или потери управления.

Однако тут, как отметил проректор по научной работе Московского политехнического университета Антон Наливайко, возникает новый комплекс проблем, общий для любых систем на основе нейросетей. Он поделился опытом разработок в области беспилотного транспорта и коммунальной техники и назвал эту сферу крайне чувствительной к качеству датасетов, на основе которых обучаются нейросети. При этом, как предупредил Антон Наливайко, ошибки и манипуляции приводят к тому, что автономные системы управления перестают реагировать на дорожные знаки и разметку или неправильно распознают те или иные объекты, что чревато аварией. При этом выявление такого рода проблем, по его словам, крайне сложно и трудоемко. Управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России Анна Кулашова в выступлении на конференции AI IN 2023 также назвала риски, связанные с манипуляцией данными, ключевыми для любых систем, использующих ИИ.

В Москве отметили 75-летие БЕЛАЗа

В минувшее воскресенье в Москве на ВДНХ под девизом "Беларусь созидающая" прошел грандиозный праздник, посвященный юбилею главного белорусского промышленного бренда - БЕЛАЗа.

"БЕЛАЗ - это белорусский бренд, который знают во всем мире: в 80 странах используется продукция предприятия. Основной, ключевой рынок, конечно, Российская Федерация: 11 тысяч машин сегодня работают в России", - сказал на церемонии открытия праздника Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Ныне это крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности, а 75 лет назад завод начинал с производства кусторезов, прицепных дорожных катков, снегопогрузчиков и поливомоечных машин на станции Жодино под Минском. Но стране нужна была современная карьерная техника, и в 1958 году сюда было передано производство большегрузных самосвалов с МАЗа. Первая машина под маркой БЕЛАЗ увидела свет в 1961 году. Тот опытный образец грузоподъемностью 27 тонн своим ходом отправили в Москву - к открытию ХХII съезда КПСС. Известно, что в столицу грузовик прибыл без поломок и остановок. После этого белорусский самосвал два месяца экспонировался у павильона машиностроения на ВДНХ СССР и был удостоен диплома I степени.

Уже тогда советским конструкторам поставили задачу создать на базе БЕЛАЗа самый большой самосвал в мире. И он появился! И постоянно усовершенствовался. В результате самый крупный на сегодня карьерный самосвал в мире БЕЛАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн имеет более 20 метров в длину и 8 метров в высоту. Диаметр его колеса составляет почти четыре метра!

Под стать такому гиганту получился и праздник. У белорусского павильона на ВДНХ был выставлен карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558. И каждый желающий мог подняться на его палубу, а затем приобрести сувениры с символикой предприятия. Можно было отправить открытку с изображением самосвала в любую точку мира - "Почта БЕЛАЗа" размещалась рядом с самосвалом.

Повышенным интересом у многочисленных гостей праздника пользовалась зона BELAZ-VR - благодаря технологиям виртуальной реальности здесь можно было "провести тест-драйв" легендарного БЕЛАЗ-75710, а также дистанционно посетить завод в Жодино и своими глазами увидеть сборку машин-гигантов.

И все это под восьмичасовой песенный марафон с участием известных белорусских исполнителей Руслана Алехно, Александра Солодуха, арт-группы "Беларусы", Виктории Алешко и фолк-шоу "Забабоны".

Впрочем, говорили на празднике не только об успехах, но и о современных вызовах. "БЕЛАЗ, наверное, один из самых узнаваемых белорусских брендов. И, невзирая на ситуацию прошлого года, санкционное давление на завод, российский рынок по-прежнему остается ключевым, БЕЛАЗ очень уверенно себя здесь чувствует: продаем мы по 800-900 машин ежегодно. В прошлом году выручка составила почти один миллиард долларов, и в этом году по планам торгового дома и всего руководства завода сумма будет не меньше", - сказал Дмитрий Крутой.

Он констатировал, что предприятие подвергается очень серьезному санкционному западному давлению. "Но несмотря на это, оно растет, развивается, показывает великолепные результаты и практически каждые полгода радует своих покупателей новинками. Сегодня не только классические БЕЛАЗы, но и машины в газовом исполнении, на аккумуляторных батареях, гибридные модели, а сейчас начали пробовать в России на безлюдных карьерах интеллектуальные машины с автопилотом", - отметил Посол.

По его мнению, очень хорошие перспективы для предприятия видятся в кооперации с российскими партнерами. "БЕЛАЗ не стоит на месте, конструкторское бюро и инженеры завода работают, каждые полгода фактически предлагают какие-либо новинки - более 500 модификаций на сегодняшний день в портфеле, по сути, на любой вкус и кошелек. И все-таки я думаю, что настоящим прорывом станет доведение до ума роботизированной системы интеллектуального карьера, где нет вообще людей (так называемые безлюдные карьеры), где все управление идет, по сути, дистанционно - и карьерным самосвалом, и непосредственно фронтальным погрузчиком, который загружает те или иные грузы на БЕЛАЗ. И когда мы окончательно оцифруем эту историю, сделаем промышленное решение, то, я думаю, БЕЛАЗ еще более уверенно начнет чувствовать себя на российском рынке", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

Кстати, сейчас в сегменте крупных карьерных самосвалов особо большой мощности уже чувствуется давление китайских производителей: начинают появляться первые конкуренты из Китая. И, чтобы оставаться в рынке, БЕЛАЗу фактически ежемесячно приходится предлагать какие-то новинки.

"В самосвалах этого белорусского бренда значительный вклад материалов и комплектующих российского производства, поэтому их по праву можно считать продуктом Союзного государства, - отметил заместитель Госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин. - Сейчас под давлением беспрецедентных санкций как никогда востребованы компетенции белорусских и российских производителей в области машиностроения. Это позволяет снизить и даже полностью избежать зависимости от зарубежных поставщиков и решить вопрос импортозамещения. История БЕЛАЗа является ярким примером взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества, углубления кооперации в высокотехнологичной сфере и успешной реализации масштабных инновационных проектов".

Заместитель гендиректора БЕЛАЗа Олег Климович подчеркнул, что машины стали брендом и символом Беларуси неспроста: "В тесном сотрудничестве с братской Россией мы продолжаем высоко держать планку мировых производителей карьерных самосвалов, выпуская при этом технологически независимую продукцию, востребованную во многих странах мира. В них воплощается важное качество каждого белоруса - надежность, доверие и трудолюбие. "Беларусь созидающая" - это не просто слоган, это идея, наполняющая и объединяющая всех жителей нашей страны".

Текст: Дарья Шелест

Зачем уральский медуниверситет сотрудничает с промышленностью

Светлана Добрынина (Свердловская область)

Одним из первых резидентов создаваемой в Екатеринбурге научно-производственной предпринимательской экосистемы "Космос" стал Уральский государственный медицинский университет Минздрава России (УГМУ). Соглашение о совместной работе подписали на международной выставке "Иннопром" ректор вуза Ольга Ковтун и глава Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

Цель проекта - реализация новых идей в сфере создания инновационных, высокотехнологичных продуктов. Планируется, что на площадке "Космоса" появятся предприятия по производству беспилотников, микроэлектроники, радиоэлектроники, авиакосмических систем. И, как считают эксперты, среди индустриальных блоков найдется место и для разработчиков современных медицинских технологий.

УГМУ уже имеет опыт работы в консорциуме с промышленными предприятиями: в вузе действуют четыре технологических центра, около десятка научных лабораторий. Как медики выбирают приоритетные направления для исследований, находят индустриальных партнеров и участвуют в создании инновационных продуктов, "РГ" рассказала ректор УГМУ академик РАН Ольга Ковтун.

Почему вуз, не связанный напрямую с техническими решениями, поддержал идею развития инновационной предпринимательской площадки и даже стал ее резидентом?

Ольга Ковтун: Экосистема "Космос" - это про будущее и про огромные масштабы. А ключевые направления работы нашего вуза не только образование, но и научные исследования, создание новых технологий и продуктов, которые сегодня крайне востребованы в нашей стране. Импортозамещение в сфере медицинской аппаратуры, технологий, создание новых фармпрепаратов, разработка цифровых систем мониторинга пациентов - чрезвычайно актуальные направления.

У вас уже есть проекты, реализованные вместе с промышленными, ИТ-компаниями?

Ольга Ковтун: Конечно. К примеру, молодежная лаборатория промышленного дизайна и реинжиниринга медицинского оборудования, созданная УГМУ совместно с Уральским оптико-механическим и Уральским приборостроительным заводами, где проводят испытания новых российских аппаратов искусственной вентиляции легких и пульсоксиметра. Эти предприятия - одни из ведущих производителей отечественной медтехники.

Сотрудничество у нас налажено давно. Мы осуществляем экспертное консультирование промышленных партнеров с самых истоков создания аппаратов ИВЛ и другого медоборудования. Речь не только об ИВЛ. Наши сотрудники работают в качестве экспертов по большой линейке медицинской техники, в том числе востребованной в неонатологии: перинатальное оборудование, инкубаторы, реабилитационные системы для новорожденных и т. д.

Одно из важнейших направлений сегодня - импортозамещение в сфере медицинских материалов. В том числе разработка отечественных имплантатов, применение аддитивных технологий для их изготовления.

Ольга Ковтун: На "Иннопроме" мы представили партнерам из Китая новые биоэквивалентные и биорезорбируемые остеопластические материалы для травматологии, стоматологии и реконструктивной хирургии. Благодаря биосовместимости они призваны заменить используемые сейчас. Наши молодые ученые в консорциуме с производственной лабораторией Томского государственного университета разработали новинку - никелид титана и никелид титана с примесью серебра. Материалы уникальны: они нетоксичны, прочны, хорошо приживаются и к тому же обладают дополнительными антибактериальными свойствами.

В медуниверситете студенты изучают информационные технологии. Это связано с цифровизацией здравоохранения или необходимостью создавать и внедрять в реальную медицину свои программные продукты?

Ольга Ковтун: Важно и то, и другое. У нас есть два очень ярких цифровых проекта, которые сейчас помогают в лечении тысяч пациентов. Первый - программа реабилитации больных после тяжелой неврологической патологии, прежде всего инсультов. Ее разработал Андрей Белкин, доктор медицинских наук, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины УГМУ. Оригинальность программного комплекса в том, что он объединяет несколько подразделений системы здравоохранения: службу скорой медицинской помощи, стационары и реабилитационные центры. Благодаря единой платформе, которая концентрирует все данные, ни один больной с неврологическим диагнозом не выпадает из поля зрения врачей. Интегрированная сеть позволяет на любом этапе оценить состояние пациента и выработать оптимальный алгоритм лечения и реабилитации. Этот проект уже внедрен в практическое здравоохранение, а наш университет сейчас готовит специалистов мультидисциплинарных бригад для отделений реанимации, чтобы с первого дня работать с пациентами, которым нужна реабилитация.

Второй инновационный проект - удаленный мониторинг детей с сахарным диабетом первого типа. Заболевание тяжелое, требует постоянного контроля уровня глюкозы и инъекций инсулина. Мы первыми в стране вместе с ИТ-компанией и детскими эндокринологами разработали программу непрерывного контроля таких детей. Ребенку устанавливается инсулиновая помпа с биосенсорами, которые через облачные технологии передают данные на компьютер врача детского эндокринологического центра. Медик не только фиксирует малейшие изменения в состоянии юного пациента, но и дистанционно консультирует его родителей. Отпала необходимость ежемесячно ездить в областной центр для консультации с эндокринологом и коррекции лечения. Вы представляете, насколько это облегчило жизнь семей в глубинке!

Понятно, что эффект от разработки инновационных технологий в медицине тем выше, чем больше возможностей их применения на практике. И нынешние тенденции радуют. К нам уже приходят за опытом зарубежные партнеры. Так, на "Иннопроме" мы обсудили возможные направления сотрудничества УГМУ с партнерами из Китая, Республики Беларусь, а также с Университетом Зимбабве и Харарским технологическим институтом (также Республика Зимбабве) в области образования, науки и технологий, в том числе в сфере разработки медицинского оборудования и новых материалов. На выставке были подписаны соответствующие соглашения.

Ученые заявили о необходимости усилить роль государства в добывающем секторе

Инна Горбунова (Тюменская область)

Споры о потенциале нефтегазовых месторождений Западной Сибири идут много лет, и оценивают его по-разному: одни эксперты заявляют, что нефть и газ в стране вот-вот закончатся, другие утверждают, что углеводородов хватит еще минимум лет на сто. Чтобы точно оценить запасы и перспективы добычи, развивать глубокую переработку сырья, государство должно вернуть себе руководящую роль в ТЭК, уверены представители отраслевой науки.

Экспорт начинается в недрах

- Тюменских геологов надо бы носить на руках, - считает Анатолий Брехунцов, почетный нефтяник Тюменской области, доктор геолого-минералогических наук, директор НТЦ "Геодата". - Все, что было разведано ими в 1960-1970 годах в Западной Сибири, страна эксплуатирует до сих пор.

Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в последние годы составляла 40 и более процентов, дальше запланировано 25, что тоже немало. Из почти 600 миллиардов долларов, полученных в 2022 году за счет экспорта, от продажи минерального топлива, нефти и продуктов ее перегонки в казну поступило почти 400 миллиардов. От сельского хозяйства, например, в 10 раз меньше. Но продавали и продаем мы в основном сырую нефть, производим бензин, мазут и полимеры, тогда как надо бы - сложные продукты, которые позволят выйти на более высокую ступень экономического развития. Но начинать необходимо с изменения подхода к оценке, разведке, добыче и распределению запасов.

- В центре внимания должны быть объемы геологоразведочных работ, восполнение запасов углеводородного сырья, качество ресурсов и кадров. Назрела необходимость повышения роли государства в области экономического и правового регулирования процесса недропользования, совершенствования налоговой системы для стимулирования воспроизводства запасов, природоохранной политики и привлечения инвестиций, - подчеркнул председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов на круглом столе "Перспективы освоения ресурсной базы углеводородов севера Западной Сибири", который прошел в региональном парламенте и был приурочен ко Дню нефтяника и 79-летию тюменской геологии.

В ловушке обеспеченности

Вся территория Западной Сибири в 1970-1980 годы была охвачена геологоразведочными работами, здесь трудилось 45 экспедиций. В тот период были открыты наиболее крупные месторождения, которые до сих пор в числе основных. Но в 1990-е финансирование геологоразведочных работ практически прекратилось, экспедиции прикрыли.

Месторождение как человек: появляется на свет, растет, стареет. В этом смысле тюменская нефтегазоносная провинция уже не молода. Выработанность запасов нефти и газа здесь приближается к 50 процентам. Эту стадию освоения ресурсного потенциала территории называют зрелой и даже постзрелой. Например, по оценкам компании "Геодата", на Ямбургском и Медвежьем нефтегазоконденсатных месторождениях разрабатываемые сегодня залежи лет через 10 будут исчерпаны. Если максимальная добыча там была около 250 миллиардов тонн нефти в год, то к 2035 году прогнозируется на уровне 32 миллиардов.

Есть ли возможность не допустить падения добычи углеводородов? С точки зрения потенциала - да. Например, не вовлеченные в разработку запасы газа на действующих месторождениях оцениваются в пять триллионов кубометров, еще четыре триллиона - на неразработанных и около 20 триллионов тех, объемы которых еще предстоит обосновать.

Только в Надымском районе запасы нефти и газа категории С2 (наличие которых предполагается на основании благоприятных геологических и геофизических данных) в верхних горизонтах составляют 1,3 триллиона кубометров, в нижних - 2,5. Но беда в том, что недропользователи не хотят заниматься разведкой: зачем, если и так все хорошо?

- Цифры обеспеченности запасами расслабляют, - считает Павел Мельников, гендиректор Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института. - Суммарные ресурсы значительны: нефть - 123 миллиарда тонн, газ - 307 триллионов кубометров. Они считаются просто, но не отражают реальных проблем. В результате мы попадаем в ловушку. Геологоразведочные работы и тематические исследования сокращаются, научно-производственные работы сворачиваются, финансирование падает, на будущий год его секвестировали еще на миллиард рублей.

Разные логики

Эксперты уверены: нужно искать новые решения, которые зависят не только от технологий и финансов.

- Запасы сырья - понятие не геологическое, а социально-экономическое, - убежден Валерий Крюков, директор института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск). - Оно зависит от системы стимулов, взаимосвязей ведущих игроков. Каковы результаты этого взаимодействия - таковы и запасы. Один из лозунгов, который надо начертать на знаменах: "От развития за счет нефти - к развитию при помощи нефти". Нужны законодательные инициативы, связанные с управлением, доступом к месторождениям, процедурами регулирования ресурсной базы.

Ученый считает, что ранее разработка всех крупных нефтегазовых месторождений была основана на парадигме индустриализации и отдана на откуп крупным компаниям. Но у них своя логика развития, в которой доминирует корпоративное и отраслевое право. Поэтому в отношении месторождений они ведут себя хищнически. Государство же должно преследовать свои интересы, управлять процессами добычи и переработки полезных ископаемых и, если надо, принуждать бизнес к инвестированию в социально значимые и наукоемкие проекты.

В эффективной системе регулирования недропользования, по мнению Крюкова, должен быть применен принцип доступа к участкам недр (ни одна из компаний не может стать единственным правообладателем), введен научно-технологический мониторинг, на региональном уровне созданы отраслевые органы регулирования всего природно-ресурсного потенциала, а не только ТЭК. В отрасли должны работать венчурные и наукоемкие сервисные компании - не одна-две, а десятки, возможно, даже сотни. Есть острая необходимость и в изменении законодательства.

- Произошла подмена понятий, - волнуясь, заявил академик. - Геологи говорили о необходимости внести изменения в горное законодательство, которое было принято еще в 1991 году, а вместо этого появилось энергетическое право. Но торговля энергоресурсами и освоение недр - принципиально разные сферы деятельности. Надо восстановить горное законодательство, создать сеть центров доступа к данным, чтобы не было так: у каждого - свой загашник с керном и банком данных нефти.

Требуется стратегия

- Надо идти от науки к разведке, разработке, добыче, транспортировке, потреблению, - убежден и Анатолий Брехунцов. - Без активного участия государства управление ресурсами невозможно. Раньше были министерства, главки, а сейчас всю отрасль государство отдало в руки частных компаний. Комиссия по запасам и та стала сугубо ведомственной, хотя раньше управлялась правительством напрямую. Это одна из самых серьезных экономических ошибок. Должна быть единая вертикальная система хозяйствования.

Тогда, по мнению ученого, будет проще централизованно решать проблемы, связанные и с финансированием геологоразведочных работ (сейчас оно идет в основном за счет недропользователей, поступления из бюджета в 26 раз меньше), и с объемами газодобычи (с 1990-х потребление в мире увеличилось в два раза, а у нас добыча упала до 618 миллиардов кубометров в год, хотя могли бы выдавать 1,3 триллиона, такие ресурсы на Ямале есть). А также с топливным балансом, строительством газовозов ледового класса, производством сжиженного газа (в мире оно выросло почти до 400 миллионов тонн, а у нас - всего 30), перечисляет Брехунцов.

Еще один вопрос - внутреннее использование газа. Сегодня мы просто разбрасываемся ценнейшим ресурсом: почти половина его идет на производство тепло- и электроэнергии, только одна восьмая - населению и лишь десятую часть потребляет газохимия. Почему мы так медленно развиваем отрасль, активно растущую во всем мире?

- А что будет дальше с северными городами, которые создавались нефтяниками и геологами и жили за счет нефтегазодобычи? Что будет с ними, когда закончится весь навар? На Ямбурге, например, газодобыча уже упала в два раза, - задается вопросом Брехунцов.

Ведущий тюменский ученый, один из организаторов геологоразведочных работ в Западной Сибири, при участии которого было открыто 126 месторождений углеводородов, считает, что необходима стратегия развития нефтегазовой отрасли до 2035 года - документ без призывов и лозунгов, только факты: объемы разведки, добычи, бурения, необходимое оборудование, расчетная стоимость работ...

Ну и конечно, требуется провести ревизию запасов в Западной Сибири. Последняя оценка этих ресурсов была сделана в 1988 году. Все эти годы мы жили трудами и достижениями геологов прошлого века. А чем будем жить в дальнейшем?

Эксперт "РГ" рассказал, каких условий не хватает в ДФО для автопутешественников

Ирина Савченко (директор Ассоциации экскурсоводов и гидов-инструкторов Республики Алтай)

Азиатская часть России - Сибирь, Алтай, Дальний Восток - с ее уникальной природой занимает одно из лидирующих мест в стране по своей привлекательности для туристов и путешественников. Притягательны неповторимые достопримечательности и ландшафтное разнообразие.

Высокий уровень автомобилизации восточных регионов способствует развитию индивидуальных, в том числе семейного формата, путешествий на личных машинах. К примеру, тот же Дальний Восток располагает огромным потенциалом для оздоровительного туризма. Способствуют тому естественные природные ресурсы - лечебные термальные источники, грязи, минеральные воды, но там очень слабо развита инфраструктура.

И хотя в сфере туристических услуг активно трудятся предприниматели - открывают новые объекты размещения и предприятия общественного питания, тем не менее придорожный сервис оставляет желать лучшего. И "дикие" туристы обустраивают некоторые места сами. Стихийные точки отдыха, созданные руками отдыхающих, есть и на Алтае, и на побережье Японского моря, и в других локациях. Такое случается, когда спрос превышает предложение.

А спрос действительно высок. По данным министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай, в 2022 году регион с населением более 200 тысяч человек посетили около 2,5 миллиона гостей. В Приморье за первое полугодие этого года побывали 1,1 миллиона человек, а всего в крае ожидают 3,5 миллиона туристов.

Однако условия для комфортного передвижения туристов и автопутешественников только создаются - что по Чуйскому тракту, занимающему пятое место в рейтинге самых красивых автомобильных дорог мира, что по трассам "Амур", "Уссури", "Вилюй", "Колыма" и им подобным. Вдоль федеральных дорог еще не хватает мотелей, караван-парков, автосервисов с горячим питанием и душевыми кабинами, туалетов. Говорить о придорожном сервисе на путях регионального и местного значения вовсе не приходится.

Другая проблема связана с повышенной антропогенной нагрузкой. Экологический туризм, направленный на созерцание, приобщение к природе и ее сохранение, может привести к точечному истощению природных ресурсов, ухудшению экологии. Дело в том, что многие автопутешественники, отклоняясь от основных федеральных и региональных дорог, устремляются в глубь регионов - в горы, к красивым местам, локациям - или просто съезжают с дороги, выбирая места для размещения. В результате направления к популярным объектам, куда можно добраться на внедорожниках либо специальном высокопроходимом транспорте, становятся непролазными дебрями. Со временем "тропиночные сети" превращаются в экстрим-трассы с множеством глубоких колей, наполненных водой и вязкой жижей. Это не просто некомфортно, а еще и небезопасно.

Как спасают памятники истории при строительстве промышленных объектов

Сергей Набивачев (ЕАО, Амурская область)

Ученые-археологи и нефтетранспортники объединились, чтобы сохранить уникальное культурное наследие, не затормозив при этом работы на стратегически важном для страны объекте.

Снарядили экспедицию

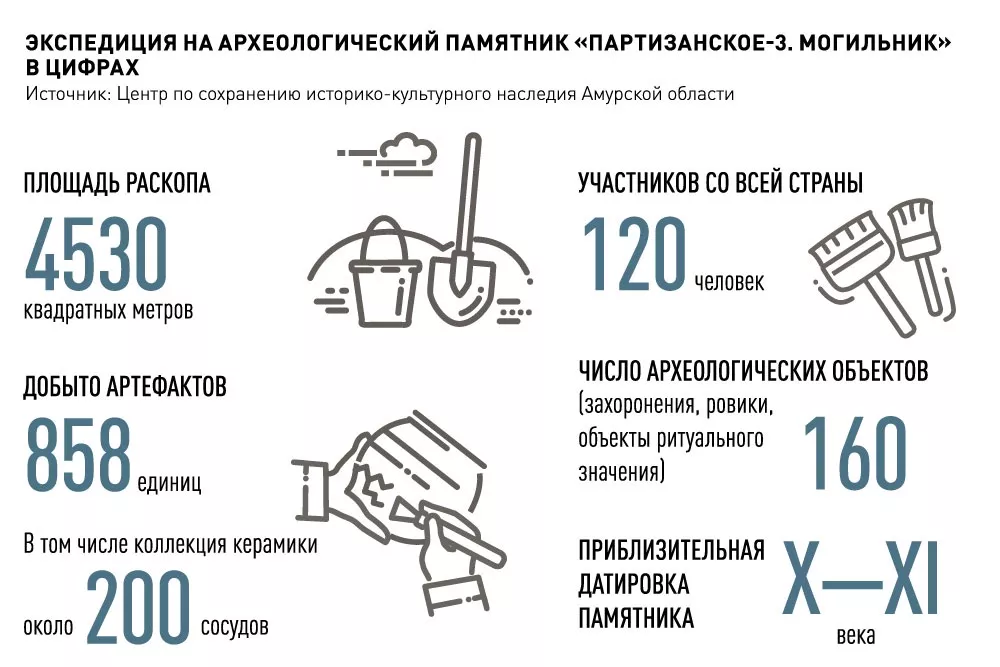

Для обеспечения дополнительной безопасности транспортировки нефти по второй очереди магистрального трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2) было принято решение о строительстве резервной нитки подводного перехода через реку Тунгуска в Еврейской автономной области. Но при подготовке к реализации проекта нефтепроводчики обнаружили, что путь трубы лежит через археологический памятник, которому почти тысяча лет, - могильник амурских чжуржэней. Это народ, живший в средние века на территории Амурского бассейна.

В результате открытого конкурса привлекли специалистов из Центра по сохранению историко-культурного наследия (ЦСН) Амурской области. На территорию Смидовичского района Еврейской автономной области в этом году отправилась грандиозная археологическая экспедиция. Раскопки финансировала нефтетранспортная компания.

- Благодаря слаженной работе удалось соблюсти сроки начала работ по строительству резервной нитки. Тем самым мы обеспечили стратегическую безопасность нашего большого государства, - объяснил директор ЦСН Амурской области, руководитель археологической экспедиции Денис Волков.

Памятник "Партизанское-3. Могильник" оказался весьма значимым для науки. Поэтому и экспедицию снарядили многочисленную. Волонтеры приезжали со всей страны - от Симферополя до Хабаровска, включая и местных энтузиастов из населенных пунктов ЕАО. По-настоящему увлекся археологией даже заместитель начальника отдела экспертизы нефтетранспортной компании Сергей Иванов.

- На своем опыте убедился, насколько это трудно. Это только на картинках выглядит красиво, а сами раскопки - очень сложный процесс: под палящим солнцем люди крайне тщательно выкапывают каждый артефакт просто-напросто кисточками, - поделился Сергей Иванов.

Коллекция керамики

Прямо в полевом лагере специалисты проводили камеральную обработку найденных артефактов. Основную научную ценность представляют хорошо сохранившиеся сосуды, которых насчитывается около двух сотен. На некоторых из них специалисты увидели любопытные орнаменты - узнаваемы и скелетик рыбы, и рыбак с гарпуном, и жилище, и даже карта местности. Такая коллекция керамики, выявленная на одном памятнике, по своему разнообразию, составу не имеет аналогов в дальневосточной археологии. Были и другие интересные находки - наконечники стрел, поясные наборы, с помощью которых люди носили самое нужное за неимением карманов на одежде. Артефакты еще предстоит тщательно изучать, о них напишут интересные научные статьи и книги. В какие музеи пойдут находки - пока неясно. Исследователи лишь выразили надежду, что артефакты будут выставлены в экспозициях, а не останутся пылиться в музейных фондах.

Раскопки чжурчжэньского могильника стали важным событием для ЕАО.

- За последние несколько десятилетий это первая масштабная научная экспедиция такого рода на территории нашего региона, - рассказала начальник инспекции по государственной охране объектов культурного наследия ЕАО Светлана Тромса. - Коллекция уникальная, большая и интересная. Она расширит знания о жизни людей, населявших эту землю в древности, об их быте, культуре, религии.

Две Безумки

Раскопки в ЕАО - далеко не первый случай успешного сотрудничества строителей крупных и важных объектов с археологами. В соседней Амурской области только за последние годы было несколько подобных примеров.

В 2015-м осуществили спасательные раскопки двух важных памятников, которые должны были оказаться под водами Нижне-Бурейской ГЭС. Речь идет об объектах под названиями "Безумка-2" и "Безумка-плавильня". Первый - это многослойный памятник. А "Безумка-плавильня", как ясно из названия, - это место, где древние люди занимались металлургическим производством. Два эти памятника показывают картину заселения Амурской области, начиная от XII века до нашей эры и до X века нашей эры - то есть примерно за две тысячи лет. Руководил раскопками представитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН доктор исторических наук Сергей Нестеров.

В центре внимания в 2018 году оказался археологический памятник "Черниговка-5". Там проводил работы тот же амурский ЦСН во главе с Денисом Волковым. Площадь объекта - 1680 квадратных метров. Спасательные мероприятия инициировал холдинг, строящий Амурский ГХК. Благодаря этому ученые узнали больше о раннесредневековой михайловской культуре. В частности, оказалось, что среди гастрономических пристрастий местных жителей в VI-VII веках были рыба синявка и лягушачьи лапки.

А в 2021-м при строительстве резервной нитки подводного перехода ВСТО-2 на берегу протоки реки Зея в Амурской области был обнаружен многослойный археологический памятник, который исследовала частная компания из Новосибирска.

Марат Хуснуллин: Качество коммунальных услуг повысилось для 1 миллиона человек благодаря модернизации ЖКХ с участием средств ФНБ

В регионах России продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. На сегодняшний день с использованием льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния строительно-монтажные работы в рамках проектов в сферах водо-, теплоснабжения и водоотведения завершены на 93 объектах. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«От качества услуг ЖКХ напрямую зависит комфорт жизни граждан. На решение этой задачи направлен целый ряд программ, одна из них – модернизация коммунальной инфраструктуры с участием средств ФНБ. Этот механизм, стартовавший в 2022 году, показал свою эффективность и востребованность регионами, уже достигнуты хорошие результаты. Самое главное – благодаря данному инструменту уже сейчас более качественными коммунальными услугами мы обеспечили 1 миллион россиян», – сказал Марат Хуснуллин.

Работы на этих объектах завершены в 13 субъектах: Оренбургской, Кемеровской, Самарской, Пензенской, Воронежской, Владимирской, Новгородской, Свердловской, Ленинградской, Нижегородской областях, Красноярском и Пермском краях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Оператором масштабной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах выступает ППК «Фонд развития территорий».

«Сейчас в 75 субъектах Российской Федерации реализуется 238 проектов, одобренных президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию. В основном в регионах обновляют инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. Также строят и реконструируют котельные, очистные сооружения, канализационные насосные станции и другие важнейшие объекты коммунальной инфраструктуры», – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В целом по механизму модернизации ЖКХ с участием средств ФНБ предусмотрено построить и реконструировать 551 объект инфраструктуры и 1776 км инженерных сетей. Строительно-монтажные работы на основной части объектов планируется завершить в 2023–2024 годах.

Во всех регионах завершилась регистрация кандидатов на выборы 10 сентября

Галина Мисливская

Центризбирком на заседании в среду подвел итоги регистрации кандидатов на выборы, которые пройдут 10 сентября.

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, конкуренция есть во всех регионах, включая новые, где голосование пройдет в особых условиях. При этом процент отказов в регистрации - минимальный.

Согласно данным, которые привела глава ЦИК, всего зарегистрировано 81 306 кандидатов, в том числе 70 726 представителей 20 политических партий и более 10,5 тысячи самовыдвиженцев. Успешно процесс регистрации прошли более 95% выдвинутых кандидатов, из тех же, кто выбыл из гонки, отказ получили всего 1,5%, остальные утратили статус кандидата или снялись уже после регистрации.

Этап регистрации завершен и в новых регионах, где избирательные процедуры идут по отдельному графику. "На выборы депутатов в законодательные органы Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей зарегистрировано 18 списков кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди", - рассказала Элла Памфилова. Всего в новых регионах за мандаты в заксобраниях поборется 1321 кандидат.

Глава комиссии сообщила, что два кандидата утратили статус, еще трое отказались от участия в выборах после регистрации. "То есть практически отказов нет", - сказала Памфилова.

Таким образом, в выборах в заксобрания в ДНР и ЛНР примут участие представители всех пяти парламентских партий, в Запорожской и Херсонской областях - четыре из пяти парламентских партий. "Это тоже неплохо. В тех условиях, которые сейчас есть, надо отдать должное тем партиям, которые сумели там найти сторонников и зарегистрироваться. В целом конкуренция в новых регионах присутствует, у граждан есть выбор", - полагает глава ЦИК.

Похожая картина на выборах в городские парламенты столиц новых регионов - Донецка, Луганска, Геническа (Херсонская область) и Мелитополя (Запорожская область). "Там также зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий", - сообщила Памфилова.

Тем временем

Продолжается регистрация избирателей для участия в дистанционном электронном голосовании. По данным на среду, всего подано 735 707 заявлений в 24 субъектах, лидирует Московская область - 341 852 заявки, на втором месте Алтайский край - 87 310 заявлений, замыкает тройку Нижегородская область - 44 334 обращения. "Коллеги, мы просто даем эту статистику, но никакой гонки устраивать не надо, - обратилась Памфилова к избиркомам в регионах. - Все, что от вас требуется, рассказывать, какие есть возможности для голосования".

Байкал получил рыбохозяйственную заповедную зону

Правительство утвердило границы рыбохозяйственной заповедной зоны Байкала (РХЗЗ). Она заменила рыбоохранную зону озера.

Распоряжение правительства от 19 августа 2023 г. № 2243 предусматривает, что РХЗЗ включает акваторию Байкала с прилегающей территорией, а также водных объектов рыбохозяйственного значения в пределах этой территории.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства от 5 марта 2015 г. № 368. Этот документ утверждал, в частности, границы рыбоохранной зоны Байкала.

Напомним, с 2022 г. вступили в силу изменения законодательства об упразднении рыбоохранных зон. При этом в законе о рыболовстве были закреплены особенности режима рыбохозяйственных заповедных зон — в РХЗЗ устанавливается особый режим хозяйственной и другой деятельности. Законодатели отмечали, что отмена института рыбоохранных зон не ослабит природоохранный режим Байкала.

Fishnews

Минэкономразвития: к 2025 году объемы товаров через российско-китайскую границу вырастут на 27%

Согласованная работа по реализации плана сотрудничества между ЕАЭС и КНР позволит дополнительно нарастить торгово-экономическое партнерство и отработать формат многостороннего практического диалога по наиболее чувствительным вопросам взаимной торговли. Об этом заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе двухдневной рабочей поездки в Китай.

Замминистра коммерции КНР Лин Цзи поддержал идею о сотрудничестве Китая и России не только в двустороннем формате, но и с участием Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Монголии. Стороны сошлись во мнении, что именно в таком формате удобно обсуждать глобальные проекты в сфере торговли и транзитной логистики, чтобы выстроить максимально выгодную для всех партнеров систему.

Лин Цзи отметил, что «полностью согласен с предложением России о присоединении других участников к приграничному сотрудничеству двух наших стран. Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Монголия – наши соседи. Нам важно налаживать с ними тесные, добрососедские связи. Тем более, что с Казахстаном и Киргизией у Китая уже созданы рабочие группы в рамках соответствующих комиссий по экономическому сотрудничеству. Механизм межправкомиссий позволил запустить процесс модернизации и реконструкции пунктов пропуска «Китай-Казахстан» и «Китай-Киргизия».

Одними из ключевых в обсуждении стали вопросы транспортно-логистического сотрудничества. По словам заместителя Министра коммерции Китая, логистика играет значимую роль для бесперебойного обеспечения поставок. Модернизация сухопутных пунктов пропуска и увеличение погрузочно-разгрузочных возможностей морских портов Владивостока позволят увеличить товарооборот между Россией и Китаем.

«На фоне мировых событий последних лет, стало очевидно, что нашим странами чрезвычайно важно развивать торговые перевозки через сухопутные пункты пропуска, особенно в приграничных районах Дальнего Востока. Морские перевозки из России в Китай развиваются очень медленно и ограниченно, – отметил Лин Цзи. – Мы рассчитываем на то, что новые стратегии во внешнеэкономической политике России создадут максимально благоприятные условия для сотрудничества между Россией и Китаем, особенно в Дальневосточном регионе».

Участники встречи уделили особое внимание сотрудничеству в области транспорта между регионами России и Китая. Стороны с удовлетворением отметили, что количество действующих и функционирующих пунктов пропуска между Россией и Китаем увеличилось до 19, постоянно повышается эффективность таможенного оформления, а объем грузов, проходящих через ключевые пункты пропуска, восстановился до доэпидемического уровня.

За прошлый год через российско-китайскую границу прошло на 19% больше грузовых транспортных средств по сравнению с предыдущим годом. Согласно прогнозам российских экспертов, объемы перемещения товаров будут только расти – еще на 27% к 2025 году.

«С российской стороны утвержден перечень приоритетных пунктов пропуска, строительство, реконструкцию и техническое оснащение которых необходимо осуществлять в первоочередном порядке. В него вошли 13 пунктов пропуска на российско-китайском участке государственной границы» – информировал Дмитрий Вольвач.

Стороны высоко оценили открытие автомобильного моста «Благовещенск – Хэйхэ» и железнодорожного моста «Нижнеленинское – Тунцзян», приняли решение о разработке эффективных мер по увеличению их пропускной способности.

Участники встречи проанализировали достигнутые результаты в сфере туризма: безвизовый режим для российских и китайских туристов в составе организованных групп, открытие китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге, механизм обеспечения безналичной оплаты товаров и услуг для китайских туристов в России и возможное расширение авиасообщения между Россией и Китаем.

«Очевидно, что увеличение туристического потока и интенсификация деловых связей потребует увеличения количества рейсов, в том числе – чартерных авиаперевозок, – отметил Дмитрий Вольвач. – Российская сторона готова обсуждать дальнейшее расширение географии полетов российских и китайских авиакомпаний в рамках консультаций авиационных властей, запланированных на сентябрь этого года».

Сейчас из России в Китай летают 5 российских авиакомпаний по 13 маршрутам из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Иркутска, Новосибирска и Якутска с общей частотой 32 рейса в неделю. С китайской стороны из Китая еженедельно совершается 45 прямых авиарейсов.

«Наша общая задача – сконцентрироваться на выполнении всего объема достигнутых договоренностей. Создавать благоприятные условия для развития приграничного и межрегионального сотрудничества, оказывать поддержку компаниям в развитии инвестиционного сотрудничества, работать над улучшением транспортной инфраструктуры и деловой среды, – резюмировал итоги встречи Дмитрий Вольвач. – Необходимо наладить контакты между профильными ведомствами наших стран на различных уровнях, чтобы на постоянной основе осуществлять обмен информацией по интересующим обе стороны задачам и оперативно решать возникающие вопросы по текущей повестке двустороннего сотрудничества».

Цветы для генералиссимуса

сильные мира сего чуждаются Сталина, боятся за миллиарды, за благополучие своих новых династий

Александр Проханов

В Великих Луках поставлен памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину — бронзовый, в рост, на высочайшем постаменте. Это не робкий бюст, установленный престарелым сталинистом на приусадебном участке. Это не памятники, которыми изобилуют Дагестан и Осетия.

Памятник стоит в самой сердцевине русских духовных земель, на Псковщине, где всё дышит святостью, сияет русскими смыслами. Он возведён у проходной крупнейшего предприятия города — завода "Микрон", его ежедневно видят тысячи людей. Памятник поставил капиталист — собственник завода.

На открытие собрались рабочие, городской люд. Священник окропил памятник святой водой, мусульманский муфтий произнёс пламенную речь. Власти не пришли на открытие. Они испугались исходящего от памятника излучения, боялись, что на них загорится одежда.

Почему спустя семьдесят лет после кончины вождя народ любит Сталина, пронёс его имя сквозь все хуления, поношения, гигантскую антисталинскую пропаганду, выскабливающую имя Сталина из русской истории? Что связывает сегодняшних русских со Сталиным?

Мы тоскуем по той пёстрой семье народов, которая жила в Советском Союзе. Дружелюбных, поистине братских, соединённых одной территорией, с едиными озёрами, реками, хребтами, одними песнями и стихами, одним великим трудом и творчеством. Мы страдаем от грызни, которую учинили между собой вчерашние народы-братья.

Погружённые в бедность, мы не можем смотреть, как мерзкие грабители и мародёры, завладев народными недрами, землями, народным небом, деньгами, лопаются от несметных богатств, погружая нас в нищету, унылое прозябание, где мы вымираем, таем, как печальное облако.

Народ тоскует по великой работе, которую он выполнял, строя города, заводы, преображая землю, совершая тысячи научных и трудовых открытий, созидая новую, небывалую цивилизацию между трёх океанов.