Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В университеты зачислено 7 тысяч участников СВО и их детей

работает льгота или бюрократия?

Алексей Гончаров

31 июля замминистра высшего образования и науки Дмитрий Афанасьев сообщил, что в приоритетную волну было зачислено больше 6 тысяч (даже ближе к 7 тысячам) как самих участников СВО, так и их детей. Квота установлена в размере 10% от количества бюджетных мест, которых для поступления на бакалавриат и специалитет было этим летом 419 тысяч, что обеспечивает 42 тысяч мест для участников и их детей. В чем причины расхождений между плановыми 42 тысячами и фактическими 6,5 тысячами поступивших, а именно были ли 42 тысячи посчитаны с запасом на много лет вперед, нужно ли было столько мест или были другие причины низкой востребованности? Важно распределение поступивших между различными университетами, особенно количество поступивших в ведущие университеты как важная часть социального лифта участников СВО.

Льгота для детей предусмотрена Указом Президента Путина В.В. от 9 мая 2022 года № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» в виде специальной квоты. Указ предусматривал поступление в рамках специальной квоты без экзаменов детей военнослужащих, получивших увечье, ранение, травму, контузию, а также в рамках квоты с экзаменами детей военнослужащих без увечья, ранения, травмы и контузии. В июне 2023 года был принят закон о включении в квоту на бюджетные места уже самих участников СВО. Помимо военнослужащих, льготу имеют сотрудники органов внутренних дел и государственные служащие, а также их дети.

Чтобы судить о реальной востребованности 6,5 тысяч или 42 тысяч мест, надо знать количество участников СВО и их детей, но таких официальных данных найти не удалось. Первоначально сообщалось, что в феврале 2022 года на границах с Украиной было сосредоточено 127 тысяч военнослужащих Минобороны и в составе частей Народной милиции ЛДНР было около 35 тысяч человек. Затем была мобилизация в ЛДНР примерно 80 тысяч человек, мобилизация по всей стране 300 тысяч человек, активное использование войск Национальной гвардии, 80 тысяч сотрудников ЧВК, 20 тысяч добровольцев. Также в СВО работает изрядное количество гражданских служащих силовых ведомств и военно-гражданских администраций. Западные средства массовой информации наиболее часто указывали на примерно 500 тысяч участников по всем силовым ведомствам и во всех регионах зоны боевых действий. Ещё люди прошли через СВО по ротации или по краткосрочным контрактам, уже вернулись домой, и тогда прошедших через СВО и проходящих сейчас службу может быть до 1 млн чел.

Оттолкнемся от демографических данных Росстата. В возрасте 18 лет Росстат показывает 1,5 млн молодых людей, которые понимаются как основа поступающих, из которых только 0,4% воспользовались льготами. В возрасте от 20 до 50 лет Росстат указывает на 60,5 млн чел, причем возрастная группа 20-24 самая малочисленная (6,8 млн) и 35-39 самая многочисленная (12,5 млн чел). Контрактники Вооруженных сил и служащие Росгвардии в основном до 30 лет, мобилизованные и добровольцы в основном после 30.

Предположим примерно равное распределение участников СВО по возрасту, даже несмотря на демографическое преобладание более возрастных. Молодые участники сами могут поступать в университеты, а участники в зрелом возрасте могут уже иметь детей в возрасте поступления. Если в СВО участвует 500 тысяч человек или 0,84% от всего населения 20-50 лет, то поступивших могло быть примерно столько же в процентном отношении, т.е. 13 тыс чел или вдвое больше фактически воспользовавшихся квотами. Если через СВО прошло и находится 1 млн человек, то это уже 1,7% всех взрослых и поступающих, а в рамках квот должно быть уже 25 тысяч поступивших. Эти 25 тысяч заметно ближе к выделенным 42 тысячам мест, чем к фактическим 6,5 тысячам.

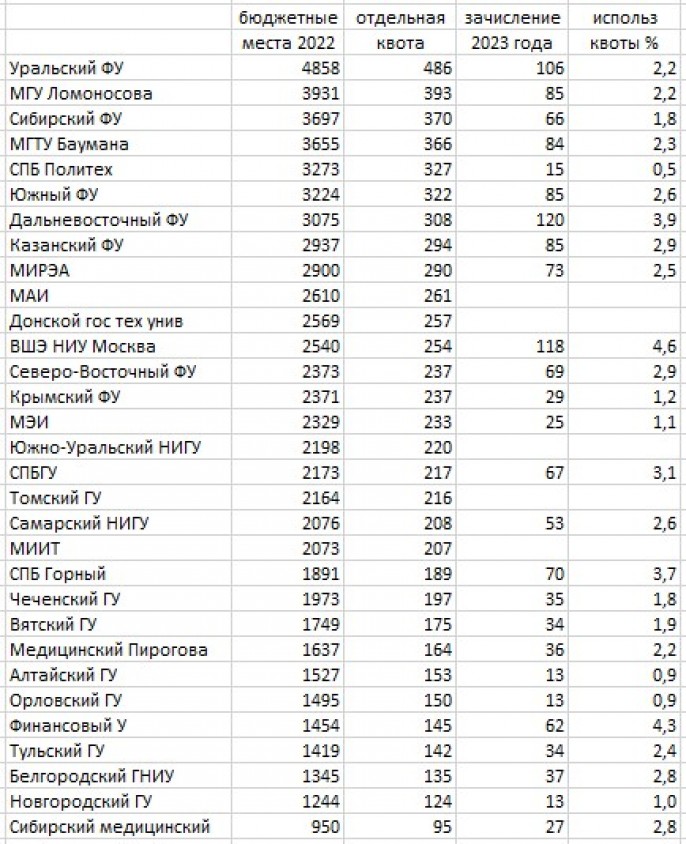

При подготовке этой статьи были просмотрены приказы о зачислении 30 университетов с самым большим количеством бюджетных мест, включая столичные и региональные. Количество мест бралось из рейтинга 2022 года, поскольку он был доступен на одном сайте в простой таблице, с допущением небольших непринципиальных изменений к 2023 году. Пять из этих университетов не опубликовали приказы о зачислении в доступной форме, а часть столичных университетов после второго десятка рейтинга была заменена на региональные для большего охвата выборки. Просмотр облегчал тот факт, что зачисленные по отдельной квоте были в приказах по номерам заявлений, а остальные зачисленные – по номерам СНИЛС, которые визуально отличаются.

Оказался существенный недобор поступающих по квотам в каждом из просмотренных университетов, чуть лучше в престижных столичных университетах и заметно меньше в региональных. Впрочем, среди столичных университетов есть с непонятно малым фактическим заполнением квот, а среди региональных есть чуть более высокое заполнение квот при общем низком уровне. Многие абитуриенты обычно желают поступить или хотя бы попробовать в ведущие столичные университеты, но почему-то даже в таких случился явный недобор по выделенным квотам. Прилично из числа региональных выглядели ведущие университеты в крупных городах с хорошими рейтингами по баллам ЕГЭ, а университеты попроще с низкими баллами ЕГЭ были почти совсем проигнорированы участниками СВО и их детьми.

Высшая школа экономики зачислила по квоте 118 человек при 254 местах под эти квоты, что фактически составило 4,6% бюджетных мест вместо 10%. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова зачислил 85 человек при квоте 393 человека, т.е. 2,2%. Санкт-Петербургский государственный университет зачислил 67 человек при 217 квотных местах или 3,1%. МГТУ имени Баумана зачислил 84 человека на 366 мест или 2,3%. Санкт-Петербургский политехнический зачислил только 15 человек при квоте 327, заполнив квоту только на 0,5%. Санкт-Петербургский Горный зачислил 70 человек на квоту 189 человек или приличные на фоне других 3,7%. МИРЭА зачислил 73 человека при 290 квотных места или 2,5%, а МЭИ только 25 на 233 квотных места или 1,1%. Медицинский университет имени Пирогова зачислил 36 человек при 164 квотных местах и использовал эти места на 2,2%.

Из региональных университетов относительно прилично заполнил квоты Дальневосточный федеральный университет, зачислив 120 человек при квоте 308 или 3,9%. Казанский федеральный университет зачислил 85 человек при квоте 294 человека или 2,9%. Северо-восточный федеральный университет (Якутск) зачислил 69 человек при квоте 237 или 2,9%. Белгородский государственный научно-исследовательский университет зачислил 37 при квоте 135 или 2,8%. Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) зачислил 2,6%, Уральский – 2,2%, Сибирский – 1,8%, Крымский – 1,2%. Тульский государственный университет зачислил 34 человека при квоте 142 или 2,4%, Вятский – 1,9%, Чеченский – 1,8%, Новгородский – 1%, Алтайский – 0,9%, Орловский 0,9%. Сибирский (Томский) медицинский университет использовал квоту на 2,8%.

Критикам этой статьи следует сразу ответить на несколько возможных замечаний. За базу квотных мест брался 2022 год, но ежегодно количество бюджетных мест и вытекающее из них количество квотных мест меняется незначительно, особенно по совокупности более 20 просмотренных университетов. Арифметические ошибки возможны (поскольку подсчёт вёлся исключительно вручную), но на единицы зачисленных, никак не на десятки или сотни. Возможность не заметить какие-либо приказы или «заблудиться» в их большом количестве несущественна, поскольку просмотр делался после зачисления небольшой доли по квотам ещё до приказов о зачислении основной волны бюджетников. Хотя профессиональные бюрократы с помощью ведомственных баз данных дадут более точные данные, но не отменяющие основные вопросы.

Вряд ли поступающие испугались сложности обучения в столичных университетах, особенно самых престижных. В МГУ и СПБГУ нужно сдавать дополнительный экзамен, но эти университеты набирают платных студентов с посильными минимальными баллами. Высшая школа экономики оказалась в лидерах среди столичных университетов по доле зачисленных в рамках отдельной квоты. Вообще без вступительных экзаменов (по ранению и др.) в крупные столичные вузы зачислили примерно каждого пятого поступившего по квоте или всего около 30 человек. Сложно себе представить, что поступающие дружно испугались даже таких университетов, как Бауманка или Московский энергетический (МЭИ), где на инженерные специальности проходной балл около 70 из 100 в среднем по каждому предмету.

Поступающие могли столкнуться с многообразием программ и их названий, но даже по классическим востребованным программам не полностью заполнены квоты. Действительно, перечень программ может исчисляться 150-200 позициями, особенно в региональных университетах, с выделением 1-2 групп по 20-50 человек на каждую программу, а значит и буквально считанных 2-4 квотных мест. По впечатлению от списков зачисленных действительно получается, что поступающие в основном игнорировали неологизмы (например, инноватику), педагогические, медицинские (в немедицинских университетах) и инженерные программы. Относительно больше оказались заполнены программы с большим количеством групп и с классическими названиями в области программирования, юриспруденции и экономики, но даже эти программы заполнили в среднем примерно половину квотных мест.

Важной возможной причиной невостребованности квот может быть недостаточная информированность военнослужащих о реальности получения этих льгот. Указ о детях участников СВО был принят больше года назад, но закон по самим участникам был принят буквально за месяц до завершения приема, и вряд ли много участников смогло оперативно поменять свои жизненные планы за этот месяц. Не побывав непосредственно во многих частях и военкоматах, трудно сделать правильный вывод о том, сколько участников СВО понимало возможности и особенно реальности поступления в рамках квот. Военнослужащие объективно заняты сложным и рисковым делом при минимуме доступа к средствам массовой информации. Могли объективно испытывать трудности с пониманием реальности поступления в рамках квот жены и особенно сами дети военнослужащих.

Отдельный вопрос - справка по особой форме об участии в СВО, которую необходимо предоставить при поступлении. Форму этой справки разработало Минобрнауки, но подписывать ее должны командиры или военкомы. РИА Новости выпустило заметку 10 июля под заголовком «Почему справка участника СВО «не работает» в вузах Севастополя». Несколько важных цитат из этой заметки: «в их воинской части вообще не в курсе, что такие справки надо делать»; «я отправил эту справку в Министерство науки и высшего образования – пусть смотрят, дадут добро по такой принимать – буду принимать». Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев сообщал 6 июля, что «Министерство образования разработало образец этой справки, однако у военкоматов своя форма документов, которую в вузах не принимают, военкомы справки по форме вуза подписывать отказываются, а вузы военкомовские справки не берут».

Средства массовой информации дружно сообщали о 900 обращениях, поступивших в Минобрнауки по таким вопросам, а Минобрнауки даже выпустило отдельное разъяснение 15 июля, что могут быть использованы справки, даже если они не соответствуют рекомендуемой форме. Если поступающий обращается в Минобрнауки, значит ситуация с его документами острая и никак не разрешается на уровне приемных комиссий университетов. Получается, что в Минобрнауки обратился примерно каждый седьмой поступающий, хотя обычно документы просто подгружаются, и вопросы возникают в единичных случаях на сотни поступающих. Эти 900 хотя бы попытались получить справку, а сколько столкнулись с бюрократией и опустили руки?

Очень хотелось бы от Минобрнауки анализа деталей фактических результатов поступлений этого года, а от силовых ведомств – помощи этому министерству в анализе потенциального количества поступающих. В средствах массовой информации не так просто найти статистику зачислений детей участников СВО 2022 года, и возможно количество зачисленных тогда было ещё меньше. Всего несколько опытных сотрудников министерства примерно за месяц могут проанализировать результаты зачисления этого года и сделать льготу белее работоспособной, касающейся десятков тысяч участников СВО и их детей ежегодно.

P.S. В 2023 году квоту, первоначально введенную для детей участников СВО, расширили и на детей участников других военных конфликтов. В России насчитывается около 1,6 миллиона ветеранов боевых действий (такие данные представлял в 2020 году первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин). Участников конфликтов в Афганистане, Чечне и Сирии по сравнению с СВО в зрелом возрасте должно быть намного больше по объективным причинам сроков тех конфликтов, а значит и больше детей участников в возрасте поступления в университеты. Поэтому контингент поступающих должен быть ближе к плановым 42 тысячам мест по отдельной квоте, чем к количеству фактически зачисленных.

Врачи НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Минздрава России провели сложную операцию пациенту с большим дефектом таза

Пациентка из Забайкальского края – вторая, которой врачи НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Минздрава России провели операцию по установке индивидуального тазового компонента, напечатанного по аддитивным технологиям.

72 летняя женщина попала в отделение №7 НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Минздрава России с нестабильностью эндопротеза. В результате длительно нерешаемой проблемы, у пациента сформировался большой дефект тазовой кости в области вертлужной впадины.

Чаще всего такие ревизионные операции проводились с использованием аугментов или костного матрикса. Партнерство с инженерами из Новосибирска позволило расширить технологические подходы к данной проблеме. В данном случае из титана был напечатан индивидуальный имплантат для будущего эндопротеза тазобедренного сустава – полусферическая чашка - титановая имитация разрушенной вертлужной впадины с дополнительными элементами тазовой кости.

— Инженеры посчитали направления и глубину каждого винта, сделали технологические отверстия в тазовом компоненте, на операции этого делать уже не пришлось. Помимо этого, из пластика был изготовлен прототип дефекта и имплантата, чтобы хирурги могли четко спланировать дальнейшее хирургическое лечение, — рассказывает врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения №7 НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Минздрава России, к.м.н. Александр Тряпичников.

Операция длилась 4 часа. В ее проведении участвовала целая команда врачей травматологов-ортопедов во главе с руководителем отделения №7: к.м.н. Борис Камшилов, к.м.н. Александр Тряпичников, Ольга Зайцева. Дорогостоящая операция для пациентки была абсолютно бесплатной, потому что проходила в рамках клинической апробации. В настоящее время обе пациентки чувствуют себя хорошо и довольны результатами проведенных ревизионных операций с использованием индивидуально изготовленных титановых имплантатов.

Навоийская область станет образцовой в республике с наилучшими условиями для получения качественного образования и знаний

Об этом говорилось на встрече министра школьного и дошкольного образования Республики Узбекистан Х. Умаровой в Навои. Темой разговора стали вопросы улучшения качественного состава педагогов и воспитателей, внедрения в школьное образование нововведений.

Отмечались происходящие положительные изменения в системе регионального дошкольного и школьного образования в последние годы. В частности, в предыдущие 5 лет в области создано более 700 детских садов, их количество достигло 1203, а охват дошкольным образованием увеличился с 61,7 до 79,8 процента. Из года в год улучшается показатель приема выпускников школ в высшие учебные заведения, который достиг 64,6 процента, доля квалифицированных (имеющих соответствующие категории) педагогов увеличилась с 42,7 до 64,6 процента, построено 143 новые школы и создано дополнительно 52 тыс ученических мест.

Сегодня в 364 школах и 1169 дошкольных образовательных организациях области 27 тысяч педагогов обучают 267 тыс 985 воспитанников и учащихся. Также в 1 Президентской и 6 специализированных школах региона получают знания 2005 учащихся.

Касаясь темы превращения Навоийская область в образцовую в республике с наилучшими условиями для получения качественного образования и знаний, подчеркивалось, что в общеобразовательные школы необходимо привнести опыт Президентской и специализированных школ. С этой целью в 7 школах города Навои, Кызылтепинского, Учкудукского, Карманинского, Навбахорского районов были проверены способности и знания учащихся, образовательные процессы проводились на конкурсной основе (обучение на основе специализации в 10 классе), а в 8 школах в порядке эксперимента будет внедрена новая модель обучения и оценивания по образцу Президентской, специализированных школ и творческих школ. Для эффективного внедрения новой системы в этих школах необходимо будет усилить их материально-техническую базу, в частности, обеспечить их STEAM-лабораториями, оснастить классы электронными досками и учебной мебелью. В этом помощь должны оказать главы местных администраций.

Для ускорения процессов обозначен ряд задач в этом направлении. В частности, необходимо пересмотреть систему оценивания по «kundalik.com» в школах, расположенных в отдаленных пустынных и горных Канимехском, Тамдинском, Учкудукском, Нуратинском, Хатырчинском районах, где плохая работает Интернет. Также будут приняты меры по современному оснащению школы «Баркамол авлод» в Навбахорском районе, обеспечению учебных заведений Нуратинского района, где обучение ведется на таджикском языке, литературой и другими видами книжной продукции на таджикском алфавите.

Кроме того, поставлены задачи по созданию новых специализированных школ-интернатов в Карманинском и Хатырчинском районах, восстановлению статуса специализированной школы-интерната в Тамдынском районе и возобновлению её деятельности.

Дилфуза Гулямова.

Первая российско-китайская экспедиция на Байкал

В период с 31 июля по 3 августа на научно-исследовательском судне «Г.Ю. Верещагин» прошла первая российско-китайская экспедиция с участием Китайского геологического университета (Пекин), Нанкинского института географии и лимнологии КАН, Института земной коры СО РАН и Лимнологического института СО РАН на озере Байкал.

Экспедиция организована в рамках меморандума о взаимодействии в области лимнологии и геологии в Восточной Азии.

Участники посетили бухты Песчаная, Бабушка и Ая, а также острова Ольхон и Огой. В местах остановок сотрудниками ИЗК СО РАН был проведен экскурс в геологию пород юго-восточного берега Байкала, их происхождение, состав и возраст.

В полевых условиях участники экспедиции смогли ознакомиться с местными минералами. Во время экспедиции сотрудники Лимнологического нститута выступили с докладами: «Ультраструктурные и цитохимические особенности обонятельного эпителия рыб при действии различных одорантов» (Клименков И.В.); «Современная и палео-ДНК из донных отложений озера Байкал» (Кирильчик С.В.) и «Палеогляциологическая реконструкция северной части Баргузинского хребта, Северный Байкал» (Осипов Э.Ю.).

Состоялся обмен опытом и интересами китайской и российской делегаций в области геологии, (палео)лимнологии, микробиологии и мониторинга органических загрязнителей, где были определены области потенциального сотрудничества и дальнейших совместных исследований.

Источник: ЛИН СО РАН

Интервью Эльчина Амирбекова опубликовано во французской газете Le Monde

Хумай Агаджанова

Вчера в ведущей французской газете Le Monde было опубликовано интервью представителя Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Отвечая на вопросы журналиста Эмануэля Гриншпана о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, в частности о Лачинской дороге, Эльчин Амирбеков ответил на необоснованные обвинения западной прессы, связанные с якобы закрытием дороги.

Амирбеков отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года Лачинская дорога должна использоваться в гуманитарных целях, однако в течение двух с половиной лет Армения злоупотребляла этой дорогой в незаконных целях, в том числе для отправки на территорию Азербайджана своих вооруженных сил, а также боеприпасов. Он подчеркнул, что в Карабахе проживает не 120 тысяч армян, как утверждает армянская сторона, а 50 тысяч, в том числе 10-тысячный контингент армянских незаконных вооруженных сил.

Амирбеков, отвечая на вопрос корреспондента о том, считает ли он армянских военных гражданами Азербайджана, отметил, что они являются частью вооруженных сил Армении, незаконно находящихся на территории Азербайджана вопреки трехстороннему заявлению. По этой причине азербайджанская сторона 23 апреля в соответствии с международным правом создала контрольно-пропускной пункт в Лачине.

До сведения журналиста было доведено, что через Лачинскую дорогу в настоящее время перевозят медицинские принадлежности, а предложение Азербайджана о перевозке гуманитарных грузов через территорию Агдама и Физули не было принято армянами.

Он подчеркнул, что если бы ситуация действительно была такой трагической, как это преподносится, людям было бы все равно откуда идет гуманитарная помощь, а это означает, что так называемые "правящие круги" держат в заложниках большинство проживающих там армян. Так называемые "правящие силы" хотят использовать эту ситуацию в целях давления на Азербайджан на международном уровне.

В ходе интервью Амирбеков рассказал о фактах, связанных с арестом Вагифа Хачатряна, отметив, что он был в списке лиц, совершивших военные преступления против граждан Азербайджана во время Первой Карабахской войны, и отвечая на провокационный вопрос Гриншпана о том, является ли режим в Азербайджане авторитарным, подчеркнул, что Азербайджан является демократической страной, и довел до сведения журналиста, что ни одна страна, включая Францию, не идеальна, когда речь идет о правах человека.

Присягают солдаты науки

Выпускники ведущих вузов пополнили научные подразделения Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Торжественный ритуал принятия Военной присяги наполнил аллеи у главного корпуса «Курчатов» Военного инновационного технополиса «ЭРА» особой атмосферой. В праздничных шеренгах новобранцев научных рот заметно отражалась торжественность момента, даже под жаркими лучами южного солнца они держали чёткую строевую выправку и сосредоточенность в выражении лица.

Военную присягу приняли более 170 молодых учёных из полусотни престижных вузов 38 регионов страны. Надев солдатские погоны в нынешнюю призывную кампанию, они становятся полноценными солдатами науки оборонного технополиса на берегу Чёрного моря. Для научной службы они прошли тщательный конкурсный отбор, в котором учитывались показатели в учёбе, научно-исследовательской работе, морально-психологическая предрасположенность к военно-научной деятельности.

И по тому, как чётко они демонстрировали строевую выправку и твёрдо держали в руках автоматы, становилось ясно: курс начальной общевойсковой подготовки по программе ратных наук освоен хорошо.

– Произнесённая сегодня клятва возлагает на ваши плечи трудные, но почётные обязанности по служению Отечеству. Уверен, в вашем лице наша армия обретёт опору, которая всегда делала её мужественной, благородной и сильной. И каждый из вас, используя накопленный в лучших вузах страны научный потенциал, сделает достойный вклад в развитие военных технологий России, – напутствовал молодых солдат науки временно исполняющий обязанности начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» полковник Андрей Морозов.

В строю новобранцев нынешнего призыва впервые появились операторы научно-производственного взвода, которых отбирали для реализации совместных с технополисом проектов специалисты концерна «Калашников». Им предстоит работать в эровском Научно-производственном центре «Кулибин», где сегодня реализуется принцип «от идеи до готового образца».

Торжественный ритуал Военной присяги завершает широкий круг мероприятий по принятию в военно-научный коллектив технополиса нового поколения молодых исследователей. С первого дня прибытия нового пополнения здесь идёт пристальная работа по изучению личных и профессиональных качеств операторов научных рот, которая начинается ещё на этапе отбора кандидатов для службы в технополисе. И новички в процессе адаптации получают много информации, но благодаря отлаженной работе командиров взводов, их опыту и высокому уровню компетенций каждый из них довольно быстро включается в военную жизнь технополиса. Этому способствует и то, что самые опытные офицеры и сержанты преподают для новобранцев так называемый курс молодого бойца с начальной общевойсковой подготовкой. Здесь они проходят динамичную «обкатку» армейскими буднями – учатся жить по строгому распорядку и общевоинским уставам. Отличительной чертой эровского курса молодого бойца становится его насыщенность информированием новичков по направлениям их предстоящей научной деятельности. В течение первого месяца молодых учёных закрепляют за лабораториями, соответствующими профилю их профессионального образования, они активно общаются с операторами старшего призыва, научными сотрудниками технополиса.

Быстрой адаптации новичков способствует и существующая в наукограде традиция посвящения молодого пополнения в операторы научных рот. В торжественной обстановке им вручаются знаки принадлежности к научным ротам Военного инновационного технополиса «ЭРА» и символический ключ к исследовательским успехам. По отзывам самих новобранцев, таким образом они чувствуют причастность к научной и инновационной деятельности нового коллектива, ощущают уровень ответственности. И это становится хорошей мотивацией к скорейшему достижению результативности операторской службы.

Накануне нынешнего принятия Военной присяги новобранцы встретились с Героем России капитаном Андреем Соловьёвым – офицером, проходящим службу в войсках РХБ защиты, который в настоящее время занимается научной деятельностью по профессиональному профилю. В рамках Года наставника и Всероссийского проекта «Разговоры о важном» отважный офицер рассказал молодым коллегам о том, как наши бойцы сражаются в военной спецоперации, об образцах военного профессионализма и мужества, проявленных ими в боях. Молодых военных исследователей очень заинтересовал путь в науку войскового офицера-огнемётчика, за героизм в боях отмеченного высшей наградой страны. А некоторым из них даже довелось принять поздравление и рукопожатие Героя в процессе принятия Военной присяги. С добрыми наставлениями перед солдатами науки выступила и консультант 12-го Главного управления МО РФ председатель женсовета войск РХБ защиты Светлана Кириллова. Она рассказала, каких конкретных результатов исследований ждёт от них оборонное ведомство, о значимости продвижения научно-технического прогресса в военном деле. Солдаты науки старшего призыва, в свою очередь, рассказали гостям об участии в разработке в интересах войск РХБЗ анализатора сухой флуорисценции для тестирования патогенных биологических агентов. Множество вопросов от молодых военных учёных, прозвучавших на этой встрече, говорят о том, что разговор состоялся на важные для молодёжи темы. Это же подтвердил и молодой оператор научной роты рядовой Александр Гудько, который рассказал, что встреча с Героем России капитаном Андреем Соловьёвым утвердила его в мыслях после срочной службы в ВИТ «ЭРА» стать военным профессионалом. Для достижения этой цели выпускник Новосибирского госуниверситета, проходивший практику в Сибирском отделении Российской академии наук, уже с первых шагов службы обстоятельно изучает профиль предстоящих исследований, знакомится с техническими возможностями лаборатории, за которой он закреплён.

– Условия для научной службы в технополисе потрясающие, – поделился впечатлениями с «Красной звездой» Александр Гудько. – Атмосфера доброжелательная, научно-техническая база – по передовому формату, бытовые условия прекрасные. В общем, служить можно с удовольствием, а значит, и результативно.

Высоко оценив интеллектуальный уровень и хорошую мотивацию к научной службе операторов нынешнего призыва, временно исполняющий обязанности начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» полковник Андрей Морозов подчеркнул, что ход военной спецоперации подвинул военный технополис ближе к её переднему краю, требуя скорейшего внедрения в войска передовых научных технологий и нестандартных решений. И в этих условиях особо востребованной становится активность исследовательской работы операторов научных рот военного иннограда.

Анапа, Краснодарский край

Владимир Сосницкий, «Красная звезда»

Ангарская нефтехимическая компания (входит в нефтеперерабатывающий блок «Роснефти») произвела 180 тыс. тонн нефтебитумов за 6 месяцев этого года. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бесперебойные поставки продукции обеспечивает специализированное дочернее общество компании - «Роснефть - Битум».

АНХК уже более 60 лет является основным производителем главного компонента асфальтового покрытия в Приангарье.

Производство дорожных битумов ведётся в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 33133-2014, который определяет требования к эксплуатационным характеристикам битумного вяжущего. Ангарский битум обладает высокой износостойкостью и прочностью, устойчивостью к резким перепадам температур и воздействию влаги, а также скоростью расплавления и застывания.

Качество битума контролируют специалисты собственного испытательного центра, отборы проб выполняются на всех стадиях производства продукции. Битум АНХК неоднократно отмечался дипломами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». По итогам регионального этапа, проводившегося в июне, битум нефтяной дорожный вязкий марки БДН 100/130 отмечен дипломом победителя и вышел в федеральный этап конкурса.

Справка:

АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим предприятием Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 280 наименований с учётом сортов и марок, в том числе - бензины, дизтопливо, масла, авиакеросин, бутиловые спирты, серная кислота и др. Продукция предприятия поставляется в 42 субъекта Российской Федерации и ряд зарубежных стран.

АНХК производит дорожные, кровельные и строительные битумы. Впервые их производство на предприятии было начато в 1961 году. Сегодня битумное подразделение способно вырабатывать более 50 тонн нефтебитумов в час. Отгрузка осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Помимо дорожной сферы, ангарский битум используют для изготовления кровельных материалов, его применяют в кабельной, лакокрасочной и других отраслях промышленности.

Распадская угольная компания провела промышленные испытания реагента для снижения запыленности технологических дорог

Распадская угольная компания провела промышленные испытания реагента для снижения запыленности технологических дорогС помощью поливомоечных машин угольщики обработали специальным раствором проезжие участки вблизи шахт «Ерунаковская-VIII», «Усковская» в Новокузнецком районе, а также рядом с разрезами «Коксовый», «Распадский» и шахтой «Распадская-Коксовая» в Междуреченске.

Раньше для снижения уровня пыли на дорогах РУК использовала только воду. Применение реагентов позволит угольщикам получить длительный эффект. Производитель гарантирует, что после обработки реагентом дорожное полотно без пыли будет оставаться в течение трех месяцев.

Испытания по подбору реагента прошли в 2021 году. По результатам специалисты выбрали безопасный реагент с наилучшим эффектом пылеподавления. Продукт имеет сертификат соответствия требованиям экологической безопасности.

Использование современного реагента улучшит видимость на дорогах и качество воздуха в населенных пунктах и садовых обществах, которые расположены в непосредственной близости от проезжей части.

В РУК принята экологическая стратегия, рассчитанная до 2030 года. Одним из мероприятий стратегии компания является снижение на 40% выбросов пыли от хранения и транспортировки угля. Все угольные склады компании уже оснастили современными установками пылеподавления. Для снижения негативного воздействия угледобычи на окружающую среду в РУК реализуются программы по охране атмосферного воздуха и водных объектов, а также по управлению отходами, сокращению парниковых газов и другие.

Первая в Хакасии солнечная электростанция появится в Бейском районе

Специалисты «Россети Сибирь» уже приступили к монтажу автономной гибридной электроустановки (АГЭУ), которая обеспечит электричеством фермерское хозяйство.

Это результат договоренности депутата Госдумы Сергея Сокола с энергетиками.

Главная проблема ферм — их отдаленность от электросетей и труднодоступность. Строительство новых воздушных линий электропередачи обходится иногда в десятки миллионов рублей. Затраты энергетиков ложатся рублем на всех жителей республики, так как расходы идут в тариф. Последующее обслуживание и ремонт многокилометровых ЛЭП для хутора также учитывается в тарифе.

Сейчас у «Хакасэнерго» более 4 250 заключенных договоров, чтобы их исполнить, одномоментно необходимо 1,8 млрд рублей. Позиция Сергея Сокола - в сокращении расходов должен быть заинтересован сам регион. Альтернативная энергетика - один из вариантов решения вопросов с техприсоединением именно удаленных объектов, а соответственно дорогостоящих при их реализации. Гибридные станции уже зарекомендовали себя как равноценный аналог традиционных сетей, они обеспечивают надежное электроснабжение удаленных ферм и турбаз в Бурятии. Там «Россети Сибирь» используют энергию солнца с 2019 года, затраты в тарифе на подключение фермерских хозяйств сокращены в 15 раз.

Сергей Сокол предложил реализовать подобный проект в Хакасии. В ближайшее время «Хакасэнерго» закончит монтаж АГЭУ в хозяйстве Бейского района близ аала Койбалы. И уже с середины августа зеленая микрогенерация даст свет ферме, где разводят коров и овец.

- При выборе основной акцент нами сделан на объекты с заявленной максимальной мощностью до 15 кВт и своей удаленностью от существующих сетей. При реализации данного проекта мы сократили реальные расходы в 4 раза. При обычном техприсоединении со строительством отдельной трехкилометровой линии 10 кВ, установкой трансформаторной подстанции для этого КФХ мы бы принесли в тариф затраты на 6 миллионов рублей, - комментирует директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» Николай Шепырев.

В данном случае установка АГЭУ реализуется за счет собственных средств, которые хакасские энергетики получают, реализуя допуслуги. Для последующих решений необходимо активное участие региона.

Кстати, два года назад «Россети Сибирь» этот вопрос уже поднимали и обосновали необходимость выделения субсидий на приобретение оборудования для фермерских хозяйств. Финансирование 90 % стоимости мини-АГЭУ предусмотрено Постановлением Правительства Республики Хакасия от 17.12.2021г. №664. Однако статья так и осталась лишь на бумаге и не подтверждена источником финансирования.

Тем временем в Бурятии аналогичная программа по компенсации затрат на солнечную установку действует уже 10 лет.

На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливного дивизиона Росатома) состоялась приемочная инспекция ядерного топлива для стартовой загрузки первого энергоблока АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш.

В приемке топлива приняли участие представители Комиссии по атомной энергии Бангладеш, АО «ТВЭЛ», ПАО «НЗХК» и АО «Атомстройэкспорт».

«Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» изготовила для АЭС «Руппур» современное и эффективное ядерное топливо, имеющее успешный опыт эксплуатации на референтных энергоблоках ВВЭР-1200. Мы учли все пожелания заказчика как на этапе подготовки к производству, так и на всех этапах изготовлении и поставки топлива на станцию. Уверен, что наше топливо в очередной раз докажет высочайший уровень качества и надежности российских ядерных технологий», - отметил директор по качеству АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов.

«Реализация проекта по сооружению АЭС «Руппур» идет точно по плану. Инжиниринговый дивизион Росатома выполняет свои обязательства в полном объеме, и к моменту завоза ядерного топлива площадка сооружения первого энергоблока будет готова его принять и обеспечить хранение с соблюдением всех требований безопасности до этапа загрузки в реактор», – сказал вице-президент АО «Атомстройэкспорт» - директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий.

Для справки:

Аналогичное ядерное топливо успешно эксплуатируется на энергоблоках с реакторами ВВЭР-1200 в составе Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС, а также Белорусской АЭС.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения «3+», который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Ученые «Арктического плавучего университета» обнаружили новые виды растений на островах Земли Франца-Иосифа

Второй рейс «Арктического плавучего университета — 2023» завершил программу исследований на островах архипелага Земля Франца-Иосифа, Новой Земле, побережьях Баренцева и Карского морей от пролива Югорский Шар до Таймыра. Экспедиция на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» стартовала 4 июля в Архангельске и продолжается уже более месяца.

«Во время 11 высадок были получены ценные научные результаты. На Комсомольских островах и острове Вильчека флора оказалась существенно богаче, чем считалось ранее», — рассказала Людмила Драчкова, начальник экспедиционного отряда «Арктического плавучего университета».

Юрий Бобров, заведующий кафедрой экологии и геологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, обнаружил на островах Земли Франца-Иосифа — самой северной точке маршрута «Арктического плавучего университета — 2023» — новые виды растений, которые раньше не были здесь замечены.

«На острове Вильчека это один из видов камнеломки. На Комсомольских островах, где до сих пор были известны всего два вида растений, найдены семь новых. Это полярный мак, два вида камнеломки, ложечница, ясколка, лютик, один из видов крупки и как минимум два вида злаков — мятлик и лисохвост», — пояснил ученый.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане труднодоступен, многие его острова практически не посещаются людьми. Поэтому результаты, полученные в экспедиции «Арктического плавучего университета», имеют высокую ценность для научного сообщества.

Кроме острова Вильчека и Комсомольских островов, исследователи побывали на островах: Хейса и Земля Вильчека, почти полностью покрытом ледниками. Если в северной части уникального маршрута ученых встречали арктические пустыни, то в более южной — тундра на побережьях Баренцева и Карского морей. Здесь задачей научного коллектива было исследование флоры в районе метеостанций Белый Нос в проливах Югорский Шар, Марресаля на Ямале и Сопочная Карга в Енисейском заливе.

«Несмотря на сильное загрязнение окрестностей метеостанций, биоразнообразие в целом неплохое. Нет чужеродных видов растений. Интересно, что дикая флора жмется к домам. И больше всего видов, пожалуй, на старых фундаментах домов. Видимо, они защищают от ветров, быстрее прогреваются, не так сильно промерзают или быстрее оттаивают», — добавил Юрий Бобров.

«Арктический плавучий университет» — комплексная научно-образовательная экспедиция. В 2023 году уже состоялось два рейса. В первом — к Новой Земле, островам Колгуев и Вайгач участвовали 55 ученых и студентов. Среди 17 участников второго рейса к Земле Франца-Иосифа микробиологи, геологи, почвоведы, химики, специалисты по морским льдам и морским млекопитающим из университетов и научных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Сыктывкара.

Плавучий университет — уникальная российская образовательная технология, реализующая принцип «Обучение через исследования». Для «Арктического плавучего университета» это уже 11-й сезон. Проект появился в 2012 году и с тех пор успешно развивается. Организуют экспедиции Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительства Архангельской области, Русского географического общества, Национального парка «Русская Арктика», Банка ВТБ, ПАО «Новатэк», и ПАО ГМК «Норильский Никель». Экспедиции проходят в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.

Насколько вырос прожиточный минимум в Казахстане

И в каких областях.

Редакция Liter.kz

В июле 2023 года величина прожиточного минимума на душу населения в Казахстане составила 49,5 тыс. тенге. Это на 10,5% больше, чем годом ранее, передает Liter.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В аналогичном периоде 2022 года показатель составлял 44,8 тыс. тенге, годовой рост — на 16,4%. Наибольший размер прожиточного минимума пришелся на Мангистаускую область: 62,2 тыс. тенге — на 13,5% больше. Показатель в этом регионе на 25,8% превысил средний по стране.

На второй строчке расположилась Астана (56,4 тыс. теге), на третьей — Восточно-Казахстанская область (52,4 тыс. тенге). В этих регионах величина прожиточного минимума превысила среднее значение по республике на 14,1% и на 6% соответственно. В топ-5 регионов также вошли Алматы и Павлодарская область: 51,2 тыс. и 49,4 тыс. тенге соответственно. Только в четырех из 20 регионов страны величина прожиточного минимума превысила среднереспубликанское значение.

Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдалась в Кызылординской (44,3 тыс. тенге), Туркестанской (44,4 тыс. тенге) и Актюбинской (45,2 тыс. тенге) областях.

Минобороны: Российские военнослужащие заняли выгодные позиции в Харьковской области

Юрий Гаврилов

Минобороны России продолжает сообщать об успешном продвижении наших войск на Купянском направлении. Они теснят противника уже несколько дней кряду. Отчаянные попытки ВСУ провести свои атаки и контратаки приводят лишь к новым потерям в украинской армии.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды группировки "Запад", наступая на широком фронте, заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области.

Даже переходя время от времени к обороне, наши бойцы не теряют активности. Именно за счет этого в минувшие сутки они отразили у Новоселовского в ЛНР и под Синьковкой в Харьковской области девять атак и контратак 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ.

"Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск", - доложил Конашенков. По его словам, только за сутки на Купянском направлении было уничтожено до 110 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отбили в окрестностях Артемовска, Клещеевки и Зайцево в ДНР 18 атак 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Кроме того, под Курдюмовкой и Северском было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских 28-й и 54-й механизированных бригад. "Уничтожено до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30", - сообщил Конашенков.

Подразделения группировки "Восток", действующие на Южно-Донецком направлении, успешно отразили у Никольского и Урожайного три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

Одновременно в районах Старомайорского в ДНР и Приютного в Запорожье наши летчики нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 31-й мехбригады, 110-й и 128-й бригад теробороны. В итоге противник не досчитался 125 человек, восьми бронемашин и двух гаубиц Д-30.

Потери ВСУ на Краснолиманском, Херсонском и Запорожском направлениях - до 250 военнослужащих, восемь бронемашин, РСЗО "Град", самоходная пушка большой мощности "Пион", артиллерийская система М777 производства США, британская гаубица FH-70, самоходка Krab польского производства. И это неполный перечень уничтоженной вражеской техники и вооружения.

Вновь хорошо поработали наши летчики, ракетчики и артиллеристы. В течение суток они нанесли удары по позициям 122 артподразделений ВСУ, живой силе и технике противника в 143 районах.

Под Красноармейском в Донецкой Народной Республике был поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица". А в окрестностях города Запорожье, у Чернещины и Нескучного в Харьковской области на воздух взлетели три склада боеприпасов - 44-й артиллерийской, 43-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.

Наши средства ПВО перехватили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были сбиты 17 украинских дронов.

Таким образом, по данным Минобороны России, количество уничтоженных с начала специальной военной операции вражеских беспилотников увеличилось до 5565 штук.

За это время противник также потерял 458 самолетов, 245 вертолетов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 185 танков и других боевых бронемашин ВСУ.

Уничтожены 1144 реактивные системы залпового огня, 5803 орудия полевой артиллерии и минометов, 12 137 специальных военных автомобилей.

МВД России предупреждает о рассылке гражданам поддельных повесток с вызовом к следователям

Наталья Козлова

Во вторник, 8 августа, МВД России сообщило, что ведомство завершило работу по уголовному делу жителя Красноярска. Ему предъявлено обвинение в подделке документов и мошенничестве с ущербом порядка 30 миллионов рублей.

Это оказалось не просто очередное уголовное дело о телефонных мошенниках, выманивающих деньги у россиян. В нем впервые появились выполненные на высоком уровне поддельные повестки на допросы в правоохранительные органы. В полиции объяснили, что почти год, с осени 2021 года, жителям Красноярска, Ачинска и Железногорска звонили мошенники и представлялись сотрудниками банка. Они сообщали о подозрительных финансовых операциях на счетах людей и заявляли о попытке оформления кредитов от их имени. Аферисты убеждали граждан перевести деньги на так называемый безопасный счет. Обмануть смогли многих. Следом обманутым звонил человек, который называл себя представителем правоохранительной структуры. Он предупреждал о возбуждении уголовного дела "по факту несанкционированных операций с банковскими счетами" и говорил о явке на допрос и запрете разглашения сведений, связанных с преступной схемой.

Потом люди получали распечатанные поддельные повестки с вызовом "для проведения следственных действий". От них можно было откупиться, что многие и делали. Но пугались все.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю смогли поймать гражданина, разносившего эти повестки. У него изъяли поддельное служебное удостоверение.

Следователи установили, что обманщик с поддельным удостоверением и такими же повестками помог мошенникам обмануть 21 жертву. Общая сумма ущерба составила почти 30 миллионов рублей. За каждую доставленную повестку задержанный получал деньги.

- Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 327 УК РФ, передано в суд, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Первые попытки использовать в обмане поддельные повестки были зафиксированы еще в прошлом году, но массового распространения не получили.

Но тогда мошенники рассылали SMS, где указывали фамилию, имя и отчество гражданина, писали, что человеку якобы необходимо явиться на допрос к следователю. Причем явиться надо было срочно, в тот же день. Делалось это для того, чтобы человек не успел подумать или проконсультироваться с кем-нибудь.

Пришлось даже Следственному комитету официально объяснять гражданам всю чушь таких SMS. В СК разъяснили, что следователь, вызывая человека на допрос, не будет рассылать SMS. А порядок вызова на допрос прописан в статье 188 УПК РФ.

А там дословно сказано следующее: когда человека вызывают на допрос, то ему обязаны отправить по почте повестку, где будет прописано, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, указаны дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.

Повестку либо вручают лично, либо передают с помощью средств связи (по электронной почте, звонят по телефону). При этом сотрудник обязательно должен представиться, назвать свою фамилию, имя и должность, а также разъяснить, по какому именно уголовному делу или материалу проверки и в качестве кого приглашается гражданин, а также указать свой контактный телефон для обратной связи. А вот тех, кому еще нет 16 лет, можно вызвать на допрос только через законных представителей либо через администрацию по месту работы или учебы.

Нельзя исключить, что такие разъяснения на сайте ведомства изучили и настоящие аферисты. И вот теперь они уже не отправляют сообщения, а приносят поддельные повестки на дом.

Еще одно новшество обманщиков заметили уже не оперативники, а сотрудники судов. Причем схема остается стандартной: гражданам звонят неизвестные, представляются, как в этом варианте, сотрудниками судов, сообщают человеку, что он якобы признан потерпевшим по уголовному делу и по решению суда ему причитается крупная сумма денег. Но чтобы ее получить, нужно либо прийти в суд, либо перечислить определенную сумму на указанный счет.

Даже Мосгорсуду пришлось объяснять людям, что порядок признания человека потерпевшим прописан Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Там в соответствии со статьей 42 потерпевшим является тот, кому причинен вред. А решение о признании потерпевшим принимается с момента возбуждения уголовного дела. Если суд присуждает деньги, то переводы не нужны.

Наука собирает данные об артемии Алтая

В гипергалинных озерах Алтайского края продолжаются исследования популяций артемии. Специалисты регионального филиала ВНИРО провели работы на 32 гипергалинных водоемах.

В рамках очередной экспедиции ученые оценили условия обитания и полового созревания артемии первого поколения, а также перспективы развития популяции. Кроме того, специалисты провели оценку генеративной активности половозрелых самок, рекогносцировочные исследования на потенциально артемиевых озерах и взяли пробы грунта для оценки количества донных цист в летний период.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сотрудники филиала отобрали гидробиологический и гидрохимический материал, провели фенологические наблюдения, определили плодовитость на живом материале артемии из девяти водоемов. Материал передан в лаборатории для дальнейшей обработки.

Ученые проследили динамику снижения уровня воды в озерах по сравнению с весенним периодом. Из-за засушливой погоды некоторые мелководные водоемы в большей степени пересохли, на некоторых превышена оптимальная для развития популяции артемии концентрация солей.

Fishnews

Алтайские онкологи спасли пациентку с множественными опухолями кишечника

В конце прошлого года жительница Барнаула Ольга (имя пациентки изменено по ее просьбе) прошла комплексное лечение в алтайском онкодиспансере по поводу рака молочной железы. Спустя несколько месяцев очередной плановый осмотр показал: болезнь пролечена радикально, пациентка находится в ремиссии. Вот только врача насторожил низкий уровень железа в анализах крови.

Такое бывает, в том числе, при раке кишечника, когда растущая опухоль повреждает мелкие сосуды, что сопровождается незаметными для простого глаза, но значимыми для лабораторных тестов изменениями. И хотя женщину кишечник никак не беспокоил, ее направили на колоноскопию.

Исследование показало: проблема все-таки есть, и не одна. В толстой кишке было обнаружено две злокачественных опухоли, одна ворсинчатая аденома (100% предрак, который со временем обязательно озлокачествляется) и множество полипов размером от 8 до 18 миллиметров. Всего около 20 различных новообразований.

— Случай не уникальный, однако встречается такое крайне редко. В ситуации, когда толстый кишечник онкологически скомпроментирован на всем своем протяжении, единственно правильным с точки зрения радикальности решением является субтотальная колпроктэктомия, то есть удаление всей толстой и части прямой кишки, — рассказал хирург отделения абдоминальной онкологии алтайского онкодиспансера Вячеслав Порунов.

Операция длилась около пяти часов. Ход операции осложнял избыточный вес пациентки (более 120 килограммов) и выраженный спаечный процесс в верхнем «этаже» брюшной полости. В общей сложности ей удалили более 1,5 метров кишечника и вывели стому из культи тонкой кишки на переднюю брюшную стенку. Спустя неделю после тяжелой операции Ольга чувствует себя хорошо и уже готовится на выписку.

Рак кишечника коварен: долгое время он протекает совершенно бессимптомно. Вот почему так важно проходить диспансеризацию, даже если ничего не беспокоит – целенаправленный онкопоиск поможет «поймать» болезнь или состояние, ей предшествующее на начальной стадии.

Ученые ИНХ СО РАН разрабатывают соединения против рака

Сотрудники Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН синтезировали противоопухолевые соединения на основе комплексов меди(II) с 1H-тетразолил-5-уксусной кислотой и дополнительными лигандами. В экспериментах in vitro показана их активность против раковых клеточных линий. Результаты работы опубликованы в New Journal of Chemistry.

Исследование проводили ученые Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН совместно с коллегами из Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского ветеринарного института (Новочеркасск) и Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

«Комплексные соединения, которым посвящена эта публикация, по своей структуре являются аналогами соединений серии Casiopeinas®. Это разнолигандные комплексы меди, способные проявлять биологическую активность, — рассказывает старший научный сотрудник ИНХ СО РАН кандидат химических наук Елизавета Викторовна Лидер. — В серии Casiopeinas® в качестве лигандов выступают анионы аминокислот либо ацетилацетоната, а также производные 2,2'-бипиридина и 1,10 фенантролина. Последние также входят и в наши соединения, но в качестве второго лиганда мы используем производные тетразола. В этом исследовании мы работали с 1Н-тетразолил-5-уксусной кислотой».

Лиганды — это органические или неорганические молекулы, которые координируются к центральному иону металла.

Тетразол-уксусная кислота (1H-тетразолил-5-уксусная кислота) была выбрана для того, чтобы повысить растворимость комплексных соединений и сделать их более подходящими для биомедицинских применений.

Полученные комплексы ученые охарактеризовали c помощью ИК-спектроскопии, рентгенофазового, элементного и термогравиметрического анализов, а также с использованием комбинации различных методов изучили, как соединения ведут себя в растворе. «В этой публикации нам удалось показать, что в растворе происходит перераспределение лигандов. Одна форма получается разнолигандная, она содержит производные 2,2'-бипиридина и 1,10-фенантролина, 1Н-тетразолил-5-уксусную кислоту, но в другом соотношении по сравнению с исходным соединением. Вторая включает в себя только комплекс меди с 1Н-тетразолил-5-уксусной кислотой. Кроме того, мы продемонстрировали, что, несмотря на перераспределение лигандов, эти формы остаются стабильными в течение длительного времени», — говорит научный сотрудник ИНХ СО РАН кандидат химических наук Юлия Андреевна Голубева.

Затем ученые исследовали in vitro цитотоксическую активность полученных соединений, а именно то, как они воздействуют на раковые клетки человека. Для эксперимента были выбраны четыре клеточные линии: две опухолевые (гепатокарцинома и карцинома молочной железы) и две обычные (фибробласты человека и эмбриональные клетки почек). На первых предполагалось посмотреть, насколько хорошо препарат убивает опухолевые клетки. Нераковые клетки использовались для определения так называемого индекса селективности: он может показать, насколько избирательно действует соединение именно на опухолевые клеточные линии.

Клетки поместили в специальные культуральные планшеты, где они сначала культивировались в течение 24 часов, а затем к ним добавляли раствор, содержащий полученные комплексные соединения. Через 48 часов сравнивалась выживаемость клеток после воздействия тестируемых соединений с выживаемостью контрольных клеток, не обработанных комплексами. С помощью специального прибора (IN Cell Analyzer 2200) ученым удалось посчитать количество живых и мертвых клеток, а также тех, что пребывают в состоянии апоптоза, и определить концентрацию полуингибирования, которая показывает, при какой дозе препарата погибают 50 % клеток.

«Эксперимент показал, что нам удалось получить соединение с очень высоким индексом селективности, равным 19. То есть это вещество в 19 раз лучше убивает раковые клеточные линии по отношению к нераковым. Грубо говоря, на 100 раковых клеток оно будет уничтожать лишь 5 здоровых. В медицинской среде неплохим считается уже индекс селективности больше 3—4», — объясняет Елизавета Лидер.

Также полученные комплексы меди с 1H-тетразолил-5-уксусной кислотой и дополнительными лигандами проверили на антибактериальную, противогрибковую и протистоцидную активность (на бактериях E. coli и S. aureus, грибах вида P. italicum и простейших вида Colpoda steinii). «Против бактерий и грибов эффекта показано не было, зато протистоцидная активность у некоторых из наших соединений была сопоставима с медицинским препаратом хлорохином», — рассказывает аспирантка ИНХ СО РАН Екатерина Андреевна Ермакова.

В Северо-Кавказскогом зональном научно-исследовательском ветеринарном институте, кроме противомикробной активности, проверили острую токсичность комплексов на мышах. На данный момент выявлена максимальная переносимая доза. «В дальнейшем мы планируем определить полулетальную дозу, при которой половина животных должна выжить. По ее величине можно будет делать выводы о применимости полученных комплексов в медицине. Мы должны показать, что терапевтические концентрации препарата не оказывают летального воздействия на живые организмы», — говорит Елизавета Лидер.

Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 20-73-10207.

Диана Хомякова

Заключены госконтракты на создание оборудования всех экспериментальных станций ЦКП «СКИФ» первой очереди

Институт катализа СО РАН заключил государственный контракт на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» с Институтом сильноточной электроники СО РАН (Томск). Таким образом, завершились конкурсные процедуры, по результатам которых были определены механизмы и участники создания оборудования всех шести экспериментальных станций первой очереди Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

«Работы по формированию исследовательского комплекса ЦКП «СКИФ» идут полным ходом. Для четырех станций, конкурсные процедуры по которым состоялись ранее, организации-интеграторы уже разработали эскизные проекты и конструкторскую документацию, началось производство отдельных узлов экспериментального оборудования. Комплекты оборудования станций "Электронная структура" и "XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм" мы планировали приобрести едиными лотами за рубежом, однако санкционные ограничения внесли свои коррективы. Тем не менее, мы нашли оптимальные варианты решения этих вопросов, и на экспериментальных станциях первой очереди ЦКП "СКИФ" будут реализованы все запланированные синхротронные методики», — прокомментировал директор Института катализа СО РАН академик РАН Валерий Бухтияров.

Общая стоимость контракта с Институтом сильноточной электроники СО РАН (ИСЭ СО РАН) на создание оборудования станции «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» составляет чуть менее 1,2 млрд рублей. В соответствии с условиями конкурса ИСЭ СО РАН изготовит и поставит готовый комплект оборудования до конца декабря 2024 года.

Станция «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» предназначена для решения широкого класса научно-исследовательских задач в области химии, катализа, материаловедения, нанотехнологий, полупроводниковой промышленности, геологии, экологии и др. Для этого будут использоваться методы спектроскопии рентгеновского поглощения и магнитного дихроизма.

Например, на этой станции исследователи будут получать информацию о локальном строении и электронной структуре функциональных материалов, например, катализаторов, что в перспективе позволит вести их целенаправленный синтез, а также подбирать оптимальные условия проведения каталитического процесса.

Также исследования на станции позволят улучшать характеристики новых типов аккумуляторов высокой емкости, топливных элементов, разрабатывать новые функциональные материалы для авиационной, космической, автомобильной промышленности, магнитные материалы для микроэлектроники.

Исследование состава и структуры геологических образцов на станции «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» позволит как оценивать экологическую обстановку, так и повышать эффективность поиска и безотходность добычи полезных ископаемых.

Напомним, ранее Институт катализа СО РАН заключил с ИСЭ СО РАН государственный контракт на создание оборудования еще одной станции ЦКП «СКИФ» — «Структурная диагностика».

«Под проект создания первой станции "Структурная диагностика" сформирована мотивированная профессиональная команда. Теперь мы дополнительно усилим эту команду, поможем ей административно и кадрово, чтобы ресурсов хватило на оба проекта. Между станциями "Структурная диагностика" и "XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм" много общего. Однако отличительной особенностью второго проекта является необходимость разработки особого монохроматора. Он должен не просто вырезать узкую спектральною полосу из падающего рентгеновского излучения, но обеспечивать возможность сканирования по энергии, причем с достаточно высокой скоростью. Необходимо реализовать кинематическую схему прецизионного, синхронного, воспроизводимого вращения двух кристаллов. Наши конструкторы уже подключены к поиску возможных технических решений. Часть оборудования для станции "XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм" ИСЭ СО РАН готов изготовить собственными силами, но мы рассчитываем и на помощь коллег. Часть оборудования будет заказана в Китае, у специалистов, разрабатывавших станции аналогичного функционала. Для нас это хорошая возможность усилить технологическую кооперацию с дружественными странами. Безусловно, к проекту подключится и Большой университет Томска», — отметил директор ИСЭ СО РАН Илья Романченко.

Конкурсные процедуры на создание шести экспериментальных станций ЦКП «СКИФ» первой очереди состоялись в период с июля 2022 года по июль 2023 года. Общая сумма заключенных государственных контрактов составляет 6,9 млрд рублей.

Источник: СКИФ

Эффективный алгоритм для прогнозирования развития шизофрении на основе нейросети

Сибирские ученые показали, что алгоритмы на основе глубокой нейронной сети наиболее перспективны для прогнозирования развития шизофрении. Полученные результаты в будущем могут стать основной для создания новых лабораторных методов диагностики психического расстройства. В научном проекте приняли участие сотрудники Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) РАН, Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

Российские ученые нашли эффективный алгоритм для прогнозирования развития шизофрении.

Исследователи сравнили пять видов алгоритмов, чтобы найти наиболее перспективный: прогностические модели были построены с использованием алгоритмов, основанных на логистической регрессии, глубоких нейронных сетях, деревьях решений, методе опорных векторов и классификаторе алгоритмов k-ближайших соседей. В качестве предикторов использовались периферические маркеры иммуновоспаления: хемокины, цитокины и ростовые факторы. В тестировании различных моделей участвовали 217 больных шизофренией и 90 человек без психического расстройства.

«Оказалось, что алгоритм на основе глубокой нейронной сети показал более высокую чувствительность и специфичность, чем другие алгоритмы. Кроме того, мы продемонстрировали, что объединение переменных в один классификатор сопровождается кумулятивным эффектом, превышающим роль каждого биомаркера в отдельности. Таким образом, использование одного биомаркера для диагностики шизофрении было бы неэффективным», – рассказал Евгений Ермаков, научный сотрудник лаборатории ферментов репарации ИХБФМ СО РАН.

Ученый подчеркнул, что для разработки более совершенных прогностических моделей диагностики шизофрении необходимо использовать комбинации нескольких биомаркеров. Поиск наиболее «информативных» из них – одна из важных научных задач в этой области.

По словам Светланы Ивановой, руководителя научного проекта, заместителя директора НИИ психического здоровья Томского НИМЦ по научной работе, полученные пилотные результаты приблизили ученых еще на один шаг к пониманию фундаментальных биологических основ шизофрении, и в перспективе, к внедрению лабораторных методов для ее диагностики, терапии и прогноза. Николай Бохан, директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, объясняет особое внимание научного коллектива к этому психическому расстройству тем, что шизофрения занимает видное место как социально значимое заболевание с высоким уровнем инвалидизации пациентов.

Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом, опубликованы в высокорейтинговом научном журнале первого квартиля.

Источник: пресс-служба Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

Алгоритм получения ценных нанопорошков методом механосинтеза

Ученые Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН) определили оптимальные режимы механохимического синтеза ферритов кобальта, позволяющие получать наноразмерный продукт с заданными характеристиками. Для этого сложные теоретические расчеты были сопоставлены с экспериментальными данными. Результаты исследования опубликованы в журнале первого квартиля Сeramics International , который выпускает в Великобритании издательство Elsevier.

В ТНЦ СО РАН создан алгоритм получения ценных нанопорошков методом механосинтеза.

– Наш аналитический подход позволит оптимизировать исследования ученых-экспериментаторов. Если раньше для проведения некоторых экспериментов требовалось использование сложных компьютерных моделей, то теперь с помощью простых аналитических формул можно заранее оценить влияние того или иного исходного параметра – мощности мельницы и массы смеси для механоактивации на выход продукта. Этот подход может применяться для расчетов получения методом механоактивации многих востребованных нанопорошков, – поясняет Олег Лапшин, зав. лабораторией математического моделирования физико-химических процессов в гетерогенных системах ТНЦ СО РАН.

Механохимический синтез – это метод обработки твердого вещества, при котором желаемый продукт, например, наноразмерные порошки с заданными характеристиками, можно получить, используя лишь механическое воздействие.

На первом этапе исследования авторский коллектив в составе Олега Лапшина, Анны Невмываки, Воли Итина и Оксаны Ивановой разработал математическую модель механохимического синтеза нанопорошков в энергонапряженной мельнице. Система уравнений, учитывающая структурный, температурный и кинетический факторы, позволила рассчитать оптимальные режимы механообработки порошковой смеси и добиться максимального выхода наноразмерного продукта реакции.

На втором этапе исследования результаты теоретических расчетов были подтверждены в ходе эксперимента. При помощи планетарной мельницы исследователи синтезировали наноразмерный порошок оксидной феррошпинели кобальта с однородной кристаллической структурой и морфологией. Этот светло-коричневый пушистый порошок применяется в медицине, а также в качестве магнетика в вычислительной технике и радиоэлектронике, где особенно важно уметь изменять свойства материалов.

Источник: Томский научный центр СО РАН.

Синтезированы противоопухолевые соединения на основе разнолигандных комплексов меди

Сотрудники Института неорганической химии (ИНХ) им. А. В. Николаева СО РАН синтезировали противоопухолевые соединения на основе комплексов меди(II) с 1H-тетразолил-5-уксусной кислотой и дополнительными лигандами. В экспериментах in vitro показана их активность против раковых клеточных линий. Результаты работы опубликованы в New Journal of Chemistry.

Исследование проводили ученые Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН совместно с коллегами из Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского ветеринарного института (Новочеркасск) и Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

«Комплексные соединения, которым посвящена эта публикация, по своей структуре являются аналогами соединений серии Casiopeinas®. Это разнолигандные комплексы меди, способные проявлять биологическую активность, – рассказывает старший научный сотрудник ИНХ СО РАН кандидат химических наук Елизавета Викторовна Лидер. – В серии Casiopeinas® в качестве лигандов выступают анионы аминокислот либо ацетилацетоната, а также производные 2,2'-бипиридина и 1,10 фенантролина. Последние также входят и в наши соединения, но в качестве второго лиганда мы используем производные тетразола. В этом исследовании мы работали с 1Н-тетразолил-5-уксусной кислотой».

Лиганды – это органические или неорганические молекулы, которые координируются к центральному иону металла.

Тетразол-уксусная кислота (1H-тетразолил-5-уксусная кислота) была выбрана для того, чтобы повысить растворимость комплексных соединений и сделать их более подходящими для биомедицинских применений.

Полученные комплексы ученые охарактеризовали c помощью ИК-спектроскопии, рентгенофазового, элементного и термогравиметрического анализов, а также с использованием комбинации различных методов изучили, как соединения ведут себя в растворе.

«В этой публикации нам удалось показать, что в растворе происходит перераспределение лигандов. Одна форма получается разнолигандная, она содержит производные 2,2'-бипиридина и 1,10-фенантролина, 1Н-тетразолил-5-уксусную кислоту, но в другом соотношении по сравнению с исходным соединением. Вторая включает в себя только комплекс меди с 1Н-тетразолил-5-уксусной кислотой. Кроме того, мы продемонстрировали, что, несмотря на перераспределение лигандов, эти формы остаются стабильными в течение длительного времени», – говорит научный сотрудник ИНХ СО РАН кандидат химических наук Юлия Андреевна Голубева.

Затем ученые исследовали in vitro цитотоксическую активность полученных соединений, а именно то, как они воздействуют на раковые клетки человека. Для эксперимента были выбраны четыре клеточные линии: две опухолевые (гепатокарцинома и карцинома молочной железы) и две обычные (фибробласты человека и эмбриональные клетки почек). На первых предполагалось посмотреть, насколько хорошо препарат убивает опухолевые клетки. Нераковые клетки использовались для определения так называемого индекса селективности: он может показать, насколько избирательно действует соединение именно на опухолевые клеточные линии.

Клетки поместили в специальные культуральные планшеты, где они сначала культивировались в течение 24 часов, а затем к ним добавляли раствор, содержащий полученные комплексные соединения. Через 48 часов сравнивалась выживаемость клеток после воздействия тестируемых соединений с выживаемостью контрольных клеток, не обработанных комплексами. С помощью специального прибора (IN Cell Analyzer 2200) ученым удалось посчитать количество живых и мертвых клеток, а также тех, что пребывают в состоянии апоптоза, и определить концентрацию полуингибирования, которая показывает, при какой дозе препарата погибают 50 % клеток.

«Эксперимент показал, что нам удалось получить соединение с очень высоким индексом селективности, равным 19. То есть это вещество в 19 раз лучше убивает раковые клеточные линии по отношению к нераковым. Грубо говоря, на 100 раковых клеток оно будет уничтожать лишь 5 здоровых. В медицинской среде неплохим считается уже индекс селективности больше 3–4», – объясняет Елизавета Лидер.

Также полученные комплексы меди с 1H-тетразолил-5-уксусной кислотой и дополнительными лигандами проверили на антибактериальную, противогрибковую и протистоцидную активность (на бактериях E. coli и S. aureus, грибах вида P. italicum и простейших вида Colpoda steinii).

«Против бактерий и грибов эффекта показано не было, зато протистоцидная активность у некоторых из наших соединений была сопоставима с медицинским препаратом хлорохином», – рассказывает аспирантка ИНХ СО РАН Екатерина Андреевна Ермакова.

В Северо-Кавказскогом зональном научно-исследовательском ветеринарном институте, кроме противомикробной активности, проверили острую токсичность комплексов на мышах. На данный момент выявлена максимальная переносимая доза.

«В дальнейшем мы планируем определить полулетальную дозу, при которой половина животных должна выжить. По ее величине можно будет делать выводы о применимости полученных комплексов в медицине. Мы должны показать, что терапевтические концентрации препарата не оказывают летального воздействия на живые организмы», – говорит Елизавета Лидер.

Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 20-73-10207.

Диана Хомякова.

Источник: «Наука в Сибири».

Академик Сергей Алексеенко: Сокращение выбросов углекислого газа может замедлить восстановление озонового слоя

Как выглядит механизм изменения климата? С чем связано формирование озоновых дыр в Антарктиде? Почему геотермальная энергия – наиболее перспективный вид энергии для будущей энергетики? Об этом в интервью для ассоциации «Глобальная энергия» рассказал лауреат одноименной премии Сергей Алексеенко, академик РАН, научный руководитель Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения (ИТ СО) РАН.

Академик РАН Сергей Владимирович Алексеенко.

– Сергей Владимирович, у неспециалиста, который узнает об изменении климата из новостных сообщений, может сложиться впечатление, что двадцать лет назад климатологи говорили преимущественно об угрозе разрушения озонового слоя, а теперь – о долговременных последствиях выбросов парниковых газов. Насколько верно такое представление?

– Да, с 80-х годов прошлого века обсуждали больше проблему разрушения озонового слоя, а в последние годы – глобальное потепление, казалось бы, забыв про озон. Но проблема никуда не исчезла, и одной из главных причин разрушения озонового слоя является антропогенная эмиссия фреонов – галогенсодержащих производных насыщенных углеродов, которые широко применяются в качестве хладагентов. Хотя есть и природные источники галогенсодержащих газов, такие как вулканы. Принципиально важно отметить, что механизмы изменения климата и разрушения озонового очень сильно взаимосвязаны.

– Могли бы вы тогда объяснить, в чем заключается механизм глобального потепления?

– Можно выделить пять основных физических факторов, которые влияют на изменение климата: парниковый эффект, тропосферные аэрозоли (которые играют на снижение температуры), солнечная активность, параметры орбиты Земли и, наконец, вулканическая деятельность. Воздействие данных факторов является неодинаковым во времени, то есть, необходимо учитывать временной масштаб. Например, циклы Миланковича, ответственные за колебания потока солнечной энергии, достигающего Земли, имеют период от 23 тыс. лет (прецессия земной оси) до 96 тыс. лет (колебания эксцентриситета орбиты Земли). Это важный фактор на масштабах в несколько десятков тысяч лет, что видно на примере ледяных кернов, извлеченных еще в советское время на антарктической станции «Восток». Однако этот фактор практически полностью нивелируется на горизонте одного столетия.

Невозможно объяснить изменение климата без учета так называемых обратных связей, что наиболее сложно для понимания и описания. Приведем наиболее важный пример проявления обратных связей, который демонстрирует, как малое количество антропогенных выбросов СО2 дает сильный эффект потепления. Исходим из того, что вся Земная система находится в равновесии (в том числе, по большим выбросам СО2 в природе). Если происходят малые выбросы СО2 за счет деятельности человека, это приводит к очень небольшому повышению температуры за счет парникового эффекта. Но небольшой рост температуры дает резкое увеличение влажности из-за экспоненциальной связи между влажностью и температурой. Тогда сразу в парниковый эффект начинает вносить большой вклад водяной пар, который является сильнейшим парниковым газом. То есть выбросы CO2 играют роль своего рода спускового крючка процессов, которые приводят к глобальному потеплению. Конечно, количественный результат можно получить только на основе полных климатических моделей земной системы с учетом всех возможных факторов, что представляет собой неимоверно сложную задачу. Непрерывная антропогенная эмиссия углекислого газа (и других, менее значимых парниковых газов) приводит к дисбалансу углерода на Земле. Ежегодно в атмосфере остается 5 млрд тонн углерода, которые невозможно быстро поглотить с помощью земной растительности или мирового океана. Так, углекислый газ в глубинных слоях океана связывается в карбонат кальция, однако этот процесс занимает сотни и даже тысячи лет, то есть, опять включается временной масштаб.

Для оценки потепления необходимо определить баланс энергии. На Землю в среднем поступает солнечная энергия мощностью 341 ватт (Вт) на квадратный метр. За счет парникового эффекта в космос возвращается немного меньше энергии. И дисбаланс составляет величину всего лишь 2,72 Вт/м2. Это и есть причина глобального потепления, выраженная в цифрах.

– А как выглядит процесс разрушения озонового слоя?