Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Союз науки и веры

Год 1100-летия принятия ислама народами России открыли в Москве и Казани

Текст: Владимир Емельяненко

Чтениями "Ислам России: осмысление многовекового опыта мусульман" в Москве и Казани открыт год празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии, который был принят в 922 году.

- 1100-летие принятия ислама в России объединяет два знаковых события, - заявил в Московской Соборной мечети первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов, - фигура российского мусульманского богослова Шигабутдина Марджани и соработничество современного академического знания и веры. Их союз помогает укоренять традиционные ценности благодаря тому, что мы научились слушать и слышать друг друга.

Примером такого соработничества стало издание книги "Распространение и утверждение ислама у ранних булгар и в Vlll-Х веках". Ее основной посыл - уважительная полемика о том, когда ислам пришел в Россию. Книга излагает три версии. Среди татар-мусульман бытует мнение о том, что ислам в Волжскую Булгарию проник в VII-VIII веках. Есть археологические доказательства - "родник Габдрахмана" - одного из сподвижников пророка Мухаммеда, но нет документальных подтверждений принятия веры, поэтому ученые склоняются к тому, что эта версия - легенда. Вторая точка зрения - ислам пришел на Волгу в эпоху Золотой Орды и утвердился в период Казанского ханства. Третья версия - ислам принят Волжской Булгарией в 922 году, чему есть письменные доказательства.

- Легенды никому не мешают, мы же опираемся на научный факт принятия ислама, - говорит член-корреспондент Академии наук Татарстана, заместитель директора Института археологии АН РТ Фаяз Хузин. - Мы установили наличие ислама в Хазарском каганате, который считался иудейским государством.

Ученый акцентировал внимание на разнице между понятиями официальное признание и принятие ислама. Он назвал поспешными утверждения о том, что ислам на Волге был принят раньше XI века. Автор книги "Дербент: Врата к единобожию" Дамир Хайретдинов заметил, что "источников по Булгарии скудно мало, а по Дербенту они открываются только сейчас". Хайретдинов считает, что одновременное исповедание в Дербенте языческих религий, зароастризма, христианства, где была своя епархия, иудаизма и двух ветвей ислама - шиитов и суннитов - "доказанный научный факт, который должен нас учить, как жить в мире и согласии". Он привел пример из древности, который жив сегодня в Джума-мечети Дербента. Там шиитская и суннитская общины совершают обряды в одной Джума-мечети.

Ученые и теологи, продолжив полемику на чтениях, говорили о том, что такой союз науки и веры "дает нам шанс". В частности, "знаниями и культурой упреждать кровавые события, которые случились в братском мусульманском Казахстане".

- То, что наука и вера помогают готовить имамов, которые находят нужные слова и для мигрантов, помогают им чувствовать себя равными с другими верами и людьми - наш шанс уйти от экстремизма и строить мир согласия вер и людей, - заключил первый заместитель главы ДУМ России Дамир Мухетдинов.

Михаил Мишустин вручил премии в области средств массовой информации

Текст: Владимир Кузьмин

В День российской печати премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства в области средств массовой информации за 2021 год - девять персональных и 11 творческим коллективам.

Праздник 13 января отмечают не только сотрудники газет, журналов или других изданий, но, заметил глава правительства, и все работники средств массовой информации, ведь современные медиа успешно используют любые доступные технологии в своей работе. В первую очередь премьер поблагодарил лауреатов и всех сотрудников СМИ за большую работу, проделанную в рамках борьбы с распространением коронавируса. Третий год весь мир живет в условиях пандемии, и новости про ситуацию в России и в мире остаются самыми востребованными у аудитории, отметил Мишустин. "Многие журналисты и редакции боролись с недостоверной информацией, или, как сегодня говорят, с фейками, помогая людям разобраться в том, как уберечь себя и своих близких от болезни", - сказал он.

"Ваше ответственное отношение сыграло огромную роль в этом - убедило десятки тысяч людей сделать правильный выбор и обезопасить себя и окружающих, - заявил глава кабмина. - Ваша принципиальная позиция, профессиональный подход к изложению фактов, стремление дать как можно более объективную картину текущих событий действительно необходимы для граждан нашей большой страны и для других людей".

Пандемия коронавируса непосредственно коснулась медиаотрасли. Как заметил Мишустин, меньше стало массовых мероприятий, не просто вести интервью в онлайн-режиме, в период временных ограничений изменились технологии выпуска телевизионных передач и газет. Наконец, аудитория все чаще ищет новости в Сети и мобильных приложениях. В таких условиях средствам массовой информации, особенно в регионах, нелегко обеспечить экономическую независимость и сохранить рабочие места. "Несмотря на все сложности, вы остаетесь успешными, не теряете индивидуальность и умение работать в команде. И главное - всегда готовы чутко прислушиваться к людям, к аудитории ваших программ, изданий. Это очень нужное качество для каждого журналиста", - заявил глава кабмина.

Слова благодарности от премьера прозвучали также за пристальное внимание и подробное освещение работы всех уровней власти по реализации национальных целей развития. Благодаря средствам массовой информации, подчеркнул глава кабмина, люди узнают, что делается для выполнения поставленных президентом задач, для того, чтобы качество жизни в поселках, городах, каждом регионе и по всей стране постоянно повышалось. Наконец, СМИ помогают власти получать обратную связь с гражданами. "И здесь ваша роль - коммуникаторов, медиаторов общения людей и власти - абсолютно незаменима", - уверен Мишустин.

Персональных премий правительства за 2021 год были удостоены, в частности, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский за мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов, высокая награда присуждена и секретарю Союза журналистов России Рафаэлю Гусейнову за точные и выверенные публикации о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Из рук премьера памятные дипломы получили продюсер отдела планирования и продюсирования службы эфира дирекции информационных программ Первого канала Татьяна Бодрова, специальный корреспондент "Вестей" Гульшат Балтаева и главный редактор пензенского журнала "Чердобряк" Марина Танцырева.

Представители газеты "Коммерсантъ" стали лауреатами за освещение экономической ситуации в России. Заместитель шеф-редактора издания Дмитрий Бутрин состоявшуюся церемонию назвал необычной. "Нормальным состоянием отношений между властью и СМИ является напряжение, и здесь мы можем констатировать, что ситуация у нас становится все более и больше, даже немного пугающе, нормальной. Это ничего, это не имеет никакого значения", - сказал он. Он заверил, что газета после получения премии будет делать то же самое, что делала и раньше. "Абсолютно неважно, называют вас лауреатом или иноагентом. Вы должны делать ровно то же, что вы делали и всегда", - заключил Бутрин.

Из других журналистских коллективов премиями были отмечены "Учительская газета" в лице председателя ее редакционного общественного совета Петра Положевеца, курганская газета "Куртамышская нива", липецкая "Задонская правда" и алтайский "Змеиногорский вестник".

Тем временем

В честь Дня печати спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил награды парламентским журналистам. Специальный корреспондент "РГ" Татьяна Замахина стала победителем в номинации "Печатные СМИ".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также поздравила журналистов своего пула с праздником. Заместитель редактора отдела политики "РГ" Галина Мисливская отмечена благодарностью за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности СФ.

КС РФ защитил выплаты военнослужащих-контрактников

Текст: Мария Голубкова

Конституционный суд РФ освободил военнослужащих-контрактников от финансовой ответственности, если они получили выплаты сверх положенного. Положения статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку они не предполагают трактовки таких выплат как неосновательного обогащения.

В основе данного решения - сразу две жалобы. Командир десантного катера Гасанхан Умарсаидов, проходивший службу в городе Каспийске, несколько лет получал ежемесячную надбавку за особые условия службы - как раз за руководство подразделением. Однако впоследствии ее назначение было отменено приказом командира военной части, и Махачкалинский гарнизонный военный суд обязал мичмана Умарсаидова вернуть государству 114 тысяч рублей. Долг Андрея Кузьмина, который получал надбавку за прохождение военной службы по контракту в районах Крайнего Севера и за работу со сведениями, составляющими гостайну, оказался еще больше - свыше 420 тысяч рублей. Как установил суд, после перевода из Красноярска в Новосибирскую область Кузьмин утратил право на первую надбавку, а вторую получал в завышенном размере.

В обоих случаях суды не признали необоснованно начисленные и выплаченные средства денежным довольствием, то есть зарплатой военнослужащих - в этом случае средства не подлежали бы возврату, а тот факт, что военнослужащие не уведомили о получении выплат сверх положенного посчитали доказательством вины. Однако КС РФ с ними не согласился и постановил, что в основу подобных решений должна лежать прежде всего презумпция добросовестности.

В первую очередь суд напомнил целый ряд своих решений: лица, несущие военную службу, выполняют конституционно значимые функции, чем предопределяется их специальный правовой статус, содержание и характер обязанностей государства по отношению к ним. К числу таких обязанностей относится, в частности, надлежащее материальное обеспечение, которое предусматривает в том числе вознаграждение за воинскую службу и дополнительные выплаты на основании приказов командиров. В целом эти выплаты приравниваются к заработной плате. Однако сам военнослужащий не обязан контролировать обоснованность этих выплат, а потому "не должен нести неблагоприятные правовые последствия, связанные с ненадлежащим расходованием денежных средств".

- При установлении судом факта отсутствия недобросовестности со стороны военнослужащего, а также счетной ошибки права военнослужащего подлежат защите, а выплаченное такому военнослужащему дополнительное материальное стимулирование взысканию в качестве неосновательного обогащения не подлежит, - указали судьи, подчеркнув, что "иное приводило бы к нарушению конституционных прав граждан.

Оба заявителя также указали КС РФ на неоднородную судебную практику по аналогичным делам в РФ, а Андрей Кузьмин - еще и на отсутствие в законодательстве четкого определения понятий "счетная ошибка". Поэтому суд пояснил, что в качестве таковой не должны рассматриваться действия должностных лиц, приводящие к получению конкретным военнослужащим в составе денежного довольствия тех или иных дополнительных выплат, право на которые - в силу действующих в соответствующий период нормативных правовых актов - данному военнослужащему предоставлено не было.

Дела Андрея Кузьмина и Гасанхана Умарсаидова подлежат пересмотру.

Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло

Текст: Наталья Козлова

В субботу исполняется 11 лет со дня создания Следственного комитета РФ. В канун этой годовщины председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал корреспонденту "РГ" о последних громких делах, которые расследовало его ведомство, а также о том, чем было продиктовано решение о введении уголовной ответственности за задержку выплат медикам, почему ему важно лично говорить с гражданами, имеющими претензии к следствию. Ну и, конечно, о борьбе с коррупцией.

Александр Иванович, какие дела о коррупции и преступлениях в экономике, которыми в прошлом году занимались следователи, вы бы особо отметили?

Александр Бастрыкин: Рассматривается в суде завершенное нами уголовное дело в отношении Рауля Арашукова и 15 членов созданного им преступного сообщества, в том числе бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. Соучастники обвиняются в хищениях природного газа, поставляемого на территорию Северо-Кавказского федерального округа, общей стоимостью свыше 4,8 млрд рублей и иных тяжких и особо тяжких преступлениях.

Завершены следственные действия по делу в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников, в настоящее время выполняются требования статьи 217 УПК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение. В результате их противоправных действий был извлечен незаконный доход на сумму более 32 млрд рублей.

Вынесен приговор мэру города Томска, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления, и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Продолжается расследование уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, совершенных губернатором Пензенской области Белозерцевым и его соучастниками, заместителем губернатора Белгородской области Глаголевым, заместителем директора ФСИН России Максименко и многих других.

А как выглядят общие итоги? Сколько всего дел расследовали ваши подчиненные?

Александр Бастрыкин: В настоящее время мы еще только подводим итоги работы за прошлый год, и по результатам полученных статистических данных предстоит проделать большую аналитическую работу, которая станет предвестником планирования дальнейшей деятельности Следственного комитета, в том числе по внесению новых законодательных инициатив, предупреждению и выявлению преступлений, пресечению противоправной деятельности. Вместе с тем уже сейчас можно с уверенностью сказать, что прошедший год еще раз показал нашу способность быстро реагировать на стремительно меняющуюся обстановку, оперативно и жестко противостоять преступным проявлениям, новым вызовам и угрозам.

Несмотря на сложности, обусловленные пандемией, ведомство работало наступательно и ритмично.

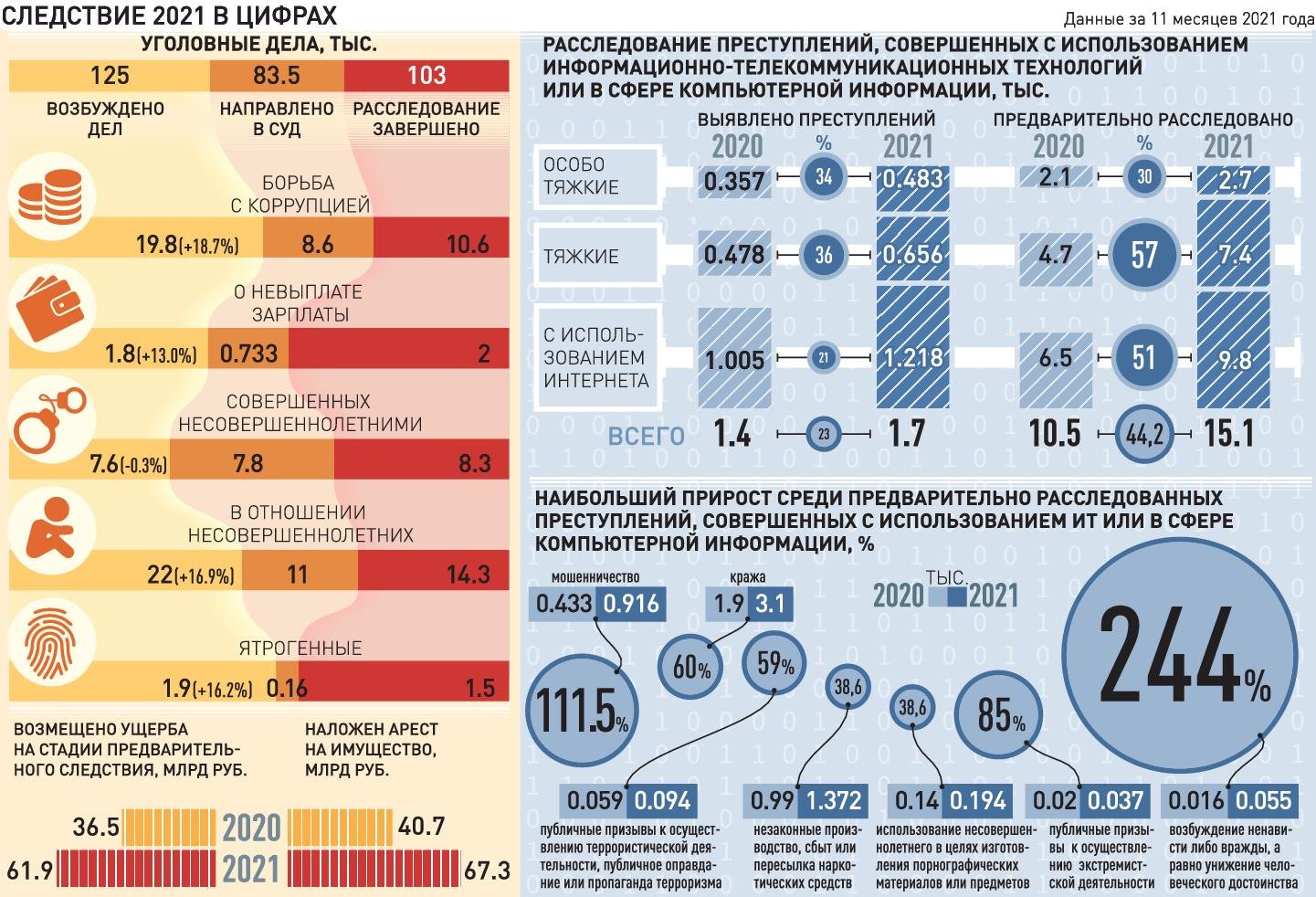

В прошлом году следователи СК России возбудили 124 782 уголовных дела, направили в суд 83 532 дела (данные за 11 месяцев). По многим основным направлениям эффективность работы и количественные показатели улучшились.

В частности, за указанный период расследовано 6558 преступлений прошлых лет, в том числе - 3714 тяжких и особо тяжких, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В числе направленных в суд - 13 193 уголовных дела о преступлениях экономической направленности (данные за 9 месяцев), что также превышает показатель того же периода 2020 года на 13,2%.

Александр Бастрыкин: В части расследования коррупционных преступлений тоже наблюдается положительная динамика: за 11 месяцев в суд направлено свыше 8,6 тысячи дел (8565) - на 15,2% больше, чем в тот же период 2020 года. Кроме того, в суд направлено 197 уголовных дел о преступлениях террористического характера (+19,4%) и 184 дела - о преступлениях экстремистской направленности, что более чем в 2,5 раза превышает показатель 2020 года (70 дел).

Считаю, что те задачи, которые были поставлены перед ведомством по противодействию преступности, выполнены.

Заплатите врачам

Вы сами часто подчеркиваете, что поймать за руку мошенника, закончить следствие и отправить дело в суд - это полдела. А кто вернет людям и государству украденное добро?

Александр Бастрыкин: По данным за 11 месяцев 2021 года, потерпевшим от преступлений гражданам, организациям и государству возмещено 61,9 млрд рублей. Также следствием приняты меры для ареста имущества обвиняемых на сумму более 67 млрд рублей, что в последующем позволит обеспечить соответствующие компенсации.

При этом важно отметить, что по всем фактам невыплат денежных надбавок медицинским сотрудникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, в том числе озвученным средствами массовой информации и в социальных сетях, незамедлительно проводятся процессуальные проверки, и, как правило, еще до их завершения все задолженности погашаются.

Следует также отметить, что 3 декабря 2021 года в целях совершенствования организации работы по выявлению, пресечению и раскрытию наиболее сложных - налоговых преступлений, которые Следственный комитет расследует уже 10 лет (с 2011 года), проведено расширенное совместное заседание коллегии Федеральной налоговой службы, МВД России и Следственного комитета. По итогам намечены пути совершенствования нашего взаимодействия при выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах, а также принятия мер по возвращению в бюджет государства неуплаченных сумм.

А если речь идет о криптовалюте? У следователей ведь тоже есть такие дела?

Александр Бастрыкин: Мной уже отмечалось, что в связи с принятием в июле 2020 года федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте могут возникнуть дополнительные риски использования цифровой валюты в преступных целях, в частности, для финансирования терроризма и экстремизма. Поэтому оборот цифровой валюты требует дальнейшей правовой регламентации - в первую очередь необходима обязательная идентификация пользователей такой валюты. Не определен и статус онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта.

Афера на годы

Следственный комитет нередко рассказывает о раскрытии так называемых "старых преступлений". Тех, которые не смогли раскрыть годы назад. Но если посмотреть внимательно, то мы увидим, что в основном раскрываются преступления против личности. А есть ли среди них экономические преступления, которые годами, а то и десятилетиями оставались безнаказанными?

Александр Бастрыкин: Такие дела тоже есть. Например, в центральном аппарате завершается расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, созданного бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

По данным следствия, в 2007 - 2020 годах в Москве и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминировано 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 млрд рублей. На имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, денежные средства и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 млрд рублей наложен арест.

Расследование преступлений прошлых лет для нас всегда было и остается одним из приоритетов, ведь именно так реализуется принцип неотвратимости наказания. Для этого в следственную практику нами непрерывно внедряются самые передовые следственные методики, новейшая криминалистическая и специальная техника, используются современные цифровые технологии для поиска и закрепления доказательств по уголовным делам о преступлениях прошлых лет.

Прибыль дороже жизни

Недавно вся страна наблюдала за трагедией на шахте "Листвяжная". Что, на ваш взгляд, необходимо изменить в системе охраны труда, чтобы вашим подчиненным было меньше работы?

Александр Бастрыкин: К сожалению, печальный опыт многих других происшествий техногенного характера не учитывают собственники и руководители предприятий. Видимо, многие продолжают жить по принципу "рискнем, а может, пронесет". В ситуациях, когда требуется вложение средств для обеспечения безопасности, они продолжают извлекать прибыль, рассчитывая, что ничего не случится. Мы говорим про это уже не в первый раз.

Эта сфера требует пристального анализа и внимания, и очевидно, что происходящие трагедии указывают на пробелы и в нормативной части, и в части контроля за подобного рода деятельностью. Ведь при его должном осуществлении большинство происшествий можно было бы предотвратить. В рамках уголовного дела о гибели людей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области следователи привлекают к уголовной ответственности 9 человек - это лица из числа руководства и собственников шахты, а также представители Ростехнадзора. Учитывая те обстоятельства, которые нам стали известны в ходе следствия, не исключено, что этот список может расшириться.

А что удалось установить при расследовании прорыва дамбы в карьере реки Малая Сейба в Красноярске, в результате которого в 2019 году погибли 20 человек?

Александр Бастрыкин: В нарушение проекта производства работ был возведен каскад из 10 гидротехнических сооружений для удержания поступающих в карьер грунтовых вод и осадков. Все это происходило в труднодоступной горной местности. В результате каскадом дамб удерживалось 2 млн тонн воды вместо предусмотренных проектом 200 тыс. тонн. В дальнейшем произошло обрушение 4 технологических дамб, образовавшийся селевой поток разрушил вахтовый поселок, погибли люди.

Мы привлекли к уголовной ответственности генерального директора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова. Они эксплуатировали самовольно построенный каскад дамб, нарушая требования безопасности. Следствием наложены аресты на имущество Ковалькова и фирмы "Сисим" на сумму свыше 176 млн рублей. Среди арестованного - транспортные средства, золото и доля в уставном капитале фирмы. При этом обеспечено возмещение ущерба потерпевшим и их родственникам в размере 33 млн рублей. Уголовное дело в настоящее время рассматривается по существу в суде.

Понес ли кто-то ответственность за гибель рабочих в коллекторе в поселке Дмитриадовка Ростовской области?

Александр Бастрыкин: Расследование этого уголовного дела близится к завершению. Следователи центрального аппарата установили, что в ходе проведения работ на очистных сооружениях в Таганроге произошло разрушение скопившегося за время простоя осадка. В результате в помещение лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие отравление находившихся там работников. 12 человек погибли. Обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ предъявлено главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" города Таганрога. Именно на него были возложены обеспечение эффективности проектных решений и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда. Однако он не обеспечил этого.

Вспоминая трагедию в "Зимней вишне" в Кемерове, унесшую очень много жизней, вы считаете итоги расследования закономерными?

Александр Бастрыкин: Следственной группой была проведена масштабная работа на очень высоком уровне, в ходе которой к уголовной ответственности привлечены все, чьи действия либо бездействие предопределили трагедию в "Зимней вишне", а также состоят в причинно-следственной связи с последствиями этого пожара. Следствием были доказаны не только такие преступления, как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение требований пожарной безопасности и халатность, но и коррупционные составы, а также легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В ходе двух судебных процессов вынесены приговоры 12 фигурантам уголовного дела, которые осуждены к различным срокам лишения свободы. В суде еще рассматривается дело в отношении троих подсудимых.

Педофил вне закона

Все знают, что Следственный комитет уделяет огромное внимание защите прав несовершеннолетних. Какие, на ваш взгляд, наиболее важные "детские" проблемы требуют скорейшего решения?

Александр Бастрыкин: Прежде всего, это расширение форм и юридических механизмов обеспечения детей-сирот жильем. Следственным комитетом внесено предложение органам законодательной власти о необходимости принятия мер по предоставлению детям-сиротам жилищных сертификатов во всех регионах страны. Полагаю, что в наступившем 2022 году выработка законодательных предложений в данном направлении станет приоритетной задачей.

Необходимо в корне менять подход по исполнению обязательств по обеспечению жильем детей-сирот. Это касается не только исключения случаев предоставления некачественного или непригодного для проживания жилья (за 3 квартала 2021 года следователями ведомства принято к производству 267 уголовных дел), но и существенного увеличения субсидий на его строительство и приобретение с учетом постоянного роста цен.

Кроме того, требуют тщательной проработки и вопросы социализации детей-сирот, достигших 18-летнего возраста, включая их трудоустройство и получение образования, которые должны сообща решать руководители регионов, специалисты федеральных министерств и ведомств, общественных организаций и благотворительных фондов.

Говоря о законодательных новеллах в области защиты прав детей, необходимо отметить, что принятый в декабре прошлого года в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за повторные преступления против половой неприкосновенности детей, предусматривающий для педофилов-рецидивистов пожизненное лишение свободы, безусловно, будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в связи с участившимися случаями такого насилия.

К слову, надо отметить, что вклад Следственного комитета в формирование и развитие законодательной базы государства получил положительную оценку профильных комитетов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Нужно ли принимать такие же жесткие меры для тех взрослых, которые втягивают несовершеннолетних в преступный мир?

Александр Бастрыкин: Безусловно. Считаю, что усиление уголовной ответственности необходимо, прежде всего, за вовлечение несовершеннолетних в сбыт наркотиков (в первую очередь с использованием сети интернет), за вовлечение в несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществляются призывы к совершению актов терроризма и преступлениям экстремистской направленности.

А с учетом последних событий в Республике Казахстан считаю, что в 2022 году необходимо дополнительно организовать профилактическую работу с молодежными объединениями для разъяснения тех негативных процессов, которые могут возникнуть при вовлечении молодежи в экстремистскую деятельность.

Кроме того, принять дополнительные меры для защиты национального информационного пространства, включающие выявление в сети интернет информационных материалов, связанных с вербовкой граждан, в основном из числа молодежи, для совершения противоправных действий.

Совсем недавно в Костроме было совершено убийство 5-летней девочки педофилом, который уже отсидел за такое же преступление. Что сделать, чтобы обезопасить детей от таких нелюдей?

Александр Бастрыкин: Ситуация, когда в дневное время ребенка похищают двое мужчин и убивают, - это трагедия. И конечно, необходимо принимать адекватные меры. Следственный комитет поддержал законопроект о возможности назначения педофилам пожизненного лишения свободы при повторном совершении преступлений в отношении детей. Такая жесткая мера полностью отвечает ситуации, ведь это уже не первый пример, когда, выйдя на свободу, педофилы вновь идут на преступление. Помимо этого, необходим жесткий контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы после совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

В ходе расследования трагических событий в Костроме возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ "халатность", которая усматривается в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2. По данным следствия, они ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным. И как раз этот аспект крайне важен - от того, как будет работать система, во многом зависит профилактика преступности.

Закрыть за дебоширом дверь

Безусловно, дети - социально уязвимая категория населения. Но не единственная. Ведь к числу таких относятся не только дети, но нередко и женщины, страдающие от домашнего насилия, разного рода дискриминации. Как реагирует на это Следственный комитет?

Александр Бастрыкин: В нашей практике было много примеров недооценки ситуации, когда все начиналось с домашнего насилия, на которое должным образом не реагировали соответствующие органы. Это бездействие создавало ощущение безнаказанности и формировало почву для совершения более тяжких преступлений.

В качестве примера можно назвать расследование по факту халатности в Новосибирской области в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей дежурным полиции при приеме сообщения о нанесении женщине телесных повреждений ее супругом. В Москве был вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, проявившему халатность при рассмотрении обращения Екатерины Телькиной, которая в последующем до смерти была избита сожителем. В Кемеровской области завершается расследование уголовного дела о халатности полицейских, которые проигнорировали ситуацию в связи с домашним насилием в отношении Веры Пехтелевой. Девушка в итоге была убита.

При расследовании таких преступлений правовую оценку следователи дают не только действиям лица, состоящего в прямой причинно-следственной связи с трагическими последствиями. Действиям или, наоборот, бездействию должностных лиц полиции, подразделений по делам несовершеннолетних и других государственных органов также дается оценка - незамедлительно возбуждается уголовное дело, обеспечивается его всестороннее независимое расследование. В обязательном порядке устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. В соответствующие структуры вносятся представления об устранении таких обстоятельств, а к лицам, их допустившим, применяются меры дисциплинарного взыскания.

При этом мы придерживаемся позиции необходимости нормативных изменений для предупреждения фактов домашнего насилия как в отношении женщин, так и в отношении детей.

Следственным комитетом совместно с заинтересованными государственными органами продолжается работа над проектом федерального закона, направленного на усиление ответственности за побои, а также ряд иных преступлений, в частности, за умышленное причинение легкого вреда здоровью. И среди определяющих должен быть такой квалифицирующий признак, как "совершение преступления в отношении членов семьи и иных близких лиц".

Говоря о международной деятельности по вопросам общепризнанных и гарантированных прав и свобод человека и гражданина, хотелось бы отметить вот что. В прошлом году в Женеве в рамках 80-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин состоялось рассмотрение 9-го периодического доклада Российской Федерации о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Эксперты комитета были проинформированы о прогрессе в реализации указанной конвенции, достигнутом в России. Активное участие в подготовке доклада, который получил положительную оценку, приняли представители Следственного комитета Российской Федерации.

Эхо войны

Ваше ведомство в последние годы часто сообщает про расследования преступлений, совершенных против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Криминалисты СК по крупинкам собирают доказательства тех ужасов, которые творились на оккупированных территориях немецко-фашистскими захватчиками?

Александр Бастрыкин: И в этом направлении работа по расследованию фактов массовых убийств мирных граждан и военнопленных на территории СССР в пределах современных границ Российской Федерации продвигается. В одном производстве соединено 21 уголовное дело о массовом уничтожении мирного населения и военнопленных на территориях Волгоградской, Ростовской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской областей, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев. В прошлом году завершены исследования вновь выявленных захоронений мирных граждан и военнопленных в Республике Крым, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областях.

Напомню, что в прошлом году на основании собранных неопровержимых доказательств целенаправленного уничтожения мирного населения Псковской области областной суд признал злодеяния нацистских карателей и их пособников на территории данного региона военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп населения СССР.

Оккупанты именно истребляли народы Советского Союза. Они убивали детей, женщин, пожилых людей, организовывали концлагеря с невыносимыми условиями пребывания для пленных.

Такие выводы сделаны в том числе по результатам изучения огромного массива материалов и архивной документации. Всего в ходе расследования на территории страны проведено более 127 осмотров мест массового захоронения жертв немецко-фашистских захватчиков, эксгумированы костные останки более 1400 лиц, из них не менее 200 - дети. По всем извлеченным останкам назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы, из которых производство 904 завершено. С целью установления ДНК-профилей обнаруженных костных останков выполнены 13 судебно-биологических экспертиз. По обнаруженным в ходе осмотров мест захоронений предметам проведены химическая, искусствоведческая и 17 баллистических судебных экспертиз. Установлено и допрошено в качестве свидетелей и потерпевших более 3400 человек из числа очевидцев преступлений, а также родственников погибших.

Полученные данные в совокупности свидетельствуют о массовых карательных операциях, проводимых нацистами.

В настоящее время активно прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов Федеративной Республики Германия. Такой формат позволит продвинуться в поисках нацистских преступников, избежавших ответственности за совершенные на нашей территории преступления.

Добавлю, что нашими коллегами из Республики Беларусь тоже ведется работа по расследованию фактов геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны. Буквально недавно в ходе двухсторонней встречи представителей нашего ведомства и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь были достигнуты договоренности об оказании взаимной правовой помощи в вопросах расследования фактов уничтожения нацистскими преступниками и их пособниками мирного населения в России и на территории братского государства в годы войны. Нами прорабатывается вопрос о создании совместной следственной группы. Уверен, что такое сотрудничество позволит не только восстановить справедливость, но и позволит пресечь попытки исказить и обесценить историческую правду.

В заключение встречи хотелось бы поздравить вас и ваших подчиненных с профессиональным праздником и пожелать сил и терпения в нелегкой борьбе с преступностью.

Александр Бастрыкин: Благодарю вас. В свою очередь поздравляю всех сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, членов их семей, ветеранов следственных органов страны, наших кадетов и воспитанников с 11-й годовщиной со дня образования Следственного комитета и желаю здоровья, счастья, спокойствия и оптимизма!

Хотелось бы напомнить читателям, что именно 15 января 2011 года произошло фактическое восстановление вневедомственной модели организации следствия, созданной Петром I, 350-летие со дня рождения которого отмечается в России в этом году.

На мой взгляд, сегодня функционирование Следственного комитета как самостоятельного органа отвечает поставленным законодателем задачам. Это отмечает и глава государства. 11 лет назад получение полной независимости следствия большинству казалось амбициозным проектом, многие не верили в реальность становления ведомства как самостоятельного федерального государственного органа. Однако сейчас можно с уверенностью говорить о повышении объективности и качества следствия, об эффективном обеспечении доступа потерпевших к правосудию и возмещении причиненного ущерба.

Как известно, в текущем году в приоритетном порядке будет продолжено масштабное финансирование государственных целевых программ по улучшению качества жизни людей и оказанию помощи семьям с детьми, а также направленных на развитие экономики и обеспечение национальной безопасности страны. Наша задача состоит в том, чтобы своевременными уголовно-правовыми мерами оперативно реагировать на любые криминальные вызовы, препятствующие выполнению намеченных целей.

Безусловно, мы все хотим видеть нашу страну сильной и благополучной.

Сил, возможностей и желания для этого у нас достаточно.

Утро начинается с газеты

При очевидной прозрачности деятельности Следственного комитета детали расследования некоторых уголовных дел, приведенных вами сегодня в качестве примеров, оставались неизвестными общественности. По вашему мнению, граждане должны знать о работе следствия и привлечении виновных к ответственности? Каковы пределы заполнения информационного пространства криминальными новостями?

Александр Бастрыкин: В своей работе Следственный комитет стремится к максимальной прозрачности и открытости, обеспечению оперативной и непрерывной связи с гражданами. И это не просто слова. В социальных сетях ведомства ежедневно публикуется информация о поручениях по сообщениям о преступлениях, опубликованных в СМИ. В круглосуточном режиме работает Информационный центр: в течение нескольких часов любой заявитель, даже обратившийся с жалобой в комментариях к посту в Instagram, получает ответ.

Еженедельно мной проводится личный прием граждан. Тщательно проверяется информация о возможном нарушении прав граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства. В прошлом году, по информации из СМИ, зарегистрировано более 2,5 тысячи проверок, по результатам которых возбуждено более 600 уголовных дел.

Не остаются без внимания и отдельные спекулятивные публикации о работе правоохранительной системы, в которых нередко информация подается однобоко или даже недостоверно, а на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования.

В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации. Сегодня это в полной мере отвечает запросам времени.

В Красноярском крае отремонтировали более 70 км федеральных трасс

С такими итогами подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Енисей» завершило дорожно-строительный сезон 2021 года.

Капитально отремонтировано пять участков – один на трассе Р-255 «Сибирь» и четыре на Р-257 «Енисей». Наибольший объем работ в 2021 году пришелся на автомобильную дорогу Р-257 «Енисей», где было отремонтировано более 65 км.

В ходе капремонта на всех участках заменили дорожную одежду, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, привели в порядок пересечения и съезды. Вблизи деревень Верхняя Бирюса, Чесноки и Куртак устроили нерегулируемые пешеходные переходы, тротуары, ведущие к посадочным площадкам, обновили автопавильоны, на каждом из которых установили скамейки и урны.

Кроме того, для маломобильных граждан, проживающих в деревне Чесноки и поселке Куртак возле пешеходных переходов и автобусных остановок уложили тактильную плитку с противоскользящими свойствами, а в зонах посадки устроили пандусы. Для обеспечения безопасности дорожного движения на всех участках проведен комплекс работ по дорожному обустройству: заменены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена разметка.

В границах населенных пунктов Каштан, Новопятницкое, Березовка, Сулемка, Большой Кемчуг и Памяти 13 Борцов установили более 9 км линий электроосвещения.

Также в прошлом году отремонтировано два искусственных сооружения общей протяженностью 70 погонных метров. Речь идет о мостовом переходе через реку Фокина и Буйбу. На объектах устроено новое покрытие, отремонтированы опоры, выполнена окраска металлических пролетных строений.

Шишкалова Анна

Томские ученые доказали безопасность нового препарата для сверхточной диагностики специфического рака груди

Новый препарат для сверхточной и быстрой диагностики специфического рака молочной железы, разработанный в рамках мегагранта учеными научно-исследовательского центра «Онкотераностика» Томского политехнического университета (ТПУ) совместно со специалистами НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ), успешно прошел первый этап клинических испытаний.

Дальнейшие исследования будут проводится на средства гранта, полученного ТПУ по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».

«Мы успешно провели первый из трех этапов клинических испытаний, в ходе которых была доказана безопасность препарата для диагностики рака молочной железы. Более того, в ходе тестирования мы нашли метастазы даже там, где их не выявляют традиционные методы диагностики», — рассказала старший научный сотрудник НИИ онкологии ТНИМЦ Ольга Брагина.

Новый радиофармпрепарат позволяет максимально точно определить чувствительный к определенным типам лечения рак груди, а также сократить время диагностики с нескольких дней до нескольких часов. Такое возможно благодаря особой структуре, состоящей из каркасного белка и изотопа технеция-99. Белок отвечает за обнаружение раковых клеток, а изотоп «подсвечивает» для медиков их точное расположение. В дальнейшем планируется модифицировать препарат и сделать его терапевтическим, заменив изотоп технеция на рений.

По словам профессора ТПУ, руководителя стратегической ставки «Инженерия здоровья» Мехмана Юсубова, поддержка программы «Приоритет 2030» позволит создать уже линейку отечественных высокоэффективных препаратов для обнаружения и лечения рака, а также довести их до реального применения.

«Если говорить глобально, то в области ядерной медицины и радиофармпрепаратов «Приоритет 2030» даст нам ресурсы для проведения полного комплекса биотехнологических исследований каждого созданного препарата. С получением результатов мы будем готовы передать технологию индустриальным партнерам для уже серийного производства. То есть, участие в программе обеспечит всю научную часть работы, которую самостоятельно не сможет выполнить ни один производитель препаратов», — отметил Мехман Юсубов.

«Приоритет 2030» — самая масштабная государственная программа трансформации российских университетов, которая была разработана и запущена Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в июне 2021 года. В программе ТПУ вошел в первую группу вузов по треку «Исследовательское лидерство», заложив три стратегических проекта — «Энергия будущего», «Новое инженерное образование» и «Инженерия здоровья». Последний из них предполагает создание федерального референсного центра экспериментальных медицинских технологий для ускорения перехода от идей и концепций к клинически апробированным продуктам.

Валерий Фальков рассказал о работе научно-образовательных центров мирового уровня

На полях Гайдаровского форума состоялась дискуссия «Научно-образовательные центры: надежда или головная боль региона». Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, главы субъектов страны и представители крупнейших государственных компаний обсудили развитие кооперации науки, образования и бизнеса в регионах России. Ключевыми темами стали первые результаты работы НОЦ, механизм ротации центров и их роль в социально-экономическом развитии регионов.

«Научно-образовательные центры мирового уровня – это проект с длинным циклом. Наука должна иметь не только фундаментальные результаты, которые изменяют наше представление об устройстве мира, природе и космосе, но и прикладные разработки, способные сделать жизнь обычных людей лучше. Это кропотливая, последовательная и системная работа большого количества специалистов, и значимый результат появится только по прошествии нескольких лет», – отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Министр также подчеркнул, что необходимо повысить роль глав субъектов в реализации программ развития НОЦ, увеличить их ресурсное обеспечение и роль в социально-экономическом развитии регионов. При этом кооперация научных и образовательных организаций, а также бизнес-компаний должна давать синергетический эффект при создании прорывных разработок.

«В 2021 году на базе научно-образовательных центров было создано 120 молодежных лабораторий. Они будут вести работу по новым научным темам и приоритетам. Эти проекты вырастут, и у нас появятся не только новые идеи и научные статьи, но и принципиально новые продукты», – уверен Валерий Фальков.

В ходе дискуссии губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» Андрей Травников отметил, что для НОЦ, создающих прорывные разработки мирового уровня, возможно создание налоговых и регуляторных преференций, например, упрощенной процедуры сертификации.

Какие документы необходимо предоставить кыргызстанцам для получения водительского удостоверения в РФ

С 17 января дипломатическим представительством и консульскими учреждениями Кыргызской Республики в России начинается прием граждан по вопросам оформления или замены национальных водительских удостоверений на международные. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

При замене ранее выданного водительского удостоверения КР национального образца необходимо представить следующие документы:

Заявление;

Паспорт гражданина КР (ID-карта) или общегражданский паспорт КР;

Документ, подтверждающий прохождение медицинского освидетельствования (наркологическое обследование, определение психического здоровья, проверка зрения), выданный медицинским учреждением РФ, дата выдачи которого не должна превышать 12 месяцев;

Водительское удостоверение КР национального образца, подлежащее замене;

Свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей автомототранспортных средств единого образца, выдаваемое учебными организациями, занимающимися подготовкой водительского состава (предъявляется при наличии);

Личная карточка водителя, выдаваемая учебными организациями, занимающимися подготовкой водительского состава (предъявляется при наличии).

При утере водительского удостоверения КР национального образца необходимо представить следующие документы:

Заявление;

Паспорт гражданина КР (ID-карта) или общегражданский паспорт КР;

Документ, подтверждающий прохождение медицинского освидетельствования (наркологическое обследование, определение психического здоровья, проверка зрения), выданный медицинским учреждением РФ, дата выдачи которого не должна превышать 12 месяцев;

Свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей автомототранспортных средств единого образца, выдаваемое учебными организациями, занимающимися подготовкой водительского состава (предъявляется при наличии);

Личная карточка водителя, выдаваемая учебными организациями, занимающимися подготовкой водительского состава (предъявляется при наличии).

При замене или утере ранее выданного водительского удостоверения КР международного образца необходимо представить следующие документы:

Заявление;

Паспорт гражданина КР (ID-карта) или общегражданский паспорт КР;

Водительское удостоверение КР национального образца;

Две цветные фотографии (матовые, 3,5 х 4,5).

Рекомендуют обращаться в следующие учреждения Кыргызской Республики на территории Российской Федерации:

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации (г. Москва);

Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге;

Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Новосибирске;

Канцелярия (Отделение) Посольства в г. Владивостоке;

Канцелярия (Отделение) Посольства в г. Иркутске;

Канцелярия (Отделение) Посольства в г. Красноярске;

Канцелярия (Отделение) Посольства в г. Санкт-Петербурге;

Канцелярия (Отделение) Посольства в г. Сургуте;

Канцелярия (Отделение) Посольства в г. Южно-Сахалинске;

Канцелярия (Отделение) Посольства в г. Якутске.

«Также обращаем внимание, что прием граждан Кыргызской Республики по вопросам замены водительских удостоверения Кыргызской Республики Посольством в г. Москве будет осуществляться исключительно по предварительной записи по вторникам и четвергам», - уточнили в посольстве.

Для записи на прием в Посольство в г. Москве требуется направить заявку на электронный адрес msk.prava.kg@mail.ru с указанием:

ФИО (фамилия, имя отчество);

даты рождения (день, месяц, год);

контактного номера телефона заявителя;

местонахождения заявителя в России (область/город);

причины обращения (замена водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия, изменением персональных данных его владельца, порчей или утерей).

Заявки, не содержащие данную информацию, будут отклоняться. По итогам рассмотрения заявки будет предоставлена информация о необходимых документах и времени подачи документов на замену водительского удостоверения.

Замена водительских удостоверений будет осуществляться по следующим основаниям:

истечение срока действия водительского удостоверения;

изменение содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;

невозможность использования водительского удостоверения в связи с износом, либо повреждением;

утеря водительского удостоверения.

Открыт второй путь на участке БАМа Тыя – Северобайкальск

Глава «Российских железных дорог» Олег Белозёров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в формате телемоста открыли движение на модернизированном участке Тыя – Северобайкальск на Байкало-Амурской магистрали.

Протяжённость участка Тыя – Северобайкальск достигает почти 9 км. Чтобы сделать маршрут полностью двухпутным, строители заложили земляное полотно, устроили верхнее строение пути, проложили сети связи и управления движением, установили контактную сеть, построили мост и путепровод. Первым по обновлённому участку проследовал контейнерный поезд, ведомый электровозом 3ЭС5К.

«Одна из важнейших задач сегодня – это развитие востока страны. Для нас большая честь открыть новый участок, который создаст новые возможности не только для Дальнего Востока, но и в целом для страны», – отметил Олег Белозёров.

Модернизация участка увеличит протяжённость двухпутных участков от станции Лена в Иркутской области до Северобайкальска и удвоит пропускную способность на этом отрезке БАМа с 20 до 41 поезда в сутки в восточном направлении и с 16 до 36 – в западном.

www.lok-report.de

Ценный вредитель: ученые спасают саранчу

Международная группа ученых совместно с сотрудниками Института систематики и экологии животных СО РАН и Новосибирского государственного университета выяснила причины вымирания ширококрылой трещотки в Европе, опираясь на методы экологического моделирования. Сокращение популяций оказалось связано не с глобальным потеплением, как предполагали многие, а с деятельностью человека и проблемой генетического разнообразия. Статья об этом опубликована в журнале Biodiversity and Conservation (Q1).

Ширококрылая, или бугорчатая трещотка (Bryodemella tuberculata) долгое время считалась одним из самых распространенных и заметных видов саранчовых умеренного пояса Евразии. Одной из отличительных черт трещоток является способность самок и самцов летать, используя при этом поднимающиеся потоки теплого воздуха. Необычен и их способ издавания звуков, которых у саранчовых насчитывают больше восьми. Как правило, на задних бедрах саранчовых есть ряд мелких шипиков, а стрекот раздается, когда насекомое проводит ими по надкрыльям. В случае с трещоткой характерный треск создается, когда утолщенные жилки на вибрирующих в полете надкрыльях касаются коленей задних ног насекомого. В основном стрекотание, которое заметно различается у разных видов, используется саранчовыми для обозначения своей территории, но также имеет функциональное значение в брачный период для привлечения самок.

Как и большая часть этой группы надсемейства саранчовых, трещотка обитает в Монголии, на юге Сибири, севере Казахстана, северо-западе Китая, преимущественно в предгорных сухих степях и полупустынях. В Европе же оптимальным местом обитания вида во многих странах выступали и выступают верещатники — ландшафты с бедной почвой, где растут лишь такие нетребовательные к почве растения, как верески, а также каменистые участки пойм горных рек. В этой части света ширококрылая трещотка стала редкой, но ее всё же можно обнаружить на военных полигонах, которые часто располагаются на территориях с верещатниками.

Несмотря на то, что саранчовые встречаются практически по всему миру, иногда даже массовые виды, которые остаются опасными вредителями в одних местах, в других регионах становятся фаунистической редкостью. Например, в конце 1990-х годов юг Западной Сибири и север Казахстана подверглись нашествию итальянской саранчи, но в то же самое время в некоторых странах Европы этот вид вносился в региональные Красные книги и его местные изолированные популяции ставились под охрану. Так случилось и с ширококрылой трещоткой, которая встречается от Атлантической Европы до Тихого океана, но уже фрагментарно, так как вид тяготеет к сухим открытым участкам. Европа за пределами средиземноморского юга — в основном лесной регион, поэтому трещотки обитают здесь вблизи гор и вдоль рек с каменистыми берегами. Однако несколько десятков лет назад популяции этого вида начали постепенно сокращаться и даже исчезать по всей Западной Европе.

Почему же исчезновение столь опасного вредителя стало проблемой? Несмотря на то, что за саранчовыми закрепился статус пожирателя урожаев, их присутствие имеет большое значение для многих природных экосистем, особенно степных и луговых. Эти насекомые активно потребляют всевозможные травы, используя в пищу относительно небольшую часть всей поглощаемой массы (за жизнь одна особь способна съесть около 3—3,5 граммов зеленых частей растений). Измельчая растительность своими сильными челюстями и специальными шипами в пищеварительном тракте, они оставляют экскременты с большим количеством питательных веществ. Тщательно переработанная масса в итоге заселяется различными грибками и бактериями. Так активизируется процесс переработки и ускоряется общий круговорот веществ в степных экосистемах.

Несомненно, что прямое влияние на численность насекомых часто оказывают климатические изменения. Длительные засушливые сезоны наиболее благоприятны для размножения саранчовых: в теплое время лучше выживают яйца и личинки, а солнечное излучение убивает патогенные микроорганизмы. Тогда как в прохладную и сырую погоду создаются подходящие условия для широкого распространения инфекций и паразитов, что нередко приводит к эпизоотиям. Однако опыт ряда энтомологических исследований и наблюдений указал на то, что различные виды и даже популяции по-разному реагируют на глобальные тренды и общеклиматические изменения.

«Наблюдения на юго-востоке Западной Сибири (Новосибирская область, Алтайский край) показывают, что реакция у видов одной группы может значительно различаться, — рассказал ведущий научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН доктор биологических наук Михаил Георгиевич Сергеев. — Одни расселяются на север, другие оказываются более редкими. Если итальянская саранча присутствует в регионе достаточно стабильно, то, например, чернополосая кобылка, которую еще век назад вовсе не регистрировали как возможного вредителя, сегодня часто встречается по югу Новосибирской области и по плотности уже сопоставима с итальянской саранчой. С другой стороны, сибирская кобылка была массовым видом и одним из основных вредителей в 1920-е годы, однако найти ее на юго-востоке Западно-Сибирской равнины сейчас довольно сложно».

На фоне горячих обсуждений проблемы глобального потепления энтомологи из Гамбургского университета обратили внимание на проблему стремительного сокращения европейских популяций саранчовых и инициировали масштабное исследование, чтобы попытаться выяснить причины вымирания ширококрылых трещоток. «Наша исследовательская группа попыталась собрать максимум данных о распространении данного вида, о вымерших и сохранившихся популяциях на территории России, — заметил Михаил Сергеев. — Чтобы определить источники влияния на распространение этих саранчовых, наши коллеги применили один из вариантов экологического моделирования. Такая модель строится по набору точек с географическими координатами, в которых было отмечено присутствие вида, и базе данных с климатическими параметрами по ним. Эта информация интерполирована по алгоритмической системе, что позволяет строить модели с многомерными экологическими нишами по таким осям, как, например, среднегодовые температуры, количество осадков, сумма активных температур. Так мы сопоставили экологический и географический центры распределения ширококрылой трещотки, которые, как оказалось, могут не совпадать».

Экологическое моделирование не установило прямой зависимости между климатом и снижением численности популяций саранчи. Таким образом, даже с учетом всех климатических флуктуаций последних десятилетий у ширококрылой трещотки не должно быть проблем с распространением в европейских регионах. Условия там по-прежнему подходящие для ее активного размножения.

Как оказалось, экологические изменения, приведшие к упадку и даже к локальному исчезновению многих приспособленных к холоду видов, вызваны хозяйственной деятельностью человека. Анализ огромного массива данных по изменениям в землепользовании с 1873-го по 2019 год показал, что основная причина вымирания популяций саранчовых связана с антропогенной трансформацией местообитаний. Привычные местообитания ширококрылой трещотки существенно пострадали за XX век. Основная часть поселений этого вида была связана с открытыми участками на равнинах и с речными поймами, особенно в горах, многие из которых оказались преобразованы для строительства гидроэлектростанций, спрямления речных долин, ликвидации порогов, распашки верещатников, высадки сельскохозяйственных культур, также сократилось поголовье скота, который выпасали на таких участках. Наконец, многие популяции ширококрылой трещотки стали жертвой восстановления европейских лесных экосистем, где они не могут существовать. При этом воздействие антропогенных факторов на саранчовых может быть и диаметрально противоположным. Так, например, причинами быстрого распространения мароккской саранчи в странах юга Европы начала XX века стали вырубка лесов, осушение рек, интенсивный выпас скота, резкий упадок сельского хозяйства в период войн. Вспышка численности насекомого-вредителя в итоге привела к массовой гибели урожаев.

Оценка генетического разнообразия насекомых позволила ученым выявить такой важный для изолированных популяций параметр, как эффективная численность. Этот показатель учитывает число особей в популяции, которые определяют возможность ее воспроизведения. Например, если предположить, что в ней на 100 особей 50 самцов и 50 самок, то ее эффективная численность будет равна 100. Ведь в таком случае все взрослые особи теоретически могут оставлять потомство. А если в популяции 1 самка и 99 самцов, то очевидно, что данный показатель будет намного ниже. Оказалось, что эффективная численность и генетическое разнообразие ширококрылых трещоток на юге Сибири и в Монголии значительно выше, чем в Европе, где существующие популяции уже не смогут выжить в долгосрочной перспективе без вмешательства человека.

Исследователи убеждены, что европейские популяции ширококрылой трещотки возможно сохранить даже при значительных изменениях климата в ближайшие десятилетия. Для этого необходим комплекс природоохранных мероприятий: изменить режим землепользования на привычных для саранчовых местах обитания, поставить эти участки под охрану и планомерно восстанавливать их. Перемещение особей из жизнеспособных популяций поможет остановить процесс вымирания, а генетический мониторинг переселенных групп с использованием методов секвенирования позволит контролировать популяционные флуктуации саранчовых в будущем.

Глеб Сегеда

Госдума может рассмотреть полный запрет продажи вейпов

С такой инициативой выступили несколько депутатов после гибели ребенка в Бийске. При этом за последние годы в России уже ввели несколько законов об ограничении продажи и курения вейпов, и на этом фоне в Сети и телеграм-каналах расцвел черный рынок

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего подростка. По версии следствия, он погиб после курения вейпа, его старшая сестра и ее подруга госпитализированы.

К сообщению Следственного комитета по Алтайскому краю следует подходить с холодной головой. Факт в том, что в городе Бийске к 17-летней девушке пришла в гости 18-летняя подруга и ее 12-летний брат. Как считает следствие, после курения электронного устройства у всех троих ухудшилось самочувствие, они потеряли сознание. На утро бабушка одной из девушек обнаружила пострадавших: мальчик скончался, остальных отправили в реанимацию. На единственной фотографии видно, что было три разных электронных устройства, конкретные марки следствие не называет. Но некоторые горячие головы решили, что причиной смерти ребенка стал именно вейпинг, хотя даже СК пишет, что все обстоятельства еще не расследованы.

Все-таки «после» не значит «вследствие». Но глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев уже заявил, что вейп-устройства надо запретить полностью и как можно скорее, уже в весеннюю сессию Госдумы. Вот какие аргументы привел его коллега, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов:

«Далеко не все вейпы содержат никотин. Они не попадают под закон об охране здоровья. Фактически их можно продавать несовершеннолетним. И вот здесь возникает определенный правовой казус, потому что вейп опасен не только никотином, а в целом продуктами испарения. И таких продуктов очень много, в том числе и канцерогенных, которые вызывают воспалительные изменения в легочной ткани и оказывают серьезное негативное действие на здоровье. Подросток умер. Может быть, не только в вейпах причина смерти, но это проблема, которой стоит заниматься».

Депутат напомнил о так называемой болезни вейперов, или EVALI — вейп-ассоциированной пневмонии. Первый такой случай был зафиксирован в Москве прошлым летом у 17-летнего юноши. А в США, говорит депутат, уже пару лет, как эпидемия EVALI, число таких диагнозов там превысило две тысячи, погибли около 70 человек. Снимки КТ у таких пациентов выглядят как мутное стекло и похожи на коронавирусную пневмонию. Правда, вещества, которые оседают в легких, не определены, среди медиков нет консенсуса о том, действительно ли виноват вейпинг. Достоверных данных, что вейп вообще опасен для здоровья, тоже не собрано.

С другой стороны, в России уже принят ряд законов против табака. Сначала поправки к закону «Об охране здоровья» — электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняли к табачным изделиям, их теперь тоже нельзя курить в общественных местах. Потом ужесточили правила продажи в интернете — уже год формально онлайн нельзя купить ни кальяны, ни стики, ни жидкости для электронных сигарет. Пожалуйте в спецмагазины.

Вместе с тем запретили продажу жидкостей с концентрацией никотина больше 20 миллиграммов на 1 миллилитр. Заядлые курильщики «электронок» теперь жалуются, что привычную дозу никотина просто так не получишь. Зато расцвел черный рынок, где предлагаются старые концентрации. А так как никотин постепенно выходит из-под контроля, начинаешь опасаться за его качество, говорит член движения за права курильщиков Эдуард Сухарев:

«Все ужесточительные меры, которые принимаются Госдумой и правительством, ни к чему хорошему не приводят. Это все ведет к росту серого рынка табачной продукции. На рынке есть поддельные сигареты, табаки различные, вейпы, электронные сигареты, химический никотин. Раньше, до 2013 года, мы практически побороли серый, тем более черный рынок табачной продукции. С 2013 года идет рост просто в геометрической прогрессии. Сейчас мы видим, к сожалению, даже стали подделывать и вейпы. Неизвестно, кто их производит. Их никто не контролирует. И здесь дело не в том, кто купил этот вейп или сигареты, 18 ему или 20 лет, — это абсолютно неважно».

В прошлом году Минздрав выступил с предложением убрать все ароматизаторы в «электронках». Это только подстегнет черный рынок. В прошлом году, по данным аналитиков из Gorodissky IP Security, он достиг 30 млрд рублей — это почти 100 млн проданных устройств. Сайтов, групп и аккаунтов, продающих вейпы подпольно, нашли больше пяти тысяч. А их совокупная аудитория превысила 30 млн человек.

Евгений Перельчук

Первая в 2022 году партия пищевых куриных яиц отправлена из Новосибирска в Монголию

6 января 2022 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области была оформлена партия пищевых куриных яиц для дальнейшего экспорта в Монголию. Вывоз 302 400 яиц осуществлялся автомобильным транспортом в сопровождении ветеринарного сертификата формы 5k. Экспортная продукция была подготовлена в адрес монгольского получателя новосибирским птицеводческим предприятием и соответствовала требованиям страны-импортера.

Объем отгруженной в новом году на экспорт продукции пополнился и на текущей неделе. 12 января под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Новосибирской области в Германию автомобильным транспортом отправлено 16,32т мороженой рыбы.

Мощный кислородный концентратор установили в Кузбасской больнице скорой медицинской помощи

Дополнительный мощный кислородный концентратор установили в ковидарии Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского.

Прибор предназначен для насыщения крови пациентов кислородом, а также для терапии дыхательной недостаточности. Использование этого аппарата при лечении коронавирусной инфекции и пневмонии способно значительно снизит риск летальных исходов при тяжелых формах.

В случае необходимости новый мощный кислородный концентратор поможет сохранить многие жизни. Сейчас аппарат работает в режиме ожидания, резервуар полностью наполнен кислородом, и, при необходимости, кислород в газообразном состоянии пойдет в общую систему подачи кислорода.

Установка автономная, работает самостоятельно без привлечения персонала. Его производительность составляет 120 кубометров в час. Он включен в систему централизованного кислородопровода больницы. Одновременно получить жизненно необходимую кислородную поддержку смогут 200 пациентов стационара, порядка 30 пациентов отделения реанимации. На приобретение аппарата из регионального бюджета было направлено 25 млн рублей.

Глава Минздрава России провел сессию с главами регионов в рамках Гайдаровского форума

Михаил Мурашко провел сессию в рамках Гайдаровского форума «Уроки пандемии: домашнее задание для регионов», в которой приняли участие главы Белгородской, Ульяновской области, Курской, Новосибирской и Липецкой областей.

Дискуссия посвящена теме подготовки системы здравоохранения к следующей волне новой коронавирусной инфекции и выработки стратегических и тактических решений с учетом приобретенного опыта противодействия распространения COVID-19.

- Сегодня мы должны учитывать особенности течения заболевания и особенности его распространения. Мы понимаем, что наибольшая нагрузка ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова, – подчеркнул Михаил Мурашко.

Обозначая тему дискуссии, глава Минздрава России отметил, что немедицинские факторы развития заболеваемости коронавирусной инфекцией с учетом протяженности нашей страны, количества городского и сельского населения и межрегиональных коммуникаций, оказывают особое влияние на развитие ситуации с COVID-19, при этом роль региональной власти является ключевой составляющей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Единое правовое поле позволяют нам действовать быстро и оперативно, не ограничивая инициативу губернаторов, – отметил он.

Участники дискуссии обсудили тему принятия управленческих решений в целях повышения ликвидности коечного фонда и эффективности использования амбулаторного звена. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ситуация с омикроном потребует увеличения мощности системы колл-центров на 30% за счет введения дополнительных рабочих мест, а также привлечения студентов медицинских образовательных учреждений и непрофильных специалистов.

В рамках дискуссии также была затронута проблема обеспечения кислородом в регионах, поскольку с учетом пройденного опыта вопрос рационального распределения кислородных систем в медицинских организациях является крайне важной.

- Системные решения, которые принимались федеральной властью, в том числе касались поддержки регионов по финансированию создания производств кислорода непосредственно в медицинских организациях. Это кислород, который может использоваться в терапевтических отделениях, - заявил Михаил Мурашко.

Обсуждая тему цифровой трансформации оказания медицинской помощи на примере практического опыта в Белгородской области, где широко используются цифровые решения в сфере здравоохранения, среди которых внедрение электронных медицинских карт и автоматизация ведения регистра вакцинированных от коронавирусной инфекции, Михаил Мурашко особо отметил положительные стороны этого решения с учетом эпидемической ситуации.

- Мы одни из первых в мире сделали регистр пациентов, который позволяет нам сегодня видеть, анализировать и предлагать решения для последующих этапов борьбы с пандемией. Это аналитика, в том числе графическая, которая позволяет нам отслеживать, как развивается волна, как она движется в регионах. Мы сегодня детализируем цифры вплоть до каждого участка, до каждой поликлиники. Это уникально, такого еще два года назад не было, – подчеркнул Министр здравоохранения Российской Федерации, рассуждая о цифровых решениях в рамках борьбы с COVID-19.

Вопрос лекарственного обеспечения также затрагивался участниками сессии. В частности, Мурашко отметил, что задача по обеспечению запасами лекарственных препаратов и повышению доступности ими в каждом населенном пункте являются приоритетными в рамках недавнего решения по лицензированию медучреждений сельской местности на осуществление фармдеятельности, однако сейчас прорабатываются решения доступности препаратов и в населенных пунктах, где отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты.

Участники дискуссии подчеркнули необходимость привлечения к вакцинации лиц старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

— В рамках углубленной диспансеризации после перенесенной коронавирусной инфекции практически 60% пациентов, которых мы просмотрели после заболевания, становятся на диспансерный учет с неинфекционными заболеваниями, – заявил Михаил Мурашко, тем самым подчеркнув, масштабы серьезных последствий хронических неинфекционных заболеваний на фоне перенесённого COVID-19.

Михаил Мурашко перечислил важные аспекты принятия решений при противодействии коронавирусной инфекции.

— Мысли глобально, действуй локально – это фраза, которая отражает эти подходы, — подчеркнул глава Минздрава России.

Среди подходов Министр отметил важность соблюдения мер специфической профилактики (вакцинация) и неспецифической (ношение масок, соблюдение социальной дистанции) для обеспечения безопасности людей, сохранения здоровья и спасения жизней.

В регионах продолжается строительство новых школ по нацпроекту «Образование»

С января текущего года Кондровская средняя общеобразовательная школа № 1 Дзержинского района Калужской области приняла первых учеников. Строительство школы на тысячу мест по нацпроекту «Образование» завершилось в 2021 году.

Теперь в распоряжении учителей и учеников специализированные кабинеты для уроков технологии (слесарная, столярная, швейная мастерские, кулинарная студия), информатики, черчения и изо, музыки, физики, биологии и химии. Для проведения занятий с учащимися начальных классов во внеурочное время предусмотрена игровая комната. Сформирован просторный информационно-библиотечный центр, также выделены зона для самостоятельной работы, оборудованная компьютерами, и зона для проведения лекториев.

В городе Абакане (Республика Хакасия) идёт строительство новой школы на 250 мест по национальному проекту «Образование». Здание планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года, а уже 1 сентября 2023 года школа примет учеников. В ней будут функционировать три блока, их общая площадь превысит 6 тыс. кв. метров. В блоке «А» разместится столовая, а в блоке «Б» – современный спортзал. Блок «В» будет в основном предназначен для обучения в классах.

Школу на тысячу мест возведут и в другом микрорайоне Абакана – Арбан.

В Центральном районе Новокузнецка (Кемеровская область) построят новую школу с современным спортивным блоком и бассейном. Школа будет состоять из двух зданий общей площадью 15,7 тыс. кв. м. В первом корпусе разместятся учебный блок для 1225 учащихся, два спортзала, пищеблок, столовая, медицинский блок и библиотека, во втором – спортблок с бассейном. Здания соединит теплый переход на уровне второго этажа.

Возводить учебный блок начнут уже в этом году, а завершить строительно-монтажные работы планируется в 2023 году.

В 2022 году также в селе Учкекен (Карачаево-Черкесия) начнётся строительство новой школы на 960 мест по нацпроекту «Образование». Четыре спортзала и четыре открытых спортплощадки школ, расположенных в сельской местности, будут капитально отремонтированы.

Справочно

Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.

В рамках национального проекта «Образование» с 2019 года введено в эксплуатацию 302 школы общей мощностью 194,8 тыс. мест. В 2021 году введено 89 школ общей мощностью более 53 тыс. мест.

Райффайзен Банк и "Газпром нефть" подключили Utair к расчетам на блокчейн

Райффайзен Банк подключил Utair, одного из крупнейших авиаперевозчиков России, к блокчейн-платформе Smart Fuel компании "Газпром нефть". Платформа Smart Fuel – первая в России цифровая система, позволяющая моментально заправлять и оплачивать заправку самолетов. Благодаря подключению к блокчейн-платформе время взаиморасчетов между топливным оператором и авиакомпанией сократилось с 4-5 дней до 15 секунд. Платформа Smart Fuel помогает обеспечить полную автоматизацию расчетов между оператором авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Аэро", Райффайзен Банком и авиакомпанией Utair в режиме 24×7.

Блокчейн-платформа интегрирована с платежными сервисами Райффайзен Банка и ERP-системой авиакомпании. Информация из системы Smart Fuel передается в электронное полетное задание авиакомпании и цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках. Благодаря этому процесс заправки и обмена данными полностью автоматизирован.

"Летом Utair впервые применил Smart Fuel в аэропорту Новосибирска, а осенью начал заправлять самолеты с помощью цифровой платформы в Саратове. Планируем поэтапно начать использовать блокчейн-технологию во всех крупных городах присутствия авиакомпании", — сообщил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

"Мы видим спрос со стороны авиакомпаний на внедрение цифровых сервисов, повышающих эффективность заправки воздушных судов. С использованием нашей блокчейн-платформы реализовано уже более 6 тыс. тонн авиатоплива. Это свыше тысячи трехсот регулярных рейсов, включая рейсы нашего стратегического партнера — авиакомпании Utair, — отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров. — Мы планируем развивать функционал смарт-контрактов и пользовательских приложений для пилотов. И готовы масштабировать платформу Smart Fuel, активно внедряя расчеты по блокчейн в международных аэропортах России".

"За интеграционными проектами, повышающими скорость и прозрачность платежных процессов, будущее. Решение, реализованное совместно с нашими экспертами, позволяет российским авиакомпаниям автоматизировать процесс заправки и обмена данными, а в результате – скорость и качество обслуживания пассажиров", – прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка.

В "Норникеле" начал работу первый робот-сварщик

Новый робот сверхточен, он может выполнять любые виды сварки и резки, в том числе лазерную. Благодаря автоматизации процесс сварки стал безопаснее и экологичнее.

Первый робот-сварщик — это пилотный проект завода строительных материалов, входящего в состав Норильского обеспечивающего комплекса. В Норильске сегодня реализуется сразу несколько крупных строительных проектов, что требует от завода повышения производительности и качества продукции. Помочь в этом призван японский промышленный робот Kawasaki. Норильск стал самой северной точкой России, где внедрена роботизированная сварка.

Конструкция состоит из трех роботов, двух сварочников и позиционера. Позиционер разделяет для безопасности зоны работы робота и человека и оберегает оператора от слепящих искр сварки. Два наклонных стола вращаются в горизонтальной плоскости и позволяют повернуть деталь в удобное положение, что увеличивает производительность и скорость и улучшает качество шва. Эффект от применения робота — увеличение производительности примерно в три раза.

"Программа задается автоматически. Чтобы ее написать, не нужен специальный программист. Достаточно либо сварщика, либо человека, который уже имеет опыт работы со станками с числовым программным управлением, плазмой, лазером. После того как вы один раз прописали алгоритм действий, запускаете повтор, и робот варит раз за разом", — рассказывает Александр Названов, инженер компании FAM-Robotics (официальный интегратор промышленных роботов Kawasaki на территории России).

С появлением робота рабочий процесс сварщика стал безопаснее и экологичнее. Специалист управляет механизмом на расстоянии, а робот автоматически отключается, когда в рабочую зону заходит посторонний.

"Это пилотный проект. Если он покажет себя хорошо, мы будем увеличивать количество промышленных роботов на производстве", — отметил исполняющий обязанности начальника цеха по производству минераловатных изделий, электродов и профилированию металлов завода стройматериалов Норильского обеспечивающего комплекса Игорь Гладков.

Три шахты СУЭК получили комплексное экологическое разрешение

Подтверждающие документы выданы Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Они касаются деятельности шахт «Комсомолец», «Полысаевская» и имени А.Д. Рубана, расположенных на территории городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района.