Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Реструктуризация сырьевых экономик Каспийского региона: Слишком мало, слишком поздно?

Натали Кох - доцент кафедры географии Максвелловской школы по вопросам гражданства и общественных отношений при Сиракузском университете.

Анар Валиев - доцент и заместитель ректора Университета ADA в Баку

Резюме Экономика богатых нефтью и газом стран Каспийского региона – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана – росла феноменальными темпами на протяжении большей части 2000-х годов. Однако период быстрого экономического развития, подстегиваемого высокими ценами на энергоносители, теперь остался в прошлом. Все три государства внезапно столкнулись с проблемой огромного бюджетного дефицита, девальвации национальной валюты и стагнации экономики.

Экономика богатых нефтью и газом стран Каспийского региона – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана – росла феноменальными темпами на протяжении большей части 2000-х годов. Однако период быстрого экономического развития, подстегиваемого высокими ценами на энергоносители, теперь остался в прошлом. Все три государства внезапно столкнулись с проблемой огромного бюджетного дефицита, девальвации национальной валюты и стагнации экономики. Какие проблемы лежат в основе нынешнего экономического кризиса? Каким образом руководство Азербайджана, Казахстана и Туркменистана намерено их преодолевать? Недавно в этих государствах были обнародованы планы реформ, которые на первый взгляд кажутся довольно радикальными. Однако на самом деле они не представляют собой отхода от нынешней долгосрочной стратегии развития, которая предполагает экономическую модернизацию без политической трансформации.

Что случилось, и почему именно сейчас?

1) Тройной внешний шок

Помимо резкого падения мировых цен на нефть и газ за последние несколько лет, экономический кризис, охвативший страны Каспийского региона, объясняется еще двумя внешними шоками: падением курса российского рубля после введения по американской инициативе санкций против России в 2014 году, а также серьезным замедлением роста экономики и потребления энергоносителей в Китае с начала 2015 года. В течение десятилетия, предшествовавшего этому тройному внешнему шоку, в Евразии сильно возросла степень экономической интеграции. Хорошо известно, что экономика южных республик бывшего СССР сильно зависит от России в связи с трудовой миграцией в российском направлении и денежными переводами, которые мигранты отправляют обратно на родину. Однако помимо этого страны Каспийского региона работали над диверсификацией своего экспорта и импорта, наращивая торговлю с Китаем и увеличивая поставки нефти и газа своему большому восточному соседу. Таким образом, резкое снижение цен на энергоносители совпало по времени с растущими экономическими проблемами, с которыми столкнулись два основных торговых партнера Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Для слабо диверсифицированной экономики всех трех государств это стало серьезным потрясением.

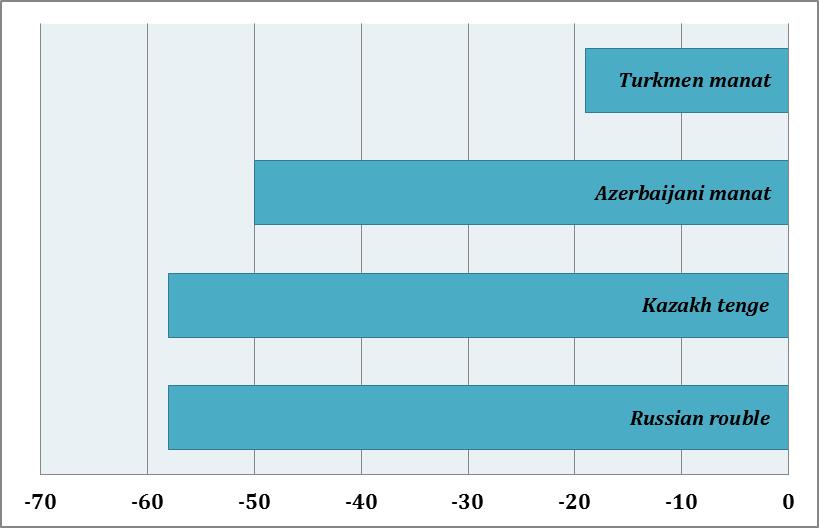

В 2000-х годах ВВП Азербайджана, Казахстана и Туркменистана рос в среднем на 8-10 процентов в год. В 2015 году в Казахстане этот показатель упал до 1,2%, а в Азербайджане до 1,1%. Туркменистан сообщил о росте экономики на 6,5%, однако достоверность этой цифры вызывает сомнения. Казахстан отказался от привязки национальной валюты (тенге) к доллару в августе 2015 года. Азербайджан девальвировал свой манат дважды в течение одного года. Курс туркменского маната тоже резко упал, однако наблюдатели полагают, что эта валюта все еще остается серьезно переоцененной (см. Рис. 1). В связи с потрясениями на валютном рынке Казахстан был вынужден потратить примерно 28 миллиардов долларов из фонда национального благосостояния на поддержку тенге. Глава казахской «Национальной инвестиционной корпорации» Берик Отемурат даже выступил с очень нехарактерной для Казахстана публичной критикой решений правительства, приведших к сокращению размера этого фонда на 17% (до примерно 60 миллиардов долларов) в декабре 2015 по сравнению с пиковым значением августа 2014 года. Он, в частности, заявил следующее:

«Мы “съедаем” Фонд национального благосостояния. Средства, которые удалось накопить, — наши единственные деньги для капитализации. Я думаю, что правительству необходимо сфокусировать внимание на инвестиционном менеджменте Нацфонда.»

Такая откровенность стоила г-ну Отемурату должности, однако тенденция, на которую он указал, характерна не только для Казахстана. Суверенные фонды многих других стран (которые зачастую накапливаются благодаря экспорту природных ресурсов) находятся в аналогичной ситуации. К примеру, суверенный фонд Саудовской Аравии «похудел» на 14 процентов, а Норвегия в 2016 году начала тратить деньги из своего фонда впервые в истории страны.

2) Ресурсное богатство – не проклятие, а проблема менеджмента

За последнее десятилетие руководство стран Каспийского региона не раз говорило о необходимости диверсификации экономики с целью сокращения зависимости от экспорта нефти и газа. Однако реальные шаги, предпринимавшиеся в данном направлении, хорошо укладывались в типичную для рентных петро-государств модель: нефтяное богатство вкладывалось в огромные и дорогостоящие инфраструктурные проекты, которые позволяли элите этих стран накапливать деньги на своих личных оффшорных счетах и обеспечивать выгодными контрактами своих протеже. Типичным примером являются различные проекты экономической диверсификации, направленные на развитие туризма. Так, Азербайджан потратил около 8 миллиардов долларов на проведение первых Европейских Игр в 2015 году. Казахстан, по официальным данным, потратит около 3 миллиардов на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2017 в следующем году, причем цифра эта, вероятно, занижена. А в Туркменистане правительство выбросило миллиарды долларов на развитие прибрежного курортного города Арваза, в котором по-прежнему практически нет туристов.

Независимо от конкретной цены таких грандиозных, но бесполезных проектов, их объединяет одна черта: выгоду из них извлекает преимущественно элита, в ущерб обычному населению. Они представляют собой не социальные инвестиции, а эквивалент предметов роскоши. Однако было бы в корне неверно воспринимать такую нерациональную растрату национального благосостояния как неизбежный результат «ресурсного проклятия». Важно понимать, что в период высоких цен на нефть у руководства стран Каспийского региона были альтернативы подобным проектам. К примеру, они вполне могли бы направить средства от экспорта углеводородов на более полезные в практическом плане долгосрочные инвестиции, удовлетворяющие реальные потребности населения. Но вместо того, чтобы вкладывать деньги в инфраструктуру, а не в показуху, политики в основном занимались удовлетворением своих собственных интересов, еще более усиливая зависимость экономики своих стран от нефти и газа. Теперь пришло время расплачиваться за подобную политику. Руководство Азербайджана, Казахстана и Туркменистана пытается преодолеть внезапно навалившиеся проблемы, запустив целый ряд новых инициатив по диверсификации экономики. Однако, судя по всему, охарактеризовать все эти меры можно фразой «слишком мало, слишком поздно».

Три подхода к реструктуризации

Казахстан

Среди трех рассматриваемых государств Каспийского бассейна в разработке стратегии экономической реструктуризации наиболее далеко продвинулся Казахстан. В конце 2015 года правительство страны объявило о масштабных планах приватизации, в соответствии с которыми в 2016-2020 годах на продажу будут выставлены пакеты акций (вплоть до 100%) 783 государственных предприятий. В приватизационном списке оказались три крупнейших энергетических компании: КазМунайГаз (нефтегазовый сектор), Казатомпром (добыча урана) и Самрук-Энерго (электростанции, в т.ч. угольные и на возобновляемых источниках энергии). В список также вошли такие крупные фирмы, как Казцинк, Темир Жолы (железная дорога), Казпочта, Эйр Астана, Казахтелеком и даже каспийский морской порт Актау. В статье, опубликованной в газете «The Astana Times», Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что план приватизации необходим для модернизации страны в период глобальных экономических потрясений. Позднее газета опубликовала редакционную статью, в которой утверждалось, что приватизация позволит выполнить три основных задачи: выручить средства, которые компенсируют сокращение доходов бюджета в связи со спадом экономики; повысить эффективность управления средствами в распоряжении суверенного фонда Самрук-Казына; а также стимулировать конкурентоспособность частного сектора экономики путем «инъекции» внешнего капитала и опыта управления.

Однако иностранные наблюдатели и инвесторы с большой осторожностью отнеслись к казахским планам реструктуризации экономики. Необходимость взять на себя огромные долги приватизируемых государственных компаний не вызовет большого энтузиазма у потенциальных покупателей. К примеру, правительству недавно пришлось выделить компании КазМунайГаз несколько миллиардов долларов дотаций, чтобы спасти ее от банкротства. Перспективы компании выглядят совсем не радужными. Кроме того, инвесторов отпугивает казахская коррупция и недостаточное развитие регуляторной среды. В попытке исправить такую ситуацию правительство Казахстана недавно заявило о планах создания нового международного финансового центра в Астане, призванного стать региональным финансовым хабом. Утверждается, что в новом центре будет действовать английское право, а инвесторам будут предлагаться такие современные финансовые продукты, как исламский банкинг и «зеленые финансы». Масштабы анонсированных реформ поистине грандиозные, хотя и выглядят они не как продуманная стратегия модернизации, а скорее как набор отчаянных мер, вызванных отчаянным положением казахской экономики. При этом, как и в остальных двух странах Каспийского региона, казахские инициативы экономической либерализации совершенно не включают в себя каких-либо элементов либерализации политической.

Азербайджан

В Азербайджане серьезные экономические трудности начались в первом квартале 2015 года. После двух резких девальваций в феврале и декабре, в результате которых манат подешевел почти вдвое, руководство страны перешло к попыткам смягчить удар по экономике путем стимулирования деловой активности. В частности, были отменены лицензии для десятков видов предпринимательской деятельности, а работа налоговых и таможенных органов стала более прозрачной. Стремясь уйти от монопольного характера экономики, правительство также отменило некоторые налоги и сборы на экспортно-импортные операции. В сентябре 2016 года Государственный комитет по вопросам имущества запустил новый «Портал приватизации», который предлагает потенциальным инвесторам информацию о приватизационных программах и нормативных требованиях. На макроэкономическом уровне в руководстве страны была создана новая должность помощника президента по экономическим реформам, которому было поручено составить дорожную карту реформ. Данная работа началась с определения приоритетных отраслей экономики, где можно наиболее эффективно создавать рабочие места и привлекать инвестиции. В Азербайджане также был создан новый орган надзора над работой финансовых рынков, перебравший на себя часть полномочий Центрального банка, и ряд новых комитетов, имеющих разные функции и задачи. Кроме того, правительство, наконец, прислушалось к рекомендациям туристической отрасли по привлечению иностранных туристов в Азербайджан и провело дальнейшую либерализацию визового режима.

Однако углубленный анализ ситуации показывает, что все эти меры пока не возымели какого-либо ощутимого эффекта. В экономике по-прежнему преобладают компании-монополисты, а иностранный бизнес не спешит с инвестициями в Азербайджан. Последние реформы являются по большей части косметическими; они не направлены на устранение глубинных причин проблем в экономике страны, таких как недостаток свободной конкуренции, незащищенность права частной собственности и отсутствие независимых судов. В этой связи все предпринимаемые экономические инициативы остаются – и будут оставаться - бесплодными. Уже в ближайшем будущем правительство Азербайджана, вероятно, столкнется с серьезными трудностями. Стране срочно требуются огромные инвестиции, чтобы выполнить свои обязательства в рамках новых нефтегазовых проектов в регионе, в т.ч. трубопроводных проектов TANAP (транс-Анатолийский) и TAP (транс-Адриатический трубопровод), в которых участвует государственная нефтегазовая компания SOCAR. Между тем Нефтяной Фонд остается единственным имеющимся механизмом, способным стабилизировать финансовую ситуацию в стране – однако в нем недостаточно средств, чтобы профинансировать выполнение других обязательств азербайджанского правительства. Рано или поздно – вероятно, уже в ближайшем будущем – Азербайджану придется обратиться за внешними кредитами к МВФ, Всемирному банку и другим международным организациям, которые в обмен на финансирование могут потребовать проведения серьезных реформ во всех секторах экономики страны.

Туркменистан

Пока Казахстан стремительно проводит реструктуризацию, а Азербайджан колеблется где-то посередине, Туркменистан явно находится на противоположном конце спектра энергичности предпринимаемых мер. Экономика страны – одна из наименее диверсифицированных в регионе. На ее нефтегазовую отрасль приходится 35% ВВП, 90% экспорта и 80% доходов бюджета. В середине июля 2016 года Президент Гурбангулы Бердымухамедов издал указ об упразднении Министерства нефти и газа и Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов. Их функции были переданы непосредственно Кабинету министров. У наблюдателей нет четкого понимания причин этого шага и его потенциальных последствий – однако не вызывает сомнений, что у государственных нефтегазовых компаний Туркменгаз и Туркменнебит дела в нынешней экономической ситуации обстоят очень плохо. Тем временем правительство Туркменистана по-прежнему настроено резко против привлечения в нефтегазовый сектор иностранных компаний и ищет способы решения проблем внутри страны. К примеру, недавно оно потребовало от туркменской деловой элиты внести в казну по 100 000 долларов. Таким образом, пока что реструктуризация туркменской экономики выражается лишь в новых подходах к еще одному традиционному источнику доходов бюджета страны – выжиманию денег из бизнеса и населения.

Слишком мало, слишком поздно?

В период быстрого роста экономики благодаря высоким ценам на нефть и газ основой внутриполитической легитимности руководства Азербайджана, Казахстана и Туркменистана была перспектива экономического развития взамен на отказ от демократизации. Пока неясно, как нынешний экономический кризис в регионе повлияет на стабильность правящих здесь режимов – но маловероятно, что этот кризис приведет к внезапным потрясениям или призывам к строительству демократии. Вот уже более двух десятилетий руководители государств Каспийского региона приучают население к мысли о том, что демократия означает нестабильность и хаос. Приводя в качестве примера сложный период 1990-х годов, а также гражданские конфликты в Кыргызстане и Таджикистане, политики и государственные СМИ успешно привили населению глубокий страх перед политической либерализацией и «преждевременной» демократизацией. При этом руководство Азербайджана, Казахстана и Туркменистана приписывает себе и своей централизованной системе государственного управления те экономические успехи 2000-х годов, которые в действительности стали возможными лишь благодаря периоду высоких цен на нефть и газ.

Необоснованность таких претензий теперь стала очевидной благодаря тройному внешнеэкономическому шоку – однако противовесом потенциальным призывам к демократизации региона стало новое стечение внешних обстоятельств. Активизация терроризма и гражданских конфликтов в сочетании с ростом автократических и ксенофобских политических движений за последние несколько лет поставила под удар репутацию даже таких ведущих демократических стран, как США, Великобритания и Австрия. Наибольшую озабоченность в этом плане вызывают Турция и Филиппины, где минувшим летом пролилось много крови и были брошены за решетку тысячи политических заключенных. Меры, предпринимаемые в странах Каспийского региона для преодоления разразившегося экономического кризиса, являются недостаточными и запоздалыми. Однако на фоне нынешней политической турбулентности во многих странах по всему миру граждане Азербайджана, Казахстана и Туркменистана вряд ли начнут требовать политических перемен в краткосрочной перспективе. В этой связи сторонникам проведения экономических реформ в тесной связке с политическими остается лишь надеяться на успех запущенной в Казахстане радикальной программы реструктуризации, которая потенциально может привести к реальным и долгосрочным переменам. Первые результаты этой программы пока не слишком вдохновляют. Тем не менее, сама структура и направленность казахских реформ по крайней мере имеет шанс указать всему Каспийском региону путь к избавлению от нефтегазовой зависимости – а может быть, со временем, и от автократии.

Рис. 1. Девальвация национальных валют (среднее значение в процентах, январь 2014 - январь 2016)

Сильные морозы в городе начинают постепенно ослабевать. Уже в среду, 11 января, погода вернётся в рамки климатической нормы, сообщает Гидрометцентр России.

Потепление начнётся благодаря воздушным массам, движущимся с запада и востока. Кроме того, во второй половине недели Москва попадёт под влияние обширного циклона, который придёт на северо-запад Европы со стороны Гренландского и Норвежского морей. Это холодный циклон, так что погода будет по-прежнему зимней, хотя и более мягкой.

Сегодня в течение дня в городе будет 18–20 градусов мороза, местами пройдёт небольшой снег, сохранится туман. Из-за этого ухудшится видимость, поэтому водителям советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию. Вечером необходимо включать габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары. При этом нельзя использовать дальний свет. Пешеходам тоже следует быть внимательными и по возможности носить одежду со светоотражающими элементами.

Во вторник, 10 января, ночью местами выпадет снег, будет до минус 20 градусов. Днём осадков не ожидается, термометры покажут от минус 12 до минус 10 градусов.

Переменная облачность без осадков прогнозируется в среду, 11 января. Температура воздуха в этот день не опустится ниже восьми градусов мороза. Ветер усилится, он будет дуть с запада со скоростью до десяти метров в секунду.

В четверг, 12 января, местами пройдёт небольшой снег. Ночью ожидается до минус 12, а днём до минус восьми градусов. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.

В пятницу и субботу временами тоже будет идти небольшой снег. Столбики термометров покажут около шести градусов ниже нуля.

Перепады температуры могут повлиять на людей с метеозависимостью и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать плохого самочувствия, врачи советуют пить горячий сладкий чай и избегать физических нагрузок.

Цифровая экономика - светлое будущее человечества или биржевой пузырь?

Валентин КАТАСОНОВ

Словосочетание «цифровая экономика» всё больше входит в лексикон политиков, предпринимателей, журналистов. Одним из главных докладов Всемирного банка (ВБ) в серии «Мировое развитие» за 2016 год стал отчёт о состоянии цифровой экономики в мире. Доклад вышел под названием «Цифровые дивиденды». В предисловии к докладу, написанном президентом группы Всемирного банка Джимом Ён Кимом, говорится: «Мы переживаем величайшую информационно-коммуникационную революцию в истории человечества. Более 40 процентов населения планеты имеет доступ к Интернету, и каждый день в сеть выходят новые пользователи. Среди беднейших 20 процентов домохозяйств мобильный телефон есть почти в каждых 7 из 10. Число беднейших домохозяйств, располагающих мобильным телефоном, выше, чем имеющих доступ к туалету или чистой питьевой воде».

Красной нитью через этот доклад проходят три мысли. 1) широкое распространение Интернета, мобильной связи и информационно-компьютерных технологий (ИКТ) становится основой для создания цифровой экономики. 2) цифровая экономика многих стран мира находится в стадии бурного развития. 3) цифровая экономика приведёт к радикальному преобразованию мира со знаком «плюс». Доклад полон оптимизма и хочет внушить, что цифровая экономика завтра обеспечит даже беднейшим людям доступ к туалету и чистой питьевой воде.

За период 2005-2015 гг. количество пользователей Интернета выросло более чем втрое: с 1 миллиарда до 3,2 миллиарда. Авторы доклада ВБ называют данное явление «цифровой революцией»: «Это означает, что сегодня сети связи соединяют фирмы, граждан и правительства прочнее, чем когда бы то ни было прежде. Цифровая революция сразу же принесла выгоды частным лицам: стало проще и удобнее общаться и получать информацию, появились бесплатные цифровые продукты, возникли новые формы досуга. Кроме того, благодаря ей сложилось ощущение глубинной социальной взаимосвязи и глобальной общности».

Авторы доклада настаивают, что польза от «цифровой революции» станет ещё ощутимее («цифровые дивиденды» - ещё больше), если распространение ИКТ будет стимулироваться и направляться государствами. Охват должен быть 100-процентным! Никаких «теневых зон» на планете остаться не должно!

Реальные «цифровые дивиденды» появятся также при условии, что ИКТ будут более широко использоваться не только на бытовом уровне (связь, общение между людьми), но и в экономике. Человечество должно перейти от традиционной экономики к «цифровой экономике».

Хотя словосочетание «цифровая экономика» появилось более 20 лет назад (его ввёл в оборот в 1995 году Николас Негропонте из Массачусетского университета), содержание понятия до сих пор остаётся размытым. Доклад Всемирного банка также не дает чёткого определения. В самом общем виде цифровую экономику можно представить как ту часть экономических отношений, которая опосредуется Интернетом, сотовой связью, ИКТ. Современные информационно-компьютерные технологии спрямляют связи между компаниями, банками, правительством и населением, убирая длинные цепочки посредников и ускоряя проведение разнообразных сделок и операций (купли-продажи, кредита, аренды, уплаты налогов, штрафов, взносов, других платежей и расчётов).

Отталкиваясь от такого представления о цифровой экономике, авторы многих исследований (в том числе доклада ВБ) делают вывод, что данная модель экономики обеспечит «цифровые дивиденды» обществу в виде более высокой производительности труда, повышения конкурентоспособности компаний, снижения издержек производства, ослабления кризисов (за счёт ускоренной реализации товаров и услуг), роста занятости (снижения безработицы), более полного удовлетворения потребностей человека, снижения бедности и даже ослабления (или полного преодоления) социальной поляризации общества.

Главными элементами цифровой экономики называются: электронная коммерция; электронный банкинг; электронные платежи; интернет-реклама; интернет-игры. В большинстве стран сегодня наиболее развит (если судить по стоимостному показателю оборотов) такой вид цифровой экономики, как электронная торговля. Речь идет о дистанционной купле-продаже товаров и услуг с использованием стационарного и мобильного Интернета (заказ товаров и услуг через интернет-магазины и интернет-офисы).

Одним из авторитетных экспертов в области цифровой экономики выступает компания The Boston Consulting Group (BCG). В табл.1 приведены сравнительные данные по уровню развития электронной коммерции в некоторых странах.

Уровень развития электронной коммерции (ЭК) в некоторых странах (2014 год)

|

Доля ЭК в обороте розничной торговли, % |

Доля ЭК в розничной торговле продуктами питания, % |

|

|

Великобритания |

11,4 |

4,4 |

|

Германия |

10,2 |

0,8 |

|

КНР |

8,4 |

- |

|

США |

6,8 |

3,0 |

|

Япония |

6,2 |

- |

|

Нидерланды |

- |

3,6 |

|

Франция |

- |

1,5 |

|

Россия |

3,3 |

0,2 |

Источник: «Россия онлайн. Догнать нельзя отстать». The Boston Consulting Group (2016).

Как видим, наиболее развита электронная коммерция в Великобритании. Несколько отстает от неё Германия. Обращает на себя внимание высокий уровень развития электронной коммерции в Китае. По данным той же компании BCG, в 2011 году обороты электронной коммерции в КНР равнялись 18 млрд. долл., а 2014 году достигли 77 млрд. долл. (рост в 4,3 раза). Для сравнения приведена оценка развития электронной коммерции по России – 3,3% всего оборота розничной торговли. Отдельно даётся оценка развития электронной коммерции по продовольственным продуктам. Лидерами здесь являются Великобритания, Нидерланды и США. У России – микроскопический показатель – 0,2% всей розничной торговли продовольственными товарами.

Электронная коммерция - важная, но не единственная составная часть цифровой экономики. В некоторых странах, например, относительно высокое развитие получил электронный банкинг. Специалисты BCG попытались оценить уровень развития цифровой экономики, учитывая все её сектора. Результаты были выражены в индексах, учитывающих многие параметры («индексы BCG»). 85 обследованных стран были ранжированы в порядке убывания значения индексов BCG. Вот как выглядит группа лидеров: 1) Дания; 2) Люксембург; 3) Швеция; 4) Южная Корея; 5) Нидерланды; 6) Норвегия; 7) Великобритания. Назовем некоторые страны, находящиеся на существенно более низких строчках рейтинга: Китай (35-е место); Российская Федерация (39); Италия (40); Греция (42); Индия (80). На последнем 85-м месте оказалась африканская страна Камерун.

Все многообразие цифровых экономик специалисты BCG делят на 5 групп. Критерии группировки - относительный уровень развития цифровых операций и ВВП на душу населения.

В группу лидеров включены страны с наиболее высоким процентом «оцифровки» экономических операций и высоким уровнем технологий, применяемых для такой «оцифровки». Это шесть стран: Южная Корея, Дания, Великобритания, Швеция, Норвегия, Нидерланды.

Во вторую (основную) группу стран входит большинство развитых экономик мира, например Германия, США, Япония, страны Евросоюза.

Третья группа охватывает страны с высоким уровнем благосостояния (ВВП на душу населения), но с относительно более низкими показателями «оцифровки» операций. Это страны Ближнего Востока, в первую очередь ОАЭ и Саудовская Аравия. Специалисты BCG отмечают, что ряд стран третьей группы показывает высокие темы развития цифровых операций, в перспективе они могут подняться во вторую или даже первую группу.

Четвёртая группа – «начинающие лидеры». В этих странах уровень развития цифровых операций выше, чем уровень развития экономики. Наиболее яркий представитель данной группы - Китай.

Всех прочих эксперты BCG относят к группе «отстающих» в развитии цифровой экономики.

Примечательно, что компания BCG оценивает лишь уровень развития и применения цифровых технологий в экономике, но не даёт оценок того, насколько эти технологии обеспечивают экономическое развитие. Может быть, расходы на создание и внедрение цифровых технологий представляют собой вычет из ВВП? Или, по крайней мере, их вклад в экономический рост преувеличен?

Вернёмся снова к докладу ВБ «Цифровые дивиденды». По состоянию на 2011 год средний по странам ОЭСР удельный вес цифровой экономики в валовом внутреннем продукте (ВВП) составил 6%. Рекордсменом оказалась Ирландия с 12%. За ней следовали (% ВВП): Южная Корея – 9,5; Япония – 8,0; Швейцария – 7,5; Великобритания – 7,5; США – 7,2. Наименьшие показатели имели в группе стран ОЭСР Португалия, Норвегия и Австрия. Первое место Ирландии в списке авторы объясняют тем, что эта страна обеспечила компаниям, представляющим цифровую экономику, наиболее благоприятный налоговый режим.

Однако методика оценок макроэкономического эффекта цифровой экономики вызывает большое сомнение. Фактически за основу расчётов берутся показатели компаний, которые занимаются разработкой, производством и торговлей ИКТ, то есть рассчитывается удельный вес сектора ИКТ (разработка и производство software и hardware для компьютеров, услуги сотовой связи, Интернета и т.д.). А данный сектор разрабатывает лишь технические средства, которыми пользуются компании других отраслей для операций в области электронной торговли, электронного банкинга и т.д. Универсальной и надёжной методики расчёта добавленной стоимости, создаваемой всеми участниками цифровой экономической деятельности, до сих пор нет. Авторы доклада ВБ лишь вскользь замечают, что в экономически развитых странах вклад ИКТ в повышение темпов экономического роста пока крайне скромен. По их данным, в период 1995-99 гг. вклад всей цифровой экономики в экономический рост развитых стран был эквивалентен 3% ВВП; в период 2005-09 гг. – 1,0%; в период 2010-2014 гг. – 1,8%. Однако они тут же признают, что основная часть этого вклада приходится на рост капитализации компаний сектора ИКТ. Примерно 20% всего прироста ВВП, который был обусловлен цифровой экономикой в двадцатилетний период 1995-2014 гг., обеспечивалось теми отраслями и компаниями, которые были потребителями ИКТ. Получается, что основные дивиденды от цифровой экономики получает не общество, а IT-компании. Прежде всего, американские IT-компании. По данным ВБ, 8 из 14 крупнейших в мире высокотехнологичных компаний находятся в США. А вклад цифровой экономики в ВВП США, оцененный в 7% ВВП, - совокупная капитализация раскрученных гигантов сектора ИКТ. Кстати, мы помним, какой пузырь был надут в 1999-2000 гг. на американской биржевой площадке NASDAQ, где обращались бумаги высокотехнологичных компаний.

Тогда много говорили о том, что «наступает новая эра», эпоха высоких технологий и коммуникаций. Именно тогда термин «цифровая экономика» вышел за стены Гарвардского и Массачусетского университетов, чтобы войти в обиход американских биржевых спекулянтов и связанных с ними журналистов. Мы помним также, что ещё в 60-70-е годы американские социологи Л. Туроу, Э. Тоффлер и Д. Белл начали вводить в оборот термин «постиндустриальное общество» и подводить под него свои теории. Так вот: на стыке двух столетий кабинетная, полуутопическая идея «постиндустриального общества» получила конкретное воплощение в концепции «цифровой экономики». Биржевые котировки многих IT-компаний в 2000 году упали до уровня ниже некуда. Многие тогда «наелись» этим самым хайтеком. Через несколько лет спекулянты опять принялись надувать пузыри, но на этот раз на рынке ипотечного кредитования и ипотечных бумаг. Кончилась всё тяжелейшим финансовым кризисом 2007-2009 гг. Сдаётся мне, что сегодня мы наблюдаем новый раунд биржевой спекулятивной игры, участники которой принялись азартно разыгрывать уже подзабытую карту цифровой экономики.

Благотворный Brexit. Повод задуматься для европейцев

Дмитрий СЕДОВ

До конца 2016 года для европейских журналистов, политиков, экономистов вопрос о последствиях Brexit представлялся делом решённым. Британцев рисовали чем-то вроде тупого стада, поддавшегося на призывы «популистов», а Туманному Альбиону сулили неминуемые социально-экономические неурядицы.

Примечательно, что подобные оценки высказывали не только парламентарии и другие безответственные болтуны, но и солидные научные учреждения. Например, фонд Бертельсмана, Лондонская школа экономики и так далее. О СМИ и говорить нечего. Они в один голос трубили о надвигающейся на Британию беде.

Газеты и интернет-страницы пестрели заголовками вроде:

– британские фирмы готовятся к перемещению за границу;

– Великобритания приближается к миллиардной чёрной дыре;

– среди британцев растёт страх перед экономическим кризисом.

Из недели в неделю, из месяца в месяц Европу кормили негативными прогнозами об «упадке хозяйства», «миллиардных дырах» и «уходе» рабочих мест с Британских островов.

И вот через полгода, после того как граждане Великобритании проголосовали за выход Великобритании из Европейского союза, обнаружилось, что происходит нечто прямо противоположное всем этим предсказаниям.

Статистические данные за последний квартал 2016 года показали, что экономика Великобритании развивается быстрее, чем в ЕС! Быстрее даже, чем в стране «экономического бума» Германии, а безработица на Британских островах начала сокращаться.

Германский «локомотив» Евросоюза выдал в последнем квартале 2016 года всего 0,2% прироста экономики. В прежние времена это означало бы сигнал тревоги, но сегодня немецкие СМИ делают вид, что всё в порядке. Те же 0,2% у Франции, прирост по Еврозоне в целом составил 0,3%. А в Великобритании – никаких признаков надвигающейся экономической кастрофы, экономика выросла в IV квартале минувшего года на 0,6%.

Ошарашенные этими результатами европейские СМИ и политики стараются их не замечать, и в итоге складывается, как пишет Jens Berger, «пугающе нормальная картина».

Особенно неприятна такая картина для предсказателей катастрофы в том смысле, что по важнейшим показателям Британия стала показывать устойчивую тенденцию к увеличению розничной торговли, к росту жилищных кредитов, к росту инвестиций. Даже тот последний аргумент, которым оперировали пророки британской катастрофы – снижение курса британского фунта стерлингов – они использовать сейчас не могут. Курс действительно снизился, но в пределах среднестатистической нормы колебаний за 2009-2014 годы. «Большим изменением для нашего хозяйства после референдума было снижение курса фунта стерлингов; производители должны были поднимать цены на энергоносители и конечную продукцию, - говорит главный специалист Управления национальной статистики Ник Ваган. - Однако, несмотря на это, экономика в целом испытала мощное развитие с положительными показателями как в потреблении, так и в инвестициях»,

Конечно, рассматривать все последствия Brexit для экономики Великобритании рано. Страна связана с ЕС сотнями договоров, часть которых предстоит пересмотреть. Другая часть договоров останется в силе. Начало процесса выхода Великобритании из ЕС оттягивается, неизвестно, как будет вести себя Брюссель дальше. Соблазн, который испытывает верхушка евробюрократии и который заключается в том, чтобы попытаться поставить британцев в невыгодное положение, достаточно велик. Ведь никуда не уходит риск того, что британский пример окажется заразительным для других членов Евросоюза (например, для Италии, Австрии, Греции, Венгрии).

Другое дело, что британцы - не та нация, которую можно так просто заставить потесниться, и, по мнению большинства экономистов, длительные и, возможно, изматывающие переговоры, растянутые, скажем, на 10 лет, всё равно приведут к «привилегированному партнёрству» наподобие отношений, которые существуют у ЕС с Норвегией.

И тем не менее, хотя статистика катастрофические прогнозы опровергает, розыгрыш медийного спектакля под названием «Британский «Титаник» тонет» продолжается. Байки о тяжёлых последствиях Brexit не исчезают из материалов европейских изданий, с экранов телевизоров. Видимо, тем, кого путь Великобритании из Евросоюза заставляет размышлять не только о рисках, но и о преимуществах этого пути, хотят внушить, что для них эта дорога закрыта.

Это относится и к немцам, которые ведь однажды могут оказаться такими же тупыми и податливыми на «популизм», как британцы. В Германии пока разговоров о выходе из ЕС не ведётся, но критика состояния Евросоюза, на которую не скупятся, с одной стороны, Левая партия, с другой – «Альтернатива для Германии», распространяется. И пока противопоставить этой критике нечего, кроме запугивания последствиями Brexit и отвлечёнными рассуждениями о «безальтернативности» европейской интеграции.

Вряд ли, конечно, Германия будет первой, кто попробует встать на путь, нащупанный британцами. Если 2017 год окажется для Великобритании столь же удачным, как и вторая половина 2016 года, то эта страна скорее превратится в притягательный пример для итальянцев, греков, а ещё - для не очень-то процветающих «новичков» евроинтеграции из Восточной и Центральной Европы.

С 1 января 2017 года швейцарские финансовые учреждения приступили к сбору информации о счетах нерезидентов для последующего автоматического обмена этими данными с другими странами.

Автоматический обмен данными, собранными за 2017 год, будет осуществлен в 2018 году. Партнерами Швейцарии в этом обмене станут 38 государств, а именно - все нынешние члены ЕС (28 стран), а также Австралия, Гернси, Гибралтар, Джерси, Исландия, Канада, Остров Мэн, Норвегия, Южная Корея и Япония.

Кроме того, в конце 2016 года власти Швейцарии начали обсуждение процесса расширения сети автоматического обмена информацией на другие страны. В частности, в настоящий момент рассматривается так называемая «вторая группа» стран для обмена, в которую пока входит 21 юрисдикция: Андорра, Аргентина, Барбадос, Бермудские Острова, Бразилия, Британские Виргинские Острова, Каймановы Острова, Чили, Фарерские Острова, Гренландия, Индия, Израиль, Маврикий, Мексика, Монако, Новая Зеландия, Острова Теркс и Кайкос, Сан Марино, Сейшельские Острова, ЮАР и Уругвай. Сбор информации о счетах резидентов стран из «второй группы» начнется с 1 января 2018 года, а сам обмен будет проводиться с 2019 года.

Нефтяные цены повышаются на фоне ожиданий снижения запасов американской нефти

Цены на нефть поднялись 4 января из-за ожиданий падения запасов американской нефти. Кроме того, есть признаки, что производители нефти будут придерживаться согласованного сокращения производства, которое вступило в силу на этой неделе. Фючерсы на нефть марки Brent выросли на 10 центов до $55,57 за баррель. Нефтяные контракты достигли 18-месячного максимума на предыдущей сессии, но сильный доллар свел на нет большую часть этих достижений.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate торговались на уровне $ 52,42 за баррель, поднявшись на 9 центов. «Позитивные тренды на рынке промышленных металлов сегодня утром, а также ожидания того, что американские запасы сырой нефти снизятся способствуют незначительному приросту цены на нефть марки Brent», - сказал Бьярне Шильдроп, главный аналитик товарных рынков из SEB Markets в Осло.

По словам экспертов, опрошенных Reuters, еженедельная статистика по запасам нефти США, которая будет опубликована 5 января, как ожидается, покажет снижение на 1,7 миллионов баррелей.

Член ОПЕК Кувейт также поднял ожидания по поводу того, что производители будут соблюдать условия соглашения по сокращению избыточного предложения после того, как кувейтская государственная нефтедобывающая компания заявила 4 января, что сократит производство в первом квартале.

Члены ОПЕК в ноябре договорились о первом с 2008 года сокращении добычи с целью стабилизировать цены на нефть. В рамках сделки, Кувейт должен сократить производство на 131 тысячу баррелей в сутки.

Заседание комитета ОПЕК, призванного следить за соблюдением соглашения, запланировано в Вене на 21-22 января.

«Цены, вероятно, останутся неустойчивыми, пока не будет доказательств того, что квоты соблюдаются», - пишут аналитики Cenkos Securities.

Кроме того, трейдеры ожидают, что на фоне стабилизации рынка главный экспортер нефти Саудовская Аравия поднимет официальную цену на свои нефтяные продажи в Азию в феврале.

Exploration & Production

Ракеты США нацелились на гуманность

В США обещают заменить ракеты кассетного типа на гуманную шрапнель

Михаил Ходаренок

С декабря в США официально приняты на вооружение альтернативные ракеты для систем залпового огня, которые не будут оставлять после себя элементы кассетного боеприпаса. Такие требования к ним производитель объясняет желанием соблюдать международные соглашения в этой сфере, однако российские эксперты сомневаются в искренности подобных намерений.

Вооруженные силы США принимают на вооружение всепогодную высокоточную управляемую ракету для систем залпового огня с дальностью стрельбы более 70 км (Guided Multiple Launch Rocket System, GMLRS), которая не будет оставлять на поле боя неразорвавшиеся суббоеприпасы, пишет американский военный обозреватель Крис Осборн в своем издании Warrior. В новой системе от Lockheed Martin также будет существенно сокращен перечень регламентных работ по обслуживанию установок и ракет и увеличены межремонтные сроки.

Альтернативная боеголовка для ракет GMLRS, по утверждению разработчиков, должна заменить старые кассетные боеприпасы, которые обычно оставляют после себя опасные для гражданского населения невзорвавшиеся части. Новая технология будет находиться в полном соответствии с существующими нормами международного права, уверяют ее создатели.

Новый снаряд будет распадаться на поражающие элементы вроде шрапнели, которые будут убивать исключительно благодаря полученной ими во время взрыва кинетической энергии.

«Политика департамента боеприпасов в министерстве обороны США с июня 2008 года вызвала необходимость создания альтернативной боеголовки. У нас будет нулевой процент неразорвавшихся боеприпасов на поле боя», — рассказал менеджер по развитию высокоточного оружия и управления огнем фирмы Lockheed Martin Карл Стоецер.

Сейчас кассетные боеприпасы запрещены на основании соответствующей международной конвенции, которая была подписана в 2008 году в Осло и вступила в силу в августе 2010-го.

Первая управляемая ракета с «альтернативной боеголовкой» для РСЗО была изготовлена на сборочной линии завода концерна Lockheed Martin в городе Камден, штат Арканзас, цитирует Осборн заявление компании. Свой первоначальный контракт на производство альтернативных боеголовок GMLRS фирма получила от вооруженных сил США еще в июне 2015 года. По данным Warrior, фирма уже произвела более 25 тыс. ракет подобного типа.

GMLRS прежде всего используется, чтобы уничтожать вражеские укрепления, боевые бронированные машины, скопления живой силы, пункты управления и узлы связи. Во время войны в Афганистане эти системы успешно использовались для ликвидации руководителей движения «Талибан» высшего звена.

Боевое применение GMLRS наряду с использованием управляемых с помощью GPS артиллерийских снарядов калибра 155 мм типа Excalibur ознаменовало наступление новой эры в ведении общевойскового боя. У командиров частей и соединений появился выбор: использовать высокоточное оружие для гарантированного и быстрого поражения объектов противника вместо ведения различных видов огня артиллерии вроде заградительного или огневого вала, требующих большого расхода боеприпасов и не гарантирующих надежного подавления противника.

При наведении GMLRS, чтобы доставить боеголовку весом примерно 90 кг точно к цели, используются данные глобальной системы позиционирования (GPS) и автономные инерциальные технологии. Подрыв боевой части GMLRS может быть осуществлен на высоте над целью, что увеличивает общий поражающий эффект, добавил Стоецер.

GMLRS может также запустить так называемую унитарную боеголовку, которая предназначена для разрушения подземных целей. В боевых частях этого типа применяются взрыватели, функционирующие с некоторым замедлением, позволяющие подорвать боевую часть на необходимой глубине для более надежного поражения объекта противника.

Каждая управляемая ракета GMLRS с альтернативной боевой частью будет запускаться как обычная ракета с установки HIMARS или РСЗО семейства M270, подчеркивается в заявлении фирмы Lockheed Martin.

«Она заменит уже существующую технологию взрыва высокой скорости и огонь артиллерии боеприпасами повышенного могущества», — пообещал менеджер департамента по высокоточному оружию, ракетам и управлению огнем фирмы Lockheed Мисти Холмс.

Кроме того, альтернативные боеголовки GMLRS позволят всем, у кого на вооружении есть РСЗО (MLRS, предшественник GMLRS), иметь более эффективное вооружение без необходимости замены средств запуска. Ракеты MLRS с суббоеприпасами прекратили производить приблизительно шесть лет назад, говорится в заявлении фирмы Lockheed.

Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов ратифицировали уже более 100 государств.

«При этом наиболее крупные страны – производители такого оружия, а также обладатели самых крупных арсеналов — США, Россия и Китай — данное соглашение просто проигнорировали», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

От подписания конвенции отказались также Бразилия, Индия, Пакистан, Южная Корея и Израиль, которые считают кассетные боеприпасы необходимым и эффективным оружием.

Поэтому озабоченность американских военных строгим соблюдением конвенции 2008 года выглядит, мягко говоря, неестественно, считает Константин Макиенко. Тем не менее специалисты в США продолжают настаивать, что управляемые ракеты для систем залпового огня модернизируются исключительно в целях выполнения международных соглашений. Если же США действительно присоединятся к существующей конвенции по кассетным боеприпасам, это может потребовать от России ответных военно-политических шагов.

У России имеются аналоги GMLRS — РСЗО 9К58 «Смерч» калибра 300 мм и РСЗО 9К57 «Ураган» калибра 220 мм. Система «Ураган», в частности, комплектуется снарядами с кассетной головной частью с осколочными боевыми элементами или реактивными снарядами с кассетной головной частью с самоприцеливающимися боевыми элементами. «Смерч», кроме того, может применять корректируемые реактивные снаряды с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с дальностью стрельбы до 120 км.

Северная страна

из разговоров за новогодним столом

Алексей Анпилогов

Когда не ты собираешь компанию на Новый год — то ты рискуешь оказаться в весьма непривычном окружении. В частности, 2017-й год я внезапно встречал в компании с... функционером весьма одиозного Фонда Горбачёва. Ну и услышал, конечно же, эпохальное: «Территория Россия — богатейшая, страна Россия — неэффективная, народ российский в силу этого — нищий». Короче, классика из «Повести временных лет»:

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами»

Ну а поскольку моё понимание вопроса несколько ушло вперёд от состояния разговора славянских послов и варягов в 862 году от Рождества Христова, мне пришлось кратко, прямо над оливье сформулировать некие ответные тезисы.

1. Территория России не беднее и не богаче других стран — Природа или Господь Бог (тут уже у кого и как действует система восприятия мира) распределили ресурсы по земному шарику более-менее равномерно. В этом отношении Россия отнюдь не «богаче» или «беднее» Люксембурга или Мальты — просто даже по математике на 1/6 часть суши «добра» насыпало поболее, чем в какой-нибудь карликовой Бельгии или Голландии, которые можно за полтора часа проехать насквозь на автомобиле.

2. С другой стороны, та же 1/6 часть обитаемой суши может быть названа «пригодной для жизни» очень условно — в России всегда есть место для подвига, а вот пространства для отдыха и неги в ней — узкая полоска вдоль южного моря да отрогов Кавказских гор. Остальное по меркам Европы или США — непригодная для жизни выстуженная равнина, вроде севера Канады, где никто не живёт, а «добро» добывают вахтовым методом. Кстати, если кому интересно, то канадский Монреаль — это 45º северной широты, в России это широта Краснодара. «Северный» американский Нью-Йорк — это широта Ташкента, при гораздо более мягком, морском климате. А для Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Далласа или Майами у России или даже бывшего СССР городов для сравнения нет — зато есть Москва на 55º северной широты и Санкт-Петербург на 59º северной широты. Как в Гренландии, там столица этой «богатейшей территории», коммуна Нуук, расположена на 64º северной широты и насчитывает целых... 16,5 тысяч жителей. А точнее — 16 583 человека.

3. Ну и, наконец, в третьем тезисе — о населении. В России проживает сейчас 146,5 миллиона жителей. В более гостеприимной Норвегии (где снимали пейзажи ледяной планеты Хот из «Звёздных войн») — 5 миллионов. В богатой геотермальными источниками Исландии — 300 тысяч человек, в Гренландии — 50 тысяч.

Жили бы в России 10-15 миллионов жителей — вполне реально было бы иметь уровень жизни, сравнимый с исландским или норвежским. Правда, скорее всего, тогда бы обитаемая территория России заканчивалось где-нибудь под Белгородом и Астраханью, а севернее бы даже лес заготавливали вахтовым способом, сплавляя его по рекам откуда-нибудь из-под деревеньки Москва. Правда, тогда бы, ожидаемо, гипотетических «неоварягов» слабо бы интересовали проблемы каких-то эскимосов-«славян», которые бы существовали на отведенной им территории где-нибудь между историческим небытиём и этнографическим заповедником. Ну и принимали бы в своих юртах и в щитовых свайных домиках туристов на снегоходах.

Но для функционера Фонда Горбачёва все эти элементарные выкладки оказались слишком сложными. Впрочем, учитывая то, что он не умел обращаться с газовым бытовым котлом у себя в доме, в силу чего спал в удушающей жаре и при открытом окне (после чего, как оказалось в декабре уже переболел жутким гриппом) — я уже этому даже и не удивился... В его картине мира и в этом был виноват «страшный тиран Путин» и «людоедская Российская Империя». Благодаря которым в России всё-таки живёт людей поболее, чем в Гренландии, «зелёной стране» колонистов-викингов.

Московский шахматист Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу

В 21 партии спортсмен набрал 16,5 очка и обошёл соперника по дополнительным показателям.

Столичный шахматист Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу, который прошёл в Дохе (Катар). В 21 партии он набрал 16,5 балла. По итогам первого соревновательного дня москвич лидировал в общем зачёте. Во второй день вперёд вырвался Магнус Карлсен, но ничья с венгерским шахматистом Петером Леко и победа Сергея Карякина над грузином Баадуром Джобавой сравняли шансы москвича и норвежца.

При равном количестве очков на турнире учитывался рейтинг соперников шахматистов, набравших одинаковое количество баллов. Рейтинг противников москвича оказался выше, и Сергей Карякин стал победителем чемпионата по дополнительным показателям.

«Это успех всей России, всей отечественной школы шахмат. Спасибо тем, кто меня поддерживал и переживал! Надеюсь, что своими выступлениями в 2016 году смог внести вклад в развитие шахмат в нашей стране», — рассказал спортсмен.

Сергей Карякин уже встречался с Магнусом Карлсеном в борьбе за корону чемпиона мира по классическим шахматам. Тогда москвич уступил в тай-брейке.

Карякин впервые стал чемпионом мира по блиц-шахматам

Елена Сергеева

Российский гроссмейстер Сергей Карякин завоевал звание чемпиона мира по блиц-шахматам. Он обыграл чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена.

Российский шахматист Сергей Карякин одержал победу на мировом чемпионате по блиц-шахматам, который завершился в эту пятницу в Дохе. Гроссмейстер из РФ обыграл своего соперника, чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена.

Отметим, что по итогам предпоследнего тура норвежский гроссмейстер опережал россиянина на половину очка. Затем Карякин, играя черными фигурами, обошел по показателям своего основного соперника.

Еще один российский шахматист Даниил Дубов взял третье место на мировом турнире в Дохе. Среди женщин чемпионкой стала украинка Анна Музычук, а российские шахматистки Валентина Гунина и Екатерина Лагно заняли второе и третье места.

"Откусить пирог".

Общемировой объем «переходящих» потенциальных контрактов на экспорт/импорт ВиВТ на перспективу составляет 448 млрд. долл.

Общемировой объем «переходящих» потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на экспорт/импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец декабря 2016 года ЦАМТО оценивает в сумму 448 млрд. долл.

Страны-экспортеры вооружений

В расчете учтены:

- завершившиеся тендеры, контракты с победителями которых в 2016 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2016 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2016 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

Безусловно, динамика объемов вновь заключаемых контрактов на экспорт/импорт вооружений будет зависеть от ситуации в мировой экономике. В то же время, если в дальнейшем удастся избежать нового экономического кризиса, далеко не факт, что все заявленные по состоянию на текущий момент намерения по экспорту/импорту вооружений в итоге будут трансформированы в твердые контрактные обязательства.

В части тендеров (уже завершенных, проводящихся, а также объявленных к проведению) также возможны существенные изменения в зависимости от ситуации в мировой экономике. Кроме того следует учитывать, что временные параметры проведения включенных в расчет тендеров очень разнятся по срокам.

Тем не менее, оценка общего стоимостного объема имеющихся на текущий момент намерений по закупке вооружений позволяет ориентировочно спрогнозировать ситуацию на мировом рынке оружия в ближнесрочной перспективе в части ежегодно заключаемых контрактов на экспорт/импорт вооружений.

Если взять за ориентир усредненный среднегодовой стоимостной объем заключенных контрактов за последние 4 года (около 87,8 млрд. долл.), то имеющийся на текущий момент объем намерений позволит поддержать этот уровень более 5 лет.

В случае нового мирового экономического кризиса определенная часть заявленных программ по закупке вооружений будет отменена или перенесена по срокам. Однако уже созданная «подушка безопасности» по «пакету» намерений на экспорт/импорт вооружений столь значительна, что мировой экономический кризис не сможет существенно затормозить рост мирового рынка оружия. В самом худшем варианте можно предположить, что объем новых заключаемых контрактов по перспективным программам, которые на текущий момент не известны и не объявлены, компенсирует возможное снижение ранее заявленных обязательств по закупке вооружений. То есть даже при развитии ситуации по наихудшему варианту, ежегодный объем вновь заключаемых контрактов может сохраниться на уровне около 87,8 млрд. долл. в течение 5 ближайших лет.

В случае устойчивого развития мировой экономики, ежегодно заключаемый объем контрактов на экспорт/импорт вооружений будет выше (прибавку обеспечат новые программы закупок, о которых пока не известно при сохранении имеющегося на текущий момент объема намерений).

По состоянию на текущий момент категория «тендер» (проводящиеся, а также объявленные к проведению тендеры) занимает первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по экспорту/импорту вооружений – 249,576 млрд. долл. или 55,67% от всего имеющегося мирового объема потенциальных контрактов на ближнесрочную перспективу.

По тендерам, которые уже завершены, но твердые контракты с победителями не подписаны, соответствующие стоимостные объемы «зачислены» на счет стран, которые выиграли эти тендеры. В баланс по каждой соответствующей стране-экспортеру также включены заявленные намерения по прямой поставке вооружений.

Второе место в рейтинге занимают США (фактически первое по странам). На текущий момент общий объем «переходящих» на ближнесрочную перспективу потенциальных контрактов США, которые пока входят в категорию «намерения» (учтены выигранные тендеры, контракты по которым пока не подписаны; уведомления Агентства DSCA по 2016 году и уведомления DSCA в предыдущие годы, которые пока не оформлены в контрактные обязательства, а также заявленные намерения по прямой поставке вооружений), ЦАМТО оценивает в сумму 114,624 млрд. долл. (25,57%).

Россия с объемом «переходящих» потенциальных контрактов в сумме 37,145 млрд. долл. (8,3%) занимает третье место (второе по странам).

Места в рейтинге с 3 по 10 (по странам) в порядке убывания стоимостного объема «переходящих» потенциальных контрактов на ближнесрочную перспективу занимают Франция (17,697 млрд. долл.), Германия (около 10 млрд. долл.), Испания (4,208 млрд. долл.), Южная Корея (2,232 млрд. долл.), Нидерланды (1,9 млрд. долл.), Израиль (1,742 млрд. долл.), Швейцария (1,670 млрд. долл.) и Япония (1,625 млрд. долл.).

В целом на текущий момент в рейтинг ЦАМТО по стоимостному объему намерений по экспорту вооружений входят 23 страны (с учетом категории «тендер»).

Страны-импортеры вооружений

Общий объем «переходящих» потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2016 года ЦАМТО оценивает в сумму 448 млрд. долл.

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:

- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых в 2016 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2016 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2016 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, имевшихся по состоянию на конец декабря 2016 года.

В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входят 75 стран.

Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 103,589 млрд. долл. (23,1%).

Второе место по стоимостному объему «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений занимает Катар – 31,984 млрд. долл. (7,13%). Замыкает тройку лидеров Польша – 28,435 млрд. долл. (6,34%).

На эти три страны приходится более трети (36,57%) от всего объема потенциальных контрактов на импорт вооружений на ближайшую перспективу.

Места с 4 по 10 в рейтинге по «переходящим» потенциальным контрактам на ближайшую перспективу на импорт вооружений занимают Австралия – 25,920 млрд. долл. (5,78%), Канада – 23,9 млрд. долл. (5,33%), Саудовская Аравия – 22,540 млрд. долл. (5,03%), Иран – 13,650 млрд. долл. (3,03%), Турция – 12,520 млрд. долл. (2,79%), ОАЭ – 10,915 млрд. долл. (2,43%) и Кувейт – 10,1 млрд. долл. (2,25%).

Первая десятка аккумулировала стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 283,553 млрд. долл. (63,25%).

По стоимостному объему «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений на перспективу места во второй десятке распределились следующим образом: Германия – 10,050 млрд. долл., Тайвань – 9,357 млрд. долл., Израиль – 8,950 млрд. долл., Великобритания – около 8 млрд. долл., Япония – 7,920 млрд. долл., Бельгия – 7,810 млрд. долл., США – 7,650 млрд. долл., Финляндия – 7,6 млрд. долл., Бразилия – 7,370 млрд. долл. и Вьетнам – 7,290 млрд. долл.

Вторая десятка аккумулировала стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 82 млрд. долл. (18,29%).

В третью десятку входят Норвегия (около 7 млрд. долл.), Нидерланды (6,414 млрд. долл.), Индонезия (5,701 млрд. долл.), Швейцария (5,5 млрд. долл.), Перу (4,6 млрд. долл.), Италия (4,5 млрд. долл.), Мексика (3,907 млрд. долл.), Южная Корея (3,746 млрд. долл.), Таиланд (3,060 млрд. долл.) и Бахрейн (около 3 млрд. долл.).

Третья десятка аккумулировала стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 47,4 млрд. долл. (10,58%).

На остальные 45 стран приходится 35,3 млрд. долл. (7,88%).

WRI: за два года цены на пиловочник в Европе снизились на 20%

Глобальный индекс цен на пиловочник в третьем квартале 2016 г. снизился по сравнению со значением аналогичного периода 2014 г. на 14,3%, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Wood Resources International.

Показатель в настоящий момент на 21% ниже рекордного уровня пятилетней давности.

Максимальное снижение цен — по сравнению с предыдущим кварталом — было зафиксировано в канадской провинции Британская Колумбия, на востоке Канады, а также в Польше и Швеции. Между тем, в Бразилии, России, Норвегии и Новой Зеландии пиловочное сырье подорожало в долларовом выражении.

За два последних года цены на пиловочник в странах Северной Америки снизились на 5%, Латинской Америки и Океании — на 14%, в Европе — более чем на 20%.

В 2018 г. Borregaard и Rayonier Advanced Materials начнут производство лигнина на предприятии в США

Borregaard (г. Сарпсборг, Норвегия) и Rayonier Advanced Materials (г. Джексонвилл, шт. Флорида, США) планируют к середине 2018 г. организовать совместное производство лигнина.

На площадке целлюлозного комбината Rayonier в американском Фернандина Бич (шт. Флорида) будет ежегодно выпускаться 100 тыс. метрических тонн лигнина. Для обеспечения операционной деятельности создана компания Lignotech Florida LLC, 55% активов которой принадлежат Borregaard, 45% — Rayonier Advanced Materials.

Как сообщал Lesprom Network ранее, инвестиции по реализации этого проекта составят $100 млн, продукция будет продаваться через международную сбытовую сеть Borregaard.

Смерть денег: датский прецедент

Валентин КАТАСОНОВ

О расширении территории электронно-банковского концлагеря

На протяжении последних четырёх десятилетий наблюдается тенденция изменения пропорции наличных и безналичных денег в пользу вторых. Нас уверяют, что это «объективный» процесс: мол, безналичные деньги – «хорошие», а наличные – «плохие», при этом «хорошие» деньги вытесняют «плохие». А плохи наличные деньги тем, что государство не может контролировать их использование и циркуляцию. Отсюда - финансирование терроризма, коррупция, теневая экономика, уклонение от уплаты налогов и т.п. Плюс проблемы для граждан (наличные могут украсть или отнять). Плюс проблемы для центральных банков, которые отвечают за эмиссию и обращение наличных денег (высокие издержки на печать знаков, хранение запасов наличности, инкассаторские перевозки и т.п.). Уже четыре десятилетия ведётся непрерывная агитация в пользу безналичных денег.

Однако благими намерениями мостится дорога в ад. В данном случае – электронно-банковский ад. Система безналичных денег, основанная на электронных записях и электронных транзакциях банков, делает людей полностью беззащитными, когда банкиры, имевшие до этого статус хозяев денег, становятся хозяевами людей, рассчитывая стать хозяевами мира.

В начале ХХ века австрийский социалист Рудольф Гильфердинг, автор известной работы «Финансовый капитал», ввёл понятие «организованного капитализма», доказывая, что банки уже установили контроль над экономикой (он назвал новый порядок «финансовым капиталом») и начали вносить организующие начала в общественную жизнь. Гильфердингу, однако, и не снилось, какие возможности открываются перед «организованным капитализмом» («тоталитарным социализмом») в условиях полной отмены металлических денег, перехода на электронные счета и электронные расчёты.

Безналичные электронные деньги – это идеальный инструмент контроля в руках хозяев денег. В их руки стекается вся информация о держателе счёта. По мнению ряда экспертов, банки сегодня располагают порой гораздо более полными сведениями о человеке, чем спецслужбы. Впрочем, между банками и спецслужбами устанавливается тесное сотрудничество на почве обмена данными. Когда клиент будет полностью «эмансипирован» от наличных денег, из него можно вить верёвки. Можно безакцептно списать деньги со счёта (например, под видом каких-нибудь штрафных санкций), можно заблокировать счёт, можно ограничить объём и спектр операций. Всё это можно сделать в любом случае, когда хозяевам денег что-то не понравится в поведении клиента или мысли его покажутся «подозрительными».

Техника безналичных денег так продвинулась вперёд, что сегодня уже пластиковые дебетовые и кредитные карты считаются вчерашним днём. В тело человека вживляются микрочипы, которые выполняют функции карт, а также содержат все персональные данные о человеке. Это и есть то «начертание», о котором сказано в Откровении Иоанна Богослова [«И он (зверь) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что НИКОМУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ НИ ПОКУПАТЬ, НИ ПРОДАВАТЬ, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр., 13:16-17)].

Человек оказывается на электронном поводке у банкиров. США и Швеция стали первыми государствами, которые объявили о поголовной «чипизации» населения. Летом 2015 года премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что его страна становится третьим участником программы поголовной чипизации. По словам Ренци, уже в 2016 году микрочипы будут имплантированы всем новорождённым, а также госслужащим. Затем в течение 2017 года будет чипировано и остальное население страны. С 2018 года против тех, кто откажется от имплантации чипов, будут применяться тяжёлые санкции: начиная от штрафа в размере 3000 евро до 6 месяцев тюрьмы.

Это и есть электронный концлагерь. Возможно, итальянцы ещё сами не знают, как им повезло, что референдум 4 декабря привёл к отставке Ренци. Референдум, если не отменил, то по крайней мере заморозил реализацию программы поголовной чипизации.

В последние 2-3 года хозяева денег резко активизировали свои усилия по вытеснению наличных денег, и на то у них есть причины.

Во-первых, центральные банки ведущих стран Запада резко увеличили денежную эмиссию, деньги становятся очень дешёвыми (низкие ключевые ставки центральных банков), возник «денежный коммунизм». Для банков это серьёзная неприятность: они вынуждены понижать процентные ставки по депозитам. Кое-где процентные ставки по депозитам стали отрицательными, появилась угроза ухода денег с банковских счетов «под матрас».

Во-вторых, Запад постепенно готовится к новой волне финансового кризиса. Принимаются нормативные документы, предусматривающие, что схема спасения банков по схеме bail-out применяться больше не будет (проще говоря, банки нельзя будет спасать с помощью бюджетных средств). Будет использоваться схема bail-in, то есть почётная обязанность спасения банков ляжет на владельцев капитала банка (хозяев и инвесторов), а также клиентов - держателей денег на счетах. Схема bail-in уже была апробирована в 2013 году при спасении банков на Кипре. Спасение сопровождалось экспроприацией средств клиентов банков. А с 1 января 2016 года в Европейском союзе действует директива, которая узаконила кипрский прецедент.

Под влиянием всех этих событий деньги стали уходить из банков. В 2015 году объём наличных средств в странах ЕС вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствует Евростат. Лидером по обороту наличных операций стала Италия — на долю страны приходится около 26% денежного обращения евро. Несмотря на то, что максимальный порог наличных платежей для итальянских граждан составляет не более 3 тыс. евро за одну сделку, около четверти населения обходит закон. По мнению ряда экспертов, переживаемый в настоящее время острый банковский кризис в Италии – следствие того, что граждане пластиковым картам предпочитают бумажные купюры, а банкам – матрас.

В 2016 году мы стали свидетелями важных событий, говорящих о решительном наступлении банкиров на наличные деньги. Так, в еврозоне Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении эмиссии купюры достоинством 500 евро и её постепенном изъятии из обращения. А в Индии в настоящее время проводится денежная реформа, состоящая в изъятии одних знаков и введении в обращение других, но это не просто замена: итогом реформы станет сокращение доли наличных денег, население подталкивают больше пользоваться банками и банковскими картами. Одновременно в разных странах вводят всё новые, более жёсткие нормы предельных сумм сделок по купле-продаже, которые могут оплачиваться наличными.

На этом фоне настоящей сенсацией стало сделанное несколько дней назад заявление Национального банка Дании. С 1 января 2017 года датский Центробанк прекращает выпуск наличных денежных знаков – купюр всех номиналов (датские кроны). Начинается планомерное вытеснение наличных денег из обращения. Власти рассчитывают завершить процесс к 2030 году. Кампания ведётся под флагом борьбы с «теневым» сектором экономики. Организаторы уверяют, что повысят поступление доходов в бюджет на 30%. Дополнительным аргументом прекращения выпуска наличных денег стало то, что издержки банков при работе с дебетовыми картами в два раза ниже, чем при работе с наличными деньгами.

Денежные власти Дании с гордостью заявили, что их страна является передовиком в деле «зачистки» денежного обращения от наличных знаков. С 1991 по 2015 год доля наличных операций в общем объёме платежей сократилась, как заявили представители Центробанка Дании, с 83% до 25-30%. Для сравнения: доля платежей, совершённых с помощью наличных денег, составила в 2015 году, по оценкам статистического портала Statista, в Нидерландах, Франции и Швеции примерно 40%. В таких странах, как Великобритания, Бельгия, Канада доля наличных колебалась в диапазоне от 40 до 50%. Наиболее «отсталыми» в Европе считаются Греция и Италия, где расчёты с использованием наличных денег в несколько раз превышают безналичные расчёты.

Имеются и другие оценки доли наличных в обслуживании платежей, которые несколько отличаются от данных Statista. Крупнейшая в Европе компания, которая занимается обслуживанием наличного денежного обращения, - G4S. По её оценкам, в 2015 году наличные деньги обеспечивали в целом около 60% всех платежей Европейского союза (28 государств). Впрочем, в восьми государствах доля безналичных операций превысила 50%. Самый низкий показатель доли наличных в 2015 году, по данным компании G4S, не у Дании, а у Люксембурга – 29%. Далее следуют (%): Финляндия – 36; Дания – 37; Нидерланды – 37; Швеция – 38; Франция – 44; Эстония – 44; Великобритания – 45.

Швеция, скорее всего, может последовать по стопам Дании и прекратить эмиссию наличной кроны. Пока же Швеция наступает на наличное денежное обращение на других направлениях. Например, власти Стокгольма ещё в 2014 году ввели безналичную оплату проезда в наземном транспорте. С начала этого года в Швеции предприятиям розничной торговли разрешено полностью переходить на обслуживание клиентов с помощью безнала. Некоторые банки в Швеции уже не работают с наличной валютой (кстати, ещё больше таких банков в Норвегии).

У Дании и Швеции есть особенно веское основание бороться за ликвидацию наличного денежного обращения. Их центробанки – европейские лидеры в деле понижения процентных ставок по своим депозитам. Эти ставки сегодня отрицательные, что уже отразилось на процентной политике коммерческих банков обеих стран – ставки по депозитам упали до нуля и отрицательных значений. Дело дошло до того, что некоторые датские банки стали выдавать ипотечные кредиты под отрицательный процент. Скандинавский вариант «денежного коммунизма»!

Одной из защитных реакций наиболее дальновидных граждан на ускоренное строительство электронно-банковского концлагеря стал уход в драгоценные металлы. Люди не желают находиться в цифровом гетто. Если по каким-то причинам здание цифрового гетто рухнет, мир скатится к первобытному состоянию, когда обмены смогут совершаться на основе бартера либо с использованием драгоценных металлов.

В 2016 г. Норвегия увеличила импорт новогодних елей на 8,2%

В ноябре 2016 г. Норвегия импортировала 118,82 тыс. новогодних елей, об этом со ссылкой на статистическое управление страны сообщает издание Aftenposten.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки деревьев из-за рубежа выросли на 8,2%. Более всего новогодних елей импортируется из Дании, далее следуют Швеция, Литва и Германия.

Между тем, в лесах Норвегии в настоящий момент насчитывается около 3 млрд елей.

Белоярская АЭС в 2016 году досрочно выполнила целевой уровень годового плана выработки электроэнергии. По состоянию на 26 декабря 2016 г. выработка составила 8,19 млрд кВтч, что на 596,5 млн кВтч больше плана, установленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Одним из важнейших событий уходящего года для всей атомной отрасли России стал ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, состоявшийся 31 октября. Напомним, что энергоблок №4 с реактором БН-800 был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года.

Оценкой вклада Белоярской АЭС в атомную энергетику и инновационную деятельность стала награда старейшего американского журнала по энергетике «POWER», одного из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в этой области, который присудил премию «Power Awards 2016» энергоблоку №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий, необходимых для развития атомной энергетики. Как отмечается на сайте журнала, энергоблок с реактором БН-800 победил в номинации «Лучшие станции» (Top Plants), в которой определяются наиболее перспективные и инновационные проекты, указывающие вектор развития всей отрасли. При определении победителя учитывалась возможность с помощью атомного энергоблока решать комплекс задач, в частности, по производству энергии и утилизации радиоактивных отходов. Жюри также отметило особое значение реактора БН-800 в реализации российского подхода по замыканию ядерного топливного цикла.

В июле Белоярскую АЭС посетили более двух десятков высокопоставленных дипломатов – постоянных представителей в ранге послов стран-заказчиков российских ядерно-энергетических услуг и технологий при МАГАТЭ. Постпреды из Аргентины, Бельгии, Германии, Доминиканы, Израиля, Индонезии, Катара, Китая, Нидерландов, Пакистана, Сингапура, Словакии, Судана, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, а также международных организаций Евросоюза и МАГАТЭ ознакомились с передовой технологией реакторов на быстрых нейтронах.

В августе-сентябре 24 международных эксперта ВАО АЭС из 9-ти стран (Болгарии, Венгрии, Ирана, Мексики, Словакии, Украины, Франции, Чехии, Японии) провели плановую Партнёрскую проверку Белоярской АЭС. По итогам проверки не менее семи сильных сторон, имеющихся на Белоярской АЭС, эксперты будут рекомендовать для распространения на других АЭС мира. Особенно они отметили инновации БелАЭС в области инженерно-технического обеспечения, которые могут быть применены на реакторах разных типов. Эксперты подчеркнули, что эксплуатационная школа всей гражданской атомной энергетики в России начинала становление на двух атомных станциях: Белоярской и Нововоронежской (энергопуски состоялись соответственно в апреле и в сентябре 1964 года).

В сентябре на Белоярской АЭС прошли Комплексные противоаварийные учения с участием специалистов Кризисного центра «Росэнергоатома», группы оказания помощи атомным станциям (ОПАС), Аварийно-технического центра «Росатома», войск Минобороны, подразделений МЧС, ФМБА, МВД, представителей органов власти Свердловской области и г. Заречного. Это самые крупные учения, которые проходят раз в году на одной из АЭС России. На учениях присутствовало более двух десятков иностранных наблюдателей из семи стран - Франции, Германии, Южной Кореи, Финляндии, Норвегии, Швеции и Беларуси. Зарубежные эксперты, высоко оценили уровень противоаварийной готовности Белоярской АЭС.

Белоярская АЭС активно участвует в направлении создания новых продуктов для перспективных российских и международных рынков. Реакторы на быстрых нейтронах, по сравнению с реакторами на тепловых нейтронах, способны нарабатывать изотоп кобальта-60 более высокой удельной активности. Именно такой высокоактивный кобальт востребован на мировом рынке для нужд ядерной медицины – лечения раковых заболеваний и стереотаксической хирургии. В настоящее время ведутся подготовительные процедуры для перспективной наработки изотопа кобальта-60 в реакторах на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности. Наработку кобальта-60 планируется осуществлять в реакторе БН-600 Белоярской АЭС. Главный конструктор реакторной установки – АО «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород) до конца 2017 года разработает документацию, необходимую для выполнения данного проекта. Наработка кобальта-60 в реакторе БН-600 может начаться уже в 2018 году.

Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 г. Первые энергоблоки БелАЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Колхозы НАО завершают ремонт флота

Рыболовецкие колхозы Ненецкого автономного округа завершили год, полностью освоив выделенные квоты, и готовят флот к новому промысловому сезону. На судах проводится ремонт и обновляется оборудование.

По итогам года, участники Ненецкого рыбакколхозсоюза выловили более 13 тыс. тонн рыбы. Большую часть улова составили треска и пикша. Помимо этого, в акватории Баренцева моря и прибрежной части рыболовецкие колхозы осуществляли добычу скумбрии и окуня.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации округа, все суда колхозного объединения закончили морской промысел и проходят подготовку к новому сезону. Последним в этом году судном, вернувшимся с промысла, стал траулер «Заполярье», который сейчас проходит межрейсовый ремонт.

Готовят к новому сезону и остальной флот союза. Капитальный ремонт под класс предстоит провести на траулере-морозильщике «Серпухов». Судно может приступить к работе только в мае. На другом траулере-морозильщике «Несь» ремонт уже завершен, и экипаж приступил к заготовке необходимого снабжения.

Новый траулер Ненецкого рыбакколхозсоюза «Печора» готовится к предстоящей путине в норвежском Киркенесе – на судне выполняется реконструкция рыбомучной установки.

По плану новый сезон суда начнут с 15 января: на промысел выйдут «Несь», «Заполярье» и «Печора». Весной после капитального ремонта к ним присоединится траулер «Серпухов». Всего в 2017 г. Ненецкому рыбакколхозсоюзу предстоит освоить более 12 тыс. тонн водных биоресурсов.

Распад СССР и Прибалтика

Валентин КАТАСОНОВ

Просматривая публикации, посвящённые трагической годовщине распада Советского Союза, я обратил внимание на одну существенную неточность. Да, СССР распался, но применительно к бывшим советским республикам Прибалтики не скажешь, что они возникли в результате распада. Они появились в результате выделения из состава СССР, которое произошло через несколько дней после августовского государственного переворота 1991 года.

Смертельно подорванный Советский Союз ещё почти четыре месяца жил в составе не 15, а 12 республик и только потом окончательно распался.

6 сентября 1991 года президент СССР М. Горбачёв подписал три постановления. Они были сделаны под копирку и назывались «О признании независимости Литовской Республики (Латвийской Республики, Эстонской Республики)». В каждом варианте было пять пунктов. Пункт первый гласил: «Признать независимость Литовской Республики (Латвийской Республики, Эстонской Республики)». Пункт пятый: «МИД СССР заявить о поддержке обращения Литовской Республики (Латвийской Республики, Эстонской Республики) о ее вступлении в ООН». Каждое постановление – всего полстранички, но последствия их не поддаются оценке.