Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Пользователи в прямом эфире услышат авангардный джаз, фанк, техно, фьюжен и другую музыку.

Необычный концерт пройдёт в «Ночь искусств» в северном вестибюле станции метро «Маяковская». Брасс-ансамбль 1/2 Orchestra сыграет для зрителей хип-хоп, фанк, техно, фьюжен, авангардный джаз и другую музыку.

Для тех, кто не сможет прийти этим вечером в метро, mos.ru проведёт на этой странице прямую трансляцию мероприятия. Начало — в 22:00.

1/2 Orchestra считается одной из главных оркестровых и джазовых команд новой волны в России. Сами участники проекта именуют свой стиль new age brass и одинаково комфортно чувствуют себя как на сценах клубов, так и на московских газонах, трамвайных остановках и в метро. За время своего существования коллектив успел презентовать четыре альбома, поездить с гастролями по Европе и отыграть сет на одном из крупнейших музыкальных фестивалей — Sziget (Венгрия). В 2015 году музыканты представляли Россию на фестивале Tallinn Music Week, а в 2016-м успели отметиться на фестивалях в Норвегии и Франции.

Трансляция завершена.

Евразию объединят на принципах духовного согласия народов

Первый съезд народов Евразии пройдет в июне 2017 года, сообщил член Общественной палаты, телеведущий Николай Дроздов. По случаю Дня народного единства Дроздов заявил, что принимая во внимание мировые кризисы, терроризм, вооруженные конфликты, народы России и стран Евразии, должны заявить о недопустимости военной агрессии в новом тысячелетии: "Мы как человечество можем выжить только в том случае, если пойдем путем мира и сотрудничества. Мощные пропагандистские машины, которые многократно усиливают военную антигуманную риторику, должны прекратить нагнетание напряженности во всем мире. Надо их заставить замолчать".

Дроздов также призвал обратить внимание на проблемы экологии: "Идет прогрессирующее уничтожение окружающей среды. Это должно получить статус одной из самых насущных проблем нашей платы. Только путем общей глобальной инициативы мы можем справиться с глобальной экологической проблемой, потому что, как говорили еще древние, большая волна качает все лодки. Если мы смиримся с происходящим, то лучшие времена просто никогда не наступят".

Комментируя инициативу создания международного общественного движения Ассамблея народов Евразии, Дроздов заявил: "Пришло время строить мосты взаимодействия, пришло время объединения. Новое движение, которое будет основано на принципах духовного согласия народов, способно преодолеть политические и экономические границы, которые разделяют нас. Наш путь - путь сближения и мира. Наши инструменты - культурное развитие, борьба за права человека, уважение к народам, участие в совместных социальных проектах. Как говорил великий миротворец Махатма Ганди: "Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением"".

Общественное движение "Живая планета" предлагает несколько масштабных стратегических проектов, которые лягут в основу программы новой общественной организации.

Дроздов сообщил о планируемом создании первого евразийского телеканала "Скайлиф ТВ" и предстоящей установке башни-флагштока "Дружба народов" на территории олимпийского парка в городе Сочи, где также будет организован музей дружбы народов. "Об этом уже принято принципиальное решение на совещании у мэра Сочи", — добавил член Общественной палаты. Кроме того, по его словам, разрабатывается программа Восточносибирского культурно-делового форума народов Евразии: "Если мы хотим собрать народы Евразии, то лучше это делать даже не в Москве, а в одном из городов Сибири, потому что Сибирь является мостом, соединяющим Европу и Азию".

Одновременно готовится третья международная высокоширотная арктическая экспедиция "Полюс мира и дружбы 2017". "Мы уже в двух экспедициях были на Северном полюсе - на Шпицбергене и в Исландии. Теперь намечаем Гренландию", - заявил Дроздов, призвав людей доброй воли присоединиться к общественному движению, поскольку "только сообща сможем противостоять насилию, агрессии и направлять наши общие усилия на позитивное преобразование мира".

Земля озер, храмов и грибов

В рамках перекрестного года России и Греции, которым был объявлен 2016 год, корреспондент «Мира Новостей» Елена Хакимова отправилась в путешествие по Западной Македонии, где узнала, как «санкционные» яблоки и персики попадают в наши супермаркеты, зачем греки варят варенье из грибов, где находят бивни гигантских слонов и как попасть в пещеру Дракона.

Западная Македония - единственная из 13 периферий Греции, не имеющая выхода к морю и потому не так хорошо известная российским туристам. Однако отсутствие на северо-западе страны моря с лихвой компенсируется горами, цветущими долинами, заливными лугами, современными городами, тихими деревнями, реками и озерами. Почти каждое из озер - заповедник, а значит, на водной глади и рядом с ней можно встретить диких животных и птиц, увидеть редкие растения и ощутить себя в гармонии с природой, практически не тронутой цивилизацией. Именно она стала визитной карточкой всех четырех префектур Западной Македонии - Гревены, Кастории, Козани и Флорины.

ВСЕ ПЕРСИКИ В ГОСТИ К НАМ

Нет никаких сомнений в том, что в Западной Македонии (не путайте с одной из шести республик, некогда входивших в состав Югославии, а после 1991 г. ставшей самостоятельной страной: греки считают, что Македония незаконно присвоила себе название, и отказываются иметь с этой страной дипломатические отношения) каждый путешественник найдет «свое чудо».

Кто-то отправится в поход по проложенным в горах пешеходным или велосипедным маршрутам. Кто-то захочет хлебнуть адреналина, охотясь на кабанов или сплавляясь по водным горкам реки Алиакмонас, а потом отдохнуть душой, ловя на удочку рыб в величественном озере Вегоритида или в живописном озере Малая Преспа недалеко от деревни Псарадес префектуры Флорина.

Кто-то, может, отправится по недавно построенному 800-метровому понтонному мосту к деревушке Агиос Ахиллеос.

Она находится на островке посреди Малой Преспы и примечательна византийской базиликой Святого Ахилла, возведенной в X веке, парой десятков жителей и комнатами внаем с видом на озеро.

После прогулки по острову редко кто устоит от искушения отправиться в соседнюю деревню Агиос Германос, лежащую в долине среди гор. Это уже настоящий уголок цивилизации: есть почта, таверна, уютные семейные отели, кондитерские, восстановленная мельница...

Деревушка щедра на традиционные каменные дома, пасторальные картинки и византийские церквушки. Главная из них - церковь Св. Германоса XI века с прекрасно сохранившимися фресками на стенах. А может, кто-то потеряет голову от недорогого, но исключительного на вкус местного красного вина из эксклюзивных греческих сортов «ксиномавро» и «мосхомавро» или классических «мерло», «шардоне» и «каберне». При желании можно заказать дегустационный тур по многочисленным винодельням района Вельведо, расположенным на берегу рукотворного озера Полифиту недалеко от города Козани.

К слову, Вельведо славится и своими плантациями персиков и нектаринов. Первых здесь выращивают за сезон 4 млн кг, вторых - 2 млн кг. Если приехать в Вельведо в сентябре, можно от пуза наесться сочных фруктов, которые в сезон стоят копейки.

Местные аграрии, десять лет поставлявшие эти фрукты в Россию, сегодня огорченно разводят руками: из-за введенных нашей страной санкций в ответ на экономические санкции Евросоюза им приходится искать новые рынки сбыта.

Впрочем, западномакедонские персики, нектарины и яблоки, хоть и не в таких объемах, как прежде, все же попадают на наши прилавки. За возможность сохранить часть российского рынка греки говорят спасибо Сербии точно так же, как Дания и Норвегия благодарят Белоруссию за «выращенные» ею креветки.

СЛОНЫ-ГИГАНТЫ И ГРИБЫ С САХАРОМ

Трудно представить Грецию, населенную гигантскими слонами, но мастодонты когда-то по ней действительно разгуливали. По крайней мере по Западной Македонии. В миниатюрной деревушке Милия, где впервые были обнаружены останки бесшерстных родичей мамонтов, несколько лет назад открыли... настоящий палеонтологический музей, в который теперь стекаются редкие палеонтологические находки со всего региона.

Такому музею завидуют даже Салоники и Афины. Именно в музее Милии можно увидеть редкую коллекцию клыков крупнейшего доисторического слона в мире. Самые длинные из них - 5,02 метра - занесены в Книгу рекордов Гиннесса! Из «слоновьего» карьера была также извлечена часть скелета, позволившая определить рост мастодонта (3,5 м) и его массу (более 6 тонн).

Забавно, но смотрители музея и по совместительству ученые-палеонтологи спокойно относятся к тому, что посетители то и дело пытаются погладить древние зубы слонов-гигантов и их огромные бивни.

Жители Милии до сих пор находят останки бесшерстных родичей мамонтов на своих участках, когда, например, готовят котлован под новое здание, а директор музея Анна Расеус приглашает всех российских школьников и студентов, интересующихся палеонтологией, на раскопки.

Деревня Милия расположена в окрестностях города Гревены, который греки называют не иначе как землей грибов. Оно и понятно - в местных лесах произрастает более 1300 их видов. Жители Гревены (да и всей Западной Македонии) понимают толк в грибах, что для большинства стран Европы довольно нехарактерно, и готовят из них не только привычные для нас супы и начинки для пирогов, но и консервированные салаты с добавлением овощей, порошки, пшенично-молочные грибные крупы. Грибы тут сушат, запекают с пряностями, солят и варят из них... варенье. Даже россиянам, которые с грибами на ты, такое лакомство кажется диковинным, но в опятах или лисичках, сваренных в сиропе, и правда есть что-то эдакое...

ШУБЫ, ПЕЛИКАНЫ И ПЕЩЕРНЫЙ ДРАКОН

Ритм жизни Греции настолько спокоен и нетороплив, что с первого дня пребывания на земле эллинов (греки предпочитают называть себя так) впадаешь в состояние очаровательной лени. Еще в одном городе Западной Македонии - Касторье - благостное состояние усиливается особенно. Может, сказываются уютное расположение озера Орестиада площадью 28 кв. км и старинные величавые особняки в македонском стиле, разместившиеся по берегу и склонам гор Вици и Граммос, а может, неторопливо прогуливающиеся по южной и северной набережным пеликаны и гуси. Они не боятся людей. Люди привыкли к такому соседству, а дети с восторгом кормят непуганых птиц хлебом.

Скорняки города Касторья еще в средние века славились тем, что обшивали знатных византийских вельмож шубами, и сегодня меховые фабрики и мастерские Касторьи, которых здесь более 1300, представляют собой крупнейший европейский центр производства меховых изделий. Многие туристы приезжают сюда в поисках недорогой, но качественной шубы, которую здесь можно купить на 40% дешевле, чем в России, а летом цены на меха падают даже до 60%.

Даже тем, кто шубы не носит в принципе, есть что посмотреть в Касторье: 80 храмов в городе, византийский музей, музей окаменевшего леса Ностиму, музей одежды, фольклорный музей... В окрестностях Касторьи стоят шесть красивейших монастырей, а всего в семи километрах расположен музей под открытым небом - озерное поселение Диспилио, в котором древние люди жили более 5 тыс. лет в домах, построенных прямо на воде...

А еще в городе недалеко от часовни Св. Николая можно найти пещеру Дракона. Ее обнаружили в 1953 году местные ребятишки, и после долгих исследований спелеологами грот был открыт для посещений. С 2010 года по его десяти залам со сталагмитами, сталактитами и сталагнатами водят экскурсии. Только в этой пещере встречаются сталактиты редкой формы в виде штор. Прозрачные воды семи пресноводных озер тоже производят ошеломляющий эффект на посетителей пещеры, которым непременно расскажут предание о Драконе, который долгие года охранял ее золото.

...Даже однажды побывав в северо-западной Греции, не можешь не дать себе слова снова вернуться сюда. А шенгенскую визу греческое посольство дает россиянам без проблем, быстро и надолго.

Чрезмерное беспокойство по поводу собственного здоровья увеличивает риск развития сердечных заболеваний. К такому выводу пришли норвежские ученые из Университета Бергена. Результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Open.

Ученые: одно яйцо в день снижает риск инсульта на 12%

В рамках этой работы специалисты в течение 12 лет изучали состояние здоровья примерно семи тысяч человек, родившихся в 50-е годы.

Участники исследований заполняли опросники в период с 1997 по 1999 год. В этот же период времени доктора регулярно проверяли их физическое состояние.

Затем на протяжении десяти лет ученые отслеживали, кто из испытуемых умирал или попадал в больницу и по каким причинам.

Выяснилось, что у ипохондриков риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы на 73% выше, чем у людей, не склонных слишком волноваться о своем здоровье.

По словам одного из руководителей исследований, доктора Лине Иден Берге, их результаты наглядно иллюстрируют стоящую перед врачами дилемму: убедить пациента, что нынешняя тревожность никак не связана с заболеваниями сердца, зная при этом, что эта самая тревожность может увеличить риск развития одного из них.

"Результаты исследования доказывают: вместо того, чтобы беспокоится по поводу своего тела и бежать к доктору из-за любой проблемы, связанной с физическим здоровьем, лучше обратиться к врачам за диагностикой и лечением тревожного расстройства", — отметила она.

Норвегия собирается наловить больше сайды

Норвежское министерство торговли, промышленности и рыболовства установило для северовосточной популяции атлантической сайды ОДУ на будущий год в 150 тыс. тонн. Это на 10 тыс. тонн больше, чем в 2016 г.

Министр рыболовства Норвегии Пер Сандберг (Per Sandberg) заявил, что после долгого периода снижения нерестового запаса сайды на севере, уже на протяжении трех лет имеется возможность для увеличения общего допустимого улова.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на портал IntraFish, квота на 2017 г. установлена в соответствии с рекомендацией Международного совета по исследованию моря (ИКЕС).

Конференция приурочена к 70-летию флагманского учреждения Федерального медико-биологического агентства – Государственного научного центра Российской Федерации - Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна.

Открыл конференцию руководитель ФМБА России В.В. Уйба: «ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России сегодня – это Центр, состоящий из комплекса передовых научных подразделений, многопрофильной инновационной клиники и института последипломного профессионального образования. Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна – один из лидеров в области внедрения научных открытий и разработок в клиническую практику, бесспорный мировой лидер в области лечения лучевых поражений. И сегодня, в честь 70-летия Центра мы собрались, чтобы обогатить друг друга знаниями и опытом, преумножить свои профессиональные качества и навыки, чтобы и дальше продолжать эффективно работать на благо здоровья жителей нашей страны. Желаю всем плодотворной работы!»

Генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России А.С. Самойлов выступил с докладом о результатах и перспективах работы Центра: «Текущий год как никогда был богат на исторические события, значимые для Государственного научного центра: весной мы отметили 110-летие со дня рождения А.И. Бурназяна, а сейчас мы отмечаем юбилей - 70-летие флагманской организации в системе ФМБА России. ФМБЦ – учреждение российского здравоохранения – стал более открытым для тех, кому сложно попасть к нам на лечение, мы делаем серьезную ставку на улучшение качества медицинского сервиса. Развитие нашего учреждения сегодня уверенно движется вперед, и мы ценим роль всех наших сотрудников, всех коллег и партнеров в этом поступательном развитии. От имени руководства Центра я хотел бы поблагодарить всех наших пациентов, наших коллег и партнеров за поддержку и вклад в развитие ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России».

В рамках конференции 2 ноября прошли секции по актуальным вопросам радиационной безопасности, ядерной медицины, непрерывному профессиональному образованию в сфере радиационной безопасности и ядерной медицины.

На мероприятии гости также примут участие в заседаниях секций и в подведении итогов научного конкурса для российских молодых ученых и специалистов в области ядерных технологий в медицине, радиационной биологии и медицины, радиационной гигиены, экологии и безопасности.

Конференция проходит при участии иностранных спикеров, среди которых: директор отдела США по охране здоровья и безопасности в Департаменте энергетике США (ДОЕ США) Патрисия Уортингтон; доктор медицинских наук (университет г. Вюрцбург, Германия) Кристоф Райнерс; глава Департамента ядерной безопасности и радиоактивности окружающей среды в Государственном управлении Норвегии по ядерной и радиационной безопасности Пер Странд; директор программы сотрудничества по вопросам нормативного регулирования в Государственном управлении Норвегии по ядерной и радиационной безопасности (НРПА) Малгожата Сневе, профессор исследовательского института радиационной биологии и медицины Хиросимского университета Хироши Ясуда и руководитель Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ РЕМПАН) (Германия) Рита Шнайдер.

Российская делегация 1-3 ноября 2016 года приняла участие в 9-й Панъевропейской Конференции по развитию Зелёного пояса в г. Коли (Финляндия)

В ходе пленарного заседания российская сторона проинформировала о работе России по развитию Зелёного пояса Фенноскандии.

В настоящее время с российской стороны в Зелёный пояс Фенноскандии входят заповедники «Пасвик», «Лапландский» и «Костомукшский», национальные парки «Паанаярви» и территории планируемых к созданию нацпарка федерального значения «Ладожские шхеры» (Республика Карелия) и заповедника «Ингерманландский» (Ленинградская область). Кроме того, в состав «Зелёного пояса Фенноскандии» входят региональные особо охраняемые природные территории (ООПТ), расположенные в Мурманской и Ленинградской областях, Республике Карелии и Санкт-Петербурге.

С июня 2016 г. Россия приняла председательство от Финляндии на 2 года в рамках трехстороннего сотрудничества по развитию Зелёного пояса Фенноскандии.

В ходе своего председательства Россия продолжит работу, начатую Финляндией по укреплению региональной сети ООПТ, входящих в границы Зелёного пояса Фенноскандии, а также повышению международного статуса уникальной сети охраняемых территорий, расположенных вдоль российско-финляндско-норвежской границы.

Кроме того, в рамках своего председательства Россией разработан План мероприятий на 2017 г., в который включены позиции, ориентированные на выполнение национальных задач, касающихся укрепления статуса Зелёного пояса Фенноскандии и мероприятия, реализуемые совместно с партнёрами из Финляндии и Норвегии.

Российская сторона проинформировала, что Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, что говорит об особом внимании, уделяемом в России вопросам охраны окружающей среды.

Российская делегация была представлена специалистами Минприроды России, руководством ООПТ федерального значения «Пасвик», «Костомукшский», «Паанаярви», научно-исследовательских институтов, в частности Карельского научного центра, неправительственных природоохранных организаций.

Еврокомиссия делает выбор в пользу российского газа, Украина – нет.

Еврокомиссия после многих лет проволочек дала согласие на расширение допуска "Газпрома" к трубопроводу OPAL. Благодаря соглашению между "Газпромом" и германским регулятором Bundesnetzagentur, российская компания получила возможность увеличить поставки газа в ЕС и сократить транзит через Украину.

ПРАГМАТИЗМ И ПОЛИТИКА

Газопровод Opal мощностью 36 млрд куб. м/г был построен как продолжение "Северного потока", который был проложен по дну Балтийского моря и соединил напрямую Россию и Германию. Однако "Газпром" никогда не мог использовать газопровод на 100% из-за положений Третьего энергетического пакета ЕС, которые ограничивают возможности для компаний одновременно владеть транспортной инфраструктурой и использовать ее для поставок своего газа на рынок. В Брюсселе постоянно подчеркивают, что Третий энергетический пакет необходим для поддержания на рынке конкуренции и не скрывают, что она направлена в первую очередь против интересов "Газпрома".

Впрочем, несмотря на противодействие ЕС, "Газпром" стабильно наращивает поставки по "Северному потоку". Если в 2013 г. объем поставок составил всего 23,8 млрд куб. м, то в прошлом году по этому маршруту было прокачено уже 39,1 млрд куб. м. Таким образом, газопровод был загружен на 71%. В текущем году, по предварительным данным, загрузка увеличится примерно на 20%, а объем поставок может достигнуть 47 млрд куб. м.

Согласно достигнутому соглашению между "Газпром" и Bundesnetzagentur, российский газовый монополист сохраняет право на использование 50% мощности трубопровода Opal, а также будет допущен к аукционам еще на 30-40%. 10-20% пропускной способности газопровода должны быть доступны для прочих поставщиков. В результате, "Газпром" сможет увеличить экспорт топлива и загрузить "Северный поток" на полную мощность, которая составляет 55 млрд куб. м/г.

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Причины увеличения поставок по "Северному потоку" – снижение собственной добычи в странах ЕС, неспособность Норвегии нарастить экспорт и дешевизна трубопроводного газа из России по сравнению с СПГ (сжиженным природным газом) из США и стран Персидского залива.

Кроме того, в ЕК понимают, что зависимость от российского газа лучше, чем зависимость от транзита через Украину, которая вступила в отопительный сезон с крайне низким уровнем запасов в ПХГ – 14,75 млрд куб. м. Киев формирует запасы, необходимые для обеспечения транзита в пик потребления, исключительно за счет кредитов, выделяемых европейскими финансовыми структурами.

Решение ЕК идет в разрез с настроениями, царящими в Европейском парламенте. Евроарламентарии одобрили ужесточение надзора за газовыми сделками, которые заключает отдельные страны ЕС. При этом в докладе "Стратегия ЕС в отношении сжиженного природного газа и газохранилищ", одобренном Европарламентом однозначно сказано: "Северный поток – 2" противоречит интересам Евросоюза. В Брюсселе считают, что доля российского газа на рынке ЕС в прошлом году достигла опасного уровня – 41%.

Тем временем, "Газпром" продолжает наращивать экспорт в дальнее зарубежье – прежде всего, в ЕС – которые выросли в январе – октябре текущего года на 10%, составив примерно 144 млрд куб. м.

КИЕВ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА

После решения ЕК расширить доступ "Газпрома" к OPAL, "Нафтогаз Украины" заявил о намерении "защищать свои права". Глава украинской компании Андрей Коболев выразил надежду, что ЕК будет соблюдать Третий энергопакет и не позволит "Газпрому" занять монопольное положение на рынке ЕС.

"Если "Газпром" получит доступ к дополнительным 30% мощностей Opal, транзит сократится на 10-11 миллиардов кубометров в год, а транзитная выручка Украины – на 290-320 млн долларов. Если "Газпром" получит доступ к дополнительным 40% мощностей Opal, транзитные доходы Украины сократятся на 395-425 млн долларов", - говорится в заявлении "Нафтогаза".

Верховная рада даже решила обратиться в Брюссель с резолюцией, призывающей ЕС сократить импорт российского газа и наложить запрет на строительство новых газопроводов из нашей страны.

Предчувствуя вероятное снижение объемов прокачки, Украина в начале года в одностороннем порядке и вопреки подписанным соглашениям повысила тариф на транзит газа по своей территории с 2,73 доллара за тыс. куб. м на 100 км до 4,9 доллара. Российская сторона решение проигнорировала и продолжает оплачивать транзит по прежнему ценнику.

На этом фоне Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал "Газпром" виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке транзита газа и выставил российской компании штраф в 3,36 млрд долларов. "Газпром" также отверг претензии пояснив, что не ведет хозяйственной деятельности на территории Украины.

Весь экспортный газ передается на российско-украинской границе "Укртрансгазу" – оператору ГТС Украины – для прокачки до пунктов приема-сдачи, расположенных уже на территории стран ЕС.

АМКУ не внял доводам и начислил пени в размере начального штрафа, удвоив, таким образом, сумму финансовых претензий к "Газпрому".

Противоречия между Киевом и Москвой в финансовой, экономической и политической областях нарастают, но глава "Нафтогаза" продолжает утверждать, что угрозы для транзита российского газа в Европу нет.

ПОЛЬША РЕШИЛА ЗАРАБОТАТЬ НА УКРАИНЕ

Тем временем, Польша наращивает поставки газа на рынок Украины. В августе польская PIGNiG и украинская URU Trading подписали соответствующее соглашение.

Планы Варшавы предусматривают увеличение трубопроводных мощностей для прокачки газа на Украину с 1,5 млрд куб. м/г до 5 – 6 млрд куб. м/г. Польша собирается осуществлять поставки из Свинойусце, где расположен СПГ-терминал мощностью 5 млрд куб. м/г. При этом, польская сторона готова даже закупать американский СПГ для последующей реализации его на Украине.

Однако экономическая целесообразность таких планов сомнительна. Дело в том, что сейчас у Варшавы уже есть обязывающий контракт на закупку СПГ из Катара в объеме 1,5 млрд куб. м/г. При этом, из-за более высокой стоимости СПГ, по сравнению с трубопроводным газом, Польша, несмотря на политические противоречия с Москвой, предпочитает закупать российское сырье – с начала года поставки газа из России в Польшу выросли на 16,7%.

В такой ситуации полякам срочно требуется найти покупателя на катарский газ и Украина, отказавшаяся от закупок в России, лучше всех подходит на эту роль. Киев предпочитает покупать топливо у западных компаний по завышенным ценам, о чем сообщил Владимир Путин во время заседания международного клуба "Валдай".

"Стоимость газа для конечного потребителя, для промышленных потребителей, на Украине сегодня уже превышает 300 долларов за тысячу кубометров. Мы предлагаем за 180, но у нас брать они пока не хотят", - заявил российский президент.

Российская делегация 1-3 ноября 2016 года приняла участие в 9-й Панъевропейской Конференции по развитию Зелёного пояса Фенноскандии в г. Коли (Финляндия).

В ходе пленарного заседания российская сторона проинформировала о работе России по развитию Зелёного пояса Фенноскандии.

В настоящее время с российской стороны в Зелёный пояс Фенноскандии входят заповедники "Пасвик", "Лапландский" и "Костомукшский", национальные парки "Паанаярви" и территории планируемых к созданию нацпарка федерального значения "Ладожские шхеры" (Республика Карелия) и заповедника "Ингерманландский" (Ленинградская область). Кроме того, в состав "Зелёного пояса Фенноскандии" входят региональные особо охраняемые природные территории (ООПТ), расположенные в Мурманской и Ленинградской областях, Республике Карелии и Санкт-Петербурге.

С июня 2016 г. Россия приняла председательство от Финляндии на 2 года в рамках трехстороннего сотрудничества по развитию Зелёного пояса Фенноскандии.

В ходе своего председательства Россия продолжит работу, начатую Финляндией по укреплению региональной сети ООПТ, входящих в границы Зелёного пояса Фенноскандии, а также повышению международного статуса уникальной сети охраняемых территорий, расположенных вдоль российско-финляндско-норвежской границы.

Кроме того, в рамках своего председательства Россией разработан план мероприятий на 2017 г., в который включены позиции, ориентированные на выполнение национальных задач, касающихся укрепления статуса Зелёного пояса Фенноскандии и мероприятия, реализуемые совместно с партнёрами из Финляндии и Норвегии.

Российская сторона проинформировала, что Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, что говорит об особом внимании, уделяемом в России вопросам охраны окружающей среды.

Российская делегация была представлена специалистами Минприроды России, руководством ООПТ федерального значения "Пасвик", "Костомукшский", "Паанаярви", научно-исследовательских институтов, в частности Карельского научного центра, неправительственных природоохранных организаций.

В фокусе внимания ученых - Шпицберген

В Мурманске 2 и 3 ноября будет проходить всероссийская научная конференция, посвященная исследованию природы Шпицбергена и прилегающего шельфа. В числе основных тем - биоразнообразие и продуктивность сообществ арктических экосистем.

В конференции примут участие более 100 специалистов из ведущих отечественных научных организаций, проводящих исследования в Арктике, а также иностранные коллеги из Международного университетского центра на Шпицбергене (UNIS). Планируется рассмотреть важнейшие аспекты изучения архипелага и прилегающего шельфа, обсудить планы и программы дальнейших работ, вопросы международного сотрудничества и пр.

Как сообщили Fishnews в управлении по взаимодействию со СМИ администрации Мурманской области, основные темы конференции - современное состояние природной среды Арктики, динамика климатических изменений, оценка состояния экосистем и эколого-ресурсного потенциала. Также ученые уделят внимание вопросам биоразнообразия и продуктивности сообществ арктических экосистем, динамики ледников, обсудят геолого-геофизические и археологические исследования.

В рамках конференции запланирована рабочая встреча участников Научного совета Российского научного центра на архипелаге Шпицберген. Они рассмотрят программу исследований на 2017 г., перспективы научной и экспедиционной деятельности на островах.

Конференцию организовали Мурманский морской биологический институт совместно с Федеральным агентством научных организаций РФ, ФГУП «ГТ Арктикуголь», региональным отделением Русского географического общества и Ассоциацией полярников Мурманской области. Мероприятие проводится с 2000 г.

Петербургский застройщик возведет жилой комплекс в Черногории

Компания «Главстройкомплекс» построит апартаменты на популярном черногорском курорте Херцег-Нови.

Объект включает в себя три здания, в которых разместятся 100 квартир. Их площадь составит от 22 до 170 кв.м. Сумма инвестиций в проект составляет около €5 млн. Площадь всего комплекса превысит 3,8 тыс. кв.м, пишет газета «Деловой Петербург».

"Землю под застройку мне предложили мои партнеры. Это первый опыт компании по строительству жилых комплексов за рубежом. Сейчас мы получили разрешение на строительство, на площадку планируется выйти в ноябре, а завершить проект — в 2018 году. Апартаменты в комплексе уже продаются, причем среди покупателей как граждане России, так и англичане, норвежцы, немцы, украинцы", — рассказывает Николай Пасяда, основной владелец компании «Главстройкомплекс». Он отмечает, что предложений по покупке земельных участков под строительство в Черногории много, и не исключает, что будет развивать там новые проекты.

Это не первый случай выхода российских девелоперов на международный рынок. Так, в сентябре 2013 года были обнародованы планы компании Hermitage по возведению грандиозного небоскреба в Париже. А в 2015 году группа компаний «Монарх» Сергея Амбарцумяна собиралась вложить €160–180 млн в строительство высотки на Александерплатц в центре Берлина.

В Мурманске состоялось заседание Северного научно-промыслового совета

На традиционной встрече представители Росрыболовства, ученые и рыбопромышленники обсудили вопросы организации промысла и распределения квот на 2017 год

В Полярном институте рыбного хозяйства и океанографии 28 октября состоялось заседание Северного бассейнового научно-промыслового совета под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука.

Участники встречи рассмотрели итоги прошедших ранее в этом году сессий Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) и Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), а также результаты освоения квот добычи водных биоресурсов пользователями в Северном рыбохозяйственном бассейне за 9 месяцев 2016 года.

По итогам рассмотрения рекомендовано внести изменения в Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, а также продолжить практику проведения совещаний с участием представителей Росрыболовства, научных организаций и хозяйствующих субъектов перед проведением очередной сессии СРНК.

В рамках обсуждения также затронут вопрос приловов иных объектов рыболовства при организации промысла трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях в 2017 году.

Основная часть заседания была посвящена традиционному вопросу распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов, а также квот добычи в районах действия международных договоров на 2017 год применительно к видам квот.

Северный НПС определился с перспективами на 2017 год

В Мурманске прошло заседание Северного научно-промыслового совета. Представители Росрыболовства, науки и отраслевого бизнеса обсудили распределение ОДУ по видам квот и другие вопросы организации рыболовства на следующий год.

Заседание, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, состоялось в Полярном институте морского рыбного хозяйства и океанографии. Участники встречи рассмотрели итоги сессий Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) и Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), а также результаты освоения квот в Северном бассейне за 9 месяцев этого года.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, основная часть заседания была посвящена традиционному вопросу распределения общих допустимых уловов, а также квот добычи в районах действия международных договоров на будущий год. Напомним, что ежегодно ОДУ распределяется по видам квотам, а затем – по пользователям. Также затронут вопрос приловов иных объектов рыболовства при организации промысла трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях в 2017 г.

По итогам обсуждения рекомендовано внести изменения в бассейновые правила рыболовства. Кроме того, участники встречи считают нужным продолжить совещания с участием представителей Росрыболовства, научных организаций и хозяйствующих субъектов перед очередной сессией СРНК.

Академик Матишов: В Арктике не может быть границ

Российский океанолог, действительный член РАН, директор Мурманского морского биологического института, председатель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов недавно участвовал в очередном заседании международной целевой группы Арктического совета по вопросам морского сотрудничества в Арктике. Наш корреспондент встретилась с ученым.

Действительный член РАН, директор Мурманского морского биологического института, председатель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов

— Геннадий Григорьевич, вы регулярно участвуете в заседаниях международной целевой группы Арктического совета (АС) по вопросам морского сотрудничества в Арктике. Недавно вернулись из США, где в Портленде участвовали в очередном заседании группы. Что можно сказать о его итогах?

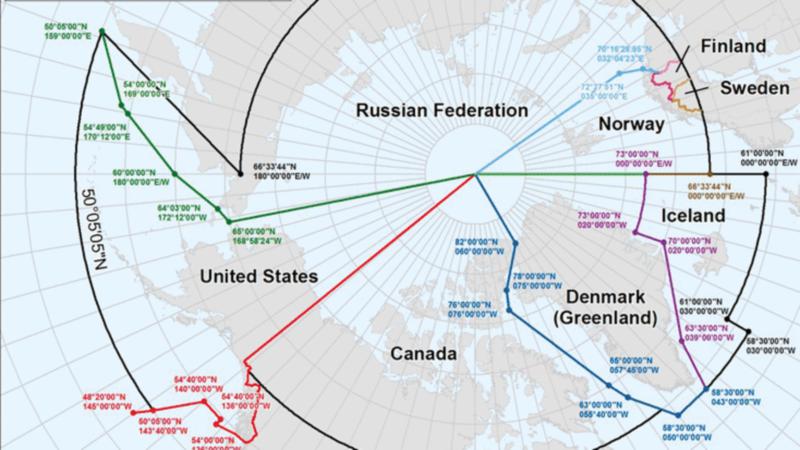

— На это заседание собрались представители министерств и ведомств Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции, организаций коренных народов Арктики (саами, алеуты, инуиты), программ ООН, Всемирного фонда дикой природы и др. Участвовала и российская делегация под председательством МИДа РФ. Стоит подчеркнуть, что заседания группы — это не научные мероприятия. Однако все решения и комментарии подкрепляются научно-обоснованными выводами, согласованными с научной общественностью стран-участниц АС.

Из мероприятия в Портленде можно сделать однозначный вывод — Арктика едина. Вновь признано, что границы морских экосистем не обязательно совпадают с границами национальной юрисдикции, отдельных государств. Во главу угла положен именно экосистемный подход, а это подразумевает скоординированный подход к управлению морскими районами Арктики, в том числе за пределами национальной юрисдикции. Именно поэтому за столом совета и его групп собрались не только ученые, но и шефы министерств стран-участниц. Не раз отмечалось, что уровень такого представительства необходимо повышать.

Ясно, что выработка согласованных решений — очень сложное дело. Ведь никто на заседании не отрицал того факта, что прибрежные государства Северного Ледовитого океана обладают суверенными правами над своими участками континентального шельфа. Что арктическое региональное сотрудничество должно вестись так, чтобы не ограничивать указанных прав. Повторю, что интересы нашей страны в Портленде помогал отстаивать представитель российского МИДа.

Данные обсуждения, как и предшествующие им в Рейкьявике в июне этого года, велись отчасти в контексте работы подготовительного комитета ООН. Там разрабатывается международный юридически обязывающий инструмент (в рамках конвенции ООН по морскому праву) для сохранения и рационального использования морского биологического разнообразия районов, находящихся за пределами национальной юрисдикции. Возможно, в перспективе появятся особо охраняемые морские акватории, в том числе в районе открытого моря в центральной части Северного Ледовитого океана.

В то же время я считаю, что роль науки в освоении Севера в нашей стране все еще принижена. Уверен, что необходимо инициировать в Российской академии наук отдельную федеральную программу по Арктике и Антарктике. Она должна объединить усилия различных федеральных министерств — транспорта, природных ресурсов и т. д. Программа могла бы способствовать выполнению долгосрочных научно-исследовательских работ в высоких широтах, решению социально-экономических задач.

— В этом году в Университете Тромсё (Норвегия) прошла уже X международная научная конференция "Арктические границы — 2016", вы там выступили с докладом. Что в нем было главное?

— Доклад был посвящен радиоэкологическим исследованиям в Арктике Мурманского морского биологического института РАН и Южного научного центра РАН. Я рассказал о наших многолетних исследованиях в сфере атомной безопасности в Баренцевом регионе. Они проводились, в частности, в рамках финско-российско-норвежского проекта по охране окружающей среды и радиационным исследованиям Европейской Арктики. Вот лишь некоторые выводы.

Так, ученые сравнили существующий уровень содержания искусственных радионуклидов в почвах, дикорастущих грибах и ягодах с аналогичными данными предыдущих лет. Вывод однозначен: на всей территории Евро-Арктического региона наблюдается устойчивое снижение радиоактивного загрязнения всех элементов наземных экосистем. С точки зрения радиационной гигиены употребление в пищу "продуктов леса", собранных в северных районах России, Финляндии и Норвегии, абсолютно безопасно.

Что касается Баренцева моря, то анализ многолетней динамики радиоактивного загрязнения воды, донных отложений и биоты показал: по сравнению с 1960-ми годами активность искусственных радионуклидов многократно снизилась и достигла минимальных значений, возможных в "ядерную эпоху". Сыграли свою роль естественные океанологические процессы и радиоактивный распад.

— Есть ли перспективы совместных исследований по Шпицбергену?

— В принципе, да. Есть шанс дополнительного финансирования в рамках российско-норвежского сотрудничества от Научно-исследовательского совета Норвегии и РФФИ, возможно, минобрнауки РФ. Заявок на такие проекты традиционно не очень много, поддерживаются в итоге три-четыре проекта. Причем есть условие — должно быть привлечено финансирование со стороны бизнеса в размере 35 процентов.

Мы рассматриваем возможность своего участия в таких проектах. Они могут быть в области аквакультуры — по выращиванию трески, других видов рыб. Прибавьте такие аспекты, как разработка рецептуры кормов, паразитологические исследования и др. Актуальны исследования по снижению смертности на этапе перехода от личинок к молоди.

Возможно, стартует совместный проект по губам арктических архипелагов — Шпицбергена и Новой Земли. Есть и другие планы.

— На юг России все чаще приезжают различные китайские бизнесделегации. Каковы общие точки соприкосновения между учеными наших стран?

— Многого мы ждем и от сотрудничества с китайскими коллегами. Контакты установили с Университетом города Ланьчжоу, где взялись за изучение одного из самых распространенных видов почв — лёссов — Евразии. Наши партнеры интересуются также климатом в глобальном масштабе.

Скажете, какая тут связь — почвы и климат? Самая прямая. Есть параллели между изменениями климата и палеопочв. Изучая, какими были почвы в различные геологические эпохи, как они менялись, можно понять, каким был тогда климат. Это своего рода климатическая "археология". Правда чтобы продвинуться в ней, одной теории недостаточно — необходима программа бурения почв. Возможно, она появится в рамках российско-китайского проекта по сравнению осадочных хребтов в океане и на суше. Надеемся на поддержку РФФИ и Фонда научных исследований Китая.

Мы также обсуждаем с китайскими коллегами еще один проект — по разработке подходов к комплексному управлению водными ресурсами и землепользованием в условиях маловодья и динамики климата. География проекта — это наши Приазовье и Нижний Дон, а также Тибетское нагорье и бассейн реки Амур на территории КНР.

Возможно, в будущем году мы возьмемся за новую научно-исследовательскую программу по изучению ландшафтно-климатических изменений вдоль Великого шелкового пути. Имеется в виду его северная ветка, которая может протянуться от берега Каспия через систему Маныч-Чограй до Азово-Черноморья. В работе смогут участвовать и ученые из Казахстана, Азербайджана и Туркмении. Такая программа полезна для развития сотрудничества стран в рамках стран БРИКС.

Беседовала и подготовила к публикации Вероника Белоцерковская

Источник: Правда.ру

Итоги «Агропродмаш-2016»

С 10 по 14 октября 2016 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла 21-я международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2016».

Выставка, организованная «Экспоцентром», проводилась при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по рыболовству, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году общая площадь выставки составила более 63 000 кв. м. В ней приняли участие 732 компании из 34 стран Европы, Азии и Америки. Германия, Индия и Китай организовали национальные экспозиции. Россию на выставке представили 395 компаний. Мероприятие посетили около 22 000 человек.

19 тематических салонов выставки продемонстрировали положительную динамику и ознакомили специалистов отрасли с новыми участниками, брендами, технологическими решениями.

В салонах «Оборудование для переработки овощей и фруктов» и «Оборудование для производства консервов» приняли участие 95 компаний из Италии, Китая, Голландии, России, Германии, Венгрии, Франции, Норвегии, Болгарии, Сербии и других стран. Свое оборудование продемонстрировали компании «Русбана», KRONEN GmbH Nahrungsmitteltechnik, Boema S.p.A., ООО НПКФ «Флайт-М», Trading Complex Kft, Fenco, «Интерагро», «Аппартек», «Воплощение».

Салон упаковочных решений продемонстрировал стенды более 120 компаний из 13 стран. Посетители встретились с ключевыми производителями и дилерами из Италии, Германии, Франции, CША, Великобритании, Австрии, Чехии, Польши, Китая, Украины, Турции, Республики Беларусь. В выставке приняли участие компании Sealed Air, ECI Limited, «Таурас-Феникс», «Русская Трапеза», «Мерпаса», Ishida Europe, Schur Flexibles Rus, «Камоцци Пневматика», «Илапак», «Бестром», «ДПО-Пластик», «Русская Трапеза», «Нотис», «Сигнал-Пак», МИИСП, «Зонд Пак». После перерыва к участию вернулись ключевые представители упаковочной отрасли – «Мультивак», «Фрешпак Солюшнс», «Простор-К», Klockner Pentaplast. Появились крупные всемирно известные компании, среди которых – Linde Gas, Tavil Inde, Ima Industries, Ilpra spa, Mespack, Ixapack и другие.

Наряду с традиционными разделами активность проявили представители салонов «Холодильное и климатическое оборудование», «Оболочки и сопутствующие материалы», «Промышленная санитария», «Производство растительных масел, соусов», «Оборудование для производства напитков», «Складское оборудование. Логистика. Транспорт», «Весовое оборудование. Контрольно-измерительное и лабораторное оборудование» и других.

Впервые на выставке Россоюзхолодпром организовал работу Консультационного центра холодильных технологий. Участники и посетители салона холодильного и климатического оборудования получили экспертную консультацию представителей Российского союза предприятий холодильной промышленности.

Большой интерес у специалистов вызвала Третья ежегодная конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов», организованная «Экспоцентром». В ходе мероприятия обсуждались проблемы производства собственной продукции в рамках фермерских хозяйств, перспективы работы в аграрной отрасли оптово-распределительных центров. Вниманию участников были предложены современные способы упаковки, инновационные технические и технологические решения для переработки плодоовощной продукции. С докладами, которые вызвали большой интерес у слушателей, выступили генеральный директор информационного портала FruitNews Ирина Козий, руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина, директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина и другие ведущие эксперты отрасли.

Деловую программу выставки «Агропродмаш-2016» дополнили содержательные разнопрофильные семинары.

Следующая 22-я международная выставка «Агропродмаш-2017» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 9 по 13 октября 2017 года.

Названы лучшие страны для ведения бизнеса

Первое место в рейтинге заняла Новая Зеландия. На второй позиции расположился Сингапур. А «бронзу» завоевала Дания.

Рейтинг под названием Doing Business ежегодно составляется Всемирным банком. Он учитывает все условия для ведения бизнеса, включая действующее законодательство, предпринимательскую активность, экономические показатели, реформы, коррупционную составляющую, безопасность и другие факторы.

Россия заняла в рейтинге 40-е место, улучшив свои позиции по сравнению с 2015-м годом на целых 11 пунктов. Беларусь опередила ее и оказалась на 37-й строчке. Украина расположилась значительно ниже – на 80-й позиции.

ТОП-10 лучших стран для ведения бизнеса:

1. Новая Зеландия

2. Сингапур

3. Дания

4. Гонконг

5. Южная Корея

6. Норвегия

7. Великобритания

8. США

9. Швеция

10. Македония

Равноправие наступит через 170 лет

Зарплаты мужчин и женщин сравняются к 2186 году

Иделия Айзятулова

Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами за прошлый год увеличилась, и теперь прогноз ВЭФ предсказывает появление равного рынка труда в 2186 году — через 170 лет. Россия оказалась примерно в середине рейтинга — на 75-м месте из 144.

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин продолжает увеличиваться: в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) эпоха гендерного равенства сдвинулась с 2133-го на 2186 год. При определении разрыва используется анализ таких показателей, как активное участие в работе компании, образование и политическое влияние людей разных полов. Первое место в рейтинге стран с наиболее равными условиями труда мужчин и женщин заняла Исландия, за которой следуют Финляндия и Норвегия.

Россия же заняла лишь 75-е место, между Венесуэлой и Румынией.

Последнее, 144-е, досталось Йемену.

Примером страны, в которой ситуация с гендерным равенством не так хороша, как декларируется, можно считать Великобританию (20-е место рейтинга, самое высокое место в истории — 9-е). По данным Управления национальной статистики (ONS), разница между медианной часовой заработной платой (при полном рабочем дне) по-прежнему существенна: 9,4% в 2016 году (по сравнению с 9,6% в 2015 году). В 1997 году, когда эти данные были обработаны впервые, разрыв составлял 17,4%, а для всех работающих — 27,5% (18,1% в 2016 году). Но важна не только разница в доходах, но и в уменьшении количества британских женщин-политиков, госслужащих и руководителей корпораций, отмечает Business Insider. Впрочем, данные для анализа были собраны до того, как премьер-министром Великобритании стала Тереза Мэй, что наверняка окажет существенное влияние на индекс в следующем году.

По данным ONS, три основные причины разницы в зарплате таковы:

1. Женщины чаще мужчин работают неполный день (41 против 12%), и, как правило, их ставка за час в таком случае оказывается ниже.

2. Женщины чаще занимают должности, не требующие высокой квалификации (например, секретарей, соцработников или медсестер), что тоже предполагает более низкую зарплату. Так, в социальных проектах занято около 15% жительниц Великобритании и всего около 3% жителей.

3. Женщины больше времени тратят на уход за детьми (в том числе декретный отпуск). В целом разница в оплате труда в возрастных категориях 16–17, 18–21 и 22–29 лет не так велика, однако для категорий 30–39 лет она резко возрастает: именно в этом возрасте многие женщины принимают решение завести ребенка.

Генеральный секретарь Британского конгресса трейд-юнионов (TUC) Фрэнсис О'Грэйди заявила, что разница в оплате труда для полностью занятых людей сокращается «черепашьими темпами». «Если ничего не изменится, то у нас уйдут десятки лет на то, чтобы женщины получали столько же денег, сколько мужчины, за ту же самую работу.

Нужно, чтобы рынок труда был больше ориентирован на женщин и, например, помогал молодым мамам быстрее возвращаться на работу без потери в зарплате», — добавила О'Грэйди.

В России, как говорится в исследовании ВЭФ, хуже всего дело обстоит с политическим влиянием женщин, а вот с доступом к профессиональному образованию и здравоохранению — лучше, чем в среднем по рейтингу. Как отмечает в своей работе исследователь Института социально-экономического развития территорий РАН Александр Панов, более высокий уровень образования и лучшее состояние здоровья обеспечивают женщинам даже конкурентное преимущество (особенно если учитывать то, что в России в 1999–2011 годах смертность взрослого населения возросла, в отличие от большинства развитых стран). Впрочем, в целом за последние десять лет ситуация ухудшилась: тогда Россия занимала в рейтинге 49-е место.

Анализ компании HeadHunter, проведенный по 400 тыс. российских резюме в конце 2015 года, показывает, что женщины при поиске работы в среднем указывают ожидаемую зарплату на 20–30% ниже, чем кандидаты-мужчины (при аналогичных должностях). Меньше всего разница оказалась в сфере рекламы и маркетинга (8%), госсекторе (11%) и строительстве (13%). А больше — в медицине (20%), среди сотрудников образовательных учреждений (25%) и IT-компаний (33%).

Радиоактивные отходы из губы Андреева отправят в Челябинск

«В течение 15 лет совместными усилиями специалистов России, Норвегии, Швеции, Великобритании, Италии создавались системы обращения с отработавшим ядерным топливом в губе Андреева и его последующей транспортировки», – сообщил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

По его словам, выполненная работа позволит уже в начале следующего года приступить к выгрузке отработавшего ядерного топлива и начать его вывоз на переработку в Челябинскую область на ПО «Маяк».

В Мурманске под эгидой Госкорпорации «Росатом» состоялся V информационный семинар «История, текущее состояние и перспективы реабилитации ядерно и радиационно опасных объектов губы Андреева».

«Мы высоко оцениваем работы, проведенные в губе Андреева, которые являются уникальным примером международного сотрудничества, направленного на достижение глобальной ядерной безопасности, улучшение состояния окружающей среды в Арктике. Этот проект имеет колоссальное значение для Мурманской области, учитывая ту концентрацию ядерных объектов, которую мы здесь имеем», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Завершается важный этап международного проекта по реабилитации одного из сложнейших объектов советского ядерного наследия на территории Мурманской области – бывшей береговой базы военно-морского флота губы Андреева.

В выступлении первого заместителя губернатора дана высокая оценка усилий Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, обеспечивающих постоянный общественный контроль реализации проекта.

Алексей Тюкавин поблагодарил зарубежных партнеров, а также российских участников проекта и вручил благодарственные письма губернатора Мурманской области представителям организаций, внесших большой вклад в разработку и реализацию проекта по реабилитации ядерно и радиационно опасных объектов губы Андреева.

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков считает неуместными претензии к стране по поводу экспорта морепродуктов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир".

Белоруссию часто обвиняют в том, что она экспортирует в Россию некоторые продукты питания, в частности морепродукты, которые в стране не добываются.

При этом, отметил Кобяков, если после ввоза в Белоруссию креветки прошли очистку, засолку и другие процедуры и в результате поменяли код, то на территорию Таможенного союза они ввозятся с соблюдением всех правил.

Вместе с тем, он не исключил, что некоторые предприниматели, "какие-нибудь жулики, наши с вашими российскими где-то договорились", занимаются поставками в Россию контрафактной продукции. "Это надо уже прокурорам, следователям разбираться. Как говорил Глеб Жеглов в свое время: "Вор должен сидеть в тюрьме", — сказал руководитель белорусского правительства.

"А все остальное — есть определенные правила, они должны соблюдаться. Я понимаю, что говорят по поводу белорусских креветок и чего там еще. Но, еще раз говорю, это все в соответствии с законодательством. Претензии здесь по меньшей мере неуместны", — заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр ЛУкашенко заявил, что предприятия страны не занимаются реэкспортом запрещенного в России продовольствия. Он отметил, что переработка продуктов были и до эмбарго, с его введением никакие дополнительные мощности не были задействованы.

При этом президент возмутился тем, что в некоторых СМИ смеются над белорусскими креветками, которые продаются в Курской области. "Эти креветки из Белоруссии уже лет 15 продаются в Курской области", — сказал он.

Лукашенко пояснил, что в свое время в стране было создано крупное предприятие, которое перерабатывало рыбу и морепродукты, закупленные по всему миру, прежде всего, в Норвегии. Он добавил, что эта продукция и прежде шла на внутренний рынок и в Россию.

«Искандеры» в Калининградской области – ответ на ПРО НАТО в Европе

Юрий РУБЦОВ

26-27 октября министры государств-членов НАТО заседали в Брюсселе. На совещании рассматривался вопрос о том, как выполняются решения июльского саммита в Варшаве по «активизации сдерживания и обороны и проецирования стабильности в соседних регионах». «…В непредсказуемом мире НАТО адаптируется к будущему с решимостью и целеустремленностью», – с пафосом провозгласил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

На заседании было подтверждено, что к Канаде, Германии, Великобритании и США, которые ранее объявили о своей готовности возглавить по одному многонациональному батальону, размещаемому на восточном фланге альянса (соответственно в Латвии, Литве, Эстонии и Польше), присоединятся еще 12 государств. Албания, Италия, Польша, Словения – к канадцам, Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия – к немцам, Дания и Франция – к англичанам, Румыния и Великобритания – к американцам.

Обратим внимание: Польше – единственной из стран-«реципиентов» – мало присутствия натовского батальона на своей земле, своих военных она направляет ещё и в Латвию на подмогу Канаде.

Ещё шесть государств альянса (Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США) готовы направить свои наземные, морские и воздушные силы в Румынию, где будет создана тренировочная бригада НАТО.

Население и Польши, и прибалтийских стран уже изрядно напугали «российской угрозой». Итогом стала мобилизация практически всех членов НАТО на усиление восточного фланга альянса. Другое дело, что батальоны, чья общая численность не превышает 4 тыс. человек, в случае вооружённого конфликта не представляют собой серьёзной силы; их формирование носит во многом символический характер.

Формируемую у западных границ России инфраструктуру Столтенберг назвал «системой сдерживания», а недавнее размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области - примером наращивания российских сил на границах НАТО и вызовом НАТО. «Мы отвечаем размеренно и разумно. То, что мы делаем – это оборонительные меры», – заявил генсек альянса.

Потрясающая логика! Размещение иностранных военных контингентов в Польше и Прибалтике в зоне, прилегающей к российским границам, - это, оказывается, «разумно»; объекты ПРО США в польском Редзиково в 200 км от границы с Калининградской областью – это «оборонительные меры»! Переброска же Россией в Калининградский эксклав оперативно-тактических ракетных комплексов выглядит в этой логике «неподобающим вызовом».

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала переброску «Искандеров» демонстрацией силы и агрессивным действием, направленным не только против балтийских стран, но и против всей Европы. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал размещение «Искандеров» «абсолютно неадекватным ответом на то, что делает НАТО».

Вероятно, пан Ващиковский рассчитывал, что Москва будет расслабленно наблюдать, как на польской стороне границы размещается инфраструктура ПРО, способная понизить российский стратегический потенциал. Напрасно рассчитывал. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ясно разъяснил, зачем «Искандеры» перебазированы в Калининградскую область: «Эти ракеты будут, прежде всего, нацелены против тех объектов, которые нарушают баланс, равновесие и которые поставлены или будут ставиться в обозримом будущем в рамках так называемой ПРО».

Напомнить, что ОТРК «Искандер» мобилен и оснащен ракетами, способными достигнуть Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а в случае применения обновленной версии этого комплекса – и Германии.

«Что касается характеристик Калининградской области, – высказывается бывший начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн, – то на территории этого региона и есть где развернуться ракетной бригаде, и есть где при необходимости маневрировать. К тому же область достаточно лесиста, укрыться от средств разведки вероятного противника можно без проблем. Также этот российский анклав глубоко вдается в сравнительно небольшое Балтийское море и многие огневые задачи в регионе можно решить даже без помощи флота, то есть вооружением с берега».

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что данные ракетные комплексы перебрасывались в регион в рамках боевой подготовки ранее, это будет делаться и впредь.

Любые действия России у её западных границ традиционно воспринимаются на Западе как угроза. В этом особенно усердствуют Польша и прибалтийские страны. Не успели два российских военных корабля, приписанные к Черноморскому флоту, войти в Балтийском море, как пресс-атташе альянса Дилан Уайт отметил «военную активность Москвы у границ НАТО», а министр обороны Польши Антоний Мачеревич заметил, что эта активность «меняет расклад сил» в регионе. В том же ключе высказался и глава департамента военно-публичных отношений Минобороны Латвии Каспар Галкин, заявивший, что отправка таких кораблей в Балтийское море - это средство «запугать НАТО и оказать давление».

Логика, повторяем, потрясающая: пребывание в акватории Балтийского моря, омывающего Россию, российских малых ракетных кораблей «Серпухов» и «Зелёный дол» – это «демонстрация силы» и «агрессия», а заход весной этого года туда же, будто в Мексиканский залив, американского эсминца Donald Cook или барражирование в акватории Черного моря эсминца ВМС США Carney класса Arleigh Burke (оба оснащены системой ПРО) – норма и мера «оборонительного характера».

Такой «логике» уже давно пора перестать удивляться. Политика НАТО, направленная на «сдерживание» России, всё больше приобретает долгосрочный характер, заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко, комментируя принятые 26-27 октября решения Североатлантического совета на уровне министров обороны об усилении военного присутствия в Восточной Европе и Черноморском регионе.

Натовцы нагнетают обстановку с такой страстью, что уже и сами порой верят в желание России напасть на них. Бывший командир спецподразделения польской армии GROM генерал Роман Полко на прошлой неделе заявил, что вторжение российских войск в Прибалтику или в Польшу может произойти в ближайшие месяцы, а поводом для агрессии может стать демонтаж памятников советским воинам в Польше или защита интересов русскоязычного меньшинства в Эстонии или Латвии.

В назидание таким польским генералам Москва в очередной раз заявила, что не планирует и никогда не планировала нападать на какую-либо страну Североатлантического альянса. Владимир Путин, выступая 27 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» сказал: «Конечно, выгодно выдавать себя за защитников цивилизации, но Россия-то не собирается ни на кого нападать. Да и смешно это». Отметил российский президент и то, какую выгоду приносит миф о российской военной угрозе его создателям: «Действительно, это прибыльное занятие, - заметил В. Путин, - можно новые военные бюджеты выбивать в своих странах, набирать союзников под интересы одной сверхдержавы».

Правящие круги и корпорации ВПК стран Запада втягиваются в это «прибыльное занятие» всё больше.

В Норвегии произошла утечка на ядерном реакторе

Утечка на небольшом ядерном реакторе в Норвегии не повлекла за собой серьезных повреждений и ущерба окружающей среде за пределами объекта, сообщили во вторник в Государственном управлении Норвегии по ядерной и радиационной безопасности (NRPA).

Научно-исследовательский реактор Института энергетических технологий, расположенный в горной пещере в центре города Халден на юге Норвегии, дал течь в понедельник, 24 октября, в 7:45 утра по восточному времени, но NRPA до вторника не получало сигнала тревоги.

Работники реактора были эвакуированы после обнаружения утечки, но некоторые сотрудники позже вернулись, чтобы установить причины и оценить масштабы аварии, сказали представители NRPA. Как объяснил оператор, реактор был изолирован и утечка осталась внутри, поэтому не представляла никакой угрозы.

«Мы будем разбираться, как это могло произойти и почему мы не были оповещены в тот же день», — отметил сотрудник управления в своем заявлении.

Вышестоящие должностные лица сообщили агентству «Рейтер», что инциденту, возможно, будет присвоена первая категория в соответствии с международной шкалой ядерных событий (INES), которая ранжируется от 1 до 7, где 1 означает аномалию, а 7 — крупную аварию, как в Чернобыле или Фукусиме.

«Нам нужно собрать больше информации … Но мы недовольны ситуацией, что нас не предупредили немедленно. Мы будем работать с этим», — цитирует «Рейтер» слова главы по вопросам безопасности NRPA Пера Странда.

Оператор реактора не знает, сколько сотрудников присутствовало во время утечки, но допускает, что там могло находиться до восьми человек. Он подчеркнул, что доза радиации, которую они получили, была очень низкой и в больницу после инцидента никто не обращался.

Реактор находится недалеко от границы со Швецией, но в Шведском управлении по радиационной защите сообщили, что не обнаружили следов радиации в результате инцидента и не ожидали обнаружить, зная о ее низких уровнях в норвежском городе.

Реактор был построен в конце 1950-х годов в горной пещере в Халдене, примерно в 120 км к югу от Осло. В Норвегии нет атомных электростанций, но функционируют два небольших научно-исследовательских реактора, с помощью которых изучаются вопросы ядерной безопасности. Этот реактор может производить до 25 мегаватт электроэнергии, что составляет лишь малую часть мощности ядерных реакторов в соседней Швеции.

Как объяснил Марк Форман, эксперт по ядерной энергетики из Технологического университета Швеции, основным побочным продуктом ядерного деления в реакторе является йод: «Почти весь йод поглощается топливом в керамической оболочке внутри заваренной металлической трубы. Если бы утечка произошла внутри самого реактора, то радиоактивный материал мог бы вытечь в реакторный зал. Небольшое количество йода было также замечено в воде, используемой для охлаждения реактора».

25 октября 2016 года Всемирный Банк опубликовал свежий рейтинг стран по легкости ведения бизнеса (Doing Business 2017). Особенностью нового рейтинга стала смена его лидера. Сингапур, который несколько лет подряд возглавлял список, в этом году уступил пальму первенства Новой Зеландии.

Первое место Новой Зеландии обеспечили существенные улучшения в налоговой сфере страны. Эксперты Всемирного Банка также отметили значительно упростившуюся процедуру учреждения новых компаний (у Новой Зеландии 1-е место в категории «Регистрация предприятий»).

Лидирующая позиция Новой Зеландии в рейтинге Doing Business вызвала довольно неоднозначную реакцию у мировой общественности. Многие специалисты отметили проблемное положение страны с точки зрения борьбы с отмыванием незаконно полученных средств. Ведь простой процесс учреждения компании в Новой Зеландии – это «палка о двух концах»: наряду со значительным облегчением жизни для добросовестных бизнесменов это часто приводит к существенному повышению рисков использования новозеландских компаний-пустышек для незаконной деятельности.

Недавний панамский оффшорный скандал («Панамские бумаги») среди прочего раскрыл множество мошеннических схем прогона денег, использовавших авторитет Новой Зеландии. Местные компании и трасты предлагались нечистоплотным дельцам в качестве удобного респектабельного инструмента для прикрытия незаконной деятельности, отмывания денег и уклонения от налогов. В частности, информационное агентство Reuters не так давно сообщало о целой сети новозеландских компаний-однодневок, используемых в финансовой пирамиде EuroEX для обмана китайских инвесторов.

В ответ на критику, министр экономического развития Новой Зеландии Стивен Джойс уже заявил, что «…правительство прекрасно осведомлено о проблемах, связанных с незаконным использованием новозеландских компаний. Однако власти делают все, что в их силах, для снижения этих рисков. Совсем недавно местное антиотмывочное законодательство было приведено в полное соответствие с мировыми стандартами, принятыми в развитых странах. Кроме того, на повестке дня сейчас стоит вопрос о создании в Новой Зеландии реестра бенефициарных владельцев компаний и бенефициаров местных трастов…».

Возвращаясь к рейтингу Doing Business, отметим первую десятку стран-лидеров, которая в этом году выглядит следующим образом:

1. Новая Зеландия

2. Сингапур

3. Дания

4. Гонконг

5. Южная Корея

6. Норвегия

7. Великобритания

8. США

9. Швеция

10. Македония

Среди стран постсоветского пространства лидирует Эстония (12-е место в рейтинге). Высокие позиции заняли также Латвия (14), Грузия (16), Литва (21), Казахстан (35), Беларусь (37), Армения (38). Значительный рывок вверх сделала Россия, поднявшись с прошлогоднего 51-го места сразу на 11 позиций – на 40-е. К сожалению, Украина за прошедший год очень незначительно улучшила свои позиции, поднявшись всего на одну строчку и заняв 80-е место.

Десятка аутсайдеров нынешнего рейтинга выглядит так:

181. Гаити

182. Ангола

183. Афганистан

184. Конго

185. Центральноафриканская Республика

186. Южный Судан

187. Венесуэла

188. Ливия

189. Эритрея

190. Сомали

Для справки:

Ежегодный рейтинг Doing Business от Всемирного Банка описывает количественные индикаторы регулирования бизнеса и защиты права собственности стран мира (в нынешнем году количество исследуемых стран составило 190).

При составлении рейтинга учитываются: простота регистрации компаний, процесс получения разрешений на строительство, подключение к электричеству, регистрация собственности, легкость получения кредитов, защита миноритариев (владельцев небольших долей в бизнесе), уровень налогового бремени, простота ведения международной торговли, процедуры обеспечения исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности и процедуры банкротства.

Еврокомиссия предложила северные ОДУ

Комиссия ЕС опубликовала предложение по квотам вылова рыбы в Атлантике и Северном море на 2017 г. Для 42 видов лимиты рекомендовано увеличить или сохранить на прежнем уровне, для еще 28 видов - сократить.

Предложения, сформированные в соответствии с советами ученых, касаются коммерческого промысла рыбы европейскими рыбаками. Увеличение общего допустимого улова рекомендовано для некоторых видов, которые осваиваются максимально устойчивыми способами. В частности, Комиссия ЕС считает возможным повысить лимит добычи морского черта в южных водах Атлантики на 54% к уровню прошлого года - до 3955 тонн. Рекомендовано также увеличить ОДУ европейской солеи в проливах Скагеррак и Каттегат, а также западной части пролива Ла-Манш.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Еврокомиссии, повышение общей квоты предложено для промысла лобстера в Норвегии (в проливах Скагеррак и Каттегат) - на 15,6% до 12 715 тонн, мерлузы в атлантических водах Иберийского полуострова - на 6,9%, до 73 349 тонн. Еврокомиссия рекомендует также увеличить ОДУ пикши в Ирландском и Кельтском морях. Увеличение квоты северного хека (+2,8%, до 111 865 тонн) обусловлено продолжающимся ростом его биомассы.

Состояние ряда других популяций еще вызывает опасение, в связи с чем для них было предложено сокращение ОДУ. К таковым относится, прежде всего, треска у западного побережья Ирландии, в Кельтском море и Бискайском заливе, а также в атлантических водах Иберийского полуострова.

Как проблемные популяции обозначены камбала в Ирландском море, мерланг у западного побережья Шотландии, мегримы и минтай в Кельтском и Ирландском морях. Для всех этих видов было предложено снижение ОДУ либо нулевая квота.

Позднее этой осенью Еврокомиссия предложит дополнительные квоты. Они будут назначены из-за того, что суда теперь не имеют права выкидывать прилов за борт и обязаны доставлять всю добытую рыбу в порт. Дополнительные лимиты должны помочь сгладить переход к новой системе промысла. Конкретные рекомендации будут предложены в соответствии с советами ученых.

Предложения Комиссии передадут на обсуждение министрам стран ЕС на Совете по рыболовству в декабре этого года. Итоговое решение по ОДУ вступит в силу уже с 1 января 2017 г.

В Иране наступил пик сбора урожая шафрана

В середине октября, в Иране начался сбор урожая шафрана. Он достиг своего пика в последних числах октября и продлится до 5 ноября, сообщил член Национального совета по шафрану Ирана Али Хоссейни.

Иран экспортировал более 62 тонн шафрана в 32 страны мира в течение первой половины текущего 1395 иранского года (начался 20 марта 2016 г.), зарегистрировав рост на 10,5 %, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Экспортные направления включали Китай, Японию, Германию, Испанию, Австралию, Великобританию, США, Швецию, Чехию, Ирак, Оман, Филиппины, Канаду, Южную Корею, Норвегию, Гонконг, Сингапур, Нидерланды, Словакию, Италию, Данию, Францию, Швейцарию и Новую Зеландию.

В прошлом 1394 году (март 2015- март 2016 гг.),на внутреннем рынке Ирана было произведено более 350 тонн шафрана, что указывает на 25 %-ный рост в годовом исчислении. Из этого количества было экспортировано около 130 тонн.

Иран является крупнейшим в мире производителем шафрана и его доля в мировом производстве составляет более 93 %.

Россия добычу не понизит

Москва может сорвать договоренность о сокращении добычи нефти

Алексей Топалов

Саудовская Аравия уже во второй раз предлагает России сократить добычу нефти, и Москва снова отказывается. Россия, бьющая рекорды производства, заинтересована именно в заморозке уровня добычи, но не в его снижении. В перспективе позиция России может сорвать наметившуюся договоренность стран ОПЕК, которые решили сократить производство, но не в одиночку, а параллельно с игроками, не входящими в картель.

Россия отказалась сокращать добычу нефти. Об этом сообщает в четверг Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, предложение снизить производство на 4% поступило со стороны Саудовской Аравии и ряда других монархий Персидского залива, входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Reuters утверждает, что переговоры по этому вопросу состоялись 23 октября в Эр-Рияде, где проходила 35-я сессия министров нефти регионального содружества, в которой принял участие глава российского Минэнерго Александр Новак.

Российская сторона согласилась лишь заморозить уровень добычи, но не снижать его.

Новак по итогам переговоров 23 октября говорил, что РФ пока не готова огласить свое решение по поводу сокращения или фиксации уровня добычи нефти. Минэнерго в четверг отказалось комментировать сообщение Reuters. В пятницу, 28 октября, в Вене должны начаться консультации на экспертном уровне, посвященные мерам по стабилизации мирового нефтяного рынка.

В конце сентября страны ОПЕК заключили предварительную договоренность о заморозке добычи на уровне 32,5 млн баррелей в сутки. Учитывая, что в августе, по данным самого картеля, страны ОПЕК добывали в совокупности 33,23 млн баррелей в день, речь в данном случае идет именно о сокращении добычи. Кстати, в сентябре суточная добыча ОПЕК составляла уже 33,39 млн баррелей.

В сентябре Россия добывала около 11 млн баррелей в сутки (20 сентября был поставлен исторический рекорд — 11,09 барр.). Если отталкиваться от этих показателей, добыча в РФ должна быть сокращена на 440 тыс. баррелей в день.

Кстати, министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, побывавший в Москве с визитом во вторник, по итогам поездки заявил, что ОПЕК предлагает странам, не входящим в картель, снизить добычу на 400–500 тыс. барр.

Таким образом, речь, видимо, шла как раз о России.

Что касается Саудовской Аравии, она, по данным ОПЕК, в сентябре добывала 10,49 млн барр. в день. То есть саудиты должны сократить производство примерно на 420 тыс. барр. — если говорить о 4-процентном снижении. Ранее Алжир предлагал схему, по которой СА сократит добычу на 440 тыс. барр.

Саудовская Аравия предлагала России сократить добычу на 5% еще в конце января. На тот момент это означало снижение примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Тогда информации о решении России не появлялось, но позднее возникла идея не сокращения, а фиксации добычи на январских уровнях, инициатором которой выступили опять-таки Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла.

Инициатива обсуждалась до середины апреля, когда заключение окончательного соглашения сорвалось из-за позиции Ирана (Иран отказался «замораживать» производство, указывая, что с него только в январе были сняты санкции Запада, ограничивающие экспорт — а следовательно, и добычу нефти). Сейчас Иран, по его собственным заявлениям, вышел на досанкционный уровень (4 млн барр. в день) и готов поддержать заморозку.

Зато против выступает Ирак, заявляющий, что он должен быть освобожден от обязательств по фиксации или снижению добычи, так как воюет с террористами.

«Россия всегда была именно за заморозку уровня добычи, а не за снижение, – комментирует старший вице-президент Argus Вячеслав Мищенко. – И стоит учитывать, что внутри самой ОПЕК сейчас идет сложная игра».

Мищенко напоминает, что Россия сейчас на пике добычи и экспорта, и сложно представить механизм, при помощи которого можно было бы обеспечить снижение производства.

«В Саудовской Аравии нефть добывает одна компания — государственная Saudi Aramco, фактически подконтрольная королевской семье. У саудитов механизм авторитарный, – напоминает Мищенко. — В России же есть, например, полностью частный «ЛУКойл». Да и в капитале государственной «Роснефти» присутствует такой крупный акционер, как британская ВР (ей принадлежит 19,75%. — «Газета.Ru»)».

В то же время в самой ОПЕК мнения разделились. Саудовская Аравия лоббирует сокращение или хотя бы заморозку (в этом также крайне заинтересована Венесуэла, находящаяся на грани полного экономического краха), но против Ирак и, как считает Мищенко, Иран. «Несмотря на заявления иранцев, складывается ощущение, что они не намерены ограничивать добычу, так как Иран является старым соперником СА, — поясняет эксперт. — Именно Саудовская Аравия фактически перетянула на себя иранские квоты ОПЕК по добыче в период действия санкций против Ирана».

Исламская Республика Иран, кстати, и в начале года сначала заявляла, что поддерживает инициативы по стабилизации рынка нефти, но потом внезапно заговорила о том, что ей нужны особые условия.

Но если в апреле соглашение о заморозке сорвалось из-за внутренних разногласий ОПЕК, то теперь оно под угрозой из-за позиции стран, не входящих в картель, в первую очередь — России.

Участники ОПЕК могут отказаться от сокращения добычи, если на это не пойдут другие производители. И Россия со своей позицией здесь не одинока. Норвегия ранее заявила, что вообще не собирается участвовать в переговорах. Глава азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR Рахман Гурбанов на прошлой неделе говорил, что SOCAR никогда не планировала снижать производство, а напротив — намерена его наращивать. Правда, позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна наращивать добычу не будет и даже более того — берет на себя одностороннее обязательство не увеличивать производство и экспорт нефти, так как это необходимо для стабилизации рынка. Но про сокращение добычи Алиев ничего не говорил.

Впрочем, сами по себе переговоры о возможной заморозке или сокращении уровня добычи рынок уже давно считает лишь словесными интервенциями, которые не приведут к реальному соглашению, а призваны лишь поддерживать уровень цен.

«Фундаментально на нефтяном рынке ничего не меняется, избыток предложения как был, так и остался, — говорит Мищенко. — Но есть масса финансовых структур, играющих на рынке, которые зарабатывают крупные суммы, когда нефтяные цены растут либо падают на словесных интервенциях».

Пока, впрочем, нефтяные котировки на последние новости практически не реагируют. Вечером в четверг, 27 октября, цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent составляла $50,83 (+1,6%) за баррель.

Центр ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) обнаружил незначительные дозы радиоактивного йода в воздухе трех городов страны, эстонские службы также сообщили о повышенных показателях вещества в двух городах страны, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK выявил небольшие дозы радиоактивного йода в Рованиеми, Хельсинки и Ловииса в период с 19 по 25 октября. По данным специалистов, столь незначительные дозы не представляют никакой угрозы для здоровья человека, однако показатели отличаются от нормальных. Источник загрязнения не выявлен.