Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Канада рассчитывает на сотрудничество с Россией в Арктике

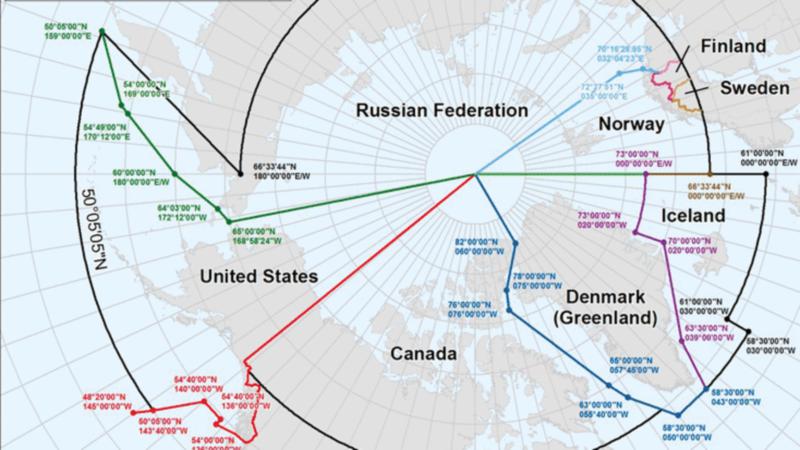

Несмотря на напряженность из-за конфликтов в Сирии и на Украине, Россия и Запад поддерживают тесные рабочие отношения в Арктике. Новое либеральное правительство Канады рассчитывает на дальнейшее укрепление подобного сотрудничества. Премьер-министр Джастин Трюдо продолжает оказывать давление на Москву в связи с присоединением Крыма и поддержкой режима президента Сирии Башара Асада в продолжительной гражданской войне. Однако его либеральная партия смягчила изоляционистскую политику предыдущей канадской администрации достаточно для того, чтобы вести с Россией переговоры по другим вопросам, например, о крайнем севере. Канада и Россия контролируют три четверти площади Арктики.

"Не давать ученым возможность говорить друг с другом - нерационально. Наше правительство хотело бы быть рациональным, - сказала Памела Голдсмит-Джонс, парламентский секретарь министра иностранных дел Канады Стефана Диона. - Мы хотели бы постепенно наладить связи с Россией, так как мы считаем, что это служит интересам канадцев и россиян, а также и тем, кто находится на Украине и в Сирии". Инициативы приветствуются, сказал один из российских чиновников, который противопоставил жесткую линию бывшего премьер-министра Канады Стивена Харпера "большей гибкости" Трюдо. "Так намного лучше", - сказал чиновник, попросивший не называть его имени, так как он не уполномочен давать комментарии СМИ. Он добавил, президент России Владимир Путин "рассматривает Арктику как регион, на который не должен распространяться конфликт".

В последние годы Россия разместила несколько баз в Арктике в связи с тем, что интерес к региону растет: повышение температуры открывает возможности для использования морских маршрутов, появилась возможность добывать минеральные ресурсы. Однако не следует рассматривать эти инициативы как враждебные шаги, говорит российский дипломат.

Российские базы были созданы для поддержки арктических поисково-спасательных работ вдоль новых судоходных маршрутов. "В настоящее время только наши военные имеют возможность осуществлять поисково-спасательные операции в Арктике", - объяснил российский чиновник. Россия делает ставку на увеличение судоходства через воды Арктики, связывающие Азию с Европой. Она создала ряд форпостов, способных реагировать на сигналы бедствия. Канада, в отличие от России, настаивала на суверенитете в Арктике, но крайне медленно наращивала инфраструктуру вдоль ее Северо-Западного прохода. "Мы не собираемся нападать на Канаду", - сказал российский источник, высмеяв озабоченность по поводу российского милитаризма на крайнем севере, которая привела к тому, что Норвегия попросила Вашингтон разместить войска на базе "Вернес". Стремление к сотрудничеству на севере было очевидно на встрече арктических государств, организованной Европейским Союзом в Оттаве на прошлой неделе.

ЕС не является членом Арктического совета, но члены блока - Дания, Финляндия и Швеция - входят в состав группы, которая также включает в себя Исландию, Канаду, Норвегию, Россию и Соединенные Штаты. Созданный два десятилетия назад, Совет является основной площадкой для дискуссий по поводу Арктики между прибрежными странами и народами, которым предоставлен статус наблюдателя на этих встречах. По словам посла ЕС в Канаде Мари-Анн Конайсикс, несмотря на недавнюю геополитическую напряженность, "это сотрудничество продолжается, в том числе и с Россией, независимо от определенных позиций, которые нам не нравятся, таких как присоединение Крыма. Желание всех членов Арктического совета, а также наблюдателей - не политизировать Арктику. Регион находится в зоне нашей ответственности".

EurActiv

Цены на бензин разоряют россиян

Мировые цены на бензин держатся на сравнительно низких отметках, однако доступность топлива для населения в различных странах очень разнится - к такому выводу пришли эксперты агентства Bloomberg, опубликовавшего очередной рейтинг цен на топливо в 61 стране.

В исследовании учитывалась стоимость литра бензина АИ-95 в третьем квартале текущего года. Оказалось, что самые низкие цены на бензин в Венесуэле. Жители этой страны платят за литр бензина $0,01!

Что касается России, то, несмотря на нефтедобывающий статус, она заняла восьмое место.

Мы могли бы утешить себя тем, что в некоторых странах бензин куда дороже нашего. Например, в Норвегии он стоит $1,78, в Нидерландах - $1,68 за литр. Однако утешение получится слабым.

Дело в том, что средняя зарплата в скандинавской стране - 4,4 тыс. евро, среднестатистический голландец получает в месяц 2,8 тыс. евро. Россиянин же порядка 515 евро. Так что номинальная стоимость бензина не главное. Для нас важнее доступность бензина.

По этому показателю Россия занимает лишь 33-ю строчку в рейтинге. Чтобы купить литр бензина, среднестатистический россиянин должен отдать 2,3% от своего ежедневного дохода. Доступнее всего бензин в Венесуэле, США и Саудовской Аравии. В Штатах (мы уже писали об этом) литр бензина стоит не дороже литра газировки.

И еще один критерий, также рассмотренный исследователями, - доля расходов на бензин в структуре повседневных трат. Россия по этому параметру заняла лишь 52-ю строку. В среднем отечественный водитель покупает 333 литра ежегодно, тратит на это 2,1% от зарплаты, почти на порядок больше, чем житель другой нефтедобывающей страны - Венесуэлы. В пять раз больше, чем тратит среднестатистический китаец.

Нормально ли то, что мы, граждане страны, входящей в тройку лидеров по объемам добычи черного золота, так много платим за топливо? Причем платим все поголовно, а не только автомобилисты, ведь доля транспортных расходов в цене многих товаров и продуктов доходит до 50% (к примеру, хлеба). Так что переплачиваем мы все и с каждым годом все больше - цена на бензин медленно, но верно растет, в основном из-за постоянного повышения акцизов.

Во многих развивающихся странах, скажем, в той же Венесуэле, рост цен на бензин поддерживается за счет госсубсидий. Практика полезная, только вот невозможно представить себе, что наше правительство, урезающее расходы на образование и медицину, решит последовать венесуэльскому примеру.

Борис Невис

NASAMS на вооружении ПВО Литвы.

Литва согласилась приобрести две батареи ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System), сообщает "Военный Паритет".

Такое заявление было озвучено министерством обороны Литвы 21 октября. Сумма контракта составит около 100 млн евро. ЗРК оснащен ракетами Raytheon AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile).

Глава литовского военного ведомства Юозас Олекас (Juozas Olekas) заявил, что подписание данного контракта является одним из наиболее важных этапов в повышении потенциала ПВО страны. Отмечается, что Норвегия поставит не только ЗРК, но и окажет помощь в освоении этого вида оружия.

Пусковая установка прицепного типа имеет шесть ракет, возможна закупка версии полностью мобильной ПУ с четырьмя ракетами. Обычно батарея ЗРК имеет от двух до четырех пусковых установок, РЛС управления огнем.

Thales/Raytheon Systems AN/MPQ-64F1 Sentinel и командного пункта. Поставка ЗРК должна быть завершена в 2020 году.

Германия планирует направить до 600 военнослужащих в многонациональный батальон НАТО в Литву, заявил в среду официальный представитель Минобороны ФРГ на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Бундесвер намерен направить "400-600 солдат в 2017 и 2018 годах в многонациональный батальон в Литве", точное число немецких военнослужащих в контингенте будет зависеть от того, "сколько солдат других партнеров по НАТО будут присланы", заявил представитель военного ведомства, его цитирует агентство Reuters.

Помимо ФРГ, предоставить свои части для батальона в Литве собираются Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Франция, Хорватия и Люксембург.

"Германия возьмет на себя основную нагрузку", — заявила в Брюсселе, комментируя вопрос о создании батальона НАТО в Литве, глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что создание батальонов в Прибалтике и Польше "адекватно" и имеет "оборонительный" характер.

По данным агентства DPA, первая группа немецких военнослужащих направится в Литву в феврале 2017 года.

На саммите в Варшаве альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

Как сообщал журналистам постпред США при НАТО Дуглас Льют, батальоны должны достичь полной оперативной готовности к июню 2017 года.

Усиление восточного фланга НАТО серьезно ухудшит безопасность как в регионе, так и в целом в Европе, заявил ранее РИА Новости постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

Ангелина Тимофеева.

Многонациональный батальон НАТО, который разместят в Литве в начале следующего года, будет снабжен немецкими танками и бронетранспортерами, заявил министр обороны страны Юозас Олекас.

"На самом деле, немцы прибудут к нам с БТР и с танками", — сказал Олекас журналистам в Брюсселе после заседания глав минобороны стран НАТО, его цитирует агентство BNS.

Министр подтвердил, что в состав батальона войдут немецкие танки Leopard 2.

Как ранее в среду заявил официальный представитель минобороны ФРГ на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Германия планирует направить до 600 военнослужащих в многонациональный батальон НАТО в Литву; Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Франция, Хорватия и Люксембург также примут в этом участие. По данным агентства DPA, первая группа немецких военнослужащих направится в Литву в феврале 2017 года.

На саммите в Варшаве альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. Как сообщал журналистам постпред США при НАТО Дуглас Льют, батальоны должны достичь полной оперативной готовности к июню 2017 года.

Новая точка роста Vimpelcom Ltd.

Елизавета Титаренко

Министерство экономического развития Италии одобрило сделку по слиянию оператора Wind Telecomunicazioni, принадлежащего Vimpelcom Ltd., и 3 Italia, которым владеет гонконгская корпорация Hutchison Holdings Ltd. Это финальное одобрение, которое стороны должны были получить для создания совместного предприятия. По планам Vimpelcom Ltd., сделка будет закрыта до конца этого года. Сокращение числа игроков на рынке Италии приведет к росту цен на связь и, как следствие, к увеличению выручки операторов, полагают аналитики. Однако структура собственности будущего СП несет в себе потенциальные риски "корпоративной войны".

Об одобрении сделки говорится в официальном сообщении Vimpelcom Ltd. "СП будет делать крупные инвестиции в цифровую инфраструктуру Италии, принесет пользу потребителям и предприятиям по всей стране и извлечет выгоду за счет синергии", - отмечает пресс-служба оператора. Ранее, 1 сентября, слияние структур Vimpelcom и Hutchison одобрила Еврокомиссия. Представитель Vimpelcom Ltd. подтвердил корреспонденту ComNews, что одобрение Министерства экономического развития Италии было последним этапом и теперь эта сделка может быть завершена.

Акции Vimpelcom Ltd. подскочили вчера на 3% до $3,24 на открытии торгов на американской бирже NASDAQ. Как напомнила заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова, финансовые результаты СП не будут консолидироваться в отчетность Vimpelcom и Hutchison - за исключением чистой прибыли, которая будет учитываться как прибыль от ассоциированных компаний. С III квартала 2015 г. Vimpelcom не учитывает Wind в отчетности, актив классифицирован как предназначенный для продажи. По ее словам, на ПАО "ВымпелКом" данная сделка никак не повлияет.

Аналитик ГК "Финам" Тимур Нигматуллин отметил, что сделка несет как выгоду для Vimpelcom, так и риски. Слияние Wind и 3 Italia выгодно для Vimpelcom Ltd., так как его итальянская "дочка" перегружена долгами. "Поскольку Wind в сделке оценен гораздо дороже 3 Italia, оператор внесет в СП еще и 10 млрд евро долгов. Это положительно скажется на финансах материнской компании. Наконец, сокращение числа игроков на рынке приведет к росту цен на связь из-за меньшей конкуренции, что станет причиной роста выручки операторов", - полагает эксперт. Снижение долговой нагрузки выглядит достаточно комфортно и может привести к повышению дивидендов. Рынок отреагировал позитивно на эту новость, сообщил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, одобрение сделки - хороший сигнал инвесторам. "Италия - стратегический регион в Европе, там обслуживается свыше 10% (21 млн) абонентов Vimpelcom, поэтому сделка важна для компании. Слияние усилит альянс и его позиции на итальянском рынке. Это может стать одной из точек роста финансовых показателей на европейском рынке", - полагает он.

Однако, как полагает Тимур Нигматуллин, структура собственности будущего объединения (владение долями 50/50) несет в себе значительные риски, связанные с эффективностью корпоративного управления и возможным возникновением "корпоративной войны". Тимур Нигматуллин привел в пример "корпоративную войну", которая шла четыре года назад между ключевыми акционерами Vimpelcom - Altimo (ныне LetterOne Technology) и норвежским Telenor.

Как сообщал ранее Vimpelcom Ltd., стоимость Wind Telecomunicazioni оценивается в 13,9 млрд евро, а 3 Italia - в 7,9 млрд евро. Общая сумма сделки составляет 21,8 млрд евро. По данным Vimpelcom Ltd., эта сделка - одна из крупнейших в Италии с 2007 г. Абонентская база этого объединенного предприятия составит более 31 млн пользователей мобильной связи и 2,8 млн - фиксированной (из которых 2,2 млн - это пользователи ШПД). Как ожидается, благодаря слиянию обе компании смогут сэкономить на капитальных и эксплуатационных затратах, а также более агрессивно конкурировать на итальянском рынке.

"Эта сделка является важной вехой для итальянского бизнеса, - говорил управляющий директор гонконгской группы компаний CK Hutchison Holdings Ltd. Каннинг Фок. - Слияние двух операторов придаст новому совместному предприятию масштаб и позволит предоставить итальянским абонентам современные сети с большим охватом 4G и с более высокими скоростями".

В новой компании каждая из сторон будет владеть долей в 50%, что отразится и на структуре корпоративного управления предприятием. В состав совета директоров СП войдет шесть человек - по трое от каждой из компаний. Глава совета будет назначаться каждые 18 месяцев: им будет поочередно представитель от Vimpelcom Ltd. и Hutchison. Руководить объединенным бизнесом будет нынешний генеральный директор Wind Telecomunicazioni Масимо Ибарра.

Напомним, переговоры с Hutсhison о сделке в Италии Vimpelcom Ltd. ведет с 2013 г. Компаниям удалось договориться о слиянии активов только летом 2015 г. (см. новость ComNews от 7 августа 2015 г.).

Что касается мобильных операторов в Италии, то на рынке присутствует четыре крупных компании. По подсчетам аналитиков, традиционно первое и второе места по числу абонентов занимают TIM (Telecom Italy Mobile/ Telecom Italia) и Vodafone. Третье и четвертое места принадлежат Wind Telecomunicazioni и 3 Italia.

По итогам II квартала 2016 г. большую часть выручки холдингу Vimpelcom Ltd. приносит российское подразделение ПАО "ВымпелКом" ($1,01 млрд). Однако рост его выручки замедляется. Сегмент развивающихся рынков ("дочки" оператора в Алжире, Пакистане и Бангладеш) показывает наибольший рост, во II квартале 2016 г. он принес оператору $693 млн. Подразделение "Евразия" (Украина, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Грузия и Армения) продолжает оставаться наиболее слабым звеном в компании, его выручка за отчетный период составила $450 млн (см. новость ComNews от 5 августа 2016 г.).

Колхозы НАО приняли новое судно

В порту Мурманска торжественно встретили новое рыбопромысловое судно. Траулер «Печора», построенный по заказу колхозов Ненецкого автономного округа, будет вести добычу донных видов рыб на Северном бассейне.

В мурманском порту 24 октября прошла презентация нового траулера «Печора». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, руководители колхозов-собственников судна.

Траулер длиной почти 60 м был построен в Турции по норвежскому проекту. Он призван заменить устаревшие суда Ненецкого рыбакколхозсоюза. Заказчиками выступили семь рыболовецких колхозов НАО.

«В постройку траулера вложились сразу несколько рыболовецких предприятий. Таким образом, «Печора» – символ не только обновления промыслового флота, но и сотрудничества, кооперации и партнерства», – заявила мурманский губернатор, добавив, что ввод этого судна в строй полностью отвечает решениям президиума Госсовета.

Хотя порт приписки «Печоры» – Нарьян-Мар, рыболовецкий флот предприятий НАО традиционно базируется в Мурманске, обеспечивая работой береговые предприятия региона. Только в текущем году на мурманские рыбофабрики ненецкие рыбаки поставили порядка 800 тонн мороженой рыбопродукции,

Губернатор НАО в свою очередь отметил эффективную работу рыболовецких колхозов, сумевших построить современное судно в период экономического спада. «Для нас это особенно важно по двум причинам. Первое – снижение зависимости от нефтяных доходов. Второе – рыба, в отличие от нефти, является возобновляемым ресурсом. Это значит, что при разумном подходе рыболовство не только кормит жителей Севера, но и делает экономику регионов стабильной, – подчеркнул Игорь Кошин.

Субсидии в рыболовстве остаются в сфере внимания ВТО

Главы делегаций стран-членов ВТО на встрече в Осло обсудили возможные направления переговоров на ближайшие месяцы. В число тем вошли и субсидии в рыбной отрасли.

Неформальная встреча министров, отвечающих за вопросы торговли, и гендиректора ВТО Роберто Азеведо состоялась Осло (Норвегия). В мероприятии участвовали представители 25 стран-членов Всемирной торговой организации. Российскую делегацию возглавил заместитель главы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного министерства, перспективы развития многосторонней торговой политики и переговорной деятельности ВТО обсудили в преддверии 11-й министерской конференции, которая пройдет в декабре 2017 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина). Напомним, что министерская конференция является высшим органом Всемирной торговой организации.

Главы делегаций обменялись мнениями по поводу возможных направлений переговоров в ближайшие месяцы. Речь идет как о темах в контексте Дохийской повестки дня, так и новых вопросах, актуальных для современной мировой торговой системы: электронная торговля, субсидии в рыболовстве или содействие инвестициям и т.д. «Для успеха конференции в Аргентине, по мнению большинства участников, необходима активная переговорная работа по линии постпредств членов ВТО в Женеве и личная вовлеченность представителей стран-членов в соответствующие мероприятия», – отметили в Минэкономразвития России.

Как сообщалось ранее, 13 стран выразили намерение начать в ВТО переговоры по запрету субсидий для рыболовства. В первую очередь - тех выплат, которые приводят к перелову, перепроизводству или браконьерству. Такое совместное заявление обнародовали Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Колумбия, Новая Зеландия, Норвегия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Швейцария и Уругвай.

Об участии ФГБУ «ВНИИЗЖ» в семинаре МЭБ «Regional Workshop for Advanced Training on the World Animal Health Information System for National Focal Points for Animal Disease Notification to the OIE»

С 18 по 20 октября 2016 года в Республике Армения прошел региональный семинар МЭБ «Regional Workshop for Advanced Training on the World Animal Health Information System (WAHIS) for National Focal Points for Animal Disease Notification to the OIE». Организатором данного семинара является Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) при активной поддержке официальной Ветеринарной службы Республики Армения (The Veterinary Inspectorate of the State Service for Food Safety of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia). В семинаре приняли участие представители из 53 стран Европейского региона, вовлеченные в процессы нотификации в МЭБ.

Процедуры нотификации и отчетности в МЭБ стран?членов и их гармонизация с положениями глав Кодексов МЭБ по болезням, привлекает к себе все более пристальное внимание со стороны официальных делегатов многих стран мира являющихся членами МЭБ. Несмотря на усилия МЭБ по оказанию помощи странам?членам в вопросах нотификации, страны все ещё сталкиваются с трудностями при подготовке, сборе и отправке информации.

МЭБ признает необходимость развития компетенций сотрудников Ветеринарных Служб, принимающих участие в процессе нотификации эпизоотической ситуации на территории мирового сообщества, с целью улучшения понимания этого процесса, повышения качества предоставляемых данных и облегчения процесса нотификации.

Семинар МЭБ также является площадкой для дискуссии между странами и информационным департаментом МЭБ по вопросам эффективного использования WAHIS и позволил таким образом обменяться странам накопленным опытом.

Так со стороны МЭБ, двум странам, как наиболее продвинутым в вопросах работы с системой нотификации и репортирования, было предложено поделиться своим опытом:

— для РФ — Опыт нотификации в МЭБ по болезням наземных видов животных.

— для Норвегии — Опыт нотификации в МЭБ по болезням водных видов животных.

Участие в семинаре от РФ, согласно приглашению МЭБ, принял сотрудник подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», Национальный Координатор по нотификации болезней животных в МЭБ — Андрей Оганесян.

Представленные Российской и Норвежской стороной доклады и предложенные рекомендации по улучшению системы репортирования получили высокие оценки со стороны Департамента анализа и информации о здоровье животных МЭБ и участников семинара.

Также семинар позволил улучшить навыки технической работы Национальных координаторов с инструментами WAHIS, что полезно для повышения качества процессов срочных уведомлений и периодической отчетности о болезнях животных отправляемых странами в МЭБ.

Улучшение участниками семинара знаний о том, как эффективно использовать информацию из WAHIS интерфейса и использовать Кодексы МЭБ здоровья наземных и водных видов животных для принятия решений по вопросам уведомления болезни, помогут более эффективно вести политику транспарентности странами-членами на международном уровне.

Согласно докладу «Ведение бизнеса», Россия продолжает улучшать условия предпринимательства

ВАШИНГТОН, 25 октября 2016 года – Как отмечается в последнем докладе Группы Всемирного банка, посвященном легкости ведения бизнеса, Россия продолжила осуществление реформ, направленных на улучшение условий ведения бизнеса для малых и средних предприятий.

Согласно опубликованному сегодня докладу «Ведение бизнеса – 2017. Равные возможности для всех», Россия занимает 40-е место среди 190 государств, где проводится оценка.

Страна добилась хороших результатов по показателям «Регистрация собственности» и «Обеспечение исполнения контрактов». Так, урегулирование коммерческого спора занимает в России менее года при том, что среднемировой показатель составляет 637 дней. А для регистрации передачи прав собственности требуется всего лишь 15 дней, что в три с лишним раза меньше среднемирового показателя, составляющего 51 день. Что касается индикаторов «Подключение к системе электроснабжения» и «Надежность электроснабжения и прозрачность тарифов», оценка России по-прежнему выше средней оценки стран – участниц ОЭСР.

Кроме того, в докладе делается вывод о том, что за прошедший год упростилась процедура получения разрешений на строительство, поскольку было отменено требование получения разрешения на ограждение строительной площадки, а также согласования с архитектурными и градостроительными органами в случае строительства нежилых зданий. Благодаря этой реформе, которая распространяется на Санкт-Петербург, время, необходимое для получения разрешения на стротельство склада, сократилось с 278 до 262 дней.

«В течение последних лет Россия активно проводила реформы в самых разных областях регулирования бизнеса», – сказал Андраш Хорваи, Директор Всемирного банка по России. – «В некоторых направлениях, которые охватывает исследование «Ведение бизнеса», российское правовое регулирование предпринимательства сейчас приблизилось к передовой практике. Однако для создания дополнительных возможностей роста для российских предприятий необходимы усовершенствования в ряде областей, которые оцениваются с помощью показателей исследования «Ведение бизнеса» (а также в других направлениях), и, в частности, повышение уровня конкуренции в экономике».

Что касается показателя «Международная торговля», то упорядочивание процедур оформления документов с целью соблюдения требований пограничного контроля может способствовать сокращению времени и затрат, связанных с международной торговлей, в результате чего выиграют и экспортеры, и импортеры.

В докладе текущего года впервые рассматриваются гендерные аспекты трех показателей: «Создание предприятий», «Регистрация собственности» и «Обеспечение исполнения контрактов». В России, как и в странах – участницах ОЭСР с высоким уровнем доходов, в тех направлениях, которые оцениваются в рамках этого доклада, для женщин нет никаких барьеров.

Кроме того, в докладе расширяется содержание показателя «Налогообложение», который теперь также охватывает процедуры, относящиеся к периоду после подачи налоговых деклараций: налоговый аудит и возмещение НДС. Россия имеет довольно неплохие результаты по этим показателям. Так, выполнение требований, связанных с возмещением НДС, занимает всего лишь 7 часов, что меньше, чем в Норвегии (9 часов) или Швеции (11 часов).

Экспорт фруктов из Ирана увеличился почти на 179 % за год

Исламская Республика Иран экспортировала 221 764 тонны фруктов в первой половине текущего 1395 иранского календарного года (20 марта- 21 сентября 2016).

Стоимость экспортируемых фруктов составила более $ 85,32 млн. Экспорт фруктов увеличился на 178,98 % с точки зрения веса, но уменьшился на 71,58 процента в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными направлениями экспорта иранских фруктов были Азербайджан, Узбекистан, Австралия, Албания, Афганистан, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Англия, Украина, Уганда, США, Ирландии, Бахрейн, Бельгия, Бангладеш, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Молдавия, Китай, Руанда, Япония, Швейцария, Швеция, Ирак, Оман, Россия, Франция, Кыргызстан, Казахстан, Катар, Канада, Кувейт, Грузия, Польша, Малайзия, Норвегия, Венгрия, Нидерланды, Индия и Гонконг.

Как сообщалось ранее, Иран также экспортировал ненефтяных товаров и услуг в течение первой половины текущего 1395 иранского года на сумму 28,5 $ млрд.

Ежегодный ненефтяной экспорт Ирана, в том числе экспорт услуг и ненефтяных товаров, должен показать рост к концу текущего иранского календарного года на 20 процентов (до 20 марта 2017 г.), по сравнению с прошлым годом, сообщил министр промышленности Ирана Мохаммадреза Нематзаде на церемонии по случаю Национального дня экспорта (20 октября).

"В соответствии с Шестым пятилетним планом развития Ирана (2016-2021 гг.), страна должна увеличивать рост ненефтяного экспорта на 15 процентов каждый год", - сказал Нематзаде.

300 морпехов в Норвегии угрожают России?

Напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном из-за конфликтов на Украине и Сирии стала причиной угроз введения новых санкций и военной эскалации. В 2017 году Норвегия разместит на своей территории более 300 морских пехотинцев США — американцы расположатся на базе "Вернес" близ Тронхейма, примерно в 120 км от российской границы. Впервые со времен Второй мировой войны иностранные военные будут находиться на территории Норвегии, сообщает агентство Reuters.

Морпехи примут участие в учениях и маневрах в условиях, приближенных к арктическим. Они будут размещены на военной базе "Вернес" в центральной Норвегии, и "повысят способность НАТО быстро реагировать и использовать свои силы в Северной Европе", заявил в понедельник генерал-майор Нил Нельсон, командующий морской пехотой США в Европе.

Норвегия поддерживает хорошие отношения с Кремлем. Кроме того, обе страны делят границу в Арктике, протяженностью 122 мили. Но в последние месяцы российские военные провели учения в воздушном пространстве рядом с Норвегией. Недавние военные маневры Москвы возле границ Швеции, Дании и Финляндии, а также республик бывшего Советского Союза - Эстонии, Латвии и Литвы также усилили опасения относительно военной эскалации.

"Можно только приветствовать эту инициативу США, которая хорошо вписывается в текущие процессы в НАТО, нацеленные на усиление обучения и способности к взаимодействию в рамках альянса, - сказала министр обороны Норвегии Ине-Мари Эриксен Сорейде. - Защита Норвегии зависит от союзнического подкрепления. Для норвежской безопасности крайне важно, что наши союзники приезжают сюда, чтобы получить знания о том, как взаимодействовать с норвежскими силами".

Ранее НАТО развернула четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии "для сдерживания российский агрессии", в Европе были размещены танки США.

Норвегия является членом НАТО с 1949 года, но в рамках договоренности с Россией страна не допускала размещения иностранных войск на своей территории. Продолжающиеся военные конфликты на Украине и Сирии, в которые вовлечена Россия, осуждаются Европой и США, которые угрожают введением дальнейших санкций. Между тем, Москва продолжает тратить значительные средства на оборону.

Бывший старший норвежский офицер Якоб Борресен сообщил телекомпании NRK, что последнее развертывание "посылает негативные сигналы в восточном направлении", которые могут спровоцировать создание "зоны противостояния" в стиле холодной войны.

Россия уже осудила этот шаг. "Принимая во внимание многочисленные заявления норвежских чиновников об отсутствии угрозы со стороны России, мы хотели бы понять, почему Норвегия так желает увеличить свой военный потенциал, в частности, посредством размещения американских сил на базе "Вернес"", - заявил пресс-секретарь посольства Максим ГуровFrance Presse.

International Business Times

Правительство России исключило из санкционного списка морские деликатесы

Анжелика Кавалерова

Правительство России сократило список запрещенных к ввозу в страну товаров. В числе освобожденных от санкций продуктов оказались морские деликатесы.

Власти России приняли решение о сокращении санкционного списка продуктов, запрещенных для ввоза на территорию РФ. Таким образом, в России появятся мальки камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного, а также молоди белоногой креветки. Уточняется, что рыбу и креветок страна закупит для разведения.

Об этом сказано в постановлении правительства на официальном портале правовой информации.

Напомним, что в августе 2014 года в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии было введено продуктовое эмбарго. Позднее в черный список добавили еще пять стран – Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

Первоначально к ввозу в Россию были запрещены все виды производимого в вышеназванных странах мяса крупного рогатого скота и домашней птицы, свинина, рыба и ракообразные, а также моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи. Впоследствии в список запрещенных продуктов несколько раз вносились изменения. В начале июля 2016 года постановлением правительства срок действия эмбарго был продлен до 31 декабря 2017 года.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса, Москва, 25 октября 2016 года

Как сказал поэт, «мороз и солнце – день чудесный». Мы стараемся продолжать выполнять свою работу. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Т.Штерцеля и всех членов Ассоциации европейского бизнеса в России за возможность в очередной раз выступить перед членами Ассоциации. Наше регулярное общение стало доброй традицией, которую мы хотим всячески поддерживать.

Сегодня деловым кругам, «бизнес-дипломатии» принадлежит особая роль в поддержании доверия и взаимопонимания между народами. Мы знаем о вашем стремлении наращивать взаимовыгодное сотрудничество, продолжать активно работать на российском рынке, о вашем понимании контрпродуктивности конфронтации и логики санкций. Ценим и разделяем такой подход.

К сожалению, с момента нашей последней встречи ситуация в мировых делах не стала проще. Продолжает кровоточить регион Ближнего Востока и Севера Африки, пламенем войн охвачены Сирия, Ирак, Йемен, Ливия. Особую опасность для всех нас представляет беспрецедентный всплеск терроризма и экстремизма. Многочисленные акты террора в самых разных частях мира, захлестнувший Европу поток беженцев говорят о том, что построить «оазисы безопасности», отгородиться стенами от угроз и вызовов невозможно. Они общие для всех нас и решать их необходимо сообща.

Нынешнее не самое радужное, мягко говоря, положение дел – прямое следствие порочной практики геополитической «инженерии», вмешательства во внутренние дела суверенных государств, смены неугодных режимов, в том числе силовым путем. Нас искренне удручает, что после окончания «холодной войны» США и некоторые их союзники не отказались от архаичной политики сдерживания. Глубокую озабоченность у нас вызывают такие действия, затрагивающие национальную безопасность России, как приближение военной инфраструктуры и силового присутствия НАТО к нашим границам, развертывание системы ПРО в ее европейском и азиатском сегментах.

Кризис на Украине пытаются использовать для достижения собственных геополитических целей, не считаясь с принципом равной и неделимой безопасности, что лишь усугубляет и без того непростую ситуацию на нашем общем континенте. Россия последовательно добивается политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского кризиса на основе честного всеобъемлющего выполнения Минских договоренностей. Для этого, как мы вновь убедились на недавней встрече в Берлине в «нормандском» формате, Киев должен последовательно пройти свою часть пути: законодательно закрепить особый статус Донбасса, провести конституционную реформу и амнистию, организовать местные выборы. Эти вопросы мы стремимся решать через диалог в рамках «нормандской четверки», но окончательное слово, безусловно, за межукраинским форматом. Этот формат создан в виде Контактной группы и ее соответствующих подгрупп.

Как я уже сказал, эту ситуацию мы обсуждали в Берлине 19 октября. Рассчитываем, что наши западные партнеры по «нормандскому» формату убедят украинское руководство заняться делом и прекратить разыгрывать политический фарс.

В качестве очередного предлога для усиления давления на Россию, для пресечения любых позитивных инициатив на российском направлении со стороны отдельных стран-членов Евросоюза стала использоваться ситуация в Сирии. Россия, как вы знаете, последовательно выступала и выступает за скорейшее мирное и справедливое урегулирование сирийского кровопролитного конфликта. В качестве главных задач видим полное искоренение террористической угрозы на территории этой страны и параллельный запуск всеобъемлющего политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН и соответствующих решений, принятых в рамках МГПС. Пути достижения этих целей также обсуждались в Берлине во время переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с лидерами Германии и Франции 19 октября, перед этим они обсуждались в т.н. «лозаннском» формате. Наш вывод остается прежним: важнейшее условие – безотлагательное и полное отмежевание т.н. умеренной сирийской оппозиции от ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и им подобных. Наши американские партнеры обещали нам это сделать 8 месяцев назад, но до сих пор ничего не произошло. Трудно поверить в беспомощность США, которые постоянно заявляют о своей исключительности и незаменимости в мировых делах. Наверное, эти качества, если американский народ и руководство их ощущают, необходимо использовать во благо — решить проблему изолирования террористов и обеспечить их уничтожение.

Российские ВКС размещены в Сирии по просьбе легитимного правительства. При этом мы заинтересованы в том, чтобы борьба с терроризмом велась коллективно на прочной международно-правовой основе. Об этом чуть больше года назад во время своего выступления на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин. Сожалеем, что наши европейские коллеги, ЕС, свернули сотрудничество с нами в сфере антитеррора, как и во многих других областях. Нас, конечно, удивляет, что прагматичные члены ЕС, которые традиционно славились приверженностью реальной политике, вслед за русофобским меньшинством требуют в отношениях с Москвой поставить политику выше экономики. По крайней мере, когда мы слышим такие заявления от руководства Германии, нас это удивляет. Наверное, мы совсем ошибались, когда делали оценки о немецком характере на протяжении многовековых связей с этой великой страной.

Тем не менее политику ставят выше экономики. Как следствие стратегический обзор отношений с Россией, который был проведен на заседании Европейского совета неделю назад, 20-21 октября, показал, что ЕС по-прежнему не готов выработать прагматичную, отвечающую собственным интересам линию применительно к нашей стране. Если читать итоговый документ по обзору отношений с Российской Федерацией, то итоговое заключение саммита содержит только одну фразу: «на заседании Евросовета состоялись дебаты о стратегической линии в отношениях с Россией». Мы знаем, об этом писали в прессе, что такая фраза закамуфлировала довольно серьезные, порой даже полярные, суждения о том, как дальше вести дела с Москвой. За этой достаточно нейтральной фразой, конечно, скрываются противоречия.

Но мы исходили из того, что Евросоюз должен сначала сам разобраться в своих делах. Поэтому нас сильно удивило, что Председатель Евросовета Д.Туск взял на себя смелость, выйдя к журналистам, невзирая на свой статус, который должен обеспечивать обобщающие подходы, выступил как бы от имени всех членов Евросоюза с откровенно русофобских позиций, с русофобской характеристикой состоявшейся дискуссии. Он даже утверждал, что ни у кого нет сомнений, что главная цель России – ослабить Европейский союз. Ничего не может быть дальше от истины, чем подобные голословные утверждения. Мы не раз говорили и доказывали на деле, что мы хотим видеть ЕС, единым сплоченным и самостоятельным. Мы убеждены, что только в таких условиях потенциал этого колоссального по своей значимости проекта может быть полностью реализован.

Рассчитываю, что недальновидная позиция, в т.ч. которую я только что описал, и с которой выступил Председатель Евросовета Д.Туск, не будет впредь поддерживаться, поскольку она негативно отражается на всем комплексе российско-есовского взаимодействия, прежде всего на его торговой и инвестиционной составляющей. Не буду приводить статистику, она вам знакома. Скажу лишь, что разрушая устоявшиеся связи, в Брюсселе, по сути, отказываются от концепции, которая на протяжении двух последних десятилетий лежала в основе нашего диалога, – поступательного сближения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих экономик в интересах повышения их конкурентоспособности за счет естественных преимуществ, которыми они обладают. Долгосрочный отягчающий фактор – утраченное доверие, восстановить которое будет весьма непросто.

Отдельная тема – перспективы сотрудничества в энергетике, которая на протяжении долгого времени играла цементирующую роль в российско-есовских отношениях. Россия всегда была надежным поставщиком углеводородов, а наша газовая инфраструктура десятилетиями «затачивалась» под потребности именно Европы. Несмотря на неоднократные предложения Еврокомиссии, которые мы слышали на протяжении последних двух лет, о том, чтобы вернуться к полноформатному энергодиалогу, слова Брюсселя пока остаются словами.

Блокируются либо тормозятся такие совместные чисто коммерческие проекты, поддержанные странами-членами ЕС и европейскими энергокомпаниями, как, например, «Южный поток» и «Северный поток-2». Между тем, большинство серьезных экспертов утверждают, что, учитывая планы ЕС по декарбонизации экономики и снижение объемов добычи газа в европейских странах, в обозримом будущем странам-членам ЕС без российских энергоносителей обойтись будет трудно.

Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по «Турецкому потоку», предусматривающее в том числе строительство пока одной нитки газопровода в направлении Европы, в частности Греции. После неудачи с «Южным потоком» будем готовы продлить ее на территорию Евросоюза лишь после получения на бумаге недвусмысленных официальных гарантий реализации этого проекта.

Ни для кого не секрет, что значительная часть антироссийских установок как в энергетической, так и в других сферах рождается в Вашингтоне, а потом осуществляется в Европе в рамках пресловутой «трансатлантической солидарности». Парадокс в том, что подобная политика американцам ничего не стоит: потерь они особых не несут и даже рассчитывают заставить европейцев переключиться с российского газа на более дорогой американский сжиженный природный газ. Европейцам решать, насколько данная ситуация отвечает их интересам, особенно в условиях, когда Старый свет ищет свое место в мировой политике, сталкивается с многочисленными вызовами и угрозами.

По нашим наблюдениям, далеко не все в ЕС довольны нынешней ситуацией. В политических, деловых и общественных кругах многих стран все активнее выражается несогласие с политикой санкций, общественное мнение консолидируется в пользу нормализации отношений с Россией. Надеемся, что в Евросоюзе смогут преодолеть «инерцию мышления», станут самостоятельно определять свои приоритеты без оглядки на внерегиональных игроков, а также не идти на поводу у русофобского меньшинства внутри самого ЕС.

Попытки прибегать к наказаниям путем санкционного давления за независимый внешнеполитический курс, за отстаивание справедливости в международных делах результатов не дали и не дадут. Об этом сказал еще Александр Невский, я имею ввиду его знаменитую фразу «Не в силе Бог, а в правде». Как нам обещали два года назад из Вашингтона, «порвать в клочья» российскую экономику не удалось и не удастся. Уверен, что вы знакомы с ее состоянием и вас не нужно убеждать, что Россия достаточно уверенно стоит на ногах, адаптировалась и к незаконным рестрикциям, и к конъюнктуре мировых рынков углеводородов.

Мы продолжаем наращивать плодотворное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. Это касается торгово-экономической области и любой другой. Мы открыты к взаимодействию со всеми, кто готов работать с нами на взаимоуважительной основе, на основе баланса интересов, а таких в мире – абсолютное большинство.

Как известно, Президент В.В.Путин выдвинул инициативу по формированию Большого Евразийского партнерства с участием широкого круга стран, входящих в ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Об интересе к нашему предложению свидетельствуют итоги саммитов Россия-АСЕАН в мае и ШОС – в июне этого года. Россия твердо привержена формированию таких экономических пространств, которые носили бы открытый характер, опирались бы на принципы ВТО, а не создавали бы риски разрушить глобальную торговую систему путем продвижения закрытых региональных проектов наподобие транстихоокеанского и трансатлантического партнерств.

При этом хочу еще раз сказать, что делая акцент на «восточный вектор», мы не только не отказываемся от идеи создания с Евросоюзом единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, но считаем эту идею весьма перспективной для обеспечения устойчивого развития всего евразийского континента, неотъемлемой частью которого являются территория ЕС и территория России. Как сказала после саммита ЕС Канцлер ФРГ А.Меркель: «We share the same landmass». Это немного отличается от того, что мы раньше называли стратегическим партнерством, но хотя бы география заставляет нас мыслить в русле взаимодействия, а не разбегания в разные стороны. Убежден, что взаимодополняемость экономик и поступательное объединение рынков позволило бы нам эффективнее решать многие проблемы, включая ускорение роста. Это касается и России, и ЕС. Это позволило бы обеспечить всем нам достойное место в складывающейся полицентричной системе мироустройства, повысив конкурентоспособность в этих процессах России и ЕС.

Мы давно предлагаем начать диалог между ЕАЭС и ЕС. То, как наладить взаимодействие между ними, обсуждали в ходе Петербургского экономического форума Президент В.В.Путин и Председатель Еврокомиссии Ж.-К.Юнкер. Мы передали Еврокомиссии наши соответствующие предложения. По некоторым признакам, они не очень хорошо известны странам-членам, но мы все-таки попросили Еврокомиссию, чтобы эти предложения были распространены среди стран, входящих в ЕС. Мы уважаем принципы, на которых работает ЕС, включая делегирование значительной части компетенции Брюсселю, но утаивать от стран-членов конкретные предложения, с которыми выступает Россия, точно неправильно.

Очевидно, что наши усилия по выстраиванию диалога едва ли могут увенчаться успехом, если мы будем игнорировать закрепленные в Уставе ООН основополагающие принципы межгосударственного общения, включая суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела. Конечно, необходимо отказаться раз и навсегда от «игр с нулевым результатом» и приступить к предметной работе по формированию в Евро-Атлантике архитектуры равной и неделимой безопасности, когда никто не будет пытаться укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других. Под этим давно подписались все страны-члены ОБСЕ, страны, входящие в Совет Россия-НАТО, который сейчас тоже «заморожен». На деле этот красивый, торжественно провозглашенный принцип не реализуется. Хотя именно в создании архитектуры равной и неделимой безопасности мы видим единственно возможный фундамент для выстраивания эффективного общего экономического и гуманитарного пространства.

Надеюсь, что в этих устремлениях мы все являемся единомышленниками. Рассчитываю, что мы будем вместе продвигать, способствовать продвижению положительной, устремленной в будущее повестки дня, доводить до широкой общественности перспективы и выгоды от нашего конструктивного взаимодействия. Мы ценим то, как вы подходите к сотрудничеству с российскими партнерами в соответствующих областях и отраслях экономики и торговли. Считаем важным поддерживать сотрудничество между бизнес-структурами. Знаю, что периодически возникают вопросы, которые мы стараемся решать через специальные механизмы, созданные при Правительстве России. Убежден, что ваш интерес в том, какую политику проводит Россия на международной арене, является весьма обнадеживающим. Если и говорят, что политика должна стоять выше экономики, наверное, мы должны доказать, что экономика является лучшим базисом, на котором можно выстраивать разумную, а не идеологизированную политику.

Благодарю за внимание и готов ответить на ваши вопросы.

Вопрос: Компания «Сименс» имеет очень долгую и богатую историю в России. Мы на российском рынке находимся уже 160 лет и осуществили достаточно много проектов в Российской Федерации в сфере инфраструктуры и энергетики. К сожалению, я должен констатировать, что тема санкций сейчас негативно влияет на наш бизнес в России. Как Вы видите изменение данной ситуации? Мы надеемся, что санкции будут прекращены. Видите ли Вы какие-либо позитивные перспективы в этом вопросе? Видите ли Вы эти позитивные перспективы в связи с выборами в США? Скажется ли их результат как-то положительно на развитии российско-американских отношений?

С.В.Лавров: Я не буду комментировать перспективы выборов в США. И так уже искусственно, по крайней мере, у американской общественности создается впечатление, что Россия активно вмешивается в эти процессы. Наверное, кандидатам особенно и нечего сказать по реально важным для американских избирателей вопросам, если Россию превращают в главную тему дискуссий: кто является чьей марионеткой и т.д. и т.п. Для меня это просто поразительно: даже с учетом весьма серьезной специфики американской политической культуры, нынешняя кампания является уникальной и, по-моему, не делает чести нашим американским коллегам.

Что касается санкций, то вы знаете, что этот инструмент был использован нашими западными партнерами под предлогом их как бы возмущения тем, что произошло в Крыму, тем, что люди в Крыму, включая легитимно избранный еще по украинским законам Верховный Совет, отказались признать антиконституционный государственный переворот, совершенный на утро после того, как оппозиция вместе с президентом В.Ф.Януковичем подписала соглашение об урегулировании кризиса. Под этим документом свои подписи поставили министры иностранных дел Германии и Польши и руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции. Эти подписи не продержались и суток. Когда состоялся государственный переворот, нам стали достаточно стыдливо говорить о том, что президент В.Ф.Янукович сбежал из Киева. Во-первых, президент Украины В.Ф.Янукович поехал в Харьков. Как бы к нему ни относиться, как бы ни оценивать проводимую им политику, он был легитимно избранным главой государства и в качестве такового был всеми признан. Никуда он из страны не убегал, он был в Харькове. Во-вторых, соглашение, которое подписали оппозиция и В.Ф.Янукович, засвидетельствованное Германией, Францией и Польшей, совершенно не было посвящено судьбе В.Ф.Януковича, кроме того, что он обязывался провести досрочные выборы, которые он точно проиграл бы. Соглашение было посвящено политическому урегулированию. Первым пунктом этого соглашения стояло создание правительства национального единства. Вот, что главное. Когда состоялся переворот, А.П.Яценюк поехал на Майдан и торжественно и победоносно заявил, что сформировано «правительство победителей». Почувствуйте разницу: «национальное единство» или «победители» и «побежденные». Эти «победители» тут же приняли закон, который, правда, не был подписан, хотя был все же принят, который резко ущемлял позиции русского языка на Украине. Целый ряд высказываний тех, кто совершил госпереворот, просто свидетельствовал о том, что они намерены принудительно и силовыми методами подрывать позиции русского языка и русской культуры, искоренять русскую культуру. Как сказал печально знаменитый лидер партии «Правый сектор» Д.А.Ярош, который теперь из лидера радикал-националистической группировки стал депутатом Верховной Рады Украины, «русский никогда не будет думать по-украински, никогда не будет чтить украинских героев, поэтому русских из Крыма нужно изгнать». Я это так подробно объясняю, чтобы было понятно, в какой ситуации вводились санкции. Народ Крыма взял свою судьбу в свои руки через, повторю, по всем параметрам легитимный Верховный Совет, избранный по украинскому закону. В Донбассе сказали, что они не признают переворот и просили оставить их в покое, чтобы они могли жить дальше. Не Донбасс напал на остальную часть Украины. Когда в январе — начале февраля кризис на майдане достигал кульминации, было сделано несколько заявлений НАТО и ЕС, призывающих В.Ф.Януковича не использовать армию против собственного народа. Когда после переворота мы поинтересовались у стран НАТО, как насчет аналогичного призыва к новой администрации, которая пришла к власти через силовую смену режима, то нам уже не говорили, что не надо использовать армию против собственного народа. Когда началась т.н. «антитеррористическая операция» против собственного народа, отказавшегося принять итоги переворота, Брюссель призывал к тому, чтобы новые власти применяли силу против протестующих пропорционально. Между «не использовать» и «применять пропорционально» тоже есть небольшая разница.

Кстати говоря, рассуждая о том, как те или иные страны относятся к смене режима путем переворота, давайте просто перенесемся из Украины в Йемен, где пару лет назад тоже произошел государственный переворот. Президент Йемена М.Хади был вынужден бежать в Саудовскую Аравию, где он пребывает и по сей день. Уже два с лишним года все мировое сообщество требует, чтобы президента М.Хади вернули в Йемен и подтвердили его легитимность. На наш вопрос к европейским политикам, занимающим такую позицию, почему нельзя было такую же принципиальность проявить на Украине и заставить оппозицию выполнить то, под чем они подписались с участием Франции, Германии и Польши (все равно там были бы досрочные выборы, которые В.Ф.Янукович проиграл бы), нам ничего не отвечают. Такое отношение наводит на мысль, что почему-то к Йемену и йеменской политической системе относятся с большим уважением, чем к украинской, а на Украине можно продолжать ставить эксперименты. Страна от этого страдает уже не один десяток лет.

Надеюсь, все освежили в памяти, когда и за что принимались эти санкции. Мы никогда не инициируем дискуссию относительно того, когда они могут быть сняты, потому что теперь, когда мы поняли, какие решения могут приниматься в западных столицах – в Вашингтоне и Европе – мы считаем своей главной задачей и хотим обеспечить себе такую ситуацию, когда мы будем не то что бы на сто процентов независимыми, но в ключевых, жизненно важных вещах для экономики, государства и социальной сферы мы не будем полагаться на милость тех или иных наших партнеров. Безусловно, не без труда, но у нас это получается.

Об этом неоднократно и подробно говорили Президент России В.В.Путин и Председатель Правительства России Д.А.Медведев. Насколько эти санкции будут длительны, повторю, вопрос не ко мне. Я теперь уже ничему не удивляюсь, потому что вслед за «украинскими» санкциями ЕС, как я понял, очень долго искал ответ на вопрос, как им быть после подписания Минских соглашений. Дело в том, что санкции вводились несколькими «волнами», одна из которых (в сентябре 2014 г.) состоялась практически день в день с подписанием первых Минских соглашений в начале сентября. Я знаю, что потом у некоторых глав государств и правительств были проблемы, потому что вроде бы обнаружилось, что договаривались через неделю после прояснения того, будут ли подписаны Минские договоренности или нет, главы правительств и государств вернутся к обсуждению вопроса о возможном введении пакета санкций в сентябре 2014 года. Оказывается, он был введен брюссельской бюрократией, что вызвало не публичные, но достаточно жесткие претензии со стороны, по крайней мере, отдельных стран-членов ЕС. То же самое касается и следующего пакета санкций. По сути дела он введен в момент, когда подписывались Минские договоренности февраля 2015 года. Потом была изобретена формула, заключающаяся в том, что санкции будут сняты, как только Минские договоренности будут выполнены. Получается, что ЕС помогает Президенту Украины П.А.Порошенко, который не хочет или не может выполнить то, что он выполнить обязался. Сейчас ему фактически дают в руки инструмент, который ему позарез нужен: чем дольше он будет саботировать выполнение своих обязательств по Минским договоренностям, чем дольше они будут оставаться на бумаге, тем дольше будут сохраняться антироссийские санкции, которые он предъявляет своему электорату в качестве доказательства эффективности своей политики. Это если буквально. У меня даже нет сомнений, что все это – звенья одной цепи.

Я понимаю, что долго отвечаю на этот вопрос, но он важен для того, чтобы понимать, какую политику проводят западные правительства. Наши американские партнеры, включая и моего коллегу, не раз нам говорили, что мы представить себе не можем, как моментально нормализуются все отношения России и США после урегулирования кризиса на Украине.

Я не наивный человек, и не думаю, что и мои собеседники, которые говорили мне такие вещи, глядя в глаза, наивные люди. Значит, за этим скрывается что-то другое. Я в тот момент еще у них спрашивал, не захотят ли они потом ввести санкции в связи с Сирией. Они говорили, что только в связи с Украиной. Сейчас Сирия уже вовсю упоминается как очередная тема, за которую можно зацепиться русофобам и, спекулируя на страданиях людей и гуманитарных аспектах сирийского кризиса, можно попытаться всех остальных — не русофобов — затащить в очередную антироссийскую санкционную кампанию. Это просто неприлично, непорядочно и цинично. Надеюсь, что все это понимают. Я не могу гадать, насколько это понимание будет учитываться при принятии конкретных решений, насколько это понимание сможет переломить абсолютно очевидный заказ в некоторых столицах на усиление антироссийской политики. Это очень сложно предвидеть особенно с учетом того, что происходило в последние годы. Могу только подтвердить, что мы никогда не будем идеологизировать наши подходы, мы всегда будем открыты для честного взаимовыгодного разговора, для преодоления проблем, возникших не по нашей вине. Но делать это будем впредь не на основе «business as usual», а только поняв, что наши партнеры действительно готовы работать честно.

Даже в нынешней ситуации мы взаимодействуем и достаточно небезуспешно работаем с теми, кто имеет мужество и понимает свой реальный интерес в сотрудничестве с Россией. Уверен, что, в конце концов, все наносное будет сметено, все то, что вбрасывается в сферу экономического взаимодействия и нацелено на подрыв этой сферы ради достижения неких геополитических результатов и внутриполитических раскладов с учетом электоральных циклов, будет смыто чистой волной экономических интересов.

Вопрос: Как можно было бы дальше активно следовать в фарватере унификации технических стандартов между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом? Я продолжаю верить, что рано или поздно единое экономическое пространство может стать реальностью.

С.В.Лавров: В долгосрочном плане для взаимодействия от нас требуется унифицировать стандарты и регламенты. Мы к этому готовы. Стоит это дорого, поэтому требуется время. Президент России В.В.Путин неоднократно касался этой темы в своих контактах с европейскими партнёрами. В том числе и поэтому мы достаточно долго (около 18 лет) вели переговоры относительно нашего присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО). Мы «выторговывали» себе время, чтобы у нас окрепла банковская система, страховая сфера, чтобы на какой-то период было защищено сельское хозяйство, согласованы различные периоды защиты внутреннего рынка. Эти сроки нам были нужны в том числе для того, чтобы модернизировать нашу систему технических регламентов. Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы делать это с учетом и даже в значительной степени на основе соответствующих норм и стандартов Европейского Союза.

Если мы приступим к строительству общего экономического пространства, к этой теме нам придется вернуться. Я не специалист в этих вопросах, но с точки зрения политического преломления этой задачи, наверное, нельзя будет просто сказать, что мы поссорились, а теперь помиримся и начнем переходить на общие стандарты и регламенты. Придется как-то политически провести «разбор полетов» и понять, насколько мы и вы, Евросоюз, можем сразу приступить к долгосрочным проектам, которые сформируют нормы, стандарты, регламенты на длительную перспективу, насколько все это будет защищено от возможных новых вспышек идеологизации, политизации экономического сотрудничества.

Повторю, я не эксперт в этих вопросах, но такая тема должна неизбежно возникнуть прежде, чем мы начнем просто работать над выстраиванием ткани общего экономического пространства. Нам нужно будет определиться и с политикой, и со своими взаимными обязательствами в этой сфере.

Вопрос: Мой вопрос о финансировании. Это внутренний вопрос, но он также касается взаимоотношений между Россией, Бразилией, Индией и Китаем и будущего успеха банковской системы, которая бы позволила стране диверсифицировать свои ресурсы и инвестировать в такие проекты, как строительство жилья для людей с низким доходом, развитие образовательной системы и здравоохранения. Есть Банк, объединяющий страны БРИКС. Какие есть возможности в этом плане?

С.В.Лавров: Наверняка, живя в России, Вы следите за дискуссией, которая идет вокруг политики Центрального банка. Ставка рефинансирования обсуждается экспертами, наверное, с диаметрально противоположных позиций, с точки зрения выбора между макроэкономической стабильностью и ускорением роста. Я не готов давать какие-либо советы или оценки в этой сфере. Не считаю себя компетентным в этом вопросе. Но то, что эта задача является одной из наиболее актуальных в дискуссиях в рамках Правительства, между Правительством и Кремлем, между ними и ЦБ, Вы, наверняка, видите собственными глазами. Знаю, что нам в очень непростых условиях приходится решать задачи финансовой и макроэкономической стабильности. Но заверяю Вас, что у Президента и Правительства России нет недооценки тех шагов, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить экономический рост. Как это будет сделано, не знаю. Это задача тех, кто работает на этом направлении.

Мы будем стараться делать все, чтобы обеспечить благоприятный внешний фон. Рассчитываю, что и вы, присутствующие в зале, готовы этому способствовать. У вас есть каналы прямого общения с Правительством Российской Федерации. Уверен, что все пожелания и рекомендации, которые будут сформированы на базе вашего личного опыта в России, на базе того, как вы видите перспективы, будут рассмотрены самым внимательным образом.

Вопрос: Одна из целей Ассоциации европейского бизнеса – следить за условиями торговли и инвестициями в Россию, в особенности за реализацией соглашений с ВТО, которые Россия подписала несколько лет назад. Вне формата санкций некоторые министерства Российской Федерации, например, сельского хозяйства, пошли на решения, которые противоречат реализации подписанных Россией соглашений с ВТО: например, запрет на свинину, налогообложение винодельческой продукции. Как бы Вы как Министр иностранных дел могли нам помочь в общении с Вашими коллегами, представляющими российские министерства, попросить их все-таки с уважением относиться к договоренностям, подписанным Россией.

С.В.Лавров: Есть другая точка зрения о том, что мы не нарушаем никаких соглашений, а это сделал Евросоюз. Я сейчас тоже не буду вдаваться в подробности. В политическом плане мы заинтересованы в том, чтобы все эти споры были урегулированы к обоюдному удовлетворению. Я знаю, что мои коллеги в Министерстве экономического развития занимают ту же позицию. Их предпочтением является не идти в Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО, а договариваться напрямую, по-доброму, в несудебном, в неарбитражном порядке. Насколько я слышал, аналогичный подход преобладает и в Еврокомиссии. Мы всячески будем это поощрять.

Есть и путь «сугубо легалистский»: идти в ОРС и там погрязнуть в обоюдных претензиях на очень длительный период. Компании, министры, комиссары друг друга знают очень давно, все прекрасно понимают, где какая проблема может быть решена. Как говорят у нас, «сам Бог велел» договариваться напрямую.

Вопрос: Мой вопрос касается инициативы импортозамещения, внедряемого в России. Есть ощущение, что оно как-то связано с санкциями. Действительно ли это так? Какой подход по импортозамещению сейчас отрабатывается в России?

С.В.Лавров: Это не наш выбор. Не хотели и не хотим впадать в самоизоляцию. Но в ситуации, когда были введены санкции, когда под них попали российские банки, которые кредитовали наше сельское хозяйство, ничего не делать означало бы оставить наших сельхозпроизводителей в менее выгодной конкурентной позиции по сравнению с европейскими экспортерами продовольствия и сельхозпродукции, которые, как Вы знаете, получают льготное кредитование, огромные субсидии, в разы превышающие те, что были «выторгованы» нами при вступлении в ВТО. Это то, что касается рынка продовольствия.

Что касается отраслей, от которых напрямую зависит наша способность развивать свою экономику, инфраструктуру, получать современные технологии, обеспечивать нашу обороноспособность, то здесь никто не будет задавать вопрос, почему мы занялись импортозамещением перед лицом такой массированной атаки из некоторых ведущих западных столиц, их заявлений, что это «всерьез и надолго». Когда мы слышим, как я уже сегодня упоминал, что наша главная цель, якобы, ослабить Евросоюз, поэтому нужно мобилизовать единый антироссийский фронт, как мы можем полагаться в ключевых вещах для обеспечения безопасности страны на то, что нам будут продавать нужные нам технологии и комплектующие. Мы все будем делать сами, уже делаем, мы практически уже стали самообеспеченными в целом ряде сфер.

Повторю, это не означает, что мы захлопнули дверь и больше никого сюда не пустим. Примеров тому множество, как даже в этой ситуации. Те, кто действительно заинтересован нормально с нами торговать, всегда могут договориться о таких формах сотрудничества, которые, не нарушая наши встречные меры, обеспечивают нормальное ведение бизнеса.

Вопрос: Последние годы мы видим, что изменилась официальная позиция министров иностранных дел, которые становятся т.н. «менеджерами по продажам» во всех странах и занимаются гораздо больше экономикой, чем политикой. Вы уже семь лет здесь с нами работаете. Как Вам кажется, изменилась ли Ваша официальная позиция или она осталась такой же: больше внешней политики, меньше экономики? Или Вы, как и в других странах, стали «директором по продажам» страны, который часто повышается до «генерального директора компании»? Насколько это Вам интересно в качестве следующего шага в карьере?

С.В.Лавров: У нас несколько иная иерархия. В МИД нет «менеджеров по продажам», но есть Генеральный директор — он занимается обеспечением нашей работы с точки зрения административной, хозяйственной и финансовой деятельности.

Что касается моего круга ведения, и чем мне приходится в основном заниматься. Не хочу быть нескромным, но меня достаточно часто показывают по различным телевизионным каналам. Наверное, два процента времени я уделяю ответам на вопросы по экономике, все остальное время посвящается политическим кризисам, которые разрастаются и которым конца, к сожалению, пока не видно. Политика диктата оказывается очень заразительной. Вслед за американцами, которые отучились полагаться на дипломатические методы, и как только что-то выходит не по их задумке, сразу хватаются за санкционный инструментарий, к огромному сожалению, ЕС идет по тому же пути: как только они наталкиваются на необходимость достаточно тщательно и сбалансированно выработать подход к той или иной проблеме, как только понимают, что их подходы на сто процентов не могут быть приняты, они тоже начинают грозить санкциями. Работая над урегулированием украинского и сирийского кризисов, мы не можем отделаться от впечатления, что в том и в другом случае применяется одна и та же логика. На Украине произошел переворот — виновата Россия, поэтому Минские договоренности, которые должен выполнить Киев, должны стать критерием снятия санкций с России. По Сирии. Мы с американцами на очень солидной основе в деталях договорились, ставили последнюю точку после того, как Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент США Б.Обама в Китае согласовали очень важный аспект этих договоренностей. Договоренности приняты, американцы из них вышли, потому что опять обвинили нас в том, что не прекращаются боевые действия. То, что они восемь месяцев не могут выполнить свое обязательство убрать умеренные вооруженные формирования с тех территорий, которые занимает «Джабхат ан-Нусра», на это они разводят руками — не получилось.

В случае с Украиной — Киев не выполняет, санкции против нас. В случае с Сирией — американцы не выполняют обещания отмежевать оппозицию от террористов и грозят нам санкциями. Вот и вся логика. В такой ситуации, конечно, мы добиваемся справедливости, добиваемся того, чтобы все, о чем мы договаривались, делалось. Это является вкладом в обеспечение благоприятных внешних условий для экономического развития нашей страны. Когда мы эту абсолютно неприемлемую логику подхода к отношениям с нами поломаем, то, наверное, будут сняты преграды для нормального экономического сотрудничества.

Конечно, в принципе у нас есть концепция внешней политики, сейчас завершается подготовка ее новой редакции, но ее ключевые направления остаются без изменений. Наша главная задача — обеспечивать максимально благоприятные внешние условия для экономического развития страны, повышения благосостояния наших граждан и обеспечения возможности для наших граждан и нашего бизнеса свободно, без какой-либо дискриминации работать во вне нашей страны, на международной арене. Это касается экономических и инвестиционных проектов, а также просто туристических и иных поездок наших граждан.

Вопрос: Мне уже в седьмой раз предоставляется честь встречаться с Вами, одним из мудрейших людей, находящихся в эпицентре внешней политики. Полностью согласен с Вашим анализом Украины, даже сам исследовал этот вопрос.

Как Вы пару раз уже говорили, один из вопросов, связанных с сирийским конфликтом, это неспособность американцев отделить «Нусру» от антиправительственных сил, учитывая тот факт, что они потратили более 500 млн. долл. США на подготовку, тренировку антиправительственных сил, на борьбу с ИГИЛ. Всего же они рекрутировали фактически 10 человек. Считаете ли Вы, что у них есть способности и желание отмежевать «Нусру» от антиправительственных сепаратистов?

С.В.Лавров: Помню статистику, которую вы сейчас упомянули насчет того результата, который был достигнут после вложения 500 млн. долл. США. Эта программа продолжается, и мы об этом знаем. Регулярно обсуждаю это с Госсекретарем США Дж.Керри. Буквально вчера, в очередной раз я у него поинтересовался, как обстоят дела с размежеванием «умеренных» и террористов. Не хочу подозревать Госсекретаря США Дж.Керри и правительство США в целом, что они сознательно затягивают процесс этого размежевания, но от этого не легче.

Когда мы начинали помогать сирийскому правительству в Алеппо, мы создали коридоры, по которым могли выйти все мирные жители, которые захотят. Два коридора были созданы для боевиков. Тогда нас американцы сильно критиковали, говорили, что это похоже на этническую чистку и спрашивали, куда уйдут боевики, потому что у многих там семьи, родные очаги, дома, домашний скарб. Вчера по телефону я спросил у Госсекретаря США Дж.Керри, как насчет Мосула, где готовят операцию по освобождению этого города от террористов, который, как и Алеппо, нужно освободить от террористов. В Мосуле с таким же призывом, как мы делали в Алеппо, выйти оттуда американская коалиция обращается к жителям города. Точно так же, как и в Алеппо, оставлен коридор, чтобы ушли боевики, а там не боевики, а чисто террористы ИГИЛ. Я спросил Госсекретаря США Дж.Керри, что он думает о том, что они призывают мирных жителей уйти от своих очагов, с насиженных мест, из своих домов, на что он ответил, что это совсем другое дело. Я это серьезно говорю. Я спросил почему. Он ответил, что в Мосуле они заранее планируют, а у нас в Алеппо не спланированно и страдают мирные люди. Но по оценкам ООН, если операция в Мосуле, которая, судя по всему, пойдет как планировали, количество беженцев, которые убегут из своих домов и от своих очагов, может достичь от нескольких сотен тысяч до почти миллиона человек.

Наверное, нам всем необходимо определяться с приоритетами. Если мы хотим бороться с терроризмом и пресечь терроризм хотя бы в его нынешней, достаточно опасной стадии, то мы должны продумать комплексные меры, которые должны максимально защищать гражданское население, но не должны основываться на желании выиграть что-то еще, выиграть в одностороннем порядке. Например, в Мосуле нужно победить за пару-тройку недель, поскольку будут определенные события, а в Алеппо необходимо все прекратить немедленно, потому что там гибнут и страдают мирные жители. В Мосуле они тоже страдают, но мы об этом говорить не будем.

Уже нужно перестать быть наивным человеком, но мне все еще хочется верить, что люди будут с тобой сотрудничать честно, но получается не всегда.

Вопрос: Мне кажется, что вопрос о террористической кампании должен объединить различные мнения и людей в ЕС. Хочу вернутся именно к теме ЕС и спросить о том, как Вы видите роль России через двадцать лет во взаимоотношениях между ЕС и Россией.

Я хотел бы также согласиться с тем, что политиков нельзя сравнивать с теми, кто отвечает за продажи, но с другой стороны, работая в компании «Porshе» в России, надеюсь, что мои продавцы будут внимательно следить за тем, как политики защищают свой национальный бренд, который с ними ассоциируется, так, как делаете это Вы. Завтра мы планируем встречаться с губернатором Алтайского региона. Я знаю, что Вы тоже общаетесь с этим человеком и бываете там. Каким образом Вы сочетаете исполнение всех своих обязанностей и оставляете время для решения личных вопросов?

С.В.Лавров: Если я расскажу все, у меня могут быть неприятности на работе.

Что касается отношений между Россией и ЕС через 20 лет, как в утопии «Город солнца», я сторонник того, что совсем не утопично мечтать, а может быть даже не столько мечтать, сколько заниматься тем, чтобы через 20 лет мы все-таки создали то самое общее экономическое, гуманитарное пространство, которое опиралось бы на систему равной неделимой безопасности, когда никто не будет друг друга пытаться обмануть, никто не будет пытаться создавать какие-то зоны влияния, никто не будет пытаться науськивать общих соседей на то, чтобы с одним из соседей дружить, а с другим — нет. Все это, к сожалению, сейчас имеет место, поэтому искоренять придется многое, «изгонять бесов» из каждой страны. Но я бы был сторонником того, чтобы двадцатилетний период, который лежит перед нами, увенчался именно общим экономическим, гуманитарным пространством. Это однозначно, существенно и резко повысило бы конкурентоспособность ЕАЭС и ЕС, повысило бы конкурентоспособность всех нас в ситуации, когда мир становится все более конкурентным, охватывает очень многие сферы, появляются новые полюса, которые определяют будущее мировой экономики, торговли и инвестиций.

Вопрос: Как Вы оцениваете изменение гендерного индекса в Европе и в мире в целом? Ряд авторов говорят, что в отличие от предыдущих времен, когда преобладал мужской рационализм, сейчас мы имеем дело с более эмоциональными, женскими, чувственными ценностями?

С.В.Лавров: Под эмоциональными Вы имеете ввиду более жесткие, чем у мужчин, или как?

Вопрос: Более эмоциональные.

С.В.Лавров: Но эмоции бывают негативные и позитивные. Пока мы достаточно ровно и позитивно относимся к тому, что представители двух традиционных полов занимают важные позиции. В этом смысле гендерное равенство наверняка пробивает себе дорогу. Мы в России тоже активно поддерживаем всех, кто талантлив, независимо от того, мужчина это или женщина. У нас в Министерстве мы стараемся выдвигать женщин на важные посты. Здесь присутствует М.В.Захарова. Многие из вас, наверное, уже с ней познакомились и знаете насколько эффективно она работает, насколько быстро реагирует на все, что требует реакции с нашей стороны. В принципе подчеркну еще раз, я не хочу разбирать конкретные примеры, но это нормальный процесс. Не нужно впадать в другую крайность — делать принадлежность к женскому полу критерием, который должен все решать. Я все-таки за то, что женщин не надо обижать, не надо делать им поблажки. Женщины не менее умны, энергичны и эффективны, чем мужчины. Если делать выбор просто на основе профессиональных качеств, я думаю, этого будет достаточно и это будет справедливо.

Вопрос: Одна из самых больших проблем в Европе – иммиграция, особенно страдает от нее Италия. Почему Россия не предлагает помощи в решении этого вопроса? Это могло бы стать положительным шагом в сторону нормализации отношений с Европой?

С.В.Лавров: Международное гуманитарное право требует, чтобы беженцы, подпадающие под категорию «беженцы» и спасающиеся от политических или природных катаклизмов в своих странах, к которым не приравниваются экономические мигранты, допускались в те страны, в которых они хотят остаться или провести какое-то время. Насильно затаскивать беженцев невозможно. Я видел статистику, на сколько граждан ЕС приходится один мигрант. Согласно ей, на несколько сотен европейцев приходится один мигрант. Если вы возьмете ту же матрицу и примените ее, скажем, к Иордании, Ливану или Турции, там речь идет о двух-трех десятках. Так что получается немного разная картина, разная нагрузка.

У нас были единичные случаи, когда через нашу территорию беженцы из региона Ближнего Востока (скорее, это были мигранты, потому что у них у всех были деньги, они покупали сначала велосипеды, потом машины) ехали в Норвегию, они хотели туда. Российская территория была им удобна по тем или иным причинам. Мы никого не выгоняли, никуда насильно не выселяли. Более того, в тот период, о котором мы говорим, Россия приняла более миллиона украинцев из Донбасса. Треть из них обратилась за постоянным статусом беженца в расчете потом получить вид на жительство и гражданство, а остальные просто признаны беженцами по критериям Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Огромная нагрузка легла, прежде всего, на Ростовскую область. Затем практически все российские регионы предложили свои возможности. Большинство беженцев из Донбасса разъехались по тем адресам, которые были им приемлемы.

Мы тоже несем эту нагрузку, и тоже были вынуждены принимать людей, оказавшихся в беде, под обстрелами, ставших «мишенью» т.н. антитеррористической операции, объявленной против лиц, отказавшихся принять государственный переворот. Мы все-таки считаем, что страны, которые принимают решение, влекущее за собой потоки мигрантов и беженцев, должны тоже осознавать свою ответственность. Я не говорю сейчас о том, как вам в ЕС нужно делить этих беженцев: принимать ли квоты и чем все это может закончиться. Повторю, что есть международное право, требующее принимать беженцев в тех странах, куда они хотят попасть. Экономические мигранты в эту категорию не входят, поэтому применительно к ним должно вырабатывать линию каждое правительство или, если хотите, весь Евросоюз. Это разные вещи. Мигранты, которые приезжают с большим количеством наличных денег, имеют с собой атрибуты состоятельных людей, это проблема страны, куда они попадают.

Давайте не будем забывать, что первые потоки беженцев начались с момента операции в Ливии, когда в нарушение резолюции СБ ООН, которая ввела оружейное эмбарго, туда поставлялось оружие. Об этом, не стесняясь, говорила, по крайней мере, одна страна-член ЕС, требовавшая свержения режима. Потом была вторая резолюция СБ ООН, устанавливавшая режим «бесполетной зоны» над Ливией и означавшая, что просто нельзя допускать полетов авиации М.Каддафи. Эта резолюция была грубо использована для того, чтобы начать смену режима путем бомбардировок. Ливия, в итоге, превратилась в рассадник терроризма, в территорию, через которую пошли первые потоки мигрантов, прежде всего, в Италию. Вы все хорошо знаете, что этот бизнес зародился именно на ливийской территории. Потом уже из Африки южнее Сахары по этому коридору пошла новая волна из других стран.