Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

США оказались между утратой мирового лидерства и экономическим тупиком

Дмитрий Косырев

Сто двадцать семь членов Всемирной торговой организации (ВТО) заявили США протест, и воспринимается это буквально всеми как акция, организованная Китаем.

Правда, акция далеко не первая. А ровно 61-я — при меняющемся составе протестующих (раньше их было меньше). Упорство — национальная китайская черта, и в ВТО они ее являют миру во всей красе.

История тут такая: в середине месяца мы уже рассказывали, как в начале декабря Орган по разрешению споров в ВТО вынес (после четырех лет мучений) решение в пользу Китая по делу 2018 года об американских пошлинах на импорт стали в США. После чего Пекин, вдохновившись победой, подал точно такой же иск уже по поводу таких же американских запретов на почти любое сотрудничество с Китаем по части полупроводников. Хотя известно, что США эти рекомендации ВТО выполнять не собираются, но вода камень точит.

Сегодня атака идет по несколько другому направлению. Дело в том, что Орган по разрешению споров — это одно, а есть в ВТО еще Высший апелляционный орган, члены которого называются судьями, да, собственно, из профессиональных судей и набираются. И тут проблема в том, что эта часть ВТО уже много лет находится в глубоком параличе, потому что США заблокировали механизм назначения туда этих самых судей. И вот сейчас в очередной раз большая часть экономик мира Америку за это осудила. А та, соответственно, в очередной раз это проигнорировала.

Давайте посмотрим на один из эпизодов той борьбы. Год 2018-й, против США выступили Индия, Евросоюз, Китай и другие. То, похоже, был протест номер два из 61. Дело в том, что Америка тогда (как и сейчас) блокировала процесс отбора судей, на тот момент из семи таковых оставалось трое, из которых двое уходили в отставку через месяц.

Протестовавшие предлагали удлинить срок службы судей, сделать их работу постоянной, а не совмещенной и, главное, оставлять их на должности до тех пор, пока не будет найдена замена. США все это, повторим, блокировали и, похоже, сейчас примерно тем же занимаются. То есть Америке не нужна ВТО как организация, где существуют механизмы, оспаривающие ее решения.

И тут самое интересное, что всем другим — и именно сегодня — такой механизм нужен, в том числе тем, кто считается союзником США. Нынешняя акция Китая в британской The Guardian описывается так: рядом стоят две подписи — Австралии и Китая. А в 2018 году протестовали еще Норвегия, Канада, Швейцария, та же Австралия.

Но сейчас, повторим, против США выступили 127 государств — и это то самое большинство, которое отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. И необязательно из морально-союзническо-политических, а чаще из чисто экономических соображений.

Здесь надо учитывать, что, по мнению вот этого большинства, сейчас просто не время для использования торговых ограничений (то есть санкций) против кого угодно. Кому плохо от санкций против России, мы уже видим. А с января должны заработать новые санкции против Китая — по части полупроводников и по множеству иных товаров. И это в то время, когда десятки стран мира предчувствуют какие-то совершенно пока непредсказуемые экономические ужасы.

Оценка все той же ВТО: если мировая торговля в 2023 году вообще вырастет, то максимум на один процент, хотя раньше ожидали роста на 3,4 процента. И это после ковидной перезагрузки, которая по своим последствиям оказалась страшнее мировой войны. От Китая сейчас попросту ждут чудес (потому что больше не от кого) — резкого оживления торговли после окончания политики "ноль ковида" и, соответственно, бешеной активизации там производств и заключения множества торговых сделок. Но чудеса зависят в том числе от того, насколько умело Пекин будет сопротивляться. Понятно, что делать это он будет далеко не только в ВТО, которая превращена Америкой в ничтожество.

Заметим, что суть всего сюжета — приближение момента, когда односторонние (то есть вводимые в обход ООН) экономические санкции, а на деле торговые ограничения уйдут в прошлое. Пекин показывает, что такой момент не совсем за горизонтом. Точнее, медленно приближает его своим упорством.

Но сопротивление США тоже не слабое. Вот эпизод этой борьбы: есть такой американский автор — Виктор Ча (этнический китаец с ненавистью к родине предков). Он, кроме того что занят публицистикой, активно работает в уникально вредной полугосударственной организации — "Национальном фонде за демократию"*. И вот на днях этот Ча выступил одновременно в нескольких изданиях со своими известными идеями о том, как не давать Китаю влиять через соотечественников и с помощью своего веса в мировой торговле на что бы то ни было в мире.

Самое ценное в этой публикации — это доведенная до кристальной ясности мысль: Китай хочет заставить правительства и бизнес по всему миру уважать его интересы.

Это что — обвинение? Да, потому что Китай, говорит Ча, это враг демократии. И страны коллективного Запада должны поэтому не заниматься ерундой, а объединяться против угрозы, поскольку поодиночке этого гиганта не остановить.

А теперь главное: в годы холодной войны Вашингтон уже не раз отказывался от либеральных практик для защиты либерального миропорядка. И вот сегодня Запад может нуждаться в "компромиссах" по части принципов свободной торговли, если хочет не дать Пекину коррумпировать глобализацию.

То есть принципы эти надо полностью отбросить, и не только в торговле, потому что нет другого выхода.

Собственно, это и есть точное определение того, что происходит. Принципы того самого либерального миропорядка не работают, потому что Запад из-за них проигрывает. И он их довольно давно стал игнорировать — после чего возникла тупиковая ситуация для тех, кто начал нынешнюю мировую войну еще в 2018 году (хотя крымская "разминка" 2014-го была раньше). Война поначалу шла именно в мировой торговле (при мощном информационном сопровождении), начавшись со всяческих ограничений против Китая. Возникает вопрос, что будет сейчас. Отступать Америка пока не научилась, но получать протесты и вдобавок скатываться в экономический тупик и тащить туда союзников ей тоже неприятно.

* Организация, признанная нежелательной на территории России.

Газовый рынок 2022: под крылом черного лебедя

Но среди стаи «черных лебедей» пара обозначенных нами годом ранее трендов по росту газовых котировок и дефициту СПГ проявилась в полной мере. Ожидания от 2023 г. сложно назвать оптимистичными, однако, кто предупрежден, тот вооружен.

Европа: развод с битьем посуды

Главным событием уходящего года для газового рынка, несомненно, стало стремление Европы отказаться от импорта российского газа. Весной Еврокомиссия опубликовала план действий, в соответствии с которым должно было быть обеспечено достижение данной цели, — REPowerEU.

В рамках этого документа был предложен целый комплекс мероприятий, нацеленных на повышение энергоэффективности, развитие альтернативных источников энергии, в том числе рост генерации ВИЭ, запуск мощностей по получению биометана, обеспечение импорта, а также собственного производства водорода, отмена закрытия и увеличение загрузки угольных и атомных электростанций, а также наращивание импорта трубопроводного газа и СПГ нероссийского происхождения. При этом, согласно плану, наибольший эффект должен был быть достигнут именно в результате сокращения спроса, за счет же поиска альтернативных каналов поставок предполагалось заместить лишь 60 млрд м3 российского газа: 50 из них благодаря дополнительному импорту СПГ и 10 — в результате реализации новых трубопроводных проектов.

Теоретически, упор на планомерное сокращение спроса вместе с постепенным увеличением закупок СПГ и трубопроводного газа у альтернативных производителей мог бы позволить Европе отказаться от российских поставок на горизонте до 2027–2030 гг., не оказав радикального воздействия на ценовую конъюнктуру, однако история распорядилась иначе.

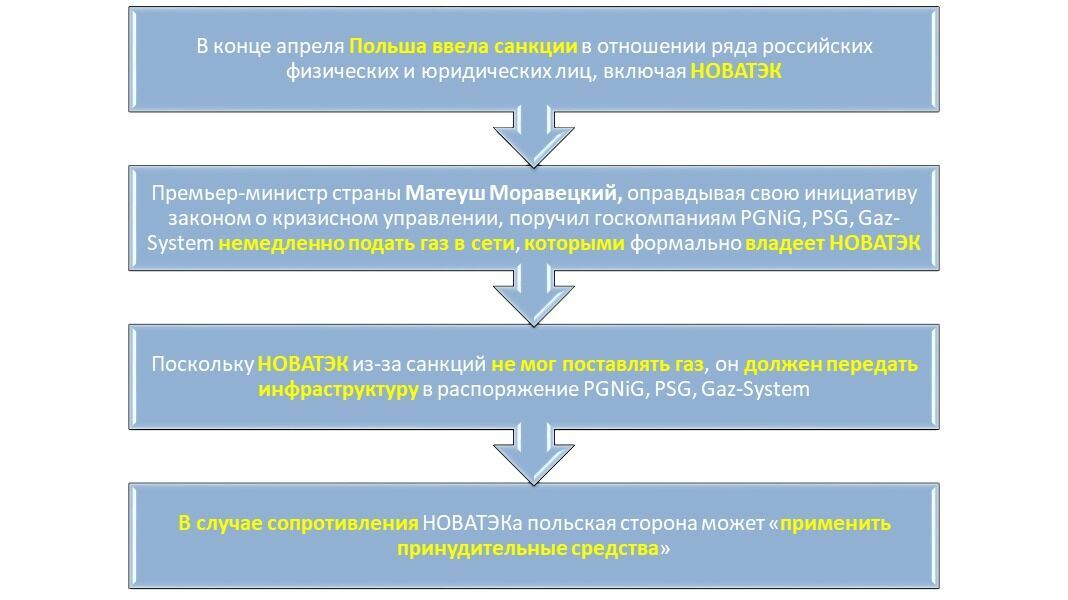

На рис. 1 видно, что поставки трубопроводного газа Газпрома начали снижаться еще во второй половине 2021 года, хотя, как мы отмечали в своем прошлогоднем материале, у компании были все предпосылки для роста экспорта вплоть до рекордных значений. После начала специальной военной операции, сопровождающейся резким ростом цен на газ на фоне опасений об остановке поставок российского голубого топлива, наблюдался всплеск экспортной активности (март). Далее произошла череда событий, более чем в три раза сократившая объемы месячных трубопроводных поставок газа из РФ в Европу. Началось все с президентского Указа о расчетах за газ с недружественными странами за рубли (Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа»), в результате которого целый ряд европейских компаний (прежде всего из Польши и стран Балтии) отказались от закупки российского топлива. Некоторые перешедшие на рубли компании — крупные партнеры Газпрома, в частности ENI, заявили о своих планах об отказе от российского газа еще до истечения сроков действия долгосрочных контрактов.

В начале мая, ссылаясь на военные форс-мажорные обстоятельства, украинская сторона остановила прокачку газа через ГИС «Сохрановка», что привело к сокращению объемов транзита российского газа почти на треть. Далее в рамках Указа Президента РФ (Указ Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций») и постановления правительства о контрсанкциях (Постановление правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации указа президента РФ от 3 мая 2022 г. № 252») произошла остановка эксплуатации газопровода Ямал-Европа (точнее его участка, контролируемого компанией EuRoPol GAS, 51% акций в которой принадлежит Польше), по которому осуществлялись поставки газа в Польшу и Германию. Затем начался турбинный квест, результатом которого стало постепенное сокращение экспорта газа по Северному потоку по причине безвозвратного выбытия на ремонты санкционных газоперекачивающих агрегатов. Финалом этой трубопроводной саги стали произошедшие в конце сентября взрывы на «Северных потоках», приведшие к разрушению двух ниток «Северного потока 1» и одной нитки несертифицированного «Северного потока 2», запуск которого, вопреки нашим ожиданиям, не случился в 2022 г.

Параллельно с падением импорта российского газа Европа в ускоренном темпе начала увеличивать запасы в хранилищах и работать над сокращением спроса на него. Так, в конце июля была утверждена программа ЕС Save Gas for a Safe Winter, направленная на снижение потребления газа на 15% зимой 2022–2023 гг., а уровень заполненности ПХГ к началу отопительного сезона в конце октября был близок к отметке в 95%, что существенно превышает исторические показатели. Вкупе с ростом импорта СПГ это привело к падению цен с рекордных уровней августа в 2,4 тыс. долл./тыс. куб м до комфортных для 2022 г. 1,0-1,4 тыс. долл./тыс. куб м.

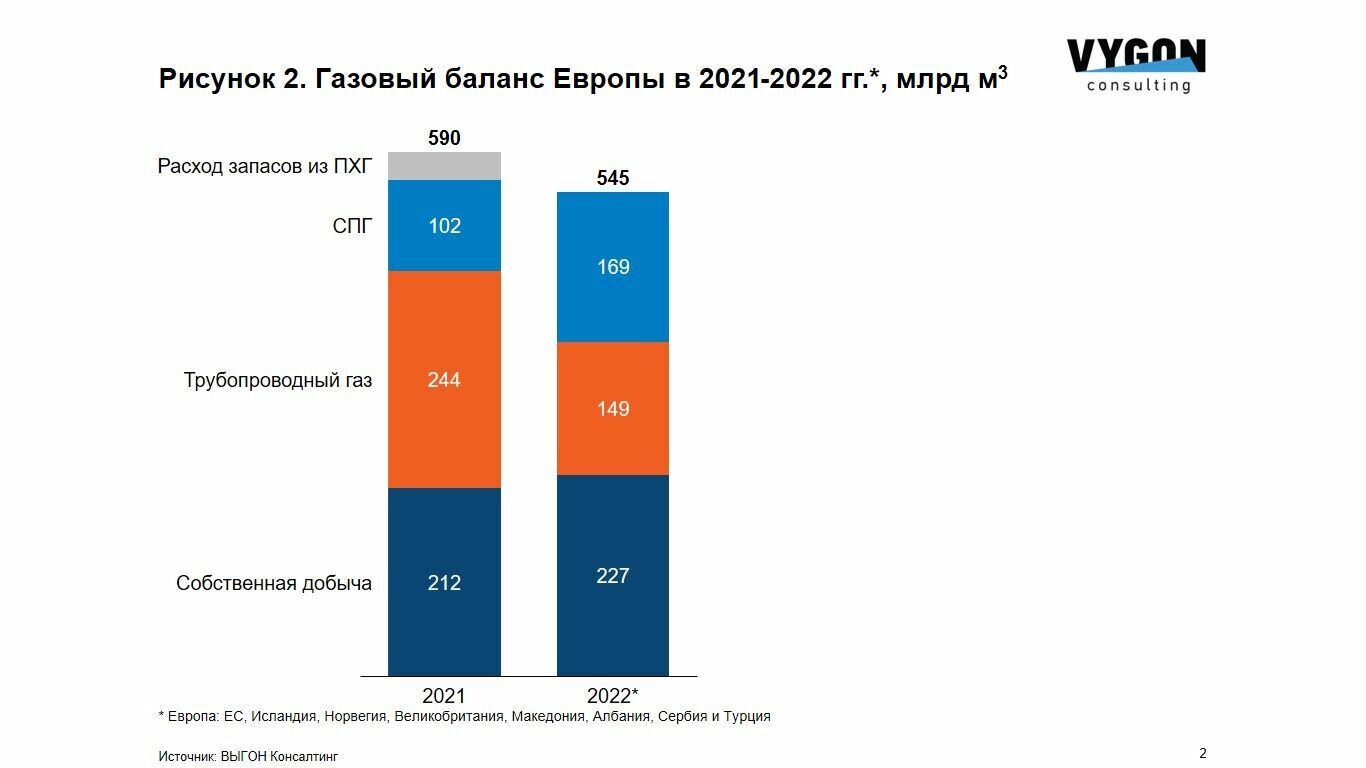

В итоге к концу 2022 года Европа подошла с 9%-м сокращением спроса по сравнению с 2021 г., впечатляющим ростом импорта СПГ, некоторым увеличением собственной добычи и масштабным сокращением импорта трубопроводного газа (читай российского). Таким образом, разрыв наших газовых связей происходит быстрее принятых ЕС планов.

СПГ: битва Европы и Азии за доступные объемы

В прошлогодней статье мы прогнозировали, что динамика роста рынка сжиженного природного газа в 2022 г. окажется достаточно сдержанной на фоне ограниченного числа вводов новых заводов, и данные ожидания оправдались.

Исходя из фактической динамики, производство СПГ в 2022 г. относительно уровня 2021 г. вырастет примерно на 20 млн т или 28 млрд м3 природного газа. Достигнуто это будет благодаря запуску новых заводов — Calcasieu Pass в США, Coral South FLNG в Мозамбике и КС «Портовая» в РФ, а также выходу на полную мощность активов, запущенных в 2021 г. — четвертой очереди российского «Ямал СПГ», а также шестой линии американского Sabine Pass.

Данный рост мог бы оказаться ощутимо выше, однако немаловажными ограничивающими факторами стали авария, приведшая к остановке завода Freeport в США летом текуще2022 года, а также задержки в процессе восстановления работы норвежского актива Hammerfest LNG на месторождении Snovhit, не функционирующего с осени 2020 г. из-за возгорания в турбине.

Более радикальные изменения на глобальном рынке СПГ в этом году произошли со стороны спроса — его структура изменилась весьма существенно. Обусловлено это тем, что сжиженный газ стал ключевым инструментом Европы в вопросе замещения поставок «голубого топлива» из России: регион нарастил импорт продукта почти на 50 млн т (68 млрд м3), увеличив его с 75 млн т (102 млрд м3) до порядка 123 млн т (169 млрд м3), то есть более чем на 60%, тем самым перевыполнив свои планы по REPowerEU в течение 1 года. Столь весомое увеличение потребления было обеспечено не столько благодаря расширению мировых производственных возможностей, сколько за счет «переманивания» изначально предназначавшихся для азиатских импортеров объемов щедрыми ценовыми премиями.

Потребление же в Азии по итогам года сократится примерно на 20 млн т СПГ или 28 млрд м3 природного газа. Большую часть удара при этом принял на себя Китай — спрос в стране снизится более чем на 15 млн т (20 млрд м3), что обусловлено ужесточением нацеленных на борьбу с пандемией COVID-19 ограничений.

Если же подводить итоги 2022 года непосредственно для российской СПГ-индустрии, несмотря на все потрясения нашей стране удалось закрепить позиции четвертого крупнейшего поставщика сжиженного газа в мире после Австралии, США и Катара, удерживающих лидирующие места. В 2022 г. российский экспорт составит порядка 32,5 млн т (44 млрд м3), что превышает показатель 2021 года на 2,2 млн т (3 млрд м3). Загрузка всех российских активов оставалась высокой, а рост будет достигнут за счет вышеупомянутого выхода на полную мощность четвертой очереди «Ямал СПГ», что доказало работоспособность российской технологии, а также ввода нового среднетоннажного завода на компрессорной станции «Портовая», мощность которого составляет 1,5 млн т в год (2 млрд м3).

Говоря о дальнейших перспективах развития крупнотоннажного производства СПГ в России нельзя обойти стороной и вопросы санкционного давления. В частности, запрет на поставку в РФ оборудования для сжижения газа был внедрен еще в рамках пятого пакета санкций Евросоюза. В то же время российская промышленность на сегодняшний день можно считать независимой от импортных комплектующих только в мало- и среднетоннажных сегментах, иными словами, на отечественных решениях возможно строительство заводов с мощностью технологических линий в пределах порядка 1 млн т.

Решение ЕС вряд ли станет проблемой для первой технологической линии завода «Арктик СПГ-2», уже находящейся в высокой степени готовности и ожидающей запуска в предстоящем 2023 г., однако для иных проектов, где на сегодняшний день достигнут меньший прогресс, оно все же может стать проблемой и привести к переносу изначально обозначенных сроков ввода заводов СПГ.

Для российских производителей при этом доступны по меньшей мере два варианта развития ситуации: дальнейшие инвестиции в локализацию технологий и масштабирование имеющихся решений до более крупных мощностей или же переформатирование концепций заводов — строительство большого числа технологических линий малой мощности вместо нескольких крупнотоннажных очередей, что может быть актуально для проектов, еще не прошедших стадию принятия инвестиционного решения. Примеры реализации второго подхода уже имеются в мировой практике, в частности именно так выглядит вышеупомянутый американский завод Calcasieu Pass — 18 технологических линий с единичной мощностью в 0,626 млн т СПГ в год (0,85 млрд м3). Кроме того, подобная конфигурация обеспечивает и ряд конкурентных преимуществ, например, позволяет проводить технологическое обслуживание техлиний поочередно, при этом существенно не снижая производственные возможности актива в целом.

Осторожный взгляд в 2023-й

Новый год — это всегда вера в лучшее будущее. Однако в 2023 г., к сожалению, приходится ожидать дальнейшего сокращения поставок российского газа в западном направлении, которое включает как Европу (ЕС и не-ЕС), так и страны бывшего СССР. В базовом сценарии трубопроводный экспорт на запад составит 80 млрд м3, что означает 60-процентное падение относительно объемов 2021 г. Есть и негативный сценарий, когда Газпром может полностью прекратить поставки в ЕС, например, в связи с недавним установлением потолка цен на газ.

Заполненные под завязку газовые хранилища ЕС служат гарантией относительно комфортного прохождения отопительного сезона 2022-23 г., однако, когда весной начнется подготовка к следующей зиме, Европа может столкнуться с дефицитом газа, что подтолкнет газовые котировки вверх. Ценовые всплески возможны и в самое ближайшее время, в случае возникновения проблем на действующих газопроводах или наступления аномальных холодов. Тут можно говорить практически о любых ценовых уровнях, включая 5 тыс. долл./тыс. м3. Существенным отличием от 2022 г. будет то, что Китай, ранее охотно предоставляющий предназначавшиеся ему объемы СПГ Европе, перестанет это делать в связи с тем, что власти запретили государственным компаниям Поднебесной осуществлять реэкспорт газа в отопительном сезоне.

Россия продолжит укреплять газовое сотрудничество с Китаем: вслед за контрактом на поставки газа по газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток, подписанному в феврале 2022 г., стоит ожидать подвижек по Силе Сибири-2. Развитие турецкого направления трубопроводного экспорта — также задача 2023 года. Кроме того, происходит укрепление экономических отношений с Ираном, в том числе в газовой сфере. Однако все эти усилия начнут приносить плоды в виде роста поставок газа за пределами следующего года.

Авторы:

Директор по исследованиям «ВЫГОН Консалтинг» Мария Белова

Консультант «ВЫГОН Консалтинг» Иван Тимонин

Норвежское подразделение Eni нашло крупное месторождение газа в Арктике

Компания Vaar Energi, дочернее подразделение итальянской Eni, сделала крупнейшее открытие на норвежском континентальном шельфе за 2022 год.

Скважина7122/9-1 T2 Lupa, пробуренная в Арктике в 27 км от действующей в Баренцевом море платформы Goliat («Голиаф»), открыла месторождение с запасами в 9-21 млрд куб. м извлекаемого газа или 57-132 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Eni рассказала о планах привязки будущего газового промысла в Баренцевом море к нефтяной платформе и действующей инфраструктуре на месторождении Goliat. Новое открытие укрепит позиции Eni в Арктике.

Итальянская компания также предполагает на основе новых арктических активов создать добывающий газовый хаб на Баренце, что позволит за счет освоения арктических запасов природного газа нарастить поставки в другие европейские страны. В результате новое открытие позволит создать дополнительные экспортные возможности на севере Норвегии.

Lupa стала первой разведочной скважиной, пробуренной в рамках лицензии 229Е. Для выполнения буровых работ была привлечена установка Transocean Enablers. Бурение выполнено на глубине воды в 403 м.

Var Energi принадлежит 50% доля в лицензии 229Е, а Aker BP владеет второй половиной.

«Это крупнейшее открытие на норвежском континентальном шельфе в этом году, и оно стало настоящим рождественским подарком. У нас есть долгосрочная стратегия роста в Баренцевом море, и мы продолжаем искать новые возможности для создания стоимости разработки запасов в регионе», — отмечают в Var Energi.

Министр за столом: Вместе с Олегом Матыциным подводим спортивные итоги года и говорим о планах на 2023-й

Анна Козина,Николай Долгополов,Илья Трисвятский

Период для нашего спорта непростой. Но пасовать, отступать никто не намерен. Министр спорта Олег Васильевич Матыцин считает: возвращение на международную арену может и должно состояться в 2023-м, в год 100-летия российского спорта.

В 2023 году многие международные соревнования по различным видам спорта будут отборочными к Олимпиаде-2024 в Париже. Но наши спортсмены пока не допущены к турнирам. И есть опасения, что россияне просто технически не успеют квалифицироваться…

Олег Матыцин: Как известно, МОК принял рекомендации к международным спортивным федерациям об отстранении наших спортсменов и лишении права проведения соревнований на территории России. Почти весь 2022 год проходил под таким давлением МОК. Изначально был использован аргумент о якобы заботе о физической безопасности россиян и белорусов - участников состязаний. Однако уже и глава МОК Томас Бах заявил, что этот вопрос потерял актуальность. Все понимают: без россиян привлекательность различных турниров для рекламодателей, телевидения, болельщиков, организаторов значительно снизилась. Серьезной конкуренции без нас в большинстве видов нет. Возьмите лыжные гонки - в отсутствие россиян норвежцы на этапе Кубка мира берут девять мест из первой десятки. И это, естественно, никому не интересно.

Или еще пример - Россию лишили чемпионата мира по волейболу, его должны были принять десять городов страны. Турнир экстренно провели в Польше и Словении. Так там на многих матчах присутствовало лишь по две-три сотни зрителей. Настоящая антиреклама вида спорта…

Сейчас ведутся переговоры Олимпийского комитета России, МОК, наших национальных федераций с федерациями международными о переходе либо о нашем включении в систему азиатских соревнований. Но тут есть и вопрос: каким образом будут перераспределяться отборочные олимпийские квоты? В подавляющем большинстве видов спорта и дисциплин по времени мы никуда не опоздали, сохраняем шансы добиться олимпийских лицензий. Думаю, МОК делегирует решение технических регламентов по нашему участию международным федерациям, они сами определят схемы отбора. Главное, что время пока у нас есть, хотя его становится все меньше и меньше. Недавно на Олимпийском собрании я подчеркнул, что руководителям наших федераций по видам спорта нужно плотнее взаимодействовать с федерациями зарубежными, вести предметный диалог, ставить вопросы. И не ждать, пока придут некие готовые регламенты с их стороны, а самим заранее предлагать решение, одновременно взаимодействуя и с европейскими, и с азиатскими конфедерациями. Это очень и очень непростой вопрос. Но мы не теряем надежду.

Какие из стран продолжают поддерживать с нами спортивные связи, не боятся санкций, давления извне?

Олег Матыцин: Мы максимально оперативно постарались сформировать календарь соревнований открытого формата с учетом реалий. Они не только в нежелании отдельных стран приезжать к нам, а еще и в боязни получить вторичные санкции со стороны международных федераций. В этом отношении мы всегда говорили, что недружественных стран для нас нет, приглашаем абсолютно всех. В итоге уже после введения санкций провели ряд международных соревнований крупного формата. Начали с зимних Игр паралимпийцев, где участвовали пять стран. Отмечу, что Иран активно откликается на все наши приглашения. Иранцы наряду с китайскими парами даже участвовали в Открытом чемпионате России по пляжному волейболу. Выступали и на летних Играх паралимпийцев, где соревновались уже 11 стран. Масштабными и представительными получились "Игры дружбы" по водным видам спорта в Казани: почти три десятка государств разных континентов прислали своих спортсменов. Особенно активны представители арабского, ближневосточного регионов, Латинской Америки. Причем приехали участники и из Европы. Показательно, что на Игры паралимпийцев приезжали спортсмены Германии.

Китай твердо поддерживает все наши проекты в спортивной сфере. Недавно завершились Российско-китайские молодежные зимние Игры, в дальнейшем будем максимально реализовывать спортивную программу года российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Особый акцент по поручению президента РФ сделан на спортивном сотрудничестве со странами БРИКС, куда входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, с государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - это, помимо все того же Китая, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан...

Планируем провести в Екатеринбурге Международный спортивный студенческий фестиваль. Соревнования открытого формата не для сборных, а именно для университетских команд. Приглашаем абсолютно всех, наибольшего отклика ждем от стран Латинской Америки, Африки. Надеюсь, в скором времени международная обстановка позволит снять все психологические барьеры для наших коллег из стран Европы, они смогут приезжать в Россию, не оглядываясь на чье-то недовольство. Предлагая свои форматы соревнований, мы подчеркиваем, что не создаем никаких альтернатив международным федерациям.

Вместе с россиянами под санкциями находятся и белорусские спортсмены. Мы поддерживаем друг друга, проводя совместные соревнования. Но наверняка на этом сотрудничество не заканчивается?

Олег Матыцин: Наше партнерство, дружба за период санкций только укрепились. Решили проводить совместные коллегии двух министерств спорта не раз в два года, как раньше, а раз в три месяца. Там координируем и прорабатываем вопросы подготовки кадров, спортивной медицины, импортозамещения техники, инвентаря, проведение научных исследований. Мы ведем очень конструктивное сотрудничество по линии олимпийских комитетов, по отдельным регионам и по линии высших учебных заведений. Безусловно, ищем общие подходы к диалогу с международным спортивным сообществом. Всегда говорим не только о допуске России. Сейчас санкции наложены на две страны по одной и той же причине, и, естественно, в дальнейшем обе страны должны быть полностью в своих правах восстановлены.

Мы считаем, что такое взаимодействие дало возможность укрепить наши национальные системы и сохранить конкуренцию. По многим видам белорусские атлеты - одни из лидеров мирового спорта. И конечно, будем продолжать развивать отношения, независимо от того, закончится период санкций или нет. Чтобы найти выход из непростой ситуации, надо активно развивать связи абсолютно со всеми. Тем более с ближайшими соседями.

Минспорт России провел в 2022 году летнюю Спартакиаду среди сильнейших спортсменов. А будет ли Спартакиада зимняя?

Олег Матыцин: Обязательно. Спартакиады в таком масштабе не проводились много лет. Минувшим летом мы, на наш взгляд, успешно организовали соревнования по всем олимпийским видам, они вызвали зрительский интерес, была высокая конкуренция. Зимняя Спартакиада запланирована на 2024 год. Главная задача Всероссийской спартакиады - смотр ресурсов регионов и отбор талантливых ребят, формирование на основании показанных результатов списков кандидатов в национальные сборные команды.

И все равно наши спортсмены сейчас находятся под ударом. Их страшно жалко. Век у них очень-очень короткий, когда смогут себя реализовать…

Олег Матыцин: Первое и очень важное, как я считаю, нам удалось объяснить, что на определенный период времени участие в международных соревнованиях не будет приоритетом. Наши возможности ограничили, но это не трагедия. Потому что и материально, и социально спортсмены, тренеры ничего не потеряли. Правительство и министерство спорта сделали все необходимое с точки зрения нормативно-правового обеспечения, социальных гарантий, выплат призовых, внесения изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию о присвоении разрядов и звания по итогам российских соревнований.

Есть еще два важных аспекта. Сейчас вся элита нашей сборной команды, которая постоянно выезжала на зарубежные сборы и старты, тренируется и выступает в России. Участвует во всероссийских соревнованиях наряду с ближайшим резервом и усиливает конкуренцию. Молодежь тянется, наступает им на пятки. Это способствует и росту мастерства, и поиску резерва талантливых ребят, которые соревнуются в такой компании. Это подтверждают все руководители федераций.

А зрителям и болельщикам как повезло! Они на трибунах видят всех сильнейших. С точки зрения развития спорта, его пропаганды - тоже плюс, который нужно эффективно использовать. В разных городах прошли этапы Гран-при по фигурному катанию, только что в Красноярске завершился чемпионат России. Залы заполнены зрителями. Когда еще болельщики на протяжении всего года видели топовых фигуристов в полном составе?

А как насчет опасений потерять некоторых ведущих спортсменов из-за отсутствия международных стартов?

Олег Матыцин: Психологически они не сломались. Ни один из членов сборных команд никуда не уехал. Изначально были разговоры: вот сейчас разбегутся, заключат контракты… Но мы видим, что та система, тот насыщенный состязаниями спортивный календарь, которые работают в России, обеспечивают спортсменам стабильность. Хотя, конечно, мы тоже не в розовых очках и понимаем, что спортсмены надеются и верят, что в ближайшее время они выйдут и на международные старты.

Расскажите подробнее, что с призовыми на внутренних стартах? У спортивных профессионалов помимо чувств патриотизма и внутреннего долга всегда есть, было и, наверное, будет желание заработать.

Олег Матыцин: Могу сказать твердо, что практически во всех зимних видах спорта - лыжных гонках, биатлоне, фигурном катании… - выстроена система выплаты призовых за участие и за победу на соревнованиях. Причем их получает не только первая тройка, а как минимум первая шестерка. Если говорить о летних видах, то в легкой атлетике организована целая серия турниров "Королева спорта" и с помощью партнеров и спонсоров сформирован призовой фонд. Количество спортсменов, которые получают призовые, тоже возросло. Материальное вознаграждение получают три-четыре спортсмена на каждом этапе. Это тоже дает импульс, мотивацию. В том числе и резерву. Что касается объема призовых, может быть, у самых-самых выдающихся спортсменов небольшое снижение есть. Но катастрофически от отсутствия материального вознаграждения за участие и победу на турнирах точно никто не пострадал. Я уж не говорю о том, что у нас есть президентская стипендия, действует система выплат по результатам Спартакиады на период санкций. По результатам чемпионатов России тоже будут осуществляться выплаты, чего раньше не было. Сделано максимально возможное, чтобы вопрос материальных благ был успешно решен.

Вы многие годы отдали студенческому спорту, но вынуждены были приостановить свою деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта - FISU…

Вы многие годы отдали студенческому спорту, но вынуждены были приостановить свою деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта - FISU…

Олег Матыцин: Не совсем так. До 17 декабря у меня были ограничения по выполнению обязанностей президента FISU из-за запрета Спортивного арбитражного суда (CAS). Но, как и для всех государственных служащих, они закончились. Я сразу же официально направил письмо в адрес исполкома и проинформировал о том, что в соответствии с уставом организации временно возлагаю свои полномочия на первого вице-президента Леонца Эдера. Де-юре я президент, я никуда не уходил. Собрал исполком в режиме онлайн, мы прямо об этом поговорили. Потому что были вопросы. Но и люди в целом понимают, что вклад РФ в развитие международного университетского спорта без преувеличения громадный. Да и я за эти годы заработал авторитет. Мы провели в России две универсиады - в Казани-2015 и Красноярске-2019. Одна универсиада отложена. Много наших компаний были партнерами федерации. Мы создали академию FISU, которая продолжает работать. Провели много соревнований среди университетов. Наши вузы активно везде участвуют. И я тоже продолжаю работать. Хотя временные сложности, конечно, существуют. Как раз накануне обсуждали с двумя послами - Китая и России, а также с министром спорта Китая вопрос участия российской делегации в Универсиаде в Чэнду в июле 2023 года. Это же будет нонсенс, если в год китайско-российского спортивного сотрудничества соревнования в Китае пройдут без российской команды. Об этой ситуации известно на самом высоком уровне, идут обсуждения, переговоры. Но официальное решение должно быть за международной федерацией как за правообладателем этого события.

В популяризации спорта очень важна роль телевидения. Вы довольны тем, как выстроены отношения минспорта и федерального телеканала "Матч ТВ"? Учитываются ли ваши пожелания по показу тех или иных российских соревнований?

Олег Матыцин: Канал "Матч ТВ", считаю, очень профессионально себя проявил при показе и информационном сопровождении всех проектов, которые сейчас проходят во всероссийских и международных форматах. Зимние и летние Олимпийские игры, "Игры дружбы" по водным видам спорта, Всероссийская спартакиада - это всегда хороший и качественный показ, профессиональные комментарии, готовность следовать нашим рекомендациям, запросам. Поэтому будем и дальше развивать сотрудничество. Сейчас как никогда важно больше показывать и рассказывать о спорте. И такие тематические программы уже есть. Кроме того, отдельно хотим сделать цикл передач, связанных со столетием российского спорта, которое будем отмечать в следующем году. Думаем о разных жанрах и форматах - интервью, репортажи, использование документальных материалов. Так что канал "Матч ТВ" - наш надежный партнер.

Олег Васильевич, помним вас членом сборной РФ по настольному теннису, непробиваемым защитником, "тянущим" любые мячи. После определенного упадка этот вид спорта у нас постепенно поднимается. Эта игра - из самых доступных. Ее бы и развивать.

Олег Матыцин: В волевых видах спорта, к ним относится и настольный теннис, нужна конкуренция и прежде всего - тренерских школ. В Советском Союзе практически в каждой республике - Азербайджане, Украине, Армении, Таджикистане, Российской Федерации … были школы, тренеры, личности и мощная, хорошо выстроенная система соревнований. Недавно приехал в Ереван, не был там лет 20. Как раз тогда взял свой последний мастерский балл, обыграв Феликса Саркисяна.

Человека в настольном теннисе известного.

Олег Матыцин: И мне сделали подарок: повели в тот самый динамовский зал. Такие воспоминания нахлынули. Да, этот прекрасный вид спорта надо сделать массовым. Раньше он был везде - в школах, в клубах, в парках. И сейчас это возрождается. Я однажды гулял с собакой в парке, и там поставили тренажеры и три стола. Стоит человек и подает подачи. И видно, что он имеет понимание о том, чем занимается. Подхожу и прошу вторую ракетку. Начали играть.

Быстро он понял, с кем имеет дело?

Олег Матыцин: Ну, я минуты две к столу приспосабливался. "Настольники" друг друга понимают хорошо. Познакомились. Он родом из Мексики, закончил РУДН какое-то количество лет назад. Женился, сейчас здесь живет, берет уроки настольного тенниса. Истинный фанат. На улице холодно, а он играет. И таких много. Станет еще больше, и из этих фанатов, на их примере вырастут чемпионы.

2023 год ничего хорошего экономике Европы не сулит — FT

Дальнейший спад в экономике еврозоны вызовет энергетический кризис в 2023 году, прогнозирует Financial Times, ссылаясь на экономистов. По их мнению, высокая инфляция и дефицит энергоресурсов спровоцируют дальнейшее сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда. Таким образом, экономика еврозоны сократится на 0,01% в следующем году, хотя Еврокомиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозировали ее рост на 0,3% и 0,5% соответственно. Согласно оценкам экспертов, цены в 2023 году в среднем вырастут более чем на 6% и почти на 2,7% в 2024-м, а уровень безработицы увеличится с 6,5% до 7,1% до конца 2023 года.

Аналитики полагают, что европейским странам удалось снизить зависимость от импорта российского газа, в частности путем увеличения поставок топлива из Норвегии, США и ближневосточных стран. Вместе с тем они предупреждают, что без российского газа будет гораздо сложнее заполнить хранилища в преддверии следующей зимы. Вопрос «о поставках энергоресурсов на этот период все еще открыт», считает главный экономист международного рейтингового агентства S& P Global Ratings Сильвейн Бройер. «Газовые рынки в Европе остаются ключевой зоной риска. Дополнительные перебои с поставками или особенно холодная зима могут привести к очередному росту цен», — приводит FT слова экономиста банка Morgan Stanley Кьяру Зангарелли.

90% из 37 опрошенных газетой экономистов считают, что еврозона уже находится в состоянии рецессии, при этом они прогнозируют сокращение ВВП в течение всего следующего года. По мнению профессора экономики Международного свободного университета общественных наук им. Гвидо Карли Марчелло Мессори, дальнейшее повышение процентных ставок ЕЦБ для противодействия «чрезмерной инфляции», вызванной шоком в сфере энергоснабжения, «приведет к серьезной рецессии в еврозоне».

Инфляция в еврозоне в период с января по октябрь 2022 года, отмечает ТАСС, уже достигла 10,6%, превысив в пять раз целевой показатель в 2%. 15 декабря ЕЦБ в четвертый раз подряд повысил базовую процентную ставку — на 50 базисных пунктов, до 2,5%.

Маловато будет!

но утверждать, что Зеленский совершенно зря ездил в Вашингтон - не стоит

Илья Титов

Утром в среду, 21 декабря, по соцсетям и блогам поползла новость: Зеленский вот-вот совершит визит в Вашингтон. Настоящий визит в настоящий Вашингтон, а не случившуюся двумя днями ранее фотосессию в грязном гараже, описанную пресс-службой как поездка на линию соприкосновения в Бахмут. Спустя пару часов информацию подтвердили СМИ: из аэропорта в польском городе Жешув на американском военном самолёте президент Украины действительно рванул в столицу США. Первый выезд Зеленского за границу (разумеется, не считая польских вояжей в первые недели боевых действий) был организован по шаблонному протоколу «встреча лидера Сопротивления». Всё те же встречи у Белого дома, всё та же речь перед Конгрессом, всё те же трогательные обнимашки с рядом высокопоставленных лиц, всё та же грязная футболка хаки, пропахшая порохом Мариуполя и Северодонецка. Такое событие не могло не обрасти тонной трактовок и толкований. Следует игнорировать самые бесполезные из них, вроде поисков молний SS на подаренном американским конгрессменам флаге Украины (наконец-то с лицемерного Запада сорваны маски!) и сосредоточиться на том, что имеет значение.

Визит в Вашингтон удачно совпал по времени с обсуждением проекта нового американского бюджета. Много разговоров ходило вокруг версии о том, что республиканцы в Конгрессе упрутся и не пожелают принимать новый бюджет, растягивая время и дожидаясь вступления в полномочия нового состава парламента, где у «партии слона» есть какой-никакой перевес в нижней палате. Всё это оказалось пустым трёпом: бюджет приняли без шума и пыли. Этому поспособствовала пара хитростей эталонной демократии. В частности, проект бюджета (талмуд на 4 тысячи страниц) выдали почти всем представителям и сенаторам лишь за пару дней до голосования. Среди тонн безусловно важных и нужных вещей, дорогих сердцу каждого американского конгрессмена (сотни миллионов долларов на поддержку ЛГБТ-организаций за рубежом, на расследования преступлений трампистов 6 января 2021-го и на укрепление границ Туниса) почти не было привычного нам маразма в духе «девятьсот миллионов на финансирование трансгендерных операций в Иракском Курдистане» или «полтора миллиарда на солнечные батареи в Южной Норвегии». Эта уступка со стороны демократов была встречена уступкой со стороны республиканцев – вопреки призывам своего лидера Кевина Маккарти, который вот-вот станет спикером Палаты представителей, они не стали упираться рогом и тянуть время до собственного расширения полномочий. Пускай вас не обманывает незначительный перевес в итоговом голосовании — 225 голосов «за» и 201 голос «против»: принятый в полупустом зале заседаний бюджет (многие конгрессмены разъехались по домам в преддверии Рождества) содержал в себе самый настоящий консенсус. Из него выбилась только демократка Александрия Кортез, проявившая завидную последовательность и проголосовавшая против бюджета с такими большими военными расходами. В чём же причина такого единодушия? В том, что вместо распределения огромных сумм по десяткам абсурдных пунктов демократической верхушке дали отдельную статью расходов, в том числе и под распил. Этот пункт называется «Украина», куда щедрый американский бюджет выделяет чуть меньше 45 миллиардов долларов. В своей речи перед Конгрессом Зеленский просил выделить больше и прямо утверждал, что наличествующих стараний Америки и Европы недостаточно, но демократическое большинство решило лишний раз не дёргать слона за хобот.

Многие аналитики – как у нас, так и в западной прессе, – поспешили списать все эти 45 миллиардов исключительно на «прочие расходы», куда включены замысловатые транзакции на счета демократической аристократии и всех причастных к славному делу американской помощи братскому народу Украины. Это давно вышло за рамки конспирологии: на неделе обнаружилось, что мошенническая суть действий криптовалютной биржи FTX, со скандалом схлопнувшейся в начале ноября, была известна гособвинению ещё в январе, но роль руководства биржи в обналичивании государственной помощи и в переводе политических пожертвований была слишком велика, чтобы раньше времени отказываться от такого полезного инструмента.

Нет, не все 45 миллиардов растворятся в карманах коллективного Хантера Байдена: значительная часть всё же создаст нам затруднения в Малороссии. Более конкретно списки поставок разбирал 23 декабря в эфире «День ТВ» Константин Сивков, но самый главный их элемент – установку ПВО «Patriot» - упомянули почти все.

Только практика сможет показать, насколько эффективной в военном плане окажется американская «противовоздушка». Многие, услышав новости о Patriot, принялись вспоминать об успешном ударе хуситов по саудовским нефтеперерабатывающим предприятиям, столь надёжно прикрытым этим комплексом. Другие отметили очевидное: раз комплекс всего один, то и защитить он сможет лишь что-то одно. Третьи взялись за калькуляторы — уже спустя пару дней после объявления о поставке, соотнеся стоимость ракет и стоимость одного «летающего мопеда» из Персии, командование Воздушных сил Украины заявило, что не станет использовать четырёхмиллионные ракеты Patriot против двадцатитысячных «Гераней». Но одно точно: пиар-эффект от обещания украинцам одного-единственного Patriot превзошёл все военные выгоды от размещения установки ПВО для защиты самого важного объекта страны. «Весь мир с нами», - вновь заговорили киевские пропагандисты, сопровождая новости о подарке на 45 миллиардов иллюстрацией выступления Зеленского в Конгрессе и милования его с уходящей с поста спикера Конгресса Нэнси Пелоси.

Контексты, возникающие вокруг составивших этот визит мелочей, заставили публицистов заниматься бесполезным, но очень увлекательным делом – поиском исторических параллелей. Зеленский прилетел в Вашингтон на американском военном самолёте, как президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем, убитый в процессе организованного ЦРУ военного переворота. Украинский президент обнимался со своим американским коллегой, как министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз, переданный под повешение новым властям после вторжения США в страну. Наконец, криворожскому комедианту рукоплескал Конгресс точно так же (и кое-где даже в том же составе), как 30 лет назад он аплодировал Ельцину. CNN, MSNBC и ряд других больших СМИ, как бы намекая на то, что́ прогрессивная пресса ждёт от США, сравнили Зеленского с Черчиллем, который в своё время приезжал требовать вступления Америки в войну, – таким же сравнением одарил президент Линдон Джонсон упомянутого выше Нго Динь Зьема. Старина Байден воздержался от параллелей, но от намёка удержаться не сумел – на пресс-конференции он описал Зеленского как человека, «готового отдать жизнь за свою страну». Было ли это просто фигурой речи, спойлером или очередным нечаянным пророчеством Байдена – узнаем уже скоро.

19 декабря удивительно вовремя была опубликована статья Ларса Калбрайера, руководителя глобальных инвестиций департамента работы с состоятельными клиентами банка Эдмон де Ротшильд. Тот объявил, что в первой половине 2023 года СВО завершится, так что цены продаваемых на бирже товаров перестанут так стабильно расти. Часть обозревателей, упомянувших слова Калбрайера, усмотрели в них намёк на глобальный план, которому всё будет следовать. Большинство же – и в их рядах оказались как глобальные либеральные медиа, так и их оппоненты, – со скепсисом отнеслось к оптимизму Ротшильдов. Даже если СВО в её нынешнем виде вот-вот кончится, глобальный кризис, перешедший в горячую фазу 24 февраля, только начинается.

Помните, как в преддверии выборов в Конгресс многие рассуждали, что стоит республиканцам разгромить демократов, как поддержка Украины тут же сойдёт на нет? Разгрома не произошло, как не произойдёт и прекращения потока американской помощи, несмотря на то, что некоторые ждут радикального изменения украинского направления американской внешней политики после изменения состава Конгресса. Во-первых, слишком много уже вложено в украинский проект – избиратели могут тихо роптать по поводу столь дорогой поддержки страны, которую и на карте-то не каждый найдёт (американские центры опросов фиксируют падение солидарности с Украиной с 64% в апреле до 40% в ноябре - столько же сейчас выступает против сотрудничества с Киевом), но отказ от участия в проекте, в который уже влито столько денег, вызовет намного больше вопросов. Во-вторых, убийство русских мило республиканскому сердцу точно так же, как оно любо сердцу демократическому, так что заваливание Украины оружием будет продолжаться. В-третьих, часть вашингтонской аристократии, кормящейся с Украины, принадлежит к Республиканской партии. Не главная часть – большинство ориентированных на внешние фронты республиканцев кормятся с Израиля – но достаточно весомая, чтобы не говорить об Украине как об исключительно демократическом проекте. В-четвёртых, выделение огромных сумм не окажет немедленного эффекта: часто вспоминают выделенную в марте технику, которая доехала до фронта только в августе, но забывают, что тогда речь шла о существующем в запасниках оборудовании, а не о том, что приходится выметать по сусекам и производить с нуля. Все эти факторы делают выделение огромной суммы на Украину событием не настолько эпохальным, насколько хотелось бы это представить орде западных пиарщиков. Вместе с этим, присоединяться к хору голосов, утверждающих, что Зеленский совершенно зря ездил в Вашингтон, тоже не стоит.

В мире Конца истории роль, написанная для Владимира Александровича, является ключевой. Он – юный ученик престарелого ментора, харизматичный и яркий лидер Сопротивления, Люк Скайуокер, Гарри Поттер, Питер Паркер и Томас Андерсон в одном лице, пластмассовый Мессия для целой цивилизации людей, отдавших поиск своего духовного пути на откуп Голливуду и «Нетфликсу». Поездка в Вашингтон – начало третьего акта, кульминация его сюжета, развязка сценария этого стомиллиардного блокбастера. Но эра блокбастеров подходит к концу, и в этом конце – конце Конца истории — рождаются новые сюжеты, цепляющие аудиторию куда сильнее.

Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ

Ирина Жандарова,Сергей Тихонов

Страны Евросоюза официально утвердили условия действия механизма потолка биржевых цен на газ.

Условием для включения механизма потолка является превышение биржевыми котировками трубопроводного газа на хабе TTF (торговой площадке) котировок сжиженного природного газа (СПГ) на 35 евро и достижение первым отметки 180 евро за мегаватт-час (около 1900-2000 долларов за тысячу кубометров). Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

Механизм работает 20 дней с момента активации и автоматически отключается, если стоимость газа опускается ниже 180 евро за мегаватт-час. Он может быть отключен вручную, если Еврокомиссия сочтет, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности ЕС.

Несмотря на схожесть в названии с недавно принятым "потолком цен на российскую нефть", газовый потолок не является продолжением санкций против нашей страны. Он касается всех поставщиков трубопроводного газа в Европу, продающих его с привязкой к биржевым котировкам хаба TTF.

Крупнейший сейчас в Европе импортер нашего газа Турция в ЕС не входит и к потолку цен ЕС не присоединилась. Также не входят в ЕС Молдавия, Сербия, Босния и Герцеговина, покупающие наш газ, хотя их позиция еще неизвестна. Сейчас, после остановки газопровода "Ямал - Европа" и диверсии на "Северных потоках", наши поставки идут только в страны Южной Европы и составляют всего 25% от объемов экспорта в 2021 году.

Запуск механизма потолка цен для газа маловероятен, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Устойчивый рост спотовых котировок (биржевых цен по быстрым контрактам) трубопроводного газа на TTF, да еще и с премией в 20% к стоимости СПГ, - такое едва ли случится одновременно, отмечает он. Это может произойти только в случае переизбытка СПГ, например, вследствие обвала спроса в Азии или каких-то аварий на приемных терминалах СПГ и одновременного дефицита трубопроводных поставок по сравнению с сегодняшней ситуацией. Для северо-западного региона это могут быть проблемы с норвежским газом или с интерконнекторами (газопроводы) между ЕС и Великобританией.

Причем, как уточняет эксперт, вероятность экстренной отмены действия механизма потолка цен, даже если он включится, очень высокая. В официальных документах ЕС для этого внесены оговорки мелким шрифтом. Среди условий отмены - как раз те самые проблемы, которые могут вызвать включение механизма - рост спроса на газ из-за холодов или недоступности других видов энергии, падение торгов на хабе на 20%, сокращение предложения газа и так далее, поясняет Гривач.

По его мнению, если все же потолок начнет действовать, он может затронуть все наши оставшиеся поставки газа в Евросоюз. Сейчас наш газ напрямую покупают Венгрия, Греция, Словакия, Австрия и Италия. Они получают около 60-70 млн кубометров в сутки. Это примерно 40% от нашего экспорта в западном направлении. Теоретически все эти контракты могут попасть под потолок, так как они привязаны тем или иным способом к хабовым котировкам.

Единственному российскому экспортеру трубопроводного газа - "Газпрому", возможно, придется пересматривать корзину биржевых инструментов, которая используется для расчета цен в рамках долго- и среднесрочных контрактов, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. При этом многое будет зависеть от трактовки юристами ценового потолка.

По мнению руководителя Центра развития энергетики (Центр РЭ) Кирилла Мельникова, потолок - это нерыночное ограничение, и "Газпром", в случае если цена упрется в потолок, может прекратить поставки частично или полностью из-за неоплаты. В дальнейшем контракты поставщиков с "Газпромом" могут быть изменены. Например, привязаны к цене нефти, как делалось раньше, либо к внебиржевому рынку, тоже на хабе TTF. Эти котировки также публикуются на европейских биржах. Внебиржевой рынок не покрывается потолком, и, видимо, в случае роста цены туда сместится вся ликвидность, поясняет эксперт.

С этим не согласен Кокин. Он считает, что механизм потолка введен ЕС для сглаживания резких скачков газовых котировок, он основан на фактических ценах сжиженного природного газа (СПГ), поэтому цены газа по-прежнему привязаны к фундаментальным факторам рынка.

При этом отток европейской торговли газом с хаба TTF на другую площадку из-за потолка цен едва ли случится. Если такое начнет происходить, механизм должен быть отменен, это одно из условий его работы, уточняет Гривач.

Norsk Hydro начала производить на французском Lucé низкоуглеродную алюминиевую заготовку

Как сообщает yieh.com, норвежская компания Norsk Hydro объявила о начале производства алюминиевой заготовки под брендом Hydro Circal на заводе в Люсе (Франция). Hydro Circal представляет собой низкоуглеродистый алюминиевый продукт с содержанием вторичного алюминия не менее 75%.

Производительность Lucé, как ожидается, составит 1000 т алюминия Hydro Circal в год на начальном этапе.

К 2025 г. компания планирует увеличить использование вторичного алюминия (алюминиевого лома) вдвое.

Станет ли нынешний генсек НАТО новым председателем МВФ

Иван Сысоев

Норвежские СМИ считают, что генсек НАТО Йенс Столтенберг может стать новым председателем Международного валютного фонда (МВФ). Пресса при этом ссылается на неназванные источники в НАТО.

Новый вброс о потенциальном месте работы Столтенберга связан скорее с кулуарными интригами вокруг выбора следующего главы Североатлантического альянса. Дело в том, что попытка норвежских СМИ "назначить" Столтенберга на пост главы МВФ сталкивается с рядом противоречий. В МВФ Столтенберг сможет попасть не ранее 2024 года, когда закончатся полномочия у нынешнего директора-распорядителя болгарки Кристалины Георгиевой, которая пока не сообщала о намерении досрочно уйти в отставку. Кроме того, информацию норвежских СМИ пока не подтверждают другие европейские и американские издания, постоянно следящие за внутринатовской кухней.

Еще в начале этого года стало известно, что Столтенберг подал заявку на соискание должности главы норвежского центробанка, и она была одобрена. Но после продления полномочий во главе НАТО столь желаемая должность от него ускользнула. Почему же в прессе вновь заговорили о том, куда уйдет работать Столтенберг?

Дело в том, что именно сейчас в Брюсселе, Вашингтоне и европейских столицах ведутся тайные, но жаркие споры, кто же возглавит альянс после Столтенберга. Удобней всего вести дискуссии на многочисленных рождественских и новогодних вечеринках, раутах и приемах. Продолжится обсуждение и на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе будущего года, и на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Новости о "новых местах работы" Столтенберга, реальные или мнимые, - это, скорее, сигнал, что больше его полномочия в качестве главы НАТО продлевать не будут.

Кто возглавит альянс после Столтенберга, решится в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. Количество циркулирующих в прессе имен возможных новых генсеков уже перевалило за два десятка. Означает это одно - процесс согласования будущего лидера блока идет непросто, и среди союзников есть существенные разногласия.

Влияние мезозойского мантийного плюма Кару-Мод на магматизм Антарктиды

Учёными лаборатории геохимии магматических и метаморфических пород ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из Санкт-Петербурга на основании комплексного геолого-геохимического изучения магматизма провинции Феррар, образованной около 183 млн лет назад и протягивающейся вдоль Транс-Антарктических гор, были установлены основные черты базальтового магматизма.

Полученная новая изотопно-геохимическая информация на основе каменного материала, собранного в Российских Антарктических экспедициях, существенно дополнила ранее существующие представления об образовании данной провинции и выявила принципиальные ее отличия от магматических провинций Кару (южная Африка) и Земли Королевы Мод (Антарктида), сформировавшихся в тот же интервал времени.

Установлено, что магматизм провинции Феррар образовался при плавлении метасоматически измененной мантии вблизи зоны палеосубдукции, окружавшей южную часть Гондваны, под воздействием плюма Кару-Мод. Полученные данные позволяют расширить представления о происхождении и взаимодействии глубинных суперплюмов в истории развития Земли, а результаты могут стать ключевыми при интерпретации данных о возникновении и эволюции суперплюмов. Результаты опубликованы в журнале «Геохимия».

В современной геологии один из главных вопросов – это взаимодействие плюмовой и плитотектоники. Если вопросы движения континентов достаточно хорошо установлены, то влияние глубинных плюмов, происходящих с границы ядра и нижней мантии к поверхности, а также их влияние на раскол и последующее перемещение континентов, образование океанических бассейнов и магматизм остаётся первостепенной задачей.

Около 180–183 млн лет назад (в мезозойскую эпоху) древний континент Гондвана испытал плюмовое воздействие под воздействием горячего мантийного потока, двигающегося от основания мантии у ядра Земли, в результате чего были образованы крупные изверженные провинции на смежных территориях южной Африки (провинция Кару) и Антарктиды (восточная часть Земли Королевы Мод), и произошел последующий раскол. В это время была сформирована магматическая провинция Феррар, линейно протянувшаяся вдоль Транс-Антарктических гор. Она образована в качестве ответвления от основной области проявления плюмового магматизма.

Влияние мезозойского мантийного плюма Кару-Мод на магматизм Антарктиды

22 декабря 2022

Рубрика

Исследования

Учёными лаборатории геохимии магматических и метаморфических пород ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из Санкт-Петербурга на основании комплексного геолого-геохимического изучения магматизма провинции Феррар, образованной около 183 млн лет назад и протягивающейся вдоль Транс-Антарктических гор, были установлены основные черты базальтового магматизма.

Полученная новая изотопно-геохимическая информация на основе каменного материала, собранного в Российских Антарктических экспедициях, существенно дополнила ранее существующие представления об образовании данной провинции и выявила принципиальные ее отличия от магматических провинций Кару (южная Африка) и Земли Королевы Мод (Антарктида), сформировавшихся в тот же интервал времени.

Установлено, что магматизм провинции Феррар образовался при плавлении метасоматически измененной мантии вблизи зоны палеосубдукции, окружавшей южную часть Гондваны, под воздействием плюма Кару-Мод. Полученные данные позволяют расширить представления о происхождении и взаимодействии глубинных суперплюмов в истории развития Земли, а результаты могут стать ключевыми при интерпретации данных о возникновении и эволюции суперплюмов. Результаты опубликованы в журнале «Геохимия».

В современной геологии один из главных вопросов – это взаимодействие плюмовой и плитотектоники. Если вопросы движения континентов достаточно хорошо установлены, то влияние глубинных плюмов, происходящих с границы ядра и нижней мантии к поверхности, а также их влияние на раскол и последующее перемещение континентов, образование океанических бассейнов и магматизм остаётся первостепенной задачей.

Около 180–183 млн лет назад (в мезозойскую эпоху) древний континент Гондвана испытал плюмовое воздействие под воздействием горячего мантийного потока, двигающегося от основания мантии у ядра Земли, в результате чего были образованы крупные изверженные провинции на смежных территориях южной Африки (провинция Кару) и Антарктиды (восточная часть Земли Королевы Мод), и произошел последующий раскол. В это время была сформирована магматическая провинция Феррар, линейно протянувшаяся вдоль Транс-Антарктических гор. Она образована в качестве ответвления от основной области проявления плюмового магматизма.

Положение основных магматических проявлений крупной изверженной провинции Феррар и изученных образцов на реконструкции древней Гондваны (по Encarnacion et al., 1996). Серой штриховой линией показаны контуры магматической провинции Кару-Мод, черной – Феррар. Треугольники – древние дайки (400–1000 млн лет) в пределах Феррарской провинции; звездочки – мезозойские породы; отрезки черного цвета – мезозойские дайки плюма Кару-Мод. Указаны номера изученных образцов. Серым цветом залиты площади распространения пород девонской группы Бикон и их аналогов (включая осадки бассейна Кару, Африка).

Положение основных магматических проявлений крупной изверженной провинции Феррар и изученных образцов на реконструкции древней Гондваны (по Encarnacion et al., 1996). Серой штриховой линией показаны контуры магматической провинции Кару-Мод, черной – Феррар. Треугольники – древние дайки (400–1000 млн лет) в пределах Феррарской провинции; звездочки – мезозойские породы; отрезки черного цвета – мезозойские дайки плюма Кару-Мод. Указаны номера изученных образцов. Серым цветом залиты площади распространения пород девонской группы Бикон и их аналогов (включая осадки бассейна Кару, Африка).

Установлено, что базальтовые расплавы провинции Феррар представлены преимущественно низко-Ti разностями, что свидетельствует о более истощенном характере сублитосферного мантийного источника, ранее претерпевшего неоднократное плавление. В тоже время магматиты провинции Феррар, отличающиеся повышенными содержаниями калия и литофильных элементов, отражают процесс выплавления магм из метасоматически измененной котнинентальной мантии вблизи зоны палеосубдукции, окружавшей Гондвану. Подобная мантия образовывалась путем неоднократного взаимодействия с проникающими сквозь нее расплавами, часто обогащенными летучими компонентами, что приводило к ее обогащению литофильными элементами и в первую очередь U, Th, Rb и Pb, а также к существенным вариациям изотопного состава Sr и Pb в отличие от характерных незначительных колебаний для первичных расплавов мезозойских магматитов провинций Кару и Земли Королевы Мод.

Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России и РНФ.

Источник: ГЕОХИ РАН.

Дальний Восток ждут новые съемки по крабам и креветкам

Совет по науке при руководителе Росрыболовства рассмотрел планы на 2023 г. по приоритетным экспедиционным исследованиям. Особое внимание собираются уделить Дальневосточному бассейну.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин подвел итоги работы в 2022 г. Проведено 296 экспедиций во всех рыбохозяйственных бассейнах России и в открытом океане, в том числе 147 морских, 125 пресноводных, 22 экспедиции по изучению тихоокеанских лососей и два авиаучета.

Глава института отметил, что при формировании программы судовых исследований на 2023 г. сохранен объем на уровне нынешнего года.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на Дальнем Востоке ключевыми программами станут комплексные исследования тихоокеанских лососей, изучение нерестовых группировок осетровых на Амуре, а также экспедиции по оценке запасов минтая и сельди в Охотском море и Южно-Курильском районе.

«Отдельный блок сформирует комплекс экспедиций, направленных на определение стратегий промышленной эксплуатации водных биоресурсов, обитающих на шельфе дальневосточных морей и Курильских островов. Внимание ученых в этом контексте направлено, в частности, на изучение запасов крабов Охотского моря и креветок Японского моря», — рассказали в институте.

Обь-Иртышская и Большая Норильская экспедиции составят основу работы ученых в Западно-Сибирском бассейне. В рамках исследований будет реализовываться программа восстановления запасов сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна.

В Северном бассейне по линии российско-норвежского сотрудничества будут востребованы международные экосистемные съемки в Баренцевом море и прилегающих водах Северного Ледовитого океана.

Байкальский омуль и динамика изменения его биомассы станут главным объектом исследований на крупнейшем пресном озере Евразии.

В пресс-службе напомнили про успешный трансъевропейский переход НИС «Протей» и его включение в состав флота Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Это открыло возможность для комплексных экспедиционных работ для создания научных основ рациональной эксплуатации ресурсной базы южных морей России, подчеркнули в пресс-службе.

Ожидается, что широкую географию рыбохозяйственных исследований на Средней Волге обеспечит НИС «Владимир Усков». Оно прошло полную модернизацию и было передано Татарскому филиалу ВНИРО.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить список дополнительных экспедиций с обоснованием их значимости. В том числе включить исследования сравнительно небольших водоемов, на которых ведется промысел.

«Если каждый филиал ВНИРО в зоне своей ответственности разработает и согласует с регионом программу по пресноводным водоемам — это будет программа на перспективу, в которой заинтересованы и сами субъекты. Это важно для развития рыболовства, в том числе любительского и рекреационного на территориях», — цитирует Илью Шестакова пресс-служба Росрыболовства.

Fishnews

В Москве открылись 240 елочных базаров

Ирина Огилько

Во вторник, 20 декабря, в столице открылись 240 елочных базаров. Откуда же приехали эти пушистые лесные красавицы и есть ли спрос на них, выяснил корреспондент "РГ".

Адреса базаров москвичам известны - елками в городе торгуют из года в год на одних и тех же площадках. Как всегда, больше всего их на востоке города, вот и в этом году тут открылись 53 елочных базара, на втором месте - юго-запад, где продают ели по 45 адресам. В центре открыт 21 елочный базар, а на территории Новой Москвы четыре такие площадки. Продиктовано это рядом условий: торговля новогодними деревьями не должна мешать потоку прохожих, движению транспорта, ну и, конечно, должен быть спрос. Как рассказал журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, работать базары будут до 31 декабря включительно: "Ели привезли из Подмосковья, Пермского края, Башкирии. Есть и зарубежные - Дания, Норвегия. Ценовую политику предприниматели определяют самостоятельно".

Ближайший елочный развал к зданию редакции "Российской газеты" мы нашли на улице Бутырской, 9. Больше по запаху - хвойный дух чувствовался издали. Площадка размером не более 10 "квадратов", как и и все остальные официальные базары, огорожена характерной загородкой и светится гирляндой с разноцветными лампочками. У входа с одной стороны - трехметровая мерная линейка, с другой - информационное табло с полезной информацией: адрес, юридический адрес и наименование компании, телефоны органов госконтроля и надзора, в том числе Управления Роспотребнадзора по Москве. Ну и ценник. Согласно ему, минимальная стоимость - 1,5 тысячи рублей за отечественную ель высотой не более метра. Лапник сибирской пихты дешевле - по 600 рублей за связку. Самая дорогая норвежская елка высотой 2,5 метра обойдется в 16 тысяч рублей (рядом приписка - "под заказ"). Ее землячку ростом поменьше продают за 6,5 тысячи рублей. Интересуюсь у продавца: берут? "Пока больше смотрят на ценник и ассортимент, - рассказал Сергей Пухарев, житель Белгородской области. - До праздника еще десять дней, москвичи боятся, что осыплется. Но если в воде держать, ничего не случится. Хвоя любит воду, да и товар хороший. Посмотрите, какие крепкие иголки у ели из Подмосковья".

Остановились двое пенсионеров - оказалось, пришли за елкой. Тщательно изучив с десяток деревьев, выбрали самое пушистое. Спрашиваем, не дороговато ли отдавать 1,7 тысячи рублей за елочку, которую потом все равно придется утилизировать? "Мы в прошлом геологи, в семье с юности традиция, где бы ни были, обязательно ставим настоящую, живую ель, - рассказала москвичка Елена Крылова. - Только на Мадагаскаре пришлось украшать живой 1,5-метровый кактус, ничего другого более похожего на елку не нашли. Да и внуки будут рады, их родители ставят у себя искусственную елку, хоть и под потолок. А запах хвои не только поднимает настроение, но и организм укрепляет, подышим дома фитонцидами".

На предложение продавца купить еще и подставку под елку покупатели отказались, объяснив, что по старинке поставят в ведро с песком.

Отмечу: искать приключений в лесу с пилой или топором не стоит. На природных территориях города стартовала компания "Ель", во время которой инспекторы "Мосприроды" усилили патрулирование. Тем, кто попадется со свежесрубленным деревом, грозит уголовная ответственность или многомиллионный штраф, особенно если дерево породистое, а территория - заказник. С дешевыми вариантами у "лжепродавцов" на неофициальных елочных развалах дела тоже лучше не иметь. Инспектора Госинспекции по недвижимости столицы усилили контроль. Как рассказал начальник ведомства Иван Бобров, в случае выявления несанкционированной торговой точки нарушителям - и продавцам, и покупателям - грозят нешуточные административные санкции: штрафы для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

Norsk Hydro прогнозирует резкий рост спроса на низкоуглеродный алюминий

Норвежский производитель алюминия компания Norsk Hydro заявила, что, по ее оценкам, спрос на низкоуглеродный алюминий будет расти до 2030 г. на 20% в год (что превысит показатель на других рынках низкоуглеродной продукции), так как производители автомобилей, строительные фирмы и фирмы, производящие упаковку, стремятся уменьшить выбросы двуокиси углерода в атмосферу.

Прогнозируя рост спроса на низкоуглеродный алюминий, компания также отметила, что переработка алюминиевого лома увеличится, согласно ее прогнозу, до 620-770 тыс. т по сравнению с 140 тыс. т в год в настоящее время.

Как ожидается, низкоуглеродный и вторичный алюминий займут в 2030 г. значительную долю европейского и американского рынков алюминия.

Германия запустила первый в стране терминал СПГ

До сих пор Германия была единственной крупной страной Евросоюза, не имевшей на своей территории инфраструктуры для приема сжиженного природного газа. Накануне в порту Вильгельмсхафена на Северном море официально введен в эксплуатацию первый немецкий СПГ-терминал.

Первую партию топлива для домохозяйств и предприятий ФРГ терминал выдаст 22 декабря – накануне католического Рождества.

"Сегодня Германия и ЕС существенно повысили свою безопасность и независимость, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц, приехавший в Вильгельмсхафен. - Это хороший день для нашей страны, но это также и хороший сигнал всему миру о том, что немецкая экономика и впредь будет сильной, что она продолжит производство и справится с нынешним вызовом". Задача этого и последующих терминалов - сделать энергоснабжение в Германии "независимым от трубопроводов из России", добавил он.

Вместе с канцлером на церемонию ввода в строй первого немецкого СПГ-терминала приехали также министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер.

FSRU - это суда-заводы для регазификации сжиженного газа с собственными резервуарами для его хранения при температуре минус 161-164 градуса по Цельсию. Судно Höegh Esperanza длиной примерно 300 метров, причалившее в Вильгельмсхафене 15 декабря, было арендовано на десять лет у норвежского пароходства Leif Höegh и пришло из Испании, где оно взяло на борт в сжиженном виде 165 тысяч кубометров газа. Именно этот привезенный груз после регазификации и начнет поступать на предстоящей неделе в газотранспортную сеть ФРГ.

Статистически таким объемом можно снабжать в течение года от 50 до 80 тысяч домохозяйств, сообщил оператор СПГ-терминала в Вильгельмсхафене компания Uniper. По ее данным, мощность этого FSRU составляет 5 млрд кубометров в год, что превышает 6% потребности Германии в газе, сокращающейся сейчас из-за усиленной экономии и переориентации на другие энергоносители. И составляет приблизительно 10% тех объемов, которые "Газпром" до войны в Украине экспортировал в ФРГ по газопроводу "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров в год.

Ожидается, что первые СПГ-танкеры начнут причаливать к Höegh Esperanza и перекачивать сжиженный газ в его резервуары примерно с середины января. Принимать поставки СПГ из России "пока" не планируется, газ будет импортироваться из США, стран Северной и Западной Африки, а также с Ближнего Востока, сообщил представитель компаний Uniper, RWE и VNG. "Наша стратегия состоит в том, чтобы не делать этого", - подчеркнул в Вильгельмсхафене и министр экономики Роберт Хабек, отвечая на вопрос о возможных поставках российского сжиженного газа.

Терминал в Вильгельмсхафене фактически является государственным проектом: регазификационное судно арендовано правительством ФРГ, а управляет им национализированная теперь компания Uniper, которая после того, как "Газпром" еще летом перестал поставлять в Германию прописанные в долгосрочных контрактах объемы, оказалась на грани банкротства.

Зимой 2023/2024 должны заработать еще два арендованных государством регазификационных судна в Штаде и в Лубмине, а управление пятым и вторым в Вильгельмсхафене возьмет на себя Uniper.

В любом случае в Германии этой зимой заработают три, а следующей – еще три FSRU, что обеспечит возможность напрямую импортировать в ФРГ свыше 30 млрд кубометров газа в год, подчеркнул в Вильгельмсхафене Олаф Шольц. Одновременно во всех четырех портах, где будут пришвартованы эти суда, начнется подготовка к сооружению стационарных СПГ-терминалов, которые изначально будут строиться с учетом последующего перехода на зеленый водород.

Ставка на СПГ – это новая реальность для Германии. Сжиженный газ будет дороже трубопроводного, который ФРГ, кстати, продолжит получать из Норвегии и Нидерландов. Но ведь такие индустриальные державы, как Япония и Южная Корея, газ по трубам вообще никогда не импортировали и потребляют только СПГ. Его активно закупают также, к примеру, Пакистан и Бангладеш. Так что куда более богатая Германия наверняка сможет приспособиться к новым условиям газснабжения.

Эксперт: В России нет всплеска ксенофобии и радикального национализма. СВО не стало для них катализатором

Елена Яковлева

В России не наблюдается всплеска ксенофобии и радикального национализма, государство и общество принимают действенные меры против этого. Проявления ксенофобии и национализма не увеличились и с началом СВО, заявили эксперты, представившие сегодня ежегодный доклад о проявлениях агрессивной ксенофобии и радикализма.

"Кажется, что это противоречие. Ведь с началом военных действий обычно растет социальное напряжение и почти всегда обостряются межэтнические отношения, - обратил внимание на главную тенденцию года заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин. - Но у нас этого не происходит".

Объяснение этому он находит в сложившемся после начала СВО широком общественном "Донбасском консенсусе" и очевидной консолидации общества, ставшей почвой для профилактики межэтнических конфликтов.

"Это редко бывает, - подчеркнул Иосиф Дискин, - и это огромное достижение и гражданского общества, и российского государства".

Зато впервые за последние годы серьезного внимания российских правозащитников потребовал "внешний контур" событий, обозначившийся прежде всего беспрецедентным давлением на Россию и ее граждан "коллективного Запада" с целью дестабилизации ситуации в России, в том числе и межэтнических отношений в ней, подчеркнул представляющий доклад член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.

Он остановил внимание и на попытках провоцирования конфликтов с акцентом на этничность в Дагестане, Бурятии, Башкорстостане, не набравших, впрочем, массовых оборотов.

Отметив важность инициированной Россией резолюции ООН, направленной против героизации нацизма и искажений истории, он обратил внимание на страны, проголосовавшие против нее. Кроме привычных США и Украины и приноровившейся использовать "национализм с душком" в политических целях Прибалтики, особенно удручает, по мнению Александра Брода, голосование против резолюции Италии, Австрии и Германии, стран, забывших пережитые ими уроки истории в угоду антироссийской позиции.

Он напомнил и о словах Папы Римского Франциска в адрес бурят и чеченцев, по поводу которых уже последовало извинение (жаль, что не громкое публичное, считает Александр Брод), и о словах дипломата Норвежского посольства " я ненавижу русских", и об освещении в СМИ фактов нарушений равноправия разных народов.

Ему показалась важной и инициатива лишать гражданства за призывы к экстремизму, и усилия Генпрокуратуры по запрещению доступа к противозаконным ресурсам с экстремистским содержанием.

По словам Александра Брода в 2023 году в России произошло не более 20 инцидентов на почве ксенофобии. Отсутствие какого-либо резкого всплеска зафиксировали даже опросы признанного в России иноагентом и отнюдь не лояльно настроенного Левада-центра.

Государство жестко и оперативно реагирует на радикальный национализм, особенно на размещение трудов идеологов нацизма и нацистской символики. И тут, по словам Брода, бросается в глаза наш контраст с Украиной и Прибалтикой, где весьма прохладно относятся к борьбе с такого рода явлениями.

Особого внимания сегодня, по его словам, требует реагирование на многочисленные факты русофобии, ставшей наиболее распространенной формой дискриминации наших граждан за рубежом, особенно в образовательной сфере.

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге считает неслучайным тот парадокс, что выявила СВО: начало военных действий не повлекло обострения межэтнических отношений.

- Мы очень много и системно работали над этим, - сказала она. - В нашей школе межэтнической журналистики прошло обучение более 400 человек. Многие из них сегодня стали главными редакторами, лидерами общественного мнения.

И благодаря такой долгой и старательной работе, по ее мнению, мы в том числе и выдерживаем беспрецедентное давление "по внешнему контуру", не теряя нажитый опыт добрых межэтнических отношений.

Доказательством этого стал набравший 96 миллионов откликов ("Мы сами удивились такой цифре и несколько раз ее перепроверили") положительный контент сайта, рассказывающего о традициях народов России.

- А с февраля начало расти количество посетителей сайта из Украины, Казахстана и других республик бывшего Советского Союза, - подчеркнула Маргарита Лянге.

Equinor проложит подводный кабель в Норвежском море для электрификации месторождения Njord

Платформа Njord A будет электрифицирована, чтобы сократить выбросы парниковых газов. Equinor от имени лицензионных партнеров Njord представила пересмотренный план разработки и эксплуатации (PDO) Министерству нефти и промышленности Норвегии.

«Njord A и плавучее судно для хранения и разгрузки (FSO) Njord Bravo вернулись на месторождение этой осенью после обширной модернизации и вскоре будут готовы к еще 20 годам производства и создания стоимости. В настоящее время мы продолжаем модернизацию Njord путем перехода на электрическую работу. Это сократит выбросы CO2 в Норвегии более чем на 130 000 тонн в год с 2027 года», — говорит Тронд Бокн, старший вице-президент Equinor по разработке проектов.

Equinor протянет кабель, а также модернизирует Njord A, где две существующие газовые турбины для основного производства электроэнергии будут заменены электроэнергией с берега. Исходя из этого, около 60 процентов электроэнергии, необходимой для Njord A, будет обеспечиваться электричеством по кабелю.

Платформа, имеющая общую потребность в электроэнергии до 80 МВт в год, будет подключена к электросети от трансформаторной подстанции в Страуме в муниципалитете Офьорд. Трансформаторная подстанция, эксплуатируемая компанией «Тенсион», имеет мощность 200 МВт, и проект не требует модернизации сети.

Инвестиционная оценка всего проекта составляет около 7,3 млрд норвежских крон. Запуск ожидается в первом квартале 2027 года.

Герман Плиев

Джентльменам пора менять правила: США потеряли ВТО

Дмитрий Косырев

Вдохновленные достигнутой юридической победой, китайские власти на этой неделе нанесли второй удар: еще раз подали на администрацию США в суд — точнее, в ВТО, Всемирную торговую организацию, в ее орган по разрешению споров.