Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Польша и Словакия завершили строительство газовой перемычки между странами

Строительство 164-километрового газопровода-перемычки между Польшей и Словакией, который позволит транспортировать 5,7 млрд кубометров в год в Польшу и 4,7 млрд кубометров в Словакию, завершено. По данным операторов Gaz-System и Eustream, планируемая дата начала коммерческой эксплуатации интерконнектора — октябрь 2022 года.

Польша получит инфраструктурный доступ к источникам газа, расположенным в Южной Европе, Северной Африке и на Кавказе. Словакия получит доступ к газу из Baltic Pipe (норвежский шельф), СПГ-терминала в Свиноуйсьце и СПГ-терминала в Клайпеде.

«Ввод в эксплуатацию газопровода знаменует собой завершение масштабного проекта в Польше под названием «Газовый коридор Север-Юг», — отмечает Gaz-System.

В свою очередь, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с вводом в эксплуатацию интерконнектора украинским трейдерам открылся расширенный доступ к СПГ-терминалам в Польше и Балтии. После запуска газопровода Киев сможет импортировать из Польши через Словакию почти 13 млн кубометров газа в сутки, уточняет «Интерфакс».

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон заявил в связи с этим: «Благодаря десятилетней стратегической работе — строительству СПГ-терминалов, интерконнекторов, проекта Baltic Pipe — Польша становится газовым хабом Северо-Восточной Европы […] Со своей стороны Украина может предложить нашим партнерам доступ к подземным хранилищам газа, транзит газа на короткие расстояния между странами Северо-Восточной и Юго-Восточной Европы, интеграцию декарбонизированных газов для нужд промышленности», — отметил он.

Правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рынка

Норвегия — на фоне энергетического кризиса — не будет снижать цены на природный газ для стран Евросоюза, заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете E24.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — пояснил политик, отметив, что «правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной».

По словам министра, Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка», и теперь норвежская система «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов».

Ранее, напоминает ТАСС, Financial Times писала, что руководители компаний ЕС, импортирующих норвежский газ, все чаще «в частном порядке» выступают в пользу экспорта королевством газа «по сниженной цене». В результате стремительного роста стоимости топлива Норвегия, поставляющая около четверти объема энергоносителя в ЕС, намерена в 2022 году получить от экспорта углеводородов €100 млрд по сравнению с €30 млрд годом ранее.

Норвегия отказалась продавать газ в Европу по цене ниже рыночной

Рекордно высокие цены на газ сильно бьют по Европе, но министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд не хочет продавать газ странам ЕС по дешевым контрактам с фиксированной ценой.

Об этом говорится в письменном ответе Осланда представителю парламента от Родта Софи Мархауг.

Высокие цены приносят большие доходы Норвегии, но имеют серьезные последствия для стран, которые покупают газ, указывает Мархауг в своем вопросе.

«Считает ли министр, что требование к нефтяным компаниям подписывать контракты с фиксированной ценой на поставку газа ниже текущей рыночной цены — это актуальное решение, которое может продемонстрировать солидарность с Европой?» — спросила Мархауг.

Она также отметила, что один из редакторов Financial Times, Дэвид Шеппард, предложил Норвегии перейти на контракты с фиксированной ценой.

На этой неделе Nordea Markets подсчитала, что Норвегия может заработать 1 500 миллиардов норвежских крон на нефти и газе в этом году и 1 900 миллиардов в следующем году. Для сравнения, в прошлом году государство заработало рекордные 830 миллиардов норвежских крон.

«Мы живем в непростое время», — пишет министр нефти и энергетики Терье Осланд в своем ответе.

Поставки российского газа в Европу снизились, и это вызывает опасения по поводу зимы.

В то же время министр указывает, что норвежская система не мешает нефтяным компаниям подписывать контракты с фиксированной ценой, если они заключаются на коммерческой основе.

«В той мере, в какой потребители газа в Европе и компании, добывающие газ на норвежском континентальном шельфе, желают заключить долгосрочные газовые контракты на коммерческих условиях, они могут это сделать», — пишет Осланд.

«Однако я не предлагаю политику, при которой нефтяные компании на норвежском континентальном шельфе обязаны подписывать контракты на поставку газа с фиксированной ценой», — добавляет он.

Мархауг утверждает, что Норвегия несет моральную ответственностьперед Европой и должна помочь ей в сложной ситуации.

«Я думаю, что министр слишком легко отвергает это. Но я прекрасно понимаю, что такие «награды за солидарность» должны сопровождаться очень строгими условиями. Это не должно быть поводом для спекуляций на перепродаже, — говорит Мархауг. — Я считаю, что министр должен более серьезно отнестись к этому предложению».

В последние годы многие потребители газа предпочли покупать газ на спотовом рынке, а не заключать долгосрочные контракты с фиксированной ценой. Осланд отмечает, что долгое время было обычным делом заключать долгосрочные контракты, в которых цена была привязана к цене на нефть.

«Такие контракты давали компаниям, инвестировавшим в производственную и транспортную инфраструктуру, повышенную уверенность в том, что объекты будут прибыльными», — пишет он.

Министр отмечает, что ЕС не хотел таких долгосрочных контрактов в течение последних 20 лет или около того. Вместо этого предпочтение было отдано спотовым ценам, которые колеблются изо дня в день.

«В определенные периоды это давало странам ЕС низкие цены на газ в международной перспективе, а в определенные периоды, например, сейчас, — более высокие цены», — пишет Осланд.

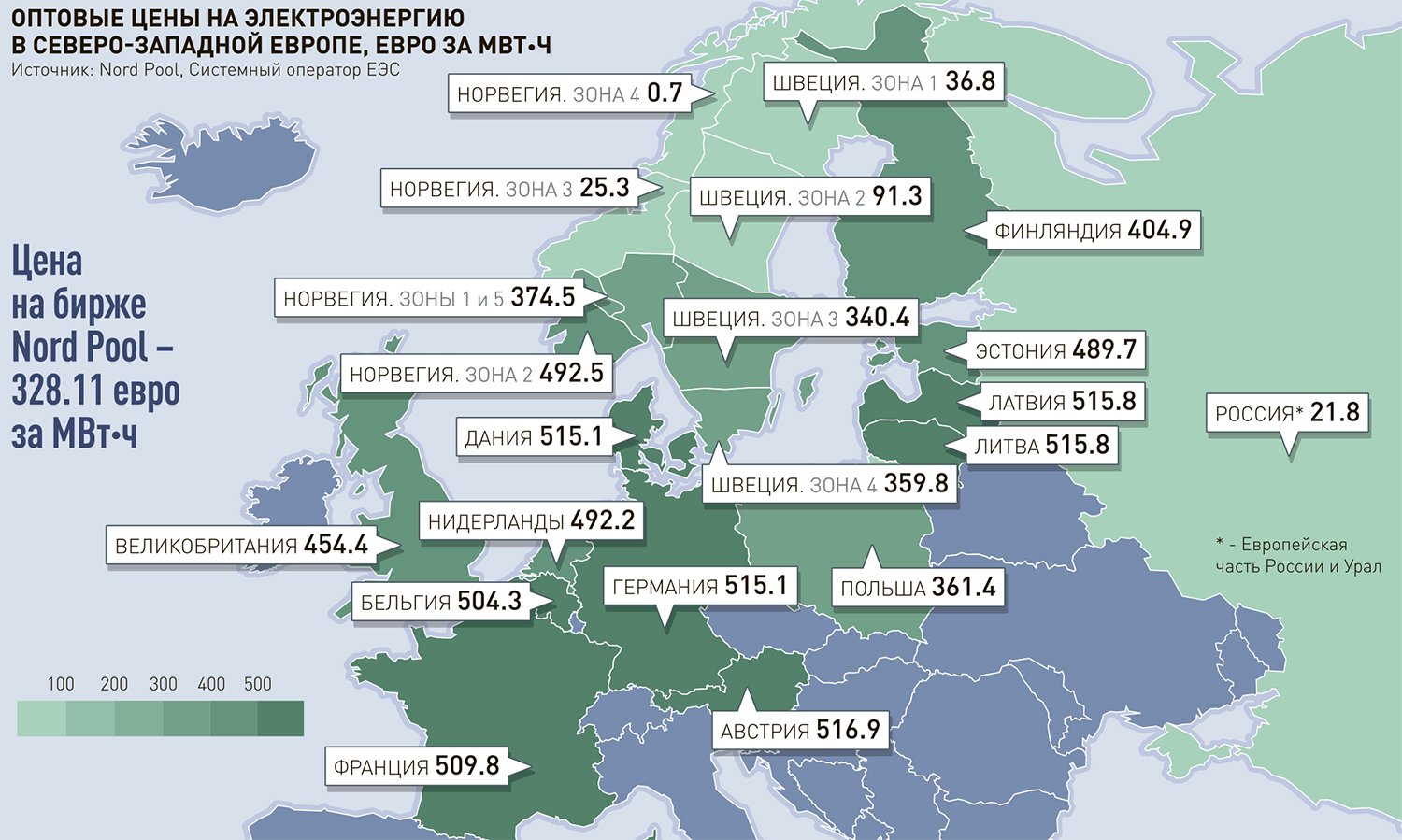

Спотовая цена на газ в последние годы была на низком уровне, но с осени прошлого года резко возросла. В четверг цена на голландском хабе TTF составляет более 300 евро за мегаватт-час по сравнению с 70 евро в Новый год и 40 евро год назад.

По мнению экспертов, рост цен связан с тем, что Россия сократила объемы поставок, а запасы в Европе истощились.

«Самое важное, во что Норвегия может внести свой вклад в нынешней ситуации, и во что я тоже хочу внести свой вклад, — это поддерживать высокий уровень добычи газа в Норвегии и в будущем», — пишет Осланд.

Ранее в этом году Equinor получила разрешение на увеличение добычи на нескольких газовых месторождениях, и, кроме того, завод СПГ в Хаммерфесте сейчас находится в стадии завершения.

Норвегия может заработать на нефти и газе 1 900 миллиардов долларов в 2023 году.

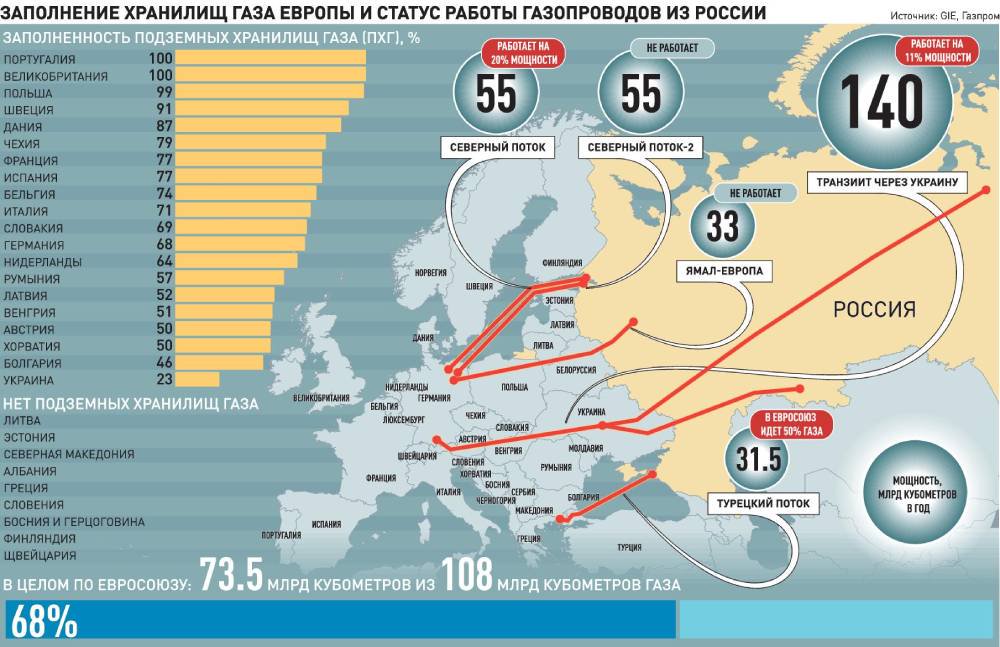

Спотовые цены на газ на ликвидном голландском хабе TTF 26 августа немного снизились до $3292 за тыс. куб. м с рекордных $3300 днем ранее. Рынок ожидает приостановки Северного потока-1 с 31 марта на три дня для диагностики и ремонта.

Норвегия является вторым по величине поставщиком трубопроводного газа в ЕС после России, на долю королевства приходится четверть европейского газового импорта. В 2021 году Норвегия поставила в Европу 113,2 млрд куб. м газа. Ожидается, что в 2022 году поставки могут вырасти еще на 15 млрд куб. м в год за счет роста загрузки действующих мощностей и ввода газопровода Baltic Pipeline на 10 млрд куб. м газа в год.

Кризис поменяет рынок углеводородов

Энергокризис давно стал новой мировой нормальностью. И хотя споры о его происхождении до сих пор не утихают, все же гораздо интереснее прогнозы, как глубоко в нем все застряли и как быстро из него можно выбраться. При цене газа в Европе выше $3000 за тысячу кубометров вопрос остается лишь в том, может ли мировая экономика в ближайшее время решить эту проблему, не скатываясь в глубокую рецессию.

В последнее время в экспертной среде все чаще появляются мнениям, что энергокризис 2022 года станет крупнейшим за 50 лет и будет продолжаться гораздо дольше, чем в 70-х и 80-х годах прошлого столетия. По данным Bloomberg, правительства европейских стран уже выделили $278 млрд на смягчение последствий текущего роста цен на энергию. При этом расходы ЕС только на газ за год составят €400 млрд, хотя в 2020 году Европа на чистый импорт газа тратила всего €33 млрд, а в 2021 — около €142 млрд. Отмечается, что сейчас речь идет не только о чрезвычайно высоких ценах на сырье, а о физическом отсутствии энергоресурсов в странах еврозоны.

Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что на рынке нет избытка сырья:

«Спрос на газ в первом полугодии 2022 года незначительно снизился. Поэтому того объема, который уже есть на рынке, должно хватать. Более того, в текущем году у США мощности по производству СПГ увеличились. Однако выход из строя заводов Freeport LNG увел с рынка порядка 10 млрд. Но с учетом снижения потребления весь спрос удовлетворен. То есть мировой рынок получает столько, сколько ему надо. Хотя, возможно, хотел бы получать больше», — заметил эксперт. По его словам, надо учитывать, что значительная часть газа продается по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой, и этот газ дешевле, чем со спотовых площадок:

«Может быть, наблюдается нехватка газа, свободно перемещающегося между биржами. Поскольку дефицита газа, поступающего по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой, нет, при этом 60% мировой торговли осуществляется по трубопроводам», — пояснил Фролов.

По его словам, надо учитывать, что Китай пока осторожно относится к выходу на спотовые газовые площадки:

«Если Китай сейчас выйдет на биржу, он создаст такое давление на рынок, которое ЕС просто не сможет выдержать. То есть пока азиатские биржевые площадки не до конца продемонстрировали рост. Но в данном случае речь идет не про весь газа, а газ, который может свободно продаваться на бирже и перемещаться между биржами, ориентируясь на высокие цены. То есть дефицита газа нет, а есть нехватка сырья на споте. Плюс к этому не стоит забывать и про санкционное давление на Россию, которое привело к ограничению технической возможности поставок российского газа на европейский рынок. Если бы решились проблемы с оборудованием для „Северного потока“ и проблемы с запуском „Северного потока-2“, газ в ЕС стоил бы дешевле — порядка $1000 тысячу кубометров. При этом в мировом масштабе напряженность все рано сохранялась бы. На нефтяном рынке дефицита нет и быть не может, так как он имеет адекватных регуляторов в лице ОПЕК+», — рассказал эксперт.

Доцент кафедры регионоведения Московского государственного лингвистического университета Саид Гафуров считает, что дефицит углеводородов можно оценивать только относительно каких-то иных продуктов, в производстве которых они необходимы:

«В политэкономии обычно учитывается три источника производства — труд, сырье и капитал. Капитал явно избыточен, труд — безработица большая, но не везде. В то же время долгосрочный анализ поведения западных хозяев жизни подсказывает, что будет дефицит сырья. Например, вся „экологическая вакханалия“ порождена именно фактором поиска альтернативных энергоресурсов», — уточнил эксперт.

Стоит отметить, что нынешние хроники энергоапокалипсиса весьма насыщенны событиями. Новые максимумы цен становятся почти повседневным явлением на рынках электроэнергии Европы. Во Франции они уже поднимались до €645,54 за мегаватт-час. Это более чем в семь раз выше, чем год назад, когда цены уже пошли в рост. В ряде стран Евросоюза цена электроэнергии на рынке поднялась выше €700.

Подчас европейские власти стараются противостоять надвигающейся катастрофе весьма оригинальными бытовыми назиданиями, которые они раздают своим гражданам. В Нидерландах жителей призывают ограничить принятие душа пятью минутами и полностью отказаться от кондиционеров и сушилок для белья. В Испании вступили в силу меры по экономии электричества — кондиционеры должны быть установлены на 27 градусов, освещение витрин надо будет выключать в 10 часов вечера. В Италии временно исполняющий обязанности премьер-министра Марио Драги спровоцировал скандал, когда заявил, что итальянцам придется выбирать: либо пользоваться кондиционерами, либо помогать Украине.

Во Франции государство планирует полностью национализировать Electricite de France SA. Президент республики Эммануэль Макрон сразу решил уйти от ответственности, заявив о конце «периода изобилия» и призвав готовиться к сильнейшим экономическим последствиям кризисов и дефициту продукции. Любопытно, что во Франции вступает в силу запрет на рекламу нефтепродуктов, энергии от угольной генерации и углеродсодержащего водорода. Действительно, зачем рекламировать то, что и так является дефицитом. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также предпочел подстраховаться, сообщив, что пять-десять будущих зим будут непростыми из-за повышения стоимости энергии.

Рядовые граждане готовятся к зиме самостоятельно. В частности, Швейцария бьет рекорды по продаже дров и электрогенераторов. Польские предприниматели стали платить в 3 раза больше за уголь, который на треть менее калорийный, чем российский. А поскольку более 40% домохозяйств Польши отапливались российским углем, то теперь, как пишет Financial Times, полякам придется зимой жечь мусор для отопления домов.

Весьма эксцентричны и мнения немецких политиков по вопросу выхода из энергокризиса. Так, премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн считает, что жителям ФРГ в целях экономии энергии следует перейти к обтиранию влажной тряпкой. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер пошел еще дальше: в интервью Der Tagesspiegel он заявил, что правительство должно рассмотреть применение в стране метода гидроразрыва (фрекинга) для добычи газа.

Кстати, сланцы для политиков Германии стали интересны неслучайно. Попытки канцлера Германии Олафа Шольца договориться о поставках канадского газа не увенчались успехом. В Оттаве ему объяснили, что основные месторождения Канады находятся на западе страны, откуда газ можно было бы сравнительно легко доставлять в Азию, но не в Европу.

Немецкие промышленники все эти политические призывы к влажным тряпкам и фрекингу не поддерживают. Вместо этого они предложили Шольцу не рисковать экономикой Германии ради Зеленского и направили письмо с просьбой снять санкции с России. Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики и вовсе заявил о необходимости срочно запустить трубопровод «Северный поток-2».

Рядовые граждане ЕС также начинают выражать свое негодование энергополитикой блока. Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на российскую нефть — в городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба». Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала его возможное закрытие «поистине кошмарным сценарием», отметив, что такое развитие событий приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением. Поляки Шведт спасать отказались: Варшава не собирается поставлять нефть на этот немецкий НПЗ, пока там «присутствует российский элемент». Не в восторге граждане Германии и от планов правительства страны предоставить приоритетное право проезда на железной дороге товарным поездам с углем, нефтью и газом. По замыслу властей, поезда с энергоносителями будут отправлять по мере необходимости, в том числе днем.

Весьма плачевна ситуация в Великобритании. Инфляция в Соединенном Королевстве может достичь 18,6% уже в январе следующего года из-за роста цен на энергоносители. Аналитики видят возможности падения фунта стерлингов до уровня 1,14 к доллару США. По итогу Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. Да еще и 75% британских пабов не смогут пережить предстоящую зиму.

Однако без пабов прожить можно — без удобрений сложнее. В Европе закрываются производства азотных удобрений из-за высоких цен на газ. В конце августа уже три завода объявили о сокращении производства: польские Grupa Azoty и ANWIL, литовский завод Achema и норвежский производитель Yara (напомним, что Норвегия сама является газовым экспортером). По некоторым оценкам, в Европе потеряно уже более четверти мощностей по производству азотных удобрений.

В Италии объявили, что около 120 тыс. итальянских компаний рискуют закрыться в первой половине 2023 года в связи с высокими ценами на энергоносители, что повлечет потерю 370 тыс. рабочих мест. Среди наиболее уязвимых перед подорожанием энергии называются магазины розничной торговли, особенно средние и крупные продовольственные сети, рестораны и гостиницы, а также транспортные компании.

Ситуация в других частях света не лучше. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страна перезапустит больше бездействующих АЭС и рассмотрит возможность разработки реакторов следующего поколения. Также предполагается продления срока службы некоторых реакторов. Очевидно, что все это не от хорошей жизни. Запускать бездействующие старые АЭС в зоне Тихоокеанского сейсмического пояса, мягко говоря, опасно.

Энергокризис добрался и до стран-экспортеров энергосырья — пока не в такой степени, как в ЕС, но лиха беда начало. В США, по данным Bloomberg, запасы газа на зиму сейчас на 10% ниже, чем обычно в этот момент начал, запасы нефти в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) за последнюю неделю сократились на 8,1 млн баррелей, до самого низкого уровня за более чем 35 лет. При этом в начале августа США вышли на беспрецедентно высокий уровень экспорта нефти и нефтепродуктов.

Financial Times сообщает, что энергокризис повлияет и на Норвегию. Электроэнергетика в этой стране на 90% обеспечивается водными ресурсами, но засуха внесла свои коррективы. Поэтому власти решили сократить подачу энергии в другие страны, пока вода не поднимется до оптимального значения. То есть норвежцам ресурсов хватит, а вот доход от продажи электроэнергии сократится.

Таким образом, энергокризис начинает беспокоить большинство, как принято считать, развитых экономик мира. По мнению ряда аналитиков, высокие цены на сырье приведут к стагфляции, а затем к рецессии.

Саид Гафуров предположил, что рецессия будет не везде, а в определенных регионах:

«Китай растет, некоторое замедление было вызвано пандемией, но оно искусственно. Как только все эпидемиологические ограничения будут сняты, у них пойдет рывок, причем не за счет экспорта, а по причине роста внутреннего потребления. С другой стороны, есть Греция, где просто нечему развиваться кроме туризма. Евросоюз, когда зашел в эту страну, уничтожил ее промышленность. Там реально прошла деиндустриализация, были уничтожены судостроение, приборостроение, другие отрасли, ничего не осталось. В ЕС открыто говорили, что специализация юга Европы — это сфера услуг. В этом регионе рецессия будет продолжаться. Никто не знает, что будет с японской экономикой. Но все же в среднем на планете скорее будет рост, чем рецессия», — указал экономист.

Александр Фролов считает, что мировая экономика уже не справляется с энергокризисом без рецессии:

«Исходя из европейской статистики, значительная просадка идет именно в реальном секторе. Например, закрываются предприятия, производящие удобрения. Более того, текущий кризис стоит рассматривать, как продолжение кризиса 2007–2009 годов, поскольку тогда ни в Европе, ни в США экономические проблемы решены не были. Например, задачи, которые ставились еще президентом Обамой в 2009 году по реидустриализации», — заметил эксперт.

Вместе с тем участники рынка все больше обращают внимание на то, что после нынешнего кризиса должна меняться сама система торговли углеводородами. Как, собственно, и произошло после 1973 года, когда на нефтяном рынке прочно закрепился биржевой механизм регулирования цен. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд напомнил Bloomberg, что «бумажный и физический рынки» нефти становятся все более разобщенными:

«В некотором смысле рынок находится в состоянии шизофрении, и это создает своего рода рынок йо-йо и посылает ошибочные сигналы во времена, когда более чем когда-либо необходимы большая прозрачность и ясность, а также хорошо функционирующие рынки, чтобы позволить участникам эффективно препятствовать рискам и управлять ими и той неопределенностью, с которой они сталкиваются», — пояснил министр.

Кризис 2022 года тоже должен привести каким-то знаковым изменениям, которые бы позволили создать углеводородный рынок, отвечающий интересам как продавцов, так и покупателей сырья.

Комментируя ситуацию, Саид Гафуров отметил, что все хотят перемен на углеводородном рынке:

«Бессмысленно, когда заканчивающаяся роттердамская смесь определяет цены на нефть», — указал эксперт. В качестве квинтэссенции мировой нефтяной торговли он привел пример порта Джейхан:

«В Сирии нефть воруют, везут в порт Джейхан, а Джейхан находится под управлением BP. Идеальный пример нефтяного рынка. Тут нет вообще никакого контроля. Это такой дикий капитализм. Люди финансовыми потоками регулируют физические перетоки нефти. При правильном расследовании это окажется незаконным. Эти систему надо менять, но как — непонятно. США уже пытались, но у них ничего не получилось», — рассказал Гафуров.

Александр Фролов предположил, что в какой-то момент система мировой торговли углеводородным сырьем поменяется, так как текущая модель просто недееспособна, о чем собственно и свидетельствует текущий энергокризис:

«ЕС больше всего страдает от этого кризиса, так как именно Европа крайне неосмотрительно развивал свою энергетику, делая ставку на, как ей казалось, более прогрессивную модель ценообразования. У них почти на 100% цена газа зависит от биржевых котировок. Создаваемая в Евросоюзе энергосистема оказалась неустойчива к кризисам. И если выводы из этого кризиса сделаны не будут, то проблемы продолжат повторяться», — заметил эксперт.

Уход из России обошелся западным компаниям в более $70 млрд

Европейские, американские и японские компании, которые решили не продолжать бизнес в России, тем не менее отражают убытки от сворачивания своей деятельности в РФ в свои отчетах. РИА Новости проанализировали эти данные и подсчитали, что западный бизнес лишился уже более $70 млрд. Компании публиковали отчетности или называли оценки в долларах или евро, но так как сейчас курс европейской и американской валют фактически сравнялся, общая сумма приводится в долларах США.

Наибольшие потери ожидаемо понесли компании топливно-энергетического сектора: только ВP после разрыва с «Роснефтью» списала убытки на $25,5 млрд.

Многие компании ТЭК не вышли полностью из проектов с Россией, а лишь деконсолидировали и обесценили свои российские активы в связи со сложностями в управлении ими и невозможностью проведения многих финансовых операций. Это значит, что теперь они не учитывают результаты деятельности в РФ в своих отчетностях. Так, например, сделала та же корпорация BP — один из старейших партнеров и крупнейших акционеров (19,75%) «Роснефти». Она объявила о своем выходе еще в конце февраля, но так и не ушла окончательно. Однако при этом списала убытки от «расставания» с «Роснефтью» на $25,5 млрд.

Французская TotalEnergies, владеющая долями в НОВАТЭКе, «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке и СП «Тернефтегаз», зафиксировала убытки от обесценения активов в НОВАТЭКе и «Арктик СПГ 2» на общую сумму почти на $7,6 млрд.

Engie понизила оценку своей доли в газопроводе «Северный поток» на €259 млн, до €305 млн из-за повышенного риск-профиля «Газпрома».

Японские Mitsui & Co и Mitsubishi Corporation уменьшили оценку своих инвестиций в СРП-проекте «Сахалин-2» в 2,5 раза — примерно на $1,64 млрд.

Американская ExxonMobil, дочерняя компания которой является оператором СРП-проекта «Сахалин-1», заявила об обесценении своей доли на $3,4 млрд. Компания хотела покинуть проект, но, согласно указу президента РФ от 5 августа, акционерам из недружественных стран запрещено совершать сделки с долями СРП-проектов «Сахалин-1» и Харьягинского месторождения без согласования с государством.

Некоторым компаниям все же удалось хотя бы частично выйти из российских активов. В частности, Shell продала ЛУКОЙЛу сеть заправок и завод смазочных материалов под Тверью, вышла из СП с «Газпром нефтью» на Гыдане и продолжает выход из проекта «Сахалин-2». Убытки компании в первом квартале в связи с уходом из РФ составили $3,9 млрд.

Норвежская государственная Equinor вышла из всех совместных предприятий в России и передала свои доли «Роснефти», потеряв в итоге $1,08 млрд.

Итальянская Enel почти смогла продать «Энел Россия», включающую три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, признав, что при этом теряет $527 млн. Однако указ президента РФ от 5 августа заморозил и эту сделку. Теперь ее получится закрыть только с разрешения главы государства.

После начала спецоперации на Украине, напоминает в этой связи ПРАЙМ, был также заморожен запуск «Северного потока-2». На этом фоне иностранные компании, инвестировавшие в него, признали списания на несколько миллиардов евро.

СМИ: В Норвегии призывают закрыть порты для российских рыбаков

Все больше норвежских политиков выступает за запрет для рыбацких судов РФ заходить в порты королевства, отмечает портал IntraFish. В СМИ цитируются заявления о том, что введенным исключением страна ослабляет санкционное давление на Россию.

Рыбная сырьевая ассоциация (Raafisklaget) опубликовала данные: в нынешнем году российские траулеры выгрузили в портах Норвегии 90 тыс. тонн рыбы общей стоимостью 1,5 млн крон (около 154,5 млн долларов). После этого многие политики королевства выступили против исключения из санкций рыболовных судов РФ, пишет отраслевой портал IntraFish.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одна из главных критиков такого решения правительства — лидер Либеральной партии Гури Мельбю. По ее мнению, цифры от Raafisklaget показывают, что пока санкции Евросоюза все сильнее давят на российскую экономику, исключение, сделанное Норвегией, это давление ослабляет.

«Норвегия должна перестать «кормить» бумажники олигархов и путинскую военную машину», — заявила Гурии Мельбю в интервью порталу Fiskeribladet.

IntraFish отмечает: исключение для российских траулеров обусловлено опасениями норвежского правительства, что РФ может отказаться от двустороннего сотрудничества в области рыболовства. Оно включает в том числе совместное управление важными промысловыми видами Баренцева моря — треской и пикшей.

Однако лидер либералов считает это обоснование слишком слабым. По ее мнению, нет никаких доказательств того, что Россия не будет заинтересована в поддержании устойчивости популяций, сообщает IntraFish.

По его информации, Гури Мельбю также не думает, что закрытие портов королевства для российских рыбаков может поставить под угрозу намеченную на октябрь встречу делегаций двух стран для согласования квот на 2022 г.

Согласно данным IntraFish, за немедленное закрытие норвежских портов для рыбацких судов РФ выступил и официальный представитель Норвежско-украинской ассоциации дружбы (Norwegian-Ukrainian Association of Friends) Ян Оттесен. Он заявил, что Норвегия косвенно помогает финансировать военные действия, пишет IntraFish. Ян Оттесен считает, что через месяц или два исключение для российских траулеров будет отменено.

Председатель комитета по иностранным делам и обороне норвежского парламента, консерватор Ине Эриксен также высказался за то, чтобы правительство еще раз оценило введенное исключение для российских рыболовных судов, обращает внимание отраслевой портал.

Fishnews

Забастовка на норвежском заводе Alcoa продлилась только два дняАлюминиевая корпорация Alcoa 24 августа сообщила о достижении договорённости о прекращении забастовки рабочих металлургического завода Alcoa Mosjøen в Норвегии.

Забастовка началась 22 августа, и затронула многочисленные промышленные предприятия норвежской электрохимической промышленности.

Переговоры велись между Industri Energi, представляющей интересы рабочих, и Norsk Industri, федерацией норвежской промышленности, в которую входит Alcoa.

Теперь, когда стороны достигли решения, Mosjøen возобновит нормальную работу, включая доставку продукции клиентам.

Boliden объявила форс-мажор по поставкам цинка

Шведская горнопромышленная компания Boliden объявила форс-мажор по поставкам цинка в Европу из-за забастовки работников норвежской электрохимической отрасли. Стартовавшая 22 августа забастовка затронула ряд электрохимических предприятий, включая цинкоплавильный завод Boliden в Одде и никелевый завод Glencore в Кристиансанде. Также забастовка отразилась на производстве алюминия компаниями Norsk Hydro и Alcoa.

«Производство цинка осуществляется на определенном уровне, но, конечно, мы хотим, чтобы ситуация вернулась в нормальное состояние, не говоря уже о необходимости обеспечивать потребности наших клиентов, - говорится в заявлении Boliden. – Вместе с тем мы не можем повлиять на ситуацию, и нам сложно прогнозировать ее развитие».

Энергополитика Германии может привести к уходу предприятий

Василий Федорцев

Немецкая компания Hellma Materials, специализирующаяся на производстве кристаллических материалов, начала строительство своего нового завода в Швеции. В пресс-релизе сообщается, что таким образом бизнес реагирует на рост потребностей мировой полупроводниковой промышленности. Однако глава компании Томас Тёпфер называет еще и другую причину: энергетическая политика Германии становится все более непредсказуемой, а в Швеции электричество значительно дешевле, что позволит сэкономить миллионы евро. "Стабильное и прогнозируемое снабжение энергией жизненно важно для нашей компании, и этот фактор стал существенным при принятии решения", - объясняет Тёпфер в интервью газете WirtschaftsWoche. Издание в свою очередь предполагает, что Hellma Materials может стать "первой ласточкой" назревающего бегства немецкой промышленности за границу - в те страны, где энергетические условия позволят сохранить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

По словам Тёпфера, наличие доступной энергии является основой благосостояния Германии, и если немецкое правительство не прекратит, как он выражается, "диктуемую идеологией экономическую политику", то стране грозит деиндустриализация. Подобные опасения в Германии сейчас высказывают многие. "Успех немецкой промышленности основан на переработке импортного сырья в интегрированных цепочках создания стоимости. Отказ от России как важнейшего поставщика сырья ведет к невероятному росту издержек, и эти издержки уже невозможно передать дальше при экспорте продукции", - говорит в интервью изданию Manager Magazin Кристоф Гюнтер, глава компании InfraLeuna, управляющей крупнейшим в Германии химическим промышленным парком в Лойне. Гюнтер также уверен, что высокие цены на энергию будут не менее разрушительны для немецкой промышленности, чем перебои с поставками газа и электричества. В любом из этих двух случаев предприятия не смогут нормально работать.

"Энергетическая инфляция в Германии более значительна, чем в других странах. Я опасаюсь постепенной деиндустриализации немецкой экономики", - говорит в интервью журналу Capital Ральф Стоффелс управляющий директор компании BIW Isolierstoffe, которая выпускает силиконовые детали для автомобильной, аэрокосмической и бытовой промышленности. По мнению журнала, признаки расшатывания позиции Германии как промышленного центра можно заметить уже сейчас при анализе показателей внешней торговли - объем импорта в страну в последние шесть месяцев увеличивается, а собственное производство при этом сокращается. "Пока еще предприятия извлекают прибыль из заполненных портфелей заказов, но они с тревогой ожидают осени", - приводит издание Business Insider слова Дирка Яндуры, главы немецкой Федеральной ассоциации оптовой и внешней торговли.

Ассоциация торгово-промышленных палат Германии провела опрос среди представителей немецких производящих отраслей, по результатам которого выяснилось, что около 16 процентов предприятий уже сокращают или намерены сократить производство в связи с ростом цен на энергоносители. В наиболее энергоемких отраслях доля таких предприятий составляет 32 процента. Глава ассоциации Петер Адриан называет эти цифры "тревожными" и считает, что у многих немецких компаний сейчас нет иного выбора, кроме как закрывать производство или переносить его в другие страны.

Правительство Германии пытается найти решение энергетической проблемы, и на этой неделе канцлер Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек отправились в очередной "шоп-тур" за газом, на этот раз - в Канаду. Визит проходил в позитивной обстановке, и Оттава обещала Берлину помощь. Однако ощутимое увеличение поставок станет возможным только через несколько лет, когда будет готова необходимая инфраструктура как в самой Германии, так и в Канаде. Попытки Германии договориться с Катаром и Норвегией также не принесли особых успехов. "Толку чуть, одни убытки", - подвел итоги канадской поездки канцлера и министра замглавы оппозиционного блока ХДС/ХСС Йенс Шпан, указав на то, что на предстоящую зиму есть "слишком мало альтернатив российскому газу". А если "альтернативный" газ найдется, цена на него, скорее всего, будет неподъемной для предприятий.

Камчатский краб может расползтись по Арктике

Под влиянием климатических изменений камчатский краб может освоить новые районы арктических морей. Ученые прогнозируют дальнейшее распространение этого вида в восточных и северных районах Баренцева моря, а также на юг вдоль норвежского побережья.

Климатические изменения в Арктике, наблюдаемые в последние десятилетия, влияют на популяцию камчатского краба, говорится в исследовании Мурманского морского биологического института (ММБИ) РАН. Механизмы, влияющие на развитие личинок краба и успешное пополнение популяции в Баренцевом море, до сих пор мало изучены. Однако, по данным ученых, толерантность планктонных стадий развития краба к высоким температурам воды значительно возросла.

«Для каждой из личиночных стадий массовая смертность не наблюдалась даже при температурах, близких к точке замерзания морской воды, –1,7°C. Кроме того, лабораторные наблюдения показали, что личинки камчатского краба отлично выживают и при более высоких температурах в 6 °C. Это указывает на высокую вероятность дальнейшего распространения личинок на север Баренцева моря и в более восточные регионы», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории планктона ММБИ РАН Владимир Дворецкий.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки, межгодовая изменчивость численности, роста и выживаемости личинок камчатского краба в Баренцевом море зависит от качества и доступности пищи, от условий окружающей среды — температуры воды и характера циркуляции, а также климатических воздействий. Причем последние могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на выживаемость молоди крабов.

Камчатский краб — один из примеров успешного искусственного заселения морских акваторий новыми видами. В 1960-х гг. крабов завезли в Баренцевое море с Дальнего Востока, а уже в середине 1990-х гг. состояние запасов позволило начать промышленный лов камчатского краба в Северном бассейне.

Fishnews

Отечественные производители спускают на воду новые корабли благодаря нацпроекту

Мария Волкова,Чечурина Ирина

Несмотря на уход иностранных компаний, речной и морской флот страны не останется без современных судов. Отечественные производители спускают на воду новые корабли для рыбного промысла, перевозок пассажиров и грузов. Наращивать импортозамещение заводам помогает нацпроект "Производительность труда".

Первый российский краболов-процессор "Вайгач" на нижегородском заводе "Красное Сормово" спустили на воду до наступления планового срока. Раньше подобные суда закупались у иностранных судостроительных компаний. Головное судно проекта КСП01 - по сути, плавучая фабрика. Ловить краба можно на разных глубинах. Производственная мощность - до 60 тонн камчатского краба в сутки. Ходить судно будет в водах Северной Атлантики, включая Баренцево, Норвежское, Гренландское моря. Всего таких кораблей построят пять.

Завод "Красное Сормово" включился в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2018 году. Анализ показал, что для сохранения конкурентоспособности нужно строить крупные серии судов, производя от 12 до 15 сухогрузов ежегодно. Однако в то время мощности предприятия позволяли производить только восемь кораблей в год. Вопрос эффективности производства и производительности труда оказался главным.

За три года развития производственной системы удалось расширить возможности завода до 12 судов в год, сократились сроки строительства.

В прошлом году начался новый этап программы повышения производительности труда. Если в первые годы акцент делался на операционной эффективности и цифровизации, то теперь в фокусе - работа с кадрами, повышение квалификации сотрудников.

А важный элемент этой работы - "Фабрика процессов". Это площадка, где все сотрудники завода могут пройти тренинг по применению инструментов и методов бережливого производства. "Фабрика" повторяет структуру цехов и способ организации труда на заводе "Красное Сормово", чтобы сделать тренинг эффективным.

У самарских судостроителей тоже хорошие новости - на заводе "Нефтефлот" спустили на воду два исследовательских судна "ГАЛС" и "Вадим Викторовский". Они предназначены для промерных работ.

Суда с подобным промерным классом строятся в России впервые. И хотя последние пять-шесть лет предприятие активно занимается судостроением, технический флот является для него делом новым. Но, как оказалось, успешным: от момента закладки киля до спуска прошло чуть более года.

Размеры новых кораблей, по морским меркам, небольшие: длина 24,31 метра, ширина - 5,76, в команде вместе с исследователями - семь человек. Но значение операций, которые они способны выполнять, трудно переоценить: гидрографические, промерные, полевые, изыскательские работы. Они необходимы, в том числе и для контроля состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов.

Проще говоря, с помощью новых "плавучих" лабораторий выявляют возможности для судоходства и перспективы появления новых водных путей. Для этого суда оснащены автоматизированным комплексом на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера, входящего в комплектацию судна. Техника сканирует рельеф дна и создает цветное 3D-изображение.

Русла рек меняются постоянно, а следовательно, и промеры нужно выполнять регулярно. Так вот новые технологии позволяют значительно сократить количество прохождений на участках (при прежних технологиях нужно было производить до тысячи заходов).

Для самарского предприятия это не первый опыт современного судостроения. Компания расширяется, берет новые заказы, создавая новые места для горожан. Следующий шаг - строительство тяжеловесного морского парома, который будет курсировать между островами Мурманской области. А уже построенные "Вадим Викторовский" будет изучать глубины озер вблизи Санкт-Петербурга, а "ГАЛС" останется на Волге.

В дальнейшем предприятие планирует выпускать суда из отечественных комплектующих, что особенно актуально в нынешних условиях импортозамещения.

Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Строить планы на перспективу в нынешних условиях предприятиям в рыбной отрасли стало сложнее и дело не только в санкциях, отмечает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. В интервью главному редактуру Fishnews.ru Маргарите Крючковой он поделился видением результатов «квотной реформы» и рассказал о работе СЗРК на Дальнем Востоке.

— Сергей Владимирович, по заказу Архангельского тралового флота (входит в состав СЗРК) под инвестквоты уже построены и успешно работают на промысле на Северном бассейне два траулера-процессора — «Баренцево море» и «Норвежское море». Эти суда сейчас приводят в пример как доказательство эффективности программы квот под инвестиции: строится флот, аналогов которому нет в мире. Тем не менее руководство консорциума, и вы в частности, не раз критически отзывалось о самой программе инвестиционных квот. Каково быть в ситуации, когда, с одной стороны, вы выступаете за стабильность законодательства в отрасли, а с другой — на ваши результаты ссылаются, обосновывая эффективность законодательных изменений?

— Здесь нет никакого противоречия. Тех, кто ссылается, можно понять, так как больше пока ссылаться не на что. Из девяти сданных в эксплуатацию судов в настоящее время на промысле успешно работают два наших, три — колхоза имени В. И. Ленина и краболов «Русь». Все они были спроектированы, а некоторые из них даже спущены на воду до введения механизма инвестквот. Мы приняли решение строить на ВСЗ траулеры еще в 2014 году.

Еще два таких судна для АТФ будут сданы до конца 2022 года и в 2023 году (СЗРК также строит пять судов под квоты добычи крабов в инвестиционных целях. — Прим. ред.).

Готовность судов не говорит о том, что механизм эффективен. Но мы точно не против строительства флота на отечественных верфях. Мы против программы, результаты которой очевидно не соответствуют заявленным целям. Нам всё время повторяют, что реализация механизма инвестквот идет хорошо, но в качестве аргументов приводят вышеуказанные суда на промысле и построенные рыбоперерабатывающие заводы.

Не могу сказать об эффективности построенных под инвестквоты рыбзаводов, но известно, что инициаторы реформ почему-то сразу после получения инвестквот перепродали свои два завода в Мурманской области местному игроку, у которого уже были два своих успешных береговых предприятия. Может быть, этот механизм создал избыточное количество заводов на Северном бассейне, когда их строили только ради этих дополнительных лимитов?

9 июля, накануне Дня Рыбака, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков выступал по случаю поднятия флага еще на трех новых судах, которые строятся в рамках программы инвестквот. Обычно после церемонии суда сразу уходят на промысловые испытания и затем на промысел. Надеемся увидеть их там еще в нынешнем году. Глава федерального агентства заявил, что в 2022-м заказчикам планируется передать еще 14 промысловых судов, а в следующем ожидается сдача 38 единиц флота. С удивлением слушал эти цифры. Хорошо, конечно, если такой прогноз оправдается, но что-то подсказывает: показатели будут в разы скромнее.

Мы много раз говорили о том, что инвестиции в строительство судов на российских верфях можно было запустить совершенно другими механизмами, без передела в рыбной отрасли. В основе той политики, которая в итоге была выбрана, лежит именно передел, прикрываемый якобы интересами государства.

В начале заявлялось, что в результате в отрасль придут новые эффективные игроки, повысится конкуренция, подешевеет рыбная продукция. Но ни одна из этих целей не достигнута. И чем дальше, тем понятней, что этого и не могло быть в предложенной конструкции.

Единственный плюс заключается в том, что государство получило деньги от крабовых аукционов (в 2019 году, когда бюджет был профицитный). Однако уже сейчас очевидно: поступления в федеральную казну обернулись потерями для региональных и местных бюджетов. Например, для Архангельской области. Об этом с удивлением услышали сенаторы на одном из совещаний, хотя такие последствия прогнозировали и мы, и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Мы против программ, где одни цели подменяются другими. И совершенно непонятно, зачем вводить второй этап инвестквот, когда еще вовсю буксует первый. Кроме понятного желания двух известных компаний, объединившихся недавно в одной ассоциации АСРФ, как можно быстрее переделить оставшиеся в историческом принципе квоты.

— И может быть, в конце концов государство скажет: условия — внутренние, внешние, или и те, и другие — не позволили инвесторам закончить заявленные объекты, а теперь компаниям требуется поддержка и квоты они получат без достройки флота?

— Возможно, так и будет. Уверен, что не все из заказанных судов будут достроены. И дело даже не в санкциях. Сложности начались еще до февраля нынешнего года. Новые трудности добавились к прежним — их уже было достаточно.

— Тем не менее компания работает в установленных законодательных условиях. Как сейчас идет строительство судов, которые СЗРК заказал на российских предприятиях? В том числе краболовного флота?

— Мы, естественно, продолжаем работать. Вряд ли разумно заставить себя действовать неэффективно только для того, чтобы доказать ярко выраженную лоббисткую направленность программы инвестквот. Приходится привыкать выживать и развиваться в условиях нестабильного законодательного окружения и играть по тем правилам, которые всей отрасли навязывают успешные лоббисты с мощным административным ресурсом.

Конечно, и раньше работа шла непросто, а с введением санкционных ограничений стало еще труднее, но мы все эти суда достроим. Если говорить о краболовах, то первое судно — «Вайгач» — спустили на воду 15 июля на заводе «Красное Сормово». Оно готово приблизительно на 85%. Думаю, в начале следующего года этот краболов мы получим.

По остальным четырем краболовным судам мы уже ощущаем последствия санкций. Приходится искать замену основному оборудованию, новых поставщиков. В связи с этим мы вынуждены вносить изменения в проект. В результате сроки окончания строительства смещаются «вправо» на период от года до двух. Цена «уезжает» вверх процентов на 25 — но каким будет итоговое увеличение, сейчас прогнозировать очень сложно. Кстати, вопрос том, «за чей счет банкет», пока окончательно не решен.

Мы уже неплохо разбираемся в судостроении — и в России, и за рубежом накоплен богатый опыт в этой сфере, сформирована профессиональная команда. К сожалению, мы поторопились и обновили свой краболовный флот до введения аукционов. Тем не менее выполним инвестиционные условия и достроим эти суда, хотя для нас это уже будет избыточный флот с точки зрения имеющихся квот.

— Это также будут современные суда с комфортными условиями для членов экипажа?

— Наши краболовы соответствуют всем современным стандартам.

Головное судно — построенный в Турции «Зенит» — мы получили в 2020 году. Его концепция оказалась удачной. Траулеры приходится еще долго «учить» работать, а вот краболов успешно включился в процесс практически с первого дня.

В прошлом году «Зенит» добыл 3 тыс. тонн краба. На этих цифрах, кстати, основываются наши расчеты потребности в краболовном флоте на Северном бассейне. Если учитывать, что общий допустимый улов этого биоресурса на Севере составляет 28,5 тыс. тонн, то нужно десять судов. А их сейчас у нас и наших коллег уже больше 20, еще 10 строятся, но нас убеждают, что России требуется дополнительный краболовный флот. Иначе квоту краба будет никак не выбрать!

— Строительство судов — тема непростая, но уже имеющийся флот необходимо обслуживать и ремонтировать. И здесь сложилась труднопрогнозируемая ситуация с услугами для российских судов в зарубежных портах. Как у вас сейчас обстоят дела с ремонтом, обслуживанием флота?

— У всех рыбопромышленных компаний ситуация примерно одинаковая. Нужно отметить, что проблема судоремонта родилась не после февральских событий. Последние десять лет рыбаки объясняли, что они уходят ремонтироваться в иностранные порты, так как для ремонта принципиально важна быстрая — подчеркну это слово — поставка ЗИПа, снабжения и сервиса. Между тем любая задержка в поставках ЗИП — это трата времени, а значит, финансовые потери.

Промысловое судно должно работать, иначе оно начинает генерировать огромные убытки. И конечно, компании предпочитают выполнять ремонт там, где они гарантированно в срок получат нужный ЗИП. Только при таком условии возможно развитие судоремонтной отрасли.

Здесь нет простых и быстрых решений. Необходимо системно работать над тем, чтобы упрощать импорт, чтобы обеспечивать отечественное оборудование и комплектующие. Эти процессы требуют очень серьезных инвестиций — малыми средствами тут не обойтись. Если говорить о рыбопромышленных компаниях, то я не знаю, решатся ли они на фоне угроз новых квотных аукционов вкладывать большие деньги в судоремонтную отрасль.

— Уже начали говорить о санкциях. Как в условиях ограничений чувствуют себя рыбаки Северного бассейна? Удалось ли им перестроить систему работы? И конечно, важнейший вопрос: что происходит с рынками?

— Предприятия чувствуют себя гораздо хуже, чем вчера, но, возможно, гораздо лучше, чем завтра. Мы вынуждены реагировать на проблемы, которые возникают часто и непредсказуемо. Эффективность работы снижается, но работать продолжаем.

Что касается рынков сбыта, буду говорить о тех направлениях, на которых работаем мы. Для белой рыбы больших изменений не произошло. Перемены есть, но они некритичные. В случае с крабом мы столкнулись с кардинальными изменениями. США были основным рынком для краба Северного бассейна — теперь этот путь для поставок закрыт. Европа занимала гораздо более скромную долю в объеме экспорта, но и этого рынка мы лишились. Поэтому сейчас все усилия направлены на Юго-Восточную Азию. В дальнейшем планируется экспансия и в другие регионы, но начинать будем с тех стран, где перспективы лучше.

На Северном бассейне добывается большой объем краба. И он поступит на азиатский рынок дополнительно к тому, который там уже продается. Все это повлияет на цены (в том числе и на живого краба), и рентабельность крабового бизнеса будет совсем не такой, какой она казалась еще год назад.

Мы, честно говоря, не очень радовались росту цен на эту продукцию в последний год. Такие изменения приводят к затовариванию, увеличению цен до того предела, когда покупатель уже отказывается от приобретения.

Возникает сначала стагнация, а потом идет резкое снижение цены. Примерно так и произошло, и на всё это наложились санкции. На рынке краба сейчас «идеальный шторм», который нужно пережить.

То, что крабовый бизнес всё такой же рентабельный и останется таким неограниченное время, — это иллюзия. И утверждать, что государство получит на аукционах сумму, сравнимую с торгами 2019 года, безответственно. Особенно если их проводить в ближайшие два года. Крабовый бизнес перестал удивлять рентабельностью и вряд ли вернется к своим лучшим показателям в обозримом будущем.

— Как вы считаете, будут ли на аукционы выставляться доли квот добычи тех видов краба, по которым не так давно уже проводились торги?

— То, что компании уже платили за право добывать тот или иной объект, никогда не останавливало реформаторов. Вы же знаете, что в 2016 году мы приобрели на аукционе на 10 лет доли квот добычи краба-стригуна опилио на Северном бассейне, а всего через три года, в 2019-м, отправились покупать их еще раз. В то же время аналогичные квоты краба на Дальнем Востоке не выставлялись на повторных аукционах.

Никакой логики в таких решениях не наблюдается. Но события последних лет убедили нас в том, что нет ничего невозможного. Начиналось все под лозунгами: «Перераспределить на аукционах всего краба, который был распределен между пользователями бесплатно в 2004 году! Хватит, получили всё бесплатно от государства и уже накопили достаточную прибыль, чтобы участвовать в аукционах». Однако в результате на повторные торги в 2019 году попали и те квоты краба, которые ранее были распределены за деньги на аукционах, как вновь вводимые в промысел водные биоресурсы.

К сожалению, ни одного аргумента рыбопромышленников ни по первому этапу крабовых аукционов, ни по готовящемуся второму этапу по рыбе, крабам и другим ценным ВБР государство не слышит. Я очень хорошо помню совещание по второму этапу программы, которое проводилось в Росрыболовстве: тогда в самом начале встречи рыбопромышленникам сообщили, что регулятору очень интересно их мнение, но все решения уже приняты, поэтому можно обсудить детали и разойтись. Вот позиция государства. Откуда вообще появился этот «второй этап»? На президиуме Госсовета в 2015 году говорилось только о 20% инвестквот, но при этом гарантировалась стабильность распределения оставшихся 80% квот по историческому принципу на 15 лет (с 2019 по 2033 годы включительно).

Нам говорят, что мы просто всё неправильно понимаем и на самом деле ни одного килограмма квот ни у кого не забрали. В том числе и крабовых. Просто ввели новый вид квот. Те пользователи, с которыми перезаключались договоры в 2018 году на 15 лет, остались с теми же долями. И то же самое будет на втором этапе аукционов. Доли останутся прежними, просто наполнение их будет нулевым.

— Еще одна тема, которая вызвала резонанс, по крайней мере на Дальнем Востоке. Это биржевая торговля водными биоресурсами. ФАС недавно сообщила, что подготовила проект дорожной карты по развитию биржевой торговли природными ресурсами. Был также законопроект Минфина о возможном установлении норматива продажи рыбопродукции на организованных торгах. Что вы думаете по этому поводу?

— Я не понимаю, зачем всё это. Но если есть идея внедрить биржевую торговлю, нужно создать рабочую группу из специалистов, профессионалов в обоих отраслях, чтобы они досконально разобрались, как это предложение реализовать разумно. Пока всё обсуждается на уровне совещаний, но это неправильный путь. В итоге если решение и будет принято, то максимально неудобно для всех, а потом уже «по живому» всё будем менять. Можно хоть раз попытаться сделать иначе.

— У Северо-Западного рыбопромышленного консорциума появилась дочерняя структура в Дальневосточном регионе. На чем она будет специализироваться: исключительно крабы или рыбные объекты тоже?

— Сама жизнь подталкивает нас к созданию структуры на Дальнем Востоке. Если будут аукционы, то мы примем в них участие, в том числе и по Дальневосточному бассейну. Нам бы хотелось, чтобы государство все-таки решило отложить торги, но, если они состоятся, мы будет действовать в соответствии с установленными правилами. Основные рынки сбыта также перемещаются на Дальний Восток. Так что нам есть чем заняться в этом регионе. Возможно, мы не ограничимся только крабом, планы могут быть гораздо шире.

— Бизнес, наверное, всегда оценивает, какие еще ниши можно занять, как повышать свою результативность.

— Сейчас, к сожалению, строить долгосрочные планы бессмысленно: речь идет о выживании бизнеса, все меняется буквально каждый день. Будем действовать по ситуации. Нам не привыкать…

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Цветные металлы разочарованы западными сводками, но надеются на Китай

Во вторник, 23 августа, цветные металлы демонстрировали на LME неоднозначную динамику. Так, стоимость никеля с поставкой через 3 месяца снизилась почти на 3%, удержавшись, однако, выше отметки $21000 за т благодаря ограниченным запасам металла на складах. Наиболее позитивные результаты среди металлов показал алюминий на фоне сообщений о нарушениях поставок на проектах Alcoa и Norsk Hydro вследствие забастовки в Норвегии.

Однако цинк подешевел по итогам торгов несмотря на сообщения о форс-мажоре на шведском цинковом предприятии Boliden, поставляющем цинк в Европу, из-за забастовочной акции. Между тем премии к цене цинка в Северной Европе обновили максимумы.

Запасы никеля на складах LME составили по состоянию на вторник 55,728 тыс. т - на 45% ниже показателя начала года.

На утренних торгах среды, 24 августа, трехмесячный контракт на медь подешевел по состоянию на 7:26 мск на неважных экономических сводках на 0,5%, до $8083 за т. В целом медь выросла в цене относительно 20-месячного минимума середины июля на 16%.

Сообщается, что активность частного бизнеса в США сокращалась в августе второй месяц подряд и упала до минимального значения за 27 месяцев. Котировки доллара тем временем стабилизировались ниже ранее достигнутых пиковых значений.

В странах евро-зоны бизнес-активность также падает второй месяц кряду ввиду сокращения потребления населением из-за роста стоимости жизни, тогда как производители страдают от проблем с поставками сырья и энергоносителей.

Цинк на LME подешевел в ходе торгов на 0,4%, до $3471,5 за т. Стоимость свинца снизилась на 0,3%, до $1971 за т. Котировки цены алюминия с поставкой через 3 месяца выросли на 0,5%, до $2436,5 за т.

«Разочаровывающие экономические данные стимулируют «медвежьи» настроения на рынке, но все же некоторые инвесторы смотрят на вещи позитивно, учитывая вероятность улучшения спроса со стороны Китая в ближайшие месяцы и ослабления жесткой кредитно-денежной политики», - комментирует ситуацию один из трейдеров.

Китай снизил базовые кредитные и ипотечные ставки в свете усилий по оживлению экономики, пострадавшей от кризиса в секторе недвижимости и роста случаев заболеваемости COVID-19.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:37 моск.вр. 24.08.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $2463 за т, медь – $8125 за т, свинец – $1940,5 за т, никель – $21526 за т, олово – $24585 за т, цинк – $3563,5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2446 за т, медь – $8090 за т, свинец – $1950,5 за т, никель – $21615 за т, олово – $24420 за т, цинк – $3499,5 за т;

на ShFE (поставка сентябрь 2022 г.): алюминий – $2783,5 за т, медь – $9249 за т, свинец – $2199,5 за т, никель – $25347 за т, олово – $29185,5 за т, цинк – $3719 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка ноябрь 2022 г.): алюминий – $2754 за т, медь – $9148,5 за т, свинец – $2185,5 за т, никель – $24532 за т, олово – $28943,5 за т, цинк – $3625,5 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка август 2022 г.): медь – $8167 за т;

на NYMEX (поставка ноябрь 2022 г.): медь – $8066,5 за т.

Об истинных объёмах поставок западного оружия

поможет ли она киевскому режиму надолго затянуть противостояние с русской армией?

Николай Сорокин

Масса вопросов поступает ко мне разными путями насчёт обстрелов и терактов.

Ребят, всё очень просто.

Украина и Запад терпят поражение за поражением на поле боя. Никакого «контрнаступа», сколько бы об этом не болтали разнообразные фрики, типа Арестовича или Кулебы, даже и не предвидится: на него нет ни сил, ни средств.

Кадровая армия Украины на 70-80% разгромлена, попросту говоря, уничтожена.

При этом нужны «перемоги». Как воздух и вода, как горилка и гашиш они нужны Зеленскому. Во-первых, зреет массовое недовольство у населения, почти в каждой семье есть убитые или раненые, правда, на это ему, в целом, плевать, организованного бунта всё равно не будет, любые инициативщики давно задавлены спецслужбами и разобраны по косточкам.

Но PR-истерия о перемогах как-то подзатихла, и клоунам из Квартала-95 и их службам информационно-психологического воздействия такое явно не по душе.

Во-вторых и главных, нужно отчитываться перед хозяевами, они и так, на фоне постоянных поражений ВСУ резко сократили в июле-августе поставки оружия.

Они начали разочаровываться в возможностях Украины не победить, нет, понятно, что серьёзные спецы в это никогда не верили, а хотя бы заставить Россию надолго увязнуть в этой войне.

Словом, надо что-то делать.

И вот, по подсказке кураторов из MI6, крайне опытных в этом деле пареньков, они избрали единственно доступное средство, т.н. оружие слабейшего, т.е., терроризм.

Когда не можешь победить врага, нужно просто отравить колодец, гласит древняя шумерская мудрость, и украинские властители в полной мере приняли её на вооружение. А мы, много лет не сталкивающиеся с актами терроризма и боевыми диверсиями на своей территории, даже в чеченскую войну похожих атак не было, оказались к такому не до конца готовыми и, мне кажется, даже на пару дней впали в прострацию.

На Украине вновь заговорили о победах, о разносе российских складов, об уничтожении Крымского моста, о предстоящих ударах по Белгороду, Ростову, Сочи, Москве. При этом на фронте у них дела с каждым днём обстоят всё хуже и хуже, Авдеевка практически в полукольце, в Соледаре, предместьях Северска, Артёмовске - городские бои, Марьинка близка к освобождению, изюмская группировка ведёт бои на подступах к Славянску, на южном фасе накапливаются войска в предместьях Николаева, в Харьковской области - натуральный разгром ВСУ.

Поэтому выход один: диверсионные группы и обстрелы PR-знаковых объектов, типа ЗАЭС и Крымского моста. Чтобы Запад снова поверил. Чтобы дали ещё пару десятков Химер и сотню гаубиц.

Точно так вели себя бандеровцы и "лесные братья", моджахеды во время советско-афганской войны, боевики Дудаева-Масхадова, будучи задавленными на поле боя: массовый террор, запугивание населения и, вытекающая из этого, западная помощь.

Так как же на самом деле обстоят дела с западной помощью? Насколько она эффективна? Поможет ли она киевскому режиму надолго затянуть противостояние с русской армией? Разберёмся.

Сначала посмотрим, кто и какие системы вооружений вообще поставлял и поставляет Украине.

Германия

С 21 июня правительство Германии открыто ведет в интернете реестр вооружений, оборудования и других материалов, направляемых для помощи Украине.

Среди уже поставленных видов оружия - сотни противотанковых систем и переносных зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в этом списке стрелковое оружие, включая 16 млн патронов, 100 000 ручных гранат и 5300 фугасов. Что касается нелетального снаряжения, то Германия предоставила автомобили и бензин, палатки и продовольствие, а также медицинские материалы.

За артиллерийскими установками PzH 2000, должны были последовать другие системы тяжелого вооружения: 10 000 артиллерийских снарядов, 30 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 снарядов, а также еще 53 000 снарядов для зенитных установок. Также ещё в июне была подтверждена поставка новейшей системы противовоздушной обороны IRIS-T, радара слежения и 3-х (трех) реактивных систем залпового огня (РСЗО) из запасов бундесвера.. Прекрасно, но заметим, что пока поставлены только патроны, фугасы, гранаты и около десятка САУ PzH 2000, все, понятно, давно уничтожены.

Также обещано дополнительное разведывательное оборудование, включая 32 беспилотника, более 150 автомобилей, ряд из которых бронированные, и медицинское оборудование. Вы, уважаемые читатели, всматриваясь в эти цифры уже начинаете ощущать лёгкое недопонимание, не правда ли?

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил правительство Германии, но в то же время выразил надежду на еще более сильную поддержку. Алексей тогда не знал, что не будет даже слабой.

США

Президент США Джо Байден ещё в конце мая объявил, что США увеличат поставки тяжелых систем вооружений Украине. В частности, речь шла о реактивных системах залпового огня MLRS ("Мыльницы") или более легкой версии HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System - ("Химеры), использованию которых вскоре будут обучаться украинские солдаты.

Оба типа РСЗО представляют собой мобильные платформы, способные запускать различные типы ракет. Основное отличие между ними заключается в том, что у HIMARS ракетная установка находится на бронированном грузовике, а не на гусеничной машине, как у тяжёлой MLARS. Это ограничивает проходимость, что ещё скажется поздней осенью, если, конечно, к тому времени останется хоть один комплекс, зато автомобили на колесах потребляют гораздо меньше топлива. Самое главное, что их вес на треть меньше, и это позволяет транспортировать их самолётами.

Обе системы способны запускать тактические ракеты с радиусом действия в несколько сотен километров. Однако правительство США пока отказалось поставлять Киеву такие модификации этих РСЗО. Украинские вооруженные силы получают ракеты с максимальной дальностью действия 80 км. Цель - отразить нападение России на украинскую территорию. Также украинским военным должна помочь радиолокационная система противоартиллерийской обороны из США. При этом в Вашингтоне заявили, что Украина обязалась не использовать американские РСЗО для ударов по российской территории, ну а в Крыму можно, це ж ведь с т.з. американцев - Украина. Всего ВСУ получили 16 мобильных комплексов и около 300 ракет. Как вы думаете, такими средствами можно выиграть войну с Россией? И чем эти комплексы могут помочь в реальном противостоянии на фронтах?

США были самым крупным поставщиком оружия в Украину с начала российской операции. В частности, переносные ракетные комплексы Javelin (ПТРК) и Stinger (ПЗРК) сыграли важную роль на ранних этапах столкновения с нашими войсками, пока Генштаб в корне не изменил тактику.

Дания

Дания поставила неизвестное количество американских противокорабельных ракет типа Harpoon, тех самых, которые из своей малозаметной для любых систем ПВО/ПРО траектории, фактически, по гребням волн смертельно ранили флагман ЧФ "Москва", понятно, что очень немного, иначе зная повадку PR-вояк из окружения Зеленского, пользовались бы значительно чаще. Тем более, что после уничтожения склада с Harpoon в одесской порту около месяца назад, об этих действительно прекрасных в технологическом смысле изделиях ничего не слышно и они не задействованы.

В НАТО считают, что всепогодные противокорабельные ракеты Harpoon, обещанные Данией, заметно повысят шансы на защиту черноморского побережья Украины. Возможно, они даже помогут прорвать морскую блокаду, которая в значительной степени отрезает Украину от мировых рынков. Ключевое слово здесь - обещанные. Новые ракеты Датское Королевство так за 2 месяца и не поставило; либо их просто нет, либо «самим нужно».

Великобритания

Британское правительство, согласно собственной информации, поставило Украине целый ряд систем вооружения. К ним относятся, в частности, различные виды переносного оружия, такие как ракетные комплексы Javelin и Stinger..

Украинские военные используют противотанковые системы Javelin и постоянно матерят их за огромный процент брака, недееспособны чуть ли не половина всех поставленных установок.

Причина проста, как мечты старшеклассницы: англичане передают Украине старые, подлежащие списанию комплексы, десятилетиями лежавшие на складах.

По словам депутата британского парламента Джеймса Хиппи, в Украину также должны быть поставлены «сотни» ракет Brimstone-1, которые могут уничтожать танки, артиллерийские батареи, а также легкие бронированные катера. Кроме того, будут переданы 120 бронетранспортеров Mastiff с мощной противоминной броней, а также небольшие транспортные беспилотники для снабжения передовых позиций пайками и боеприпасами.

Ключевые слова: «должны быть», «будут». Уже заканчивается август, а российская армия этих систем не видит.

Чешская Республика

Считается, что Чехия уже поставила Украине неизвестное количество боевых машин пехоты и танков советского производства, реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также, возможно, боевых вертолетов советской разработки. И, возможно, Прага хочет поставлять больше тяжелого вооружения. Важна преемственность, заявила в конце мая министр обороны Яна Чернохова, очередная европейская женщина - министр обороны, дань либеральному безумию. Но его больше нет, этого оружия.

Другие государства

По данным из различных источников, ряд других государств, в том числе Канада, Италия, Греция, Норвегия и Польша, намерены поставить Украине артиллерийские системы, включая десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Нидерланды, как и Германия, хотят поставить несколько самоходных гаубиц PzH 2000.

Скажу больше. Министерство обороны США на днях сообщило о новом пакете помощи для Украины на $755 млн, сумма уже несколько настораживает, не правда ли? В пакет войдут оружие, боеприпасы, беспилотники и противолокационные системы.

Также в Пентагоне анонсировали, что передадут Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS через несколько месяцев. Если, конечно, через несколько месяцев их будет кому передавать.

В новый пакет помощи от США войдут:

боеприпасы для HIMARS;16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов;15 беспилотников ScanEagle;противолокационные ракеты HARM;1000 тяжелых противотанковых ракет TOW;

1000 противотанковых комплексов Javelin и другие.

Вы ничего не замечаете? С учётом растяжки поставок по времени на многие месяцы, «пропажи» от трети до половины изделий ввиду их коммерческого использования украинскими околоуголовными схематозниками, т.е., перепродажи третьим странам, потерь от ударов российских систем при транспортировке и разгрузке, естественной убыли артсистем и снарядов в результате непрекращающихся перманентных ударов на линии соприкосновения и в тылу, торговли ВСУ с противником западными системами, осознавая наш повышенный интерес, особенно к передовым разработкам - это капля в море, почти ничего..

Напомним, накануне группа авторитетных экспертов, военных и дипломатов из США призвали власти страны более решительно помогать Украине оружием. Ведь наступает решающий момент. Это был буквально вопль отчаяния.

«Администрация Байдена должна действовать быстрее и более стратегически в реагировании на запросы Украины на определенные виды вооружения. И когда принимается решение предоставить более сложные системы – как HIMARS – их нужно давать в большем количестве, чтобы добиться максимального результата на поле боя. Украине нужны дальнобойные системы, чтобы срывать российское наступление, в частности логистику, поставки топлива и боеприпасов. А это означает, что США должны предоставить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые позволят бить по российским военным целям где угодно на территории Украины, включая Крым», – подчеркнули эксперты.

Обращение подписали

бывшие главнокомандующие объединенными силами НАТО в Европе генералы Филипп Бридлав и Уэсли Кларк;бывшая должностница Госдепа и Пентагона Дибра Кейган;бывший посол в Финляндии и Турции Эрик Эдельман,доктор Эвелин Фаркас – экс-замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии;посол Дэниел Фрид – бывший заместитель госсекретаря по Европе; бывший посол США в Украине Джон Гербст;экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес;бывший посол в Германии Джон Корнблум;бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер;бывший первый заместитель министра обороны Йен Лодал;

бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Все «экс». Все бывшие. Все с психологией 90-х - нулевых, когда Россия была в глубоком ауте, а Штаты - глобальным лидером.

А почему вопль? А вот почему.

Дело в том, что западные страны резко снизили поставки всего для Вооруженных сил Украины. Соответствующие данные приводит обозреватель украинского Forbes Владимир Даценко.

Согласно собранной им информации, больше всего упали поставки артиллерии: с 90 единиц M777 в апреле до нуля в июле.

Значительно снизился подвоз техники. Если раньше подвозили более 200 единиц в месяц, то в июне и июле практически ничего нет. Кроме того, уменьшились поставки вертолетов и дальнобойных ракетных систем.

Ранее официальные лица оборонных ведомств США и стран Евросоюза высказывали недовольство падением собственной обороноспособности из-за помощи Киеву. Запрос ВСУ был таков: 300 реактивных систем залпового огня, 1000 гаубиц и 500 танков. The Guardian отмечала, что такую «скромную просьбу» американцам будет тяжело удовлетворить. Так, например, 647 реактивных систем – это, на всякий случай, весь арсенал армии США.

Напомним, издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.

По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложения и побудить Украину пойти на уступки..

На этом фоне в июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление».

Мы уже писали, как Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией.

Основная проблема в том, что страны НАТО вкладывают деньги в Украину, а военных успехов у их коммерчески одарённых союзников нет, от слова «совсем». Подавляющее большинство западных лидеров прекрасно осознают, что рассчитывать на серьёзные победы ВС Украины им не приходится. Вопрос лишь в том, как долго они смогут затягивать конфликт. Таким образом, «партнёрам» Зеленского нужен формальный повод для сокращения помощи до минимальных значений. Поводом может стать, например, невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, его-то, как мы уже писали в начале, и пытаются сублимировать с помощью разных PR-ухищрений и, в первую очередь, с помощью ракетных и артиллерийских ударов по различным объектам, находящимся под контролем России..

Кроме того, и это весьма немаловажно, у Запада есть не только финансовые, но и чисто военные причины для сокращения объемов помощи. В НАТО осознают, что военные поставки в интересах ВСУ – это, по сути, передача зарубежных технологий в распоряжение ВС России. Наши специалисты в результате боев захватывают западные образцы техники, изучают, а потом изобретают средства борьбы, или же, наоборот, создают аналоги в тех направлениях, где мы отстаём; в основном это касается микроэлектроники.

Не только захватывают, как я уже отмечал, но и покупают, интендантские службы ВСУ отлично зарабатывают, главное условие здесь - правильно заносить командирам.

Например, среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине, в рамках форума "Армия-2022" оказалась представлена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. А это ведь top secret, оно им надо? HIMERS, гаубицы M777 "Три топора" давно изучаются российскими специалистами, это общеизвестно. Остальное - засекречено.

Ещё одна проблема заключается в том, что происходящее на Украине Запад воспринимает как собственное поражение, которое возымеет тяжелые геополитические последствия. В результате лидеры стран-участниц НАТО будут увеличивать военные бюджеты и готовить свои армии к крупным военным конфликтам. Ранее американцы и европейцы ввиду самими же насаждаемого либерального идеологической мифа о слабости России, о её недееспособности, о «потёмкинских деревнях» в оборонной комплексе и прочей тупорылой пропагандистской мишуры, этим вопросом не занимались, а тут вдруг все воочию узрели как медведь скалит зубы и какие именно у него зубы.

И из этого фактора напрямую вытекает последняя причина, возможно, самая существенная, мы, собственно уже об этом вскользь упоминали. Советник (или уже экс- советник, не очень понятно) главы офиса украинского президента Алексей Арестович объяснил, почему страны Запада перестали поставлять оружие на Украину. По его словам, оружия у Запада просто нет, об этом он заявил в интервью израильскому "Лучшему радио".

Надо сказать, что Арестович отнюдь не идиот, и когда не занимается тупым враньём и пропагандой (это у него получается не лучшим образом, слишком наиграно, хотя, что называется «пипл хавает», существенная часть, по крайней мере), то говорит вполне разумные вещи.

«У них его просто нет. Тут никакой тайны в этом нет. Дело в том, что западные страны хорошо поставляли вооружение в середине восьмидесятых, когда готовились противостоять пятимиллионной советской армии, прущей к Ла-Маншу за две недели. Потом они решили, что конец истории наступил, Фукуяма им об этом официально объявил, поставил печать и все дружно разоружились», – сказал Арестович, видео опубликовано в Telegram-канале издания "Страна.ua.

По его словам, ставка западных стран в основном на авиацию. «Артиллерия – это сильно вспомогательные войска. А в советской модели, в которой до сих пор преимущественно пребывает украинская армия, как раз на артиллерию основная ставка. Они самолеты пока не поставляют, да ещё в таком количестве. Самолёты поставить можно, невозможно поставить систему применения авиации, подготовки, на которую они потратили сотни миллиардов долларов и много-много лет», – пояснил Арестович..

Дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии, сообщает газета Die Welt..

«Все наши просьбы были записаны и зафиксированы. Но пока что это не привело ни к какому эффекту», — рассказал газете источник в Киеве.

По данным Die Welt, с начала лета в Министерстве обороны Германии проходили встречи с представителями Украины. На них присутствовала и глава немецкого военного ведомства Кристина Ламбрехт. На встречах украинские дипломаты просили поставить им больше самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) Mars II.

Киев также настаивал на передаче ему 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard 1. Концерн Rheinmetall, который в годы Второй Мировой войны занимался производством пулеметов для вермахта, выразил готовность поставить эти машины Украине еще в апреле, однако не получил одобрения от правительства Германии..

Die Welt также пишет, что на прошлой неделе состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с его немецкой коллегой Ламбрехт. В минобороны Германии, по данным газеты, заявили, что это оружие нужно самому Берлину, чтобы выполнять обязательства в НАТО. Просто потому, что у Германии, например, чуть более 200 танков из них менее 50 полностью годны к боевой эксплуатации.

Точно такая же либо худшая ситуация сегодня имеет места во всех странах ЕС: оружия в обрез, советское передали всё, западное - всё, что могли.

Конечно, заявления из серии «у партнёров закончилось вооружение и БК, предназначенные для Украины», которые звучат от американских чиновников и украинских генералов, не должны вводить в заблуждение.

В нынешней обстановке, когда в проекте «антиРоссия» участвуют как минимум 50 государств, серьёзного критического дефицита оружия и боеприпасов украинские формирования испытывать не будут ещё какое-то время. По крайней мере, до тех пор пока на Украине существует ж/д сообщение и пока они контролируют крупнейшие города. Но при этом даже для минимальных локальных побед - оружия будет не хватать.