Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Киргизия освобождает Россию от ненужных расходов

Ольга Самофалова

Соглашение о дорогостоящем строительстве каскада ГЭС в Киргизии, заключенное Бишкеком с Москвой, аннулируется. Речь шла о крупнейшей для Средней Азии энергетической стройке, крайне важной для всех стран региона. Однако в итоге новый поворот в этой истории России окажется только выгоден.

Парламент Киргизии проголосовал за денонсирование соглашения с Россией о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС и ГЭС Камбар-Ата-1, сообщает «Интерфакс». У Москвы есть шесть месяцев, чтобы аннулировать это соглашение со своей стороны.

Одной из причин в правительстве Киргизии называют отсутствие решений по финансированию проектов, в также предлагаемое российской стороной серьезное удорожание кредитных средств, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС, из-за сложной экономической ситуации.

Киргизское издание «Тазабек» сообщало, что Москва готова была предоставить кредит под годовые проценты не менее 8–10%, тогда как Бишкек хотел получить льготные условия займа.

По мнению киргизского правительства, повышение ставки по привлекаемым кредитам делает их строительство нерентабельным, так как окупаемость проекта без повышения тарифа на электроэнергию может затянуться на несколько десятков лет.

В декабре президент Киргизии Алмазбек Атамбаев говорил, что Россия не сможет построить для Киргизии ГЭС в связи с собственными экономическими проблемами. «Значит, Киргизия должна выходить из этих соглашений и искать других инвесторов. Мы не имеем права останавливать эти проекты. К сожалению, наши российские друзья не смогут реализовать эти проекты. Мы, конечно, еще немножко подождем, но надо принимать кардинальное решение», – говорил Атамбаев.

По словам киргизского президента, российское руководство с пониманием относится к его решению. Атамбаев уверил, что это будет чисто экономическое решение, «здесь нет никакой политики». Пресс-секретарь российского президента тогда подтвердил, что президенты России и Киргизии обсуждали этот вопрос на встрече в конце декабря. Российская сторона также признавала непростую экономическую ситуацию, связанную с неблагоприятной внешней конъюнктурой, курсовыми колебаниями и бюджетными ограничениями.

Премьер-министр страны Темир Сариев рассчитывает, что данными проектами заинтересуются инвесторы из Китая. И хотя сама КНР не испытывает недостатка в электроэнергии, ее можно будет экспортировать из Киргизии в Афганистан и Пакистан. Правда, привлечь даже китайских инвесторов – задача не из простых по целому ряду причин.

Целый букет проблем

Главная причина – в коммерческой неэффективности строительства каскада из четырех ГЭС в Киргизии, общая стоимость которого оценивалась в 425 млн долларов еще в 2012 году, когда было подписано само соглашение.

«Проект строительства каскада ГЭС в Киргизии сложно назвать экономически эффективным. Киргизское правительство отказывается предоставлять российскому инвестору гарантии на тарифы, которые могли бы окупить понесенные затраты. Киргизское правительство хочет покупать электроэнергию с этих ГЭС по низким тарифам. Его, безусловно, можно понять, оно хочет развивать экономику, чтобы население получало дешевую электроэнергию. Однако в жизни так не бывает», – говорит газете ВЗГЛЯД старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

«Это очень капиталоемкие проекты. Речь идет о строительстве высокогорных ГЭС, где требуются серьезные вложения в логистику. Строительные нормы существенно отличаются от строительства на равнине, и это не очень благоприятный район с сейсмической точки зрения. Все это означает дополнительное увеличение капитальных затрат», – поясняет он.

Во-вторых, этот проект политически нестабилен. «У Киргизии большие политические разногласия с Таджикистаном и Узбекистаном, а также Казахстаном. Дело в том, что строительство новых ГЭС вызовет увеличение отбора воды, что необходимо для наполнения водохранилища, а это несколько лет. И в дальнейшем Киргизия получает мощный рычаг, в том числе в политической плоскости, в виде этих ГЭС. Потому что сможет регулировать сток воды и таким образом решать, какой будет урожай в Узбекистане и отчасти в южных регионах Казахстана, которые серьезно зависят от орошения», – поясняет Кондратьев. Поэтому Узбекистан и выступает против.

Эти проблемы означают, что найти инвестора на таких условиях будет практически невозможно. «Любой инвестор, который приходит в подобного рода проект, хотел бы, чтобы какой-то консенсус между соседями был достигнут. В том числе и потому, что Киргизия планировала часть электроэнергии продавать на экспорт, и потенциальными покупателями являются Узбекистан и Казахстан. Поэтому с ними в любом случае надо договариваться», – говорит Сергей Кондратьев.

«Международные институты, например Азиатский банк развития и Международный банк реконструкции и развития, стремятся получить гарантии по возврату инвестиций. Если киргизское правительство рассчитывает взять кредиты у других инвесторов, то им в любом случае придется либо предоставить гарантии по тарифам, либо гарантии по возврату долга, то есть сделать кредит государственным, что тоже не очень простой шаг», – добавляет собеседник.

Для России выход из проекта – благо

Учитывая весь букет проблем, Россия, скорее всего, не будет противиться выходу из проекта. Высвободившиеся средства Россия может потратить с большей пользой внутри страны. «Например, у нас есть проект Нижне-Бурейской ГЭС на Дальнем Востоке. Русгидро не отказалось бы от дополнительного финансирования по нему. Строительство этой ГЭС принесет дополнительные рабочие места, налоги и отчасти поможет решению проблемы высоких тарифов на Дальнем Востоке. Это только один пример», – говорит Кондратьев.

«В текущих условиях выбор в пользу финансирования иностранного проекта может быть только в случае, если это сулит серьезный эффект и для российской экономики. Как это иногда происходит, например, с проектами строительства за рубежом атомных станций, куда мы поставляем оборудование, инженерные и проектные решения. Здесь же не до конца понятно, когда вообще будут возвращены вложенные деньги», – заключает эксперт по электроэнергетике.

Проект строительства каскада из четырех ГЭС, соглашение по которому было подписано еще в 2012 году, сразу стал отставать от графика. По состоянию на 2014 год было только утверждено технико-экономическое обоснование и построены некоторые объекты (бетонный завод, дробильно-сортировочный комплекс и другие), но дальше этого дело не пошло. Проблемы были как с выделением финансирования, так и с выделением земель под строительство.

Киргизия испытывает дефицит электроэнергии

Бишкек торопится со строительством новых ГЭС по вполне объективным причинам. Существующий каскад ГЭС был построен на реке Нарын в 70–80-х годах прошлого века. Износ оборудования достиг критического уровня, что спровоцировало в стране острый дефицит электроэнергии. В итоге Киргизии пришлось с 2014 года начать импортировать электроэнергию из Казахстана и Таджикистана. Импорт, а также необходимость поддерживать энергетические мощности в рабочем состоянии заставили власти увеличить тарифы для населения.

Буквально в конце декабря 2015 года на крупнейшей в республике Токтогульской ГЭС произошли сразу две аварии из-за изношенности кабельной линии КЛ-500, производство которых уже снято российским заводом-изготовителем. Завершить ремонт кабельных нитей власти пообещали до конца января, предупредив о неизбежности веерных отключений электричества.

Однако Бишкеку удалось заключить дополнительное соглашение с Казахстаном об увеличении импорта электроэнергии и нормализировать ситуацию с обеспечением населения электроэнергией в полном объеме. Новые ГЭС призваны были вернуть самообеспеченность стране и подтолкнуть ее социально-экономическое развитие.

Иран готов провести переговоры с Саудовской АравиейТегеран выразил заинтересованность в нормализации отношений с Саудовской Аравией. Такое заявление сделал пакистанский премьер Наваз Шариф, находящийся с визитом в Иране, в минувший вторник.

Кроме того после переговоров с иранским президентом Хасаном Роухани премьер Пакистана отметил готовность Тегерана назначить контактное лицо для будущих переговоров с Эр-Риядом.

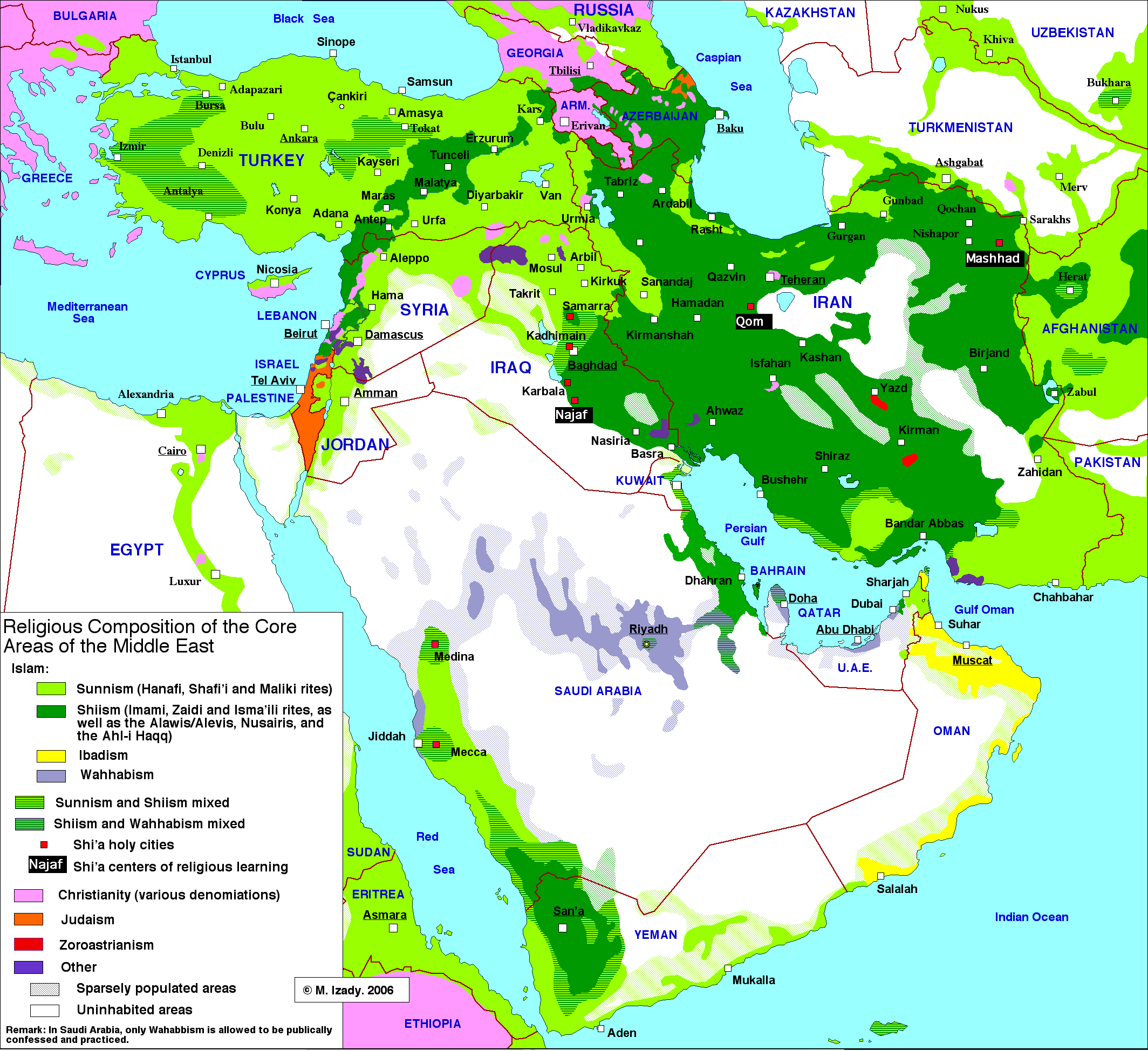

Напомним, что отношения между Ираном и Саудовской Аравией обострились после казни в Эр-Рияде 47 человек, включая знаменитого шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Массовые протесты и нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде, привели к разрыву дипотношений с Тегераном.

По информации Iran.ru, из солидарности с Саудовской Аравией дипломатические отношения с Ираном также прекратили другие суннитские мусульманские государства такие как Бахрейн, Судан и Джибути.

Газпром обсудил с Пакистаном возможность поставок российского СПГ

Газпром обсудил с Пакистаном возможность поставок российского СПГ. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления концерна Алексея Миллера и министра нефти и природных ресурсов Пакистана Шахида Хакана Аббаси.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. В частности, возможность поставок в Пакистан российского СПГ и участия Газпрома в проектах по разведке и добыче углеводородов на территории республики.

Доказанные запасы природного газа Пакистана составляют около 570 млрд куб. м - страна занимает шестое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по этому показателю (после Австралии, Китая, Индонезии, Индии, Малайзии). В 2014 году производство природного газа в Пакистане составило 42 млрд куб. м. Весь добываемый в стране газ потребляется на внутреннем рынке. Основными производителями природного газа в Пакистане являются государственные компании Oil and Gas Development Corporation (OGDCL) и Pakistan Petroleum Ltd. (PPL).

Первый в Пакистане терминал СПГ (мощность 3 млн т в год) был запущен в марте 2015 года.

Соединенные Штаты обеспечат поддержку Пакистану в создании безопасного государства и борьбе с терроризмом, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в связи с террористической атакой на университет в городе Чарсадда.

"Соединенные Штаты будут плечом к плечу стоять с правительством и народом Пакистана, обеспечивая их усилия по созданию безопасного, стабильного и процветающего государства. Мы будем стоять бок о бок с Пакистаном в борьбе с терроризмом", — говорится в заявлении госдепа со ссылкой на его представителя Марка Тонера.

"Особенно ужасно, что террористы продолжают атаковать образовательные учреждения, ориентированные на будущие поколения Пакистана", — добавил он, выразив "глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям".

Ранее с осуждением этого теракта выступил Белый дом.

Группа боевиков в среду утром ворвалась на территорию университета в городе Чарсадда. Очевидцы также сообщили о двух мощных взрывах. В момент атаки на территории учебного заведения находились около 3 тысяч студентов.

Позже в ходе операции по ликвидации боевиков убиты четверо террористов. По последним данным, в результате нападения погибли 25 человек, сообщалось также о 50 пострадавших.

JF-17 испугался соседства и сравнения с «Теджасом».

ВВС Пакистана решили не направлять истребители JF-17 Thunder на авиасалон в Бахрейне (Bahrain International Air Show 2016, база Сахир ВВС Бахрейна, 21-23 января), сообщает bharatkarnad.com 18 января. Этот самолет является развитием китайской версии МиГ-21 и производится на заводе в Камре.

Ранее сообщалось, что организаторы выставки решили разместить JF-17 и его индийского визави LCA Tejas на одной стоянке бок о бок. Однако пакистанские власти поняли, что их истребитель будет выглядеть весьма блекло рядом с современным индийским самолетом. Их благоразумие состоит в том, что они не могли бы петь дифирамбы в честь своего «Тандера» и сохранять невозмутимое выражение своего лица, когда рядом будет стоять великолепный «Теджас» со стелс-формами, и в полете будет выполнять маневры с 8-кратными перегрузками.

Сравнивать самолеты двух разных поколений невозможно, поэтому пакистанские власти решили лучше лишиться выплаченных денег за стоянку самолетов и не услышать резко контрастирующие с «Теджасом» негативные оценки своего JF-17, которые могут основательно подпортить его имидж.

Все три летчика-испытателя и два прототипа «Теджаса» относятся к военно-морской версии, которая находится в стадии разработки (прототип NP-1 совершил первый полет 27 апреля 2012 года, в настоящее время построено пять опытных самолетов в одноместной и двухместной версии - прим. Военный Паритет). Это показывает сильную поддержку программы со стороны командования ВМС в отличие от ВВС, которым должно быть стыдно, пишет издание.

У нас у многих претензии к ним

Эдуард Лимонов

Противостояние главы Чеченской Республики и "креативного класса" (лестное самоназвание) в самом разгаре.

Давайте попытаемся понять поведение "креативного класса", отбившегося от народа до такой степени, которая действительно может быть охарактеризована как "враги народа".

Во-первых, кто это?

Но это журналисты, все как на подбор, они!

Рамзан Кадыров правильно называет их центры или гнёзда. И обратите внимание это всё журналисты и их центры - это радио и телевидение. Кадыров назвал "Эхо Москвы", РБК, "Дождь".

Но к списку врагов спокойно можно добавить и "Коммерсант-ФМ" (там только два гаврика чего стоят: Эггерт и Губин) и The New Times с невыносимой Альбац, и "Независимую газету", с вкрадчивым её патроном и редактором и уж, конечно же, и "Новую Газету". А вообще-то даже внешне нейтральные, полуизвестные СМИ источают ежедневно немало яда. Так что у нас во врагах народа не исключительно, но преобладают журналисты. В стране за 25 лет возникли антироссийские идеи и свили себе гнёзда в некоторых изданиях.

А вот функцию на себя такие журналисты взяли не журналистскую, но докторскую функцию.

На самом деле они имеют намерение вылечить народ от патриотизма и национального достоинства. То есть намерение выступить в роли врачей. Впрочем, во врачей они не годятся, действуют грубым нажимом, давят авторитетом, и похожи на грубых следователей.

Им и в голову не приходит, что патриотизм и национальное достоинство не болезни, но суть характеристики народа.

Им и в головы не приходит, что тысячи русских убитых в Донбассе и убитые в Сирии - именно эти убитые ухудшают отношение к ним, непрошеным докторам народа, и превращают их во врагов народа. То что в мирное время можно было снисходительно назвать ошибочными мнениями, например, в наше военное время действительно есть вражеская деятельность. Трупы делают трагедию.

Непрошеные лекари зарвались, поскольку их не смущает гигантская диспропорция между количеством якобы "больных" - процентов 95 от всего населения, и мизерной в сравнении с "больными" кучкой "докторов".

Идиотская идея лечить народ, могла зародиться только в отсталых провинциальных бошках отечественного "креативного класса" (лестное самоназвание). Больше нигде в мире, от Индии и Пакистана до Европейского Союза подобного отношения к народу, как к "больным" не возникло.

Вся эта история их отпадения от России слишком далеко зашла.

Власть Российской Федерации отворачивается, и не хочет решить эту трагическую проблему. Не хочет простенько закрыть, например, империю лжи - "Эхо Москвы". Ничего страшного не произойдёт, несколько самых задиристых журналистов эмигрируют в Грузии-Украины, а другие рассосутся по более здоровым СМИ.

А если не закрыть, то будет всё хуже.

Гражданской войны не случится, слишком огромна диспропорция между народом и "креативным классом", но стихийное решение вопроса нежелательно.

Ведь у нас у многих претензии к ним.

Иран готовится конкурировать с Газпромом

Ольга Самофалова

Иран, обладающий крупнейшими в мире запасами газа, объявил о готовности экспортировать его в традиционную вотчину Газпрома – на европейский рынок. Снятие санкций с Тегерана открывает ему двери на рынок СПГ и к трубопроводным проектам, в частности «Южному газовому коридору». Стоит ли беспокоиться Газпрому о потере своей доли в Европе?

Иран готов поставлять газ в Европу, заявил директор по международным связям Национальной иранской газовой компании (НИГК) Азизолла Рамезани.

«Расположение Ирана, обладающего крупнейшими запасами газа в мире, позволяет ему продавать газ во все страны», – приводит во вторник агентство «Мехр» слова иранского чиновника, приветствовавшего визиты в Тегеран партнеров из Европы с целью активизировать двусторонние отношения в области энергетики и газа.

По мнению Рамезани, экспорт не должен ограничиваться соседними странами или регионом, «соответственно, поставки газа в отдаленные страны, особенно в страны – члены ЕС, должны быть включены в повестку дня». В этой связи он особенно подчеркнул, что «экспорт газа в Европу имеет международные и политические преимущества в дополнение к экономическим выгодам». «В настоящее время Россия продает газ в Европу, поставляя его по трубопроводу протяженностью три тысячи километров. Иран также может поставлять», – выразил мнение директор НИГК.

По его словам, «для передачи природного газа в европейские государства проработаны различные маршруты». В частности, «природный газ может поставляться в Европу через Черное море, Сирию, Ирак, Турцию или через несколько трубопроводов».

У Ирана есть два пути нарастить экспорт газа: трубопроводный и СПГ танкерами. Оба варианта в новых условиях снятия санкций с Тегерана становятся вполне реальными. Однако в ближайшие годы Газпрому не о чем беспокоиться.

Что может предложить Тегеран Европе

Первая проблема Ирана – это наличие сырья. По запасам газа Иран значительно превосходит тот же Азербайджан. Однако за годы санкций в газовой добыче могло произойти такое же запустение, как и на нефтяных месторождениях Ирана. Иран заявляет о планах нарастить добычу с текущего уровня в 700 млн кубометров до 1 млрд кубометров в сутки, а также нарастить экспорт газа до 200 млн кубометров в сутки к 2018 году. Если перевести в годовые показатели, то сейчас Иран добывает 255 млрд кубометров в год, а за два года собирается нарастить добычу до 365 млрд кубометров в год и из них отправлять на экспорт 73 млрд кубометров в год.

Однако снятие санкций – это одно, а найти деньги в разработку месторождений – совсем другое. Для сравнения, в настоящий момент Иран экспортирует около 30 млн кубометров газа в Турцию в год. Даже если Тегерану удастся найти инвесторов в разработку газовых месторождений и выйти на плановые показатели, то 73 млрд кубометров – это не такой большой объем экспорта в сравнении с российским. Напомним, что Газпром занимает 30% европейского рынка, продавая туда 160 млрд кубометров газа ежегодно.

Есть большие сомнения, что все эти 73 млрд кубов Иран повезет в ЕС. Во-первых, для таких поставок еще надо построить инфраструктуру. Реальностью такие планы могут стать далеко за 2020 годом. Во-вторых, у Ирана есть кому продавать свой газ – в соседние страны: Ирак, Пакистан. Это пока более выгодные проекты, и реализовать их можно намного быстрее. Кроме того, Иран строит также большие планы по газификации страны, в частности в секторе электрогенерации.

«Сейчас у Ирана нет никакого задела для экспорта газа. Ресурсы есть, а газа и инфраструктуры нет. Готового предложения для рынка не имеется, механизма привлечения инвестиций тоже. Были проведены предварительные консультации, в Берлине, например, по поводу того, как Иран собирается развивать отношения с внешним миром, с инвесторами. И все», – говорит газете ВЗГЛЯД замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Более того, даже когда инвесторы появятся, с момента принятия инвестиционных решений до момента выхода газа на рынок пройдут годы, добавляет он.

Планы поставок СПГ

Еще до санкционного режима Иран прорабатывал ряд проектов по экспорту своего СПГ. Был даже заключен контракт с немецкой компанией Linde по строительству Iran LNG (СПГ-терминала), в рамках которого хотели экспортировать 10,5 млн тонн в год. Но санкции заморозили этот проект, когда он наполовину был завершен.

Теперь Тегеран возобновил свои планы по строительству заводов по сжижению газа и по покупке плавучих СПГ-терминалов, которые позволят ему экспортировать СПГ. Ряд европейских компаний уже ведут переговоры с Ираном по строительству СПГ-терминалов и танкеров.

Иран ведет переговоры о запуске пяти СПГ-проектов в течение следующих трех лет, заявил накануне исполнительный директор Национальной иранской газовой компании (NIGC) Хамид-Реза Араки. Ирану только что развязали руки, поэтому логично, что Тегеран хочет рывком вернуться и на рынок нефти, и на рынок газа. Однако пока не ясно, насколько коммерчески привлекательными такие планы покажутся покупателям.

«СПГ требует, кроме инвестиций, и еще технологий, которых в Иране нет. Попытки реализовать самостоятельно проекты Iran LNG и Pars LNG, после того как из них вышли западные партнеры на фоне очередной порции санкций, не увенчались успехом», – напоминает Алексей Гривач.

Кром того, конъюнктура рынка углеводородов, мягко говоря, не способствует новым инвестициям. «Иран – это все равно высокорискованная история, потому что сегодня сняли санкции, а завтра – снова ввели. Такое уже было. Просто сейчас держать под санкциями и Россию, и Иран – это чревато большими проблемами. Это такая форма геополитической игры. Но в новом тайме игра может пойти по-другому», – считает Алексей Гривач.

В Европе построено много СПГ-терминалов, так что со стороны Европы инфраструктурных проблем нет. С другой стороны, все эти терминалы на 80% стоят пустыми. И дело не в том, что нет желающих продавать СПГ европейцам. Проблема в том, что самим европейцам невыгодно покупать СПГ, который, как правило, вдвое дороже трубопроводного газпромовского газа. Поэтому не факт, что Европа станет покупать большие объемы СПГ у Ирана, как она сейчас не покупает его много у того же Катара, например.

Трубопроводный проект

А вот желание Ирана поставлять свое голубое топливо по трубопроводам в Европу может стать коммерчески более успешным. Тем более что, пока Тегеран был под санкциями, Азербайджан и Туркменистан активно работали с Евросоюзом в этом направлении.

Речь идет о строительстве «Южного газового коридора», интерес к которому Иран проявлял всегда. Но только урегулирование ядерной проблемы и снятие санкций открыли стране дверь в проекты такого рода. Точнее сказать, изначально Европа рассчитывала на сырье именно из Ирана, а не из Азербайджана. Баку со своим месторождением Шах-Дениз лишь успешно воспользовался ситуацией санкционного давления на Тегеран.

С одной стороны, «Южный газовый коридор» – это расширение действующего Южнокавказского газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум. В сентябре 2014 года Баку уже начал работы в этом направлении. Второй этап – это постройка газопровода TANAP в Турцию. Третий этап – продление его по территории Европы в виде газопровода TAP. Этот многоступенчатый проект активно поддерживает Евросоюз.

По плану, первый азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз должен прийти в Турцию в 2018 году. Начало экспорта газа с Шах-Дениз в Европу было намечено в 2019 году, но сроки перенесли на 2020 год. Выросли также и суммарные инвестиции в этот проект – с 45 до 50 млрд долларов.

Проект «Южный газовый коридор» со снятием санкций с Ирана стал более чем привлекателен. «С экономической точки зрения иранской стороне этот проект крайне интересен – одни только инвестиции в иранскую инфраструктуру благодаря этому проекту могут превысить 15 млрд евро, а ежегодные поступления могут составить даже при нынешних ценах до 10 млрд. Это позволит существенно увеличить экономический потенциал республики и довести рост ВВП до 4–5% уже в ближайшие два–три года. В результате экономика Ирана может восстановиться до уровня 2011 года, когда цены на нефть находились в районе 100–120 долларов за баррель», – считает старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак. Что касается объемов поставок, то, по его мнению, в зависимости от мощности газопровода они могут составить до 55–60 млрд кубометров газа в год.

Однако Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности указывает на те же проблемы и для трубопроводных проектов для доставки газа из Ирана в Европу. Это крайне дорогие и долговременные задачи.

«Речь почему-то идет о том, чтобы иранский газ через Азербайджан тащить, а не напрямую из Ирана. Хотя изначально в центре всех историй с поставками газа с Ближнего Востока в Европу был Иран. У Ирана возможные объемы газа значительно превосходят азербайджанские. Поэтому Ирану надо строить свою систему доставки газа, а не через Азербайджан. Иначе получается, что не ручеек попадает в Волгу, а Волга попадает в ручеек», – считает газовый эксперт.

Впрочем, объяснение этому может быть связано с безопасностью поставок из Ирана. «Тот экспорт, который сейчас идет в Турцию, регулярно подвергается атакам», – говорит Гривач.

Будут попытки подключиться к этому проекту. Хотя этому есть объяснение, связанное с безопасностью поставок из Ирана на турецкий рынок.

При участии Ирана в «Южном газовом коридоре» иранский газ будет конкурировать в первую очередь не с российским, а с азербайджанским. Будет два потока сырья: азербайджанский поток может поставить в Европу только 10 млрд кубов, а иранский поток предполагает более серьезный потенциал.

«По запасам Иран может экспортировать сопоставимые с Россией объемы газа. Вопрос в том, есть ли для этого рынки и инфраструктура. Это все требует значительных инвестиций и решения вопросов с транзитом», – добавляет эксперт. Это проекты находятся явно за пределами 2020 года, согласен он.

«И надо понимать, что за условия для газа будут на рынке Европы. Ситуацию, когда там одновременно будут большие объемы российского, большие объемы иранского газа и еще какого-то плюс СПГ, я считаю маловероятной. Потому что все проекты требуют больших инвестиций. И для принятия решения об инвестициях нужны гарантии их возврата», – говорит эксперт. Проект будет реализован только при наличии законтрактованных покупателей.

Чтобы заполучить европейских клиентов, Ирану надо будет предложить такие условия, которые были бы лучше российских. «Это сейчас маловероятно. И для чего это Ирану? Что он от этого получит? Иран – это страна, сильно страдающая от низких цен на нефть. Кроме того, Иран был одним из главных сторонников газового картеля и одним из главных участников ОПЕК, призывающей сократить объемы добычи и тем самым повлиять на уровень цен», – заключает эксперт.

Это значит, что Иран вряд ли захочет сбирать и так низкие цены в Европе, работать себе в убыток. Скорее Тегеран создаст с Москвой газовый картель, чтобы контролировать разные рынки сбыта. Тем более что у России с Ираном много энергетических проектов.

Александр Новак провел рабочую встречу с Министром нефти и природных ресурсов Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу с Министром нефти и природных ресурсов Исламской Республики Пакистан Шахидом Хаканом Аббаси и главами крупнейших пакистанских энергокомпаний.

Министр отметил значительный потенциал российско-пакистанского сотрудничества в нефтегазовой сфере и подчеркнул необходимость оказания всесторонней поддержки его дальнейшему развитию.

В ходе встречи обсуждался ход реализации проекта строительства в Пакистане газопровода «Север-Юг», который станет первым крупным совместным проектом в нефтегазовой сфере в новейшей истории двух стран, и перспективы поставок сжиженного природного газа на регазификационные мощности Пакистана.

Также речь шла о сотрудничестве в реализации проектов разведки и добычи газа на территории Пакистана и возможностях применения российского оборудования на пакистанских нефтегазовых предприятиях.

«Рассматривать «Талибан» как альтернативу ИГ — ошибка»

Экс-спецпредставитель США по Афганистану Джеймс Доббинс о своем видении ситуации

Александр Братерский

Власти Афганистана призвали полевых командиров движения «Талибан» сесть за стол переговоров с правительством страны. В понедельник в Кабуле прошла вторая встреча высокопоставленных представителей Пакистана, Афганистана, Китая и США, где обсуждалась «дорожная карта» мирного урегулирования. О том, почему с талибами необходимо говорить, «Газете.Ru» рассказал Джеймс Доббинс, экс-представитель администрации США по Афганистану в 2013–2014 годах.

— Недавно российский спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов публично заявил о том, что Россия ведет переговоры с представителями движения «Талибан». Как смотрят на это в США?

— В переговорах между Россией и «Талибаном» нет ничего нового: россияне вели их на протяжении нескольких лет и информировали об этом США. Я сам об этом говорил с Замиром (Кабуловым), мы были в постоянном контакте в то время, когда я был спецпредставителем США, мы много раз сотрудничали по различным вопросам. Наша страна также проводила переговоры с талибами в 2010–2012 годах, потом был перерыв. Китайцы тоже вступали с ними в переговоры, участвовали в них и представители Великобритании и Норвегии.

В самих переговорах нет ничего нового, правда, интересен сам факт придания этому факту публичности.

Сообщалось, что Россия ведет переговоры о поставке оружия правительству Афганистана, и я не думаю, что правительство США стало бы этому препятствовать. Мы поддерживаем правительство Афганистана и хотели бы, чтобы Россия делала то же самое. Если же переговоры с талибами для России имеют другую цель и рассматривают «Талибан» как альтернативу ИГ (организация запрещена в России) и использование его в качестве союзника, то это ошибка. Американское правительство и правительство Афганистана будут возражать против такого подхода. «Талибан» является радикальной организацией, хотя и имеет противоречия с ИГ в Афганистане.

— Россия и США воевали с талибами, а теперь ведут с ними переговоры. Это потому, что ИГ серьезно изменило ситуацию в регионе?

— Я не думаю, что такова логика правительства США, которое начало вести переговоры с талибами до того, как ИГ заявило о себе как о серьезной силе. Я также не считаю, что США рассматривают «Талибан» как альтернативу в борьбе с «Аль-Каидой» (также запрещенная в России организация). «Талибан» — это организация, которая тесно связана с «Аль-Каидой», а «Аль-Каида» является такой же ужасной группировкой, как и ИГ, хотя и уменьшилась в размерах. Поэтому я не думаю, что такая аргументация оказала влияние на политику США.

Для нас «Талибан» не является полезным инструментом в борьбе с ИГ, и если Москва его таковым видит, то это ошибка. Афганистан под контролем талибов будет приютом для радикальных групп, включая тех, кто хочет совершать нападения на Россию. Однако в отличие от ИГ, нацеленного на глобальный джихад, талибы ограничиваются лишь территорией Афганистана.

Одно из требований, которое выдвинуло талибам правительство США, — прекращение сотрудничества с «Аль-Каидой», однако «Талибан» этого не сделал.

Да, это националистическое, а не глобальное джихадистское движение, однако его идеологические постулаты смыкаются с глобальными джихадистскими движениями.

Оно дало этим движениям возможность использовать Афганистан как базу для своих операций — несколько недель назад афганские и американские военные в результате совместной операции обнаружили лагерь «Аль-Каиды».

— Вы отметили совместные операции афганских сил и военных США. Существует мнение, что, несмотря на подготовку США и НАТО афганских военных, они пока не в состоянии отражать атаки талибов самостоятельно. Считаете ли, что для США необходимо сократить присутствие американских военных в Афганистане?

— Продолжение американского присутствия в Афганистане важно, и администрация Обамы дала понять, что пребывание войск продолжится и при новой администрации. Большинство кандидатов в президенты поддерживают присутствие в Афганистане.

Президент США подчеркнул, что, если «Талибан» хочет, чтобы американские военные и войска других государств ушли, они должны достичь мирного соглашения с правительством Афганистана. Большинство кандидатов в президенты, скорее всего, поддержат продолжение присутствия войск в Афганистане. Думаю, что продолжение присутствия в Афганистане войск США и союзников необходимо вместе с продолжением финансирования, которое необходимо Афганистану. Добавлю, что средства идут не только из США, но и из других стран. Это финансирование идет не только из Вашингтона, но и из других стран. Это два необходимых условия, которые дадут Афганистану возможность сопротивляться атакам талибов, а также помогут с укреплением безопасности. Хочу также отметить, что, если Пакистан поменяет свою точку зрения и будет бороться с талибами внутри Пакистана, это сыграет очень позитивную роль.

— Вы вели переговоры с талибами. Насколько у них есть настроенность на достижение мира?

— Внутри «Талибана» есть те, кто выступает за политическое решение конфликта. Конечно, там есть и экстремистские элементы. Из-за их деятельности «Талибан» достаточно долго не хотел участвовать в политическом процессе. Правда, я не думаю, что мирный процесс может быть быстрым.

Переговоры займут долгое время, и, каким бы ни было соглашение, оно будет отражать ситуацию, которая сложится на данный момент непосредственно на земле.

Не думаю, что мы должны считать, что мир совсем близко.

— Каково ваше мнение о лидере талибов Ахтаре Мохаммаде Мансуре. Что он за человек?

— Он уже давно руководит «Талибаном», с тех пор как три года назад умер мулла Омар (предыдущий лидер «Талибана». — «Газета.Ru»). Этого времени было достаточно, чтобы составить о нем впечатление. Он владеет ситуацией, и его даже можно назвать прагматиком. В разное время он проявлял открытость к политическому процессу, однако никогда твердо не продемонстрировал свою приверженность мирным переговорам. Поэтому нам не остается ничего, кроме как ждать.

Мы были готовы говорить и с Омаром, если бы он хотел этого.

— Какой вы видите роль Ирана в Афганистане? Считаете ли, что его роль возрастет как игрока в Афганистане?

— С 2001 года политика Ирана в Афганистане шла параллельно с американской. Особого взаимодействия не было, однако отдельные случаи сотрудничества случались. Иран поддерживал афганское правительство, и ситуация в Афганистане не была раздражителем в американо-иранских отношениях. Возможно, если отношения обеих стран улучшатся, активизируется сотрудничество и по Афганистану. Однако я не предвижу, что такое сотрудничество возникнет в краткосрочной перспективе. Не хотелось бы, чтобы Иран пришел к выводу, что «Талибан» можно использовать в борьбе с ИГ. Мне бы хотелось, чтобы Иран видел правительство в Кабуле как основную силу в стабилизации Афганистана.

— Видите ли вы перспективы для российско-американского сотрудничества в Афганистане, несмотря на общее ухудшение отношений?

— Я всегда придерживался точки зрения о необходимости сотрудничества с Россией по Афганистану.

Я считаю, что мы не должны позволить разногласиям по Украине помешать этому сотрудничеству.

США недавно выделили средства для приобретения российской техники Афганистану. Поэтому, я думаю, мы готовы отделить наши разногласия по Украине и по Сирии от Афганистана. Для администрации Обамы Афганистан, как в свое время иранская ядерная программа, — одна из тех зон, где Россия и США должны сотрудничать.

«Мы не равны западным странам»

Председатель Лиги защитников пациентов Александр Саверский

Елена Ромашова

В конце минувшей недели глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил отменить обязательные клинические исследования в России лекарств иностранного производства, уже зарегистрированных в США или Евросоюзе. В ФАС считают, что дополнительные исследования и так сертифицированных лекарств задерживают выход новых препаратов на отечественный рынок иногда на несколько лет. Председатель общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр САВЕРСКИЙ рассказал «НИ», поможет ли инициатива антимонопольщиков устранить дефицит медикаментов и почему доступом россиян к качественным лекарствам озаботились совсем не в профильном ведомстве.

– Александр Владимирович, насколько целесообразно предложение главы антимонопольной службы?

– Если мы убеждены, что уровень контроля в странах-производителях не хуже, чем у нас, то процедура повторного проведения исследований представляется бессмысленной и избыточной. Поэтому довод Федеральной антимонопольной службы о том, что мы создаем лишний барьер в доступе препаратов к пациенту, оправдан. Единственное, здесь, вероятно, придется переосмыслить взаимодействие с зарубежными контрольными органами, поскольку нам надо понимать, как движутся лекарства, что с ними происходит на том или ином уровне. Вот здесь, видимо, Минздраву предстоит все-таки поработать над тем, чтобы быть уверенными, что наши пациенты получают действительно качественные препараты.

– Каких зарубежных лекарств это прежде всего коснется?

– Прежде всего инновационных, поскольку отечественные производители только начинают что-то делать в этом направлении. У нас только научились воспроизводить дженерики, а собственных препаратов раз-два и обчелся.

– Существует ли вероятность, что, если такая инициатива будет принята, на российский рынок начнут проникать сомнительные препараты?

– В антимонопольной службе не учитывают существенную деталь: как на законодательном уровне поделить страны Европы, США, например, с Индией, Китаем и Пакистаном? Ведь для антимонопольной службы есть важное слово – «равенство» доступа. А в данной ситуации получается, что какой-то части стран говорят «да», а какой-то – «нет». И как они собираются решать эту проблему, пока не очень понятно. Как только что-то будет законодательно прописано относительно других стран, тут же пойдут не только вопросы, но и совершенно справедливые иски от других стран-производителей. Если по ряду стран, с которых мы берем пример в строительстве контрольно-надзорной системы, нам все понятно, то не понятна дискриминация всех остальных стран.

– В законе «Об обращении лекарственных средств» содержится признание иностранных исследований препаратов на условиях взаимности. Этот принцип, получается, не применяется, раз есть предложение ФАС?

– Что на деле означает эта норма, сказать сложно. Из объяснений Минздрава следует: вы признаете наши препараты, а мы – ваши. Но это нонсенс. У нас, конечно, замечательная страна, мы молодцы, но в данном конкретном случае пациенты страдают от того, что мы так думаем. Далеко не всегда мы можем «отвечать взаимностью» по отношению к западным странам. Разве у нас есть такие же процедуры, такие же заводы, как за рубежом? Мы не равны, к сожалению, в каких-то компонентах. И эта норма выглядит странно, даже с юридической точки зрения.

– Почему именно ФАС этой проблемой сейчас обеспокоилась, а не собственно Минздрав?

– Минздрав во многом политический орган. ФАС же глубоко погружен в проблемы здравоохранения и уже чуть ли не наполовину определяет политику министерства в сфере лекарственного обеспечения. Например, с недавних пор к антимонопольному ведомству перешла и функция по ценовому регулированию лекарственных препаратов. А что касается предложения по исключению исследований, в принципе это одна из функций ФАС – исключение барьеров. А поскольку данная ситуация – это явно барьер, и ничем не оправданный, то в принципе вмешательство ФАС вполне уместно. А предположение, что наши испытатели лучше, чем на Западе, вообще смешное. Не говоря уже о системе мониторинга.

О недопущении ввоза в Россию 20 тонн пшеницы, 5 тонн яблок и 21 тонны пакистанских мандарин из Казахстана.

На контрольно-пропускном пункте «Троицк» 14 января сотрудники отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили 3 нарушения карантинного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом. На 20 тонн зерна пшеницы, 5 тонн яблок и 0,8 тонн мандарин отсутствовали фитосанитарные сертификаты страны — отправителя. Происхождение ввозимой продукции — Р. Казахстан и Пакистан. Подкарантинная продукция следовала в г. Челябинск и Р. Башкортостан.

15 января на КПП «Варна» задержано и возвращено 20 тонн мандарин, происхождением Пакистан, прибывших из республики Казахстан на территорию Российской Федерации. В ходе документарной проверки должностным лицом установлено, что подкарантинная продукция перемещалась без фитосанитарного сертификата страны-экспортера.

Всем перевозчикам-нарушителям вынесены постановления о наложении административных штрафов и выданы предписания на возврат подкарантинных грузов грузоотправителям. Грузы возвращены на территорию Р. Казахстан для получения соответствующих сопроводительных документов.

Напомним, что за 2015 год при осуществлении совместных контрольных мероприятий с ГИБДД по Челябинской области и Федеральной таможенной службой, а также при проведении документарного контроля на КПП «Троицк» и КПП «Варна» было задержано 640 автомашин с зерном, свежей плодовоовощной продукцией и прочими растительными грузами. Всего задержано и возвращено при ввозе с территории Р.Казахстан 11 449 тонн подкарантинных грузов.

Международная организация “Human Rights Watch” призвала Пакистан продлить срок пребывания афганских беженцев на территории страны до конца 2017 года.

Напомним, что срок действия разрешения на временное пребывание в стране для афганских беженцев заканчивался в декабре прошлого года, однако Пакистан продлил его еще на 6 месяцев.

«Продление статуса беженцев на 6 месяцев снизило опасность, которой они подвергаются. Однако правительство также должно прекратить преследования беженцев со стороны полиции» , — отметил заместитель директора “HRW” по странам Азии Фелим Кайн.

Представитель организации также подчеркнул, что продление статуса беженцев на 2 года позволит афганцам не возвращаться вынужденно домой. По его мнению, за это время чиновники смогут разработать программу переселения беженцев в другие страны, передает афганский телеканал “1TV”.

Стоит отметить, что в настоящее время на территории Пакистана проживают около 1,5 миллиона официально зарегистрированных афганских беженцев. Еще около 1 миллиона мигрантов находятся в стране нелегально.

Власти Пакистана разрешили жителям страны пользоваться популярным видеохостингом YouTube после запрета, который длился в течение трех лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что пакистанцы смогут пользоваться локализованной версией сервиса со специальными фильтрами, благодаря которым нежелательный контент будет удален.

Суд Пакистана наложил запрет на пользование YouTube в сентябре 2012 года после появления на видео-сервисе трейлера к фильму "Невиновность мусульман", который спровоцировал нападения на американские посольства в мусульманских странах. В результате одного из нападений в ливийском городе Бенгази 11 сентября погибли посол США Кристофер Стивенс и еще три человека.

Как передает агентство со ссылкой на представителя телекоммуникационных служб Хуррама Мехрана, в понедельник сайт YouTube был доступен по всей стране.

Китай сделает свою ставку в ближневосточной игре

Петр Акопов

На Ближний Восток едет Си Цзиньпин. На следующей неделе китайский лидер посетит Иран, Саудовскую Аравию и Египет. На фоне обострения саудовско-иранских противоречий, снятия санкций с Ирана и войны в Сирии эта поездка приобретает еще большее значение. Отстаивая свои национальные интересы, Китай действует в общей геополитической координации с Россией.

Китай и так активно участвует в ближневосточных делах – конечно, не так заметно, как США, Россия или Европа, но уже более чем серьезно для того, чтобы все обязаны были считаться с китайским фактором.

Но если до недавнего времени взаимодействие Китая со странами региона в основном строилось на двухсторонней основе – Пекин покупает ближневосточную нефть, предлагает инвестиции – то постепенно Поднебесная оказывается вовлеченной в многосторонние сюжеты. Конечно, Китай, в отличие от России, не будет принимать прямое военное участие в том же сирийском конфликте, и, в отличие от США, у него нет в регионе военных баз – но Пекин давно уже перерос формат просто крупнейшего покупателя сырья. Китай принимал участие в переговорах по иранской ядерной программе, участвует в переговорах по Сирии – а сейчас Си Цзиньпин приезжает в две страны, находящиеся в острой фазе конфликта: Иран и Саудовскую Аравию.

Конечно, визит председателя КНР планировался задолго до казни аятоллы ан-Нимра и нападения на посольство КСА в Тегеране – о готовящейся поездке впервые почти год назад сообщил китайский посол в Иране. Но за это время произошло столько событий – было заключено соглашение по иранскому атому, началась российская операция в Сирии, поссорились Эр-Рияд и Тегеран – что визит происходит во многом в новой региональной реальности. Хотя, конечно, значение конкретных пунктов визита для Пекина сохранится при любой погоде.

Ключевой точкой поездки станет, конечно, Иран. Председатель Си прибудет в Тегеран 23 января, после завершения поездки в Саудовскую Аравию и Египет – ожидалось, что к этому моменту уже будет официально объявлено о снятии международных санкций против Ирана и таким образом китайский лидер станет первым главой иностранного государства, посетившим эту страну в бессанкционный период. Сейчас снятие санкций отложили до конца января, но и без этого символического совпадения обе страны придают двухсторонним отношениям очень большое значение – поэтому их укрепление в ближайшие годы будет идти ускоренными темпами.

Иран продает Китаю нефть, получает от него инвестиции, технологии и оружие, строит вместе с ним газопровод «Мир», которой приведет иранский газ в расположенный между Ираном и Китаем Пакистан (а возможно, и дальше в Китай) и станет важной частью выстраиваемой Пекином большой экономической дуги, по которой будет проходить и Новый шелковый путь. Китай может дать Ирану – как до этого Пакистану – десятки миллиардов долларов инвестиций, надежный рынок сбыта и, что еще важнее, геополитическую помощь.

Иран самостоятельная держава – одна из немногих в мире, обладающих полным суверенитетом – и она только сейчас начинает выходить из тридцатилетнего конфликта с англосаксами. Попытки заблокировать и сокрушить Иран были связаны не просто с желанием избавиться от самостоятельного игрока на Большом Ближнем Востоке, но и с альтернативной западной демократии моделью государственного и социального устройства, самим фактом своего существования мешающей идеологической кампании по манипуляции и «демократизации» полуторамиллиардного исламского мира. Иран выдержал давление, ощущая при этом поддержку как Китая, так и России – и теперь, когда уже и Москва вошла в открытый конфликт с США, наступают новые возможности для стратегического сотрудничества Тегерана как с Россией, так и с Китаем.

Иранский рынок имеет огромный потенциал – как для инвестиций, так и для торговли – экспортные возможности Ирана также огромны, и понятно, что на иранском направлении Китай и Россия по отдельным направлениям выступают конкурентами. Но некоторое экономическое соперничество ничто в сравнении с общими геополитическими интересами – а они у России и Китая на иранском фронте практически совпадают. И сам Иран хочет поскорее присоединиться к ШОС – чтобы стать частью российско-китайского альянса, приобретающего черты глобальной евразийской организации, занимающейся как безопасностью, так и экономическим развитием своих членов.

Вступление Ирана в ШОС, где он давно уже имеет статус наблюдателя, тормозилось санкциями. Но теперь этот вопрос снят, и Тегеран вполне может рассчитывать на то, что уже этим летом на саммите ШОС будет принято решение о том, что спустя еще год он станет членом этой организации. Тем более что на том же саммите перейдут в разряд постоянных членов Индия и Пакистан – то есть ШОС теперь уже будет стоять не на российско-китайском, а на трехстороннем фундаменте Москвы – Дели – Пекина.

В сирийском конфликте, где Россия и Иран вместе помогают Дамаску, Пекин также находится на стороне Асада – и понятно, что восстанавливать Сирию, за которую проливали кровь иранские солдаты и воевали российские летчики, будут во многом на китайские инвестиции. Китаю, как и России, нужно будет углублять взаимодействие с Ираном по афганскому урегулированию, которое является важнейшей региональной задачей для ШОС и постоянной головной болью для Ирана.

В Пекине прекрасно понимают, что без серьезного успокоения Афганистана (включающего в себя, естественно, и вывод американских войск) никакие проекты Нового шелкового пути не будут стабильны – как среднеазиатские, так и идущие через соседний Пакистан. Точно так же в афганском урегулировании заинтересован и Тегеран – ведь практически все 37 лет, прошедших после провозглашения в Иране исламской республики, на ее восточных границах, в соседнем Афганистане идет той или иной степени интенсивности война.

Еще одной точкой взаимодействия Пекина и Тегерана является западный сосед Ирана – Ирак. Бывшая мощная региональная держава сейчас находится в полуразобранном и воюющем состоянии, в элите которой происходит постоянная борьба проамериканских ставленников и проиранских шиитских сил. При этом больше половины иракской нефти покупает Китай – и понятно, что один из ключей к укреплению его связей с Багдадом лежит в Тегеране. Поэтому Си и не поедет в Ирак – а не только из соображений безопасности и из-за слабости иракского правительства.

Понятно, что в Иране есть и опасения по поводу мощного китайского проникновения в Ирак и приграничные к Ирану провинции Пакистана – но все же невозможно себе представить, чтобы в Тегеране не понимали, что, в отличие от американцев, китайцы не будут использовать соседей Ирана для дестабилизации ситуации в их стране.

В целом больше половины закупаемой Китаем нефти приходится на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию. И визит Си начнется с Эр-Рияда – где ему не уйти от вопросов по поводу китайско-иранской дружбы. Пекину всегда удавалось выстраивать хорошие отношения с обеими сторона Персидского залива – всем нужен богатый клиент, который не лезет в ваши внутренние дела, да еще и продает вам оружие. А Китай продает оружие не только Ирану, но и Саудовской Аравии – причем ей он недавно поставил даже самые современные баллистические ракеты. Еще недавно саудиты были главными экспортерами нефти в Китай – но постепенно их обогнала Россия, и понятно, что потенциально по совокупности экономических и геополитических факторов Иран имеет для Китая больший приоритет.

При этом Китай всегда будет диверсифицировать источники поставок сырья – при несомненном преимуществе наземных поставок (как из России) он будет покупать нефть и газ по всему миру. И делать все для того, чтобы узкие места для перевозки сырья нельзя было просто так перекрыть – это касается как Малакского пролива (мимо Сингапура), через который из Индийского океана идет основной поток грузов с Ближнего Востока и из Африки в Китай, так и Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, через которые суда входят в Индийский океан.

Если повлиять на безопасность первого, расположенного на выходе из Персидского залива, Китай пока не может – там и так между Ираном и Саудовской Аравией стоит американский флот – то ко второму проливу Пекин уже начал подступаться. Несколько месяцев назад американцы озвучили данные, согласно которым Китай ведет переговоры о получении военно-морской базы в Джибути – маленькой африканской стране, расположенной к югу от Саудовской Аравии на выходе из Красного моря в Индийский океан.

У Китая очень хорошие позиции в расположенном на западном побережье Красного моря Судане, и все больше китайских инвестиций идет к его северному соседу Египту. Именно в Каир Си Цзиньпин и прибудет по дороге из Эр-Рияда в Тегеран – тем более что лететь напрямую в условиях саудовско-иранского конфликта было бы дипломатически невежливо.

Фельдмаршал Сиси получает большую финансовую помощь от Саудовской Аравии, но вовсе не стремится участвовать в ее антииранских комбинациях. Сближение Сиси с Россией и Китаем – например, египетский президент в прошлом году присутствовал на парадах в Москве и Пекине – стало одним из зримых подтверждений ослабления американских позиций в этой важнейшей арабской стране. Египет важен Китаю и из-за Суэцкого канала – без которого в принципе невозможна никакая морская торговля между Европой и Китаем.

Китайцы понимают, что никакие их инвестиции за границей, необходимые им для обеспечения страны сырьем, не защищены до тех пор, пока однополярный мир существует хотя бы в своем военном измерении. Большой китайский флот пока лишь строится – и, хотя китайцы уже проводили демонстрационные военные учения с теми же иранскими моряками, понятно, что сам по себе Китай не способен защитить ни поставки сырья к своим берегам, ни те серьезнейшие позиции в поставках сырья и добывающей промышленности стран Африки и Азии, которых он добился за последнюю четверть века.

В отношениях с любым государством Китай, естественно, преследует собственные интересы – но сейчас главная проблема для Пекина не в том, как бы покрепче привязать к себе ту или иную нужную ему страну, а в том, как обеспечить благоприятный для себя геополитический климат. Китаю нужна новая архитектура международных отношений, новый баланс сил – и он работает над их закреплением вместе с Россией, которая проводит гораздо более наступательную внешнюю политику.

Но координация действий Пекина и Москвы на мировой арене вовсе не означает разделения труда в стиле «Россия воюет и конфликтует, а Китай скупает и инвестирует». Обе страны занимаются и тем и другим, пусть и в разной пропорции. Не говоря уже о мягкой силе, модерации, посредничестве и прочих функциях мировой державы.

В этот раз Си Цзиньпину представляется возможность продемонстрировать, что Пекин выступает в роли примирителя саудовско-иранского конфликта – даже если это не будет иметь никаких реальных последствий, сам факт такого китайского поведения повысит влияние Пекина на мировые дела в целом. Тем более что в регионе, откуда уходит диктатор-жандарм США, есть спрос на роль геополитического тяжеловеса-успокоителя – и вместе с проводящей операцию по «принуждению к миру» Россией Китай идеально на нее подходит.

После операции в Сирии российские Су-35 стали нужны всем

Роман Крецул

Интерес иностранных военных к российским самолетам резко возрос. В этом году начнется поставка истребителей Су-35 Китаю по двухмиллиардному контракту, на очереди стоят другие страны. Эти самолеты в последние годы активно поставляются и российским военным, в связи с чем у экспертов возникает вопрос, хватит ли мощностей промышленности на обеспечение и собственных, и экспортных потребностей.

Россия начнет поставлять истребители Су-35 в Китай в конце этого года, сообщил военно-дипломатический источник ТАСС. «Пока все идет по плану», – отметил он.

Представитель Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») сообщил, что организация начала изготавливать комплексы связи для экспортируемых в Китай российских истребителей Су-35. «Поставленная задача будет выполнена в сроки, установленные контрактом», – заверил он.

Су-35 (по кодификации НАТО Flanker-T+) – российский реактивный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого, является глубокой модернизацией платформы Т-10С. Модификация для ВВС России обозначается как Су-35С.

Почти пятое поколение

Поколение 4++, к которому относится Су-35, является условным и лишь указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения, так как за исключением стелс-технологии и АФАР он удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к самолетам пятого поколения.

В 2009 году компания «Сухой» заключила соглашение с Минобороны на поставку 48 Су-35С до конца 2015 года. В декабре был подписан второй контракт – на поставку 50 самолетов до 2020 года.

Глава ОАК Юрий Слюсарь говорил, что новый контракт на пять лет позволит загрузить Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ). Тогда сообщалось, что сумма контракта составит до 100 млрд рублей, однако в понедельник менеджеры Объединенной авиастроительной корпорации уточнили, что сумма контракта превышает 60 млрд рублей.

Китай стал первой страной, заключившей контракт на поставки Су-35. Сделку о закупке 24 самолетов заключили в ноябре, ее сумма составила 2 млрд долларов (порядка 83 млн долларов за единицу).

Впервые китайские военные обозначили свой интерес к Су-35 еще в 2008 году, во время авиакосмического салона Airshow China. Тогда главком ВВС Китая генерал-полковник Сюй Цилян на стенде компании «Сухой» ознакомился с возможностями истребителя и оценил его летные и тактико-технические характеристики. А в 2011 году минобороны КНР официально обратилось в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству с предложением о закупке Су-35. В конце 2012 года было подписано предварительное соглашение, но еще три года согласовывались технические и финансовые условия.

В частности, пробуксовка была связана с тем, что, определившись с количеством приобретаемых Су-35, Китай потребовал внести изменения в облик самолета: например, оборудовать кабину пилота своей авионикой. По словам топ-менеджера одного из предприятий авиапрома, этот контракт не подразумевает лицензионного производства самолетов на территории КНР, то есть заказчик получит уже готовые к эксплуатации самолеты.

Китайские аналитики отмечали, что закупка Су-35 неизбежна для Китая, поскольку существующие мощности по производству собственных самолетов J-11 не позволяли сократить разрыв по оснащенности от ВВС других стран.

По данным китайских СМИ, закупленные у России Су-35 будут использоваться для патрулирования спорных районов в Южно-Китайском море, в которые заходили американские корабли. Возможность самолетов взлетать с короткой ВПП позволит разместить их на искусственных островах. Кроме того, для Китая критически важно, что Россия передаст ему ряд технологий, например радар «Ирбис-Э», способный обнаружить американский самолет-невидимку F-35 за 90 километров, и российский двигатель 117С.

Помимо Китая интерес к Су-35 проявляли и другие азиатские страны, в частности Пакистан и Индонезия, министр обороны которой в сентябре объявил о намерении приобрести эскадрилью истребителей Су-35 для замены устаревших американских машин F-5 Tiger, чей возраст достиг четырех десятилетий.

В декабре замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что успешные действия российской авиации в Сирии привели к тому, что многие зарубежные партнеры захотели приобрести российские самолеты.

«Сегодня в войска поступают достаточно современные, не уступающие западным образцам ни по каким характеристикам, такие образцы, как Су-34 и Су-35. Это гордость наших Вооруженных сил. Они еще долго будут определять состояние нашей авиации. Вы знаете, что сегодня эти образцы демонстрируют свои боевые возможности, в том числе в сирийском конфликте. За ними уже выстраивается очередь покупателей», – сказал он.

Без отрыва от производства

Су-35, поставляемые в российские ВКС, направлялись в прошлом году в части Восточного военного округа, то есть предполагается, что они будут прикрывать небо над территорией, граничащей с Китаем. Между тем, как сообщалось, КНР получит истребители в штатной комплектации для ВКС России.

Однако, как отметил в интервью газете ВЗГЛЯД директор программы Центра политических исследований России Вадим Козюлин, они все равно будут существенно отличаться от образцов, которые получают российские военные: «Китайцы делают заказ под собственные требования, конечно, не под те, которые выдают российские Вооруженные силы, – отметил он. – Предполагаю, что отличия будут существенны. Наверняка китайцы обозначают другое бортовое оборудование, возможно, частично будут устанавливать собственные системы. Так что это будут другие самолеты. Ну и, напомню, при экспортных поставках Россия всегда учитывает возможные сценарии на будущее, и с учетом этого технические параметры российских и экспортных самолетов немного отличаются».

Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что самолеты поставляются за рубеж с теми характеристиками, которые прописаны в паспорте экспортного облика.

Что касается возможностей российской промышленности обеспечить экспортные заказы без ущерба для российских ВКС, то эксперты в этом не сомневаются.

«Объединенная авиастроительная корпорация и компания «Сухой» обеспечат выполнение контрактов как в интересах российских Воздушно-космических сил, так и в интересах китайского заказчика. Основная производственная площадка – авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Прекрасное предприятие, оснащенное современной технологической базой, станками с программным управлением и квалифицированными инженерами», – заявил Коротченко.

«В свое время экспортные контракты спасли нашу авиационную промышленность, – подчеркнул Козюлин. – Конечно, иной раз бывают сообщения о том, что собственные вооруженные силы могут недополучить самолеты в срок и так далее, но это, в общем, рабочие издержки. Но если такие проблемы возникнут, они некритичны, и ради валютных поступлений в авиационную отрасль с ними стоит мириться».

Использование иранского порта Чабахар выгодно для афганских предпринимателей

Вице-президент торгово-промышленной палаты Афганистана Хан Джан Алокозай в интервью агентству ИРНА в Кабуле заявил, что вопрос о размещении афганских инвесторов и предпринимателей в порту Чабахар с целью организации импортно-экспортных поставок товаров представляется весьма важным. Использование порта Чабахар позволит сократить маршрут для доставки грузов афганскими предпринимателями примерно на 800 км по сравнению с вариантом использования пакистанского порта Карачи.

По словам Хана Джан Алокозая, Афганистаном с целью использования порта Чабахар открыт специальный банковский счет, а Иран предоставил афганским инвесторам земельный участок площадью около 50 тыс. кв. м, и на данный момент в названном иранском порту уже разместились порядка 60-ти афганских предпринимателей.

Хан Джан Алокозай подчеркнул, что использование порта Чабахар имеет большое значение не только для Ирана и Афганистана, но и для всего региона. Индия, например, торгует со странами Центральной Азии через Пакистан и сталкивается при этом с разными вызовами, поскольку Исламабад создает для Дели определенные проблемы. В этой связи Индия также весьма заинтересована в использовании иранского порта Чабахар.

Вице-президент ТПП Афганистана напомнил, что объем товарооборота между Афганистаном и Ираном в 2010-2011 гг. превышал 2 млрд. долларов, а затем этот показатель сократился. Причем сокращение объема товарооборота наблюдалось не только в торговле с Ираном, но и в торговле с другими странами.

Пакистан готов к завершению строительства трубопровода для поставок иранского газа

Председатель совета директоров пакистанской компании по развитию нефтегазовой промышленности Захид Мозаффар заявил о готовности Пакистана к завершению строительства трубопровода для поставок иранского газа.

Как уточнил Захид Мозаффар, Пакистан готов после отмены антииранских санкций протянуть трубопровод до расположенного в порту Гвадар терминала, предназначенного для приема сжиженного природного газа (LNG), и тем самым соединить газопровод Иран – Пакистан с пакистанской газотранспортной системой. В этой связи в самое ближайшее время должна состояться встреча представителей двух стран.

Следует напомнить, что порт Гвадар, в котором находится упомянутый терминал, расположен всего лишь в 80 км от границы с Ираном.

Недавно министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси заявил о том, что газопровод Иран – Пакистан по-прежнему остается самым лучшим вариантом для получения необходимого Пакистану природного газа, однако до тех пор, пока антииранские санкции не будут отменены, Пакистан не может импортировать газ из Ирана.

ШОС и третья фаза Китая

Шанхайская организация в новом ландшафте

В.Я. Воробьёв – старший научный сотрудник Центра исследования Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Резюме Философия нового Шелкового пути во всем созвучна тому, что с самого начала исповедует и практикует Шанхайская организация сотрудничества. И китайская идея не может и не должна рассматриваться как нечто противостоящее ШОС.

Чем и как встретит Шанхайская организация сотрудничества свое пятнадцатилетие, которое приходится на 2016 год? В прошедший период Организация мощно и экстенсивно росла. Запущены и лучше или хуже работают разнообразные механизмы, призванные стимулировать многостороннее взаимодействие по трем главным направлениям – обеспечение безопасности и стабильности, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Непредвиденно быстро расширился географический охват ШОС. Помимо шести государств-основателей (Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан), есть шесть наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Монголия, Пакистан) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка). Организация пользуется международным признанием, о чем, в частности, говорит ее статус наблюдателя при Генеральной ассамблее ООН.

Исходя из формальных критериев, ШОС состоялась как самостоятельная межгосударственная региональная структура. О том, что этап становления пройден, свидетельствует факт одобрения на Уфимском саммите в июле 2015 г. Стратегии развития ШОС до 2025 года. Ее старательно отфильтрованный текст не столько выдает новые целеполагающие ориентиры, сколько фиксирует статус-кво. Иными словами, контекстуально предлагается сценарий скорее инерционного, чем инновационного движения. Ничего предосудительного и зазорного в таком выборе для молодой структуры нет, если, следуя прозвучавшим разъяснениям, упор станут делать на улучшении качества многогранной деятельности ШОС и ее внешнего позиционирования, повышении коэффициента полезного действия ее органов и механизмов. Жизнь, конечно, будет вносить коррективы. На горизонте уже замаячил ряд серьезных вызовов для Организации.

Структурная адаптация к расширению

Прежде всего обращает на себя внимание абсолютно новый фактор, о котором в Стратегии упомянуто лишь вскользь. Уфимский саммит принял наряду со Стратегией судьбоносное по сути решение, а именно – ядро ШОС не сохранится в неизменном виде, а будет пополняться новыми членами. В связи с этим ссылаются на положение об открытом характере Организации, содержащееся в Хартии ШОС. Оно получает безразмерно широкое толкование. Первые признаки вероятности подобной трансформации обозначились еще десять лет назад. Тогда было признано резонным повременить с рассмотрением, тем паче с удовлетворением уже поступавших обращений, поскольку ШОС только становилась на ноги. Процедура приема новых членов требовала предварительной отработки, так как она практически отсутствовала в изначальной нормативной базе Организации.

Вокруг ядра, которое в течение нескольких лет справедливо отдавало приоритет задачам внутренней консолидации, стали складываться два пояса, состоящие из государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Их наличие и поступление все новых заявок воспринималось как показатель авторитетности и притягательности ШОС. Правда, взаимодействие с ними до недавнего времени сводилось в основном к протокольным контактам. Судя по тенденции, проявившейся в Уфе, когда Белоруссию одномоментно повысили до наблюдателя, а партнерство по диалогу предоставили Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу, группа симпатизантов ШОС имеет перспективу постоянного и, похоже, безлимитного увеличения, ибо поток желающих не иссякает. В официальный лексикон вошел неоднозначный по смыслу термин «шосовская семья», имеющий пропагандистско-саморекламный привкус.

Договоренности, зафиксированные в Уфе относительно начала процесса абсорбции Индии и Пакистана в основной состав ШОС, не просто означают, что следующей фазе ее существования будут присущи новые особенности. Они дают «зеленый свет» гораздо более радикальным и далеко идущим переменам. По существу, речь можно вести о переходе ШОС в иное качество при тех же внешне институциональных контурах функционирования. В соответствующих решениях важно видеть прецедентный характер, чем наверняка захотят воспользоваться другие соискатели. Сегодняшние критерии приема новых членов политически отнюдь не строги. Кроме того, каких-либо численных ограничений пока не установлено, а новички, приходя в Организацию, формально сразу становятся «на одну ногу» с государствами-основателями.

Таким образом, ШОС теперь оказывается не перед вопросом, идти ли по пути расширения основного состава, а перед необходимостью определяться стратегически, как далеко она может продвинуться по этому пути, не утратив основного фокуса на проблемах Центральной Азии. Любые поползновения такого рода, пусть даже де-факто, будут вызывать раздражение и возражения центральноазиатских участников, расшатывать консолидирующие начала. Так или иначе, растущую актуальность приобретает вопрос о том, чтобы, не откладывая в долгий ящик, очертить в рамках существующего состава единое понимание оптимальной критической массы, которую Организация может выдержать в процессе расширения без опасности надломиться под собственной сверхтяжестью или мутировать в нечто гигантское по размаху, но далеко отстоящее от первоначальных задач.

Интеграция новых элементов в уже налаженную и работающую систему всегда сопряжена с трудностями обоюдной притирки, несет риски ослабления общефункциональной слаженности и усиления неповоротливости как в повседневном режиме внутренней бюрократии, так и особенно при принятии решений. Привнесение новых интересов, которые будут не только спорадически декларироваться, но и уверенно продвигаться, неизбежно усложнит практику применения правила консенсуса, главенствующую в ШОС, хотя, наверное, добавит красок в искусство его построения.

Независимо от субъективных пожеланий и чьих-то предпочтений, непривычность ситуации сама по себе не может не порождать проблемы и трения. В том числе по причинам, кажущимся незначительными. Таким, например, как различия в артикуляции оттенков мнений в силу других стандартов и традиций формирования формулировок и лексико-грамматических приемов построения фраз, а также точности их передачи на русском и китайском языках. Двуязычность ШОС представляется одной из ее фундаментальных основ, которую, думается, не следует размывать.

Весьма важно утвердившееся на саммите понимание, что получение членства в ШОС – не одноразовое действие, а процесс, и старт дается сообразно политическим критериям. Потому в Уфе воздержались от решения по Ирану. Содержательную и процедурную стороны определяет пакет документов, принятый главами шести государств в 2014 году. Длительность процесса зависит главным образом от того, сколько времени у страны-заявителя в соответствии с собственным законодательством займет безоговорочное присоединение ко всем действующим в ШОС многосторонним соглашениям, которых на текущий момент свыше трех десятков. Предстоит также урегулировать с виду технические, но на деле существенные и чувствительные вопросы относительно долей, вносимых новыми членами в бюджет ШОС, и прямо увязанных с ними квот персонала, направляемого в постоянно действующие органы – Секретариат в Пекине и Исполком Региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте.

Постоянно действующие органы во многом приспособлены к формату «шестерки». Весьма непросто будет приноровиться Исполкому РАТС, ибо там работают не дипломаты, а эксперты специальных ведомств со своими специфическими правилами и порядками, в том числе касающимися доступа и обмена информацией конфиденциального характера. Секретариат, насколько можно судить, еще набирает обороты в освоении и использовании предоставленных ему полномочий. Он пока не дотягивает до того, чтобы быть функциональным интегратором и мониторинговым координатором деятельности ШОС. Очевидно, было бы оправданным в самое ближайшее время обратить приоритетное внимание на перенастройку работы Секретариата с учетом назревших потребностей и грядущих новых реалий членства.

Несмотря на имеющиеся недостатки, естественные для молодой и стремительно растущей Организации, постоянно действующие органы, как убедительно показывает практика деятельности ШОС, приобрели одно ценное свойство, которое необходимо беречь, укреплять и культивировать. Речь идет о положительном опыте и навыках повседневного конструктивного и доброжелательного общения представителей государств-членов, независимо от конъюнктуры отношений между ними, разных религиозных воззрений, различий в культурных традициях и бытовых укладах.

Выстраивание механизма плотного взаимодействия с наблюдателями также выдвигается в первые строки повестки дня ШОС (Индия, Пакистан и любые другие кандидаты остаются в прежнем статусе до полного завершения процесса приема). Вряд ли здесь стоит изобретать какие-то новые конструкции. Думается, наиболее подходящим было бы обратиться к давно освоенному и достаточно эффективному варианту «все государства-члены плюс один». Индивидуализация подхода к каждому наблюдателю поможет сделать сотрудничество взаимно практически заостренным. Такой формат мог бы вобрать в себя проведение встреч по формуле «государства-члены плюс все наблюдатели». Видимо, схожая схема могла бы быть применена и к партнерам по диалогу. Причем не следует упускать из вида, что статус наблюдателя и партнера не возбраняется запрашивать у ШОС другим международным организациям.

ШОС должна не только хотеть расширяться, но и быть адекватно подготовленной к этому. Прежде всего это касается увеличения ее ядра. Продуманность, взвешенность, эшелонированность необходимо поставить во главу угла в этом крайне ответственном начинании, дабы избежать появления раздражителей, деструктивных девиаций или «мин замедленного действия», которые внезапно дадут о себе знать при быстрых и резких переменах международной или региональной ситуации, что все более присуще современному миру.

Нетравматичность расширения – один из уже начавшихся экзаменов для ШОС. Крупной, исторически долговременной задачей является определение оптимальной диспозиции ШОС применительно к идее нового Шелкового пути.

Китайские циклы

Провозглашенные председателем КНР осенью 2013 г. два призыва – создавать сухопутный и морской маршруты нового Шелкового пути – оказались отнюдь не дежурными фигурами речи. Они сразу были встроены в дипломатическую практику Китая, стали лейтмотивом масштабной пропагандистской кампании, хотя в значительной мере сохраняют контурный характер. Однако можно с большой долей уверенности говорить, что речь идет не просто о придании международному позиционированию Пекина нового облика и стиля. Подоплекой инициатив видится стратегическая заявка пятого поколения китайских руководителей на начало третьей фазы базового курса внешней политики на независимость и самостоятельность.

Первая фаза связана с утверждением данной внешнеполитической установки в период «культурной революции» (1960-е – 1970-е гг.), во многом затеянной Мао Цзэдуном именно в этих целях. Ее центральным посылом был демонстративный разрыв с предыдущей политикой «крена в одну сторону (ибяньдао)», то есть к Советскому Союзу, символическим воплощением которой был союзный договор, заключенный в Москве на 30 лет в январе 1950 года. Подспудно в международной деятельности тогдашнего Китая приглушалась идеологическая риторика. Выдвижение «теории трех миров», полностью лишенной намека на партийно-коммунистические критерии, но наглядно демонстрировавшей разъединение КНР и КПК с СССР и КПСС, расчищало пекинскому руководству поле для новой «большой игры» под лозунгом независимости и самостоятельности без оглядки на условности недавнего времени. Ее показателем стала нормализация отношений с США, инициированная лично китайским вождем. Вашингтонская администрация уловила и правильно восприняла сигналы из китайской столицы, прагматично прикрыв глаза на репрессивные и разрушительные эксцессы «культурной революции». Именно в те годы начал складываться треугольник США–СССР–КНР. В нем Китай смотрелся уже отдельным статусным фактором в раскладе ведущих мировых сил. Показательно, что при всем критическом неприятии левацко-радикальных теоретических и практических моментов «культурной революции» в сегодняшнем Китае не вызывает нареканий то, что тогда удалось сделать в сфере внешней политики, и в этом контексте позитивно оценивается роль Мао Цзэдуна.

Следующая фаза, отсчет которой можно начать с конца 1970-х гг., длилась свыше 30 лет. В этот период Китай сумел настроиться на задачи хозяйственного развития, преуспел в проведении всесторонней модернизации и стал общепризнанной «главной мастерской мира», второй державой по целому ряду валовых экономических показателей, реально способной оказывать все возрастающее воздействие на глобальную экономику. Подчинение на деле внешней политики обеспечению достижения внутренних ориентиров потребовало изменить конфигурацию курса независимости и самостоятельности. От возникшего крена в сторону Запада, принесшего немалые дивиденды, но обнаружившего свои ограничения и неудобства, Пекин довольно быстро и эффективно перешел к разновекторности и динамичной сбалансированности, что по сей день определяет суть внешних сношений КНР.

Называя заключение военно-политических союзов или вступление в них реликтом мышления холодной войны, Китай вместе с тем начал демонстрировать предпочтение формированию с различными государствами партнерских отношений, в том числе стратегического и всеобъемлющего характера. За 20 лет после первого такого рода прецедента с Российской Федерацией у Китая образовалась сеть или система разноуровневых партнерств более чем с 70 странами.

На этот раз показателем перенастройки курса стала полная нормализация отношений с СССР на рубеже 1990-х гг., включая исторически значимое урегулирование пограничных вопросов, постепенное превращение границы в полосу добрососедства и основу для развития доверия в военной области (все это, кстати, осуществлялось Китаем без ущерба для его политических и деловых контактов с Западом). Самоликвидация Советского Союза в 1991 г. еще более укрепила убежденность Пекина в необходимости продолжения уже взятой линии внутри страны и в международном общении. Образование новых государств на постсоветском пространстве и прекращение существования треугольника США–СССР–КНР в его прежнем формате было прагматично расценено как потенциальный ресурс для решения внутренних модернизационных задач и расширения поля внешнеполитического маневрирования. Во многом развитие этих взглядов привело Пекин к согласию стать одним из учредителей ШОС. Тем более что она замышлялась и выстраивалась как своего рода многосторонний институт партнерства в сферах совпадающих интересов.