Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Метро до «Ашана»

Auchan покупает немецкую сеть Real, чтобы усилить позиции в Центральной и Восточной Европе Французская группа Auchan завершила покупку гипермаркетов Real в Центральной и Восточной Европе у немецкой сети METRO Group. Сумма сделки — 1,1 млрд евро. Она одобрена антимонопольными органами стран, где работает Real.

В рамках сделки Auchan получил 91 гипермаркет Real в Польше, Румынии, России и Украине, а также 13 торговых галерей в России и Румынии. В Украине это две торговые точки — в Одессе в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Riviera Shopping City и в Киеве в ТРЦ Oсean Plaza.

METRO рассматривала возможность продажи Real и подыскивала покупателя с 2007 года, после того как сеть продемонстрировала слабые операционные результаты. Договориться с французами удалось лишь в ноябре 2012-го. Для Auchan покупка более чем сотни торговых объектов дает возможность усилить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, ибо пока французы куда сильнее представлены в Западной Европе и Азии.

В 2012 году показатель EBITDA французской группы вырос на 6,9% и достиг 2,54 млрд евро, консолидированная выручка группы после вычета налогов увеличилась на 5,8%, до 46,9 млрд евро. При этом инвестиции в развитие сети составили 1,9 млрд евро, 29% этих вложений пришлось на Францию, 15% — на другие страны Западной Европы, 56% — на Центральную и Восточную Европу, а также страны Азии.

У немцев суммы не менее впечатляющие, но вот показатели роста слабее. Выручка METRO Group по итогам 2012 года увеличилась на 1,2% — до 66,7 млрд евро. Подразделение «METRO Cash & Carry Украина» в 2012-м наторговало на 31,6 млрд евро, что на 1,7% превышает прошлогодние показатели. Auchan размеры выручки в Украине не оглашает.

Молдавия и Румыния возобновили торговое судоходство на реке Прут после 25 лет застоя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии, передает ИА REGNUM.

Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Василий Ботнарь, судоходство на реке будет вестись непрерывно, а результатом этого станет возможность экономических агентов перевозить товары по значительно более низким ценам. В тот же день из молдавского Джурджулештского порта в сторону Кагула направилась первая баржа из Румынии, перевозившая 550 тонн гравия.

Кроме этого, госпредприятие "Железная дорога Молдавии" известило о том, что для возобновления движения в регионе товарных поездов в ближайшее время начнутся работы по ремонту повреждённого железнодорожного участка на сегменте Джурджулешты-Кагул, а также будет начато строительство 390 метров железной дороги европейского типа, которая обеспечит связь порта Джурджулешты с железной дорогой Румынии.

Владимир Путин провёл заседание Российского организационного комитета «Победа». Обсуждались вопросы подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В заседании приняли участие заместители Председателя Правительства, руководители федеральных министерств и ведомств, субъектов Федерации, представители ветеранских организаций.* * *

Стенографический отчёт о заседании Российского организационного комитета «Победа»

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемые ветераны!

У нашего оргкомитета сложилась хорошая традиция: в период подготовки к празднованию очередного юбилея Победы проводить заседания на местах главных сражений Великой Отечественной войны. Нынешняя встреча не исключение, мы собрались на белгородской земле, которая в то время была ареной ожесточённых боёв. В эти дни мы отмечаем 70?летие легендарной Курской битвы. И, конечно же, я прежде всего искренне поздравляю, ещё раз поздравляю наших ветеранов с этой знаменательной датой.

Такие события, как Курская битва, битва за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, не просто этапы Великой Отечественной войны, из них как раз и складывалась героическая история нашей страны, общая память о доблести и мужестве наших предков. Их самоотверженная любовь к Отечеству – пример для всех послевоенных поколений. И наш долг следовать ему, сохранять и передавать потомкам правду о войне, фактах, героях, в том числе широко и достойно отмечать юбилейные даты, важнейшие события нашей истории.

Конечно же, ключевой, священной датой является 9 мая. До 70?летия Великой Отечественной войны осталось полтора года. Подготовка к этому торжеству – задача очень ответственная, и мы должны сделать всё, чтобы эта дата была отмечена на самом высоком уровне, глубоко, содержательно. Безусловно, главными на этом празднике станут наши ветераны. И нам следует активизировать работу по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, приравненных к ним лицам.

Предложения по этому вопросу рассмотрим в ходе сегодняшней встречи. Но хотел бы подчеркнуть, что в центре нашего внимания всегда должен оставаться конкретный человек.

Региональные и муниципальные власти обязаны досконально разобраться, в чём нуждается каждый ветеран, и без всяких оговорок решать все его проблемы. Разумеется, сделать это нужно, не дожидаясь 2015 года. Важно, чтобы праздничные торжества готовились творчески и, я хотел бы это подчеркнуть, сердечно. Тогда эту теплоту почувствуют и те, которые должны быть в центре нашего внимания, – ветераны. Да, кстати говоря, и молодые люди должны это почувствовать.

Программы для молодых людей нужно продумывать специально, привлекать профессионалов, способных современно и содержательно готовить такие акции. Никому не нужны формальные, отчётные мероприятия, их вообще не должно быть. Мы должны провести юбилей достойно, уделить художественной и гуманитарной составляющей праздника самое пристальное внимание.

У нас есть хорошие традиционные форматы работы с подрастающим поколением: тематические школьные мероприятия, встречи с ветеранами, возложение цветов к воинским мемориалам, но, уверен, сфера патриотического воспитания сегодня остро нуждается в новых подходах, востребованных современными людьми, современной молодёжью.

В частности, предлагаю обратиться к поиску ещё неизвестных широкой публике героев Великой Отечественной войны. В военных архивах – тысячи документов об уникальных фактах, их подвигах. И мы должны постепенно год за годом извлекать из небытия эти факты, рассказывать о них, снимать фильмы, организовывать яркие акции.

Я очень рассчитывают на помощь средств массовой информации, киноиндустрии, историков, краеведов, хранителей музеев, архивов и библиотек.День Победы – праздник честный и очень искренний, и подходить к нему нужно соответственно. Необходимо также провести масштабную работу по приведению в достойное состояние воинских захоронений.

Только сейчас встречался с ветеранами Великой Отечественной войны, практически все они так или иначе эту тему затрагивали. Говорю прежде всего о небольших сельских мемориалах, братских могилах и памятниках. К этому благородному делу нужно привлекать и детей, и подростков, формировать молодёжные волонтёрские команды. Но подчеркну, что решение этой задачи не может ограничиться только гражданской инициативой. Организация работ, их финансирование – прямая обязанность и государственных, и местных властей.

Прошу не забывать и о советских воинских захоронениях, расположенных за рубежом. Их также следует привести в порядок и в целом следить за их состоянием. Особое внимание в ходе подготовки к празднованию 70?летия Победы прошу уделить международной составляющей, организовать, в том числе силами росзагранучреждений, тематические мероприятия, вовлечь в них и наших соотечественников за рубежом, участников войны из государств СНГ и Балтии, ветеранов союзнических войск, наследников борьбы с нацизмом в самой Федеративной Республике Германия.

Победа над нацизмом – это победа всего советского народа. Она далась не только силой оружия, но и силой боевого и трудового братства людей разных национальностей. Юбилейные торжества, подготовка к ним должны служить развитию нашей дружбы, укреплению взаимопонимания и доверия между народами, которые десятилетиями жили в одной стране, защищали её, поднимали из руин, поддерживали друг друга как самые родные люди. Мы должны сделать всё для того, чтобы память об этом братстве передавалась из поколения в поколение.

Добавлю, что в ознаменование юбилея мы планируем учредить единые юбилейные награды Содружества Независимых Государств. Это почётный орден «70?летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», который будет вручаться фронтовикам, а также одноимённая медаль, которой будут награждены российские ветераны и иностранные граждане, сражавшиеся в рядах национальных воинских формирований Вооружённых Сил СССР, а также в составе партизанских отрядов и подпольных групп. Рассчитываем, что эти награды будут утверждены на Совете глав государств СНГ.

С учётом практики подготовки празднования 60?й и 65?й годовщины Победы мы хотели бы предложить вам образовать организационный комитет по подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 70?летия Победы.

Что касается состава оргкомитета, то, думаю, этим вопросом должны заниматься члены оргкомитета «Победа» совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти.

И давайте начнём работать, перейдём к обсуждению. Слово Рогозину Дмитрию Олеговичу. Пожалуйста.

Д.РОГОЗИН: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые товарищи!

В моём докладе я хотел бы кратко остановиться на итогах работы оргкомитета «Сталинград?2013» и на плане работы на период до 2015 года.

Сначала о «Сталинграде?2013». Речь идёт об организации более чем 50 акций и крупных проектов. Что важно: часть из них была профинансирована в том числе из внебюджетных источников с активным привлечением частных взносов, а также средств предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это, конечно, говорит о широчайшем народном отклике на юбилей славной Победы.

Назову некоторые из проведённых мероприятий. В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе 2 декабря 2012 года состоялся бал победителей, посвящённый 70?летию контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Посвящённая 70?летию Сталинградской битвы «Встреча поколений», организованная Министерством обороны России совместно с Росвоенцентром и Правительством Москвы, прошла 5 декабря 2012 года в Культурном центре Вооружённых Сил России.

Одним из основных мероприятий празднования юбилея Победы в Сталинградской битве стало чествование ветеранов-сталинградцев Президентом Российской Федерации на торжественном приёме в Кремле 1 февраля.

И главным местом проведения юбилейных торжеств Сталинградской победы стала, конечно, волгоградская земля. Я остановлюсь на том, как проходили мероприятия именно здесь.

В рамках операции «Обелиск» в муниципальных районах и городских округах Волгоградской области каждое общеобразовательное учреждение взяло под контроль состояние памятников, братских могил, обелисков, расположенных на их территории. В день завершения Сталинградской битвы – 2 февраля – знаком глубокого уважения сталинградской земле стали юбилейные торжества в городе на Волге, которые начались с военного парада войск Волгоградского гарнизона на главной площади города.

Особую торжественность параду придало прохождение бронетанковой техники времён войны, подготовленной специалистами 20?й мотострелковой бригады и сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» с участием представителей научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».

Вечером того же дня на площади Павших Борцов прошло лазерное 3D?шоу, также подготовленное «Уралвагонзаводом». Волгоградцы и многочисленные гости города благодаря новейшим технологиям передачи изображения и звука на 7 минут перенеслись в разрушенный бомбёжками Сталинград и оказались в самом центре героической обороны города на Волге.

Хочу особо отметить ещё одно крайне важное мероприятие. В дни торжеств на территории мемориального комплекса «Мамаев курган» состоялась памятная акция «Вернуть имена солдат». Фамилии героев удаётся устанавливать благодаря поисковым организациям.

Первоначально на памятной стене были выбиты имена 6 тысяч 480 защитников Сталинграда, но благодаря непрекращающейся работе поисковиков список пополнился именами ещё более чем 17 тысяч бойцов и командиров, которые отдали свои жизни в дни сражений на Волге.

Напомню, что итогом встречи поисковиков с Президентом России в Волгограде стало Ваше, уважаемый Владимир Владимирович, поручение Министерству обороны об оказании помощи поисковому движению с учётом его общественной значимости. В свою очередь представители поисковых организаций предложили разработать и принять федеральный закон, которым бы чётко определялся правовой статус участников поисковой деятельности. Хочу сказать, что теперь такой закон есть.

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, подготовленным при активном участии Правительства Российской Федерации, урегулированы существовавшие проблемы при организации и проведении поисковых работ в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества. Поисковая работа отнесена к формам увековечения памяти погибших, расширен круг объединений, которым предоставлено право организовывать и проводить поисковую работу. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по увековечению памяти погибших по защите Отечества – это Министерство обороны России – наделён полномочиями определять порядок проведения поисковой работы.

Говоря о важнейшем вопросе – увековечении памяти героев Сталинграда, – следует отметить, что по поручению Президента Российской Федерации уже развёрнута большая работа по реконструкции улицы Генерала Шумилова в городе Волгограде, по приведению в порядок и благоустройству этого района. Нашлись и средства по замене скульптурного портрета-бюста генерал-полковника Михаила Степановича Шумилова другим памятником. Он достойно увековечивает вклад 64?й армии и её командующего в победу в Сталинградской битве. Автором его будет популярный скульптор Щербаков – заслуженный художник Российской Федерации.

Хочу особо отметить, что одной из приоритетнейших задач органов исполнительной власти российских регионов является оказание конкретной адресной помощи одиноким фронтовикам, требующим особого социального медицинского обеспечения. Например, в Волгоградской области на 18 января 2013 года проживало 924 участника Сталинградской битвы. Надо иметь в виду, что общее число жителей области – участников Великой Отечественной войны – 7 тысяч 190 человек.

В плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70?летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве содержится важный пункт, в соответствии с которым Минтруд России, Минрегион России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны в течение этого года проверить условия жизни участников Сталинградской битвы и предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством нашей страны. На них же возлагается обязанность осуществления при необходимости капитального ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан и оказание им адресной социальной помощи.

Завершая часть своего выступления, посвящённого празднованию 70?летия окончания Сталинградского сражения, хотел бы отметить, что принятый Правительством Российской Федерации план юбилейных мероприятий практически полностью выполнен. Оставшиеся мероприятия у нас будут проведены до конца этого года.

Празднование сталинградского юбилея проходило и проходит под девизом «От Сталинграда к Великой Победе», что, на мой взгляд, связывает его единой нитью с предстоящими мероприятиями празднования 70?летия важнейших сражений Великой Отечественной войны и в конечном счёте с юбилеем Великой Победы 9 Мая в 2015 году.

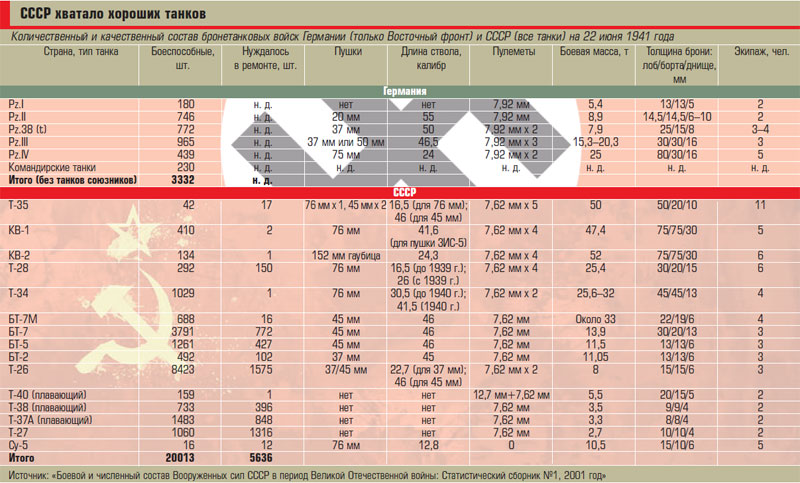

Хочу особо отметить, что в эти дни мы отмечаем 70?летие танкового сражения под Прохоровкой – части грандиозного сражения на Курской дуге; сражения, окончательно изменившего ход войны и положившего конец господству вермахта на Восточном фронте.

После проведения торжеств, связанных с юбилеем сражения на Курской дуге, работа по увековечению подвига наших дедов и отцов не должна прекращаться. Наоборот, она должна стать повседневным делом органов государственной власти, общественных организаций, всех граждан нашей страны.

Уважаемый Владимир Владимирович! Здесь собрана боевая техника, которая принимала участие в этом великом танковом сражении, собрана она из музея Министерства обороны, из Монино, а также из частной коллекции Музея техники Вадима Задорожного. По окончании этих праздников она должна покинуть место под Прохоровкой, но у нас есть предложение, если Вы его поддержите. В Прохоровке прекрасный музей, и если Вы дадите согласие, мы могли бы, допустим, под эгидой Российского военно-исторического общества развернуть здесь музей бронетанковой техники…

В.ПУТИН: Ветераны как раз сейчас об этом просили, так что давайте исполним их просьбу.

Д.РОГОЗИН: Отлично. Спасибо.

Теперь перейду к освещению работы по подготовке плана основных мероприятий празднования 70?летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Проект плана подготовлен Минкультом России по предложениям органов исполнительной власти и заинтересованных организаций. Он сформирован в том числе и с учётом мероприятий госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». Хотелось бы услышать в ходе выступлений замечания, предложения по этому плану.

Следует обратить внимание, что финансовое обеспечение мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2013?й и плановый период 2014–2015 годов. И в этой связи подчеркну, что проект плана сформирован на основе предложений, подкреплённых бюджетами различных уровней, при необходимой корректировке ассигнований на очередной финансовый год.

Вместе с тем предполагается, что проектом соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации органам госвласти субъектов Российской Федерации будет рекомендовано разработать региональные планы основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70?летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И предусмотреть ассигнования на их реализацию.

К сожалению, ряд предложений, не обеспеченных финансированием, остался за рамками плана. В связи с этим инициаторам проектов необходимо более активно привлекать внебюджетные источники для их реализации, так же как это делал оргкомитет «Сталинград?2013».

Проект плана состоит из трёх разделов: основные всероссийские и международные акции; научно-информационные и издательские проекты; социально значимые и памятно-мемориальные мероприятия. Центральным событием празднования станут мероприятия 9 мая 2015 года в Москве: военный парад на Красной площади, торжественный приём ветеранов в Кремле, праздничные концерты на Поклонной горе и в Государственном Кремлёвском дворце. В числе основных мероприятий плана – всероссийские выставочные проекты, международные всероссийские фестивали фольклорного и народного творчества.

Особо отмечу, что на 2013–2015 годы запланировано проведение мероприятий международного характера, раскрывающих роль народов Советского Союза в победе над германским нацизмом и значение боевого сотрудничества стран антигитлеровской коалиции. Среди них такие важные акции, как расширенная встреча на Эльбе в городе Торгау (ФРГ) участников боевых действий советской и американской армий; Международная конференция «Возрождение нацизма – главный вызов XXI века», которая пройдёт в Вашингтоне; совместное со странами СНГ торжественное мероприятие по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны: вручение им орденов, медалей и ценных подарков; проведение в российских загранучреждениях акций мира и согласия с участием представителей ветеранских, общественных, молодёжных организаций.

В соответствии с планом МИДу России по случаю празднования 70?летия Победы предстоит организовать и провести в дипломатических и консульских учреждениях Российской Федерации торжественные приёмы, содействовать проведению юбилейных мероприятий в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и ШОС, подготовить и обеспечить продвижение в центральные средства массовой информации иностранных государств материалов, которые отражали бы решающую роль Советского Союза во Второй мировой войне, и материалы, которые нейтрализовали бы попытки фальсификации истории.

На мой взгляд, проект плана только бы выиграл оттого, если бы в нём нашли место мероприятия празднования 70?летних юбилеев освобождения городов и территорий наших братских бывших союзных республик: Украины, Молдавии и Белоруссии.

Буквально в следующем месяце будет юбилей освобождения соседа Белгорода – города Харькова, а ведь это было значительное событие, как бы завершающее общие сражения на Курской дуге. Далее за ним следует празднование 70?летия форсирования Днепра, освобождение Киева, выход на границу Советского Союза, Ясско-Кишинёвская операция 1944 года и так далее. Кстати, юбилей последнего упомянутого события в следующем году найдёт отклик и в Приднестровской Молдавской Республике. И мне кажется, что МИДу России стоит проработать направления празднования нашей общей Победы.

Вызывают интерес мероприятия с участием недавно созданного Российского военно-исторического общества, на которое возлагаются большие надежды по воспитанию молодёжи в духе патриотизма. Среди них такие, например, как ежегодная экспедиция по увековечению памяти советских моряков, оборонявших северные рубежи Родины, участвовавших в проведении арктических конвоев, или Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции, которые также посвящены 70?летию Прохоровского танкового сражения.

В числе социально значимых и памятно-мемориальных мероприятий хочется отметить повседневную работу по благоустройству русских и советских воинских захоронений в России и за рубежом, ремонту и реставрации памятников защитникам Отечества, погибшим на территориях иностранных государств, проведению в российских архивах работы по поиску и установлению судеб военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, паспортизации и благоустройству воинских захоронений в России и за рубежом, проведению поисковых работ в местах боевых действий.

Владимир Владимирович, я несколько лет проработал за границей постпредом России при НАТО и могу сказать, что на территории Бельгии мы каждый год находим всё новые и новые захоронения советских воинов. Бежать из концлагерей им удавалось, но пересекать границу Германии – нет. И на месте они организовывали партизанские отряды, группы сопротивления, погибали. Сейчас эта работа крайне важна и важна в том числе для тех, кто пытается забыть историю Второй мировой войны.

Отдельного внимания требуют мероприятия плана, связанные с заботой и уходом за нашими ветеранами. К великому сожалению, их становится от года к году всё меньше и меньше. Кажется, что как раз тот самый случай, когда власть и общество должны сообща найти возможность положительного решения вопросов, связанных с заботой о них.

Неплохим дополнением в план подготовки к 70?летию Победы могли бы стать мероприятия к 70?летнему юбилею образования суворовских и нахимовских военных училищ, которые состоятся уже осенью этого года и будут крупным событием, нацеленным на патриотическое воспитание нашей молодёжи.

В заключение хотелось бы сказать искренние слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг, за их жизнь, прожитую на благо Отечества, и заверить их, что Правительство России сделает всё возможное для того, чтобы достойно встретить и отметить все памятные и торжественные мероприятия, связанные с этой великой Победой.

В.ПУТИН: Спасибо большое.

Пожалуйста, Шойгу Сергей Кужугетович.

С.ШОЙГУ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые товарищи!

Подготовка к 70?летию Победы в Великой Отечественной войне является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны. В настоящее время выполнены все задачи, возложенные на нас на предыдущем заседании Российского организационного комитета «Победа».

Особое внимание было уделено подготовке к празднованию 70?летия Сталинградской битвы, проведению 9 мая 2013 года военных парадов в городах-героях, а также в Севастополе, празднованию 100?летия со дня рождения легендарного военного лётчика, трижды Героя Советского Союза Покрышкина, открытию 22 июня 2013 года Федерального военно-мемориального кладбища.

Министерство также приступило к реализации Указа Президента Российской Федерации о подготовке и проведению празднования 70?й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как вы знаете, в этом документе большое значение придаётся социальной поддержке ветеранов.

Сегодня в Министерстве обороны на пенсионном обеспечении находятся около 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и 96 тысяч ветеранов боевых действий.

Нами направлено в Правительство Российской Федерации предложение о единовременной денежной выплате всем категориям ветеранов и участников Великой Отечественной войны, в первую очередь инвалидам. Предлагаемые суммы выплат – от 5 до 10 тысяч рублей. Реализация указанного предложения в 2015 году потребует дополнительных средств федерального бюджета в размере 572 миллионов рублей.

Мы также принимаем меры по улучшению медицинского обеспечения ветеранов. В настоящее время к военно-медицинским учреждениям Министерства обороны прикреплена 131 тысяча ветеранов. Военными госпиталями в 2012 году оказан широкий спектр высокотехнологичных медицинских услуг более 5 тысячам пациентов из числа ветеранов.

Кроме того, Министерство обороны ведёт активную работу по противодействию попыткам исказить историю Великой Отечественной войны, принизить подвиг народов нашей страны в победе над фашизмом. В связи с этим большое значение имеет работа над фундаментальным 12-томным трудом «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». К его подготовке подключены лучшие интеллектуальные силы Министерства обороны, учёные, историки из России и зарубежных государств.

В настоящее время вышло пять томов, подготовлен к изданию шестой том. Завершим эту работу к 70?летию Победы. В то же время уже состоялись презентации многотомника о городах-героях в административных центрах субъектов Российской Федерации, а также в Российском центре науки и культуры в Париже. Учитывая большой интерес зарубежной общественности к данному изданию, рассматривается возможность подготовки многотомного труда на английском языке.

Также Министерство обороны готовит к выпуску энциклопедию «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» для суворовских училищ и кадетских корпусов. В ней содержится свыше 500 научно-справочных статей по истории Великой Отечественной войны о выдающихся деятелях СССР и Советского государства, сыгравших важную роль в ходе войны, о советских героях фронта и тыла. Ближайшим крупным мероприятием станет международная конференция, посвящённая 70?летию решающих битв Великой Отечественной войны, которая состоится в ноябре.

К юбилею Победы готовится насыщенная культурная программа: выступление академического ансамбля песни и пляски имени Александрова в столицах государств СНГ, Балтии и Восточной Европы, освобождённых Советской армией от фашизма; проведение всеармейских и международных творческих фестивалей и конкурсов, благотворительных концертов и спектаклей; реализация музейных, выставочных проектов и новых уникальных работ мастеров Студии военных художников имени Грекова.

По Вашему поручению в Вооружённых Силах возрождаются имена прославленных полков, воинских частей и соединений периода Великой Отечественной войны. В мае 2013 года торжественно вручены боевые знамёна Таманской и Кантемировской дивизиям. И эта работа будет продолжена.

В целях сохранения памяти о героических подвигах советских и французских лётчиков в Министерстве обороны принято решение об определении одной из авиационных частей Военно-воздушных сил России побратимом французского авиаполка «Нормандия–Неман».

Важнейшей составляющей подготовки к юбилейным мероприятиям является работа по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. Министерство обороны ведёт учёт и паспортизацию воинских захоронений, в том числе расположенных на территориях других государств.

В 2012 году были оформлены 299 новых воинских захоронений, в которых погребено более 11 тысяч человек. Установлены имена 9 тысяч человек. Всего в Министерстве обороны учтено около 32 тысяч воинских захоронений, которые насчитывают свыше 7 миллионов человек. Пофамильно известны 2 миллиона 600 тысяч. К сожалению, не установлены имена ещё 4 миллионов 600 тысяч. Для восстановления имён погибших воинов ведётся архивная и поисковая работа.

Министерством обороны создан и размещён в интернете обобщённый электронный банк данных «Мемориал», содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Проведена уникальная по масштабам обработка более 19 миллионов страниц архивных документов, уточнены захоронения более 2,5 миллиона солдат и офицеров, установлены личности свыше 760 тысяч военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Кроме того, создаётся общедоступный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». На сегодняшний день опубликовано более 12 миллионов описаний подвигов по номерным наградным знакам периода Великой Отечественной войны, а также 2 тысячи 400 дел по оперативному управлению боевыми действиями. Ведётся также работа по созданию интерактивного сайта на основании географических карт военного времени и современных систем навигации. Это даст возможность гражданам получить информацию о боевом пути участников войны, совершённых подвигах и местах захоронения погибших.

Хочу отметить, что произошли качественные изменения в организации поисковой работы. Обновляется нормативная база, ведётся согласование порядка проведения поисковой работы. В составе Западного военного округа продолжает функционировать отдельный специальный поисковый батальон, который в настоящее время проводит работы в районе Невского пятачка и на Синявинских высотах. С 2010 года батальоном найдено и захоронено с воинскими почестями более 2 тысяч защитников Отечества, обнаружено и уничтожено свыше 2,5 тысячи взрывоопасных предметов.

Ещё одно поисковое подразделение создано в Южном военном округе. Министерство обороны проводит героико-патриотическую акцию в районе Эльбруса. Её цель – поиск и захоронение останков воинов, погибших на Кавказе в период Великой Отечественной войны.

Считаю, что поисковая работа, забота о воинских захоронениях – это важные составляющие военно-патриотического воспитания молодёжи, на основе которого должны возрождаться шефская работа воинских частей над образовательными учреждениями. Говоря о последних, вношу предложение о создании на белгородской земле, политой кровью отцов и дедов, суворовского военного училища.

В.ПУТИН: Спасибо.

Гатилов Геннадий Михайлович, МИД. Пожалуйста.

Г.ГАТИЛОВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены оргкомитета!

Что касается международного измерения подготовки и празднования 70?летия Победы, уже было сказано много. Я не буду повторяться, остановлюсь только лишь на каких-то дополнительных моментах, которыми занимается Министерство иностранных дел.

Естественно, особое значение будут иметь торжества в Москве в мае 2015 года, включая парад Победы на Красной площади 9 Мая. И после определения формата международного участия в них мы будем готовы приступить к практической реализации связанных с этим задач, включая обеспечение представительства иностранных государств и ключевых международных организаций.

Особое внимание уделяем укреплению координации наших действий с партнёрами по СНГ. Завершается разработка совместного плана основных мероприятий по подготовке к празднованию. Большинство государств – участников СНГ поддержало российскую инициативу объявить 2015 год Годом ветеранов Великой Отечественной войны.

Что касается решения о единых юбилейных наградах – Владимир Владимирович, Вы уже об этом упомянули, – хочу лишь только сказать, что мы будем готовы проработать вопрос о подготовке списков представляемых к награждению. И, разумеется, важно будет обеспечить соответствующее информационное сопровождение церемонии вручения этих наград.

Особое внимание будем продолжать уделять работе по благоустройству российских (советских) воинских захоронений – об этом тоже уже было сказано – совместно с Министерством обороны. И в том, что касается паспортизации, участие МИД в этом вопросе, конечно, будет тоже продолжаться.

Планируем подключить к работе по юбилейной тематике нашу зарубежную диаспору, прежде всего координационные советы российских соотечественников за рубежом. И по их линии будут проведены соответствующие мероприятия, в том числе с участием Россотрудничества. Одним из таких важных мероприятий станет акция мира и согласия, которая стартует весной 2015 года. Будут организованы «круглые столы», тематические вечера, брифинги, концерты, и всё это завершится гала-концертом в Берлине.

Ещё одно важное направление нашей деятельности – это противодействие попыткам фальсификации истории военного периода. В этом плане весомый вклад вносит работа совместных двусторонних комиссий российских и зарубежных историков с такими государствами, как Германия, Австрия, Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Украина. И мы намерены максимально ориентировать их деятельность на популяризацию тематики 70?летия Победы. То же самое можно сказать и о трёхсторонних комиссиях, существующих под кураторством внешнеполитических ведомств России, Германии и Польши.

Что касается других международных площадок, разумеется, это Организация Объединённых Наций, и наша цель – это принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о 70?й годовщине окончания войны и проведение в этой связи в мае 2015 года специального заседания Генеральной Ассамблеи. Аналогичным образом планируем задействовать и такие организации, как ОБСЕ, Совет Европы и ШОС.

И последнее, видимо, тоже уже было упомянуто, – это издательская деятельность. Что касается Министерства иностранных дел, то под кураторством МИДа завершается подготовка восьмого тома книги «Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в период войны», и готовится к публикации очередной том издания «Документы внешней политики», посвящённый 1943 году.

В.ПУТИН: Спасибо.

Пожалуйста, Топилин Максим Анатольевич, Минтруд.

М.ТОПИЛИН: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники заседания оргкомитета!

Я очень коротко остановлюсь на тех мероприятиях, которые осуществляет Министерство и органы социальной защиты в регионах по подготовке к 70?летию Победы.

Хотел бы сначала сказать о том, что у нас на сегодняшний день, это на 1 июня 2013 года, непосредственных участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов, – 457 тысяч; граждан, которые принимали отдельное участие в событиях Великой Отечественной войны, – 146 тысяч. Если брать всю совокупность с тружениками тыла – это 3 миллиона 200 тысяч человек. Это контингент, с которым работают органы социальной защиты.

Если посмотреть регионы, где проживает наибольшее количество ветеранов Великой Отечественной войны, то это восемь регионов: Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Республика Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан и Алтайский край. В этих восьми регионах проживает порядка 30 процентов всех ветеранов Великой Отечественной войны.

Среди ветеранов есть 360 человек, которые в возрасте старше 100 лет, а самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны в возрасте 117 лет проживает в Дагестане – специально вчера проверяли эти данные, чтобы была объективная информация, – родился в 1896 году.

Если говорить о материальной поддержке, размерах пенсий и различных выплат, то хотел бы сказать, что на 1 июня для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны пенсии составили порядка 25 тысяч рублей и превышают тем самым практически в 4,5 раза прожиточный минимум пенсионера.

Если говорить о пенсиях вдов военнослужащих, это тоже наиболее весомая категория, – пенсии достигли порядка 18,5 тысячи рублей при средней пенсии 10,7 тысячи рублей. Если мы возьмём все совокупные выплаты, в том числе и единовременные денежные выплаты, то около 30 тысяч рублей ежемесячно получают участники, инвалиды Великой Отечественной войны. К 2015 году эта цифра вырастет приблизительно на 18–20 процентов, и мы тем самым будем обеспечивать поддержание уровня жизни этих категорий граждан.

Мы также ставим перед собой задачу в 2014–2015 годах обеспечить ветеранов Великой Отечественной войны санаторно-курортным лечением в полном объёме. Такая работа сейчас ведётся по линии как регионов, субъектов Российской Федерации, так и по линии Фонда социального страхования. Эту задачу мы также должны будем выполнить.

Сергей Кужугетович сказал о подготовке указа Президента. Мы вместе с Министерством финансов тоже готовим проект указа Президента, общий указ, который предусматривает единовременные выплаты к 70?летию Победы. Пока мы обсуждаем эти цифры: это 10 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны и 5 тысяч рублей – это труженики тыла. Этот документ мы сейчас готовим и согласовываем внутри Правительства. Если говорить о том объёме средств, которые потребуются, Владимир Владимирович, порядка 18 миллиардов рублей потребуется на реализацию этого указа.

Министерство также готовит совместно с Министерством транспорта документы, связанные с бесплатным проездом во время празднования 70?летия Победы как для российских граждан, так и для граждан из стран СНГ. Такое мероприятие мы проводили и финансировали в прошлый раз во время 65-летия Победы, и оно было успешно реализовано.

Мы также подготовили соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. О них уже упоминалось в предыдущих выступлениях. Прежде всего они касаются персонального сопровождения всех ветеранов войны – с учётом, конечно, их возраста – органами служб занятости, органами социальной защиты, это персональное прикрепление социальных работников. Такая работа также в регионах проводится.

Кроме этого, органами службы занятости организована работа, и она тоже будет набирать свои обороты к 70?летию Победы, – это мемориальная работа с памятниками, с восстановлением памятников. Будут привлекаться все категории граждан.

Хотел бы завершить выступление тем, что было поручение протокола заседания российского оргкомитета «Победа» от 29 апреля 2011 года по наиболее полному привлечению патриотических организаций в работу, связанную с работой с молодёжью. Нами был подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в закон о некоммерческих организациях.

Данный закон принят Государственной Думой, и Вами подписан буквально 2 июля. Он позволит оказывать организациям патриотической направленности финансовую помощь как некоммерческим организациям. Раньше такого механизма не было. И я думаю, что это позволит этим организациям в рамках подготовки к 70?летию Победы также развиваться.

В.ПУТИН: Благодарю Вас.

Собянин Сергей Семёнович, пожалуйста.

С.СОБЯНИН: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

В Москве уже создан оргкомитет по подготовке к 70?летию Победы. И буквально недавно утверждён комплекс соответствующих мероприятий, который включает в себя такие разделы, как «Патриотическое воспитание молодёжи», «Социальная поддержка ветеранов», «Военно-мемориальная работа».

Мы готовы оказать всемерную помощь в проведении федеральных мероприятий, в том числе военного парада на территории города Москвы. У нас уже сложилась хорошая традиция совместных мероприятий с делегациями стран СНГ, дальнего зарубежья, которые приезжают в Москву. Мы также готовы продолжить эти мероприятия и принять соответствующие делегации.

В Москве проводится большая работа по присвоению улицам Москвы имён фронтовиков. Только за последнее время приняты решения о переименовании восьми улиц и установлении 14 мемориальных досок. Эта работа будет продолжена.

В плане социального обеспечения ветеранов, конечно, все сто процентов обязательств и города, и федеральных полномочий, переданных городским властям, по выплате льгот, пособий будут исполнены.

Владимир Владимирович, Вы абсолютно правильно сказали, что в настоящее время наиболее актуальной является адресная, персональная работа с ветеранами, учитывая их серьёзный, солидный возраст, поэтому в Москве уже третий год проводится персональное обследование всех ветеранов. Мы начинали с ветеранов войны. Сегодня уже проведены обследования ветеранов тыла, и по каждому из ветеранов, в первую очередь одиноко проживающих, составлен перечень конкретных мероприятий, что необходимо сделать по каждому ветерану. Это касается и покупки товаров длительного пользования, и ремонта квартир, и замены сантехники, и так далее. Все эти мероприятия, на мой взгляд, неплохо работают, и в период подготовки к 70?летию они должны быть ещё более актуализированы.

Кроме этого дополнительно введены такие мероприятия, как обеспечение горячим питанием ветеранов, потому что не все могут готовить для себя еду, надомное диспансерное обследование, оздоровительные услуги непосредственно на дому, мобильная социальная служба и целый ряд других мероприятий.

Конечно, важнейшим направлением остаётся работа с ветеранскими организациями. Именно в совместной работе и привлечении общественных ветеранских организаций мы видим повышение эффективности, неформальный подход к проводимым мероприятиям и тем, которые запланированы к 70?летию Победы.

В.ПУТИН: Спасибо большое.

Кикоть Владимир Яковлевич, пожалуйста.

В.КИКОТЬ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники заседания организационного комитета «Победа»!

Согласно сложившейся традиции в период подготовки и празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне разрабатывается и утверждается эмблема празднования юбилея, которая в качестве официального символа будет использована при оформлении юбилейных мероприятий, изготовлении подарочной и сувенирной продукции, представительской полиграфии, а также в средствах массовой информации.

В Администрации Президента Российской Федерации подготовлен и согласован с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации проект официальной эмблемы празднования 70?й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Автором эмблемы является известный геральдический художник, заслуженный художник Российской Федерации Николай Иванович Уколов. Он также является автором эскизов единых юбилейных наград: почётного ордена и медали «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», о которых говорил Владимир Владимирович.

В соответствии с пунктом 5 положения о Российском организационном комитете «Победа» проработан вопрос об учреждении памятной настольной медали Российского организационного комитета «Победа» в связи с 70?й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Подготовлен проект положения о памятной медали, эскиз и предложения по оформлению медали, а также грамота Российского организационного комитета «Победа» о вручении памятной медали.

Планируется, что памятная медаль будет вручаться гражданам и организациям, внёсшим существенный вклад в подготовку и проведение мероприятий, связанных с 70?летием победы в Великой Отечественной войне, активно участвующих в патриотическом воспитании населения, социальной защите ветеранов.

Вносится предложение к членам организационного комитета рассмотреть и утвердить официальную эмблему празднования 70?й годовщины победы в Великой Отечественной войне и памятную настольную медаль Российского организационного комитета «Победа».

Ещё один организационный вопрос. Согласно положению о Российском организационном комитете «Победа», в нём созданы рабочие группы. Руководитель рабочей группы по координации, подготовке и проведению информационно-пропагандистских и культурных мероприятий в связи с памятными датами истории Отечества Молчанов Денис Владимирович перешёл на другую работу. Вносится предложение рассмотреть руководителем группы Кибовского Александра Владимировича, министра правительства Москвы, руководителя департамента культурного наследия города Москвы. Соответствующие согласования все имеются. Прошу поддержать.

В.ПУТИН: Спасибо большое.

Коллеги, кто хотел бы сделать какие-то замечания либо выступить?

Прошу Вас.

В.КАНТОР: Владимир Владимирович, у меня есть два коротких предложения. Одно – по форме, а другое – по содержанию.

МИД представил очень впечатляющий перечень предложений по поводу того, как отмечать Победу в международном плане. На мой взгляд, это очень хорошие предложения. Я бы хотел предложить рассмотреть ещё один дополнительный аспект – участие российской стороны в мероприятиях, которые проводят члены антигитлеровской коалиции. И это можно как-то организовать, чтобы такие предложения поступили от членов антигитлеровской коалиции.

В этом случае, если поступят серьёзные предложения, как, например, это было 10 лет назад, когда мы делали проект в Кракове – было предложение с польской стороны, – и получился замечательный проект, в котором Вы тогда принимали участие. Это было просто замечательное мероприятие. Вы помните, 50 глав государств приняли участие в итоге. И если бы мы могли организовать такое мероприятие, скажем, даже в Америке, в день 70?летия освобождения Красной армией Освенцима, то был бы огромный резонансный эффект от этого мероприятия.

Второе предложение, которое я хотел бы внести, по поводу содержания. Вы знаете, нам нужно, конечно, думать о том, чтобы всё время доставлять добавленную стоимость к тем мероприятиям, которые мы уже делали вчера и позавчера. И лучшей добавленной стоимостью был бы, конечно, идеологический какой-то контент.

Вы знаете, назрела – и я Вам докладывал уже об этом – новая парадигма XXI века, так называемая безопасная толерантность. То есть толерантность, которая согласована с требованиями безопасности во всём многообразии её параметров. На таком мероприятии можно было бы дать старт этой инициативе.

Так что я прошу поддержать, если возможно.

В.ПУТИН: Спасибо.

Давайте мы это отметим в сегодняшнем решении и проработаем Ваши предложения со всех сторон, для того чтобы они были подготовлены и реализуемы. Идеи хорошие, конечно.

Пожалуйста.

Митрополит ИОАНН: Досточтимый Владимир Владимирович! Уважаемые члены оргкомитета!

Развивая Вашу мысль, Владимир Владимирович, о том, что нужно придать празднованию особенно молодёжный акцент, я предлагаю провести молодёжный марш: «Вместе с дедом празднуем Победу!»

На чём он основан? После войны вдовы и матери приходили на празднования с фотографиями своих мужей или своих сыновей. И это было примерно до 70?х годов, пока они ещё были живы. Предлагается провести по регионам конкурс фронтовых семейных альбомов, чтобы по школам прошли такие конкурсы, когда бы можно было фотографии деда, прадеда принести, увеличить. Более того, сейчас молодёжь очень увлекается тем, что на майках изображает всё что угодно, например, портреты разных кумиров. Можно и это использовать.

И апофеозом всего этого стал бы марш по Красной площади молодёжи: поисковики, волонтёры. Почему мы не можем сделать так, чтобы это был бы одновременно марш поколений? И ветераны, которые представлены на фотографиях, убиенные или от ран скончавшиеся, а молодёжь несёт гордо, зная историю, зная личные переживания. И такой молодёжный марш, мне кажется, пройдя по регионам, где-нибудь ближе к 9 мая 2015 года был бы уместен.

И, конечно, было бы уместно, если бы было приветствие Президента России. Это было бы напутствие. И мы бы больше сделали в плане защиты исторической памяти и нашей подлинной истории, когда было бы личное участие молодых людей, нежели мы бы рассказывали им, как там на нас нападают. А когда они узнают свою историю через свою семью, то это будет значительно прочнее.

Спасибо.

В.ПУТИН: Здорово, очень хорошее предложение. Я имею в виду, что трагедия войны коснулась практически каждой советской и, соответственно, российской семьи. Каждой семье есть чем гордиться. Это придало бы всему нашему мероприятию абсолютно человеческое измерение. По-настоящему можно было бы обозначить связь поколений. Хорошая идея. Нужно только её продумать и отработать со всех сторон.

Уважаемые коллеги! Чем дальше от нас события, связанные со Второй мировой войной и с Великой Отечественной войной, тем значимее для нас они вырисовываются. Мы понимаем всё многообразие позитивных событий, связанных с победой над нацизмом, и понимаем всю глубину трагедии, с которой столкнулся наш народ, наша страна, наши предки.

Это должно в нас порождать желание не только достойно отметить это событие – 70?летие победы в Великой Отечественной войне, но и закрепить морально-нравственные основы этой победы на века, на будущее, с тем чтобы эти события укрепляли нашу Родину, укрепляли наш народ, способствовали её развитию, вселяли бы уверенность в то, что мы можем совершать такие подвиги не только в предыдущие годы, столетия, десятилетия, но и в будущем.

Я хочу пожелать всем нам успехов в этой совместной работе. И надеюсь на то, что будем двигаться в этом направлении сообща, сообразуясь с теми требованиями сегодняшнего дня, которые встают у нас сегодня, не забывая о главном – о людях, как я об этом сказал вначале, непосредственно о ветеранах Великой Отечественной войны.

Спасибо.

По оперативным данным главной диспетчерской Администрации Одесского морского порта, объем перевалки контейнеров на терминалах порта в июне т.г. составил 43 548 TEU - "плюс" 4,4% к июню прошлого года. В целом за полугодие переработано 244 227 TEU - "плюс" 13,2% в сравнении с аналогичным периодом 2012 г.

В настоящее время в порту функционируют два контейнерных терминала, которыми оперируют компании ДП "ГПК-Украина" и ООО "Бруклин-Киев Порт". Первый из названных операторов увеличил объем перевалки в TEU в июне на 10,7 %, за полугодие - на 26 %. Вторая компания сохранила объем грузооборота на уровне прошлого года.

По информации главного диспетчера Администрации ОМП-начальника службы эксплуатации Руслана Сахаутдинова, более чем 10-процентный рост перевалки контейнеров за полугодие объясняется как внешними факторами, так и работой соответствующих служб порта.

- К внешним обстоятельствам следует отнести некоторое оживление контейнерного рынка Черного моря, - поясняет Р.Сахаутдинов. - Также необходимо отметить частичное возвращение грузопотоков, ранее ушедших на порты Румынии и Польши. Последнее происходит благодаря стабилизации работы таможенных органов. Из факторов, формируемых непосредственно в порту, главные - внедрение более эффективных технологических схем оформления грузов и постоянная работа с линейными операторами, экспедиторами, грузовладельцами. Еще один примечательный факт - динамика увеличения контейнерооборота в тоннах значительно превышает рост в TEU. Так в июне т.г. на причалах порта переработано 558,5 тыс. т контейнерных грузов (+ 20,4% к июню 2012 г.), за полугодие - 3029,4 тыс. т (+ 23,6% к январю-июню прошлого года). Приведенные цифры говорят об уменьшении оборота порожних контейнеров в пользу груженых.

Немецкая компания Metro Group завершила сделку по продаже гипермаркетов Real французскому ритейлеру Groupe Auchan. Об этом сообщили в киевском офисе центрально-европейской юридической фирмы Schoenherr, которая выступила украинским юридическим советником немецкой фирмы Hengeler Mueller - внешнего юридического консультанта Metro Group.

Сделка стоимостью 1,1 млрд. евро была подписана 30 ноября 2012 года. По договоренности сторон, помимо гипермаркетов Real в Украине, Groupe Auchan приобретает у Metro Group сеть гипермаркетов Real в Польше, Румынии и России.

Данная транзакция стала одной из крупнейших на рынке M&A в прошедшем году.

Сеть Real объединяет 316 магазинов в Германии, а также 110 магазинов в Польше, Украине, России, Турции и Румынии. В 2011 году выручка гипермаркетов, вошедших в сделку, составила 2,6 млрд. евро, а всего бизнеса Real - 11,23 млрд. евро.

Сейчас в Украине работает два гипермаркета Real - в Одессе в ТРЦ Riviera Shopping City и в Киеве в недавно открывшемся ТРЦ Oсean Plaza. Торговая площадь каждого магазина составляет около 10 тыс. кв. м.

Auchan объединяет восемь магазинов в стране и входит в пятерку лидеров по продажам.

Ведущими овощными позициями турецкого сельского хозяйства, крупные партии которых традиционно отправляются на внешние рынки, являются томаты, лук, баклажаны, морковь, картофель, грибы, кабачки, огурцы и капуста.

Но в текущем году отраслевые эксперты Турции констатируют существенное снижение экспортных поставок. К примеру, в прошедшем году на внешние рынки было отправлено около 33 тысяч тонн томатов, в этом же – только 40% от раннего показателя.

Более негативные показатели поставщики наблюдают у огурцов, поставки которых снизились на 85%, по сравнению с 2012 годом.

Традиционные рынки сбыта турецких овощей – Румыния, Ирак, Сербия, Болгария и Россия.

Лат на евро

Латвия станет восемнадцатой страной, которая перейдет на единую европейскую валюту

Латвийский сейм принял законопроект о введении в стране евро еще 31 января. А теперь документ подписал президент страны Андрис Берзиньш, что связано с одобренным советом глав государств и правительств присоединением Латвии к еврозоне с 1 января 2014 года.

Подготовка к новому валютному режиму начнется уже этой осенью: цены будут указываться в латах и евро. С 1 по 14 января 2014 года обе валюты станут обращаться одновременно, но сдачу с платежей в латах жителям страны будут давать исключительно в евро. Банкоматы перестанут выдавать латы с февраля будущего года. В розничных банках обменять латы можно будет в течение полугода после перехода на евро. В Банке Латвии такой обмен будет бессрочным и неограниченным по сумме.

Сегодня один лат стоит примерно 1,42 евро. Латвия — вторая после Эстонии республика бывшего СССР, вводящая евро.

Проведенный компанией TNS опрос показал, что к переходу на евро негативно относятся уже более 63% жителей Латвии, тогда как раньше этот показатель составлял 57%. В январе центральная избирательная комиссия Латвии отказалась проводить референдум по введению евро.

По мнению экономиста Банка Латвии Игоря Касьянова, переход к евровалюте — логическое продолжение экономической политики Латвии. «Наши главные торговые партнеры — страны, которые уже ввели или собираются ввести евро», — подчеркнул он. В то же время главный экономист ING Group в Брюсселе Карстен Бржески указывает на плохую репутацию евро: «Эта валюта ассоциируется с жесткой экономией, а не с повышением благосостояния за счет торговли и единого рыночного пространства». По этой причине далеко не все страны спешат примкнуть к еврозоне. Так, не торопится отказываться от своей валюты Великобритания. Сохраняют свои национальные денежные единицы Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.

Проблемный новичок

Хорватия с 1 июля 2013 года стала двадцать восьмым членом Европейского союза

Страна подала заявку на членство в ЕС в 2003 году вскоре после заключения договора об ассоциированном членстве. Уж через год Европейская комиссия рекомендовала предоставить четырехмиллионной Хорватии статус официального кандидата в члены ЕС. Накануне вступления в 2012-м Еврокомиссия заявила, что самая актуальная задача для Хорватии — борьба против коррупции, торговли людьми и организованной преступности. В ответ власти страны развернули масштабную антикоррупционную кампанию, по итогам которой экс-премьер-министр и глава партии «Хорватское демократическое содружество» Иво Санадер был признан виновным во взяточничестве и осужден на десять лет тюрьмы.

После вступления в ЕС хорватские власти надеются на получение финансовой помощи из европейских фондов, а также на субсидии для поддержки своих сельскохозяйственных производителей, так как экономика страны переживает кризис. Безработица по итогам мая 2013 года составила 19,6%.

Согласно последним социологическим исследованиям, только 39% граждан поддерживают вступление Хорватии в ЕС. Во втором по величине городе страны Сплите 1 июля прошли акции протеста — противники вступления в ЕС накрыли центральную площадь черным полотном и вышли на улицы с черными флагами.

Хорватия стала второй республикой бывшей Югославии, ставшей членом Евросоюза. Первой стала Словения, вступившая в ЕС в 2004 году. Аналитики ЕС полагают, что Хорватия с ВВП на душу населения в размере 18 тыс. долларов пополнит клуб самых бедных членов Евросоюза, куда входят Болгария и Румыния.

Уже поднялась немалая волна протеста, инициированная производителями сельскохозяйственной продукции в Болгарии, недовольными наплывом в страну очень дешевых продуктов из Румынии, Турции и Греции.

По их мнению, некоторые компании из этих стран осуществляют поставки незаконно, обходя таможенные и правительственные сборы. В связи с этим, фермеры даже угрожают перекрыть мост Дунай 2, недавно открывшийся, как неотъемлемая часть общеевропейского товарного коридора, через который и поступают импортные продукты.

Никогда еще стоимость томатов на болгарском рынке не опускалась так низко. В то же время уборка местного урожая задержалась на несколько недель по причине плохой погоды. В дальнейшем, производители прогнозируют существенные проблемы с его сбытом, так как на рынке просто нет места для выращенных в стране томатов.

Россияне вошли в ТОП-3 самых активных иностранных покупателей недвижимости в Испании. По сравнению с британцами и французами, которые занимают первые два места в рейтинге, наши соотечественники вкладывают в испанские дома и квартиры больше денег.

Такие выводы содержатся в отчете Генерального совета нотариусов Испании. Согласно исследованию, в 2012 году иностранцы приобрели 64 593 жилых объекта в стране. В том числе, россияне - 6555.

Интересно, что другие официальные органы Испании приводили гораздо более скромные цифры. Так, регистраторы недвижимости подсчитали, что в 2012 году иностранцы совершили лишь 26 871 сделку, а жилищный департамент рапортовал о 44 087 продажах, передает Spanish Property Iinsight.

По данным нотариусов, больше всего денег на недвижимость Испании тратят выходцы из стран Северной Европы – датчане (в среднем €210 тыс.), норвежцы (€200 тыс.), голландцы (€199 тыс.) и шведы (€193 тыс.). Граждане США покупают жилье в среднем за €193 тыс., а россияне – за €183 тыс.

Средняя стоимость недвижимости в Испании, которую приобретают немцы, составляет €169 тыс., британцы - €164 тыс., французы - €162 тыс., итальянцы - €151 тыс. Самое дешевое жилье в Испании обычно покупают выходцы из Румынии (€100 тыс.) и Марокко (€86 тыс.).

Шведские цены на продукты одни из самых высоких в Европе. Швеция занимает четвертое место по дороговизне продуктов питания после Норвегии, Швейцарии и Дании.

Центральное статистическое бюро сравнило цены на продукты питания в 30-ти странах Европы.

Цены на фрукты, овощи и зелень в Швеции на 40 % выше, чем в среднем по странам Европейского союза.

Дешевле всего продукты в Польше, Румынии и Болгарии, сообщает шведское информационное агентство ТТ.

Запрашиваемые цены на апартаменты по всей Румынии снизились в среднем на 4,5% за первые полгода 2013 года. Это стало самым значительным падением за последнее время.

Как сообщает портал Balkans.com, если еще в январе 2013 года средняя стоимость кв.м. апартаментов составляла €978, то шесть месяцев спустя она упала до €934.

В прошлом месяце средняя стоимость «квадрата» жилья в Бухаресте составляла €1,093. Наиболее значительное снижение цен на недвижимость было зафиксировано в секторе недавно построенного жилья – минус 4,4% за полгода.

Удешевление недвижимости было также зафиксировано в Плоешти (минус 3,8%) и Брасове (минус 2,6%).

В Румынии из-за утечки тяжелой воды остановлен энергоблок Чернаводской АЭС.

Энергоблок №2 находящейся в Румынии Чернаводской АЭС был остановлен 2 июля в управляемом режиме по причине выявления утечки тяжелой воды в здании реактора. Об этом сообщили в румынском государственном агентстве Nuclearelectrica, передает корреспондент ИА REGNUM.

"Все системы работали согласно проекту, энергоблок находится в безопасном состоянии, а специализированный персонал проводит расследование для выявления причин и определения мер реагирования", - сообщили в ведомстве.

Там заверили, что никакого неблагоприятного влияния на ядерную безопасность реактора, работающего персонала, населения и окружающей среды не существует. Как ожидается, энергоблок будет вновь подключен к питанию и перезапущен в среду, 3 июля.

Бюджетная авиакомпания Volotea подтвердила свои намерения начать полеты из Международного аэропорта "Киев" уже с 2014 года.

Volotea - испанская бюджетная авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Барселоне. Флот состоит из 9 однотипных самолётов Boeing 717, рассчитанных на перевозку 125 пассажиров.

Возможные направления, которые сейчас рассматривает авиакомпания Volotea - города Европы: Мадрид, Марсель, Порту, Болонья, Берлин, Бухарест, Краков, Дублин, София, Штутгарт, Манчестер.

Международный аэропорт "Киев" в марте 2011 подписал договор с авиакомпанией Wizz Air-Украина, в апреле 2013 - с итальянской авиакомпанией Air One и испанским дискаунтером Vueling Airlines. Таким образом, в 2014 году из аэропорта "Киев" будут летать 5 авиакомпаний, которые позиционируют себя как лоукост компании.

Стратегический инвестор "Севморзавода" Петр Порошенко во время визита в Москву провел переговоры относительно ремонта и модернизации кораблей Черноморского флота в Севастополе.

Об этом Порошенко рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя итоги встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным.

"Объясните мне, когда мы проекты модернизации кораблей Черноморского флота России, базирующихся в Севастополе, размещаем не на севастопольских заводах, где работают граждане России, кстати, а отправляем на модернизацию, ремонт в страны НАТО - в Болгарию, Румынию. Как мы это будем объяснять? Очень часто решения, принимаемые подобным образом, просто дискредитируют саму идею нашего сотрудничества", - сказал он.

"Реакция была. Записали, сказали "разберемся" и "считаем, что это неправильно", - уточнил итоги переговоров Порошенко.

"Есть позиции по судостроению, которые нужно объединять. Это отрасли, которые сформированы еще во времена Советского Союза. И бизнес не может быть конкурентоспособным, если 20 и более лет туда не входили инвестиции. Или они живут на каких-то старых багажах. А за это время выросло целое поколение корейских, вьетнамских, китайских кораблестроителей, которые делают наши отрасли просто не конкурентоспособными", - пояснил бизнесмен необходимость российско-украинского сотрудничества.

Основной акционер ПАО "Севастопольский морской завод" полностью погасил старые долги предприятия в объеме 90 млн. грн.

Об этом в эфире Севастопольского телевидения заявил генеральный директор завода Константин Картошкин.

"Очень важно сообщить, что акционер в конце апреля и в мае погасил долги, которые были оставлены предприятию прежним руководством. Это долги по кредитам, которые были взяты под проекты, но остались без проектов. Они долговым камнем тянули предприятие. Только проценты в год составляли более 5 миллионов. Необходимые движения по оздоровлению предприятия были сделаны акционером, потому что он увидел наше стремление что-то делать", - сказал Картошкин.

За последние 4 года Севморзавод увеличил объемы реализации более, чем в 5,5 раз - с 11 до 61 млн. грн.

Как заявляет Константин Картошкин, сейчас завод старается привлечь высококвалифицированных специалистов и воспитать новую рабочую смену. Поэтому на предприятии нет задолженности по заработной плате, она выросла за последний год на 300 гривен. В целом за три года зарплата для производственных рабочих выросла в 1,5 раза. "Севморзавод" по данному показателю один из первых по отрасли.

Если в 2009 году, когда предприятие выходило из кризиса, коллективный договор не включал больших социальных гарантий, то в новом соглашении они присутствуют.

"Сегодня наш коллективный договор предусматривает и социальный пакет, и социальную защиту, которой не чувствуют люди предприятиях, не работающих "в белую". Есть оплата больничных листов, есть дополнительные отпуска за вредность, ненормированный рабочий день", - пояснил председатель профкома завода Сергей Пихтерев.

По его словам, "Севморзавод" выгодно отличается от других предприятий отрасли тем, что загрузка на нем постоянная, а, значит, зарплату рабочие получают каждый месяц, а не только во время выполнения заказа.

Проблема в том, что сейчас на заводе работают в основном специалисты, подготовленные еще при Советском Союзе. Их средний возраст - 51 год. Молодежь не стремится идти на производство, хотя у СМЗ заключен договор о прохождении практики с местными профтехучилищами и техническим университетом.

"Вопрос подготовки молодых специалистов на уровне одного предприятия не решается. Это уровень отрасли и города", - считает Картошкин.

Между тем, 29 июня "Союз рабочих Севастополя" во главе с его председателем Валерием Большаковым распространил сообщение-опровержение слов и выступлений директора "Севастопольского морского завода" Константина Картошкина относительно благополучного развития предприятия. Директор "Севморзавода" накануне Дня города выступал в эфирах и рассказывал, что завод потихоньку выходит из кризиса, расплачивается с долгами, люди обеспечены работой. Предприятию как раз исполнилось 230 лет и надо было подводить итоги работы за время своего пребывания на посту директора.Как пишет "Союз рабочих Севастополя", на заводе не так все складно и хорошо: "сократилось количество рабочих мест в 3 раза, люди работают без трудовых книжек и договоров".

"Цеха, доки, подпорные стены, площадки продолжают быстро разрушаться, что является результатом деятельности Картошкина. Севастополь теряет свое градообразующее предприятие. Владелец предприятия Порошенко и его администрация наживаются за счёт бед севастопольцев, теряющих работу и будущее", - пишет Валерий Большаков.

Он призвал севастопольцев встать на защиту "Севморзавода", чтобы у людей была возможность работать, а у города пополнять свой бюджет.

Польский производитель рельсового транспорта компания PESA Bydgoszcz, о чьей заинтересованности в организации производства новых двухсистемных локомотивов в Украине заявило 1 июля Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами, не видит возможности сотрудничества, по крайней мере, до 2017 года по причине отсутствия реальных заказов на его продукцию.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь компании Михал Журовский, отвечая на запрос агентства.

Он сообщил, что представители компании посетили Украину с визитом в мае текущего года и на первой встрече с вице-премьер-министром Александром Вилкулом действительно высказывали свой интерес к украинскому рынку.

"Во время этой встречи PESA Bydgoszcz задекларировала желание наладить сотрудничество с украинской компанией для создания и поставок рельсового транспорта в Украине и других странах СНГ. Вице-премьер сказал, что Украине в первую очередь нужно грузовые локомотивы (400-500 штук в течении ближайших трех лет), что он знает производственный профиль PESA, ему нравится новый разработанный PESA локомотив и рекомендует начать сотрудничество с днепропетровской компанией "Электровозстроение" в контексте строительстве локомотивов", - отметил пресс-секретарь.

Представители польской компании в июне посетили указанное предприятие, которое подтвердило заинтересованность сотрудничеством, но на следующей встрече в Министерстве инфраструктуры при участии представителей Государственного агентства по инвестициям им сообщили о том, что первые заказы компания может получить через 3-4 года.

"Нам сообщили, что заказы на локомотивы для "Укрзализныци" уже распределены на ближайшие 3 года у других поставщиков", - отметил пресс-секретарь.

"В связи с этим потерян смысл налаживания быстрого сотрудничества с указанной компанией", - подчеркнул он.

Журовский сказал, что потенциальные возможности сотрудничества на сегодняшний день настолько неконкретные, что PESA не видит перспектив работы с предприятием "Электровозстроение".

По данным государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, PESA после ряда встреч в Украине решила изучить возможность производства производство новых двухсистемных локомотивов.

Справка. PESA Bydgoszcz SA - одна из крупнейших в Европе компаний, занимающихся производством, модернизацией, и разработкой рельсового подвижного состава с более 160 летней историей. Компания, контрольный пакет которой контролирует ряд частных инвесторов из Польши, производит, в частности, локомотивы, электропоезда, трамваи, которые поставляет на рынки 8 стран: Беларуси, Чехии, Казахстана, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Украины, Венгрии и Италии.

Россия вывезла из Вьетнама с исследовательского реактора в Институте ядерных исследований в Далате партию топлива весом в 32 килограмма высокообогащенного урана (ВОУ), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Россия партию топлива (ВОУ) с реактора в Далате вывезла", - сообщил он.

Российско-американская программа по возврату высокообогащенного ядерного топлива зарубежных исследовательских реакторов реализуется при поддержке Министерства энергетики США и других доноров в целях укрепления режима нераспространения ядерных материалов и технологий. Программой возврата топлива охвачены 14 стран - Белоруссия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Казахстан, Латвия, Ливия, Польша, Румыния, Сербия, Узбекистан, Украина и Чехия.

НА УХО ВЛАСТИ

С Мареком Домбровским беседует Яцек Жаковский

Марек Домбровский, один из создателей и бывший президент Центра общественно-экономического анализа (CASE), о том, как давать советы властям других стран и почему это стоит делать, даже если эта власть — не демократическая.

— Где вам приходилось консультировать?

— Более чем в двадцати странах, т.е. во всех государствах бывшего СССР, кроме Армении и Таджикистана, в Монголии, в юго-восточной Европе (Румыния, Болгария, Сербия, Македония, Босния и Герцеговина), на Ближнем Востоке (Ирак, Египет, Сирия, Йемен).

— Вы начинали с постсоветских стран?

— С России. В ноябре 1991 г. я подключился к группе, работавшей там над планом преобразований.

— Чего русские ждали от вас?

— Идей и аргументов. Тогдашний министр экономики недавно напомнил мне, как на неформальной встрече руководства я помог ему убедить коллег в том, что при наличии тотального дефицита товаров необходимо как можно скорее либерализовать цены. Так же было с либерализацией внешней торговли, конвертацией рубля, разрешением уличной торговли.

— Вы прививали в России «дух предпринимательства»?

— Там это было особенно трудно, так как действовала статья уголовного кодекса, предусматривающая наказание за «незаконное предпринимательство». Прежде всего нужно было отменить наказания. Вместе с Джеффри Саксом мы убеждали в необходимости быстрых и решительных действий. После того как в декабре 1992 года Егор Гайдар ушел с поста исполняющего обязанности председателя правительства, консультации сосредоточились на технических вопросах, связанных с бюджетом и денежной политикой и продолжались до весны 1994 го.

— Джеффри Сакс извинялся за то, что его советы и настойчивые рекомендации шоковой терапии повредили России. Джорджа Сороса, который финансировал консультативные миссии, в т.ч. и в России, обвиняют в том, что он спровоцировал обвал рубля и хорошо на этом заработал. Профессоров Гарварда в Америке судили за то, что они давали российским властям такие советы, чтобы это служило их собственному бизнесу в России. Как вы ощущаете, вы правильно советовали русским?

— Все эти примеры очень спорные. Гарвардцы объяснились и были оправданы. Инсинуации СМИ против Сороса касались кризиса 1998 г., но были сомнительны по своей сути. Между тем его роль в качестве источника финансовой поддержки преобразований во множестве стран огромна и неоспорима. И как крупный финансовый инвестор, он всегда будет подвергаться критике. Сакс же действительно отрекался от того, что делал в России. Но только спустя годы, когда у него произошел конфликт с МВФ и Всемирным банком. Он действительно считал, что в начале 90 х Россия должна была получить от Запада огромную безвозмездную помощь, благодаря которой реформаторы удержались бы у власти. Я так не считал и не считаю. Политическая экономия российских реформ была очень осложнена в результате того, что я назвал бы «постимперской травмой». То, что я вместе с многими другими экспертами советовал в начале 90 х, в полной мере созрело только к 2001 году. И приносило положительный экономический эффект, но более поздней эпохе.

— Потом были другие страны бывшего СССР?

— Украина. С весны 1993 до весны 2006 г., с небольшим перерывом в 2002-2003 гг. В Киргизии я начал консультировать в 1993 м. Работал в том числе для президента Акаева. Кроме прочего, мы способствовали оздоровлению банковской системы, помогали преодолевать последствия кризиса 1998 г., создавать систему адресной социальной политики, а также участвовали в разработке долговременных программ развития страны, экономических и институциональных реформ. Также и после «тюльпанной революции», когда Акаева сменил Бакиев. Большинство экономических рекомендаций было постепенно проведено в жизнь, хуже было с рекомендациями, касающимися институциональных и политических изменений. Несмотря на следующие одна за другой революции, недемократические тенденции возвращались, хотя, оценивая объективно, в Киргизии границы гражданских и экономических свобод значительно шире, чем, например, в соседнем Узбекистане.

— На Украине после «оранжевой революции» тоже не очень получилось.

— Наступившие в ее результате перемены оказались не столь глубокими, как представлялось вначале. Не хватало институциональных реформ, которые бы надежно предотвратили возврат авторитарных тенденций, кумовства и коррупции.

— Вам не посчастливилось давать советы истинным демократиям.

— Стабильные демократии в советах обычно не нуждаются. Страны бывшего СССР не оказались стойкими демократиями (исключая балтийские государства). Начиная с избрания Лукашенко в Белоруссии в 1994 г., страна за страной последовательно скатывались к авторитаризму.

— Несмотря на титанические усилия советников.

— Советы обычно даются в отношении экономики. И тоже не всегда успешно. Советников можно слушать или не слушать. И даже если власть хочет слушать наших советов, то система институтов — судов, управлений, регулирующих органов, — устроена в постсоветских странах таким образом, что закон плохо работает. Но то же самое угрожало странам Центральной и Восточной Европы. В последние десятилетия ряд этих стран преодолел угрозу тоталитаризма. Их спасла перспектива присоединения к Евросоюзу и НАТО, а затем и членство в них. Как раз такой перспективы не хватило государствам бывшего СССР. А также Ближнему Востоку.

— В Египте вы тоже были советником перед революцией.

— Ранее, летом 2003 г., я работал в Ираке для Всемирного банка, подготавливал проект либерализации цен, отхода от нормирования продуктов и топлива. Но у американцев не хватало смелости для таких перемен. Они опасались выдвигаемых американской прессой обвинений в том, что хотят навязать Ираку шоковую терапию по примеру России или Польши.

— С Мубараком у вас получилось лучше?

— В Египте я не был советником Мубарака. Я содействовал институциональным преобразованиям государственного консультативно-информационного центра в современный публичный «мозговой центр». С точки зрения компетентности сотрудников, условий их работы, уровня оплаты это было элитарное учреждение. Люди были открыты, настроены прореформаторски. Двое глав этого центра стали министрами в послереволюционных, технократических правительствах. Молодые сотрудники активно участвовали в событиях на площади Тахрир. То есть с сегодняшней перспективы нечего стыдиться.

— Но вы это знаете только теперь. А тогда вам приходилось втемную решать дилемму, которая стоит перед каждым, кто помогает советом или делом авторитарным режимам. В Польше мы, естественно, не имели понятия, чем был режим Мубарака, пока «арабская весна» нам этого не показала. Но кое-что было известно. Как вы с этим справлялись?

— Большинство стран, нуждающихся в технической помощи в сфере экономической и общественной политики, — это развивающиеся страны, в которых существуют проблемы с демократией и правами человека. При оценке такой деятельности имеют значение два критерия. Во-первых, в каких делах даются советы. Если кто-то помогает диктатору укреплять тайную полицию или учит эффективным методам пыток заключенных, то это, несомненно, проблема. Но я никогда не занимался такого рода консультированием. Мы давали советы, касающиеся решения экономических, институциональных, общественных проблем, которые нужно преодолевать невзирая на политическое устройство.

— Если власть и в самом деле этого хочет.

— Разумеется, не все рекомендации экспертов принимаются, а если и да, то не сразу. Такова природа этой деятельности. Но нельзя говорить, что она бесцельна и безрезультатна. Даже недемократические государства вынуждены решать социальные и экономические проблемы. Как бы ни оценивать политические системы России, Украины или Казахстана, в общественном и экономическом отношении это совершенно другие страны, чем 20 лет назад. Так же и на Ближнем Востоке.

— А второй критерий?

— Соблюдение профессиональной этики.

— В смысле?

— Представлять взгляды, в которых ты действительно убежден. Разумеется, нужно учитывать экономическую, политическую и общественную ситуацию в конкретной стране, но нельзя говорить власти то, что она хочет слышать.

— Например?

— В стране, где имеется постоянный дефицит бюджета, нельзя делать вид, что это не проблема. Например Египет в годы наибольшего экономического благополучия (2006-2008) при росте в 7—8% имел дефицит бюджета порядка 8% ВВП. Главная причина в огромных дотациях на энергию, топливо и продукты. Честный экономист должен говорить власти, что это неприемлемо.

— С другой стороны, если вы будете давать хорошие советы деспотии, то этим вы ее укрепите и продлите ее дни. Вы помните дилемму польской оппозиции 80-х? Чем лучше, тем хуже, потому что глубокий кризис скорее победит плохую власть; или чем лучше, тем лучше, так как экономический успех облегчает жизнь людей, которые и так страдают от дурной власти. Если бы Ярузельский добился экономического успеха, ПНР, возможно, никогда не пала бы. Как КНР.

— Это очень серьезная дилемма. Она касается не только работы советников, но и экономических санкций в отношении стран, нарушающих права человека. Из моих наблюдений, однако, следует, что в долговременной перспективе санкции, налагаемые из соображений «чем хуже, тем лучше», не дают результата, а только ведут к болезням, от которых потом трудно и долго выздоравливать. Хороший пример — санкции против бывшей Югославии. Прошли годы, санкций давно нет, Югославии тоже нет, а преступные структуры, сформировавшиеся благодаря санкциям, организовавшие тогда нелегальную торговлю, и сегодня остаются проблемой балканских стран.