Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

РОССИЯНЕ ОКАЗАЛИСЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОТДЫХАЮЩИХ НАЦИЙ В МИРЕ

Больше отдыха могут позволить себе только саудиты, французы и бразильцы

Россия не вошла в тройку государств, лидирующих по количеству выходных и отпускных дней в году. Наша страна оказалась на четвертой строчке рейтинга после Саудовской Аравии, Бразилии и Франции. Об этом свидетельствуют данные компании Интеррейтинг.

Ее сотрудники подсчитали, что у жителей Саудовской Аравии есть возможность отдохнуть 59 дней в году, из которых 30 относятся к оплачиваемому отпуску, а 29 - к официальным выходным. У бразильцев и французов за год накапливается 41 день, когда они могут отдыхать от работы. При этом 30 дней у них приходится на отпуск, а остальные 11 - на праздничные дни.

У россиян дела обстоят чуть хуже - в России по закону полагается 28 дней отпуска, а также 12 официальных выходных. "40 гарантируемых нерабочих и оплачиваемых дней позволяют россиянам входить в список самых отдыхающих стран мира. При грамотном распределении отпуска и присоединении к ним выходных россияне могут брать 5 отпусков в год, общей продолжительностью до 56 дней", - сказано в пресс-релизе.

Что касается наций, которые меньше всего в мире позволяют себе отдых, то здесь лидерами являются филиппинцы - они довольствуются всего 5 днями в году. На один день больше имеют мексиканцы, и на два - жители Сингапура. Интересно, что в Японии из 18 положенных по закону выходных используется не более 8, так как в стране восходящего солнца считается дурным тоном полностью использовать отпуск.

По меньшей мере 12 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в гостинице для паломников в саудовском городе Медина, говорится в заявлении местных властей.

По их информации, всего в гостинице находилось порядка 700 паломников разных национальностей.

В тушении огня принимали участие 18 пожарных расчетов.

По данным Организации Красного Полумесяца, 49 человек были доставлены в больницы города, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Еще 30 постояльцам гостиницы была оказана медицинская помощь на месте.

По информации телеканала Sky News Arabia, все погибшие — граждане Египта. Надим Зуауи.

Как сообщает пакистанская газета «Нейшн» со ссылкой на осведомленные источники, Тегеран на определенных условиях согласен удовлетворить просьбу Исламабада о переносе сроков начала поставок иранского газа в Пакистан.

Как известно, согласно подписанному между двумя странами контракту, Пакистан должен начать импорт иранского газа уже в декабре этого года. В противном случае ему придется платить Иран штраф в размере 3 млн. долларов за каждый день отсрочки. При этом Пакистану необходимо проложить по своей территории газопровод протяженностью около 800 км, однако до сих пор ему не удалось приступить к его строительству по финансовым причинам и из опасений санкций со стороны американцев.

На днях Иран посетила пакистанская делегация для того, чтобы официально попросить у иранской стороны перенести сроки начала поставок газа. По имеющимся данным, Иран согласился удовлетворить просьбу Пакистана при условии, если он будет более решительно настроен на реализацию проекта и начнет практические работы за счет уже имеющихся у него средств. В ближайшее время в Исламабад должна отправиться иранская делегация для рассмотрения вопроса о внесении соответствующих изменений в подписанный контракт.

По сведениям, полученным от осведомленного пакистанского источника, в ходе последнего визита в Тегеран члены пакистанской делегации заявили, что проект по поставкам иранского газа в Пакистан будет реализован в любом случае, каких бы расходов для этого ни потребовалось. При этом они опровергли информацию о том, что на Пакистан оказывают давление США, Саудовская Аравия или какая-то другая страна для того, чтобы воспрепятствовать реализации проекта.

Сербия выступила с предложением объединить ряд посольств страны с дипмиссиями других государств бывшей Югославии в целях сокращения расходов на их содержание. Об этом сообщил сербский министр иностранных дел Иван Мркич. По его словам, речь идет в первую очередь "о посольствах в странах Африки, Азии и Латинской Америки". Сербия в этом году планирует открыть дипмиссии в Саудовской Аравии, Катаре и Гане, Венесуэле, Чили, Перу, Вьетнаме и Камбодже.

По мнению главы сербского МИД, дипмиссии в этих странах могли бы начать функционировать по "скандинавской модели"- то есть действовать от имени нескольких стран. Мркич сообщил, что соответствующие переговоры с внешнеполитическими ведомствами Черногории, Словении, Македонии, Боснии и Герцеговины уже ведутся. По его мнению, соглашения могут быть достигнуты уже к концу текущего года. "Дальше всех мы продвинулись в переговорах с Македонией и Черногорией", - сообщил он.

По словам главы сербской дипломатии, объединение посольств за рубежом не только приведет к сокращению расходов, но сделает эти совместные дипмиссии "более заметными" в разных частях мира.

Турецкая сталь-2014: лира играет на экспорт

Причины проблем турецкой экономики – политическая нестабильность, во многом вызванная жестким стилем управления премьера-министра Реджепа Тайипа Эрдогана, коррупционные скандалы, гражданская война в Сирии, ослабление внутреннего спроса и сложности на экспортных рынках.

В 2013 г. выплавка сырой стали в стране сократилась на 3,4%, до 34,7 млн. т. Тем не менее, Турция сохранила свой статус восьмого по величине производителя стали в мире. Производство заготовки упало на 2,8%, до 26,3 млн. т, слябов – на 5,3%, до 8,36 млн. т.

Уровень использования производственных мощностей в отрасли сократился до 69% в 2013 г. по сравнению с 73% в 2012 г.

Отметим, что по данным УПЭ, в минувшем году себестоимость турецкой заготовки, производимой преимущественно из лома электропечным способом, уменьшилась более чем на 7% - до $509 за тонну. В 2014 г. ожидается незначительное снижение до $501/т. Ключевой фактор удешевления турецкой продукции – снижение стоимости лома.

Динамика изменения себестоимости заготовки в Турции, $/т:

|

2011 |

2012 |

2013 оценка |

2014 прогноз |

2013/2012, % |

2014/2013, % |

|

592 |

549 |

509 |

501 |

-7,2% |

-1,6% |

Источник: данные УПЭ

Потребление стали в стране в 2013 г. увеличилось почти на 10%, до 31 млн. т. Перспективы роста спроса на сталь в 2014 г. во многом будут зависеть от того, насколько быстро правительство сможет стабилизировать курс национальной валюты, взять под контроль инфляцию и добиться возобновления внешних инвестиций.

Макроэкономика

Экономические итоги 2013 года не вполне удовлетворительны. По предварительным оценкам, рост ВВП Турции в 2013 г. составил 3,5%, выше уровня предыдущего года.

Однако во многом этот росту обусловлен инфляцией и падением курса лиры. Отметим, что за 9 месяцев минувшего года лира подешевела в отношении доллара на 29%, падение к евро и британскому фунту составило 35% и 38% соответственно.

Для экономики страны, существенно зависимой от импорта энергоносителей, падение национальной валюты ведет к росту расходов в производстве.

Турецкая конфедерация предпринимательства и бизнеса (TÜRKONFED)уже заявила, что обесцененная лира загоняет в угол малые и средние предприятия страны.

Годовая инфляция достигла 7,4% (Центробанк планировал не более 6,8%). Достичь прогноза в 6,6% на текущий год будет непросто, учитывая рекордный показатель инфляции в январе – 1,72% по сравнению с декабрем 2013 г. Центробанк предупредил, что в первой половине года рост цен будет более существенным из-за повышения налогов, колебаний курса валюты и стоимости энергоресурсов.

Правительство, очевидно, вынуждено будет снизить и прогноз роста ВВП на 2014 г., который предварительно был установлен на уровне около 4%.

Аналитики Erste Group ухудшили свой прогноз с 4.2% до 2.3%, а прогноз по инфляции повышен с 6.3% до 8.4%.

За 11 месяцев 2013 г. дефицит торгового баланса Турции вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти $90 млрд.

Единственный позитивный эффект от снижения лиры получат экспортеры. В январе экспорт Турции увеличился на 9,6%, превысив $12 млрд.

В 2013 г. экспорт Турции составил $151,7 млрд., почти столько же, сколько и в 2012 г. Крупнейшим экспортером в 2013 г. был автомобильный сектор, который продал на внешнем рынке автомобилей и компонентов для них на сумму $21,3 миллиарда. Это почти на $2 млрд. больше, чем годом ранее. По оценкам правительства, в 2014 г. экспорт Турции достигнет $166,5 млрд.

Стальная торговля

Доля стали в турецком экспорте впервые за последние годы сократилась. Стальной экспорт из Турции в 2013 г. снизился до 19 млн. т (-6,3%) на сумму $15,78 млрд. (-7,9%).

Экспорт заготовки упал на 47%, до 1,56 млн. тонн, экспорт слябов снизился до нуля.

Экспорт длинномерного проката упал на 3%, до 11,32 млн. т (в т.ч., 8,2 млн. т арматуры), труб также на 3%, до 1,81 млн. т, и только плоский прокат показал роста экспорта на 27%, до 2,35 млн. т.

В минувшем году средняя стоимость экспорта составила $ 831 за тонну по сравнению с $ 845/т в 2012 г.

Основными рынками для Турции остается Ближний Восток, прежде всего, Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ. Другие важные рынки – Ливия, Йемен, Израиль и Италия.

Серьезные потери экспортеры понесли на рынках Египта и США, где введены или планируются антидемпинговые меры против арматуры из Турции.

Импорт стали за 2013 г. вырос на 25,4% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, до 14,85 млн. т, одновременно увеличившись на 14,1% в стоимостном выражении – до $ 12,81 млрд.

Импорт заготовки Турции увеличился на 30% и достиг 13,3 млн. т, слябов – на 141%, до 2,29 млн. т, плоского проката – на 10% до 7,11 млн. т, сортового проката – на 12% до 1,46 млн. т, труб – на 16%, до 441 тыс. т.

В итоге, за 2013 г. позитивное сальдо в торговле сталью Турции сократилось до 4 млн. т. Однако падение лиры к основным мировым валютам дает преимущества турецким экспортерам. Если прогнозы по росту экономик развитых стран оправдаются, экспорт стали из Турции сможет не только восстановить утраченные в минувшем году позиции, но и существенно превзойти их. Прогноз по уровню стального экспорта в 2014 г. – 21-22 млн. т.

Объем выплавки стали в Турции, как ожидается, в 2014 г. увеличится на 8% до 37,5 млн. т. Основными причинами прироста производства являются улучшение перспектив мировой экономики и роста внутреннего рынка. Большие инвестиции в инфраструктуру, а также проекты восстановления городов, помогут ускорить потребления стали в Турции до 34,5-35 млн. т.

Георгий Карпенко

Особняки на лондонской "улице миллионеров" пустуют.

В эксклюзивном районе Лондона мхи и папоротники растут на лестницах и в бальных залах пустующих особняков, стоящих миллионы.

Бишоп-авеню в Северном Лондоне, вице-чемпион по дороговизне среди улиц столицы, часто называют Улицей миллиардеров. Однако около трети домов по этому адресу, стоимость которых оценивается в $571 млн, находится в ужасном состоянии, поскольку пустует уже четверть века, сообщает Daily Mail.

Недвижимость в этом районе находится вне ценового диапазона обычных лондонцев и привлекает богатых инвесторов из-за рубежа. Состояние же зданий, оставленных без присмотра, плачевно: в большинстве заброшенных вилл вода течет по стенам, повсюду зеленеют растения, вокруг хрустальных люстр обвалились потолки, а кое-где и крыши, полы покрыты птичьим пометом. В десятку многомиллионных руин вошли 10 особняков королевской семьи Саудовской Аравии, стоимостью $119 млн, приобретенные между 1989 и 1993 годами, и вилла основателя сахарной империи Тейт и Лайл Heath Hall с 14 спальнями, выставленная на продажу за $106 млн.

Большинство запущенного имущества принадлежит компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских и и Нормандских островах, Кюрасао, Багамах, Панаме, что позволяет их зарубежным владельцам оставаться анонимным и не платить сотни тысяч фунтов в гербовых сборов.

Постоянные жители района жалуются, что жить на Улице миллионеров скучно и неприятно, что они никогда не видели многих их своих соседей и что большинство домов обитаемы лишь пару дней в год. Подрядчик Анил Варма, ремонтирующий одну из вилл, назвал Бишоп-авеню "одной из самых дорогих пустошей в мире".

В Англии насчитывается более 700 000 пустующих домов, и многие политики размышляют о том, как они могут быть использованы, чтобы решить проблему нехватки жилья. По оценкам специалистов. для этого необходимо строить 100 000 домов в год.

Мэр Лондона Борис Джонсон предложил ввести более высокой муниципальный налог для владельцев, которые не живут или не сдают в аренду свою недвижимость свыше двух лет. Его поддерживает гражданская инициатива "Жилье из пустых домов": "Нехватка домов в Лондоне настолько велика, что запущенная недвижимость Бишоп-авеню выглядит аморально".

Агенты недвижимости подчеркивают, что большой процент пустующего лондонского жилья неизбежен, поскольку город назван лучшим в мире местом для инвестиций в недвижимость. Тревор Абрамсон, основатель Glentree Estates, который курировал более 100 продаж на Бишоп-авеню в течение последних 40 лет, утверждает, что любые попытки вмешиваться в то, что владельцы делают с их имуществом, были бы контрпродуктивны. "Покупатели любят Великобританию за ее свободу, либеральные взгляды и неприкосновенность частной собственности".

Самая высокопоставленная достопримечательность Дубая приняла почти 2 млн гостей

Более половины посетителей смотровой площадки At The Top, расположенной на 124 этаже самого высокого небоскреба в мире, Burj Khalifa, приехали в Дубай издалека. Самыми частыми иностранными посетителями смотровой площадки стали граждане Германии, 23% всех иностранных гостей, на втором месте – граждане Великобритании (15%), на третьем – россияне и индийцы (по 11%), на четвертом – американцы (10%), а на пятом – подданные Королевства Саудовская Аравия.

Австралийцы, итальянцы и китайцы составили по 5% гостей, а граждане Франции и Голландии – по 4%. Многие жители ОАЭ и соседних стран не раз поднимались на эту головокружительную высоту, чтобы увидеть Дубай в другое время суток и при другой погоде, а также – чтобы своими глазами оценить, как быстро меняется город. Для этого даже не нужны смотровые мониторы с функцией машины времени.

Протесты против демократии. Украина и Таиланд времен исхода

Александр Баунов — журналист, публицист, филолог, бывший дипломат. Он является главным редактором Carnegie.ru.

Резюме Проблемы Таиланда и Украины очень похожи и вместе похожи на проблемы России и всех стран, сравнительно далеко продвинувшихся по дороге к развитому миру, но еще туда не пришедших.

Одно из главных чувств, которое испытывают сейчас украинские горожане умственного труда, – это изумление от стремительной деградации окружающей действительности. Всего два месяца назад Украина была страной, которая, казалось, стоит на пороге Европы – надо только чуть-чуть подтолкнуть несуразное правительство. И вот теперь уже речь идет о том, чтобы не быть страной, где на улицах стреляют, людей раздевают на холоде, вывозят в лес и распинают, по городу бегают хулиганы на сдельной оплате, а их ловят, бьют и заставляют на коленях читать Библию. Одни протестующие штурмуют учреждения, занятые другими протестующими, армия требует порядка, по окраинам бродят чужеземные ряженые казаки, и ни о какой Европе больше нет и речи: отбиться бы. Бурный, настойчивый протест обострил все качества страны – сперва лучшие, а потом и остальные, которых оказалось не меньше.

Конечно, есть и победы. Отменили законы, которых два месяца назад не было. Заговорили о досрочных выборах, хотя и срочных осталось ждать всего год. Досрочные выборы – это победы демократии, за которую протест. Или он за Европу? Или это одно и то же? И главное – разве можно с ними на одни выборы. Ведь обманут, запугают, промоют мозги. Нельзя – отвечают в Таиланде. Там уже пробовали. Но как по-другому, сами не знают.

За кого быть

В Киеве были жертвы, и многие у нас в России заменили фотографию в фейсбуке на траурный черный квадрат. В Таиланде в то же самое время убили больше протестующих, больше демократических активистов – и никакого Малевича. То есть дело все-таки не в демократии, а в Украине. А еще говорят: иностранное государство, такое же, как все.

Русский человек совсем не так широк, как иногда кажется. Сидит не высоко, видит не далеко. Ест на пеньке свой пирожок, смотрит, чтобы никто не спал в его постели. Украину с Россией еще может сравнить, Каддафи с Путиным тоже, а остальное – далеко.

Но и западный человек не дальше ушел. Не едет в Таиланд боевой Маккейн, евродепутаты не принимают разгневанных заявлений, Терминатор не записывает слов поддержки из своего прекрасного, но трагического будущего. А все потому, что нет в Таиланде любимого сюжета: свободолюбивый демократический народ против авторитарного Кремля.

Вот раньше, когда рядом с Бангкоком был не капитализм, небрежно завернутый в красный флаг, а настоящие большевистские Вьетнам и Китай, а в том же самом Таиланде случались протесты – а они там бывали и в 60-е, и в 70-е, за демократию против короля и генералов в правительстве, – западный человек сразу понимал, кому сочувствовать: в зависимости от того, кто он – буржуа-обыватель или мятущийся интеллигент.

Другое дело Украина. Тут можно в очередной, 125-й раз победить тоталитарную Россию: победили в 1991 году, потом в 2004-м, но кони все скачут и скачут, надо еще раз. Так и западному человеку интереснее, и украинскому протестующему, и даже русскому читателю электронных газет.

Хотя ясно, что выиграла бы три года назад свои пятьсот тысяч голосов Юлия Тимошенко, и ничего бы не было – никаких протестов, и Янукович бы не сидел, и соглашения с Кремлем были бы, потому что свободолюбивая Юлия тоже умела договориться с Кремлем.

Нет ни малейшего сомнения, на чьей стороне Путин в нынешней борьбе власти и протестующих на Украине. И точно так же нет сомнения, что эта борьба не сводится к сюжету «Украина против Путина».

Но одно дело – победить неуклюжего, хоть и хитрого Януковича и собственный украинский «Беркут» – что немедленно ставит вопрос о том, кто, собственно, кого победил; и другое дело – Кремль. Кремль понятней, престижней и не вызывает вопросов.

За демократию против выборов

А в Таиланде кому сочувствовать, не поймешь. Наверное, тоже протестующим, они же за демократию, или властям, которые за стабильность, – кому как ближе. С другой стороны, сейчас любой протест за демократию, какой ни возьми: бахрейнские шииты за Иран против короля, сирийский исламисты против еретиков у власти, стамбульские студенты за парк и за бывших генералов у власти, бразильские студенты против чемпионата мира и бывших студентов, которые раньше тоже протестовали, а теперь управляют страной.

В развитых странах протест еще бывает социальный, а в развивающихся есть только один – за демократию. Даже когда они на самом деле протестуют против. Как на Украине и в Таиланде.

Украина похожа на Таиланд не только тем, что развивающаяся и переходная, но и тем, что в обеих странах продвинутая часть общества, которая ассоциирует себя с будущим, протестует против правительства, которое представляет более инертную, неразвитую, нуждающуюся в государственной опеке часть (ее протестующие ассоциируют с прошлым). Есть и региональное сходство: с небольшим числом исключений те, кто в Таиланде за демократию и за будущее, – это столица и юг, живущий торговлей, бизнесом и туризмом, а те, кто за доброе сильное государство, – это север: крестьяне, хозяева рисовых полей, провинциальные купцы.

Сейчас у власти как раз вторые – популисты-государственники, провинциальные олигархи севера и центра, с точки зрения столицы, ее старых денег и образованного городского сословия – нувориши, выскочки и вообще мафия, и ее пассивный, патерналистски настроенный, склонный к уравниловке избиратель. А те, кто против них под лозунгом за демократию, – как раз люди умственного труда столицы и юга, работники сферы туризма и нового современного бизнеса, но также и старые деньги, и старая элита, связанная с королевской, придворной, военной и судебной службой.

Еще тайские протестующие смелее украинских – захватывают не только министерства и ведомства, но, бывает, и мосты, и торговые центры, и международные аэропорты. И как следствие, успешнее. Тайские протестующие добились того, что стоит у украинских в качестве чуть ли не конечной цели – досрочных выборов, которые и прошли в это воскресенье.

Но жизнь тихая, нежная, сладкая, как ласка, не наступила. Во-первых, правительство провинциальных олигархов, которое представляет инертных, патерналистски настроенных граждан, победило. Во-вторых, после объявления досрочных выборов бангкокский «майдан» не разошелся, а принялся протестовать еще ожесточеннее против самих этих выборов: блокировать избиркомы, не давать кандидатам регистрироваться, не пускать на участки голосования. Вообще, все последние недели тайских протестов прошли под лозунгом: нет выборам. Во время демократических протестов против досрочных выборов и случились довольно многочисленные, даже по меркам развивающихся стран, жертвы.

И дело не в том, что ожидались страшные и массовые фальсификации. А в том, что протестующие предполагали результат. Во-первых, по опросам. Во-вторых, по опыту прошлого. Протестующие с обеих сторон уже отправляли власть в отставку и добивались досрочных выборов. Военные совершали переворот и проводили выборы, подправив конституцию. И каждый раз – в 2001, 2005, 2007, 2011-м и вчера их выигрывала одна и та же сила – вот эти самые северные, недалекие, отсталые под руководством бандитов. Люди были разные, партии назывались иначе, но политико-географическое противостояние воспроизводилось на каждых выборах, и сила побеждала одна и та же.

Фараон в голове

Проблемы Таиланда и Украины очень похожи и вместе похожи на проблемы России и всех стран, сравнительно далеко продвинувшихся по дороге к развитому миру, но еще туда не пришедших.

Этот переход не случается со всем народом одновременно. Это не исход библейский, где – раз! – и перешли, а преследователей Господь потопил. Преследователи тут как тут, идут на избирательные участки, и у каждого в голове по фараону.

В исторической реальности исход случается по частям – отдельными отрядами: авангардом, основными силами, арьергардом. Одна нога здесь – другая там. Хвост вытянул, коготок увяз. Коготок вытянул, сустав вывихнул. Одна нога в Европе приветствует зарю возрождения, другая прощается со Средневековьем.

Образованные ответственные люди с чувством собственного достоинства добиваются свободы для себя. А получается, что для всех – в том числе и для безответственных, без достоинства. Они к свободе не готовые и выбирают не тех. Не те становятся властью, и снова приходится выходить и добиваться от них свободы. И так много раз.

Вот тут спрашивают, что будет, когда победят и скинут Януковича. Так ведь чего гадать: один раз уже победили и скинули. Теперь пытаются скинуть в одну и ту же воду дважды. Как в Таиланде.

Был такой прогрессивный, проевропейский президент Ющенко, за которого стояла лучшая часть страны. Выстояла. Он сейчас что-нибудь сказал? Где-нибудь появился? И вообще, почему все с нуля, как если бы его не было. Даже хуже, чем с нуля. Что это было? Чем сегодняшняя Украина до Ющенко отличается от сегодняшней после? Да ничем, исчезновением прекрасных иллюзий.

Не бывает в стране третьего, пусть даже и второго мира власти из первого мира: побились немного с «Беркутом», побросали горючую смесь, а в результате правит Кэмерон.

Чего бы там кому ни хотелось, Украину целиком может привести в Европу президент с Востока, или свой для Востока. Человеческий мир устроен так, что привести весь народ, целую страну из прошлого в настоящее или в будущее безболезненнее всего смогут люди, которых считает своими не передовая, а именно отсталая часть страны.

А вообще, ничто не приближает к Европе, как несколько лишних тысяч долларов ВВП на душу населения. Те, где мало людей, много скважин, вычеркиваем (хотя иногда тоже действует), а остальные оставляем.

| Slon

Опасные игры вокруг Олимпиады в Сочи

Петр Львов

В конце января ответственность за декабрьские теракты в Волгограде, в результате которых 34 человека погибли и более 70 были ранены, взяла на себя исламистская группировка «Ансар ас-Сунна», базирующаяся в Ираке. (Ансар аc-Сунна – с арабского языка «последователи Сунны» — воинственная исламская группировка в Ираке, которая борется с правительством Ирака. Она базируется в северном и центральном Ираке, включает в себя курдских боевиков и арабских радикалов из разных стран. Была основана в сентябре 2003 для координации действий против сил американской коалиции).

На одном из экстремистских сайтов в интернете было размещено видео, в котором говорится, что «операцию» провели два смертника – Сулейман и Абдурахман. Утверждается, что боевики готовят новые теракты во время зимней Олимпиады в Сочи. На видео экстремисты держат в руках автоматы. Заявления делаются на фоне фотографий с мест волгоградских терактов. Также есть кадры, на которых неизвестные изготавливают взрывчатку, а позже едут в машине с предметом, похожим на взрыватель. Боевики угрожают новыми взрывами на фоне заявлений президента Чечни Рамзана Кадырова о том, что Доку Умаров, призвавший к терактам в Сочи, мертв.

Правда, некоторые эксперты считают, что ничего, кроме названия, связывающего эту группировку с Ираком, нет. И на самом деле — это северо-кавказская группировка, присвоившая себе это название, а ее видеообращение несет в себе послание к гражданам Центральной России. Ведь даже песня, которая звучит на заднем фоне, исполняется на русском языке, что достаточно необычно для подобных роликов. Видимо, из-за этого выбран не только русский язык, но и название для группировки. А так как все прекрасно понимают, что раз первоначально этот ролик появился на сайте дагестанских исламистов, то вполне возможно, что это — дагестанское явление. Нельзя исключать, что это новообразованная группировка создана для нанесения ударов и проведения терактов на территории Центральной России.

Хотя внешний след терактов в Волгограде, равно как и угроз совершить теракты в России во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи, нельзя списывать со счетов. Тем более что Москва продолжает поддерживать Б.Асада в вооруженном конфликте в Сирии, что вызывает возрастающее раздражение ваххабитских монархий Аравии, прежде всего Саудовской Аравии. Не случайно в обращении боевиков «Ансар ас-Сунна» прозвучали следующие слова: «Если вы будете проводить Олимпиаду, вы получите от нас подарок … вы и все те туристы, которые на нее приедут. Это будет сделано для всех мусульман, проливающих кровь каждый день по всему миру — будь то в Афганистане, Сомали, Сирии, по всему миру, это будет наша месть».

Естественно, что угроза терактов в Сочи воспринимается российскими властями предельно серьезно с учетом существующей на Северном Кавказе напряженности. Однако может ли в реалии ситуация на Северном Кавказе сорвать Олимпийские игры? Скорее всего нет, если только не будет вмешательства извне путем финансирования и вооружения нескольких групп радикальных боевиков-исламистов из салафитских организаций, поддерживаемых Эр-Риядом. Но, если они будут задержаны спецслужбами РФ и дадут показания, Саудовской Аравии придется столкнуться с угрозой применения санкций, предусмотренных международными конвенциями по борьбе с международным терроризмом и его спонсорами. И тут даже США не помогут, учитывая горький опыт событий 11 сентября 2001 года. Поэтому на сегодня громогласные заявления радикальных салафитов являются скорее всего пропагандой, что прекрасно видно на примере каждодневных проклятий лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири и угроз со стороны лидеров радикальных исламистов в Ираке, Сирии, Йемене и Сахаро-Сахельской зоне.

К сожалению, современное общество (в первую очередь это относится к России и западным государствам) чрезвычайно уязвимо для террористической агрессии и посягательств на человеческую жизнь. Крупные скопления людей и масштабные мероприятия международных масштабов, к которым относятся и Олимпийские игры, открывают довольно широкие возможности для отдельных лиц или небольших, но решительно настроенных групп, если те хотят устроить громкие теракты. Но ведь и спецслужбы не спят, работая не только на предотвращение, но и раннее выявление любых попыток организовать теракты, кто бы за этим не стоял – просто одиночки или щедро спонсируемые другими государствами экстремистские группировки.

К сожалению, ваххабизм и салафизм продолжают распространяться по Северному Кавказу и Поволжью, а также в крупных городах Центральной России, где имеются крупные мусульманские общины. А тут еще глава саудовских спецслужб принц Бандар, если верить сообщениям СМИ, в июле и декабре 2013 года чуть ли не открыто предложил президенту В.В.Путину помощь в борьбе с кавказскими исламистами в обмен на российское участие в планах по устранению нынешнего сирийского режима. Тем не менее, Россия продолжила поддерживать Башара Асада.

Стоит напомнить, что саудовский принц Бандар бин Султан в 2012 году возглавил саудовские спецслужбы, а до этого почти 20 лет занимал пост посла в Вашингтоне. В те годы его прозвали «Бандар-Буш» из-за тесных связей с семьей Буша и неоконсерваторами. Он является наследником клана Судейри в королевской семье Аль Саудов (соперничает с кланом Тувейджри, к которому принадлежит нынешний король Абдалла) и, по сути, держит в своих руках значительную власть в Саудовской Аравии, являясь одновременно секретарем национального совета безопасности КСА. Именно он стал проводником чрезвычайно агрессивной политики страны против Ирана, шиитов и любых демократических течений в арабских государствах. В 2012 году он открыто признал, что стоял у истоков создания и поддержки исламистского вооруженного движения «Джабхат ан-Нусра», которое является одним из главных противников самого радикального типа режима Б. Асада.

Тут нужно не забывать, что на самом деле принц Бандар во многом продолжает давний курс Саудовской Аравии: еще до 1990-х годов в силу альянса с США он был нацелен на противодействие Советскому Союзу, а затем — на изоляцию шиитского Ирана путем создания суннитского «санитарного кордона» в мусульманских республиках Средней Азии и Кавказа, которые обрели независимость или стали площадкой для сепаратистских движений. Политическая, финансовая и материальная поддержка исламистских движений на Северном Кавказе (в Чечне, Ингушетии, Дагестане и т.д.) со стороны Саудовской Аравии – это давно доказанный факт.

Однако не Саудовской Аравии угрожать России. Учитывая преклонный возраст ее правителей (королю – 89 лет, наследному принцу ненамного меньше), а также внутренние проблемы королевства, правителям Эр-Рияда следовало бы быть поосторожнее с Москвой. Тем не менее,

несколько недель спустя террорист-смертник устроил взрыв в автобусе на юге России, который унес жизни нескольких человек, а чуть позже два кровавых теракта в Волгограде стали конкретным подтверждением «прогнозов» принца Бандара незадолго до конференции «Женева-2» и Олимпийских игр.

То есть получается, что глава саудовских спецслужб, по его собственному признанию, обладает определенным влиянием на кавказских исламистов и, следовательно, может призвать их как к спокойствию, так и к активным действиям. Но если это так, то Бандар сильно рискует. Ведь Саудовская Аравия является активным участником конфликтов на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак, Йемен, Ливан), в которых так или иначе сталкиваются интересы шиитского Ирана и ваххабитских нефтяных монархий Аравии. Тегеран прекрасно понимает, что находится во враждебном окружении ваххабитских и суннитских стран, которые являются политическими и военными союзниками Запада. В этих условиях он стремится выбраться из изоляции с помощью выстраивания альянса с Россией и шиитскими арабскими государствами и движениями. Сегодня это особенно заметно на фоне подъема радикальных настроений, которому способствуют действия монархий Саудовской Аравии и Катара. Все это ведет к формированию так называемой «шиитской дуги», которая объединяет Иран с Сирией и Ираком, а также ливанской «Хизбаллой».

Этому шиитскому альянсу Саудовская Аравия пытается противопоставить суннитскую ось в составе стран ССАГПЗ, Иордании и Турции, а также нейтрализовать Сирию путем поддержки там вооруженных выступлений суннитских экстремистов и салафитов, которых уже давно совершенно открыто поддерживают, финансируют и вооружают саудовские спецслужбы принца Бандара. Только как бы эти игры саудовцев не привели к тому, что арабская «революция» дойдет и до самого королевства и его консервативных союзников. Поэтому Эр-Рияду стоит хорошо подумать, как следует вести себя в отношении Олимпийских игр в Сочи, и самому сдерживать порывы кавказских террористов-исламистов, чтобы не попасть в ряды тех, кто окажется в террористическом лагере со всеми вытекающими из этого последствиями.

РОССИЯ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ОБЪЕМУ ОБОРОННОГО БЮДЖЕТА

На первом и втором месте - США и Китай

Россия заняла третье место по объему оборонного бюджета по результатам 2013 года. Затраты стран мира на оборону в 2014 году впервые вырастут за последние пять лет, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследовательскую компанию IHS.

По данным компании, в 2013 году военный бюджет США и Китая составил около 582 млрд и 139 млрд долларов соответственно. Третье место по объему оборонного бюджета заняла Россия. В минувшем году расходы страны составили около 70 млрд долларов. В пятерку стран по объему военных расходов вошли также Великобритания и Япония.

Аналитическая компания отметила в минувшем году рост расходов на оборону в России, Индии, Китае, а также Омане и Саудовской Аравии. Сотрудники компании ожидают, что оборонные затраты увеличатся в первую очередь в России и Китае, а также странах Ближнего Востока.

По данным Крейга Кэффри, больше всего военные расходы в ближайшие три года вырастут в России - на 44%. Ожидается, что средства пойдут на модернизацию российской армии.

Согласно исследованию, военные расходы КНР к 2015 году будут больше, чем совокупные военные бюджеты Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, ожидается, что совокупные расходы России и Китая превысят военный бюджет ЕС.

Оборонные бюджеты стран мира в 2014 году вырастут впервые за последние пять лет, РФ стала третьей страной по уровню оборонных затрат, свидетельствуют данные ежегодного доклада глобальной экспертной компании IHS.

"Нынешний, 2014-й, год станет первым с 2009-го, в котором вырастут оборонные бюджеты стран. Четыре из пяти наиболее быстрорастущих оборонных рынков находятся на Ближнем Востоке, Россия вырвалась на третье место, обогнав Великобританию и Японию", — говорится в документе.

IHS констатирует рост оборонных расходов за последние два года в России, Китае, Индии, Саудовской Аравии и Омане. По мнению экспертов организации, в ближайшем будущем "центр гравитации" в этой сфере продолжит смещаться на юго-восток, а импульс роста военных расходов будет исходить от РФ, Китая и Ближнего Востока.

"Расходы РФ на оборону должны увеличиться на 44% в течение ближайших трех лет. Согласно одобренному Госдумой проекту, оборонные расходы страны вырастут с 68 миллиардов долларов в 2013 году до 98 миллиардов долларов в 2016-м. Эти планы подняли Россию на третье место в мире по уровню оборонных трат… Дополнительные средства будут, вероятнее всего, израсходованы на модернизацию вооружений и оснащения, проведение учений и улучшение условий службы военных", — приводится в докладе заключение ведущего аналитика IHS Крейга Кэффри.Эксперты компании также отмечают, что военный бюджет Саудовской Аравии за последние 10 лет утроился, а военные расходы Китая к 2015 году будут больше, чем совокупные расходы на оборону Германии, Франции и Британии. При этом к 2015 году военные бюджеты РФ и Китая превзойдут по размеру военные расходы Евросоюза.

Эксперты IHS подтвердили, что лидером по оборонным затратам остаются США, их военный бюджет в 2013 году составил 582,4 миллиарда долларов, на втором месте КНР с 139,2 миллиарда долларов, на третьем РФ — 68,9 миллиарда, на четвертом Великобритания с 58,9 миллиарда, на пятом Япония с 56,8 миллиарда, на шестом Франция с 53,1 миллиарда. Денис Ворошилов.

30 января 2014 года в Посольстве Иракской Республики в Москве состоялась встреча Председателя Российско-Арабского Делового Совета, Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система» В.П.Евтушенкова с послами арабских государств.

В мероприятии приняли участие Дуайен арабского дипломатического корпуса в Москве, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовской Аравии в Москве Али Хасан Ахмед Джаафар, Представитель Лиги Арабских Государств в Москве Джаляль Аль-Машта, члены Совета послов арабских государств в Москве. На встрече так же присутствовали Президент Благотворительного фонда «Система» Т.А.Гвилава, Директор Российско-Арабского Делового Совета С.М.Янковец, Вице-Президент ОАО АФК «Система» А.Б.Теребенин.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-арабских торговых и инвестиционных отношений, общая проблематика экономического развития России и меры по ускорению экономического роста, а также конкретные вопросы взаимодействия между арабскими дипломатическими представительствами, РАДС и двусторонними деловыми советами.

Встречу открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирака Исмаил Шафик Аль-Мухсин. По его словам, и с российской и с арабской стороны имеется стремление к развитию взаимной торговли, и потому крайне важно обсуждать способы устранения препятствий, возникающих на пути совместной работы.

Председатель РАДС, Председатель Совета директоров ОАО АФК «Система»В.П.Евтушенков затронул в своем выступлении актуальную проблематику российско-арабского сотрудничества, а также историю и перспективы развития Российско-Арабского Делового Совета. Он отметил, что за последние десять лет деятельность РАДС по укреплению российско-арабских торгово-экономических отношений велась непрерывно. В современных геополитических условиях активная позиция России по поддержке, поиску и реализации конкретных инициатив приобретает особую актуальность. В.П.Евтушенков выступил с предложением проводить встречи подобного формата на регулярной основе, что, в частности, позволит активизировать работу по осуществлению проектов, имеющих стратегическое значение.

Состоялся обмен мнениями по страновым векторам сотрудничества и по отдельным сферам двустороннего взаимодействия, в ходе которого ряд послов арабских государств выступили с предложениями по активизациисовместной работыв сфере бизнеса и информационного обмена.

Мероприятие было продолжено в неформальной обстановке в ходе делового обеда, данного Представительством Лиги Арабских Государств в честь Председателя Российско-Арабского Делового Совета. Послы арабских государств выступили с рядом предложений по улучшению работы двусторонних деловых советов, оперативному установлению прямых контактов между торгово-экономическими атташе и аппаратом РАДС и регулярному предоставлению информации об инвестиционных проектах для размещения на веб-сайте Совета.Состоялась презентация ОАО АФК «Система», в ходе которой Вице-президент корпорацииА.Б.Теребенин рассказал об успешной реализации ряда инновационных проектов в Индии и о возможностях применения технологических решений корпорации в арабском регионе в таких сферах, как спутниковые навигационные системы, предотвращение техногенных аварий, оперативное кризисное реагирование, телекоммуникации и др.

Представители арабского дипломатического корпуса подчеркнули важность встреч в подобном формате и поддержали предложение Председателя РАДС об их проведении на регулярной основе, отметив, что такой формат работы имеет потенциал стать еще одним катализатором для роста товарооборота между нашими странами.

КОММУНАЛЬЩИКИ КИЕВА ПУГАЮТ ОППОЗИЦИЮ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФОЙ

Они просят разблокировать здания органов власти

Коммунальные службы обратились к участникам акций протестов разблокировать работу Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации (КГГА) во избежание "транспортного коллапса и техногенной катастрофы". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По ее данным, открытое обращение служб, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы Украины, подписали представители КП " Киевпастранс", метрополитен, "Киевтранспарксервис", "Киевдорсервис", "Киевкоммунсервис", "Киивжитлоспецекслуатация", КК "Киевавтодор", СВКП "Киевводфонд", КП "Специализированное управление противооползневых подземных работ", Киевская служба спасения и другие.

"Во время ухудшения погодных условий все городские службы должны работать слаженно и четко, как единый механизм. Обеспечить регулярный вывоз мусора, работу канализации, водо - и теплоснабжение жилых домов, школ, детсадов, больниц и учреждений опеки, гарантировать непрерывную работу общественного транспорта, службы скорой медицинской помощи, службы спасения и т.д", - объяснили свои требования коммунальщики. Они пояснили, что блокирование зданий органов власти усложняет их работу и жизнь горожан.

Политический кризис на Украине наметился в ноябре прошлого года, когда власти страны остановили процесс евроинтеграции. Протестные митинги достигли накала в январе этого года после принятия нескольких законов. Правительство Украины пока безуспешно пытается уговорить протестующих покинуть баррикады.

Суннитско-шиитская бойня: кто ее провоцирует?

Станислав Иванов

В последнее время на Ближнем Востоке отмечается обострение суннитско-шиитских противоречий, которые уже приобрели в Сирии характер братоубийственной гражданской войны, в Ираке, Ливане – масштабных терактов, на Бахрейне и в Саудовской Аравии – восстаний, народных волнений и акций протеста, сопровождающихся жестокими расправами властей над протестующими. Что скрывается за очередной волной насилия в регионе и кто провоцирует вражду между мусульманами? Небольшой экскурс в историю отношений между двумя основными течениями ислама показывает, что сегодня нет видимых причин и объективных предпосылок к войне между ними.

Разногласия между суннитами и шиитами уходят корнями в далёкое прошлое. После смерти пророка Мухаммеда в 632 году между его последователями разгорелся спор о том, кто должен наследовать политическую и духовную власть над арабскими племенами. Большинство поддержало кандидатуру соратника пророка и отца его жены — Абу Бакра. Они и сформировали впоследствии лагерь суннитов, которые сегодня составляют 85 % всех мусульман. Другие же, поддержали кандидатуру двоюродного брата и зятя пророка — Али, заявив, что сам пророк назначил его своим преемником. Впоследствии их стали называть шиитами, что в переводе с арабского означает дословно «приверженцы Али». В этом споре победу одержали сторонники Абу Бакра, который и получил титул халифа. Последующая борьба за власть привела к убийству Али суннитами в 661 году, его сыновья Хасан и Хусейн также были убиты, причем гибель Хусейна в 680 году у города Кербела (Ирак) до сих пор воспринимается шиитами как трагедия исторических масштабов. Сунниты продолжали сотнями лет оставаться у власти в Арабском (исламском) халифате, в то время как шииты постоянно находились в тени, признавая истинными вождями своих имамов-потомков Али.

В последующей истории взаимоотношений суннитов и шиитов не было сколько-нибудь серьёзных вооруженных столкновений.

Сегодня шииты вместе с близкими им более мелкими сектами (ахмадие, алавиты, алевиты, друзы, ибадиты, исмаилиты и др.) составляют до 15 % процентов от числа мусульман. Последователи этой ветви ислама — абсолютное большинство населения Ирана, две трети — Бахрейна, больше половины — Ирака, значительную часть мусульман Саудовской Аравии, Азербайджана, Ливана, Йемена. В большинстве направлений шиизма центральным элементом считается вера в то, что двенадцатый и последний из имамов сокрыт Аллахом и однажды явится миру, чтобы выполнить его священную волю.

Сунниты же, кроме Корана, руководствуются «сунной» — сводом правил и устоев, основанных на примерах из жизни пророка Мухаммеда. Сунна базируется на хадисах: сказаниях о словах и поступках пророка. Традиционные последователи ислама считают следование сунне главным содержанием жизни каждого истинного мусульманина. Причем речь часто идет о буквальном восприятии предписаний священной книги, без каких либо модификаций. В некоторых течениях ислама это приобретает крайние формы. Например, при правлении талибов в Афганистане уделялось особое внимание характеру одежды и размеру бороды у мужчин, каждая деталь быта строго регламентировалась в соответствии с требованиями сунны.

Шииты считают своих аятолл (шиитский религиозный титул) — посланниками Аллаха на земле. Из-за этого сунниты часто обвиняют шиитов в ереси, а те, в свою очередь, указывают на чрезмерный догматизм учения суннитов, который порождает различные экстремистские движения, такие как, ваххабизм.

Давно уже нет халифата, из-за власти в котором и началось деление мусульман на шиитов и суннитов, поэтому нет уже и самого предмета спора. А теологические различия течений ислама настолько ничтожны, что могут быть легко нивелированы ради единства и спокойствия мусульман. Пророк Мохаммед незадолго до смерти сказал собравшимся в мечети мусульманам: «Смотрите же, не становитесь после меня заблудшими, которые рубят друг другу головы!..». Сегодня все мусульмане единодушно признают, что Аллах – это единственный бог, а Мухаммед – его посланник. Все они следуют пяти основным постулатам ислама, в том числе, соблюдению поста в месяц Рамадан, главной священной книгой для всех является Коран. Во время хаджа — паломничества мусульман в Мекку и Медину — сунниты и шииты вместе поклоняются священному камню Каабе в Запретной мечети. Шииты совершают также паломничество и в мечети своих святынь в гг. Кербела и Неджеф (Ирак).

Западные СМИ пытаются уверить нас в том, что кровь, льющаяся сейчас на Ближнем и Среднем Востоке, есть следствие суннитско-шиитского конфликта. Якобы, мусульмане убивают мусульман исключительно в силу своих религиозных разногласий. Такая версия снимает с США и их союзников ответственность за вмешательство во внутренние дела стран региона, за двойные стандарты и сомнительность союзов с самыми реакционными режимами и радикальными группировками, включая экстремистов и международных террористов. Разжигаемый извне конфликт между суннитами и шиитами создает реальную угрозу «сомализации региона», насаждения хаоса и насилия в регионе на долгие годы. Все более очевидным становится тот факт, что нет, как такового, суннитско-шиитского противостояния – есть лишь стремление внешних игроков на крови мусульман реализовать свои собственные национальные и корпоративные цели и задачи (контроль за ресурсами, милитаризация региона, обогащение «оружейных баронов» и т.п.).

Против шиитов выступают не простые сунниты, а политические элиты, связанные с Западом десятками экономических, политических, военных, финансовых и других нитей, получившие гарантии, что расправа с шиитами не вызовет возмущения «мировой общественности», не станет предметом рассмотрения международного трибунала в Гааге и слушаний в конгрессе США. Более того, в пропагандистских целях в коридорах Госдепа и ЦРУ были сфабрикованы мифы о шиитском фанатизме, иранской ядерной угрозе, «кровавой диктатуре аятолл», антинародном режиме Башара Асада, т.е. была создана идеологическая база новой «охоты на ведьм». Ближайшие цели искусственного разжигания суннитско-шиитского конфликта весьма прозрачны: уничтожение или ослабление стратегических партнеров Ирана в регионе, то есть, правительства Б.Асада в Сирии и группировки «Хизбалла» в Ливане, усиление давления на правительство шиитского большинства в Ираке, дальнейшая изоляция Ирана в Персидском заливе и регионе в целом. Еще основатель ИРИ имам Хомейни справедливо заявлял: «Вражда между суннитами и шиитами – это заговор Запада. Раздор между нами выгоден только врагам ислама. Тот, кто не понимает этого – тот не суннит и не шиит…».

Следует отметить, что «суннитский фронт» борьбы с шиитами возглавляют региональные союзники США — Саудовская Аравия и Катар, менее активно, но также в этом «шабаше» задействованы Бахрейн, Кувейт, ОАЭ. Несколько особняком стоит лишь одно арабское государство Персидского залива – Оман, где мудрый султан Кабус не дал втянуть свою страну в межконфессиональные распри. Чем же обусловлена готовность Эр-Рияда и его партнеров в Заливе следовать в фарватере традиционной политики западных стран «разделяй и властвуй»?

Во-первых, Эр-Рияд и его союзников не устраивает рост авторитета и влияния Ирана в регионе и исламском мире (шиитский режим в Ираке, алавитский в Сирии, роль и значение шиитской группировки «Хизбалла» в Ливане), в целом, растущая популярность идей шиизма, как более справедливого образа жизни простых мусульман.

Во-вторых, монархи Персидского залива напуганы событиями «арабской весны», которая потрясла весь арабский мир и вызвала волну акций протеста непосредственно в странах Залива. Наиболее масштабные стихийные выступления населения отмечались в Восточной провинции Саудовской Аравии и на Бахрейне, где компактно проживают шииты. Опирающиеся на свои суннитские верхушки правители стран Персидского залива не пожелали делиться властью и доходами с представителями шиитского населения и вновь прибегли к силовым методам по разгону демонстраций и подавлению восстаний. Причем саудиты даже направили в этих целях на Бахрейн свой карательный контингент войск.

В-третьих, одряхлевшие морально и физически короли, султаны, эмиры, шейхи стран Персидского залива все больше понимают свою историческую обреченность и хотят максимально возможно продлить период своего безраздельного господства. К ним очень подходит выражение «халифы на час», которые считают, что превращение Сирии, Ливана и Ирака в арену открытого вооруженного противостояния между суннитами и шиитами не только поможет им удержаться у власти, но и выведет их в лидеры арабского и исламского мира. При этом монархи не останавливаются перед миллиардными расходами на эту войну, вербовкой боевиков по всему миру, сотрудничеством с известными террористическими группировками типа «Аль-Каиды», «Джабга ан-Нусра» и им подобными.

Маховик насилия и суннитско-шиитской вражды с подачи Вашингтона и его сателлитов в регионе раскручен и вряд ли его сможет остановить «Женева-2», «Женева-3» или еще какая-нибудь формальная международная встреча, которые служат скорее ширмой для прикрытия международных преступлений в Сирии. Остановить гибель сирийцев и иракцев можно было бы лишь созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН и принятием резолюции о запрете на любое иностранное вмешательство в эти конфликты. Одновременно, СБ ООН должен принять решение о проведении миротворческой операции (гуманитарной интервенции) с целью установления контроля за границами Сирии и Ирака и недопущения проникновения в эти страны новых отрядов боевиков-джихадистов. Страны-спонсоры международных террористов должны быть подвергнуты санкциям ООН по типу тех, которые до сих пор применялись лишь к Ирану.

Статья министра финансов Антона Силуанова в журнале "Финансы"

А. Силуанов: «Тучные годы остались в прошлом, сегодня нам нужно повышать качество работы с расходами»

Финансы №1, 2014

В начале нового года необходимо оглянуться на год минувший, подвести итоги, сделать выводы. Год выдался непростым, и на те вызовы, которые стали очевидными в прошедшем году, нам еще предстоит дать ответ.

Исполнение бюджета в прошедшем году складывалось непросто. Из-за налоговых вычетов по завершенным крупным инвестиционным проектам, из-за слабой динамики экономики мы получили меньше ненефтегазовых доходов, чем рассчитывали. Сохранение высоких цен на нефть позволило компенсировать недополучение ненефтегазовых доходов и сохранить дефицит бюджета на низком уровне в 0,5% ВВП (а это ниже первоначального запланированного уровня в 0,8% ВВП). Мы не воспользовались правом направить до 200 млрд. руб. из средств Резервного фонда на финансирование бюджетных расходов, наоборот, по оценкам, около 200 млрд. руб. нам удастся направить на увеличение нашей подушки безопасности.

Но даже факт пополнения Резервного фонда не может служить поводом для самоуспокоения. При той цене нефти, которая сложилась по итогам 2013 года (107,9 долл./барр. Urals при базовой цене в 91 долл./барр. (93 в 2014 и 95 в 2015), мы должны были бы направить в Резервный фонд значительно больше средств – порядка триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов по сравнению с их расчетным уровнем при базовой цене.

Почему этого не произошло? Главной причиной стал очень оптимистичный подход к планированию бюджета на 2013 год. Напомню, что прогноз, использованный при составлении бюджета, предполагал рост экономики на 3,7%, а по факту мы получаем чуть более 1,0% ВВП. Также, поступления средств от приватизации, изначально установленные на уровне в 427,7 млрд. руб., по итогам года составили величину в 10 раз меньше запланированного (41,7 млрд. руб.).

Произошедшая ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость применения консервативного подхода при планировании бюджета: делить дополнительные доходы – это гораздо более приятный процесс, чем сокращать расходы. А в прошедшем году нам уже пришлось заниматься таким сокращением при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку.

В целом ситуация далека от оптимистичной: ненефтегазовый дефицит хотя и снизился с 10,4% ВВП в 2012 году до 10,2% ВВП в 2013 году, остается на недопустимо высоком уровне. Необходимо понимать, что во многом сбалансированность бюджета достигается за счет конъюнктурных доходов и их возможное снижение приведет к формированию реального дефицита, поэтому в ближайшие годы нам необходимо двигаться по пути сокращения этого дефицита (напомню, что в 2014 году запланировано сокращение этого показателя до 9,4% ВВП, а в 2016 году он должен снизиться до 8,4% ВВП).

Сохранение высокого по объему ненефтегазового дефицита свидетельствует о сохраняющейся уязвимости бюджетной ситуации к разного рода шокам, поэтому накопление Резервного фонда в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры должно продолжаться. Для достижения этого требуется неукоснительно выполнять принятые бюджетные правила, которые с учетом складывающегося размера ненефтегазового дефицита, можно называть мягкими, а никак не жесткими.

Размещение наших резервов приносит значительные доходы. Объем дохода от инвестирования средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2013 году с учетом курсовой переоценки составил 533,5 млрд. руб., что существенно превысило совокупный объем расходов на обслуживание государственного долга (360,1 млрд. руб.). И этот результат был достигнут в год стабильных нефтяных цен. Очевидно, что в случае негативного сценария на нефтяном рынке этот показатель оказался бы существенно больше.

Непростая ситуация в прошедшем году сложилась в сегменте региональных бюджетов. По первым оценкам, в 2013 году дефицит здесь достиг уровня порядка 700 млрд. руб., что оказалось более чем в два раза выше результата 2012 года. Каковы причины?

Первое - это, конечно, ситуация с доходной частью. В отличие от федерального бюджета у регионов нет подушки в виде дополнительных конъюнктурных доходов нефтегазового сектора. Снижение поступлений по налогу на прибыль (на 13% к уровню 2012 года) вместо планового роста на 13% ударило по региональным бюджетам по полной программе.

Второй момент - опережающий рост расходных обязательств, в первую очередь, связанных с повышением расходов на оплату труда в сферах образования и здравоохранения.

Комбинация этих факторов в итоге вынудила региональные бюджеты изыскивать внутренние резервы (результатом этого стало существенное сокращение инвестиционных расходов в пользу социальных), а также увеличивать дефицит, который во многом был покрыт за счет уменьшения накопленных за предыдущие годы остатков на счетах, а также заимствований, что увеличило и без того высокую долговую нагрузку.

В наступившем году по-прежнему сохраняются риски внутреннего характера: прогнозный рост ВВП на текущий год спланирован в 3,0% (и даже декабрьское уточнение этой цифры до 2,5%), увеличение прибыли прибыльных предприятий на 13% - все это выглядит излишне оптимистично и создает риски для доходной части как федерального, так и региональных бюджетов.

Касаясь внешних факторов, необходимо отметить, что 2014 год будет отличаться от 2013. Главным событием прошлого года стала смена тренда на американском рынке государственных облигаций, вызванная улучшением экономической динамики и ростом ожиданий постепенного сворачивания беспрецедентного по своим размерам монетарного стимула со стороны ФРС США. В сложившейся ситуации, в прошлом году мы стали свидетелями сильной распродажи на развивающихся рынках. В первую очередь, пострадавшими оказались страны с большими дефицитами платежного баланса и бюджета, что посадило их на иглу постоянного притока иностранного капитала. Результатом этого стало ослабление валют многих стран с развивающимися рынками на 15-20%. При этом, Россию это практически не затронуло, поскольку мы не имели дефицита платежного баланса и высокого дефицита бюджета.

ФРС США начала процесс сворачивания программы количественного стимулирования в США в декабре прошлого года и это будет сопровождаться продолжением долгосрочного процесса нормализации доходностей по американским казначейским облигациям (с текущего уровня в 2,8% по 10-ти летним бумагам в итоговый диапазон 4,0-4,5%). Однако влияние на финансовые рынки, скорее всего, будет более мягким: такой сценарий уже во многом заложен в ожидания участников рынка. Финансовые рынки, особенно стран с развивающейся экономикой, конечно еще может лихорадить, но ситуация скорее всего будет более спокойной. Довольно уверенное восстановление экономик развитых стран (в США ожидается рост на 3,3% против 2,0% в 2013 году, Еврозона +1,1% против минус 0,4%, Япония +1,4% против +1,7%) и стабильная динамика экономики Китая (рост на уровне чуть выше 7,5%) будут выступать главными стабилизирующими факторами.

Основной риск для экономики России в 2014 году может представлять рынок нефти. Ожидаемое увеличение мирового спроса на нефть на 1,3% (на 1,2 млн. барр./сут.) до 91,6 млн. барр./сут. будет более чем перекрыто приростом предложения. В первую очередь за счет США и Канады, где на фоне сланцевой революции добыча вырастет еще более чем на 1 млн барр./сут., а в целом предложение только за пределами ОПЕК возрастет примерно на 2,0 млн. барр. в сутки. И если в 2013 году схожий рост был во многом компенсирован сокращением добычи нефти в северной Африке и на ближнем Востоке, то в наступающем году эти факторы уже не смогут оказать поддержку ценам – мы даже можем увидеть обратный эффект. Конечно, есть вероятность того, что ОПЕК в целом (а на такой ход способна только Саудовская Аравия) сократит предложение нефти для поддержания текущих цен, но нужно быть готовыми к тому, что цена нефти может опуститься к 90 долларам за баррель и ниже на продолжительное время. Такая цифра окажется ниже заложенной в бюджетное правило базовой цены в 93 долл./барр., что еще раз подчеркивает мягкость используемых в настоящее время его параметров. В такой ситуации еще раз следует подчеркнуть необходимость ответственно подходить к вопросам формирования бюджетной политики и принятия новых обязательств.

Сложившаяся ситуация в бюджетной сфере как на федеральном, так и на региональном уровне в 2013 году предопределяет довольно непростой 2014 год. Обезопасить государственные финансы можно следуя следующим постулатам: (а) безусловное следование бюджетным правилам и накопление средств в Резервном фонде при благоприятной внешней конъюнктуре; (б) консервативный подход при планировании; (в) «качественная» работа с расходной частью бюджетов по повышению эффективности расходов.

Ключевым направлением для обеспечения эффективной бюджетной политики на федеральном уровне на ближайшие годы мы видим работу с государственными программами. Этот внедренный в жизнь механизм, по нашему мнению, должен стать средством как долгосрочного бюджетного планирования, так и повышения результативности бюджетных расходов.

Задачей на этот год в отношении государственных программ должны стать: (а) установление средне- и долгосрочных потолков расходов на базе реальных объемов ожидаемых доходов; (б) наведение порядка внутри государственных программ, они должны быть внутренне целостными: заявленные цели должны быть достижимы при заданном объеме финансирования; (в) сами цели не должны быть оторваны от реальности, а должны находиться в русле ключевых программных документов (стратегии социально-экономического развития до 2020 года, основных направлений деятельности правительства и посланий Президента); (г) провести приоритезацию как на уровне госпрограмм, так и внутри них - необходимо разработать стратегию поведения в рамках реализации внешних рисков, например длительного снижения нефтяных цен в диапазон 80-90 долларов за баррель (какие расходы должны быть приоритетными, а какие будут сокращены).

Подготовленный Минфином в Правительство РФ проект бюджетной стратегии продемонстрировал, что в предстоящие годы нас ожидает существенное снижение нефтегазовых доходов по отношению к ВВП (с 9,7% ВВП в 2013 году они должны снизиться до 5,9% в 2030 году) и это объективный процесс. Таким образом, в долгосрочном периоде расходы федерального бюджета должны также следовать этой тенденции (с 19,8% ВВП в 2013 году они должны снизиться до 15,1% в 2030 году), чтобы сохранить сбалансированность бюджетной системы. Такой тренд будет в целом положительно сказываться на экономике, так как снижение государственных расходов означает увеличение частных. Резерв увеличения бюджетных расходов, безусловно, есть. Это, в первую очередь, снижение доли серого сектора в экономике, налоговой отдачи от которого сегодня не существует. Безусловно, это и меры по деофшоризации экономики, которые должны привести к увеличению налогооблагаемой базы в Российской Федерации, повысить эффективность нашей системы налогообложения.

Подводя итоги, можно сказать, что мы выполнили свой план. Но стоит обратить внимание на излишний оптимизм при планировании параметров бюджета. Необоснованный оптимизм – это высокий риск для исполнения бюджетов, как федерального, так и региональных, а этого сегодня допускать нельзя.

Дубайский аэропорт обслужил в 2013 г. 66,4 млн. пассажиров

Рост пассажиропотока составил 15,2% по сравнению с 2012 г. В 2013 г. в аэропорту открылся новый зал ожидания - Concourse A, предназначенный исключительно для обслуживания пассажиров, совершающих перелет на самых больших в мире пассажирских лайнерах – аэробусах А380 авиакомпаний Emirates и Qantas. Еще одной причиной успеха стал быстрый рост дубайского бюджетного авиаперевозчика flydubai. Всего за год число направлений, в которые осуществляются прямые рейсы из Международного аэропорта Дубая, увеличилось на 28 городов и достигло 239.

Дубайский аэропорт обслуживает все больше широкофюзеляжных судов, среднее число пассажиров на один прибывающий или вылетающий из аэропорта самолет составило 198 человек. Аэропорт является базой одной из самых крупных и динамичных авиакомпаний мира, Emirates, являющейся самым большим в мире оператором лайнеров A380 и В777. В 2013 г. аэропортом было принято и отправлено 369 953 воздушных судна, что на 7,5% больше, чем в 2012 г.

Самыми активными направлениями в 2012 г. остались Индия (8,4 млн. пассажиров), Великобритания (5,1 млн. пассажиров) и Саудовская Аравия (4,8 млн. пассажиров), а самым быстрорастущим направлением стала Восточная Европа (+57,4%). Достигнут и новый рекорд по грузовым авиаперевозкам – 2 435 567 тонн, что на 6,8% больше, чем в 2012 г., и это несмотря на то, что грузовые авиакомпании все активнее используют новый дубайский аэропорт – Аль Мактум.

Источник: Gulf Business

Растет спрос, но не цены

Производители заготовок в странах СНГ наращивают объемы продаж, но вынуждены понижать котировки

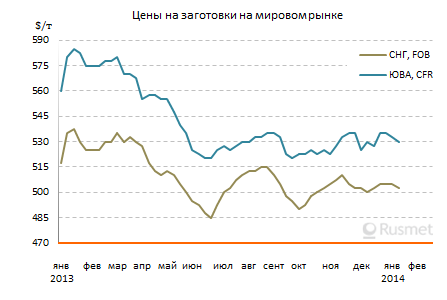

Во второй половине января спрос на полуфабрикаты в странах Ближнего Востока активизировался. Если ранее украинские и российские экспортеры продавали свою продукцию, в основном, в Турцию, то в последние дни на рынке появились и другие покупатели. В частности, значительные объемы заготовок приобрели прокатчики из Саудовской Аравии, вернувшиеся в середине января на рынок после длительного перерыва. Кроме того, сообщалось о поставках заготовок из СНГ в Египет и Италию.

В то же время, добиться повышения котировок экспортерам так и не удалось. Хотя в начале второй половины января производители предлагали свою продукцию не менее чем по $500-505 за т FOB, реальные сделки довольно часто заключались и на уровне $495 за т FOB или даже менее – при поставках в Иран. Ближневосточный рынок длинномерного проката сохраняет депрессивное состояние, поэтому прокатчики просто не идут на уступки.

Наиболее жесткую ценовую политику проводят турецкие компании, которые сами, впрочем, находятся в весьма тяжелом положении. Курс национальной валюты за последние две недели просел более чем на 7% по отношению к доллару, а по сравнению с серединой декабря турецкая лира подешевела более чем на 14%. Причем, если ранее местные металлурги как-то старались компенсировать увеличение затрат на импортный металлолом повышением котировок на прокат в лирах, то сейчас продолжать эту политику уже практически невозможно. Спрос на арматуру и катанку в Турции не так высок, чтобы оправдать дальнейшее подорожание. Поэтому турецкие прокатчики готовы приобретать заготовку не дороже $510-515 за т CFR, что на $10 за т уступает уровню первой половины января. А так как Турция является крупнейшим покупателем данной продукции в регионе, продавцам приходится идти на уступки.

Кстати, сами турецкие компании стараются не снижать свои экспортные котировки. В конце января они по-прежнему предлагали заготовки в Саудовскую Аравию и страны Северной Африки по $525-535 за т FOB. На внутреннем же рынке котировки достигают такого же уровня в долларовом эквиваленте. Впрочем, если курс лиры продолжит снижаться, поставщикам, очевидно, придется пойти на уступки.

Объем предложения заготовок из СНГ в январе оставался ограниченным вследствие приостановки производства на двух украинских мини-заводах – «Электростали» (Курахово) и Донецком ЭМЗ. Однако во второй половине месяца возобновил выпуск данной продукции российский «Новоросметалл», а феврале начать экспортные продажи заготовок планирует Белорусский метзавод, завершивший ремонт электродуговой печи. Все это, безусловно, не будет способствовать росту цен.

Восточноазиатский рынок заготовок, который в ближайшее время уйдет на каникулы, празднуя Новый год по китайскому календарю, во второй половине января находился под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, корейские компании смогли возобновить продажи полуфабрикатов, заключив ряд контрактов по ценам свыше $545 за т CFR. С другой, металлолом в регионе резко подешевел, а китайские производители, ранее подтягивавшие котировки к среднерыночному уровню, перед праздниками пошли на уступки и понизили уровень своих предложений, в среднем, на $10 за т, до $520-525 за т CFR. Кроме того, снизились до $525 за т CFR и менее цены на российские полуфабрикаты, в середине месяца так же достигавшие $535 за т CFR.

Пока что прогнозы для рынка заготовок на начало февраля являются, скорее, пессимистичными. Восточная Азия в этот период будет находиться вне игры, а на Ближнем Востоке, очевидно, продолжится спад.

Виктор Тарнавский

ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ HONDA ИЗ США ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛ ИМПОРТ

Японская компания достигла статуса нетто-экспортера из Северной Америки

Автопроизводитель Honda Motor в 2013 году впервые экспортировал с заводов США больше машин, чем ввез из Японии для продаж за рубежом, сообщает Bloomberg.

Компания, базирующаяся в Токио, экспортировала из США 108 705 автомобилей Honda и Acura, а также небольших грузовиков, в то время как импорт из Японии составил всего 88 537 авто. Таким образом, Honda достигла цели, поставленной в декабре 2012 года - в течение 2 лет стать нетто-экспортером из Северной Америки.

"Получение статуса нетто-экспортера является естественным результатом наших обязательств и инвестиций в США и Северную Америку в целом", - заявил исполнительный вице-президент автоконцерна Тецуо Ивамура.

В частности, выпуск автомобилей марки Accord в 2013 году на американских заводах превысил продажи в США на 100 тысяч штук. Эти дополнительные машины были экспортированы в различные страны мира, в том числе в Южную Корею, Россию и Саудовскую Аравию. Honda также установила рекорд по количеству собранных машин в США, Канаде и Мексике - показатель достиг 1,78 млн автомобилей. В следующем месяце автоконцерн намерен открыть еще один завод по сборке автомобилей Fit в Мексике.

Инвестиции японской компании легко объяснимы - за последние 3 года она инвестировала в предприятия в Северной Америке 2,7 млрд долларов. Учитывая мощности нового мексиканского завода, Honda рассчитывает собирать в регионе минимум 1,92 млн автомобилей в год.

Смертник подорвался у армейского блокпоста в сирийской провинции Хама, погибли 13 военнослужащих, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (OSDH).

Теракт организовала группировка "Джебхат ан-Нусра".

По данным OSDH, саудовский боевик, прибывший в Сирию, чтобы сражаться на стороне террористов, в понедельник вечером подорвал себя возле блокпоста в Рахджане (Rahjan), родном поселке нынешнего министра обороны Сирии Фахд аль-Фриджа, который сейчас проживает в Дамаске."Это послание для аль-Фриджа. Боевики "ан-Нусры" хотят сказать, что он даже не может защитить своих родственников", — заявил глава OSDH Рами Абдельрахман.

Власти Сирии пока официально не подтвердили эту информацию.

Премьер-министр Туниса Мехди Джомаа представил президенту Мухаммеду Монсефу аль-Марзуки состав нового правительства.

"Я представил президенту состав кабинета министров, который должен быть одобрен Национальным учредительным советом", — сказал премьер в эфире тунисского телевидения.

В воскресенье временный глава Туниса уже во второй раз поручил Мехди Джомаа сформировать правительство, так как премьер-министр не успел согласовать полный состав кабинета в установленный срок.

Аль-Марзуки в конце прошлого года поручил экс-министру промышленности Джомаа сформировать непартийное правительство министров-профессионалов, которое должно прийти на смену кабинету, где преобладали исламисты. Такое решение было принято в рамках "рабочей карты", утвержденной в ходе национального диалога исламистов и светской оппозиции для вывода страны из острого политического кризиса.

Согласно тунисскому законодательству, Джомаа должен был представить президенту новый кабинет министров до 25 января. Однако назначенный премьер не долгое время не мог сформировать правительство, главным образом, из-за разногласий вокруг кандидатуры на пост главы МВД.

В новом составе правительства пост министра внутренних дел сохранил Лотфи бен Джидду, пост главы МИД занял бывший постпред Туниса а ООН Монги Хамди, министерство обороны возглавил Гази Джериби. "Я подбирал министров по трем основным критериям: независимость, профессионализм и честность", — заявил тунисский премьер. Надим Зуауи.

Объединенные Арабские Эмираты стали одной из самых «высокозатратных» стран для клиентов российского банка ВТБ 24. В период новогодних каникул, с 1 по 8 января, клиенты банка потратили в этой стране почти US$ 6 млн, или US$ 737 тысяч в сутки. Таковы данные самого банка ВТБ 24, который пристально следил за активностью держателей своих карт в течение всего зимнего отпускного периода.

Примечательно, что в тройку стран, где россияне оставили больше всего средств, вошли также Италия и США. При этом больше всего транзакций было совершено в Прибалтике и Великобритании. Как сообщили в пресс-службе ВТБ24, в новогодние каникулы прошлого года топ стран, где россияне тратили деньги, выглядел несколько иначе.

Рейтинг, составленный по показателю общей суммы израсходованных средств, в 2013 году выглядел следующим образом: Италия, Франция, ОАЭ, США, Германия. По количеству транзакций топ-3 стран в 2013 году был похож на статистику этих новогодних каникул: Эстония, ОАЭ и Англия. Общая сумма расходов за границей 1-8 января в 2014 году на 18% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Что касается активности россиян на Родине, то здесь наблюдается совершенная иная статистика. Количество зафиксированных транзакций на 60% меньше, чем в среднем в эти даты в другие годы. Стоит отметить, что пик покупательской «активности» в ОАЭ традиционно приходится на январь, время проведения в Дубае зимнего торгового фестиваля. В этом году он проходит в период со 2 января по 2 февраля. В 2013 году туристы из России потратили в Дубае US$ 589 млн, о чем свидетельствуют данные международной платежной системы VISA.

Следует отметить, что эта статистика не учитывает транзакции по картам MasterCard, наличные расходы, а также покупки, совершенные в соседних эмиратах, где также традиционно любят отдыхать россияне. Наши соотечественники в прошлом году стали по объему трат абсолютными лидерами, опередив граждан Великобритании и Саудовской Аравии. Они приобретают предметы роскоши, электронику, оплачивают путешествия, заказы в ресторанах и кафе.

Роль и значение курдов в геополитике Ближнего Востока. Часть 1

Станислав Иванов

В последние годы в регионе Ближнего Востока все большую роль стали играть курды. «Арабская весна» 2011 года привела в движение широкие народные массы и сопровождается необратимыми, подчас кровопролитными и трагическими, событиями на всем Ближнем и Среднем Востоке. Насильственно сменились правящие режимы в Тунисе, Египте (дважды), Йемене, Ливии, развязана братоубийственная гражданская война в Сирии, прокатилась волна массовых протестов и восстаний в Бахрейне, Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, Кувейте, Ливане, Саудовской Аравии, Мавритании, Судане, Джибути и Западной Сахаре. Отмечались масштабные вооруженные столкновения и ракетные обстрелы вдоль границы Израиля с сектором Газа.

Пока еще рано подводить даже самые предварительные итоги «арабской весны», которая продолжается как по глубине происходящих в каждой из перечисленных выше стран политических процессов, так и по числу все новых государств, вовлекаемых в череду «революций». Существует реальная угроза распространения этого кризиса и за пределы арабского мира, в частности, на Турцию, Иран, страны Закавказья и Центральной Азии. Предпосылки к такому развитию событий имеются.

В складывающейся на сегодня ситуации все большую роль в регионе играют курды – 40-миллионный народ, силой внешних обстоятельств лишенный своей государственности и разделенный границами четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Несколько миллионов курдов проживают в Европе, Закавказье, странах СНГ, включая Россию. До последнего времени курды, составлявшие национальные меньшинства Турции, Ирана, Ирака и Сирии, всячески притеснялись центральными властями, проводилась политика их насильственной ассимиляции, переселения, вводились жесткие ограничения на использование курдского языка и т.п.

Первыми из положения граждан «второго сорта» вышли иракские курды (около 6 млн.), которые добились закрепления в новой конституции Ирака статуса субъекта федерации с самыми широкими правами и полномочиями. Составившие Иракский Курдистан три северные провинции страны (Эрбиль, Дахук, Сулеймания) динамично и уверенно развиваются, восстанавливают разрушенные войной инфраструктуру, экономику, сельское хозяйство, системы жизнеобеспечения, здравоохранения, образования, успешно решают социальные проблемы. Благоприятный законодательный климат способствует притоку иностранных инвестиций, аккредитации все новых дипломатических, торговых представительств и транснациональных корпораций. В 2014 году в регионе планируется самостоятельно добывать нефть и газ и поставлять их через Турцию на мировой рынок. Регион стал как бы оазисом стабильности и безопасности на фоне продолжающейся террористической войны между иракскими арабами-суннитами и арабами-шиитами. Более того, президент Иракского Курдистана Масуд Барзани выступил посредником в урегулировании затянувшегося почти на год правительственного кризиса в стране и способствовал достижению консенсуса между основными иракскими политическими блоками арабов-шиитов и суннитов. Курды весьма достойно представлены и в центральных органах власти в Багдаде: президентом Ирака является один из авторитетных курдских лидеров Джаляль Талабани, они заняли 6 министерских постов, включая пост министра иностранных дел, создали солидную курдскую фракцию в федеральном парламенте. По существующему закону курды должны получать пропорционально своей численности – 17 % от суммы экспорта иракских углеводородов. Нельзя сказать, что нет проблем и спорных вопросов между регионом и центральным правительством Нури аль-Малики, но все, наиболее острые, противоречия обсуждаются за столом переговоров и пока не принимают форму открытых конфликтов. Лидеры иракских курдов реально оценивают ситуацию в стране и регионе и не являются инициаторами своего выхода из Ирака. К провозглашению независимости курдов может подтолкнуть лишь дальнейшее обострение вооруженного противостояния между арабами-суннитами и арабами-шиитами или естественный распад государства по этно-конфессиональному признаку на три анклава (северный, центральный и южный).

Как ни парадоксально звучит, но гражданская война в Сирии заметно улучшила политическое положение сирийских курдов. Оказавшись перед возможной утратой власти, правительство Башара Асада вынуждено было пойти на значительные уступки своим курдам (по оценкам, около 2,5 млн. человек). Наконец-то гражданство Сирии было предоставлено 300 тысячам курдов, лишенных его еще во времена правления Хафеза Асада, сотни курдов-политзаключенных были освобождены из тюрем, правительственные войска были выведены практически из всех районов компактного проживания курдов. Эти меры способствовали тому, что сирийские курды заняли позицию нейтралитета во внутриарабском конфликте в стране и даже создали силы самообороны с целью недопущения вторжения на свои территории отрядов боевиков-исламистов.