Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Ташкенте обсуждены перспективы развития грузовых перевозок по Трансафганскому коридору

26 декабря министр транспорта Илхом Махкамов провел встречу с представителями делегации во главе с исполняющим обязанности министра транспорта и гражданской авиации Афганистана Хамидулло Ахунзаде.

На встрече стороны обсудили следующие вопросы развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики:

- обеспечение взимания выплат и сборов при автомобильных перевозках на паритетной основе;

- развитие транзита и двусторонних перевозок через территорию Афганистана;

- предоставление льгот по тарифным ставкам на железнодорожные перевозки;

- ускорение проекта строительства железной дороги «Узбекистан - Афганистан - Пакистан».

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром по итогам переговоров, Москва, 27 декабря 2023 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств в рамках визита в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Республики Индии, моего коллеги и друга С.Джайшанкаром.

Вчера у г-на Министра в его качестве сопредседателя Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому; научно-техническому и культурному сотрудничеству состоялись подробные переговоры с сопредседателем с российской стороны, вице-премьером Д.В.Мантуровым.

Сегодня констатировали, что на переговорах был достигнут хороший результат – конкретные договорённости по дальнейшему углублению наших торгово-экономических, инвестиционных связей и по другим направлениям, которые входят в компетенцию Межправительственной комиссии.

Вчерашние переговоры и сегодняшняя наша встреча подтвердили, что отношения Москвы и Нью-Дели носят доверительный характер, строятся на взаимном уважении и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Они в полной мере отражают характер нашего сотрудничества, зафиксированного как особо привилегированное стратегическое партнерство в документах, подписанных руководителями России и Индии.

Высказались в пользу дальнейшего поддержания высокой динамики политического диалога. Это необходимо для укрепления двусторонних отношений на устойчивой основе. Уделили большое внимание вопросам наращивания практического взаимодействия в дополнении к договорённостям, достигнутым вчера в рамках Межправительственной комиссии. Сегодня согласовали ряд шагов, которые позволят нам расширять сотрудничество в том числе в контексте готовящегося запуска Международного транспортного коридора «Север-Юг», создания маршрута Ченнаи-Владивосток и сотрудничества по освоению Северного морского пути (это перспективное направление).

Договорились о необходимости расширять договорно-правовую базу в двусторонних отношениях, в частности ускорить подписание соглашения о защите взаимных капиталовложений. Ещё один важный документ, носящий многосторонний характер, – это готовящееся соглашение о создании Зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС.

Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений. Здесь тоже есть конкретное движение вперёд. На этом направлении наше взаимодействие носит стратегический характер. Его углубление соответствует национальным интересам наших государств и поддержанию безопасности на евразийском континенте. С уважением относимся к стремлению индийских коллег диверсифицировать связи в области военно-технического сотрудничества. Также понимаем и готовы поддерживать их инициативу осуществлять выпуск продукции военного назначения в рамках программы «Делай в Индии». Готовы взаимодействовать в этом вопросе.

Подтвердили нацеленность на уплотнение кооперации в энергетической сфере. Это стратегическое направление нашего сотрудничества в том числе, что касается наращивания экспорта углеводородов из России на индийский рынок, а также взаимодействия в сфере мирного использования ядерной энергетики, прежде всего дальнейшая реализация проекта АЭС «Куданкулам». Это наш практический вклад в работу Индии по удовлетворению её потребностей в чистой и безопасной энергии собственного производства.

Позитивно оценили развитие двустороннего сотрудничества в сфере пилотируемых космических программ, ракетного двигателестроения и спутниковой навигации.

Много говорили о региональных и международных делах. Уделили внимание нашему взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, где Россия поддерживает устремление Индии стать постоянным членом СБ ООН наряду с представителями Латинской Америки и Африки. Также уделили внимание сотрудничеству в рамках ШОС, БРИКС, где с 1 января следующего года Россия заступает на «вахту» председателя.

Искренне признательны индийским коллегам за их стремление ответственно подходить к рассмотрению и решению региональных и глобальных проблем, ориентируясь на национальные интересы и интересы равноправного, справедливого и международного сотрудничества. Такой подход характерен и для позиции Индии по тем процессам, которые происходят на Украине и вокруг неё.

Сегодня также говорили и по другим региональным сюжетам. Это касается и положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте процессов, параллельно развивающихся и даже, может, вопреки договорённостям, которые раньше достигались в рамках АСЕАН.

Обсудили ситуацию в Афганистане. Наша общая заинтересованность (и в этом нет никаких сомнений) в том, что на нашем огромном евразийском континенте и в прилегающих акваториях важно искать такие решения, которые будут отражать баланс интересов, а не будут провоцировать конфронтационные подходы, в том числе иногда привносящиеся из-за пределов нашего общего региона.

Благодарен моему коллеге и другу за эти переговоры.

Вопрос: Помощник Президента России В.В.Путина М.С.Орешкин заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и усилении мощи Востока и Юга. Один из наиболее перспективных проектов, который поможет развить транспортные связи с растущими экономиками, – коридор «Север – Юг». На фоне нарастающего давления Запада, включая санкции, можно ли ожидать, что этот проект получит «второе дыхание»?

С.В.Лавров: М.С.Орешкин излагал свои оценки, опираясь на статистические данные, которые имеются в избытке. Они убедительно свидетельствуют о тенденции «перегруппировки сил» в мировой экономике и финансах. Этот процесс идет в пользу неуклонного повышения доли стран Глобального Востока и Юга и говорит о снижении Глобального Севера, который мы привыкли ассоциировать с «Группой семи» и с их ближайшими союзниками. Это объективная статистическая информация.

Тенденция будет укрепляться, в том числе в связи с расширением БРИКС. Совокупный ВВП стран объединения в новом составе будет значительно превышать аналогичный показатель «семерки». Этот процесс естественного развития мировой экономики также связан с многочисленными ошибками и неприемлемыми методами, которыми США и их союзники пытаются сдержать объективный ход истории.

Сегодня говорили о том, что у нас совпадают позиции. Мы не приемлем искажения принципов международного права, развития свободных рынков, честной конкуренции, недопустимости попрания постулатов, лежащих в основе системы глобализации, которую Запад так долго продвигал. Он не раздумывая расстался с ними, стал злоупотреблять положением своих резервных валют и другими механизмами, создававшимися с «рекламой» о том, что они служат всему человечеству. Конечно, доверие к Западу сильно подорвано. Сейчас больше оснований полагаться на роль Мирового большинства в развитии мировой экономики. Не в ущерб кому-то, а на основе взаимной выгоды.

Обсуждали транспортный коридор «Север – Юг» (как и Ченнаи – Владивосток, Северный морской путь). Ему не нужно «второе дыхание». Он его уже получил. Этот проект вызвал большой энтузиазм среди всех стран, от которых зависит его реализация. В ближайшее время проект будет воплощен в жизнь.

Вопрос (перевод с английского): Индия – страна, которая на равных разговаривает со всеми – и странами «золотого миллиарда», и с Югом, что мы видели в коммюнике Нью-Дели по окончании саммита «Группы двадцати». Скажите, пожалуйста, насколько важна такая политика для России?

С.В.Лавров: Считаю, что это политика, которая не просто важна для России и всех остальных стран мира, это единственно ответственная политика, которая будет обеспечивать стране уважение, репутацию и выгоду в сотрудничестве со всеми странами, которые также проявляют уважение ко всем членам мирового сообщества. Это политика, которая воплощает в жизнь главное требование Устава ООН, заключающееся (как записано в этом документе) в уважении суверенного равенства государств.

Индия – один из ярких примеров воплощения этого принципа в жизнь. Россия также выстраивает всю свою политику без каких-либо попыток кого-то наказывать, проявлять к кому-то предвзятое отношение. Это не наш принцип и не наши манеры. Примеры мы наблюдаем у другой группы государств, в том числе, как было произнесено, у стран «золотого миллиарда».

Вы упомянули саммит «Группы двадцати» в Нью-Дели, который состоялся осенью этого года. Это был по-настоящему триумф индийской внешней политики, многосторонней дипломатии, который в решающей степени стал возможным благодаря тому, что председатель «Группы двадцати» не позволил сделать итоговый документ односторонним. Принятая Декларация отражает баланс интересов. Это образец того, как нужно работать в «двадцатке», в других многосторонних объединениях, в ООН и в её Совете Безопасности.

Как я уже сказал, мы поддерживаем кандидатуру Индии для пополнения этого органа.

Вопрос: Вы сказали, что сегодня обсуждалась украинская проблематика. Как Москва относится к «сведению счетов» в Киеве между военным и политическим руководством? Как вы можете прокомментировать утечки американских СМИ относительно намерений Запада «заморозить» конфликт на Украине и представить её в качестве страны-победителя?

С.В.Лавров: Насчет «разборок» в Киеве между различными ветвями власти, армейским командованием. Не буду делать никаких комментариев. Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Пускай те, кто ею управляет, заботятся по этому конкретному поводу.

Что касается утечек о намерениях Запада «заморозить» конфликт на Украине и представить её в качестве страны-победительницы. Читаем эти утечки. Знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о «победах». Наблюдаем, как они «побеждают» и во Вьетнаме, в Афганистане, Ираке.

В 2003 г. США вторглись в Ирак под ложным предлогом. Там через месяц была объявлена «победа демократии». Прошло 20 лет. Где сейчас находится Ирак? Равно как и Ливия, ставшая предметом особой «заботы» натовских стран, которые принесли туда «демократию», разрушили государственность. Нигде в странах, которые использовались Соединенными Штатами для продвижения своих интересов далеко от своих берегов, не стало лучше.

Посмотрите на Ближний Восток, на то, что происходит в секторе Газа в условиях блокирования Вашингтоном долгие годы, в их «усилиях» по созданию палестинского государства в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

Если не уходить далеко от американских берегов, там совсем рядом расположена беднейшая страна мира – Гаити, которой США «занимаются» уже более ста лет. «Победы» американцам объявлять не в первой. Думаю, как-нибудь сформулируют.

Сергей Караганов: Россия закончила свое европейское путешествие

Евгений Шестаков

Не так давно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, цитирую: "Евросоюз должен быть готов к войне к концу десятилетия". В Берлине заговорили о возвращении всеобщей воинской обязанности и подготовке к противостоянию с Москвой. Аналогичные настроения - в Польше. Но только ли дело в событиях на Украине? В чем причина всплеска европейской конфликтности? Об этом "Российская газета" беседует с ученым-международником Сергеем Карагановым.

Сергей Александрович, нужна ли с учетом нынешней непростой внешнеполитической ситуации концептуально иная теория сдерживания в отношении недругов России, чтобы на ранних подступах остановить нарастающее противостояние, отбить у наших противников желание конфликтовать?

Сергей Караганов: Европейская и, в первую очередь, немецкая элита, находятся в состоянии исторического провала. Из-под их 500-летнего господства выбита его основа - военное превосходство, на котором строилось экономическое, политическое, культурное доминирование Запада. С помощью такого превосходства они перекачивали мировой внутренний национальный продукт в свою пользу. Сначала грабили колонии, а позже делали то же самое, но более изощренными методами.

Нынешние западные элиты не справляются с валом проблем, которые нарастают в их обществах. Это и сокращение среднего класса, и рост неравенства. Почти все их инициативы проваливаются. Европейский союз медленно и уверенно, что все прекрасно сознают, движется к расползанию. Именно поэтому уже около 15 лет европейские элиты демонстрируют враждебность в отношении России. Им нужен внешний враг (Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называл окружающий Европу мир джунглями. - Прим. ред). В прошлом канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что принимаемые ЕС санкции необходимы, в первую очередь, для того, чтобы объединять Европейский союз, удерживать его от развала.

Немецкие и европейские элиты испытывают комплекс неполноценности в чудовищной для них ситуации, когда Европу обгоняют все. Не только китайцы и американцы, но также множество других стран. Благодаря тому, что Россия освободила мир от "западного ига", Европе перестали подчиняться государства Глобального Юга или, как я их называю, страны Мирового большинства.

Исходящая от Европы угроза заключается в том, что в Старом Свете потеряли страх перед вооруженными конфликтами. И это очень опасно. При этом Европа, напомню, становилась исчадием самых страшных бед в истории человечества. Сейчас на Украине идет борьба не только за интересы России, за интересы ее безопасности, но также за то, чтобы предотвратить новое мировое противостояние. Его угроза возрастает. В том числе из-за отчаянных контратак, предпринимаемых Западом для того, чтобы сохранить свое доминирование. Причем нынешние европейские элиты в гораздо большей степени "проваливаются" и теряют влияние в мире, чем американские.

Россия ведет свою борьбу и ведет ее успешно. Мы действуем достаточно уверенно с тем, чтобы отрезвить эти западные элиты, чтобы они в отчаянии от своих провалов не развязали бы еще один мировой конфликт. Мы не должны забывать, что эти самые европейские элиты в прошлом столетии развязали две мировые войны за одно поколение. А сейчас качество этих элит стало еще ниже по сравнению с прошлым веком.

Вы говорите о духовном и политическом поражении Европы, как о свершившемся факте?

Сергей Караганов: Да, и это ужасает. Мы все-таки часть европейской культуры. Но я надеюсь, что через серию кризисов в Европе лет через 20, условно говоря, возобладают здоровые силы. И она очнется от своего провала, в том числе, морального.

Пока же мы наблюдаем формирование в отношении России нового железного занавеса. На Западе пытаются "отменить" Россию, в том числе в области культуры, в сфере наших ценностей. В СМИ происходит целенаправленное обесчеловечивание русских. Надо ли нам реагировать зеркально и "отменять" Запад?

Сергей Караганов: Ни в коем случае. Запад сейчас опускает железный занавес, во-первых, потому, что мы в России - правильные европейцы. Мы здоровые. А они хотят отгородиться от здоровых сил. Во-вторых, Запад опускает этот занавес, даже более жесткий, чем было в годы холодной войны, для того чтобы мобилизовать свое население для вражды. Но нам военное противостояние с Западом не нужно, поэтому мы будем опираться на политику сдерживания, чтобы не допустить худшего.

В любом случае, конечно, мы не будем отменять, в том числе и нашу европейскую историю. Да, мы закончили свое европейское путешествие. Я полагаю, что оно немного затянулось, может быть, на столетие. Но без европейской прививки, европейской культуры мы не стали бы такой великой державой. У нас не было бы Достоевского, Толстого, Пушкина, Блока. Поэтому будем хранить в себе европейскую культуру, от которой, похоже, Европа пытается отказаться. Но, надеюсь, все-таки, что она до конца не откажется от самой себя. Ведь Европа не только отменяет русскую культуру, она отменяет собственную культуру. Она отменяет культуру, которая основана в значительной степени на любви и христианских ценностях. Она отменяет свою историю, рушит свои памятники. Мы же не будем отвергать свои европейские корни и уподобляться европейскому свинству.

Но я всегда выступал против того, чтобы смотреть на Запад просто с брезгливостью. Этого не нужно делать. Таким образом, мы уподобимся им. А они сейчас катятся к неизбежной фашизации. Нам не нужны все заразы, которые шли и идут по нарастающей из Европы. В том числе, снова нарастающая зараза фашизма.

В 2023 году происходило размораживание старых конфликтов, демонстративно создавались предпосылки для новых - тут и предсказуемо взорвавшееся палестино-израильское противостояние, и серия войн в Африке, и более локальные столкновения в Афганистане, Ираке, Сирии. Сохранится ли эта тенденция?

Сергей Караганов: В следующем году эта тенденция еще не приобретет лавинообразный характер. Но совершенно очевидно, что она будет нарастать, поскольку сдвинулись тектонические плиты под мировой системой. Россия сейчас гораздо лучше подготовлена к этому периоду, чем еще несколько лет назад. Военная операция, которую мы ведем на Украине, нацелена в том числе на подготовку страны к жизни в будущем очень опасном мире. Мы очищаем свою элиту, выгоняем из нее продажные, прозападные элементы. Мы возрождаем свою экономику. Мы возрождаем военную силу. Мы возрождаем дух России. Мы теперь гораздо лучше подготовлены к отстаиванию своих интересов в мире, чем было еще несколько лет назад. Мы живем в возрождающейся стране, которая смело смотрит в будущее. Специальная военная операция помогает нашему самоочищению от западников и западничества, помогает нам найти свое новое место в истории. И, наконец, укрепиться в военном отношении.

Согласны ли вы с тем, что с 2024 года мир вступает в период длительных конфликтов? Есть ли сегодня у человечества политическая воля изменить такую ситуацию?

Сергей Караганов: Конечно, мы вступили в эпоху длительных конфликтов. Но мы гораздо лучше готовы к ним, чем когда бы то ни было. Мне кажется, что, проводя курс на сдерживание Запада и налаживая отношения с братским Китаем, мы сейчас становимся осью мира, которая может всех удержать от сползания к глобальной катастрофе. Но для этого нужны усилия, чтобы произошло отрезвление наших противников на Западе. Мы вступили в борьбу, которая должна спасти мир. И, может быть, миссия России - освободить мир от "западного ига", спасти его от бед, которые накатывают из-за происходящих в мире изменений, уже вызывающих множество трений. В немалой степени угроза исходит от отчаянной контратаки Запада, который цепляется за то, чтобы сохранить свое 500-летнее господство, позволявшее ему грабить мир.

Мы видим, что на Западе появились новые ценности, в том числе отрицание всего человеческого и божественного в человеке. Западные элиты стали удобрять и взращивать эти антиценности и подавлять ценности нормальные. Поэтому нам предстоит трудный период, но я надеюсь, что мы сохраним себя и поможем миру спасти человека в человеке.

Одна из многих проблем, которую сейчас переживает мир, конечно же, в том, что мировое хозяйство находится в системном кризисе из-за бесконечного роста потребления. Это потребление уничтожает саму природу. Человек, все-таки, создан не только для того, чтобы потреблять, видеть смысл существования в покупке новых вещей.

В интервью "Интерфаксу" заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков связал возможный отказ в будущем от антироссийского курса США и их подопечных с "поколенческой сменой" на Западе. Но может ли смена элит на Западе, если она произойдет, дать толчок к разрядке напряженности? Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок родилась в 1980 году и принадлежит к новому поколению, однако ее взгляды более радикальны, чем у иных "ястребов" прошлого. С вашей точки зрения, остались ли еще на Западе здравомыслящие и договороспособные политики?

Сергей Караганов: Я полагаю, что мы имеем дело сегодня на Западе с двумя поколениями элит, которые уже деградировали достаточно глубоко. И с которыми, к сожалению, договориться, скорее всего, не получится. Но я все-таки верю в то, что общества и народы, в том числе Европы, вернутся к нормальным ценностям. Но для этого, конечно, потребуется смена поколений элит. Я согласен с Сергеем Рябковым, что это будет длительный период. Но я надеюсь, что Европа, и может быть США, не придут совсем в безысходное состояние. И национальные здоровые силы все-таки вернутся к власти в Европе.

Но я не верю в то, что реальные прагматичные, повторю, национальные силы способны прийти к власти в Европе уже в ближайшем будущем. Поэтому полагаю, что если когда-то зайдет речь о нормальных отношениях между Россией и Западом, то это займет минимум полтора поколения. То есть речь идет приблизительно о 20 годах.

Надо еще осознать, что Запад нам теперь не нужен. Мы взяли все, что можно было полезного из этого замечательного европейского путешествия, которое начал Петр Первый. А сейчас нам нужно возвращаться к себе, к истокам величия России. Это, конечно, освоение Сибири. Новое ее освоение, что означает выход на новые горизонты. Надо помнить, что мы не столько европейская, сколько евроазиатская страна. Не устаю напоминать, что Александр Невский путешествовал полтора года сначала по Центральной Азии, а потом по Южной Сибири по дороге в Каракорум, столицу Монгольской империи. Фактически он был первым русским сибиряком.

Возвращаясь к Сибири, к Уралу, строя новые дороги, новую промышленность, мы возвращаемся к себе, к истокам своего 500-летнего величия. Именно после того, как была освоена Сибирь, Россия обрела силы и возможности стать великой державой.

Насколько разумно забывать на десятилетия о "европах"?

Сергей Караганов: Ни в коем случае нельзя забывать о старых священных камнях Европы о которых говорил Достоевский. Они часть нашего самосознания. Я сам люблю Европу, особенно Венецию. В этот город входил Шелковый путь, а через него великие азиатские цивилизации. Они, кстати, превосходили тогда по своему развитию европейскую. Еще 150-200 лет назад ориентация на Европу была признаком модернизации и прогресса. Но уже довольно давно, и тем более, сейчас, такая ориентация - знак интеллектуальной и моральной отсталости. Не надо отрицать свои европейские корни, надо относиться к ним бережно. Все-таки Европа нам очень много дала. Но России надо идти вперед. А вперед, это значит не на Запад, а на Восток и на Юг. Там - будущее человечества.

В 2026 году истекает Договор о стратегических наступательных вооружениях. А что дальше? В условиях правового нигилизма со стороны Запада можно ли рассчитывать на новые межгосударственные соглашения в военной сфере? Или до установления нового мироустройства и как следствие нового "статус-кво" человечество обречено на не контролируемую гонку вооружений?

Сергей Караганов: Договариваться с нынешними западными элитами бессмысленно. В своих публикациях я призываю западную олигархию сменять эти элиты, поскольку они опасны для них самих и надеюсь, что такая смена рано или поздно начнется. Потому что нынешние управляющие западные элиты настолько глубоко деградировали, что договариваться с ними невозможно. Разговаривать с ними, разумеется, нужно. Ведь кроме ядерного оружия появились совершенно иные угрозы. Произошла "революция дронов". Появилось кибероружие. Появился искусственный интеллект. Появилось биологическое оружие, которое тоже может угрожать человечеству страшными бедами. России нужно выработать новую теорию сдерживания всех этих угроз. Мы работаем над этим, в том числе, в новом Институте международной военной экономики и стратегии. Мы этим занимаемся и будем заниматься по нарастающей с интеллектуальными элитами стран Мирового большинства. Это, прежде всего, наши китайские и индийские друзья. Мы будем разговаривать об этом с нашими пакистанскими, арабскими коллегами. Запад пока ничего конструктивного нам предложить не может. Но мы двери не закрываем.

В обозримом будущем, к сожалению, серьезных межгосударственных договоренностей в сфере ограничения вооружений быть не может в принципе. Просто потому, что даже не известно, что и как ограничивать. Но нужно вырабатывать новые подходы и внушать нашим партнерам по миру более реалистичные взгляды. Рассчитывать на какие-либо договоренности по ограничению вооружений в ближайшие годы даже технически невозможно. Это будет просто бессмысленной тратой времени. Хотя, может быть, для проформы можно будет вести какие-то переговоры. Например, пытаясь запретить новые направления гонки вооружений. Особенно меня беспокоит биологическое оружие, оружие в космосе. Что-нибудь можно будет сделать на этом направлении. Но сейчас России нужно, в первую очередь, вырабатывать новую концепцию сдерживания, которая будет иметь не только военные, но и психологические, политические, моральные аспекты.

Не слишком ли преждевременны оценки, что на Западе смирились с поражением Киева? И что Глобальный Юг уверенно побеждает западный мир.

Сергей Караганов: США противостояние на Украине выгодно. Для европейских элит оно является единственным спасением от того, чтобы избежать морального краха. Поэтому они еще долго будут поддерживать конфликт на Украине. В такой ситуации нам нужно действовать решительно и на земле, и в сфере стратегического сдерживания с тем, чтобы добиться тех целей, которые мы поставили, как можно быстрее. При этом надо понимать, что Мировое большинство совершенно не собирается вести борьбу с Западом. Многие страны заинтересованы в развитии с ним торговых и других отношений. Поэтому Мировое большинство - это соратники, но не союзники России. Так что нам надо действовать жестко, но расчетливо. Я почти уверен, что при правильной политике сдерживания и активной политике на полях Украины, мы сможем сломать волю к опасному сопротивлению Запада.

Сегодня в мире каждый за себя. Это великолепный многополюсный, многоцветный мир. Это не означает, что лет через 20 будут какие-то блоки, в том числе, условно пророссийский блок. Нам нужно найти самих себя, понять, кто мы есть. Великая евразийская держава, северная Евразия. Освободитель народов, гарант мира и военно-политический стержень Мирового большинства. Это уготованная нам роль. К тому же, мы из-за культурной открытости, которую мы получили, опять же, из нашей истории, уникально подготовлены к этому миру. Мы религиозно открытые. Мы национально открытые. Это все то, что мы сейчас защищаем. И все больше и больше понимаем, что главное в нас - это русский дух и русская культура. Все мы русские - русские русские, русские татары, русские чеченцы, русские якуты... По-моему, мы снова обретаем сами себя. И я вхожу в Новый год с чувством душевного подъема и оптимизма. Россия возрождается. Это абсолютно очевидно.

В Тегеране открылась международная выставка телекоммуникаций и информационных технологий

В субботу в иранской столице Тегеране открылась 24-я международная выставка телекоммуникаций, информационных технологий и цифровой экономики.

В выставке, получившей название «Iran TELECOM 2023», которая продлится до 26 декабря, приняли участие более 155 иранских компаний и несколько международных фирм, сообщает «Синьхуа».

Новейшие продукты и достижения были представлены во время проведения обучающих семинаров, а также специализированных и деловых встреч.

Выставку посетят около 30 делегаций из девяти стран, в том числе Китая, России, Туркменистана, Сирии, Ирака, Турции, Афганистана и Армении.

Среди участников — представители технологических и инновационных компаний, акселераторов цифровой экономики, индустриальных парков, а также компаний-производителей программного и аппаратного обеспечения.

Ожидается, что годовое производство лекарственных растений в Иране достигнет 450 000 тонн

Как заявил представитель Министерства сельского хозяйства, ожидается, что производство лекарственных растений в стране достигнет 450 000 тонн в текущем иранском календарном году (заканчивается 20 марта).

Хосейн Зейнали, директор национального плана министерства по лекарственным растениям, также объявил, что в настоящее время такие растения выращиваются на почти 260 000 гектарах земли в стране.

Согласно опубликованной статистике, в производстве лекарственных растений в Иране занято 400 000 человек.

Также на упаковке этих растений работают 32 000 человек.

Как заявил представитель Минздрава, Иран занимает около 40 процентов рынка лекарственных растений в соседних странах.

«Большой объем фармацевтических препаратов, пищевых добавок, продуктов питания и напитков экспортируется в Ирак, Турцию, Грузию, Армению и Афганистан», — цитирует IRNA слова Хамидрезы Банафшеха в конце октября.

Иран входит в число ведущих стран в области медицины и медицинских технологий, поставляя на внутренний рынок 98 процентов фармацевтической продукции, отметил чиновник.

«Почти 450 из 1400 компаний, основанных на знаниях, работают в области лекарственных трав, биотехнологий и пищевой промышленности».

Далее он сообщил, что Национальный институт развития медицинских исследований стремится расширить экспорт лекарственных средств.

Поскольку большая часть сырья для производства лекарственных трав является родным для страны, эта продукция может конкурировать на международном уровне с продукцией других стран, добавил он.

Кроме того, от 15 до 20 процентов иранских лекарственных трав уникальны в мире. Он подчеркнул, что у Ирана есть возможность представить миру новые лекарственные травы.

Производство и коммерциализация фармацевтических заводов являются лучшим способом внедрения богатых ресурсов лекарственных трав, которые, помимо получения страной доходов в иностранной валюте, приведут к научному авторитету Ирана в этой области, заключил он.

По словам председателя Союза экспортеров лекарственных растений Ирана, экспорт лекарственных растений из страны может быть увеличен за счет большего соответствия мировым стандартам.

Мохаммад-Али Резаи Камаль-Абад заявил, что мировые стандарты повышаются из-за ориентированного на здоровье потребления растительных продуктов, и несоблюдение этих стандартов приведет к возврату или уничтожению этих продуктов.

"За последние годы в страну проникли яды, которые не только не используются в других странах, но и стали причиной загрязнения воды и почвы в нашей стране", - посетовал он.

Говоря о важности стандартизации экспорта сельскохозяйственной продукции, он добавил: «Стандартизация проводится в нашей стране, но эта стандартизация не является современной. При координации министерств расходы и обновление информации могут помочь стандартизировать сельскохозяйственную продукцию и развивать экспорт этой продукции», - прокомментировал он.

Он сказал, что, имея более 11 климатов из 13, в Иране произрастает 8000 разновидностей лекарственных растений, что как минимум в два раза больше, чем в Европе.

Демография как инструмент геноцида

мальтузианство, феминизм, евгеника

Евгений Варшавский

Политический фактор демографических процессов

Среди многочисленных инструментов изучения общества наиболее обобщающими являются демографические показатели — по той причине, что предметом науки демографии является само существование человечества, и как цивилизации, и как популяции определённого биологического вида.

При сохранении основополагающего характера естественных демографических факторов, влияющих на численность больших социальных групп, таких как народы, государства и даже человечество в целом, современность всё более наглядно демонстрирует возрастающую роль политической воли, вполне сравнимой по своему могуществу с природой. По крайней мере, результаты планомерной и целенаправленной человеческой деятельности по сокращению собственной популяции вполне сравнимы по масштабу со стихийными бедствиями. Те же мировые войны прошлого ХХ века по количеству жертв легко превзошли все современные им катастрофические природные явления, вместе взятые.

В качестве иллюстрации к этому, вероятно, неочевидному тезису можно привести извержение вулкана Кракатау, произошедшее по историческим меркам относительно недавно — в 1883 году. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила приблизительно от 100 до 200 мегатонн, что в несколько раз больше, чем количество взрывчатки, использованной в обеих мировых войнах, но число жертв не превысило 36 тысяч человек. Вермахт вправе смотреть на эту бушующую стихию с презрением.

Конечно, возможные космические катаклизмы могут быть сильно масштабнее простого извержения вулкана, но если астрофизики не ошибаются, вероятность природных катастроф, способных уничтожить нашу планету или хотя бы жизнь на её поверхности, оценивается как крайне малая и весьма отдалённая по времени — счёт на десятки и сотни тысяч лет.

Мировая политика вполне может считаться как минимум столь же определяющей для будущих судеб человечества, как и силы природы. Современный этап существования человечества, в отличие от прошлых тысячелетий, характеризуется качественно возросшим экономическим и технологическим могуществом, что позволило за последние полтора века создать вполне глобализованную индустриальную экономику

И если раньше, с самого момента возникновения цивилизации, развитие и прогресс были обусловлены в большей части общими социальными и природными факторами, то сегодня уже можно констатировать, что наше будущее в наибольшей мере определяется властью и управлением, а не внешними условиями и наличием ресурсов — конечно, с учётом неустранимого и непредсказуемого, хоть и очень маловероятного риска планетарной природной катастрофы.

И с крайним сожалением можно констатировать, что мощь управления человеческими сообществами во всевозрастающей мере направляется не на общий прогресс и процветание, а на преднамеренное сокращение численности населения. И война как метод сокращения населения ещё далеко не самый эффективный способ.

Если посмотреть мировую карту рождаемости, то общемировая рождаемость уже сейчас балансирует на грани воспроизводства: кроме Афганистана и Африки, весь мир вступил в так называемую «демографическую зиму» (какая всё же лукавая формулировка — подразумевается, что после этой «зимы» якобы гарантирована весна). Официальная статистика даёт прогноз нашей численности на середину текущего века до десяти миллиардов человек, но по факту можно ожидать перехода к «отложенному вымиранию» где–то к 2025 году, а к арифметическому — к 2050–2055 годам.

Этот «демографический переход» нигде в мире не останавливается и не стабилизируется — народы просто продолжают вымирать. Ни в одной стране «меры по стимулированию рождаемости со стороны государства» не привели не то что к росту рождаемости, но даже к торможению вымирания.

Яркий, но печальный пример — Южная Корея. Местное демократическое правительство спохватилось, когда у них в стране суммарный коэффициент рождаемости оказался меньше одного ребёнка на женщину, и озаботилось стимулированием. Всего на различные «демографически позитивные» правительственные программы было потрачено больше 200 миллиардов долларов, и в результате всех этих титанических усилий теперь в стране в среднем 0,78 ребёнка на женщину, а в Сеуле вообще по полребёнка на семейную пару.

А что дальше? У каждых ста современных корейцев будет в сумме четыре правнука. И вот это вот всё — при очень высоком уровне жизни…

В мировом масштабе такая тенденция означает, что приблизительно к 2120 году человечество будет почти вдвое меньше нынешнего. Без всяких войн и космических катаклизмов.

Исток проблем с демографией

Нельзя сказать, что в истории человечества, начиная с античных времён, не случалось, по современной терминологии, «демографических кризисов». Бывали и опустошения в ходе многочисленных войн с гибелью целых племён и народов, бывали эпидемии и даже пандемии с гигантским количеством погибших (в средневековой Европе серия эпидемий чумы уморила более трети тогдашнего населения), да и масштабный голод издревле был постоянным спутником человека на обширных пространствах — практически только к ХХ веку сельское хозяйство получило промышленную базу, способную обеспечить достаточный уровень питания хотя бы в так называемых «цивилизованных государствах», хотя дефицит еды и чистой воды до сих пор никуда не делся для более чем трети населения планеты.

Но всё перечисленное (а также здесь не упомянутое) достаточно долго было лишь комплексом вполне естественных факторов, влияющих на численность населения. Голод, болезни и спорадические попытки отдельных правителей сжить со свету ненавистных соседей, как правило, на общую демографию принципиально не влияли — в целом численность человечества медленно, но неуклонно увеличивалась, а в последние пару веков наблюдается весьма существенное ускорение роста населения Земли.

Если с начала нашей эры общая численность людей неторопливо росла с 300 миллионов в нулевом году до полутора миллиардов к началу ХХ века, то только за следующие сто лет она легко достигла шести миллиардов. А сегодня, в 2023 году, нас уже официально 8,2 миллиарда.

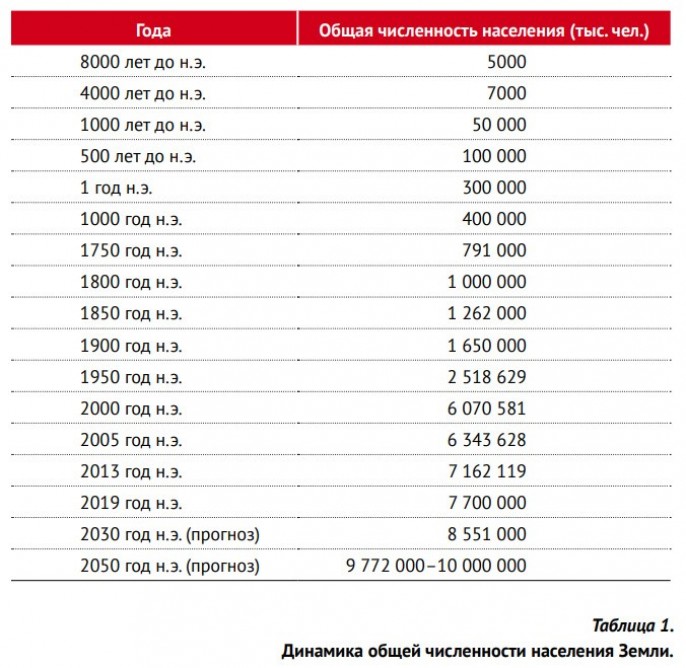

Грубо: если наш первый миллиард набирался тысячи лет — то в современную эпоху мы растём почти по миллиарду каждые десять лет (таблица 1).

Но такая тенденция практически экспоненциального роста населения за последние пару столетий породила кардинальную смену отношения к демографии. Если на протяжении всей человеческой истории высокий уровень рождаемости всегда рассматривался как важное условие для усиления экономического могущества и конкурентное преимущество перед соседями, то к началу XVIII века в тогдашнее научное и публичное пространство стали проникать прямо противоположные идеи — а хватит ли нам ресурсов на всех?

Первым, кто подвёл теоретическую (наукообразную) базу под свежий тогда концепт «контроля над рождаемостью», был английский лжеучёный Теодор Мальтус. Он издал в 1798 году труд «Опыт закона о народонаселении» и дал старт глобальному движению, известному как «мальтузианство».

Сама по себе базовая идея мальтузианства проста и безыскусна: если наша планета имеет пределы, то человечество на ней бесконечно расти не сможет. Это вполне логично, но дальше логическую цепочку развивать никто не стал, а сразу были сделаны «единственно верные» выводы — нет другого варианта, кроме как ограничить рост населения и довести (уменьшить) нашу численность до уровня, диктуемого наличием доступных ресурсов.

Здесь можно задать вопрос: а почему Т.Р. Мальтус — именно что лжеученый?

А потому, что из всех возможных и допустимых с научной точки зрения вариантов дальнейшего развития событий он выбрал один — а остальные всерьёз даже не рассматривал. Ну нет для человечества другого выхода, кроме сокращения собственной численности, и, что менее очевидно, остановки прогресса, прежде всего социального, а потом и научно-технического. Видимо, идеал общественного устройства был достигнут уже в XVIII веке…

В качестве гуманного способа достижения объявленной цели Мальтусом и его последователями было предложено ввести контроль над рождаемостью. Менее гуманные способы уничтожения лишних людей попервоначалу старались в публичном пространстве широко не обсуждать.

На протяжении всего ХIХ века идеи мальтузианства, оно же «управляемое снижение рождаемости», продвигали Давид Рикардо, Чарльз Дарвин, Герберт Спенсер, Иеремия Бентам, Френсис Плейс, Уильям Томпсон, Ричард Карлайл, Чарльз Ноултон, Роберт Дейл Оуэн, Джон Стюарт Милль, Чарльз Роберт Дрисдейл, Эдвард Блисс Фут, Моисей Харман, Чарльз Брэдлоу, Джон Рассел (виконт Эмберли), Анни Безант и многие другие. Это всё британцы и американцы, а на континенте, то есть во Франции, пионером мальтузианского движения считается Поль Робен.

Огромную роль в пропаганде и продвижении идей мальтузианства сыграли работы английского доктора Чарльза Роберта Дрисдейла (1829–1907) о контроле рождаемости и контрацепции. Он же в 1877 году основал и возглавил Мальтузианскую лигу. Это была первая в истории организация, открыто выступавшая за сокращение рождаемости. Такие же лиги появились в Нидерландах (1881), Индии (1882), Германии (1889), во Франции (1896), в Богемии (1901), Испании (1904), Бразилии (1905), Бельгии (1906), Уругвае (1907), на Кубе (1907), в Швейцарии (1908), Швеции (1911) и Италии (1913). А первая в мире «клиника планирования семьи», где бесплатно обучали контрацепции, открылась в 1882 году в Голландии.

К мальтузианцам довольно скоро присоединились свежесозданные движения феминисток и известные с глубокой древности поклонники лженауки евгеники. Когда на третьей Гаагской Международной конференции мальтузианцев в 1910 году было учреждено Международное неомальтузианское бюро, феминистки со всей Европы дружно поддержали своих духовных братьев.

В принципе, сама идея контроля рождаемости одновременно стояла на теориях мальтузианства и евгеники, а также на концепции «планирования семьи», хотя при этом правам женщин изначально уделялось третьестепенное внимание. Но фемдвижение того времени, бесспорно, внесло свой вклад в это святое дело, а тогдашнее Общество евгеники (изначально Общество евгенического просвещения, ныне Институт Гальтона) в полном согласии со своей логикой поддерживало размножение исключительно «достойных» членов общества.

Отношение к остальным «менее достойным» выразил ещё в дремучем 1873 году англичанин Фрэнсис Гальтон: если «неодарённые семьи» продолжат производить потомство, уступающее «одарённым семьям» по «моральным, интеллектуальным и физическим качествам», то обязательно настанет время, когда они будут рассматриваться как враги государства.

Его прямая речь: «Я не вижу, почему кастовое высокомерие должно помешать классу одарённых людей, когда он придёт к власти, обходиться со своими соотечественниками без должной доброты при условии, что те сохраняют безбрачие. Однако если люди, низшие по своим моральным качествам, интеллектуальным и физическим характеристикам, будут продолжать давать потомство, легко себе представить, что наступит время, когда такие личности будут рассматриваться как враги государства и тем самым лишаться всяких претензий на доброе обращение».

Эти евгенические мечты вполне соответствуют и позиции самого Мальтуса — «перенаселение ведёт к государственным переворотам».

В первой половине прошлого века центр международного мальтузианского, евгенического и фемдвижения сформировался в США, в деле управляемого снижения рождаемости они работали в тесной спайке, а зачастую — в одном лице. Здесь можно назвать основные силы и имена, которые стояли у истоков глобального консенсуса по вопросу народонаселения.

Досужие мечты одиноких мизантропов? Как бы не так…

Если не вспоминать относительно малоизвестных сегодня деятелей феминизма, евгеники и мальтузианства прошлых столетий, то до сих пор в этой сфере активно действуют чрезвычайно влиятельные Фонд Рокфеллера, Фонд братьев Рокфеллер и их же Совет по народонаселению, Фонд Хью Мура, Корпорация Карнеги и Фонд Форда, а также многие тысячи более мелких «частников».

А ещё все эти богатейшие фонды создали и содержали Американскую лигу контроля рождаемости, Американскую федерацию планирования семьи и Международную федерацию планирования семьи. В 1911 году Джон Д. Рокфеллер-младший единолично учреждает Бюро социальной гигиены, изначально выделив на это благое дело 5,8 миллиона тогдашних или более 200 миллионов современных долларов.

Тематика «работ» этой и ей подобных контор ещё с начала ХХ века включала такие направления, как исследования по противозачаточным средствам; проституция и борьба с ней; евгеника и контроль рождаемости; сексуальность и сексуальное образование; наркомания, преступность, а также и другие социальные проблемы.

По крайней мере, с конца 20–х годов прошлого века Фонд Рокфеллера стабильно выделяет деньги на «демографические исследования» и на проведение конференций по народонаселению, тем самым заложив основу для формирования теоретической основы управляемого сокращения населения. В частности, Фонд был среди первых, кто финансово поддержал Международный союз по научным исследованиям в области народонаселения (1928) в первые годы своей работы.

Велась пропаганда и оказывалось влияние на государственную политику, в том числе на международном уровне, с использованием в основном «частных» финансовых источников. Цитата из отчёта Фонда за 1934 год: «Фонд Рокфеллера принял решение сосредоточить свои усилия в области естественных наук, экспериментальной биологии, уделяя особенное внимание таким темам, как эндокринология, питание, генетика, эмбриология, проблемы, связанные с репродуктивным процессом, психобиология, общая и клеточная физиология, биофизика и биохимия».

Объём этих «филантропических» средств впечатляет: только Фонд Рокфеллера потратил на борьбу с положительной демографией более 3,4 миллиарда долларов в современных деньгах, и это только до Второй мировой войны. Евгенические организации и эксперименты спонсировались Фондом даже в нацистской Германии вплоть до 1939 года.

По странной случайности единственной крупной страной без присутствия этого Фонда был СССР, но туда всё же смог пробраться Международный фонд «За выживание и развитие человечества». Но произошло это событие уже в 1988 году.

Интересна и динамика изменений во взглядах спонсоров. Если изначально Фонд Рокфеллера считал, что для установления нормы малодетности требуется деколонизация стран и помощь в целях развития, то после демонтажа мировой колониальной системы, то есть «исчезновения империализма Запада и экономической эксплуатации колоний», Фонд начал утверждать, что рост населения сам по себе блокирует модернизацию и закрепляет бедность в аграрных странах. Несколько позже тезис «развитие равно сокращению населения» примут все.

Неужели несколько очень богатых частных лиц способны так влиять на мировую политику? Конечно же нет! Вопросом сокращения ненужного населения планеты уже давно занимаются самые влиятельные государства и международные организации начиная с самой ООН.

В начале 1950–х те же перечисленные организованные группы работали над созданием глобального неомальтузианского движения. Их цель состояла во внедрении программ планирования семьи во всём развивающемся мире, снижении рождаемости и сокращении роста численности населения. Поскольку столь масштабные задачи по плечу лишь правительствам, была поставлена цель убедить руководство этих стран в том, что высокая рождаемость и быстрый рост населения являются самыми острыми социальными проблемами, которые требуют вмешательства со стороны государства. И в 1952 году Джон Д. Рокфеллер III создаёт Совет по народонаселению, имеющий основной целью снижение рождаемости в мировом масштабе.

В 1963 году был опубликован доклад Национальной академии наук США под названием «Рост населения мира. Анализ проблем и рекомендации». Основной тезис из введения к докладу: «Мы полагаем, что эта проблема [быстрый рост населения] может быть успешно решена путём разработки новых методов регулирования рождаемости, общемирового, повсеместного и быстрого внедрения программ добровольного планирования семьи… Проблема роста населения больше не может игнорироваться».

Все рекомендации были очень быстро исполнены. Правительство США начало выделять огромные ресурсы на сокращение населения в «развивающихся странах» с 1965 года. В 1967 году был создан Фонд ООН в области народонаселения. Президент США Джеральд Форд в 1967 году одобрил секретный план по сокращению рождаемости в странах с высокой рождаемостью (NSSM200), и уже к 1976 году программы «планирования семьи» приняты правительствами в 95 странах, к 1985 году — в 123 странах (на тот момент в ООН было 157 стран).

И как раз в 60–х годах начался обвал мирового суммарного коэффициента рождаемости.

Кроме прямых усилий «международного сообщества» по управляемому сокращению населения, слегка затронутых здесь, можно упомянуть и некоторые целенаправленные меры, негативно влияющие на демографию.

Всё разнообразие подобных деяний не охватить в одном материале. Чего стоит одно «радужное» движение, охватившее весь «цивилизованный» мир. По факту, это попытка замены главной цели природного механизма репродукции человека и прямо связанного с ним социального института семьи на один из второстепенных (простите) компонентов процесса размножения — получение физического удовольствия.

Дикий карнавал десятков и даже сотен всевозможных придуманных гендеров во всех мыслимых и немыслимых сочетаниях является более важным для прогрессивного человечества, нежели скучное и отсталое деторождение и последующее воспитание полноценной человеческой личности, ибо «права человека есть высший приоритет».

Хотелось бы отметить, что до пределов расширения текущего списка гендеров ещё далеко — в сильно устаревшем медицинском справочнике сексуальных перверсий из 70–х годов прошлого века уже было более четырех тысяч позиций. Есть куда стремиться…

Но кроме горячей и очевидной для любого цивилизованного человека темы священных прав ЛГБТК+ и к ним приравненных, можно отметить и другие позиции, тихой сапой внедряемые в публичное пространство при прямом участии влиятельнейших государств и международных организаций.

Например, при ООН существует Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), созданный в 1969 году. Комитету поручено содействовать осуществлению и наблюдать за осуществлением правительствами трёх конвенций о международном контроле над наркотиками: Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Однако в современном мире стратегия борьбы с распространением наркотиков неуловимо изменилась по сравнению с традиционным отношением к этому хтоническому злу. Теперь в приоритете «политики, программы и практики, направленные на уменьшение негативных медицинских, социальных и экономических последствий употребления легальных и нелегальных психоактивных веществ без попытки снизить уровень наркопотребления».

В свою очередь, декриминализация употребления и хранения наркотиков тоже является частью концепции.

В 2012 году Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству представила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке свой «исторически важный доклад» под названием «Риски, права, здоровье». Там, с использованием таких формулировок, как «страны должны» или «страны не должны», предлагается всем странам:

— декриминализовать хранение наркотиков для личного пользования;

— ликвидировать учёт лиц, употребляющих наркотики, отменить проведение обязательных и принудительных тестирований на ВИЧ и принудительного лечения лиц, употребляющих наркотики;

— отменить наказание за заражение ВИЧ; — аннулировать законы, запрещающие добровольную проституцию; — принять дополнительные правовые меры для обеспечения безопасных условий труда для работников секс-бизнеса;

— запретить обязательное и принудительное тестирование на ВИЧ проституток и прочих работников секс-бизнеса;

— аннулировать все законы, которые криминализуют добровольные однополые отношения между совершеннолетними и/или законы, которые наказывают гомосексуальную идентичность;

— ликвидировать правовые, регулятивные или административные барьеры, препятствующие созданию общественных организаций гомосексуалами, лесбиянками или бисексуалами;

— страны должны изменить свою политику в отношении трансгендерных лиц, вместо того, чтобы применять меры наказания к трансгендерным лицам, страны должны обеспечить им доступ к эффективным мерам по профилактике и лечению ВИЧ, а также медицинским услугам и товарам; аннулировать все законы, которые криминализуют трансгендерную идентичность и соответствующее поведение.

2015 год. ГА ООН голосует за принятие нового всемирного плана «Цели устойчивого развития». Цели формулируются вполне открыто: «К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи, информирование и просвещение, и учёт вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах… Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек».

В целом необходимо отметить, что в современном публичном пространстве уже более чем достаточно маркеров, подтверждающих реальность намерений радикально сократить человечество, и вышеперечисленные факты — лишь небольшая их часть.

Официальные демографические горизонты

А как видятся учёным варианты возможной численности человечества в будущем? Разброс оказался огромный, от 100 миллионов до 134 триллионов (не шутка). Наименьшую цифру называют так называемые экологи, а наибольшая содержится в прогнозе ООН.

Самый маленький размер человеческой популяции Земли назвал сооснователь организации «Земля прежде всего!» радикальный эколог Дэйв Форман. Это его цифра — 100 миллионов. Посланец мира ООН Джейн Лавик Гудолл, а также легендарные «Скрижали Джорджии» разрешают человечеству предел в 500 миллионов.

Справка. Скрижали Джорджии (англ. Georgia Guidestones) — гранитный монумент в округе Элберт в штате Джорджия, США. Состоит из шести гранитных плит высотой около шести метров и весом 119 тонн и содержит надписи на восьми современных языках, включая русский, и четырёх древних. Установлены в 1980 году, а в 2022 году одна из «скрижалей» была уничтожена взрывным устройством. В тот же день остатки монумента были снесены местными властями.

Есть и «более оптимальные» научные оценки, где наша будущая численность должна варьироваться от 500 миллионов до 5 миллиардов. Это, в частности, появившаяся в 2008 году «Биозависимая демографическая модель человечества».

Согласно этой модели, «биологически допустимое население» Земли составляет примерно половину от фактического. На момент появления модели это 3,7 миллиарда человек вместо тогдашних 6,7 миллиарда, причём с развёрсткой по странам. Страны, получившие довольно нехорошую кличку «перенаселённые», имеют для себя специально рассчитанный «процент избытка населения»: для США это 46 процентов, для Китая — 67, в Индии — 82, в Южной Корее и Бангладеш — 84, в Пакистане и Афганистане — 85, Японии — 86, в Иордании и Ираке — 91, в Израиле и ОАЭ — 93, в Сингапуре — 99. Всего на планете оказалось 122 «перенаселённые» страны.

Указаны также страны с «резервом для роста населения», тоже в процентах: это Габон — 880, Боливия — 605, Конго — 360, Парагвай — 265, ЦАР — 230, Бразилия — 228, Монголия — 177, Аргентина — 163 и Россия — 51. Всего мы имеем 30 таких «недонаселённых» стран.

Есть и совершенно безумные, но при этом вполне официальные оценки. В 2004 году ООН выдала сценарии по росту населения, где к 2300 году человечество достигнет умопомрачительных 133,6 триллиона человек, в том числе Нигер — 23,6 триллиона, а близкий к нашим границам Афганистан — жалких в сравнении с Нигером 4,2 триллиона…

В принципе, некое научное обоснование для таких жутких цифр можно придумать. Например, если не мешать амёбам размножаться, то суммарная их биомасса превысит массу планеты Земля примерно через двое суток. Такова магия логарифмического роста. Но если исключить массовое сумасшествие, реально возможный резон таких «прогнозов» видится один — напугать целевую аудиторию и создать панику. Кстати, позже (в 2011 году) накал «научной правды» немного снизился, и оценки ООН сократились до относительно «скромных» 3,5 триллиона: «В соответствии с одним из сценариев, при котором нынешние тенденции рождаемости остаются без изменений, к 2300 году численность населения мира достигла бы 3,5 триллиона человек. При этом 3,15 триллиона проживали бы в Африке. Население Азии в 2300 году достигло бы 325 миллиардов, население Латинской Америки и стран Карибского бассейна — 19 миллиардов. В Океании было бы около трёх миллиардов жителей. Население Северной Америки, напротив, выросло бы только на полмиллиарда человек, а население Европы сократилось до 0,1 миллиарда (100 миллионов) человек».

Обсуждать всерьёз такое…

Если всё же возвращаться к какой– то реальности, то та же ООН в собственных прогнозах, сделанных в 2020 году, указывает, что мировой суммарный коэффициент рождаемости к 2050 году снизится до 2,2, а к 2100 году — до 1,9. Это существенно ниже уровня даже простого воспроизводства, и вопрос, откуда в следующем, XXII веке возьмутся факторы, способные в корне переломить эту тенденцию к вымиранию, вообще повисает в воздухе.

Насколько это законно?

Официальная позиция «международного сообщества», в том числе научного, редко формулируется прямо и открыто, но в целом преобладает мнение, что демографические тенденции (к вымиранию) — это бесспорно «естественный», «закономерный» и «объективный» процесс.

Ну если считать социальные институты власти и управления, а также стоящую за ними живую человеческую волю за «стихийные силы природы», то, наверное, так и есть. И такой подход крайне выгоден именно тем весьма влиятельным геополитическим группировкам, которые, собственно, и осуществляют так называемое «управляемое сокращение населения». Потому что в логике «стихийности» нельзя даже в теории поставить вопрос об ответственности. Что взять с самой Природы…

Тем не менее правовые основания для оценки обстоятельств, формирующих негативные демографические тенденции как в отношении отдельных стран или территорий, так и в целом для человечества, вполне себе существуют в действительности. Разумеется, в той части, что касается вполне осмысленной (или, в терминологии уголовного права, умышленной) деятельности социальных и политических групп, а не объективных закономерностей. Хотя бы потому, что никто не запрещает таким группам влиять на эти самые объективные закономерности в своих групповых интересах, манипулируя условиями и ресурсами, вполне входящими в сферу возможностей и компетенции таких социальных институтов, как власть и государственное управление.

А можно ли в принципе привлекать к ответственности правителей?

В обыденном человеческом сознании существует и активно поддерживается традиционное представление, что на практике ограничить суверенитет власти некому и нечем. Это не совсем так, и не менее традиционный взгляд на необходимость справедливости (вор должен сидеть в тюрьме) не только вполне историчен, но также опирается на объективные социальные тенденции, в том числе, нашедшие своё отражение в Международном праве.

Если начать с формальных оснований, то одним из результатов многовекового процесса формирования общепринятых правил во взаимоотношениях между людьми и их большими объединениями, известными как народы, нации и государства, стало возникновение и развитие институтов Международного права. И уже к середине ХХ века, после двух катастрофичных по потерям мировых войн, это развитие дошло до уровня, когда понимание необходимости правового регулирования и регламентирования затронуло даже такие сферы человеческой деятельности и международных отношений, как вооружённые конфликты и преднамеренное массовое уничтожение людей.

Исходя из возникшего в тот период всеобщего понимания, что массовый террор и убийства мирного населения никак нельзя относить исключительно к действию «стихийных сил природы», возникли вполне глобальные по масштабам процессы, приведшие к возникновению не только крупнейших международных организаций, но и принятию общих правил, определяющих все возможные виды международных отношений, включая ведение войны.

В рамках учреждённой в 1945 году Организации Объединённых Наций общими усилиями коалиции победителей во Второй мировой войне при участии остальных членов ООН была разработана и принята целая система международных договоров и конвенций.

Сутью нового подхода к дипломатии должно было стать возникновение единых общемировых критериев легитимности власти, суверенитета государств и народов, основополагающих принципов международных и межгосударственных отношений и, в том числе, законности тех или иных методов ведения войны как одной из законных форм таких отношений. Особо было выделено тесно связанное с этой сферой понятие «военного преступления».

Нельзя сказать, что такой подход достиг всех поставленных целей, но всё же современная мировая политика стала заметно отличаться от традиций Средневековья, но, к сожалению, в основном в дипломатической риторике.

Тем не менее существующее международное право пока ещё является действующим фактором и как минимум позволяет отличать зло от добра на основании критериев, официально признанных «мировым сообществом», то есть странами, входящими в Организацию Объединённых Наций.

В отношении демографических процессов, затрагивающих как отдельные страны, так и человечество в целом, такой юридический механизм, позволяющий квалифицировать сознательные действия, направленные на сокращение населения, как преступление против человечности, создан после окончания Второй мировой войны и формально одобрен (ратифицирован) практически всеми странами мира.

Соответствующая «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» была принята резолюцией 260 (III) Генеральной ассамблеей ООН от 9 декабря 1948 года.

Формулировки прекрасны: Объединённые Нации ещё в 1946 году (резолюция Генеральной ассамблеи ООН №96) объявили, что геноцид является преступлением, нарушающим нормы международного права и противоречащим духу и целям Организации Объединённых Наций, а цивилизованный мир осуждает его и признает, что на протяжении всей истории геноцид приносил большие потери человечеству. А для избавления человечества от этого отвратительного бедствия необходимо международное сотрудничество.

Конкретно международное сообщество установило, что под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую–либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

К таким действиям диспозиция статьи I Конвенции относит: убийство членов такой группы; причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; предумышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы, а также насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Фактически под определения действующей Конвенции ООН подпадает практически весь основной инструментарий, используемый в целях так называемого «управляемого сокращения населения».

По смыслу и букве Конвенции геноцид, независимо от того, совершается ли он в мирное или военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права. Государства, подписавшие и ратифицировавшие данную Конвенцию, обязуются принимать меры предупреждения геноцида и карать за его совершение.

Юридических лазеек, позволяющих ускользнуть виновным, Конвенция не содержит. Формулировки Статьи III Конвенции чеканны: «наказуемы следующие деяния: геноцид; заговор с целью совершения геноцида; прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; покушение на совершение геноцида; соучастие в геноциде».

Но самое важное содержится в Статье IV — это определение круга тех, кто может быть привлечен к ответственности за совершение геноцида, соучастие или содействие совершению геноцида и даже его публичное оправдание или обоснование его целесообразности либо неизбежности, квалифицируемое как «подстрекательство»: все, совершающие геноцид или какие–либо другие из перечисленных в Статье III деяний, подлежат наказанию независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами.

Приведённые здесь почти дословные формулировки ооновской Конвенции, формально обязательные для всего мира, однозначно и недвусмысленно относят любые преднамеренные и целенаправленные действия по формированию «негативных демографических тенденций» к тягчайшим преступлениям против человечности.

Любые лица, включая глав государств, виновные или хотя бы причастные к таким действиям (юристы любят термин «деяние», которое включает в себя и действие, и бездействие) не просто «могут», а обязаны быть привлечены к ответственности.

Так почему практически никто в реальности не ответил за организацию вымирания целых стран, народов и больших социальных групп, за исключением немногих осуждённых военных преступников, которым, собственно, геноцид вменялся «по совокупности» с остальными доказанными военными преступлениями, и в основном — в ходе Нюрнбергского процесса, состоявшегося ещё в 1946 году?

Причин отсутствия реальной ответственности за геноцид много, и одна из наиболее системных — это договорная природа Международного права.

В отличие от таких отраслей права, как уголовное или административное, которые опираются на всю мощь суверенного государства, международные договоры и конвенции, — это «продукт полного непротивления сторон» ( © Монтёр Мечников).

В современном мире политический субъект, подобный суверенному государству, но масштабированный до глобального уровня, блистательно отсутствует, и вместо подобной Высшей Инстанции человечество имеет счастье наблюдать достаточно рыхлые образования, не имеющие единой воли, а точнее, ограниченные консенсусом или более или менее глубоким компромиссом участников.

Зачастую низкий уровень внутренней интеграции не позволяет создать эффективную исполнительную структуру либо парализует уже созданную, а в большинстве случаев не мешает просто и без затей взять административный аппарат под фактический контроль либо наиболее влиятельных участников, либо вообще внешних по отношению к организации сил.

К сожалению, в полной мере это грустное явление касается и упомянутой Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Практически безупречные, содержательно выверенные и юридически прочные формулировки Конвенции повисают в воздухе вследствие отсутствия геополитического субъекта, способного выступить в роли носителя или выразителя объединённой воли всего человечества.

Взамен такого единственно эффективного механизма до настоящего времени используется проверенный веками и многократно доказавший за это время свою ограниченность принцип консенсуса. Как для любого многостороннего международного договора, исполнение на практике Конвенции о геноциде зависит от совпадения, а в реальности — несовпадения намерений стран-участников.

В реальности преследовать и привлечь к ответственности за преступление геноцида можно, только если государство-нарушитель является абсолютным изгоем либо допустит серьёзные ошибки в своей текущей международной политике. Например, не выйдет вовремя из ставшей опасной Конвенции или международного договора и допустит пребывание своих руководителей или ответственных чиновников на территориях, контролируемых недружественно настроенными странами.

Фактически сложившаяся на нашей планете ситуация с международным правом вошла в глубокий системный кризис, вплоть до краха самой концепции совместного противостояния и пресечения преступлений против человечности. Безусловно, по сравнению с замшелым Средневековьем сделаны огромные шаги вперёд по пути прогресса, но в какой–то момент прогресс застопорился и даже начал откатываться обратно.

Почему был вполне успешен Нюрнбергский трибунал? Потому что это была международная судебная инстанция, созданная государствами, победившими во Второй мировой войне и входившими в Антигитлеровскую коалицию. Проигравшая нацистская Германия и её сателлиты в организации работы Нюрнбергского трибунала по очевидным причинам не участвовали и на его решения не влияли (если не считать адвокатов), а территории этих стран вполне контролировались вооружёнными силами союзников.

Именно по этим причинам сразу после окончания Второй мировой удалось достаточно быстро привлечь хотя бы основных военных преступников к вполне заслуженной ответственности. Чтобы повторить практический опыт Нюрнберга в настоящее время, придётся как минимум воспроизвести тогдашнюю геополитическую ситуацию в самом главном — обеспечить военный контроль над территорией страны, обвинённой в геноциде. Или ждать, пока виновные добровольно или по глупости выйдут из–под защиты своего государственного суверенитета и попадут в руки обвинителей.

Как сейчас выглядит процедура применения Конвенции о геноциде на практике? Вот Статья V упомянутой Конвенции предусматривает обязательство «договаривающихся сторон» провести необходимое законодательство, причём каждая сторона должна сделать это в соответствии со своей конституционной процедурой и, в частности, предусмотреть эффективные меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида. А судить лиц, обвиняемых в совершении геноцида, надо либо в той стране, где было совершено это деяние, или таким международным уголовным судом, который может иметь юрисдикцию в отношении стран — участниц Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда.

А если государство, осуществляющее геноцид, — например, США, неоднократно замеченные в организации подобной политики как на собственной территории, так и в других странах, то международное право на голубом глазу предлагает пострадавшей стороне такой вариант: обратиться в ООН с требованием принять в соответствии с Уставом ООН все необходимые, по его мнению, меры в целях предупреждения и пресечения актов геноцида.

В современных условиях это означает, что в отношении государства — постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето привлечение к ответственности за геноцид технически невозможно, поскольку любое решение ООН против такой державы будет заблокировано ею же, а что касается остальных менее привилегированных членов ООН, то как минимум потребуется нанести такому преступному государству военное поражение и взять его территорию под оккупационный контроль.

А если учесть, что геноцид в современном мире осуществляется по большей части самими США, либо при руководящей роли тех же США, или хотя бы просто в интересах США и их союзников, то можно ожидать применения американского вето на любые попытки посадить в тюрьму или уничтожить на месте военной силой реальных виновников геноцида. В общем, «спасение утопающих есть дело рук самих утопающих». Такова, к сожалению, текущая реальность международного права, и все другие попытки противодействовать геноциду ничуть не более эффективны, чем перечисленные выше.

Так что же, ничего нельзя предпринять и выхода нет?

Позитивная альтернатива для человечества

Можно долго обличать нехорошие глобалистские силы, влекущие мир на край пропасти вымирания и деградации, но помимо осознания масштаба грядущей опасности представляется намного более интересным оценить, насколько безальтернативен предлагаемый сценарий и какие варианты могут быть у человечества помимо всеобщего провала в условное «средневековье».

Что, кроме исторической инерции, разворачивает в пропасть глобальную экономику вместе с человечеством?

Ведущий в современном мире глобальный проект, известный ещё со Средних веков и основанный на «неэквивалентном обмене», то есть вооружённом разбое и тотальном обмане, в настоящее время уже мёртв, то есть просто потерял рентабельность.

Более нет возможности поддерживать в привычных за последние триста лет рамках привлекательный Образ Будущего, а просевшую функцию проектного целеполагания естественным путём перехватил управленческий контур власти — и логично заменил прокисшие «общие» приоритеты вечно актуальными групповыми.

Интересы группы, пусть и ключевой по своему значению в социуме, неизбежно ограничены, что по той же логике приводит к системной дисфункции: идея навечно сохранить себя на вершине социальной иерархии приводит к уклонению от любой ответственности перед обществом, как групповой, так и персональной.

Но такая политика необратимо дестабилизирует социум. Безответственность разрушает социальный баланс и требует полной тайны вокруг власти — иначе невозможно обеспечить безопасность. Именно это качество отличает современный правящий класс от традиционного: в норме власть публична — сильному нет причин прятаться. А люмпенэлита вынуждена окружать себя таинственностью: «большие деньги любят тишину».

Но «системная таинственность», обеспечивая безопасность, ведёт к ненужности. Попытки разделить власть на «тайную настоящую» и «публичную декоративную» порождают технократию, потому что процесс управления сложными системами неизбежно формирует специальную публичную страту — носителя управленческих компетенций и стоящих за ней в глубокой, по их мнению, тени конечных бенефициаров.

И если модель, торжественно наречённая обманщиками «естественным путём развития человечества», уже не в состоянии обеспечить хотя бы нулевую рентабельность экономической системы, построенной на разделении человечества на «метрополию» и «периферию», а суровая реальность требует прекратить хищническое потребление невосполнимых ресурсов — тем хуже для реальности.

Если более нет возможности сохранять достигнутый уровень потребления неимоверно разросшегося на Западе среднего класса — ресурсы будут перераспределяться в пользу самых богатых.

Неизбежно вырастает социальная напряжённость — народы коренных стран Запада заблаговременно и ускоренно подвергаются деградации, превращаясь в безопасную массу дезориентированных индивидуумов, неспособных к организованному сопротивлению.

Усиливается глобальная конкуренция за невозобновляемые ресурсы — геополитические конкуренты стравливаются между собой.

В конечном итоге пусть погибнет с голоду и в войнах хоть половина человечества, хоть три четверти, да хоть сколько, но контроль за распределением не должен выскользнуть из привычных к нему рук.

И не важно, что желанный «золотой миллиард» довольно быстро сократится до «золотого миллиона» и так далее до «золотой единицы» включительно, главное, что сохранится принцип: работают одни, а распределяют в свою пользу — другие.

И вот этот целенаправленный, жёстко управляемый и давно спланированный процесс называется сегодня «глобальным экономическим кризисом» — то есть это явление якобы стихийное, вызванное игрой тёмных сил природы и, следовательно, неподвластное человеку.

Главный маркер всех этих процессов — демография, точнее, системное и неуклонное ухудшение ключевых демографических показателей. И даже сохранение во многих странах высоких стандартов уровня жизни ничего не значит — ускоряющееся падение численности населения неизбежно ведёт к вымиранию и деградации даже в условиях пока ещё сохраняющегося привычного комфорта.

Самоназначенная мировая элита навязывает человечеству «безальтернативный» образ «естественного пути развития человечества» — тогда оправданы лживость, несправедливость и аморальность современного мироустройства, нищета, глобальный кризис, мировая война или любые другие технологии управляемого сокращения населения.

Менее разрушительные, то есть позитивные варианты развития человечества, предлагались ещё в момент зарождения нынешнего Модерна: идеи солидарного социума как бы не старше идей эксплуатации чужого труда и разделения общества на антагонистические классы. Современный прогрессивный проект развития должен предлагать научно обоснованный, убедительный и привлекательный облик устойчивого общественного устройства, способного сменить обанкротившийся глобализированный капитализм, а также реальный путь к построению справедливого человеческого общества.

Альтернативой деградации и возвращению в экономическое средневековье может и должен стать переход человечества на следующий, более высокий уровень развития цивилизации.

В геополитической сфере такой прогресс состоит в построении глобального политического субъекта. В формулировке, предложенной в СССР 20–х годов поэтом Велимиром Хлебниковым, это должна быть Земшарная Республика Советов. Такое или подобное ему глобальное государство должно действовать в интересах всего населения Земли, и в этом его системное отличие от древней мертворождённой идеи «мирового правительства» как высшей формы вечной эксплуатации человечества в интересах узкой группы самоназначенных «хозяев». С точки зрения экономики объединение в единый комплекс всех (или хотя бы большей части) доступных человечеству ресурсов планеты позволит не только резко сократить их неэффективное использование, но и в рамках планового ведения глобального хозяйственного комплекса качественно увеличить производительность труда, и в том числе концентрировать глобальные ресурсы на самых приоритетных направлениях развития.

В конечном итоге только объединённому человечеству будут по силам проекты масштаба освоения Ближнего космоса и Мирового океана. Каждое из таких направлений потребует планомерных общих усилий на столетия вперёд, что совершенно немыслимо для современных стран, но вполне логично для высокоразвитого и объединённого мирового сообщества наций.

Это совершенно иной, качественно более высокий уровень развития для нашей цивилизации. Даже неполное освоение зоны морского шельфа (до глубин менее 200 метров) — это по доступным ресурсам «вторая Земля», что в принципе снимает любые вопросы о дефиците ресурсов и «неизбежности сокращения населения». Понятно, что сам естественный предел доступных человечеству ресурсов не исчезнет как таковой, хотя и сильно отодвинется. Но больше не будет необходимости в «отрицательной демографической динамике», поскольку ресурсы, ставшие доступными объединённому человечеству, позволят намного спокойнее регулировать оптимальную численность населения, применяя давно известные, опробованные на практике и не травматичные методы демографической политики на горизонтах в пару-тройку сотен лет вместо организации войн, искусственных пандемий, управляемых социальных конфликтов и тому подобных преступлений против человечности. На основании изложенного единственное, о чём можно попросить мальтузианцев и всех остальных радетелей сокращения человечества, — начните с себя. В этом случае весьма вероятно, что сокращать остальное население планеты уже не потребуется…

Евросоюз ввел 12-й пакет санкций против России

Екатерина Свинова,Сергей Тихонов

Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против России. Рестрикции предусматривают запрет на импорт ювелирных алмазов, сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, комплектующих для БПЛА.

"Пакет ужесточает применение ограничения цен на нефть путем более тщательного мониторинга того, как могут использоваться танкеры для обхода ограничения. Он также включает более строгие обязательства по отслеживанию активов и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, обходящих санкции", - говорится в опубликованном Еврокомиссией сообщении.

Прямой запрет на импорт распространяется на непромышленные натуральные и синтетические алмазы, а также на ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года. Запрет на косвенный импорт российских алмазов при обработке (в огранке и/или отполировке) в третьих странах, включая ювелирные изделия, в том числе алмазы, происходящие из России, будет постепенно введен с 1 марта 2024 года и завершен к 1 сентября.