Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Мир стоит на пороге создания новых экономических моделей, где США уже не будут играть столь значительную роль, во многом в разрушении Бреттон-Вудской системы виноваты сами Соединенные Штаты, которые слишком активно диктуют свои правила игры другим странам. Такое мнение высказывает в своей работе "Отсчет с ноля. Преодоление разделения" президент Eurasia Group, профессор Нью-Йоркского университета Ян Бреммер.

Доклад Бреммера представлен на сайте Международного валютного фонда (МВФ). В пояснении к работе фонд подчеркивал, что работа является выражением мнения автора, а не позицией фининститута.

Ян Бреммер — американский политолог, специализирующийся на американской внешней политике и глобальных политических рисках. Бреммер — основатель компании Eurasia Group. Под началом Бреммера работают 40 аналитиков и менеджеров по продажам в Нью-Йорке и 480 штатных и внештатных исследователей в 65 странах. Среди его клиентов — ExxonMobil, Morgan Stanley и хеджинговый фонд Caxton.

"Мировой порядок, который преобладал начиная с конца Второй мировой войны, разрушается. Дисбаланс вылился в покачнувшееся равновесие внутри стран, регионов и на международном политическом поле. Результат — мир с ноля, характеризуемый растущим вакуумом в глобальном управлении. Но это не может продолжаться вечно. Рано или поздно нулевой уровень уступит место новому мировому порядку", — уверен Бреммер.

Смена парадигмы

По его мнению, немалую роль в разрушении этой парадигмы играет слишком явное лидерство США, которые в последние годы исповедуют принципы "Военной экономики" и политику санкций. Эксперт, в частности, вспоминает слова главы минфина США Джейкоба Лью, который признавал, что "если (американские санкции) чрезмерно вмешиваются в денежные потоки во всем мире, финансовые операции могут смещаться от Соединенных Штатов, что может угрожать центральной роли США".

Прямые убытки и затраты на поиск альтернативных путей, которые компании несут из-за политических рисков, уже ежедневно вредят мировой экономике, доверие к финансовой системе под началом США и тройке крупнейших мировых рейтинговых агентств (Fitch, Moody's, S&P) серьезно страдает.

В результате страны образуют новые альянсы, создают альтернативные финансовые институты и рейтинговые агентства. Например, Китай инициировал создание "Азиатского банка инфраструктурных инвестиций", с которым уже готов сотрудничать МВФ, и к нему присоединились многие страны, напоминает эксперт.

Против дружбы "против"

Эксперт добавляет, что политизированность экономики уже приводит к недовольству в Европе, которой хотят вместо Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций (TTIP) навязать "экономическое НАТО". И первой ласточкой недовольства эксперт называет решение Великобритании выйти из ЕС.

Упоминая НАТО, эксперт отмечает, что альянс сам переживает не лучшие времена, и "выявление очевидных уязвимостей каждого подразделения альянса могло бы вдохнуть в него больше жизни, чем кризис на Украине".

Для характеристики другого американского проекта — Транстихоокеанского партнерства (ТТП) — Бреммер использует формулировку Китая: это попытка "написать правила для торговли", чтобы не считаться с существованием ВТО.

"Конец 40-летнему идеологическому сражению, крах СССР открыл путь для удвоения ставок на заказе Бреттон-Вудского порядка", — пишет Бреммер.

"Дорогостоящие ближневосточные вмешательства американцев, желающих распространить свое влияние за границей, на фоне вялого посткризисного восстановления экономики и параллельное геополитическое и экономическое повышение роли Китая уменьшили влияние Вашингтона", — пишет эксперт.

Он отмечает, что такие растущие рынки, как "Индия и Бразилия вряд ли хотят жить в мире, где главенствуют Китай или Россия, но Нью-Дели и Бразилиа готовы сотрудничать с кем угодно, кто поможет им сократить американское господство". И добавляет, что даже европейские сторонники уже не столь солидарны, но "когда США вновь перетягивают их на свою сторону, они с сожалением понимают, что Вашингтон не терпит альтернативного мнения".

"Результат – начавшийся отсчет с ноля нового миропорядка, в котором никто не правит. Это больше не мир Америки, но и при этом ничей-либо еще. Мы живем в непростой геополитической нейтральной зоне, в которой однополярность закончилась, но что заменит ее, остается неясным", — резюмирует эксперт.

30 сентября СМИ сообщили о грядущем назначении нового командующего ВДВ. Основной кандидат на эту высокую должность — генерал-лейтенант Андрей Сердюков. Действующий командующий генерал-полковник Владимир Шаманов будет руководить комитетом по обороне в Госдуме нового созыва.

В конце 2012 года уже публиковалась информация о возможной смене руководства ВДВ. С упоминанием кандидатуры генерала Андрея Сердюкова (тогда еще командующего 5-й армией Восточного военного округа). И еще многим не дает покоя фамилия, но родственной связи с ранее отправленным в отставку с поста министра обороны Анатолием Сердюковым нет. И все же: что за человек — генерал-лейтенант Андрей Сердюков?

На сайте Минобороны РФ биография военачальника изложена крайне лаконично. Газета "Красная звезда" отражает жизненный путь Андрея Николаевича подробнее. Есть даже интервью.

Если собрать всю доступную информацию, Андрей Сердюков — человек аналитического склада ума, проверенный и закаленный тремя десятилетиями офицерской службы в непростое для страны время. Сторонник профессиональной армии и последовательного реформирования вооруженных сил. Его командный опыт нашел отражение в решениях и действиях на Крымском направлении весной 2014 года.

Ранее участвовал в боевых действиях на Кавказе и в миротворческой операции в Автономном крае Косово. Мы помним, как в июне 1999 года миротворческий батальон ВДВ России совершил марш-бросок в Косово и захватил аэродром Слатина, обеспечив малыми силами стратегический успех РФ.

Простой ростовский парень

Скупые строки биографии — будто сетка жизненных координат и приоритетов. Андрей Сердюков родился 4 марта 1962 года в поселке Углегорский Ростовской области. В 1983-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и начал службу командиром разведывательного взвода 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. На пути до Военной академии имени М.В. Фрунзе не миновал ни одной должностной ступени, и это означает правильное формирование всех командирских качеств.

После академии, с 1993 года служил заместителем и командиром парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ, заместителем комдива, командиром отдельной мотострелковой бригады и соединения ВДВ.

Генерал Сердюков возглавил штаб Южного военного округа

В 2009 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Это высшая ступень военного образования в нашей стране. Командовал 5-й общевойсковой армией на Дальнем Востоке. В октябре 2013 года был назначен начальником штаба Южного военного округа, до возвращения Крыма в состав РФ оставалось полгода.

Обратите внимание, ответственную должность начальника штаба Южного военного округа (ранее — Северо-Кавказского) прошли и начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов, и начальник Военной академии Генерального штаба Сергей Макаров.

Возвращение Крыма

По информации, просочившейся в СМИ, генерал-лейтенант Андрей Сердюков возглавлял специальную операцию в Крыму весной 2014 года, то есть обеспечивал мирное возвращение Крыма в Россию.

Возможно, поэтому секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов со страхом отмечал в своей статье на ведомственном сайте: "В течение лета 2015 года состоялись кардинальные изменения в характере российского участия в военных действиях на востоке Украины. Вооруженным силам Украины теперь противостоят… структурированные военные подразделения регулярной армии РФ… Штатная численность двух корпусов до 35 тыс. человек… Командование всей группировкой оккупационных российских войск осуществляет генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич".

Понятно, что СНБО и руководству Украины надо как-то объяснять согражданам и американским спонсорам военные неудачи в Донбассе. И все же, Андрей Сердюков — пока еще генерал-лейтенант, и доказать "российскую агрессию" никому не удалось.

Между тем 16 сентября президент Украины Петр Порошенко одобрил предложения СНБО в законопроект о госбюджете на 2017 год, предусматривающие 5% от ВВП для сектора безопасности и обороны и 1,1 миллиарда гривен (около 42,4 миллиона долларов) на погашение оборонных кредитов.

Пять процентов от ВВП — это в 2,5 больше, чем тратят на оборону страны НАТО. Вектор усилий очевиден. И возможно, генерал-лейтенант Андрей Сердюков еще прибудет на Украину с миротворческой миссией. А пока десантники планово занимаются боевой подготовкой дома, под Рязанью.

Впереди много работы

Воздушно-десантные войска включают четыре дивизии, пять бригад и другие формирования. Численность ВДВ после реорганизации достигнет 60 тысяч военнослужащих. Более 52% личного состава служат по контракту, то есть профессионально.

ВДВ едва ли не первыми в вооруженных силах освоили компоненты единой системы управления в тактическом звене (ЕСУ ТЗ), специально разработанный для десантников комплекс "Андромеда-Д".

Соединения ВДВ имеют на вооружении современные танки, боевые машины десанта (БМД-2 и БМД-4), бронетранспортеры (БТР-МДМ "Ракушка"), зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", самоходные орудия (120-мм 2С9 "Нона-С" и 125-мм 2С25 "Спрут-СД"), беспилотные летательные аппараты. Впереди — дальнейшее перевооружение и техническое переоснащение, повышение мобильности войск.

ВДВ — мобильный род войск, предназначенный для выполнения боевых задач в тылу противника, а также для действий в качестве резерва Верховного Главного Командования. ВДВ могут применяться для овладения административно-политическими центрами, промышленными объектами, районами базирования авиации и сил флота противника, для захвата и удержания переправ на водных преградах, горных перевалов, транспортных узлов и коммуникаций, для уничтожения средств ядерного нападения, электростанций и других важных объектов.

АЛЕКСАНДР ХРОЛЕНКО, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ"

Вот уже 365 дней Россия защищает свои интересы на "дальних подступах" к РФ и, что бы ни говорили недруги нашей страны, делает это вполне успешно. Во всяком случае, лично я ни дня не сомневался, что российское руководство в сентябре 2015 года приняло правильное решение, направив наши ВКС на помощь законному правительству Сирии и, замечу, по его просьбе.

В эти дни в российской прессе появилось немало итоговых материалов, подбивающих количественные итоги участия РФ в сирийской кампании: сколько совершено боевых вылетов, сколько террористов и их главарей уничтожено, и сколько снарядов и каких по ним выпущено. Автора же этих строк волнует КАЧЕСТВЕННАЯ сторона дела: те причины и последствия, которые вынудили российское руководство взять на себя ответственность за судьбу этой очень близкой, но все же формально не граничащей с нами страны.

Сирийская кампания как важный геополитический маневр

Некоторые промежуточные результаты присутствия российских ВКС в Сирии были подведены мной еще в марте с.г., когда президент РФ объявил о выводе из этой страны российского воинского контингента. Автор этих строк в статье "Россия вырвала у Запада право голоса в мировой политике" писал, в частности, что российское руководство "совершает таким образом важный геополитический маневр — равно как и маневр с входом в Сирию пятью месяцами ранее".

Главная внешнеполитическая цель России, систематически озвучиваемая Владимиром Путиным на самых высоких форумах, — это многополярный мир.

Думаю, не стоит объяснять, что Россию не устраивает глобальное доминирование какой-либо одной "исключительной" державы, ведь только при многополярном мироустройстве наша страна может рассчитывать на реальный суверенитет.

Имеются у России и региональные цели. Например, сохранение политической стабильности в странах, примыкающих к её границам. Очевидно, что формирование террористических анклавов у южных границ РФ и ЕАЭС — это серьезная внешнеполитическая угроза, и для её минимизации России важно сохранить государственность в той же Сирии, не дав реализоваться в ней ливийскому сценарию.

Нетрудно представить себе, что уже происходило бы на наших южных границах, если бы так называемая "умеренная" сирийская оппозиция (а то и одна из известных террористических группировок) подняла свой флаг над Дамаском.

Россия открыто декларирует свои внешнеполитические приоритеты, между тем некоторые её цели до начала сирийской кампании не афишировались. В частности, стремление изменить геополитический дискурс в свою пользу.

Ведь каким был этот дискурс до начала военной операции РФ в Сирии?

Запад объявил Россию агрессором в связи с "оккупацией" Крыма и использовал это как повод для усиления в Европе антироссийских настроений. Помимо прочего, США беспрепятственно лгали всему миру, что в Сирии они противостоят "диктатору" Асаду и боролись при этом с международным терроризмом в лице запрещенных в РФ "Исламского государства" и "Аль-Каиды". При этом некоторые западные политики объявили РФ "террористическим государством".

Так вот, чтобы вырваться из сфабрикованного Западом дискурса, России и нужно было совершить внешнеполитический маневр. Чем, собственно, и стал ввод российских ВКС в Сирию.

Переломные моменты в военной кампании в Сирии

В сирийской кампании было немало коллизий. Был вероломно сбитый над Сирией российский Су-24, был сбитый при весьма темных обстоятельствах наш вертолет Ми-8, были многочисленные провокации, включая последнюю – с попыткой приписать РФ нападение на гуманитарный конвой ООН.

Но, несмотря на это, главная цель участия РФ в военной кампании в Сирии была достигнута: России удалось изменить навязанную нашей стране геополитическую конфигурацию.

Во-первых, Россия доказала, что она — не регионально-периферийный игрок, но реальный участник важнейших мировых процессов, у которого есть дела поважнее, чем дискуссии с Киевом или Варшавой.

Во-вторых, вскрылось, что Россия не на словах, а на деле отстаивает многополярный мир и международное право. "Россия совсем не похожа на Америку: она взаимодействует с легитимными силами", — писал в те дни турецкий публицист Ирфан Айдын в издании Hürriyet. "Она — та страна, которая не создает террор, а борется с ним".

В-третьих, в ходе участия в сирийской войне российских ВКС произошло саморазоблачение США и её вассалов в лице Турции, Саудовской Аравии и Катара. Стало окончательно ясно, что именно РФ противостоит терроризму, в то время как Запад покрывает радикальных исламистов и использует их в своих корыстных целях.

В-четвертых (и не в последних), сирийская кампания показала полную зависимость западных политиков от мировой военно-финансовой олигархии и её структур — Пентагона, НАТО и МВФ, то есть их недоговороспособность.

Решительные действия России в Сирии стали мощным системным вирусом, запущенным во внешнеполитическую матрицу Госдепа, в результате чего союзников у России в мире явно прибавилось.

Весной этого года в сирийской войне произошел перелом. Успехи сирийской армии и её союзников на фоне вывода Россией части своего контингента из Сирии показали, что достичь победы над террористами можно и без превращения гражданской войны в мировую.

Второй переломный момент наметился осенью текущего года, когда у правительственных войск появилась возможность взятия Алеппо, превращенного террористическими группировками в свою опорную базу. И вот это чрезвычайно возбудило кукловодов "сирийской оппозиции", которым не оставалось ничего иного, кроме как выйти из сумрака.

Новый этап войны – новый фронт

Представители Сирии совершенно правы, квалифицировав нападение американских ВВС 17 сентября с.г. на позиции правительственных войск под Дейр-эз-Зором как "убедительное свидетельство того, что США и их союзники поддерживают ИГ и другие бандформирования под лживым предлогом борьбы с терроризмом".

Действительно, мы видим, что Запад до сих пор не открыл "второй фронт", да и не собирается это делать. Мы видим, что Вашингтон всячески блокирует переговорный процесс в регионе и стремится к чему-то принципиально иному. И это иное — если не глобальная война, так война затяжная: рассчитанная на постепенное уничтожение сирийской армии (её ресурсы – в отличие от ресурсов террористических групп — не бесконечны) и изматывание России.

Словом, российскому руководству и Асаду по факту предложен новый тип войны – на износ. Фактически открытым текстом предложен и новый её формат: США и Запад – на стороне террористов.

Сегодня Москва и Дамаск продолжают отбиваться от провокаций со стороны западных спецслужб и настаивают на продолжении переговорного процесса с оппозицией. Так, число населенных пунктов (контролируемых правительством), выступающих за примирение, приблизилось к 700.

Что же касается США, то они в союзе с Турцией (как будто и не было попытки госпереворота в этой стране при участии Госдепа) и при поддержке террористов из "Свободной сирийской армии" и "Ахрар аш-Шам" (она же – запрещенная в РФ "Джебхат ан-Нусра") продолжают начатое 20 августа с.г. прямое военное вторжение в Сирию.

Операция "Щит Евфрата" (так названо это вторжение) – вот ответ Госдепа борьбе антитеррористической коалиции (Сирия, Россия и Иран) с радикальными исламистскими группировками в регионе.

Гражданская война в Сирии идет уже шестой год, и ей не видно конца. Причина — в чрезвычайной значимости сирийской территории для мирового гегемона и его союзников. Для США сирийская война – это и возможность наживы, и испытанный способ удержания под своим контролем стратегически важного региона.

В свою очередь, Россия делает все возможное, чтобы предотвратить формирование в Сирии трансрегионального террористического "хаба" (что неизбежно произойдет в случае падения Дамаска), куда бы стекались ресурсы со всего Ближнего Востока для их использования в организации терактов по всему миру, в том числе и в России.

В Москве понимают ответственность своего участия в сирийской кампании и не считают, что победа над терроризмом будет легкой и скорой.

Вот почему, получив возможность для размещения в восточном Средиземноморье двух военных баз (в Хмеймиме и Тартусе), Россия, соблюдая меру, будет укреплять свое КАЧЕСТВЕННОЕ присутствие в регионе. И это нужно нашей стране не для глобального доминирования, но, прежде всего, для обеспечения собственной национальной безопасности путем предотвращения распространения террористической заразы за пределы Ближневосточного региона.

Владимир Лепехин, обозреватель МИА "Россия сегодня".

Прошел ровно год с того момента, когда российские Воздушно-космические силы начали наносить удары по террористам в Сирии, используя при этом авиабазу Хмеймим. За это время боевики террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат-ан-Нусра" понесли значительные потери, от них освобождены более 600 населенных пунктов. Окрепшая сирийская армия при помощи ВКС России перешла в наступление по широкому фронту, и сейчас главная задача заключается в освобождении от боевиков города Алеппо.

В канун первой годовщины начала операции российских ВКС в Сирии руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов встретился с директором Российского института стратегических исследований (РИСИ), генералом-лейтенантом Службы внешней разведки в отставке Леонидом Решетниковым, который рассказал о первых уроках и выводах после года военной операции в Сирии.

- Леонид Петрович, какие главные выводы ученые вашего института делают сейчас, анализируя ситуацию в Сирии?

— Год военной операции в Сирии дал очень много аналитической работы нашим военным, дипломатам, спецслужбам и журналистам. Советский Союз имел такой опыт, вспомните Афганистан, ту же Сирию, Анголу. Новая Россия до Сирии такого опыта не имела. Была, конечно, четырехдневная операция в Южной Осетии, да, пожалуй, и все. Та операция, конечно, тоже дала нашим военным возможность подумать о том, в каком состоянии находится армия, в частности военная связь.

Сирия — это более масштабная операция. И всем органам власти в РФ пришлось функционировать в состоянии проведения военной операции за рубежом. Мы получили уроки на военном направлении, на политическом, идеологическом. Уроки извлекаем, как положительные, так и отрицательные.

Конечно, самые главные уроки извлекает Генштаб Вооруженных сил РФ. Вносятся коррективы в подготовку не только летчиков, но и моряков, ракетчиков. Опыт получен большой. Успешен или нет? Пока говорить рано, нужно еще анализировать. Но уже можно утверждать следующее.

Перед началом операции можно было говорить о том, что президенту Башару Асаду оставалось находиться у власти две-три недели, максимум месяц. Причем это говорили сами сирийцы. Сейчас так вопрос не стоит. Проблема лежит в другой плоскости. США, Саудовская Аравия уже говорят не об отстранении Асада, а о разделе территории страны, причем Асаду тоже что-то остается. Другое дело, что мы с такой постановкой вопроса все равно не согласны.

- И как они планируют поделить страну?

— Они говорят, давайте поделим на четыре части: курдскую, шиитскую, сунитскую и, возможно, автономия для друзов. То есть если раньше речь шла о том, что осталось чуть-чуть и Дамаск падет, то сейчас они хотят поделить. Но хочу подчеркнуть, что этого не хочет ни Дамаск, ни Москва, ни другие важные игроки, которые многое сделали, чтобы очистить территорию Сирии от террористов ИГИЛ. Думаю, что игиловцы все-таки будут вытеснены из Сирии.

- И куда они уйдут?

— Думаю, что в Ливию. Они уже туда перемещаются.

- Как скоро это может произойти?

— Думаю, что в течение этого года основная масса боевиков уйдет в Ливию. Из Алеппо, из Ракки. Им придется перебазироваться в Ливию, возможно, часть останется в Ираке.

- Россия проводит операцию в Сирии, координируя свои действия в США. Насколько успешен опыт такого взаимодействия?

— Сирийская проблема заключается в том, что несколько ведущих сил в мире преследуют в Сирии свои цели. С США очень сложно договариваться, практически вообще нельзя договориться. Это недоговороспособная страна. Они заключают договора исключительно из своих интересов и целей. А цель у них одна — контроль над всем миром, и они это не скрывают. Это их программа. Причем они преподносят это как некую божественную миссию. Если вы с ней соглашаетесь, то хорошо, если нет, то у вас будут проблемы. Не в их интересах единая сильная Сирия, которая дружественна России или Китаю. У них другая цель.

- Но ИГИЛ — враг и для них, и для нас? Разве это не поле для сотрудничества?

— ИГИЛ — для них враг больше теоретический. Они далеко, практически на острове. Им стабильность в Сирии и вообще в мире не нужна. Лучше, чтобы были слабые страны, слабые режимы, слабые экономики, тогда ими проще управлять, руководить. Сильные тебя и слушать не будут.

- Россия для США сильный противник?

— Конечно, для них сильные противники это Россия, Китай, БРИКС. Они исходят из формулы — пусть русские воюют в Сирии, и чем дольше, тем лучше. У них задача — не допустить укрепления России, Китая. С другой стороны, в результате этой операции мы приобрели в мире очень много друзей. Активизировался интерес к нам, причем даже в европейских странах. Потому что им тоже надоели и беженцы, и санкции. Они же понимают, что проблема не в России. Россия, наоборот, реально борется, уничтожает бандитов. Посмотрите, как к нам развернулись консервативные силы в Европе. Сейчас на нас смотрят правые европейские консерваторы, как раньше на СССР смотрели коммунистические партии. Это серьезный поворот. То есть мы можем брать не только идеологией, но и честным поведением. Мы защищаем в Сирии законный правительственный режим.

- Вы хотите сказать, что в результате военной операции имидж нашей страны повысился?

— Безусловно, военная операция в Сирии повысила наш рейтинг, имидж в регионе Ближнего, Среднего Востока, в Иране, Ираке.

Во-первых, мы сейчас воюем вместе с иранцами. Идет взаимодействие, координация наших усилий. Иранцы много теряют, много погибших, в том числе и офицеры, и генералы. Воюют они за свои шиитские святыни в Сирии. И у них, кстати, нет недостатка в добровольцах.

- И много в Сирии иранцев?

— Речь идет о тысячах.

- Это регулярная армия?

— Нет, регулярной армии нет. Речь идет о корпусе стражей революции. Очень много добровольцев и из состава корпуса, и из резервистов.

Иран на нас смотрит с надеждой. Совместная борьба с ИГИЛ закладывает основу для дальнейшего сотрудничества наших стран. Это наш крепкий партнер в решении сирийской проблемы. Да и арабский мир на нас смотрит с надеждой. Исключение, пожалуй, составляют арабские страны Персидского залива.

- Как в Сирии мы взаимодействуем с Ираком?

— Что касается Ирака, то здесь сложнее, потому что фактически страна является американским протекторатом.

- Во время операции в Сирии Россия воспользовалась иранским аэродромом Хамадан. Это была разовая акция?

— Действительно, аэродром Хамадан — это так называемый аэродром подскока. Насколько я знаю, при необходимости этот аэродром опять заработает. Иранцы говорят, что они не отказываются от помощи в предоставлении аэродрома. Прозвучавшие из уст иранских военных заявления о том, что Россия решила покрасоваться, когда воспользовалась этим аэродромом, были продиктованы нажимом со стороны США. Это не мы, а иранский генерал решил покрасоваться перед США, критично отозвавшийся о наших военных. Но, с другой стороны, Иран, конечно, очень обеспокоен возможностью введения против него санкций. США постоянно им угрожают возобновлением санкций.

- Двух баз в Тартусе и Хмеймиме нам хватит, чтобы вместе с союзниками победить ИГИЛ?

— Думаю, да. Мы же не разворачиваем полномасштабные боевые действия, ограничиваясь нанесением авиаударов и морскими ракетами. Думаю, что мы избежим разворачивания крупных сухопутных сил.

- Рейтинг нашего оружия тоже поднялся?

— Конечно, весь мир увидел его в действии. Даже США заявили, что они неправильно оценивали военный потенциал России. Получилась реклама нашего оружия и военной техники. Только нам тоже не надо заниматься шапкозакидательством. Нам еще нужно завершить перевооружение армии. Ведь пока доля нового оружия составляет порядка 50 процентов.

- Эксперты отмечают, что в начале операции РФ использовала в основном высокоточное оружие. Сейчас все больше говорится об использовании классических авиабомб. С чем это связано?

— В самом начале кампании мы использовали самое современное, высокоточное оружие, это и "Калибры", и дальние ракеты "воздух-земля". То есть боялись промахнуться, а сейчас вроде уже не боимся использовать относительно старые виды оружия типа классических авиабомб.

Тогда после каждого удара следовало решение — запускать то или иное оружие в серию или нет. Если запускать, то в большую серию или не очень. Но сейчас мы используем то, чего у нас на складах в избытке. То есть тактика правильная — проверили новые разработки, модификации. Что-то отложили, что-то приняли.

- Низкая цена на нефть сильно влияет на нашу активность в Сирии?

— Конечно, цена сейчас для нас очень невыгодная. Но она корректировалось США и без Сирии. Это началось сразу после событий на Украине.

- А Украину мы "проспали"?

— По поводу Украины у нас было много иллюзий. Думали, дадим кредит и все будет хорошо. Не дадим, будет им плохо. Мы действовали только экономическими рычагами. А сейчас на Украине огромное влияние имеют идеи. Нам казалось, что мы можем рублем задавить, долларом или ценой на газ. Они взяли и уперлись, как кубинцы против американцев.

И теперь на Украине огромное влияние имеют националисты. Они живут плохо, но гордо. У них появился дух. Другое дело, что он какой-то черный.

Но мы должны понять, что нужно работать с людьми, отвечать на духовные вызовы. А мы этим не занимаемся ни в одной стране. Вся наша мягкая сила ничтожна. Единственное, что отрадно, так это работа телеканала Russia Today. Это в настоящее время информационное открытие, это образец. Ну еще "Спутник", РИСИ. Мы же сильнее, чем целый полк бомбардировщиков. Мы забыли, что после 1991 года за границами России остались 25 миллионов русских. А теперь и они забыли, что они русские. В тех добровольческих батальонах на Украине воюют люди с русскими фамилиями. Мы про них забыли, не связали со своей культурой, традициями, историей. Только Донбасс на подсознательном уровне начал сопротивляться. А те же американцы не только деньги дают, но и занимаются пропагандой американского образа жизни, американской политики.

Иранец, который привел Россию в Сирию

Кто такой Касем Сулеймани, иранский «архитектор» российской операции в Сирии

Мария Баранова

30 сентября исполнился год с начала российского военного вмешательства в сирийский конфликт. С этой операцией прочно связано имя генерала Касема Сулеймани — главы иранского спецподразделения «Кодс». Этот человек был одним из тех, кто убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии. «Газета.Ru» выясняла, что ждать от иранского генерала и как широко распространяется его международное влияние.

После того как отечественная авиация была размещена в Сирии на постоянной основе в 2015 году и начала наносить удары по местным террористическим группировкам, британское информационное агентство Reuters сообщило, что иранский генерал Касем Сулеймани является одним из главных «архитекторов» этой операции.

По их данным, именно Сулеймани описал военному руководству в Москве сценарий военных действий в Сирии и обозначил возможности воздействия на ситуацию. Во время его первого предполагаемого посещения российской столицы (24–26 июля 2015 года), как утверждает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе, Сулеймани встречался с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

«Сулеймани разложил на столе карту Сирии. Русские были очень обеспокоены и чувствовали, что ситуация резко ухудшается, что была серьезная угроза для режима Асада, — говорится в публикации. — Иранцы убедили их, что еще есть возможность перехватить инициативу. Сулеймани тогда сыграл важную роль, уверяя их, что не все потеряно».

В том же месяце Россия направила суда снабжения через Босфор, а 9 сентября стало известно об участии России в сирийском конфликте — еще до официального подтверждения Москвы.

Всего известно о четырех поездках Касема Сулеймани в Москву: в конце июля, начале августа, в декабре 2015 года, а также в середине апреля 2016 года. Информация о первых двух визитах была предоставлена тому же Reuters источниками в американских спецслужбах и в иранском правительстве. О последующих сообщали иранское агентство Fars и американский телеканал Fox News.

Информированный источник «Газеты.Ru» подтвердил, что Сулеймани несколько раз был в Москве, в том числе прошлой зимой.

«Касему доверяют, с ним обсуждают поставки оружия», — рассказал он. Сирийскую операцию Сулеймани обсуждал с российскими коллегами еще в 2013 году, однако дестабилизация обстановки на Украине затормозила эти консультации на два года.

Международный человек-загадка

Представитель Госдепа США Марк Тонер заявил, что в Вашингтоне склонны верить информации СМИ. Он также сказал о намерении США поднять вопрос о нарушении санкционного режима в отношении Ирана в Совете Безопасности ООН. Свое беспокойство касательно возможной поездки выразил и госсекретарь Джон Керри в телефонном звонке Сергею Лаврову, но признал, что Вашингтон не обладает достаточными доказательствами.

Имя Касема Сулеймани включено в черный список ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которым запрещается покидать территорию страны из-за связи с разработками военной ядерной программы.

В отношении Сулеймани и «Кодс» действуют также и односторонние санкции США, которые классифицируют «Кодс» как организацию, оказывающую содействие терроризму, а персонально Касема Сулеймани — как террориста.

В Кремле эти сообщения воспринимают как очередную попытку очернить репутацию России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что встреч Сулеймани с Владимиром Путиным однозначно не было, хотя он не располагает информацией о том, приезжал ли генерал в Москву.

Похожим образом отреагировали и в Министерстве обороны РФ. Как прокомментировал «Коммерсанту» эту информацию высокопоставленный источник в оборонном ведомстве, для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по борьбе с террористическим «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) достаточно «поднять трубку», а не вызывать в Москву иранского генерала, на которого наложены санкции ООН.

Касем Сулеймани, который провел большую часть жизни в секретных операциях за границей, к 2016 году заработал авторитет национального героя Ирана. О нем снимают документальные и художественные фильмы, пишут песни, ему посвящают заработанные награды и спортивные призы. Первый тираж сборника публичных речей генерала разлетелся с прилавков буквально в считаные дни.

Среди политиков соседних государств и в Америке он известен как «проницательный и пугающе умный стратег», организатор диверсионно-разведывательных операций, создавший широкую агентурную сеть с опорой на шиитские общины по всему региону. Как заявил журналу The New Yorker Джон Магуайр, бывший сотрудник ЦРУ в Ираке, «на сегодняшний день Сулеймани является самой мощной фигурой на Ближнем Востоке, и никто ничего о нем не слышал».

Непрофессиональный военный

О молодости генерала известно совсем немного. Касем Сулеймани поднялся по социальной лестнице благодаря Исламской революции 1979 года, свергнувшей шахский режим.

Касем Сулеймани родился в бедной крестьянской семье в маленькой горной деревушке Рабор восточной провинции Керман. Его отец, получивший земельный надел по шахской реформе, должен был выплачивать непосильный кредит. Поэтому окончив только пять классов начальной школы, 13-летний Касем со своим родственником отправились на заработки в провинциальный центр.

Вплоть до революции и последовавшей за ней ирано-иракской войны Сулеймани был разнорабочим, а после выплаты кредита устроился в керманскую водоочистительную компанию, где через некоторое время стал помощником инженера. Сулеймани так и не удалось поступить в университет или пройти серьезное военное обучение.

Молодой Сулеймани горячо поддержал идеи революции. С первых ее дней он записался в Корпус стражей Исламской революции — КСИР, который впоследствии превратился в элитное подразделение, подчиняющееся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи и располагающее сильным влиянием на экономику страны.

40 лет назад, впрочем, большинство членов корпуса не имело военной подготовки, кроме 45-дневных курсов, организованных для новых бойцов. В дни революции Сулеймани выполнял невоенные задачи. Ему было поручено обеспечение бесперебойного водоснабжения провинции Керман. С задачей он справился достойно.

Боевым крещением КСИР стало подавление курдского сепаратизма. В этой операции Сулеймани не играл ключевой роли, но получил первый военный опыт. Вскоре после этого иракский диктатор Саддам Хусейн атаковал Иран, развязав войну, которая продлилась восемь лет. Сулеймани выезжал на фронт как специалист по водоснабжению всего на две недели. Но сумел задержаться: он не только пробыл на фронте практически всю войну, но и сделал за эти годы невероятную карьеру. За героизм и храбрость Сулеймани быстро завоевал популярность в армии и всего за три года продвинулся от военного инструктора до командира 41-й бригады.

КСИР сыграл ключевую роль в ирано-иракской войне 1980–1988 годов, и Сулеймани так или иначе принимал участие в подготовке операций подразделения. Именно тогда он заложил основы своей будущей агентурной сети, установив связи с лидерами иракских курдов и шиитской организации «Бадр», которые боролись против Саддама Хусейна.

Сулеймани участвовал в управлении операциями «Бадр» во время шиитского восстания против Хусейна. После подавления восстания дивизия Сулеймани была направлена в родную провинцию Сулеймани Керман для борьбы с коррупцией и наркотрафиком, идущим из Афганистана.

Тогда же командир начал поддерживать афганских боевиков из «Северного альянса», воюющих с радикальным движением «Талибан», которое вело гонения на шиитов и получало помощь от Саудовской Аравии и Пакистана. В какой-то момент две страны оказались на пороге войны, и Иран подтянул к восточным границам почти четверть миллиона солдат. Сулеймани удалось предотвратить трагедию.

Как утверждал в интервью ВВС бывший американский посол в Афганистане Райян Крокер, иранский командир пошел на сотрудничество с американцами в борьбе с «Талибаном», несмотря на официальный разрыв дипломатических отношений с 1980 года.

В начале 2000-х был шанс пересмотра всей политической линии в отношениях с Вашингтоном. Но в 2002 году президент США Джордж Буш в докладе конгрессу назвал Иран частью «оси зла», и сотрудничеству был положен конец.

Победитель Саддама и Вашингтона

Сулеймани возглавил «Кодс» в 1998 году. Именно он переформатировал подразделение в инструмент внешней политики Ирана, превратив в нечто среднее между спецназом и внешней разведкой. С тех пор «Кодс» координирует и направляет деятельность сети шиитских «революционеров», выступающих против американских союзников в регионе, в том числе Саудовской Аравии или Бахрейна.

Подразделение «Кодс» Сулеймани сыграло важную роль в свержении режима Саддама Хусейна. К тому моменту Иран поставлял иракским курдам и шиитским ополчениям значительную военную и техническую помощь, а военные инструкторы проникали в страну под видом «иранских строителей». Сулеймани лично командовал военными операциями иракских боевиков, установил отношения с большинством партий и организаций — тогда он считался реальным хозяином положения в Ираке.

После падения режима Хусейна Сулеймани уже имел влияние на важные политические фигуры в Ираке.

Шиитская «Бадр», позже переименованная в «Верховный совет исламской революции в Ираке», считала себя продолжательницей идеологии Исламской революции 1979 года в Иране.

Иракские курды, несмотря на контакты с США, не забыли того, что во время войны с Саддамом Иран приютил у себя миллионы их людей. Несмотря на наличие трехтысячного контингента американских советников в Ираке, влияние «Кодс» все равно оказалось сильнее.

Как рассказал Reuters один из лидеров «Бадр», иранские инструкторы помогали во всем: от тактических задач до предоставления технических средств. «Американцы все эти годы контактировали с иракской армией, но никогда не учили использовать беспилотники или сложные коммуникационные сети. «Аль-Хашд аль-Шааби» (преимущественно шиитское ополчение в Ираке, воюющее с ИГ. — «Газета.Ru») между тем с помощью иранцев научились управлять ими и производить их», — говорил он.

К моменту формирования нового иракского правительства в 2010 году во главе с шиитом Нури аль-Малики иранские спецслужбы под контролем Сулеймани оказали решающее влияние на его состав. Так за ним закрепилась слава «кукловода Ближнего Востока» и «головной боли США».

Со временем под руководством иранского генерала сформировалась целая сеть альянсов по всему региону. «Никто в Тегеране изначально не задумывался о создании оси сопротивления, но события этому благоприятствовали, — сказал один из западных дипломатов в Багдаде журналу The New Yorker. — И в каждом случае Сулеймани был умнее, быстрее и лучше обеспечен ресурсами, чем кто-либо другой в регионе. Он не упускал ни единой возможности в построении блока сопротивления и шел к своей цели медленно, но верно».

Сулеймани против «халифата»

Когда иракские города один за другим начали падать в руки «Исламского государства», сеть Сулеймани моментально отреагировала. Для Ирана борьба с ИГ стала приоритетом: из-за угрозы региональной безопасности и распространения радикального ислама суннитского толка — террористы активно уничтожали шиитские святыни. Сулеймани взял командование в свои руки и перебросил в Багдад своих лучших бойцов. Именно с «Кодс» связывают основные победы иракских вооруженных сил в Тикрите, Фаллудже и Мосуле.

Когда террористический «халифат» пришел в Сирию, «Кодс» уже был готов.

По данным DEBKA, израильского ресурса с крепкими связями в спецслужбах страны, иранские специалисты руководят военными действиями армии Башара Асада на многих фронтах, а также координируют действия ливанской «Хезболлы» в борьбе с ИГ, их союзников и части сирийской оппозиции. Официальный Иран опровергает факт присутствия бойцов КСИР в Сирии.

В апреле иранский арабоязычный ресурс Al-Alam со ссылкой на главу разведки Ирана Махмуда Алави сообщил, что Сулеймани и президента Сирии Башара Асада связывают доверительные отношения. В особо острый период конфликта иранский генерал предлагал Асаду перевезти семью в Иран, однако тот отказался.

Весной 2015 года на одном из сайтов сирийской оппозиции появился плакат с изображением командира «Кодс». «Голосуйте за Касема Сулеймани, президента Сирии», — гласил текст. Плакат задумывался как издевка над Асадом, но для такой шутки есть все основания.

Другой арабо-иранский онлайн-ресурс со связями в сирийской оппозиции Name Sham цитировал самого Асада, который якобы утверждал на одном из совещаний: «Генерал-майор Сулеймани занимает особое место в моем сердце. Если бы он выставил свою кандидатуру против меня, он бы победил на выборах. Вот как любит его сирийский народ».

«Солдат до конца»

В Иране влияние Сулеймани было велико еще до того, как сирийский конфликт превратил его в политическую «суперзвезду». Генерал пользуется доверием верховного руководителя Ирана Али Хаменеи, которому Сулеймани подчиняется напрямую. Хаменеи называет его «живым мучеником» (то есть достойным высшей награды в исламском раю) за вклад в дело исламской революции.

Несмотря на близость к консервативному крылу тегеранского руководства, в разгар студенческих оппозиционных выступлений 1999 года Сулеймани подписал письмо президенту Ирана, реформисту Мохаммаду Хатами, выражая свое несогласие с применением оружия при подавлении беспорядков. Тем не менее, после того как волна недовольства сошла на нет, спецслужбы Ирана похитили десятки организаторов протестов. Сулеймани был прекрасно об этом осведомлен.

На похороны матери Сулеймани в 2013 году собралось и все военное командование, и все политические и религиозные лидеры страны, что говорит о его авторитете.

Джон Магуайр рассказывал журналистам The New Yorker о том, что иранский генерал, несмотря на отсутствие формального образования, начитан и эрудирован, более интеллигентен, чем его окружение, и обладает «сдержанным обаянием».

С таким авторитетом Сулеймани вполне мог бы начать борьбу за власть в самом Иране. В связи с приближающимися президентскими выборами 2017 года в иранских соцсетях появились призывы к Сулеймани выдвинуть свою кандидатуру.

Мохаммед-Реза Бахонар, бывший первый заместитель спикера иранского меджлиса, даже заявил, что готов поддержать такую инициативу. «По уровню политического анализа он ничуть не уступает верховному руководителю или Хасану Насралле, лидеру ливанской «Хезболлы», — заявил он.

Однако в сентябре Касем Сулеймани сделал заявление, что не имеет политических амбиций и хочет остаться солдатом до конца своих дней. Очевидно, что в ближайших планах у него — завершение сирийской кампании. Если завершение будет успешным, выборы в Иране Сулеймани не понадобятся.

Опубликован рейтинг самых состоятельных домохозяйств мира

Лидерами Global Wealth Report по-прежнему остаются швейцарцы. Размер чистых финансовых активов на одного человека в стране составляет более €170 000.

Авторы исследования изучили финансовые активы, среди которых счета в банках, вклады в ценные бумаги и другие накопления частных лиц, и задолженность домохозяйств в 53 странах мира, пишет Наша Газета. Примечательно, что на долю именно этих государств приходится 90% ВВП и 69% населения планеты.

Собранные данные показали, что глобальные темпы роста благосостояния в минувшем году замедлились, составив всего 4,9% годовых. Это почти соответствует уровню экономического роста. При этом вырос объем кредитных обязательств, особенно это касается лидеров рейтинга.

Если говорить о данных по регионам, то снижение темпов роста благосостояния наблюдается в странах Западной Европы, в США и Японии – 3,2,%, 2,4%, 2,1% годовых. В то время как в других азиатских странах домохозяйства богатели более активно – в среднем на 14,8% в год. В Восточной Европе и Латинской Америке показатели в два раза скромнее, но все равно выше среднестатистических.

Но даже с учетом замедления, США, страны Западной Европы и Япония уверенно удерживают лидерские позиции в общем рейтинге по размеру чистых финансовых активов. Россия по этим показателям заняла 42 место со средним благосостоянием в €3000, Украина – 51 место с €700, Казахстан – 53 место с €600.

ТОП 10 стран с самыми состоятельными домохозяйствами:

1. Швейцария – €170 589

2. США - €160 949

3. Великобритания - €95 600

4. Швеция - €89 942

5. Бельгия - €85 027

6. Япония - €83 888

7. Дания - €81 293

8. Тайвань - € 81 242

9. Нидерланды - €80 182

10. Сингапур - €79 261

ЕС расширяет квоты на экспорт ряда украинских товаров

Евросоюз расширяет квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, электрооборудования и металлопродукции - еврокомиссар Мальмстрем.

Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейских рынок.

Об этом в своем блоге сообщила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

«Я рада сообщить хорошие новости для наших украинских друзей. Вчера Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей в части улучшения доступа украинских товаров на европейский рынок. Речь идет о зерновых, обработанных томатах, меде, а также удобрениях, обуви, электронном оборудовании и некоторых видах металлопродукции, - написала Мальмстрем. - Мы повысим размеры квот в рамках, которые позволены Соглашением об ассоциации. Полагаю, что такое решение будет значительной политической и экономической помощью для Украины в той ситуации, которую сейчас переживает страна».

В то же время Мальмстрем не уточнила, о каких именно объемах экспорта идет речь, но подчеркнула, что «впереди значительный объем совместной работы» и в этом контексте отрадно, «что правительство Украины делает необходимые шаги по модернизации экономики, преодолению коррупции, улучшению законодательства».

«Прогресс очевиден. Украинская экономика растет, растет и экспорт в ЕС. И по мере нашей общей работы, я хочу заверить наших украинских партнеров, что они могут рассчитывать на помощь ЕС», - отметила Мальмстрем.

Ранее она сообщила, что квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также государства-члены ЕС.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд долл.

Минагропрод ожидает рекордного экспорта зерна - более 40 миллионов тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз по экспорту зерновых из Украины в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 - июнь 2017) до более чем 40 млн тонн с 39,8 млн тонн, озвученных ранее.

Об этом на совещании в министерстве сообщил глава Минагропрода Тарас Кутовой.

"Никаких угроз по продовольственной безопасности страны не существует. Общий объем экспорта по 2016-2017 году планируем, что составит более 40 млн тонн", - сказал Кутовой.

Министр отметил, что это будет рекордный показатель за историю независимости Украины.

Он также сообщил, что с начала текущего МГ зернотрейдеры отправили на внешние рынки 10 млн тонн зерна, что на 0,5 млн тонн превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Бытовой патриотизм и внешняя политика Путина

Дж. Пол Гуд – старший лектор по курсу «Российская политика» в Университете Бата (Соединенное Королевство).

Резюме Дискуссии об общественной поддержке внешней политики Кремля часто отталкиваются от таких нередко используемых в рамках исследований международных отношений понятий, как эффект «сплочения вокруг флага»...

Дискуссии об общественной поддержке внешней политики Кремля часто отталкиваются от таких нередко используемых в рамках исследований международных отношений понятий, как эффект «сплочения вокруг флага», либо исходят из того, что обилие патриотического вещания в отечественных СМИ стимулирует поддержку официального внешнеполитического курса. Однако, патриотизм - коварное понятие, и далеко не очевидно, что патриотические настроения напрямую преобразовываются в поддержку внешней политики правительства. Несмотря на постоянно возраставшие за последние пятнадцать лет усилия Кремля по интенсификации патриотического воспитания, представления российских граждан о патриотизме разнообразны, порой противоречивы и часто аполитичны. Рассмотрение понимания «бытового патриотизма» россиянами предоставляет возможность выявить источники и границы поддержки внешней политики Кремля.

Исследование по настоящему проекту включало в себя 65 глубинных полустандартизированных интервью, проведенных с российскими гражданами в Тюмени (2014 год) и Перми (2015 год), за которыми последовали фокус-группы с госслужащими, пенсионерами и студентами в Перми. Респондентам задавали вопросы об их повседневной жизни, о том, что означает быть патриотом России, об их понимании родины, о различии между патриотизмом и национализмом, об их соображениях по поводу ностальгии по советской эпохе и 1990-м гг., а также о долге патриота.

Официальный и бытовой патриотизм

Начиная с 2001 года, российское правительство стало уделять особое внимание патриотическому воспитанию с целью подготовить граждан к «выполнению гражданского долга в мирное и военное время». Программа делала особый упор на военное-патриотическое воспитание, включая празднование военных достижений и побед, а также прославление актов героизма. Кроме того, программа предусматривала меры пропаганды патриотизма в СМИ и предлагала десятки мероприятий, включая мобилизацию поддержки общественных организаций, деятелей науки и правоведов. В условиях усиления внешних вызовов воспитание патриотизма среди всех граждан занимает заметное положение в ряду правительственных приоритетов. Соответственно, проект программы на 2016-2020 годы предлагает увеличение бюджета более чем на 300% - до 1,9 млрд рублей (см. График 1). Головными исполнителями государственной программы являются Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство культуры, Министерство образования и науки, а также Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям/Роспечать (см. в таблице 1).

Проект программы 2016 года понимает патриотизм как набор социальных принципов и практик:

[Патриотизм - это] «базовая направленность социального поведения граждан, выражающая высший смысл жизни и деятельности личности, проявления долга и ответственности перед обществом, формирующая понимание гражданином России приоритета общественных интересов над индивидуальными вплоть до самопожертвования, пренебрежения опасностью для личной жизни и здоровья при защите интересов Отечества».

В отличие от этой трактовки, большинство россиян определяет патриотизм просто как «любовь к родине». Хотя по поводу того, что это означает на практике, имеются серьезные разночтения, в целом патриотизм в глазах большинства видится как нечто аполитическое и очень личное. К примеру, одно из мероприятий, определенно ассоциирующееся с патриотизмом – организовываемые государством празднования Дня Победы 9 мая - имеет особое значение по большей части из-за того, что понесенные Советском Союзом во Второй мировой войне огромные потери коснулись практически каждой семьи. Подчеркивая первостепенность семейных уз, участники интервью и фокус-групп указывали, что акция «Бессмертный полк» на парадах в День победы (в ходе которой участники несут фотографии своих воевавших родственников), оказывает мощное эмоциональное воздействие как на зрителей, так и на самих участников. В то же время, мнения разделились по поводу эксплуатации правительством таких символов войны, как черно-оранжевая георгиевская ленточка, в иных контекстах.

Респонденты определяли патриотизм в основном с точки зрения места и культуры: делать свою работу, заботиться о своих соседях и родных, не уезжать из родного города (или из России), сохранять русский язык и культурные традиции, преподавать и изучать российскую историю. На практике понятия патриотизма и «быть патриотом» различаются: последний концепт имеет политическую коннотацию. Если патриотизм связан с нормативными идеалами или благородными чувствами, то быть патриотом означает преданность и верность. Другими словами, патриотизм – персонален, нормативен и абстрактен, в то время как быть патриотом это уже публичная политика. В самом деле, респонденты заметно смущались и даже волновались, когда их спрашивали, что значит быть патриотом в сегодняшней России. Практически в каждом случае, они уточняли, интересуюсь ли я их личным мнением или тем, как это понимают «все остальные».

Патриотические практики и российская внешняя политика

В ходе данного проекта исследовались те способы, которыми россияне практикуют патриотизм в своей повседневной жизни. В некоторых случаях такие практики включали в себя приемы интерпретации и оценивания. К примеру, при ответе на вопрос о значении патриотизма в сегодняшней России, обычным приемом было сравнение современности с советским периодом, либо сравнение России с Западом. В других случаях, повседневные практики включают такие действия и виды активности, как потребление отечественных товаров.

Среди множества ассоциируемых с патриотизмом практик, выявлены два набора практик, связанных с российской внешней политикой. Первый набор включает оценки респондентами политики (сравнение и ностальгию). Второй набор касается индивидуального действия или субъектности (противопоставление, защиту и потребление).

Сравнение

Вне зависимости от политической ориентации респондентов сравнения с Западом служат для демонстрации нормальности России: она совершает те же ошибки в историческом развитии, также ностальгирует по поводу прошлого, стремится к тем же универсальным целям и ценностям. Некоторые респонденты даже выразили озабоченность относительно того, что россияне недостаточно патриотичны по сравнению с американцами или украинцами. Однако во время второй серии интервью респонденты (особенно, пенсионеры и государственные служащие) начали подчеркивать нормальность культурных различий между коллективистской Россией и индивидуалистическим Западом.

Ностальгия

В сегодняшней России ностальгия в первую очередь направлена на позднесоветский период до 1986 года, и, более конкретно, на опыт советской молодежи в отношении стиля, моды или китча. Для обладающих опытом советской жизни представителей старших поколений ностальгия находит свое выражение в воспоминаниях о таких общественных и коллективных делах, как участие в пионерских организациях, производственных бригадах или в московской олимпиаде 1980 года. Респонденты часто выражали мнение, что ностальгия по советскому прошлому не имеет политической составляющей, хотя в фокус-группах она сыграла свою роль в оценках социальной политики государства.

Несколько иную картину дает изучение российской молодежи. Как показали интервью в фокус-группах со студентами российских университетов, ностальгия по советским временам запускает различные нарративы: сквозь розовые очки студенты видят, что у россиян было функционирующее государство, гарантированное трудоустройство, превосходное образование, социальный капитал, безопасность и уважение, высокий жизненный уровень при низких ценах. Для всех поколений ностальгия связана с понятиями нормальности, и на сей раз нормальность определяется через данные нарративы советского прошлого. В отличие от более амбивалентной практики сравнения, ностальгия усиливает представления о России как имеющей свой собственный путь и отдельный от Запада путь.

Противопоставление

Для тех, кто скептически относится к правительству, быть современным патриотом означает рассматривать в качестве врагов США, НАТО и Запад в целом. Как выразился один из респондентов, «общее понимание патриотизма состоит в переходе к мировоззрению, согласно которому мы окружены врагами. Мы могли бы делать что-то хорошее или благородное, но они нам мешают»[1]. Противопоставление необязательно должно принимать форму войны; оно истолковывается скорее как защита, нежели как агрессия. Для большинства противопоставление Западу это достойный ответ на западные санкции (поддержка импортозамещения[2]) и на вмешательство Запада в дела Украины (помощь беженцам или Донбассу). Противопоставление оправданно из-за неправомерных действий союзников из стран Запада (наиболее недавний пример - Турция), злонамеренным изображением России западной пропагандой и в целом – восприятия поведения Запада в истории его взаимоотношений с Россий как высокомерного и эксплуататорского. Далее, респонденты оправдывают противопоставление как патриотическую практику в связи с существенными (и потенциально непримиримыми) культурными различиями между коллективистской Россией и индивидуалистическим Западом.

Стоит отметить, что противопоставление как практика плавно переходит с внешних на внутренних врагов. Некоторые из тех, кто поддерживает режим, изображают оппонентов в качестве «пятой колонны» или «агентов влияния». Вместе с тем, почти все респонденты охарактеризовали участие в политике как противоречащее патриотизму: если патриотизм является индивидуальной и настоящей любовью к родине, то политики пытаются вертеть этой любовью и искажают ее в своих целях. Для многих затягивание поясов в эпоху вызванного санкциями импортозамещения означает, что бюрократы и политики не имеют права ездить за границу или владеть зарубежными активами.

Защита

В качестве патриотической практики защита является расхожей и, в то же время, разнообразной. В интервью защита ассоциируется с рядом объектов – родиной, правительственными интересами, отечественными рынками, экологией, исторической памятью и так далее. В этом смысле защита – скорее абстрактный принцип, который зависит от восприятия угрозы. Конечно, некоторые респонденты полагали, что существует прямая внутренняя угроза, расширяя понятие за счет защиты родины от вражеских агентов. Один респондент отметил: «Я не знаю иностранных агентов, однако, я уверен, что они существуют. Не зря о них говорят [в СМИ]»[3]. Чаще респонденты ассоциировали патриотизм с конституционным долгом защищать страну (можно отметить, это был один из тех редких случаев, когда Конституцию упоминали в разговорах о патриотизме), причем вне зависимости от того, служили ли они в армии.

Потребление

В то время как респонденты практически игнорировали потребление в качестве патриотической практики в 2014 году, его стали все чаще упоминать к концу 2015 года. Благодаря этой практике можно представить себе масштабы влияния распространяющегося публичного дискурса касательно санкций, импортозамещения и экономического кризиса. Респонденты говорили о покупке местных и российских продуктов в целом, но многие с трудом могли привести конкретные примеры.

Механизмы патриотического упрощения

Патриотизм – сложное понятие, хотя большинство людей интуитивно ожидают от него простоты. В фокус-группах дискуссии не раз достигали той точки, когда участники отмечали, что понимание патриотизма перегружено и выходит за пределы здравого смысла. В эти моменты они требовали, чтобы их группа была более разборчива в выборе того, что называть патриотичным. Аналогично этому, внешняя политика также сложна и противоречива, но с какого-то момента патриотические граждане вытесняют сложное понимание, задействуя разнообразные когнитивные стратегии.

Некоторые граждане упрощают внешнюю политику посредством персонификации: они описывают таких известных политических деятелей как Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров как любящих родину людей и полагают, что их действия сводятся к этой любви. Государственные служащие в наибольшей степени склонны к персонификации; при этом она зачастую выливается в прямое обвинение зарубежных стран (особенно Запада и США). В характерной перепалке один из участников фокус-группы воскликнул: «Большая часть страны поддерживает [Путина]. Когда мы говорим «Крым наш», мы даем Америке то, что она заслуживает… Это вдохновляет». Связь патриотизма с семьей также нашла свое выражение через неприятие гомосексуальности как болезни Запада, угрожающей семейным ценностям в России.

Другие прибегают к упрощениям посредством назначения виновных: внешнеполитические проблемы объясняются неудачным следствием близорукости или неправомерных действий других государств. В итоге, Россия ограничена в своих возможностях поступать как следует в международных делах. В групповой дискуссии пенсионеры были в наибольшей степени склонны участвовать в определении виновников, выражая наибольшую озабоченность американской мягкой силой и мнимым намерением Америки разобщить российское общество. Они также выразили негодование убийством российских летчиков Турцией и возмутились ее очевидной для них неспособностью извлекать уроки из истории. В то же время они выразили желание положить конец информационной войне, дойдя в этом стремлении до призыва к закрытию всех политических СМИ.

Упрощение также может осуществляться посредством экстернализации, при которой интуитивное понимание патриотизма и морали связывается с ролью государства в международных отношениях. Чаще всего, это предполагает ностальгию по советскому периоду и сравнения с представлениями о мировой политике времен детства. Как съязвил один из респондентов «как патриот я не знаю гимна России. Но я знаю гимн СССР, который я выучил в школе»[4]. Студенты были склонны к экстернализации, оценивая нынешнее положение дел в соответствии с советскими достижениями во внутренней и внешней политике. Вместе с тем, студенты также были склонны увязывать ностальгию по советскому прошлому с современными формами потребления. В рамках дискуссии в фокус-группе это привело к оживленному спору о российских товарах и продуктах как символах национальной гордости; в результате борщ как украинское блюдо похоже был отвергнут в пользу пельменей. Студенты также выделили гуманитарную помощь (Восточной Украине и другим регионам) в качестве свидетельства восстановления роли России в международных делах до уровня СССР. В то же время они были гораздо лучше осведомлены о конституционной структуре государства и формальных свойствах его институтов, считая, что политически активные граждане полезны России.

Заключение: от патриотических практик к подотчетности политики

Стоит обратить внимание на те разновидности связанных с патриотизмом практик и опорных точек, которые не были упомянуты в качестве имеющих отношение к внешней политике. Религия и православие не были отмечены в данном контексте практически ни разу. Несмотря на популяризацию понятия Новороссия на государственном и медийном уровнях, о царском периоде в связи с патриотической практикой упомянули лишь очень немногие респонденты. Также стоит отметить, что этнический национализм, часто фигурировавший в дискуссиях о патриотизме, редко присутствовал, однако, в оценках внешней политики или политики Кремля в отношении Украины. Наконец, в контексте внешней политики ни разу не упоминалась коррупция, хотя респонденты с неодобрением воспринимали, по их мнению, имеющее место стремление элиты путешествовать за рубеж и отправлять своих детей жить и учиться за границей. Тот факт, что эти разнообразные практики не упоминались в ходе интервью и фокус-групп, поразительно диссонирует с концептуализациями российской внешней политики западными экспертами и СМИ, зачастую приравнивающими поддержку Путина к более или менее единогласной поддержке политики Кремля и обоснований им своей собственной политики.

В целом, три проанализированных выше механизма патриотического упрощения опираются на оценочные практики сравнения и ностальгии. Однако они имеют разное влияние на те способы, которыми социальные группы на них реагируют: в среде государственных служащих защита легко преобразуется в персонификацию, противопоставление в назначение виновных среди пенсионеров, и потребление переходит в экстернализацию среди студентов (см. в таблице 2).

Каждый механизм при этом варьируется сквозь призму проблемы подотчетности внешней политики. Сочетание защиты и персонификации, по сути, дает российскому руководству карт-бланш; возможно, неудивительно что эти практики наиболее характерны для государственных служащих. Комбинация противопоставления и назначения виновных трансформируется в поддержку внешней политики пенсионерами, однако с большей степенью скепсиса и недоверия к СМИ. Наконец, потребление и экстернализация влекут за собой применение высоких нормативных стандартов поведения в международных делах и их увязывание с внутренним потреблением. Тот факт, что последняя комбинация наиболее характерна для современных студентов, означает, что за российской внешней политикой возможно в наибольшей степени следит молодое поколение. Неудивительно, что это поколение, являющееся целевой аудиторией Государственной программы патриотического воспитания, также в наибольшей степени знакомо с формальной структурой и деятельностью государственных институтов. При этом данное поколение также чаще всего выражает свой патриотизм посредством потребления, и можно ожидать, что оно вероятно будет чувствительным к последствиям длительного экономического спада потребления в стране. Следовательно, судьба сегодняшних студентов после окончания университетов, должно быть, чрезвычайно интересна Кремлю.

Таблица 1. Затраты на Государственную программу патриотического воспитания в 2001?2020 гг. (миллионы рублей)

|

Получатели |

2001-2005 |

2006-2010 |

2011-2015 |

2016-2020 |

|

Министерство обороны |

9.73 |

27.55 |

43.3 |

204.6 |

|

Министерство по чрезвычайным ситуациям |

0.6 |

35.5 |

27.7 |

200 |

|

Министерство культуры / Роскультура и Росархив |

32.45 |

82.2 |

140.35 |

519.1 |

|

Министерство образования и науки и Росмолодежь |

46.11 |

129.25 |

140.1 |

699.1 |

|

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям/Роспечать |

23.5 |

17.5 |

138.5 |

123.4 |

Таблица 2. Динамика патриотического упрощения

|

Патриотические практики |

Патриотическое упрощение |

Категория |

Подотчетность политики |

|

Защита |

Персонификация |

Государственные служащие |

Наименьшая |

|

Противопоставление |

Назначение виновных |

Пенсионеры |

Неустойчивая |

|

Потребление |

Экстернационализация |

Студенты |

Наибольшая |

График 1.Бюджет Государственной программы патриотического воспитания в 2001-2020 гг. (миллионов рублей)

Полевое исследование по настоящему проекту получило финансовую поддержку в рамках исследовательского гранта программы Фулбрайта. Ответственность за все ошибки и пропуски лежит на авторе. Автор благодарен Екатерине Семушкиной (Тюмень) и Валерии Уманец (Пермь) за их бесценную помощь в исследовании, а также профессору Олегу Владиславовичу Лысенко и его команде в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете за предоставление помещений и модерирование фокус-групп.

[1] Респондент 190459.

[2] Почти все респонденты полагали, что эмбарго на европейские сельскохозяйственные продукты являлось частью западных санкций, а не ответом Кремля на них.

[3] Респондент 110523.

[4] Респондент 164357.

Территориальные схемы обращения с отходами в соответствии с законом «Об отходах производства» не были предоставлены правительству в 23 регионах, рассказал «Коммерсанту» глава Минприроды Сергей Донской. Региональные власти должны были утвердить и предоставить схемы обращения с отходами к 26 сентября 2016 года.

По словам министра, в Северной Осетии и в Московской области еще не разработаны схемы обращения с отходами. В Крыму к разработке схемы еще не приступали.

«На сегодня в Росприроднадзор поступили на согласование территориальные схемы из 59 регионов, при этом согласовано всего 48 территориальных схем. Очень плохая ситуация в Республике Тыва, Тверской, Вологодской областях: они только готовятся к проведению конкурса. По схеме ХМАО были серьезные замечания, документ отправлен на доработку», — рассказал Донской.

«Росприроднадзор направляет информацию о существенных отставаниях в органы прокуратуры», — сообщили изданию в ведомстве.

Чтобы добавить комментарий, надо зарегистрироваться

Источник новости: rns.online Для того, чтобы добавить новость, необходимо зарегистрироваться

Еще 5 новостей по теме «Обращение с отходами»

Израиль разработал технологию производства нефти из пластиковых отходов

Пластиковые бутылки возвращают в "первородный" вид Большинство современных полимеров, как термопластов, так и реактопластов, производятся из углеводородных соедине...

Прокуратура потребовала запретить «Чистоте» вывозить отходы на свалку в поселке им. Космодемьянского

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности муниципального предприятия «Чистота». Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, было ус...

В Орловской области планируют перерабатывать 890 тыс. тонн отходов в год

В настоящее время на Орловщине действуют три полигона твердых коммунальных отходов в Орле, Мценске и Ливнах. Проект программы Орловской области в сфере обращения с отходами рассчит...

Киев начинает борьбу с полиэтиленовыми пакетами

С 1 ноября в Киеве заработают сто пунктов приема полиэтиленовых пакетов для дальнейшей переработки. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевгорвторресурсы». «М...

В Нижегородской области полигоны отходов рассчитаны еще на 54 года эксплуатации

Имеющихся в Нижегородской области полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) хватит еще на 54 года. Об этом сообщает департамент Росприроднадзора по ПФО. В Нижегородской области на 1 сентября 201...

Другие новости за 29.09.2016

Челябинцы собирают подписи за закрытие опасного производства

А областная прокуратура возбудила административное дело Жители Магнитки Кусинского района попали под выбросы предприятия, выпускающего белила. К выводу, что промыш...

Схемы обращения с отходами не предоставили в срок в 23 регионах России

Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз оштрафовали на 9,6 млн рублей за разлив нефти. Еще 17 млн рублей компания потратила на ликвидацию последствий

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) взыскала с компании Газпромнефть-Муравленко 9,6 млн рублей за разлив нефти, который произошел на Сугмутском месторождении в июне ...

Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения при проведении плановой проверки ОАО «Коммунаровский рудник»

20 сентября 2016 года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) привлекло к административной ответственности ОАО «...

На основании протокола Волжско-Окского управления Ростехнадзора ОАО Хладокомбинат «Заречный» привлечено к административной ответственности

На основании протокола, составленного Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Ленинский районный суд город...

У побережья Испании ликвидируют нефтяное пятно

Специалисты нефтехимической корпорации приступили к ликвидации нефтяного пятна, которое образовалось у побережья Испании. Об этом сообщило агентство Europa Press сегодня днем. Изве...

После экспедиции Гринпис нефтяников на Ямале оштрафовали

Прокуратура взыскала с компании «Газпромнефть-Муравленко» 9,6 млн рублей за разлив нефти, который произошёл на Сугмутском месторождении в июне. Жалобу в прокуратуру подали кор...

Инспекторы минэкологии устанавливают виновников сброса канализационных стоков в двух районах Подмосковья

Два бесхозных источника сбросов неочищенных канализационных стоков обнаружили инспекторы эконадзора на юго-востоке области. Общая площадь разлива сточных вод превысила 0,5 гектара. ...

Компании все чаще вкладываются в экологические проекты

Сегодня вопросы экологии и охраны окружающей среды приобретают все большую значимость. Компании под давлением акционеров, регуляторов и инвесторов стремятся максимально снизить негати...

Росприроднадзор направит в органы прокуратуры материалы по регионам, в которых затягивают подготовку территориальных схем обращения с отходами

28 сентября 2016 г. в Росприроднадзоре состоялось совещание по вопросу разработки территориальных схем с обращениями с отходами. Открывая его, Руководитель Росприроднадзора Артем Сидо...

Минприроды России в рамках ХV форума «Сочи-2016» подпишет 7 соглашений об осуществлении природоохранных инвестиций с 5 компаниями

Глава Минприроды России Сергей Донской и руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров примут участие в подписании документов в рамках работы ХV Международного Инвестиционного форума «С...

Взрыв на нелегальной шахте Китая унес жизни 19 человек

Руководство компании Linli Coal Mining Co. Ltd. находится под стражей В результате взрыва на нелегальной угольной шахте Китая погибли 19 человек, один пропал без вести, сообщает 28...

В МЭИ стартовала международная конференция "УгольЭко"

Международная научно-практическая конференция "УгольЭко" (www.coaleco.ru) стартовала 27 сентября на площадке Московского энергетического института. Целью конференции стал анализ от...

За последние 5 лет в сельское хозяйство республики привлечено 102,6 млрд тенге прямых иностранных инвестиций, сообщил в ходе брифинга в МСХ РК руководитель управления инвестиций департамента инвестиционной политики и финансовых инструментов МСХ РК Рахат Нургалиев.

Напомним, в апреле текущего года утвержден план мероприятий МСХ по привлечению инвестиций на 2016 год, где предусмотрены системные меры по работе с потенциальными инвесторами АПК Казахстана.

«Сейчас мы планируем совместно с Россией строительство двух заводов по переработке масличных культур в Алматинской и Северо-Казахстанской областях. С Китаем – несколько проектов на стадии планирования», – сообщил Р. Нургалиев.

По его словам, в настоящее время министерство ведет мониторинг 4 проектов, планируемых к реализации транснациональными корпорациями Италии, Германии и Китая, а также более 20 проектов с участием инвесторов из Ирана, России, Украины, Чехии, Турции и т. д.

Проекты реализуются в таких отраслях, как производство и переработка мяса и молока, производство масложировой продукции и др.

«В настоящее время Минсельхоз РК ведет работу по привлечению компаний из Италии, Германии, Франции, Чехии, Украины. Проявляют интерес Финляндия и Швеция. Всего за последние 5 лет в агропромышленный комплекс РК было привлечено 102,6 млрд тенге как отечественных, так и зарубежных инвесторов. Однако в 2016 году не было ни одного предприятия, которое было бы полностью построено и запущено за счет инвестиций», – подчеркнул Р. Нургалиев.

Добавим, согласно данным Национального банка РК, за последние 5 лет в сельское хозяйство республики привлечено 102,6 млрд тенге прямых иностранных инвестиций.

Primeminister.kz

Зернышко к зернышку

Россия, государство, имеющее многовековые традиции снабжения зерном Европы и мира в целом, в 2016 г. стала ведущим экспортером пшеницы. Казалось бы, это обстоятельство естественным образом истекает из масштабов страны и качества ее почв. Однако история российских поставок зерна и пшеницы в частности — это в первую очередь история болезненных падений, вслед за которыми следовали подъемы.

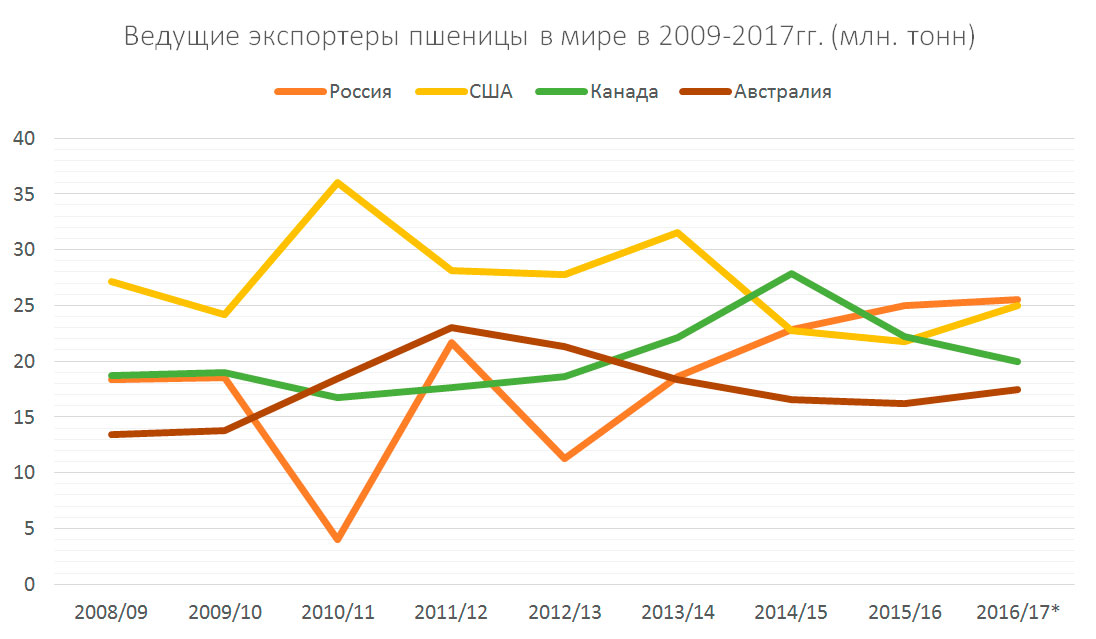

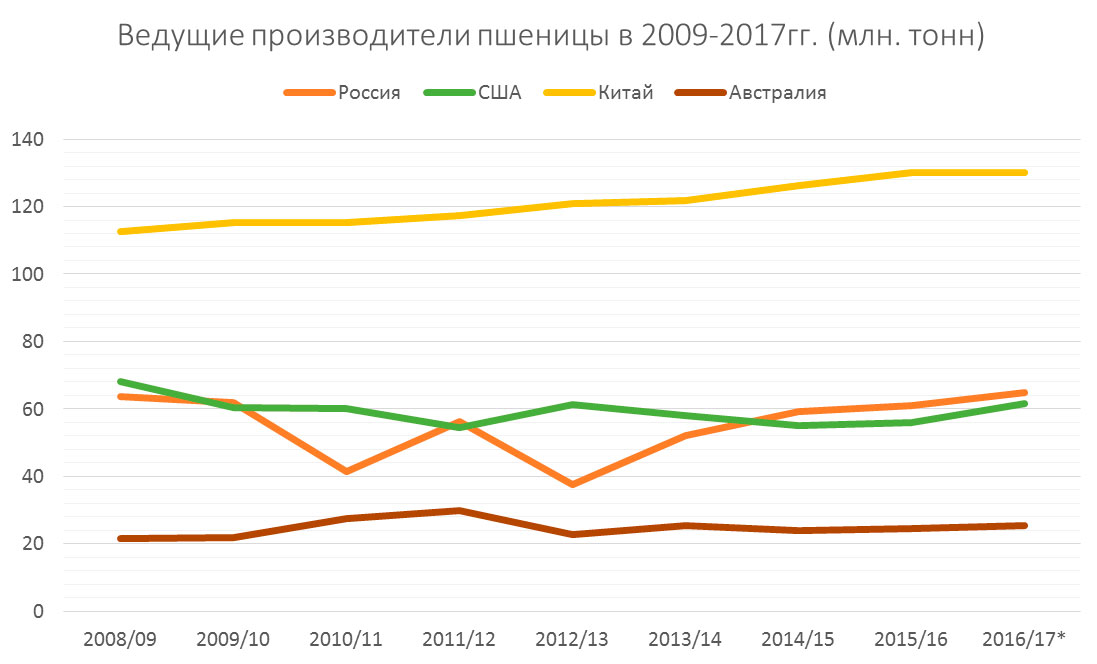

Первенство России обусловлено множеством факторов: чрезмерными осадками во Франции, умеренным ростом посева в США, близкими к идеальным погодными условиями в России. Тем не менее в более широкой перспективе очевиден выход России в клуб ведущих экспортеров пшеницы. Если восемь лет назад экспортные объемы России были сопоставимы с Канадой, учитывая сезонные колебания, то в течение последних трех сезонов Россия борется с США за первое место (см. График 1.). По данным Службы сельского хозяйства зарубежных стран Министерства сельского хозяйства США, экспорт российской пшеницы в сезоне 2016/2017 составит 25,5 млн тонн, обеспечив России общемировую долю на рынке в 16%.

Россия исторически была одним из основных экспортеров зерна в мире. Вплоть до консолидации позиций США на европейском рынке в 1880-х гг., она занимала неоспоримые лидерские позиции. Российская империя, несмотря на относительную технологическую отсталость, недоразвитую транспортную инфраструктуру, отсутствие системы хранения зерна, голод и другие вызовы, в последней трети XIX в. производила 25-30% пшеницы в мире. У пшеницы стал появляться и внутренний рынок, хотя на территории России традиционно доминировали рожь, овес и ячмень. Качество российского зерна зачастую вызывало сомнения, так как на российском рынке появилось множество спекулянтов, тем не менее вплоть до начала Первой мировой войны Российская Империя конкурировала с Соединенными Штатами за рынки Европы.

В последующие годы сельскому хозяйству России было нанесено множество ударов. Сначала 7 апреля 1917 г. Временное правительство ввело государственную монополию на зерно, поддержанную затем советскими властями. Раскулачивание, чистки, коллективизация фактически полностью перекрыли поле действий для предпринимательных работников сельского хозяйства. В сталинское время поставки за рубеж продолжались ввиду необходимости получения иностранной валюты. С конца 1950-х гг. параллельно с экспортом зерна была введена практика импорта — до этого она применялась лишь в первые годы советской власти, на фоне голода 1921 г. Постепенное увядание экспорта зерна достигло своей кульминации в 1991–1993гг., когда вследствие экономического коллапса на территории Российской Федерации вообще ничего не поставлялось за рубеж. Однако с тех пор, и особенно с 2000-х гг., наблюдается постепенный рост производства и экспорта пшеницы в частности и зерна в целом.

Успех экспорта пшеницы Россией показателен на примере Египта, регулярно проводящего государственные тендеры по поставке зерна, чтобы обеспечить население дешевым хлебом. Египет традиционно считался доменом французского экспорта пшеницы, однако в 2016 г., во многом из-за проблем с качеством, пшеница поставлялась из России, Украины и Румынии. Количество осадков на посевных площадях Франции в мае-июне 2016 г. было вдвое выше обычного, побив в ряде регионов исторические рекорды более чем 50-летней давности. Основным вызовом для Франции будет не количество пшеницы (с 2008 г. не было такого посева, как в 2016 г.), а ее качество.