Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

5-6 декабря 2016 года специалисты Департамента здравоохранения Республики Филиппины посетили ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства». В ходе официального визита в Красноярск делегаты ознакомились с возможностями центра и обсудили вопросы организации и проведения международного симпозиума экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по ядерной медицине на базе лечебного учреждения в 2017 году.

В состав иностранной делегации вошли директор центра контроля медицинских приборов, радиационной безопасности и исследований Управления продуктов питания и медикаментов Департамента здравоохранения Республики Филиппины Баяни Сан Хуан и руководители отделений ядерной медицины в г. Манила Анджело Мартинез, Венцеслао Ллаудерес и Герард Гоко.

В первый день визита делегаты посетили площадку Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Генеральный директор ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России Б.В. Баранкин рассказал гостям о системе ФМБА России и основных направлениях деятельности лечебного учреждения. Руководитель делегации Республики Филиппины Баяни Сан Хуан в свою очередь выступил с презентацией об организации системы здравоохранения и оказании медицинской помощи населению Республики.

Затем специалисты ознакомились с центром ядерной медицины ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России: отделением радионуклидной терапии и центром позитронно-эмиссионной томографии. Гости высоко оценили возможности Центра ядерной медицины и подчеркнули, что по уровню он не уступает подобным клиникам во Вьетнаме, Австралии и Филиппинах. Кроме того, представители делегации посетили Краевой онкологический диспансер, главный врач лечебного учреждения А.А. Модестов показал гостям основные подразделения и рассказал об особенностях организации онкологической помощи в Красноярском крае. Также с презентациями выступили специалисты ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России: заведующий отделением анестезиологии-реанимации, трансплант-координатор В.В. Хиновкер сделал доклад об организации хирургической службы и развитии направления органного донорства и трансплантации, заместитель главного врача по неврологии Н.М. Марьина представила сообщение на тему медицинской реабилитации. Заведующая лабораторией ФГБУ ФМБЦ им. А.С. Бурназяна ФМБА России О.Е. Клементьева рассказала коллегам из Филиппин о разработке новых радиофармпрепаратов на базе центра.

В ходе визита в Красноярск представители Департамента здравоохранения Республики Филиппины встретились с руководителями органов краевой власти в Правительстве Красноярского края. В совещании также приняли участие заместитель руководителя ФМБА России А.П. Середа и руководство ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в медицинской и научной деятельности в области онкологии между федеральными и краевыми учреждениями здравоохранения России и филиппинскими медицинскими центрами. Еще одной темой встречи стала поддержка со стороны региона инициативы проведения международного симпозиума «Содействие безопасности человека в АТЭС. Перспективы ядерной медицины в странах АТЭС» на площадке ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России.

В приветственном слове первый заместитель Губернатора Красноярского края - руководитель Администрации Губернатора Красноярского края С.А. Пономаренко отметил, что объем и частота экономических и социальных связей между регионом и Филиппинами сегодня демонстрируют довольно низкие показатели, однако имеют большой потенциал роста. «Красноярский край – регион, обладающий мощной социальной инфраструктурой и современными объектами здравоохранения. Мы заинтересованы в сотрудничестве по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, и в ядерной медицине», - сказал С.А. Пономаренко. Заместитель руководителя ФМБА России А.П. Середа подчеркнул, что Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России является флагманом ядерной медицины в России, в том числе благодаря содействию Губернатора Красноярского края. Руководитель делегации Республики Филиппины Баяни Сан Хуан поблагодарил красноярцев за теплый прием и выразил уверенность в перспективах международного сотрудничества: «Филиппины считаются одними из лидеров стран АТЭС в секторе здравоохранения. Целью нашего визита является усиление взаимоотношений между нашей Республикой и Красноярским краем. Мы уже ознакомились с подразделениями Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, и я хочу сказать, что у него есть все возможности для проведения международного симпозиума стран АТЭС».

Для справки:

Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России дважды проводил в г. Красноярске на своей площадке международные симпозиумы стран АТЭС. В 2012 году 15 экспертов стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Всемирной организации здравоохранения приняли участие в симпозиуме «Усиление сотрудничества медицинских бригад экстренного реагирования в случае ликвидации международных чрезвычайных ситуаций в экономиках АТЭС». Второй международный симпозиум «Содействие обеспечению безопасности человека в АТЭС: Развитие систем электронного здравоохранения как инструмент управления системой здравоохранения в экономиках АТЭС» проходил в 2013 году. В его работе приняли участие более 20 экспертов стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Президент Филиппин Родриго Дутерте сымитировал голос и акцент избранного президента США Дональда Трампа, делясь впечатлениями о телефонном разговоре с ним, передает агентство Bloomberg.

Ранее между Трампом и Дутерте состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний поздравил будущего президента США с победой на выборах.

"Президент Дутерте, ты молодец. Я знаю, что ты переживаешь из-за этих критикующих тебя американцев. Но ты молодец, продолжай в том же духе", — цитирует агентство Дутерте, спародировавшего Трампа во время речи в президентском дворце.

Дутерте продолжил передавать слова Трампа в свойственной тому манере, затронув "проблему на границе Мексики и США".

"Когда будешь в Вашингтоне или Нью-Йорке, разыщи меня, и мы выпьем кофе. И, может быть, ты сможешь что-нибудь предложить по поводу того, как с этим разобраться, черт возьми", — продолжил Дутерте пародию.

Он также отметил, что после разговора с Трампом он чувствует себя "как святой". Ранее стало известно, что в ходе беседы Трамп одобрил действия президента Филиппин в борьбе с наркоторговлей в стране и пригласил его посетить Белый дом в 2017 году.

Кредиторы собирают информацию о владельцах мобильников

Сергей Николаев

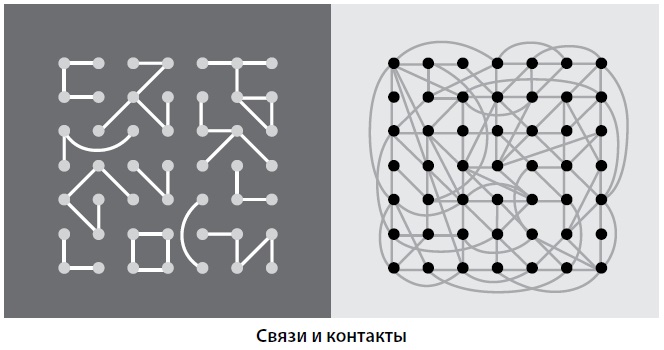

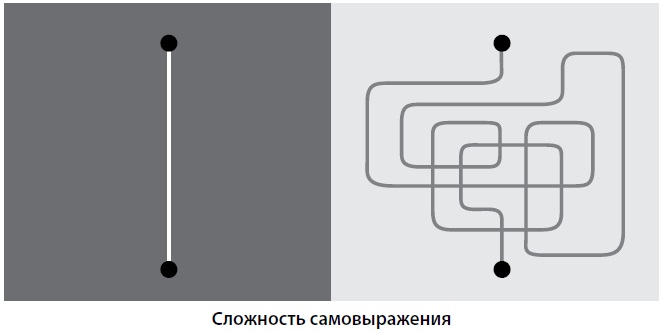

Мировые СМИ все чаще обращаются к теме нетрадиционных методов проверки кредитоспособности будущих заемщиков. Преодолев первоначальные сомнения, этично или нет подобное вторжение в частную жизнь, банки приступили к сбору информацию о владельцах мобильных телефонов. Компании сотовой связи готовы оказать содействие. Их данные становятся поистине бесценными, когда речь идет о 2 млрд жителей Земли, не имеющих банковских счетов, говорится в статье Ольги Хариф на сайте Bloomberg.

Кредитные учреждения стали полагаться на такую информацию после того, как сразу несколько стартапов продемонстрировали ее эффективность, говорится в публикации Bloomberg. По прогнозам консалтинговой фирмы Crone Consulting, в ближайшее десятилетие торговля данными о владельцах сотовых телефонов может стать процветающим бизнесом с оборотами больше $1 млрд. Crone Consulting, основанная Ричардом Кроуном, известным экспертом в области платежей, занимается, в частности, применением возможностей мобильной связи в маркетинге, оказании услуг и кредитовании.

Bloomberg вспоминает последние события. Месяц назад компания FICO, кредитные рейтинги которой используют во всем мире, вступила в партнерские отношения с сингапурским стартапом Lenddo и американской фирмой EFL Global. Цель совместной программы — использование нового метода для выдачи кредитов малому бизнесу и физическим лицам.

Применяя технологию Lenddo, FICO способна проверять присутствие клиента на заявленном рабочем месте или по указанному домашнему адресу. Еще одним неоценимым источником информации служат данные о регулярных контактах соискателя кредита с добросовестными заемщиками или, наоборот, со злостными неплательщиками. Старший директор FICO Дэвид Шелленбергер рассматривает обладание такими сведениями как хорошую возможность для оценки рисков. Одновременно, полагает собеседник Bloomberg, это эффективное средство, чтобы сделать получение кредита более доступным.

Стартовав в 2011 году, фирма Lenddo для тестирования своих алгоритмов предоставила десятки тысяч займов на сумму от $100 до $2 тыс. на Филиппинах, в Колумбии и Мексике. Доля дефолтов не превысила нескольких процентов, рассказал глава фирмы Ричард Элдридж. Через три с половиной года, убедившись в надежности метода, Lenddo перестала сама выдавать кредиты и начала предлагать услуги финансовым компаниям. Ее программа, встроенная в мобильные приложения банков, генерирует информацию с согласия пользователей. По сравнению с прошлым годом выручка фирмы выросла на 150%.

«Рынок меняется,— цитирует Элдриджа Bloomberg.— Все больше людей видят примеры по всему миру, как нетрадиционные данные могут быть использованы для освоения новых сегментов рынка».

Другой партнер FICO, фирма EFL, рассылает на мобильные телефоны подробные вопросники. Плодами ее метода пользуются кредитные компании в Испании, Индии, Африке и Латинской Америке. На основе анализа собранных данных займы на общую сумму больше $1 млрд успели получить 700 тыс. человек. Как рассказал корреспонденту Bloomberg главный исполнительный директор EFL Джаред Миллер, процент дефолтов по выданным кредитам варьируется от страны к стране. В Индии он измеряется однозначными цифрами. В Бразилии — двузначным показателем, но все равно достаточно низким.

Несколько дней назад, продолжает приводить примеры Bloomberg, бельгийский стартап Juvo объявил, что работает вместе с Cable & Wireless Communications, подразделением международного оператора связи Liberty Global. Их проект также направлен на выяснение кредитоспособности заемщиков на основе сведений о звонках с мобильных телефонов. «В мире миллиарды кредитоспособных людей. Juvo помогает операторам мобильной связи легко находить их»,— говорится на сайте фирмы.

Ее приложение Flow Lend использует игровые элементы для формирования профиля владельца телефона в режиме реального времени. Программа позволяет пользователям зарабатывать кредитные очки. Это помогает фирме Cable & Wireless Communications персонифицировать критерии оценки и обеспечить рост кредитования. О том, как мобильные приложения для начисления кредитных баллов используют в Китае, недавно рассказывал Bankir.Ru.

Equifax, одно из трех крупнейших кредитных бюро в США, уже в течение двух лет использует данные операторов сотовой связи в Латинской Америке. Количество звонков и SMS-сообщений, которые получает потенциальный заемщик, помогает предсказать кредитный риск, говорит региональный директор по маркетингу Equifax Робин Мориарти. «Выясняется, что чем активнее человек в экономическом плане, тем больше людей желали бы с ним связаться»,— приводит Bloomberg слова бизнесмена.

Автор публикации называет мобильные телефоны зеркалом жизни и ссылается еще на один показательный пример. Американский стартап Cignifi из штата Массачусетс также трансформирует данные сотовых операторов в финансовую информацию. Он сотрудничает с индийской компанией сотовой связи Bharti Airtel и ежемесячно отслеживает контакты 100 тыс. человек в десяти разных странах. По словам главного исполнительного директора Джонатана Хакима, банки используют эти сведения наряду с другими данными для установления кредитоспособности. По словам Хакима, по тому, как человек пользуется сотовой связью, можно многое узнать о его жизни.

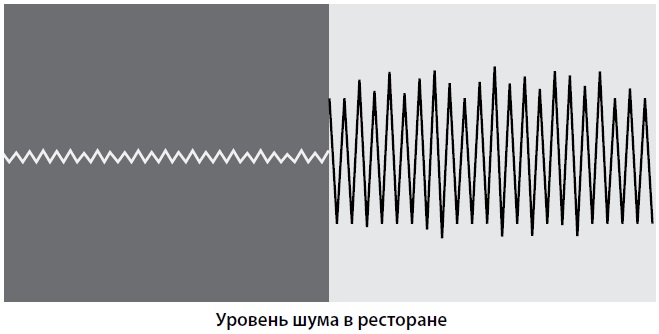

Насколько законен сбор такого рода информации — отдельная большая тема. В большинстве случаев необходимо согласие клиентов, пишет Bloomberg. Кредитные компании также должны заботиться о том, чтобы их не заподозрили в необъективности. Отказ в кредите на основании контактов потенциального заемщика с лицами, имеющими плохую кредитную историю, чреват правовыми последствиями. Он может привести к обвинениям в дискриминации людей, которые вынуждены жить в неблагоприятном окружении.

В США финансовые учреждения должны учитывать закон о добросовестном предоставлении кредитной информации (Fair Credit Reporting Act). В соответствии с ним, поставщики данных обязаны иметь разработанные процедуры для сбора информации и своевременного разрешения возможных разногласий. Операторы сотовой связи за пределами Соединенных Штатов часто не соответствуют данному условию.

Несмотря на все ограничения и оговорки новый метод набирает обороты. Эксперты признают, что у него есть будущее. И все больше фирм делают на нем неплохие деньги. Вместе с тем несколько крупных операторов сотовой связи отказались комментировать передачу данных финансовым институтам. И лишь немногие стартапы и кредитные компании согласились раскрыть своих партнеров в телекоммуникационном секторе, говорится в публикации Bloomberg.

Берегите деньги: насколько уязвимы российские банки?

Ранее в ФСБ предупреждали о возможных хакерских атаках на кредитные учреждения. В СМИ появилась информация о том, что к этому может иметь отношение известная хакерская группа Lazarus

ФСБ анонсировала хакерские атаки на российские банки, якобы запланированные на понедельник, 5 декабря. Официальное предупреждение появилось на прошлой неделе, в четверг. Говорилось в том числе, что клиентам могут приходить ложные сообщения, например, об отзыве лицензии в банке.

Уже на следующий день после этого российские СМИ со ссылкой на телеканал CNN сообщили, что хакеры украли со счетов российских банков 2 млрд рублей, а планировали похитить 5 млрд, утверждали журналисты, опираясь на заявление замначальника Главного управления безопасности Центробанка Артема Сычева. Эксперты телеканала сказали, что это почерк известной группы хакеров — Lazarus, отметившейся этой осенью во Вьетнаме и на Филиппинах.

Позже Центробанк уточнил, что деньги с корреспондентских счетов российских банков похищены не сразу, их выводили в течение всего 2016 года. Сообщение CNN — как раз тот самый случай дезинформации, говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян:

«Это, скорее всего утка, которая заключается как раз в попытке, возможно, этой информационной хакерской атаки создать ощущение, что можно на нашу систему таким образом наезжать и даже списывать у ЦБ средства. Мы тоже вчера в банке оповестили: имейте в виду, будут разного рода авантюры, попытаются создать шумовую завесу сделать, чтобы люди не понимали, где что творится — то ли украли, то ли не украли, то ли суетиться, то ли нет».

При этом у всех российских банков есть корсчета в ЦБ. ФСБ объявила, что цель готовящихся кибератак — дестабилизация финансовой системы России. Насколько уязвима российская банковская система?

Александр Генцис

соучредитель и член совета директоров компании Diasoft

«Она не самая уязвимая, но не самая защищенная. Я бы сдвинул в первую треть защищенных. То есть она достаточно защищенная, но есть, с моей точки зрения, то, что можно улучшить. Буквально несколько дней назад была новость о том, что из нашей системы украли 100 млн рублей. Но вот день назад поступило опровержение со стороны ЦБ. Это область, в которой очень сложно найти реальную ситуацию. Все нервничают, общество немножко этими новостями будоражится, а это область сугубо профессиональная, она требует очень внимательного глубокого анализа. Часто используется беспокойство общества для того, чтобы просто гонять информацию без реальной проработки».

На портале BFM.ru прошел опрос: «В связи с предупреждением ФСБ о возможных кибератаках на российские банки ждете ли вы зарплату 5 декабря?» 19% участников ответили: «Да, и опасаюсь проблем». Больше половины — 66% — уверены, что все будет в порядке. 15% выбрали ответ: «Все получаю наличными».

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Филиппин П.Ясаем, Москва, 5 декабря 2016 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогие друзья,

Я рад новой встрече с вами. Совсем недавно мы встречались в Лиме «на полях» саммита АТЭС, когда прошла первая встреча между Президентом России В.В.Путиным и Президентом Филиппин Р.Р.Дутерте.

Мы всегда ценили наши отношения с Филиппинами – это перспективный партнер России в АТР. В этом году мы отметили сорокалетие установления дипломатических отношений, поэтому ваш визит – очень хороший повод для инвентаризации состояния наших связей и анализа направлений, которые позволят максимально задействовать богатый потенциал наших двухсторонних отношений: политического диалога, взаимодействия в экономике, науке и технике. Это хорошая возможность обсудить наше сотрудничество и на международной арене, в общем, поговорить обо всем, что было принципиально затронуто в контакте наших президентов «на полях» саммита АТЭС.

Я знаю, что это Ваша первая поездка в Москву, поэтому надеюсь, что помимо деловой части, у Вас будет время посмотреть, что из себя представляет наш город. Конечно, его значительная часть сейчас накрыта снегом, но это часть презентации в это время года, если хотите.

Добро пожаловать!

?

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Филиппин П.Ясаем, Москва, 5 декабря 2016 года

Уважаемые дамы и господа,

Переговоры с моим филиппинским коллегой Министром иностранных дел П.Ясаем прошли в конструктивном и доверительном ключе. Мы предметно поговорили по широкому спектру вопросов двусторонней повестки дня и международным делам.

В июне наши государства отметили знаменательную дату – 40-летие установления дипломатических отношений. Сегодня Филиппины – перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом шла речь на встрече наших президентов, которая состоялась 19 ноября на «полях» саммита АТЭС в Лиме. Сегодня мы обстоятельно рассмотрели перспективы наших двусторонних отношений в русле тех итогов, которые были достигнуты в ходе контакта президентов Российской Федерации В.В.Путина и Филиппин Р.Дутерте.

Сегодня мы констатировали настрой на активизацию политического диалога, в том числе на самом высоком уровне, по межмидовской линии, по линии межпарламентских, культурных и гуманитарных обменов, контактов в рамках советов безопасности двух стран, которые уже планируются.

Отметили особое значение расширения связей в сфере торговли и инвестиций. Этому должно способствовать создание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, о чем было принято решение в прошлом году. На следующей неделе уже состоится встреча сопредседателей этой комиссии. Проявлен интерес к расширению связей в таких областях, как сельское хозяйство, рыболовство, транспорт, энергетика, телекоммуникации, снижение опасности и преодоление последствий стихийных и техногенных катастроф, образование, правоохранительное сотрудничество, включая укрепление его договорно-правовой базы, здравоохранение, трудовая миграция, подготовка кадров, связи между университетами, культурные обмены, фестивали. Центры изучения русского языка, которые создаются на Филиппинах, показывают в целом ряде университетов этой страны растущий интерес филиппинской молодежи к его изучению.

Говорили о том, как стимулировать потоки туристов в обоих направлениях.

Мы подтвердили заинтересованность наращивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков. Россия готова принимать соответствующих филиппинских сотрудников правоохранительных органов для повышения их квалификации.

Условились ускорить проработку находящихся на рассмотрении сторон целого ряда договорно-правовых актов, подписание которых способствовало бы продвижению сотрудничества в различных областях, в том числе в тех, которые были мной перечислены. В этом контексте мы уделили внимание конкретным аспектам, которые должны быть урегулированы для того, чтобы можно было реализовать приглашение, переданное Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Президенту Филиппин Р.Дутерте, посетить в будущем году Россию с визитом.

По международным и региональным вопросам мы договорились укреплять нашу координацию в рамках ООН, в других многосторонних форматах.

Мы высоко ценим сотрудничество между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В мае этого года состоялся очередной саммит глав государств России и АСЕАН, который проходил в Сочи и завершился весьма знаменательными результатами. В будущем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН. Мы рассчитываем на плодотворные контакты с Манилой, равно как и на тесное взаимодействие в других форматах, где АСЕАН играет ведущую роль, таких как Восточноазиатские саммиты, Региональный форум по безопасности, «Совет министров обороны АСЕАН плюс партнеры». Мы также будем взаимодействовать в контексте АТЭС, других структур, которые работают в АТР.

Сегодня мы обменялись мнениями о том, как способствовать укреплению региональной безопасности, способствовать тому, чтобы архитектура сотрудничества в этом регионе не была «лоскутной», а опиралась на механизмы обеспечения равной и неделимой безопасности, которая основывалась бы на внеблоковых подходах и на принципах уважения международного права.

Я считаю, что переговоры были весьма полезными. Признателен моему коллеге Министру иностранных дел Филиппин П.Ясаю за сотрудничество. Уверен, что по итогам этих переговоров мы сможем продвинуть в практическом плане развитие наших отношений.

Вопрос (адресован обоим министрам): Рассматривался ли вопрос закупки Филиппинами военного оборудования в России? Планируется ли какое-либо участие Манилы в военном альянсе с Россией?

С.В.Лавров (отвечает после П.Ясая): Вы уже, наверное, слышали из заявлений, которые мы только что сделали, что развивается военное сотрудничество и контакты военно-технического характера. В сентябре с.г. делегация Филиппин участвовала в международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016, могла ознакомиться с образцами российской военной продукции. К некоторым из них, как я понимаю, был проявлен интерес. У нас есть опыт заходов военных кораблей наших стран в порты друг друга.

Как сказал мой коллега П.Ясай, Министр обороны Филиппин Д.Лорензана в настоящее время тоже находится в Москве. У него запланирована встреча в Министерстве обороны и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации. Мы считаем это абсолютно нормальными, перспективными направлениями взаимодействия. У нас такие связи есть с большинством стран региона, включая большинство стран АСЕАН.

Что касается военных альянсов и блоков, мы принципиально выступаем за то, чтобы вопросы безопасности в АТР решались на внеблоковой, универсальной основе, когда все страны региона ощущают, что есть договорённости, надежно обеспечивающие равную и неделимую безопасность для каждой из них.

Вопрос (адресован обоим министрам): В октябре этого года в аэропорту Манилы был задержан российский гражданин Ю.Кирдюшкин. Его обвиняют в провозе большой партии кокаина. 28 ноября по аналогичному обвинению была задержана гражданка России А.Новопашина, летевшая из Красноярска. Обсуждался ли этот вопрос? При каких условиях возможно возвращение российских граждан на родину, в том числе, если в суде будет доказана их вина?

С.В.Лавров: Этот вопрос поднимался. Мы всегда обсуждаем с нашими партнерами вопросы о российских гражданах, находящихся в нестандартных ситуациях. В данном случае оба наших гражданина действительно обвиняются в контрабанде значительных объемов наркотиков.

Посольство России находится в контакте с правоохранительными органами Филиппин. Рассчитываем на беспристрастное расследование. Понимаем, что на Филиппинах есть законы, которые нужно уважать. Наши загранучреждения и Министерство иностранных дел на своих сайтах постоянно предупреждают всех, кто собирается путешествовать, что нужно внимательно изучить законы принимающего государства. Тем более, если речь действительно идет о наркотиках, если это будет доказано, то учесть запрет на их провоз несложно, потому что он универсально действует во всем мире.

Повторю еще раз, мы внимательно следим за ходом расследования, рассчитываем на его беспристрастность. Мы поблагодарили филиппинских партнёров, за то, что к нашим гражданам обеспечивается консульский доступ, он будет предоставляться и далее. Будем информировать СМИ о каком-то новом развитии в этом вопросе.

Вопрос: Сегодня в Нью-Йорке СБ ООН должен рассматривать проект резолюции по Алеппо, который предлагает как минимум семидневное прекращение огня всеми сторонами и некоторые другие аспекты. Поддержит ли его Россия?

С.В.Лавров: Начну несколько с другого события. Как мы объявили в прошлую субботу, 3 декабря, сейчас по предложению США в Женеве начинается работа российских и американских экспертов по проблеме Восточного Алеппо. Целью этой работы является полный вывод всех боевиков из восточной части города в пользу чего, как вы знаете, Россия давно выступала. На эту же тему был, кстати, план спецпосланника Генсекретаря ООН С. де Мистуры. В ходе российско-американских консультаций будут согласовываться конкретные маршруты и сроки выхода всех боевиков из Восточного Алеппо. Как только такие маршруты и сроки будут согласованы, вступит в силу режим прекращения огня с тем, чтобы приступить к эвакуации этих боевых отрядов. Если российско-американское взаимодействие по этим вопросам даст результат, а у нас есть все основания полагать, что так оно и будет, то проблема Восточного Алеппо будет решена эффективно. Будет обеспечено освобождение города от экстремистов и прочих боевиков, безопасность мирных граждан, бесперебойные доставки гуманитарной помощи и в целом нормализация там обстановки и жизни.

Переходя к проекту, о котором вы спросили, я считаю, что в этих условиях ставить его на голосование было бы контрпродуктивным, поскольку это шло бы вразрез с теми подходами, которые сейчас согласовываются между Москвой и Вашингтоном в качестве сопредседателей МГПС. Объясню в чем проблема. В этом проекте речь идет совсем не об уходе боевиков, а о немедленном прекращении огня, причем к боевикам в Восточном Алеппо в нем не предъявляется никаких требований, а им отводится десять суток (это немалый срок) для того, чтобы определиться, готовы ли они стать частью режима перемирия или нет. У нас отсутствуют какие-либо сомнения, учитывая опыт предыдущих пауз в боевых действиях, что десятидневная передышка такого рода, которую боевикам так щедро хотели бы предоставить энтузиасты проекта резолюции, была бы точно использована для перегруппировки и пополнения их сил и средств и тем самым затруднила бы освобождение Восточного Алеппо от них, лишь продлевая страдания людей. Поэтому с учетом всех аспектов и нынешнего развития событий упомянутый проект резолюции на фоне российско-американской инициативы является по большому счету провокационным шагом, подрывающим российско-американские усилия. Если те, кого больше заботит не достижение договоренности о выводе боевиков из Алеппо, а их сохранение там, если все же решатся поставить этот проект на голосование, то мы будем исходить из изложенной выше позиции.

Вопрос: Вооруженные группировки оппозиции в Сирии заявили Вашингтону о своем отказе покидать восточные кварталы Алеппо. Как Москва трактует подобный отказ боевиков, учитывая поступательное сокращение подконтрольных боевикам территорий в этом городе, а также наметившиеся новые витки переговоров по урегулированию сирийского вопроса между США и Москвой, а также между Москвой и повстанцами при посредничестве Анкары и без участия Вашингтона? Не могли бы Вы сообщить некоторые подробности предложения по Сирии, которое Вам передал в Риме Государственный секретарь США Дж.Керри?

С.В.Лавров: Я только что сказал про это предложение. Оно касается согласования конкретных маршрутов и сроков ухода из Восточного Алеппо всех боевиков без исключения. Поэтому те вооруженные группировки, о которых Вы упомянули вначале и которые откажутся покидать Восточный Алеппо будут приравнены к террористам. Не желая уйти из Восточного Алеппо, они тем самым продолжат вооруженную борьбу. Будем обращаться с ними, как с террористами-экстремистами и поддерживать операцию сирийской армии против бандитских отрядов такого рода.

Повторю, мы исходим из того, что когда американцы выдвинули свою инициативу о необходимости для всех боевиков уйти из Восточного Алеппо, то они отдавали при этом себе отчет, каких шагов это потребует от них и их союзников, влияющих на боевиков, засевших в Восточном Алеппо. Мы были готовы встречаться в Женеве уже сегодня, но американцы просили на день-полтора отложить наши консультации. Скорее всего, они начнутся завтра вечером или в среду утром. Рассчитываю, что отсрочка, о которой попросил Вашингтон, будет использована для того, чтобы задействовать все каналы в целях реализации задачи убрать всех боевиков из Восточного Алеппо. Это включает в себя методы убеждения вооруженных группировок в том, что оставаться в Восточном Алеппо им не надо, это не в их интересах. Надеюсь, у американцев и их союзников такие методы есть.

Дутерте выбирает между Трампом и Путиным

Глава МИД Филиппин в ходе российского визита уточнил время приезда Родриго Дутерте в Москву

Александр Братерский, Игорь Крючков

Сегодня в Москву прибыл с рабочим визитом глава МИД Филиппин Перфекто Ясай. Это его первый визит в Россию после прихода к власти нового и скандального президента Филиппин Родриго Дутерте, который сравнивал себя с Гитлером, грозил разорвать отношения с Вашингтоном и укрепить связи с Россией. В ходе переговоров стороны уточнили время визита самого Дутерте в Москву.

Перфекто Ясай и Сергей Лавров на переговорах в Москве, как ранее сообщал российский МИД, обсудили «состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества» и «обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным темам». «Филиппины — перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорилось в заявлении МИД РФ, опубликованном в преддверии визита.

Во многом визит филиппинского дипломата был показательным и задал тон развитию отношений между Россией и Филиппинами, чей президент Родриго Дутерте своими громкими заявлениями вызвал интерес к этой стране у мировой общественности.

Ставший президентом летом этого года, Дутерте уже неоднократно обрушивался с критикой и даже оскорблениями в адрес США, главного военного союзника Манилы в регионе. В октябре Дутерте послал к черту президента США Барака Обаму, а в сентябре назвал генсека ООН Пан Ги Муна дураком.

Визит Перфекто Ясая в Москву предваряет поездку президента страны Родриго Дутерте.

«Я приехал сюда в продолжение договоренностей наших лидеров в Перу на полях саммита АТЭС: в ходе этой встречи президент России Владимир Путин пригласил президента Родриго Дутерте посетить Россию с визитом в 2017 году. Надеюсь, это произойдет в апреле-мае», — конкретизировал даты Ясай на переговорах с Лавровым.

Выбор слова

Глава филиппинского МИДа Ясай не раз публично говорил о необходимости снижения зависимости Филиппин от США. Это одна из центральных линий политики Филиппин, которую выбрал президент Дутерте. Ранее Филиппины были территорией, принадлежавшей США. После обретения независимости в 1946 году Манила сохраняла тесные политические и экономические связи с Вашингтоном.

«Визит Дутерте в Москву соотносится с традициями нашей дипломатии, — считает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. — Мы предпочитаем поддерживать позитивные отношения с политиками, которые не стесняются жестких выражений в адрес США».

Впрочем, по мнению собеседника «Газеты.Ru», эта позиция вызывает вопросы в контексте позитивных сигналов, которые направил Кремль в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

Региональные СМИ часто называют Дутерте популистом, который пользуется схожими приемами, какие применял Дональд Трамп в ходе американской предвыборной кампании. В отличие от американского, филиппинский президент уже вступил в должность и шокировал многих западных экспертов тем, с какой жестокостью он развернул национальную кампанию по борьбе с наркоманией и наркотрафиком.

Дутерте начал использовать наемников и добровольческие отряды для расправ над подозреваемыми в наркоторговле, еще будучи мэром города Давао. Это принесло нынешнему лидеру Филиппин мрачную славу и одновременно активную поддержку среди широких масс бедного населения.

Теперь же на Филиппинах за считаные месяцы возникли «эскадроны смерти», которые стали осуществлять внесудебные расправы над всеми, кто подозревается не только в распространении и производстве, но еще и в употреблении наркотиков.

«В Германии Адольф Гитлер уничтожил 3 млн евреев. На Филиппинах 3 млн наркоманов. Я бы хотел убить их, — говорил президент Дутерте на пресс-конференции в Давао в начале октября. — Если в Германии был Гитлер, то пусть на Филиппинах буду я».

Кстати, на встрече с Перфекто Ясаем 5 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что РФ готова принимать у себя филиппинских правоохранителей для повышения их квалификации.

Между Трампом и Путиным

Россию мало волнуют внутренние проблемы Филиппин, однако в Кремле не могли не прислушаться к высказываниям Дутерте, который заявил, что его страна может присоединиться к «новому порядку» во главе с Китаем и Россией. Впрочем, впоследствии политик быстро отказался от своих слов.

В начале декабря он заявил, что его страна не готова к заключению военных союзов с Китаем и Россией. Он также упомянул, что Филиппины связаны оборонным договором с США, который был заключен в 1951 году. Ранее Дутерте заявил, что собирается разорвать этот договор.

Во времена «холодной войны» на Филиппинах была американская военная база, сейчас ее нет, однако американские военные имеют возможность использовать порты страны в случае необходимости.

На изменение позиции Дутерте могло повлиять избрание президентом США Дональда Трампа, к которому филиппинский лидер испытывает определенную симпатию. Ранее лидер Филиппин говорил, что новый президент США поддерживает его жесткую борьбу с наркотиками. По словам Дутерте, он уже «заверил» Трампа в том, что дорожит связями с США.

Для самого избранного президента США, который видит главным американским вызовом не Россию, а Китай, союзник в лице Филиппин также будет кстати.

Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы путешествовать по-настоящему, и добавил, что мечтает успешно завершить свою карьеру.

В понедельник в Челябинске Путин посетил цех завода "Этерно" — совместного предприятия местного трубопрокатного завода и Роснано. Сотрудник завода сказал ему, что мечтает построить успешную карьеру, и спросил, о чем мечтает президент. "Я хочу успешно завершить свою карьеру", — ответил Путин и рассмеялся.

Президент рассказал, что очень любит путешествовать. "А сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, потом из аэропорта перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт. Вот вроде куда-то съездил", — посетовал глава государства.

"Хотелось бы, конечно, по-другому ездить, посмотреть на природу, посмотреть на какие-то исторические достопримечательности", — объяснил президент.

Путин напомнил, что недавно побывал в Перу на саммите АТЭС. "Ну что там — аэропорт, здание, назад — и уже в Москве. А там есть что посмотреть: Перу — уникальная страна, просто уникальная, там много интересных объектов", — добавил глава государства.

Также президент признался, что есть хобби, которым он никогда не занимался, но хотел бы попробовать. "Есть. Не скажу какое", — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Замминистра обороны России Анатолий Антонов провел переговоры с Министром национальной обороны Филиппин

5 декабря заместитель Министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов провел переговоры с Министром национальной обороны Республики Филиппины Дельфином Лорензаной.

Встреча состоялась в развитие договоренностей по укреплению двустороннего военного сотрудничества, достигнутых на встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте на полях саммита АТЭС в Лиме.

В ходе беседы заместитель главы российского военного ведомства отметил, что перед Россией и Филиппинами стоят общие угрозы, острейшей из которых является международный терроризм. Анатолий Антонов подробно рассказал филиппинскому министру о борьбе Вооруженных Сил России с террористами в Сирии. При этом была подчеркнута необходимость уничтожения террористов любых национальностей в целях недопущения их возвращения на родину.

Дельфин Лорензана в свою очередь проинформировал о деятельности Минобороны Филиппин в области борьбы с терроризмом. Глава филиппинского оборонного ведомства выразил заинтересованность в изучении российского опыта противодействия этой угрозе.

В заключение стороны констатировали, что развитие военных связей между Россией и Филиппинами послужит интересам укрепления безопасности на пространстве АТР.

Встреча прошла в конструктивной и деловой обстановке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

4 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЭСКАТО ПО ТРАНСПОРТУ 2016 ГОДА

4 декабря в Москве состоялась торжественная церемония поднятия флагов Российской Федерации и Организации Объединенных Наций по случаю открытия министерской конференции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана по транспорту – высшего органа транспортного сотрудничества в ЭСКАТО.

В церемонии приняли участие делегации стран и секретариата ЭСКАТО. С приветственными словами выступили директор Департамента транспорта ЭСКАТО Ли Ювей и директор Департамента международного сотрудничества Минтранса России Роман Александров. В своем выступлении Р. Александров поблагодарил секретариат ЭСКАТО за возможность провести в Москве столь важное международное мероприятие. Российская сторона расценивает это как признание вклада России в укрепление регионального сотрудничества в области транспорта.

Конференции министров транспорта ЭСКАТО проводятся раз в пять лет и позволяют определять векторы развития международного сотрудничества в отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе на среднесрочную перспективу.

Основными вопросами конференции станут:

- принятие министерской декларации по устойчивой транспортной взаимосвязанности в АТР и Региональной программы действий по развитию транспорта в АТР, определяющие приоритеты развития международного сотрудничества в области транспорта в регионе на среднесрочную перспективу до 2021 года;

- одобрение инициативы о создании Евро-азиатского совета по транспортному сотрудничеству;

- принятие типового соглашения о международных автомобильных перевозках в АТР и модели субрегионального соглашения по облегчению перевозок

На полях конференции также планируется провести отдельную встречу министров транспорта Россия – АСЕАН для обсуждения вопросов внедрения на транспорте ИТС и глобальных навигационных спутниковых систем, в частности ГЛОНАСС.

В конференции примут участие представители более 40 государств, в том числе около 30 руководителей транспортных ведомств, а также 28 международных организаций. Подтверждено участие заместителя Генерального секретаря ООН – исполнительного секретаря ЭСКАТО Ш. Ахтар, которая откроет предстоящую конференцию.

Избранному президенту США Дональду Трампу было бы полезно получать рекомендации госдепартамента по внешней политике, прежде чем он собирается звонить лидерам зарубежных стран, заявил госсекретарь Джон Керри.

На форуме, организованном вашингтонским Институтом имени Брукингса, ведущий спросил Керри, не ведет ли поведение Трампа к международному кризису. При этом были упомянуты телефонные переговоры избранного президента, в частности, с лидерами Филиппин и администрации Тайваня.

"С нами не связывались перед этими переговорами. И я думаю, было бы полезно по крайней мере получить наши рекомендации", — сказал Керри.

По словам госсекретаря, "выбирать, следовать или нет этим рекомендациям — это другой вопрос".

"Но я полагаю, полезно было бы знать мнение людей, которые работают (в госдепартаменте), по нынешнему положению дел", — отметил Керри.

Нынешний глава американской дипломатии также заверил, что "будет вводить в курс дела любого, кто бы ни был выдвинут на пост госсекретаря".

Дональд Трамп пока не определился с кандидатурой будущего руководителя госдепартамента. Основными претендентами на эту должность считаются бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, а также бывший директор ЦРУ Дэвид Петрэус.

Дмитрий Злодорев.

Как понимают мировое лидерство Китай и США?

Елена ПУСТОВОЙТОВА

На минувшей неделе перед саммитом стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), только что прошедшего в столице Перу Лиме, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что «Китай не стремится играть ведущую роль ни во Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), ни в Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной торговли (АТЗСТ)». Той самой зоне, которая включает в себя 40 процентов населения планеты и 34 процента мировой торговли. За такой «кусок» мировой экономики США грызлись восемь лет, с горем пополам подписав соглашение о Транстихоокеанском торговом партнёрстве (ТТП) в феврале сего года. Это «партнёрство» гарантирует особые права и привилегии глобальным корпорациям, в особенности американским, и делает практически невозможным государственное регулирование торговли в странах-подписантах. Однако после смены президента в США и начавшегося, видимо, изменения образа мыслей Госдепа весь этот конгломерат из 12 стран, пожертвовавших своей экономической независимостью в обмен на чужие рынки сбыта, оказался в плане «партнёрства» ни с чем. Стоит Соединённым Штатам выйти из партнёрства, оно развалится, как карточный домик.

Сравним две цитаты. Первая: «Мы не можем позволить странам вроде Китая писать правила глобальной экономики. Мы сами должны писать эти правила», - заявил президент США Барак Обама в день подписания соглашения о ТТП в Окленде. И вторая: «Китай принципиально придерживается открытой позиции в отношении всех торговых договоренностей, которые будут полезны для содействия экономической интеграции, либерализации и облегчения условий торговли и инвестиций, а также совместного развития и процветания в АТР», - сказал накануне встречи в Перу официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Выраженная здесь кардинальная разница в понимании лидерства Китаем и США столь очевидна, что она безотказно сработала уже в Лиме. Не уходящий с политической сцены Барак Обама, а глава «красного Китая» Си Цзиньпин стал там центром внимания. И это логично, поскольку ТТП, которое продвигал Обама, стремившийся оставить Китай на обочине, практически мертво. И теперь большинство экономик АТЭС будут искать поддержки у Поднебесной. Выдвинутые Китаем в последние годы крупные инициативы – «Один пояс и один путь», Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – уже продемонстрировали странам Азиатско-Тихоокеанского региона, что Пекин научился менять погоду в международных делах.

Однако американцев, привыкших продвигать свои интересы методом силы, больше впечатляет другое: их F-22 (истребитель пятого поколения) не особенно лучше китайского J-20 «Могучего дракона» - первенца пятого поколения с технологией stealth. Сравнительный анализ характеристик этих двух машин сделала частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor («теневое ЦРУ»).

Stratfor сравнила две машины и с удовлетворением отметила, что летающий на «слабом» российском двигателе и невидимый только спереди «Могучий дракон» таки слабее F-22. Однако ещё два десятка лет назад китайское небо было полно поршневых самолётов 50-х годов. Китайская экономика только просыпается под действием экономических реформ, ориентированных на повышение внутреннего спроса. Однако командующий американскими ВВС Тихоокеанского района (PACAF) генерал Герберт Карлайл уже беспокоится, что создаваемые Пекином сверхскоростные ракеты (beyond-visual-range missile) заставляют Вашингтон совершенствовать свои ракеты «воздух – воздух».

Понятно, что американские специалисты по «принуждению к миру» используют любой повод для наращивания военного бюджета и уж никак не упустят «Могучего дракона». Позволю себе одну красноречивую цитату с американского сайта Аlternet: «С тех пор, как только большинство американцев стало считать, что Бог наделил миссией и дал право Соединенным Штатам идти куда угодно по планете со своей армией и делать более или менее все, что им угодно, вы не увидите, чтобы расходы Пентагона были поставлены под реальный контроль. Благодаря этому армия стала выражением американской исключительности – можете называть это доктриной вооружённой исключительности, если хотите». Под эту «исключительность» Пентагон получил в уходящем году 600 миллиардов долларов – больше, чем на самом пике перевооружения армии при президенте Рейгане в 80-х годах ХХ века, когда ещё существовал Советский Союз.

The National Interest уже напрямую задаётся вопросом, «последует ли Трамп тем вашингтонским политикам, которые намерены препятствовать Пекину во всём и выглядеть готовым вступить в вооружённый конфликт из-за скал и рифов?»

Противоположным образом выглядит на этом фоне политическая линия Пекина. Китай принципиально придерживается открытой позиции в отношении всех торговых договорённостей, которые будут полезны для содействия экономической интеграции, либерализации и облегчения условий торговли и инвестиций, а также совместного развития и процветания в АТР; торговые правила должны быть установлены на основе равноправных переговоров с участием всех стран, а не одного или двух государств. При этом Пекин готов работать со всеми странами над экономической интеграцией в АТР, не разделяя их на «своих» и «американских».

Приехав с таким багажом в Перу на форум АТЭС, на который приходятся 62 процента торговли Китая, 83 процента инвестиций и 68 процентов собственно китайских инвестиций за рубеж, Си Цзиньпин вполне мог выглядеть «хозяином застолья». Однако председатель КНР не спешит. Даже наоборот. Как сообщило китайское телевидение, ещё 2 года назад «с согласия 21 экономики АТЭС в Пекине приняли «дорожную карту» по Соглашению о свободной торговле в рамках Тихоокеанского региона. У этого проекта, похоже, вырисовывается вполне успешное будущее. Ведь еще некогда реальный конкурент АТЭС - Транс-Тихоокеанское партнерство - уже становится призрачным: избранный президент США Дональд Трамп не приветствует участие страны в этом проекте - он в принципе против глобализации».

Тем не менее нет оснований обольщаться, предполагая, что международный климат для «равноправных переговоров с участием всех» уже сложился. Тот же The National Interest, например, уже объявил, что китайская «инициатива «Один пояс – один путь» представляет собой главную угрозу мировому порядку и западному стилю управления в двадцать первом веке». Хотя, если немного задуматься, кто сказал, что пресловутый «западный стиль управления» - это то, чего жаждет и ищет человечество?

Так или иначе, пока что американский и китайский «поезда», идущие в будущее, продолжают двигаться разными, а порой расходящимися курсами.

Избранный президент США Дональд Трамп, пообщавшийся по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте, одобрил его действия в борьбе с наркоторговлей в стране, сообщила пресс-служба Дутерте.

Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека призвали филиппинские власти воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не проведено полноценное судебное разбирательство.

По данным филиппинских властей, в пятницу глава Филлиппин и избранный президент США провели "очень увлекательную, оживленную" беседу по телефону. В ходе разговора, продолжавшегося семь минут, Трамп пригласил Дутерте посетить Белый дом в 2017 году.

"И он пожелал мне успехов в моей кампании", — заявил Дутерте после телефонного разговора. По его словам, Трамп считает, что борьба с наркоторговлей в стране ведется "верным путем".

Избранный в мае Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также с теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 3 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере.

Избранный президент США обсудил терроризм и договорился о более тесном сотрудничестве с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщила штаб Дональда Трампа.

По данным пресс-службы избранного президента, в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора лидеры "обсудили значительные угрозы терроризма, с которыми сталкиваются обе страны и обязались взаимодействовать более тесно, чтобы отвечать на эти растущие угрозы".

Пресс-служба также сообщила, что лидер Афганистана поздравил избранного президента США с "исторической" победой на выборах.

В течение дня Трамп также провел переговоры с главой администрации Тайваня, Сингапура и президентом Филиппин Родриго Дутерте, с которым также договорился "тесно сотрудничать по вопросам, представляющим взаимные интересы".

В рамках международного форума «Транспортная неделя» состоялся деловой завтрак Министра транспорта РФ Максима Соколова с участием руководителей федеральных органов власти, губернаторов, депутатов Государственной Думы и представителей крупнейших логистических и инвестиционных компаний. В мероприятии также принял участие глава Росавтодора Роман Старовойт.

В своём приветственном слове Максим Соколов назвал крупнейшие проекты, которые за последние годы были реализованы в рамках действующей федеральной целевой программы, рассчитанной на период 2010-2020 гг. Министр отметил строительство новых аэропортов, запуск аэроэкспресса, возведение инфраструктурных объектов в рамках подготовки к проведению саммита АТЭС во Владивостоке, Универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи, а также Чемпионата мира по футболу. По его словам, эти проекты преобразили облик нашей страны и являются предметом для гордости работников отрасли.

Событием 2016 года стал запуск в эксплуатацию Московского Центрального кольца, услугами которого пользуются около 300 тысяч пассажиров ежедневно. Также будет открыт новый участок крупнейшего дорожного проекта государственно-частного партнерства в мире - Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Оба эти проекта коренным образом изменили и улучшили всю транспортную логистику Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов.

Говоря о перспективе ближайших лет Максим Соколов подчеркнул, что в настоящее время в Государственной Думе находится закон о бюджете на 2017-2019 гг., согласно которому в рамках госпрограммы развития транспортной системы предусмотрено ежегодное направление в отрасль 850 млрд рублей. Это является серьезным финансовым ресурсом для решения транспортных задач, поддержания стабильной, безопасной, уверенной работы транспортной системы и ее развития.

Основные усилия транспортников будут сконцентрированы на тех проектах, которые сегодня являются ключевыми в рамках стратегии развития транспортной системы до 2030 года. В частности, на развитии международных транспортных коридоров, повышении транзитного потенциала нашей страны, а также снятии тех инфраструктурных ограничений, которые сегодня являются так называемыми бутылочными горлышками и препятствуют гармоничному развитию грузовых и пассажирских логистических связей.

Кроме того, продолжится активное привлечение в отрасль внебюджетных инвестиций. Для стимулирования развития государственно-частного партнерства в регионах на федеральном уровне будет оказываться поддержка наиболее перспективным проектам. В сфере дорожного хозяйства для этой цели будут аккумулироваться средства, поступающие в бюджет за счет сборов системы «Платон». С 2017 года предполагается их распределение в субъекты РФ на капиталоемкие проекты общей стоимостью свыше 1,5 млрд рублей при условии не менее 15% вложений частных инвесторов. В числе первых претендентов на такое софинансирование - транспортные обходы Хабаровска и Перми (со строительством моста через р. Чусовая), а также новый мост через р. Обь в Новосибирске. Реализация первых проектов государственно-частного партнерства в регионах позволит субъектам наработать необходимую практику с целью дальнейшего тиражирования данного опыта для воплощения в жизнь других важных инфраструктурных решений.

Встреча с Министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.

Владимир Путин встретился с Министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. Обсуждались вопросы подготовки визита Президента России в Японию.

В.Путин: Уважаемый господин Министр, уважаемые коллеги!

Очень рад продолжению наших контактов. О том, что такая встреча может состояться, мы договаривались ещё с господином Премьер-министром на встрече АТЭС в Лиме.

Очень хорошо, что наши контакты не прерываются. С обеих сторон мы работаем над имплементацией предложений господина Премьер-министра по расширению наших контактов по всем интересующим нас вопросам.

Очень рад Вас видеть.

Ф.Кисида (как переведено): Господин Президент, я хотел бы выразить благодарность, что Вы выделили время для встречи со мной.

Для меня это первый визит в Санкт-Петербург. И сегодня до этой встречи я немного посмотрел город, и я восхищён красотой этого города. Для меня большая честь встретиться с Вами именно в этом, Вашем родном городе – Санкт-Петербурге.

Для меня это первый с сентября прошлого года визит в Россию. В этот раз я прилетел в Россию, чтобы провести финальный этап подготовки к Вашему визиту в Японию с господином Лавровым, Министром иностранных дел России, с тем чтобы во время Вашего визита достичь результатов по широкому кругу областей, в том числе в политике, экономике, включая проблему заключения мирного договора.

Мы обратили большое внимание на Ваши вчерашние слова во время оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию о том, что Вы рассчитываете на качественный прогресс в отношениях с Японией, и мы приветствуем такое упоминание в Вашем Послании.

<…>

В августе 2016 г. импорт деревянных дверей в Японию вырос в годовом исчислении на 5%, об этом сообщает министерство финансов страны.

По сравнению с июлем поставки из-за рубежа увеличились почти на 7%. Китай, Филиппины и Индонезия продолжают оставаться основными экспортерами деревянных дверей в Японию, их совокупная доля на местном рынке превышает 80%.

Объем импорта деревянных окон в Японию в августе 2016 г. был на 6% меньше, чем годом ранее, но вырос на 5,5% по сравнению с июльскими значениями.

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва продолжает работу над имплементацией предложений по расширению экономического сотрудничества РФ и Японии, с которыми выступил японский премьер Синдзо Абэ.

На встрече с главой МИД Японии Фумио Кисиду глава российского государства признался, что "рад продолжению контактов". "О том, что такая встреча может состояться, мы договорились с премьер-министром (Японии) в Лиме (на саммите АТЭС в ноябре)", — напомнил Путин. На его взгляд, "очень хорошо", что контакты между странами не прерываются.

"С обеих сторон мы работаем над имплементацией предложений господина премьер-министра (Японии) по расширению контактов по всем интересующим нас взаимно вопросам", — заверил президент РФ.

"Очень рад вас видеть", — сказал Путин, обращаясь к Фумио Кисиде.

Быть вместе, как зубы и губы

российско-китайские отношения и новая стратегия Соединённых Штатов

Юрий Тавровский

Буквально за несколько часов до оглашения итогов выборов в Америке делегация Изборского клуба встречалась с пекинскими финансистами и политологами. Китайский деятель весьма крупного масштаба заявил тогда: в обозримой перспективе нас беспокоят три вопроса. Во-первых, какую политику в отношении Китая будет проводить Клинтон. Во-вторых, что будет с российской экономикой. В-третьих, каковы будут последствия "Брекзита". Среди наших собеседников никто не сомневался в поражении Дональда Трампа.

Уже на следующее утро было любопытно наблюдать удивление видных представителей китайского экспертного сообщества вестями из-за океана. Ведь в справках и прогнозах "на самый верх" предсказывалась уверенная победа Хиллари Клинтон. Перефразировав русскую пословицу, можно сказать "Старый враг лучше новых двух". В самом деле, манеру поведения бывшей первой леди и недавнего госсекретаря изучили досконально, интересы стоящих за ней "групп влияния" просчитывали отлично. А тут вдруг появляется деятель малоизвестный и непредсказуемый, способный на резкие слова и неожиданные поступки. Солидной и неспешной китайской дипломатии, пожалуй, впервые предстоит непрерывно решать уравнения с большим количеством неизвестных.

Разбившись на небольшие кружки по интересам, мы стали обсуждать победу Трампа и пытаться предсказать его первые действия. Мне удалось сильно удивить собеседников предположением, что Трамп унаследует важнейшую составляющую внешней политики своего предшественника — тихоокеанскую. Вот каковы были мои аргументы.

Не справившись с противниками, усмирять союзников

Придя к власти, Барак Обама провозгласил себя "тихоокеанским президентом". Могли сказаться воспоминания юности, проведённой в доме бабушки на Гавайских островах. Там он — бывают же совпадения! — посещал миссионерскую школу, в которой за много десятилетий до этого учился первый президент Китайской Республики Сунь Ятсен. Но дело, конечно же, вовсе не в этом. Обама и стоявшие за ним силы уже тогда опасались начавшегося "мирного возвышения Китая".

После унизительных поражений во время тихоокеанских битв Второй мировой войны: бомбежки Пёрл-Харбора, разгрома и пленения американских войск на Филиппинах, страшных жертв при штурме Окинавы и других островов Японии, — Вашингтон стал очень нервным и имел все основания оставаться таковым и в послевоенные десятилетия. Этому сильно поспособствовала "потеря Китая" после победы китайских коммунистов и бегство клиентов США на Тайвань. Вырванная с трудом "ничья" в Корейской войне и фиаско в войне Вьетнамской только усилили привычку американских правящих кругов ожидать неприятностей с просторов Тихого океана и омываемых им стран Азии.

Неприятные сюрпризы не заставили себя ждать и начались где-то в конце 70-х годов в форме "японского экономического чуда". Что делать с соперниками на поле боя, американцы знали: удары авианосных групп, высадки морской пехоты. Но разбомбить заводы "Тойоты" или "Сони", высадить десант в токийском финансовом центре Маруноути как-то не представлялось возможным.

Работая в Токио в 80-е годы, я был свидетелем торговой войны с военно-политическим союзником, разделявшим идеалы либерализма и рыночной экономики, скопировавшим многие институты американского общества. Американцы непрерывно ужесточали требования "притормозить" экспорт и скупку "чувствительных" активов, от студий Голливуда до небоскрёбов в Нью-Йорке, открыть японские рынки для импорта риса, снять ограничения для других "священных" для японцев отечественных товаров. Но постепенно главным требованием стало повысить курс японской иены по отношению к доллару. Японцы кланялись всё ниже, виновато улыбались всё шире, но ревальвацию не начинали. Только к 1985 году открытый и скрытый нажимы сделали своё дело, и Япония подписала "соглашение отеля Plaza". Иена и цены на экспортные товары подорожали, промышленность резко сбавила темпы развития, экспорт упал, рынок недвижимости "схлопнулся". О "японском экономическом чуде" больше никто не вспоминал.

По совету многомудрых Киссинджера и Бжезинского похожую ловушку приготовили и для Китая. В 2009 году президент Обама приехал с визитом в Пекин и предложил председателю Ху Цзиньтао ни больше, ни меньше как совместное господство в мире. Крупным шрифтом было набрано "G-2", гегемония двух держав. Шрифтом помельче были записаны разъяснения: Штаты будут старшим, а Китай — младшим партнером. Однако то ли Пекин вообще не собирался ни с кем заключать "Священный Союз", то ли уже тогда хотел чего-то большего. Предложение было отвергнуто.

За двумя тиграми погонишься…

Ответом Вашингтона стала разработка комплексной стратегии сдерживания Поднебесной всеми имеющимися средствами. Первая линия окружения была традиционной, военной. Собрать у берегов Китая две трети судов U.S.Navy. Активизировать соглашения с давними союзниками — Японией, Южной Кореей, Филиппинами и Таиландом. Создать угрозу главному маршруту транспортировки экспорта и импорта через Малаккский пролив, разместив в Сингапуре боевые суда и самолёты. Всё это предусматривала концепция "Pivot to Asia" ("Поворот к Азии"), оглашённая госсекретарём Хиллари Клинтон в 2011 году. Ради концентрации сил на этот антикитайский "поворот" Белый дом был готов даже сократить масштабы вмешательства в других районах мира, уйти из Афганистана и других "горячих точек".

Вторая линия называлась Транстихоокеанское торговое партнёрство (ТТП), которое должно было объединить в зону свободной торговли 12 стран тихоокеанского бассейна, кроме самой крупной торговой державы — Китая. Во имя сдерживания Пекина Вашингтон пошёл на целый ряд уступок другим странам-членам ТТП, подчас — даже вопреки собственным экономическим интересам. Именно эти уступки стали причиной затягивания ратификации уже подписанного документа в Конгрессе и резкой критики данного соглашения со стороны как республиканского, так и демократического кандидатов в президенты США.

Неудача договора о ТТП, на мой взгляд, была закономерным следствием попытки одновременно создать ещё одну новую зону свободной торговли — Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП). Это объединение должно было ещё сильнее привязать Евросоюз к США и, в частности, увековечить санкции против России, создать вокруг нашей страны кольцо экономической блокады вдобавок к НАТО. Американской дипломатии и самому Бараку Обаме пришлось и в этом случае преодолевать сопротивление потенциальных участников, включая Францию и других членов ЕС. Новые уступки, новое недовольство в Вашингтоне…

Распыление сил на геоэкономических фронтах сопровождалось такими же действиями на фронтах геостратегических. Так и не выбравшись из афганской ловушки, Вашингтон попал в новые: в Сирии, Ливии, Ираке, на рубежах России. Были и достижения: удалось резко ухудшить связи между Японией и Китаем из-за островов в Восточно-Китайском море, между странами Юго-Восточной Азии и Китаем из-за островов и морских пространств Южно-Китайского моря. Провоцируя Пхеньян на гонку вооружений, США в качестве "защитных мер" стали размещать ракетные комплексы THAAD в Южной Корее.

Однако баланс удач и провалов сложился явно отрицательный. Китай не удалось сдержать ни в военном, ни в экономическом отношении. В ответ на активизацию военных приготовлений у своих берегов Пекин укрепил цепь островов Южно-Китайского моря, создав, по существу, выдвинутый в сторону США новый рубеж обороны. Ускоренно строится океанский флот, включающий авианосцы и новейшие подводные лодки. Создана самостоятельная космическая группировка и система киберзащиты.

Взяв курс на выход из "вашингтонского консенсуса", Китай приступил к созданию альтернативного "пекинского консенсуса". При доминирующей роли китайских капиталов возникло сразу несколько финансовых институтов глобального масштаба: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд "Шёлковый путь", Новый банк БРИКС. С недавним включением в "корзину" резервных валют МВФ китайский юань окончательно превратился в мировую валюту. Ответом на переговоры о создании ТТП стало всё более популярное предложение образовать в этом же районе мира Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП). Успешно продвигается реализация выдвинутой в 2013 году инициативы "Один пояс и один путь", призванной, в первую очередь, направить торговые потоки между Китаем, Ближним Востоком и Европой по безопасным континентальным маршрутам подальше от американских военных баз в Тихом и Индийском океанах.

"Разворот к Америке" не означает "Отворот от Азии"

Провал попыток военного и экономического сдерживания КНР к концу правления Обамы стал очевиден. Он стал важнейшей темой предвыборных выступлений не только республиканца Трампа, но даже поддержанной демократами бывшего госсекретаря Клинтон, лично огласившей "Поворот к Азии" в 2011 году. Однако ни один из двух претендентов не говорил об отказе от конфронтации с Китаем и поиске новых форм взаимодействия двух финансово-экономических систем. Речь шла только о выборе новых, более эффективных средств борьбы. Заявив о намерении понизить уровень конфронтации с Россией, покончить с войнами в мусульманском мире, в которых американские генералы не могут добиться победы, сократить военное присутствие в странах Европы и Азии, не желающих оплачивать американский "зонтик", Дональд Трамп ничего не говорил о "разрядке" с Китаем. Напротив, он грозил резко нарастить число авианосцев и других боевых судов, объявить торговую войну Китаю, обложив пошлиной в 45% товары из Поднебесной. Огласив смертный приговор ТТП, Трамп одновременно заявил о намерении заключить "жёсткие" двусторонние соглашения со странами тихоокеанского бассейна, при помощи которых можно будет контролировать уровень их связей с "красным драконом".

Но главное — "символ веры" Трампа, выраженный словами "Америка на первом месте" (America first!), исключает возможность сосуществования на равных с любой другой державой мира. Единственная страна, способная сегодня претендовать на такие отношения, — это Китай. Именно модель равенства заложена в концепции "нового типа отношений мировых держав", выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином ещё в 2013 году. Эту концепцию он несколько раз безуспешно предлагал Бараку Обаме, отказываясь поступиться национальными интересами своей страны и согласиться на первенство США. Никаких уступок не стоит ожидать Трампу и в ходе весьма вероятных контактов на высшем уровне вскоре после начала деятельности новой администрации. Несмотря на существование в китайской элите, включая партийное руководство, сильных проамериканских настроений, товарищи по партии могут "не понять" любую слабину в отношениях с Трампом. Ведь первый год правления нового президента станет предвыборным для председателя Си Цзиньпина, которому в декабре 2017-го придется побороться за переизбрание на ещё один пятилетний срок.

Российский угол Тихоокеанского треугольника

Выслушав мои доводы в пользу продолжения новыми властями США старой политики сдерживания КНР, мои пекинские собеседники задали вполне логичный вопрос: какова будет позиция России? Не захотят ли в Москве встать над американо-китайской конфронтацией и получать выгоду в обмен на поддержку то одной, то другой стороны?

Свой ответ я начал с того, что у каждой из великих держав треугольника есть свои национальные интересы. Они могут меняться, создавая различные конфигурации в "треугольнике". Китай при Мао Цзэдуне и, особенно, при Дэн Сяопине мастерски сыграл на американо-советском противостоянии и за переход на сторону Америки получил огромные финансовые и технологические ресурсы, без которых не состоялось бы "китайское экономическое чудо". Национальные интересы СССР и КНР, совпадавшие до конца 50-х годов, окончательно разошлись.

На протяжении примерно последних 10 лет США осуществляют политику одновременного сдерживания как России, так и Китая, что подталкивало две наши страны если не к военному союзу, то к той или иной форме стратегического взаимодействия. В Вашингтоне вряд ли хотели получить такой побочный эффект, но не могли действовать иначе. Исходя из собственного понимания национальных интересов, правящие круги Соединённых Штатов стремятся не допустить утраты статуса мирового гегемона, а также эмитента глобальной валюты — доллара. Понадеявшись на слабость России после распада Советского Союза и присоединения её экономики к "вашингтонскому консенсусу", они были поражены и возмущены всё более независимым поведением Москвы на мировой арене. Доведя конфронтацию до грани мировой войны, Вашингтон не решился её перейти и будет впредь только "жать на тормоза". В то же время о прекращении гибридной войны и подрывной деятельности в области экономики вряд ли стоит даже мечтать. Таким образом, центр тяжести американской стратегии сдерживания, как обещал Трамп, скорее всего, переместится на Китай. Уже в ближайшие месяцы можно ожидать обострения торговой войны, а также крупных провокаций по периметру границ Поднебесной — в первую очередь на Тайване.

Национальные интересы подвергающихся давлению России и Китая, как минимум, в обозримом будущем будут совпадать на стратегическом уровне. Накопившееся за последние месяцы разочарование состоянием торгово-экономических отношений отступает на второй план перед новыми вызовами. В Москве не могут не понимать, что возможное временное снижение накала антироссийских действий будет объясняться именно стремлением покончить с характерным для режима Обамы распылением сил и средств ради концентрации на главном фронте, против Китая. При этом на создание раскола между Москвой и Пекином будут брошены мощные средства: жонглирование санкциями, дипломатия, пропаганда, действия агентов влияния в национальных элитах. На нескольких "круглых столах" и телевизионных ристалищах последних дней мне уже довелось слышать предложения "продать Китай подороже". К чести участников этих мероприятий отмечу, что пробные шары катали считаные единицы, а остальные эксперты в резкой форме осаживали их. Тем не менее в китайской печати уже появились встревоженные статьи на тему возможного изменения позиции России в условиях надвигающихся неприятностей с Америкой.

Конечно, наши национальные интересы, в значительной степени совпадающие сейчас с китайскими, могут с течением времени поменяться. Да и китайские интересы когда-то могут измениться. Но в Москве и Пекине сейчас правят реалисты. Они видят неизменность американских интересов, которые состояли в прошлом, состоят сейчас и будут состоять вечно в устранении любых мощных держав, способных конкурировать с США. Следовательно, ни России, ни Китаю не стоит питать иллюзий и надеяться, что кого-то из них "минует чаша сия". Не минует. При этом лучше всего, словами китайской пословицы, "быть вместе, как зубы и губы".

Не знаю, согласились ли с этими аргументами китайские коллеги. Но надеюсь, что российские читатели примут мою сторону.

Абсолютным лидером среди стран-грузополучателей угля, экспортированного ОАО «Восточный порт», в 2016 является Южная Корея, сообщает служба коммерческой работы, маркетинга и связей с общественностью стивидорной компании.

В Южную Корею отправлено более 40% всей угольной продукции, обработанной стивидором. На втором месте Япония – 25%, а замыкает тройку лидеров Китай – более 11%. В этом году значительно возросли отправки угля в адрес Малайзии. Также среди грузополучателей Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг и т.д.

В 2016 году АО «Восточный Порт» ежемесячно посещали делегации из стран АТР – покупатели российских энергоресурсов. Среди них были и те, кто уже работает со стивидорной компанией, и те, кто рассматривает такое сотрудничество с введением в эксплуатацию в 2017 году Третьей очереди Угольного комплекса.

Свой выбор компании из стран АТР останавливают на специализированной стивидорной компании по ряду причин. Среди главных – оперативная работа: на данный момент общая производительность всей техники на угольном комплексе АО «Восточный Порт» – 3 тыс. тонн в час; возможность включения в контракты дополнительных услуг по очистке груза от металлического контамината с использованием мощных магнитных станций; блендирование, сортировка и доведение энергоресурса до контрактной экспортной фракции; экологичность предприятия.

АО «Восточный Порт» — крупнейший в России специализированный угольный терминал, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. По итогам 2015 года грузооборот АО «Восточный Порт» составил 22,8 млн тонн.

Основной груз – каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В 2015 году экспортный уголь составил 99,8% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 0,2% пришлось на каботажный уголь.

Ирина Таранец

С 10 по 14 апреля 2017 года в Главном медиацентре г. Сочи пройдет III Всероссийская недели охраны труда.

В ходе ВНОТ-2017 состоятся стратегическая пленарная сессия с участием членов Правительства РФ, конференции, совещания, круглые столы, презентации, лекции, будут работать консультационные пункты федеральных органов исполнительной власти. Уже традиционно пройдет Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017, на которой будут продемонстрированы новейшие средства индивидуальной защиты, современные технологии в сфере обеспечения безопасных условий труда, успешные проекты и практики в области управления охраной труда. Впервые на площадке Недели предполагается провести круглый стол с экспертами и представителями профильных ведомств стран – участников форума АТЭС.

Кроме этого, в будущем году предлагается провести Молодежный форум «Инновационные проекты в области здоровья и безопасности». Форум будет представлять из себя цикл мероприятий по вопросам охраны труда и профессиональной подготовки студенческой молодежи.

Особое место в программе будет уделено совершенствованию охраны труда в строительных организациях. В программу Недели также планируется включить мероприятия с участием преподавателей дисциплин «ОБЖ» и «Технология» с целью повышения их профессиональной квалификации.

1 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛСЯ ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМА СОКОЛОВА В РАМКАХ «ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ»

— Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации

Рад приветствовать вас на традиционном деловом завтраке, проходящем в этом году в рамках десятой юбилейной транспортной неделе. Это стало уже хорошей традицией встречаться в таком формате и я хочу искренне поблагодарить глав субъектов РФ, депутатов Госдумы и сенаторов Федерального собрания, инвесторов, представителей финансовых кругов, ну и конечно же команду Минтранса за то участие, ту подготовку нашего делового завтрака и всей транспортной недели, и тех мероприятий и событий, который мы будем сегодня обсуждать.

На самом деле деловые завтраки проходят достаточно стандартному сценарию, когда ведущий, модератор вбрасывает в аудиторию какую-то идею, тему и потом все начинают ее обсуждать, голосовать, дискутировать.

Я хочу немножко отойти от этого сценария и прошу у вас понимания. Поскольку тема, которая сегодня обозначена основной в рамках нашего делового завтра еще никогда не обсуждалась. И сегодня мы только подходим к пониманию и форматированию наших будущих взаимоотношений в рамках следующего грядущего десятилетия. У нас и тема то всего юбилейного десятого форума так и называется «Транспорт будущего».

Поэтому мне нужно некоторое время, чтобы описать предмет нашей сегодняшней дискуссии, и, я уверен, что вы и с радостью, и с готовностью в нее включитесь. Поскольку мы сегодня впервые ставим вопрос об обсуждении будущих параметров федеральной целевой программы «Развития транспортной системы» на следующее десятилетие, потому что нынешняя целевая программа 2010-2020 гг. не то чтобы завершается... Но уже можно подвести какие-то итоги, проанализировать перспективу ближайших трех лет с учетом того, что проект Федерального закона о бюджете на 2017-2019 гг. находится в Государственной думе.

И подготовиться уже к тому, каким мы увидим транспортную систему в грядущем десятилетии, и что для этого мы все вместе должны сделать.

Но сначала немножко об итогах того периода, когда эта федеральная целевая программа работала и развивала транспортную отрасль.

Мы видим, что те параметры федерального бюджета, которые внесены в Государственную думу, а это 850 млрд. рублей ежегодно в рамках государственной программы развития транспортной системы, это серьезный финансовый ресурс для решения транспортных задач и не только поддержания стабильной, безопасной, уверенной работы транспортной системы, но и ее развития.

Хотя это развитие должно быть действительно сконцентрировано на основных направлениях нашей совместной работы, а именно на тех проектах, которые преобразуют транспортную отрасль в ближайшие три года.

Ну а что же было сделано за предыдущий период?

Оглядываясь назад, немало. Поскольку те проекты, которые были реализованы, не только преобразили облик нашей транспортной системы, но ими можно гордиться.

Это проекты мирового масштаба, начиная с объектов транспортной инфраструктуры: и мостов, и аэропорта, и аэроэкспресса, которые были введены в рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году. Это два красавца-моста, даже три, но два из них уж точно очень красивые. Это мост через бухту Золотой Рог. И, конечно же мост на остров Русский. Благодаря этим проектам мы возродили наши компетенции в области мостостроения. Я бы даже сказал, выбились в лидеры, поскольку последующие объекты тоже являются жемчужинами мирового мостостроения.

Это объекты подготовки к Универсиаде в Казани в 2013 г. Ну и, конечно же, качественный рывок был сделан в части развития инфраструктуры при подготовке к Олимпиаде в Сочи. И сейчас мы ведем активную подготовку к проведению Чемпионата мира, но об этом я расскажу немного позже, потому что до этого нам удалось сделать очень и очень многое.

Мы в этом году ввели (будем говорить, что уже ввели в строй), потому что один из объектов, Московское Центральное кольцо, уже успешно функционирует с сентября текущего года и перевозит неожиданно рекордное для нас самих количество пассажиров в сутки. Порядка 300 тысяч и даже более пассажиров в день пользуются этим недавно введенным объектом. Ожидаем открытия в полном объеме проекта западного скоростного диаметра в С.-Петербурге.

И тот, и другой объекты коренным образом преобразуют логистику всего движения, и пассажирского, да и не только пассажирского, как в московском транспортном узле, так и в санкт-петербургском транспортном узле. Проект Западный скоростной диаметр, помимо всего прочего, является крупнейшим проектом государственно-частного партнерства в мире.

Подводя короткий итог этой вступительной части, действительно сделано очень много.

Но на чем же мы будем концентрироваться в ближайшие три года, с учетом тех параметров бюджета, о которых я уже говорил, и какие идеи, какие принципы закладывать в развитие нашей будущей транспортной системы. И вот как раз это, мне бы хотелось, чтобы стало предметом дискуссии, предметом обсуждения сегодня на нашем круглом столе.

Конечно, в первую очередь мы будем развивать и поддерживать те проекты, которые сегодня являются ключевыми в рамках нашей стратегии развития транспортной системы до 2030 года. Именно эта стратегия ляжет в основу нашего будущего бюджетного среднесрочного в рамках федеральной целевой программы, и краткосрочного в рамках ФАИБ бюджета планирования.

Это развитие коридоров, международных транспортных коридоров, использования транзитного потенциала нашей страны. И здесь я тоже остановлюсь на каких-то конкретных проектах.