Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Андрей Кемарский: успехи России в Африке вызывают ревность у США

Успехи России в развитии сотрудничества с африканскими странами вызывают ревность у США и их ближайших союзников, поэтому западные страны не гнушаются любыми методами недобросовестной конкуренции, чтобы продвигать интересы своих компаний на Африканском континенте. О том, что происходит в отношениях России с государствами региона после первого в истории саммита в Сочи и положении дел в Центрально-Африканской Республике спустя год после подписания мирного соглашения между правительством и оппозицией, в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

— В прошлом году Россия стала гарантом выполнения соглашения между правительством и оппозицией ЦАР. Насколько оно сейчас выполняется и какую дополнительную помощь могла бы оказать Москва?

— Политический процесс, запущенный ровно год назад с подписанием в Банги соглашения о мире и перемирии, идет неравномерно. Россия в значительной мере способствовала заключению соглашения, в том числе работая с вооруженными группировками. Но надо сказать, что в качестве гарантов данного соглашения выступают Африканский союз и Экономическое сообщество центральноафриканских государств. Мы участвуем в различных структурах по контролю за выполнением достигнутых договоренностей.

По прошествии года есть позитивная динамика в реализации соглашения. Хотя обстановка и остается довольно сложной, снизился уровень вооруженного насилия, есть определенные подвижки в выполнении программы разоружения, демобилизации, интеграции и репатриации бывших боевиков. Медленно, но продвигается расширение зоны, подконтрольной вооруженным силам страны и силам внутренней безопасности. Вместе с тем надо отметить, что ситуация еще очень непростая.

— Была ли уже отправлена в ЦАР новая группа российских миротворцев в составе 30 человек? Планирует ли Москва отправлять дополнительных военных инструкторов в составе миссии ООН в ЦАР в нынешнем году или наращивать свою военную помощь стране для улучшения ситуации с безопасностью?

— Если говорить о нашей помощи и о работе наших специалистов, способствующих достижению мира и стабильности в ЦАР, нужно иметь в виду, что есть группа российских специалистов в составе миротворческой миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР). Президентом нашей страны было принято решение о направлении в ее состав до 30 российских миротворцев, но после консультаций с секретариатом ООН по поводу имеющихся вакансий в рамках миссии к настоящему времени направлены 12 миротворцев. Среди них, кстати, есть две женщины.

Помимо этого, имеется гораздо большая по численности группа российских военных специалистов-инструкторов, которые не имеют отношения к миссии ООН, а занимаются подготовкой военнослужащих ВС ЦАР и правоохранительных органов, они направлены по линии министерства обороны РФ в соответствии с просьбой, которая была высказана правительством ЦАР и с ведома санкционного комитета СБ ООН. Они отлично себя зарекомендовали, им удалось подготовить значительную группу местных специалистов, на сегодняшний день это около четырех тысяч военнослужащих и порядка 500 сотрудников правоохранительных органов.

Если говорить о перспективах направления в страну дополнительных российских инструкторов, то этот вопрос может обсуждаться в двустороннем порядке после получения соответствующего обращения властей ЦАР, которое будет рассмотрено российскими ведомствами.

— Таких просьб пока не было?

— Насколько я знаю, обращений по увеличению числа наших специалистов не было.

— А сколько там сейчас российских военных специалистов?

— Они работают по вахтовому методу, численность колеблется. В настоящее время их число составляет 235 человек.

— Оставшиеся 18 миротворцев будут отправлены в ЦАР в этом году?

— В рамках миссии ООН периодически возникают определенные вакансии. По мере того как высвобождаются соответствующие должности, они могут быть заполнены нашими специалистами. С секретариатом ООН по этому вопросу поддерживаются необходимые контакты.

— Будет ли Россия поднимать в ООН вопрос о снятии оружейного эмбарго с ЦАР после того, как об этом попросил президент?

— Недавно, как вы знаете, в СБ ООН рассматривался вопрос оружейного эмбарго, мы в соответствии с просьбой, которую высказало правительство ЦАР, способствовали определенному смягчению санкционного режима. Хотя правительство просит снять его полностью, против этого выступают некоторые члены СБ ООН. На наш взгляд, сохранение эмбарго препятствует полноценному развертыванию национальных вооруженных сил, их способности противостоять тем, кто саботирует мирный процесс. В то время как армия ЦАР находится под строгим контролем санкционного комитета СБ ООН, те, кто ей противостоит, зачастую беспрепятственно получают контрабандное вооружение.

На данном этапе удалось несколько смягчить эмбарго, получив разрешение на предоставление ЦАР некоторых видов бронетехники. По истечении полугодового периода мы настроены на пересмотр этих ограничений в сторону их дальнейшего ослабления и создания условий для того, чтобы центральноафриканское правительство могло решительно вести борьбу с теми, кто препятствует мирному процессу.

— То есть мы будем настаивать на полном снятии оружейного эмбарго с ЦАР, когда истечет срок его очередного продления в июле этого года?

— Многое будет зависеть от реальной ситуации в стране. При этом мы будем поддерживать позицию правительства ЦАР, которое выступает за полную отмену эмбарго. В целом мы поддерживаем полное снятие ограничений для того, чтобы вооруженные силы могли исполнять стоящие перед ними задачи. Сейчас сложилась ненормальная ситуация. Недопустимо, чтобы группировки, выступающие против правительства, имели за счет контрабанды больше возможностей для получения оружия, нежели правительственные силы.

— В 2020 году Россия стала председателем в Кимберлийском процессе, и уже было заявлено, что Москва намерена добиваться полной легализации оборота алмазов в ЦАР. Какие есть механизмы, которые бы могли гарантировать учет всей алмазодобывающей отрасли страны и избавление ее от так называемых кровавых алмазов?

— Кимберлийский процесс является уникальной международной площадкой, которая позволяет осуществлять контроль за мировым оборотом необработанных алмазов в целях исключения возможности их использования в конфликтах для подпитки антиправительственных группировок. Мы в качестве страны-председателя нацелены на продолжение работы по совершенствованию системы контроля, чтобы реагировать на те вызовы, которые стоят перед странами-производителями и странами-потребителями алмазной продукции.

Одной из задач Кимберлийского процесса является создание условий для того, чтобы алмазодобывающая отрасль африканских стран максимально способствовала решению различных социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются эти государства. На это направлены и меры Кимберлийского процесса по поддержанию на должном этапе контроля за добычей алмазов.

В связи с вооруженным конфликтом, который разразился в ЦАР в 2013 году, в декабре того же года было принято решение о приостановке ее участия в Кимберлийском процессе. Позже, в 2015 году, ЦАР частично вернулась в Кимберлийский процесс, получив возможность реализации тех алмазов, которые добываются на рудниках, подконтрольных центральному правительству. Были установлены специальные требования в плане выполнения схемы сертификации Кимберлийского процесса и осуществления контроля за соблюдением его стандартов на месторождениях. Была создана специальная группа Кимберлийского процесса по мониторингу ситуации в ЦАР, которая к настоящему времени отмечает достигнутый прогресс. Поэтому в ноябре прошлого года на встрече в Индии было принято решение об упрощении процедуры согласования экспорта алмазного сырья из ЦАР на срок в один год.

В качестве председателей мы намерены содействовать продолжению этой работы, подготовке четкой дорожной карты, которая позволила бы поэтапно выполнять различные требования, что в перспективе дало бы возможность полностью легализовать добычу и реализацию алмазов в ЦАР. Учитывая сложную ситуацию в стране, это очень не простой процесс, он потребует определенного времени и значительных усилий, в том числе в рамках дорожной карты, которая будет служить базовым документом.

— На сколько времени может быть рассчитана эта дорожная карта, чтобы полностью вернуть ЦАР в рамки Кимберлийского процесса?

— Это во многом будет зависеть от ситуации "на земле".

— Может занять десятилетия или года два?

— Надеемся, что так долго это не продлится и параллельно со стабилизацией военно-политической ситуации в стране будут созданы условия для нормальной работы алмазной отрасли ЦАР.

— Ранее стало известно, что США запустили программу Prosper Africa, которая предусматривает увеличение торговли между США и Африкой и может облегчить доступ американскому СПГ на рынки Африки. Как этот проект может повлиять на сотрудничество России с африканскими странами в энергетике? Видит ли Москва риски в области энергетического сотрудничества в этом регионе?

— В последние годы внимание к Африке возрастает не только со стороны Соединенных Штатов, но и ведущих мировых и региональных держав. Наряду с Великобританией, Францией, Китаем, который очень активен в Африке, тесные связи налаживают такие страны, как Индия, Турция, Бразилия, Южная Корея, Израиль, Япония и другие. Африка рассматривается как континент будущего из-за богатейших запасов природного сырья, емкого потребительского рынка, что открывает большие возможности для развития торговых отношений. Помимо этого отдача от инвестиций в Африке зачастую значительно превышает ту норму прибыли, которая существует в других регионах.

Интерес к Африке возрастает не только из-за ее экономического потенциала, но и в силу все более активной позиции, занимаемой государствами континента по ключевым международным проблемам — сейчас практически ни одного вопроса в ООН невозможно решить без африканской группы, которая является наиболее многочисленной и зачастую выступает единым фронтом. Активность вокруг Африки, безусловно, приводит и к повышению конкурентной борьбы между основными мировыми державами. Что касается наших подходов, то мы готовы к цивилизованной конкуренции. К сожалению, успехи России на африканском направлении — я имею в виду в первую очередь прошедший саммит в Сочи — вызывают у многих западных держав определенную ревность и порождают попытки противодействовать продвижению России на континенте, максимально ограничить наши возможности сотрудничества с африканцами. Не гнушаются на Западе и различными мерами давления на наших африканских партнеров, которые выходят за рамки общепринятых норм международного общения.

Что касается взаимодействия с Африкой в целом, то мы открыты для сотрудничества и готовы как к совместному освоению богатейшей ресурсной базы Африканского континента, так и к решению сложнейших социально-экономических проблем. Объединенными усилиями гораздо проще бороться с терроризмом, трансграничной преступностью, неконтролируемой миграцией, наркотрафиком, контрабандой оружия.

Мы выступаем за международное партнерство в Африке, и здесь нет какого-либо потайного дна или двойных стандартов, стремимся к тому, чтобы сотрудничество стало поистине взаимовыгодным, могло способствовать развитию этого богатейшего и перспективного региона.

— Говоря о тех, кто использует методы недобросовестной конкуренции, вы имеете в виду США?

— Да, это США и их ближайшие союзники.

— Можно ли сказать, что Африка станет новой площадкой энергетического противостояния между РФ и США, как это происходит сейчас, например, в Европе?

— В освоении энергетических ресурсов Африки участвует масса не только американских, но и крупных компаний из других стран мира. Они там работают уже достаточно продолжительное время. Наши компании приступили к налаживанию сотрудничества сравнительно недавно, и надо сказать, что ниша для такого взаимодействия пока еще сохраняется. Поэтому в настоящий момент мы не видим каких-то особых угроз, тем более что со стороны африканских стран проявляется высокая степень заинтересованности в привлечении российских компаний, которых они хотели бы видеть на своих рынках, в том числе в области освоения энергетического сырья. С их присутствием африканцы связывают надежды на создание своего рода противовеса компаниям западных стран, которые часто пользуются экономическими рычагами для решения своих политических задач.

— В ходе саммита Россия – Африка в Сочи в октябре прошлого года между РФ и Эфиопией было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, которое предполагает строительство в Эфиопии атомной электростанции большой мощности, были также сообщения, что РФ может построить эту АЭС совместно с Индией. Скажите, пожалуйста, в какой сейчас стадии находится проект? Когда может быть подписан контракт на строительство станции?

— В настоящее время ведется работа по согласованию параметров выполнения данного соглашения, поскольку во многом оно носит рамочный характер. Параллельно будут решаться вопросы подготовки национальных кадров для этого проекта. Сейчас работа по его реализации находится в начальной стадии. На данном этапе представляется преждевременным говорить о каких-либо сроках и об участниках, представляющих третьи страны.

— По итогам саммита Россия – Африка в Сочи, на ваш взгляд, удастся ли сторонам быстро наладить системное взаимодействие в различных сферах, консолидировать те проекты, который уже есть, и встроить все в единую систему? Сколько времени может занять эта работа? Насколько сложная ситуация с безопасностью во многих странах Африки может помешать нашим странам развивать экономические связи?

— Говоря об итогах саммита, надо отметить принятие совместной декларации, которая охватывает самые различные области как международной жизни в целом, так и наших отношений с африканскими странами. Декларация предусматривает создание принципиально нового механизма в наших отношениях с Африкой. Это Форум партнерства Россия — Африка, который предусматривает проведение раз в три года саммитов, а в промежутках между ними ежегодных встреч на уровне министров иностранных дел РФ и тройки Африканского союза, представляющих действующее, предыдущее и будущее председательства в этой организации. Не исключено, что этот формат может быть расширен за счет подключения к работе руководителей других ведомств для обсуждения конкретных вопросов наших отношений с Африканским континентом.

За период, прошедший после саммита, по информации, которую мы получаем от наших посольств, можно судить о том, что наши отношения с Африкой выходят на новый уровень развития. Со стороны африканских стран — как на уровне государственного руководства, так и на уровне бизнеса — проявляется все больше заинтересованности в активизации самых различных направлений взаимодействия. Сигналы, которые поступают из африканских столиц, свидетельствуют о том, что в африканском политико-общественном пространстве укрепляется благожелательный и позитивный настрой в отношении нашей страны, растет понимание того, что партнерство с Россией имеет существенные политические и экономические преимущества. С учетом этой заинтересованности рассчитываем на то, что в ближайшем будущем нам удастся значительно активизировать торгово-экономические отношения, увеличить торговый оборот, продолжить поступательное движение в области энергетики, сельского хозяйства, недропользования. Есть значительный интерес со стороны африканских стран к доступу к нашим высоким технологиям. Приоритетным направлением наших отношений с Африкой по традиции является сотрудничество в области подготовки кадров, поэтому прорабатываются возможности значительного увеличения квоты для приема африканских студентов в российские вузы, создаются условия для того, чтобы число африканцев, приезжающих к нам учиться, в том числе на коммерческой основе, непрерывно росло.

Надо сказать, что ситуация во многих районах Африки остается достаточно неспокойной, продолжаются межэтнические конфликты, в некоторых странах сохраняются политические противоречия, социально-экономические кризисы. На этом фоне усиливается террористическая угроза. Очевидно, что без решения этих проблем добиться продвижения, в том числе на экономическом направлении, будет достаточно сложно. Именно поэтому африканские страны, как и мы, заинтересованы в налаживании сотрудничества в области безопасности. Этот фактор рассматривается как базовое условие для развития сотрудничества в целом. Неслучайно лозунг сочинского саммита — "За мир, безопасность и развитие". Нам есть, что предложить африканским партнерам, в том числе в сфере безопасности, мы готовы оказывать помощь в борьбе с экстремистскими, террористическими силами для укрепления мира и стабильности на всем континенте.

— В чем будет выражаться это содействие укреплению безопасности?

— Мы поддерживаем постоянные контакты с африканскими партнерами в области обеспечения региональной безопасности, делимся с ними нашими наработками, опытом в области борьбы с внутренними и внешними угрозами. В некоторых районах континента – здесь можно выделить такие зоны, как Сахаро-Сахельский регион, район озера Чад, Африканский Рог, восточные провинции Демократической Республики Конго — действуют многочисленные террористические группировки, включая ИГИЛ*, "Аль-Каиду"*, "Боко Харам"*, "Аш-Шабаб". Численность и активность этих организаций постоянно увеличивается. К сожалению, не всегда вооруженные силы и органы правопорядка африканских стран могут им в должной степени противостоять и обеспечить внутреннюю безопасность и стабильность. В этих условиях мы будем продолжать курс на расширение контактов в области противодействия терроризму. Например, среди африканских государств крайне востребован обмен оперативной информацией со спецслужбами РФ, а также подготовка национальных военных кадров в высших учебных заведениях Минобороны России и МВД России, которая осуществляется на бесплатной и льготной основе. Так, в образовательных учреждениях Минобороны России сейчас обучаются представители 21 африканской страны.

Мы готовим миротворцев – по 80 специалистов каждый год — на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. Предоставляем также возможности для обучения сотрудников правоохранительных органов различных стран в учебных заведениях МВД России по программам высшего образования.

Обсуждаются и другие возможности, направленные на то, чтобы помочь африканским странам укрепить свой суверенитет и независимость.

Наши африканские партнеры активно участвуют в проводимых Россией мероприятиях, таких как Международный военно-технический форум, встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В очередных Армейских международных играх "АрМИ-2019" приняли участие 11 африканских стран. И число желающих присоединиться к ним с каждым годом растет.

— На полях саммита Россия – Африка практически все лидеры африканских государств говорили о том, что заинтересованы в наращивании сотрудничества с Россией в области ВТС, причем как в вопросе обучения сил специального назначения, так и в вопросе поставки российских вооружений.

— Военно-техническое сотрудничество строится прежде всего на двусторонней основе. Соответствующие вопросы обсуждаются в зависимости от конкретных условий той или иной страны и решаются на уровне высшего руководства и профильных ведомств с учетом возможностей как наших, так и африканских стран. В целом у нас достаточно разветвленные отношения в области военно-технических связей с Африкой. Если я не ошибаюсь, имеется более 30 соглашений по ВТС с государствами региона. На базе этих соглашений осуществляется проработка практических форм взаимодействия. Все зависит от конкретных договоренностей и условий.

— В СМИ периодически появляются истории о том, что российские наемники действуют и погибают, например, последние сообщения приходили из Мозамбика. Как вы можете прокомментировать эти сообщения?

— Я бы отнес эти сообщения к известной категории фейк ньюз. Что касается Мозамбика, они не соответствуют действительности.

— Известно ли, когда и где состоится российско-африканская встреча на уровне мининдел, и было ли уже определено место следующего саммита Россия – Африка?

— В отношении встречи на министерском уровне думаю, что она состоится в России в текущем году. А в отношении следующего саммита — вопрос пока находится в стадии проработки. До 2022 года время еще есть.

— Расскажите, пожалуйста, с какими особенностями дипломатического протокола в африканских странах вам приходилось сталкиваться?

— Не стоит считать, что Африка находится на другой планете или что там некая иная система координат. Протокол – вещь достаточно универсальная, соблюдается всеми африканскими странами, но нельзя сказать, что там нет каких-то определенных специфических вещей. Они связаны с бережным и уважительным отношением в большинстве африканских стран к своим традициям и обычаям, уходящим вглубь африканской истории.

В целом же говоря о специфике работы в Африке, надо учитывать, что там есть значительные позитивные моменты. Они выражаются прежде всего в том чувстве благодарности, которое большинство африканцев до сих пор испытывают в связи с поддержкой, которую наша страна — Советский Союз — оказала африканским государствам в борьбе за независимость, а в последующем в борьбе против различных внешних угроз, в становлении собственной государственности и национальной экономики. Память об этой помощи жива до сих пор, несмотря на смену поколений, и это доброе отношение к России очень помогает в работе.

Исходя из личного опыта работы на африканском направлении, могу сказать, что для того, чтобы понять, почувствовать этот континент, необходимо проработать там определенное количество лет, познакомиться с богатой культурой африканских стран, с их традициями, с людьми, полюбить Африку. Во многом это позволяет обогатить как профессиональный, так и жизненный опыт.

— Вы упомянули, что есть какие-то особенности, связанные с традициями. Можете вспомнить самую необычную?

— Могу сказать, что в основном протокольные процедуры более-менее схожи, но в такой стране как, например, Королевство Эсватини, где я представлял нашу страну по совместительству, будучи послом в Мозамбике, принято использовать на торжественных церемониях по случаю важнейших праздников национальные костюмы, причем достаточно экзотические. Такие церемонии проходят очень красочно, в том числе с различными танцами при большом стечении публики.

— А иностранных дипломатов тоже приглашают принять участие в этих танцевальных церемониях?

— Приглашают, но не настаивают на местных национальных костюмах, хотя их использование приветствуется как знак особого уважения со стороны иностранцев к эсватинийским традициям.

* Запрещенные в России террористические организации

В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России

Внесение поправок в Конституцию является суверенным решением России, которая должна выполнять принятые международные обязательства, сказал представитель французского МИД.

"Пересмотр Конституции является суверенным решением Российской Федерации, которая должна полностью соблюдать принятые ею международные обязательства", - сказал представитель французского МИД, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России.

В четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет "родителя номер один" и "номер два", а также поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.

Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией

Слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости улучшения отношений с РФ нужно передать в МИД ФРГ, заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности немецкий политолог, бывший советник экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик.

Выступавший ранее на конференции в Мюнхене Штайнмайер заявил, что отношения между Россией и ЕС нуждаются в улучшении, но не за счет других стран. Он добавил, что "настоящая европейская политика в отношении России не должна... ограничиваться санкциями".

"Речь президента была очень мощной. Это могло бы быть правительственным заявлением премьер-министра или речью министра иностранных дел... Я считаю, по итогу это очень позитивно, что он (Штайнмайер) присоединился к (президенту Франции Эммануэлю) Макрону и сказал, что мы действительно должны улучшить отношения с Россией", - сказал Тельчик.

По словам Тельчика, Штайнмайер "должен развить" эту идею. Он выразил надежду, что президент "поговорит об этом с правительством ФРГ", напомнив, что глава МИД ФРГ Хайко Маас, "член той же партии (Социал-демократической партии Германии)", что и Штайнмайер

Политолог отметил, что ждал от Штайнмайера в должности главы МИД ФРГ "значительно большего" в вопросе нормализации отношений с Россией. Он напомнил, что Штайнмайер слушал выступление российского президента Владимира Путина в Мюнхене на конференции в 2008 году.

"Это была содержательно очень важная речь, в которой был затронут ряд проблем, которые он (Путин) имел с Западом. На следующий день выступал министр иностранных дел Штайнмайер. Он говорил в своей речи о влиянии изменений климата на международные отношения, не сказал ни слова о речи Путина", - сказал Тельчик, добавив, что ждал от министра тогда "отзыва на речь Путина".

В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

Российский посол в Кении напомнил о событиях 1942 года

Посол России в Найроби Дмитрий Максимычев рассказал, что в годы Второй мировой войны советские и кенийские моряки сражались вместе против сил вишистской Франции на Мадагаскаре.

"Мало кто знает, что ... в 1942 году советские моряки и кенийские королевские стрелки, которые входили в британские вооруженные силы, приняли участие в совместной военной операции "Броненосец" на Мадагаскаре против сил вишистской Франции - в то время союзницы фашистской Германии и милитаристской Японии", - сказал Максимычев в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

Он отметил, что эта операция имела большое стратегическое значение в глобальном противостоянии антигитлеровских сил с державами Оси. Посол добавил, что в 2020 году российское диппредставительство запланировало целую серию мероприятий по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.

"Это и специальная встреча в найробийском отделении ООН с демонстрацией российского фильма по военной тематике, и торжественный прием, и публичные лекции в университетах. Недавняя встреча в найробийском отделении ООН в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста и 75-летием освобождения Освенцима показала живой интерес со стороны кенийцев к истории Второй мировой войны, роли нашей страны в победе над нацизмом, их острое желание восполнить информационный вакуум по данному вопросу, навязанный им западными СМИ. Будем работать над этим", - пообещал российский посол

Чартерный поезд «Zarengold» («Царское золото») в рамках туристической поездки «Зимняя сказка» отправится 23 февраля из Москвы в Улан-Удэ. Проект осуществляется АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с немецкой компанией «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» (Lernidee Еrlebnisreisen GmbН) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) при поддержке Ростуризма для популяризации железнодорожного туризма в России и, в частности, на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба АНО АПИ.

В поездке примут участие 92 туриста из 12 стран – Франции, США, Австралии, Голландии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Венгрии, Канады и Японии. Продолжительность поездки поезда составит 11 дней по маршруту: Москва – Екатеринбург – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ. В Иркутске и в столице Бурятии Улан-Удэ туристы будут находиться несколько дней, смогут посетить Байкал, познакомиться с традиционными блюдами и национальными особенностями республики.

Как отметил генеральный директора АНО АПИ Леонид Петухов, интерес к путешествиям по России и Дальнему Востоку растет, и это видно на примере проектов немецких партнеров. В освещении проекта примет участие производственная компания Timeline Film + TV, которая на протяжении 30 лет снимает документальные фильмы и репортажи по всему миру. По приглашению компании «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» и АНО АПИ группа проведет съемки документального фильма о путешествии «На восток по России, по Транссибирской магистрали». Основной задачей поездки съемочной группы является подготовка материалов для документального репортажа про Транссибирскую магистраль, туристический потенциал городов России и привлечение немецких туристов в Россию и Сибирь. Репортаж запланирован к выходу в эфир телерадиокомпании MDR в конце 2020 года.

Как пояснил исполнительный директор «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» Нурлан Мукаш, документальный фильм позволит показать большому числу немецких и европейских туристов красоты Москвы, Сибири и Дальнего Востока, привлечь дополнительных туристов в Россию в зимнее время.

Напомним, в 2020 году немецкая компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) планирует расширить линейку туристических проектов по Дальнему Востоку и арктическим территориям.

Интервью Посла России в Польше С.В.Андреева международному информационному агентству «РИА Новости», 5 февраля 2020 года

Сергей Вадимович, не секрет, что отношения между Москвой и Варшавой и раньше были достаточно сложные, но в последнее время они еще больше обострились из-за вопросов истории. В частности, сейм Польши принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Как в Москве расценивают это? Последует ли какой-то ответ?

Ответ на подобные утверждения с российской стороны давался неоднократно, в том числе на самом высоком уровне. В развязывании Второй мировой войны виновата гитлеровская Германия – это зафиксировано в приговоре Нюрнбергского трибунала. В том, что не удалось создать коллективную систему сдерживания агрессии, виновата политика умиротворения Германии, которую проводили Великобритания, Франция, а вместе с ними и довоенное руководство Польши. Кульминацией этой политики стал Мюнхенский сговор, в котором прямо участвовали Великобритания и Франция, а к разделу Чехословакии по его итогам присоединилась и Польша. Советский Союз, напротив, прилагал настойчивые усилия для организации коллективного отпора агрессору, но Великобритания и Франция брать на себя серьезные обязательства такого рода были не готовы, а Польша блокировала любые возможные договоренности. В итоге СССР был вынужден принимать меры по обеспечению своей безопасности самостоятельно. С этой целью был заключен Договор о ненападении с Германией от 23 августа 1939 года, в сентябре 1939 года советские войска вступили в Западную Белоруссию и Западную Украину и эти земли воссоединились с остальными украинскими и белорусскими территориями.

Дальнейший ход событий показал, что время, выигранное Советским Союзом для подготовки к неизбежной войне с Германией, и перенос границ СССР на запад во многом обеспечили срыв планов противника по молниеносному разгрому нашей страны и способствовали в конечном счете победе в Великой Отечественной войне.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей статье обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю и заявил, что концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, но "советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано". Как можно охарактеризовать подобные действия Варшавы? Для чего это делается?

В 1944 году Красная армия завершила освобождение территории СССР и освобождала оккупированные Германией страны зарубежной Европы с тяжелыми кровопролитными боями. Враг все еще был очень силен и оказывал ожесточенное сопротивление. Действиями Красной армии – в частности, в Польше – руководили выдающиеся полководцы Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Иван Конев и другие, которые стремились добиться победы в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями. Наступления планировались и начинались тогда, когда для этого создавались необходимые условия. Утверждения, что советские войска преднамеренно задерживали освобождение Варшавы или Освенцима, это безответственные спекуляции дилетантов или людей, умышленно искажающих историю. За освобождение Польши отдали свои жизни свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров. В современной Польше отрицают, что наши воины эту страну освобождали, отказывают им в воинских почестях, но, похоже, хотели бы, чтобы наших воинов на этой земле тогда полегло еще больше. Что же до лагеря смерти Аушвиц, то советские солдаты не знали о его существовании вплоть до того момента, когда вступили на его территорию и увидели, что там творилось.

Официальная Варшава не стала отмечать 75-летие освобождения от фашистов. В польском МИДе заявили, что уважают красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнули, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы". Для чего нужны подобные "войны памяти"?

Не подлежит сомнению, что польское государство сегодня существует и польский народ живет на своей земле, благодаря победе СССР в решающей степени, а также его союзников во Второй мировой войне. Как бы кто ни относился к послевоенной социалистической Польше, ставить под сомнение, что тогда это было для поляков и спасение, и освобождение, нечестно и просто безнравственно. Цель таких "войн памяти" — подогнать историю под нынешнюю политическую конъюнктуру.

За последние годы в стране было снесено большое число памятников советским воинам, освободившим Польшу от фашистов. Сколько осталось памятников советским солдатам?

По нашей оценке, в Польше вне территории воинских захоронений остается свыше 100 памятников советским воинам-освободителям (в 1997 году их было 561).

МИД Польши также заявил права на ряд предметов искусства в Российской Федерации. Москва при этом уже заявила, что не будет вступать в переговоры о возвращении культурных ценностей. Получала ли российская сторона детальные запросы по картинам? Готовы ли обсуждать этот вопрос с Варшавой?

В прошлом польская сторона неоднократно ставила вопрос о передаче ей культурных ценностей, якобы незаконно вывезенных в СССР с территории нынешней Польши в период Второй мировой войны. С российской стороны также неоднократно давались разъяснения о том, что эти претензии не имеют под собой правовых оснований.

Ранее замглавы польского МИДа заявил, что Польша готова возобновить работу совместной с Российской Федерацией группы по сложным вопросам и диалог историков. Начались какие-то переговоры по этой теме?

Диалог между российскими и польскими учеными-историками никогда не прерывался. Что же до группы по сложным вопросам истории двусторонних отношений, то она создавалась в свое время под эгидой МИД России и Польши, чтобы освободить от этих вопросов наш политический диалог. Сейчас политический диалог по вине польской стороны прекращен, соответственно, нет смысла возобновлять и работу группы. Тем более что при нынешних радикальных расхождениях между сторонами в трактовке исторических событий XX века вряд ли ее членам удастся о чем-то договориться.

В последние годы на территории Польши существенно усилилось военное присутствие США. В Варшаве это объясняют "угрозой с Востока". Поляки верят в то, что Россия на них нападет?

Я не могу судить о том, в какой мере люди в Польше действительно верят или не верят в угрозу нападения со стороны России. Вроде бы элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений. Однако тема "российской угрозы" постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, а это не может не сказываться на мировосприятии и настроениях людей.

Что Польша должна сделать, чтобы иметь российский газ хотя бы по цене Германии? Может ли это быть в какой-то форме подключение к "Северному потоку"? Упоминают ли о таком желании польские партнеры?

Вопросы ценообразования на газ не находятся в ведении МИД России и нашего посольства. Польская сторона заявляет о стремлении преодолеть зависимость от российского газа и не высказывалась на тему подключения к газопроводу "Северный поток".

Ведутся ли переговоры о продолжении Ямальского контракта после 2022 года?

Польская сторона официально уведомила ПАО "Газпром", что не намерена продолжать закупки газа у России в рамках Ямальского контракта после 2022 года.

Повторную прививку от туберкулеза можно не делать

Минздрав России убрал повторную вакцинацию детей 6-7 лет от туберкулеза.

Споры о целесообразности повторной вакцинации ведутся уже давно: ВОЗ объясняет отмену тем, что повторная прививка не повышает устойчивости организма ребенка к заболеванию, тем самым не увеличивает его иммунитет.

Ранее считалось, что повторная вакцинация в возрасте 6-7 лет обязательна, однако многочисленные исследования ВОЗ доказали, что она не выполняет необходимых для нее задач.

Где же логика? Заболеваемость туберкулезом растет, а Минздрав планирует отменить вторую прививку. За комментарием по этому поводу мы обратились к врачу-фтизиатру Андрею Никонову.

- Вакцина БЦЖ вводится для профилактики туберкулеза, - сказал эксперт. - Прививка не защищает от заражения, но защищает от перехода скрытой инфекции в открытую форму. Ничего страшного в случае отмены повторной прививки не произойдет, она имеет нулевую эффективность и не дает дополнительного иммунитета организму.

ВОЗ говорит сегодня, что нигде в мире ревакцинация детей 6-7 лет от туберкулеза не проводится, поскольку она неэффективна, а вакцинации при рождении достаточно для иммунитета.

Можно ли победить туберкулез раз и навсегда?

Современные методы борьбы с туберкулезом не способны осуществить полное уничтожение инфекции в мире. Они подходят только для профилактики и диагностики. Заболевание можно контролировать, ведь у него исключительно социальные причины - ухудшение питания, условий проживания человека или стресс.

Повышению уровня заболеваемости в стране и в мире способствует дезадаптация мигрантов, увеличение числа жителей без регистрации и постоянного места жительства, а следовательно, и без медицинского полиса.

Важно понимать, что человек может заболеть еще в подростковом возрасте, но проявить себя болезнь может только спустя 20-30 лет, поэтому проверяться следует регулярно.

- Как защитить себя от туберкулеза?

- Сбалансированное питание (включающее мясо, рыбу, овощи и фрукты).

- Обязательное употребление витаминов.

- Регулярные занятия спортом.

- Отказ от курения.

- Ежегодное прохождение медицинского осмотра.

Интересный факт

Туберкулез является одним из самых старых инфекционных заболеваний: палочки Коха находили у египетских мумий, в скелете доисторического человека, а упоминания о болезни - у древних вавилонян, 4 тыс. лет назад.

По данным ВОЗ, больных с открытой формой туберкулеза в мире насчитывается около 15 млн. Ежегодно вирус обнаруживается еще у 4 млн человек, умирают из которых 0,5 миллиона.

Но не нужно впадать в панику. Главное - соблюдать осторожность, регулярно проходить диспансеризацию, а в случае выявления инфекции - начать своевременное лечение.

КСТАТИ

Вакцину против туберкулеза изобрели во Франции в 1923 году. Раствор состоял из живых ослабленных бычьих микробактерий.

К слову, первую прививку с этим раствором делают на 7-е сутки после рождения малыша. После вакцинации на коже образуется небольшой по размеру рубец - знак того, что иммунитет к туберкулезу сформировался.

Екатерина Шагина

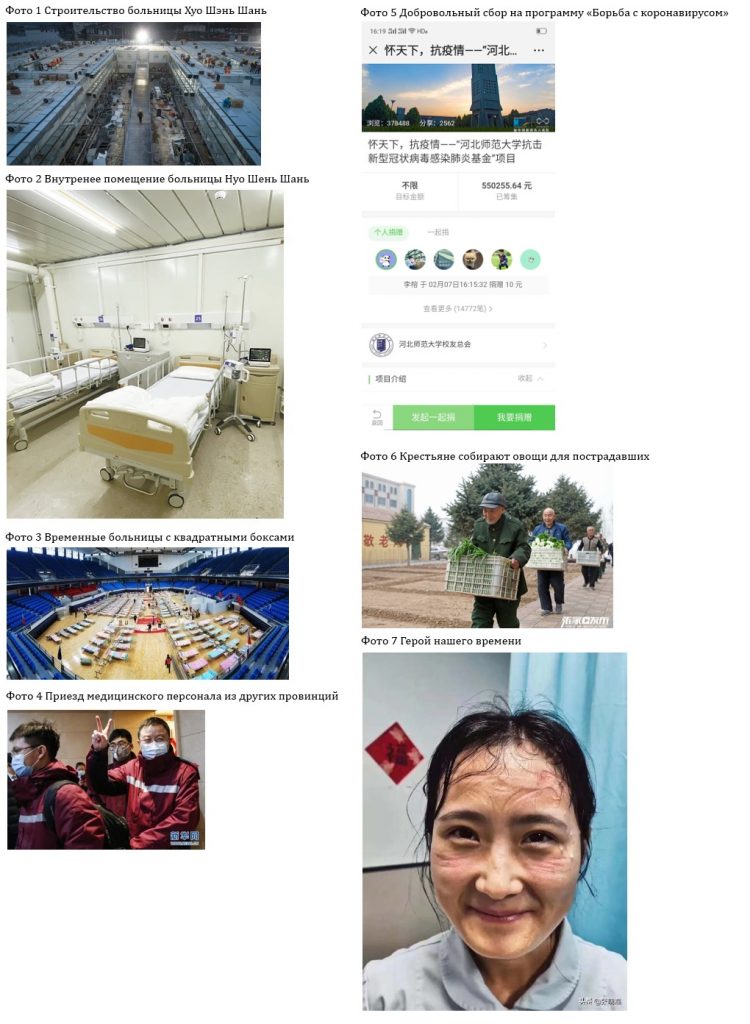

Поствирусный Китай

беда видит правду

Владимир Овчинский

Рискованно писать о «поствирусном» Китае в дни, когда количество погибших от новой формы коронавируса в Поднебесной превысило число погибших от атипичной пневмонии. Но древняя китайская пословица о том, что «беда видит правду», как всегда точно отражает существо сложившейся ситуации.

Беспрецедентные меры по защите своей страны, общества и конкретных людей, которые предпринимает китайское руководство, не оставляют сомнений в том, что в ближайшие месяцы пандемия будет остановлена, в течение года восстановится китайская экономика, и Китай вновь займет лидирующие позиции в мировом развитии. Не случайно президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами 10 февраля т.г. дал понять, что руководители Китая передали ему уверенность в том, что вспышка эпидемии прекратится к апрелю.

Безусловно, в мировом сообществе будет предметно изучаться технология одновременного введения карантинных мероприятий в десятках многомиллионных городов, обеспечения там безопасности, взаимодействия гражданских и военных служб по снабжению продовольствием, медикаментами, в организации лечения. Отдельного анализа требует практика строительства и запуска в фантастически короткие сроки больниц нового типа для лечения заболевших в период пандемии.

С начала февраля 2020 года член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, возглавляющая руководящую группу ЦК КПК, направляет и руководит тем, чтобы в провинции Хубэй и городе Ухань без промедления и в соответствии с законом принимались решительные меры, неуклонно проводились в жизнь меры по централизованному управлению лечением, чтобы оказать качественную медицинскую помощь максимально большему числу людей.

Руководящая группа ЦК КПК направила в помощь городу Ухань более 100 медотрядов и свыше 11 тыс. лучших медицинских работников со всей страны, осуществляет централизованное планирование распределения различных медицинских ресурсов и оборудования с тем, чтобы максимально повысить эффективность лечебной работы. В трех усовершенствованных и расширенных специализированных больницах Уханя – «Сехэ», «Тунцзи» и «Жэньминь» – сосредоточены лучшие силы, которые занимаются лечением тяжелых больных. В Ухань срочно были направлены 20 государственных медицинских отрядов, которые за достаточно короткий срок построили три «импровизированных госпиталя» на 4 тыс. больничных коек. Эти госпиталя предназначены для централизованного лечения больных со слабыми симптомами. Кроме того, было ускорено переоборудование отелей, учебно-подготовительных центров, партийных школ и вузовских общежитий в пункты централизованного лечения и изоляции больных, было выделено дополнительное медицинское оборудование и медицинский персонал. В отношении тех, у кого есть подозрение на коронавирус, были приняты дополнительные меры по изоляции, а в отношении тех, кто тесно контактировал с больными, был усилен режим медицинского наблюдения.

Особое внимание руководящая группа уделяет больнице «Лэйшэньшань», проверен ход работ по переоборудованию Уханьского городского профессионального института и Уханьского профессионального института программного обеспечения и инженерии в пункты централизованной изоляции больных.

Больница «Лэйшэньшань» построена по образцу полевых госпиталей. Общая площадь больничных зданий – 79,9 тыс. кв.м. После ее официального открытия она предоставит для пациентов 1,6 тыс. больничных коек, которые целиком предназначены для лечения больных, находящихся в тяжелом и критическом состоянии.

Непредвиденное преодоление последствий технологической революции

Китаю по ходу дела приходится учитывать и непредвиденные последствия технологической революции, осуществленной в стране, которые мешают эффективно решать карантинные меры.

Тотальное ношение противовирусных масок практически свело на нет одно из технологических достижений Китая – систему распознавания лиц. Как отмечают эксперты Московского Центра Карнеги, еще в 2017 году функцией распознавания лиц в Китае было оснащено, по меньшей мере, 20 млн. камер наблюдения. Согласно прогнозам к концу 2020 года в Китае будет более 600 млн. камер наблюдения. Китай активно внедряет технологии распознавания лиц в самые разные области. В 2019 году около тысячи торговых точек по всей стране добавили возможность платить с помощью Face ID – когда покупателю достаточно посмотреть в специальный терминал, и нужная сумма автоматически спишется с его счета. Более 100 млн. китайцев уже подключили себе поддержку оплаты с помощью лица. Сделать это несложно: нужно просто загрузить образцы собственных фотографий в специальное мобильное приложение. Сегодня почти половина банкоматов China Construction Bank – одного из четырех крупнейших банков страны – поддерживает операции с помощью распознавания лиц. Заплатить лицом можно за билеты в общественном транспорте, в поездах дальнего следования, в метро. Но Face ID используется не только в платежных системах. Пекинская подземка осенью объявила, что система распознавания лиц будет также использоваться для классификации пассажиров, чтобы определять, кому проходить дополнительную проверку на металлоискателе при входе в метро, а кому нет. Во многих технологических компаниях Китая этим заменили традиционные пропускные системы. В 2019 году власти КНР обязали всех абонентов сотовых операторов проходить процедуру распознавания лиц при покупке сим-карты.

Вспышка коронавируса в Китае выявила слабую сторону «большого брата». Оказалось, что инвестиции в систему контроля над обществом можно обнулить обычной маской. Теперь руководству Китая ничего не остается, кроме как увеличить вложения в улучшение своих технологий. Нужно не только научиться распознавать людей в масках, но и придумать механизмы, которые обойдут более сложные методы маскировки. (См.: Леонид Ковач. Коронавирус против «большого брата». Московский Центр Карнеги, 07.02.2020).

Что будет с экономикой Китая?

Заместитель председателя Народного банка Китая (китайский центробанк) Ван Гуншэн считает, что хотя распространение в стране коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономическую активность в стране, потери будут в короткие сроки компенсированы после победы над заболеванием. Он на пресс-конференции в Пекине привел в качестве сравнения ситуацию в китайской экономике в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии, когда нормальная экономическая деятельность была нарушена во втором квартале года, но быстро восстановилась в третьем квартале. По словам финансиста, экономика Китая «обладает большой устойчивостью и потенциалом, а основы качественного роста не изменятся из-за кратковременной эпидемии».

Замминистра финансов Юй Вэйпин, в свою очередь, сообщил журналистам, что ведомство разрабатывает предложения по снижению налогового бремени на восстановительный период.

Меры властей Китая по борьбе с новым типом коронавируса уже дают результаты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом. Китайский руководитель отметил, что это стало возможным благодаря «максимальным усилиям властей и всего народа страны с самого начала обнаружения заболевания».

Сравнения экономических последствий эпидемии 2003 года с эпидемией 2020 года можно рассматривать с двух сторон.

По мнению экспертов Forbes, по сравнению с предыдущими вспышками заболеваний новая форма коронавируса, скорее всего, будет иметь более глубокое экономическое влияние из-за того, что китайская экономика существенно выросла, а ее связи с американской углубились. В 2003 году, когда началась эпидемия атипичной пневмонии, ВВП Китая составлял $ 1,6 трлн., а сегодня – более $ 13 трлн.

Напомним, Китай – крупнейший держатель американских бумаг и облигаций. Он вкладывает в них миллиарды долларов, сделав главным козырем в торговой войне с Вашингтоном. Согласно данным Министерства финансов США, китайские инвестиции в американские гособлигации достигли 1168,2 миллиарда долларов в январе 2018 года, что значительно больше, чем в прошлом году. Напомним, что в январе 2017 года инвестиции Китая в американские ценные бумаги составили 1051,1 миллиарда долларов. Таким образом, доля Китая составила 19%. Он занял первое место по зарубежным инвестициям в американские облигации, опередив такие страны, как Япония, Франция и Великобритания.

По данным исследовательской компании Rhodium Group, общий объем китайских инвестиций в США в 2016 году составил 46 миллиардов долларов, но в 2019 году он сократился до 29 миллиардов долларов. Решающий удар был нанесен в 2018 году, когда объем китайских прямых инвестиций в США впервые упал до рекордно низкого уровня в 5 миллиардов долларов.

Согласно информации Rhodium Group, товарооборот между США и Китаем составлял 360 миллиардов долларов. Экономический конфликт и торговая война между двумя странами начались с того, что США ввели таможенные пошлины на китайские товары, которые расцениваются как оружие массового поражении для китайской экономики. В июле 2018 года США ввели таможенные пошлины на китайские товары в размере 68 миллиардов долларов. Китай в свою очередь отреагировал введением зеркальных ограничительных мер в отношении американских товаров. В августе 2018 года был введен второй пакет таможенных пошлин на китайские товары в размере 16 миллиардов долларов. Китай в ответ снова принял зеркальные меры. Настоящая катастрофа произошла в сентябре 2018 года, когда США ввели третий пакет таможенных пошлин на китайские товары в размере 200 миллиардов долларов. Однако на этот раз Китай не принял решение о введении зеркальных мер, а ввёл таможенные пошлины на американский импорт всего лишь в размере 60 миллиардов долларов.

Ясно, что экономические последствия пандемии – это не проблема одного Китая. Поэтому под пристальным наблюдением мирового сообщества находятся конкретные меры по поддержанию экономики Китая, выхода из практически обвального положения. Уже сейчас есть возможность предварительно оценить некоторые нововведения.

Дистанционная работа в период эпидемии

3 февраля 2020 года Bloomberg News сообщили о том, что хотя центральные районы городов и опустели, а заводы, магазины, отели и рестораны несут убытки, в квартирах и загородных домах Китая тысячи компаний пытаются продолжать свои операции в виртуальном мире. Это означает, что все больше людей проведут встречи с клиентами и совещания с помощью программного обеспечения для видеоконференций или перейдут к обсуждению планов работы в режиме онлайн.

Некоторые менеджеры обеспокоены тем, что большое количество сотрудников, оставшихся дома, работают неэффективно. Однако есть и противоположные доказательства. Как показало исследование, проведенное в 2015 году Стэнфордским университетом в США, сотрудники колл-центра Ctrip повысили производительность труда на 13% при работе из дома благодаря меньшему количеству перерывов, чем в офисе и более комфортной рабочей обстановке.

Как сообщается, из-за закрытия производства работники вынуждены оставаться дома, и многие компании в сфере услуг в Китае переживают сложный период. Некоторые пытаются при помощи интернета сохранять связь с клиентами, чтобы уменьшить ущерб в результате эпидемии.

Модель «персонала совместного пользования»

Из-за временного закрытия общественных мест многие сотрудники сферы общепита остались без дела, а в других сферах, наоборот, стало не хватать рабочих рук, например, в супермаркетах, сервисах доставки на дом. В таких условиях некоторые рестораны начали сотрудничать с супермаркетами по бизнес-модели «персонала совместного пользования». Таким образом, с одной стороны, это удовлетворяет нужды потребителей, а с другой стороны, персонал ресторанов вновь обеспечен работой.

3 февраля 2020 года новая платформа розничной торговли Freshhema от компании Alibaba анонсировала сотрудничество с некоторыми ресторанами по совместному пользованию их персоналом. Также было заявлено о намерении сотрудничать и с другими компаниями по продуктам питания. Многие рестораны выразили намерение сотрудничать по этой модели. Кроме того, сейчас идут переговоры с более чем 30 ресторанами. Генеральный директор продуктовой компании «Сибэй» Цзя Голун объявил, что более 1000 его сотрудников сейчас временно работают как поддержка платформы Freshhema.

Такое сотрудничество в той или иной мере сокращает себестоимость рабочих сил для ресторанов. Все больше супермаркетов внедряют эту модель.

Компания Walmart объявила, что в такое особое время примет к себе на работу в супермаркеты тех, кто приостановил свою деятельность. Walmart оплатит работу.

Пекинская сеть супермаркетов Chaoshifa также заявила о наборе персонала. Они хотят сотрудничать с компаниями, на которые повлияла эпидемия.

Эти компании строго следят за состоянием здоровья кандидатов. Кроме того, они предоставят бесплатные маски и инструктаж по защитным мерам для каждого доставщика еды. Каждый работник обязан носить маску и ежедневно докладывать о состоянии здоровья и температуре.

Аналитики считают, что модель «персонала совместного пользования» – не только чрезвычайная мера, но и тенденция будущего. Модели и формы работы непрерывно изменяются. Все больше и больше людей получают возможность сфокусировать главные силы на одном деле, а не на одной компании.

Десять поствирусных приоритетов Си Цзиньпина

Как отмечает в своей статье «Коронавирус и мировоззрение Си Цзиньпина» (Project Syndicate, 08.02.2020) бывший премьер-министр Австралии, президент Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке Кевин Радд, коронавирусный кризис представляет собой самую большую проблему для Си Цзиньпина с тех пор, как он стал генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК) в 2012 году.

«Только авторитарный режим мог бы следовать драконовским методам, которые Китай пытается контролировать вирус с января, – пишет Кевин Радд. Однако совершенно очевидно, что кризис, как только он будет разрешён, не изменит того, как Китай управляется в будущем (выд. – В.О.)».

Чтобы понять, почему Кевин Радд рассматривает лежащее в основе мировоззрение, которое направляет Си, когда он стремится реализовать свою мечту о превращении Китая в глобальную великую державу будущего. Его подход Радд объясняет с точки зрения десяти приоритетов: десять наборов концентрических кругов, исходящих из партийного центра в традиции психолога Абрахама Маслоу.

Первый приоритет – это сохранение КПК у власти. Си никогда не рассматривал партию как механизм перехода к какой-то демократии или полудемократии. Скорее, он рассматривает уникальную форму авторитарного капитализма Китая как необходимую для его будущего статуса великой державы и как модель, которая потенциально может быть применима к другим частям мира.

Второй приоритет – Си считает, что он всегда должен поддерживать национальное единство, поскольку это является центральным элементом внутренней легитимности КПК.

Третий приоритет – это расширение экономики. Си понимает, что размер экономики, ее мощь и технологическая изощренность играют центральную роль во всех аспектах национальной мощи, включая военный потенциал. Более того, без долгосрочного роста доход на душу населения не вырастет, и Китай попадет в ловушку среднего дохода. Таким образом, устойчивый рост является также центральным элементом легитимности КПК, как и национальные усилия по превращению в технологическую сверхдержаву с глобальным доминированием в 5G, полупроводниках, суперкомпьютерах и искусственном интеллекте.

Четвёртый приоритет состоит в том, чтобы включить экологическую устойчивость в матрицу роста Китая. В прошлом подобные опасения игнорировались. Но теперь они тоже играют центральную роль в легитимности партии. Китайский народ не потерпит высоких уровней загрязнения воздуха, почвы и воды. Тем не менее, устойчивость, включая меры по борьбе с изменением климата, всегда будет конкурировать с приоритетом три (экономический рост), как в отечественной промышленности, так и в транснациональных инфраструктурных проектах.

Пятым приоритетом является расширение и модернизация вооружённых сил Китая. Си осуществляет надзор за крупнейшей реформой Народно-освободительной армии в плане военной организации, оружейных платформ и личного состава с 1949 года. НОАК трансформируется из армейского института Континентальной обороны в силу для проецирования мощи за пределы границ Китая через расширенные военно-морские, военно-воздушные, кибернетические, космические и возможности искусственного интеллекта.

Шестой приоритет состоит в том, чтобы обеспечить благоприятные и (когда это возможно) совместимые отношения с 14 соседними государствами Китая и шестью морскими соседями. Россия – ключ к этому проекту, перейдя от исторического противника, который занимал большую часть стратегического внимания Китая, к виртуальному союзнику. На морском фронте Китай ясно дал понять, что он не уступит в своих территориальных претензиях в Восточном и Южно-Китайском морях.

Седьмой приоритет: на восточной морской периферии Китая Си считает, что он должен подтолкнуть Соединенные Штаты обратно к «второй островной цепи», которая проходит от Японского архипелага через Гуам до восточных Филиппин. Китай также хочет ослабить (или разорвать, если это возможно) давние союзы Америки в области безопасности в регионе, особенно с Южной Кореей, Японией и Филиппинами. Конечной целью здесь является укрепление потенциала Китая по обеспечению воссоединения с Тайванем – при необходимости силовым путем.

Восьмой приоритет – обезопасить западную континентальную периферию Китая. Си хочет превратить Евразийский континент в новый рынок для китайских товаров, услуг, технологий и важнейших инфраструктурных инвестиций.

Девятый приоритет – Китай видит потенциал крупномасштабного рынка, не отличающийся от потенциала Евразии, во всем остальном развивающемся мире, в Африке, Азии и Латинской Америке. Таким образом, девятый приоритет Си проявляется в «морском Шелковом пути».

Наконец, десятый приоритет – Си хочет изменить мировой порядок таким образом, чтобы он больше соответствовал китайским интересам и ценностям. Си считает, что мир 2020 года радикально отличается от мира послевоенной эпохи. Поэтому Китай разработал двуединую стратегию. Наряду с повышением своей власти, кадрового и финансового влияния в рамках существующих институтов глобального управления лидеры Китая также строят новые, ориентированные на Китай институты, такие как новые «шелковые пути» и Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций.

Если один из главных мировых экспертов по Китаю – Кевин Радд так оценивает приоритеты лидера Китая в разгар пандемии, то у него есть для этого основания.

А у России есть все основания внимательно анализировать опыт нашего главного союзника в экстремальной ситуации и учитывать приоритеты поствирусного Китая.

Сергей Данкверт провел встречу с заместителем Генерального директора МЭБ Жан-Филиппом Допом и советником Генерального директора МЭБ Романо Марабелли

11 февраля состоялась встреча Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем Генерального директора Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) Жан-Филиппом Допом и советником Генерального директора МЭБ Романо Марабелли. Также во встрече принимали участие представители Министерства сельского хозяйства России, Министерства иностранных дел России и Министерства экономического развития России.

Основной темой встречи стало подведение итогов 2019 года и обсуждение перспектив сотрудничества на 2020 год. Помимо этого, стороны обсудили вопросы имплементации стандартов и рекомендаций МЭБ в российское ветеринарное законодательство, в частности, внедрение в Российской Федерации системы идентификации животных и прослеживаемости.

В ходе встречи Руководитель Россельхознадзора отметил, что Служба уделяет огромное внимание обеспечению надлежащего уровня прослеживаемости при производстве отечественной животноводческой продукции. С этой целью была разработана и внедрена информационная система в области ветеринарии – «ВетИС». Эта платформа включает в себя ряд интегрированных подсистем, в том числе ФГИС «Меркурий», позволяющую проследить цепочку производства продукции на всех её этапах.

Представители МЭБ отметили необходимость создания в России единой электронной базы для идентификации сельскохозяйственных животных.

В свою очередь советник Генерального директора МЭБ сделал презентацию и продемонстрировал фильм о действующем в Италии аналоге системы «ВетИС», опыте итальянской ветеринарной службе по внедрению системы идентификации животных и обеспечении прослеживаемости производства животноводческой продукции.

Отдельно была обсуждена тема проведения в Российской Федерации оценки эффективности работы национальной ветеринарной службы аккредитованными экспертами МЭБ.

В рамках своего визита в Москву представители МЭБ также планируют встретиться с представителями Евразийской экономической комиссии, посетить выставку продуктов питания «Продэкспо-2020», Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации и Московскую государственную академию ветеринарной медицины им. К.И. Скрябина.

ФГБУ «ВГНКИ» посетили представители Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)

11 февраля подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») посетили заместитель Генерального директора МЭБ Жан-Филипп Доп и советник Генерального директора МЭБ Романо Марабелли. Представители организации встретились с директором ВГНКИ Леонидом Кишом для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшим развитием учреждения как Центра по сотрудничеству с МЭБ. На встрече присутствовали также помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев и эксперт Россельхознадзора по инфекционным болезням животных Никита Лебедев.

Начиная заседание, Леонид Киш осветил работу ФГБУ «ВГНКИ» по всем существующим направлениям деятельности, подчеркнув особую значимость выпускаемых в институте методик. Большинство методик в области пищевой безопасности, разрабатываемых специалистами ВГНКИ, используются в работе подведомственных Россельхознадзору лабораторий.

Кроме того, Леонид Киш рассказал, что учреждение проводит обучающие семинары, занимается научно-исследовательской деятельностью, а также с этого года планируется ввести дистанционное обучение.

Данное направление деятельности вызвало особый интерес у иностранных коллег. Это объясняется тем, что Всемирная организация здравоохранения животных считает оказание образовательных услуг неотъемлемой частью всех своих Центров.

Таким образом, в ходе переговоров стороны пришли к выводу, что одним из перспективных направлений сотрудничества МЭБ и ФГБУ «ВГНКИ» является сфера обучения.

Также в ходе рабочей встречи представители МЭБ ознакомились с работой Испытательного центра. В частности, делегаты посетили отдел контроля за безопасностью обращения фармакологических лекарственных средств, где сотрудники лаборатории рассказали, над чем работают в данный момент.

Итогом встречи стало достижение договоренности сторон о более тесном сотрудничестве.

Серийное производство мотоциклов Aurus начнется через два года

Производство мотоциклов Aurus может начаться через два года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я думаю, что пару лет нам надо, чтобы запустить в производство. Мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска производства", - сказал журналистам министр, который находится с визитом в Париже.

По его словам, в продажу мотоцикл может поступить в 2023 году.

Министр отметил, что мотоцикл будет полностью электрический.

Николай Кобринец: новый кризис в ПАСЕ может стать для нее фатальным

В январе в Страсбурге прошла первая в этом году зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Для российской делегации она стала второй после возвращения в ПАСЕ. Директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой по случаю Дня дипломатического работника рассказал, что продемонстрировала эта сессия, как европейские организации отреагировали на травлю российских журналистов Sputnik Эстония и чего следует ожидать от грузинских властей на заседании Комитета министров Совета Европы в Тбилиси. Дипломат также объяснил, почему у России никогда не было задолженностей перед СЕ, и поделился ожиданиями от прихода нового состава Еврокомиссии.

— Прошлый год ознаменовался важным для России событием, а именно возвращением ее делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после пятилетнего перерыва. Можно ли сказать, что кризис в отношениях РФ и СЕ удалось в целом преодолеть?

— Это действительно важное событие, причем не только для России, но и прежде всего для самого Совета Европы, который в результате сохранился как общеевропейская организация. Конечно, сделан большой шаг вперед. Вместе со здравомыслящими странами Совета Европы нам удалось выйти из неприемлемой ситуации, когда Парламентская ассамблея на протяжении нескольких лет, нарушая устав Совета Европы, ущемляла в правах российскую делегацию. В июне прошлого года права наших парламентариев были восстановлены в полном объеме, и они самым активным образом включились в работу на этой общеевропейской площадке.

Но если вы спросите, может ли кризис повторится, то мне придется ответить утвердительно. Ведь Ассамблея сохранила пока за собой часть самоприсвоенных полномочий по ограничению прав национальных делегаций. Хотя по уставу СЕ такими полномочиями наделен исключительно Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). А значит, мы не можем быть до конца уверены, что российские парламентарии снова не подвергнутся дискриминации за свою политическую позицию. Правда, в таком случае страсбургскую организацию ждет новый кризис и он может оказаться для нее фатальным. Решимости нам не занимать, и наши оппоненты это знают.

5 февраля Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о создании так называемой трехсторонней процедуры реагирования на грубые нарушения государствами их уставных обязательств. Мы воздержались при голосовании и сделали интерпретирующее заявление с изложением нашего понимания узловых элементов новой процедуры. Напомнили, что когда на министерском заседании в Хельсинки в мае 2019 года мы давали согласие на разработку процедуры, то рассчитывали, что она будет единственным механизмом ограничения прав стран-членов. Подразумевали, что Ассамблея, становясь одним из трех ее участников наряду с КМСЕ и генсекретарем, откажется от санкционных полномочий, однако этого не произошло. Считаем, что такая "домашняя работа" в ПАСЕ все же должна быть выполнена – в регламент нужно вносить соответствующие изменения.

Мы открыты к сотрудничеству с Советом Европы, но хотим, чтобы он развивался как многопрофильный и по-настоящему общеевропейский формат с обеспечением равных прав для всех государств.

— Уже известно, кто будет участвовать от России в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) на министерском уровне, которое запланировано на 14-15 мая в Тбилиси?

— Министерские встречи проводятся раз в год. Грузия сейчас председательствует в Совете Европы, поэтому заседание должно пройти в Тбилиси. На майской сессии председательство перейдет от Грузии к Греции. Уровень нашего участия – не обязательно министр иностранных дел. Он может быть и ниже. Такое допустимо и практикуется. Все зависит от того, насколько весома повестка встречи, какие результаты наработало председательство. Вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию, еще не решен.

Вы знаете, в Грузии есть закон "Об оккупированных территориях", согласно которому посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является противоправным деянием и наказывается денежным штрафом либо даже тюремным заключением сроком до четырех лет. Некоторые политические силы в Грузии призывают использовать его применительно к мероприятиям Совета Европы.

— То есть от Грузии можно ожидать провокаций?

— Теоретически да. С упомянутым законом — как его трактовать и применять — пусть разбираются в Тбилиси. Но на стране-председателе СЕ – в данном случае Грузии – лежат обязательства, во-первых, обеспечить свободный въезд участникам и комфортные условия для работы, а во-вторых, что в данном случае более существенно, гарантировать безопасность всех делегаций. Способны ли наши грузинские партнеры их выполнить, уверенности нет. Возможно, в Тбилиси придут к решению, что разумнее было бы провести министерскую встречу в Страсбурге. Данный вариант не исключается.

— На днях завершилась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как оценивает Москва ее итоги? Можно ли говорить о том, что антироссийская риторика поубавилась или все осталось на прежнем уровне?

— Главное, что продемонстрировала эта сессия – в ПАСЕ сохраняется устойчивое большинство, осознающее бессмысленность и бесперспективность изоляции России, дорожащее ее участием в работе Совета Европы, нацеленное на продолжение диалога с нами.

Напомню, что полномочия российских парламентариев были утверждены более чем с двухкратным перевесом (96 – за, 44 – против). Антироссийские демарши группы "Балтик плюс" и их союзников провалились. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой был избран вице-председателем ПАСЕ. По сути, в январе были подтверждены и закреплены решения июньской сессии ПАСЕ, восстановившей в правах нашу делегацию.

А вот антироссийской риторики, увы, меньше не стало. Радикалы и русофобы всех мастей продолжили высказывать в наш адрес давно известные претензии, а то и просто хамить, считая себя при этом неким правочеловеческим эталоном. Да и многие делегации, голосовавшие за подтверждение полномочий РФ, делали это вовсе не потому, что разделяют наши оценки и подходы, а так как понимают, что без диалога и сотрудничества с Россией не получится преодолеть разногласия, найти ответы на общие вызовы. Мы всю эту ситуацию видим и реагируем адекватно.

— Кстати говоря, на этой сессии ПАСЕ поднимался также вопрос о ситуации с давлением на журналистов Sputnik Эстония со стороны руководства страны. Была ли какая-то реакция от Совета Европы или Европарламента на притеснение журналистов агентства в этой стране?

— В последние недели эта тема неоднократно заострялась российскими представителями – и в Комитете министров, и в Парламентской ассамблее. К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с двойными стандартами, попытками под надуманными предлогами (борьба с фейковыми новостями, пропагандой, популизмом) разделить средства массовой информации на "белые" и "черные", узаконить политическую цензуру. Взять хотя бы принятую на зимней сессии ПАСЕ резолюцию "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе", где попросту игнорируется давление, которое оказывается на российские СМИ во многих странах Совета Европы, в том числе в Эстонии. Разумеется, наши парламентарии проголосовали против такого однобокого документа.

Российская делегация помогла организовать на полях зимней сессии ПАСЕ пресс-конференцию исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского и главы эстонского отделения Sputnik Елены Черышевой. Они рассказали, что на самом деле происходит со свободой слова в некоторых странах СЕ. Встретились также с комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович. Она обещала разобраться в ситуации. Посмотрим.

Со стороны Европарламента эта проблема пока не получила должной реакции. Евродепутаты, которые обычно трепетно относятся к ситуации со свободой слова в третьих странах, не хотят видеть произвола, который творится на территории самого ЕС, в частности, в Эстонии. Там руководствуются незатейливым правилом "свой-чужой", опять-таки полагая исключительно себя носителями демократических идеалов.

— В ОБСЕ осудили действия властей Эстонии по отношению к журналистам Sputnik. Однако принимают ли они конкретные действия для разрешения этой ситуации?

— На заседаниях постоянного совета ОБСЕ российские дипломаты не раз ставили вопрос о развязанной эстонскими властями травле журналистов. В руководстве ОБСЕ оказались более восприимчивыми к нашей аргументации, чем в ЕС или СЕ. В поддержку Sputnik Эстония выступили и генеральный секретарь Томас Гремингер и представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Рассчитываем, что представитель ОБСЕ по СМИ продолжит держать руку на пульсе и в ходе консультаций с эстонскими властями будет добиваться от них пересмотра дискриминационной политики.

— Возвращаясь к Совету Европы, была информация, что у России до сих пор осталась задолженность перед Советом Европы за период 2017-2018 годов в размере порядка 55 миллионов евро. Так ли это? И когда Москва планирует ее погасить?

— Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, ее никогда и не было. Напомню, что в 2017 году наша страна приостановила выплату взносов в бюджет СЕ. Эта была вынужденная и, важно подчеркнуть, правомерная реакция на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ, поэтому речь идет не о задолженности, а именно о приостановленных взносах. После возобновления в июне 2019 года полномочий наших парламентариев мы, как и обещали, полностью выплатили взносы в бюджет СЕ и его частичных соглашений как за 2017-18 годы, так и за 2019 год. Замечу также, что Россия перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали. Это следует рассматривать как жест доброй воли с нашей стороны. Одним словом, тема исчерпана.

— На июньской сессии был избран новый генеральный секретарь Совета Европы, представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Не планируется ли ее визит в Москву в ближайшее время?

— Сразу же после вступления в должность в сентябре минувшего года Пейчинович-Бурич получила приглашение от нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова посетить Россию. Насколько мне известно, со сроками поездки она пока не определилась.

Разумеется, ни нам, ни руководству СЕ не нужен визит для галочки. Хотелось бы, чтобы предстоящие переговоры были содержательными, помогли придать импульс нашим отношениям с Советом Европы и закрепить в его повестке важные для нас темы – противодействие новым вызовам и угрозам, защита социальных прав, дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в прибалтийских государствах, давление на российские СМИ, борьба с историческим ревизионизмом и героизацией пособников нацистов.

— Прошли первые два месяца нового председательства Еврокомиссии. Как вы оцениваете его усилия по улучшению диалога с Россией? Есть ли какие-то подвижки?

— Предыдущие пять лет в отношениях РФ-ЕС можно охарактеризовать как пятилетку упущенных возможностей. По решению ЕС остаются замороженными все диалоговые форматы наших отраслевых связей, а также официальные контакты между Федеральным собранием РФ и Европарламентом. Взаимодействие с нашей страной сведено к минимуму в рамках пресловутой еэсовской установки на избирательное сотрудничество.

Что касается нынешнего состава Еврокомиссии (ЕК), то два месяца слишком короткий срок, чтобы давать оценки работы на каких-либо направлениях, включая отношения с Россией. В качестве положительного фактора хотел бы отметить, что с декабря прошлого года состоялись уже два контакта президента России Владимира Путина с новым председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен – телефонный разговор и личная встреча.

Мы выступаем за развитие равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с ЕС прежде всего в сферах, представляющих взаимный интерес. К нам поступают сигналы, что с приходом новой Еврокомиссии может открыться определенное окно возможностей. Будем судить не по словам, а по делам.

— Поговорим о другой организации – НАТО. Ее генсекретарь Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что странам альянса необходимо увеличивать расходы на оборону из-за более агрессивного поведения России в Европе. Что, на ваш взгляд, должно произойти, чтобы враждебная риторика НАТО по отношению к РФ трансформировалась?

— НАТО взяла курс на увеличение военных расходов, наращивает силы и вооружения вблизи наших границ, проводит учения, сценарий которых предполагает противодействие сопоставимому противнику во всех операционных средах – на суше, на море, воздухе, киберпространстве, а теперь и в космосе. Все это – под предлогом "противодействия российской угрозе".

Посмотрите на статистику: в 2019 году совокупные расходы стран НАТО на военные нужды превысили 1 триллион долларов, что больше российского оборонного бюджета в 22 раза. Только европейские страны потратили 300 миллиардов долларов, а к 2024 году, согласно их национальным оборонным планам, намерены удвоить эту сумму.

Кроме того, согласно данным Международного института стратегических исследований, по всем видам тяжелых вооружений и техники (от танков и ударных вертолетов до боевых кораблей) у европейских стран НАТО преимущество над Россией в среднем в два раза. И это без учетов потенциалов США. Так кто кому угрожает?

Ориентация альянса на "сдерживание России" контрпродуктивна и опасна. Хочется спросить – зачем тратить столько сил на борьбу с вымышленной угрозой, когда есть реальные проблемы безопасности, требующие совместных решений?

Мы, со своей стороны, готовы к сотрудничеству и результативному разговору с НАТО. Предлагаем меры по деэскалации напряженности в Европе. Пока никакой реакции на наши предложения нет.

Подождем. Мы не только вежливые люди, но и терпеливые.

Владимир Ермаков: США явно не готовы к новому ДСНВ

Москва вынуждена будет предпринять ответные меры в случае, если Вашингтон примет решение выйти из Договора по открытому небу. Пока что официальных заявлений об этом не прозвучало, однако появляется информация, что США могут сделать это под предлогом нарушения соглашения с российской стороны, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника он рассказал, какие шаги предпринимает Москва для сохранения ДОН, будет или нет продлено оружейное эмбарго в отношении Ирана и как Запад реагирует на предложение России по мораторию на развертывание ДРСМД.

— Ранее только Франция откликнулась на российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, был ли начат предметный разговор с Парижем на эту тему? Обсуждают ли стороны возможный механизм верификации выполнения этого моратория?