Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Куда ж нам плыть?

Текст: Павел Басинский (писатель)

Мой зарубежный литературный агент пишет, что современная русская литература сегодня, к сожалению, не находится среди приоритетов для иностранных издателей. Сказано деликатно. Понимать можно и так, что интерес к современной русской литературе за рубежом падает, но и так, что ее конкуренция с современными литературами Европы, США и Англии слишком велика и стелить ковровую дорожку к первому месту на пьедестале нам в этих странах никто не собирается.

Современной русской прозы на Западе переводится много. Особенно - во Франции. Какое-то количество лет назад я лично видел российского писателя на небольшой, чисто франкоязычной книжной выставке в Сен-Мало. Так вот, этот писатель реально плакал, когда к нему за автографами подошло несколько десятков французов. "Меня в России хуже знают", - сказал он.

Но это все-таки частный случай. По опыту собственных переводов за рубежом я лично убедился, что рассчитывать на страстную любовь иностранцев к своим книгам современным русским писателям едва ли стоит. Много переводят и покупают (это не всегда связанные вещи), например, Лукьяненко и Глуховского. Но это фантастика и фэнтези. В любом мегаполисе мира тема метро, поднятая Глуховским, будет популярна.

Во Франции хорошо знают и принимают Захара Прилепина. Но будем говорить откровенно, этому во многом способствуют его радикальные "левые" убеждения и умение держать аудиторию, отвечая на самые острые политические вопросы, связанные не только с Россией, но и с Европой.

Но дело не в конкретных именах. Дело в одной очень старой проблеме. Есть две точки зрения: какой должна быть русская литература, чтобы вызывать интерес зарубежного читателя? Одну я бы условно назвал "почвеннической", вторую - "европоцентричной".

Эти точки зрения складывались еще в девятнадцатом веке. Первым "блокаду" русской литературы на границе с Европой прорвал все-таки Тургенев. Не Толстой и Достоевский, а Тургенев. Тургенев глубоко национальный писатель, и я, например, считаю его роман "Отцы и дети" самой гениальной художественной формулой русского мира. Но по убеждениям своим он был, конечно, "западник", и идея какого-то особого "русского пути", которую выражали славянофилы, Тютчев и Достоевский, его совершенно не грела.

И вот, казалось бы, именно его европейцы (прежде всего законодатели тогдашней культурной моды французы) приняли в свои дружеские объятия. От его прозы, причем самой ранней, приходили в восторг и Флобер, и Гонкуры, и Ренан, и Жорж Санд, и Мопассан. Мопассан написал ремейк на его рассказ "Муму" под названием "Мадемуазель Кокотка". Флобер подпрыгивал на стуле, читая, если не ошибаюсь, его "Первую любовь". Когда умершего во Франции Тургенева провожали в Россию на парижском вокзале, Эрнест Ренан заявил: "Его устами говорил Бог!"

У Достоевского тогда не было такой популярности не только в Европе, но и в России. Его православные, патриотические и даже несколько националистические взгляды, его близость с Катковым, а затем и с - о, ужас! - Победоносцевым и в самой России-то вызывала неприязнь у интеллигенции, а уж Европе-то зачем это было нужно?

Но что в результате? ХХ век остался за Достоевским. Если говорить о каком-то соревновании, то не только в России, но и во всем мире верх одержал Достоевский. Патриот, "почвенник", православный, чуть ли не националист. И уж точно сторонник особого "русского пути".

Поэтому среди современных российских писателей до сих пор бытует точка зрения, что чем русская литература национальнее, тем больше она будет интересна Европе, Англии и Америке.

Но что значит национальнее? По языку? Очень талантливый роман Владимира Личутина "Раскол", написанный красочным, не затертым, северным русским языком, будет интересен французам в переводе его на французский? Не думаю.

Даже у такого "модернового" прозаика, как Алексей Иванов, долгое время были проблемы с переводами. Да что говорить: и в России-то его не сразу раскусили. Какая-то уральская тема. Какое-то покорение казаками Урала и Сибири.

Это вопрос о национальных темах. Насколько наши, национальные, по сути, "домашние" темы интересны современным иностранцам. Я не говорю даже о русской истории, но Афганистан, чеченская война, "лихие 90-е", "тучные годы" и т. д. - насколько все эти наши проблемы интересны им?

Или тема молодежной наркомании. У Европы своих проблем с этим хватает. Или вот совсем уже свежая для нас тема - мигрантов. Будут французы, немцы, англичане интересоваться проблемами российских мигрантов из Средней Азии и Кавказа? У них от своих голова болит.

Отсюда есть вторая точка зрения, которую я, например, слышал на одной книжной ярмарке от писателя Михаила Шишкина. Интерес к современной русской прозе за рубежом падает, потому что мы слишком сосредоточены на домашних проблемах, а иностранцам они не интересны и даже не понятны.

Им не понятен, например, наш все возрастающий интерес к Сталину и даже к Великой Отечественной войне, которую они воспринимают иначе - как Вторую мировую.

Но что же нам делать? Куда ж нам плыть? Писать о европейских темах - для этого есть европейские писатели и очень сильные. Писать на темы абстрактные - а что это? Писать фэнтези и детективы - да, здесь можно преуспеть, но конкуренция уж слишком велика.

Впрочем, есть и третья точка зрения. Да пошли они все! Мы им не нужны, и они нам - тоже не нужны. Сами с усами проживем.

Но лично мне такая точка зрения кажется очень слабой. Так дети о родителях говорят.

Адмирал вернулся

В Дом русского зарубежья привезли архив Колчака

Текст: Владимир Емельяненко

В день 100-летия расстрела Верховного правителя России в 1918-1920 годах адмирала Колчака в Доме русского зарубежья открылась уникальная выставка - "Возвращенный архив". В эмиграцию его по частям вывезла вдова адмирала Софья Федоровна (1876-1956), затем его в банковской ячейке городка По (Франция) хранил их сын Ростислав, а потом внук Александр Колчак (1933-2019). Он умолял Россию выкупить архив, так как за него хорошие деньги предлагали коллекционеры США.

Госархив России, Дом русского зарубежья и частные коллекционеры выкупили архив на аукционе в Париже более чем за 3 миллиона евро. В числе вернувшихся домой раритетов - детская фотография Саши Колчака, его паспорт лейтенанта флота и наградной лист ордена Святого Георгия. Еще - Евангелие, побывавшее вместе с владельцем в Заполярье, письма 1919 года Колчака жене Софье Федоровне. И главная ценность для понимания природы Гражданской войны - рукописная прокламация Временного правительства в Омске с исправлениями и замечаниями Колчака. Прокламация дает шанс историкам понять истоки реформ Колчака, причины террора. Так же она, как и переписка с женой, опровергает обвинение в шпионаже в пользу других стран.

- Как возвращение архива, так и открытие выставки в день гибели Колчака - это символ отхода от деления российского общества на "красных" и белых", - говорит Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства. - Это шаг к примирению и окончанию гражданской войны в умах мудреющей нации.

Министр культуры России Ольга Любимова также заметила, что "пришло время хранить раритеты Колчака как общее наследие", которое помогает знать и понимать свою историю.

- История, как известно, плохая учительница и хорошая надзирательница по отношению к тем, кто не усваивает ее уроки, - перефразировала историка Василия Ключевского Наталия Солженицына, - поэтому в сотый раз я бы повторила просьбу Александра Солженицына, которую часто он обращал к эмигрантам: "Сохраняйте архивы".

Большая часть архива Колчака после окончания выставки уйдет в Госархив и к частным коллекционерам (их имена засекречены Госархивом), часть останется в Доме русского зарубежья. В частности, помимо документов и переписки адмирала с женой, в Доме русского зарубежья "прописались" документы и переписка с семей флотоводцев Развозовых и Старков, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX-XX столетий. Так же совсем скоро Госрахив и Дом русского зарубежья снова представят новинку - два тома сборника "Колчак и Россия". В нем впервые будет опубликованы свыше 600 документов, которые пока не представлены на выставке. Именно они во многом проливают свет на неискаженную историю, природу гражданской войны и роль в ней мятежного адмирала Колчака.

Прямая речь

Наталия Солженицына, президент фонда Александра Солженицына:

И друзья, и враги признают, что Александр Васильевич Колчак - фигура огромного масштаба, человек яркой и трагической судьбы. Тем не менее, сегодняшнее событие - выходит за рамки одной судьбы.

После революции 1917 года и Гражданской войны три четверти XX века подлинные факты недавней российской истории и многие имена ее делателей, среди них и достойнейшие, - оставались либо вовсе неизвестны поколениям советских людей, либо искажались и награждались злобными кличками.

Однако часто - и прежде, и теперь - на все лады повторяется максима: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". Кому только она не приписывается - и Ломоносову, и Ньютону, и Наполеону, и Черчиллю, и Ключевскому. Но что наверняка принадлежит Василию Осиповичу Ключевскому - это краткое жёсткое определение: "История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков".

Александру Исаевичу Солженицыну, 45 лет назад лишенному гражданства и высланному в изгнание, довелось послужить живым мостом через ров, глубокий ров разрубленной, раздвоенной исторической памяти. И не только "Красным Колесом", эпопеей о русской революции, которой он отдал 20 лет жизни.

Он поспешил обратиться к еще живым современникам Революции и Гражданской войны с призывом - хранить семейные архивы, каждую строку и каждый предмет, чтобы свидетельства роковых лет России не ушли вместе с ними бесследно, но сохранились бы для русской памяти.

Потом в России многое изменилось. Мы смогли вернуться и привезли с собой больше семисот уникальных рукописей и ряд ценных архивов. Это богатство хранится здесь, под крышей Дома русского зарубежья, созданию которого способствовал Александр Исаевич. С тех пор архивное собрание Дома постоянно растет, и вот сегодня вернулся из зарубежья на родину бесценный архив Колчака.

Солженицын считал Столыпина и Колчака - великими государственными мужами. Возвращаясь на родину через Дальний Восток, Александр Исаевич и старший наш сын Ермолай посетили в Иркутске епископа Вадима в Знаменском монастыре и попросили его отслужить панихиду по расстрелянному здесь адмиралу Колчаку. Через два дня, солнечным утром 16 июня 1994 года, епископ со всем причтом служил панихиду на той самой косе, вдающейся в Ангару, где и расстреляли Колчака и Пепеляева.

Я позволю себе прочитать отрывок из путевых записей Александра Исаевича, написанных 25 лет назад: "На панихиду пришли и казаки - человек 35 и при мальцах, тоже в казачьей форме. Еще и прихожан было с полсотни, неплохой хор. (Бросилась в глаза льноволосая девочка, босая, туфли держала в руке.) Наши свечи задувало речным ветерком. По мосту через Ангару все время шел поток машин (пассажиры из автобусов дичились на нас), два раза пролетали низкие самолеты, заглушая панихиду. Впечатление было - исторического момента. И сердечная связь с Александром Васильевичем, героем моего "Колеса" - как с живым и близким. Епископ Вадим поднял камешек с галечной косы и поцеловал. Казачонки стояли "смирно" и с сияющими глазами. - Отчего у меня было в этот час какое-то ощущение победы? Оттого ли, что как бы сама Русь вернулась на распроклятое место и отдала признание своему казнённому герою?"

Сегодня, 7 февраля 2020 года, в день столетия той казни, отдавая дань признания и памяти Александру Васильевичу Колчаку, верному сыну России, я желаю всем нам и каждому из нас пережить подобное ощущение победы.

Досье "РГ"

Александр Колчак (1874-1920 гг.) - участник Русско-японской и Первой мировой войн, Верховный правитель России и верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918-го - январь 1920 года). 7 февраля 1920 года расстрелян большевиками в Иркутске.

Маски срывают цены

В Госдуме готовят закон против ажиотажного подорожания в аптеках

Текст: Алексей Бондарев, Татьяна Замахина, Айгуль Камаева, Ольга Кондрева, Алена Ларина, Дмитрий Мальков, Дина Непомнящая, Михаил Пинкус, Наталья Саванкова, Светлана Сибина, Светлана Цыганкова, Анна Юркова, Владимир Аносов

В Госдуме всерьез занялись проблемой завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Депутаты проведут мониторинг цен в аптеках. И готовят законопроект о регулировании аптек, который в случае принятия поможет не допустить возникновения таких ситуаций в дальнейшем.

Глава нижней палаты Вячеслав Володин дал поручение проанализировать информацию о росте цен. И подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, наживаться на людях недопустимо. Необходимо взаимодействовать со Счетной палатой и с Федеральной антимонопольной службой, поставил задачу Володин.

"Единая Россия" предложила как меры быстрого реагирования, так и идеи на перспективу. Инициативы отправлены в штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила координатор партпроекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко. Для производителей и оптовых фармкомпаний в случае одобрения меры будет установлена максимальная оптовая наценка - не более 20 процентов, для розничных сетей - не более 15 процентов.

Вторая мера - ввести лимит на продажу масок (не более 40 штук в руки). Кроме того, в партии настаивают на приоритетных продажах масок розничным торговым сетям, которые напрямую работают с населением. "Все эти предложения позволят пресечь спекуляции на фоне нагнетания информации об эпидемии", - заявила Анна Кувычко.

Что касается мер на перспективу, то уже разработан комплексный законопроект, который готовится к внесению в Госдуму. Как рассказал глава думских "единороссов" Сергей Неверов, документ отрегулирует деятельность аптек и аптечных сетей. В случае его принятия он будет призван не допустить скачков цен на препараты.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал журналистам о деталях. По его словам, законопроект содержит ряд антимонопольных ограничений - в частности, устанавливает предельное количество организаций (аптечных пунктов и т.п.), которое может иметь аптечная сеть на территории РФ. Это должно помочь избежать сговоров.

Законопроектом также вводится обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся отечественных аналогах продаваемых импортных препаратов. Кроме того, российские лекарства должны будут в обязательном порядке получить место на витрине.

Предлагается прописать и ограничение бонусов, которые могут брать аптеки за размещение отечественной фармацевтической продукции.

Также депутаты предлагают обязать аптеки регистрировать цены на все лекарства ежеквартально в заявительном порядке. Эту меру предложат ко второму чтению законопроекта в случае его принятия в первом. Она нужна, чтобы в течение квартала цена не могла быть изменена, пояснил Исаев. Это должно помочь предотвратить ситуации, при которых аптеки "под конъюнктуру берут и повышают цены", как это произошло на волне новостей о коронавирусе.

Корреспонденты "Российской газеты" проверили ситуацию с медицинскими масками в более 20 российских регионах.

Картина пестрая. В некоторых цены выросли на 25, 30, 40 процентов. И даже на 440. Но есть города, где на прилавках лежат и дорогие, и дешевые маски. Однако почти везде в том или ином виде журналисты зафиксировали дефицит масок. И разобрались в причинах.

Просчитались

В Петрозаводске масок в день проверки не было во многих аптеках. Новые поставки обещали только через два-три дня. Так ответили в организации, которая получает изделия оптом и распределяет по аптекам.

А дешевые одноразовые маски по 10 рублей за штуку закончились почти сразу, как заговорили о коронавирусе. Из 26 социальных аптек в городе, они остались в трех, и то дорогие - по 85 рублей за пять штук.

Жители Уфы тоже начали массово скупать маски. Из-за этого в ряде аптек уже несколько дней они отсутствуют. "Три дня назад у нас еще были маски, но после сообщения о закрытии на карантин по ОРВИ десятка школ все срочно начали закупаться. Сразу по две-три упаковки. На днях ждем дополнительных поставок. Теперь заказали больше. Цена прежняя", - рассказала "РГ" провизор одной из уфимских аптек.

Там, где ситуацию просчитывают заранее и знают запросы своих покупателей, ажиотажный спрос на маски возникает редко. Взять, к примеру, Красноярск. Здесь даже если в каких-то аптеках возникает временный дефицит, то в соседних маски есть. Их продают даже в супермаркетах-дискаунтерах среди прочих средств гигиены.

В Челябинской области не сразу, но тоже сумели взять ситуацию под контроль. Здесь эпидемический порог по гриппу и ОРВИ пройден еще 4 февраля. И спрос на маски, по оценке гендиректора "Областного аптечного склада" Андрея Князева, вырос в 15 раз. Чем не преминули воспользоваться в крупных аптечных сетях, где маски или исчезли, или продаются упаковками по три-пять штук, понятно, по высокой цене. При дефиците люди готовы платить за нужный товар больше. На что и расчет.

Ажиотаж диктует

В Краснодаре люди признавались, что, узнав о коронавирусе, начали покупать маски впрок. Хотя в крае случаев заражения не зафиксировано.

Были госпитализированы и обследованы 15 человек с похожими симптомами. Но у всех подтвержден другой диагноз. Но ажиотаж сделал свое - цены выросли в десять раз. "Это был искусственный ажиотаж, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова. - И нельзя допустить его разрастания. К аптекам будут применяться самые строгие меры". И уточнила: за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрены штрафы от 1 до 15 процентов от прибыли предприятия.

Штрафы - дело, конечно, нужное, но и ажиотаж желательно сбивать еще до того, как аптеки им уже воспользовались. Хотя это самое трудное в данной ситуации. Как говорили работники некоторых аптек в Архангельске, многие северяне закупаются средствами защиты от вирусов словно на пятилетку вперед. И в аптеках уже есть перебои с масками. Но, к счастью, не везде. В небольшой частной аптеке у корреспондента "РГ" глаза разбежались: каких только масок нет - и черные, и обеззараживающие, и с особыми креплениями... Цены - от 280 рублей за 50 масок до 70 рублей за одно изделие с усиленными защитными свойствами.

А в Ставропольском крае цены на медицинские маски, как, впрочем, и на противовирусные препараты, с начала года не изменились. Связано это с распоряжением губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Он так и заявил: "Цены не должны повышаться, а у людей должна быть возможность купить необходимые предметы, чтобы защититься от коронавируса и других заболеваний".

Купить, чтобы продать

Небывалый ажиотаж наблюдали и в Чите. Там за неделю жители скупили трехгодичный запас масок. Причем некоторые покупатели, похоже, тоже решили нажиться на вирусе.

"Поступает информация о возможных спекулянтах - гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч единиц товара", - рассказали в правительстве Забайкалья.

В Татарстане - другая история. Среди жителей республики особого ажиотажа вокруг масок нет. А у китайских граждан, в том числе студентов, которых только в Казани около двух тысяч, этот товар пользуется повышенным спросом. Они скупают маски для отправки на родину. В одной из аптек их заказывают сразу по 10 тысяч штук.

Однако в половине аптек, где побывал корреспондент "РГ", маски, по словам провизоров, отсутствуют уже две недели.

Повышенный спрос на маски есть и в Хабаровске. Здесь с 10 февраля ввели масочный режим. Медики, педагоги, сотрудники банков, торговли и водители обязаны работать в масках.

Но в свободной продаже накануне найти их было сложно. В то же время, как сообщил директор "Фармации" Денис Улыбышев, к ним регулярно поступают звонки явно не от медорганизаций с предложением приобрести до 300 тысяч штук. Готовы платить наличными и сразу же вывезти. "Это делают для перепродажи за более высокую стоимость или для их поставки в Китай", - уверен директор.

Новая большая партия масок должна прийти в Хабаровск в середине февраля.

Внимание: обман

Заработать на ажиотаже

Под прессом негативных новостей из Китая эмоционально лабильные люди склонны проявлять повышенную тревожность. И этим пользуются не только производители и продавцы масок, но и некоторые клиники и лаборатории. "Приходите, мы проверим, не заразились ли вы коронавирусом!" - вот суть предложений. Ясно, что за "проверку" придется заплатить немалую сумму.

"В отношении медицинских организаций, недобросовестно использующих ситуацию с распространением коронавируса, будут приняты меры", - такое сообщение распространило столичное подразделение Росздравнадзора.

О чем идет речь? Вот столичная частная клиника предлагает сделать компьютерную томографию, чтобы "выявить страшную болезнь, вызванную коронавирусом". Да, с помощью КТ диагностируют различные тяжелые патологии: воспаление, фиброз легких, туберкулез, новообразования. Но установить, что причиной пневмонии стал именно коронавирус, КТ, конечно, не позволяет. Тем не менее реклама настаивает: такое исследование совершенно "необходимо пройти всем", у кого повышена температура и держится кашель. Стоимость исследования - 6,5 тысячи рублей.

А в Санкт-Петербурге отличилось авторитетное медучреждение, где действительно проводят тесты на всевозможные вирусные инфекции. Там предложили всем желающим "провериться" на новый коронавирус. За 5,5 тысячи рублей. При этом, приглашая на исследование, умолчали, что проведение подобного теста в частном порядке ничего не даст - такая диагностика выполняется и имеет смысл только по назначению врача. Впрочем, уже через сутки рекламное сообщение с сайта учреждения исчезло - видимо, информация дошла до руководства, решившего окоротить проявления сомнительной инициативы.

В Росздравнадзоре заявили, что "обеспокоены ситуацией, при которой ряд медицинских организаций используют в рекламе и в качестве конкурентного преимущества ситуацию распространения в Китае и других странах нового коронавируса (2019-nCoV)".

В надзорной службе напомнили: медицинские показания для проведения обследования устанавливаются врачом. "Проведение обследования необходимо лишь в отношении определенной категории граждан, находящихся на стационарном лечении и посещавших или проживавших в течение последних 14 дней в Китайской Народной Республике, либо посещавших медицинские учреждения в странах, где имелись случая выявления коронавируса 2019-nCoV", - говорится в сообщении московского подразделения федеральной службы.

В частности, кроме выполнения процедуры КТ, людей вводят в заблуждение, навязывая им предложение пройти тестирование (РТ-ПЦР) без достаточных на то оснований.

Управление Росздравнадзора обратилось к коллегам из территориального отделения Федеральной антимонопольной службы "для принятия мер реагирования".

Подготовила Ирина Невинная

А как у них

Коронавирус переложили на музыку

Свирепствующий в Китае коронавирус, который привел к смерти уже более 800 человек, нашел свое отражение в искусстве. Итальянский музыкант-концептуалист Массимо Магрини переложил 2019-nCoV на музыку. Получившееся после обработки на компьютере изображения ключевых молекул вируса видео со звуковой дорожкой он опубликовал в Сети.

"Прямая ультразвуковая обработка РНК нового коронавируса 2019 года. Последовательность нуклеотидов сопоставлена с различными четырьмя звуками", - написал Магрини на своей странице в социальной сети "Фейсбук", пояснив, что он тщательно подбирал звуки, чтобы передать правильную атмосферу.

Интересно, что Магрини не единственный, кого вдохновил коронавирус на создание нового произведения. Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин, который в своем творчестве отражает наиболее актуальные темы, волнующие весь мир, тоже не смог остаться в стороне. На поле под Вероной художник изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора, плуга и вращающейся бороны.

Согласно последним данным, общее число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 37,2 тысячи человек, 813 скончались от осложнений. Количество жертв всего за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов (774 человека в 30 странах). В связи с ростом числа заболевших посольство США в Пекине и генконсульства в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановили выдачу виз. Насколько эта мера будет эффективна, покажет время. Пока же число инфицированных за пределами Китая увеличилось до 316. И страх перед коронавирусом отразился на жизни китайских кварталов по всему миру. Так, в Париже в местах проживания выходцев из Поднебесной опустели прежде оживленные кафе, закусочные. И дело не только в туристах, которые избегают там появляться, сами местные жители без особой нужды не покидают квартиры.

В ужасе владельцы всех заведений тайской, японской, камбоджийской и, конечно, китайской кухни. "В декабре нас подкосили забастовки против пенсионной реформы, когда замер городской транспорт, а вот теперь этот дьявольский вирус, - жалуется один из рестораторов. - Если так пойдет дальше, то придется закрывать лавочку". А пока парижские китайцы порой приступом берут аптеки, как только там появляются медицинские маски. Они готовы переплачивать, лишь бы добыть их и переправить своим родственникам в Китае.

В самой Франции явных признаков эпидемии нет. Шесть случаев заболевания были подтверждены недели полторы назад. Состояние заболевших, кроме 80-летнего туриста из Китая, стабильное, их, скорее всего, выпишут в ближайший дни. Правда, в воскресенье пришло сообщение о пяти подданных Великобритании, отдыхавших во французских Альпах, у которых обнаружили новый коронавирус. Оказывается, в их доме останавливался англичанин из Сингапура. Всех, кто с ним контактировал, отправили в госпитали и взяли под наблюдение. Еще один британец заболел в Испании, как выяснилось, он тоже прежде контактировал с инфицированным.

Подготовили Юрий Когалов, Нива Миракян (Рим), Вячеслав Прокофьев (Париж)

Между тем

Вирус получил имя

Власти КНР приняли решение дать временное название коронавирусу. Теперь в Китае вместо рекомендованного ВОЗ названия "острое респираторное заболевание 2019-nCoV" его называют NCP (Novel Coronavirus Pneumonia). Правда, пошли в Пекине по наиболее легкому пути. Данная аббревиатура расшифровывается с английского как "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса" . Окончательный вариант названия вирусу обещают дать позже.

Открытый дипломат

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал "РГ" о важнейших международных проблемах, а мы поздравили его с Днем дипломатического работника

Текст: Николай Долгополов, Евгений Шестаков

Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся? На эти и многие другие вопросы глава российской дипломатии Сергей Лавров ответил на "Деловом завтраке" в "РГ". Первая часть беседы с министром была опубликована номере "РГ" 5 февраля 2020 года.

Вопросы стратегической стабильности долгое время являлись одним из столпов российско-американских отношений и в какой-то степени залогом стабильности во всем мире. Но в последние годы американская администрация предприняла действия, которые частично обернули этот былой прогресс вспять. В частности, американцы откровенно тормозят возможность продления Договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). На ваш взгляд, может ли измениться ситуация после президентских выборов в США? Работает ли по вопросу о продлении СНВ-3 группа по разрешению спорных вопросов, о создании которой вы договаривались еще с Рексом Тиллерсоном в его бытность госсекретарем США?

Сергей Лавров: Начну с конца. Группа работает, но пока без особых успехов. За последние годы состоялось 12-13 заседаний, точно не вспомню количество. Еще до Тиллерсона на этих встречах все сводилось к тому, что российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации, приводил примеры, передавал памятные записки. Там перечислялось все, начиная от захвата российской дипломатической собственности и волюнтаристского сокращения персонала российских дипмиссий до похищения россиян - В.А.Бута, К.В.Ярошенко, Р.В.Селезнева, многих других. Проблема заключалась и в том, как к россиянам относятся в американских тюрьмах, обеспечивают ли им нормальные условия и прочее.

Американская сторона нам отвечала, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела, потому что все взаимосвязано и не бывает наказания без преступления. Такая сказка про белого бычка, как раньше говорили. Когда я был в Вашингтоне в декабре прошлого года, мы с госсекретарем Майком Помпео условились придать новый импульс российско-американскому диалогу, чтобы был хотя бы какой-то прогресс. Президент США Дональд Трамп также говорит, что нам надо "ладить". В Москву приехал новый посол США Джон Салливан. Он уверяет, что хотел бы конкретно помогать продвигаться хотя бы по некоторым вопросам, но для начала надо все-таки нормализовать отношения между странами. Перспективы конкретных шагов весьма туманны. Вроде бы с горем пополам удалось возобновить в прошлом году диалог по контртерроризму - в этих вопросах уж точно не следует возводить искусственные препятствия.

Американцы нам передали пару раз за последние несколько лет информацию, которая позволила предотвратить теракты в России. Мы тоже им передаем соответствующую информацию еще со времен бостонского марафона. И у нас вроде бы возобновились контакты. Когда в октябре 2019 года Вашингтон предложил продолжить консультации, мы договорились, что к моему визиту приурочим принятие совместного заявления по контртерроризму, чтобы обозначить позитивный сигнал - есть темы, по которым Россия и США могут действовать с единых позиций и под которыми могут вместе подписываться. Но когда я приехал, оказалось, что они "опять что-то не успели согласовать". Трудно сейчас с нашими американскими партнерами работать конкретно.

Вернемся к стратегической стабильности. Эта тема волнует не только Россию и США, но и весь остальной мир. Разрушается каркас соответствующей архитектуры. После ликвидации Договора по ПРО исчез Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Наше предложение о моратории на создание и развертывание этих ракет отметается. По ДРСМД нас обвиняют в хитрости. По их мнению, наш мораторий означает следующее: у нас уже есть "Искандеры", оснащенные запрещенными по договору ракетами, а у США средств средней дальности нет. И мы хотим, мол, сохранив свои ракеты средней дальности, лишить американцев возможности их создавать.

На это мы отвечаем достаточно конкретно. Прошлой осенью, после того как США вышли из ДРСМД, президент России Владимир Путин направил послание главам более 50 государств и правительств - американцам, всем натовцам, остальным не натовским нейтральным странам Европы, а также государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (поскольку у США есть намерение развернуть РСМД именно в этой части мира). Текст послания мы не публиковали, но в нем изложили предысторию вопроса, подчеркнув, что нет ни единого факта, который оправдывал бы обвинения США в наш адрес об испытании ракеты 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность. США, имея возможности спутниковой съемки, могли бы показать хотя бы один снимок, подтверждающий их правоту, и тем самым опровергнуть российские доводы. Но нет у них доказательств, что Россия нарушила договор. Американцы отказались посетить показ новой крылатой ракеты, который проводило Министерство обороны России вместе с МИД России в январе прошлого года, запретив остальным натовцам присутствовать на этом мероприятии. Назвали все это "показухой и инсценировкой". Но так серьезные дела не ведутся. Если ты хочешь доказать, что это "показуха", приди и докажи. Там же была возможность задать вопросы, выступить с комментариями. Два часа российские представители проводили брифинг, отвечали на вопросы. Но из представителей НАТО на презентацию пришли только греки, болгары, турки. А у них все-таки нет такой экспертизы, какая есть у американцев. Присутствие американских экспертов на презентации позволило бы им самим разобраться, с чем они имеют дело.

В послании Владимира Путина было сказано: мы предлагаем США и их союзникам присоединиться к нашему мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, включая создание возможного механизма верификации. Это пытаются вообще игнорировать, не упоминают в принципе. Нам говорят: нет, вы обманываете, у вас уже есть такие ракеты, они стоят на боевом дежурстве, они уже давно были созданы, развернуты в нарушение тогда еще действовавшего договора. А предложение о моратории с мерами верификации они пытаются забалтывать. Только президент Франции Эмманюэль Макрон публично высказался в том плане, что у него по-прежнему сохраняются проблемы в отношении того, как Россия выполняла договор, но он готов откликнуться на послание Владимира Путина. Все остальные натовцы (видимо, им приказали из Вашингтона) молчат.

У американцев есть планы развертывания ракет средней и меньшей дальности в АТР. При этом упоминаются Япония и Южная Корея. Обе эти страны заявляли, что у них намерений в отношении развертывания таких ракет нет. Но если американцы всерьез захотят разместить там ракеты, я не думаю, что это невозможно. Упоминают также экзотические острова в средней части Тихого океана. Понятно, и они этого и не скрывают, что эти меры направлены на сдерживание Китая. Но географические расстояния таковы, что если в этих точках будут размещены американские ракеты средней и меньшей дальности, то значительная часть территории России окажется под ударом, а в случае с Японией и Кореей - вся наша территория до Уральских гор. Конечно, мы будем вынуждены реагировать. Поэтому мы со странами АСЕАН, АТР, включая Японию, Южную Корею, ведем очень конкретный разговор о том, какими рисками чреваты все эти "игры".

Говоря про СНВ-3, мы многократно предлагали его продлить. Владимир Путин на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне прошлого года говорил своему американскому коллеге о важности продления договора. Причем принять решение на этот счет желательно как можно скорее. В мае прошлого года президент России обращал на это внимание и госсекретаря США М. Помпео, когда тот приезжал в Сочи.

Американцы постоянно навязывают тему присоединения Китая к обсуждению тематики и ракет средней и меньшей дальности, и СНВ. Но ведь есть неоднократные публичные заявления Пекина о том, что он не будет к таким переговорам подключаться, потому что у Китая структура ядерных сил принципиально иная, нежели у России и США. И по количественным характеристикам они далеки от того, чтобы выходить на переговоры о каком-то балансе. Если Китай вдруг изменит свое мнение, пожалуйста, мы будем участвовать и в многосторонних переговорах. Но уговаривать Пекин мы не будем. Если американцы убеждены в бессмысленности каких-либо дальнейших действий по тематике СНВ без подключения Китая, пусть они этим и занимаются. Мы же считаем, что есть смысл в том, чтобы продлить срок действия Договора СНВ-3, который истекает через год. После 5 февраля 2021 года этого соглашения уже не будет, если его не продлить.

Даже если завяжется многосторонний процесс, он будет очень длительным - не бывает переговоров на такую серьезную тему, которые завершились бы за несколько месяцев. Поэтому иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3 следует даже с точки зрения соображений политической репутации России и США, чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности. Все это мы американцам сказали. Они до сих пор молчат. Были ли у них какие-то опасения, что мы будем им выдвигать предварительные условия для продления этого договора? Ничего подобного. Владимир Путин неоднократно публично заявлял, что мы предлагаем продлить Договор СНВ-3 незамедлительно и без предварительных условий. Но американцы постоянно вбрасывают в медийную сферу вопрос о подключении к этому соглашению Китая.

Повторю, если дело дойдет до многосторонних переговоров в отношении СНВ-3 и все согласятся в них участвовать, конечно, Россия тоже будет частью этого процесса. Но многосторонность предполагает не просто какие-то тройственные беседы. Есть еще и две другие официальные ядерные державы - Великобритания и Франция. Есть Индия и Пакистан, которые де-факто являются ядерными державами, хотя и не участвуют в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Есть еще пара стран, у которых имеется ядерное оружие. Мы готовы участвовать в переговорах о дальнейших сокращениях, ограничениях ядерных вооружений в любой конфигурации. Считаем абсолютно обязательным продление Договора СНВ-3 с тем, чтобы сохранялась какая-то база для наших последующих разговоров и для практических действий.

Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере "Авангард" и "Сармат", наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора. Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать. Правда, уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений. А обстоятельства эти были связаны с развалом Договора о противоракетной обороне. Сейчас, спустя пару десятилетий после того, как тот договор прекратил свое существование, обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Помимо противоракетной обороны это и набравшая обороты американская концепция "Быстрого глобального удара", которая предполагает использование неядерных стратегических вооружений. Поставлена цель - достижение любой точки земного шара максимум за час. Конечно, это новый дестабилизирующий фактор. Сюда же необходимо отнести уже официально объявленный США отказ присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и планы по выведению оружия в космос. Кстати, об этом объявили не только американцы, но и французы. Они это сделали в достаточно обтекаемом виде, но мы пытаемся через наш диалог понять, что имеется в виду под новой французской космической доктриной. Плюс натовцы публично заявили, что космос и киберпространство теперь являются официальными средами приложения сил альянса, включая, как я понимаю, задействование статьи 5 Североатлантического договора.

Там много что происходит. Конечно, мы готовы обсуждать наши новые вооружения, как и новые вооружения других стран, причем делать это с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. И если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет.

В СМИ появилось много сообщений о подготовке самых масштабных за последние четверть века американских учений в целом ряде стран Восточной Европы. Речь идет о предстоящих в мае Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). В контексте охлаждения в отношениях между Россией и НАТО становимся ли мы сегодня свидетелями зарождения новой "холодной войны"?

Сергей Лавров: В "холодную войну" проводились большие операции по наращиванию вооруженных сил в Европе, включая усиление американского присутствия. Была даже операция Return of forсes to Germany (REFORGER), когда американцы "обживали" Германию, где сейчас десятки военных объектов. В современной ФРГ колоссальное присутствие иностранных военных. Но это натовские дела.

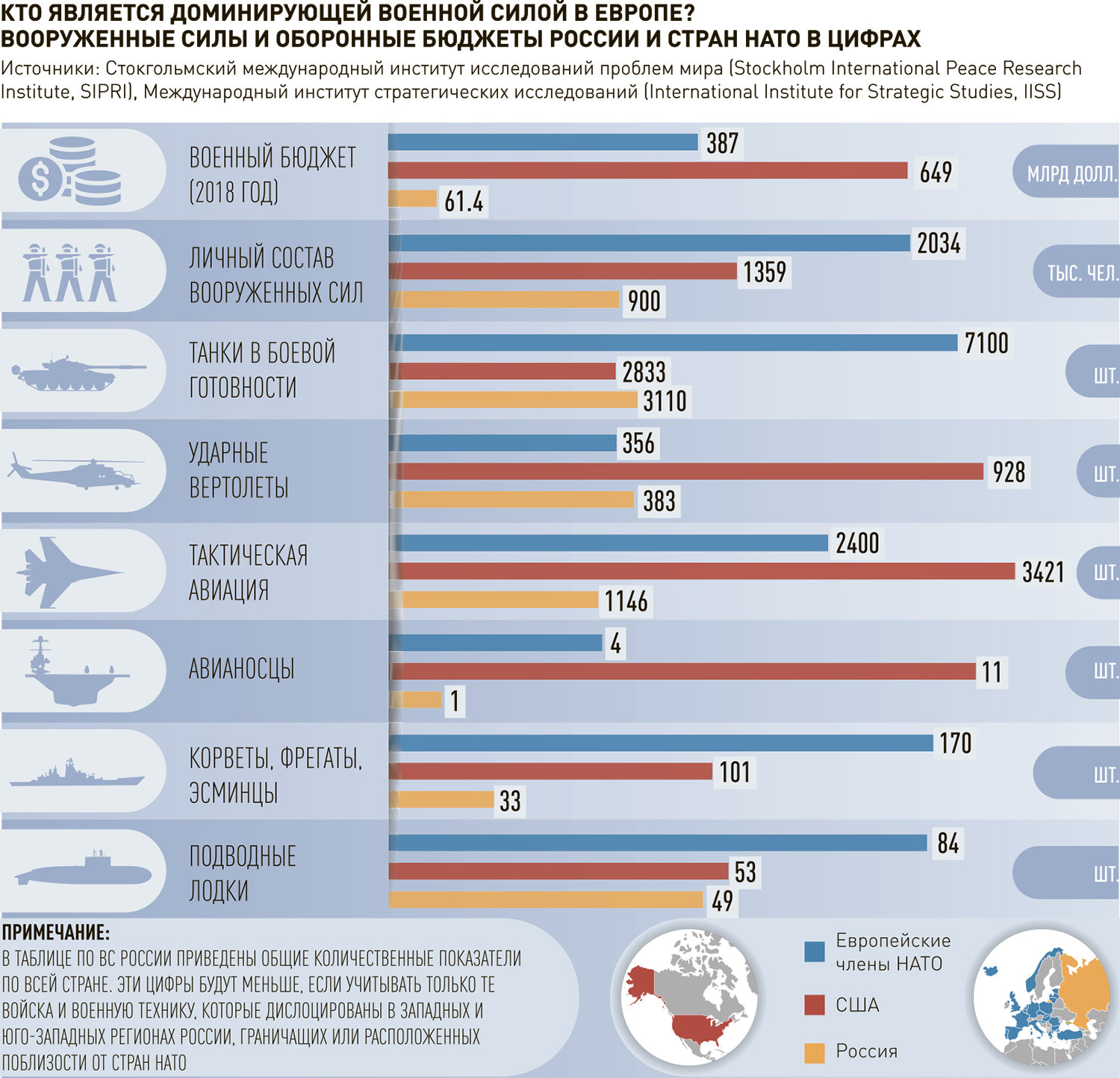

Defender - "защитник". Мы спрашиваем: от кого защищаться? Они говорят, что не от России, а от сопоставимого с точки зрения военного потенциала НАТО противника. Тут трудно найти правильный, отвечающий критерию сопоставимости объект применения этих усилий. Если посмотреть на официальные данные (не наши, а зарубежные) по военным расходам, военной технике - по всем без исключения видам вооружений (танки, боевые самолеты, ударные вертолеты, БМП, БТР, боевые корабли, подводные лодки) - только европейские члены НАТО, без учета американских цифр, превосходят наши вооруженные силы более чем в два раза. Где они нашли сопоставимого противника, я не знаю.

Россия точно не является доминирующей военной силой в Европе. Таковой является НАТО. Несмотря на то что уже и так все пространство здесь перенасыщено военными объектами, вооружениями, несмотря на то что движение Североатлантического альянса на Восток уже создало достаточно серьезные проблемы в сфере стратегической стабильности в Европе, продолжается сращивание НАТО с Евросоюзом. Натовцы пытаются проводить совместные учения, завлекают в них под предлогом членства в ЕС нейтральные государства - такие как Финляндия, Швеция. Придумали в контексте сотрудничества НАТО с ЕС в военной сфере термин "военный Шенген", предполагающий модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы альянса таким образом, чтобы любая самая крупная боевая техника могла беспрепятственно проходить на Восток. Думаю, одного этого достаточно, чтобы понять опасность подобных игр.

Учения Defender Europe 2020, которые планируются в апреле-мае текущего года (подготовка к ним началась достаточно давно), предполагают в дополнение к уже размещенным здесь военным контингентам, которые я упомянул, переброску многих тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих. Формально, кстати, учения объявлены как американские, но с приглашением и других натовцев, и партнеров по НАТО. Интересный момент. Не знаю, чем это вызвано, но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по собственной схеме, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной. Хотя командующий силами США в Европе одновременно является командующим силами НАТО в Европе. В общей сложности более 40 тысяч человек участвуют в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков.

Это неизбежно. Надеюсь, любой нормальный военный и политик это понимает. Круги, которые провоцируют проведение такого рода абсолютно неоправданных учений, хотят, чтобы последовали ответные меры, что приведет к дальнейшему нагнетанию напряженности. Но немаловажный аспект - все, что предпринимается нами в ответ на создание натовцами угроз безопасности России, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все российское ядерное оружие находится на нашей территории в отличие от американского.

Говоря о Defender Europe 2020, я упомянул Германию. Мы понимаем, что в НАТО, в Евросоюзе есть небольшая группа стран, которые нагнетают исторические фобии в отношении России. Они постоянно призывают сдерживать Россию, не ослаблять санкционное давление, которое сохраняется под абсолютно необоснованным предлогом невыполнения нами Минских договоренностей, - это отдельная тема. Но вдруг фобии и тему возможного нападения на Европу стали обсуждать публично и официальные лица такой страны, как ФРГ. Какое-то время назад президент Франции Э. Макрон заявил о необходимости радикальной реформы НАТО, о том, что у альянса наблюдается "смерть мозга" и надо что-то делать. Помните, как Берлин не согласился публично с этим выводом? Мой коллега, министр иностранных дел ФРГ Х. Маас сказал, что они не согласны с Парижем. У них выходит, что НАТО нужно, в том числе Германии, поскольку кроме альянса никто Германию не защитит. Мы тут же поинтересовались у Берлина, от кого они хотят защищаться с помощью НАТО? Они ничего не ответили. А затем аналогичное заявление прозвучало и из уст федерального канцлера Ангелы Меркель. И тоже нам немецкие коллеги пока не смогли объяснить, кого боится Германия.

Можно ли говорить о том, что с выходом Великобритании из Евросоюза эпоха единой Европы завершается? Сможет ли Евросоюз когда-либо обрести единый голос?

Сергей Лавров: Термин "единая Европа", или еще говорят "большая Европа", уже воспринимается, в том числе журналистами, политологами, однозначно как синоним Евросоюза. А мы все-таки предпочли бы под "большой Европой", под "единой Европой" понимать то, что еще Шарль де Голль предвидел как единое пространство от Атлантики до Урала. Потом уже другие великие люди говорили, что единая Европа должна простираться от Атлантики до Тихого океана.

В контексте того, что сейчас происходит с интеграционными процессами в Евразии, в контексте создания Евразийского экономического союза, его контактов с АСЕАН, ШОС, уже можно говорить о едином пространстве Евразии, скажем, от Лиссабона до Джакарты. Почему бы и нет? Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу Большого Евразийского партнерства. Это было на саммите "Россия - АСЕАН" в 2016 году в Сочи. Он отметил, что мы хотим идти от жизни, признавая наличие интеграционных процессов и налаживая связи между ними не путем каких-то искусственных, навязываемых сверху договоренностей, а путем определения, выявления общих, практически реализуемых проектов и по линии ЕАЭС, и по линии АСЕАН, и по линии ШОС.

Поэтому большая Европа, единая Европа для нас - это наше общее пространство. Кстати, Евросоюз подписался под этой концепцией в декабре 2010 г. на саммите ОБСЕ в Астане. Там впервые за долгие годы была принята политическая декларация. Надо отдать должное казахстанским хозяевам того саммита, ведь с тех пор на саммитах ОБСЕ политических деклараций не принималось. Принятая декларация провозгласила необходимость построения и укрепления единого пространства безопасности и сотрудничества в Евроатлантике и Евразии, а это и есть пространство ОБСЕ. Конечно, Евразия шире, чем территория, которую занимают евразийские члены ОБСЕ, но тем не менее. Это концепция того, что у нас пространство единое, и оно должно занимать всю ту территорию, на которую европейскую цивилизацию распространяли прежде всего наши предшественники. Не бескровно, но тем не менее это факт.

Когда мы проводили один из саммитов "Россия - Евросоюз" в Хабаровске, тогдашний руководитель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу совершенно ошеломленный ходил по набережной, по городу и говорил, что они летели 12 часов из Брюсселя в Хабаровск, но по-прежнему находятся в европейской среде. Это было для них поразительно. Я думаю, что нынешние более молодые политики из Евросоюза могли бы тоже постараться осознать значение этого цивилизационного завоевания, цивилизационного процесса. При этом европейские цивилизационные нормы были "продвинуты" здесь без подрыва прав коренных народов, благополучие которых мы постоянно подчеркиваем, в том числе в рамках международных организаций.

Теперь насчет единства Евросоюза. Я уже упомянул, что там есть небольшая, но очень агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию с Россией, на продолжение санкций до тех пор, пока "Минские договоренности не будут выполнены Москвой". Этим пользовался экс-президент Украины Петр Порошенко, этим же сейчас пользуются новые украинские власти. Они ничего делать не будут, ведь без их действий Минские договоренности не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы. А Украина получит некие дотации по линии западной помощи. Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро. Таким образом, русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса. Нам многие представители стран - членов Евросоюза в беседах с глазу на глаз говорят, что они против санкций, что санкции вредят. Но у них принцип солидарности, принцип консенсуса. В моем понимании консенсус - это согласие всех. И если кто-то, а таких немало, как нам говорят в двусторонних контактах, против санкций, то не должно быть консенсуса. А пока получается так, что это русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса, чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением Минских договоренностей.

Насчет "брекзита". Как говорят сами англичане, демократия сработала. 51 процент жителей королевства высказался за выход из ЕС. Потом были сомнения, терзания, колебания. В итоге произошли перемены в Консервативной партии Великобритании, пришли к власти люди, которые колебания отмели. Британцы в Евросоюзе всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру - это тоже факт. Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы да и интересы Вашингтона (тут нечего скрывать). Поэтому не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС. Этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза. Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от "брекзита". Если это поможет ему быть более целостным объединением, укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии (Лондон играл немалую роль в том, чтобы так оно и было), мы будем такую тенденцию только приветствовать.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины возобновляются некие взаимоотношения с Украиной, по крайней мере на уровне президентов и их помощников. Но из наблюдений за украинским МИДом создается ощущение, что он по-прежнему отодвинут от общения с Россией напрямую. Возможно, там происходит какое-то изживание, избавление от тяжелого наследия Павла Климкина и Петра Порошенко. Есть ли перспектива возобновления не квазидипломатических, а нормальных дипломатических отношений с Украиной?

Сергей Лавров: Вы правы. Со своим нынешним украинским коллегой Вадимом Пристайко я виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях. И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и всё - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива.

С Павлом Климкиным мы общались, но на полях каких-то мероприятий: в Минске, когда были выработаны Минские договоренности; в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"; затем по тому же поводу в Берлине. В промежутках пересекались на министерских встречах "нормандского формата", советах министров иностранных дел ОБСЕ. И каждый раз на этих форумах мы встречались и разговаривали - бывало и с помощниками или просто один на один. Не скажу, что это были какие-то агрессивные разговоры. Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине. Но на публике практически каждый из них говорит по-другому. Наверное, такой сейчас существует запрос, который преодолеть нельзя, настолько велико влияние националистов всех мастей, включая тех, кто марширует со знаменами эсэсовцев по улицам городов, с факелами. И нормальные политики вынуждены на это оглядываться.

Но мы заинтересованы в контактах. Владимир Путин общался с Владимиром Зеленским в Париже. Результатом, как вы знаете, стала договоренность по газовым делам, важная и для обеих стран, и для Европы. Да и для создания более конструктивной атмосферы тоже.

Состоялся и обмен удерживаемыми лицами. Сейчас Зеленский анонсировал, что дополнительно к декабрьскому российско-украинскому обмену будет и украинско-украинский обмен. То есть Киев и Донбасс обменяются лицами, задержанными в контексте конфликта в Донбассе. Конечно, позитивно, что Зеленский проявил политическую волю, несмотря на очень непростую внутриполитическую ситуацию на Украине, и все-таки выполнил решение двух предыдущих Нормандских саммитов - Парижского 2015 года и Берлинского 2016 года. Достигнут прогресс по вопросу обмена удерживаемыми лицами. Наблюдается он и в том, что касается разведения сил и средств. Очень важно, что в Париже на декабрьском саммите 2019 года был принят итоговый документ, где помимо необходимости продолжать разведение сил и средств, а также соблюдать и пресекать нарушения прекращения огня, фиксируется и значение политического процесса в соответствии с Минскими договоренностями, в том числе "формулы Штайнмайера", и необходимость закрепления в украинском законодательстве на постоянной основе особого статуса Донбасса, с которым связана "формула Штайнмайера", - то есть, как и договаривались в Минске, в контексте конституционной реформы по децентрализации.

Но опечалило нас то, что заранее подготовленный документ, согласованный и помощниками лидеров "нормандского формата", и министрами иностранных дел, был "вскрыт" украинской делегацией, лично президентом Зеленским в самом начале заседания, прежде всего в том, что касалось разведения сил и средств. Те, кто готовил саммит, согласовали (украинцы под этим подписались) договоренность о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения. Зеленский же резко заявил, что он на это пойти не может, а разведение возможно только в отношении трех населенных пунктов дополнительно к Петровскому, Золотому и станице Луганской. По его словам, в станице Луганской, в Петровском и в Золотом разведение заняло пять с лишним месяцев, поэтому если экстраполировать этот темп на всю линию соприкосновения и количество населенных пунктов на ней, это займет 10-15 лет. Достаточно странная логика. Потому что если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить. Тогда Владимир Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель, и они будут над этим работать, заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ - категорический отказ.

Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство. Но повторю, мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы (а именно там должны конкретно решаться все вопросы и обменов, и разведения) будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей и на то, чтобы не забывать о гуманитарных и экономических вопросах, которые просто игнорируются Киевом в том виде, в котором их надо было бы выполнять по Минским договоренностям.

И, конечно, политический процесс. Нас тревожат недавние заявления Вадима Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги, опять же со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям. А какие альтернативы? Это то, что наши американские коллеги активно продвигают, а под их прикрытием - киевские власти. Дескать, сначала отдайте нам границу, а потом все будет хорошо. Президент России Владимир Путин в ответ на эти заявления не раз обращал внимание на то, какие люди собираются на Украине под неонацистскими знаменами, как они грозятся применить силу. Даже члены нового правительства, депутаты Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария. И этим людям отдать полный контроль над границей? Так дальше можно забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат. И даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, я не вижу, чтобы все добровольческие батальоны, которые там по-прежнему в большой силе, были готовы выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Все видели, как Владимир Зеленский ездил на передовую уговаривать их на разведение сил и средств в тех самых районах, согласованных еще в 2015 году.

Какую из ваших командировок вы бы назвали самой трудной и почему? И бывало ли такое, что, возвратившись из командировки, немножко отдыхая, думаете: "Боже мой, как все хорошо. Ай да Сергей, ай да молодец!"

Сергей Лавров: Как у Пушкина, "ай да сукин сын"? Если, вступая в переговоры, не иметь в виду конкретный результат, то лучше их и не начинать. Это не значит, что каждый раз получается все, что задумано. Так не бывает ни у кого и никогда. Но без четко поставленной цели на нее не выйти. Конечно, при понимании, что любая поставленная цель должна быть реалистична, и предполагать необходимость компромиссов. Потому что дипломатия - это достижение договоренностей с кем-то. Это не то, что ты сам придумал и сам в одиночку делаешь, но всегда диалог, всегда нацеленность на консенсус, а это может быть только через компромисс.

Что касается командировок, которые запомнились, - мы сегодня говорили о Сирии. В первых числах осени 2013 года, когда американцы всерьез готовили удары по САР, делегаты приехали на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург. Никаких встреч между Владимиром Путиным и Бараком Обамой там не планировалось. Более того, Барак Обама, обидевшись за получившего у нас убежище Эдварда Сноудена, отменил планировавшийся накануне саммит в Москве. Хотя на что тут обижаться? Человек попросил убежище, потому что дома ему грозил электрический стул. Тем более пока он летел из Гонконга в Москву для пересадки, его паспорт был аннулирован. Так вот, американский президент отменил планировавшуюся встречу, хотя готовился к подписанию очень интересный документ о стратегической стабильности. Такая манера ставить личное над государственным у него все-таки проявлялась. Так же, как она проявилась, когда в декабре 2016 года, уже уходя с поста президента, он "хлопнул дверью", отняв российскую дипсобственность, выгнав дипломатов и тем самым оставив Д. Трампу отвратительное наследство в отношениях с Россией, что до сих пор в известной степени сказывается.

Но на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург Обама все же приехал. Никаких планов двусторонней встречи даже "на ногах" не было. В какой-то из перерывов, когда случилась пауза, он попросил о разговоре с Владимиром Путиным. Говорил, что невозможно терпеть ситуацию в Сирии. Потому что тогда уже были первые сообщения о применении химического вещества против мирных граждан. Именно в этом разговоре родилась инициатива, которую выдвинул наш президент: добиться решения Б. Асада о присоединении САР к Конвенции о запрещении химического оружия. Это было в принципе одобрено двумя президентами, и нам с госсекретарем США Джоном Керри поручили все оформить. Оформляли мы это в сентябре того же года сначала в Женеве, потом в Нью-Йорке. По линии Совета Безопасности ООН подготовили резолюцию, которая была единогласно принята и потом на 100 процентов выполнена. Причем в выполнении участвовали военные и специалисты по химоружию из России, США, Китая. Такая вот интернациональная операция, по итогам которой экспертами ОЗХО было зафиксировано полное отсутствие химического оружия в Сирии. И эта организация затем получила Нобелевскую премию мира. Это на самом деле вызвало очень большое удовлетворение от реально проделанной работы. Ведь и "на бумаге" бывает трудно договориться, а здесь, помимо согласования всех слов и предложений, все это оказалось еще реализованным на практике.

Другое дело, что сейчас американцы пытаются поставить под вопрос тогдашний вердикт о выполнении Дамаском всех обязательств, хотя он был универсальным и все под ним подписались.

Из других ситуаций с чувством глубокого удовлетворения я бы упомянул Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, который согласовывался несколько лет, в том числе в ходе многочисленных продолжительных сессий в Лозанне, Женеве и Вене, где многое решалось в формате "шестерка плюс Иран", а многое - в формате "США - Иран" и в рамках наших прямых двусторонних переговоров с Джоном Керри. Это тоже было весьма и весьма продуктивно опять же потому, что не просто программа была согласована, а она была одобрена Советом Безопасности ООН и заработала. По крайней мере Иран выполнял все, что ему надо было выполнять, и из обязательного, и из добровольного.

Поначалу не было каких-либо попыток прекратить законную торговлю с Ираном. Тегеран пошел на беспрецедентные обязательства сверх того, что требуется от всех остальных по ДНЯО, и по соглашению с МАГАТЭ, и по дополнительному протоколу к этому соглашению. Иран пошел на 5-7 дополнительных необязательных шагов, которые были описаны во всеобъемлющем плане действий как добровольные. Поэтому, когда США резко передумали и в 2018 году сказали, что они не будут ничего выполнять, а всем остальным запрещают торговать с Ираном, Тегеран долго терпел, но потом начал все-таки сокращать добровольные обязательства. Еще раз подчеркну, Иран пошел на беспрецедентные добровольные ограничения сверх ограничений универсальных. А в ответ по согласованному всеми плану не получал ничего беспрецедентного - с ним просто возобновлялась нормальная, непреференциальная, обычная торговля. И вот эта ответная мера в отношении Ирана - нормальная торговля - была запрещена всем со стороны Вашингтона. Затем Тегеран и сам перестал выполнять свои добровольные обязательства в рамках плана. США же потребовали, чтобы он вернулся к выполнению своих обязательств, в обмен на которые они - США - обещали с ним просто торговать, и не более того. Это же нонсенс! Неприемлемое высокомерие!

Другой пример. Договоренность о химической демилитаризации Сирии, выполнение которой было подтверждено по линии ОЗХО, сейчас подвергается ревизии администрацией США. СВПД тоже был всеми верифицирован и утвержден Советом Безопасности ООН, а сейчас его разваливают американцы, что вызывает вопрос с точки зрения договороспособности Вашингтона в отношении решений, которые единогласно одобрены и признаны обязательными к исполнению резолюциями Совета Безопасности ООН.

И, конечно, снова упомяну Минские договоренности. Они тоже были единогласно утверждены Советом Безопасности ООН и сейчас также подвергаются испытанию со стороны в том числе Вашингтона, который хочет убедить всех, что первым шагом должно стать установление полного контроля над Донбассом украинского правительства и оккупационных войск "под крышей" миротворческих сил ООН. К сожалению, и здесь мы видим проблему договороспособности. Но не теряем настроя на совместную работу, будем продолжать со всеми нашими партнерами добиваться выполнения всего, о чем договаривались, и достижения новых договоренностей, которые позволяли бы снижать напряженность в мире и продвигаться к урегулированию конкретных, к сожалению, сохраняющихся на земле многочисленных конфликтов.

Вопрос от партнеров "РГ"

Газета "Амурская правда" (Благовещенск)

Сергей Викторович, сейчас предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке Дальнего Востока. Но мы в регионе видим еще один ресурс - сделать Дальний Восток безвизовым для ближайших соседей России - Китая, Японии и Кореи. Считаете ли вы это возможным, учитывая, что россияне из западной части страны редко долетают до Сахалина и до Дальнего Востока - для них это и дорого, и далеко. Может ли Дальний Восток стать безвизовым?

Сергей Лавров: Дальний Восток в известной степени уже стал безвизовым - пока на экспериментальной основе. Уже полтора года действует система электронных виз, которые выдаются бесплатно. Вечно бесплатными они не будут, но сейчас ими пользуются десятки стран. Есть специальный список государств, который приложен к постановлению правительства о введении электронных виз в Дальневосточном регионе. И Китай, и Япония, и Республика Корея входят в этот список. В обозримой перспективе есть планы, утвержденные правительством Российской Федерации, ввести систему электронных виз для всех регионов нашей страны для посещения всеми желающими из зарубежья. Но, учитывая, что это будет сопряжено с серьезными затратами на соответствующие оборудование и технологии, эти визы будут все-таки платными.

Сама форма подачи заявки на визу в электронной форме предельно удобна. Между прочим, за последний год за электронной визой для посещения Дальневосточного региона, если я правильно помню, обратились где-то 110 тысяч человек из всех стран, не только из трех упомянутых. При этом около 40 процентов получивших эти визы ими не воспользовались. Так что опыт применения электронной визы тоже нужно проанализировать. Но есть принципиальное решение президента и правительства переходить на электронный формат выдачи виз для посещения всех регионов Российской Федерации.

Ключевой вопрос

Не могу представить ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины

10 февраля - День дипломатического работника. У российской дипломатии богатейшая история, берущая начало с основания Посольского приказа в 1549 году. Не могли бы вы назвать отличительные черты российской дипломатической школы? И можно ли сказать, что в современной дипломатии появилась "школа Сергея Лаврова"? Даже наши оппоненты об этом говорят.

Сергей Лавров: Что касается отличительных черт российской дипломатии - в первую очередь это должна быть профессиональная работа, которая предполагает в нашем случае как минимум идеальное знание иностранных языков. Сейчас для того чтобы попасть на работу в МИД России, требуется владение не менее двумя иностранными языками. Эта работа предполагает также серьезное погружение в историю дипломатии и специализацию на регионе или проблеме глобального масштаба, которая носит функциональный, а не географический характер. Предполагается также знание фактов - до последних мелочей. Ведь если ты не знаешь азов, при всех существующих сегодня возможностях (искусственный интеллект, получение доступа к любым сведениям через интернет) ты просто куда-то кликнул, почитал, а знания эти от тебя ушли.

Этими возможностями нужно пользоваться. Получение доступа к большому объему информации, первый прикидочный ее анализ - все это могут делать машины, искусственный интеллект и т.д. Но решение все равно должен принимать человек. Не могу представить себе ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины и т.д.

Еще со времен Российской империи отличительной чертой отечественной дипслужбы была специализация. У американцев, европейцев в подавляющем большинстве случаев подход другой. Они считают, что нужно ротировать людей из Африки в Европу, из Европы в Латинскую Америку, а оттуда - в Азию. Дипломаты в каждом регионе работают по два-три года. Исходя из нашего опыта, этого недостаточно по двум причинам. Во-первых, это продолжительность командировки. Как показывает практика, первый год человек, приехавший в новую страну, входит в курс дела. Только со второго года он начинает "выдавать на-гора". Ну а если на третий год ему предстоит переезд в другую страну, то, наверное, у него будет много причин отвлекаться от своей основной работы. Поэтому у нас обычный срок командировки составляет от четырех до шести лет: для стажеров и молодых дипломатов - поменьше, для старших коллег и послов - побольше. А второй отличающий нас момент - организация ротации. У западников она не предполагает глубоких знаний каждой из стран, по которым человек перемещается. Начиная с Российской империи, у нас были т.н. драгоманы, специализировавшиеся исключительно на одной стране или даже на одном ее конкретном регионе, либо на одной конкретной проблеме. Безусловно, когда именно эта проблема становилась предметом большой политики, им цены не было. Сейчас это не столь востребовано, но тем не менее знания предмета, географии того региона, которым человек занимается, или знание глобальной проблемы, которая обсуждается в ООН, ОБСЕ, других многосторонних структурах, - это величайшее качество.

Что касается "школы Лаврова", я бы не персонифицировал современную дипломатию. Во-первых, внешнюю политику у нас определяет президент. Весь настрой, вся нацеленность нашей внешней политики действительно задается той линией, которую определяет глава государства. Этот курс, закрепленный во всех принимавшихся с 2000 года редакциях Концепции внешней политики России, позволил нам обрести принципиально новые качества на международной арене, восстановить свой статус великой державы. Буду называть вещи своими именами - статус ключевого игрока по основным международным проблемам, статус страны, без которой, по признанию всех наших партнеров, включая и объявившие санкции западные страны, которые сейчас твердят о необходимости продолжать жесткий курс в отношении Москвы - все они подтверждают, что без России проблемы в мире решать трудно, если не невозможно. Все выступают за диалог с нами.

Это следование традициям, которые были заложены А.М.Горчаковым, А.А.Громыко, Е.М.Примаковым. Важнейшее достижение современных дипломатов в том, что мы по поручению президента смогли и продолжаем работать так, чтобы не дать подорвать эту традицию, а всемерно ее укреплять.

Санкциям вопреки: что будет с «Северным потоком — 2»

В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

Иван Апулеев

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2», несмотря на давление США, будет достроен. Само министерство пообещало активно этому способствовать. Тем временем судно-трубоукладчик, способное завершить укладку труб газопровода, вышло из дальневосточного порта Находки и направилось в Сингапур.

В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода «Северный поток — 2», находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — пообещал Панкин.

Дипломат напомнил, что задержку вызвало «вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США».

Тем временем морской трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Находки на Дальнем Востоке и направился в Сингапур. Как сообщает сайт порта Vesselfinder, плавание должно продлится 12 дней — в сингапурскую гавань принадлежащее «Газпром флоту» судно прибудет 22 февраля.

Именно «Академик Черский» может принять участие в завершении укладки последних километров газопровода «Северный поток — 2».

Ранее компания Allseas из Швейцарии приостановила работы по укладке трубы для СП-2 и отозвала свои суда, работавшие в Балтийском море. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.

Напомним, в декабре 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2» и иностранных компаний, которые согласились участвовать в проекте.

Еще в январе глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, именно судно «Академик Черский» может принять участие в строительстве.

Однако для этого необходимо провести некоторое переоборудование судна, отмечали в ведомстве. Запустить СП-2 предполагается до конца текущего года. К настоящему моменту достроено порядка 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км.

Всего в СП-2 включены две нитки газопровода, их суммарная мощность — 55 млрд кубометров газа в год. Проект транснациональный — в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.

В конце декабря 2019 года издание Forbes сообщило, что ограничения США против «Северного потока — 2» — запоздалая и бесполезная мера.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты.

Кроме того, в статье отмечается, что власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США признают — завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» уже не помешать. Вашингтон будет противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере.

Но рычагов влияния на Россию и Германию в ситуации с газопроводом у Штатов нет.

29 декабря канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила настрой на поддержку газопровода «Северный поток — 2» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Российские власти очередные санкции восприняли негативно — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции, направленные против газопровода «Северный поток — 2», — это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса. Американцы и их союзники активизировались именно из-за завершения строительства, добавил министр.

Ранее в ходе опроса немцы высказались об их отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект «Северный поток — 2» безопасным. При этом около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки СПГ в Европу, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa.

Логично, что и Украина выступает против прокладки «Северного потока — 2».

В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы.

Ранее Украина призвала ФРГ не поддерживать новый закон, который может защитить «Северный поток — 2».

«Украина имплементирует европейские правила. Мы разочарованы отказом той же Европы придерживаться этих правил. Украина призывает Германию не поддерживать «освобождения» газпромовского [потока]», — говорилось в обращении премьер-министра страны Алексей Гончарук.

Россия не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.

Новый обмен: Лавров об отношениях с Украиной

Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной

Иван Апулеев

Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в ухудшении отношений виноват Киев, который первым отозвал своего дипломата. Кроме того, министр осудил «искусственное создание барьеров» для граждан двух соседних стран — кто-то съездил в Крым, и его «вычеркнули из списка».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва снова может обменяться послами с Киевом. Об этом пишет «Российская газета».

«Вроде кто-то там упоминал о вероятности решения [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны», — отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, ухудшение двусторонних отношений между Россией и Украиной произошло по вине Киева — он первым отозвал своего посла из Москвы. Кроме того, министр назвал «неразумным» возведение препон для того, чтобы россияне и украинцы ездили на Украину и в Россию.

«Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут <...> встречаться. Это дикость», — добавил Лавров. Он отметил, что встречался со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко лишь один раз — на саммите «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

«Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз», — сказал Лавров. Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в нормализации контактов с Киевом.

Напомним, еще в феврале 2014 года Россия отозвала посла из Киева на фоне «евромайдана» и госпереворота. После этого временным поверенным в делах России на Украине был назначен Андрей Воробьев — он умер летом 2016 года, его на посту сменил Александр Лукашик.

Украина отозвала своего посла из Москвы на фоне воссоединения Крыма с Россией. На тот момент интересы украинского государства в РФ представлял Владимир Ельченко — карьерный дипломат, начавший службу в МИД СССР еще в 1981 году. С 1997 по 2001 год он был постпредом Украины при ООН. В нулевых был послом Киева в Австрии, а также работал от украинской стороны в различных международных организациях, представительства которых располагаются в Вене.

Ельченко впоследствии был направлен на должность постпреда Украины в ООН и регулярно вносил на рассмотрение Генассамблеи ООН проекты резолюций по вопросу «милитаризации Крыма». «Проведение российских военных учений в Крыму и вокруг него свидетельствует об агрессивной политике России по отношению к Украине и другим странам черноморского бассейна», — заявлял украинский постпред. В конце 2019 года Ельченко назначили на пост посла Украины в США.

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором». Москва обвинения в агрессии отрицает и называет беспочвенными.

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы на внутренние дела страны, в том числе на конфликт в Донбассе. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил 13 сентября, что Запад не должен снимать санкций с России. Глава украинского государства подчеркнул, что ограничительные меры — «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка». Он добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружие» дипломатии.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, проведенного весной 2014 года в соответствии с международными стандартами. Более 96% из проголосовавших 80% избирателей Крыма поддержали воссоединение с Россией.

28 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины пока далеки от тренда на нормализацию, несмотря на контакты президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — заявил Песков.