Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ту-154 улетел навсегда

Историю замечательного лайнера вспоминаем с командиром экипажа, совершившего первый регулярный рейс на этом самолете

Анатолий Журин

В среду, 28 октября, последний из оставшихся в гражданской авиации лайнеров Ту-154 совершил свой заключительный рейс. Борт RA-85757 авиакомпании «Алроса» за два часа доставил из города Мирного в Новосибирск 140 пассажиров. И все, точка в славной истории самолета-трудяги.

Этот лайнер, созданный Конструкторским бюро Туполева, впервые поднялся в небо 3 октября 1968 года. А уже через год, когда испытания еще продолжались, опытный Ту-154 произвел фурор на Международном аэрокосмическом салоне в Ле Бурже. Новый советский самолет продемонстрировал отличные эксплуатационные качества, главные их которых — короткий разбег при взлете и малый пробег при посадке. Три двигателя, размещенные в хвостовой части фюзеляжа, были не так требовательны к взлетной полосе и создавали значительно меньше шума, несмотря на внушительные размеры и вес. Вот вывод представителя английской фирмы «БАК» Роудза по поводу увиденного: «Из новых самолетов, участвующих в салоне, наиболее конкурентоспособным на мировом рынке представляется Ту-154».

И история подтвердила этот вывод. Спустя 10 лет Ту-154 стал самым массовым лайнером «Аэрофлота». Он выполнял полеты во все республики и регионы СССР и в более 80 городов Европы, Азии и Африки. За время эксплуатации лайнера пилоты налетали на этой машине более 25 млн часов, перевезли свыше 1,5 млрд пассажиров. Всего на авиазаводе в Куйбышеве (ныне ОАО «Авиакор») было собрано 920 самолетов Ту-154 различных модификаций. Начиная с 1972 года эти лайнеры приобрели Болгария, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Куба, КНДР. С появлением Ту-154М самолеты были закуплены Китаем, Ираном, Польшей, Сирией, Эфиопией, ГДР, Афганистаном. Всего за рубеж было поставлено около 200 Ту-154 различных модификаций. Проведенный в начале 2000-х специалистами МАК и ЛИИ имени М.М. Громова сравнительный анализ показал: Ту-154 и Ту-154М соответствуют по уровню безопасности машинам класса «Боинг-727» и «Боинг-737».

Коммерческая эксплуатация самолета началась 9 февраля 1972 года. Тогда в кабину «тушки», совершившей первый регулярный рейс со 160 пассажирами на борту по маршруту Москва — Минеральные Воды, сел экипаж в составе командира корабля Е.И. Багмута, второго пилота А. В. Алимова, штурмана В. А. Самсонова и бортинженера С. С. Сердюка: А вчера, 29 октября, корреспондент «Труда» связался с Евгением Ивановичем БАГМУТОМ, недавно отметившим свое 90-летие. Первый вопрос: испытывает ли он ностальгию по улетающей навсегда в историю «тушке»?

— А как вы думаете? — дрогнул голос Евгения Ивановича на другом конце провода. — До сих пор прекрасно помню тот первый рейс. Машина прошла все испытания, вопросов к технике не было, но мы все равно волновались. В нашем Внуковском отряде готовились 10 экипажей, но дебютный рейс был поручен нам — это и ответственность, и честь... А потом я с этой машиной не расставался 16 лет, налетывая на ней по 500 часов ежегодно. Без каких-то ЧП на земле и в воздухе, весь налет вышел без сучка и задоринки. Так что с полным правом могу заявить: это на редкость надежный лайнер, умный, послушный. На нем можно было даже посадку производить в автоматическом режиме, что по тем временам выглядело почти фантастикой...

— Для меня остается загадкой, почему век самолета оказался непозволительно коротким, — продолжает Евгений Иванович. — И почему не стала на крыло полноценная отечественная ему замена, лайнер Ту-204. Наши конкуренты куда бережнее относятся к своим самолетам, являющимся этапными в развитии самолетостроения. А наш Ту-154 как раз таким и был...

Насчет надежности Евгений Иванович прав. Это наглядно подтвердила аварийная посадка Ту-154 авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Толмачево 12 января 2000 года. Самолет совершал рейс из Краснодара в Новосибирск, но перед полетом по недосмотру был заправлен некондиционным топливом. При посадке на высоте 700 метров отказал средний двигатель, на высоте 300 метров — правый, а в 10 метрах от земли встал и последний, левый. С нештатной ситуацией блестяще справился экипаж во главе с командиром Михаилом Долговым, посадившим самолет в полной тишине...

Впрочем, все это уже история. Дай бог другим отечественным самолетам, так трудно пробивающим дорогу в небо, так же честно и надежно послужить людям, как это сделал старина Ту-154.

Из жизни памятников

Остается надеяться, что не отправится в никуда и совершившая последний полет «тушка». Как это случилось с опытным образцом Ту-154 1968 года выпуска, который 40 лет оставался наземным музеем на территории ВДНХ перед павильоном «Авиация и космонавтика». А осенью 2008-го был распилен и сдан на металлолом — тогда новым хозяевам ВВЦ понадобилось освободить площадь для постройки офисно-развлекательного центра под названием «Город науки, образования и инноваций». Смешно, если бы не было так грустно...

Главные по хлебу

Ростовская область установила рекорд качества зерна

Текст: Александр Гавриленко

На юге России завершается уборка урожая. Для Ростовской области год стал уникальным: в регионе намолотили 11,68 миллиона тонн зерна. Это самый лучший результат в стране и почти рекордный урожай для самого донского региона. Больше было только в 2017 году, когда погодные условия сложились идеально и удалось собрать 12,3 миллиона тонн. Но самое главное, практически весь урожай нынешнего года - зерно третьего и четвертого класса, которое высоко ценится на мировом рынке.

- Намолотили 11 миллионов 681 тысячу тонн зерна, средняя урожайность - 35 центнеров с гектара. При этом 95 процентов урожая - продовольственное зерно. За всю историю региона урожая такого качества у нас просто не было! - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на рабочей встрече с президентом.

Еще несколько лет назад шесть-семь миллионов тонн зерновых считались большой удачей. Мягкий климат, богатые почвы и площадь региона позволяли производить больше. Все упиралось в эффективность. И тогда власти скорректировали систему господдержки, чтобы стимулировать аграриев заниматься научно обоснованным земледелием: покупать для сева качественные районированные сорта и гибриды, обновлять технику, которая повышает эффективность обработки почвы и сокращает потери урожая, вносить больше удобрений и так далее.

И регион действительно начал наращивать производственные показатели. С 2014 года валовой сбор зерна на Дону ни разу не опускался ниже девяти миллионов. При этом, как говорят эксперты, сегодняшний технологический уровень позволяет аграриям справиться практически с любыми природными форс-мажорами. Даже в случае самой жесткой засухи область способна собрать такой урожай, который обеспечит потребности как минимум нескольких крупных регионов. Успешно справились с погодой и в этом году.

- В этом году, несмотря на не самые благоприятные условия (особенно на востоке области, где дождей не было несколько месяцев), в регионе удалось получить отличный урожай, - говорит руководитель комитета АПК общественной организации "ОПОРА России" в Ростовской области Михаил Марышев. - Конечно, такое высокое качество не случайность, а результат многолетних инвестиций донских аграриев в элитные семена, удобрения, средства защиты растений и в новую высокоэффективную сельхозтехнику. Региональные сельхозпроизводители сознательно делают ставку на качество, потому что на такое зерно есть стабильный и гарантированный спрос в мире.

Конечно, не все так идеально и гладко. Например, по словам Марышева, в этом году иностранные партнеры не готовы платить "премию" за качество в обычном объеме, и это может отбить охоту аграриев инвестировать в развитие такие же средства, как в последние годы. Отчасти это может быть связано с пандемией коронавируса, так как значительно снижается покупательский спрос, но это значит, что после победы над вирусом рынок вернется к норме.

Большой урожай обострил еще одну хроническую проблему - перегрузы на дорогах. В попытке сэкономить на транспортировке многие аграрии грузят зерновозы сверх нормы, в результате чего дорожная инфраструктура несет колоссальный ущерб (не секрет, что перегруз также особо рентабелен и для перевозчика). Структуры надзора и контроля подвергаются коррупционным рискам, причем коррупция постепенно переносится с дорог в кабинеты, выстраивается определенная система поборов, признает Марышев. Но в этом есть и своего рода положительный момент. Например, бизнес начал обращать внимание на альтернативные варианты перевозок: железнодорожные, речные и контейнерные.

Советник Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш обращает внимание на то, что регион сегодня озабочен переработкой выращенной продукции.

- Губернатор правильно отмечает, что экспорт зерна - это хороший бизнес, но за рубеж лучше отправлять не только сырье, но и готовую продукцию. Ну или в крайнем случае зерновые полуфабрикаты: муку, отруби, крахмал, патоку, аминокислоты, экстрадированные из пшеницы и так далее, - отмечает эксперт. - Сегодня в области реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов глубокой переработки зерна. А некоторые иностранные партнеры хотят строить на берегах Дона собственные мощности по переработке. Тогда они могли бы производить, например, муку здесь и уже готовый продукт грузить к себе на корабли. Для них это серьезная экономия на логистике, а для региона - дополнительные рабочие места в высокотехнологичной сфере, налоги в местные бюджеты, а главное - стабильный и предсказуемый рынок сбыта зерна для местных производителей.

Опрошенные "РГ" эксперты отмечают, что в ЕС всегда была жесткая конкуренция и протекционизм, попасть туда на прилавки с готовой продукцией почти невозможно. Но в мире есть огромное количество больших стран, платежеспособность которых растет и которые хотят работать с Россией. Например, это Индонезия (население - 268 миллионов человек), Нигерия (196 миллионов), Эфиопия (109 миллионов), Филиппины (107 миллионов) и так далее. Это все наши потенциальные рынки на ближайшие десятилетия.

Кстати

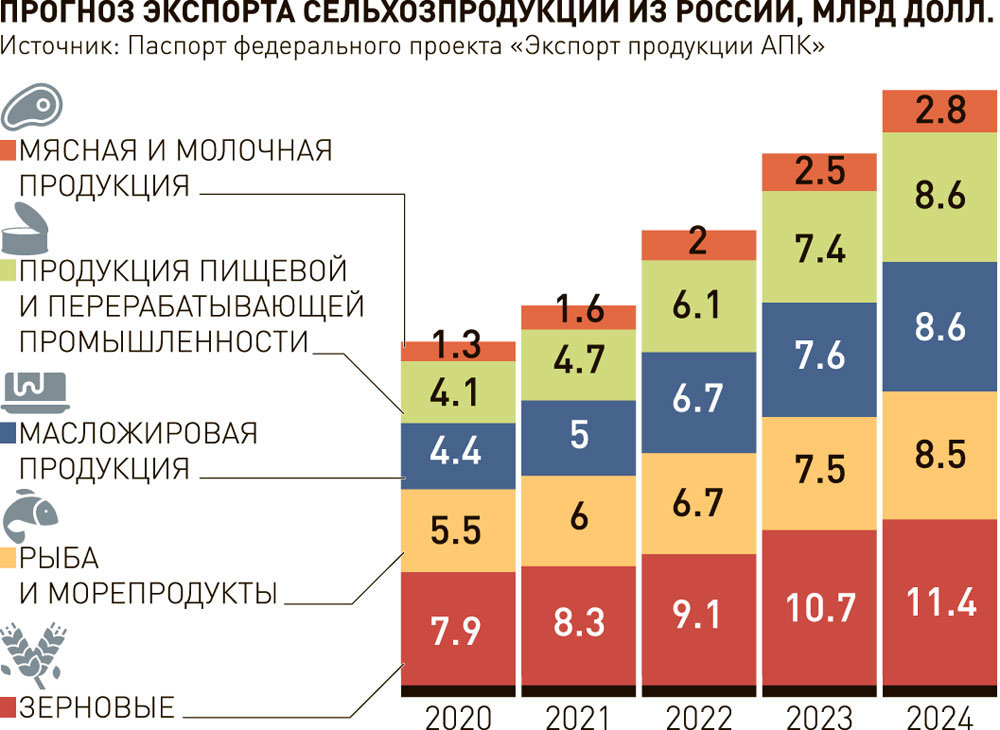

Ростовская область занимает первое место в России и по экспорту сельхозпродукции. В 2019 году регион продал за рубеж продовольствия на 4,5 миллиарда долларов. За 9 месяцев 2020 года экспорт превышает прошлогодние показатели более чем на 20 процентов. Экспортировано 15,3 миллиона тонн продукции на 3,9 миллиарда долларов. Продукция донского АПК поставляется более чем в 100 стран мира. Главная торговая позиция Дона - зерно, однако последние годы в структуре экспорта быстро растет доля масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, мясной продукции и так далее.

Дубай, ОАЭ. Власти Дубая обновили требования по тестированию на COVID-19 – теперь туристы из ряда стран будут сдавать тесты только в аэропорту прибытия.

В частности, от предварительного тестирования (перед вылетом в Дубай) были освобождены пассажиры, прибывающие из 56 стран мира. Многие из них сдавали тест дважды – перед вылетом и по прибытии в Дубай – и ждали отрицательного результата второго теста в режиме карантина.

От предварительных тестов освободили пассажиров, прибывающих из Великобритании и Германии, говорится в сообщении авиакомпании Emirates. Те, кто по-прежнему обязан сдавать тесты для посадки на борт, будут обязаны предъявить распечатанный сертификат об отсутствии коронавируса на английском или арабском языке – SMS и цифровые сертификаты приниматься не будут.

Резиденты, прибывающие из стран, перечисленных ниже, могут либо предъявить сертификат об отсутствии коронавируса, либо пройти тестирование в аэропорту прибытия (в Дубае). Туристы, прибывающие из стран, указанных ниже, обязаны предъявить сертификат об отсутствии коронавируса, за исключением пассажиров, прибывающих из Германии и Великобритании. Транзитным пассажирам сертификат не требуется (за исключением случаев, когда его предъявление является обязательным в конечном пункте назначения).

Правила, указанные выше, распространяются на пассажиров, прибывающих из таких стран, как: Алжир, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Болгария, Канада, Китай, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гонконг, Исландия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония. , Казахстан, Кыргызстан, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мальдивы, Маврикий, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сербия, Сейшельские острова, Сингапур, Сомали, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Турция, Великобритания, США (Нью-Йорк, Вашингтон, , Бостон, Чикаго, Сиэтл).

Для резидентов ОАЭ и туристов, прибывающих в Дубай из стран, перечисленных ниже, сохраняется правило «двойного» тестирования на COVID-19 – перед вылетом и по прибытии. Срок действия результатов теста – 96 часов. Транзитные пассажиры должны предъявлять сертификат об отсутствии коронавируса для допуска на борт.

Правила, указанные выше, распространяются на пассажиров, прибывающих из таких стран, как: Афганистан, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Камбоджа, Чили, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чехия, Джибути, Египет, Эритрея, Эфиопия, Грузия, Гана, Греция, Гвинея, Венгрия, Индия, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кения, Ливан, Мальта, Молдова, Черногория, Марокко, Мьянма, Непал, Пакистан, Филиппины, Румыния, Россия, Руанда, Сенегал, Словакия, Сомалиленд, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Танзания, Тунис, Туркменистан, Уганда, Украина, США (Калифорния, Флорида, Техас), Узбекистан, Вьетнам, Замбия, Зимбабве.

Новость размещена при поддержке проекта Olivara Residence & Park. Новый жилой проект в Дубае. Квартиры в зелёном квартале в аренду напрямую от застройщика Palma Holding. Получите месяц аренды в подарок прямо сейчас.

Америка решила поменяться местами с Сомали

Петр Акопов

Дональд Трамп нашел еще одну страну, откуда можно вывести американских военных — и заодно угодить Владимиру Путину.

И хотя сам американский президент об этом еще не объявлял, на днях источники агентства Bloomberg сообщили, что "президент хочет видеть планы вывода всех войск из этой страны", а недавно Белый дом созвал на эту тему большое межведомственное совещание с участием министра обороны и председателя объединенного кабинета начальников штабов. И хотя никаких решений пока принято не было, The New York Times уже бьет тревогу: ведь специалисты предупреждают, что после вывода войск США уступят стратегические позиции в этом регионе Китаю и России.

Вывод об очередной измене Трампа еще не прозвучал, но все честные американцы уже должны были понять, что президент опять действует по указке из Кремля. Наверняка это Путин потребовал от Трампа вывести войска — и тот готов подчиниться! Ведь до этого он уже сократил контингент в Германии, сейчас обещает до конца года вывести всех американцев из Афганистана. Но что же это за страна, которую Трамп решил оставить без бравых американских солдат? Никогда не угадаете: это Сомали.

Да, то самое Сомали, о котором потребители глобальных медиа знают только то, что государство там распалось и теперь у его берегов хозяйничают пираты. В крайнем случае могут вспомнить голливудский блокбастер "Падение "Черного ястреба", в котором дикие туземцы мешают американским спецназовцам спасать их страну, безжалостно сбивая военные вертолеты.

В самих Штатах в последние годы взошла, правда, политическая звезда сомалийского происхождения — молодая конгрессменша Ильхан Абдуллахи Омар, первая мусульманка в палате представителей. Омар, конечно, небезразлична Трампу — будучи одним из членов "банды четырех", то есть группы молодых левых конгрессменш-демократок, она постоянно атакует президента. В ответ Трамп еще прошлым летом предложил ей вернуться в Сомали:

"Интересно наблюдать, как "прогрессивные" демократки из конгресса, корни которых из стран, где правят катастрофические и самые коррумпированные в мире правительства-изгои (если там вообще есть функционирующие органы власти), теперь громко и обличительно рассказывают народу Соединенных Штатов, величайшему и самому могущественному народу на земле, как должно работать наше правительство... Пусть уезжают обратно, наведут порядок в разрушенных и захваченных криминалом странах, откуда они приехали, а потом возвращаются и учат нас, как это делается. Там остро нуждаются в вашей помощи, поспешите с отъездом. Я уверен, Нэнси Пелоси с радостью позаботится о ваших бесплатных билетах".

Речь шла именно об Ильхан — потому что она единственная из "банды четырех", кто родился не в США (ее привезли в Америку в 12-летнем возрасте). В ответ Омар назвала Трампа фашистом — но когда на митингах сторонники Трампа стали скандировать "Отправь ее обратно", он заявил, что не согласен с этим слоганом.

Можно было бы предположить, что, не сумев вернуть Омар в Сомали, Трамп решил забрать оттуда американцев, — если бы он сам их туда и не отправил. Да, парадокс в том, что именно при нем Штаты нарастили свое присутствие в этой восточно-африканской стране: если к моменту прихода Трампа к власти там было около 50 человек, то сейчас уже более 700. Это спецподразделения вроде "морских котиков" и военные инструкторы, обучающие сомалийский спецназ. Вроде бы немного, но ведь американцы там — лишь часть оккупационного контингента.

Да, оккупационного, потому что если называть вещи своими именами, то Сомали — это оккупированная страна. Сам термин "сомализация" стал нарицательным — его употребляют постоянно и чаще всего неправильно и не к месту. Потому что имеется в виду распад государства на несколько частей, неспособность враждующих кланов и группировок договориться о примирении и восстановлении единой государственности. А надо говорить о развале государства и невозможности его восстановить из-за внешнего вмешательства.

Да, Сомали половину из своих 60 лет независимости живет в смуте и развале — но лишь часть вины в этом лежит на самих сомалийцах. Занимающей выгодное стратегическое положение и относящейся скорее к арабскому, чем к африканскому миру стране не повезло: ее народ (с общим языком, кровью и верой — что редкость для африканских государств) был в колониальные времена разделен между несколькими европейскими державами. И когда в 1960-м году появилось единое Сомали (собранное из итальянской и британской колоний), за его пределами остались сомалийцы во французской части и соседних Кении и Эфиопии. Попытка собрать всех сомалийцев в едином государстве — война с Эфиопией в 1977-78 годах — закончилась не только разрывом с СССР (а у наших стран были очень тесные отношения), но и крахом даже того государства, что было у сомалийцев. В 1991 году был свергнут президент Барре — и страна распалась на несколько кусков и погрузилась в хаос. А уже в 1992 году в Могадишо появились иностранные войска, в том числе и американские — под флагом ООН.

Та миротворческая миссия закончилась крахом — причем гибель 18 американских морпехов и уничтожение нескольких вертолетов в Могадишо в ночь с 3 на 4 октября 1993 года (да, в те же самые часы, что в Москве лилась кровь в Останкино и у Белого дома) Билл Клинтон потом назовет самым тяжелым событием своего президентства. Американцы ушли из Сомали, но смута не закончилась. Никто из соседей не хотел восстановления единого государства, которое будет претендовать на их территории, — и они поддерживали разных полевых командиров и сепаратистские образования. Не стояли в стороне и западные спецслужбы — особенно после того, как в конце 90-х появились сообщения о пребывании в Сомали бен Ладена (маловероятно, но все же пара сомалийцев была среди тех, кто 11 сентября 2001 года захватил самолеты).

Радикализация сомалийцев была неудивительна: страна развалена, иностранцы мутят воду (в том числе и в буквальном смысле этого слова — чего только не захороняли в неохраняемых территориальных водах). Американская интервенция в Афганистан и Ирак добавила "любви" сомалийцев-суннитов к Америке — но возникшая в начале нулевых годов "Аш-Шабаб"*, конечно, не была никаким филиалом "Аль-Каиды"*. Группировка "исламских судей" объединяла местное духовенство и людей, уставших от смуты и бардака, — и за несколько лет им удалось навести порядок на большей части территории страны, прижав полевых командиров и региональных баронов. Но единое Сомали не было нужно никому, кроме сомалийцев, поэтому "Аш-Шабаб"* с их шариатом объявили террористами, угрозой миру во всем мире — и стали отстреливать. Но тогда, в середине нулевых годов, беспилотники еще не были столь вездесущими, и пришлось ввести иностранные войска. Сами американцы уже не полезли — появилась АМИСОМ, миротворческая миссия Африканского союза.

Контингент из 20 тысяч человек из пяти африканских стран, включая прямо заинтересованных Эфиопию и Кению. "Аш-Шабаб"* (как и Талибан в Афганистане) предпочла оставить города без особых боев, уйдя в глушь. Прошло уже 14 лет с начала оккупации — но миротворцы никуда не уходят. Более того, к ним добавились американцы — которые теперь не только с помощью беспилотников охотятся за отрядами "Аш-Шабаб"* (счет идет на сотни убитых каждый год), но и обучают сомалийский спецназ. И вот их-то Трамп и решил вывести домой — тем более что все равно никакого перелома в ситуации не произошло и не произойдет.

Ситуация в Сомали в чем-то схожа с афганской: местное население, поддерживающее альтернативную власть, не имеет средств (то есть современного оружия) бороться с коллаборационистскими властями и оккупационными войсками и просто ждет, пока последние уйдут, после чего разберется с первыми. И начнет мстить соседям — а боевые качества сомалийцев признавал даже Николай Гумилев.

Поэтому желание Трампа вывести войска разумно — научить местных воевать против собственных соплеменников невозможно ни в Ираке, ни в Афганистане, ни в Сомали. Можно потратить еще сотни миллионов долларов (в Сомали, в отличие от Афганистана и Ирака, речь не идет о сотнях миллиардов), убить сотни "террористов" — но рано или поздно придется или уходить, или бежать. Лучше уйти сейчас.

И тогда придут русские? Нет (хотя нас там помнят и ждут), тогда в Могадишо приедет Ильхан Омар. Даже не для того, чтобы по совету Трампа "навести порядок в разрушенной стране", в которой нет "функционирующих органов власти", — а потому, что ей станет небезопасно в выбравших путь "сомализации" США.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Названы самые инновационные страны мира

Несмотря на корона-кризис, аналитики настроены оптимистично.

Рейтинг. В The Global Innovation Index 2020 аналитики проанализировали 131 экономику мира, учитывая такие показатели, как наличие исследовательских учреждений, выделяемый на исследования бюджет, инфраструктура, уникальность рынка и бизнеса, умение продуктивно сочетать знания и технологии, а также эффективность креативных подходов. В этот раз в первой десятке оказались:

1.Швейцария

2.Швеция

3.США

4.Великобритания

5.Нидерланды

6.Дания

7.Финляндия

8.Сингапур

9.Германия

10.Южная Корея

Последние строчки занимают Эфиопия, Нигерия, Мьянма, Гвинея, Йемен. Украина и Россия заняли 45 и 47 строчки рейтинга соответственно, Беларусь – 64.

Об исследовании. 13-ое издание The Global Innovation Index 2020 – это результат сотрудничества Корнельского университета, INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). В этом отчёте исследователи пришли к нескольким основным выводам:

-Кризис COVID-19 уже повлиял и продолжит воздействовать на инновационную среду. Но, как полагают аналитики, отрицательное влияние будет не таким сильным, а для некоторых сфер пандемия – толчок для развития (к примеру, туризм, образование, розничная торговля). Кстати, недавно опубликовали рейтинг стран, экономика которых лучше справится с последствиями корона-кризиса.

-Финансирование инноваций сокращается из-за кризиса, но есть надежда на отдельные страны, такие как Сингапур, Израиль, Китай, Гонконг, Люксембург, США, Индия, Великобритания.

-Глобальный инновационный ландшафт смещается. Китай, Вьетнам, Индия и Филиппины в этом году – на подъёме.

-Развивающиеся страны всё больше вниманию уделяют космическим технологиям.

-Региональные различия сохраняются: по-прежнему лидируют Северная Америка и Европа, далее идут Юго-Восточная и Восточная Азия, Океания, значительно дальше – Северная Африка и Западная Азия, Латинская Америка и Каррибы. На последних местах – Центральная и Южная Азия и Африка к югу от Сахары.

-Инновации в основном сосредоточены в странах с сильной экономикой, делающих упор на развитие науки и технологий.

Автор: Виктория Закирова

Обещать - не значит вернуть

Западные музеи не торопятся отдавать Африке награбленные сокровища

Текст: Александр Гасюк

Захлестнувшие минувшей весной западные страны массовые протесты против расовой дискриминации и ущемления прав чернокожих поставили ребром вопрос о возврате в Африку награбленных европейцами в колониальную эпоху исторических сокровищ. Однако, несмотря на ранее прозвучавшие в Европе обещания отдать Черному континенту его бесценные артефакты, этого до сих так и не произошло. И, судя по всему, даже не предвидится.

На днях после долгих проволочек в нижней палате парламента Франции в практическую плоскость переведен вопрос о возвращении в Африку вывезенных в колониальную эпоху экспонатов и предметов искусства - соответствующий законопроект поступил на обсуждение Национального собрания. Такие щедрые на первый взгляд в отношении африканцев планы еще в 2017 году анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон, назвав их в ходе выступления в столице Буркина-Фасо своими "главными приоритетами". Правда, с их исполнением вышел казус: с тех пор лишь один предмет - сабля XIX века - вернулась из Парижа законным владельцам в Сенегал.

Накануне газета Liberation проанализировала текст рассматриваемого французскими парламентариями законопроекта и пришла к выводу, что реализация обещаний Макрона в нем ограничивается самыми минимальными рамками.

А ведь хорошо известно, что африканское культурное и историческое наследие веками вывозилось колонизаторами всех европейских мастей. В итоге во Франции, по информации издания Foreign Policy, оказалось около 90 тысяч предметов старины, в Британии - 73 тысячи. Всех переплюнула Бельгия, которая, преимущественно во времена крайне жестокого по отношению к африканцам правления короля Леопольда II, наложила руку на 120 тысяч единиц хранения. Большинство из них до сих пор красуются в Королевском музее Центральной Африки в пригороде Брюсселя.

По данным Liberation, сегодня в распоряжении Франции находятся части исторического и культурного наследия 30 африканских государств. И среди них не только незаконно вывезенные экспонаты собственно из французских колоний, но также и из стран, никакого отношения к Парижу не имевших, - Эфиопии, Ганы, Нигерии и Конго. Но обсуждаемый Национальным собранием страны законопроект о реституции касается лишь Бенина и Сенегала, да и им предполагается вернуть лишь крохи от награбленного: 26 и 1 артефакт соответственно.

К чему такая скупость и избирательность, задаются вопросом французские журналисты, особенно в контексте высокопарных заявлений Макрона о колонизации как о "преступлении против человечности".

А вот к чему. Политически мотивированные и конъюнктурные заявления западных лидеров о готовности к возвращению чужого культурного и исторического наследия - это одно. А потрошить фонды и хранилища Музея на набережной Бранли или Лувра - совсем другое дело. Стоит только начать, и остановиться будет невозможно. Ведь как тогда быть с "богатой добычей" того же Бонапарта в обширном регионе от Сирии до Египта? Чем арабы хуже африканцев?

Именно поэтому дальше слов и деклараций анонсированный процесс "деколонизации музеев" не пойдет. И не только во Франции. Так, в Британии на пике выступлений активистов движения "Черные жизни важны" и массового уничтожения протестующими статуй английских работорговцев музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта пообещал вернуть Эфиопии часть похищенных из этой страны историко-культурных богатств. Среди них золотые короны африканских вождей и их роскошные наряды. Но как только расовые протесты "ушли в песок", возникло другое предложение - передать артефакты эфиопцам на время. Единственное, чего добились в Аддис-Абебе, так это возвращения Лондонским национальным армейским музеем клочка волос, срезанных британским военным с головы погибшего после битвы с англичанами в 1868 году эфиопского короля Теодроса II.

ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ ИСТОРИИ

МАРГАРЕТ МАКМИЛЛАН

Профессор истории Университета Торонто, почетный профессор международной истории Оксфордского университета, автор книги «War: How Conflict Shaped Us».

Слабые и нерешительные лидеры допустят усугубление кризисных ситуаций, как это было в 1914 году. Решительные и беспощадные могут развязывать войны, как это было в 1939 году. Мудрые и храбрые проведут мир сквозь бури. Есть ли надежда, что мир переживёт эпоху политического позёрства?

Президент США Дональд Трамп никогда особо не почитал прошлое, а если и обращался к нему, то был склонен трактовать его неверно. «Что это всё такое?» – фраза, произнесённая им, по словам присутствовавших, во время посещения Национального мемориала Пёрл-Харбор на Гавайях в 2017 году. Ну а когда Трамп всё-таки вспоминал об истории, то делал это, как бы обращаясь к дружественному судье, который готов немедленно оправдать его и наградить высшими оценками. Трамп неоднократно заявлял, что его администрация – лучшая в истории США. Однако реальные свидетельства, то есть то, что, по крайней мере, историки воспринимают всерьёз – предлагают иную картину.

Когда бы Трамп ни покинул президентский пост, в начале 2021-го, в 2025-м или где-то в этом промежутке, мир всё равно будет пребывать в состоянии, худшем, чем то, в каком он был в 2016 году. Китай стал более настойчивым и даже агрессивным. Россия во главе со своим пожизненным президентом Владимиром Путиным продолжает вести себя как государство-изгой, дестабилизируя соседние страны и ведя скрытую войну против демократий посредством кибератак и физического устранения своих оппонентов. В Бразилии, Венгрии, на Филиппинах и в Саудовской Аравии появилась новая группа сильных правителей. Мир изо всех сил пытается справиться с пандемией COVID-19 и только начинает осознавать масштабы её экономических и социальных последствий. И над всем этим нависает угроза изменения климата.

Конечно, не все эти проблемы напрямую связаны с политикой Трампа, но он определённо усугубил ситуацию. Неприкрытая лесть диктаторам, особенно исходящая от лидера самого могущественного государства в мире, не легитимирует этих авторитарных правителей. Она лишь тешит их эго и увеличивает аппетиты. Что касается абсолютно судорожной и хаотичной реакции Вашингтона на пандемию, она сделала население и самих Соединённых Штатов, и их соседей только более уязвимым к вирусу, а решением о выходе из Всемирной организации здравоохранения Трамп серьёзно подрывает способность страны бороться с пандемией, а также теми вирусами, что неизбежны далее.

Мир стал ещё более опасным местом в результате отказа США от участия в соглашениях по контролю над вооружениями. Запугивание Трампом союзников, а также его нападки на НАТО и ЕС привели к тому, что связи, десятилетиями служившие интересам Америки и её партнёров, значительно ослабли. И хотя ущерб трудно измерить, очевидно, что Соединённые Штаты утратили большую часть морального авторитета.

Сулят ли грядущие десятилетия возвращение «холодной войны», когда Китай займёт место Советского Союза, а остальной мир, зажатый между двумя полюсами силы, будет вынужден выбирать, к кому присоединиться, или пытаться найти золотую середину? Человечество пережило холодную войну отчасти потому, что огромный ядерный арсенал каждой из сторон удерживал другую от начала войны горячей, а отчасти – поскольку и Запад, и советский блок со временем просто привыкли иметь дело друг с другом, как партнёры в длительном и несчастливом браке. Приноровившись, они создали особый правовой фундамент отношений, включавший систему частых консультаций и мер по укреплению взаимного доверия.

Возможно, впрочем, в предстоящие десятилетия Пекин и Вашингтон также смогут выработать собственный напряжённый, но прочный мир. Однако если присмотреться, то нестабильный мир, в котором мы живём, больше напоминает 1910-е или 1930-е годы.

Тогда повсеместно росло социальное и экономическое напряжение, а на международной арене появилось множество влиятельных игроков, некоторые из инх стремились к пересмотру существующего порядка. Точно так же, как Китай бросает вызов Соединённым Штатам сегодня, восходящая мощь Германии, Японии и США угрожала гегемонии Британской империи в 1910-х годах. А экономическая рецессия, спровоцированная пандемией COVID-19, очень напоминает Великую депрессию 1930-х годов.

История первой половины XX века слишком ярко демонстрирует, что неконтролируемая и неуправляемая напряжённость чревата всплеском экстремизма внутри страны и ростом конфликтов за рубежом. Она также показывает, что во времена повышенной напряжённости отдельный инцидент, как искра в пороховой бочке, способен спровоцировать масштабный взрыв, особенно если государства в эти кризисные моменты испытывают дефицит мудрого и компетентного руководства. Если бы эрцгерцог Франц Фердинанд не был убит в Сараево в июне 1914 г., Первая мировая война, возможно, не разразилась бы. Можно только представить себе цепь потенциально катастрофических событий, которые произошли бы, если бы китайские и американские военно-морские корабли или самолёты столкнулись сегодня в Южно-Китайском море.

Марку Твену приписывают выражение «история не повторяется, но она рифмуется». И рифмуется, похоже, достаточно часто, чтобы заставить нас волноваться. Если администрация, которая сменит Трампа, захочет восстановить разрушенный мир и стабильный международный порядок, она должна воспринимать историю не как судью, а как мудрого советника. Прошлое предостерегает, но оно же даёт основание для оптимизма. Ведь моменты кризиса – это иногда и моменты новых возможностей. Окончание Тридцатилетней войны принесло Вестфальский мир, а вместе с ним и принцип уважения национального суверенитета. Венский конгресс, вслед за Наполеоновскими войнами, завершился соглашением, которое на несколько десятилетий обеспечило Европе мир. Мировые войны XX века породили новые идеи и институты для стабильного и справедливого международного порядка, основанного на сотрудничестве, а не конфронтации. Как только администрация Трампа сама станет историей, мировые лидеры встанут перед выбором – позволить существующим линиям разлома еще больше углубиться либо направить свою деятельность в направлении международного мира и стабильности.

Предупреждающие знаки

Знание истории служит нам страховкой от внезапных потрясений. Мировые войны и великие депрессии не появляются из ниоткуда; они случаются потому, что прежние системы ограничения дурного поведения ослабевают. В XIX веке многие европейские державы – в частности, пять великих держав, – Австрия, Франция, Пруссия, Россия и Великобритания пришли к убеждению, что мириться с внезапной и необъяснимой агрессией больше невозможно, и Европа наслаждалась миром, самым долгим в своей неспокойной истории, исключая период после 1945 года. Сегодня такие государства, как Россия или Турция действуют вопреки этим ограничениям и практически не встречают мер сопротивления. Неудивительно, что это их только воодушевляет, а другие тем временем поддаются искушению последовать их примеру.

Дальнейшее ускорение разрушения международного порядка связано с тем, что государства все чаще прибегают к политике конфронтации, причем и по существу, и по форме. Их мотивы стары, как сами государства: это амбиции и жадность, идеологические императивы и эмоции или же просто страх перед скрытыми намерениями других. Подготовка к конфликту или одна лишь видимость таковой уже толкает противоположную сторону занять собственную конфронтационную позицию.

Сценарии, изначально разработанные как гипотетические возможности в более мирное время, обретают силу реальной вероятности, и лидеры понимают, что их свобода манёвра сокращается. Во время Первой мировой войны и американские, и японские военно-морские силы начали планировать пути завоевания контроля над Тихим океаном. В 1920-е и 1930-е гг. оба государства строили базы, закупали оборудование, разрабатывали стратегию и проводили учения с расчётом на то, что однажды им неминуемо придётся схлестнуться друг с другом. Это не делало войну абсолютно неизбежной, но повышало её вероятность, поскольку каждая сторона интерпретировала слова и действия другой как свидетельство враждебных намерений. После того, как Советский Союз сбил южнокорейский авиалайнер в 1983 г., его лидеры убедили себя, что Соединённые Штаты планируют использовать этот инцидент в качестве предлога для развязывания войны и нанесения внезапного ядерного удара. И даже телефонные разговоры президента США Рональда Рейгана с британским премьер-министром Маргарет Тэтчер, участившиеся как раз в это время, стали рассматриваться как свидетельство такой подготовки.

Не стоит недооценивать и значение публичной риторики, поскольку она может создавать атмосферу предчувствия конфронтации или даже непосредственного стремления к ней. Такая риторика, ко всему прочему, способна всколыхнуть силы, контролировать которые лидерам будет очень сложно. Президент Египта Гамаль Абдель Насер, вероятно, не хотел войны с Израилем в Сирии в 1967 г., но его красноречивость и заигрывание с арабским национализмом (например, решение закрыть Тиранский пролив) накалили и без того напряжённую обстановку. Сегодня, десятилетия «патриотического воспитания» в школах Китая привели к появлению поколения, отличающегося высоким уровнем националистической «заряженности», молодых людей, которые ожидают от правительства чётких действий по утверждению Китая на глобальной арене.

Разрядка напряжённости возможна, но требует лидерства, опирающегося на «терпеливую» дипломатию, меры по укреплению взаимного доверия и компромисс. Во время Кубинского ракетного кризиса 1962 г. – пожалуй, самого опасного момента холодной войны – американский президент Джон Кеннеди и советский руководитель Никита Хрущев сумели найти каналы, через которые удалось достигнуть договорённости и спасти ситуацию. К сожалению, внутренняя аудитория государства, а также его элита не всегда способны оценить компромисс как благо – свою честь и статус они воспринимают неразрывно связанными с интересами страны. Но подлинные лидеры в состоянии преодолеть и эти препятствия. Кеннеди и Хрущев смогли пойти против своих военных советников, призывавших к войне; они предпочли, подвергая себя значительному риску, сотрудничать друг с другом, тем самым избавив мир от ядерной войны.

Трамп также оставил очень заметный личный след в мировой политике. В продолжительных дебатах историков с экспертами-международниками о том, что в конечном счёте важнее – безликие силы истории или сила конкретной личности – президентство Трампа, несомненно, добавляет вес последней гипотезе. Он использовал высокую трибуну своей должности как рупор. Индивидуальные черты его характера, жизненный опыт и амбиции в сочетании с большим объемом влияния, которое президент оказывает на внешнюю политику страны, – все это в значительной степени сформировало внешнюю политику Соединённых Штатов за последние почти четыре года, точно так же, как воспоминания Владимира Путина об унижении и исчезновении Советского Союза в конце холодной войны подпитывали его решимость воссоздать международный статус России как державы, с которой на мировой арене обязаны считаться. И вёе же важно, что оба этих лидера оказались во главе крупных и могущественных держав. Энвер Ходжа, правивший Албанией более 40 лет после Второй мировой войны, был тираном для албанцев и проблемой для своих соседей на Балканах, но не угрозой миру в Европе или на всей планете. Когда же Германия попала в лапы Адольфа Гитлера, он, напротив, был готов начать мировую войну.

Не такой уж и золотой век

В относительно стабильные времена мир способен преодолевать издержки, связанные с проблемными лидерами без долговременного ущерба. Именно тогда, когда совокупность дестабилизирующих факторов становится всё более разрушительной, те, кто обладает властью, могут спровоцировать «идеальный шторм». Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к истории международных отношений первой половины XX века. За десять лет до начала Первой мировой войны многие европейцы – возможно, большинство – вспоминали прошлое столетие с удовлетворением, кто-то даже с самодовольством. К этому времени континент прошёл долгий путь: он господствовало в большей части мира, наслаждался постоянно приумножаемым благосостоянием и, хотелось надеяться, прочным миром. Австрийский писатель Стефан Цвейг назвал это время «золотым веком безопасности». Европа и весь мир становились всё более интегрированными посредством торговли, инвестиций и коммуникаций. Международное право и многосторонние соглашения по таким вопросам, как контроль над вооружениями и правила ведения войны, а также широкое пацифистское движение, по-видимому, служили серьёзным препятствием на пути войны.

Однако у Европы была и тёмная сторона: проблемы постепенно накапливались как во внутренней, так и во внешней политике. Внутри государств – острая политическая и классовая рознь, растущие волнения рабочих, революционные движения, часто насильственного характера, и паникующие высшие классы, – всё это перегружало даже прочные политические системы. Рост этнического национализма потряс многонациональные государства, такие как Австро-Венгрия, Россия и Великобритания. Имперские аппетиты ещё не были утолены разделом Африки и большей части Азии, и великие державы с жадностью смотрели в сторону Китая и Османской империи.

Система норм и мер, сдерживавших европейские державы, начала ослабевать. Европейский концерт стал лишь тенью своего прежнего «Я», и великим державам становилось всё труднее действовать согласованно. В 1911 г., когда Италия вторглась на территорию современной Ливии, она нарушила негласную договорённость о том, что ни одна держава не станет вступать в опасную конкуренцию за передел территорий слабеющей Османской империи. Другие великие державы хотя и выражали сожаление, но делали слишком мало, и их бездействие, конечно, не осталось незамеченным. В 1912 г. балканские государства Болгария, Греция, Черногория и Сербия объединили силы, чтобы захватить оставшиеся османские территории в Европе, и вскоре сами рассорились из-за раздела трофеев. Последовавшие за этим Балканские войны уже несли угрозу, выходящую за рамки региона. Австро-Венгрия воспринимала Великую Сербию как угрозу, а Россия как своего младшего православного брата. Обе державы были близки к войне. Если бы это произошло, Франция могла бы почувствовать себя обязанной поддержать своего союзника – Россию, а Германия – прийти на помощь Австро-Венгрии. После обмена воинственными заявлениями и парой угрожающих шагов был заключён своего рода мир, главным образом благодаря Германии и Великобритании, которые по различным причинам не хотели всеобщей войны. Тем не менее военная паника оставила после себя ядовитый осадок взаимной подозрительности и неприязни. В будущем Россия решила поддержать Сербию, а Австро-Венгрия преисполнилась решимости уничтожить того, кого считала своим непримиримым врагом.

Эта серия кризисов наглядно показала, что вероятность развязывания большой войны в Европе всё еще весьма высока. Более того, разделение континента на две системы альянсов, которое, как предполагали некоторые государственные деятели, должно было послужить механизмом сдерживания войны, на деле оказало противоположный эффект. Соображения престижа, а также необходимость стимулировать лояльность союзников по альянсу означали, что поддержка Сербии со стороны России была бы обеспечена независимо от того, насколько безрассудно вела себя эта маленькая страна. Лидеры Германии, со своей стороны, опасались, что, если они не поддержат Австро-Венгрию, то рискуют потерять единственного надёжного союзника. Франция стремилась сохранить свой союз с Россией, который она рассматривала как противовес Германии, даже если это означало для неё оказание поддержки России в конфликте с Австро-Венгрией.

К 1914 г. ситуация эволюционировала так, что конфронтация стала предпочтительным вариантом для всех игроков, за исключением Великобритании, которая всё ещё надеялась предотвратить или, по крайней мере, остаться в стороне от общеевропейской войны. Европейские правительства привыкли принимать угрожающие меры, будь то переброска войск или отзыв своих дипломатов. Европейские армии и флоты росли всё более быстрыми темпами, что нагнетало напряжённость. Риторика, как публичная, так и конфиденциальная, стала жёстче. На семейной свадьбе в 1913 г. немецкий кайзер Вильгельм II отчитал своего британского двоюродного брата короля Георга V за то, что он встал на сторону такой упадочной нации, как Франция, и такой полуварварской, как Россия. По всей Европе прессой раздувалась ненависть и распространялись страшилки о вражеских заговорах.

Возможно, не вполне осознавая, многие европейцы оказались психологически готовы к войне.

Преувеличенное уважение к собственным военным и широкое влияние социал-дарвинизма поощряли веру в то, что война является благородной и необходимой частью борьбы государства за выживание.

Политические и военные лидеры убедили себя, что потенциальные враги вот-вот станут реальными. Германское верховное командование опасалось: модернизация России идет так быстро, что к 1917 г. у Германии не будет шансов противостоять восточному соседу. Немецкие лидеры также предполагали, что французы обязательно придут на помощь России в конфликте, так что у Германии не будет другого выбора, кроме как вести войну на два фронта. Русские военные считали, что у них не может быть иного выбора, кроме как вести войну на два фронта против Австро-Венгрии и Германии.

Единственный шанс предотвратить превращение локального конфликта в пожар, охватывающий весь континент, заключался в настрое гражданских лидеров, которым в итоге предстояло принять решение, подписывать или нет приказы о военной мобилизации. Но те, кто обладал формальными полномочиями, были не в состоянии брать на себя ответственность. Правительства Австро-Венгрии, Германии и России не смогли осведомить друг друга о планах своих военных. Даже военные верхушки Британии и Франции, стран с солидными традициями гражданского контроля над армией, строили планы совместной военной и морской подготовки к войне, заходя дальше, чем, возможно, намеревались их правительства.

В последние предвоенные дни, в июле и начале августа 1914 г., задача удержания Европы от конфликта всё больше давила на нескольких глав европейских держав, прежде всего на германского кайзера Вильгельма II, русского царя Николая II и императора Австро-Венгрии Франца Иосифа. Каждый из них оказался неспособным противостоять давлению со стороны милитаристски настроенного окружения. Каждый был слаб по-своему. Кайзер, отступавший в предыдущих столкновениях, боялся, что его назовут трусом; Николай II опасался за свой трон и честь России; а австрийский император – старый, больной и одинокий – не мог противиться своим генералам. Все они подписали положенные перед ними мобилизационные приказы. Последние двое – австрийский и российский императоры – были мертвы к окончанию войны в 1918 г.; Вильгельм потерял свой трон и пребывал в изгнании в Нидерландах. Европа изменилась навсегда: Австро-Венгрия исчезла, Россия была охвачена гражданской войной, а британские и французские победители были значительно слабее, чем в 1914 году. Глобальный баланс сил изменился, появился новый крупный международный игрок по ту сторону Атлантики и более сильная и напористая Япония на востоке.

Неправильно понятое десятилетие

Оглядываясь назад, историки часто рассматривают Парижскую мирную конференцию 1919 г. как провал, а 1920-е гг. считают прелюдией к неизбежному подъёму диктаторов и началу Второй мировой войны. Европа и мир, действительно, столкнулись с серьёзными проблемами в 1919 году. Как часто бывает в конце войн, союзники постепенно начали расходиться, а победителей и проигравших объединяло чувство неудовлетворённости результатами послевоенного раздела. Немцы, особенно правого толка, ненавидели Версальский договор, хотя многие французы считали его слишком мягким. Италия и Япония утверждали, что с ними обошлись несправедливо, хотя они находились на стороне победителей. Государства-преемники Австро-Венгрии и те, что вышли из состава Российской империи, были слабыми, экономически неустойчивыми, внутренне разделёнными по классовому и этническому признакам, а также склонными к ссорам друг с другом. При укорененном этническом национализме во всех этих государствах имелись крупные и зачастую притесняемые национальные меньшинства. Позже к горючей смеси добавился ещё и мировой коммунизм. Победа большевиков в России вызвала волну революционной активности по всей планете. Становясь всё более покорными Москве, крупные коммунистические партии во Франции, Германии и Италии бросились на подрыв существующих демократических структур в своих странах.

Однако в последнее время некоторые историки стали рассматривать это межвоенное десятилетие в ином свете – как время реального прогресса на пути к прочному международному порядку. Первая мировая война подвела всех к необходимости проанализировать, что пошло не так и что можно сделать, чтобы предотвратить повторение подобной катастрофы.

Вопрос ценности международного сотрудничества регулярно обсуждался на высшем уровне еще с XIX столетия, и государства предприняли некоторые конкретные шаги в этом направлении, начав практику заключения многосторонних соглашений, создания международных судов и даже созыва международных конференций по борьбе с эпидемиями. И когда президент США Вудро Вильсон изложил своё видение нового мирового порядка в знаменитой речи «Четырнадцати пунктов» (1918) и в последующих выступлениях, он обрёл широкую восприимчивую и восторженную аудиторию по всему миру.

Создание в 1920 г. его детища, Лиги наций, даже без членства в ней Соединённых Штатов, стало значительным шагом в направлении устойчивого мирового порядка: она создала международный орган для обеспечения коллективной безопасности своих членов и наделила его полномочиями применять санкции, включая возможность военных мер против агрессоров. Её первые годы были многообещающими. Лига наций разрешила в 1923 г. спор между Грецией и Италией, который грозил перерасти в полномасштабную войну, контролировала плебисциты на спорных территориях в Европе и координировала работу ряда международных организаций, от предшественника Всемирной организации здравоохранения до Международной организации труда. США поддерживали большую часть работы Лиги извне и продолжали способствовать миру в Европе. При поддержке своего правительства американские представители помогли заключить два соглашения о немецких репарациях, план Дауэса 1924 г. и план Юнга 1929 г., которые среди прочего облегчили выплаты Германии через иностранные займы, а также уменьшили общую сумму задолженности.

В целом, 1920-е гг. были временем сотрудничества, а не конфронтации в международных отношениях. В большинстве случаев лидеры крупнейших держав, за исключением Советского Союза, поддерживали мирный международный порядок. В 1921 и 1922 гг. Соединённые Штаты провели в Вашингтоне крупные конференции по военно-морскому разоружению, которые помогли заморозить опасное соперничество в Тихом океане на следующие десять лет. На той же конференции девять держав, имеющих интересы в Тихом океане, подписали договор об уважении территориальной целостности Китая. Правительство Японии, хотя было по-прежнему недовольно итогами Парижской мирной конференции, видело себя частью международного порядка и сотрудничало в области его поддержания. Под просвещенным водительством Густава Штреземана, министра иностранных дел с 1923 по 1929 г., Германия вступила в Лигу наций и вернула себе статус уважаемого члена международного сообщества. Вместе с французским политиком Аристидом Брианом Штреземан работал над тем, чтобы заложить основу для лучшего франко-германского взаимопонимания. В 1926 г. оба получили Нобелевскую премию мира.

В Италии Бенито Муссолини выполнял роль переговорщика, привлекшего Францию и Великобританию к процессу разрядки напряжённости, возникшей в результате мирного урегулирования. На Локарнской конференции 1925 г., когда Германия признала свои новые западные границы и согласилась подписать пакт о ненападении с Бельгией и Францией, Италия вместе с Великобританией выступила в качестве гаранта. А в соответствии с пактом Бриана-Келлога 1928 г., в конечном счёте более 50 подписантов, среди которых Франция, Германия, Италия, Япония, Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты, подтвердили намерение отказаться от войны как инструмента урегулирования споров.

Надежды 1920-х гг. разрушила Великая депрессия. Банкротства банков, резкое сокращение внутреннего производства и столь же стремительный спад мировой торговли привели к массовой безработице и росту нищеты даже в благополучных странах. Граждане потеряли веру в способность лидеров справиться с кризисом. Ещё более зловещим было то, что они также часто теряли веру в капитализм и демократию. Результатом стал рост популярности экстремистских партий и правого, и левого толка. Некоторые демократии всё же смогли приспособиться и выжить, другие – нет. В Германии Веймарская республика пришла к своему бесславному концу в 1933 г., когда антидемократические консервативные силы предложили лидеру нацистской партии стать канцлером, наивно полагая, что они могут манипулировать им в собственных целях. Вместо этого Гитлер сам использовал и выкидывал их. В Японии власть захватили ультранационалистические милитаристы. Муссолини увидел, в какую сторону дует ветер, и в конце концов сделал ставку на союз с осью.

Катастрофа, последовавшая за этим, ещё раз показала, сколь важную роль может играть конкретная личность в обладании властью. У Гитлера были чёткие цели – разорвать то, что он называл «цепями» Версальского договора, и сделать Германию и «арийскую расу» доминирующими в Европе, если не во всем мире, и он был полон решимости достичь их любой ценой. Придя к власти, Гитлер запретил все политические партии, кроме своей собственной, объявил вне закона профсоюзы и реорганизовал институты гражданского общества. Его радовала перспектива конфронтации и войны, которые он рассматривал как средство объединить германскую нацию и наполнить её истинной воинской доблестью. Военные, восторженные увеличением расходов на оборону и обманутые обещаниями Гитлера о славе и территориальной экспансии, покорно пошли ему навстречу. В Италии Муссолини, который давно мечтал о второй Римской империи, отказался от прежней осторожной стратегии. На другом конце света, в Японии, её новые правители также мыслили категориями национальной славы и построении Великой Японии путем территориальных завоеваний.

Озабоченные собственными проблемами, лидеры остальных демократий не сразу осознали растущую угрозу мировому порядку и не спешили принимать необходимые меры. Французы, столкнувшись с углубляющимися политическими противоречиями внутри страны, ожидали реакции британцев, но те были заняты внутриполитическими вызовами, а кроме того, они были серьезно перегружены за пределами страны, разбираясь с растущими проблемами в своей империи. И Франция, и Великобритания надеялись на поддержку США, но в свой первый срок президент Франклин Рузвельт был сосредоточен главным образом на внутренних делах Америки.

Лига наций, которая была сильна настолько, насколько позволяли ей её члены, оказалась бессильной перед лицом открытых актов агрессии. В 1931 г. Япония захватила китайскую Маньчжурию, нарушив пакт Лиги и собственные договорные обязательства Токио, и понесла за это очень скромное наказание, если его вообще можно назвать таковым. Четыре года спустя Муссолини начал жестокую завоевательную кампанию против Эфиопии. И снова демократические государства не проявили активности в том, чтобы принять меры против агрессора. Уже в 1933 г. Гитлер вывел Германию из Лиги наций и шаг за шагом в течение последующих нескольких лет нарушал положения Версальского договора, введя войска в Рейнскую область в 1936 г. и аннексировав Австрию в 1938 году. В том же году Франция и Великобритания передали большую часть демократической Чехословакии Германии в обреченной попытке умиротворить Гитлера. В следующем, 1939 г. Гитлер дал понять, что умиротворить его уже не получится, и захватил то, что осталось от Чехословакии. Франция и Великобритания, оказавшись перед выбором между продолжением капитуляции и сопротивлением, в конце концов выбрали последнее, и осенью разразилась война. На этот раз война стала результатом не безрассудной борьбы или слабости правительств, а сознательного стремления могущественных лидеров к конфронтации. Те, кто мог бы выступить против них, такие как британский премьер-министр Невилл Чемберлен, предпочли вместо этого умиротворить их в надежде, что войны удастся избежать. Отказываясь действовать перед лицом неоднократных нарушений международных договоров и норм международного права, лидеры демократических государств допустили разрушение всего международного порядка.

Зловещее эхо

Государственные деятели союзных стран во главе с Рузвельтом были полны решимости извлечь уроки из этой трагической ошибки. Даже когда война еще бушевала, они провозглашали принципы и планировали создание институтов для нового и лучшего мирового порядка. Однако три четверти века спустя взгляд на этот порядок, издающий пугающий скрип, вселяет тревогу. Пандемия COVID-19 нанесла ущерб мировой экономике и подорвала международное сотрудничество. Напряженность нарастает, как это было до двух мировых войн, с обострением соперничества великих держав и региональными конфликтами, такими как недавние столкновения военных Китая и Индии, которые угрожают вовлечь и других игроков. Кроме того, пандемия пошатнёт веру населения в институты своих стран, как это сделала Великая депрессия. Нормы, которые когда-то казались незыблемыми, включая положения, направленные на предотвращение агрессии и завоеваний, нарушены. Россия в 2014 г. силой захватила Крым, а администрация Трампа в 2019-м дала благословение на фактическую аннексию Израилем Голанских высот и вполне может признать присоединение им значительной части Западного берега, которую Израиль завоевал в 1967 году. Последуют ли другие примеру России и Израиля, как это было в 1910-1930-е годы?

По мере эрозии нынешнего мирового порядка конфронтация становится всё более выраженной. Россия продолжает вмешиваться везде, где только может, а Путин мечтает разрушить Евросоюз. Американо-китайские отношения всё более враждебны, продолжаются споры о торговле, передовых технологиях и стратегическом влиянии, и обе стороны разрабатывают сценарии возможной войны. Риторика также стала воинственной. Китайские дипломаты – «воины-волки», названные так китайскими политиками в честь героев популярного сериала, разносят тех, кто осмеливается критиковать или выступать против Пекина, и американские официальные лица отвечают тем же. Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая, написал в твиттере, что COVID-19, возможно, доставлен в Ухань американскими военными, а Трамп говорит о «китайском вирусе». Госсекретарь США Майк Помпео называет китайскую Коммунистическую партию «изгоем», согласно китайской государственной прессе, Помпео является «невменяемым» и «открытым врагом человечества».

В таком положении легко преуменьшить значение этого политического позёрства как чисто показного и самодовольно предположить, что мир без сомнения переживёт грядущие кризисы. Можно догадываться, чтó это может быть, но невозможно предвидеть, как различные факторы будут пересекаться или в каком порядке они выстроятся. То, как мир справится с этим, будет зависеть от прочности его институтов, а в критические моменты от силы лидерства. Слабые и нерешительные лидеры допустят усугубление кризисных ситуаций, как это было в 1914 году. Решительные и беспощадные могут развязывать войны, как это было в 1939 году. Мудрые и храбрые проведут мир сквозь бури. Будем надеяться, что последние внимательно читали учебники истории.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs №5 за 2020 год. © Council on foreign relations, Inc.

Перевод: Елизавета Демченко

Молот и свеж

У москвичей входит в моду подписка на кофе

Текст: Сергей Бабкин

Сразу несколько торговых сетей в Москве предложили покупателям новый сервис: подписку на кофе. Так поклонники американо и капучино получают возможность сэкономить, а владельцы заведений обретают постоянных клиентов.

Абонемент на кофе во "ВкусВилл" обойдется в месяц в 1 тыс. руб., отметили в пресс-службе сети. Как подчеркивают представители магазина, подписку можно оформить на кассе с помощью карты постоянного клиента. Обладателю абонемента будет доступно пять видов кофе и брать напиток можно в любом магазине сети. Если покупать кофе в этом магазине каждый день без абонемента, то затраты в общей сложности составят 3 тыс. руб. Работает это так: вы оформляете "кофейный пакет" на кассе и при последующих покупках при предъявлении карты лояльности стоимость порции кофе обнуляется. В комментариях к услуге некоторые покупатели выразили один недостаток - качество кофе в разных точках существенно отличается.

Дороже обойдется абонемент на кофе, сваренный живым бариста. Например, сеть кофеен "Шоколадница" предлагает приобрести его за 3 630 руб. в мобильном приложении. На эту сумму обладатель подписки может заказать 30 кружек напитка любого объема и на любом молоке, говорится в условиях акции. После того как оформите подписку, достаточно будет показать в любой точке сети карточку гостя и сообщить кассиру, что у вас абонемент. Так можно сэкономить от 70 руб. на каждой чашке простого американо.

Еще большую популярность в Москве набирает подписка на свежеобжаренный кофе для домашнего приготовления. В Европе это довольно востребованная услуга, в российской же столице она начала набирать обороты только в год пандемии. Судя по предложениям, есть несколько моделей кофейной подписки. Согласно первой вам привозят домой один и тот же любимый кофе с заданной периодичностью. При втором варианте каждый раз доставляют разные сорта. Третий путь - для эстетов: упаковки кофе присылают от далеких экспортеров: из Гватемалы, Гондураса, Эфиопии. Первый вариант подписки у компании RB обойдется в 798, второй - в 898, третий - в 1198 руб. в месяц. Можно выбрать подписку на 3, 6 или 12 месяцев. Экономия по сравнению с ежемесячной самостоятельной покупкой кофе может составить до 50 процентов по отдельным позициям.

Страдающая церковь

Митрополит Иларион: В Эфиопии убивают христиан. Русская Церковь не оставит их без поддержки

Текст: Елена Яковлева

В Африке, южнее Сахары есть церковь, близкая и братская Русской православной, это одна из древнейших в мире Эфиопская церковь. Сегодня она переживает времена гонений на духовенство и верующих. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал об этом "РГ".

Владыка, в последние месяцы приходят новые тревожные свидетельства того, что в Эфиопии набирает обороты страшный процесс гонения на христиан. В августе прошлого года "РГ" писала о происходящем, в частности, следующее: "Десятки тысяч христиан Эфиопской Церкви устроили протесты в Аддис-Абебе и в штате Амхара на севере Эфиопии. Это произошло после поджогов храмов и нападений на христиан. Храмы разграблены и сожжены, а священники убиты". Насколько сегодняшняя ситуация в Эфиопии отличается от прошлогодней? Неужели образовался еще один очаг христианофобии в современном мире?

Митрополит Иларион: Сама тема гонений на христиан сегодня уже не только не нова, но стала, увы, привычной. Регулярно мы получаем все новые свидетельства. Уже много лет у всех на слуху Ближний Восток - Сирия и Ирак. Но метастазы экстремизма распространяются. На наших глазах одним из очагов гонений становится Африка южнее Сахары. Об этом говорил Святейший Патриарх Кирилл в своем слове на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира в ноябре прошлого года.

Эпицентром гонений стала Нигерия, где сегодня происходит настоящий геноцид христианского населения. Теперь подобным местом становится и Эфиопия, где жестоким преследованиям подвергается древняя и самая многочисленная на континенте Эфиопская Церковь.

Нападения на храмы в этой стране периодически случались и ранее - агрессорами, как правило, выступали сомалийские боевики-исламисты. Но то, что раньше напоминало скорее набеги, сейчас приняло характер систематических гонений. В Эфиопии сжигают храмы и дома христиан, убивают священников и мирян. Людей хватают прямо на улицах, истязают, калечат, отрубают правую руку, чтобы человек не мог совершать крестное знамение. Но отпускают немногих - чаще сразу забивают насмерть. Жертвами становятся люди без различия возраста, пола или национальности - для расправы достаточно, чтобы на человеке увидели крест или знали, что он ходит в храм. И, что еще страшнее, теперь это творят вовсе не пришлые террористы.

А кто? Чем обусловлены эти жуткие злодеяния? Почему они происходят именно в Эфиопии?

Митрополит Иларион: Сегодня эти злодеяния творят активисты радикальных националистических движений народа оромо - одного из крупнейших эфиопских этносов. Эфиопия - многонациональная страна, всего в ней проживает несколько десятков различных народов, но самые многочисленные - амхара, тыграи и упомянутые оромо. Именно они традиционно играли ведущую роль в истории этой страны. Амхара и тыграи - это семитские народы, исконно принадлежащие к Эфиопской Церкви. Оромо - народ хамитского происхождения, примерно половина которого также верующие Эфиопской Церкви, другая часть - мусульмане. Однако в последнее время в результате активной работы западных миссионеров среди оромо стало появляться все больше протестантов - адептов разных харизматических течений.

Нынешние события имеют несколько причин как внутри страны, так и в более глобальном контексте. Эфиопия - одна из древнейших христианских стран мира, сердце христианской Африки - находится в окружении охваченных конфликтами государств, некоторые из ее соседей являются центрами деятельности или финансирования террористических группировок антихристианской направленности. Это Сомали, где господствует группировка "Аш-Шабаб", периодически атакующая соседнюю Кению. Это Йемен, часть которого контролирует "Аль-Каида" ( организация запрещена в России - прим. ред.). Организация "Братья-мусульмане" ( запрещена в России - прим. ред.), деятельность которой в Египте в значительной степени пресечена, активно действует у самых эфиопских границ. Нельзя забывать, что в непосредственной близости находится и Саудовская Аравия с почти неограниченными финансовыми ресурсами, которые часто направляются на утверждение ее влияния в соседних странах. Кроме того, через Эфиопию постоянно устремляются в Европу потоки беженцев из воюющих стран Экваториальной Африки - Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго и других. То есть существует много путей для проникновения в страну разного рода экстремистов. Эфиопы становятся их жертвами, как на своей земле, так и за ее пределами. Помните, как весь мир потрясли кадры жестокой расправы террористов ИГИЛ над 30 эфиопскими христианами в апреле 2015 года на берегу Средиземного моря в Ливии?

Отмечу, что именно Африка южнее Сахары имеет все шансы в будущем стать первым по числу христиан регионом планеты. Статистика свидетельствует, что при сохранении существующей тенденции уже через 25 -30 лет количество африканских христиан может превысить их число в Европе и Латинской Америке вместе взятых. А Эфиопская Церковь - третья по величине христианская община мира и самая крупная в Африке - общее число ее верующих более 65 миллионов человек, примерно 2/3 населения Эфиопии.

В то же время Африка лидирует по запасам полезных ископаемых, необходимых для индустрии современных высоких технологий. За них ведется ожесточенная борьба, которую выгодно маскировать под конфликты на религиозной и иной почве. Несколько лет назад в Эфиопии пришло к власти новое Правительство во главе с Премьер-министром Абием Ахмедом Али. За короткий срок ему удалось добиться позитивных изменений. Самое заметное - заключение мирного договора с соседней Эритреей, что положило конец более чем 20-летнему конфликту между двумя государствами. За это А. А. Али был удостоен Нобелевской премии мира. Эфиопия начала играть активную роль в международной политической жизни. И это не по нраву тем, кто привык рассматривать Африку лишь в качестве своей колонии и источника дешевого сырья.

Ставка была сделана на дестабилизацию внутренней ситуации? И были использованы этнический и религиозный факторы?

Митрополит Иларион: Да. Сначала были обострены имеющие место противоречия между амхара и тыграями с одной стороны и оромо - с другой. Оромо стали требовать политических перемен и выступать против амхара и тыграев - произошел межэтнический конфликт. По стране прокатилась серия протестных акций оромо. Но что характерно, почти сразу же эти протестующие начали громить храмы Эфиопской Церкви и творить те зверства, о которых я упомянул в начале. Незадолго до этого были закуплены и розданы погромщикам десятки тысяч новых мачете - основных орудий убийств в Африке.

Поводом для агрессии послужили провокации (сейчас это уже доказано). Крупнейшая из них - в конце июня этого года, когда в Аддис-Абебе был убит известный музыкант и активист движения оромо Хачалу Хундесса. И экстремистски настроенные представители этого народа стали устраивать погромы, обвиняя в случившемся другие этнические группы. Но только при чем здесь Церковь и христиане? Почему они стали объектами атак?

Параллельно был учрежден церковный раскол - несколько человек объявили о создании так называемого "Ортодоксального движения народа оромо", представляемого как некая альтернатива Эфиопской Церкви. Это движение раскольников является малочисленным, но оно сыграло свою роль в распространении конфликта. В ходе нынешних событий среди христианской части оромо стала распространяться агитация, убеждающая их в том, что Эфиопская Церковь якобы является им исторически чуждой, что это Церковь враждебных им амхара и тыграев и тому подобное.

Так было в прошлом, 2019 году. Но в нынешнем году оромские радикалы стали убивать не только амхара и тыграев, но и своих же соплеменников, даже под страхом смерти не желающих отрекаться от Церкви, к которой столетиями принадлежали их предки. То есть конфликт, переведенный в религиозную плоскость, вышел из-под контроля. А может быть, это и нужно было его организаторам? Может, цель и заключается в том, чтобы Эфиопию охватил хаос, она превратилась в подобие Сомали и была уничтожена как крупнейшее христианское государство региона?

Имеются ли данные о количестве жертв?

Митрополит Иларион: По тем сведениям, которыми располагает Эфиопская Церковь, с лета 2019 года сожжены и уничтожены десятки храмов и сотни домов христиан Эфиопской Церкви. Убиты несколько тысяч человек. Тысячи на всю жизнь остались инвалидами. Не менее 12000 человек стали внутренними беженцами. В основном это варварство происходит в маленьких городах и сельской местности. Но были такие случаи и в столице страны Аддис-Абебе.

Как ведет себя в этих условиях эфиопское руководство?

Митрополит Иларион: Правительство Эфиопии пытается решить данную проблему. Однако для этого, прежде всего, нужно, чтобы погромы и убийства не остались без наказания, чтобы их участники понесли ответственность в соответствии с законом. Средствам массовой информации следует обратить большее внимание на происходящее в этой стране и донести правду о страданиях эфиопских христиан до мировой общественности.

Что касается Эфиопской Церкви, то она приняла строгие меры в отношении раскольников и призвала восстановить мир в стране. При этом сама Церковь заняла миротворческую позицию. Ведь ее чадами являются и оромо, и амхара, и представители остальных этносов Эфиопии. В евангельском духе любви Патриарх Эфиопский Абуна Матфий обратился к своей пастве, говоря о наступившем времени мученичества, плакал и молился за свой народ.

Об Эфиопской церкви часто говорят, как об одной из древнейших и наиболее многочисленных христианских общин мира, а также самой южной в мире и территориально отдаленной от нас христианской Церкви.

Митрополит Иларион: Христианская вера начала распространяться в Эфиопии еще в I веке с проповеди вельможи Абиссинской царицы Кандакии, которого крестил апостол Филипп. К тому времени эфиопы уже тысячу лет исповедовали ветхозаветную религию, а их правители вели свое происхождение от царя Соломона и царицы Савской. Сама Эфиопия впервые упоминается в Библии еще в книге Бытия. По одной из версий, там хранится вывезенный из Иерусалима Ковчег Завета.

Эфиопская Церковь основана в начале IV века. Она относится к семье Древних Восточных, или, как их еще называют, Дохалкидонских Церквей, которые признают только первые три Вселенских собора. По этой причине между нами нет евхаристического общения. Однако существуют тесные исторические связи. Эфиопская Церковь внесла в становление и развитие эфиопской государственности не меньший вклад, чем Русская Православная Церковь в истории России. Вообще исторические пути наших народов во многом схожи. Как и Россия, Эфиопия в течение многих столетий являлась суверенной христианской монархией. Принятие Аксумским царством (тогдашней Эфиопией) христианства для эфиопов столь же эпохальное событие, что для нас Крещение Руси. Но только у них это произошло в 330 году. Таким образом, Эфиопия, вместе с Восточной Римской Империей и Арменией - одно из первых христианских государств на земле.

Как и на Руси, в Эфиопии именно храмы и монастыри традиционно являлись центрами грамотности и просвещения. Эфиопская Церковь имеет свой древний богослужебный язык - геэз, который отличается от наиболее распространенного в стране амхарского языка примерно так же, как церковнославянский язык отличается от современного русского. Эфиопы используют старинный богослужебный календарь, который близок к нашему церковному календарю. С древних времен в Эфиопской Церкви не прерывается монашеская жизнь, ее верующие, даже простые миряне, отличаются искренним благочестием, верностью церковным традициям. Для эфиопских христиан немыслимо не прийти в храм в воскресенье или в праздничные дни. Они часто приступают к исповеди и причастию, обязательно крестят детей, при вступлении в брак венчаются, строго соблюдают домашнее молитвенное правило. По древней традиции эфиопы еще в детстве наносят на запястье изображение креста, - чтобы свидетельство о вере неуклонно сопровождало их всю жизнь.

Насколько мировое сообщество сегодня осведомлено о происходящей трагедии? Кто может противостоять и противостоит гонениям на христиан в Эфиопии?

Митрополит Иларион: Как правило, гонения на христиан, какими бы жестокими они ни были, не сразу привлекают внимание средств массовой информации. Это же мы видим и в случае с Эфиопией. Тема замалчивается и для многих остается неизвестной.

В то же время, сами эфиопы научены горьким опытом общения с западным миром и не слишком склонны ожидать от него поддержки. В XVI -XX веках страна неоднократно испытывала беды, которые ей несли португальские, французские, британские и итальянские интервенты, колонизаторы и миссионеры. От рук европейских захватчиков мученическую смерть приняли многие эфиопские архипастыри, священники, монахи и миряне. Захватчики стремились обратить эфиопов в рабство и завоевать их землю. Последняя такая попытка была совершена фашистским режимом Муссолини. Эфиопия выстояла - она является единственным государством в Африке, никогда не бывшим колонией. И эта историческая память сильна в эфиопском народе.

Эфиопские христиане открыто демонстрируют симпатии к России и Русской Православной Церкви. Эта тенденция имела место и в прежние годы, но теперь проявилась с новой силой. В сознании эфиопов утвердилось представление о нашей стране как о главной сегодня в мире защитнице притесняемых христиан. Способствовали этому и активизировавшиеся в последние несколько лет контакты между Московским Патриархатом и Эфиопской Церковью. По приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2018 году Россию посетил Патриарх Эфиопский Абуна Матфий, тогда же была образована Комиссия по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью. Осенью прошлого года в рамках деятельности этой Комиссии Аддис-Абебу посетила делегация церковных и светских СМИ из России. В разных регионах страны делегацию встречали толпы людей, державших в руках российские флаги и транспаранты с портретами Путина и Патриарха Кирилла и надписями, в том числе по-русски: "Спасибо Путину, спасибо Патриарху Кириллу!" Так они выражали благодарность за то, что Русская Церковь помнит о существовании христиан в Эфиопии и поддерживает с ними контакт.

В декабре 2019 года Святейший Патриарх Кирилл первым из мировых духовных лидеров возвысил свой голос в поддержку эфиопских христиан. Его Святейшество направил Премьер-министру А.А. Али письмо с выражением обеспокоенности тревожным развитием ситуации и просьбой защитить Эфиопскую Церковь от гонений.

Мы находимся в постоянном контакте с нашими собратьями из Эфиопской Церкви. Сегодня самое важное - прорыв информационной блокады, донесение правды об их страданиях до широкой общественности. Кроме того, те эфиопские христиане, которые были вынуждены бежать из своих домов и стали внутренними переселенцами, нуждаются в практической помощи. Им необходимы элементарные продукты, одежда и предметы гигиены. Особенно остра эта проблема сейчас, когда к их бедствиям добавилась угроза стать жертвами новой коронавирусной инфекции.

Способствует ли контактам с Эфиопской Церковью накопленный опыт российско-эфиопских отношений, которые были установлены еще в дореволюционные времена, а затем активно поддерживались в советскую эпоху? Вероятно, существовали ранее и связи на уровне двух Церквей?

Митрополит Иларион: Официальные дипломатические отношения между двумя тогдашними империями - Российской и Эфиопской - были установлены в 1898 году, два года назад мы отмечали их 120-летие. Но наши политические, торговые, культурные связи можно проследить еще с середины XVIII века, и тогда же начали устанавливаться контакты межцерковные. В XIX столетии значительный вклад в налаживание отношений Русской и Эфиопской Церквей внес начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Порфирий (Успенский), собравший богатейший материал по истории, вероучению, богослужению и обычаям эфиопских христиан. В 1888 году высокая церковная делегация из Абиссинии присутствовала в Киеве на торжествах в честь 900-летия Крещения Руси. В 1895 году Император Менелик II принимал при своем дворе духовную миссию из России. А в 1896 году представители Эфиопской Церкви в составе национальной делегации посетили прошедшую в Москве церемонию коронации Императора Николая II.