Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Путин заявил о переводе оплаты поставок газа в недружественные страны в рубли

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в недружественный страны российский газ будет продаваться за рубли: «Поставлять российские товары в ЕС и получать их товары в валюте не имеет смысла», — сказал он 23 марта на совещании с правительством РФ.

Банк России и правительство РФ должны за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Президент уточнил, что поставки газа продолжатся в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах. Изменится только валюта платежа. «Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», — сказал он.

Зарубежные контрагенты должны иметь возможность расчетов за газ в рублях, уточнил Путин.

Отметим, перечень недружественных РФ стран и территорий правительство утвердило 7 марта. «В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония», — сообщается на сайте кабмина. Ранее в списке были только Чехия и США.

О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 28 февраля 2022 г.

В феврале 2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 ООО «ЗапСибНефтехим» осуществило выкуп у Минфина России облигаций данного общества в количестве 1 750 тыс. штук общей номинальной стоимостью 1 750,0 млн. долл. США с погашением в 2030 г., приобретенных за счет средств ФНБ в 2015 г. в целях финансирования проекта «Строительство интегрированного нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат». Досрочный выход из данных облигаций обусловлен тем, что к настоящему времени в полной мере достигнуты все ключевые показатели, связанные с параметрами реализации указанного проекта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 выкуп данных облигаций осуществлен по цене, равной их номинальной стоимости, увеличенной на 1 процент, а также на сумму накопленного купонного дохода на дату выкупа. Расчеты в соответствии с паспортом проекта произведены в рублях по официальному курсу Банка России. В результате, в феврале 2022 г. в федеральный бюджет поступили средства в общей сумме 144 079,2 млн. рублей. Часть данных средств в сумме 49 898,6 млн. рублей зачислена в ФНБ в феврале 2022 г., в сумме 91 903,4 млн. рублей – 3 марта 2022 г., остальные средства в части накопленного купонного дохода и 1-процентного превышения номинальной стоимости в сумме 2 277,2 млн. рублей зачислены в доходы федерального бюджета в феврале 2022 г.

Проект «Строительство интегрированного нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» является первым реализованным проектом, из которого возвращены средства ФНБ, что, в свою очередь, позволит направить «высвобожденные» средства Фонда на финансирование новых инфраструктурных проектов, увеличивая общий мультипликативный эффект от использования средств ФНБ для экономики в целом.

В феврале 2022 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 118,7 млн. рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 118,3 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства ФНБ в сумме 266,1 млн. рублей, возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ в январе 2022 г., конвертированы в 21,9 млн. китайских юаней.

По состоянию на 1 марта 2022 г. объем ФНБ составил 12 935 108,51 млн. рублей или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», что эквивалентно 154 821,6 млн. долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 38 561,6 млн. евро;

- 4 178,7 млн. фунтов стерлингов;

- 600 304,0 млн. японских иен;

- 226 776,8 млн. китайских юаней;

- 405 708,4 кг. золота в обезличенной форме;

- 142 038,9 млн. рублей[1];

2) на депозитах в ВЭБ.РФ – 530 370,2 млн. рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн. долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 294 846,2 млн. рублей и 2 363,3 млн. долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278 992,0 млн. рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн. рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 1 475 266,5 млн. рублей[2];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 30 700,0 млн. рублей2.

По состоянию на 1 марта 2022 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 9 738 400,81 млн. рублей или 116 559,9 млн. долл. США (7,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2021 г. по 28 февраля 2022 г. составила отрицательную величину, равную (-)36,9 млн. долл. США, что эквивалентно (-)3 080,1 млн. рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 28 февраля 2022 г. в совокупности составили 1 224 965,3 млн. рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 1 163 532,9 млн. рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 823 269,4 млн. рублей, в золоте – 340 263,5 млн. рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 27 767,7 млн. рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 33 664,7 млн. рублей.

В феврале 2022 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 2 277,2 млн. рублей, что эквивалентно 28,1 млн. долларов США;

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 167,9 млн. рублей, что эквивалентно 2,2 млн. долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 3 680,4 млн. рублей, что эквивалентно 46,9 млн. долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

[1] Включая средства в сумме 91 903,4 млн. рублей, зачисленные в ФНБ 3 марта 2022 г. в результате продажи Минфином России ООО «ЗапСибНефтехим» облигаций данного общества 28 февраля 2022 г.

[2] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 25 февраля 2022 г.

Москва выходит из переговоров по мирному договору с Японией

Текст: Александр Ленин

Россия выходит из переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора, а также прекращает диалог о налаживании Совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курилах и реализацию безвизовых поездок японских граждан на эти острова. Кроме того, российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Об этих шагах в МИД России объявили в ответ на недружественную политику Японии, присоединившуюся к антироссийской кампании Запада.

"Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор. В контексте судьбы Курильских островов это решение исторически оправданное, назревшее и справедливое", - отметил в своем Телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что переговоры с Токио по Курилам были обречены на неудачу и фактически "носили ритуальный характер". "Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они", - уточнил зампред Совбеза РФ, пояснив, что японцы своими антироссийскими рестрикциями сами постановили жирную точку в диалоге с Россией. "Вслед за США, "показав себя "гордыми независимыми самураями", ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора", - предположил он, намекая, что японцы вряд ли способны действовать без оглядки на Вашингтон.

В Токио болезненно отреагировали на резкий ответ Москвы, заявив решительный протест через посла РФ в Японии Михаила Галузина. Премьер Японии Фумио Кисида назвал российскую позицию неприемлемой.

Вместе с тем, непонятно, чему удивляются японцы, которые в марте последовательно объявляли о различных пакетах антироссийских ограничительных мер. Под ограничения попали более семидесяти граждан России, включая высшее руководство страны. Японские рестрикции введены против ряда российских государственных ведомств, корпораций, банков. Власти японского государства запретили экспортировать в Россию широкий спектр товаров и технологий, а также лишили ее статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле.

Заявление российского МИДа стало констатацией положения дел, которое сложилось в последние годы в отношениях между Москвой и Токио. С уходом в сентябре 2020 года с поста премьера Японии Синдзо Абэ, который был основным драйвером развития двусторонних контактов, политика Страны восходящего солнца на российском направлении приобрела пресный характер. Фактически после отставки Абэ встречи на высшем уровне между лидерами Японии и России прекратились, а диалог по заключению мирного договора был поставлен на паузу.

Одной из причин, осложнивших контакты, стала, конечно, пандемия. Но были и другие препятствия. Ёсихидэ Суга, сменивший в премьерском кресле Синдзо Абэ, не проявил интереса к улучшению российско-японских отношений и в 2021 году сдал свой пост Фумио Кисиде, который тоже в большей степени ориентируется на Белый дом.

Именно администрации Абэ принадлежала идея по налаживанию СХД на южных Курилах. За счет реализации на островах совместных проектов в сферах туризма, мусоропереработки, ветроэнергетики, аквакультуры и тепличных хозяйств его команда намеревалась добиться улучшения атмосферы в отношениях с Москвой и выйти на взаимоприемлемые развязки в урегулировании вопроса по заключению мирного договора и территориальных разногласий. Но камнем преткновения стали юридические моменты. Так, японцы не хотели запускать проекты в рамках российской законодательной базы. С точки зрения Токио, это стало бы признанием южных Курил российской территорией. В итоге процесс подвис.

Безвизовые поездки японских граждан на южные Курилы позволяли в облегченном режиме посещать эти территории бывшим жителям островов из числа японцев и их родственникам, в том числе для ухода за находящимися там могилами предков. Официальный Токио за счет таких гуманитарных обменов демонстрировал населению страны, что не забывает о территориальной проблеме и продолжает предпринимать усилия для ее решения.

Отряд 731

В декабре 1949 года в Хабаровске начался судебный процесс над японскими военными, которые разрабатывали и испытывали на людях бактериологическое оружие

Текст: Виктория Романова (доктор исторических наук)

Новостные ленты каждый день приносят все новые подтверждения об американских бактериологических лабораториях на территории Украины, где могут вестись разработки биологического оружия. Это вынуждена была признать и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд: "Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил". В недавней истории есть пример того, как разрабатывалось и испытывалось на людях страшное оружие уничтожения. И как Соединенные Штаты делали все, чтобы японские военные преступники ушли от возмездия. Но Хабаровский процесс 1949 года состоялся. И вынес приговор организаторам и исполнителям бесчеловечных опытов в отряде 731. Это назидание тем, кто забыл уроки истории. Об этом - публикация "Родины".

Хабаровский процесс начался 25 декабря 1949 года, в день, когда по всей стране продолжалось грандиозное празднование 70-летия И.В. Сталина. Лишь на последней странице "Правды", заполненной здравицами, без каких-либо пояснений был текст обвинительного заключения по делу 12 бывших военнослужащих японской армии, "обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г.". А на следующий день главная газета страны поместила сообщение ТАСС о начале процесса и отчет о первом дне работы. И тоже лишь на 4-й странице…

Хабаровский процесс и в дальнейшем не привлекал большого общественного внимания, история его подготовки и проведения до сих пор мало исследована.

Два параллельных расследования

Вскоре после окончания Второй мировой войны в Токио состоялся суд над японскими военными преступниками - Международный военный трибунал (МВТ) для Дальнего Востока, на котором были представлены 11 государств, в том числе СССР. Он проходил в соответствии с приказом Главнокомандующего союзными оккупационными войсками генерала армии США Д. Макартура с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. Главным обвинителем выступал американский представитель Дж. Киннан.

К тому времени в распоряжении как американских, так и советских военных имелись факты, свидетельствовавшие о наличии у Японии бактериологического оружия. Вместе с тем серьезных доказательств, очевидно, не было. Этим объясняется отсутствие в повестке трибунала пункта обвинения.

Нетрудно предположить, что каждая из сторон была заинтересована как можно скорее получить доступ к этим сведениям. Союзнические отношения времен Второй мировой войны предсказуемо замораживались.

Сразу после окончания военных действий американцы сформировали спецгруппу по выявлению в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так было и после разгрома Германии). Группа работала с сентября по октябрь 1945 г. под руководством эксперта базы Кэмп Детрик, где разрабатывалось биологическое и химическое оружие США. Отметим, в ее задачу не входило выявление военных преступлений. Сбором информации о военных преступлениях Японии занимался правовой отдел Генерального Штаба Верховного командующего союзными державами Д. Макартура.

Было проинтервьюировано 10 человек, причастных к бактериологическим исследованиям. Все они утверждали, что занимались лишь системой бактериологической защиты Квантунской армии.

Советская сторона, судя по всему, тоже осуществляла подобный поиск, но на первых порах он был затруднен неразберихой, которая царила при эвакуации японцев в СССР. Напомним, вскоре после окончания военных действий из Маньчжурии в СССР было вывезено более 500 тыс. японских военнопленных и интернированных.

В январе 1946 г. США возобновили расследование в Японии. Это было связано с тем, что в их руках оказались руководители т.н. отряда 731, основной базы разработки бактериологического оружия, генералы Китано и Исии. Исии Сиро был главным вдохновителем и организатором работ, связанных с созданием бактериологического оружия (что еще только предстояло выяснить). Незадолго до занятия Маньчжурии Советской армией ему удалось эвакуироваться с большей частью сотрудников в Корею, прихватив с собой архив. Все оборудование, помещения отряда, а также остававшиеся в живых люди, на которых ставились медицинские опыты, были уничтожены. Из Кореи Исии перебрался в Японию, где его и обнаружили американцы.

Допросы продолжались до конца мая, однако ни Исии, ни Китано не признали фактов медицинских экспериментов и использования биологического оружия.

В советских лагерях активный поиск японских военнопленных, причастных к разработкам бактериологического оружия начался летом 1946 г. Это было связано с тем, что 4 июня 1946 г. на Токийском процессе началась фаза обвинения. Начальник следственного отдела Рой Морган обратился к советскому обвинению с просьбой организовать допрос Кадзицука Рюдзи - "находившегося в советском плену начальника санитарной службы Квантунской армии по вопросам подготовки японцами бактериологической войны...". И в начале августа 1946 г. генерал-лейтенант Кадзицука Рюдзи был допрошен в качестве свидетеля, ничего, впрочем, не сообщив о разработке бактериологического оружия. Однако поиск продолжился, и 11 августа в качестве свидетеля был допрошен генерал-майор Кавасима - начальник производственного отдела отряда 731 с 1941 г. по март 1943 г. Он первым дал показания о преступной деятельности отряда и чудовищных опытах над людьми. Генерал также сообщил сведения о полученных японцами результатах в области изучения иммунитета человеческого организма, повышения эффективности противочумной и сыпнотифозной вакцин и др.

29 августа 1946 г. помощник американского обвинителя Дэвид Н. Саттон в своем выступлении на Токийском процессе сообщает о практике использования гражданских пленных в медицинской лаборатории. По свидетельству Л.Н. Смирнова, входившего в группу советского обвинения на Токийском процессе и ставшего впоследствии Государственным обвинителем на Хабаровском процессе, этот доклад привлек внимание Международного трибунала. Суд попросил американское обвинение предоставить более полные доказательства преступной деятельности отряда 731. Американцы обратились к советским коллегам за содействием.

Тем временем в СССР начал давать ценные показания еще один свидетель - майор медицинской службы, бывший начальник отделения 4-го отдела отряда 731 Карасава Томио. Он подробно рассказал о численности, структуре, основных направлениях и преступных методах деятельности отряда, о роли Исии Сиро в разработке биологического оружия.

Американский разворот

Собранные в СССР материалы были предъявлены главному обвинителю Киннану, который "признал желательным использовать для суда протоколы показаний ...Кавасима Киоси и Карасава Томио с доставкой обоих в трибунал для дачи свидетельских показаний". Советская сторона была с этим согласна.

Однако вскоре позиция американского обвинения резко меняется. Оно отказывается от этих материалов, сочтя их недостаточными для поддержки своего обвинения в отношении находившихся на скамье подсудимых. Причем объяснение американцев было крайне невнятным. Их мотивы выяснятся довольно скоро. А пока СССР принимает решение готовить самостоятельное обвинение на МВТ с использованием этих свидетелей. В этой связи 7 января 1947 г. советский обвинитель А.Н. Васильев направил в правовой отдел штаба Макартура письмо, в котором советская сторона просила выдать ей Исии Сиро "как военного преступника, совершившего преступления против СССР". Не вполне понятно, на что при этом делался расчет. Скорее всего, на пропагандистский эффект, ведь было понятно, что американцы не выдадут Исии. США были поставлены в сложное положение: в их руках находился не просто обладатель ценной информации, а военный преступник.

По утверждению японского профессора Цунеси Кейичи, исследовавшего рассекреченные материалы американских архивов, информация в письме должна была стать шоком для аналитиков из Кэмп Детрика и Генштаба США. В нем доказывалось, что проведенное ими расследование неполно. В Японию срочно командируется сотрудник базы Кэмп Детрик. И уже спустя месяц американское командование вооруженными силами на Дальнем Востоке приходит к выводу: Исии и его бывшим сотрудникам необходимо гарантировать иммунитет от судебного преследования. И получить от них дополнительные сведения под гарантию, что вся полученная информация будет засекречена.

Очевидно, на сей раз Исии и его подручные стали с американцами вполне откровенны. В конце июня 1947 г. был составлен обстоятельный отчет о проделанной работе. В него вошли материалы 60-страничного доклада (до сих пор не рассекреченного), над которым месяц трудились 19 военных медиков - ключевых фигур японской программы бактериологической войны. Американские военные, таким образом, стали обладателями уникальной медицинской информации, полученной в результате экспериментов над людьми.

Надо ли говорить, что они не собирались ею делиться со вчерашними союзниками?

Судить - в СССР!

Тем временем в советских лагерях японских военнопленных активно проводилась "оперативная работа по выявлению сотрудников противоэпидемических отрядов Квантунской армии". Стала выявляться масштабная картина преступной деятельности специальных подразделений бывшей Квантунской армии. Вскоре был определен круг свидетелей - 36 военнопленных. В него вошли и будущие обвиняемые Хабаровского процесса, в том числе подполковник медицинской службы японской армии Ниси Сюньэй (Тосихидэ), бывший командующий Квантунской армией генерал Ямада Отозоо, генерал-майор Казицука Рюудзи, генерал-майор Кавасима Киоси, генерал-лейтенант Такахаси Такаацу.

Очевидно, в это время и возникает идея проведения в СССР самостоятельного судебного процесса над японскими военными, причастными к разработке бактериологического оружия. Помимо наказания преступников процесс можно было использовать в обострявшейся идеологической и политической борьбе с Соединенными Штатами. Уже стало ясно, что бывшие союзники решили использовать японских военных преступников в своих интересах и освободить их от ответственности.

C инициативой проведения суда в СССР выступил министр внутренних дел С.Н. Круглов, направивший 19 февраля 1948 г. в МИД соответствующее письмо. 5 сентября 1949 г. министр иностранных дел А.Я. Вышинский направляет В.М. Молотову письмо, в котором предлагает приступить к подготовке процесса. Молотов, ознакомившись, поручает вынести этот вопрос на обсуждение ЦК. И уже 7 сентября 1949 г. был подготовлен проект секретного постановления Совета министров СССР, в котором поручалось МВД, Министерству юстиции и Прокуратуре СССР "организовать в Хабаровске открытый судебный процесс над руководящими работниками так называемого "Противоэпидемического отряда № 731", занимавшегося изысканием бактериальных средств и способов их применения в войне против Советского Союза и Китая". После согласований, 30 сентября И.В. Сталину был направлен проект постановления ЦК ВКП (б) и Совета министров СССР, утвержденный затем на заседании политбюро ЦК 8 октября 1949 г.

Судить предполагалось 7 человек: генералов Кадзицука, Кавасима, Такахаси, Сато, подполковника Ниси и майоров Карасава и Оноуэ. В это время обсуждался вопрос о включении в этот список бывшего командующего Квантунской армией генерал Ямада, который "в целях сокрытия следов деятельности отряда 731 дал приказ личному составу эвакуироваться в Южную Корею, а помещение уничтожить. Одновременно с уничтожением помещений отряда была уничтожена и тюрьма, в которой находилось до 500 подопытных заключенных".

Приравнять к преступлениям немецко-фашистской армии...

В двадцатых числах октября 1949 г. начались интенсивные допросы потенциальных обвиняемых. При допросах обязательно присутствовал кто-то из членов приглашенной из Москвы группы ученых-микробиологов, и советские специалисты отмечали, что в своих бактериологических исследованиях японцы продвинулись достаточно далеко.

В ходе следствия были собраны многочисленные доказательства преступной деятельности сотрудников отряда 731 и его филиалов по созданию, испытанию и фактов использования в боевых действиях бактериологического оружия, проведению бесчеловечных медицинских опытов над людьми, неизбежно приводивших к их смерти.

30 октября 1949 г. вышеупомянутым подозреваемым, а также двум сотрудникам ветеринарного отряда № 100, поручику Хиразакуре и старшему унтер-офицеру Митомо, было предъявлено обвинение по статье 58-4 УК РСФСР. Все они свою вину признали, обвиняемый Сато - частично. Таким образом, круг обвиняемых составил 9 человек.

В конце ноября 1949 г. министр внутренних дел Круглов, министр юстиции Горшенин и Генеральный прокурор Сафонов доложили В.М. Молотову о завершении следствия в отношении указанных лиц и внесли ряд предложений. В их числе: арестовать и судить генерала Ямада, переквалифицировать статью всем обвиняемым и судить их по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. "О мерах наказания немецко-фашистских преступников за злодеяния, совершенные против советских граждан". Как пояснялось, "хотя в этом Указе японские военные и не упомянуты, однако их преступная деятельность аналогична преступлениям немецко-фашистской армии". Всех обвиняемых предлагалось приговаривать к пребыванию в исправительно-трудовых лагерях на срок от 10 до 25 лет.

После принятия дополнений к Постановлению Совета министров Союза ССР от 8 октября 1949 г. против Ямады было возбуждено уголовное дело по признаку 1 ст. Указа от 19 апреля 1943 г. Такое же решение было принято в отношении еще одного обвиняемого - бывшего санитара-практиканта исследовательского отделения филиала 643 отряда № 731 ефрейтора Кикучи Норимицу. А 5 декабря военный прокурор подписал постановление о переквалификации обвинения на эту статью всем подозреваемым. Последним, 9 декабря 1949 г., вошел в эту группу Курусима Юдзи, бывший санитар-лаборант филиала № 162 отряда 731.

Таким образом, процесс, изначально планировавшийся как суд над руководителями отряда 731, приобрел иной статус.

Приговор

Хабаровский процесс начался 25 декабря 1949 г. и продолжался шесть дней в помещении Дома офицеров Советской армии. Дело рассматривалось в открытых судебных заседаниях Военным трибуналом Приморского военного округа. На скамье подсудимых находились 12 человек.

В обвинительном заключении отмечалось, что в 1935-1936 гг. по приказу императора Хирохито на территории Маньчжурии было развернуто два совершенно секретных формирования, предназначенных для подготовки и ведения бактериологической войны. Одному из них, организованному на базе лаборатории Исии, было присвоено название "Управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии", другому - "Иппоэпизоотического управления Квантунской армии". В 1941 г., после нападения гитлеровской Германии на СССР, эти учреждения были зашифрованы соответственно как "отряд № 731" и "отряд № 100". Во главе первого стоял Исии Сиро, второго - генерал-майор ветеринарной службы Вакамацу Юдзиро. Отряд № 731, насчитывавший около 3 тыс. сотрудников, располагался в 20 км от Харбина на ст. Пинфань; отряд № 100 - в местечке Могатон, в 10 км южнее г. Чанчунь. У обоих отрядов имелись филиалы.

Обвинительное заключение включало разделы "Преступные опыты над живыми людьми", "Применение бактериологического оружия в войне против Китая", "Активизация подготовки бактериологической войны против СССР" и "Персональная ответственность обвиняемых".

Все подсудимые выступили с последними словами, в которых признавали свою вину; обвиняемый Сато - частично. В соответствии с приговором военнопленные генералы Ямада, Кадзицука, Такахаси и Кавасима получили 25 лет исправительно-трудовых лагерей, Карасава и Сато - 20 лет, Оноуэ - 12 лет, Митомо - 15 лет, Хирадзакура - 10 лет, Курусима - 3 года и Кикучи - 2 года.

В истории Хабаровского судебного процесса есть еще немало неисследованных страниц, что связано с недоступностью многих архивных документов. Вместе с тем очевидно, что эта история не может быть понята вне контекста холодной войны, нараставшего соперничества СССР и США. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что именно Хабаровский процесс 1949 г., и никакой другой, раскрыл преступления японской армии по разработке и испытанию бактериологического оружия, выявил факты медицинских экспериментов на людях, сопоставимых по жестокости с действиями немецких врачей-нацистов во время Второй мировой войны. И в этом его безусловное историческое значение.

Росархив представляет

С 23 марта на сайте Росархива будет доступен проект "Хабаровский процесс над японскими военными преступниками 1949 года". Это уникальные документы, посвященные суду над военнослужащими японской армии, изобличенными в создании и применении бактериологического оружия. Впервые можно будет ознакомиться с протоколами допросов японских военнопленных, в которых они рассказывают о печально известных спецотрядах № 731, 100, "Эй", "Нами", лагерь "Хогоин" ("Приют"), "Японская жандармерия", об опытах над живыми людьми, в том числе русскими пленными. В свете открывшихся доказательств тайного производства биологического оружия на территории Украины актуальным становятся и материалы о попытках администрации США приуменьшить и скрыть чудовищные преступления военного руководства Японии. СССР пытался предупредить мир о новой глобальной угрозе и в очередной раз не был услышан, напоминают в Росархиве. Документы сгруппированы по трем разделам: о подготовке, организации и проведении трибунала, а также о стремлении советской стороны привлечь к ответственности, например, императора Японии Хирохито.

Подготовила Елена Новоселова

WSA: мировое производство стали в феврале упало на 5,7% к прошлому году

Как сообщает World Steel Association (WSA), в феврале 2022 г. мировое производство стали в 64 странах-производителях было на уровне 142.7 млн. тонн, что на 5.7% ниже к февралею 2021 г.

Китай, не смотря на снижение производства, остался мировым лидером с результатом 75 млн. тонн. Азия и Океания произвели в феврале 102.6 млн. тонн, что ниже уровня прошлого года на 7.1%.

Африка произвела 1.3 млн. тонн, что выше на 4.1% к прошлому году. Страны СНГ выплавили 7.7 млн. тонн стали, что ниже на 5.8%. Страны ЕС снизили производство на 2,5% до 11.7 млн. тонн. Другие страны Европы произвели 3.8 млн. тонн стали, что ниже на 2.7%. Страны Ближнего Востока выплавили 3.5 млн. тонн, что выше на 2.8%, Страны Северной Америки произвели 8.8 млн. тонн, что выше на 1.8%. Страны Южной Америки - 3.3 млн. тонн, что ниже на 7.0%.

Топ-10 стран производителей стали в феврале 2022 г.

1.Китай - 75.0 млн. тонн (- 10.0% к февралю 2021 г.).

2.Индия - 10.1 млн. тонн (+7.6%).

3.Япония - 7.3 млн. тонн (-2.3%).

4.США- 6.4 млн. тонн (+1.4%).

5.Россия - 5.8 млн. тонн (-1.4%).

6.Южная Корея - 5.2 млн. тонн (-6%).

7.Германия - 3.2 млн. тонн (+3.8%).

8.Турция - 3.0 млн. тонн (- 3.3%).

9.Бразилия - 2.7 млн. тонн (- 6.9%).

10.Иран - 2.5 млн. тонн (+ 3.7%).

Кыргызстан и Япония обсудили вопрос трудоустройства кыргызстанцев, сообщили в пресс-службе МИД КР.

Накануне в посольстве Кыргызской Республики в Японии состоялась встреча посла КР в Японии Мирлана Арстанбаева с мэром города Хамура Хасимото Хиротака.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

«В частности, состоялся обмен мнениями о возможности проведения мероприятий, посвященных 30-летию установления дипотношений между Кыргызской Республикой и Японией», - сказали в МИД.

Кроме этого, японской стороне была представлена подробная информация о возможностях сотрудничества в сфере импорта органической сельхозпродукции из КР в Японию, а также в области трудоустройства граждан Кыргызстана в Японии.

По итогам встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Пути импортозамещения основ российской ИТ-экосистемы с использованием китайских технологий

В аналитической записке рассматриваются возможности и проблемы использования китайских технологий для поддержания и развития российской ИТ-экосистемы в условиях применения со стороны западных стран санкций по отношению к РФ. В приложении указываются достоинства и недостатки различных ИТ-экосистем, а также возможные пути развития российских ИТ-технологий на собственной базе.

С 22 февраля 2022 г. после признания Россией независимости ЛНР и ДНР США и другие страны (5 марта 2022 г. они дополнили Перечень недружественных стран России) ввели ограничения для американских и подконтрольных зарубежных компаний на поставки продукции в Россию и запрет на сотрудничество с отечественными системообразующими предприятиями. Особо болезненный удар был нанесен по ИТ-отрасли, где ряд российских компаний целиком полагался на зарубежные технологии.

Данный удар должна была смягчить политика импортозамещения в отрасли ИТ, получившая развитие в 2018 г. Однако этого не произошло, и отечественное ИТ-оборудование даже в конце 2021 г. разочаровало крупнейших заказчиков из госсектора: оно не прошло даже по минимальным требованиям к производительности и функциональности. Так, «Сбербанк» остался недоволен низкой производительностью и скудной памятью российских серверов «Эльбрус» с процессорами «Эльбрус-8С», что было выявлено во время тестирования, и указал на невозможность миграции своей экосистемы на отечественные серверы. Низкая производительность процессора «Эльбрус» подтверждалась экспертами и ранее в связи с низкой микроархитектурной скоростью VLIW (архитектуры данного процессора). Кроме того, по сравнению с экосистемами x86 и даже ARM, экосистемы VLIW, т.е. наличие совместимых VLIW-приложений, просто не существует. А встроенная система двоичной трансляции не в состоянии нивелировать данный недостаток.

Другие экосистемы, например, ARM, в России тоже не развиты. Следовательно, российские компании не в состоянии полностью отказаться от экосистемы «Wintel» (компьютер с процессором Intel архитектуры х86 и установленной на него операционной системой (далее – «ОС») Windows), ставшей традиционной для всего мира.

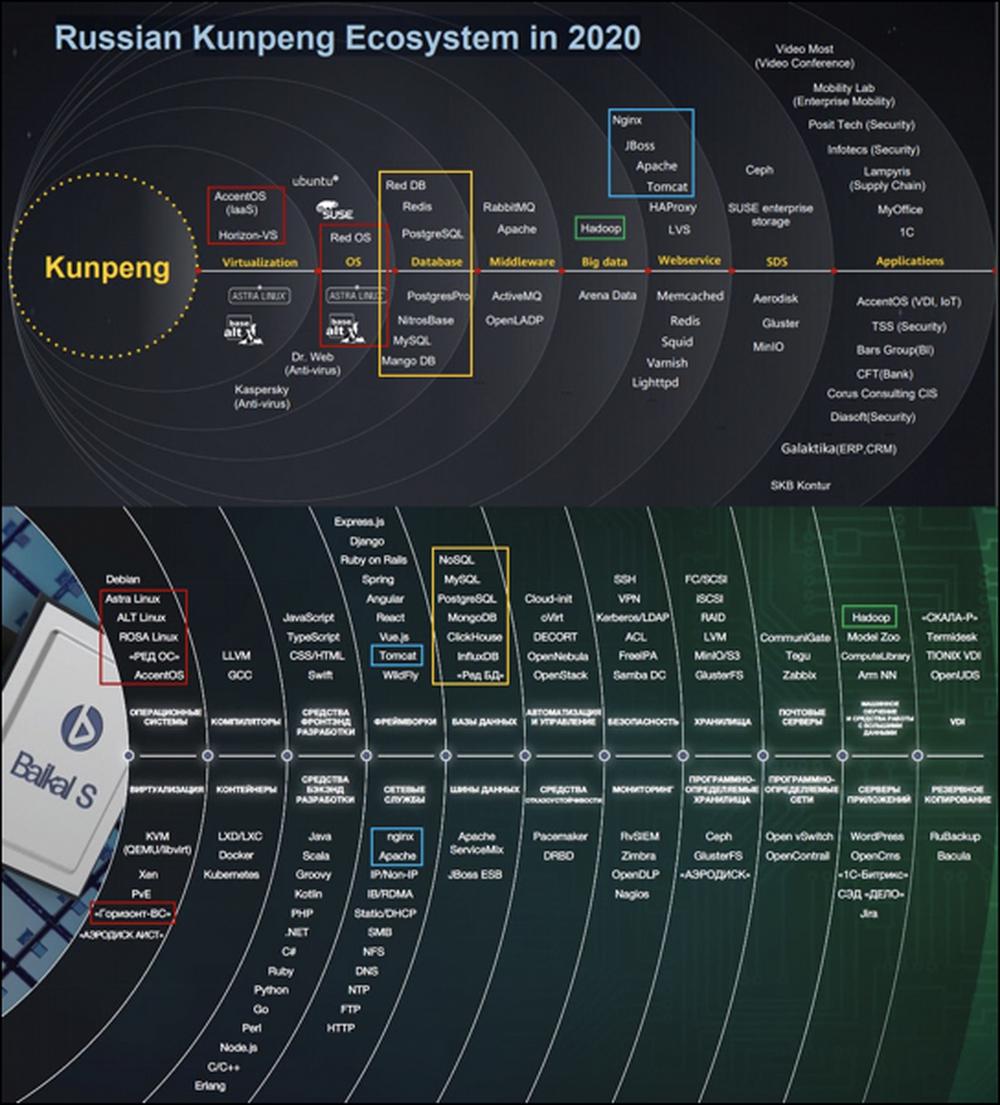

Тем не менее, аналог западной экосистеме уже существует и активно развивается. Одним из трех столпов основного китайского плана по импортозамещению ИТ-отрасли под названием Xinchuang («Информационные инновации») является экосистема Huawei, построенная вокруг процессора Kunpeng (ARM) . Вторым столпом является совокупность китайских дистрибутивов ОС Linux, а третьим – совокупность китайского межплатформенного программного обеспечения (далее – «ПО»).

Экосистема Kunpeng построена на лицензируемой архитектуре ARM: на нижнем уровне расположен китайский сервер с процессором Kunpeng 920, на сервер установлен китайский дистрибутив Linux (openEuler, UOS и др.), на верхнем уровне – т.е. на установленной ОС – исполняются ARM-приложения. Проблема данной экосистемы состоит в том, что большинство современных приложений совместимо с архитектурой x86, но не ARM. На ARM мигрирована лишь часть отраслевого ПО. Здесь экосистеме Kunpeng приходит на помощь двоичный транслятор ExaGear, позволяющий запускать x86-приложения на процессоре ARM с минимальной потерей производительности. По многим параметрам ExaGear превосходит Rosetta 2 от Apple. А популярный эмулятор QEMU, используемый для решения похожих задач, в разы уступает транслятору от Huawei в производительности.

Но у экосистемы Kunpeng есть большой очевидный минус – архитектура ARM является лицензионной, т.е. может стать недоступна для китайских разработчиков при поддержке антикитайских санкций лицензиаром – британской компанией Arm (находится в составе японского холдинга SoftBank). А так как США контролируют мировые цепочки высокотехнологичных поставок, поставки компонентов для производства китайских процессоров также могут быть прекращены. В 2019 г. Huawei уже столкнулась с ограничениями в разработке мобильных процессоров Kirin (ARM) . Однако у Китая нет другого выбора, кроме как полагаться на зарубежные технологии.

Но Китай достиг определенного успеха в деле импортозамещения процессоростроения. HiSilicon, бесфабричное подразделение Huawei, занимающееся разработкой процессоров, сначала шло по более простому и дешевому пути: закупка микроархитектуры ядра ARM (в части инструкций и фронтенда), его последующая доработка, производство процессора на сторонней фабрике. Далее HiSilicon осмелилось взять на себя проектирование микроархитектуры, приобретя лишь лицензию на использование архитектуры ARM. Второй путь в разы сложнее и, по мнению российских экспертов, не обошелся без использования приобретенного ранее готового микроархитектурного решения ARM Cortex-A72 либо ARM Cortex-A75. Другим популярным в Китае процессором является Loongson, который изначально разрабатывался на базе архитектуры MIPS. Его последняя модель базируется на китайской архитектуре LoongArch, что привносит недостатки «Эльбруса»: микроархитектурные ограничения и отсутствие экосистемы. Поэтому будущее Loongson под вопросом.

Проектирование микроархитектуры ядра процессора, да и создание конкурентоспособной архитектуры с нуля – трудоемкая и технологически сложная задача, а производство процессора по последнему техпроцессу 5 нм под силу только двум компаниям в мире: корейской Samsung и тайваньской TSMC. Наиболее современный техпроцесс, освоенный российским предприятием – «Микроном» – составляет лишь 65 нм, китайская компания SMIC – 14 нм (по технологии EUV). Поэтому китайцы выбрали удобную роль посредника: покупают готовую микроархитектуру, разрабатывают на ее основе процессор и выпускают его на мощностях компании, освоившей соответствующий техпроцесс. Такой же способ избрал для себя и российский разработчик процессора Baikal (ARM). Однако SMIC планирует освоить техпроцесс 10 нм (по технологии EUV) к 2023 г., что откроет китайским предприятиям новые горизонты процессоростроения.

В рамках антикитайских, а затем и антироссийских технологических санкций TSMC прекратила производство сначала китайских, а потом и российских процессоров. Производство процессоров Kunpeng в более скромных партиях нашло продолжение на заводе Samsung, а вот где и когда найдет свое продолжение отечественный процессор Baikal-S – неизвестно. Следует отметить, что под один и тот же техпроцесс разных заводов следует проектировать процессор по-разному. У Китая хватило времени и средств перепроектировать Kunpeng под новые мощности. У России же в текущей экономической ситуации с Baikal-S возникнут трудности с перепроектировкой.

России предстоит решить два критических вопроса. Первый – это выбор архитектуры будущих отечественных процессоров. Процессор ARM будет актуален при восстановлении международных связей и возобновлении сотрудничества со странами Запада. Иная архитектура может быть актуальна при любом сценарии, но цена ошибки при выборе немасштабируемой архитектуры велика. Открытая архитектура RISC-V, на базе которой российская компания Yadro разрабатывает новый процессор, является оптимальным решением, которое в ближайшие 10 лет обретет свою экосистему. Будущий отечественный процессор сможет быть как интегрирован в мировую цепь высокотехнологичных поставок, так и пойти по уникальному пути развития.

Второй критический вопрос – на каких мощностях производить разработанные процессоры. Разрабатывать процессор нужно сразу под техпроцесс определенного завода. Следует учитывать и «локальных королей», монополистов на рынке полупроводников, поставляющих отдельные компоненты процессоров и оборудование, например: немецкая Carl Zeiss (литографическая оптика), нидерландская ASML (производитель степперов). В рамках антироссийских санкций они могут прервать цепочку поставок, и тогда производство процессоров для России станет невозможным. Заменить каждое звено в цепи высокотехнологичных поставок – задача десятилетий и колоссальных инвестиций.

В качестве промежуточного варианта, т.е. до восстановления производства Baikal, подойдет во многом совместимая китайская экосистема Kunpeng (см. Приложение 1), в которой Россия будет последовательно заменять каждый зарубежный элемент на отечественное решение для архитектуры ARM. В качестве отечественной ОС будет выступать один из российских дистрибутивов Linux: Astra Linux, ALT Linux, РЕД ОС и т.д. А в качестве межотраслевого и прикладного ПО – решения на базе открытого исходного кода: СУБД PostgreSQL, MySQL; облачные сервисы на базе OpenStack и т.д.

Сейчас развитие экосистемы Baikal затруднено. Переход к более простому техпроцессу для налаживания производства в России будет шагом отечественной ИТ-отрасли назад. А новые процессоры Baikal-S в условиях санкций сможет производить лишь китайский завод SMIC, освоивший техпроцесс 14 нм. Однако выпускать конкурента Kunpeng 920 на своих заводах Китай едва ли согласится.

Выходом из затруднительной ситуации является последовательная замена основных элементов традиционной экосистемы «Wintel» (см. Приложение 2):

Прикладное ПО

- аналоги x86-приложений будут разработаны под архитектуру ARM, а затем – RISC-V;

- х86-приложения с доступным исходным кодом будут перекомпилированы под ARM, а в дальнейшем – RISC-V;

- незаменимые х86-приложения с недоступным исходным кодом, до выпуска своих аналогов, будут запущены с помощью двоичного транслятора ExaGear на процессорах ARM, а потом – RISC-V;

- ARM- и RISC-V-приложения будут усовершенствованы;

Системное ПО

- отечественные ОС Astra Linux, ALT Linux и РЕД ОС будут усовершенствованы;

- (в случае необходимости) будет создана новая ОС на базе отечественного дистрибутива или непосредственно ядра Linux;

Процессоры

- производство Baikal-S будет продолжено либо на китайских мощностях, либо на российских, которые будут созданы в ближайшее десятилетие;

- российские компании временно перенесут часть своей инфраструктуры на экосистему Kunpeng, которая впоследствии будет вытеснена совместимой экосистемой Baikal;

- российский процессор, разработанный на базе открытой архитектуры RISC-V, станет центром будущей отечественной экосистемы.

Таким образом, предлагается поступательное развитие собственной ИТ-экосистемы с использованием доступных китайских технологий.

Ахметзянов Рустем Раисович

Суханов Евгений Сергеевич

Приложение 1. Экосистемы Baikal и Kunpeng в России

Приложение 2. Предлагаемая эволюция российской ИТ-экосистемы

- Традиционная западная экосистема: Недоступна. На серверах Intel запускаются x86-приложения. В качестве ОС используются серверные версии ОС Windows либо Linux. Российским компаниям необходимо перенести свою инфраструктуру на доступную экосистему.

- Китайская экосистема Kunpeng 920: Доступна. Для запуска x86-приложений используется двоичный транслятор ExaGear. В качестве ОС используются китайские дистрибутивы Linux. Российские компании перенесут часть своей инфраструктуры на экосистему Kunpeng и будут использовать в качестве ОС совместимые российские дистрибутивы Linux.

- Российская экосистема Baikal-M: Ограничена. В наличии пять тысяч процессоров , производство новых – заморожено. В качестве ОС будут использованы российские дистрибутивы Linux. Необходимо использование двоичного транслятора (эмулятора) для запуска x86-приложений на архитектуре ARM.

- Российская экосистема Baikal-S: Недоступна. Производство процессоров заморожено. В качестве ОС будут использованы российские дистрибутивы Linux. Необходимо использование двоичного транслятора (эмулятора) для запуска x86-приложений на архитектуре ARM.

- Развитая российская экосистема Baikal-S: Недоступна. Производство процессоров заморожено. Будут разработаны ARM-приложения либо x86-приложения будут перекомпилированы под архитектуру ARM.

- Российская экосистема RISC-V: Не существует. Процессор на архитектуре RISC-V разрабатывается компанией Yadro и будет выпущен либо на китайском, либо на российском заводе в ближайшее десятилетие. Необходимо использование двоичного транслятора (эмулятора) для запуска x86-приложений на архитектуре RISC-V.

- Развитая российская экосистема RISC-V: Не существует. Процессор на архитектуре RISC-V разрабатывается компанией Yadro. Будут разработаны RISC-V-приложения либо x86-приложения будут перекомпилированы под RISC-V.

- (В случае необходимости) Российская экосистема на иной архитектуре: Не существует. Будущий отечественный процессор будет построен на базе иной конкурентоспособной архитектуры, под которую будут разработаны приложения либо перекомпилированы приложения популярных архитектур. В качестве ОС будут использованы российские либо популярные открытые дистрибутивы Linux.

Переговоры Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента США Джо Байдена по украинскому вопросу и двусторонним отношениям

Состоявшиеся через три с лишним недели после начала российской СВО инициированные США он-лайн переговоры американского президента с председателем КНР был посвящены китайско-американским отношениям, в частности проблеме Тайваня, и ситуации в Украине. Стороны обменялись мнениями и оценками, которые вновь выявили заметные расхождения. Китайская сторона сохраняет серьезные озабоченности по поводу посягательств на свой базовый суверенитет над Тайванем, отказывается примкнуть к антироссийским санкциям в связи с украинскими событиями.

Вечером 18 марта 2022 г. по инициативе американской стороны состоялись переговоры Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента США Джо Байдена по видеоконференцсвязи. Главы двух государств обсудили китайско-американские отношения и ситуацию в Украине. Это первая видеоконференция Си и Байдена с 24 февраля 2022 г., когда Россия начала спецоперацию в Украине, и вторая - с ноября 2021 г. Разговор начался в 21:00 по пекинскому времени и продолжался почти 2 часа.

На переговорах также присутствовали высшие должностные лица КНР: Член Секретариата ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян; Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ; министр иностранных дел, Член Госсовета КНР Ван И.

Накануне видеоконференции госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США ясно даст понять Си Цзиньпину, что Китай понесет ответственность, если поддержит «агрессию» России, и что Вашингтон «без колебаний наложит санкции» на Пекин. Он отметил, что администрация США обеспокоена тем, что Китай рассматривает возможность прямой помощи России поставками военной техники для решения украинского вопроса. Пекин же отрицает наличие запросов Москвы о помощи.

Агрессивная риторика администрации США обусловлена сложившейся традицией выступлений и заявлений американских политиков, ориентированных главным образом на своих соотечественников. Поэтому данные заявления США не стоит воспринимать как желание американской стороны ухудшать отношения еще и с КНР. В текущей ситуации потеря такого значимого партнера, как КНР, для Штатов станет ощутимым ударом. А метод запугивания санкциями видится Байдену эффективным средством недопущения китайской поддержки России.

14 марта 2022 г. Ян Цзечи также подчеркнул Салливану в Риме, что нынешнее правительство США взяло на себя обязательство придерживаться политики одного Китая и не поддерживать «независимость Тайваня», но действия правительства явно противоречат его заявлениям.

Содержание разговора

Разговор Си и Байдена был посвящен двум темам: китайско-американским отношениям и ситуации в Украине. При обсуждении двусторонних отношений особое внимание было уделено тайваньскому вопросу.

Джо Байден сравнил важность текущего момента с судьбоносностью Шанхайского коммюнике, которое было опубликовано 50 лет назад. Он подтвердил, что у США нет намерений развязать «новую холодную войну» с Китаем, изменить политическое устройство Китая либо усилить блоковые альянсы против него, поддержать «независимость Тайваня» и вступить в конфронтацию с Китаем. Американская сторона выразила готовность укреплять сотрудничество с Китаем, придерживаться политики одного Китая, эффективно контролировать конкуренцию и разногласия.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и США должны не только продвигать двусторонние отношения в верном направлении, но и отвечать за международное спокойствие. Председатель КНР положительно оценил очередное подтверждение Байденом заявления США об отсутствии у американской стороны намерений нарушать суверенитет КНР.

Однако китайский лидер выразил обеспокоенность увеличением проблем китайско-американских отношений, которые начали ухудшаться по вине предыдущей администрации США. Си заявил, что Китай тревожат крайне опасные действия отдельных американцев, поддерживающих тайваньский сепаратизм, и что Вашингтону следует проявить осторожность в этом вопросе. Если же тайваньский вопрос не будет решен должным образом, то, по мнению китайской стороны, это разрушит отношения между двумя странами.

По мнению Си, трудности в китайско-американских отношениях в первую очередь связаны с неисполнением администрацией США договоренностей лидеров двух стран, а конструктивные заявления Байдена не находят свое реальное воплощение.

Лидеры также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Байден выразил готовность взаимодействовать с китайской стороной с целью не допустить эскалации напряженности. Си в очередной раз заявил, что ситуация на Украине крайне нежелательна для Китая, который по своей культуре всегда выступает против войны. Но китайская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь Украине и другим пострадавшим странам. Китайская сторона отметила, что важно сообща поддерживать переговоры России и Украины, которые должны закончиться прекращением боевых действий, а США и НАТО должны наладить диалог с Россией, что позволило бы устранить коренные причины возникновения украинского кризиса.

Итоги разговора

Согласно пресс-релизу Белого Дома, главной повесткой разговора стало «вторжение России в Украину». Президент Байден предостерег Китай от оказания материальной поддержки России в этом конфликте и описал возможные последствия для КНР. Конкретные последствия не уточнялись. Американская сторона также выразила неизменность ее позиции по тайваньскому вопросу.

В СМИ других стран находят отражение иные интересные подробности разговора. Согласно индийскому изданию TFI Global, американский лидер предложил смягчить отношение к Китаю при условии, что Пекин объединятся с Вашингтоном против Москвы. Для КНР критичным является тайваньский вопрос, и, по информации издания, Китай, якобы, готов помочь Штатам ценой Тайваня. Но по тайваньскому вопросу Штаты не готовы менять свою позицию, о чем и заявил Байден.

Ряд китайских экспертов уделил внимание этой важной теме отношений КНР и США. Например, Лу Сян, эксперт по американским вопросам Китайской академии общественных наук, разъяснил послание Китая американской стороне во время данной видеоконференции: «Если США продолжат «играть с огнем» по тайваньскому вопросу, то невозможно рассчитывать на хорошие и здоровые китайско-американские отношения. Американская сторона должна четко осознавать, что стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны не только для двух стран, но и для всего мира».

Согласно японским источникам, главной предпосылкой разговора лидеров была обеспокоенность американской стороны тем, что Китай, «имеющий дружественные отношения с Россией», окажет военную поддержку России, например, поставку военной техники. Поэтому японские СМИ видят главной задачей для Байдена выявление позиции Си в данном вопросе.

Японские официальные СМИ отмечают: «Китай даже после вторжения российских войск в Украину воздерживался от критики России. Китай игнорировал позицию западных стран и, несмотря на введенные ранее антикитайские санкции и недоверие к себе со стороны США и ЕС, выступал против антироссийских санкций».

По итогам разговора обеспокоенность американской стороны не была развеяна. После онлайн-встречи администрация Байдена заявила журналистам, что поддержка Китаем России «повлияет не только на отношения между Китаем и США, но и на отношения между Китаем и странами всего мира».

Выводы

Таким образом, Штаты не добились изменения позиции Китая по украинскому вопросу. Китай занимает нейтральную позицию, продвигая мирное разрешение вопроса. Пекин проявляет острожность, однако при эскалации конфликта с США, в т.ч. из-за тайваньского вопроса, позиция Пекина может сместиться к "слегка пророссийской", какой она была до признания Россией ДНР и ЛНР.

Виноградов Андрей Олегович

Ахметзянов Рустем Раисович

Суханов Евгений Сергеевич

Столкнется ли Россия с нехваткой катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии?

Для производства из нефти топлив и более сложных продуктов, например полиэтилена или полипропилена, необходимы катализаторы. Многие из них закупались за рубежом. О том, как обстоят дела с импортозамещением катализаторов в области нефтепереработки и нефтехимии, мы поговорили с заместителем директора, руководителем отдела технологии каталитических процессов ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» доктором технических наук Александром Степановичем Носковым.

«Еще в 2019 году Министерством энергетики РФ была создана рабочая группа по анализу возможности импортозамещения в области нефтепереработки и нефтехимии. Задача была определить узкие места и составить возможные шаги по их расшивке (то есть ликвидации недостатков в слабых звеньях производственного процесса). Все данные по оценке рынка, доли импорта, оборудования и катализаторов вошли в единый документ. Он включал качественную характеристику, насколько надежно поставлено обеспечение этих сфер в России. Также там были перечислены основные разработчики и производители катализаторов для процессов нефтепереработки и нефтехимии. В конце документа мы представили программу, по каким позициям в первую очередь надо предпринимать шаги», — рассказывает Александр Носков.

По словам ученого, отрасль нефтепереработки не должна столкнуться с большими проблемами из-за санкций. Заводы, аппараты, каталитические реакторы — всё это исторически базировалось на отечественных технологиях. Для производства топлив используется всего около десятка основных катализаторов. Спрос на каждую марку большой, а имеющиеся мощности позволяют оперативно нарастить объемы производства.

«В нефтепереработке практически по всем позициям на сегодняшний день либо нет критического состояния, либо достаточно быстро, в течение полугода-года, узкие позиции могут быть закрыты. Кроме того, большинство катализаторов здесь эксплуатируются от трех до десяти лет. Поэтому, если катализатор загрузили, например, в прошлом году, он прослужит еще некоторое время», — говорит Александр Носков.

Нет проблем и с некоторыми катализаторами, которые необходимо постоянно добавлять в кипящий слой (процесс крекинга). Их производство налажено на российских предприятиях: Ишимбайском специализированном химическом заводе катализаторов и Омском катализаторном заводе.

Катализаторы в нефтепереработке делятся на две большие группы. Одни обеспечивают глубину переработки нефти (чтобы из одного ее количества получить как можно больше бензина и дизельного топлива). Вторые направлены на повышение качества этого топлива. По словам ученого, сейчас важно прежде всего сохранять глубину переработки, а возможное снижение качества в нынешней ситуации некритично.

Самая узкая проблема российской нефтеперерабатывающей промышленности в области импортозамещения — катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга. Их объем потребления составляет соответственно 3 500—4 000 и 1 000—1 500 тонн в год.

Процессы гидрокрекинга используются, чтобы вытащить топливо из нефтяного остатка. Он получается после того, как из нефти извлекут бензиновую, керосиновую и дизельную фракции, и составляет примерно 25—30 % от ее изначального веса. «Эти процессы осуществляются при очень высоком давлении (200 атмосфер) в присутствии водорода. Такие технологии лишь недавно стали применяться в России массово. Заводы у нас сейчас только строятся, а Япония уже объявила эмбарго на поставку оборудования», — рассказывает ученый.

Другое уязвимое направление в области нефтепереработки — это катализаторы получения зимних и арктических топлив (объем потребления — 200—250 тонн в год). Эти технологии базируются на импортных катализаторах, и быстрая замена здесь вряд ли возможна. Не все соединения, использующиеся в таких катализаторах, доступны в России. «У нас есть научные заделы, но стадия подготовки еще недостаточная для введения в эксплуатацию», — говорит Александр Носков.

В нефтехимии же сложилась совершенно иная ситуация. Основной продукцией этой отрасли являются полиэтилен, полипропилен, всевозможные масла. Они получаются в результате следующего, более тонкого этапа переработки.«В нефтехимии многие производства базируются полностью на импортных технологиях. А когда вам продается импортная технология, лицензиар гарантирует все процессы только при использовании прописанного в технологии катализатора. Если его заменить, все гарантии снимаются. Поэтому катализаторы тоже использовались в основном зарубежные»,— рассказывает ученый.

Заводы по производству катализаторов расположены в основном в США Франции, Германии, Дании. Китай тоже пытается наладить их выпуск, но, по словам ученых, пока китайские катализаторы не достигли нужного качества, и предприятия, использующие их, могут столкнуться с проблемами.

Проблема заключается также в том, что нефтехимия требует гораздо большего разнообразия катализаторов (их номенклатура насчитывает более 100 наименований). В то же время потребность в каждом отдельном катализаторе гораздо меньше, чем в нефтепереработке: около 50—100 тонн в целом по стране. Налаживать производство для такого малого тоннажа предприятиям невыгодно. Это пытались сделать в СССР, когда промышленность была настроена на самообеспечение, но после перехода на рыночную экономику большую часть катализаторов для нефтехимии стали закупать за рубежом.

«Здесь самые узкие места — производство полиэтилена и полипропилена. В России оно сейчас составляет примерно 4—5 миллионов тонн в год. В этих процессах катализатор одноразовый, он в миллионных долях присутствует в составе самой продукции. На эти 4—5 миллионов тонн нужно примерно 100—120 тонн катализатора. Если прекратятся поставки нужного катализатора, производство будет остановлено в течение месяца. Сейчас у нас в институте и на предприятиях активно прорабатываются вопросы решения этой проблемы», — отмечает Александр Носков. С нехваткой катализаторов могут столкнуться также шинная и лакокрасочная промышленности.

Также в сложной ситуации оказалась пищевая отрасль, а именно производство маргарина, который широко используется в кондитерских и хлебобулочных изделиях. «В этой сфере практически все российские заводы также работают на импортных катализаторах, многие из которых одноразовые. Сейчас ИК СО РАН ведет переговоры с некоторыми предприятиями промышленного сектора. Заделы есть. Возможно, нам удастся решить эту проблему», — рассказывает исследователь.

У Института катализа СО РАН есть сложившиеся связи с «Роснефтью», «Газпромнефтью», «Газпромом», «СИБУРом». С реальным сектором экономики работают около 20 % ученых института.

«Разработка любого нового каталитического процесса от начала исследований до промышленной реализации занимает в лучшем случае десять лет. В форс-мажорных обстоятельствах и с участием государства этот срок можно сократить до пяти-шести лет. Поэтому, если смотреть реально, за один-два года мы можем предложить только замену того, что есть. Например,попытаться воспроизвести западные катализаторы. Сейчас от российских компаний мы ждем конкретные запросы, какие катализаторы, с какими именно характеристиками им нужны», — говорит Александр Носков.

Ученый отметил, что отрасль по производству катализаторов нуждается сегодня в серьезной поддержке государства и участии компаний-заказчиков.

Диана Хомякова

Nikkei: Выход из проекта «Сахалин-2» обойдется Японии в $15 млрд

Япония — в случае выхода из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» — будет вынуждена дополнительно импортировать СПГ на сумму $15 млрд, сообщила газета Nikkei, отметив, что полная замена российского СПГ спотовыми закупками добавит около 1,8 трлн йен ($15 млрд) к стоимости импорта Японии. В результате траты на закупку СПГ увеличатся примерно на треть. «В условиях глобальной конкуренции за СПГ у проекта „Сахалин-2“ практически нет альтернативы, кроме спотового СПГ», — считает профессор бизнеса японского Университета Мэйсэй Масахико Хосокаву.

В японском импорте СПГ доля российского сжиженного газа составляла до последнего времени 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина. И не случайно на прошлой неделе премьер Японии Фумио Кисида высказал заинтересованность Токио в проекте «Сахалин-2» и продолжении закупки энергоресурсов в его рамках.

«Нужно установить, являются ли в отношениях с Россией различные проекты, начиная с «Сахалина-1» и «Сахалина-2», просто бизнесом, или они соответствуют интересам нашей страны «, — приводит во вторник слова Кисиды издание «Санкэй».

Ранее участники проекта — японские Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, владеющие долями в проекте «Сахалин-2», — заявили об отсутствии намерений о выходе. Премьер-министр страны Фумио Кисида завил 16 марта, что «Сахалин-2» играет важную роль для обеспечения стабильного поступления энергоресурсов в Японию. Однако он объявил также о расширении санкций против России. В частности, Япония запретит поставки в РФ предметов роскоши, лишит Москву режима наибольшего благоприятствования в торговле.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции, уточняет ТАСС.

Россия встретит 2025 год рядом с Тропической Африкой

Ирина Приборкина

По прогнозам экспертов GSMA, приведенным в отчете The Mobile Economy 2022, к 2025 г. в России и странах СНГ (регион CIS) всего 9% мобильных подключений будут приходиться на сети 5G. А 4G с показателем мобильных подключений в 70% станет основной технологией. Причем все остальные рассматриваемые регионы, кроме части Африки, значительно обгонят Россию по показателю проникновения 5G. Эксперты отмечают, что в сложившейся геополитической ситуации делать прогнозы стало практически невозможно, но предполагают, что к 2025 г. уровень проникновения сетей четвертого поколения все же достигнет 70%, как и прогнозируют в GSMA.

Авторы отчета рассказали, что к концу 2021 г. услугами мобильной связи в мире пользовались 5,3 млрд человек, что составляет 67% от всего населения земного шара. По их словам, внедрение 5G продолжает быстро расти, а общее количество подключений достигнет 1 млрд в 2022 г. "Импульс усилен рядом факторов, включая восстановление экономики после пандемии, рост продаж телефонов 5G, расширение охвата сети и общие маркетинговые усилия операторов мобильной связи", - отмечают в ассоциации. Также в GSMA сообщили, что в 2021 г. число абонентов мобильного интернета во всем мире достигло 4,2 млрд человек.

Эксперты ассоциации в отчете The Mobile Economy 2022 отмечают, что в 2021 г. в России и странах СНГ 49% мобильных подключений пришлись на сети четвертого поколения, 34% - на 3G, 16% - на 2G и оставшаяся часть - на 5G. К 2025 г. GSMA прогнозируют, что сети 4G займут 70%, доля 3G снизится до 17%, на сети второго поколения останется всего 4%, а 5G достигнет отметки в 9%. Более низкие прогнозы по уровню проникновения сетей 5G эксперты GSMA сделали только для части Африки южнее Сахары (Тропическая Африка, Sub-Saharan Africa), где уровень внедрения сетей пятого поколения к 2025 г. составит 4%.

Заместитель руководителя центра компетенций "НТИ" на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов отмечает, что если рассматривать прогнозы GSMA в динамике, то в новом отчете ассоциация снизила прогноз доли 5G-абонентов в 2025 г. с 14% до 9%. Это уменьшение, по мнению составителей отчета, будет сопровождаться снижением расходов на строительство сетей. При этом проникновение смартфонов в новом прогнозе выросло до 86% (с 81%). "На наш взгляд, даже предыдущий показатель достижим. Дело в том, что на столь невысоких уровнях проникновения (9% и 14%) основным фактором будет распространение смартфонов с поддержкой 5G, а не покрытие сети. В 2023-2024 гг. состоится запланированный запуск производства отечественных базовых станций 5G, так что в 2025-м вполне реально достичь доли в 14%", - уверен эксперт.

Источник на телекоммуникационном рынке, знакомый с ситуацией, сообщил, что до известных событий (начало спецоперации на Украине) прогноз по проникновению LTE (4G) на уровне 70% к 2025 г. мог бы казаться убедительным, сейчас он зависит от возможности наладить поставки оборудования. "Делать какие-либо оценки в ситуации неопределенности - бессмысленная задача. Реализуемость прогноза по 5G и прежде зависела в первую очередь от выбранного диапазона, решения по которому нет. Так что вероятность его достижения - 50/50, что вряд ли можно считать серьезной аналитикой", - отметил собеседник ComNews.

Говоря о доле сетей 5G на уровне 9% к 2025 г., эксперт "Сколтеха" отмечает, что, с учетом поставленных перед отраслью задач по импортозамещению, этот уровень адекватен. "А то, что такой подход необходим, - уже стало всем очевидно. Развитие телекоммуникаций в цифровую эпоху - ключевая и критическая задача для любой страны. В правительстве это понимают, поэтому мы надеемся на перевыполнение всех этих прогнозов по 5G", - уточняет Александр Сиволобов.

В пресс-службе ПАО "МегаФон" отметили, что одной из приоритетных задач в вопросе 5G для оператора остается получение радиочастотного спектра в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. "Мы продолжаем работать в этом направлении. Без этих частот скорейшее развитие новых технологий в России не представляется возможным. Ключевое преимущество диапазона 3,4-3,8 ГГц перед другими частотами заключается в том, что он позволяет обеспечивать самый оптимальный баланс между покрытием сети и скоростью интернета", - рассказали в компании.

По словам Александра Сиволобова, нет никакого секрета в том, что по развитию мобильных сетей мир условно делится на две половины. "Первая - это страны Западной Европы и Северной Америки. Также к ним можно добавить богатые государства Ближнего Востока, Австралию и некоторые страны Азии, например Китай, Южную Корею, Японию, Индию. В них уже развернуты сети LTE и быстро растет доля 5G - за исключением Индии, там еще нет сетей 5G, но страна быстро наверстает упущенное. Вторая часть - все остальные регионы мира, в том числе отдельные страны Азии, а также Россия. Здесь уровень развития сетей сильно варьируется. Но в целом наблюдается отставание и по LTE, и по 5G", - рассказывает руководителя центра компетенций "НТИ".

Он отмечает, что отставание России от других стран по уровню проникновения сетей 5G во многом определяется уровнем расходов на сотовую связь. "Мобильная инфраструктура России - одна из лучших в мире по соотношению цена/качество: она охватывает огромную территорию, большинство абонентов могут использовать LTE, но при этом тарифы на связь у нас едва ли не самые низкие. В некоторых странах можно построить качественную сеть и при невысоком ежемесячном платеже - за счет высокой плотности населения. Но это не наша ситуация. Если мы хотим получить услугу на уровне Южной Кореи или США, то нужно приготовиться платить по 3000-6000 руб. в месяц за мобильную связь", - считает эксперт. Он отмечает, что в текущей ситуации вызовы, стоящие перед всей экономикой и перед конкретной телекоммуникационной отраслью, совпадают. По его словам, необходимо в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, обеспечить уверенную работу телекоммуникационной инфраструктуры на переходном этапе, приступить к функционированию в новых условиях, создать новые производственные цепочки, международные партнерства и технологические заделы, запустить и обновить инвестиционные проекты, выработать стимулы для поддержки отраслевого спроса.

Эксперт "Сколтеха" считает, что к 2025 г. уровень проникновения сетей 4G в России действительно может достичь уровня 70%. По его словам, основной фактор роста - замена старых телефонов на новые, с поддержкой 4G. "Также операторы продолжат обновление собственных сетей 3G и 2G для поддержки LTE. Несмотря на текущие сложности, все уверены, что работы в этом направлении будут продолжены", - уточнил он.

Рассуждая о том, можно ли сразу приступить к созданию сетей 6G, минуя пятое поколение, Александр Сиволобов отмечает, что для создания задела для 6G нужно сформировать коллективы высококвалифицированных специалистов и инфраструктуру для исследований и разработок пятого поколения мобильной связи, а затем последовательно совершенствовать технологии, масштабировать ресурсы, расширять область работ. "Подход должен быть системным, процессным и ритмичным. Кавалерийским наскоком шестое поколение не захватить. Технологии сетей 2030 г. будут на 90% опираться на 5G, включая улучшенные версии протокола, которые сейчас уже разрабатываются в мире. Так что у нас только один путь - сосредоточиться на 5G, а затем перейти к 6G", - объяснил эксперт.

Сергей Степашин: Невозможно изъять частную собственность без решения суда

Текст: Владислав Куликов

Страны Запада нарушают свои же собственные принципы о неприкосновенности частной собственности. С таким заявлением выступил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. "Под фактическую национализацию, которую проводят руководство Великобритании и ряд других стран, попали объекты недвижимости и иные активы, принадлежащие российским компаниям и физическим лицам", - говорится в заявлении, распространенном АЮР.

"Специальная группа Европейской комиссии по замораживанию и аресту европейских активов российских и белорусских олигархов приступила к работе в координации с коллегами из "большой семерки" (G7)", - продолжает Сергей Степашин.

"Целевая группа "Заморозить и арестовать" состоит из представителей Еврокомиссии, контактных лиц от каждого государства-члена ЕС, Евроюста, Европола и, при необходимости, других агентств и органов ЕС, - говорится в заявлении. - Стоит пояснить, что в соответствующих нормативных актах ЕС и Великобритании идет речь о "замораживании активов". Это означает, что денежные средства и имущество не выбыли из владения собственников, но они не могут ими распоряжаться".

По его словам, юрисдикции многих стран предусматривают возможность суду принять обеспечительные меры путем запрета совершать определенные действия с имуществом. Однако решение о "заморозке активов" в обязательном порядке должен принимать суд, как и устанавливать связь между лицом, которое несет или может нести ответственность за совершение указанных действий, и имуществом, на которое накладывается арест.

"С юридической точки зрения изъять частную собственность без решения суда невозможно, - подчеркивает Сергей Степашин. - Да и для того чтобы суд принял соответствующее решение, необходимы чрезвычайно важные обстоятельства, а лицам, у которых конфискуют собственность, должна быть выплачена соразмерная компенсация. Существует ряд юридических документов, в которых говорится про уважение частной собственности. Это и Европейская конвенция о защите прав человека 1950 года, и Хартия Европейского союза по правам человека".

Согласно статье 17 хартии каждое лицо вправе иметь в собственности имущество, которое оно приобрело на законных основаниях, и никто не может быть лишен своей собственности кроме как по соображениям общественной пользы и на законных основаниях. Статья 1 Европейской конвенции о защите прав человека утверждает, что каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение собственности, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом.

"Сегодня принцип неприкосновенности частной собственности, известный со времен римского права, на котором много веков базировалась европейская экономическая стабильность, попран теми же, кто провозглашал его незыблемость", - указал председатель правления АЮР.

МИД России вручил ноту протеста американскому послу

Текст: Александр Ленин, Иван Сысоев

Российское министерство иностранных дел сделало демарш послу США в России Джону Салливану, вручив ему ноту протеста из-за недавних высказываний американского президента Джо Байдена.

Несколько дней назад американский президент, отвечая на вопрос журналистки о российском президенте Владимире Путине, опустился до оскорбительной лексики. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ее "недопустимой и непростительной риторикой", тем более, если учитывать, что произнесена она была главой страны, "от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире".

Песков также напомнил, что Байден регулярно позволяет себе высказаться в довольно фривольном для президента ключе. Когда подобное произошло в прошлом году, российский президент с юмором ответил хозяину Белого дома детской дразнилкой: "Кто обзывается, тот так и называется". Однако сигналы Москвы, желающей избежать конфронтации между Россией и США, Байден демонстративно не слышит. Поэтому российскому внешнеполитическому ведомству пришлось пойти на жесткий шаг - сделать демарш послу США Джону Салливану.

Демарш - это дипломатический термин, официальное выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого. Используются демарши тогда, когда обычные дипломатические средства уже не в состоянии помочь разрешить конфликтную ситуацию или проблему. В ноте, врученной американскому послу, внешнеполитическое ведомство РФ обратило внимание Вашингтона на то, что заявления Байдена "недостойны государственного деятеля столь высокого ранга". В ведомстве предупредили Вашингтон, что подобная риторика "ставит российско-американские отношения на грань разрыва", а также напомнили Белому дому, что враждебные действия США "получат решительный и твердый отпор".

МИД России заявил, что Москва отказывается от переговоров с Токио по мирному договору. В ведомстве объявили о прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова, а также о выходе Москвы из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Такие меры принимаются "с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине", - сказано в заявлении российского ведомства. На Смоленской площади отмечают, что в дальнейшем невозможно "обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".

МИД заявил о прекращении «курильского диалога» с Японией

Министерство иностранных дел сообщило о принятии ряда мер в ответ на введение Японией односторонних ограничений против РФ. В частности, Россия выходит из межгосударственных диалогов о мирном договоре и о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Также РФ выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России. Кроме того, принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на эти острова на основе соглашений от 1991 и 1999 гг.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — подчеркнули в министерстве.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отреагировал на это заявление во время дебатов в парламенте, пишет ТАСС.

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест. Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора», — цитирует информагентство Фумио Кисиду.

Fishnews

Углеводородная отрасль России в условиях санкций: возможности компенсации за счет сотрудничества с КНР

Аннотация. Введенные против России санкции уже коснулись трех крупнейших российских энергетических компаний – «Роснефти», «Транснефти» и «Газпрома», которым ограничивается доступ к кредитованию и технологиям. Уже объявленный в США запрет на российские углеводороды, планы ЕС поэтапно сократить зависимость от российского газа и через несколько лет уйти от нее полностью, аналогичные намерения Великобритании по нефти – все это, в добавление к же замороженному проекту Северный поток-2, чревато рисками нового порядка - резким снижением объемов углеводородного экспорта РФ на европейские рынки. Для РФ актуализируется задача анализа контрмер, в том числе тех, что возможны на пути уже установившегося энергетического взаимодействия с Китаем. Ключевые слова. Углеводородная отрасль, санкции, России, КНР, энергоресурсы, экспорт

Объявленная коллективным Западом санкционная война нацелена на наиболее чувствительный сегменты российской экономики, включая энергетику и, в частности ее углеводородный сектор.

За счет добычи нефти и газа в последние годы формируется до 20 % отечественного ВВП, еще выше (до 40%) удельный вес нефтегазовых доходов поступлениях в федеральный бюджет, на долю углеводородов приходится, как правило, свыше половины товарного экспорта страны.