Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Отгрузки алюминиевой руды и концентрата в Бразилии снижаются

Согласно статистическим данным бразильского Министерства промышленности, внешней торговли и услуг, по итогам второй недели ноября Бразилия отгрузила около 127 тыс. т алюминиевой руды и концентрата по сравнению с 578 тыс. т в ноябре 2021 г.

Среднесуточный объем отгрузок алюминиевой руды и концентрата составил в указанном периоде 15,8 тыс. т (-48,02% к ноябрю минувшего года).

Индонезия предлагает Канаде создать организацию по никелю, подобную ОПЕКИндонезия предложила на переговорах с Канадой создать организацию, подобной ОПЕК, для стран-производителей никеля, говорится в заявлении министерства инвестиций страны Юго-Восточной Азии.

Индонезия и Канада являются первым и шестым по величине производителями никеля в мире соответственно.

Предложение было сделано во время встречи министра инвестиций Индонезии Бахлила Лахадалии с министром международной торговли Канады Мэри Нг в рамках саммита G20 на Бали.

Министр поднял вопрос о том, чтобы попытаться "координировать и интегрировать никелевую политику" по примеру Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), группы из 13 стран-производителей нефти, которые зачастую определяют мировой объем производства, говорится в заявлении.

Бахлил уже высказывал идею создания такой группы в интервью Financial Times в прошлом месяце, хотя тогда он сказал, что Индонезия все еще разрабатывает структуру и еще не обращалась к другим производителям никеля.

В заявлении, сделанном 16 ноября, Бахлил сказал, что группа стран-производителей никеля может обеспечить получение оптимальной прибыли от производства электромобилей (EV), обвинив страны, где производятся EV в проведении протекционистской торговой политики.

«Благодаря этому сотрудничеству, мы надеемся, что все страны-производители никеля смогут извлечь выгоду из равномерно распределенной добавленной стоимости», - сказал Бахлил.

В своем заявлении Нг сказала, что обе страны могут изучить возможность такого сотрудничества и что обе страны разделяют видение рационального использования природных ресурсов.

Индонезия стремится использовать свои запасы никеля для привлечения инвестиций в металлообработку и далее по цепочке поставок, включая производство аккумуляторов для электромобилей и производство электромобилей в стране.

С 2020 года Джакарта запретила экспорт необработанной никелевой руды, чтобы обеспечить достаточные поставки для инвесторов, среди которых крупные металлургические компании из Китая, а также южнокорейские компании.

Решение Индонезии запретить экспорт никелевой руды вызвало торговый спор с Европейским союзом. Всемирная торговая организация (ВТО) должна вынести решение по этому спору в текущем квартале, но президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Джакарта, скорее всего, проиграла.

В Россельхознадзор поступили заявки от международных фармацевтических компаний на депонирование 89 вакцинных штаммов

На сегодняшний день в Россельхознадзор поступили заявления на депонирование 89 штаммов микроорганизмов и вирусов, используемых при производстве вакцин для животных.

Среди иностранных компаний, проявивших готовность выполнять требования России в области биологической безопасности, - производители ветеринарных препаратов из Израиля, Испании, Чехии и две крупные международные фармацевтические корпорации со штаб-квартирами в Германии и США.

Депонирование подразумевает под собой хранение вакцинных штаммов в российских государственных коллекциях на основании гражданско-правового договора, гарантирующего сохранение права интеллектуальной собственности.

Хранение эталонного образца необходимо для исключения возможности умышленного редактирования используемых штаммов для конкретного рынка. То есть вмешательства производителя в состав штамма или введение в состав вакцины элементов, которые не должны в ней содержаться. При отсутствии штамма в государственной коллекции контролирующие органы не могут ни выявить такие манипуляции, ни подтвердить безопасность используемой вакцины. Для животноводства это является серьезной биологической угрозой, для населения – биологическим риском.

Это требование касается как отечественных, так и зарубежных производителей. Все российские компании выпускают иммунобиологическую продукцию из штаммов микроорганизмов, циркулирующих на территории страны. Все они хранятся в государственных коллекциях Россельхознадзора, Минсельхоза России, Минобрнауки России и Роспотребнадзора.

В научных институтах Россельхознадзора ведутся три коллекции штаммов.

В настоящее время начат процесс депонирования штаммов, которые используют иностранные компании.

Федеральный закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации», согласно которому все производители ветеринарных лекарственных препаратов обязаны депонировать штаммы микроорганизмов и вирусов, был принят в декабре 2020 года, а его положения, регламентирующие коллекционную деятельность, связанную с хранением патогенных микроорганизмов и вирусов, вступили в действие с 1 июля 2022 года.

Сбор коллекций штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов – международная практика. В 1977 году между странами был подписан Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов. На сегодняшний день международные органы по депонированию существуют в 48 странах мира, в том числе в России, Великобритании, США, Канаде, Китае, Индии, Южной Корее, Японии, Австралии, Чили, Мексике, Бразилии и ряде европейских стран. Всего же к данному договору присоединились уже 86 государств мира.

Царство скуки

США разделены настолько, что к масштабным сдвигам в электоральной картине не приведут никакие внешние события

Илья Титов

Потенциал к созданию зрелищ у народа, собирающего полные стадионы на такую нудятину, как бейсбол, бесконечен. Каждые два года транснациональные медиагиганты, офисы которых расположены на улицах и авеню Нью-Йорка, рассказывают нам о том, что в ноябре должна состояться финальная битва добра и зла, от исхода которой зависит не просто судьба США или планеты Земля, но, кажется, целостность ткани реальности, связь, скрепляющая атомы, и причинно-следственная закономерность. К американским выборам берутся большие города в далёких странах, к ним делаются или не делаются острые заявления, к сражению демократов и республиканцев рушатся империи и вымирают цивилизации. Весь мир сходится клином на том, какие лоббисты — зелёные или нефтяные — будут формулировать повестку дня в Капитолии следующие два года, и планета, затаив дыхание, ждёт момента, когда в каком-нибудь Секокусе, что в штате Нью-Джерси, на избирательный участок наконец-то дойдут письма с бюллетенями ветеранов Бостонского чаепития.

Если говорить серьёзно — американские выборы закончились самым неожиданным образом. Предварительные опросы, обычно лояльные к демократам, предрекали страшный разгром, чуть ли не установление республиканской диктатуры на следующий же день после выборов. На деле подтвердилась истина, очевидная ещё шесть лет назад: Соединённые Штаты разделены настолько, что к масштабным сдвигам в электоральной картине не приведут никакие внешние события. Иными словами: всё божья роса.

Почему же исход, зависящий от столь очевидной истины, оказался неожиданным? Да потому что взаимосвязь между проблемами страны и неимоверно "компетентным" управлением, вызвавшим или не решившим эти проблемы, была ясна всем. Демократы сохранили за собой контроль над Сенатом, уже спустя неделю подсчётов после выборов получив половину мест. Второй тур состоится в Джорджии, но даже если представить, что республиканцы возьмут места от этого южного штата (что маловероятно), по каким-то принципиальным вопросам будут голосовать единым фронтом (чего республиканцы не делают почти никогда), то при равенстве голосов в Сенате решающий голос будет оставаться за демократическим вице-президентом Харрис.

В Палате представителей, нижнем отделении Конгресса, ситуация для "партии слонов" чуть веселее: подсчёт голосов всё ещё продолжается, но почти наверняка красная партия берёт большинство. Это открывает перед оппозицией невероятные перспективы: теперь можно большинством голосов принимать законы, которые Сенат не пропустит, а президент всё равно не подпишет; противостоять инициативам меньшинства, которые президент всё равно может утвердить чрезвычайным указом; наконец, начать процедуру импичмента Байдена, которая всё равно ни к чему не приведёт, ведь для отстранения президента от власти нужно 66 голосов в Сенате, а при нынешних раскладах далеко не факт, что даже имеющиеся 49 (или в лучшем случае 50) сенаторов поддержат это. Словом, не зря весь мир следил за голосованием в каком-нибудь Су-Сити, что в штате Айова.

Куда интереснее прямого результата оказался результат косвенный. Промежуточные выборы, проходящие по экватору президентского срока, обычно служат индикатором доверия к действующей администрации. Президент Байден расшифровал крайне жидкую, неуверенную победу республиканцев (которую вообще трудно назвать победой) как показатель доверия к демократам и к нему, Джозефу, лично. Внешняя политика всегда интересовала американского избирателя далеко не в первую очередь, но первым делом после подтверждения правильности своих устремлений Джо рванул в международное турне именно с этим обоснованием. Байден побывал в Египте на климатическом саммите ООН, где пообещал выделить новые миллиарды на зелёную борьбу. Затем он улетел в Кампучию, названную им Колумбией, где пообещал всем присутствовавшим на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии много денег в случае прекращения экономического сотрудничества с Пекином. Не успев договорить, Байден улетел на Бали, где прошёл индонезийский саммит G20. На этом саммите Джо встретился с китайским председателем Си, который также недавно получил от своих граждан свидетельство поддержки выбранного курса.

По результатам трёхчасового разговора Байден и Си спелись по вопросам всего хорошего. Например, они в едином порыве решительно осудили применение ядерного оружия на Украине. Разумеется, внутренней американской аудитории пресс-служба Белого дома подбавила подробностей о том, как вашингтонский президент взял за галстук пекинского председателя и строго-настрого запретил тому лезть на Тайвань и нарушать права человека в уйгурской провинции Синьцзян. В картинке же для внешней аудитории царила идиллия: Джо и Си договорились действовать единым фронтом по вопросам климата, продовольственной безопасности и недопущения новой холодной войны. Ни о снабжении Тайваня вооружениями, ни о байденовском ударе по китайской полупроводниковой промышленности, ни о разделе между США и Китаем самых вкусных кусков европейской промышленности или денег с азиатского наркотрафика речи не шло.

Параллельно с этим в Анкаре проходила встреча руководителя СВР Сергея Нарышкина с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Не было ни публичных анонсов встречи, ни обнародования списка тем, лишь дежурное "без комментариев" от Пескова. Если верить репликам участников, об Украине речи не велось, а обсуждалась всё та же недопустимость ядерной войны.

Но встрече, на которой совсем-совсем не обсуждалась Украина, предшествовал информационный прогрев публики со стороны американской прессы и чиновничьего аппарата. Те, ссылаясь на некие разведданные, предрекли заморозку боевых действий и в очередной раз нерешительно и тихо намекнули киевским лихачам на переговоры. Так, 13 ноября газета The Wall Street Journal написала о том, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан предложил Зеленскому подумать о "реалистичных" позициях для переговоров. Вместе с этим генсек НАТО, готовящийся к пенсии Йенс Столтенберг, объявил о намерении воевать до победного конца: "Много войн решались за столом переговоров, но это не тот случай. Украина должна победить на поле боя". В переводе с языка функционера НАТО на язык нормального человека это значит "Поток помощи иссякает. Дайте ещё".

В штабе республиканцев формальная победа вызвала лишь новый раздор. Дело не только в том, что почти все рассчитывали на куда более прочный результат — при таких ожиданиях им удалось отбить лишь нижнюю палату Конгресса, что многие посчитали поражением, но и в том, что в ходе предвыборной кампании окончательно оформился третий центр силы внутри партии. Этим центром стала Флорида.

Прошлые два года американская пресса вопила по поводу того, что в штате апельсинов и амфетамина притесняются права ЛГБТ и компании "Дисней". Во главе движения, направленного вроде бы против мейнстрима, стоит губернатор Флориды Рональд Десантис. Ещё недавно его называли "новым Трампом" и пророчили совместную избирательную кампанию в президенты, где старый Трамп будет выдвигаться на главный пост, а "новый" пойдёт в вице-президенты. Однако старый Трамп, олицетворяющий второй центр силы, выбрал путь страданий. Он на протяжении полугода колесил по стране, собирая митинги и ведя себя как обычно: неся провокационный вздор, приправленный толикой здравого смысла и очевидными истинами. Трамп продвигал целую когорту кандидатов в губернаторы, сенаторы и представители. Он сделал ставку и проиграл. В некоторых штатах, имеющих ключевое значение (Пенсильвания, Невада, Аризона), кандидаты этого рыжего кардинала потерпели поражение, даже имея значительный отрыв в опросах. Тут и произошёл скандал в благородном семействе: Трамп объявил, что поражение — следствие отсутствия должной партийной поддержки деньгами и пиаром, а товарищи в руководстве назвали Трампа главным проигравшим.

Даже невооружённым глазом можно заметить: республиканские СМИ принялись облизывать Десантиса, называя его будущим партии и будущим президентом, при этом не забывая поддеть президента бывшего. Особенно усердствовал в этой кампании медиамагнат Руперт Мёрдок, чей The New York Post прямым текстом назвал Трампа лузером. Десантиса поддержали и вчерашние звёзды консервативного движения вроде британца Фараджа и глыбы вне времени вроде Биньямина Нетаньяху. По опросам Трамп всё ещё намного популярнее своей новой версии из Флориды, да и харизмой 44-летний итальянец явно уступает своему рыжему конкуренту, но с такой раскруткой и ополчением против Трампа не только вашингтонской верхушки партии, но и значительной части собственной паствы выдвижение Десантиса в 2024 году выглядит вопросом времени. Этому, похоже, не особо будет препятствовать первый центр силы внутри "партии слонов". Его олицетворяет Кевин Маккарти, республиканец из Калифорнии (занятный оксюморон), который готовится занять пост спикера Палаты представителей взамен демократки из Калифорнии Нэнси Пелоси. Маккарти, в отличие от своего грозного однофамильца далёких лет, занимает политическую позицию, которую можно назвать "ни рыба, ни мясо": уже сейчас у многих правых публицистов возникают серьёзные сомнения в приверженности нового лидера республиканцев принципам этих самых республиканцев.

Разумеется, в этот раз тоже не обошлось без любимой темы всех проигравших — фальсификаций выборов. Но парадокс состоит в том, что итоговый результат, как бы там ни ворчали разочарованные республиканцы и дежурно ни ныли потерявшие контроль над Палатой представителей демократы, устроил более-менее всех. Именно поэтому общим консенсусом было решено не будить лихо: было объявлено, что выборы прошли кристально честно и даже подлые русские хакеры не вмешивались в процесс — видать, оказались слишком заняты взломом Старлинков. Тем интереснее информация о том, что на местах-таки не обошлось без старых приёмов, знакомых каждому внимательному читателю новостей ещё по 2020 году.

Мёртвые избиратели 1901 года рождения уже стали завсегдатаями на американских плебисцитах — возможно, через пару десятилетий выборы превратятся в своеобразный ритуал поминовения усопших наподобие мексиканского Дня мёртвых, где люди будут одеваться в костюмы скелетов и ходить голосовать в надежде увидеть в ведомостях роспись своей прапрабабки. Но мертвецам не чуждо и пассивное избирательное право — шуму наделала история пенсильванского конгрессмена Тони Делуки, умершего ещё 9 октября, но всё равно избравшегося. В Теннесси, к слову, аналогичная история постигла Барбару Купер, почившую 25 октября. Кроме шуток это даёт отличную иллюстрацию того, насколько инертен американский выборный процесс. Ты можешь предлагать насколько угодно более привлекательную программу, быть ярче, харизматичнее и известнее, ты даже можешь быть единственным живым кандидатом на пост, но какой в этом толк, если мистер Делука был представителем этого округа Пенсильвании с 1983 года, а Барбара представляла свой округ с 1996-го? При этом их имена из бюллетеней никто убрать не потрудился. Угадайте, в какую партию входили покойные.

Про то, как резко и внезапно менялся перевес в конкретных случаях с чудесным обретением нескольких сотен тысяч потерянных бюллетеней, и говорить незачем. Мы всё это видели в 2020 году: эти резкие скачки синей линии, эти идеально ровные, будто бы свежеотпечатанные, стопки бюллетеней, эти внезапно объявившиеся протоколы. Даже если у дураков в очередной раз украли выборы, дураки в очередной раз это стерпели, а стало быть, всецело заслужили всё то, что с ними сделали фальсификаторы.

Наша пресса сопровождала американские промежуточные выборы невероятно глубокой аналитикой по поводу того, что их результат не повлияет на политику США в отношении России. Разумеется, нет. Но если бы пресса, освещающая международные дела, писала бы только о том, что повлияет на политику западных стран в отношении России, она бы сидела без работы: на неё не повлияет ничего. Американские выборы интересны тем, что служат показателем множества занятных тенденций.

Во-первых, кризис либерального уклада (тот тупик, в который мир завела прогрессивная деменция) вовсе не означает безальтернативный всплеск популярности консервативных сил — особенно когда эти консервативные силы столь беззубы и немощны, как все эти Трампы, Десантисы и прочие Маккарти. Эксперимент дал бы больше данных, будь в США другие партии, равные по силе двум главным: может быть, мы с удивлением обнаружили бы, что выход из идейного тупика лежит в плоскости какого-нибудь национал-каннибализма.

Во-вторых, американское положение позволяет сглаживать последствия кризиса за счёт дорогих заокеанских партнёров: последние недели американская экономика даже показывает рост. В связи с этим накал гнева в отношении администрации не так высок, тем более что внутренняя политика всегда занимает почти всё внимание среднего избирателя, а невзгоды, постигающие экономику и отражающиеся на гражданах, в Штатах принято воспринимать со стоическим спокойствием, будто бы это нерукотворные стихийные бедствия.

В-третьих, даже крупный международный кризис не помог преодолеть раскол в стране: дело не только в том, что в Сияющем граде сакральными и запретными являются знания о существовании мира за границами США, но и в том, что идейные основы, способные объединить страну по линии раскола, давно мертвы. Не бывает империй, исповедующих нигилизм. Инертность американской политики позволит им ещё долго оставаться глобальным лидером с такой же последовательностью, с какой избиратели голосуют за умерших кандидатов: возможно, на президентских выборах мы увидим такую же историю в большем масштабе. Но равнодушие, с которым избиратель-зритель встретил эту дежурную финальную битву добра со злом, говорит о потере Америкой интереса к собственной политической системе. Может быть, дело в её скомпрометированности — в отсутствии вариативности, которое вынуждает делать выбор между двумя одинаково омерзительными вариантами. Но у народа, превратившего в шоу бейсбол, основным источником легитимности политической структуры служит интерес к ней, яростные схватки, ожесточённые споры и громкие драмы. Усталость от этого шоу — усталость США от самих себя.

Всемирный банк признал Россию лидером в области цифровизации госуправления

Совместная активная работа Минэкономразвития и Минцифры позволила России занять место в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг. Высокая позиция России присуждена международными экспертами из команды Всемирного банка.

16 ноября Всемирный банк опубликовал результаты международного рейтинга «GovTech Maturity Index (GTMI)», в который вошли 198 стран мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.

Индекс зрелости GovTech (GTMI) измеряет ключевые аспекты по четырем приоритетным направлениям: «Основные государственные системы», «Предоставление государственных услуг», «Вовлеченность населения» и «Институциональное обеспечение» – на основе показателей, отражающих степень внедрения цифровых технологий в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, в образовании и здравоохранении.

Министерство экономического развития совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также с профильными подразделениями и ведомствами других федеральных органов исполнительной власти провели полномасштабный анализ цифровой трансформации государственного сектора Российской Федерации, что позволило сформировать реальную картину для участия в рейтинге.

Специалисты исследовали крупные цифровые продукты, такие как система госуслуг, межведомственного электронного взаимодействия, электронного документооборота, «цифровые налоги», Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС).

Результаты аналитической работы были направлены во Всемирный банк, проведена серия встреч и консультаций с сотрудниками и менеджментом банка. В конечном итоге наша страна попала в шорт-лист государств с самым высоким «А»-рейтингом, наряду с Южной Кореей, Бразилией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эстонией, Францией, Индией, Литвой и Монголией.

«Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями», – прокомментировал результаты GTMI заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

Ранее Россия была в списке стран с «В»-рейтингом. В 2022 году рейтинг «А» в общей сложности присвоен 69 странам. Более низкие «В»-рейтинги получили 46 стран, «С» – 53 страны, «D» – 30 стран.

Президент МОК Бах на саммите G20 выступил против политизации спорта

Максим Домчев

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах осудил политизацию спорта и выступил за то, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны без исключения.

С таким заявлением президент МОК выступил на саммите G20, который проходит на индонезийском острове Бали. Хотя именно МОК в феврале этого года рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить атлетов из России и Беларуси от участия в официальных мировых и континентальных соревнованиях.

С учетом ситуации на Украине глава МОК считает, что именно Олимпийские игры способны снова объединить весь мир. "В отличие от других конфликтов между странами в прошлом в этот раз некоторые из них решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится. Сама суть спорта в том, что решения должны приниматься только исходя из спортивных результатов, а не чего-либо еще", - цитирует Баха РИА Новости.

Глава МОК добавил, что принимать участие в Олимпиадах должны все государства, в том числе и конфликтующие. Только таким образом Игры станут настоящим символом мира. Бах обратился к лидерам G20 с просьбой включить в совместное заявление пункт о нейтральности в отношении спорта.

К сожалению, как это уже неоднократно бывало и продолжает происходить до сих пор, заявления Баха не совпадают с конкретными действиями со стороны МОК. Ведь в целом ряде видов спорта квалификационные соревнования к летней Олимпиаде-2024 в Париже уже начались, а россияне по требованию олимпийских властей к этим стартам по-прежнему не допущены.

На свет российской академии "Маяк" пришли идеи из Бразилии, Китая, США, ЮАР, Японии

Александр Емельяненков

Что обязана сделать наука для сохранения и устойчивого развития нашей цивилизации? Где грань между "утечкой мозгов" и "циркуляцией талантов"? Как преодолевали участники "полета на Марс" страх не вернуться обратно? Когда, наконец, будет "первая плазма" на термоядерном реакторе ITER, который ведущие страны мира строят сообща во Франции?

Такие разные, часто неожиданные и по-разному волнующие нас вопросы звучали и обсуждались в формате прямого диалога на новой образовательной, общественно-научной и дискуссионной площадке, что открылась недавно в Нижнем Новгороде и называется Академия "Маяк" имени А.Д. Сахарова.

Десятого ноября, в Международный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development - включен в официальный календарь ЮНЕСКО), на свет нижегородского "Маяка" собрались ученые, эксперты, популяризаторы науки и те, кто планирует связать свою жизнь и профессиональную карьеру с этой областью человеческой деятельности - старшеклассники и уже студенты нижегородских школ и вузов.

Всех собравшихся очно и в режиме онлайн приветствовал как равный равных генеральный директор "Росатома", доктор экономических наук Алексей Лихачев. Почему именно Лихачев, и какая связь у атомной корпорации с ЮНЕСКО? Ответ был дан, что называется, от первого лица.

Мир сталкивается с глобальными вызовами, заявил глава "Росатома". Это изменение климата, экологические проблемы, растущий дефицит природных ресурсов, перенаселение и неравенство. Ученые разных стран ищут решения этих задач в области энергетики, медицины, высоких технологий. И Россия, ее атомная отрасль и атомная наука озадачены тем же.

"А среди приоритетов, - акцентировал Алексей Лихачев, - двухкомпонентная атомная энергетика и замкнутые топливные циклы. Мы ведем исследования в области термодинамики, акустики, радиохимии и физики плазмы, термоядерного синтеза и плазменных технологий".

Подобный форум-диалог на площадке Академии "Маяк" прошел во второй раз - по инициативе "Росатома", под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, с партнерским участием Российского общества "Знание".

В этом году среди приглашенных к диалогу оказались исследователи и эксперты в самых разных областях, которые на первый взгляд между собой не связаны. Но это лишь на первый взгляд.

Физик-теоретик по первому образованию, участница имитационного эксперимента "Марс-1", а ныне - руководитель Фонда космического развития Африки Адриана Марэ из ЮАР оказалась под объективами телекамер на одном подиуме с членом Международного совета ITER и руководителем Проектного центра ИТЭР в России Анатолием Красильниковым. В 2019 году Маре основала научно-исследовательскую организацию Proudly Human, цель которой - составить прогноз выживаемости на Луне, Марсе, других планетах, а затем преломить, транслировать полученные выводы на условия жизни в разных странах и регионах на Земле.

Вопросы про то, как преодолевали страх "невозвращения с Марса" и когда, наконец, получат на ИТЭР первую плазму, оказались для выступавших не самыми сложными. Куда труднее было объяснить искусственно наводимые границы между учеными разных стран, заморозку научных обменов, эмбарго па поставку исследовательского оборудования и материалов, разрыв контактов и политические санкции в отношении давних партнеров, участников международной научной кооперации.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев высказался в этом отношении твердо и предельно ясно.

- Мы убеждены, что научные исследования не должны сдерживаться границами, политической конъюнктурой и надуманными ограничениями. Мировая циркуляция талантов - это тенденция, которую мы будем поддерживать.

По-восточному тонко, но в том же духе высказался доктор картографии и географических информационных систем Дун Лян из Китайской академии наук. У него за плечами - бакалавриат по прикладной математике в Великобритании и магистратура в Швеции. А сейчас он работает в Международном исследовательском центре "Большие данные для достижения целей устойчивого развития", представляет программу "Цифровой пояс и путь". Область его научных интересов охватывает сбор данных в полярных регионах и практическое применение "больших данных" о Земле в целом.

И в такой объемной работе без международной кооперации, широкого и равноправного сотрудничества, как в том же проекте ИТЭР, просто не обойтись.

- Если хочешь идти к цели в одиночку, настройся на долгую дорогу. А когда решение, результат нужны быстро, надо объединяться и работать сообща, - резюмировал доктор Лян в ответ на заданный из зала вопрос.

Руководитель совместной научной группы Российского квантового центра и университета МИСИС Алексей Федоров в свою очередь напомнил, что Нобелевскую премию по физике присудили в этом году интернациональной команде исследователей за изучение квантовой запутанности. И это еще одно подтверждение сказанному: время гениев-одиночек в науке безвозвратно ушло. А развитие квантовых технологий открывает перед человечеством совершенно новые возможности и горизонты.

- Уже сейчас мы знаем, что квантовые технологии позволят оптимизировать расход природных ресурсов, - заявил Алексей Федоров. - Мы можем моделировать биологические материалы. А квантовая криптография обеспечивает нашу информационную безопасность…

Коллегу из Москвы поддержала из-за океана доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

- Мы будем исчислять задачи в тысячи раз быстрее, - развила она главную мысль. - Квантовые компьютеры - это уже реальность. Мы можем сымитировать молекулу и ее взаимодействие с другой молекулой. При этом результат получим не через неделю, а через несколько часов и даже минут. Это значительно продвинет нас в разработке новых медицинских препаратов…

У живущей сейчас в Японии Габриэлы Байлас, которая известна как популяризатор научной мысли в социальных сетях, на многие обсуждавшиеся вопросы был свой "незамыленный" взгляд. И не случайно ее Youtube-канал опережает по числу подписчиков все аналогичные каналы, которые ведут женщины-ученые на ее родине в Бразилии. А теперь, после форума-диалога в Нижнем Новгороде, о ее ресурсе узнают еще больше людей по всему миру.

Как сообщили организаторы, гибридный формат мероприятия в Академии "Маяк" позволил наблюдать за прямым эфиром из любой точки мира. Трансляцию на русском и английском языках к моменту ее окончания посмотрели более 330 тысяч пользователей. А полную запись состоявшейся дискуссии можно увидеть здесь и сейчас на сайте события.

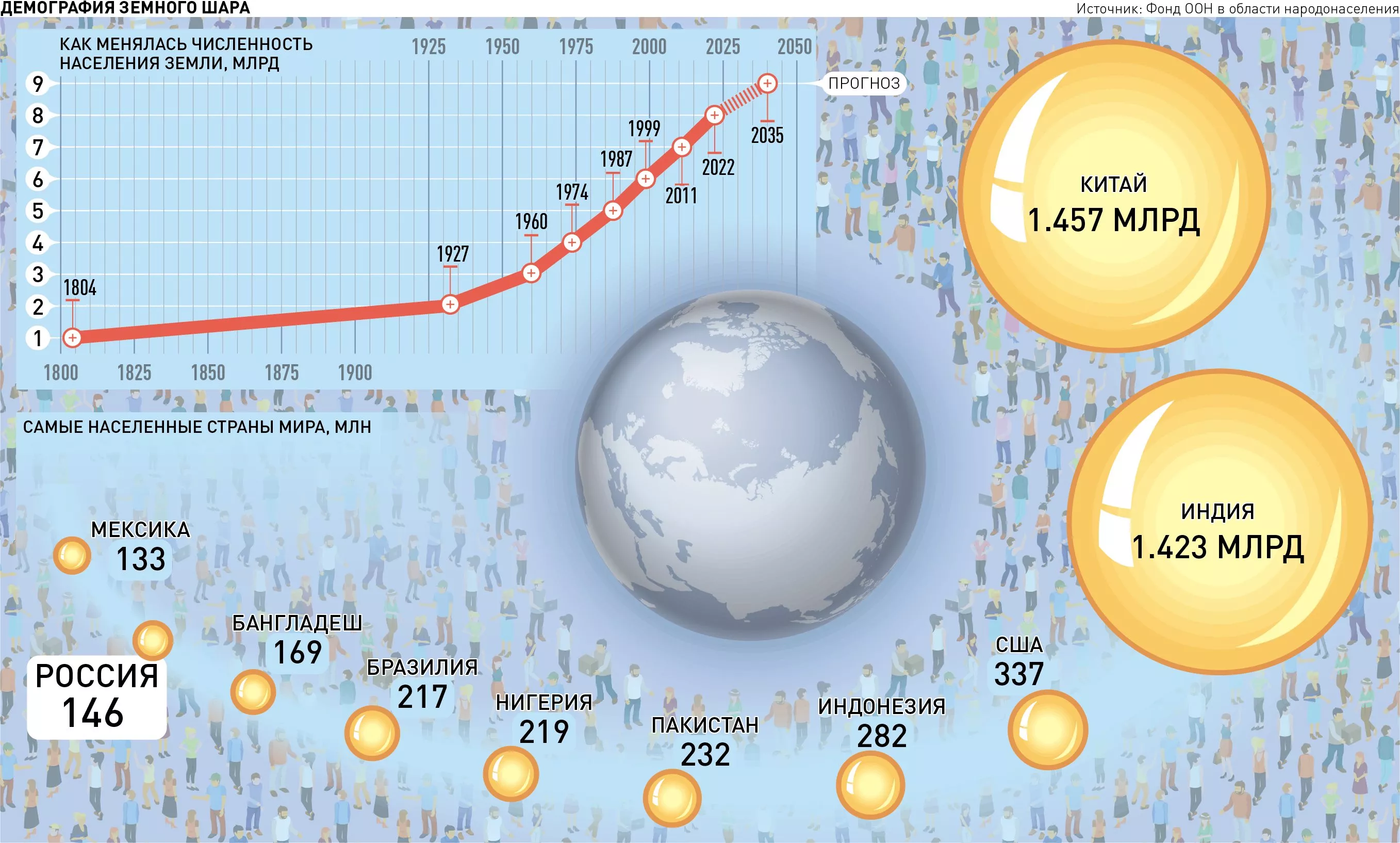

К 2037 году население Земли достигнет уже 9 млрд и будет расти и далее. Но это сулит развивающимся странам социальные вызовы

Численность населения планеты преодолела очередной миллиардный рубеж

Анна Белорусцева

ООН официально провозгласила, что с 15 ноября численность жителей Земли перевалила за 8 миллиардов.

Масштабные подвижки на демографической арене ученые объясняют увеличением продолжительности жизни, которое стало возможно благодаря прогрессу в сфере медицины, продовольствия и личной гигиены. Кроме того, не стоит забывать и об исправно высокой рождаемости в юго-западной части Азиатского региона и в Африке. К слову, именно на долю государств южнее пустыни Сахара прогнозируется более половины прироста к 2050 году.

Следующий "юбилей" ООН планирует на 2037 год - так, темпы роста численности землян сократятся уже в ближайшие 15 лет (отметки в 8 миллиардов человечество достигло за 12 лет, девяти придется ждать дольше).

Однако демографический рост на этом не остановится, по крайней мере до 2080-х годов, когда, согласно прогнозам, численность населения достигнет пиковой отметки в 10,4 миллиарда и еле заметно пойдет на спад.

Примечательно, что в том же десятилетии (а именно в 2087 году) ожидается историческое событие: коэффициент смертности превысит показатель рождаемости, и эта тенденция сохранится вплоть до начала нового столетия. Экологи полагают, что такую динамику можно назвать положительной для планеты, так как сокращение темпов роста численности населения должно сопровождаться стремлением к осознанному потреблению и сокращением ущерба, наносимого людьми окружающей среде.

И все же в грядущие десятилетия властям развивающихся стран придется непросто. Дело в том, что снижение рождаемости на первых порах сопровождается ростом доли работоспособных граждан по сравнению с иждивенцами.

Этот "переходный период" идеально подходит для инвестирования в образование, социальную сферу, здравоохранение и т.д. и сопровождается краткосрочным и среднесрочным экономическим ростом. Но когда трудящиеся достигнут преклонного возраста, произойдет резкий скачок доли пожилого населения.

Поэтому государствам нужно подготовить почву для увеличения финансирования пенсионного фонда и медицины.

С подобной проблемой уже столкнулся Китай, где существовавшая на протяжении трех десятилетий политика "одна семья - один ребенок" мощно ударила по рождаемости и привела к сокращению рабочей силы.

К слову, уже в следующем году Индия подвинет КНР с вершины пьедестала стран с самой высокой численностью населения, а к концу столетия китайцев будет меньше миллиарда - всего 771 миллион, утверждают в ООН. США с привычной третьей позиции в топе сместит Нигерия (сейчас она занимает 6-е место).

Эксперты обеспокоены продолжением индийского и африканского бума, так как рост рождаемости затрудняет борьбу с нищетой и голодом, а также тормозит повышение качества образования и медицины в развивающихся экономиках.

Несмотря на рокировку, вершина рейтинга "топ-десять" стран по числу граждан останется прежней: за тройкой лидеров последуют Пакистан, Индонезия, США, Бразилия, Бангладеш, Россия и Мексика.

Из положительного: в ближайшие десятилетия эксперты прогнозируют сокращение смертности и увеличение к 2050 году средней мировой продолжительности жизни до 77,2 года. К тому же у представителей сильного пола вырастут шансы на пополнение рядов долгожителей.

Противникам Москвы не удалось превратить саммит G-20 в площадку для сведения счетов - позиция России была услышана и принята во внимание

Изоляция России - очередной миф Запада

Евгений Шестаков (Бали)

Во вторник, 15 ноября, на острове с поэтичным названием "Колыбель героев", а именно так с санскрита переводится Бали, открылся саммит G-20. Не вызывает сомнений - изолировать Россию не получилось, несмотря на многочисленные закулисные договоренности, прямое давление и шантаж со стороны США и их союзников в отношении не западных участников "двадцатки". Как заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым его китайский коллега Ван И, "мы очень рады, что вы лично участвуете в саммите и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в мероприятиях в рамках многосторонних форматов".

Требование не входящей в число развитых государств Украины лишить Москву места в G-20 с самого начала представлялось бредом даже недругам России. Твердое китайское нет в отношении любых санкций против Кремля подчеркнул на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном китайский лидер Си Цзиньпин. Он вновь подтвердил: Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, но избегал любых формулировок, которые СМИ и политики могли бы трактовать, как осуждение действий России. Противникам Москвы не удалось превратить саммит в площадку для сведения счетов - на итоговой пресс-конференции Лавров подтвердил, что российская позиция была как минимум услышана и принята во внимание. Причем речь шла не только об Украине - Москва привезла на саммит новые инициативы в сфере энергетики и продовольственной безопасности. "По продовольствию мы показали свои возможности и препятствия, которые есть на этом пути", - объяснил министр.

Организаторы G-20 старались, чтобы плохая погода не испортила проведение балийского форума. И добились своего - разогнали тучи и с раннего утра высвободили палящее солнце. Все участники добрались до места проведения саммита посуху. Все, кроме президента США Джо Байдена. Американский лидер не только приехал последним - он как минимум на полчаса задержал открытие "двадцатки". Тут даже природа не стерпела: в тот момент, когда кортеж Байдена приближался к отелю, где президента США ждали 19 его коллег, вдруг резко полил по-осеннему холодный дождь. Словно ладья злого колдуна лимузин Байдена проскользнул в ворота, и вскоре первое заседание G-20 началось.

В открытом для прессы вступительном слове президент Индонезии Джоко Видодо призвал "закончить войну" ради будущих поколений, но не стал указывать на конкретный конфликт, к которому относились его слова. Столь размытая трактовка современных конфликтов дает шанс странам "двадцатки" все же принять итоговое коммюнике. Как сообщила газета Financial Times, в документе будут отвергнуты эпоха войн и применение в конфликтах ядерного оружия.

На время саммита остров Бали выглядит так, словно могучее землетрясение раскололо его практически пополам, а между этими частями перебросило скоростной хайвей. Желающие насладиться покоем могут быстро перебраться из кипящей дипломатическими страстями курортной части Бали в его рыночно-меняльную часть, где о саммите только "что-то слышали". Хозяйка крошечной лавки в недрах ведущего от дороги пыльного переулка с нескрываемым интересом вертела мой журналистский бейджик с аккредитацией на "двадцатку", а о Москве знала одно: там холодно.

Надо отдать должное индонезийцам - они многое сделали для обеспечения безопасности. Но если военные корабли, патрулирующие побережье нон-стоп, смотрятся довольно органично и придают уверенности, что вокруг все под контролем, то количество полиции и военных выглядит явно избыточным. Особенно когда под охрану в отеле, где живут члены делегаций, в том числе российской, попадает абсолютно все - от туалета до лифта и лежаков возле бассейна. Не говоря о толпящихся секьюрити у номеров вип-персон. Действуют они столь же энергично, как герой фильма "Джентльмены удачи", дружелюбно напутствовавший прохожих "Ты туда не ходи, ты сюда ходи" и предупреждавший о печальных последствиях.

Командующий национальной армией Индонезии обещал, что помимо кораблей охранять участников саммита будут четыре истребителя: два российского производства (Су-27 и Су-30) и два американского (F16). В понедельник днем мы повстречали кортеж человека, которого агентство Bloomberg назвало одним из самых влиятельных участников саммита. Вереница черных автомобилей с турецким флагом на капоте как мираж растворилась в раскаленном от зноя балийском воздухе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган благодаря активному посредничеству Анкары в зерновой сделке и налаженному диалогу с российским лидером оказался среди наиболее востребованных лидеров. Пресса цитирует слова Эрдогана: "Если все сожгут мосты с Россией, с кем будут разговаривать русские, кто будет разговаривать с русскими?" Эрдоган провел на саммите встречу с Байденом, которая состоялась на фоне совершенных в Стамбуле терактов и публичного отказа турецкой стороны принять американские соболезнования в связи с их неискренностью.

Большая часть прессы, приехавшей освещать мероприятия "двадцатки", на них не попадет. Закрыты для СМИ заседания по продовольственной и энергетической безопасности, а также дискуссия по глобальной архитектуре здравоохранения. Важнейшие мировые вопросы лидеры обсуждают кулуарно. Помимо переговоров с министром иностранных дел Китая в программе Лаврова значилась встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. У главы российского МИД также состоялись встречи "на ногах". В ходе пресс-конференции Лавров не назвал всех своих собеседников - упомянул лишь канцлера ФРГ, президента Франции и главу МИД Турции, пообещав рассказать о своих контактах на саммите позже.

Газета Politico утверждает, что президент Индонезии заранее неофициально призвал лидеров западных стран смягчить риторику в отношении Москвы на время саммита G20. Иначе принятие хоть какой-то итоговой резолюции стало бы невозможным. Так уже случилось на восточноазиатском саммите в Камбодже. Как объяснял Лавров, западные страны во главе с США там попытались внести в резолюцию оценки ситуации на Украине "абсолютно неприемлемым языком". Организаторы мероприятия отказались от проведения церемонии совместного фотографирования участников G20, чтобы эта в принципе рутинная процедура не привела к политическим демаршам.

Американцы раскалывают G20, стремясь перетянуть на свою сторону традиционных российских партнеров в Азии, включить их в орбиту западного влияния. Причем эти процессы давно происходят на бытовом уровне. В небольшом балийском супермаркете, аналоге российского "Дикси", где 90 процентов посетителей - местные жители, я натолкнулся на необычный товар. На стеклянной бутылке на индонезийском языке было написано "Английский соевый соус". Как позже мне пояснили коллеги из российского посольства, скорее всего, это был сделанный в Индонезии соевый соус, для которого производитель нашел маркетинговый ход - решил "европеизировать" свой товар в угоду желающей приобщиться к западным благам публике. На мой шутливый вопрос о наличии на прилавках "российского соевого соуса" кассирша в супермаркете растеряно развела руками. После чего серьезно призналась, что никогда о таком не слышала. Согласно опросам, свыше 50 процентов жителей Индонезии все еще доверяют странам Запада и США, хотя число доверяющих постепенно снижается. Поэтому в своих оценках на G20 индонезийский лидер вынужден считаться с этим электоратом, который покупает "английский соевый соус" и любит американцев.

Проект итоговой декларации саммита вопреки опасениям оказался в значительно меньшей степени антироссийским, чем предполагалось ранее. Документ, по словам Лаврова, охватывает все направления, которые обсуждались. Отвечая на вопрос "РГ", Лавров подчеркнул: Западные страны пытались сделать декларацию политизированной. Но тогда российская делегация предложила зафиксировать в декларации существующие реалии и изложить существующие внутри G20 разногласия, если части государств так хотелось поднять тему Украины. В итоге было записано, что стороны подтвердили еще раз свои позиции - Запад свои, Россия свои. В декларации указано, что многие страны осудили действия Москвы. В свою очередь российская сторона зафиксировала в документе, что были и альтернативные точки зрения.

Балийская декларация лидеров «Группы двадцати»

По итогам саммита «большой двадцатки» в Индонезии принята Балийская декларация лидеров «Группы двадцати».

Перевод с английского

Балийская декларация лидеров «Группы двадцати»

1. Четырнадцать лет назад лидеры «Группы двадцати» впервые собрались вместе, столкнувшись с наиболее тяжелым финансовым кризисом нашего поколения. Мы, крупные глобальные экономики, осознаем совместную ответственность и необходимость сотрудничества в целях обеспечения глобального экономического восстановления, преодоления общемировых вызовов и создания условий для сильного, устойчивого, сбалансированного и всеохватного роста. Мы определили «Группу двадцати» ведущим форумом для глобального экономического сотрудничества и сегодня подтверждаем приверженность взаимодействию, поскольку снова решаем серьезные мировые экономические проблемы.

2. Мы собрались на Бали 15–16 ноября 2022 года во время беспрецедентных многоаспектных кризисов. Нам был нанесен серьезный ущерб пандемией COVID-19 и другими вызовами, такими как изменение климата, что вызвало экономический спад, увеличение бедности, снижение темпов глобального восстановления и замедление достижения Целей устойчивого развития.

3. В текущем году мы столкнулись с негативным воздействием войны на Украине на мировую экономику. Мы обсудили этот вопрос. Мы подтвердили национальные позиции, которые были изложены в рамках других форумов, в частности в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, которая в резолюции № ES-11/1 от 2 марта 2022 года, будучи принятой большинством голосов (141 голос за, 5 – против, 35 – воздержавшихся и 12 – отсутствующих), выражает глубочайшее сожаление по поводу агрессии Российской Федерации против Украины и требует полного и безоговорочного вывода вооруженных сил с территории Украины. Большинство членов строго осуждает войну на Украине и указывает на вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике – снижение темпов экономического роста, усиление инфляции, нарушение цепочек поставок, ухудшение энергетической и продовольственной безопасности, повышение рисков для финансовой стабильности. Были также высказаны другие точки зрения и различные оценки, касающиеся указанной ситуации и санкций. Мы отмечаем, что «Группа двадцати» не является подходящим форумом для обсуждения вопросов безопасности, однако они могут оказывать серьезное влияние на мировую экономику.

4. Необходимо опираться на международное право и многостороннюю систему в вопросах обеспечения мира и стабильности. Это включает в себя отстаивание незыблемости всех целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и следование международному гуманитарному праву, включая защиту гражданского населения и инфраструктуры во время вооруженных конфликтов. Использование или угроза использования ядерного оружия являются недопустимыми. Разрешение конфликтов мирными средствами, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог жизненно важны. В современную эпоху не должно быть места войне.

5. В текущей критической ситуации для глобальной экономики важно, что «Группа двадцати» предпринимает весомые, выверенные, быстрые и необходимые действия, используя все доступные политические инструменты, для решения общих проблем, в том числе посредством международного сотрудничества в макроэкономической сфере и практического взаимодействия. При этом мы остаемся приверженными поддержке развивающихся стран, особенно наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в контексте реагирования на эти глобальные вызовы и достижения ЦУР. В духе девиза председательства Индонезии в «Группе двадцати» «Восстановимся вместе, восстановимся сильнее» мы будем осуществлять скоординированные действия по продвижению повестки сильного, всеохватного и стабильного глобального восстановления, а также устойчивого развития, стимулирующего создание рабочих мест и экономический рост. В связи с вышеуказанным мы будем:

– Проявлять адаптивность и гибкость в отношении наших мер реагирования в области макроэкономической политики и кооперации. Мы будем осуществлять государственные инвестиции и структурные реформы, поощрять частные инвестиции и укреплять многостороннюю торговлю и устойчивость глобальных цепочек поставок для поддержки долгосрочного роста, устойчивых и инклюзивных, «зеленых» и справедливых преобразований. Мы обеспечим долгосрочную фискальную устойчивость, а наши центральные банки будут стремиться к достижению ценовой стабильности.

– Обеспечивать макроэкономическую и финансовую стабильность и сохранять приверженность использованию всех доступных инструментов для снижения рисков экономического спада, отмечая шаги, предпринятые после глобального финансового кризиса, для повышения финансовой устойчивости и содействия устойчивому финансированию и потокам капитала.

– Принимать меры для содействия продовольственной и энергетической безопасности и поддержания стабильности рынков, предоставляя временную и адресную поддержку для смягчения последствий повышения цен, активизации диалога между производителями и потребителями, а также расширения торговли и инвестиций для удовлетворения долгосрочных потребностей в области продовольственной и энергетической безопасности, крепких и устойчивых систем в сфере продовольствия, удобрений и энергетики.

– Привлекать дополнительные инвестиции для стран с низким и средним уровнем дохода и других развивающихся стран с помощью более широкого спектра инновационных источников финансирования и мер, в том числе для стимулирования частных инвестиций, в поддержку достижения ЦУР. Мы просим многосторонние банки развития предпринять действия по мобилизации и предоставлению дополнительного финансирования в рамках их полномочий, для поддержки достижения ЦУР, в том числе посредством инвестиций в устойчивое развитие и инфраструктуру, а также реагирования на глобальные вызовы.

– По-прежнему добиваться ускорения достижения ЦУР, обеспечения процветания для всех посредством устойчивого развития.

6. Мы выражаем глубокую обеспокоенность вызовами в области глобальной продовольственной безопасности, усугубленными текущими конфликтами и противоречиями. В связи с этим мы обязуемся предпринять срочные действия для спасения жизней, предотвращения голода и недоедания, в особенности обратить внимание на уязвимости развивающихся стран, и призываем ускорить процесс перехода на устойчивые и крепкие сельскохозяйственные и продовольственные системы и цепочки поставок. Мы обязуемся защищать наиболее уязвимых от голода посредством использования всех имеющихся инструментов с целью решения проблемы глобального продовольственного кризиса. Мы будем и далее предпринимать скоординированные действия для устранения вызовов в области продовольственной безопасности, включая скачки цен и нехватку продовольственных товаров и удобрений на глобальном уровне. Со ссылкой на усилия «Группы двадцати», такие как Глобальная программа в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, мы приветствуем глобальные, региональные и национальные инициативы в поддержку продовольственной безопасности и, в частности, отмечаем прогресс, достигнутый созданной Генеральным секретарем ООН Группы по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов, а также решения Всемирного банка и МВФ в отношении обеспечения продовольственной безопасности. Мы подчеркиваем важность использования в качестве основы принятой в Матере декларации «Группы двадцати», совместной работы по обеспечению устойчивости производства и распределения продовольствия, обеспечению того, чтобы продовольственные системы лучшим образом способствовали адаптации к климатическому изменению и смягчению его последствий, а также прекращению и обращению вспять сокращения биоразнообразия, диверсификации источников продовольствия, продвижению полноценного питания для всех, укреплению глобальных, региональных и внутренних продовольственных цепочек поставок и интенсификации усилий с целью сокращения потерь и порчи пищевой продукции. Мы будем также реализовывать подход «Одно здоровье», наращивать исследования в области продовольственной науки и технологии, а также улучшать возможности участия во всей цепочке поставок продовольствия всех заинтересованных сторон, в особенности женщин, молодежи, мелких и маржинальных фермеров, а также рыбаков.

7. Мы поддерживаем международные усилия по поддержке функционирования продовольственных цепочек поставок в трудных условиях. Мы выражаем приверженность решению проблемы неблагоприятной ситуации в области продовольственной безопасности посредством обеспечения доступности, приемлемости и устойчивости продовольствия и продуктов питания нуждающимся, в особенности в развивающихся странах и наименее развитых странах. Мы вновь выражаем нашу поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, предсказуемой и недискриминационной сельскохозяйственной торговле, основанной на правилах ВТО. Мы подчеркиваем важность повышения предсказуемости рынка, сведения к минимуму искажения торговли, неравномерного распределения, повышения доверия бизнеса и обеспечения беспрепятственного потока торговли сельхозпродуктами и продовольствием. Мы подтверждаем необходимость обновления глобальных правил торговли и ее упрощение в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также важность недопущения введения экспортных запретов или ограничений на продовольствие и удобрения в порядке, противоречащем соответствующим положениям ВТО. Мы стремимся к устойчивым поставкам, частично основанным на местных источниках продовольствия, а также диверсифицированному производству продовольствия и удобрений, чтобы поддержать наиболее уязвимых из-за сбоев в цепочке поставок продуктов питания. Мы будем избегать намеренного негативного воздействия на продовольственную безопасность. Мы обязуемся содействовать гуманитарным поставкам для обеспечения доступа к продовольствию в чрезвычайных ситуациях и призываем государства – члены ООН и все соответствующие заинтересованные стороны с доступными ресурсами сделать пожертвования в натуральной форме и предоставить ресурсы для поддержки стран, особо пострадавших от продовольственного кризиса, по мере необходимости и основываясь на оценке их потребностей. Мы продолжаем поддерживать вывод гуманитарной деятельности из-под санкций и призываем все страны поддержать эту цель, в том числе посредством текущих усилий в ООН. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в области глобальной продовольственной безопасности и питания.

8. Мы приветствуем подписанные 22 июля 2022 года при содействии Турции и ООН два Стамбульских соглашения, состоящих из Инициативы по безопасной транспортировке из украинских портов зерна и продуктов питания (Черноморская зерновая инициатива) и Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом Организации Объединенных Наций по продвижению пищевых продуктов и удобрений на мировые рынки, о беспрепятственной доставке зерна, продуктов питания и удобрений / их компонентов из Украины и Российской Федерации в целях снижения напряженности и предотвращения глобальной продовольственной уязвимости, а также голода в развивающихся странах. Мы подчеркиваем важность их полного, своевременного и дальнейшего выполнения всеми вовлеченными сторонами, а также призывов Генерального секретаря ООН о продолжении этих усилий сторонами. В этой связи мы отмечаем другие усилия, обеспечивающие поток сельскохозяйственных товаров, такие как маршруты солидарности ЕС и бесплатные поставки удобрений Российской Федерацией при поддержке Всемирной продовольственной программы. Более того, принимаем во внимание различные инициативы, направленные на решение проблем продовольственной безопасности, такие как соответствующая инициатива Арабской координационной группы.

9. Мы привержены оказанию поддержки внедрению инновационных подходов и технологий, в том числе цифровых инноваций в сельскохозяйственных и продовольственных системах с целью повышения производительности и устойчивости в гармонии с природой, а также обеспечения наличия средств к существованию и повышения доходов у фермеров и рыболовов, в особенности мелких предпринимателей, путем повышения эффективности и равного доступа к продовольственным цепочкам поставок. Мы будем содействовать ответственным инвестициям в сельскохозяйственные исследования, науку, научные подходы, основанные на доказательной базе. Мы будем продолжать укреплять Информационную систему сельскохозяйственных рынков «Группы двадцати» (AMIS) в качестве инструмента раннего предупреждения с целью повышения прозрачности рынка продуктов питания и удобрений / сырья, снижения рыночной неопределенности и поддержки согласованного стратегического реагирования на продовольственную безопасность и питание посредством обмена надежными и своевременными данными и информацией.

10. Мы обращаемся к Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Группе Всемирного банка (ВБ) представить результаты исследований по выявлению регионов с рисками продовольственной безопасности, которые в будущем будут объединены с данными технических экспертов и других соответствующих международных организаций, и обеспечить системный анализ мер по обеспечению продовольственной безопасности. Это позволит выявить серьезные недостатки в отношении глобальных мер реагирования, изучить данные касательно продовольствия, питания и финансирования; изучить спрос и предложение в отношении удобрений; совершенствовать Информационную систему сельскохозяйственных рынков «Группы двадцати» (AMIS); а также определить любые среднесрочные проблемы, требующие дальнейшего технического и системного анализа. ФАО и ВБ представят результаты своих исследований к Весеннему собранию МВФ и ВБ в 2023 году.

11. Мы встречаемся во время климатического и энергетического кризисов, осложненных геополитическими вызовами. Мы сталкиваемся с волатильностью рынков и цен на энергоносители, а также дефицитом / перебоями в энергопоставках. Мы подчеркиваем крайнюю необходимость оперативно преобразовать и диверсифицировать энергосистемы, усилить энергетическую безопасность и устойчивость, а также стабильность рынков путем наращивания и обеспечения чистых, устойчивых, справедливых, доступных и инклюзивных энергетических переходов и потока устойчивых инвестиций. Мы подчеркиваем важность подкрепления мирового спроса на энергоресурсов доступностью их поставки. Вновь выражаем нашу приверженность глобальной цели по достижению нулевого уровня чистой эмиссии парниковых газов или углеродной нейтральности к середине века или около этого времени, при этом принимая во внимание последние научные исследования и различные национальные обстоятельства. Мы призываем оказывать непрерывную поддержку развивающимся странам, особенно наиболее уязвимым странам, в плане предоставления доступа к недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии, наращиванию потенциала, доступным современным технологиям в рамках общественного пользования, взаимовыгодного технологического сотрудничества и финансирования усилий по смягчению ситуации в энергетическом секторе.

12. Мы вновь подтверждаем наше обязательство достигнуть показателей седьмой ЦУР и стремиться закрыть пробелы в плане доступа к энергии и искоренить энергетическую бедность. Признавая нашу лидирующую роль и руководствуясь Балийским договором и Балийской дорожной картой по энергетическим переходам, мы обязуемся найти решения с целью достижения стабильности, прозрачности и доступности энергетических рынков. Мы будем активизировать переход и достигнем наших климатических целей путем укрепления цепочки энергопоставок и энергобезопасности, а также диверсификации энергетических балансов и систем. Мы оперативно повысим развертывание энергогенерации с нулевым и низким уровнем выбросов, включая возобновляемые энергетические ресурсы, а также меры по повышению энергоэффективности, использование технологий ограничения и удаления выбросов, принимая во внимание национальные обстоятельства. Мы признаем важность разработки, внедрения и распространения технологий, а также принятия мер политики, направленных на переход к низкоэмиссионным энергосистемам, в том числе оперативно наращивая использование чистой энергогенерации, включая возобновляемую энергетику, а также мер энергоэффективности, в том числе наращивая усилия по постепенному сворачиванию угольной энергетики с неограниченными выбросами, с учетом национальных обстоятельств и признавая необходимость поддержки для обеспечения справедливых переходов. Мы будем наращивать наши усилия по выполнению принятого нами в 2009 году в Питтсбурге обязательства по поэтапному сокращению и рационализации в среднесрочной перспективе неэффективных субсидий на ископаемое топливо, которые способствуют расточительному потреблению, и обязуемся достичь этой цели при одновременном предоставлении адресной поддержки беднейшим и наиболее уязвимым группам населения. Мы будем укреплять международное сотрудничество, а также соответствующий диалог производителей и потребителей по ценовому и физическому доступу к энергии путем ограничения волатильности цен на энергию и расширения использования чистых, безопасных, открытых для всех и устойчивых технологий, включая развитие региональной энергетической взаимосвязанности. Мы выражаем приверженность содействию инвестированию в устойчивую инфраструктуру и промышленность, а также инновационные технологии, и широкому спектру налоговых, рыночных и регулятивных механизмов в целях поддержки переходов на чистую энергию, включая по мере необходимости использование ценовых и неценовых механизмов и стимулов в сфере углеродного регулирования, оказывая при этом адресную поддержку беднейшим и наиболее уязвимым.

13. Сознавая нашу руководящую роль, мы вновь подтверждаем наши твердые обязательства в поддержку цели РКИК ООН вести борьбу с изменением климата путем обеспечения более полного и действенного выполнения Парижского соглашения и его температурной цели таким образом, чтобы отразить справедливость и принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете различных национальных условий. Мы будем в полной мере участвовать в осуществлении Климатического пакта Глазго и соответствующих решений предыдущих Конференции Сторон и Конференции Сторон Соглашения, в частности 26-й Конференции сторон, включая призыв пересмотреть и усилить цели в наших ОНУВ до 2030 года, как требуется в соответствии с Парижским соглашением. В этой связи мы приветствуем активизацию действий по борьбе с изменением климата за счет подготовки или актуализации ОНУВ и призываем стороны безотлагательно приступить к осуществлению амбициозных задач по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним и расширению возможностей для их выполнения, а также добиться прогресса в решении проблемы потерь и ущерба на 27-й Конференции Сторон, которая проходит в Африке. Принимая во внимание оценки МГЭИК относительно того, что изменение климата при повышении температуры на 1,5°C влечет за собой гораздо меньшие последствия, чем при повышении на 2°C, мы намерены продолжать усилия по ограничению роста температуры до 1,5°C. Для достижения этой цели потребуется принятие всеми странами конструктивных и эффективных действий и приверженность всех стран этой цели, принимая во внимание различные подходы, посредством разработки четких национально значимых стратегий, в которых долгосрочные цели согласуются с краткосрочными и среднесрочными, а также с международным сотрудничеством и содействием в вопросах финансов и технологий, устойчивого и ответственного потребления и производства в качестве критичных факторов в целях устойчивого развития.

14. Мы приветствуем достигнутый на сегодняшний день прогресс в деле создания Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия (ГРПБ) на период после 2020 года. Мы настоятельно призываем все стороны и страны завершить разработку ГРПБ и принять ее в целях реализации концепции «Жить в гармонии с природой» на период до 2050 года на второй части 15-й Конференции Сторон Конвенции по биоразнообразию в качестве надежной основы для осуществления действий и подотчетности, чтобы остановить и обратить вспять процесс утраты биоразнообразия к 2030 году и при необходимости соответствующим образом актуализировать национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия. Мы особо отмечаем важность достижения целей трех Рио–де–Жанейрских конвенций и обеспечения их синергических связей. Мы подчеркиваем необходимость наличия четко сформулированных и поддающихся измерению целей и задач в области сохранения биологического разнообразия, а также средств их осуществления и подотчетности. Мы обязуемся усилить действия по сдерживанию и обращению вспять процесса утраты биологического разнообразия к 2030 году и призываем стороны КБР принять амбициозные, сбалансированные, практичные, действенные, надежные и преобразующие Глобальные рамочные программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года на 15-й Конференции сторон в Монреале. Мы призываем к увеличению привлечения ресурсов из всех источников, включая государственные и корпоративные, в целях предоставления новых и дополнительных финансовых ресурсов для выполнения ГРПБ, по завершении об этом переговоров, в том числе в целях содействия укреплению потенциала и поддержке развивающихся стран, являющихся сторонами Программы, а также приведения в соответствие частного и государственного финансирования в целях биоразнообразия. Мы будем наращивать усилия в деле борьбы с утратой биоразнообразия, обезлесения, опустынивания, деградации земель и засухи, а также восстановления деградированных земель для достижения нулевой деградации земель к 2030 году и в поддержку стремления «Группы двадцати» достижения на добровольной основе 50–процентного сокращения площади деградированных земель к 2040 году. Мы признаем усилия, предпринимаемые рядом стран для обеспечения того, чтобы к 2030 году сохранить или защитить не менее 30 процентов суши Земли и не менее 30 процентов Мирового океана и морей, и будем содействовать прогрессу в достижении этой цели в соответствии с национальными обстоятельствами. Мы обязуемся снижать степень воздействия на окружающую среду путем изменения неустойчивых моделей потребления и производства, а также способствовать экологически безопасному обращению с отходами, в том числе путем предупреждения незаконной перевозки отходов через границу.

15. Мы активизируем усилия с целью остановить и обратить вспять процесс утраты биоразнообразия, в том числе за счет природоподобных решений и экосистемных подходов, оказать поддержку смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, усилить меры по охране и защите окружающей среды, устойчивому использованию и восстановлению, реагировать на стихийные бедствия, уменьшить степень деградации экосистем, повысить уровень экосистемных услуг и решить проблемы, затрагивающие морскую и прибрежную среду. Мы будем и далее развивать устойчивое развитие и стиль жизни, повышение эффективности использования ресурсов и развитие экономики замкнутого цикла с целью повышения устойчивости и сотрудничать в вопросах обмена научными знаниями, повышения осведомленности, а также наращивания потенциала, в частности для решительного продвижения действий по борьбе с изменением климата, связанных с океаном. Мы твердо намерены положить конец незаконному, нерегистрируемому и нерегулируемому рыбному промыслу. Мы приветствуем заключение многостороннего Соглашения ВТО о рыболовных субсидиях и выступаем за его скорейшее вступление в силу. В соответствии с резолюцией 5/14 Ассамблеи ООН по окружающей среде мы берем на себя обязательство разработать имеющий обязательную юридическую силу международный договор о борьбе с загрязнением пластмассами, в том числе морской среды, с намерением завершить эту работу к концу 2024 года. Мы отмечаем достигнутый прогресс и призываем участвующие делегации без промедления достичь амбициозного и сбалансированного соглашения относительно имеющего обязательную юридическую силу международного договора в рамках ЮНКЛОС о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции, как это предусмотрено в резолюции 69/292 ГА ООН. Мы также признаем, что экосистемы, в том числе леса, морские водоросли, коралловые рифы, водно-болотные экосистемы во всем их разнообразии, включая торфяники и мангры, способствуют усилиям по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

16. Мы подтверждаем наличие острой необходимости укрепления мер политики и мобилизации финансирования из всех источников предсказуемым и адекватным образом и своевременно для борьбы с изменением климата, утратой биоразнообразия и ухудшением состояния окружающей среды, включая значительное увеличение поддержки развивающихся стран. Мы напоминаем и продолжаем настоятельно призывать развитые страны к выполнению своих обязательств относительно цели совместной мобилизации 100 миллиардов долл. США безотлагательно к 2020 году и ежегодно до 2025 года в контексте значимых событий по смягчению последствий и прозрачности реализации. Мы также поддерживаем продолжение дискуссий касательно новой амбициозной, совместной, количественно выраженной цели климатического финансирования, начиная с минимального уровня 100 миллиардов долл. США ежегодно для поддержки развивающихся стран, способствующего выполнению РКИК ООН и реализации Парижского соглашения. Мы подчеркиваем важность обеспечения прозрачности при выполнении взятых на себя обязательств. Мы также напоминаем о Климатическом пакте Глазго, настоятельно призывающем развитые страны по меньшей мере удвоить к 2025 году по сравнению с уровнем 2019 года коллективно предоставляемое развивающимся странам климатическое финансирование для целей адаптации в контексте достижения баланса между мерами по уменьшению воздействия и мерами по адаптации в рамках предоставления увеличенного объема финансовых ресурсов, со ссылкой на статью 9 Парижского соглашения.

17. В условиях активизации глобальных усилий по достижению целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и целей Парижского соглашения, а также реализации решений 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) мы подтверждаем, что комплекс мер по достижению нулевого уровня чистой эмиссии парниковых газов и углеродной нейтральности должен включать полный спектр фискальных, рыночных и регуляторных механизмов, включая по мере необходимости использование ценовых и неценовых механизмов и стимулов в сфере углеродного регулирования, а также поэтапное сокращение и рационализацию в среднесрочной перспективе неэффективных субсидий на ископаемое топливо, которые способствуют расточительному потреблению, и обязуемся достичь этой цели при одновременном предоставлении адресной поддержки беднейшим и наиболее уязвимым группам населения, с учетом национальных обстоятельств.

Мы признаем макроэкономические риски, связанные с изменением климата, и продолжим обсуждение затрат и выгод различных вариантов переходного периода.

18. Мы полны решимости принимать меры поддержки упорядоченных, скорых и доступных переходов для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в соответствии с РКИК ООН и Парижским соглашением по климату, а также Конвенцией о биоразнообразии. Мы приветствуем прогресс, достигнутый «Группой двадцати», международными организациями, другими международными сообществами и в рамках различных инициатив, а также частным сектором в определении приоритетов Дорожной карты «Группы двадцати» по устойчивому финансированию, которая носит добровольный и гибкий характер, и призываем к дальнейшим усилиям по реализации рекомендованных мер в рамках Дорожной карты по расширению устойчивого финансирования, предусматривающей расширение устойчивого финансирования. Мы приветствуем создание онлайн набора индикаторов и базы данных о проделанной работе Рабочей группы по устойчивому финансированию с целью отслеживания текущего и будущего прогресса, достигнутого в рамках Дорожной карты, и призываем членов вносить свой вклад на добровольной основе, принимая во внимание национальные обстоятельства стран. Мы одобряем доклад «Группы двадцати» по устойчивому финансированию за 2022 год, в котором сформулированы практические рекомендации добровольного характера для юрисдикций и соответствующих заинтересованных сторон по разработке механизмов переходного финансирования, повышения доверия к обязательствам финансовых учреждений в области углеродной нейтральности и расширения использования инструментов устойчивого финансирования с акцентом на возможность их использования и доступность. Мы также приветствуем результаты продуктивной дискуссии в ходе проведенного председательства Форума по мерам климатической политики, которые стимулируют финансирование и привлечение инвестиций для поддержки «зеленого» перехода.

19. Мы сохраняем приверженность содействию здоровому и устойчивому восстановлению, которое направлено на достижение и поддержание всеобщего охвата населения услугами здравоохранения в соответствии с ЦУР. Тогда как пандемия COVID-19 все еще не завершилась, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно объявила очередную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСЗМЗ), – оспу обезьян, вновь подтвердив, что международные угрозы в области здравоохранения носят постоянный характер и что «Группа двадцати» и мировое сообщество в целом должны сплотиться в целях укрепления наших коллективных возможностей в целях предотвращения пандемий, повышения готовности и реагирования на них. Мы подтверждаем важность укрепления национальных систем здравоохранения с акцентом на то, чтобы в центре наших усилий по повышению готовности и реагированию находились люди. Мы подчеркиваем необходимость обеспечения равноправного доступа к средствам борьбы с пандемией и приветствуем усилия Инициативы ACT-A, а также отмечаем, что результаты независимых оценок Инициативы ACT-A могут быть использованы для дальнейших обсуждений. Мы подтверждаем приверженность укреплению глобального управления в области здравоохранения при руководящей и координирующей роли ВОЗ и поддержке со стороны других международных организаций. Поддерживаем деятельность Межправительственного переговорного органа (МПО), который будет вести работу по составлению проекта и согласованию юридически обязывающего документа с включением положений как юридически обязательных, так и не имеющих обязательной силы, в целях укрепления потенциала в области предотвращения пандемий, повышения готовности и реагирования на них (ПГР), и Рабочей группы по Международным медико-санитарным правилам (ММСП), которая рассмотрит поправки к ММСП в редакции 2005 года с учетом того, что решение будет приниматься Всемирной ассамблеей здравоохранения.

20. По оценкам Независимой группы высокого уровня (HLIP), а также ВОЗ и Всемирного банка, ежегодный дефицит финансирования ПГР составляет около 10 млрд долл. В русле инициативы председательств Саудовской Аравии, Италии и Индонезии мы приветствуем выделение дополнительного финансирования для того, чтобы справиться с острой нехваткой средств для реализации ММСП и укрепить потенциал в области ПГР. В этой связи мы приветствуем создание нового Фонда финансового посредничества для борьбы с пандемиями при Всемирном банке («Фонд по пандемиям»). Он будет способствовать ликвидации критических пробелов в ПГР по борьбе с пандемиями и наращиванию потенциала на национальном, региональном и глобальном уровне, привлечению дополнительных финансовых ресурсов для ПГР и стимулированию дополнительных инвестиций, а также содействию скоординированному и согласованному подходу к укреплению ПГР по борьбе с пандемиями. Мы приветствуем широкое членство и представительство стран с низким и средним уровнем доходов, организаций гражданского общества и доноров и признаем важность профильной экспертизы и центральную координирующую роль ВОЗ в этом начинании, что отражает ее руководящую роль в глобальной архитектуре здравоохранения. Мы высоко оцениваем работу Секретариата при Всемирном банке с ВОЗ в качестве главного экспертного органа и председателя Технической консультативной группы. Мы с нетерпением ждем запуска первого призыва «Фонда по пандемиям» по сбору финансовых средств в возможно короткий срок. Мы обязуемся с помощью «Фонда по пандемиям» наращивать потенциал развивающихся стран в области ПГР по борьбе с пандемиями и ожидаем инвентаризации работы Фонда по прошествии первого года с целью извлечь уроки и при необходимости принять изменения, чтобы обеспечить функционирование Фонда в соответствии со своими руководящими документами и задачей эффективной ликвидации критических пробелов в финансировании ПГР, а также с соблюдением центральной координирующей роли ВОЗ в тесном взаимодействии с «Группой двадцати» и учетом в процессе принятия решений интересов стран со средним и низким уровнем доходов и партнеров, не входящих в «Группу двадцати». Мы высоко оцениваем обязательства нынешних доноров на сумму более 1,4 млрд долл., и мы призываем новых доноров по мере возможности присоединиться к Фонду.

21. Необходимо продолжить укреплять сотрудничество между министерствами финансов и министерствами здравоохранения для ПГР. Мы продлеваем мандат Целевой группы и просим Секретариат совместно с будущим председательством Индии, «тройкой», сопредседателями Целевой группы и членами «Группы двадцати» согласовать план работы Целевой группы на 2023 год, принимая во внимание многолетний горизонт планирования. Мы благодарим ВОЗ за продолжающееся участие в организации работы Секретариата при поддержке Всемирного банка. В 2023 году сопредседателями Целевой группы будут по-прежнему Индонезия и Италия, представляющие развитые и развивающиеся экономики; Целевая группа будет продолжать опираться на экспертную поддержку ВОЗ, международных финансовых учреждений и других профильных организаций при поддержке председательства Индии в «Группе двадцати» в 2023 году. В целях расширения представленности стран с низким уровнем дохода мы приглашаем ключевые региональные организации в соответствующих случаях присоединиться к Целевой группе. Мы будем тесно сотрудничать с ВОЗ, чтобы Целевая группа продолжала вносить вспомогательный вклад в укрепление глобальной системы ПГР, а также предупреждать возможное дублирование и фрагментацию глобальной системы управления здравоохранением. С опорой на Римскую декларацию лидеров «Группы двадцати» в 2023 году Целевая группа продолжит разработку нового механизма координации между министерствами финансов и министерствами здравоохранения и обмен лучшими национальными практиками и опытом координации в сфере финансов и здравоохранения с целью разработать совместные меры реагирования на пандемии, когда это необходимо. Целевая группа проведет работу по оценке и устранению уязвимости экономических систем к рискам пандемий, а также предложит способы их смягчения, уделяя особое внимание координации финансов и здравоохранения в ответ на новые пандемии, учитывая национальные особенности стран и признавая важность дальнейшей работы над мобилизацией национальных ресурсов. Мы просим Целевую группу отчитаться перед министрами финансов и министрами здравоохранения в 2023 году о достигнутом прогрессе.

22. Мы признаем, что широкая кампания по иммунизации против COVID-19 является глобальным общественным благом, и будем продолжать усилия по обеспечению своевременного, равноправного и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и действенным вакцинам, терапевтическим и диагностическим средствам (ВТД). Подтверждая принятие Декларации министров о мерах реагирования ВТО на пандемию COVID-19 и обеспечении готовности к будущим пандемиям и Решение министров о Соглашении ТРИПС на 12–й Конференции министров ВТО (КМ-12), мы отмечаем, что не позднее шести месяцев с даты принятия Решения министров о Соглашении ТРИПС члены ВТО примут решение о расширении его сферы действия для охвата производства и поставок диагностических и терапевтических средств для COVID-19. Мы сохраняем приверженность внедрению межотраслевого подхода «Единое здоровье» и укреплению системы глобального надзора, включая геномный надзор, в целях выявления патогенов и устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), которые могут представлять угрозу для здоровья человека. Для обеспечения глобального эпиднадзора за патогенами в рамках нашего обязательства по выполнению ММСП (2005 год) мы поощряем своевременный обмен данными о патогенах в рамках общих доверенных площадок в сотрудничестве с ВОЗ. Мы призываем к совместному использованию выгод, возникающих в результате использования патогенов, в соответствии с применяемым национальным законодательством.