Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российский Grand Prix: на пути к перемене власти

Телекамеры запечатлили президента России Владимира Путина, наблюдающего гонку Гран-при Формулы-1 в Сочи, вместе с исполнительным директором F1 Берни Экклстоуном.

Упущен был лишь момент их переговоров с инвесторами, которые хотят получить часть F1 в России.

Российский Гран-при организован в курортном городе Сочи, и трек в 3,6 мили проходит через места, где в 2014 году проходили зимние Олимпийские игры. Сочи имеет контракт на проведение Гран-при до 2020 года, и гонка дебютировала в 2014 году в качестве олимпийского наследия проекта.

Мероприятие быстро стало главным спортивным событием России, поэтому частные инвесторы хотят заполучить принадлежащей государству автодром Сочи.

Продажа билетов

Такой удивительный продукт, как треки F1, как правило, трудно продать. Владельцы трассы Сильверстоун в Великобритании, где проходит Гран-при Великобритании, последние семь лет пытаются безуспешно реализовать его.

Доходы от телевизионных трансляций гонки, рекламы и корпоративного гостеприимства поступают к F1 Group, которая руководит направлением. Продажа билетов покрывает эксплуатационные расходы, а правительство осуществляет гостевые сборы за то, что позволяет использовать территорию страны для проведения мероприятия, которое смотрят 400 миллионов телезрителей по всему миру.

Аншлаги

Российским Гран-при управляет опытный промоутер Сергей Воробьёв и, хотя, он не озвучивает цифры относительно затрат на гонки, но гостевые сборы оцениваются в £ 33 млн ($ 47 млн).

Потенциалом для инвесторов является то, что чем более популярна гонка, тем больше перспектив для получения прибыли. В силу того, что гонка в Сочи является единственной в России, она имеет в перспективе огромный рынок.

В дебютном сезоне F1 Group наградили Гран-при России призом за самую хорошо организованную гонку года.

Публика согласилась. Показателем стал аншлаг в 65000 человек в день гонки. Этот показатель оставался относительно стабильным в прошлом году (62000), цифры на 2016 год до сих пор не известны.

Это далеко от 120000 присутствовавших на Гран-при Великобритании, но уличные гонки, как правило, привлекают меньше людей из-за сложности создания больших трибун в центре города.

По оценкам, £135 млн было потрачено на переоснащение улиц места проведения гоночной трассы в олимпийском Сочи.

Интерес Лукойл

По слухам, российский нефтяной гигант Лукойл вложил 40 млн фунтов в предприятие, для которого Краснодарский край является ключевым рынком.

Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил инвестиции, но добавил, что "Лукойл заплатил только половину этой суммы".

"Мы провели переговоры с господином Экклстоуном о продлении контракта с российскими инвесторами, которые будут полностью финансировать российскую Формулу-1".

Лукойл является второй по величине нефтяной компанией России и является одним из крупнейших в мире производителем нефти, на которого приходится более 2% общей её добычи.

Лукойл получили доход в размере £60 млрд в 2015 году и в прошлом месяце объявили, что, несмотря на снижение цен на нефть, наличный оборот предприятия утроился до £ 2,5 млрд, как следствие снижения курса рубля и сокращения расходов.

Компания имеет тесную связь с автоспортом, поскольку обучает российских пилотов в командах «младших» серий, включая TCR, которые также проводят гонки в Сочи.

Г-н Козак сказал, что "эта схема была построена полностью за счет субсидий из федерального бюджета", и он ожидает, что она станет безубыточной к 2023 году.

"Операционные расходы полностью окупились продажей билетов, что является экономически эффективным. Кроме того, гонки демонстрируют высокую рентабельность из-за значительного притока туристов во время Формулы-1".

"Все налоги, уплачиваемые в федеральный, региональные и местные бюджеты, покрывают расходы в полном объеме. Я думаю, что это превышение операционных доходов над расходами позволит покрыть расходы на строительство Формулы-1 в ближайшие пять-семь лет."

Он добавляет, что "с каждым годом для организации гонки требуется все меньше и меньше участия с нашей стороны. Команда является стабильной и неизменной с первого года".

"Мы встречаемся два-три раза в год с оргкомитетом для координации всех государственных органов и деятельности всех вовлеченных организаций. Не возникает никаких проблем".

"Я еще раз повторяю, что мы должны затрачивать все меньше и меньше усилий с каждым годом. Команда является стабильной и очень слаженной, нет никаких проблем".

Планы на будущее

Для того, чтобы усилить интерес к российскому Гран-при, организаторы надеются в будущем проводить его в ночное время, и г-н Козак сказал, что для финансирования этих изменений государственное руководство компании планирует продажу предприятия.

"После того, как управляющая компания будет заменена компанией, которая будет создана российскими инвесторами, мы будем проводить переговоры о дополнительных инвестициях, так как организация ночных гонок потребует дополнительных инвестиций в размере 300 млн рублей (£ 3.1 млн; $4.5 млн). Я считают это возможным".

Согласно новостям на прошлой неделе, российский миллиардер Виктор Харитонин увеличил свою долю в историческом Нюрбургринге Германии с 19% до 99%.

В последний раз Гран-при Германии состоялись в 2013 году и его новые владельцы осуществляют переговоры о переносе гонки с трассы в Хоккенхайме. Гонка будет проходить в июле.

К тому времени у российской F1 может быть другой владелец, демонстрирующий, что популярность гонок простирается далеко за пределы одного уик-энда в год.

Эстония: жаркий русский май

Марципановая красота остроугольных таллинских крыш, растянутое «Здравствуйте» навстречу любому русскому туристу и — бравурные марши бывших эсэсовцев, тысячи «инопланетян» — неграждан, живущих с второсортными серыми паспортами. Демократическая страна, следующая европейским ценностям. Та, что с уличными боями снесла девять лет назад памятник советскому воину-освободителю в центре своей столицы.

Екатерина САЖНЕВА прошла в колонне «Бессмертного полка», первого в эстонской истории, который состоялся именно в этот День Победы. Несмотря на препоны властей.

Мимо натовской базы, в полицейском оцеплении, по недавно отстроенной скоростной магистрали — на старое военное кладбище. Куда на веки-вечные отправлен Бронзовый солдат. Охранять покой простых солдатских могил.

Крошечная страна. Но каждая пядь полита кровью. Немецкой, шведской, эстонской, в основном же — упрямой и несговорчивой, русской.

Без шенгена и аусвайса

На домах висят государственные флаги. 8 мая в Эстонии отмечают День Матери. 9-го — День Европы. Обычные будничные рабочие дни.

— Почему я должен праздновать вашу победу? — возмущается дежурящий у гостиницы водитель Калле на просьбу довезти до мемориала красноармейцам. — У меня один дед служил в немецких войсках, другого сослали в Сибирь. Нет, не повезу. К Музею советской оккупации — пожалуйста.

Я соглашаюсь, это все равно по пути. Водитель добреет, пока едем, трещит без умолку:

— Раньше Алеша, честно сказать, никому не был нужен. Ну разве что однажды в год. А после того, как власти его перенесли на окраину, раз — и стал символом! Прямо как наш Старый Томас на Ратуше. Цветами солдата теперь засыпают, голова не видна. Выкладывают живыми гвоздиками красную звезду на кладбище. Нет, вы, русские, все-таки сумасшедшие...

Точно, сумасшедшие, этого у нас не отнять. Освободить Европу, просто так, ни за что, 71 год назад. Не извиняться вдобавок ни перед кем за собственный День Победы. Который мы никак не желаем признавать Днем скорби, как предлагает остальной мир.

— Пусть скорбят фашисты и их последыши. Мы победили, вот и весь сказ! — отрубает Андрей Андронов, активист организации «Ночной Дозор», той самой, что в апреле 2007-го защищала Бронзового Солдата. Андронова не раз выдворяли из Эстонии, где родился, но гражданином страны (по собственному решению) не является: он включен в список лиц, чье пребывание на территории республики признано нежелательным. 9 Мая, тем не менее, он здесь.

В сентябре же 1944-го наши брали Таллин без разрешения на въезд и шенгенской визы. Практически без боя. Гитлеровцы драпанули гораздо раньше. Двенадцать тел красноармейцев, в ожесточенных сражениях павших в районе Нарвы, везли в обозах. Последней погибшей была девушка, 19-летняя медсестра Ленина Варшавская, она умерла на подступах в Таллину: случайно перевернулся грузовик.

Их всех похоронили тогда на холме Тынисмяги. Возле старинного католического собора. Через несколько лет над могилами поставили печального Бронзового Солдата. Одна из школ города получила имя Ленины Варшавской. Часть останков при реконструкции мемориала в середине 80-х будет выкопана и пропадет. 19-летний русский юноша Дима Ганин умрет за памятник весной 2007-го. Его убьют в ходе уличных беспорядков. Накануне Победы. Единственная, сакральная жертва. Преступники до сих пор не наказаны.

— Наши массовые выступления в Таллине перевернули отношение эстонских властей к русским и наше отношение к самим себе, — признается Максим Рева, один из четверых, отсидевших тогда за Бронзового Солдата в тюрьме. За решеткой Максим временно ослеп, потом долго лечился, восстанавливался. Сегодня он одет в форму лейтенанта Красной Армии. Его подросшая дочка Лиза впервые стоит в Почетном карауле возле памятника. Максим говорит, что, по воспоминаниям семьи, брат его прадеда тоже лежит на этом старом военном кладбище, которому больше ста лет. Вот только где его холм?..

После Октябрьской революции эстонцы сравняли прежние русские могилы с землей и стали хоронить здесь своих, затем, в 1939-м, вернулись наши — и сравняли эстонские. Сейчас кладбище, больше похожее на слоеный пирог из человеческих костей, принадлежит министерству обороны республики. 8 мая эстонские офицеры несут сюда свой венок. В данном случае, как рассуждают сами военные, они вне политики. «А если нас убьют где-нибудь на чужой земле? Неужели и наши останки будут таскать туда-сюда, не давая покоя?»

Женщина с отчеством

Такого жаркого мая таллинские старожилы не припомнят. 15-летние дети, мальчики и девочки, в советских гимнастерках и сапогах, по стойке смирно равняются на Бронзового Алешу. Стоят у памятника минут по двадцать, не шевелясь. Пот со лба из-под пилоток стекает тонкими струйками. Самую красивую девочку караула зовут Констанция. Всего на четыре года она моложе Ленины (да-да, в честь основателя СССР) Варшавской. Только медсестра была брюнетка, а Констанция — ярко-светленькая. Своему так же необычному имени она обязана прадеду. Тот был французом, прабабушка — русской. И сама девочка считает себя русской. Поэтому, признается мне, она сейчас здесь.

А другая, уже эстонская девочка по имени Настя, раздает у входа на кладбище всем желающим георгиевские ленточки и, по блату, более дефицитный российский триколор. Ленты ежегодно доставляют из России. Единой бобиной: если разрезать на полоски заранее, то получается товарная партия. В тюрьму, конечно, не упекут, но ведь таможенные пошлины никто не отменял. А денег у организаторов особо нет. «Мы попросили как-то ваших богатых людей помочь нам хотя бы с ленточками, но те только пообещали и ничего не сделали, а ведь очень многие любят кричать о защите Русского мира», — вздыхают местные.

Ранним утром 9-го ветераны и посольские понесли к памятнику цветы. Стариков, переживших войну, почти не осталось. И даже их дети уже стали стариками.

— Меня зовут Наталья Павловна Алексеева, мой отец был морским офицером, спасателем, до 1956 года обезвреживал мины на Балтике вокруг нашего города, — серьезная пожилая дама прижимает к груди хрупкую гвоздичку. На голове у женщины — бескозырка с надписью «Крым наш». — Так и напишите в статье: «Наталья Павловна» — в ID (идентификационной карточке, внутреннем паспорте) у меня стоит имя и отчество. Я первая, между прочим, кто добился этого. У самих-то эстонцев носить имена отцов не принято, и, соответственно, в документах они отчества не пишут. По моему поводу даже собиралась министерская коллегия. Почему в западных государствах, на которые так оглядывается Эстония, можно вписывать в документы двойное и даже тройное имя гражданина, а у нас нет? Просто не было прецедента, но я своего добилась.

Пенсионерка с гордостью говорит об отце-герое и о том, что сама всю жизнь проработала на руководящей должности. Печально — что пенсии, увы, не хватает. Что квартплата зимой тянет на двести евро в месяц, а пособие от государства — чуть более трехсот. По меркам российской глубинки вроде неплохо, но ведь надо учитывать европейские цены. И кто поможет? «Если родственников нет, то ложись и пропадай. Бывшим эстонским нацистам помогают фашистские объединения, а кому нужны больные русские старики?» — вздыхают ветераны.

Нынешний День Победы прошел под знаком конкурса патриотического детского рисунка. Чтобы поместить работы победителей в рамку и дарить затем на дни рождения еще оставшимся фронтовикам.

— У советских ветеранских организаций вообще нет средств, чтобы поздравить своих членов, так пусть хотя бы детские рисунки несут освободителям положительные эмоции, — разводит руками председатель жюри Анастасия Мяльсон. Анастасия — внучка первого в Эстонии Героя Советского Союза Арнольда Мери. Он получил это звание в 41-м. После Победы был репрессирован. Звания и награды потом вернули. Однако в новейшее время эстонские власти хотели судить Мери, глубокого старика, уже как пособника «оккупационной власти». До суда он не дожил. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Забытые «Иваны»

— Я бы вернулся, но России мы тоже совсем не нужны, — горько констатирует 54-летний Юрий, житель «русского» спальника Ласнамяэ.

Обычные бетонные коробки, маргинальное гетто, туристов сюда не водят. Зато тут любят снимать местные телевизионщики, чтобы показать: русских жалеть нечего. Сами во всем виноваты. Ленивы. Необразованны. Бухают. Да еще и с амбициями, мол, народ-победитель.

В этом, как ни странно, есть горькая доля правды. Эстонские русские — в большинстве своем потомки простых работяг, приехавших восстанавливать регион после Второй мировой. Рафинированные эстонцы занимали руководящие должности. Русские «Иваны» строили и плотничали, трудились на рыбзаводе и предприятии «Двигатель», в морском порту и на добыче сланцев, наверх не рвались, да и перекрыт изначально был им этот путь. В национальных республиках, особенно в таких сложных, как прибалтийские, главенствовали исконные кадры.

— Среди чиновников и раньше было немного людей с русскими фамилиями, а сейчас вообще осталось меньше трех процентов, — рассказывает местная жительница, просившая не называть ее имя. — Когда началась неразбериха с отделением от СССР, многие наши люди сначала унижались, чтобы добыть нужные документы, сдать экзамен по языку, оформить гражданство. Я лично была свидетельницей, как пожилую женщину заставляли переделывать анкету несколько раз только потому, что она не тот хвостик букве приписала. А потом в какой-то момент нам стало все равно.... Нет гражданства, ну и плевать, не уважаете вы нас — и пожалуйста, мы тоже вас в упор не видим, специально будем жить как хотим.

В эстонском языке 14 падежей. Говорят, понимать его просто, заговорить — гораздо труднее. Кроме того, существует несколько категорий сложности, на которые разделен здешний экзамен. Если хочешь работать дворником, это одна категория, директором — совершенно иная. Раньше каждому новому гражданину требовалось признать еще и факт советской оккупации. Сейчас требуют не так рьяно. Но и желающих стать эстонцами «по паспорту» тоже почти не осталось.

Когда-то треть жителей республики составляли русские. Сейчас осталось немногим более 20 процентов, и не только потому что уехали. Просто перестали указывать в опросниках национальность. «А смысл? — пожимает плечами 25-летняя Ирина. — Типа у русских собственная гордость? И как это поможет мне в жизни?»

54-летний Юрий из рабочего района Ласнамяэ неохотно делится, что устроился охранником в коммерческую службу, где язык не настолько важен, зато с гордостью вспоминает о дочери, которая сейчас оканчивает престижный университет Старого Света.

— Естественно, домой она не вернется, — убежден отец. — С европейским паспортом ей все дороги открыты, а что делать в Эстонии? Деревня она и есть деревня, хоть и находится в ЕС.

Сам Юрий периодически отправляется на заработки в скандинавские страны. Ему, как негражданину, разрешено официально работать на территории Евросоюза. Русскоговорящие педагоги массово перебираются гувернантками в семьи нуворишей — на Лазурный берег, в Ниццу. Их непередаваемый прибалтийский акцент и стильная сдержанность чем-то напоминают аристократическую британскую чопорность. Олигархам нравится.

— А сюда, на наши места, на всякую поденщину приезжают трудиться украинские гастарбайтеры. Все же мы, русские эстонцы, немного избалованы цивилизацией, а они вообще ничего не требуют, готовы за копейки пахать сверхурочно, без выходных, — продолжает охранник Юрий.

— Те, кто хотел получить гражданство и остаться, давно получили паспорта. Остальным оно не нужно. Ведь что дает гражданство? Право поставить закорючку на парламентских выборах. На муниципальных же, куда более важных, ведь на них решаются конкретные вопросы местного самоуправления, могут голосовать и неграждане, — объясняет Андрес Вальме, коренной эстонец, родившийся в семье военных в немецком Магдебурге, проживший много лет в России и уже в зрелом возрасте вернувшийся на историческую родину. Занимается спасением русских военных могил, белогвардейских и советских. С горечью констатирует нехватку средств. Между тем на нацистское кладбище под Нарвой немецкое правительство после развала СССР мигом выделило 2 миллиона марок. И сейчас ежегодно добавляет — уже в евро. Справные каменные кресты покоятся на свежескошенной майской траве...

В провинциальном городке Ихве близ Нарвы, где живет Андрес Вальме, 9 Мая только он, получив разрешение муниципалитета, в гордом одиночестве прошагал «Бессмертным полком» по своей улице.

Мимо пятой тюрьмы

Русские коммерсанты, общественники, политики. Позади времена, когда наших зажимали и заставляли по десять раз переписывать анкеты. Когда для того, чтобы прорваться наверх, приходилось отказываться от российского подданства. Ныне Эстония стремится произвести благоприятное впечатление на руководство Евросоюза с его тягой к толерантности — а она включает в себя не только однополые браки, но и равноправие для национальных меньшинств.

Более того, есть планы раскрутить лояльное властям русскоязычное телевидение. Задача — «перевербовать» самую большую диаспору, втянуть русских в реальную жизнь страны. Одна проблема. Вспоминая годы унижений, соотечественники не спешат интегрироваться.

Я попыталась пообщаться с главой «русского» ТВ госпожой Дарьей Саар (эстонская фамилия — следствие замужества), но медиаменеджер не стала рисковать. Российских журналистов, тех, кто все-таки умудрился прорваться через пограничные кордоны, тут не любят, считая кремлевскими пропагандистами.

Депутат Европарламента Яна Тоом (фамилия — тоже от супруга) считается пророссийски настроенным политиком, за что неоднократно подвергалась яростным нападкам националистической прессы. 9 Мая госпожа Тоом находилась возле Бронзового Солдата.

— У входа на военное кладбище мы собирали автографы в поддержку лиц без гражданства, проживающих в Эстонии и Латвии. Достаточно всего нескольких подписантов, чтобы петиция за право неграждан голосовать на выборах в Европарламент была принята, но мы решили, что с большим количеством фамилий она будет выглядеть убедительнее, — говорит Яна Тоом. Этот документ могут рассмотреть в Брюсселе не ранее чем через год...

Другая недавняя инициатива политика заключалась в том, чтобы провести масштабное исследование межнациональных отношений в республике. Выяснилось, что эстонцы в массе относятся к русским прямо-таки замечательно. Более двух третей эстонцев считают русскую культуру интересной, а три четверти полагают, что знание языка бывших «оккупантов» строго необходимо всем живущим в Эстонии. «Стремление выучить чужой язык может свидетельствовать о желании лучше понять народ, который на нем изъясняется», — госпожа Тоом настроена очень оптимистично.

И вот на этом теплом, политкорректном пространстве — вдруг, ни с того и ни с сего, — несогласованная с властями акция «Бессмертного полка».

— Ее не подтвердили не в угоду политическим причинам, а потому что рядом протянулась новая скоростная магистраль, которую очень сложно перекрыть. Там несутся машины и рейсовые автобусы, — разъясняет депутат. — Только из-за этого людям была предложена другая дорога, но они все равно решили выступить по запланированному маршруту.

В результате власти выдали эстонскому «Бессмертному полку» предписание организованно, но тихо, проследовать мимо пятой городской тюрьмы. Ничего унизительного — это, мол, самый удобный и никому не мешающий путь.

Бессмертный Таллин

«Бессмертный полк» едва не дрогнул накануне. Главный организатор Дмитрий Линтер, заранее подавший необходимые для марша документы, в последний момент был задержан на границе. Он пытался провезти в Эстонию копию флага Победы. Линтера отпустили. Но буквально за несколько часов до начала шествия снова доставили в полицию. Акция опять оказалась на грани срыва. И все-таки люди рискнули и вышли на старый маршрут, многие просто не знали, что полагается идти к тюрьме...

— Ваше мероприятие здесь не разрешено. Вы мешаете другим прохожим. Вы должны разойтись и не собираться на тротуаре, пока народ подтягивается, — не устает повторять страж порядка. Эстонское телевидение бросается хоть к кому-нибудь, чтобы взять интервью. «Мы передадим все, что скажете, почему вы не желаете говорить», — чуть не плачет юная корреспондентка. Но люди стоят стеной и молчат.

— Это наша земля и наше небо. Их отбили наши предки, поэтому мы будем жить здесь так, как хотим. И вы не сможете нам запретить, — прерывает молчаливое единодушие худенькая девушка с младенцем на руках.

Движение начинается. Узкие тротуары, прижатые к зданиям, заполняются людьми с лицами, светлеющими на глазах. Каждый шагает как бы сам по себе, но — одновременно — все вместе. Новые участники возникают будто ниоткуда, быстро вливаются дружными стайками из соседних переулков, вот уже широкая улица полностью перекрыта нескончаемым человеческим потоком. Люди идут по мостовой, а по воздуху на деревянных древках плывут портреты их героических близких.

В полной тишине притормаживают машины. Ни гудков, ни возмущенных возгласов водителей. Все словно оторопели. Полиция опасается подступить ближе и не знает, что делать, видимо, поэтому сопровождает на всякий случай народное шествие несколько в отдалении.

Остается позади знаменитая натовская база, где скопилась за забором свеженькая военная техника, ее постоянно пополняют — вероятно, на случай, если Путин нападет на Эстонию, как любят пугать здешние националисты.

— А вы знаете, мы даже благодарны тем, кто тогда, в апреле 2007-го, убрал Бронзового Алешу с Тынисмяги, — повторяют идущие, словно кивая в ответ моему первому встречному в этот день, водителю Калле. — До того момента русских ничего не объединяло. Мы привыкли к унижениям в стране, где родились, выросли, где нас считают оккупантами. Смирились. И вдруг... Это спасение памятника, до которого никому прежде не было дела, — оно нас изменило. Мы стали другими. И остаемся другими. Мы больше никого и ничего не боимся.

Никто не знает, что будет дальше. С этого дня и часа. «Бессмертный полк» заставил нарушить хрупкое равновесие, установившееся после событий 2007-го года, когда переносили Бронзового Солдата. Русский мир, ранее ограниченный кладбищенской оградой, устремился вовне, подобно Балтийскому морю в шторм, выходящему из берегов. Может, все успокоится, утихомирится и снова потечет путем неотвратимой всеобщей евроинтеграции. А может...

«Пусть эти русские идут, куда хотят», — наконец раздается неформальная команда. И русские идут. И плывут по небу наши портреты...

Земля особого назначения

Александр АНДРЮХИН, Капустин Яр, Знаменск

13 мая сверхсекретный ракетный полигон Капустин Яр отмечает свое семидесятилетие. Это самый крупный из подобных объектов в мире. Отсюда запускали первые советские баллистические ракеты и первых в мире четвероногих космонавтов. Сегодня на полигоне продолжают тестировать новейшие образцы российского вооружения, которые уже показали себя в Сирии. На испытаниях побывал и спецкор «Культуры».

Там вырос город-сад

Село Капустин Яр, чьим именем назван полигон, не имеет к нему ни малейшего отношения, разве что стоит неподалеку. Ракетчики живут в закрытом военном городке Знаменске, отгороженном от села бетонным забором с колючей проволокой. Площадь полигона — 650 кв. км. Населения — 32 000. Въезд строго по пропускам. Административно он входит в Астраханскую область, но добираться сподручнее через Волгоград.

Вообще-то городок при строительстве назвали Капустин Яр-1. Однако затем переименовали в Знаменск. В самом селе из достопримечательностей — простой деревенский дом с резными наличниками и мемориальной доской. Здесь в 1946 году квартировал первый начальник полигона генерал Василий Вознюк. Хозяев уже нет, а у потомков свои планы: выставили дом на продажу. В остальном — село как село. А вот Знаменск поражает своей ухоженностью.

— Думал, что отправляюсь в голую степь, а приехал в город-сад, — вспоминает бывший руководитель управления инженерных работ полигона Анатолий Кочерженко. — Оказывается, генерал Вознюк еще до того, как начали строить дома, приказал первым делом посадить деревья.

Городок и сейчас утопает в зелени. На улицах легко дышится — в прямом и переносном смысле, это место словно обошли стороной и перестроечные 80-е, и бандитские 90-е. Здесь не знают, что такое криминал, хулиганство и дефицит. В трудные времена ракетчикам разрешили вести подсобное хозяйство.

— В частях были свои фермы, — рассказывает Кочерженко. — Вокруг — сплошные пастбища. Молоко лилось рекой. Солдат кормили мясом, сгущенкой, тушенкой. Более того, сюда приезжали из Волгограда за продуктами. Пожалуй, это единственная воинская часть в стране, где практически не было кадровой текучки.

Ракетчики, выйдя на пенсию, предпочитали и дальше оставаться в спокойном безопасном городке. Что еще тут поражает — огромное количество собак. Местные жители относятся к ним с уважением: убеждены, что это потомки первых четвероногих космонавтов.

Тренируемся на бочках

Мы садимся в автобус и, миновав два КПП, выезжаем из Знаменска в бескрайнюю степь. На территории полигона расположены сотни площадок для ракетных испытаний. Наш автобус отправился на площадку 62, это в полутора часах езды. Там в честь юбилея запланирован запуск двух ракет С-300 «Фаворит».

Мимо окон проплывают танки и самоходки. Ненастоящие — мишени для артиллеристов, которые выезжают сюда на стрельбы. Попадались и стада коров без пастухов. Чьи — да кто их знает...

— А вообще ночью по степи лучше не ходить — растерзают волки, — продолжил тему фауны сотрудник пресс-службы полигона. — Есть и лисы, рассказывают, что одна даже в казарму как-то прошмыгнула. Но это не самое страшное. С наступлением тепла из нор выползает неимоверное количество ядовитых змей и пауков...

Несмотря на то, что все 650 кв. км полигона являются закрытой зоной и заехавшие сюда случайные водители подвергаются штрафу в 3000 рублей, каждая площадка дополнительно обнесена колючей проволокой и оснащена собственным КПП.

Приехали. Минуем небольшое административное здание, несколько шарообразных ангаров, сваленные в кучу металлические чехлы от ракет. Однако слишком пристально рассматривать это хозяйство сопровождающие не рекомендуют, как и направлять на ангары объектив камеры. А вот и она, пусковая установка — окопанная по окружности (для безопасности) машина с торчащим в небо жерлом. Поблизости бетонный свод утопленного в землю бункера — здесь расположен пульт, с которого и производится запуск.

Стоим метрах в 150, ждем пуска. И вдруг — хлопок, ощущение, будто что-то ударило по ногам. Несильно, впрочем. Взрывная волна. Ракета взмыла вверх, затем накренилась и понеслась куда-то в сторону Астрахани, оставляя за собой огненный след. Через несколько секунд она скрылась из глаз, и тут мы услышали повторный хлопок. Наступила тишина.

— Ракета С-300, выпущенная из пусковой установки, поразила аэродинамическую цель за 46 километров на высоте 6500 метров, — официальным тоном сообщил замначальника центра по научно-исследовательским испытательным работам Сергей Горемыкин.

Аэродинамическая цель, кстати, в данном случае представляла собой сброшенную с самолета железную бочку с отражателем. Вообще же в качестве подобных целей используются списанные ракеты, запущенные по определенной траектории.

— А если бы ракета прошла мимо, — поинтересовался я, — долетела бы до Астрахани?

— Нет, дальше полигона бы не ушла, — успокоил офицер. — На случай, если бы ракета промахнулась, в ее конструкции предусмотрен режим самоуничтожения.

Через час точно таким же образом была запущена еще одна ракета, которая столь же успешно поразила вторую сброшенную с самолета бочку. Конечно, С-300 — оружие испытанное. Способно поражать цели на высоте до 25 км. Однако на этот раз военных интересовал запуск по траектории, а не «прямой наводкой», как обычно.

— Мы испытываем все изделия, поступающие с заводов в ракетные войска, — пояснил офицер. — Как правило, по одному из каждой партии. Все ракеты, которые были использованы в Сирии, прошли проверку здесь.

Практически 80 процентов крылатых снарядов, поступающих в Российскую армию, тестируются на полигоне Капустин Яр. В последние годы количество запусков возросло. В прошлом, например, их было свыше 500. Но это все равно уступает показателям времен СССР. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что в тех же 90-х испытаний почти не проводилось.

А спустя несколько часов, уже на площадке 231, выпущенная на наших глазах ракета «Бук» поразила аэродинамическую цель. Так что порядок в ракетных войсках.

Фау на русский лад

Необходимость создания полигона назрела еще в 1945-м, рассказывает мне один из его основателей, 93-летний ветеран, полковник в отставке Василий Иванович Чепа, к слову, полный тезка первого начальника полигона. Образцы, которые разрабатывались ракетным центром Третьего рейха, были захвачены американцами — они вошли в Тюрингию раньше наших частей. Союзники вывезли и все оборудование. Советским специалистам досталась только техническая документация. Но в течение нескольких месяцев наши ученые смогли «прочесть чертежи» и воспроизвести конструкции ракет Фау-1 и Фау-2, которые немцы активно использовали при бомбежке Англии.

— На Лондон их было выпущено более тысячи, — говорит Василий Иванович, — и в каждой по 800 килограммов взрывчатки. Против Советского Союза гитлеровцы применить эти ракеты не успели.

Подыскать место для полигона государственная комиссия под руководством министра вооружения СССР Дмитрия Устинова поручила генералу Вознюку — настоящему русскому самородку: не имея среднего образования, он во время войны прошел все ступени артиллерийской, а после окончания — и ракетной науки. Первым полигоном бессменно руководил в течение 27 лет и в соответствии с личным завещанием похоронен в Знаменске.

— Было обследовано несколько районов, однако Вознюк остановился именно здесь, у Капустина Яра, — свидетельствует Чепа. — Не случайно. В безлюдных степях, в 24 километрах от самого села, простирается огромный овраг, который глушит звуки и скрывает технику — идеальное место для испытаний.

Сегодня тут находится единственный в России учебный центр, где готовят водителей передвижных ракетных установок. От первого бетонного бункера, откуда наблюдал за испытаниями ракетных двигателей генерал Вознюк, остались лишь развалины.

А вокруг кипит жизнь. По автодрому снуют громадные армейские МАЗы, используемые для перевозки ракетного оборудования и топлива. Они то проваливаются в противотанковые рвы, то взбираются на крутые склоны, выпуская густые облака дыма. Тем временем ракетные передвижные установки «Тополь» и «Ярс» отрабатывают развороты на узких дорогах и въезд задним ходом в ангары, роль которых исполняют раскрашенные под зебру ворота, наподобие футбольных.

— Чтобы стать водителем МАЗа, требуется три месяца, — поведал сидящий за рулем «Тополя» старший механик Александр Проскурин. — На обучение берут солдат срочной службы, до призыва в армию уже имевших права категории С. А курс для овладения техникой вождения ракетной установки — 2 года 10 месяцев, он только для контрактников. Основная трудность, с которой сталкиваются новички, — страх перед габаритами машины. Например, ракетная установка в длину более девятнадцати метров, в ширину — четыре. Но потом, когда привыкаешь к таким размерам, начинаешь понимать, что машина довольно маневренная. У «Тополя» из 14 колес (с обеих сторон) 8 передних — поворотные, а у «Ярса» из 16 — 14. Главное, не делать лишних движений рулем.

В тот же день мы побывали и там, где 18 октября 1947 года был произведен первый запуск баллистической ракеты. В память о тех событиях в 20 км от Капустина Яра и в нескольких метрах от железнодорожной линии на постаменте установлена устремленная ввысь ракета. Настоящая.

— На самом деле испытания проходили немного подальше, в степи, — признался сопровождавший офицер пресс-службы. — А памятник поставили здесь, потому что с железнодорожного состава удобнее установить краном ракету. Кстати, на постаменте — советская Р-1. Хотя первой с Капустина Яра стартовала фактически немецкая Фау-2. Р-1 запустили год спустя — 10 октября 1948-го. Внешне эти ракеты практически не отличаются.

На постаменте высечены в мраморе и имена тех, кто присутствовал при том запуске. Первый в списке — глава советской ракетной отрасли Сергей Королев.

Дублер для Смелого

На территории Знаменска находится единственный в своем роде музей РВСН, рядом с которым установлены образцы всех ракет, когда-либо производившихся в нашей стране. Есть уникальная — с тремя самонаводящимися головками, настоящий раритет. В 90-х такое вооружение в рамках договоренностей с США было уничтожено, но одну оставили себе американцы, вторая обретается в Знаменске.

В музее хранят и секретную историю собачьих полетов в космос. Считается, что первыми были Белка и Стрелка, запущенные с Байконура в августе 1960-го. Однако до них на орбите уже побывало 39 собак. И первые старты состоялись в Капустином Яре за девять лет до Байконура.

— Если вы смотрели мультфильм «Белка и Стрелка. Звездные собаки», то помните, что, когда они шли на старт, проходили мимо скульптур погибших собак-космонавтов, — рассказала мне экскурсовод музея Людмила Воротнюк. — Одна из скульптур изображает первую собаку-космонавта по кличке Дезик (полный вариант — Дезинфекция). Он был запущен вместе с Цыганом 22 июля 1951 года на высоту 88 километров 800 метров. Мультфильм делался к 50-й годовщине полета Белки и Стрелки. Тогда, в 2010-м, памятник Дезику и Цыгану еще не стоял. Его открыли в Знаменске только в 2015-м.

А главное — собаки остались живы! Однако, несмотря на то, что первый собачий полет прошел благополучно (капсула с собачьим отсеком отсоединилась от корабля и приземлилась на парашюте), эта информация долго оставалась секретной. Предстояло несколько десятков пусков с животными, ведь конечной целью экспериментов был безопасный полет человека. Через неделю Дезик снова отправился в космос с собакой по имени Лиса, но этот запуск оказался смертельным. При возвращении на Землю не раскрылся парашют. Цыган очень переживал потерю друга. Его даже вынужденно отстранили от полетов. Выбывшего космонавта взял к себе академик Анатолий Благонравов, также занимавшийся развитием ракетной техники.

— Всего в космос было запущено 48 собак, — уточнила Воротнюк. — 29 из них — с Капустина Яра. Остальные — с Байконура.

Гибли космические первопроходцы по разным обстоятельствам — взрывы ракет на старте, перегрев кабины при выходе в стратосферу, разгерметизация, неудачные испытания скафандров.

— Однажды запуск производили ночью, — вспоминает Василий Чепа. — Ракета успешно стартовала, затем кабина с собаками отделилась от основной части и спустилась на парашюте. А куда — неизвестно. Я тогда возглавлял контролирующую службу. Взял вертолет, начал облеты над степью, освещаю землю прожектором. Долго не могли найти. И вдруг вижу кабину. Садимся, открываем, а собаки мертвые. Задохнулись от того, что не хватило кислорода из-за затянувшихся поисков.

Большинство собак гибло из-за отказа техники. Но некоторых посылали на смерть сознательно. Например, возвращение первой вышедшей на орбиту Лайки вообще не предусматривалось — тогда еще не были отработаны соответствующие технические операции. История эта нанесла сильную душевную травму сотрудникам полигона, готовившим полет...

Отбирали собак исключительно в Москве. Хотя отбором это назвать трудно.

— Существовала специальная группа сотрудников, ходивших по московским помойкам и отлавливавших бездомных четвероногих, — раскрывает секреты Воротнюк. — Критерии такие: чтобы собака была не очень большая, весила не более 6 кг и непременно дворняжка, потому что борьбу за существование те ведут с рождения. Желательно самка, поскольку «девочки» более стойко переносят стрессы и физические нагрузки. И еще: животное должно быть белым либо черным. Никаких рыжих или других окрасов. Тогда ведь было черно-белое телевидение, и другие цвета шерсти на экране не улавливались.

Надо сказать, что не всем собакам нравились полугодовые тренировки на тренажерах и исторические прорывы в космос. Побывавший на орбите пес Смелый за день до второго полета во время прогулки вырвался из рук инструктора и удрал в степь. Это было ЧП.

— По тревоге подняли взвод, — продолжает Воротнюк. — Солдаты всю ночь прочесывали степь, но собаку не нашли. Она словно растворилась. Наутро у солдатской столовой поймали первую попавшуюся дворнягу и запихнули в кабину вместо Смелого. Во время запуска все боялись, что Королев обнаружит подмену и обрушит на сотрудников свой гнев. Однако главный ничего не заметил. Когда капсула спустилась на парашюте, Королев по традиции первым подъехал к собакам, хотел взять их на руки. И тут увидел, что одна из них — не та. Конечно, рассердился. Но потом обратил внимание, что собака, не проходившая подготовку, выглядит более живой и веселой — и на радостях расцеловал ее. На Политбюро академик доложил, что запуск необученной собаки был совершен намеренно, дабы сравнить ее самочувствие с обученной. Именно после этого Королев и произнес историческую фразу, что настанет время, когда в космос будут летать по профсоюзным путевкам. Дворняжку, которую судьба занесла на ракету, приняли в отряд космонавтов, что называется, без экзаменов. Дали имя Зиб, что означало — Запасной исчезнувшего Бобика.

Полеты четвероногих совершались в режиме чрезвычайной секретности. Имена им меняли по нескольку раз. Скажем, Белку и Стрелку изначально звали Альбиной и Маркизой. Из соображений секретности даже космические костюмы для первого собачьего отряда космонавтов, в который входило восемь собак, не считая Зиба, шили не портные, а сотрудники центра.

Дезик и Цыган

— Такую задачу поставили перед медиком Александром Серяпиным, не имевшим ни малейшего отношения к искусству кройки и шитья, — говорит Воротнюк. — По его признанию, когда он пришел домой, долго не решался сесть за швейную машинку. Помогла жена. Вдвоем они сшили за неделю восемь костюмов для космической команды.

Режим секретности распространялся не только на собак. Достаточно сказать, что иностранные спецслужбы, хоть и слышали о существовании полигона, точного его местонахождения не знали в течение долгих семи лет. Только в 1953 году британский самолет-разведчик, фотографируя территорию СССР с высоты 20 км, обнаружил секретный объект.

Современные будни — тоже во многом военная тайна. Впрочем, в честь юбилея кое-какие завесы все же приоткрыли. Например, разрешили побывать в святая святых — на командном пункте. На расположенном там громадном экране можно наблюдать за всеми испытательными площадками полигона, в том числе и ядерными. Ведь известно, что с 1950-го здесь было проведено 11 ядерных взрывов — на высоте от 300 метров до 5,5 километра. Однако никаких намеков на радиацию наши дозиметры не зафиксировали. Так что для своих атом действительно мирный.

Virtuoso: Греция в числе десяти самых популярных мест для отдыха

В десятку самых популярных мест для отдыха в летний период 2016 года на основе запросов о бронировании входит Греция в соответствии с данными, опубликованными крупнейшей международной сетью турагентств класса «люкс» Virtuoso.

Эти данные были обнародованы в ходе ежегодного симпозиума турагентств-членов Virtuoso в Кейптауне, касающегося поездок в июне, июле и августе 2016 года.

В топ-10 самых популярных направлений-2016 кроме Греции вошли Италия, Великобритания, Франция, Испания, Голландия, Ирландия, Германия, ЮАР и Израиль.

Al Zorah, проект роскошного, экологически чистого курорта в эмирате Аджман, разработанный Solidere International и спроектированный Lissoni Associati, будет запущен The Oberoi Group в конце 2016 года. В состав Al Zorah войдут отель, частные виллы, рестораны, спа-центр, бассейны, частный пляж, голубые лагуны и пышные мангровые леса.

Роскошный курорт обещает обеспечить возможность провести идеальные выходные дни для жителей ОАЭ и гостей, став укрытием от шума и суеты деловой жизни в других эмиратах, как сказал генеральный менеджер Буркхард Вольтер во время проведения Arabian Travel Market в апреле. Тогда же объект привлек огромный интерес со стороны заинтересованных лиц в индустрии.

Помимо гостей из ОАЭ генеральный менеджер ожидает поток клиентов из стран СНГ, Великобритании и США.

“Приезжающие из США и следующие транзитом через Дубай в Индию, как мы предполагаем, станут нашими потенциальными клиентами, которые смогут передохнуть на пляжах курорта Al Zorah”, — заявил он.

Буркхард добавил, что привлекательности объекту добавит близость к полю для гольфа.

113 элегантных вилл, апартаментов и пентхаусов Al Zorah обладают выгодным расположением, современными номерами с обилием естественного света и захватывающим видом на море. Номера будут обустроены отдельными балконами, а виллы и апартаменты предложат террасы и частные бассейны с контролируемой температурой в них.

Курорт делится на три платформы, поднимающихся относительно океана таким образом, чтобы гарантировать великолепный вид из любой точки Al Zorah. Основной отель состоит из отдельных зданий, соединенных коридорами с неглубокими водными бассейнами, которые проходят через внутренний двор, где расположены главный ресторан и удобства.

В более чем 8000 акрах охраняемого природного леса скрылся Oberoi Sukhvilas, роскошный спа-курорт с традиционными индийскими павильонами, состоящий из 60 просторных вилл, комнат и палаток с видом на лес. Все номера и виллы оснащены современными технологиями. Виллы и роскошные палатки предлагают доступ к частным терморегулируемым бассейнам.

Абу-Даби: В 2015 Объединенные Арабские Эмираты имеют один из самых низких уровней преступности в мире. Согласно статистике, в ОАЭ на 100.000 человек приходится 110 правонарушений насильственного характер, тогда как в Великобритании данный показатель составляет 1053 преступления на 100.000 человек.

«ОАЭ занимает 9 место в мире среди стран с самым низким уровнем преступности, и 4 место по уровню преступлений насильственного характера. Показатель преступности в нашей стране лучше, чем во многих развитых странах мира, таких как США, Германия и Франция. К 2021 году правительство Эмиратов планирует иметь самый низкий показатель преступности в мире», - заявил генерал-лейтенант Шейх Саиф бин Заид аль-Нахаян, министр внутренних дел ОАЭ и заместитель премьера-министра.

Шейх Заид отметил, что ОАЭ нацелено на то, чтобы достичь минимальных показателей по уровню смертности в дорожно-транспортных происшествий: «В 2015 году показатель смертности в ДТП составил 5.75 на 100.000 человек, что гораздо меньше 2008 года, когда на каждые 100.000 человек погибало 13 человек."

Тем не менее, правительство ОАЭ намерено и дальше повышать уровень безопасности на дорогах, доведя показатель смертности до 3 на 100.000 человек. Это будет сопоставимо с нынешними показателями некоторых стран Северной Европы: Швеции – 3.1, или Дании – 2.7.

С довольно давних времен наблюдается антиномичный взгляд на взаимоотношения муз и меча. Есть римская пословица Inter arma musae silent ("Когда гремит оружие, музы молчат"), есть и противоположное суждение "Стократ священ союз меча и лиры".

История XX века, знающая случаи жестокого военного варварства (воистину Inter arma musae silent), знает в то же время и другие примеры. Как появление средь ожесточенного боя и шире — вообще в роковые минуты истории совершенно мирных мусических занятий производило потрясающее действие на участников и свидетелей.

Можно вспомнить, как музыкальный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в 2008 г. играл на развалинах наконец-то освобожденного, наконец-то избавленного от методически убойных грузинских артобстрелов Цхинвала. Можно — как Мстислав Ростропович в 1989 г. играл у Бранденбургских ворот при снятии караулов с Берлинской стены, когда очень многим, почти всем и Ростроповичу в том числе казалось, что и вправду настал момент, когда миллионы обнимутся, навеки слившись в единой радости.

Но, возможно, такое парадоксальное соединение жеста музыкального и жеста всемирно-исторического восходит к 9 августа 1942 года. В том страшном месяце страшного года в осажденном Ленинграде была исполнена 7-я (Ленинградская) симфония Шостаковича. Концерт транслировался через репродукторы, его могли слышать и осаждавшие, и не все из них, конечно, но иные испытали жуткое ощущение: "Мы поняли, что проиграем войну". Звучание симфонии в сияющем огнями беломраморном зале Ленинградской филармонии было воспринято как залог победы над Германией.

Когда 5 мая 2016 г. оркестр Гергиева выступал среди руин древней Пальмиры, на том месте, где еще недавно варвары из ИГ (запрещена в РФ) резали головы пленникам, вряд можно было избавиться от аллюзии 74-летней давности.

Впрочем, к тем же давним годам относится еще один хрестоматийный пример культурной дипломатии. То есть такой, которая, не затрагивая напрямую вооружения, сферы влияния, союзы etc., а оперируя чисто искусством, производит, однако, должное действие по сближению народов. Жест, позволяющий увидеть державу друзьям стеной, а недругам грозою, может быть сделан даже и вопреки хрестоматийно-макиавеллистскому: "А сколько дивизий у римского папы?". Столько же, сколько у Гергиева, то есть нисколько, но дипломат понимает, что символический жест порой тоже значит много.

Британская корона когда-то знала эту мудрость, да и сама ею пользовалась. Меч Сталинграда, изготовленный искуснейшими английскими оружейниками и врученный Сталину для передачи гражданам Сталинграда со стальными сердцами в день открытия Тегеранской конференции, не имел в войне моторов, которой была Вторая мировая, никакого прямого военного значения. Тем не менее ни Сталину, ни Молотову (хотя их часто и не совсем незаслуженно обвиняли в варварстве) не пришло в голову с пренебрежением отвергнуть дар короля Георга VI, как не обладающий практической пользой. Да и сам король Георг кто такой? Кто-то вроде дедушки Калинина?

В смысле практичности и Сталина, и Молотова, и бессчетное множество дипломатов прошлого, проявлявших себя, как выясняется теперь, отсталыми людьми, превзошел нынешний хозяин Форин-офиса Филип Хэммонд. Министр, как глубокий прагматик, объявил, что концерт в Пальмире — "безвкусная попытка отвлечь внимание от страданий миллионов сирийцев, нет такой низости, на которую не может пойти режим Башара Асада".

Неизвестно насчет низости и Асада, поживем — увидим, но уже сейчас можно заметить, что нет такой глупости, на которую не может пойти режим Дэвида Кэмерона. В области культурной дипломатии Гергиев как посол мира, а с ним и МИД РФ одержали несомненную победу. Подкрепив успех, достигнутый ВКС РФ и переговорщиками из МИД РФ.

Что неприятель (а наша страна для Лондона не просто неприятель, но прямо-таки враг наследственный, на фоне которого континентальная Европа, включая и Германию, выглядит старинным другом) не обязан радоваться успеху соперника, это несомненно. Но политик, и тем более глава МИД, обязан сохранять лицо и не приходить в бешенство от чужих успехов — это тоже несомненно.

Между тем Хэммонд то ли имманентно неумен, то ли звуки гергиевского оркестра лишили его разума, но аргументация насчет "безвкусной попытки отвлечь" — это признак совсем уже крайнего убожества. Всякая культурная дипломатия имеет материальную стоимость — хоть гергиевские музицирования, хоть 9 августа 1942 г. в Ленинграде, хоть производство сталинградского меча. Более того, всякий дипломатический протокол избыточен и при этом тоже имеет стоимость, порой немаленькую.

Создается впечатление, причем не в первый раз, что глава британского МИД полагает, что дипломатия — это применение глупости и буесловия к международным делам.

Нельзя не отметить, что министр Ее Величества открывает совершенно новую страницу в истории дипломатии.

Максим Соколов

США будут уважать любой исход голосования на референдуме по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза, заявил во вторник госсекретарь США Джон Керри.

"Все зависит от того, как проголосуют люди (граждане Великобритании). Мы (США) будем уважать любой исход голосования", — заявил Керри в интервью телеканалу CNN. "Однако мы (США) думаем, что сильная и единая Европа вместе с Британией, чей голос и сила увеличиваются от присутствия в ЕС, это очень важно. Нам не хотелось бы потерять эту дополнительную силу, которую, как мы думаем, получает Великобритания, будучи членом (ЕС)", — добавил Керри.

Референдум по вопросу выхода из Евросоюза состоится в Великобритании 23 июня. Согласно последнему опросу общественного мнения, около 42% британцев хотят, чтобы Соединенное королевство осталась в составе Евросоюза, 40% выступают за выход из регионального блока, остальные еще не определились с выбором.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в очередной раз допустил дипломатическую оплошность, заявив при включенном микрофоне, что "Нигерия и Афганистан — возможно, две самые коррумпированные страны в мире".

"Мы сегодня провели очень успешную встречу кабинета министров, говорили о предстоящем антикоррупционном саммите. Приедут нигерийцы, на самом деле, в Британию приедут лидеры некоторых фантастически коррумпированных стран. Нигерия и Афганистан — возможно, две самые коррумпированные страны в мире", — сказал Кэмерон во вторник во время беседы в Букингемском дворце с королевой, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и спикером палаты общин Джоном Беркоу.

Несколько политических лидеров и других значимых для страны фигур были приглашены во дворец на прием в честь 90-летия королевы. Кэмерон не знал о включенном микрофоне, хотя представитель Даунинг-стрит отметил, что в зале было несколько телекамер.

Архиепископ Кентерберийский, некоторое время проживший в Нигерии, возразил премьеру, что нынешний президент страны Мухаммад Бухари не коррумпирован.

На это Беркоу шутливо спросил: "Они все приезжают за свой счет, не так ли?" Премьер ответил утвердительно.

Президент Нигерии Мухаммад Бухари позднее заявил, что был "глубоко шокирован" заявлениями премьер-министра Великобритании. В посольстве Афганистана в Лондоне слова Кэмерона назвали "несправедливыми".

Согласно рейтингу коррумпированности стран, составляемому Transparency International, Афганистан находится на третьем с конца месте в списке — 166-м, тогда как замыкают перечень Сомали и КНДР. Нигерия находится на 136-м месте.

Кэмерон не в первый раз оказывается в центре скандалов из-за неосторожных высказываний. В сентябре прошлого года премьер, думая, что его микрофон выключен, заявил, что жители графства Йоркшир "ненавидят не только всех вокруг, но и друг друга". Позднее, оправдываясь в неосторожном замечании, он заявил, что это была шутка.

За год до этого Кэмерон, опять-таки не зная о том, что разговор записывается, рассказал бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу, что королева Елизавета "замурлыкала" от радости, узнав, что Шотландия решила остаться в составе Соединенного Королевства. Позднее премьеру пришлось принести монаршей особе публичные извинения.

Мария Табак.

Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Великобританию, который анонсировался на 11-12 мая, перенесен в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг назначения нового генерального прокурора и непринятием парламентом законов, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), говорится во вторник на сайте Порошенко.

"Сейчас эти реформы, которые нужны стране, это тот случай, когда внутренняя политика вносит коррективы в международную деятельность. Я провожу консультации с депутатами", — прокомментировал Порошенко свое решение о перенесении визита.

Во вторник Верховная Рада Украины внесла в повестку дня пакет законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ. Принятие данных законов МВФ требует в рамках второго пересмотра программы финансирования Украины. Однако Рада так и не смогла дойти до их рассмотрения.

Вместе с тем парламент во вторник провалил принятие закона, который разрешает генпрокурору Украины не иметь юридического образования.

Офшоры ждут новых скандалов

Кто из россиян фигурирует в новых панамских архивах

Елена Платонова, Владимир Дергачев

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал полную базу данных по материалам «панамских архивов». Как сообщили «Газете.Ru» в российской команде, участвовавшей в изучении документов панамской фирмы Mossack Fonseca, в будущем они планируют новые расследования по мотивам «панамагейта». Пока громких разоблачений не произошло. Юристы заверяют, что число российских офшоров в несколько раз больше, чем указано в базе.

Публикация массива «панамских бумаг» произошла спустя более чем месяц после обнародования расследования самого консорциума по самым известным бенефициарам офшоров. В списке лиц, причастных к офшорным сделкам, оказались мировые политические лидеры, а также члены шоу-бизнеса, деятели спорта, известные бизнесмены.

В консорциуме объясняют, что только сейчас на публикацию базы дала разрешение немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Именно это издание первым получило доступ к утекшим данным панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

В базе данных содержится информация почти о 214 тыс. офшорных фирм, созданных в 21 юрисдикции.

Интерактивное приложение показывает более 360 тыс. имен физических и юридических лиц, работающих с офшорными структурами. База также содержит сведения более чем о 100 тыс. офшорных компаний, информация о которых попала к журналистам в результате предыдущей утечки данных Offshore Leaks, произошедшей в 2013 году.

Речь идет именно о базе данных: сами 11,5 млн файлов, которые попали в руки журналистов в результате одной из самых громких в истории утечек информации, не были выложены в сеть. База содержит имя бенефициара компании, название и имена доверенных лиц и посредников, которым вверено номинальное управление офшорами, связи с другими компаниями.

Информация о банковских счетах, переводах, финансовых операциях и личные данные упоминаемых лиц не раскрываются.

По словам журналиста «Новой газеты» и сотрудника Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Романа Анина, консорциум не выпустил весь массив данных «панамских бумаг» со всей перепиской из-за законов о персональных данных и этических соображений. Например, из-за печального опыта WikiLeaks, которая выкладывала массивы необработанной информации, в том числе и личные данные людей, не имевших отношения к криминальной деятельности.

«Из тысяч российских владельцев офшоров десятки представляют общественный интерес — это депутаты, чиновники, преступники. Остальные ушли в офшоры, потому что в России, к сожалению, не очень защищено право собственности и людям удобнее работать по британскому праву. То есть это средние бизнесмены, и, если публиковать полный список, он может стать хорошим подспорьем для рейдеров. Поэтому я сторонник публикации документов только на людей, представляющих общественный интерес», — говорит Анин.

Журналист называет базу Google в мире офшоров и советует быть осторожным при работе с ней, воспринимать ее только как отправную точку перед расследованием с проверкой всех фактов.

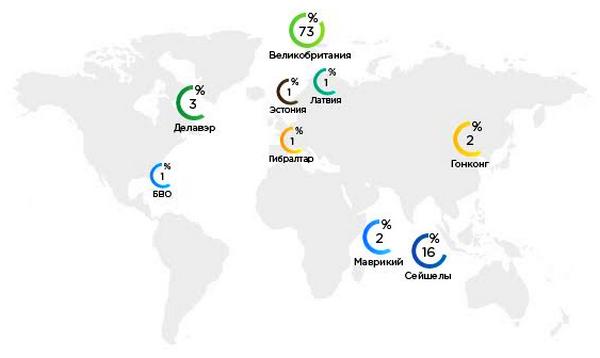

Согласно данным базы, в материалах «панамских архивов» и Offshore Leaks упоминаются 6285 персональных карточек, отсылающих к физ- и юрлицам из России.

Количество офшорных фирм, бенефициарами которых являются российские граждане, составляет 11 516.

Россия не на первом месте по количеству зарегистрированных офшоров. Наиболее популярным такой вид ведения бизнеса оказался у жителей Китая, Гонконга и Тайваня. На эти три юрисдикции приходится почти 79 тыс. владельцев и бенефициаров офшорных компаний. Обошли Россию и США — в базе упоминаются 7325 физ- и юрлиц из США, владеющих офшорами за пределами родной страны. Следом за Россией идут Великобритания (5676 персональных карточек) и Швейцария (4595).

Самой популярной юрисдикцией регистрации офшора у россиян являются Британские Виргинские острова.

Следом идут Багамские острова, о. Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Панама, а также Гонконг, Уругвай, Белиз, Сейшелы и Самоа. Популярным способом владения офшорами являются трастовые фонды, а также акции на предъявителя. Такие ценные бумаги не содержат данных о владельце, их держателем считается тот, кто в физическом смысле имеет акции на руках.

Пока громких разоблачений, которые бы последовали после публикации базы данных ICIJ, нет. Во многом это связано с тем, что имена российских граждан, которые упоминаются в базе, необходимо верифицировать, чтобы исключить однофамильцев. Имена в базе в большинстве случаев упоминаются без отчеств, что еще более затрудняет процесс поиска. К тому же офшоры могут быть зарегистрированы на родственников известных в России людей. В таком случае процесс еще более усложняется: жены могут не менять фамилии после замужества, имена детей известные в России персоны часто предпочитают скрывать. Любую родственную связь необходимо подтверждать у самого человека либо его официального представителя.

Среди обнаруженных лиц в базе данных ICIJ фигурируют в основном бизнесмены. Так, имеются данные на полного тезку основного акционера USM Holdings Алишера Усманова, который связан с несколькими компаниями на Британских Виргинских островах. Упоминаются в базе и однофамильцы братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также сына Аркадия Игоря Ротенберга. Согласно материалам, они связаны с компаниями на Британских Виргинских островах. Полное совпадение имени и фамилии встречается и в случае с акционером «Альфа-групп» Германом Ханом. Обладатель этого имени и фамилии является бенефициаром трех офшорных компаний: двух — на Британских Виргинских островах и одной — на Сейшелах.

В базе данных присутствуют и менее известные представители российского бизнеса. Так, в материалах упоминается тезка директора отдела по корпоративным отношениям «Ашан Россия» Зураб Шукакидзе и полный однофамилец Зинната Хуснуллина, инвестора в сфере золотодобычи. Кроме того, есть «двойник» Андрея Оганджанянца — программиста и создателя сайта «Мамба» и проекта Badoo. Есть и совпадения по именам с российскими спортсменами. В базе присутствует тезка Зенкова Андрея, чемпиона мира по биатлону.

Офшоры привлекают бизнесменов со всего мира льготным налогообложением: в большинстве отсутствуют налоги на прибыль, существует только фиксированный ежегодный сбор.

«Инвесторам удобнее создать компанию там, где нет особых налоговых обязательств, и оттуда уже инвестировать по всему миру. Многие компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, торгуются на мировых биржевых площадках. Эта юрисдикция используется как бизнес-инструмент для агрегации средств инвесторов под какой-то проект», — рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Парамонов, ведущий юрисконсульт департамента налогового консалтинга ФБК.

Помимо этого, в этих государствах отсутствует публичный реестр. Есть только доступная информация о регистрирующем агенте, но не о конечном бенефициаре.

«Раскрытие информации для третьих лиц происходит только в результате судебного решения по очень существенным мотивам и по итогам долгой судебной процедуры, — объяснил Парамонов. — Некоторые страны, считающиеся офшорами, являются столь глухими уголками мира, что до них очень сложно физически достучаться и понять, что там происходит, а местные органы власти могут и не сотрудничать особо ни с кем».

Впрочем, юристы предупреждают, что база данных ICIJ не является официальным источником информации.

Существуют определенные правила доказывания, доказательства должны быть получены законным путем с учетом определенных процедур, пояснил Парамонов. «Налоговые органы могут принять эту информацию к сведению и попытаться провести официальные проверки. Но без верификации принимать эти данные на веру нельзя. Это, скорее, подсказка, где искать, а не само доказательство», — указывает он.

«Глобально весь мир в рамках инициативы G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) борется с офшорами. Так что это дополнительные сигналы просто. Все должны быть готовы к тому, что меняется реальность и теперь все будет куда более прозрачно», — продолжает Михаил Александров, партнер адвокатского бюро А2.

«Офшоров больше кратно. В одном BVI (Британские Виргинские острова. — «Газета.Ru») зарегистрировано около 800 тыс. компаний. А в архиве всего 360 тыс. по 21 юрисдикции», — уверен Александров.

Он предполагает, что в мире число офшоров, связанных с российскими гражданами, составляет около 10–15 тыс. компаний, а не 6 тыс., которые в настоящее время упоминаются в базе.

США закупили в Великобритании крупнейшую как минимум за последние двадцать лет партию фуражной пшеницы. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Bloomberg.

Судно Sbi Lambada примет на борт 61 тыс. т пшеницы в британском порту Бристоль и возьмет курс на Уилмингтон (Северная Каролина).

США, один из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, в текущем сезоне активизировали закупки британской пшеницы, поскольку она стала альтернативой подорожавшей американской кукурузе. Конкурентоспособность британской пшеницы на мировом рынке выросла благодаря обильному предложению, низким ставкам фрахта, слабому фунту и снижению цен, которые сейчас находятся на самом низком уровне за последние шесть лет.

За весь прошлый сезон, который завершился 31 мая, Великобритания экспортировала в США 26 тыс. т пшеницы.

Если машины захватят мир, что станет с людьми?

Крис Скиннер, независимый обозреватель и председатель сетевого форума Financial Services Club

Сейчас популярны темы цифровых коммуникаций, автоматизации и аугментики, искусственного интеллекта. Но что будет с людьми, если бизнес откажется от зданий, отделений и цехов, которым эти люди нужны? Крис Скиннер рассуждает о том, что станет с работой для людей в современном мире автоматизации?

Вопрос интересный и он постоянно всплывает от одной индустрии к другой. Если не будет ферм, фабрик или офисов — где будут работать люди? Это вопрос не сколько географии рабочего места, сколько самой востребованности человека.

Работы меняются, как и сама жизнь, и за двадцатый век большинство организаций перешли от ручного труда сперва к «синим», а затем и к «белым воротничкам». Куда же будут вести изменения? Скиннер считает, что дальнейший путь ведет к обслуживанию возникающих технологий. Логично — технологии позволяют людям жить легче, умнее и с большей уверенностью в будущем. В обмен же люди будут поддерживать и развивать эти технологии, чтобы жить еще легче, еще умнее и с еще большей уверенностью.

Неквалифицированные рабочие будут обслуживать робототехнику и машины; квалифицированные же будут создавать новые удивительные сервисы, эту робототехнику использующие. Машины же будут постепенно развивать и эксплуатировать сами себя. Однако лишь то, что машина может управлять собой, не означает, что она никогда не сломается; и наличие искусственного интеллекта не говорит о том, что для очередного прорыва ему не понадобится интеллект естественный (о технологической сингулярности пока говорить рано).

Таким образом, наши опасения по поводу машин и автоматизации будут становиться все меньше по мере того, как машины будут создавать новые индустрии, работы и возможности. В качестве примера Крис приводит банковские отделения.

Все понятнее становится тот факт, что работа операциониста и наличие отделения, как места его работы, уже не столь сильно нужны банку, как раньше. Эта структура физической дистрибуции, родом из прошлого века, в век автоматизации практически изжила себя. Что же делать с отделениями и людьми? Недвижимость можно продать — во многих бывших банковских отделениях в США и Великобритании сейчас бары или кофейни. Но люди, что будет с ними?

Ну, если эти люди хоть чего-то стоят, то они перейдут на поддержку цифровых взаимодействий. Если персонал отделений так хорош во работе с клиентами — переведите их на Facebook и Skype, пусть развивают отношения там. Ведь действительно сопереживающий, вовлеченный энтузиаст из линейного офиса сможет перенести свою вовлеченность, сопереживание и энтузиазм в цифровые каналы, верно?

Скиннер считает, что вопрос, конечно, несколько глубже, чем наличие у линейного персонала способностей сопереживать и энтузиазма, особенно с учетом того, что большинство сотрудников филиалов, как правило — это чистые администраторы на мизерном окладе.

Энди Холдейн из Банка Англии в прошлом году в своей речи затронул влияние роботизации на оплату труда и предупредил, что автоматизация ставит под угрозу почти половину рабочих мест в Великобритании, а «третья промышленная революция» увеличит разрыв между богатыми и бедными.

Новый отчет Австралийского правительственного агентства CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Организация содружества по научным и промышленным исследованиям) указал на десять основных сил, изменяющих динамику рынка труда:

Образование и тренинги становятся все более важными.

Новые способности необходимы для новых профессий.

Кроме умения читать и считать, необходима еще и цифровая грамотность.

Увеличивается нужда в академических дисциплинах STEM (science, technology, engeneering, mathematics — естественные науки, технология, техническое творчество, математика).

Для работы с динамически изменяющимся рынком труда необходимы новые склонности и умонастроение персонала.

Изменяются нормы и представления о разных типах работ.

Рабочая сила увеличивает влияние на уязвимые демографические показатели развитых и развивающихся стран.

Появляются новые пенсионные модели.

Появляются новые модели для прогнозирования требований к изменению работы.

Улучшается понимание P2P и фриланс-экономики.

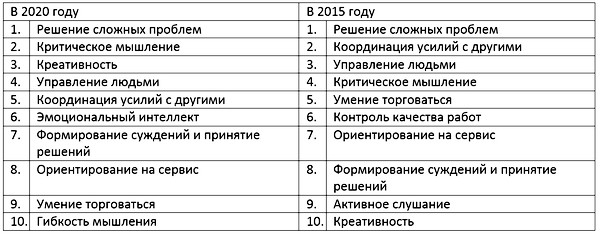

Отчет Всемирного Экономического Форума Future of Jobs прогнозирует огромные изменения в наборе навыков, необходимых человеку для процветания в новом экономическом ландшафте:

Таблица 1 Главные 10 навыков персонала

В банкинге изменения уже видны невооруженным взглядом — к примеру, в инвест-банкинге роль трейдера почти перестала иметь значение. Когда машины смогут инвестировать лучше людей, времена многомиллионных бонусов закончатся. По мнению Даниела Надлера, главы компании Kensho, предоставляющей инструменты финансовой аналитики, от трети до половины сотрудников банковской сферы в течение ближайшего десятилетия потеряют работу из-за внедрения различных программных продуктов.

Но, что бы не случилось, ясно, что автоматизация меняет рынок труда, профессии изменятся, но место для человека все равно останется. Вакансии и позиции все равно будут, просто станут другими. В результате люди разделятся на два типа: те, кто владеет роботами и те, кто на них работает, считает Крис Скиннер.

Barclays создал прототипы смарт-контрактов на платформе R3 Corda

Андрей Ларионов

Британский финансовый конгломерат Barclays первым приступил к тестовой эксплуатации распределенного реестра на платформе Corda от R3CEV. Прототип системы, недавно продемонстрированный в Лондоне, стал еще одним шагом финансового гиганта в направлении развития и адаптации сервисов на основе блокчейна.

Как мы помним, несколькими месяцами ранее Barclays совместно с другими крупнейшими банками уже участвовал в тестировании частного реестра на платформе Ethereum.

В интервью представитель Barclays Ли Брейн (Lee Braine) рассказывает о том, что банки должны проявлять бОльшую инициативу в вопросах адаптации и практического применения блокчейна, чтобы технология решала именно те задачи, которые реально стоят перед всей финансовой отраслью.

По словам Брейна, Barclays сконцентрируется на решении тех вопросов, в которых банк разбирается лучше, чем финтехинноваторы. В качестве примера предстоящей работы он привел шаблоны смарт-контрактов.

«Последний год мы плотно работали с участниками консорциума R3 и с представителями финтехстартапов, отрабатывая взаимодействие и получая обратную связь от наших партнеров.

Мы хорошо понимаем особенности банковского документооборота и обладаем в этом вопросе необходимыми знаниями, которых, возможно, не хватает стартаперам. Поэтому мы стараемся привлечь другие банки для работы в этом направлении»,— говорит Брейн.

Для начала было необходимо понять, как можно связать смарт-контракт с обычным физическим документом. Чтобы разобраться в вопросе, была создана целая проектная команда на базе собственного инкубатора банка, участники которой тесно взаимодействовали с внутренними банковскими подразделениями.

«Мы изучили предпочтения сотрудников банка и учли их при построении интерфейса, разобрались в бизнес-процессах. Все было передано команде, занимающейся автоматизацией документооборота»,— говорит Брейн.

Barclays не единственный банк, который ведет работу в направлении изучения смарт-контрактов. Стартап CommonAccord, подопечный акселератора BNP Paribas, также ищет пути виртуализации и автоматизации оборота стандартных договоров.

Кроме того, представители консорциума R3 после запуска нового распределенного реестра Corda предложили уделить больше внимания именно цифровым договорам, а не цифровым активам.

Демонстрация возможностей

На роль контрагента, который бы выступил в роли центрального хранилища для стандартизованных смарт-контрактов и обеспечил к ним доступ для финансовых компаний, была выбрана Ассоциация участников рынка свопов и деривативов (ISDA) — глобальный игрок внебиржевого рынка производных финансовых инструментов.

На изображении ниже видно, как шаблоны смарт-контрактов позволяют превратить три строки обычного текста в код, исполняемый в распределенном реестре.

В соглашения добавляются участники сделки, к сделкам привязываются контракты. Контрагенты изучают список сделок, выбирают нужную и подтверждают ее. После этого смарт-контракт размещается в распределенном реестре.

Банки могут загружать и использовать шаблоны смарт-контрактов. В распределенном реестре Corda будут храниться не сами цифровые договоры, а их хэш-функции.

«Сейчас каждый банк хранит собственные образцы контрактов. Следовательно, если нужно найти и посмотреть какой-то нормативный документ, каждый банк обращается к своему собственному хранилищу.

Существует возможность создания централизованного хранилища, а также копий документов, при этом каждая из сторон, принимающих участие в соглашении, будет видеть одинаковый набор документов»,— поясняет Брейн.

Даже если каждый банк будет использовать свой собственный узел в реестре, хэш-функции будут ссылаться на один и тот же исходный документ. Участники сделки могут вносить изменения в документ, добавлять комментарии и так далее.

Выбор Corda

Для создания прототипа системы рассматривались разные платформы, в том числе Ethereum. Corda была выбрана отчасти потому, что оказалась самой новой из рассматриваемых, отчасти потому, что в ней уже была реализована функция работы с процентными свопами. Процентный своп является одним из самых простых производных финансовых инструментов, а потому идеально подходит для тестов.

«Фактически тот прототип, который мы сделали, идеально вписался в процессы ISDA»,— говорит Брейн.

Corda уникальна тем, что, в отличие от других платформ, обеспечивает доступ к общему хранилищу данных, имеющему в своей основе блокчейн, для множества финансовых компаний и регуляторов. При этом в Corda заложены настройки прав доступа, которые позволяют адаптировать систему в соответствии с требованиями бизнес-процессов участника.

«Данные дублируются не на каждом узле, а только на тех, на которых доступ к ним предусмотрен настройками прав»,— говорит Брейн.

Следующие шаги

План дальнейшего развития прототипа пока не имеет четких целей и сроков. Сейчас известно, что в ближайшее время изменения коснутся интерфейса и хранилища данных, а также будут более тщательно изучены пользовательские сценарии и добавлены новые шаблоны смарт-контрактов.

«Для демонстрационных целей мы использовали наиболее простые стандартизованные соглашения. Добавление более сложных видов соглашений потребует серьезной подготовительной работы»,— подводит итог Брейн.

В День Победы в Лондоне открылась выставка «Фронтовое искусство»

В День Победы в Лондоне открылась не имеющая аналогов в Великобритании выставка «Фронтовое искусство». В экспозиции представлены оригиналы рисунков, созданных российскими художниками-фронтовиками в период Великой Отечественной войны – непосредственными участниками взятия Берлина, открытия Дороги жизни, освобождения Ленинграда, ключевых событий на Калининском фронте, Курской битвы и Варшавской операции.

Здесь можно увидеть воспоминания о войне в зарисовках, созданные в редкие минуты затишья между боями, сцены в больницах, в землянках, на улицах и в квартирах жителей умирающих городов. А также портреты солдат и мирных граждан, для многих из которых они стали последними в жизни.

Художественные записи, которые создавались часто спонтанно и с исключительной быстротой, передают искренность и эмоциональную глубину пережитого. Эти произведения несут в себе уникальную документальную и культурную ценность, так как составляют частную, личную историю Второй мировой войны.

Трагические события 1941-1945 гг, унесшие жизни десятков миллионов людей, стали самыми скорбными страницами в летописи истории России и Советского Союза. Свидетелей тех тяжелых испытаний с каждым годом становится все меньше, но сюжеты военных лет остались в рисунках художников, которых время заставило стать солдатами и пройти войну с автоматом и карандашом, а также бороться за жизнь в осажденном Ленинграде, но остаться верными своему призванию и продолжать рисовать.

Экспозиция подготовлена президентом русскоязычного сообщества Кембриджа «КемРусс» (Camruss) Ксенией Афониной – независимым куратором и исследователем искусства и культуры Второй мировой войны.

На выставке представлены работы художников:

Сергея Бабкова (1920-1993) – художника-баталиста. Мобилизовался после окончания художественной школы при Российской Академии художеств. Воевал в артиллерийских войсках на Брянском и Центральном фронтах, участвовал в боях на Курской дуге, во взятии Берлина. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Войну окончил в звании старшего лейтенанта. После войны работал в Студии М.Б. Грекова, был членом Ленинградского Союза художников.

Павла Афонина (1920-2011) – заслуженного архитектора России, профессора, лауреата премии Совета Министров СССР. Пошел на фронт после окончания третьего курса Московского Архитектурного института. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, Эстонии, Варшавы. В 1945 году штурмовал Берлин в составе 17–й штурмовой инженерно-саперной бригады. Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны первой и второй степеней, а также орденом «За службу Родине в вооруженных силах» и восемнадцатью медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда». За время войны создал более 200 фронтовых рисунков.

Елены Марттилы (1923) – театрального художника, члена Санкт-Петербургского Союза художников. Ей было восемнадцать, и она только закончила художественную школу при Российской Академии художеств, когда началась Великая Отечественная война. Она пережила страшную зиму 1941-42 гг. в блокадном Ленинграде, работала медсестрой, помогая эвакуировать детей, и не прекращала рисовать. После войны Елена работала театральным художником и преподавала в ряде художественных школ. Создала уникальную коллекцию офортов на картоне по зарисовкам, сделанных ею во время блокады Ленинграда.

Катание на велосипеде или прогулки способны перевесить негативное воздействие грязного воздуха. Это актуально даже для городов с высоким уровнем загрязнения, заявили британские ученые.

Они создали компьютерные симуляторы на базе эпидемиологических исследований и мета-анализа. Симуляторы позволили сравнить риски и преимущества разных уровней интенсивности и продолжительности физической активности в разных частях света, передает MED Daily.

Как оказалось, лишь в 1% городов по всему миру уровень загрязнения таков, что его минусы смогут перевесить плюсы от физической активности после получаса катания на велосипеде из расчета, что люди катаются каждый день. Например, в Лондоне физическая активность всегда перевешивает минусы загрязнения. Даже в Дели, одном из самых грязных городов мира, где уровень загрязнения выше в 10 раз по сравнению с Лондоном, людям нужно кататься на велосипеде пять часов в неделю, прежде чем минусы перевесят плюсы.

Ученым удалось восстановить зрение с помощью стволовых клеток

Японские ученые описали первый успешный случай лечения возрастной макулярной дегенерации (АМД) стволовыми клетками кожи. Об этом говорится в материале, опубликованном на портале ScienceAlert.

В 2014 году в рамках пилотного проекта 70-летней пациентке под сетчатку глаза были имплантированы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC), полученные в лаборатории из клеток кожи женщины.

Спустя два года после имплантации ученые зафиксировали частичное восстановление зрения у пациентки, что свидетельствует об успехе экспериментального лечения.

«Я очень рад, что операция прошла без осложнений. Тем не менее это только первый шаг к использованию iPSC в регенеративной медицине. Мы будем продолжать работать до тех пор, пока это лечение не станет доступным для многих пациентов», - заявил руководитель проекта Масайо Такахаси (Masayo Takahashi).

В Великобритании в 2015 году также стартовали первые клинические исследования лечения стволовыми клетками возрастной макулярной дистрофии. В рамках проекта ученые намерены прооперировать 10 добровольцев.

Мифы и правда о войне и нашей Победе